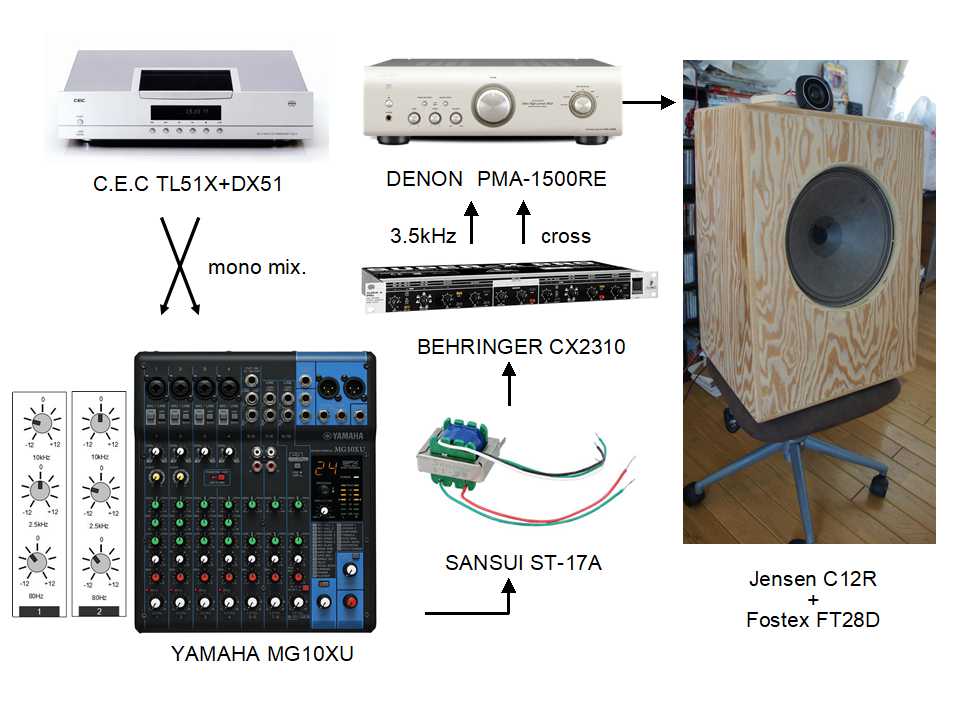

【現在の装置】

【モノラル試聴】

モノラルでの試聴に限定してから10年近くなって、もはや「ステレオ」などという言葉の意味(いわば煩悩のようなもの)さえ消え失せ、ただの「オーディオ機器」になっている。モノラル試聴というと、モノラルLP、モノラル・カートリッジなどアナログ関連の自慢話(功名よりも怪我のほうが多い?)になりがちだが、私はCD中心でステレオ音源だろうが構わずモノラルにミックスして聴く。ステレオ用プリメインアンプもモノラル2wayのバイアンプに使っている。

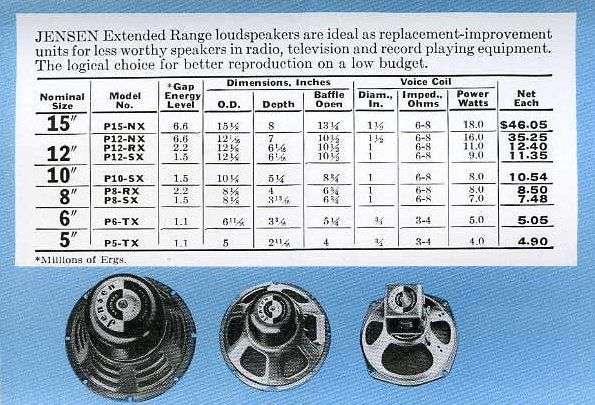

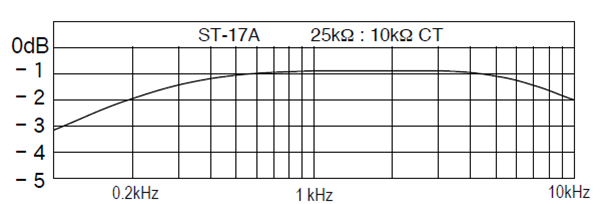

システムの要は、Jensen製エクステンデッドレンジ・スピーカーとサンスイトランスST-17Aで、共に1950年代のビンテージスタイルを保持しながら現在も製造されている、オーディオ界の生きた化石である。その他に特別な機材はないと思っているが、あえていえばCEC社のベルトドライブ式CDプレーヤーだろうか。これのリズムのスムーズな流れやボーカルの自然なニュアンスは、特徴がないというのが特徴という感じもして、良さがしっかり伝わりにくい感じがする。その意味では、ヤマハの卓上ミキサー、デノンのプリメインアンプ、Fostexのツイーターなどにも同じことがいえるように思う。それゆえにJensenとサンスイトランスの個性が際立っているといえるのだ。

とはいえ、もともとロクハン1本からスタートして藁しべ長者のように成長してきたモノラル・システムなので、独身時代に購入したCEC TL51Xとモデルチェンジ直前のバーゲンセール品だったデノン

PMA-1500RE以外は、個々のパーツで考えれば2万円程度のものばかり。普通のサラリーマンがコツコツ趣味でやる分にはもってこいのオモチャである。

| 機器・パーツ |

価格 |

特徴 |

| CEC TL51X |

105,000円 |

スムーズなリズム感、ボーカルの自然さ |

| CEC DX51 |

100,000円 |

特になし |

| DENON PMA-1500RE |

120,000円 |

脚色のないタイトな音調 |

| YAMAHA MG10XU |

21,000円 |

ヘッドアンプが優秀、エフェクターが便利 |

| BEHRINGER CX2310 |

10,800円 |

特になし |

| SANSUI ST-17A |

929円 |

キャラメルのような甘い倍音 |

| Jensen C12R |

5,580円 |

ボーカル域のキレの良さ |

| Fostex FT28D |

9,900円 |

脚色のない自然な音調 |

| 618Bタイプ箱 |

28,500円 |

後面解放箱として使用 |

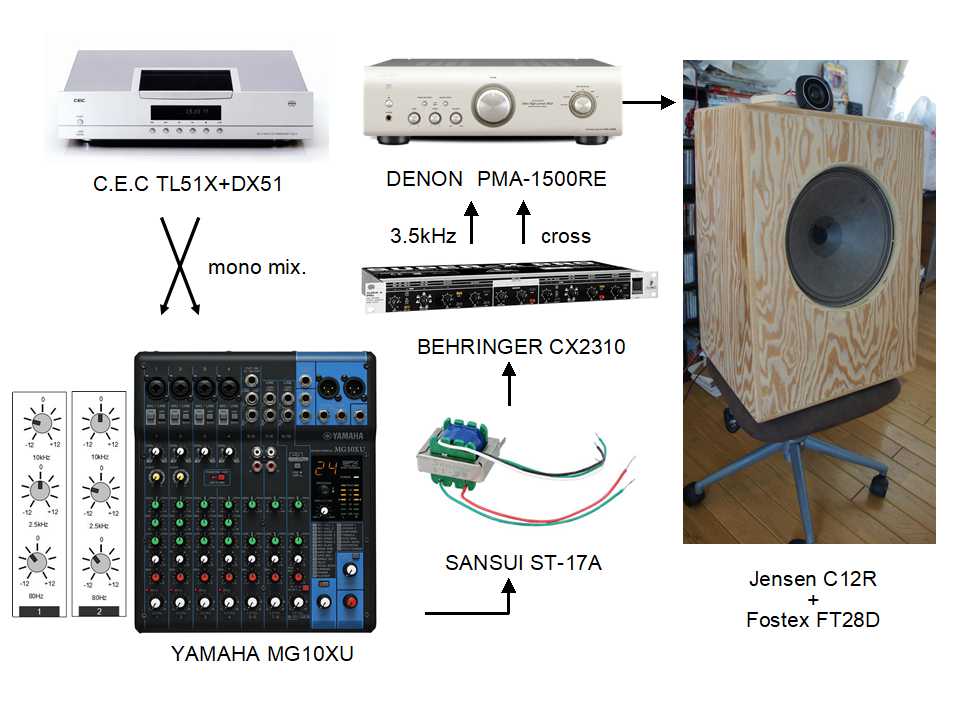

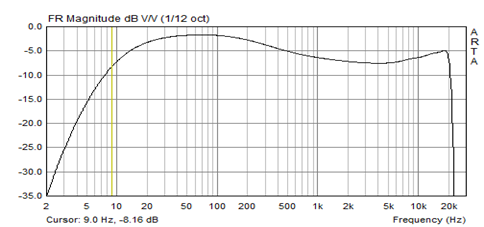

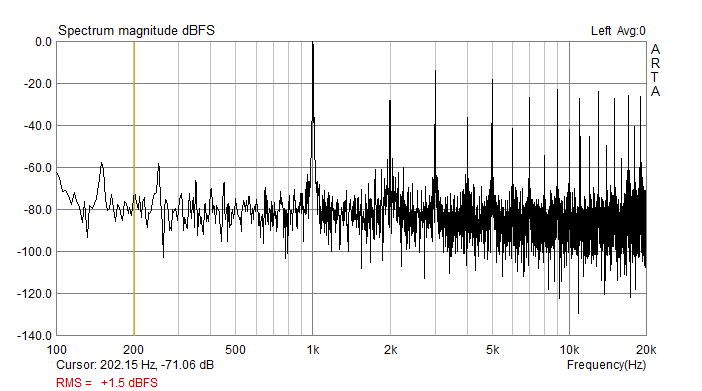

【とりあえず計測】

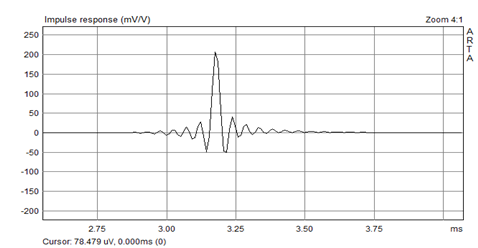

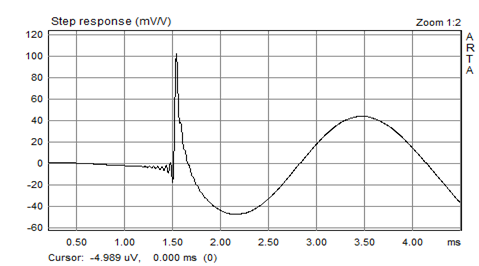

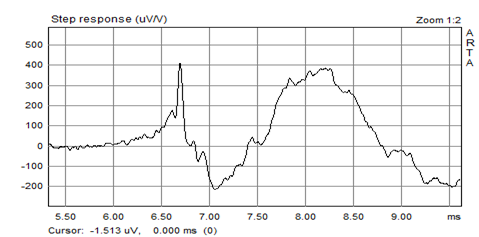

以下は波形解析ソフトAtraのDual channel modeで計測した結果だが、ライン出力との比較でスピーカー出力の方形の立ち上がり部分はスイッチ波形(Switch

Wave)としてしっかり出ている。後面解放型エンクロージャー、チャンデバ&マルチアンプでのドライブということが功を奏したのか、周波数レンジこそ狭いながら、時間軸の整合性だけは優秀だと自分では思っている。実際それしか自慢するものもないのだが、今頃になってオーディオなんて200〜6000Hzをしっかり出せさえすればそれで十分だと思うようになった。いわば悟りの境地である。

| ライン出力(トランス経由) |

スピーカー出力(斜め45度) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

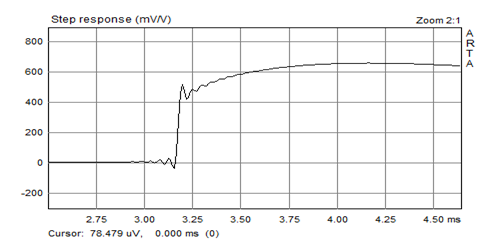

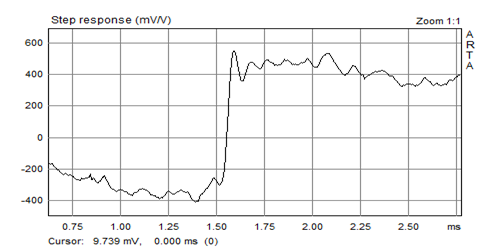

通常のMLS方式でのタイムコヒレンス特性は以下のとおりで、かなり元波形に近いことが判る。

| ライン出力(トランス経由) |

スピーカー出力(斜め45度) |

|

|

|

|

|

|

【ボーカル域の充実】

なぜ低域も高域も出ない30cm古レンジ・スピーカーを主役に据えたのかは、ボーカル域をひたすら充実させるためとしか答えられない。ボーカル域は人間の感性に訴える最も中核的な帯域と思えるからだ。この帯域がドン詰まりなのに、高域や低音を足したところで、音楽のエモーショナルな感動は得られない。

昔からボーカル再生には16〜20cmが良いと言われ、普段使いの情報ソースだったラジオ音声との相性が抜群だった。その意味ではどんなスピーカーでもボーカル域だけは上手に再生できて当たり前と誰しも思うのだ。一方で、人間の声は200〜1000Hzの音程を司る実声(第1フォルマント)の他にも、200Hz付近の気道の共振音である胸声、800〜2500Hzに母音のニュアンス(第2フォルマント)、さらに2〜6kHzにある子音など、実に様々な帯域の音が一気に出ている。これらがツイーターやウーハーなどのユニットから別々のタイミングで出るのではなく、人間の声が、胸腔、口蓋、舌、唇など様々な発音体を通じ、息遣いを起点にして200〜3,000Hzを一気に吐き出す状況を再現しないと、不自然な声になるのだ。これがスイッチ波形を正確に出せることのメリットになる。

個人的には歌手の実在感はスピーカーの大きさに比例すると思っている。10cmだと唇、20cmだと顔、30cmだと胸像という感じだ。これには理由があって、アクティブな振動板を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。それ以下の周波数はエンクロージャーの反射音を利用したパッシブな2次的空気振動で、アンプからの正確なコントロールが効かない領域である。逆に8〜10cmのほうが女性ボーカルの透明感が上がると言われるのは、胸声をカットして喉音のニュアンスをクリアに聴けるからだと判る。じゃあ38cmだとどうかというと、胸声の200Hzくらいからのミッドローの瞬発力を保てるのは30cmが限界で、重低音再生を目指した38cmになるとコーン紙が激重になり100Hz以下を重たく引きずることになる。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

Jensenのギターアンプ用スピーカーC12Rは、1947年に開発されたP12Rのセラミック磁石バージョン。それまでのA12、P12Nなどのコンサートシリーズに比べ低価格でありながら、簡易PAや電蓄などあらゆる音響機器に使われた。コーン紙なんて丸めて糊付けしてあるくらいで、今どきプレス製法のほうが人手も掛からかえって安いんじゃないかと思う。それほど価格も変わらないのに、なんでまたアルニコのP12Rを使わないのかと言うと、センターキャップがC12Rはフェルトで、こちらのほうがボイスコイルの共振を直接出すようにできており、オリジナルのものに近いからという単純な理由しかない。エンクロージャーはAltec

618B型と同じだが、後面のフタは取って後面解放型としている。Qo=2.47という凄く硬いエッジなので、どんなに箱を大きくしてもバスレフで増強しても低域が伸びないどころか、100Hz付近がこんもり盛り上がるだけ。なので下手に箱で抑え込むことはせず音の解放感のほうを優先した。結果的には、C12Rは少し時代が下った1960年前後のアメリカンポップスの全盛期にあたる音調を保持していて、そこがいかにも人間臭いというか、ハイファイの原点を指しているような感じがしている。

こうして私のモノラル・スピーカーは、その大きさが実大の人間と同等であることや、それでいてボーカル域の発音がストレスなく一気に出るなど、電気的スペックというより音響のフィジカルな部分を選び取っていくと、道具としての人間工学的なモノのカタチがみえてくる。

人間工学的なスピーカーのデザイン(かな〜り寄せ集め)

個人的な感想では、現在量販されているスピーカーに比べ、歪みも周波数特性も劣る1940年代設計の簡易PAスピーカーのほうが、遥かにボーカル域での波形再生に優れているのは皮肉ではあるが、当時のPA機器のオーダーがジャズのビッグバンドと一緒にクルーン唱法で歌っても、ボーカルが埋もれないように拡声することにあった、と考えれば当然の結果である。つまり1940年代のエクステンデッドレンジの用途は、再生周波数からみればAMラジオのようなナローレンジな音に対応していたように思えるが、実はもっとダイナミックレンジの大きいライブステージで活躍した実績に基づいていた。そして現代では当たり前になった口元にマイクを置くクルーン唱法の基礎は、反応の良いエクステンデッドレンジ・スピーカーによって熟成されたのだ。

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

【生ドラムのド迫力】

このように古レンジ&ラジオトランスでボーカル域が〜なんて言っていながら、実はフィックスドエッジの本当の力量は生ドラムのドカッとくるキレの良さである。おそらくロカビリー時代も同じようにビンビンに跳ね回っていたんだろうと思うと感慨深い。なんたって30cm口径が一気に動くのだから、その爽快感は他に喩えようもない。普通のフリーエッジのウーハーだと出音の後に遊びがあるため打音がフニャけるのだが、フィックスドエッジはメカニカルに引き戻すのでストンと音が落ちる。そのかわりfoは80Hzくらいで10cmフルレンジなみ、中高域には分割振動による付帯音が出まくる。とはいえ、ギターアンプで言うところのクリーントーンと同じ音色なので、エレキギターの音を想像されると全く違うとだけ付け加えておこう。そこを我慢できるかできないかがライントランスも含めて分水嶺だと思う。モノホンの1950年代のビンテージ物だと、ただでさえ良品が手に入りにくいうえに、1970年代以降の重低音バリバリのロックでエッジに亀裂が入らないかヒヤヒヤしながら聴くことになるが、こちらは新品で安価に供給されているので気にする必要がない。そのそもQo=2.4のフィックスドエッジでfo以下の周波数に反応しているとは思えないのだ。

1950年代のJensenのP12Rは、主力のコンサートシリーズに比べ価格1/3というお手軽価格ながら、むしろポップスの分野ではギターアンプのみならずジュークボックスなど汎用PAスピーカーとして使われていた。それがイタリアのSICA社でライセンス生産され、価格も8,000円程度と非常に安価。物は試しとこれを飼い慣らしてみようと思い立ったが、結果としてこのスピーカーのもつ切れ良く明るい発声がとても気に入った。綺麗なドレスに身を飾ってお高く留まっているお姫様ではなく、はすっ葉だが愛想のよい下町娘が気に入ったのである。

【お勝手の与太話】

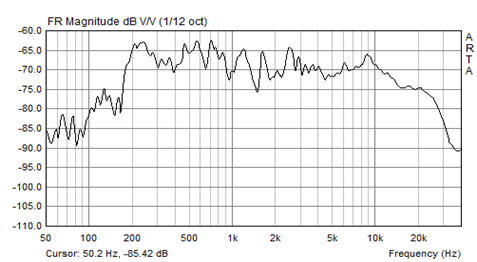

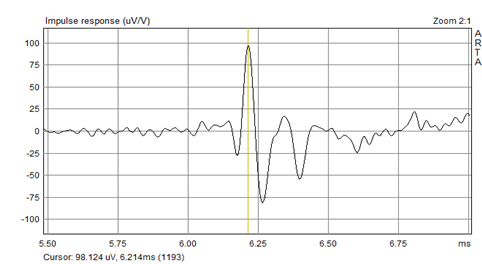

ラジオに投稿される話題について、毒蝮三太夫さんが「下町のお勝手できくような話」とはよく言ったものだと感心したが、大講堂での講演会でも街頭の宣伝カーでもない、顔を突き合わせたパーソナルな付き合いのできることが前提のような気がする。そうした親密な交わりを疑似体験するのもオーディオの楽しみでもある。一方でCDなどデジタルデータに起因するパルスノイズは、雑踏のノイズにも似て、楽音とは無関係に気配だけをザワザワ出すため、なかなか音楽に集中することができなくなる。東京に行って田舎の自宅付近に帰ってくると、不思議に地に足がついたような感覚になるが、おそらく雑踏や車の暗騒音を知らず知らず鬱積していて、それを無視することがストレスになっているらしい。これはCDを聴くときも一緒で、自分としても高域が聞こえないわけではなく、不要な高域を出してほしくないということらしい。このパルスノイズの除去にはライントランスが有効であるが、私の使っているサンスイトランスは、昭和30年代から製造されているトランジスターラジオに組み込むための安くて小さなトランスである。選んだのはST-17Aという最もナローレンジのもので、高域と低域が-2dBと僅かに減少する程度だが、減少した領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200〜4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがする。さらに下がった分は元の録音ソースから発生させた高次倍音で補ってくれるので、全体にワックスの効いた木目の肌合いに似たキャラメル色の甘い音に仕上がる。

トランスの出す倍音(高次歪み)はランダムなノイズではなく、楽音と同じタイミングで鳴るものなので、一種の音楽的な表現に喩えることができる。真空管アンプはもとより、初期のNEVEコンソールも、トランスの磁気歪みがうまくブレンドされている。MMカートリッジ、テープヘッドにも磁性体のもつ粘り気があったのだが、1970年代後半からそっちの味付けを否定してしまった。その足りない部分を、ラジオ用部品として作り続けていたサンスイトランスは持っていたのだから、これも不思議な縁である。昔からAMラジオの音は、ステレオよりラジカセのほうが良かったが、こうした何でもないパーツにも魂がこもっていたのだ。

サンスイトランス ST-17Aと特性

ST-17Aを含むパルス応答(1kHz)

【リファレンス・ディスク】

モノラル試聴というと、モノラルLP、モノラル・カートリッジなどアナログ関連の自慢話(功名よりも怪我のほうが多い?)になりがちだが、私はCD中心でステレオ音源だろうが構わずモノラルにミックスして聴く。モノラル音源専用システムではないのだ。とはいえ普通の人なら何かと取り上げるジャズやクラシックの名盤(ブルーノートやデッカなど)というものも、実はほとんどリファレンスとしては聴いていない。ポップスならリッチな録音で知られるカーペンターズやビリー・ジョエルなども手元に持っていない。おそらく曲に対する印象が、自分の健康状態や装置の加減によってそれほどブレないから、何の気もなく聞き流してしまうからだろうと思う。オーディオのチェックは装置のご機嫌も然ることながら、自分の健康状態によっても感じ方に変化を伴う。以下のようなソフトを聴くとそうした総合的な試聴条件が判断できると思っている。こんなへそ曲がりなオーディオマニアが選ぶリファレンス・ディスクというのは…意外にまともだと自分では思っているがどうだろうか?

|

ECHOSYSTEM/Madaga(2007)

フィンランド産のラテン・ジャズ・アルバムなんだけど、ダンス・エレクトロニカやクラブミュージックのカテゴリーに属する、というとかなりいい加減な感じに思えるかもしれない。しかしKimmo

SalminenとJenne Auvinenの正確無比なパーカッションの切れ味を一度味わうと、ほとんどのオーディオ・システムが打ち込みの電子音との違いを描き分けられないで、良質なBGMのように流しているのに気付かされる。ベースの唸りとリズムのキレまで出ると申し分ない。

|

|

テレマン・6つの四重奏曲/有田・寺神戸・上村・ヒル(1995)

フランスの片田舎にある小さな聖堂でB&K社製の無指向性マイクでワンポイント収録した古楽器の四重奏。イタリア風コンチェルト、ドイツ風ソナタ、フランス風組曲と、国際色豊かなテレマンらしいアイディアを盛り込んだ楽曲だが、ともすると標題的な外見に囚われて楽曲構成でガッチリ固めがちなところを、日本人の古楽器奏者にみられる丁寧なタッチで音楽の流れを物語のように紡いでいくさまは、自由な飛翔をもって音を解放するスピリチャルな喜びに満ちている。

録音の観点でいうと、残響豊かな聖堂での録音なので、まず楽器の適切な距離を保ちながらエコーに埋もれず再生できているか、バロック・バイオリンの線の細さと、フラウト・トラヴェルソのフワフワした毛ざわりとが、対等の立場で対話できているか、など様々なことでチェックしている。

|

|

Avalon/ロキシー・ミュージック(1982)

言わずと知れたボブクリのミックスした代表作であると同時に、アナログ録音での全盛期=黄昏を思わせる趣あるサウンドだ。基調がユーロビートなのに、深い霧に覆われたようなエコーで神秘的な雰囲気を醸し出していて、アーサー王伝説に出てくる常世の国のタイトル名をアルバムごと体現している。発売当時は睡眠効果を伴う新手の環境音楽かと思ったくらいだが、これをわざわざモノラルで聴くことについては賛否両論どころか非難のほうが多いように思う。ところが、ミックスでステレオ配置する前の個々の音は非常に生真面目に録られているし、スマートでタイトなドラムがアナログ全盛期の質感をきっちり押さえている。けしてエコーで誤魔化すだけの似非ウォール・オブ・サウンドとは全く違う、むしろ現実の距離感をしっかり規定したミックスだし、もちろんサウンド・バランスも良好。

実はこの録音でボブクリと共に有名になったのは、ヤマハのテンモニ(NS-10M)という小型スピーカーで、ボブクリ自身も1980年まではオーラトーン5Cを使用していたが、1982年にこのアルバムを聴いて何かが起こったことを誰もが察したのだろう。瞬く間にテンモニのツイーターにティッシュを貼る儀式が世界中の録音スタジオで流行した。

この録音でのチェックポイントは、まずドラムの切れ味がタイトなこと、それでいてブライアン・フェリーの声が上ずらない、楽器の合いの手に掛かるディレイがリズムにしっかり食い込んでいるか、などである。 |

|

GOLDEN J-POP/THE BEST 山口百惠(1973〜80)

ともかく、ただのアイドルではとどまらない役者ぶりが、百恵ちゃんのすごいところである。女子中学生からツッパリ女、シックな大人の色香まで歌い上げたのは、実にアッパレ。改めて聴くと、CBSソニーのNEVEコンソールのベルベットのような艶のある音質と、百恵ちゃんの低音寄りの陰りのある声とが微妙にマッチして、さらにバックバンドの奮闘ぶりがゴージャスな歌謡曲に花を添える。

百恵ちゃんの声は、オーディオでは意外に再生の難しい声のひとつで、胸声を引き摺ってモゴモゴと奥に引っ込むときがある。嗚咽のように深い胸声とよく練られた語り口をタイミングよくバランスよく再生できると、他の歌手でも大抵うまくいくという試金石でもある。 |

|

吉田美奈子/Flapper(1976)

当時最も色気のある録音を誇るRCAビクターなら、一般にはペドロ&カプリシャスのほうを選ぶんだと思う。ニューミュージック系ならヒット曲の多いユーミンや井上陽水のアルバムを選ぶだろう。しかし、どうもバック・バンドの一期一会のファンタジーがこれだけ結集したアルバムを聴くと、楽曲のアイディアにバンドメンバーの一人一人がどのようにアプローチしていくか、またその一手が触媒となって他のメンバーが化学反応のように楽曲を未知の世界にもっていく、その手に汗握る瞬間がいつになっても気になるのだ。

チェックの基本はダンスチューンを仕切るドラムとベースの骨格がしっかり出ているかだが、そこにギター、シンセ、ピアノと色とりどりに展開するときに、ともすると楽音が被り過ぎて濁っていくのを、いかに流れを失わずに解きほぐしていくか、むしろその引き際のほうを聴いているかもしれない。ガッツリ音を出し切っているのに、互いの距離感を意識しあっている信頼感が、このアルバムのコンセプトだったりするかもしれない。

|

|

グリーク・抒情小曲集/エミール・ギレリス(1974)

ピアノ曲の録音というと様々な名演・名録音が存在し、この時期のDGならポリーニ、ミケランジェリの超名演を挙げる人も多いだろう。個人的にはこのアルバムでppのタッチがスッと立ち上がるかどうかで、その日のシステムの状態がどうなっているかを聴くことが多い。

舞踏への勧誘/マガロフ、ワルツをひく!(1990)

デノンでのリリースだが、元は仏Ades社の録音をライセンス販売しているもの。ともかく音色の魔術師とも云おうか、ピアノのタッチでこれだけ音色が変化するのか?と思えるくらいの名演であるが、楽曲がどちらかというとサロン受けするエンターテインメントなものばかりなので、芸術家志向ではないのが損をしているように思う。

|

|

フィルモア・イーストの奇蹟

アル・クーパー&マイク・ブルームフィールド(1968)

ブルース・ギターの名手マイク・ブルームフィールドとキーボディストのアル・クーパーは、ボブ・ディランのハイウェイ61で共演して以来の仲良しで、結局ディランがザ・バンドに切り替えた後に、「スーパー・セッション」と題したインスト中心の即興演奏ステージを展開していた。基本的にブルース・ロックの古典ともいえるような構成なので、オリジナル曲を掲げたクリームや派出なパフォーマンスのジミヘンのような脚光は浴びなかったし、同じメンツでも当時としては西部での公演がリリースされたので、こちらは2009年になって発売された発掘音源である。

この録音で何をチェックしているかというと、冒頭のアル・クーパーのMC部分で、胸声が被らずにクリアにしゃべれているか、それでいてインスト部分がスカキンにならず、ブルースのこってりしたタメが出きっているか、など色々とある。

|

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス(1962〜69)

日本コロムビアとビクター音楽産業とが昭和歌謡の名曲を持ち寄っての2枚組だが、ヒットした時期のモノラル音源も豊富に揃っているのが貴重でもある。これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録音が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くとその溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。

50年以上も昔の録音というと、何かとセピア色に色あせた印象をもつことが多いのだが、各歌手の個性やカラーが出せるかという以外に、リボンマイクを中心にして録られた歌声が、いかに自然な息遣いで再生できるかというのも重要である。

|

|

バッハ・ゴルドベルク変奏曲/グレン・グールド(1955)

別名「グールドベルク」とも言われる奇演で知られる本盤だが、やや精彩に欠く録音は、グールドの鼻歌を回避するために頭上はるか高くにマイクを置いたからとも考えられなくもない。1950年代のモノラルなら他に名録音は沢山あるだろうし、同じ演奏家なら最後のデジタル再録盤もあるのに…と思いつつも、私の朝の目覚めは大概この曲でスタートする。つまり日頃の愛聴盤なのだ。

作曲の云われはカイザーリンク伯爵の不眠症のためにとの逸話もあるが、クラヴィーア練習曲の総仕上げであることからも、やはりこの曲は鍵盤奏者にとっても(オーディオマニアにとっても)腕試しの楽曲、つまり骨肉にエンジンをかける夜明けの音楽なのだと思う。最近になってこの最終リリースにまとめられるまでの膨大なテイクをまとめてリリースされたが、何だか興味を持てなかったのは、グールドの頭のなかには既に一貫した完成図があって、そのスケッチをずっとなぞっているようにしか想像できなかったからだ。

この録音のチェックッポイントは、帯域の丸まったピアノ音が、腰のピンと立った音に聞こえているかどうか、低音域と高音域の掛け合いが平等に聞こえるかなど、様々な課題を一度にぶちまけてくる。もちろんそんなことなど気にせずに聴いてるときが、オーディオ的に最も調子のいい状態だと思う。 |

|

Aristocrat Blues Story(1947〜50)

ブルース・ファンなら泣く子も黙るチェス・レコードの前身だった頃のもので、まだシカゴでエレキギターが使われ出してまもない頃の記録で、初期の47〜48年頃はジャズバンドやピアノでのブギウギが主流、1949年頃からエレキでのボトルネック奏法による弾き語りが出てくる。

当然ながら当時はSP盤でのリリースで、この手の復刻盤は、ともすると高域を丸めて針音を少なくしてモッサリしたり、逆にイコライザーで高域を上げ過ぎてカリカリしたりと、なんとも加減が難しい。こうした音楽がJensenのギター用スピーカーのルーツなのだが、ただの古ぼけた音ではけしてない。クリスタルマイクから直接拡声したような鮮度が保てるか、そこが勝負のしどころだ。 |

とはいえ対外試合でオーディオショップに試聴など出かけるときは、お店の人も喜ばせなければならないので、以下のようなソフトを持って行くようにしておく。逆に言えば、上記のようなソフトを持って行くと、お店の人は必ず録音の癖について話し出す。人工的なエコーを付加した録音は素人呼ばわりするし、過入力で歪みのある録音もかなり我慢しているのが判る。オーディオの基本としてそう教わったのだからしょうがないような気もするが、そこはこちらも承知の上で模索するのだ。

|

エラ&ルイ(1956)

言わずと知れたジャズシンガーの鏡のような存在で、スタンダード中のスタンダードである。これで変な音が鳴るなんてことはまずない。しかし、サッチモおじさんのダミ声とトランペットが意外に引っ掛かるときがあって、そこでつぶさにチェックしてたりするし、エラおばさんの声のスケール感というのも出そうで出ないときもある。そういう機器は何となくスルーしよう。 |

|

タンゴ・ゼロ・アワー(1986)

古いオーディオ店に行くとロックや歌謡曲を聴くこと自体が禁句となってしまうことがあって、そのときにリズムのキレとかを確かめたいときに、このソフトを取り出すことが多い。電子楽器を用いない、パーカッションを含まない、しかしリズムの研ぎ澄まされたナイフで撫でられられるような緊張感を出せるか、そういうところを聴いていたりする。天使のミロンガが美しいだけで終わるようなら、最後まで聴かずに次に移ろう。 |

|

プラハ(2003)

クラシックのピアノの音色を知りたいとき、意外にオーディオ店ではガッツリ鳴らすことに躊躇するときがある。どうしても装置のアラが出やすいため、ちょっと立ち寄ったくらいでは対応しにくいからだ。ちょうどフィギュアスケートのショートプログラムのように減点のほうに気が向いてしまうことが多く、会話が弾むなんてことはまずない。このときに重宝するのがこのソフトで、東欧風の暗褐色で渋めの音でまとめられたサウンドは、逆にピアノっぽいキラキラした音が突出するようだとそこで終了。あと一聴すると緩やかな音運びに聞こえるが、木住野さんが好む「常に動いている音」というのを中低域からしっかり受け止めているかもチェックポイントだ。 |

|

レーガー/ヒラーの主題による変奏曲(1990)

オーケストラ曲はレーベル毎のカラーが強くて、デッカは良くてもEMIはダメとか、なかなか相性の点で選びにくい。これも偏見だと思うが、高音質で知られるテラークやデロスなど、アメリカのレーベルの録音を嫌う人も多く、クラシックファンの扱いは意外に気難しい。このシュタイン/バンベルク響のコンビは、その意味では放送録音っぽく中庸に録れており、木管の艶やかさがバランスよくミックスされている。これを近接マイクの集合体のように聞こえるかがボーダーラインで、ホールの奥行き感というのではなく、中域だけで楽器の距離感が適切に表現できているかが鍵となる。 |

ページ最初へ

|