我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「静寂の音」は、モノラル試聴を成仏した筆者が、新たな悟りを得ようともがく状況をモニターします。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

|||||||||||||||||||||||||

静寂の音

|

|||||||||||||||||||||||||

| 【静寂と音楽】 音楽と静寂とは、あまり縁のない話である。これは読書家には特にそうで、図書館での物音は禁物である。また建築家にも音楽を好まない人がいて、メキシコのルイス・バラカンは「静寂をつくることは建築家の義務です」という言葉を残している。思えばオーディオのデザインは機々械々で横柄な存在感を出すものが多く、家具のデザインに合うオーディオ機器を選ぶときに困るという話をよく聞く。 これは聴く音楽の志向にもよると思われ、世にある音楽の90%は躍動的で活発なもので占められる。かのルターでさえ「音楽は若者の憂鬱を快活に変える」というくらいである。特に20世紀に入ってからはロックの台頭により、一般の人の常識に入るリズムへの嗜好がかなり変化したともいえよう。アグレッシブな音楽が90%から95%にまで押し上げられた感じである。つまり95%の人は、音楽にバイタリティを求めているのである。 一方で、モダニズムのうちには、サティの「家具の音楽」のように、音楽が人間のバイタリティを伝達する手段ではなく、無人格に存在するだけの物としてあるべきだと提唱するものもある。実際の「家具の音楽」は冗長なものだが、多くの人はジムノペティばかり聴くことになるだろうか。このことを極限まで推し進めたのは、ジョン・ケージ「4'33"」だろうが、これは音のない世界はない、という演奏行為へのアンチテーゼである。この後のアヴァンギャルド作品は、作曲手法の難解さで知られるようになるが、1980年代のポストモダン&ミニマルアートの更盛によって、作品内容が一変したように思える。現代美術家と交流の深かったモートン・フェルドマンの後期作品は、最小限の音の連なりで繊細な音の構造物を出現させるが、ピアニッシモで数時間に及ぶ音楽は、演奏家には極限までの緊張を強いる音楽のひとつといえよう。フェデリコ・モンポウは、後期ロマン派のスタイルで、スペインの神秘思想をうけながら、隠遁の音楽を描き続けた。旧ソ連のアルヴォ・ペルトは、ロシアのイコニズムと結びつきあいながら、ティンティナブル様式と称して、鐘の音の余韻を追い続けるような書法で、静寂を生み出している。映画音楽の造形も深かった武満徹は、独特な音色への感性で自然に佇む運動体を作り出すが、音の間にある休符も静寂という音のひとつとして強い存在感を示す。ロック畑出身のブライアン・イーノは「環境音楽」のパイオニアであるが、その最初の作品はジェット機の騒音でまみれた空港で、静寂の場を作り出すために企画された。こうしてみると、音によって静寂を表現することは、20世紀の一大テーマだったのである。

ではロマン派以前には静寂の音楽はなかったかというと、室内楽というかたちで存在していた。古くは心慰めるリュート音楽に残され、ピアノによる夜想曲など、安らぎの時間を題材にした音楽がいくつかある。ルネサンス期のリュート曲、ロマン派の夜想曲は、アマチュアの音楽愛好家のために書かれたとも考えられ、夜のプライベートな時間を音楽と共に過ごすのにいい。夜想曲を示すノクターンとは、夕暮れに行う晩祷のことで、キリスト教の祈りと深い関連性がある。バロック期のフランスでは、受難週には華美な音楽が禁止され、代わりにルソン・ド・テネブレ(闇夜の歌)と呼ばれたエレミアの哀歌によって、改悛の想いを深めることをした。初期バロック時代には、トンボウ(墓標)と呼ばれたリュート作品群があり、故人を追憶するための音楽があった。イギリスのヴィオール曲に多い「in Nomine(御名により)」は、祈りの最後に唱える「イエス・キリストの御名によって」の常套句である。祈りという人間の内面との対話が、音楽として表現されていたのである。

祈りという面では、バッハの曲はそれ自体に宗教的なメタファで覆い尽くされているように思われているが、原曲オリジナルの楽器構成よりも、他の楽器に編曲したときのほうが、バッハの魅力に対する概念的な抽出に優れているようにみえる。これはバッハの曲の音響構造が、楽器の音色によらず強固であることと合わせて、編曲時の演奏者の工夫次第でバッハの音楽語法そのものを、自分の内在的なものに引き寄せることに成功しているからである。この場合は、編曲を通じた思索の過程が、演奏者に静寂を与えていると言えよう。

さらに時代を遡って中世までいくと、これは現代的にデザインされた清貧のイメージが強くなる。フォーク・トラッドはともかく、日本のアニメに多い中世ヨーロッパの世界観など、素朴さと可憐さが入り混じった不思議な感覚があり、ストーリーに奥行きをもたらしている。しかし現実の王侯貴族は、男性でさえ指輪や花柄の衣装に身を包んだ、表面的でケバケバしい世界である。だれでもアッシジのフランチェスコに倣っていたわけではないのに、当時の文人たちが思い描いた楽園のかなり一部分を、現在のニーズに合わせて対比させようとしている。 ポピュラー音楽の分野での「静寂」は、フォークの弾き語りが似つかわしい。しかし実際にはギター1本という録音に出会うことは少ない。もともとマルチトラックで音の重ね録りが可能なポップスにとって、レコーディングでの地味なアレンジは他に引け目をとる。サイモン&ガーファンクルの「サウンド・オブ・サイレンス」でさえ、ロックバンドを従えての大団円を演じていた。その意味でも1960年代のフォーク歌手の想いと、現在のフォーク・トラッドに求められる素朴さとは、あまり一致していない面がある。それでも発掘される弾き語りライブ音源は、今の私達に当時の人が豊かにもっていた静寂の記憶を呼び覚ましてくれるのだ。

ジャズにおいて静寂を親密さとして表現した例として、1960年代に最も印象深く登場したのは、ビル・エヴァンス・トリオ「ワルツ・フォー・デヴイ」だろう。ビバップ全盛の頃、あえてアグレッシブな表情を抑えて、スローバラードを静かに奏でることで通したことが、日本人好みといえようか。それ以前にも、ヘレン・メリルの「ウィズ・クリフォード・ブラウン」も、ニューヨークの溜息と呼ばれたウィスパーボイスで挑んだ異端のジャズ・ボーカル・アルバムだったが、日本ではジャズの定番となっている。 1970年代に開始されたキース・ジャレットのソロ・コンサートは、孤独がリリシズムに溢れた共感を呼ぶものであることを思い起こさせる。人間の孤独は単なる孤立ではなく、互いを見つめるために自分と向き合うときでもあるように思える。なので、他人の孤独を知るということは、その人の一番大事なことを知ったと同じことなのだ。こうしてヨーロピアン・ジャズは、人間の精神性というか、内面世界を表現するのに成功した。逆に言えば、1970年代を通じて、人が孤独であることに市民権を得たのである。

これらの静寂の音を巡るアイディアの数々は、あえていえば、18世紀以降の産業革命を通じて、それまで無価値だった静寂に希少価値が生まれた、ということもできるだろう。 【室内の静寂をデザインする】

【静寂を繰り返す道具】 【時間軸が揃った音の流れ】 私個人は、静寂のもつ静かなうねりを再現するには、スピーカーから出る音に、時間的な正確さが必要なのだと思っている。それは僅かな所作の積み重ねが、静寂との間でたゆたって、やがて深呼吸するようなうねりを生み出すために、常に空気が動いていなければならない。音の動きというとリズミカルなものを連想するが、風のように静かな動きである。 よくピアニッシモでゆっくりした音楽を鳴らすと、漫然と空気の動かないオーディオ機器は多い。理由は、中低域から下のウーハーの動きが鈍く、ピアニッシモに対し反応しないからだ。小さい音でも、低音も高音も一緒に反応しないと、風が吹くようにサ−ッと動く感覚は薄れてしまい、むしろワイングラスを叩いた音のように静止して聞こえる。これは高音のみがデフォルメされて再生された結果である。1970年代にはインパルス応答の鋭敏さを確保したタイムアライメントで評価したこともあったが、むしろステップ応答でみた出音の位相の一致(タイムコヒレント)のほうが、うねりの再現には適しているように思える。ステップ応答が綺麗に揃うことは、フルレンジスピーカーであれば当たり前のことだが、マルチウェイの多くはステップ応答に位相のねじれが生じる。よくタイムコヒレントの優れたスピーカーについて、ステレオでの定位感が良いという意見を聞くが、私自身はむしろ静寂なうねりにタイムコヒレントの保証は欠かせないと思う。 タイムコヒレントに注目したスピーカーに、タイムドメイン理論があり、私もかつては富士通テンのTD512を愛用していた。富士通テンのスピーカーに音楽家の愛好者が多いのは、演奏者が普段に感じている間合いのようなものが的確に再生されるからだと思う。しかし、QUAD社の静電式スピーカーも古くからタイムコヒレントに優れたものであったし、私の自作したスピーカーも1940年代の技術を継承しているが、タイムコヒレントはむしろシャープにまとまっている。1940年代はアンプの出力が小さかったので、スピーカーの側で小さい電気信号を瞬時に音響エネルギーに変換する必要があった。それも生のビックバンドとガチンコ勝負で、ボーカルやギターの音を拡声しなければならず、出音のスピードで負けるとすぐさま埋もれてしまう。そのためだけに命をかけて設計されていたとも言える。だから低域から高域までタイムコヒレントが揃っていて当たり前だったのだ。 こうして瞬時に出る音の位相について的確に対処すると、今まで聴こえ辛かったピアニッシモでの表現のうねりが存在感をもって聴こえてくる。

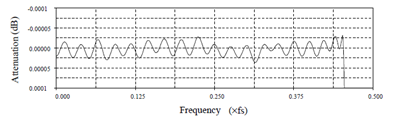

【気配の錯綜を消す】 最近のハイレゾ音源の影響で、40kHzまで伸びた性能が求められるが、私の場合は、CDでの試聴が中心なので、20kHz近傍に累積する高域のパルスノイズまでキッチリ聴こえると、ピアニッシモでの音の気配が錯綜してイライラしてしまう。なので基本的にパルスノイズの潜む超高域は減らす方向で考え、DACにはスローロールオフのフィルターを、さらに古い設計のライントランスを噛ませるようにしている。 CDプレイヤーのDACのフィルターについては、通常搭載されるシャープロールオフがピシッと立ち上がり感の強い覇気のある音なのに対し、スローロールオフはやんわり諭すかのような縁側の静けさがあり、物思いにふけったりするのに合ってるのは後者である。特性をみても14kHzから徐々にロールオフしていて、20kHz付近で−2dBとなる。それ以上はデジタルノイズになるが、パルス性の音がノイズで和らぐのが判る。

|

|||||||||||||||||||||||||