我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「記憶の音」は、モノラル試聴システムを満足する形に構築したのち、なおも人肌恋しい思いをつづる状況をモニターします。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

記憶の音

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【賑わいの記憶】 【音の記憶の曖昧さ】 人間にとって音の記憶とは、非常に弱いものらしい。脳神経のうちに蓄積できる時間が極めて短いというのだ。目は閉じることができるが、耳は閉じることができない。そういう意味では、人間は恣意的に音の情報を脳に蓄えない方向に向いているのかもしれない。逆に画像情報は、夢にも現れるように、脳内に豊富に蓄積される。ある演奏家に言わせれば、成功しても失敗しても、本当の音は直ぐあとに忘れてくれるので、また演奏する機会に恵まれると、相当に都合の良いことを言っていた。そういって自分という存在だけは忘れないでもらいたいのだ。ここに演奏家が音楽を通じて一緒に感じたい何かがある。それが人と人の賑わいである。 私自身はオーディオの役割が、単なる音の再生装置ではなく、いにしえの人が聞いた音の記憶を再現することだと思っている。レコードとは記録のことであるが、もう一歩踏み込んで、生きた人の記憶を呼び覚ますように心がけている。それは半世紀以上も前に生きた人が、マイクに向かって出した音が長い時間を掛けて迷走して、ようやく今の自分まで辿り着いた音が、今こうやって鳴っていると思う。 こうやって書くのは、私の目的が生音と比較した原音再生ではなく、歴史を考慮した記憶の再生であるためだ。テクノロジーの差があってもかまわない。現在との間に流れる時間が長いほど、遠くに感じるのはしょうがないと思っている。しかしどんなチープな機材でも、録音媒体を通さないマイクの生音には、それこそ今そこでやっているような生々しさがある。そのことが私にとってのオーディオが、過去の時間を現在に同時中継する、時空を超えたコミュニケーション手段として成立している由縁である。 このように過去と現在を結ぶ音楽の在り方について、あるいは「追悼」という言葉を思い浮かべるかもしれない。しかし故人の死を悼むよりは、その人の生き様を喜び分かち合うというほうが正しい。音楽とは生きていることをの証しなのだ。それは過去も現在も変わりない。このことをオーディオで実現したい。 このように書いたところで、実のところ音の記憶は曖昧なままだ。なのでレコードという記録に頼って、音の記憶を保持するように努めるのだ。その目的は? と聞かれれば、そこに音楽があるから、と他愛もなく答えよう。 【賑わいを妨げるオーディオ観】 20世紀末に現れたヘッドホン・オーディオは、音楽のパーソナル化によって、音楽アルバムを一人一枚供給するメガヒットの状況を生み出した。その一方で、音楽が本来もつ他者との「賑わい」を保つ要素が、個人の嗜好のなかで細かく切り刻まれたように思う。つまり、自分に似た気持ちを共有することでしか、心を分かち合うことができなくなっていて、むしろ心は自分自身に閉じていく方向に向かっていく。

ここで、オーディオの代名詞になったステレオ装置で聴く、音楽のパーソナリティの在り様を考えてみたい。人間と同じサイズのステレオ装置(2ch)は、室内音響をコンサートホールと同様に演奏者側と観客側に部屋を分断する。つまりステレオは、音自体がもつパーソナリティよりも、音の空間性を優先して持ち込むのであるが、その空間は演奏者と観衆が強いヒエラルキーに支配された世界である。これが音のパーソナリティの実在感と相反していくのは、現実の自分の生活の場ではなく、聞き手を仮想現実の場に取り込んで支配することにある。ステレオの音場感は結果として、現実の生活空間から聴き手のパーソナリティの消失を狙っているのだ。またステレオ試聴におけるスイートスポットが個人に限定された時点から、音楽のパーソナル化が既にその兆候を現しており、広く20世紀後半の文化的傾向をも示しているように思える。 では、音楽のパーソナル化によって、聴き手の願うパーソナリティは実現できただろうか? 実は、聴き手は自分の要求だけでは、音楽製作を成就することはできない。技術的な問題よりも、イマジネーションにおいて、より一層難しいのだ。つまり、自分の思ってること、感じていることを言い当ててくれる予言者とは、自分の心境をアイドルに見立てたようなもので、その結果は既に限界に達している。むしろ、その夢から覚めないように、音楽業界全体ががんばっているともいえる。そのアイドル意識も、Youtubeやインスタグラムで容易に自己をメディア化できるようになった時点で、ビジネスというバイアスが外れて崩壊に向かっているような気がする。 【メディアのなかのパーソナリティ】 今こうして聴いている音楽は、何らかのメディアに載ることで手元に届いたものである。ただし、当人が活躍していた時分には、ヒットチャートやタブロイド誌、演奏会評とも連動して、メディアの中の人物像がそれなりに存在した。つまり音を取り巻くヒストリーが日々アップデートされていたのである。しかし、過去にリリースされた音楽には、社会状況やヒストリーはアップデートされず、むしろ移ろい忘れ去られていく状態にある。こうした記憶を留めるために、当時の状況をまとめた伝記や批評が多いのは確かである。 私はこの時点で、社会の中での音楽の生命が尽きたとは思わず、むしろ音楽が社会的状況から自由になったのだと思っている。つまり、時代の新旧に関わらず、演奏行為そのものだけで、音楽を評価できるようになったと思うのである。あえて純粋に聞き入ると言わないのは、音楽が時代とは関係ないとは言えないからだ。むしろ録音された音楽には、その人が感じたリズムや音の感覚が濃厚に残っていて、それは生きた時代の環境と関りが深いと思う。でもある程度、同時代の周辺の音楽を平行して聴けば、どういうサウンドに個性があるかはすぐ判る。つまりメディアという社会的要因から離れても、音楽はパーソナリティを保持できるのであり、それ自体で意義深いものだと言える。 私自身は、こうした過去の音楽を評価や判断をするため、音楽のアーカイヴを自分用に構築することが好きだ。取り立てて批評することが目的ではなく、むしろ大多数のメディアの意見から自由になって音楽を聴きたいから、自分のリソースを蓄えている。そして、その時代に鳴っていた音の記憶を、ちょうど窓を開いて空気を入れ替えるように感じるのが好きなのだ。その意味でスピーカーは、時代の風を吹き込んでくれる窓である。 【擬人化した賑わいの再生】 音の記憶をオーディオ装置で再現する場合、仮想現実の音場感を旅するよりも、音の記憶が現実の部屋に存在するほうが面白い。それは音場感の定義が時代を追って変化していて、それ自体が時代を感じさせる結果になるのに対し、音楽はその時代の躍動をダイレクトに伝えるからである。つまり舞台装置は取り払って、音楽だけ聴こうということだ。この時点で私はステレオ試聴を放棄した。 もうひとつは、オーディオ機器の固有音を消し去ることで、原音により近づくという考え方があるが、私自身はオーディオの音にパーソナリティ(個性)を求める。それは音の記憶を部屋の中に実体化するうえで、発音体の存在感はむしろプラスに働くからだ。この点で私は、「スピーカー」を文字通りの生きた「語り部」としてみている。それ自体を一人称のパーソナリティ(人格)の記憶を有するエンターテイナーとみなし、その音の記憶に合わせてスピーカーに人格を与えることができればと常々願っている。それはそのまま、再生される録音ソースに求めるリアリティである。 このため、スピーカーは一人称のモノラルであり、人間と同じサイズの胴体と口をもったものでなければならない。胴音は人間の上半身と同じ大きさの30cmスピーカー、口音は喉の発音形態に近いリボン型ツイーターへ割り振り、人間の発音形態を擬人化して再現できるようにした。これが音の記憶とともにパーソナリティを実体化する装置である。

音響再生をスピーカーに留めて、ヘッドホンにしないのは、音が自分のイマジネーションのなかの記憶ではなく、自分とは別に客体化した存在として居てほしいからだ。つまりスピーカーを鳴らすのは、音楽を自分のイマジネーションに閉じ込めるのではなく、音楽が部屋のなかで実体化したパーソナリティをもつことを目的としている。パ−ソナリティをもった音は、それ自体は過去という時間軸から一方的に語るだけにせよ、自分の部屋に招き入れられた人格に他ならない。つまり音の記憶は、実体化されたパーソナリティと共に、部屋に「賑わい」をもたらす存在となる。 室内という現実の空間に、話し手と聞き手の互いのパーソナリティを維持したまま、対等な立場をもたせるためには、スピーカーは一人称のモノラル再生が適当である。人と同じ大きさのスピーカーは、人が椅子に座るスペースがあれば十分であり、ステレオのように部屋全体を占有しない。キャスター付きの回転椅子に置くと、部屋の中の移動や向きの調整が容易になる。モノラル時代のスピーカーの指向性は10kHzで90度あり、部屋のどこに置いても明瞭な音が聴ける。テーブル、ソファなど主要な家具のレイアウトを優先し、スピーカーを好きな場所に置いてみよう。左右の限定がないので寝転んで聴いてもかまわない。

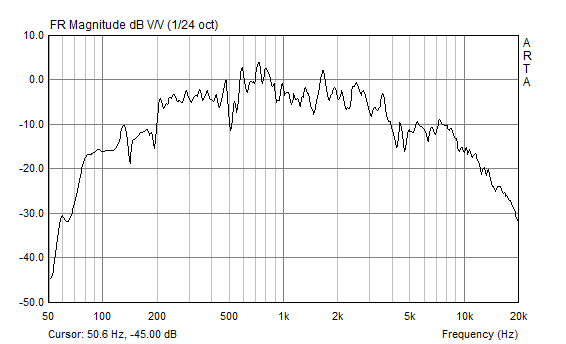

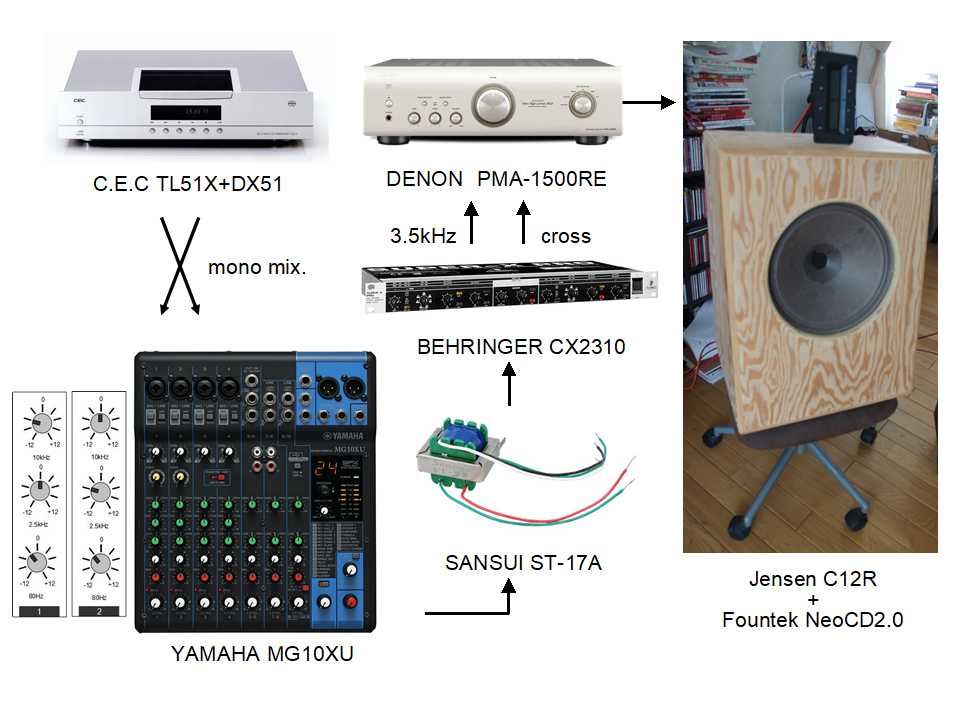

さあ、モノラル・システムで、部屋にエンターテイナーを招き入れよう。きっと歴史の壁を通り抜けて、生きていた証しを雄弁に語ってくれるに違いない。 【モノラルとの蜜月】 【ローファイなのに良い音】 色々と御託を並べたが、モノラルを選択した切っ掛けを正直に話すと、古い録音を聴くときは必然的にモノラル音源と対決しなければならず、ステレオでの試聴では全く比較にならないからだった。そのうちモノラル・システムのほうに試聴時間を多く割くようになり、とうとうモノラルだけで試聴するようになった。ステレオ録音もモノラルにミックスしなおして聴いている。そこで判明したのが、録音年代など関係なく、レコードにはそれ自体に演奏家のパーソナリティが明確に刻まれている、という当たり前の事実である。この事実だけが、私のオーディオ再生の目的になったのである。 そこで長年取り組んできたのは、ローファイ規格の録音群の救済活動である。14歳で初めてステレオを買ってもらった頃からSP盤復刻LPと格闘していたので古い録音との付き合いは長い。ローファイとは、蓄音機からAM放送まで、20世紀前半の音楽メディアの共通フォーマットで、100〜8,000Hzより狭い帯域で音楽情報を記録するものである。ハイファイはそれより両端に1オクターブ伸ばした規格である。ちなみに私の現在の装置は以下のようなカマボコ型の特性だが、低域から高域まで出音のタイミングが一致しているので過不足なく聴き取れる。ローファイといえども出音のスピードがしっかり保てないと、ただの古ぼけた音になる。かといって、高音だけ目立つようになるのはダメで、ちゃんと低域から同じタインミングで発音されなければ、古い録音から音の明瞭さを引き出せない。   現在のシステムの斜め45度から試聴した特性  モノラル試聴用に組み上げたシステム構成 【モノラルという造語に騙されない】  2012年頃からか。勉強机の脇にモノラル専用フルレンジ(エレボイのバロネット)を置いて以来、オーディオはモノラルでしか聴いていない。最初は装置の可能性を探るべくモノラル音源を掻き集めていたが、病も終局に達してステレオ音源もモノラルにして聴くあり様。モノラルでの再生は苦手だと思っていた古楽器の録音も何のその、結構聴きまくっている。この病をどう説明すれば良いのか? 2012年頃からか。勉強机の脇にモノラル専用フルレンジ(エレボイのバロネット)を置いて以来、オーディオはモノラルでしか聴いていない。最初は装置の可能性を探るべくモノラル音源を掻き集めていたが、病も終局に達してステレオ音源もモノラルにして聴くあり様。モノラルでの再生は苦手だと思っていた古楽器の録音も何のその、結構聴きまくっている。この病をどう説明すれば良いのか?そもそもモノラルという用語は、ステレオ(またはバイノーラル)に対するネガティブな言葉である。音に広がりや色彩がない、質素で堅いイメージが付きまとう。映画のサラウンドが当たり前になるなかで、2本のスピーカーだけで再生なんて修行のように感じるかもしれない。モノラル再生ともなれば仙人あつかいである。しかし、巨大なSR装置が立ち並ぶコンサート会場もほとんどはモノラルが基調であり、モノラルという言葉には別の捉え方が必要になると思われる。 1本のスピーカ−でのモノラル再生を、私はあえて点音源拡散音響(One Point Spreading Sound)と呼んでみようと思う。以下の図は、点音源の現実的な伝達のイメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。

こうした無意識に感じ取る音響の質は、左右の音の位相差だけではないことは明白である。つまり、壁や天井の反響を勘定に入れた音響こそが自然な音であり、部屋の響きを基準にして録音会場の音響を聞き分けることで、音響の違いに明瞭な線引きが可能となるように思う。この線引きが必要なのは、視覚的要素がない音の近さ広さというのが曖昧なためで、おそらく録音しているエンジニアも時代や国柄によって基準がそれぞれ違うと思われる。例えばデッカとフィリップスのウィーン・フィルの音の違い、同じボブクリのミックスした「アヴァロン」と「ボーン・イン・ザ・USA」のサウンドの違いなど、求める物や表現の手段としてステレオ感が存在するようになる。 私として知りたいのは、演奏者のパフォーマンスそのものなのであるが、空間表現というフィルターを通じた録音エンジニアの意見をまず聞かなければならない、というオチになる。このときムジークフェラインで演奏すれば名演になり、テンモニ(ヤマハのNS-10Mモニタースピーカー)でミックスすればヒットするという別の方程式が浮かび上がる。今さら誰もそんなこと信じてはいないのだが、業界のマーケティングがそうなりやすかったのは事実で、天ぷらのコロモをはがして演奏家の本来のテイストを知ることが必要に思っている。本当は天ぷらも中身の旨みを包み込む方法なのだが、コロモが大きくなって中身が小さいエビ天も少なくないのである。 そこでモノラル復権である。ステレオの化粧を洗い流して、素顔の演奏者と対峙する方法として、モノラルという選択肢はどうだろうか? 【モノラルの聞き方】 モノラルスピーカーには、由緒正しき聞き方がある。それは斜め45度 から聴くことである。

では、スタジオ以外の普通の人たちはどうかというと、やはり斜め横である。これは私が愛用していたエレボイのバロネットの場合。小さいながらコーナーホーンになっている理由が判るだろう。

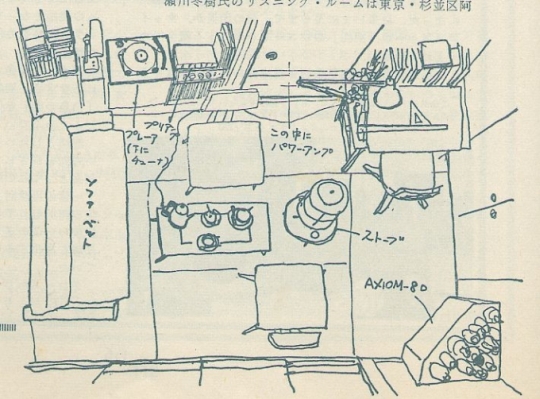

このとき斜め横から聴くときは、スピーカーは左耳か右耳か、という疑問が生まれるだろう。しかし、人間とは不思議なもので、右耳と左耳であきらかに周波数分布は違うはずなのに、あたかも同じ音を聞いているかのように脳内で補完している。また、左耳は分析的であり、右耳は情感的なものが、それぞれ先行して感じ取れる。それを脳内で補完しながらグルグル情報が廻るのである。つまりモノラルといえども、けしてシングルな音ではない。むしろステレオ音響で耳を覆い尽くすよりも、はるかにステレオ的な音響情報が脳内をめぐるのである。私は右耳派であるが、音楽の情感が脳内を突き抜けて左耳まで達する頃には、その繰り返し寄せ来るリズムの波に一種のトランス状態に陥る。 ちなみにオーディオ批評家で有名な瀬川冬樹氏の1961年のリスニングルームもまた、伝説の斜め45度試聴。Axiom 80くらい高域が強くなると、このくらいが適当だし、聴いている距離からすると、45シングルアンプという構成も含め、小音量派だったのかもしれない。そして右耳からの試聴は情感を優先しており、それは瀬川氏のオーディオ批評にも現れている。   この聴き方の元にあるのは、ラジオを囲んだ団欒にあることが判っている。誰も正面に陣取って音を独り占めしてはいけない。そしてラジオの脇にソファ置いてくつろぐのが、紳士のたしなみである。ビング・クロスビーだってそのように聴いているではないか。こちらは左耳試聴であり、分析的に聴いていることが判る。クロスビー氏の非常に洗練された歌唱は、精緻な計算のうえで成り立っている。そしてこの家具としての造りの良さと恰幅の大きさ。テレビが造られる前のラジオ電蓄のステータスを物語っている。

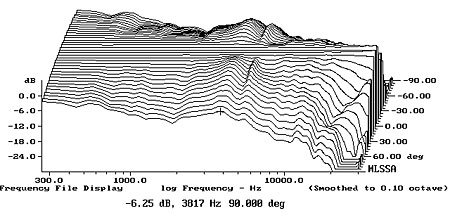

以上より、モノラルスピーカーを聞くための配置は、正面になってはいけない。ということはHMVのニッパー犬の聴き方はあまり良くないと言えよう。このことで直接音と壁の反射音とのブレンドを簡単に調整できるのだ。それに加えて中高域のキツイ(プレゼンスの高い)ユニットでも、指向性で音を和らげることもできる。つまり反響音のブレンドと指向性の調整で、音響の調整が自在になる。 これらは、ステレオによる試聴方法によって忘れられたモノラル試聴の方法であり、人間の音響心理的な部分とも折り合いをつけて理解する必要がある。部屋のルームアコースティックとも関連するし、音響心理的な心地よさには個人差があるので、機器を揃えさえすればシステムが完成するわけではない。結局、その答えは自分の聴覚にしかないのである。 【モノラル化の仕方】 モノラルに対してよくある意見に、「ステレオではないのが残念」という言葉を聞く。これはステレオだと良かった=ステレオ装置でモノラル録音を聴くということと同意語である。一方で、ステレオ用に開発されたスピーカーの多くは、4kHz以上の高域の指向性を絞ることで、ステレオ感を認識させる。一般にチャンネル・セパレーションと呼ばれるものだが、ステレオ感を保持させて両耳に音が届けるのに必要な手段だ。  最近のステレオ用スピーカーの指向特性 これを見て判るのは、Hi-Fiの周波数帯域の要件を満たしながら、チャンネル・セパレーションを維持する、というステレオ録音の特異性が判るだろう。左右バランスの配分で高音にキャラクターをもたせた録音が良い録音になる。高音というとシンバルやバイオリンの音と誤解されそうだが、実際にはもっと高域の成分、シンバルにバチが当たったり、バイオリンに弓が触れる瞬間のパルス音であり、あるいは楽器の音色を特徴付ける倍音の成分である。そこの情報を事細かに含むことを指していて、それ以外の音はモノラルと同様に収録されいる。これは逆相成分で広がりをもたせているため、単純にモノラルに混ぜて再生すると、逆相成分が減衰して高域も無くなる。これが残念な理由なのである。逆に、モノラル録音を最近のスピーカーで聞いても、音がどん詰まりで団子になって聞こえる。これは中央定位する位置での周波数特性が良くないからである。 では、どのようにしてステレオ録音をモノラル化すればいいのだろうか? 最初からモノラルで収録された音源に関しては、そのままとして、ステレオ音源をモノラル化する(ミックスする)にはどうしたら良いのか? これは色々な人が悩むことである。以下にその方法を列挙すると 1.変換コネクターなどで並列接続して1本化する。 2.プッシュプル分割のライントランスで結合する。 3.ミキサーアンプで左右信号を合成する。 このうち1の変換コネクターは、一番安価で簡単な方法なのだが、誰もが失望するのは、高域が丸まって冴えない、音に潤いがない、詰まって聞こえるなど、ナイことずくめで良い事ないのが普通である。この理由について考えてみると 1.ステレオの音の広がりを表す逆相成分をキャンセルしているため、響きが痩せてしまう。 2.人工的なエコーは高域に偏る(リバーブの特徴である)ため、高域成分が減退する。 3.ステレオで分散された音像が弱く、ミックスすると各パートの弱さが露見する。 4.逆に中央定位する音は音量が大きく太った音になる。 また、2のライントランスでの結合は、この辺の合成がコネクタよりはアバウトで、逆相の減退を若干抑えることができる。一方で、ムラード反転型回路が出回って以降は生産がほとんどされなかったため、かなり古いトランスに頼らなければならない。つまりコンディションの良いパーツは高価だし、相性の良いものを見つけるまでに断念することも多い。 そこで、第3のミキサーアンプでの合成だが、これも左右の信号を単純に足し合わせるだけでは、あまり意味がない。そこで逆相成分の取り込みと周波数のバランスを考えてみた。

モノラル化するメリットを挙げると 1.試聴位置での音像の乱れがなく、好きな姿勢で聴ける。 2.音の骨格がしっかりして、楽器の主従関係が判りやすくなる。 3.楽器の出音とエコーがよく分離して、楽器のニュアンスが判りやすくなる。 これらの効果は、音楽の表現がより克明になる方向であり、ステレオ効果による雰囲気に流されないで、演奏家が格闘する姿も炙り出す。どの演奏もかなり切れ込みよくなるが、かと言って雰囲気ぶち壊しというわけでもない。優雅さも十分に表現できるのだが、それを保持するときの演奏者の緊張の入れ替えが脈実に伝わる では、モノラルでいけないワケは、どこにあるのだろうか? 実は何もないのである。演奏家のパフォーマンスを表現するにあたって、モノラルで十分である。いや、むしろモノラルであったほうが良いことも多いのだと、あえて言おう。今どき古い録音が「モノラルなので残念」なんて感想をいだいてる人は、装置を改めて欲しいと存じます。 【社会派モノラル事件簿】 普通のレコードマニアにはできないことの例として、放送録音とプライベート録音に類するアーカイブを挙げてみた。どれも音質が悪く散々悩まされてきた録音で、かれこれ30年以上も悩まされてきたのものもある。モノラルのサブシステムができたお陰で、かなりのシコリが取れてきた。自分でも飽きれるのだが、もう少し音楽の嗜好を絞ればまだやりようがあるものの、ともかく悪い音の録音が気になってしょうがないので、結局聞き込むことになり、愛情を注いでしまうのが悪い癖である。 以下はその手ごわい相手のブラックリストであるが、誰もがハードルと考える以前に切り捨てていると思う。しかし演奏史の側面でみれば、歴史的な事件ともいえるもので占められていて、音楽のジャンルを超えて、その時に感じた人々が紡いだ記憶を呼び覚ます力をもっている。これが一期一会の報道性をもつ音楽ソースの底力である。

ページ最初へ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||