【歪み=不条理?】

2018年春にエレキギターの老舗ギブソンが米国で破産申告をした。ブランド力を盾に踏み出した多角経営がうまくいかなかったので、一度負債事業を清算したうえで、ギター製造に特化するということだ。ひとつの時代が過ぎ去ったと思うのは簡単だが、自分のオーディオシステムにJensen製のギターアンプ用スピーカーを使っている以上、黙っているわけにはいかない。ちなみに私はギターが弾けないので、明らかに外野の意見である。

この件に絡んで椎名林檎さんが、エレキギターの音を「負の感情」の象徴のように言っていたが、今はラップのように言葉で殴り掛かるというほうが手っ取り早いのかもしれないし、ポップスのアレンジャーのほうも言うこと聞かないギタリストより、シーケンサーで的確に楽曲をコントロールしたいらしい。イレギュラーな出来事、コントロールの効かない事柄に、世の中があまり寛容でなくなっているのかもしれない。その意味で、エレキギターの歪みを不条理な思いと表現するのは、何とも言い得て妙な気がする。

インスタ映えという言葉が流行語大賞に輝いたが、1980年代ならブリっ子(江戸時代ならカマトト?)として一蹴された行動パターンも、もはや自己紹介まで綺麗に演出することが普通になっている。かと思うと、個人情報が社会問題として不特定多数の書き込みで炎上することもあり、怒りや不安も簡単に「繋がる」時代になっている。ふたつに共通するのは、自己消失した他人に対する目線であり、インスタ映えでは他人に対する見栄え、炎上騒ぎは自己責任を棚上げした批判というふうに、全て他人が中心の表現方法なのだと思う。

エレキギターの自己表現は、メディア目線で考えると「カッコつけ」たように途端にチープに思えるのは、1960年代のロックが不良の音楽であり、それを言葉にすれば社会的な立場を失う危険と背中合わせだったためでもある。そういう抑圧の多い、鬱陶しい世の中だったから、言葉に言い尽くせない思いをギターにのせることが自由の入り口だったのだ。では、現在のストレートに自己をメディア化できる世の中が素晴らしいかというと、結局は統計的な世間体を気にすることが中心のメディアになりつつある。質よりも量を選ぶ、というのは、自己実現という点において、実は本質的な問題ではない。いずれファッション化された自己と他人の関係に飽きたら、自分のもつ苛立ちや不安にしっかり向き合う芸術に触れることをお勧めしたい。

怒りを表現した20世紀アートには色々あるが、ビートニクス世代の申し子のように現れたボブ・ディランはその筆頭で、おそらくロックの歌詞を難解な比喩で埋め尽くすことを最初にやった人だと思うし、これを境にパフォーマンスを伴わないただの詩人は存在感を失った。パンクやヘヴィメタは、ファッションの面でもカウンターカルチャーの象徴になったが、世の中一般が都会的で洗練されものに吸収されていくなかで、人間の汚さや醜さに向き合って生きることが難しくなったのも一因がある。特に思春期などは、自我の確立のため、周囲に批判的な目線に敏感に反応する時期でもあり、その意味でもロックは若者の音楽という言い方が合ってるのだろう。ディランに続き、ブラック・サバス、セックス・ピストルズを挙げるのは簡単だが、個人的には日本の1970年代のアングラシーンも結構面白く、村八分がパンクの先駆けとして一番ぶっ飛んでいたと思う。カルメン・マキ&OZも好きなロックバンドで、日本語でちゃんとプログレの楽曲をやってくれた孤高の存在だと思う。

|

|

|

追憶のハイウェイ61

ボブ・ディラン |

ぶっつぶせ! !

1971北区公会堂Live/村八分 |

ベスト・オブ・カルメン・マキ&OZ |

そもそもエレキギターは、1940年代にジャズのビックバンドと共演するために使われたのが最初で、ギターの音色もクリーントーンが基本である。例えばジャズの流れで発展したR&Bでは、ホーンのほうがずっと親しまれた楽器で、ギターにロックのような強いディストーションは掛けない。エレキギターの歪みは、ブルース歌手がスライド奏法と併用して使いだしたときに、ブルースの歌詞とコール&レスポンスするギターの音色によって、負の感情として醸成されたといえる。やがて1960年代に英国に渡ってロックになったときに、ハードディストーションが使われ出した後の話は推して知るべしだ。ドラムと共にエレキギターは、若者の音楽の象徴ともなった。ブルース歌手が眺めていた世界の不条理は、言い尽くせない負の感情として、エレキギターで語り継がれているのかもしれない。

簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた(1940年代)

|

|

|

| ジャンゴ・ラインハルト |

レス・ポール |

B.B.キング |

私がJensen製のギターアンプ用スピーカーC12Rを使用しているのは、別に音を歪ませるためではない。クリーントーンのギターの音色で分かるように、入力信号そのものが歪んでいなければ、むしろリバーブが掛かったときのような飴色の艶の乗った音になる。ギターアンプ用ユニットとはいえ、通常のオーディオ出力の範囲では、むしろ明るく弾んだ音という感じである。もともと、Jensen

C12Rは、ギター用に限定しない汎用PAのために開発されたもので、ジュークボックスなどにも使われていた。別段、オーディオ用に使って問題ないのだ。個人的には、ドラムを叩く瞬発力とか、ボーカルの自然なイントネーションとか、そっちのほうを買っている。

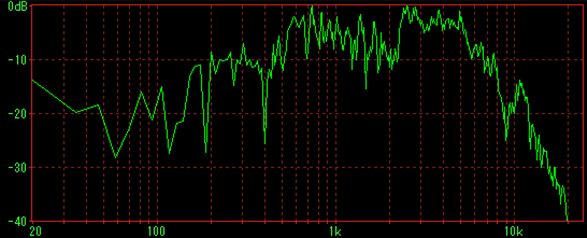

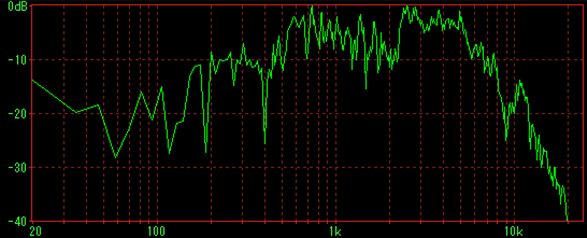

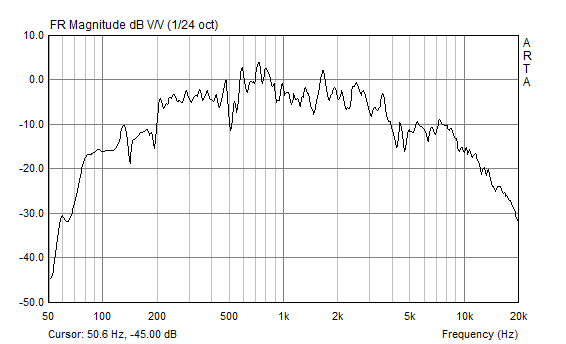

ところで、エレキギターの再生について、10kHz以上の高域が足りないなんてことをよく耳にするが、エレキギタのいやらしい音は4~6kHz周辺の中高域のピーキーな音で、スピーカー自体は1940年代のローファイ仕様そのものである。オーディオ用に使う場合は、正面から聴くと耳に突き刺さるので、斜め45度から試聴すると、おおよそフラットに収まる。

歪という点では、確かにパルス波を計測してみると、2次、3次…と高次倍音はとどまることなく出しまくる。しかしそれはパルス波に反応する瞬時のことであり、連続するサイン波ではさすがにそこまで高次歪みを出さない。個人的にはJensenの音は、分割振動を豊富に出すことで、それ自体にリバーブの機能をもたらし、ステージで映える音になっていたのだと思っている。

ちなみに最も過激に歪ませるデスメタをやってた人間に聞くところによると、デスメタではスピーカーで歪むことは厳禁で、アンプで作り込んだ歪みの塊がちゃんとリズムを刻まなければならない。愛用のギターアンプはジャズ用でもお馴染みのローランド製だと言っていた。

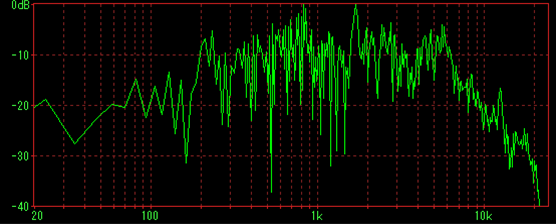

Jensen C12Rの単体での周波数特性(上:正面、中:斜め45度、下:パルス応答)

とはいえ、Jensenで聴くエレキギターの録音は、やはり特色のある色彩感とエッジの効いた音になる。というか、磁気テープの劣化で失われた倍音まで補ってくれてる感じもする。古いブルースからハードロックまで一貫した主張のあるサウンドを聴くと、やはり血は争えないのだと思う。アメリカのポピュラー音楽はJensenのサウンドを元に醸成されたと言って過言ではない。ということで、かつてのギターヒーローのライブ・パフォーマンスを満喫することとしよう。

|

|

|

クーパー&ブルムフィールド

フィルモアイースト・ライブ |

レッド・ツェッペリン

BBCライブ |

オールマン・ブラザーズ・バンド

フィルモアイースト・ライブ |

【不条理な表現】

では不条理な世界の表現方法は、歪んだものだけだろうか。これが皮肉にもそうでもない。むしろ歪み=痛みとして音に出すのは、純情で心の素直な感じがする。綺麗な世界にこそ本当の嘘は隠されているもので、日本の歌謡曲のほうが、そういう諧謔的な表現に長けているように思う。ファド歌手だったグラシェラ・スサーナは、「誰もいない海」「竹田の子守歌」など普通の歌謡曲を歌ってもなお、漆黒の闇で孤独に震える心を伝える。ピアソラのタンゴも、「天使のミロンガ」など表面は静かで美しいのだが、カミソリで撫でられたようにヒリヒリするほどの痛みを感じる。

もちろん、ブルース歌手のしゃがれ声を聴くと、言葉の壁など簡単に爆破してしまうインパクトがある。この場合、ギターは純粋で無垢な心を現わすのだが、そこが何とも不条理である。旧ソ連時代のアングラ歌手

ヴィソツキーのダミ声を聴くと、ウォッカを飲んだあとに熱いものが腹から湧き上がってくるように、血液の逆流する感じがする。不条理など飲み干してしまえと言わんばかりの強烈な個性だ。

|

|

|

グラシェラ・スサーナ

アドロ サバの女王 |

アストール・ピアソラ

タンゴ・ゼロアワー |

ウラディミール・ヴィソツキー

大地の歌 |

サム・フィリップスのサン・レコードのシングル集を聴くと、ブルース&カントリーの幅の広さに驚かされる。ハウリング・ウルフやエルヴィス・プレスリーのような逸材だけでは済まないバラエティーの広さだ。むしろサム自身が、他にはない個性的な音楽を求めていたことにも起因するが、ジャンルの魅力に迫ったスタイリッシュな演奏がほとんど見受けられないのである。メンフィスという田舎町で、よくもこれだけ多くのタレントを見つけ出したものだと感心すると同時に、ブルースの歌詞にイカレていたサムの嗜好というのも、何だか不条理を通り越して偏愛に似たものを感じるのである。その愛はやがて全米を覆うことになるのだが、ウルフもエルヴィスも他社でビジネス・チャンスを掴んだので、サム自身はそれで莫大な資産を残せたわけでもなかったらしい。そこがまた気さくで愛嬌のあるところである。

|

|

|

| サム・フィリップス |

メンフィス・レコーディングス

Vol.1(1952~56年) |

サン・ブルース・ストーリー

|

ブリティッシュ・ポップスでの不条理は、マザー・グースや不思議の国のアリスのような、あべこべの世界観で遊ぶ余裕まで見せてくれる。選んでみるとEMIのものばかりで失笑してしまうが、スタジオを占有してアルバム製作できる環境をもっていた強みがあった。アーチストが納得するまで我がままを通すという流儀は、ビートルズが残した最大の遺産である。

|

|

|

ケイト・ブッシュ

魔物語 |

ピンク・フロイド

狂気 |

クィーン

オペラ座の夜 |

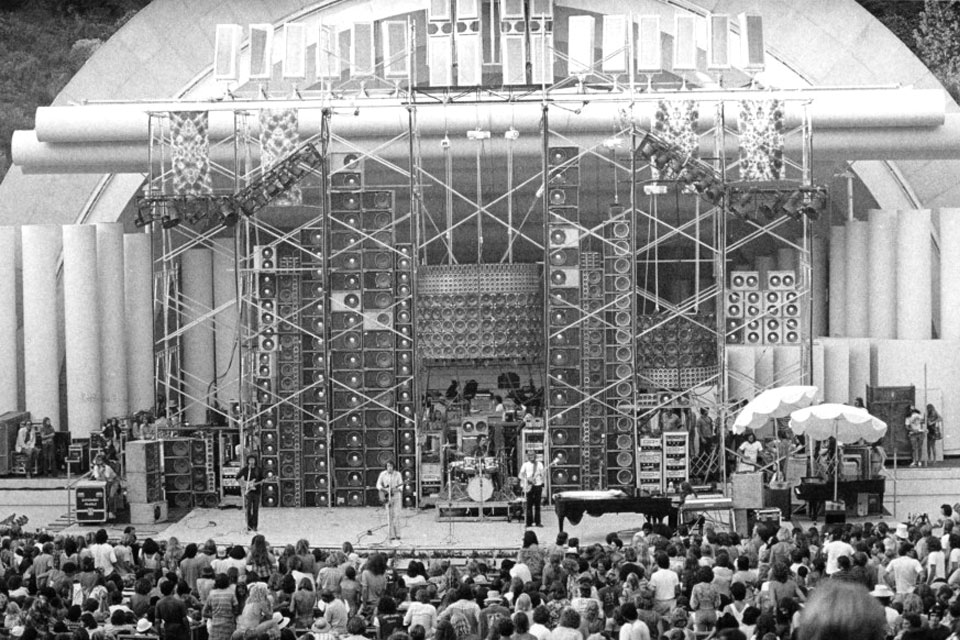

もっともヘンテコという意味では、アメリカも負けておらず、フランク・ザッパやヴェルヴェット・アンダーグラウンドのように、商業主義を嫌って放送コードに引っ掛かるような歌詞をワザと連発するのもあれば、グレイトフル・デッドなどは、この世を離れる巡礼団のようにコアなファンを引き連れて旅をしていた。グレイトフル・デッドの巨大PA装置をみて、エレクトロ化したロックの神殿に喩えることも可能だろう。しかし、ここでは不思議と、歪んだ世界の告発という反抗心とは全く逆のもの、人間の醜さへの大きな肯定=愛を感じる。そのため、ミュージシャン自身が最も変態な生き方を貫くことで、共感者を生んでいたように思う。世の中が想像する以上に歪んだ自分の存在を持て余しているミュージシャンともいえるだろうか。

ウォーホルとヴェルヴェット一味 |

Grateful deadのWall of Soundツアー |

こうして世の中の不条理を表現する方法は、真正面から受け止める以外に、裏側からも見つめる必要があるかもしれない。そもそも不条理の条理とは、人間の価値観に属する限り、あまりにも不安定なものである。そもそも不安定なものを条理として基準にすることの難しさが、20世紀以降のトラウマとして世界を覆っているように思える。それでも人間は、怒り、悲しみ、ときに笑う。音楽を聴く限り、この感情のほうが、ずっと普遍的なのかもしれない。

【ジェンセン爺の流儀】

【ジュークボックスを手本に】

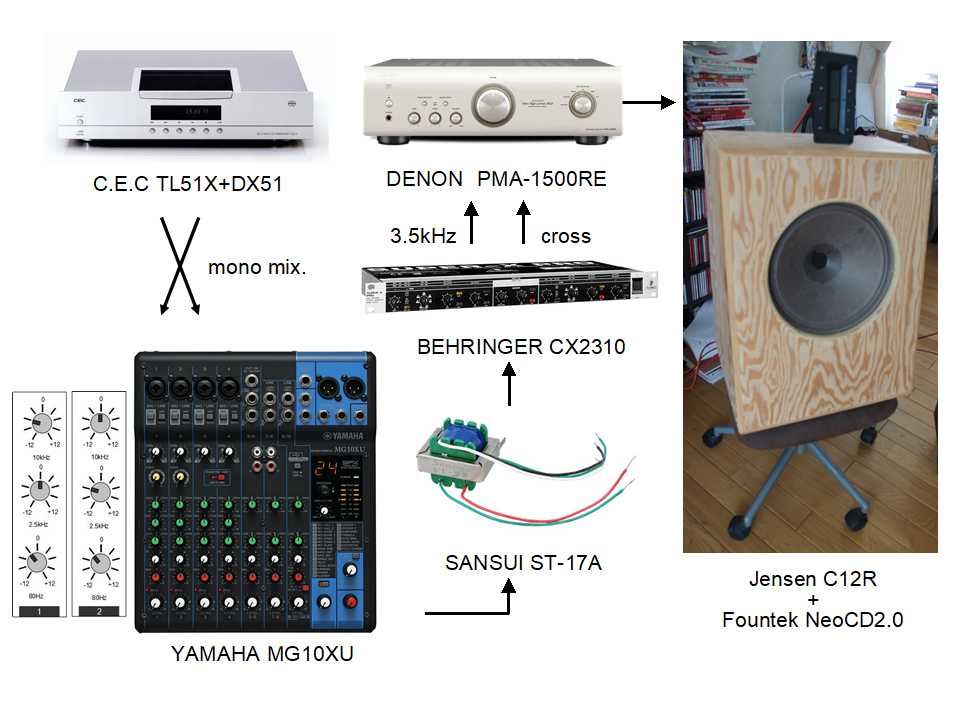

オーディオシステムにJensenのギターアンプ用ユニットを使用しているとのことで、どんなゲテモノか?と思うかもしれないが、普通のビンテージ・スタイルを真似たものである。1950年代のジュークボックスを手本にしたモノラル・システムで、Jensen

C12Rは簡易な後面解放箱に入れてある。

私がJensenの好きなところは、些細な音の機知に敏感に反応してくれることである。それは高域が繊細だとかそういう類のものではなく、中低域のレベルからまさに体当たりでリアクションを噛ましてくれる。そういう変なところで食い付きがいいので、ツッコミどころも「どうぞ」とばかり判りやすい。オーディオ機器にユーモアがあるといえば変な感じがするが、Jensenとは歪みぐあいも含めてそういう奴だと思ってる。言い方を変えれば、起こったことに大げさに反応するリアクション芸人のようなもので、Jesnenにはショウビズで鍛えられたアメリカンな陽気さが根底にあるのだ。そういえば、ユダヤ・ジョークは度重なる災難の歴史で身に着けたユーモアだという。HumorはHumanに繋がるが、人間らしさの源は悲しみを笑いにかえる知恵なのかもしれない。

Jensen C12R+Fountek NeoCD2.0(斜め45度試聴位置)

Jensen C12Rは現在売っている30cmクラスでは一番安いユニットである。しかし、これのアルニコ磁石を付けたP12Rは、1950年代にRock-ola社をはじめとしたジュークボックスに使われていたもので、私のシステムのビンテージ観の中核はシカゴ・ブルース、ロカビリーにある。もともと1960年代ロックに対するトラウマを解消しようと始めたシステム構築だったが、Jensenとの出会いはむしろハイファイの創生期に感じたであろうキャッチーな魅力にあふれている。

Rock-ola社のジュークボックス Tempo II(1960年、P12RXを2個にRP-103ホーンツイーター)

【体当たりの芸風】

ここでは、オーディオの電気工学的な難しいことは抜きにして、できるだけ感性的に結びつけた言葉で、オーディオのことを話したいと思うのだが、いちよタイムコヒレンス(時間的整合性)について話してみたい。タイムコヒレンスは出音の瞬時の応答の位相の整合性で、多くのマルチウェイ・スピーカーは、ネットワークの関係で位相がねじれていく。これが高音と低音のタイミングとキャラクターを分断してゆく。タイムコヒレンスが優れたスピーカーは、音の食い付きがよくダイナミックでありながら、些細な息遣いの表情が明瞭になる。ハッと驚く瞬間、ため息交じり声、失笑したときの息もれ、こうした些細な表情が手に取るように判る。これが高音を強調したささやき声ではなく、胴体をもった肉体全体からあふれ出てくるように表現される。情感の表現に優れているのである。

Jensen C12Rをベースにした私のシステムは、インパルス、ステップの各応答が非常にシャープで、時間的整合性(タイムコヒレンス)という点ではトップクラスだ。リボンツイーターを使用しながらも8kHzからロールオフするので、けして広帯域というわけではないが、実はJensenはリボンツイーターと同じくらいインパルス応答が鋭いユニットなのだ。

Jensen C12R+Fountek NeoCD2.0(斜め45度試聴位置)

ステップ応答では、ツイーターの立ち上がりだけ際立たしてウーハーが逆相で繋がってるというのもよくあるので、確認のために3.5kHzで切った状態で測ってみた。結果は、Jensen

C12Rは非常にシャープなステップ応答をもっていて、リボンツイーターの応答のほうが隠れてしまっていることが判った。後面解放箱のため低音のリバウンドが少ないというのもあるが、30cm径のコーン紙からリボンツイーターとほぼ互角に出音を弾き出すという驚くべき結果になる。全体に荒っぽいところはあるが、80~15,000Hzという帯域をドバっと吹き出すように音を出す勢いは、何にも代えがたい経験である。

3.5kHzクロスでのステップ応答(上段:Jensen C12R、下段:Fountek NeoCD2.0)

こうした音の反応の俊敏な特性は、1940年代のPA機器の特徴でもある。Jensenの最初の目的は、スイング・ジャズが全盛だった時代に、ギターやボーカルを拡声するための補助機材としてであり、ビッグバンドの生音とガチンコ勝負していた。そこで出音が遅れることは、生楽器の音にマスキングされて埋もれることを意味し、出音のスピードがまず第一条件として設計されていた。古いローファイ機器であり、あざといほどに歪みも多い癖はあるが、アコースティックな楽器と同じようなポテンシャルが秘められている。

【ほの暗い感情】

俊敏性とは裏腹に気を付けているのが、サウンドにほの暗さを出すことだ。Jensenのスピーカーはアメリカンなだけあって、ともすれば金ピカのキャデラックのようになりがちだが、ベースになるユニットが安物なのですぐにメッキが剥げる。単純には2~8kHzの中高域が暴れてピーキー金切り声を上げるのだが、これが基音から生じた倍音成分として聞こえるように、100~500Hzの支えをしっかり意識するように気を付けている。八代亜紀さんの歌ではないが「あかりはぼんやり灯りゃいい~」というふうに、少し照明を落とす感じでちょうど良い。

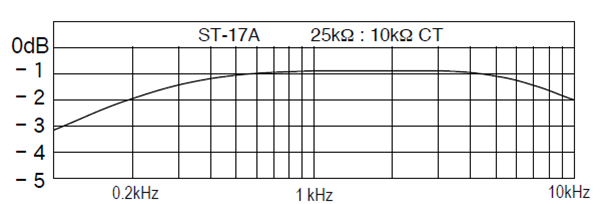

これの対処にはビンテージのライントランスが有効なのだが、最近は完全に希少価値が出てきて、20年前にゴミ同然で売られていたUTC製のトランスなどは価格が4倍以上に膨れている。そういうお宝を持ってる持ってないでビンテージ・スタイルへの思い入れを語るのは飽きたので、そこで見つけたのが昭和30年代から製造しているサンスイトランス。トランジスターラジオに組み込むための安くて小さなトランスである。私が選んだのはST-17Aというナローレンジのもので、高域と低域が-2dBと僅かに減少する程度だが、減少した領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200~4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがする。さらに下がった分は元の録音ソースから発生させた高次倍音で補ってくれるので、全体に木の肌合いに似たキャラメル色の甘い音に仕上がる。

サンスイトランス ST-17Aと特性

こうして少しの照明に照らされたときのエレキギターの音は、スポットライトを浴びたときの雰囲気を醸し出してくれる。表面だけを撫でるような弾き方ではなく、しっかりストロークをかけて殴り掛かるようなエッジ感があり、それでいて甘い色気のある倍音も忘れない。普通のオーディオ用のウーハーであれば、もっと重低音に興味が傾き、エッジ感も倍音も出ない。というか、歪みとして故意に消しているのである。この辺の魅力をJensenは見事に再現してくれるので、安心して照明を落とすことができる。

【パーソナリティの確立】

良い音楽には、その人にしかない独自のパーソナリティがある。ときに個性とかタレントとも言われるが、誰にでもあるものという意味とは違う存在感だ。私は、このパーソナリティと向き合うためにモノラルで試聴するようにしている。人間の発する音を、単なる自然・物理現象ではなく、一人称の人格として捉えたいのだ。そのためのモノラルという選択である。

もうひとつはスピーカーの大きさで、人格を等身大で再生するために、人間の胴体と同じ大きさの30cmスピーカーを基礎においている。20cmのほうがボーカルに最もバランスが良いというが、私は30cm以上でないと胸声のスピード感が出ないと思っている。私のシステムは80Hz以下が全く出ない10cm並の周波数特性だが、小型スピーカーがエンクロージャーの共振を利用するため、タイミングが遅れて長びくのに対し、200Hz以上の中低域が高音と同じくらいにタイトでスピード感のある音で発音される。ウーハーの重低音とボーカル域のイントネーションの正確さは、バーダー取引で成り立っている。

Jensenの古レンジを選んだことの最も大きな利点は、1940~80年代という広い録音方式の違いを乗り越えて、マイクの音をそのままの瞬発力と整合性をもって吐き出してくれることである。これはJensenが生楽器と共演するライブ・ステージを目的に開発されたことと関連性がある。1940年代のブルース歌手も、1970年代のロック・ミュージシャンも、同じ等身大の人間として接することができる。時代区分、ジャンル分け、そういうことと関係なく、誰もが尊厳のある人格であることが判るような、一種のライブ感がいつでも提供できる。これは私にとって幸せなひとときである。

で、不条理な音、負の感情を表すものとは、言葉の表と裏のようなものであり、この世の不条理を言い表す反面、健全さを取り戻すための警句ともとれる。私などは、正統性を装って危なっかしいことを言う近頃の政治家のほうがよっぽど怖いと思うが、正直に嫌なものは嫌と言える世の中になれば、もっと平和になれるのになと単純に思う。ジェンセン爺は、そこの辺りを明け透けなくスパッと表に出してしまうので、気が置けないのである。不条理=ゴシップに接するときのソワソワした感情を真正面から煽ってくれるのだ。

【Jensenの歴史】

Jensen社の歴史は、20世紀アメリカ音楽の歴史である。これは大げさではない。

そもそも、デンマーク移民だったピーター・ジェンセンは、アメリカでラジオ技術者としてスタートしたが、ムービングコイル型のPAホーンの開発によって1917年のMagnavox社の創設者に名を連ねる。その後、1927年に独立してシカゴに移住して以降は、コーン型ダイナミック・スピーカーの製造で全米一のシェアを誇るにいたった。

1917年の街頭PA装置のデモ(左)、1941年のカタログ(右)

ジェンセンに商才があったのは、自社ブランドに拘らず、アッセンブリーを手掛ける電機メーカーのニーズに沿ってOEM生産したことで、プロ用の機器だけでも、WE社のトーキーシステムから、ベル&ハウエル社の映写機用スピーカー、ハモンドオルガン、フェンダーギターの楽器用スピーカー、Rock-ola社のジュークボックス用スピーカー、ケープハート社の高級電蓄用スピーカー、プレスト社の放送用アセテート録音機の音声チェックモニターにいたるまで、あらゆる分野にユニットを供給した。いわゆるオーディオの世界では、ほんの一部の製品しか知られないものの、Jensen製スピーカーはアメリカの電気音響技術の中核を占めており、メーカー毎の個性のほうがより大きかったと言える。

ここで、ギターアンプ用として知られるPシリーズについて調べると、元々は1930年代の汎用ユニットであるコンサート・シリーズ(Aシリーズ)に行き当たる。ジャズバンドの簡易PA、高級電蓄用スピーカー、ハモンドオルガンのスピーカーなど、様々な場面で利用された。ともかく1本で1000人の動員を満足させるスピーカーとして、ダンスホールから野球場、カーニバル会場まで、アメリカ文化の社交場には欠かせない存在となった。Aシリーズは励磁型だったが、これを永久磁石にしたものにPM(パーマネントの略)という型番を付けた。これがPシリーズの始まりで、1945年にアルニコ5という強力な磁石を手に入れて以降は、小さな磁石で駆動できることが最新の技術として宣伝された。つまり、Pシリーズは戦前から続く汎用PAスピーカーの規格をそのまま継承したものなのである。

1942年のAlied商会の通信カタログ、極小でも強力なアルニコ5磁石(1945年)

このPシリーズは、1947年にカタログを更新し、従来のコンサートシリーズであるPM12はP12Nへ、これの価格半分のスタンダードシリーズとしてP12R、P12S、それよりさらに安価なP12Tが新たに追加された。これは戦後に一時的なインフレになり、全ての物価が上昇するなかで、5年前の価格据え置きで対応する方策を打ち出したことになる。すなわち、1942年のコンサートシリーズはA12で$14、PM12が$16だったところ、1947年には戦後の物価上昇も嵩んで、同じクラスのP12Nでこそ$24だが、P12Rは半値の$12。理由は、磁石の大きさの違い、コーン紙の成型がP12Nは一体型プレス、P12Rは丸めて糊付けしただけのものだった。利用方法は、ラジオ、テレビ、レコード再生とあらゆる方面に使えるとあり、楽器用ということでは表に出していない。おそらくギターや電子オルガン本体に対し付属的な身分であることを正しく認識していたからだろう。この汎用PA用スピーカーが、アメリカ文化の奥深くまで入っていったのは、その価格もかなりの魅力だった。そしてRock-olaのジュークボックスに見るように、多くは安いP12Rで十分と判断したのである。

1960年代のコンゴ動乱のあおりで、アルニコからセラミックに移行するときも、最も早く着手したのはJensen社だった。このときのPAスピーカーがCシリーズである。JBLやアルテックがアルニコを使用し続けたのは音質への影響もあったが、それをペイできるだけのマージンを得ていたことの裏返しである。Jensen社のような広範な販路を築いたメーカーは、アルニコの高騰は死活問題だった。この価格据え置き作戦のお陰で、若いミュージシャンがエレキギターを手にする機会が増えたことを考えると、けして安かろう悪かろうで終わるものではなかったことが判る。

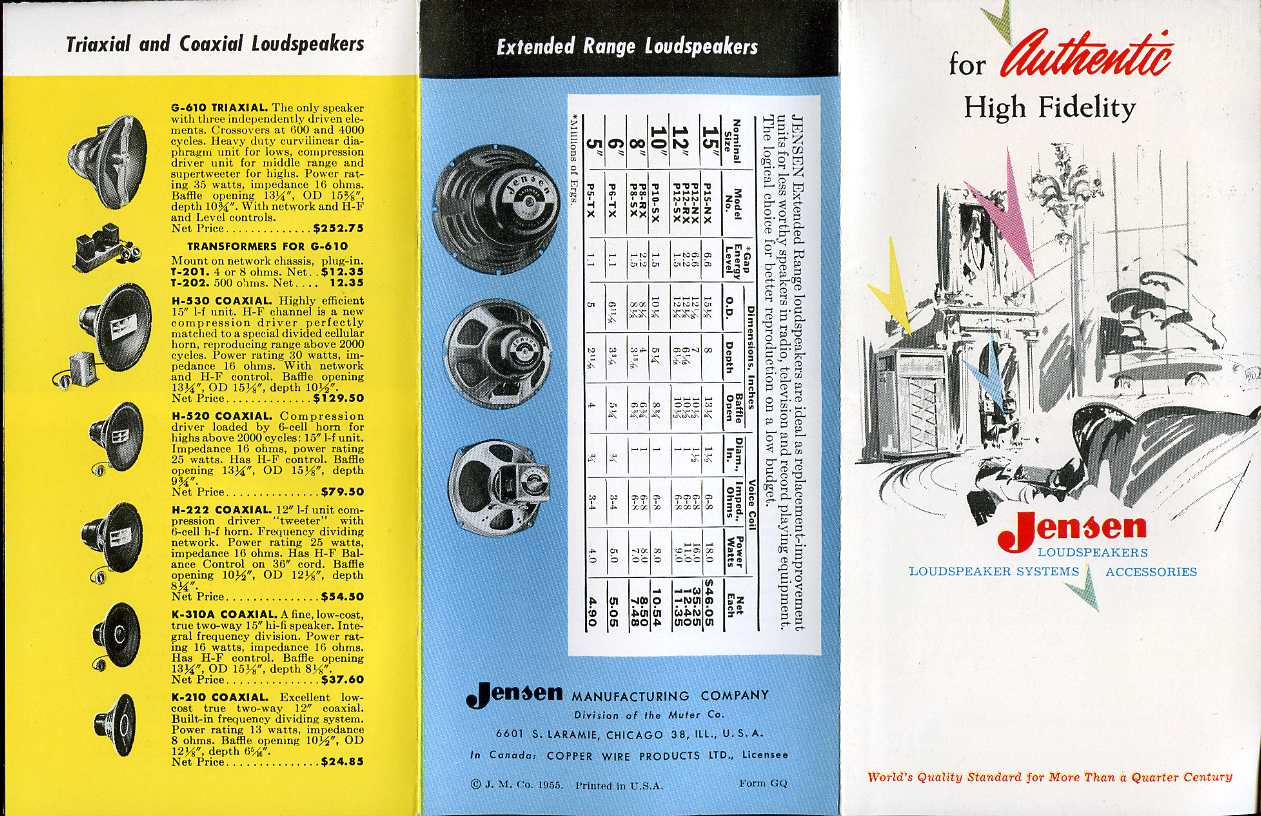

Jensen社がオーディオマニアのなかで評価を二分するのは、JBLやアルテックのような製品の一貫性がなく、あらゆる可能性を提供していたことによる。つまり、G610のように自他共に認める最高級ユニットから、オーディオ入門用の格安2way、そしてラジオ用スピーカーにいたる全てを網羅していた。特にステレオ化された1960年代以降は、$50近傍のものが最も売れたラインであった。オーディオブランドとしてのJensenは、残念ながら大衆的な2流の機器を販売していたメーカーという位置になる。

Jensen社の1955年カタログ:$4~$252まであらゆる品揃えがあった

一方で、Jensenは戦前からHi-Fiに取り組んでいたことでも知られる。1940年代初頭からJHP-52などのコアキシャル2wayスピーカー、バスレフ型エンクロージャーなどを、現在のHi-Fiと遜色ないものを普通の人が買える商品として展開していた。この時代のHi-Fiの先駆者として、オルソン博士やランシング氏が挙げられるが、いずれの製品も一般市場には出ないカスタム生産品であった。ランシングのアイコニック・モニターも、放送局の研究用として売られたのである。このカスタム生産のレベルまで引き上げると、WE社の下請けでAuditoriumウーハーやQ型ツイーターを製造していたJensen社も、そこに加わってしかるべきであろう。おそらくジェンセン氏の控えめな性格や会社としてチームプレーを大事にしたことなどで、個人が前面に出るようなことがなかったからと思える。Jensne社のHi-Fi戦略は、当時の状況からすると、マイクの生音を扱う音楽ステージかラジオのライブ放送しか出番がなかったために、ほとんど流通しなかった。

戦後の急速なHi-Fiの展開の波のなかで、盟友のMagnavox社は家電メーカーに方向転換。Jensen社は多角経営こそ手を伸ばさなかったが、複数の開発チームで似たようなユニットを競合させるなど、他の会社では絶対にやらないような変わった方法でカタログを埋めていった。1950年代は最高級のGシリーズから、その下にHシリーズ、Kシリーズと一応ヒエラルキーを形成しているが、1960年代にはSG300、SG222、H223F、DL220など、同じ価格帯でコアキシャル2wayが4種類も存在するなど、開発チームの乱立ぶりが目立つ。そこにOEMで他社に供給したユニットがあるので、さらに混迷を深めるのだ。おそらくOEM契約が一度に売り上げが確定できる最良の方法だったのだろう。同じような方法は英国のGoodmans社やドイツのIsophon社もやっており、この辺の事情はどの国でも同じである。こうした事情も重なり合って、Jensen社のブランドはどこにでもある空気のような存在に拡散して、1960年代末に一端歴史を閉じるのである。

ここでJensen社のエクステンドレンジ・スピーカーの概要をまとめると、1930年代に汎用PAとしてダンスホールに使われて以降、ギターアンプ、ジュークボックスと、1960年代に至るまでのアメリカン・ポップスの屋台骨として、どこでも聞ける商用オーディオ設備のひとつだったことが判る。オーディオメーカーとしてのJensen社は、そのブランドの多角化のために焦点が絞れないが、創業以来のPA用エクステンドレンジ・スピーカーについては、一貫した明瞭なサウンドが培われてきたと言えよう。その規格は、依然として戦前の電蓄と同じもので、SP盤、AMラジオ、アセテート盤など、ローファイと揶揄されたもののグループに属している。しかし、アメリカン・ポップスの基本的な部分は、この限られたアイテムのなかで熟成されたのである。

ページ最初へ

|