【オーディオの無駄な品格】

オーディオ業界にとって、ある種の品格というのは重要らしく、それは音質というのがあまりにも抽象的で、「高級な音とは何か?」という方向をいつも模索しているように思う。今どき、オーディオ機器に100万円以上もの大金をつぎ込ませるには、それ相応のブランド神話が必要なのだと思う。

それと並行して必要なのが、音質にこだわった品位のある録音で、これもいくつかの定番がある。ジャズで言えばブルーノートかヴァーヴ、クラシックで言えばロンドン・デッカかドイツ・グラモフォン、ロックでいえばコロムビアかEMI、等々の録音を抜きにしては、オーディオファイルというのは成り立たない。

私のサイトでは、もはやオーディオの品格だけでは歯が立たない録音を愛しむことを推し進めてきたが、そういう底辺で悶々と格闘するのは、まだ舗装されていない泥沼を徒歩で歩くようなもので、それこそオーディオの音は汚れ放題で、お金の無駄だと思う人も多いかもしれない。とはいえ私にとって、ローファイ帝国の支配圏を広げるために重要なミッションと考えているので、そこにこそちゃんと技術を投入すべきだと思っている。優秀録音を気持ちよく鳴らせるのは、お金持ちがゴージャスな暮らしをできるのと同じように当たり前のことである。

ところで、このオーディオの品格を汚すものに、安物のイミテーションがある。ブランド物のコピー商品は違法だが、音の世界はそれが抽象的すぎてあまり良く判らない一面がある。1970~80年代にかけ、日本でモニター仕様の3wayスピーカーが流行したのは、AR-3から始まりJBL

4311、YAMAHA NS-1000Mと続く正統な系譜があるが、同じヨンキュッパでも2wayよりお金の掛かったものという見た目の問題も多い。ただ聴いてみると、フルレンジ一発のJBL

LE8Tより迫力もなく、流行した何かをタダ真似しただけ、というのは判ってしまう。しかし1970年代からトランジスターアンプ、カセットレコーダーと共に、海外向け輸出が非常に好調で、これがために日本のオーディオメーカーのほとんどは黄金期を迎えていたと言われる。これらはオーディオ・ビギナー向けとはいえ、単に音楽を聞くために不自由することもないので、故障のないのが何よりも幸いだった。ステレオ誌やFMレコパル誌などを舐めるように読んだ世代なら、デパートで直売されるイミテーションという意味を知るのは大人になってから、という感じもあったかもしれない。そうこうしているうちに、音楽そのものへの興味も失せて、新しいアイドルの顔の違いなど皆同じ顔にみえてしまうのがオチなのだ。

| 時代を彩る名作スピーカー |

|

|

|

| AR-3 |

JBL 4311 |

YAMAHA NS-1000M |

このイミテーション度は、音楽一般にも言えて、特にポップスの分野は、何かの引用だけで成り立っているのが実情である。そもそもオーディオの理想である原音なるものが、どれだけ意味のあるものだろうか? ここに、既にブランド信仰の崩れ去ったポスト・マスメディアの時代として、Youtubeの情報量に呑み込まれる状況が生まれている。オーディオ技術の崩壊は、それを評価するものが音楽自体ではなく、話題性、口コミなどで共感した内容にすり替わる。現実は、ヒットチャートや視聴率という統計的な評価に寄りかかってきた業界が、自分たちで巻いた種の繁殖力に負けてしまっただけに過ぎない。

そこで今更ながら時代の申し子と言えるイミテーションめいた物を、マジメに取り扱うことは、本物を見極める力のないものとして、それ自体が批判を浴びる行為だ。そして本物を見極める境界線を定めるために、似た者同士を嫌う傾向がある。日韓を永遠のライバルなんて呼ぶのは、そういうところから来ているかもしれない。ところが、この真偽判定から一度脱線すると、オーディオと音楽の関係は自由で面白いものになると、私自身は強く感じている。と、前口上は適当にして、赤子もすなるチャラチャラした音楽というものを、オーディオというハード面でマジメに考えてみたいと思う。

【イミテーションの香り】

【大量消費社会とモノづくりの原点】

チャラさのルーツをどこに置くかは難しいが、どうも都会の庶民で流行ってるもの、というのが基準になりそうなことが判る。通販の常套句「今話題の…」というだけで胡散臭い。しかし消費させるためには、モノづくりが必ずあるわけで、そこには無駄に思える修練の日々が存在する。「グリコのオマケ」にも恐るべき技術が秘められており、押し型を作るだけでも相当なものであり、しかも価格的に優位に立たなければならない。しかし、その技術は至高の価値をもつ、というよりは、消費社会に寄り添った製造側の理由のほうが高いのである。逆にいえば、最高の技術を維持するために、常にその技術でお金が稼げる状況を生み出しておく必要がある。その意味では、イミテーションの大量生産こそが最高のモノづくりを支えているとも言えよう。

ここでレコードのことに話を向けると、プレス工場の生産技術を支えるために稼働率を上げるのは必然であり、それがためのイミテーション度の高いレコードが、浮き草のように消費社会に浮いては消えていく状況が判る。面白いのは、レコードの場合、販売当時は見た目も同じ、価格も同じ値段で売られており、そのうちからヒット曲と称する統計的な知名度が存在する。そのマーケットを判断する統計学的数字に負けないくらいの大量生産のエネルギーが、レコード業界にあったというのである。これが20世紀のオーディオ技術の屋台骨だと、私は判断した。

【情報化社会での実在感の薄弱化】

一方でイミテーションには、大量な情報のなかで存在価値が薄まる傾向が災いして、文化的価値の保存の課題として本来の味が知られないまま放置される状況も生まれる。

その一例として、本来はオリジナリティがあるのに、あまりに有名なばかりに、イミテーション度が高く感じてしまう楽曲がある。チャック・ベリーについて、ロックのノリの良さというものを、彼ほど判りやすく楽曲にした人はそれほど多くない。しかし1970年代のギターヒーローと比べる人はほとんどいないだろう。チャックのギタープレイは、アマチュアが真似しても聞き映えのするのに対し、後者は誰も真似のできない至高の存在だからだ。フランク・シナトラの「マイウェイ」を聞いてヤレヤレと呆れるのは、日本のカラオケでオレ様賛歌の定番曲になったためだろう。同じ世代のナット・キング・コールの「モナリザ」、ビング・クロスビーの「ホワイト・クリスマス」を歌うときの緊張感とはまるで違う。しかし戦前の録音を聴くと、シナトラのほうがスノッビーな伊達男で、ビングのほうが映画にも出る気さくな青年の雰囲気があった。ナット・キング・コールだって、洒脱なピアノ・アレンジで名を馳せたジャズメンだったが、戦後のビバップに見切りを付けて選んだボーカル業だった。シナトラのそれは、歌手として生きる意味を自分自身に問うた名曲なのに、人生に重みのない人々の好餌になって無残なものとなっている。同じ雰囲気は、森進一の「おふくろさん」にも言えるだろうか。あまりの物まねの多さに、本家がイミテーションのように感じる。同じ溜息路線の青江三奈よりも歌手生命の長かったのは、ニューミュージックの旗手に楽曲提供を頼んだり、あくまでも歌に対する旺盛な取り組みがあってのことだ。しかし、これらの素晴らしいミュージシャンの足跡をしても、ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルの肖像画シリーズをみれば、スーパースターへの敬意は大量生産の情報量に変えることができるというメタファのようにも思える。

| 最高のエンターテイナーたち |

|

|

|

| チャック・ベリー |

フランク・シナトラ |

森進一 |

もうひとつの傾向として、カバー曲というのがあり、元の楽曲を著作権で保護したうえで、ミュージシャンのパフォーマンスそのものを提供する手段として認められている。ジャズ歌手などは、オリジナル曲という概念さえないかもしれない。この裏には音楽の出版権というものがあり、レコード業界でこれが幅を利かせたのは、レコード化そのものは誰でも可能だが、楽曲を提供したことに対するマージンは平等に払ってくださいという仕組みである。著作権よりもさらに大きな枠で行使される。1950年代のアメリカに出現した音楽の巨大マーケットは、従来のレコード市場の規模を凌駕するカバー曲の多さにも起因してる。つまり楽曲の絶対数を遥かに超える歌手のパフォーマンスが、レコード化されて市場に流れ込んだのだ。その流通を助けたのがジュークボックスであり、地元のラジオ局でもあった。アメグラ世代の伝説も、場末のバーやDJブースというニッチな場所から生まれたが、生演奏という音楽行為がまだ優勢だった時代で、オーディオというハードウェアの開発がもたらす恩恵が、実在感をもって迎えられた彼岸にあるように思う。このすぐあとに、大量消費社会を謳歌する1960年代が控えているからだ。

逆に日本の歌謡曲を聞くと、イミテーションこそポップスの王道だと思う。そのココロは、歌謡曲は芸能界というパフォーマンス・アートの枠組みにしっかりはまっており、どこの地方のバンドでも演奏でき、誰でも親しみやすい歌という制限があったからだと思う。それはどの国においても同じだと思うのだが、日本の場合はパターン化したアレンジがことのほか好まれているように思う。このため、歌謡曲は知名度が高ければ高いほど、どこかで聴いたことのある要素が不断に感じられるのである。それはヒットチャートという統計のなかに、誰でも理解しやすいという要素が含まれているからだろう。一方で、大瀧詠一のナイアガラ・シリーズのように、音のコラージュという手法を正面から考えることはしなかった。イミテーションであり続けることが、消費社会を続ける良い作法だと割り切ったのだと思う。今から考えれば、それはまた別な視点で評価をすべきだと思うのだが、評価の糸口も掴めないまま、大量の音盤だけが累積して情報の整理に困る状況になっている。正直に言うと、誰もがレコードコレクターズになりたいわけではないのだ。

| 愛しの歌謡曲ベスト盤 |

|

|

|

| キャンディーズ |

沢田研二 |

テレサ・テン |

歌謡曲のアレンジのイミテーション度は、1980年代からカラオケが流行した頃には頂点に達し、アマチュアの歌唱に合わせた、音に抑揚のない電子楽器のアレンジが耳に付くようになった。J-POPが生まれる少し前のこと、YMOによってもたらされたテクノ・ブームは、その超絶なテクニックとは裏腹に、無機質なクールさこそ都会的で美しいものという価値観を生んだ。おそらく東京が埃っぽいゴミのような喧騒から、紳士淑女のメガロシティへと洗練されていったのも1980年代を通じてだと思う。

その意味では、シンセサイザーを使用した音楽も、イミテーション度の強く感じるジャンルのひとつだ。いわば玉突き事故で前後から二重衝突したような哀れな状況である。クラフトワーク、タンジェリン・ドリームの録音を、後のコンピューター・ミュージックと比べると、その魅力が曖昧になるのを感じる。この理由は、アナログシンセでコンピューターのように正確に演奏するのに苦労した時代と、それをパソコンで簡単に繰り返しコピペできてしまうこととの違いが、大多数の人が試聴するチープな再生機器では判りづらいからだ。多くの人はデジタルシンセを使った1980年代の楽曲を、コンピューターで簡単に再現できるだろうと思うかもしれないが、当時のパソコンのメモリではそんなことは無理で、何回かトライしてようやく練り上げた中で、レコーディングに使用できる音をテープに残すのがやっとだった。なので、もともとダイナミックレンジの狭いデジタルシンセの音は、磁気テープの劣化でさらに聞き辛くなる運命にある。一方で、サンプリングを多用するDJ音楽は、LPに刻まれたオリジナルのグルーブ感を再生するために、1970年代のビンテージ機器を使うなどのコダワリをみせる。シンセ・ミュージックを聴く人が、こういうコダワリをみせる日がいつ来るのだろうか。

| シンセ音楽の殿堂入り |

|

|

|

| クラフトワーク |

タンジェリン・ドリーム |

ブライアン・イーノ |

さて、音楽におけるイミテーション度が、消費社会の屋台骨としていかに重要で、そしていかに儚いものであるかは分かるだろう。ここで私のミッションは、イミテーションをマジメに再生して、本物と同じくらい輝かせることである。それがオーディオの本来の役割だ。

さぁ夢見よう。オーディオ機器の試聴欄に、キャンディーズとチャック・ベリーと森進一が並ぶ日を。

【ジェンセン爺の流儀】

【ジュークボックスを手本に】

色んな時代の録音に接するメディアとして、私はCDを基本に蒐集している。かつてはSP盤、LP、テープなど録音媒体ごとの再生機器を必要とし、再生機器固有の音質を楽しんでたのに対し、一括してCDという媒体で聴く状況になって、録音年代と演奏技術の関連が、時代に関係なく平等に観察できるようになったと感じている。ただし、デジタルデータという普遍性がありそうでブラックボックス化している状況を、周辺機器でアナログ的にサポートしながら乗り越えようとしているのが実情である。その意味では、いちよマスタリングの技術を併用したリスニング環境を整えている。

色々と録音の歴史と格闘してきて、どんな録音も平均的に聴けるという境界線を引こうとした場合、私の場合は1950年を前後にしたHi-Fi創生期の音響技術に行き当たる。この時代にテープ録音機、コンデンサーマイク、電子楽器という、20世紀の録音技術の転換点があり、なおかつ生楽器と鉢合わせてオーディオ再生を理解しようと努めたからだ。その周辺技術として、レコードやラジオというメディアが存在した。ただし私たちが知るのは、生演奏のほうではなく、その周辺のほうの録音データであり、電蓄やAMラジオというローファイ技術でも聞き映えする音響技術の彼岸のようなものがみえる。その彼岸の音響技術として1950年代のジュークボックスがある。

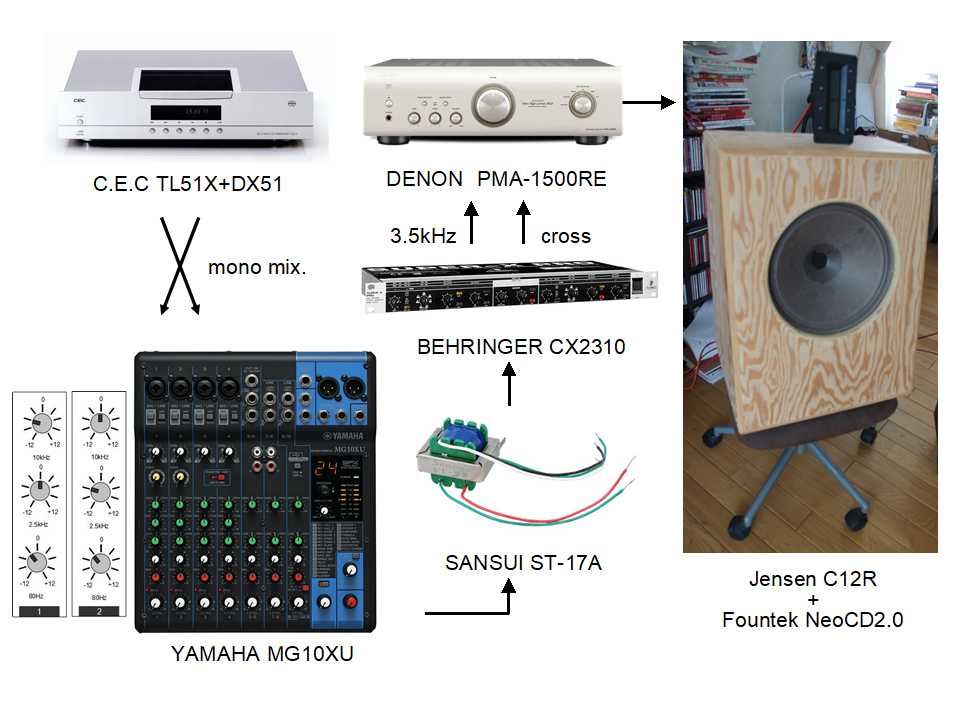

私のシステムは、Jensenスピーカーを憑代にした、1950年代のジュークボックスのイミテーションである。このスタイルに行き着くまでに試行錯誤すること15年以上の時が経ったが、ちょうど私の試聴スタイルに対し八方美人のように愛想よくなってきたところだ。ただ鳴ってる音はイミテーションとは程遠い、スピード感にあふれる結構生々しい音である。ドラムが思いっ切りガツンと鳴り、ギターは色っぽく、ボーカルは極めて自然。

私がJensenの好きなところは、些細な音の機知に敏感に反応してくれることである。それは高域が繊細だとかそういう類のものではなく、中低域のレベルからまさに体当たりでリアクションを噛ましてくれる。そういう変なところで食い付きがいいので、ツッコミどころも「どうぞ」とばかり判りやすい。オーディオ機器にユーモアがあるといえば変な感じがするが、Jensenとは歪みぐあいも含めてそういう奴だと思ってる。言い方を変えれば、起こったことに大げさに反応するリアクション芸人のようなもので、Jesnenにはショウビズで鍛えられたアメリカンな陽気さが根底にあるのだ。

Jensen C12R+Fountek NeoCD2.0(斜め45度試聴位置)

Jensenのギターアンプ用スピーカーは、現在イタリアのSICA社がライセンス製造しているが、C12Rは30cmクラスでは一番安いユニットである。しかし、これのアルニコ磁石を付けたP12Rは、1950年代にRock-ola社をはじめとしたジュークボックスに実際に使われていたもので、私のシステムのビンテージ観の中核はシカゴ・ブルース、ロカビリーの再生にある。もともと1960年代ロックに対するトラウマを解消しようと始めたシステム構築だったが、Jensenとの出会いはむしろハイファイの創生期に感じたであろうキャッチーな魅力にあふれている。

Rock-ola社のジュークボックス Tempo II

(1960年、P12RXを2個にRP-103ホーンツイーター)

【体当たりの芸風】

ここでは、オーディオの電気工学的な難しいことは抜きにして、できるだけ感性的に結びつけた言葉で、オーディオのことを話したいと思うのだが、いちよタイムコヒレンス(時間的整合性)について話してみたい。タイムコヒレンスは出音の瞬時の応答の位相の整合性で、多くのマルチウェイ・スピーカーは、ネットワークの関係で位相がねじれていく。これが高音と低音のタイミングとキャラクターを分断してゆく。タイムコヒレンスが優れたスピーカーは、音の食い付きがよくダイナミックでありながら、些細な息遣いの表情が明瞭になる。ハッと驚く瞬間、ため息交じり声、失笑したときの息もれ、こうした些細な表情が手に取るように判る。これが高音を強調したささやき声ではなく、胴体をもった肉体全体からあふれ出てくるように表現される。情感の表現に優れているのである。

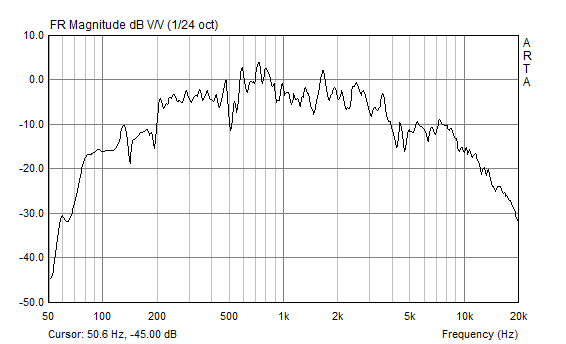

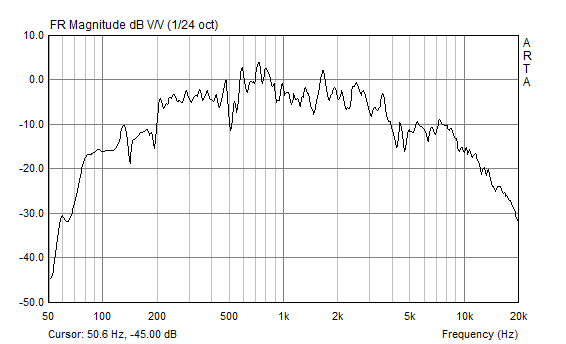

Jensen C12Rをベースにした私のシステムは、インパルス、ステップの各応答が非常にシャープで、時間的整合性(タイムコヒレンス)という点ではトップクラスだ。リボンツイーターを使用しながらも8kHzからロールオフするので、けして広帯域というわけではないが、実はJensenはリボンツイーターと同じくらいインパルス応答が鋭いユニットなのだ。

Jensen C12R+Fountek NeoCD2.0(斜め45度試聴位置)

ステップ応答では、ツイーターの立ち上がりだけ際立たしてウーハーが逆相で繋がってるというのもよくあるので、確認のために3.5kHzで切った状態で測ってみた。結果は、Jensen

C12Rは非常にシャープなステップ応答をもっていて、リボンツイーターの応答のほうが隠れてしまっていることが判った。後面解放箱のため低音のリバウンドが少ないというのもあるが、30cm径のコーン紙からリボンツイーターとほぼ互角に出音を弾き出すという驚くべき結果になる。全体に荒っぽいところはあるが、80~15,000Hzという帯域をドバっと吹き出すように音を出す勢いは、何にも代えがたい経験である。

3.5kHzクロスでのステップ応答(上段:Jensen C12R、下段:Fountek NeoCD2.0)

こうした音の反応の俊敏な特性は、1940年代のPA機器の特徴でもある。Jensenの最初の目的は、スイング・ジャズが全盛だった時代に、ギターやボーカルを拡声するための補助機材としてであり、ビッグバンドの生音とガチンコ勝負していた。そこで出音が遅れることは、生楽器の音にマスキングされて埋もれることを意味し、出音のスピードがまず第一条件として設計されていた。古いローファイ機器であり、あざといほどに歪みも多い癖はあるが、アコースティックな楽器と同じようなポテンシャルが秘められている。

このような1940年代の音響技術で、ギターやボーカルの卓抜さに続いて耳を奪われるのが、ドラムの切れ味、次にシンセサイザーの冴え渡る感覚である。ドラムの場合は、高域と低域のタイミングが一致してることからくるバチ捌きの明瞭さであり、シンセサイザーは出音に倍音が補完されることによる明瞭さである。もとはハモンドオルガンで鍛えられたJensenの血筋は、巡り巡って電子楽器一般の癖もよく知っておられると存じ上げる次第。なるほどアッパレというほかない。

【暖色系の肌触り】

俊敏性とは裏腹に気を付けているのが、サウンドにほの暗さを出すことだ。Jensenのスピーカーはアメリカンなだけあって、ともすれば金ピカのキャデラックのようになりがちだが、ベースになるユニットが安物なのですぐにメッキが剥げる。単純には2~8kHzの中高域が暴れてピーキー金切り声を上げるのだが、これが基音から生じた倍音成分として聞こえるように、100~500Hzの支えをしっかり意識するように気を付けている。八代亜紀さんの歌ではないが「あかりはぼんやり灯りゃいい~」というふうに、少し照明を落とす感じでちょうど良い。

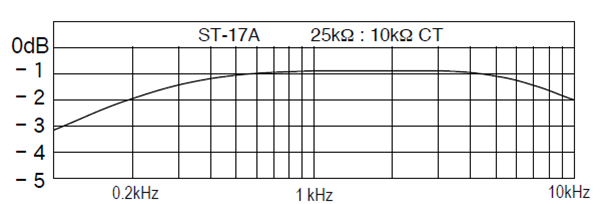

これの対処にはビンテージのライントランスが有効なのだが、最近は完全に希少価値が出てきて、20年前にゴミ同然で売られていたUTC製のトランスなどは価格が4倍以上に膨れている。そういうお宝を持ってる持ってないでビンテージ・スタイルへの思い入れを語るのは飽きたので、そこで見つけたのが昭和30年代から製造しているサンスイトランス。トランジスターラジオに組み込むための安くて小さなトランスである。私が選んだのはST-17Aというナローレンジのもので、高域と低域が-2dBと僅かに減少する程度だが、減少した領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200~4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがする。さらに下がった分は元の録音ソースから発生させた高次倍音で補ってくれるので、全体に木の肌合いに似たキャラメル色の甘い音に仕上がる。

サンスイトランス ST-17Aと特性

ちなみに暖色系の音質を引き出すのに、真空管アンプを取り上げる人が多いが、私の場合は同じ木質でも、柔らかいスプルースから硬質なグラナディラまで、色んな質感を出したいので、その度に真空管のキャラクターをあれこれ吟味している暇がない。それと真空管アンプの音質の8割は出力トランスの癖で決まるので、交換しやすいライントランスのほうがいい。トランスの手前で掛けるデジタルリバーブとの相性もいいのも便利さを倍増させている。

【パーソナリティの確立】

良い音楽には、その人にしかない独自のパーソナリティがある。ときに個性とかタレントとも言われるが、誰にでもあるものという意味とは違う存在感だ。私は、このパーソナリティと向き合うためにモノラルで試聴するようにしている。人間の発する音を、単なる自然・物理現象ではなく、一人称の人格として捉えたいのだ。そのためのモノラルという選択である。

もうひとつはスピーカーの大きさで、人格を等身大で再生するために、人間の胴体と同じ大きさの30cmスピーカーを基礎においている。20cmのほうがボーカルに最もバランスが良いというが、私は30cm以上でないと胸声のスピード感が出ないと思っている。私のシステムは80Hz以下が全く出ない10cm並の周波数特性だが、小型スピーカーがエンクロージャーの共振を利用するため、タイミングが遅れて長びくのに対し、200Hz以上の中低域が高音と同じくらいにタイトでスピード感のある音で発音される。ウーハーの重低音とボーカル域のイントネーションの正確さは、バーダー取引で成り立っている。

Jensenの古レンジを選んだことの最も大きな利点は、1940~80年代という広い録音方式の違いを乗り越えて、マイクの音をそのままの瞬発力と整合性をもって吐き出してくれることである。これはJensenが生楽器と共演するライブ・ステージを目的に開発されたことと関連性がある。1940年代のブルース歌手も、1970年代のロック・ミュージシャンも、同じ等身大の人間として接することができる。時代区分、ジャンル分け、そういうことと関係なく、誰もが尊厳のある人格のあることが判るような、一種のライブ感がいつでも提供できる。これは私にとって幸せなひとときである。

【J-POPよ、永遠なれ】

①シャカシャカ音の誕生

よく言われることだが、J-POPは音が悪い。本当にそうなのだろょうか? それでも1970年代はまだマシで、オカシクなったのが1980年代以降のことだと言われる。いったい、この時代に何が起こったか? CDの発売? ヤマハのテンモニ? いやいや、答えは「ウォークマン」。1979年に発売され、これまでのオーディオの常識を変えた大ヒット商品だ。

もう少しこの現象の問題点を掘り下げてみよう。上の初代の写真はオープン型ヘッドホンだが、よく電車で見掛けたほとんどのものはインナーイヤ型だった。このオープン型からインナーイヤ型への変化の際に、単に音質が軽くなっただけではなく、外耳の共振周波数に変化が起きて、音楽業界のサウンドカラーまで変えてしまった、という仮説を私はもってる。

もともと外耳の共振の研究は、1940年代に補聴器の分野で進んでいた。(米国特許 US 2552800 A) 外耳の長さは25mm~30mmとされ、開管とした場合の共振周波数は、3kHzと9kHzにピークを生じさせ、この周波数を敏感に聞き取るようになってる。これはオープン型ヘッドホンをフラットに再生したときのもので、1995年にはDiffuse

Field Equalizationという名称で、国際規格IEC 60268-7とされている。つまり、ダミーヘッドで測定したヘッドホンの特性を、一般の音響と比較する際には、聴覚補正のカーブを規定したのだ。

B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線(参照サイト)

一方で、これをカナル型で耳を閉鎖した場合、外耳の共振は閉管となり、6kHzと12kHzにシフトするという。(詳しくはリンクを参照) これをインナーイヤ型に置き換えると、耳に堅く押さえつけると閉管、緩く付けると開管ということになる。緩く付けると6kHzが弱く聞こえ、堅く押さえつけると2kHzの音が凹んで聞こえる、という変な現象が起きてしまう。つまり、インナーイヤ型でも良い音で聞こえるためには、3kHzと6kHzをウマく補完するようなトーンが良いことになる。

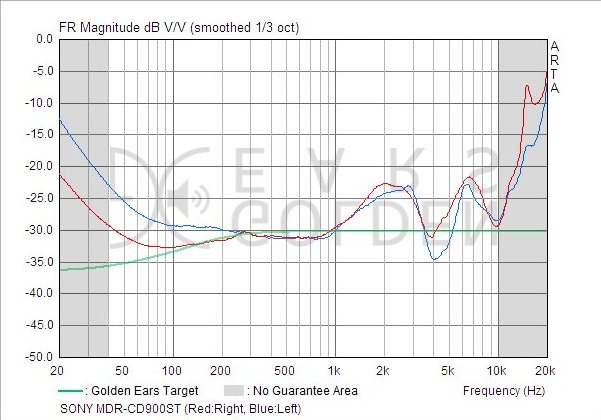

実はこの特性をもったヘッドホンが、1989年に開発され、日本のスタジオで良く使われていたSONY MDR-CD900STだ。モニター用なので、誰もがフラットで正確だと疑わないが、IEC 60268-7での補正後では、見事に3kHzと6kHzにディップがあり、これを+6dB持ち上げないとフラットに聞こえない、というギミックな仕掛けのあることが判る。これはSONYの責任というよりは、1995年のDiffuse Fieldが公になる以前の開発であり、聴覚補正なしの生の測定結果をもとにアレンジした結果であると思われる。

SONY MDR-CD900STの特性(DF補正後)

SONY MDR-CD900STを反転させた特性(参考)

もちろん、ミキシングルームでは、キノシタやB&Wのラージモニターも導入されていたが、デジタル編集になるとノイズ管理が厳しくなり、多くのミュージシャンはこの900STを耳にあてて録音ブースに閉じこもり、音楽の「素材」を収録している状態だった。この環境下で自然と甲高い音を良しとしないだろうか?

面白いことに、この900STには海外バージョンのMDR-7506があり、こちらはフラットネスで欧米ではこちらのモデルが選ばれるとのこと。例えばTHX規格を立ち上げたルーカス・フィルムのスタジオなどだ。7506のほうが安くて折りたたみも可能なことから、DJ用のスペックダウンモデルと誤解されやすいが、900STのDiffuse Field対応機種という位置づけと言える。つまりDiffuse Fieldに対応した機種があるにはあるのだが、国内向けの音楽産業をターゲットにしたとき、900STのほうがブリリアントなサウンドに仕上がるので便利だということになる。

一方で、こうしたサウンドの変化がJ-POPに大きな革命をもたらし、いわゆるミリオンセラーのシングル盤が一気に増加した。1980年代が12曲だったのに対し、1990年代には100曲以上のミリオンセラーを連発する黄金時代を迎えたのだ。この時代はバブル崩壊の時期と重なっているが、それにも負けない「輝き」を、日本の音楽シーンにもたらしたというべきだ。電車のシャカシャカ音をたてる高校生が増えたのもこの時期で、そしてステレオ機器を中心としていたオーディオ業界の死滅が、音楽業界の衰退より先に訪れた。

ちなみに、他社のヘッドホンはどうだろうか? よくフラットネスの代表のようにいわれるSennheiser HD580、カナル型の新しい潮流をつくったSHURE

SE425は、共にこうした独特なディップをもっていない。Sennheiserはクラシック向けと言われ、SHUREはライブ演奏するミュージシャンに信頼のあるものだ。つまり、どちらもホールでの音響を普段から聞きなれている人には、違和感なくノーマルに受け入れられる。Shure社の低音過多で、高音が大人しいのは、イーストコースト系のサウンドだが、カナル型の特徴でもある小さい振動板のレスポンスの速さで補っていると言える。

左:Sennheiser HD580、右:SHURE SE425(共にDF補正後) |

Sennheiser社が1995年のIEC規定前にDiffuse Fieldに沿ったヘッドホンを開発していたのは偶然ではなく、実はボーカルマイク開発の際のノウハウとして既にあったと考えられる。例えばSHURE社の定番ボーカルマイクSM58の高域のピークは、同じような特性をもっており、耳下でささやくようなウィスパーヴォイスから、強いシャウトまで、Shure社のボーカルマイクは丁寧に拾ってくれる。それは1951年に発売されたSHURE 55(通称ガイコツ)は、最初に聴覚補正をもとにしたPAマイクで、当初は子音を明瞭に拾うというコンセプトだった。しかしこのマイクの特徴は、大きなステージでも身近で聞くような音調にあり、その聴感の原因は外耳の共振にあった。

Shure社のBETA58ボーカルマイクの特性

②誰よりもデカイ音を出せ

ウォークマンがもたらしたもうひとつの弊害は、ダイナミック・レンジの圧縮だ。1980年代にレコード業界を悩ましていたのは「貸しレコード屋」で、ウォークマンは「個人で楽しむ範囲」という著作権の文言をうまく解釈し、ダビングしたテープを持ち歩くというスタイルを生み出した。これに対しCDの定着によって、CD-Walkmanが流行すると、CD売り上げが軌道にのる。ヒットの担い手がティーン世代だったことも特徴的だった。一方で、騒音の多い電車内でのイヤホン試聴 では、できるだけ音圧を圧縮して、常に大きな音圧を維持できるサウンドが好まれた。このことが、J-POPを潰れた浅い音で塗りつぶす結果を生んだのだ。この現象について、よく打ち込み系のデジタル・シーケンサーのせいにする人も多いのだが、よく出来た音楽はデジタル・シンセであろうとなかろうとダイナミックに鳴り響く。iPodやYoutubeの生まれる以前から、日本の音楽市場では、音圧の圧縮行為がCD媒体からFM放送にいたるまで一般的になされていたのだ。例えばテレビコマーシャルの音圧戦争は誰でも判ると思うが(映画番組の合間に音量を下げなければならないアレ)、同じ論理が音楽にも入り込んでいると言わざるを得ない。

③東海岸に移住せよ

J-POPは高音が強くて、潰れた音が連続する音楽。しかしその歴史的過程は、ウォークマンで多用された、インナーイヤ型ヘッドホンと電車内での試聴というスタイルから生まれた、と私は考える。一方で、それをそのまま素直に認めて、新しいサウンド志向を生み出した結果、1990年代の日本のレコード業界は未曾有の成功をおさめたのだ。CD販売の牽引役は、現在もティーンエイジであり、これに子供と老人が加われば怖いものなしという感じだ。一方で、このねじれたサウンドを正確に再生できるのは、SONY MDR-CD900STとそのシンパしかない。トーンが独特で、音圧の制限が強い音楽しか作れないので、多様性を失った音楽業界は一種のマンネリズムに陥っているように思える。

一方で、Shure社のように、iPodのイーストコースト系サウンドにうまくフィットしたヘッドホンも増えていることも確かだ。カナル型は遮音性が高いので、フラットで再生して問題ない。音楽の多様性も、より多く許容できるだろう。オーディオの役割は、どの音楽文化にも平等に接し、裏方に立って音楽を育成するという、高尚な目的と連携していることが、もっと見直されて良いのではないだろうか。

実は私のシステムは、アメリカンを基礎に置きながら、渋めのトーンも保持しており、イーストコーストの伝統と一緒の感覚を共有していると思っている。これにはヘッドホンに負けない反応の俊敏さも加味されなければならない。

| SHURE SE425 |

Jensen C12R+Fountek NeoCD2.0 |

|

|

|

|

ここで世の中から消えることのないチャラい音を、思う存分楽しく聞くオーディオとして、イーストコースト・サウンドを牽引した昔ながらのジュークボックスが良いと思うのだが、皆さんはどう感じるだろうか? 少なくともAMI社のジュークボックスを愛用していた大瀧詠一さんは、どう思っていただろうか。まぁウェストコーストのJBLをデフォルトにしてたのであんまり関係ないか。

【テンモニ】

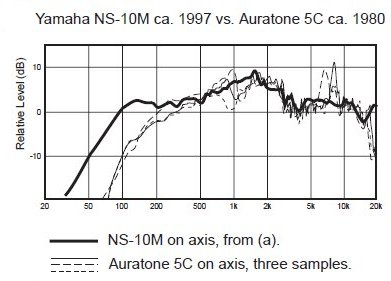

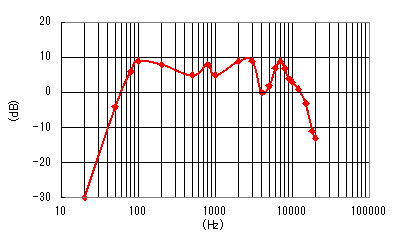

J-POPのアクの強いサウンドの原因は、当然ながらMDR-CD900STの開発以前からあった。それがヤマハのテンモニ(NS-10M)というニアフィールド・モニターから始まったという説が多く聞かれる。しかし、それ以前に使われていた、オーラトーン

5Cという小型フルレンジの存在も忘れてはいけない。アメリカの録音スタジオで1970年代からJBL 4343などと並んで使われ始め、小さいラジカセでもゴージャスなサウンドが味わえる、ヒットメーカーの方程式が浮かび上がった。1960年代までの生音中心の録音と、1970年代の室内再生に適したサウンドとの違いは、こうした些細なスタジオ環境の変化からも現れた。オーラトーンはまさに小さな巨人だったのだ。

左:YAMAHA NS-10M 右:Auratone 5C

ミキサー卓の上に並ぶオーラトーンとテンモニ(ともに信濃町スタジオ)

このふたつのモニタースピーカーには共通の特徴がある。それが1.5kHzに大きなピークをもつカマボコ型の特性だ。これは テンモニはオーラトーンのバージョンアップを狙った製品 であることが明白だ。

この師弟関係にある2つのモニタースピーカーで確認できるのは、高域と低域にキャッチーな音を増やせば、小さなラジカセでも心地よく聞こえるというもの。しかし、オーラトーンが全盛期だった70年代と、テンモニの80年代以降のJ-POPサウンドの変化をこれでは説明できない。原因はニアフィールド・モニターでミックスバランスを取るという方法が、ボブ・クリアマウンテンという天才ミキシング・エンジニアの出現によって標準化したからではないかと考えらる。ともかくツイーターにテッシュペーパーを貼ることまで真似てたのだから、おそらくこの都市伝説の元凶は、テンモニの高域をオーラトーンのそれに近づけることと、一般リスナーの試聴環境では楽器の空間配置に10kHz以上の超高域がジャマとなるためと思われる。これは広い大衆に向けた標準的な音とされたオーラトーンの本来の使い方に整合していた。

ボブクリの定番となったティッシュ貼りと高域特性の減衰(それほど変化は大きくない?)

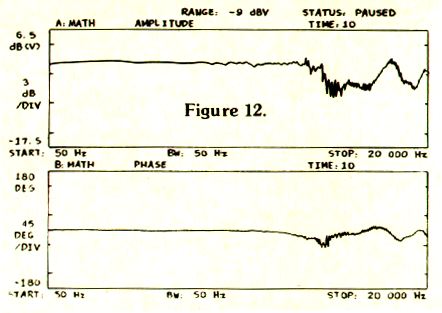

またNS-10Mのステップ応答特性は、フルレンジに近いトライアングル・シェイプをしており、最初のわずかなツイーターの出音をマスクすれば、良好な定位感を得られることが判る。インパルス応答でツイーターの支配力が強い普通の小型2wayではこのように巧くマスキングできない。やはりホワイト・コーンの威力は絶大だったのだ。これがティッシュの本来の目的だったのではないかと考えられる。あと、オーラトーンは個体差が大きいのと、パワーハンドリングが低いという欠点もあった。テンモニは高調波歪みが非常に低く、タイムコヒレントも良好という両者を克服することで、20世紀末の録音スタジオの定番モニターとして君臨したのだ。

左:テンモニとオーラトーンのステップ応答 右:一般的な2wayのステップ応答

ここで100Hzをバスブーストしたインナーイヤ型ヘッドホンを想定して、これに上のテンモニの特性を並べると以下のようになる。

J-POPイコライゼーションとテンモニの比較

これらをミックスすると、100Hz~6kHzまでフラット、その後-6dB/octでロールオフするようになる。

修正後のJ-POP試聴環境

一見すると、これはカマボコ型に見えるが、これは著名なレコーディング・スタジオのルーム・アコースティックを調べた特性と近似している。ニアフィールドなので、そのままの特性がルームアコースティックをシミュレーションしていることになる。この減衰は、一般には映画館のX-Curveと似ており、Shure社のカナル型はこの特性と近似させている。総じてスタジオでは自然なアコーステックで聞けるようになっているのだが、一般の視聴者が使用するイヤホンでの試聴環境の特異性に思いっきりシフトしていることも判る。

著名なレコーディングスタジオのルーム・アコースティック

SHURE SE425(共にDFE補正後)

こうして、MDR-CD9000STヘッドホンで個々の素材をチェックし、テンモニでミックス・バランスを取ることが主流になった頃から、サウンド・バランスの錯綜が始まったように思う。つまり、従来はラージモニターでミックスして、最後に確認用にオーラトーンでサウンド・チェックしていたのが、最初からニアフィールドでミックスをして、最後にラージモニターでマスタリングという別工程を敷くという方法が主流となったのだ。ボブクリと違うのは、ボブクリが最初のサウンドバランスを把握したうえで、テンモニでステレオバランスを調整していたのに対し、追っかけはテンモニの音を信じきってサウンドバランスを崩した点にある。テンモニもオーラトーンも既に製造中止になった現在、80~90年代のJ-POPサウンドは化石となってしまうのだろうか?

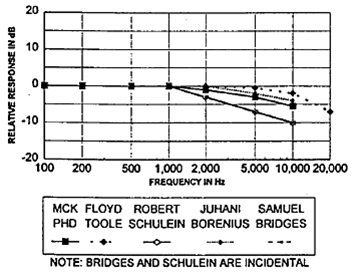

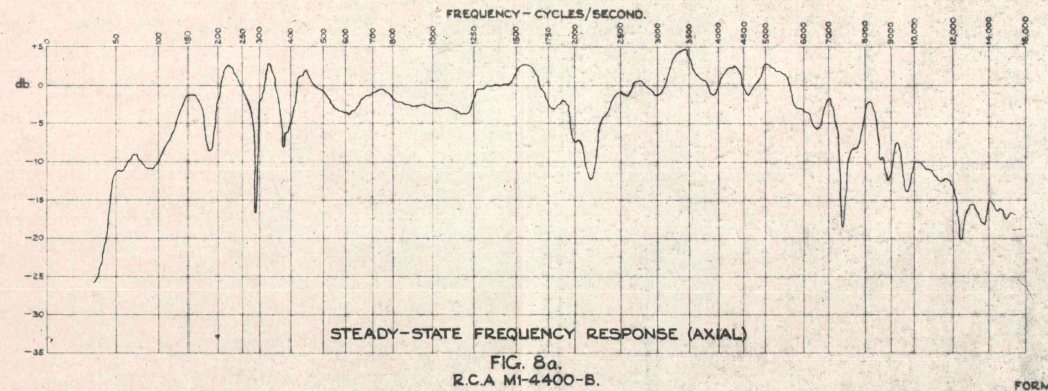

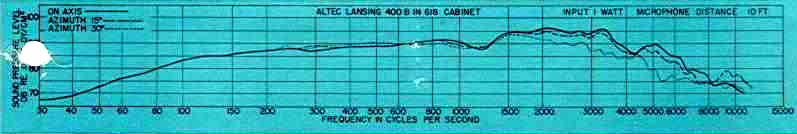

ここで、もう少し話を引っ張ると、このカマボコ型の特性は、1940年代のFM放送規格化の頃のラジオ局のモニター用フルレンジの特性と似ている。つまり、一般家庭の試聴環境が1940年代の放送規格から変っていないという見立てが、そのまま疑いもなく引き継がれているという、これまた衝撃的な事実にも行き着いた。つまり、WE社がラウドネス曲線を描いたときの音響技術から、人間の聴覚はそれ以前からも一寸たりとも変わっていないのだ。その意味では、オーディオは進化していない。

上:RCA MI-4400B、下:Altec 400B 共に1940年代にFM放送向けに開発

今まで、オーディオ評論でのJ-POPの捉え方は、明るい音でポップス向け という張り紙がほとんどだ。もともと小音量でも聞き映えのするようラウドネス効果を加味した録音に対し、フラットで大音量で鳴らすのだから、「何だ近頃の若者はこんなにドンシャリの音を好むのか」と勝手に勘違いしているだけなのだ。結局、高級オーディオ機器の購買層ではないので、評論の価値がないということの裏返しだったのだろう。しかし実際に行うべきことは逆のことで、正常のトーンに戻せば、ジャズやクラシックと同様のオーディオ批評ができたはずで、このときJ-POPを過去の音楽と線引きせずに、ちゃんと文化的な価値も論じられたのではないだろうか? もはや80~90年代のJ-POPを、正常なトーンでリマスターする時代がやってきていると思うのだ。

| 電子情報に隠れた真実 |

|

|

|

鈴木雅之

mother of pearl |

Best of Gontiti works |

テレサ・テン

歌道場 |

ページ最初へ

|