【ゴスロリ文化にみる闇との共生】

最近アニメをみてると、中二病の少女がゴスロリ衣装に身を包んで「漆黒の…」という戯言をのたまっているのが面白くて、リアル中二の娘をオタク中年男の父がからかう構図を楽しんでいる。とはいえ、そもそも黒ドレスがそこまで象徴的な力を帯びるまでには歴史があるのだと思う。

ゴスロリへの道程は様々だと思うが、直接的な先祖は1970年代イギリスのヘビメタから派生したのであろうと思う。ブラックサバス、キッスなどのパフォーマンスから、黒魔術的なものを人間が本来宿すパッションとして表現する状況が生まれた。それはロックのもっていた反体制派の政治的プロパガンダがもはや瓦解して、アングラな世界へと潜入する呪文のような意思表示だった。今のヘビメタは爽快に剣を振るうアーサー王に扮しているので、オカルト的な要素はほとんどないし、パンク、デスメタのように破壊的なカタルシスを望むのでもない。漆黒の闇から浮かび上がる調和ともいうべきだろうか、それさえも曖昧な時代のパイオニアがいたのだ。

そもそも黒のドレスは洋の東西を問わず喪に服すという意味があり、その意味では死との境界線に生きている存在を象徴するものである。しかし、ここでは死を忌み嫌う存在としてみるよりは、受け容れなければならない現実としてあるのだといえる。

黒は喪服であり死との境界線を現世に保つ物でもある。そして内面の憂いを覆い隠す道具でもある。

もうひとつのルーツは、不思議の国のアリスにみられる人間社会の歪んだイメージの実体化で、黒装束が闇の世界の写し絵のようにみられる。実際には、少女がもつ特権:無力なゆえに保護されるべき存在という、男社会がつくった曖昧無垢な枷をそのまま表現しているように思える。「そのまま」というのは、それ自体が歪んでいることを意味しているのだが、それは少女のもつ原初的なイメージ(生命の源の萌芽)を無力化するための秩序にほかならない。画家のムンクが女性に抱き続けた恐怖;処女か吸血鬼かという極端な2分法を、うまくミックスして表現しているともいえる。私自身も少し前ならメイド服と混同していたのだが、よくよく考えるとメイド服とゴスロリは同じ黒装束でも階級的に異なると思うようになった。つまりゴスロリは貴族の衣装であり、ある種の権力の象徴でもあるのだ。

ゴスロリの本家本元ヴィクトリア女王:幼年期から晩年まで意外に黒を好んでシックにまとめている

あとはヴィクトリア朝の幻想小説の挿絵として残るモノクロ細密画だが、もはや教会のために聖画など注文されない近代社会にあって、1枚1枚に物語の象徴的なシーンを作り上げる小物の画き込みがあって、それ自体がファッションとなり得るような黒曜の輝きを放っている。実際にこの時代はゴシック・リバイバルの最盛期で、ロンドンの時計台、ニューヨークのトリニティ大聖堂など、有力なゴシック・リバイバル建築に財力を傾けることのできたブームがあった。しかしそのハコモノを埋める小道具に有力なデザイナーを輩出することができなかったというべきかもしれない。バロック時代にあった民衆の心に訴えかけるような聖画は造られなかったのである。このためバロック時代の聖画以上の想像性が止まっているともいえるのだ。

ハリー・クラークによるエドガー・アラン・ポー小説の挿絵は衣装の隅々まで黒く塗りつぶされている

よく人に知られたくない恥ずかしい過去を「黒歴史」というが、ヘビメタ、ゴスドレス、幻想小説、これらが繋げる黒のイメージは、社会全体の恥を覆うための象徴ともいえるものであり、それ自体が闇を敵視して告発するものとして機能するよりは、いっそ包み込んで共生を目指すバランスのなかでたゆたっているように思えるのだ。

【なぜスタジオモニターは黒いのか?】

いちよオーディオ的な話題でもと思って書き始めたのだが、おそらくこの疑問に答えられる人はいないと思う。最初の頃は黒だと周囲から浮くので、グレー掛かった色が多かったのだが、1980年代以降は段々と黒くなった。もちろんステレオ音像が視覚的なものに左右されないようにしてるだとか、色々と理由はあるかもしれないが、それだとテンモニのホワイトコーンの理由はつかない。もちろん今のJBL

4312だって同じだ。しかし保護ネットを被せてしまえば真っ黒になる。真っ黒だと華美を配したデザインで業務用っぽくなるというのだろうが、なんとなくそういうことになっている。センモニのピアノフィニッシュなんて、通常の塗装よりもずっと手間が掛かる。それでいてあえて目立たなくする必要があったのだろうかと思うが、やはりピアノメーカーとしての美意識なのだろう。

いずれ菖蒲か杜若…と言いたいのだが、黒は女性と同じくオーディオを美しくするか?

ではスタジオモニターというリアリズムの権化ともいうべき機器に、幻想的だとか闇夜のカラスを画くようなマネはできるのだろうか? これはまさしく音楽表現における闇の概念というものに抵触する問題なのだ。

- ケージの4分33秒という曲がある。ピアニストが蓋を3回開け閉めする以外に演奏行為をしない曲だが、この沈黙というか、環境音に対する気付きというものは、究極には自分の血脈音にまで達するという。まさに音のない世界などこの世にないのである。

- 日本製モニタースピーカーの多くが、音を吸収する無音室で作られたという隠喩でもある。この場合は、無響室=SN比最大ということでは音響の闇に相当せず、フラットネスの意味さえ思念のノイズまみれになっていたことが判る。

- 録音スタジオで電気系統から拾うノイズの話題がある。マスタリングの完成時は夜半過ぎのほうが音が良くなるとか、その際には部屋の電灯など録音機器以外の電気系統を落としておくなど、都市伝説のようなもののように思えるが実際効果があるらしい。

- SONYさんが面白い研究をしていて、いわく微小なホワイトノイズを混ぜたほうが弱音のディテールが判りやすくなるというもので、アナログのほうが弱音を認識しやすいことと関連があるかもしれないという。

- 大聖堂の録音で聞こえるグォーという低音域の暗騒音は、照明の少ない聖堂の暗がりを感じるものである。外界から閉鎖された空間というのは経験的に圧迫感を受けるようなものであるらしい。

- 今ではあまり聞かなくなったが、鹿威し(ししおどし)のカツンという音の後に引く清流の静けさも、静寂さという表現を際立たせる方法だと判る。

つまり、音楽表現における闇とは、無音ではない。むしろ静かなノイズに人間は敏感に反応しており、音の立ち消える際(きわ)に浮かび上がる周囲の音まで聞き入っているのである。このことは、現実に鳴っている音としてよりも、影のように移ろうノイズのほうに陰影が見出せるということになろう。実に現世(うつしよ)の本来の意味、つまり闇に隠れた真実に対し、目に見えるもの耳に聞こえるものは、その表象にすぎないということを意味しているのである。

【物言わぬ遺物の声】

静かなノイズで思い出したが、ともかく日本型ホラー映画は映像に出ない気配だけをネチネチとちらつかせながら進展する。昔から「髪の毛が勝手に伸びる日本人形」「死霊が漂うトンネル」だとか、存在そのものが怖いものが存在するが、例えば、能面はあの世とこの世を交信するアイテムだし、人気(ひとけ)のないトンネルも山奥に潜む異世界との縁(えにし)を結ぶ通路のように思えるし、日本人形は実際に女性の髪の毛を使っていたので何かしら未練なり思い残しがあると考えられる。おそらく後ろ髪を引かれるという言葉通りのことが人形に生じているのだ。ともかくキャーキャー悲鳴を上げ血で血を洗い渦巻く妖術で押しまくる西洋型ホラーとは全く異なり、日本のホラー映画ではかすかなノイズが主役級に大活躍だ。

ところが、この「気配だけ」という恐怖感を巧く取り入れたのが「エイリアン」「ブレードランナー」などのSF映画であり、ストーリーに差し挟まれる社会組織が取り囲む人間の事情とは相容れない存在として、名もつかないまま静かに忍び寄るのだ。考えてみれば、エイリアンという映画をみる前に進化論の枠組みを外れた地球外生物の医学的脅威は意識したことはなく、ブレードランナーの前に人間型アンドロイドにプログラムされた以外の自発的な感情が芽生えるなど信じなかった。しかし、現在では遺伝子操作、AI人工知能により、人間の叡智で制御できる範囲を越えたものも存在可能となっている。それを単純に「得体の知れないもの」「倫理違反」というふうに片づけていいのか? 実は緩やかに変容していく文明そのものが、人間の寿命を越えて制御しきれない得体のしれないものでもあるのだ。

廃墟、墓場はロマン絵画の隠れたメインテーマである

この音もなく忍び寄る文明の崩壊を表現したものとして、ゴシック・ロマンスが出発したことは確かで、滅びの運命に向かって翻弄され倒錯しつつも生涯を全うする人間に、耽美的な意味合いをもたせることに成功している。時代からすれば、新大陸の富を手に入れ、産業革命によって都市の工業化が決定的になったのであり、デカルトの思念的な人間機械論などはもはや過去のものとして、労働者の人生設計も金銭に勘定できるような資本主義が横行したのだが、そのなかで人の死という抗しきれない闇に砦を築くことを辞さなかったのだ。古代ローマ建築に範をとったピラネージの「監獄シリーズ」が、まさにクリエイターの煉獄ともいえる猥雑さをデザインしたとき、そこに廃墟以上の意味、つまり人間の思考そのものがバベルの塔のように高みに達し崩壊していく様を表現しえたのだ。

想像の監獄(J.B.ピラネージ 1745)

実のところ、遺物には何かしらの遺恨があると思うのだが、それを想像の種として宿すことのできるのは、実は人間だけである。つまり魂のない物質から生じる思念のようなものは、同じく霊を宿す人間にしか判らない。そこに生と死を共有させる思いにいたったとき、はじめて人間とは別の存在に気付くのだと思う。

【心に閉ざされた音】

【異世界の音楽への興味】

オーディオを話題にするのだから、音質の優越や機能性などについて語るべきだと思いつつ、黒ドレスがもつ生と死の共生願望、静かなノイズ音の存在感、遺物とのスピリチャルな関係などと、段々と遠のいていくばかりのような気もする。しかし、元はといえば、私のオーディオ史観は音による過去の記憶との対峙であるので、こうした時空を超えた音のコミュニケーションは根源的な課題なのである。

趣味でオーディオをやっていると、リアルな再生を全うするように思えるが、面白いことに全てが複製物(ニセ物)で、しかも本当の音がどうなのか判らない未知のものも少なくない。考えてみれば当たり前のことで、普段から聴けるものならCDなど買ってまで聴きたいとは思わないだろう。それをさもあったように、音響的リアリズムを追求しようというのだ。かなり想像をたくましくしないと、物事が進むなんてことはない。その意味で、私にとってオーディオの醍醐味は「聴けるはずのない音」をコレクションしていくことにある。それも時間と地理的な制約を全て省略して成立している。

【アーチストのトラウマ】

ここでふと立ち止まって考えてみると、実は芸術家のほとんどは、自分と他人の感性の隔たりを本質的に抱えていて、それを埋め合わせる行動がクリエーターのパッションになっているらしいところである。よく芸術家タイプといわれる人にはコミュ症の人も多く、人と人の間にある心の壁に気付き、それを埋め合わせるのに強いストレスを感じる人たちでもある。こうしたことを勘定すると、芸術家の抱くジレンマと、オーディオにおけるリアリティの間には、多くは結びつかない隔たりが根本的にあることを示す。

この隔たりをどう認識するかが、漆黒の闇=彼岸の音楽の鑑賞法ということになるが、実のところ隔たりは隔たりのまま認識することが大切だと思っている。過去は過去のまま、遠くのものは遠くのまま、それが彼岸の理解の第一歩なのである。そのかわり、今あるものを無理やり過去の事例に閉じ込めることはしないし、ましてやジャンル分けで音楽再生の最適化を云々するつもりも毛頭ない。鳴っているのは、その人が生きた時代とその音楽である。

ではその「時代性」というものは何なのだろうか?単なるデザインではない。例えばエルヴィスを真似たロカビリー風の楽曲は、そのリスペクトも兼ねておおよそ10年置きに現れては消えるが、本来のセクシーさは微塵もない。声だけであれだけのフェロモンを放出するのは生まれつきの才能だが、おそらく今なら歌手なんて目指さないで、もっとお金になることを目指していそうな気もするが、精々自分のモテ期に翻弄され零落れていくのがオチなのだ。それだけ時代のザワツキは人間の存在の端々に影響する。エルヴィスのもつセクシーさが何なのかと思うと、独特のしゃくり声で歌う以外に、ウッとかアッというような溜息、言葉の末尾に言葉にならずに噛み殺す仕草が多く聞かれ、それが歌自体のメッセージに重層的に響いてくる。おそらく彼は言葉を出すたびに周囲から容赦なくなぶられている、そうした負け犬の遠吠えが恋に身を焦がす男の姿の生き写しにみえるのだ。それはリスペクトした側からは見えない、時代が生んだ心の闇である。オーディオを鏡に喩えると、鏡はその置かれた場所しか映さないが、映った対象からは見えない時代の風景がその音楽を存在たらしめている。実はそれは意味をなさないため、時間とともに捨て去られるのだが、その膨大な時間の記憶を抱え込んだままレコードは存在している。

【コマーシャリズムの弊害】

実はHi-Fi機器のレビューで欠けている視点が、リアルな音のインパクトに一喜一憂するあまり、この「あるがまま」を受け止める器量が足らないように見受けられる点である。しかし、この「あるがまま」を認識するには、不完全な電気信号の足らない部分を補完する一種の想像力が必要なのだが、おそらく想像力の依り代にするべき事項が、オーディオ機器のこれまでの広告コピーのなかに欠如している。つまり文化的な蓄積がプアーなのであるが、もちろん道具であるオーディオ機器に何か喋ろと言っても土台無理なことであるが、どこで本物と偽物の境界線を引くべきかということが、性能スペックに関わる文言で押し切られているように思える。そもそも家電量販も巻き込んだオーディオ市場で、哲学を語ったところで大多数は耳を貸すとも思えない、そうした諦めに似たものも支配的なのだと思う。それゆえに、鳴ってる音響と演奏者の思いの隔たりは、音響機器の性能とコマーシャリズムによって二重の意味で閉ざされているのだ。

あと付け加えるなら、日本のレコードマニアに多いオリジナル盤信仰も、無名のカッティング屋さんの功績がどれほどのものかの評価がないまま、モノとしてのレコードの価値と音楽的な感動とを挿げ替えているようにしか思えない。過去の例を挙げると、ビートルズの国内盤は表情に乏しく、海外盤は本場の音がする、と言われていたが、テープの音をいじらずにカッティングしていたのは東芝EMIのほうだった。言い分としては、オリジナルの生テープに一番近いのは国内盤であり、むしろ海外プレスは脚色された音なのだと言える。こうなると本末転倒で、いったい何が本物なのか判らないのだが、結果的に輸入盤のほうが音楽として面白いということになる。この問題はCD化にあたっても尾を引き、さらにデジタルリマスターをアナログプレスする際にも波及して、収束する気配はないようにみえる。それだけ熱心なファンが多いのも確かだが、他のロック・ミュージシャンに比べて歯車が噛み合ってないようにみえるのは、過去の作品の品質に関する意思決定がもはやバンドメンバーの手に余る状況にあることだけは確かだといえよう。

【記憶と記録の格差】

ここでレコードの意味を考えてみると「His Master's Voice」の言葉通りの亡き主人の記憶を呼び起こすような媒体である。英語で記憶のことをメモリーと言い、記録のことをレコードと呼ぶのだが、今では全てデジタルデータのメモリーとして処理される。今さっきあった事柄でもアーカイヴされ瞬時に過去の時間の領域に閉じ込められるのである。その意味では、かつてのレコード蒐集に比べるとマーケティングの進行が何百倍にもスピードアップしているといえる。おそらくサブスクという音楽配信サービスも、YouTubeのような個人配信に遅れをとるまじと、現在の情報社会に見合ったかたちで提示したいのだろうが、実際に聴ける時間を作り出すとなると、人間の情報処理能力のほうが全く追いつかない。音楽の鑑賞スタイルが違うことが原因だが、ほとんどの人が音楽を聴くという行為をもっと手軽に楽しみたいという思いが強いことも判る。

ここで音楽の感動に何かしら尾ひれを付ける私のような人間にとって、音楽とは心の記憶のなかに繰り返し蓄積されるもので、右耳から左耳に流れていくようなものではない。その意味では音楽は鳴っている事象以外の、何らかの精神活動を伴って理解されている。こうした聞き方にはメリット、デメリットがあることは承知のうえで、音楽ソフトとオーディオ機器の友好的な関係を築こうとしているつもりである。しかし現状のマーケットの流れからすると、私が欲する音楽の記憶と、世間が望む記録方法との間には、大きな格差のあることが判る。あらためてHMVの意味を考えると、主人の声を聞いた犬がどういう命令を受けて行動するのかと想像しても、そこには記録した事柄以上の進展は望んていなかったことに今更ながら気付いた。ほとんどのミュージシャンにとっても、演奏している今が大切なのであって、10年後のキミになんて想像するだけ無駄だと思える。

こうしてみると、音楽とは空気のなかで放たれた後にエネルギーが常に崩壊し、常に新しく供給しないと途絶えてしまう性質があるにも関わらず、そこからくる快楽を自分の手元に留めておきたいばかりに、レコードとオーディオという道具に頼っていたことになる。様々な意味で窮屈であり、解決しない問題が山積みの趣味だとつくづく感じる今日この頃だ。

【オタク的な崩壊と再生の物語】

ここでは、歴史の進歩から背を向けて、自分という檻に引きこもりつつ芸術活動の崩壊と再生を繰り返した人たちによる、音楽と画集、映画を一緒に並べてみた。つまりはオーディオの再生とは、一度放たれると消えていく運命にある音楽の残照を、記憶と共に甦らせる行為にあるのだが、いつものように物の捉え方が裏側ばかりなのは仕方ないと諦めてほしい。

| A |

【静かな部屋】

室内空間を個人の嗜好の現れだとして、革命運動のパリのなかで内向的な詩を書いたボードレールについてヴァルター・ベンジャミンは語った。自我に引きこもることで得られる静けさには、孤独以上の楽しみがあるというもの。 |

|

モンポウ:ピアノ作品集

19世紀末から20世紀後半までに生きたスペインの作曲家だが、いわゆるアヴァンギャルドではなく、20世紀初頭から作曲スタイルを全く変えずに引きこもってしまった人である。その沈黙の深さは晩年に残した自作自演のピアノ曲に現れており、スペインのもつ神秘性を最もうまく表現している。孤独で瞑想的というと、音楽表現にはむしろ向かないように思うが、それを自然とやってのける偉大な精神の軌跡でもある。

|

|

フェルドマン:トライアディック・メモリーズ/高橋アキ

20世紀の作曲家うちで最も彼岸にある作曲家を挙げるとすると、モートン・フェルドマンに行き着く。ケージやポロックと同じく1950年代のニューヨーク・スクールに属する前衛芸術家の一人だが、晩年の作品となるこの「3和音の記憶」と題されたピアノ独奏のための楽曲は、60分余りを3和音の分散音のみで綴っていく、超が付くほどの静謐な音楽で、なかなか鑑賞する機会が少ない楽曲でもある。実際、この録音に聞き入る環境を手に入れるには、夜半の静かな時間をしっかり確保しないとならず、これが一番難解なことだと思うのである。高橋アキの解説だと、平均律の和音のずれから生じる微妙なゆらぎ(ワウ)に注目してほしいと言ってるが、確かにプルルと震えるものからグアーンと揺らぐ音まで、ピアノの残響には楽譜に書かれた音以外に様々な時間軸のゆらぎが重層的に流れていることが判る。このピアノという楽器のもつ音を純粋に聴き入ることが、作品の第一義的な目的である。

これだけ演奏者に緊張を強いる楽曲ということもあり、なぜ電子音楽ではないのかということについては、実はこの3和音には、3人のピアニストへのオマージュが隠されており、閃きと集中力で押し進むデビッド・チュードア、端正で構造的なロジャー・ウッドワード、そして絶対的に静止した高橋アキが居て、演奏家それぞれの個性が堪能できるらしい。そして最後の高橋アキにいたって、フェルドマンは自分の楽曲が祈りの儀式に招かれた幸福に浸れると表現している。ただし、生身の人間が演奏したものをCDで聴くのだから、それこそ電子音楽と変わらないようにも思うのだが、それはそれで鏡に映る鏡のように、記憶の記憶を辿るというひとつの帰着があるものと割り切ることとしよう。さらに言えば、CDという記憶媒体そのものが、作品名と重層的に響き合って共存しているとも言える。 |

|

ミュージック・フォー・エアポート/ブライアン・イーノ

ポストモダンの幕開けを告げた旗手として、環境音楽、ミニマル音楽と多岐に渡る影響を与えた作品として知られるが、この音楽は空港ロビーでのBGMとして作曲された。つまりジェット機からくる暗騒音の多い環境で、飛行機の発着をただ静かに待つしかない、空虚な時間を埋め合わせるための音楽なのだ。この騒音から浮き出る音の存在こそが、空という何もない空間に放り込まれる人々の在りようを表現しているようで、無為な時間と人を満たした気体の槽に一石を投じるような化学反応をみている感覚におそわれる。飛行機に乗る人の求める利便性とは逆に、時間を計るもの、空間を彩るもの、人間関係を取り持つもの、そうした社会環境の約束事を一掃してリセットするだけのインパクトはあったのだと思う。 |

|

ルイス・バラカンの家

20世紀メキシコの建築家の自宅を紹介した冊子で、そこに散りばめられた静寂のためのミッションは、ただ小洒落たデザインだけで終始する建築とは到底乖離している。ただ静かに生きることが、これだけ豊かな感情を生むのだと思うと、色々と感慨深いものである。 |

| B |

【崩壊した世界】

ヨーロッパが二度の大戦で経験したものは、もはや歯止めの効かない人間の残虐性と共に、それを可能にしたのが人間の叡智の結晶ともいえる科学技術であったことへの絶望である。それは一見健全と思えるクラシック音楽の演奏にも刻まれている。 |

|

バッハ:無伴奏バイオリン・ソナタ&パルティータ/シゲティ

1950年代にこの演奏を聴いたとき、誰しも第二次世界大戦後のヨーロッパ文明のレクイエムとして考えただろう。そして世界の終わりを直感したに違いない。ドイツ音楽の叡智の結晶ともいえるバッハの名曲で、ストラディバリウスの名器を殴りつけるように演奏したこの録音は、最初から何かが破綻していたのだと思うが、それをあえてHi-Fiで残そうとしたことの意図は、今となっては誰にも推し量れない。リアルに再生すればするほど崩壊の度が強まる奇演でもある。

|

|

オーヴェルニュの歌/ダブラツ

フランス南部のオーヴェルニュ地方の民謡を集めて、カントループがフランス印象派風のオーケストレーションを施した音楽だが、この録音を取り巻いていた色々なテイストが加わって不思議なノスタルジーを誘っている。ひとつの要素は、オック語がかつて中世の吟遊詩人を多数生み中世ロマンス様式の城塞が残るノスタルジックな土地柄であること、にも関わらず当時から消滅の危機にある少数民族言語であったこと、歌手のダブラツがイスラエルに逃れた東欧系ユダヤ人であること、これらのノスタルジーとジェノサイトの記憶が深く結びついて、オーベルニュという彼岸の地への憧憬と折り重なっているように感じる。この音楽をBGMに暗黒舞踏の土方巽が舞った映像記録があるが、一見するとサウンド・オブ・ミュージックのトラップ一家解放劇のようなものを期待するこの録音に対し、ダイレクトに生死の彼岸を敏感に嗅ぎ取ったのはどうかと思うが、私は正しい認識だと思う。 |

|

スクリャービン:ピアノ作品集/N.ネイガウス

本来ならウゴルスキの新盤を挙げるべきだろうが、あえて旧ソ連時代のネイガウス父のモノラル録音を紹介する。そもそもスクリャービンがロシア音楽史上最大の神秘主義者であるのに加え、スターリン存命中の社会主義リアリズムで真っ赤に染まった戦後ソ連の状況で、どうやってミステリアスなロマンを語り得るのか、ここが重要な鍵のような気がする。実際にこの録音がこれだけまとまって残ったのは奇跡に近く、スクリャービンが死んで40年も経たないうちに劇的に変化した政治体制と、その微かな記憶を辿る思索的な旅のような感じにもとれ、それが死者との交信ともとれる不思議な味わいを醸し出してる。 |

|

鏡/タルコフスキー

タルコフスキー作品なら「惑星ソラリス」をまず選ぶべきだろうが、どういうわけかこの作品だけを何べんも見てしまう。そして見るたびに違う印象が残る。おそらく自分のドン詰まっている部分が、その都度違うからだろう。タルコフスキーの自伝的な内容なのだが、出演者全員が宿命的に記憶の中でしか生きられない人間として苦悩しながら、それが折り重なって夢のように脈絡もなく展開していく。無神論のソビエト政権下で、バッハのコラール前奏曲がこれほど重たく響くのは、人生の悲惨を極限まで自己責任として捉えた結果なのだろうか。自分の人生の重みに潰されて行く人間の悲哀を、映像美だとか簡単に言わないでほしい。もともとモノローグのような語りが中心なだけに、モノラル音声であることに違和感がないばかりか、求心性さえ与えている。 |

|

ル・コルビュジエ最後の風景/范 毅舜

ル・コルビュジエの最後の大作「ラ・トゥーレット修道院」について、台湾人のカトリック教徒が写真とエッセイを載せた本で、いわゆる建築ファンの所望する本ではない。むしろ修道院に流れる寂寥とした時間について語っている部分が多く退屈するだろうが、私にとってはそのほうが面白い。ここで私が紹介するのはこの建築が、ただの祈りの空間というよりは、核戦争後の避難所として想定されたように見えるからである。もちろん筆者が力説しているように、この先の何世紀も語り継がれる20世紀を代表する建造物であることは判るのだが、どうもそうしたアカデミックな興味を削ぐように、この修道院はデザインされている。膝まづく場所のないウナギの寝床のような寝室、過去の叡智を蓄蔵することを諦めたと思えるほど小さな蔵書室、そして建物内をどこまでも周回するようにできている廊下など、礼拝所と祈祷室以外の場所が収容所という形容詞以外の言葉が見つからないほど殺伐としている。その礼拝所と祈祷室でさえ、大砲と機関銃の窓が天井にあるくらいなので、コルビュジエが最後に挑んだ建築論の戦闘の場なのだとも理解できるが、その遺恨の大きさがもはや誰も追いついていけないようなのだ。このため、この修道院を包むものが世間の無関心という闇となっていることも判る。その見えない重圧に圧し潰されないように修道院の維持管理に努める数人の修道僧、それをあざ笑うかのように季節をめぐりながら周囲に息づく自然など、フランス人特有の鼻で笑うようなユーモアで、ようやくこの修道院は形を保っているのだと思うくらいだ。こうしてみると、コルビュジエの思い描いた核戦争後の収容所は、同じ時代に生きた人を収容することなく、空虚な時代に放り出されたままなのだ。これが実は空虚な時代に囚われている私たちの写し絵と見るならば、もうひとつの闇の存在を判りやすく説明してくれることだろう。少なくともこの修道院は、聖と悪の二元論の砦として建っているのではなく、建物のコンクリート壁面のように灰色の状態で保たれ、その境界を取り払おうとする努力だけは続けているのだから。 |

| C |

【増殖する心】

人間の想像力の飛躍はどこまで可能なのだろうか?実際には夢物語に過ぎないものをリアルに音にしてみると、心臓音と共に躍動し身体を駆け巡り増殖する世界がみえてくる。 |

|

ヴィジョン/リチャード・ソーサー

12世紀ドイツで活躍したヒルデガルト・フォン・ビンゲンの聖歌を依り代にして、アメリカ人アーチストのリチャード・ソーサーがシンセ打ち込みでアレンジした名盤。ヒルデガルト・フォン・ビンゲンというと、幻視と預言のできた修道女として知られるが、ここではシンセ音を天空からの未知のお告げよろしく巧く表現して、それを呪文のように言葉にすることで現実化するプロセスが提示されている。幻想的というと遥か遠くでボヤっとした印象に捉えやすいが、ここでは明確な幻視(ヴィジョン)として認識した世界が展開される。 |

|

ホモジェニック/ビヨーク

ロンドンでの活動に終止符をうってアイスランドに引きこもった時期に書かれたアルバムで、ダンス・チューンをコアに据えているようにみえて、実はミニマル・ミュージックの系譜を踏んでいると勝手に思っている。日本のシャーマンを装ったジャケ絵も含めて、輪廻を含めた崩壊と再生というテーマを背負っているが、出だしの動機が執拗に繰り返され粘菌や樹木のフラクタル・パターンのように展開していくとき、歌そのものが豊かな伝染力をもってデジタル回路に広がっていくかのような錯覚に陥る。 |

|

アヴァロン/ロキシーミュージック

アヴァロンとはアーサー王が死んで葬られた伝説の島のことで、いわばこのアルバム全体が「死者の踊り」を象っている。実際に霧の遥か向こうで鳴る音は、有り体な言い方をすれば彼岸の音とも解せる。しかしこのアルバムを録音した後バンドメンバーは解散、誰しもこのセッションに関してはムカつくだけで硬く口を閉ざしているので、そもそも何でアーサー王の死をモチーフにしなければならなかったのか?と疑問符だけが残った。私見を述べると、どうも恋人との別離をモチーフにしたほろ苦い思いを綴っている間に「愛の死」というイメージに引き摺られ、さらにはイギリスを象徴するアーサー王の死に引っ掛けて「ロックの彼岸」にまで連れ去ったというべきだろう。この後に流行するオルタナ系などのことを思うと、彼岸の地はそのまま流行から切り離され伝説と化したともいえ、この二重のメタファーがこのアルバムを唯一無二の存在へと押し上げている。 |

|

レメディオス・バロ画集

こちらも20世紀メキシコの女性画家で、シュールレアリストでもある。ボッシュにも通じる中世っぽい幻想的な絵柄のなかに、現実の生活感が混濁しながら共存していて、こういう曖昧な状況をそのまま受け止めて抱擁するのは、やはり女性にしかできないと思ったりする。黄褐色を基調にしたノスタルジックな画風は、そのほとんどがメキシコに移った1949年以降というので、あるいは画家の業績を隔たってみている可能性もあるが、これだけ我の強い女性のこと、何か劇的な変化があったとも思えない。狭苦しい過去の記憶と向き合いながらもなお、日記のうちに潜むトリックのような嗜好がスパイスとなって息づいている。 |

| D |

【孤独な道】

有名なミュージシャンでも、実際には誰にも認められずに悶々と過ごす時期があって、そのときのパッションを作品に反映していることがある。粗削りで殴り書きのようでも、そこには生き続けることの意味が豊かに刻印されている。 |

|

アローン・イン・サンフランシスコ/セロニアス・ムンク

戦後のビバップを代表するジャズ・ピアニストでありながら、ソロピアノで味わい深いアルバムを数点残している。有名なのはニューヨーク・スタジオでのヒムセルフのほうだが、サンフランシスコの小劇場でのくつろいだ演奏のほうが自分としては好みだ。もう誰も歌わなくなった時代遅れのラブソングを好んで取り上げながら、やさしく撫でるように弾くピアノは、まさに昔日の恋人を思い浮かべるようでもあるが、おそらく大戦中にキャリアを失った時代に自分の慰めのために弾いていたのだろう。朴訥と弾くスタイルは早弾きのテクニックが劣るようにも言われたが、ジャズ・フェスティバルではしっかり「鍵盤に潜む四半音を探るピアノの魔術師」のように紹介されていた。実際にこの演奏でも、既存のコード進行に囚われることなく、そよ風に揺れる木々のようにザワツキながら自由にゆれていく。 |

|

コンプリート・マトリックス・テープス/ヴェルヴェット・アンダーグランド

ニューヨークでウォーホル・ファミリーとしてスタートした「バナナ・ジャケ」の若者も、旅芸人よろしく西部への当てのないツアーを組んだ。1969年のシスコの場末のライブは、一番聴衆が少なく最も充実していた時期を記録している。綿密に作曲されたミニマル音楽のように、徐々にコードとリズムをずらしながら30分余を進行していく「シスターレイ」などは、モーリン・タッカーの繊細なドラムと相まって、前衛的で幻覚的な効果をもたらす。この頃から流行の兆しのあった特別なギターテクを誇示するわけでもなく、カリスマ的なボーカルがいたわけでもないが、他では真似のできない特別なものになっている。後世にオルタナ系の神とまで謳われたスタイルは、むしろ解散直前のダグ・ユールがドラムを務めた時期のように思うほどだ。こうしたパフォーマンスを実演で何回できたのか判らないが、ヘロインという題名の楽曲を忌み嫌われてメディアから締め出されていたなかで、何もかも自由にやれることの永遠に長い時の流れを感じる。 |

|

ケルン・コンサート/キース・ジャレット

この録音をはじめて聴いたときは、なんて孤独は美しいことかと感嘆していたのだが、今聴き返してみると、むしろ暖かい観衆との幸福な結び付きのほうの印象が強い。というのも、クラシックの大ホールをピアノ即興だけで観客を埋めるというビジネス的な敷居の高さが宣伝される一方で、むしろポップス寄りのキーボード奏者にカミングアウトしたジャズピアニストの姿が見えてしまうからだ。それは同じ時代のプログレや電子音楽家が既にやっていたことなのだが、音量規模と聴いている視聴者層の違いから話題として上らないだけに過ぎない。それはエレキギターを演奏するのでフォーク・フェスに出られなかった黒人ブルース歌手にも似た古い慣習である。一方で、この録音がヨーロピアン・ジャズの方向性を決定付けたのも確かで、リリシズムという女性的な繊細さをもってしても、ジャズはジャズで在り続けるという別の信念も感じられる。そのピアノを弾く以外に何でもない無垢な自分を模索している姿こそが、このパフォーマンスの立ち位置なのだが、傑出した個性だけを崇める周囲のざわめきが災いしていると思う。このざわめきに向かって自己を解放したこと自体が、あざといサクセスストーリーを決定してしまってして、もともとあったはずの「ハーメルンの笛吹き男」や「さまよえるオランダ人」のような放浪者の悲劇を作り出すまでには至ってないように感じるのは、冷戦終了後のヨーロッパの魑魅魍魎とした状況を知っているからだろう。 |

|

中島みゆき:Singles

「失恋歌の女王」と言われたポニー・キャニオン時代のシングルをまとめた3枚組。多くの人は「時代」だけカラオケでリクエストするのだろうが、聴きどころは未来志向に萌えたった昭和ではない。末期的な売れ線を演じた最後の負けっぷりといい、そこまで追いつめられる過程を辿るにしたがい、アイドル全盛時代に破滅する役どころ(白雪姫の悪の女王?)を降りることなく演じきっていたのだと思うと、アーチストたる人には売れないことにも意味があるという不思議な感慨に包まれる。この時期にオールナイトニッポンのパーソナリティを務め、そちらの人気と入れ替わるようにレコードのセールスが落ちていくことも、何かのギャップを感じていただろう。つまり素のままで十分に人の心を掴むものを持っていたのに、何かが見逃されていたのだ。ほとんどの録音が昭和風のいわゆるラジオっぽい音で終止するのも特徴的で、しかも声も歌詞も暗い影が尾を引いているとなると、ナウいCDでのリリースに移行する時期の戦略とは徹底抗戦して「赤の女王」に扮すことも可能だったかもしれない。しかし、そうはならないシナリオで良かったと思えるほど、そのポッカリあいたブラックホールを1980年代に聴けるというのは実に希少である。 |

|

タンゴ・ゼロ・アワー/ピアソラ

このCDが発売された1986年には、タンゴと名前が付いてただけで「民族音楽」か「ワールドミュージック」の棚に分類されていた。実際にピアソラが今のように持て囃されるのは、晩年の10年間くらいのことで、活動停止してから既に30年の年月が流れているにも関わらず、キャリアの始まりと終着点がここにあったのだと思うと嘆息を禁じ得ない。そんな下馬評のなにもない状況で、店の棚で不思議な輝きをもつジャケットに惹かれて購入したら驚きの一言。このおじさん、護身用のナイフを胸に忍ばせて演奏しているに違いないと密かに思うほど、ギャング映画のような緊張感にみなぎった音楽を奏でている。「天使のミロンガ」の優しくそして危険な香りは、十分にアヴァンギャルドな前衛音楽のエッセンスに満ちている。ここではセンティメンタルという言葉が記号として飛び交う都会の空虚さも表現されていて、バンドネオンの蛇腹が震えるたびに立ち現れては消え去る切ない音色には、演奏者のパッションとそれを吸い取ってしまう都会の冷気とが常に交錯するスリリングさがある。 |

|

パッション/ゴダール

ゴダール映画なら「気狂いピエロ」を選ぶべきだろうが、この「パッション」もなかなか捨てがたい魅力をもっている。本来は美術史に残るバロック絵画を実物の人間で実写化しようというプロジェクトのはずなのだが、自身の設立したフィルム会社の倒産をもハプニングの題材に巻き込み、その経費を浮かせるために亡命して異国の工場で働くポーランド女性たちを撮影モデルに駆り出すという、一見成り行きまかせの内容ながら、アウトサイドストーリーで捉えた出演者の日常の素顔を通じて、人間の尊厳と美を追求する姿勢を辛抱強く保つ気合いが伝わる結果になっている。もともとのプロジェクトの目的が、最高のヨーロッパ文化に従事させることで西欧人の尊厳を見出すことにあるはずだったのだが、そっちのほうがドン詰まりの状況のなかで、老練なドイツ人女性経営者と無垢な東欧の少女たちを対比させることで、人生の本質的な豊かさが、ただしぶとく生きることそのもので肯定されることを、あざとい演出を避けて慎重に選びとっている。この撮影より数年後に起きた冷戦終結後の東欧出稼ぎ労働者の行く末は、それほど明るいものだけではなかったが、その儚い願いも含めて観ると面白いかと思う。 |

【漆黒のモノラル】

モノクロとモノラルは良く似てる。単純に語呂が合うというだけでなく、ステレオ音声のもつ色彩感=エコーの広がりと対照的に、モノラルは光と影のコントラストが強い印象がある。逆に言うと、ステレオは音の輪郭を色彩つまりエコーと直接音のコントラストで塗分けるのに対し、モノラルは音の立ち上がりと減衰で表現する。こうした表現の制約があるにも関わらず、モノラル試聴には奥深い寂寥の魅力があるのだ。そのモノラルとモノクロを繋ぐもうひとつの言葉がモノローグである。今回のテーマが、闇に隠れた音の存在をどう再生し認識するかなのだが、音楽の端々に潜む闇をつぶやきと解するならば、それは音楽にはそれを存在たらしめているコアとなるモノローグが存在する。ソウルとも魂ともいえる得体の知れないものが音楽の個性を形作っているのだが、逆にそれだけを純粋に聴き続けるという行為がどんなものなのか考えてみよう。

【一人を大切にする】

最近になってYoutubeの動画ネタを囲んで多くのパーソナリティで盛り上がるテレビ番組が多くなったが、雑談を聞いて寂しさを紛らわすというのは、昭和のオヤジには似つかわしくない。漆黒の音をより効果的に演出するのは、一人の話をじっくり聞く環境をつくることである。これは主役をステージに上げ大勢で盛り上げるようなことで満足せず、むしろ演奏者の感情の動きをより深く知るための努力が必要に思う。ステレオはやはり複数でステージを埋めるのに適していて、モノローグになってもステージいっぱいに広がることを望んでるように感じる。私の場合は、スピーカーを一人称のモノラルにすることである程度解消できているが、それはPtoP(パーソン・トゥ・パーソン)の関係を自ずと示しているからである。

もともと私のモノラル装置の発想は、人声によるパーソナリティを部屋呼び込むというコンセプトだった。実はレコードの歴史を紐解くと、疑似人間的な発想はオートマタという機械からくり人形がもともとあって、エジソンによる蓄音機の発明によって製作機会がめっきり減ってしまったとも言われている。つまりレコード文化というもの自体が、「His

Master's Voice」の商標通りの疑似人間的なコミュニケーション手段としてスタートしていたのだ。

私なりに自宅のスピーカーの適度な大きさとは何だろうか、と色々と考えた結果、それは人間と等身大であることが最も心地よい大きさであるという結論にいたった。つまり、その人柄というか存在感が間近に感じられる程度の大きさが最も自然に打ち解けられるのだ。ここでモノラル再生は、演奏者の手に届くところに設置したマイクで記録したパーソナリティを等身大で再生する装置として、いわば肖像画に近い額縁を与えることになる。再生音に肖像画という額縁を与えるためのスピーカーのスケールは以下のようにしている。

人体と等身大のスピーカー |

|

こうして私のモノラル・スピーカーは、その大きさが実大の人間と同等であることや、それでいてボーカル域の発音がストレスなく一気に出るなど、電気的スペックというより音響のフィジカルな部分を選び取っていくと、道具としての人間工学的なモノのカタチがみえてくる。

【殺気を消す】

漆黒の闇を演出するには、まず忍者のように殺気を消すことが必要になる。

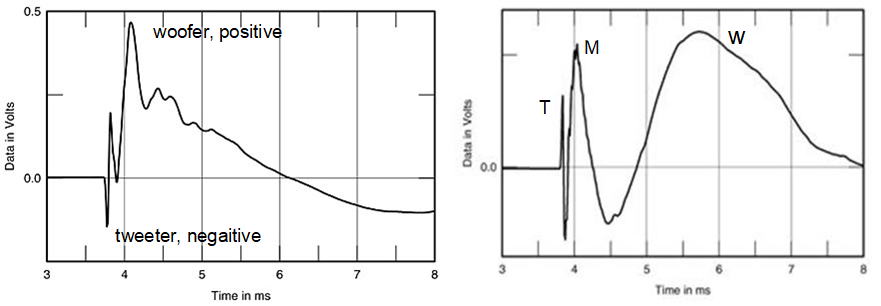

現在のステレオ理論での定位感は、単純に左右の音量差ではなく、高域のパルス音の到達時間の差で表現される。両耳の距離は精々30cmにも満たないが、その差0.9msの差を12dB以上明瞭に聞き分ける。ただし周波数にすれば1100Hzの中音域であり、それ以上の周波数では位相差のようなものでも認識する。このため現在のツイーターのほとんどは繊細なパルス信号を画き分けるように設計されている。

上:タイムコヒレンス特性の優れたマイクでのA-Bステレオ・マイクアレンジ

下:スピーカー位置の角度とパルス波の到達時間差による音量差の指標

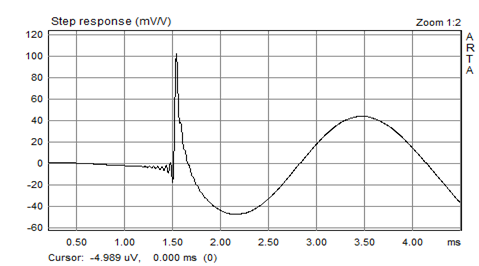

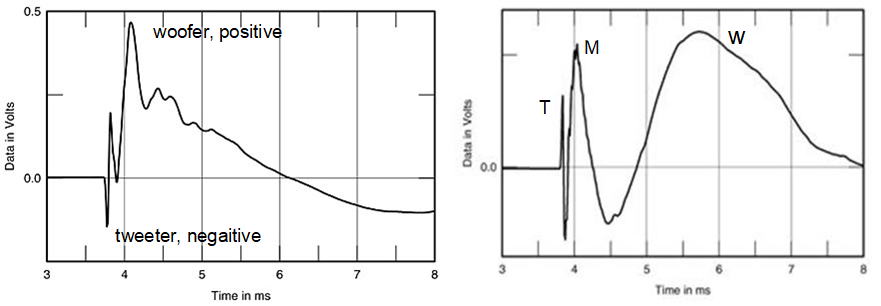

録音技術としてのパルス波の扱いに加え、通常のマルチウェイ・スピーカーの設計では、ネットワーク回路のクロスオーバーで位相の変化が生じるため、ユニットそれぞれのタイミングでパルス波を発する。多くは先行するツイーターに耳が引きずられて定位感をもたらすのだ。ちなみに古今の代表的なモニタースピーカーについて言うと、左の2wayは定位感の良いことで知られるのだが、高域のパルス音は逆相、低域が比較的スレンダーに立ち上がり緩やかにシェイプする。右の3wayはツイーターとスコーカーが鋭くパルス音を2度に分けて発し、その後ゆっくりとウーハーに引き継がれる。

一般的なモニタースピーカーでのステップ応答(位相のくびれ、反転は当たり前)

しかしこれだと1回で済むはずの手拍子が、足腰までバタバタ動かす状態に近く、減衰を表現するタイミングで他のユニットが波形を掻き乱していることになる。このタイミングの掴み方が正確でないと、静寂を豊かに表現することができないように思う。

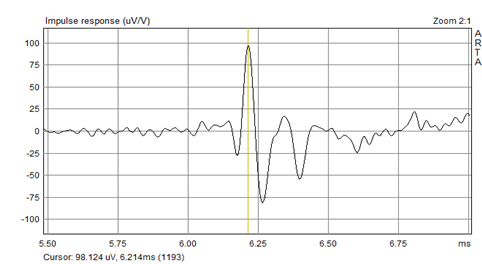

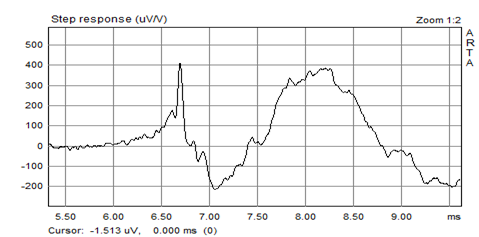

このように考えると、漆黒の音=静寂を表現するオーディオ装置は、パルス音をカチカチと表現することに長けているよりも、静寂の基調となる音の消え入る様が表現できるものが良い。これを説明するのがなかなか難しいのだが、結論から言うと音の立ち上がりと減衰のタイミングを正確に再生できる装置が良い。私の装置では、ウーハーを大口径フィックスドエッジ+後面解放箱に入れて中低域の応答特性を良くしている点と、チャンデバを介したマルチアンプにすることで、かなりスッキリしたタイムコヒレンスを保っている。チャンデバへの入力波形とスピーカーの出力波形を比べると、ウーハーの分割振動がかなり乗っているものの時間領域での相似性が認められ、実際に寂寥の闇は深く漂う。

| ライン出力(トランス経由) |

スピーカー出力(斜め45度) |

|

|

|

|

|

|

自作スピーカーのタイムコヒレント特性(MLS方式)

【雑踏を避ける】

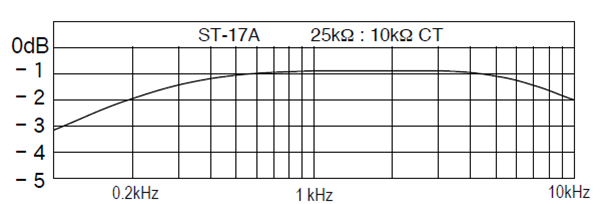

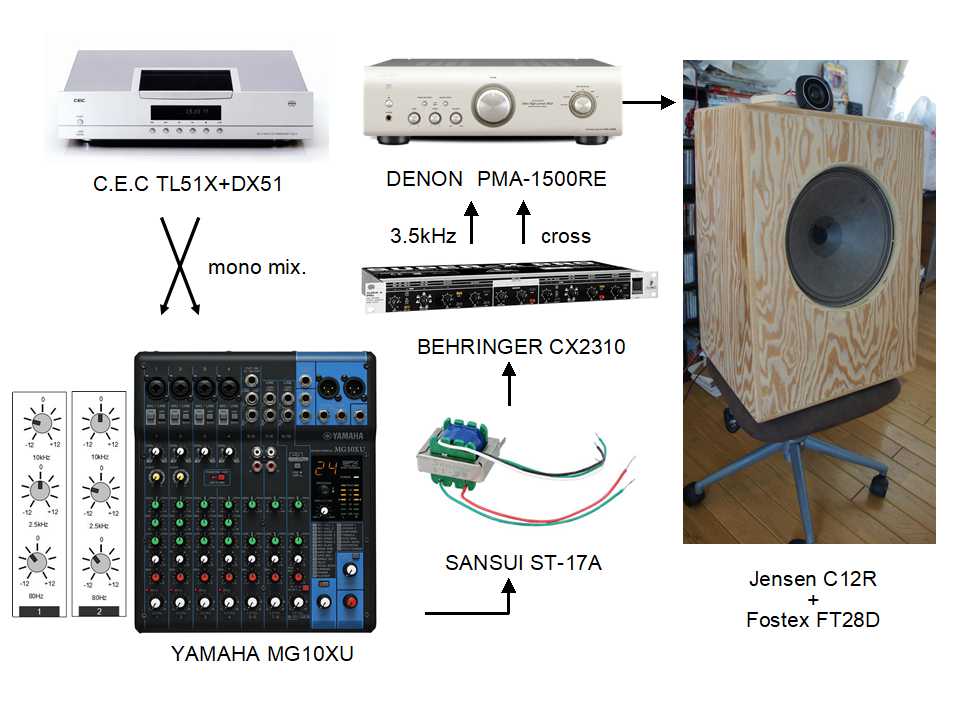

CDなどデジタルデータに起因するパルスノイズは、雑踏のノイズにも似て、楽音とは無関係に気配だけをザワザワ出すため、なかなか音楽に集中することができなくなる。東京に行って田舎の自宅付近に帰ってくると、不思議に地に足がついたような感覚になるが、おそらく雑踏や車の暗騒音を知らず知らず鬱積していて、それを無視することがストレスになっているらしい。これはCDを聴くときも一緒で、自分としても高域が聞こえないわけではなく、不要な高域を出してほしくないということらしい。このパルスノイズの除去にはライントランスが有効であるが、私の使っているサンスイトランスは、昭和30年代から製造されているトランジスターラジオに組み込むための安くて小さなトランスである。選んだのはST-17Aという最もナローレンジのもので、高域と低域が-2dBと僅かに減少する程度だが、減少した領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200~4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがする。

サンスイトランス ST-17Aと特性

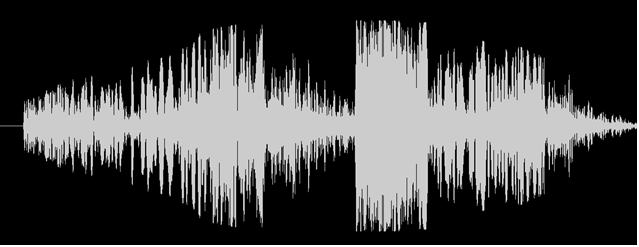

1980年代から賑わいの演出として、打ち込みでスクラッチノイズに似た効果音を入れた刺激の強い音楽も増えてきた。単純にデジタル録音に代わってSN比が改善された一方で、高域の隙間が増えたこともあったのだが、高域のスクラッチノイズには脳内の位相情報をかき乱す役割をもっており、それだけでもラウドな音に聞こえる効果をもつ。これには別の問題があって、通勤・通学で電車などに乗って試聴する場合、周囲の騒音に負けないようにシャカシャカ鳴らさないとリズムを明瞭に把握できないということもある。エコーでステレオの広がりをつくるなんてやってると、音楽として聞こえないのだ。1990年代にティーンズが牽引したメガヒット曲の多くは、こうしたサウンド面での工夫がよくできている反面、ボッチを嫌うあまり寂しい音に我慢できなくなっていると感じる。これが良いとか悪いとか文句を言うつもりはないが、表現の幅は狭くなったことも確かだと思う。

電車のシャカシャカ音とスクラッチノイズ波形

【両足でしっかり立つ】

ここでは、モノラルのなかのモノラル的思考、つまりマルチアンプについて書きたい。

モノラル・システムというと、音源もモノラル、スピーカーも1つ、アンプも1chと、何から何まで1つで済まそうとしてしまうが、見落としがちなのがマルチウェイ・スピーカーのパッシブ・ネットワーク回路に潜む位相歪みである。実際、ネットワークの位相歪みは、アンプのスイッチング歪みに比べて比較にならず、ユニット間で位相反転のクビレを作りながら辛うじてスムーズに繋げているに過ぎない。

マルチアンプと似たような用語に、バイワイヤー、バイアンプというのがある。もともとスピーカーには音を出した反作用として逆起電力が起こるため、これ自体がノイズとして乗ることが知られ、ウーハーと電気的な干渉を避けるだけでも見通しの良い音になることは知られる。バイワイヤーは高域と低域のスピーカーコードを分けて互いの干渉を低減する方式、バイアンプはスピーカー側のパッシブ・ネットワークはそのままにして、ユニット毎に別のアンプを繋げて電気的に分離する方式である。しかしこれらは、パッシブ・ネットワーク回路そのものの位相歪みは残されたままだ。

マルチアンプは、アンプとスピーカーの間にネットワーク回路を入れる代わりに、プリアンプとパワーアンプの間にチャンネル・デバイダー(デバイディング・アンプ)を入れる方式だ。これで何が違うかというと、アンプ側からみたスピーカーのインピーダンス負荷が素直になる、ただそれだけなのだが、これだけでスピーカーユニットが水の中の魚のように生き生きと鳴り、音の立ち上がりがかなりスッキリする。もちろん音の減衰時の表情の濃さは格別に良くなる。

一方でチャンデバのデメリットは、以下のようなことが考えられる。

- そもそもプリメインアンプしか持ってない人は対応不可である。さらにセパレートアンプとしたところで、パワーアンプが複数台必要になるので費用が倍増する。これだけで、マルチアンプは高嶺の花であり、それに見合う巨大ホーン付きのスピーカーシステムに運用することが定番になっているのだと思う。

- 折角プリアンプに高級品を奢っても、間に異なるアンプを挟むことでチャンデバの音に染まりやすい傾向があり全てが台無しになる。これにはアクティブ回路そのものを嫌う人がいて、パッシブ回路のほうが音がピュアだと信じている人も多い。一時期、アンプ回路のないボリュームだけのコントローラーが結構売られていたことを覚えている人もいるだろう。

- スピーカー設計でも、ユニット本来のピーク&ディップの癖を抑えるため、インピーダンス補正回路を幾重にも巡らせているものがあり、そうしたマジカルな技はチャンデバでは無理である。またユニット間の位相のずれをスムーズに繋げるため、かなり念入りに設計されていることも多い。そういう意味ではマルチアンプは裸のままのスピーカーユニットの癖がダイレクトに出る野蛮な方法でもある。

私の場合は、①そもそもステレオ音源をモノラル・ミックスするのにミキサーが必須、②ステレオ・プリメインを2wayのマルチアンプにしたほうがモノラル専用アンプ1台よりは安価、③クロスオーバー周波数を試行錯誤するためネットワーク素子を買い込むよりチャンデバ(PA業務用)のほうが価格が安い、という単純な理由でマルチアンプにしたわけだが、これが棚からボタ餅を遥かに超えた神託に近い変化をもたらした。理由はどうあれ、全ては結果オーライである。

蛇足ながら、プリメインからセパレートに移行しようと考えている人は、まず良質なプリアンプを買うべきだ。もちろん単体パワーアンプの駆動力の良さに憧れるのも判るが、出来の良いプリアンプは音楽の表情を豊かにする。その後に、パワーアンプを導入するときは、プリメインを捨てずにバイアンプ(ウーハー:パワーアンプ、高域:プリメイン)に進んだほうがより効果が高い。もちろん、セパレート化に挑むからには、プリメインはそれなりに良い物をもっているという前提ではあるが、今どきのFETアンプはどれも素直でよくできているのでツイーターの駆動くらいで悩むようなものでもないと思う。

ページ最初へ

|