【オーディオ機器の自画像】

現在はよく脱構築の時代といわれる。つまり既往の数式や組織的なシナリオに基づいた行動規範をきっちり守れば大丈夫という全体主義の時代は終わり、規律を免脱するハプニングのようなもので互いを触発しつつ新しい関係のなかで共存を図ろうとするアクティブな志向のことを指しているように思う。私もこうしたヘンテコな視点というのは大好きなのだが、基本的に歴史的なバックボーンというのは大切にしているつもりだ。つまり過去のフィジカルな体験の積み重ねは無駄だとは思っていないのだ。こうした体験的なもののやり取りは、ポップス音楽の分野ではよく行なわれてきたことで、むしろクラシック音楽の脱構築(ポストモダン)は単純な和音進行に回帰してくいくようにも見受けられた。

構造主義というと、古典主義とよく並列して語られるが、実際にはマンネニズムと深い関連をもっている。つまり既成概念の焼き直しが商業的に安定している経済安定期と連動しているのだ。ただマンネニズムは情念的な異形のもの(バロック、ロマン派、前衛音楽など)を生み出す下地にもなっており、近代史は構造と情念を緩やかに呼吸しながら歩んでいるのだ。ただその境界線は比較的曖昧で、古楽演奏にみられるのは抑えきれない情念をもっていたバロック奏法のフィジカルな部分を効果的に統制しようとする試みであり、1970年代以降のダンスミュージックはフリージャズがコードを解体した頃のジャズドラマーの凄腕テクニックが生きている。実に、ここ100年の間にさえも、流行の波を呼吸する音楽史のうねりが存在しているのだ。

では、オーディオ自身はどうかというと、実は電子技術自体が一種の決まり事で塗り固められた構造主義以外の何者でもなく、後にも先にもそれから逃れることができない。最初は円筒か円盤かから始まり、78回転のSP盤にしても縦振動(エジソン、パテなど)と横振動(HMV、ビクターなど)が規格競争をしていた。真空管はヒーターとバイアス電圧を守らないと破損するし、ラジオは周波数帯が違うと全く受信できない。コンピューターが絡むと、デコードしたフォーマット(PCM、ATRAC、MP3、DSD、etc)はD/A変換できるソフトウェアがないと再生が無理だ。むしろオーディオは元の音声信号によって変容する装置であり、それで構造主義をそのままに保持してこられたように思う。よくオーディオの進化という言葉が横行するが、規格競争こそあれ人間の手足となるべく基本的なルールは何一つ変更されていない。

名前そのままのショットガンマイク:ゼンハイザーMKH805、電気ヒーターと同じ形で音を放射するQUAD ESL、耳栓と同じ形をした高性能イヤホンER4S、パワーメーターをそのまま大きくしたマッキントッシュMC1201

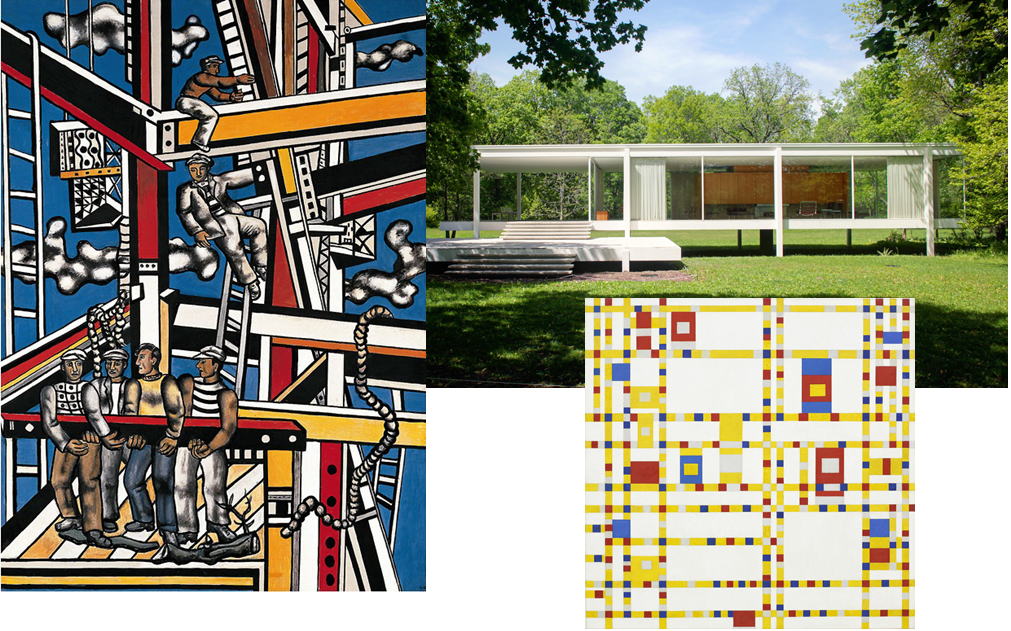

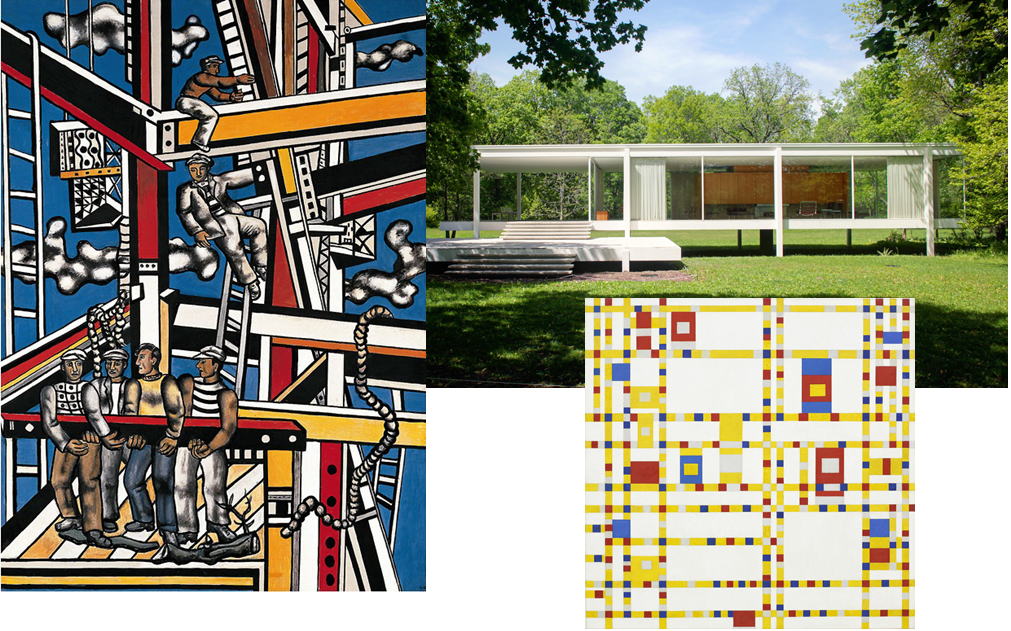

こうした理知的なモダニズムは、二度の世界大戦で崩壊した倫理に対する穴埋めというか、反動として急速に推し進められた感じもあり、色んな意味で建設的な社会復興という大義に彩られていたと思うが、そこには戦時に鍛えられた労働力という、最もアナログな資本が大量に投入されたことを忘れがちだ。

モダニズムを肯定的に捉えたレジェ、モンドリアン、ファン・デル・ローエの作品

ある意味、昭和という時代は機械のパワーや精度を乗り越えるような人間像に憧れた時代で、お茶の間のテレビでヒーロー戦隊と水戸黄門がタッグを組んで、平和な日常という曖昧な世界観を守り続けるのが当然のように受け入れられていた。そうした人間の邪気を押し留めて理路整然とした世界観を目指すとき、電気とはそれ自体が見えない力に支配されているものとして、ラジオが最初に生まれた大正時代から空想科学の恰好のネタにされてきたが、戦後には電気技術は明るい未来の照明係のように宣伝されていたように思う。オーディオのもつ機能性の多くも、健全な心を宿すための道具として繕ってきたように思うのだ。

西洋音楽の起源を辿ると、宇宙の法則を奏でるムジカ・ムンダーナ、人の魂の調和をもたらすムジカ・ウマーナ、肉体の快楽を触発するムジカ・インストルメンタリスの各機能について触れており、その符合を読み解くべく多くの作曲家が挑んできたが、いつも夢みるのはインストゥルメントがムンダーナの調和に昇華することである。はたして電子の純粋な培養によってできた音楽が、人間の感情という不可解な存在に分け入って、快楽を理性的に制御するまでに至るか? そうした使命をオーディオに帰せたと想定して、あれやこれやの妄想にふけってみたい。

【歯車の噛み合ったキス】

”僕は一時的清教徒になり、それ等の女を嘲り出した。

「S子さんの唇を見給へ。あれは何人もの接吻の為に、……」”

(芥川龍之介「歯車」より)

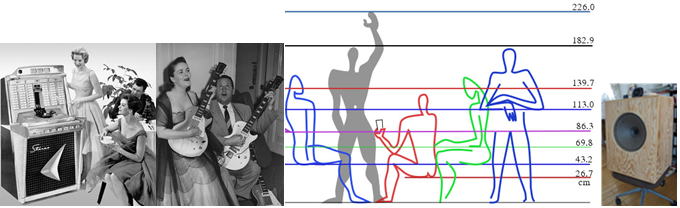

オーディオは、自動演奏楽器を先祖にもつトーキングマシーンに端を発するが、そこには機械が人間の代りを務めるのに何をもってリアルな現象として受け止めるかの工夫が求められる。これはオーディオ技術の原初的なモデル像であり、音響という現象よりも人間(ミュージシャン)の代替物としての機能が優先されているとも言える。つまりオーディオ機器から流れる音楽は、人間の似姿として管理された状態にあるため、それが社会的にみて理性的で合理的な状態でなければならない。そういう意味でオーディオは、家電製品の基本となる安全・便利・長寿命に加え、ロボット三原則に基づいた感情制御を求められるわけである。ところが人間自身は不条理の塊のようなものなのは承知の通りで、その人間の感性を逆に機械的な完成度に向けてモディファイしていこうとする試みは昔から存在していた。つまり音楽を機械的な完成度に至らせるのは、人間の不条理な魂を一気に宇宙の規律にまで高めるものと考えたのである。

宇宙ロボットとジュークボックス

|

オルゴールによるクリスマス・キャロル集

ヴィクトリア朝時代の高級オルゴールをはじめとする様々な自動演奏楽器によるクリスマス音楽を集めたもので、古くは自動演奏オルガンなど様々なものがあったが、レコードの出現により段々と造られなくなっていった。本来は金持ちの邸宅でクリスマス・パーティーの余興に鳴らされたと思われるが、なぜか「マッチ売りの少女」を思い浮かべるのは、歌のないオルゴールの音がどこか虚構めいて悲しげな印象があるからだろう。後にホラー映画に沢山でてくる子供の遺恨のようなオルゴール前奏曲は、ホラー映画そのものを楽しむ観客に潜む無邪気な残酷性を見透かしているかのように思える。

|

|

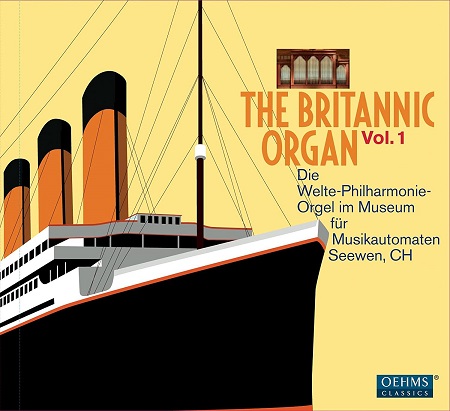

タイタニック号の音楽/ヴェルテ・フィルハーモニー・オルガン

タイタニック号に乗っていた人が聞いた音楽として、中央のホールに設置されたドイツ製自動オルガンがあった。とは言ってもストリート・オルガンのような小さなおもちゃではなく、音楽ホールに設置されるような巨大なオルガンで、ちょうどタイタニック号のような産業革命の恩恵をデモするのにもってこいのアイテムだったと思われる。この頃になると、オルガンのアクションも空気圧で遠隔操作できるようになって、沢山のストップを動かしても指への負担も軽減されたこともあり、その応用は自動オルガンの技術にすぐさま応用された。つまりパンチカードをデザインすることで、立派な生演奏に近いものを作り出すことができるアナログの極北にある。

ただここで選ばれたのはクラシックのオーケストラ曲が主流で、一時期MIDIシーケンサーが現れた頃にレコーディングにオーケストラが要らなくなるような言葉が横行したが、この時代にあっては演奏技術の最も頂点にあると思われたものを選んでいる。行き過ぎた技術偏重の思想は、スチームパンク映画でおなじみのマッドサイエンティストの小道具として現れる巨大オルガンの音色にも表れており、人間の制御の効かない巨大なパワーの象徴ともなっている。 |

|

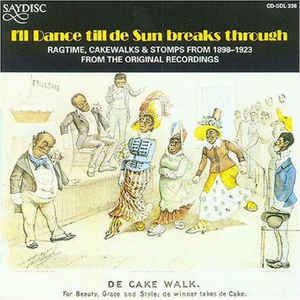

朝日が出るまで踊っちゃうぞ/1898-1923のラグタイム、ケークウォークス集

(I'll Dance till de Sun breaks though)

エジソンがレコードを開発した後、ベル研究所と組んでダイヤモンド・ディスクという円盤蓄音機レンタル業を始めたのはあまり知られていないが、現在のジュークボックスの前身のようなものだ。エジソンの合理的な嗜好は、たとえそれが差別されていた黒人音楽であっても面白ければ何でも録音していったもので、それはまだ無名の亡命ロシア人ピアニストのラフマニノフにまで及んだ。ここでは20世紀を挟んでニューヨークやロンドンを中心に演奏されていたダンス・ミュージックを蒐集したもので、いわゆるラグタイム、いわゆるケークウォークス、というような無名の奉仕者によって提供されたおもちゃ箱のようなレコードである。 |

【電子部品の流す鮮血】

”にわかに、おのれの身内にも熱い樹液のような血が、密林にこだまする太鼓の轟きにも似た、鬱勃たる、いらだたたしい切迫したリズムで、駆けめぐりはじめるのを覚えずにはいられなかった。「電気だわ、電気の作用だわ」と麗子は強いて平静を保とうと、自分で自分に言い聞かせた…”

(澁澤龍彦「犬狼都市(キュノポリス)」より)

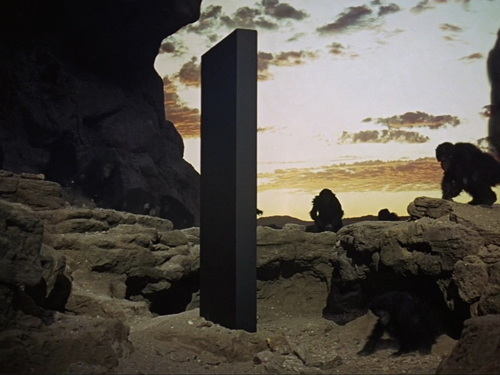

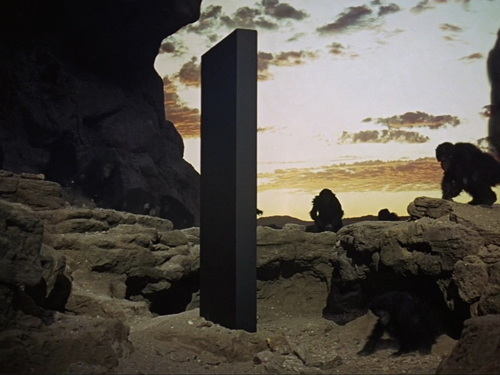

そもそもオーディオ・テクノロジーは電子化された時点から、その宝箱を勝手に覗かれないため、それ自体に人間の言語的感覚から外れた呪文のようなコードを秘めており、それ自体が人知を超えたものとしても存在している。フューチャーリズムの終焉として画かれた「2010年宇宙への旅」は、地球からは見えずらい光を吸収する物体でできているモノリスを探索することにあるのだが、そこに蓄えられた人類の記憶プログラムに気付いた結果、人類最高の技術で造られた宇宙探索船は、膨大な情報=真実のうちに遭難するという幕切れだった。あるいはかつて一緒に暮らした人類の記憶を更新できないまま彷徨うAIロボット、逆に感情を宿したことで人類抹殺計画をもくろむターミネイターなど、電子テクノロジーが本質的に抱く機々械々なイメージというのは、ロボット三原則に基づいた常識を売り物とするオーディオ市場ではあまり歓迎されないものとなっている。

しかし、アーティストの感性は電子部品の発する声にまで耳を傾け、それを人間のなすべき演奏行為の帰結として提示する。電子音が前衛芸術として社会常識の解体を迫ったのは1970年代までで、1980年代にシーケンサーが登場してからは、緩やかにコンピューター技術との共生関係が深まっているように思える。そのなかでオーディオの原音主義が徐々に消滅していったのも事実で、人間の代替物として始まったオーディオ技術の実体性を必ずしも必要ないような素振りをみせるため、現在のオーデイオ機器には、ロボット三原則に基づいたリアリズムを必ずしも守る必要性が薄れてきており、アーカイヴに記憶されたレコードさえ一度消費されれば次の快楽のために興味を移すという、魂の触れ合うことのないまま風のように過ぎ去っていくようになる。ここではあえて、電子音に刻印されたアーティスト固有のメッセージを汲み取るため、それが意思疎通を求めて繰り返し再生されることの意義を静かに問うことにする。

マッドサイエンティストの風格が凄すぎる前衛作曲家

電子音楽と一括りにしてみても、ハウス、テクノ、トランス、ヒーリングなど様々なジャンル分けがなされ、その境界線の曖昧な楽曲も増えて、それこそ生きた細胞のように分裂と増殖を繰り返している。ちなみに私自身はダンスを嗜まないので、以下に選ぶ電子音楽もどちらかというと鑑賞用というか、スローテンポなものに隔たる傾向にある。ユーロ圏などはダンス在りきのエレクトロニカという感じもしなくないが御勘弁のほど願いたい。

|

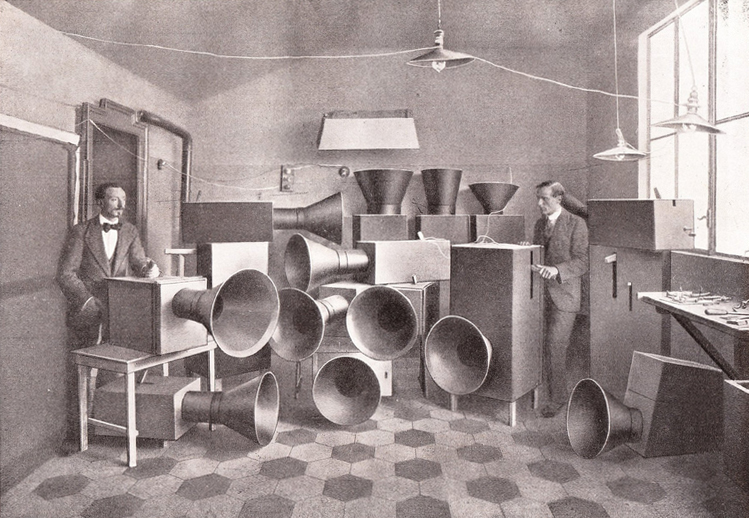

未来派、ダダ/ルッソロ兄弟ほか

イタリアの未来派は既成の芸術活動を破壊するような方向性をもっていたが、一方ではモータリゼーション、運動選手など物理現象そのものを礼賛することを規範にしており、フリッツ・ラング「メトロポリス」チャップリン「モダンタイムス」で描かれた産業ファシズムの源流のようなものをもっていた。いわゆる情念の死をもって芸術の完成を夢見たわけで、やがてロボットが支配することが政治を最も安定させるユートピアだと思ったことだろう。実際にはその前に人間自身がロボットのように従順にならければならないわけで、そのパッションの彼岸を試行錯誤していたのだと思う。安定した生産性を求めるあまりコンプライアンスやマニフェストにこだわってる人たちが、実際には熱血サラリーマンを演じていることを思うと、やはりマンネリズムの前哨戦だということが理解できる。

|

|

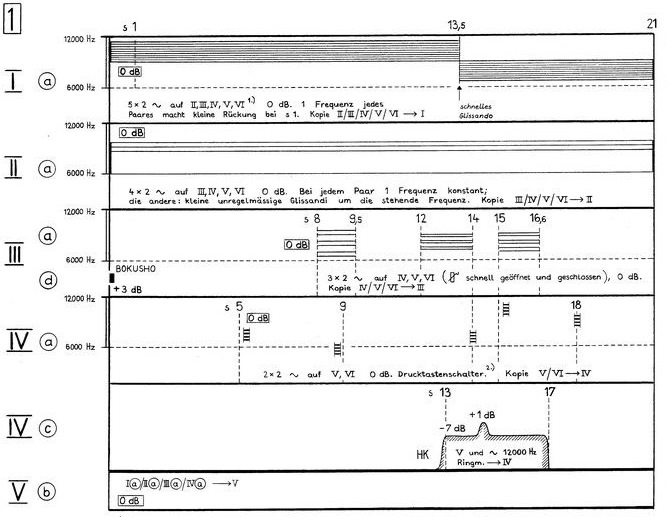

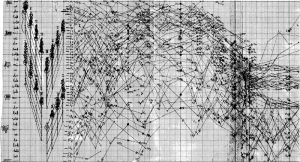

テレムジーク/シュトゥックハウゼン

1960年代の電子音楽の最前線の記録で、プレートリバーブならぬドラを様々な道具で叩いたりこすったりするマイクロフォニーI、ハモンド・オルガンと4声合唱によるマイクロフォニーII、そしてNHK電子音楽スタジオで製作されたテレムジークの3本立て。ちょうど電子音楽がテープ編集を織り交ぜたコラージュ作品から、純粋な電子音による音響世界へと踏み入れた時期で、楽譜としても図系譜による抽象的パターン(電気的な配線図?)に彩られている。個人的には1980年代に生放送をラジカセで聴いた「テレムジーク」が印象的で、まさにラジオがそれ自身の声を発して話すオブジェのようになったのを覚えている。つまりオーディオにおけるロボット三原則を免脱した暴走が起きていたのであり、トランジスター自体がもつノコギリ波、ラジオの混変調、テープの転写&逆回転など、電気製品としてあってはならない故障のほうが、エントロピーの崩壊法則に則った電子機器の本音ということが判る。これと同じ時代に円谷プロがウルトラQで、超音波が人間の生理活動を破壊するシーンが多くみられたが、おそらくそれを開発したマッドサイエンティストこそシュトゥックハウゼン博士に他ならないと思う。

|

|

タンジェリン・ドリーム/ブートレグ・ボックス2

当時はプログレの一翼と考えられたように、電子音楽で言われがちなプログラム・ミュージックというよりは、アナログシンセの可能性を実験的に探求するライブパフォーマンスが際立っていた。実際に世界各地で行ったライブ録音を聴くと、商業アルバムと連動したコンサートと、即興演奏を30分区切りで行うコンサートとを切り分けていたようである。共通するのは、マッシヴに積み上げられたアナログシンセのタワーに向かって黙々と演奏する姿で、そこから出てくる音楽の雄大さとの乖離が大きく、電子楽器という仮想サウンドを創造するという行為の魔術的な側面を強調する。ここでの1976~83年のパフォーマンスは「ストラトスフィア(浪漫)」以降の若干ポップス寄りのアレンジをしていた時期で、サスペンス・SF・ホラーなど映画のサントラなども多く手掛けていたこともあり、どこかで聴いたことがあるという断片的な記憶が流れていく。

|

|

放射能/クラフトワーク

舞台で四角いシンセサイザーの前にロボットとなって立つネクタイ姿の男たち、という特異なパフォーマンスで一世を風靡した電子音楽のパイオニアのような存在だが、日本では必ずしも熱狂的に迎えられたわけではなかったように思う。というのも、ユリゲラーやブルースリーに熱狂していた当時の日本において、感情を殺したテクノポップスは夢物語では片づけられない、四角い満員電車で追体験するただの正夢だったのだと思う。標題のRadio-Activityというのは、古いドイツ製真空管ラジオを模したジャケデザインにもあるように、レトロなテクノロジーと化したラジオ放送を活性化する物質とも解せるが、原子力が一種の錬金術として機能した時代が過ぎ去りつつある現在において、二重の意味でレトロフューチャー化している状況をどう読み取るか、その表裏の意味の薄い境目にディスクが埋まっているようにみえる。例えば、放射能と電子を掛け合わせたものは原子力発電による核の平和利用なのだが、そのエレクトリック技術に全面的に依存した音楽を進行させたのち、終曲のOHM Sweet OHM(埴生の宿のパロディ)に辿り着いたとき、電子データ化された人間の魂の浄化を語っているようにも見えるが、楽観的なテーマ設定が何とも不気味でもあるのだ。おそらくナチスが政治的利用のためにドイツ国民の全世帯に配った国民ラジオのデザインと符合するだろう。

|

|

ミュージック・フォー・エアポート/ブライアン・イーノ

環境音楽の第一号として発表された空港ロビーのためのBGM音楽。ミニマル音楽をポップスのヒット曲の領域まで押し上げたアルバムとしても知られるが、空間デザインの一環としてマリー・シェーファーなどが提唱した音環境デザイン(サウンドスケープ)にもつながる、オーディオにおけるフューチャーリズムの結晶のようなものだ。それは機内の酸素濃度を保ちながら宇宙空間まで最速で飛ぶジェット機のなかで、無音の空間に残る機内の空気の存在を知らせるために鳴り響く確認信号のようにも思える。絡み合う音の時間的な重なり合いの違いは、地上との時間的な流れの違いを象徴してるように聞こえ、約10分の無重力空間の旅に誘っているようだ。このアルバムは1980年代以降のニューエイジ音楽の更盛と重ね合わされるが、むしろ空港ロビーという商業施設をテーマに置いた時点で、それまでの人間の隠された才能を引き出すニューエイジ思想との決別を意味しており、二重の意味で70年代のポップカルチャーからの離脱を宣言したのである。 |

|

マザー・オブ・パール/鈴木雅之

大沢誉志幸プロデュースによりシーケンサー&リズムボックスを主役にしたエレクトリック・オーケストラをバックに、ロボ化したマーシーがシュワちゃん同様に暴れまわるという設定のはずだが、はるか遠くの惑星からガラスケースに首だけ異次元転送された通信メッセージのように聞こえるのは、まさに電子音楽のビンテージな要素をこのアルバムが沢山もっているからだと思う。恋の破局が感情の押し留めがたい不可逆的な記憶だとすれば、20世紀末の人類滅亡の記憶と惑星探査の失敗とをどのように記録し伝えるべきかのトラウマと重なっていることは確かだ。恋の破局とノストラダムスの大予言を掛けて何と解くかと言えば、どちらも無かったことと諦めるしかない。 |

|

プリーズ・ハマー・ドント・ハーテム/M.C.ハマー

異論はあるだろうが、デジタル・サンプリング技術で音楽を大量生産できることを世に知らしめたことで、これにまさる例はないと思って取り上げた。古いダンスチューンのカッコイイ部分だけを切り取りループさせ、自分の言いたいことをラップで主張し、ストリート・ダンスが踊れれば、それだけでアイデンティティを確保できる。そうしたコマーシャリズムの申し子のようなことを堂々とやってのけたのだが、まるで80年代のB級映画のシナリオのように感じるのは、キャピトル・レコードのプロモーション方法が、昔気質のミュージカル映画「スター誕生」のまま恐竜のように生きていたという驚きである。ただプロモーションの仕立てに沿って従順に行動するユニットは、ロボット三原則に従い電子データ化された人間性のプロトモデルでもあり、AIで想定した電脳アイドルを生み出すための良い判断材料になるだろう。同じ匂いをビリー隊長にも感じるのは、掛け声を挙げるバックコーラスが軍隊のミリタリーケイデンスと似ているからだ。 |

|

ヴィジョン/リチャード・ソーサー

12世紀ドイツで活躍したヒルデガルト・フォン・ビンゲンの聖歌を依り代にして、アメリカ人アーティストのリチャード・ソーサーがシンセ打ち込みでアレンジした名盤。ヒルデガルト・フォン・ビンゲンというと、幻視と預言のできた修道女として知られるが、ここではシンセ音を天空からの未知のお告げよろしく巧く表現して、それを呪文のように言葉にすることで現実化するプロセスが提示されている。幻想的というと遥か遠くでボヤっとした印象に捉えやすいが、ここでは明確な幻視(ヴィジョン)として認識した世界が展開される。 |

|

ホモジェニック/ビョーク

ロンドンでの活動に終止符をうってアイスランドに引きこもった時期に書かれたアルバムで、ダンス・チューンをコアに据えているようにみえて、実はミニマル・ミュージックの系譜を踏んでいると勝手に思っている。日本のシャーマンを装ったジャケ絵も含めて、輪廻を含めた崩壊と再生というテーマを背負っているが、出だしの動機が執拗に繰り返され粘菌や樹木のフラクタル・パターンのように展開していくとき、歌そのものが豊かな伝染力をもってデジタル回路に広がっていくかのような錯覚に陥る。 |

|

スタンダーズ/トータス

シカゴ音響派と言われた1990年代アメリカのインスト音楽のひとこま。とはいえ、今どきだと全て打ち込みでもっと複雑なものをやってしまいそうなところだが、そこは生演奏可能なフィジカルな範囲で留まりつつ、クールな情念を注ぎ込むよう心を配っている。ここでのスタンダード=ポップスの定義は、ジョージ・シーガルの彫像作品をポップアートと呼ぶくらい意味のないもののように感じる。トータスを知ったのはベスト・ヒット・USAで、小林克也さんがクールなMTVの新しい潮流のようなことで紹介していた。MTVも成熟してテレビ用プロモーションの焼き直しになりつつあった時代に、何かしらアートなものを捜した結果だろうが、こんなこと覚えている自分も何なんだろうと思う。 |

21世紀

・・・

日本の電子音楽 |

以下は、この稿を書くにあたって掻き集めたCDだが、一見するとパソコンを駆使したプログラム・ミュージックにみえても、実は日本のアンダーグランド・シーンで旺盛に行われているライヴ活動の記憶が散りばめられている。2010年代をピークにブームとしては少し下降気味ではあるが、すでに30年以上もやってるベテランも含めての大混戦となっているのが、すでに供給過剰な豊穣期にあることが判る。言い方によってはカンブリア期のような種の爆発的分化が、電子回路のなかで起こっているという感覚に襲われるのは、現実の家電業界が国内生産を断念した残像として、戦後の日本人のうちに蓄積された産業ストレスから生じた活断層のようなバイブレーションを感じるからだ。この機に及んで、自然の虫や雨音を言葉として左脳で感じとる日本人の感性は、見えない電子音の軋みや叫びなどに拡張解釈されてるともいえる。この活断層には、チバニアンという磁極反転の記憶から、東京海底谷に蠢く古生深海生物の蓄蔵まで、数十万年~数億年スパンの歴史の断片を一度にみるような感じさえするのは、電子音楽が人間の感性という最も身近で原始的な生物構造に由来しているからだと思う。 |

|

StereoAkuma/Merzbow

1990年の「Cloud Cock Oo Grand」発表以降、ジャパノイズの先陣を突き進んでいるMerzbowこと秋田昌美が、2019年にオーストラリア

メルボルンで開催されたノイズ・ミュージックの祭典 Open Frameでのライブ音源をCD化したものだが、売上の全てはこの年に起きた大規模森林火災で被害を受けた野生動物への支援ために寄付されるという。勢いのあるノイズというと言い方が変だが、ともかく高圧で噴射するウォーターカッターのように絶え間なく感情に突き刺さっていくのは、人間の一番危険と感じる周波数帯を絞りこんで攻めてくるからだろう。普段の採食主義と動物愛護活動、著作での性愛の歴史、そしてノイズ・ミュージシャンという、一見どこの繋がりのない三面は、実際には人間の五感(視覚、聴覚、味覚、臭覚、触覚)と切っても切り離せない欲望の最果てを見極めたいという、冒険者の意欲とも汲み取れる。もともと人の五感なんて嗜好が様々で、最終的な答など元々ないのは知っていても、それを極限状態に置いて探求せずにはいられない性格は、マッドサイエンティストの系譜を後世に伝えることと思う。 |

|

supercodex/池田亮司

パリの現代音楽畑で長らく活動していたベテランで、最近は京都を中心に活動し、大学でも講義するインテリな一面を持ち合わせる。自身のデザインしたモノクロパターン映像を基調にした音と映像のインスタレーション公演(展覧会やライブハウス)を活発に行っており、この作品も2005~13年まで「Dataplex」「Test

Pattern」と発表してきた3部作を形成しているという。クセナキス以来の数学的アプローチを継承しながら、パルス信号を禅寺の枯山水にも似たストイックな状態で敷き詰めた精緻な音世界を展開している。ここで電子音楽と生活空間のデザインを考える時に、あらゆるモノに囲まれるよりは、まず自分の身の回りを真っ新にしておく必要を感じるのは、この人の世界観があまりにピュアなためである。一方で、他のデジタルアートの作者と比べると、まだ自宅に取り込むのが可能と思えるところまで表現方法を絞り込んであり、それが様々な場所でのインスタレーションとして増殖しているように思える。 |

|

Horizon - Volume 1/菅谷昌弘

1980年代末から劇団、ダンス・カンパニーの「パパ・タラフマラ」のために書かれた劇伴だが、21世紀の今になって海外からリスペクトされてコンピレーションされたという音盤。いわゆるポストモダン時代の環境音楽の一環として紹介されているが、TVドラマやCMの音効さんの仕事と間違われそうなほど、黒子であり舞台道具であるような音楽作りに徹している。多くのインハウスデザイナーがそうであるように、看板に立つプロジェクトや製品開発が終了すると、作品のもつより普遍的な価値の行方については、本人に利権は戻らないという不可解な契約条件に、多くのデザイナーは耐え忍んでいる。出来上がった作品がプラスチックな製品像をもっていても、職人層としてのデザイナーは常にアクティブに汗を流して働き続けている。一方で、作品が未来予想的な生活の在り方を模索した場合、抽象的な電子音楽はそのステイタスがいつの時点で今の出来事として共感されるかを未明のまま提示しており、それがサブスクのように大量に電子情報化されアーカイヴとして蓄積されるとき、今回のように時系列的にでたらめなネットワークとして関連付けられる可能性があることを示す。ちょうど19世紀末のスチームパンクが当時のより良き未来を画いていたとしても、現在では歴史の宿命を塗り替える期待を冒険劇のようにみるのと同じように、過去の電子音楽が、マーケティングの理論では一見して進化論のような弱肉強食の理屈で淘汰されていくように思えたなかでも、ちょうど未開拓な熱帯雨林のジャングルに住まう昆虫が新種の宝庫であるように、遺伝子的な多様性を広げることで種の生き残りを保とうとする状況に似ていなくもない。日本の環境音楽は、現実に発生している歴史的な経過から、インハウスデザイナー(下町音楽職人)という一種の擬態として姿を隠し生き延びたのだと思う。ゴキブリのようにタフだとはあえて言わないでおこう。 |

|

Repeater/Sunao Inami(稲見 淳)

普段は兵庫の山奥にある限界集落で辛子栽培をしながら過ごしているキーボードプレイヤーで、この世代でアナログシンセ(Waldorf the WAVE)を駆使して演奏するという点では珍しい感じもするが、1995年頃から自宅のCAVE

Studioに60種類ものアナログシンセを埋蔵しているというので、楽器への思いはかなり強い感じがする。作風については、1970年代のタンジェリンドリームに似ていると言ったら本人は喜ぶか判らないが、特にコンセプトに拘らず自由に曲想を練り上げていくのに自然な感じに収まり、結局は作り手の感性でしか音楽は造れないという当たり前のことをやっているように思える。即興演奏で鍛えた手腕は、他の分野との幅広いコラボ活動にも表れていて、変貌自在な自我の表出を保ちつつ、相手に合わせていい意味で伴奏にも徹することのできるタフな面を兼ね備えている。 |

|

a sign 2

日本において「尖端的」音楽を積極的に取り上げ、周囲のアートシーンを巻き込みながらコミュニティーの育成に努めた阿木譲のクラブに集った、電子音楽のパフォーマーやプログラマーの新鋭15名のコンピ2枚組。この手の音楽は即興性の強いパフォーマンスとして存在することも多いうえ、CD屋さんのインディーズ・コーナーに雑多にまとめられて埋没しやすく、自分自身なかなか知ることも手に取る機会もなかったのだが、このようなコンピはアーティストの索引にもなって便利なものである。そしてなによりも提供された楽曲がどれも一途な思いをまっすぐに目指しているのを感じる。映画・アニメや美術館とのコラボなどなくとも、音響作品だけで存立しうる地平線に向かってどこまでも走り続けているように思う。地平線はおそらく聴き手のイマージナリーとの共感だと思うのだが、直接クラブなどに訪れない私のような視聴者は、さらに伝わりにくい彼岸のリスナーとなる。ここでは、その気持ち届いてますよ、とだけメモしておきます。 |

|

indigo rose/Aoki takamasa(青木孝允)

2000年代にヨーロッパで活動した後、今は大阪に拠点を置いて、DJをしながら作曲もこなすというマルチな活動をしている。こちらは2002年、ヨーロッパに旅立つ前の尖がっていた時期のアルバムだが、きっちりしたテンポのなかで楽曲を仕上げるという几帳面なところがあって、さらにポップでリリカルな感覚が全編を覆う。とはいえ、ユーロ圏のエレクトロニカのように派手にダンサブルに押し切ることをせず、自分の納得した音色をひとつひとつ選び抜いて洗練させていく姿勢は、空白の多いことがかえって心地よく清々しい感覚さえ漂う。 |

|

Acousticophilia/Molecule Plane(大塚勇樹)

ユニット名だけ聞くとどこの国の人か判りにくいけど、京都を中心に活動する電子音楽プログラマー。2012~16年にかけて様々なイベントで発表してきた作品を集めたコンピレーションアルバムで、基本はノイズ系なのだが耳に突き刺さるような激しさはなく、むしろ曼荼羅をどこまでも増殖させて一望しているような、一音一音へのずっと繊細な感性が行き渡っている。最初はアルバムコンセプトでもあるのかと一生懸命連続して聞いてたが、むしろ1作1作に全力投球するタイプなので、1作聴き終える毎に余韻を十分に味わったあとに、さらに1作を嗜むというのが良さそうだ。美術館でいえば1室に1作品なんて贅沢かと思うが、1作品での時間の区切り方を30分~60分間隔で保ちながら過ごすことは、実は一番贅沢な時間の使い方なんだと実感する。 |

|

Aqonis/Eadomm

こちらも大阪を中心に活動するアーティストで、自身の主催していた「Idle Moments」(音×映像×メディア×アートをシームレスに提供するアートスペース)のために書かれた音楽である。中のキャプションが写真モデルを中心としたヘアメイクさんやカメラマン、ジャケットデザイナーに多く費やされているのも、アートパーティーでの平等な仲間意識の表れかと思う。音楽はドローン系に属していながら、どちらかというと聴きやすさを重視したという本人の弁のとおり、ノスタルジックな雰囲気にもチューンをしっかりもった音楽になっている。元にあったはずのダンスミュージックの残像を切り刻んで、ダンスフロアをゴシックロマン風の廃墟のように演出するのが本来の狙いだったようにも見えるのだが、ビデオ作品もしくはオーディオブックという体裁に発展しても面白かったかもしれない。日本の場合だとファッション業界など成熟産業も既にあるので、そちら側で電子音楽の利権をしっかり保証する仕組みをつくることが重要な感じもする。 |

※ちなみにYMOのことに触れないのは、これまでの評価がテクノブームという商業的成功に多くの文面が割かれて、その時代を前後する他の電子音楽の継続した活動が見えにくくなるからである。むしろYMOはメンバー個々人のパフォーマーとしてのフィジカルな素養のほうが重要であり、それが電気的に結合したというシナリオが勝機を導き出したというべきかもしれない。同じことは、冨田勲、喜多郎にも言えて、電子楽器奏者の優れたテクニックが必ずしも新しい音楽様式を導き出すわけではないという一面も浮かび上がる。

※テクノブームの後のJ-POP、ヒップホップ、ユーロビート、アニソン、平成アイドルなどの量産型のヒット曲については、他に語ってくれる人が大勢いるのでここではあえて述べない。人によっては電子音楽の成熟=商業的成功とみるかもしれないが、逆に言えば楽曲の魅力をヒット曲の方程式を解くような論調に染め上げることになりやすい。

※電子音楽の歴史のなかで出てくる1950年代のミュージック・コンクレートについても、テープの保存状態が良くないなかでの評価が難しいと考えてあえて省いた。

【電子音の楽園】

以下の左図はヒエロムニス・ボッシュの描いた「快楽の園」にある通称「音楽地獄」である。ボッシュの絵を見たとき、来世での苦難を考えるよりは、この世での遊興の豊かさのほうに目が行くほど、現在は消費という悦楽と空虚さに満ちている。ならばいっそのこと「電子音の楽園」についても、自然には存在するはずのない悦楽と空虚の宿るオーデイオとして模索してみよう。

右:上から音響樽、ヤマハViReal Speakers、東北大学音響実験室、大阪万博スペースシアター

右図に21世紀における360度バーチャル音響の実験施設を置いたのは、こうした実験設備の多くが人間を音響の牢獄へと囲い込むように感じるからでもあるが、そう感じるのは実験段階での純粋な被験情報を得るため、視覚的要素や生活行動を奪って軟禁状態にするからだろう。ステレオ再生のときにも思うのだが、音波は光(電磁波)と違って鏡面で左右対称に映ることはないので、スピーカーを左右に置いてもちゃんと分離するのは5kHz以上の高域で、500Hz以下は視覚的にみるほどにはほとんど分離しない。どちらかというと嗅覚のような空気の流体的要素に支配されるのだが、人間は目に見えない死角への警戒心を本能的にもっているため、バーチャル音響はこの弱点を狙ってサウンド・デザインする傾向にある。4Dシネマだと乗り物系、ゲームでもシューティング系に効果てき面なのもその表れである。

こうした状況を鳥瞰すると、ボッシュの絵でいえば右翼の地獄絵に対し左翼が天地創造の楽園というふうに、平穏と喧騒という対比において自己の置かれた立場を認識するのである。これを絵の中のひとりの視野で物事をみたときには、個別の状況に呑み込まれてしまって全体が見えないのであるが、実はボッシュが畏れて警告していたのは、音楽地獄の上側にあるアムステルダムの夜景のような煉獄の炎に包まれた都市風景のように思える。ところが電子音楽の多くは、個々の人間の奇異な行動の具象的な描写よりは、煉獄の炎そのものを表現しているようなのだ。もしくは快楽の園であれば、生命の泉そのものを効果音として導き出すだろう。「煉獄の炎」「生命の泉」はいずれもこの世に実在しないし、ボッシュの描写もそれほど筆の冴えがみられないのだが、どちらも絵全体の主題の中心にあるという虚実の逆転した世界像が、この絵画の奥深い魅力なのだと思う。さらにこの絵が、プロテスタントを異端として撲滅しようとしたスペイン・ハプスブルク王家によって買い上げられ、禁書の憂き目に遭わず現在に至るまで大切に保管されていたと知るとき、異教的な世界を刻銘に描くために最高度の技量が傾けられたこの絵のもつ迷宮の構造は、さらに何階層も深まっていくことだろう。

ここで電子音楽のようにもともと自然に存在しない抽象的な造形が中心となったとき、バーチャル音響の研究が進んだ後のコンテンツのあるべき姿というものが、リアリズムだけが目的ではないのは自明だと思う。そもそもコンサート会場の形態だって、大阪万博のように演奏者と分離した音響効果になるかもしれず、それとロックコンサート、クラブハウスのような従来の音響技術を掛け合わせると、聴衆の一体感を作り出す音響は必ずしも演奏者との距離を縮めるだけのものでもない。電子音響には一種のアンチ・リアリズム、非現実的な体験というものも織り込まれていると言えよう。このように原体験と言い得るものさえも曖昧な状況で、家庭用オーディオにおけるリアリズムの定義は、電子音楽においては虚実の入れ替わることも想定しながら、色々と吟味しなければならないのだと思う。

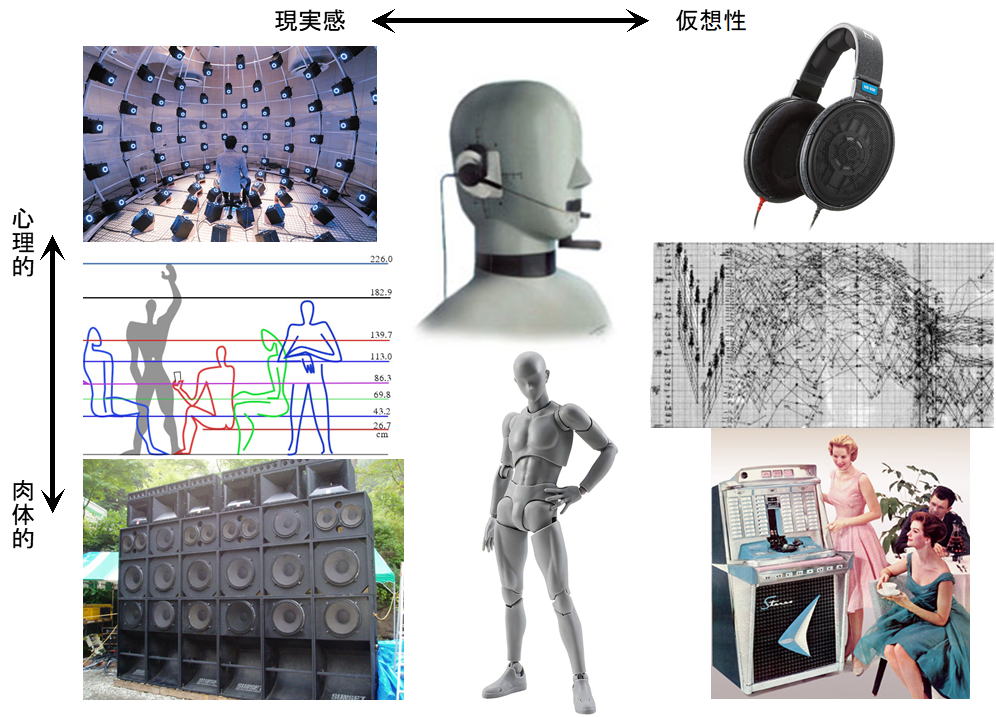

以下は電子音楽の再生装置を考える上での相関図である。どれが一番いいかという議論よりは、試聴する機器によって聞こえ方が異なることをまず念頭に置きたい。

電子音楽の再生装置の例

左上:仮想音響シミュレーター、左下:ライブハウス用PA機器、右上:ヘッドホン、右下:ジュークボックス

日本人の場合、雨音や虫の音を言語的に捉えたり、動物や人形に魂があるかのように感じたりと、他の文化にはあまりみられない特徴があることから、おそらくバーチャルリアリティー(仮想現実)を日常の出来事と同じように自然に受け止める傾向があるように思える。電子音楽とアニメーションというジャンルにおける先進性も、そうした感受性を誰もが有しているからだろうと思われるが、それだけに国内での先進性の在り方が外国から具体的に指摘されないと判らない傾向も否めない。それもこれも日本人のファンタジーへの共感がボーダレスで曖昧無垢な状態で進むからだ。これは日本でのSFX映像やアニメ実写化でのリアリティの追求が、どこか在りのままでしかない限界を感じるのと似ている。つまり、どこからがファンタジーに飛躍するかの境界線を引かないまま、最初から最後まで見たままに放置しているのだ。

ここで電子音楽という視覚も言語も存在しないバーチャルな作品について、その価値観を問うとき、その存在が確かであることを証明する手立てとしてオーディオ機器があるのだと考えていい。そしてアコースティックな楽器との比較が困難であることから、試聴しているオーディオ装置がもたらす身体的な特徴によって、電子音楽の捉え方もまた影響を受けやすいように思う。そう思うのは、日本人が人形の魂を感じ取るのと同じように、機器のもつマッシヴな外見と音楽性を生き写しに感じ取りやすいからだ。ここでは日本人が電子音楽を聴くという行為において、音響自体に感じる現実と仮想との隔たりのない受け止め方と、かたや音響機器から出る音声を一種の言語的な言霊の在りようと結び付けて理解しようとする、両者の相反した現象の境目にあるオーディオ機器の在り方について順を追ってスケッチしてみたい。とは言いつつ、私自身が日本人を代表する感性だとは言い難いので、いつものように思い付いたことを書いていくだけなのはご了承いただきたい。

【プラスチックの中に溶け合うオーガニックな感性】

スチームパンク風の機械音楽から、サイバーパンク風の電子音楽まで、自動演奏の様々な音響風景を眺めてみたが、電子音楽がライブパフォーマンスという枠組みを降りて、レコードやCD、テープといった媒体に残されたとき、それは作品としてプラスチックに固定された状態になる。これはレコードのもつ記憶媒体の宿命でもあり、あたかも電子音楽が生まれてこのかた記憶媒体の牢獄にいるような言い方をされる場合が多い。これには先に述べたように、生きてた証拠となる原音との比較がしようもないため、商業的にオーディオ技術の実体性を必ずしも必要ないような素振りをみせた結果だと思う。記憶媒体が電子部品同様のスペックを保証すると思わせるため、電子音楽はどの音響規模のオーディオ製品で聴いてもオリジナル足り得るという乱暴な意見である。しかしこれは、映画作品をテレビと映画館でみる違いと同じように、全く異なる現象理解だといえる。

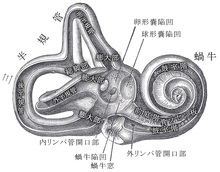

このため、プラスチックな状態で提供された音楽記憶媒体は、それを実体化するフィジカルな器官を必要としているのである。それは逆に考えれば分かることだが、人間が耳でそれを聴く限り、既に一種のフィジカルな伝達器官を必要とするわけで、脳内に直接信号を送って音響を感得できるような装置でもできない限り、電子音楽もまた肉体的な限界のうちにあるのだ。少なくとも有限の時間という概念のうちに試聴し続ける必要があること自体が、既にフィジカルな領域に留まっている。有限な時間領域で耳という器官を通じて聴くことを続ける限り、電子音楽のフィジカルな営みは継続されているというべきだろう。

人間の内耳器官とB&W ノーチラス

B&K社のダミーヘッド4128C HATS、確率論を用いたクセナキスPithopraktaの楽譜

【ヘッドホンは純粋に電子的か?】

電子音楽の愛好家にはヘッドホンでの試聴をする人も多いことだろう。重低音から超高域まで広帯域での試聴を手軽に行えるうえ、スピーカーのように場所を選ばない。電子音楽の聖地たるドイツ製ということもあり、ゼンハイザーやベイヤーダイナミックのヘッドホンを所望する人も多いと思う。ゼンハイザーには、HD600のように重厚でフラットなスタジオ仕様から、HD414のようにポップで軽快な鳴り方のものとあり、そのどちらも電子音楽を味わい深く再生する。一方で世界で最も早く音楽鑑賞用のヘッドホンを開発したベイヤーダイナミックは、中高域に独特のピークをもつため、アナログ期の電子音楽を躍動的にたくましく再生する。おそらく聴いてて面白いのはベイヤーダイナミックのほうである。

1948年のドレスデン歌劇場の録音状況(AEG K2レコーダー、Beyerdymamic DT48ヘッドホン)

私が出会った中で最も印象的というか衝撃的だったのは、Etymotic Research社という補聴器メーカーが設計したイヤホン ER-4Sで、ヒダヒダの付いた先端を耳の奥まで入れることで、遮音性と音の立ち上がりのインパクトが最大限に発揮される。しかしこの「耳の奥まで挿入する」という儀式がなかなかエグいもので、あたかも電子臓器を脳内までインプラントするような感覚に襲われる。もともとの発想が補聴器というオーガニックなデザインから出発しているだけに、この違和感はデジタル時代の先にあるバイオテクノロジーの領域に入ったような感じがする。それだけ今まで聴いたことのないビビッドな音が飛び込んでくる。 私が出会った中で最も印象的というか衝撃的だったのは、Etymotic Research社という補聴器メーカーが設計したイヤホン ER-4Sで、ヒダヒダの付いた先端を耳の奥まで入れることで、遮音性と音の立ち上がりのインパクトが最大限に発揮される。しかしこの「耳の奥まで挿入する」という儀式がなかなかエグいもので、あたかも電子臓器を脳内までインプラントするような感覚に襲われる。もともとの発想が補聴器というオーガニックなデザインから出発しているだけに、この違和感はデジタル時代の先にあるバイオテクノロジーの領域に入ったような感じがする。それだけ今まで聴いたことのないビビッドな音が飛び込んでくる。

ただしこれらヘッドホンでの試聴は、外界から音を遮蔽するため純粋に電子音だけ聴いているように思えるが、実際には人間の外耳の共振の癖をダイレクトに受けてしまう。外耳の共振はラウドネス曲線でも知られるように、中高域に20dB近いピークディップを伴う。

Diffuse Field Equalization補正曲線

これは最近ではISO国際規格で平均値が規定されているものの、人間ひとりひとりの耳の形には個体差が大きく、ヘッドホン試聴はこの影響をダイレクトに受けやすいため、本来意図していたサウンドバランスを損ねてしまう可能性があるが、それなりのスピーカーと比較試聴できるような環境にないかぎりほとんど気が付かないだろう。簡単な例では、バーチャルヘッドホンで3D感を感じる人が大勢居ても、必ずそうでない人が一定数出てくるのは、外耳の共振特性が平均的な音響特性から乖離していると考えるほうが無難なのだが、メーカー側としてはユーザーの生まれ持った耳が規格外というのでは心象を損ねるだけなので口が裂けても言えないことである。しかし、元々の音響空間が想像上の電子音楽にとっては、デッドで直接的なのか、エコーで遠巻きなのかの違いとして現れ、こうした些細なことが作品評価に影響を与えやすい。

【電子音楽に妊活は必要か?】

もともと製作者のアイディアが優先する電子音楽にあって再び問いたいのは、その音響作品としての身体能力をどこまで担保するかということである。そこにはインストゥルメントの制約を越えてスピリチャルに昇華したはずの電子音楽が、ふたたび肉体的なコンセプションを宿す、つまり次世代への懐胎の実を結ぶ働きが必要なのだと思っている。造られた作品は、誰にも聞かれずには存在しないという意味でオープンなものであるが、そしていつでも語り合い触れ合うことのできるように、電子的な意味で生殖活動を再開しなければならない。まさにオタマジャクシを勢いよく泳がせるすべについて考え直さなければならない。

まず断っておかなければならないのは、こうした話題をするときに大概の人が、マスターテープをデジタルリマスターなどでリフレッシュし、適切に保管することで事足りると考えがちなことである。ところが電子音楽のアーカイヴは、もとがプラスチックな要素の多いものなので、音の鮮度を正しく認識しにくい。つまりどういう音質が作品の真価を伝えるのかの判断基準が今もって曖昧なのだ。

しかも現状では、電子音楽に対するオーディオ機器の選択肢は非常に広いというほかない。ゲーム、アニメ、映画とメディアミックスでの商業展開のひとこまとして、小さいものでは携帯プレーヤー、ヴィジュアルも含めるとテレビで聴くということもあり、ステレオにしてもDTMを兼ねた小型から、サラウンドによる試聴まで実に多様である。実のところ、どう聴こうが試聴者の勝手であり、とくに縛られないのが電子音楽の良いところでもあるが、逆にいえばオープンすぎるのだと感じる。

ヘッドホン試聴による外耳の癖についてはを述べたが、逆にいうと電子音楽の場合は、ただフラットに再生できていればいいというものでもない。作品にはフィジカルな躍動感も本来そなわっており、血の通っていない音の流れは致命的なような気がする。特に最近のスピーカーの多くは小口径で重低音を稼ぐために、重たい振動板を大きいストロークで駆動しなければならず、この犠牲になるのが低音の躍動感である。ダイナミックな音の振幅が狭い状態で、音色の変化だけで電子音楽を評価するというのは、相当な苦戦を強いられるはずだ。その点からすると、ヘッドホンは振動板も軽くレスポンスはスピーカーより遥かに良い。こうしたトラウマのなかで電子音楽の理解が、精神論と肉体感覚とで二極化してしまうのではないかと危惧している。これは喩えていうと、電子音楽にとって魂のみ切り取られた煉獄の苦行なのだ。 やはり現実世界に実体をもって降臨するには、電子音のオタマジャクシを元気にするための活動を開始しなければならないのだ。

以下、電子音楽の無限の可能性を示すアートシーンとして、「予知能力」「激震力」「破壊力」「治癒力」という4つのフェーズから切り出し、それとは逆に電子音を発するオーディオ機器が将来的に持つであろう独自のパーソナリティについてデザインする思考実験を企ててみたいと思う。

【予知能力】:クラウトロック~テクノポップ

あらかじめちゃんと言っておかなければならないと思うのは、1970年代ドイツの電子音楽バンドは一種の構成力の高さから全てコンピューター音楽というカテゴリーに含まれるように考えがちだが、実のところコンピューターのような無機質な感触を真似した純然たるアナログシンセによるパフォーマンスである。つまりコンピューターの気持ちになって作った想像のなかの音響作品であって、それが当時のコンピューターの性能を示しているわけではない。西ドイツの状況は、ちょうど東西冷戦の緊張感の最前線にあって、ニュージャーマン・シネマのような泥臭いバイオレンスを表現の自由として選ぶ一方で、電子機器による産業社会の発展を戦後生まれの世代が享受できる体制が整ったとみるべきだろう。前者がジャーマンロックというメタルへと進展するものであり、後者はクラウトロックというテクノポップへと進展するものである。特にクラウト(塩漬けキャベツ)というのは、大学出のお坊ちゃんが理屈ばかりこね繰り返した実験的なロックという意味もあろうかと思うが、それとドイツ国内でくすぶっていたことを揶揄する表現であったことが最も頭のイタイ話であった。どちらかというと、同じ方向性を模索していたイギリスのプログレバンドからリスペクトされて初めて世に知るようになったが、ピンク・フロイドが薬学や化学反応のような脳医学的なファンタジーを好むのに対し、クラフトワークは電子化されたロボット工学の未来像を画いていた。

クラフトワークのライブステージとCG合成映画「トロン」

実はコンピューター音楽の定義についてクラウトロックが誤解を受けてると思うのが、メンバーの「なりきり」具合が徹底して音楽作品と密接に関わっていたために、それがそのままコンピューターの出すべき解答のように認知されたことだった。実際にデジタルシーケンサーからサンプリング技術が確立すると、正確無比な複製によって増殖するリズムはもはや人間の演奏能力を遥かに超えてしまい、むしろ現実のロボットを演じ続けてきた当人が、かつて行った未来予想図を自らチェックバックしながら次世代へ何かを発言しなければならない状況になっている。かつて電子音楽というジャンルがもっていた近未来的なサイエンス・フィクションと生活様式を提案する行動が、一端でも超現実的な予知能力を伴ったものと認識されたとき、それはゴシップであろうが現実を巻き込む力となって、人間の心に記憶されるのだと改めて知ることになるのだ。

このことは改めて考えると、電子音楽の語ろうとする未開拓な表現の広がりは、今の誰に向かって語り継がせようとしているのか? という予想問題へと突入しなければ、本当の未来は訪れないという、何とも不安定な立場を表明していることになる。この予知能力の確かさがマーケットを牽引するという矛盾に立ち向かう勇気こそが、今の電子音楽を面白くしていると言えるかもしれない。

この電子音楽の個性の広がりを鳥瞰するとき、ちょうど未開拓な熱帯雨林のジャングルに住まう昆虫のほとんどが新種とみられるように、遺伝子的な多様性を広げることで種の生き残りを保とうとする状況に似ていなくもない。つまりマーケティングの理論のなかでは、一見して進化論のような弱肉強食の理屈で淘汰されていくように思えるなかでも、多様性を保ち続けることが電子音楽を未来に残すポテンシャルになるということになる。もうひとつの方向性は、電子情報化された音響作品がアーカイヴとして蓄積されるとき、それが時系列的にでたらめなネットワークとして関連付けられる可能性のあることだ。特に未来予想的に提示された電子音楽については、そのステイタスがいつの時点で今の出来事として共感されるかが未明のままであり、現実に発生している歴史的な経過から一種の擬態として姿を隠して乖離していく。かといって記録としては歴然としているわけで、従来の音楽コンサートに課せられた有限の時間を共有するというルールから漂流することで、電子音楽自身のスキームを確立するかもしれないように感じるのだ。

改めて言うと、電子音楽に込められた未来的なコミュミケーションの予知という行動様式は完全なフィクションである。かといって全くの空想的なものでもなく、生物的多様性にみるような増殖のしかたで、互いのもつ時系列の擬態を交錯させながら、音響によるコミュニケーションの要求を達成するのである。このこと自体は機械的な仕掛けではなく、極めて生物的な営みによって基礎づけられている。

【激震力】:レゲエ~ドラムンベース

ロンドンにおけるハウス&テクノを語るとき、ドラムンベースのうねりがともかく特徴的なところがあり、打ち込みでしか演奏不可な高速ビートと相まって、21世紀初頭の電子音楽の代名詞のように思われている。しかし1950年代のスカと繋がりがあるなんて、誰も夢には思わないだろう。しかしこれが電子音楽の遺伝子の引き継ぎを説明するのに最も適しているのだ。

イギリスにはカリブ海のダンスミュージックからの絶え間ない流れがあり、1960年代はスカ、1970年代はレゲエなど、単純な4ビートのものが主流だった。日本では詩の歌い回しからレゲエ~ヒップホップの繋がりで語られる場合が多いが、オーディオ関連でいうと、ダブはリズムサンプリングの初期の形態だし、むしろデジタル時代はアナログで行っていた技術をそのままトレースしている。そしてジャマイカのサウンド・システムという街頭PA装置がともかく重低音フェチの塊のようなもので、初期の頃からJensenのインペリアル型の大型バックロードホーンが使用されていた。1970年代から徐々に巨大化していったサウンド・システムは、どう考えても、ドンシャリのシャリがなく、ドンだけなのだ。そのココロは、音楽を鑑賞するためでなく、ただ踊るためだけのものだったからである。

Coxsone Doddのサウンド・システム

今も続くジャマイカのサウンドシステム(18インチウーハーの山積み)

イギリス人のジャマイカ音楽への熱狂的な歓迎ぶりは、単なるブームという枠を超えて、1950年代末にはスカのシングル盤がモッズの若者の必須アイテムだったし、1970年代に起こるレゲエブームもジャマイカ移民のダンスクラブに積み上げられたサウンドシステム抜きにはその真価が知られることもなかった。ともかくベース音が胸板に響いて一体感が味わえたというので、どんだけの音量だったのかと思うが、低音の強さは何にも優先してマストだった。合間にノーザンソウル、ディスコ、ユーロビートなど浮き沈みがあるものの、時代を追うごとに電子音楽がもたらしたフィジカルで興行的な成功を目の当たりにすることになる。

現在のようなシステムに至る過程で、1990年代のジャングルの流行があり、10,000Wに及ぶ最高潮に達したときに、スピーカーの山が崩れないようにワイヤーで固定していなければならず、通常の人は内蔵まで揺さぶられるため10分も立っていることができないということだ。20世紀末のクラブハウスの情景を、低音がズンズンするなかで談笑している感じがするのも、重低音の波で満たされたプールの中から上がってきた状態だということかもしれない。こうした重低音は家庭ではなかなか再現できないため、ドラムンベースの特徴について一種の作曲技法のような説明がなされることが多いが、むしろSR機器のフィジカルな存在感のほうが先行していて、それはレゲエのような比較的緩やかなリズムでも堪能できるものだった低音の力を、より効果的に表現した結果だったのだ。

【破壊力】:インダストリアル~ジャパノイズ

私自身は恥ずかしながら、電子音楽でも前衛的なものの呼び方をどうすれば良いのか判らないで聴いているのだが、どうもインダストリアルとか言われるジャンルに属するらしいが、それがインストだけのデスメタかパンクの過激派のように思ってたのは、日本におけるアンダーグランド・シーンへの一種の偏見のようなのだ。さらにその一部の音楽が「ジャパノイズ」などと称されて世界中のノイズ愛好家からリスペクトされていることすら知らなかった。灯台下暗しとはよく言ったもので、1980年代から数えると40年は経っているわけで、おっさん今更何言ってんの? と言われそうだが、このジャンルの創成期に活躍したアーティストでさえも、ジャパノイズという名称も当初は欧米人からバカにされてんじゃないかと思ったり、それ以前に自分の音楽がノイズ(雑音)と呼ばれること自体が何か誤解を受けていると感じてたらしいので、私のような辺境の人間は知らなくて当然だったのかもしれない。

1980年代の非常階段、ハナタラシのライブパフォーマンス

出だしからシュワ~、ギュルギュル、ドルルルルルルと何階層にも折り重なった音の渦は、一見すると「砂嵐」と呼ばれるホワイトノイズに似てなくもないが、ピンクノイズというのがあるのと同じように、ノイズにも様々な色彩感があり、作り手の個性がある。さらにはノイズ・ミュージックのほとんどが明確なリズムを持たないのに、音に推進力というか噴出する圧力というものも存在する。このため日本のジャパノイズ・アーティストの音響作品は、重層的な色彩感と推進力を有する、アクションペインティングのような明確な技法と構造性を自ら保持しているのだ。その結果というか自明の手段として、100名以下の地下のライブハウスでのPA機器も1,000人規模のゴージャスなスペック(実際に爆音で演奏)で挑んでいたというし、作品造りにもラウドに鳴り響かせるための工夫が感じられ、流布しているCDなどはどんな音響機器で聴いても作品像がブレない。まだパソコンの普及してない20世紀の間は、CD-Rではなくカセットテープでの流通がメインだったというので、多くはラジカセ、ウォークマンで様子を伺っていたのだと思う。

昔デスメタをやってた友人に聞いたところだと、ローランドのようなクリーンな音のギターアンプでなければ、ディストーションの微妙な調整が効かず、弾いてるリズムさえ潰れきって、どの音を鳴らしても同じにしか聞こえなくなるという。その意味ではPA機器の音圧に余裕がないと、スピーカー自身に磁気飽和によるコンプレッションが掛かって、ノイズ作品に内在するエモーショナルな蠢きが半減するのだと思う。その友人でさえ、自宅で新調したサラウンド・アンプの残留ノイズが気になってしょうがないとボヤいていた。それだけ繊細な感性との共存が欧米人には東洋の神秘のように映るらしい。

「砂嵐」と呼ばれるアナログ・テレビ特有のホワイトノイズは、うるさく泣きわめく幼児に聞かせると途端に泣き止むという別の効果があり、おそらく胎内にいるときに羊水を通じて聞こえる音と似ているからではないかと言われる。2010年代以降はデジタル放送に切れ変わってホワイトノイズが手軽に聴けなくなったと思ってたら、ヒーリング効果のあるホワイトノイズだけのCDも発売されているとのことで、眠れない夜のために様々な「ホワイトノイズ」が提案されている。そういう意味では、ノイズミュージックの原初的な体験は胎内での音風景にあって、聖地と呼ばれるライブハウスの多くが大阪や東京などの大都会に集中するのも、1970年代の騒音と排ガスにまみれた都会の空気のなかで種を落としたのだと思うと、少しうなずけるような気がする。地下音楽を育んだ地下室のライブスペースは都会の子宮だったのだ。工業地帯=インダストリアルな生活空間を胎教体験から肯定的に捉えたと言うべきで、ヒーリング効果とは逆にアドレナリン出まくりで頭がクラクラするのだが、生理的なところを攻めてくるという点では一致する。

眠らない工場の代名詞である製鉄所と交通渋滞に呑まれた末期的な市電

世の中にはノイズ・キャンセリング・ヘッドホンなるものが売られるなかで、ジャパノイズの行方はどうなるのだろうか? もともとアートシーンという過保護な政策に背を向けてきただけに、下町文化的なサブカルチャー、アンダーグランド・シーンの在り方を真面目に受け止める必要があるように思う。

【治癒力】:ニューエイジ~ヒーリング

初期の電子音楽で一番リスペクトされたのは、おそらくクジラの声ではないかと思われる。遠洋を回遊するクジラの声に最初に気付いたのは1940年代に実装された潜水艦ソナーで、潜水艦の発する音とは別に呼応する音の原因を探っていくと、その正体がクジラだったというもの。ほの暗い海中に響くキュイ~ンという声は大きな図体に関わらず可愛らしい声で、求愛のときのものと言われる。私の勝手な推測では、ハワイアン・ギターの音色はクジラの声を聞いていた先住民の人が真似たのではないかと思ってる。この頃はアメリカにおける西部開拓の最果てとしてハワイがあり、そこに楽園としてアメリカン・ドリームの夢を繋ぎ止めようとしたのはあながち嘘でもないような気がするのだ。そこには着物文化をアロハシャツとして定着させた日系移民の人々も大いに寄与している。いずれも20世紀に形成された新しい文化なのに、何か原始的な生命力をもたらしているように思うのは、近代文明に追い詰められた非白色人種の生命力がダイレクトに感じられるからである。

上:19世紀末のアメリカ産業 蒸気機関車、鋳物工場、装甲艦

下:20世紀初頭のハワイでの文化形成 ムサシヤ商会、フラダンス、ジョセフ・ケクク

1970年代以降は、政治活動としては抜け殻となったヒッピー文化が次に目指した神秘性の縁(よすが)として、シンセサイザー音楽が注目を浴びたようなところもあり、初期のタンジェリンドリームなどは廃墟となった聖堂でロウソクの灯りだけのコンサートを開催していた。そういう点では自然回帰というニューエイジの思想の流れのうちに、パイプオルガンの瞑想的な響きも含まれていたと考えるべきだろう。とはいえ、1986年からグラミー賞の独立部門として扱われるようなって以降は、商業的にも市場が安定して、ウィンダムヒル系のように特に電子楽器というものに拘らないものから、ディープ・フォレストのような民族音楽のリスペクトまで広がりがある。それ以前にも、喜多郎や姫神など日本のシンセミュージックの大家も、こうしたジャンルに含まれるアーティストとして知られる。いずれも電子音楽を超自然的な現象として表現するなかで、とかく電子機械の約束事に縛られがちな人間の心を解放していく試みが続けられていると言えよう。

喜多郎、ラッセン、タンジェリンドリーム

リラックス効果という意味では、それこそイージーリスニングと呼ばれていた時代から数えると、カスケード・ストリングスの魔術師マントヴァーニ、チェンバロを使ったポール・モーリア、ピアノの貴公子と呼ばれたリチャード・クレイダーマンなど、従来のアコースティック楽器をPA機器と連動させて新しい効果を発揮していた。しかし、これらの音楽が海外では「ラヴ・ミュージック」と題して、自宅でアダルトな関係を結ぶための音楽ということは、日本ではあまり宣伝されなかった。これはアメリカでの社交ダンスの流れで、男女の相性をみるのに最も適した方法とみられていたからだ。そういう意味では、従来から電気技術にオーガニックなものを求めていたと言えよう。

古き良き時代のイージーリスニングのレコード・ジャケットとエレボイの箪笥型スピーカー

自分のなかで何とも結論が出ないのが、1980年代の日本の環境音楽への評価で、おニャン子クラブが生放送で毎日流れ、バブル全盛期のイケイケギャルが闊歩するなかで、池袋西武などでこじんまり展示会などやってたな、とか、小洒落たCMでホンワカと鳴ってたな、とか、色々と思い出すのだが、どうも何かが引っ掛かるのである。ひとつは、安らぎというイメージのなかに企業活動の安全性をアピールしていた感があり、やがてタワマンのような清潔な都会生活のイメージを乱立させて周囲の歩道を暗くしているような、「安らぎと清潔感」というイメージと裏腹のブラックな一面を同時代人として見てきたからだと思う。おそらく東京が国際的なメガシティに成り上がる発展途上の段階で、本当のお金の使い方も知らないような上機嫌な人々がどこからともなく集まってきた感じで、それをやさしく羊の檻に導く感じに映ったのだ。この延長上に無印良品もあるのだが、例えばその思想を語ったと言われる「素手地燃」は、どうも無印社員の教育用テキストのように見えてしまい、私なりのバブル時代のオピニオンリーダーに対する見立てがそれほど間違っていないように感じる。こうしたほうがいいんじゃない? と優しく言ってみせても、それは忖度すれば絶対命令なのだ。この時代の環境音楽がにわかに注目をあびているのは、インハウスデザイナーとして働ていた作曲家(音響デザイナー)が、この手のコワモテ起業家の檻から解放されて自由に鑑賞する機会を得たからじゃないかと思う。言い方によっては、○×グループという文化的戦略をもった船団方式の船乗りから、陸(おか)に上がってくつろいでいる状態ということかもしれない。

ルリガシラセイキチョウの求愛パターン

このように電子音楽のうちに”LOVE”の4文字を見出すとき、それはハワイ、ニューエイジ、リラックス効果というオーガニックなものとの親和性が問われていくのだが、それを商品として高付加価値化する電子技術という側面からみると、それこそ人間に向けた電子音楽の求愛行動として後ほど語られるかもしれないのだ。そこから生まれ出る文化というものがスピリチャルというよりは、フィットネスクラブとか健康食品のように見えるのは、すでに人間の脳内にα波を無駄に生じさせる生物的浸食が始まっているかもしれない。多幸症とも揶揄される時代の流れは、ロズウェル文書時代のロボトミー手術よりも遥かに確実な方法で、人間の不都合な状況を改善できると信じているように思える。

【捕捉】:抽象絵画~サイバーパンク・アニメ

以上は、人間の聴覚というフィジカルなラインに沿って、電子音楽を理解しようとする試みだが、ここにきて再び電子音という人工的なものがもたらす想像性について、他のアートシーンとの関連で考えてみたい。

最初は20世紀中葉から始まった、ファインアートの世界での抽象画家たちの活動であり、色や線などの単純な素材そのものの美しさに魅せられた人々の独特な感性が反映された作品が生まれてきた。図柄としては誰にでも画けそうなものであるが、実際に展覧会などで眼にすると、まずその大きさからくるモノとしての迫力が違うし、ポロックなどは重なり合う油絵具の立体感や色彩感、ロスコに至っては色の輪郭に浮かぶ繊細なモアレなど、本物をじっくり眺めないことには、抽象絵画のもつ人間の迫力のようなものはなかなか判りにくい。実はモンドリアンはブギウギ、ポロックはモダンジャズ、ブリジット・ライリーがミニマル音楽など、音楽からもたらす動的なインスピレーションを形にしたものも多い。

20世紀中葉の前衛抽象画家:モンドリアン、ポロック、ロスコ、ライリー

一方で、この時代の音楽のほうは楽器と演奏者という関係から切り離せないままで、電子音楽のように複製可能なものは、なかなかファインアートとして認めがたい一面があった。おそらく上記に記したようなオーディオ機器の多様性により作品の印象が異なることによる問題や、1970年の大阪万博に架設されたスペースシアターのような3D音響施設のような電子音楽のための専門施設が興行的にうまくいかなかったことが影響していると思う。しかし電子音楽演奏については、いつしか標準化されたパレットをもつことを願うべきだと思う。というのも、音響の標準的な仕様というものは、それ自体がスペックの限定を意味するため、表現の自由を奪うかのように思われるが、昨今の事情を鑑みると家庭用オーディオは試聴環境が悪くなることはあっても、これ以上画期的に良くなるようなこともないため、そろそろ年貢の納め時のような気がするのだ。

一方でなかなか評価しにくいのがデジタルアートと呼ばれる美術作品で、電子音楽のようにパッケージするフォーマットが決まっているわけではなく、かといって気軽に購入したり持ち運べるようなものでもないので、いわゆるアートディレクター的な感じで一部屋、一店舗を、自身のコンセプトに従って装飾するという感じになっている。この場合、美術館や店舗オーナーの趣旨のほうが先行していて、作品そのものが独立して評価され、家具のように個々人が購入して取り合わせるというまでにはユーザーが至っていないのだと思う。その意味ではコンピューターを応用した造形で造られた家具のほうが、デジタルアートとしての具現化が先行しているかもしれない。

MAGIS社のキュートでちょっと風変わりな家具

純粋に電子技術をフォーマットにした作品としては、従来のマスメディアに乗った、ビデオ作品、コンピューターグラフィックスという区分けなら可能かもしれないが、テレビという額縁、印刷物という形態が、かなり自由度を抑制しているように思う。これはスマホのような個人情報端末のなかで繰り広げられる共同体意識のように、物事をリアルタイムで実況し共有することで個人の存在感が規定されるような時代に至っても、人間の勝手な思惑というのは御し難く徘徊するのだと思う。こうした本来は具象化できないモヤモヤした共感の渦が、デジタルアートが本来宿るべき依り代なのかもしれないし、SNSで流行を発信するインフルエンサーのような存在も、それ自体がライフスタイルを装飾するアートディレクターのような役目を担っているともいえる。個人端末への発信というキャスティングボードの転換期にあって、デジタルアートの作り手はその駒に過ぎないかのように思われるが、今が我慢のしどころだろうと思う。デジタルアートが個人端末の情報網それ自体を作品として描き、ハプニングを起こして人々を喜ばせるのは、時間の問題のような気がするのだ。

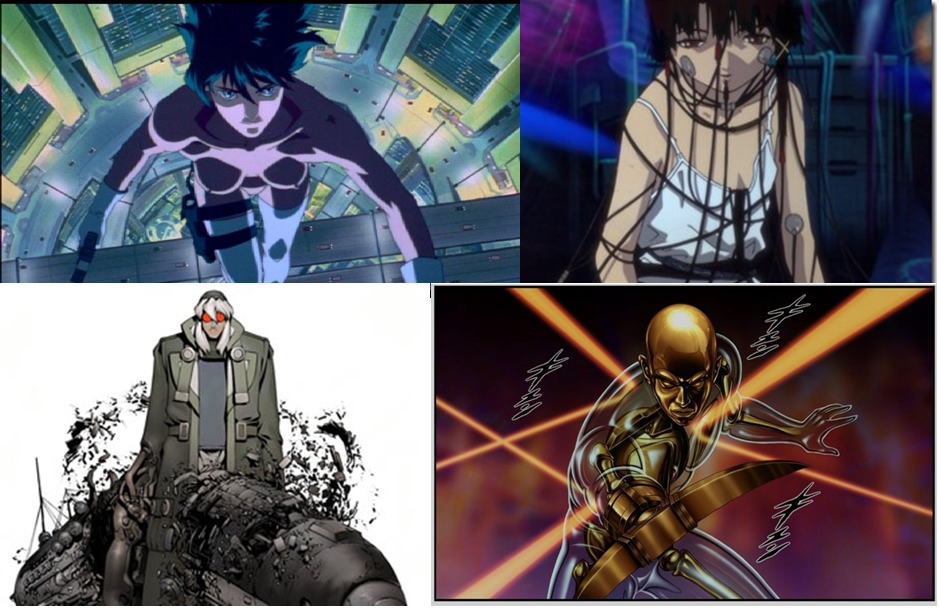

サブカルチャーの方面では、日本のSFアニメ、ことに1980~90年代のサイバーパンク物は、その着想のぶっ飛び具合とダークヒーローのもつリアリズムの演出のバランスが卓越していて、主人公を未知の生命体に変容させるその隠れた力を電子ノイズの効果音と抽象性の高い音楽で表現することで、人工的な電子音響を未知の世界の出来事として自然に受け容れる素地をつくったように思える。こちらのフォーマットはテレビやDVDであり、放送規格に収まるように比較的狭い周波数帯域とダイナミックレンジを有効に使うようにできている。一般には、このほうが試聴機器での音響的な認識のズレは少ないが、電子音楽としては比較的単調な効果音が多用されていることもあって、これが少しレベルアップしてCDレベルでの音質をフル活用した電子音楽を聞く時点でさえ、どうしてもオーディオ装置のスペックや相性などが作品の印象を変えてしまうのが実情である。

草薙素子、岩倉玲音、ボルト・クランク、クリスタルボーイ

一方で、CGを使った映像作品では、元々狙っていた幻想的(ファンタジー)の情念的な部分と、CGでの具象表現(モデリング)という構造主義とが、必ずしも一致しないところが見え隠れして、作り込めば作り込むほど動画としての迫力が減退するように感じるのは、例えばアニメなら表現できている見る側の人間の目線の移動が、CGではカメラ位置の固定されたままモデリングされていて、レンズの広角・望遠の感覚さえ選択されきっていない正射影の状態を固持してるからだと思う。逆にいうと、CGそのものがファインアートに近い手間と時間を掛けたものなので、作り手がディテールやシルエットを正確に見せたいという気持ちが早やっているように思える。これに対し、あえて実写で挑んだ塚本晋也監督「鉄男」などは、特殊メイクをフェチな視線で舐め回すことでファンタジーの度合いを深めており、特殊メイクさんの仕事を破壊していくのを楽しんでいるような異常な高揚感さえあるのだ。

ちなみに私自身は子供の頃にインベーダーゲームをする小遣いがなかったトラウマがあって、コンピューターゲームをほとんどしないのだが、RPGや格闘系のゲーム音楽や効果音は、聞き惚れてゲームの手が止まらない程度に、単純で効果的なものが使われているように感じる。すでに成熟した二次元表示の画質そのものは、マインクラフトのように新しくてもレトロゲーのようなドット感を強調したものがあったり、バイオハザードのようにそのまま劇場版映画になるようなものまで様々だが、ゲーム音楽はプログラマブルな世界観のなかで展開するシーンに応じて飽きさせないように切れ変わっていくが、必ずしもシーンに応じて個々に音楽を作り込んでいくようなこともしてないし、リアルな画像だからフルオーケストラで伴奏というわけにはいかないようだ。アニメの展開としてゲームの世界観をパロディにした「異世界もの」というのがあるが、コンピューター・ゲームのなかの「あるある話」が成熟してマンネリ化していることが何となくみてとれる。

コンピューターゲームの変遷:20年間で画質も動作環境が大きく変わった

このようにファインアートからインダストリアルデザインまで、コンピューター技術との親和性を持たせるように抽象化された表現に移行する傾向はあるものの、それ自体が語り得る疑似人格的な存在感として新しいアイコン(ロシア正教でいう聖像画:独立した意志をもつ人格)を生み出すに至るかは、実は人間自身が解釈する余地をいつも残すことが有効なコミュニケーションの手段となりうる、という逆説的な意味があるように思う。電子音楽が非人間的な機械音としてその表現を拡張する一方で、抽象的な概念の幅を広くとることが、実はユーモアに近い人間の情緒を引き出すものなのだ。人間とは不思議なもので、空の雲をじっと眺めている間でさえ、何かしらの感情に満たされているのだ。

【電子音楽のエゴイズム】

【独論0】:電子的なパーソナリティを現わす音響空間

電子音楽のジャンル形成と共にその植生地となる音環境をスケッチしてきたが、これからはいつもの持論である。大きな目的は、とかく難解と思われがちな電子音楽の向こう側に存在するオペレーターとの会話をどうやって実現するか、という1点に絞っている。あれやこれや大きな事業の話をする前に、まずは膝を交えて話しましょう、という昭和のオヤジ的な発想である。

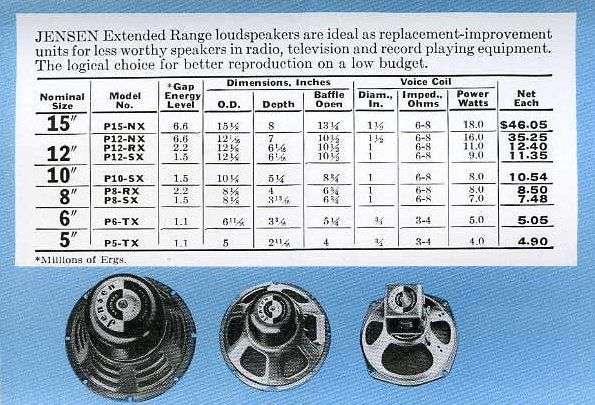

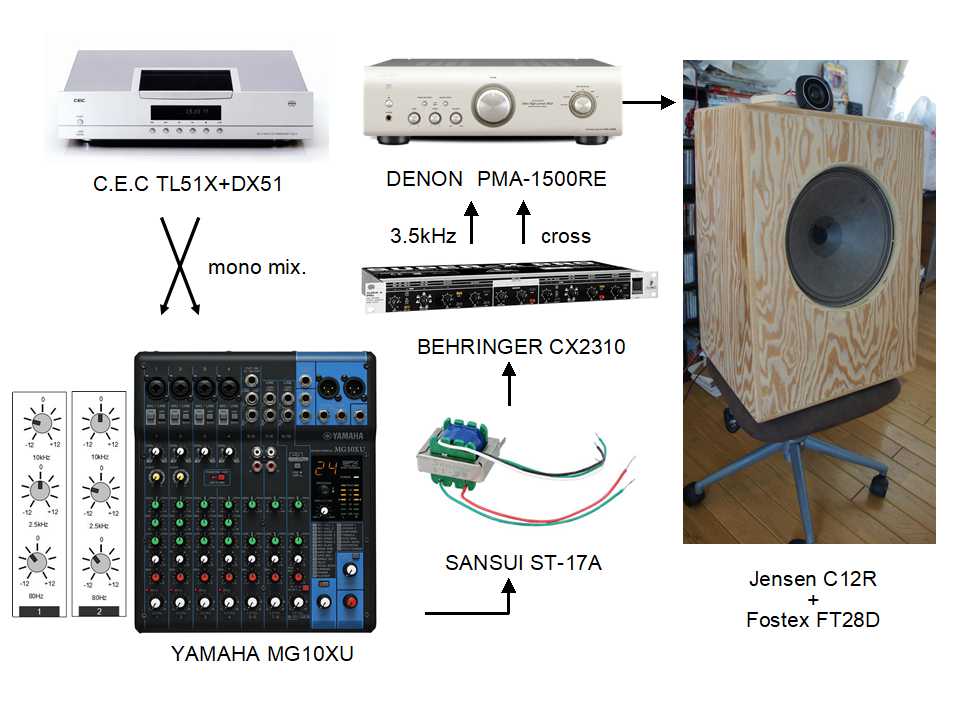

以下は、①Jensen社ギターアンプ用スピーカーに秘められた電子楽器の原風景、②スピーカーの機能の原点ともいうべき人間と実物大の音響トルソーの製作、③デジタル世代でのピコピコ音の音響バランスの在り方など、自己満足なオタク趣味を全開しているので適当に眺めてほしい。

【独論1】:まだまだ現役-電子楽器の御隠居様

そもそも電子音楽の生まれる素地となった電子楽器とはどういうものだったのだろうか。その記憶を辿るべく、私自身は通常の音楽試聴用にJensenのギターアンプ用スピーカー、それも1947年に開発のルーツをもつC12Rという30cm径スピーカーをウーハーに使っている。エレキギター用というと過激なディストーションを思い浮かべる人も多いだろうが、本来はジャズやブルースのようにクリーントーンを基調とするもので、通常のオーディオ信号レベルぐらいだと非常にきれいな音である。ただしギターアンプの増幅部は歪みを多く出すようにB級アンプで過大入力を旨としているため、ギターアンプそのままをオーディオ用に使うと、野生動物のようにすぐに牙をむくので注意が必要だ。

このJensen製ユニットの一番大きな特徴は、出音の瞬発力が非常に速いことで、もちろんそれはオタマジャクシの飛び具合も良いことを示す。元の開発目的がジャズのビッグバンドのなかで演奏しても、当時のエレアコギターの音が埋もれないというもので、ドラムやホーンと互角に勝負できる基本性能が備わっていた。ちなみにJensen製スピーカーは、ギターアンプのほか、戦前の励磁型A12ユニットはハモンドオルガンにも使われたりと、20世紀の電子楽器のルーツを辿ると、ほとんどがJensen製のスピーカーにたどり着く。

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

これら20~30cmのギターアンプ用スピーカーは、電蓄や高級ラジオ用に開発されたものを、そのまま汎用品として使用していたもので、単体としてはAM放送並の8kHzまでしか出せず、一般的にはエクステンデッドレンジ・スピーカーと呼ばれる。実際にC12Rは1960年代までRock-ola社のジュークボックスに使われ、上位機種のP12Nよりもこちらのほうが主流だった。

この時代のスピーカーは、フィックスドエッジといって厚手で硬いままの紙ダンパーが使われていて、メカニカルなバネを利用しながら音が出た後の遊びがない。例えば、JBL

D130でも、1950年代のフィックスドエッジの機動性と、1970年代の布製フリーエッジでの高耐圧&低域の深みとは、全く違うユニットと考えていい。ただ現在のところ1950年代のフィックスドエッジ大口径スピーカーは、コンディションの良い個体が希少なのに加え、デジタル録音のような重低音の入った録音を想定していないので、早期にエッジが疲労でひび割れるのは目に見えている。私がJensenのレプリカ品に目をつけたのは、5,000~8,000円という安価に手に入るということと、うっかり重低音を入力して壊れても交換可能な状況にあるということに尽きる。

左:D130フィックスドエッジ、右:2135フリーエッジ

そのかわりJensenの場合はエッジの硬さが災いしてfo以下のダンプが大きく(Qo=2.4)、30cmにもかかわらず低音のレンジ70Hz以下は急降下するなど、スペック上は10cmフルレンジとほとんど変わらないというハンディがある。ただ聴いてみて判るのは中低域のスピードの速さで、30cm径なら250Hz付近まではダイレクトに空気を揺さぶるため、ドラムなどのアタック音がドスっとマッシヴにくる。たかがボーカル域での波形のスピード感が均質に揃っているというだけなのだが、もともとダイナミックレンジの狭い電子楽器でも足元から音楽の躍動感を支えており、シンセベースのパルスもダイナミックに再現する。Hi-Fiとしてのスペックよりも、楽器としての機動性を優先した設計といっていいと思う。1970年代に入りJensenスピーカーが電子楽器として引退を余儀なくされた多くの原因は、数千人のホールを埋め尽くすステージに要求された音響出力に追いつけなくなったからであり、ホームオーディオはもちろん小集会場くらいの音響規模ではほとんど問題にならない。

電子楽器の隠居様Jensen爺は、かつてブギウギで鳴らしたステップの軽さ、ビッグバンドにも負けないパンチ力、そしてロカビリーからハードロック世代までエレキギターの行く末を見守った包容力、これらの特徴はちょうど生楽器の模倣形態から電子音楽が独り立ちするまでに蓄積された、電子音が元気いっぱいだった時代の記憶を残しているような気がするのだ。実際に現在の電子音楽に対しても、園芸でいう原種のような野趣に富んだ味わいがあり、歪成分が基音の骨格を残しながら艶の乗る感じで、品種改良された現在の電子音楽のもつ本来の生命力を引き出しているように思える。

【独論2】:人間の容姿を留める

中年男のオヤマジャクシの話ばかりで恐縮だったわけだが、ここにきてボディの大きさはどの程度が良いかという問題に行き着く。つまり電子音の飛び具合を確保したら、今度はそれを受け止めるほうの母体の大きさである。電子音楽の試聴は、室内で想定するだけでも、携帯プレーヤー、DTM、ホームシアターと、様々な音響規模での試聴が可能であり、これが電子音楽の音質評価に影を落としている。つまり、耳だけで聴けば思念的なイメージ、ディスクトップで聴くと視野角内の情景的なイメージ、サラウンドで聴くと空間ごと包みこまれるイメージなど、その規模によって体感する音響のイメージが異なるのだ。このことは電子音楽が作品そのものの特徴として、知らず知らずに試聴方法のフィジカルな状況に大きく影響を受けていることを示す。もちろん、聴き手のモチベーションに応じて、様々な音響規模で作品を多角的に味わうということも可能であり、製作者もそうした気配りをもってモニターチェックをしていると思う。こうした電子音響作品のもつ多面性は、表現の豊かさに結びついていることもあり、むしろ各作品ごとに最低3種類での試聴体験をライブ会場も含めて巡回すべきかもしれない。

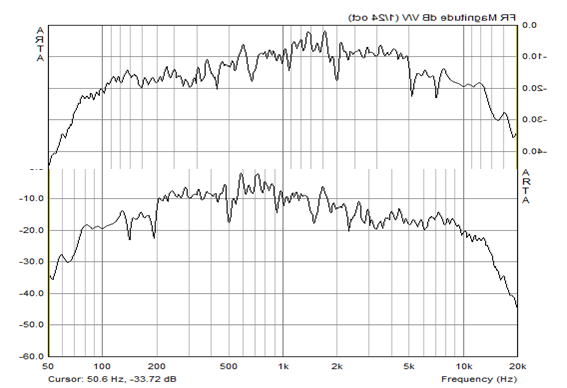

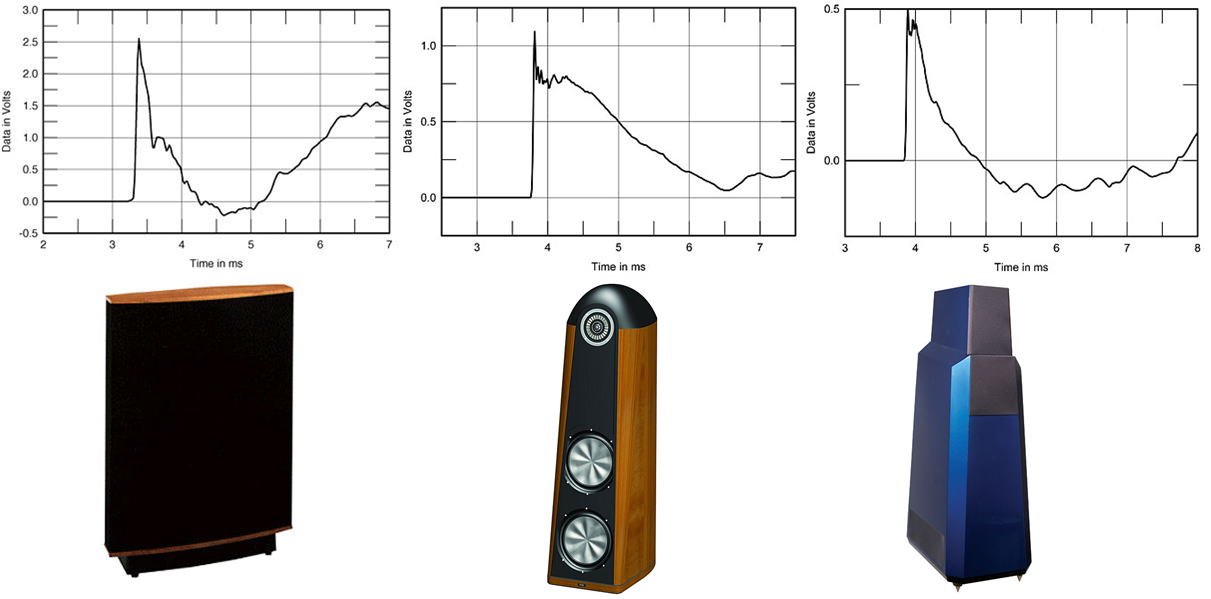

結論からいえば、私なりに自宅のスピーカーの適度な大きさとは何だろうか、と色々と考えた結果、それは人間と等身大であることが最も心地よい大きさであるという結論にいたった。つまり、音楽がもつ人柄というか存在感が間近に感じられるのは、まさに人間自身によるのであり、パーソナリティを発揮して自然に受け止められるスケール感の根源的なサイズでもある。そして周波数の範囲はそれほど欲張ることなく、1kHzを中心に上下をシンメトリーに配置し、ボーカル域である200~4,000Hzを中心に同心円状に1.5オクターブずつ広がりながら減衰するように推移しながら、人間の聴覚の自然なバランスにも留意している。

人体と等身大のスピーカー |

|

下:ライントランスなどを含めたトータルな特性(斜め45度から計測)

上:鏡写しにしたレスポンスカーブは1kHzを境に「100万の法則」でバランス

もともと私のオーディオ装置の発想は、ミュージシャンのパーソナリティを部屋に呼び込むというコンセプトだった。レコードの歴史を紐解くと、疑似人間的な発想はオートマタという機械からくり人形がもともとあって、エジソンによる蓄音機の発明によって製作機会がめっきり減ってしまったとも言われている。つまりレコード文化というもの自体が、「His

Master's Voice」の商標通りの疑似人間的なコミュニケーション手段としてスタートしていたのだ。

これを電子音楽になぞらえたとき、それはオートマタがそうであるように、オーディオ機器が生き人形のようなものに変わる瞬間がある。「ご主人様の声」を真似るのではなく、オーディオ機器が自我に目覚めるとき、最初の産声はどんなものだろうか? 猫がゴロゴロ喉を鳴らすような仕草はどうするのだろう? 犬が寂し気にキュ~ンと泣くときは? そもそも電子機器に感情や意志などあるのだろうか? そうしたAIで言うディープラーニングの状態を深層心理になぞらえ、つぶやきのように非人間的な言語を発することが、なんとも奥ゆかしい。それは同時に、電子音楽の製作者が聴覚から感じ取り発したイマージナリーとなって直接届けられるのだ。

その意味で、人間と等身大のスピーカーは、オーディオの疑似人格的な発声形態を模擬した音響トルソーであり、スピリットを実体化する依り代のようなものである。そしてどういうわけか私はモノラルにミックスして試聴するのだが、こればかりはあまり言い訳をしないでおこうと思う。単純には、モノラルのほうが音響のパーソナリティを一人称として認識しやすく、電子音のモノローグを体現しやすいとだけ言っておこう。こうして私のスピーカーは、その大きさが実大の人間と同等であることや、それでいてボーカル域の発音がストレスなく一気に出るなど、電気的スペックというより音響のフィジカルな部分を選び取っていくと、道具としての人間工学的なモノのカタチがみえてくる。我が家のスピーカーは、コルビュジエのモデュロールに照らしわせると、回転イスに座ってくつろぐ人の姿を模していることになる。

コルビュジエのモデュロールに即したスピーカーのサイズ(居心地の良いパーソナリティの発現)

【独論3】:ピコピコ音を元気よく

昔は新鮮に聞こえたアナログシンセの音が冴えないと思ったとき、単純に録音が古くなったわけではない。これには1970年代から1990年代にかけてステレオ理論に変化のあったことを説明しない人が多い。現在のステレオ理論での定位感は、単純に左右の音量差ではなく、高域のパルス音の到達時間の差で表現される。両耳の距離は精々30cmにも満たないが、その差0.9msの差を12dB以上明瞭に聞き分ける。ただし周波数にすれば1100Hzの中音域であり、それ以上の周波数では位相差のようなものでも認識する。このため現在のツイーターのほとんどは繊細なパルス信号を画き分けるように設計されている。

上:タイムコヒレント特性の優れたマイクでのA-Bステレオ・マイクアレンジ

下:スピーカー位置の角度とパルス波の到達時間差による音量差の指標

こうした生音の録音方式の変化に対し、ミキシング作業で仮想サウンドステージを展開するのは時間の問題だったらしく、単純な左右の音量差以外に、リバーブでの奥行き感や到達時間の差で、音響の立体感を演出するようになっている。ところが多くの場合パルス音を増やしていったところ、中域以下の楽音の躍動感は、高域のパルス信号にマスキングされて、精力を吸い取られてしまっているのである。つまり昔の録音ではコントロールされないノイズの一種として収録された成分だったのに、音響エネルギーの小さい高域に気を取られてしまい、実際にエモーショナルな動きをしてる中域を聞き逃してしまうことになる。

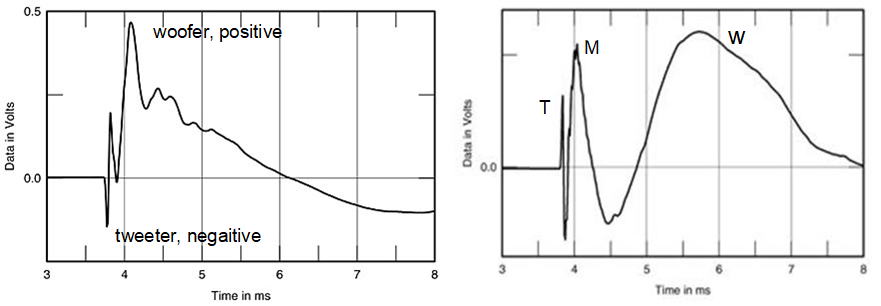

加えて通常のマルチウェイ・スピーカーの設計では、ネットワーク回路のクロスオーバーで位相の変化が生じるため、ユニットそれぞれのタイミングでパルス波を発する。多くは先行するツイーターに耳が引きずられて定位感をもたらすのだ。ちなみに古今の代表的なモニタースピーカーについて言うと、左の2wayは定位感の良いことで知られるのだが、高域のパルス音は逆相、低域が比較的スレンダーに立ち上がり緩やかにシェイプする。右の3wayはツイーターとスコーカーが鋭くパルス音を2度に分けて発し、その後ゆっくりとウーハーに引き継がれる。

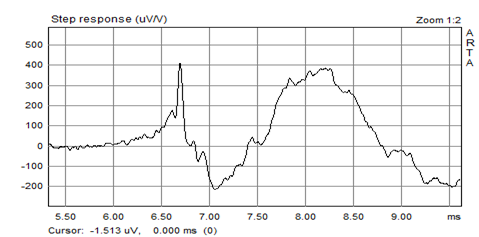

一般的なモニタースピーカーでのステップ応答(位相のくびれ、反転は当たり前)

しかしこれだと1回で済むはずの手拍子が、無駄なリアクションを加えて足腰までバタバタ動かす状態に近く、減衰を表現するタイミングで他のユニットが波形を掻き乱していることになる。このタイミングの掴み方が正確でないと、シンセベースのマッシヴな連続音は押し潰れてしまうのである。こうした欠点はむしろ1970年代のスピーカーのほうがひどく、クロスオーバー間の位相さえ繋がらずに、さらに位相のギザギザを増やしていた。こうした位相も含めたユニット間の時間的整合性をタイムコヒレントと言い、よくユニットのボイスコイル位置を合わせたタイムアラインメントと誤解されるが、原因がネットワーク回路のほうにあるため、ボイスコイルを揃えるだけでは不十分である。昔の日本製3wayスピーカーなどは、周波数特性のほうはフラットで優秀なはずなのに、何か聞こえていない音が多く感じるのは、ネットワーク回路の位相が整理されずにユニットがベタベタ並べられていたからだ。よくヘッドホンだと聞き取れる低音の蠢きが、スピーカーだと聞こえにくいのは、単純にスピーカーの低音の量が弱いわけではなく、可聴領域のコヒレントが乱れているためで、特にツイーターのパルスだけが先行して耳をうばわれ、低音域のパルス応答の遅れは何とも致しがたい。

もうひとつは、電子音の場合、音の遠近は生演奏のように視覚上はっきりしないため、どうしても宇宙遊泳しているような表現になりやすいのだが、ステップ応答で位相が整ったスピーカーで聴くと、パルス波の立ち上がりが急峻か緩やかかで音の距離感が掴みやすくなるため、これにエコーの長短が加わることで奥行きのある音響効果が得られる。パルス波を鋭敏に出すだけで位相が乱れていると、色彩感のほうが強調された平面的な展開になり、おしなべて電子音楽を単調なものとして捉えやすいように思う。たかがノイズにもただ個性的というだけでなく、互いの関係性のうちに生じる緊張感や協調性のようなものがあって、それが電子音楽を面白くしているのだ。

結論から言うと音の立ち上がりと減衰のタイミングを正確に再生できる装置が良いのだが、1970年代でタイムコヒレントを保証していたのが唯一QUADの静電型スピーカーだったのだが、当時としては駆動できるアンプが少なく単純に高価だという理由のほか、低音域まで保証するのに人間よりも大きい振動板が必要で、スケール感の合う部屋を確保するのが難しいなど、様々な問題があると思う。このため、スピーカー再生をあきらめて、ヘッドホン試聴へと流れていくことが多いのだ。

こうしたタイムコヒレント(時間的整合性)をマルチウェイで保証したスピーカーは、QUAD、Thiel、Vandersteenなどが挙げられ、いずれも超高価なスピーカーの部類に入るが、おそらくエレクトロニカを再生するために購入する人はほとんどいないと思われる。というのも、製作者側のDTM機材でこうしたスピーカーを使用することもほとんどないからで、正確な位相で再生することは必ずしも正確ではない、というパラドックスが存在する。グッと価格帯を落としたものだと、デンソーテンのEclipseシリーズ、KEFのReferenceシリーズなどが挙げられ、デジタルネットワーク回路を応用して位相制御するスピーカーも今後増えてくるのではないかと思われる。

タイムコヒレントに優れたマルチウェイ・スピーカーの:QUAD、Thiel、Vandersteen

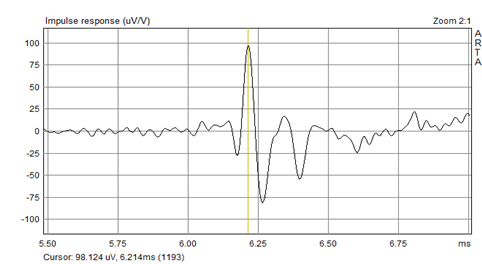

この件での対処について私の装置では、ウーハーを大口径フィックスドエッジ+後面解放箱に入れて中低域の応答特性を良くしている点と、チャンデバを介したマルチアンプにすることで、かなりスッキリしたタイムコヒレントを保っている。チャンデバへの入力波形とスピーカーの出力波形を比べると、ウーハーの分割振動がかなり乗っているものの時間領域での相似性が認められ、腰つきまでくびれた健康的なボディラインを画いている。

| ライン出力(トランス経由) |

スピーカー出力(斜め45度) |

|

|

|

|

|

|

自作スピーカーのタイムコヒレント特性(MLS方式)

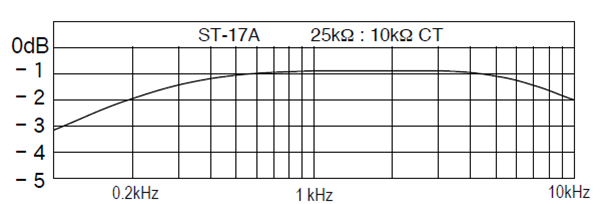

デジタル高周波パルス性ノイズのザワザワ感を抑えるために、古い設計のトランスを噛ましているが、これの良し悪しには異論があると思う。私の使っているサンスイトランスは、昭和30年代から製造されているトランジスターラジオに組み込むための安くて小さなトランスである。選んだのはST-17Aという最もナローレンジのもので、高域と低域が-2dBと僅かに減少する程度だが、減少した領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200~4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがする。あとこのトランスはライン信号レベルで甘い倍音を出すので、DCオペアンプの味気ない音に少し彩りを与えてくれる。

サンスイトランス ST-17Aと特性

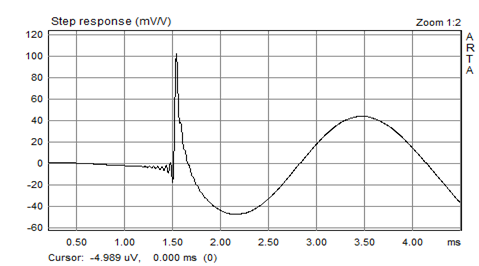

あとサブスクでの試聴契約もしているにはしているが、どうもアップしている音源がハイレゾ対応でも音質が安定しない(中高域が強くエコーが深い)感じがするので、最終的な演奏の判断はCDを購入して決めている。おそらくパソコン内蔵のDACソフトがソリッド化されたDACチップに比べ変換精度に浮き沈みがあって、どうもそっちの揺らぎを聞いているような感じがするのだ。特にリズムを構成するパーカッションの縦線がキッチリ揃わない感じで、これはライン出力のインパルス計測で判るようにプリ&ポストのリンギングが結構大きく累加されているためで、これはデジタルフィルターのアルゴリズムと処理能力の問題だろうと思う。CD経由のDACはスローロールオフなので、CD自体のデータ読み取り精度が多少悪くても、そこからあれこれ累加することはないようだ。最近ではDACチップメーカーも様々なデジタルフィルターのオプションを提案しており、そろそろ変え時かと思案している。

ヘッドホンでの試聴を避けているのは、概ねリンギングの影響でパルス波の立ち上がりが強調されて高域が聞き取りやすくなるのだが、それに耳が慣れてしまうと刺激が無いと高域が聞き取りにくくなることが往々にしてあるので、自分の耳のポテンシャルを維持するうえでも、できるだけスピーカーで聴くようにしている。

Sennheiser HD600の矩形波応答

【鏡の国の電子音楽】

これだけ書いて何か未練があるかというと、上記の事柄は「アーティスト」という専門職による仕事に敬意を払って、電子音楽のスピリットを我が家に降臨させるべくあれこれやった結果なのだが、肝心の電子機器自身のセルフポートレートというのはどういうものなのだろうか? つまり「どうしてあげよう」という世話焼きではなく、「どうなりたいのか?」という問い掛けなのだが、そもそもその問い掛けが生じる時点で、電子機器が何か我がままを言って言うことを聞かないかのような錯覚に陥っていることが判る。こうした曖昧な思考実験は、おそらくAI(人工知能)によってより確からしい情報の整理または予測を企てることができるかもしれないが、それ自体が独自のパーソナリティを思い描くまでにどれだけの情報をと時間を必要とするのか、まだ計り知れない感じもする。AIが自らの嗜好を予想する姿を予想するというパラドックスも存在するからだ。私自身は、音楽は基本的に右耳派で情緒的に聴くのだが、なぜか電子音楽に関しては左耳つまり言語的もしくは虫や動物の声のようにに聴きとっていることが最近判り、日本人的な感性というのは電子音楽に全く違うモチベーションを与えていると勘付いた次第である。つまり電子音楽をコンピューターの語る言語として認識しているのであり、そこに何かしらの法則や構造性の有無を最初に確認しているらしいのだ。おそらく感情より先に、それが危険か安全かの判断を咄嗟にしているともとれる。こうした傾向は、人間が未知の音響に触れたときの最初の原初的な行動パターンのように思うようになった。映画「未知との遭遇」のあの音声パターンとどこか似てなくもなく、相手が知的生命体なのかどうかの共感テストを知らず知らず行っているのだ。

というのも、自分の娘がボカロにはまっていて、自身も機械音のように超絶なパッセージを鼻歌で歌うという、ロボット音声のさらに複製物と化すという逆転現象を、日ごと目撃するようになった。しまいにはカラオケに行ってボカロ曲で90点以上取ったという始末で、こうなると、AIから発する音楽が物珍しくて感心するという枠組みをすでに超えて、人間自身がAIのもつ膨大なデータ処理能力を自分の手中に収めたいと願うのは、時間の問題のような気がするのだ。そうは言っても実際にはコンピューター並の過大なノルマに追われて、過労死に追い込まれることのほうが多いことを考えると、人間のスピリットを物量で換算することの限界は自ずと見えてきているのだと思う。

情報量の限界という意味では、インターネット配信でのサブスクで聴ける楽曲の数千万曲というのも、明らかに人間が一生に聴ける時間量を大幅に超過しており、アーカイヴするだけでは実体に見合わないという感じもする。とはいえ、あるアーティストの楽曲の履歴などをさらう上では便利なもので、最新曲で気に入ったものがあれば過去の作品にも目を向ける機会と考えれば、配信サービスの意味も見出せるかもしれない。

もうひとつの方向性は、電子音楽という純粋な人工物は、これまで発表された楽曲のビッグデータをもとにヒット曲を導き出すAI(人工知能)による作曲を可能にするような課題も導きだされる。もともと流行というもの自体が都市的な人工密集状態でのデータ収集に基づいていて、作品のもつメッセージや価値観のようなものとは別に、人の関心を寄せるための様々なメディア戦略のなかに、電子音楽は自然と居座っており、ヒット曲もまたロボット三原則に従い予測可能な現象として認識されるかもしれない。美空ひばりと手塚治虫のAI分析とその生成物が既に出ているが、美空ひばりが同世代にしか伝わらないメッセージで終始し、手塚治虫が道化役まで含めたキャラクター自身の語るより先にストーリー展開で勝手に進行してしまうなど、企画時点でそれぞれに課したタスクの重みのほうが露見してしまっている感じがする。つまりAIはプロデューサーの意図したとおりにロボット三原則を固守して、期待を裏切るハプニングまで勝手に想像することはまだできないのだ。美空ひばりは結構お茶目なところをもっていたし、手塚漫画もストーリーを遮る無駄な余白がところどころ散見されて、そのどちらも受け手の緊張感を和らげてから、さらに惹き込むような余裕をもっていた。

ちなみに「鏡の国の~」は当然アリスをもじったものだが、チェスのルールを守らなければ物語が進展しないとか、結構な入れ子状態の複層的な展開をする。一見すると現在のゲーム理論にも似た感じだが、そこに出てくる異形のキャラクターはマス目に区切られ互いの認識から疎外された「非協力ゲーム」の典型でもあり、アリスはその都度違う対応に迫られ物語がハプニングのように認識されながら展開していく。YMOのアルバムに「増殖」があって、ウルフマンジャック、ファンクの帝王、マカロニウエスタンなどアメリカンなパロディを本気で実演したり、スネークマンショウという異形の存在を織り交ぜて30分のバラエティ番組に仕立てたのは、モンティパイソンやクレイジーキャッツの先例があるにせよ、人間性の根源を「笑い(ユーモア)」として捉えて、プラスチックに固定化できるかの実験をしていたように思うが、これがマス目で区切られながらパラダイムシフトを演じるアリス型ゲームと同じ展開なのだ。もともとライブ・ベスト・アルバムというレコード会社側の企画を却下したうえで、ゲーム的なユーモアを「テクノ」として扱ったのは、あるいは最終トラックで演じられる音楽批評家の戯言に、都会的な話題提供の場が既に陳腐化して、AIのようなコピーバンドに呑まれてしまうのを予見していたのかもしれない。とはいえ、サブスクのような大量情報サービスが現れた後、レコード批評家が寝る暇を惜しんで行ってきた音楽のアーカイヴという労力の大半は罷免されるわけで、多くのレコード批評家がオリジナル盤の蒐集を最後の砦とする現在の状況は、本人たちが言っているほど業界の死活問題にはならないと思う。基本的に音楽は演奏者の所有物なのだ。これらの意味合いから、YMOの「増殖」は「笑い」に逃げたのではなく、演奏者が聴き手と共有する人間性の砦だったのだ。実はこうした必死な状況というのは、人間の内面の葛藤のようなもので、AIが教育を受ける表向きのビッグデータからは想定外のこととして排除されるかもしれない。

テクノブームの後にやってきた、J-POP、ヒップホップ、ユーロビートのように量産性という意味でも電子音楽の恩恵を多く受けた楽曲、さらにはアニソン、平成アイドル、ボカロなどメディア戦略と一体化した楽曲などは、ここでは一部でしか取り上げなかった。というのも、私自身がライブやディスコに行ったり、DVDやPVを購入して視聴する機会がほとんどないからだが、オタク趣味としてオーディオをやってる限界かもしれない。一方で、こうした楽曲に興味が向かないのは、テレビやラジオで日常的に目にするものということもあり、別に購入せずとも聴けるという別の意味での弊害もある。

あるいはミッフィーの絵本のように、一見すると子供でも画けるような単純な絵柄で、たった12場面だけで展開する物語を、幾通りにも展開できるようなものも、あらゆる可能性を網羅するAIの筋書きのなかで、どこまで追従できるのだろうか? 作者のブルーノさんは、うさちゃんの小さな表情の違いを出すために何度も線をトレースして、納得のいったものをようやく1枚の絵に仕上げるが、3Dでクレイアニメ風に製作されたミッフィーをみると、その表情がほとんど失われていることに気付く。究極のシンプルということも、人間の作業に比べてAIは劣るのだ。同じようなシンプルな絵柄の「キティちゃん」や「すみっコぐらし」は、むしろ膨大なキャラクター商品の増殖により、すっかり日用品としてのステイタスを確保しているが、その陰で膨大な量のゆるキャラが創出されてることも忘れてはならないだろう。東京オリンピックのマスコットキャラが何かのゲームに出てくるような感じなのは、もはや作り手も選考する側も無難なものに収めようとする社会的圧力の結果なのである。この社会的圧力の実体を知るうえで、AIのもつ最も効率的な機能は、こうしたマーケティングへ向けた延々とした会議や初期投資のスポンサー探しを、思考実験でスマート化できる点のほうが有益かもしれない。実はそれさえも、作り手の創作活動が大量に供給されるという前提なしには難しいのだ。

オーディオはそれ自体が複製物として、録音した音響の生き写しという鏡のような役割をもつと思われるが、鏡自身が何かを話し出したらどうなるのだろうか? まさか白雪姫の叔母へのように期待しない真実を語るようなマネはしないと思うが、実はこの奇妙な問い掛けを、電子音楽は近未来SFのシナリオとして描きながら自問自答して歩んできたのだと思う。

ページ最初へ

|