【空想家】

A Daydream Speaker

そもそも空想家とは何だろうか。英語で言うDaydreamerは白昼夢をみる性質の人のことを言うのだが、Fantasistというともう少しランクが上がって妄想家という訳になる。ここでは白昼夢をみるように音楽のことを話すという意味に考えてみた。つまり私自身は、実際に鳴っている音そのものよりも、そこから想像される様々なイメージについて話していることのほうが多いので、ファンタジーのように新しい世界観を手繰り寄せるほど強力なものではない。白昼夢あたりがちょうど心地よいのだ。

さて白昼夢も時代によってかなり扱いが違う。例えば中世ヨーロッパには幻視(ヴィジョン)というものがタレントとして存在し、様々な幻視が時代を動かしてきた。それが近代になるにしたがい、ドン・キホーテのような荒唐無稽な騎士道や、シュールレアリスムのような超現実というものへと表現方法が変わっていく。つまり現在では、白昼夢は世界を揺り動かすことなどどうでもよくなり、むしろ自分の楽園を思い描くような心の砦のようになっているように思える。その意味では新しい世界観を画くファンタジーのほうが多くの共感と未来絵図を示していうように思える。そういうわけで私は自分の空想をファンタジーというにはおこがましいと感じている。

さてさて空想家にオーディオをくっつけたのは、それが批評でも哲学もない点である。よくオーディオ批評というと購入のためのガイド役を務めることを指すのだが、私はオーディオのバイヤーとしては最低ランクだと自負している。ある程度は自分の方法論はあるのだけれど、それが哲学といえるほどキッチリした指針のあるわけでもない。むしろ音楽を聴くことを通じてずっと何かを感じていたいのだが、そこにたどり着くための方策としてオーディオに拘りがあるのだ。その意味では、私にとってオーディオとは、催眠術で用いる懐中時計、占い師のタロットカードのようなものであり、それ自体に魔力が宿っているわけではない。空想の道具であり入り口に過ぎないのだ。

おそらく多くの音楽愛好家が感じているように、楽曲そのものが自分の心を満たしてくれることは稀である。むしろそこから得られる空想の広がりが、自分の心のわだかまりから解き放ってくれる。どうも音楽と触れていないまま1日が過ぎると、自分の心の底なし沼にどこまでも沈んでしまい、どうにも身動きがとれなくなってしまうようだ。それを空想というのだが、どうなのだろうか。

【一人称の音響トルソー】

First Personal Acoustic Torso

私は普段の音楽鑑賞をモノラルで試聴する。それもモノラル音源にのみに限らず、ステレオ音源もモノラルにミックスして試聴する。自分のモノラル装置をどう呼べば良いか色々悩んだ挙句、思い付いたのが「音響トルソー」という物体で、人間と等身大の音響スケールをそのまま模擬したスピーカーである。それに「一人称」を付けたのは、録音された音楽に残されたパーソナリティを疑似人格的に発声する装置という意味が込められている。こうしてスピーカーは見たまんまのパーソナリティとして、様々な音楽を千夜一夜と物語りはじめるのである。

このモノラルスピーカーに関しては、5cmから38cmまで事あるごとに試してみたが、家庭用に最も自然に溶け込む音響スケールは、人間の大きさそのものであると判った。つまり多くの家屋は人間の住まう道具であり、どの国の住宅であろうと人間の大きさや行動様式に沿って設計されている。人間の大きさをもつという点では、コルビュジエのモジュロールに照らし合わせると、私のスピーカーは椅子に座ってくつろぐ状況と似ている。いや実際に回転椅子に座っているのだ。

コルビュジエのモデュロールに即したスピーカーのサイズ(居心地の良いパーソナリティの発現)

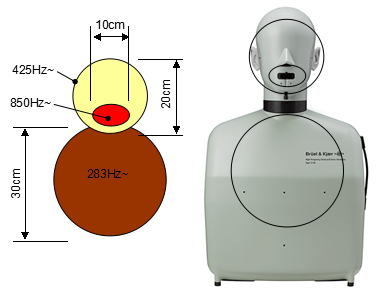

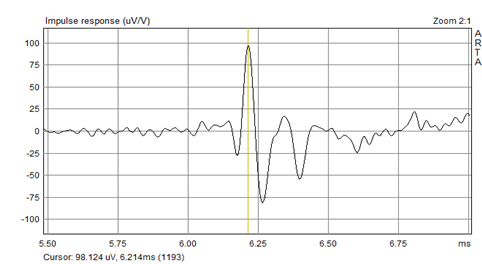

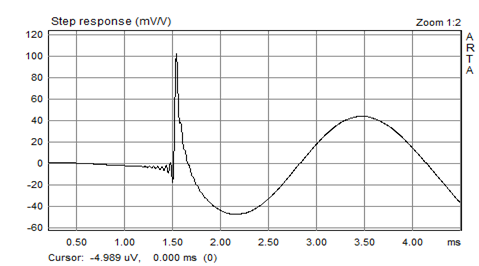

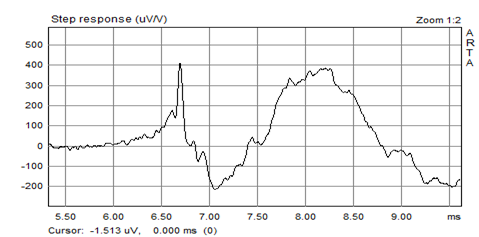

この「音響トルソー」は見た目だけでなく 音響的にも人間工学的な視点を与えている。人の胸像を元に、ボーカル域を中心に再生帯域もそれほど欲張っておらず、1kHzを中心に折りたたんで80~12,000Hzでフラットというものになっている。蓄音機の女王と謳われたビクトローラ・クレデンザの再生帯域100~4,000Hzを元に広まった「40万の法則」の中心が630Hzだとすると、少し高域が出過ぎのバランスなのかもしれない。ウーハーに電蓄時代の30cmエクステンデッドレンジを置くのは、200~3000Hzという母音(第1~第2フォルマント)の帯域を、コーン紙からエンクロージャーの共振を介さずダイレクトに振動させ、高域と同じタイミングで発音させるためである。デジタルディレイなどを介さず無調整でインパルス、ステップ応答ともにタイミングだけは全く正確に出ている。30cmもあるのに後面解放箱に入れているので、スペック上はバスレフ箱に入れた10cmのフルレンジと大して変わらないが、800Hz以下をエンクロージャーの共振で2次的な輻射音として響かせるのと、コーン紙で直接震わすのとでは音楽表現は全く違う。

人体と等身大のスピーカーと人体模型マイク |

|

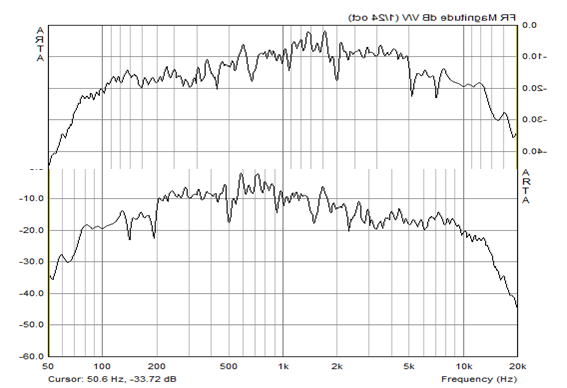

下:ライントランスなどを含めたトータルな特性(斜め45度から計測)

上:鏡写しにしたレスポンスカーブは1kHzを境に「100万の法則」でバランス |

|

| ライン出力(トランス経由) |

スピーカー出力(斜め45度) |

|

|

|

|

|

|

自作スピーカーのタイムコヒレント特性(MLS方式)

人間工学的な音響デザインの一端として、1950年代から使用されているスピーカーとライントランスの2つのデバイスで最適化を図っている。

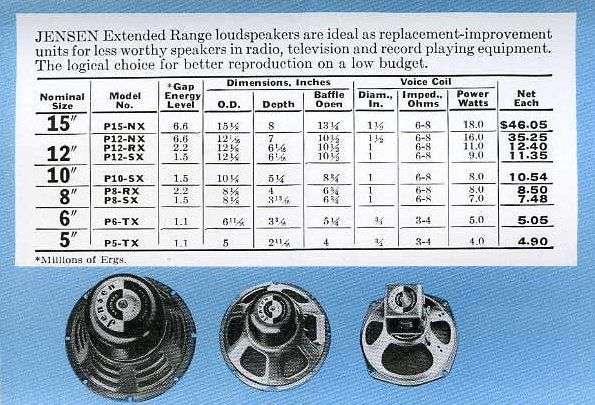

スピーカーに関してはJensen(現在は伊SICAのライセンス製造)のギターアンプ用スピーカーC12Rが最も廉価で目的に適うパフォーマンスを示してくれた。1940年代のスウィングジャズ全盛期に開発された汎用PAスピーカーユニットで、ギターやボーカルがビッグバンドのホーンやドラムと互角に渡り合うため、音が埋もれないようにに出音のスピードを第一に作られている。その後の電子楽器の基本的な性格はJensen社のスピーカーから生まれたし、ロカビリー世代のジュークボックスをはじめ広い範囲で20世紀の音楽シーンの創生に関わっていた。日本ではかつてロックンロールのことをウェスタンと称していたのと同じ時代の産物でもある。フィックスドエッジでメカニカルなバネを利用しながら、少し艶が乗りスピーディーに反応する状況は、音響出力にモノを言わせる電子機器というよりは、アコースティックな楽器としての性格が強いともいえる。

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

Jensen社エクステンデッドレンジ・ユニットとRock-ola社のジュークボックス

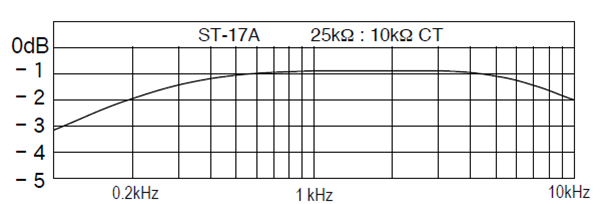

もうひとつのデバイスは、デジタル高周波パルス性ノイズのザワザワ感を抑えるために、古い設計のトランスを噛ましている。これの良し悪しには異論があると思うが、何もかも明け透けに話す人が必ずしも話し上手というわけでもないのと同じだと思ってほしい。私の使っているサンスイトランスは、昭和30年代から現在に至るまで製造されているトランジスターラジオに組み込むための安くて小さなトランスである。選んだのはST-17Aという最もナローレンジのもので、高域と低域が-2dBと僅かに減少する程度だが、減少した領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200~4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがする。あとこのトランスはライン信号レベルで甘い倍音を出すので、DCオペアンプの味気ない音に少し彩りを与えてくれる。

サンスイトランス ST-17Aと特性

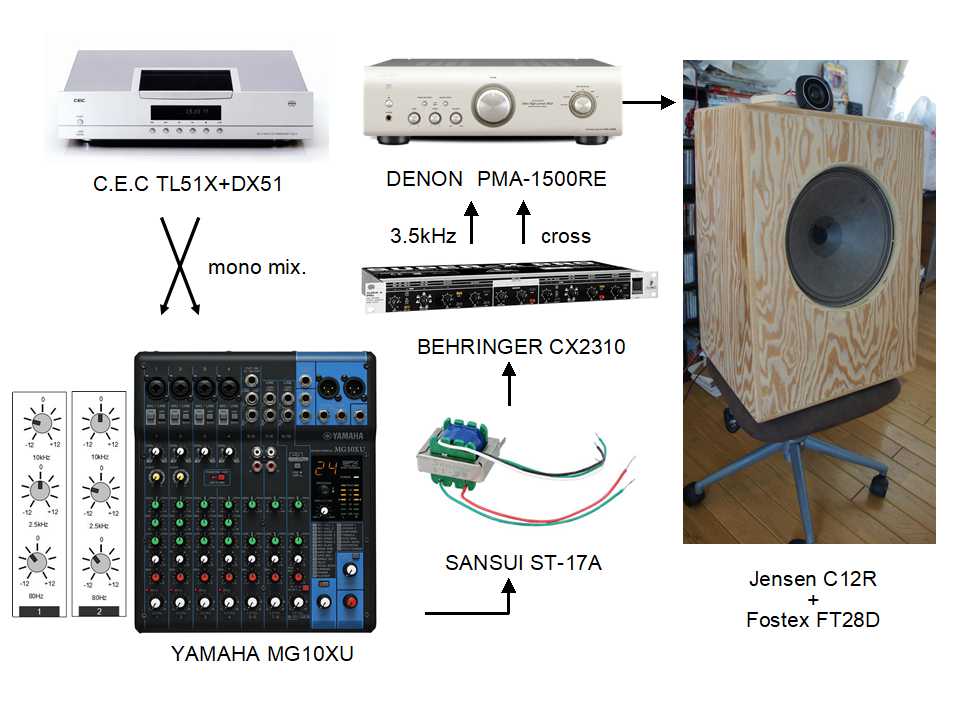

色々と試行錯誤している間に使用している機材は、気付いてみたらBehringerとJensen以外は日本のメーカーのものになっていた。自分でもあまり意識はしてなかったのだが、低価格な割に基本性能が優れているという以上に、単純に音質が安定していて壊れないということが結構効いているようだ。かつては富士通テンのTD512を中心にしたスタジオ用機材を中心に聴いていたが、サブシステムのつもりで持ち合わせの機材ではじめたモノラルシステムを、色々な改善を加えていく間にモノラルのほうがメインシステムに昇格している。ただそれぞれの由縁については、ヤマハとベリンガーとジェンセンはPA機器、CECとデノンとフォステクスは家庭用オーディオ機器、サンスイはラジオ家電機器(Jensenも元はAMラジオのスペック)と、様々な背景をもった機材で構成されている。

現状のメイン”モノラル”システム:PA機材を中心に大らかに鳴らす

私のような空想家にとって、オーディオはイタラクティブなメディアではない。もちろん私自身もオーディオにクオリティを求めるが、イタラクティブに物事を進めるのは自分主導の空想のネットワークでやりたいために、むしろオーディオ機器にはワンウェイ(一方通行)の状況で落ちついてもらっている。これはモノラル試聴ということとも深く関連しているが、逆にいえばクオリティ重視で完結しないところが、マニアとして不十分でもあるのだ。しかしコダワリは十分あるので、それだけで取り上げればこれだけのホームページの山と化すのである。

実はオーディオにとってインタラクティブとは、なかなか主導権を握りにくい存在でもある。視覚情報、言語情報があれば、どうしてもそっちのほうが人間にとっては親しみ易いものとなる。音楽のような抽象的ですぐエネルギー消失するような物体は、頭の中にも蓄積されにくいのだ。もうひとつはBGMと称されたメロドラマ、ファンファーレのような劇場型の音楽が、テレビやYouTubeを通じて日常生活のなかに深く浸透してきて、むしろ音の無い世界に耐えられないほど、音楽がインタラクティブな要素として重要視されている。しかしその音楽は果たして独自の価値観を提供して後の世代まで語り告がれるのだろうか?

実はこのクラシカルでワンウェイな存在感がないと、その音楽は繰り返し聞かれるようなことはないのだ。

ワンウェイな情報とは、演奏家が生きていることの証のようなもので、個性とか才能とか呼ばれてきたものだが、その人の話ぶりや仕草を見て、その人らしいと思うようなものとそれほど変わりないものでもある。一方で、好ましい話し方、好ましい態度というのは世間的によくあるもので、そうしたものは礼儀として受け流される。私はどちらかというと構ってほしいタイプなので、礼儀を尽くされるよりは、その人がそばに居る存在感のあったほうが落ち着くし、ずっとこっちを向いててほしい。だから音響トルソーのような拡声器が必要だったのだ。

【禁断のデコ・スピーカー】

Is not Taboo too Decorate Loudspeaker ?

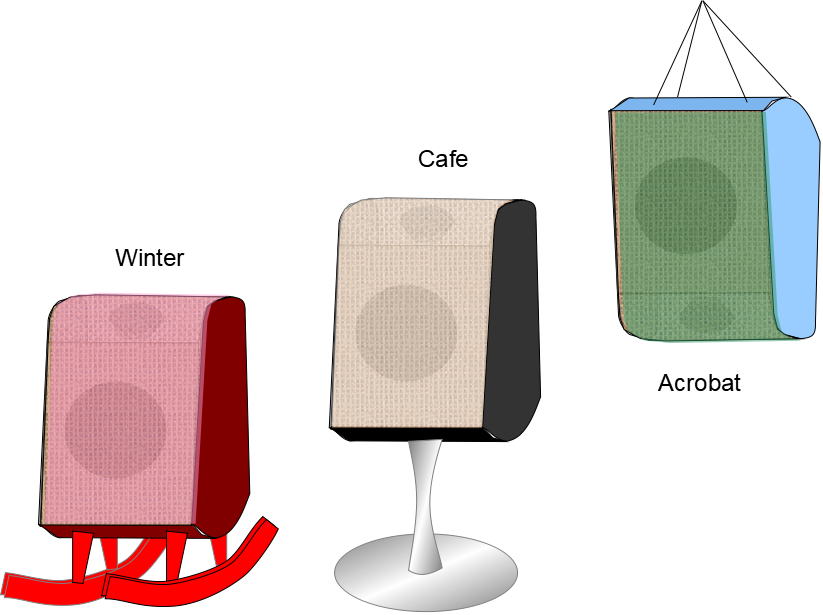

どうも自作スピーカーがハリボテのままで見栄えが悪い。そもそも日曜大工の腕もなく、音さえ良ければそれで良いとタカをくくっていたのだが、少しは考え直してみることにした。

オーディオにもゆとりと遊びを…

そもそもどうしてオーディオ機器が無表情でムッツリしているか? それは伝統的にステレオは「お父さんの持ち物」だからである。つまり応接間で経済的な裕福さを演出する家財道具であり、それ相応の威厳がなければいけない。ガラス窓のラックににウィスキーのボトルなど置いてあるときは特に要注意で、そこにシールなど貼ろうものなら大目玉をくらうこと間違いなしである。

昭和のオヤジ心をくすぐる広告:これで午前様を防げるならと渋々承知?

その後もオーディオの世界では様々なインダストリアル・デザインの名機が生まれたものの、どうしても他の家具からすればどうも浮いてしまうのである。なにか周囲に寄せ難いオーラを漂わせている。それは広告でのレイアウト例をみても何か神聖なものでも飾っているかのような感じで、ポッカリその周辺は空いているのだ。自分でもそれらしくスケッチしてみたのだが、どうも呪縛から解き放たれているわけではない。

ミッドセンチュリー家具との共存を目指したステレオのレイアウト例

最初にスケッチしてた音響トルソーのデザイン:無表情の呪縛は解かれていない

何が問題かと思い付いたのが、スピーカーは壁のようにのっぺりしているのに、それ自体に飾り付けをするのが禁じられていることである。例えばカントリーペイントなどは女性の手仕事であるが、スピーカーをはじめオーディオ機器に後から装飾をした例をあまり知らない。つまりステレオに勝手に貼ったり塗ったりするのはタブー視されてきたのだ。理由はただひとつ「お父さんの持ち物」だからだ。しかし世にはデコ携帯をはじめ痛車など、自分勝手に貼りまくり塗りまくりが許容されてきている。それは生活必需品への愛情と自分だけのものという主張である。

南部ドイツ伝統のBauernmöbel家具

日本発のカワイイ文化:デコ携帯、痛車

そこで妄想が止まらなくなったので、このハリボテをデコってやろうと相成ったわけである。一番最初に思い付いたのがジュークボックスだったのだが、これはハードルが高すぎる。もうひとつはカントリーペイントなども考えたのだが、腕に全く覚えのないものにいきなり手を出すのも何だと思うし、そもそもウーハーの巨大な目玉をどう処理してよいやら頭を抱えてしまった。最近種類の増えたウォールステッカーのほうも実はウーハーがデザイン的にジャマなのだ。よくアニメのフィギュアを天板に飾っているのをみるが、アニソンにそれほど入れ込んでもいないので形だけ真似ても申し訳ない感じがする。

そこで思い付いたのが、クリスマスなどで玄関ドアに飾る「リース飾り」で、ウーハーの直径に合わせれば何となく収まりそうだと思った次第。パイン素地の合板なので、少しくらい釘を打とうが気にしなくていい。リース台は30cmともなると結構大きいので1000円くらいで通販で取り寄せたが、飾り付けの造花や小物は近場の100均でアレコレ買い揃えた。ともかく何でもツタの輪っかにグルーガンでくっつければ良いので、テーマを決めてアイテムを集めてレイアウトすればいいらしく、草花以外にもキャラクター・グッズなど小物、雑貨の類なら何でもOK。とはいえ一年中クリスマスというのも何なので、無難に「収穫の秋」とか「森の恵み」とかでまとめてみた。草花をあしらう場合は四季に合わせて飾り直すということもあるらしいが、円環にはやはり時間の巡りに従い何物をも丸く納めるような不思議な力があるように思える。

ツイーターも無骨な裸状態から、ようやく箱詰めをする気が起きたが、植木鉢(4号)にフォステクスFT28Dがちょうどはまるので、四隅をブチルゴム系の両面テープで止めるだけの簡易的な固定にした。円錐状の角度がバッフルの傾斜と近いので、まあまあ見た目も整っている。思い切って楕円に目玉にしても良かったかもしれないが、あまり奇抜にして妻子から何を言われるか判らないので、盆栽のように少しずつイジるようにしよう。

【時空を超えた音の記憶と対話】

Acoustic memory and dialogue beyond time & space

レコードというのは何とも不思議なもので、開発当初から宣伝されていたHMV(His Masters Voice:ご主人様の声)のように、在りし日の記憶を音で蘇らせる装置として存在している。これが100年近い年月を経て再現されるとき、おそらく録音技師も想像していなかった空想科学的なコミュニケーションが成立している。

例えば1950年代のフルトヴェングラーのラジオ中継を70年後に受信したとしよう。これはそもそもドイツ国内のFM放送のためだけに録音されたもので、ナチスドイツに結びつく記録に神経質だった国際情勢のなか、ほとんどは1960年代中頃まで封印されていた音源である。国際的に知られたのはFMモノラル放送のステレオ化に伴う埋蔵テープの処分が引き金になっていると推測する。戦後ドイツの霹靂とした虚脱感とハーモニーを奏でるベルリン・フィルの音は、後期ロマン派の意味を全く違うものに変容させ、ドイツ音楽という構造主義の破壊と再生を画いていたことに気が付く。ただ音が歪んでるというのではなく、ティタニアパレストという巨大映画館の音響が、SF映画「メトロポリス」の階級工場が地下居住区もろとも瓦解するときのカタルシスを感じさせるのである。この文明崩壊の崖っぷちに立った危機感を今更どう償えばいいのだろうか? この答えの得られないまま放送電波は現在もさまよって、すでに曖昧となったドイツ国民という残像に向かって破壊と再生の物語を演奏し続けるのである。

1960年代末のサンフランシスコのライブハウスMATRIX。10名も居ないかと思われる観客の前で、30分以上もシスターレイを奏でるヴェルヴェット・アンダーグランドのメンバーが居た。かつてヘロインという名の曲を発表したせいで、あらゆる放送メディアから追放され、デビューをプロデュースしたウォーホル・ファミリーからも喧嘩別れし、自分たちの信じる道を当て所もなく突き進んでいた、その名のとおりのフロンティア(開拓者)の姿が記録されている。50年以上経って公開されたテープは、どのミュージシャンよりも自由なアメリカを体現するものになっているが、その自由の代償について誰も答えをもっていないだろう。そう思えるのは、1970年代に出現した大都市のスラム街の記憶と共に社会的に黙殺されてきたからだ。自由の代償として死をもって償うというテーマを50年掛けてさまよっていたわけで、その呪詛と祝福の力を改めて知ることになる。呪われたのは株価と紛争で世界覇権を夢見るアメリカ、祝福されたのは5人の子宝に恵まれたモーリン・タッカーである。

|

戦後日本のGHQ管制下のNHKで唯一自由な表現を許された「日曜娯楽版」。世評や政治の批判をお茶の間視線で歌にしていったデモクラシーが唯一の娯楽という暗い世情を背景にもつが、やがて政権が日本に戻ると国営放送で政権批判とはけしからん、という国会答弁なども新聞を賑わすようになり、筆頭の三木鶏郎は番組から外され民放のコマーシャルソングのヒットメーカーとして名を残すことになる。当時ソニーが開発したばかりのテープレコーダー一号機を購入した当人こそが三木鶏郎その人であり、当時の税制では1年以上保管する録音物には資産税が課せられたので、スパイ映画さながらに収録内容を周囲に漏らすことなく記録した音声が、70年の歳月が経ってようやく復刻された。個人所蔵のテープなのに収録日がかなり明瞭なのは、大切に保管されていた証拠でもある。この鏡写しとなるのが、戦前の昭和10年代に吹き込まれたエノケンの浅草レビューのSP盤で、贅沢は敵、ジャズは敵国音楽というご時世で、関東大震災後に生じたエロ・グロ・ナンセンスの雰囲気を引き摺りながら録音されていた。生誕100周年にしてようやく一般の人の耳に届くこととなったが、戦後の日曜娯楽版あらためユーモア劇場でもブレない役どころをしっかり演じている。鋼の信念をもったコメディアン魂は、黒い泥沼に写した鏡像のようにどこか歪んでいて、同じ黒いアスファルト道路のなかに押し隠されたドブ川の記憶を呼び覚ます。今はきれいだが楽しくない、ただ酷暑のなかで燃え立つような陽炎(かげろう)を映すだけで、世の不満もまた同じように燻っているように感じる。それは道筋を変更することも、耕すこともできなくなった、固定概念の象徴なのだ。

このようにあるCDを取り出して、そこに記憶された様々な感情の渦を今の時代の流れのなかで再構築するとき、レコードは単なる演奏の記録ではなく、その間に蓄積された様々な因縁も一緒になって流れ出すのだと認識している。ただ実際のパッケージとしてのレコードには、記録された音以外に客観的な事実は精々楽曲の背景となるちょっとした解説が付くくらいで、上に書いたような私のような空想家からみれば事実以外の何も語っておらず、そこから新たな物語が始まるような気配は感じられない。その意味では随筆・エッセイとも呼べるかもしれないが、録音物は基本的に過去の出来事なので、アップデートな話題は期待できない。やはり空想以外のなにものでもないのだ。

【閉ざされた音楽体験と心の中に反響する感情】

Closed music experience echo Emotions in own heart

私は音の記憶を維持できる特性をもっているらしい。普通の人は視覚や言葉の記憶はそれなりにあるのだが、聴覚の記憶というのはかなりしつこく繰り返さないと定着しない。耳は寝ても起きてもいつでも開かれたままなので、ある程度忘れていったほうが人間の脳のためにも安全らしいのだ。アメリカ軍の拷問方法で、大音量のロックを24時間絶え間なく聴かせ続けて睡眠を阻害するというものがあったが、嘘か真かは別としてこの種の刺激の継続は脳神経学的に良くないことは確かだ。ところが私は音を刺激としてではなく別の方法で記憶し蓄積しているらしい。学生で合唱団に属していた頃、どこかで一度だけ聞いたセンチメンタルな合唱曲をそのとき聴いた印象と一緒に覚えていて、それなりに名の売れた作曲家だったのでいずれ楽譜を買って歌いたいと思っていたが、後に作曲家の方と結婚した同じ合唱団の人に聞いたら、アンコール用に書き下ろされた未出版の自筆譜で、ステージで歌ったのもそれっきりしかなかったらしい。その意味では私にとって録音物は単なる一度きりの体験ではなく、心のどこかで反響しあって蓄積されているようなのだ。この蓄積された音楽体験は、ずっと心の奥底で鳴り響いているものなので、これを「閉ざされた音楽体験」ということにする。他の誰もこの音を聴くことができないからだ。

ただ私自身この音の記憶の蓄積という特異な事象を持て余している一面もあって、それを吐き出す作業として文章でも書いて整理しないといつまでも感情の赴くまま鳴り続けることになる。逆にそうでもしないと新しい音楽を聴くことができないのだ。もうひとつは絶対音感のある人のように正確無比に音符を記憶しているわけでもないので、記憶の曖昧さが災いして、かなりデタラメに音の印象が他の事象と繋がっていく傾向がある。音の反響というよりは記憶の干渉である。それが良くも悪くも文章そのものにも反映しているようで、実際に鳴ってる音の印象を別の得体の知れないものに結び付けて、幻想小説のように飛躍して冒険をはじめるのだ。音楽の印象というよりは、それに関連する記憶のガタクタを底引き網のようにゴッソリ曳き上げてしまうのである。純粋に音楽を聴いている人にとっては環境破壊のようなもので甚だ迷惑なものだと思う。耳から聴いた音は、自分にとって客観的で物理的な現象ではなく、「心の中で反響する感情」として何度でも演奏し出すのである。

幻想画家:クノップフ、マグリット、ルドン

こうなる時点で、私のような空想家には、音楽の作曲技法や演奏理論を客観的に述べる能力が、はなから欠如していることが判る。それは音そのものに何等かの感情や言語的な特質があると聴き取ってしまい、そこで起こっている状況を分析的に把握することができないでいるからだ。その代わりに、身の回りに起こる他の事象と一緒に音楽を感じ取る習慣ができあがっている。その特異な状況について、他人と比べて自分では改善するなりどうしようとかいうことは、既に諦めてしまった。音楽を聴く限り感情は常に蠢いて、風や雲のように不定形な姿にどこまでも変容していくのだ。感情を押し留めてしまうことができないのである。

【アートとデザインの間をさまよう物】

Something wandering between Arts and Designs

絵画や造形においてアートとデザインの違いは比較的はっきりしているのに対し、音楽においてはあまりはっきりしない。つまりアート=掛値無し、デザイン=商業的&労働報酬というのが、音楽に関するかぎりそれほど明確ではないのだ。あえて言えばミュージックとサウンドという風に区分されるのだろうが、商業的なミュージシャンをアーティストと呼ぶようになって、その意味が曖昧になっていったように思う。

ビートルズも取れなかったノーベル賞をボブ・ディランが授与されたというのが、もはや遅すぎるような感覚に襲われたのは、文学の世界での作家中心の保守性がようやく解きほぐされたようにも感じる。その意味で芸術には人間のアイデンティティが不可欠であり、多数決で何か決まるようなマーケティングの理論で推し量るべきではないということになる。考えてみれば、1960年代のロックがもっていた社会改革的なパッションは、ボブ・ディランの音楽活動のうえで初期のものであり、その後の50年間は孤高のアーティストの歩みだったと言えるかもしれない。あえて言えば、そのバックボーンにあったブルース歌手やビートニクス詩人たちとの交流への感謝がなかったことだろうか。おそらく自身の思い描く未来から程遠い現状への怒りは収まることがないことへの不満もあるように思うが、それもアメリカなのだと歌ってきたのがボブ・ディランという存在なのだと思う。なので、高みの見物で何も考え無しに選んだノーベル賞の選考委員は、何を考えて選んだのか未だにはっきりしない。ただポップスもアートだと宣言したに過ぎないのだ。

もうひとつの問題は、小説がただの紙束ではないように、レコードもまたアートの素材となり得るかということがある。実は書籍という媒体がそれほど苦労するような機器の要らないのに対し、レコードは再生機器という媒体によってようやく中身を知ることができる。いわば手間のかかる情報媒体なのだ。とはいえ、現在のように誰もがスマホのような情報端末を持ち歩く時代にあって、音楽はむしろ様々なシチュエーションで身近になっており、むしろ商業的な音楽との関わりのほうが多いのではないかと思うときがある。私のように家に帰ってオーディオ機器でしか音楽を聴かないなど、まさに化石となった試聴方法なのだ。レコードがどうこう言っている間に、音楽データそのものの文化的存在価値のほうが議論されるべきかもしれない。そういうリソースの確からしさは、オリジナルのマスターテープやリマスタリングの良否など、デジタル時代に既にはじまっていたことではあるが、幅広い視聴者のなかで温存され育成されるための方法論が、パラダイムシフトとして問われているように思う。単純には、人間1人に必要とされる音楽の量さえも選択されるべき課題なのだ。

これは複製芸術の宿命で、本物か偽物かという事柄よりももっと本質的なもの、それが類い稀な芸術なのか、それとも誰でも気軽にアクセスできる製品なのか、ということである。芸術であれば、本来はそこでしか聴くことしかできない唯一無二のものであるが、レコードになった途端、それは誰でも聴くことのできる製品になる。もうひとつの言い分だと、オーディオ機器は複製品であるレコードを唯一無二の体験にまで高めてくれる、そういう特別な価値のあるものだと言われるときがある。

さらにはデザインのなかにも少し区分があって、大量生産される規格品から、手作りで行われる職人芸まで幅広く存在する。欧米ではクラフトマンシップとして知られ、手間を掛けた分だけ生産量が少なく高値で流通する。ハイエンド・オーディオも同じような嗜好品として認められている。アナログレコードも一見すると工場生産品だが、同じ楽曲でも国ごと時代ごとにスタンパー(原盤)が違うことは良く知られることで、その原盤をカッテイングする職人のちょっとしたサジ加減でサウンドの違いが出てくる。私などはアナログ末期のペナペナの国内盤と船便でヨレヨレになった輸入盤を見て嫌気がさした世代なので、けして良い思い出だけがあるわけでもないが、こうした時代を懐かしむくらい時間が過ぎたのだと思う。

ところがその神話がどうでも良くなったのがCDの登場で、パッケージの音質がスタジオで聴く音と遜色ありませんよ、と殺し文句を言ったもんだから、どう対処してよいやら誰もが頭を抱えた。というのもCD発売当時のオーディオ機器は超高域まで伸びきった超アナログ技術の結集したスペックを有していたのに、実際にCDを聞くと圧倒的に高域が出過ぎてバランスが崩れる。逆に倍音が少なくマットで天井が低く聞こえる。この両極端な意見は、ヒスノイズ、三角ノイズに阻まれていた高域のダイナミックレンジが30dBほど上がったこと、デジタルに高調波歪みが理論的に起きないこと、この2点が勘定されないまま録音と再生の意見が噛み合っていなかったからだと推察する。この信頼関係の回復まで20年近い年月が必要となるが、そのうち伝統的なオーディオ業界もレコード業界も羽振りが良くなくなったのは知ってのとおりだ。

ここで問題になるのが、録音側で整えたサウンドは明らかに演奏の現場に接していて、本物の音を知ったうえでバランスを取っているはずだろうと思うのだが、実際にはバラバラに収録されたマルチテイクを重ねたものだったり、クラシックでさえヘッドホンでバランスを整えてそのまま完了ということが多い。つまりオーディオ・マニアが憧れるスタジオ品質の限りなく生演奏に近い録音、というのは製作者側から見ればあくまでも建前上のことになる。逆に生々しい音以外の録音が難しいくらい音質は安定しており、さらにDTMでの編集が浸透すると本物vs偽物の議論は無意味なものになっている。これまでのオーディオ機器の経済格差をそのまま絵に描いた士農工商の身分制度を取り崩し、CDの下の平等という免罪符を与えてしまったというべきだろう。それでマーケティングが上手く行くなら誰も文句は言えなかったのだ。

さらに言えば、1980年代以降のポストモダンと呼ばれるアートシーンの潮流のなかで、工業デザインをアートの場とするデザイナーが増えているということも、複製物としてのレコードの在り方に一石を投じたことになる。すなわちファインアートのような一品物の価値感が、アーティストの価値観と等価とは認め難くなったことだ。このことは従来のアナログ技術で培った、より本物らしく描写するという価値観が崩壊し、アーティストが望むコンセプトの共有さえ達成されれば、どういうメディア形態であろうとアーティストのステイタスは満足されたと判断された。この頃になって、ウォーホルのポップアートとスーパースターの立ち位置が見事に一致したポップスターが誕生したことになる。マリリンもエルヴィスもスープ缶も、独自のアイデンティティが守られたまま、印刷物として共有されることが世の中全般で了承されたのだ。これと逆なのは建築におけるポストモダンで、デザイナーの無名性とは裏腹のモニュメントとしての抽象的造形という性格が強く押し出され、たった20年後にはナスカの地上絵のように、誰が?

何のために? という街の情景から違和感のある痕跡を残していくことになる。オーディオ業界はむしろ思念的な携帯プレーヤーのほうに姿を変えたというべきだが、むしろマスメディアのプロモート戦略のほうが先頭に立っていたように感じる。つまり情報を制した者が勝者となり得たのであるが、プロダクトの質についてはそれほど議論されてはいなかったように思う。私が1990年代のB&W

ノーチラスシリーズや、ソニーやオーディオテクニカのモニターヘッドホンが嫌いなのは、メディア・プロダクトを大量生産するための製作者側の思惑が露骨に出過ぎているからだ。

アンディ・ウォーホル「ゴールド・マリリン」、隈研吾「M2ビル」、ジェフ・クーンズ「Balloon Monkey」

ところで、オーディオのほうは鳴り響く場所に最適化されてデザインされた音響機器なので、それ自体はミュージックではなくサウンドという区分になる。つまりオーディオ機器自身が何か個性的なアイデンティティを発揮するならば、それは楽器という区分になり、オルゴールやストリートオルガンと同じ扱いになるだろう。しかし私からみれば、オーディオはもっとミュージックに寄り添うべきだと感じていて、そのためのデザインとして機器のアイデンティティをもつ「音響トルソー」というカタチを与えてみた。これが空想のはじまりなのだ。

ここで私のような空想家が考えるのは、Hi-Fiを字義通りにリアリティの追求と捉えるのは、音楽鑑賞の入り口の問題でしかないということを、ちゃんと理解して話しているだろうか? オーディオ再生が所詮コピー商品でしかないからという後ろ向きの意見ではなく、そこから芽生える感情を逆に推し量れないことのほうが問題なのである。それは演奏している人が共感して伝えたいことを、限られたオーディオスペックで抽出することの努力が失われている、というほうが正確かもしれない。その点ではデジタル以前のほうがパッケージを完成するまでの手間が多い分だけ真剣に考えられていた。単純にはデジタル技術という完璧なコピー技術を前にして、演奏者の思いはブレなく伝わるはずだと思い込んでいるところに落とし穴があるのだ。実際は演奏そのものが一流でなければ、伝わるものも伝わらないという当たり前の結論に行き着く。逆に聞く耳をもたない人に、どんなに努力しても馬に念仏、豚に真珠、これも当然の結果に至る。このことを考え合わせると、オーディオ技術とは演奏者と聴き手の双方が歩み寄って共感する心を養い育てることをサポートする技術なのだ。この点に関しては、オーディオ業界の衰退期と言われる1990年代以降において、一期一会で観衆の心を掴まなければいけないライブ会場やディスコDJのほうが、オーディオに関する知識が高かったこととも関連している。

私はというと、CDとオーディオはそれ自体プロダクト以外の何者でもないという冷めた意見の持ち主であるので、CDは押し並べて音源と呼ぶ。あえて言えば大勢で家に押しかけてもらっては迷惑なので、一人ずつ招待するようにモノラル試聴でパーソナリティを保っている。一方で、耳に入った音に関して誰も聞かないような異世界での交流についてアレコレ空想するのが常であるため、プロダクトデザインからアートな世界に突入する体勢は最初から棲み分けされていたともいえる。世間一般のファン交流とは相容れないのにアレコレ意見を述べようなど、ファンにとってはなんともつまらない人間なんだと思ってる。

【モノラル、モノクロ、モノローグ】

Monoral, Monochrome, Monologue

モノラル音声とモノクロ写真、モノローグ(独白)は、「モノ(単一)」という限られた情報で表現する手法という意味では似ている。これだけ色んな情報の溢れる時代に、あえて表現を抑えるとはどういうことだろうか? それはどうやら、足らない情報は受け手の想像によって補完するように促す、昔からの手法だったのだと思うようになった。ただの安物だったり、古い物好きのアナクロニズムではなく、立派なデザイン手法のひとつなのだ。こうしてみるとモノクロの版画(マンガ)というものだけでも、実に色々な物語、背景、表現方法があるのだと気が付く。

幻想画家のモノクロ版画(マンガ):デューラー、エッシャー、テニエル、北斎、楳図かずお

こうした空想の道具としての「モノ」に注目すると、ひとつの事柄によりコダワリをもってクローズアップした思念的なもの、つまり人間の思考によってしか感知しえない性状にまで削ぎ落とされたモノであることが判る。現在ではデジタル的と感じるほど抽象化されたバーコード、囲碁、幾何学模様などは、むしろ超アナログ時代の産物でもあるが、モノクロにパターン化することで人間社会のなかで長らく伝承され続けた。音楽としてのモノラル音声は、情報化されたラジオのような報道性をもって人間に伝わるのだと思うようになった。つまり自然現象の生き写しではなく、人間らしいドキュメントとしてモノラル音声は存在するのだ。

バラの写真-スケッチ-レース模様

抽象化&パターン化されたデザイン:囲碁、バーコード、波文様

このため、モノラル音声はリアリティを追求するというよりは、一度人間の思考パターンのうちに収めたうえで、自己の経験や予想をフィードバックさせながら聞き取ることになる。ちょうど、バラ模様のレースカーテンをみて、太陽のもたらす自然への恵みを想像するのと似ている。

一方で、極度にパターン化されたデザインは、それによる恩恵を色んな人が受けているにも関わらず、それをデザインした人自身にはそれほど利益が還元されない状況がつきまとう。つまり利用しやすさと固有の利権はバーダー取引のようなところがある。複雑怪奇な手続きや暗号化は、むしろ無いほうが人々には浸透しやすいのだ。このシンプルなデザイン思想と、アートそのものがもつ固有の品格との差異は、どこで見分けるべきなのだろうか?

これが例えば棋士や商品コードのように、本来のプレーヤーとの間のイタラクティブな関係を元々想定していたことになる。つまり抽象化されたコミュニケーションの「モノ」化は、図らずもデザインが想定された時点ですでに、別のインタラクティブな関係をもつプレーヤーが設定されたうえでデザインとして成り立つことが判る。

しかし、私のような空想家にとって「モノ」な表現は、もうひとつ次元の違う異物のように、心の中でコード化されて結び合う。抽象であるからこそ、自由に形状や解釈まで変えられるのである。

【オーディオ・ポエム】

A Poesy of Audio Design

オーディオでポエムってるというのは、本来は耳で聴いてナンボのもんを、その素晴らしさを伝えるために色々な言葉で飾り立てることを言うらしい。詩の形式でいうとオード(頌歌)であり、多くのオーディオ批評がそうであるように、あるオーディオ機器の特徴を賛嘆しつつほめたたえることを指すということだと認識している。ただし、実際にその音を聞いたことのない人にとっては、美辞麗句も馬耳東風ということになりかねないのがこの世界の特徴でもある。

では現在のオーディオ誌を賑わすポエムの源泉はどこから湧いて出たのだろうか? まず最初に思い浮かべるのが芥川賞作家の五味康祐で、オーディオ趣味のために小説を書いていたといって過言でもないほどのオーディオマニアで、タンノイのオートグラフをいち早く日本に輸入したこと、それをネタにレコード鑑賞にまつわる随想を執筆している。少し疑問なのは、無類のクラシック好きだった彼が、コンサートの記憶をほとんどもっていないことで、レコード鑑賞(またはバイロイト音楽祭のエアチェック)をことのほか愛していたということになる。それは一流の音楽家の来日がまだ少なかった時代の名残かもしれないが、ヨーロッパ旅行したときにも独英のオーディオメーカーを訪ねるなど、あまりピンと来ないのだ。私もどちらかというとコンサート嫌いなので、他人のことを悪くは言えないが、多くのオーディオマニアが実音との比較で云々するのに対し、レコードで繰り返し聴くことの意味をあまり意識せずに自然に受け止めていたのかもしれない。ライブ録音がレコードになることも少なかった時代でもあったので、一期一会の名演に出会えることの尊さもあまり意識してなかっただろうし、レコードにされる時点で高度なレベルに達した人であることは保証されているため、逆に言えば演奏家に関して悪口を言うことも少ない。その辺の大らかさが読み手に後味の悪さを残さない秘訣だったのだろう。

同じクラシック愛好家として瀬川冬樹も、詩的な文章でオーディオ機器の特徴を叙述する人だが、それは自宅にあるオーディオ機器への愛着を語った部分に限られており、むしろ職業的には驚愕するほどの数のオーディオ製品の比較試聴を通じたランク付け、オーディオ機器の使いこなしで音が変化することなど、消費者寄りの情報と価値観の誘導をしていたように思う。JBLとBBCの各モニタースピーカーを並行して使いながら、そこから得られるレコードの味わいを率先して発言したのは、レコードとオーディオの関係を例えばジャズ向き、クラシック向きという単なる相性の問題ではなく、サウンドデザインという嗜好の問題に帰結しようとしていた点が、詩人と呼ばれる所以だったように思える。

むしろ録音エンジニア出身の菅野沖彦は、レコード再生には個々人の嗜好が反映するとして「レコード演奏家」という言葉で語っていた。ポエムを通り越して哲学というべきものだが、金額的にも超一流の機器を買い揃えることが大前提で、そのうえで個性を競うという、市井の音楽ファンからは雲の上の存在である。オーディオ・ファイルという存在になるには、一角の財を成しておかなければならないため、哲学というより経済学の世界という感じもするが、有り余る資材を投入して最高の結果を出すということでは、一種のマニアの所業でもある。一方で、自分の理想のサウンドを目指してメーカーを抱え込むほどの財力をもつわけでもなく、そこがプロとアマチュアの垣根になっているように思える。それと、こうしたレコード演奏家の好むレコードの傾向というのは、オーディオ機器の特徴に合わせて偏向することのほうが多く、音楽ファンの見方からすれば興味の範囲が狭いという感覚をうけるし、同じレコードを擦り切れるまで聴くなんてしみったれた体験もあまりないように思う。ロックや歌謡曲の分野に踏み入れなかったのは、レコードが商業的な側面から次のステップを踏んで文化となるまで、レコード演奏家の育成が追いつかなかったことによる。その点では、商業的な録音スタジオでのJBLやTANNOY、NeumannやShure、NEVEやUREI、Dolbyやdbxのような存在のほうが、ポップスでのサウンドデザインのうえで有用な情報を提供していたとも言える。

この昭和世代のオーディオ批評家の特徴は、戦後のHi-Fi技術の洗礼を受けて育ったことで、レコードという媒体に人並み以上の信頼を寄せていたと言える。そこに作曲家の意図したもの、音楽を奏でる人の人格、楽器を製作した人の職人魂、演奏されたホールとその地域文化、様々な要素が絡み合ってひとつのレコードとして提示されているのだが、それ自体の真偽に関してはそれほど論評も批評もしない。あくまでもレコードとして発売された後の物語を画いているのだが、それがオーディオ機器によって聞こえ方や感じ方の異なることを、よりデリケートな問題として扱っていると言える。五味康祐はクラシックの本場であるイギリスとドイツのオーディオ機器からスタートしているし、瀬川冬樹はアメリカとヨーロッパのオーディオ文化の違いを通じてサウンドデザインを解き、菅野沖彦は演奏家のパッションをどのように再生するかでアキュレートの意味を探っていた。こうした人格的なオーディオ論が成り立ったのはアナログ時代特有のものとも思えるが、私自身はデジタル時代こそ人格的なオーディオ論を必要としているように思う。理由として、カートリッジやカセットデッキでコロコロと音質が変わったアナログ時代に比べ、デジタル化で整った品質が得られたにせよ、ただ音が鳴ることでオーディオの役目は終わらないからである。それは音楽で感動するとは何か?という元の衝動から掘り起こさないと、オーディオの価値など判ってもらえないと思うからである。胸を打つオーディオ体験がないところでその価値を語るのは無理があるのだ。オーディオでポエムってるにも目的が必要で、やはり音楽のために神経を注ぐべきである。

さて私の独論からすれば、録音物とオーディオ史の関係を紐解きながら色々な音源を聞き比べた結果、人間の聴覚や感受性はボーカル域(200~6,000Hz)と密接に関わっていると考えており、可聴領域とされる20~20,000Hzを全て均質に再生することに、それほど音楽的な意義はないと主張する。1960年前後のHi-Fi品質であった50~15,000HzをSN比40~50dBというFM放送の品質を満たせば問題なく、さらに200~6,000HzというAM放送の品質でタイムコヒレントが整っていれば、時代的な録音方式の癖を拾わずに一律的に高忠実な音質を得ることができると考えている。このためにHi-Fi初期の小規模PA機器に多用されたエクステンデッドレンジ・スピーカーが音声変換器(リプロデューサー)として良質な結果を得られること、また古いライントランスのほうがボーカル域の自然なフォーカス感を得られることを説いてきた。これがオーディオにおける人間工学的なデザインの源泉である。

【鏡の国のステレオ】

Stereo in the Mirror Land

鏡には色んな意味がある。真実を映すものと言われる一方で、物事を反対にアベコベに映すもの、魔法少女の変身道具、そしてナルシストの自己陶酔の道具でもある。ではステレオは真実を写しとるのか?

よくアマチュアのバンドに演奏を録音して聴いてみるように勧めることが言われるが、確かに録音スタジオで長くやっているプロに比べるとミスやアラが多いのは確かだ。一方で、小さなステージで聴くにせよ、ライブで聴く音と録音した後に聞く音とはかなりの差がある。こうした現象は、まだマルチトラック収録ができなかった1960年代までのライブ録音にも共通していて、ほとんどが今のYouTubeと同じような雑然としたステージの様子を伝えている。むしろYouTubeのほうが映像情報があるだけマシなのだ。

こうした整った録音環境とそれに応じたオーディオ機器という関係は、物事を鏡に映す行為と似ている。鏡と現実と何が違うかというと、鏡の視野は写る対象とそれを見る視野の二重の視野に狭められている。1枚の鏡に見える真実の量は、そこにあるものしか映らないという一面があり、これは距離を置いて映してみると、物の見えやすさが2倍の距離で損なわれることですぐ判る。それはマイクで収録した音も同じで、鳴っている音との距離、周囲の反響音やノイズ、マイク自身がもつ指向性によっても変わってくる。これにスピーカーやヘッドホンの特性が加わると、響きの特性はやはり二重にブレるのである。

その一方で昔の三面鏡のように、普段は見えない後方斜め45度付近までチラチラ見えるような工夫も可能であり、これはマルチトラックやバーチャルサラウンドの特徴と似ている。しかし人間の肉体が同時に感じ取れる限界を押し広げるという方向性において、これらの音響は真実というよりは事実の歪曲を伴う音響デザインを行っていることになる。

ここまでは事実だけの問題を語っているが、アートという行為を相手にするとき、その対象は事実以外の事柄を扱わなければならない。そこには記録する行為と、それを再現する行為によって、二重の理解がどうしても生じる。当たり前のことだが、話すことと聞くことは一緒にできないのだ。漫才だってちゃんと練習を重ねたうえでアップテンポのなかで相方との意志疎通ができるようにしている。こうした行為は、もっとゆっくりした時間のなかで進行する、授業でノートを取ることと似ていなくもない。教科書に書いてあることをわざわざ書き写すのは、ひとつは手で書くことで内容を覚えること、もっと重要なのは自分なりの理解した事柄をまとめることである。最近の娘の社会のノートをみて愕然としたのは、単語だけを並べていて、相互の関係性を全くメモしていないことだった。それで何が判ったか質問しても、やはり出てくるのは年号と単語の羅列だけで、実際の授業もどうもそういう紋切り型の教授法をしているらしいのだ。ところが教科書を読むとそれなりにストーリーが書いてある。ただ重要なことは写真と一緒に別枠で切りだされていて、これはマンガと一緒の技法でアイキャッチを狙った編集の工夫だと思うが、文章から切り離されているので前後関係は全く理解できない。マンガ的な手法も、実は最近の子供はマンガさえ読まないので、どのように目で追っていいかのルールが判らない。YouTubeのように激しいリアクションでもしなければ、注目などしないのである。逆に理科の授業などは、教師が学級崩壊を防ぐため取り留めもないことを話すので、教科書とワークをやってたほうが理解できるという、まさに限界状態だった。書き取り計算をする英数国のほうが、習うより慣れろの基本作業のタスクがあるだけまだましなのだ。

また話が脱線したが、事実だけを述べているような学校の授業でさえこの状況なのに、どうやってファンタジーについて理解させることができるのか、実は誰も判らないのだ。私が音楽鑑賞に事実の照合と同じくらいに空想が必要だと思うのは、時間と距離を置いた表現者との関係を縮めるために、どうしても必要な行為のように思ってる。この稿だって、よくある中二病ノートだと思えるのは、その本質が判ってもらえないことへの大人のわがままなのだ、という時点で何かの陰謀論にどっぷり漬かっているとも言えよう。

ページ最初へ

|