我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「ベートーヴェン症候群」は、生誕250周年を迎える現在でも産みの苦しみを共有したがる苦悩のマエストロについて妄想しながら、初老になってもアニヲタでありクラヲタでもある重症のオーディオマニアの悪あがきをモニターします。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ベートーヴェン症候群 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【永遠の青春野郎!ルートヴィッヒ】 日本では「楽聖」とまで謳われ、年末コンサートの鉄板プログラム「第九」の作曲家、学校の音楽室の3大B、失恋&難聴という苦難を乗り越えた数々のエピソードなど、様々な意味での芸術家っぽい風貌と身勝手さが、後の世代のロマン派音楽家の行く道を誤らせた張本人でもある。2020年には生誕250年を迎えるなかで、地球規模で蔓延したコロナ禍で多くのフェスティバルの中止されることが予想されるが、なにかの節目として祝うことには変わりないことだと思う。しかしなんだろう。。。オーディオ的な話題は、ハイレゾ、サブスクくらいしかなく、ベートーヴェンにふさわしい心ときめかす技術革新がないのだ。では、「ベートーベンなるもの」について、私なりの戯言も含めて祝辞をしたためてみたいと思う。    散歩するベートーヴェン:Johann Theodor Lyser(1815) 晩年の作曲部屋:Johann Nepomuk Hoechle(1827) 音楽室でお馴染みの肖像画:Joseph Karl Stieler(1820) まずはベートーヴェンに当てはめるロマン主義者としての一面を想像してみたい。 ベートーヴェンの伝記のなかで作風に大きな風穴を開けたのが「永遠の恋人」との大失恋劇である。時はゲーテの「若きウェルテルの悩み」が大ブレークし、失恋と自殺という重症の恋煩いをした青年が多かったなか、若きベートーヴェンもまた憧れの女性像に心を焦がして悶々とした日々を暮らすこととなったようだ。そのようだと思うのは、ナポレオンの葬送行進曲を書いた経緯などにみるように、どちらかというと時代の流行に対し人並以上に感情移入して、独自の作品観にまで昇華させる傾向があるからだ。つまりマンガやアニメでいう設定資料(人物のキャラ設定や生きる世界観をスケッチしたもの)に位置するものが、その時々の歴史の事象としてリンクしていたように思う。そういう意味では、ベートーヴェンは常に市民感覚のなかからシンフォニックな響きを構築していく作曲家でもあったとも言えるが、その社会性が本人の考えている以上にチグハグな印象を与えるのが、新しい芸術家像の発生に結びついていたように思う。そのように思えるのは、当時のベートーヴェン作品のフォロワーは、後期作品のようにどんな混沌とした作品を提示しても手放しの賛辞を与えたし、特定の王侯貴族のお抱え楽士になることなく、ともかく自分の信じる芸術に身を捧げる生き様そのものに共感していたのだ。その最もな例が自称秘書のシンドラーの伝記ということもでき、それも歴史の一部として残ることになるのである。 とはいえ、シンドラーの思い込み(捏造や改竄ともいわれる)もそれほど的外れなものでもなく、それはそれでベートーヴェンに抱いた社会的関心の一部をなしていると考えれば良いと思う。そう思うのは、あの複雑怪奇な発展過程を踏んだ作品群をどれも価値あるものだと言わしめたのは、やはりシンドラーの伝記のお陰というほかないのである。そこにはベートーヴェンの気まぐれで誇張気味に話す癖が刻印されており、それが当時の人に「ベートーヴェン以外の作曲家にはファンタジーが足らない」と言わしめた作品中でのテーマの飛躍(創造性ともいう)が、シンドラーのポエムってる伝記と一致しているように思えるのだ。とはいえ、シンドラーとて時代の子、啓蒙時代のなかにあって会話帳に基づく伝記という体裁を取ったのだが、本当の価値はロマン・ロランと同質の随想的な作品批評というほうが妥当な気がする。その意味では、フォン・ビューローが新聞での演奏会批評で展開したような、空想の入れ混じったジャーナリズムという位置づけになろう。今ならコピーライターの仕事になっている格言の数々も、当時はまだ地位や名誉のある人々の専有物だったのだ。元々地位も名誉もないシンドラーにとって、唯一の依り代はベートーヴェン自身の手記だったというわけである。    伝説の担い手たち:アントン・シンドラー、ハンス・フォン・ビューロー、ロマン・ロラン さてここでベートーヴェンのもつ幻想的な作品像に注目してみよう。もともと音楽でいう幻想性とは、バロック音楽にあるファンタジアの題名通り、「形式にとらわれず自由に楽想を展開させて作曲された作品」(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)であり、ベートーヴェンはデビュー当時から即興演奏における変奏曲の名手だった。当時の変奏曲のほとんどは、アマチュア演奏家が親しみのあるメロディをもとに腕前を披露するための、社交界における舞台道具のようなものであった。18世紀のアマチュア音楽家の広がりは、貴族の子息なら男女を問わず何等かの楽器を奏でられるのが常識と言えるような状況で、甘ったるいギャラント様式の作品が横柄するなかで、大バッハの息子 カール・フィリップ・エマニュエル・バッハが、家庭用楽器だったクラヴィコードのために書いた「多感様式」のソナタ集が、「主観的、感傷的な気分の流露と英雄的な気分の交替を特徴とする作品」(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)を示し、後のドイツ~ウィーンの作曲家の新しい指針ともなった。そのうちの幻想性に着目して、プロの演奏家も瞠目する技巧性を前面に押し出したのがベートーヴェン作品の新しい側面だったと言える。エロイカ交響曲の最終楽章から、第九の歓喜の歌まで、その着想の発展が希望へと結びつくまで、悶々とした悩みを披露することのできた器量の大きさが、ベートーヴェンの人格そのものとして理解されてきたように思う。それが 18世紀末のフランス王政崩壊と度重なる国際的な戦役とで揺れ動きながら、新しい時代への不安と希望を抱いた人々と呼応していたのだ。   貴族のたしなみとしての楽器演奏 vs 作曲に没頭するベートーヴェン そうしたなかで幻想音楽家のベートーヴェンのもつフィジカルな側面に呼応したのが、つまらない練習曲の作曲家ツェルニーで、優れたプロ演奏家を多く育てた実績の裏には、ピアノ演奏の基礎は全ての音階を正しく響かせることにあるという、揺るぎない信念がそうさせたと思えるのだ。もちろん師匠のベートーヴェンに基礎から叩き直されたというソルフェージュの特訓も影響しただろうが、こうした啓蒙思想の塊のような考え方は、 おそらくツェルニーの出生地ボヘミアでの音楽訓練をそのまま応用したようにも思われる。同じようなものをクヴァンツ(フルート)やベンダ(ヴァイオリン)の奏法学にも見出せるが、それこそモラヴィア~ボヘミア地方が18世紀を通じたプロ演奏家の量産地であったことと符合しているのだ。 もうひとりは、ロンドンで活躍した作曲家フェルディナント・リースで、ベートーヴェンの弟子として筆頭に挙げられるべき存在である。長くベートーヴェンのもとで新作紹介のアシスタント・ピアニストを務めたほか、ロンドン・フィルハーモニック協会から第九交響曲の委嘱を引き寄せたのはリースの貢献が大きく、晩年のベートーヴェンの活動資金を支えたという意味でも、その親切な心遣いはベートーヴェン本人の言を待つことなく忘れられることがないはずだ。運命交響曲の延長線ともいえる英雄的な主題の交響曲の数々、そして長い序奏をもつピアノ協奏曲におけるロマン派への橋渡しなど、もっと知られて良い作曲家だと思う。 最後の立役者は、モーツァルトとの競演でも知られるクレメンティで、やはりロンドン楽壇でのベートーヴェン紹介に熱心だった人でもある。自身の出版社を発足するにあたり、ベートーヴェンの過去の作品に対して前金払いでの出版権の承諾を得るなど、当時のフリーランス作曲家には有難いこと尽くめの契約条件を提示した。ベートーヴェン自身が、ピアノ教本を書きたいが作曲時間が割かれるため不可能だと漏らしたとき、むしろそういう役目は自分が引き受けようとした器の大きさも、楽壇にとっては必要不可欠な存在だった。ピアノ製造に関しても、残されたクレメンティ銘柄のグランドピアノの響きは、同時代のブロードウッドのように明瞭な響きというよりは、もっと豊潤なロマン派の特徴を備えたものとなっている。逆に言えば、ベートーヴェンのピアノ・ソナタ24~25番はクレメンティ出版社の委嘱で作曲が開始されたもので、むしろ先祖返りの古典的な様相をもつのは、元の依頼者の注文をそれなりにこなした結果であると思われる。それでも初版がブライトコプフ・ウント・ヘルテル社になったのは、クレメンティが若い音楽家の支援に寛容な態度の賜物でもあった。    ベートーヴェンの同時代人:ツェルニー、リース、クレメンティ 一方で、この3人の優秀なピアニストの存在感を吹き飛ばしたのが、かのフランツ・リストで、その超絶技巧ぶりは従来のピアノ奏法を根底から覆すものだった。そして誰もがベートーヴェンのピアノ作品に求める壮大なロマン主義の実現を、リストの演奏から感じ取ったのである。その背景にあるのは、リストの激しい打鍵に耐えられるピアノの製造にあり、スタンウェイやベーゼンドルファーが完成させた近代ピアノ奏法と、ベートーヴェン作品の解釈とは全く同義だと理解されるようになった。実際には、ベートーヴェンの作品に影響を受けたシューベルト、シューマンの時代から、ブラームスに至るまでの間に、このピアノ奏法の変革があったのだが、ベートーヴェン解釈に準じて近代ピアノ奏法に統一されるようになったのは、リスト直系の弟子たちによる楽壇への影響力の大きさが推し量れる。   少年リストを抱擁するベートーヴェン、ベートーヴェンの彫像を飾ったリストの自室 ベートーヴェンの最も大きな貢献は、どの宮廷や教会にも属さない商業的な公開演奏会(今でいうコンサート)に楽曲を提供するフリーランスの作曲家として成功するなかで、王侯貴族とは距離を置いた音楽愛好家による フィルハーモニック協会(楽友協会)を都市毎に組織化することに成功したことである。それまでも音楽好きの貴族・富豪によるハルモニア・ムジークという市民団体が存在したが、どちらかというと自身で奏でる音楽に限定したアマチュアの域を出るものではなかったが、公開演奏会ではプロの楽士をコンサート毎の賃金で雇う方式に転換していき、定期演奏会を催すことで安定した収入をもたらすまでにいたった。ベートーヴェンの当時としては募作家ともいえる9つの交響曲にみるような作品ごとに異なるオーケストラ編成に関しても、普通の宮廷楽団であれば俸給の規模で制約を受けるはずだが、ベートーヴェンは自分の楽譜での要求を呑むことで作品が完成すると言い切ることができたのだ。第九の各都市での初演にこぎ着けるまでの奔走ぶりは有名で、なかなか理想的な状態を確保することができなかったと伝えられる。ようやくその器として成熟したのがワーグナーが楽劇演奏のために訓練したバイロイト劇場となったのである。だから現在の第九演奏の多くがワーグナー風だというのは、本来は誉め言葉として受け取っておくべきだろう。 一方で、貴族の邸宅で催される音楽サロンも作曲活動の支援を得るための有力な社交場であり、大掛かりなオーケストラ作品を室内楽規模に編曲して紹介する手立ても多く提供された。弟子のリースのほかフンメルもこの手の編曲版の有力な提供者で、全ての楽章を演奏することはなくとも、作曲家の作風を知らせるには十分な内容を備えていた。その延長上には、リスト編曲の 超絶技巧ピアノ独奏版があり、ベートーヴェン作品を多角的に検証する楽しみを増やしている。 ベートーヴェンの作品中、最も評価が進んでないが歌曲の分野で、器楽に比べると言葉そのものがあることでイマジネーションの飛躍が阻害されているようにも思う。しかし曲数の多さからみて、歌曲の作曲はピアノ小品と並んで日常的なものだったことが伺え、おそらくはシューベルトのように商業的活動の一環として歌曲は楽譜として売りやすいものだったとも推察される。さらにはアイルランド、ウェールズ、スコットランドの民謡集という変わり種も結構な曲数にのぼり、もとはゲーテの「若きウェルテルの悩み」にも登場する「オシアンの歌」という古代ケルトのバラッドの影響の下での民謡ブームがあり、楽譜商のジョージ・トムソンによりハイドン翁に続いて依頼がきたというもの。英語圏でのロマン派歌曲集の萌芽とみる以外にも、ベートーヴェンの好きな時事ネタであるアメリカ独立戦争や本人の理解には乏しかったゴシックロマンと掛け合わせることで新しい切り口が見えてくるかもしれない。「北のアテネ」と呼ばれたスコットランドの啓蒙思想(一般にコモン・センス派と呼ばれる)との架橋として、民謡にみる自然主義はワーズワースの自然詩と関連していくかもしれないし、陰鬱な廃墟や崇高な自然観は同時代人のフリードリヒのような画家によって提示されていた。    民謡収集家ジョージ・トムソン、「オシアンの夢(アングル作)」、「霧の海を眺めるさすらい人(フリードリヒ作)」 こうした英語圏での実利主義と自然主義は、例えばゴシック・リバイバルの影響がドイツ国内ではナザレ派の絵画にみられるような保守性に留まった(フリードリヒは亜流だった)ことを考えると、一見してベートーヴェンの作風と折り合うことが無いように思えるが、後期作品の神妙な音の紡ぎ方に注目すると、音自体の響きを自然な動きに向かわせるための切り口がみえてくるかもしれない。例えばバッハのフーガの技法、音楽の捧げもののように、あえて楽器を指定しない音楽もあり得たし、同時代の作曲家(フンメルやリースなど)によって室内楽用に編曲された様々なバージョンを聴くにつれ、ベートーヴェン作品の構造的な特徴、シンフォニックやロマンティックという定義について、様々な話題を提供することになるように思う。シェーンベルクが作曲家の技法を知る手段として、スコアをピアノで演奏してみると骨格がよく分かるということを言っていたが、室内楽規模で演奏した私的演奏会のスタイルで再現したタッシェン・フィルなどの演奏は、そうした意味を知る手掛かりとなろう。 ベートーヴェンに続く作曲家たちが、ウィーンでの官憲の厳しさに耐えかねて矮小化していく、いわゆるホッホロマンティクの時代に入るため、ベートーヴェン作品との間に大きな亀裂が生じているとされる。今でも論争のある定義なのだが、民話や自然詩などを扱った点でイギリスでのゴシック・リバイバルと相関性をもつし、これを拡大解釈したのがワーグナーの楽劇とみてもいいだろう。実際にはシューベルトはウィーン楽友協会で肩を並べて作品を発表していたし、メンデルスゾーンやシューマンは、ドイツ音楽の目指すべき方向をバッハからベートーヴェンに結び付けることで、現在の音楽史の基本路線を整えていた。長い序奏をもつフンメルやリースのピアノ協奏曲、幻想風ともいえるフィールドの夜想曲なども、ベートーヴェンと同じ時代の産物である。晩年のピアノ・ソナタや弦楽四重奏曲の静謐な内面性は、この時代のもつ精神性を読み解く鍵のように言われるが、実はフィジカルな部分ではピアノと弦楽器の音から連想する事柄に留まる時点で、民話や自然を題材にしたホッホロマンティクと大差ないところに位置するものかもしれない。むしろフィールドやショパンのようなピアニストは、ピアノの機能に沿ってデザインした古典的なフォルムをもつと言っていいだろう。 よくドイツ観念論との同時代性を論じられるベートーヴェンだが、インド哲学にも興味をもっていたベートーヴェンの汎神論との関連で言えば、ヘーゲルらが前提とした神概念とは遠いもっと直感的な問題だったように思える。当時最先端の哲学的議論にベートーヴェンが意見をもつなどあまり考えられないことだ。そのドイツ観念論の定義は19世紀末の新カント派によるもので、戦後のアドルノにいたるまで、ベートーヴェン作品の理解を誘導してきたともいえる。一方で、この手の人たちの基本的な考えはベートーヴェン理解が歴史的に発展しているという自負であり、例えばピアノの発展史に照らしてみれば、ベートーヴェン時代のフォルテピアノではコンサート会場での十分なパフォーマンスが得られなかったとか、半世紀前までは普通に言われていたことを思い起こしてほしい。その意味で、まだ見ぬピアノの響き、オーケストラの拡張などが、難聴だったベートーヴェンの心のなかでは鳴り響いていたかのように言われてきた。実際にはオーケストラの機能性が極限に達した1980年頃を境に、進化論的な演奏解釈も限界に達し、もはやベートーヴェンの演奏で話題を作り出すことは無理になっていた。 肝心の青春野郎の意味が判らなくなったが、それを期待すべくもなく、実はベートーヴェンは他の作曲家がやりたくてもできないこと、言いたくても言えないことを、堂々とやってのけたという武勇伝だけが残っていることに気が付く。つまり 周囲の革命家気取りと作品像を安易に結びつけた結果、やんちゃな特攻隊長的な役柄を一手に押し付けられたのだと考えるのが妥当なのかもしれない。 個人的にはベートーヴェンと同時代のシンパたちによる作品群が正しく評価されることによって、ベートーヴェン・シンドローム(症候群)、あるいはスクール(教派)やパーティー(党派)というような文化形態が比較的早期にできあがった経緯を明らかにしてほしい感じがする。ベートーヴェンの作品に圧倒され、その作品紹介に身を焦がした音楽家が居たのも確かだが、そうした唯我独尊的なベートーヴェン像を思い浮かべる時点で、シンドラーの毒牙にハマっているのだと思う。多くのドイツ職人層がそうであったように市民芸術家として日々仕事に打ち込み慎ましく生きる実直さや、一作品に長い時間の推敲を重ねることで完成度を上げる生真面目さなど、奇行ぶりとは別に学ぶべき点はいっぱいあったはずだし、ツェルニーをはじめとする有能な弟子たちが一番その有難味を感じていたはずである。リストの弟子たちが教育者として有能な人材に溢れていたのは、ベートーヴェンの職業音楽家としての遺産を文化として継承した結果だとみるのはあながち間違いとはいえないと思う。ベートーヴェンに関しては「口ではああ言ってるが、結構まじめな奴」というくらいが自然なのではないだろうか。 【未だに受容途上にあるレコード史】 日本でのベートーヴェン作品の受容は、戦後になって海外オーケストラが来日を始める以前はもちろんのこと、それ以後もほとんどがレコード鑑賞を中心に巡っている。理由は国内常設のオーケストラのほとんどが東京に集中しており、公会堂の多くはPAを伴う多目的ホールがほとんどという、やや逆スパイラル的な演奏環境に起因していたともいえる。その日本がいまや世界でも有数のクラシックファン層で知られ、パッケージソフト(CD、LP)の売り上げも好調ということで、日本人演奏家の成熟とも相まって良い感じに育ってきたのではないかと思う。ここでは日本のクラシックファンを育てたレコード史の側面からベートーヴェンを訪ねてみようと思う。 0.レコードになる前のベートーヴェン(19世紀) 生前のベートーヴェンについて当時の人は、最初はピアノ即興演奏の名手、晩年はファンタジー溢れるロマン派の先駆者など、その生涯に辿った作風の転換こそが音楽史の行く先を決めたと目されるようになった。いわば芸術の完成者としてよりは預言者としての資質のほうが大きく、その意味では前衛的な側面をもっていたし、その勢いある作風が現在においてもなお感得できるというのは驚きでもある。とはいえ、現在のような確固とした評価は19世紀初頭では確立されておらず、ナポレオンはともかく、シラーやゲーテのような疾風怒濤の詩人にもそれほど評価されずにいた。まだ少年だったメンデルスゾーンが、寄宿していたゲーテの家で「運命」交響曲をピアノで弾いたところ、2階からゲーテが動揺して駆け下りてきて「なんて破壊力なんだ!これがオーケストラで鳴ったら劇場が壊れるぞ!」と叫んだという。それほどに社会秩序を混乱させるインパクトの大きい音楽だったのだ。ピアノ作品の多くは、リストのその弟子たちによってその価値観が築かれたと言っても過言ではなく、戦後のバックハウスの全集に至るまで、その評価の基準となった。晩年の大作となった第九交響曲は、その大構成ゆえに再演が難しく、ロンドンのリース、パリのベルリオーズ、ドレスデンのワーグナーなど、当時としても革新的な作曲家がどうにかして世に紹介しようと骨を折ったことでも知られる。いずれも革命分子として、社会的に危うい立場にいた作曲家に共感を得たことも、特にハプスブルク家のお膝元のウィーン治世とかなり微妙な関係を持ち続けた。と同時に、第九の演奏でも知られるように、オーケストラをはじめとする演奏会場の肥大化と作品像は二人三脚の状態となった。レコードが発明される以前のベートーヴェン受容の歴史はかくなるうえで形成されるのであった。   バイロイト劇場での第九演奏(1872)と現在の演奏会(ボストン-タングルウッド音楽祭) 1.SP盤からモノラルLPまでの歩み(1920~50年代) さて1913年のニキシュの運命交響曲の録音以来様々な目論みはあったものの、オペラアリアや器楽小品に比べSP盤の収録時間の関係から長尺の録音は苦手のように思われたが、 楽聖の没後100周年の記念して1927年からEMIのウォルター・レッグが予約会員制のレコード協会による全集物を企画し、ワインガルトナーの交響曲全集、シュナーベルによるピアノ・ソナタ全集などを完成させた(ちなみにレッグは戦後になってソロモン、ギーゼキングのソナタ全集を試みるがどちらの頓挫している)。そのほか単発としては、トスカニーニ/NYPの第七、フルトヴェングラー/BPOの運命、ワルター/VPOの田園、 ブッシュ兄弟による弦楽四重奏曲集、カザルス・トリオによる大公、ヴァイオリン協奏曲でのクライスラー、ハイフェッツ、シゲティなどが個別の名演として浮かび上がる。あらゑびす翁がSP盤の名解説をしていた時代で、楽曲構成がどうとかいうアナリシスなど一切なしで、ともかく海外一流のクラシック音楽を味わうためのガイドブックが有効だった時代である。    戦前のベートーヴェン録音の立役者:ワインガルトナー、シュナーベル、A.ブッシュ このようなロマン派の解釈からの脱却は、第一次世界大戦後まもなくしてのことで、1930年代以降のノイエ・ザハリヒカイト(新即物主義)によるもので、トスカニーニ(指揮者)、ギーゼキング(ピアノ)、ハイフェッツ(ヴァイオリン)など、その後の演奏史に影響を残す解釈を示している。とはいえ、1950年代のケンプやバックハウスの演奏を聴いて、リスト直系でも厳格な形式を示し次世代への橋渡しをしていたと考えられるため、ブゾーニやカール・フレッシュのような明確な教育方針をもっていなくとも、新即物主義は時代の趨勢であったことが伺える。それでも一般のベートーヴェンへの理解が、古典派というよりもロマン主義の傾向が強かったのは、シンドラーやロマン・ロランの伝記小説や、ハンス・フォン・ビューローの新聞批評が大きな影響力をもっていたこととも関連性があるように思える。単純にいえば、彼らほどの説得力と共感をもってベートーヴェン像を画けた人が、20世紀には希薄だったこととも関係している。フルトヴェングラーの演奏が今でも売れているのは、19世紀の伝記同様に説得力をもつからだと思われる。    新即物主義=完璧主義者のマエストロ:トスカニーニ、ギーゼキング、ハイフェッツ モノラル期のベト全は、RCAのトスカニーニ/NBC響が有名だが、コロムビアのワルター/NYP、デッカはコンセルトヘボウ菅&ウィーンフィルと組んでE.クライバー(3,5,6,7:ACO、3,9:VPO)を中心にベイヌム(2:ACO)、クリップス(4:ACO)、シューリヒト(1,2:VPO)、ベーム(8:VPO)がリリーフとして加わって完成している。グラモフォンはBPOと組んでヨッフム(3,4,6,7,9)、フリッチャイ(1,8)、ベーム(5)、ザンデルリンク(2:レニングラード)のリレーでカタログを埋めたが、フルトヴェングラー/BPOのライブは運命47年が1961年、第7&8番53年が1975年と結構遅れてリリースされ、その大時代的な演奏が話題となった。EMIがVPOと組んだフルトヴェングラーは長らく2,8番が欠番していたが、1979年に2番のライブが発見され完結した。あるいはデッカのシューリヒトの2番、ベームの8番で埋めてもウィーンフィルのベト全は整ったと考えて良いのかもしれない。トスカニーニとフルトヴェングラーは共に奇数番を得意とする指揮者なのに、トスカニーニはアポロン的、フルトヴェングラーはディオニソス的と、芸術表現の両極端をベートーヴェンで演出していたため、どちらが作品の真意なのかで話題となった。おそらくモーツァルトとブラームスを得意としていたワルター、ベームのほうが一枚上手だったと思うのだが、どちらも偶数番を得意とする指揮者と思われている。ところがこの時代の2,4,8番の理解は、デッカやグラモフォンでも判るように、中継ぎのような扱いからなかなか外れなかったのがやや残念である。 2.ステレオ録音以降(1960~1980年代) ステレオ録音でのレコード史を鳥瞰すると、1980年代までの交響曲は、カラヤンとベーム、バーンスタインやショルティなどが、近代オーケストラの粋を集めた名演として知られていたし、おそらくどの全集を愛聴しているかで、その人の嗜好や人柄まで推察できるようにも思えた。ピアノ演奏でも、バックハウスのステレオ録音を追うように、グルダ、ブレンデル、ポリーニなどが新たな解釈を提示する一方で、ケンプやアラウなどのリスト直系の解釈の幅もまた魅力的なものとして歓迎された。より思念的な弦楽四重奏においては、アメリカでのプタペスト、ジュリアードなどの新即物的な構成力から、アマデウスやイタリアなどヨーロッパの伝統的なスタイルを継承したものまで、ベートーヴェンに何を求めるかの問い掛けによって様々な答えが得られる。ヴァイオリン・ソナタの全集については、伝統を一手に背負ったシュナイダーハンとグリュミオー(共に2回録音)が意外に人気がなく、ハイフェッツとシゲティが録音年代が古くいまいち、やや亜流ながらオイストラフのものが全集として安心して聴けるものとして知られていた。1980年代以降にクレーメル/アルゲリッチの火花散るアンサンブル以降は、若手がこぞって全集録音するようになったように思える。チェロ・ソナタは、ロストロポーヴィチ/リヒテルの盤が一人勝ちで、フルニエ/ケンプがそれに続く感じだったが、情熱と気品というベートーヴェンの取り巻く状況を図らずも代表しているように思える。    往年のドイツ正統派マエストロ:ベーム、バックハウス、シュナイダーハン アナログ期のヨーロッパのレコード会社は、それぞれに独特なトーンをもっており、それが魅力でもあった。 よくグラモフォンとデッカのウィーンフィルの音が異なることが指摘されていたが、あまりそういうことに事細かく目くじらを立てるのは野暮なことだと、皆さん大らかに演奏を楽しんでいた。グラモフォン、デッカ、EMIのような大手に対し、フィリップス、テルデック、エラート、スプラフォンなどローカリティ溢れる演奏が華を添えていた。  これに対し、ヨーロッパ系のオーディオメーカーはクラシックファンにとって垂涎の的であり、オルトフォン、トーレンス、SME、QUAD、タンノイと続けば、フルコースのディナーのようなものだと認識できる。いずれもBBCからEMIやデッカのスタジオで重用されたものだからだ。これの代替として、ラックスの真空管アンプとタンノイ IIILzの黄金の組合せなどが生まれたのである。一方で、海外製の普及品は関税の壁に阻まれて性能に比べ高価という印象があり、フィリップス、ジーメンスなどのステレオセットはほとんど目にすることがないが、KEF、ロジャース、ハーベスなどのBBCモニター系列、エラックやADCのカートリッジなどは、ヨーロッパトーンをもちつつ比較的入手しやすい製品として知られていた。  さらにEMTのレコードプレーヤー、テレフンケンのアンプ、クラングフィルムのスピーカーというドイツ物は秘宝ともいうべき存在だったが、意外に見落としがちなのがイソフォンの同軸2wayのオーケストラなど、見た目が質素でもちゃんとテレフンケン(後のテルデック)公式のモニタースピーカーだったものである。これの前身にあたるシュルツ博士の開発したEckmillerシステムは、戦中のステレオ・パイロット録音(カラヤンやギーゼキングが参加)から少しずつ改良されながらも、シャルプラッテンのモニターとして使われていた。いずれのサウンドも目の覚めるようなものではなく、いたって普通に鳴る音でありオーディオ的な魅力とはやや異なる。そもそもマグネトフォンの先行開発といい、1952年から既にFM放送を開始していたドイツのこと、フルヴェンをはじめとする 大量に残されたライブ録音は、戦後の復興に苦しむドイツ国民のためだけに準備されたものだった。放送局でのレコードプレーヤーもELACの普及型など、この辺の庶民に目線を合わせたリーズナブルな選択は、実に多くを見習うべきことだと思う。ちなみにELACは世界初のMMステレオカートリッジの開発元で、シュアー社にライセンス提供したのがアメリカでのMMカートリッジの始まりだった。同じことは品川無線の発見した針角15度でも現れており、あれほど特許の行使にうるさかった姿勢とは裏腹の実体があった。  Isopshon社Orcesterと1950年前後のドレスデン国営放送局  ELAC miracord 10、STS 222 1970~77年、つまり楽聖の生誕200周年から没後150周年の記念期間では、 オーディオ的なイベントとしてFMステレオとカセットテープの普及があった(ただし新フォーマットの4chステレオは頓挫)。それはただラジオの音質がよくなったという以外にも、今までローカル局で配信されていたライブ中継が、諸外国の放送局間での録音テープの提供によって、世界各地のコンサートや音楽祭の状況が俄かに判るようになったこと、それをエアチェックして繰り返し試聴することができるなど、それまで一部の海外渡航者しか知り得なかった情報の範囲はかなり広がったことがある。それでも正規のセッション録音の売れ行きが落ちるということもなく、オーディオ熱は燈り続けたのだ。これにはステレオ再生についての技術的躍進もあり、ブルムライン方式でのステレオマイクの設置方法から、BBCモニターに代表されるようなニアフィールド・リスニングによるサウンドステージの定義まで、ステレオ技術の体系化と家庭用オーディオへのダウンサイズがFMステレオ放送を通じて共有化されるようになった。こうした成果は、1960年代と70年代のステレオイメージの違いとしても明確に現れている。

ヨーロッパにおけるこうしたアナログ期の色とりどりのレコードとオーディオの組合せは、それはそれでクラシックの面白さを演出していたのだが、様相の変わったのがデジタル導入以降であり、全員サラリーマンの背広姿で出直しという感じのパラダイムシフトが起こった。その後の顛末は推して知るべしだが、コンサートホールのS席を意識したサウンドステージの額縁が定まったため、どの演奏もやや奥まった定位感に落ち着かせる感じになり、ベートーヴェンのオケ一丸となった突進力が失われた。また室内楽も親密な家庭的な雰囲気が遠ざかっている。現在も再版し続ける過去の録音との関係をどう保ったらいいのか、もう少し考えてみる必要があるだろう。

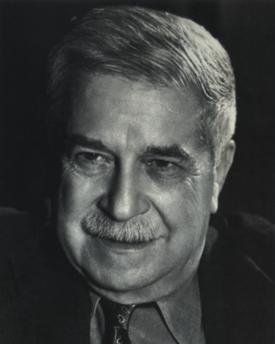

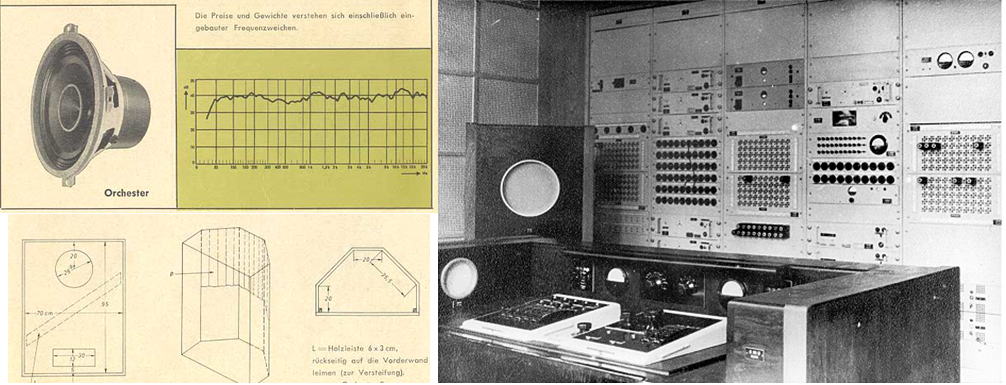

21世紀に入ってやや改善されつつあるのは、地方オケを中心にベートーヴェン作品にストレートな味わいを求める気運が生まれていることで、アーノンクールやノリントンによるモダンオケの見直しからはじまって、マッケラス、ジンマン、アダム・フィッシャーなど、次々と全集録音に挑んでいる。実はこうしたストレートな表現は、むしろデジタル録音のほうが巧く録れる傾向があって、本来向き合うべき音像に耐えられるオーディオ・システムの構築が望まれる。 3.アメリカ市場をめぐる動向 戦後のベートーヴェン録音で活況を示したのがアメリカで、欧州でのファシズムの支配から逃れてきた指揮者の多くが交響曲全集を残したことだった。トスカニーニ(NBC響)、ワルター(ニューヨークフィル、コロンビア響)、セル(クリーブランド管)、オーマンディ(フィラデルフィア管)、スタインバーグ(ピッツバーグ響)などが初期の例だが、背景にはLP販促のため、リーダースダイジェストのような保守派の出版社が、会員制レコード・クラブに加入することで毎月何枚かレコードを郵送してくれて、割引価格での「まとめ売り」を文化事業的に展開したことによる。例えばトスカニーニのベト全は$34.98のところ$3.98、ワルターのステレオ最新盤も $41.98を$5.98で購入できた。  アメリカのオケの特徴として、すこぶる機能的ということが言えて、トスカニーニなどはその代表的な例ともいわれる。戦前からアメリカでのベートーヴェン演奏の開拓者であり、アメリカに渡ってきた指揮者の多くが意識せずにはいられない存在でもあった。ミュンシュがボストン響でベートーヴェンを録音するときなど、トスカニーニの演奏を楽員に聞かせて「よし、みんなこれでいこう」とまで言ったというが、あるいはバゲット盤向けのステレオ録音のレパートリー穴埋めということを見透かしていたのかもしれない。この辺のRCAの放漫ぶりは、フィラデルフィア、ボストン、シカゴ、サンフランシスコと名立たるオケと指揮者陣を率いていたことがかえって仇となった感じがする。ライバルのコロムビアがワルター、バースタイン、セルと全集録音にちゃんと場を提供して結果を出したのとは正反対で、シカゴ、ボストン、サンフランシスコはそれぞれ別会社と契約した後に全集録音に挑んでいる。一方で、トスカニーニがそうであったように、アメリカではラジオやテレビといったマスメディアと連携したコンサートも多く、その場合は法律の規制で観客からお金を取ってはならない、つまり番組スポンサーにより観客が招待されるという形態を取っていた。こうした芸術活動を商業的(コマーシャリズム)に扱うことへの大らかさは、オーケストラの設立そのものが王侯貴族ではない都市の市民社会の援助によって成り立っており、同じ資本主義社会のなかで商業的な成功は必然的なコモンセンスとして根付いているともいえる。実はベートーヴェン自身が特定のパトロンを持たずに活動したフリーランスの作曲家の筆頭であり、そうしたパイオニア精神と資本主義社会を前向きに捉える志向とが、見事に一致しているようにも見えるのだ。トーマス・ジェファーソンにみるような実利主義的(プラグマティズム)な思考が育てた価値観が、苦労は金を払ってまで背負え、と言わんばかりにベートーヴェンの前のめりの人生を讃えたのだ。こうした理解は成功する企業のハウツー本のようで、運命に抗う人生の敗者として共感を進める日本の実情とは異なるので嫌われがちだが、この嗜好は前章で語ったように、実際のベートーヴェンとあながちズレてはいないようにもみえるのだ。 アメリカでのベートーヴェン受容のもうひとつの特徴は、ピアノ・ソナタと弦楽四重奏曲との温度差で、ピアニストがホロヴィッツをはじめとするロシア系の大ヴィルトゥオーゾを多く抱えたため、悲愴、月光、熱情の3大ソナタを収録するのみで全集録音にはなかなか至らなったのに対し、弦楽四重奏団はジュリアード、ブタペストと先陣を切る形で 新即物主義的な解釈を次々と世に問うようになった。ラサール四重奏団はシンシナティ大学での教育機関での仕事も兼ねており、アルバンベルクSQをはじめ次世代のクアルテットの育成を現在も続けている。 それよりも圧倒的に多いのはピアノ協奏曲3~5番とヴァイオリン協奏曲の収録で、内外のソリストが事あるたびにレコーディングしている。こうしたアメリカにおける交響曲、協奏曲の優位性は、そのまま日本のレコード市場にも影響しているのだが、最終的にはウィーン、ベルリンの文化圏に評価が収斂しているように思える。 1960年代までのアメリカにおけるレコーディング・エンジニアは、様々な録音機材のメンテナンスも兼ねており、いわゆるカスタムメイドのスタジオ機材が多く存在する。例えば、晩年のトスカニーニ自宅のオーディオ機器をサポートしたDavid Sarser(NBC響の団員でもあった)は、アルテックの機材を中心としながら、当時まだ新しかったウィリアムソン回路を採用したアンプを自作し「マエストロ・アンプ」と称して雑誌に発表していた。またRCAでのリビングステレオに使われたアンペックス社製3chテープレコーダーも Sarserが自分のスタジオ用に製作したものを売却したものだった。教会堂を改造した米コロムビアのNYスタジオのミキサーもお抱えの社員によるカスタムメイドで1970年までずっと使われていた。考えてみれば、戦前のCBSやNBCに採用されたランシング社のアイコニック・モニターもほぼカスタムメイドだったし、アメリカの録音スタジオの最前線は個人経営レベルでのクラフトマンシップの積み重ねで成り立っていた側面がある。  米コロムビアNYスタジオのミキサー、 David Sarserの3chレコーダー、ランシングのICONIC 庶民の耳に届くステレオ装置は、バゲットプライスのレコードと同様の値引き合戦を繰り広げており、アライド・ラジオのような通販でのステレオ販売でもセットで購入すると$70お得になるという文字が躍っていた。一方で、ステレオセットの購入意欲が一番高まったのは、ステレオレコードの販売から10年余り過ぎたFMステレオ放送の開始からで、例えば、現在の日本マランツの前身であるスタンダード工業は、1968年から米マランツの格安ステレオ・レシーバー(FMチューナー付プリメインアンプ)のOEM製造で提携したことで現在のブランドにまで発展した。当時の日本は、トランジスターをはじめとする電子部品のシェア世界一であり、品質・価格ともに安定して供給できる状況にあったため、表立ったOEM契約をせずともほとんどの電機メーカーが海外向けステレオ機器の製造で潤った時代であった。そういう意味では、日本はステレオと共にレコード&オーディオ文化を育んできたといえよう。  1960年代までのアメリカ製でクラシック向けのオーディオ機器というと、スピーカーでは東海岸系のAR、エレクトロ・ヴォイス 、ボザーク、あるいはRCA LC-1、Jensen G610などが挙げられる。意外なのはアルテック A7で、コロムビアやキャピトルなどのスタジオモニター(主にプレイバック用)として使われている。これは戦前のランシング氏が開発したアイコニック型モニターからの流れで、1950年代のスタジオで標準的なものだった。アンプは日本ではマランツやマッキントッシュが人気だが、スコット、フィッシャー、ダイナコなど家庭用ステレオで安定した音を出すものがあり、この時代の電子部品も含めてタップリふくよかな音が魅力でもある。カートリッジはシュアー以前のものは、フェアチャイルド、エンパイアー、GEなど色々とあった割には現在ではほとんど見かけない。ピッカリング、スタントンなどもシュアーの影に隠れてしまっている。 日本の場合は、アメリカの交響楽団の株は著しく低く、ハイフェッツやホロヴィッツのような大ヴィルトゥオーゾでも専門に聞くということでもなければ、1960年代までのアメリカ録音のクラシックのためにシュアーのカートリッジを選ぶというのは余程の通だと思う。逆に考えれば、ジョージ・セル、ジュリアード四重奏団、ハイフェッツ、グールドなどは、アメリカ的な合理主義でちゃんと評価できる部類に入るのだから、後にアブソリュート・サウンドの流派が生まれる素地があったと認識すべきだろう。  1960年代アメリカのステレオ機器:Pickering, Shure, Empire, Dynaco, AR  おそらくアメリカ向けのマーケットを意識したAR-3aの広告出演(1970年代初頭)

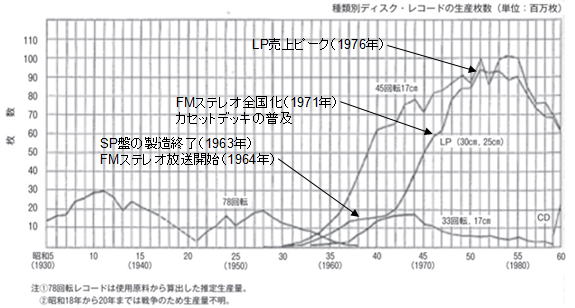

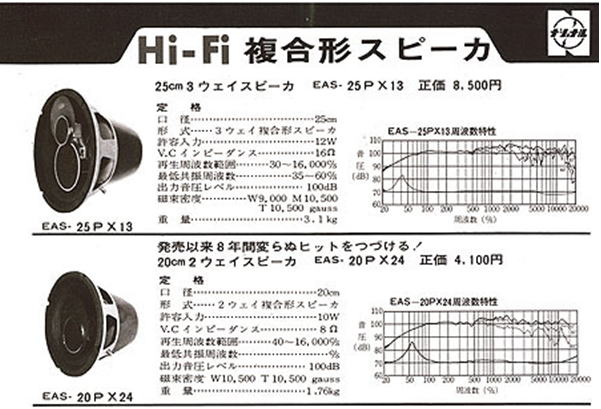

4.日本でのベートーヴェン受容 日本においてバッハとベートーヴェンほど多くの人に愛されているクラシックの作曲家は居ないであろう。その情熱たるやドイツ本国をも凌ぐのではないかと思えるほどだが、それだけ文化的な収斂度がドイツ音楽に偏っているというのも事実である。ベートーヴェンの楽曲はニックネームで呼ばれることで親密度が増すことも確かで、英雄、運命、田園、第九、皇帝、幽霊、大公、春、悲愴、月光、熱情、告別などのニックネーム、さらにはクロイツェル、ラズモフスキー、ワルトシュタイン、テレーゼなどの献呈者の名は、その単語を聞いただけで楽想が思い浮かぶ諸氏も多いことだろう。実際にクラシックコンサートの伝統が浅い日本にとって、ベートーヴェンはレコードの発展と共にあったといって過言ではないのである。 日本人が最初にベートーヴェン作品に出会うのは学校の音楽室である。レコード芸術の創刊号をみると批評欄に「鑑賞音楽用レコード」というのがあるが、まさに教養としてのクラシック音楽が音楽室の壁に陳列されている肖像画に現れている。こちらの歴史は1924年にアメリカから翻訳されたまで遡ることができ、その中心には米ビクターの蓄音機が挙げられていた。日本ではそれ以前の尋常小学校唱歌との繋がりを意識しつつ日本コロムビアが教育用レコードの製作販売を手掛けたが、国定教科書にクラシック音楽を授業で鑑賞するという項目が法制化されるのは1941年まで待たなければならなかった。対象は中学以上で、今でいう高校生レベルの知識をもった生徒が聴くべきものとして勧められたが、戦後にいたって小学校にまで及ぶようになった。鑑賞教育用に選ばれたレコードは最初のオーダーで8万枚に至ったということで、レコード会社の担当も洋楽部でじゃなく教育部という別の組織が存在していたことからも、大きなビジネスになっていたことが伺える。運命、田園、月光などの印章的なテーマは、ほとんど学校の音楽室ではじまっていたのだ。  学校の音楽室に飾られていた遺影の数々 日本の戦後にレコード文化で一定の役割を演じたのは名曲喫茶である。LPが発売されたからとて、大卒の月給は1万円そこらの時代、そこに二千円のレコードを買うなんてあまりに贅沢なことだったし、買ったところで聴くためのステレオ装置もない。そうした飢えを癒す空間として、あまり美味しくないのに高めのコーヒー一杯を頼むだけで、何時間でもレコードを聴くことのできる空間が名曲喫茶だった。名目上は喫茶店であり、レコード演奏はあくまでも無料というものだったが、レコード・コンサート会場なので椅子はスピーカーに向かって一方向に設置、誰も話声などしないし、メニューはコーヒーだけなので、店員にお金を渡すだけ。ポップスではジュークボックスという制度があったが、長尺のクラシック曲では、音楽喫茶の店主が仕切らないと何ともならない。同じ意味で「純音楽喫茶」という名称があるのは、明治~大正の喫茶店が給仕の女の子と肌寄せってダンスなども可能な風俗店もあったため、そういうことをいっさいいたしませんということを断っていることを指している。   そろそろ100周年を迎えようとする名曲喫茶ライオン ここで、日本でのLPレコードの売り上げの推移をみると、LPレコードそのものは1958年から国産化されていたが、途中のSP盤製造終了によるテコ入れにも関わらず、売上がそれほど伸びない時期が続いている。この時期がステレオLP購入者の第一世代で、昭和時代の有力なオーディオ批評家はこの時代の海外輸入品を中心に論陣を張っていた。その後の1966年以降はLP販売がうなぎ登りで、途中のFMステレオ放送の全国ネット化を経て、1976年にLP販売枚数はピークに達する。こうしてみるとレコード文化の主要な流れは昭和40年代に形成されていたことが判る。ただクラシック音楽の売れ行きというのは、ポップスや歌謡曲に比べるべくもなく、おそらく1965年当初のままだろうと個人的には思ってるが、新譜と再版が同じくらい掲載されることも合わせて、流行に左右されずに売れ続けるというのは、クラシックというジャンルの特異な点だと思う。  あまり知られないのは、ラファイエットのようなアメリカの家電通販カタログにパナソニックやトリオがOEM製造しており、例えばパナソニックの同軸フルレンジは英グッドマンズの製品と肩を並べていた。これらはアメリカでは格安クラスでも、日本ではステレオセット5万円の時代にあって最高級品であり、ステレオ電蓄の実装品は楕円ウーハーとコーンツイーター、カートリッジはセラミックかマグネチックかで悩むような感じだった。ステレオといってもチャンネルセパレーションが10dBもあれば音場感が得られるとも言われた時代で、多くのアンサンブル型ステレオが狭い間隔にスピーカーを平面配置し、モノラル盤所有者への対処かエコー装置を備えてともかくホールのエコーを演出するなど、ステレオの定義も曖昧だった。  まだ米コロムビアとの繋がってた頃の日本コロムビア(バースタイン/NYPの英雄の触れ込み付)  昭和30年代末のステレオ電蓄の広告(エコー付きのものも多かった)     1960年代前半のアメリカへのOEM製造品 日本のオーディオ業界にとってマイルストーン的な存在なのがNHK-FMの音であり、NHK技研と共同研究したメーカーの製品が、日本のオーディオ製品の品質を草の根から支えていたとも言える。デンオンDL-103、テクニクスSL-1200、ダイヤトーンP-610Aなどは、初心者でも購入できる手頃な価格ながら安定した性能をもっていた。1960年代のサントリパイ(サンスイのアンプ、トリオのチューナー、パイオニアのスピーカー)の組合せから、デンオン、三菱電機、松下電器が業務用機器のブレない安定性というノウハウを投入するようになっていった。例えば、DL-103については、FMステレオ放送でかかったレコードの音があまりに違うため、自分の家のカートリッジの性能が悪いことに気が付き、問い合わせが殺到したということで一般販売に踏み切ったのだった。同じようにNHK技研と共同開発した品川無線(グレース)のF-8Lも、針角15度を発見したりしながら破綻のないトレース能力があって、価格的にも扱いやすいカートリッジだった。 ロクハンとも呼ばれる三菱電機 P-610Aは、それ以前からラジオ用部品として流用されていたようなことが言われるが、第一世代のものは本数が少ないうえスポンジエッジの劣化も早くほとんど目にしない。やはり需要が増したのはFMステレオ放送開始後の第二世代で、パイオニアが同じBTS規格合格品PE-16を製造して以降のことで、よく6畳間で聴くロクハンの音響バランスの良さについて書かれた記事があり、そもそもステレオにおける定位感とか自然な低音と高音のバランスだとか、全てはまずフルレンジから学ぶべしという感じだった。それもそのはずで、ちょっと低音が出るから高音が出るからというだけで、音の優越を語りたがる輩は今も昔も絶えないのだ。ただしロクハンで聴き映えのするベートーヴェンの録音といえば、ワルター/コロンビア響の交響曲、バックハウスのピアノ協奏曲、ケンプのソナタ集、ハイフェッツのヴァイオリン協奏曲、オイストラフのヴァイオリン・ソナタ、あるいはフィッシャー=ディスカウの歌曲集など 、小構成のオケか小細工のない隈取りのはっきりした演奏が基本だと思う。セルやライナーのような音量が大きくないと迫力の出ない演奏、低音に力感の必要なチェロやピアノ独奏曲などは、過入力に弱い分だけ不利になる。意外に思うかも知れないが、日本で名盤と呼ばれる演奏の多くがこの範疇に入っていることは知っておいて良いように思う。またモノラル再版モノも初心者にとってはお財布にやさしい便利なもので、ある程度レパートリーを増やすのに第一に考えるのだが、ロクハンはこうした古い録音にも融通が利く点がよかった。  レシバーとプレーヤーを中心に少しずつグレードアップしていく初心者コース 1970年代のステレオブームの頃には、トランジスターやテープヘッドのトップシェアを誇っていた日本において、プリメインアンプやカセットデッキは他国を寄せ付けない安定した品質をもっており、むしろブランド力の維持のほうが難しかったといえる。問題はカートリッジとスピーカーであり、この時代のスピーカーはアメリカのAR-3aを模したアコースティック・サスペンション方式の密閉型が多数を占め、主流だった30~50W級アンプでは歯が立たず、これに対応するソリッドステートアンプの開発がなかなか追いつかなかったが、案外気にせず使ってたような感じだった。カートリッジは基本消耗品なので海外製品でSPUのようなMC型を使うのはかなりの財力が要るが、シュアーやエラック(日本ではエレクトロ・アコースティック名義)のようなMM型のほか、デンオン、オーディオテクニカなどがオーソドックスな音質を背景に安定した供給をしていた。ここまでくると、 ベーム/VPOやバースタイン/NYPの交響曲、グルダのソナタ集、フルニエ/ケンプのチェロ・ソナタなど、新しい世代の演奏をそれなりの迫力で聴けると思うが、ショルティやオーマンディのようなダイナミックな演奏、逆にポリーニやミケランジェリ、ギレリスのような新しいスタイルのピアニストの録音はどうしても引け目が出る。やはり価格なりの差がどうしても出てくるのだ。同じ意味でカラヤン/BPOの2回目のベト全のマッスルな肉体美が、どれほど理解されていたかというと疑問の余地がある。  1970年代:リーズナブルな価格でも安定した性能を引き出せた国産ステレオ機器 日本のクラシック・レコード市場で一番特徴的なのは、99%が海外レーベルの録音であったことで、日本人の演奏家の録音が多岐に渡るようになったのは21世紀以降のことである。このため、クラシック向けのオーディオ機器の評価は、本場のヨーロッパ物が筆頭に挙げられ、国産オーディオ機器が国際的なトップブランドにまで成長するのは1970年代以降であり、 アキュフェーズ、ゴトウ、スタックス、パイオニア(エクスクルーシブ~TAD)、ナカミチ、マイクロ等々は、現在でも最高の水準をもつオーディオ機器だ。こうした国産高級オーディオ機器で奏でるクラシックは、正確無比ではあるが味わいが無いと言われ続け、むしろデジタル化に向かうようなベクトルがあったように思う。例えば、三菱電機 2S-305などはNHKモニターとして四半世紀君臨し続けたが、さらに無機質なヤマハ NS-10Mのほうは既に半世紀近くもの歴史を背負っている。ダイヤトーンにしても1983年のDS-1000以降において、デジタル時代の大入力に耐えられる家庭用スピーカーとして重宝されたし、アンプも重たい新素材系ウーハーを駆動するために大出力(実際にはダンピングファクターを稼ぐため)が持て囃されるようになった。 こうしたマッシブでフラットな特性は交響曲には良い傾向を示すが、室内楽や歌曲といった繊細なタッチの機敏を要するものはごまかしが効き辛くなるし、レコードの売れ行きからしてもベートーヴェンの交響曲、ピアノ協奏曲の全集は現在でも花形だといっていい。カラヤン/BPOの3回目のベト全、R.ゼルキン/小澤BSOのP協、アルバンベルクSQの四重奏、アシュケナージのソナタなどをガッツリ聴くのに全く根負けしないスペックをもつが、逆に言えばこの時代以外の録音では、古い録音のデフォルメが目立つ、21世紀の録音だと定位の立体感が出にくいなど、当時追い抜け追い越せでランドマークとしていたJBL4340シリーズと同様に様々な課題をもつ。同じ時期に開発されたB&W 801などは、400Hz以上での応答特性を揃えることを早くから対処していたため、その後のデジタル録音の方向性を示すことができたともいえる。一方で能率の低いウーハーへの電流供給を瞬時に行わなければいけないのは同様で、日本からイギリスに拠点を移したRotelのアンプがその責務を担った。 カラヤンが目を付けたオーディオ機器は戦中のEckmiller O15でのステレオパイロット録音からはじまり、AR-3aからB&W 801まで、一貫してモダニズムを目指していたことも判る。  1980年代にピークを迎えた国産オーディオの高級嗜好品 こうしたコスト度返しの開発競争が激化するなか、やや亜流ともいえる長岡鉄男と江川三郎の両氏が、アマチュアでも対応できるような音質改善について多くの提案をしていた。長岡鉄男の編集した「外盤A級セレクション」などは、どちらかというと「古代ギリシアの音楽」や「現代曲」など奇抜なレコードのほうが目立つが、基本はクラシック音楽が中心でありながら、作品=演奏評=録音評という割り切ったスタイルで、1980年を前後して竹の子のように増えたBISやAstreeなどの新興レーベルについても熱心に取り上げた。試聴はフォステクスのフルレンジを使った自作スピーカーを中心に行っていたのだが、そこで主張してたのは一般のメーカー製スピーカーの低音の反応が鈍重なことで、オルガンのような持続音には良くても、打楽器にはほとんど反応できないというものだった。こうした意見は1960年代末からもっており、その後のバックロードホーンのブーム火付け役となる基本姿勢だった。キレのいいダイナミックな音を好んだ長岡鉄男のサウンド志向は、一見するとクラシックとは疎遠な感じはするが、例えばBIS社長のバールも方舟のサウンドを気に入ったり、現代作曲家(佐藤聰明、グバイドゥーリナなど)も客観的な作品評価のできるオーディオ環境としていたが、やがてレコード芸術誌で現代曲の録音評を担当するようになっていた。長岡鉄男がベートーヴェンの交響曲についてアレコレ音質比較するようなことは考えにくいが、理由としてはグラモフォンやRCAのようなゴテゴテのマルチトラック録音を嫌っていたからだ。その代わりORFEOのカルロス・クライバー/バイエルン響のSym.No.4ライブのようにシンプルなマイクセッティングでストレートに収録したもの(同様な理由でエヴェレスト、BISなどを好んでいた)、 Astreeにバドゥラ=スコダがフォルテピアノを使って収録したソナタ全集、AccentのSym.No.7の管楽九重奏版など、古楽器を中心とした新規なサウンドを眺望しながら紹介していたように思う。 以下は日本のオーディオ発展史をスピーカーに代表させて、相性の良さそうなベートーヴェンの名盤を取り上げてみたが、まさしくベートーヴェンの録音はオーディオ史を代表するような形で存在している。これが他の作曲家だとジャンルと年代とでバラバラに存在するため、同じ作曲家で揃えることは無理である。ただし、この30年間にも満たない期間のステレオ録音に限ってみても、演奏スタイルからサウンドポリシーまでこれだけ開きがあると、新旧を取り混ぜて同じように扱えないことは自明のように思う。ところが多くのレコード批評は、クラシック音楽の普遍的な価値を前提に話すため、個々のオーディオ装置がもつ再生能力の限界についてあえて言及しない。ステレオ装置の優越で楽曲の価値が決まるなんてことを言い出したら大変な混乱を招くからだ。しかしオーディオマニアは、録音の良し悪しで演奏の面白味が変わることを主張する。この辺の不平等性の辻褄を自分なりに解決することが、ユーザーの裁量に任されているのだ。オーディオもレコードの購買も、実は自己責任だということを弁えなければ、この問題はいつまで経っても解決しない。

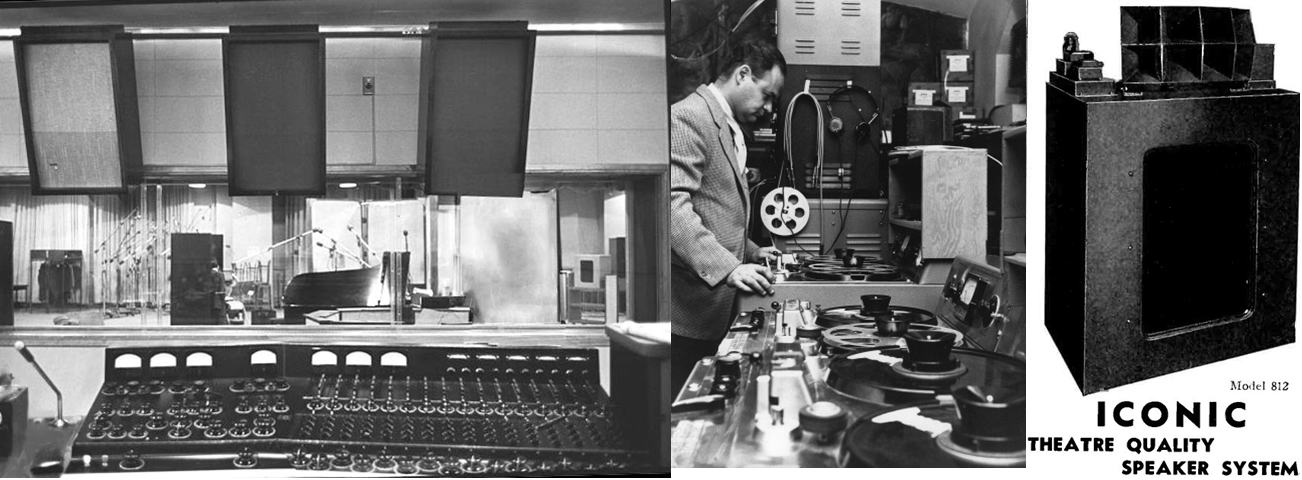

5.ピリオド解釈の行方(1980年代~) 第三の波は、1980年代以降の古楽器奏法によるオーセンティックな解釈で、精神性よりはフィジカルな側面のほうで、楽譜と時代性の再現を試みたと考えられる。1977年以降に顕著となったシンドラーの伝記の記載内容の虚偽への批判があり、それまでのベートーヴェン解釈に死体解剖のメスが入ったというべきだ(実際に死因の追求もなされた)。オーセンティックな解釈は交響曲において成果が顕著で、イギリスにおけるAAM、ハーファー・バンドなどのモーツァルト&ハイドンの延長線となるスマートな表現から、ガーディナーやノリントン、アーノンクールやブリュッヘンのようなロマン派との折衷様式との探求など、40年程の期間でおおよそのことはやり尽くしたように思える。    1980年代以降のベートーヴェン演奏の変革 古楽器演奏でなかなか効果が出ないのがピアノ曲と室内楽曲で、おそらくフォルテピアノをヴァルター製レプリカにすることでモーツァルト寄りの解釈に隔たること、弦楽器においてはガット弦を使っていた戦前の奏者との明確な違いが出せないなど、まだモーツァルトやハイドンほどの成果を出すには至っていないように感じる。おそらくは、ベートーヴェンが革新的にバロック奏法を否定したことの特徴を、古楽器の音色から見出せていないようにもみえるのだが、それは逆にベートーヴェンが目論んだシナリオ=楽曲の構成力を、細かい奏法の積み上げで見出すことのできていないことと同意なのだと思う。その意味で、リストやフォン・ビューローが見出したもの以上のベートーヴェン作品の魅力を、19世紀初頭の人々がそれほど関心を抱かなかったことと関係があるのかもしれない。ゆえに古楽器奏法でのベートーヴェン作品の演奏形態は、それぞれの主張する理想の演奏形態が史実からはみ出して少しフィクションめいた部分をもっているともいえる。 最近になってポリーニがインタビューでシンドラーの伝記について言及していたのに多少とも驚いたが、伝説めいた観念的な作品解釈から最も遠いと目されているピアニストから出た発言としては、案外ポリーニも現在の立ち位置がロマンチストであると自覚しているのかもしれない。またバレンボイムやアバドが交響曲全集に挑むときに、揃いも揃ってフルトヴェングラーを引き合いに出したのもなかなか妙な話で、それもベルリンでの自由奔放なライブではなく、晩年のウィーンでの格式ばったスタイルのことを言っているように思える。それならベームやスイトナーのようなR.シュトラウス仕込みのウィーンスタイルはどうなのか、とツッコミを入れたくなるのだが、賢明な人なら全集の価値をちゃんと判っているはずだ。 いちよ1980年代以降のステレオ装置のトレンドをおさらいすると、B&W Matrixシリーズ、セレッション SL-6シリーズを巡るイギリスにおけるデジタル対応のビックウェイブである。いずれも高剛性のエンクロージャーでユニットから出る音以外の不要振動を抑え、ユニットの能率を80dB代に抑えてワイドレンジにする方向に舵をとった。このことから生じるサウンドステージの再現は従来のステレオ音場の概念を一変させたし、さらにどこまでも音量を上げても涼しい顔して鳴らし切る歪みの少なさも魅力であった。その代わり小型のSL-600でさえクレルやスレッショルドの大型パワーアンプでないと鳴らし切れない、スピーカーは壁から離して3π空間を確保しつつ足元をしっかり固定しなければいけない、ケーブルを高純度銅や金メッキにしなければ音場の濁りなどに影響するなど、スピーカーよりもアンプやケーブルにお金が掛かる逆転現象が起きた。これを機に従来のJBLとタンノイの二党体制は崩れ、従来のオーデイオの決まり事もガラリと変わり、 ただ日本での原音主義、アメリカでのアブソリュートサウンドなど、1970年代の写実主義的な価値観だけは継承された。これらのオーディオ機器はCD発売が牽引したのも事実だが、それぞれの開発年をみるとデジタル録音によるアナログ盤への対応について模索した結果であり、CDはただの引き金にすぎなかったと見るべきだ。一方で音楽のほうは雑念が払われた現象論のように扱われるようになったので、かえってストーリーのない抽象的な認識のカオスに放り込まれるようになったと思う。ベートーヴェンに代わりマーラーなどのもっと雄弁な作曲家のほうに興味がシフトしたのは、無味乾燥な現象論に留まるオーディオ技術に栄養ドリンクのように作用したからだと思う。よくスタジオモニターの話題が出るが、録音スタジオでマルチトラックのバランスを整えるなんてのは1980年代前半までで、実際にはサラウンド・ミックスでもしないがきり、ステレオ録音はヘッドホンでのモニターが主流になっている。   1990年代に向かうデジタル世代の名機たち(実際の録音現場はヘッドホンが主流) まだマニアックな世界のことだが、ネルソン・パスが主導する原理主義的なワークショップの動向も気になる。上記がガチガチに歪みを管理、粛清したデジタルの論理だとすると、平面バッフル・スピーカー、シングルエンド&non-NFBアンプなど、補正機能を介さない自然な音への回帰である。似たような試みは、日本の47研やファンダメンタルなどが挑んでいて、ポストデジタル時代の方向性を占うことになるかもしれない。  コロンブスの卵のような発想でオーディオの進化論に挑戦するネルソン・パス 片やデジタル録音の恩恵として、モダン楽器の若手演奏家にとってベートーヴェンは、一人前の技量をもつことの登竜門のようなものとなっており、ピアニストや弦楽四重奏団は驚くほど全集録音に溢れていて、何を選ぼうか悩むくらいである。ひとつはデジタル化で録音機材のスマート化が著しく進み、録音マイクとADコンバーター付マイクプリ、それとノートパソコンにヘッドホンという機材で、どこにでも出かけて録音セッションが可能になり、かつての録音スタジオのような大掛かりなミキサーやマルチトラックレコーダーなどは要らなくなった。 そういう意味では、試聴方法も自ずと変化してきて、ゼンハイザー HD600シリーズ、AKG K700シリーズなどの定番ものの他、STAX、HIFIMAN、AUDEZEなどの高級ヘッドホンもディスコンにならず安定して供給され、インターネットのような情報化社会のなかで、同時多発的に演奏機会に恵まれるベートーヴェン像という新たな局面に立っているのかもしれない。ベルリンフィルが パナソニックと技術提携してインターネット配信するデジタル・コンサートホールという試みも、海外では好調だということで今後のオーケストラ運営にも色々と影響を与えるだろう。既に世界各国の交響楽団がライブ録音を中心に自主レーベルを運営し始めているのはそれはそれで良いことだと思う。一方でCDのようなパッケージ物は、経費の関係上からもインターネット上のアーカイブから配信ということになるのだろうか。 ようやくハイレゾ、サブスクの時代にたどり着いたが、こうしてみると、ベートーヴェンの演奏史は20世紀に入って以降も二転三転しており、前期・中期・後期とで作品を取り巻く思想史との兼ね合いなどを考えると、ベートーヴェン自身の気難しさと共に多面的な見方をすることで、作品の全貌と折り合えるように思える。ようするに舞台の大道具のような一面的な視野で構成される張りぼてではなく、山頂までの登頂ルートが色々あるのと似たような、自然そのもののもつ御し難さがその魅力ともなっているようだ。それはベートーヴェンが社会的な慣習や他人の態度に構わず自分の心情に素直に作曲できた人であったことと深く関連してるように思えるが、生来の風来坊としての性格が作品の多様さを生んでいるともいえる。普通なら世間からつまはじきに合って作品など残らなかっただろうに、少々の野蛮な振舞いも自由の象徴として羨ましがられた風潮がベートーヴェンを生かし続けているように思える。 さて世紀のイベント、楽聖の生誕250周年から没後200周年(2020~27年)にかけて、どうしたオーディオ的な革新が生まれ出るのだろうか? 1927年はピアノ・ソナタ全集の録音、1970年はFMステレオ解禁だった。ベートーヴェンを通じて次の半世紀を占う技術をそれぞれ担ってきたのだが、今回は目立つネタがないように思えるのが少し残念な気がする。 6.これからベートーヴェンを聴こうという人のために 上記のような没後100~200年に向かうまで100年にわたる演奏記録の積み重ねが、どういう社会現象を引き起こしてきたかと考えると、全人類共通という範囲はすでに過去の格言となっているようにも感じる。おそらく西洋近代化の過程で植民地政策という壁に阻まれた日本人が、西洋社会の一員としてどうあるべきかの精神的な営みについて語っているようにも思えるのだ。そのうちの貴族支配という枠組みを取り払った音楽家の人生に何か聴くべきものを感じていたのだろう。 西洋社会においては、なにか社会的変革が起こったときにベートーヴェンの革新性が共感を生むという感じがする。20世紀では第二次世界大戦や冷戦体制の終結がそれを指しているのであるが、ベートーヴェンの生きた時代もフランス革命やトルコ軍侵攻など結構騒がしい時代の変化があった。ベートーヴェン作品はそういう生活の危機と正直に向き合う芸術的表現とも取れる。それをわざわざコンサートホールに集まって市民社会を形成していこうという勇気と実感を与えてくれるのがベートーヴェン作品の極意のような気がする。 最近の傾向だと高級ヘッドホンで試聴することが多いかもしれない。例えば、ゼンハイザー HD600シリーズなどは適度な艶やかさがありドイツ・グラモフォンの録音には合ってるし、AKG K700シリーズのように爽やかで自然な音も新しい録音では良い結果を出す。サブスクなどのインターネットでの音楽配信サービスなどは、どこでも気軽にアクセスできる点で、ヘッドホンでの試聴はさらに浸透していくのではないかと思う。しかしできればベートーヴェンはスピーカーで鳴らして体全体で感じて欲しいのだ。なんというか腹に響くボディーブローがないとベートーヴェンらしくないと感じるのは古い考えだろうか。 とはいえ、ヘッドホンとスピーカーとでは価格が膨大に異なり、30万払うくらいならコンサートに50回行った方が良いと思う人がいても不思議ではない。一方で片田舎に住んでいる私のような人間は、都会のコンサートも1泊2日で挑まなければならないので、オーディオ趣味に走るということになる。まあこの辺はバランスよく考えれば良いのだが、とりあえずベートーヴェン作品を色々と鑑賞するためにオーディオ趣味をはじめることを前提にしてみよう。 オーディオ趣味をはじめるには、まず最初に音響に最も影響の大きいスピーカーから選ぶことから始めるべきだ。ここで躓くとサウンドの方向性を見失い結構遠回りをすることになる。スピーカーは予算と置く場所の確保が肝心なのだが、店舗で聴いているときにはさほど大きく感じなくても、いざ家に持って帰ると置き場所に困るときがある。あとちゃんと部屋の大きさに合わせないと低域が伸びる大型スピーカーは縮退現象(低音が反射音と打ち消し合う現象)が起きるので、専門のリスニングルームを構えるまでやめておくべきだと思う。スタジオモニターとして定番になってるB&Wやタンノイはフルスペックで成果を出すものなので、スペックダウンした安物を買った後に単調に鳴り続けることでクラシック嫌いになることだけは避けたい。 以下のスピーカーは、1950年代の古い録音も一緒に聴くことも考慮し、1970年代の少し昔の雰囲気を保っているものを選んでみた。個人的にはベートーヴェンの解釈に自信をもって挑んだのは1980年までだと思うので、古い録音を外せないと思っている。それ以降の録音はポストモダンの時代を挟んで脱構築したあとに、新しいベートーヴェン像を画くまでさらに時間が掛かるだろうと思う。スピーカーの設計がオールドスタイルとはいえ、1980年代のデジタル化の荒波を越えてきているので、歪みや過入力への対処は最新のものと遜色ない。DALIとBBC系はヨーロッパ系の艶やかな音が魅力だし、JBLとクリプトンは実直な表現がまさにベートーヴェンらしさを演出する。アンプを合わせた 価格帯が30万と100万と離れているが、その間にあるトールボーイの中級機は緩い低音が出るばかりでサウンドポリシーが明確でないどっちつかずのものが多く、グレードアップなどの将来的な発展性が望めないのであえて外した。だいいち細身で長身のベートーヴェンなんて似合わないのだ。

アンプも色々選んでいるが、プリメインを選んでいるのはアナログ盤をはじめ様々な録音ソースにアクセスしやすいからだ。アナログ時代はスピーカーの半分くらいが良いバランスだったが、最近はスピーカーとアンプはほぼ同じ価格で合わせる感じになる。基本的にデノンのアンプは国内生産ラインが整っていて、サウンドの実直さも踏まえると、ベートーヴェンの鑑賞に一番良い位置に付けていると思う。例えば、BBCモニターに当てがえばかなり引き締まったモニター的な音に仕上がるだろう。次点がラックスマンだが、価格帯が中の上にシフトするので低価格のスピーカーには勧められない。 マランツも少し艶やかで奥行き感のあるため、クラシック愛好家に昔から人気のあるアンプだが、価格帯の低いものは楽器の音像が薄い感じがしてベートーヴェンにはお勧めしない。ヤマハも肉厚で良いアンプを作っているが、設計者の移動が激しくサウンドポリシーの模索が続いている感じだ。これより高級志向のセパレート・アンプは、いよいよ本格的にクラシック音楽にのめり込み、より大きなスピーカーを購入するときに検討すれば良いと思う。 入力系については、最近はLP、CDのようなパッケージ物以外にも、ハイレゾやサブスクなどインターネット上でデータとして配信される音源も多いので、プレーヤーをどれかに絞り込むのは難しいように思うのであえてリストアップしなかった。CDプレーヤーは10万円以下と20万円以上で音質に大きな開きがあるように思うのは、おそらく振動対策が大きく効いているようで、自社開発した駆動系をもっているメーカーは信頼できると思う。ここ10年ほどでSACD対応機種がほとんどになったが、個人的には15kHz以上を必要としないのでそれほど重視していない。 むしろSACDとCDではデジタルノイズの出方が違うので、同じバッファーアンプの設計では成り立たないのだが、その辺のことはほとんど話題に上らない。例えば一世を風靡したB&Wのスピーカーは20kHz付近に盛大な共振峰を作って、それ以下の周波数領域をマスキングすることで音が滑らかに聞こえるようにしていた。おかげで周囲の空気が一変するほど緊張感にみなぎったサウンドステージが展開されるが、音が息を止めて一歩も前に出ない。どうもSACDを褒める人の意見の多くがこの耳ざわりの良さに集中しているようで懐疑的に思う。個人的にはこうしたデジタルノイズへの対処は、後述するようにライントランスやデジタルリバーブを使って調整できる手段をもっていることが肝要だと思っている。アナログでは新譜のLPは録音が古くてもカッティングマシーンがSX74以降なので、楕円針かシバタ針を使うのが本来のスタンスだと思うが、丸針のほうが変なノイズを拾わないという利点もあるだろう。アナログはデジタルと違って音色のコントロールがしやすいのは昔から言われていたことではあるので、カートリッジを取り変えながら作品理解を深めていくことも可能だろう。 以上は、ベートーヴェン作品を鑑賞する道具として、オーソドックスなオーディオ機器を選んでみた。上記の歴史的経過からみても、オーディオの発展史はベートーヴェン作品の録音と共に歩んでいるが、一方で1980年を境に学究的なベートーヴェン像はロマンティックな伝記に対する懐疑的な状況を作り出している。こうした論争的な状況を、これからベートーヴェン作品へ入門しようとする人に勧めるのは無駄だと断言できる。ステレオ装置についても同じで、広大な周波数特性&正確無比なサウンドステージよりも、アナログ時代のクラフトマンシップ(職人魂)を留める銘品を求めるべきだと思っている。メーカー毎のサウンドポリシーに含まれるある種の癖も含めて、ベートーヴェン作品と対話する器量があるかないか、それ自体が問われているのだと思うからだ。

【私のベートーヴェン詣で】 このサイト全般が、どちらかというと散漫なコレクションで賑わしているため、ベートーヴェンに関して正統な録音はほとんどもちあわせていない。私の言う正統派とは、カラヤン/BPOやベーム/VPOの交響曲全集、バックハウスのピアノ協奏曲&ソナタ全集、ブタペストやスメタナ四重奏団の弦楽四重奏曲全集、フルニエ/ケンプのチェロ・ソナタ全集、などである。あるいは1970年代のブロムシュテット、ブッフビンダー、ズスケ四重奏団などのコテコテのドイツ的な演奏もありえる。これより新しい世代だと、バーンスタイン/VPO、ポリーニ、アルバン・ベルク四重奏団、クレーメル/アルゲリッチなどが挙げられるが、それもあまり触手が伸びない。聴き始めて数分で結末が見え透いていて、何となく乗る気になれないのだ。古楽器オケも何となくモダンに負けないくらい立派に響かせますという気概だけが先んじてる感じで、モーツァルトやハイドンのように語法に関する細かい気配りが足らないような感じがする(新しい発見への驚きがない?)。 あと有名な楽曲で個人的に食えない楽曲があって、ヴァイオリン協奏曲、フィデリオ、ミサ・ソレムニスがそれにあたる。 というわけで、残されたCDの大半は心の奥に引っ掛かって何度も聞き返しているものになるが、その理由たるや、理解しがたい何かがあるので何回でも聴いているという、少しトラウマ気味のチョイスになっている。考えてみれば悩みのないベートーヴェンなんて、そこに何かの答えを見出すことなど期待すらできないのだ。

上でお勧めのステレオセットなんて書いておきながら、自分はどうしてるかと言えば、モノラル試聴を中心とする方向にシフトしている。トラウマ的なベートーヴェン鑑賞術の具体例として、昭和時代に流行していた形而上的な音楽観とどう向き合うべきかという課題についてアレコレ妄想してみたい。

これらは何というかスポーツ選手のそれと似てなくもない。すなわちベートーヴェンの演奏は、昭和時代に流行したスポ根ドラマと似てなくもなく、スポーツのもつ辛い鍛錬と爽快感と同じ質のものが求められるのだが、実はこれがベートーヴェン解釈に革新をもたらしたかのフランツ・リストに帰せられた汚名とも重なっていることも否めない。ツェルニーの練習曲がそうであるように、厳しい特訓あっての成果であり、この辺がベートーヴェン作品の理解をオーディオの機能性と被せるときの誤解につながっていると思うのだ。 ベートーヴェン作品において第一音はすごく大事である。イントロクイズではないが、その楽章の第一音を聴いた途端に、その世界に入り込んでいく。その威厳というか、深淵な響きの出だしが流れてしまうと、その後の展開も惰性的に流れていくような気がする。

自作スピーカーのタイムコヒレント特性(MLS方式)

モノラルというと古い音源のマニアのように思う人も多いだろうが、確かに自分もその一人だと自負している。普通はモノラル音源をステレオで聴く人がほとんどで、特にモノラル録音にコダワリのある人だけがモノラル・システムを構築する。しかし私のようにステレオ音源もモノラルにミックスして聴くとなると、話はかなり異次元のことと思われるようである。しかしここではベートーヴェンを聞くにあたり、モノラルでなければならない、そういう主張を強引に引き出したいと思う。

よくクラシック向けのオーディオ装置という話を聞く。ところがベートーヴェン演奏の世評を垣間見ると、どうもステレオ技術の進化と思える事柄と反比例して、演奏の味わいが減退しているような気がしている。音がピュアに澄んでくれば澄んでくるほど、ベートーヴェンの精神的葛藤とか、疾風怒濤の激しいパッションとかが、暖炉の炎がレーザービームに変わったくらいあっけなくスマートになってしまったように感じる。実はオーディオが進化したとはいえ、家屋で出せる音量には依然として制限があり、その少ないエネルギーをいかに効率よく演奏表現に傾けるかが本来のオーディオ・テクニックだと思うようになった。その意味では1950年代のように10Wクラスで何とか鳴らそうとしていた時代のほうが、録音の表情が濃く作られているのは当たり前のような感じがする。

以上のようなオーディオ・システムの組み方は、いわば「オレ様が一番」というものになりやすいのだが、言い訳せずに言うと実際そうだと思っている。しかし自分にポリシーのないシステム構成は、聴き取るべきものが何なのかという方向性を見失うようになると思う。漠然とモノラルよりステレオ録音のほうが実際のコンサートホールの響きに近いとか、より新しい録音のほうが奥行き感と定位感が正確だとか、そういうことは音楽鑑賞の本質とは全く別の次元の話だと思うのだ。特にベートーヴェンという剛腕の持ち主との対決には、小手先の事象は簡単に吹き飛ばされてしまう。鳴ってる音に実直さがなければ、それはベートーヴェンではないような気がするのだ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||