我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「AM規格でええじゃないか」は、初老を迎えてモノラル試聴暦8年を越えた現在までの歩みを振り返りながら、なおもローファイへと重症化していくオーディオマニアの思考回路をモニターします。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

AM規格でええじゃないか |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

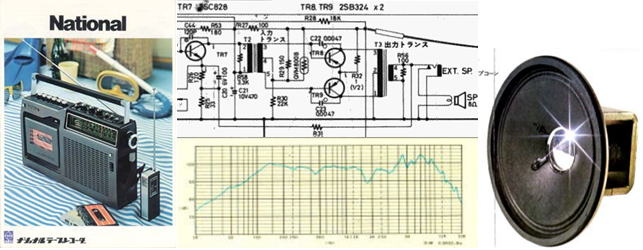

| 【モノラル録音だけがモノラルではない】 【昭和の長いモノラル依存】 これは戦後まもなくの貧しい時代の話ではなく、昭和50年代前半まで続いた話である。ステレオは親父の持ち物で居間に鎮座していたので、プライベートな用途ではモノラルのラジカセを部屋に置いていて、テレビはすべてモノラル放送だったし、映画も欧州系のアートなものはほぼモノラル音声だった。AMラジオは200~6,000Hz、テレビ音声で100~10,000Hz、スペックの上ではとてもHi-Fiとはいえない。ではそこから生まれた音楽文化は貧しかったのかというと、さにあらず、キラキラ輝くバラエティーあふれるものだった。当時は心ときめかして聴いていた数多の曲も、今さら高級オーディオで聴いても試験の採点をしているようで全然ときめかない。単に録音が悪いと決めつけるには未練が残るのだ。   家庭内に存在したオーディオ格差の実体 実はこのラジカセの音とは侮れないもので、私も当初は古い録音と新しい録音を聞き比べるために築いたモノラル・システムだったが、ローファイであるはずの200~6,000Hzという帯域は人間の言語感覚に訴える情報が詰まっており、この帯域を濃密に再現することによって様々な課題が解決されることが判ってきた。それに両翼を1オクターブ加えたのがHi-Fiの基本形であり、1980年代になってCDがが登場するまでは、ほとんどの人は10kHz以上の高域再生を曖昧なかたちで捉えてきたと思うようになった。 例えば1970年代のFM付きラジカセはシングルコーンで100~8,000Hz、ツイーターはそれに継ぎ足したような特性が実行的なものだった。それでもトーンコントロールは50~20,000Hzで効くと説明していたので、誰もが聞こえていると勘違いしていたのだ。大方の人の感じ方で言うと、高域と感じているのは6~8kHzくらい、低音と感じているのは100Hz前後であるが、文章では50Hz、20kHzに言及している人がほとんどである。コアな帯域は1950年代の真空管ラジオからほとんど変わることなく引き継がれていた。   1970年代のラジカセの音響特性:徐々にレンジは広がっていくが基本的にAM規格を元に拡張されてる 1956年の真空管ラジオ(参考):戦前の規格を引き摺っているがそれほど変わりない   ラウドネス&トーンコントロールで迫力のサウンド??、初期のノーマルテープの特性 こうしたエンドユーザーのために、録音スタジオではオーラトーン5Cという小型フルレンジがモニタースピーカーとして使われており、大型モニターだけでは判らないコアな周波数帯での聴き映えのようなものを確認していた。これは2~6kHzをブリリアントに仕上げることも含まれており、1970年代ポップスの音質を一気に艶やかなものへと変えていった。それ以前はモータウンのエンジニアの話では、表向きはAltec 604Eでモニターし、最後の音決めは自宅でAR-3aなどで確認するようなことをしていたらしい。さすが頭が良いと思ったのはピンク・フロイドのアラン・パーソンズで、狂気のミキシングでオーラトーン5Cをモノラル試聴に限定してスタジオに持ち込んでいる。当時はまだダウンサイズしてモニターする習慣は定着してなくて、ましてやモノラルでのバランスなど前衛的な作風と乖離してそうに思うのだが、実際に作品を耳にする若者の実情を勘定に入れたうえでゴールを定めていたことも判る。   Auratone 5Cと周波数特性  オーラトーン5Cのある風景:ソニー信濃町スタジオ、アビーロード・スタジオ(アラン・パーソンズ:モノラル試聴)  しつこいようですがアビーロード(1979年) 日本でオーラトーンが導入されたのは、1978年のソニー信濃町スタジオ、その後、アルファスタジオ、LDKスタジオなどで確認できるが、ヤマハのテンモニが注目されるまでの比較的短い間だったかもしれない。1980年代ではモノラル音声でのチェックに使われていたと言われるが、欧米ほどオーラトーンのニーズが高かったわけではなかったようだ。一番の理由がNHKをはじめ放送局や録音スタジオに納品されていたデンオンのテープ録音再生機で、そこに簡易モニター用にP610が付いていたということがあり、ダビング用の編集室に行けば普通に聴けたらしい。その他に出張録音で活躍したアンペックス社のポータブルスピーカー(JBL製フルレンジ入り)もよく使われていて、スペック的には10kHzまでしか聞こえないものだったが、トータルなバランスは十分に把握できる再生能力を持っていた。  デンオン歴代のテープ録音再生機(DN-31R、DN-310R、DN-372R) テープカットなどの編集をしたため簡易モニター用にP610が頭に付いていた   Ampex社のテープレコーダーとポータブルスピーカーは1970年代前半まで現役だった 今でもよく指摘されることであるが、1970年代のシングル盤とアルバムではミキシングの違いがあって、ヒット曲としてラジオから流れてきたのはシングル・バージョンで、歌声がクローズアップされたピンナップ写真のような音場を展開する。一方のアルバム・バージョンはライブステージをイメージした音場感を広く取ったもので歌手は小さく定位する。こうした違いは何もラジオ用ミックスと限ったわけでもなく、おそらく1960年代のシングル=モノラル、LP=ステレオという区分を踏襲したものだったように思う。 以上から考えて、アナログ時代の音楽コンテンツは半世紀の期間をラジオ放送と二人三脚で歩んでおり、その出口となったラジカセの機能性を知らずしてこの時代の音楽は語り難いのである。 【FM放送とカセット文化】 1970年代に起きたメディア変革は、FMステレオ放送の全国展開とカセットテープの流通である。FMステレオはそれ以前からあったが、エアチェックするにはオープンリールレコーダーと高価なテープが必要だった。今では当たり前となっているラジオとカセットテープを組み合わせるという発想は、日本のメーカーによるもので、1967年にパナソニック が米国でラジカセRQ-231を発売。1968年にはアイワが国内でラジカセTPR-101を発売し、ラジカセは家電の定番となった。ただしハイポジ、メタルなどの高規格テープに対応したのはずっと後のことで、基本的にノーマルポジションでの録音のみだったが、狭い帯域ながら乾いた質感はポップス向けの規格とも言われる。ちなみにハイポジはクラシック向け、メタルはロック向けと言われたと記憶している。  この頃になるとラジオでヒット曲のベストテンを発表する番組が現れるなど利便性が増したものの、FM放送の高音質化とは反比例して、シングル盤の売り上げは基本的にテレビの歌番と連動していたと考えて良さそうだ。子供の頃のラジカセの使い方は、テレビの前にラジカセを置いてマイク直録りという荒業をやってのけることだった。というのもラジカセはわざとテレビ音声を受信できないようにしていて、ライン入力というものも持っていなかったからだ。そこで他愛もないおしゃべりや、ごはんの片付けに茶碗をガチャガチャしようものなら、子供心ながら大事なアイドルを無視されたようで怒りが込み上げてきたものだった。それだけテレビでのアイドルの生歌は圧倒的な迫力をもっていたと思う。一方で、じわじわと売り上げを伸ばしたのがLPで、放送では聴けない楽曲があることに加え、アイドルの特典ブロマイドなどに釣られて購入するのが定番だった。変わり種は薬師丸ひろ子で、テクニクスのCMでポロリと涙を流したときは歌手活動そのものに躊躇しており、ステレオ購入特典で配布されたピクチャーLPは本人の歌声なしのカラオケ集だったという不思議な一品となった。  1970年代の若者文化を語るうえでラジオの深夜放送は欠かせないもので、今でいうヤング・アダルト層を狙った話題(上から下まで)を振りまいていた。そのなかにフォーク・ブームがあり、芸能事務所の労使関係を嫌った歌手の多くはテレビ出演を拒否して、ラジオ出演でパーソナリティを務めるという人は結構居たように思う。そういうのに気付いたのは、CMソング経由でヒットしたものの、テレビでのベストテン番組で出演交渉がままならずアナウンサーお断りの言葉だけ聞いて次に進むという感じだった。そもそも放送禁止歌で名の知られたURC系はまだしも、吉田拓郎、中島みゆき、オフコースなど現在も活躍する人たちは、業界の仕組みに抗うかたちで自己表現していた。矢沢永吉もCMで顔出ししたときは衝撃的だったが、やっぱり歌番には出なかった。  1980年代のエアチェックに欠かせないのがFM情報誌で、2週間分の番組枠でどの歌手の曲が掛かるかを書いた番組表を中心に、最新アルバムの紹介、オリジナルデザインのカセットラベル、オーディオの高音質化テクニックなど、FMだけに囚われない幅広い音楽情報を発信していた。ただしオーディオの話題はシステムコンポを購入できた層以上で、アクセサリーとして分類されていたヘッドホンについてどれだけ音質の知識があったかはあまり判らない。おそらくヘッドホンを使っていたのは深夜放送を聴くときくらいだと思う。  ラジカセは中学進学したときに買ってもらえるような超初心者のアイテムで、少年マンガ誌などに広告が載るのが定番だった。1980年代のように水着のアイドルがラジカセを持ってるなんて、まだ刺激が強すぎて少年誌に載せるのはタブーだった。がきデカ(山上たつひこ:松下電器)、男おいどん(松本零士:ソニー)、水原勇気(水島新司:東芝電機)など結構コアな漫画キャラが、アレやコレやのモテテクニックを喋るという結構面白い内容のものだ。自分の好きな曲を詰め込んだカセットテープを女の子に渡した甘酸っぱい思い出のある人もいるだろう(妄想)。  1970年代の売れっ子歌手がラジカセの広告に出なかった理由を考えてみると、単純にはレコードは高音質で聴いてもらいたいという思いもあっただろうが、一般にはどんなオーデイオ機器で聴いても良い歌は良い歌ですよ、という建前があったのでどこに肩入れするわけでもないように振舞ってたと思う。日本コロムビアのように、ヒット曲を最初に飛ばしたときはボーナスとして、レコード会社と紐付いているデンオンのステレオセットをもらえたということがあったが、宣伝にあまり使わなかったのは労使関係でグレーな部分があったからだと推察する。あと録音スタジオで使用しているモニタースピーカーを導入する人も居て、西城秀樹(ビクター)がJBL、石川さゆり(日本コロムビア)がタンノイというのは良く知られている。一方で、キャニオンのような放送メディア系列はラジカセと放送メディアとの友好関係をいち早く察知して、NAVレコード所属の岡田奈々が日立パディスコでアイドルとして初めてラジカセ広告に登場、ニアミスだったのが木之内みどりで、水原勇気が東芝アクタスで登場したが、中の人と実写版を演じた本人は雑誌で一度特集されただけだった。   昭和も終わりかけの頃に根強くラジカセを見掛けたのが、商店街の店舗でずっとラジオを掛けながら店番しているお店の人の姿で、奥にあるレジの壁からAMラジオの与太話が流れているのが定番だった。ラジオ単体は小型化していく一方で、ラジカセは音響性能もそれなりに保持していたため、カセット機能を使わずとも利用価値は高かったのだ。毒蝮三太夫さんなどは、FM放送は街中の流行を語り、AM放送は勝手口から顔を覗いて世間話をするようなもの、と言っていたが、そういうフランクな話題をAMラジオは今も変わらずやっている。本来のラジオらしい風景である。 【1980年代以降の変革】 A.フラットネスとサウンドステージの再現 1980年代から使われていたヤマハのテンモニ(NS-10M)は、初期はオーラトーンの代替品として企画されたが、ボブ・クリアマウンテンのミキシングしたアルバム(ロキシー・ミュージック「アヴァロン」など)によって、ミキシング・エンジニアの腕次第でアルバムの印象がガラッと変わることを経験してからは、ニアフィールド・リスニングによる試聴が主流になった。単純にはサウンドステージの設定がポップスのアレンジのなかに重要な位置を占めるようになったためで、たとえ実演とリンクしなくともアルバムから醸し出されるサウンドそのものがアートとして認識されるようになった。  百花繚乱の80sアルバム:一聴してサウンドステージの違いが世界観として現れる ニアフィールド試聴でのサウンドステージの雛形は、BBCが1970年代前半にFMステレオ放送とリンクして開発したもので、ライブ中継されるキングズウェイ・ホールでの天吊りワンポイントマイクのオーケストラ集音をリアルに再生させるためのものだった。その際に重要なのが8kHz以上のアンビエント成分(間接音、反射音)に属するもので、ツイーターの繊細でクリーンな反応が要求された。楽器の定位は左右の音量差だけではなく、到達時間の違いで定位を表現するのだが、その到達時間の差はわずか1ms以下。これに対し一般のマルチウェイがツイーターのパルス応答を位相分離して引き立たせる手法で対抗しているため、高域偏重の状態からどうにも引き返せない状態になっている。そもそもパルス波の信号はそれほど大きくないため、定位感以外の情報にはそれほど干渉しないようにも考えられるが、ボーカル域に集中する音楽のエモーショナルな部分がツイーターの比較的弱い音響エネルギーに支配されるため、特に小音量での表現の幅が狭く感じることが多い。1960年代から1970、1980年代へと進むにつれ、ボーカル域が薄っぺらくなるように感じるのは、マルチトラック録音によって音を詰め込み過ぎている一方で、テープに収められる音量をアンビエント成分に浸食されているということが言えるかもしれない。

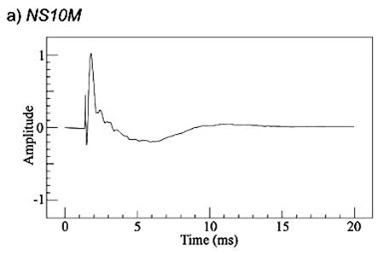

左:定位感を示す時間差の相関図、右:NS-10Mのステップ応答(1msという瞬殺で勝負が決している) とはいえ1985年頃まではラジオ視聴者向けのモノラルミックスでオーラトーンは使われていた。結局、1980年代は歌謡曲の音質には三重チェックを掛けていたことになるが、こうしたことは1985年頃からデジタルミキサーに入れ替わるに従いニアフィールド中心に変わり、その後にラージモニターでのマスタリング作業を入れて最終調整することになった。仕事の流れを重視するとサウンドデザインの主従が入れ替わっていたというほうが妥当かもしれない。 1980年代以降でのCDの登場が、超高域の質感に影響してきたというのは話が半分で、もっと影響があったのがウォークマンとメタルテープをはじめとするヘッドホン試聴であり、小型のアナログ機器でも20kHzというスペックはとても身近な存在になった。これがCDウォークマンへと進展するのはそれほど時間が掛からなかったし、それほど気にしていなかったステレオ音声のセパレーションについても、この辺りからはっきり意識したのだろうと思われる。ただし、振動板と鼓膜の間に遮る空気層の少ない状態で、パルス信号の鋭敏な反応を聴きこむことで超高域の存在に気付きはじめたというべきで、むしろデジタルフィルターの非直線性からくるランダムノイズのほうが話題になったとも考えられる。  デジタル時代に向けて広帯域化したカセットテープとヘッドホン つまり良い音と良い音楽との関係をスペック上で示す場合、1970年代までの家電オーディオは小音量での試聴を前提とした人間工学的なスペックが目論まれており、基本的なものは1950年代のHi-Fi技術とそれほど乖離していないのだが、1980年代以降に「デジタル対応」という言葉が独り歩きした結果、今度は人間の側が機械的にフラットネスに適応するように仕組まれたように思っている。 B.イヤホンでの試聴 その一方で、J-POPにみるようなローファイ指向も浸透してきており、この元凶が電車内でのイヤホン試聴ということだったことは以前から主張している。いわゆるシャカシャカ音の聞こえる3&6kHzの過度な強調であり、外耳の共振現象とダイレクトに関連したサウンドデザインである。 1940年代に始まる外耳の共振の研究では、外耳の長さは25mm~30mmとされ、開管とした場合の共振周波数は、3kHzと9kHzにピークを生じさせ、この周波数を敏感に聞き取るようになる。これはオープン型ヘッドホンをフラットに再生したときのもので、1995年にはDiffuse Field Equalizationという名称で、国際規格IEC 60268-7とされ、ダミーヘッドで計測した音響特性を普通の聴感と合わせるための補正カーブとして使われている。 一方で、これをカナル型で耳を閉鎖した場合、外耳の共振は閉管となり、6kHzと12kHzにシフトする。これを1980年代から流行したインナーイヤ型に置き換えると、耳に堅く押さえつけると、緩く付けると、つまり緩く付けると開管で6kHzが弱く聞こえ、堅く押さえつけると閉管で3kHzの音が凹んで聞こえる、という変な現象が起きてしまう。つまり、インナーイヤ型でも良い音で聞こえるためには、3kHzと6kHzをウマく補完するようなトーンが良いことになる。この特性を上手く捉えたのが、日本の録音スタジオで定番のソニーMDR-CD900STで、DF補正すると見事に3&6kHzの凹んだ特性となり、これをフラットに聞かせることで全体に「明るくてポップス向け」のサウンドに仕上がる。   Diffuse Field Equalization補正曲線とSONY MDR-CD900STの特性(DF補正後)  1980~90年代に最も使われたインナイヤ型ヘッドホンと外耳共振のシフト もちろん普通のHi-Fiスピーカーで聴くとドンシャリなわけで、オーディオ批評ではほとんど見向きもされなかったが、興行的には大成功で、ミリオンヒットが1980年代はたった12枚だったのが、1990年代は100枚を優に超えるような賑わいをみせるようになった。勝てば官軍とはよく言ったもので、従来のクラシック、ジャズの愛好家は低価格なオーディオ機器を見下すだけでは済まなくなり、若者文化から取り残され完全な棲み分けへと進むことになった。 C.サウンドのねじれ現象 こうして1980年代の「デジタル対応」から1990年代の「J-POPサウンド」まで、サウンドデザインのネジれ現象が起きた結果、従来のオーディオ理論がかなり変貌したと考えていいだろう。では、1980年以前に録音されたアナログ録音はどうすれば良いのだろうか? 逆に1980~90年代の録音を聴く場合にどうした弊害があるのか? こうしたミスマッチを録音品質にのみ責任を押し付けるのは、オーディオマニアとしてはかなり不安が残るのである。私なりに思うのは、オーディオ装置はもう一度、人間の声の帯域での充実度を見直してみたらどうかという意見である。 すでに糸口として見えているのは、Youtubeなど規格外のアマチュア音源が有象無象に増えてきて、ボーカル域に音圧がないと聴き取りにくいという逆転現象に見舞われている。このためインスタグラム用のマスタリングという別バージョンも存在し、その理由がまさしくローファイな音響機能しか持たないスマホなどで聴く場合のバランスを考慮しなければならないということらしい。マルチメディア向けの音楽コンテンツ製作者のなかには、最近になって再生産をはじめたオーラトーン5Cを再び使いだしている人も居たりして、時代が逆行している感じもする。

【ラジカセにみるボーカル・ファーストな機能】 ここではモノラルラジカセを懐かしむだけでなく、その音響特性を検証しながら21世紀に再構築しようとする試みである。実際、人間工学に基づいたヒューマンな味わいは今も健在なのだ。 まずオーディオに必要な周波数帯域を鳥瞰すると、人間の音楽的感性の基本的なものは、ボーカル域(200~6,000Hz)での言語的な仕草に偏っており、超低音や超高音はハリウッド映画のようにもっと生理的なものになって現れる。特に日本語を含むアジア系言語では、喉音(第2フォルマント)となる800~2,500Hzでの繊細な表情による感情表現が多彩で、この帯域の反応が重いと平面的な音に聞こえる。ラジカセのスピーカー特性はこの帯域を大事にしてきたと言え、逆にHi-Fi技術の多くは両翼の帯域(100Hz以下、10kHz以上)の再生能力で違いを出そうと躍起になっていると言える。もちろんそれはそれで大切なのだが、1980年代以降のサウンドデザインのネジれ現象を正すには、もう一度ボーカル域のレスポンスを見直すことから始めたい。

【後面解放型&フルレンジのスッキリした反応】 A.ウサギ小屋に最適な音響規模 ラジカセの筐体をみると12~16cmフルレンジを後面解放型のBOXに押し込んでいる。よくNHK御謹製のロクハンと同等品のように言われるが、実際はフィックスドエッジ(紙をプレスしただけのエッジ)を使った格下のものが使われていて、筐体の小ささも相まって低域は100~150Hzから緩やかに下降する。しかし知ってる人は知ってるが、フィックスドエッジはメカニカルなバネとして働くため、出音の後に遊びがない。つまり反応が素直できちっとしているのだ。もうひとつは中高域4~8kHzにピークを持っていることで、少し艶やかな音調にしている。これは少し斜めから聴くとフラットになる設計で、勉強机の上やタンスに置いたときに少し斜めから眺めてちょうど良いように設計してある。メタルキャップの共振のように言われるが、実際にはボイスコイルの共振がほとんどであり、センターキャップのない1940年代のPAスピーカーでも同じような特性がみられる。  ナショナルのラジカセRQ-448の特性(アンプ終段はトランス結合B級動作) 1970年代の勉強部屋(=秘密基地)はおおかた四畳半、少し広くて6畳間ということで、実はステレオを聞くには手狭な感じだ。6畳間(2.7m×3.6m)の場合、横を正面するか縦を正面にするかの議論があって、横方向のほうが定在波の影響を受けにくいため良いのだという結果だったように覚えている。どちらにせよ、2.7mの壁と壁を対面にスピーカー位置と試聴位置を配置するわけで、2本のスピーカーと試聴位置で囲まれるトライアングル地帯は自由空間として遊ばせておくしかない。これはモノラル、ステレオ、ヘッドホンと比べると、スピーカーのつくる音響空間とライフスタイルはかなり密接に関連していると感じる。

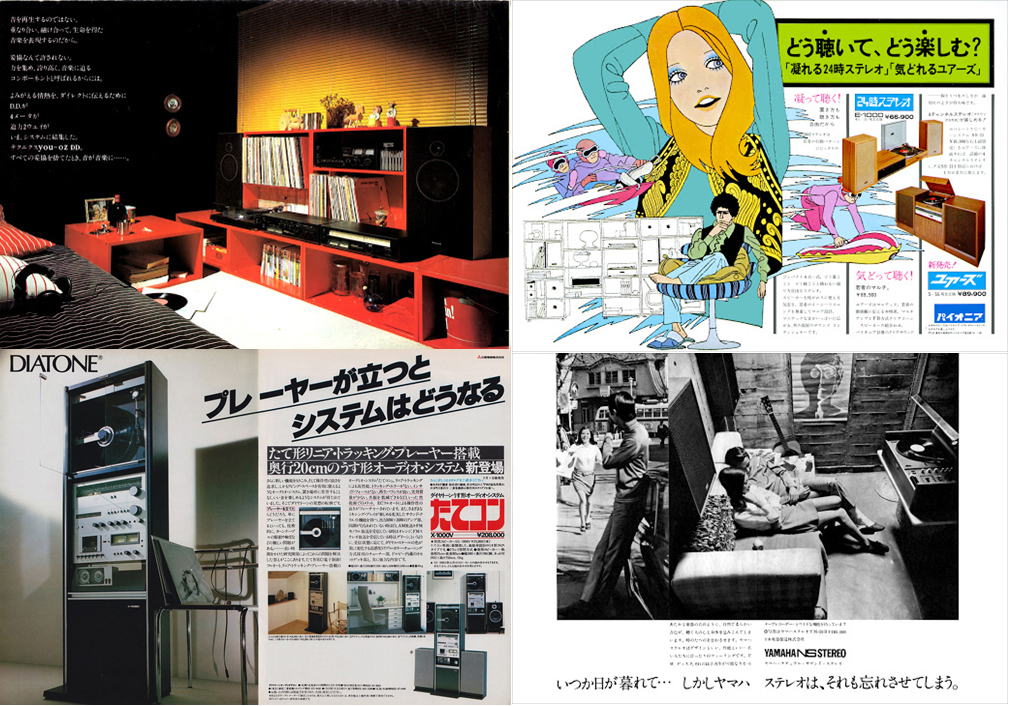

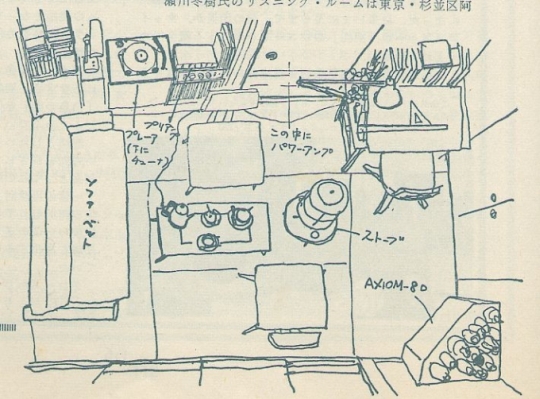

ラジカセ試聴の場合は、周波数特性を欲張らない代わりに、音声の指向性を広くとっているので、部屋のどこに居てもおおよそ同じような感じに聞こえる。部屋全体を自由にレイアウトできるため、部屋は散らかり放題、寝っ転がって聴いても何の支障もない。スピーカー配置の奴隷として生きずに済むのだ。  昭和住宅:2階の勉強部屋、3LDK団地  「にいつ駄菓子の駅」のなつかし展示ゾーン(お題は勉強部屋) さてラジカセそのものは、電池でも駆動できる可搬性を重視した家電なので、カバンと同じようなA4版程度の大きさに収めるというセオリーがあり、12~18cmのフルレンジが搭載されている。その他のラジオ、カセット、アンプなどは、まさに小宇宙のように電子基板が詰め込まれており、これを女工さんが組み立てていたとは恐れ入るばかりである。そのような具合で、1970年代でステレオコンポを買えない場合の音響機器のサイズは、ほぼラジカセサイズしか製造されなかったのである。一方のステレオコンポの設置方法もそれほどちゃんとしたものでもなく、当時の広告をみても家具としての存在感以外には、部屋いっぱいに音場感を出していればOKという程度だったことが判る。つまり1970年代には、ステレオを購入してオーディオ機器の性能は上がっていっても、部屋の狭さは解消されないまま使われ続けていた。そのためお飾りではないステレオの積極的なライフスタイルの提案もなされたが、この手の広告はラジカセほうが後のアイドル登用のことを考えると一枚上手だったのだと思う。  1970年代にライフスタイルとして定着を試みたステレオコンポの広告  放送作家、ファッション、アイドル、ディスコ…あらゆる業界と垣根なく手を取り合うラジカセ広告 一方で、大小悲喜こもごもモノラルしかなかった時代の試聴方法は、どんな大きさのスピーカーでも、ほとんどがスピーカーの1mくらい周囲を取り囲む形で斜め横から試聴しており、しかもスピーカーが部屋の生活空間を阻害していないことが判る。それゆえモノラルで据え置き型の場合は、四畳半だから16cmという縛りがなく、もっと自由に選ぶことができるが、音響的な規模はコンパクトに収めることができたのである。問題は1960年代半ば以降に大型のモノラル音響機器が製造されなくなったため、レコードからラジオ音声まで照準に合わせた汎用的なオーディオ機器のイメージが湧かないことにある。   AXIOM80と2A3シングルアンプ時代の瀬川冬樹の秘密基地   1940~50年代のモノラル音響機器の聞き方 B.波形の時間的整合性(タイムコヒレント) モノラル時代の実例に沿って私自身は16cmに拘らず、Jensen社の30cm径のギターアンプ用ユニット(伊SICA社レプリカ)を選んでいるが、これが実は蓄音機時代にラジカセの音響特性の元となったエクステンデッドレンジと呼ばれるもので、AM規格の音声をステージでも使える出力で拡声できるスペックをもっている。1960年代前半まではギターアンプに限定せずジュークボックスにも使われていた汎用ユニットである。16cmで済むものをワザワザ30cmにした理由は、後面解放としたときに、箱の共振ではなくスピーカーの振動板でダイレクトに振動させる周波数領域を200Hz付近まで下ろしたかったからだ。単純にスピーカーの振動板を平面バッフルに見立てて低音再生限界を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmでようやく285Hzまで下がる。再生限界以下の周波数はエンクロージャーで反射して得られる二次的な波形となり、スピーカーから直接発される音より遅れて生じてくる。口径を30cmまで増やした効果はてきめんで、腹の底から出るような深い声が出るようになるし、キックドラムも凄いスピードでドカッと蹴り上げる。それもそのはず、このC12Rの前身のP12Rは、1940年代のスウィングジャズ全盛期にギターやボーカルを生バンドに負けないよう拡声するために開発されたユニットである。なので出音のスピードで負けると、ホーンやドラムに埋もれてしまうので、それに負けない瞬発力をもっている。つまり計測して作るというよりは、実演した経験によって練られたサウンドなのである。  Jensen C12Rの正面特性(左の特性は平面バッフルを標準とするISO方式) ラジカセのスピーカーのほとんどがフルレンジであるということで、周波数レンジの狭さがネガティブ意見として出てくるが、別の面でみるとタイムコヒレント(時間的整合性)が自然で、例えばサ行のタイミングが先走って目立つとか、男声アナウンサーの声が胴間音になってモゴモゴするとか、そういうことが絶対に起きない。録音スタジオでオーラトーンが重宝されたのは、単にラジオ視聴者との歩調を合わせる以外にも、マルチトラック録音における不自然なバランスを生じさせないための保険だということができる。  現役3wayスタジオモニターのステップ応答とオーラトーン5Cとの比較 アナログとデジタルの違いを一番感じるのは、パルス成分の取り扱いで、1980年代以降は超高域のピンと立つ音を先行さえることでサウンドステージと定位感をキッチリ規定させる方法をとっている。このためツイーターの繊細な反応に楽音の存在感が支配されて、それまで主流だったボーカル域のエモーショナルな感触が減退する傾向にあることだ。8~12kHz周辺のパルス成分をノイズとして扱う過去の録音が冴えないのは、再生系のサウンドデザインの屋台骨がヤジロベーのように不安定だからだ。 私の装置では、ウーハーを大口径フィックスドエッジ+後面解放箱に入れて中低域の応答特性を良くしている点と、チャンデバを介したマルチアンプにすることで、かなりスッキリしたタイムコヒレントを保っている。チャンデバへの入力波形とスピーカーの出力波形を比べると、ウーハーの分割振動がかなり乗っているものの時間領域での相似性が認められ、腰つきまでくびれた健康的なボディラインを画いている。

自作スピーカーのタイムコヒレント特性(MLS方式) 【アナログな歪みパラダイス】 「ラジオの音」がオーディオマニアに馬鹿にされるのは、広帯域を歪みなく再生できることこそが原音主義の到達点と思い込んでいるためだ。だが実際にはアナログ期には様々な歪み成分を取り込みながら音楽制作をしてきた。例えばロスでドアーズのミックスを担当したエンジニアは、社長が事前に相談もなくミキシングコンソールを真空管のカスタムメイド品からソリッドステートのものに交換してしまったため、編集途中のパンチがあり空を突き抜けるような天井の高さが全く失われてしまい、それが切っ掛けでスタジオを辞職するまで至ったという。これはトランスや真空管の出す倍音成分が失われてしまったからで、初期のNEVE製品はトランスにより倍音を過剰に出すよう設計されている。次第にプレートリバーブが導入されるようになってトランスレスのミキサーが増えるようになった経緯がある。 初期のラジカセに使われたアンプ回路で特徴的なのが、トランス結合によるB級動作のトランジスター回路で、プッシュプルでトランジスターの特性合わせをせずに安定動作させるための苦肉の策なのだが、実はこのトランスの音色がラジカセの和み系サウンドに貢献している。上記のスピーカーだけだと少しスカキンな音だが、音楽のリズム感が程よく粘った感触が得られる。 ライントランスとして使えるものにUTCなどビンテージ・アメンリカンのものも一時期使ってたのだが、今は昭和30年代から製造を続けているサンスイトランスの新品を使っている。ハイインピーダンスで受け渡しするST-17Aというのを選んでいるが、このシリーズで最もナローレンジなのに高域と低域が-2dBと僅かに減少する程度だが、減少した領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200~4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがして、あえて言えば安物のMMカートリッジのようなマットな質感がある。そのくせ小型トランスは磁気飽和しやすく、ライン信号レベルで甘い倍音を出すので、DCアンプの味気ない音に彩りを与えてくれる。  ラジカセ基板の段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性 トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ちなみに1980年前後のことだが、瀬川冬樹氏がデパートでオーディオ伝道師として自ら売り子になっていたが、そこで売り出されている大半のスピーカーがクラシックを再生するには歪みが多すぎるため、メーカーに改善を求めるべく事情を訊いたところ、大半のオーディオ初心者はテレビやラジカセで親しんでいる歌手の声を好んで選ぶ傾向があり、デパートではその音調をまねたスピーカーのほうが売れるし、他社さんに負けないように製造をやめられないとのことだった。私の場合は、こうした事情は肯定的に捉え、ギターアンプ用スピーカーの分割振動も含め、倍音成分(高次歪み)を大歓迎で混ぜこんでいる。ただ倍音の出やすいのはパルス性の波形に対してであって、普通のサイン波はクリーンな音である。もちろん歪みが増大するブレークポイントがあるので、それ以上の音量を出さないのも使用上の注意としてあるが、Jensenとて70年前のプロ用ユニットなので家庭用として全く不便はない。  Jensen C12R+Fostex FD28Dのパルス応答特性(ライントランス有) あとFM放送での三角ノイズというのも、耳当たりのよさを助長しているように言われる。これは1kHz以上での高域のSN比を稼ぐためにエンファシスする際に生じるもので、サーというホワイトノイズが徐々に乗って高域のキツさを緩和すると言われる。同じ効果は、磁気テープのヒスノイズ、真空管のサーモノイズなど、様々なデバイスから発生する要素があった。しかしデジタルでのパルス性のザワザワしたノイズではないので、かえって心地よいものなのかもしれない。ホワイトノイズといえば胎児が聞いている子宮音と似ていることで知られ、昔ならアナログテレビの砂嵐を思い浮かべるが、最近はデジタル回線になってどうなったかというと、ヒーリング効果があるということでホワイトノイズ専門のCDが販売されるくらい需要があるらしい。試しにピンクノイズを薄く混ぜて聴いてみると、確かに奥の音は聞こえにくくなるのだが、ささくれ立った感じがほぐれていくのと、全体に音の押し引きが強めに出てくる感じがして、主張すべき点が要約されているように聞こえる。おそらくカセットテープのヒスノイズにも似たような効果があると思う。 よくアナログ盤のほうがリズムのグルーヴ感が良く出ると言われるが、多くはワウフラッターが原因であると個人的には思っている。ターンテーブルの回転数そのものに狂いはほとんどないのだが、レコード溝の偏心により全体にゆらぎが生じるのだ。同じようなことはカセットテープにもあって、回転を伝えるピンチローラーのゴムにゴミが溜まったりが摩耗したりしてワウが生じる。これをエフェクターとして使ったのがフランジャーなのだが、試しにヤマハのミキサーに付属しているフランジャー・エフェクターで45回転(シングル盤)、33 1/3回転(アルバム)などに合わせて原音に混ぜ合わせると、懐かしい感じがよみがえってくる。

あとバブルラジカセと呼ばれる世代のステレオラジカセは、CDラジカセが同時期に増えてきたのであまり気付かないと思うが、トランスレスのICアンプが主流となり、筐体にバスレフ機構を持たせるなど、ボーカル域を頭越しに拡張したドンシャリな傾向が増してくる。良いか悪いかは別として、1980年代アイドルあるいは米国のヒップホップの原風景でもある。1980~1990年代の20年間にオーディオのトレンドはアウトドアでの使用に特化していったし、音楽制作の現場もティーンズに向けたコンテンツで埋まっていった。改めて言うと、昔のラジカセで現在のラジオプログラムを聴いてもイヤホンで聴くほどのインパクトはないし、逆にイヤホンで昔の音楽を聴いても歪みでささくれ立って聞こえるだろう。それだけの違いが1980年代を前後して存在するのだが、逆にそれ以前の音楽遺産の行方はどうなるのだろうか? 今のオーディオ業界はスペック競争でユーザーを押し負かすことだけ考えて、何が最適かの答えをほとんど持っていないと思えるのだ。 【モノラル再生でタレント性が際立つ】 これまでの記述を読んで何か変な点があると気づいているかもしれないが、私はステレオ音源でもモノラルにミックスして聴いている。加えて人間と等身大の巨大モノラル・ラジカセ(本来はジュークボックス)のモックアップを造ってして、その理由は人間の存在そのものが家庭用オーディオのパースペクティブとして一番自然で心地よいからである。逆に言えば、人間と等身大であるということから逆算して、ボーカル域に照準が定まっているということもできる。ボーカルのリアリティも大きさから生じるフィジカルな感性もあるのだと言っておこう。この人間工学的なモジュールから生じるオーディオ装置の帰着は、モノラルであること=一人称としてのパフォーマンスの再現に限定することを示している。実はそれ以上の大勢の人間が狭いウサギ小屋に押し寄せるのは、どうも居心地が悪いのである。

さて改めて50年前の規格に腰を下ろして、ラジカセの音響をリファインしたモノラル・システムで聴く音楽とはどういうものだろうか? ひとつはラジオのもつ報道性と連動して、アーチストの人間性にクローズしたドキュメンタリーとして聴き込めること。もうひとつはスピーカーをPA級にアップグレードすることで、知的なメッセージとしてだけでなく、ミュージシャンが感じてたフィジカルな衝動にも触れながら体験できること。ついでに現在も比較的安い価格で製造し続けているデバイスを集めて再構築したというところがミソである。 こうして単純なマイクの記録からリアルな等身大の音響を引き出せたとき、以下の様々なタレントの幅広さをみるように非常にバラエティーに富んだ音楽体験が可能となる。20世紀を通じて息の長いフォーマットだったAM規格のもつ音響デザインの的確さを物語っていると思う。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||