我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「中二病だけどアメリカン」は、初老を迎えたオーディオマニアが高度成長期~バブル崩壊の日本経済を振り返りながら、アメカジ世代が日本でラインジングサンを遂げることを夢見る状況をモニターします。ただし、かなり空想で書いた部分も多いので、真に受けて中二病に羅漢しないようお気をつけください。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

中二病だけどアメリカン |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

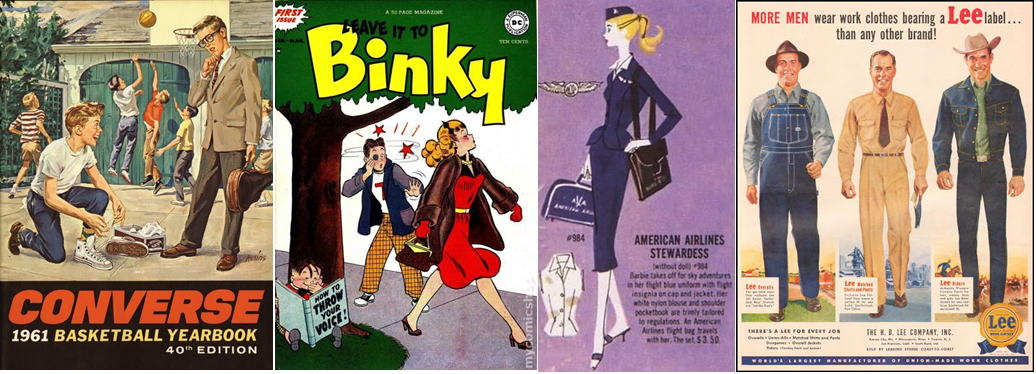

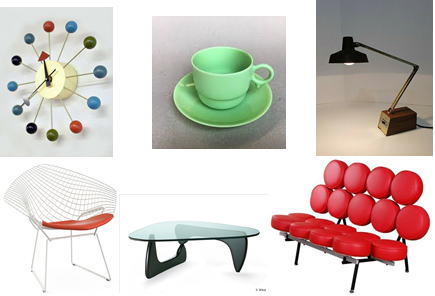

| 【アメカジの甘~い誘惑】 世に言う中二病の定義として、洋楽にやたら詳しくなる、そのくせ「アメリカってズルイよな」などと批評しだすらしい。私なんかまさにそうなのだが、日本が合衆国51番目の州都とまではいかなくとも、戦後に進駐軍が撤退して以降も、ずっと日本はアメリカ経済の影響を受け続けてきたと認めずにはいられない。実はアメリカで中二病と似た言葉として「ポスト・ハイスクール・シンドローム」というのがあって、高校生活という狭いドメスティックな世界と、そこから卒業して社会序列のなかに踏み入ったときの落差にトラウマを感じることだそうだ。スパイダーマンなどのアメコミを実写化で再評価し、手作りのダイナーの味を再現したハンバーガー専門店、コカコーラの注ぐグラスに凝ってみたり、そういうニッチな懐古趣味は、産業的に老化した白人主義と見下すことも可能で、あるいはアメリカ文化そのものが、20世紀の世界制覇の夢から覚めて、自国の文化に正面から向き合っている姿なのかもしれない。 こんな話で切り出しといて、アメリカを延々とクサすというわけではなく、結局のところ日本人は何だかんだ言ってもアメリカが好きなんだと思う。敗戦後にアメリカを追い抜け追い越せでやってきたなかで、高度成長期を越えてG7など西洋社会の仲間入りを果たした後も続く憧憬の数々は、単にそれが経済的な裕福さだけが目標なのではなく、どんな境遇に生まれ育ったとしても個々人が誇りをもって文化を創り出すプロセスにあるように思う。日本人なら「それ嘘くさくない?」と少し恥じらうようなことを、「オレ様が言うんだから信じろよ」と言わば強引にでも自己主張してみせる。そう、酒に酔った勢いで言いたいことを言ってやった、なんてものではなく、普段から言いたいことを言い合えるフランクな付き合い方ができる土壌があるのだと思う。 それと欧州なら庶民=貧乏臭いと卑下されるような事柄でも、カジュアルなものへの普遍的な価値観を見出すオープンな考え方もあるだろう。プラグマティズム(実利主義)と一言で片づけるには、大分マインドのほうで左右されてるような独特の感性がある。しかも情にもろいと言うよりも、感情表現がストレートで、それが巨大な市場や文化の形成に役だっているようなのだ。もっともカジュアルの元の意味を調べると、気まぐれとか無頓着とか、その場限りのことだからと寝間着のままゴミ捨てに出かけちゃったというような感じなのだが、そのほうが楽だし合理的と開き直ったところが、ポップスの本質なのかもしれない。   アメリカン・カジュアルのほとんどは、スポーツやドライブなど活動的な若者のファッションに帰している。つまり本来は流行に左右されやすいものなのだが、ここまでクラシカルな装いとして定着したのは、ひとえに映画「アメリカン・グラフィティー(通称アメグラ)」に現れるような、1960年前後の流行を絵にすることで、副産物としてのブームが生まれたからである。しかし日本でのブームが進駐軍の置き土産というわけにはいかなかったのは、軍人は正規の身なりとしてアメカジを認めていなかったというほうが正解なのだと思う。しかし全てが低俗かというとさにあらず、スニーカーはバスケシューズをアイビー達が普段着にしたもの、スタジャンが大学野球の代表選手(Letterman)がロゴ入りジャケットを着用してたもの、ボストンバックは旅客機の乗務員が会社から支給されたもの(座席持ち込みに便利な大きさ)、という風に1950年代では意外にちゃんとしたものなのだが、恋にスポーツにと活動的な若者のファッションに帰されるようになった。これに肉体労働者の作業着だったTシャツ、Gパンを加えると、アメリカンなメンズ服の基本が出来上がるのだが、いずれも機能性を重視した使い心地のよさが売りだと言えよう。これより少しフォーマルなものはアメトラ(アメリカン・トラディショナル)と呼んだりするのだが、少しヤンチャなロカビリー世代にはカジュアルのほうが合っているだろう。  映画アメグラの広告(左)と撮影時のジョージ・ルーカス監督(右) 中央:エースのマディソンバッグ、コンバースのスニーカー、ゴールデンベアーのスタジャン  1950年代のカジュアルの浸透:公園で散歩するケネディ夫妻、名門大学の代表選手 ジェット旅客機のスチュワーデス、労働者階級に扮したマーロン・ブランド  広告・雑誌に出てくるアメカジの原風景 あるいは、アメカジに香る平和な心地よさというのはやや演出していた部分もあって、ベトナム戦争、ケネディ大統領とキング牧師の暗殺など血生臭い事件が多くなり、誰の思惑で国家が動いているのかも判らない不安な時代にあって、白人達が政治的な対立を気にすることなく自身に誇りをもって生きていた、そういう時代の最後の頃の象徴だったかもしれない。それはカジュアルという貧しい服飾に身を包んでも失われなかった人間の尊厳のようなものである。アメカジは自由自在に行動する人を支援するユニフォームでもあったのだ。マーヴィン・ゲイのホワッツ・ゴーイン・オン、ジョン・レノンのイマジンをこの時代のアンセムとして聴く人が多いように、リズミカルなロックンロールと共にモビリティを新鮮に受け取った1950年代から、さらに先にある自由とは何なのか? そういうことをふと立ち止まって考えなければならない時代の訪れを感じていたのだ。そこに登場したのが、懐古趣味だけで彩られたアメリカン・グラフィティーという映画だったと思う。 昔の言い回しでアメリカンなものを「バタ臭い」と表現したが、カロリーたっぷりな食べ物が転じて、無駄に元気で仕草が大げさなことを言ったのだと思う。とはいえ、ミンストレル・ショウなどにみられる滑稽な仕草の強調は、いわゆる黒人文化の典型とも考えられていたようで、最初のトーキー「ジャズ・シンガー」に出てくるアル・ジョルソンの頃から、エンターテイメントの花形となっていた。おそらくこの頃から誰もが気付いていたのだと思うが、アメリカ的なエンターテイメントは(差別的なものも含めて)黒人文化によって初めて独自のものとなったということだと思う。今回の話題の中心にあるアメグラ時代の音楽は、ブルースやR&Bがレコード売り上げで大躍進した時代と重なっており、白人歌手の誰もが黒人のように歌いたいと願ったのだった。レコード会社のオーナーも、アトランティックがトルコ人、チェスがポーランド人と、移民として選んだ黒人文化にどっぷり漬かった人々が、「黒人らしさ」に深い共感をもってプロデュースしていったともいえる。逆にキャロル・キングがドリフターズに提供した楽曲は、全米チャートでは高位に付けたが、R&Bチャートでは不振だったりと、その価値観の形成も独特なものへと変わりつつあった。その際たるものが、イギリスでブルース歌手をリスペクトしていたロックバンドが、アメリカの黒人ミュージシャンの間で「プラスチック・ソウル(おもちゃのソウル)」と揶揄されていたことで、同じような音符を辿っても「らしくない」という感覚がつきまとっていたともいえよう。一方で、この時代は白人も黒人も声だけなら見分けもつかない、肌の色を越えた融和的な雰囲気が醸成された時期でもあった。それだけにヒューマン・ライツ運動で叫ぶ黒人たちの本音に向き合ったとき、白人社会が真っ二つに分裂したのだった。この融和と分裂のわずかな時間のズレが、アメリカン・グラフィティーには流れているのである。  ピクニックは清涼飲料水をクーラーボックス詰めて出かけよう ポップスの爽やかさは清涼飲料水と相性がイイ アメカジとはやや時代は前後するが、ポップ・カルチャーの一環としてイームズ夫妻などのミッドセンチュリー・デザインの家具を思い浮かべる人も多いだろう。戦時中に大量生産ラインが整備されたプラスチックや金属材料が、軍民転換によって安価に手に入るようになり、自由な造形でデザインされた家具がこの時代に多く生み出された。時代が前後するのは、当時のインテリアの実権は親の下にあって、若者は外に出ることによって自分たちの自由な発言を満喫したが、インテリアでポップなデザインが本格的に流行するのは、モータリゼーションで遊びまくった若者世代が家庭生活に腰を落ち着けるようになった1960年代からだからだ。またフランク・ロイド・ライトのオープンな建築哲学(土地使用の無料化、家屋の有機的な増築)も、多くの実験的な取り組みは大恐慌が起こった1930年代から戦中の1940年代に一般庶民の住宅事情を改善するために行ったが、その後の戸建て住宅の在り方を方向づけたように思える。いずれもただ形がカッコイイものというよりは、人間にとって心地よい生活スタイルとは何かについて、深く共感をもって挑んだ実用志向の作品ともいえ、それゆえに流行の満ち引きにも関わらず長く存在するのである。こうしたデザイン嗜好はブランド化が進むにつれ高額なものへと変化するのは必然ではあるものの、それから波及する周辺文化との関わり方がポップスということかもしれない。アメリカの雑誌広告にみるアザトイまでのデザインがまさにポップスの象徴だと言わなければならない。  フランク・ロイド・ライトのユーソニアン住宅の例:部屋を用途で区切らず有機的に結び付けている  チャレンジ=遊び心があふれるイームズ夫妻の仕事ぶり  ミッドセンチュリー・デザインはハマると大変なので自粛(オーディオもか!) こうしたポップ・カルチャーをアカデミックな視点から、ビートニク詩人やポップ・アートに関連付けることも可能だが、個人的には少し違うように思える。ひとつはこれらがことさら持ち上げられるのは、実用性の無さの裏返しであり、いわゆる金儲けのためにアレコレ画策している人々に巧く乗せられている気がするからだ。反対に一人一人のアーチストは生活に潤いを与えようと無償の行為として活動していたわけで、それはスープ工場で働く人と等価なものであった。このような市民社会のなかでオブジェの役割を読み解かないと、アートの本来の役割が判らないのであるが、どうもその後に付いてくる商業主義的なソロバン勘定が気に喰わない。個人的にはアメリカ国内で人気の悪いリアリズム絵画などは、アメリカの価値観の多様性を知るうえで有益なような気がする。同じような庶民性を画くにあたり、もったいぶった感じはあるかもしれないが、都会人特有のスノッブな臭いのしない(表裏のない)、フランクな人々の雰囲気が伝わってくるからだ。言い換えれば、ギンズバーグ「吠える」の冒頭に出てくるレイ・チャールズのブルースについて、「魔法の音楽」の著者エマーソンは「ただカブレてるだけ」と一蹴して、同じユダヤ系でも黒人社会のなかに入っていったブリルビルの住人との違いを話し出すのだが、今となってはそのどちらも遠い記憶のかなたのように感じる。つまりポップスはアートではない、ひたすらカジュアルな生活の一部であり続けるべきなのだ。  1950年代から活躍するビートニク詩人たち:ケルアック、ギンズバーグ、バロウズ  ポップ・アートの旗手たち:オルデンバーグ、リキテンスタイン、ウォーホル、ジャスパー・ジョーンズ  リアリズム絵画:アメリカン・ゴシック夫妻、エドワード・ホッパー、アンドリュー・ワイエス ここでアメリカの商業的なモダニズムを考えると、それは実用性というバイタリティ=マーケティングからフィードバックされる流動的なもの=流行(トレンド)という形で現れるように思う。特に1950年代のように自国での戦闘を免れた戦勝国として世界征服の夢に近づいた時期は、それまでの歴史を総括するように様々なアイディアが盛り込まれた。カジュアル・ファッションは元のデザインは20世紀初頭にはあったものだが、それを若者の機能的なファッションとしてまとめたのが1950年代ということになる。ミッドセンチュリー・デザインの家具は、金属やプラスチックなどの新しい素材による自由な成型によってポップなデザインが生まれたが、実は座り心地とか触り心地など人間のライフスタイルに寄り添った機能性を主体としており、人間のフィジカルな機能それ自体は変わることのない普遍的な内容である。ジャンクフードにいたっては、味覚の強調ということ以外にも、栄養価というパラメータを効率よく摂取するためのメニューとみていいだろう。このように流行(トレンド)という本来は形のない社会現象に対し資本を注入し、幅広い購買層から効率よく利潤を回収するというマーケティングの仕掛けが、商業的モダニズムとして現実的な形となって残っているように思う。しかしそれは現実の人間の姿(あるいは欲望)を古典的な形で捉えていたという側面もあったと認めなければならないだろう。それだけに1950年代のファッションやデザインは、過去の繋がりと革新とを歴史的な成長記録として描かなければならないのである。この点は、芸術家、発明家と呼ばれる人々のフロンティア精神とは大幅に違うのである。 一方で、こうしたリアリティとバイタリティとが交錯したアメリカンな現実主義は、カラー・テレビに代表される情報メディアのイメージ戦略によって大きく歪められていったようにも感じる。つまりある種のコモンセンス(常識)を造り上げるプロセスは、アメリカの市民社会のなかに根付いている一方で、結果として知り得る情報は議論の余地のないような状態で仕上がっているからだ。実際には、マーケティング戦略を絵に描いた餅のように押し進める、その詰めの甘さがアメリカンな雑な仕上がりにも影響しているのだが、それだけに一流のマニファクチャーへの賛辞も惜しみなくされるのだと思う。中二病の悪いところは、このプロセスに何ら関与してないのに、購買層のひとりとして、あたかも自分がプロデュースした気になっているところである。まさに私などそうだと自覚している。 日本でそうした事情をどこまで呑み込んでいたかは判らないが、盛夏の縁台将棋、氷屋さんなど、実用的でラフな格好というのは昭和の風物詩にはあって、庶民性がそのままファッションとして生きていたとも言える。見た目誰も学生運動をしてないので、これもアメグラ的な平和に満ちた風景なのだと言えよう。しかしこの恰好で、テレビの歌謡ショウに出るというなら話は別だと思うのではないだろうか? それも自作の歌を聞かせようとなれば、どういう主張が出てくるのか? ボブ・ディランがジーンズを履いてステージに上がったときの衝撃は、こういうところにあったのである。ディラン自身がカウンター・カルチャーの筆頭のように言われるのを半ば軽蔑していたのは、労働者階級の文化的な肯定をちゃんとしていた自負があったからだと思う。  昭和のストリートファッション:縁台将棋、氷屋さん、虫取り少年  ボブ・ディランとLevisジーンズ イギリス発祥のロックは、元がアメリカのブルース歌手へのリスペクトから始まったため、巡り巡ってアメリカ音楽として定着しているように思う。というのは日本での事情のようなもので、例えばストーンズの偽ライブ盤「got LIVE if you want it!(1966年)」は日本で発売されるや、それまでのロックバンドの在り方を一変するほどのインパクトがあり、日本のGSグループも業界的にはライブ活動を断念したビートルズ人気にあやかろうとしていた反面、いつかはストーンズのようなライブステージをやってみたいと憧れるに十分なものであったし、日本でのロックパフォーマンスの印象の多くはここに起点をもっている。  マディ・ウォーターズ、ローリングストーンズ、ザ・タイガース、村八分… ジャパニメーションとも言われる日本のアニメはアメコミの影響を受けていた。「アキラ」「コブラ」などは子供向けという範疇を越えるリアルな描写で、アメコミのシンプルな勧善懲悪の世界を一気に塗り替えていったのだが、そこには「ゴルゴ13」などの劇画の世界と交差しながら、アメリカンなSFの世界観を取り込んだ結果だった。アメグラのときと同じように、ここでもジョージ・ルーカス監督が「スター・ウォーズ」の実写化でSF映画の金字塔を打ち立てたのだが、そのポスト・ヒーロー物の空白に旨く入り込んだと言えるかもしれない。  アメコミ版スターウォーズ、チャーリーズエンジェル、アニメ「コブラ」、映画「アキラ」 日本でアーケードゲームというとコンピューターゲームのことを指すと思うが、カーチェイスとストリートファイトなど、ハリウッド映画ではお馴染みのシチュエーションを、さらにバージョンアップして娯楽度を増している。老舗のセガ社は1960年代にピンボールゲーム機と並行してロックオーラのジュークボックスも輸入販売しており、タフさを必要とする商業施設での消耗品と修繕サービスに加え、納品先のニーズに合わせた新旧ドーナッツ盤の在庫確保など、ソフトウェアからバックアップするノウハウはそのままゲーム機でも活かされた。  セガ社のアーケードマシン:ジュークボックスもゲーム機と共にパブリックな娯楽だった こうしてみると、バイオレンス&アクションだけが売り物のようなアメリカンな雰囲気というのは、別に日本が合衆国51番目の州都とは言うまでもなく、意外に現代の日本文化に溶け込んでおり、単なるモノマネ以上のものに成長していることが判る。それは商業的デザイナーという日本独特の職人制度により、流行という未来ガジェットを生み出す発想力が、20世紀後半に花咲いた結果でもある。今このようなフロンティア精神が根付くには、商業中心の教育方針を見直さなければならないのだが、かつては家庭教育に委ねていた栽培、料理、工作の時間割りを増やすことを真剣に考える時期にきていると思う。自分などはアメリカン・カジュアルが内包する実利主義(プラグマティズム)を、身の回りの生活主体の心地よさに言い換えて、もっとフィジカルな感性に還元して評価したいと思っているわけだ。ちなみにここは趣味のオーディオのページなので、以下はオーディオの話だけであるのでアシカラズ。さてはドップリとアメリカン・ポップスの世界に漬かってみよう。 【ライヴ・イン・アメリカ】 ここに集めた1960年代までのアメリカン・ポップスのコレクションは、いわゆる名盤を集めたものではないが、ドキュメントとしてアメリカらしさが溢れるものを幅広く選んでみた(とは言いつつ、CDの巣穴からアメリカンなものを掻き集めただけ)。こうして並べると一見してルーツ・ミュージックのような発展史のように語られがちだが、むしろ人種やアレンジ・奏法を越えてアメリカという土地に結びついた横の連なりを意識して聴いてもらえると幸いである。アメリカだから何でもゴージャスというわけでもなく、いわゆるアメリカン・コーヒーやジャンク・フードに代表されるように、むしろ廉価で実用的なものも少なくない。むしろ軽食と同じようにポップス音楽をカジュアルに聴いていたアメリカの場末の風景を楽しんでもらいたい。劣悪な録音からでも聞こえる血沸き肉躍る感覚は、それを再現できるモノラル装置を構築したから得られる桃源郷である。1970年代以降はほとんどの場合音質も安定しオーディオ指南も多くあるし、今さらリスペクトしなくても十分だと思い省略した。あとジャズも語り過ぎているほど語られているのでここでは省略している。ちなみにアナログ盤の蒐集はせずにCDで通している。

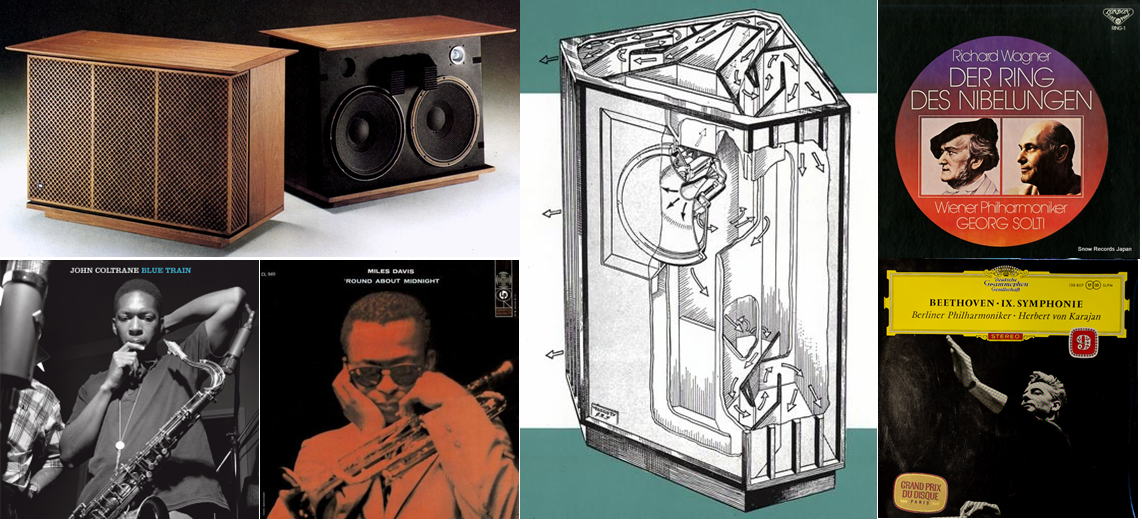

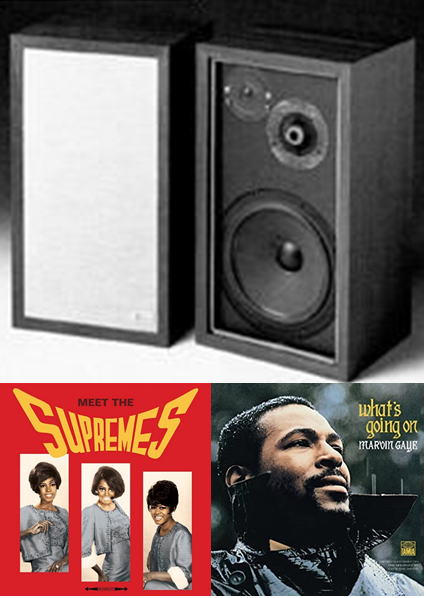

【オーディオでのアメリカンの意味】 1.オーディオ機器のお国柄の議論は無駄 この話題を出すとき少し困るなと思うのは、古いオーディオマニアでのアメリカン、ヨーロピアンの区分けで、アメリカンがジャズ、ヨーロピアンがクラシック、というような相性の問題を簡単に言ってしまう人が多いことである。アメリカンが多少粗削りだがパワフルな音、ヨーロピアンが上品で奥行きのある音、という点はあるかもしれないが、タンノイのユニットは普通のバスレフ箱に入れるとカミソリのように鋭利な切れ味があるし、JBLもストリングを含めたムード音楽で最高の味を出すというオチもあって、一概に額面通りのことはない。というのもタンノイはアメリカ国内でクリプッシュをはじめ様々な特許に引っ掛かってコーナーホーンのシリーズが売り出せなかったし、JBLもまだまだアメリカ国内から海外に売るような市場規模をもってなかった。どちらもクラシック、ジャズの区分けなく高忠実再生のスピーカーとして知られていたのだ。  JBLとジャズ、タンノイとクラシック…黄金の組合せ? 同じJBLでもジムラン時代と1970年代のスタジオモニターとの音造りの違いなども長く議論されていて、例えば菅野沖彦は375+蜂の巣ホーンを愛するオールド派、瀬川冬樹は4345など新しい物を愛用していたが、結局その話は結論が出なかった。菅野氏がJBLの低音はボクシーだ(躍動感が強調されてる)ということを言っていたが、それが人工的だと評していた。瀬川氏はむしろドイツ・グラモフォンでのモニタースピーカーとしてJBLが気になっていたようだ。同じJBLというメーカーながら、ジャズとクラシックでの要求が違うのだろうか? おそらく1970年代からアメリカのオーディオ誌にアブソリュート・サウンドというのが現れ、まさに正確無比に原音のまま再生するという思想に対する批判的な反応ともみられ、JBLを通じて将来のオーディオの方向性について意見を戦わしていたようにみえた。そういう見方も可能だったのだろうが、1980年代にデジタル時代に突入してB&W 801やセレッションSL600などが出てくると、そういう議論は筋違いな感じになった。結論から言えば、ポップスを抜きに20世紀のオーディオを理解しようとするのは、どこか現実離れした無理な論調を生みやすいように思う。ロックとは何か? そういう難題をオーディオ的に読み解くことなど、毛頭も興味のない人たちが、JBLのモニタースピーカーについて語っていること自体が変だと気付かなければならない。  エンタメの殿堂:ジムラン時代のトーキーシステム、ウェストレイク・スタジオ(JBL製ユニット使用) 日本ではアンペックス銘柄のシアターシステム、アルファ・スタジオ、ソニー・スタジオなどで採用された ポップスの世界を覗いてみると、1960年代のビートルズがモニターにAltecを使用し、1970年代のアビーロードがJBLだったのは周知の事実なのだが、売り手としてはアメリカンのイメージをどこかワイルドなロック野郎に結び付けたがる。逆に濃厚な味のモータウンやアトランティックのスタジオモニターは正式にはAltecだが、裏ではテープを持ち帰ってARやKLHのようなフラットで弱々しい感じのブックシェルフで音決めをしていた。要はオーディオ機器のキャラクターを遥かに通り越して、アメリカンにもヨーロピアンにもなり得るのだ。ポップスの世界でこのことは意外に重要なことで、録音クルーの内輪で共有されているサウンドポリシーのほうがずっと上位にあったといえる。このため、ハイファイ機器にロック向けという認識はまだ未熟な状態で、たまたま信頼できるモニターを利用していたに過ぎないともいえるのだ。これはロックのレコード購買層の所有する音響機器が、ラジオ、卓上プレーヤーという数W規模のものがメインであるという事実と照らし合わせると、サウンドポリシーを語るには基本性能の違いのほうが大きいことに気付くことだろう。さすが頭が良いと思ったのはピンク・フロイドのアラン・パーソンズで、狂気のミキシングでオーラトーン5Cをモノラル試聴に限定してスタジオに持ち込んでいる。当時はまだダウンサイズしてモニターする習慣は定着してなくて、ましてやモノラルでのバランスなど前衛的な作風と乖離してそうに思うのだが、実際に作品を耳にする若者の実情を勘定に入れたうえでゴールを定めていたことも判る。  左:セカンドアルバムをプレイバック中のビートルズ(Altec 605B使用) 右:「狂気」編集中のアラン・パーソンズ(JBL 4320使用、卓上にオーラトーン5Cでモノラル音声チェック)   1960年代後半のモータウンのミキサー室 Studer C37 8chオープンリールでダビングしながらミックスダウン 両脇に逆さ置きのAR-3a、中央にAltec 604Eモノラル あとは備忘録代わりに、1960年代アメリカのスタジオモニターの多様性について以下に示す。モニタースピーカーには、録音したテープを生演奏と同じ音量で演奏者と一緒に確認するプレイバックと、マルチトラックのミキシングに使われるバランスモニターがあって、一般には後者のことを言うことが多いが、前者のみしか置いてないスタジオもモノラル時代には多かった。それと真空管式のミキシングコンソールは全てカスタムメイドで整備していて、録音エンジニアの仕事としてコンソールを含めた録音機材の故障を直す作業も含まれていた。この時代のモニタースピーカーとしてよくアルテック 604シリーズのことが言及されるが、ユニークなサウンドを生み出すスタジオはそういうルールを無視して機材を掻き集めている。もちろんその中心にはその土地でしか得られないミュージシャンたちの結束があったのだが、事後の事柄を処理するオーディオマニアのヒントにはなるだろう。

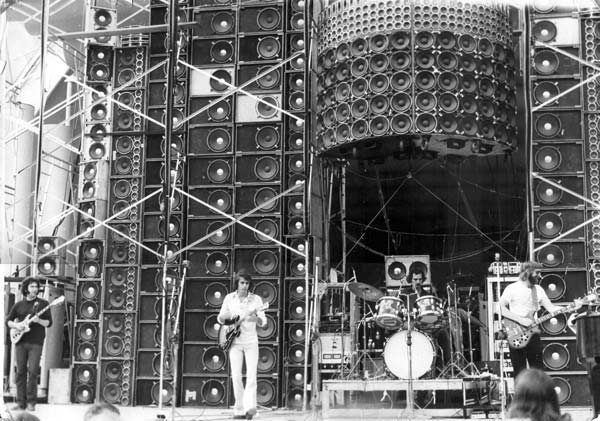

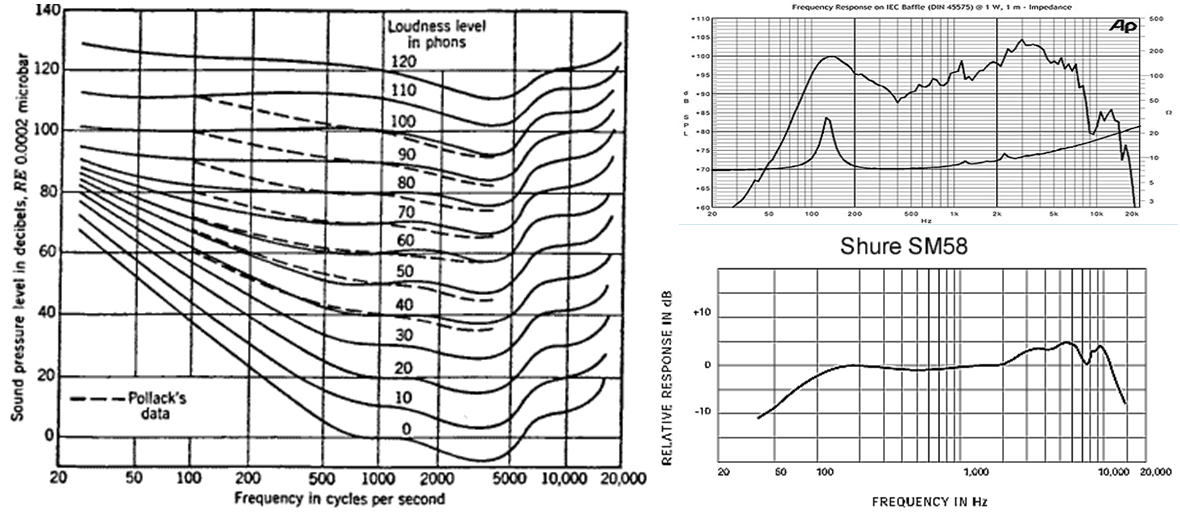

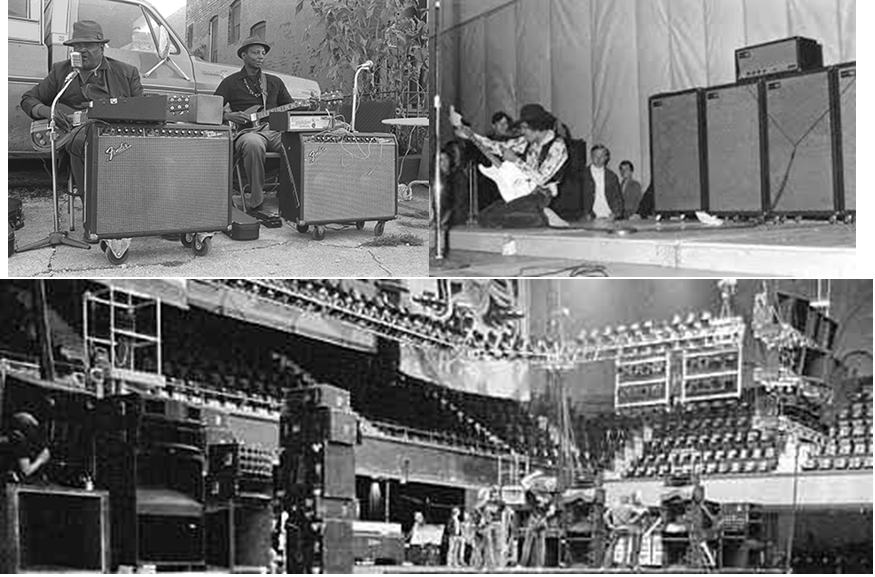

1960年代のニューヨークやデトロイトのポップス系のレコード会社は、表向きはアルテックのモニターを使用して、最後の音決めにはARやKLHといった東海岸系のスピーカーで聴いていたという。JBLやアルテックが西海岸の陽気な気質をサウンドに表しているとすれば、AR(Acoustic Research)、KLH、Bozak、BOSEなどは東海岸の湿り気のある感じを現わしていると言われる。いわゆるボストン・シンフォニーホールが育てたアコースティックなサウンドは、低音偏重で高域の丸まったフォッギーな音だ。KLHの背面にあったツイーターのレベル・スイッチにはFLATの他にNORMALという抑え気味のポジションがあったというが、現在残っている個体はNormalとDecrease、Increaseの表示になっている。この手のサウンドを継承したメーカーの最後の生き残りがBoseだったが、1990年代に打ち込み系の音楽と相性が良いということで、店舗BGMからカラオケ店、ホームシアターからデスクトップの小型スピーカーまで、かなり数が出回っていた。  この東西サウンド対決の間にあるメーカー、RCA、Electro-Voice、Klipsch、Jensenなどは、日本の家庭用ハイファイ機器ではほとんど売れないメーカーだった。というのも、同じようなノーマルな系統のサウンドはもっと格安に製造されていたからである。実際にパナソニックやパイオニアは、スピーカー・ユニットをアメリカで販売しており、廉価で高性能という評価を得ていた。一方で業務用機器としては、RCAのリボンマイク、エレボイの簡易PAスピーカーSX300、Jensenのスピーカーを実装したフェンダーのギターアンプなど、定番と呼べるものが意外にある。この家庭用ハイファイという分野と業務用機材との価値観のブレが、アメリカン・サウンドの本質を曖昧にしているように思える。 2.ライブこそがオーディオの実力を示す場 ではアメリカン・サウンドの基本的な骨格とは何だろうか? ひとつはライブステージでの実用性をもとにマイク、アンプ、スピーカーの設計が始まったことである。つまりパフォーマンス・アートを実物大で再現できないものをオーディオとは呼ばない。WE、ランシングはトーキー業界、ジェンセン、シュアー、エレクトロボイスはPA機器での市場開拓がその始まりである。そのなかで重視されたのは、まだ10W台の小出力アンプしかない時代で、いかに効率よく音声を明瞭に伝達できるかという課題を背負っていた。むしろその効率こそが多くの集客を可能にしたといっても過言ではないのだ。多くの場合、1940年代にベル研究所によって発表されたラウドネス曲線を参考に、言葉の明瞭さを確保するため中高域に強いアクセントを付けるようなサウンドを志向したことで、それはスウィング・ジャズのビッグバンドのなかでボーカル、ギターをリアルに拡声するための機能が盛り込まれた。JBL D130、Jensen P12Rのような、ギターアンプに使われた大口径エクステンデッドレンジは、まさに1940年代のライブステージのために開発されたと言っていい。それがそのままアメリカのポピュラー音楽のサウンドを決定付けたのだ。  1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた  アラン・フリード主催のムーンドッグ・ショウ   レスポールとポール、グレイスフル・デッドのウォール・オブ・サウンドの実演(JBL山積み) PA的と言われるサウンドは、本来は500~2,000Hzを+3dB/octで右肩上がりにすると「音が一歩前に出る」ように聞こえるというもので、かつては音響心理学とも言われたが、現在では外耳共振特性を元にダミーヘッドでのDiffuse Field Equalization補正曲線によって標準化されるようになり、ラウドネス曲線は人間の聴覚を科学するうえで最初の成果だったことが判る。このラウドネスの掛け方はマイクが先かスピーカーで締めくくるかは、卵が先か鶏が先かの議論でゴチャゴチャになっていて、当時の録音エンジニアによってもかなり主観的だったため、現在のようなフラットな特性のスピーカーで聴くとかなり癖のある音調になる。RIAAかffrrかなんて議論よりももっとアグレッシヴに実際のサウンドは蠢いていたのだ。実は同じ混同がイギリスの1960年代のロックシーンにもあって、必要以上にドンシャリに録られているのは、ブルース録音のクリスタルマイクのラウドネス効果が相乗された結果だったのかもしれない。それがアメリカに逆輸入されてマージービートと呼ばれるロックシーンへと成長したのである。  フレッチャー&マンソンによる最初のラウドネス曲線、Jensen C12R、Shure SM58の正面特性   B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線  1950年代のブルース演奏(Shure 520クリスタルマイクがよく使われた) このラウドネスの前提条件にあったと考えられるのが、最初にトーキーの音声規格を策定したときのアカデミー曲線と呼ばれるもので、こちらは劇場で使われる機材の音響特性を計測して実現できそうなものとして取り決められた、2kHzからかなり減衰するカマボコ型の特性である。これを元に考えると、普通のステージで生マイクの音をそのまま拡声するだけではモゴモゴした音になりやすく、中高域を持ち上げた方が自然に聞こえることとなる。ここら辺は理屈ではなく、実際のステージを踏んで百戦錬磨で売りさばいたJensen社やShure社のリサーチ力の勝利であり、これこそがアメリカ的なプラグマティズム(実利主義)の本質でもある。  J.B.ランシングの開発したVoice of the Theatreとトーキー劇場の音声規格(アカデミー・カーブ) 上記のトーキーの規格化に追随して、ウェスタン・エレクトリック社に低音用スピーカーのOEM製造を行っていたのがJensen社である。ただし、Jensen社の場合は以下の左の広告にもみられるように、ハモンドオルガン、フェンダーギターの楽器用スピーカー、Rock-ola社のジュークボックス用スピーカー、ケープハート社の高級電蓄用スピーカー、ウェスタン・エレクトリック社のトーキー用ウーハー、ベル&ハウエル社の映写機用スピーカー、プレスト社の放送用アセテート録音機の音声チェックモニターにいたるまで、あらゆる分野の音響機器メーカーにスピーカーを提供していたため、その実態を正確に言い当てることは難しいと思う。トーキーへの参画はランシングがVOTTの栄冠を手にしてからは撤退しており、その後のプロシュマー方面では、ギターアンプ、ジュークボックスなど、アメリカン・ポップスの中核的なサウンドをサポートすることで、Jensen社の歴史は、20世紀アメリカ音楽の歴史そのものとなった。これはけして大げさではない。  1960年代まであらゆる分野にスピーカーをOEM供給したJensen社 3.予想以上に貧しい米国オーディオ環境 ちなみにアメグラ映画に出てくる、キャデラックに積んであるカーラジオは基本的にAMラジオでモノラルである。またレコードはSP盤からドーナッツ盤への移行期で、エルヴィスのデビュー盤はSP盤で販売された。アレ? と思ったら、R&Bやブルースはレイスレコード、まだまだ人種差別が歴然とあった時代だったことを忘れてはいけないように思う。ジュークボックスの語源もクレオール語で「無法な振舞い、騒々しい、悪びれた」盛り場を指すJuke Jointから来ていて、白人たちが出入りできない場所で流れていた音楽が20世紀後半のアメリカン・ポップスを先導することになる。そこに漂うセクシャルでバイオレントな雰囲気は、公衆の前で大っぴらにするには猥褻すぎる欲情のようなものだが、黒人歌手のもだえるように歌う姿を前にして心の枷が外れていったのだろう。エルヴィスもはじめてテレビに出たときに、歌うときの腰つきが卑猥だと言われたことを思い出してほしい。20世紀のラヴ&ピースは、すでに1950年代から広がりをみていたとも言えよう。 しかし低俗な音楽にどういう音響機器が最高なのか? そういう議論の無益なことは誰もが弁えていた。実はそれらの偏見がこの時代の音楽再生を難しくし、正統な評価を阻んでいるように思うのだ。だがその中核的な都市となったシカゴでジェンセン社が構えており、低所得層でも手に入れやすい廉価でも十分な音響効果をもつユニットの供給をしていたことは、もっと知られてよいことだと思う。同じシカゴで創業したシュアー社と合わせて、アメリカン・ポップスのサウンドの骨格を形成していると考えて間違いないだろう。一方でショウビズの中心は放送業界と映画業界のほうにあり、日本でのオーディオ機器の話題はアルテックやJBLというハリウッド系列の音響メーカーに偏りがちな気がする。この手のアメリカン・サウンドの定義が、1950~60年代のポップスのサウンドを全く顧みないことは前述したとおりだ。  左:AMカーラジオ、中央:SP盤時代のレコード屋(ジャケットなし)、右:ジュークボックス  ブルースの故郷:Juke-Joint(黒人の盛り場)に集う人々 1970年代にロックエイジへ向けたオーディオ機器の基本形が出来上がったとすれば、それ以前のロックンロールのサウンドデザインはどこにあったかというと、まさしくステージ上でのPA機器の発展と共に日進月歩で変化しており、10年で10倍ずつ増えていった音響出力に対し、1960年代までの家庭用の音響機器の開発スピードは全く追いついていなかったというほうが正しいかもしれない。スタジオレコーディングでのアルテックからJBLへの劇的な移行は、むしろステージパフォーマンスでのJBLの圧倒的な力量が買われたからに他ならない。それと同時にアメリカ音楽のサウンドテイストを育て上げたJensenも、音響出力が追いつかなくなって終焉を迎えた。現在のJBLは1980年代以降に念願のトーキー分野の制覇を機に、スタジオモニターの分野からも撤退しており、アメリカン・サウンドの歴史をトレースすることが難しくなっているように思える。  1950~70年代までアンプ出力は10年置きに10倍に上がっていった(ショウビズも好調?) その意味では、アメグラ世代のための本格的な家庭用ハイファイ・オーディオというのは、そもそも無かったというほうが正しいかもしれず、たとえ経済的に豊かになっても高級なステレオで当時のサウンドを豪華に盛り付けるようなことが難しいともいえる。少なくとも、ジャズやクラシックのように正攻法でグレードアップを夢見ると本当にバカをみることになる。というのも、1960年代末のドアーズの録音エンジニアは、録りたての楽曲をラッカー盤にカットして深夜放送(AMラジオ)で掛けてもらい、カーラジオで聴きながら視聴者のリクエストの反応をみていたという。それこそRCAやコロムビアなど大手の録音との比較できるので、どれだけ自分の録音がラジオで聴き映えするかを試すことができたという。1950年代にロックンロールを開拓してたサン・レコードのサム・フィリップスも、自分がDJを務めるラジオ番組で流す黒人音楽を充実させるためにレコーディング・サービスを始めたというので、AMラジオの音楽番組はロック世代の乳母車のようなものだと認識していいだろう。 同じことはジュークボックスでのヒットチャート集計にも言え、このジュークボックスでの売り上げはレコード全体の75%を占めていたというので、それこそレーベルの収入の決定打だったことが判る。一方で、ラジオを通じて得られる情報量によって、ジュークボックスで掛かる曲が左右されるという側面もあったため、ロックンロールの名付け親とも言われるラジオDJのアラン・フリードは、レコード会社から袖の下を入れてもらいラジオで優先的に流していたということで、ジュークボックスの大手ロック・オーラ社をもじったペイ・オーラ事件としてスキャンダルになった。逆に言えば、それだけポップス音楽の流行に対して世間が注目し、自分たちの嗜好が反映されることを願っていたことも判る。クラシックやジャズのように批評活動によって価値観を定めようなどしなかったのだが、そんなことをしている間に流行が過ぎているという認識のほうが正しいだろう。  アメリカン・ポップスの立役者:サム・フィリップス、アラン・フリード、アーメット・アーティガン  1980年代に音場感の増したミックスは、ウォール・オブ・サウンドへのリスペクトであるが、当の本人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、一般にウォール・オブ・サウンドがステレオ録音の一大流派と見なされている事に一矢報いたことになる。これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。これもただのノスタルジーというよりは、20世紀末のブリティッシュ・ロックの潮流とも重なっている。 1980年代に音場感の増したミックスは、ウォール・オブ・サウンドへのリスペクトであるが、当の本人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

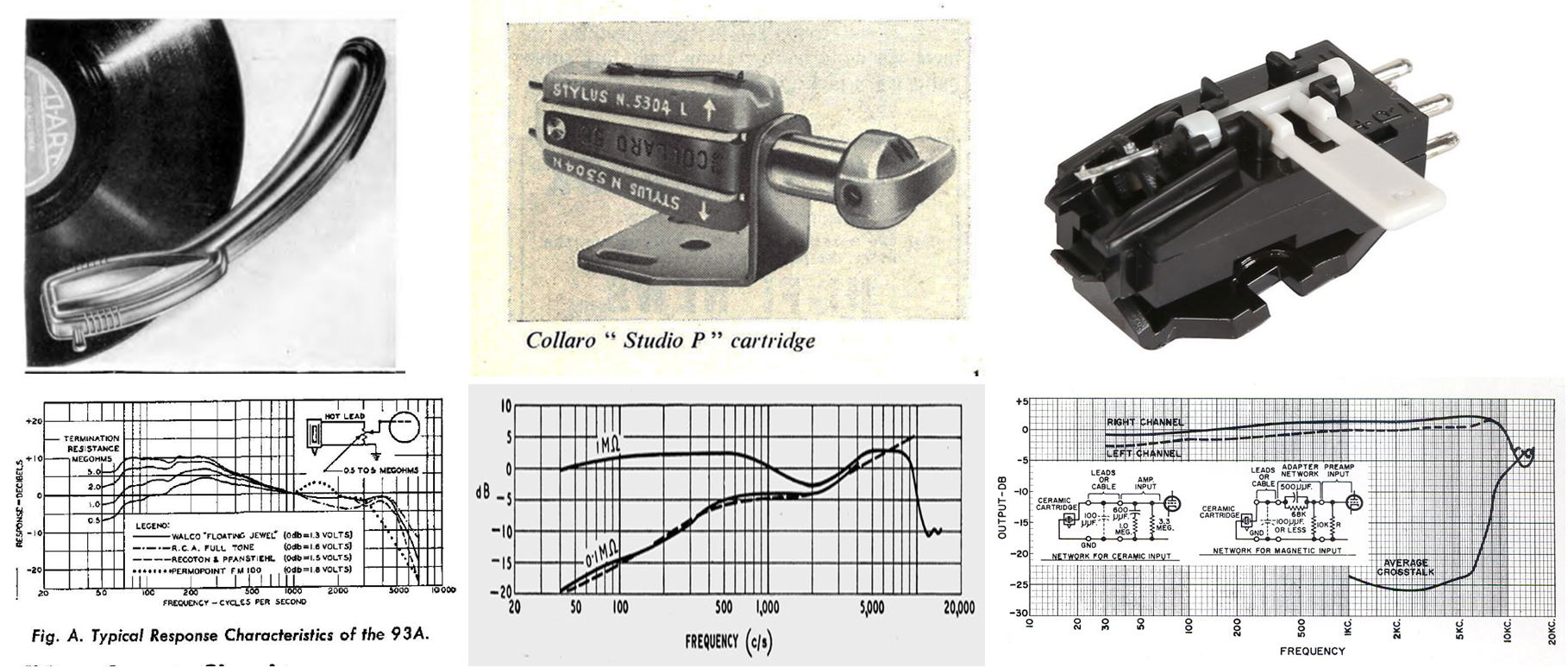

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、一般にウォール・オブ・サウンドがステレオ録音の一大流派と見なされている事に一矢報いたことになる。これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。これもただのノスタルジーというよりは、20世紀末のブリティッシュ・ロックの潮流とも重なっている。しかし、過去の録音に関してのオーディオにおける解決策はほとんど示されていない。あえていえばモノラルのほうがステレオよりもサウンドポリシーがはっきりしてるということだろうが、一般の人が口にする対応策は、真空管アンプを使うとか、アナログ盤にするとか、精々その程度である。あるいは貴重なオリジナル盤を買い漁って、さらにはEQカーブの話まで出てきて、それをサウンド研究と称して語ることで終始している。これには音楽製作者の思いは今の音楽業界に対するサウンドポリシーの描き方についてのアドヴァイスを重視するため、経験の長い名エンジニアやプロデューサーほど、自分のサウンドポリシーのほうをスタジオに置かれた音響機器よりも上位に置く傾向があるため、録音品質のベースとなった基本的な情報が欠けていることと関連があるだろうと思う。というのも、どんなに貧しい機器で聴いても誰が録音したか判るぐらいサウンドが明瞭だったからだ。それだけ昔日の名盤を生み出したサウンドポリシーそのものには意味があるのだが、私のような録音と再生装置の両方を見渡したアーカイヴを目的にする者にとっては、そのサウンドポリシーにアプローチしやすいオーディオ装置を客観的に示してもらったほうが、より実りあるミュージックライフが描けるはずである。ところが古いポップスの録音に最適な再生装置の構築を放置した結果、モノラルのほうが一体感があって迫力があるとかそういう感想だけで、その音楽によってラジオやジュークボックスから衝撃をもって体感したであろう、愛のかたちだとか社会的な連帯感だとか本質的なものを見逃しているように思える。この時代の愛の共同体は抽象的な妄想ではなく、音楽だからこそフィジカルに肌で感じられるものなのだ。時代的には、人種問題や保守的な男女関係などで虐げられた感情(気軽に好きだと言えない事柄)を共感をもって解放してあげることだったが、自尊心の強いティーンズなら偏見や恋愛はいつの時代にも共通する話題でもあるのだ。これは別に大人になっても変わらない(さらに修羅場と化すことだってある)ことでもあるのだが、それをストレートにやってしまうところが面白いのである。 一方で、フィル・スペクターのフィレス・レコードのモニターがアルテックの605BもしくはA7ということだが、この手のスピーカーで聴くウォール・オブ・サウンドは正確な再現というにはどこかずれている感じがする。ひとつはマッシブに響く音のもつれが音量を上げると寸詰まりになること、それとシステムの解像度が上がってもダンゴ状態のセッションは解消されないことが挙げられる。それもそのはずで、ロスの多くの録音エンジニア同様に録音仕立ての曲をラッカー盤にカットしてラジオ局(AM放送)で流してもらって、リスナーの反応と一緒に音質チェックをしていたというので、優秀録音の普遍性の基盤からして、一般のオーディオマニアの話題からズレているのだ。おそらくミニワットと呼ばれる1W前後の再生機器(携帯ラジオ、カーラジオ、卓上プレーヤーなど)で、他の曲と聞き比べたときに大きな差となって聞こえるように設定してあるのだ。このオーディオ環境の逆転現象によって、現在でもフィル・スペクターのサウンドポリシーが「ワグナーの音楽の持つ広大さをロックに取り入れ、ティーンエイジャーの為のシンフォニーを作る」という思想と共に、ポップス業界で敬意をもって語られるのだと思う。  ウォール・オブ・サウンドのセッション:バンドはすし詰め状態、ボーカルは別録り(衝立なし) 1950年代末に出てきた電池駆動の携帯トランジスターラジオは、若者のアクティビティーに大きな影響を与えたが、その聞き方で結構多かったのが電話器のように耳に当てて聴く方法だった。スピーカーの出力が小さかったということもあったが、これも上記の外耳共振を利用したラウドネスと関係があり、KOSS社が出した世界初のステレオ・ヘッドホンSP/3も携帯ラジオと同じスピーカーを耳に密着できるようにアッセンブリしただけのものだった。現在の高級ヘッドホンと比べるまでもなく中域に隔たった音質だが、それでもクリスタルイヤホンよりもずっとハイファイで画期的な商品だったのだ。  初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)  KOSS SP/3ヘッドホンと現在も製造されてる音声用スピーカー 通常の卓上プレーヤーに付属するセラミック・カートリッジは、1960年代中頃まで立派な現役として使われており、1940年代の6kHzまでというのはともかく、1955年以降のハイファイ対応品でも8kHz付近から急激に減衰する特性だった。これは逆に言えば、10kHz以上の周波数帯域はレコード再生でコントロールされていない領域であり、ポップスのシングル盤では78回転盤も新譜が出ていた状況と重ね合わせると、かなり保守的な周波数レンジのなかでレコード文化を培っていたことが伺える。この点は、LP盤が主体だったモダンジャズやクラシックとは10年くらいの遅れが出ていると考えていい。それでいて、音楽文化の育成は停滞するどころか、むしろ右肩上がりに進んでいたのだから、音楽の良し悪しは十分に判る範囲でスペックを押さえていたとも言える。  左:Shure 93A(1946)、中:Collaro Studio 'P'(1957)、右:Sonotone 9T(1961ステレオ)   卓上プレーヤーはロックエイジの神器だった(AMラジオと同じ仕様の真空管とスピーカー) 面白いのはポップスを好む購買層のローファイ環境をそのまま認めてモニタースピーカーとして認めたのが、かのポップス界の魔導師クインシー・ジョーンズで、オーラトーン5Cという何の変哲もない10cmフルレンジでモニターするように公式に推奨した。その最高潮に達したのはマイケル・ジャクソンのスリラーだったが、ちょうど同じ時期にボブ・クリアマウンテンというエンジニアがミックスした、ロキシー・ミュージックのアヴァロンで使用したヤマハ NS-10Mが、その後のステレオミックスの定番モニターへと化けていった。しかしオーラトーンとテンモニを比較すると、その性格が非常に似通っていることに気付くことだろう。ポップスのレコーディングにおける高音質は、コンパクトなラジオを基準として音調を整えてあることが、業界でのコモンセンスとして常に働いてきたことを意味している。  1970年代のオーラトーンから1980年代のテンモニへの移行(基本ローファイ志向のまま) これらを見渡すと、アメグラ世代の音楽に備わっていたセクシャルでバイオレントな性格と、オーディオマニアの好むアメリカン vs ヨーロピアンの議論は、ほとんど関係ないことが判る。それはAM放送やSP盤からゴージャスな音を引き出す音響機器の伝統が、FMステレオ放送を境に失われていることを意味している。それが取りも直さずアメリカン・ポップスの理解を骨抜きにしてしまっているのである。ではアメグラ世代に秘められたアメリカンな欲情をどうやって取り戻せばいいのだろうか? これが家庭用オーディオの進化論で見落としているミッシングリンク、電蓄と呼ばれた大型モノラル装置の存在である。   大物ミュージシャンがリスペクトしてやまない電蓄のゴッドファーザー 【私なりのアメリカン・サウンドの受容】 私のオーディオ道楽の目の付け所に「ジュークボックス」があるわけだが、どうも世の中の反響がイマイチのように感じている。というのも、私自身は45rpmドーナッツ盤を買い漁る猛者でもないし、それゆえにこの時代の音楽に造詣が深いわけでもない。そもそもオールディーズとは、映画「アメリカン・グラフィティ」にみるようなライフスタイルそのものなのではないかと思える。つまり自分が主人公の愛憎劇の主題歌がロカビリーであって、若者がまっさらな時代の器を手に入れ、自分らしい生き様を自由に選べるという希望に満ちていた、そういう時代だったように思える。そういう幻想が打ち砕かれる1970年代の半ば(ようするにベトナム戦争の終了)までの間が、ロックンロールの時代だったように思えるのだ。 ところで、マニアらしくオーディオ機器について述べると、実は私の好みとは反比例して、ミッドセンチュリー時代のオーディオ技術に対する知識が、ロカビリー好きの人にほとんど足りないという事実である。ドーナッツ盤の知識は豊富でも、それを再生する機器に関してほとんど無関心なのだ。この理由について、色々と考えてみたくなった。 【死んだ魚の目のようなロカビリー・ゾンビの来襲】 ライフスタイルとして生き生きしたアメカジのファッションとは全く反対に、いわゆるオールディーズにつきまとう金太郎飴のように、どの楽曲も同じように聴こえるという現象も存在する。実を言うと私も同じような感想を抱いていた一人で、代表曲をいくつか知っていればいいかな、などど適当な感じで聴いていた。しかし、あまり感心がない割には上記のようなアーカイヴのほうは方々に積み重なるばかりで、それがジェンセン製のスピーカーを導入した後に、それまでのコレクションの世界が完全に開けていったのである。 では、それまでの金太郎飴はどうしてそうなったのか? という疑問に行き着いたのだが、よくCDでは判らなかった音の躍動感がドーナッツ盤では判るようになり、にわかレコードコレクターへと邁進することは巷ではよく訊く話なのだが、それが全てかというと、私自身はもう少しオーディオ装置に凝ってみることで違うんだと言いたい。それだけ、1950年代のオーディオ機器と21世紀の主流派オーディオ機器とは、音楽の文法が違うように感じるのだ。 1970年代を通じて、レコードマニアにとってオーディオマニアとは「音楽を聴く耳をもたない人種」、つまりロバの耳という感じの陰口となっていた。というのも、オーディオの話になると「低音が、高音が」と、必ずしも音楽の内容に結びつかない評論から入り、それが優秀録音かどうかで話が閉じる。しかしロカビリー時代の録音はモノラルだし、低音も高音も出ないSP録音と地続きの音質は、どうみてもステレオ装置に馴染まない。このような最新オーディオとミッドセンチュリーとの違いは、ウーハーとツイーターの役割に大きく違いがあり、現在は100Hz以下の重低音と10kHz以上の超高音の質感に役割が分離し、逆にミッドセンチュリーでは100~8,000Hzのボーカル域での一体感に重きをなしているといえよう。もうひとつは、最新オーディオはサウンドステージの立体感を重視する一方で、ミッドセンチュリーは個々の楽音のプレゼンス(実体感)を重視する。こうしたステレオ音響に合わせたオーディオ機器によるすれ違いがもとで、ロカビリーを3階席から眺めるような聞き方が根付いているのだ。 時代的に新しいサウンドステージの表現は、高域の音圧がフラットに伸びているというよりも、高域のパルス成分がピンと綺麗に立つことで人間に感知されやすくなる。ところが、この帯域をクリアに録音するように注意を払い始めたのは1970年代も後半以降のことで、ステレオ録音でもデジタルに移行する頃の産物である。それまでは音場感といえばエコーの加減だったり、ステレオ・カートリッジのチャンネルセパレーションも10dB程のかなり怪しいものだった。つまり同じステレオ録音でも、1960年代より昔の録音で奥行き感というのは幻聴に等しいし、壁一面に音が広がればステレオっぽいと感じたのだ。逆にミッドセンチュリーのスピーカーは、ステージ上やダンスホールでのPA機器としても流用されたため、中低域から中高域(200~6,000Hz)の音の立ち上がりが生楽器と変わらないレスポンスの素早さが求められた。つまりどんなにパルス成分の分解能の優れたツイーターでロカビリーを再生しても、空振りしてウーハーの鈍重さのほうが露呈するのだ。 この表情の重いウーハーの性格が、ロカビリーを金太郎飴のようにしている原因ともいえる。このウーハーの鈍重さは、重低音の再生領域を伸ばすため振動板を重くすることに原因があり、これはどんなに磁気回路を強めても初動の鈍さは解決しない。もうひとつは現在のウーハーが、中高域の分割振動を出来るだけ避けて、ツイーターの鋭敏な反応のジャマをしないように設計していることで、これも1000Hz以下の音の立ち上がりの鈍さにつながっている。よく歌モノは高級マルチウェイよりもフルレンジのほうが活き活きしていると言われるが、振動板の重さに起因していることが多い。こうしたマルチウェイvsシングルコーンの論争の間にあるのが、Jensen C12Rのようなエクステンデッドレンジであり、ボーカル域での音の立ち上がりに照準を合わせた設計がなされているのだ。それはただ反応が早いだけでなく、ステージのような離れたところから聴いても存在感を失わない百戦錬磨のサウンドである。ジェンセンの提供した腰を震わすサウンドは、ロカビリーの屋台骨となって世界を席巻したのである。 こうした背景から理解されるロカビリー復活の肝とは、その魂である音源がありさえすればOKなのではなく、そのボディとなるオーディオ機器が適切に取り扱われなければ、亡霊もしくはゾンビのように死んだ魚の目のまま彷徨うことになるのだ。個人的にはオールディーズという言い方はともかく、ルーツ・オヴ・ロックという言い方も嫌いである。何だか座学として知識を蓄えるためのロック、発展途上で本物じゃないロックのように、その裏側の意味を勘ぐってしまうからだ。いやいや、チャック・ベリーのように「ロックと言えば俺様のことさ」とか堂々と言える気風を感じられなければ、今鳴っている音は嘘だといえよう。 一方で、オーデイオマニアの話は、ともかく電気工学にはじまり音響理論など、その用語から仕組みまで知ろうとなると、難解なものに考えがちである。これはオーディオメーカーの受け売りで話していることが多いからで、売り物として起業しなければいけない人ならともかく、一般の音楽ファンにはほとんど必要のない知識である。ただここで一言いいたいのは、ロカビリー時代はおろか1960年代までのポピュラー音楽を鑑賞しようとするとき、防衛手段として古い時代のオーディオの知識を身に付けておくことを勧めるものである。 【入り口としての1970年代のアメグラとFEM】 日本でロックンロールが受け容れられたのは、日劇のウェスタン・カーニバルでのロカビリー・ブームから始まり、ベンチャーズ、ビートルズの来日によって決定付けられたと言っていい。ただずっと「不良の音楽」と位置付けられたロックが、オーディオ製品も含めちゃんとした市民権を得るには1970年代まで待たねばならず、FENでのウルフマンジャック・ショー、大瀧詠一のアメリカン・ポップスの特集番組、さらにはディスコ・ブームなどを経て、一般の家庭にも浸透していったという感じだと思う。歌に自信のある歌手は、コンサートで必ず英語の歌詞で洋楽を披露していたことも、芸能界にアメリカン=本格的というイメージはかなり根強かったのである。しかしその入り口は、アメグラやサタデーナイトフィーバーのようなアメリカ映画からはじまっているというのが本音だろう。けして治安の悪い1970年代のニューヨークやロスのような大都会から直輸入はしなかったのだが、1980年代のシティポップまで足を延ばすと、古き良きパックス・アメリカーナをイメージした時間の停止した異空間として存在することが判る。  アメグラを象ったオーディオ機器とその伝道師:ウルフマンジャック、大瀧詠一、ラジカセ「ジルバ」 日本国内のアメリカ人気は、やがて国内のシティ・ポップとして発展していくのだが、都会の喧騒を洗練された商業区域に発展させていくのと同時並行的に進んでいったとみるべきだろう。日本製のラジカセが、アメリカのヒップホップに多大な貢献をしたことも今となっては語り草で、一見するとマジメに作られた四角四面のサウンドなのだが、乾電池で駆動し屋外でも使える、タフな簡易PAとして使い倒された。ウォークマンが西海岸のローラースケートでの必須アイテムになったり、アウトドアでの使用に耐えられる携帯音響機器としては、いずれも画期的なものであったのだ。さらにはヤマハのテンモニがもたらしたポップスの多様なサウンド・デザインもまた、まじめな音造りが実は重要な鍵になっている。ルーカス・フィルムでのソニーのヘッドホン(MDR-7506)、今ではオーディオテクニカのATH-M50xが多くのアメリカの録音スタジオで使われている。これらは一見するとアメリカン=ワイルドという下馬評とは異なり、使い様によってサウンドテイストが変わる例でもある。  アメリカに広く浸透した日本製音響機器 日立ミニステレオ、パナソニックのバブルラジカセ ソニーのヘッドホン、ヤマハのテンモニ、ソニーのウォークマン これらのディスコブームやヒップホップを介してさえ日本に根付かなかったのが、アメリカン・サウンドの奔流である腰のある中低音の反応で、まさにスピーカーがスウィングするようなサウンドである。国内で好まれるスピーカーの多くが重低音を響かせるのに一生懸命で、オルガンのようにズドーンと出すのは得意だが、リズムにキレがなく収まりが悪い。それはアンプの駆動力でどうにかしようとか言えるレベルではないのだ。おそらく畳部屋のようなデッドな環境での試聴が多かったせいもあり、スピーカー自身に低音の余韻をもたせたものが好ましかったのかもしれない。このことで問題となるのは、反応の遅い鈍重なウーハーにボーカル域を受け持たせることで、AM放送を聞いたときにモゴモゴ低音が被ってしまって、いかにも古い音でございますと言っているように感じることだ。ラジカセのほうがAMラジオの音は良かったのだ。

昔日のレコードがもつサウンドポリシーの戦略や方法論を語る前に、オーディオマニアの間では、なぜか低音が高音がどれだけ伸びているとか、ステレオ定位が正確だとか、この時代の録音には無駄な機能のほうを並べたてることが常態化している。おそらくレコードマニアのほうも、そっちの市場性に影響を受けているオーディオ装置で試聴せざるを得ない状況にある。ところがご存知のように、無駄に広帯域なステレオ装置で聴くAM放送やドーナッツ盤は酷いものである。人の声がモゴモゴと胴間音になり、ボーカルがビッグマウスになって壁に張り付く。金銭的に豊かになり、オーディオの進化論を解くなかで音質もフラットで優れたものになったはずなのだが、何があれほど若者を夢中にさせたのか判らないまま、過去の記憶(レコードの本質)も失われたように感じる。端的に言えば、下位互換を謳ったオーディオの発展史のなかで、アメグラ時代のポップスをオーディオ的にしっかり受け止めることを避けてきたのだ。

この中抜けしたドーナッツ現象は、1970年代以降の商業用の音響設備に照らし合わせれば、さらに顕著である。喫茶店のBGMはいわゆるエレベーター・ミュージックをオリジンとしており、天井に埋め込まれたラジオ規模のスピーカーから流れるものだ。それ以外は、映画館やディスコ、音楽喫茶のような比較的大きな音響に一気に飛んでしまう。これは近所迷惑などもあり家庭では味わえない音という差別化を既にしてあるためである。家庭用の音響機器に残された選択肢としてはステレオかラジカセかの両極端にしか選べなかったのだ。これはAM放送やドーナッツ盤にとっては、ラジカセしか辿る道筋がなくなったようなもので、これではアメグラ世代のバイタリティは安っぽいチラシのように零落れてしまう。

唇の動きに見とれるか、顔を眺めてうっとりするか…

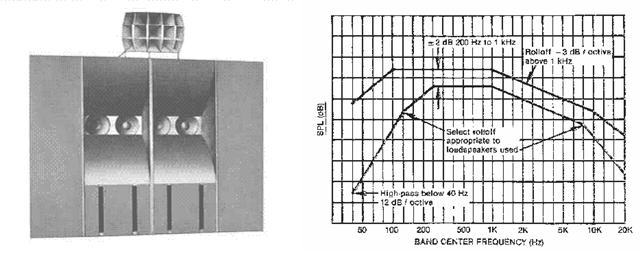

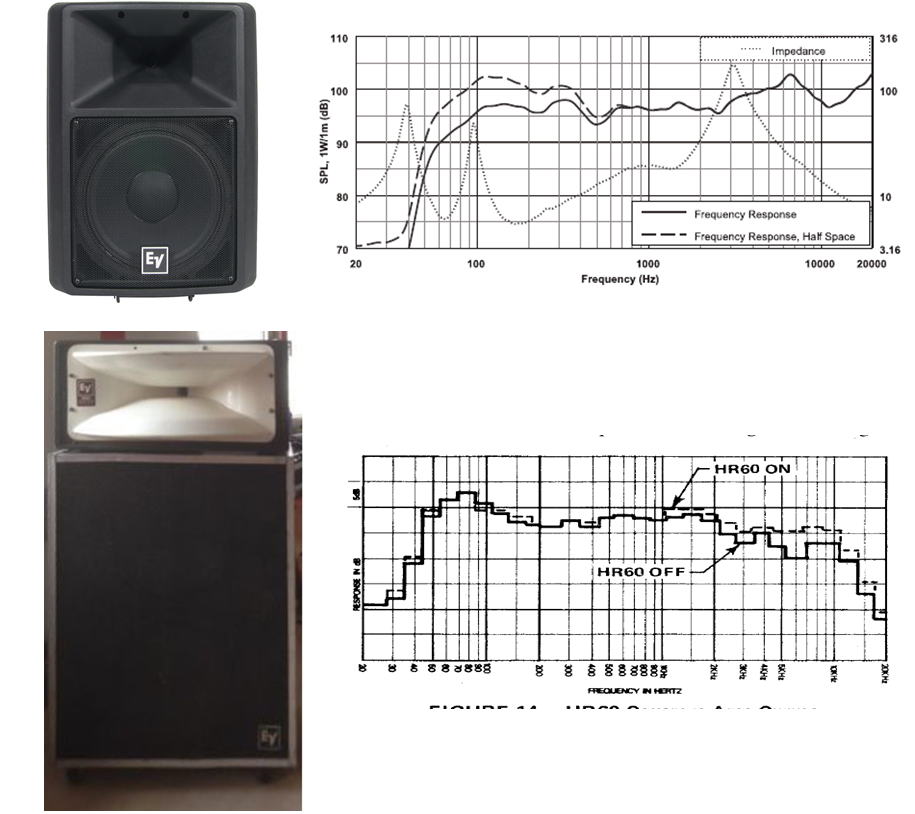

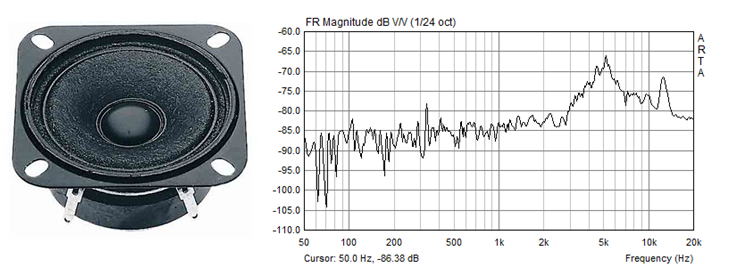

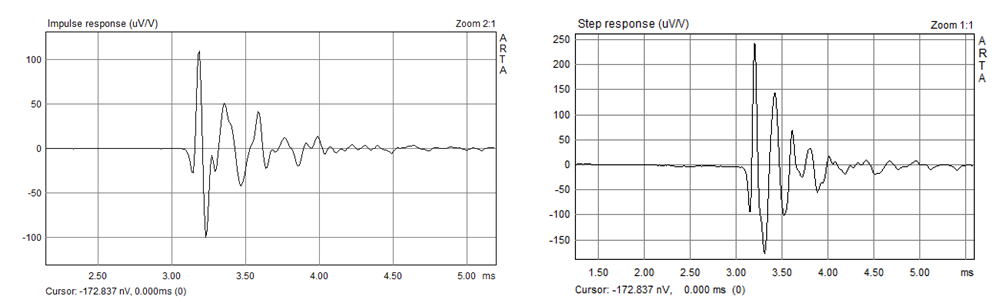

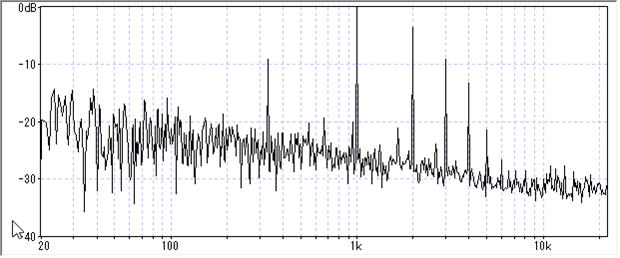

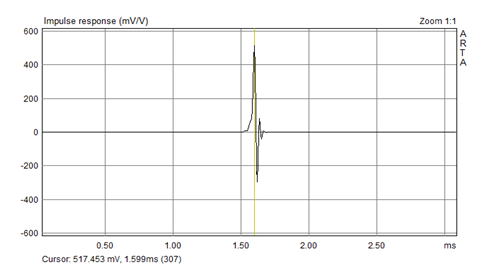

あと同じPA用ということで、現在の簡易PAスピーカーを比較すると、現在のものは低音と高域が過剰に出ており、小規模の音響でもドンシャリ気味にすることでフラットネスを確保していることが判る。一方で、ロカビリー時代の録音は、ローファイな試聴環境を想定してそれ自体がドンシャリにまとめ上げているため、時代が巡り巡ってニワトリとタマゴが引っ繰り返ったといえば判りやすいだろう。エレクトロヴォイス自体はPA設備の老舗で、1980年代初頭のライブハウスのための指南書では、高音を少し抑え気味にしており、時代ごとにサウンドポリシーを変えていることが判る。  上:現在の簡易PAの定番EV SX300、下:1982年のEV社カタログ「PA BIBLE Vol.10」 私の自作スピーカーはこのように全周波数での反応が鋭敏な反面、周波数バランスは劇場用のアカデミー曲線に似たカマボコ型に落ち着かせている。斜め45°からの計測で、200~2,000Hzのボーカル域をコアにして、80~14,000Hzという控えめなスペックだが、再生帯域全域が同じタイミングで素直に反応してくれるというのは、なかなか得難い体験である。結論から言えば、ロカビリー時代の録音は、広めの会場でレコードコンサートをするような機会も考慮しているようで、近くで聴く場合には高域を落としたほうが合っているようだ。ジュークボックスのスピーカー配置も、足元から音が出るようになっており、ハイファイ装置のセオリーとされているツイーターを耳の高さになんて全く無視している。それはショウケースに光輝く機構的な面白さを演出するためだけでなく、サウンドの最適化のうえでも必然だったように今更ながら感じている。それこそが、AMラジオからトーキーまで共通だった古い音響規格の在り方であり、アメリカン・ポップスの原風景なのだ。   Jensen C12R+Visaton TW6NGの特性(200~2,000Hzを中心にカマボコ型):点線はアカデミー曲線 ラジオのスピーカーのほとんどがフルレンジであるということで、周波数レンジの狭さがネガティブ意見として出てくるが、別の面でみるとタイムコヒレント(時間的整合性)が自然で、例えばサ行のタイミングが先走って目立つとか、男声アナウンサーの声が胴間音になってモゴモゴするとか、そういうことが絶対に起きない。録音スタジオでオーラトーンが重宝されたのは、単にラジオ視聴者との歩調を合わせる以外にも、マルチトラック録音における不自然なバランスを生じさせないための保険だということができる。  3wayスタジオモニターのステップ応答とオーラトーン5Cの比較(3wayは3回舌打ちする、悪いクセだ) アナログとデジタルの違いを一番感じるのは、パルス成分の取り扱いで、1980年代以降は超高域のピンと立つ音を先行さえることでサウンドステージと定位感をキッチリ規定させる方法をとっている。これに対応するために、ツイーターのデリケートな反応に楽音の存在感が支配されて、それまで主流だったボーカル域のエモーショナルな感触が減退する傾向にあることだ。8~12kHz周辺のパルス成分をノイズとして扱う過去の録音が冴えないのは、再生系のサウンドデザインの屋台骨がヤジロベーのように不安定だからだ。 私の装置では、ウーハーを大口径フィックスドエッジ+後面解放箱に入れて中低域の応答特性を良くしている点と、チャンデバを介したマルチアンプにすることで、30cmという大口径を使用している割にはかなりスッキリしたタイムコヒレントを保っている。チャンデバへの入力波形とスピーカーの出力波形を比べると、ウーハーの分割振動がかなり乗っているものの時間領域での相似性が認められ、腰つきまでくびれた健康的なボディラインを画いている。インパルス応答が1波長としてスレンダーに収まるということは、低域と高域が同じタイミングで鳴るということを示していて、ボーカルに深い味わいと艶があるのに、胴間音が長引かず被らないことを示す。同じことはキックドラムのドカッと蹴り上げる感じも、そこに太鼓があるのかと思うくらいリアルに鳴る。この腰からくるボーカルとリズムの直情的なパッションこそが、アメリカンなテイストの中核なのだと思う。

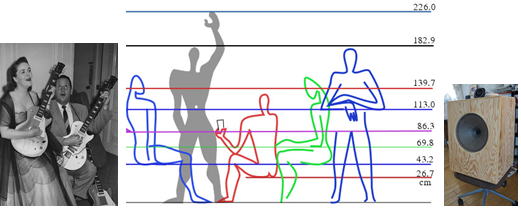

自作スピーカーのインパルス応答特性 ジェンセンに合わせるツイーターについては、当時は大型ホーンの全盛期だったので、ついついそっちに気がそそられると思う。かく言う私もモノラル・システムと聞くと、アルテックの大型ホーンを思い浮かべて、一度は挑戦してみた。ただ実際には、部屋の音響を勘定して考えると、ウーハー+コーンツイーターくらいが丁度いいと思ってる。ただし、昔のようにJBL LE25やダイヤトーン、ジーメンスのコーンツイーターのような優秀なユニットは現在では製造しておらず、現在製造しているものは能率が低くて使いづらいものばかりだ。  現在製造中のコーンツイーターでしっくりしたのが独Visaton TW6NGだった。なんというかギアがしっかり噛み込んだという印象で、それ以外のものは少しスピードが速くピンと立った新しい設計なので空振りが目立っていた。その点Visatonのコーンツイーターは、古いドイツ製真空管ラジオの交換部品として作られたと思われた。一方で、中央のキャップが樹脂でできていて、70年代風の艶が少し乗った音になっている。Jensen C12Rとの取り合わせでは、1960年代中盤のジュークボックスに相当することになる。  ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)  1960年代からセラミック磁石&コーンツイーターになったジュークボックス(Rock-ola Capri, 1963) ちなみに、TW6NGのタムコヒレントは以下のとおりで、5kHzと13kHzの共振でザワついているだけの、三味線でいうサワリに近い機構であり、現在のHi-Fiの基準からすれば極めていい加減な設計だと判る。現代のステレオ技術のように定位感を明瞭に出すようなニーズには全く応えられない。一方で、高域の拡散という意味では十分な機能性を有していて、これがジェンセンの切れ味スパッといくタイミングと、じわっと馴染んでくれるのだ。つまり、高域にほんの0.1ms 粘りとタメが加わるだけで、表情の濃さが加わってくる。ただし、CDの音に対し前述のラジオ用ライントランスで少し鈍すことでバランスが取れており、私としては、ジェンセン、サンスイトランスに続くアナログ時代のミッシングリンクがさらに増えたことになる。  Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性  さらに私のスピーカーの音響規模で重要なのは、それが人間と同じ大きさのものであるという点である。こればかりは言葉でどんなに説明しても判りにくいのだが、結局のところ室内に置いて自然に感じる大きさは、人間そのものだったのだ。それ以上小さくとも、それ以上大きくとも、何か作り物めいた違和感を感じることになる。考えてみれば当然のことで、ルコルビュジエのモデュロールに見るように、家屋の設計は根本的に人間が住みやすいようにスケールが整えてある。それを度返しにして音響規模を勝手に大小することは不自然なのだ。このことは結構色んなことにも言えて、人間工学的に心地よいもの、安心して自然に受け止められるものというのは、実は人間自身のフィジカルな存在感と関係しているように思える。スピーカーはその言葉どおり人間そのものを見本とすべきなのだ。  ルコルビュジエのモデュロールに合わせたスピーカーサイズの最適化  異星人も大きさによって親しみやすさが全く異なる(人間と等身大が一番安心)  音響規模に合わせた人々の集い方の違い 以上、エクステンデッドレンジ・スピーカーを用いた最適化の項目として、①ボーカル域に絞った勢いのある拡声機能、②周波数特性のトーキー規格との整合性、③素直なタイムコヒレント特性の保持、④人間と等身大の音響規模、をそれぞれ取り上げた。 4.ラジオ用段間トランスの艶やかな音色 「ラジオの音」がオーディオマニアに馬鹿にされるのは、広帯域を歪みなく再生できることこそが原音主義の到達点と思い込んでいるためだ。だが実際にはアナログ期には様々な歪み成分を取り込みながら音楽制作をしてきた。例えばロスでドアーズのミックスを担当したエンジニアは、社長が事前に相談もなくミキシングコンソールを真空管のカスタムメイド品からソリッドステートのものに交換してしまったため、編集途中のパンチがあり空を突き抜けるような天井の高さが全く失われてしまい、それが切っ掛けでスタジオを辞職するまで至ったという。これはトランスや真空管の出す倍音成分が失われてしまったからで、初期のNEVE製品はトランスにより倍音を過剰に出すよう設計されている。次第にマルチトラックのチャンネル数が増すに従い混濁するため、プレートリバーブが導入されるようになってトランスレスのミキサーが増えるようになった経緯がある。あるいはマッキントッシュのアンプのように、アウトプット・トランスを背負いコッテリしたサウンドを想像してもいいだろう。現在では、ライントランスは磁気飽和や高次歪みの味付けとして使われるものと、ジェフローランドのように回路的な安定性を第一に考えたものとに大別されるが、以下は味付けとして使用するライントランスについて述べる。 ライントランスとして使えるものにUTCなどビンテージ・アメンリカンのものも一時期使ってたのだが、今は昭和30年代から製造を続けているサンスイトランスの新品を使っている。ハイインピーダンスで受け渡しするST-17Aというのを選んでいるが、このシリーズで最もナローレンジなのに高域と低域が-2dBと僅かに減少する程度だが、減少した領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200~4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがして、あえて言えば安物のMMカートリッジのようなマットな質感がある。そのくせ小型トランスは磁気飽和しやすく、ライン信号レベルで甘い倍音を出すので、DCアンプの味気ない音に彩りを与えてくれる。私なりの考えでは、これらのラジオ音声用トランスは、トランジスター特有の鋭利な奇数倍音を緩和するために、偶数倍音を補完するようにデザインされているように感じる。そのため真空管用のライントランスともテイストが違うようなのだ。もちろん真空管とトランスを使った機器でも同じような効果があると思うが、千円にも満たない小型トランス1個で済むなら、それで十分な気がする。  ラジカセ基板の段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性 トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ちなみに私の場合は、こうした事情は肯定的に捉え、ギターアンプ用スピーカーの分割振動も含め、倍音成分(高次歪み)を大歓迎で混ぜこんでいる。ただ倍音の出やすいのはパルス性の波形に対してであって、普通のサイン波はクリーンな音である。もちろん歪みが増大するブレークポイントがあるので、それ以上の音量を出さないのも使用上の注意としてあるが、Jensenとて70年前のプロ用ユニットなので家庭用として全く不便はない。  Jensen C12R+Visaton TW6NGの1kHzパルス応答特性(ライントランス有) 斜め横から測っても中高域のピーク成分はリンギングで残る もうひと押しするとすれば、ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルエフェクターのうち「Radio Voice」と言われるもので、特定の周波数の上下1オクターヴだけを再生する、いわゆる「電話声」のシミュレーションである。これをそのまま使うのではなく、元音との割合を60%くらいに抑えて混ぜてあげると、ラジオ音声の雰囲気と似通ってくる。これが実はロカビリー時代の録音にフィットするのだ。ボーカルがきっちり浮き出てくるというか、狂おしく絞り出す嗚咽する表情がグッと迫ってくる感じになる。これは1950年代末に若者が好んでいた、携帯型トランジスターラジオの音声用スピーカーの特性をよくトレースしており、6kHz以上は一段落として薄っすらと伸びている。この手の音声用スピーカーは、世界初のステレオヘッドホンKOSS SP/3にも実装されたもので、これでも当時はハイファイ商品として画期的なものであった。現在のヘッドホンのドライバーもツイーターと同じような構造であることをみると何となく納得してもらえるだろうか。このKOSS社のヘッドホンが、特に急激に世代交代する音楽業界でも、シナトラJrやトニー・ベネット、ジュリー・ラローザ、ボビー・ハケット、レス・ブラウンなど、旧世代のポピュラー・ミュージック界に支持されたのは、劣悪化の一方を辿る音響機器への歯止めとして、自分たちの音楽を高音質で聴いてもらえば真価が判るという期待があったのだと思う。ラジオ音声用スピーカーは1Wでも歪みだすようなものだが、これを簡易PAとしての音響規模をもつJensen社の30cmエクステンデッドレンジで拡声してみたところが勝機の表れである。1950年代末にSP盤から抜け出したばかりのポップス界において、1周遅れのトップランナーとして涼しい顔で走り抜けるには、こんな姑息な手段も問わなければならないと溜息をついた次第である。もちろんウォール・オブ・サウンドも立体感が出てきて最高だ。  上:ジュリー・ラ・ローザとKOSS SP/3ヘッドホン 下:Radio Voiceエフェクターで調音したスピーカー特性 5.モノラルであることの意義 最後に上記のシステムは、ステレオ録音だろうが何だろうが全てモノラルにミックスして試聴するようにしている。このことには異論が多いことは承知しているが、個人的にはステレオは絶対的に正確な音場感をもっていないし、むしろ人工的な疑似性の高い技術だと思う。  ステレオ音声をモノラルにミックスする方法はいくつかあるが、私自身はミキサーを使って、イコライザーの高域と中域のバランスを±6dBで左右互い違いにする方法をとっている。いわゆる擬似ステレオの反対の操作である。 ステレオ音声をモノラルにミックスする方法はいくつかあるが、私自身はミキサーを使って、イコライザーの高域と中域のバランスを±6dBで左右互い違いにする方法をとっている。いわゆる擬似ステレオの反対の操作である。高域のうち、2.5kHz付近は音のプレゼンス(実体感)をコントロ-ルし、10kHz辺りはアンビエント(空間性)を支配する。1970年を前後して、この空間性が著しく発展し、かつEMTのプレートリバーブなどでブリリアンス(光沢感)も加えるようになったため、この帯域抜きでトーン・バランスをとることが難しくなっている。人工的なリバーブはそのままモノラルに結線すると逆相で打ち消しあうので、高域がカマボコに聞こえるのである。おそらくモノラル=音が悪いという刷り込みは、この現象のことを指しているように思う。そこで左右の中高域のトーンをずらすことで、モノラルにしたときの交通整理をしてあげると、見通しの良い音に仕上がる。もうひとつは単純なモノラル化は、中央定位させる中低域は打ち消されずに増強されるので、全体に下腹の膨らんだ中年太りのようなバランスになる。このため、低域を両chとも下げる必要がある。 ここまでしてモノラルにする利点はいくつかあるが、もっとも大きな理由が私自身のズボラな試聴方法にある。ステレオではスイートスポット(定位感、周波数バランスが最高の場所)がスピーカーの中央に限定されるが、モノラルの場合は自由なレイアウトが可能であり、ハンモックに寝そべって聴いても良いようなリラックスした試聴が可能だ。このことはポップスにおいてとても重要なことである。  モノラルのフリーな試聴姿勢:ヤラセとは分かっていても…妄想しちゃいますとも もうひとつはモノラルにすることで、ボーカルのパーソナリティが揺るがないことである。どんな時代のボーカル収録もマイクは1本なのだが、ステレオだと中央定位という虚像に頼ることになり、これが録音ごとに千差万別で、巨大な唇が宙に舞ったり、ステージ上で米粒のようになったりする。理由はスピーカーの指向性が周波数によって大幅に異なり、中央定位の周波数バランスが崩れやすいからである。モノラルの音像はスピーカーそのものなのでこのような錯誤は起きない。ボーカルの音像の安定は、そのまま歌手の一挙一動が判りやすくなることにつながり、表現に奥行きが出るのだ。特に胸声が腹から押し出されるときのリアリティは、中低域が複数のスピーカーの間で被らないことが重要な感じがする。  ボーカル収録はレコードの生まれたときからモノラル収録 あとはロックンロールで重要な役割をもつドラムのリズミカルな表現が、モノラルのほうが部屋の響きに滲みが無くタイトに決まる。特にキックドラムをドカッと蹴り上げるときの迫力は、まさにそこでドラムを叩いているようなリアリティがある。これこそロックのもつ原初的なバイタリティであり、これなくしてアメリカン・ポップスは何もはじまらない。ステレオだとこの中低域がステージの広さも一緒に表現するので、奥に引っ込んでしまうことが多く、別にリズムボックスでも代用が効くんじゃないかと思うのも無理がない。単純なビートでもノリノリで決めてくれるフィジカルな強さがオーディオ装置にも欲しいのだが、それはそれほど高価な機材でなくても達成できるのだ。  音量の大きいドラムはスネアの上から1本で全体を収録。場合によってキックドラムを補強。 以上のように、試聴姿勢の自由の確保、ボーカルとドラムの表現を重視するということを考えると、アメリカン・ポップスでのモノラル試聴はこの上なく正統性のある再生方法である。 【オーディオもひと手間掛けると生き生きと】 毎度ながらアッチコッチと話題が散らかっているため、読みにくいように思うので、トピックスを以下に示しまする。

【CDにみるアナログ技術の黄昏】 昔日の音楽のコレクションについて言うと、私自身アナログ盤の蒐集をやめてCD再生のみに特化しているが、その理由は1980年代のアナログ末期のペナペナのビニール盤を見てうんざりしたからである。それと1980年代のほうが、今よりSP盤やモノラル録音に対する偏見が強く、針音を避けるために中高域からフィルターを掛ける、疑似ステレオ化やエコーを掛けて音場感を増すなど、ステレオ装置のために何でもやっていたが、元々あったはずのグラマーな感覚など微塵もなくなっていた。かといって自分も味付けのないCDの音に我慢しているわけでもなく、色々な録音を聞いてようやくその塩梅が判ってきたという感じだ。個人的にはハイレゾ、SACDは必要ないし、ハイレゾでリリースされる音楽のタイトルの少なさは覆いようもないからである。このため、これまでの工夫の大半はCD音源との格闘のためにあったと言っても過言ではない。 しかし、一見無駄な闘いのようにみえるこの作業の過程で、アナログ的な見聞を深めていくに従い、CDというフォーマットを過不足なく再生するということの意味がようやく判った感じがしている。多くの誤解は明らかに、デジタル導入前後の録音スタジオのサウンドデザインの保守性と、家庭向けに「デジタル対応」に設計されたオーディオ製品の未来志向のズレがもたらしていると考えられる。1980年代にCDが登場した頃は、人間の耳が20kHzそのものの実効性を必要としているわけではなく、実際のスタジオでもサンプリング時のエリアシング歪みが聞こえない環境にあったことが伺える。そうした議論がナンセンスと思えるような感じがするのは、おそらくMTVでのプロモーションに成功した1980年代のスーパーヒット曲が、1960年代はおろか1970年代とは桁違いのアルバム1000万枚台のマーケット規模になったからだと思う。マイケル・ジャクソンのスリラーでも魔導師ぶりを発揮したクインシー・ジョーンズの耳に従えば、15kHz以下、さらには8kHz以下のスペックで音楽をしっかり押さえなければ、そもそも音質以前の問題だということができるだろう。そういう意味でCDの音質を捉え直すと、16bit/44.1kHzというフォーマットは50~15,000HzというFM放送のスペックに準じて制定されたものであったと思うのが自然で、本来は超高域を15kHzでフィルタリングして三角ノイズでやさしく包み込んであげるのが妥当だったのだ。 1950年代のロカビリーについて、CDならどんなプレーヤーでも同じように鳴っているだろうと思うひとは不幸だと思う。ラックスマンのD-03Xは、古い録音の再生には全くのお勧めで、かつて購入したCDが実は結構緻密な情報をもっていたんだと感心するような出来で、中域から湧き出るクリアネスというか、音の見通しの良さは、とかく団子状になりやすい放送用録音のように帯域の狭いコンテンツには、かなりのアドバンテージになる。おそらくIV変換回路あたりからの丁寧なアナログ回路の造り込みが功を奏しているように思える。かつてNHK-FMで聞いたような肉厚で物腰の柔らかい躍動感(デンオンの業務用CDプレーヤーDN-960FAを思わせるような安定感)が再現できているので、ラジオ規格との相性が良いのだと思う。よく最新オーディオというと音の定位感や立体感ということに注目が行きがちだが、中域の音像がクリアで芯がしっかりしているとか、音楽表現の基本的なものを律儀に求めている機種というのはそれほど多くない。このCDプレーヤーの開発者は、1990年にD-500X'sを開発した長妻雅一氏で、最近はネットワーク・オーディオのほうに専念していたが、フラッグシップのD-10Xの影でCD専用プレーヤーの開発を音質面・モデル面を一人で担当したというもの。D-500X'sとは違う意味でアナログ的なアプローチが徹底していながら、ラックス・トーンをやや封印した真面目な造り込みと、見た目にも業務用っぽい無粋な顔立ちでよろしい。  ちなみにD-03XのデジタルフィルターはMQA規格に準じたショートロールオフで、パソコン内のソフトウェアDACから発生させたシャープロールオフと比較すると、プリエコーのリンギングが少なく、パソコンのアナログ出力に感じた中高域のテカリとかドラム音の滲みのようなものは、デジタルフィルターのクリアネスと関連があるとみた。ただし、ラックスマンの開発者の話だとCD側のチューニングをシャープロールオフで行ったが、MQA規格のショートロールオフとの辻褄を合わせるのに苦慮したような言い方をしていたので、おそらくCDはシャープロールオフなのだろう。ただ以前に比べてエコーのレベルも低減されているだろうから、むしろ本来のCD音質(U-MATIC?)の性能に近づいているように感じる。   ライン出力でのインパルス特性の違い:D-03X-USB(左:ショート)、パソコンDAC(右:シャープ) 一方で、1980年代にはCDから流れ出る「マスターテープの音」を流した途端、リンギングなどで悲鳴を上げるツイーターが多かったことを考慮すると、秋の小春日和に浮かぶ絹雲のように薄く霞んで伸びている高域がアナログ時代の目標とするスペックだったところに、デジタルでいきなりバリバリと鳴り響く雷が落ちてきたようなものだった。それは初期のCDプレーヤーに搭載されていたシャープロールオフ型のデジタルフィルターで、高域を20kHzギリギリまで伸ばすこことそれ以上の帯域のデジタルノイズの除去のために、無理矢理かけたフィルターの位相歪みがプリエコー&ポストエコーとして発生するため、かえってギラギラした音調をもつようになった。それと並行して、1980年代はまだデジタル音源の受け入れ準備ができていなかったのに、「デジタル対応機器」の多くは精密測定器を持ち出してCDの音をダイレクトに再生することが第一目標になってしまっていた。これが1980年代のオーディオ業界の最大の誤算だったように思う。  B&W実装前後のアビーロードスタジオ(1980年) 前面のコンソールはビートルズ解散直後に新調したもの  マイケル・ジャクソン/スリラーの録音されたWestlake Studio(1982年): ほとんどの編集はオーラトーンで行い、メインモニターのカタログ上のスペックは16kHzまでだった その一方で、FM放送=Hi-Fiという印象は、50~15.000Hzという控えめな帯域をちゃんと使いこなしていたからだということができる。FM放送に向けて開発されたモニタースピーカーに注目すると、JBL 4320(1972年)は、ロックのライブステージで培ったパワーハンドリングのタフな面をコンパクトに絞り込んで、ガッチリした重低音とどこまでも音圧の上がる中高域の強健さが巧くバランスしていた。このように放送規格という枠組みを規定されたなかでも、それぞれのメーカーがエンドユーザーに向けたサウンドデザインをしっかり主張できたし、その結果は今もなお生き続けているともいえる。  三菱 2S-305とJBL 4320:共に50~15,000HzというFM放送のスペックを死守している BBCモニターとしては最後になったロジャース LS5/9(1983年)は、LS5/8をミッドサイズに収めたものだが、製作現場がサテライト化していくなかでの要望に沿ったものだったと思われる。ここではBBC特有のオーダーである「男性アナウンサーの声が明瞭に聞こえること」という基本形と、音楽制作でのフラットネスとをどうバランスさせるかの知恵比べが繰り広げられていて、ポリブレビン・ウーハーに独特のツヤを与える代わりに、かなり複雑なネットワーク回路を介して辻褄を合わせている。このため開発時にはバイアンプで鳴らすことが計画されていた。LS3/5が重たいネットワーク回路で有名だが、現在のように低能率のスピーカーでも難なく鳴らせるアンプが多数ある現在では、あまり問題にならないかもしれない。  BBCモニターの最後の作品LS5/9:中域の過度特性を重視してウーハーを設計した 以上のスピーカーはJBL 4312GやGraham Audio LS5/9などで代用でき、CDデジタル→FMステレオまでの時代を遡るのに最適だ。ただしこれらはFMステレオ放送の普及と並行してロックのライブPAの仕様がかなり煮詰まった時期のもので、1970年代のハードロックやディスコ・ミュージック(既に半世紀近く前!)には最高のパフォーマンスを示すが、さらに50年を遡ってAM放送の規格に準じていた1960年前後の録音には再生帯域が広すぎて、ブカブカの重低音がボーカルに被ったり、本来は意識しなくていい高調波の歪みなども拾ってしまい、全体に散漫に聞こえやすい。これが世に言うドンシャリなアメリカン・サウンドの定義そのもののようなのだが、昔のローファイ仕様の音楽をハイファイ規格で迎え撃っても、高層ビルから夜景を眺めるように値踏みされるのがオチで、ミュージシャンに肉薄するパフォーマンスも夜灯のひとつに過ぎなくなる。ジュークボックスを模擬したコンピCDを掛けて、金太郎飴みたいに同じようにしか聞こえないなら、ステレオ装置にどこかしら問題があると思うべきだろう。  同じシカゴでも見方を変えると全然違うわけだが…オーディオも似てなくない?

【スピーカーデザインのその後】

これらの晩年の作品群は製作方法も特異で、色紙やカラーテープをキャンバスに貼り付けただけ、という誰でもマネできるものにまで昇華されていた。自身の美学に絶対的な自信があってのことだろうが、最近になって、紙テープでの試作品「ニューヨーク 1」が75年もの間、「逆さま」に展示されていたことが発覚して話題になった。そもそもアトリエから運び出し、裏側のサインを根拠に「逆さま」に展示した後、競売に掛けられて以降そのままだったと言われるが、それまでピッチの狭いほうが地平線で、そこから立ち上がるビル群を現わしたというような評論まで出ていたというのだから、難解な現代美術にさもありなんという事件に発展した。しかし美術館としては、元に戻すとテープが重力で垂れ下がりレイアウトが狂うので、もはやそのままにしておこうということだ。 【ジェンセンの弟分】 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||