我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「北欧デザインに氷漬け」は、初老を迎えたオーディオマニアがほんの少しインテリアのことを気にした結果、スピーカーに何やらイタズラをしてみたくなった状況をモニターします。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

北欧デザインに氷漬け |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

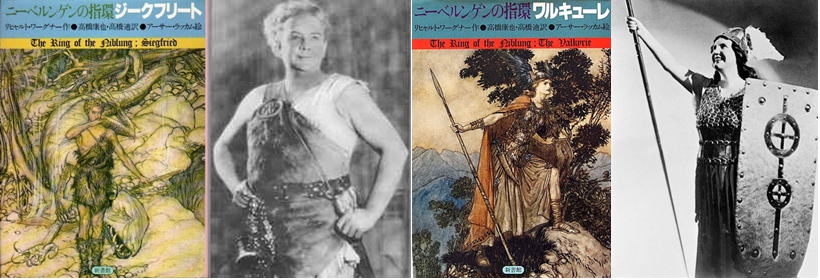

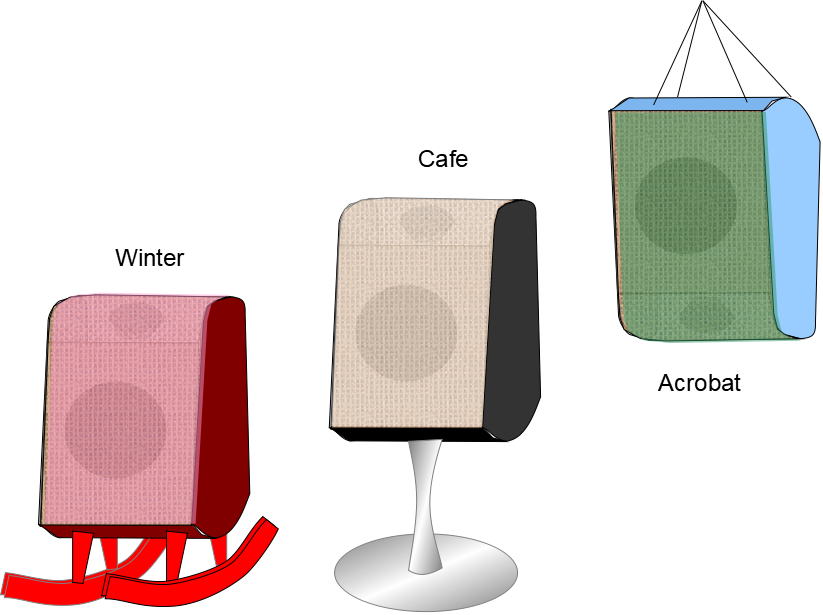

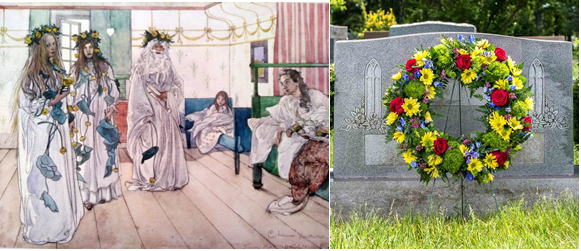

| 【イケてないオヤジの北欧気分】 北欧デザインというと「ちょっと意識高い系に注目の~」という感じで、私のようないつも下からヤブ睨みするような性格からすると箸にも棒にも掛からぬものと思うだろうが、実はさにあらず、北欧デザインは意外に気になる存在なのだ。今座ってる深澤直人デザインのヒロシマ・チェアだって、ハンス・ウェグナーのエルボチェアと最後まで比較して購入したくらい。結局、ノルディック・デザイン周辺の組合せに対するベタなお仕着せに気持ちが耐えきれず、販売して2年も経ってないマルニの新作を選んだわけだが、配送をマルニの社員さんが自らしていたのにはびっくりした。これさえもYチェアのようなスタンダードを目指したというので、無名性の極みを歩む深澤氏のデザイン哲学とは違ったとしても、目指す場所はどこか一緒なのである。ところが、深澤さんのおっしゃる「自分のデザインを使う人は机を整理して生活を見直してほしい」とかいう格言は全く効果なく、脈略もなく物が増えて散らかり放題である。  話がそれたが、北欧デザインとネット検索すると、なんとまぁ「それらしいもの」で溢れていることが判る。つまりは偽物で溢れかえっているわけで、それだけに本家本元の烙印のある品物は格別のプレミアがつく、つまりは正式なオーナーとして認められた存在となるのである。一方で、ハンス・ウェグナーの椅子のデザインは、シェイカー教徒や清朝の椅子をリデザインして、座り心地の良さを第一にしたクラフトマンシップにあるのであり、そもそものデンマークらしさは意外にない。ロイヤルコペンハーゲンの陶器も、マイセンと同じく中国の陶磁器の模造からはじまったもので、国内に良質なカオリンを見つけたのを切っ掛けに王室が外貨獲得の乏しい国内産業の興進にテコ入れした結果でもある。しかしこれらから漂うオーラというか、いかにも高そうな品物という威厳は、やはり本物というべきかもしれない。椅子でポテチの袋を抱えて食べたり、器にラーメンなど盛ってはいけないんだろうなぁ。  で今回のお題は、見た目に良くないハリボテ状態の自作スピーカーを何とかしたい。ただそれだけなのだが、そもそもオーディオの装飾性ってなんだっけ? という疑問を突き付けながら、北欧音楽なども肴にしてオーディオ談義に花を咲かせてみたいと思う。 【結局のところ北欧らしさって…】 【いずれヴァルハラかカレワラか】 北欧にはヴァイキングのようなゲルマン系言語のグループと、フィンランドをはじめシャーマニズムの伝統をもつアジア系言語のグループがあり、それぞれの神話体系をもっている。全般的にはルター派教会の宣教によって近代化を図るのだが、イギリスにおけるケルト神話とも似て、自我の魂の奥底にいつも抱いているものかもしれない。それが普段のヨーロッパとは異なる素朴さを秘めた北欧文化特有の彩りを与えているのだ。  ゲルマン神話を題材にした音楽は「ニーベルンゲンの指輪」が有名だが、一時期スウェーデンからメルヒオール、フラグスタートなど伝説的なワーグナー歌手が輩出された。実際の北欧のオペラハウスではそれほど煩雑に乗る演目でもなく、これらの歌手がロシア出身の発声法の影響を受けて完成形に近づいたことが知られている。同じことはヴェルディのオペラにも言えて、ヘルデン・テノール、ドラマティック・ソプラノという称号は、まさに20世紀になって現れたと言えよう。こうした北欧出身の歌手は、メトロポリタン、コヴェントガーデンなどギャラの高い歌劇場を飛び回るのがほとんどで、地元ではラジオ番組で披露するというような感じで、どうもノルディック・デザインが醸し出す素朴さとは違うような感じがする。  北欧音楽でのシベリウスの評価も意外に難しく、交響曲作家としての地位は不動のものだが、サロン的なピアノ曲、スウェーデン語の歌曲など、やや西洋被れしたレパートリーはあまり評価されていない。自身がヴァイオリンのみならずピアノにおいてもロシア人顔負けのヴィルトゥオーゾだったこと、質素なアイノラ邸にはスタンウェイ社からコンサートグランドが寄贈されていたとか、案外ベタな設定だったりするのだ。テレフンケンやフィリップスの高級ラジオで自作の演奏を聞いては演奏者に小まめに手紙で連絡したり、田舎暮らしながらテレワークのようなこともしていた。それでも大作曲家にも関わらず人目を忍ぶような一軒家の佇まいは、現代社会のなかでパワースポット化しているようにも思う。   アルヴァ・アアルトの設計で有名なヨナス・コッコネン邸は、シベリウスの生まれ故郷のヤルベンパーのトゥースラ湖畔に建てられ、アアルトのアトリエと並んで北欧デザインの見本市のような様相をもっている。構造的には3LDKなのだが、リビングとそれに続く音楽室が大半を占める大胆な構成になっている。周囲に家もないので防音室なんて無粋なものはない。ただ1969年に完成した邸宅も、作曲家の死後に市当局に買い上げられたものの、周囲の雑木林はほったらかしで、現在のオーナー夫婦になってからボランティアをつのってかなり整備してインスタ映えする状況になったという。  ポスト・シベリウスを担う作曲家として、ニールセンからコッコネンなど様々だが、意外に膨大なレパートリーのあるのが合唱曲で、高度な合唱技術を駆使した現代曲の佳作揃いである。これは単純にいえばこの地域にルター派教会の信徒が多くいることと全く無関係ではなく、日常のなかで磨き上げた国民性のようなものともなっている。ルター派だからとバッハの音楽ばかりやっているのではなく、当時も今も変わらない宗教曲の飽くなき探求と興味を失わない文化の表れである。個人的に好きなのがノルウェーやフィンランドに残る古い木造教会で、森林の景色に溶け込んでいるのがとても美しいと思うが、世界遺産になっているものもあるので、そういうシチュエーションを演出しているのだと思う。11世紀に遡るノルウェーのスターヴ教会などは、何も知らなければヴァイキングの首領の城だと思ってしまうだろう。   【北欧デザインの二大潮流】 こうした北欧独自の文化的潮流にこだわりのある一方で、モダンデザインの主流であるテキスタイルとインテリアに関しては、テキスタイルがイギリスの産業革命の余波でスコットランド人が経営していたフィンレイソンからはじめ、アーツ・アンド・クラフツ運動のデザインを取り入れている。またインテリアに関しては、ドイツのバウハウスが大きな牽引役となっていたことが指摘され、アート=工業デザインに対する区別のなさ、敷居の低さにも作用している。この自然と工業という、一見相容れないような要素をモダニズムのなかに内包しているのが、北欧デザインの中心的なテーマのような気がする。   この二大潮流の行き先に、デンマークでのHygge(ヒュッゲ)という適度で心地よい感覚と、フィンランドでのSuomi(スオミ=湖沼)的という大自然と共感する美的感覚とが、互いに共鳴しあう、北欧デザインの精神が存在する。先のバウハウスやアーツ・アンド・クラフツが一世代限りの文化運動だったのに対し、北欧のそれは2~3世代に渡りブランドが受け継がれており、その支柱となっているのがヒュッゲやスオミという用語に集約されているのだ。どうもこの雰囲気が微妙で、日本で言えば禅と祭のように、本来は相反する宗教観を、市民社会という祭司のいない経済システムとして吸収しているような気がするし、意外にも西欧のモダンデザインは禅の思想や日本の民芸運動を研究しつくしている。日本が違うのは、高僧と名匠の権威がことのほか高く、人間国宝を中心とする伝統工芸の厳格な師弟関係や、禅問答や末法臭いという皮肉めいた表現が、まだ文化として生きているということがある。北欧家具は高価だが、日本の工芸品はその遥か10倍はするような価格で売られるものも少なくなく、名匠の残した骨董品はさらに高騰する傾向にある。この辺が工業デザインと職人芸との分水嶺にあたるのだが、実は欧米には骨董品は文化財として市役所が買い取るというシステムがある(日本では税金の無駄遣いと思われる?)ため、市民が自分の物として扱える範囲が自ずと決まっているともいえる。 市場として考えたイギリス~ドイツというのは、北欧の企業にとって大きな出口であり、北海~バルト海の沿岸という地の利もあって、文化的、経済的な影響を互いに担っている。例えばムーミンはイギリスの夕刊紙 「イブニングニュース」での連載によって世界的に知名度が上がった。ムーミントロールの幻想から20年近く経った後のことだが、それまでの鬱屈した世界から次第に抜け出していくトーベの分身のようなものである。それ以前にも、シベリウスの交響曲はイギリスの名士トーマス・ビーチャム卿によって紹介されてきたと言っても過言ではない。厳しい自然と対峙する北欧の人々の感性は、サクソン人を祖先にもつイギリス人にとっても故郷のようなものであり、ナショナル・トラスト運動のような自然・文化保護団体の活動ともリンクするのである。それは直接的な戦争被害ということが忘れられがちな、北欧での近代化における心の傷のようなもののように思える。それを癒すのもまた自然ということになるのだろうか。 音楽面での課題を挙げれば、バウハウスにしろアーツ・アンド・クラフツ運動にせよ、それに該当する音楽があまり思い浮かばないことだ。例えば、ジョージ・アンタイル(「バレエ・メカニック」1926)がバウハウス叢書『音楽機械 Musico-mechanico」の著者として予告されたが未出版。カンディンスキーはシェーンベルクにヴァイマールでの職を斡旋しようと したと伝えられたが、アメリカで教職を得て亡命した後のシェーンベルクはどちらかというとユダヤ民族主義に彩られた宗教作品にのめりこんでいった。とはいえカンディンスキーの関心は、トーマス・デ・ハルトマンのような神秘思想家グルジェネフと協働した宗教的なピアノ曲を好んでいた一面もあり、必ずしも12音主義音楽のもつ構造性にのめり込んでいたわけでもない。アメリカに渡ったモホリ・ナギはシカゴでジョン・ケージ(「コンストラクション1st~3rd」1939-42)を教職として迎えるなどしたが、あくまでもアンタイル同様の未来派に通じるケージの初期作品に対する共感であった。芸術音楽という枠組みを外せば、モンドリアンが愛したブギウギやモダンジャズのほうがむしろ現代的とみなされたと思えるフシがある。おそらく私たちがバウハウスとの同時代性を思い描くのは、バルトークやプロコフィエフ、新古典期のストラヴィンスキーであるが、本人達の音楽嗜好は時代の一歩先を歩んでいたように思われる。これがル・コルビュジエとヴァレーズ(ヴァレーズは構造設計で晩年のコルビュジエの助手を務めた)、ポロックとケージ(両者共にアクシデントを元にした造形を目指した)、マーク・ロスコとモートン・フェルドマン(共に限界までの抽象性を究める)、ブリジット・ライリーとテリー・ライリー(ともにミニマリズムの代表的アーチスト)などのような同時代性が画けないのだから、バウハウスに音楽部門を設置できなかったことがいかに大きな課題だったかが伺える。 アーツ・アンド・クラフツ運動にいたっては、イギリス音楽という最も曖昧なジャンルとなり、ディーリアス、ホルスト、ヴォーン・ウィリアムズなどが挙げられるが、おそらくエリサベス朝のリュート曲やヴィオール・コンソートのほうが、ロマンスの定義だとか草花模様のように連続する変奏など、室内装飾との関係性が合っているように感じる。フィンランドにムーミンあれば、イギリスにはピーター・ラビットがいるわけで、絵本作者がはじめたナショナル・トラスト運動は、現在も続く文化財保護団体としてもはや老舗となっている。日本であれば国定公園による景観保護、国宝認定による伝統文化の保護などもあることはあるが、ナショナル・トラスト運動は近世の小説家の住まいだとかにも向いていて、自国の文化というベクトルが広いことでも知られる。さしずめ宮沢賢治の羅須地人協会の建屋などがそれにあたるが、日本でのアニメの起爆剤となったトキワ荘ミュージアムが最も最近のものとなろう。ただ作品の雄大さに比べ、その質素さ、窮屈さをどのように美学に結びつけるか、これは永遠の課題だと思う。 これらを北欧モダンの同時代性(特にミッドセンチュリー周辺)に喩えると、シベリウスからはじまるフィンランド民族主義は、どちらかというと鬱蒼とした森林に喩えられるように、可愛らしさが足りず室内装飾のそれとはあまり噛み合わない感じがする。絵画に喩えていうとムンクやゴッホが感じ取った自然の叫びに近いのだ。むしろアマチュア向けのピアノ小品のほうが、家庭音楽としての正しい立ち位置があると思う。デンマークのニールセンは、生前はほとんど評価されず、死後40年以上も経った1970年代以降に、20世紀を代表する作曲家のひとりとして知られるようになった。やや構成の特殊な木管五重奏などは、各楽器の質感を前面に出した新古典主義の風情をもった佳作だといえる。フィンランドのコッコネンは、20世紀後半にしてはショスタコーヴィチやブリテンと同様に保守的な作風だが、それだけに受け容れやすい作風になっている。むしろクラシック音楽という枠組みから外れて、スウェーデンにおけるジャズやポップシーンのほうが、北欧モダンデザインの潮流をしっかり汲んでいるように思う。おそらく北欧デザインの多くが工業デザインとしての性格が強いのと同じ目線で、音楽を至高のアートとしてではなく、生活に溶け込んだデザインとして捉えることの価値観を醸成しないといけないように思う。 【ミッドセンチュリーと距離を置きたいワケ】 意外にも北欧チックなものが好きな人は、アメリカのミッドセンチュリーの要素を混ぜるのに躊躇するようだ。Vitraなどノルディック・デザインを広く紹介した功績があったとしても、である。理由はそれがアメリカンなケバケバしさと交錯するからだ。あえていえばフラワームーヴメントで終結した人工的な色彩のコントラストという感じだろうか。フィンランドのテキスタイルだってカラフルだが、ある種の内面の調和を保っている。とはいえ、イームズのカラフルなチェアなどは、北欧の人の部屋にはミッドプライスで取り込みやすい家具としてよく見掛けるし、その辺は意外になんとかなるようにも思えるのだが、おそらく大量生産品に取り込まれた手作り感の希薄さが分水嶺になっているようにも感じる。実は同じことが、北欧モダンの源流にあたるバウハウスやウィリアム・モリスにも言えて、バウハウスは無機的過ぎるし、モリスの壁紙はゴシック趣味に傾きすぎに感じる。  ただしアメリカと言っても全てがラスベガスのようなきらびやかな感じでもなく、例えばアメリカ絵画のアイコンとなっているワイエス作「クリスティーナの世界」は、スウェーデン移民のオルソン家を中心に画いている移民社会の原風景のようなものだ。この丘の上に建つオルソンハウスは、現在は文化遺産として保護されているが、よく北欧の港町に点在するコテージ風の家並みと同じである。霧深い日に丘の上にポツンと浮かぶオルソンハウスについて、ワイエス夫人が「座礁して風雨にさらされた船のようにみえた」というくらい質素なものであった。進行性の神経疾患のため衰弱していくクリスティーナが、近代化のなかで消失していく人間の尊厳のようなものだとすると、クリスティーナの死後に見出した若いフィンランド系移民のシリ・エリクソンは、失楽園の後に生命を引き継ぐ希望のようなものである。いずれも移民社会という側面からみた北欧の内面的な世界を画いているように思える。   この風景の延長上にヴェグナーの無垢材の椅子があることは容易に想像がつくだろう。実際にシェイカー教徒の椅子をもとにデザインされたものも多いのだ。しかしシェイカー教徒の清貧の思想に共感できないし、さりとて南欧のテイストを加えたカントリースタイルまでラフにしたくない、そういう落としどころに北欧デザインがあるような気がするが、家具としての造り込み、ある種の洗練されたバランス感覚が支えになっているように感じる。    私自身は、アメリカンと言ってもかなり幅広い民族性が存在することを認めたうえで、結局のところ何が優れているかという競争原理のほうが際立つ感じがしている。これに対し、北欧デザインには同胞的なまとまりというか、一貫したデザインポリシーによる互いのハーモニーがあり、全体に統一感が出しやすいのも確かだと思う。このため、インテリアにおける心地よさを示すHyggeという思想が成り立つのだと思うが、アメリカにそれが無いというのはウソである。むしろまとめ上げるオーナー自身の感性自体が、本来的に問われているのだと思いたい。 【フレンチ・カントリーとの確執】 同じ手工芸の質感をもったインテリアに、フレンチ・カントリーがあって、実のところ日本においてカントリーと北欧はインテリアの二大勢力を誇っている。こちらも北欧と同様にカントリー調と銘打った偽物が多い。何となく同じヨーロッパで近いような感じがしながら、実に両者の縄張りは厳しい一線が敷かれている。北欧に雪国のクールな感覚があるとすれば、カントリーは温暖なお花畑の様相であり、木質を基調としたデザイン同士でも両者を混ぜ合わせると、どちらの良いところも喪失してしまうという感じがする。 その原因を考えてみると、フレンチカントリーがカップボードをはじめとするダイニングつまり衣食住の食を中心に形成されているのに対し、北欧モダンはイージーチェアを中心とするリビングつまり食後の団欒の場(本来は家の中央にある暖炉の周辺)を中心に考えられていることである。 もうひとつは北欧インテリアのなかでは、調理場と食卓とが完全に切り離されており、食器棚を室内インテリアとして考えること自体がアンビバレントなものと映るのだろう。言い方を代えるとカップボードのある食卓は、使用人のまかない料理に似て騒がしいとも言える。左下の写真でフレンチカントリーのうち、ふたつのカップボードを抜いて、テーブルランナーでも置けば、普通に北欧スタイルになることが想像できよう。このキッチンの隔離こそが北欧とカントリー大きな壁となっているのだ。  北欧の場合は食器棚をローチェストに抑えることで、天井を広く見せることで空間の広さを演出するので、カップボードは黒船のように警戒している感じもするが、19世紀の頃には英ビクトリア調の影響もあって、アパート住まいの多い都会では結構背の高いタンスをみるので、やはり20世紀、しかもミッドセンチュリー以降のモダニズムが影響しているとみていいだろう。陶器の絵皿を壁に飾る習慣はデンマークによくみられるもので、おそらく初期の段階は、調理場の壁高くお皿を立てかけるボードがあり、皿の多さは裕福さの象徴でもあったようだ。やがてローチェストに花瓶などと一緒にレイアウトする嗜好品へと進化していったとみられる。とはいえ、アラビアのカラフルな食器をセットで重ね置く状況は、こうしたルールがそれほど意味のあるものでもないことが伺える。  【まじめな遊び心】 北欧といえばおとぎ話を思い浮かべるのは、ひとえにアンデルセン童話のおかげである。人魚姫とマッチ売りの少女がことのほか有名だが、こども向けの短い話のなかにも、大人も一緒に考えさせられるテーマの判りやすさが身上である。一方のイプセンは近代劇の父とも言われる心理描写が巧みなストーリーテラーである。この二人に共通するのは、産業革命後に経済発展を遂げる最中におこる闇の部分であり、貧困と身分社会という裏表をもつ社会の矛盾に対し、人間ひとりひとりが描く幸福の意味に正面から向き合うことを題材に選んでいる点であると思う。  こうした子供でも判りやすいテーマ選定の果てには、児童向けの玩具にも真剣に挑むことが挙げられる。レゴのマスター・モデル・ビルダーしかり、カイ・ボイスンの木工動物しかり、大人でも知恵を凝らさなければ本当に楽しいものはできないというメッセージのような気がする。リサ・ラーソンの動物の焼き物は、そのカワイらしさとは裏腹に全てハンドメイドで対応する嗜好品だし、オイヴァ・トイッカのガラスの鳥は、ガラス細工としては最も緻密な職人芸によって作られるものだ。どうも北欧の職人は、大人げないほど真剣に物事に打ち込むのは、子供っぽいことという感じに捉えているように思える。  【大人のメルヘン】 どうも日本人は動物がしゃべる漫画には弱いらしい。それこそムーミンはスヌーピーと並んで日本のキャラクター商品の二大勢力を誇っている。ところがムーミンの世界は、巨大隕石の落下で滅亡した現代社会の終焉後に、様々な動物が人間と同様にしゃべるようになっていた…というか、ムーミン自体もトロールという精霊の仲間であり、そもそも地上に生命など亡くなったのではないのだろうか。そういうかなりシュールな世界観でありながら、そこにのどかな田園風景が続くのは、全ての終わりは全ての始まりにつながるという楽観的な自然観にあるように思える。  マリメッコは、かつての1960年代のフラワームヴメントを乗り越えて、鮮やかでキュートな絵柄が誰にでも受け入れられるポップさをもっている。その敷居の低さを考えると、当初から狙っていた女性解放の思想が、家庭におけるカワイらしさの主張とも重なって徹底しているともいえる。それまでの北欧の家庭の主婦といえば、ハンマースホイの室内画に出てくるような、家政婦と見分けがつかないほど質素な成りが普通だった。かといって同じ女性解放の服飾を打ち出したシャネルのようなキャリアウーマンのスタイルとは一線を画している。野原に出たときのフォルムのあでやかさを観ると、自然に学ぶことの大切さをおもう。 同じミッドセンチュリーの代表ともいえる、エーロ・サーリネンやエーロ・アールニオの家具は、他の国には出せない曲線美といいファンシーさといい、アルヴァ・アアルトが「第二の自然」と命名したフィンランドのデザイン哲学が生きているのだ。  【ジャポニズム】 個人的に好きな画家としてカール・ラーションという水彩画家がいて、19世紀末の自分の家族との田舎生活を生き生きと描いた絵柄が、いつも心を和ましてくれる。実は線画に水彩という技法や、遠近法を無視して対象をデフォルメする大胆な構図は、日本の浮世絵から学んだというので、風俗画としての目線は、意外に日本人好みにできていると思ったりする。  東山魁夷の北欧のブルーに染まった森林の連作は、日本人が抱く自然崇拝的な世界との共感がみられ、意外に北欧の絵画にはない題材である。感覚からすれば、日本で仏像を引っ切り無しにデッサンするのと似ていて、実物が目の前にあるのだから、そちらを大事にすればいいと思うのと同じことだと思う。 私自身はずっとフィンランド人だと思っていたミナ・ペルホネンのテキスタイルは、実は日本人の皆川明のファッション・ブランドだったとか、もはや北欧ブランドという枠は超えているように思える。  いずれにせよ、ジャポニズムの本質たる物質と感情の入れ混じったシャーマニズム的な魂の捉え方は、本来は気取らずに自分の生活を中心に考える自然体の生き方につながるように思える。最初に述べたややステレオタイプにみえるノルディック・デザインの気取った感じは、実際の北欧の人たちの生活嗜好とは少し隔たっているように思える。 【オーディオ・デザインの虎の穴】 【北欧のオーディオ・メーカー】 オーディオにおけるノルディック・デザインとは、B&Oをはじめとするデザインとサウンドの高度な一致であり、さらにはGENELECのようにデジタル時代における清涼なイメージにも一役買っているように思える。とくに中庸な音質のスピーカー造りには定評があり、DYNAUDIO、DALIのほか、SCAN-SPEAKのユニットは一時期ヨーロッパの主要なメーカーが猫も杓子もほとんど採用していたということがあった。  ちなみにサウンド面でいうと日本のヤマハ NS-1000M(通称センモニ)が、1976年にスウェーデン国営放送局(1000台)、1978年にフィンランド国民放送協会(200台)に採用されるなど、いわゆるヤマハ・ビューティーと呼ばれる高域のキラキラした洗練されたサウンドが北欧の人好みに合致していたのだろう。ちなみにこれらの放送局には、Genelec社が背面に3chバイアンプを背負ったバージョンを納品していた。思えばその子供バージョンであるNS-10M(通称テンモニ)がデジタル時代の代表的なスタジオモニターになっていることからも、その後の北欧サウンドの方向性と合致しているとも言える。   つまりアナログ時代にはデザインしか注目されなかった北欧のオーディオ・メーカーは、デジタル時代になっていきなり主役に大抜擢されたことになる。よくアナログは暖かみがある、デジタルは冷たい、そういう意見を聞くが、実は北欧のそれはキリッとした冬の朝の空気のような風情が似合うのだ。しかしDYNAUDIO、DALIの音質はどちらかというと暖色系であり、それでいてスマートな感じである。ここが北欧独特のバランス感覚であるように思える。  ちなみに、スウェーデンのBISレコードの社長ロベルト・フォン・バールが1995年に来日した際に、長岡鉄男の方舟を訪れていて、現代作曲家のグバイドゥリーナをはじめ、ポストモダンの現代音楽を肴に鼎談している。その方舟のオーディオ機器をたいそう気に入っており、スーパースワンなどこのまま持って帰りたいと言い出したほどだった。ということは…キレキレのハイスピードな音を好んでいたわけで、日本では少し異端児のように扱われていた長岡鉄男の感性と共鳴していたとも言える。ちなみにBIS社のモニターはゼンハイザーHD600(ヘッドホン)であり、意外にノーマルな志向である。   【オーディオ機器はモアイ像か?】 まず第一に言っておかなければいけないのは、インテリア好きにとってステレオはレイアウト上じゃまなもの、常識はずれなデザインという感じがある。このことはオーディオ界にとって大きな障害となっていると言わざるを得ない。色々提案したとしても音楽を第一に考える人でなければ積極的に動かないようだ。(同じようにテレビも課題があると言われる) そもそもどうしてオーディオ機器が無表情でムッツリしているか? それは伝統的にステレオは「お父さんの持ち物」だからである。つまり応接間で経済的な裕福さを演出する家財道具であり、それ相応の威厳がなければいけない。ガラス窓のラックににウィスキーのボトルなど置いてあるときは特に要注意で、そこにシールなど貼ろうものなら大目玉をくらうこと間違いなしである。 オーディオの世界では様々なインダストリアル・デザインの名機が生まれたものの、なにか周囲に寄せ難いオーラを漂わせていて、どうしても他の家具を並べると浮いてしまう。その理由の一環として、他の家具が古代から連綿と続く生活必需品として出発しているのに対し、オーディオ機器は電気工学という目に見えない電波や電気信号という事象を封じこめた製品として出現し、それ自体が人間の自然な姿を超越した科学技術のレジェンドとして振る舞っているからだ。広告でのレイアウト例をみても何か神聖なものでも飾っているかのような感じで、ポッカリその周辺は空いている。いわば祭壇のようなもので、そういうところに生活臭の漂うものを並べることは、こま犬の間に屋台を陳列するようで不謹慎な感じがするのと似ているかもしれない。  思うに、オーディオ・デザインの多くは、生活道具としての人間的なぬくもりよりも、科学的先進性のほうに傾けてきた感じがする。どちらかというと、自動車や飛行機のように20世紀文化の代表として闊歩してきたのだ。ところがオーディオ機器の自動車や飛行機と一番の違いは、それが一般家庭の室内で用いられるということである。つまりモータリゼーションが外の世界を満喫するものなら、オーディオは家に引き留めるかたちで存在する。この道理を弁えずに文明の先進性を他の家具よりも主張するのだから、自然と緊張関係が生まれるのである。 それでも1930~50年代初頭までのアメリカ製真空管ラジオは、ビクトリアンからアールデコまでデザインの潮流を汲み入れて、幾分か家具との調和を考えていた時代もあったのだが、戦後のモダニズムを受け容れる段階で方向を簡素なものに絞ってしまった。おそらくは、その間に起こった第二次世界大戦において、欧米においても戦局報道がラジオの大きな役割を担うなかで、それまでのオーディオ機器が売り物としていたエレガントな娯楽という要素がそぐわなくなったからとも受け取れる。  レイアウトのし難さは、オーディオ製品の大きさというものも起因していて、音質の良さを狙うとどうしてもボックスそのものも巨大化していく。最近は16cm径でも立派な低音を出すスピーカーも増えたが、逆に周囲の反射音に敏感に反応するため、アレコレ雑多に置くことができない。アメリカのチボリオーディオのテーブルラジオが人気があるが、棚に収まるくらいで控えめなデザインというのが許容範囲となるらしい。つまりは大したデザインを主張できないなら黙ってろ、というのが本音らしい。   こうしてオーディオがインテリアとして馴染まない理由として、経済的にドメスティックな風情、ステレオ空間という空虚な間の形成、図体だけ大きくて不格好、そういうイメージをあらゆるところで振り撒いているのが現状ともいえる。つづめて言えば偉そうなのに空虚で不格好、とまぁどっかの部長さんのような感じになる。昔のオーディオ店主のように、行くたびに説教を喰らうような威圧的な感じでなくなっただけ状況は改善したようなものだが、そこから先にあるものを電気技術者からユーザーに橋渡しするデザインの要が失われているのも確かだろう。 【オーディオにおけるHyggeの行き先】 デンマークでのHygge(ヒュッゲ)という「適度で心地よい」感覚を、オーディオで展開しようとするときの障害となるのが、ある種の修行や経験値によって感性が培われるところで、意外にアレコレ試してみてようやく音質の良し悪しを理解できるようなところである。クラシックやジャズなどは、まずは良い演奏と良い録音を兼ね備えた名盤をひと揃えすることから始まり、演奏形態(オケ、バンド、ボーカルなど)による相性の問題まで立ち入るところまでいけば、まずはスタートラインに立ったと言えるようになるくらい。そこから音量工学や電気工学の用語を少しずつ理解して使いこなすようになるのだ。なので、ほとんどの人がオーディオマニアの話題には付いて行けなくなり、最初に購入したコンポのあとは興味を失うか挫折することになるのである。 また、オーディオの価格と性能の差は、まさに性能=価格の2乗くらいの比例関係にあって、性能を2倍にしたければ価格は4倍支払わなければならないような、地獄の沙汰も金次第という感じのところがある。この点に関しては家具やインテリアも同様なところがあり、20年使って味の出る家具もあれば、5年であちこちホコロビが出てきて買い替えるものもある。これも経験によって色々と判るところがあるものの、お店でちょっとみたところで中々判らない。なので、なんとなくデザインや口コミを頼りに買い揃えることになるのだ。実はHyggeの大前提には、丈夫で長持ちということも挙げなければならないと思う。 最初にHyggeという感覚をオーディオ機器に求めたとき、システムとして完結しているミニコンポやラジカセを思い浮かべたのだが、最近ならスマホや携帯プレーヤーと高級ヘッドホンからスタートする人も多いだろう。それがどうも違うと感じたのは、機器の寿命の問題である。おそらく一部の機能が壊れた時点で、他の全ての機能が停止するか無価値なものになるようなリスクをもっているのだ。それでもプレーヤー、アンプ、スピーカーが各々20万円を越えるようなものと比べると、買い替えることでトレンド(例えばハイレゾ音源やサブスク対応だとか)にも遅れを取らないような一面もあり、オーディオ機器を一括りにして考えると、携帯機器だと1~2年、ミニコンポだと5年ほどのサイクルでの買い替えもアリだと思える。なによりも、機器の使いこなしなどのややこしい音質議論を抜きに買い替えるのだから、楽と言えば楽である。チボリオーディオのようなモノラル卓上ラジオに人気があるのも、そうした一面があるのだと思う。  私の現在のオーディオ・システムは、ディスクサイドに置ける中型モノラルシステムだが、音響規模のしっかりしている割には通常のステレオほど部屋を占有しない。かなりシェイプアップして悟りの境地を開いたつもりだが、この答えに行き着くまでの10年間に、アンプ3台、フルレンジ3本、ツイーター4本、ライントランス2個をとっかえひっかえしている。つまり修行に要する無駄も多いのだ。  逆に言えば、音質優先で見栄えなど気にせずモックアップとして組立てきたので、完成に近づいてふと我にかえると、何かが足らない。つまりは生活道具としての視覚的な美意識が全く欠落していることに気付いたのだ。それは単純に、オーディオ修行の雑な道筋の付け方にも起因していて、かえって良さが判りにくくなっているとも思えた。 【オーディオをデコってみた】 こうして横目で眺めてみると、オーディオ製品には上に記した北欧デザインのもつ「遊び心=メルヘン=精霊信仰」という側面がほとんど活かされていないことが挙げられる。どちらかというと、マジメな工業製品としての体面のほうが目立ってしまい、音楽のもつ「遊びの部分」まで垢ぬけていないように思うのだ。あえていえばSF映画「メトロポリタン」のアンドロイド的な美意識が代々引き継がれているように思えるのだが、そこからくる破滅的なシナリオは知ってのとおりである。さらにメルヘンやアニミズムまでいくと、全くの門外漢である。そのかわり横行しているのが「オーディオ・ポエム」というべき電気工学を装った呪文の数々で、今でも「ウルトラ」「ピュア」「マルチ」などの形容詞が並ぶ。あるいはブランド・ストーリーという、音楽とはあまり関係なさそうなオーディオに生涯を掛けた人々の偉業を並びたてる。つまり、人間の理解力というのは、何かメルヘンチックで教祖のような存在がなければいけないようなのだ。 課題のひとつが、かつてはステレオが価格的に一番高価な家財道具となりやすいため、ステレオ中心でレイアウトするようなドメステックな態度を往々にして取っていることである。それがリビングに侵入した途端、文明開花のファンファーレが鳴り響くかのように、電気文明に遅れずに付いてこれるかと他の家具を睨みつけるのである。つまりオーディオコーナーにはオーディオ以外のものを置けないのだ。これにはスピーカー自体が周囲のデザインに対し変化させることの難しいことが原因として挙げられ、本来ならば壁紙のように色あいを換えたり、服のように着替えたりとできるようでなければならないように思う。実は生活空間で最もレトロな存在は人間自身なのだ。   そう感じたのは、私のオーディオ・デザインが人間と等身大のトルソーのような人格表現を目指していたからで、スピーカーはちょうど胸から口までの大きさを模擬して、ちゃんと一人前に回転椅子なぞに座っている。  これまでモックアップとして製作したのでハリボテのまま放置していたのだが、今回はトルソーらしく飾り付けの実験台としてその役目を全うしてもらおうと相成った。ともかくオーディオマニアなら眉をひそめそうな、音質に悪そうなことをジャンジャンやってみたのだ。 スピーカーデザインで一番の問題となるのが、箱の中心にポッカリ浮かぶ丸いスピーカーの前を塞ぐことができないため、それ自体がどうしても目立ってしまうことである。あるいはサランネットを張って黒装束にするのが精々であった。 今回は自作スピーカーの箱が米松(パイン)の素地のままなので、箱を壁やドアにみたててウーハー周りにリース(花輪)を飾ってみた。スピーカー径と同じ30cmのリース台(大体1000円くらい)を用意し、あとは100均の造花をいろいろ買って、短く切り分けて生け花のように刺していくだけ。屋外ではないのでグルーガンで固定しなくても大丈夫だった。今回のテーマは「秋の収穫祭」とか「森の恵み」とかそういう感じだが、ダリアの花からカボチャまで四季が巡るような感じもあたえてみた。   裸のまま天板に置いていたツイーターのフォステクスFT28Dは、4号の植木鉢にはめ込んで、リトアニア産の白樺合板をレーザーカットで透かし彫りしたコースター(模様は「蜜蜂と花(キンポウゲ?)」)を被せてみた。これでスピーカーの物々しさは大分軽減されたように思う。 リース飾りの起源は、古代ギリシアでの英雄やオリンピック勝者を讃える月桂樹の冠、またはビーナス神などの神殿参りをする際にかぶる花輪が最初の例だと言われる。英雄を讃える行為は戦没者の墓碑にリース飾りを捧げることに変わり、夏至祭には女性が花輪で頭を飾るなど、それほど用途が変わっていないらしい。レコードという媒体がメモリアルな存在であり、ある種の時間の回転軸をもっているので、これはこれで良いように思える。  ただ一見すると、今回の出来はゲリラ戦でヘルメットに付けるカモフラージュという程度のもので、あるいは上記のような冷たい墓標の上に生命観を与えようと花輪を添えているようなものである。まぁ出だしはこんなものだろう。 次はおきまりのシール貼りである。最近はウォールステッカーがかなり充実していて、本当に色んな図案があって楽しい感じだ。今回は熊やリスをあしらった秋バージョンを選んでみた。通販で届いた日から小学生の娘が「いつ貼るの?」とウズウズしているような感じで、こうしたことも大らかにできるのは自作スピーカーならではだ。  意外に雰囲気の良いのがティーライトキャンドルで、最近はLEDライトとか火の元に気遣いせずに、リモコンでOn/Offできたりタイマー機能があるものなど便利なものが増えてきた。写真のキャンドルホルダーは、スウェーデンのガラス製品の老舗KOSTA BODA社のSnowball(雪玉)という、Ann Wolff(1937~)が1973年にデザインしたもので、思ったより息の長い製品だ。このヴォルフ女史は、戦後にバウハウスの後進となったウルム造形大学出身のドイツ人で、ガラス造形でのモダニズムの第一人者でもあるそうだが、この作品は最も安価なプロダクトということになる。  次に舞台背景の森林のモックアップとして、フィンランドのLovi社の白樺合板のツリー(もみの木と白樺)を選んでみた。合板の切り抜きを組子で重ねるタイプのもので、これまた子供が大好きな類のもの(私自身が大きな子供?)だ。手のひらに乗るちっちゃな雑木林のできあがりである。  いずれ天板には色んな小物を並べてみようと思う。(以下、妄想)

【北欧チックのさらなる脱構築】 手作りの味わい、いわゆるマニファクチャーの世界というのは、北欧デザインにおいてひとつのステータスになっているが、よくみると日本だって民芸品が結構あって、実際には北欧の人たちからもリスペクトを受けていたりする。この項の作成にあたり気になっていたこと、それは自分の住んでる土地の風土について、何か別な国のきれいなところだけ並べて、センスの良さを気取ってないか? という自問自答である。ということで、ここは方向転換して「遊び心=メルヘン=精霊信仰」の最後を「ジャポニズム」と言い換えて、スピーカー装飾の基軸を「遊び心=メルヘン=ジャポニズム」としてみた。 さて我がスピーカーの天板の舞台には、前景としての雪玉キャンドル(スウェーデンKOSTA BODA製)、背景としての樹木模型(フィンランドLovi製)に対し、何をコラボして置こうか? 実はHyggeのルールには、カイ・ボイスンが言った「動物のデザイン上の線(line)は微笑み(smile)にならなければならない」、「木製の動物は本物の動物の真似であってはならない」などの信条のように、一度人間の頭のなかで抽象化されたイメージを、輪郭として抽出するようなことが必要のように思われた。今回は日本人形のなかで最も抽象的なシルエットをもつ「こけし」と「だるま」を選んでみた。 A.こけし まずは「こけし」。世界的にも有名で、スウェーデンのアマゾンでもKokeshiとしてちゃんと売っている。ファブリックだって「fantastisk blommig kimono」という風に、花柄の着物はまさに北欧好み。こけしはドイツのモダニズム建築家のひとりで、桂離宮の紹介で有名なブルーノ・タウトにも注目されたもので、「地方の工場へ注視を向けてみようと思う。これらのうちには、今も伝統が確保されているのである。たとえば、仙台の白石にある淳朴な親方があって、非常に敏活に、精巧な子供の人形を私の見ている前で、蝋を引き色を塗って素晴らしい技術で製作して見せてくれた。もっともこんな風に製作出来る人は、この地方ではこの人だけであると云われている。しかしどこの地方へ行っても、それぞれの小工場の親方のところには古来の技術がなお生命を保っているのが見られる。」と紹介している デンマークの木製飾り物(デザインはノルウェー人のLars Baller Fjetland)にも、明らかにこけしに影響を受けた「KIN(家族)」という作品があり、aarikkaの小さな妖精はダルマを思い浮かべるだろう。違うのは父母兄弟もいる家族セットである点だ。北欧に人にとって年端もいかない少女をひとりぼっちにしておくなんて道義に反するらしい。  今回は山高帽にマント姿の賢治をモデルにした「木偶乃坊こけし」(写真の右)を中心に天板の舞台を整えてみた。この木偶の坊の由来は「雨ニモ負ケズ」の一節によるのだが、デザインの元は岩手県の南部こけしのキナキナという赤ん坊のおしゃぶり用の無垢木のおもちゃで、少し寂しげに首を傾げた表情がユニークな創作こけしだ。賢治の作品の多くが童話だけあって、死後になってからも多くの挿絵画家が絵本を手掛けているし、演劇、映画、漫画、アニメなど多くのインスピレーションの元にもなっている。木偶乃坊こけしの作者である煤孫(すすまご)さんは「(購入した人)それぞれの賢治の世界を思い描いてください」とメッセージを残しているが、それほど賢治作品への造詣もない私目が、多くの挿絵画家を差し置いてレイアウトしようなどとは難易度が高い感じがするが、アレコレ思案してようやくここまで辿り着いた。木偶乃坊こけしのうつむき加減のしぐさは、単身だと寂寥としているので、飾る前は「汚れちまった悲しみに(おっと作者違い)」なんてことにならないか心配してたが、こうして木々や動物に囲まれると、毅然として自然に向き合って詩作を重ねる賢治の姿が浮かび上がってるように感じた。対する動物たちはじっと星空を見上げて季節の巡りを待つかのようだ。美しいかどうかは別として、パッと見でスピーカーとは気付かない程度にカモフラージュできたと思う。  ところで山高帽を被った賢治のシルエットは、どこかルネ・マグリットの画いた山高帽のおじさんたちに似ている。マグリットが山高帽の男を画きはじめたのは賢治の死後20年近くたった1950年代だが、その理由はもっと単純で 「山高帽の男たちはごくふつうの目立たない平均的な人間である。私もまたこの帽子をかぶっている、目立ちたいとは思わないからだ。」という本人の弁である。しかし両者の作風の違いはあるにせよ、その無名性のうちに自我を自由に解き放つ風情は、賢治もマグリットも同じ地平を歩んでいるように思う。「雨ニモ負ケズ 風ニモ負ケズ」という言葉は、東北の厳しい自然のなかに生きる人々の気根(津軽で言うケッパレ)のように思えるが、賢治の他の作品を読むと、「雨のように大地を潤し、風のように自由に生きたい」という風にも聞こえる。  B.だるま 次は「だるま」。とは言っても、偉いお坊さんの達磨そのものではなく、起き上がり小法師をさらに動物に仕立てた干支ウサギと、旭川のうぃるびぃ工房「ゆらりんこ しろくま」を選んだだ。だるまには七転び八起きの言葉のとおり、様々な困難があっても再起する粘り強さの意味が込められているが、ここでは冬を辛抱強く耐え抜く野生動物の姿を想像してみた。  ウサギは、西欧のキリスト教圏ではイースターエッグと一緒に置かれるように、生命力と多産の象徴であるが、日本では安産のお守りのほか、お月見とセットで「ツキを呼ぶ=運がいい」というゲン担ぎのような意味があるらしい。木陰に宿る白と茶色のウサギは、それぞれ冬毛と夏毛を纏っており、季節感が薄らいだ分だけ時間を超越した生命力のような感じをもつ。それが起き上がり小法師として、さらに絶え間ない生命の営みを演出している。実際には小道具の樹木も、厳しい冬を越す生命力を蓄えており、春を待ちわびる野の獣たちのひたむきな姿を強調している。 シロクマはさらに北極の氷の世界にしかしない動物だが、最近はアザラシの狩場となる海氷が地球温暖化で減少してかなり厳しい状況らしく、近種のヒグマとの交雑などで生き延びる可能性もあるとのことだ。森林伐採とともに姿を消しつつある様々な動物たちとは違ったかたちで、北極圏の生物環境も守らなければならない状況で、WWFはノルウェーに「WWFアークティック・プログラム(北極圏保全プログラム)・オフィス」を設置し、国境を越えて広がる北極圏の自然を、特定の国の立場にとらわれず保全する取り組みを行い、有害化学物質の排出削減や使用の規制、そして地球温暖化防止などの活動を行っているとのことだ。ちなみに国後島のエゾヒグマには10%程度の白色種がして銀毛と呼ばれているが、今回の彫り物は首の細長さなどからしてホッキョクグマである。  賢治がみつめる動物へのまざなしは、おとぎ話のなかの比喩というだけのものでなく、人と畜生という差別もなく命を尊いものと捉える姿勢がずっと貫かれているように思う。ただ虫や魚はあまり言葉をもたないところをみると、仏教での禁忌にあたる殺生との関連をみることができるかもしれない。動物がしゃべるのは一種のアニミズムの現れかと思っていたが、どうも仏教の教えに沿って区別していたらしい。もう少し長く生きていれば、蜜蜂と果実の深い関わり合いや、土中のミミズが土を豊かにすること、さらには細菌や微生物の役割にも、広く目を配ったことだろう。無言で働く木偶の坊とは、むしろこうした虫けらのことのようにも思えるのだ。 C.宮沢賢治と北欧モダニズム 日本で北欧のメルヘンチックな風情に憧れた人のひとりとして宮沢賢治がいる。童話作家としての憧れもあって、アンデルセンには傾倒していたようだ。「銀河鉄道の夜」に出てくる「人魚の都」にある豆電球による街路樹の装飾は、アンデルセンも足しげく通ったチボリ公園の賑わいをイメージしたものと思われる。

一般には自然児のような雰囲気のある賢治だが、意外にハイカラなものが好きな一面もあって、銀河鉄道のモデルとなったのは花巻から2箇所の温泉地を繋げる花巻温泉電鉄(大正2年(1913年)開通)だとされる。(「それにこの汽車石炭をたいていないねえ。」ジョバンニが左手をつき出して窓から前の方を見ながら云いました。「アルコールか電気だろう。」カムパネルラが云いました。(「銀河鉄道の夜」より))。当初、運営していた花巻電気会社では、社長に次ぐ取締役に母方の祖父宮沢善治、監査役には父・政次郎が加わっており、いわば賢治にとって電気は家族のように身近な存在だったようだ。そこを大正10年(1921年)から合併した盛岡電気工業(株)を中心に、関西の宝塚に似せた温泉リゾート計画が持ち上がっており、おそらくは銀河鉄道の書き出しは、そうしたモダンな気運に包まれた花巻の状況を反映していると思われる。  電気製品としてラジオが気になるが、盛岡のラジオ局開設は賢治の死後の1938年(昭和13年)なので、東京や仙台などでの放送開始は耳にしていたと思うが、電波の話までは持ち上がらない(弟の清六はラジオ、モーター販売などで実家を立て直した)。自然の事物との交感や鉱石の特殊な性質などを書いた賢治のことなので、電波というアイテムは結構相性が良いように思われるが、そこまで時代に追いつかずに留まっている。そのせいか、特別な道具をもたない、心の通信のようなニュアンスが端々に感じられるのだ。 同じデンマークを書いた書物に内村鑑三「デンマルク国の話」があり、植林による地域経済の復興を画いている。この背景にはデンマークに発足したフォルケホイスコーレ(国民高等学校)があり、国民の大多数を占める初等教育しか受けていない農民出の青年が、農閑期(1~3月)に寄宿し一般教養を学習する場として設立され、農産物輸出の成功をもたらした協同組合システムの下地となった。1926年1~3月(大正15年)には花巻農学校でフォルケホイスコーレに倣った3か月の合宿講座「岩手国民高等学校」が開催され賢治も農民芸術の講師として参加した。これを切っ掛けにしたかは定かではないが同年3月に農学校を辞職、農民芸術の講義を要約したものとして6月に「農民芸術概論綱要」を執筆、8月から私塾「羅須地人協会」を開き、地元の岩手日報に「農村文化の創造に努む 花巻の青年有志が地人協会を組織し自然生活に立ち返る」という紹介記事が掲載された。このような花巻での実践を通じて、賢治自身の物語をつむいでいくのだが、それは方言を交えた誰もが語り継げる平易な言葉、誰もが見て触れる事物によって構築されていく。こうした行動のベクトルは、同じ年に柳宗悦を中心に開始された民藝運動と並んで、20世紀初頭の北欧における手工業を中心としたモダニズムと同じ方向を向いているようにも思えるのだ。 フィンランドとの関係では、1919年から独立国として歩み出したフィンランドに対し、日本政府が(日露戦争の関係もあり)いち早く承認をしたため、日本大使として赴任したグスターフ・ラムステット氏の講演を1926年8月(大正15年)に上京したおりに宮沢賢治が聴きにいき、その場で意気投合して自分の本を送ったとされる(「春と修羅」「注文の多い料理店」の初版本)。

またオーディオ絡みでいうと、賢治は大のレコードコレクターであると共に、洋楽通(ベートーヴェンからドビュッシー、ストラヴィンスキーまで!)で知られている。大正11年(1920年)に花巻駅にある精養軒で学生を集めてレコードコンサートを開いたというので、まだラッパ吹き込みという名の通りのアコースティック録音の頃からの洋楽愛好家ということになる。英ポリドールから地方でのレコード販売に貢献したと感謝状を送られたとあるが、当時のリストのほとんどが米ビクターの録音だったことや、竹針について米ビクターに問い合わせていることから、おそらく卓上型のVictrola VIII型あたりのゼンマイ式蓄音機を所有していたと思われる。レコードに対する蒙昧振りを示すエピソードとして、あるときレコードを買った後に帰途に乗った船が難破して命からがら救助されたが、丘に上がった後に警官に自分のレコードは無事かと訊ねて逆に叱られたという。北欧音楽はグリーグのペールギュント辺りまでで、ドボルザークの新世界などが交響曲としては最新のものとなる。ベートーヴェンの交響曲が大好きだったというから、当時のドイツ楽壇の傾向(シェーンベルクの初期作品は認めてもシベリウスは酷評した)からも、1928年(昭和3年)から録音が開始された英コロンビアのシベリウス作品は耳にしなかっただろう。シベリウスも作曲稼業の最後のあたりはアメリカからの委嘱が多かったが、ちゃんとした評価の確立したのはオーマンディ/ミネアポリス菅~フィラデルフィア管の時代からであり、アメリカ経由での音盤は届かなかったとみられる。残念ながら賢治が集めたレコードのほとんどは1945年の花巻の空襲で焼失したというが、あるいはそのせいで花巻の風土に根付いた文学のみがノスタルジックに切り取られているように思える。 宮沢賢治の作品の端々には、自然に関する深い共感とともに、様々な生き物、気候風土などが登場してくる。何でもないように自然を象った置物を並べてみると、賢治が題材にしなかった花巻の自然など無いかのように、実に色々と出てくる。そして動物たちが話し出す時刻は、暗い星空とひんやりした氷のイメージがつきまとう。それがただのおとぎ話ではなく、何か五感をくすぐりながら現実と通底しているようにも思えるから不思議だ。ややこじつけに見えるが、今回並べた物だけでも以下のような文章に行き当たる。 【氷】

賢治が奏でるこれらの自然との共感のなかには、花巻で電気事業を手掛けた祖父の代から引き継いだモダニズムも混ざりあった、大正ロマンの風情が流れており、そうした言葉の現代性もまた、賢治の文学作品が長く読み継がれる理由ともなっている。1920年代にはじまった北欧モダン・デザインと、賢治が抱いたイーハトーヴという理想郷を画いたなかに、日本における北欧モダンのもうひとつの発展形を垣間見るような気がするのだ。実際には、リサ・ラーソンがデザインした十二支を波佐見焼で手掛けたり、丸和商業のKOTONOWA風呂敷など、日本の伝統工芸と北欧デザインのコラボは始まっており、別に和と洋の壁をつくることに意味がなくなってきている。 D.寂と粋の狭間にあるもの 和モノの置物に生命樹と氷塊というバタ臭い演出を加えるのは、清涼さを旨とするHyggeのルールに反するようにも思えるが、実際には、ブルーノ・タウトの意見によれば、20世紀の西欧モダニズムにおける清楚な雰囲気は、西欧が日本家屋における清貧の美を受け容れた結果だという。それまでの西欧はケバケバしいまでに物を陳列するのが好きだったようで、いわゆるバロックの過度な装飾のほうを好んでいた。世紀末のゴシックロマン、アールヌーボー、ラファエル前派の絵画などをみれば一目瞭然である。つまり、洋の東西を問わず、バロックとルネサンス、ゴシックとロマネスク、歌舞伎と能舞台のように、華美と清楚の美意識の呼吸があり、私たちは50~100年余りの時間の波の満ち引きを楽しんでいるに過ぎない。現在のフィンランドのテキスタイルは、エスニックな事物を飾り立てる方向に向いているようにみえるし、カイ・ボイスンやリサ・ラーソンのアニマルシリーズは集合写真で賑わうように画いている。個々のデザインの良さを堪能し味わい尽くすなんて、現代社会ではもう耐えられないのだが、そこに折り合いを付けるかが今回のテーマだったように思う。というのも種々雑多な音楽のテーマに沿ってオーディオのデザインを代えるなんてとてもできないのだから。  宮沢賢治と同時代の人として芥川龍之介が挙げられるが、同じく対極的な竹久夢二や泉鏡花が居るのと同じで、大正~昭和に駆け抜けた和風モダンというブランドにも多様性があるのだ。純粋な日本文化を念頭に置いたブルーノ・タウトに対し、フランク・ロイド・ライトも関係した「文化住宅」による和洋折衷の試み、バーナード・リーチの陶芸にみる「用の美」から入るデザインなど、外国人から研究・実践された和モダンの在り方には、日本人からもまだまだ知り尽くせないものがあるように感じる。 ここまでを振り返って反省を述べると、ファブリックを使い切ることができなかった点だ。テーブルウェア、刺繍飾り、カーテン(実は北欧インテリアには陽光を遮るカーテンがない?)など様々な取り合わせがあるものの、いずれも帯に短く襷に長しで、台形のふてぶてしさを包み込むまでの変革に至らなかった。今回は木製品を中心にレイアウトしたが、おそらく、ぬいぐるみ等を交えてレイアウトすると自然とファブリックを取り込むようになるのだと思うが、車に山積みになってる状況をみるとウンザリするし、50代のジジイがぬいぐるみ売り場でウロウロする状況はもっと想像できない(実は100均の造花コーナーでさえ聖域化していたので、娘を連れて行かなかったのが悔やまれた)。いずれ何か良いアイディアでもあればまた挑戦したい。(ムーミンもしばらく凍結かも)  と言ってる間に、妻が肩掛けできるブランケット&ストールが欲しいというのを聞いて、そういえば「我がスピーカーは人体と一緒の肩幅だった」のを思い出して、自分用のひざ掛けに持っていたブランケットを掛けてみた。実際の人体よりも胸板がずっと厚いので、うなじを出して着流す感じになったが、なんとか着せることに成功。 ただなんだろう、このシルエットどこかで見たような…。そう山高帽のシュルレアリストの作品にあった。その名も「臨床医」。導く答えは「飼い慣らされた平和」と「空虚な精神性」というところだろうが、その出で立ちが放浪する旅人のようでもあり、おそらく山高帽を被ったマグリットのもうひとつの自画像のようにもみえる。はてさて、中身の詰まってないスピーカー、鳥かごの放浪者、「わたくしといふ現象は/仮定された有機交流電燈の/ひとつの青い照明です」といった賢治の心境に達したか? 北欧から遠くはなれた時間と場所で鳴り続ける音楽の意味を考えたい。  大正期でシュールな詩人というと、何となく萩原朔太郎(その病的でフランス被れな雰囲気もあって)のほうを思い浮かべるのだが、宮沢賢治も社会主義や末法臭いことを言わなければ十分にその素養はあったような気もする。メルヘンと現実の錯綜を楽しむところは、実は具象的なフォルムでありながらシュールなマグリットの絵画と似ていなくもない。いずれも物質文明に押しつぶされそうになった20世紀的な人間像を背負っているが、賢治が面白いのは、生前よりも死後の展開(例えば無数にある絵本の挿絵など)のほうである。同じ大正時代の作家にくらべて、ずっと今の人のように感じられるのは、やはり自然をモチーフにした普遍性を持っていたからだと思う。かくして、北欧モダンとはかなり掛け離れて、ゴシック賢治と化した我がスピーカーの旅は終わるのであった。 【北欧音楽コレクション】 いちよ断っておくと「北欧音楽」で括ってみても、ほぼ全ての音楽ジャンルを扱うことになるので、全体に広く浅くという感じになりやすいのはご容赦願いたい。ただ明らかなのは、これらの音楽はどちらかといえば三番煎じという感じで、クラシックでのドイツ&イタリア、ジャズ&ポップスでのアメリカ&イギリス、現代音楽でのフランス&ドイツに比べると、個人営業的で散発的、話題性に乏しい。おそらくこうした理由もあって、音楽好き×北欧インテリア好きとの格差が形成されるのだと思う。そのかわり、オーソドックスなバランス感覚というか、落ち着きのある大人の雰囲気があったりして、後続ならではの、じっくり煮込んだスープのような味わいもある。その辺が少し判るようになると、道が開けてくるように思う。 いまひとつ注視したいのは、音楽をインテリアとして考える「家具の音楽」や「環境音楽」の思考は、北欧音楽にはほとんどないことが挙げられる。北欧ポップスやジャズは、1990年代以降もアコースティック楽器をフィジカルに演奏するほうを好んでいるようにみえる。つまり大自然と肉体がぶつかり合うことの快楽が、音楽の中心テーマともいえ、どちらかというとスポーツのような清々しさが持ち味でもあるのだ。考えてみれば北欧デザインのインテリアも手工業を中心とするため、なかなか価格が下がらない一面があり、その辺は矛盾なく同じ機軸で一致している。 今知られる北欧のレコード会社は1980年代以降に起こった新興レーベルがほとんどである。つまりほとんどがデジタル録音ということになるが、北欧音楽の場合は少しひんやりしたデジタル収録のほうが合っているという感じがする。ちなみに日本の録音スタジオで使われているモニタースピーカーのGenelecはフィンランド製、BBCが次世代モニターとして採用したDyaudioはデンマーク製と、デジタル時代になって北欧圏のオーディオ機器は結構活躍しているが、いずれも1980年代以降の新しいメーカーなので、ミッドセンチュリーの家具類と並べるには時期が熟成していないように思うが、そのうち良い解答が得られるものと信じたい。

【オーディオ装置のあらまし】

左:Jensen C12R+Fostex FT28Dの特性(200~2,000Hzを中心にカマボコ型):点線はアカデミー曲線 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||