我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「犬も聴き入るオーディオ学」は、初老を迎えたオーディオマニアがスピーカー・デザインについて色々いじっているうちに、オーディオの人格について悟った状況をモニターします。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

犬も聴き入るオーディオ学 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

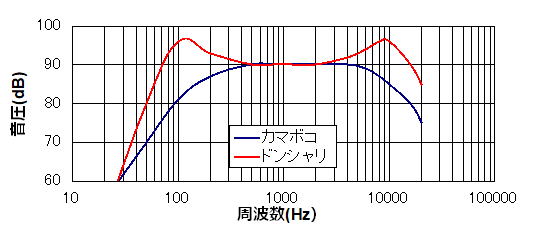

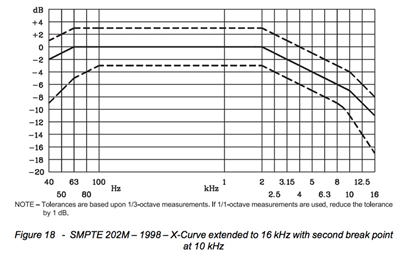

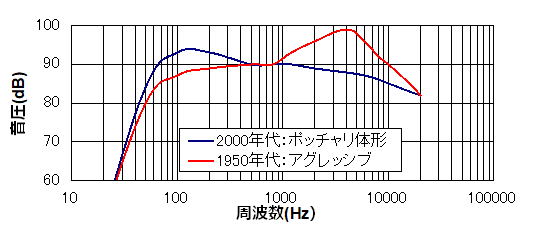

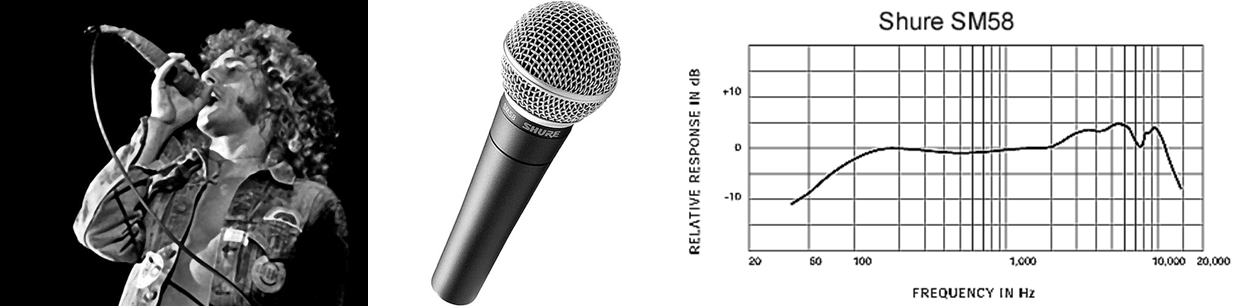

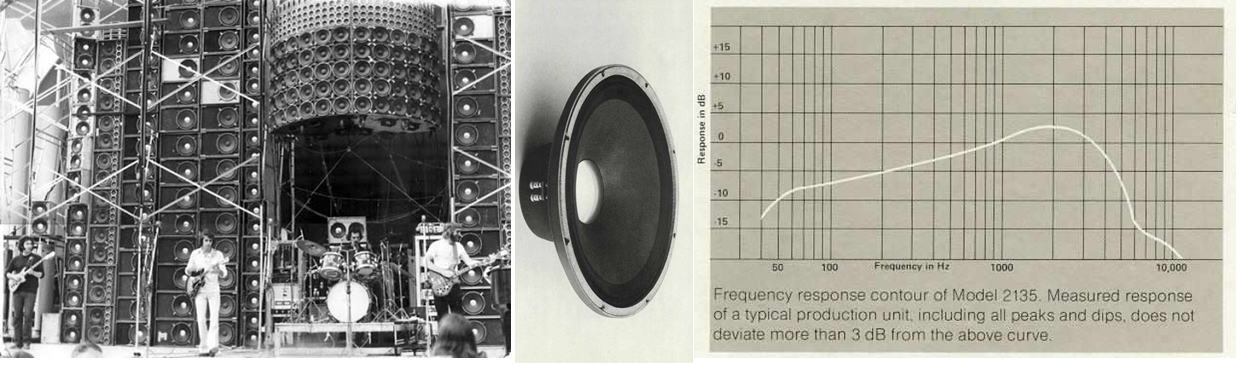

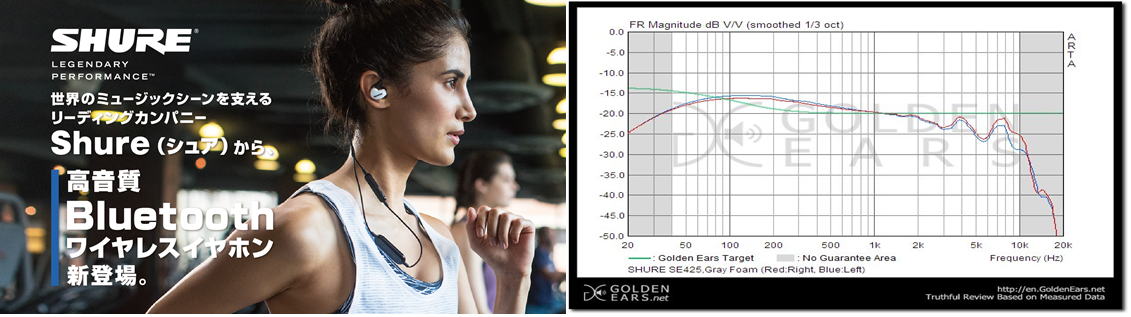

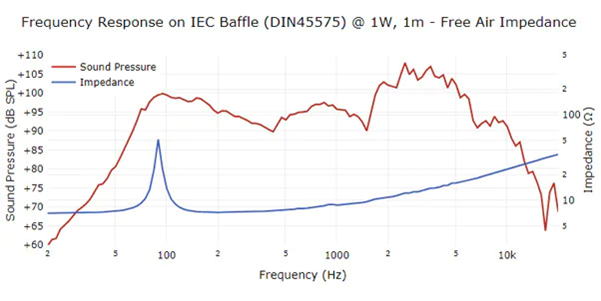

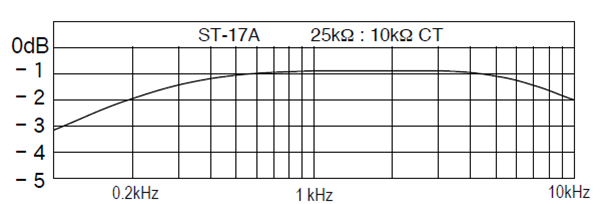

| 【オーディオに自我を!】 最近になって、自分のオーディオ感は欧米的(つまりは本場仕込み)かと問われると、実はかなり日本人好み、強いて言えばアジア風ともいえるものだと自覚するようになってきた。とは言っても、オーディオのデザインについて色々と考えてみると、和風というのは何となく難しい。そう思うのは、おそらく伝統文化としての日本美術と、舶来物の電子技術とは別物という認識からくるのではないだろうか。しかしこれは得てしていうと諧謔的な表現で、知ってのとおり20世紀の日本は電子立国。すなわち日本製の電化製品といえば超の付く信頼のブランドである。ところが、こうした日本製の家電デザインの多くは常に近未来的な、一歩先行くモダニズムを志向しているため、一見すると日本の伝統文化との関係性を絶ってしまっているかのように見える。21世紀も四半世紀を過ぎようとしている現在、この手のモダニズムは韓国や中国のほうが一歩先を行くようになってしまい、日本に残るのはアニメやゲームといったソフトウェアの部分、それもかなりの人海戦術で真っ黒黒の労働環境をド根性で乗り切っている状況だ。それでもかつてのようにモノマネ猿のような言われ方が無くなっただけでも随分と環境が変わったように思う。  さてオーディオに話を戻すと、電子立国である日本のオーディオ業界が花形だったのは1980年代も前半まで、それもデジタル化でパラダイムシフトを推進するはずが、逆に時流に乗れずバブルと一緒に空中分解してしまって今に至るという感じだ。原因はよくCDのせいにされるが、オーディオのコンパクト化は日本人が得意としていただけあって、CDウォークマンやMDプレーヤーは売れ行き好調でも、居住空間を占有するステレオはもはやダイナソー(化石となった恐竜)のような扱いになった。その携帯プレーヤーもiPodの出現とネット対応で逆転され、CD自身も過去のものになりつつある。考えてみればCDだってデジタル家電のパイオニアとしてデビューして早40年。実はLP規格(1948~90年)とほとんど同じ年月が流れたことになる。一方で、その間のオーディオの進化といえば、LP出現の頃の変化に比べれば明らかに頭打ちであり、最も大きな原因が、LP出現の頃に現れたステレオ理論と同じようなソフトウェア上の革新技術が、ドルビー・サラウンド以外に目ぼしいものがなかったことである。これもウサギ小屋の多い日本のリビングには馴染まずBOSE社のほぼ一人勝ち。日本のオーディオ業界が進化と呼ぶような期待感はほとんど失せてしまったと言えよう。結局、CD以降のソフトウェアの進展、つまりネットオーディオとホームシアターのような規格(業界のしくみ)を生み出す企画力の弱さが、日本のオーディオ業界の弱体化を物語っているように思える。  しかしながら、私自身はどうかというと、相変わらずCD音源の蒐集に勤しんでいるわけで、むしろモノラル&ヴィンテージ・スタイルと見事に退行現象に陥っている。まぁそのほうが楽しいのだからやっているのだが、有り体に言えば、このほうが新しい発見が多いというほうが正しい。オーディオと録音の相性で、あれこれ悩ましい感想を述べるよりも、一度リセットしたかたちでモノラルという試聴方法とHi-Fi初期のミッドセンチュリーの残影を辿って理解しなおしたほうが、音楽とレコードという一期一会の出会いを観察するのに実に心地いいのだ。 ここでようやく本題に入るのだが、よく芸術について「~の本場」という真正を問うのような言い方をすることがあるが、どうも自分はそういコダワリをもったとしても、いつのまにか遠く離れてしまう傾向にあることが判ってきた。どうも本格的にその道に人生を投じている人にとっては胡散臭いようなのだ。自分自身が、自分という人格を失ってまで音楽に没入するようなことがない、つまりどこかで自分の嗜好と折り合いを付けながら感動している部分があって、そこが自己中な傾向をさらに深めてしまう、つまり芸術作品の感想としては台無しなのである。  もうひとつは、最初に近未来的な一歩先行くモダニズムは韓国や中国のほうが上と思えるようなことを書いていたが、こちらから観るとそのデザイン感覚が、どうして欧米で人気のあるのか理由がよく判らない。どうも「ヤッチャッタ感」が強くて、昔の日本でのバブル・デザインの黒歴史をデジャヴってるように感じるのだ。しかしもう少し見直してみると、それはアジア的な裕福さの表現であって、物を買うことの喜びを素直に表現しているような感じもする。強いて言えば、それは芸術との比較でいうと、ほんの束の間の悦楽でしかないのだが、今の欧米人にそういうことを言ったところで、ほとんどの人が見向きもしないだろうと思うのも事実だ。いわゆる欧米人=文化人というのも大きな誤認であるし、そもそも文化人なる人種の定義さえ曖昧なのだが、どうもそれが音楽というアートとの結び付きでピンと来ないからだろうと思う。その大きな理由が、消費行動に魂(ソウル)などないことは、バブル期を通じて嫌と言うほど見てきたからだと思う。どうみても「金の切れ目が縁の切れ目」という諺の通りの刹那で冷酷な世界なのだ。元は女郎に入れ揚げたウブな男の哀れさをからかったようなのだが、どうも消費行動の裏にはそういう一面もあるように思う。  さて、こうしてオーディオとアートな感性とを並べたとき、テクノロジーの革新的な部分と消費行動の触発という方程式では解けない部分があるのは確実だと思う。むしろ、私のモノラル&ヴィンテージ的な感性を、どうやれば消費行動に結び付けられるのか、こっちが知りたいくらいなのだ。逆にいえば、有り体に叙述されたオーディオと音楽の関係(広々としたサウンドステージ、立体的な定位感、ボーカルの口元の動きがリアル、品位の高いサウンド等々)について、それのどこが楽しいのかが自分としては判らない。それは録音の仕方によって調整できるものだし、全ての音源が広々として鳴るのは間違ってるし、平面的な音場もあるし、ボーカルは近接マイクで録れば生々しく、オフマイクで録れば広々と響く、荒っぽいロックやブルースなど品位なんてクソ喰らえだし、いずれも音楽の特徴とあまり結びつかないことが多い。本人はステレオ機器の魅力について語ったつもりだろうが、なんというか音楽と魂が結びつくような感じがしないのだ。そこには自分の感性や嗜好と対話するような気心は感じられないし、ミュージシャンが必死にぶつけてきている問いについて、心身共に答えるつもりなど毛頭ないのは明らかである。オーディオには音質に関わる多くのQ&Aやノウハウがあるにも関わらず、肝心の音楽性に関する嗜好に踏み込んだ意見を言えるような場が失われている。それは聴く人の感性の問題に留まらず、音響技術で明らかにすべき事柄なのに、両者が一体化した表現形態としてのオーディオ技術を見失っているのだ。  ここでオーディオ機器の精神性というものを、本来求めるべきではないという意見もあると思う。とどのつまり、それは物質でしかない。一方で、物と心を疑似的に感じる感性というものは、アニミズムに由来する日本人に特有の感性のように思う。実はアニメーションの語彙にはアニマ(魂)が含まれていて、ジャパニメーションという言葉もあるとおり、外国でこれだけキャラクターグッズの豊富な国も少ないと思うし、役所までが公式の「ゆるキャラ」なるもので行政をアピールする時代である。オーディオ機器が、物と心を同一視したような感性で作られておかしくないと思うのだが、どうもそこまで踏み切れない壁があるように感じる。オーディオにも人格(キャラ)が必要なのだ。それは即ち、Hi-Fi=原音再生という現象論としての音楽表現という大命題から離脱して、音を演じるという行為をオーディオ・メーカーが自ら認めることだと思う。エゴの無いところに精神は宿らない、つまりデカルトのいう「我思うゆえに我あり」という自我のことわりを、オーディオにも導入すべきときが来ていると思うのだ。  かくして私は、オーディオ機器における自我の在り方を問いたい。 【サウンド・ポリシーの封じ込め】 【オーディオ=言魂だった頃】 オーディオにおける自我の所在については、初期の蓄音機の広告「His Masres Voice」にあるように、まさしく物質である蓄音機が犬の感性に訴えかける瞬間を想像したものだ。実際には犬の聴覚はものすごく敏感なので、蓄音機はおろか最新のオーディオ装置でさえご主人様の声を間違えることはない。それ以前に臭いを嗅いで瞬殺だろうと思う。一方で広告主の思いとしては、蓄音機という新しい機械によって、人間の感情、特に音楽による感動を伝達することができると思ったらしい。初期のHMVの録音技師は、明治のはじめに日本にも訪れていて、切腹&オッペケペー節の川上音二郎一座や多くの伝統音楽を録音して本国に持ち帰っており、そのココロは観光写真と同じような世界旅行の気分をレコードでも体現しようとしたものだった。まだ大英博物館が増強している最中だし、ダーウィンの進化論についてアレコレ論争している時代のことである。19世紀にはオルゴールなどの機械じかけの楽器のほか、オートマトンという人形仕掛けもあったのだが、蓄音機の登場以降はこれらの機械仕掛けはめっきり数を減らしたと言われる。これは初期の蓄音機が、一種の魂の伝達機構として機能していたことを示しているように思えるのだ。  20世紀に入って、ラジオも電子技術が人間の感情を伝達できる可能性を広げたもので、初期の電波を題材とした奇々怪々な空想科学小説の類は、見えないアニマの存在を電子工学のなかに見出したと言えよう。ラジオが最も活躍したのは政治的プロパガンダで、実質的な近代国家の形成に対してメディアの役割は、自分の周囲の環境がどのように変化しつつあるのかという事柄について、放送という時間と事象を共有することで、事実として受け止めるようになったといえる。これを逆手に取ったのが1938年のオーソン・ウェルズの「宇宙戦争」で、ニュースの最中に臨時放送として割って入ったSFドラマに対し、実際に火星人の来襲を実況しているものと多くの人がパニックになりラジオ局に問い合わせの電話が鳴り続けたという。ファシズムを打倒した後は宇宙人。これは奇想天外な発想なのだが、ラジオという媒体の社会的役割が、こうしたフェイクニュースを極限まで現実的なものへと高めてしまった事例である。  このように、初期の音響機器はただ音がするというだけでなく、何か人間の魂をゆさぶるような事態と認識していたようだ。何より姿を見ることもない遠くに居るはずの人から、まるで以心伝心できたかのように思える時点で、人知を越えた驚きと興味を示していたように思う。 【オーディオと魂の分離作業】 そこで、音響工学と音楽批評が分業化していく、つまり現在のようなオーディオ・マニアとレコード・マニアに分断されたのは、いつからなのだろうか? 決定的なのは、1973年アメリカにおけるアブソリュート・サウンド誌の登場により、オーディオ・マニアの立場が明確になったことである。マークレビンソン、SME、インフィニティ、ウィルソン・オーディオ、マグネパンなどの、ほぼハンドメイドで量産する超高級オーディオ機器と、それに見合う優秀録音を紹介することで、物理特性の優越がそのまま音響の正しい姿に成り得ることを力説していったのだ。驚くことに当時の日本ではアブソリュート=正確無比という言葉への嫌悪感を露わにしており、そもそも生演奏に勝るものはないのと、オーディオの再生能力の限界は歴然としてるので、一種の演出はやむを得ないのだという立場である。この言い訳が怪しくなったのはデジタル録音をスペック通りに再生するCDの登場で、理屈のうえではスタジオの音そのものを脚色なしで再現できるという触れ込みだった。その後のオーディオ・マニアの行く末は知っての通りである。  もうひとつの音楽批評の立場で言うと、1970年を前後して起こったヒッピー・ムーヴメントに代表されるような従来の価値観のパラダイムシフトが生じており、クラシック~ジャズという理知的な音楽鑑賞の対象から、ポップスやダンスのようにフィジカルな快感を得られるものへと変化していった。言わば上記のオーディオ・マニアは、音楽的にはむしろ保守層に属しており、その牙城としてステレオ・システムを組むことで擁護しようとするものだ。これに対するポップス勢の嫌悪感は半端ではなく、そんなお金があればレコード何枚買えるのかという皮算用をしては、レコード・マニアの内では「オーディオ・マニア」は「音楽嫌い」と等しい意味の悪口として使われている。その反面、FMステレオ放送開始以降も、ラジオでの試聴に適したレンジの狭い録音が幅を利かせており、オーディオ的な快楽主義から逆に楽曲批評の檻へと堕ちていったように思われ、レコード売上と観客動員数というビジネス面での成功を讃える習慣も、さらに拍車が掛かっていった。もちろん1980年代以降のポップスはサウンドステージを擁した鑑賞音楽へと収まっていくのだが、これは単純にコンサート会場やダンスホールでの巨大PAの構築でオーケストラに対抗した音響を獲得したからである。これも初期のAOR(アダルト・オリエンテッド・ロック)のように、あからさまに商業的だと陰口を叩かれたくらいなので、レコード・マニアとて一枚岩ではない。なかなか気難しいのである。ちなみにiPodなどのアップル社は、もとはヒッピー文化から生まれたようなもので、ネットオーディオを牽引したMP3の規格化について、人間の聴覚のいい加減さを加味してこの程度で十分という落としどころを巧く突いた規格だったように思う。 こうして、オーディオの機能性と精神性の二元論は、分業したほうが効率がいいという側面と、そのほうが聴き手として判りやすいという面もあり、そのままで放置されているのだが、デカルトの機械論のようには人間は割り切れないのが現実で、最後は結局、自分自身の嗜好が問われているのだ。それを他人の批評に衣を借りて話しているのが実際で、それが凡人の凡人たる由縁であるように思う。 【オーディオに魂を込めた歴史】 ここまではオーディオと音楽の関りについて周囲のざわめきをレビューしたのだが、古いオーディオ機器のなかで名機と呼ばれるものには、必ず「サウンド・ポリシー」なるものがある。それは音楽をどのように聴いてもらいたいか、その特徴をレコードというスペックの十分でないメディアを通じて音響的なデフォルメを施したものである。まずレコーディングの時点で、マイク設定やミキシングなどでサウンド・ポリシーというのは決定されるのだが、実際に家庭で聴くとどう聞こえるかは、その人の所有するオーディオ機器によって千差万別だ。戦時下の日本のようにラジオの使用部品まで統制するようなことでもしなければ、標準的な音響などほとんどないに等しい。このため、オーディオ機器のメーカーにも個性というのが存在する。 サウンド・キャラクターという用語は、周波数分布が低域寄り~高音寄り、あるいはカマボコ~ドンシャリと、パッと見(ちょっと聴き?)の音響の色合いを示すものだが、重く暗い~軽く明るい、地味~派手というふうに、音楽全体を支配する表情の基本にもなっている。例えば古いメーカーだと、スピーカーで言えばJBLとタンノイ、アンプではマランツとマッキントッシュ、カートリッジではシュアーとオルトフォン、というように、アグレッシブなものとノーブルなものとで対抗軸があって、その組合せ次第でサウンドポリシーがガラッと変わるという感じだ。日本でもタンノイに照準を合わせたラックスや上杉研究所、JBLに照準を合わせたサンスイやアキュフェーズ(初期のケンソニック)などがあったし、ヤマハはポップコンなどの運営を通じて見出した独自のキラキラしたサウンド・ポリシー(ヤマハ・ビューティー)を持っていた。海外製では、マークレビンソンとヴィンテージ・マランツに集約されていただろうか。ただ上には上があって、例えばJBL製ユニットを使用したウェストレイク社のスピーカーは、おそらくオーディオ・リサーチ社の真空管アンプが最高の濃密さを得るし、インフィニティのEMITシステムは、元はマッキントッシュ社の同様のラインアレイ型を改良したもので、初期には大電流を供給できるマッキントッシュのアンプを使用した例が多くみられたが、1980年代以降はよりソリッドなクレル社のアンプに置き換わっていった。いずれのスピーカーもフラットネスに関しては最高度のものだが、そこにもサウンド・ポリシーは歴然と存在している。おそらくこれが癖のあるサウンドを楽しむオーディオの最後の花火であったと思えるのだ。   これらがCDを鳴らした途端、非常に癖のある音がしてガッカリしたのが、サウンド・ポリシーで覇を競う時代の崩壊の始まりであった。B&W 800、セレッション SL600など無機質で癖の全くないスピーカーが出現すると、完全にこれまでのレースは無効になった。同様にデッカやテラークにみられた優秀録音でのサウンド・ポリシーも過去のものとなり、さらにマ-キュリー、エベレスト、シャルランなど1960年代のオーディオ・ファイル垂涎の録音は全く忘れられていった。初期のCDの性能もあるが、これらの恨み節も現在まで尾を引いており、昭和のオヤジがアナログ自慢するのも、1990年頃を境として顕著になっていく。1990年代以降は、そのアナログ盤の製造が一端途絶えたので、取り上げる音楽の新旧まで明暗がハッキリしてしまったと言える。 では、オーディオ機器のサウンド・ポリシーは無駄だったかと言うと、私はそうは思わない。ようするに周りに流され過ぎなのである。ピュア・オーディオがデジタル録音の最高品質を追い続けるなかで、1990年代にBOSE社のスピーカーが良く売れて、どちらかというと低音重視の東海岸系サウンドだったが、10万円以内という低予算のなかでは、クラシックからヒップホップまで破綻なく普通に聴けるものだから、小店舗でのBGMからカラオケ・ボックスに至るまでどんどん導入された。このフラットでないBOSE社のスピーカーに対し、日本のオーディオ・マニアは数限りない罵声を浴びせていたのだ。  高級ヘッドホンのはしりだったゼンハイザー HD600やAKG K701などは、この頃にユーロ圏を中心に制定されたDiffuse Field Equalizationによるヘッドホン試聴での聴覚の標準化が行われたため、これまでのヘッドホンにある唯我独尊のサウンド・キャラクターを排除した最初の製品群だった。これは逆に言うと、人間の聴覚にも外耳の形状などに由来する癖があって、必ずしもフラットな特性だけでは説明のつかない最適解が存在することを意味している。現在も続くバーチャルサラウンドの最適化が見出せないのは、人間ひとりひとりの聴覚には、生まれつきのものから加齢による変化、さらには文化形態や経験値のような多様性があり、その全てを網羅するまで読み切れていないことだ。実はデジタル化以降、それに気付くまでに10年間の月日を費やしていたのだ。   計測用ダミーヘッドとDiffuse Field Equalization補正曲線 ここで、オーディオにおけるサウンド・ポリシーというものに立ち返ってみると、人間が心地よいと感じる音をどうやって判断するか? というものに集約されて行く。現在のように物言う株主と延々と続く社内会議にエンジニアが翻弄される時代にあって、そもそも誰が判断すべきなのかさえ曖昧な部分がある。さらには心地よさの定義も厄介で、単純に人間の想像の世界を画いたSF映画をみただけでも、ユートピアよりディストピアの描写のほうが多いように、人間の感情はあまりに複雑である。企業イメージをディストピアに賭けるというのはほとんどしないし、したらしたでSNSで炎上するということがニュースになるくらいだ。実はオーディオ機器で踏み出せない一歩が、人間の負の感情(怒り、悲しみ等々)をサウンド・ポリシーとして正面に立たせることができない点にあるように思ったりもする。人間の感情をありのままに伝えること、サウンド・ポリシーの本来の姿は「His Masres Voice」の時代からそれほど遠くに居ないのだ。 【オーディオ以心伝心のことわり】 【顔も知らない誰かと出会う】 レコード鑑賞の場合、多くは顔も知らない誰かの音楽を聴くことになる。それも遠くに住まう世界中の民族、さらには現在生きているのか、すでに死んでいるのかも関係なく、音の記憶を再生するのだ。必然的に録音した場所の社会環境や歴史風土のようなものと関わっているが、それは挨拶がわりの名刺のようなものに過ぎず、実際に流れ込んでくる感情の波は、それだけで雄弁にその人の置かれた状況を聴き取ることができる。つまりは共感しているのだ。 以心伝心というのは仏教用語で、老師が声を掛けずとも弟子が禅問答の趣旨を理解し行動するさまを指した、しいては経典をいちいち調べ直さずとも仏の教えを心得ているという、一種お悟りの境地であるという。これをオーディオに喩えると、音響工学の理屈を考えずとも、自然と道理が適った音になっているということになるのだろうか。電気店のサービスに「配線・接続」というのがあるが、それよりはもう少し高度だが、音響製品の信頼度の基礎のようなものである。見知らぬ人の奏でる音楽に感動するのも、音響としての道理がある程度通ることが前提になっている。 ただ、オーディオ機器が全てのジャンルで自然に鳴るというのは、一種の方便であって、実際には歪みだらけの音を正確に鳴らすという不条理を経験することになる。デスメタやノイズ系を趣味でやってる人に訊いたところ、ギターアンプはフェンダーやマーシャルのような歪みをさらに盛って美音にするようなものではダメで、ローランドのようにクリーンな音のものでなければと言う。そのココロは、アンプ側で極端に歪ませたときに、音色の変化やリズムが潰れて全部同じに聞こえてしまうとのことだった。オルタナ系を好きな人からすると、そんなん何やっても同じにしか聞こえないだろ! とやじってたが、日本のノイズ系アーチスト、ジャパノイズと呼ばれる人たちの海外での評価をみると、ただのノイズと思われるのがオカシイということになる。実際、通常のオーデイオ機器では付いて行けず、かなり反応の速いシステムでないと、音のうねりや身体的な所作のようなものが聴き取れない。不条理を不条理のまま、恐怖を恐怖のまま伝えることも、音響機器の正しい姿なのだ。 このように共感するための媒体としてのオーディオ技術は、それがパフォーマーの意図を十全に表現する、つまりオーディオ機器そのものがパフォーマンスするような、成り切り度が必要な感じがする。広大なサウンドステージという言い方は、そのお膳立てをするコンサートホールの音響特性でしかなく、それ以上に演奏する人自身にどれだけ肉薄できるか、そのほうが音楽の本質に近いのだ。逆にひと頃のモダンジャズの録音のように、楽器の質感を究極的にクローズアップすることだけが素晴らしいのではない。距離の近い、遠いに関わらず、それぞれがオーディオ装置で適切に判断できることが重要なのだ。 【デジタルは究極の複製技術…ではない】 デジタル時代に入って、従来のメディアが著しくコピー文化になっていったように感じる。単純には、ヴァルター・ベニヤミンの画いた「複製技術時代の芸術」のような、一品物のファインアートを大衆化するための方便としてあるのだと思うが、そっくりそのままが素晴らしいという感覚は全くの読み違いだろうと思う。つまりリアルさを追求したところで、つまらないモノはつまらないままだし、面白いものはやはり面白い。そこにオーラのような精神性が感じられないものは、得てして時間の浪費となるのだと思う。 オーディオのアナログ的な見聞を深めていくに従い、最近になってようやくCDというフォーマットを過不足なく再生するということの意味が判った感じがしている。多くの誤解は明らかに、デジタル導入前後の録音スタジオのサウンドデザインの保守性と、家庭向けに「デジタル対応」に設計されたオーディオ製品の未来志向のズレがもたらしていると考えられる。1980年代にCDが登場した頃は、人間の耳が20kHzそのものの実効性を必要としているわけではなく、実際のスタジオでもサンプリング時のエリアシング歪みが聞こえない環境にあったことが伺える。CDの音質を捉え直すと、16bit/44.1kHzというフォーマットは50~15,000HzというFM放送のスペックに準じて制定されたものであったと思うのが自然で、本来は2kHz付近から三角ノイズでやさしく包み込んで超高域を15kHzでフィルタリングしてあげるのが妥当だったのだ。 一方で、1980年代にはCDから流れ出る「マスターテープの音」を流した途端、リンギングなどで悲鳴を上げるツイーターが多かったことを考慮すると、秋の小春日和に浮かぶ絹雲のように薄く霞んで伸びている高域がアナログ時代の目標とするスペックだったところに、デジタルでいきなりバリバリと鳴り響く雷が落ちてきたようなものだった。1980年代はまだデジタル音源の受け入れ準備ができていなかったのに、精密測定器を持ち出してCDのスペック通りの音をダイレクトに再生することが第一目標になってしまっていた。これが1980年代のオーディオ業界の最大の誤算だったように思う。  B&W実装前後のアビーロードスタジオ(1980年) 前面のコンソールはビートルズ解散直後に新調したカスタムメイド品  マイケル・ジャクソン/スリラーの録音されたWestlake Studio(1982年) ほとんどの編集はオーラトーンで行い、メインモニターのカタログ上のスペックは16kHzまでだった FM放送=Hi-Fiという印象は、50~15.000Hzという控えめな帯域をちゃんと使いこなしていたからだということができる。FM放送に向けて開発されたモニタースピーカーに注目すると、JBL 4320(1972年)は、ロックのライブステージで培ったパワーハンドリングのタフな面をコンパクトに絞り込んで、ガッチリした重低音とどこまでも音圧の上がる中高域の強健さが巧くバランスしていた。このように放送規格という枠組みを規定されたなかでも、それぞれのメーカーがエンドユーザーに向けたサウンドデザインをしっかり主張できたし、その結果は今もなお生き続けているともいえる。  三菱 2S-305とJBL 4320:共に50~15,000HzというFM放送のスペックを死守している BBCモニターとしては最後になったロジャース LS5/9(1983年)は、LS5/8をミッドサイズに収めたものだが、製作現場がサテライト化していくなかでの要望に沿ったものだったと思われる。ここではBBC特有のオーダーである「男性アナウンサーの声が明瞭に聞こえること」という基本形と、音楽制作でのフラットネスとをどうバランスさせるかの知恵比べが繰り広げられていて、ポリブレビン・ウーハーに独特のツヤを与える代わりに、かなり複雑なネットワーク回路を介して辻褄を合わせている。このため開発時にはバイアンプで鳴らすことが計画されていた。LS3/5も重たいネットワーク回路で有名だが、現在のように低能率のスピーカーでも難なく鳴らせるアンプが多数ある現在では、あまり問題にならないかもしれない。  BBCモニターの最後の作品LS5/9:中域の過度特性を重視してウーハーを設計した このように、音質の良し悪しを判断するモノサシとなるモニタースピーカーでさえ、一種のサウンド・ポリシーをもっており、それは目まぐるしく変化するポップスや放送メディアにおいて、一聴して判断できるという意味で重要性をもっていた。つまり、少しデフォルメして再生したほうが効率よく伝わりやすいということになる。この時点で、原音を正確無比に再生する必要性は崩壊しているのだが、聴き手にも音響バランスのセンスというのが問われているという事実に、デジタル技術の説明が追いついていないように思える。 【オーディオ装置の中立性の確保】 少しデフォルメしたほうが良いとは言っても、意外にバランス感覚を養うのは難しく、よく昔からオーディオ初心者が低域も高域もアゲアゲでドンシャリの音にして聴いているというのはあった。誰でも持ってるラジカセと比べて優位性を主張するのは、この方法がもっとも簡単だからだ。まだ1970年代までは畳部屋しかない家屋も多く、響きのデッドな部屋でいかに低音を響かせるかというのが大前提だったし、低音を増強したらしたで、それを支える床がフラフラなのでコンクリートブロックを下に敷いて補剛するようなことをしていた。この点ではレンガや石造りの建造物が多い欧米の住宅事情に合わせたオーディオ機器が、そのままでは日本の住宅事情にマッチしないという一面もあった。実はアナログ時代の多くのオーディオの実態は、機器のスペック通りに鳴ることなどなかったと思うのが自然である。長岡鉄男が1987年ステレオ誌で、6畳間でのスピーカーセッティングについてスペアナ片手にアレコレやった記事を読むと、置き方次第で200Hz以下が優に10dBは乱高下するような事態になっている。瀬川冬樹はアンプのトーンコントロールの必要性について切々と訴えていたが、CD時代に入ってちゃんと耳を貸す人が少なかったように思う。   こうした事情を踏まえると、まずは周波数特性をフラットに鳴らすことができれば、まずは合格点という免罪符のような考えが浸透していた。しかし、アナログ時代の有名録音スタジオの多くは低音の縮退を防ぐため部屋の容積をある程度確保していることが多く、さらに音量も大きいためラウドネスの効果を逆に抑える必要性から、少し高域が減衰するような特性をもたせている。どことなく映画館のXカーブ(2kHz以上で-3dB/octで減衰)に似てなくもないが、サラウンド音源をミキシングするのに策定されたEBU規格では一般家屋での近接試聴も考慮して2kHz以上で-2dB/octが適切だとしている。現在の大半の大型スピーカーも少し低域が持ち上がっているが凡そこれに準じるようになってきたように思う。それ以前の映画作品には、この特性のために高域を過剰に入れる傾向があり、一般家屋でフラットに近い特性で聴くと甲高い音に聞こえるため、dts規格アンプにはXカーブに戻すイコライザーが装備されていたが、妥協点を見出したというべきかもしれない。   ところが1960年代から70年代にかけて、1万人規模の大型ライブが多くなるなかで、効率的に音声を届けるためにトーンを中高域寄りに設定する傾向が多くなった。シュアー社のボーカルマイクSM58、JBLのPAスピーカーD130などがそれにあたり、ライブ会場での音響出力の隔たりを巧くカバーするように、中高域にラウドネスを加えるようにした。最初にベル研究所がラウドネス曲線をリサーチしたのは1940年代、シュアーのマイクやJBLのDシリーズは、まさにこの時代に設計されたものだった。1980年代に入ってもJBLの顧問を務めたジョン・アーグルは、500~2500Hzまで+3dB/octで増すと、音が一歩前に出るような音像になると言っている。このような意見は、人間が音の錯覚をするという音響心理学に基づくものであり、今ではサラウンドの研究以外ではそれほど顧みられないようにみえる。この古い音響工学が1970年代に入り復活し、この時期からロック的な音が、ジャズやクラシックから分離していったとみるべきだが、現在では世の中に流れている音楽の8割はロックを含むポップスだと言って過言ではないと思う。   ただオーディオに凝ってる人が全てロック好きかというとそうではなく、おそらく3割いけば良い方だろうと思う。9割くらいの人は携帯プレーヤーで聴いているので、音調はもっとアグレッシブに突き進んでいると思うし、そこを認めるかどうかで分岐点があると思う。BOSEやJBLのスマートスピーカー(携帯プレーヤーと無線接続して拡声する小型スピーカー)などは、あからさまにドンシャリ特性で、ひどいものはスネアの音が沈むくらいにシフトしている。イギリスのベテラン・エンジニアでさえ、スマートフォンで聴き映えするためには、リズムマシーンとボーカルくらいに音数を絞らないと、見向きもされないと豪語するくらいである。皮算用すると、70%の人は携帯プレーヤーでポップスを試聴し、ステレオ装置を構えてジャズやクラシックを聴く人が10%、残りの20%がスマートスピーカーをはじめ軽微なスピーカーで試聴する感じだと思う。この10%の枠を競っているのだから、どうしてもニッチな選択を迫られざるを得ない。売れない商品を開発するためコスト増も大きく、ヘッドホンが5万円で高音質の仲間入りができるのに、それと同等の音質をスピーカーに求めると最低50万円の出費は避けられず、さらにアンプやプレーヤーなどを購入すると、総額で100万円近い出費となる。1980年頃はデパートの電気製品コーナーで、10万円もあればフルセットのコンポが買えた時代と一緒にすると全くアテが外れる。アナログ盤のブームで置き場所にゆとりができたり、その時代のオーディオ機器に興味が出てくると少し風向きが変わるかもしれないが、持ち歩くことのできない不自由さと自宅に縛られる試聴環境に、ライフスタイルが付いて行けないのが実情ではないだろうか。  録音のほうが段々とアグレッシブな傾向を増すなかで、受け手のほうのトーン・キャラクターとしては少しカマボコ形のほうが、実用的で万人向けの仕様となっていると言え、スピーカーの再生能力として高域は伸びていても、部屋の音響を加味すると思うようにはいかないというのが現実的な妥協点だということになる。逆に言えば、周波数特性をフラットに持って行くと高域が過剰に盛られるドンシャリな傾向になることを意味している。1980年代の日本のスピーカーは無響室での計測結果だけを整えてフラットにして、別名「B&K社製スピーカー」と揶揄されていたが、海外からみれば高域の甲高い音に聞こえるらしく、KEFの社長などは「もっとコンサートホールの音を聴いたほうがいい」と一蹴していた。それから半世紀近く経って、オーディオは本当に進化したと言えるのだろうか? 【オーディオの進化を止めるもの】 20世紀のオーディオでパラダイムシフトが起こったのは、1940年代末にLP盤、1980年代にCDと、それに伴ってオーディオ機器の買い替え需要が高まったときである。LP盤の頃はテープ録音の普及と相まって従来の100~8,000Hzから50~16,000Hzと一気に周波数帯域が広がったが、デジタル化では20~20,000Hzと見掛け上の周波数の伸びは無かったが、ダイナミックレンジが低域から高域まで同じレベルで揃ったことが大きかった。それ以前はRIAAカーブなりの聴覚に合わせたダイナミックレンジの補正がなされており、逆にこのサウンド・デザインの優秀さにより調和が図られていたのだが、おおよそデジタル化の大義によりこの調和が破られたのが1980年代以降のオーディオ業界の混迷に結びついている。 ところが、肝心の録音スタジオのほうは、相変わらずノイマン社のコンデンサーマイクを使っており、低音がファットに膨らみ、高域に少し輝き(リンギング)のあるキャラクターが幅を利かせている。これは悪い意味ではなく、デジタル録音になっても、1950年代にテープ録音が普及した時代のサウンド・デザインが生きているのだ。クラシックでいうと、デンオンやフィリップスなど計測マイクとして開発されたB&K社のマイクを使っている事例はあるものの、全体にプレゼンス(実在感)が低めの録音になりやすい。これは独カプリッチョやテルデックのようなノイマン直球の録音と比べると明らかで、おそらくクラシック録音での両極端なキャラクターだろうと思う。これにショップス社のマイクを使ったデッカやテラークが加わることで、原音に近いと思われるクラシック録音のキャラクターが出そろうような感じだ。それでもデジタル化に伴って各社のトーン・キャラクターは平坦化されてきたものの、やはり伝統芸能のような感覚は残っているように思う。 そこでふと立ち止まって考えると、録音手法そのものがマイクをはじめとして変化がないのに、デジタル化に伴って起きた進化とは一体何だったのか? という疑問である。例えば、超優秀録音で名を馳せた米テラークなどは、その手本にしたのが1960年を前後して録られたマーキュリー社の録音で、実にステレオ初期のシンプルなマイク構成とダイレクトミキシング、リミッターや編集でのバランス調整をしないということで、録音したてのテープの雰囲気を残そうとした。単純には、マイクの音をそのまま伝えることが良いように考えてる。  もうひとつは、デジタル時代に入っても排除できなかったのが、マルチウェイ・スピーカーの位相の乱れで、特にネットワーク回路による位相反転によりユニット毎にくびれが生じてタイムコヒレント特性が乱れる。これはスピーカーのボイスコイル位置を合わせるタイムアラインメントでは解決できない。それでなくとも、ウーハーからツイーターまでの素材や過度特性の違いにより、一種のキャラクターが付きまとうのに、それを一体化する段階で継ぎ目があからさまに聞こえてくる。そこにスピーカーのメーカーごとのキャラクターが存在するのだが、デジタル時代の初期にひどかったのは、再生限界の20kHz付近に溜まる量子化ノイズをマスキングするため、ツイーターにわざとリンギングを起こさせる設計が流行し、スピーカーの周辺だけ別の音場空間を示すような緊張感を漂わしている感じだった。また、重低音にシフトしたウーハーは音の出だしが遅く引き延ばされる傾向があり、小型スピーカーになればなるほど、大電流を供給できないアンプだと低音が出にくくなるため、スピーカー本体よりもアンプのほうにお金が掛かるというパラドックスが生まれた。従来ならスピーカーの費用の1/2程度をアンプに驕るのが普通だったように思うが、低音を支える専用スタンドなどを加えると、従来の倍の費用を投じることになる。あるいはカートリッジの交換だけで音質の向上が望めたアナログ時代に比べ、CDはプレーヤーごと買い替えなければならないなど、色々な意味でデジタルは出費も多い。ここでオーディオ趣味をリタイアする人が多かったのではないかと推察する。 こうしてマイクとスピーカーの入り口と出口での古典的な電気処理が温存された結果、その間をつなぐ音源がデジタル化されたところで、自ずと問題が噴出してくるのは当たり前。その辺の解決をみないままハイレゾに突入したところで結果が何となくみえているような気がする。 【オーディオにAIがあったら】 AIスピーカーというのが出回っていて、話しかけると対話型で次に欲している動作を先読みして提案したりする。実際にはマーケティングで既に行われており、メールにお勧め商品などをピックアップして勝手に連絡してきたりする。私自身は、その時々に興味をもったものを購入する癖があるので、過去に買ったもので3ヶ月後に何か連続性のあるような商品はほとんどない。同じようにAIスピーカーの所作も、生活習慣の繰り返しによって学習するので、例えば仕事から帰ったばかりだと玄関からリビングまでの電気が付き、なんとなくニュースやバラエティー番組を眺めていて、コーヒーの一杯くらい気を利かせて準備してくれる。そうした何でもない日常のなかに音楽鑑賞を入れ込もうというのだが、一定のジャンルに留まっている人ならともかく、私のようなゲテモノ喰いのような音楽ファンは、AIの予想などあまり当てにならないだろうと思う。 ただ、こうした対話型コンピューターというのは、映画「2001年宇宙の旅」や「スタートレック」にも現れており、「エイリアン」に至っては人間に扮したアンドロイドが密かに雇用主の秘密指令を実行しようとする。そういえば「メトロポリス」のアンドロイド マリアも資本家の命令で地下世界の住人を扇動する役割を演じていたが、現在ではヒラメ上司(昔は米突きバッタと呼ばれてた)のようなものを、そのままアレゴリーにしただけのようでもある。私などは幼少期の頃、デビューしたての郷ひろみを、人間が理想とする男の子をサンダーバードのような人形にして踊らせているものと硬く信じてたくらいで、子供でも思い付くようなことをAIにまかせているような感じもする。 かつてはコンピューターが、人間の労働時間を短縮するようなことを言われていたが、話は全く逆で、人間がコンピューターと同じ処理能力を求められるような殺人的な労働環境(災害)が後を絶たないことから、本来は人間の貪欲さをしっかり抑制するように忠告してくれたほうが良かったと思うが、おそらくコンピューターでも予想できないブラックな闇が人間の内面には渦巻いているのだろう。同じことはAIにも言えて、想定外のことを学習するような内容も責任能力も持ってはいない。ましてや音質の些細な要求など叶えてくれるなど、100年後もないのではないだろうか。 このことを考えてみると、アナログ的とはハンドメイドで調整可能という意味に捉えるのが正確で、デジタルは命令したことを間違いなく実行してくれるという感覚である。しかしその命令が間違っていると暴走する。そこにさじ加減を加えて軌道修正してあげるのがアナログ的な手腕ということになり、そうした綱引きを正しく理解できるかが分岐点となる。AIはこの点をボンヤリとしたデータベースの雲状の確率問題として蓄えているのだが、そこには創造性という未来予測的なことは期待できないのが現状だ。軌道修正も何が正しいかの規準を与えてあげないと理解しないし、経営ノルマを優先してロボット三原則さえ通用しない過激な行動を起こしてしまうことすら想定されるのだ。 デジタル録音もただ正確に再生するだけでなく、アナログ的な軌道修正のできる状況が必要なことは言うまでもない。その軌道修正の基本は、メーカーからユーザーに引き渡す際に受け継がれるパーソナリティに依存しているが、それを客観的に説明し理解させるのは、基本的に対話を通じて進展させるしかない。はたしてそれが音楽の内容と噛み合って、真に感動できるものとなっているのだろうか? 本質的な疑問だが、解決の糸口を見出すのが難しい問題である。 【自分好みの音を悟る】 オーディオを趣味としたとき、ほとんどの場合はメーカーが電子工学的に練り上げた完成品を購入することになるので、そこにユーザー側の好みを反映させて策を練ろうとしたとき、結構な費用を投じて勉強することになる。私の場合は、もともと古い録音を聴くのが好きだったせいもあり、こうしたゲームにそれほど巻き込まれずに過ごしてきたつもりだったが、それでも40年間の間にステレオシステムだけでも、スピーカーは4台目、アンプは3台目、CDプレーヤーは4台目と、ほどほどに資金を注ぎ込んでいる。このほかに古い録音用にモノラルシステムを組み始めたのだから、家族からも十分にオーディオ道楽を赦してもらっているほうだ。  一方で昔のオーディオにおける道楽の勉強というのは、初心者はフルレンジからはじまって音響の道理を知って、それから徐々にグレードアップしながら音楽をより深く味わうという、サクセスストーリーが存在した。オーディオ趣味は、自分のシステムを育てるプロセスが楽しいのであって、それと共に自分の音楽観も一緒に成長するものである。ところが、現在は結果ばかりを求める成果主義に陥り、そもそもステレオを所有する理由も一緒に考えなければ、購入意欲というものを引き出せない。購入したらしたで困るのが、聴く音楽もそれほどないのにオーディオに凝るという逆転現象である。実はビギナーがフルレンジからスタートするのは、レコードを買う費用との比較で、ともかくレコードを買い続けることが前提でのオーディオ趣味ということだった。オーディオ趣味で画いたサクセスストーリーも、そもそも音楽あっての話なのだ。 私のオーディオ道楽はというと、ここ10年程はたとえステレオ音源だろうがお構いなく、モノラル・ヴィンテージという試聴方法に切り替え、完全に世の中のオーディオの話題から離脱しているが、けして諦めているわけではなく、自分なりの嗜好がむしろハッキリしてきたという感じだ。大きな決め手は、1947年に開発されジュークボックスにも使われたジェンセン社のエクステンデッドレンジ・スピーカー、1960年代から製造しているサンスイのラジオ用段間トランスである。両者共に分割振動と磁気飽和歪みとが大きい艶やかな音が出る一方で、Hi-Fi初期に多くの人が感じた興奮を伝える魅力をもっている。実際にCDに足らない色気のようなものを自然に醸し出すので、大体の音楽で最初の掴みが判りやすい。これをアルテック 618型エンクロージャーの背板を外した後面解放箱に入れてバイアンプで鳴らすことで、かなり自然な過度特性を持つようになったと思っている。  オーディオのヴィンテージにも技術開発の土壌となった色々な流派(英・米・独・日、トーキー、ラジオなど)があるが、私のはミッドセンチュリーに属する1960年頃のアメリカと日本のミックスである。ちょうど1960年代ロックの再生からスタートして、1970年代の歌謡曲、1950年代のドイツ・クラシック放送ライブを徘徊するうちに、ちょうど真ん中のミッドセンチュリーの音響デザインに辿り着いた。基本はAMラジオ規格にツイーターをプラスしてHi-Fi化するというステップアップ・プランである。色々と試行錯誤した結果、サウンドの要として選んだ2つのヴィンテージ・デバイスは、誰でも購入しやすい現在も製造されている超ロングラン製品に留めた。これでモノラル試聴の標準化を図ったつもりだったのだが、鳴かず飛ばずの閑古鳥もいいところである。別に商売をしているわけではないので何の損得もないのだが、少なくともモノラルミックスで大騒ぎしているレコードマニアには、ちゃんとオーディオ再生の大切さを認識してもらいたいと切に願っている。 ジェンセンの30cmスピーカーC12Rは、現在ではギターアンプ用として製造されており、規格としてはAMラジオやSP盤と同じ100~8,000Hzの時代のものだが、開発時にジャズ・バンドのドラムやホーンに負けないように瞬発力を鍛えた汎用のPAスピーカーで、ともかく200~2,000Hzというボーカルレンジでの出音のタイミングの均質さは、現在のスピーカー設計にはみられない切れ味がある。スピード感の秘訣は、コーン紙のエッジが共振尖鋭度(Qo)が2.5にも達するガチガチのフィックスドエッジで、音が出た後にフラフラとしないで機械的なバネで強制的に戻すような役割をもっているため、出音と引き際が正確にピタッと収まるのだ。この生楽器に負けない瞬発力のある音響のため、エレキギター以外にも、1960年代までRock-ola社のジュークボックスに採用されるなど、アメリカン・ポップスのサウンドを生み出したと言っても過言ではない存在になっている。おそらくは同じようなキャラクターをもっているJBL D130のほうが、パワーハンドリングや最低共振周波数(fo)の優れていることから、ジェンセンのほうはオーディオ用としてネグレクトされてきたように思うが、常識的な音量ではギターのクリーントーンと同じ甘美な音が出るし、クロスオーバーで高域を切ってやれば6~8kHzのジャリジャリした共振も聞こえない。ロカビリーのアイコンとなっているジュークボックスに使われたのは、JBLよりもジェンセンのほうが圧倒的に多かったのだ。ちなみにこのユニットは後面解放箱に入れていて、箱鳴りでの無理な増強をしないので低音は80Hzまでしか出ないが、出音の正確さと自然さ(特にボーカルの生々しさ)とのバーダー取引で選んでいる。他に1950年代のフィックスドエッジ・スピーカーに特有のキックドラムのドカッとくる迫力も、このスピーカーの魅力である。歌って踊れるエンタメ向けの仕様であることは間違いない。   サンスイトランスST-17Aは初期のトランジスターラジオ用に昭和30年代からずっと製造し続けられている製品であり、ライントランスとして使用することで、デジタル音源特有の余計なパルスノイズをカットしつつ、適度な高次歪みをブレンドした甘い倍音まで出してくれるアナログ・デバイスである。400~5000Hzの両翼でわずかにラウンドするのだが、この帯域で位相がずれて微妙にボケている。このデザインセンスが抜群で、CDの音をMMカートリッジに似たホッコリした音にすると感じている。少しヤンチャなジェンセンに対し、ニュースのアナウンサーのように折り目正しく進行を整えてくれる役割をもっている。

ボーカル域の再生については、歌手の実在感はスピーカーの大きさに比例すると思っている。10cmだと唇、20cmだと顔、30cmだと胸像という感じだ。これには理由があって、アクティブな振動板を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。それ以下の周波数はエンクロージャーの反射音を利用したパッシブな2次的空気振動で、アンプからの正確なコントロールが効かない領域である。逆に8~10cmのほうが女性ボーカルの透明感が上がると言われるのは、胸声をカットして喉音のニュアンスをクリアに聴けるからだ。じゃあ38cmだとどうかというと、胸声の200Hzくらいからのミッドローの瞬発力を保てるのは30cmが限界で、重低音再生を目指した38cmになるとコーン紙が激重になり100Hz以下を重たく引きずることになる。以下のグラフは、日本語を含むアジア系言語のニュアンスに必須の喉音(第二フォルマント)の分布を指しているが、これは感情表現の部分でとても重要な役割をもっており、200~2,000Hzが一息でハァ~とスムーズに出ないと、言語的な性質上、自然に感じられない。ほとんどの場合は200~500Hzが出遅れ、800~1200Hzが沈んでいるという感じがする。欧米言語では実声(200~1200Hz)と子音(2~8kHz)の役割が分離しており、ウーハーとツイーターのキャラクターが分離していても何とかなるのだが、アジア系言語での母音でのニュアンスはむしろAMラジオ規格時代のほうが得意だったように思う。

トータルな音響特性はいわゆるカマボコ形で、戦前の映画館でのアカデミー・カーブと似ており、いわば先祖返りのような特性を持っているが、タイムコヒレント特性が鋭く素直なので、高域の少ないという感じもしない。このトーン・キャラクターの見直しとタイムコヒレント特性を整えた結果、デジタル録音での違和感はほとんど解消された。

左:システムの総合音響特性(200~2,000Hzを中心にカマボコ型):点線はアカデミー曲線 私のモノラル・スピーカーのもつひとつの特徴は、ル・コルビュジエのモデュロールと比べると判るように、人間と等身大のサイズでデザインされていることだ。ちょうど肩幅と同じバッフルで、胸声から喉音、ツイーターによる子音までの人間の発声機構を模擬しており、ちゃんと回転椅子に鎮座ましましている。この意味は、スピーカーの本来の意味である人声を等身大で再生する以外に、一般家屋における音響スケールもまた人間と等身大であることが一番自然に感じるということに尽きる。トーン・キャラクターの調整もポップス系のボーカル(1960年頃のロカビリーやR&B、1970年代の歌謡曲)を中心に行っているが、結果的には200~8,000Hzを均質なタイミングで再生することで、音楽の骨格が自然とクッキリ出るようになっている。この人間と等身大のスピーカーは、いわば一人のエンターティナーであり、自分の近くに座り音楽を奏でてくれる存在だ。  ちなみにどんなCDをオーディオ調整用のリファレンスにしているかというと以下のような感じ。ラジカセで聴いても魅力は十分に判るので、オーディオ的にどうのといじり倒すことを疎んじる人は多いと思うが、言い方を変えれば、ボーカル再生がラジカセ以下の性能しかないステレオ装置も多いことを悟るべきである。

スピーカーをモノラル・ヴィンテージ&人間と等身大にすることで得られたものは、以下のとおりである。

【歴史を変えた個性的な録音】 歴史的名盤というのは星空のごとく沢山あるが、歴史を変えるとなると滅多に存在しない。ここでは社会的な影響力よりも、ポピュラー音楽の方法論を抜本的に変えていった録音を選んでみた。そもそもレコードにするに値する音楽の選定から、ジャンルそのものの形成に影響を残したセッション、メディアとの確執から生まれたプロデュースの革新など、見方は様々だが、その後に時代に多くのフォロワーを産み、常識へと変えていった功績は計り知れない。つまり、音楽の個性などという些細な問題を大きく越えて、この録音そのものの存在が歴史を動かしたというレジェンドの記録でもある。 私自身思うのは、こうしたとてつもなく個性的な録音を拝聴するにあたって、それに見合うパーソナリティを立てないと、宴会の進行そのものが成り立たないという感想である。つまり、ただ正確に再生するという以外に、再生する側も意見を少し差し挟みながらコメントしていくような、一種の合いの手を入れて進行していくことが必要だと思うのだ。もちろん、脇で実況しながら楽曲解説してくれるのはまっぴら御免だが、オーディオ装置に一種の格式があって当然だと思うし、そのパーソナリティをジェンセン社のサウンド・ポリシーに委ねるというのが、私なりのチョイスとなっている。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||