【バロックの花咲くオーディオ】

このところ自宅のモノラル・スピーカーのチューニングが行き着くところまで行き着いて(もちろん良い方向で)、もうあまりやることがなくなったと思っていたのだが、やはり見た目がいただけない。そこで無骨さを少しでも軽減するため、スピーカーに装飾いたそうと相成った。基本はユニットの形状が丸だしのスピーカーをなんとかカモフラージュすべく、北欧デザインを参考にして、リース飾り、木製の透かし彫りなど取り付けたのだが…結果は以下のとおり。コテコテのバロック趣味である。

そこで、改めて自分の胸に手を当ててみると、①ボーカル再生に焦点をもつ音調、②どちらかというと美音系、③現在Jensenスピーカーの製造元はイタリアSica社、④音像が前のめり(自己主張が強く肯定的)、というふうに思いがけない共通点が浮上した。ここでイタリア・バロックでも古楽系のCDをいくつか再生してみると、ヴァイオリンから声まで何と美しく鳴ることか! この発見に「ツァラトゥストラ」のテーマではなく、「春」のテーマが流れてきたのは言うまでもない。

ここで考えたのは、オーディオのモダニズムが排除してきたもの=ゴシックやバロックにおける過剰な装飾、といえることである。一方で舞台芸術のほうはというと、能舞台があれば歌舞伎もあり、ピアノコンサートがあればオペラありと、祝祭的な要素というのは舞台芸術の花でもある。問題はそれを一般家屋の生活に入れ込むために、オーディオ製品はどんな音楽にも差し支えないように、黒子となるべく自身は目立たないようにしてきたことだ。そのくせして実際はリビングの王様席に居座りたがるように仕向けており、いつも注目を浴びていないと落ち着かない性格のようなのだ。これはスピーカーの大小に関わらず、周囲の空間をデッドスペースにすることから明らかである。

じゃあ実際のバロック芸術はどうかというと、もちろんド派手なオペラもあるが、質素なソナタもある。これは絵画においても、金ピカの祭壇装飾から家庭で祈りを灯す聖画まで幅広く存在する。つまり何でも大聖堂の祭壇のように完璧に装備するまでもなく、家庭用には家庭用のバロック装飾の在り方があるのだと思う。それは音響をダウンサイズして試聴するオーディオには必須の技術なのだ。

ということで、我がモノラル・スピーカーは、紛うことなきバロック装飾を行ったオーディオ機器の最初の例と相成ったのである。ここにきて、イタリア・バロック音楽の最後の大物ヴィヴァルディ様にご登場いただいて、イタリア的なもの、バロック的なものの真髄についてご教授いただこうと相成ったのだ。

【ヴェニスの商人よりも賢い作曲稼業】

18世紀の後期バロックの巨匠といえば、バッハとヘンデル、そしてヴィヴァルディが挙げられる。実際にはテレマンのほうが人気があったなんて話は置いといて、このイタリアの、それも経済的には終焉を向かえていたヴェネチアの在俗司祭の音楽が、これほどまでに愛される理由というのは何なのだろうか? 実はレコード史においてヴィヴァルディが知られるようになったのは、1950年代に入ってミュンヒンガーやイ・ムジチ合奏団による「四季」のLPレコードが販売されて以降のことである。学校の音楽の授業で取り上げられるようになったし、「春」の第一楽章が鳴りだすと共に心がウキウキしてくるではないか。

では存命中のヴィヴァルディの評価というのはどうかというと、作曲技法よりはその特異な演奏団体のほうで注目を集めていた。その特異性とは、ピエタ慈善院(孤児院)に住まう女子が、観客から姿の見えない壁ごしの高段から演奏していたことで、女子だけのオーケストラなど世界でもここヴェネチアだけ、という観光の目玉ともなっていた。もともと王侯貴族のいない自由都市であるヴェネツィアは、16世紀の頃から街を挙げてのお祭り騒ぎを生業とする観光都市であり、訪れた貴賓から賛辞をうけることで自由の立場を保証してもらう祝祭外交を展開していた。ピエタ慈善院はそうした観光名所として新たに加わったことになる。

ヴィヴァルディの音楽は楽譜としてヨーロッパ中に流布した一面があり、バッハや親戚のヴァルターだって編曲を手掛けるくらいで、この手の楽譜の出版を手掛けたオランダ以外にも、前古典派を形成したクヴァンツやベンダは年少期からヴィヴァルディの音楽に触れていた。しかし最も重要なのは、現在も弦楽器の名器と呼ばれるストラディバリウス、グァルネリなどのクレモナの名匠たちの作品と同じ時代の音楽であることで、いわばヴァイオリン奏法のイロハが作品の魅力そのものとなっていることだ。特にピエトロ・グァルネリ2世は1717~33年までヴェネツィアに拠点を置いており、暗がりのある淫靡なトーンで知られる父の楽器に比べ、輝きも増し加わったバランスの良い楽器となっている。

このような優秀な演奏団体と出版譜という面で、イタリアの器楽曲の総仕上げをした一方で、ヴェネツィアが得意としていた分野、祝祭的な教会音楽とオペラでも手腕を発揮した。バロック期としては一番新しく建てられたサンタジェロ劇場をヴェネツィア随一の人気に押し上げたのもヴィヴァルディだった。当時この狭い町に8つもオペラ劇場があったというので、ヴェネツィアという町が世界でも有数の歓楽都市だったことが伺える。

あるいは教皇庁のお膝元ローマにおいて司祭という肩書きを利用してかは知らないが、クヴァンツが言うロンバルディア風のオペラ(Antonio Salviのリブレット?)を流行させたという一面もある。モーツァルトがシスティーナ礼拝堂でア・カペラ合唱を聴いたというくらい保守的なルネサンス様式(いわゆるパレストリーナ様式)を堅持していたほか、イエスズ会がはじめたモノディー様式のオラトリオもまだまだ健在だった。そして鍵盤音楽の分野では、フレスコバルディ以来の教育システムが健在で、パッヘルベルなどもここでキャリアを積んで故郷へと戻った。そのローマにオペラの魅力を伝えたのがヴィヴァルディだったのだ。上の肖像画も一番名声を誇ったローマでの得意げなヴィヴァルディだと言われる。

このようにヴィヴァルディは、気難しい芸術家肌の作曲家というよりも、エンタメの企画推進を仕切るマネージメント能力が長けており、それに対し効果的な音楽を提供する能力にも長けていたと言うべきである。一言でヴィヴァルディとは言っても、最近になってオペラ作品が見直されるなど、その多面性のあるタレントは、けして学校の教科書に載せていいような内容ばかりではない。同じようなマルチタレント振りはテレマンにもみられ、ともかく周辺文化にカメレオンのように溶け込んだ活動は、ヴェネツィア、ローマ、ドレスデン、あるいはプラハなど、より国際的な広がりをもっていて、その地域特有の事情を汲んで受容や流行の歴史まで紐解かなければならないなど、いわゆるベートーヴェンのような主体的芸術観を作曲家に求めるなんてことをすると全くバカをみる。ここでは20世紀を通じて逆転しつつあるクラシック音楽の芸術性について、ヴィヴァルディを肴に色々と考えてみたい。

【イタリア古典歌曲でもヴェリズモ・オペラでもないヴェネツィア風オペラ】

日本で圧倒的な影響力をもつものにヴェルカント唱法というのがある。元の意味は読んで字のごとく「美しく歌う」ということなのだが、オペラ風に歌うというと、大きな声で思いっきりヴィブラートを掛けて歌うことを指すようだ。特に影響の大きかったのは、戦後まもなく来日講演をはたしたイタリア歌劇団で、マリア・カラスとマリオ・デル・モナコの両人は神のように仰がれている。

イタリア・オペラでのヴェルディ以外の演目では、いわゆる神話や歴史絵巻ではない、巷によくある現実主義的な題材を扱ったオペラがよく上演される。マスカーニ「カヴァレリア・ルスティカーナ」、レオンカヴァッロ「道化師」、ジョルダーノ「アンドレア・シェニエ」、プッチーニ「ラ・ボエーム」など、いずれも最後は主人公の死など苦い幕切れをする筋立てだが、迫真の演技を歌で表現する傾向が強まり、いわゆる20世紀におけるオペラ上演の在り方を決定づけたような感じがする。そのため1980年代までイタリア・オペラといえば、ほぼ19世紀後半から20世紀初頭までのものを指していた。

ともかくクラシックで声楽を学ぶ人の誰しも歌うのがイタリア古典歌曲だった。しかし、ここでのカッチーニ、ジョルダーニ、A.スカルラッティのアリアは、16世紀と18世紀という風に時代は離れているが、バロックの初めから終わりまで、イタリアに脈々と流れる歌心を垣間見ることができる。実はイタリア古典歌曲にある、ジョルダーニやスカルラッティはナポリ派の作曲家で、より古典派に近い滑らかな旋律で明瞭にテキストを響かせるという信念に基づいている。これがフィレンツェで活躍したカッチーニ(オペラの創始者ともされる)の理念、つまり古代ギリシアの演劇論を現在に復興しようとした「カメラータ」の活動と流れを一にするものだった。今もこのスタイルが声楽入門に用いられているのは、18世紀後半から19世紀初頭までの近代オペラの伝統を、より古い時代からのものへと繋ぎ止めるための方便のような気がする。

では、ヴィヴァルディのオペラはこれらの中間にあるかというと、さにあらず、全く異なるアクロバット的な技巧を要求する、いわば忘れられた歌唱芸術とも言うべきだろうか。ヴィヴァルディの継承したスペキュタクルとしてのオペラ上演は、同じイタリア・オペラでも、そもそも考え方が違うのである。

20世紀から復興したバロック音楽はブームを通り越して一大勢力になっているが、古楽器ブーム以降はヴィヴァルディ以外にも多くの作曲家に光が当たり、コレッリ、トレッリ、アルビノーニ、ジェミニアーニと名前を覚えるだけでも大変な感じである。ヴィヴァルディ自身が国際的な活躍をしてイタリア音楽の総決算を表わす一方で、18世紀の時点までのイタリアはまだ地方色の強い都市の色合いが残っており、ローマ、ヴェネツィア、ナポリ、ミラノ、フィレンツェなどその発展も様々であった。それが世界中に広がったイタリア・オペラの流行に伴い、イタリア人作曲家も出張、出稼ぎする人が多くなり、そのまま骨を埋めてかの国の音楽史に名を残す人も多い。

ただ気を付けなければならないのは、イタリア・オペラの性格上、台本や作曲よりも歌手のほうがずっと身分が高く、スター歌手ともなればオケ1団体よりも多いギャラを要求し、イギリスでは貴族が共同出資した音楽協会が破産に追い込まれるなどの憂き目に遭っている。グルックのオペラ改革が、芸術上の問題というよりは、劇場支配人の悲願だったと言うべきかもしれない。もちろん、そういう人材にあふれた劇場に居たヴィヴァルディのような作曲家にとっては、そんなことなどお構いなし、難しいアリアを次々と編みだして劇場を盛り上げることがオペラ作曲家の使命だと弁えていた。

かつてのブフォン論争とは関係なく、21世紀に入って最もヴィヴァルディのオペラ上演に熱心なのはフランスである。その心はやはり古楽系の歌手にとって花形の仕事だからであろう。少し前まではコントラルトなど背格好のたくましいドイツ~北欧系の歌手が占めていたが、世代交代が進むに従いフランスから若く勢いのある歌手が次々と生まれてくるのに驚きを禁じ得ない。ヴィヴァルディが最初のキャリアを築いたピエタ慈善院での女声のための楽曲などが重なり、もともとレパートリーの少ない現在のアルト歌手にヒットしたと言うべきか。

ただ個人的にはオペラ全曲をCDで聴き通すというのは、絵画を見ないで解説だけを読んでるようなもので、なかなか取っ付きにくい感じもする。もちろんCDやSACDが長時間収録に向いたメディアだと認めたうえでのことである。この点については当時も同じで、サロン・コンサートなどはオペラのアリアと器楽曲を交互に演じるなどの工夫があり、むしろ入門向けにはこの手の編集盤のほうが良いように思える。もともとイタリア・オペラに筋書きなんて…など無粋なことは言わないが、テレビの歌謡ショウのように楽しめば良いのである。

【洗練された技法の書】

ヴィヴァルディの作品というと、「四季」を含む「和声と創意の試み」のように、伝統的なバロック様式のヴァイオリン協奏曲であるように思われているが、実は当時は最も洗練された新しい技法として知られていた。ひとつの理由は、従来のヴィルトゥオーゾはその技法が真似されないように秘密にしていたような部分があるのだが、ヴィヴァルディの場合は惜しげもなく印刷譜でヨーロッパ中に流布したこと。もうひとつは単なる譜面上のことではなく、ピエタ慈善院の女子オーケストラという最良の事例をもって、誰でも再現可能な技法として提示したことである。ヴィヴァルディ自身もよくコンサート旅行に出かけており、女子オケはヴィヴァルディが留守のときも自律的に演奏会を披露していたため、余計にその効果的な作曲技法が浮き彫りにされるようにみなさられた。それはドレスデンに弟子のピゼンデルを送り出し、その後にクヴァンツ、ベンダなど前古典派の逸材を輩出するなど、教師としての影響も大きい。この2名は年少の頃にヴィヴァルディの楽譜に触れて国際的なスタイルを身に付け、作品を暗譜で演奏するように鍛えられてもいたのだ。おそらく大バッハや親戚のヴァルターがヴィヴァルディ作品の編曲を手掛けたのも、最新の流行を取り入れるという以外に、ヴィヴァルディ作品の洗練された技法をマスターしようとした結果でもある。18世紀クラシック界で当世風に言えば「全ての道はヴィヴァルディに通ず」とも言えるような影響力をもっていた。

一方で、ヴィヴァルディの作風はその国際様式のため、ある種の借用した技法の総括のようにもみえる。つまりファインアートにみられるオリジナリティというのが希薄なのだ。ルネサンスの画家でいえばラファエロのような感じで、それまでのダヴィンチやミケランジェロのように芸術作品を発表するたびに創意工夫や新しい思想を語るようなことはせず、デザインとしての完成度を重視するような傾向がみられる。その分真似もしやすく、ラファエロ前派やアールヌーボーのように、後世への影響も広くみることができるのだ。同じバロック作曲家でも大バッハやモンテヴェルディのような作品の進化論を画くことができない点が、実は軽くみられがちなところだと思う。

これも視点を変えると、例えばストラディバリウスやグァルネリのようなクレモナの名器が今でも高額で取引されるのは、ヴィヴァルディがもたらした作曲技法の多くによりヴァイオリン奏法の完成期に至ったという見立ても可能だろうと思う。これには異論があり、ルクレールやベンダのほうにより深い技法の進展があったと考える人も多いと思うが、ルクレールはヴィヴァルディの孫弟子、ベンダは青年期にヴィヴァルディの楽曲を暗譜して酒場でアルバイトしていたなど、やや反面教師のような一面もありながら、ヨーロッパ中のどこでも知られる存在であったといえる。この辺が、ヴィヴァルディを単なる器用な商業音楽家としてみるか、近代において楽譜出版を通じて作曲技法を伝達することに成功した天才とみるべきかで、大きく評価がぶれる原因なのだと思う。おおよそ、現代の私たちが考える一芸に秀でた天才とは、全く次元の違う活動範囲をもっていたことだけは確かなのだ。

【「四季」を巡る思い】

バロック音楽で最も人気のある曲と言えば「四季」だが、元々の作曲は全く別個に着想され、最後にOP.8「和声と創意の試み」において目玉のセットとして登場した。バロックの趣向からすると、本来は四気質を画いた作品?と思ったので、性格を書き出してみると以下のような感じである。

| 季節 |

性格 |

物質 |

「四季」のテーマ |

| 「春」 |

快活な多血質 |

空気 |

小鳥のさえずり |

| 「夏」 |

熱血漢の胆汁質 |

火 |

夏の気だるさ、雷雨 |

| 「秋」 |

憂鬱な黒胆汁質 |

土 |

農民の踊り |

| 「冬」 |

おっとりした粘液質 |

水 |

氷と暖炉 |

どうもこの組合せは夏と秋が逆転しているような気がするのだ。それと農民の踊り、バグパイプもイタリア絵画の主題にはほとんど現れない。冬の氷はイタリアでもアルプスの麓まで行かなければ見れないだろう。そこで思い至ったのは、楽譜出版の大元となったオランダ、しかもブリューゲル工房の作品群である。「農民画家」という異名をもつピーター・ブリューゲルから三世代に渡る工房の作品と照合すると合点がいくのだ。

これも元はブルターシュ地方で流行した聖画付きの時祷書(Horae)から来ており、「ベリー公のいとも豪華なる時祷書」などが有名だが、そこに含まれる聖人の祝日を書いたカレンダーの挿絵に、農作業と星座が画かれていることに由来する。その他にもオーストリア・ハプスブルク家に嫁いだ王妃らは、すごく小さいミニチュア時祷書を作らせることを競っていた。よく祈祷書は庶民の持ち物のように言われるが、ラテン語が読めて、さらに高価な写本が買えたのは、一定以上の貴族たちだけであった。ちなみに時祷書の編纂はパリから始まったとされ、持っているテキストがパリ版かローマ版かで、貴族の政治的な姿勢も問われていた。祈祷書のメインは、キリストの生涯、聖母マリアの祈り、聖人たちの祈りであり、カレンダーはどちらかというとオマケであるが、ゴシック期の風俗画がみられる数少ない例なので注目されているのだ。では同じカトリックでもイタリアはどうかというと、ミラノなど北方のほうでは装飾写本の事例はあるものの、祈祷書は基本的に司祭や修道僧の持ち物であって、聖画、聖像の奉献のほうが遥かに有益と思われていた。

一方で、こうした農村を背景にしたややロマンティックな主題は、バッハやヘンデルにもみられない新しい思想、ジャン・ジャック・ルソーのような自然主義とも重なっている。つまり、祝祭的な大団円を画くコンチェルト様式の教会音楽、ギシリア神話を題材にしたオペラ・セリアに対し、器楽合奏曲は第三の基軸となっていることに気付かされる。それはちょうど、古代ギリシアの音楽区分、天体の秩序、人間の魂、肉体の悦楽に基づくもので、第三の肉的なものはバロック芸術にとって大きなテーマでありながら、音楽の方面では17世紀において室内的な控えめな存在だったのが、啓蒙主義の影響で人間の存在そのものが美の対象として表に出てきたともいうべきだろうか。このイタリアの技巧主義に対抗したフランスでのブフォン論争は有名で、コンセール・スピリチュエルという名称も音楽の第二局に留める知識人の在り方を示している。実際にはルソーの唱える自然主義はロココ趣味の絵画に顕著に現れており、これとイタリア・バロック音楽を並べると、肉的なものの親近性が何となく判るように思う。この点についてルソーは、1770年代にピエタ慈善院のコンサートを聴いて、その演奏の完璧さや芸術性の高さを讃えながら、あまりに官能的なため心の安全を脅かされると述べている。つまり音楽を肉体的に究めた先にあるものは、恍惚という曖昧な感情に揺さぶられることになり、当時のヨーロッパ知識人は危険と考えていたことを指している。

【バロック~ロココ~ゴシック・リヴァイヴァル】

バロック的な装飾的要素を室内に何等か取り入れようと考えた時、バロックとロココの区分は難しくなってくる。つまり陰影の深さ、空間的な物語の配置の荘厳さなど、バロック芸術の粋を、一般家屋の生活空間のなかではなかなか出しにくいことを示している。つまりロココの明るい日差しと華麗さは、生活空間に欠かせないものなのだ。絵画におけるロココはフランスが本流だが、教会建築のほうはオーストリア・ハプスブルク家のほうが圧倒的に多い。

ヴィヴァルディに指摘される軽薄さは、実はロココ趣味に近い垢ぬけた歌謡性にあるように思える。つまり彼が器楽曲にしきりに使いたがった「調和」「和声」という言葉は、まさしくフランスでのブフォン論争に向けたイタリア音楽家からの解答とみることができる。それは6楽章の性格的な描写を含む組曲を好んだフランスにおいて、音楽の要点だけを示した急-緩-急の三段形式の明確な判りやすさを提供したことにおいても、ヴィヴァルディは複雑怪奇なバロック的な要素よりも、古典的な造形を目指していたことが判る。最終的には、トリノ出身でコレッリとヴィヴァルディに師事したジョヴァンニ・バッティスタ・ソミスを通じ、ルクレールに引き継がれることになる洗練された流儀は、バロックの洞窟を抜け出し、明るい日差しの元にある造形をみたとみるべきだ。その意味ではヴィヴァルディはバロック的ではない、新しい古典主義への道を開いた芸術家ともいえる。

一方で、さらに判りにくくしているのが、19世紀のゴシック・リヴァイヴァルで、いわゆるゴシック聖堂を真似た建築群の数々は、東洋人の目からみればバロック時代の聖堂と厳密な違いが判りにくい。つまりマカオやハノイに残る植民地時代の教会建築を、西洋的という以上に厳密に様式の区分をするのは難しい気がするのである。いわば西洋文化のなかの異世界ファンタジー的な要素を、ゴシック・リヴァイヴァルは内包していると言える。

ここでイタリア・バロックという様式について考えると、装飾的な西洋芸術という曖昧な様式美に囚われてしまい、その意図までは汲み取りにくい状況が判る。一般家庭でオーディオを通じてバロック芸術を堪能しようとしたとき、そもそもちゃんと服装を着飾って挑もうとしない時点で、なにかしらフェイクな状況が生まれると知るべきかもしれない。そのためヴィヴァルディからスタートしたイタリア・バロック音楽の受容も、なんらかの歪みを生じることになり、それ自体がバロック的な状況を生み出しているようにも見えるのである。

以上のように、ヴェネツィア文化、バロック・オペラ、自然主義、ロココ趣味など、多様な話題が交錯するのは、ヴィヴァルディがまさに国際的な名声を得る過程で、自ら提示した作曲技法と地域文化とを折衷するミッションを、かなり早い時期から自明のこととして活動していたことを示すものかもしれない。

【イタリアなるものの怪】

本稿はヴィヴァルディを肴に、イタリア・バロックなるものをオーディオで表現したときどうなるのか、その手掛かりとしてヴィヴァルディから入ってみようという位置づけになる。つまりイタリア的というものは、都市毎で歩んだ歴史によってかなり異なり、フィレンツェ、ローマ、ミラノ、ヴェネツィアと並べてみただけでも、統一されたスタイルはほとんどないのが実情である。そのうちヴェネツィアだけを取り上げても、「四季」で知られるヴィヴァルディはほんの一断面でしかないことも明らかである。以下のCDは、作曲年代では古楽の分野に属するものだが、その広がりは当時のヨーロッパ音楽の全てを指すのではないかと思えるくらいで、所詮イタリア的という範疇に納まるものではない。それでいて常に新しい流行へと進む興行的な営みも活発だったことが判る。

ただ私の感じるイタリア的とは、豪華絢爛な教会美術や貴族社会ではなく、テレビ番組「小さな村の物語 イタリア」にみるような、家族を第一に考える生活スタイルである。それはときにゴッドファーザーのような過激なファミリー至上主義に繋がるのだが、普段の人は家庭生活を中心に慎ましい嗜好をもっている。実はヴィヴァルディのような貴族社会の頂点を訊ね歩いた人であっても、楽曲にどこか親しみのあるのは、こうした家族という身分や貴賤の分け隔てない関係のもと地に脚をおろして、悦楽の意味をよくご存知な点にあるような気がする。

| ヴィヴァルディの作品を含むアルバム |

|

「和声と創意への試み」Op.8/La Magnifica Comunita

「四季」を含む12曲のヴァイオリン協奏曲集で、この団体のすこしハンナリした感じが好きで選んでみた。ブリリアント・レーベルではFedelico

Guglielmoが全集録音をしているが、ボッケリーニの録音で活躍したLa Magnifica Communitaがどうしても録音したかったのだろう。ソロで少しアドリブを交えた自由なボーイングを披露しながら、全体として絵画的に構図が納まっているのは、長く聴いてて飽きないクラシックの鏡のような感じがする。 |

|

Vivaldi/Jupiter

題名がJupiter(木星)というのかと思いきや演奏団体名、じゃヴィヴァルディは?という感じで、ともかく斜めに構えたデザインのアルバムである。集まった面々はイギリス、フランス、イタリアと様々な国籍の人だが、アルトのLea

Desandreの情熱的なオペラ・アリア、間奏に添えられたファゴットやチェロの協奏曲も切れば血が出るような鮮烈な演奏で、サロンでのガラコンサートの流儀に沿って全体にロック的なテイストでまとめている。17番目に隠しトラックがあって、即興的なアンコールも披露しているのは、舞台がはけた後の団欒のようなもので、この団体の家族的な雰囲気を醸し出している。 |

|

「調和の霊感」Op.3/ビオンディ&エウローパ・ガランテ

古楽系のヴァイオリニストでラテン的な情熱を吹き込んだ人としてビオンディは長く記憶に留まるだろう。なかなか学者風情の多いイギリス&オランダの団体に対し、やや出遅れていたイタリア勢のうち、最初に異論をとなえた人のような感じがする。尊敬するヴァイオリニストがオイストラフというくらいなので、その図太いオレ様流の勢いの良さは、やはり聴いてて気持ちが良い。今から思えば、EMI系列でメジャーデビューしたこの録音は、少しスーツで身を包んだサラリーマン風であり、それが聴きやすい原因なのかもしれない。 |

|

Venice's Fragrance/Nuria Rial &Artemandoline

珍しい古楽マンドリン・アンサンブルで、ヴィヴァルディのマンドリン協奏曲を挟んで、ヌリア・リアルが清純な声でヴェネツィア地場の歌曲を歌い上げるという嗜好のアルバム。マンドリンはどちらかというとアマチュアの演奏家に好まれた楽器で、その音量からして家庭用と考えても良いようなものであるが、意外に18世紀には人気の楽器であった。こうして聴いてみると、民族衣装に身を包んだ異国情緒あふれた風景が浮かび上がり、なかなかいいものである。 |

イタリア音楽とその多様性

ともかくルネサンス発祥の地ということで、ペトラルカやダンテの時代から、様々な音楽スタイルが流行しては消えていっているような気がするが、実はとても保守性も兼ね備えており、昔日の資料(死霊?)に直接アクセスできるのもこの国の特筆すべき点だと思う。 |

|

18c Italian Lute Music/佐藤豊彦&Michiel Niessen

もとはチェンバロでも演奏可能なD.スカルラッティとザンボーニの楽曲を2本のアーチリュートで演奏したアルバム。ややアグレッシブなスカルラッティ演奏が多い昨今で、開放弦の多いアーチリュートで演奏すると、何ともスローライフな雰囲気に包まれる。 |

|

Gallo:12 Trio Sonata/Parnassi musuci

18世紀中頃に活躍したヴェネツィア出身の音楽家 ドメニコ・ガッロのこの作品は、長らくナポリ派のペルゴレージに帰されていたもので、ストラヴィンスキーが「プルチネッラ」の元曲として使用したことでも知られる。まぁそんなふうに思われてもしょうがないほど、前古典派風の洗練された構成をもっており、ガッロ自身も地元のヴェネツィアよりもパリやロンドンで出版されていることから、むしろブフォン論争の解決策を携えた国際派であったと考えるのが適当である。パルナッシ・ムジチはドイツの古楽演奏団体で、同種の室内楽曲を多く録音しており、安定した実力を備えた良い演奏である。 |

|

Svso in Italia Bella/La Reverdie

中世音楽を扱うイタリアの団体による、北イタリア(ボローニャ、パドヴァなど)のトレチェント様式の歌曲集。この団体の素晴らしさはカッファーニとミルコヴィッチの両家の2人姉妹を中心に、家庭的な雰囲気で演奏してくれることで、まるで小さな田舎町で郷土料理を食べているようなくつろいだ雰囲気に満たされる。トレチェントと言えば超絶技巧で知られた音符の渦なのだが、そこを自然にそつなく演奏してしまうところも、実は長くレシピを受け継いだ家庭の味に繋がるような気がする。 |

|

パレストリーナ:ミサ「ニグラ・スム」/タリス・スコラーズ

システィーナ礼拝堂での聖歌隊の歌唱方法を「アカペラ」と呼び、ルネサンス様式おポリフォニーを「パレストリーナ様式」というのは、まさに大量に書かれたパロディ・ミサの手法が完成の域に達したからだろうと思う。多くの作曲家がミサ曲を何かの慶事に合わせて委嘱~献上される機会音楽と捉えていたのに対し、パレストリーナだけは自身の作曲技法を表わすために作曲した。キリストと教会の婚礼や処女懐胎を象徴するような雅歌の一節を歌ったジャン・レリティエールのモテットをもとに、ミサ曲に編曲しなおしたこの作品も例に漏れず、ポリフォニーでありながら明確な旋律の綾、少しロマンテックな和声終止形を繰り返すなど、後の対位法の手本ともなったもので埋められている。これらは15世紀のポリフォニーがゴブラン織のような音のモザイクだとすると、テーマに沿った構図をもつタペストリーへの変化のようにも受け止められ、それがイタリア的な造形美へと理解されるようになったとも言える。 |

|

Conpositori Padani XVI secolo/Maurizio Ricci

イタリアのオルガンというと、足鍵盤がないためバッハは演奏できず、初期バロックのトッカータとリチェルカーレくらいだと思うと少し損をするように思う。というのも、本当のイタリアのバロック・オルガンに接したことがないためだ。ロンバルディア州の小さな村落Rivanazzanoの聖三位一体教会に残る1629年築造のオルガンは、6フィート管を基音にする10ストップの初期バロックオルガンだが、司教座協会のような大掛かりな聖歌隊の置けない教会でのオルガン・ミサを支えた楽器であり、トリエント宗教会議で推し進められた仕様に沿って保守的に造られている。いわば人間の声に限りなく近い暖かい歌声で満ちており、イタリアでのオルガンの立ち位置が判りやすい録音になっている。 |

|

Rival Queens/Vivica Genaux & Simone Kermes

ヴェネツィアやナポリで成功したオペラ作曲家は、その主戦場をドレスデンやロンドンなどの外国に移しながら世論を沸かせていた。このアルバムは、1727年にロンドンの舞台上で実際に起きたイタリア人女声歌手2人の乱闘騒ぎをもとに、現在のバロックオペラ歌手に歌合戦をしてもらおうという企画物。コロラトゥーラFrancesca

Cuzzoniに扮するケルメスはこのジャンルで早くからレパートリーをしっかり押さえているものの、女声アルトFaustina Bordoniに扮しカストラートに負けない強靭な技巧をもつジノーのほうは、カウンターテナーとの役柄がバッティングしてしまいなかなか録音では聴けない。ということで、ジノーのリベンジ的な役割でスタートするが、アクロバティックな技巧曲ばかり集めた選曲は、オペラ全曲で聴くよりも遥かにエキサイティングなものに仕上がっている。しかし、血を流すような修羅場を演じるかと思えば、お涙ちょうだいとばかりに泣いてみせたり、こんな気性の激しい女性が身近にいたら面倒くさいと思うのだが、ステージの上で遠巻きに見るので他人事で済まされるのだろうと思うことひとしお。 |

好きな美術書

イタリア美術に関する書籍はすでに飽和気味で、ダヴィンチなど最近はミステリー本にまで分類され、美術作品そのものはやや飽きられているような気配もある。新しいものが出にくいのは、イタリア美術とは歴史的評価との戦いであって、過去の名作に匹敵するかそれ以上のものを造らないと、イタリア美術として世の中に認めてもらえないような一面があって、その保守性は批評活動においてさらに顕著になる。

「ボルゲーゼ美術館展」のカタログは立派なハードカバーで、ローマ近郊の邸宅の美術コレクションをそのまま美術館にした佇まいは、気取った美術評論とは別次元のもののような格の違いをみるように思う。

岩波書店の「ピエロ・デッラ・フランチェスカ」は、今世紀に入って再評価された初期ルネサンスの画家の作品を、その地域性や文化面から詳細に照らした良書で、画家が地域コミュニティーの一員として家族的な雰囲気に包まれて過ごした事績がほのかに漂ってくる。

「フィレンツェ・ルネサンス素描展」のカタログは、当時はマイスターの筆跡が判る原画として画家たちの間で重宝されていた鉛筆画について、はじめて日本でクローズアップした企画展で、中には針で輪郭を刺してそのままキャンバスに写した跡があるなど、完成品として知られる油絵が助手も含めた工房の共同作品という一面も判りやすく説明している。

あとはアメリカの絵本「あおくんときいろちゃん」「フレデリック」の作家として知られるレオ・レオーニのグラフィック・デザインを網羅した「だれも知らないレオ・レオーニ」を挙げておく。現代のイタリアン・アートの創作の一辺を知るうえでとても有益な本だと思う。 |

20世紀のイタリア音楽

ロッシーニ、パガニーニ、ヴェルディという19世紀の巨匠を飛ばして、今どきのイタリア音楽で面白いものをピックアップしてみた。あるいはリストの「巡礼の年

イタリア」と「ヴェネツィアとナポリ」なども、今どきの感覚にヒットするような内容なのかもしれないが、それならローマ賞受賞のフランス人作曲家も入れるべきだろう。そこはまず置いといて、現在のイタリア・モダンデザインのオーディオ製品と掛け合わせるのにテイストの合ったものを選んでみたかったのだ。 |

|

C minor/Mirabassi & Jagodazinski Trio(2005)

アメリカでのイタリア系ジャズメンの多さをみると、イタリア発のジャズなんてありそうでないものだが、ミラバッシはその中で数少ないジャズ・ピアニストのひとりである。このアルバムは、ポーランドのアコーディオン奏者ヤゴジンスキのトリオと組んで、互いの作品をコラボしたアルバムだ。東欧に残るおとぎ話風のシニカルな雰囲気と、イタリア風の道化芝居が交錯した、純然たるヨーロピアン・ジャズに仕上がっている。 |

|

MAISON MARAVILHA/ジョー・バルビエリ(2008)

国内レコード会社のオーマガトキというレーベルのリリースするアルバムは、マニアックなものが多いように思うが、コアな音楽ファンを焚きつけてやまない。個人的には旧ソ連のダミ声シンガーのウラディミール・ヴィソツキーの1970年代フランス吹き込み盤で知ったのだが、イタリアの遅咲き男性シンガー・ソングライターの本アルバムも気付いてみればオーマガトキ。ボサノヴァとイタリア映画を組み合わせたような不思議な語り口は、上質なカフェ音楽でもある。どこかで聴き覚えあると思うと、あがた森魚「乙女の儚夢(ろまん)」と似ていなくもない。男のセンチメンタルといえば、行き場もない路地裏で犬も喰わぬ悶々とした感じだが、変態を略してエッチというなら、両者は人間の声のひとつの魅力というべきだろうか。あらためて聞き比べると、どちらも何でも鑑定団で本人評価額を大きく超えたプレミアムな判定と相成るわけだ。男のセンチメンタルはけして安くはないのだ。 |

|

ベリオ:シンフォニア/ブーレーズ/フラン国立響(1984)

イタリアのアヴァンギャルド作曲家のうち、ベリオはノーノやマデルナと並んで録音の機会が多い作曲家のひとりである。この作品はニューヨークフィルの委嘱で1968年に作曲されたもので、スウィングル・シンガーズをニュース解説者のように立てて、暗殺されたキング牧師を追悼した第2楽章、マーラーの復活やドビュッシーの海など様々な音楽の断片をコラージュした第3楽章など、メディア情報の洪水のなかで生きる現代人の肖像を画いている。まだインスタグラムなどの情報爆発が起こるより遥か前の時代だが、当時から一斉に押し寄せる情報の波を持て余していたのかという感じがする。 |

|

CAFE aperitivo 2 ~Italian Sweets~

21世紀に入ってイタリアでボサノバが結構流行って、こちらはIRMAレーベル系のダンスミックスを集めたコンピ。なぜか店頭で見掛けてVol.2があったのでそのままだけど、かなりエレクトリカの要素を入れ込んでビシバシ鳴らしまくるアレンジを集めている。もっとクラブジャズ寄りのものもあるようなのだが、どこか「自分ら本格派」という感じで、なかなか肩の力が抜けてない。それってボッサじゃないよね? 楽しくなきゃボッサじゃない! そういう思い切りの良さが伝わるコンピだ。 |

イタリアを舞台にしたアニメ

実は中世ヨーロッパの街並みを舞台にした異世界ファンタジーは、ほとんどの場合イタリアから南ドイツにかけての建物を模擬していて、どこまでがイタリアでどこからがアルプス以北なのかあまり判らない。しかし城郭都市で僧侶よりも騎士が偉そうに振舞い、魔法使いが活躍する時点で、騎士文化とケルト文化が入れ混じるドイツ~フランスの世界観を指しているようにみえる。と言いながらも色々と見てみると、丁寧に設定資料を掘り起こしたものもあったり、意外にびっくりさせられる。

「狼と香辛料」

特にどこの街というものではないが、イタリア商人の商業組合から貨幣経済の描写など、意外にハッとするような説明をしているので、狼神ホロの神秘性との対比が面白くみれる。

「アルテ」

こちらはダイレクトにルネサンス期のフィレンツェの街を舞台にして、画家志望の少女アルテがパトロンや知識階級との関係に分け入っていく。当時の高級娼婦の在り方はちゃんと的を得ているが、工房での弟子の役割は親方と同じくらい重要で、大学でいえば准教授くらいの人に相当するのであなどれない。実際に作者の特定でも二転三転して苦労するくらいだが、偽物というにはもったいない名画であるがゆえの悩みとも理解できる。

「まおゆう魔王勇者」

中世ヨーロッパの農業革命を修道院制度と組合せてストーリーにしている点が良いが、四圃制(ノーフォーク農法)やジャガイモ栽培は18世紀のイギリス発祥だったりと、少しがっつき過ぎた感じはする。実際は三圃制~燕麦による牛馬の飼育~重量有輪犂による森林の開墾、という好循環が農業革命に結びついた。

「魔女の宅急便」

なんとなくナポリ?と思わせるような街並み。「紅の豚」よりはそれらしいが、特にカリオストロの城ほどヨーロッパ的であることに執着はしていないように感じる。ヨーロッパで評価の高かったのが「千と千尋の神隠し」だったことを思うと、向こう側からみた異世界ファンタジーは東洋趣味だと理解できよう。

「キャプテン翼」

現代のサッカー選手なら誰もが観て真似しようとしたというトリックプレーの数々は、それだけでイタリアンなファンタジーというべきか。登場人物が同じサッカーをしてるだけで家族のように知り合えるストーリーは、あまり気付かないが実にラテン的な嗜好だと思う。 |

【オーディオにおける人文主義】

【イタリアン・デザインとオーディオ】

イタリアといえば、一番身近な存在としてパスタとピザのような高カロリー食品から、エスプレッソやティラミスのようなお洒落系のものまで様々だが、高級ハンドクラフト製品(いわゆるブランド物)の素晴らしさが本格的に知られるようになったのは、1970年代のスーパーカー・ブーム、1980年代以降のミラノ・ファッションからで、今も続く高嶺の花、憧れの存在として知られる。最近のオートクチュールの世界も、かつてのように大人の男らしさ女らしさを表現するというより、ミニマルなカット地を羽織り、アニメ風のカワイイを取り入れたり、LGBTと向き合ったりと、ファッションの在り方も多様性を求められて、着る人に一種の勇気まで与えようとする意図が伺える。そういえばイタリアでの日本のアニメへの熱い視線は、ヴェネチア国際映画祭で毎年のように出品されるように、もはや日常的な出来事になりつつある。

|

|

一方で、現代美術は? と言われると、未来派やキリコ以降はあまり話題に上らないのだが、ミラノ・トリエンナーレに代表されるような工業デザインのメッカとして知られる。フィンランドにアルヴァ・アアルトがいるとすれば、イタリアにはブルーノ・ムナーリがいて、かなり早い時期からモダニズムと工業デザインの在り方を思想的に整えていた。ミッドセンチュリーの時代から脈々と受け継がれるセンスの良い造形は、バウハウスのそれよりもずっと活発で洗練されているように感じる。

ではイタリア製のオーディオ機器はどうかというと、実は海外で売れるようになったのは1990年代以降のような感じがする。それも高性能を誇るというよりは、デジタル時代に木材や真空管を使った温もりの感じられるチューニングを施したのが逆に新鮮だった。ソナス・ファベールなどはイギリスのハーベスと並んで、美音系スピーカーとも呼ばれるくらいになったが、デジタル時代に究極とされた正確無比だが冷え冷えとした感覚に対し、原音とは違うが心地よい音を目指している、何と言うか音楽への愛そのものを示すような姿勢が伝わってくる製品だ。デザイン的には、フェラーリが好きな人にとってはニヤリとさせられる、少しレトロなモダニズムを継承している。

ではそれまでのイタリア製オーディオは? というと、ともかくオペラ歌手の再生に特化したような、中域の張った音調が中心だったらしく、いわゆる低域も高域も出ないローファイなものが好まれていたようだ。逆に言えば、いわゆるHi-Fi仕様のものは外国製品で十分であり、ローカルな好みに合わせて作るのが、イタリアのメーカーの使命のように感じてたのかもしれない。それがデジタル時代になって注目を浴びたのは、周回遅れのトップランナーのようなものだが、電子回路を楽器のようにチューニングするという独特の感性が見直されたからだと思う。

一方で、イタリアのオーディオマニアでは1970年代のフォステクスFE103が今でも好まれており、いわば中域がクリアに抜けていて、中高域が少し辛目の音が好みだったことが判る。最近のフォステクスのフルレンジのチューニングが、FE108∑などにみるようなフラットで静謐な感じから、Solシリーズでみせたカラッとした快活な音調へと変わりつつあり、Sol(太陽)という名前からしてイタリアを意識した内容になっているようにみえる。

【デジタル録音未満のスタジオモニター】

デジタル時代にイタリアのオーディオ機器が、アコースティックなテイストでチューニングを施すので「音楽的な鳴り方」と評することが多かった。最近では言い方を変えて「アナログ的なテイスト」とかいうが、結局それって何なのだろう? と色々考えて30年近く経っている。

私もオーディオのアナログ的な見聞を深めていくに従い、最近になってようやくCDというフォーマットを過不足なく再生するということの意味が判った感じがしている。多くの誤解は明らかに、デジタル導入前後の録音スタジオのサウンドデザインの保守性と、家庭向けに「デジタル対応」に設計されたオーディオ製品の未来志向のズレがもたらしていると考えられる。1980年代にCDが登場した頃は、人間の耳が20kHzそのものの実効性を必要としているわけではなく、実際のスタジオでもサンプリング時のエリアシング歪みが聞こえない環境にあったことが伺える。CDの音質を捉え直すと、16bit/44.1kHzというフォーマットは50~15,000HzというFM放送のスペックに準じて制定されたものであったと思うのが自然で、本来は2kHz付近から三角ノイズでやさしく包み込んで超高域を15kHzでフィルタリングしてあげるのが妥当だったのだ。

B&W実装前後のアビーロードスタジオ(1980年)

前面のコンソールはビートルズ解散直後に新調したカスタムメイド品

マイケル・ジャクソン/スリラーの録音されたWestlake Studio(1982年)

ほとんどの編集はオーラトーンで行い、メインモニターのカタログ上のスペックは16kHzまでだった

一方で、1980年代にはCDから流れ出る「マスターテープの音」を流した途端、リンギングなどで悲鳴を上げるツイーターが多かったことを考慮すると、秋の小春日和に浮かぶ絹雲のように薄く霞んで伸びている高域がアナログ時代の目標とするスペックだったところに、デジタルでいきなりバリバリと鳴り響く雷が落ちてきたようなものだった。1980年代はまだデジタル音源の受け入れ準備ができていなかったのに、精密測定器を持ち出してCDのスペック通りの音をダイレクトに再生することが第一目標になってしまっていた。これが1980年代のオーディオ業界の最大の誤算だったように思う。

ちなみに初期のデジタル対応の鏡としてみられたイギリス製の高級スピーカーは、中域での分割振動を最小限に抑えて立体感のある音場を展開する一方で、20kHz付近に強烈なリンギングを発生させて、デジタル特有の量子化ノイズの吹き溜まりをマスキングする方法を取っていた。聴いてみるとスピーカーの周辺だけピンと張り詰めた音場が広がっており、金属の光沢感をわざとハレーションを起こさして強調したような感じに聞こえた。それと並行して真空管アンプが徐々に増えていったのもこの頃で、こちらは超高域をトランスでカットする一方で、ギターアンプで知られるように、中高域にリンギング(オーバーシュート)を起こすものが多かった。

FM放送=Hi-Fiという印象は、50~15.000Hzという控えめな帯域をちゃんと使いこなしていたからだということができる。FM放送に向けて開発されたモニタースピーカーに注目すると、JBL

4320(1972年)は、ロックのライブステージで培ったパワーハンドリングのタフな面をコンパクトに絞り込んで、ガッチリした重低音とどこまでも音圧の上がる中高域の強健さが巧くバランスしていた。このように放送規格という枠組みを規定されたなかでも、それぞれのメーカーがエンドユーザーに向けたサウンドデザインをしっかり主張できたし、その結果は今もなお生き続けているともいえる。

三菱 2S-305とJBL 4320:共に50~15,000HzというFM放送のスペックを死守している

BBCモニターとしては最後になったロジャース LS5/9(1983年)は、LS5/8をミッドサイズに収めたものだが、製作現場がサテライト化していくなかでの要望に沿ったものだったと思われる。ここではBBC特有のオーダーである「男性アナウンサーの声が明瞭に聞こえること」という基本形と、音楽制作でのフラットネスとをどうバランスさせるかの知恵比べが繰り広げられていて、ポリブレビン・ウーハーに独特のツヤを与える代わりに、かなり複雑なネットワーク回路を介して辻褄を合わせている。このため開発時にはバイアンプで鳴らすことが計画されていた。LS3/5も重たいネットワーク回路で有名だが、現在のように低能率のスピーカーでも難なく鳴らせるアンプが多数ある現在では、あまり問題にならないかもしれない。

BBCモニターの最後の作品LS5/9:中域の過度特性を重視してウーハーを設計した

【オーデイオは人文主義であるべき】

私のオーディオ道楽はというと、ここ10年程はたとえステレオ音源だろうがお構いなく、モノラル・ヴィンテージという試聴方法に切り替え、完全に世の中のオーディオの話題から離脱しているが、けして諦めているわけではなく、自分なりの嗜好がむしろハッキリしてきたという感じだ。大きな決め手は、1947年に開発されたジェンセン社のエクステンデッドレンジ・スピーカー、1960年代から製造しているサンスイのラジオ用段間トランスである。両者共に分割振動と磁気飽和歪みとが大きい艶やかな音が出る一方で、Hi-Fi初期に多くの人が感じた興奮を伝える魅力をもっている。実際にCDに足らない色気のようなものを自然に醸し出すので、大体の音楽で最初の掴みが判りやすい。これをアルテック

618型エンクロージャーの背板を外した後面解放箱に入れてバイアンプで鳴らすことで、かなり自然な過度特性を持つようになったと思っている。

オーディオのヴィンテージにも技術開発の土壌となった色々な流派(英・米・独・日、トーキー、ラジオなど)があるが、私のはミッドセンチュリーに属する1960年頃のアメリカと日本のミックスである。ちょうど1960年代ロックの再生からスタートして、1970年代の歌謡曲、1950年代のドイツ・クラシック放送ライブを徘徊するうちに、ちょうど真ん中のミッドセンチュリーの音響デザインに辿り着いた。基本はAMラジオ規格にツイーターをプラスしてHi-Fi化するというステップアップ・プランである。色々と試行錯誤した結果、サウンドの要として選んだ2つのヴィンテージ・デバイスは、誰でも購入しやすい現在も製造されている超ロングラン製品に留めた。

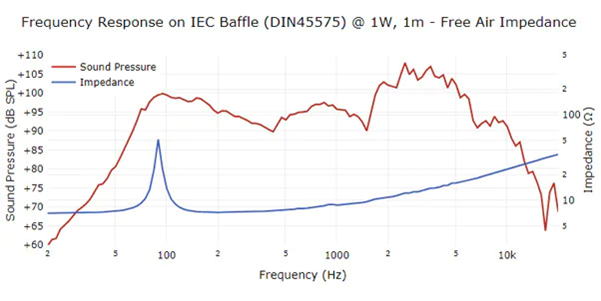

ジェンセンの30cmスピーカーC12Rは、現在では伊Sica社がギターアンプ用としてライセンス製造しており、規格としてはAMラジオやSP盤と同じ100~8,000Hzの時代のものだが、開発時にジャズ・バンドのドラムやホーンに負けないように瞬発力を鍛えた汎用のPAスピーカーで、ともかく200~2,000Hzというボーカルレンジでの出音のタイミングの均質さは、現在のスピーカー設計にはみられない切れ味がある。スピード感の秘訣は、コーン紙のエッジが共振尖鋭度(Qo)が2.5にも達するガチガチのフィックスドエッジで、音が出た後にフラフラとしないで機械的なバネで強制的に戻すような役割をもっているため、出音と引き際が正確にピタッと収まるのだ。この生楽器に負けない瞬発力のある音響はややもすると音が暴れがちだが、常識的な音量ではギターのクリーントーンと同じ甘美な音が出るし、クロスオーバーで高域を切ってやれば6~8kHzのジャリジャリした共振も聞こえない。これがバロック・バイオリンの些細な所作にすごくよく反応するのだ。ちなみにこのユニットは後面解放箱に入れていて、箱鳴りでの無理な増強をしないので低音は80Hzまでしか出ないが、出音の正確さと自然さ(特にボーカルの生々しさ)とのバーダー取引で選んでいる。

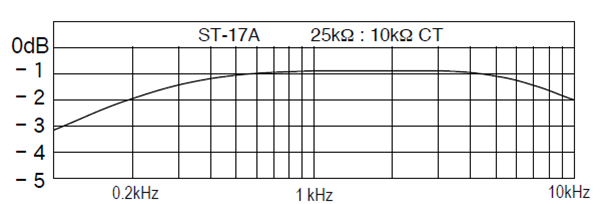

サンスイトランスST-17Aは初期のトランジスターラジオ用に昭和30年代からずっと製造し続けられている製品であり、ライントランスとして使用することで、デジタル音源特有の余計なパルスノイズをカットしつつ、適度な高次歪みをブレンドした甘い倍音まで出してくれるアナログ・デバイスである。400~5000Hzの両翼でわずかにラウンドするのだが、この帯域で位相がずれて微妙にボケている。このデザインセンスが抜群で、CDの音をMMカートリッジに似たホッコリした音にすると感じている。少しヤンチャなジェンセンに対し、ニュースのアナウンサーのように折り目正しく進行を整えてくれる役割をもっている。

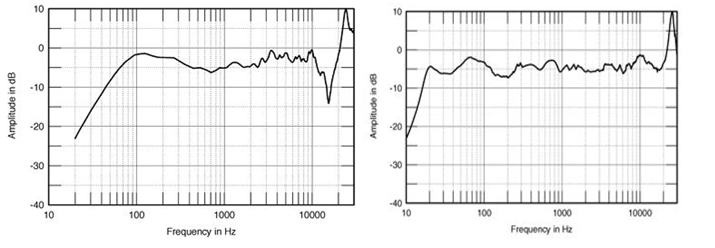

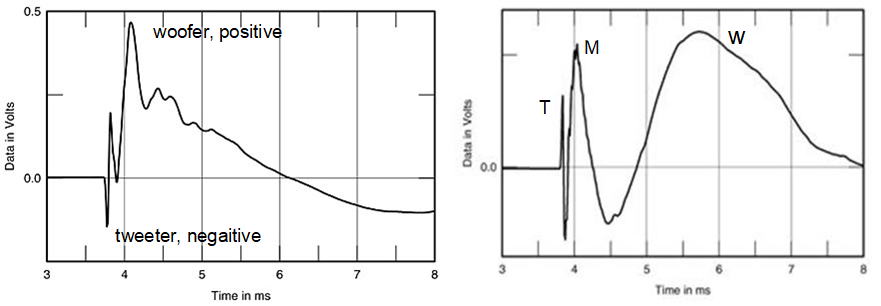

トータルな音響特性はいわゆるカマボコ形で、戦前の映画館でのアカデミー・カーブと似ており、自然なホールトーンで聴くバランスに落ち着かせている。いわば先祖返りのような特性をだが、タイムコヒレント特性が鋭く素直なので、高域の少ないという感じもしない。ちょうどステージにピンと立った存在感があり、それでいてエモーショナルな音が過不足なく聞こえるバランスだ。インパルス応答のギサギサは、ツイーターを入れた陶器の共振音(約5kHz)によるもので、最初は結構耳に付いたがエージングして落ち着くと、少しエコーが効いてクラシック向けになった感じだ。また低音の押し引きも明瞭なので、見た目ほど200Hz以下が聞こえないということもなく、むしろゴリゴリ聞こえる感じだ。このトーン・キャラクターの見直しとタイムコヒレント特性を整えた結果、デジタル録音での違和感はほとんど解消された。違和感の多くはエコーと近接マイクの人工臭いバランスから来ていて、エコーが強すぎて楽器が埋もれる、逆に直接音が強くて高音がかしがましい、というような自然なアコースティックではありえない誇張である。

左:システムの総合音響特性(200~2,000Hzを中心にカマボコ型):点線はアカデミー曲線

右:同タイムコヒレント特性(上:インパルス応答、下:ステップ応答)

まず最初に誰しも疑問に思うだろうことは「モノラルで音場は表現できるの?」ということだろう。これはモノラルだと全ての音の順列が時間差に整理されるので、音の遠近のほうはかえって明確になる。つまりミキシングやマイク配置で演出した音場感はリセットされて、マイクで拾った音がそのまま出ていると考えるのが妥当である。これで困るのが近代オーケストラの録音で、コンサートホールのような広がりが出ないということになる。逆にアドヴァンテージになるのは、録音のロケーションが多彩な古楽の録音では、いわゆるコンサートホールのような面的なステレオ空間に再配置することなく、録音したときの時系列がそのまま認識されるので、かえって音のデュナーミクが自然なタイミングで展開する。特に古楽の場合は、録音の鮮度を保つため、ダイレクトミキシングで収録した後は音をいじらないという方法が主流であり、モニターもヘッドホンで行うことが多い。つまりステレオスピーカーでの定位感というものはそれほど気にせず収録されているのだ。

もうひとつの課題は、再生音の時系列がちゃんと整っているかで、タイムコヒレント(時間的整合性)特性は、出音の順序が低域から高域まで位相の狂いもなく自然に発せられているかという、波形の観察に用いられる。実は9割以上のスピーカーは、古いLC型フィルターで帯域毎に区切ったネットワーク回路で位相のねじれをもっており、ツイーターの音がパルス状にピンと立つと、大分遅れてウーハーが動き出すようなバランスを持っている。これはデジタル録音になってから顕著であり、定位感の認識はパルス波の左右のバランスで認識される非常に繊細なものになっている。

本来は球面波の粗密感と位相差を聴き分けているのだが、室内で近接して聴くオーディオ機器の場合は人工的にこれを生成して耳に錯覚を起こさしている。ところが人間の耳というのは全て同じ形ではなく、パルス波の認識にかなり差がある。それも1~2dBなんてものではなく、外耳の共振で10dBは普通に生じるのだ。これに経験や加齢などの影響を加えると、ステレオ再生に全く万能なものなどないと思うのが適当である。同じ録音会場なのにレーベル毎に音の広がり、鮮明度などに違いがあるのは、マイクの種類やセッティングという物理的な理由以外に、そもそも音質を総合的に判定する録音エンジニアの認識に差があるからと考えるべきだろう。

これが近代オーケストラやグランドピアノをクラシック専用のコンサートホールで演奏するならまだしも、古楽器のように楽器毎の音色に独自性が強く、聖堂や古城など歴史的建造物を録音場所に選んだ場合は、パルス波の正確な再生だけでは解決できないのは自明で、不自然なアコースティックを排除する必要があるのだ。私がタイムコヒレント特性の整ったスピーカーでモノラル試聴する理由は、録音間にある音場の違和感を統一された規準に直して聴くことにある。

私のモノラル・スピーカーのもつひとつの特徴は、ル・コルビュジエのモデュロールと比べると判るように、人間と等身大のサイズでデザインされていることだ。ちょうど肩幅と同じバッフルで、胸声から喉音、ツイーターによる子音までの人間の発声機構を模擬しており、ちゃんと回転椅子に鎮座ましましている。この意味は、スピーカーの本来の意味である人声を等身大で再生する以外に、一般家屋における音響スケールもまた人間と等身大であることが一番自然に感じるということに尽きる。トーン・キャラクターの調整もポップス系のボーカル(1960年頃のロカビリーやR&B、1970年代の歌謡曲)を中心に行っているが、結果的には200~8,000Hzを均質なタイミングで再生することで、音楽の骨格が自然とクッキリ出るようになっている。この人間と等身大のスピーカーは、いわば一人のエンターティナーであり、自分の近くに座り音楽を奏でてくれる存在だ。

ボーカル域の再生については、歌手の実在感はスピーカーの大きさに比例すると思っている。10cmだと唇、20cmだと顔、30cmだと胸像という感じだ。これには理由があって、アクティブな振動板を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。それ以下の周波数はエンクロージャーの反射音を利用したパッシブな2次的空気振動で、アンプからの正確なコントロールが効かない領域である。逆に8~10cmのほうが女性ボーカルの透明感が上がると言われるのは、胸声をカットして喉音のニュアンスをクリアに聴けるからだ。じゃあ38cmだとどうかというと、胸声の200Hzくらいからのミッドローの瞬発力を保てるのは30cmが限界で、重低音再生を目指した38cmになるとコーン紙が激重になり100Hz以下を重たく引きずることになる。以下のグラフは、日本語を含むアジア系言語のニュアンスに必須の喉音(第二フォルマント)の分布を指しているが、これは感情表現の部分でとても重要な役割をもっており、200~2,000Hzが一息でハァ~とスムーズに出ないと、言語的な性質上、自然に感じられない。ほとんどの場合は200~500Hzが出遅れ、800~1200Hzが沈んでいるという感じがする。欧米言語では実声(200~1200Hz)と子音(2~8kHz)の役割が分離しており、ウーハーとツイーターのキャラクターが分離していても何とかなるのだが、アジア系言語での母音でのニュアンスはむしろAMラジオ規格時代のほうが得意だったように思う。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

もともとギターアンプの再生帯域は200~5,000Hz程度で、それでいてクリーントーンの甘い響きから、耳をつんざくハードロックの音まで出せるのは、ひとえにスピーカーが分割振動(高次歪み)を出して高域を補っているからだ。最初にJensen

C12Rを聴いたときの印象は、スピーカーの中にアンプが入っているのではないか? と思えるくらいダイナミックな鳴りっぷり、そしてそれ自身がプレートリバーブであるかのような豊かな倍音成分である。通常のエコーと違うのは、例えばギターのピッキングを粒立ち良く拾ってくれる点であり、倍音が多いからといって後々まで引くようなしつこさはない。瞬時にピンと立って、スッと引くのである。このスピード間は、通常の密閉型ヘッドホンのほうが低音の締まりが遅いと感じるほど、とてもアコースティックで俊敏な反応なのだ。開発された年代がスウィングジャズ全盛期で、ホーンやドラムの生楽器に囲まれても、ギターやボーカルが埋もれず拡声するために、音の瞬発力だけは早くなければならない、そういう楽器としての生成りの部分をもって生まれたスピーカーだといえよう。

これをバロック音楽に多い古楽器に当てはめてみると、ヴァイオリンの弓の繊細なボウイングが、かなり肉付き良く、そしてデュナーミクを少し誇張しながら画かれることになる。一般の繊細さを誇るスピーカーの場合は、高域の気配やニュアンスだけ誇張され、中域のダイナミクスが伴わず痩せぎすの表現に陥りやすいことに気付く。あるいは倍音の多い木管楽器のカラーの移ろいを、音楽表現として聴くためには、基音とのバランスが不可欠だが、中域が肉付き良く吹き上がってくれることが肝要である。中世以来、人間の声の模倣を最良のものとしたバロック時代の器楽演奏の価値観を体現するには、ボーカル域から音の立ち上がりがしっかりとしていなければならないのだと思う。

スピーカーをモノラル・ヴィンテージ&人間と等身大にすることで得られたものは、以下のとおりである。

- ミッドセンチュリーの音響設計を基礎にした結果、20世紀の録音史全般を中立的に再現する

- 30cm径&フィックスドエッジは人間の胸声から喉音までスムーズに発音する

- スピーカーを1本にすることで、スピーカーの音声にパーソナリティが付与される

- 一般家屋の設計は人間のために造られており、人間と等身大のスピーカーはその大きさが気にならない

- 人間と等身大のスピーカーは、いわば一人のエンターティナーであり、自分の近くに座り音楽を奏でてくれる存在となる

こうして電気工学的に説明されてきたオーディオ装置を、人間工学的にデザインしなおすことで、まるでひとりの人間が話すようなパーソナリティをもって実在的に聴こえてくるようになる。それはオーディオ機器が、コンサートホールを模擬するというような大弁舌を述べるのではなく、もっと身近な家庭空間にひとりのエンターティナーが訪問してくれるような親近感に満ちた関係である。

ページ最初へ

|