【結局CDが好きなことに気付いた】

CD(コンパクト・ディスク)も発売されてからもうすぐ40周年を迎える。いわば不惑の年に突入するのだが、これはかつてLP盤が製造されていた年数に相当する。技術革新の早い電気業界において、本来ならトレンディ・ドラマと一緒に博物館入りしてもオカシくないのである。20世紀に入ってSACD、DVD-Audio、DSDなどより高規格なフォーマットが出て、逆に携帯プレーヤーやインターネット配信ではATRACからMP3まで多くの規格が目白押しのなか、デジタル音源として鳴り物入りで始まったCDのWAVE

16bit/44.1kHzは、むしろレトロなデジタル規格である。ところがいつまでも若者扱いされるのは、周囲のオーディオ機器が依然としてアナログ式なので、オーディオだけという試聴方法自体が針の止まった時計のような感じなのだと思う。当初からデジタル技術というのはアナログと違ってブラックボックスな部分が多く、初期から様々なDACチップの変換精度の違いなどが取り沙汰され、その都度に進化だとか何だとか言われてきた。ようするに素人が造れないデバイスを盾にメーカーの言い分が強い商品なのだが、それに一喜一憂するのにユーザー側が飽きてきたというのが正直なところだ。

私自身もCECTL-51Xというベルトドライブ式CDトランスポートを約15年間連れ添ってきたが、さすがにレンズのサーボがへたれてきているらしく、新品CDのうち10枚に1枚は音飛びするような事態に陥ってしまった。そろそろ換え時か? とは思ったものの、どうも触手が伸びない。というのも、CECのベルトドライブ機構は、音の不動点が多少フラフラしているものの、リズムの流れが伸びやかで、音のバランスが自然なところが好きで、結局この10数年の音楽道楽の基礎となっていた。もうこれ以上オーディオに高額な投資することはあまりないと思っていたのだ。

ところが最近になって興味をもったヴィヴァルディのオペラ録音などは、10数タイトルが初版をプレスしたままほとんど廃盤になっている。またドッサリ何十枚ものセット物を買っても、1枚でも音飛びするようだと代えになるCDはもう売ってないのだ。CD購入のためAmazon

Musicなどのサブスクで物色をするようになって、最初は試し聴きのためのMP3限定だったのが、HDクラス(16bit/44.1kHz)のFLACファイルは当たり前、24bit/96kHzも時折目にするようになった。こうなると、単なる味見では済まず、いわゆるクラウドサーバでの音楽データ保管の役割もあるのだという認識に至った。

普通ならここでサブスク攻略のために策を練る、NASなどで個人データサーバを構築する、などCDとの決別を決めこむのだと思うが、私の向かったのは「USB入力をもったディスク再生機」という方向だった。実は自分のCD棚のなかにはサブスクに乗らない超マイナーなタイトルも抱えていて、それを再生できることも必要だったのだ。もうひとつは、私自身はCDの音が不満なのではなく、むしろSP盤、LP盤の時代を網羅する統一フォーマットとして便利に使ってきた経緯(敬意?)があったからだ。このサイトの時代を超えた音楽の再生ノウハウという構想の多くは、CDというフォーマットがなければまず成り立っていなかったと思う。

以上の経緯から、CD再生&ネットワーク対応が両立できる、新しいディスク再生機の候補としては以下のものがあった。ネットワーク対応なら、10万円以下の安い機種も多くあるが、プラスチックの駆動部品で15年も持つような感じはしないので、ここはオーディオ・マニアとしてちゃんとしたものを選ぼうと息まいた次第。

| CEC CD5 |

現状のTL51Xと同等品でUSB入力のあるもの

ベルトドライブ式のアナログ的な音調が特徴 |

| Luxman D-03X |

CD専用機でUSB入力のあるもの

特徴は後ほど詳述 |

| Marantz SACD30n |

デザインを一新した中堅機

サウンドが万能型となり大人の雰囲気になったらしい |

| Tecnics SL-G700 |

テクニクス初のSACD対応機

テクニクスが捨て身で開発したデジタル複合機 |

で、結局選んだのはラックスマン D-03Xだった。理由は店頭で動作を確認できたからという単純なものだったが、家で音飛びのしやすいCDを素知らぬ顔で再生できることはもちろん、日本語のボーカルの発音がしっかりしており、これなら家に持って帰っても違和感なく使えると思わせるトーンの安定性だった。定価30万円前後のCD専用再生機と言えば、ラックスマンやトライオードなど真空管を使った嗜好性の高いものがほとんどのなか、D-03Xは普通のサラリーマンという感じの出で立ちで、実にこれと言って魅力の薄いオーディオ機器といって差し支えない。

ところがD-03Xを持ち帰ってみて気付いたのは、CD再生機としての揺るぎない自信というか、昔のデンオンの業務用機DN-960FAを思わせるような安定感である。一番気に入ったのは1970年代の歌謡曲やニューミュージックの再生で、中域をクリアに聴かせながら情熱まで深まってくるという、CDでは一番難しい領域に踏み込んでくるクオリティをもっていることだ。これは俗にアナログ的と言われる、トーンが低域寄りのピラミッドバランスという単純な公式では導けない内容で、逆に高域がどこまで伸びてるかの過当競争に陥っている最近の傾向とも違う。特に最新型とも最高グレードでもないDACチップ TI社のPCM1795を使用しているが、これは既に2015年にSACDプレーヤー

D-05uに使われているもので、それをわざわざCD専用+DSD対応というものに落とし込んで発売しようというのは、流行を追うオーディオ業界とは全く反対の方向を向いている。そこを吟味してみると、信頼性の高いCDドライブメカと、ちゃんとしたバッファーアンプをもつDACを組み合わせたもので、各々を買い揃えるとそれなりの価格がするものだと理解したし、一体型ゆえのコンセプトの絞り込みが可能なのだと思った。

ここにきて、別れ際に気付いた恋人の魅力のような、切なくも未練がましいCDへの思いを綴ってみたいと思ったのだ。

【AAD録音の不思議】

デジタル録音の品質表示にDDD、ADD、AADというのがあって、録音テープ、編集機械、量販フォーマットの順で、Dがデジタル、Aがアナログという表示した。CDがリリースされた当時は、DDD表示のものが少なくほとんどがAADだったが、いざDDDが出てみるとAADより音がよくない。何というか、音は正確なんだろうが魅力がない、まるでロボットが計算した結果

1+1=2である、という当たり前の答えをひたすら聴いているような感じだった。これには理由があって、初期のデジタル・ミキサーは精々8chの本当に単純なボリューム・コントロールが付いただけのもので、それさえ量子化ノイズに埋もれてしまい十分なSN比を保てるものではなかったし、それを測る術もなかったのだ。それに比べてアナログミキサーは、124chは当たり前、様々なエフェクターを噛まして百花繚乱の状況だったのだから、突然テープ録音初期のマイクアレンジだけで聴かせるダイレクト・ミキシングの方法に戻れと言っても、マルチ録音にすっかり慣れたスタジオが追いついて行けないのも仕方ない感じだった。

一方で、クラシック録音のほうは大手レーベルよりも、新興レーベルのほうが機材費も浮くダイレクト・ミキシングに買って出ることが多かった。ポップスのほうは、アナログミキサーの代替というよりは、1990年のPro

toolsなどコンピューターの磁気ディスク上で編集できるDAWの導入が進むことで、ようやく解決の糸口を見出せた。かつてのAADは、デジタル上で再編集されたリマスター音源として化粧なおしして、ADD音源が増えたのだ。しかしこのリマスターの意味というのが難しく、元はアナログ盤のカッティング時に、カット屋のおじさんが経験上から導き出したイコライジングを適度に掛ける工程が、CD製作の際にはすっぽり無くなってしまったことにより、スタジオ直送の音が意外に味気ないのが問題になった。初期の段階では、MOBILE

FIDELITYやRIHNOといった先駆的なレコード店が、アナログ盤から魂の抜けた音のするCDに心を痛めて、独自に音をいじったCDを置いたところ、これが一気に噂になり一時的なライセンスで世界中で売られるようになった。その後は新譜のときにもマスタリング作業を置くことが通常となり、ADDリマスターは編集前のマスターテープまで遡ってバランスから見直すなどのことが行われるようになった。

私のこのサイトで展開している格闘は、1990年代からCD用にオーディオ製品を買い替えはじめたものの、そのミックスバランスの乱雑さから、本来の音楽の味わいが失われていると感じたことから、最適なトーンバランスがどういうものかを試行錯誤したことから始まっている。それからかれこれ30年近く立つのだが、なんとなく着地点が見えてきた感じだ。

話をAADマスターに戻すと、それはアナログ最期の黄昏の音とでも云おうか、完熟して今にも落ちてきそうな甘い果実のような音がする。1980年代のアナログ録音は、ひときわ艶やかで美しいのだ。大きな理由が、マスターテープの劣化がまだ進んでいなかったことで、録りたての状態でAD変換できた点が有利に働いたというべきだと思う。このためアナログミキサーの王座は1990年代まで持ちこたえることができたのだ。一方で、流行の移り変わりの早いポップスにとっては、1980年代の音楽という限定がどうしても付きまとう。おそらくその点が足枷となり、録音として評価されにくい原因のような気がする。

|

パレストリーナ:ミサ「ニグラ・スム」/タリス・スコラーズ(1983)

システィーナ礼拝堂での聖歌隊の歌唱方法を「アカペラ」と呼び、ルネサンス様式おポリフォニーを「パレストリーナ様式」というのは、まさに大量に書かれたパロディ・ミサの手法が完成の域に達したからだろうと思う。多くの作曲家がミサ曲を何かの慶事に合わせて委嘱~献上される機会音楽と捉えていたのに対し、パレストリーナだけは自身の作曲技法を表わすために作曲した。キリストと教会の婚礼や処女懐胎を象徴するような雅歌の一節を歌ったジャン・レリティエールのモテットをもとに、ミサ曲に編曲しなおしたこの作品も例に漏れず、ポリフォニーでありながら明確な旋律の綾、少しロマンテックな和声終止形を繰り返すなど、後の対位法の手本ともなったもので埋められている。これらは15世紀のポリフォニーがゴブラン織のような音のモザイクだとすると、テーマに沿った構図をもつタペストリーへの変化のようにも受け止められ、それがイタリア的な造形美へと理解されるようになったとも言える。

この録音はタリス・スコラーズの自主製作レーベルであるGimellの初期のもので、やや高域寄りだがどこまでも澄んでいる音の洪水が、まるでステンドグラスに射しこんだ朝日のように黄金色にたたずんでいる。 |

|

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ全集/シェリング&ヘブラー(1978~79)

色々なバイオリニストが挑戦するなかで、可もなく不可もなしだが、噛めば噛むほど味が出るという全集が、このコンビのものだと思う。1980年のレコード・アカデミー賞録音部門にも選ばれた盤だが、クレーメル/アルゲリッチの録音以降は急速に忘れられていったのが何とも惜しい。グリュミオーやシュナダーハンがモノとステレオで2回入れているのに対し、シェリングはルービンシュタインと一部を録音したきりなかなか全集録音をしなかった。

この録音の特筆すべきは室内楽に求められる家庭的で内面的な調和である。ウィーンとパリで研鑽しながら国際様式を身に着けた二人の出自も似通っており、ベートーヴェンのヴァイオリン曲にみられる少し洒脱な雰囲気が熟成したワインのように豊潤に流れ込むのが判る。モーツァルトの演奏で名が売れてる反面、なかなかベートーヴェン録音にお声の掛からなかったヘブラーが、待ってましたとばかり初期から後期にかけての解釈の幅などなかなかの好演をしており、バッハの演奏でも知られるシェリングの几帳面な解釈を巧く盛り立てている。

|

|

ブラームス:ドイツ・レクイエム/ブレーメン大聖堂聖歌隊(1980)

もともとブラームスのレクイエムはコンサート用のオラトリオと同様の位置にあるもので、いわゆる典礼のためのものではない。なのでエコーの深いゴシック聖堂での演奏例はあまりないのだが、この録音は1868年初演団体である聖ペトリ大聖堂の聖歌隊とハノーヴァー放送響による演奏で、何かと優越を争うトップレベルの演奏団体とは異なる、よい景観を前に食べる郷土料理のようなリラックスした自然さがあって、聴いてて優しい気持ちにさせられる演奏だ。どうも録音としては団子状になりやすいところがあって不満に思う人も多いと思うが、最初の渋いヴィオラの音色から、柔らかいコーラスの入りまで、爽やかな空気が吹き抜けるような感覚は、アナログ録音でないと出にくい表情だ。 |

|

武満徹:リヴァラン/ナッセン&ロンドン・シンフォニエッタ(1991)

1991年のアナログ録音というのは、音源がBBC 4chのドキュメンタリーによるからだが、むしろこの演奏をもとにアルバム製作が決定されたと思って間違いないだろう。ナッセン自身はポストモダニズムの作曲家だが、この演奏を聴けばその繊細な音のコントロールに舌を巻くこと間違いなしである。それだけ繊細で美しい録音であり、どこまでも滑らかな音のグラディエーションなど特筆ものだ。映画音楽の造形も深かった武満徹は、独特な音色への感性で自然に佇む運動体を作り出すが、音の間にある休符も静寂という音のひとつとして強い存在感を示す。 |

|

魔物語/ケイト・ブッシュ(1980)

ブリテン島に残るゴシックホラー趣味をそのまま音にしたようなアルバムで、アナログ全盛期の音質とミキシングのマジックに満ちているにも関わらず、その質感を正しく認識されているとは思えない感じがいつもしていた。一番理解し難いのは、ケイト自身の細く可愛らしい声で、少女のようでありながら、どこか大人びた毒舌をサラッと口走ってしまう、小悪魔的なキャラ作りに対し、いかにほろ苦さを加味できるか、という無い物ねだりの要求度の高さである。それは実際の体格からくる胸声をサッと隠そうとする狡さを見逃さないことであるが、それが一端判ると、実に嘘の巧い女ぶりが逆に共感を呼ぶという、このアルバムの真相に至るのだ。同じ共感は、ダンテの神曲に出てくる数々の苦役を課せられた人々が、意外にも現実世界の人々に思い重なるのと似ている。「不思議の国のアリス」の続編とも思える、この世離れした夢想家の様相が深いのは、煉獄のような現代社会でモヤモヤしている人間への愛情の裏返しのようにも感じる。ウーマンリブとかフェミニズムとか、そういう生き様を笑い飛ばすような気概はジャケ絵をみれば一目瞭然である。 |

|

アヴァロン/ロキシー・ミュージック(1982)

一介の録音エンジニアだったボブ・クリアマウンテンをアーチストの身分にまで高め、ニアフィールド・リスニングでミキシング・バランスを整える手法を確立したアルバムである。アヴァロンとはアーサー王が死んで葬られた伝説の島のことで、いわばこのアルバム全体が「死者の踊り」を象っている。実際に霧の遥か向こうで鳴る音は、有り体な言い方をすれば彼岸の音とも解せる。しかしこのアルバムを録音した後バンドメンバーは解散、誰しもこのセッションに関してはムカつくだけで硬く口を閉ざしているので、そもそも何でアーサー王の死をモチーフにしなければならなかったのか?と疑問符だけが残った。私見を述べると、どうも恋人との別離をモチーフにしたほろ苦い思いを綴っている間に「愛の死」というイメージに引き摺られ、さらにはイギリスを象徴するアーサー王の死に引っ掛けて「ロックの彼岸」にまで連れ去ったというべきだろう。この後に流行するオルタナ系などのことを思うと、彼岸の地はそのまま流行から切り離され伝説と化したともいえ、この二重のメタファーがこのアルバムを唯一無二の存在へと押し上げている。 |

|

A Tribute to The Comedian Harmoists/キングズ・シンガーズ(1984)

コメディアン・ハーモニスツは戦前ドイツの男声アカペラグループで、当時のポピュラーソングのほかクラシックの名曲をスキャットで演奏するなどで有名だった。時代的にはマレーネ・ディートリッヒが活躍していた時代と重なる。この録音と同じ頃にビートルズのアカペラ版をレパートリーにしていたキングズ・シンガーズも、ちょっとレトロなレパートリーに注目して収録した経緯がある。しかしこの録音は、人間の声の質感にこだわった演奏メンバーの意向によりアナログ録音が選ばれた。結果はビロードのようなEMIの質感が巧く噛み合って、毛皮のモフモフに顔をうずめているような至福のときがまっている。 |

|

タンゴ・ゼロ・アワー/ピアソラ(1986)

晩年のアルバムであるにも関わらず最高傑作という、常に前進し続けるタンゴの革命児が残した渾身の一撃。それまで何の関りもなかったニューヨークのアングラレーベルでゲリラのように録られ、堂々のマイナー発進でのCDだった。その後のことは知っての通り。私にはピアソラの顔が「あしたのジョー」の丹下段平に見えるのは、ボクシングという魔物に魅せられ命を削って灰になっていく、その危うい雰囲気が重なっているからかもしれない。 |

|

mother of pearl/鈴木雅之(1986)

大沢誉志幸プロデュースによりシーケンサー&リズムボックスを主役にしたエレクトリック・オーケストラをバックに、ロボ化したマーシーがシュワちゃん同様に暴れまわるという設定のはずだが、はるか遠くの惑星からガラスケースに首だけ異次元転送された通信メッセージのように聞こえるのは、まさに電子音楽のビンテージな要素をこのアルバムが沢山もっているからだと思う。恋の破局が感情の押し留めがたい不可逆的な記憶だとすれば、20世紀末の人類滅亡の記憶と惑星探査の失敗とをどのように記録し伝えるべきかのトラウマと重なっていることは確かだ。恋の破局とノストラダムスの大予言を掛けて何と解くかと言えば、どちらも無かったことと諦めるしかない。

バックが完全な打ち込み系デジタル音源で埋められた野心作なので、当然デジタル録音かと思いきや、紛うことなきアナログミックスである。あえて云えばAADではなくDAD録音なのだが、評価が難しいのが当時のデジタルシンセのダイナミックレンジが低く、かつアナログテープでの劣化が比較的目立ちやすいことで、ライブでの凄さが判りにくくなっている原因となっているように思う。 |

|

広瀬豊:NOVA+4(1986)

ミサワホーム総合研究所サウンドデザイン室が企画した環境音楽シリーズ「サウンドスケープ」のなかの1枚で、フェアライトやアカイのサンプラーを使ってライブ・エレクトニクスの手法で編集された作品である。ブライアン・イーノから広がっていった環境音楽は、西武系列のアール・ヴィヴァンが最先端を行っており、それに負けじとミサワホームが製作費用を出してリリースしたもの。結局、バブルが崩壊した後に、こうしたピュアな未来絵図が画けなくなって忘れられていたが、2010年代になってアメリカで日本の1980年代の文化に興味津々のグループがいて、発掘音源を捜しまわっている状況である。同じことはシティポップにも言え、最近になってリイシューが進んでいることは承知のとおりであるが、個人的にはアニメ作品との繋がりで日本のポップカルチャーへの注目が集まっているように感じる。 |

私もオーディオのアナログ的な見聞を深めていくに従い、最近になってようやくCDというフォーマットを過不足なく再生するということの意味が判った感じがしている。多くの誤解は明らかに、デジタル導入前後の録音スタジオのサウンドデザインの保守性と、家庭向けに「デジタル対応」に設計されたオーディオ製品の未来志向のズレがもたらしていると考えられる。1980年代にCDが登場した頃は、人間の耳が20kHzそのものの実効性を必要としているわけではなく、実際の録音スタジオでもサンプリング時のエリアシング歪みが聞こえない環境にあったことが伺える。CDの音質を捉え直すと、16bit/44.1kHzというフォーマットは50~15,000HzというFM放送のスペックに準じて制定されたものであったと思うのが自然で、本来は2kHz付近から三角ノイズでやさしく包み込んで超高域を15kHzでフィルタリングしてあげるのが妥当だったのだ。

B&W実装前後のアビーロードスタジオ(1980年)

前面のコンソールはビートルズ解散直後に新調したカスタムメイド品

マイケル・ジャクソン/スリラーの録音されたWestlake Studio(1982年)

ほとんどの編集はオーラトーンで行い、メインモニターのカタログ上のスペックは16kHzまでだった

一方で、1980年代にはCDから流れ出る「マスターテープの音」を流した途端、リンギングなどで悲鳴を上げるツイーターが多かったことを考慮すると、秋の小春日和に浮かぶ絹雲のように薄く霞んで伸びている高域がアナログ時代の目標とするスペックだったところに、デジタルでいきなりバリバリと鳴り響く雷が落ちてきたようなものだった。雷の原因は2つあって、ひとつはデジタル特有の量子化ノイズというもので、楽音と関係ないガサガサしたパルス性ノイズが20kHz付近に大量に吹き溜まることで、全体にささくれた音になりやすい。特にシャープロールオフのデジタルフィルターから生じるプリ&ポストエコーという共振音が色々な形で、エッジの尖ったナイフを振りかざすような危険な雰囲気をもたらす。もうひとつは、アナログテープでは限界のあったダイナミックレンジが低域から高域まで均質になったことで、特に高域についてはテープ録音で特徴的なヒスノイズや磁気ヒステリシスによる物腰の柔らかさが無くなり、直接音がズカズカと攻め入っていく状況を生んだ。まとめて云えば、ナイフをかざしたコワイ人がズカズカと攻め入ってきた、まるでハリウッドのホラー映画でも観るような状況がオーディオ部屋を占拠するにいたったのである。実際に初期の5.1chホームシアターのデモがそんな感じだったのだが、リアリティの強調がデジタル録音のあるべき姿をゆがめてしまったように思う。1980年代はまだデジタル音源の受け入れ準備ができていなかったのに、精密測定器を持ち出してCDのスペック通りの音をダイレクトに再生することが第一目標になってしまっていた。これが1980年代のオーディオ業界の最大の誤算だったように思う。

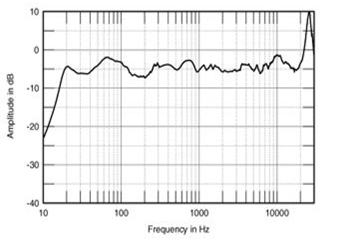

メタルテープのMOL特性(左)とデジタルフィルターのプリエコー(右)

ちなみに初期のデジタル対応の鏡としてみられたイギリス製の高級スピーカーは、中域での分割振動を最小限に抑えて立体感のある音場を展開する一方で、20kHz付近に強烈なリンギングを発生させて、デジタル特有の量子化ノイズの吹き溜まりをマスキングする方法を取っていた。聴いてみるとスピーカーの周辺だけピンと張り詰めた音場が広がっており、金属の光沢感をわざとハレーションを起こさして強調したような感じに聞こえた。それと並行して真空管アンプが徐々に増えていったのもこの頃で、こちらは超高域をトランスでカットする一方で、ギターアンプで知られるように、中高域にリンギング(オーバーシュート)を起こすものが多かった。そこを広帯域の違いを演出するデフォルメによって、喩えていうなら海原を映すのにさざ波を強調して、解像度をアピールするようなことでデジタル時代の到来を告げたのだ。

ところがCDと同時代のJ-POPを牽引したFM放送がHi-Fiという印象は、50~15.000Hzという控えめな帯域をちゃんと使いこなしていたからだということができる。FM放送に向けて開発されたモニタースピーカーに注目すると、Hi-FI放送の入り口となった三菱

2S-305、FMステレオ全盛期のJBL 4320の特性を見比べれば、いわゆるスペックをみるよりも、その実効性をみたほうが普通だと判る。ダイヤトーンは上下のスピーカーの連続性を最も意識したもので、移り変わりの大きいオーディオ業界にあって1958年から20余年という長寿を保ったのは、どんな音質のコンテンツでも過不足なく鳴らせる自然なレスポンスゆえである。一方のJBLは、ロックのライブステージで培ったパワーハンドリングのタフな面をコンパクトに絞り込んで、ガッチリした重低音とどこまでも音圧の上がる中高域の強健さが巧くバランスしていた。このように放送規格という枠組みを規定されたなかでも、それぞれのメーカーがエンドユーザーに向けたサウンドデザインをしっかり主張できたし、その結果は今もなお生き続けているともいえる。

三菱 2S-305とJBL 4320:共に50~15,000HzというFM放送のスペックを死守している

BBCモニターとしては最後になったロジャース LS5/9(1983年)は、LS5/8をミッドサイズに収めたものだが、製作現場がサテライト化していくなかでの要望に沿ったものだったと思われる。ここではBBC特有のオーダーである「男性アナウンサーの声が明瞭に聞こえること」という基本形と、音楽制作でのフラットネスとをどうバランスさせるかの知恵比べが繰り広げられていて、ポリブレビン・ウーハーに独特のツヤを与える代わりに、かなり複雑なネットワーク回路を介して辻褄を合わせている。このため開発時にはバイアンプで鳴らすことが計画されていた。LS3/5が重たいネットワーク回路で有名だが、現在のように低能率のスピーカーでも難なく鳴らせるアンプが多数ある現在では、あまり問題にならないかもしれない。

BBCモニターの最後の作品LS5/9:中域の過度特性を重視してウーハーを設計した

このように、音の物差しとなるスタジオモニターでさえ、一種のサウンドキャラクターをもっており、周波数レンジを広げるよりは、その内実性を大事にしていたともいえる。デジタル化=フラットでダイナミックという印象は、むしろ人間の生み出した想像の世界の一部なのだ。

いちよネットで拾ったD-03Xの海外レビューだと、英stereonetのRAFAEL TODES(バイオリニスト)はバーンスタイン/NYPが1960年代に録音したコープランドの管弦楽曲を聴いて、dcs製DACのように録音の癖を診断して無意味なものに貶めるようなこともなく、やや古い米コロンビア独特の青白いサウンドを楽しませてくれると評価している。the Audio Phileman(Paul Rigby)のブログでは、最初に1990年のインディーズ・バンド the SundaysのCDを取り上げ、抒情的な女声ボーカルと素朴で隙間の多いアレンジでも、満足できる高い音圧とエナジー感を中立的に再生できており、比較に聴いたGenesis「Abacab」(1981)でも太く大きなサウンドが明確に波打っていると評価している。さらに独AudioのAndreas Güntherは、ポール・マッカートニーの「マイ・バレンタイン」でバックバンドを務めるダイアナ・クラールとエリック・クラプトンのコンビが、ボーカルのカリスマ性にも負けず光輝くオーラを放っていると、いかにもオーディオ・マニア風のコメントを付けたあと、続けてマリリン・マンソンがユーリズミックスの「スウィート・ドリームス」をカバーしたバージョンを試して、エレキとドラムが突如として爆発する際にも、ほとんどのCDプレイヤーが悲鳴を上げて不快な音を出すところを、高い音圧のなかでもまだ限界まで余裕のある様子で内面の調和のようなものを感じたという。

いわゆるクラシックからロックまで、Hi-Fi録音の発展史のなかでは不良品とみなされるような録音でも、しっかりと音楽のテイストを逃さずに本質的な部分を再生できるという点で、こうした一般にオーディオ機器の音質評価には加えにくいようなCDを掻き出して、あらためて聴いてみたくなるようなものをD-03Xはもっているというべきなのだろう。もっともこうしたレアなCDアーカイヴを個人で持っていることが前提ではあるのだが、意外にどこの国でもやや持て余し気味の嗜好を巧く突いているのである。

【D-03Xで気付いたこと】

ラックスマンのCDプレイヤー D-03Xで変な感じがしたことがいくつかある。

- ハイレゾ対応のDACなのにSACDが再生できない(CD専用プレイヤー)

- CD操作のスイッチを押すと外部入力は切れてCD入力にリセットされる(CD再生がメイン)

- USB入力でパソコンと連携できるのにヘッドホン端子が無い(ライン出力専用据置型)

- 伝統的なラックス・トーンを回避してCDの音質を真正面から受け止めている

- バランス出力のノーマルが3番HOTで出力レベルが-10dBu(業務用ではない)

- CD本体に早送り、巻き戻しのボタンがない(リモコンにはある)

- 創業95年のアニバーサリーモデルというのはどうか(100年まで待てない理由が謎)

1.はこの機器がSACDプレイヤー D-05uをベースにリメイクされたMQA-CD対応機という位置づけだからと言えばそれまでなのだが、それまでラックスマンの高級機器はSACDコンパチブルにシフトしていただけに違和感は隠し得ない。一方で、CDのスペックに対し余裕をもたせたデバイスで対応することで、どのジャンルのソフトでも安定性のある音質を提供しているように感じる。

2.の外部のデジタル入力は、CD関連のボタンを押すと自動的にCD入力に切れ変わる。この辺はCD専用機という機能性を優先した仕様で、USB入力で視聴中にCDを入れ替えよう、なんてせっかちなことをすると音楽が途切れるので注意が必要だ。デジタルの七不思議のひとつで、パソコンからのUSBケーブルの違いで音が変わるか?ということだが、20年前のスキャナーに付いていたUSBケーブルだと音がささくれているのに対し、エレコム製のオーディオ用USBケーブル(1000円程度)だとかなり滑らかになったので、古いケーブルには一種のノイズが乗っているように推測される。さらにCDとサブスク音源(FLAC、排他モード出力)の比較は理論的には同じだが、CDのほうが音の密度が高く落ち着きはらった音に聞こえるのは、ケーブルと同様にシグナルパスに累加されるノイズ管理の違いだと思われる。逆に言えば、パソコン経由のサブスク音源は少し華やいだ音調であり、そっちを好む人が居てもおかしくないと思う。ちなみにD-03XのUSB接続はMQA規格に準じたショートロールオフ、パソコン内のソフトウェアDACはシャープロールオフなので、パソコンのアナログ出力に感じた中高域のテカリとかドラム音の滲みのようなものは、デジタルフィルターのクリアネスと関連があるとみた。ただし、ラックスマンの開発者の話だとCD側のチューニングをシャープロールオフで行ったが、MQA規格のショートロールオフとの辻褄を合わせるのに苦慮したような言い方をしていたので、おそらくCDはシャープロールオフなのだろう。ただ以前に比べてエコーのレベルも低減されているだろうから、むしろ本来のCD音質(U-MATIC?)の性能に近づいているように感じる。

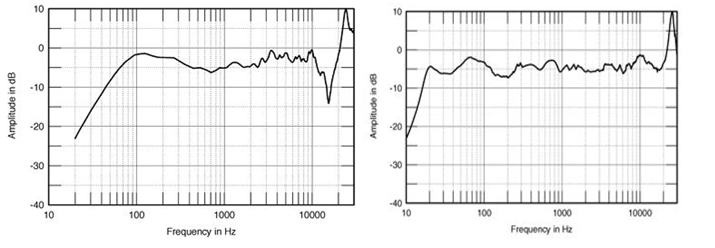

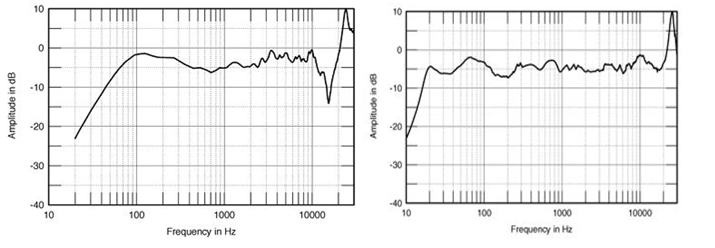

ライン出力でのインパルス特性の違い:D-03X-USB(左:ショート)、パソコンDAC(右:シャープ)

3.は機能性でいえば、これよりもっと安価で多機能なSACDコンパチブル・プレイヤーやネットワーク・プレイヤーも存在する。そのうえハイレゾ対応の携帯型プレーヤー&高級ヘッドホンという選択も可能となり、例え我が家のなかでもディスク再生機能のために携帯性を犠牲にすること自体がお荷物に感じられるようになったのも確かだ。同社のプリメインアンプにはヘッドホン端子を備えているので、基本的にヘッドホン試聴はサブシステム扱いという感じになる。DAコンバーター

DA-250にはヘッドホン端子がついていて、こちらは高性能なDAC入りのヘッドホンアンプとして売れているというので、D-03Xのネットワークプレイヤーとしての機能性はやはり制限されていると言える。この時点でD-03Xは携帯プレーヤーの前提となるヘッドホン試聴にキッパリと三行半を投げ付けた恰好だ。一方で、CD再生&ネットワーク対応のいずれも最低限の機能に絞り込んだ結果、コスト制限内で各機能の音質を精一杯向上させるほうに傾けたという感じに見受けられる。特にDAC以降のアナログ部分の追い込みが、プリアンプの初段に相当するくらいの念入りな設計がされているようだ。ほとんどの機器は、この部分をチップ内の処理に任せて抵抗器でインピーダンスを合わせただけのものが多いのだが、しっかり増幅回路をカスタマイズすることで、マットな音質なのに表情の深い音を引き出しているように感じる。

4.は意外に思えたのは、これまでのラックスマンのCD専用機にみられたアナログ的な艶やかさ、いわゆるラックス・トーンと言われるサウンドが封印されていることだ。ある意味、CD本来の音質というものに正面から向き合って、素材そのままの味をあじわってもらおうという、寿司職人のような実直さが感じられる。かつてデンオンが放送用CD再生機DN-960FAで出してたような安定性につながり、それはスタンダードという言葉が「平凡」ではなく「王道」と思えるような感覚だ。

5.は他のラックスマン製品と合わせた結果なのだろうが、2番HOT +4dBuの業務用機器に繋ぐと、逆相で伝送レベルの小さい音になる。音質が業務用のような感じなのでウッカリしていたが、ホールトーンの強い録音で、あまりにも音が遠く聞こえるので「?」と思って計測してみると見事に逆相だった。業務用機器に繋ぐときはPhase

InvertスイッチをONにしなければいけないと思うが、バランス入力対応アンプだと+-を正確に増幅するし、スピーカーによってはツイーターやスコーカーが逆相つなぎというのもあるので、案外好みで選べという感じになるかもしれない。

6.の早送り・巻き戻しはリモコンにはあるので、デザイン上の制限なのかよく判らないが、例えば第九の4楽章を声楽導入箇所から聴こうということができない。まぁ席に座って落ち着いて聴けというくらいの意味にとっておこう。

7.は関西出身の企業らしい商売上の方便だと軽く受け流しておこう。おそらく100周年も変わらないスタンスで製品を提供し続けるだろうと思うから。

では従来のラックスマンのCD再生機のスタイルというのはどういう感じかというと、D-500X'sに見られるようなコテコテのアナログ的音質だったように思う。その対となったプリメインアンプ

L-570のように、ちょうどLP盤の生産停止に合わせて、CDでもアナログ的な旨味のある音が出せることを提示したものだった。最近ではかつての真空管アンプの名器SQ38FDのリメイク品

LX-380と対になるD-380のように、真空管バッファーを備えてデザインともどもロの字木枠に合わせた嗜好性の高い製品に採用されていた。古くからのラックス・ファンは、タンノイのスピーカーとの黄金の組合せを意識した、こちらの印象のほうが強いのではないだろうか。

ではD-03Xの立ち位置はというと、3年前に発売されたL-509Xの対になるD-10Xのスタンダード版という位置づけになるのだが、どうも引っ掛かるのはその価格差だ。D-10Xが138万円という渾身の作ならば、D-03Xは26万円。L-509Xが78万円というのにも遠く及ばない価格帯だが、L-505uXIIとでちょうど辻褄の合う組合せになる。そのうち同じコンセプトのL-505Xなんて出るんじゃないかと思うくらいだ。L-505~509シリーズはラックスマンとしては新機軸のAB球アンプで、どちらかというと昔のサンスイが担っていたストレートな味わいのプリメインアンプを、生き残ったアンプメーカーとして位牌を引き継いだような内容になっている。そのL-505uXIIはロック向けともいえる、音質がマットなのに駆動力がパワフルな鳴りっぷりの良さがあり、これから1960年代のロックをスピーカーで鑑賞したいと思う人にとっては巧い選択肢になっているように思える。おそらくJBL

4312Gなどと組合せると、ロックからポップスまでほとんど過不足なくカバーできるシステムになると思う。

ここでCDの語源であるコンパクトという携帯性について、D-03Xは三行半を突き付けたということを取り上げる。実はこの「携帯性」こそがCDがLPを超えるために必須だった技術だ。しかし、カセットテープでヘッドホンによる携帯試聴という分野を広げたソニーだったが、FMエアチェックもできて安価なカセットテープに高価なCDが敵うはずもないという下馬評に惑わされ、携帯型CDプレーヤーは1988年からと比較的遅れて発売された(それまでは外部電源をメインとする据え置き、車載用)。しかしカバンに入れても大丈夫なCD-Walkmanが発売されると、バブル後の不景気もどこ吹く風ぞと、1990年代を通じCD売上もろともメガヒットの記録を更新し続けた。と同時にJ-POPサウンドと呼ばれる中高域に人工的な刺激音を織り交ぜたミキシングが一世を風靡した。理由は高校生の電車内でのシャカシャカ音が迷惑がられたように、インナーイヤ型ヘッドホンでの試聴でも、電車の騒音に打ち勝っていくサウンドが生き残っていった。

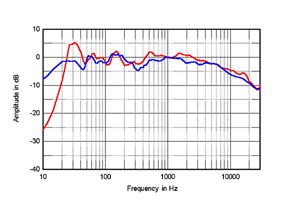

通常の人間の耳は、外耳の共振により3kHzと9kHzが敏感に聴き取れるようにできていて、1940年代のベル研究所の発表したラウドネス曲線としてまとめられた。これは人工的な電子音が、実際の音響と等価に聞こえるための指標として用いられているが、1995年にDiffuse

Field Equalizationという開放型ヘッドホンでの補正曲線が規格化された。現在知られるゼンハイザー HD600やAKG K240などは、この規格に沿って音調補正した初期のヘッドホンである。ところがインナーイヤ型では耳を塞ぐと閉菅での共振に変わり、6kHzと12kHzへとシフトする。すなわち、通常の音調では9kHzが凹んだ冴えない音になるのだ。それも2~3dBという僅かなものではなく、10dBにもおよび乱高下するシフトである。これを補完したのがシャカシャカ音の正体であるが、耳穴からずれるとそこだけやたら強く聞こえるわけだ。しかしこの傾向はなにもJ-POPに限ったことではなく、デジタル録音というイメージに誘導された間違ったサウンドポリシーが流行したことから、正常な判断を失っていったように思うのだ。

1980~90年代に最も使われたインナイヤ型ヘッドホンと外耳共振のシフト

一方で、当時のソニーの戦略は常に斜め上をいくというか、若者の試聴スタイルに沿って概ねこの傾向を認め、信濃町スタジオで使用するヘッドホンの音調を逆方向にイコライジングしたものに1989年から変更した。これが今でも日本中の録音スタジオで使用されているMDR-CD900STだ。これ以降にミキシングされたJ-POPがメガヒットの連続だったことは知ってのとおりだが、同時に正常な音調でのミキシングもされなくなったといえよう。CDウォークマンが売れた理由も、10kHz近傍の再生能力がカセットテープでは追いつかず、高級なメタルテープを2本も買えばCDアルバム

1枚買えるくらいに新譜の価格も落ち着いてきたからである。テープデッキやCDラジカセの購入も考えると、携帯CDプレイヤーのみを購入したほうが安価に音楽を楽しめるようになったのだ。カセットテープ文化もこの頃から途絶えていったのは言うまでもない。

Diffuse Field Equalization補正曲線とSONY MDR-CD900STの特性(DF補正後)

よく日本のオーディオの全盛期は1980年代前半で、その後に下降線を辿った理由としてCDの登場が、まるで悪代官のように取り沙汰される。しかし、むしろ問題は携帯型CDプレーヤーとその試聴方法、そしてそれと連動したJ-POPサウンドという、もっと草の根の部分からの枯渇のように思える。一方では、CDで試聴する限り最高の音質で聴いているのだという誤解も広く伝搬していた。電車内のインナーイヤ型という特殊な試聴条件にも関わらず、それが正確な音だという誤解から生まれた先にあるものは、異例の興行成績と引き換えに生じた音楽文化のガラパゴス化という言葉が似つかわしいのかもしれない。

D-03Xの開発チームが三行半を突き付けたのは、おそらくCDがもつ携帯性というよりは、1990年代にJ-POPで横行したデジタル的なサウンドポリシーであったように思えるのだ。私にとってD-03Xが心強いのは、1970年代の歌謡曲に安心てきる音質を提供できる点である。この安心感というのはどこからくるかというと、それはFM放送で聴くような安定度ともいうべきだろうか。とはいっても、いまどき昭和の歌謡曲などそうそうFM局で流れるわけもなく、その安定したサウンドを中級機で身近に置ける点で、ありそうでなかったチョイスになっている。

色んなリマスターCDが世に溢れているが、出足の音質に一喜一憂するようなこともなく、落ち着いて楽曲の中身のほうに入っていけるのだ。何となくそれがマスタリング時点でOKとされた理由も判るような気もするのだ。一番の美点は、200~1000Hzでの解像度の高さと押し出しの強さで、もともと声量の少ない日本人歌手の表情の浮き沈みを、高域のニュアンスで誤魔化すことなくストレートに抽出してくれる点だ。これは昭和の歌謡曲に適してると思われる真空管を使っても表面的になりやすいテイストなのだ。先にCDが生まれた1980年代のAAD録音について書いたが、実はもっと広義でのアナログ録音への適性も十分に備えていることが判って嬉しい限りだ。

|

藤圭子/新宿の女(1970)

1970年代の学生運動のテーマソングにもなった「夢は夜ひらく」を含む、昭和艶歌の黄金時代の幕開けを飾ったアルバムでもある。長らくリマスター盤が出ずに苦虫を噛んでいたが、RCAがソニー傘下に入る直前に、一種のテストケースとして出したのが藤圭子のデビューアルバム2枚だった。ところが何だろう、かつての艶やかでグラマラスなRCAサウンドは影を潜め、冷たい冬空のようなサウンドになったのでさらに苦虫を噛んだような事態になった。ところがである。ちゃんと聴くと素顔のままの藤圭子というか、深く噛みしめたような言葉のひとつひとつが心に刻まれてくる。当時は流しもやってたというし、変な色気を振り撒かずにひたむきに歌う姿勢は、店のホステスたちにも好かれていたという。このCDを聴いて、ダイヤモンドの原石のようなゴツゴツした手触りが本来の味わいだったのかと思う次第だ。 |

|

やまがたすみこ/風・空・そして愛(1973)

当時まだ多かった童謡歌手出身のデビューアルバムで、清純な歌声での歌声喫茶鉄板曲と少しアンニュイな歌詞のオリジナル曲との組合せが、実に昭和清純派アイドルの王道のようなものだった。当時出演していたTVドラマ「おさななじみ」を含め、キャンペーンもばっちりだったのだが、意外に忘れられた存在なのだと最近になって知った次第。いわゆるCD文庫でのリリースで、CDラジカセ用に少し高域を上げてCD化するなど、この手のリマスター盤としては最低ランクに位置付けられるものである。ところがD-03XはこういうCDに滅法強い。さりげなく昼間のFM局でリクエストされたような落ち着きのある音で届けてくれる。 |

|

スーパー・ベスト・オブ・荒井由実(1972~76)

エバーグリーンなラブソングをニューミュージックに乗せた、J-POPのスタンダードな位置にあるが、四畳半フォークからの離脱宣言など今も変わらぬ毒舌ぶりも含め、晴れてユーミンにまで解脱するまでの戦いの日々を綴ったベスト盤。EMI音源の難しいところは、ユーロサウンドに範を取った帯域の広い録音スタイルが、得てして鮮度を失って霧の向こうでもがいているように聞こえることだ。今回のD-03Xのマットな音調では一番相性の悪い部類に入る。

ところが当時のモニター環境は、大手も独立系もJBLやAltecというアメリカン・スタイルが主流で、その辺の辻褄をどうやって合わせたか、普通に考えてみても複雑なパズルでも組むかのようだ。当人が1970年代の東京を「騒々しくて埃っぽいだけの街」という印象と、ニューミュージックに抱きがちな洗練された都会的センスとが、何もかも川面に浮かんで一緒に流れ込む状況が、歌の主題になってる煮え切らない恋心と重なっているのかもしれない。 |

|

キャンディーズ/ゴールデンベスト(1973~78)

1970年代のアイドルブームを大人になることなく綺麗に終わらせることができた見事な解散劇をみせたという点で、「普通の女の子に戻りたい!」という名言はどんな政治家の言葉よりも深く誰の心にも刺さった。その体当たりで疾走する姿をロックテイストでまとめたのが実は平凡なアイドルを凌駕できた隠し味である。このベスト盤の再生が難しいところは、歌手の軽い表情の変化をしっかり出す一方で、バックバンドの切れ味や録音毎に移ろうステレオ感など、レンズでいえば小さいピンナップ写真から大判の風景を取り込んだブロマイドまで、乱雑に壁にベタベタ並べたような結果になりやすい。ここが絶妙なバランスで破綻なく再生できるのが実に得難い資質なのだと思う。 |

|

花ざかり/山口百恵(1977)

ただの歌謡曲と思いきや、宇崎竜童をはじめ、さだまさし、谷村新司、松本隆、岸田 智史など、ニューミュージック系の楽曲を束ねたブーケのようなアルバム。この頃には、ニューミュージックもアングラの世界から這い出て、商業的にアカ抜けてきたことが判る。山口百恵が普通のアイドルと違うのは、女優として語り掛けが真に入っている点で、低めの声ながら味のある歌い口である。1970年代のアイドル歌謡全盛期の只中で、引退する前に大人の女性になることを許された、稀有な存在でもあった。それを支えるのがNEVE卓で録られたサウンドであることには、あまり気にする人はいないだろうが、オーディオマニアとしては要チェックである。手持ちのCDはバジェット盤のCD選書の1枚だが、サブスク経由のリマスター盤のほうが中低域を抑えて帯域を広げたより静けさを強調してさらに大人びた印象だ。40年の歳月を経て百恵ちゃんの芸風が一種のカウンターカルチャー的に崇められていく状況がみてとれるだろう。 |

50年も経った録音がCDとして聴き映えする理由を問うと、戦後の頃からボーカル録音の基本はほとんど変化していないことが挙げられる。単純には歌手がマイクの前に立って歌うだけであり、それを伴奏とミックスする手法は変わっていなのである。それもマイクはノイマン社に代表される大型ダイヤフラムのコンデンサーマイクのままであり、1930年代の開発から80年も基本特性をほとんど変えずに使われ続けている。むしろ変わったのはSP盤(1960年まで)~LP盤(1990年まで)~CD(現役中)のメディア記録方式であり、それに伴って複雑なミキシングができる可能性が増えただけである。ただこれはあくまでも可能性の問題であり、人間の声そのものは何も進化していないのだ。

ラックスマン D-03Xを使い始めて気付かされたことは、CDは録音フォーマットのひとつであって、そこに記録された音楽の価値は、時代を経て記録メディアが変わっても、けして変わることが無いという当たり前の事実だ。CDだからこういう音、というものは本来存在しないのが建前だが、今回はそういう事例に巡り合ったように思う。あらためて記録メディアとしてのCDがもつ普遍性についても気付かされた次第である。

【ボーカルからはじめるオーディオ・デザイン】

【モノラル・ヴィンテージというスタイル】

私のオーディオ道楽はというと、CD試聴を中心にしながらも、ここ10年程はたとえステレオ音源だろうがお構いなく、モノラル・ヴィンテージという試聴方法に切り替えている。通常はモノラルLP専用機という人が圧倒的に多く、カートリッジからはじめほとんどの機材をモノラル時代のヴィンテージで埋め尽くす。私の場合はソフト代金のことを勘定してCD中心に試聴するので、それに合わせたシステムにチューンアップしている。

ステレオをやめたのは、ステレオ機器で聴くモノラル録音は本当につまらないし、例えば往年の歌手のベスト盤のなかにモノラル録音とステレオ録音が混在する場合、いちいちモノラルとステレオで試聴機器を切り替えて聴くのはもっと面倒くさい。さらにステレオ録音は、録音年代毎に音場感が異なり、1970年代前半までは壁一面に平面的に広がり、1970年代後半から徐々に奥行き方向に立体感を増すようになる。これを区分すると、3種類のシステムを最低限必要になるうえ、クラシック、ジャズ、ロックなど、ジャンル毎の録音スタイルの分化まで考えると、モノラル×1、ステレオ前期×2、ステレオ後期×3のように無数の可能性とシステム構築が必要になる。私も1990年代から20年くらいモノラル3系統、ステレオ3系統と色々と試してみて、悪戦苦闘していたのはこのサイトの状況どおりである。

ステレオ装置の遍歴:スピーカーは40年間で4種、CDプレーヤーは30年間で5台目

結婚してからはモノラル機器は自粛し、さらに子供ができるとステレオを置いた居間での試聴が難しくなったので、何だかんだと4~5年検討(修行?)した結果、モノラルでも十分な音の広がりと臨場感を味わえるということが判ったので、現在のスタイルに落ち着いた。完全に世の中のオーディオの話題から離脱しているが、自分なりの嗜好がむしろハッキリしてきたという感じだ。

モノラル解脱後も続いた修行の旅:この他に3種のモノラルスピーカーを試していた

私のモノラル・ヴィンテージというオーディオ・システムの構築は、音楽アーカイヴを構築するうえでのフィジカルな部分を指している。つまり、音楽の場合、ただデータとして存在するだけでは不十分で、それを試聴し体験するための装置が必要なのだ。あえて言えば、オーディオ装置のヴィンテージ・スタイルは、それ自体がガラパゴス化を示すのだが、そのうえで1960年という区切りをヴィンテージとしたのは、音楽スタイルがロックという電気音楽を中心に目まぐるしく変貌していく起点にあるからだと思う。そのアコースティックとエレクトリックの境界線に立つオーディオ装置をもつことで、両者の境界線を連続的に保つことが可能となった。実はクラシックやジャズにも、ロック的な要素から離脱するために、この時期から録音のスタイルを変えているのである。このミッドセンチュリーの音響デザインに沿った結果、一番大きい収穫はSP盤とドーナッツ盤がもたらしていたレコード・コレクター間の境界線、ポピュラーソングとロック、懐メロと歌謡曲というジャンル分けが、どちらも同じ人間の営みとして再生できる点にある。オーディオをヴィンテージ化することで、色とりどりのポップスの演奏史を展開できるのだ。かといって古臭い音ではなく、むしろ過度応答が鋭く前のめりに音を発するビビッドな鳴り方をする。そこらへんは楽器用スピーカーを中心としたキャラクターが一番色濃く出ている点だ。

ヴィンテージと言える決め手は、1947年に開発されたジェンセン社のエクステンデッドレンジ・スピーカー、1960年代から製造しているサンスイのラジオ用段間トランスである。両者共に分割振動と磁気飽和歪みとが大きい艶やかな音が出る一方で、Hi-Fi初期に多くの人が感じた興奮を伝える魅力をもっている。実際にCDに足らない色気のようなものを自然に醸し出すので、大体の音楽で最初の掴みが判りやすい。これをアルテック 618型エンクロージャーの背板を外した後面解放箱に入れてバイアンプで鳴らすことで、マイクで拾った波形を抽出する自然な過度特性を持つようになった。

【ヒューマノイドとしてのスピーカー】

私のモノラル・スピーカーの特徴は、ル・コルビュジエのモデュロールと比べると判るように、人間と等身大のサイズでデザインされていることだ。ちょうど肩幅と同じバッフルで、胸声から喉音、ツイーターによる子音までの人間の発声機構を模擬しており、ちゃんと回転椅子に鎮座ましましている。この意味は、スピーカーの本来の意味である人声を等身大で再生する以外に、一般家屋における音響スケールもまた人間と等身大であることが一番自然に感じるということに尽きる。トーン・キャラクターの調整もポップス系のボーカル(1960年頃のロカビリーやR&B、1970年代の歌謡曲)を中心に行っているが、結果的には200~8,000Hzを均質なタイミングで再生することで、音楽の骨格が自然とクッキリ出るようになっている。この人間と等身大のスピーカーは、いわば一人のエンターティナーであり、自分の近くに座り音楽を奏でてくれる存在だ。

ボーカル域の再生については、歌手の実在感はスピーカーの大きさに比例すると思っている。10cmだと唇、20cmだと顔、30cmだと胸像という感じだ。これには理由があって、アクティブな振動板を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。それ以下の周波数はエンクロージャーの反射音を利用したパッシブな2次的空気振動で、アンプからの正確なコントロールが効かない領域である。逆に8~10cmのほうが女性ボーカルの透明感が上がると言われるのは、胸声をカットして喉音のニュアンスをクリアに聴けるからだ。じゃあ38cmだとどうかというと、胸声の200Hzくらいからのミッドローの瞬発力を保てるのは30cmが限界で、重低音再生を目指した38cmになるとコーン紙が激重になり100Hz以下を重たく引きずることになる。以下のグラフは、日本語を含むアジア系言語のニュアンスに必須の喉音(第二フォルマント)の分布を指しているが、これは感情表現の部分でとても重要な役割をもっており、200~2,000Hzが一息でハァ~とスムーズに出ないと、言語的な性質上、自然に感じられない。ほとんどの場合は200~500Hzが出遅れ、800~1200Hzが沈んでいるという感じがする。欧米言語では実声(200~1200Hz)と子音(2~8kHz)の役割が分離しており、ウーハーとツイーターのキャラクターが分離していても何とかなるのだが、アジア系言語での母音でのニュアンスはむしろAMラジオ規格時代のほうが得意だったように思う。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

スピーカーの開発初期は、ラジオや映画というセリフ中心の拡声装置だったので、それが聞こえるのは当たり前、Hi-Fiとは人間の声以外の様々な帯域の音響をどれだけそれらしく再生できるか、そうした競争意識が日常的になったような気がする。オーディオでの低域、高域という周波数区分が人間の声を中心に測られているにも関わらず、そうこうしているうちに、ボーカル域をちゃんと再生できるかどうかの判断規準は、時代と共に段々と曖昧になってきているように思う。よく時代と共に歌手そのものの歌唱力が低下しているようなことを言う人もいるが、個人的にはスピーカーがボーカルを拡声する基本的性能のほうが、もっと先から衰えているように思えるのだ。つまりスピーカー径の平均値が徐々に小さくなっているのである。100年の歳月を経て、売れる歌手のパフォーマンスの趣向を換えていくくらいの力を、メディアが得ていたというのが正解なのだと思う。スピーカーを人物大にデザインしなおすことは、録音データを一般家屋での規準となる音響スケールで測りなおす方法にもなっている。

【誰でも始められるヴィンテージ入門】

実際のヴィンテージ機器は、劣化による音質の変化や製造時期による違いなども含めて、同じ製品名でもそれなりに音質に幅がある。そのためワインと同じように熟成した良い頃合いのものを手にしたという意味で、ヴィンテージという言葉を用いるのである。オーディオのヴィンテージにも技術開発の土壌となった色々な流派(英・米・独・日、トーキー、ラジオなど)があるが、私のはミッドセンチュリーに属する1960年頃のアメリカと日本のミックスである。ちょうど1960年代ロックの再生方法の探求からスタートして、1970年代の歌謡曲、1950年代のドイツ・クラシック放送ライブを徘徊するうちに、ちょうど真ん中のミッドセンチュリーの音響デザインに辿り着いた。基本はAMラジオ規格にツイーターをプラスしてHi-Fi化するという前時代的なステップアップ・プランをトレースしている。私の場合は、CD再生を基軸に色々と試行錯誤した結果、サウンドの要として2つのヴィンテージ・パーツに絞り込み、誰でも購入しやすい現在も製造されている超ロングラン製品に留めた。

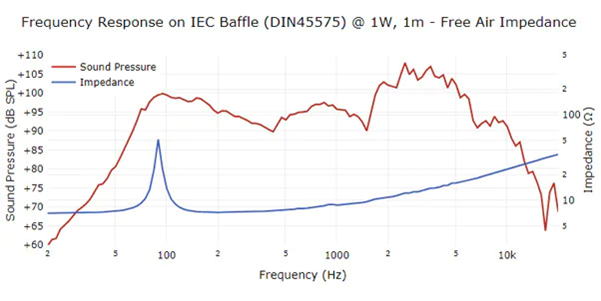

ジェンセンの30cmスピーカーC12Rは、現在では伊Sica社がギターアンプ用としてライセンス製造しており、規格としてはAMラジオやSP盤と同じ100~8,000Hzの時代のものだが、開発時にジャズ・バンドのドラムやホーンに負けないように瞬発力を鍛えた汎用のPAスピーカーで、ともかく200~2,000Hzというボーカルレンジでの出音のタイミングの均質さは、現在のスピーカー設計にはみられない切れ味がある。スピード感の秘訣は、コーン紙のエッジが共振尖鋭度(Qo)が2.5にも達するガチガチのフィックスドエッジで、音が出た後にフラフラとしないで機械的なバネで強制的に戻すような役割をもっているため、出音と引き際が正確にピタッと収まるのだ。特にキックドラムやスネアのドカッとくる迫力は、そこにドラムが入ってるかと思うくらいで、フィックスドエッジならではのものだ。この生楽器に負けない瞬発力のある音響はややもすると音が暴れがちだが、常識的な音量ではギターのクリーントーンと同じ甘美な音が出るし、クロスオーバーで高域を切ってやれば6~8kHzのジャリジャリした共振も聞こえない。ちなみにこのユニットは後面解放箱に入れていて、箱鳴りでの無理な増強をしないので低音は80Hzまでしか出ないが、出音の正確さと自然さ(特にボーカルの生々しさ)とのバーダー取引で選んでいる。

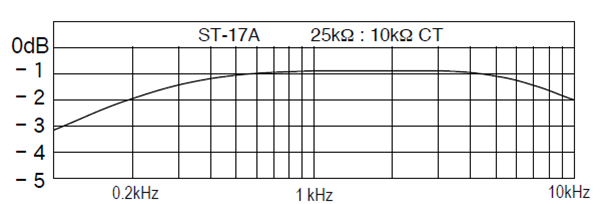

サンスイトランスST-17Aは初期のトランジスターラジオ用に昭和30年代からずっと製造し続けられている製品であり、ライントランスとして使用することで、デジタル音源特有の余計なパルスノイズをカットしつつ、適度な高次歪みをブレンドした甘い倍音まで出してくれるアナログ・デバイスである。400~5000Hzの両翼でわずかにラウンドするのだが、この帯域で位相がずれて微妙にボケている。このデザインセンスが抜群で、CDの音をMMカートリッジに似たホッコリした音にすると感じている。少しヤンチャなジェンセンに対し、ニュースのアナウンサーのように折り目正しく進行を整えてくれる役割をもっている。

ミッドセンチュリー・スタイルということで、私のシステムの見本になっているのは1960年前後のジュークボックスで、ジェンセン C12RはまさにRock-ola社などジュークボックスに使われたユニットである。安いし歪みが多いという偏見が多いが、当時としては立派な業務用機器だったし、これでこそアメリカン・ポップスは育たなかったと思えるくらいの説得力がある。

いちよSP盤時代を跨いだ古い録音で、改めて評価が変わったものを挙げると以下のようなものがある。ネグレクトされた理由はLP発売以後にSP盤の復刻技術があまり芳しくない時代が長かったからであるが、SP時代にも電気録音がはじまった1925年以降にもちょくちょく技術改善をしていて、SP録音の音を一概に評価するのは難しい。判断が難しいのは、過去に状態の良いSP盤をテープに起こしたものと、現在の機器で新たに復刻しなおしたものとの比較だが、1960年代の復刻テープも劣化がかなり進んでいるので、個人的には新しく復刻したもののほうが良くなっているように感じる。実はD-03Xはこれの違いをハッキリ出してしまうのだが、新しい復刻盤を蒐集する楽しみも増えたと思って諦めるしかない。一方で、初期のワイヤーレコーダーの記録を補完してそれらしく聴かせる技術も出てきているので、テープでしか残っていない音源にも光が指しているように思う。

|

キング・コール・トリオ/放送用録音集(1938~40)

米デッカの復刻盤で一部が知られていた音源の全集盤で、かつ放送用トランスクリプションより新たに復刻しなおしたもの。「モナリザ」で知られるナット・キング・コールが、ジャズピアニストとして活躍していた時期の放送用アセテート録音で、スウィングジャズ全盛の時代に、シンプルなピアノトリオに自分たちのボーカルも織り交ぜての洒脱なアレンジを聴かせる。録音にも次世代規格を織り込んでウッドベースのソロパートを収録するなど、結構野心的なオーデイオ心も垣間見せる。パワープレーが得意とされがちな黒人ジャズメンの印象とは真逆の、非常に洗練された知的な佇まいが持ち味であり、ビバップに移行する時代の狭間にあって評価のうえでとても損をしている。ともあれ極上の軽音楽をご堪能あれ。

|

|

エッセンシャル・フランク・シナトラ(1940~42)

マイウェイおじさんとして知られる白髪交じりのシナトラは、デビュー当時は世紀の伊達男として鳴らした歌手で、クルーン唱法と言えばビング・クロスビーのほうが有名だが、淫靡な雰囲気をもつこの頃のシナトラも捨てがたい。トミー・ドロシー楽団の専属歌手だった頃のコロンビア録音は、最近の米ソニーでの復刻技術の進展を知るうえで最適な例だ。復刻というより復元という言葉のほうが似つかわしいが、娘のナンシー・シナトラがコメントしているとおり「このレコードが再吹き込みでも、オーバーダブもなく、特別なエフェクトも加えていない、まるでライブ公演を聴くように音楽と歴史を教えてくれる」という言葉通りの自然な音調だ。まだ幼い娘時代を思い出して、ポピュラー歌手の立場を変えていった最初の一歩を感慨深く綴っている。 |

|

Aristocrat Blues Story(1947~50)

ブルース・ファンなら泣く子も黙るチェス・レコードの前身だった頃のもので、まだシカゴでエレキギターが使われ出してまもない頃の記録で、初期の47~48年頃はジャズバンドやピアノでのブギウギが主流、1949年頃からエレキでのボトルネック奏法による弾き語りが出てくる。

当然ながら当時はSP盤でのリリースで、この手の復刻盤は、ともすると高域を丸めて針音を少なくしてモッサリしたり、逆にイコライザーで高域を上げ過ぎてカリカリしたりと、なんとも加減が難しい。こうした音楽がJensenのギター用スピーカーのルーツなのだが、ただの古ぼけた音ではけしてない。クリスタルマイクから直接拡声したような鮮度が保てるか、そこが勝負のしどころだ。 |

|

ウッディ・ガスリー/パフォーマンス1949

戦前からのフォークソングの旗手だったウッディ・ガスリーが、ニュージャージーで公演したライブ録音。当時、まだ試作品に近かったウェブスター社のワイヤーレコーダーで録音されたものだが、特殊なソフトウェアを使って修復したというもので、この技術に対しAESより賞が与えられた。ともかく歌が始まる前のしゃべりが長く、それだけでもライナーノーツが書けそうな感じだが、当時のフォーク歌手が観客とのコミュニケーションを大切にしていた様子が判る。同じ手法で美空ひばりのアメリカ公演の記録も復刻されたが、おそらく他のテープ録音にも応用できるはずだ。 |

|

サン・レコード・シングル全集Vol.1(1952~57)

戦後のロカビリー・ブームを牽引したサム・クックのレーベル、サン・レコードのシングル盤アーカイヴである。エルヴィス・プレスリーの発掘だけが神話化されているが、その他大勢のキャラの濃さには全く舌を巻く。なぜこれをリリースしたのか?という謎解きもあろうが、メンフィスという片田舎で面白い音楽があれば、人種やジャンルに囚われず何でも紹介したかったのだろう。

実はこの頃のアメリカのポップスはSP盤でリリースされたものが多く、エルヴィスのデビュー盤も御多分に漏れず、このコレクションの半分ほどはそうした希少盤の復刻で占められている。その意味では録音の質など問えない一期一会の体験でもある。ジェンセン導師の教えに従って聴くと、バーボンをストレートで流し込むような、強いブルースの血筋が感じられ、聴いているうちにクラクラする。

|

|

Cruisin' Story 1955-60

1950年代のアメリカン・ポップスのヒット曲を75曲も集めたコンピで、復刻音源もしっかりしており万人にお勧めできる内容のもの。この時代だとテープ録音だと思いがちだが、おそらく全てドーナッツ盤からの復刻だと思う。ともかくボーカルの質感がよくて、これでオーディオを調整するとまず間違いない。単純にリトル・リチャードのキレキレのボーカルセンスだけでも必聴だし、様々なドゥーワップ・グループのしなやかな色気を出し切れるかも評価基準になる。 |

|

美空ひばり 船村徹の世界を唄う1(1956~64)

二十歳前後の美空ひばりのマドロス歌謡が中心なのだが、おそらく帰還兵との関係もあって、この主題が頻繁に取り上げられたのだろうが、なんとなくハワイ、ブラジル移民とも重なり、裏声を多用したハワイアンの影響ともとれるのだ。この裏声を自由に操る七色の声が、美空ひばりの真骨頂ともなった。これはその修行時代から「哀愁波止場」での完成にいたるまでの記録でもある。途中の1959年に東京タワーをあしらった歌が入るが、これが第10回コロムビア全国歌謡コンクールの課題曲。このコンクールは過去に、コロンビア・ローズ、島倉千代子などを輩出してる。

録音自体はテープ収録だと思うが、1950年代が少しささくれた感じに聞こえやすいのは、SP時代の録音はツイーター先行でのパルス波を強調しやすいからだ。1960年代移行は普通にエコーを織り交ぜて収録されているので、比較すると前者のほうが直接音が強く生々しいことが判る。美空ひばりだからこそ、ここまで力を注げたと思うが、他の懐メロ時代の歌手にもちゃんとした原盤復刻技術をもたせるべきだと思う。 |

【最適なトーン・キャラクター】

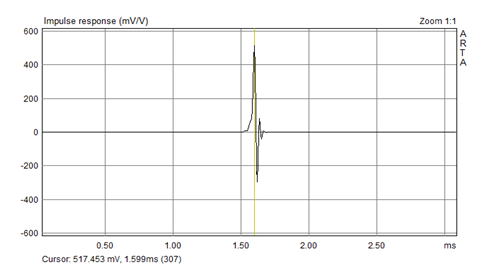

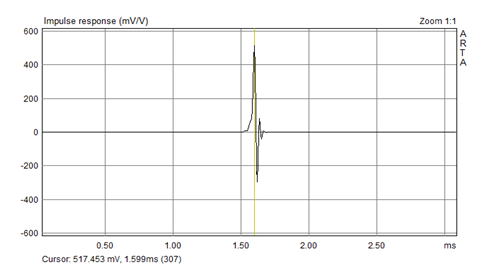

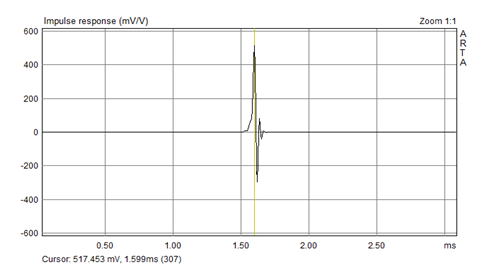

私のシステムのトータルな音響特性はいわゆるカマボコ形で、戦前の映画館でのアカデミー・カーブと似ており、自然なホールトーンで聴くバランスに落ち着かせている。いわば先祖返りのような特性だが、タイムコヒレント特性が鋭く素直なので、高域の少ないという感じもしない。柔らかいなかにピンと立った存在感があり、それでいてエモーショナルな音が過不足なく聞こえるバランスだ。インパルス応答のギサギサは、ツイーターを入れた陶器の共振音(約5kHz)によるもので、最初は結構耳に付いたがエージングして落ち着くと、少しエコーが効いてクラシック向けになった感じだ。また低音の押し引きも明瞭なので、見た目ほど200Hz以下が聞こえないということもなく、むしろゴリゴリ聞こえる感じだ。このトーン・キャラクターの見直しとタイムコヒレント特性を整えた結果、デジタル録音での違和感はほとんど解消された。違和感の多くはエコーと近接マイクの人工臭いバランスから来ていて、エコーが強すぎて楽器が埋もれる、逆に直接音が強くて高音がかしがましい、というような自然なアコースティックではありえない誇張である。

左:システムの総合音響特性(200~2,000Hzを中心にカマボコ型):点線はアカデミー曲線

右:同タイムコヒレント特性(上:インパルス応答、下:ステップ応答)

D-03Xの仕様はCDではDACをシャープロールオフで使用ということだが、USB経由での計測はMQAデコーダーを通るのでショートロールオフに近い特性をもっている。これもスピーカーは正確に反映していることが判る。

D-03X:USB96kHzからのライン出力(左)とスピーカー出力(右)のインパルス特性の比較

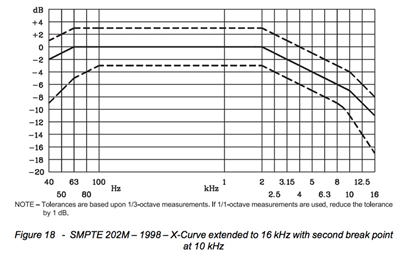

私のシステムと、デジタル時代に横行した2つのトーンキャラクター(20kHzリンギング、J-POPサウンド)を比べてみると、違いはあきらかである。

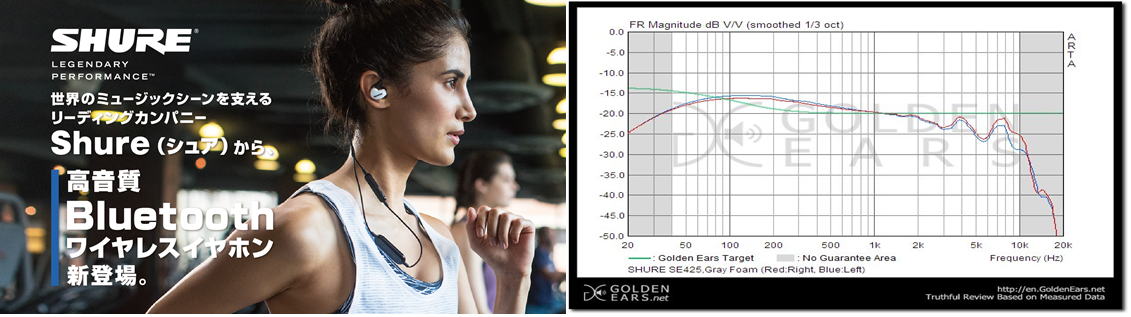

2kHz以上を徐々に減衰させたほうが自然とした私の目利き(耳効き?)はそれほど間違ってはおらず、アナログ時代の有名録音スタジオの多くは低音の縮退を防ぐため部屋の容積をある程度確保していることが多く、さらに音量も大きいためラウドネスの効果を逆に抑える必要性から、少し高域が減衰するような特性をもたせている。どことなく映画館のXカーブ(2kHz以上で-3dB/octで減衰)に似てなくもないが、サラウンド音源をミキシングするのに策定されたEBU規格では一般家屋での近接試聴も考慮して2kHz以上で-2dB/octが適切だとしている。現在の大半の大型スピーカーも少し低域が持ち上がっているが凡そこれに準じるようになってきたように思うし、カナル型イヤホンも似たような感じに変わってきている。現在のオーディオ技術がデジタル時代に特有のラウドネス競争から早期撤退することを願おう。

左:映画館のXカーブ規格、右:最近の大型スピーカーの特性(一般家屋で計測)

Shure社のカナル型イヤホンの特性

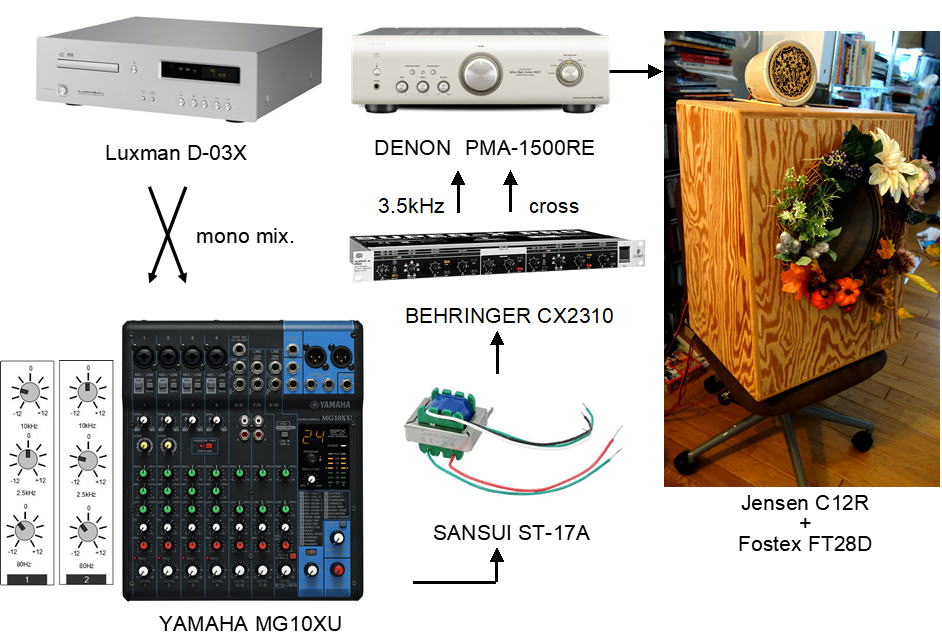

ここにきて、ふと我に返ると、自分の目指しているサウンドが、NHK-FMが流れるラジオの音を目標に進んでいることが判った。1970年代はこの音を追い抜け追い越せでオーディオ機器の発展があったわけだが、最近選んだものは、ラックスマン

D-03X、ヤマハ MG10XU、デノン PMA-1500RE、フォステクス FT28Dなど、どれも癖のないクソマジメな音のするものばかりだ。一方では、ジェンセンのユニットも元を質せばAMラジオ規格に辿り着くわけで、サンスイトランス

ST-17Aにいたってはラジオ部品そのものである。つまり20世紀のHi-Fiオーディオが、AMラジオからFMへ、SP盤からLPへと移行する発展途上だった頃=現在進行形の頃のスタイルを、無意識に追いかけていたことになる。実はNHK-FMも1958年に開発したモニタースピーカー2S-305を軸にHi-Fi放送の研究を重ねていたわけで、スタジオ機器がデジタルに移行する1980年代末まで、FM放送と共に発展するHi-Fi再生技術の成長を見届けてきたといえる。再生音のスタンダードをどこに定めるかは色々な考え方があるが、そこに音楽がもつ役割を時代考証的に体験するのが、私なりの最適化(ヴィンテージ)の意味なのだ。

ヴィンテージという言葉から私自身が感じるのは、過去の音楽を未来から見下ろすのではなく、時間の扉の向こう側から未来を見つめることである。それが演奏したアーチストの目線に合わせて、一緒に生きることの喜怒哀楽を分かち合う時間をもつことになるように感じるのだ。もっと大切なのは、今の自分がそこに託された未来を十分に生きているだろうか? そのことを過去の生の記憶から辿るのが好きなのだ。

ページ最初へ

|