【レコードを必死に買ってた頃の屈辱を晴らすべく】

SIDE-A)バジェット盤=歴史的名演に酔った日々

自分が中学生でステレオを買ってもらったとき、最初はレコ芸特選の最新録音を数枚買ったが、週千円という小遣いで買えるのはバジェット盤で、ロンドン(デッカ)、セラフィン(EMI)、テレフンケン(テルデック)など、古い録音のほうが身近な存在だった。なんでクラシックだけ?と思うだろうが、単純に毎週洋楽のヒットチャートをFM東京とFEMで聴けたし、貸レコード屋にいけば大概のLPは聴けた。歌謡曲にいたってはアイドル黄金期で、テレビのゴールデンタイムはドリフも含めどこかのチャンネルで聴けた。そういう空気のなかで育ったのだが、クラシック・レコードを聞き始めた時点でレコ芸の特集「歴史的名盤100」というのがあって、おおよそ1/3はモノラル録音で特に高音質というわけではない(むしろ悪い)のに、自分のショボイステレオでも時代を超えた名演の意味を理解することができた。

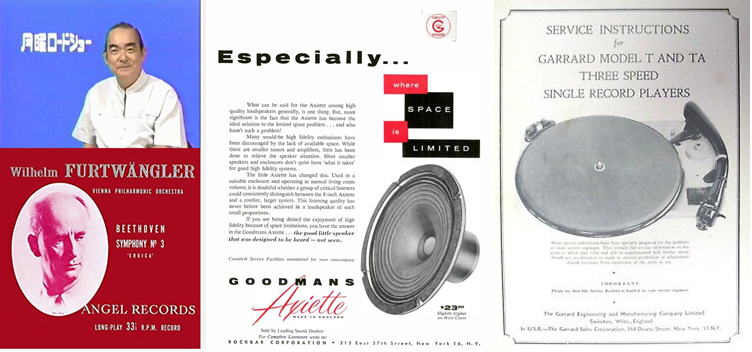

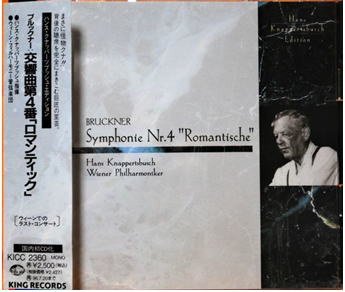

そのなかでひときわ光彩を放っていたのが、1950年代のドイツでのライブ録音で、ともかく一癖二癖あるユニークな演奏が勢ぞろいで、フルトヴェングラーをはじめクナッパーツブッシュ、メンゲルベルクと、宇野功芳さんの解説をたよりに貴重な青春時代を費やしていった。実は私自身は宇野さんの執筆した名曲名盤の書籍を持っていない。にも関わらず、この手の買ったLPの解説が決まって宇野さんだったように覚えているのだ。しかも同時代のオーケストラ録音の多くが室内管規模(NBCo、コロンビア響、フィルハーモニア管など)だったところ、フルオーケストラでじゃんじゃん鳴らし切った演奏が聴けたので、ショボイ録音の向こう側からでも、そっちのほうが迫力があったのだ。戦後の霹靂としたドイツ国民を勇気づけるためにドイツ国内だけで聴けたプログラムであり、クラシック界の巨匠が一世一代の大芝居を打っていたわけで、スタジオ録音では聴けない人情味溢れた演奏が30年経ってなお、まだ何も知らない若造の心を打ったのである。

一方で、こうしたドイツ放送録音をちゃんと聴くためのオーディオ装置というものは、当時としては全く想定外の話だった。フルトヴェングラーでちゃんとした録音は、英雄、グレイト、トリスタンくらいだったが、それさえモノラルという理由でかなりのペナルティを喰らっていた。さらに当時手に入ったドイツ放送録音について言えば、1970年代のLPに使われた音源はエアチェック以下の品質で、どうせAM放送用だからとタカをくくっていた。今でもこの手の録音について音質の議論をするのは間違っているとさえ言う人は多い。自分などは海外から短波放送でエアチェックしたもののように思ってたくらいで、それはそれでどこかスパイ作戦で無線を傍受しているようなワクワク感あった。

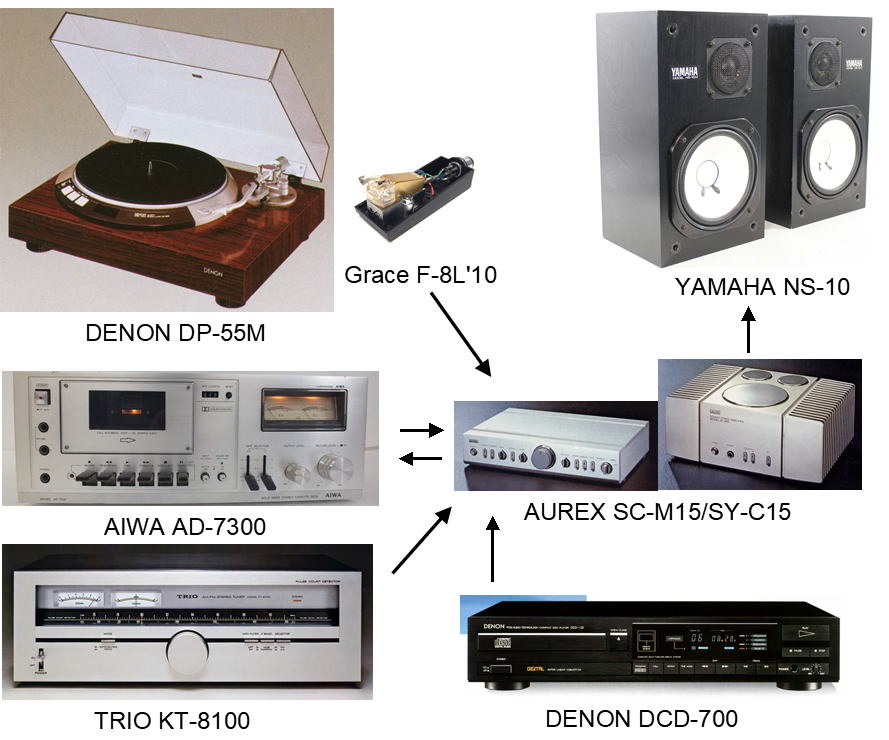

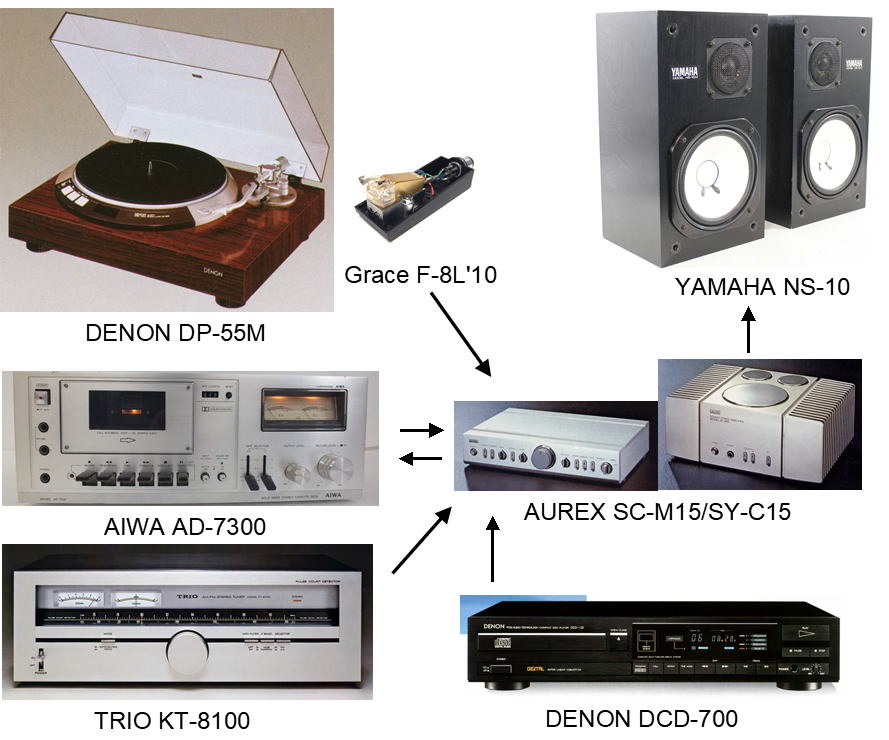

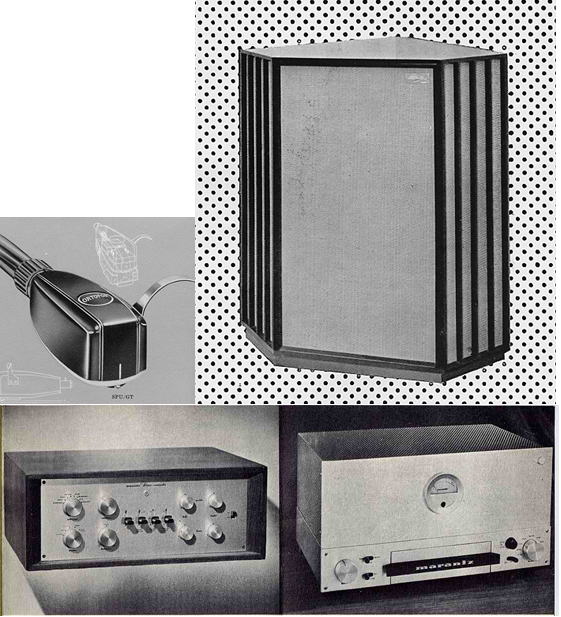

1980年代半ば頃のステレオ装置:中古も含め寄せ集めだった

SIDE-B)当時から幻の名演だと知って挫折した日々

じゃあこの手の放送録音が想定内となる情況はあったのかというと、実際にはヴィンテージ・オーディオを取り扱う店でさえ、フルトヴェングラーとビートルズの試聴をすると、店主に嫌われるか少なくとも鼻で笑われるのがオチだ。というのも、そもそも音質がちゃんとした盤(=初期プレス盤)を持ち合わせていない場合が多いのに加え、どちらも聴き手の個人的な思い入れが強く、実際に鳴ってる音を平常心で聴いてなどないからだ。一方で、同じヴィンテージでもデッカのモノラル盤やSP板起こしのジャズLPについては懇切丁寧に対応してくれるところをみると、どうもニヤッと笑うツボが違うようなところもある。もちろん店に居並ぶ英HMVやデッカffrrの初期盤に特化した超高級システムが、フルトヴェングラーの放送録音を的確に再生してくれる保証などないのと、例えば英テスタメントがEMIやデッカのライセンスを受けて出しているリマスターCDをみても、そちらにはそちらの未発掘のレパートリーの山がうず高く積まれており、とても海千山千のドイツ放送録音までオーディオ的な配慮が回りそうにない。こうして往年の芸風を聴けるだけでも幸せというべきだと長く語られてきた。

この手の放送録音の評価が難しいのは、ひとつは正規録音として発売されていないので、どちらかというと録音品質を保証しているわけではない、という言い訳のほうが先だってしまい、オリジナルテープの品質そのものを議論する余地を残さず、かなり曖昧になっていた点が挙げられる。ちょうど1970~80年代にフルトヴェングラーを中心とする発掘音源と称した海賊盤のリリース(ときには偽情報に踊らされて)が続いたこともあって、ステレオでない録音は三文記事のようにかなり雑に扱われていたと言える。フルヴェンで言えば、ベートーヴェンの2番と8番、ブラームスの2番の捜索、ワーグナーの楽劇(指輪、マイスタージンガー、ローエングリンetc)などだ。これに関連しておそらく演奏批評そのものもブレていて、よくこの時代の録音について演奏の精度が悪い=精神的だとかいう言い方は、録音そのものをオーディオ的に鳴らし切っていないのと紙一重なのだと思う。逆に録音についてケチを付けるのはマナー違反、そもそも音楽を語る資格などないような発言もみられる。この両極端な意見の狭間に立っているフルトヴェングラー評は、まるで亡霊のようにさまよっているかのようだ。

【因縁の一枚】①

|

ブルックナー交響曲7番:クナッパーツブッシュ/ウィーンフィル(1949)

言わずと知れた米Music&Arts経由のセブンシーズ盤であるが、1983年にリリースされたLPを購入した頃は、すっかりAM放送用録音と思い込むような音質の遠く彼方から聴こえる、ムジークフェラインの幽玄な響きのなかを天空を舞うようなウィーンフィルの音に憧れていたものだった(実際はザルツブルク音楽祭劇場)。これが「聖なる恍惚」とも評されたクナ将軍の芸風に初めて触れたレコードでもあった。演奏は良いのに音が悪いという放送ライブの特徴をもつ代表例でもある。その後CD化されたときも購入したが、いかんせん高音の丸まった音は挽回できず、単に悠然としたドイツ的な演奏の代表とされ、ブルックナーの人懐っこい田舎臭さまで比喩に出す有様で、そういう箇所がスケルツォの間奏部分なだけに違和感が大きかった。その後2006年になって、独オルフェオが本家のオーストリア放送協会(ORF)のオリジナルテープをリマスターしたCDが出るやいなや、今度は英デッカもあわやと言わんばかりの艶やかなウィーンフィルの音色で迫ってくる。今までの苦労はいったい何だったのかと首を傾げたくなるような、まるで狐に包まれた状態になった。実は正式なライセンスを受けていたはずの墺プライザーの音質もキングレコードと似たり寄ったりで、1940年代の録音だからそういうもんだと誰もが信じて疑わなかったところに、まさに青天の霹靂ともいうべき出来事だった。こうなるとどれが本物か?

という疑問よりは、時代はマグネトフォンによる放送録音こそが、Hi-Fi録音の真打、本家本元であると語っているように思えたのである。 |

SIDE-C? 21世紀にタイムマシーンは開発されたのか?

ところが、21世紀に入って1950年代のドイツ放送録音が、レコード会社の専属アーチスト契約から自由になったのか、放送局に保管されていたライブ録音のオリジナルテープが次々と公開されるようになり、オルフェオ、ターラなどから目の覚めるような鮮烈な音でのリマスターCDが続々と出てくるようになった。オルフェオで言うとバイロイト音楽祭とザルツブルク音楽祭のシリーズ、ターラで言えばフルトヴェングラーの「ウラニアのエロイカ」「ルツェルンの第九」などこれまでの評価をひっくり返すようなものまで現れた。今までの海外からの短波放送でも聞いているかのような音質から、一気にFM実況中継の世界に突入したのであった。ここで「私の青春を返せ」とは言わないで、尻尾をフリフリこうして笑顔で迎えるのだから、つくづく自分もお人よしだと思う。

ただし、このサイトでは口が酸っぱくなるほど言っているのだが、1950年代のライブ録音がかつてないほどの高音質で提供されるようになったのに、ほとんどの人はモノラルCDの再生装置に関心を抱いていないことである。関心を抱いていないどころか、1980年代以降にデジタル対応したステレオ機器で音質評価をしたり、逆にモノラルLPの再生に馴染ませたヴィンテージ機器に直接CDプレーヤーを繋げていたり、ラジオ用音源だからとラジカセにも劣るスピーカーで聞いていたり、ともかくアベコベな対応でリマスターCDの音質評価をしているので、いつまで経っても「自分のオーディオ・システムに最適な音質」という域を出ないまま、演奏評まで書き込んでいる人で埋め尽くされている。これはクラシック音楽の芸術性を精神的なものとして重んじるあまり、音楽をフィジカルに感得するオーディオ装置の意義を軽んじていることにも繋がり、音楽鑑賞の基本的な姿勢まで歪められているのだ。1950年代のモノラル録音のポテンシャルはレコード・コンサートができるくらいのものを秘めているのに、このままでは折角のオリジナルテープ音源もただの時代遅れのゴミと化していくのは必然である。今どきのネット・オーディオの時代だからこそフィジカルな感性にこだわるべきなのだ。

さらに2020年代に入って気が付いたのは、そもそも「ラジオの音」というものに、ほとんどの人は馴染みがなくなってしまったことである。1980年代までの粗悪な海賊盤が乱発された背景には、どんなに貧乏でもラジオで音楽を楽しめた庶民に共通の社会基盤があって、その共通認識があったからこそ悪質な音質からでも音楽を聴こうとする度量が存在した。フルトヴェングラーの演奏がオーディオ機器に左右されず普遍的な価値観があるというのは、ラジオという共通財産があってのことだった。ところがスマホとイヤホンで聴くことが標準となった現在では、高音質であることが当たり前となって、ラジオで辛抱していた昭和のド根性のようなものは五里霧中の曖昧な記憶となっている。これは逆に言えば、フルトヴェングラーの生きていた時代の前提条件(ドイツ国内ラジオ向けの音楽プログラム)が崩れており、その共通基盤からフィジカルに立て直さないと音の良し悪しの基準さえ怪しくなり、強いては演奏論にまで話題が飛び火していくのである。単純に言えば、当時のラジオの機能的な音響を嗜好し再現することもしなければならない事態へと発展している。

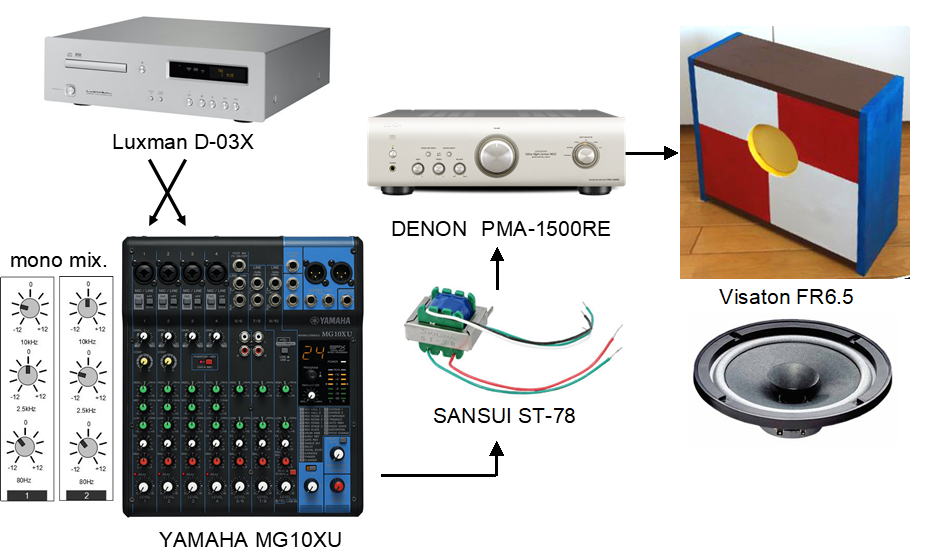

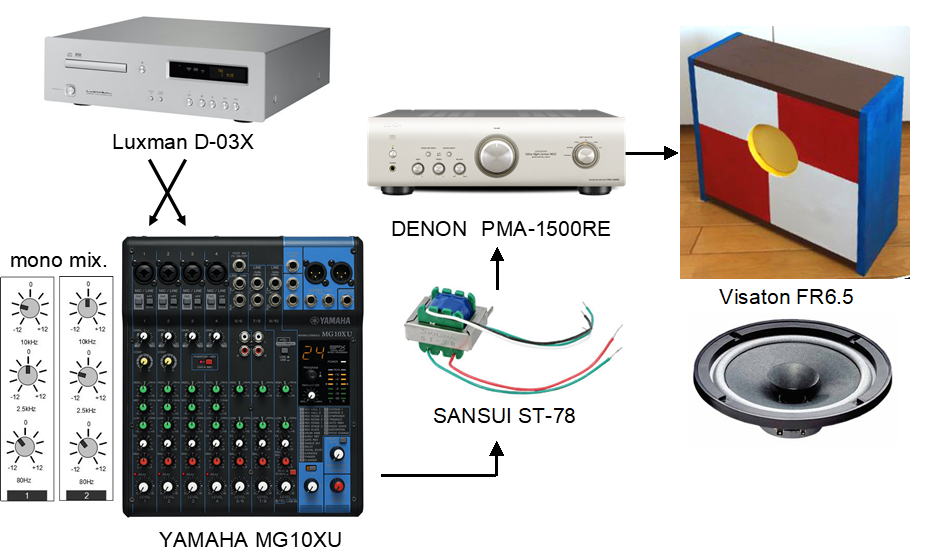

実はドイツ放送録音の話題を取り上げるのは、これで3~4回目で、前回書いた4年前に比べてスピーカーにちゃんとしたツイーターを付けたり、CDプレーヤーを新調したりと、色々と試聴環境も変わってきているので、何だかんだと書いてみたくなったのだ。ちなみに私のモノラル・システムはCD専用で、いまどきモノラルのライブ録音を聴くならCDのほうが音質もタイトル数も優れているので、CD再生にちゃんと向き合ったほうが好都合である。それでも必要最低限のアナログ・テイストを残すためビンテージ・パーツを投入しているが、現在も製造中で安価なもの(エクステンデッドレンジ・スピーカー、コーンツイーター、ラジオ用段間トランス)を使用しているので、これからモノラル・システムを構築したい入門者でも全て新品で買い揃えることのできるように整えてある。「仏の顔も三度まで」というが、フルトヴェングラーは何度拝んでも良いもんである。

現状のCD専用モノラル・システム(上:原点回帰フルレンジ、下:PA級グレードアップ)

- 収録後50年を経てオリジナルテープの利権がフリーになり、放送局所蔵のライブ録音が高音質で聴けるようになった。これまでの海賊盤の音質での演奏評価はほとんど役に立たず、新たにアルヒーフを再構築する必要がでてきた。

- 1970年代のFMステレオ放送開始以来、モノラル装置の存在は忘却の彼方にあり、ほとんどの人はステレオ装置で「ついでに」試聴している。まずこれを排除しなければならない。モノラルなので音場感が出ないというのは、明らかに再生装置の不良とみなしていい。

- 21世紀に入ってほとんどの人がラジオで音楽を聴くことをしなくなった。これはどんなに貧しくともラジオで音楽が楽しめた庶民の共通基盤が失われ、かつてのようにオーディオ機器を選ばずとも演奏価値は普遍的という共通認識が得難くなったことを意味する。フルトヴェングラーの生きた時代のオーディオ技術を再現するのに、あえてラジオの音を嗜好しなければいけない事態に突入している。

- 昔からアナログで積み上げたビンテージ機器は性能維持するためのパーツそのものが枯渇しており、これからモノラル・システムを構築しようとする人にとっては断崖絶壁のように敷居が高い。モノラル録音が特別なものではなく、普段使いに適したオーディオとして策定しなおす必要がある。

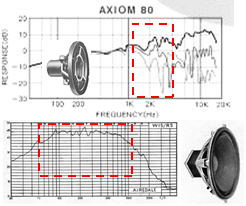

- CD専用モノラル・システムの構築には、デジタル対応で積み上げた音質改善テクニック(高純度銅線、パルス音に過敏なツイーター、50Hz以下の重低音再生など)は役に立たないうえ、かえって有害な場合が多い。見せ掛けだけのデジタル対応に追い回された挙句、200~2,000Hzの反応がツイーターとほとんど変わらずスムーズに鳴るという当たり前のスペックが満たせないステレオ装置は意外に多い。

【世界初のHi-Fi放送全国ネットを満喫】

~オーディオ・マニアのための雑学

A. 放送文化として育ったクラシック録音

通常、クラシック演奏家の演奏を評価するのに、演奏会とレコードの2本立てで行われる。本来は客席の前で演奏するのが本流なのだが、生演奏の聴ける機会の少なかった日本においては、レコード批評というものが長く演奏家の評価に結びついていた。ところがドイツ放送録音の特異なところは、ドイツ各地の演奏会の記録が網羅的に残っていることで、ドイツ人が日常的に触れていたクラシック音楽の文化が広がっている。ここでは演奏会とレコードが1本化されているものの、個々の内容も全体の体系も編集されないまま保管庫に眠っていた(放置された)のだった。この理由はラジオ局では出演料と放送権という1回きりの契約しかしないため、それが永続的に販売され権益を共有することなど考えてもいなかったことにある。時事のニュースを生業とするラジオにとって、個々の演奏家の利権のマネージメントなど煩雑過ぎてやりきれないのが実際であろう。

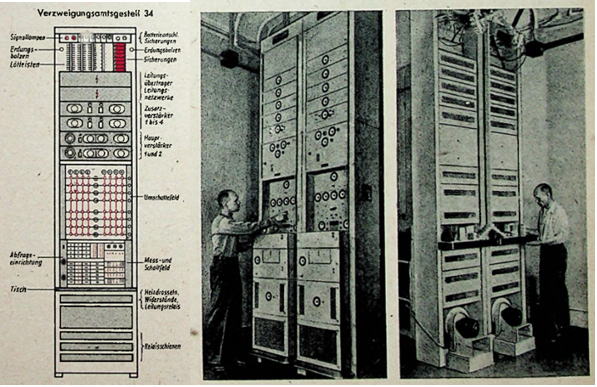

私自身は1950年代のクラシック音楽を中心とする放送用モノラル録音を「ドイツ放送録音」と呼ぶが、実はそういうジャンルは正式には存在しない。しないどころか、本来はドイツ国内放送のために録り溜めたテープが、使用後に保管されて以降は放送される機会を失った録音群であり、多くは演奏者の利権の不明なまま非正規の状態でレコード化されたものがほとんどだ。そういう意味ではこれらの録音はコンサートの状況を伝える報道的(=事務的)な要素が強く、最新の録音技術を駆使して製作するレコード会社の仕事とは一線を画している。一方で、1940年代においてドイツ国内ラジオ放送網の品質は世界一であり、全く音質に留意していないわけではなく、むしろ収録から放送にいたるまでドイツ国内の船団方式で規格化された独自の品質(=DIN規格)で貫かれていた。そのルールのまま1965年頃まで約25年間維持されたまま放送事業を継続していたのだが、ステレオへの移行に伴うこれらのライブ録音の棚卸と共に海外に知られるようになった頃には時代遅れのように感じたのである。それでもフルトヴェングラーをはじめとするこの手の非正規盤が多く出回ったのは、戦後の混乱のなかでドイツ国外でこれらのドイツ人演奏家の生演奏を聴く機会を失ったことに多くの理由があるのだと思う。ライブ録音での文字通り生き生きした演奏を聴くと、たとえ貧しい音からでもクラシック音楽の解釈の面白さが手に取るように判ってくるのだ。

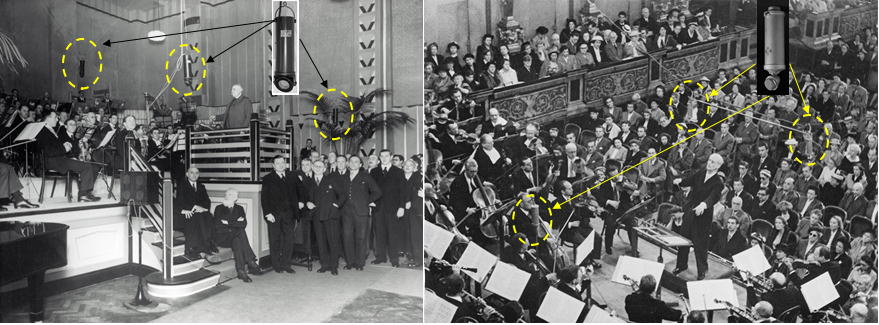

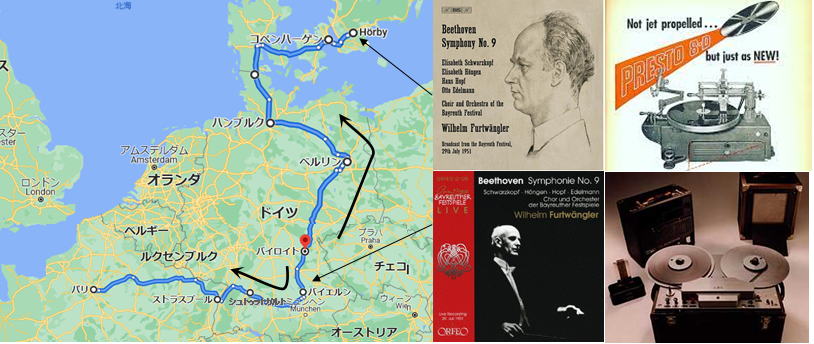

最近になって判ったのは、戦後ドイツではAEG社のテープレコーダー「マグネトフォン」で収録した生テープをFM波で流すことを全国ネットで行っており、まだSP盤が主流だったレコードで聴くより遥かに安くて高音質だったのである。このFM波の使用については、1948年に欧州での電波混線問題を解決するためコペンハーゲンで開かれた国際会議において、まだ戦後処理のため正式な代表者を出せなかったドイツは電波到達距離の不利な中波帯を割り当て(押し付け?)られた結果、まだ規制の対象になっていないVHF帯への移行を決意したという、ややネガティブな理由から開始されたものの、それが世界に先立ちHi-Fi放送を可能にしたのだ。それに伴い1949年にはマイクロフォンをU47に新調し、1952年からは従来10kHzまでだった放送規格を15kHzまで拡充し、マイクアンプV72やV76をはじめとする周辺機器の開発と更新を図った。こうした違いはフルトヴェングラーの放送録音、ブラームスNo.4(1948)とブラームスNo.3(1949)の違い、さらにブラームスNo.2(1952)との音質の違いに現れている。一方で米国主導で取り決められたLP盤の発売については、ドイツでの製造は1951年までパテントの許可が下りなかったため、ラジオでのFM放送のほうがレコードよりHi-Fi技術で先行するという逆転現象がおきた。ちょうど日本でFMステレオ放送が全国ネット化された1970年代を思い出してみると、その違いがどれほど大きいか想像がつくだろう。逆にドイツ国内でのFM放送網は1949年のバイエルン放送局を皮切りに1952年には106局稼働しており、LP盤の流布よりも早かったので、その驚きはさらに倍増していたと思われるのだ。

例えばこういうことを想像してみて欲しい。新聞のラジオ欄をみると「夜8:00 ベルリン・フィルハーモニー定期演奏会 指揮フルトヴェングラー」などと書いてあり、晩飯も早めに済ませラジオの前でワクワクしながら待機する状況を。あるいは行けなかったコンサートについて演奏会評が翌日の新聞に載っており、その収録テープを土曜の夕方に放送するという広告が書かれている状況を。ラジオ報道の流れに沿って現在の事柄としてアップデートされている時代が確かにあったのだ。

これに対し、英米を中心とするオーディオ装置の多くはレコード再生に特化して発展しているので、レコードはSP盤からLP発売(1951年)とステレオ盤(1958年)を境目に録音の新旧が振り分けられ、それぞれの再生装置ごとに異なるノウハウがあり、コレクターの棲み分けもなされている。これによる進化論的なルールで考えると、ドイツ放送録音の音質は1949年のHi-Fi放送から1964年のモノラル録音という逆転現象がおきており、ドイツ以外の国のHi-Fi機器には該当しないこと(規格外)のほうが多いのである。例えばフルトヴェングラーをはじめとする1950年前後の海賊版は、総じてAM放送並の周波数レンジと思われてきたし、1960年代のモノラル録音もエアチェック音源という体裁で出回っていた。

- 1936~37年:K2~K3型レコーダー(直流バイアス方式)で録られた録音。断片的な録音しか残っておらず、音質もSP盤より劣る。

- 1938~41年:K4型レコーダー(直流バイアス方式)によって長時間収録が安定してできるようになり、徐々に実況録音が増えて行く。音質は旧来のままである。

- 1942~50年:交流バイアス方式により音質が格段に向上した。戦後もしばらくマグネトフォンでの録音は継続された。1949年からドイツ国内向けのFM放送が開始され、ノイマンU47マイクが開発された。

- 1951~54年:1951年のドイツでのLP発売開始に前後して、テープレコーダーの性能改善が進んでいく。1952年には放送規格も高域10kHzから15kHzに拡張され、FM局

106局の全国ネット化が進んだ。1951年にStuder 27型レコーダーが開発され、ルツェルン音楽祭などの実況録音に使用される。1954年にはテレフンケン名義でAEG社がマグネトフォン

M5を製造再開する。

- 1955~64年:ステレオ放送開始までラジオ向けモノラル録音は継続される。

|

|

| Neumann Ela M301(1931) |

AEG Magnetophon K1 (1935) |

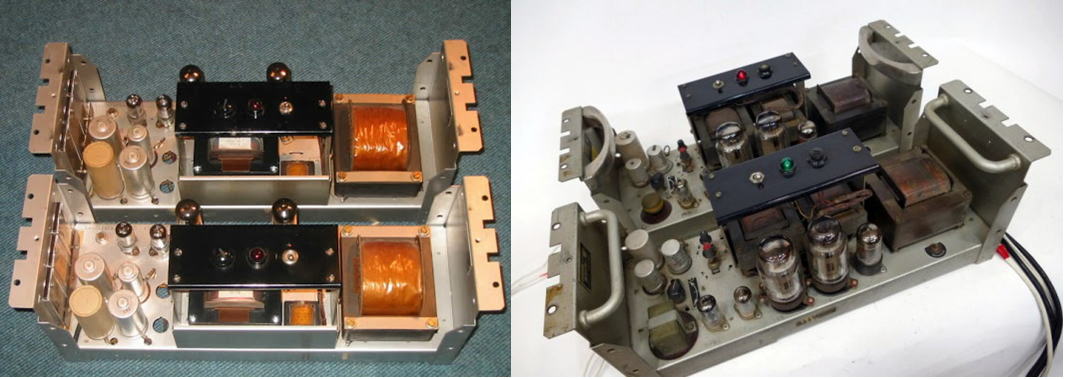

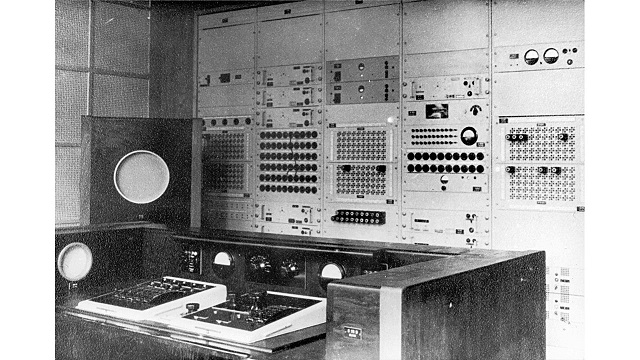

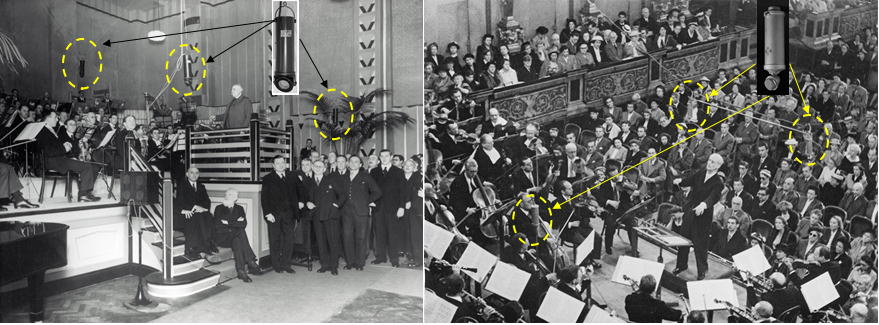

1947年のベルリン放送協会大ホール(Funkhaus)の復帰演奏会ライブ収録

Neumann CMV3を天吊りマイク1本で収録 |

左:ドレスデン歌劇場でのマグネトフォン録音風景(1948)

右:戦後に新調されたドレスデン放送センター(1948、モノラル試聴) |

ドイツのホームラジオはレコードプレーヤーやテープレコーダーを接続できる端子を背後にもっており、これだけで立派なHi-Fi機器としての風格も備えていた。外部スピーカー端子があるのは、FM波の受信を良好にするためには窓際に置かなければならないため、聴きたい場所まで音声を引っ張るためだったとも言われる。これはラジオこそがHi-Fi技術をいち早く導入できるオーディオ機器であり、レコード再生ではじまる英米のオーディオ史観とはスタート地点からして全く異なるのだ。英米のコンポーネント型オーディオ機器で、パーツ毎にグレードアップしていくようなストーリーを画く以前に、FM放送のもとに既に完成された音響機器が提供されていたともいえる。この一歩先を行くHi-Fi技術は、LP盤よりもマグネトフォンの開発のほうが10年以上先行して、その他の音響機器が既にHi-Fi対応になっていたことによる。FM放送の開始そのものはアメリカのほうが10年も先行していたが、それを補うツールの普及において船団方式で対処したドイツのほうが一気に10年先を追い越す結果となった。このためドイツ放送録音に残されたクラシック演奏の数々は、ラジオを取り巻く放送事業を活性化するよりも、さらに広い文化資産として、高音質であることの意味を問うことができたのである。

1950年代のドイツ製ラジオは、卓上サイズのものでも20cm程度のスピーカーが付いた幅60cm×高40cm程度の大型が多く、受信の安定度と音の良さで海外でも人気の商品だった。Grundig社が1954年に開発した3D-klang方式は他社の高級ラジオにも用いられたもので、中央のメインスピーカーに対しサイドパネルに高域拡散用のツイーターを備えており、モノラル音源でも高域を拡散してステレオ同様の音場感を出すように工夫されている。しかも、その音場は音楽の種類に応じて、スピーチ、オーケストラ、ソロ、ジャズと切り替えられた。ドイツ製フルレンジでも5~10cm程度のものは、小型ラジオ用ではなく、サイド・スピーカーとして使われていたものである。これらは10年以上前に開発されたマグネトフォン時代のハイファイ再生用モニタースピーカーの仕様をダウンサイズしたもので、同時代の他国ではラジオ=AM放送、ハイファイ=LP販売限定だったのに対して、ドイツでのハイファイ機器の流通はずっと裾野が広かったということができよう。このことがレコード化されない大量のライブ録音の収録に繋がっていたのである。

左上:ドイツ製ラジオの3D-klang方式(中央のメインに対し両横に小型スピーカー)

右上:音場をコントロールするリモコン 3D-Dirigent(1955)

下:中央のメインスピーカーはAM用、高域はエコー成分を担当

B. ラジオとPA機器の地続きの関係

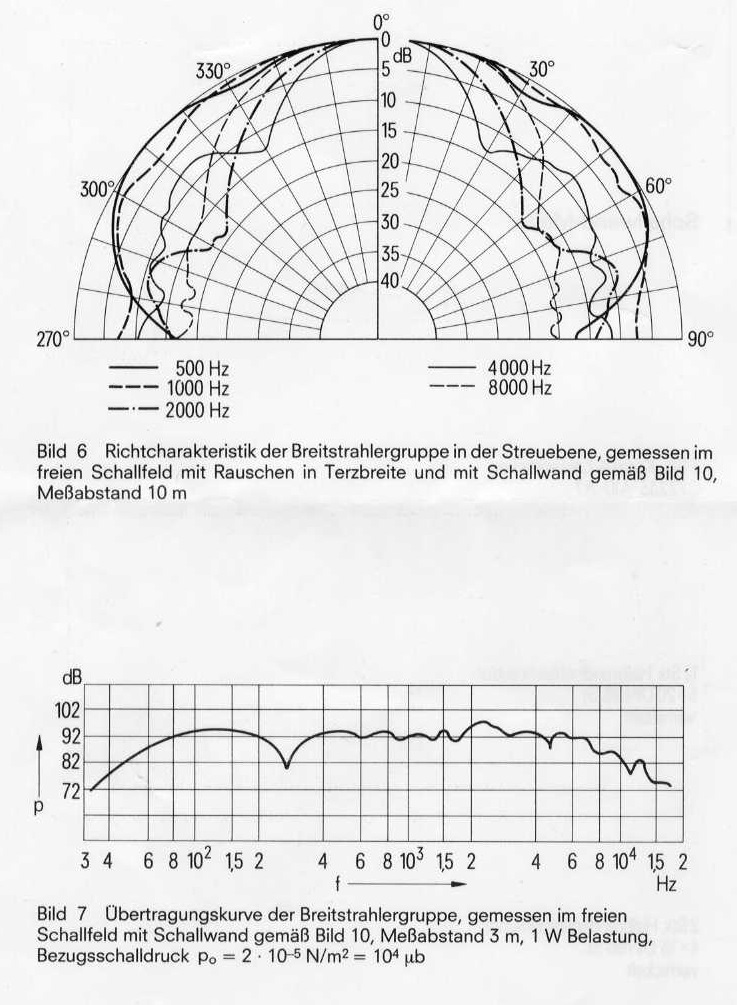

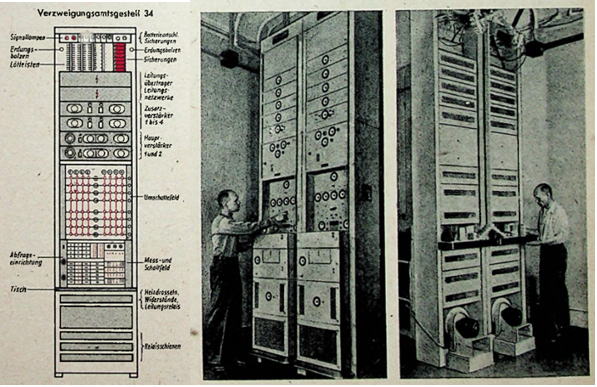

ただ知っていて欲しいのは、本来のドイツ放送録音の音質は、当時のPA拡声技術をもってすれば、レコードコンサートを開けるくらいの迫真のクオリティを持っていることである。それはマグネトフォンが開発された1930年代から、音響規模に合わせたスピーカーの選定と均質な音響特性の提供について、一貫した考え方があったからだと思う。これはノイマン製マイク、AEG製テープレコーダーでの音源製作について、その先の拡声装置まで規格化されていたことを示していて、それらが高度に連携することで一貫した録音品質を保てることを意味する。下記の表に従うと、ラジオは1~3Wの音響規模に入っており、それ以上の音響規模でのグループについて、これほど細やかに分類されていること自体が驚きであり、それが1930年代からドイツ国内で一貫して提供されていたのである。もちろんPAの本領は生マイクの音を拡声することであるが、マグネトフォンのHi-Fi録音もこれに準じており、音源に関してラジオ用だとかPA用だとかそういう区別は付けていないのである。これは例えばアメリカのように、ラジオ業界(RCA)と映画業界(WE)にみる音響機器の製造が別会社でライバル関係にあったのとは異なる様相なのだ。同じことはイギリスにおけるレコード会社(HMV、デッカ)と放送局(BBC)にも言え、ラジオでのレコードの放送が法律で禁止されていたため、レコード専用のオーディオ再生装置が早くから発展した。ところがドイツの場合は「ウラニアのエロイカ」のように、放送録音のほうが一般のレコードよりもずっと高音質だったのだ。

1934年のドイツ製スピーカー出力別の一覧

フルトヴェングラーとマグネトフォンの出会いは1940年12月16日に遡り、RRG放送のシュナップ氏により、ブラームス第1番交響曲、テオドール・ベルガー/ロンディーノ・ジョコーソ、バッハ/ブランデンブルク協奏曲5番が録音され、録音後まもなくしてドイツ国内のほかウィーンやデンマークでも放送された。この時点で交流バイアス化は周波数50~10,000Hz、ダナミックレンジ60dBという実用段階に達しており、AEG社のマグネトフォン開発担当だったハンス・シーサーの証言では、「フルトヴェングラーはその録音品質に興奮し、何度も何度も録音を聴き返しました。録音中や録音直後にそのような品質で聞くことができることを、彼は経験したことがなかったのです」とある。当時のワックス盤への録音では聞き返せるのが2回までで、それを越えると溝が擦り切れてしまいレコードの製作に支障をきたす。そのうえ録音した演奏に問題があれば、その箇所を含む4分間のセッションを繰り返さなければならない。ライブでの即興的な楽想の繋がりを大切にする巨匠にとっては、これが全くの苦痛だったらしく(1927年の最初の録音では音盤を破棄してほしいと希望)、マグネトフォンはこうした課題を一気に解決する手段だったのだ。

クルト・リース著「フルトヴェングラー 音楽と政治」では、スキーでの骨折事故による入院先でウィーンからのラジオ放送(ベルリンフィルとのブルックナー7番、1941年2月2日ウィーン公演の録音)で自分の演奏をはじめて聴いたとあり、それまで演奏中は忘我の状態であったのを客観的に評価するためだったという。実際にはそれより前の1940年12月16日の録音に関しては、巨匠自身で録音状態を確認しており、リースの記述には演奏をウィーンフィルとするなど齟齬がある。ただし1940年12月のときは演奏中や演奏直後にテープの内容を確認していることから、12月15~17日の公演の合間にリハーサルを兼ねたセッション録音と同様の環境で収録したと考えられ、逆にウィーンでの録音はステージ本番のみとするなら、リースの記述は正しいことになる。あるいは2月23日までの間にマグネトフォン収録での録音テープの放送がRRGより4回あったのだが、巨匠はいずれも試聴しなかったということなのだろう。いずれにせよ、それはまず第一義的に、フルトヴェングラーの戦中録音が政治的プロパガンダによって始まったのではなく、巨匠自身の心境の変化にあったとする点において正しいのだ。現実には1942年以降ベルリン空襲が日増しに激化していく最中、ラジオでのコンサート実況中継はせずに録音テープを放送するようになっていたし、それらの録音に巨匠が同意して無観客のコンサートでも協力的だったのは、それ以前のレコード嫌いとは全く違う対応だった。少なくとも1937年のインタビューで、コンサートでレコード向けの演奏をする音楽家への軽蔑を口にしていた頃からは、大きな心境の変化があったのだ。クルト・リースはその切っ掛けを入院中に聴いたラジオ放送としているが、実際にはそれより前からマグネトフォンでの録音品質に新しいプロセスの進展を感じ取っていたのだと言える。

フルトヴェングラーのマグネトフォンでの録音はこの2月2日を最後に一端途絶えるが、不思議なことにラジオ放送のほうも3月放送を最後に、退院する10月まで中断されることとなる。どうもヒトラーの演説放送をマグネトフォンで行って居場所をくらましていたのがバレるのを懸念してのことだったらしい。フルトヴェングラーのウィーン公演が1941年2月2日、ブルックナー7番のRRG放送がが2月23日なので、リースの証言と照合すると2月中旬にはスキー事故を起こして入院していたことになるが、年表で春頃と曖昧にされているのは3月放送のアリバイを作るためだったとも考えられるのだ。

ではこうした高音質録音に対しラジオのほうはどうだったかというと、ドイツ国内では1930年代のAM放送時代から2wayスピーカーを搭載した家庭用Hi-Fiラジオが製造されていた。このための放送用コンテンツも方々で製作され、例えば「ウラニアのエロイカ」などは、無観客での放送ライヴというかたちで収録されたものだし、同じ方法でR.シュトラウスの80歳記念行事も収録された。1940年代で2wayスピーカーといえば、ドイツ以外の国では映画館用の業務機器しか存在せず、現在でも家庭用に購入するには重たい代物だ。一方で、海外で耳にした音響機器はAM放送とSP盤に留まっているので、1940年代のドイツ放送録音とヴィンテージ機器の抱き合わせが難しいままなのだ。例えば、日本で2wayスピーカーのラジカセが販売されたのが1970年代ということを考えると、FM放送の全国ネット化が20年先行していたドイツ製ラジオがどれだけ未来志向の家電製品だったかの理由が分かるだろう。

左:テレフンケン Spitzensuper 7001WK(1937年)、右:同 Spitzensuper 8001WK(1938年)

スーパーヘテロダイン、2wayスピーカーを装備した高級ラジオのはしりとなった

シベリウスは海外を含め自作品のラジオ放送を聴くのを楽しみにしていた

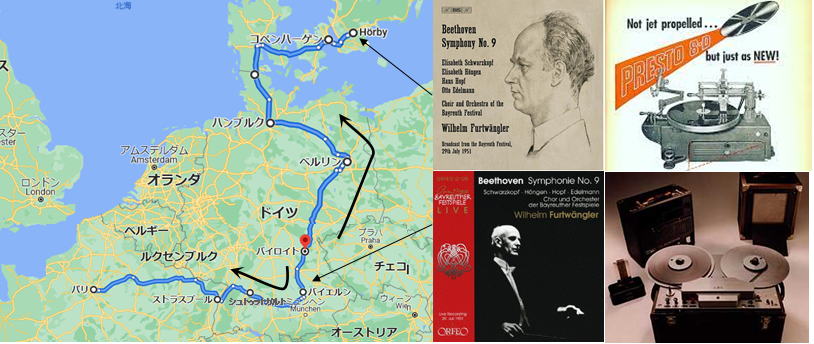

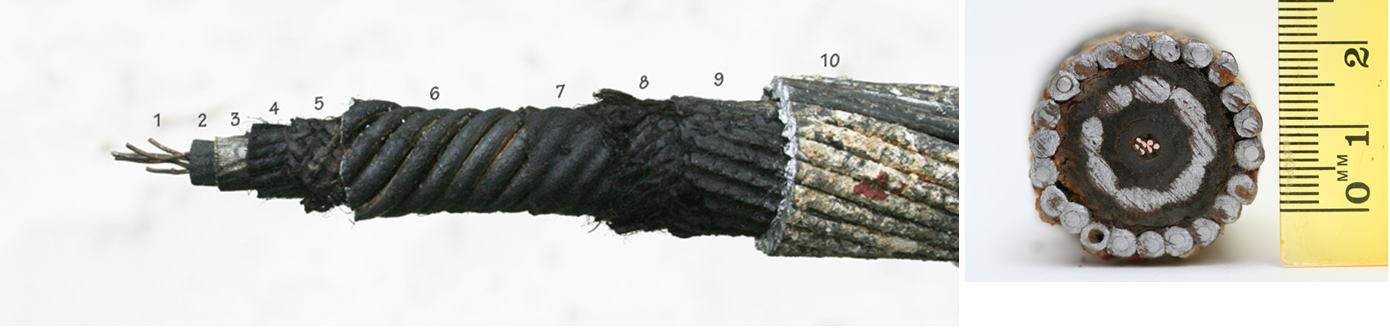

上記のシベリウスの写真は田舎のアイノラ邸のものだが、海外からの実況放送を短波放送でダイヤルと顔を睨み合わせて聴いていたかというと、どうやらそうでもなかったらしい。ラジオで海外の実況放送を楽しめた理由には、当時の有線回線がヨーロッパ中を駆け巡っており、ロンドンからの実況も一端は海底ケーブルの有線回線で流してから、地元の放送局で送信という手順で行った考えるのが妥当である。最近スウェーデン放送所有の「バイロイトの第九」の実況放送時のテープが見つかったが、これがバイロイトからヘルビー(スウェーデン)までの有線回線をアセテート盤にダイレクトカットしたもので、バイエルン放送のそれとは趣の違うエネルギッシュなかなりの高音質で楽しめる。

1840年代からSimens社がヨーロッパ中にコツコツ敷設していた電信網

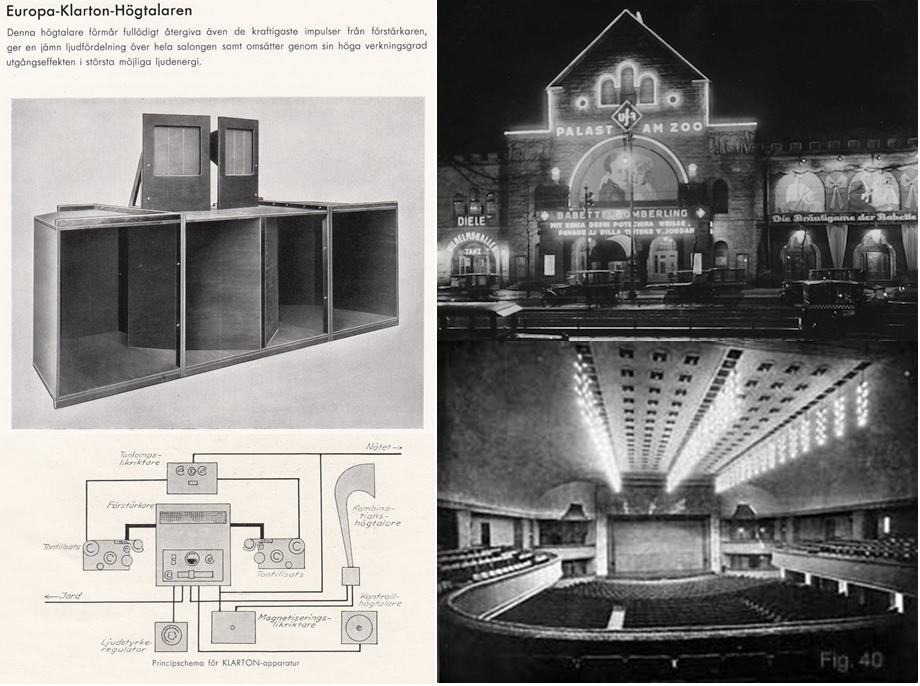

そして次のイベントは、映画製作会社のUFAがAEGと協賛して、新しく交流バイアス化されたマグネトフォンで録音したテープ(1940年12月16日のブラームス1番4楽章)を、映画館に設置しているKlangfilm社のPA装置で再生したコンサートを開こうというものだった。当時の映画館はトーキーへの移行期に建設されたものが多く、無声映画の伴奏をオーケストラやパイプオルガンで行うことを想定してアコースティックな音響も備えていた(戦後のベルリンフィルの拠点となったティタニアパラストも同様の音響を備えていた)。こうした企画はAEGがラジオ放送以外の様々な利害関係者にテープ録音機の用途について幅広く理解してもらうためであり、音楽製作のテレフンケンには高音質と編集作業の手軽さ、映画製作のUFAにはカラーフィルムでの光学音声帯(サウンドトラック)が不明瞭になる課題の解決、政府関係者には集会でのテープ再生がマイクの生音と変わりないことなども含まれていたが、この技術開発に最も利益のあったRRG放送局は裏方に回ることで全体のバランスを保っていた。新しいマグネトフォンのお披露目は、1941年6月10日にUFA

Palast am Zoo(ベルリンで最初の映画館)で講演とテープ再生コンサートというかたちで行われ、シャルロッテン劇場管によるリスト前奏曲、人気歌手エルナ・ザックによるコロラトゥーラ・アリア、弦楽四重奏曲、ピアノソナタ、そして最後のトリがフルトヴェングラー/ベルリンフィルによるブラームス1番の第4楽章であった。フルトヴェングラーもこの新しいプロセスが既に実用段階に達していることを確認しテープ録音でのコンサートに同意したのだ。この磁気テープによるコンサートは大盛況に終わり、50近くの新聞や雑誌で大々的に宣伝された。

上:マグネトフォン・コンサートのチラシ(表紙と演目、1941年6月)

左下:オリンピック映画上映の頃開発されたKlangifilm社 Europa Klarton(1938年以降)

右下:UFA Palast am Zooの外観と内装(1936年以前)

一般に、マグネトフォンは戦時中の軍事機密として扱われ、ドイツ国外ではほとんど知られなかったと言われるが、1940年のヘルシンキ五輪(中止)の際にはマグネトフォンが大量に購入されたがオリンピックそのものが無くなり使用する当てもなくなったため、スウェーデン放送局(Radiotjänst)が6台分けてもらい英マルコーニ製のスチールバンド・レコーダー3台と併用していたとか、Wivefilmをはじめとする映画会社がUFAと提携し娯楽映画の製作にも利用され、当時ドイツ国内でも希少だったKlangfilm最大級のPAシステムEuronorをストックホルムのRöda

Kvarn映画館に導入(AEG/Siemensの技師がインストール)された。リトアニアでも1941年からのドイツ占領下でマグネトフォンが持ち込まれ、1965年までラジオ局で現役で使われていた(現在も修理され残っている)。1941年の時点でソ連をはじめとする連合国側がマグネトフォンの存在を知らなかったということはあり得ないのだ。一方で、ドイツ軍による大量発注に製造が間に合わない情況も続き、1942年にはゲッペルス自身が「交響曲全体を細いテープに録音できるようになったことで、レコード業界を大混乱に陥れる」という屁理屈を付けて、民生用への広範囲な販売を望まないとするコメントを発表したのを切っ掛けに実質機密扱いになった。マグネトフォンの交流バイアス化の実装が1942年まで遅れたのも、ドイツ軍が直流方式で発注を済ましていたのに途中から仕様変更することを禁止されていたからだという。フルトヴェングラーのマグネトフォン録音も順調であれば1941年を通じて行われ、コンサート映画の上演など様々なメディアでの露出も考えられたが、運悪くスキー事故のため1942年まで延期され、その使用もRRGなど国有放送局に限定されることとなった。このように様々な事情が折り重なり、民生用のマグネトフォン録音機やコピーテープの量販をはじめとするメディア活動を制限されていたというのが実態だと思う。

左:1943年にRöda Kvarn映画館(ストックホルム)に導入されたKlangfim Euronorシステム

右上:映画「Hem från Babylon(1941)」収録ロケ(Neumann製CMV3型マイク使用)

右下:マグネトフォンK4で録音操作するRadiotjänst職員(Beyer製DT48ヘッドホンでモニター)

惜しむらくは、これらの音響技術がドイツ特有の船団方式でのDIN規格として独自に策定されていたため、国際規格化される際に政治的な要素が加わり海外でそのまま受け容れることができず、マイク、テープレコーダー、真空管、スピーカーというふうに、パーツとして切り売りされて、本来の一貫性のあるサウンドシステムを、パズルのように解かなければならない事態に陥っていることである。例えば劣化の早い真空管アンプ用のトランス、25cm径以上のフルレンジスピーカーなどは、ほぼミッシングリンクのような感じになっている。現在のところドイツ製ヴィンテージ・スピーカーは、交換部品としてデッドストックの多い入門編の1~2Wクラスの20cmフルレンジの他は、劇場用で頑丈な10~30Wクラスのオイロダインが超高額で取引されている。家庭用Hi-Fiオーディオに適しているのは3~10Wクラスのシステムだが、大型電蓄や設備音響向けだったということもあり、システム全体が廃棄されると姿かたちもろとも無くなる運命にある。

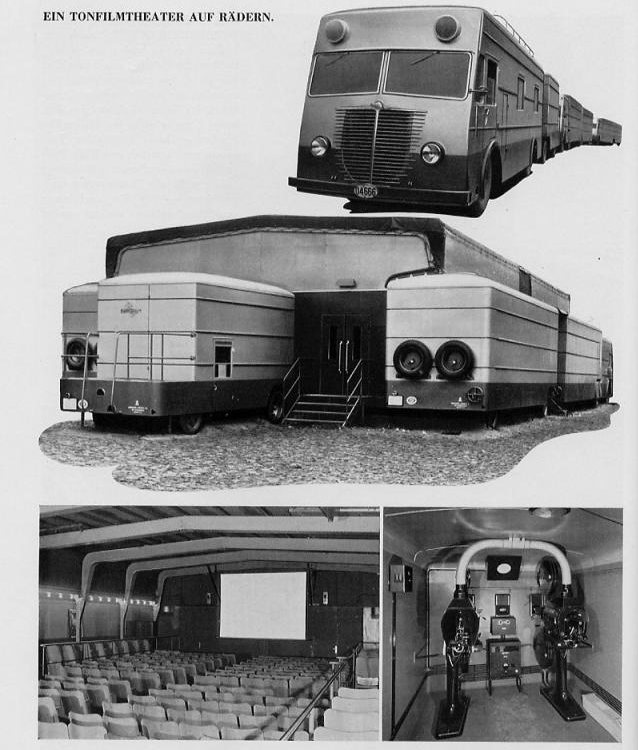

以下は、ラジオ以上トーキー以下のミッシングリンクの数々である。移動式映画館あるいはレコードコンサートでも使われた簡易PA装置、家庭用の高級モノラル電蓄など、現在ではほとんど使われなくなって観ないものが多い。実際にはドイツ製真空管ラジオでさえも、まず大型卓上ラジオというもの自体を目にすることが少ないし、使用している真空管がこの時期のドイツ国内にしか流通していない希少な球もあって、なかなか再現できないものも多いのだ。1950年代のドイツ製のオーディオ部品は、個々に切り分けると家電製品ならではのコスト重視の三流品だが、トータルな品質管理というかサウンド構築の技術は世界でもトップレベルだった。

Klangfilm社の移動式映画館の例

|

Siemens社 スーツケース・スピーカー |

Siemens Z59M(1955年)

オープンリール、LPプレイヤー、チューナーを装備 |

6 Ruf lsp. 23a (ウーハー4本、ツイーター6個)を

EL34プッシュプルで鳴らす |

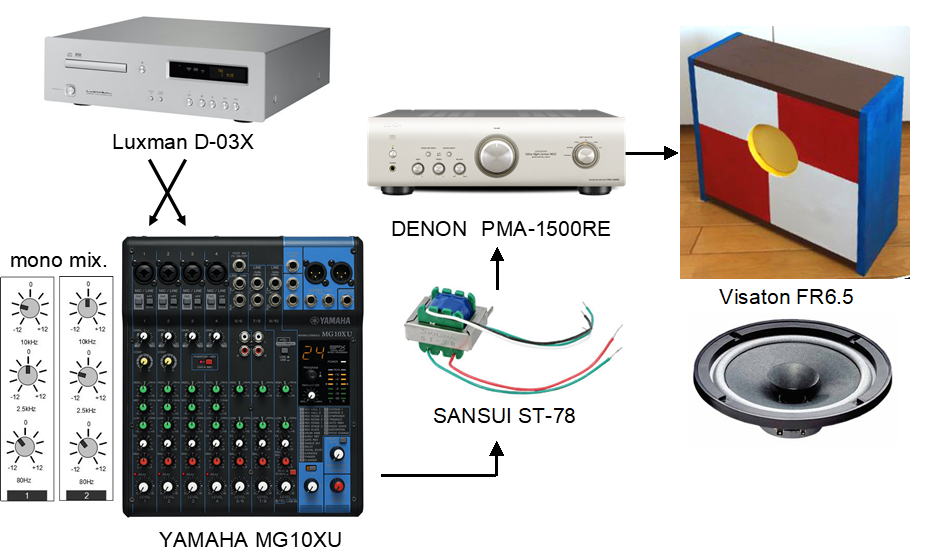

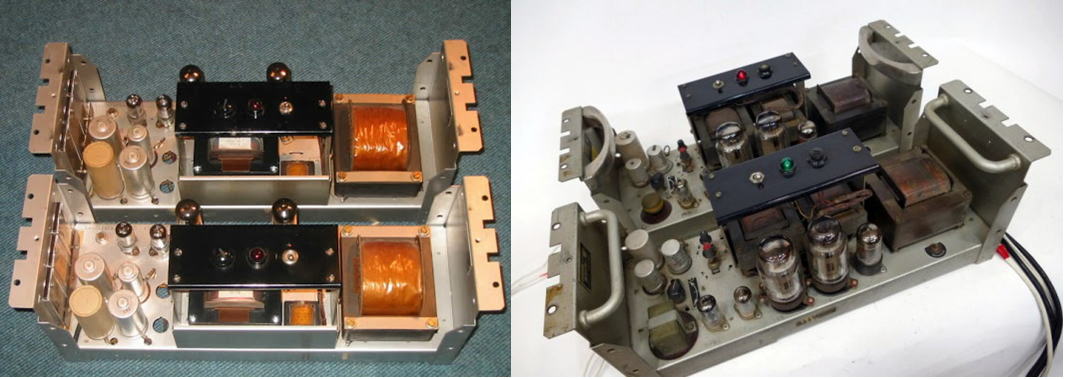

1950年代のドイツ製真空管アンプについては、ほとんど現物を見ないので何ともいえないが、テレフンケン刻印のEL84、EL34、EL156などのシリーズをみると、青白いガス炎のような全体的にスマートな鳴り方しか思い浮かばない。これにラジオ球のECL82などを加えても、出力の違いの差しかないのが、当時の船団方式で鍛えられたドイツ製音響機器の特徴でもある。この手の欧州ビンテージ物を扱う店に聞くと、アンプは9割がトランスの音(真空管の音は1割程)というので、実際どうなのだか益々謎が深まるばかりだ。その肝心のトランスがケースもなく丸裸のものが多く、高温多湿の日本では劣化が早くて遅かれ早かれ絶縁不良~腐食断線の運命にあるような気がする。楽器と同様に丁寧に除湿管理した部屋かレンズケースにでも入れたほうが良いように思うくらいだ。

現在のアンプでEL34やEL156が重宝されるのは、ひとえにスピーカーの能率が-6~12dBぐらいまで落ちているからで、普通に4~16倍ものアンプ出力が必要なうえ、重たいウーハーの駆動力の差がそのまま音質に現れているように思える。その重たい鎖につながれた足枷から自由になるためにも、高能率なスピーカーの選択は重要なのだと思う。

とはいえ、ドイツ放送録音を家庭で聴く目的で、クラングフィルムの音響設備はあきらかにオーバースペックで、音楽喫茶やレコードコンサートで聴かせるくらいの目的でもなければ、当時としても必要なかったと考えるのが当然である。このため貴重なドイツ製設備用アンプを無駄にしないためにも、スピーカーと部屋をちゃんとグレードアップしてから挑んでほしいのだ。そうでなければ、こうした対策をしっかりして駆動力も高いクォードやマッキンのほうがずっと良い結果が出るのは、過去にいろいろ試した先人たちの知恵によるところである。

全く残念なのは、長い期間の海賊盤の流通のせいで、ドイツの録音スタッフが録音技術に長けていないので、当時のライヴの音質が悪いという風説が根付いていることである。放送局のオリジナルテープを聞けば、テープレコーダーとコンデンサーマイクを開発したドイツの音響技術の確かさが判ると思う。これに加え、1970~80年代におけるモノラル・ハラスメントが覆いかぶさって、たとえ音質が良くても「モノラルなのが残念」「ノイズ等のお聞き苦しい点はご了承ください」など、ステレオだったら正確な音という固定観念を傘に、無理な言い訳で押し切ろうとしている。実際には自分のステレオ機器が、マイクの生音を加工せずに再生してもバランス良く鳴らないということを露呈されるので、録音が悪いということにしているだけなのだ。

【因縁の一枚】②

|

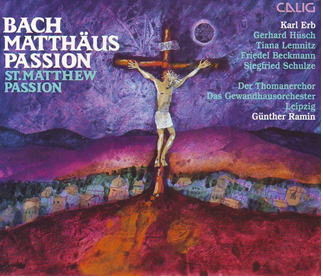

バッハ/マタイ受難曲:ラミン/聖トーマス聖歌隊、ライプチヒ・ゲヴァントハウス管(1941)

第二次世界大戦中の独エレクトローラによるセッション録音で、福音史家にカール・エルプ、イエス役にゲルハルト・ヒュッシュなど、錚々たるメンバーを揃えての演奏。エルプの福音史家はメンゲルベルクのライブ録音でも聴かれるが、こちらは折り目正しい楷書体で、歌唱の安定性ゆえにメンゲルベルク盤でのロマンチックなアプローチに対応できたものと思われる。おそらくマタイ受難曲の全曲録音としては初のもので、SP盤31枚でドイツ国内では1942~43年まで、イギリスでは1947~54年まで販売されていたが、1960年に復刻盤LPで発売されて以降は全く忘れられた録音となった。1994年に初CD化となったときはドイツレコード批評家賞をもらっているが、その間に世界大戦の終戦、東西冷戦があり、さらに東西ドイツ統一など、歴史が大きく変わったことを思うと、このレコードは様々な運命に翻弄されていたと思う。

セッションの様子を示す写真では、マイクが英EMI製のHB1型ダイナミックマイクを使用。ということは録音はラッカー盤で行われていたことになる。つまり敵国の外資系企業にはマグネトフォンをはじめドイツ製の最新機材は使わせてもらえなかったと考えられる一方で、交流バイアスによる高音質化がされていなかったテープ収録はあまり好まれなかったと言うべきだろう。というのも独AEG社のテスト録音にいち早く参加したのがEMIとビーチャム/ロンドン響だったからだ。BBCの戦後のマグネトフォンの評価レポートでもバッサリ斬り捨てるように批判意見を書いているくらいなので、おそらく同じ理由による不採用だったと思われる。

で、何が因縁かというと、戦中のナチスがどうのということは全く関係なくて、このCDを購入した1990年代は自分もまだヴィンテージ・オーディオについて全く知識がなく、この音のこもった貧相な録音をいかに良い音で聴けるものかと、欧州系のヴィンテージ機器を扱う店を訪れて、オイロダインから流れる威風堂々とした音に驚いた後、その値段を聞いてガックリ失望してしまった。どうみてもベンツやポルシェを乗り回す王侯貴族の持ち物なのだ。どうもこの気持ちが顔に出てしまったようで、哀れに思った店主が「これなら特別に安く」と言って売ってくれたのが、1930年代の英ステントリアン・ジュニアという20cmフルレンジで、袴付きのユニットの平面バッフルへの取り付け方など、色々と教えてもらったのだが、どうにも使いこなせなくてさらに心の傷を広げていたということもあり、苦い青春の思い出としていつも心の奥に突き刺さっている。

あれから四半世紀過ぎた今はどうかというと、安いジェンセンのユニットで幸せにやってますと言っておこう。 |

C. モノラル時代のマイクセット方法

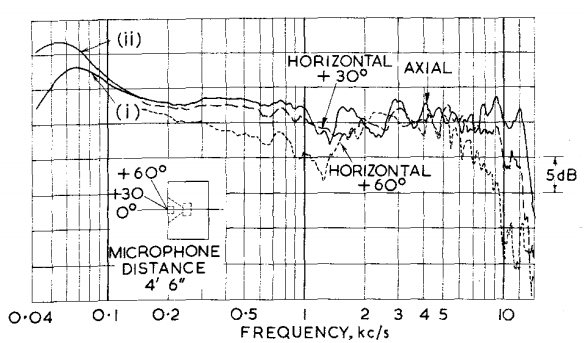

録音マイクのセッティングに制限の多いライブ録音だが、ステレオ録音にはEMIブルムライン方式、デッカ・ツリーなど様々な方法がしられる。当然ながらモノラル時代にもセット方法による音場感の違いがあって、ここではフルトヴェングラーと関連する2つの録音方式(独RRGと英EMI)について紹介する。

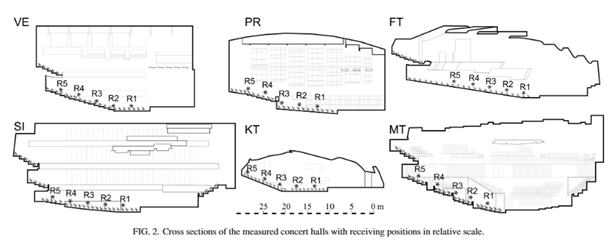

まずドイツRRG方式だが、これは1942年にマグネトフォンが交流バイアス化されて音質向上した頃に、当時録音技師として在籍していたフリードリヒ・シュナップ博士によるもので、指揮者の頭上にダイポール指向性の天吊りマイクを1本だけセットするもので、戦後に渡って古巣のベルリンフィルとの録音ではこの方法が採用されていた。利点としてオケの一体感と共に低弦楽器のディテールが明瞭で推進力の強いサウンドが得られる反面、会場ノイズを拾いやすく録音レベルのピークで歪みやすいという欠点がある。特にベルリンの聴衆は咳払いが多いので気になる人も多いだろう。ちなみにシュナップ博士は戦争中にベルリンを離れハンブルクに移り、北西ドイツ放送局(NWDR)でフルトヴェングラーのライブ録音を手掛けた。他にもテープ録音がまだ珍しく定まった方法がなかったザルツブルクやルツェルンの音楽祭では、フルヴェンの希望か1本マイク(それも旧式のCMV3型)で収録している。

1947年ベルリン復帰演奏会(ノイマンCMV3型1本)

左:1日目ティタニアパラスト、右: 3日目フンクハウス(旧RRG)

もうひとつの英EMI方式だが、1931年にアビーロードが新装され、米WE社の電気録音方式が導入された頃からのもので、もしかすると米WE方式と言ったほうが良いのかもしれない。こちらは同じ天吊りでも無指向性マイク(高域に指向性あり)をオーケストラ前面の両翼に2本、弦と木管の間に1本の計3本を使用したもので、オーケストラの音場感をパースフェクティヴに捉える一方で、躍動感についてはやや潰れた感じになりやすい。戦前のエレクトローラの時代からムジークフェラインでの演奏はほぼこの方法で録られており、前者のRRG方式と比べてベルリンとウィーンの個性の違いとなっている。ちなみにザルツブルク音楽祭、ルツェルン音楽祭は1本マイクであり、オケによる演奏の違いはむしろこっちで聴き比べるべきである。

左:1931年エルガー&ロンドン響(アビーロード、WE47A型3本)

右:1951年フルトヴェングラー&ウィーンフィル(ムジークフェライン、ノイマンCMV3型3本)

ノイマンCMV3マイクの特性(上:双指向性、下:無指向性)

ではベルリンフィルとのマグネトフォン録音は全て天吊り1本録りかというと、事柄はそれほど単純ではなく、例えば1942年のAEG工場慰問コンサートは、UFAの映像スタッフも入り乱れてのマルチマイクを駆使しており、指揮者の背後にあるメインマイクの他、奥の鉄骨の上に配置されたエコーマイク、さらには客席内に遠景カメラ用に2本と、様々な方法が試されている。

1942年フルトヴェングラー&ベルリンフィル(AEG工場、ノイマンCMV3型4本!)

これらの録音方式で思い浮かべるのは、RRG方式がフルヴェンの燃焼度の高いライブの特徴を備えているのに対し、EMI方式がレコード再生に合わせた落ち着いたフォルムを備えていることだ。当然ながら、これまでのオーディオ理論は後者のマルチマイクでの収録を発展させてきたわけだが、こと「フルヴェンらしさ」を求めるとなると1本マイクによるRRG方式ということになり、オーディオの発展史に取り残されながらも根強い人気を保ち続けたのだ。今更ながら優れた音質のオリジナルテープを前にして、従来のモノラル再生をステレオ録音の下位互換として大雑把に扱ってきたことへの課題が浮き彫りになったと言える。モノラルにはモノラルに相応しい再生方法があるのだが、その中にも録音方法の違いによる音響特性の差があるのだと知っておくべきだと思う。

D. マグネトフォンのモニター環境

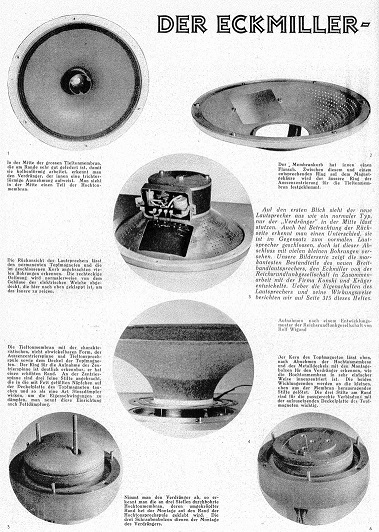

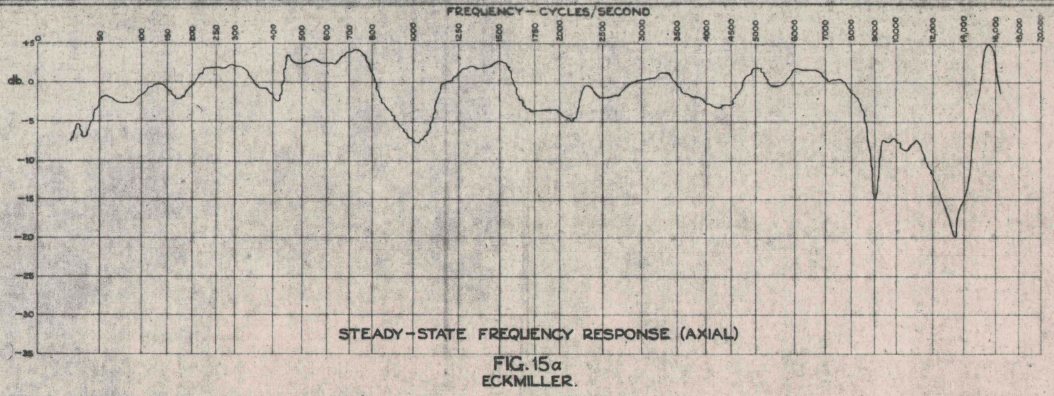

ここで、マグネトフォンの交流バイアス化と並行して1943年に開発されたモニタースピーカーEckmiller O15について調べてみると、30cm同軸型2wayで再生周波数は50~8,000Hzフラットというものだった。帯域的にそれほど広くないし、戦後のBBCレポートでも高域は比較的おとなしかったらしい。アナウンスの再生には不向きで、やはりオーケストラの再生に合わせて造られたと思われる向きがある。

|

1943年開発のEckmiller O15

下は1948年BBCレポートでの測定結果(50~8,000Hzフラット) |

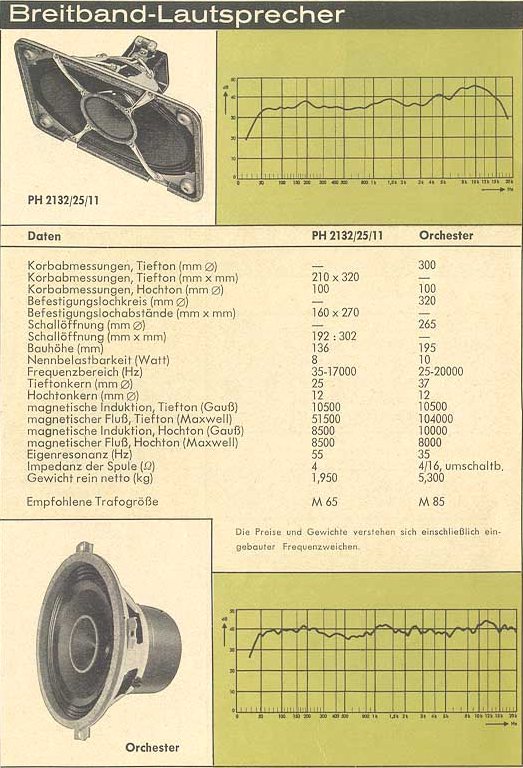

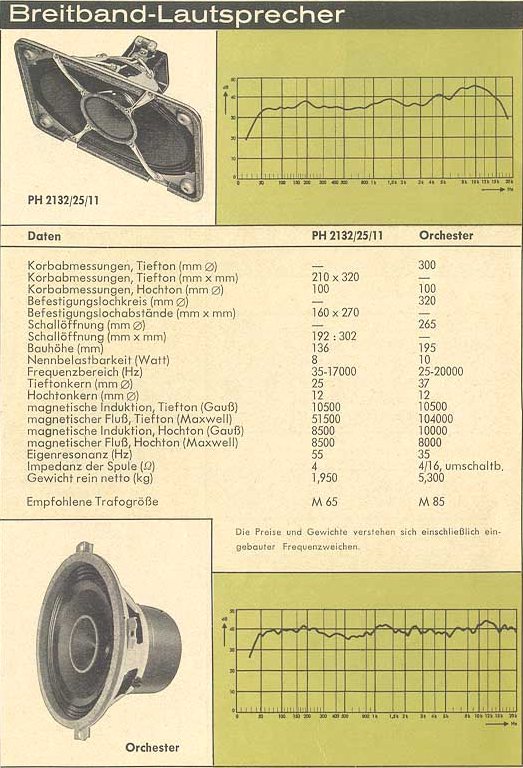

戦後に、この廉価版のIsophon社 Orchesterが製造される。このOrchesterは1949年のFM放送開局にあわせて開発されたもので、①戦争末期のEckmiller型スピーカーの後継種である、②高域を10kHzから16kHzに伸ばした、③古いマグネトフォンの録音とも相性が良い、④これらの性能に関わらず廉価である、などの特徴をもっていた。こうしたニーズのほとんどは、戦後に竹の子のように増殖した地方放送局(FM放送)と付属オーケストラの録音管理に向けられたと考えて差し支えない。

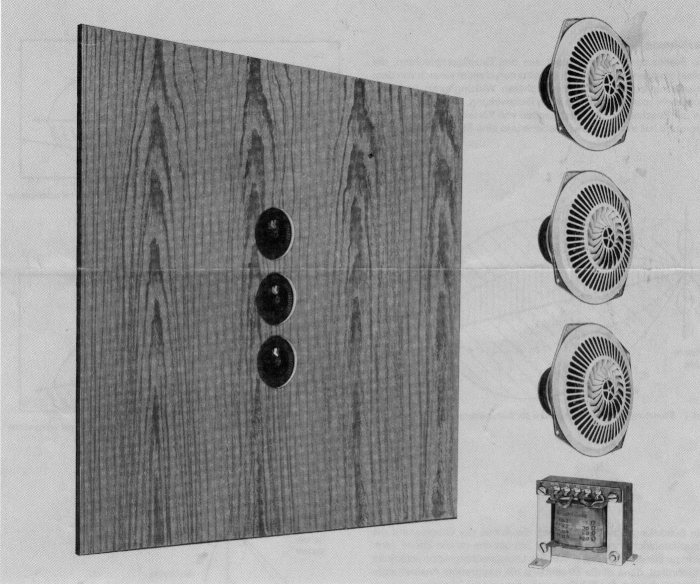

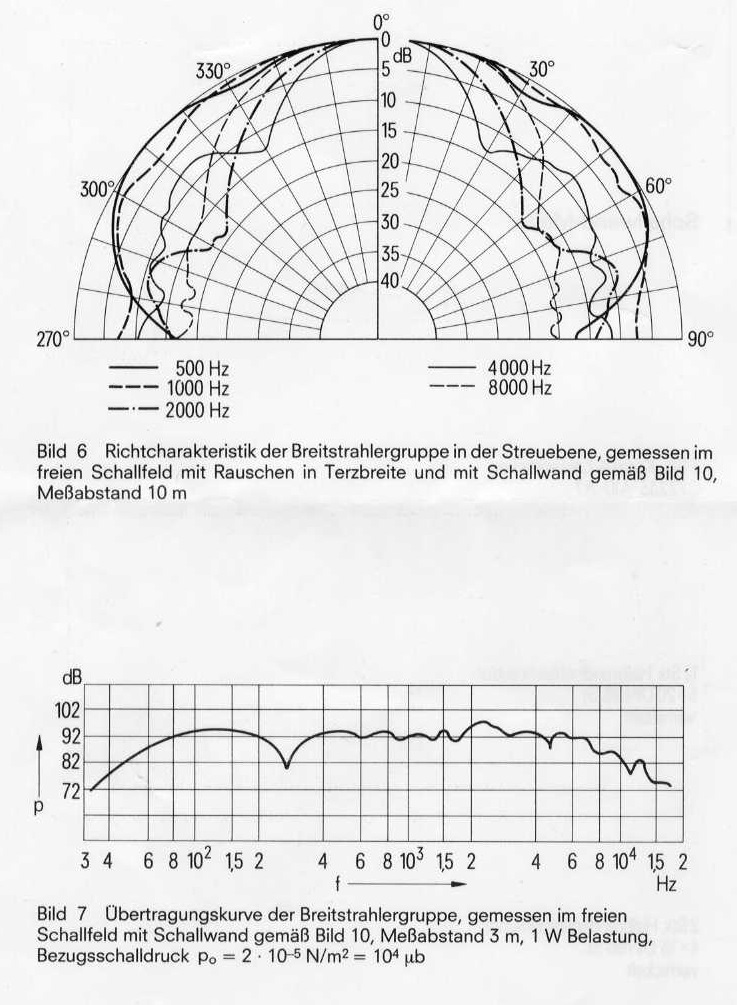

さらに二代目になる1963年のカタログでは、高域にアクセントの付いたPH2132は家庭用であり、Orchesterはスタジオ用である。この違いはラジオ放送を小音量で試聴するか、スタジオで生テープを大音量で聴くかの違いである。一方で、ラジオ用の特性は、日本で意外と人気のあるもので、「カッチリした輪郭のある音」という評価を得ている。雑誌の聞き比べでも、Orchesterは個性がなくつまらないという評がほとんどで、PH2132のほうが幾分まし、Grundigはもっと良いという感じ。ただしOrchesterのほうが、当時としては高性能を誇れるものだったことは間違いなく、この辺が当時の録音の錯誤に繋がっているようにも思う。

左:初代Isophon Orchester(1952年)、右:二代目Orchester(1963年)

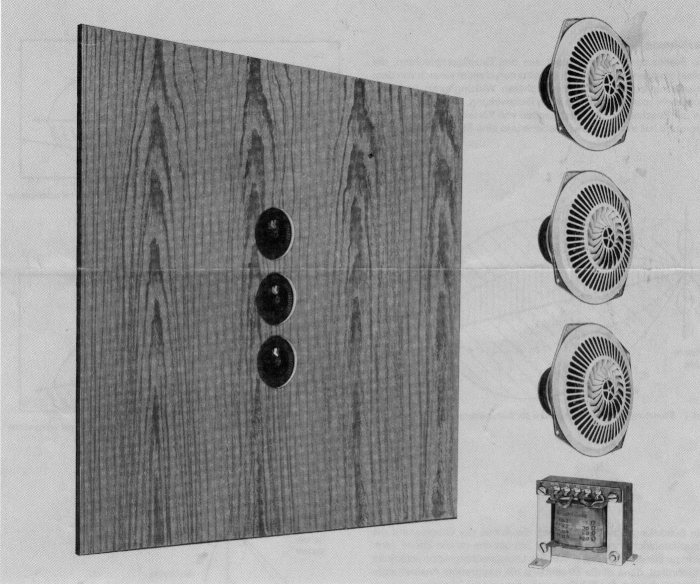

このOrchesterの劇場用で、日本でもよく知られるのが、Siemens社 Wide Angle(通称:コアキシャル、鉄仮面)で、仕様はOrchesterとほぼ同じであるが、高域拡散用に前面にスクリュー状の音響レンズが付いており、デザイン上のアクセントになっている。古くは1960年からあるというので、おそらく設計した人は一緒で、Klangfilmの要請で改良されたものと思われる。当初の使用方法は、3個のユニットで一組、平面バッフルも2m×2mというものだったが、フルレンジとして使いやすい大きさで、ドイツ製フルレンジとしてはそれなりの高級品に属していたため、日本では関本特殊無線を通じて単体ユニットでよく使われた。個人的には1960年代までの独グラモフォンとかテルデックの録音は、日本の家屋で聴くにはこのコアキシャルのほうが最適だと思ってる。言ってしまえば、上記のようなレアなユニットは、全てジーメンス

コアキシャルに代表されていたということになるが、現在は製造中止してから30年は経つので、ユニットがほとんど手に入らなくなった。アルニコ製などは本当に高い。このことが、上記のレア物の物色につながっていると思う。

Breitstrahlergruppe / C72000-B2200-C54-2、通称:コアキシャル

ところで放送音源のヘッドホン試聴のほうはマグネトフォンが開発された当時から、録音ブースのない古いコンサートホールでは舞台袖でヘッドホンでのモニターが行われており、Beyer

DT48など1937年からつい最近まで製造されていたものもある。現在でもドイツのトーンマイスターにヘッドホンでバランス調整する人が多いのは、こうした伝統のなせる業でもある。ただし初期のヘッドホンはノイズ検知という役割が大きく、Nagraのポータブル・テープレコーダーに標準装備されたタイプは中高域を辛目に設定してあった。

戦後ドイツの業務用スピーカーを鳴らす機材は、音源がオープンリール、アンプはEL34プッシュというのが基本で、いずれも素材の音調を素直にした、普通にハイファイな音のものである。例えば、同じ時代の英米がSP盤やトーキーという旧規格との整合性を保つために、1950年代なりのビンテージ・サウンドが存在するのに対し、ドイツ製のものには機能性以外のものが見当たらないように感じる。EL84やEL34に関しても、英ムラード、米GEは味とかコクとか言われるのに対し、テレフンケン製は普通に高性能なものとして認識されている。それは突き詰めれば、1940年代から1960年代まで、マグネトフォンの性能を活かすオーディオ技術が一貫していたのであり、ドイツには戦中~戦後の四半世紀に渡りオーディオの発展史というものが存在しないとも言える。1970年代にステレオ再生のノウハウ(サウンドステージ、音像定位など)が完全に確立される頃には、単純にハイファイであることは、ラジカセのように何の取柄もなくなった。オーディオ・ポエムともいえる宣伝公告に華のない、1950年代のドイツ製オーディオ機器は、オーディオマニアには正しく理解されないのが実情であるが、フルトヴェングラーのライブ録音をニュートラルに評価する際の手がかりにはなるだろう。ここであらためて、ドイツ放送録音の再生を考えるにあたり、1950年代ならどこにでもあった中規模のモノラル再生装置を再現するのは、それなりに有意義なことであると思われる。

E. FM受信機の雑学

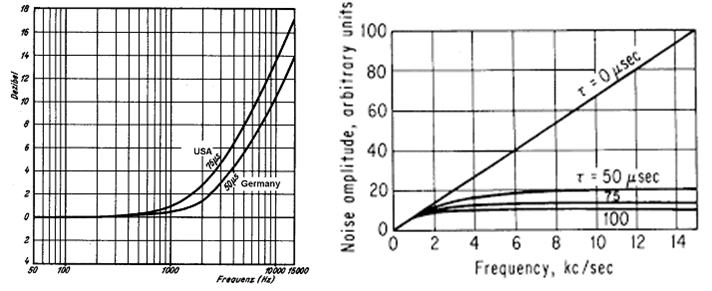

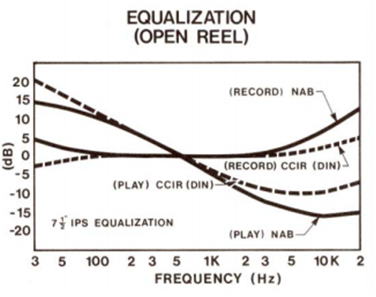

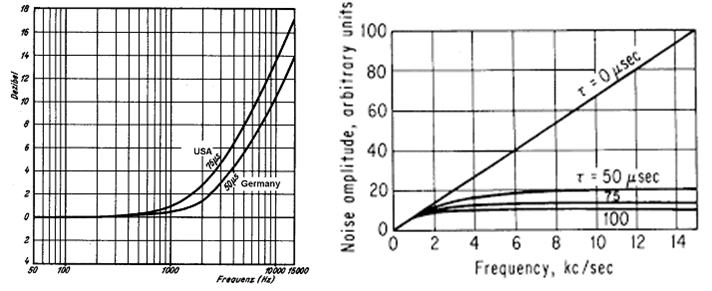

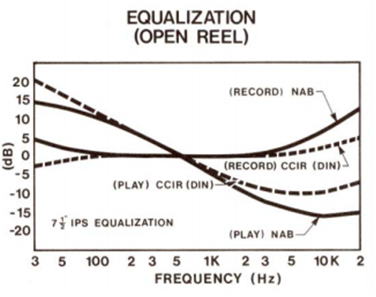

FM電波の特徴として「砂嵐」と称されるホワイトノイズがあり、特に耳に付きやすい高域方向にエンファシスを掛けてノイズリダクションを施している。送信側でプリ・エンファシスを+6dB/oct掛ければ、受信側で逆のディ・エンファシスを掛けて元に戻すのだが、エンファシスを掛け始める周波数に差があり、欧州では50μs、米国では75μsとそれぞれ規格の違いがあり、日本ではラジオで50μs、テレビで75μsという棲み分けをしていた。

このエンファシスの掛け方の違いは、ノイス対策がメインであるものの、LP盤のイコライザー・カーブと一緒で、他国の受信機を使うと高域特性に違いが生じる。ヨーロッパでアメリカ製受信機をそのまま使用すると、高域が-4dB程度下がって聞こえるという仕組みになる。一方で、輸出用ラジオには、このエンファシスの切り替えスイッチがあるにはあるのだが、比較的単純なCR型フィルターの組合せでしかないため、カーブの入り口に当たる1~3kHzで様々な誤差が生じることは致し方ないともいえる。一番影響のあるのは、周波数の凸凹よりは位相の乱れで、位相が遅れると音がくぐもる感じになりやすい。特に家庭用アンプに付属しているイコライザーは、レコードの音調補正を目的にして1kHz中心に持ち上げるのだが、下手に高域を調整した音源は10kHz付近のザラザラしたノイズを強調したものになりやすい。

かつて英米から配信されたフルトヴェングラーを中心とする海賊盤の類は、多くがエアチェック音源だったと思うのが妥当だが、全体にくぐもったサウンドとの相関性をみることも可能である。どうも自宅で使用していたであろうテープ録音機そのものも、それほど質の良くないものだったように思える。それはマスタリング時に高域をイコライザーで持ち上げたときに起こる位相歪みが少なからず耳に付くからだが、米国NAB、欧州CCIRと録音テープのイコライザー・カーブ規格の違いも大きいかもしれない。さらに視点を変えて、最近のオリジナルテープのやや過剰な高域の情報量を考え合わせると、あるいはデッカ・カーブと同じようにエンファシスの違いによる元のサウンド・ポリシーの違いのようなものもありえる。つまり劣化しやすい帯域についてあらかじめ直接音を録れるように調整しているという考え方である。こうした様々な要因の考えられるのは、単純にモノラル録音の扱いが雑だという一言に尽きると思われる。

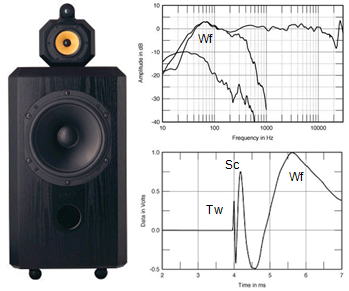

こうした特徴を知ってか知らずか、BBCモニターの開発では、ウーハーの開発にあたっては800~2,000Hzの中域が共振で突っ張るように設計している。BBCモニターとしては最後になったロジャース LS5/9(1983年)は、LS5/8をミッドサイズに収めたものだが、製作現場がサテライト化していくなかでの要望に沿ったものだったと思われる。ここではBBC特有のオーダーである「男性アナウンサーの声が明瞭に聞こえること」という基本形と、音楽制作でのフラットネスとをどうバランスさせるかの知恵比べが繰り広げられていて、ポリブレビン・ウーハーに独特のツヤを与える代わりに、かなり複雑なネットワーク回路を介して辻褄を合わせている。このため開発時にはバイアンプで鳴らすことが計画されていた。LS3/5も重たいネットワーク回路で有名だが、現在のように低能率のスピーカーでも難なく鳴らせるアンプが多数ある現在では、あまり問題にならないかもしれない。すでにデジタル時代なのに周波数レンジが50~15,000Hzというのは、FM放送規格に沿ったかたちで設計されたことを物語るが、それでも10kHzまで指向性の変化のない高域は思ったより張った感じを受けるかもしれない。

BBCモニターの最後の作品LS5/9:中域の過度特性を重視してウーハーを設計した

一方で、ラジオ用スピーカーというのは、AM放送の100~8,000Hzを拡張するかたちで、8~15kHz高域を拡張する方法がとられており、まず混信など電波状況の悪いことを前提に早くロールオフする高域に対し、子音の明瞭度を上げるためにフルレンジで2~6kHzを持ち上げ、これにツイーターで高域を薄く補完するような方法がとられている。これは、Hi-Fi初期のオーディオのアップグレード術の定番で、例えばJBL

D130に075を足すというようなものであるが、ラジオにおいてはAM・FMの共存のために1970年代までこの方法が踏襲されていた。しかし大型のオーディオ機器はステレオに特化され、モノラル再生機器はラジカセのような小型音響機器としてのみ生き残り、大型機器でのモノラル再生のノウハウは英米の伝説化した箪笥スピーカーに託されていったような気がする。個人的には何が何でも38~45cmのウーハーで頑張らなくても、25~30cmのエクステンデッドレンジで十分に高音質で聴けると思っている。家庭用ラジオの場合は、ハム音のカットのこともありそこまで重低音を伸ばしておらず、むしろ反応の俊敏なほうが低音が縺れずにタイミングが合って聞こえやすいように感じる。

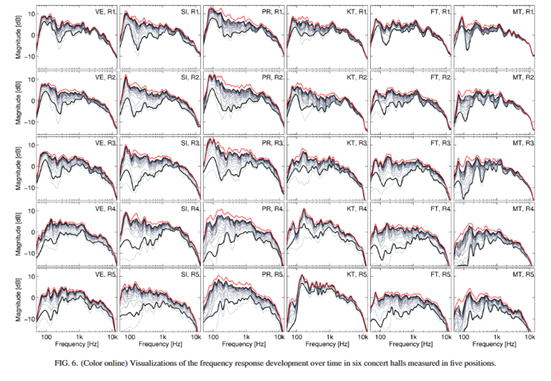

以下は1980年代のデジタル対応機器と放送録音のトーンキャラクターの違いを模擬的に画いたものだが、放送録音が基本的に人間の発音形態を基礎に整えられているのに対し、デジタル対応が重低音と超高域という超自然的な体感を重視してデフォルメされていると感じる。実際のCD規格の策定時には、後者の放送用録音のような特性にフィットさせるようにトーンを整えていたところ、ピュア・オーディオでのデジタル対応のほうがさらに先まで行ってしまった恰好だ。このままだとCDでの再生は、放送用録音と全く触れ合うところのないようにみえるが、CDのフォーマットそのものは至ってフラットな特性をもっていて、CDの音というものは思っているほど存在しない。つまりデジタル対応をうたった再生機器のトーンキャラクター(重低音と高域を重視)が、放送録音のスペック(ボーカル域での明瞭度重視)から乖離していると考えるほうが自然である。ほとんどの場合、放送録音ではデジタル対応機器のアクセントとなる重低音も高域のパルス成分はノイズとなっており、逆に200~2,000Hzのレスポンスが重たいウーハーに阻まれて落ち込んでいる。ツイーターで音色を造り込むため中高域のキャラクターに全体が引っ張られるのも、デジタル対応機器の特徴でもある。マルチトラックでの収録でデフォルメしていない、天吊りマイク1本の生音を流したときの不自然なバランスが露呈してしまうのだ。

1980年代初頭の放送録音とデジタル対応機器の聴感的な違い

もうひとつ追記しなければならないのはリミッターを含むダイナミックレンジのコントロールで、1949年にドイツでFM放送が開始された時点で、既に送信側と受信側の双方にリミッター(Amplitudenbegrenzer)を装備していた。装置自体はラジオに実装できるものとして簡便な回路で、BOSEのスピーカーにもイコライザー機能と併用して実装されていた。

何でこんなことを言い出したのかというと、2021年にリリースされた「バイロイトの第九(1951)」のスウェーデン放送での実況録音(国際有線を通じたアセテート録音)を聴いて、同じ演奏のバイエルン放送のテープと比べて、音量の起伏が大きく弦の弓使いの切れ味が克明に刻まれており、特にフレーズの切れ目に入る「ウン」と構える気迫がリズムの進行を白熱したものにしている。一方のバイエルン放送は、フレーズの切れ目がドーンと間延びしてホールのエコーが強調されており、この違いはポップスの録音で深くリミッターを掛けたときの特徴とよく似ているのだ。おそらくバイエルン放送は当時最先端だったFM送信用のリミッターが掛かった状態の音をそのままテープに記録し、古い国際有線を伝った信号はリミッターを介さずスウェーデン放送でアセテート盤に記録されたと考えられる。ちなみにフルトヴェングラーのラジオ放送記録をまとめた資料をみると、演奏当日はバイエルン、シュトゥットガルト、パリ、ヘルビー(スウェーデン南部)で実況放送されたとあるが、最後のスウェーデンへの回線はバイロイトからバイエルンに一度行ってから戻ってというのは面倒なので、ベルリン経由で直接信号を送ったと考えるのが合理的である。これまでバイエルン放送のテープにフルヴェンらしい熱気がないという評価は、このリミッター回路の使い方に問題があったと考えられる。

EMIとバイエルン放送の録音に残るハム音を分析した人の話だと、テープレコーダーの固有のハム音がダビングの度に増えていくため、EMI盤のどこで継ぎ足したかが判るそうだが、その際にバイエルン放送の帯域が8kHzでスッパリ切られていることも見つかり、これがFM送信用に信号処理した音声そのものを収録した証拠ともなっている。周波数レンジの広さから言えば、スウェーデン放送のアセテート盤のほうが狭いため、帯域の狭さそのものは気にならないが、むしろ演奏のディテールが克明に録られていることから、ダイナミックレンジをいじったという結論に至ったわけである。もちろんバイエルン放送の元テープがちゃんと録れていて、オルフェオが編集でギュウギュウに圧し潰したということも考えられなくもなかったが、BIS盤の音量の起伏があまりに大きいため、後で編集してどうにかなるレベルの違いを遥かに超えている。元テープの時点でリミッターが深く掛かっていたと考えるのが妥当なのだ。

ちなみにRIASベルリンは音量調整を手動のボリューム調整(いわゆる手コンプ)で行っており、例えば1953年のベートーヴェン交響曲7番の収録で操作ミスをしている。しかし演奏の熱気はベルリンのほうが刻銘に刻まれているのだ。テープかアセテート盤かの録音機の問題以前の収録方針が、フルヴェンのライヴの演奏評価に影響したユニークな例である。

一方では、演奏当日にバイロイト祝祭劇場に張り付いて現地録音できたのは、音楽祭の録音権を向こう7年間買い占めたEMIのチームと、それより前からクナッパーツブッシュとパルジファルの録音契約をしていたデッカのチームのみで、2社の録音スタッフが同じ部屋でゲネプロからライヴまで収録したテープの編集作業を行っていたという。つまりバイエルン放送のテープは、スウェーデン放送と同様の有線実況回線を通じた録音だったということが推察される。

ところが実際には、EMIがオーケストラ録音で通常行う3本マイク(オケ前段の両翼2本と木管手前の1本)のうち、舞台演出に権限のあった劇場側からは前段の2本のマイクを吊り下げることは御法度となり、奥の1本だけが残されたと考えられる。他にもEMIはお目当てだったカラヤンの指輪の収録において、厳しいマイク設置の制限での録音の不備や、カラヤン自身の新バイロイト様式での演出に対する不満もあって、独占した録音権は実質白紙になったまま宙ぶらりんになってしまった。2008年というはまさにこの呪われた契約の期限が切れた年であり、フルトヴェングラーの第九はこうした政治的な思惑のなかで辛うじて残された忘れ形見のようなものだ。

- ドイツのオーディオ史には1942~65年まで他国のSP~LP盤のような区切れがない。

- ドイツの音響技術は1930年代からラジオから劇場用PAまで統一したサウンドポリシーが存在し、マグネトフォン録音は1,000人規模でのコンサートも可能なポテンシャルをもっていた。

- 戦前のAM放送の時代から有線実況回線がヨーロッパ中に張り巡らされており、その音質はHi-Fiラジオで試聴しても十分に高音質で楽しめるものだった。

- ドイツでは1949年よりFM放送を開始し、1952年には全国ネット化していた。大量に録音された放送用音源は国内向けHi-Fi放送のために蓄積された。

- ドイツの真空管ラジオはDIN規格の船団方式で品質が統一され、多くは2wayのHi-Fi仕様で高域のエコー制御も可能だった。

- 以上のドイツ国内だけで有効だった事柄を他国のオーディオ事情で租借した結果、 ドイツ放送録音の多くは同時代のAM放送でエアチェックしたような音質で流通した。

さらに今回の調べで判ったフルヴェン絡みのトリビアは以下のようになる。

- AEG社マグネトフォンは1940年末には交流バイアス化でHi-Fi化(50~10,000Hz、S/N=60dB)を達成しており、1940年12月の録音ではフルヴェンも「その録音品質に興奮し、何度も何度も録音を聴き返した。録音中や録音直後にそのような品質で聞くことができることを、彼は経験したことがなかった」とある。この録音テープはベルリン、ウィーン、コペンハーゲンと広い範囲に提供され放送された。

- 1940年12月の実況録音は、フルヴェン自身の同意を経て、1941年6月に千人規模の映画館でクラングフィルム製PA機器によりHi-Fiコンサートが催された。コンサートは大盛況を収め多数の新聞メディアにも掲載された。

- マグネトフォンは1941年までフィンランド、スウェーデン、デンマーク、リトアニアとドイツ国外にも広範囲に量販されていたが、1942年にゲッペルスにより「テープ録音機がレコード業界に混乱をもたらす」という理由で民間での販売が禁止され、フルヴェンのRRG放送テープも国外への持ち出しができなくなった。

- フルヴェンの1941年のスキー事故は2/2のウィーン公演録音から2/23のRRG放送までの間に起こった。現在の春頃とされる記録は、既に行われた3/22のラジオ放送がテープ録音である(ヒトラーの演説も同じ方法で放送していた)ことを隠ぺいするためだったと考えられる。

- フルヴェンのマグネトフォン録音が盛んになった1942年以降は、ベルリン空襲が激しくなりコンサートの生中継が難しくなった頃と重なり、ベルリンでの演奏は全て録音テープで放送された。

- 戦後のフルヴェンのライブ録音は1949年からのFMモノラル放送に合わせスタジオ録音と遜色のないHi-Fi規格になっていた。長らくAMラジオ用、非正規録音であるゆえに音質が劣悪だとされたのは間違いである。

- 1947年のベルリン復帰演奏会以降、フルヴェンの放送録音は地元ベルリンのRIASでは指で数えるほどしか放送されず、遠征旅行での演奏のほうが放送の頻度が高かった。ハンブルクNWDR(元RRGのシュナップ氏在籍)、ウィーンRWR、ロンドンBBCがその中心となった。

- 荻昌弘の1968年の著書によるとEMIの「バイロイトの第九」は「総練習の実況録音」として既に知られていた。最近までの記述の誤りは、1961年の「足音入り」LPの発売など、ライブのフルヴェンの神格化が進んだ結果と思われる。

- バイロイトの第九の実況は、バイエルン~シュトゥットガルト~パリの南西ルートと、ベルリン~ハンブルク~コペンハーゲン~ヘルビー(スウェーデン南部)の北上ルートがあり、バイエルン放送側はFM送信用のリミッターを強く掛けた音声を記録、スウェーデン放送側はAM放送用の脚色のない信号を録音していた。いずれの実況録音も、バイロイトの録音権を買い占めたEMI以外の録音クルーは現地におらず、一旦は有線回線を通して各放送局で記録したと思われる。

【音楽界全般を網羅するドキュメンタリーの形成】

~レコード・マニアのための雑学

まず断っておきたいのは、私は30年前にアナログレコードでの音楽鑑賞を断念し、CDのみでモノラル録音を鑑賞している。LP盤でのドイツ放送録音のリリースは、フルトヴェングラーをはじめ結構な数があったものの、多くはレコード会社との専属契約が足枷となり、放送局に保管されたオリジナルテープへのアクセスは情報流出という非正規なルートでの入手にによっていた。肝心のレコード会社の正規盤のほうも、ワザとか知らないがコピーテープの扱いがぞんざいで、何世代にも渡って転写されたテープの音質が劣化の一途を辿っていた。このため著作権が有効な20世紀の間は音質の不安定なコピーテープを元に製作されたLP盤が、第三国(英米伊ソ)を経由してリリースされていたのだが、21世紀に入って以降にリマスターされたオリジナルテープの音質を聞いてみると、それまで何を評価してきたのかと思うほど、その音質の差に愕然とする。最初のうちはSACDというハイレゾフォーマットによる恩恵だと宣伝されたが、Orfeo、Tahra、Auditeなどが放送局所管のオリジナルテープをCDでリリースすると、その本来の録音クオリティの高さが明らかになった。このように古くて新しい音源でドイツ放送録音が楽しめるようになった反面、1980年代から続いたデジタル音質に関する間違った認識との齟齬を埋め合わせるための準備はほとんどなされていないのが現状である。1950年代のラジオ向けのモノラル録音なのにHi-Fi音質という文化を真正面から受け容れるためには、デジタル世代のトーンキャラクターの排除、ステレオ世代の音場感の見直しなど、20世紀後半の50年以上のHi-Fiオーディオの歴史的進化をリセットしないと本来のクオリティを発揮できないように思う。実はそれだけの衝撃力がドイツ放送録音には秘められているのである。

ドイツ放送録音のアルヒーフの特異性について考えると、マグネトフォン録音は戦中の1942年からステレオ化される1965年まで途切れることなく続けられた、ドイツ国内での演奏活動全般が記録されていることである。これは1950年のLP盤の発売をピリオドに蓄音機とステレオ装置の棲み分けをする従来の考え方が通用しない、放送業界ならではの閉ざされたリソースの保管方法に沿っていたことを意味している。いわば放送局がパブリックに報道すべきリソースの蓄え方と、家庭用にプライベートに聴くためストックすべき音楽のリストとは、自ずと扱う情報量も対象となる人の数も桁違いに異なるのだ。単純に考えれば、レコードが100万枚で大成功なら、放送局は視聴率10%がシーズン延長のボーダーラインである。ドイツの1950年代のドイツは人口約7000万人、クラシック音楽は地方自治体の文化事業として推進されていたことを考えると、市場原理とは異なるかたちで録音することも可能だったと考えるべきだろう。

そのうえ1952年以降にドイツ国内でのFM放送が全国ネット化されると、その録音量は何倍にも膨れ上がっており、ドイツ音楽界全般に比肩するバラエティーとしての多様性を網羅している。フルトヴェングラーのようにフォロワーの多い指揮者ともなれば、ほぼ日記のように活動記録が残され、レコード会社が取り扱う録音量との比は、レコード:ラジオ=1:9という感じである。これは従来のような作品ごとで演奏の優越を競う一般的なレコード史の範疇(名曲名演の分類法)を遥かに上回っているのである。単純にはオーケストラのコンサート・プログラムは、序曲、協奏曲、交響曲が混ぜこぜになったオムニバス形式のアルバムに分類されるのであり、作品論よりもパフォーマンスを第一とするべきなのは当然である。そのときのステージに封じ込められた観衆との音楽的な対話に集中して聴くことが肝要で、いわゆる批評的な立場ではなく、共に生きることの喜びや悲しみを共感しあう場所に立ち会うのだ。1950年代の戦後の混乱期という切迫した事情が、一期一会の大切さをより一層強く収斂されていたようにも感じる。

思うに1950年代に急速に広まったドイツ国内でのFM放送においては、高音質であることのセールスポイントとして、ドイツ国内のクラシック音楽界は恰好の素材であり、出演者のほうもインタビューにでも答えるように放送を承諾する気運があったのだろうと推察される。一方で媒体がレコードではなくラジオ中心であった点が、レコードとして海外に広まる機会を狭め、オーディオ的により高音質に再生する努力を曖昧にし、時事ニュースとして賞味期限の切れた記録の扱いについても評価が曖昧にされてきたのだ。最後の点については、発掘音源、蔵出しといえば聞こえがいいが、死蔵というほうが現実なのだと思う。ラジオ局の役割として、今現在の音楽シーンを優先的に取り上げることが優先されるからだ。

では、1950年代のドイツ放送録音で聴かれるクラシック音楽の一種の熱情のようなものは何なのだろうか? あるいは直接語り掛けるような親密な雰囲気は何なのだろうか? それはおそらくラジオで聴くことを前提にした、音量規定、マイクセッティングの明瞭度などが影響していると思われるが、本来は音楽作品のカタログとして機能していたレコードに対し、演奏家がコミュニケーションの手段として観衆と共有しようとするパフォーマンスそのものを対象にしている、ラジオのドキュメンタリー性にも寄るのだと思う。実はこれ自体をアルヒーフする方法論が、レコードマニアのなかでも確立されていないのだ。

さて、21世紀に入って立て続けに発掘された放送局所蔵のオリジナルテープだが、そのリマスターの方針はかなり幅広い。例えばORF音源を古くから扱っている墺プライザーは、モニタースピーカーを現在でもアルテック604で行っており、全般にカマボコ型の音調であることは知られている。一方で、バイロイト、ザルツブルクの音源を定期的に刊行している独オルフェオは、高域をシャリシャリに持ち上げた音質で、聞き疲れしやすい音調だ。あと仏ターラや独アウディーテは、ステレオ機材でも聴きやすいように若干のリバーブを加えていることは良く知られるとおりだが、日本のようにカチコチの原音主義者の多いところでは批判的な意見が時々見受けられる。日本のAltus、Grand

Slamなどは、こうしたユーザーにも寄り添ったリマスターを行っているが、扱うタイトルも日本のマニア向けに限定されている感じがする。

※音質改善のコメントはCDプレイヤーをラックスマンD-03Xに新調したときの感想

A.リマスター春秋戦国時代の幕開け

最初に1950年代の放送録音で注目を浴びたのが戦後に再建したばかりの旧帝国管弦楽団の録音で、個性的な演奏に加えローカルな味わいのあるドイツ的サウンドが魅力である。かつては英米のマニアが個人蒐集したコピーテープをレコード化したものが多かったが、ライブ収録してから50年経ってようやくドイツの放送局からオリジナル音源の提供がはじまった。これを皮切りに、往時のマグネトフォン録音も輝きを取り戻し、ようやく正統に評価されるようになったと思う。ただしリマスターの方法論は未だ議論の余地があり、市場原理で生き残りを賭けるようなことは避けたいものだ。 |

|

フルトヴェングラー/ベルリンフィル;RIAS音源集(1947~54)

戦後の復帰演奏会から最晩年までの定期演奏会の録音を、ほぼ1年ごとに紹介していくBOXセットで、2008年にリリースされたときには78cmオリジナルテープの音質のクリアさも注目された。ベートーヴェン第九、ブラームス1番などの得意曲が収録されていないのと、英雄、運命、田園、未完成、ブラ3など重複する曲目も幾つかあるが、それが戦後の演奏スタイルの変換を知るうえでも的を得ている。個人的に面白いと思うのが、ヒンデミット、ブラッハー、フォルトナーなどの新古典主義のドイツ現代作曲家を取り上げていることで、それも意外にフォルムをいじらず忠実に演奏していることだ。フルトヴェングラーが自身の芸風と人気に溺れることなく、ドイツ音楽の全貌に気を配っていることの一面を伺える。

|

|

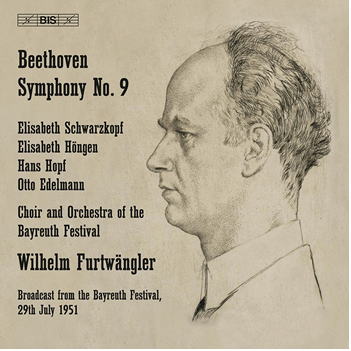

フルトヴェングラー/バイロイト祝祭o:ベートーヴェン第九(1951)

戦後バイロイトのこけら落とし公演となった世紀の名盤「バイロイトの第九」の別バージョン録音で、おそらくこっちのほうが当日本番だったのではないかと思われている。映画評論家

荻昌弘の1968年の著書に、EMIのバイロイト録音は「総練習の実況録音といわれるもので聴衆の咳なども入っている」と書いてあり、知ってる人は知ってる事実だったのだが、もはや神がかりしたフルヴェンのライブ演奏の旗印として後に引けなくなったのだろう。全般にオルフェオのリマスターは高域のしゃくれあがった独特なもので、EMIのものとは全く違う様相に賛否両論のものだ。よくバイロイトだから音がくぐもってるハズと言われるが、さすがに舞台演出のいらない第九は全員が舞台に上がっての上演であることはワーグナーの時代でも明らかである。一方で、合唱は普段の舞台よりも大分奥まっていくので、出足が遅れ気味なところをフルヴェンも脚をドンと踏み鳴らしてオケとのタイミングを合わせようとするくらいだ。そうした空間的な距離も考慮したうえでの大所帯を鳴らし切るテクニックというのが、ライブの面白いところかもしれない。 |

|

上記と同じ演奏のスウェーデン放送版で、ミュンヘンの放送設備からデンマーク経由でヘルビー(スウェーデン南部)の放送局まで、有線回線を通じて実況されたものを、アセテート録音機で収録したものになる(発見時はテープにダビング済)。これが意外に音質が明瞭かつエネルギッシュなもので、ダイレクトカットされた音の勢いの強さも手伝って、当時の実況放送の実力に完全にノックダウンされた感じだ。残念ながら4楽章のクライマックスで放送事故があり、録音としての完成度を落としているが、ここがバイエルン放送テープの配信用アセテート盤コピー(トランスクリプション・ディスク)ではないことの証拠のようなものになっている。

日本のフルヴェン・ファンが発売時に注目したのは「本物の拍手」が収録されているかだったが、おもに宇野功芳の「虚無の中から聞こえて来るように」という名解説の真偽への興味であって、フルヴェンの演奏内容がそれで変わるものでもない。むしろ問題なのは、発売元のBISでは発見したテープの音量を元のままいじっていないとのことだが、聞こえにくいmpの音量とffに達したときの爆音との間で模索する不安定な音量の振れが、録音時のレベル操作なのか、そもそもフルヴェンの演奏の特徴によるものなのかの区別が付きにくく、本来はこっちのほうに注目したい内容だ。その鮮度といいエキセントリックな風情は印象としては1942年のベルリンの第九に近いのだ。

個人的に感動したのは、バイエルン放送のリミッターを深く掛けた録音姿勢とは逆に、中継点にあったベルリン、ハングルクが巨匠のダイナミズムを生のままでスウェーデンまで届けようとした心意気である。長らく音楽監督を務めていた地元ベルリンはともかく、ハンブルクには戦中から巨匠の録音を担当したシュナップ博士がいて、それぞれ巨匠の演奏を熟知した人たちがバトンを繋いだ。それがこの録音を単なる記録ではなく、フルトヴェングラーが行ったバイロイト再開の記念碑的な意義を十全に伝えている感じがする。 |

|

フルトヴェングラー/BPO:ブラームス1番(1952)

グラモフォン盤で知られるライブ録音だが、こちらは放送局の蔵出しオリジナルではなく、個人蔵のオープンリールからの復刻である。テープの保存状態が良かったのか、中域にたっぷり脂の乗ったマグネトフォン本来の実力を知るうえで最良の例だと思う。同様の伝手でEMI全集と同じ2,3番も復刻されているので、聞き比べてみると皺だらけのフルトヴェングラーではない一面が聴けると思う(4番はもともと良くない)。最初の魔弾の射手序曲の音質がキレキレで、これだったらビンテージ・オーディオ屋に持っていっても煙たがられないように思うんだけど。 |

|

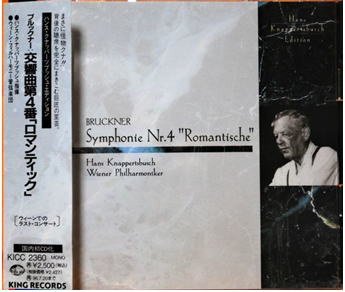

クナッパーツブッシュ/VPO:ブルックナー4番(1964)

戦後に気宇広大な怪演を残したクナ将軍だが、これは晩年のウィーン告別演奏会のひとこまで、残響の多いムジークフェラインでフルスイングで鳴らし切っている。ところが1964年と言えば既にショルティの指輪などステレオ録音も色よく熟してきた頃なのに、この録音は1950年代の機材のままAMラジオ用に残されたように聞こえる。キングレコードの音源もかつてはミュージック&アーツやチェトラ経由の海賊盤まがいの音源を使っていたが、CDプレーヤーを新調してあらためて聴き直すと全くの名誉挽回で、ウィーン・フィルの優美さと田舎娘のような純朴さが備わった演奏に蘇った。キングレコードの色付けしないCD化の有難味がようやく理解できた次第である。 |

|

クナッパーツブッシュ/VPO:ORF戦後ライブ録音集(1957~62)

こちらは放送局アルヒーフから音源提供をうけた正規盤で、昔のセブンシーズ盤や最近のオルフェオ盤で疑問に思っていたことが氷解した感じのリマスターになっている。ターラやアウディーテでさえ若干のリバーブを入れてくるところを、「何も足さない、何も引かない」というウィスキーのCMのような良い音、良い演奏の見本のようなものである。ブルックナーNo.8などは、出だしが揃わず雪崩のようにグシャッと崩壊する場面もあるが、それさえもカタルシスを感じるというのは、いわゆる廃墟をモチーフにしたロマン派絵画との相関性も感じる。 |

|

クナッパーツブッシュの遺産~ターラ編(1940~54)

1990年代になってシェルヘンの娘君など、ドイツ国内の幅広いコネを駆使して様々な放送録音の秘宝を掘り当てた仏Tahraだが、創業者の死去によりレーベルを解散、残ったテープを日本のキングレコードが買い取り再発したというもの。録音年代が広いので音質のバラツキを懸念する人も多いだろうが、交流バイアス方式でテープ収録されている1944年から安定しており、唯一直流バイアス時代の1940年アイネクライネも良質なSP盤の復刻くらいにまで整っている(あるいはこれが最初のACバイアスのパイロット録音だったかもしれない)。戦中から戦後のクナ将軍は、日本ではウィーンフィルやバイロイトでの古式ゆかしい演奏が知られるが、ミュンヘンの音楽監督のポストを新進のショルティやロスバウトに譲って、この録音集にみるようにミュンヘン、ベルリン、ケルン、ハンブルク、ドレスデンと、独墺各地を神出鬼没の状態で渡り歩いていた。当時から「田舎風」と受け止められていたクナ将軍の演奏は、ブルックナー以外の楽曲でも野趣あふれる感覚は健在で、実は日本人の好きなワビサビの文化につながるのだと最近になって気付いた。 |

B.小説を読むようなコンサート・プログラム

演奏家が自身の個性を発揮するのに、コンサート・プログラムそのものが個性的で魅力のあるものも多い。もちろんそれを許容する主催者側の器量もあるのだろうが、レコーディング機会そのものが少なかった1950年代は、サロン風の味わいで観客と音楽を分かち合うような親密な姿勢が特徴的でもある。この後の1960~1970年代までは、レコード演奏に準じた得意演目に収斂され、やり直しの効かないライブでどれだけ実力があるかのリトマス試験紙のようになったように感じる。 |

|

フルトヴェングラー/BPO:ヴィースバーデン演奏会(1949)

冒頭でフェルマータを掛けたように長く引き延ばされる出だしで有名なブラームス4番と、同じ短調で陰鬱なモーツァルトの40番との組合せが、フルトヴェングラーのロマンティシズムを代表する演奏として広く知られるコンサートだ。しかし、この演奏旅行の最中にプフィッツナーの訃報が入り、急遽プフィッツナーの代表作「パレストリーナ」の前奏曲が組み込まれ、コンサート全体で追悼の意が示されたことはそれほど関心が持たれていない。一般に関心が向くのは戦中と前年のブラームス演奏との出来不出来の比較なのだが、しかしこうして演奏会全体を通して聞くと、その追悼の意味がフルトヴェングラーの芸術観とより深いところで共感していることが理解できるのである。第一次世界大戦以降に混乱を究めたドイツにおいて、もはや取り戻せない時間を慈しむことが赦された瞬間だったと感じる。 |

|

ハスキル:ルートヴィヒスブルク・リサイタル(1953)

ジャケ絵にもあるように、悩めるハスキルの心情を吐露した内容の演奏会である。ルートヴィヒスブルク音楽祭の一幕だが、イタリア・バロック~ドイツ・ロマン派、フランス印象派までの多彩なピアノ作品を網羅する意欲的なプログラムでありながら、前半のクライマックスになるベートーヴェンのソナタ32番にライブ録音ならではのアクシデント(最初のミスタッチ、2楽章冒頭の音量があまりに低い)があり、かえって気を取り直したシューマンの出来の良さが目立ってしまうという結果になっている。一方で、このプログラム全体を支配するメランコリーな雰囲気は独特で、全体にくぐもった音も録音の劣化というよりは、ハスキルには珍しくスタンウェィではなくベヒシュタインを弾いたからではないかとも考えられ、プログラム全体がベヒシュタインのピアノのショーケースだと考えれば、この欲張りな曲目の多彩さも理解できるように思う。ただ普段は天真爛漫なピアニズムが売りのハスキルだが、響きを確かめながら弾き進むごとに音楽の内面まで深く分け入り、低音の打鍵に力漲るハスキルの別な一面を知るかけがえのない記録となっている。個々の作品の出来栄えよりもプログラム全体があって初めて意味のある演奏である。 |

|

ロストロポーヴィチ:バッハ無伴奏チェロ組曲(1955)

プラハの春音楽祭に出演した際の2日に掛けて行われた全6曲演奏プログラムのライブ録音。ちょうど1951年にバッハ無伴奏の演奏によりスターリン賞を受けたとのことで、本人としても自信のある演目で挑んだと思われる。一方で、チェロ音楽に関して多くの初演作品と共に広いレパートリーをもつロストロポーヴィチにとって、正式のスタジオ録音が意外にも晩年の1990年代になってのことなので、その間に流れた時間の意味さえも折り重なった重たい内容になった。まだ若い頃の本録音は、勢いのある技巧を武器に突進する状況が記録され、人によってはバッハ特有の深みがないと言うかもしれない。一方で、世紀のチェロ奏者の原点として聴くうえで、誰に対しても真摯な態度で挑むそのヒューマニズムに溢れる姿も全くブレずに刻印されているように思える。 |

|

パーシー・グレインジャー:グリーグ没後50周年演奏会(1957)

ドイツと隣国のデンマークでもほぼ同じ時期にFM放送が導入されたが、録音技術も一緒にドイツから導入したと考えるのが妥当である。オーストラリアの国民楽派、と言ってもイギリス民謡を愛した牛糞派に属するパーシー・グレインジャーだが、ピアノのヴィルトゥオーゾとしても一角の名を残す人で、ここではゲスト出演してグリーグのピアノ協奏曲と自作を披露している。最晩年のグリーグと面会し、以後の作曲活動について方向性を決めたほどの影響を受けたというので、実はグレインジャーにとってもグリーグとの出会いの50周年記念なのである。グリーグの協奏曲では、初っ端から壮大なミスタッチで始まるが、そんなことは些細なことと何食わぬ顔で豪快に弾き切り、どのフレーズを切り取っても絶妙なテンポルバートで激情をもって高揚感を作るところは、19世紀のサロン文化をそのまま時間を止めたかのように、自身の内に大切に取って置いた生き様と関連があるように思える。後半の茶目っ気たっぷりの自作自演は、カントリーマンとしての誇りというべき余裕のあるステージマナーの一環を観る感じだ。 |

|

フルニエ/ホレチェック:チェロ・リサイタル(1957)

ルートヴィヒスブルク音楽祭のリサイタルで、前半がバッハ、ブラームスのドイツ物、後半がマラン・マレー、ドビュッシーのフランス物で、さらにアンコールが4曲含まれている。宮殿内の叙階式用大広間で催される音楽祭は、室内楽の録音にはもってこいの場所で、巨大なコンサートホールのように気負うこともなく、スタジオのように狭苦しくもならない。「チェロの貴公子」にふさわしい気品にあふれる録音で、ウィーン音楽アカデミーで教鞭を振るっていたホレチェックの伴奏も華を添えている。 |

|

フランチェスカッティ:ザルツブルク音楽祭ライヴ(1958)

マルセイユ出身のフランチェスカッティは、世界的には珍しいパガニーニの孫弟子となる父フォルトゥナート・フランチェスカッティから手ほどきを受けたことや、ティボー門下とはいえ戦前にはパリを離れアメリカに移住したなど、フランコ=ベルギー派とは異なる経歴のため、名前から想像するフランス風という括りではその本来の評価が判りにくいヴァイオリニストでもある。このリサイタルでのブラームスやラヴェルにみられる艶やかで華麗な技巧は、同じような演目を得意としたハイフェッツと比べ情熱的であり、それでいてラテン系奏者には珍しい確かな造形性も備えているという、いいとこ取りの様相である。米コロンビアの青白い音や、なにかと華やかな協奏曲のリリースの多いなかで、本来のヴァイオリンの音に集中して聴ける点も見逃せない。 |

|

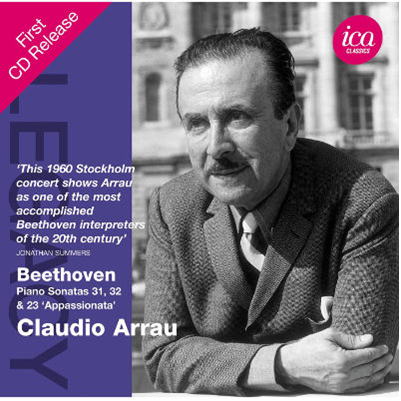

アラウ:ベートーヴェン・ソナタ集(1960)

バックハウスと同じリスト直系のピアニストでも、なかなか正規録音に恵まれずにいた、壮年期のアラウのストックホルムでのライブ録音で、31,32,23番を収録している。やや大味ながら背筋のまっすぐ伸びた構成力の強さは、解釈や早弾きで驚かせるようとするパフォーマンスからほど遠く、むしろベートーヴェンのピアノ曲をフィジカルに体現することに執心している正統派そのものの演奏である。むしろその職人気質のコダワリが、当時の録音ではダナミックを捉え切れずに判りにくい一面があり、この時期のアラウの評価を遅らせたように思う。このCDはその限界ギリギリの迫力を捉えた数少ないものである。

|

|

ベーム/BPO:ザルツブルク音楽祭ライヴ(1962)

ベームはこの公演を前後して、モーツァルト40番(1961)、マーラー「亡き子をしのぶ歌」(1963)、R.シュトラウス「ツァラトゥストラ」(1958)をいずれもBPOとステレオ録音しており、モノラル実況録音は職人気質のベームにとって実演での力量を推し量るリトマス試験紙のように見られがちである。それもカラヤン統治下のBPO&ザルツブルクとなれば外様大名の参勤交代のようなものである。

ところがこの頃のベームは、レコード史上初のモーツァルト交響曲全集を上り詰める途上であったし、フィッシャー=ディースカウとのマーラーも、R.シュトラウスをはじめとする20世紀オペラの経験深い名解釈と共に初めての披露(ディースカウもこの歌曲の難解な部分が解けて涙したとか)、ツァラトゥストラに至ってはそれまでマイナーだったこの楽曲を管弦楽の王道にまで登り詰めさせた張本人となる。これら全てが演奏史のなかに確実な足跡(音楽作品を演奏するうえでのオーソドックスな評価基準を創生するオリジナリティ)を構築していく現在進行形のベームの芸風を知るのに恰好の機会となっている。単純には、音楽祭のライブという打ち上げ花火のような情況においても、レコーディングと同じくらいの周到な準備を怠らない企画力と実行力を兼ね備えていたといえる。

しかしよくもまぁこれだけの内容を1時間半のなかに押し込んだものだと関心するが、最も緊張していたのはBPOの団員だったのではないかと、最初のモーツァルトから伝わってくる。その後の楽曲での流麗な音楽の流れは、楽曲の歴史的な評価を築き上げるために従事する強靭な精神の賜物である。 |

|

ケンプ:シュヴェツィンゲン音楽祭ライヴ(1962)

有名なベートーヴェン・ソナタ全集(ステレオ)の少し前に収録されたステージで、ラモーなどフランスバロックからはじまり、ベートーヴェンでも一番地味な22番ソナタ、そして締めがシューベルトの中期作品16番ソナタという、個々に見ると何とも冴えない演目なのだが、ケンプの手に掛かれば全てが名匠の陶磁器のように「いい仕事してますねぇ~」という見立てに変わるのだから不思議だ。骨董屋の親父のように無理に高いお金を吹っ掛けないところが、まさに霞みを喰って生きる仙人たる余裕とも言うべきか。 |

|

ジュリアードSQ;ザルツブルク音楽祭ライヴ(1965)

戦後まもなくして新進気鋭の現代的クアルテットとして出発したジュリアードSQだが、ここではザルツブルク音楽祭に招待されてのライヴ録音である。第2Vnにカザルス祝祭管やコロンビアのストラヴィンスキー全集でコンマスを務めていたイシドール・コーエンを向かえての2期目のメンバーだが、ここではウィーン風というものの解体新書ともいうべき渋いプログラムを展開している。モーツァルトのホフマイスター四重奏曲は「ハイドン・セット」と「プロシャ王セット」の合間に敬愛する出版社へのお礼として作曲されたもの、バルトークの3番はフィラデルフィアの作曲家コンクールへの提出曲、ドボルザークの11番にいたっては約束もしていないのに新聞広告にヘルメスベルガー四重奏団演奏会での新作発表が載ったため、職業音楽家としての意地をみせて急遽しつらえたもの、等々と作曲家が十全な情況で挑めなかった端曲ばかり集めているが、これがどの曲でも作曲家の個性を余すところなく示すものとして構造的に示されている点に注目される。ジュリアードSQの珍しいヨーロッパ公演で、しかも筆のすさびともいうべきウィットに富んだ演奏会として記憶されるべきである。 |

C.全集魔の巣食うラジオ局

塵も積もれば山となるの諺どおり、毎日勤勉に働けば全集録音も何のその。しかし時代が過ぎるとステレオ収録に興味が移りボツ企画になったものも多数あった。一部の録音はレコード会社に買い取られていったがそれも氷山の一角。まだまだ味わい深い演奏が多数あるものと期待しよう。 |

|

ウィーン・コンチェルトハウスSQ:ハイドン四重奏曲集(1957~59)

今回の収穫で一番大きかったのが墺プライザーのCDで、ORF(オーストリア放送協会)のアルヒーフをほぼ独占的に販売してきた実績がある一方で、モニターにアルテック604をはじめ今でもヴィンテージ機材を用いており、結果的には高域の丸いカマボコ型のサウンドをずっと続けている。今回はベコベコの輸入LPをせっせこ集めていた時代を思い起こさせる艶やかな音が再現できた。もともとウィーンの甘いショコラのようなポルタメントが魅力の演奏だが、同郷のよしみのような息の合った機能性も兼ね備えた点がなければ、ハイドンらしい襟を正したユーモアは伝わりにくかっただろう。 |

|

リヒテル/シューベルト鍵盤楽曲集(1949~63)

父がブルックナーの弟子でルター派信徒という特異な環境で生まれ育ったリヒテルにとって、シューベルトは遥か彼方の望郷の響きのようなものだったかもしれない。いわゆる初期ロマン派の枠から大幅に飛び出た解釈は、交響曲をウィーン楽友協会に提供していた一流作曲家の仕事ぶりを改めて教示するものだが、楽曲の性質をブルックナーと同列に考えていたとなると何となく合点がいく。一方で、この時代のブルックナー演奏は恰幅の良いマッチョなものが主流で、シューベルトと共通する寂寞とした孤独はまだ理解されていない。その意味でリヒテルの提示するシューベルトの宇宙は、時代の彼岸を先取りしていたとも言えるのだ。しかし旧ソ連はおろか独墺圏でもマイナーだったシューベルトのソナタや小曲集を、異稿を含めてこれだけ演奏会で披露していたとは、その思い入れも尋常ではない。

多くはモスクワでのライブだが、日本のキングレコードの依頼で東ドイツに残るテープ保管庫を調査した際にどっさり見つかったのが、1940~50年代の鉄のカーテンに閉ざされた頃のリヒテルの力演である。ソ連がベルリン陥落時に持ち帰ったと言われるマグネトフォン技術は、実際には1949年の連合国占領の終結時に行われたらしく、鉄のカーテンに閉ざされたことでその後の経緯が余り知られないが、当地でも様々な形での録音が残されている。例えば、フルトヴェングラーの戦後復帰演奏会の3日目はソ連統治下のフンクトハウスであり、1日目がアメリカ統治下のティタニアパラストという風に、それぞれのテリトリーで同じ演目を演奏していることになる。一方で、東欧圏の放送局でも西ドイツ製のテレフンケン製テープレコーダー(例えばM10)は広く使われており、その辺の分け隔てを国境だけで区切ることが難しいのが実情だ。東ドイツに提供されていた旧ソ連のライブ録音は、鉄のカーテンが敷かれた窓際だったと理解すべきだ。 |

|

ロスバウト/南西ドイツ放送響:シューマン交響曲・協奏曲集(1957~62)

ロスバウトは現代物を一番得意としたことで有名な指揮者だが、マーラーやブルックナーをはじめとするロマン派の曲目も結構熱心に取り組んでいた。ここで1,4番のみ入れたシューマン交響曲も、もう少し長生きしていれば全集に発展したのだろうが、むしろフルニエ、シェリング、アニー・フィッシャーと手堅く滋味深い名手を迎えた3つの協奏曲と一緒にまとめてもらったことで、当時はまだ管弦楽法の欠点ばかり挙げ連ねてばかりで、レパーリーに乗ることの少なかったシューマンの交響作品の全貌が見通しよく提示されている。演奏のほうは、この時代に期待しがちなド迫力というわけにはいかないが、むしろ室内楽的な緊密さからシューマンの書法を明らかにしていこうとする姿勢がみられ、どこを切ってもシューマン独特の内声の絡みついた陰影の深い世界が展開されている。 |

|

シェルヘン/北西ドイツ・フィル:レーガー管弦楽曲集(1960)

シェルヘンが1959年から2年間だけ音楽監督を務めた時代の録音で、驚くほど鮮明な音で録られているのにモノラルという変わり種である。どうやらラジオ・ブレーメンの委託で録音されたらしく、同時期のセッションで独Wergoからシェーンベルク「期待」などがリリースされている。ここでのシェルヘンはあまり爆発せずまじめに取り組んでおり、CPOレーベルのお眼鏡にかなっただけの内容を備えている。フリッチャイ/RIAS響の録音にも言えるが、モノラル録音というだけでレコード化が見送られた放送録音が結構あるのだと思わされる。 |

|

フリッチャイ/RIAS響:バルトーク管弦楽・協奏曲集(1950~53)

退廃音楽家の烙印を自ら背負って亡命先のアメリカで逝去した20世紀を代表する作曲家バルトークだが、自身が精力的に録音に挑んだピアノ曲以外は、なかなかレコーディングの機会に恵まれなかった。ここではハンガリーで薫陶を受けた演奏家がベルリンに集結して演奏が残されている。一部はグラモフォンのLP盤でも知られるが、モノラル録音ゆえ再発される機会は少なく、訳知りの好事家が名演として挙げるに留まっていた。オリジナル音源に行き着いたリマスター盤は、驚くほどの躍動感に溢れた演奏で、ショルティやライナーの演奏とは異なる弾力性のある柔軟なアンサンブルは、かつてベルクのヴォツェックを初演した頃のベルリン国立歌劇場のモダニズムを彷彿とさせるものだ。 |

|

マウエスベルガー/ドレスデン聖十字架聖歌隊(1951~60)

SDR(南ドイツ放送局)所蔵のアルヒーフから、ほぼ4回に渡るラジオ・リサイタルを作曲年代順に整理してCD化したもの。ご先祖様のシュッツを中心とする後期ルネサンス~初期バロックの合唱曲の録音で知られた団体だが、2枚目ではディストラーやペッピングなど現代ドイツの珍しい宗教曲を演奏していて興味深い。どちらかというと不協和音の濁りのほうが気になっていたが、今回は団子状になった声の綾がほぐれて透明感のあるサウンドに昇華されている。この時代としては合唱の精度はピカイチで、ボーイソプラノを用いた聖歌隊としても最高度に訓練された状況であることが判る。 |

|

デビッド・チュードア/ピアノ・アバンギャルド(1956~60)

WDR(南西ドイツ放送局)のケルン・スタジオで、定期的に録音が繰り返された現代ピアノ独奏曲のアンソロジー。ケルン・スタジオと言えば電子音楽の実験施設で知られるが、ここではポスト・セリー時代を網羅する形で、ケージ、C.カーデュー、F.エヴァンゲリスティ、ボー・ニルソン、プッスール、C.ヴォルフのピアノ作品が納められている。同シリーズには、シュトゥックハウゼンのピアノ曲I~XI、ケージの易の音楽、S.ヴォルペのパッサカリアなどがあり、あまり国籍を問うことなく斬新な音楽という切り口でアルヒーフされていたことが判る。

録音に関しては当時のジャズも凌駕する生々しい音で収録されているが、演奏のほうはチュードア特有の緊張感ある鋭い打鍵(アクション・ペイントのような感覚)で終始しており、作曲家ごとのテキスチャーの違いはあまり関係なく突き進んでいる感じがする。M.フェルドマンが晩年に、閃きと集中力で押し進むデビッド・チュードア、端正で構造的なロジャー・ウッドワード、そして絶対的に静止した高橋アキと、自分の作品に対する各演奏家の個性について回想しているが、ここでは作品の存在を知るための唯一無二というリソースの在り方が、大きな使命感として背後に現れているように感じる。同じケージの演奏でも、作曲活動25周年ライブの賑やかな雰囲気とはかなり違うということは知って置いて損はないと思う。 |

D.多彩なオペラ公演

1950年代のバイロイト公演が19世紀ロマンチシズムの黄昏として貴重な一方で、戦時中に抑え込まれていたモダニズムや、古楽復興運動など、今も続く独墺でのオペラ・シーンを生き生きと伝えるドキュメントが多く盛り込まれている。ドイツ・オペラの多くは、題材がゴシック趣味の奇譚物が多いうえ、文学作品としても何回も読み返してようやく裏表が判るような複雑な筋立てを平気でオペラにしてしまうところがあって、言語の違いが大きな障壁となっているようにも思える。それでも多彩なオペラの演目を網羅することは、単純にクラシック音楽という枠組みでは括れない舞台芸術としての取り組みを知るうえでも貴重である。個人的にはスターを呼び寄せて競争の激しい大都市での上演よりは、地方で独立した活動をしているオペラハウスの演奏のほうが歌手がのびのび歌っていて落ち着いて聞けるので、あまり有名ではなくても地方色の濃く出た録音を取り上げてみた。 |

|

ケンペ/ドレスデン国立歌劇場:ウェーバー「魔弾の射手」(1951)

再建してまもないドレスデン歌劇場でのウェーバー没後125周年を記念してMDR(中部ドイツ放送)によるセッション録音で、遠巻きのオケを背景に近接マイクの歌手陣が演じるという、まさにラジオ的なバランスの録音なのだが、鮮明に録られた音はこの時代のオペラ録音でも1、2を争う出来である。1948年から若くして老舗オペラハウスの音楽監督に就任したケンペは、このオペラ・シリーズの録音を通じて世界的に知られるようになり、その後のキャリアを築くことになる。1970年代に同楽団と収録したR.シュトラウス作品集における知情のバランスに長けたスタイルは、既にこの時期に完成しており、ベートーヴェン「フィデリオ」に比べ録音機会に恵まれない初期ロマン派オペラの傑作を、ワーグナー~R.シュトラウスへと続くドイツ・オペラ史の正統な位置に導くことに成功している。よく考えると、前任のライナー、F.ブッシュ、ベームなど、既に新即物主義の指揮者によって下地は十分にあったわけで、そのなかでR.シュトラウスの新作オペラを取り込んでいくアンサンブルを保持していたともいえよう。綴じ込みのブックレットが豪華で、ウェーバーの生前に起草された舞台演出の設定資料など、百聞は一見にしかずの豊富なカラー図版を惜しみなく盛り込んでいる。 |

|

クリュイタンス/バイロイト祝祭劇場:ワーグナー「ローエングリン」(1958)

パリ音楽院管でのフランス物を得意としたクリュイタンスだが、ベルギー出身という地域性もあってドイツ語で音楽教育を受けて育ったらしい。バイロイトには1955年から出演しており、ロマン派オペラの枠組みを守った前期作品に強みをみせた。クリュイタンスの故郷アントウェルペンでの中世奇譚を扱ったこのオペラでは、これまでバイロイトに抱いていた陰鬱な森を分け入る印象とは異なり、柔らかく漂いながら変化する色彩感でフランドル絵画のような明確な具象性をもって各シーンを画いてみせる。この上演での聴きどころは、これがバイロイト・デビューだったコーンヤのタイトルロールで、卵肌のようにツルンとして初々しい声が「汚れなき愚者」の印象を深めている。多くの人はヴィントガッセンの神々しい声を望むだろうが、終幕の「わが愛しき白鳥よ」を歌いだすあたり、オケの団員も固唾をのんで静かに見守っている様子も伺え、新たなヒーローを生み出す瞬間の祝福を味わうこともできる。この頃から当たり役になっていたヴァルナイの魔女オルトルートなど、ドラマとしての配役を弁えたオペラ全体のまとまりも上々だ。ちなみにこのときエルザ役を歌っていたリザネクは、後のレヴァイン盤(映像付)ではオルトルート役を担っていて、ワーグナーを巡る世代間の太い繋がりをも実感することだろう。 |

|

カイルベルト/バイエルン国立歌劇場:R.シュトラウス「ばらの騎士」(1965)

ウィーンでの上演ばかりカタログで浮かぶ「ばらの騎士」だが、元帥夫人の座を巡るシュヴァルツコップとデラ・カーザの鞘当てなど、たとえ帝王カラヤンであっても手に余るような政治的な思惑を気にしなければならないのがウィーンでもある。この点、バイエルンでの演奏は各歌手が自分の役どころに思う存分集中して舞台そのものを盛り立てているように感じる。貴族社会特有のややこじれた人間関係が主役のこのオペラにおいては、誰が主役というわけでもなく配役のバランスが重要だと思わせるに十分な内容で、クレア・ワトソンの元帥夫人は盛りを過ぎてなお美貌を誇る花として自信に満ち溢れているし、ヴンダーリッヒもやや羽目を外しながら美声を轟かせている。ベテラン陣としては、オックス男爵のクルト・ベーメ、ウィーンから移籍したばかりのゾフィー役のエリカ・ケート、バイエルン以外ではあまり観ないヘルタ・テッパーのオクタヴィアンと、脇を固めるうえでも抜かりない。まだ駆け出しのファスベンダーがアンニーナ役で出演している(後にC.クライバー盤でオクタヴィアン役を演じる)など、この時期から安定した演目として次世代に引き継がれていたことが判る。たとえライブでもステレオ録音の多かったカイルベルトだが、モノラルで見通しのいい演奏は、いかに完成度が高かったかを物語っている。この後の1972年からのC.クライバーの名演の数々はこの遺産をゴッソリいただいた結果だと判る。 |

|

F.レーマン/バイエルン放送響:コルンゴルト「死の都」(1952)

ベルギー象徴派詩人ローデンバックの小説「死都ブリュージュ」を元に、1920年に弱冠23歳で書かれたコルンゴルトの代表作だが、戦前は世界各地で演奏された割には、ユダヤ人としてヨーロッパを去った後はハリウッド映画音楽を担当したために、芸術音楽家としての名誉を失ったまま戦後は急速に忘れ去られた。ここでのフリッツ・レーマンによる放送セッションも、ウィーン時代からコルンゴルト自身と知古にあり米国で暮らす姉君ロッテ・レーマンの伝手もあって実現したとも思えるが、舞台再演が1955年、初レコードが1975年のラインスドルフ盤と、同じ時代のR.シュトラウス(ウィーン国立歌劇場の監督時代にこの作品もレパートリーに取り込んだ)に比べてあまり優遇されたものとも言えない状況が続いている。その意味で、この録音に込められた追憶の意味は、二重の意味で黙殺された芸術家の生涯と重ね合わせて、もはや巻き戻しの効かない時間の意味を問い掛けているように思えるのだ。 |

|

ベーム/ウィーン国立歌劇場:アイネム「審判」(1953)

カフカの長編小説「審判」を元にした新作オペラで、これが初演である。もとの小説は1915年に書かれたものだが、1938年にアイネム自身がゲシュタポに一時的にせよ拘束された経験もあってか、ややサスペンスタッチの緊張感のある音楽となっている。そのなかにジャズや12音技法など、戦時中の退廃音楽の要素を盛り込み、グレーゾーンの折衷主義という自身の作曲家としての立場も混ぜこぜになった、人間誰もが叩けば埃がたつような実存の危うさを表現している。ベルク「ヴォツェック」でも実証済のベームのキビキビした指揮ぶりに加え、実は演技派だったローレンツの主役ヨーゼフ・K、仕事熱心なゆえに冷徹にならざるを得ない警察官フランツを演じるワルター・ベリー、裁判官の妻の立場ながら被告人への慈愛を人間のなすべき務めとして精一杯歌うデラ・カーザなど、自分の社会的立場に一生懸命になればなるほど悲劇へと空回りする人間関係のブラックな一面を巧く炙りだしている。 |

|

ヒンデミット/ウィーン響:モンデヴェルディ「オルフェオ」(1954)

アーノンクール80歳のお祝いに公開されたORF音源で、ヒンデミットがアメリカ亡命中に当時まだ断片的だった楽譜を校訂して、必要なところはアレンジするなどして完成させた版を使用している。この公演のウィーン交響楽団のメンバーにアーノンクールが参加しており、結果的にその後の古楽復興運動の分岐点といえる記念碑ともなった。全般的にはリュートやリコーダーを織り交ぜた室内楽的な構成での雅(みやび)な演奏で、無闇にドラマチックに盛り立てることなく、音楽史上でも最も初期の古典オペラを、全曲演奏することの意義を初めて示したものとも言える。 |

●クラシックの演奏史をアルヒーフする

これらのアルヒーフの在り方について考える時、1950年代のドイツ・クラシック音楽界のニュース的な賑わいを把握しておく必要がある。19世紀的なワーグナー信託者の拡大解釈と、戦前から既に広まっていた新即物主義(ノイエザハリッヒカイト)の演奏スタイルとで、大きく揺れ動いており、大方は後者のほうに流れは定まっていたものの、こと芸術の話題となると事件の一種のように報じられたと思うべきで、その証拠物件が放送用録音なのである。ただ厄介なのは、よくある名曲の決定盤というかたちで評価する人たちにとっては、こうしたアルヒーフの方法は向かないし、レコード界の閉塞感もつまらない優劣の比較論で押し切る批評家の弊害だと思う。また、クラシック音楽をはじめて聴く人にとって、作品そのものよりも演奏の質を語るのはまだ早いと言われがちだが、実は演奏スタイルと作品解釈は切っても切り離せないものである。

例えばベートーヴェン作品の解釈でも、1960年代まではシンドラー(運命はかくのごとく戸を叩く)やフォン・ビューロー(ドイツ音楽の3大B、ブラームス交響曲1番をベートーヴェン第10交響曲と評した)の格言めいた言葉がなおも大きな意味をもっており、19世紀の作品論で必ず話題に上るワーグナー派とブラームス派の対立は、一方で第九の演奏についてはワーグナーの圧勝であり、これにリストの弟子によるピアノ・ソナタのシンフォニックな解釈が加わると、これがそのまま1950年代のスタンダードな演奏会形式になっているように思われるが、それほど話は単純ではない。フルトヴェングラーやメンゲルベルクなどが思索的な解釈の北限だとすれば、R.シュトラウスやシャルクのようなシンプルで効果的な指揮スタイルも同様に受け容れられていたことは、ワインガルトナーやC.クラウスは言うに及ばず、後の世代のベーム、ライナー、セルなどで実証済みで、これにマーラーの弟子だったワルターやクレンペラーのように、室内オケでの古典派としての枠組みを重視する演奏が加わることで、新即物主義と言われるスタイルが必ずしもアンチ・ロマン派の牙城のようなものではない、もう少し血の繋がりのある存在だと判る。実はライブではこうした演奏スタイルの個性というか癖が出やすい傾向にあって、フルヴェンのセッションとライブ録音の違いが一番良い例かもしれない。ピアノ演奏に関しても、リスト派の範疇にあるバックハウスとケンプがよく比較されるが、ケンプがダルベール(バックハウスの師匠)と並んでベルリンでサマークラスを開催できるほどの博識だったが、バックハウスは単に腕の立つピアニストという扱いになる。室内楽の共演でみても、ピアニストとしての見聞の広さは全く異なるのである。この辺の議論の余地のある歴史的な演奏解釈の流れを、単に演奏家の個性という風に割り切るのはかなり雑な話だというべきだ。

もうひとつの問題は、ナチス党の取った文化政策によって、上記のような議論が遮られたまま「ドイツ的」という言葉が独り歩きしていることである。それは例えば、舞台上演で明らかにすべき文化活動が退廃音楽として政治的に犯罪行為と同様にみなされたことから始まり、20世紀初頭にウィーンで起こったR.シュトラウスとマーラーの対立点の位置づけを曖昧にし、その対立点がドレスデンとケルンのオーケストラ公演のレパートリーに波及しているようなことまで、あまり留意できなくなっている。この辺の考え方を戦後のバイロイト祭に転じると、一般には新即物主義に即した抽象的な舞台演出の革新性がクローズアップされるが、戦前の演奏スタイルの対立点を再現するかたちでクナッパーツブッシュとC.クラウスの指輪の演奏を聴き比べると、広い見聞に立ったヴィーラント・ワーグナーの凄腕の振るい方が際立っているのだ。こうした音楽鑑賞のできるのは、実はドイツ放送録音のドキュメンタリー性に依っているのである。

これらの音楽批評の体系について話を難しくしているのが、ドイツ音楽史の独自性とでも云おうか、他の芸術から距離を置いた場所で議論されている点である。実はイタリアやフランスの影響を多く受けた音楽史であったのに、J.S.バッハを音楽の父と呼ぶように、いつの間にかドイツ的=観念的な芸術観という見解が定着している。そうした批評の流れの原因が、バッハの次男坊カール・フィリップ・エマニュエル・バッハの宣伝によるものであり、後のロマン派の流れをつくる多感様式のクラヴィーア・ソナタがその軸にあったのだが、後の世代が数理的な構造を好む父バッハの音楽から、あろうことにC.P.E.バッハの情緒的な嗜好を読み取ってしまったことが、ドイツ音楽史の独自性を生むことになった。ウィーンでのヴィーデン男爵によるバッハ作品の演奏会、ライプチヒのメンデルスゾーンによるマタイ受難曲の再演、あるいはイギリスでのドイツ式オルガンと呼ばれたロマンチック・オルガンの建造ラッシュなど、おおむね大バッハが引き金となった出来事ではあるが、1950年代はフォン・ビューローの示した3大B(バッハ、ベートーヴェン、ブラームス)によるドイツ音楽の歴史観が、実際の音楽史から切り離された状態で残された時期でもあった。実際の音楽史とは、C.P.Eバッハ、クレメンティ、リストのような作曲家兼鍵盤奏者によって、健全な音楽教育が引き継がれたことである。このことは、新即物主義的な批評体系で論じられる楽譜と演奏解釈という枠組みよりも大きな文化体系であり、あらためてドイツ放送録音に素顔のまま残されたパフォーマンスを聴くと、職人的なもっと地道な作業によって積み重ねられていることを実感するのだ。

放送録音のもうひとつの趣向は、RIAS響やバイエルン放送響、ケルン放送響など放送局お抱えのオーケストラの活動で、もちろん地域に向けたコンサートの運営もあるのだが、文化事業の一環としてステージには乗りにくい商売性の低い音楽作品の録音アルヒーフ製作に多くの時間を費やしている点である。これはドイツのレコードレーベル全体に言える伝統のようなものかもしれないが、まだレコード会社がグラモフォン、テルデック、エレクトローラ、シャルプラッテンなど数社しかない時代に、リリースの見込みのあるなしに関わらず記録として残っているのだ。こうした器用なプログラム運営で活躍したのが、フリッチャイやロスバウト、シェルヘンのような新即物主義の指揮者であり、1950年代のモダニズムの一端を担っている。惜しむらくは、現在の価値観のなかでは、フルヴェンやクナ将軍のような個性的な解釈が珍重されているが、本来はバランスをもって同じ土俵で味わうべき録音群だと思う。

オーケストラの話ばかりになりやすいのは、例えばバイオリン奏者の場合、シゲティ、A.ブッシュ、クライスラーなどアメリカに亡命して芸風がすっかり変わってしまった人や、リスト直系のE.フィッシャーやバックハウスのようにレパートリーが極端に狭められた例など、ソリストの立場は政治的にもかなり弱められていたように感じる。ウィーン三羽烏(グルダ、スコダ、デムス)のように1970年代から芽を出す人もいれば、アラウやボレットのようにアメリカに拠点を置いたため評価の遅れた人もいて、独墺系の器楽奏者に限定して1950年代という時代をドキュメントすると帳尻が合いにくいような気がする。むしろ視点をかえて、ヌヴーやイダ・ヘンデル、フェラス、ハスキル、フルニエなど外国からのゲスト出演でドイツ音楽を演奏した記録のほうが、ドイツ楽壇の豊かさを物語っているように思え、この辺のアルヒーフの見直しも個人的にはしたいと思っている。これに旧共産圏でのリヒテルやロストロポーヴィチの往来などを含めると、マグネトフォンがもたらした音楽文化の記録という方法論について網羅的なアルヒーフの形成ができると思う。

●モノラル録音には音に奥行きも広がりもある

ドイツ放送録音のほとんどを占めるモノラル録音の再生については、古い記録というと何でもセピア色のように色褪せていくと思いがちだが、当時のライカで撮ったモノクロ写真がカラーよりも光が刻んだ陰影の深さが印象的であるように、マグネトフォン録音はテープの保存状態さえよければ、ステレオに負けないくらいのリアリティがある。これは戦中の録音でもかなりの忠実度が保たれており、それと比べて1960年代と1980年代のステレオ録音の音場感の違いのほうがずっと大きいのだ。モノラルだからこそ色あせない魅力があることを覚えておくべきだろう。

ただし、モノクロ写真で現像というプロセスが重要なのと同じように、モノラル録音における1本のマイクで録られた音を1本のスピーカーで拡声するというルールが、ステレオのように音場感でごまかしが効かないため、別の意味での再生クオリティを要求するように感じられる。例えばフルトヴェングラーの不屈の名盤と言われる、「ウラニアのエロイカ」「ベルリン戦後復帰演奏会」「バイロイトの第九」などは、それぞれの演奏会場の違いがあることに、どれだけ留意できているだろうか? 実はこのことがマイクに入った音として写実的に表現できないオーディオ装置は、何かしらの問題をもっており、モノラル録音のもつ陰影を正しく反映できていないのだと、私自身は思い始めている。つまり歴史的パフォーマンスをアルヒーフする際に、ただ音声データとしてストックするだけでは不十分で、その再生品質の課題もセットで配慮しないとならない思うのだ。単純には知識として知ってるだけでは不十分で、音楽鑑賞のフィジカルな体験として再生できなければ意味がない。特にフルトヴェングラーのように会場の響かせ方を直感的に切り替えてオケをとことんドライブし尽くす指揮者は、このことが非常に重要なのだと思う。テープでもCDでも、どの記録方式でもそうだが、それ自体の音の癖はあるものの、さすがにムジークフェラインとバイロイト劇場くらい録音会場やオケの地域性が違えば、相対的な違いは表現として聞こえて当然である。他にティタニアパラストでのベルリンフィルの野太い音を、本来のベルリンフィルの音と勘違いしてはいけないことは、戦中の焼け落ちる前のシンフォニーホールでの木質の優雅な音と比べるとすぐに判るのだが、フルトヴェングラーらしさを語るときの演奏評価の半分以上は、戦後のティタニアパラストでのライブ録音によっている。おそらく以下のオリジナル盤を手にしたとき、ほとんどの人はレコード会社のサウンドポリシーについて語るだろうが、リソースが放送音源だった場合、ホールのロケーションによる音響の変化のほうが遥かに大きいと肝に銘じるべきだろう。しかし貴重な唯一無二の記録ともなれば、そのコモンセンスも断ち切れてしまい、会場よりも盤質のほうに話題がすり替わってしまうのである。

|

|

|

ソ連メロディア盤

旧フィルハーモニー |

英HMV盤

ムジークフェライン |

独グラモフォン盤

ティタニア・パラスト |

Neumann CMV3 |

AKG C12 |

Neumann U47 |

|

|

|

また、録音マイクにしても、1942~49年はノイマン CMV3、1949年からはノイマン U47、さらに戦後のオーストリアではAKG C12(テレフンケン

ELA M250)が使用されており、シンプルな天吊りマイク1本での収録の多いライブ録音では、それぞれのマイクの音質が素直に効いてきている。1947~48年頃のやや歪っぽい音は、戦中の録音と比較して単純にCMV3マイクのメンテナンスが追いついていないからではないかと思える。U47とC12の音質の差は、U47が低域方向に太く音圧にも強いのに対し、C12が繊細な高域を拾うのに適していて、そのままベルリンフィルとウィーンフィルの音色を表しているようにも感じる。同じ時期のモダンジャズの録音だと当たり前のことが、クラシック通の間では話題とはなっていないのは、ホールの響きが占めるファクターが大きいからかもしれない。そもそもそれを判断できるほどのクオリティを海賊盤は持っていなかったと言うべきだが、オリジナルテープを試聴できる状況になった現時点では改めて問われる事柄だと思う。

実はこのことが放送録音の品質を語るうえで、モノラルだという理由で十把一絡げにしやすい落とし穴になっており、リマスターでの音調の無駄なバラエティーにも繋がっているのだ。特にベルリンやドレスデンのように空襲で焼野原と化したイメージを、マグネトフォンを取り巻く電気音響技術に抱くのは大変な間違いのもとで、当時のドイツ放送録音はおそらく世界でも一番洗練されたものとして考えるのが筋であり、再生システムにもそれ相応の対処が必要なのである。少なくともフルレンジ1本で事足りるとかいうのは、高域の拡散エリアを無視することで、広がりの無い不十分な音で聞いていることと指摘しなければいけないし、動的なレスポンスのバラバラなマルチウェイスピーカーで再生しても、広帯域で録音された利点が全く生かされていないと言うべきだろう。両者は再生機器として単純に規格外の仕様なのだ。

フルトヴェングラー/ベルリンフィルについて言えば、三段階の音質改善があり、1942年にマグネトフォンの交流バイアス化によるラジオコンサートが本格化し、1949年のティタニアパラストの内装を改修した(ステージを取り囲むパイプオルガンが撤去された)際に機材を更新、さらに1952年にRIASがFM放送を開始する際に最後の更新をした。戦時中の1942~45年と復帰演奏会以後の1947~48年が実は同じ機材で録音されており、FM放送の始まった1952年には大病を患い一気に晩年のスタイルへと移行していったこととなる。

ちなみにベルリンフィルの弦楽器の配置だが、下の写真のように1947年の復帰演奏会のみがアメリカ型のVn1-Vn2-Vla-Vcであり、その後はずっとドイツ型のVn1-Vn2-Vc-Vlaだった。ところが第二次大戦までの旧フィルハーモニーではVn1-Vc-Vla-Vn2のいわゆる古典型(対向配置)なので、ホールの性質によって変えていたのは当然ありえる。よくカラヤンがアメリカ型に変えたと言われるが、録音セッション以外のライブではドイツ型を採用している写真がほとんどで、アメリカ型に変えたのはステレオ・レコードに向けたパフォーマンスだったと考えられる。フルヴェンからカラヤンへのサウンドの違いを弦楽器の配置で説明するのは都市伝説と考えていいだろう。

1949年に大改装されたティタニアパラスト(左:1947年、右:1952年)

マイクはいずれもCMV3の1本吊り

【さらばステレオ!】

~モノラル再生派の言い分

以下からは唯我独尊のオーディオ論である。前提としてCD世代のためのモノラル・システムについて語りたいのだが、LP盤の再生については既に多く人が書いているのと、これだけ多数のモノラル録音のリマスターCDが発売されているにも関わらず、ジャズと違いモノラルにこだわるクラシックファンはあまりに少数派であり、そもそも最新録音との棲み分けもできずに普通にステレオ装置で聴いている人がほとんどである。ところがドイツ放送録音に関しては、LP時代には夢にも見なかった高音質なマスターテープ音源での試聴が可能になったわけで、たとえモノラルと言えどもCD中心でのアルヒーフ形成も十分に考えられるのである。一方で、放送音源の音質の評価のほうは相変わらずステレオ目線での優秀録音との比較で見がちなのだ。多くの人は「ステレオでないのが残念」と決まり文句をこぼすのだが、私から言わせれば「え?モノラル録音をステレオ装置で聴いてるの?」とか「モノラルが2本のスピーカーの中央に定位するってそれ故障?」という感じ。つまり自分の部屋にモノラルをしっかり鳴らせる装置を持っていないことを恥じらいもなく自慢しているのだ。こうした裸の王様を世界から無くすために、ここでは以下の3段階で、強引にモノラル・クラシック録音の滝壺に突き落としたいわけである。

STEP-1:ステレオ装置がドイツ放送録音(モノラル)と相性が悪い理由

STEP-2:1950年代のLP盤には収まり切らなかったクラシック音楽界の全貌にせまる意義

STEP-3:モノラル再生装置には適切な音響規模とコストパフォーマンスが重要

ROUND-1:ステレオはけして正確でも立派でもない

個人的に感じるクラシック録音の発展とは、オーディオのステレオ化に伴って、年を追うごとに空間的に広がる薄く繊細な表現が好まれるようになって、それとは反比例してドイツ的なオーケストラの収録方法が別のカテゴリーに差別化されているように思うのだ。それは単純にはドイツ製真空管ラジオ(2way仕様)で再生してベストの状態となるよう規格化されたのだが、肉声の解像度がしっかりしていないとどんなに周波数帯域を広げても本来の力を発揮できないように思う。ところが、この手の録音を本格的な再生に、ラジオ用コーンスピーカーを2wayで組んだ自作スピーカーをEL84シングルで鳴らすのが良いというと、通常の人のオーディオ・マインドは萎えてしまう。HMVやデッカのクラシックLPを聴くのにタンノイのコーナーヨークで、モダンジャズを聴くのにアルテックA7やJBLオリンパスで、というような他人に自慢できる具合にはいかないのだ。これはノイマン製コンデンサーマイクやテレフンケン刻印の真空管などと比べると、大変な株の落ちようで、その辺の落差が1950年代の放送用録音=AM音質という勘違いを生んでしまったのだと思う。

一方で、ラジオの特性とは安定した品質を常に休まず保つため、放送規格によってかなり固定的に扱われており、その箱から取り出すことが難しいようにできている。ラジオでコンサートホールの響きを再現するサウンドステージが出現したのは、1970年代のBBCの研究を通じてであり、その成果があまりにも日常的になったため、現在のステレオ装置でモノラル放送録音を聴くと、狭い音場でゴチャッと鳴るような印象を拭えない。理由は、ステレオ音場を効果的に再生する高域のパルス成分が、モノラル時代にはただの雑音として扱われており、楽音の一部として積極的には収録されていないからである。逆にランダムに入る雑音が耳に付き、全体にノイズまみれで歪みっぽい音に聞こえやすい。つまりステレオ装置の魅力がガタ落ちになるので、悪い録音と判断されてしまうのである。考えてみれば、現在と同様のノイマン製コンデンサーマイクとテープレコーダーで録られた録音なのに、どうしてここまで評判がガタ落ちなのだろうか? 以下にその理由を述べてみたい。

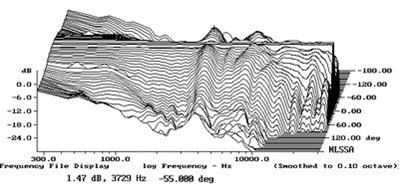

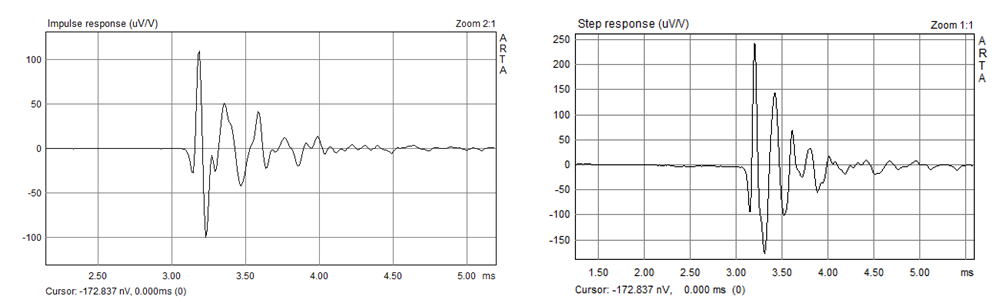

A. 左右に信号を分ける仕組みがよくない

以下に1970年代以降の典型的なステレオ・スピーカーの特性について紹介すると、高域で定位感を出すためツイーターのインパルス応答を鋭く引き立たせており、なおかつ左右のチャンネルセパレーションを明瞭にするため高域だけ指向性を30°以内に抑えてある。反対にウーハーは低音の豊かさを補強してバランスを取るため、応答を遅らせてゆっくりエネルギーを放出するようにしている。この鋭い高域のパルス音と重たい中低域の反応は、1970年代以降のステレオ録音には有効なバランスなのだが、1950年代のモノラル録音では中域に情報が団子状に固まって、低音がスカスカ、高域がザラザラした印象を与える。同じテープ録音でも録音から再生までの音響理論に違いがあり、フラットな特性であれば正確な再生ができると思うのは間違っていて、動的あるいは空間的にマッチしてないと鳴ってる音は不正確なのだ。一般に流布しているドイツ放送録音の音質に関する評価は、1970年代以降のクラシック向けと言われるスピーカーの特徴と二重写しになっていて、鋭い高域と緩やかな低域にキャクターを分離した音響理論とのミスマッチから生じていると考えていい。言い方を変えると、1970年代以降のスピーカーは、指向性にしても、時間的な整合性の点でも、音響的にフラットではないのだ。

BBCで1969年に行われたミニホール音響実験

BBCモニター Ls3/9aの特性(ツイーターの反応が鋭敏で指向性が狭い)

一方で、1970年代にBBCが採用したブルムライン方式のワンポイント・ステレオ収録(1940年代にEMIが開発)は、エコーが強すぎて実音の明瞭度に欠けるように感じるときがあり、マルチマイクでの収録に慣れた耳には違和感を感じるかもしれない。1950年代のドイツ、1970年代のイギリスと、共にFM放送を通じてHi-Fi再生の基礎を作ったのだが、フラットな特性のマイクとテープレコーダーを使っていても、収録から再生までのトータルな音響理論の違いで、ここまで聞こえ方に違いが生じることの好例と考えていいだろう。

B. スタジオモニターでは歯が立たない

よくフルトヴェングラー入門として、ウィーンフィルとの英雄(EMI、1952年)とベルリンフィルとのグレート(DG、1951年)から入るように勧めるのだが、この次に深みにハマりやすい「バイロイトの第九」「ベルリン復帰演奏会の運命」に触手を伸ばすことを考えると、この登頂ルートはよくないように思う。というのも、EMIに音調が合いやすいイギリス製オーデイオ機器は、低域がドーンと鳴り中高域が艶やかに鳴るタイプが多く、ドイツ放送録音を相手にすると、低域のビンビン唸る躍動感が潰れる、中高域がザラっとうるさく感じるなど、高価なステレオ装置を購入して一度登頂したはいいが、下山するときに遭難するというパターンになること間違いなしなのだ。ラジオ放送はハム音をカットするため重低音が入っていないことも多いので、重低音再生がそれほど意味がないばかりか、150~500Hzの中低域の反応を遅らせると、サウンドのバランスそのものが崩れることもある。こうした機器は犬(HMV)やチューリップ(DG)、耳(デッカ)、青トーチ(メロディア)のオリジナルLPを蒐集しているコレクターにのみ赦された神器であり、誰でも購入できるCDのような、ドイツ放送録音が相手にしていた庶民に自慢してもあまり意味がない。というのも、最近のリマスターCDの傾向からすると、LP時代のほうが偽物を掴まされていたと考えるのが妥当で、初期盤でしか聴けないものは氷山の一角に過ぎないのだ。ここで心が折れると、フルヴェンの残り9割のライブ録音を楽しめなくなるので、いきなり結論を急がないほうがいい。

| ~犬とチューリップに戯れた日々~ |

デジタル時代の到来? |

|

|

最近のリマスター盤の進展から考えると、例えばB&Wのマトリックスシリーズなどは、現在でもドイツ・グラモフォンのモニターとして活躍しているため、こうした最新のオーディオ装置でも立派に鳴るようにできていると思いがちだが、これらの機材は1980年代にフルヴェンの再発CDの音が散々だった頃のものだということを忘れてはいけない。というのも、過度特性をみれば判るように、低音や高音の役割分担を明確に分けたマルチ録音の整備された1970年代以降の、出音の位相が正負入り乱れた状況を踏襲しているからで、マイク1本で録られたモノラル放送録音では耐えられない。それこそカラヤンやポリーニを真剣に聴くための道具だといえるだろう。同じことでビートルズの最新リマスターが出るたびに、現在のアビーロードのスタジオ機材で聴くのが正統派という話題が出るが、結論はいつも同じで、ポール・マッカートニーが回想しているごとくDansette社のモノラル卓上電蓄で聴くのが最高なのだ。同じように戦後のフルトヴェングラーのスタジオ録音はタンノイでOK、放送録音はドイツ製真空管ラジオでというのがセオリーとなる。大音響でも広帯域で低歪みなのが全てではなく、小さい音量でもバランス良く鳴るポイントをしっかり押さえた仕様のほうが、ドイツ放送録音の場合は合っているのだと思う。

C. 1960年代の曖昧なオーディオ環境を探る

現在のステレオ装置との相性が悪いドイツ放送録音ではあるが、フルトヴェングラーの発掘音源のリリースが加熱するのは1970年代になってからなので、おそらくは旧式のオーディオ機器を所有していたクラシック・ファンからの、新譜の録音品質の変化に対する反動的な要求が重なっていたのかもしれない。いわゆるモノラル愛好者が言う新しい録音が薄っぺらいという意見であるが、残念なのは同じ1950時代のモダンジャズが、1970年代のJBLのモニタースピーカーによって新しい生音体験を獲得したのとは裏腹に、1950年代のドイツ放送録音についてはオーディオ装置の見直しが図られなかったことだ。多くの原因がひどい音質の海賊盤に帰することは可能だが、「音は悪くても演奏は最高」というような、本来は矛盾する内容を平気で語る人が多かったのも事実だ。つまり演奏が良く聞こえることこそオーディオの正しい姿であるのに、箱庭の音場感のほうを正しいとする風潮に流されていたのだ。

1970年代初頭のオーディオ環境が実際にどういう水準にあったかというと、デンオンがDL-103を開発した頃、FMで聴くレコードの音があまりに良いので話題になり、原因を探っていくとカートリッジの違いに行き着き、以後民生用にも販売しないのかという問い合わせが殺到したという。今でこそ古いレコードの再生で定番となっているオルトフォンなどはごく一部のマニアの所有物で、トラッカビリティという言葉にだまされシュアーのV15を賞賛して、国産カートリッジを「みそしるの味」とそしるのが精々だった。それよりもレコードの録音品質の変化についていくのが難しく、ベーム/ウィーンフィル、カラヤン/ベルリンフィルと続く、新しいベト全の録音を目の前にして、つい5年前に月賦払いで苦労して買ったステレオ装置がゴミ同然となったことへの恨みは相当なものだと思う。翻って「フルヴェンかカラヤンか」などと音楽喫茶で息まく人がいても別に不思議はないのである。その意味では、フルトヴェングラーをはじめとするドイツ放送録音の復興気運は、21世紀に入って本来のクオリティをともなったかたちに整ってきたように思う。

この手の録音には所有するオーディオ機器との相性が付き物で、誰もが目にした音楽批評家 宇野功芳氏のオーディオ・システムはと言うと、アンプはマランツModel.7プリとQUAD IIパワー、アナログはトーレンスとSME、カートリッジはシュアーM44-7が古い録音にちょうどいいとした。スピーカーはAXIOM 80を中心に両脇をワーフェデールのツイーター(Super3)とウーハー(W15/RS)で補強した自作スピーカー(ネットワークはリチャードアレンCN1284?1.1kHz、5kHzクロス、箱はワーフェデール EG15?)で、完成品での輸入関税が高かった昔は、部品で購入して組み立てるのが通常だったし、エンクロージャーは自作で組み立てるのが一番効率が良かった。ネットワークは同じユニット構成のために出していたリチャードアレン製を当てがったが、元の構成が12インチ+8インチ+3インチのところを、ワーフェデール Super8が中高域がきついからとグッドマンズ Axiom80(1970年代復刻版)に換えて、さらに低音を増強するためウーハーを15インチに換えた。ただしW15/RSは800Hzからロールオフする特性なので1kHz付近が少し凹んでいたかもしれない。今でいうヴィンテージ機器を新品で購入した当時から愛用しており、これにラックスマンのD500X's(後に同じラックスマンD7、スチューダーD730に買い替え)が加わるわけだが、例えばポリーニのような新しいピアニズムをちゃんと聴けていなかったように言われる。ことフルトヴェングラーやクナッパーツブッシュ、ワルター、メンゲルベルクのライブ録音への偏愛ぶりは、むしろオーディオの発展史から一歩身を引いた試聴環境にあったように思う。そういう意味では、宇野功芳氏の音楽批評は、一見すると失われた個性的クラシック演奏への懐古のように聞こえるが、実は1960年代のレコード文化の価値観を背負って論陣を張っていた数少ない人でもあったといえる。ドイツ放送録音をさらに音量を上げて聴くノウハウが手詰まりなので、性能としては二流品のワーフェデールの愛用へと向かっていくのだといえる。これでないと音楽の批評ができないとも言っているので、相当のお気に入りなのだと思う一方で、クラシックのレコード批評家のなかではオーディオと録音の相性に関するヴィンテージな課題を早くから認識していた最初の人でもあった。ときおり自宅のオーディオの音質改善の話題を振られても「これ以上音が良くなってもらうと困るから」という断りの言葉が多かった。案外、繊細なバランスの上に立っていたのかもしれない。

とはいえ功芳氏が1990年代に多くの人に勧めていたハーベスHLコンパクト(1990年代)は、ワルター/コロンビア響やベーム/ウィーンフィルくらいまでは良いだろうが、フルトヴェングラーの放送録音には高域がでしゃばり過ぎな感じがする。やはりどう転んでもBBCモニター系の1970年代の価値観を踏襲するため、1950年代の録音には少し批判的な音質評価を下しやすい。クラシック録音全般を中立的に聴くには良いポジションにあるスピーカーだと思うが、放送録音のように高域が雑音だらけのものは遠くから傍観したような感じになりやすいのも注意が必要である。

参考までに、瀬川冬樹氏がベタ誉めしていたBBCモニター LS5/1Aは、ウーハーがグッドマンズ、ツイーターがセレッションという組合せで、1960年代を通じて使われていたが、グッドマンズの中域の指向性が悪く、斜めから試聴したときに1kHz周辺が大きく落ち込むという癖をもっていた。宇野功芳氏は中域の張り出た音と表現していたが、おそらくAXIOM

80が受け持つ1~5kHzの帯域が俊敏に出てくることを言っているのだろう。これをLS5/1と比較すると、当時の英国で許容されたHi-Fiのトーンが1kHz付近を中心に両端が盛り上がる少しドンシャリな傾向が好まれたと理解するのが妥当である。この中域の裂け目と中高域の分割振動とがトーンキャラクターに影響して、功芳氏がポリーニのピアノ録音を硬すぎると隠避した原因のように思うのだ。

1960年代のBBCモニターLS5/1

宇野功芳氏のワーフェデールW15とAXIOM80の使用状況(推定)

【因縁の一枚】③

|

マーラー交響曲4番:メンゲルベルク/アムステルダム・コンセルトヘボウ管(1939)

むせかえるロマン主義的な演奏で知られるメンゲルベルクの演奏でも、特に個性的なのがこのライブ録音で、フィリップスから1962年にオランダとアメリカでLP盤が出たものの、1960年代のマーラー・ブーム以降は急速に忘れられていった。私が初めて聴いたのは1978年から再販された国内盤のメンゲルベルクの芸術シリーズで、時はアバドやバースタイン(再録)が業界を賑わしてた時代に、戦前の珍しいマーラー演奏に聴き入っていた。このCDは1989年に初CD化されたもので、この頃流行ったNO-NOISEシステムによって音が弱冠なめらかになってる。とはいうものの、アセテート原盤の傷などのゴミ取りまではしておらず、それほど音質に違いはない。

一方でメンゲルベルクはマーラーが生前最も信頼していた指揮者で、4~7番は総譜の校正を共同で行っていたり、同じ曲を2人で午前と午後で分けて演奏して互いの解釈を聴き比べたという逸話も残っている。おそらくマーラーの死後に全曲演奏会を遂行した最初の指揮者だったかもしれず、1904~40年までに約500回もマーラー作品を演奏したという記録が残っている。このライブもドイツ軍に占領される前年に、ブロッホをはじめユダヤ人作曲家の作品を集めた演奏会の一幕だった。同じ頃に「千人の交響曲」も取り上げていたので、ドイツ・レクイエムや第九のように放送録音が残っていないのか勘繰りたくなる。

この演奏の国内盤に解説していた宇野功芳氏の評では「表現が固定されてて硬い(ぎこちない)」「オーケストラの色彩感が足らない」ということが書いてあったが、おそらく氏の大好きなワルター/ウィーンフィルの芸風とは正反対の解釈に、あえて批判的な意見を述べたものと思う。別の視点では、宇野宅のステレオ装置について山之内正氏との共著「目指せ!耳の達人」では、オーボエなどの木管の音がくすんで音像が大きく膨らむという指摘を受けているので、弦を中心に表情を掴むとこういう意見になるのかと思う。個人的にはこの手の録音でもFM放送並の音質で鳴らせるようになったため、むしろコンセルトヘボウの木質の響きに年季の入ったニスのような艶やかさがあり、アールヌーボーのガラス細工を見るようなモチーフをデフォルメした造形性もあり、総じて世紀末の象徴派絵画のような表現様式を色濃く残しているように感じる。その作り物めいた雰囲気は、ブリューゲルの「怠け者のの天国」に見るような、この世で思い描く楽園の虚構性も突いていて、中々に辛辣な一面も持っていると思うのだ。 |

もうひとりご登場ねがうのは映画評論家の荻昌弘氏で、1968年に「ステレオ 聴く人の創意とよろこび」という本を執筆するほどのオーディオマニアでもあり、1952年に英雄のLPが発売された頃からの大のフルトヴェングラーファンとして知られ、一時期は「LP再生装置はフルトヴェングラーとレコードで会話する媒体だと思込むにいたった」とも記している。残念ながら上記の著書にはモノラル時代の装置のことはあまり詳しく書いておらず、輸入商社で(社員だった奥様と一緒に)手に入れた英国製グッドマン・スピーカー、英国製LPプレーヤー、そしてマニアの自作アンプとしか判らない。1952年のWireless

World誌には英国ラジオ博覧会の模様が特集され、グッドマンのブースでは8インチ・フルレンジのAxiette 101とその磁石強化型の102(参考出品)が、ガラードのブースではModel

T(3スピードターンテーブル)が展示された、とあるので、おそらく新しくて英国製にしては安価なこの2機種を選んだと考えられる。このAxiette

101はBBC LS1/1モニターやデッカ デコラ電蓄(モノラル)にも使われた当時としては優秀なもので、ガラードModel Tも多くの電蓄に採用されOEM生産された。このモノラル装置で10年間過ごした後の1963年からは、岡田諄氏のコンサルタントによるYL音響の最高級3wayスピーカーにパイオニアの大出力アンプ、トーレンスのプレーヤーとSMEのアーム、オルトフォンSPUを愛用していたとあるので、執筆時に初期のLPプレーヤーについて紹介するなど取るに足らない話題という感じだろう。その後1976年のインタビューではスペンドール

BC2とラックスマン SQ38Fに変えており、弦の艶やかさを激賞しているが、10年置きとはいえ常に新しい録音に合わせてシステムを更新する当時のオーディオライフの情況をよく反映している。

ところで、この著書で「レコードによる人間の伝達」について述べる際に「フルトヴェングラーによるベートーヴェンの『第九交響曲』のレコード(エンジェル)は、総練習の実況録音、といわれるもので、聴衆の咳なども入っている」と記しており、2008年に話題になったバイエルン放送局所蔵の別テープの検証がほとんど門外漢だったことが改めて判った。しかし、荻さんはこの話をどこから聞いたのか? ライブ本番だからこそ感動的な演奏になったのだと繰り返してきた世評をどのように眺めていたのだろうか? 単純には分野違いのことに深く首を突っ込まない紳士な態度と、「この(バイロイトの)演奏の入神的な白熱感は、今日でも、私たちがレコードで所有できる最高至純の『第九』を思わせる」と記したように、フルトヴェングラーの残したレコードの芸術性に寸分の疑いもないことからくる敬服の念が先立ち、ゲネプロであろうがステージ本番だろうが些細な事として片付けてしまったように思える。実は音楽鑑賞をするための道具として考えたオーディオ装置の理想は、こうした判断のゆがみが生じないところにあるように思えるのだ。

D. ラジオ用スピーカーには熟慮された文化がある

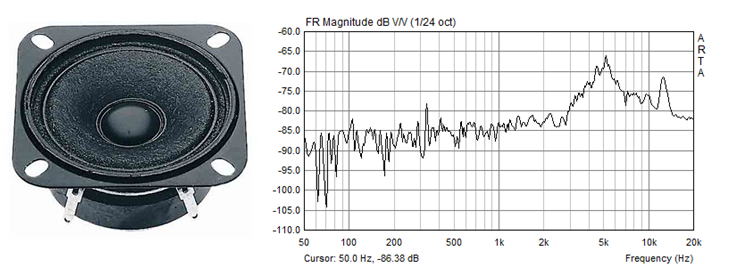

かつて私もそうだったのだが、立派なステレオ装置で聴き映えのする録音に対し、そうでない悪い録音のためにサブシステムを用意する人も多く見受けられる。しかし、もとがラジオ用音源だからと、安易に小口径フルレンジから始めるのは賛成しかねる。実はラジカセが10cmフルレンジになったのは1980年代のステレオ・ラジカセの流行以後で、くわえて現在のフルレンジユニットの多くは、ステレオ録音に特化されて高域の指向性が狭いのと、バスレフで無理に伸ばした低音は生音のまま加工されていない低弦楽器の躍動感が空振りするため、ダイナミックに欠ける音楽を漠然と聴くことになるからだ。聴きやすいからといつまでもぬるま湯にどっぷり浸かるのではなく、悪い録音ほど中音域をダイナミックにガッツリ鳴らさないと、モノラル録音のもつ表現の濃さが浮かび上がって来ないと思う。

サブスクでフルヴェンも気軽に聴ける時代が…来ない来ない

それでもフルレンジは、ウーハーとツイーターの位相の整合性がチグハグな既成のマルチウェイで聴くよりは、マイクで拾った情報を的確に再生しているほうなので、もう一歩踏み込んで20cmくらいから始めるほうがいい。できれば平面バッフルで使える古いドイツ製のフィックスドエッジのユニット(SABA

グリーンコーン、Siemens 6Wなど)がお勧めだが、1980年代には交換部品としてデッドストックとなった新品同様のものが安く手に入ったが、現在では保存状態の良いものがますます希少になっている。かつての古レンジについては、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ではローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声電波が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。1970年前後の当時は英グッドマンや独イゾフォンの18~30cmフルレンジが比較的安く輸入されていて、新進のフォステクスFE103が1600円のところ、1900~2700円で売られていた。今は昔の物語である。実は長岡鉄男は基本的にクラシックファンで、A級セレクションに出てくる9割は現代曲も含めた純粋なクラシック、あとは自衛隊や騒音の類のゲテモノで、そっちの話ばかりなので亜流扱いされがちだが、日本のオーディオ文化を草の根から支えようと奮闘してた一人である。もちろん、長岡鉄男がフルトヴェングラーに熱狂するようなことはなかったのだが、放送録音の音質管理と再生方法についてここまでちゃんとコメントした例はあまりないので紹介した。

この手のフィックスドエッジのスピーカーを平面バッフルや後面解放箱に固定するときは、バッフル面から少し浮かして取り付けて、スピーカーの振動を直接バッフル面に伝えずに、背面の逆相成分の遮蔽だけに役割を特化するのが流儀だ。そうすることで音の出方がよりクリアになり、中低音からの表現のうねりが一層克明になるし、1~2kHzに生じるエッジの共振音も和らぐ傾向にある。古いドイツ製ラジオ用スピーカーにはゴムシューの付いているものが時々あるが、固定するときにサブバッフルを付けてアイソレートしていたものを最初から織り込んだ仕様だ。スピーカーをバッフル面にピッタリくっつけることは密閉型やバスレフ型には必須なのだが、平面バッフルなどは板の固有振動の共振を避けるため、スピーカーの位置を左右上下で非対称に取り付けることもする。ちなみにIECでのスピーカー測定は平面バッフルが基本であり、スピーカーにとっても素直な特性となるのだと思うが、サイズの点では最も効率の悪いものになる。後面解放箱にすると、この面積を折りたためるので多少小さくなるが、あまり奥行きを深くすると洞窟音のような不自然なエコーが付帯するので、幅に対して奥行き1/3くらいまでが限度だと思う。

E. ヘッドホンモニターもマグネトフォン時代の遺産だけど…

最近の携帯プレーヤーの発展に伴い試聴環境がイヤホン中心という人も少なくないのではないかと思う中で、インターネットでサブスクなどで公開される音源が豊富になっているのも気になる点ではある。特にCDはどう考えても限定発売ですぐ廃盤になるし、購買意欲も見境なくニンジンをぶら下げて走らされてるようなところもある。ところで放送音源のヘッドホン試聴のほうはマグネトフォンが開発された当時から、録音ブースのない古いコンサートホールでは舞台袖でヘッドホンでのモニターが行われており、Beyer

DT48など1937年からつい最近まで製造されていたものもある。現在でもドイツのトーンマイスターにヘッドホンでバランス調整する人が多いのは、こうした伝統のなせる業でもある。ただし初期のヘッドホンはノイズ検知という役割が大きく、Nagraのポータブル・テープレコーダーに標準装備されたタイプは中高域を辛目に設定してあった。

現在製造されているヘッドホンについていえば、ドイツ放送規格に沿ってDiffuse Field Equalization(DF補正)を保証した製品(AKG

K240、ゼンハイザー HD600など)以外のものでは、外耳の共振の影響を考慮していないため、トーンにかなりのバラツキがある。例えば日本でスタジオ標準のソニー

MDR-900STなどは高域に強いリンギングがあり相性の悪いもののひとつだし、逆に70年も前の録音なんか聞いてくれるなということだろう。DF補正を掛けたゼンハイザー

HD600でも録音品質の良し悪しを選ぶ傾向がある。同じソニーでも映像制作向けのMDR-7506は普通のトーンなので、どちらかというと艶を消したマットな音質のほうが、放送録音の音質の違いで一喜一憂することなく落ち着いて聴けるだろうと思う。

ただヘッドホンでの試聴で注意が必要なのが、この手の録音を聴くときは、けして音だけを聴いているわけではなく、身体全体で感じるリズム感というか、部屋いっぱいに響くダイナミックな躍動感が意外に重要な気がする。ヘッドホンで聴くと、たしかに低音や高音はより明確に聞こえるのであるが、マイクで拾った生音に耳をそばだてて、ひたすら演奏の輪郭をなぞっているような感じもするのだ。つまり音が大きい小さいの規準となるパースペクティブなものが存在しないので、音の大小によりホールの響きが充満する情報が失われ、演奏のディテールだけに注意が向くのである。これには良し悪しがあるのは当然で、演奏者のすぐそばに立って楽器の弾き方を観察したいのであればヘッドホンだし、観客席で聴くように最終的なホールの響きまで見届けたいならスピーカーでの試聴環境を整える必要がある。

現在のステレオ録音ならすでにどっちかのシチュエーションに定めて加工済みのなので音場感だとか定位感というのが変わらない(ようにせねばならない)のだが、ドイツ放送録音においては加工する前の生音が提供されることにより、こうした響きの捉え方が再生装置によって異なるということが起こり得る。モノラルだとホールの響きなんて出ないと思うかもしれないが、時系列的な位相の変化は明確なので、むしろマイクからの遠近感ははっきり判る。むしろステレオのほうが逆相成分で乱されているので、ステレオ装置による一義的な距離感しか再現できないのだ。

- 宇野功芳、長岡鉄男、荻昌弘のオーディオ観は真似できないが参考になる。

- ステレオの音場感に特化したスピーカーはモノラル再生には不向き。

- 小口径フルレンジではモノラル本来の底力が出せない。

- レコード再生では優秀なスピーカーが、放送用録音で良い結果を出せるとは限らない。

- ドイツ製ラジオ用スピーカーは21世紀に入り保存状態の良いものが手に入りにくくなった。

- ヘッドホン再生の場合は高域に癖のないものを選ぶべき(現在検証中)。

ROUD-2:クラシック音楽界と連動した報道リアリティ

A. レコード文化との対立点

モノラル録音の再生を目論む場合、多くの人はその原体験としてモノラルLPの再生を念頭に置いた「モノラル専用システム」の構築を目指す。このときの足掛かりは、モノラルLPの蒐集が肝であり、さらには当時の最高のカートリッジとレコードプレーヤー、スピーカーとアンプで鳴らし切ることになる。それはそれで良いのだが、フルトヴェングラーのように世界的なコレクターが既に大勢存在し、ラジオ放送のアルヒーフが9割というアーチストを相手にした場合、これから聴きこもうとする人にLP蒐集はかなり分が悪い。悪いどころか、ミイラ取りがミイラになるというような、音楽鑑賞の本質をも損なう事態に陥ってしまう危険性さえある。現在のリマスター音源の大半を占める板起こしレーベルの多くは元々レコードコレクターなのだが、こういう人たちに対抗してオリジナル盤について語るのは愚の骨頂で、ここは地に足のついた方針を立てなければならないと思うのだ。その意味で放送用音源というのは、レコード業界から離れた場所に埋蔵されたパンドラの箱のような気がする。というのも、かつてレコード会社が専属アーチスト契約を盾にずっと封印してきた亡霊が解き放たれたかのように思えるからだ(中二病発病中)。

こうした歴史の積み重ねのなかで生じた1950年代のドイツ放送録音の在り方として、レコード会社のプロデュース方法と決定的に違うのは、いわゆる名曲名盤主義ではなく、良くも悪くもドイツ・クラシック音楽界の実態そのままを記録していることである。それはコンサートの出来不出来に関わらず記録され、当時はレコードとしてリリースするのにためらったようなものも多く存在する。例えば、バイロイトの第九も録音の良さであればルツェルンのほうが有望だったが、シュヴァルツコップの強力な意見によってバイロイトのほうが選ばれた。同じ消極的な理由でローマの指輪もEMIからの録音スタッフの派遣が見送られたし、クナッパーツブッシュのバイロイト音楽祭も(本人が録音嫌いで知られることも重なって)長いことオリジナルテープが封印されていたのである。当時のレコード・プロデュースの価値観よりも、実際に生きている楽壇の実態を知らないほうが、遥かに損失の大きいことは明白である。

1950年代のライブ音源でリリースの難しかったのはオペラで、たとえ演奏の出来栄えがベストなものであっても、出演歌手の専属契約の関係が多岐に渡り、その交渉だけで無駄に時間が過ぎていくものも少なくなかった。フルトヴェングラーの指輪2種のイタリアで公演は有名だが、もっと悲惨なのはバイロイト祭で、つい最近まで良質な録音のものは、クナのパルジファルと、ベームのトリスタンくらいしかなく、クナの指輪(1956)などはオリジナルテープによるリマスターCDが出たときにヴィーラント・ワーグナーが満面の笑みを浮かべたというくらいの出来だったが、ちゃんとした音質で残っていたことさえ忘れられていたのだ。戦後に退廃音楽の封印を解かれた近代オペラの上演についても、昔のドイツ・オペラ録音といえばモーツァルト、ワーグナー、R.シュトラウスくらいにしか思っていない人にとっては、本当の評価はこれからだと言って良いように思う。これはレコードのようにそれ自体が売れないと制作しにくい演目と違って、文化政策的なバックボーンをもつものであり、その頃のオペラ公演への情熱とも相まって、ハイドンやモーツァルトで問題になる時代考証的にも古びない上演として長く記憶されるものだと思う。

B. 放送局アルヒーフへの対応策は未熟なまま

放送用録音の演奏の評価においては、様々な切り口があり、楽曲毎に切り分けた名曲名盤のランク付け、演奏家のステージ・パフォーマンスの出来不出来、さらには珍しいレパートリーの穴埋めなど、この手の批評活動にも意見が散漫な気がする。これには1950年代の音楽シーンを総括せずに現在と地続きにみているため、個々人の演奏会記録(あるいはディスコグラフィ)はあっても、ドイツ楽壇全体のインデックスをまとめたデータベースのないことと関連性がある。イギリスの場合は、例えば18世紀のオーケストラ公演に関するデータベースを持っており、誰がどの作品を演奏したかを検索することができる。こうした演奏記録の整理方法と演奏会評とのどちらが優位なのかの基本的なスタンスさえ決まっていないように見える。少なくとも放送プログラムのデータベースくらいはテキストで整理してほしいように思うのだ。

この手の劣悪音質の名演解説で有名な宇野功芳さんの批評がユニークだったのは、演奏家のステージ・パフォーマンスを一期一会の機会として批評を集中させた点で、かえって楽曲解説がオマケに思えるようなものだった。ただライヴでみせる大胆な解釈に傾倒する癖があり、例えばベームやカイルベルトのような職人的なマイスターについては、他の人にまかせていたように思える(唯一シューリヒトだけはブルックナーの伝手だけで株が上がった)。こういう職人風指揮者たちは時事のステージ環境にあまり影響されない、もっと長いスパンでの芸風の変化があり、普段よく聞くスタジオ録音との比較材料にされやすいのだ。一方で視点を変えて、ウィーンフィルとかバンベルク響のベストパフォーマンスという風に視点を切り替えると、話は全く違ってくるのである。フルトヴェングラーの戦中録音が、ベルリンフィルの自主レーベルでオーソライズされているのも、歴史的価値以上のものを見出しているからだろう。

個々のピアノやヴァイオリン奏者についても、個人の芸風というよりは、19世紀から師弟関係で引き継がれた血統のようなものが奏法に現れており、作品理解との歴史的な関係なども含めて鑑賞すると、意外に奥の深いものである。これは言葉で色々表現するよりも、聞いてみて初めて理解できるようなものなので、演奏スタイルのアルヒーフという一面でも、かなり多彩な様相が1950年代にはあったように思う。それでなければ、わざわざ似たような楽曲を聞きにクラシック演奏会に脚を運ぶこともないわけで、ライヴ録音にはそうした観客の期待感や感動の瞬間も一緒に記録されているように思う。これは解釈が個性的とか、天才的なひらめきというような解説をしてはいけないシロモノである。

以上の課題から浮かび上がるものは、放送局にうず高く積まれた見た目は何も判らない録音テープの由来について、その価値をちゃんと判断し説明できるライブラリアンのような人物が、当の放送局には居ないということに尽きる。つまり著作権の壁が阻んでいたものは、録音アルヒーフの価値を外部に公開し説明する広報活動の禁止も含まれており、50年の歳月は人間の記憶のスパンを遥かに超えていたということである。改めて録音テープ、それもライブ録音というアーチストが生きた証のような媒体がもつ実存の意味について、生身の人間が自身の記憶や経験で対峙する時代がきたのだと思う。

C. 放送録音の品質問題

もうひとつの課題は、こうした古いライヴ録音がアーチストの演奏記録としてふさわしいものかどうか、生テープの保管状態からリマスターの状態まで、それなりの配慮が必要ということだ。かつての海賊盤のお粗末な状況と比べ、オリジナルテープの音の鮮明さは驚くばかりで、どうして最初からこうならなかったのか不思議な感じがする。この点については、各州のドイツ放送協会のほうでテープ保管庫をもっていて、そこから音源を提供してくれるシステムが確立しつつあり、四半世紀もの年月を海賊盤の音質に苦汁を飲まされてきたにも関わらず、今更ながら私としても大歓迎なのだ。ただし21世紀に入ってのリマスターの方針については、現在の録音方式とドングリの背比べをしているようなところがあり、まだちゃんとしたメソッドが確立しているわけではない。デジタル化された恩恵として、ゴミ取り、皺取り、ピッチ修正など念入りにできるようになった反面、整形美人のように笑顔がぎこちないとか、別の問題も出てきているように思う。結局のところ、録音テープを最良の方法でリマスターした後の問題として、ユーザー側の試聴環境というものがあり、そちらもそれ相応のかたちで対応することが必要なのだ。しかし慣習的には、レコード配信側から聞き手のオーディオ装置を指定するようなこともないため、リマスタリング音質の話題から入ってCD全体の評価の齟齬にもつながる事態になっている。かつてはドイツ国内でのDIN規格でガッチリ固められた真空管FMラジオが、それなりに高性能で粒が揃っていたのだが、そうした素地のない現状では、市場原理の曖昧な評価に流されやすい一面がある。

これが素人のクミコミ程度の話で済めば良いのだが、例えば、この手の音楽批評で有名な宇野功芳氏が山之内正氏(オーディオ批評家)所有のステレオ装置で、クレンペラーのベト7の新しいSACDリマスター盤を聴いたとき、宇野氏は音に自信を感じる反面、CDで感じた人間味が薄れたという感想を抱いたのに対し、山之内氏はCDで感じたゆったりとした重たい響きが、SACDではすごく緻密で分析的に聞こえると応じた。ここで意見の別れたのが、SACDがより本来のマスターテープの音に近いというのは知識としてあるものの、LPから聴き続けていた印象を変えるようなことになると、宇野氏は音楽批評が成り立たなくなって困るということだった。単純には、EMIレコードが伝統的にもっていたサウンドポリシーがリセットされた結果、コワモテのクレンペラーの厳しい造形力を間近に接することからくる威圧感にも繋がっているように感じる。EMIのサウンドポリシーが、ホールの残響を多めに取った遠鳴りの傾向があるため、レコードでは実際のホールで聴くような印象にバランスを整えて提供していたことになる。ここで、そもそも録音での原音主義(Hi-Fiの意訳)とレーベルのサウンドポリシー(レコードの芸術性)を混同している時点で、録音を通じて音楽鑑賞する基本的な課題が、両批評家のなかで共有されず置き去りにされた状態で演奏論に突っ込んでいることも判る。案外この会話の異質さの理由は単純で、宇野氏がクレンペラーの芸風にそれほどマニアックな関心をもっていないということに起因しているようにも思える。批評に困るというのは、そこまで手が回らないから勘弁してくれということと同義なのだ。しかしもっと問題なのが、レコード批評家たちの間で得手不得手や専門分野の特定が不十分で、フリーライターのような姿勢で市場競争をしてしまっている点で、アーチストに対し公平な広報活動ができていないことにある。この時点で、宇野氏がだめなら他の人という考え方が成り立ちにくい層の薄さ、共同作業のしにくさ(批評活動の囲い込みと閉塞性)が露呈してしているように思える。

こうした課題は、録音アルヒーフを次世代に向けてどのような形で残すべきかの問題として常にあるものであり、マイク1本で録られたモノラル実況録音は、マルチトラックのようにミックスダウンでは誤魔化せないさらに複雑な問題をはらんでいると言えよう。これにはマイク設置に制限の多い放送局がレコード会社のように録音のロケーションを書類で残すような義務を怠ってきたこととも関連しているが、その後に発生したステレオ再生技術の視点で録音の良し悪しを語りたがるユーザーの課題も大いにあると言えるだろう。

- ドイツ放送録音はレコード文化や批評体系より大きな枠での音楽シーンを捉えている。

- 放送録音の存在はレコード会社のプロデュースから批判的にみられることが多かった。

- 放送録音の多彩な演目のアルヒーフの分類・評価についてはまだ十分な方法論が確立されていない。

- デジタル・リマスターの方法やトーンの選定などはまだ統一的な見解がまとまっていない。

- DIN規格で統一された戦後ドイツのオーディオ技術は時代を経るなかでますます曖昧になっている。

ROUND-3:ラジオ的音質を部屋いっぱい鳴らし切る技術の再構築

A. CD世代のためのモノラル・ヴィンテージ・スタイル

上記はステレオ再生での課題について述べているが、そもそもモノラル録音をわざわざステレオで聴かなければいけない道理はない。やはりモノラル録音はモノラルスピーカーで聴くべきなのだ。しかし1950年代のHi-Fiシステムのやっかいなところは、LPへの切り替え時点で、電蓄に対応するパーツを付け替えるか、安く仕上げるため自作で対応するかのどちらかでまごついているうちに、ステレオへの切り替えになったということが起きていて、その仮設のバラックのような状態が今でも尾を引いていることである。ドイツ放送録音について言えば、1950年代は誰もがもっと気楽にFMモノラル放送をHi-Fiラジオで試聴できたのだが、1970年代以降はドイツ製真空管ラジオの仕様についてちゃんと知っている人はほとんどいないので、レコード再生の道具としては帯に短い存在として扱われてきた。当時のドイツ人でさえ、ほとんど買えなかったLP盤のためにレコードプレーヤーを買い足す発想はそもそも無かったのである。それよりも常に新しいコンサート情報を届けてくれるラジオの豊潤なサービスに漬かっていれば十分幸せだったのだ。ところが現在のところ、1965年まで続いたドイツ国内でのFMモノラル放送の規格は五里霧中となっており、1950年代のオーディオマニアのようにパーツを掻き集めて何とか自力でシステムを組まなければならないのである。少なくともこれまでラジオ音源=AM放送用と混同されてきた歴史とは、おさらばしなければならない。

【プランA】原点回帰のドイツ製フルレンジ

さて、肝心のFM放送なのだが、1950年代はまだAM放送と下位互換のコンパチ仕様であり、まずこの帯域を生き生きと再生できるようにしないことには何も始まらない。この100~8,000Hzを制覇してこそ、さらに1オクターヴ広い50~15,000Hzについて語れるのだ。ところが、このサイトでは「ラジオの音」を色々と持ち上げてはいるものの、どうもほとんどの人はそれがどういう音なのか、皆目見当がつかないらしい。そもそもオーディオのスペック競争も最終戦線にきて40kHzまで拡張され、今さら100~8,000Hzの重要性を問うなどできなくなってしまった。その意味でも、AM放送の音声規格でも十分に音楽再生が可能であるという原点回帰を、どこかで示さなければいけないといつも思っていた。

ちなみにフルトヴェングラーのライヴ録音をどんなオーディオ機器で聴いても普遍的な感動が得られるというのは真っ赤な嘘である。むしろ1980年代までは庶民の公共資産だったAMラジオのインフラがあり、劣悪な海賊盤の音質でも聞き流せるだけの度量があった。その意味では「どんなに貧しいオーディオ機器でも」という前提条件のなかに、ラジオだけは常に存在し続けたのである。ところが、2020年代に入った現在では、家電売り場のラジオといえば5cmスピーカーで聴くような携帯ラジオしかないし、そのうちAM放送自体も廃止の方向にある。実に嘆かわしいことに、フルトヴェングラーの生きた時代の前提が崩れて、残された音楽遺産も霞みのむこうに消えていく可能性があるのだ。

今回のドイツ放送録音のクラシック音楽についていえば、1980年代までは手軽に手に入ったジーメンス14gやSABAグリーンコーンなどのドイツ製フルレンジがあって、平面バッフルや後面解放箱に取り付けるだけで、ハキハキとした音調でラジオ音源を楽しく聴かせてくれる定番アイテムだった。ところがラジオ保守部品としてデッドストックしていたユニットも枯渇し、中古市場で1本3~4万円で取引され、ヘタな小型2wayよりも高価になってしまって、初心者用というよりはベテラン向けの嗜好品になってしまった。これでは手段が目的になるオーディオマニアの悪しき習慣に陥る可能性が大きいのだ。

左:ジーメンス14g、右:SABAグリーンコーン

そうこうと新品で手頃な代替品がないか探していたところ、独Visaton社でFR6.5という16cmフルレンジが製造されており、これがまさにドンピシャの仕様であった。しかも、お値段据え置きの2,800円。こんな良い話は放っておく手はない。

まず注目すべきは、Qts=1.96というローコンプライアンス設計で、後面解放箱に付けても大丈夫な固さである。とはいえ、Qの値は低域のfo付近の動きにくさを言っており、Qtsが高くてもfo以上の領域はむしろ機敏な反応をする。この低域再生のために今どきのフルレンジは、バスレフ箱に入れるんを前提としておりQts=0.3~0.5というものが多く、これだと後面解放箱ではフラフラして高域だけが悪目立ちする。

もうひとつは、中高域に少しアクセントを利かせたトーンで、これがないとラジオ音源は冴えない。現在の録音はパルス波で定位感を表現するので、中高域のリンギングは音場を平板にする諸悪の根源なのだが、モノラルのラジオ音源では価値観が逆転する。ただし、録音が古いからと音質が悪いというのは早合点で、昔のオーディオ機器はマイクの生音をそのまま拡声してバランスが取れるようになっており、むしろ音声をいじくり回さず収録してあるものが多い。その前提条件に合った仕様を選ぶことが肝要なのだ。

最後に、これは見逃しがちな点なのだが、フルレンジはタイムコヒレント特性が素直だということだ。タイムコヒレントは直訳すると時間軸での整合性ということになるが、音声の波形は複雑なサイン波が重なり合っているが、見掛け上はフラットな特性のマルチウェイスピーカーも、ステップ応答で時間軸での順序を計ると、ネットワーク回路の位相反転で高音と低音がチグハグなタイミングに分かれていることが多い。この時間と位相の不一致がフルレンジの場合は理論的に起きないわけで、逆に分割振動などの歪み成分が増すのである。Visaton FR6.5はこの点でもクリーンな波形再生能力をもっており、キビキビと反応のいい音が再生帯域全体で貫かれている。

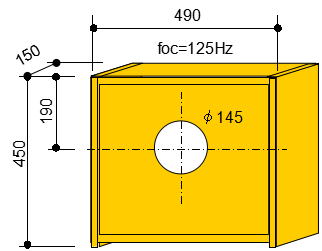

後面解放箱の大きさは、エンクロージャーの最低共振周波数を100Hzより少し高めに設定し、ボーカルでの胸声の被りを軽減するようにした。板割りは、近所のDIY店で切り売りしている40×45cm、15mm厚のパイン集積材を基本に、周囲を15cm幅×45cm長、19mm厚の板で囲うようにしている。これも経験上のことで、薄いコーン紙のフルレンジでむやみに重低音を伸ばしても、ボヤっとした低音は音楽の躍動感を殺す結果を招きやすい。ここは省スペースも考えて大きさを抑えるようにした。

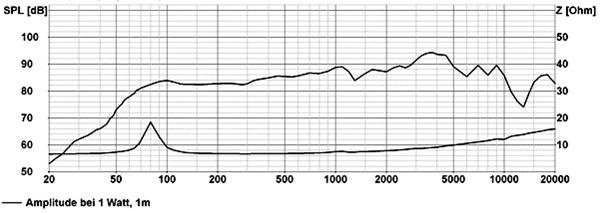

斜め30°から計測した結果は以下のとおりで、低音も高音も出ないカマボコ型である。今回はフルトヴェングラーのオーケストラ・ライヴを聴くと言う趣旨が大半を占めるが、未完成交響曲の冒頭もちゃんと低弦の動きが判る程度には押さえてある。むしろ200~5,000Hzというコアな周波数でレスポンスが綺麗に揃っているため、録音の質で一喜一憂することなく、破綻のないバランスで聴き通せる。やれSACDだのハイレゾだとかうつつを抜かす前に、この帯域バランスと機敏なレスポンスで、モノラル放送音源を心ゆくまで堪能してほしい。

【プランB】PA機器クラスまでグレードアップ

ドイツ放送録音がラジオ用音源という枠組みを超えるHi-Fiな再生音が得られるという確信のもと、モノラルでも部屋いっぱいに鳴らし切るオーディオ・システムを構築したいと、40年あまり貧乏臭く粘ってきた。最初はマジで貧乏くさいステレオで、フルヴェンやメンゲルベルクの演奏に酔っていたのだが、それはド根性とか言いながら体罰に近いスポコンが日常的だった昭和という時代の空気が織りなすようなものだった。しかしフルヴェンの死後50年経った現在、放送局所蔵のマスターテープにより本来の輝きを取り戻した録音群を前にして、精神論から肉体を得るための機は熟したというべきだろう。つまりフルトヴェングラーの生きた時代をフィジカルに体験できるオーディオ装置について、特にモノラル音源の再生方法についてまじめに議論すべきときが来ているのだ。

私自身思い出深いのが、クラングフィルムのオイロダインで聴いたギュンター・ラミン指揮のマタイ受難曲(独エレクトローラ1941年録音の復刻CD)で、それまで雑音だらけでギスギス、カスカスの音が、中身の詰まった滑らかな肉声を帯びて聴こえてきたのだ。まさに乾燥したミイラに潤いが戻り生命が宿るような蘇生の儀式にでも立ち会ったかのようなショックをうけた。かといって文化遺産化しているドイツ製ビンテージでシステムを固めようものなら、持ち家を売り払ってでもという決意が必要だ。

これについて私なりに試行錯誤した結果、1950年代の分割振動や磁気歪みのテイストを維持したまま、スピーカー規模を10~20cmのラジオ仕様から30cmのPAクラスまで引き挙げ、トータルな音響特性を大ホールと同じようなものに合わせることで解決した。Jensenスピーカーとサンスイトランスは現在も変わらず昔の仕様のまま製造されており、価格の安いということも含めて、これから古いモノラル録音を聴き込んでみようという人にも、誰にでも勧められるものだと思っている。

Jensen C12Rはギターアンプ用スピーカーとして有名だが、オープンバッフルでも使えるQo=2.4という強靭なフィックスドエッジをもつ、現在製造中のスピーカーでは希少な存在である。それでも開発された1950年代は汎用のPAスピーカーであり、ジュークボックスにも2way仕様で普通に使われてた。1950年代のドイツ製スピーカーと比べても両者が同じ音響理論で造られていることは一目瞭然である。創業者のジェンセン氏もデンマーク移民ということもあり、ドイツ製フルレンジの代替品&入門機として十二分に性能を発揮してくれる。同じような特性の16cmや20cmもあるが、30cmでは中低域から湧き出る底力がまるで違うので、漠然とトーンだけ合わせてもダメらしい。大口径フィックスドエッジ&平面バッフルの力は、ラジオ用音源の拡声には必須の要件だとさえ言える。

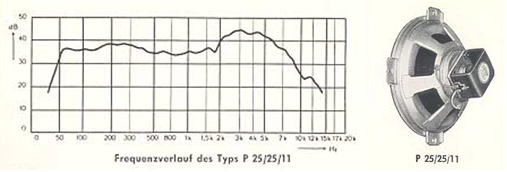

上:独Isophon P25/25/11(1959年カタログ)、下:米Jensen C12R(伊SiCA社で製造中)

1950年代はHi-Fi対応のため広帯域のフルレンジが出始めた時期でもあり、フリーエッジでバスレフ箱に入れる現在のスタイルが確立した。比較的小さな径でも低域は量感が出しやすくなったものの、男性アナウンサーの声は胸声で不自然になるスピーカーも多かった。さらにレスポンスの悪いウーハーをカバーするためにツイーターに頼るあまり、音源に6~10kHzのパルス性分が多分に含まれていないと、途端にカマボコ型のローファイ音に変わるものもある。実はラジオ用とされる100~8,000Hzをカバーする古レンジ(ワイドレンジまたはエクステンデッドレンジ)と呼ばれるスピーカーのほうが、こういう不自然な音響にはならないという一面がある。

そして平面バッフルまたは後面解放箱に入れてやることで、さらに中低域から中高域(200~4,000Hz)まで均質で明瞭な音の立ち上がりが生まれる。一般に、平面バッフルで使えるユニットのQoは0.7以上と言われ、fo付近のインピーダンスが障壁となってコーンの動きを止めてくれるのだが、Qo=1.5以上あるとかなり引き締まってくる。逆にバスレフ型を前提に設計したユニットはfo以下の帯域を伸ばそうとするため、Qo=0.3くらいまで柔らかくしないと具合が悪い。量感のある低音と引き換えに、レスポンスを犠牲にした部分も否めない。

さらにJensen C12Rの場合は、スウィングジャズの全盛期に、ビッグバンドに混ざってボーカルやギターをマイクで拡声するために開発された背景はあり、ドラムやホーンなど生楽器の音に出遅れないよう瞬発力だけは一流のものに鍛えてある。低音も高音も出ない30cmという仕様は、特にボーカル域(200~2.000Hz)での均等でスムーズな瞬発力に傾けられているといえる。現在知られるようにエレキギターを派手なディストーションで飾るのは、それから20年も先の話であり、一般にはマイクの生音をそのままステージで拡声するためのスピーカーなのだ。この辺の設計が、ラジオ放送を前提にしたライブ録音を生き生きと鳴らせるかどうかの基本的な作法というものだと思う。

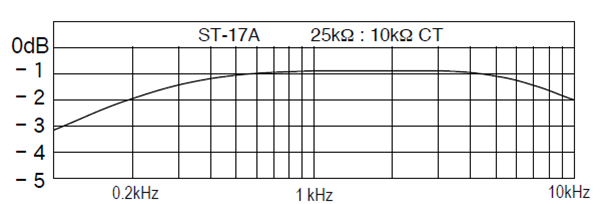

ライントランスの効能は、CDでは強調しがちなパルス性ノイズを和らげることが第一の目的であるが、最近のトランスは性能が良くなって、方形波でも直線的にきれいに通してしまう。個人的にはFMラジオのように薄っすらとホワイトノイズが乗ったくらいのほうが聴きやすいのだが、本来のCDのスペックもその辺に落としどころがあったように思ってる。ライントランスは嗜好性の強いもので、その効果も判りにくいところがあって、自宅の装置に繋いでみてじっくり聴かないと判らないし、名のあるビンテージ品は高価な割にばくち打ちのようなところがあって、当たりくじを引くまで買い続けなければならない。アメリカンな店だとローインピーダンスのトランスをハイインピーダンス受けにして高域をしゃくりあげさせてることを勧められたこともあった。そういうのはしばらくすると結構飽きも早いのである。

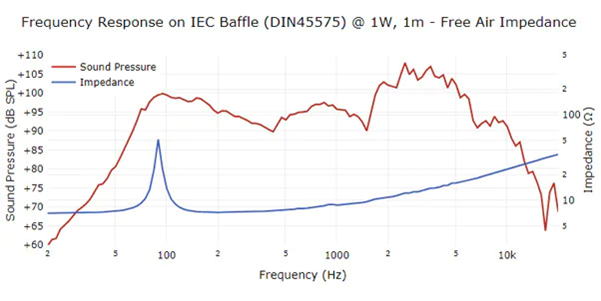

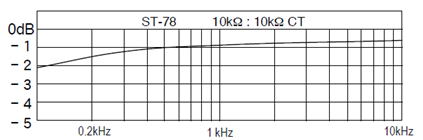

サンスイトランス ST-17Aについては、トランジスターラジオの組込み用に1958年に開発されたパーツで、終段プッシュプルをB級動作させる際の分割トランスとして現在も製造されている。昔、ヨーロッパ系のヴィンテージオーディオを扱うショップを訪問したとき、修理中だった古いドイツ製真空管を使ったアンプについて質問すると、「9割はトランスの音だ」と豪語していた。その頃はあまりピンとこなかったが、ドイツ製真空管はむしろトランジスターに近いようなリジッドな音であり、トランスレスのプリアンプなどに差すと一般のものよりもずっとレンジの広いHi-Fiに聞こえるし、逆に初期のNEVEコンソールに組み込まれていたマイクアンプは、トランジスター回路を用いながらトランス独特の艶やかな倍音を沢山含んでおり、往年のブリティッシュサウンドの太い粘り気なども含め真空管っぽいテイストをもっている。この倍音や粘り気の出る理由は、トランスの磁気飽和による歪みや磁気ヒステリシスによるコンプレッションが発生するからであるが、現在のオーディオ用トランスは性能が著しく向上して、重低音も高調波もキッチリ変換して同じような効果はほとんど出ない。サンスイトランスは、どういうわけかその辺を昔のスペックのまま出しており、まるでMMカートリッジでも聴くかのような野太さと艶やかな倍音を出してくれて、いい意味でラジオ的な親密なサウンドをもっているのだ。かといってそれほど味付けを強調するほど癖のある音でもなく、かつおだしの味わいのような感じが気に入っている。逆に2021年にBISから出たバイロイトの第九のような鮮度のいいアセテート盤の復刻では、フレーズの収まりが余韻で流れやすいところをスッと落として力感を出したり、過入力での高域のビリツキをうまく抑えてくれたりと、これが有ると無いとでは全く気合いの入りようが違う。やはり時代なりのチューニングが施してあるのだ。

実はこれの姉妹品でST-78というトランスがあり、こちらは高域がしっかり伸びており、むしろ1970年代のFMトランジスターラジオのイメージに近い音色になっている。特別に鮮度のよい録音に関しては、下ろしたてのシャツのようにシャキッとした感じで良いのだが、リマスターでイコライザー調整した位相歪みが出やすい難があり、時折気分を変えたいときに繋ぎ変えて確認している。これでも変化がないかと言えば、何もないときに比べてギラギラ感が納まり、爽やかな雰囲気になる。おそらく一般的に市販されているライントランスの効能に近いと思ってるが、パルス性ノイズを抑えつつ帯域内も過不足なく通すということだろう。アナログ的に言えばMCカートリッジのような感じで、性能を発揮するために盤質を選ぶということも理解してもらえるだろうか。ST-17Aとは見た目が全く分からないので接続コードに印を付けてる。

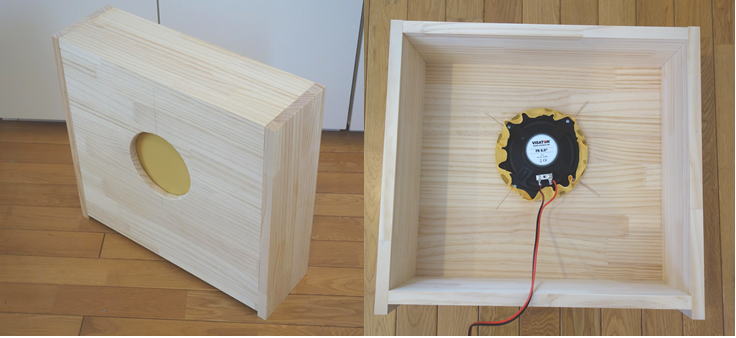

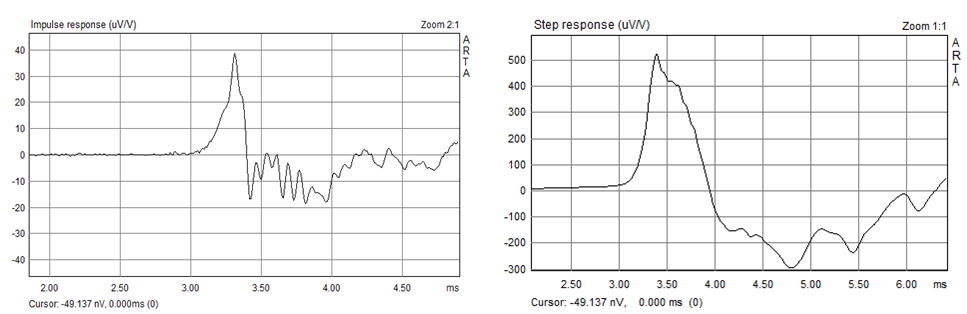

あとツイーターの独Visaton TW6NGは今どき珍しいコーンツイーターで、これまでホーン、リボン、ソフトドームと、ジェンセンに合うツイーターを色々と探してきたが、ようやく噛み合うものが見つかった。スピード感ががっちり噛み合い、中域の力感が増してくるし、センターキャップが樹脂でできていて、嫌味のない少し艶のあるトーンである。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

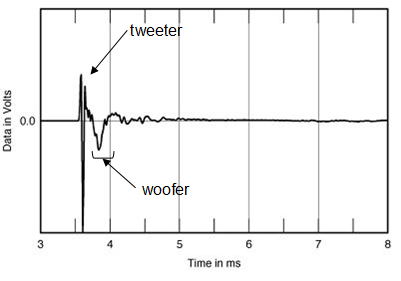

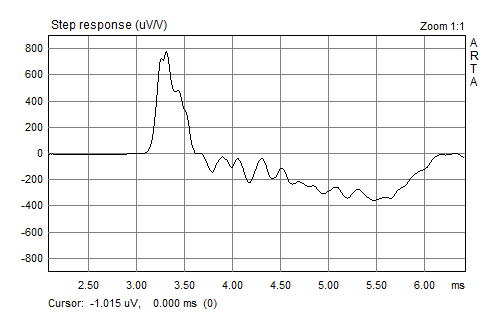

しかし一番の特徴はタイムコヒレントのいい加減さである。周波数特性は5kHz周辺をこんもり盛った感じで出ているのだが、インパルスとステップの両応答特性は、完全にリンギングで崩れている。一方で、ジェンセンを含めた全体のステップ応答はとても整っているのだ。つまり、ツイーターはパルス音の存在を濁らしながら、全体のトーンを整える役割だけを果たしているのである。

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

Jensen C12R+Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

B. モノラルスピーカーの聞き方

まず断っておかなければいけないのは、ステレオLP(45/45方式)はモノラル再生装置への下位互換性を担保していたが、その逆にモノラル録音はステレオ装置への上位互換を保証していない点である。その証拠にステレオでの音場感は高域での左右の逆相成分によって生じるが、モノラル信号では原理的に位相差が生じないので、オケ団員全員が2台のスピーカーの中央に縛り付けられたように定位する。これは悪魔の所業ともいえる大変な欠陥であって、スピーカーと部屋の響きの関係を調整したモノラル装置では絶対に起こり得ない。もっともモノラルスピーカーの音響調整の仕方など今さら誰も覚えていないわけだが、モノラル・ラジカセを寝転んで聴いたことのある人なら、ラジカセから部屋全体を見渡せる場所に置くくらいのことは自然にやる。しかし、タンスや机の上に乗らないスピーカーはどうだろうか?