【趣味が音楽鑑賞なんて】

昭和の頃は自己紹介で趣味の欄に「音楽鑑賞」と書く人が多くて、お見合いのプロフィールに使えるなど誰に対しても無難な趣味のひとつだった。というのも、家でどんな音楽を聴いてようが、その家に上がり込まない限り他人の知るところではないからだ。それと誰もが一家に一台ステレオを買うというステータスが存在し、リッチな音場感に身を委ねることは、リラックスタイムのひとつだったともいえる。ところが、今はどうかというと、スマホを指差して「何聴いてるの?」と問い詰められかねない。私のように半世紀以上も前の音楽を聞いたりしていると、超有名なアーチストでも「誰それ?」と言われてショックを受けるのは必須なので、基本的に音楽は外に持ち歩かないようにしている。さらにオーディオ趣味などと言うと、さらに持ち歩くことのないインドア系の趣味なので、どちらかというとヲタク。近くでコンサートなどない田舎暮らしとなると、なおさら自宅でしか音楽を聞かないという感じになる。そんなこんなで、オーディオで古い音楽を聴くということ自体、どんどん衰退の一途を辿るのは栄枯盛衰の諺のごとく、いわば必然の成り行きで、挙句の果て様々なオーディオ用語は暗号文のように羅列されていくだけだと思う。

ところが2020年からのコロナ渦のなかで、インドアでの楽しみのひとつとして、オーディオと音楽鑑賞が家庭内に戻ってくる可能性が出てきたらしい。らしいというのは、売れ筋を占うのにオーディオ店員の手ごたえをアンケートしてる情況なので、私の経験からいうと結構デタラメなことを言ってそうな感じもするのだ。ただそれは私の嗜好が、オーディオの最前線から遠のいているだけで、話の食い違うのはむしろ自然の成り行きというべきかもしれない。例えば、1950~70年代のモノラル音声の映画を良い音で聴きたいとAVコーナーの店員に問い掛けても、そもそもモノラル音声の映画があること自体を知らないことが多いし、1980年代のAAD録音のCDを試聴したときは「これノイズ多いっすね」と一蹴されたりと、散々な事態を目の当たりにして、文化そのものへの理解のなさに返す言葉もないことが何度かあったからだ。そこで何が売れているか、そういうことにはお互いに触れないほうが良いようにも感じている。今さら高額なオーディオ機器を買って何するの? それは生物学上、人間が求めるのはLOVEであることは必然なのだ。

1970年代に妄想したアメリカンな巣籠オーディオ(この内2つは日本メーカー!)

ここまで来ると何となく察しが付くのだが、オーディオが売れたからといって「風が吹けば桶屋が儲かる」というように音楽業界が賑わいをみせているかというと、実はどういう音楽を聞けば良いかという仕組みが巧く働いていないように感じる。例えば、著作権が切れた古い録音が売れるとレコード会社が儲かる、そうすれば新人発掘のための運転資金が増えてマネージメントもしやすくなる、というような虫のいい話はないのだ。むしろライブ演奏ができなくなって生活に困るミュージシャンのほうが圧倒的に多いわけで、それがインドア派に転向するのに質のいいステレオを買いましょう、というのも虫のいい話である。ネット配信中心に活動しているアーチストだとニコ動やYoutubeでの中継ということもあるだろうし、面白い試みだと思ったのはパーキングエリアでのコンサートで、自動車のカーステを使ってライブ演奏を楽しでもらおうというもので、いずれも家にオーディオを構えるということをせずとも、生活のなかにあるツールで参加できる音楽イベントという方法を模索していることだ。「鬼滅の刃」がレコード大賞を受賞したが、アニメ自体がヲタク文化と言われながらもメディアミックスによる配信能力(手仕事の実行力と企画力)の差というべきで、まず音楽のリソースを確立したうえで家庭でのオーディオ機器の在り方をじっくり織り込んでいけば良いように思う。

ところで最近になって流行のことを拡散という言葉を用いるようになった。ひとつの情報発信が様々な人の呟きとして広まることを言うらしいのだが、流行が潮の流れを掴むサーフィンのようなもんだとすると、拡散はウィルスのように人々の言葉のなかに伝染していき、その市場の動向を発信できる人のことをインフルエンサーと呼ぶらしいが意味はそのままだ。音楽のほうはどうかというと、実は人々のクチに上るにはやや重たいコンテンツだといえる。私自身はアーチストがブログであれこれ発言して炎上するよりは、音楽発信してほしいと思うのだが、そういう場がYoutubeに乗っ取られてしまって、今さらプロが宅録で配信なんて恥ずかしいと思うかもしれない。新曲のプロモを作るだけでも重たいのに、さらにハイレゾなどと情報を重たくするのだから、高音質を所持すること自体を希少動物のようにするだけで、少し方向性が間違っているようにみえる。オーディオを購入することで他人よりも排他的地位になるというのは間違った方向なのだ。

ちなみにサブスク(ネット音楽配信サービス)への私の考え方は、一種の図書館のような感覚で利用している。つまりこれから起こる最新のことではなく、廃盤になったCDのデータ・バックアップだったり、買いたいCDの演奏情況やリマスターの音質改善の確認に利用している。それでも現在使用しているAmazon

Music Ultimatedの配信フォーマットがflacになったお陰で、少し前のMP3に比べ音の滲みもなく聴きやすくなったが、ソフトウェアでWAVEデータに解凍する過程での帯域間のバラツキなどは解消されないなど、デジタルならではの七不思議は付きまとう。まだまだネット配信でのフォーマット策定は決着がつきそうにないし、今後どのフォーマットで配信するかでチップ化できるかが鍵のような気がする。それでもスマホで聴くにはデータ容量が重たいので、Wi-Fi経由で聴かないとパケット料金が嵩みそうだし、周辺環境が未発達の部分も残っているように感じる。しかしそれは音楽を外に運び出すという前提に縛られてるからで、私のように自宅での音楽鑑賞にこだわるオーディオ・ヲタクには、むしろレパートリーと音質を確保することが先決なのだ。

レパートリーについては、1千万単位の楽曲が含まれているものの、Amazonについて言うとアナログ盤のコピー音源が混ざっているなど海賊盤対策がそれほどしっかりしているわけではない。聴いて判るのはハイレゾ対応したと言っても旧来のMP3板起こし音源が残っている点で、質より量で勝負している部分も少なくない。かと思うと、アーチスト当人が所蔵する音源(とはいえリマスターしたものではない生データ)があったり、直接製作に携わらないことと全ての人に平等な扱いを看板にしていることを良いことに、この辺の格付けのルール作りが雑だという感じもする。さらに検索機能のほうは、スペル違いを修正する能力がまだ稚拙で、アーチスト名のスペルを予めググって確かめないといつまでも引っ掛からない。あるジャンルを紐付ける音源へのリンクも、Amazon本体に比べほとんど手つかずのままなので、こちらもAmazon本体で関連音源を確認しながらアレコレ知識を深めているような感じだ。こうなるのも、どうも私の狙っている獲物が、音楽のトレンドの末端(言わば世界の果て)にあるのだと、最近になって気付くようになった。言わば自業自得ともいうべきなのだろう。

もう一方の音質の問題だが、個人的にはハイレゾである必要性はほとんどなく、むしろ100~8,000Hzの帯域をしっかり出してもらえれば問題ないと考えている。この帯域を緊密にするとは、例えば中低域のスネアのリズムがバシッと決まるためには、体重が乗ったときの打音と響胴のタイミングが合ってないとダメだし、ボーカルだって200Hz付近の胸音の息遣いに加え500~1,200Hzの喉音のニュアンスが沈むと感情が伝わってこない。私がヘッドホンを好きになれないのは、中高域が鋭い割に低域がファットで遅れて回り込んでくるためで、こうしたアコーステックの基本的なことの辻褄が合ってないように感じるからだ。それはラウドネス曲線にも表わされた人間の聴覚のクセ(中高域に過敏で低域に疎い)が顕著に出やすいということも挙げられる。特にアコーステックな要素の多い1960年代以前の音楽は、再生方法が噛み合わずに実体感のない音のカタログに化しているように思える。つまりパッケージソフトの衰退とか言う以前から、昔はあったオーディオのフィジカルな部分が抜けているのだ。

その意味でも、スマホからオーディオ機器へという発想そのものが、実は40年ほどの時間のネジを巻き戻すような驚くほどの方向転換であり、どういう事情に起因すべきかを考えて戦略を練る必要がある。私自身は、あまねく芸術はミューズ神の高尚なやりとりを見守っているだけでは満足できず、人が人に抱くLOVEがその要因だとすぐに考えてしまう。そしてオーディオもまたLOVEに仕えるものでなければならないと激しく妄想するのである。そしてこのサイトを見た後に「モノラルで聴く音楽って人肌の温もりがあっていいね」とほっこりしてもらいたいのだ。

そこでスマホでの情報発信から一歩出た、ネクスト・ステージを巣籠オーディオとして取り入れるのに、データ再生に必要な身体性を取り戻すべく、昭和時代から続く文殊の知恵をお披露目しようというものだ。ただし、ポップスなんて書いておると、何でもお気軽になんて思うだろうが、やってる本人は40年近くこの問題と格闘している根っからのオーディオ・ヲタクである。しかし、お金をそれほど掛けずにやり過ごす方法について、草の根から考えたオーディオと音楽の驚くべき真実に是非とも触れて欲しい。

【巣籠オーディオの生態学】

【現在の巣籠オーディオのルーツ】

現在での巣籠オーディオは、もともと高級ヘッドホンによる携帯プレーヤーでの試聴があり、新しい現象としてスピーカーによる従来のステレオ装置の売上上昇がある。オーディオ店が巣籠需要と言って注目しているのは、後者の「本来のお客さん」が帰ってきたという言い方なのだ。というのも、ステレオセットは今でも高価なもので、中級機でもプレーヤー、アンプ、スピーカーなどイチから揃えると50万円近く掛かる。高級ヘッドホンが5万円くらいからスタートするのとは大違いである。もちろん価格的に手頃なミニコンポも5万円前後からあるものの、ひとりで楽しむならヘッドホンのほうが高音質と思う人も多いだろうし、ミニコンポが有用なのはベッドサイドで子守唄のように聴く(ヘッドホンを枕代わりにできない)ことが一番の需要だろうか。実際に高級ヘッドホンに太刀打ちできるグレードでステレオ装置を揃えようとすると100万円は優に超えることになるが、オーディオ店の言い分ではこのクラスのお客さんが帰ってきたというのである。

一方で、オーディオの巣籠り需要には相反する課題があって、ステレオの置き場の問題である。テレワークで子供の声がじゃまだとか、そういうレベルで揉めてるところに、それも昔のようにリビングにステレオをデンと置くには富士山とエベレストくらいの難関度の違いがある。私自身もコロナ禍になる10年以上も前から、家庭を持ち、子供も徐々に大きくなるに従い、居間でのステレオ試聴はほぼ壊滅的になり、ディスクサイドで聴けるモノラル試聴に収まっている。ヘッドホン、ディスクトップ・オーディオに話題が集中するのは、けして手軽さだけの問題ではなく、時事的にも空間的にも限定される理由が大きなファクターとしてのしかかって来るのである。私個人はこれらの巣籠需要に適していると思われるオーディオ機器の大半が、1970年代のステレオ技術に根を下ろしていると思っている。いやいやステレオ録音なんて1950年代からあるじゃないか、と思うかもしれないが、本格的に普及したのはFMステレオ放送が世界的に広まった1970年代からである。

A. ニアフィールド・リスニングの事始め

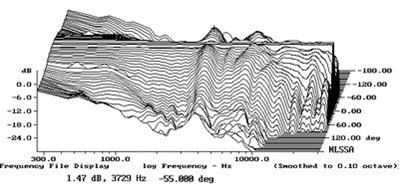

では、ステレオ装置の巣籠の実態とはどういうものであろうか? 実はこのことに真剣に取り組んだのは英BBCが最初で、1970年から「Acoustic

Scaling」という題材でいくつかの研究レポートを書いている。その理由は、始まったばかりのFMステレオ放送の家庭での試聴方法について最適化を図ろうとするもので、自社のオーケストラ録音用ホールのミニチュア模型を製作し、そこで音響特性の縮小化を模索したのである。

BBCで1969年に行われたミニホール音響実験(50年後の巣籠の研究?)

この実験の成果として得られたものは以下のような事柄である。

- この実験はFMステレオ放送を狭い部屋で正確に再生するために実施された。

- ヘッドホンでのバイノーラル録音用に開発されたブルムライン方式によるワンポイント・ステレオ録音を、小型スピーカーでのニアフィールド・リスニングで最適化できるようにした。このことにより箱庭的な試聴環境でも広々とした音場感を体験することが可能となった。

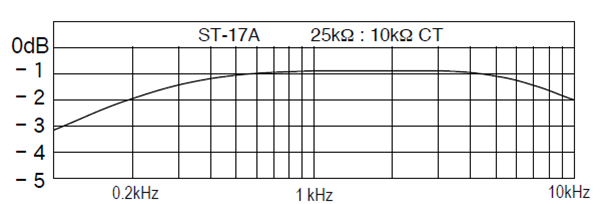

- ステレオの定位感に奥行き感を加えたサウンドステージを発見した。様々なホールによる残響音の違いが主に8kHz以上の帯域の差に現れること、定位感は左右のパルス成分のミリ秒単位の僅かなタイミングの違いによって決まることが判り、スピーカー測定にインパルス特性というパラメータが導入された。

- このとき開発されたスピーカーがLS3/5aであり、規格上はトーク用ではあるものの、デスクトップにも置ける小型モニターとしてその後のステレオ録音の標準的な試聴方法を決定した。

小さな巨人LS3/5aと使用例(1976年):地方局のDJブースは机ひとつしかないことも多い

LS3/5aには幾つかの特徴があって、ベクストレン樹脂製のウーハーを密閉型エンクロージャーに収めたことで、インパルス応答が0.5ms以内に収まるコンパクトな応答で無駄な余韻が抑えられていること、ウーハーのピストン領域からツイーターまでの指向性を狭く30度以内に揃えて、チャンネルセパレーションを良好にしていること、これらによってステレオイメージが正確に表現できるようにしている。一方ではラジオ局の要望に応えたのか、ツイーターとウーハーが逆相で繋がれているとか、4kHzに強いリンギングがあるなど、聴感で音決めした部分も残っている。課題はユニットの癖を抑えるために複雑なネットワーク回路を介して補正したことで、クロスオーバー周辺のインピーダンスが30Ωを超えて異常に高くなっており、BBCデフォルトのQUAD製アンプなら問題ないが、ダンピングファクターの低い当時の標準的なアンプには荷が重かった。

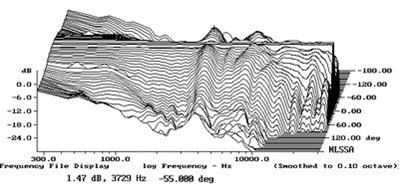

BBCモニター Ls3/9aの特性(ツイーターの反応が鋭敏で指向性が狭い)

この後のステレオ録音で決定的に変わったのは、ポップス系でのサウンドステージの出現で、音場感を演出する機材はエコーチャンバー(コンクリートの洞窟でスピーカーを鳴らしマイクで収録していた)からプレートリバーブ(EMT社による鉄板にピックアップを付けた機械)に変わり、それまで壁一面に広がるスクリーン状の広がりから、ライブステージで聴くような立体的な音響へと変化した。これは音楽ホールを自宅で独り占めすることが一番リッチだとする価値観から全てが出発している。一方で、ホールで観衆との一体感がある代わりに、ミュージシャンはステージに分散する形で定位する。客観的にサウンドを見渡すことはできても、距離感を縮めることは難しいのではないだろうか。

ステレオ音響:天井桟敷とPA音響さんのパースフェクティヴなステージ音響を再現

B. ヘッドホン・オーディオの事始め

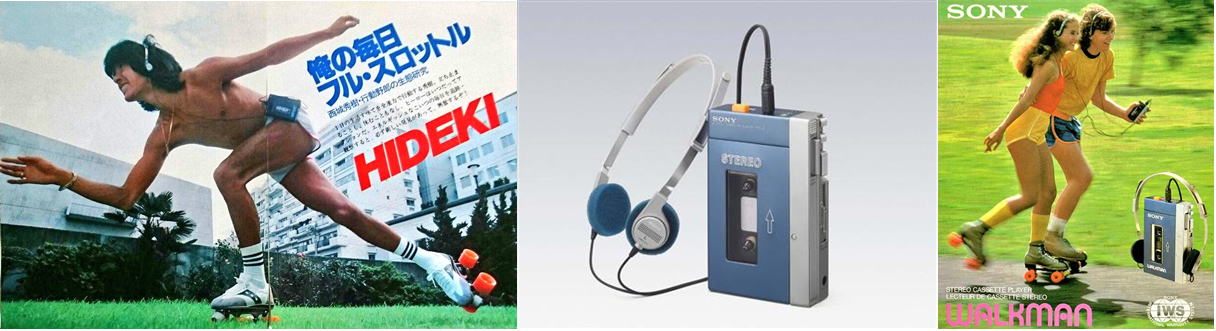

今どきの本流であるヘッドホン試聴について言うと、実はFMステレオ放送が世界的に本格化した1970年代にすでにヘッドホンブームがあって、その頃からパーソナル・オーディオとしての性格をもっていた。今では当たり前のアンプにヘッドホン端子が付いたのは1970年代からで、それ以前のものはスピーカー再生専用だった。この場合は、耳元で話しかけるような親密感とでもいうべきだろうが、むしろ周囲を気にすることなく大きな音で聴けることの恩恵のほうが大きいかもしれない。ラジオ・パーソナリティの活躍する深夜放送などというジャンルが生まれたのも、ヘッドホンによるところ大であろう。

1970年代に急激に生活のなかに広まったステレオ・ヘッドホン

ステレオ・ヘッドホンに対応した1970年代のオーディオ機器

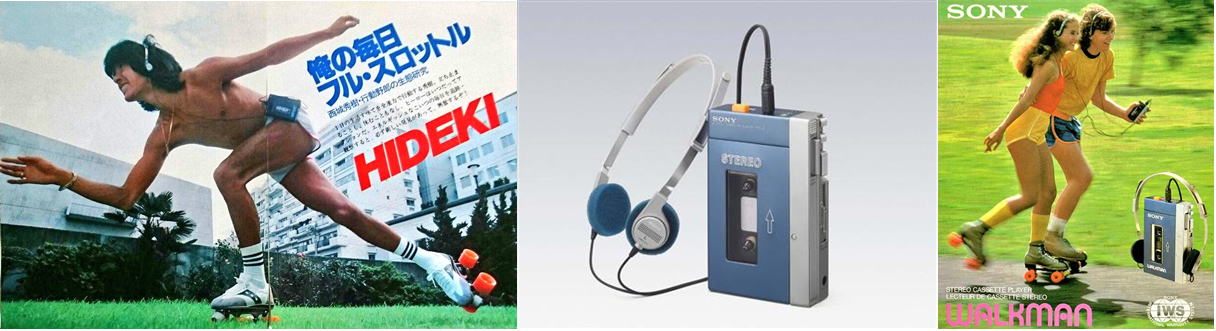

一方で、家庭用ヘッドホンがいわゆるアクセサリー(付属品)の扱いに甘んじていたのは、現在も原因不明な頭内定位の問題があり、正規のステレオ再生ではないという認識があったからだ。これもウォークマンなどの携帯プレーヤーの出現とCDによる高音質化によって、主従関係が引っ繰り返って現在に至る。ところで1980年代以降のヘッドホン試聴に限って言えば、巣籠需要とは正反対の方向でアウトドアでの使用がほとんどである。ウォークマンを初めて手に取った人は、街の風景が自分が主人公のトレンディ・ドラマのように感じたというのだから、その驚きは単なる音楽鑑賞の枠さえも飛び出てしまったというべきだろう。このため、高級ヘッドホンが売れたということでは、巣から飛び立った小鳥が猛禽類になった程度で、オーディオ店のほうは別に驚きはしなかったのだ。この時期にきて、音楽は個人で所有する傾向が強くなり、それと周囲との共感を一緒にすることが重なって、音楽市場の賑わいはクライマックスに達したように思う。

C. レコーディングにおける外音の遮断

ではプロ用機材としてのヘッドホンはどうかというと、古くは無線の傍受用として使われており、ラジオ局ではスピーカー派とヘッドホン派はフィフティ・フィフティである。レコード再生中にトークを被せるなどはヘッドホンでなければ難しい。今では完全にヘッドホン使用に変わっている。

昔からラジオDJにはヘッドホン派が多い

録音スタジオでヘッドホンの使用が増えたのは、ボーカルブースで別録りが行われるようになってからで、これも1960年代末からのマルチトラック録音の発展に伴い、全てのミュージシャンが標準装備するようになった。

新旧のボーカル収録の違い(衝立付き同時録音からボーカルブースで別録りへ)

このようにヘッドホンはプロ使用の場合、ラジオDJブース、ボーカルブースと、巣籠的な要件が揃っていたといえる。ただよく見て欲しいのだが、ヘッドホンは1トラックのパーツとして収録するために着装するのであって、けして総合的な音響のチェックのためではない。マルチトラックにミキシングする際には、様々なエフェクターを噛ますので、録ったシチュエーションはむしろ響きのないデッドなところで行われる。音場感とかサウンドステージなんてものは、収録時にはほとんど判らないのだが、いずれにせよ出来上がったサウンドを聴いたところでそういう仕掛けはほとんど判らないように仕上げているのだ。

D. マルチトラックが広げた可能性と閉ざしたもの

この時点で何となく気付くと思うのだが、最初は各パートのディテールをクリアに録るための手法だったマルチトラックが、やがて作品を構成するパーツとなり、各楽器の奏法やボーカルの歌い回しもアイコン化していくのは必須であった。スポーツの試合だと不可能なキャスティングの重複が、コピー文化のなかでは可能になったのだ。その後のサンプラーの発展と共にその組合せは無限になり、楽曲の響きもゴージャスになる一方であったが、パーツとしての完成度を競わせたミュージシャンを切り貼りして、はたしてそこに人間の魂(ソウル)は残っているのだろうか? そのときにミュージシャン個人が感じたエモーションが汲み取れない限り、ミュージシャンと聴き手の距離はマイクが近づいているようで遠くなる一方、挙句の果てミュージシャンの感じたパッションよりも製品の使用説明書を読んでるような気分になる。理由は、各パートのラウドネスの整合するボリューム位置が、バランス・エンジニアの意図する音量でないとリズムの抑揚からして整合性が取れないからで、その意味ではノイズの少ない割にダイナミックレンジも狭いのだ。これにはミキシングに使われるコンプレッサーやゲートの影響もあるかもしれない。

この絵面である種のサウンドが浮かんでくるほどミュージシャンのアイコン化は深刻に進んでいる

以上の1970年代の巣籠オーディオの事始めをみると、①音楽ホールを独り占め、②好きな歌手が耳元で歌ってくれる、③周囲を気にせず大きな音で聴く、④自分の好きな音楽を持ち歩く、という試聴環境の広がりをみせて発展してきたと言えるだろう。一方ではこのプライベートな音楽鑑賞は、メガヒットを生み出す個人消費の囲い込みということもやってのけたのである。そこには流行という形で共感や協調のバイアスが醸成されていたのであり、けして孤独に楽しんでいたわけではない。しかし流行を後押しする「時代の空気」を失って後に、個人で音楽そのものを鑑賞するとき、はたして同じようなリアリティが保持されるだろうか? まさに風も吹かないのでオケ屋はお呼びでない状態なのだ。ある時代にヒットした名曲という言い方は、その楽曲の価値を語っているものでもないことは明白である。

現在の巣籠オーディオが得意とする、観衆と一体感のあるサウンドステージ、耳元で囁くメッセージの数々、こうした音像は、どちらも極端に遠く、極端に近いという点で、一般家屋のなかでは非現実的な存在となりやすい。むしろツマらない現実から音響的にアイソレートして引き離すことがオーディオの役割であるかのようになっている。しかも、そのステレオ技術にも時代の流行のようなものがあって、流行の風化のことを考えると、けして普遍的な理論ではないのである。では、音楽のもつ普遍的なリアリティとは何だろうか? それは演奏するミュージシャンが音楽そのものであり、音楽を通じてその人格に肉薄することである。

【トーキーからスタジオモニターへ】

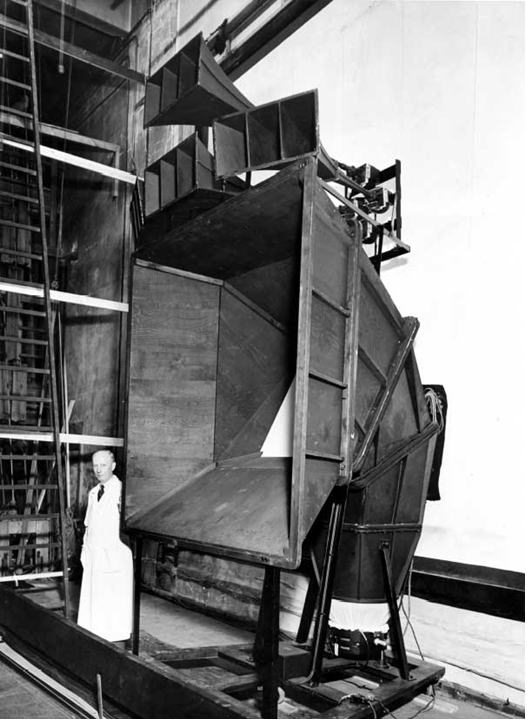

初期のHi-Fi理論には大きく2流派があって、簡単に言えばラジオと映画である。特にトーキー・システムはエンタメの王様として、オーディオ機器の発展に大きく影響を与えてきたと言っていい。おそらく人類が最初に体験したHi-Fi装置は映画館のものであり、サウンドトラックと言えばゴージャスなオーディオファイル向けのサウンド、壁面一杯にスクリーン状に広がる音場感はステレオ音響のデフォルトだった。

トーキー用PAスピーカーは、蓄音機から派生した大型ホーンを主体にしたもので、中域より上の帯域をホーン型スピーカーで拡声し、それ以下の低音を周波数をコーン型ウーハーが受け持つというものだ。ホーンの低音域への広がりは長さに比例するので、一般に家庭用に置けるサイズは500Hzくらいまでが多く、それより低くするには人間の大きさを優に超える巨大ホーンが製作された。多くの人が本格的なモノラル・スピーカーというと、大型ホーンに憧れて構築する人が多い。ひと頃は真面目にモノラル再生に取り組んでいたのが、モダン・ジャズの愛好家しかいなかったため、今でもモノラル再生=大型ホーンという印象が拭えないのだ。特にパワフルな表現を好むジャズ愛好家にとっては、モノラル録音の再生方法としてガチガチに固める傾向があって、今でもWEやAltecのトーキーシステムを神器のように扱っている。しかしこれらはトーキー以前の伴奏オーケストラやパイプオルガンに対抗しようとした1000人規模の映画館のために設計されたものである。あまりウサギ小屋に閉じ込めすぎると猛獣のように喰われかねない。購入時に部屋の広さを確かめてからでないと、壁の反射などでとんでもなくうるさい音になる。もっともサウンドに喰われて本望というオーディオマニアが居てもおかしくないのが事柄をややこしくしているように思う。

KlangfilmとLansingのトーキー用スピーカー(1940年代)

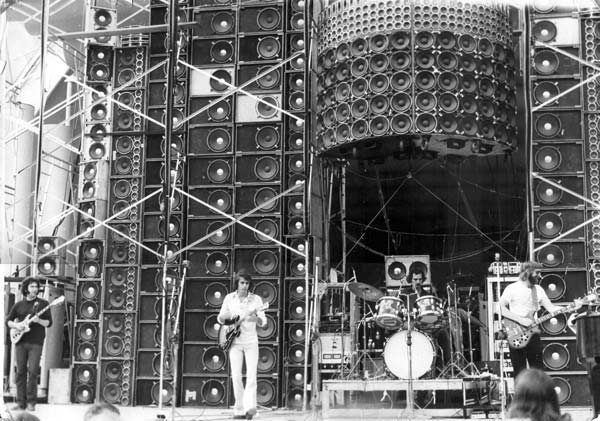

1970年代にFM放送に向けて開発されたモニタースピーカーに注目すると、JBL 4320(1972年)は、ロックのライブステージで培ったパワーハンドリングのタフな面(音圧がピークになっても周波数バランスが崩れない)をコンパクトに絞り込んで、ガッチリした重低音とどこまでも音圧の上がる中高域の強健さが巧くバランスしていた。この2wayシステムの原形は、戦前にランシング自身が最高のリプロデューサーを目指して設計したアイコニック・システムであり、ランシング氏がアルテックに移ってもVOTTの家庭用システムに商標だけは残っていたのだが、プロ用モニターシステムは604とA7のほうに移行していたので、すっかり忘れられた存在になっていた。そこにライブステージでのPA機器の実績を武器に、JBLが世に問うたのが一連のスタジオモニター43XXシリーズということになる。ちなみに日本で有名な4343などはポップスのスタジオではほとんど使われず4320~4330が主体である。むしろウェストレイク社がスタジオ設計と込みでJBL製ユニットをカスタムで組み立てたモニタースピーカーのほうが良く知られていたが、3wayのトップをホーン無しの2420ドライバーに委ねるなどギミックなところを持っていた。当然ながら高域は15kHzまでだが、発想がPA機器の積み重ねと一緒で、パワーハンドリングありきで、ミキシングルームも従来のものよりずっと広々としていた。このように放送規格という枠組みを規定されたなかでも、メーカーがエンドユーザーに向けたサウンドデザインをしっかり主張できたし、その結果はJBL

4312などに今もなお生き続けているともいえる。

ランシング アイコニック・モニターシステム(1937)

ウォール・オブ・サウンドとJBL 4320:ライブステージの迫力を50~15,000HzというFM放送のスペックで提示

JBL製ユニットをカスタマイズしたWestlake社のモニタースピーカー

広々とした部屋でゆったりとソファでくつろいで音楽を楽しむのがオールド・アメリカンの夢か?

ただし、トーキーを基礎にしたスピーカーは、たとえブックシェルフ型と言われても高さ1m近いものまで含まれており、全てにおいてアメリカンな部屋のサイズを想定していた。巣籠とは言ってもなかなかスペースを確保できないという住宅事情もあるかもしれない。実はこうしたオールド・スクールのステレオ機器への憧れは、ステレオ初期のオーディオシステムの考え方と寸分違わず変わっていない。

ここでは、①人々が最初に触れたHi-Fi規格はトーキーシステムだった、②かつてスクリーン上に展開する音場感がステレオ音響のデフォルトだった、③戦後のスタジオモニターはトーキーの技術をダウンサイズしたものが主流だった、等々、オーディオマニアの教科書には必ずこのことが載っていて、エンタメの製作側から見た品質管理の建前としてあるのだと理解したほうがいい。実はポップスの世界はもっと奥深いのだ。

【肉声こそHi-Fiの奥儀】

【ラジオこそポップスの王道だった】

では、こうしたステレオ技術が目指す正確な音について、建前でなく本音の部分とは何だろうか? そこで「古きを訊ねて新しきを知る」という諺のごとく、Hi-Fiの基礎に立ち返って検証してみよう。

オーディオ趣味を長くやっていると、ラジオっぽい音というとバカにする人が多い。多くの人の記憶に、昭和40年代以降の高域が丸まってノイズにまみれたAM放送しか残っていないためだ。そうなった理由は、本来8kHzまで出力できるのだが混信を避けるため4kHz付近からフィルターでカットしなければならなくなったこと、家屋に蛍光灯が増えて電波ノイズを拾いやすくなったこと等が挙げられる。さらには鉄筋コンクリートのマンションなど外部アンテナなしには電波が屋内まで届かない情況も増えてきた。AMラジオは音楽を聴く媒体ではなく、ニュースや人気DJの話を聴くためのものに特化されていった。ここで問題は1920~60年代までのAMラジオを媒体とした音楽コンテンツの扱いである。実はこれをちゃんと再生する装置が1970年代以降、絶滅していったのが現在のオーディオ史である。では残された音楽は、もはや意味のないものなのだろうか? 実はラジオ音源ほど生き生きと当時の姿を残すコンテンツも少ないのである。

いちよ日本でのレコード売上げが何を契機に変動したかというと、LP販売もステレオ化もそれほど影響せず、ラジオとテレビの影響がダントツであることは明らかである。例えばLP発売は1951年だったが、全くと言っていいほど売れずにSP盤が主流だったし、それどころかテレビ購入のほうが優先度が高かったので買い控えまで生じている。その間は何で流行歌を聴いていたのかというと、まさにラジオと映画館で聴いていたのである。その後テレビでの歌謡番組と共にロカビリーブームが到来し、ドーナッツ盤の売れ行きが続伸するが、FMステレオ放送が始まると再び伸びが鈍化する。ステレオLPが売れ始めるのは、FM放送では聴けない楽曲もあったが、特典ブロマイドをゲットするために購入した例も多かったときく。このようにオーディオの進化とレコードの売れ行きはかならずしも連動しておらず、むしろコンテンツを幅広く小出しにした(つまり宣伝を多くした)ほうがレコードの売れ行きが良いのである。

ところで、1950~80年の30年間で、オーディオ機器は驚くほどの進化を遂げたというが、歌謡番組そのものがゴールデンタイムから消え去った現在では、放送局のもつこうした独占的(高圧的)な地位を理解するのは難しいかもしれない。ニュース番組で動画サイトの投稿が毎日紹介されて、インターネットでの情報配信に呑まれているという事実もあるだろうが、もはやコンテンツ製作能力さえも疑われることもあり、画質・音質ともに堕ちていくところまで堕ちている。こうしたところに高音質という旗印を掲げること自体がナンセンスだといえよう。では、昔はどうだったのかというと、情況はそれほど変わりないのだ。庶民感覚で言うとローファイであったほうが依然として配信能力に長けているという事実に行き当たるのである。

では、モノラル音源の本流となるAMラジオの100~8.000Hzという音声規格の意味とは何だったのだろうか? ボーカルマイクの特性をみれば判るが、人間の声の特性を必要十分に伝達できる帯域を設定してあるのだ。S/N比40dBも日常生活のノイズでは標準的なものである。つまり一般の人が日常で接する音響のスペックを十分に満たすようにできている。逆に世の中のオーディオ規格は、日常の範囲を超えるかたちで存在しているといえよう。それは非日常的なオーディオ体験を目指しているといえる。しかし、それでは音楽は育たないのである。

上:放送局用のエレボイ664、下:ライブ用のシュアーSM58

1980年代まで多くのポップス系の録音スタジオは、FM局との連動がヒット曲の要となっていたので、16kHzまでをしっかり保証するように設計していたし、B&W

Matrix801をいち早く導入した頃のアビーロードさえも、1970年前後にビートルズ末期にカスタムメイドで新調したコンソールをそのまま使っていた。その前のモニターはJBL

4331(35~15,000Hz)である。またマイケル・ジャクソンの「スリラー」を録音したときは、マイケルの声はシュアーSM7BというラジオDJ用マイクを使い、ミキシングのほとんどはオーラトーン

5C(実行出力150~8,000Hz)を使ったと言うし、メインモニターのウェストレイクさえも20kHzまでは対応してなかった。プロデューサーのクインシー・ジョーンズが肝入りで行ったこのセッションは、MTVというビデオクリップ(テレビ用音声規格)で未曾有の大ヒットを起こすこととなる。つまり大物アレンジャーでさえ、音楽の肝はAM音声と同じ帯域に集中していることを見破っていたのである。もっと凄いのがピンクフロイド「狂気(1973)」を手掛けたアラン・パーソンズで、モノラルミックスを確認するためオーラトーン

5Cを1個だけコンソールに置いている。この歴史的なプログレ・アルバムに何でモノラル&ローファイかと言うと、当時モノラル卓上プレーヤーを愛用していた英国のティーンズにもちゃんと自分の音楽を伝えたいための奇策だったといえよう。

B&W実装前後のアビーロードスタジオ(1980年)

前面のコンソールはビートルズ解散直後に新調したカスタムメイド品

JBL 4320:50~15,000HzというFM放送のスペックを死守している

マイケル・ジャクソン/スリラーの録音されたWestlake Studio(1982年)

ほとんどの編集はオーラトーンで行い、メインモニターのカタログ上のスペックは16kHzまでだった

「狂気」をミキシング中のアラン・パーソンズ(1973):中央にオーラトーン1本

ロックのモノラル・エイジは1960年代後半まで続くが、フィル・スペクターが「バック・トゥ・モノ」と題して、ステレオ録音の神様のように崇められてきたウォール・オブ・サウンド自体がモノラルであることを暴露して以来、ビートルズのモノラルミックスが注目されてから、ロックをモノラルで聴くことの意味を正しく理解したように思えたのだが、あろうことか1960年代にプレスされたの希少モノラル盤の蒐集がトレンドとなって、私などは一気に興ざめした。ポップスのステイタスである庶民性、平等性というものに、これほど抗う価値観というのはなく、益々1960年代ロックの敷居を高くしているようにも思うのだ。そうこうしている内に英EMIは解体、アビーロード・スタジオも歴史的建造物として現役スタジオから下りるようになっていた。 ロックのモノラル・エイジは1960年代後半まで続くが、フィル・スペクターが「バック・トゥ・モノ」と題して、ステレオ録音の神様のように崇められてきたウォール・オブ・サウンド自体がモノラルであることを暴露して以来、ビートルズのモノラルミックスが注目されてから、ロックをモノラルで聴くことの意味を正しく理解したように思えたのだが、あろうことか1960年代にプレスされたの希少モノラル盤の蒐集がトレンドとなって、私などは一気に興ざめした。ポップスのステイタスである庶民性、平等性というものに、これほど抗う価値観というのはなく、益々1960年代ロックの敷居を高くしているようにも思うのだ。そうこうしている内に英EMIは解体、アビーロード・スタジオも歴史的建造物として現役スタジオから下りるようになっていた。

このように、つい最近までラジオと地続きのローファイ文化が横たわっており、むしろメインストリームに立っていたという事実に行き着くのだ。それとは反対に人間の声である100~8.000Hzという帯域も満足に再生できないオーディオ機器も結構多くあるという悲劇にも巡り合うのだ。

ここでは、①AMラジオ規格とは人間の肉声を伝えるフォーマットである、②20世紀ポップスの演奏史はレコードよりも放送メディアが本流である、③有力なミュージシャンはAM規格のなかに音楽のエッセンスを詰め込める力量をもつ、などがトピックスとして挙げられる。

【ラジオからPAへの正統な発展形】

ラジオ用スピーカーは、最初のダイナミック型スピーカーとなったライス&ケロッグの発明以来、ほとんどその姿を変えておらず、家庭用オーディオの基本性能はこの時代に形成されたと言っていい。コーン型スピーカーの欠点は、周囲のエッジの共振となる1kHz付近でピーク&ディップが生じやすく、さらにボイスコイルの周辺で4~6kHzの分割振動が生じる。今では楽音以外の音が累加される歪みとみなされるため、これを抑えようと必死になるのだが、実はこれが人間の声の母音と子音を明瞭にするための構造だった。つまりスピーカーとは、その言葉通り人間の肉声に合わせてデザインされている電子機器のことを指すのだ。一方で、楽器の音は人間の声とは違うかたちで存在する。このことがオーディオ全般のジレンマとして今も残っている。

上:Rice&Kellogg開発のスピーカーとRCA 104(1925年)

下:戦前のBBC LSU/7型モニタースピーカー(1932年)

コーン型スピーカーの欠点ともいえる歪みを抑えるための工夫が、先のトーキー用PAスピーカーから派生したもので、ウーハーのエッジの共振帯域を抑えるためにクロスオーバーを1.2~2.5kHz付近に置き、ボイスコイル周辺の分割振動を抑えるため高域はツイーターに全面的に委ねる手法である。おおよそモニタースピーカーとして使われたAltec

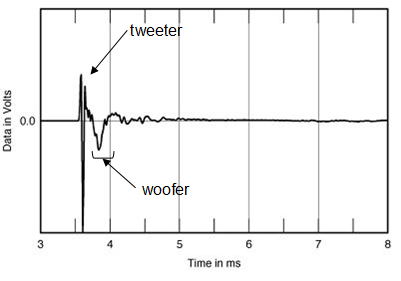

604、JBL 4320、Tannoy SRMなどはこの系統に属しており、これに続く各種Hi-Fiメーカーのオーディオ製品がある。これは大型ホーンの代わりにツイーターを使ったためで、下限の周波数が2kHz以下では徐々にあやしくなるため、方便としてウーハーの帯域をギリギリまで上げているのである。これだと澄んだ音が得やすく良いこと尽くめのように言われるが、実は間に噛ませたフィルターのせいで、減衰域の位相が反転するという問題がおきる。つまりクロスオーバー周辺には位相のくびれが存在し、そのことが高域と低域のキャラクターの分離を意識させるようになっている。中核となる100~8,000Hzがちゃんと一体性をもって再生できない理由がここにあるのだが、現在の多くのHi-Fiステレオのサウンドポリシーは、この状態をデフォルトに進展している。

|

+ |

|

= |

|

| tweeter |

|

woofer |

|

??? |

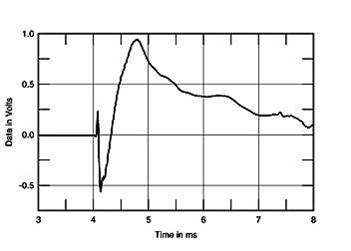

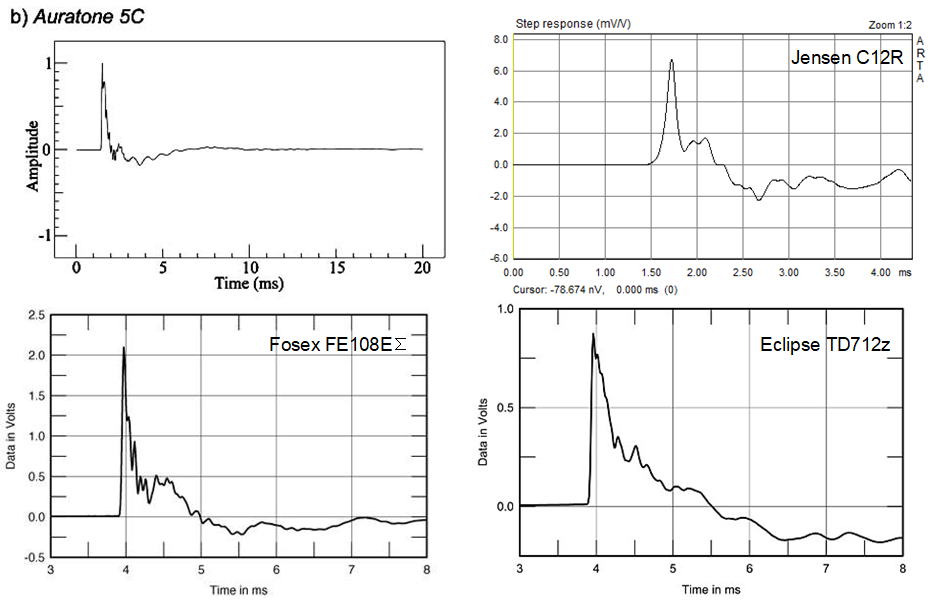

| 一般的な2wayスピーカーのステップ応答 |

一般的にフルレンジは時間軸の整合性(タイムコヒレント)は、こうした位相のねじれは起こらず素直に収まる。これは10cmでも30cmでも変わらない共通の特性で、AM規格でのエネルギーレスポンスを正しく伝える。一方で分割振動によるギサギザが尾を引くようになり、このことが音色や余韻の癖として加わる。

ラジオ用スピーカーは1930年代から2wayのHi-Fiラジオは存在したが、クロスオーバーをコーンスピーカーが自然に減衰する6kHzくらいまで上げて、ボーカル域の位相の乱れを最小限に抑える。それ以上の高域をツイーターが補助的に受け持つこととなる。つまりボーカル域での骨格が整っているため、人間の声が自然に聞こえるのである。このことは1970年代の国産ラジカセまで延々と引き継がれた音声学の基本でもあった。しかし以下の宣伝文句が誇大広告であったとしても誰も文句は言わなかったのだが、中身は家電の設計者らしく基本を押さえたものだと判る。これだとAM放送でもモゴモゴ言わない。

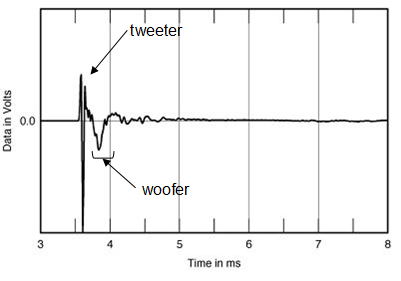

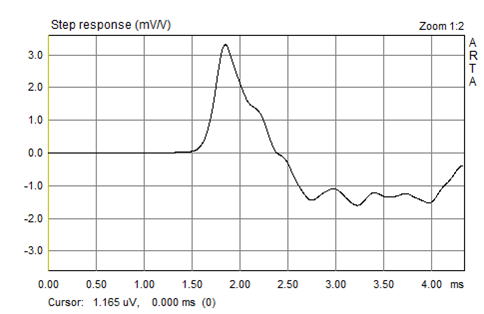

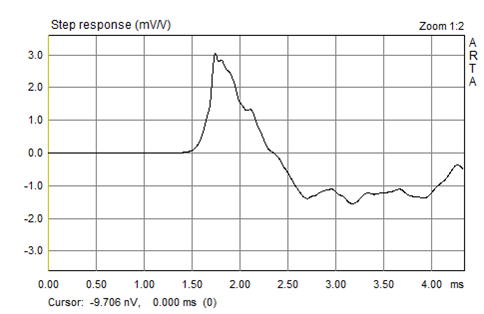

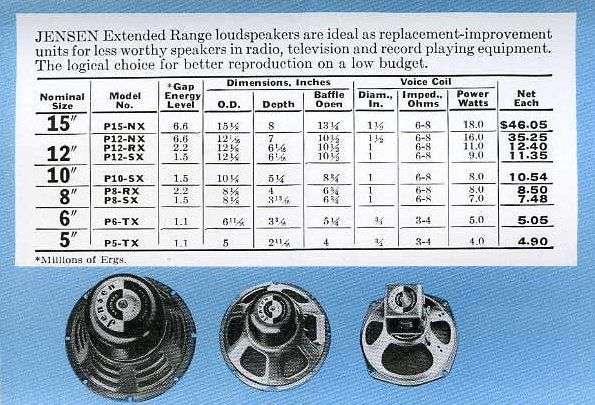

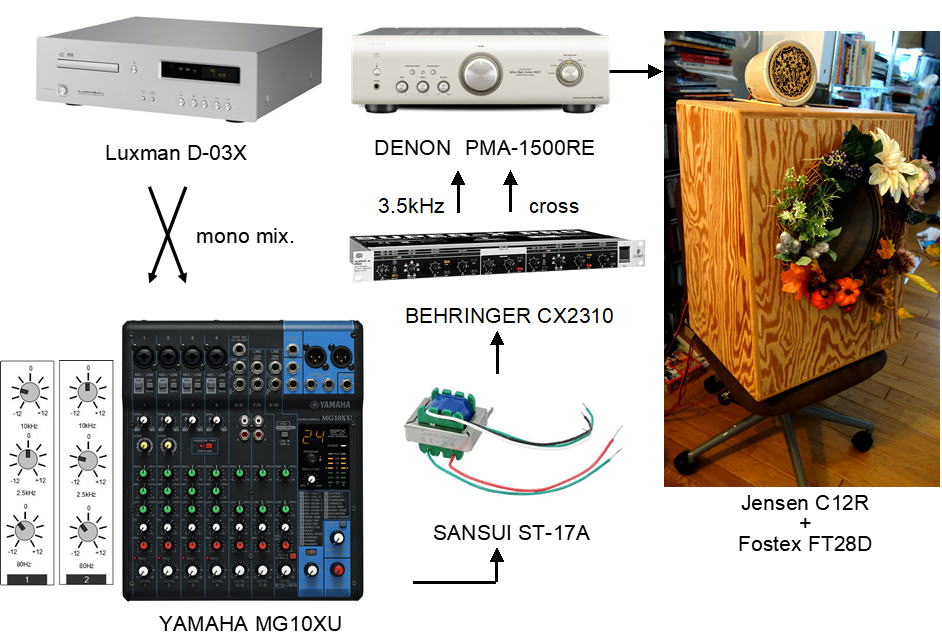

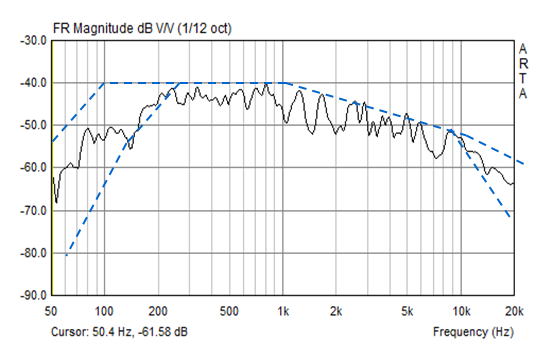

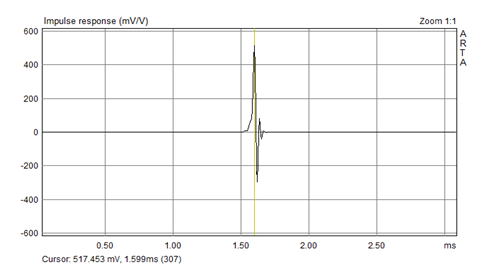

ちなみに私のJensen C12Rという12インチのエクステンデッドレンジ・スピーカーを使った自作スピーカーは、1960年頃のジュークボックスのスタイルを模しているが、3.5KHzクロスでツイーターを混ぜてもステップ応答は綺麗なライトシェイプを画いている。30cmという大口径なのにAM放送のトークがモゴモゴ言うなんてことは絶対にない。重ねて言うが、この特性が複雑なネットワーク回路での補正や、DSPによるデジタル演算で音響を修正したものではなく、70年前に設計されたPAスピーカーの素の特性だということである。

|

+ |

|

= |

|

| tweeter |

|

Extendedrange |

|

! ! ! |

| エクステンデッドレンジを使った自作2wayのステップ応答 |

かつてのラジオ用古レンジについては、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

”ではローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。” |

加えて、テレビの音声電波が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。こうした原点に立ち返る作業が、実は現在のオーディオの製品開発には欠落しているのだ。

1970年代のラジカセの音響特性:FM放送に対応しレンジを広げるが基本的にAM規格を元に拡張されてる

1956年の真空管ラジオ(参考):戦前の規格を引き摺っているが現在のAMラジオとそれほど変わりない

CDという媒体が世に出てから、チャンネルセパレーションが90dB以上となって、ステレオ音声の音場感が厳密になったのと、ヘッドホンでの試聴が増えたためモノラル音声は頭内定位して気持悪いということも重なって、モノラル音声への嫌悪感はひたすら増すばかりである。そのうえ音質がAMラジオなみとなると、今更だれも聴こうとはしないだろう。ところがである。2010年代のトレンドを分析すると、帯域をわざと狭くしたヒップホップのような音調のほうが、言葉にインパクトがあってクールなんだそうだ。これはクチコミ程度の話ではなく、イギリスで有名ロックバンドを手掛けてきたベテラン録音エンジニアさえも、息子に意見を聞きながら流行に乗り遅れないように中域に音を絞ることに注力しているとのこと。考えてみればヒップホップの歴史のなかでラジカセ(それも日本製の!)の役割というのは大きく、まさに路上での簡易PAとしてストリート・カルチャーの要ともなっていたのである。つまりラジオっぽい音は、時代の荒波を越えてリアル(Hi-Fi)であり続けるのだ。

日本製ラジカセの全盛期というと、1980年を前後に原宿の竹の子族が愛用したバブル・ラジカセを思い浮かべる人が多いのだが、家電レベルでのラジカセのスペックが最高度に発揮されたのが、日本ビクターが世界に放ったRC-550(1979年)だ。25cmウーハーの3wayだが、スピーカーのネットワークは簡便なもので、75Hzからしか出ないウーハーは素通しで、スコーカーは2.5kHz、ツイーターは8kHzのローカット用コンデンサーを入れるのみで、高域の混濁具合は放置したままだ。このモノラルながら3wayという見た目重視っぽいつくりが、実はNYのストリート・ラッパーも御用達の立派な業務機でもあったのだ。個人的には、フィックスドエッジでパンパンに張ったコーン紙から出る音は、音質として多少粗くとも人声をストレスなく拡声するのに格好のスペックであったのだと思う。

Boombox(ラジカセのアメリカ読み)のご先祖様というとJukeboxである。とはいえ両者には四半世紀の隔たりがある。しかしサウンドの継承は同じ形で引き継がれたと言える。つまりR&BからHip

Hopへの跳躍は、地続きの状態にあったということなのだ。例えば、上記のラジカセを持った青年と、シカゴの路上ライブをする人との間にはそれほど大きな隔たりはない。どちらもストリート文化の一端であり、草の根から自分たちの生活に音楽を取り入れていった、全くの手仕事の世界である。そこでも肉声を拡声するAM放送のスペックが音楽の主体となって人の心を揺り動かす原動力となっている。人間の心に響くのは、やはり人間の声なのだ。

よくビンテージ・オーディオのマニア間では、トーキーはWE、ラジオはRCAという風に分けたがるが、WEでも755Aは放送局用の小型モニターとして開発されたし、RCAの映画部門はWEと配給を二分するトーキー規格のライバルだった。しかして、これらを陸続きにする架橋となるのが10~50WクラスのPA機器である。PA(Public

Addressの略)はパブリックという文字がつく通り、公共の場で使用されるものだが、Jensen、Altec、JBL、Electro-voiceなど名立たるスピーカーメーカーは、ステージ上での生楽器との比較が容易なPA機器の製造を元手に発展してきた。ギターアンプというと歪みきった音を想像する人が多いので残念なのだが、もともと加工のないマイクの生音を拡声し、楽器と同じような素早い音の立ち上がりを求められた拡声器だった。実はこの点が、最初から電子録音のみを扱うトーキー用PAと、生楽器を拡声するステージ用PAとの大きな違いとなっている。ここまで来ると、20世紀後半のアメリカン・ポップスの中に脈々と受け継がれる血筋は、ショウビズとして世界市場に出る以前から、1940年代から出てきた拡声器と共に歩んできたというほうが正統なのだ。

ジャズ・ロカビリー・ロック…1940年代以降のアメリカ音楽はPAと共に発展した

ここでは、①スピーカーの発展はラジオと映画に判れており現在のモノラル・オーディオは映画館のスタイルで伝承されている、②ポップスの発展はラジオの影響が大きかったが長くモノラル放送が続いたためステレオ技術からネガティブに捉えられている、③AMラジオの音声はボーカル域での時間軸の整合性(タイムコヒレント)が重要で家電製品はこの点において優れた性能を保持していた、④ボーカル域をさらに高いクオリティで再生する方法は古いPA機器にヒントがある、ということになる。

【モノラル音源の失楽園】

ニアフィールド、ヘッドホン、ホームシアターなど、現在の巣籠オーディオの事例を並べて判るのは、聴いているジャンルが1970年代中盤以降に録音された音楽に選択を区切った点である。そして現在のオーディオはそれ以前の録音についてあまり楽しめるようなものではない。理由は、ステレオ録音といっても左右に楽器を振り分けただけのデュオモノラルだったり、さらに左右の逆相成分を含まないモノラル録音ともなるとモゴモゴ鳴って聴けたものではない。結局のところ、どちらもモノラルAM放送でより多くの人に聴いてもらうためにミックスしており、ステレオ対応は二の次だったのである。

1970年代以降のレコード売上が圧倒的だったので、ポップスの歴史にはそこに繋がる神話は数限りなくある。ウォール・オブ・サウンドから始まり、モータウン、サージェント・ペパーズまで駆り出して、1980年代までのポップスのルーツを伺うツアーガイドまでいる。しかし間違わないで欲しいのは、フィル・スペクターは「バック・トゥ・モノ」でモノラル録音へカミングアウトしたし、モータウンのエンジニアはレコーディング中に見学しにきた社長の前でステレオミックスをしていない(当時はモノ・ミックスを作ってからステレオ分配した)のでクビになりかけたとか、ビートルズにいたっては21世紀に入ってモノラル・アルバムのCD化が大ヒットした。常識的に考えれば、ラジオがモノラルなら試聴環境は9割方がモノラルだったのだ。

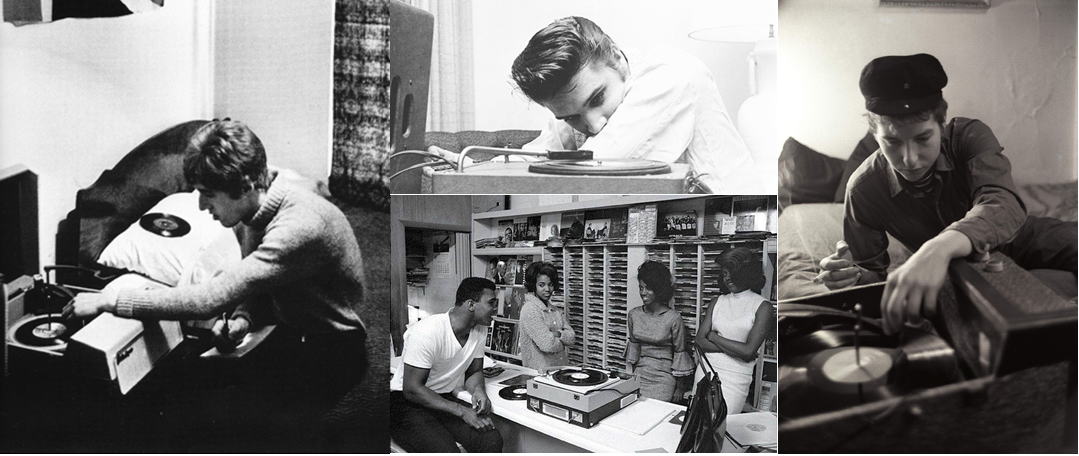

左:卓上プレーヤーでレコードチェックするロジャー・ダルトリー、右:ボブ・ディラン

中上:新製品ドーナッツ盤に聴き入るエルヴィス、中下:レコード店の売り子に話しかけるモハメッド・アリ

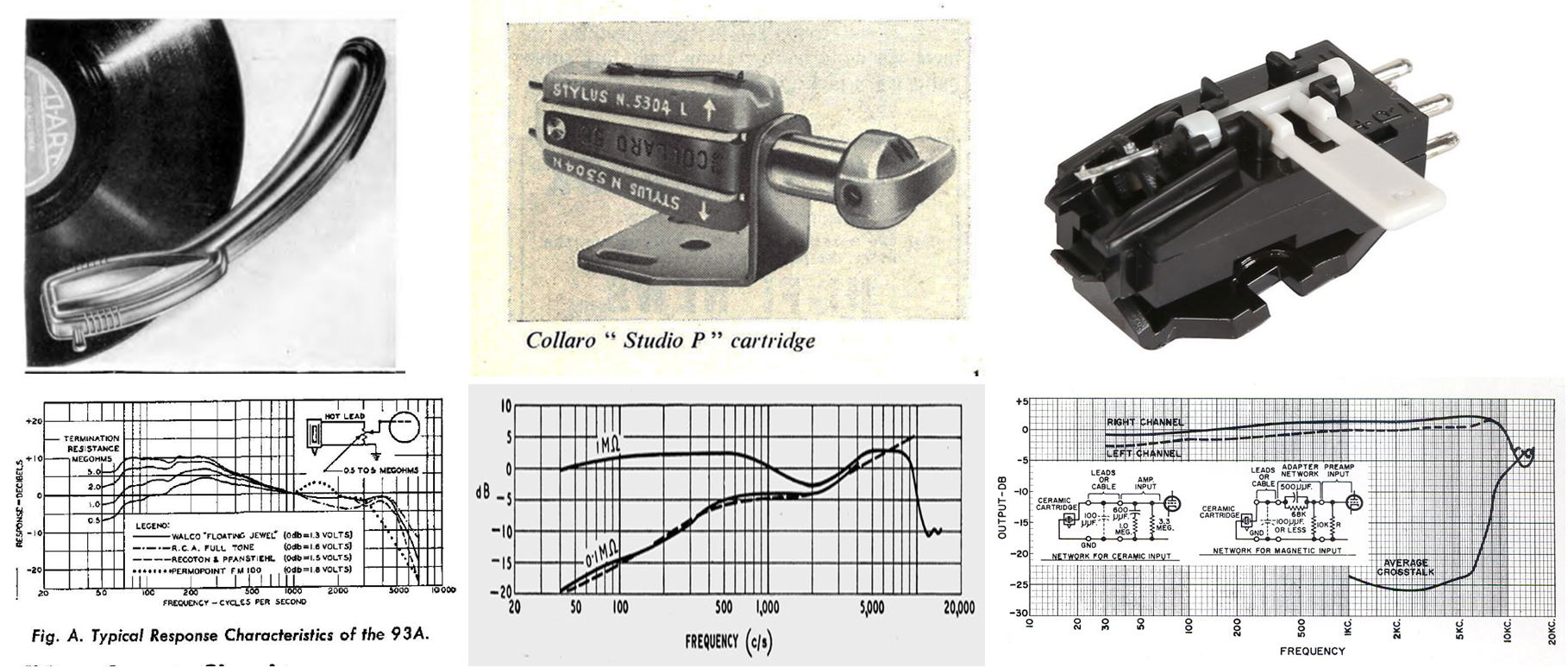

上記のような卓上プレーヤーに付属するセラミック・カートリッジは、1960年代中頃まで立派な現役として使われており、1940年代の6kHzまでというのはともかく、1955年以降のハイファイ対応品でも8kHz付近から急激に減衰する特性だった。これは逆に言えば、10kHz以上の周波数帯域はレコード再生でコントロールされていない領域であり、ポップスのシングル盤では78回転盤も新譜が出ていた状況と重ね合わせると、かなり保守的な周波数レンジのなかでレコード文化を培っていたことが伺える。この点は、LP盤が主体だったモダンジャズやクラシックとは10年くらいの遅れが出ていると考えていい。それでいて、音楽文化の育成は停滞するどころか、むしろ右肩上がりに進んでいたのだから、音楽の良し悪しは十分に判る範囲でスペックを押さえていたとも言える。

左:Shure 93A(1946)、中:Collaro Studio 'P'(1957)、右:Sonotone 9T(1961ステレオ)

1950年代末に出てきた電池駆動の携帯トランジスターラジオは、若者のアクティビティーに大きな影響を与えたが、その聞き方で結構多かったのが電話器のように耳に当てて聴く方法だった。スピーカーの出力が小さかったということもあったが、これも上記の外耳共振を利用したラウドネスと関係があり、KOSS社が出した世界初のステレオ・ヘッドホンSP/3も携帯ラジオと同じスピーカーを耳に密着できるようにアッセンブリしただけのものだった。現在の高級ヘッドホンと比べるまでもなく中域に隔たった音質だが、それでもクリスタルイヤホンよりもずっとハイファイで画期的な商品だったのだ。

初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)

世界初のステレオヘッドホンKOSS SP/3と昔ながらの音声用スピーカー

実は現在の大多数の人が、音質の悪いオーディオで鑑賞していると思う。しかしそれで音楽産業が育たないかというと、そうでもないのだ。むしろ悪い音で聴いてるジャンルほど成長期にあるという逆説もあって良いくらいだ。立派なオーディオ装置をもたない大多数の人にアピールできない音楽は、少なくともお仕着せの市場原理に逆らうように存在してる。つまり殿堂入りとか何とか言って、普遍性という時間軸に伴う劣化の法則に抗って存在しているからだ。それは音響が鳴り響いた後に消滅するという、元来持っているエントロピーの法則をも変えていっているのだ。それは現象論というよりは、人間の記憶の曖昧さにも逆らっていて、50年、100年前の演奏記録が記憶として呼び覚まされる。20世紀に発明されたレコードという機械のもつ恐るべき本質がここにある。しかし、ステレオ技術は間違ったエリート主義によって、この歴史的伝承をネガティブキャンペーンで埋めた結果、レコードのもつ本質に耐えられず自滅していくのだ。ある種のレコードの音質が優れている、そのように言うこと自体が音楽のもつ人格を損なうのだと疑う人は、レコードマニアには少なくない。ようするにオーディオ装置で何を伝えたいのか、その基本的なところで躓いているのが、現状の巣籠オーディオに起こりやすいパターンであると言えるだろう。

【自宅にアーチストを招くような】

ここで私が提案したいのは、究極の巣籠オーディオは「アーチストを自宅に招く」ことである。コンサート会場の特等席でも、耳元で叫んでもらうのでもない、自分の生活のなかに入り込んで音楽と人生について真摯に語ってくれることが、一番の贅沢なのだと思うようになった。そのためのオーディオ・システムの構築を考えた場合、できるだけ生演奏(生録)に近い音源をみつけること、それを最上のオーディオ装置で再生することにある。私の場合は、アーチストの素顔はラジオ音源が一番よく録れている、そしてその再生は1950年代のPA機器で行うのが最高である、という結論にいたった。

人と人が一緒に居て心地よい距離で音楽を聴くことが一番の贅沢

ただし、自分のような境遇に悩んでいること自体はもはや趣味と呼べる領域ではなく、むしろ修行というほうが正しいようなのだ。つまり要らない苦労を背負ってなお楽しいという変な音楽の聞き方だと言えるのだ。しかもお金にもならないというのだから「何で?」ということになる。しかし録音という一種の時間の牢獄に捕らえられたミューズの女神を解放しようという行為には違いない。むしろそのこと自体は、記憶としての音楽を自分のなかで継承し確認する作業を延々と続けているだけで、現在流れている音楽シーンとはそれほど関りのない点で、何も新しいものは生み出し得ないのだ。そういう意味では、私の音楽鑑賞は、インドア系趣味という以外にも、時代という枠からも閉ざされている、二重のロックを掛けられているような感覚がある。

この音の記憶の保存というのは実に厄介で、ほとんどの人が音源の保管だけで終始している。つまりどのように生き生きと再生すべきか、そのことが抜け落ちている。個人的にはこれは肉体のない亡霊のようなもので、素晴らしい音楽として体験できるオーディオ機器が必要だと考える。

私が保存したい音楽文化を整理していくと、かつてその楽曲が拡散していった頃の新鮮な驚きを体感できるシステムであって、音楽の感動を鮮度よく保てるオーディオである。かつて悪い音質で広まった音楽で体験したモノを、できるだけ本質に沿って再現する方法論であり、端的には、ラジオの電波という一番軽い物質に乗って広まっていた音楽を、室内に展示する方法を追求することである。下にいる女の子が微笑みを浮かべているのはどういう理由だろうか? くだらない楽曲解説を読みふけるよりも、その追体験が重要なのである。

【問答無用のラジオ局の強者ども】

ラジオ放送での演奏は伝統的に生演奏であった時代が長く、基本的に録り直しなしの一発勝負である。それだけに録音の粗も出やすいし、ビング・クロスビーでさえ歌詞を間違えるようなことが記録されている。しかしこれらを単にレコードでの「完成された演奏」のリトマス試験紙のように聴くことは避けるべきである。話は逆で、こちらのほうが加工なしの生写真であり、レコードはボカしたり色を華やかにしてみたりした人工物なのだ。さてこれだけの記録、これらを同じ部屋で演奏しているように再生することが、家庭用オーディオの醍醐味だと思い知るべきである。

|

キング・コール・トリオ/放送用録音集(1938-40)

米デッカの復刻盤で一部が知られていた音源の全集盤で、かつ放送用トランスクリプションより新たに復刻しなおしたもの。「モナリザ」で知られるナット・キング・コールが、ジャズピアニストとして活躍していた時期の放送用アセテート録音で、スウィングジャズ全盛の時代に、シンプルなピアノトリオに自分たちのボーカルも織り交ぜての洒脱なアレンジを聴かせる。録音にも次世代規格を織り込んでウッドベースのソロパートを収録するなど、結構野心的なオーデイオ心も垣間見せる。パワープレーが得意とされがちな黒人ジャズメンの印象とは真逆の、非常に洗練された知的な佇まいが持ち味であり、ビバップに移行する時代の狭間にあって評価のうえでとても損をしている。ともあれ極上の軽音楽をご堪能あれ。 |

|

ジャンゴ・ラインハルト/ローマ・セッション(1949-50)

戦中にロンドンで別れたステファン・グラッペリとローマで再会して、RAIラジオ局でアセテート録音機に一気に録音されたセッション集。1960年代にRCAから「ジャンゴロジー」として抜粋盤LPが長く出ていたが、こちらはCD4枚組の全曲集である。ここでのジャンゴの演奏はエレアコ特有の豊かなヴィブラートを伴ったメロディアスな面を増し加えており、おそらくグラッペリと別れて以降に身に着けたものと思われる。1949年はフランス製セルマー社のアコギにピックアップを付けて弾いたが、1950年は戦後に渡米したときに譲り受けたギブソンになってラウドな音を出している。戦中のジャンゴの立ち位置は、ドイツ占領下でのロマ系フランス人、退廃音楽の有名人とあって、表立った活動はせずに旅暮らしで生計を立てていたらしい。戦後にビング・クロスビーが、当時は新製品だったアンペックス製テープレコーダーを持ち運んで、ヨーロッパ中を探したがとうとう見つけ出せずに帰ったのは有名な話。その意味でもこのセッションは雲のような掴みどころのないジャンゴの人生そのもののような感じに映る。 |

|

スウィンギング・ウィズ・ビング!(1944-54年)

ラジオ・ディズの看板番組ビング・クロスビー・ショウの名場面を散りばめたオムニバス3枚組。1/3はアセテート盤、2/3はテープ収録であるが、レンジ感を合わせるために高域はカットしてある。このとき使用したテープレコーダーが、NYとロスの2番組を引き受けて飛行機でラジオ局を往復することに霹靂としていたビングの悩みを解消するために、ドイツ製マグネトフォンを参考にアンペックス社に特注したのは有名な話。このCDは多彩なゲストと歌芸を競い合うようにまとめられているのが特徴で、アンドリュース・シスターズ、ナット・キング・コール、サッチモ、エラ・フィッツジェラルドなど、肌の色に関わらずフランクに接するクロスビーのパーソネルも板に付いており、文字通り「音楽に人種も国境もなし」という言葉通りのハートフルな番組進行が聴かれる。まだ歌手としては売り出してまもないナット・キング・コールにいち早く目を付けて呼んでみたり(ナット自身は遠慮している様子が判る)、壮年期はやや力で押し切る傾向のあったサッチモのおどけたキャラクターを最大限に引き出した収録もある。この手の歌手が、何でも「オレさまの歌」という仰々しい態度を取り勝ちなところを、全米視聴率No.1番組でさえ、謙虚に新しい才能を発掘する態度は全く敬服する。利益主導型でプロモートするショウビズの世界を、彼なりの柔らかな身のこなしで泳ぎまわった勇姿の記録でもある。 |

|

日曜娯楽版大全(1951-54)

音楽責任者だった三木鶏郎が、自ら大金をはたいて購入したソニーのG型テープレコーダー(国産第一号機!)で、自身の番組の音楽を記録したもの。戦後というと焼野原でお笑いどころではないと考えがちだが、時事ネタを軽快な音楽に載せて歌った冗談音楽は、1949~54年に天下の国民放送NHKラジオで視聴率70~90%をさらったというのだから、これまで放送史のなかに登場しなかったのが不思議なくらいだ。今までの正史は1952年からスタートしたラジオドラマ「君の名は」からで、女湯から客がいなくなる珍現象を取り上げるに留まっていた。主題歌は言わずとも知れた、暗く儚いブルースである。ところどころテープが伸びて聞き辛いものも散在するが、当時の番組の雰囲気を再現できているといえよう。背景に流れる重厚なブラス・セッションとは裏腹に、それをあえて笑い飛ばすような冗談の数々。後半戦は、安保、水爆、賄賂といった政治ネタを披露するが、国会でも国営放送で政治批判とはけしからん!と質問が出るくらいだったので、やってるほうも結構命がけである。この番組を最後にNHKから干された鶏郎は、民放でのコマーシャル・ソングのパイオニアとして後の歴史に名を残すが、遺族が保管しているアーカイヴからようやく日の目をみることになった。 |

|

サン・レコード・シングル全集Vol.1(1952-57)

戦後のロカビリー・ブームを牽引したサム・フィリップスのレーベル、サン・レコードのシングル盤アーカイヴである。もともとメンフィスのラジオDJだったのだが、黒人も白人も区別なくオープンに放送する音楽番組の走りをやってた脇で、普通のレコード会社なら見向きもしない個性的でオリジナリティ溢れるミュージシャンの発掘のために、田舎町でレコーディング・サービスをしていた。スタジオは大きな音になると自然にコンプレッションの掛かる縮退という現象が生じる狭い空間だったが、それだけにロカビリーの自然な抑揚で捉えていたともいえる。

レコーディングされた録音はもちろんラジオで流したし、その反応によってレコード販売もしていた。B.B.キング、ハウリン・ウルフなど大物ブルース歌手も、ここのレコードを名刺代わりに大手レーベルのあるシカゴへ旅だっていった。エルヴィス・プレスリーの発掘だけが神話化されているが、その他大勢のキャラの濃さには全く舌を巻く。なぜこれをリリースしたのか?という謎解きもあろうが、メンフィスという片田舎で面白い音楽があれば、人種やジャンルに囚われず何でも紹介したかったのだろう。

実はこの頃のアメリカのポップスはSP盤でリリースされたものが多く、エルヴィスのデビュー盤も御多分に漏れず、このコレクションの半分ほどはそうした希少盤の復刻で占められている。その意味では録音の質など問えない一期一会の体験でもある。ジェンセン導師の教えに従って聴くと、バーボンをストレートで流し込むような、強いブルースの血筋が感じられ、聴いているうちにクラクラする。 |

|

美空ひばり/芸能生活10周年記念番組(1958年)

芸歴10年といっても、20才前後の生娘のひばりさんの声は実に若々しい。そして仄かに色っぽい。1950年代というと、おじいさん&おばあさんの灰色の記憶と思う人は大間違いである。ライブでの歌声は伸び伸びとしていて、ところどころで見栄をきって聴衆の反応をみるなど、根本的に舞台人なんだなと感心する。こうしたやり方が、後の演歌歌手に引き継がれていくようにも思うが、スタジオでの練りに練った歌唱とは違う、単純に美空ひばりという個性なのだと思わせる自然な息遣いがある。このときにしか得られない表情や瞬間を捉えた、まさにラジオ黄金時代の記録である。

|

|

ニューポート・フォーク・フェステlバル(1959)

長い歴史をもつフォーク・フェスの第1回目の記録。呼びかけ人には、アメリカ中の民族音楽をフィールド録音で蒐集したAlan Lomax氏が含まれており、フォークブームが起こった後の商業的なものではなく、むしろ広義のフォーク(=民族)音楽の演奏家が招待されている。屋外会場ということもあり録音品質は報道用のインタビューで用いられるものと同じもので、フォークは言葉の芸術という感覚が強く、特に楽器にマイクが充てられているわけではないのでやや不満が残るかもしれないが、狭い帯域ながら肉厚で落ち付いた音質である。 |

|

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962-65)

ビートルズが煩雑にライブ活動していた頃の記録で、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目は当時のR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このため海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみに写真のメンバーが全てスーツ姿なのは、衣装ではなく当時のBBCへの立ち入りがネクタイを締めてないと許可されなかったから。 |

|

シュトゥックハウゼン/電子音楽作品(1964-66)

1960年代の電子音楽の最前線の記録で、ケルン放送にある世界初の電子音楽スタジオでの初期作品2つ、プレートリバーブならぬドラを様々な道具で叩いたりこすったりするマイクロフォニーI、ハモンド・オルガンと4声合唱によるマイクロフォニーII、そしてNHK電子音楽スタジオで製作されたテレムジークの3本立て。ちょうど電子音楽がテープ編集を織り交ぜたコラージュ作品から、純粋な電子音による音響世界へと踏み入れた時期で、楽譜としても図系譜による抽象的パターン(電気的な配線図?)に彩られている。

個人的には1980年代に生放送をラジカセで聴いた「テレムジーク」が印象的で、まさにラジオがそれ自身の声を発して話すオブジェのようになったのを覚えている。つまりオーディオにおけるロボット三原則を免脱した暴走が起きていたのであり、トランジスター自体がもつノコギリ波、ラジオの混変調、テープの転写&逆回転など、電気製品としてあってはならない故障のほうが、エントロピーの崩壊法則に則った電子機器の本音ということが判る。

これと同じ時代に円谷プロがウルトラQで、超音波が人間の生理活動を破壊するシーンが多くみられたが、おそらくそれを開発したマッドサイエンティストこそシュトゥックハウゼン博士に他ならないと思う。一方で、音による人間へのフィジカルなストレスを実体化した点が、実に人間臭い発想だということも改めて発見することになるだろう。当時の電子音楽は、偶然生まれる音の蒐集とテープ編集の繰り返しから「二十一分の作品を作るために、素材集めなどの準備が二ヵ月、スタジオで要した編集作業時間は、約百八十時間。その間十名のスタッフが常時働き、徹夜の連続(柴田南雄談)」という、とてつもない労力を要するものだった。この電子の軋みは1970年代には見えない悪霊の登場を告げ知らせるホラー映画の定番として、1980年代のデジタルサンプラーの時代にはリズムをとったスクラッチとして多用されるようになった。それ自体が作品というよりはパフォーマンスとして可視化されている点で万人が許容できるものとなったのだ。では実験室に引き籠り、ひとり怪しげな音を掻き集めていたマッドサイエンティストの作業はパフォーマンスとして成り立つのか? ここで巣籠な音響空間において、人間の神経を逆撫でし崩壊させるディストピアを作り出すのに十分な破壊力をもつにいたるかが、オーディオ機器のフィジカルな素養だというアイロニカルな結論を得ることも可能だ。 |

|

ボブ・ディラン/ベースメント・テープス完全版(1967)

人気・創作意欲ともに絶頂期にあった1966年夏のオートバイ事故以降、表舞台から姿を消したディランが、NY州の山間にあるウッドストック村の小屋に"巣篭って"ザ・バンドの面々を集めて楽曲の構想を練っていた、というもの。ディラン自身は、自分の詩と楽曲に対する独自性をデビュー当初から認識していて、著作権登録用の宅録を欠かさない人でもあったから、そうした作家業としての営みが専任となった時期にあたる。もしかすると自らをパフォーマーとしての活動は停止し、作家として余生を過ごそうとしていたのかもしれない。しかし、このスケッチブックの断片は、楽曲のアウトラインを知らせるためのテスト盤がブートレグ盤として大量に出回り、それを先を競ってレコーディングした多くのミュージシャンたちと共に、ウッドストックという片田舎をロックと自由を信託する人々の巡業地と化した。今どきだとYouTubeで音楽配信するようなことを、情報統制されていた半世紀前にやってのけたという自負と、ぶっきらぼうな彼なりの伝言のように思える。

|

|

高田渡/五つの赤い風船(1968)

フォーククルセダーズの原盤管理の利益を元手に立ち上げた会員制レコード配信レーベル「URC(アンダーグラウンド・レコード・クラブ)」のLP第一号である。高田渡の録音は、毎日放送にファンを集めてのミニライブ風の収録で、当時の街頭でのフォークゲリラを彷彿とさせる雰囲気が残されている。社会派のフォーク歌手ウェス・ガスリーのことが浮かび上がるが、ガスリーがとてつもないおしゃべり(歌よりトークのほうが数倍長い)ということはまだ知られていなかったらしい。この頃のフォークは、ラジオの深夜放送で目覚めた若者文化の象徴ともいえるが、同じ時間のスナックで鳴りひびいていたムード歌謡のナンセンスさと比べれば、世界の全ての事象の資本化(グローバリゼーション)という流れに乗るのか反るのかという思考よりは、どちらも放送では流せない反社会的なものであり、この時代の変態趣味がセックスを境に分断されていたことが判るだろう。演歌=世に抗う滑稽なもの、という視点は、同じ酒場の表看板と裏路地のようなものである。その裏路地に住まうアパートの住人たちの声に耳を傾けてみよう。 |

|

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド/Live at MAX's(1970)

ウォーホル・ファミリーとしてデビューした後、流れ流れてカンザスで開いた最後のパーティーの様子。録音したのは、ウォーホル・ガールズの一人であるブリジッド・ベルリン女史で、ソニー製のカセットレコーダーで録ったというものだが、この種のブートレグでは中の上という音質。当時のカセットレコーダーは、ポラロイドのインスタントカメラと同じくアメリカの若者の三種の神器だったらしい。しかしこれが解散ライブとなったため、このカセットはとても貴重なものとなった。録音品質の枯れ具合がまたよく、場末のライブハウスという感じを上手く出しているし、なんだか1960年代そのものとのお別れパーティーみたいな甘酸っぱい切なさが流れていく。 |

|

デビッド・ボウイ/ライブ・アット・BeeB(1968-72)

デビッド・ボウイの第一期の最後を飾るジギー・スターダストのプロジェクトに至る軌跡をドキュメンタリー的に捉えたBBC放送ライブの断片。この頃のBBCは、レコードを放送で流せない法律を逆手にとって、有能な若手にまだ未発表の楽曲をテスト的に演奏させるという奇策を演じていた。その数多ある若いミュージシャンのなかにボウイがいたわけだが、アレンジもほとんど練られていないままのスケッチの段階で、若者がギター片手に語りだしたのは、宇宙から降り立った仮想のロックスター、ジギー・スターダストのおぼろげなイメージである。それが段々と実体化して、やがて自分自身が夢のなかに取り込まれて行く状況が、時系列で示されて行く。当時のラジオがもっていた報道性をフルに動員した第一級のエンターテインメントである。 |

|

ジュディ・シル/BBC Recordings(1972-73)

コカイン中毒で亡くなったという異形のゴスペルシンガー、ジュディ・シルの弾き語りスタジオライブ。イギリスに移住した時期のもので、時折ダジャレを噛ますのだが聞きに来た観衆の反応がイマイチで、それだけに歌に込めた感情移入が半端でない。正規アルバムがオケをバックに厚化粧な造りなのに対し、こちらはシンプルな弾き語りで、むしろシルの繊細な声使いがクローズアップされ、それだけで完成された世界を感じさせる。当時のイギリスは、ハード・ロック、サイケ、プログレなど新しい楽曲が次々に出たが、そういうものに疲れた人々を癒す方向も模索されていた。21世紀に入って、その良さが再認識されたと言っていいだろう。 |

|

エリック・クラプトン/Unplugged(1992)

デジタル録音がようやく完成形に近づいた時期だが、同時にシーケンサーによる打ち込み&コピーでの音楽製作も可能になり、そうした流行に抗うかたちで挑戦したシリーズ物のひとつで、クラプトンの溺愛するブルースを静々と歌い上げている。とはいえMTVのスタジオライブという仮想現実的なかたちでの提供となり、使用マイクもシュアーSM58、AKG

C1000Sとアマチュアでも購入できるもので済ますなど、むしろ現在のYoutubeに近い方法で挑んだパフォーマンスだったことが判る。もちろん音質はテレビと同じで、カメラワークに合わせて的を絞ってクローズした音像で、それほどレンジを広げずに少し薄っぺらい音に仕上がっている。 |

|

EPO/UVA(1995)

1980年代のコマーシャルソングで一世を風靡してシティポップを代表するシンガーだったEPOが、デビュー15周年を節目に、Choro Clubとのコラボで南米ツアーに出かけた際のライブ・アルバム。ライブというよりドキュメント。ツアーというよりは、自分探しの旅。ポップスというよりはスピリチャル・ミュージック。あるいは、そのどちらでもない。童謡を歌うときでさえ、何か先祖の霊に呼びかけるインディオの儀式のようでもある。他人の評価(特に商業的成功)など気にせずに、在りのままの自分で歌いたいという気負いだけで過ごしていたことが、ヒシヒシと伝わる。内面的なのにフィジカルな感性が大事にされてるのは、人間の歌という命の性質そのものに向き合った結果であり、女性的な持ち味だと思う。おそらくもっと天然な矢野顕子のシークレット・ライブだと言ってもそのまま通るだろう。時系列に沿って聴くなら、コンセプトをスケッチした2枚目から辿ってから、千秋楽の1枚目に行くと、冒険の道のりが判りやすい。 |

【モノラル・ヴィンテージなオーディオ】

私のオーディオ・システムは、CD試聴を中心にしながらも、見本となるものが1950年代のオーディオ理論なので、あえて言えばモノラル・ヴィンテージ・スタイルとでも名付けるべきだろうか。とはいえ、ヴィンテージと呼べるものは、Jensenの1947年開発のエクステンデッドレンジ・スピーカー、サンスイの1957年開発のラジオ用トランスで、いずれも現在も安価に製造し続けられている超ロングセラーで、ジーンズのリーバイス、スニーカーでいえばコンバース、そのくらい意味のあるオーディオ・パーツだ。通常モノラル・システムというと、モノラルLP専用機という人が圧倒的に多く、カートリッジからはじめほとんどの機材をモノラル時代のヴィンテージで埋め尽くす。私の場合はソフト代金のことを勘定してCD中心に試聴するので、それに合わせたシステムにチューンアップしている。

私のシステムの見本になっているのは、ミッドセンチュリー・スタイルの1960年前後のジュークボックスで、ジェンセン C12RはまさにRock-ola社などジュークボックスに使われたユニットである。安いし歪みが多いという偏見が多いが、当時としては立派な業務用機器だったし、これでこそアメリカン・ポップスは育たなかったと思えるくらいの実在感と説得力がある。

ハイファイ初期のジュークボックス:エクステンデッドレンジにツイーターが追加された(Rock-ola Comet, 1954)

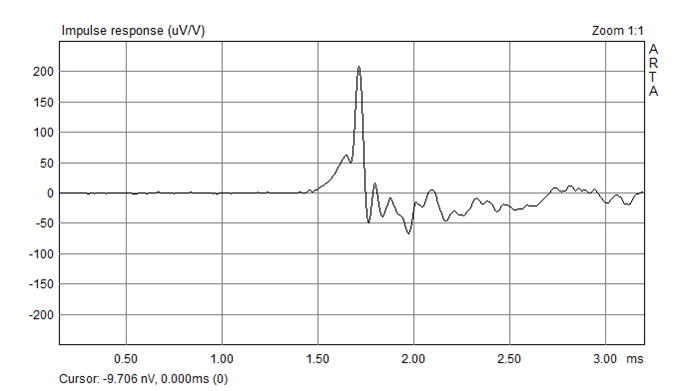

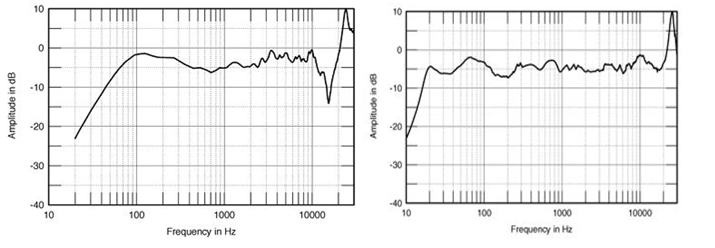

私のシステムのトータルな音響特性はいわゆるカマボコ形で、戦前の映画館でのアカデミー・カーブと似ており、自然なホールトーンで聴くバランスに落ち着かせている。いわば先祖返りのような特性だが、タイムコヒレント特性が鋭く素直なので、高域の少ないという感じもしない。ちなみにインパルス応答をライン出力とスピーカー出力とを比較すると驚くほど一致していることが判る。柔らかいなかにピンと立った存在感があり、それでいてエモーショナルな音が過不足なく聞こえるバランスだ。インパルス応答のギサギサは、ツイーターを入れた陶器の共振音(約5kHz)によるもので、最初は結構耳に付いたがエージングして落ち着くと、少しエコーが効いて艶やかになった感じだ。また低音の押し引きも明瞭なので、見た目ほど200Hz以下が聞こえないということもなく、むしろゴリゴリ聞こえる感じだ。このトーン・キャラクターの見直しとタイムコヒレント特性を整えた結果、デジタル録音での違和感はほとんど解消された。

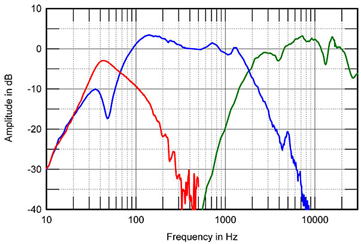

システムの総合音響特性(200~2,000Hzを中心にカマボコ型):点線はアカデミー曲線

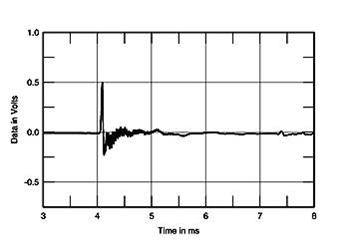

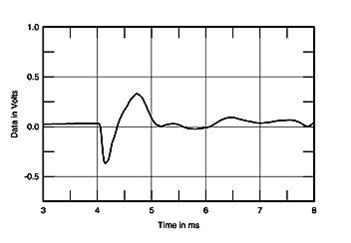

ライン出力(左)と自作スピーカー出力(右)のインパルス応答の比較

(MQAデコーダーによるショートロールオフの特徴がそのまま)

ジェンセンの30cmスピーカーC12Rは、現在では伊Sica社がギターアンプ用としてライセンス製造しており、規格としてはAMラジオやSP盤と同じ100~8,000Hzの時代のものだが、開発時にジャズ・バンドのドラムやホーンに負けないように瞬発力を鍛えた汎用のPAスピーカーで、ともかく200~2,000Hzというボーカルレンジでの出音のタイミングの均質さは、現在のスピーカー設計にはみられない切れ味がある。スピード感の秘訣は、コーン紙のエッジが共振尖鋭度(Qo)が2.5にも達するガチガチのフィックスドエッジで、音が出た後にフラフラとしないで機械的なバネで強制的に戻すような役割をもっているため、出音と引き際が正確にピタッと収まるのだ。特にキックドラムやスネアのドカッとくる迫力は、そこにドラムが入ってるかと思うくらいで、フィックスドエッジならではのものだ。この生楽器に負けない瞬発力のある音響はややもすると音が暴れがちだが、常識的な音量ではギターのクリーントーンと同じ甘美な音が出るし、クロスオーバーで高域を切ってやれば6~8kHzのジャリジャリした共振も聞こえない。ちなみにこのユニットは後面解放箱に入れていて、箱鳴りでの無理な増強をしないので低音は80Hzまでしか出ないが、出音の正確さと自然さ(特にボーカルの生々しさ)とのバーダー取引で選んでいる。

ちなみにJensenのうち、C12Rは30cmのなかでは一番安いものに属していて、どうしてもこれより高価なほうが良い音がしそうだと思うだろうが、ボイスコイルが1インチと小さくダストカバーがフェルト1枚ということで、少し腰が高いが軽くパンチのある音の出るのはC12Rのほうである。実際に1950~60年代のジュークボックスに使われたのはP12RかC12Rのほうであった。あまりこのことに注意を払わない人が多いのと、何が何でも大型ホーンと組み合わせなければ一流ではないという見聞に流されやすいのが世の常である。

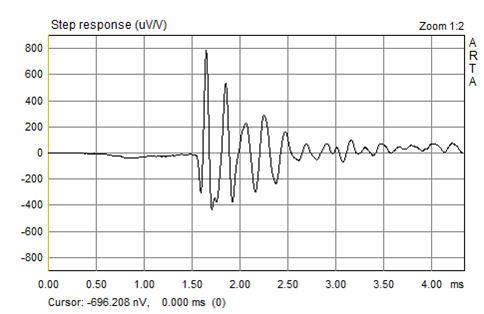

とはいえ、もともとJensenは1950年代のスピーカーにありがちな中高域の暴れは良くも悪くもアクセントになっていて、一般的にエクステンデッドレンジはコイルでハイカットせずに、そのままにして伸び伸び鳴らし、指向性の狭い高域だけツイーターで足せば良いという人が多い。私のシステムではJensenの高域を3.5kHzで切っているが、念のため測ってみると、中高域の暴れをスッポリ抜いていることが判った。3~6kHzの強い分割振動は強いパルス性の立ち上がりを示すが、そこをカットすると下の帯域までスムーズなステップ応答が画けるのだ。

チャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

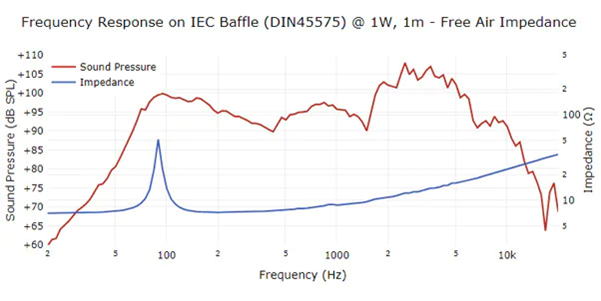

サンスイトランスST-17Aは初期のトランジスターラジオ用に昭和30年代からずっと製造し続けられている製品であり、ライントランスとして使用することで、デジタル音源特有の余計なパルスノイズをカットしつつ、適度な高次歪みをブレンドした甘い倍音まで出してくれるアナログ・デバイスである。400~5000Hzの両翼でわずかにラウンドするのだが、この帯域で位相がずれて微妙にボケている。レンズで言えば背景のボケが綺麗という感じのポートレート向きの味わいがある。このデザインセンスが抜群で、CDの音をMMカートリッジに似たホッコリした音にすると感じている。あれこれ古いトランスを買い込んでみたのだが、このキャラメルのように小さなトランスがラジカセの音の心臓部だったことが判って何だか嬉しかった。少しヤンチャなジェンセンに対し、ニュースのアナウンサーのように折り目正しく進行を整えてくれる役割をもっている。

いまどきCDを買うのは40代以上の年配の人が多いだろうが、古いラジオ音源について、CDならどんなプレーヤーでも同じように鳴っているだろうと思うひとは不幸だと思う。ラックスマンのD-03Xは、ドイツ放送録音の再生には全くのお勧めで、かつて購入したCDが実は結構緻密な情報をもっていたんだと感心するような出来で、中域から湧き出るクリアネスというか、音の見通しの良さは、とかく団子状になりやすい放送用録音のように帯域の狭いコンテンツには、かなりのアドバンテージになる。おそらくIV変換回路あたりからの丁寧なアナログ回路の造り込みが功を奏しているように思える。トスカニーニ/NBC響も放送録音の規格品なのだが、かつてNHK-FMで聞いたような肉厚で物腰の柔らかい躍動感(デンオンの業務用CDプレーヤーDN-960FAを思わせるような安定感)が再現できているので、ラジオ規格との相性が良いのだと思う。よく最新オーディオというと音の定位感や立体感ということに注目が行きがちだが、中域の音像がクリアで芯がしっかりしているとか、音楽表現の基本的なものを律儀に求めている機種というのはそれほど多くない。このCDプレーヤーの開発者は、1990年にD-500X'sを開発した長妻雅一氏で、最近はネットワーク・オーディオのほうに専念していたが、フラッグシップのD-10Xの影でCD専用プレーヤーの開発を音質面・モデル面を一人で担当したというもの。D-500X'sとは違う意味でアナログ的なアプローチが徹底していながら、ラックス・トーンをやや封印した真面目な造り込みと、見た目にも業務用っぽい無粋な顔立ちでよろしい。

ちなみに、このD-03Xを選んだ理由のもうひとつが、パソコンと繋げられるUSB入力端子を持っていることで、高音質なflacファイルを扱うサブスク(インターネット聴き放題サービス)に加入することで、新しいリマスターの音質を確認したり、既に廃盤になったCDを聴いたり、私のように音楽アーカイヴそのものを自主研究している人間にとっては色々とありがたい存在だ。ただし、それでもCDを購入し続ける理由は、やはり音質的にflacよりもCDのほうが優れているからだ。理論的には同じファイルのはずなのだが、この辺はデジタルの七不思議で、パソコン内でソフトウェア処理するflacの音が、ややエコーが強めで締まりがない、高域に広がりがあるが中低域に力感が出ないなど、ガツンと来るときの瞬発力が均一ではない感じがする。もうひとつは、ファイルの検索能力がイマイチで、アマゾン本体に付いてる誤字修正機能がミュージックプレイヤーにはない、という運営側の課題もある。おそらくAIの学習機能が私の検索しているジャンルまで手が届いてないという感じもする。とはいえ、CDも既に40年の月日を経て、かつてのLPと同じ規格の変え時でもあるので、次世代フォーマットの議論は必須であるように感じる。

【ヒューマノイドとしてのスピーカー】

下図のル・コルビュジエのモデュロールと比べると判るように、私のモノラル・スピーカーの特徴は、人間と等身大のサイズでデザインされていることだ。ちょうど肩幅と同じバッフルで、胸声から喉音、ツイーターによる子音までの人間の発声機構を模擬しており、ちゃんと回転椅子に鎮座ましましている。この意味は、スピーカーの本来の意味である人声を等身大で再生する以外に、一般家屋における音響スケールもまた人間と等身大であることが一番自然に感じるということに尽きる。トーン・キャラクターの調整もポップス系のボーカル(1960年頃のロカビリーやR&B、1970年代の歌謡曲)を中心に行っているが、結果的には200~8,000Hzを均質なタイミングで再生することで、音楽の骨格が自然とクッキリ出るようになっている。この人間と等身大のスピーカーは、いわば一人のエンターティナーであり、自分の近くに座り音楽を奏でてくれる存在だ。

ボーカル域の再生については、歌手の実在感はスピーカーの大きさに比例する。10cmだと唇、20cmだと顔、30cmだと胸像という感じだ。これには理由があって、アクティブな振動板を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。それ以下の周波数はエンクロージャーの反射音を利用したパッシブな2次的空気振動で、アンプからの正確なコントロールが効かない領域である。逆に8~10cmのほうが女性ボーカルの透明感が上がると言われるのは、胸声をカットして喉音のニュアンスをクリアに聴けるからだ。じゃあ38cmだとどうかというと、胸声の200Hzくらいからのミッドローの瞬発力を保てるのは30cmが限界で、重低音再生を目指した38cmになるとコーン紙が激重になり100Hz以下を重たく引きずることになる。以下のグラフは、日本語を含むアジア系言語のニュアンスに必須の喉音(第二フォルマント)の分布を指しているが、これは感情表現の部分でとても重要な役割をもっており、200~2,000Hzが一息でハァ~とスムーズに出ないと、言語的な性質上、自然に感じられない。ほとんどの場合は200~500Hzが出遅れ、800~1200Hzが沈んでいるという感じがする。欧米言語では実声(200~1200Hz)と子音(2~8kHz)の役割が分離しており、ウーハーとツイーターのキャラクターが分離していても何とかなるのだが、アジア系言語での母音でのニュアンスはむしろAMラジオ規格時代のほうが得意だったように思う。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

あとラジオ用音源だからと小さいフルレンジを使う人が多いのだが、おそらく1980年代以降のステレオ・ラジカセをイメージしているからだと思う。1970年代に録音スタジオで使用されたオーラトーン5Cという10cmフルレンジがまさにラジオ音源用への対処として生まれたことも、その裏付けがあるように思える。私も5cm、16cm、20cmと様々なフルレンジを試したが、結局のところ30cmまで行かないとマイクの生音を拡声するという基本ラインが護れないと確信した。それはボーカルの息遣いが躍動感をもって再現される大きさなのだ。あるいは、もっと気軽に音楽を流したいと思うかもしれないが、実は1950年代のスピーカーはコーン紙が軽いうえに中低域をダイレクトに駆動するので小音量でもバランスが崩れない。Jensenのスピーカーは、ギター小僧のお小遣いで買えるように8千円程度の価格に抑えてあるので、大きいことで費用が激増するわけでもないのも、大きいことが良いことの理由になっている。

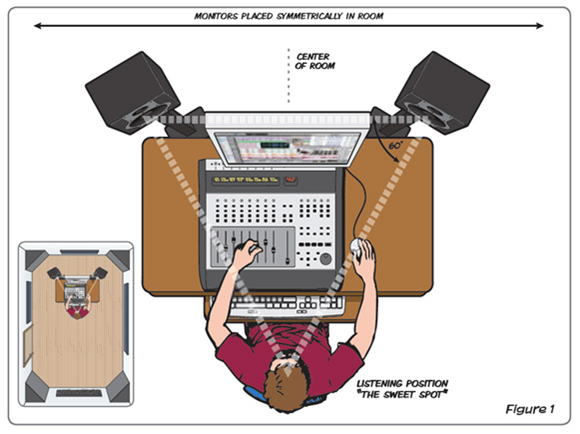

人間と等身大のモノラル・スピーカーということで、さぞかし部屋の置き場に困るだろうと思うかもしれないが、人間が座れるスペースがあれば難なく置くことができる。実際に私のスピーカーは回転椅子に鎮座ましましてござる。そしてもっと重要なのは、同じくらいのスペースに置くディスクトップ・スピーカーでのニアフィールド試聴に比べ、モノラルでの試聴はリスニングエリアが広くオープンなことが挙げられる。ニアフィールド・リスニングがスピーカーと正三角形の頂点に頭を固定しないと音像が結べないのに対して、モノラルはスピーカーの周辺180度のどの位置で聴いてもOK。巣籠と言えど、自分の身体をオーディオ機器に縛り付けてまで、狭っ苦しく収める必要は全くない。

ジュークボックスを囲む若者たち vs ニアフィールド・リスニングの正しい位置

【下位互換の方便は既に尽きた】

ちなみに、デジタル時代に進化したと言われるオーディオ機器の多くは、表向きは保証している下位互換を排除すべく様々なギミックな仕組みを織り込んで来た。簡単に言えば、新しい記録フォーマットだとこんなに良い音で聞こえますよ、という判りやすい宣伝をオーディオ機器の設計に取り入れてきたのだ。それと共に旧来のフォーマットへのネガティヴ・キャンペーンも織り込むのが通常である。

いまどきCDを買うのは40代以上の年配の人が多いだろうが、これをフルスペックで鳴らなさなければならないという強迫観念は現在でも続いていてる。しかしCDが単なる記録媒体であると考えれば、これは明らかに間違った使用方法である。ボーカルだって200~8,000Hzで区切っている(それ以上の音はノイズとして乗ってくる)し、CD規格の策定時でも20kHz付近は録音スタジオでさえも楽音として見なされなかったため、デジタル特有のアンチエイリアスノイズ(パルス性の折り返しノイズ)はほとんど無視された。もちろんFM放送でも三角ノイズに埋もれてこの手のノイズは聞こえないし、「CD対応」をうたったメタルテープでも10kHz以上はオマケだった。つまりデジタルにとってアナログ的な試聴環境は元々織り込み済みだったのである。

メタルテープのMOL特性(左)とデジタルフィルターのプリエコー(右)

ところが「デジタル対応」を謳うオーディオ機器が20kHzまでしっかり再生するようになったため、超高域の質感について議論されるようになった。その再生帯域の誇示の仕方もすごく雑なもので、20kHzに大きなリンギングを起こして、それ以下の帯域から発生するデジタルノイズをマスキングして聴覚を麻痺させようというものだった。そこでの定位や奥行きという新しいステレオ効果の多くは超高域のパルス波に依存しており、ピンと張った緊張感がスピーカーの周りにだけ漂っているような感じだった。

20kHzに大きなリンギングを生じさせた1980年代の英国製デジタル対応スピーカー

デジタル対応機器で一番の盛り上がりを見せたのがJ-POPサウンドと言われるもので、インナーイヤ型ヘッドホンのシャカシャカ音に代表される8kHzに強いアクセントを持たせて、電車の騒音ノイズに打ち勝つ音楽製作がCD売上に効果的という開き直りにいたった。バブル崩壊後に奇蹟のメガヒットを繰り出したJ-POPの受益者は、現在では男女を問わずアイドルグループに呑み込まれている。推し目当てに夢中になる中高年の姿はむしろ1980年代のアイドル黄金期のリバイバルである。

1980~90年代に最も使われたインナイヤ型ヘッドホンと外耳共振のシフト

ではステレオ時代のモノラル音源への鞘当てはどうだったであろうか? 1970年代後半から1980年代前半までに、洋楽を聴いていた人なら判るだろうが、LPやFMはステレオ、最新のヒットチャートはFENのAMラジオ、MTVはモノラル音声のテレビという風に、全く別々のオーディオ環境で聴いていた。これは不思議なことなのだが、ステレオで聴くAM放送よりもラジカセで聴いたほうがずっと音が良かったのだ。高域にアクセントのないAM放送の音声は、立派なチューナーやステレオスピーカーでは、モゴモゴして聴けたものではなかった。後で知ったのだが、モノラル・ラジカセはたとえ2wayでも100~8,000Hzはウーハー単体で受け持っており、8~16kHzの1オクターヴだけツイーターを追加しただけだった。そのかわり、AM音声の指向性は90度以上の広いものがほとんどだ。翻って立派なステレオスピーカーで聴くAM音声は、ほとんどウーハーだけの音で聴いているのである。

ところが多くの人は、モノラル→ステレオ、アナログ→デジタルへの転換時に、前規格のネガティブキャンペーンを口々に唱えながら、新規格の「下位互換」という言葉を鵜呑みにしている。つまりステレオ録音はモノラルでも試聴可能で、デジタル録音はアナログ機器でも試聴可能というものである。このため、折角モノラルでリマスターした音源をわざわざステレオスピーカーで音質評価したり、最悪の場合はステレオ・ヘッドホンでモノラル音源を聴くことになる。ヘッドホンでのモノラル試聴は、高域に刺激のないナローレンジで、左右に位相差のない頭内定位ということになり、そもそも音響理論そのものが異なっているのだが、間違った試聴方法だとあえてその説明をする人はいない。むしろモノラル録音に欠陥があると言うのだ。いまさらモノラル音源の聞き方を講釈するなんてハウツー本もないのだ。

つまり新しい音声フォーマットへの変更に伴い担保されたはずの下位互換は、下位互換を保証した音響機器と、排他的に進化を遂げた機器とに別れており、押し並べて下位互換機器は新しい技術のネガティブキャンペーンに呑まれていった。デジタル世代から2世代前のモノラル音声のことなど、人々の記憶から消え去ったとも言える。しかし、音声記録そのものは歴然と残っており、それは音楽史上ではずっと価値のあるものも多く存在する。オーディオの進化も下駄を履き違えると、音楽鑑賞の妨げにもなり得るのだ。

【自分の試聴環境に合わせたリマスター機能】

古い音楽を扱う場合に必ずブチ当たるのが、リマスター音源の品質問題である。特にCDになって、トーンコントロールやラウドネスを省略して、できるだけストレートなサウンドで聴こうとする趣向が流行したが、実際にはそこに含まれている音源のアナログ的な癖を取り切れないでいる。高域がツンツンしてる、ボーカルが奥に引っ込む、ベースラインがモヤモヤしてる、こうした症状とは常に闘いを挑むハメになるのだ。新しいリマスター盤が出るたびに賛否両論が出るのは、実は試聴環境の統計を取っているだけで、ユーザーのオーディオ環境の根本的な改善には蓋をしてしまっているツケを支払っているだけに過ぎない。

私としては、CD出現より以前からラジオ音源と向き合ってきたため、アセテート盤の高域バッサリから、不用意なドンシャリのイコライジングなど、レコード販売者の目指すリマスターの方針に懐疑的だったので、音響補正は必須だと思っている。私も10年ほど前にはサウンドを調整する手段として、マスタリング用の6バンド・パラメトリック・イコライザーとか、デジタル・リバーブだとか、真空管式マイクプリだとか、1台10~20万円する単体エフェクターを色々買い込んでいたが、最近はヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。古いポップス用で気に入っているのが、4番目のルーム・リバーブNo.2で、中高域にタイトな艶が加わり、なおかつイコライザーで持ち上げたような位相変化やザラツキもないので重宝している。あと5番目のステージ・リバーブNo.1は、リバーブのかかる周波数域を変化させられるので、高域の艶やかさが足りない録音でも低域のリズム感を犠牲にすることを抑えて聴くことができる。実はこのリバーブの後段にローファイなサンスイトランスを噛ましているのがミソで、ちょうどリバーブと磁気飽和したときの高次歪みがうまいことミックスされることで、楽音とタイミングのあった倍音が綺麗に出てくる。正確な再生というよりは、楽器のような鳴らし方が特徴的だ。

お遊びで2番目のホール・リバーブNo.2を掛けてみると、いわゆる大ホールでのライブのように奥行き感まで出る。1970年代風の厚化粧なサウンドが好きな人には、ある意味面白い嗜好だと思ってる。ちなみに後付けで盛ったリバーブ音は、テープ録音のように音質劣化しないでいつでも自分で加減できるのも特徴だ。

ページ最初へ

|