我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「モノラル・ゾンビの饗宴」は、初老を迎えてモノラル廃人となりかけたところで、ゾンビ化したオーディオ業界を激高する様子をモニターします。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

モノラル・ゾンビの饗宴 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

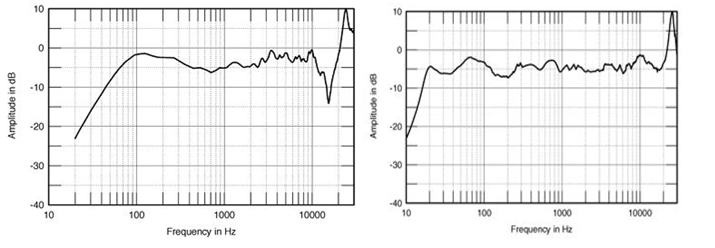

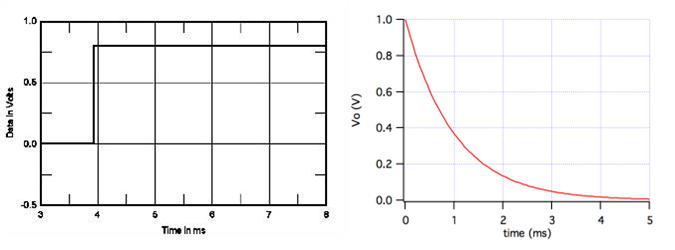

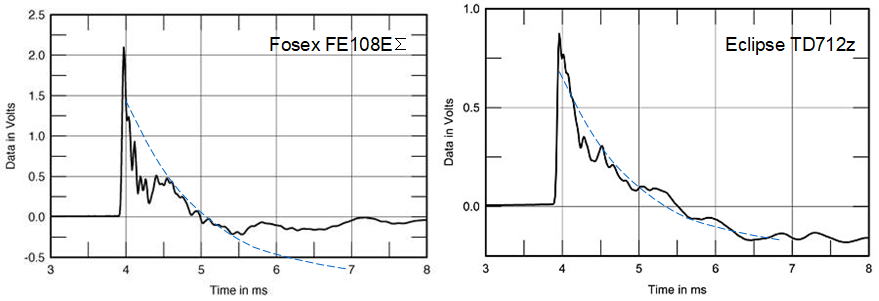

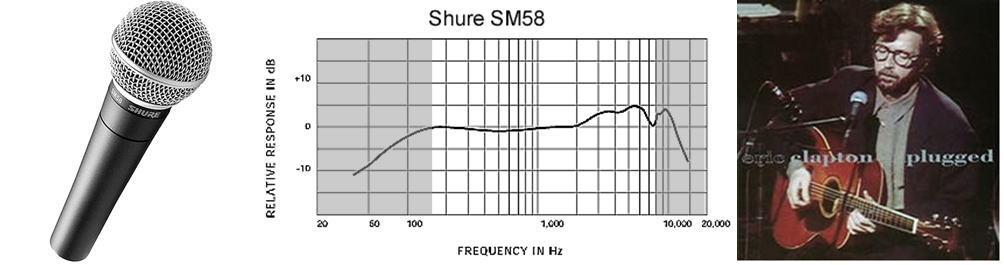

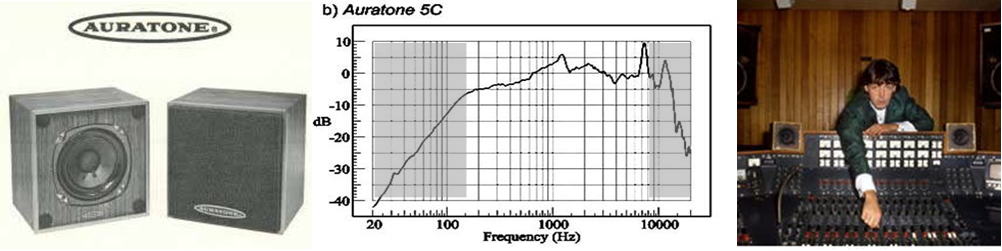

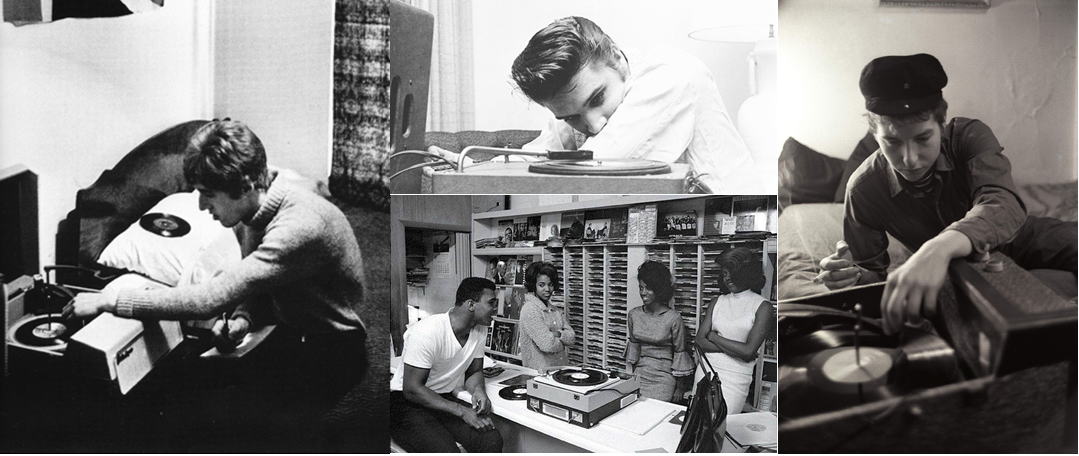

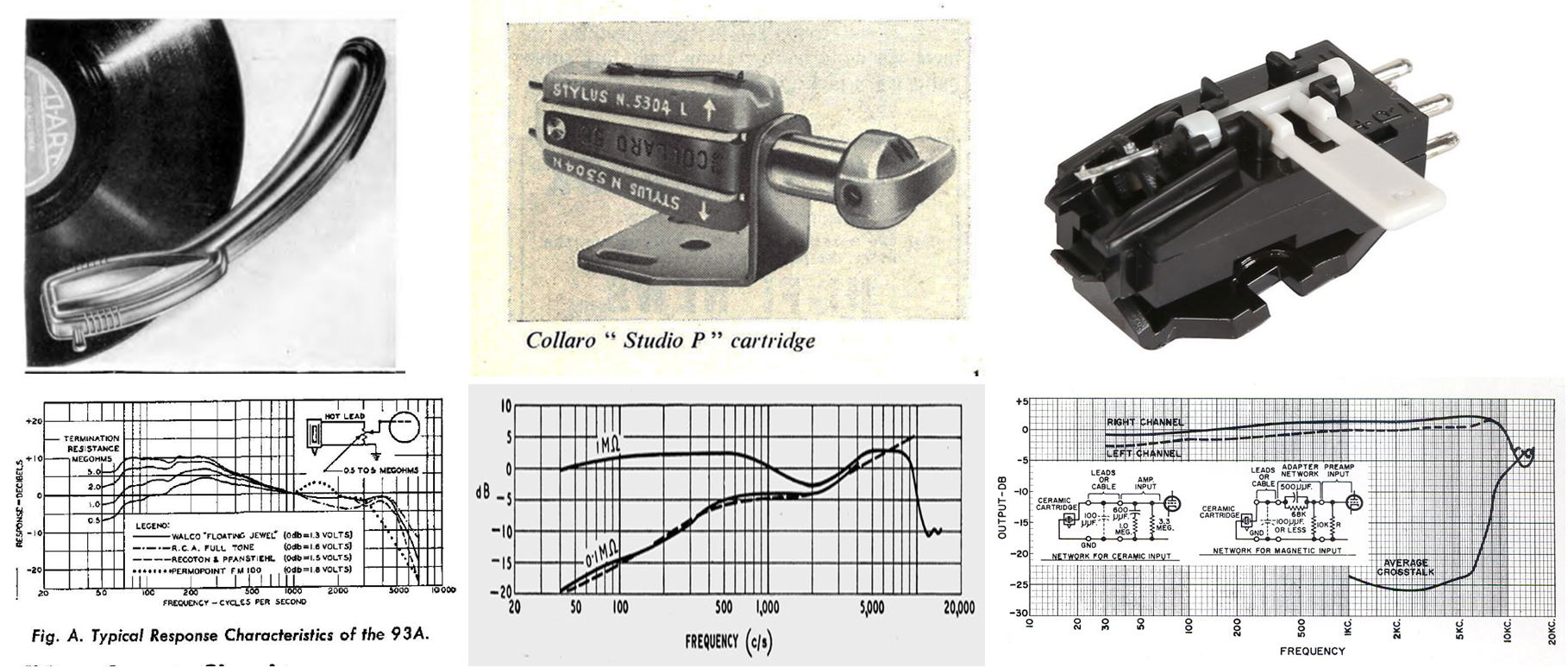

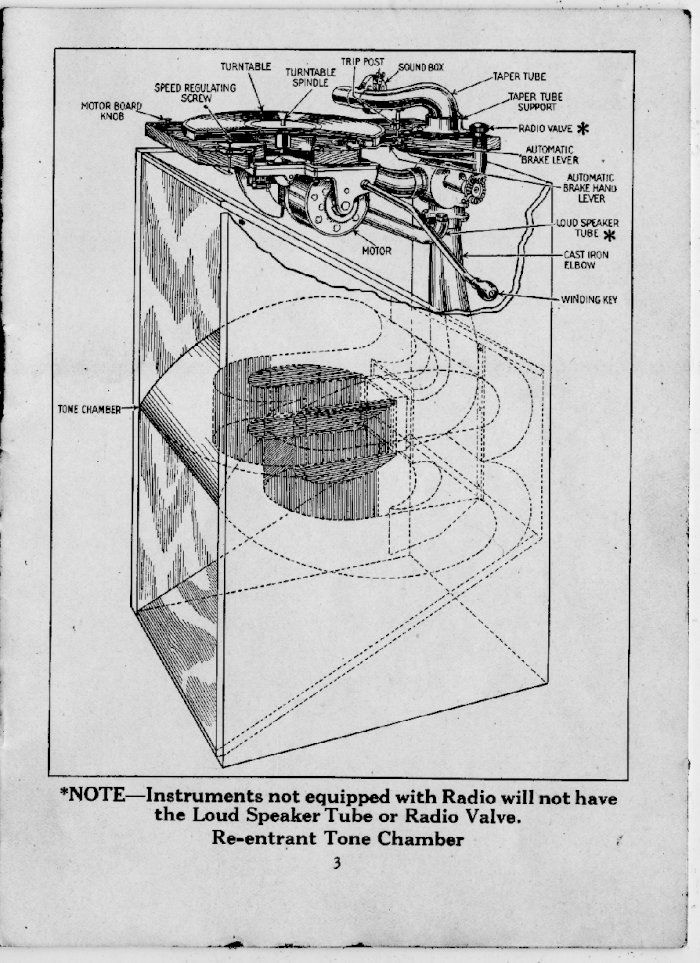

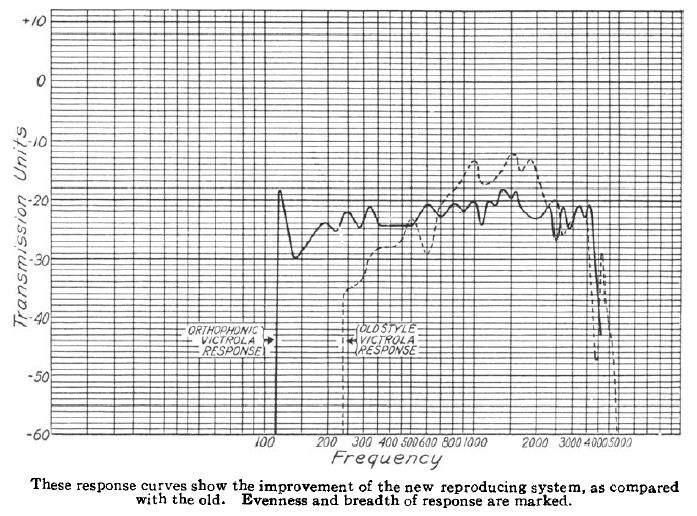

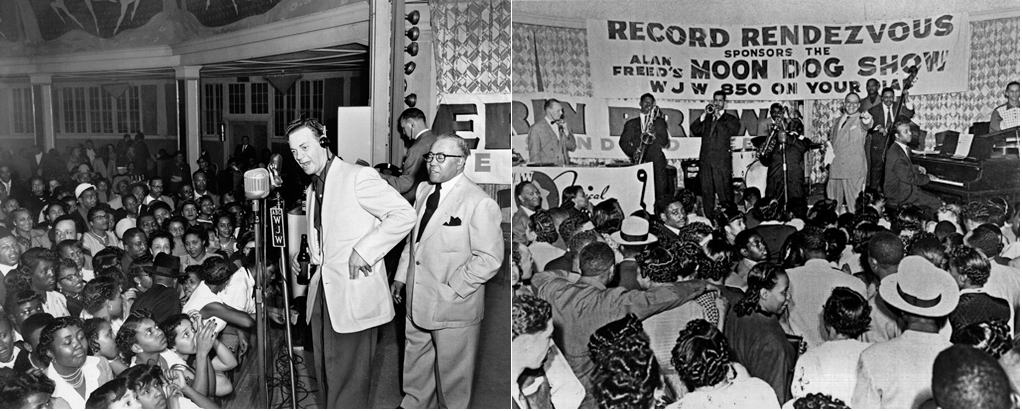

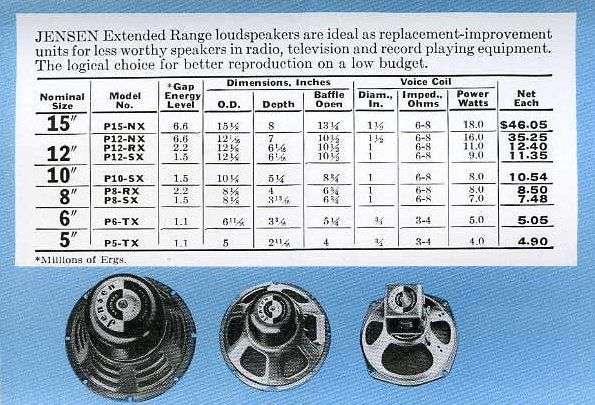

| 【モノラル廃人からの帰還】 レコードマニアにもオーディオマニアにも存在するモノラル廃人。70年以上前のオリジナル盤とそれを再生するビンテージ・オーディオに私財を投じてしまう人々である。我がオーディオ装置でモノラル・ゾンビが息を吹き返すというのは、モノラルLPと一緒にミイラ獲りがミイラになるというのではない。70年も前の録音テープに記録された息吹きが、デジタルで防腐処理されて今もなお生き生きと語り掛けてくるということだ。では無菌状態でゾンビ化したデジタル・モノラル録音は、どこまで彷徨い続け、何を語ろうとするのだろうか? ここにマッドサイエンティストたるフランケンシュタインと知遇するのだ。そう! あの雷鳴とどろくオーディンの一撃なくしては、フランケンシュタインの蘇生はなり得なかったであろう。そして伝説の生命の泉より湧き出でし黄金杯ならぬ、銀皿(シルバーソーサー=CD)にミューズの乳蜜を盛っては、無限回廊の饗宴を繰り広げるのである。  モノラルに燃え尽きるか、モノラルに感染するか、モノラルで無垢な心に立ち返るか… かくして、私自身はモノラル=LP再生と崇める人とは一線を画す。私は断然CD派なのだ。ただしCDの音が好きなのではなく、CDが音声記録方式としていつの時代の録音でも過不足なく機能するように、日々精進しながら音楽鑑賞を続けている。このように私自身はモノラル再生にこだわっているが、レコードにもオーディオにもそれほどお金を掛けずに楽しめるように心掛けている。その意味ではモノラル辺境伯(音楽の都の古称)の円卓会議を囲む騎士とは到底なりえず、モノラル派でも貧乏性を引き摺っているモノラル下僕と言っても過言ではない。もともとモノラルの世界に入ったのも、新譜が高くて買えなかったので再販ものを漁っていた、ビンテージ・オーディオをやり始めたら連番ステレオで揃える費用を工面できなかった、などなど、かな~り消極的な理由だった。貧しさに負けた、ステレオに負けた、なんて「モノラル枯れすすき」という歌があってもいいくらいだ。 一方で、そうした貧乏性にまとわりつく暗い気持ばかりでもなく、1970年代までまだまだモノラル音声(AM放送、テレビ番組、ラジカセ)が身近にあったこともあって、ただ古い録音が好きというだけでなく、面白い音楽を求めてさ迷っていたというほうが近いと思う。モノラルで新しい音楽に出会えたという経験は、例えばCDが出始めた1980年代初頭でさえ、普段は夜8時からFENでやってるウルフマン・ジャックを聴いていた。アメグラ映画にも出演した超有名DJだったが、そんなことなんて知らなくても、世代やジャンルをゴチャマゼにして独特な語り口で聞かせてくれる洋楽番組に、アイドル全盛期のテレビのゴールデンタイムなんて吹っ飛んでた。まぁ生意気盛りの中二病を当時からこじらせていたのである。土曜になればUSチャートを聴き、最新は昼1~5時にやるFENのtop40、少しヒットするタイミングが遅れるが音質が良いのは2時からのFM東京のベスト10、そして夜半11時からベストヒットUSAで小林克也さんの紹介付きでMTVを見る。これら「最新情報」の全てをラジカセとテレビからモノラルで聴いていた。そしてAM放送に限っては、FMチューナー経由のステレオで聴くよりも、16cmフルレンジのラジカセのほうが音質が良かった。これはラジカセの音調が中高域にアクセントの付いた昔ながらのラウドネスを効かせていたからだが、そんなこともあまり知らずにAM放送はラジカセで試聴と決まっていた。しかし、普通ならステレオ録音をモノラルにするとコモった音になるのに、ラジカセで聴くFM放送は別に高域不足とは思わなかった。これも現在のモノラル試聴の礎になっている。  青春時代を駆け抜けた東芝 TRYX-2000(1976)、ソニー CFM-32(1981)、ウルフマン・ジャック このように新しい音楽を追い続けている間に、流行に乗ることの薄っぺらさやマンネリ感にも気付いてきて、面白い音楽の探索はレコードの歴史全体へと広がっていった。こうなると、モノラル録音の割合はステレオとほぼ均衡し、ステレオで音楽を試聴することの必然性は段々と薄れていった。家庭を持ち、子供も徐々に大きくなるに従い、居間でのステレオ試聴はほぼ壊滅的になり、ディスクサイドで聴けるモノラル試聴に収まっている。一方で、ステレオ機器の発展は常に脱モノラルというより、モノラル叩きというほうが正しい情況が今も続いていて、結局のところ現状のモノラル・システムは自作しながら整えるということになっている。このオーディオ部品を繋げただけの情況が、フランケンシュタインのイメージに繋がったのだが、もちろん何十年も古い録音を現在という時間軸に蘇生するという意味合いのほうがずっと大きい。このことがモノラル・ゾンビという言葉の発祥ともなった。 【デジタル機甲師団を迎え撃て】 【FM放送が前提だったCD規格】 さてアメリカンな狼男と愉快な談笑をする前に、1980年以降に突如として家電に浸透したデジタル録音に対し、ローファイ村の防衛戦線について語らなければならない。このまま放置すると、デジタル機甲師団の電撃作戦によって、ローファイ村の存在が危ぶまれるばかりか、そこに生存していた住民の記録そのものまで抹殺されかねないからだ。1940年代にラウドネス曲線が策定された頃から、Hi-Fi録音では20~20,000Hzという可聴周波数が独り歩きしているが、最近はこの20kHzを保証するのに40kHzまでリニアに再生しなければいけないという理屈になっている。しかし、普通に考えれば実行性のある周波数はもっと狭い。1970~90年代まで長らくFM放送の50~15,000Hzという音声規格がHi-Fi機器を草の根から支えていたし、CD規格の策定時にも録音スタジオには20kHzまで再生できるモニタースピーカーはほとんどなかったうえ、ベテラン・エンジニアたちへのヒアリングを通じても超高域は音楽表現に必要ないという認識だった。  JBL会心のスタジオモニター 4320:低域と高域を少し膨らませながら50~15,000HzのFM放送のスペックを死守  BBCモニターの最後の作品LS5/9:500~2000Hzの中域の過度特性を重視してウーハーを設計 CDの記録方式であるPCM44.1kHz/16bitの規格は、見掛けのキラキラ感が先だって派手な音でないと困るようなイメージがあるが、私個人の感想ではどちらかと言うと、どの周波数域でもニュートラルという印象で、むしろペッタンコすぎて表情が判りにくいきらいはある。なので再生側での表情作りというか、大げさなリアクションのような工夫が必要なのである。むしろデジタル録音で問題になったのは、周波数レンジをカタログ通りに広げるために選んだシャープ・ロールオフのデジタル・フィルターのもつ非線形性で、パルス波の前後に微小ながら超高域のリンギング(ポスト&プリ・エコー)が乗ってくる。これがあらゆる波形に累積してくるのでデジタル録音にザラザラした印象を与える結果となっていたのだ。ところが、これを策定した当時の楽曲はFM放送での認知度が規準であり、超高域のデジタル・ノイズなどはFM波特有の2~15kHzの三角ノイズの霧のはるか向こうの話で、ほとんど問題にはならなかった。 そこを勘違いして20kHzまで完璧に再生しますよ、という「デジタル対応」オーディオ機器が巷に溢れて、その可能性の拡張に奔走して今に至る。酷いのは20kHz付近にハレーションを起こしたスピーカーがイギリスを中心に世界中に流布したことで、B&W、Celestion、Acoustic Energyなど名立たるメーカーが、この手のハードドームツイーターを採用し、デジタル時代の明瞭な音調として受け容れられたことだった。このスピーカーで耳ざわりの無いように忖度してパルス成分を研ぎ澄ました録音が増え、高域の精密なコントロールにケーブルの銅線1本の材質まで厳しく求められるようになっている。実際に異常に緊張感の漂うサウンドで、スピーカーの周りだけ別の空間がポッカリあるような感じで、いわゆるコワモテ上司が仕事を誰に投げようか身構えている雰囲気をプンプンさせている。こうした規格競争は、CD規格の策定時点で判断されていたように、音楽の本質とはあまり関係のない(それ以前にDACのフィルターの非直線性からスピーカーの位相ねじれまで不自然な音響的課題を無視している)もので、最初から手詰まりだったような気がする。私なりの意見では、超高域を伸ばして楽音のパルス成分を研ぎ澄ますよりも、規格立案の原点に立ち戻って、デジタルノイズをアナログ的に曖昧にしたほうが、楽音への実害がなくて良いと思う。真空管アンプが流行るのも、この手のノイズを巧くカットしつつ、楽音に起因する倍音成分で艶やかに彩ってくれるからだ。   デジタル録音に特有のポスト&プリ・エコー、1980年代のデジタル対応スピーカー さらに広帯域化と低歪化を図る段階で、ローパス&ハイパス・フィルターで位相のねじれを生じさせており、高音と低音のキャラクターの分離をより明確にしている。ステップ応答は、矩形波の立ち上がり成分だけを入力したときのスピーカー出力波形を測る測定項目だが、この波形の結果は無限大の超高音から直流成分へ瞬時に変化することを示しており、シングルコーンでの正常な特性ではライトシェイプ(右肩下がり)の三角形となるのだが、マルチウェイではクロスオーバー毎の位相のねじれが判る。これをフルレンジとマルチウェイとで比較すると、高域だけピンと立って低域が遅れて包み込む、ネットワークによる位相のねじれを前提とした音響設計が明らかになる。  ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)  フルレンジのステップ応答 (0.5ms=1kHzでエッジの共振&くびれ→エンクロージャーの低音反射)  代表的なモニタースピーカーのステップ応答(左:小型2way、右:大型3way) (各クロスオーバーで位相にねじれ→大口径ウーハーは200Hz以下が大幅に遅れて強調) 実際のボーカル域は、実声の200~800Hz、母音の500~1200Hz、子音の2~6kHzが、ほぼ同じタイミングで発音されているのに、各々をパーツとして分解してしまった後に福笑いのようにヘンテコな表情をまじめに聴かなければならない情況になっている。面白いことに人間の表情も、他の動物には理解できない言語的な性質をもっているらしく、不釣り合いに肌をスベスベにしたり目を大きくしたインスタ映え自撮り写真から感じる違和感も、数値データでは見えにくい些細な違いのひとつである。同じことがオーディオにも言えるのだと思う。  部分部分の描写も大切だが、目鼻立ちの基本を怠ると表情が判らなくなる 【人間の言語感覚に合わせたAM規格】 さらに、ひと昔前の100~8,000HzというAM規格は、もともと人間の声を自然に再生するのに十分な帯域として、ラジオ、電蓄、映画館と、あらゆる音響規模で横並びに展開していた。実際にライブ会場でノイズを抑制して拡声できる実用的な帯域であったという理由もあったが、ローファイ帯域の100~8,000Hzこそが人間の感情を揺り動かすコアとなる周波数帯なのだ。それより外縁の100Hz以下は内臓を強制的に動かすものだし、8kHz以上は残響音として音場感を表現する。しかしその大半は、ミキシング作業の過程で人工的に付加されたものだ。つまりミュージシャンがマイクに向かったときの生のままの演奏表現にアプローチするのに、これらの周辺の帯域は邪魔になると感じている。あえて言えば、シュアーSM58、オーラトーン5Cなど、ローファイに帯域を絞った音響機器が録音スタジオで生き続けていたのは、単にAMラジオ用に音声を確認するためではなく、音楽のコアとなるものがこの帯域に詰まっているからだ。この主張があるため、私は音楽の試聴をモノラル&ローファイで行うのだ。   スタジオの定番、シュアー SM58、オーラトーン5C 1960年代末まではポップスのドーナッツ盤の試聴は、ラジオやテレビと同じ楕円スピーカーの付いたモノラル卓上プレーヤーでの試聴が中心で、付属のカートリッジもセラミック型のものがほとんどだった。好きな音楽を何度でも、それこそ溝の擦り切れるまで聴き続けるという意味では、レコードは消耗品だったのだ。こんな貧しい音でも、ロック、R&B、フォークは内実共に大衆音楽として育っていった。アーチストの一人一人が人間の聴覚のコアであるローファイ帯域で訴えるべきものを持っていたからだ。  左:卓上プレーヤーでレコードチェックするロジャー・ダルトリー、右:LPに針を落とすボブ・ディラン 中上:新製品ドーナッツ盤に聴き入るエルヴィス、中下:レコード店の売り子と談笑するモハメッド・アリ  左:Shure 93A(1946)、中:Collaro Studio 'P'(1957)、右:Sonotone 9T(1961ステレオ) 1960年代のモータウンで活躍したエンジニアBob Olhssonの話だと、社長が録音現場に視察しにきたとき、モノラルでミックスしていたのを咎められ、ステレオでやれって言われてもできないのでクビになりかけたというが、当時の手順からいうとモノ・ミックス→ステレオに分解というのが普通だった。ほとんどの人がAMラジオで味見して、気に入ったレコードはモノラルの卓上プレーヤーで聴いていたし、1960年代は全米の90%はモノラルでしか音楽を聴いていなかったとも言われる。1970年代初頭にプログレの最先端を走っていたアラン・パーソンズも、卓上プレーヤーしか持っていない若年層を意識してか、オーラトーン5Cでモノラル音声をモニターしている。  1960年代のモータウン・スタジオ(中央にAltec 604Eモノラル、両脇にAE-3aを逆さ置き) 1970年代のアビーロード・スタジオ(中央にオーラトーン5Cモノラル、両脇にJBL 4320壁掛け) そもそも1970年代中頃まで、サウンドステージなんて概念がポップスの世界には無かったし、マイクもひとりのプレイヤーに1本ずつ、それがマルチトラックの基本だった。つまりモノラルであることは、けして原音から離れた不正確な音ではなく、むしろマイクの音をそのまま再生することに繋がるのだ。例として1960年代、70年代、80年代とステレオ録音を聴き比べてみれば、音場感の表現に大きな違いがあり、それが作品観に結び付けて考えられていることが判る。これらをモノラルにミックスして聴くと、演奏と楽曲の骨格と肉付きをはっきりさせてしまう。それゆえに、ミュージシャンひとりひとりがステージに点在する部品としてではなく、同じフォーカスでクローズアップして鑑賞できるのだ。よくモノラル録音をモノクロ写真に喩える人がいるが、これらの美質が細部の生き写しだけではないことを理解するには、構図やコントラストという別の審美観が必要だということを知るべきだろう。 【LOVEの中心はモノラル】 なぜモノラルで聴く音楽がこれほどまでに愛しいのか。このことについて話さなければなるまい。ひとつはモノラルというのは独りで寂しいという意味ではなく、個人と密接になる親しい間柄を意味していることだ。そしてモノラルであるということは、広いステージのなかに立つ個人ではなく、同じ部屋にいる個人としてそのパーソナリティが明瞭に立つことである。つまり大勢と居ると叶わない恋のチャンスは、いつもモノラル同士の出会いから始まる。考えてもみたまえ、世の中の歌の9割以上はラヴソングである。ここにトキメキのないオーディオなどほとんど意味がないのだ。つまりモノラルで流れるラヴソングは、1対1の関係で告白を聴いているのである。それはただ甘い言葉だけではない、怒りや悲しみ、様々な感情を聴くことになるのだが、相手が好きなら別にそれは気にならない。むしろ本音で話してくれたことに、より親近感というか許し合えることの大切さを知るのである。  モノラルで感じられる親近感というものは、実は室内で聴くという前提に立っている。そこで音場感がないとかモノラル音声へのパッシングに繋がるのだが、ところが多くのステレオ技術は室内では感じられない広大な空間に連れ出すことが前提になっている。つまり異世界のファンタジーばかり演出しようとするのだが、そこで失うものもあるのではないだろうか。1980年代末にユーミンや中島みゆきの歌を事細かく話題にする女子大生が多かったが、ほとんどがラジカセでしか聴いていなかった。後で考えてみると、重たいウーハーでは800~1500Hzの中域が沈んでしまうのに対し、安いフルレンジのほうが喉音の反応がスムーズでメッセージが伝わっていたのである。彼女たちにとっては10kHz以上のSFスペクタルよりも、4kHz以下の現実味のある恋愛相談のほうがずっと大切だったのだ。 ラジカセが人間の言葉の再生に特化しているというのは確かだが、それだからと楽器という人間の発音機構を遥かに超える楽音が苦手ということだけで斬り捨てることはできず、音楽の言語的な構造を感じ取るためにもっと重視されていい事項なのだ。ルネサンス時代の音楽の指針に、ムジカ・フマーナ(Musica Humana)つまり人間の魂の調律というものがあるが、その下位にあるムジカ・インストゥルメンターリスつまり現実の楽音の奴隷と化した世界を軽視したものがあった。これはオーディオ技術においては逆で、心の琴線に触れるには、徹底的に楽音を正確に再現しなければならないという考え方が主流だ。1980年代以降にツギハギだらけのデジタル・ゾンビが大量に湧いてきたのは、新しい録音方式のカタチに囚われすぎて、人間の精神の在りかを見失い血肉を求めて彷徨う人々のことを指すのだ。その意味でもオーディオ技術は、人間の言語感覚に似せたコミュニケーション・ツールとして見直されなければならない。 ボーカル域がスゥ~と一息でスムーズに反応するという、普段から経験している当たり前のことを、これまでのオーディオの規格競争は正しく伝えていない。素人がカラオケで声色を真似ただけでは真に迫った歌とはならないのと同じで、本人の心がこもったフィジカルな実体感を感じ取れないなら、それは肉声ではなくただの音である。この肉声と音の境界線について正しく数値化できるかというと、現在のオーディオ技術で言う周波数レンジだとかダイナミックレンジだとかではあまり説明できていないのだ。それどころか「40万の法則」というように、蓄音機の女王ヴィクトローラ・クレデンザの周波数レンジは100~4,000Hzなのに、どうしてそれよりずっと周波数の広いオーディオ機器より良い音と感じるのか、という命題はHi-Fi初期の1950年代からの難問中の難問であった。その上下の周波数を掛け合わせて40万になると低音と高音のバランスが良くなるということだが、もちろん事柄はそれほど単純なものではない。当時のベル研究所には、電気録音方式を家庭から映画館まで広範囲に流通させるための総合的なシステムを開発する熱情があったし、無線事業をRCAが独占した後も有線回線での遠距離実況中継もHi-Fi規格でやってのけたのである。アメリカ的なエンタメ業界が大都市の娯楽に留まらずアメリカ文化そのものとなった理由は、1930年代以降に映画やラジオで流れるメディアの後押しがあったのだが、少ないリソースのなかで必要十分な拡声技術の枠組みを与えることができたと言えよう。ただしこの時期のラジオ生実況や、フィルムに焼きたてのサウンドトラックの実力を知る人はほとんどいないし、技術体系はジグソーパズルのような感じだ。   従来型(破線)と新しいOrthophonicシステムの再生特性の比較(1926年) 100~4000Hzをフラットネスに拡張している  映画主題歌もSP録音されたが映画の本数ほどは多く残っていない

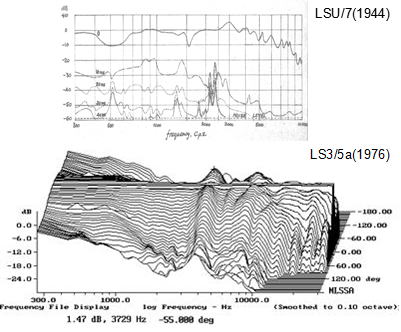

フィラデルフィア~ワシントンまで5つの中継所を使って音声を伝送(図は東西が反対) 1946~49年にかけて、BBCは次世代モニターを選ぶ際に膨大なスピーカーの試聴レポートがなされている。BBCの場合は、1930年代からライス&ケロッグ型の25cmダイナミックスピーカーでモニターしていたが、1940年代からDECCAをはじめとするHi-Fi規格の前哨戦が盛り上がる中、戦後になってようやく重い腰上げた情況だった。一方で、その価値観も独特で、男性アナウンサーの声が明瞭に聞こえなければNGという、いかにもラジオ局らしい要求だった。目立つのは2kHz周辺のリンギングで、それは1970年代も全く変わることのない指針となっていた。オーケストラの再生では良くても、声がモゴモゴしたり、逆に金属っぽいものでもダメ。その塩梅についてはニュースを正確に伝えるという使命感に燃えていたともいえる。

戦前のBBC LSU/7型モニタースピーカー(1932年)  1944年のLSU/7と、1976年のLS3/5aの比較(中高域に強い共振をもたせている)  ジャズ、ニュース、音効さんなどバラエティに富んだBBCラジオのリソース かつてのラジオ用古レンジについては、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

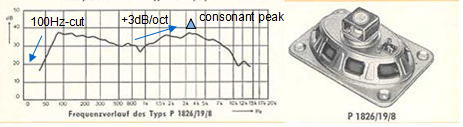

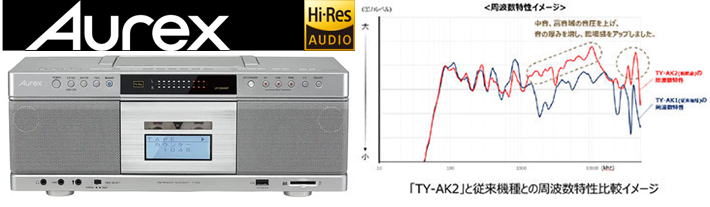

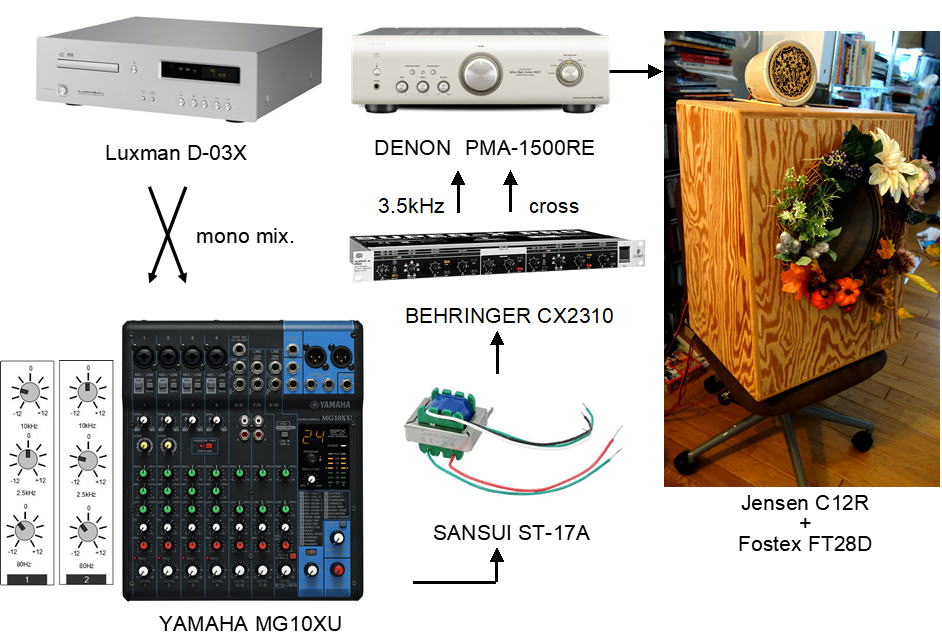

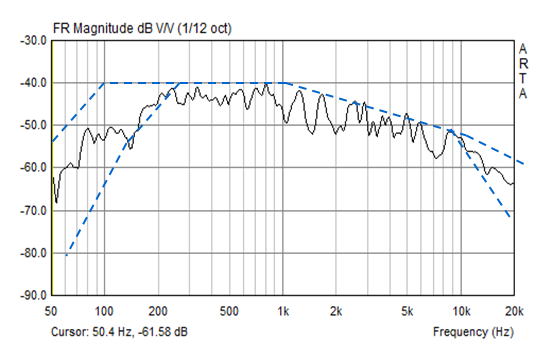

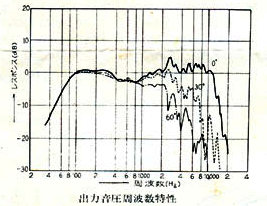

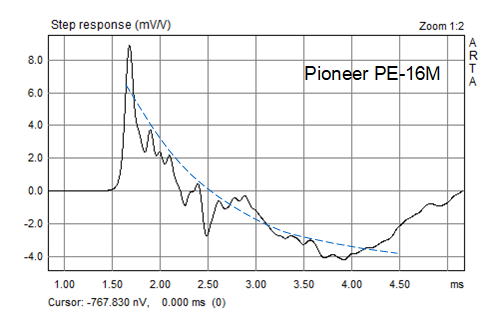

小さな音響出力でも声を聴き取りやすく設計された昔のラジオ用スピーカー  ハイレゾ対応になった現在も続くラウドネス(=人間の聴感)への弛みないアプローチ 人間の奏でる音楽が本来持っている息遣いは、少なくとも演奏者を録音ブースに閉じ込めて楽器の間でハーモニーが共鳴し音が倍増するような現象を抑え込んでは生まれないように思う。その点ではアナログは高調波歪みとして倍音が出るのでハーモニーの出方がコントロールできるのだが、デジタルはそうした相互の干渉が理論的に起きない。むしろ音が混み合ってくると、音が潰れて滲む方向に進んでしまうように感じる。それを補うかたちでリバーブという仮想の響きをもつエフェクト空間を設けて、いわゆる音場感を醸し出しているのだが、この技術はむしろ1970年代にマルチトラック収録でブレンドしやすいように加工する方法として始まったもので、むしろ音の鮮度を落とす方向になっている。この響きのシチュエーションを録音技術で自由に改変しようというのが20世紀の音響技術だったように思うのだが、個人的な感想では、仮想空間に置いた音はそこで演じるミュージシャンの共感が最大限に生かされているわけでもなく、どこか他人事で済ましているように感じるのだ。マルチトラック録音も表向きは音楽の可能性を増やしたようなことを言っているが、レコーディングのスケジュールを合わせて各パートが一同に介するのが難しいため、それぞれの都合のいい時間に合わせてスタジオに来てもらうのが良いという、楽曲の生産性の課題解決ほうがずっと優先度が高かった。デジタル録音ともなるとノイズ管理は無菌室なみとなるのだろうか。こうした閉塞感から一歩外に出る方法として、スタジオで起こっている忖度の積み上げをリセットして、マルチトラックの中での音のひとつひとつも本来モノラルで収録されており、マイクで拾った音を直接聴き取ろうというのがモノラル試聴でもある。デートのスケジュール消化ばかり気にして、肝心なことを話せなかった悔しさは、夜な夜なうなされるほどに半端ではない。やはり二人きりでいる時間をしっかり持つべきなのだ。これがグループ交際ともなればなおさらだ。 こうしたオーディオ技術が何のために必要なのか、音楽とは人間にとって何なのか、様々な疑問を突き詰めていくと、人間の感性に最も訴えかけるものは人間の肉声であり、人間の耳は社会生活を営むにあたり、人の話を聴く機能をかなり発展させてきたのである。それは愛情表現という複雑な感情でさえも、セックスと同じくらい大切なこととして扱ってきたことと重なる。それゆえに肉声の表現はフィジカルなイメージをもって再現されないと人間の感情に入り込んでこない。この音声を肉体の実体感をもって繰り返し再生する機械こそ、オーデイオの本質なのだと思う。そして肉声から発する感情は周辺の雰囲気や音環境で変わるものではなく、究極的には独りのパーソナリティに帰依するのである。そこをブレずに聴き取ることがモノラル試聴の狙いどころでもある。 【モノラル県ローファイ村の笛吹き男】 私のオーディオ装置はCD専用のモノラル・システムである。ステレオ録音もモノラル・ミックスして聴いている。それはマイクで拾った原音にできるだけクローズして聴くためだ。近接マイクの多いジャズよりは、ポップスの試聴のためにそういう手法を取っている。システム全体の周波数特性だけみると、ラジカセのような音に感じるかもしれないが、人間の肉声を網羅するローファイ100~8,000Hzを、万全に再生するために色々な工夫を惜しまない。これでも昔のラジカセで標準だった16cmの音響出力を一回り大きくするのにかなり苦労した。フィックスドエッジのウーハー、後面解放箱、マルチアンプ、ライントランス、ミキサーの選定など、ここまで絞り込むのに様々なノウハウが詰まっている。結果的に小さなライブハウスのPAのようになっているのは、モノラル・ゾンビが踊りだすシチュエーションにはライブ感覚が欠かせないからだ。   私のオーディオ装置と周波数特性(200~2,000Hzを中心にカマボコ型):点線はアカデミー曲線 ラジオ音声を語るとき、NHK御謹製のロクハンは、1960年代から25年に渡り製造され、70~10,000Hzでの整合共振を究めたバランスの良さと手軽さの点で、Hi-Fi再生の基本を押さえた良い手本であることは間違いない。1950年代から存在するこのユニットは、FMステレオ時代にも四畳半オーディオのフナ竿のようにビギナーからベテランまで重宝されていた。アンプの音、カートリッジの音、チューナーの音を直感的に評価できるモニタースピーカーとして広く浸透していたのだ。一方で、音響出力が破綻するボーダーラインが低く、緩やかな低音と少し芯のある高域とのキャラクターの使い分けは、予定調和のなかで音楽の表情を抑え込む傾向があり、やはり音の輪郭だけなぞっているという感覚は拭えない。このNHK特有のサウンドポリシーを追い抜け追い越せで、1970年代のオーディオ発展史は彩られていたといっても過言ではない。   1960年代から四半世紀活躍したロクハンと周波数特性&ステップ応答   1970年代のラジカセの音響特性:FM放送に対応しレンジを広げるが基本的にAM規格を元に拡張されてる 1956年の真空管ラジオ(参考):戦前の規格を引き摺っているが現在のAMラジオとそれほど変わりない 私自身もこの殻を破るのに5~38cmまで色んなスピーカーを試してみたが、今のところ誰にでも勧められるコストパフォーマンスをもつユニットがJensenの30cmギターアンプ用スピーカーだった。このユニットは開発が1947年とかなり古いが、当時は高級電蓄から小規模PAまで使える汎用性のあるスピーカーだった。その後にLP盤の出現によってローファイ規格の最後の末裔ということになるが、ロカビリーの牽引役となったRock-ola社のジュークボックスには標準的に使われており、家庭用というよりも商用施設での使用がメインのスピーカーだった。たまたま小型PAボックスが楽器用に使われたシチュエーションだけが現在も生き残っていたのであるが、そのお陰で昔のスペックのまま現在も製造されている数少ないユニットでもある。同じ時期のJBL D130などは、フリーエッジ化で高出力対応、重低音への伸びしろ確保、かなり遅れたフェライト化など、様々なバージョンを製造しながら生き抜いた。これとは全く違う方向でオリジナルのままで製造しているのがJensenのユニットなのだ。でも何でもっと高級なアルテックやJBLにしなかったかというと、そもそも心底ケチなのと、私が音楽に求めるのは王ではなく友であるからだ。気軽に話せるのが長く付き合えるコツである。   AMラジオと同じ規格で作られたJensenスピーカー さて、Jensenのギターアンプ用スピーカーを紐解くと、驚くことにアメリカ音楽の歴史そのものになる。1917年にPAという言葉を生み出すことになったMagnavox社の共同経営者としてキャリアをスタートさせたが、1927年に独立してスピーカー専門のJensen社になると、自社ブランドに拘らず、アッセンブリーを手掛ける電機メーカーのあらゆるニーズに沿ってOEM生産した。WE社のトーキーシステムから、ベル&ハウエル社の映写機用スピーカー、ハモンドオルガン、フェンダーギターの楽器用スピーカー、Rock-ola社のジュークボックス用スピーカー、ケープハート社の高級電蓄用スピーカー、プレスト社の放送用アセテート録音機の音声チェックモニターにいたるまで、あらゆる分野の音響機器にユニットを供給した。ギターアンプはこのうち最も新しい市場だったのである。これらを達観すると、ラジカセのサウンドポリシーを正しくグレードアップできる逸材はJensenのPA用スピーカーであり、むしろ本家本元、ローファイ規格のゴッドファーザーとも言える存在だったのだ。      Jensenのギターアンプ用スピーカーはポピュラー音楽全てを網羅する汎用のPA機器に組み込まれた 30cmのエクステンデッドレンジを使っていながら、低音は70Hzまでという冗談のような特性で、それじゃ今どきの10cmウーハーよりも低域が伸びていない。しかし30cmであるための理由は、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の中心も変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。胸声までタイミングが一致して鳴ることで、はじめて自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。これには後面解放箱でウーハーの自由振動を素直にする、チャンデバで分割した信号をウーハーとツイーターでマルチアンプで駆動することでインピーダンスの負荷を自然なものとする、などなど癖のない駆動状態を保つ基本的な所作は採用したうえで、ユニットの裸特性が生きてくるのだ。

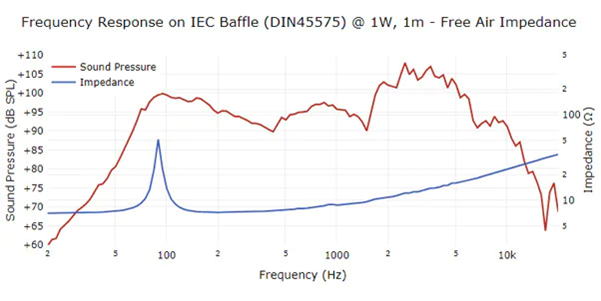

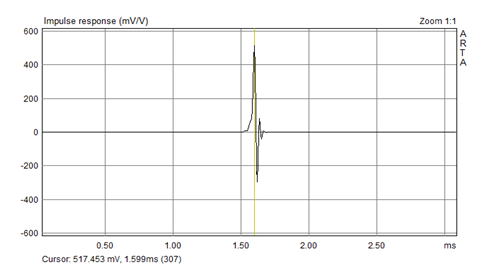

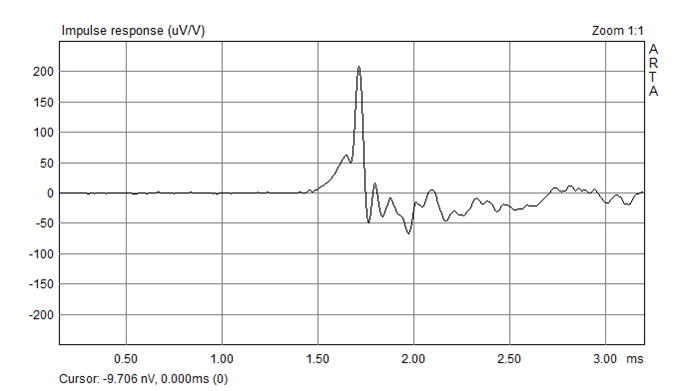

さらに出音のタイミングで言うと、システムの入力信号からスピーカー出力までの総合的な時間軸の整合性(タイムコヒレント)は、インパルス応答で確認するとDACの特徴を再生できるほどかなり忠実度が高い。1950年代にPA機器として設計されたJensenのコーン・スピーカーは、たとえ30cmでも音の立ち上がりに関してかなり俊敏で、理由は1940年代のビッグバンドと共演するにあたり、拡声器の要らないホーンやドラムに埋もれないように、スピーカーにも生楽器と同じくらいの俊敏性が求められたからだ。このことが家庭用で何の意味があるかというと、ローファイ帯域での時間軸での分解能が高いため、録音中でせめぎ合う各演奏の表情がしっかり出てくることである。一方でこの手のPAスピーカーは、JBL D130の1mWで30フィート先まで音が届く(52dB/mW/30ft)という宣伝のように、小さな音響出力でも声が目立つように、フィックスドエッジの共振から出る1kHz周辺のディップ、ボイスコイルの共振が生む4~6kHzの分割振動など、人間の発音を強調するために聴感で決めた工夫が仇となって、録音以外の音を鳴らす歪みとして嫌われてきた。ところが現在のHi-Fi理論は、この立ち上がり音を高域のパルス波としてツイーターのみに委ね、クロスオーバー周辺での位相のねじれを起こしてさらに強調している。これに対し1950年代のPA機器は、音の立ち上がりを100~8,000Hzの帯域全体で保証していたのだ。よく音の立ち上がりがいいとか、音が前に出てくる、躍動感が出ているなど、様々な言い方があるが、ローファイなのにミュージシャンの実像に近いエモーションが再生できる理由がここにある。

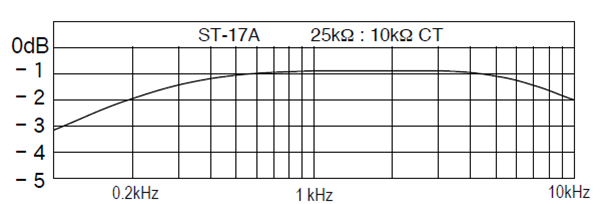

ライン出力(左)と自作スピーカー出力(右)のインパルス応答の比較 (MQAデコーダーによるショートロールオフの特徴がそのまま再生される) とはいえ、もともとJensenは1950年代のスピーカーにありがちな中高域の暴れは良くも悪くもアクセントになっていて、一般的にエクステンデッドレンジはコイルでハイカットせずに、そのままにして伸び伸び鳴らし、指向性の狭い高域だけツイーターで足せば良いという人が多い。私のシステムではJensenの高域を3.5kHzで切っているが、念のため測ってみると、中高域の暴れをスッポリ抜いていることが判った。3~6kHzの強い分割振動は強いパルス性の立ち上がりを示すが、そこをカットすると下の帯域までスムーズなステップ応答が画けるのだ。このように無批判に古いまま放置するのではなく、聴感による微修正をそれなりにしながら、現在の技術にマッチさせることもやっている。  チャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測) 隠し味として使っているサンスイトランスST-17Aは、初期のトランジスターラジオ用に昭和30年代からずっと製造し続けられている製品であり、デジタル音源特有の余計なパルスノイズをカットしつつ、適度な高次歪みをブレンドした甘い倍音まで出してくれるアナログ・デバイスである。400~5000Hzの両翼でわずかにラウンドするのだが、この帯域で位相がずれて微妙にボケている。レンズで言えば背景のボケが綺麗という感じのポートレート向きの味わいがある。このデザインセンスが抜群で、CDの音がMMカートリッジに似たホッコリした音になるし、ボーカル域の表情がほのかに熱を帯びて豊かになるように感じる。あれこれ古いトランスを買い込んでみたのだが、このキャラメルのように小さなトランスがラジカセの音の心臓部だったことが判って何だか嬉しかった。   ただ1947年から製造されている年季の入ったオールドファッションなユニットを、それより遥かに高スペックな現在のオーディオにマッチングさせるのに、抵抗のある人は多い。それよりも低音が伸びて低歪みなウーハーのほうが高性能だと思う人が多いためだ。しかしウーハー単体で聴くボーカルは全くHi-Fiではない。それは振動板を重たくし、中高域の分割振動を抑えて、母音だけでモゴモゴいった音が主体になっているためである。スタジオで加工された音響には良い結果を得られるが、生マイクを拡声したときには全く役には立たない。その理由は、子音の明瞭さと同様に中低域の立ち上がりがキッチリしてないと、ボーカルの実体感が出てこないからで、このタイミングの差は1ミリ秒に過ぎないが、500Hzの半波長のタイミングに相当すると考えれば、意外にこの帯域でのトーンの沈み込みが及ぼす影響について考え込まずにいられない。この辺のスペックの差が音楽表現の違いとして認識できない限り、議論は堂々巡りである。たとえ周波数バランスがピラミッド型でも、シャカシャカ鳴る高域にぶら下がっているという、危うい感じになりやすいのだ。ボーカルが口元しか聞こえないなら、それは実像のないデータでしかなくなってしまう。これこそ古い音楽に抱きがちな印象そのものでもある。 ボーカルが実体感のあるボディをもつということは、100~8,000Hzを一息で一気に吐き出すように再生することだ。腰を振って、お腹から深く息を吐き出す、人間本来の躍動感とはそういうところから生まれてくるのだ。これは古臭いブルースやロックというジャンルに留まることはない。メタルバンドに熱狂する人でさえ、高音が足らないと批判するとき常に中高域の4~8kHzの付近について語っていることに気が付かない。そもそも10kHz以上の帯域はギターアンプで出せる領域ではなく、むしろパルス音の立ち上がりが鈍くなっていることが音のコモる原因なのだが、これは高域の増減という周波数バランスの問題ではなく、パルス音とギターのストロークが埋もれずに正確に連動しているという言い方に変えなければいけない。シャウトの雄叫びも2kHz周辺の歪みが胸音と一緒にピシッと立ち上がってこないと迫力が出ない。つまり200~500Hzの肉体を突き抜ける衝動と結びついてこそ、魂の叫びは痛切に伝わるのである。 さてもさても、ネズミも子供も浮かれて踊り出すモノラル笛吹き男、それを不気味に思うのは既存権益を護ろうとする大人たち。たかが笛吹き所業に高い金など払うこともない。そう思ったら最後、次の世代にステレオ帝国を譲り渡そうにも跡継ぎがいないのである。理由はモノラル・ゾンビが昔の音楽の楽しいところを全部持って行ってしまったからだ。銀の皿にミューズの乳房を載せたモノラル・ゾンビのパーティーの始まりである。

復刻盤とか発掘音源とか様々な言い方があるが、いずれも時事的な話題から外れた音楽マニアの領域であり、言葉通りの再生技術をもってしか音楽を聴くことができない状態のアーチスト情報である。このため、時代背景や技術史などを踏まえて、歴史による理解の補助を受けながら、オーディオ装置で鑑賞することとなる。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||