我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「ガチでモノラル(新世紀J-バトル編)」は、初老を迎えてCDの蓋を開けたら浦島太郎となっていた情況をモニターします。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ガチでモノラル(新世紀J-バトル編) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【今という時間に生きづらいことの不確かな記憶】 オリエント・パラレル・ワールドの物語~アニメは新しいものしか観ないのに~音楽批評は死んでいた~サブカルの歴史と定義~サブスクの利用とCDへのコダワリ 20世紀音楽ネタで盛り上がっていこうというサイトの趣旨に反して、2020年に世界を巻き込んだコロナ禍のなかで日本のミュージシャンが色々と苦労していると聞き及び、今どきのJ-POPなんてモノラルで聴いてみたらどうなんだろう?という意外な願望に襲われてしまった。ついこの前までフルトヴェングラーとドイツ放送録音についてテーマ研修をしていたのだが、まあ~その~、こういう風に音楽のジャンルをコロコロ転々としていくのが楽しいのだ。ということで、今度は21世紀のJ-POPをモノラルでガチンコ勝負といきたい、というか、打ちのめされてみたいと思う。(結局オーディオ・ヲタクはM男の趣味なのだ) オリエント・パラレル・ワールドの物語) 2020東京オリンピックの最中に感染が広がるなか、IOC広報部長じきじきに「五輪はパラレルワールド(並行世界)」と述べたくらいなので、リア充指向のオリンピックでさえ、一端メディアのコンテンツに載ってしまうと、アニメと同様のバーチャルな世界観をもって眺めている情況が浮かび上がる。もちろんテレビで見る選手は健康だが、コロナ渦で苦しむ悲哀について同時発信するニュースが日々流れ、どっちがリアルなのかの区別がつきにくい情況を生んでいる。本当に日本で競技してるのか、安全安心はどこの国のことを言っているのか、全てはスクリーンごしの非日常のように見える。しかし、IOC憲章が推進する健康的な肉体というのは今や別世界なのだろうか? 日本国憲法が保証する生存権はIOC憲章のどこにあるのか? このワガママも日本人は税金で支えているのである。庶民感覚がらズレた裸の王様の間違ったメッセージは徹底的に笑い物にすべきである。 コロナ禍でミュージシャンの心を逆撫でした「不要不急」という言葉だが、「不要な発言」で次々と辞任に追い込まれた某組織委員会の面々は残念な人たちの一言に尽きる。それに輪を掛けて「長い物には巻かれよ」と広報活動に励む女帝候補の方々も、かなりカオスな臭いのするダークヒロインを演じているようにみえる。これらを引導するのは勝ち組を自認するナルシストたちであり、自分の言うことなら誰もが注目するだろう、いや注目されなければ炎上してでも注目させてやるくらいのジャーナリズムに毒された人々である。これだけ毒を吐くのだからパンク風の装いで女王様を演じてくれればもっと注目を浴びていたのだろうが、残念ながらマスクの下で口が裂けていくような演出は望めない。同じ言い方でも「大人なんだから自分で判断できるでしょ」と言ってやれば誰もが納得しただろう。銀ぶらもアキバか聖地ビッグサイトで、ご先祖様の「鼻から牛乳」のテーマを合図に「逃走中!」のハンターの出で立ちで走ってくれれば、委員会活動の全ては不要不急であったとのメッセージとともに、パラレルワールドの住人として五輪の締めのパフォーマンスに新たな1ページを飾ったに違いない。これらの演出の下手さは、セレブたちの世の中のことを知らないお坊ちゃま体質が生んだ化粧臭さに他ならないのだ。ビートルズが「シェー!」の恰好で写真に納まったのとは違うことに注目したい。デビューが早ければ「そろばんマンボ」でも踊ってくれただろう。いや、大金を稼ぐからにはそれくらいのサービスがないと日本のワイドショウは納得しないのだ。実はテレビタックル(これもコマネチねたでアウト)をはじめ、こうした面白い演出をする芸人を組織委員会から締め出したことが今回の一番の敗因とも思える。ツッコミが足らないのでSNSで突っ込みたくなるのだ。 アニメは新しいものしか観ないのに) これまでJ-POPを避けてきたとはいえ、自分自身も日本のポップカルチャーに全く背を向けて生活しているわけでもなく、アニメはNetflixやAmazon prime Videoなど梯子しながらいつも新しいものを観ている。じゃあアニソンはというと、「鬼滅の刃」の劇場版主題歌がレコード大賞を取ったからと言っても心が動かない。本編のストーリーの多様性と面白さから比べると、ひたすら盛り上がっていこう!というワンパターンな感覚に違和感を感じるのだ。現在では当たり前になっているアニソンでアニメの題名や主人公が連呼されないのは、おそらく「うる星やつら」(1981年)からではないかと思う。そもそも主題歌というだけあって、番組のオープニングを飾るにあたって、主人公の応援歌のように歌ってもらうのが本望だからだ。ガンダムだってルパンだって主人公の名を叫んでナンボのものだった。そこを宇宙人の恋心を歌うというシチュエーションに置き換えて、電波を通じてテレビから語り掛けるほうを選んだ。それより前から、コマーシャル・ソングに製品イメージと重ね合わせる手法が導入されたが、商品戦略という点では名前と機能を知ってもらうためのものとしてはかなりの冒険だったという。トレンディドラマのなかで流れるエンディングテーマの胸騒ぎも同じような効果があっただろう。しかし日本人の特有な嗜好というか、そのイメージソングと映像を生活趣向の理想形としてすんなり受け容れたのだ。  ホロ、玲音、ココ…素晴らしく影のあるキャラクターたち では、こういうサブカル路線を音楽で表現しているJ-POPアーチストは居ないのか?というと、「うっせえわ」のようにガチでアニメ風MV(歌詞はサラリーマン哀歌)にしているのもあるし、結構影響受けていそうな感じなのだ。ただ一昼夜で突然変異を起こしたわけでもなく、1990年代までアニソンはJ-POPの仲間には入れなかった、というほうが正しいだろう。これにはヲタク特有の引き籠り体質もあって、アイドル、ダンス、リア充というのは、どうも1980~90年代を独身ヲタク稼業で暮らしてきたオジサンには今もって苦手分野なのだ。1970年代から活躍するアニソンのレジェンドたちだって、アニメタイトル抜きでアルバム制作するようなことはしていなかったが、映像イメージを伴う音楽制作の在り方はやや亜流のように扱われていた、つまり純粋に歌だけで勝負するという業界のコダワリがあったように思う。ところが映像&音楽作品は1980年代からMTVを通じて徐々に浸透していったが、映画制作に匹敵する予算と時間を掛けた大手レーベルの広報業務としてしか成立しない一面があった。これが、まだ売れる前のアーチストにまで広がり本格的になったのは、21世紀に入ってYoutubeなどの動画サイトで誰でもMVが流せるようになったからだと思う。 音楽批評は死んでいた) そういうことでリア充=J-POPを避けてきた傾向はあったりするのだが、日本人の21世紀の音楽を色々集めてみると、日本の鎖国的なポップシーンというのは、バラエティーの広さとコアなコダワリにおいて世界でも随一のような気がする。もっと早く聞いとくんだったと後悔の念もひとしお。一体なにが起きているかと言うと、かつて流行の波には親の世代が聞いてた楽曲のジャンルが20~30年の周期で、彗星のようにリヴァイバル的に繰り返すというのはあったのだが、どうもこのルーチンが業界のコントロールが効かなくなって、無軌道に成層圏にぶつかっては燃え尽きるという感覚なのだ。スターが季節ごとに巡る恒星のように留まっているのではなく、様々な願いを込めた流れ星として日本の上空だけで見られるようになったともいえる。それはより商業的に成功しているUSやUKのヒットチャートの一元的なステレオタイプと比べれば一目瞭然で、あえていえば、マッハの壁を超える時のソニックブームのように、流行の壁を突き抜けて衝撃的で混沌とした事態になっている。 自分でも今どきのサブカルってどうなってんだろ?と思って雑誌などを探してみたが、もうすでにYoutubeの動画とSNSのツブヤキで絨毯爆撃を受けた後で、もはや批評活動など妄想の部類に入っていることが判った。典型的なのが、SNSに載せやすいよう加工された200文字以内のバンドプロフィールで、文章の半分がバンドの新奇性を訴えるキャッチコピーで埋められた内容。アルバム紹介もほぼ同様なのだが、音楽の質そのものは広報担当よりも雄弁に物語っているので、ともかく一聴してもらうためのネタ出しだと解釈してもらうのが妥当だろう。しかし21世紀の日本のポップスがこれだけ多様性を保っていながら、ジャンル分け→アルバムのテーマ→キャッチコピー、という新三段論法でまとめるように指導している業界の情況は果たして良好なのだろうか。それだけに、ジャンル分けも飽和状態となった現在において、たかだが20年間の音楽シーンだけ切り取ってみただけでも、総論じみたことは決して口にしてはいけないくらいになっている。 これまでに日本のポップスが世界で注目されるのには幾つか流行の波があって、スローロックの全盛期にはYMOのようなテクノが逆輸入されたり、ラップ全盛の最近は1980年代のシティポップが注目を浴びたり、8頭身のグラマーなモデルの多いなかで東京ガールズコレクションのようにカワイイ文化が注目されたり、あちらには無いものを求める感じがあるように思う。日本アニメのラブコメなんて七転び八起きの恋心の成長日記をどういう見方をしてんだろうか?と突っ込んでみたいのだが、実はラヴソングの多いポップスも似たり寄ったりだったりして、中の人の葛藤にどれだけシンパシーを感じているかはアニメ以上に不可解なミステリーである。逆に世界中の多くのロックアーチストが定期的に日本公演をこなす背景には、時代の流行に流されない音楽への愛が日本人には溢れており、それはそのまま日本人向けの日本語ポップスが多様化していることと関連性があるように思う。 あと、ボカロ(ボーカロイド)も完全デジタル化のコンテンツとして流行っているが、どうも1980年代のテクノブームのようで、ヴァーチャル=機械的な感覚が面白い、それ以上のものが感じられない。長いフォルマウントのコントロールが苦手で、人間には不可能な早くて音域の広い超絶技巧など、可能性が広がったというには、やや発想の乏しい方向にあるように思う。音符に言葉が付けば歌になるなんて、切り分けのできない理屈がどこか見失われているのだ。同じことは3Dアニメにも言えて、コンテンツ制作がデジタルに移行した現在でも、やはり二次元のデフォルメした遠近感に勝るものはないように思える。つまり日本人が空気を読みながら感じる些細な表情の変化から、目で追うのも難しい超人的な剣捌きまで、日本のアニメの手仕事の面白さは海外のものと比べて一見して判る。アジア圏での外注制作も多くなってきているので、そのうち波及するのは時間の問題だが、ややブラックともいえる制作過程でのコダワリはまだまだだと思う。とはいえ、シーケンサーだって開発時はオーケストラが要らなくなるようなことが言われながら、20年くらい経って普通に使われるようになっている現状からすると、AIなどで言語学習するに従い、様々な表現も可能になってくるだろう。ただ自然な言葉遣いではなく、感情に沿った言葉遣いとは何か? という曖昧な領域をトレースできるかどうかが課題なのだが、そもそも日本語がこの区分をさらに曖昧にしているとも言える。後ほど私自身の選んだCDを見てもらうと、普通のボーカルテクニックでは説明がつかない個性が抜きんでていることも了解できるだろう。 サブカルの歴史と定義) 21世紀のJ-POPの混沌とした雰囲気というのは、1960年代末から1970年代前半に流行ったアングラシーンと似ていなくもないが、学生運動を伴ったカウンターカルチャーとしての気運はそれほど長い時期を保つことはできなかった。ところが、21世紀のサブカル路線は、もっと個人的な理由でプロジェクトを発動し、20年以上もの時間を掛けてアングラ化して都市生活に浸透しているように思える。一方で、1970年代までのアングラは、現在のようなパソコンもない時代で、コンサートのチラシもガリ版の手刷り、レコード制作できないのでカセットで頒布、音声とはほとんど切り離された8mmフィルムなど、現在までメディアとして残っているものはかなり限定的だとも言える。生き様=アートとして表現していただけに、本人が居なくなればパフォーマンスの再現ができない点も、普遍的なアート作品として見なされない理由ともなっている。同じ質のものとして、ブルースリーのカンフー映画、ユリゲラーのスプーン曲げ実況なども挙げられるだろう。それは、中国人の全てがカンフーの達人というわけでも、アメリカのCIAが超能力者を大勢スカウトした組織でもないのと同じで、リアルであるようで社会的には何の影響もない人間の能力の限界を示そうとしていたのだ。これに比べると、現在のアニメをはじめとするサブカルは、小まめなジャブを沢山喰らわすことで、社会的影響力を継続しているように思える。     かつてアングラと言えばこういうイメージだったのだが…生きる意味を捜し求めていた しかし何で新しいジャンルにヒットチャートを利用しないのか?という疑問もあるかもしれないが、売れ線の音楽を聴いてもプロデューサーの意向のほうが強い感じがして、たかだか個人のミュージシャンが奮闘したところで本音がなかなか聞き出せない感じがする。これは1950年代のアメグラ時代から存続する商業音楽の運命のようなもので、特にメガヒットが当たり前になった1990年代以降は、業界の歯車が巨大になりすぎた感じもする。恐竜といえばティラノサウルスと首長竜という感じで淘汰されて過ぎているのだ。もうひとつ気になっていたのが、インディーズ系の地道な活動が業界の潤滑油になって、もはやレコーディング会社が個人のタレントを整形するというのがやや時代遅れになっているように感じられるからだ。特にYoutubeのように素人まで参加できるメディアまで出てくると、こちらでネタ探しという人も多いのではないだろうか?と思えるほど無視できない存在になっている。「地下●●」というアンダーグラウンドのミュージックシーンも、今や繁華街で大音量を気兼ねなく出せるライブスポットになっていたとも聞くし、コロナ禍の初段階で狙い撃ちされたのが難儀だったように思う。 1970年代と2010年代の比較をしていくなか思い浮かんだのが、1920年代の大正デモクラシーとエログロ・ナンセンスの時代で、ハレー彗星ではないが半世紀ごとに巡ってくる、庶民文化が荒れ狂う狂乱の時代にも差し掛かっている。それより前の1870年代は明治維新と自由民権運動で日本の新しい国造りが始まっていたし、さらに前の1830年代はお伊勢参りの大流行と天保の飢饉のなかで浮世絵と歌舞伎の名作が生まれた。つまり普段は大人しそうに見える日本人の血が騒ぐ、そうした周期に差し掛かっているのである。そこから生まれるサブカル的なニュアンスを、瓦版に刷られた「オッペケペー節」から続く正統な日本文化だと言い切るまでに、流行に関する分析や論評に時間を限りなく消費されているのに気付いたのだが、市民社会という堅苦しい主張をしなくても個人消費に向けた軽いメッセージこそが、蟻のようにしたたかに働く日本人の美意識を正しく反映しているのだと思う。日本は欧米がポップスと名付ける遥か昔からサブカル=アヴァンギャルドという文化があったのだと自己認識する必要がある。それは政治の横暴や、飢饉や疫病に耐え抜いた庶民の美徳なのだと。  明治時代に欧米でも大ウケした川上音二郎の書生節  鬼列刺(コレラ)退治を画いた錦絵(振り掛けてるのは梅酢) サブスクの利用とCDへのコダワリ) さて、21世紀に入って次々にリリースされる新譜の洪水に対処するのに便利になったのは、Amazon Musicなどのサブスクで、フルアルバムを高音質で聴けるようになったため、CD購入のガイドにしている。一種の音楽の図書館のような感じで、今までのカスカスMP3で1分間サワリだけ、というのとは大違いである。しかしサブスクで聴けるのに、何で今さらCDを購入するのかと言うと、やっぱりパソコン経由のデジタル信号よりもCDのほうが音楽性がうまく出せるからだ。これもデジタルの七不思議で、Amazon Musicはflac(可逆性圧縮ファイル)で配信しているのだが、ソフトで解凍する時なのか伝送系に癖があって、少し音場感が強いというか、リズムが出遅れているように感じるからだ。これはUSB経由の外付けDACを介しても印象は変わらない。それとボーカルの声に胸声が乗り切らずペチャクチャしゃべるほうに力点があるように感じる。これは1980年代から日本の歌手に言われてきたことだけど、オーディオ機器をちゃんと調整すると、肉声は肉声のまましっかり再現されるので、やはり再生装置の問題である。結果としてサウンドの違いにメリハリが無くなるわけで、打ち込み系のアレンジが多い昨今でこれは致命的である。CDプレーヤーも20万円前後の中級機をそれなりに選べば、ボーカルの息遣いがちゃんと胸から発するのが聞こえるし、腰が座って躍動感のあるドラムの音が聴ける。なのでサブスクで輪郭をそれなりに聴いた後にCDを購入してからじっくり鑑賞するようにしている。ちなみに私はスマホはおろか、ヘッドホンやイヤホンでは音楽は聴かないようにしている。理由は耳を塞がれると音楽の聞き方が主観的になって感覚が鈍るからだ。普段からこれだけ主観的な聞き方なのに、外音として鳴っていることでようやく精神的なバランスを取っているとも言える。 ところで最近のJ-POPアーチストのCDを買おうと思ったら、アルバム制作そのものに興味のない人もチラホラ増えてきて、4~5曲のミニアルバムしかCDにしない、そもそもCDで楽曲を売るなんて考えてもいないなど、CDも40年の年月を経ているので、そろそろ記録方式として引退宣言してもおかしくない情況にあることは確かだろう。それでもシツコクCDを買い続けるジジイはある意味天然記念物、モノラル派となると絶滅危惧種である。あとアルバムのほうも半数以上が初回特典DVD付ということになっていて、握手券とまではいかなくともライヴ会場での記念品としてのバリューもあるんだろうが、おそらく一般のファンにとってはYoutubeのような動画のほうが馴染みがあるからだろうと思う。しかしAV環境の整っていないモノラル・ジジイにとってDVDは持て余し気味で、次なる野望はMTVなのだろうが、モノラル&モノクロで観るとかマニアックすぎて骨の折れる話である。 ということで、CDの蓋を開けたら浦島太郎のようになっていた、ということになっている現状を何も臆することは無い老人の戯言をまとめると以下のようになる。 1.21世紀のJ-POPとモノラル対決して打ちのめされたい。 2.ロートルのアニヲタを納得させるだけの面白いサブカル音楽を聴きたい。 3.サブスクで試聴が便利になったのでCD購入の目途が立てやすくなった。 4.標題にあるとおりポップという気軽さは吹き飛んでしまった。 【モノラルで聴く21世紀】 モノラルはLOVEでできている~モノラルによる音の還元作用~モノラルは肉体派である~モノラルあるある都市伝説 「映像で見る20世紀」という国営放送の番組があったが、シルクロードほどのインパクトがなかったのは、政治的なプロパガンダがニュースとして流れた資料しか持っていなかったためだと思う。市井に生きる人々のドキュメンタリーとはなっていなかったのだ。同じように、音声で21世紀を語り出そうとするとき、これまでとは違う新しい事だけを扱うのではなく、歴史的な意味の見出せないニュースを積み上げていく視点が必要になる。モノラルで聴くというのは、そうしたドキュメンタリー的な立場で聴く音楽鑑賞の切り口のひとつである。 モノラルというと古い録音のことだと思う人が多いが、自分にとってモノラルで聴くということは極めて現代的な課題だと思っている。つまりステレオ音場は、結構な割合で楽曲の印象を左右し、周りに配慮するとか、市場の動向に忖度するとか、とかくミュージシャンのパーソナリティが二の次となった箱物になりやすい傾向がある。こうした動向を気にせず、マイクに向かった人のパーソナリティをストレートに聴くことがモノラル試聴の極意だと思っている。 私の音楽の試聴方法は、モノラル・ヴィテージ・スタイルと勝手に呼んでいるが、ステレオだろうがなんだろうが、全てモノラル・ミックスして聴いている。目標は、マイクで拾った生音をそのまま再生すること、自宅にアーチストを招くようなリアリティを再現することである。 モノラルなのでスピーカーは1本で試聴しているのはもちろんのこと、ヴィンテージというのはミッドセンチュリーの1950年代のHi-Fi技術を模倣しているという意味だが、この頃の拡声器の第一目標が、マイクで拾ったボーカルやギターの音がホーンやドラムの生音と競演しても出音で負けないようにすることだったことと関連している。このことはLP盤の出る以前のHi-Fiの原器だと思ってる。ちなみにアナログ盤は1990年代にオサラバして、もっぱらCDで聴いているが、その意味ではモノラルといってもデジタル録音という媒体にフィットさせている。 モノラルで聴いた21世紀の音は、新しい部分と変わらない部分を判断するのに適していて、むしろ変わることのない人間の心と肉体の衝動のほうが存在感が大きくなるように感じる。それは①演奏者のパーソナリティ、②表情のリアリティ、③フィジカルな感触などに分けられる。 【演奏者のパーソナリティ】:モノラルはLOVEでできている なぜモノラルで聴く音楽がこれほどまでに愛しいのか。このことについて話さなければなるまい。ひとつはモノラルは独りで寂しいという意味ではなく、個人と密接になる親しい間柄を意味していることだ。そしてモノラルであるということは、広いステージのなかに立つ個人ではなく、同じ部屋にいる個人としてそのパーソナリティが明瞭に立つことである。つまり大勢と居ると叶わない恋のチャンスは、いつもモノラル同士の出会いから始まる。考えてもみたまえ、世の中の歌の9割以上はラヴソングである。ここにトキメキのないオーディオなどほとんど意味がないのだ。つまりモノラルで流れるラヴソングは、1対1の関係で告白を聴いているのである。それはただ甘い言葉だけではない、怒りや悲しみ、様々な感情を聴くことになるのだが、相手が好きなら別にそれは気にならない。むしろ本音で話してくれたことに、より親近感というか許し合えることの大切さを知るのである。  モノラルで感じられる親近感というものは、実は室内で聴くという前提に立っている。そこで音場感がないとかモノラル音声へのパッシングに繋がるのだが、多くのステレオ技術は室内では感じられない広大な空間に連れ出すことが前提になっている。つまり異世界のファンタジーばかり演出しようとするのだが、そこで失うものもあるのではないだろうか。1980年代末にユーミンや中島みゆきの歌を事細かく話題にする女子大生が多かったが、ほとんどがラジカセでしか聴いていなかった。後で考えてみると、重たいウーハーでは800~1500Hzの中域が沈んでしまうのに対し、安いフルレンジのほうが喉音の反応がスムーズでメッセージが伝わっていたのである。彼女たちにとっては10kHz以上のSFスペクタルよりも、4kHz以下の現実味のある恋愛相談のほうがずっと大切だったのだ。 ラジカセが人間の言葉の再生に特化しているというのは確かだが、それだからと楽器という人間の発音機構を遥かに超える楽音が苦手ということだけで斬り捨てることはできず、音楽の言語的な構造を感じ取るためにもっと重視されていい事項なのだ。ルネサンス時代の音楽の指針に、ムジカ・フマーナ(Musica Humana)つまり人間の魂の調律というものがあるが、その下位にあるムジカ・インストゥルメンターリスつまり現実の楽音の奴隷と化した世界を軽視したものがあった。これはオーディオ技術においては逆で、心の琴線に触れるには、徹底的に楽音を正確に再現しなければならないという考え方が主流だ。1980年代以降にツギハギだらけのデジタル・ゾンビが大量に湧いてきたのは、新しい録音方式のカタチに囚われすぎて、人間の精神の在りかを見失い血肉を求めて彷徨う人々のことを指すのだ。その意味でもオーディオ技術は、人間の言語感覚に似せたコミュニケーション・ツールとして見直されなければならないと思う。 こうしたオーディオ技術が何のために必要なのか、音楽とは人間にとって何なのか、様々な疑問を突き詰めていくと、人間の感性に最も訴えかけるものは人間の肉声であり、人間の耳は社会生活を営むにあたり、人の話を聴く機能をかなり発展させてきたのである。それは愛情表現という複雑な感情でさえも、セックスと同じくらい大切なこととして扱ってきたことと重なる。それゆえに肉声の表現はフィジカルなイメージをもって再現されないと人間の感情に入り込んでこない。この音声を肉体の実体感をもって繰り返し再生する機械こそ、オーデイオの本質なのだと思う。そして肉声から発する感情は周辺の雰囲気や音環境で変わるものではなく、究極的には独りのパーソナリティに帰依するのである。そこをブレずに聴き取ることがモノラル試聴の狙いどころでもある。 【表情のリアリティ】:モノラルによる音の還元作用 世の中ハイレゾや8K映像に進もうとしているなか、最新の音楽をモノラルで聴くなんて、ただのアンティークな懐古趣味のように思うかもしれない。実際モノラル・システムを組む大半の人は古いモノラルLPの蒐集家で、ビンテージ・オーディオのマニアと称する人々である。しかし私がモノラル試聴するのは、いわばレントゲン写真のように、表からは見えにくい音楽の骨格の部分を見通すのに持って来いの方法だからである。モノクロ写真が構図や濃淡をより判りやすく提示できるのと似ているが、モノクロには現像のテクニックが重要なのと同じように、モノラルの再生にもそれなりのテクニックは必要だと思う。とはいえ、デジタル音声とうまく付き合うことで、もっと手軽にモノラル試聴の恩恵に与ろうというものだ。 さて今どき新譜でモノラル録音なんて皆無な訳で、ステレオ録音であってもモノラルで聴く理由について述べる必要があろう。そもそも20世紀のステレオ録音を聴いていると、1960年、70年、80年と音場感の違いが顕著で、正確な音場の再生ということが困難だと感じていた。それはマルチトラック収録が進展するにしたがい、演奏時点から離れた時間軸で、ミキシングによる人工的な作為が覆いかぶさることからくる違和感でもあった。最初はそれが時代毎のモニター・スピーカーの特性の差だと思っていたが、それだと60年代と70年代の違いでさえ説明できない。さらにモノラルで録られていた時代のR&Bやロカビリーと比較するときに、同じミュージシャンでもステレオ録音との比較は全く別物として扱わなければならない。こうして作品の印象としてもステレオ音場によって左右される傾向があって、それに合致した再生方法をアレコレ吟味しなければならず、その相性を整えたうえで、音楽の中身をようやく吟味することになるのだが、これが音楽へのアプローチとしてどれだけ遠回りをすることになるかは明らかである。1950年代のマイクやテープレコーダーの完成度に比べ、1960年代以降にステレオ録音は常に発展を続けることが、逆説的に普遍的な音響理論に沿っていないことを示しているのだ。マイクとスピーカーは、原初のアイディアに比べかなり複雑なルートで繋がっているとも言える。

ところがこのバラバラなステレオ音場の発展過程を全てモノラルで試聴すると、ステレオ音場で囲っていた演奏の印象が驚くほどスッキリと整理整頓されたのだ。ボーカルのニュアンスはマイクの近接音のままクローズアップされるし、ドラムは奥に引っ込まない、ベースも地を這うようなことはなく一緒に弾んでくる、それがどの時代でも一緒だったことに気が付いた。つまりモノラルで聴く音楽はマイクに向かった一人称のパーソナリティに還元されていくので、どの時代の音楽にも等身大にニュートラルに接することができる。全てはステレオで聴かなければ正確な音ではないという思い込みがジャマをしていたのだ。こうして自宅で音楽を聴くという制限のなかで、何を聴き取るべきかの条件を色々と突き詰めていくとモノラルになったというべきだろう。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

A. ボーカル域のアクティビティを確保する Jensen C12Rを収める箱は、後面解放箱といって背面に蓋のない状態で使っている。古い設計のスピーカーはフィックスドエッジと言ってコーン紙と同じ硬い素材が使われているので、無理に低音を増強しようとしてもスピーカーの最低共振周波数(fo)で引っ掛かって重低音は伸びない。そのかわり、音の消え際で機械的なバネが働いてスッと音が引くようになっているので、その空気抵抗をできるだけ減らす方向で調整している。ユニットとバッフルの間には割り箸を挟んで、少し隙間を空けるようにしていて、これはラジオ用のユニットの取り付け取り付けではよく行っていることで、隙間を空けることでバッフル特有の響きが減ってスッキリした応答になる。その代わり200Hz以下の80Hzまでのバッフルの反響音は、約8dB落ちるわけだが、けして聞こえないわけではなく、むしろ自然なレスポンスでエッジの効いた低音を叩きだしてくれる。それと高さ調整&方向調整に回転椅子を使っているが、これがまた良い塩梅で、足元のエアサスペンションが巧く効いているのと、背もたれのクッションが背面の音を適度に防いでくれている。

以上、まとめるとこんなもん。 1.モノラルには愛がこもっている。 2.モノラルには録音を素の音に戻す還元作用がある。 3.モノラルは人間と等身大のモックアップであるべき。 4.ステレオ音源もモノラル・ミックスして斜め45°から聴くべし。 5.モノラル時代の音響機器は現在も製造されている製品が安くて便利。 6.オーディオ製品の見栄えが悪ければデコっちゃえ。 標題はYMO「増殖」でスネークマンショーの音楽評論家コントをもじっている。結局は好みの問題であって絶対的な価値はない。モノラル試聴で音楽の骨格を聴き取るといっても、聴き手によってその興味は様々である。そこはひとりの人間の感性というか経験できる物量の限界というべきで、何でも万能ではなく、無限の可能性を持っているわけでもない。しかしモノラルで聴き取れる内容の違いは大きいと自分では思っている。

上記のようにJ-POPというのは日本純正というよりは、日本語で歌うポップスという括りのほうが妥当で、様々なジャンルが日本に漂着しては混ぜこぜになっている。洋楽の影響でいえば、ロックやヒップホップといったパーカッシヴなアメリカンと、バラッドなどストーリー性を好むブリティッシュの流れがあるのだが、これにジャーマン・テクノやブラジリアンなどが混ざって、何だかよく判らない情況になっている。ところが、こうした個々の音楽的嗜好がこれほど広い範囲で同時多発的に発信できるのは、地道に地下空間でライブ活動してきた日本以外にはないのである。 同じ傾向はマンガやアニメ、ゲームといった他の分野にも及んでおり、アニメなどは制作委員会という短期間のパーティー制で柔軟に対応している。普通だと、こうした個々の力の分散は大規模なマーケティングには不利なのだが、むしろ発想の自由のほうを選んでいるともいえる。発想そのものがアマチュア的な思い付きでも、そこを深堀りして作品に仕上げてしまうヲタク特有のパッションが、市場の中心にあるとも言えるのだ。 コンサートを中心とするミュージシャンは集客とのリアルな触れ合いを求める点で、ヲタク文化とはやや距離を置いてるように思えるが、現状でこれほど公共の場で個人の嗜好をぶつけて問題ないと思える文化的な許容範囲の広さが、日本的ともいえる都市文化を形成しているように思える。 【オーディオのスペックの見方】 ラウドネス~パルス波~デジタルノイズ~音場感~PA装置+ラジカセ スペックとは性能のことなのだが、オーディオ機器は元が電子回路を基本とするため、音楽用語に置き換えるのに、色んな意味で不都合な点が多い。スーバー ( ゚д゚)”.とかウルトラ(,,>ω<,,)とか、普通の人が聞いてもロボットか魔法少女の最終兵器かと思うに違いない。以下にラウドネス、パルス波、デジタルノイズ、音場感、PA装置+ラジカセについて個人的な意見を述べる。 【ラウドネス】:人間の耳の周波数はフラットではない オーディオ装置の周波数特性については、一般にはフラットで広帯域であればあるほど高性能だと言われるが、そもそも人間の聴覚そのものがフラットではない。外耳の管共鳴によって中高域に強いピークをもつことで言葉の子音が聞こえやすいようにできていて、逆にいえば、人間の言語は、人間の耳に聞こえやすいようにできているのである。この外耳の共鳴の標準化が決まったのはラウドネス曲線から半世紀後の1990年代で、ヨーロッパでヘッドホンの音の計測方法をダミーヘッドで行うDiffuse Field Equalization補正曲線として規格化された。

さらには音量の違いも含め人間に聞こえやすい周波数のプロポーションがある。以下は1940年代の等ラウドネス曲線だが、通常は小さい音量だと低音と高音が聴き取りにくくなると説明される。しかし実際には話は逆で、同じ音量でもラウドネス曲線を逆さまにすることで、人間は近くで大きな音が鳴っていると錯覚するのだ。つまり聞こえにくい=聞こえないのではなく、そのバランスを瞬時に聴いて判断しているのである。

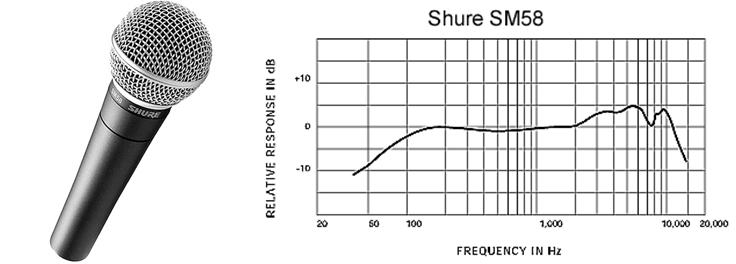

こうした特性は小音量でも明瞭な音で聴けるように、1950年代のPA機器には経験的に投入されていた。次第にマイクやイコライザーで調整されるようになったため、スピーカーでは必要がないと排除されていった。ラジカセのような1~3Wという小さい出力の家電製品では、AMラジオとの相性もあって1970年代まで古いラウドネス補正が使われていた。今はどうかというと、この手のラウドネス競争が行き過ぎて、フラットから凹み気味の特性にシフトしているように感じる。つまりオーディオは周波数特性がフラットになる前に、人間の聴覚に合わせ録音をデフォルメした歴史を経ているのだ。もとのマイク音とスピーカーの関係を一度改める必要があるだろう。   ライブステージで活躍した名役者たち:JensenとShure~卵が先かニワトリが先か? 【パルス波】:デジタル録音が強調したいピンの落ちる音 録音方式がいかに正確になったとはいえ、ボーカル域がスゥ~と一息でスムーズに反応するという、普段から経験している当たり前のことを、これまでのオーディオの規格競争は正しく伝えていない。素人がカラオケで声色を真似ただけでは真に迫った歌とはならないのと同じで、本人の心がこもったフィジカルな実体感を感じ取れないなら、それは肉声ではなくただの音である。この肉声と音の境界線について正しく数値化できるかというと、現在のオーディオ技術で言う周波数レンジだとかダイナミックレンジだとかではあまり説明できていないのだ。 以下の図は、モノラル音の現実的な伝達のイメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。こうした無意識に感じ取る音響の質は、左右の音の位相差だけではないことは明白である。

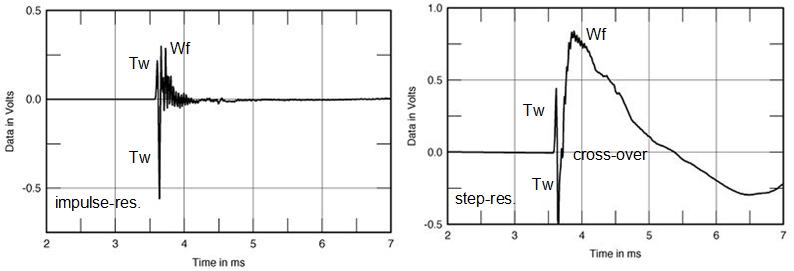

一方で、スピーカーのマルチウェイ化(ウーハーとツイーターに分ける)は高音を強調するため、ピンの落ちるようなパルス音が鋭敏に出るようにできている。現在のステレオ理論での定位感は、単純な左右の音量差ではなく、高域のパルス音の到達時間の差で表現される。人間の両耳の距離は精々30cmにも満たないが、その差0.9msの差を12dB以上明瞭に聞き分ける。ただし周波数にすれば1100Hzの中音域であり、それ以上の周波数では位相差のようなものでも認識する。このため現在のツイーターのほとんどは繊細なパルス信号を画き分けるように設計されている。一方でウーハーのほうは重低音を伸ばすために重たい振動板で作られているため、ツイーターよりも音の立ち上がりがずっと遅く、ツイーターだけがチッチッチッとリズムを先行して打つことになる。   左:A-Bステレオ・マイクアレンジ 右:スピーカー位置の角度とパルス波の到達時間差による音量差の指標 高域に隔たるパルス波の正確な再生によって、ステレオの定位感を再現することに真剣に取り組んだのは英BBCが最初で、1970年から「Acoustic Scaling」という題材でいくつかの研究レポートを書いている。その理由は、始まったばかりのFMステレオ放送の家庭での試聴方法について最適化を図ろうとするもので、自社のオーケストラ録音用ホールのミニチュア模型を製作し、そこで音響特性の縮小化を模索したのである。  BBCで1969年に行われたミニホール音響実験(50年後の巣籠の研究?) この実験の成果として得られたものは以下のような事柄である。

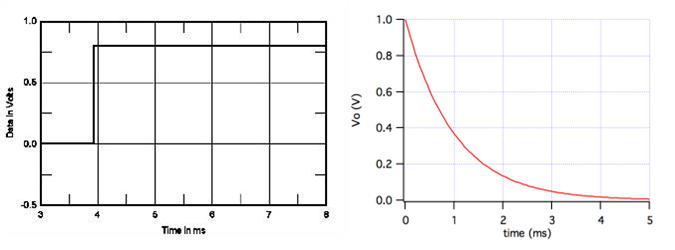

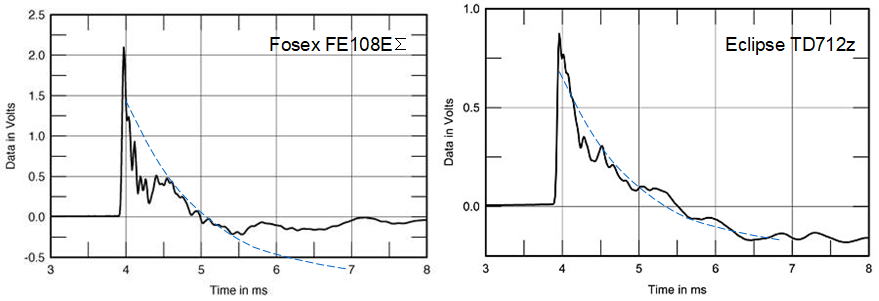

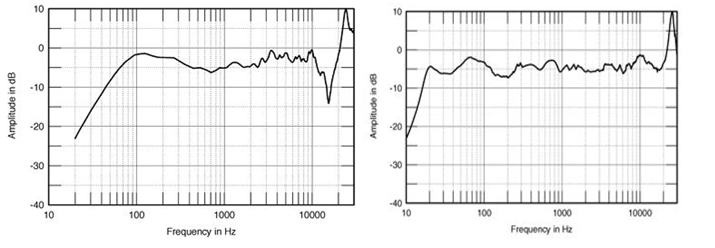

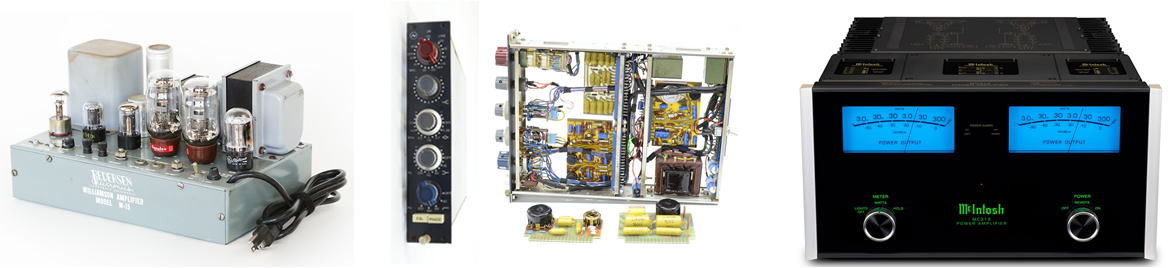

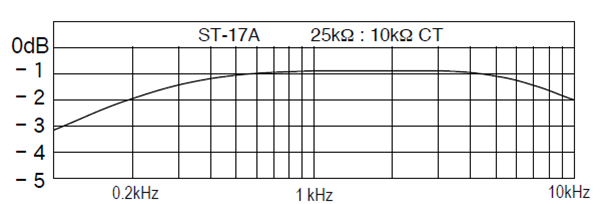

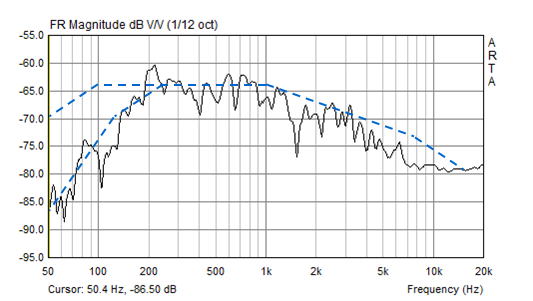

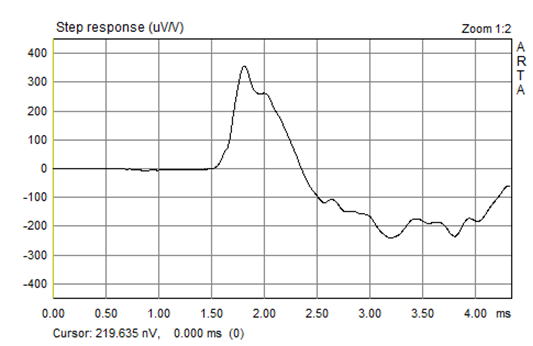

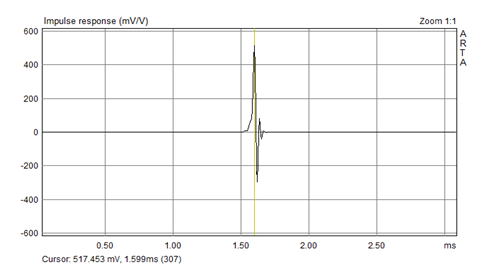

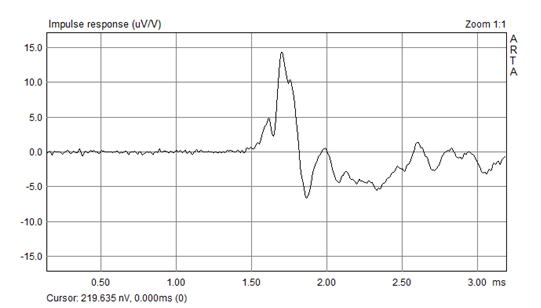

小さな巨人LS3/5aと使用例(1976年):地方局のDJブースは机ひとつしかないことも多い 以上の1970年代を通じて発展したステレオ技術においては、これまで平面的に展開していたステレオの音場感を、奥行き感のあるサウンドステージへと変化させた。その一方で、それまでノイズに埋もれていた超高域のパルス波について、通常では聴き取れないくらいのレベルの音量を遥かに超えて強調するようになった。自然なパルス音では、音楽で息の合っているというとき、ある種の気配を感じてリズムを自然に合わせているのだが、最近の録音では定位感を出すためにその帯域だけ特別にデフォルメして収録している。これをスピーカーで表現しようとなると、ツイーターの小さな音響エネルギーを邪魔しないように、パルス音だけ分離するため先行して出すように対処している。ところが、人間の聴覚にはマスキング効果といって、上記のように先行した音に耳が向いてしまい、その他の音が小さく聞こえるという現象がおきる。つまり、微細なパルス性信号にそれより低い周波数の音の存在感が吸い取られてしまうのである。 これは周波数特性では見破ることは出来ず、「ステップ応答」という特殊な波形計測で判断することになる。ステップという名のとおり階段状に上がる波形の再生波を測るのだが、理論的には超高域からピンと立って滑らかな右肩下がりで低域まで行き着く。最近は低音から高音にずり上がるスイープ音から勝手に演算してくれるパソコンソフトがあるため、かつてよりは計測がしやすくなった。ところが1980年代に始まったこの計測項目によると、世の中にある9割のマルチウェィスピーカーは、ネットワーク回路によりツイーターとウーハーの波形を完全に分けていて、それをさらにスムーズに繋げるため位相まで逆転しているものも多い。このネジレ現象を規準にステレオの音場感や臨場感を策定していたのだが、実音が出る前から殺気だけ振り撒く情況は、やはりオーディオ機器特有の不自然さが拭えないと思う。そして高域のパルス波は、それより低い帯域をマスキングして、音楽の躍動感を抑制するのだ。  ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)  フルレンジのステップ応答 (0.5ms=1kHzでエッジの共振&くびれ→エンクロージャーの低音反射)  代表的なモニタースピーカーのステップ応答(左:小型2way、右:大型3way) (各クロスオーバーで位相にねじれ→大口径ウーハーは200Hz以下が大幅に遅れて強調) フルレンジ1本だけのステップ応答は高域と低域の流れは右肩下がりで調和しているが、ギザギザの分割振動が伴うというリスクがある。これを音の汚れ(歪み)として排除しようとしたのが、高級オーディオの発展史なのだが、1970年代の録音スタジオではオーラトーン5Cという小型フルレンジ(実行周波数150~10kHz)で音響の整合性を担保しようとしていた。大型モニターでバランスさせたトーンが、小さなラジオで再生してもバランスの取れた音なのかをチェックしていたのだが、低域と高域の連携を無視して、パルス音に頼り過ぎて本来の音楽がちゃんと収録されていなかったというミスを防ぐ役割も持っていた。このことは音楽を聴く装置として、個々の音の描写や空間定位を優先するのか、ミュージシャンが奏でる躍動感を優先するのか、本来分けるべきではないところで、音質評価の規準が錯綜していることを意味している。 【デジタルノイズ】:CD世代のノイズとの付き合い方 CDの記録方式であるPCM44.1kHz/16bitの規格は、S/N比90dB以上という驚異的な低ノイズによって、アナログテープのヒスノイズから解放されたようなことを言っていたがウソである。最初はアナログでは出せない高域のストレートなエナジー感を出そうと、見掛けのキラキラ感が先だって派手な音でないと困るようなイメージがあったが、もちろん制作側の演出でそうしていたのだ。私個人のCDそのものへの感想ではどちらかと言うと、どの周波数域でもニュートラルという印象で、むしろペッタンコすぎて表情が判りにくいきらいはある。むしろデジタル録音で問題になったのは、周波数レンジをカタログ通りに広げるために選んだシャープ・ロールオフのデジタル・フィルターのもつ非線形性で、パルス波の前後に微小ながら超高域のリンギング(ポスト&プリ・エコー)が乗ってくる。これがあらゆる波形に累積してくるのでデジタル録音にザラザラした印象を与える結果となっていたのだ。 だがしかし、1980~90年代のオーディオ機器で、「デジタル対応」として20kHzまで完璧に再生しますよ、という宣伝が巷に溢れた。酷いのは20kHz付近にハレーションを起こしたスピーカーがイギリスを中心に世界中に流布したことで、B&W、Celestion、Acoustic Energyなど名立たるメーカーが、この手のハードドームツイーターを採用し、デジタル時代の明瞭な音調として受け容れられたことだった。このスピーカーで耳ざわりの無いように忖度してパルス成分を研ぎ澄ました録音が増え、高域の精密なコントロールにケーブルの銅線1本の材質まで厳しく求められるようになっている。実際に異常に緊張感の漂うサウンドで、スピーカーの周りだけ別の空間がポッカリあるような感じで、いわゆるコワモテ上司が仕事を誰に投げようか身構えている雰囲気をプンプンさせている。こうした規格競争は、CD規格の策定時点で指摘されていたように、音楽の本質とはあまり関係のない(それ以前にDACのフィルターの非直線性からスピーカーの位相ねじれまで不自然な音響的課題を無視している)もので、最初から手詰まりだったような気がする。   デジタル録音に特有のポスト&プリ・エコー、1980年代のデジタル対応スピーカー ところが、これを策定した1970年代末の楽曲はFM放送での認知度が規準であり、超高域のデジタル・ノイズなどはFM波特有の2~15kHzの三角ノイズの霧のはるか向こうの話で、ほとんど問題にはならなかった。規格を策定する際に多くの録音エンジニアにヒアリングした結果も16kHz以上は楽音として影響しないという結果だった。それどころかクインシー・ジョーンズのような怪物は、150~8,000Hzしか再生できないオーラトーン5Cという小型フルレンジでミキシングするように推奨していた。つまりこの状態で聞こえない帯域は、音楽のコアな部分としてあえて認めない作戦に出たのだ。1980年代のギガヒットであり誰もが憧れたマイケル・ジャクソン「スリラー」もこうして作られたのであるが、むしろ録音されたウェストレイク・スタジオの大型モニターを使用したからだと説明された。同じ時期の日本ではオーラトーンの役目は有線やラジオ向けのモノラル音声確認用としてしか使用されていなかった。バブル崩壊に向かってまっしぐらのイケイケ状態のなか、音楽性を保持する戦線をどこかで見失ってしまったとも言える。私なりの意見では、スピーカーの超高域を伸ばして楽音のパルス成分を研ぎ澄ますよりも、規格立案の原点に立ち戻って、デジタルノイズをアナログ的に曖昧にしたほうが、楽音への実害がなくて良いと思う。  1970年代のアビーロード(左:ポール・マッカートニー、右:アラン・パーソンズ)    JBL 4320とAuratone 5Cと周波数特性(AM放送とFM放送のクロスチェックをしてた) デジタルノイズへの対処として、高域特性の曖昧な真空管が良いという人が多い。最初に気付いたのはEMIが92kHz録音を始めた頃に、マイクアンプに真空管を入れた方が音の質感が自然だということだったが、アナログ的な質感をどのように継承しようかという想いは共通していたと思う。しかし真空管自体はトランジスターより素直な音で、むしろ後に背負ってるトランスの音色のほうが影響が大きく、真空管アンプの価格は半分がトランスと思っていい。トランスは磁性体なので、磁気テープと同じく微弱なヒステリシスでエネルギーの圧縮が生じるし、高次歪み(倍音)を生じさせて艶やかさが出る。同じような効果は、トランジスターを使用した古いNEVEのマイクアンプやマッキントッシュのパワーアンプなどの豊潤でコクのある音が聴ける。  初期のWilliamsonアンプ、NEVE 1073、マッキントッシュのパワーアンプ…トランスの味わい そのトランスを背負ったオーディオ機器の音色だが、ジャズには良いが、ロックには…など、それぞれ癖があるし、数十万もするアンプをおいそれと買い替えるわけにはいかない(という失敗をいくつもしてきた)ので、ケチな私はライントランスで辻褄を合わしている。大概の人はCDのスペックを侵さないことに神経質になって10~20,000Hzまでキッチリ伸びたトランスを使うのだが、どうも付けたときの音の違いが判らないのと、それだったら音の鮮度を下げるものは排除しようという「デジタル病」に侵されるのがオチだ。こうしてステレオならではの人工的なサウンドステージの再現のために、元にある演奏者のパーソナリティにどれだけ犠牲を強いればよいのだろうか? ミュージシャンのパフォーマンスは楽曲の駒ではないのだ。良いトランスはそこをしっかり人間の耳に馴染ませてくれる。 私が隠し味に使ってるサンスイトランスは、初期のトランジスターラジオに組み込むために1957年に開発されたもので、AM放送とか構内放送のような商業施設向けにボーカル域に絞った味付けをしている。かつてのラジカセの終段アンプ(トランジスターB級動作)にはほとんど組み込まれていたが、ICアンプに入れ替わって一部の製品にしか使われなくなった。このトランスのサジ加減が秀抜で、低域や高域をわずかに減衰させることで位相を遅らせるため、ボーカル域にピントの合った音を聞かせてくれる。また入ってきた信号に倍音を加えて艶やハーモニーを彩ってくれるので、イコライザーで持ち上げるより楽音と連携した品の良い高音を出してくれる。調味料でいうと「さしすせそ」ではなく、かつお節や鶏がらスープのような旨味成分のように全体をまとめ上げてくれる。レンズで言えばボケの美しい写りのものと似ているが、何でもお花畑シーンというわけでもなく、ホースの先を摘まむと勢いよく水が飛び出すように、全体に押しの強い音になる。昔で言うMMカートリッジの音に似ている感じだ。   昭和の香りがするサンスイトランスST-17Aの特性 【音場感】:自分の試聴環境に合わせた残響成分 CD時代になって、トーンコントロールやラウドネスを省略して、できるだけストレートなサウンドで聴こうとする趣向が流行したが、デジタルだって全て正確で万能な道具なのではない、実際にはそこに含まれている音源のアナログ的な癖を取り切れないでいる。高域がツンツンしてる、ボーカルが奥に引っ込む、ベースラインがモヤモヤしてる、こうした症状とは常に闘いを挑むハメになるのだ。新しいリマスター盤が出るたびに賛否両論が出るのは、良い音の基準に関して試聴環境の統計を取っているだけで、ユーザーのオーディオ環境の根本的な改善には蓋をしてしまっているツケを支払っているだけに過ぎない。かといってアビーロードで使ってる最新のモニタースピーカーで聴くとか、逆に1960年代の真空管ミキサーを復活させてリマスターしたとか、広告のチラシにしかならないような内容を、あたかも本物志向と言わんばかりにやってみせるのもどうだろうか。聴くほうのスタンスで考えれば、イヤホンでの試聴が中心となった21世紀ではなおのこと、耳に響きやすい中高域のドライ&ウェットの調整は欠かせないように思う。 元の課題はモノラル再生での音場感の補正にあったのだが、実際には1970年代以降のポップスにおける人工的なサウンドステージは、作品観に大きな影響を与えていて、クラシカルな音楽ホールでのライブ感を出したいがために、ロックのドラムが遠鳴りして迫力が出なかったり、ボーカルとその他大勢という不自然なバランスになったり、作品の根幹にある演奏者のパフォーマンスがミキシング過程で冷めた目で達観的にバランスを取らされ失われている感じがしていた。逆に音数が多すぎてスシ詰め状態になり、テヌートとアクセントの差も整理できないままサウンドが濁って流れてしまう。この両極端な情況から、自分のオーディオ装置に合わせて音場感をタイトに引き締めたり、逆にライブにして流れを作るというのは、ニュートラルに音楽を聴く意味では重要なのだ。20年ほど前にはサウンドを調整する手段として、マスタリング用の6バンド・パラメトリック・イコライザーとか、デジタル・リバーブだとか、真空管式マイクプリだとか、1台10~20万円する単体エフェクターを色々買い込んでいたが、最近はヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。  ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想) これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。ポップス用で気に入っているのが、4番目のルーム・リバーブNo.2で、中高域にエッジの効いた艶が加わり、なおかつイコライザーで持ち上げたような位相変化やザラツキもないので重宝している。あと5番目のステージ・リバーブNo.1は、リバーブのかかる周波数域を変化させられるので、高域の艶やかさが足りない録音でも低域のリズム感を犠牲にすることを抑えて聴くことができる。実はこのリバーブの後段にローファイなサンスイトランスを噛ましているのがミソで、ちょうどリバーブと磁気飽和したときの高次歪みがうまいことミックスされることで、楽音とタイミングのあった倍音が綺麗に出てくる。正確な再生というよりは、楽器のような鳴らし方が特徴的だ。 お遊びで2番目のホール・リバーブNo.2を掛けてみると、いわゆる大ホールでのライブのように奥行き感まで出る。1970年代風の厚化粧なサウンドが好きな人には、ある意味面白い嗜好だと思ってる。ちなみに後付けで盛ったリバーブ音は、テープ録音のように音質劣化しないでいつでも自分で加減できるのも特徴だ。

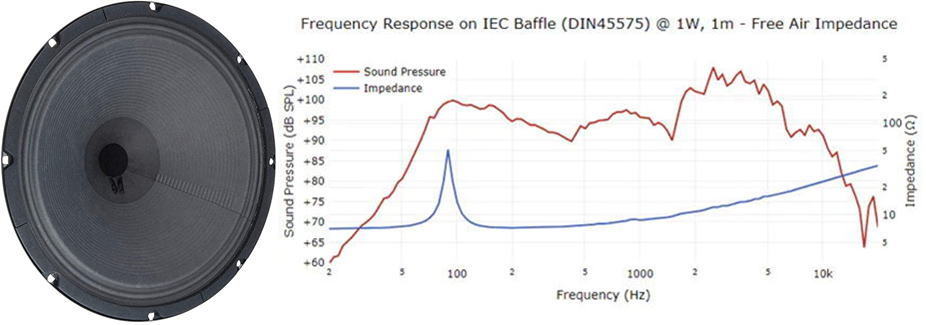

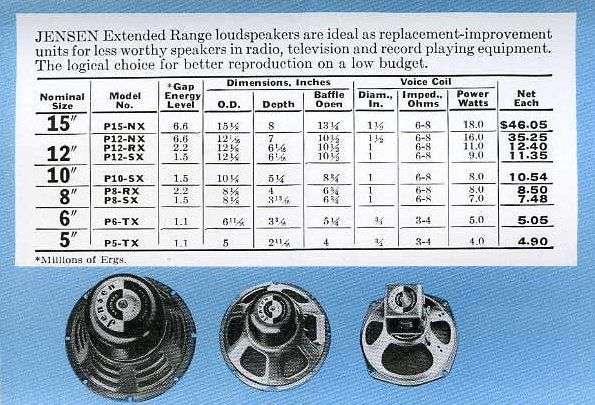

ミキサー付属のイコライザーは音響補正というよりは、ステレオ録音をモノラルにミックスするために使っている。ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。 【PA装置】:Jensen=ポピュラー音楽のゴッドファーザー ポップスのルーツを辿ると、かならず庶民生活から生まれた背景があり、それは図らずも民族音楽というものに遡っていく。アメリカのポップスも、戦前はジャズやブルースは押し並べてレイス・レコード、つまり人種差別のもとに分類されていた。しかし黒人たちが集うジュークポイントという安酒場でのブルースは、恋愛感情にストレートな歌詞と欲情的な歌いぶりがレコード化されるに従い世界中に広がり、それほど歴史も古くない生きた音楽史の流れのなかにあった。そのコミュニケーション・ツールとしての電子拡声機器のメインストリームにあったのがJensen社のスピーカーである。1915年にムービングコイル型ダイナミック・スピーカーの特許を元にマグナボックス社として創業したピーター・ジェンセンは、1927年に独立してジャズとブルースの街シカゴに工場を構え、様々な分野の電子音響機器(ラジオ、電蓄、ジュークボックス、構内放送、コンサートPA、映画館、電子オルガン、エレキギター)にOEM生産し、全米の60%のシェアを占めていたというのだがら、アメリカ音楽のほとんどはJensen社のスピーカーを通じて広まったと言える。Hi-Fiオーディオ製品として知られるJensen社は、ラジオとジュークボックスの間に存在するわずかなシェアのものに過ぎない。 Jensenのギターアンプ用ユニットが凄いのは、このユニットの歩んだ歴史が、音楽を通じたコミュニケーションの原初的な課題を全て背負っているように感じるからだ。スウィングジャズでのクルーン歌手の拡声、ブルースギターとハープの拡声などのPA機器として、さらにはジュークボックスや卓上映写機など商用施設でのPA機器として、様々な場所で草の根のようにJensenのエクステンデッドレンジ・ユニットは使われていた。その意味ではJensenはアメリカから派生したポップス音楽の乳母のように振舞っていたとも言えるのだ。 私の使っているJensen C12Rは元の設計が1947年で、スウィングジャズ全盛期のPA機器の要求にあったボーカルやギターを拡声するときに、瞬発力のない音だとビッグバンドの生音の中で埋もれてしまうことから、そこだけはきっちり出すように設計されている。ともかくドラムの打音の正確さ、ボーカルの息遣いの自然さは、ミッドセンチュリー時代のオーディオ技術の特徴を良く受け継いでいる。1960年前後にはRock-ola社のジュークボックスに採用された汎用のPAスピーカーで、ジュークボックスではツイーターを追加した2way仕様だった。     Jensenのギターアンプ用スピーカーはポピュラー音楽全てを網羅する汎用のPA機器に組み込まれた 私のJensen製ユニットを中心とするシステムは、フィックスドエッジ&後面解放箱という最強の組合せで、ステップ応答が200Hzくらいまで驚くほど素直に鳴っている。一方で周波数バランスは、昔のトーキー映画の規格であった大ホールでの音響特性(現在ではXカーブと呼ばれる)に似せており、どちらかというとスピーチ用のレンジに近いカマボコ型である。一見すると高域不足のように思えるのだが、ステップ応答でのエネルギーバランスが素直なため、思ったほど高域が埋もれた感じには聞こえない。逆に低音も波形が潰れずに再生されるので、楽音としてはむしろ明瞭に切れよく聞こえる。ギターアンプに使われているためよく言われる歪みの多さは、常識的な音量であればギターでいうクリーントーンのように澄んでいる。それよりも波形全体の位相が整っていたほうが音響的な齟齬も少ないのである。重ねて言うが、この特性が複雑なネットワーク回路での補正や、DSPによるデジタル演算で音響を修正したものではなく、70年前に設計されたPAスピーカーの素の特性なのだ。   私のオーディオ装置の周波数特性(点線:アカデミー曲線)とステップ応答 ちなみにステップ応答は高域~低域の積分値のようなもので、その位相が時間軸でスムーズに移行するかどうかを調べる役目をもっている。逆に微小時間の微分値はインパルス応答で調べるが、この波形についてスピーカーを調べると、MQA-DACのショート・ロールオフ・フィルターの波形の特徴をほぼ忠実に再現していることが判る。30cm径のスピーカーとしては信じられないほどのデジタル的な正確さである。   CDライン出力(左)と自作スピーカー出力(右)のインパルス特性の比較(MQA-DACの波形と相似) 日本で評価の高い20世紀末以降のマルチウェイ・スピーカーは、ツイーターの波形は完全に分離しパルス波の鋭さを強調して、立体的なサウンドステージをよく出す一方で、その後に続くウーハーから出る細かい高調波歪み(リンギング)で足りないプレゼンス(実在感)をデフォルメしている。私はこうした音調が耳を圧迫されるようで苦手であるのだが、金粉をまぶしたような鮮やかな音は新世代のデジタル対応機器として一世を風靡した。  今どきのスピーカーのタイムコヒレント特性(高域と低域の完全分離、ウーハーのリンギング) とはいえ、もともとJensenは1950年代のスピーカーにありがちな中高域の暴れは良くも悪くもアクセントになっていて、一般的にエクステンデッドレンジはハイカットせずに、そのままにして伸び伸び鳴らし、大口径では指向性の狭くなる高域だけ、ツイーターで拡散するように足せば良いという人が多い。私のシステムでは耳で確かめながらチャンデバで調整して、Jensenの高域を3.5kHzで切っているが、念のため測ってみると、中高域の暴れをスッポリ抜いていることが判った。3~6kHzの共振はボイスコイルからの強いパルス性の立ち上がりを示し、そこがこのユニットの口より先に手が出るような乱暴さに繋がるのだが、そこをカットすると下の帯域までスムーズなステップ応答が画けるのだ。逆に2.5kHz以下までカットすると、角を矯めて牛を殺すという諺のとおり、波形の立ち上がりが鈍って、Jensen特有のはじける元気さがなくなってしまう。古い設計のスピーカーをデジタル録音にフィットさせるためには、下馬評に惑わされないそれなりの工夫は必要なのだ。  チャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測) よく古い設計のユニットを使ってると、古いラジオでも聴くようなナローレンジで、ボヤケた曖昧な音を想像する人が多いのだが、Jensenのサウンドは音離れがいい、スピーカーから一歩飛び出る音像が特徴的だ。それはメカニカルに鍛え上げられた筋力ともいうべきもので、音を出した後にスパッと次に移るフットワークの良さが際立っている。ボーカルの息遣いがスゥ~ッと一息でスムーズに出て、あまり苦労して作り込んだ表情にならないところがいい。それでいてキックドラムがドカッと蹴り上げるときのアタックが気持よく決まる、ボトムの強さも兼ね備えている。これだけでリズム&ブルースの基本形が出来上がっているのだ。 【ラジカセ】:日本のラジカセはサブカルの女王 ラジカセは日本の発明品である。ずいぶん昔からあるように思えるが、従来のホームラジオにカセットレコーダーを組み合わせた商品で、1970年頃からテープヘッドの加工技術をバネに世界市場をほぼ独占し、アングラ、サブカルというやや歪んだ社会の底辺に向かって情報発信していた。 深夜放送、少年マンガというのは、昭和一ケタのオヤジからは社会生活に役の立たない時間の浪費として怪訝な顔で観られながら、暗黙のまま押し付けられた学歴社会のプレッシャーに生きる高校生から大学生までの必須アイテムだったし、高度成長期に時間と場所を選ばずに消費される小ネタの多くを提供していた。驚くことに、欧米でのサブカルが反社会的(カウンターカルチャー)という少数派のもののだったのが、日本では階級闘争のない平民の嗜好として根付いていた点だ。それはテレビ番組がメインなら、そこでは話してはいけない、見せちゃいけないものが、深夜放送や少年マンガには詰まってたのだと思う。 生録を目的にしたオモチャのような外部マイク接続さえ、電池駆動できる簡易PA装置としてアメリカのラッパーに人気のものとなった。よくラジカセはモノラルからステレオに進化したと言われるが、むしろモノラルのなかでこそ音楽はクリエイティヴに生育した。理由は小さな箱からリアルに飛び出るサウンドこそが勝者となったからだ。ラジカセの小さな筐体は都会の地下で蠢くマグマのように流れるサブカルの噴火口となったのだ。日本のラジカセはクリエイティヴな活動に耐えられるという意味でも、最低限の機能=洗練された内容でもあったのだ。  1970年前後の深夜放送とラジカセの広告   1970年代に少年マンガ紙に掲載されたラジカセの広告と周波数特性  1980年頃に始まったラップは日本製ラジカセをPA装置とした(ウーハーはフィックスドエッジ) かつてのラジオ用古レンジについては、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。この直後に長岡教を開祖するのだが、当初バックロードホーンは素人には手に負えないので封印していたキライがある。しかしその嗜好はむしろハッキリしてると言っていい。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||