【工業化されたコンサート】

クラシックでのモノラル録音の最後の時期にあたる1950年代は、ノイエ・ザハリヒカイトつまり新即物主義という演奏理論にほぼ埋め尽くされていた。いわゆる楽譜に忠実に音楽を再現することで、作品本来の価値観を取り戻そうということなのだが、かつて「カラヤンかフルトヴェングラーか」という議論の中心にあったのは、同じベートーヴェンの演奏における人格の触れ合いを何に帰属させるかの違いだったように思える。つまり、それが楽譜という客観的な事実に基づくのか、作曲家と精神的同化しているかの違いである。ベンヤミンが複製芸術論(複製技術時代の芸術)のなかで語ったオーラの存在とも関連しているかもしれない。この点では、新即物主義の演奏理論の便利なところは、そもそもオーラなどという得体の知れないものを考慮せず、器楽の性能を均質に保つという工業製品のような考え方が浸透し、特にピアノや管楽器の製造に大きく寄与した。これによりオーケストラの規格がほぼ確定し、コンクリートを主材とした近代的なコンサートホールの建造により、大都市以外の地方都市でも音響が整った。この工業化のなかにオーディオ技術のあることは、音楽の普及という点で外せない論点ということになろう。特にオーケストラの高音~低音を左~右へ分ける方法は、ステレオ録音という人工的な演出抜きには考えにくい。一般にストコフスキーについて言われる商業的なアザとさは、反対に裏表のない判りやすさに繋がり、クラシック音楽でいう深淵な味わいとは無縁なものであった。このことはカラヤンやショルティについても言われることであるが、日本人は裏ばかり伺ってひねくれていると言われても仕方ない。

最初のステレオ映画「ファンタジア」でトッカータとフーガを演奏するストコフスキー(1940)

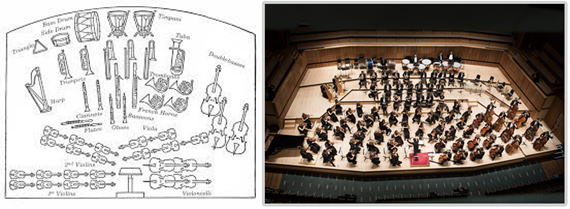

このオーケストラの規格化は、交響曲というジャンルが花咲いた18世紀末のウィーン古典派において確定したように言われるが、最近の古楽研究では発展途上にあるオーケストラ編成と楽器の改造が話題になり、むしろウィーン古典派からはじまったとされるオーケストラで使用される楽器の共通因子は、近代オーケストラにおいてリサイズされた姿であることが判っている。その意味では現在における18世紀音楽への批評の大半は、新即物主義時代の遺構が未だに有効であり、まさかモーツァルトのピアノ曲がヘンデルやバッハと一緒に論じられるとは誰も信じていない。

しかし、幼きモーツァルトが訪問したときのロンドン(1764年)では、バッハの息子であるヨハン・クリスチャンの下で新しい古典主義の音楽に触れるし、ヘンデルのオルガン協奏曲が有力なレパートリーでありモーツァルトも腕前の披露に演奏したくらいである。同じようにハイドンもバッハの息子カール・フィリップ・エマニュエルの多感様式のクラヴィーアソナタに影響を受けている。バロックから古典派は進化どころか全く地続きの状態であったのだ。むしろ規格化を促したのは、印刷譜の存在で、オーケストラの専属楽士が手稿で整備した時代から、器楽曲のスコアが印刷で出回ることで、ロンドンやパリ、ウィーンなどの最新の情報がヨーロッパ中を駆け巡ることができたのだが、楽譜に忠実という新即物主義の考え方の根拠が印刷譜という媒体によっていて、実際に使用された楽器や演奏のメソッドの研究には至っていないという限界があった。以下の絵柄をみても、19世紀中ごろまでオーケストラが、音楽サロンとオペラ座の間をゆきかいながら、まさに論争の渦のなかで形式を整えていったことが推察される。つまり古典的とは、ロマン派の交響詩にみられるオーケストラの過激で感情的な言語化に対し、サウンドの規律が常識に収まることを指している。そこがクラシックの即物的な傾向とみなせる発端となるのだ。

オーケストラの革命児ベルリオーズ、サロンとオペラ(19世紀中ごろ)

この印刷譜という工業製品をもとにリデザインした新即物主義の18世紀音楽は、20世紀の市民社会という枠組みのなかで発展したのであるが、そこに近代的な工業デザインをうまく機能させることで、本来はバラバラだった作曲家像の統一に成功したともいえる。ベートーヴェンとモーツァルトのオペラの間にある深い谷間が、ハイドンのオラトリオによって架橋となるという考え方が、時系列的に正しく認識されないのも、作曲家像のステレオタイプによる弊害のひとつにあげられるだろう。以下の絵柄を見ても19世紀に脚色された作曲家の肖像と、背後の思想体系の違いに唖然とするのだが、実際には譜面というオタマジャクシによる規格化で同じ古典派の作品として扱われている。しかもそのほうが学校教育のうえでも利便性がよいのであるが、その思想基盤は啓蒙主義による古典音楽の体系化に依っているともいえる。

フランス自然契約説~イギリス神秘主義~ドイツ英才教育(実はかなりバラバラな主義主張)

こうした批判もある一方で、20世紀におけるクラシック音楽の工業化がもたらした成果についてもちゃんと評価しなければなるまい。というのも、ベートーヴェンの運命、バッハのトッカータとフーガなど、センセーショナルな出だしを一聴しただけで曲名が当てられる文化的底上げは、コンサートの工業化なくして成し得なかったともいえるのだ。問題はそこから一歩先の芸術鑑賞まで至らない、その理由を考えなくてはならない。それは工業製品に付きもののマンネリ化であり、芸術行為とは相容れないという意見もよく聞く。そこはひねくれオーディオマニアの私目のこと、即物的を即席と呼び変えて、1950年代のマンネリ文化を正しく再生してみせましょう、というのが本企画の趣旨である。

【芸術運動としての新即物主義】

クラシック音楽における即物主義は新古典主義という芸術運動に起因しており、その最初の唱道者が1920年のストラヴィンスキー「プルチネルラ」ということになる。ここで参考にされたイタリア前古典期の作風は、これに先導されたバッハやヴィヴァルディなどのバロックブームもさることながら、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンのウィーン古典派の再興なども、この演奏理論に沿って再構築されるようになった。それまでのワーグナーとブラームスを基軸にする王族風のロマン派の解釈が、より市民生活にフィットするかたちで提示されたともいえよう。なので、新即物主義はその精神に沿って20世紀に新たに作曲された新古典主義の作品よりも、18世紀ドイツの音楽において広く適応がみられるのが、事柄をややこしくしているように思える。

ピカソによるバレエ「プルチネルラ」の衣装デザイン(1920)

オスカー・シュレンマー 「トリアディック・バレエ」(1922)

バレエ・スエドワ「スケートリンク(1922)」「世界の創造(1923)」

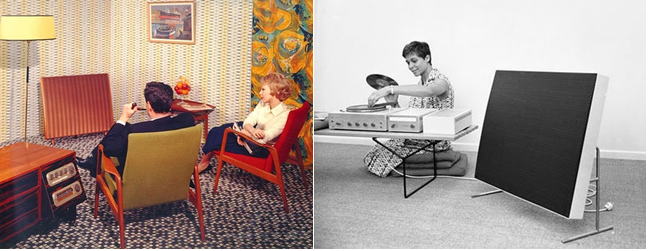

1920年代の新即物主義の絵画をみたとき、その底流にはイタリア未来主義のような社会改革的な部分が見え隠れするが、それがプロレタリアート階級のための芸術運動だといえば少し判りやすいかもしれない。表現主義との大きな違いは、庶民を不安や悲哀とは見ず、もっと肯定的な存在として捉えていた点だ。結果的にはバウハウスのような生活に密着した工業製品としての芸術運動に結びつくが、これがドイツから北欧やアメリカのミッドセンチュリー・デザインに行き着くまで、それほど時間はかかっていない。その意味で新即物主義のクラシック音楽とは、サラリーマン階級のための良き教養を示しており、庶民が音楽作品を聴くためにまず手本とすべきレコードということが言えるのではないかと思う。中流家庭におけるインテリアと共に、新即物主義の演奏を考えると、その無駄のないフォルムと良く合致するのだ。さらにLPレコードを工業デザインとしての新即物主義と考えると、ミッドセンチュリーの賜物であると読み解くことができるだろう。

Vier Männer vor Fabriken (Hoerle-Alois Faust-Seiwert,1926)

Öl auf Leinwand(Alexander Kanoldt,1927)

Arbeit schändet(Georg Scholz,1921)

Lesende am FensterGeorg Schrimp, 1925/26)

Selbstbildnis(Eugen Knaus)

その一方で、新即物主義の範疇に入るファインアート熱も健在で、カンディンスキー、モンドリアン、マレーヴィチのような構造的な抽象画から、キリコ、ブランクーシ、レジェのモダンな人物像は即物的に洗練されたフォルムとみることもできるだろう。それが新即物主義とは言えない理由は、工業化された都市や人間を画いたわけではない、むしろ作者の人格が強く反映された作品なのだ。しかしこれらのファインアート作品と工業デザインとの間には、ル・コルビュジェの抽象画とカンディンスキー、モンドリアンの境界線がないように、それほど大きな隔たりはないのである。

シュレーダー邸(リートフェルト1924)

ファンズワース邸(ファン・デル・ローエ1945-51)

バウハウス校舎(グロピウス1926)、ユニテ・ダビタシオン(ル・コルビュジェ1945-52)

ファン・デル・ローエ、ウェグナー、ヤコブセン、イームズ、アアルトの椅子

インテリアとしての音楽を提唱したのはサティの「家具の音楽」であるが、シュールな題材の多いサティの器楽曲よりは、むしろフランス6人組の洒脱な音楽のほうが、新古典主義のエッセンスをよく汲んでいるように思える。むしろラテン的な明晰さはストラヴィンスキーの新古典主義の作風によく表れていると言える。同時代の新古典主義の音楽は、バルトーク、プロコフィエフ、ヒンデミットという風に広がるが、肝心のドイツでのフォルトナーやディストラー、さらにはシェーンベルクやアイスラーなどは、その音楽作品が他の芸術運動であるバウハウスや北欧デザインほどには重宝されていないという実情がある。むしろ18世紀音楽のリデザインのほうが成果を得やすかったというべきかもしれない。実は1920年代における新即物主義のオーディオ機器のデザインは、レコードよりもラジオのほうがずっと先進的だった。蓄音機のラッパやビクトリアン調のデザインよりも、真空管や電波という未知の物体のほうがデザインとして馴染みやすかったといえる。

新古典主義の多くの作曲家は、同時代のジャズ風アレンジを取り上げた。一時期ジャズとは都会的な何かであり、場末の酒場で交雑した音楽の総体という感じで扱われたきらいもある。ガーシュインやヴァイルなどは、都市生活を舞台としたミュージカルをつくったが、内容的にプッチーニのボエームと同じだと言えば反感を買うかもしれないが、シェーンベルク「幸福の手」ベルク「ヴォツェック」のような表現主義的オペラなどと比べると時代が逆行しているようにもみえる。つまり音楽の民主化という文脈を工業化になぞらえると、ジャズは新即物主義の一員となり得たのである。ところがクラシックファンが騒ぐほど、1930年代のジャズ風オーケストラ作品は、ジャズファンにはウケない。例えばガーシュインのラプソディー・イン・ブルーについて、ポール・ホワイトマンが奏法のアイディアからして自分こそが原作者だと言ったが、当時のジャズ・アレンジャーとして先輩格のジェリーロール・モートンとの差というものがほとんどない。どうも弦楽を含めたオーケストラ作品ということで重宝がられているようなのだ。それと籠の中の鳥という感じで、演奏に冴えがみられないのと、アレンジ自体も新鮮味が足りない。演奏者が自発的にモードに沿って即興したほうが面白いのである。この辺は垣根にあるムードミュージックや映画音楽の辺りをもっと深堀りすべきなのだが、まだ十分に機が熟していない。

ジャズと並行してライトミュージックや映画音楽なども、ラジオやトーキーという新しいメディアの枠のなかで活躍したため、個別の音楽作品としてはそれほど深堀りされていないのが実情だ。難しいのはどこまでが芸術的でどこまでが商業的なのか、その線引きが難しいほど大量に消費されていった点だ。誰もが目にし手軽に手に入れられたので、そのデザインの価値を正しく測れないということだろう。これは実はレコードにも言えることなのだ。

モダニズムを反映した雑誌の表紙(商業主義とカテゴライズされやすい)

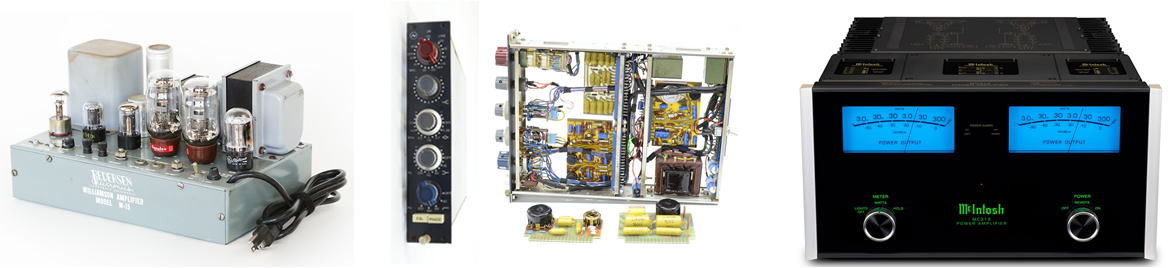

ここでは1950年代のLPレコード周辺の新即物主義をテーマとしているが、実はオーディオ機器において1920年代のアールデコ調のラジオのデザインは、1950年代のHi-Fiオーディオにはあまり歓迎されなかった。この辺の感覚の乖離も本来は修正されるべき事柄だと思う。オーディオにおける原音主義=リアリズムの追求が、省スペースやスペック偏重になっていったのも、こうしたことと関連があったのだ。1950年代においてオーディオ技術は、LPレコードという新たな媒体を得たにも関わらず、ジャケ絵以外のデザインにおいて失策したといえよう。

とはいえ、1950年代のオーディオ機器でモダンデザインを巧く取り入れた製品もないことはなく、イームズだとかディーター・ラムスがデザインを手掛けたものも存在するが、どちらかというとデザインに金をかけるのは亜流とみられ、無骨なDIYのほうが好まれた。実際にクォードのESL(静電型スピーカー)はさらに30年近く製造されるが、全く古びないどころか先進性がさらに明らかになる始末で、1950年代の録音技術をはるかに超えていた。ブラウンと同じくフィリップスはデザインの根本となる規格の創出に長けており、カセットテープやCDなどは最初の時点から完成した形をもって現れた。

イームズがデザインしたステファン・トゥルーソニックEシリーズ(1956)

近未来SF的なChantal-Meteor 200(1954)、Kuba Komet(1957)

クォードESLとブラウン版LE1(1957-59)

フィリップスの家電規格の創出(シェーバー、カセットテープ、CD)

上のジャケ絵にみるように、1950年代のHi-Fi録音におけるリアリズムは、写真のように生き写しというよりは、少しデフォルメしたものであり、そこのところの音響デザインを見落とすと、本来目指したモダニズムの面白さが判らない。ここではさらにモダン・デザインとしてのクラシック音楽について再検討してみようと思う。

【新即物主義のなかの古典(クラシック)】

音楽史のなかでの新即物主義というと、①18世紀古典音楽の即物的解釈、②古典音楽のイディオムを現代に生かした新古典主義、の2つに分かれるといえよう。どちらもニワトリが先かタマゴが先かという感じで、主義主張が見定め難いが、前者はレコード批評でよく取り沙汰されたが、後者はポストモダンの時代に見直されるまで、作品への評価がかなり冷遇された経緯がある。ここでは新即物主義の音楽作品を、1920~50年代までのモダニズムと言い換えて扱うこととしたい。

【古典音楽の即物的解釈】

まず古典的(クラシック)という概念と新即物主義の関係について考えてみよう。そもそも演奏形態における新即物主義が、作曲家の新古典主義による18世紀音楽への憧憬から生じた副産物であることは既に述べた。一方でそこにはバッハからベートーヴェンにいたる進化の道筋があり、その中間にある数多の作曲家の比重が軽いことに注意が必要である。そこにはハイドンやモーツァルトまでもが含まれており、それが現在の古楽ブームに反動として現れているとも思える。

不思議な点はモーツァルトの扱いで、これほどまでに日本で人気のある作曲家なのに、本格的にレコーディングされたのは1956年の生誕200年前後のことであり、それまではコンサート・レパートリーの端っこにあったに過ぎない。ピアノソナタ全集、弦楽四重奏曲全集などがこの時代に量産されたが、交響曲は後期6曲に集中、ピアノ協奏曲、ヴァイオリンソナタなども全集録音に至る奏者は現在でも多くない。多くの理由が、年少期の作品をはたしてモーツァルトの個性と結びつけていいのか、それとも習作のような類なのか、その辺の凡庸な作曲家と同レベルの作品を天才の一文字で重用していよいのか、そうした思いが錯綜することになる。その意味では、リリー・クラウスやイングリット・ヘブラーのような「モーツァルト弾き」と言われるピアニストが、ギーゼキング、ゼーマン、ペルルミュテールなどと並んでピアノソナタ全集に挑んだのは、モーツァルトの成長記録への理解に貢献したともいえよう。

新即物主義において一番の恩恵を受けたのは、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲で、ブタペスト、バリリ、ケッケルト、パスカル、ハンガリーなど様々な伝統を背負うクアルテットが1950年代にこぞって全集録音をしている。これと同等にピアノソナタ全集もバックハウス、ケンプのほか、イーヴ・ナット、選集に留まったソロモン、ギーゼキング、フォルデスと一緒にみると、レコーディングされずとも実際にはかなり広範囲に全集チクルスの組まれたことが判る。現在のレコード販売の花形であるベートーヴェンの交響曲全集では、1950年代にライヴで全集チクルスに挑んだ指揮者はクレンペラーが断トツで、精神的にも肉体的にもお騒がせな事件がありながらも、アムステルダム、ウィーン、ロンドンと煩雑にライヴを行っていた。モノラル時代のレコードではトスカニーニ、ワルター、カラヤンということになるが、後者はステレオ再録の影に隠れており、トスカニーニの全集チクルスも1939年にやり尽くした10年後に1949年から再録というふうに意外と漫然と進んでいることが判る。1950年代末からのステレオ録音であれば、ワルターやカラヤンに加え、セル、S=イッセルシュテット、クリュイタンス、クリップス、コンヴィチュニーなど幅広く録音され、基本的に交響曲の全集物はステレオ録音のほうが、指揮者の芸風の比較などもしやすいといえる。残念ながらそれ以前に没した指揮者は、こうした恩恵には預かれなかったとみてよく、ワインガルトナー、フルトヴェングラー、メンゲルベルクといささか大時代めいた芸風が出そろうことになる。

戦前はモダニズムの旗手だったクレンペラー

Ernst Ludwig Kirchner(1915/16) , Ewald Dülberg(1917&21)

こうした作曲家の全集録音は、1930年代にEMIのウォルター・レッグが開始した会員制のレコード協会によるものだが、1960年代前後になるとアメリカのリーダース・ダイジェスト誌やコンサート・ホール・ソサエティなどが廉価盤の提供を行ったり、コロンビアやRCAも会員制の定期購入制度を導入し、ともかくLP盤の販売促進にいそしんだ。新譜と旧譜の価格差などが生じたのもこの時期であり、SP盤<LPモノラル<LPステレオと技術進展を繰り返しながら価格維持に努めた。以下のチラシでもステレオはモノラルの2倍という単純計算である。この際に行われた宣伝が新譜のほうが音が良いという、極めて即物的な内容であった。これに反抗したのが「カラヤンかフルトヴェングラーか」という議論の根っ子にあったのだと思う。つまり音質ではなく演奏内容のほうが重要だという御意見なのだ。この意見にワルター/NYPやケンプ、ブタペストSQなども巻き込まれたところをみると、後世へのマエストロの芸風の評価にも影響しているといえよう。

新即物主義のメソッドが一番定着したのはアメリカで、ポーランドやハンガリーからの亡命組がこの手のメソッドの尖峰のように思えるが、最も早い時期に頭角を現したのは、トスカニーニやハイフェッツなどの完璧な技巧をもって再現する演奏形態のように思える。とはいえこの2人はけして古典派やバロックに傾倒していたわけではなく、むしろロマン派作品において楽譜に忠実というメリットを見出していたように思える。むしろグールドの弾くバッハのほうが、私には新古典主義のエッセンスを感じるのだが、それはグールドがコンサートにおいてシェーンベルクやヒンデミットと同列に置いていたことからも理解できることである。これはジュリアード弦楽四重奏団のレパートリーを考えると、バッハの時代にこのジャンルがなかっただけに、同時代の新古典主義の作品に対しベートーヴェンから対称形をなしているといえる。

カラヤンを新即物主義というのは、ベームがロマンチックだと言うくらい違和感のあるもので、同じベルリンフィルでのフルトヴェングラーとの比較で言えば即物的と言えるような類のものだと思う。むしろセルやライナーなどハンガリー系の指揮者に本来の即物的な感触が強く、さらにはロスバウト、カール・リヒターなどがさらに冷徹な感覚で研ぎ澄ましているように思える。しかし、これらの人々がハイドンやモーツァルトを尊重していたかというと、何となくそうは思えないのだ。オーケストラが多くの資金を必要とする以上、ロマン派の影響下にある市民社会を無視して18世紀音楽に重点を置くことは御法度だったというべきだろう。

新古典主義の作曲家がバロック音楽の復興に情熱を燃やした例は、ヒンデミットによるモンテヴェルディの校訂、ディストラーによるバロック様式オルガンの研究など、現在の古楽復興に続く重要な足掛かりがみられる。それが新古典主義という枠組みで理解されたことが重要であり、演奏の技量よりも先にマテリアルとしての下地に注目した働きだった。実はこの机上での学究的な態度が、ロマン派から続く伝統的解釈からの切り離しにつながり、後の古楽ブームに功を奏したとも思える。

このようにしてみると、1950年代における新即物主義の演奏家で18世紀音楽への取り組みは、ピアノや弦楽四重奏において早咲きだったというべきで、オーケストラやオペラにおいてはコンサート・レパートリーとしてもまだ散発的な取り組みだったと言える。

【クラシック編】

いわゆる18世紀の古典(クラシック)に焦点を当てた新即物主義の成果を紹介する |

|

ベートーヴェン3番&モーツァルト40番

トスカニーニ/NBC響(1953, 50)

トスカニーニにとっては共に再録にあたり、かつての激しさばかり目立つ表情から、全てが流麗にニュートラルにまとまったファイナルアンサーのような演奏に仕上がっている。英雄はずっと単売されていたが、40番のほうはジュピターとのカップリングで旧盤のほうに人気があり、CD化に合わせてようやく日の目を見た感じ。その意味では、トスカニーニという個性よりは、作品の普遍的造形について語っている面があり、もはや論争ではなく講釈にいたっているような余裕も感じられるのだ。もうひとつはNBC響が全く安定したアンサンブルで応えているともいえ、モダンオーケストラのあるべき姿としてお手本のように存在している。 |

|

モーツァルト/ホルン協奏曲:デニス・ブレイン(1953-54)

昔からよく知られた名盤のひとつで、バルブ式ホルンでの問題点を一気にクリアし、天衣無為に天上の音楽に仕上げた点がすばらしい。おそらくプロデューサーのレッグの演出も含まれているのだろうと思うが、カラヤンも出しゃばらずに室内楽風にまとめ上げており、むしろブレインが一団員としても活躍していたフィルハーモニア管との完璧なアンサンブルが功を奏している。結果として牧神とヴィーナスの戯れるバロック絵画のような趣があり、そこを上品にかわすキューピットの茶目っ気まで感じられる演奏となった。 |

|

ベートーヴェン/ピアノ・ソナタ全集:ケンプ(1951, 56)

ケンプの弾くベートーヴェンで有名なのはファンタジーの表出に秀でたスレテオ録音のほうだが、ここでは戦前のベルリン楽派の強固な造形性を代表する演奏としてモノラル録音のほうを挙げることにする。ほとんどの録音年が1951年というのが微妙で、この時期に生じたSP盤からLPへの切り替えに遭遇して、やや不利な立場にあるように思う。コンサートホールのように開かれた音響ではなく、むしろ書斎で小説を読むような思索的な表現が目立つが、最近になってモノラル録音の再生環境が整ってきたので、この録音が室内楽的な精緻さをもつ点で、ポリーニに負けないスタイリッシュな演奏であることがようやく理解できるようになった。逆の見方をすれば、ここでやり尽くすことはやり尽くしたので、後年のロマン派風情にシフトしたのかと思うくらいである。 |

|

バッハ/オルガン曲全集:ヴァルヒャ(1947-52)

ディストラーなどによるバロック様式のオルガン研究と並行して行われた録音だが、当時すでに実用段階にあったマグネトフォンを使用しており、最初期の1947年からかなり良好な音質でバロック・オルガンの音色が聴ける。一方で演奏は、ロマンチックな傾向に戻ったステレオ再録に比べ、小オルガンを中心としたずっと引き締まった新即物主義の傾向を示す。現在の考え方からすれば、アーティキュレーションも直線的であるが、一時期のドイツ的なバッハ演奏の典型として記憶されていいと思う。 |

|

ハイドン四重奏曲集:ウィーン・コンチェルトハウスSQ(1957-59)

1930年代にウィーン交響楽団の団員で結成された四重奏団で、ことにウィーン情緒いっぱいの演奏で知られる。全集ではないがCD12枚におよぶ結構なボリュームである。録音年は不明だが、ランドン博士が寄稿している内容から、四重奏曲の作曲を開始した1757年から数えて200年、没後150周年の1959年に関連した企画だったと思われる。よく知られるウェストミンスター盤が覇気に富んだ演奏なのに対し、オーストリア放送協会に録音した当盤は、プライザー音源であることも相まって、おっとりした田舎風の仕上がりになっている。それがハイドンの楽曲にある喜遊曲の性格を強めており、いっそう味わい深い。 |

|

モーツァルト&ベートーヴェン Vnソナタ集

グリュミオー/ハスキル(1957)

ブサンソン音楽祭でのライヴで、何とも言えない雅な調和が何のストレスもなく続くのに感心する。それがモーツァルトだからベートーヴェンだからという分け隔てもなく、全てが自然体に流れていくのである。よくハスキルはモーツァルト弾きで、ベートーヴェンはどうもとか、そういう隔たった意見も聞かれるが、こうして同じステージに上がると、どちらもヴァイオリンとピアノの奥ゆかしい対話を基調にしており、その時間を慈しむかのように音楽が奏でられていく。この時間の流れにベストとか順位は付けたくない。 |

|

ケンプ:シュヴェツィンゲン音楽祭ライヴ(1962)

有名なベートーヴェン・ソナタ全集(ステレオ)の少し前に収録されたステージで、ラモーなどフランスバロックからはじまり、ベートーヴェンでも一番地味な22番ソナタ、そして締めがシューベルトの中期作品16番ソナタという、個々に見ると何とも冴えない演目なのだが、ケンプの手に掛かれば全てが名匠の陶磁器のように「いい仕事してますねぇ~」という見立てに変わるのだから不思議だ。骨董屋の親父のように無理に高いお金を吹っ掛けないところが、まさに霞みを喰って生きる仙人たる余裕とも言うべきか。 |

|

バッハ/ゴルドベルク変奏曲:グレン・グールド(1955)

別名「グールドベルク」とも言われる奇演で知られる本盤だが、やや精彩に欠く録音は、グールドの鼻歌を回避するために頭上はるか高くにマイクを置いたからとも考えられなくもない。1950年代のモノラルなら他に名録音は沢山あるだろうし、同じ演奏家なら最後のデジタル再録盤もあるのに…と思いつつも、私の朝の目覚めは大概この曲でスタートする。つまり日頃の愛聴盤なのだ。

作曲の云われはカイザーリンク伯爵の不眠症のためにとの逸話もあるが、クラヴィーア練習曲の総仕上げであることからも、やはりこの曲は鍵盤奏者にとっても(オーディオマニアにとっても)腕試しの楽曲、つまり骨肉にエンジンをかける夜明けの音楽なのだと思う。最近になってこの最終形態にまとめられるまでの膨大なテイクをまとめてリリースされたが、何だか興味を持てなかったのは、グールドの頭のなかには既に一貫した完成図があって、そのスケッチをずっとなぞっているようにしか想像できなかったからだ。 |

|

モンデヴェルディ「オルフェオ」:ヒンデミット/ウィーン響(1954)

アーノンクール80歳のお祝いに公開されたORF音源で、ヒンデミットがアメリカ亡命中に当時まだ断片的だった楽譜を校訂して、必要なところはアレンジするなどして完成させた版を使用している。この公演のウィーン交響楽団のメンバーにアーノンクールが参加しており、結果的にその後の古楽復興運動の分岐点といえる記念碑ともなった。全般的にはリュートやリコーダーを織り交ぜた室内楽的な構成での雅(みやび)な演奏で、無闇にドラマチックに盛り立てることなく、音楽史上でも最も初期の古典オペラを、全曲演奏することの意義を初めて示したものとも言える。 |

|

クリスマス・キャロル集:デラー・コンソート(1956)

16世紀から19世紀初頭までに歌い継がれたクリスマス・キャロルをルネサンス・マドリガル風にアレンジして聴かせる企画盤。この頃の米ヴァンガードは古楽の演奏を方々から集めており、レオンハルトのゴルドベルク変奏曲からシゲティの無伴奏ヴァイオリンまで様々なスタイルで残されている。デラー率いる団体の演奏は、おそらく馬小屋での静かな聖夜をイメージしたのだろうが、アカペラを中心としたリュートやリコーダーによる室内規模での質素なものでまとめており、雅な雰囲気で終始行われる。当時の英国でのカウンターテナーに対する偏見は異常とも言えるもので、デラーはまさに体を張ってのパフォーマンスであった。しかしこのクリスマス・キャロル集から醸し出される優しさは、誰もが愛されるべき存在であることを噛みしめているように感じられる。 |

【モダニズム作品の録音】

レコードとしての新古典主義のリソースが「古典作品の新解釈」に費やされたの対し、同時代のモダニズム作品は、1920年代の新古典主義から12音技法、1950年代のアバンギャルドまで実に幅広く記録されている。自分の手元にあるCDだけを並べても、思ったより豊富だと思えるのは、私自身がそれなりにアンテナを張ってCDを購入し続けているからかもしれない。一方では、録音後に50年経って著作権がフリーになった音源(特に放送音源)がオリジナルテープからCD化されるようになり、かつての1990年代までの海賊盤より良好な音質で聴けるというサプライズもある。

LPレコードでの録音量からいえばストラヴィンスキーが断トツに多く、続いてバルトーク、シェーンベルクという感じで、まだ十分に知り尽くされているとは言い難いが、1950年代の放送録音のそれは現在よりも煩雑に紹介されている感じがする。むしろ当時の現代曲は演奏会に乗るだけでもジャーナリズム的な話題性のある出来事であり、ラジオ放送はそれを逃さず記録していたといえよう。いわばレコードとしての採算が取れないという理由が逆転していたのである。一見すると楽譜出版というアイディアを競うように見られがちだが、自作自演も含めまさに汗をかいて働くモダニストの姿も刻印されている。つまりラジオ用録音から聞こえるモダニズム作品は、映画「モダンタイムズ」で機械に翻弄される人間ではなく、自らをメカニックな美へと昇華させようとする現代作曲家の熱意が伝わってくるのだ。

ここで1950年代の現代音楽家の相関をみると、ナチスから退廃音楽家の烙印を押されほとんどがアメリカに集結していたといえよう。ストラヴィンスキーとシェーンベルクという大物をはじめ、バルトーク、ヒンデミット、ミヨー、ヴァレーズなど、ほぼ全て出そろう。この勢いでアメリカは現代音楽のメッカになるはずだったのだが、実際にはアカデミズム派が大学教授の趨勢を占めていて、総じて映画音楽などの商業音楽の分野での応用が趨勢を占めていた。このため映画監督>主演>脚本>カメラ>音楽というふうなヒエラルキーのなかで、音楽の価値が推し量られる状況が続いている。当時多かったクラシック作曲家の映画音楽も、映像が主体で音楽はついでという感じで、独立した作品としての評価がイマイチで、コルンコルドのように完全に干されてしまった人(おそらく当時のアメリカ映画でR.シュトラウス風の管弦楽法を持ち込んだ張本人)もいて、この辺はヨーロッパ楽壇の保守性によるのだと思う。逆に言えば、アメリカでの現代音楽は、ドナウエッシンゲン、ダルムシュタット、IRCAMのような音楽祭もしくは芸術保護活動が未熟で、資金やリソースを善意のボランティアに頼っていたと言える。その意味では、1950年代にアメリカに亡命していた現代音楽家は横のつながりもなく孤独なのだった。

1930年代にピークだったアメリカらしさを象徴するジャズ風アレンジのモダン楽曲は、1950年代にはビバップをはじめとするモダン・ジャズの台頭で、スウィングジャズ・オーケストラも陳腐化する傾向にあり、LPレコードの恩恵をあまり受けられなかったといえる。ガーシュインやヴァイルなどは、都市生活を舞台としたミュージカルをつくったが、内容的にプッチーニのボエームと同じだと言えば反感を買うかもしれないが、シェーンベルク「幸福の手」ベルク「ヴォツェック」のような表現主義的オペラなどと比べると時代が逆行しているようにもみえる。例えば、抽象画家のモノドリアンはブギウギが大好きで、アメリカに渡ったあと絵の題材にもしたというくらいだが、彼の先進的な画風からは古風なブギウギよりは、クラフトワークの電子音楽くらいぶっ飛んでいるように感じる。モダニズムのなかにどういうライフスタイルを思い描くかが課題となるのだが、それは楽観的であるように思わせるのが時代の流れだったようだが、むしろ現実のほうは辛らつな状況を増しているように思えるし、多くのアーチストはシニカルな一面をもつことで冷静で居られたともいえる。

グレン・グールドのバッハが、ジャズ風だと言われるのはやや問題があり、そもそもバロック時代そのものが自由な即興の要素をもっており、そのイディオムがモダン・ピアノによって再発見されたと言うべきだろう。むしろモーツァルトやベートーヴェンに対する怠惰な姿勢が顕著な一方で、シェーンベルクやヒンデミットなど新古典主義の作曲家を取り上げており、この時代のレパートリーを考えるうえでよい事例である。同じ事は現代音楽のスペシャリストと言われたロスバウトやジュリアード四重奏団にも言え、レパートリーのうち3割を超えると十分にスペシャリストだったという感じに捉えられる。

以下に選んだCDでは、新古典主義からアヴァンギャルドへ向かうクラシック作曲家に加え、ルロイ・アンダーソンのライトミュージック、ヒッチコックの映画音楽、ピアソラのモダン・タンゴなどもモダニズムの範疇に入れている。逆に思うように作品の評価に結びつかないのがアメリカの保守的現代作曲家で、アイヴズ、コープランドからエリオット・カーターやルー・ハリソン、あるいはバーンスタインなど1960年代までアカデミズムを牽引し、後のポストモダン時代の下地を準備したのだが、個々の作風というよりは絵画におけるアメリカン・シーンのような楽派を形成しているという事実を正視できないでいるように思う。一方では、ジョン・ケージやヴァレーズ、モートン・フェルドマンのような人々は、これらのアカデミズム楽派から引き離されて評価されているのである。この辺の歪んだ同時代性を読み解くのも、当時の演奏記録から説き起こすことで、少しは時系列的に整理されてくるように思う。あるいはドビュッシーからメシアン、デュティユーという地続きで発展したフランスの現代音楽も、作曲家自身の作風の確立が意外に早い時期に行われたにも関わらず、モノラル時代には録音機会がそれほどないというジレンマにも陥る。アヴァンギャルドの三羽烏、ブーレーズ、シュトックハウゼン、ノーノについても、後に改訂&再録音されたものが良く知られるため同じことが言えるだろうが、1950年代の尖った演奏をどう捉えるか未だにちゃんと結論付けられない。まだまだ道半ばといった感じだ。

【モダニズム編】

モダニズム作品を専門に演奏する団体もないなか、むしろ心血を注いだといえる記録で、その覇気というか緊張感は1950年代の特徴でもある。こうして年代ごとに並べてみると、比較的ロジカルで固定的な作品観のあるクラシック音楽でさえ、進化というより多様性という時代なりの主張がみえてくる。この多様性を味わうのに、オーディオ技術の発展をフィルターにかけるのはあまりにもったいないのである。 |

|

ストラヴィンスキー自作自演集

Vol.I(1928-47)、Vol.II(1930-50)

英Andanteの復刻したアンソロジー集だが、大半がパリ時代のSP盤で占めている。もちろんアメリカへ亡命後のNYPを振った力強い演奏も面白いが、やはりストラヴィンスキーの活躍の場はパリにあったのだと確信させる内容である。仏コロンビアに吹き込んだ演奏は、ややおっとりした感じもあるが、その柔軟なリズム運びは後の時代には得難いものがあり、それはこの時期にピアノ演奏まで精力的にこなしていたことも含め、ストラヴィンスキーの目指した新古典主義のフィジカルな部分に接する感じがする。ちょうど、油彩のモンドリアンを見るような、カンバスのエッジの厚みまでが作品のうちという面白味がある。 |

|

ミヨー自作自演集(1928-48)

多作家だったミヨーのSP盤録音集だが、CD3枚組のうち、ほとんどが1930年代のパリ時代の録音で、フランス6人組のなかでは録音機会が一番多かったのではないだろうか。日本だと生粋のパリジャンだったプーランク、重厚なオーケストラ作品で有名なオネゲルなどの人気が高いが、どちらかというとバレエ・リュスやバレエ・スエドワのモダンバレエとの協働で知られたミヨーのほうが知名度が高かったかもしれない。ともかくお騒がせな企画を持ち込むコクトーの発想を汲んで音楽作品にまで仕上げるという点では、ストラヴィンスキーと同列に並んでいたのである。そう思えるほど、このアンソロジーに漂う洒落っ気は尋常ではない。 |

|

バルトーク/ピアノ録音集(1929-45)

ピアノの名手だったバルトークがプタペスト、ロンドン、アメリカと住居を移動しながら残した録音の全体を網羅したフンガトロンの意地を感じる6枚組CDである。最初にヴェルテ=ミニョンのピアノロールの録音(これは普通にテープ収録)から始まり、その後にSP盤の復刻が続くが、ちゃんとトーンを合わせて丁寧に復刻していることが判る。このアンソロジーの面白いのは、自作自演だけでも初期の「アレグロ・バルバロ」から晩年の「2台のピアノと打楽器のためのソナタ」まで器楽作品の変遷を画いている以外に、コダーイと共同で編曲したハンガリー民謡集なども律儀に網羅している点である。こちらはカントループ編曲オーヴェルニュの歌とやや似た趣があり、バルトークのピアノが絶妙なルバートを交えて非常に雄弁に背景を画いている。 |

|

ベルク/Vn協奏曲:クラスナー/ウェーベルン/BBC響(1936)

ベルク晩年の傑作を委嘱者のクラスナーと盟友ウェーベルンの演奏で聴けるドキュメント。保守的と言われるイギリス楽壇でも、客演ということであれば、ウェーベルンもバルトークも訪れていた。そして演奏の精度も優秀だったといえよう。ただしベルクについては、12音技法について批判的だったプーランクやアンセルメのような人々も、ベルクの音楽は認めていたというくらいなので、意外なくらい影響力に広がりがあったのだと思う。演奏のほうは、ウェーベルンの抽象絵画のようなポッカリ浮遊した出だしから既にオーラを発しており、そこに甘めのポルタメントを掛けたクラスナーが絡みつく、未曾有なバランスで連綿と続く。 |

|

ボイド・ニール弦楽o/ブリテン、ヴォーン=ウィリアムズ作品集

(1936-39)

誰だか知らないがイギリスの保守的楽壇について牛糞派(Cow Pat School)と言ったらしいが、ブリテンはこの言葉を気に入っていたらしい。とは言ってもこの頃は、新ウィーン楽派のベルクに真剣に弟子入りしようと考えていたらしく、自分の様々な可能性に向かって思いを巡らしていた時期でもある。こうしたなかでのボイド・ニールが「フランク・ブリッジの主題による変奏曲」を初演した立ち位置は、精度の良いアンサンブル、新興レーベルDeccaの録音など、新しいテクノロジーを加味したモダンな様相をもっていたのが、この演奏からは伝わってくる。これとヴォーン=ウィリアムズのバイオリン協奏曲と並べると、そもそもヘンデルからザロモンまで18世紀古典主義の商業的コンサートをいち早く導入したロンドンにおいて、新古典主義の意味は市民社会のなかに血筋として残っていたともいえる。 |

|

セゴビア/1949年ロンドン録音集

セゴビアが戦後EMIに録音した小品集で、後の米Decca時代の録音に比べ、技巧が安定しており、立派なポートレートになっている。最初の2曲(バッハとソル)だけが古典作品で、あとはスペイン~南米のラテン系の近代作曲家ばかり、モレノ=トローバ、トゥリーナ、クレスポ、ヴィラ=ロボス、ポンセ、カステルヌオーヴォ=テデスコの小品を集めている。EMIがスタジオにテープ録音機を置いたことによる招待だったのだろうが、この時代はまだSP盤でのリリースで各曲の発売時期もバラバラだが、これらはセゴビアが戦前にパリで知り合い委嘱したものばかりで、実質的に近代ギター曲の展覧会のような感じに仕上がっている。録音は、ナイロン弦を使い出した頃のセゴビアの丹念な表情付けを良く捉えており、EMI特有の濃い中域の音が肉汁のようにジュワっと染み出すようだ。最後に収録されたカステルヌオーヴォ=テデスコのギター協奏曲では、木管の美しい響きが華を添えてとても楽しめる。 |

|

ヤナーチェク管弦楽曲集:バカラ/ブルノ放送響(1949-54)

モラヴィア出身でヤナーチェクに師事していたブルジェティスラフ・バカラが地元のブルノ放送響と録音した2枚組で、 ラシュスコ舞曲、交響詩タラス・ブーリバ、ドナウ川、ブラニーク山のバラード、シンフォニエッタ、グラゴル・ミサなど晩年の作品を集めている。同じ時期に録音したターリッヒのタラス・ブーリバと聞き比べてみて判るのだが、ターリッヒがロマンチックなおとぎ話なら、バカラは鋭い切れ込みと原色で彩られた表現主義の雰囲気をもっており、長く歌劇場でヤナーチェク作品の創生に務めてきた演出の憎さが光る。チェコでもスロバキアでもないモラヴィア地方の近代楽曲において、何気ないオスティナートなリズムも、ちょうど民族衣装に使われる幾何学模様の織物のようなメカニックな美しさをもっており、明らかにヤナーチェクのモダニズムを共感をもって炙りだしている。 |

|

バルトーク管弦楽・協奏曲集:フリッチャイ/RIAS響(1950-53)

退廃音楽家の烙印を自ら背負って亡命先のアメリカで逝去した20世紀を代表する作曲家バルトークだが、自身が精力的に録音に挑んだピアノ曲以外は、なかなかレコーディングの機会に恵まれなかった。ここではハンガリーで薫陶を受けた演奏家がベルリンに集結して演奏が残されている。一部はグラモフォンのLP盤でも知られるが、モノラル録音ゆえ再発される機会は少なく、訳知りの好事家が名演として挙げるに留まっていた。オリジナル音源に行き着いたリマスター盤は、驚くほどの躍動感に溢れた演奏で、ショルティやライナーの演奏とは異なる弾力性のある柔軟なアンサンブルは、かつてベルクのヴォツェックを初演した頃のベルリン国立歌劇場のモダニズムを彷彿とさせるものだ。 |

|

バルトーク/ヴィオラ協奏曲:プリムローズ/シェルイ(1951)

ヴィオラの名手プリムローズが晩年のバルトークに委嘱したものの、作曲途上で逝去したため、残された断片的なスケッチから弟子のティボール・シェルイが再構成した作品を、息子のピーター・バルトークが起こした高音質録音レーベル、バルトーク・レコードからリリースしたもの。てっきりアメリカでの録音だと思いきや、カンタータ・プロファーナを指揮しているワルター・ジュスキントともども、イギリスでバルトーク作品を矢継ぎ早に録音して管弦楽曲の全集化を目論んでいたことが判る。付属の民謡合唱曲は、シカゴ響の合唱指揮者として有名なマーガレット・ヒリスが担当しているが、ジュリアード音楽院で結成した合唱団といえども、コダーイ・システムで鍛えられたハンガリーの合唱とは全く異なるレベルで、時代なりの情報の狭さが感じられる。 |

|

アイネム「審判」:ベーム/ウィーン国立歌劇場(1953)

ザルツブルク音楽祭で委嘱されたカフカの長編小説「審判」を元にした新作オペラで、これが初演である。もとの小説は1915年に書かれたものだが、1938年にアイネム自身がゲシュタポに一時的にせよ拘束された経験もあってか、ややサスペンスタッチの緊張感のある音楽となっている。そのなかにジャズや12音技法など、戦時中の退廃音楽の要素を盛り込み、グレーゾーンの折衷主義という自身の作曲家としての立場も混ぜこぜになった、人間誰もが叩けば埃がたつような実存の危うさを表現している。ベルク「ヴォツェック」でも実証済のベームのキビキビした指揮ぶりに加え、実は演技派だったローレンツの主役ヨーゼフ・K、仕事熱心なゆえに冷徹にならざるを得ない警察官フランツを演じるワルター・ベリー、裁判官の妻の立場ながら被告人への慈愛を人間のなすべき務めとして精一杯歌うデラ・カーザなど、自分の社会的立場に一生懸命になればなるほど悲劇へと空回りする人間関係のブラックな一面を巧く炙りだしている。 |

|

|

|

ストラヴィンスキー自作自演集(1954-55)

晩年の隠居先にしたヴェネチアとほど近い、スイス・イタリア語放送局に招かれての自作自演プログラム。戦後に世界中を駆け巡り、老年になっても録音機会の多かった作曲家だが、3大バレエばかり選ばれる大舞台とは違い、ここでは中期の新古典主義の作品をまとめて演奏している。リハーサルではフランス語を使いながら、アクセントを丁寧に指示しつつ、自らの音楽言語を組み上げていく様が聴かれる。結果は、イタリアらしい晴れ晴れとした色彩感のあるアンサンブルで、ブラックの静物画のように、デフォルメを巧く使ったキュビズムにも通底する、明瞭なフォルムが提示される。これはアメリカでの緑青色の冷たい雰囲気とは全く異なるものだ。招待演奏のときのような燕尾服ではなく、ベレー帽を被る老匠の写真は、どことなくピカソに似ていて微笑ましい。 |

|

ショスタコーヴィチ&プロコフィエフ チェロ・ソナタ

ロストロポーヴィチ/作曲家&リヒテル(1956)

ショスタコーヴィチは28歳のときの若い頃の、プロコフィエフは59歳の晩年の作品で、どちらもソ連を代表する作曲家の比較的マイナーな曲だが、純粋な器楽曲としてよくまとめられた内容をもっている。ともかくショスタコーヴィチの透徹したピアノ伴奏が作品のモダニズムをうまく表出しており、限られた構成でもシンフォニックな味わいと陰鬱な感情とのバランスが完璧に取れている。プロコフィエフのほうは、童話を孫に読んできかせるような優しい表情が印象的で、雪解け期の情況を反映しているように思える。昔に海賊盤LPで聴いて印象に残ってた録音だが、1990年に正規盤としてCDで出たのを購入したが音質の差は歴然としている。 |

|

ベルク&ストラヴィンスキーVn協奏曲:フェラス/アンセルメ(1957, 66)

ベルクはフェラスの得意曲で、その耽美ともいえる音色を存分に発揮している。様々な録音が残されているが、今回のは12音技法を心底嫌っていたアンセルメの伴奏というのが聴きどころ。何と言っても旧友だったストラヴィンスキーと喧嘩別れした原因のひとつが12音技法での作曲だったからだが、ここでの演奏はさすがモダン音楽の守護神ともいえるような出来栄えで、感情を押し殺したような雰囲気が曲想と合っている。カップリング曲のストラヴィンスキーは新古典主義の真っただ中のもので、バレエ上演にも用いられた目鼻立ちのいい楽曲である。録音年代は離れているがどちらもモノラルで、独奏ヴァイオリンとオーケストラのバランスは良好に見通しよく録られている。 |

|

プーランク自作自演集(1957-59)

プーランク自身がピアノ伴奏をした室内楽曲集で、オーボエとファゴットのための三重奏曲(1926)から晩年の傑作フルートソナタ(1957)まで、フランス勢の演奏家に囲まれて和気あいあいと演奏している。この時代のプーランクは、作曲人生の集大成とばかりオペラの作曲を手掛け、そちらの録音のほうも結構いい感じで残っているのだが、個人的にはパリの街中にあるアパルトマンをふと訪れたようなこのアルバムの親密な雰囲気が好きである。プーランクのピアノは、米コロンビアでのストイックなピアノ独奏とは違い、ペダルを多用した緩い感じのタッチで、少し哀愁を帯びた表情が何とも言えず愛くるしい。ちなみにさり気なく飾ってあるジャケ絵は、ホアン・ミロがカンタータ「仮面舞踏会」(1932)のこの録音のために描いてくれたオリジナルデザインである。 |

|

エドガー・ヴァレーズ/歴史的録音集(1933-62)

顔つきがマッド・サイエンティスト風で、題名まで「電解分離」とか「積分」とか科学用語を据えることで、現代音楽の上で「実験的」という言葉が一番似合うのがヴァレーズだが、フランスとアメリカを跨いだコスモポリタンなうえ、電子音楽をはじめ広範囲な音響への興味のためか、作品集としては絞り込めない一面がある。ここでは1959~62にロバート・クラフトが米コロンビアに録音した2枚のアルバムを中心に、イオンザシオンの1933年の作曲家参加の初録音、シェルヘンが指揮した「砂漠」初演の怒涛のライヴ録音など、複数の演奏団体での聞き比べもできるという特盛りのネタである。ところでこうしたCDが日本では、インディーズ・ロックを生業とするレーベルから出てるということ自体が、なかなか憎い演出というべきだ。 |

|

ジョン・ケージ:25周年記念公演(1958)

ジョン・ケージ45歳のときにニューヨークの公会堂で開かれた、作曲活動25周年記念コンサートのライブ録音。友人で画家のジャスパー・ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグらが企画したという、筋金入りのケージ作品だけのコンサートだった。さすがに4'33"は収録されいないが、ファースト・コンストラクションIII(メタル)、プリペアード・ピアノのためのソナタとインターリュードなど、楽器構成に隔たりなく前期の作品がバランスよく配置されたプログラムである。公会堂でのコンサートは夜8:40から開始されたにも関わらず、聴衆のものすごい熱気に包まれた様相が伝わり、当時の前衛芸術に対するアグレッシブな一面が伺えて興味深い。 |

|

新ウィーン楽派作品集:シェルヘン/ケルン放送響(1958-59)

初演したベルク 室内協奏曲に加え、シェーンベルク 室内交響曲1番(1935年版)とウェーベルン パッサカリアなど、12音主義に移行する以前の作品を収録している。シェルヘンの指揮はやや直線的で、この時期にロスバウト、ブーレーズなど精緻な演奏が増えたため、そちらの冷え冷えとしたガラス細工のような造形美がスタンダードになったが、戦前から3者とずっと親密な関係にあり、それより前の血の燃えたぎる表現主義の時代を知り、その蘇演に務めてきたモダニズムの姿を反映している。 |

|

ルロイ・アンダーソン自作自演集(1959-60)

1946年の「シンコペイテッド・クロック」以降、破竹の勢いでライトミュージックのヒット曲を飛ばしたルロイ・アンダーソンだが、1曲3分という小品ばかりなので、フィードラー/ボストンポップスと自作自演アルバムを合わせても、時計があってもタイプライターやサンドペーパーはないとか意外にまとまった録音がない。私などは子供の時分からラジオで良く聞いたため1930年代だろうとずっと思ってたが、おそらくラジオでひっきりなしに流れるのでレコードにしても売れない、言葉通りのコマーシャル(商業的)音楽だったと言える。ノーマン・ロックウェルのイラスト集とかめくりながら読んでるといい感じだ。モノラル期に限定すれば米デッカの1950年盤もあるのだが、曲数もまとまってより直線的でスタイリッシュな1960年盤を選んだ。バジェットCDのMCAクラシックのジャケは共通のデザインだが、これが一番しっくりくるのがコレというのもやや皮肉めいている。 |

|

「サイコ」サウンドトラック/バーナード・ハーマン(1960)

有名なヒッチコック映画のサントラだが、弦楽オーケストラのための組曲として立派に成立している。曲としては殺人シーンでも1分程度の断片の寄せ集めのようにみえるが、無言のオペラのようにシナリオが進行していくあたり、なかなか癖になる音楽である。ナイフエッジを共振させるような効果は、後の「ジョーズ」で不気味なサメの襲来となって帰ってくることになる。内容としてはずっと未来的なスーパーマンやスターウォーズのほうが、ずっと伝統的な手法で書かれていることに気付くであろう。一般にサイコキラーというと殺人に快楽を覚えてしまった餓鬼道のように思われるが、むしろ加害者がもつ心理的トラウマのほうがこの映画では強調され、この猟奇殺人を生み出した真の主人公は隠されたままである。この隠れた独裁者の存在は「鳥」でも再現されるが、そのサントラはもはや人間の言語を受け付けない、野生の尊厳ともいうべき鳥の音(羽ばたき音と鳴き声)の洪水で満たされるが、LPとして売られていたのは長岡流のオーディオマニアがアメリカにも存在していたことを示す。 |

|

ピアソラ/ある街へのタンゴ(1963)

ブーランジェの下でのパリ留学を終え、五重奏団での活動が板に付いてきた頃の演奏で、ヒナステラ門下から出発した1950年前後のオデオン盤でのわだかまりが吹き飛んで、やるべきことがしっかり見えている感じだ。同じ頃の「われらの時代(1962)」が新しいタンゴのスタイルを認知させようと、作品ひとつひとつの出来栄えに集中した感じだったが、このアルバムは舞台経験を積んだうえでのストーリー性と全体の構成感を感じる。それがややもすると間延びした印象にもなるのだが、あたかも武術で居合を仕掛けたときの間に似た、スタッと決まったときの独特の緊張感に満ちた瞬間を感じる。音数に頼らない引き算の美学で引き締まった音楽でもある。 |

【オムニバス編】

モダニズム作品を実際のコンサートに織り込むのには、様々な文脈が選ばれるが、ここでは古典とモダンをバランスよく取り入れた事例を紹介する |

|

フルトヴェングラー/ベルリンフィル;RIAS音源集(1947-54)

戦後の復帰演奏会から最晩年までの定期演奏会の録音を、ほぼ1年ごとに紹介していくBOXセットで、2008年にリリースされたときには78cmオリジナルテープの音質のクリアさも注目された。ベートーヴェン第九、ブラームス1番などの得意曲が収録されていないのと、英雄、運命、田園、未完成、ブラ3など重複する曲目も幾つかあるが、それが戦後の演奏スタイルの変換を知るうえでも的を得ている。個人的に面白いと思うのが、ヒンデミット、ブラッハー、フォルトナーなどの新古典主義のドイツ現代作曲家を取り上げていることで、それも意外にフォルムをいじらず忠実に演奏していることだ。フルトヴェングラーが自身の芸風と人気に溺れることなく、ドイツ音楽の全貌に気を配っていることの一面を伺える。 |

|

マウエスベルガー/ドレスデン聖十字架聖歌隊(1951-60)

SDR(南ドイツ放送局)所蔵のアルヒーフから、まだ鋼鉄のサウンドと呼ばれる前のほぼ4回に渡るラジオ・リサイタルを、作曲年代順に整理してCD化したもの。ご先祖様のシュッツを中心とする後期ルネサンス~初期バロックの合唱曲の録音で知られた団体だが、2枚目ではディストラーやペッピングなど現代ドイツの珍しい宗教曲を演奏していて興味深い。どちらかというと不協和音の濁りのほうが気になっていたが、今回は団子状になった声の綾がほぐれて透明感のあるサウンドに昇華されている。この時代としては合唱の精度はピカイチで、ボーイソプラノを用いた聖歌隊としても最高度に訓練された状況であることが判る。 |

|

イタリアSQ:EMI録音集(1946-59)

イタリア四重奏団というと、フィリップス時代の円熟した古典音楽の演奏を思い浮かべるが、戦後に結成した当時はモダニズム作品を多く演奏していた。ここではウィーン古典派の定番作品に加え、ストラヴィンスキー、プロコフィエフ、マリピエロ、ミヨーなどの新古典主義の作品や、その元となったヴェネツィア楽派のG.ガブリエリ、A.スカルラッティ、ガルッピなども交えての幅広いジャンル形成をしている。意外に聴きどころなのが、ドビュッシーとラヴェルの弦楽四重奏曲で、ラテン的に明晰なラインを画きながら、次世代の新古典派作品と結びつけている点は、この時代の演奏でないと聴けない持ち味だ。 |

|

ジュリアードSQ:ザルツブルク音楽祭ライヴ(1965)

戦後まもなくして新進気鋭の現代的クアルテットとして出発したジュリアードSQだが、ここではザルツブルク音楽祭に招待されてのライヴ録音である。第2Vnにカザルス祝祭管やコロンビアのストラヴィンスキー全集でコンマスを務めていたイシドール・コーエンを向かえての2期目のメンバーだが、ここではウィーン風というものの解体新書ともいうべき渋いプログラムを展開している。モーツァルトのホフマイスター四重奏曲は「ハイドン・セット」と「プロシャ王セット」の合間に敬愛する出版社へのお礼として作曲されたもの、バルトークの3番はフィラデルフィアの作曲家コンクールへの提出曲、ドボルザークの11番にいたっては約束もしていないのに新聞広告にヘルメスベルガー四重奏団演奏会での新作発表が載ったため、職業音楽家としての意地をみせて急遽しつらえたもの、等々と作曲家が十全な情況で挑めなかった端曲ばかり集めているが、これがどの曲でも作曲家の個性を余すところなく示すものとして構造的に示されている点に注目される。ジュリアードSQの珍しいヨーロッパ公演で、しかも筆のすさびともいうべきウィットに富んだ演奏会として記憶されるべきである。 |

【モダニズムを知る書籍】

20世紀のモダニズムを知るとき、それが第二次世界大戦を挟んで発展していることから、実は政治の問題と絡めて論じられることが多い。実際には、モダンデザインの軍事利用は極めて限定的であり、逆に世界中の人々が好むと好まざるとに関係なく戦争と関わっていた。なのでここでは思想のことについては語らずに済ましたいのが本音である。

例えばバウハウスの解体は被害者の側で語られるが、ファン・デル・ローエの高層ビルが実にアメリカ的な景観に寄与しているといえば、戦後アメリカの覇権主義と重なってくる。同じ国で日系2世として育ったのイサムノグチの地味な待遇とはかなり温度差があることに気付くだろう。さらに日本に所縁の多いフランク・ロイド・ライトの共産主義ともとれる過激なほど自由な建築論を聞くと、アメリカの建築家が大恐慌のさなかに感じ取った危機意識の深さに驚かされるのである。逆にル・コルビュジェの近代建築が思ったほど数が多くなく、バックミンスター・フラーと共にその未来都市の構想がアメリカでは全くウケなかった。フィンランドの妖精ムーミンの作者トーベ・ヤンソンが囚われていた世界終末の恐れは、強権な力の支配する世界での内的亡命ともいえる状態で始まった。むしろ彼女が勇気づけられたのは一部の家族と、未来を担う子供たちの屈託のない手紙であった。つまり、当時の人々の政治的態度には必ず裏表が合って、その芸術性に評価は必ずしも戦争で勝敗のつく問題でもないという、極めて当たり前の思考に戻るということになる。

一方で、美術や建築でいう新古典主義とは、19世紀のネオゴシック様式よりもさらに前のフランスにおけるアカデミズムを指す。すなわち、ルーブル美術館がコレクションしたギリシア彫刻から、ダヴィッド、アングルといったものであり、近代絵画でも構成的なセザンヌやピカソといった人々はむしろ拒絶された。19世紀初頭の新古典主義については、サン=サーンスやフランクといったシンフォニストとの関連でみたほうが、19世紀初頭の新古典主義絵画との関係をみることができよう。このため新即物主義のように18世紀音楽との邂逅を語るよりは、モダニズムという括りで時代性を問うほうが合理的なのである。それはやや保守的ともいえるエドワード・ホッパーなどのアメリカ写実主義でさえも、18世紀よりはるかに庶民的な風景を画いており、こちらはブリテンやショスタコーヴィチといった作曲家のほうが合っている。そしてこれらの絵画と音楽の関係は、工業化により大衆的となったモダニズムの方向性よりは、ずっと政治的な力学に沿ったものを感じる。ここが言語的も視覚的にも抽象的な音楽におけるモダニズムの見分け方となる。

以下に示す書籍やカタログの類は、その時々の興味にしたがって購入したものだが、建築、家具、絵本など、いわゆる現代美術に関するものを抜いただけでも結構な数に上り、モダニズムを育んだ産業デザインの底力を思い知った次第である。実は近年のモダニズムに関する資料は、回顧展に合わせて製作される図録によるものが多く、この手の文化的継承の道筋が出版業界にはないことを示している。それはモダニズムのアーチストが努めて作品のモジュール化に勤しんだのとは逆に、この手の編集作業が現在も地道なリソースの積み上げというアナログ的なメソッドによっていることと絡んでいる。つまりカタログのような羅列は出版社として恥ずかしいのだ。それ以上に美術展のような企画でも立てない限り、商売事の類に日本政府がお金を出さないということが一番の問題でもある。北欧の状況と比べれば、家具や生活用品への協力はあまりにおざなりで、ブランドが育たない仕組みで満ちあふれている。別に今さら憂う必要もないが、印刷数も少なく再販もされないので、大切にとって置くような感じだ。

バウハウス(1995) |

日本のモダン建築(1997) |

バックミンスター・フラー(2001) |

ミッドセンチュリー家具(2001) |

ジャン・プルーヴェ(2004) |

フランク・ロイド・ライト (2009) |

板垣準三(2010) |

ルイス・バラカン(2010) |

ル・コルビュジェ(2013) |

ディック・ブルーナ(2017) |

ブルーノ・ムナーリ(2018) |

アンジェロ・マンジャロッティ(2019) |

レオ・レオーニ(2020) |

未来派(2021) |

イサム・ノグチ(2021) |

実は上記のモダンデザインの基礎には、日本の伝統文化に潜むシンプルな造形への見直しも含まれていて、単純なラインへと洗練させていく過程を禅(ZEN)に喩える用例も少なくない。最近では和モダンとして定着しつつあるが、やや誤解しているのは、伝統的な素材にこだわり過ぎていて、本質を失ったものも多い。実はこの辺の造形に関する理論的な事柄を、デザイナーの感性のみに帰着させようとする思考から離れられないのだ。つまり製品はモジュール化しているのに、PDCAサイクルのPの部分(PLAN)を一般化することができないでいる。ここが産業デザインを普遍化できない弱さにつながっているようにも思える。むしろ日本の造形美について理論化したのが海外のほうで、そこで応用されたデザインを逆輸入している状況ともいえる。

【原音主義を超えたモダニズム】

【現代曲はラジオ音源がホット】

やや残念なのは、上記のモダンデザインと現代音楽の間に、ちゃんとした良好な関係が築けていないように思えることだ。実際には、ストラヴィンスキーやミヨーはモダンバレエとの関係でピカソやレジェなどとコラボしていいたし、ケージやフェルドマンは音楽家よりも画家の友人のほうが多かった。しかし、モダンデザインの愛好家でこれらの音楽を本気で聴いているとは思えない。単純には、音楽が難解と思われている点と、同時代の録音に接することがほとんどないことに起因しているように思う。もし偶然にも耳に触れる機会があったとしても、モノラル録音というだけで古ぼけたラジオの音という感じで、別の印象を受けているかもしれない。

モダニズムの全盛期はほぼモノラル録音だが、モノラル録音というと1950年代のLPレコードを基本にして再生方法を検討をするのが通常で、この時代の新即物主義のクラシックが18世紀音楽の演奏理論に集中する理由は、LPレコードによるディスコグラフィが中心であるからだ。逆に言うと、レコード業界のなかではモダニズム作品は売れないものの代名詞のようなもので全て希少盤の類に入る。なのでほぼ話題に上らない。

一方で、上記に私がリストアップした音源コレクションを一望すると、結構な数でラジオ用音源に出会うことがある。それも1990年代以降に新発見された音源も多く含むのだ。これはレコードでは売れないレパートリーは、ラジオでは報道的にタイムリーな話題として記録されていたということになる。その意味では、従来のレコード批評のなかでのクラシック音楽は、同じ楽曲の解釈やパフォーマンスを競っていたといえ、実際のコンサートは同時代の音楽作品を取り上げることでバランスを取っていたともいえる。それは超絶なロマンティシズムのフルトヴェングラーでさえそうだったのであり、保守的なレパートリーのみに固執しているのは、むしろ観衆のほうであった。

この1950年代におけるモダニズム作品の演奏を聴くと、先進的というだけで緊張するようなソリッドな味わいがあり、いずれも尖ってるというか硬派な感じがする。ところが1960年代末ごろからアヴァンギャルドの論戦に疲れてか、1930年代のモダニズムに対し懐古的になった時代の演奏とは全く雰囲気が違うことに気付く。簡単に言えば、老けてしまったとでも言うべきか。グラモノフォンが1970年代に企画したカラヤンやラサール四重奏団の新ウィーン楽派の録音集など、もはや古典として扱えるようになった、とか要らぬお世話のような評論がハンコでも付いたように広まっているが、もうそうした戯言も50年過ぎてみると呆気ないもので、もはや親しみやすいだけが取り柄のアッシー君(ただの便利屋)のようなものである。近寄りがたいコワモテでも良いものは良い。そうした大人の本物志向があってもいいように思えるのだ。

そういう意味では、モノラル期のモダニズム作品の再生は、情報としての鮮度が大事であり、尖ったものを尖ったまま再生できるポテンシャルがなければならない。それは限りなくジャズに近いような生音指向でもあり、コンサートホールで聴くようなサウンドステージに点在するようなものではなく、マイクに音を突き刺すような勢いのある状態を保つことである。それでこそ先進的といえる超Hi-Fi=モダニズムの世界に通じるタイムトンネルとなるのだ。

以上のような、レコード化される機会の少なさ、たとえ聴けたとしても再生装置がラジオという貧弱さ、この2つの点で、1950年代までのモダニズム作品の録音を聴く機会が失われているといえる。ただし、最近になって著作権の切れたラジオ用音源のオリジナルテープを聴く限りでは、録音に関するテクノロジーの点では、SP盤からLPへ、AMラジオからFMへの移行期であり、たとえラジオ用音源であっても、録音品質に関してはかなりHi-Fiな音質で録れている。問題はそれを活かすオーディオ技術のミスマッチだといえよう。

【誰も判らない1950年代ラジオの音】

こうした状況のなかで課題となるのが、単にモノラルという以外に、ラジオ用音源の再生環境が加わり、いわゆるステレオ機器との相性が最も悪い部類に入る。ステレオ機器にとってラジオ音源は、最悪を通り越して悪魔の音とでも言って良いだろう。ただでさえモノラル録音にアレルギーをもっている人の多いなかで、さらに窮屈な音場のラジオ用音源ともなると、クラシック音楽のように長丁場のものは胃もたれの原因にもなりかねない。

私も1980年代からラジオ用音源のLP復刻盤(当時はほとんどが海賊盤)を愛聴してきたのだが、そのときいつも感じていたのは、同じ時代の音楽を聴いていても、モダン・ジャズのファンのように主流とはなり得ないという歯痒さである。単純に音がくぐもって聞こえるし、まるで死んだ魚のような目をした現代病の事例を並べて、黄ばんだ新聞紙のスクラップでも集めている気分だった(実際にそうしたジャケ絵も多かった)。当時のモダニズムといえば、あきらかにアングラの世界そのものだったのだ。

海賊盤から聞こえるモダニズム音楽は、AMラジオか短波放送で流れる懐古的な音として紹介され、昔の並四ラジオのようなトボけた音で聴いて「刺激的ですか?」と耳まわりをマッサージされているようなものである。最近になってラジオ用音源のオリジナルテープからCD化される事例が増えて、モノラルなのにジャズと同じように鮮烈な音で収められていることが判り、長年の鬱積が一気に晴れ渡ったという感じだ。そういう意味では、私たちは本当の意味での放送グレードのモノラル録音の音質についてほとんど知らないといえよう。

ではラジオそのものの音響テクノロジーについて、①NHKの音、②ドイツ製ラジオ、③初期Hi-Fi製品の3つの流れについて展望しよう。

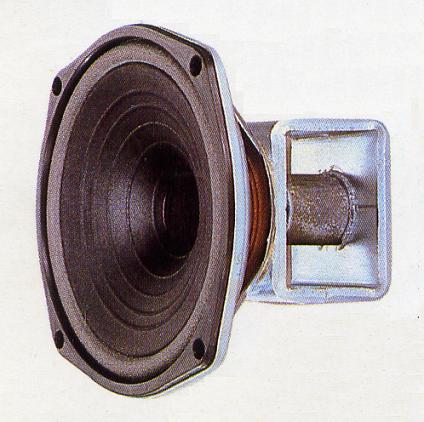

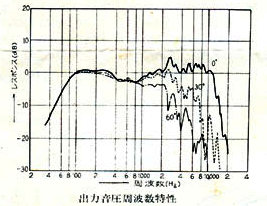

①NHKの音とフルレンジ・スピーカー

ラジオ音声を語るとき、1960年に放送技術規格(BTS-6121)に定める「中型コーンスピーカU16形」に準拠した、NHK御謹製のロクハンを抜いて考えることはできない。1960年から25年に渡り製造され、70~10,000Hzでの整合共振を究めたバランスの良さと手軽さの点で、Hi-Fi再生の基本を押さえた良い手本であることは間違いない。低域を少し緩めに膨らませ、中高域を少し辛目にする、という絶妙なドンシャリ感は、小さな部屋で小音量でもバランスよく聞こえる。1950年代から存在するこのユニットは、FMステレオ時代にも四畳半オーディオのフナ竿のように、ビギナーからベテランまで重宝されていた。たったこれだけのシンプルなフルレンジでさえ、アンプの音、カートリッジの音、チューナーの音を直感的に評価できるモニタースピーカーとして広く浸透していたのだ。このNHKのサウンドポリシーを追い抜け追い越せで、1970年代のオーディオ発展史は彩られていたといっても過言ではない。

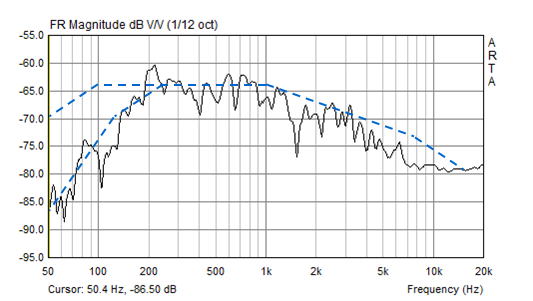

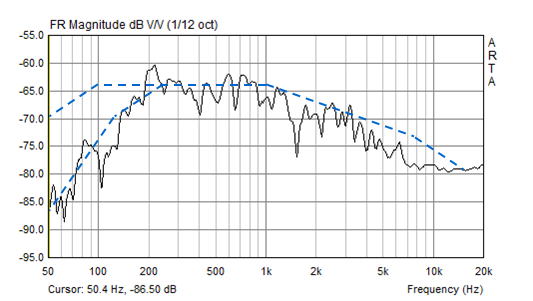

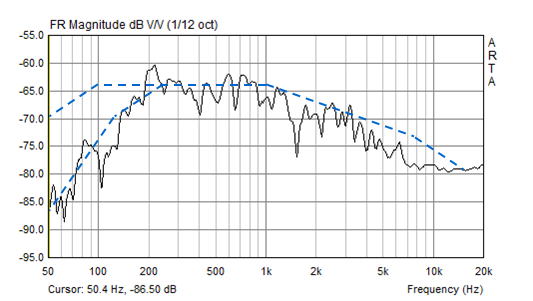

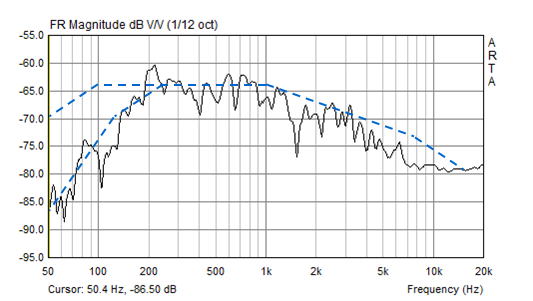

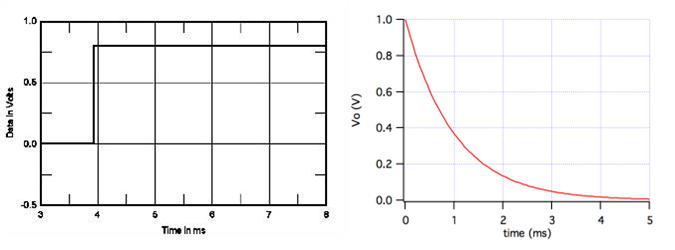

NHK BTS規格のロクハンの周波数特性とステップ応答(微妙にドンシャリ、ステップ応答は全体で調和)

2S-305の開発に携わった佐伯多門氏の話によると、ダイヤトーン 49-K型ラジオにP-62Fが入っており、ラジオ少年が修理のアルバイトで目にすることがあったという。しかし、その実力を始めて知ったのは、1952年に松本のラジオ局の見学で、送信前の音声をモニターしていたのを聴いたときで、「

SP レコードの音や中継所を通じた AM ラジオの音を聴いていた私は、格段に違う音質に大きなショックを受けた」という。このときの感動がもとで、三菱電機の入社を決意したという。ただ裏を返せば、P-62Fはマイクで拾った生音を再生するときに最高の性能を発揮し、当時の一般の人が聴ける録音ソースは、再生機器の性能と噛みあっていなかったともいえる。2S-305は、その前身の2S-660型スピーカーと並行して開発されていたソニー製の6chマルチレコーダーとの兼ね合いからみて、既にFMステレオ放送を意識して設計されていたと考えられ、同時期のP-610もあくまで次世代のハイファイ規格との関係で有用なユニットであった。

かつて1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ではローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声電波が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。

1970年前後の当時は英グッドマンや独イゾフォンの18~30cmフルレンジが比較的安く輸入されていて、新進のフォステクスFE103が1600円のところ、1900~2700円で売られていた。今は昔の物語である。このようなドイツ製のSiemensやSABAなどのラジオ用フルレンジは1970年代まで製造され、交換部品としてのデッドストックも豊富で、この手の入門用としては1980年代までは5~6千円で手軽に手に入った(これでも元値の倍くらい)。逆にRCAやMagnavoxなどの家電製品に搭載された楕円フルレンジにも言え、AltecやJBLのパワフルな押しの強い鳴り方とはまた違う、ポピュラー・ソングやムードミュージックに合ったくつろいだ雰囲気の音だが、なかなかお目に掛かれることはない。

ここで重要なのは、長岡鉄男が古い仕様のオーディオ機器を懐古的に愛でているのではなく、生音との比較で語っている点である。その点では中途半端なステレオは、人間の声からして不自然でいただけない。最終的に長岡鉄男は、100~8.000Hzのフルレンジ帯域に、バックロードホーン、スーパーツイーターという拡張路線を画いており、実はラジオ帯域でのレスポンスの忠実さを根底に置いていたことが判る。

これと同じことはBBCが局モニターを選定する際にも言っており、報道系の用途としてアナウンサーの声が不明瞭では困るというもっともな理由はともかく、オーケストラで聴き映えするのに人間の声が金属っぽいのでNGという、歴とした理由を挙げていたのは傾聴に値する。

②ドイツ製ラジオとローファイ拡張型Hi-Fi

1950年代のドイツはHi-FiでのFM放送が世界でもいち早く導入されており、そのときの仕様がローファイ規格のエクステンデッドレンジにコーンツーターを追加してHi-Fiにしたものだった。それも高域をラジオ筐体の両横に配置し、モノラルでも音場感を出せるように工夫していた。つまりAM放送の延長上にFM放送が位置付けられており、むしろローファイ帯域での反応が機敏な仕様だったのである。このラジオ音源とのコンパチブルな仕様はすごく古いようにみえるが、Hi-Fi製品としては1950年代にしか見られない比較的新しい仕様である。

左上:ドイツ製ラジオの3D-klang方式(中央のメインに対し両横に小型スピーカー)

右上:音場をコントロールするリモコン 3D-Dirigent(1955)

下:中央のメインスピーカーはAM用、高域はエコー成分を担当

この時期の放送用モニターの定番だった独イゾフォン オーケストラや、テレフンケンのO85型レコード用モニターもこの仕様である。アメリカでこの仕様の延長上にあるJBL D130+075は、同じジムランのなかでも一番攻撃的な音であることはよく知られることである。逆にEMIのDSシリーズやデッカのデコラ・ステレオ電蓄なども同じ仕様のもので、こちらはニュートラルで柔らかい音調として知られる。つまりAM-FMのコンパチ仕様にも様々なバリエーションがあり、各国でのサウンドにも既にヨーロピアンやアメリカンという色分けさえあった。

テレフンケン O85aモニタースピーカー(1959?)

デッカ Decolaステレオ蓄音機とスピーカー部分(1959)

③初期の突然変異型Hi-Fi製品

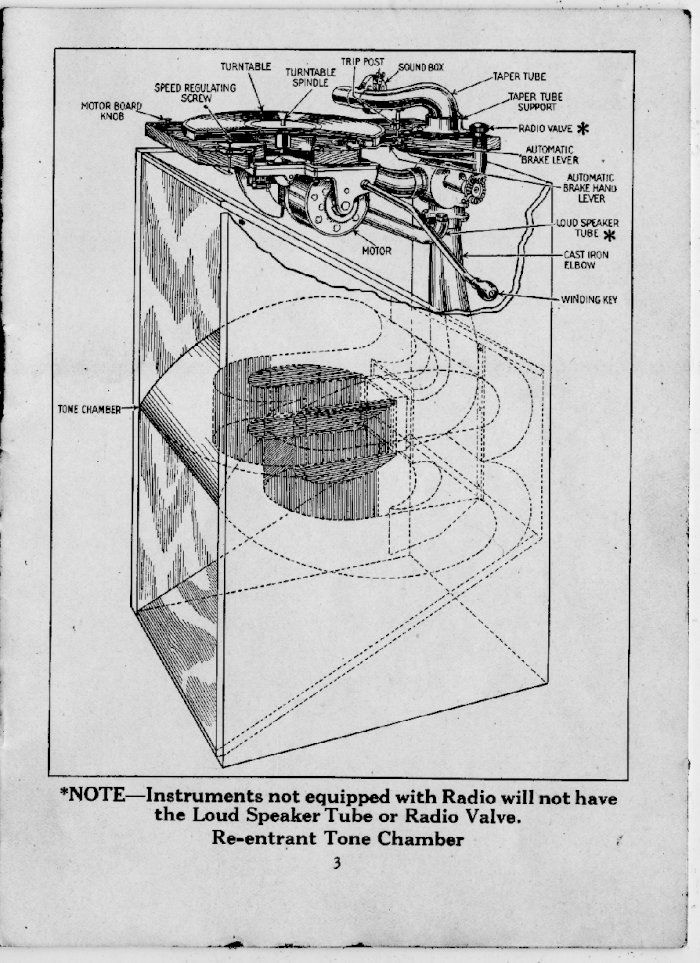

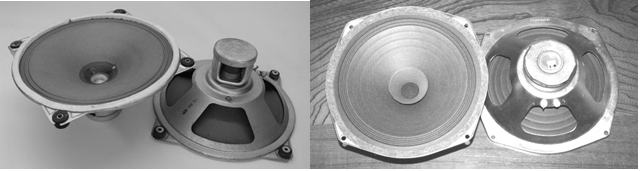

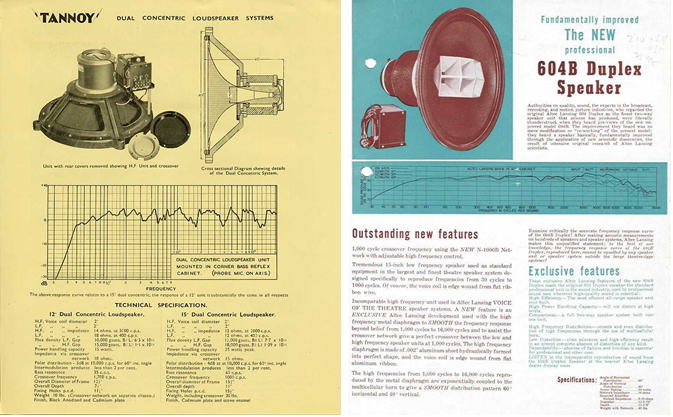

この時代で最も先進的だったのは同軸型フルレンジで、有名なところではアルテックやタンノイを思い浮かべる人も多いだろう。1970年代まで現役のレコーディング・モニターとして活躍したため、こちらのほうが王道だと思われがちだが、1930年代末に突然変異のように現れた。当時からクロスオーバー周波数が1.0~1.2kHzと当時としては低めなのは、ジムランの開発したICONICモニターがトーキー用のダウンサイズから来ているためで、高音用ドライバーも金属ダイヤフラムの強力なものが入っている。

タンノイとアルテックの同軸型モニター(1940年代)

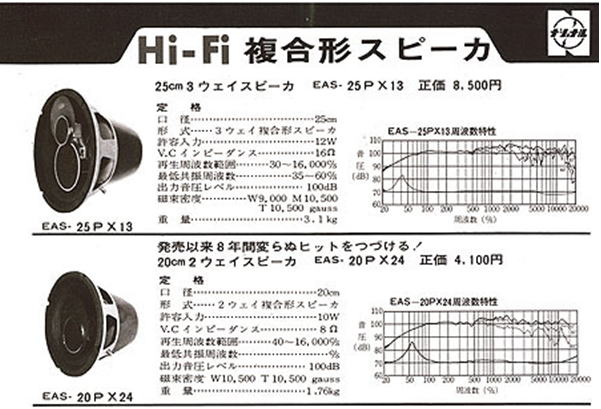

1950~60年代において同軸型フルレンジは、家庭用Hi-Fiにおいてはよく知られた仕様で、米ジェンセンやエレクトロボイス、英グッドマンや独ジーメンスなど、今でもヴィンテージ品として流通している。日本でもパイオニアやパナソニックが輸出用にOEM生産していた。パナソニックは日本では国民的な家電メーカーだが、1960年代初頭は最新技術を駆使しながらニュートラルで廉価な製品を作ることで知られており、アメリカでは英国のグッドマンと肩を並べていた。トランジスター化以降では日本製のオーディオ用デバイスの開発も含め世界でも最大シェアを誇っており、現在の日本マランツの創業もレシーバーのOEM製造からスタートした。こうした成功体験は、主に1960年代以降のステレオ移行期であり、長岡鉄男の言を借りれば音質の比重が重低音と高音に傾いていたと思われ、1970年代末の菅野、瀬川、岡の鼎談では大半の国内メーカーがナレーションの不自然さについて指摘を受けていた。

1960年代前半の日本製オーディオ機器のアメリカへのOEM製造品

一方で、この手の家電製品を再生するアンプはチープな仕様が多く、EL34、6550は完全に業務用、EL84、6V6のプッシュプルでも立派な方で、洋の東西を問わずECL82、ECL86のようなラジオ用複合管が主流であった。カートリッジにいたってはセラミックが中心で、オルトフォンのMC型やシュアーのMM型カートリッジは高嶺の花で、デンオンのDL-103が出た頃には、NHK-FMから流れるレコードの音が自分のステレオよりも良い音で鳴るので、問い合わせが殺到したというくらいである。こうした隙の多いHi-Fi事始めのなかで、モノラルLPの再生方法はさらに曖昧になり、モノラルと言えば卓上ラジオやラジカセだけが残ったことになる。

以上のように、1950年代のHi-Fi規格の動向を、ラジオからステレオまで一望したが、これらが一気に進んだわけではなく、むしろ全ての予算に合ったかたちで徐々にHi-Fi化が進んでいった。つまりAMからFMへの移行、モノラルからステレオへの移行は、10年ほどの時間をかけて互いに共存しながら進んでいったのである。その一方で1950年代のモダニズム作品の録音について言うと、ステレオ理論に呑まれてラジオ用音源という曖昧な扱いのまま放置されたということができよう。つまり録音して数年後には情報の鮮度が落ちて再放送の可能性もなく、レコードとして商業利用するにも売れる見込みのない演奏という扱いである。しかし、同時代特有の先進性に対する驚きというものはモノラルのラジオ用音源のなかに一番濃く記録されており、長岡鉄男が言ったように生音の原理原則を正しく再生しないと、リソース本来の味わいは減退してしまうことになる。あくまでもマイクからスピーカーというシンプルな対応での再生が重要で、それは極めて科学的な理屈でもあるのだ。

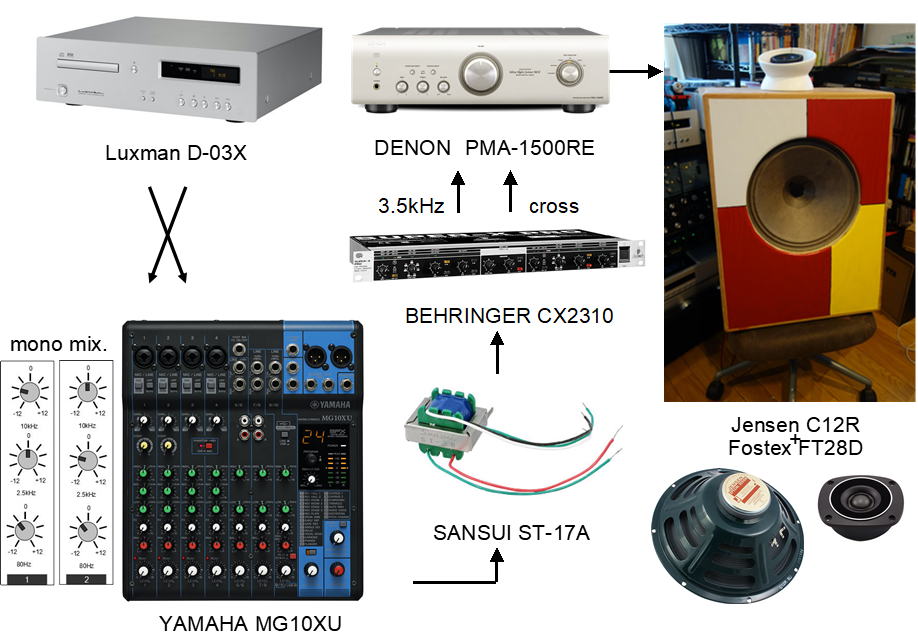

【極めて科学的なモノラル再生装置】

私なりのモノラル放送録音に関するアプローチは、CDでの試聴を基準としながら、上記のうち②ドイツ製ラジオの仕様を正統にグレードアップする方向を選んでいる。それは再生帯域や音量だけを増やした「中途半端なステレオ」に対するアンチテーゼでもある。一番の違いはJensen

C12Rというギターアンプ用スピーカーを後面解放箱に入れて使っていることで、いわゆるPA装置の手法を取り入れている。これと同じくらい重要なのが、サンスイトランスST-17Aというラジオ組込み用トランスを使っていることで、ボーカル域にフォーカスを絞るようにしている。他は何の変哲もない普通のオーディオ機器である。

何が既成のオーディオ機器へのアンチテーゼかというと、ヴィンテージ・スタイルを模倣していながら、実は極めて科学的に練られており、インパルス応答などms単位での正確さが背景にある。すごく当たり前のことが当たり前にできているのだが、その科学的根拠は以下のようにまとめられる。

- スピーカーの音響規模を人間と等身大のスケールにする

- 試聴位置での周波数バランスはコンサートホールと等価に整える

- インパルス応答、ステップ応答はms単位で正確に再生する

- 磁気歪み、分割振動を巧く使い臨場感をコントロールする

- リバーブを巧く使い音場感をコントロールする

①大きさは人間と一緒がいい

一般家屋のなかで、いかに最適な音響を得るかと言えば、それは人間そのものに還元していく。 私自身はオーディオ装置には大きさも重要だと考えていて、家庭用オーディオという一般家屋にフィットした大きさは、人間以上に最適なものはないという認識にいたった。それ以上大きくても、それ以下に小さくても、どこか不自然な音響をつくりだすのだ。以下の図表を見て、私のオーディオ装置のアプローチが、機械的なヒューマノイドとして始まっていて、一種のパーソナリティを獲得させようとしていることが理解できるだろうか。人間そのものの声を再生するためのアプローチとして、できるだけ近いカタチからスタートしている。これは電気的というより機械的な問題なのだ。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

スピーカーが30cmである理由は、低音の増強のためではない。200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。 このようにスピーカーには電気的な性能よりも、ずっとフィジカルな条件が人間と同じく存在している。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

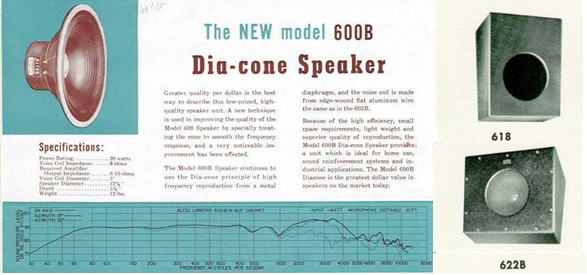

|

使用しているAltec 618B型エンクロージャーは、FM放送モニター用に開発した600Bワイドレンジユニットのために、壁掛け用として622Bと共に設計されたもので、残された筐体は印字が狭いほうの下側を向いており、ユニットも斜め下側を向くようにできている。これははトーキー用の映写室や壁面スピーカーというよりは、世界中に展開していたアメリカ進駐軍で、放送用機材としてAltecが使われており、鉄仮面と呼ばれる639型マイクと一緒に納入されトークバック用に使われたものと考えられる。1960年代を超えると放送機材の多くはエレクトロボイス社が占めるようになり、Altecの機材は放送局ではほとんどみられなくなった。

ちなみに30cm径の比較的大きいエンクロージャーでも、モノラルなら一人分のスペースがあれば、ディスクサイドで十分に置き場所に困らない。スピーカーのデザインは色々考えたが、今は折衷的なカフェスタイルに落ち着いている。

モノラルのスペースは人ひとり分で済む(意外にニアフィールド試聴)

②「40万の法則」に沿った特性

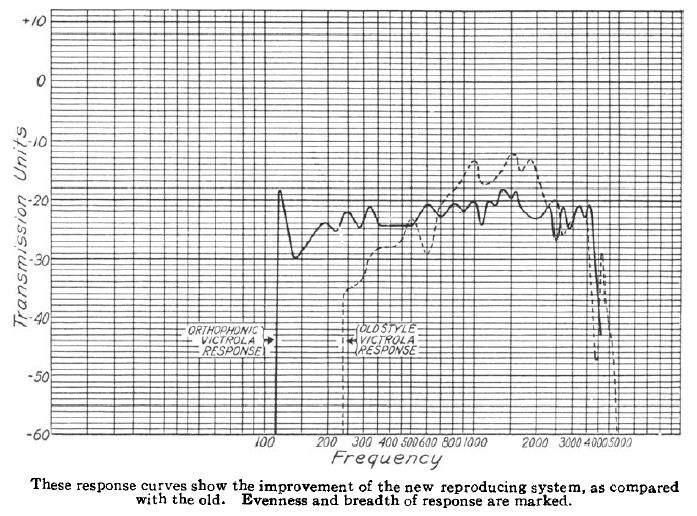

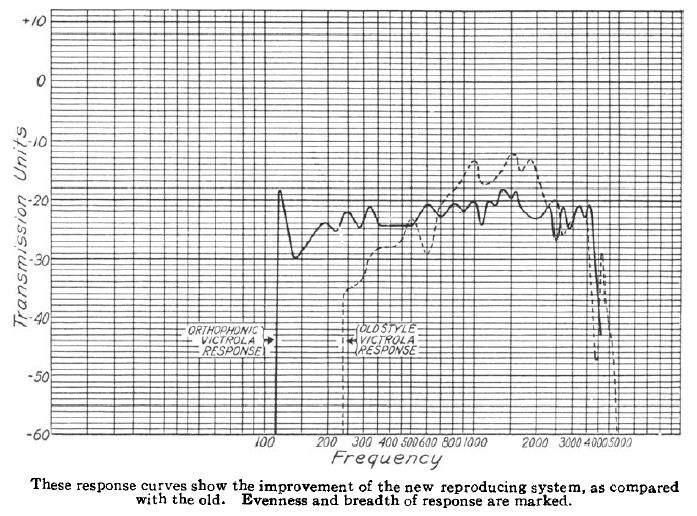

「40万の法則」とは、戦後にHi-Fi規格が広まりだした頃、どうも低域も高域も出ない蓄音機のクレデンザのほうが良い音がする、という意見の多いなかで、低域と高域のバランスの良さに秘訣があるのだという理屈である。このクレデンザ蓄音機の有効周波数が100

~ 4,000Hzだったことから、その上下を掛け合わせて40万としたのだ。

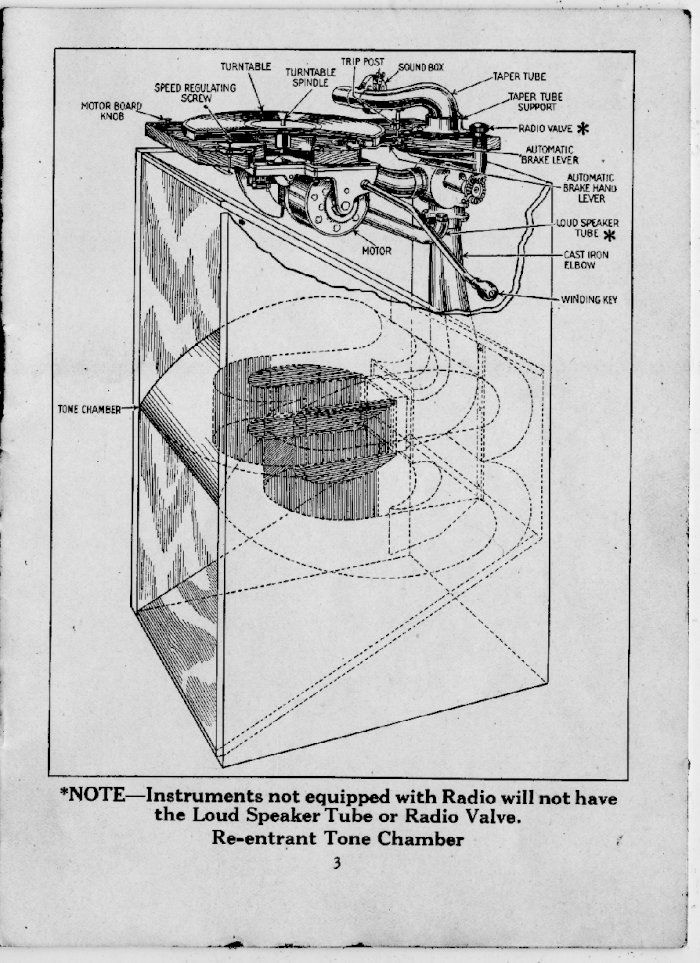

クレデンザ蓄音機の特性:ベル研究所が電気録音と一緒に開発した(1926):100~4,000Hz

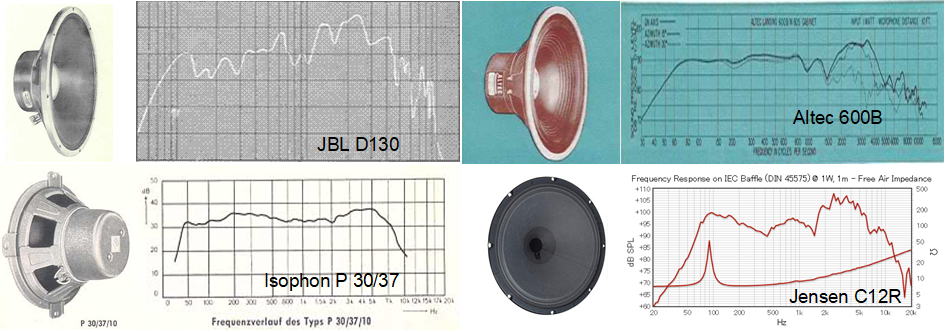

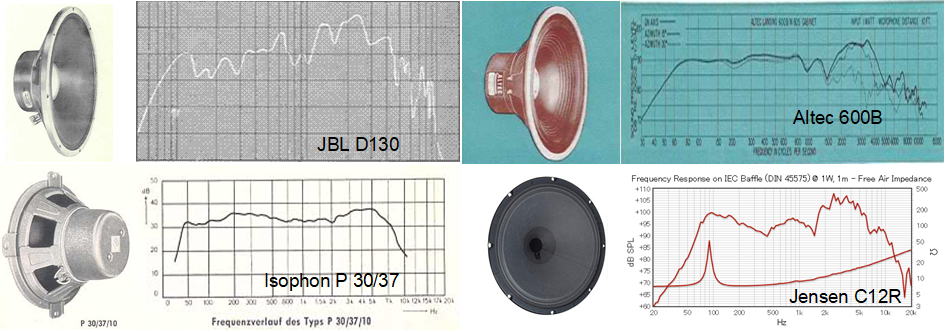

1940~50年代に簡易PA用に開発されたエクステンデッドレンジは、上記の周波数を1オクターブずつ50~8.000Hzまで広げた規格で、JBL

D130を筆頭にWE 728B、Altec 600B、RCA SL-12、Klangfilm KL-307、Isophon P30/37など様々なメーカーで製造され、今でも高値で取引される。これに対し、私のようにJensen

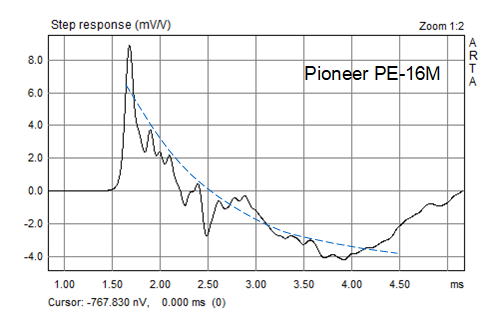

C12Rなんて使ってるとバカにする人が多いが、私はこれが一番スタンダードな仕様のように感じている。何と言っても、ラジオからジュークボックスまで、あらゆるシチュエーションでこのジェンセンの音を聞いていたからである。それとギターアンプ用だからと歪みだらけというのは全くの嘘で、B級アンプに過入力でもしない限り極めてクリーンなトーンである。それよりも後に述べる時間的整合性(タイムコヒレント)が優れていて、現在のウーハーの設計では絶対にできない正確なタイミングで波形を再生する。

ではこの時代のPA装置の基本的な骨格とは何だろうか? ひとつはライブステージでの実用性をもとにマイク、アンプ、スピーカーの設計が始まったことである。つまりパフォーマンス・アートを実物大で再現できないものをオーディオとは呼ばない。WE、ランシングはトーキー業界、ジェンセン、シュアー、エレクトロボイスはPA機器での市場開拓がその始まりである。そのなかで重視されたのは、まだ10W台の小出力アンプしかない時代で、いかに効率よく音声を明瞭に伝達できるかという課題を背負っていた。むしろその効率こそが多くの集客を可能にしたといっても過言ではない。多くの場合、1930年代にベル研究所によって発表されたラウドネス曲線を参考に、言葉の明瞭さを確保するため中高域に強いアクセントを付けるようなサウンドを志向したことで、それはスウィング・ジャズのビッグバンドのなかでボーカル、ギターをリアルに拡声するための機能が盛り込まれた。JBL

D130、Jensen P12Rのような、ギターアンプに使われた大口径エクステンデッドレンジは、まさに1940年代のライブステージのために開発されたと言っていい。

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

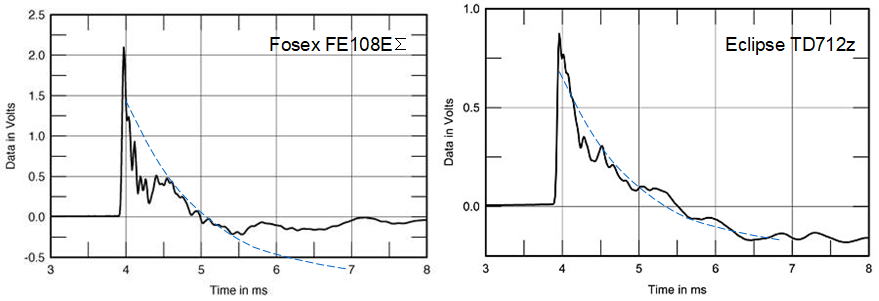

チャンネルデバイダーを使って自分の耳で聞いて合わせた音響バランスを、試聴位置(斜め45°)から計測した周波数特性は見事なカマボコ型で、偶然ではあるが映画館のような広いホールでの音響特性(アカデミー曲線)と似ている。つまりマイクで拾った生音をそのままホールで放出したバランスなのである。そのかわりインパルス応答、ステップ応答という微小時間での波形の応答はかなり鋭敏かつ正確なので、高音や低音が引っ込んで聞こえなくなるということはない。サンスイトランスはAMラジオでのハムノイズ、高周波ノイズを潜り抜けアナウンサーの明瞭さが確保されるように最適化されていた。これらが人間に耳に最適化してボーカル域で音楽をじっくり燻りだすお膳立てになってる。

私のオーディオ装置の周波数特性(点線:アカデミー曲線)

私のモノラル・システムは、フィックスドエッジの大口径スピーカーを後面解放箱に入れて、かつアンプとスピーカーの間にネットワーク回路の負荷を掛けないで(つまりマルチアンプで)素直に鳴らすことが効して、インパルス応答、ステップ応答という微小時間での波形の応答はかなり正確で素直だ。デジタル的に観てもかなり正確な点でも、これが本当に75年前の音響技術なのかと驚くばかりである。これだと高音で低音の出遅れをマスキングすることはないし、低音を必要以上にブーミーにする必要もないため、正確なタイミングでリズムを刻むようになる。ボーカル域の胸音(200~500Hz)、喉音(800~1500Hz)、子音(2.5~6kHz)が一息でスゥ~と自然に出てくるほか、アインザッツを勢いよくドカッと繰り出す音とか、旋律の収まりでウンと気合いを入れるタイミングだとか、普段聴くサウンドステージ中心のステレオ音場とは全く別の感触で、マイクで収録された時点での音の質感がそのまま再現された感触である。Jensenのエクステンデッドレンジが設計された1940年代は、スウィングジャズのビッグバンドのホーンやドラムの生音と対抗してボーカルやギターの音を拡声する必要性があったので、実は生楽器と同じ出音の俊敏さが必要だった。

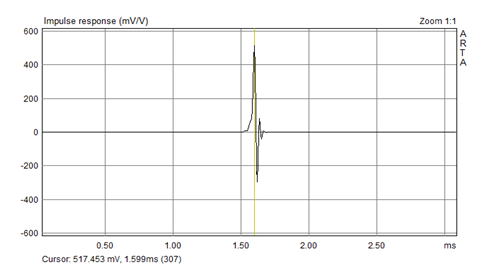

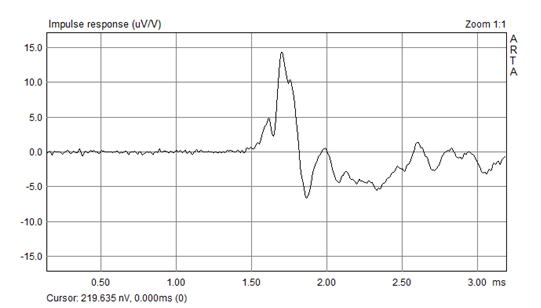

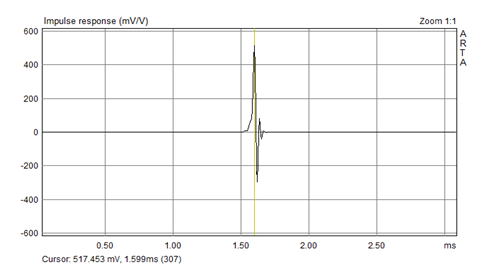

ライン出力(左)とスピーカー出力(右)のインパルス特性の比較(MQA-DACの波形と相似)

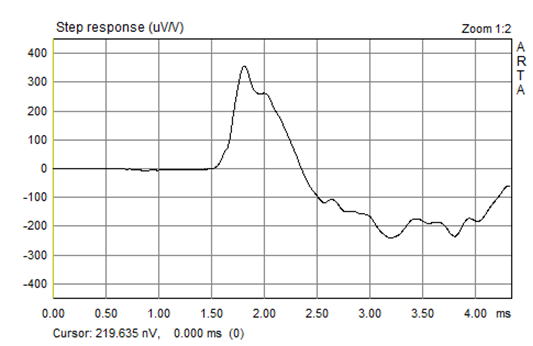

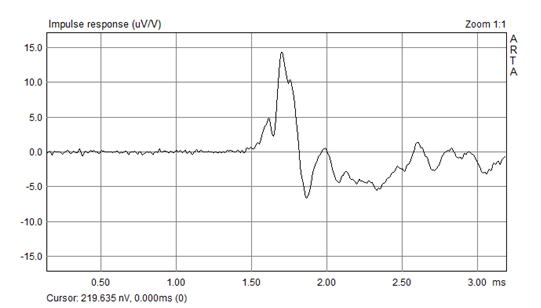

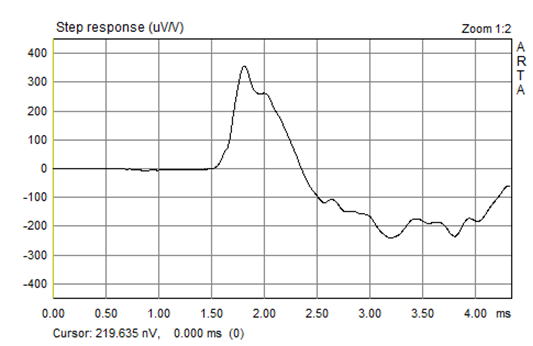

私のオーディオ装置のステップ応答

③心地よい歪み

ライントランスとして使用しているサンスイトランス ST-17Aは、トランジスターラジオの組込み用に1958年に開発されたパーツで、終段プッシュプルをB級動作させる際の分割トランスとして現在も製造されている。昔、ヨーロッパ系のヴィンテージオーディオを扱うショップを訪問したとき、修理中だった古いドイツ製真空管を使ったアンプについて質問すると、「9割はトランスの音だ」と豪語していた。その頃はあまりピンとこなかったが、初期のNEVEコンソールに組み込まれていたマイクアンプも、トランジスター回路を用いながらトランス独特の艶やかな倍音を沢山含んでおり、往年のブリティッシュサウンドの太い粘り気なども含め真空管っぽいテイストをもっている。この倍音や粘り気の出る理由は、トランスの磁気飽和による歪みや磁気ヒステリシスによるコンプレッションが発生するからであるが、現在のオーディオ用トランスは性能が著しく向上して、重低音も高調波もキッチリ変換して同じような効果はほとんど出ない。サンスイトランスは、どういうわけかその辺を昔のスペックのまま出しており、まるでMMカートリッジでも聴くかのような野太さと艶やかな倍音を出してくれて、いい意味でラジオ的な親密なサウンドをもっているのだ。かといってそれほど味付けを強調するほど癖のある音でもなく、かつおだしの味わいのような感じが気に入っている。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ちなみに1980年前後のことだが、瀬川冬樹氏がデパートでオーディオ伝道師として自ら売り子になっていたが、そこで売り出されている大半のスピーカーがクラシックを再生するには歪みが多すぎるため、メーカーに改善を求めるべく事情を訊いたところ、大半のオーディオ初心者はテレビやラジカセで親しんでいる歌手の声を好んで選ぶ傾向があり、デパートではその音調をまねたスピーカーのほうが売れるし、他社さんに負けないように製造をやめられないとのことだった。私の場合は、こうした事情は肯定的に捉え、ギターアンプ用スピーカーの分割振動も含め、倍音成分(高次歪み)を大歓迎で混ぜこんでいる。ただ倍音の出やすいのはパルス性の波形に対してであって、普通のサイン波はクリーンな音である。もちろん歪みが増大するブレークポイントがあるので、それ以上の音量を出さないのも使用上の注意としてあるが、Jensenとて70年前のプロ用ユニットなので家庭用として全く不便はない。

Jensen C12R+Fostex FD28Dのパルス応答特性(ライントランス有)

ここで注意してほしいのは、1950年代のPA技術は小出力でも効率よく音を伝えるため、フレッチャー&マンソンの等ラウドネス曲線を逆さまにして、遠くの舞台上の音が近くで鳴っているようなサウンドを強調したのだが、これは上図のようにパルス性の音に敏感に反応する。なのでスイーブ音で平均的に測った音響がトーキー規格のようにカマボコ型でも、音がピンと立った感じに聞こえる。これがとても人間の聴感に沿っていて、ホールの中で聴く本当の音に近いものだと思う。大概のスピーカーは、ツイーターのパルス音を中音域と切り離しているので、この帯域をノイズと見なしていた古い録音では、音響エネルギーが高い割に急に冴えない音になる。実はラジオなどの家電では継承された科学的根拠が、広帯域でフラットネスという規格の提示でミスリードされたのだ。

等ラウドネス曲線の逆さまを模したJensen C12R、Shure 55の正面特性(1950年代)

私のオーディオ装置の周波数特性(点線:アカデミー曲線)

④自分の試聴環境に合わせた残響成分

CD時代になって、トーンコントロールやラウドネスを省略して、できるだけストレートなサウンドで聴こうとする趣向が流行したが、デジタルだって全て正確で万能な道具なのではない、実際にはそこに含まれている音源のアナログ的な癖を取り切れないでいる。高域がツンツンしてる、ボーカルが奥に引っ込む、ベースラインがモヤモヤしてる、こうした症状とは常に闘いを挑むハメになるのだ。新しいリマスター盤が出るたびに賛否両論が出るのは、良い音の基準に関して試聴環境の統計を取っているだけで、ユーザーのオーディオ環境の根本的な改善には蓋をしてしまっているツケを支払っているだけに過ぎない。かといってアビーロードで使ってる最新のモニタースピーカーで聴くとか、逆に1960年代の真空管ミキサーを復活させてリマスターしたとか、広告のチラシにしかならないような内容を、あたかも本物志向と言わんばかりにやってみせるのもどうだろうか。聴くほうのスタンスで考えれば、イヤホンでの試聴が中心となった21世紀ではなおのこと、耳に響きやすい中高域のドライ&ウェットの調整は欠かせないように思う。

元の課題はモノラル再生での音場感の補正にあったのだが、自分のオーディオ装置に合わせて音場感をタイトに引き締めたり、逆にライブにして流れを作るというのは、ニュートラルに音楽を聴く意味では重要なのだ。20年ほど前にはサウンドを調整する手段として、マスタリング用の6バンド・パラメトリック・イコライザーとか、デジタル・リバーブだとか、真空管式マイクプリだとか、1台10~20万円する単体エフェクターを色々買い込んでいたが、最近はヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。室内楽用で気に入っているのが、4番目のルーム・リバーブNo.2で、中高域にエッジの効いた艶が加わり、なおかつイコライザーで持ち上げたような位相変化やザラツキもないので重宝している。あと5番目のステージ・リバーブNo.1は、リバーブのかかる周波数域を変化させられるので、高域の艶やかさが足りない録音でも低域のリズム感を犠牲にすることを抑えて聴くことができる。実はこのリバーブの後段にローファイなサンスイトランスを噛ましているのがミソで、ちょうどリバーブと磁気飽和したときの高次歪みがうまいことミックスされることで、楽音とタイミングのあった倍音が綺麗に出てくる。正確な再生というよりは、楽器のような鳴らし方が特徴的だ。

お遊びで2番目のホール・リバーブNo.2を掛けてみると、いわゆる大ホールでのライブのように奥行き感まで出る。1970年代風の厚化粧なサウンドが好きな人には、ある意味面白い嗜好だと思ってる。ちなみに後付けで盛ったリバーブ音は、テープ録音のように音質劣化しないでいつでも自分で加減できるのも特徴だ。

【ステレオ装置の悪態ぶり】

これらに反して、現在の最新オーディオ機器でラジオ音源を聞くと、以下のような現象に見舞われる。

- オーケストラが痩せぎすで音場感にとぼしい

- ヴァイオリンの音がザラザラして潤いがない

- ピアノの音がこもってレンジが狭く感じる

- 全ての楽器が近接マイクで録ったように遠近感がない

現在のオーディオ技術の、何がモノラル放送音源と相性を悪くしているかについては、以下のようにまとめられる。

①パルス波に過敏に反応する

現在のスピーカーのマルチウェイ化(ウーハーとツイーターに分ける)は高音を強調するため、ピンの落ちるようなパルス音が鋭敏に出るようにできている。現在のステレオ理論での定位感は、単純な左右の音量差ではなく、高域のパルス音の到達時間の差で表現される。人間の両耳の距離は精々30cmにも満たないが、その差0.9msの差を12dB以上明瞭に聞き分ける。ただし周波数にすれば1100Hzの中音域であり、それ以上の周波数では位相差のようなものでも認識する。このため現在のツイーターのほとんどは繊細なパルス信号を画き分けるように設計されている。一方でウーハーのほうは重低音を伸ばすために重たい振動板で作られているため、ツイーターよりも音の立ち上がりがずっと遅く、ツイーターだけがチッチッチッとリズムを先行して打つことになる。

左:A-Bステレオ・マイクアレンジ

右:スピーカー位置の角度とパルス波の到達時間差による音量差の指標

高域に隔たるパルス波の正確な再生によって、ステレオの定位感を再現することに真剣に取り組んだのは英BBCが最初で、1970年から「Acoustic

Scaling」という題材でいくつかの研究レポートを書いている。その理由は、始まったばかりのFMステレオ放送の家庭での試聴方法について最適化を図ろうとするもので、自社のオーケストラ録音用ホールのミニチュア模型を製作し、そこで音響特性の縮小化を模索したのである。

BBCで1969年に行われたミニホール音響実験(50年後の巣籠の研究?)

この実験の成果として得られたものは以下のような事柄である。

- この実験はFMステレオ放送を狭い部屋で正確に再生するために実施された。

- ヘッドホンでのバイノーラル録音用に開発されたブルムライン方式によるワンポイント・ステレオ録音を、小型スピーカーでのニアフィールド・リスニングで最適化できるようにした。このことにより箱庭的な試聴環境でも広々とした音場感を体験することが可能となった。

- ステレオの定位感に奥行き感を加えたサウンドステージを発見した。様々なホールによる残響音の違いが主に8kHz以上の帯域の差に現れること、定位感は左右のパルス成分のミリ秒単位の僅かなタイミングの違いによって決まることが判り、スピーカー測定にインパルス特性というパラメータが導入された。

- このとき開発されたスピーカーがLS3/5aであり、規格上はトーク用ではあるものの、デスクトップにも置ける小型モニターとしてその後のステレオ録音の標準的な試聴方法を決定した。

小さな巨人LS3/5aと使用例(1976年):地方局のDJブースは机ひとつしかないことも多い

以上の1970年代を通じて発展したステレオ技術においては、これまで平面的に展開していたステレオの音場感を、奥行き感のあるサウンドステージへと変化させた。その一方で、それまでノイズに埋もれていた超高域のパルス波について、通常では聴き取れないくらいのレベルの音量を遥かに超えて強調するようになった。自然なパルス音では、音楽で息の合っているというとき、ある種の気配を感じてリズムを自然に合わせているのだが、最近の録音では定位感を出すためにその帯域だけ特別にデフォルメして収録している。これをスピーカーで表現しようとなると、ツイーターの小さな音響エネルギーを邪魔しないように、パルス音だけ分離するため先行して出すように対処している。ところが、人間の聴覚にはマスキング効果といって、上記のように先行した音に耳が向いてしまい、その他の音が小さく聞こえるという現象がおきる。つまり、微細なパルス性信号にそれより低い周波数の音の存在感が吸い取られてしまうのである。

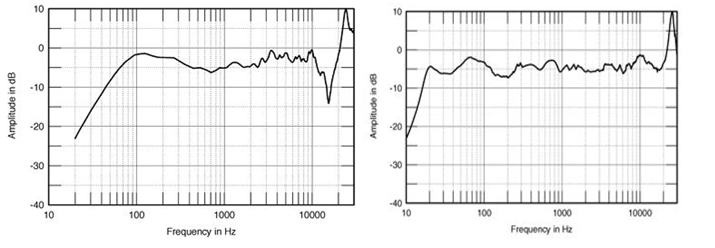

これは周波数特性では見破ることは出来ず、「ステップ応答」という特殊な波形計測で判断することになる。ステップという名のとおり階段状に上がる波形の再生波を測るのだが、理論的には超高域からピンと立って滑らかな右肩下がりで低域まで行き着く。最近は低音から高音にずり上がるスイープ音から勝手に演算してくれるパソコンソフトがあるため、かつてよりは計測がしやすくなった。ところが1980年代に始まったこの計測項目によると、世の中にある9割のマルチウェィスピーカーは、ネットワーク回路によりツイーターとウーハーの波形を完全に分けていて、それをさらにスムーズに繋げるため位相まで逆転しているものも多い。このネジレ現象を規準にステレオの音場感や臨場感を策定していたのだが、実音が出る前から殺気だけ振り撒く情況は、やはりオーディオ機器特有の不自然さが拭えないと思う。そして高域のパルス波は、それより低い帯域をマスキングして、音楽の躍動感を抑制するのだ。

ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)

代表的なモニタースピーカーのステップ応答(左:小型2way、右:大型3way)

(各クロスオーバーで位相にねじれ→大口径ウーハーは200Hz以下が大幅に遅れて強調)

フルレンジのステップ応答

(0.5ms=1kHzでエッジの共振&くびれ→エンクロージャーの低音反射)

フルレンジ1本だけのステップ応答は高域と低域の流れは右肩下がりで調和しているが、ギザギザの分割振動が伴うというリスクがある。これを音の汚れ(歪み)として排除しようとしたのが、高級オーディオの発展史なのだが、1970年代の録音スタジオではオーラトーン5Cという小型フルレンジ(実行周波数150~10kHz)で音響の整合性を担保しようとしていた。大型モニターでバランスさせたトーンが、小さなラジオで再生してもバランスの取れた音なのかをチェックしていたのだが、低域と高域の連携を無視して、パルス音に頼り過ぎて本来の音楽がちゃんと収録されていなかったというミスを防ぐ役割も持っていた。このことは音楽を聴く装置として、個々の音の描写や空間定位を優先するのか、ミュージシャンが奏でる躍動感を優先するのか、本来分けるべきではないところで、音質評価の規準が錯綜していることを意味している。

結果的には、現在のパルス波を極端に強調したスピーカーは、モノラル放送音源を押し並べて近接録音のようなエッジの鋭い音で再生し、クラシック録音に必要な楽器間のバランスや距離感を乱してしまう。これは高域に逆相成分を混ぜこませたステレオ録音とは、全く逆の効果が現れることにある。

②CD世代のデジタルノイズ

CDの記録方式であるPCM44.1kHz/16bitの規格は、S/N比90dB以上という驚異的な低ノイズによって、アナログテープのヒスノイズから解放されたようなことを言っていたがウソである。最初はアナログでは出せない高域のストレートなエナジー感を出そうと、見掛けのキラキラ感が先だって派手な音でないと困るようなイメージがあったが、もちろん制作側の演出でそうしていたのだ。私個人のCDそのものへの感想ではどちらかと言うと、どの周波数域でもニュートラルという印象で、むしろペッタンコすぎて表情が判りにくいきらいはある。むしろデジタル録音で問題になったのは、周波数レンジをカタログ通りに広げるために選んだシャープ・ロールオフのデジタル・フィルターのもつ非線形性で、パルス波の前後に微小ながら超高域のリンギング(ポスト&プリ・エコー)が乗ってくる。これがあらゆる波形に累積してくるのでデジタル録音にザラザラした印象を与える結果となっていたのだ。

だがしかし、1980~90年代のオーディオ機器で、「デジタル対応」として20kHzまで完璧に再生しますよ、という宣伝が巷に溢れた。酷いのは20kHz付近にハレーションを起こしたスピーカーがイギリスを中心に世界中に流布したことで、B&W、Celestion、Acoustic

Energyなど名立たるメーカーが、この手のハードドームツイーターを採用し、デジタル時代の明瞭な音調として受け容れられたことだった。このスピーカーで耳ざわりの無いように忖度してパルス成分を研ぎ澄ました録音が増え、高域の精密なコントロールにケーブルの銅線1本の材質まで厳しく求められるようになっている。実際に異常に緊張感の漂うサウンドで、スピーカーの周りだけ別の空間がポッカリあるような感じで、いわゆるコワモテ上司が仕事を誰に投げようか身構えている雰囲気をプンプンさせている。こうした規格競争は、CD規格の策定時点で指摘されていたように、音楽の本質とはあまり関係のない(それ以前にDACのフィルターの非直線性からスピーカーの位相ねじれまで不自然な音響的課題を無視している)もので、最初から手詰まりだったような気がする。

デジタル録音に特有のポスト&プリ・エコー、1980年代のデジタル対応スピーカー

ところが、これを策定した1970年代末の楽曲はFM放送での認知度が規準であり、超高域のデジタル・ノイズなどはFM波特有の2~15kHzの三角ノイズの霧のはるか向こうの話で、ほとんど問題にはならなかった。規格を策定する際に多くの録音エンジニアにヒアリングした結果も16kHz以上は楽音として影響しないという結果だった。それどころかクインシー・ジョーンズのような怪物は、150~8,000Hzしか再生できないオーラトーン5Cという小型フルレンジでミキシングするように推奨していた。つまりこの状態で聞こえない帯域は、音楽のコアな部分としてあえて認めない作戦に出たのだ。1980年代のギガヒットであり誰もが憧れたマイケル・ジャクソン「スリラー」もこうして作られたのであるが、むしろ録音されたウェストレイク・スタジオの大型モニターを使用したからだと説明された。同じ時期の日本ではオーラトーンの役目は有線やラジオ向けのモノラル音声確認用としてしか使用されていなかった。バブル崩壊に向かってまっしぐらのイケイケ状態のなか、音楽性を保持する戦線をどこかで見失ってしまったとも言える。私なりの意見では、スピーカーの超高域を伸ばして楽音のパルス成分を研ぎ澄ますよりも、規格立案の原点に立ち戻って、デジタルノイズをアナログ的に曖昧にしたほうが、楽音への実害がなくて良いと思う。

1970年代のアビーロード(左:ポール・マッカートニー、右:アラン・パーソンズ)

JBL 4320とAuratone 5Cと周波数特性(AM放送とFM放送のクロスチェックをしてた)

デジタルノイズへの対処として、高域特性の曖昧な真空管が良いという人が多い。最初に気付いたのはEMIが92kHz録音を始めた頃に、マイクアンプに真空管を入れた方が音の質感が自然だということだったが、アナログ的な質感をどのように継承しようかという想いは共通していたと思う。しかし真空管自体はトランジスターより素直な音で、むしろ後に背負ってるトランスの音色のほうが影響が大きく、真空管アンプの価格は半分がトランスと思っていい。トランスは磁性体なので、磁気テープと同じく微弱なヒステリシスでエネルギーの圧縮が生じるし、高次歪み(倍音)を生じさせて艶やかさが出る。同じような効果は、トランジスターを使用した古いNEVEのマイクアンプやマッキントッシュのパワーアンプなどの豊潤でコクのある音が聴ける。

初期のWilliamsonアンプ、NEVE 1073、マッキントッシュのパワーアンプ…トランスの味わい

そのトランスを背負ったオーディオ機器の音色だが、ジャズには良いが、ロックには…など、それぞれ癖があるし、数十万もするアンプをおいそれと買い替えるわけにはいかない(という失敗をいくつもしてきた)ので、ケチな私はライントランスで辻褄を合わしている。大概の人はCDのスペックを侵さないことに神経質になって10~20,000Hzまでキッチリ伸びたトランスを使うのだが、どうも付けたときの音の違いが判らないのと、それだったら音の鮮度を下げるものは排除しようという「デジタル病」に侵されるのがオチだ。こうしてステレオならではの人工的なサウンドステージの再現のために、元にある演奏者のパーソナリティにどれだけ犠牲を強いればよいのだろうか? ミュージシャンのパフォーマンスは楽曲の駒ではないのだ。良いトランスはそこをしっかり人間の耳に馴染ませてくれる。

結果として、1980~2000年代のデジタル対応機器の多くは、20kHzに累積するデジタルノイズに対し+10~15dBの強いリンギングを起こして誤魔化す手法に出ており、この帯域を含まない古い録音では耳ざわりに感じる。これは真空管やライントランスなどの高域特性が曖昧な機材を差し挟んでも改善できない量である。

【未来に歴史的遺産を残すために】

以上のように、21世紀に入り1950年代のモダニズムであった新即物主義の有力な証拠物件が、主にラジオ用音源から多数公開されるようになり、これまでLPレコードにより18世紀音楽に隔たっていた演奏手法に対し、モダニズムの同時代音楽との本来のバランスを取り戻す切っ掛けができた。

一方では、この貴重な音楽資産を活かそうにも、70年も隔たった時間をかけて進化(退化?)したオーディオ技術では、ナンセンスなバランスで再生することになる。それはとりもなおさず、不自然な周波数バランスからはじまり、波形の時間的な整合性(タイムコヒレント)の狂いまで、様々な要素が重なって、マイクで入力した通りに再生できないことに起因することを長々と説明した。

私の意見としては、古い録音をただ記録として知って置くのではなく、むしろ聴いて体験できる生きた情報として残したいのだが、技術は進歩するという大前提に立ったなかでは、不自然な音が鳴ると必ずと言っていいほど、「モノラルなので残念」「録音が古いのでレンジが狭い」というふうに、録音のほうが悪いという意見が噴出する。できればこの悪習を断ち切りたいのだが、なかなかどうして手ごわいのである。どうか科学的な根拠をもって、正しい音響にふれてもらいたいと切に願うばかりである。

ページ最初へ

|