【ポストモダンとバロックの化学反応】

標題を付けてみて変だなと感じたのは、バロックの次はクラシックなのであって、じゃあ前古典派やウィーン古典派のことかと言うとそうでもない。モダンなジャケ絵のバロック音楽のCDのことである。昔からバッハの音楽(特に編曲物)にはモダンというか幾何学的なデザインのジャケが多かったのだが、他の古楽物は時代考証にふさわしい文化財がジャケの表紙になるのがお約束であった。

21世紀に入ってバロック三大巨匠のジャケ絵に大きな変化が…

だが時代は既に21世紀である。ジャケこそ18世紀以前の文化財であっても、試聴機器はインターネットでヘッドホン。全く持ってモダンであり、18世紀の機械文明以前の人たちからみたら、宇宙人との交信と言っても過言ではない。それと20世紀末のポストモダン期を経て、住居のインテリアそのものも垢ぬけてきて、ミッドセンチュリーのモダンデザインそのものも古典の領域に入りつつある。こうしたメカニカルなデザインに相応しい音楽として、電子音楽のような純粋な人工物が想定されたのであるが、今回はその反対とも思えるバロック音楽にターゲットを絞ろうというのである。

かつてのスペースエイジも既にレトロの領域に…

とは言いつつ、そもそもオーディオのデザインは角ばっているモダンデザインが主流であり、猫脚とか唐草模様の装飾は1930年代を境に急激に減っていった。ヴィクトリアンからアールデコへの趣向の変化があったのだが、それ以降のオーディオ・デザインにはそもそもバロック的な装飾とは相容れないものがあったのだ。

ところが最近は、ポストモダンの椅子だけ見ても、フィリップ・スタルクのヴィクトリア・ゴースト&ルイ・ゴースト、アレッサンドロ・メンディーニのプルーストなど、バロック・デザインへのオマージュとはいえ、全く趣向の違う無機質な単純さに読み替えられたと思う。これらをポストモダンと十把一絡げに言うのだが、以下の椅子や建築は明らかにバロック装飾を脱構築したリデザインである。

ポストモダン期のバロック趣味のリデザイン

左上:Philippe Starck. Louis Ghost(2002)、右上: Alessandro Mendini. Magis Proust(2011)

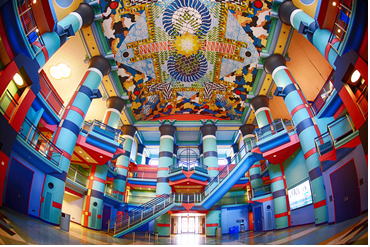

左下:Frank Gehry. Dancing House(1996)、右下:John Outram. Duncan Hall(1996)

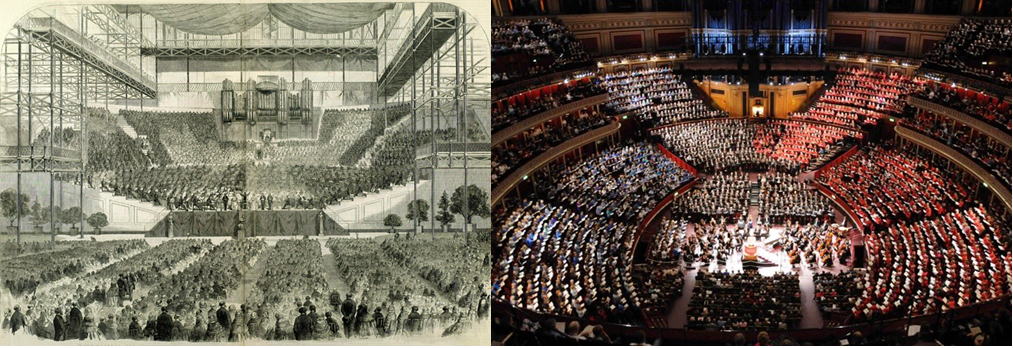

ただし建築様式でいうネオバロック様式は、19世紀中ごろから20世紀初頭にかけてのネオゴシック様式の延長上にあるもので、両者の区分が曖昧なときもあるくらいである。この時代のバロックは、巨大オルガンでの玉虫色のバッハだったり、千人規模のメサイアだったり、ともかく巨大化したダイナソーのようなものである。今でこそ巨大パイプオルガンはロマンチック・オルガンなどと称されるが、当時はドイツ式オルガンと呼ばれた。理由は英国でオルガンに足鍵盤を付けたのが19世紀初頭で、それもバッハのオルガン曲を演奏するために設置された。千人規模のメサイアは、ヘンデル生誕100周年記念祭を皮切りにはじまった。主催者にはかのサンドウィッチ伯爵がおり、音楽サロン「コンサート・オブ・エイシェント・ミューシック」を通じてヘンデル、コレッリの世代の音楽をクラシックと位置付けた人として知られる。これらのバロック音楽の拡大解釈は、近代における社会的進化論のうちに膨大なエネルギーを投資する考え方に準拠する。

リーズ市民ホールの巨大オルガン(1858)

メサイアの千人コンサート

(左:1857年~ヘンデル没後100周年、右:2014年~The Really Big Chorus活動40周年)

古楽器がもたらしたバロック音楽の改革とは、楽器の奏法を含めてバロック的な要素を細分化して、どこを切り取ってもバロック芸術の粋を味わえるエッセンスのようなものだと思う。つまり細胞の奥底までバロック的な何かで構成される化学式のようなものであり、ミニマリズムの簡素な様式のなかにも、実はバロック的なエッセンスは遺伝的に引き継ぐことが可能だと思えるのである。こうした推論は、もちろん妄想の域ではあるが、どうも現実になりつつあるという気配が、モダンジャケのバロック音楽からはプンプン匂うのである。少しスノッブ(鼻高)でカッコだけじゃないかと疑うかもしれないが、もちろんその斜に構えた雰囲気こそバロックの本質かもしれないのだ。

【ライフスタイルとしてのバロック】

【人間の内面としてのバロック】

現在のバロック演奏の面白さは、従来のマテリアルとしての古楽器(バロック弓&ガット弦、フォルテピアノ、ナチュラルホルン、フラウトトラヴェルソなど)という工芸的な要素から、音響効果とパフォーマンスアートの観点で結果を出すように考えている。それはモダン楽器でのオーセンティックな演奏ということが、オーケストラでは普通に行われるようになり、一部の金管楽器や打楽器で音響効果を出すということも選択肢として可能となったからである。いわゆる古楽器演奏は奏法へと移り変わり、演奏者のフィジカルな技巧へと話題が移るのは至極当然のことであった。ビオンディが尊敬するバイオリニストにオイストラフを挙げるのも、そういう本質的なものがあったのだが、1990年代はほとんど無視されていた。

フィジカルな強靭さを魅せる最近のバロック演奏

ポストモダンにおけるバロック趣味の脱構築のもうひとつの側面はゴスロリである。実は上で紹介した椅子のルイ・ゴーストやマジス・プルーストも、一見するとミニマリズムのような感触もあるが、その発想の原点であるゴシックホラーをコミカルにした点でゴスロリと表と裏のような関係である。この脱構築はツンデレのメイドまでどこまでも流転していくであろう。この一見冷たく無愛想なモダニズムは、人間の嗜好という不純で不可解な存在が入り込むことで、バロックの迷宮に到達するのである。

実は一見きらびやかに見えるゴシック趣味も、背景をみると色合いを抑えたシンプルでクラシカルな意匠で引き締められており、それは時代遅れだが自分の生活スタイルにこだわり続ける貴族趣味から転じて、人間の存在を一層引き立てる舞台装置となっている。つまり引き締まったミニマリズムのなかでこそ、ゴスロリは燦然と輝くのである。

ここでバロックの二面性を考えると、華麗な舞踏と陰鬱なメランコリーのコントラストであり、この二つの特性はミニマリズムの背景を得ると、軽やかな動きと複雑なカオスという特徴がより鮮明になると言っていい。

現在のバロック演奏は、オーケストラ名義でもほとんどが10数名までの室内楽規模であり、近代的なコンクリート製のコンサートホールに合ったモダンな出で立ちで演奏することも多い。むしろ飛行機で出張するのに適しているくらいの身軽さと、キレの良い演奏で決めてくる。そう、ともかく筋肉質なアスリートのように、鍛え上げられた身振りでキッチリと演奏を決めてきて、それでいて飽きさせない柔軟なプログラム構成でクレバーなところも魅せてくれる。

今どきのバロックアンサンブルはとってもカジュアル

左:Perth’s newest Baroque ensemble、右:Les Passions de l’Ame

昔なら文武両道と言ったところだろうが、騎士道精神を現代に蘇らせているところをみると、実は文化財を模倣する職人風のバロック演奏は、むしろバロックの意味をステレオタイプに貶めているようにも思えるほどだ。その意味では、バロック音楽のオーセンティックな手法は、歴史学や民俗学の継承的な意義から、むしろ生理学とか遺伝学の科学的な解釈となって現代性を問うているように思える。バロック・バイオリンのけたたましく鋭利な音、テイバードラムの心臓をえぐるような高揚など、時代の新旧に関係なく人間の生理的な反応をそのまま音楽表現としているように思える。

つまり、現代のバロック演奏は、人間の原初的な機能を呼び覚ますバーバリズムを理知的に攻め込んでいるともいえ、それゆえ、コンクリート・ジャングルのなかでも生命力たくましく存在感を得ることができるのだ。バロック音楽は四角四面のミニマリズムのなかで人間らしいフィジカルな感覚を呼び覚ます道具ともいえる。

【大自然に溶け込むモダニズム】

さて21世紀のバロック演奏は、フィジカルな人間工学に沿ったものに符号化しているとも言えるが、それはポストモダン時代の脱構築と折り重なって、遺伝子のような元素記号として科学的な威力を発揮しているような気がする。そういう意味では、バロック音楽を取り巻く試聴環境もモダンデザインとの融合があってもおかしくないのでは? という推論が出てもいいと思える。

音楽のような人工物と自然現象との違いはヨーロッパ文化において顕著で、特に石の文化と喩えられるように、厳しい自然から人間を守ることが文明の第一義的な意味ともなっている。一方で、モダンデザインにおける自然との共生というテーマは、例えばアルヴァ・アアルト設計のコッコネン邸だとか、フランク・ロイド・ライト設計のタリアセン・ウェストなどにみられる。バロック音楽を人間の営みに移し替えたとき、それはけして王侯貴族のお屋敷のようなものではなく、自然な人間の姿と向き合うことで、より人間工学的なモダンデザインとなるのだ。

アルヴァ・アアルト:コッコネン邸(木材を中心とした柔らかい造形)

フランク・ロイド・ライト:タリアセン・ウェスト(岩肌を大胆に取り入れたデザイン)

ところで最近になって、オーディオメーカーの思い描くオーディオライフのデザインに変化がみられるようになった。それはステレオスピーカーと三角形を画いて対峙するレイアウトから、真横に置いたり寝っ転がったりと自由に聴くことを提案するようになったのである。これはオーディオ機器を中心にドメスティックに部屋を占拠する住空間から、人間中心に部屋をレイアウトする方向に変換したことになる。このことの帰結は、バロック音楽の人間工学的なアプローチとも符合することになる。

ちなみに以下のDynaudioのカタログでは、上側がインテリアスタイルにスピーカーをどう溶け込ませるかというアプローチなのに対し、下側がライフスタイルからオーディオを考える方向へと変わって、自由なレイアウトで音楽を楽しんでほしい意図が伺える。こうした背景には、もはやヘッドホンでの試聴が中心になった音楽に対し、既往のスピーカーでのステレオ試聴がどのように入り込めるかに苦慮する一面も浮かび上がるが、人間中心にデザインを見直すきっかけにもなろう。そういう意味では、ヘッドホンやイヤホンのほうがオーガニック・デザインを深く理解しているように思える。

Dynaudioの提案するオーディオライフの変遷

ちなみにヘッドホン試聴が中心になった現在、ステレオ音場とか定位感という言葉が死語になりつつあることも述べなければならない。それは外部の音響を遮断して近接音しか聴かない習慣のもとでは、音の遠近感や方向性というものが麻痺していることと関連性がある。あるマンガで読んだことがあったのだが、トンネルで長く生活していると通常の上下感覚が麻痺して、本を逆さまに見ても違和感がないなど、少し奇妙に思えるようなことも起こるらしい。ちょうど重力の支配が空と地上を分けているような感覚が、トンネルのような閉鎖空間では希薄になるからかもしれない。

このようにモダンデザインと共に人間工学的にバロック音楽を見直してみると、古楽器の構造がどうのというのはあまり問題ではなく、むしろ人間に心地よい刺激を音楽的に追求するという方向に変わっていくことが判る。それはかつての華美な貴族文化が心地よいものか? という疑問に向くのであり、着心地の良い服、座り心地の良いソファなど、心地よいという発想が、ライフスタイルの中心にあることが判る。実は女性にとっての着心地の良い服は、20世紀初頭にココ・シャネルが考案したもので、それ以前はメイド服も含めコルセットを使ったドレスが主流であった。その意味で、21世紀のバロック演奏はモダンデザインの心地よさに馴染んでいくべきだと悟ったのだ。

【ジャケ絵で選ぶバロック音楽】

そもそも選んだ理由がジャケ絵なので、中身がないように思われがちだが、実際には演奏としても良い物が揃っていると思う。バロックとは言っても中世~ルネサンスなど含んでいるのは愛嬌と思って見逃してください。

|

テレマン:6つの四重奏曲/有田、寺神戸、上山、ルセ(1995)

まず言っておかなければいけないのは、バロック音楽のジャケ絵にポストモダン的な風情を最初に与えたのは、日本のデンオン アリアーレ・シリーズの有元利夫さんの挿絵である。基本ワンポイントマイクで収録される清楚な録音はもちろん、演奏のほうも日本人らしい丁寧な織り目のしっかり積んだ質感で、テレマンの音楽の天衣無為な雰囲気を十二分に引き出している。 |

|

クープラン:ル・ソン・ド・テネブレ/レーヌ(1996)

CDケースごと焼き付け塗装した美麗なデザインゆえ「黒真珠」とも喩えられた古楽界の秘宝である。もちろんレーヌのマグダラのマリアのように全てを投げだして悔恨するような美しい表情も忘れられないものとなっており、闇に閉ざされた人間の魂の悲痛さと自由への願いが見事に溶け合っている。 |

|

Lost Songs of a Rhineland Harper/セクエンツィア(2002)

セクエンツィアは中世音楽を専門とするアンサンブルで、10~11世紀のラインラント地方の写譜から蘇演している。中世ドイツきっての幻視修道女ヒルデガルト・フォン・ビンゲンの全集を手掛けた後のフロンティアへの船出を記念するアルバムだが、ジャケ絵の気合いの入りようが弾き語りに近い地味さと妙な味わいを出している。ドイツの地ビールを飲んでいたら、由来は1000年前からと聞かされるのと似ている。 |

|

マラン・マレ:ヴィオール曲集/ヒレ・パール&リー・サンタナ(2004)

夢をみているような二人の寝姿は、1980年代ならチャネリング(霊的なものとの交信)と理解されただろうが、21世紀に入るとVRゲームにログインしているときの昏睡状態のようにみえる。もちろん2人の会話は楽器の音で伝わるように設定されているのだが、入り込んだVR空間がボッシュの「音楽地獄」のようなカオスでないことだけ祈ろう。 |

|

デュファイ:四学科/カンティカ・シンフォニア(2005)

マッチ棒で組んだ6面体の格子が何を指しているかは自明ではないが、デュファイの音楽が一種の数学的構造の美学で成り立っていることは何となくイメージできる。デュファイの音楽は、一時期ミニマリストの間で数値化された作曲技法の理想のような感じで捉えられていたようだが、器楽を加えたモテットの演奏はシンフォニカ(響き)の意味を密かに伝えている。 |

|

プレイフォード:オレンジとレモン/ザ・プレイフォーズ(2007)

このジャケ絵のウィリアム・モリスの壁紙は、モダンデザインというとやや反則かもしれない。しかし旋律の繰り返しパターンを生き生きと奏でられるという点では、パターン化=ミニマルという要素を含んだモダンデザインの元になりえたのだと感心する。ダンスミュージックとしての砕けた雰囲気も修練である。 |

|

ブクステフーデ:オルガン曲集/ビネ・ブリンドルフ(2003-07)

ジャケ絵の簡素さからは想像できないが、バルト海沿岸のブクステフーデゆかりの地に残る16世紀から現代までのバロック式オルガンで奏した録音。ブリンドルフ嬢はまだ若い奏者だが、かなり手慣れた歌心をもった感じで17世紀バロックのスタイルを良く伝えている。 |

|

ジェミニアーニ: 合奏協奏曲集 Op.7/カフェ・ツィマーマン(2018)

コレッリからヘンデルにいたる合奏協奏曲の発展史に名を残すジェミニアーニだが、イギリスに渡った後は英国王の御前演奏でヘンデルに伴奏させるほどのヴァイオリンの名手であり、ラテン系の人にみられる気性の激しい性格を「Il

Furibondo(多血質)」と呼ばれたことでも知られる。そこは紳士と策謀の街ロンドンのこと、ジャケ絵にあるように甘いイチジクの実のような楽曲が代表作になっている。演奏はえてして単調になりやすい楽曲を、後期ルネサンスから続くヴィオール・コンソート以来の伝統を踏まえた構成感をしっかり出している好演。 |

|

17世紀ハプスブルク宮のヴァイオリンとガンバのためのソナタ集/ジランドーレ・アルモニケ(2019)

シンプルジャケの究極に至っているが、中身は変則調律なども交えたケルルやビーバーなどのコスモポリタンの作曲家による室内楽曲集となっている。演奏するのはイタリアの若手集団だが、日本ではニッチな分野となっているドイツ・カトリック圏の室内楽について作品観をしっかり押し出すものとなっている。 |

|

ヴィヴァルディ:アリアとコンチェルト集/ジュピター(2019)

題名がJupiter(木星)というのかと思いきや演奏団体名、じゃあヴィヴァルディは?という感じで、ともかく斜めに構えたデザインのアルバムである。集まった面々はイギリス、フランス、イタリアと様々な国籍の人だが、アルトのLea

Desandreの情熱的なオペラ・アリア、間奏に添えられたファゴットやチェロの協奏曲も切れば血が出るような鮮烈な演奏で、サロンでのガラコンサートの流儀に沿って全体にロック的なテイストでまとめている。 |

|

ヴェニスの香り/ヌリア・リアル、アルテマンドリーネ(2020)

ヴェニスの運河をイメージした「香り(Fragrance)」というのがもはやモダンな感じだが、シャネルの香水ではなく、マンドリン伴奏での歌曲と協奏曲というプログラム。ヌリア・リアルの可憐な声と、マンドリンの茶目っ気のある音が、水面に反射する陽光のように耳を刺激する。 |

【オーディオ・バーバリズム宣言】

バーバリズムとは野性的とか反文化的な行為を指すのだそうで、絵画だとマティスやミロのようなフォービズム、音楽だとストラヴィンスキー「春の祭典」やバルトーク「アレグロ・バルバロ」などが挙げられる。一時期はジャズも言語や構造を無視した野蛮な音楽と分類されることがあったが、これは間違いである。同じことはシベリウスの交響作品についても言われ、主題や対位法の希薄さから、素人による無秩序な作品と評されることが多かった。一方では、ストラヴィンスキーもバルトークも、後期バロックから前古典派のプロセスを汲み取って、新古典主義の立役者ともなり得たのである。

20世紀初頭には、ウィーン古典派から出発した様式美に対し、型破りなものが溢れていたというべきかもしれないが、これは一重に自然の人間の肉体がもつ不確かさ(精神の不滅に対し滅びゆく肉体)を肯定的に捉えて、科学的な視点で秩序付けていく意味でも重要な一歩であり、モダニズムと人間工学的な交配はこのとき既に芽生えていたのである。これを現代のバロック演奏におけるフィジカルな強靭さと比べると、文脈として同一のベクトルをもつことが判る。それゆえ私自身は、こうした自然な人間の身体性に即したオーディオのデザインを「オーディオ・バーバリズム」と呼ぶことを宣言するものである。

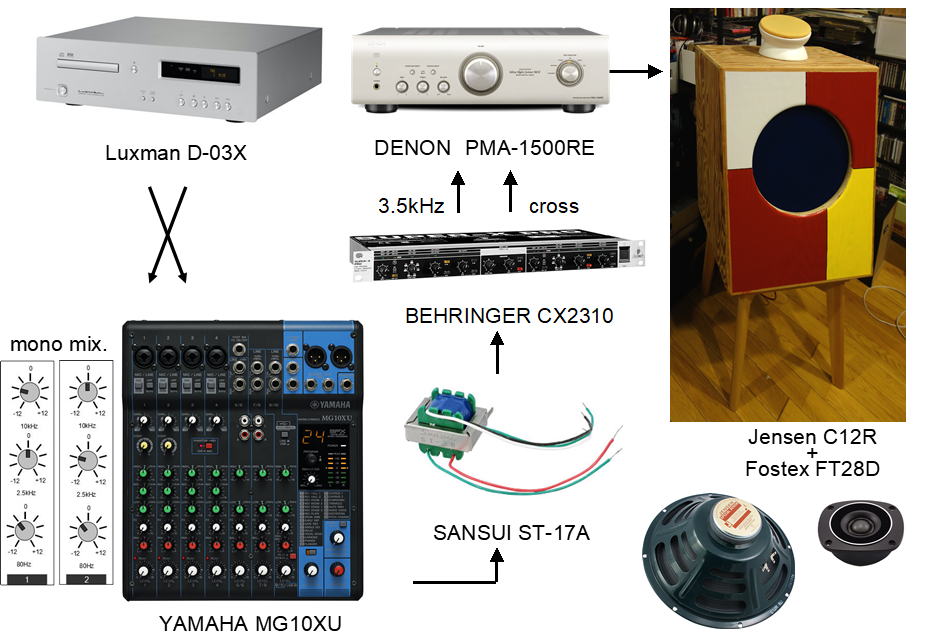

オーディオ・バーバリズムの仕様は以下のとおりである。

- オーディオは人間と同じような発音形態をもつヒューマノイド型でなければならない。

- オーディオの音響特性は人間の聴覚にそってデザインし、自然なアコースティックによって音が立ち上がり減衰しなければならない。

- オーディオは電子音の限界を超えて破壊的なインパクトがなければならない。

- オーディオは単なる物体ではなく、人間同様にパーソナリティをもった衣装を着なければならない。

①人間と同じような発音形態をもつヒューマノイド型

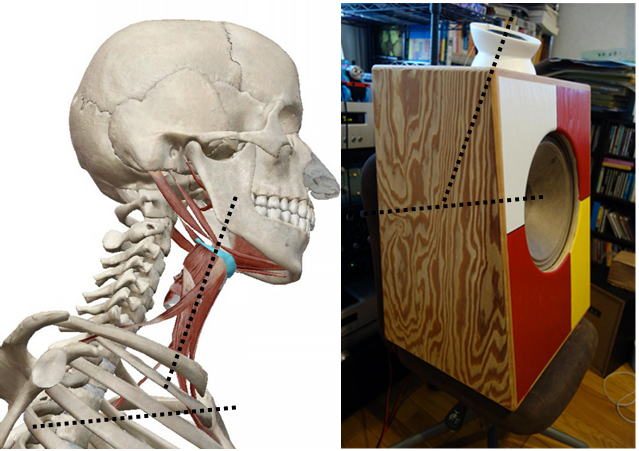

一般家屋のなかで、いかに最適な音響を得るかと言えば、それは人間そのものに還元していく。 私自身はオーディオ装置には大きさも重要だと考えていて、家庭用オーディオという一般家屋にフィットした大きさは、人間以上に最適なものはないという認識にいたった。それ以上大きくても、それ以下に小さくても、どこか不自然な音響をつくりだすのだ。以下の図表を見て、私のオーディオ装置のアプローチが、機械的なヒューマノイドとして始まっていて、一種のパーソナリティを獲得させようとしていることが理解できるだろうか。人間そのものの声を再生するためのアプローチとして、できるだけ近いカタチからスタートしている。これは電気的というより機械的な問題なのだ。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

スピーカーを30cmとした理由は、低音の増強のためではない。200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。ツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくってみた。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

|

このようにスピーカーには電気的な性能よりも、ずっとフィジカルな条件が人間と同じく存在していると感じている。このレトロな拡声装置が組みあがるまでに、20世紀の様々な音楽を聴きまくってきたが、共通するのは人間の行為としての音楽の素晴らしさである。それは21世紀になっても変わらないだろうと思う。

②人間の聴覚にそった音響デザイン&自然なアコースティック

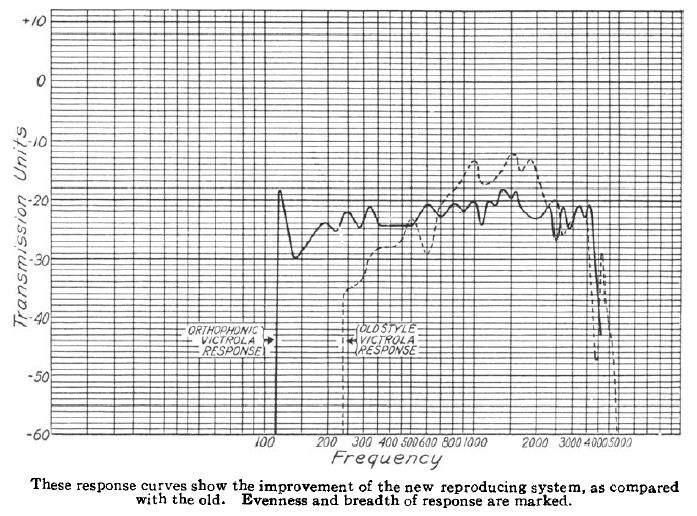

昔「40万の法則」というのがあり、戦後にHi-Fi規格が広まりだした頃、どうも低域も高域も出ない蓄音機のクレデンザのほうが良い音がする、という意見の多いなかで、低域と高域のバランスの良さに秘訣があるのだという理屈である。このクレデンザ蓄音機の有効周波数が100

~ 4,000Hzだったことから、その上下を掛け合わせて40万としたのだ。

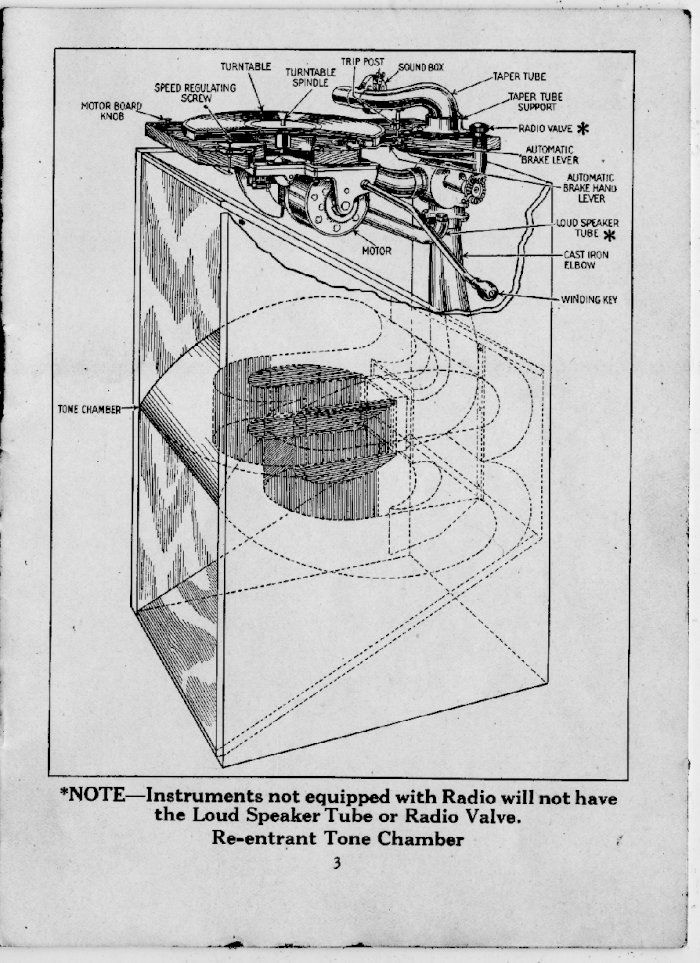

クレデンザ蓄音機の特性:ベル研究所が電気録音と一緒に開発した(1926):100~4,000Hz

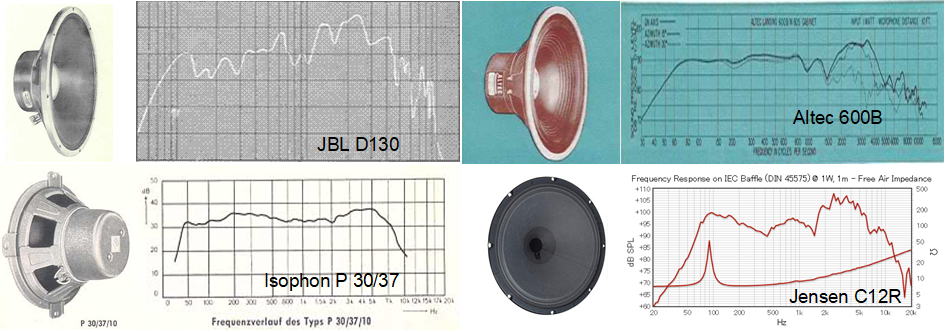

1940~50年代に簡易PA用に開発されたエクステンデッドレンジは、上記の周波数を1オクターブずつ50~8.000Hzまで広げた規格で、JBL

D130を筆頭にWE 728B、Altec 600B、RCA SL-12、Klangfilm KL-307、Isophon P30/37など様々なメーカーで製造され、今でも高値で取引される。これに対し、私のようにJensen

C12Rなんて使ってるとバカにする人が多いが、私はこれが一番スタンダードな仕様のように感じている。何と言っても、ラジオからジュークボックスまで、あらゆるシチュエーションでこのジェンセンの音を聞いていたからである。それとギターアンプ用だからと歪みだらけというのは全くの嘘で、B級アンプに過入力でもしない限り極めてクリーンなトーンである。それよりも後に述べる時間的整合性(タイムコヒレント)が優れていて、現在のウーハーの設計では絶対にできない正確なタイミングで波形を再生する。

ではこの時代のPA装置の基本的な骨格とは何だろうか? ひとつはライブステージでの実用性をもとにマイク、アンプ、スピーカーの設計が始まったことである。つまりパフォーマンス・アートを実物大で再現できないものをオーディオとは呼ばない。WE、ランシングはトーキー業界、ジェンセン、シュアー、エレクトロボイスはPA機器での市場開拓がその始まりである。そのなかで重視されたのは、まだ10W台の小出力アンプしかない時代で、いかに効率よく音声を明瞭に伝達できるかという課題を背負っていた。むしろその効率こそが多くの集客を可能にしたといっても過言ではない。多くの場合、1930年代にベル研究所によって発表されたラウドネス曲線を参考に、言葉の明瞭さを確保するため中高域に強いアクセントを付けるようなサウンドを志向したことで、それはスウィング・ジャズのビッグバンドのなかでボーカル、ギターをリアルに拡声するための機能が盛り込まれた。JBL

D130、Jensen P12Rのような、ギターアンプに使われた大口径エクステンデッドレンジは、まさに1940年代のライブステージのために開発されたと言っていい。

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

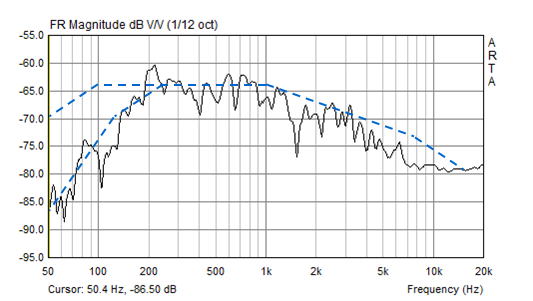

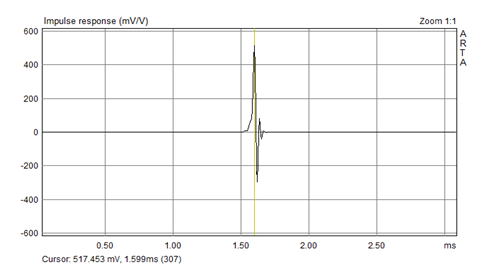

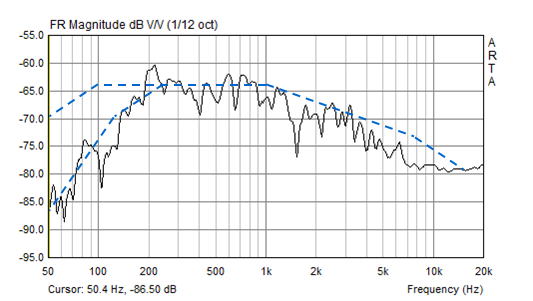

チャンネルデバイダーを使って自分の耳で聞いて合わせた音響バランスを、試聴位置(斜め45°)から計測した周波数特性は見事なカマボコ型で、偶然ではあるが映画館のような広いホールでの音響特性(アカデミー曲線)と似ている。つまりマイクで拾った生音をそのままホールで放出したバランスなのである。そのかわりインパルス応答、ステップ応答という微小時間での波形の応答はかなり鋭敏かつ正確なので、高音や低音が引っ込んで聞こえなくなるということはない。サンスイトランスはAMラジオでのハムノイズ、高周波ノイズを潜り抜けアナウンサーの明瞭さが確保されるように最適化されていた。これらが人間の耳に最適化してボーカル域で音楽をじっくり燻りだすお膳立てになってる。

私のオーディオ装置の周波数特性(点線:アカデミー曲線)

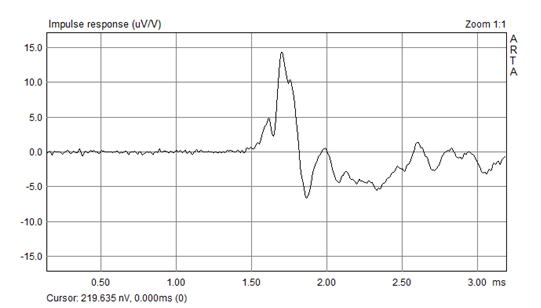

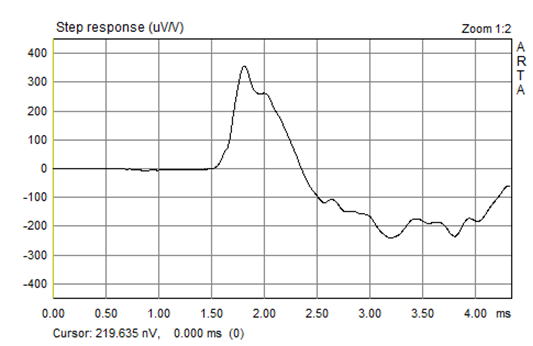

私のモノラル・システムは、フィックスドエッジの大口径スピーカーを後面解放箱に入れて、かつアンプとスピーカーの間にネットワーク回路の負荷を掛けないで(つまりマルチアンプで)素直に鳴らすことが効して、インパルス応答、ステップ応答という微小時間での波形の応答はかなり正確で素直だ。デジタル的に観てもかなり正確な点でも、これが本当に75年前の音響技術なのかと驚くばかりである。これだと高音で低音の出遅れをマスキングすることはないし、低音を必要以上にブーミーにする必要もないため、正確なタイミングでリズムを刻むようになる。ボーカル域の胸音(200~500Hz)、喉音(800~1500Hz)、子音(2.5~6kHz)が一息でスゥ~と自然に出てくるほか、アインザッツを勢いよくドカッと繰り出す音とか、旋律の収まりでウンと気合いを入れるタイミングだとか、普段聴くサウンドステージ中心のステレオ音場とは全く別の感触で、マイクで収録された時点での音の質感がそのまま再現された感触である。Jensenのエクステンデッドレンジが設計された1940年代は、スウィングジャズのビッグバンドのホーンやドラムの生音と対抗してボーカルやギターの音を拡声する必要性があったので、実は生楽器と同じ出音の俊敏さが必要だった。実はマイクの生音のままをリリースすることの多い古楽器の演奏では、この瞬発力が効いてくるのだ。

ライン出力(左)とスピーカー出力(右)のインパルス特性の比較(MQA-DACの波形と相似)

私のオーディオ装置のステップ応答

③電子音の限界を超えた破壊的なインパクト

バロック時代の古楽器には、三味線でいうところの「さわり」のような雑音が混ざっていて、これが楽器のイニシアティブを握っている感じなのだが、現在のオーディオはこれを歪みとして認識し、楽器のもつインパクトを消失するように鳴らす。それがどこか遠巻きに鳴っているようなもどかしさを感じるのである。特に1980年代以降はデジタル=ピュアで透明という印象だけがつきまとい、古楽器の録音が更盛を究めるなかで、できるだけ耳ざわりの少ない音を鳴らそうという逆説的な設計が目立つようになった。このため多くの古楽器系の録音エンジニアは、モニタースピーカーの不正確さに見切りを付け、スタックスをはじめとするヘッドホンでのモニターへと移行するようになった。

私はこの「さわり」を出すアイテムとして、ライントランスを使用している。といっても大げさなものではなく、サンスイトランス ST-17Aは、トランジスターラジオの組込み用に1958年に開発されたパーツで、終段プッシュプルをB級動作させる際の分割トランスとして現在も製造されている。昔、ヨーロッパ系のヴィンテージオーディオを扱うショップを訪問したとき、修理中だった古いドイツ製真空管を使ったアンプについて質問すると、「9割はトランスの音だ」と豪語していた。その頃はあまりピンとこなかったが、初期のNEVEコンソールに組み込まれていたマイクアンプも、トランジスター回路を用いながらトランス独特の艶やかな倍音を沢山含んでおり、往年のブリティッシュサウンドの太い粘り気なども含め真空管っぽいテイストをもっている。この倍音や粘り気の出る理由は、トランスの磁気飽和による歪みや磁気ヒステリシスによるコンプレッションが発生するからであるが、現在のオーディオ用トランスは性能が著しく向上して、重低音も高調波もキッチリ変換して同じような効果はほとんど出ない。サンスイトランスは、どういうわけかその辺を昔のスペックのまま出しており、まるでMMカートリッジでも聴くかのような野太さと艶やかな倍音を出してくれるのだ。かといってそれほど味付けを強調するほど癖のある音でもなく、かつおだしの味わいのような感じが気に入っている。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ちなみに1980年前後のことだが、瀬川冬樹氏がデパートでオーディオ伝道師として自ら売り子になっていたが、そこで売り出されている大半のスピーカーがクラシックを再生するには歪みが多すぎるため、メーカーに改善を求めるべく事情を訊いたところ、大半のオーディオ初心者はテレビやラジカセで親しんでいる歌手の声を好んで選ぶ傾向があり、デパートではその音調をまねたスピーカーのほうが売れるし、他社さんに負けないように製造をやめられないとのことだった。私の場合は、こうした事情は肯定的に捉え、ギターアンプ用スピーカーの分割振動も含め、倍音成分(高次歪み)を大歓迎で混ぜこんでいる。ただ倍音の出やすいのはパルス性の波形に対してであって、普通のサイン波はクリーンな音である。もちろん歪みが増大するブレークポイントがあるので、それ以上の音量を出さないのも使用上の注意としてあるが、Jensenとて70年前のプロ用ユニットなので家庭用として全く不便はない。

Jensen C12R+Fostex FD28Dのパルス応答特性(ライントランス有)

ここで注意してほしいのは、1950年代のPA技術は小出力でも効率よく音を伝えるため、フレッチャー&マンソンの等ラウドネス曲線を逆さまにして、遠くの舞台上の音が近くで鳴っているようなサウンドを強調したのだが、これは上図のようにパルス性の音に敏感に反応する。なのでスイーブ音で平均的に測った音響がトーキー規格のようにカマボコ型でも、音がピンと立った感じに聞こえる。これがとても人間の聴感に沿っていて、ホールの中で聴く本当の音に近いものだと思う。大概のスピーカーは、ツイーターのパルス音を中音域と切り離しているので、この帯域をノイズと見なしているオーディオ機器では、音響エネルギーが高い割に冴えない音になる。

等ラウドネス曲線の逆さまを模したJensen C12R、Shure 55の正面特性(1950年代)

私のオーディオ装置の周波数特性(点線:アカデミー曲線)

④人間同様にパーソナリティをもった衣装を着こなす

衣装については色々と悩んだのだが、オーディオ機器の脱構築という意味も含め、オランダのデ・ステイル風にまとめてみようと思った。う~ん、モンドリアンのアトリエやイームズ夫妻のデザインしたスピーカーははなんてキュートなんだろう!

モンドリアンのアトリエ(1940年代)

イームズがデザインしたステファン・トゥルーソニックEシリーズ(1956)

というわけで、ぶっちゃけモンドリアン先生のパクリであるが、なんとなくチューリップ畑と風車の組合せに似てなくもない。スピーカーの胴体を、チューリップの唄のとおり赤・白・黄色と塗り分け、少しアクセントを持たせるため黄色の部分を狭めにした。こうしてやると、スピーカー特有のポッカリ空いた空間が目立たなくなるようにも感じる。全部にサランネットを被せるとのっぺら坊、剥き出しだとこっちをジロッとみているようで気にしないというほうが無理、ということでの対応策でもある。

胴体をモンドリアン風に塗装

チューリップ畑と風車:オランダの原風景

最初に胴体のデザインが決まったのだが、ツイーターを同軸にして収めるか、音響的な何かもう一歩進めるかで、しばらく悩んだところ、猫お餌皿が半割れタマゴを裏返しに重ねた形で、くびれ具合がブランクーシやアルプのオブジェと似ていたので採用。

足台にしているスツールは、ニトリがBEAMS DESIGNと共同でデザインして2021年度のGマークに選ばれたもので、いちよ商品紹介に「小さいテーブル代わりにも」と明記してあるし、というあまり理由にならない理由で、ニトリさまもまさかスピーカー台として使われるとは思っていまい。デザイン的にちょっとミッドセンチュリーっぽくて良い感じだ。

あと30cmのスピーカーだとすごく大きいと思う人が多いのだが、モノラル試聴にすることで、ディスクサイドに置いても人間ひとり分のスペースしかとらない、とても省スペースなオーディオにもなっている。机など含めても2畳くらいで十分なんじゃないだろうか? それでいて、しっかり実体感の強い音で鳴るのだから、なかなかのものである。

これがステレオだと壁一面を占拠し、なおかつ三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。

【モノラルで読み解くバロックの構造主義】

ここで断っておかなければいけないのは、私は最新のバロック演奏でも「モノラル」で試聴する。これはステレオがもつ音場の錯覚を排除して、マイクに入った音そのものを聴くという、逆説的な原音再生を目指しているからである。

古楽録音の流派ついて紹介すると、ドイツ系の近接マイクでキッチリ収録するタイプ、イギリス~フランス系のホールの残響音を多く取り入れるタイプ、とに大きく二分される。これは単純に世俗音楽と教会音楽との二つの伝統に分けることができるが、例えば、バロック音楽と言えば基本的には世俗の器楽曲を指すことが多く、ルネサンス音楽と言えば教会でのモテットやミサ曲という印象が強いのは、そういう系統で録音が紹介されてきたからだ。しかし、ステレオ録音でのオーケストラ、器楽曲、声楽曲という振り分けで発展してきたオーディオ技術では、古楽の録音ではこうした技術をリセットすることで新規性を狙った面があえう。つまり交響曲では室内楽のように緊密なアンサンブルを強調し、声楽曲はエコーたっぷりにカテドラル風の音響を強調するようになったのだ。

こうした流れに対しニュートラルに対応するために、音色と音場の正確な再現というオーディオの課題を、一度リセットする必要を感じた。そこで、古楽をモノラルで再生するために、a)室内楽、b)シンフォニー、c)教会音楽、という3つのシチュエーションについて考察してみよう。

a)室内楽

多くの人はステレオでないと音場感が出ないと思っているが、古楽器録音の半数以上は室内楽、つまり離れたところから収録するロケーション型ではなく、ジャズと同じような近接マイクに会場の残響を織り交ぜたような録音だ。かえって、後で混ぜたロケーション特有の情報が表に出ないほうが、録音間の癖が出にくい。その分、本来の演奏に集中できるというものだ。

最も判りやすいのが、S.クイケンのバッハ無伴奏で、旧録音のギスギスした音に霹靂とした人も多かったことだろう。しかし実際は、バロック奏法の歌いまわしの明確さでは、旧録音のほうがまさっている。これもモノラルで試聴すると、背後の残響音と楽器の余韻とが時間的な奥行きとして分離するので、そのタイミングを待って歌いまわしを微調整していくのが判る。つまり、エコーを広がりではなく時間差として認識することで、楽器のなかの共鳴音と外から跳ね返るエコーとの違いが、モノラルならすぐに判るのだ。こうして聴くクイケンのバッハ無伴奏は、イタリアバロックの奏法をバッハが再構築したポリフォニックな音楽構造が浮き出てくる。 最も判りやすいのが、S.クイケンのバッハ無伴奏で、旧録音のギスギスした音に霹靂とした人も多かったことだろう。しかし実際は、バロック奏法の歌いまわしの明確さでは、旧録音のほうがまさっている。これもモノラルで試聴すると、背後の残響音と楽器の余韻とが時間的な奥行きとして分離するので、そのタイミングを待って歌いまわしを微調整していくのが判る。つまり、エコーを広がりではなく時間差として認識することで、楽器のなかの共鳴音と外から跳ね返るエコーとの違いが、モノラルならすぐに判るのだ。こうして聴くクイケンのバッハ無伴奏は、イタリアバロックの奏法をバッハが再構築したポリフォニックな音楽構造が浮き出てくる。

有田正弘がデンオンで録音したテレマン四重奏曲も、フランスの残響の多い教会堂でのワンポイント録音という珍しいロケーションで、通常のステレオ試聴だと、トラヴェルソの音像が膨らみ、チェンバロが細くなる、という一般的な近接録音とは逆の演出に聞こえる。実はガンバを自由にさせるため、チェンバロは通奏低音を一手に引き受けるわけだが、この辺の構造的な支柱が判りにくいのだ。モノラル試聴だと、全ての楽器の音像が平等になり、楽曲のもつ構造がよりはっきりする。かといって残響音が不足するということもない。 有田正弘がデンオンで録音したテレマン四重奏曲も、フランスの残響の多い教会堂でのワンポイント録音という珍しいロケーションで、通常のステレオ試聴だと、トラヴェルソの音像が膨らみ、チェンバロが細くなる、という一般的な近接録音とは逆の演出に聞こえる。実はガンバを自由にさせるため、チェンバロは通奏低音を一手に引き受けるわけだが、この辺の構造的な支柱が判りにくいのだ。モノラル試聴だと、全ての楽器の音像が平等になり、楽曲のもつ構造がよりはっきりする。かといって残響音が不足するということもない。

モノラルでの古楽録音の成果は

①残響音が楽音の背後に分離するので本来の奥行き感が出る

②音像の大小に関わらず楽音を平等に再生する

これらを通じて演奏家の実体を聴き込むことができる。

b)シンフォニー

話題を古典派のシンフォニーに移すと、バロック奏法の波が押し寄せることで、より室内楽のような傾向が強く押し出されるようになった。最初に古楽器オーケストラを聴いた人の感想は、従来のオーケストラに対し音響的に貧しいというものだった。一方で、音楽が機能的でキビキビしているという利点もあり、古典派音楽の演奏には、古楽器のもつデュナーミクのコントラストが欠かせない。これらのことを総合すると、古楽器オーケストラの特徴を生かす録音は、室内楽的な乾いた響きであるという解釈がでてくる。もちろん、ロマン派時代に膨れた人員をしぼって、より緊密なアンサンブルを作り出すという狙いもあえうが、それだけではモダン楽器の室内オーケストラと違う側面を見逃しがちになるのだ。それは、自然に響き合うというシンフォニー特有の原理と、音楽本来のエモーションとで均衡のとれた作品像の提示となる。

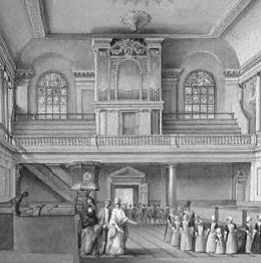

このように室内楽的に緊密な音楽を奏でるように方向性をもった古楽器オーケストラだが、18世紀当時は教会でもシンフォニーは演奏されていた。つまり室内楽が発展してシンフォニーになったという進化論的な系図ではなく、そもそも音がよく響く場所でシンフォニーは発展したのだ。音楽の初等教育機関だったイエズス会などの修道会などは、ボヘミヤ楽派からウィーン楽派への発展を促した。イタリア、フランスといった当時の二大勢力の楽譜を無料で提供し教えたのだ。ヴィヴァルディを有名にしたのは、赤毛の司祭の異名のとおり、女子修道所の私設オーケストラがヴェネチアの祝典外交に組み入れられたからだった。ヘンデルのオラトリオさえ、ロンドンの劇場でスタートしたが、真の成功は捨子養育院の子供たちを総動員したチャリティーコンサートによってだった。演奏場所は、パイプオルガンが西壁中央に設置された学内礼拝堂。その子供たちは、教区の教会で聖歌隊を構成し、パイプオルガンの周囲に集まり礼拝堂の一角を占めていた。そうした実態を抜きにして古典派は語れないのではないだろうか? コンサート会場での芸術鑑賞という枠組みから外れないかぎり、鳴り響く音楽としてのシンフォニーの真の姿は判り辛いのだ。

左:ヴェネチア 聖ピエタ女子修道院、右:ロンドン Foundling捨子養育院の礼拝堂

(近代的な四角い会堂、天井の高い音響はコンサートホールの原型となる)

古楽器オーケストラAAMの今昔

(左:1979年Kedleston邸、右:2021年ロンドン・バービカン・センター)

ここで古典派のシンフォニーに焦点を当てると、単純に室内楽的で機敏なことだけではなく、それが響き合うという特質を満たさなければならない。伝統的なステレオの語法だと、機敏さを表現するときには、残響を抑えて音像を絞ることが行われてきたが、実は古楽器オーケストラにはそれが通用しない。つまり豊かな残響音があっても、音の焦点がぼやけない、という相反した特徴をそなえなければならない。ここでモノラル再生に立ち戻ると、音像のシャープさは維持しながら、エコーは単純に後追いするだけなので、このふたつの響き合いが同時進行するのだ。

このことはステージに立って演奏したことのある人には判るのだが、一度手元から離れた音は、ホールから跳ね返ってくるまでに少し遅れてくる。なので響きのなかに音を放り投げるようにモーションを掛けた後に、ホールの残響がスルスルと付いてくるのだ。ちょうど長いフリルのウェディングドレスを引きずって一歩一歩足を蹴りだす感じで。意外にスタスタ歩かないと、ドレスの裾を踏んでしまう。このように古楽器オーケストラの機敏性とは、響きのなかで絶えずうごめく状態であり、引き締まった音像とは全く異なることが判る。これを音場の違いではなく、エコーとのタイミングの駆け引きの違いとして表現することがモノラル再生の極意なのだ。

モノラルでの古楽器オーケストラの再生は

①楽音と残響音が時間差のみで表現され、楽音の響き合う構造が判りやすい

②残響音の大小に関わらず、楽器の音の芯は失われずに明瞭に聞こえる

音場の二次元的な表現よりも、単純な時間軸のみのパレットのほうが適切になる。

c)教会音楽

ロケーション型録音でもっとも難関と思われる教会音楽をモノラルで試聴する件については、これは音場感さえあればそれで良しとする風潮を否定することから始まりる。例えば、バーゼル・スコラ・カントルムの聖歌録音を例にとると、写本研究の成果と一緒に録音が行われるため、脚色の少ないニュートラルな演奏が求められる。一方で、歌唱法の研鑽も日々行っているため、その方面の変化についても、それなりにウォッチしてないと10年経つと全く解釈の異なることも少なくない。こうした状況を聞き分けるのに、ロケーションの違い、音場の再現というバロメータは、たまたまそのときに録音会場に選んだものであって、他の会場で演奏すれば違うように聞こえる、ということは当然のこととして織り込んでいる。つまり、聞くべきは写本から何を読み取り演奏に生かしているかの骨子であって、ロケーションの吟味ではないのだ。これを聖堂らしい響きの再現に終始すると、案外モヤモヤな理解で終わることが少なくない。実際に違いが判りづらく地味なので人気がなくなる。最新録音を1枚持っていれば十分と考えるのが普通だ。しかし、ここが教会音楽の落とし穴なのだ。

さらに演奏の違いを聴き比べるため、中世パリのノートルダム楽派に耳を傾けてみよう。古くはマンローの演奏から、ヒリヤード・アンサンブル、ビンクレー/バーゼル・スコラ・カントルムなどを聴き比べると、演奏の違いよりも、その録音方針の違いに驚くことだろう。マンローのそれは演出が巧みで古典的な名演と言われるが、ヒリヤードは残響の海のなかで神秘性を強調、ビンクレーはミサに典礼劇の要素を取り入れるため演奏の場に応じて遠目のマイク設置で収録する。実は演奏を聴くという意味で、三者の録音はステレオ音場では違いが大きすぎて、対等な比較が非常に難しいのだ。そして古典的なオーディオに馴染みやすいマンローを推す声が勝ってしまう。これはオーディオ装置の機能として全くいただけない。 さらに演奏の違いを聴き比べるため、中世パリのノートルダム楽派に耳を傾けてみよう。古くはマンローの演奏から、ヒリヤード・アンサンブル、ビンクレー/バーゼル・スコラ・カントルムなどを聴き比べると、演奏の違いよりも、その録音方針の違いに驚くことだろう。マンローのそれは演出が巧みで古典的な名演と言われるが、ヒリヤードは残響の海のなかで神秘性を強調、ビンクレーはミサに典礼劇の要素を取り入れるため演奏の場に応じて遠目のマイク設置で収録する。実は演奏を聴くという意味で、三者の録音はステレオ音場では違いが大きすぎて、対等な比較が非常に難しいのだ。そして古典的なオーディオに馴染みやすいマンローを推す声が勝ってしまう。これはオーディオ装置の機能として全くいただけない。

ではモノラルで試聴するとどうなるか? ビンクレーの録音で問題となるのは、音像の小ささとダイナミックレンジの低いことだが、モノラルでは音像の小ささは単に音量の小ささとなるので、音量を上げても音像が肥大することはない。残響は自然で、骨ぽさが強調されることもない。かえって声が明瞭で芯を保っていて、通常ミサのオフィシャルな聖歌を歌う僧侶と、専門の歌手による奉献のためのモテットの違いも明確になるのだ。最も肝心な演奏の理解だが、マンローの解釈がノートルダム楽派をカルミナ・ブラーナと同様の荒くれ者の時代としているのに対し、ビンクレーの解釈はアベラールやベルナールのような知的で神秘性も兼ね備えた人々が、カロリング・ルネサンスのなかで独自の典礼文化を展開したことを証明しようとしている。つまりスコラ学の基礎のうえに、典礼の神秘性が成り立つことを、より時間をかけて体験させようとしている。これが古典的なステレオの音像に騙されると、本来聞き取るべき演奏の実体を見失うことになる。この時点ではっきりするのは、同じ教会音楽でも、最近のローケション主導の録音は、通常のステレオ装置に向けた音響的なデフォルメを否定しているため、オーディオ装置がもつ機能にミスマッチが生じるということになる。

モノラルでの教会音楽の再生は

①残響音のなかに楽音が埋もれることがない

②音像の大小と音量の大小がリンクしない

これらによって、聖堂内での演奏者のパースフェクティブが強調されるあまり、肝心の演奏が判りにくいという現象を回避できるのだ。これは豊かな響きのなかでも、声が明瞭で芯を残している実際の音に近いものでもある。ハイレゾで超高域を強調しても、こうした効果には限度がある。

以上より楽器用スピーカーでモノラル化して聴くことの意義をまとめると、以下のようになる。

①楽音と残響音を、音場の広がりではなく、時間軸の違いでとらえなおす

②ロケーションの違いが出やすい音像の大小を、音量の大小で整理する

③マイクで拾ったままの生音に、倍音成分を付加して艶やかさを強調する

ステレオ技術で養ってきた、音場感、定位感、フラット再生というものが、実は人工的な音響技術であり、そういう技術のできる以前に設計された楽器用スピーカーから得られる情報は、スピーカーが生楽器と対峙した時代の名残をとどめている点で、とても興味深い結果となった。

ページ最初へ

|