【フルレンジって何だろう?】

日本人にとってロクハン(6.5インチ=16cm)のフルレンジ・スピーカーとは、20世紀後半のHi-Fiオーディオの歴史そのものと言ってもいいだろう。その最も大きな原因が、三菱電機がNHK技研と共に開発した放送用モニターP-610のお陰ともいえる。1958年の発売以来、オーディオ入門用でありつつ、モニタースピーカーとしての信頼性も加味され、四半世紀にわたりミスター・フルレンジとして君臨してきた。

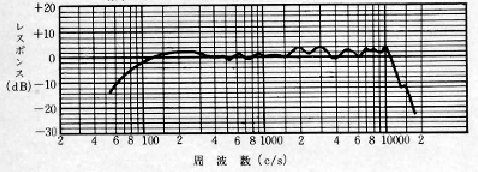

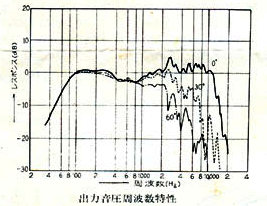

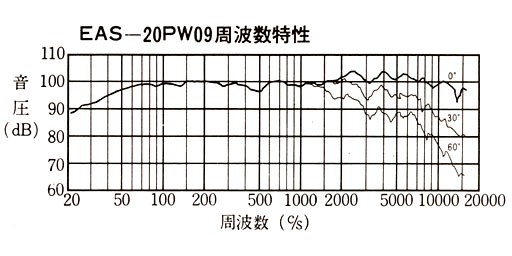

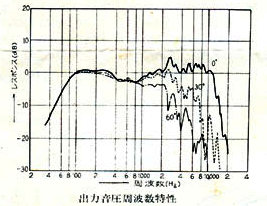

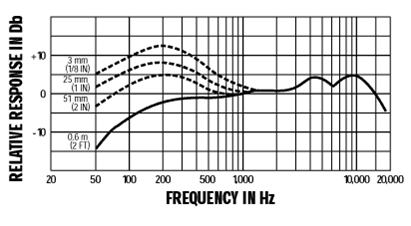

P-610も最初は10kHzまで。1960年代半ばから13kHzまで拡張した。

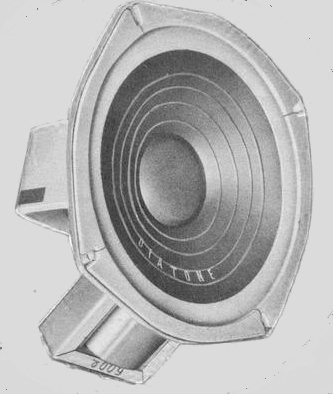

そのP-610も3~4世代の改良があったが、整合振動という独特の設計思想により、80~13,000Hzという程よい周波数バランスが、戦後のHi-Fi技術の骨格を作っていた。1950年代末というと、AMラジオのことを想像しがちだが、この頃の最先端はFM放送。すでに次世代の音声規格を網羅できるように設計され、1970年代のFMステレオ放送

全国ネット化の頃にも、ビギナーからベテランまで根強い支持を受けていた。このP-610は、エッジに柔らかいスポンジを使用したフリーエッジを採用しており、やや緩めのバスレフ箱を使用することも含め、やはりオーディオの基本形を形づくっていた。当時の三菱電機製のラジオの宣伝では、NHK放送モニターとしての実績をうたっていたが、実際に搭載されたユニットは、小さい筐体でも低音が出やすいフィックスドエッジの汎用品だった。逆にこうした宣伝が、P-610の本来の実力を見誤る傾向があったともいえる。

ちなみに1970年代のラジカセのスピーカーは、同じ16cmフルレンジでもメーカーによってサウンドポリシーの違いがあって、松下電器はアナウンス重視型、ソニーはフラット感重視、ビクターはドンシャリ味付け型となっており、これらは押し並べてNHK-FMの音調に対するメーカーなりのレスポンスと考えたほうが妥当だ。ソニーとビクターはそれぞれが抱えるレコード・レーベルのサウンド傾向と似ていて興味深い。パナソニックのものはAM放送のほうが主流だった時代のものだが、現在もアナウンスが聞き取りやすい音調設計の伝統は続いている。

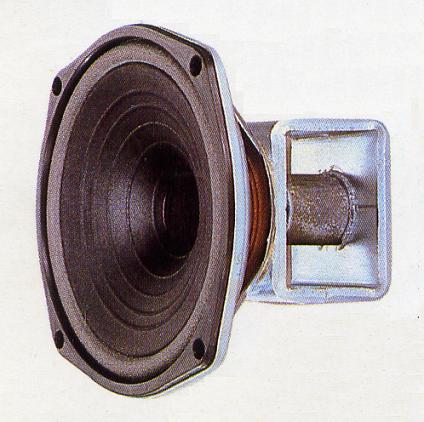

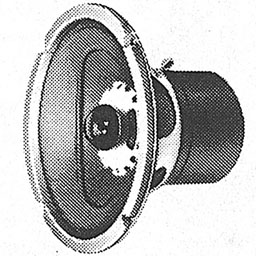

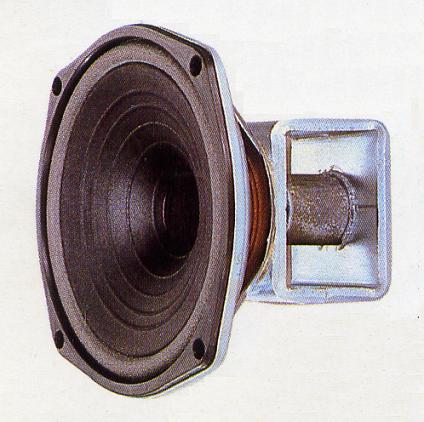

こうして日本ではどこにでも聴かれたロクハンという規格だが、海外でロクハンはそれほど有名ではない。それよりもフルレンジの主流は20cmであり、同じNHK合格品のパイオニア

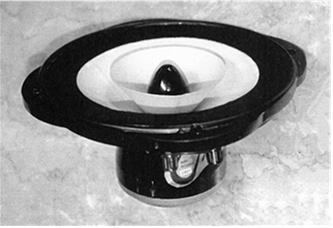

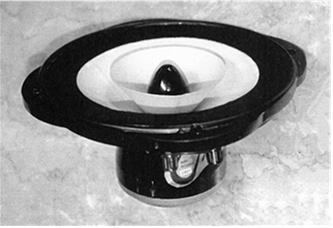

PM-8、さらに独特のゲンコツ型の高域拡散機構を用いたパナソニック EAS-8PW1などは、アメリカにも輸出され、安価で高性能なスピーカーユニットとして知られていた。逆にいえばロクハンの音響特性は、四畳半の和室で比較的ニアフィールドに近い環境で聴くのに適しており、大音量での整合共振の破綻が早いなど、繊細なつくりでもあった。これは、アメリカ製のJBL

LE8TやAltec 755Eなどのパワーハンドリングと比べるまでもなく、ドイツ製のSiemens 6WやSABA グリーンコーンなどのようなメリハリの強い音調とも異なる、放送録音という無用の用を究めるだけ究めた、和の雅さをも象徴するような趣もみられよう。

中央に球形ディフューザーを搭載したゲンコツ。まねではない独自技術を投入していた。

ここでは、ロクハンと20cmのはざまにあるもの、つまりオーディオ製品に求められる日用品としての必然性と、日常とは異なる感動という特別な経験をもたらす、音楽鑑賞における二律背反な要求をフルレンジという帯域のなかにどのように収めるべきか、そういうことを考えてみたいと思う。

【オーディオの文明論】

たかが機械に文明論なんて、所詮同じ穴のムジナだろうと思うかもしれない。ところがさにあらず、昔はよくオーディオのサウンド・ポリシーとして、アメリカンとヨーロピアンの二大勢力を挙げて比較することが多かった。それは、JBLやアルテックといったアメリカのトーキー技術から派生したエンタメ感バリバリの音響技術と、タンノイやクォードといったイギリスのクラシック音楽の伝統に沿ったホールトーンを大事にした音響との比較でいわれ、主にジャズとクラシックの愛好家の間で交わされていた議論だったように思える。これらは、とりもなおさずオーディオ技術の不完全さをカバーするかたちで、一種のデフォルメを施して、それぞれの音楽のエッセンスを効果的に引き出す手法について語ったものだった。

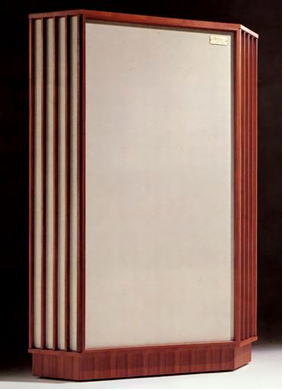

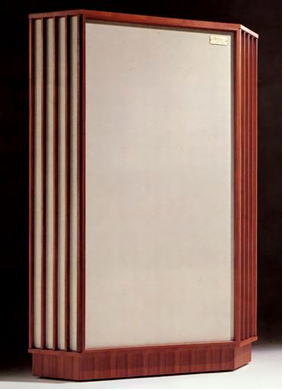

ゆくゆくは欧米の横綱級のスピーカーを・・・とカタログだけ眺める日々

一方で、フルレンジまで仕様をしぼると、上記の理屈はほとんど通用しない。JBLはLE8Tを製造していたが、当時の日本製フルレンジの10倍の値段で売られており、同じ価格で国産3wayが購入できたことからしても、全く次元が違う。逆にイギリス製フルレンジは、グッドマンズのAxiomシリーズがあったが、その大人しい音調からして、特に日本製との優位性を挙げろと言われても、これもまた困ってしまう。つまりロクハンと比べて、その価格差に見合うものを見出すことが困難なのだ。逆にローサー

PM6Aなどは、とんでもないジャジャ馬で乗りこなすのが大変。しかしフォステクスFE204と長岡式バックロードホーンでこのスタイルは見事復活し、一時期はテクニクスなどの普通のメーカーもバックロードホーンをつくる始末であった。アメリカにもイギリスにも庶民向けのオーディオ機器はあったのだが、こと舶来品としての風格のないものは、高い輸入関税を支払う価値もないと斬り捨てられるのが落ちであった。なので、フルレンジともなると両極端に走る傾向は否めなかったのである。

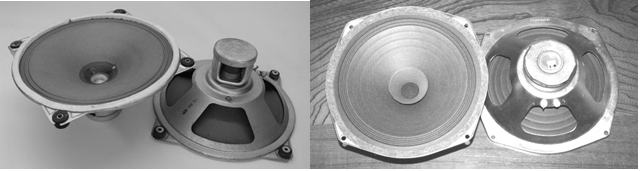

国産フルレンジでもフォロワーの多かったJBL LE8T、Lowther PM6A

これらの両極端な選択肢は、プアマンズ〇×というニックネームをつけてヒンシュクを買った某批評家もさることながら、オーディオ業界内の格差社会を助長する傾向が深まり、オーディオなんて所詮金次第という、地獄の沙汰のような理屈を音楽鑑賞に持ち込むという事態にまで発展した。この時点でレコードマニアは、オーディオマニアと両輪でレコード文化を推進することを断念し、逆恨みとも言えるような軽蔑の言葉でオーディオ機器の有用性を否定するようになった。

つまり、たかが1本のフルレンジと言えども、食べものの恨みに近いような、生活の根底に結びつきかねない、音楽鑑賞の基本的態度が反映されるのだといえる。この価格帯をしっかり設計しつくすことが、オーディオ業界を草の根から生かすことにもつながるのだ。

【フルレンジ原理主義】

フルレンジ愛好家には、原理主義的な一面があり、私も取りもなさずその一員であった。ここでは、その原理的な理屈を取り上げてみよう。

【タイムコヒレント】

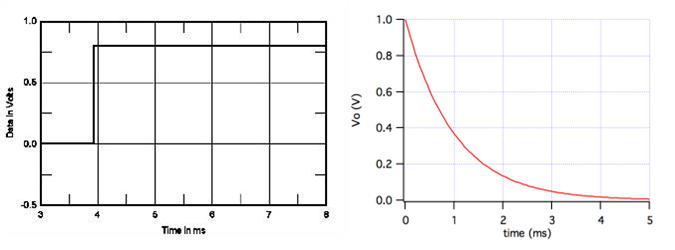

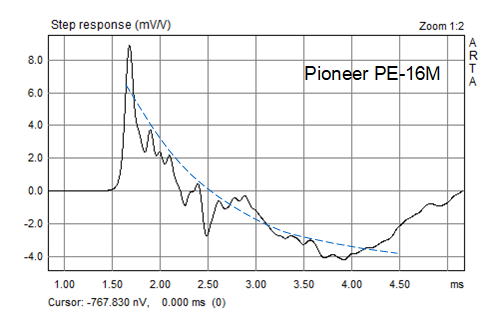

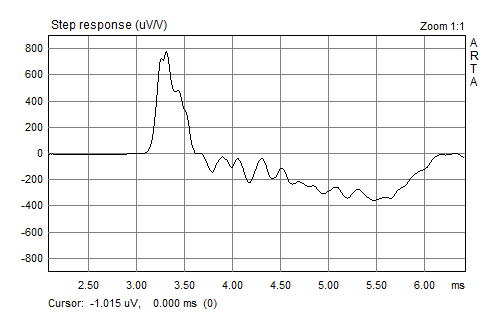

日本語に訳すと「時間的整合性」ということになるのだが、タイムコヒレントはステップ応答という方法で調べ、矩形波の立ち上がりだけを入力した場合、応答は右下がりの三角形を画くのが理想である。

ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)

Hi-Fi初期に再生周波数を拡張するためにマルチウェイのスピーカーが開発された頃、各ユニットの受け持つ周波数帯域を分割するネットワーク回路が必要となった。このとき使用されるフィルターには減衰させると波形の位相が反転するという、電気でしか置き得ない人工的な癖が生じる。これは100万円を優に超える高級オーディオでも一般的な宿命で、例えスタジオモニターとして音の正確性が問われる製品でも、タイムコヒレントのうえでは、ねじれた波形しか再生できないのだが、録音技術の発展とともにこちらがデフォルトとなっていった。

一方のフルレンジは、こうした電気的な癖は出ない。たとえ分割振動でギザギザになろうとも、波形再生の一番基本的なところは押さえているのである。このフルレンジの波形の整合性は、むしろデジタル時代になって知られるようになったと言って良く、定位感の自然な調和として認識されることが多かった。最近ではDSPなどで信号処理を行うものも出てきたが、複雑な音楽の信号を全てコントロールするのは、実はスピーカーユニットの性能自体が追いついていないというジレンマもある。その意味ではフルレンジは天然素材の良さをもっているともいえるのだ。

NHK BTS規格のロクハンの周波数特性とステップ応答(微妙にドンシャリ、ステップ応答は全体で調和)

【可聴領域の最適化】

加えて、ウーハーやツイーターというように、重低音や超高域の再生に特化したキャラクターの違いが、両者の溝を深めていく一方で、タイムコヒレントのもつ波形再生の基本が無視された状況が続いている。重たいウーハーを動かすため遅れて出て存在感を演出する重低音、鋭いパルス波をどれだけピンと立った状態で再生できるかに特化されたツイーター、これらから導き出されるのは、人間の可聴領域のコアな部分を犠牲にしてでも、人間のほうにデジタル以上の効き耳の性能を要求する一種のハラスメントに近い言動が、オーディオ界一般に浸透しているのが実情である。

ところがCD規格を策定した1970年代末の楽曲はFM放送での認知度が規準であり、超高域のデジタル・ノイズなどはFM波特有の2~15kHzの三角ノイズの霧のはるか向こうの話で、ほとんど問題にはならなかった。規格を策定する際に多くの録音エンジニアにヒアリングした結果も16kHz以上は楽音として影響しないという結果だった。それどころかクインシー・ジョーンズのような怪物は、150~8,000Hzしか再生できないオーラトーン5Cという小型フルレンジでミキシングするように推奨していた。つまりこの状態で聞こえない帯域は、音楽のコアな部分としてあえて認めない作戦に出たのだ。1980年代のギガヒットであり誰もが憧れたマイケル・ジャクソン「スリラー」もこうして作られたのであるが、むしろ録音されたウェストレイク・スタジオの大型モニターを使用したからだと説明された。同じ時期の日本ではオーラトーンの役目は有線やラジオ向けのモノラル音声確認用としてしか使用されていなかった。バブル崩壊に向かってまっしぐらのイケイケ状態のなか、音楽性を保持する戦線をどこかで見失ってしまったとも言える。私なりの意見では、スピーカーの超高域を伸ばして楽音のパルス成分を研ぎ澄ますよりも、規格立案の原点に立ち戻って、デジタルノイズをアナログ的に曖昧にしたほうが、楽音への実害がなくて良いと思う。

1970年代のアビーロード(左:ポール・マッカートニー、右:アラン・パーソンズ)

JBL 4320とAuratone 5Cと周波数特性(AM放送とFM放送のクロスチェックをしてた)

【人間の言語感覚に沿ったサウンド】

オーディオ装置の周波数特性については、一般にはフラットで広帯域であればあるほど高性能だと言われるが、そもそも人間の聴覚そのものがフラットではない。外耳の管共鳴によって中高域に強いピークをもつことで言葉の子音が聞こえやすいようにできていて、逆にいえば、人間の言語は、人間の耳に聞こえやすいようにできているのである。この外耳の共鳴の標準化が決まったのはラウドネス曲線から半世紀後の1990年代で、ヨーロッパでヘッドホンの音の計測方法をダミーヘッドで行うDiffuse

Field Equalization補正曲線として規格化された。

|

|

| Diffuse Field Equalization補正曲線 |

|

ちなみに私は音楽鑑賞をヘッドホンではしないことに決めている。理由はヘッドホン試聴での中高域の強いプレッシャーに慣れてしまうと、高域の聴き取り能力が徐々に落ちるからである。これはスピーカーの周波数特性の調整でも、必要以上に高域を張り出させないように留意している。単純に耳ざわりという以上に、2kHz以下に集中する音楽の躍動感を聴き取りにくくなるからだ。その意味では、私のオーディオ装置は常に、音楽はどう鳴り響くべきか? という問いのなかに存在している。

スピーカーとは文字通り、人間の声を再生する装置のことを指すが、実は人間の耳も、人間の言葉を聞き分けやすいようにできている。これとは反対に、オーデイオ機器の多くは、人間の可聴域の限界域でスペックの優位性として語っており、実に本質的ではないことが判る。

かつて1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ではローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声電波が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。1970年前後の当時は英グッドマンや独イゾフォンの18~30cmフルレンジが比較的安く輸入されていて、新進のフォステクスFE103が1600円のところ、1900~2700円で売られていた。今は昔の物語である。

このようなドイツ製のSiemensやSABAなどのラジオ用フルレンジは1970年代まで製造され、交換部品としてのデッドストックも豊富で、この手の入門用としては1980年代までは5~6千円で手軽に手に入った(これでも元値の倍くらい)。しかし今はどうだろうか。1本3~4万円と驚くほど高騰しているのだ。同じ値段で買える小型ブックシェルフに比べ帯域も狭く、自作エンクロージャーの仕上がりも悪いとなれば、なかなか手の出せる代物ではない。

こうした理不尽に耐えながらも、フルレンジ・スピーカーで音楽鑑賞するというのは、ただの時代錯誤なのだろうか? 実はもっと重要な理由があって、人間にとって無理のない、人間工学的に合理的=心地よいスペックについて、もっと真剣に考えてもいいように思うのだ。

【いっちょ作ってみよう】

ということで、色々と意味深長なことを言ってみようとしたところで、話は至極単純である。フルレンジでモノラル・スピーカーを製作してみよう、ということとなる。

実は私自身は、ロクハンでも20cm派でもない。30cm派、しかもフィックスドエッジ流である。理由は他で何度も書いているので省略するが、人間の声を拡声するのに最も機能的である点がほとんど全てである。このためオーディオ出力は100~8,000Hzを満遍なく再生できれば合格であるとさえ考えている。ところが、これからモノラルに入門したい人となると話は別で、実は30cmというのは非常にデカイ、重々しいものにみえるらしい。推奨しているユニットのJensen

C12Rが6,000円代でも、それで得られる満足度よりも、やがて無用の長物と化すかもしれない懸念のほうが、相当に強いのだ。そこで、やはりロクハンで勝負を掛けなければならないと考えるにいたった。

さて勝負とはいっても、私なりに譲れない要件としては以下のようになる。といっても前提をモノラル試聴とした時点で、かなり制限をうけることは覚悟のうえだ。

- 音楽鑑賞はステレオ録音でもモノラルにミックスして試聴する

- ボーカル域(100~8,000Hz)を満遍なく再生できること

- 後面解放箱に入れてもよいQtsの高いユニット

- 誰でも簡単に箱を制作できる大きさと仕様を兼ねる

- 一般の人が手に入れにくいビンテージ物は避ける

現在の16cmフルレンジには、いわゆるBTS規格のロクハンというものはなく、JBL LE8Tを一回り小さくしたバスレフ向けのユニットが大半で、さらにバックロードホーン向けの高能率でハイコンプライアンスのユニットが続く。もちろん、BTS規格のロクハンだってQo=0.7くらいなので、平面バッフルで使用するには、少しフラフラする傾向がある。最低でもQoは1.0を超えないと、オーバーダンピングで中高域ばかり悪目立ちするようになるのだ。

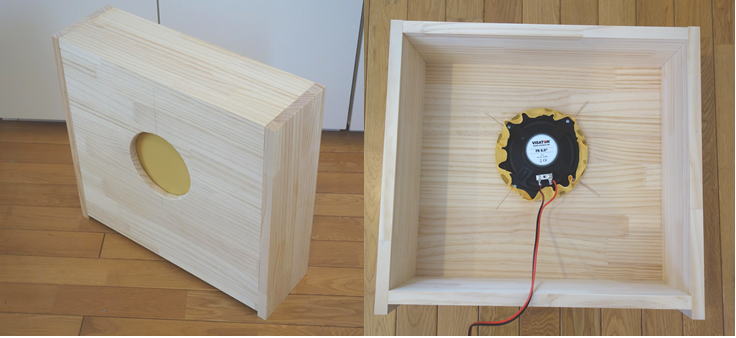

今回、私が選んだユニットは、平面バッフルでも使えるQts>1.0のローコンプライアンスのもので、これはドイツ製のメリハリ系のラジオ用スピーカーをもとにしている。幸いなことに、独Visaton社が、FR6.5というQts=1.96のフルレンジを製造していて、後面解放箱でも使用できるものと判断した。しかも、お値段据え置きの2,800円。こんな良い話は放っておく手はない。

ちなみにVisaton社には、B200という古典的かつフラッグシップ的な20cmフルレンジと、BG17というバスレフ向けのダブルコーンがあるが、FR6.5は天井スピーカーとか構内アナウンスといった業務用の仕様となっており、一番安いということも相まって、ネットでもほとんど人気がない。一方では、中高域をデフォルメした音響設計は、Siemens

6Wなどとも共通した、ドイツでは古典的な音響設計であり、所詮PA的ともいわれる、ややドギツイ音調であると想像されるが、ジェンセンでも試しているとおり、斜め横から試聴することの多いモノラルの場合にはこちらのほうが優位である。

さらに言えば、ロクハンのコーン紙の直径は約12cm、これを平面バッフルに換算すると700Hzからアクティブなピストンモーションが得られ、それ以下は箱の反射音という二次的な音で補うことになる。つまり、ロクハンでは100~700Hzがただでさえボヤっとした音になりやすいのであるが、逆に言えばアジア系言語で重要な800~3,000Hzの喉音の表現がスッポリ抜けよく再生されることとなる。実はこの辺の再生能力がボーカル再生の肝となるのだが、伝統的なロクハンは1kHz付近に生じやすいコーン紙のエッジの共振をできるだけ抑えるように設計されている。FR6.5のほうは、300~1.200Hzに向かって+4dB/octで盛り上がる特性が、ボーカル域をスピーカーから一歩前に出たように、音離れのいい状態にもっていく。このことが、一般のフラット志向のフルレンジとは違う、やや前のめりな積極性を生み出すことになると期待できる。

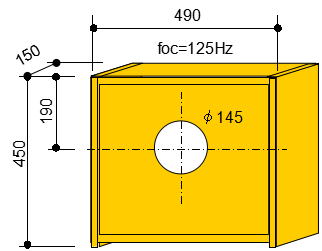

後面解放箱の大きさは、エンクロージャーの最低共振周波数を100Hzより少し高めに設定し、ボーカルでの胸声の被りを軽減するようにした。板割りは、近所のDIY店で切り売りしている40×45cm、15mm厚のパイン集積材を基本に、周囲を15cm幅×45cm長、19mm厚の板で囲うようにしている。これも経験上のことで、薄いコーン紙のフルレンジでむやみに重低音を伸ばしても、ボヤっとした低音は音楽の躍動感を殺す結果を招きやすい。ここは省スペースも考えて大きさを抑えるようにした。デザインは、最近マイブームとなったモンドリアン先生のツートンカラーを手本にしている。

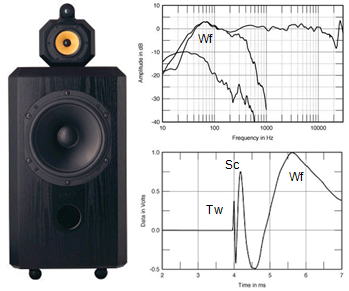

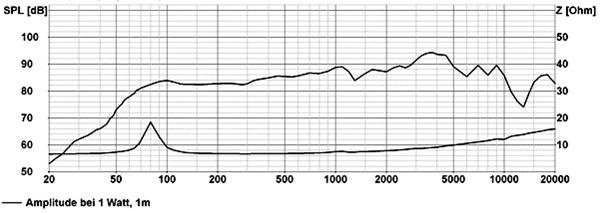

斜め30°から計測した結果は以下のとおりである。

このフルレンジは1本でありながら、3つの帯域で特徴的なトーンをもっており、それらがバランスよく混ざることで、統一されたサウンドを造り上げている。全体にみれば、300~2,000Hzのスコーカーを鳴らしているように見えるが、低音と高音の立ち上がり波形が崩れないので、意外に低音も高音もピッタリ寄り添ってバランスよく聞こえる。Visaton社がFR6.5の用途をPAとか電子楽器用というのは、まんざらでもなさそうだ。

低域~中低域)50~400Hz

中低域以下は、200Hz付近にボーカルの胸声が差し掛かっており、300Hz以下の低音は-12dB/octで落ちていくが、100Hz付近が全く聞こえないわけではなく、むしろQtsが高いことで制動が効いて、小刻みでアーティキュレーションが明瞭である。中低音の制動の効いていることは、ステップ応答がスレンダーに収まっていることからも判る。

中域)500~2,500Hz

この帯域は、ボーカルで喉声にあたり、アジア系言語では感情表現が最も繊細に出されるが、欧米言語では子音の中高域になるので、スピーカーの設計では凹んでいることが多い。今回はユニットとバッフル板に爪楊枝で隙間をいれているので、400Hzで一端落ちるが、そこから+5dB/octで盛り上がるので、むしろ力強いボーカルが聴ける。

中高域~高域)3~15kHz

中高域の4&5kHzのピークは、サブコーンから発生するもので、これは角度を変えても消えないらしい。ステップ応答をみると、この共振はスレンダーな応答に収まっており、長引くような癖はそれほど感じない。印象としては2kHzから-12dB/octでロールオフしている感じだ。むしろバロック・バイオリンの音など、一般的なスピーカーよりも肉厚でな倍音が乗った感じに聞こえるくらいで、意外に真っ当な設計であることが判る。

ちなみにシュアー社のボーカルマイク BETA58の特性は以下のとおり。低域の盛り上がりは、マイクが口元に近づくことで起きる近接効果で、逆にこの効果を見込んで素の特性は200Hz以下でロールオフするようにできている。Visaton

FR6.5は、むしろ音響調整が十分にできない構内アナウンスなどのために、似た特性を持たせるようにしているように思う。今回の後面解放箱は、そういう目論みが狙ったとおりにでたといえよう。

【フルレンジで楽しむ音楽の極意】

フルレンジで聴くのに適した音楽というのはそもそもない。むしろ重厚なオーディオ装置では気付きにくい、シンプルな音楽に潜む深淵なエッセンスを、いかに純粋に汲みだすことができるかの取り組みであり、これが音楽鑑賞の姿勢とも重なってくる。かつてロクハンが、ビギナーからベテランまで愛された理由は、聴く姿勢を質されることにあるとも言えよう。

たかがフルレンジといっても、以下に示す録音群のように、電気録音のはじまった当初から続く音楽の歴史が横たわっており、これらをバランスよく鳴らせるフルレンジは正統な血統を有している一方で、現在のオーディオ理論がいかに基本から外れて存在していることが判るだろう。これは進化ではなく突然変異というべきなのだ。

【初級編】

フルレンジをはじめて購入した際、その音響デザインに違和感を感じる人が少なくない。ツイーターがシャカシャカ、ウーハーがブンブンというのとは明らかに違う。自然な音響バランスというものがどういうものか、理解していくことが重要だと思う。ここではボーカル物を中心に、誰もが安心して聴けるものを選んでみた。 |

|

エラ&ルイ

ジャズ・ヴォーカルの名盤中の名盤だが、エラ・フィッツジェラルドのクリーミーな声を聴くと、さり気ないけど手の込んだ家庭料理を振る舞われたような満足感に浸る。一方で、サッチモことルイ・アームストロングのダミ声は、美女と野獣のダンスのような組合せだが、年を重ねても衰えることのない、男女の仲睦まじさをみせつけられてるようで、何とも微笑ましい。実はこのサッチモの声の質感が、この録音の一番の肝でもある。ただのダミ声ではない、実直でいて少しセクシーな中年男性の魅力を発散しているといえる。恰好なんてどうでもいい、日本映画の寅さんのような存在である。

Visatonのフルレンジで聴くエラおばさんの声は、いつもながらウットリするが、声は少しスマートなのに肝っ玉の据わった責め立てる表情も聞かれ、心から健康的な感じが伝わる。サッチモのダミ声はヤンチャだった頃の思い出に少し照れてるようにもみえ、これはこれで良い感じがする。 |

|

Cruisin' Story 1955-1960

いわゆるロカビリーのコンピ3枚組で、この頃のアメリカン・ポップスの有名曲がひと揃え聴ける点で非常に重宝する。この時代のロカビリーは、ベンチャー企業のようにサテライト・レーベルが乱発されるなかでのヒット曲の量産体制に入っていたので、実はドーナッツ盤以外の元テープまで遡れるものはほとんどない。この企画盤の背後には強力なレコードコレクターが控えており、ジュークボックスで擦り切れた盤ではなく、ちゃんと保存された良質な盤を使用していることが効を奏している。

Visatonのフルレンジは、言葉の押し出しが強く、いわゆるアメグラ世代の憂愁の美みたいな感じではなく、一緒にいると結構面倒くさいヤンチャなままの若者の声である。おいおい、それって大げさだろう?

と、ついつい諫めたくなるのだが、関西漫才と同じで、ボケるタイミングを尻尾を振って待っている感じもする。何となく感じる間の空き具合が、そのために用意しといたのか!と勘付くなら締めたものである。 |

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス

日本コロムビアとビクター音楽産業とが1960年代の昭和歌謡の名曲を持ち寄っての2枚組だが、ヒットした時期のモノラル音源も豊富に揃っているのが貴重でもある。これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くと、その溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。50年以上も昔の録音というと、何かとセピア色に色あせた印象をもつことが多いのだが、各歌手の個性やカラーが出せるかという以外に、リボンマイクを中心にして録られた歌声が、いかに自然な息遣いで再生できるかというのも重要である。

Visatonのフルレンジは、この辺の空気感が実に自然で、喉が詰まったように表情が硬くならず、真正面から声を掛けられたときの実直さが感じられる。古いとか懐かしいというよりも、今歌っている感覚に近い。 |

|

花ざかり/山口百恵

ただの歌謡曲と思いきや、宇崎竜童をはじめ、さだまさし、谷村新司、松本隆、岸田 智史など、ニューミュージック系の楽曲を束ねたブーケのようなアルバム。この頃には、ニューミュージックもアングラの世界から這い出て、商業的にアカ抜けてきたことが判る。山口百恵が普通のアイドルと違うのは、女優として語り掛けが真に入っている点で、低めの声ながら味のある歌い口である。1970年代のアイドル歌謡全盛期の只中で、引退する前に大人の女性になることを許された、稀有な存在でもあった。それを支えるのがNEVE卓で録られたサウンドであることには、あまり気にする人はいないだろうが、オーディオマニアとしては要チェックである。

今回のVisatonのフルレンジで最も関心したのが、ここで聴かれる百恵ちゃんの声で、独特の陰影のある胸声と、スッと抜けていくソフトなハイトーンとが、どこまでも自然に交わされる。女優としても成功していた人ならではの、言葉の美しさが歌にそのまま反映された感じだ。 |

【中級編】

ここでは一般のオーディオでは受け付けない、ラジオ放送に特化した録音を取り上げる。放送録音の場合、記録としての正確性のほうが問われるので、レコードのように色付けは少ないスッピンのままである。一方で、そのことが録音の技術的な制限を受けずに、生のままの音楽の姿を映し出す性格がある。今回は音響的にタフでPA機器としても耐え得るフルレンジを使ったことで、こうした録音として素っ気ない内容のものも、生き生きと再生できることを堪能してもらえる録音を選んでみた。 |

|

フルトヴェングラー&ベルリンフィル/RIAS放送録音集

レコード会社との利権の問題で、長らく海賊盤として出回っていたため、録音品質の本当の実力が判りにくかったものの集大成でもある。この頃のドイツは世界でもいち早くFM放送の全国ネットを推進しており、それまでAMラジオ用の品質と思われていたものが、実はFM放送用のHi-Fi録音であり、当時のドイツ国内ではレコードよりも手軽に高音質で聴ける音楽メディアだったことが判った。とはいえ、フルトヴェングラー自身がこだわった1本吊りマイクでの収録は、現在のステレオ録音の主流とは明らかに文法の異なるのは必須で、正しい再生方法が良く判らない実態がある。

この辺はVisaton社のフルレンジは文法に不合理はなく、むしろこっちのほうが正統性のあるサウンドだと感じさせるくらい自然である。アインザッツのアタックも明瞭で、晩年様式ともいわれるバランス重視の演奏でも、巨匠のエキセントリックな面もしっかり表現できる余裕をもっている。 |

|

ピーター、ポール&マリー・ライヴ・イン・ジャパン 1967

来日した海外ミュージシャンでは、ビートルズがダントツの人気だろうが、このフォークグループの日本公演のほうがダントツに面白い。というのも、この公演全体がアメリカという国に抱く日本国民のカオスぶりを総括しているかのように思えるからだ。ひとつは、演奏中の観衆の驚くほどの行儀良さで、それでいてギター1本の弾き語りだけで思う存分歌うことのできる環境が整っていることである。それが素直に3本のマイクで脚色なく収められている。同グループのアメリカ公演の騒々しさに比べると、そのアットホームぶりに驚くのである。そして極めつけは、日本語でのMCを務めた中村哲の渋い声で、ギター前奏で語るポエムがすでにカオス状態に入っている。そしてポール氏の声帯模写に入るとバラエティー満載。オマケは舞台写真でのマリー嬢の毛糸のワンピース。どれもが別々のアイディアから生まれた断片であるが、アメリカンなひとつの現象として観衆が受け容れている。礼儀正しく知性のある国民性、という外面だけを見つめるには、このカオス状態を理解するには程遠い。自然であること、自由であること、何かを脱ぎ捨てる瞬間が、アメリカンなひと時として詰まっているのだ。

録音そのものは、放送ライブ向けに残ってたテープを元にリマスターしたものだが、改めて聞いた米ライノの関係者も驚くほど真面目に録られた録音で、このフォークグループの演奏でもベストパフォーマンスに入るだろうという折り紙付きである。一方では、四畳半フォークを思い浮かべる人も多く、オーケストラ・アレンジでのサイモンとガーファンクルのような人気は出ないだろう。そこをVisatonのフルレンジで聴くと、その自然で生き生きとした声がストレートに伝わってきて、難しいことなんて何も考えないで生きたいという願望に囚われる。たまにはこういう気持ちも良いもんである。 |

|

シングズ/シュガーベイブ

短命に終わったこのバンドの最初で最後のアルバムだが、この後にこの業界に入った人は全員聴いていたといういわくつきのアルバムである。大きな原因は「人ごみ」「都会の絵具」というような、都会生活についての否定的な言葉ではなく、楽観的な未来志向を画いた点にあり、そこがニューミュージックあるいはシティポップスというジャンルの発端となっている点である。もうひとつは、当時流行だったリバーブをかましてオーバーダブを重ねたマルチ録音ではなく、ドライな一発どりで終始している点で、いわゆるガレージバンド的なテイストをもった録音となっている。録音を担当した大瀧詠一も、どのレコード会社からもデモテープのようだと悪口を叩かれながら、結果的には、バンドメンバーの山下達郎も証言しているように、時代が経っても古びない演奏として残るようになった。

Visatonのフルレンジで聴くと、このアルバムがもっている等身大の音響がバランスよく奏でられる。おそらく当時の若者はちゃんとしたステレオで聴いたわけではなく、ラジカセで耳にしていたはずで、その反応のいい音がデフォルトとなる。フルレンジでも広帯域で反応の重たいものも多いので、選択を正しくすべきだと確信した。 |

|

Singles/中島みゆき

「失恋歌の女王」と言われたポニー・キャニオン時代のシングルをまとめた3枚組。多くの人は「時代」だけカラオケでリクエストするのだろうが、聴きどころは未来志向に萌えたった昭和ではない。末期的な売れ線を演じた最後の負けっぷりといい、そこまで追いつめられる過程を辿るにしたがい、アイドル全盛時代に破滅する役どころ(白雪姫の悪の女王?)を降りることなく演じきっていたのだと思うと、アーチストたる人には売れないことにも意味があるという不思議な感慨に包まれる。

この時期にオールナイトニッポンのパーソナリティを務め、そちらの人気と入れ替わるようにレコードのセールスが落ちていくことも、何かのギャップを感じていただろう。つまり素のままで十分に人の心を掴むものを持っていたのに、何かが見逃されていたのだ。ほとんどの録音が昭和風のいわゆるラジオっぽい音で終止するのも特徴的で、しかも声も歌詞も暗い影が尾を引いているとなると、ナウいCDでのリリースに移行する時期の戦略とは徹底抗戦して「赤の女王」に扮すことも可能だったかもしれない。しかし、そうはならないシナリオで良かったと思えるほど、そのポッカリあいたブラックホールを1980年代に聴けるというのは実に希少である。

あらためて反応のいいVisatonのフルレンジで聴くと、毒のある女の人ってこんな感じでチクチク言ってくるんだなと、とても勉強になった。声色から目じりが釣りあがってコワイのではない。声色を巧みに変えながら「わかってんでしょ」と、蜘蛛の巣のように言葉の端々に網を張っては、鈍い男心を手玉にとって刺しまくってくるのだ。もちろん、自身も結構傷ついているんだろうけど、私からすると女性は見た目よりずっとタフだ。精々、恨まれないように頑張ることにしよう。 |

【上級編】

これより難物な録音は多々あるが、とりあえず普段耳にすることのないジャンルを評価する際、フルレンジというのはまさしく録音の基準となるものとなる。特にマルチトラックを導入する前のラテン物は、一般的なオーディオ機器だと、オフビートの鋭いリズムの切り替えしにウーハーの反応がついて行けず持て余す傾向がある。本来のダイナミックの加減を知るうえでも、フルレンジでの試聴は欠かせない。 |

|

ブルービート/スカの誕生

大英帝国から独立直前の1960年代初頭にジャマイカ音楽専門レーベルだったブルービート・レコードのシングル盤を全てリイシューするという気の遠くなるような企画の第一弾。この頃から市場はイギリスにあり、モッズなどは好んでスカのレコードを掛けていたという。モッズ・ファッションというと、その後のビートルズの音楽がアイビールックと合わせて紹介されるが、愛と自由の国 ジャマイカ音楽こそが本流である。

すまないことに、私の正直な感想では、この単調なリズムは踊ってナンボのもので、これまで聴いてて楽しいと感じたことはなかった。ところが、Visatonのフルレンジで聴くと、リズムの押し引きがツボにハマってしまい、いつまでも浸っていたいという欲望にかられてしまった。will

be all aloneがいつのまにかwill be all rightに変わる、2ビートの魔力おそるべきである。

|

|

ブエノスアイレスな夜1945-56/アストル・ピアソラ

今や押しも押されぬモダン・タンゴの巨匠であるが、これはデビューした初期の10年間の悶々とした時期の録音である。舞曲としてのタンゴの保守性との闘いに明け暮れていたピアソラは、殺人予告まで受けて外国に逃避行しなければならないなど、その演奏からは想像も付かないような苦闘の日々であった。戦後の南アメリカというと、メキシコに代表されるようなモダニズムの興進があり、それが共産主義と絡んでいたため、極端なリベラリズムと捉えられる面があったことを考えると、クルト・ワイルくらいの怪しさを感じとっていたのかもしれない。録音はSP盤の時代であり、一般的には復刻CDの再生は色彩感がなく難しい部類に入る。

Visaton社のフルレンジは、この手のSP復刻で不足しがちな色彩感を、中高域のアクセントで補ってくれるのと、タンゴの命ともいえるリズムのキレが思った以上に保持されている。必要最低限の帯域で、十分な情報を引き出す術を知っているといえる。 |

|

マイ・ジェネレーション/ザ・フー

1970年代はハードロックからプログレ指向へと移り変わったが、これはデビューしたての頃のアルバムで、むしろ英ブランズウィックというマイナーレーベルからの発進で、このCD自体が初めて当時の構成でリイシューされたといういわくつきの物。録音はドラムが異常にドカスカ、そこをボーカルが必死になって押し分けるという、いかにも素人くさい感じなのだが、1960年代のブリティッシュ・ロック自体がどこか実験的に音調をいじりまわす傾向があって、どれがバンドの本当のサウンドなのか判らないところがある。

ところがVisatonのフルレンジで聴くと、この素人くささはライブでの迫力をそのまま取り入れようとした結果であったと、不思議と合点がいった。理由は低域がタイトに収まるタイムコヒレントの優れた特性であって、無理に低域を伸ばすよりも、ずっと迫力のあるサウンドをたたき出している。つまり一般的なバスレフだと元気が空回りして素人くさく聞こえていたのだ。これには高域まで反応の一体化したフルレンジならではの特徴も加味され、FR6.5が小口径なのにパワーレスポンスに優れている(大音量でも波形が潰れない)こともポイントとなっている。 |

|

シルビー・バルタン/60sベスト

元祖レナウン娘として日本でもお馴染みのシルビー・バルタンだが、フランス版ロックのイエイエそのものは、カバー曲の旺盛な日本ではそれほどウケなかった。60年代のバルタンは、モデルから女優まで幅広く活躍していたので、歌手としては、その野太い声とブルガリア出身というエキゾチックなフランス語というのも重なって、いわゆるパリジャンのおしゃれな面を好む日本人のツボにはなかなかはまらないように思う。このベスト盤も60年代末に大怪我を負ったのちに起死回生を狙ったヒット曲「あなたのとりこ」のモノラル・バージョンという希少性から購入したが、それ以上の魅力がいまいち分からなかった。

今回改めてVisatonのフルレンジで聴くと、バルタンのもつ野生の獣のような優雅さが、その体当たり的なロックテイストと共に伝わってきた。合わせてオーケストラ・アレンジのロックというのが本当に凄いこともようやく理解できた。 |

|

テレマン:6つの四重奏曲/有田、寺神戸、上山、ルセ

意外な落とし穴に古楽器の録音がある。まず第一に生の楽器を聴く機会がほとんどない。理由は博物館にしかないような、世界にひとつしかないような楽器の音など、誰も知らないというしかないだろう。もうひとつは、古楽器の録音で旧来のモニタースピーカーでの試聴を放棄している点である。つまり交響曲を演奏するのに最適なコンサートホール風のサウンドはスッパリ斬り捨てている。

紹介するアルバムは、フルート四重奏の6曲のうち、2曲ずつをイタリア風コンチェルト、ドイツ風ソナタ、フランス風組曲と描き分けた、テレマンらしい国際感覚にあふれた趣向を凝らした作品集である。実はこの録音は、フルートとバイオリン、ガンバ、チェンバロの4つの楽器が台頭に扱われている点で、古楽器を自然なままのバランスで録音すると、意外にオーディオ機器の癖が引っかかり、目立つ楽器と目立たない楽器とが出てきて、音楽の推移を捉えるのが難しいことがある。

Visatonのフルレンジは色付けがあって、デンオンの録音がテルデックのように聞こえるのだが、4つの楽器の距離感は均等であり、むしろ演奏者に近づいて聴くとこんな感じかもしれないと思うくらい、実に楽曲の構成を考え抜いたアンサンブルだと判る。通奏低音と間違いがちなガンバの躍動感に注目すると、このことが良く判ると思う。 |

今回の枠から外しているのは、今風の打ち込み系の音楽だが、これは単純に相性が悪かった。電子楽器は生楽器に比べ周波数レンジが狭く、低音なら低音だけ、高音なら高音だけとなると、フルレンジは音像の全体観を失って、リズムの押し出しが肩透かしを食らうのである。

打ち込み系は、もっと設計の古いジェンセンのほうが合っていた。ジェンセンは電子楽器の誕生以来から存在するスピーカーで、電子楽器の基礎的な骨格を温存している稀有の存在だ。そっちの再現能力を知っていると、フルレンジで十分なんてことは言いたくない。

【モノラルを彩るモノ】

これだけフルレンジ1本をヨイショしたのだから、3,000円にも満たないフルレンジってさぞかし美味しいものだろうと思うかもしれない。モノラル1本のスピーカーで音楽鑑賞するためには、その前提条件から色々と積み上げないと、思ったとおりのサウンドでは鳴ってくれない。つまり自分の好みに部屋のサウンドを調整する余裕しろをもたせておかないと、何かしら無理が祟って、次第にモノラルの楽園から離れていってしまう。そしてステレオの煉獄へと舞い戻っていくのがオチなのだ。こうした不幸から回避するために、幾つかのトピックスを挙げることとする。

【音場感】:自分の試聴環境に合わせた残響成分

CD時代になって、トーンコントロールやラウドネスを省略して、できるだけストレートなサウンドで聴こうとする趣向が流行したが、デジタルだって全て正確で万能な道具なのではない、実際にはそこに含まれている音源のアナログ的な癖を取り切れないでいる。高域がツンツンしてる、ボーカルが奥に引っ込む、ベースラインがモヤモヤしてる、こうした症状とは常に闘いを挑むハメになるのだ。新しいリマスター盤が出るたびに賛否両論が出るのは、良い音の基準に関して試聴環境の統計を取っているだけで、ユーザーのオーディオ環境の根本的な改善には蓋をしてしまっているツケを支払っているだけに過ぎない。かといってアビーロードで使ってる最新のモニタースピーカーで聴くとか、逆に1960年代の真空管ミキサーを復活させてリマスターしたとか、広告のチラシにしかならないような内容を、あたかも本物志向と言わんばかりにやってみせるのもどうだろうか。聴くほうのスタンスで考えれば、イヤホンでの試聴が中心となった21世紀ではなおのこと、耳に響きやすい中高域のドライ&ウェットの調整は欠かせないように思う。

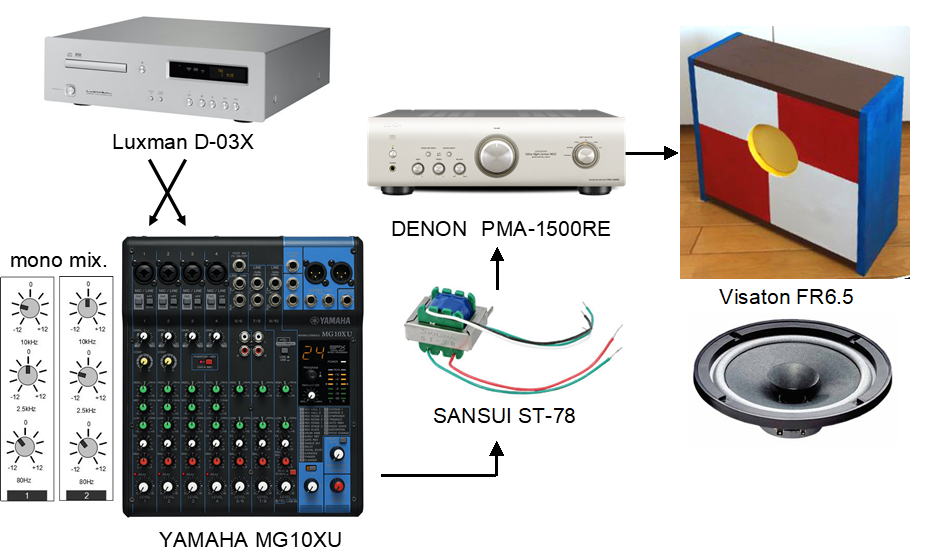

元の課題はモノラル再生での音場感の補正にあったのだが、実際には1970年代以降のポップスにおける人工的なサウンドステージは、作品観に大きな影響を与えていて、クラシカルな音楽ホールでのライブ感を出したいがために、ロックのドラムが遠鳴りして迫力が出なかったり、ボーカルとその他大勢という不自然なバランスになったり、作品の根幹にある演奏者のパフォーマンスがミキシング過程で冷めた目で達観的にバランスを取らされ失われている感じがしていた。逆に音数が多すぎてスシ詰め状態になり、テヌートとアクセントの差も整理できないままサウンドが濁って流れてしまう。この両極端な情況から、自分のオーディオ装置に合わせて音場感をタイトに引き締めたり、逆にライブにして流れを作るというのは、ニュートラルに音楽を聴く意味では重要なのだ。20年ほど前にはサウンドを調整する手段として、マスタリング用の6バンド・パラメトリック・イコライザーとか、デジタル・リバーブだとか、真空管式マイクプリだとか、1台10~20万円する単体エフェクターを色々買い込んでいたが、最近はヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

24種類もあるエフェクターのうち、よく使用しているのは最初の6種類のリバーブで、1,2番のホール系は高域に潤いを与える、逆に3,4番のルーム系は響きをタイトに引き締める、5,6番のステージ系は高域を艶を与える、という感じで、奇数がアメリカン、偶数がヨーロピアンと勝手に思い込んでいる。

今回のVisaton FR6.5の場合は、中高域にアクセントがあるので、これを少し和らげる意味で、1番目のホール・リバーブNo.1を掛けると丁度いい塩梅に収まった。ちなみに後付けで盛ったリバーブ音は、テープ録音のように音質劣化しないでいつでも自分で加減できるのも特徴だ。

【モノラル・ミックス】:ステレオ録音でもモノラルで聴く方便

ミキサー付属の3バンド・イコライザーは音響補正というよりは、ステレオ録音をモノラルにミックスするために使っている。ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているビンテージ・オーディオ愛好家に人気があるのが、プッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いにレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。逆疑似ステレオ合成方式とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

【アナログらしさ】:豊かな倍音=歪みを究めた時代の名残

よくアナログ愛好家にデジタルは人工的な音がすると思い込んでいる人がいるが、アナログテープも味付けをしなければ、同じような傾向の無味乾燥な音になる。デジタルも記録方式として存在するだけで、煮たり焚いたりしなければ、こわ飯を口に突っ込むようなことになる。このことを考えもせず、色付けのない音こそが正確無比なものとしたオーディオ理論が間違っているのだ。

アナログ録音にあってデジタルにないものはノイズと歪みである。特に歪みは、スピーカーには分割振動があり、磁気テープには磁気ヒステリシス、レコード針にはスクラッチ・ノイズ、真空管にはトランスの高調波歪みなど、あらゆるところに歪みを発生させる要因が潜んでいて、これを排除するのがオーディオ技術の歴史と言っても過言ではない。では、ただのジャマ者かといえばそうでもなく、例えばカルフォルニアのスタジオでドアーズを担当していた録音エンジニアは、ある日オーナーが突然ミキサー卓を真空管からトランジスター製に代えてしまって、編集中のテープから天井の高いパンチのある音が消えてしまったことに、大きなショックをうけた。また1990年代にEMIが24bit

88kHzのハイレゾ録音に挑んでいた矢先、これまでノイズの関係から隠避していた真空管式コンデンサーマイクとの相性が良いことが判り、積極的に使うようになったとか、アナログ的なテイストはけして過去のものではなく、今でも必要とされている要件である。つまりHi-Fi録音の極意は、アナログでのサウンドポリシーと一緒に造り込まれてきたとも言えるのだ。

私はデジタル録音で足らない倍音を出すアイテムとして、ライントランスを使用している。ところが、いつも使っているサンスイトランス ST-17Aでは中高域の抜けが明らかに悪い。そこで時代感覚を1970年代まで巻いて、同じサンスイトランスのST-78を使用してみた。音調としてはFM放送がはじまった頃の澄んだ青空(ついでに飛行機雲が流れる)のような感じである。このトランスは、トランジスターラジオの組込み用パーツで、終段プッシュプルをB級動作させる際の分割トランスとして、1970年代にはラジカセの基盤組込み用に多く使われ、現在も製造されている。昔、ヨーロッパ系のヴィンテージオーディオを扱うショップを訪問したとき、修理中だった古いドイツ製真空管を使ったアンプについて質問すると、「9割はトランスの音だ」と豪語していた。その頃はあまりピンとこなかったが、初期のNEVEコンソールに組み込まれていたマイクアンプも、トランジスター回路を用いながらトランス独特の艶やかな倍音を沢山含んでおり、往年のブリティッシュサウンドの太い粘り気なども含め真空管っぽいテイストをもたしている。この倍音や粘り気の出る理由は、トランスの磁気飽和による歪みや磁気ヒステリシスによるコンプレッションが発生するからであるが、現在のオーディオ用トランスは性能が著しく向上して、重低音も高調波もキッチリ変換して同じような効果はほとんど出ない。今回のサンスイトランス ST-78は、低域だけ僅かにロールオフするように設計されているが、不要な低音でコーン紙をばたつかせるのを防ぐほかに、ボーカル域で胸声の被りを抑えてスッキリとした倍音を出してくれるのだ。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-78と特性

【ミッドセンチュリー・スタイル】:人間同様にパーソナリティをもった意匠

モノラル録音の最盛期だったミッドセンチュリーは、人間工学の成果が花開いた時代でもあった。つまり人間にとって心地よいものとは何か? という課題が、日用品のなかに様々なかたちで流入してきたのである。一方で、オーディオ機器のデザインはアールデコ以降ほとんど進展はなく、1970年代にスペースエイジの思想が少しあったくらいで、無骨な必要最小限の意匠しかもたなかった。これは、他の室内インテリアと比べても特異な状況であるといえ、ともかくステレオが部屋にあるという存在感だけが悪目立ちするのが一般的だ。さらにメーカーで製造してないモノラルスピーカーを自作ともなれば・・・案外、こんなところで躓いてしまうのである。

そこでスピーカーの意匠については色々と悩んだのだが、オーディオ機器の脱構築という意味も含め、オランダのデ・ステイル風にまとめてみようと思った。う~ん、モンドリアンのアトリエやイームズ夫妻のデザインしたスピーカーははなんてキュートなんだろう!

モンドリアンのアトリエ(1940年代)

イームズがデザインしたステファン・トゥルーソニックEシリーズ(1956)

ということで、モンドリアン先生っぽいスピーカー第二弾! 塗料は普通のアサヒペン水性ペンキで、発色が鮮やかで好みだ。ステレオ装置のように左右対称の意匠となると、こうしたデザインは煩い感じになる。モノラルだからこそ、贅を尽くすことができるのだ。

並み居るミッドセンチュリー家具のなかで、オーデイオ機器がささっていけないのは、正統なモダンデザインの潮流を汲んだ(つまり名のあるデザイナーの関与した)オーディオ装置が思ったほどなく、さらには欧米でさえも1950年代のオーディオ機器のほとんどがDIYだったことを考えると、こうした見た目にお金を掛けること自体ナンセンスだった。単純にはHi-Fi対応のカートリッジ、フォノEQさえなく、交換パーツを買い足すことで凌いでいたのだ。それよりもレコードを買う資金を工面するほうが優先順位としてずっと高かった。こうしたHi-Fiメディアの渇望は、1970年代にFMステレオ放送が開始されることで金銭的な余裕ができるようになったが、時すでに遅しであった。結局こうした貧乏性がアダとなって、音質重視というオーディオマニアの看板を背負うことになったのは不幸というべきだろう。

私の思うところのデザイン感覚が、万人受けするようなこととは思っていない。むしろオーディオ機器を自分好みにデザインすることを可能とすることが重要なのである。しかして今回のモンドリアン風のアプローチが、1950~60年代のポップスにふさわしいものになっていることには、自分としては全く疑っていない。

ここまでいくと、重たいアンプに縛り付けずに、Bluetoothで流したい感じもあるが、この宿題は次にまわそう。

ページ最初へ

|