【コーンツイーター再見】

ジェンセン爺の頭のうえに、これまでホーン、リボン、ドームと様々なツイーターを取り付けてきたが、その度ごとに音楽の嗜好も開拓してきた。すなわち、ウーハーは体質とか年齢とか根幹的なものを示すのに対し、ツイーターは表に出る性格とか仕草に影響するようなのだ。とはいえ、私の持論ではツイーターは体質改善するビタミン剤のようなもので、それに頼っていてはいずれ体質への気遣いも忘れて、本来の健康も廃れていくという感じに受け取っている。

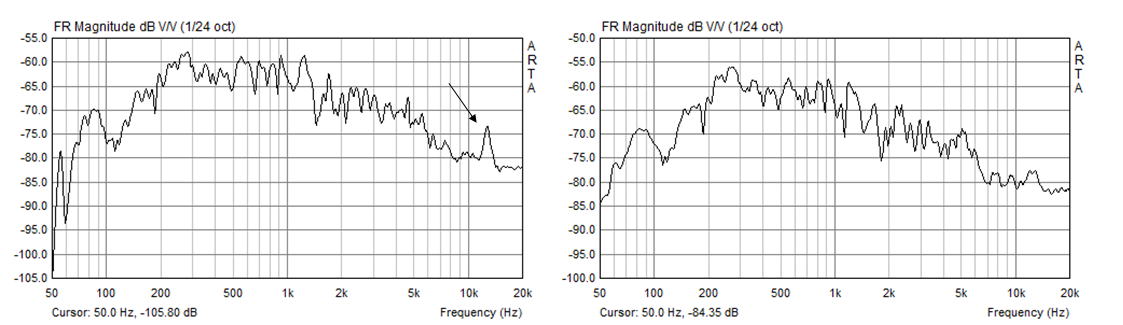

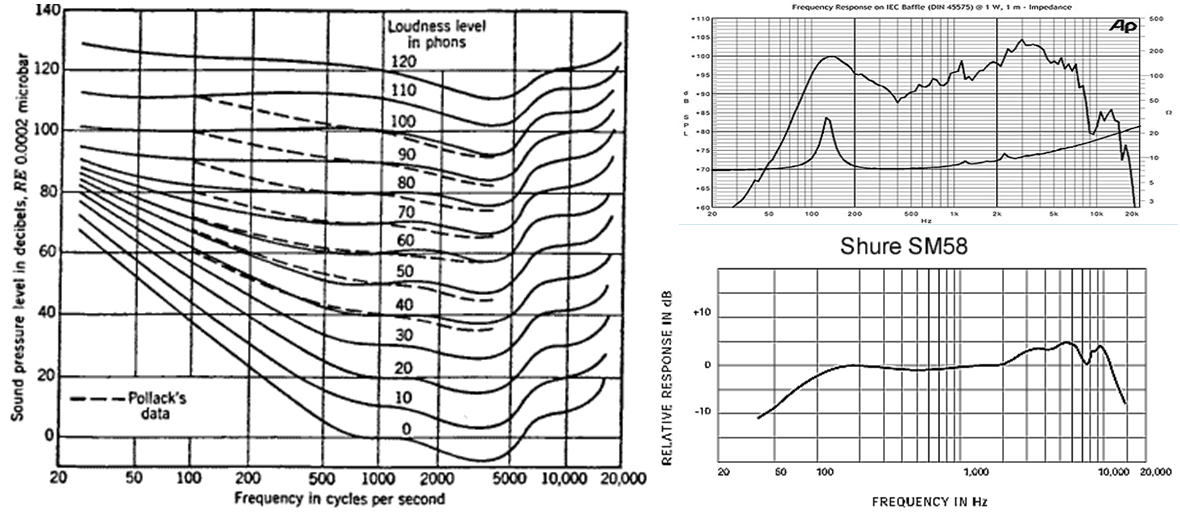

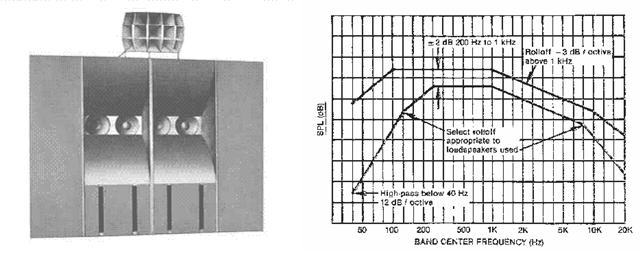

もうひとつ加えていえば、1950年代を中心とする時代感覚を大事に思っているので、古い録音を面白く聴けないオーディオはもはやゴミだと思っている。高域が40kHzまで伸びていようが、100~8,000Hzをしっかり出せないものは、体質改善などもはや手遅れなのだ。実際、私の高域の音圧レベルは1kHz以上を-3dB/octで落としていってるくらいで、それが通常の室内の自然な減衰だと思っている。ということで、ジェンセン爺の筋力は並大抵のウーハーは蹴り飛ばすくらいの馬力がある一方で、その馬力に見合うツイーターの選定がなかなか難しいのである。

最近になって、Visaton FR6.5という16cm径フルレンジを購入して、モノラル弟分を造ったのだが、これがまたボーカルの表情が判りやすいうえに小刻みに動き回って、ポップスを聴くのがこれほど楽しいのか!と舌を巻いたのだった。そして兄貴分のジェンセン爺を聴いてみると、なんとも仏頂面で身構えているようにみえる。握手のつもりで近づいたら、腕相撲の構えで机に座っている、そんな感じにみえるのだ。

ジェンセン爺もこのままではモノラル&ローファイ難民弁務官の働きは無理だと思っていたところ、実はフルレンジと一緒に、同じVisaton社のTW6NGという6cmコーンツイーターを購入していて、ロクハンに負けないくらいの晴れやかな笑顔をつくれないものかと、フォステクスから付け替えてみた次第。結果は、何とも話の食いつきがいいナイスガイの出来上がりである。これまで、ホーンだとツンデレ、リボンだと上流階級、ソフトドームだとおっとり、という風に、ジェンセン爺のキャラと微妙にズレている感じだったのだが、Visatonのコーンツイーターだと白い歯をガッと剥き出しにして笑いながら話す豪快な快男児となった。

【アナログ時代にコーン紙は主役だった】

【ステレオ化~デジタル化で失われたモノ】

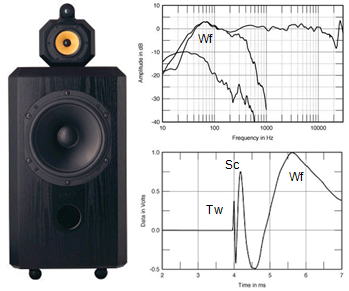

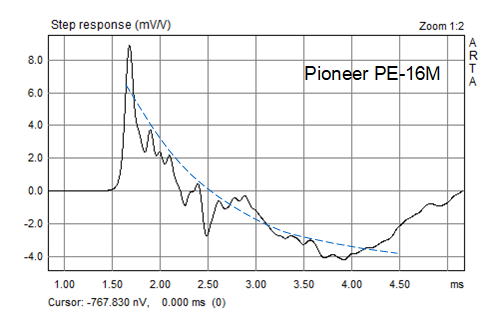

コーンツイーターは、Hi-Fi初期の1940年代からアナログ末期の1970年代まで、家庭用オーディオでは良く見かけたのだが、デジタル対応の波に乗り切れず、1980年代を過ぎるとほとんど見かけなくなった。理由はデジタル録音が優位に立てる状況、高域のパワーレンジの広さと鋭いパルス成分に対し、コーンツイーターは分割振動の癖が目立ってしまい不適合だとされた点である。その後のウーハーとツイーターの音響的な分業化は推して知るべきで、ウーハーはブクブクに肥え太り、ツイーターはカミソリをチラチラさせるような、デジタル時代の現代的なオーディオが出来上がったのだ。

特にデジタル対応製品として世に出た英国製の金属ドームツイーターがひどく、デジタルの高周波パルスノイズをマスキングするため、わざと20kHz付近に強いリンギングを起こして、それ以下の周波数領域を麻痺させるという大技を買って出て、ピタッと身じろぎもしないサウンドステージを出現させた。これには巨大な電力供給能力をもつアンプを必要とし、スピーカー本体よりもアンプ代に2倍以上掛けないと本領が出ないという大飯喰らいだった。

では、コーンツイーターは安かろう悪かろうだったのかというと、三菱電機のNHKモニター2S-305、JBL 4311などプロ用スピーカーにも採用され、さらにはデッカ デコラ高級電蓄、テレフンケン O85にも使われており、要はナントカとハサミは使いようだったのである。ところが現在こうした名器のコーンツイーターが手に入りにくいのは、湿気の多い日本では紙の劣化が早いとか、真ん中のポッチをツンツンされて凹んでたりとか、日焼けして表面が毛羽立ってるとか、金属ドームのホーンに比べ耐久性という点で劣るからである。

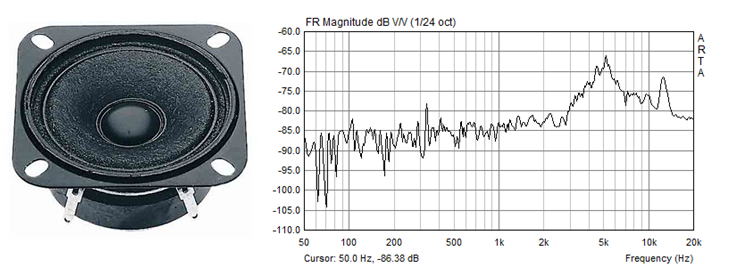

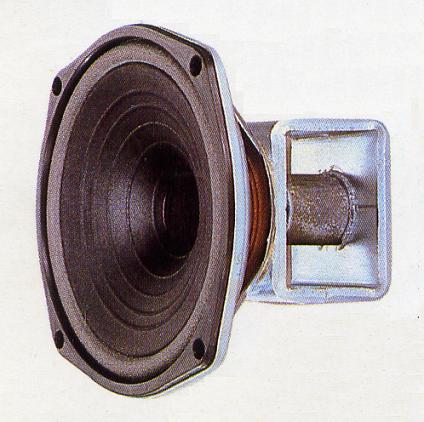

今回のVisaton TW6NGは、もちろん新品で製造されたもので、1950年代のドイツ製真空管ラジオではお馴染みだった設計を踏襲して後面を鉄板で塞いであったりして、おそらく交換部品として製造されているのかもしれない。完全なペーパーコーンではなく、センターキャップが樹脂でできており、少し甘い艶がのる1970年代風の仕草もみせる。個人的には、昔のラジカセの音を思い浮かべているのだが、コーンツイーターに抱きがちな古臭さよりも、ずっとポップな雰囲気が漂っている。

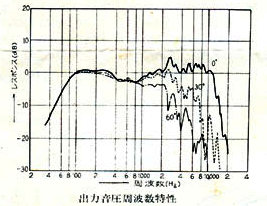

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

かつてのドイツ製真空管ラジオに実装されたコーンツイーター(1950年代)

ヤングの憧れの的だったコーンツイーター付モノラル・ラジカセ(1970年代)

【モノラル&ローファイに踏みとどまれ】

ところがCD規格を策定した1970年代末の楽曲はFM放送での認知度が規準であり、超高域のデジタル・ノイズなどはFM波特有の2~15kHzの三角ノイズの霧のはるか向こうの話で、ほとんど問題にはならなかった。規格を策定する際に多くの録音エンジニアにヒアリングした結果も16kHz以上は楽音として影響しないという結果だった。それどころかクインシー・ジョーンズのような怪物は、150~8,000Hzしか再生できないオーラトーン5Cという小型フルレンジでミキシングするように推奨していた。つまりこの状態で聞こえない帯域は、音楽のコアな部分としてあえて認めない作戦に出たのだ。1980年代のギガヒットであり誰もが憧れたマイケル・ジャクソン「スリラー」もこうして作られたのであるが、むしろ録音されたウェストレイク・スタジオの大型モニターを使用したからだと説明された。同じ時期の日本ではオーラトーンの役目は有線やラジオ向けのモノラル音声確認用としてしか使用されていなかった。バブル崩壊に向かってまっしぐらのイケイケ状態のなか、音楽性を保持する戦線をどこかで見失ってしまったとも言える。私なりの意見では、スピーカーの超高域を伸ばして楽音のパルス成分を研ぎ澄ますよりも、規格立案の原点に立ち戻って、デジタルノイズをアナログ的に曖昧にしたほうが、楽音への実害がなくて良いと思う。

1970年代のアビーロード(左:ポール・マッカートニー、右:アラン・パーソンズ)

JBL 4320とAuratone 5Cと周波数特性(AM放送とFM放送のクロスチェックをしてた)

かつて1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ではローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声電波が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。1970年前後の当時は英グッドマンや独イゾフォンの18~30cmフルレンジが比較的安く輸入されていて、新進のフォステクスFE103が1600円のところ、1900~2700円で売られていた。今は昔の物語である。

このように私にとっても、高域が40kHzまで伸びていようが、低音が30Hzくらいまで出ようが、100~8,000Hzをしっかり出せないオーディオはゴミに等しい。実際、私の高域の音圧レベルは1kHz以上を-3dB/octで落としていってるくらいで、それが通常の室内の自然な減衰だと思っている。これはトーキー初期に広い映画館での音響特性を規定したアカデミー曲線に近似している。

カマボコだろうがなんだろうが私好み(点線はアカデミー曲線)

もうひとつ帯域を最適化するアイテムとして、私は古い設計のライントランスを使用している。といっても大げさなビンテージ物ではなく、サンスイトランス

ST-17Aは、トランジスターラジオの組込み用に1958年に開発されたパーツで、終段プッシュプルをB級動作させる際の分割トランスとして現在も製造されている。昔、ヨーロッパ系のヴィンテージオーディオを扱うショップを訪問したとき、修理中だった古いドイツ製真空管を使ったアンプについて質問すると、「9割はトランスの音だ」と豪語していた。その頃はあまりピンとこなかったが、初期のNEVEコンソールに組み込まれていたマイクアンプも、トランジスター回路を用いながらトランス独特の艶やかな倍音を沢山含んでおり、往年のブリティッシュサウンドの太い粘り気なども含め真空管っぽいテイストをもっている。この倍音や粘り気の出る理由は、トランスの磁気飽和による歪みや磁気ヒステリシスによるコンプレッションが発生するからであるが、現在のオーディオ用トランスは性能が著しく向上して、重低音も高調波もキッチリ変換して同じような効果はほとんど出ない。サンスイトランスは、どういうわけかその辺を昔のスペックのまま出しており、まるでMMカートリッジでも聴くかのような野太さと艶やかな倍音を出してくれるのだ。かといってそれほど味付けを強調するほど癖のある音でもなく、かつおだしの味わいのような感じが気に入っている。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ちなみに1980年前後のことだが、瀬川冬樹氏がデパートでオーディオ伝道師として自ら売り子になっていたが、そこで売り出されている大半のスピーカーがクラシックを再生するには歪みが多すぎるため、メーカーに改善を求めるべく事情を訊いたところ、大半のオーディオ初心者はテレビやラジカセで親しんでいる歌手の声を好んで選ぶ傾向があり、デパートではその音調をまねたスピーカーのほうが売れるし、他社さんに負けないように製造をやめられないとのことだった。私の場合は、こうした事情は肯定的に捉え、ギターアンプ用スピーカーの分割振動も含め、倍音成分(高次歪み)を大歓迎で混ぜこんでいる。ただ倍音の出やすいのはパルス性の波形に対してであって、普通のサイン波はクリーンな音である。もちろん歪みが増大するブレークポイントがあるので、それ以上の音量を出さないのも使用上の注意としてあるが、Jensenとて70年前のプロ用ユニットなので家庭用として全く不便はない。

【ボーカル域の再生能力にこだわった仕様】

オーディオ装置の周波数特性については、一般にはフラットで広帯域であればあるほど高性能だと言われるが、そもそも人間の聴覚そのものがフラットではない。外耳の管共鳴によって中高域に強いピークをもつことで言葉の子音が聞こえやすいようにできていて、逆にいえば、人間の言語は、人間の耳に聞こえやすいようにできているのである。この外耳の共鳴の標準化が決まったのはラウドネス曲線から半世紀後の1990年代で、ヨーロッパでヘッドホンの音の計測方法をダミーヘッドで行うDiffuse

Field Equalization補正曲線として規格化された。

|

|

| Diffuse Field Equalization補正曲線 |

|

ちなみに私は音楽鑑賞をヘッドホンではしないことに決めている。理由はヘッドホン試聴での中高域の強いプレッシャーに慣れてしまうと、高域の聴き取り能力が徐々に落ちるからである。これはスピーカーの周波数特性の調整でも、必要以上に高域を張り出させないように留意している。単純に耳ざわりという以上に、2kHz以下に集中する音楽の躍動感を聴き取りにくくなるからだ。その意味では、私のオーディオ装置は常に、音楽はどう鳴り響くべきか? という問いのなかに存在している。

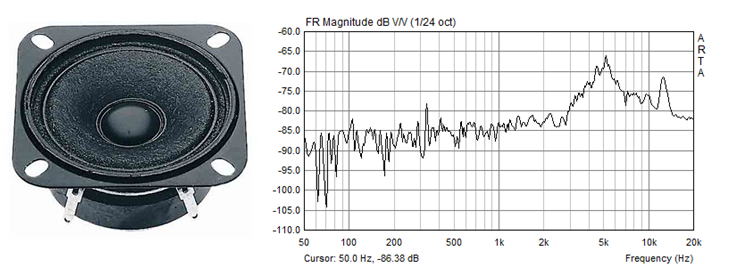

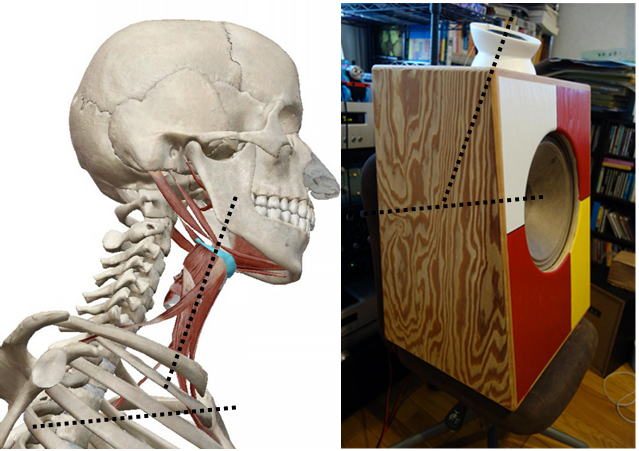

一般家屋のなかで、いかに最適な音響を得るかと言えば、それは人間そのものに還元していく。 私自身はオーディオ装置には大きさも重要だと考えていて、家庭用オーディオという一般家屋にフィットした大きさは、人間以上に最適なものはないという認識にいたった。それ以上大きくても、それ以下に小さくても、どこか不自然な音響をつくりだすのだ。以下の図表を見て、私のオーディオ装置のアプローチが、機械的なヒューマノイドとして始まっていて、一種のパーソナリティを獲得させようとしていることが理解できるだろうか。人間そのものの声を再生するためのアプローチとして、できるだけ近いカタチからスタートしている。これは電気的というより機械的な問題なのだ。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

スピーカーを30cmとした理由は、低音の増強のためではない。200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。ツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくってみた。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

|

このようにスピーカーには電気的な性能よりも、ずっとフィジカルな条件が人間と同じく存在していると感じている。このレトロな拡声装置が組みあがるまでに、20世紀の様々な音楽を聴きまくってきたが、共通するのは人間の行為としての音楽の素晴らしさである。それは21世紀になっても変わらないだろうと思う。スピーカーとは文字通り、人間の声を再生する装置のことを指すが、実は人間の耳も、人間の言葉を聞き分けやすいようにできている。これとは反対に、オーデイオ機器の多くは、人間の可聴域の限界域でスペックの優位性として語っており、実に本質的ではないことが判る。

【音楽とはリズムの芸術である】

現在主流のウーハーやツイーターのように、重低音や超高域の再生に特化したキャラクターの違いが、両者の溝を深めていく一方で、タイムコヒレントのもつ波形再生の基本が無視された状況が続いている。重たいウーハーを動かすため遅れて出て存在感を演出する重低音、鋭いパルス波をどれだけピンと立った状態で再生できるかに特化されたツイーター、これらから導き出されるのは、人間の可聴領域のコアな部分を犠牲にしてでも、人間のほうにデジタル以上の効き耳の性能を要求する一種のハラスメントに近い言動が、オーディオ界一般に浸透しているのが実情である。

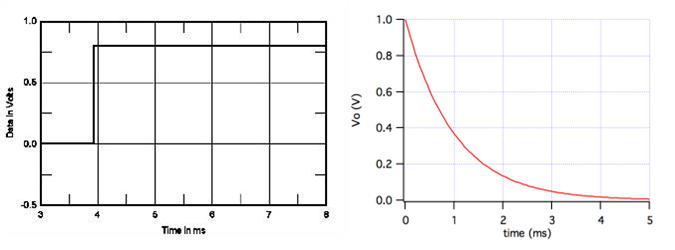

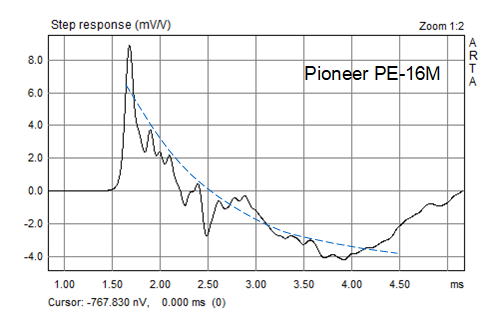

タイムコヒレントは日本語に訳すと「時間的整合性」ということになるのだが、ステップ応答という方法で調べ、矩形波の立ち上がりだけを入力した場合、応答は右下がりの三角形を画くのが理想である。

ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)

ところがHi-Fi初期に再生周波数を拡張するために、マルチウェイのスピーカーが開発された頃、各ユニットの受け持つ周波数帯域を分割するネットワーク回路が必要となった。このとき使用されるフィルターには減衰させると波形の位相が反転するという、電気でしか置き得ない人工的な癖が生じる。これは100万円を優に超える高級オーディオでも一般的な宿命で、例えスタジオモニターとして音の正確性が問われる製品でも、タイムコヒレント特性は、ねじれた波形しか再生できないのだが、録音技術の発展とともにこちらがデフォルトとなっていった。

一方のフルレンジは、こうした電気的な癖は出ない。たとえ分割振動でギザギザになろうとも、波形再生の一番基本的なところは押さえているのである。このフルレンジの波形の整合性は、むしろデジタル時代が本格化した1990年代になって知られるようになったもので、定位感の自然な調和として認識されることが多かった。最近ではDSPなどで信号処理を行うものも出てきたが、複雑な音楽の信号を全てコントロールするのは、実はスピーカーユニットの性能自体が追いついていないというジレンマもある。その意味ではフルレンジは天然素材の良さをもっているともいえるのだ。

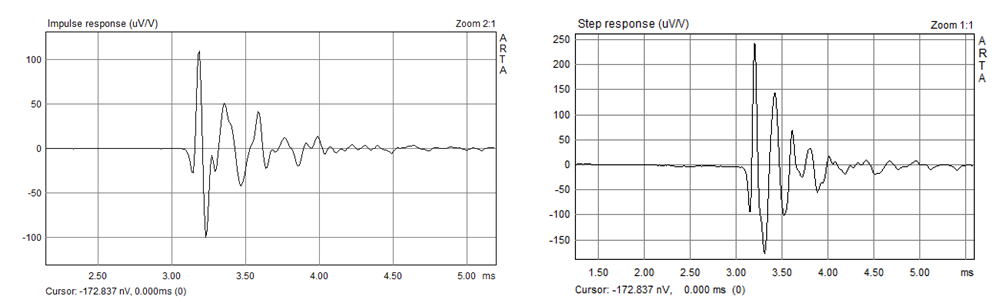

NHK BTS規格のロクハンの周波数特性とステップ応答(微妙にドンシャリ、ステップ応答は全体で調和)

一方で、今回のJensenとVisatonの組合せは、デジタル特性に積極的に向き合うだけのタイムコヒレント特性を有している。Jensen C12Rはもともと波形の立ち上がりが速いユニットで、Visaton

TW6NGはピーク値がガッシリ噛み合いスパッと切れ上がる特性が得られた。それでいてフルレンジのような雑味がない、極めてクリーンな音である。むしろキレが良すぎて中域が抜けているよう聞こえるので、軽くディレイを掛けてあげると全体に厚みのある音になるくらいである。ちなみに今までよく使っていたリバーブ系は利きが悪い。あきらかに1960年代のスタイルなのだ。

Jensen C12R+Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

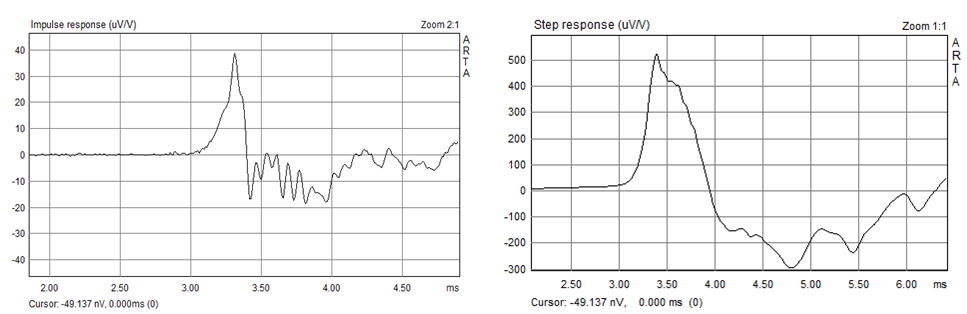

ちなみに、TW6NGのタムコヒレントは以下のとおりで、5kHzと13kHzの共振でザワついている程度で、極めていい加減な設計だと判る。つまり現代のステレオ技術のように、定位感を明瞭に出すようなニーズには全く応えられない。一方で、高域の拡散という意味では十分な機能性を有していて、ジェンセン爺のタイムコヒレントを著しく侵すこともしない。後述するように、ボーカルを含めアナログシンセなどはこれが一番相性がいい。私としては、ジェンセン、サンスイトランスに続くアナログ時代のミッシングリンクがさらに増えたことになる。

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

【録音年代を気にせず音楽を楽しめるオーディオ】

さて、ここで今後の選択なのであるが、ロックとポップスを聴くうえでは、これほど素晴らしいスピーカーはそんなにない。ボーカルが肉厚でクリーミー、ただそれだけでも100点満点なのだが、さらにドラムのイントネーションが多彩となると、高域も低域も別に無くたっていいのだ。ラジオ風の音調を正統に引き継ぐものだ。

一方で、期待していたドイツ放送録音は、思ったほどの良さを感じないのだ。どうも中高域にザザッという歪みが加わって艶が消えてしまう。かといって高域を上げると、キリキリ締め上げるように鳴る。それとリバーブをあまり受け付けないので艶やかさや潤いの調整幅が狭い。まぁ、全てが良くなるわけでもないということで、エージングで少しは改善することを期待して、時を待つこととしよう。

と、諦めかけていたところ、しばらくエージングしていると、気になっていた13kHz付近のリンギングが鳴りやんでいた。色々やってみないと判らないものである。

さらに1960年代のタップリとエコーを盛ったポップスの録音では、素直に艶が乗るので、もしやと思いエフェクターをリバーブ系からエコーやディレイに切り替えてみると、なんとこれが大当たり! とくにディレイを少し入れると空振りしていた中域がイキイキと盛り上がってきて俄然よくなった。これだとクラシックでもなんとか行ける手ごたえが見えてきた。

【ジェンセン爺とご対面】

ジェンセン爺はそもそもライブPAで実力を発揮する体幹の強い性質をもっている。むしろ現代風のサウンドステージ主体の箱物オーディオ装置では気付きにくい、パフォーマンスアートとしてのポップスの醍醐味に触れるための装置である。この体幹の強さがモノラル再生の一番大切なエッセンスであり、今回のような安価なユニットを使用してもなお、その辺を外さないことが大事である。逆にいえば、ポップスは見掛け倒しのスペックに騙されず、最低限こうした構成で聴いてほしいとの願いでもある。

【初級編】

モノラル装置をはじめて組んだとき、ステレオとは違う音響設計に違いに違和感を感じる人が少なくない。ツイーターがシャカシャカ、ウーハーがブンブンというのとは明らかに違う。自然な音響バランスというものがどういうものか、理解していくことが重要だと思う。ここではボーカル物を中心に、誰もが安心して聴けるものを選んでみた。 |

|

エラ&ルイ

ジャズ・ヴォーカルの名盤中の名盤だが、エラ・フィッツジェラルドのクリーミーな声を聴くと、さり気ないけど手の込んだ家庭料理を振る舞われたような満足感に浸る。一方で、サッチモことルイ・アームストロングのダミ声は、美女と野獣のダンスのような組合せだが、年を重ねても衰えることのない、男女の仲睦まじさをみせつけられてるようで、何とも微笑ましい。実はこのサッチモの声の質感が、この録音の一番の肝でもある。ただのダミ声ではない、実直でいて少しセクシーな中年男性の魅力を発散しているといえる。恰好なんてどうでもいい、日本映画の寅さんのような存在である。

ジェンセン爺とご対面したとき、一番気を惹くのは、オスカー・ピーターソンのピアノの音で、このセッションの雰囲気づくりで一番貢献しているのではないかと思えるくらい、抑え気味の表情ながらしっかりと支配している・エラおばさんの声は、いつもながらウットリするが、大口径スピーカーという鬱陶しさよりも、サッチモのダミ声ともども、軽く弾むリズムの取り方の巧さが引き立ち、何よりも舞台人としての百戦錬磨の技が光る。おどけたトラペットの音は、この後ディズニーソング集で魅せたものと同じであり、この頃からキャラを磨いていたのだと判る。 |

|

Cruisin' Story 1955-1960

いわゆるロカビリーのコンピ3枚組で、この頃のアメリカン・ポップスの有名曲がひと揃え聴ける点で非常に重宝する。この時代のロカビリーは、ベンチャー企業のようにサテライト・レーベルが乱発されるなかでのヒット曲の量産体制に入っていたので、実はドーナッツ盤以外の元テープまで遡れるものはほとんどない。この企画盤の背後には強力なレコードコレクターが控えており、ジュークボックスで擦り切れた盤ではなく、ちゃんと保存された良質な盤を使用していることが効を奏している。

ジェンセン爺にとっては、むしろホームグラウンドのようなもので、もっとも安心して聴ける録音集である。とはいえ、どっしり構えたというものではなく、腰をフリフリ楽し気に踊る若き日を彷彿とさせるもの。古い録音でも吹き込んだ頃はこんなに若かったんだよ、と茶目っ気タップリのビッグダディぶりである。 |

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス

日本コロムビアとビクター音楽産業とが1960年代の昭和歌謡の名曲を持ち寄っての2枚組だが、ヒットした時期のモノラル音源も豊富に揃っているのが貴重でもある。これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くと、その溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。50年以上も昔の録音というと、何かとセピア色に色あせた印象をもつことが多いのだが、各歌手の個性やカラーが出せるかという以外に、リボンマイクを中心にして録られた歌声が、いかに自然な息遣いで再生できるかというのも重要である。

ジェンセン爺とご対面すると、この時代のエコーの癖が強調されず、折り目正しい舞台衣装のように音像にブレがない(声が膨れたり痩せたりしない)のに加え、冒頭の「いつでも夢を」の歌詞のように、まだ見ない未来にむかって声を投げかける、当時の人の心境まで伝わってくるようだ。果たして歌詞にあるように、世の中キレイに整っていくのか、そういう不安も少し混じりながら、衒いもなく恋愛カオスのなかに身を焦がす若者の初々しい姿でもある。何だかオジサンまで恥ずかしくなってきた。 |

|

花ざかり/山口百恵

ただの歌謡曲と思いきや、宇崎竜童をはじめ、さだまさし、谷村新司、松本隆、岸田 智史など、ニューミュージック系の楽曲を束ねたブーケのようなアルバム。この頃には、ニューミュージックもアングラの世界から這い出て、商業的にアカ抜けてきたことが判る。山口百恵が普通のアイドルと違うのは、女優として語り掛けが真に入っている点で、低めの声ながら味のある歌い口である。1970年代のアイドル歌謡全盛期の只中で、引退する前に大人の女性になることを許された、稀有な存在でもあった。それを支えるのがNEVE卓で録られたサウンドであることには、あまり気にする人はいないだろうが、オーディオマニアとしては要チェックである。

ジェンセン爺とご対面すると、あの頃ラジオから流れてきた自然な声であると同時に、百恵ちゃんに特有の陰りのある情念とが折り重なり、誰がこの子にこれだけの思いをさせたのか? と要らぬ心配までしてしまう始末である。この後にツッパリ路線で大ヒットする前の心境と思えば何となく納得するのだが、昭和らしいひねくれた設定にも負けず、どこまでもひた向きに事柄に対処する仕事人としての一面をみる。 |

【中級編】

ここでは一般のオーディオ批評では受け付けない、ラジオ放送に特化した録音を取り上げる。放送録音の場合、記録としての正確性のほうが問われるので、レコードのように色付けは少ないスッピンのままである。一方で、そのことが録音の技術的な制限を受けずに、生のままの音楽の姿を映し出す性格がある。今回は音響的にタフでPA機器としても耐え得る機材を使ったことで、こうした録音として素っ気ない内容のものも、生き生きと再生できることを堪能してもらえる録音を選んでみた。 |

|

フルトヴェングラー&ベルリンフィル/RIAS放送録音集

レコード会社との利権の問題で、長らく海賊盤として出回っていたため、録音品質の本当の実力が判りにくかったものの集大成でもある。この頃のドイツは世界でもいち早くFM放送の全国ネットを推進しており、それまでAMラジオ用の品質と思われていたものが、実はFM放送用のHi-Fi録音であり、当時のドイツ国内ではレコードよりも手軽に高音質で聴ける音楽メディアだったことが判った。とはいえ、フルトヴェングラー自身がこだわった1本吊りマイクでの収録は、現在のステレオ録音の主流とは明らかに文法の異なるのは必須で、正しい再生方法が良く判らない実態がある。

この辺はジェンセン爺とご対面すると、よく言われるドッシリと構えたドイツ風のサウンドではなく、戦中にみせた流麗なフレーズの流れと必然性のある燃焼度とが蘇ってくる。さらに晩年様式ともいわれるバランス重視の演奏でも、黒い情念が立ち上ってくる巨匠のエキセントリックな面もしっかり表現できる。つまりこれまで年代別に評価していた巨匠の芸風は一貫しており、多くは録音品質に左右されていたような感じもするのだ。 |

|

ピーター、ポール&マリー・ライヴ・イン・ジャパン 1967

来日した海外ミュージシャンでは、ビートルズがダントツの人気だろうが、このフォークグループの日本公演のほうがダントツに面白い。というのも、この公演全体がアメリカという国に抱く日本国民のカオスぶりを総括しているかのように思えるからだ。ひとつは、演奏中の観衆の驚くほどの行儀良さで、それでいてギター1本の弾き語りだけで思う存分歌うことのできる環境が整っていることである。それが素直に3本のマイクで脚色なく収められている。同グループのアメリカ公演の騒々しさに比べると、そのアットホームぶりに驚くのである。そして極めつけは、日本語でのMCを務めた中村哲の渋い声で、ギター前奏で語るポエムがすでにカオス状態に入っている。そしてポール氏の声帯模写に入るとバラエティー満載。オマケは舞台写真でのマリー嬢の毛糸のワンピース。どれもが別々のアイディアから生まれた断片であるが、アメリカンなひとつの現象として観衆が受け容れている。礼儀正しく知性のある国民性、という外面だけを見つめるには、このカオス状態を理解するには程遠い。自然であること、自由であること、何かを脱ぎ捨てる瞬間が、アメリカンなひと時として詰まっているのだ。

録音そのものは、放送ライブ向けに残ってたテープを元にリマスターしたものだが、改めて聞いた米ライノの関係者も驚くほど真面目に録られた録音で、このフォークグループの演奏でもベストパフォーマンスに入るだろうという折り紙付きである。一方では、四畳半フォークを思い浮かべる人も多く、オーケストラ・アレンジでのサイモンとガーファンクルのアルバムのような人気は出ないだろう。

そこをジェンセン爺とご対面すると、最初の中村哲のMCからして、その自然で生き生きとした声と、ときにグルービーなリズムのうねりまでがストレートに伝わってきて、一期一会の来日公演を、このフォークグループがいかに大切に思っていたかが伝わってくる。その誠実さが、記録としてもベストの状態を保っているのだ。 |

|

シングズ/シュガーベイブ

短命に終わったこのバンドの最初で最後のアルバムだが、この後にこの業界に入った人は全員聴いていたといういわくつきのアルバムである。大きな原因は「人ごみ」「都会の絵具」というような、都会生活についての否定的な言葉ではなく、楽観的な未来志向を画いた点にあり、そこがニューミュージックあるいはシティポップスというジャンルの発端となっている点である。もうひとつは、当時流行だったリバーブをかましてオーバーダブを重ねたマルチ録音ではなく、ドライな一発どりで終始している点で、いわゆるガレージバンド的なテイストをもった録音となっている。録音を担当した大瀧詠一も、どのレコード会社からもデモテープのようだと悪口を叩かれながら、結果的には、バンドメンバーの山下達郎も証言しているように、時代が経っても古びない演奏として残るようになった。

ジェンセン爺とのご対面では、このアルバムがもっている当時の斬新さがストレートに伝わる清涼飲料水のような味わいである。おっさんがドンとテーブルにコップを置いたので、さぞかしきついバーボンでも出されたかと思えば、炭酸の効いたレモネードだったというオチである。こうしたユーモアのある仕草こそアメリカンの真骨頂なのだと確信した。 |

|

Singles/中島みゆき

「失恋歌の女王」と言われたポニー・キャニオン時代のシングルをまとめた3枚組。多くの人は「時代」だけカラオケでリクエストするのだろうが、聴きどころは未来志向に萌えたった昭和ではない。末期的な売れ線を演じた最後の負けっぷりといい、そこまで追いつめられる過程を辿るにしたがい、アイドル全盛時代に破滅する役どころ(白雪姫の悪の女王?)を降りることなく演じきっていたのだと思うと、アーチストたる人には売れないことにも意味があるという不思議な感慨に包まれる。

この時期にオールナイトニッポンのパーソナリティを務め、そちらの人気と入れ替わるようにレコードのセールスが落ちていくことも、何かのギャップを感じていただろう。つまり素のままで十分に人の心を掴むものを持っていたのに、何かが見逃されていたのだ。ほとんどの録音が昭和風のいわゆるラジオっぽい音で終止するのも特徴的で、しかも声も歌詞も暗い影が尾を引いているとなると、ナウいCDでのリリースに移行する時期の戦略とは徹底抗戦して「赤の女王」に扮すことも可能だったかもしれない。しかし、そうはならないシナリオで良かったと思えるほど、そのポッカリあいたブラックホールを1980年代に聴けるというのは実に希少である。

あらためてジェンセン爺とのご対面で感じたのは、女性とはか弱いようにみえながら、なんとも前向きに生きられる生き物だということである。どんな逆境においても凹んでも、前に進むことを忘れない。そのために歌っているとも思える強靭な精神の記録である。 |

【上級編】

ジェンセン爺の真骨頂は、ラジオ帯域に詰まった音声の拡声能力にある。AMラジオのバックアップ記録、海賊盤ライブ、アナログシンセ、そして初期の古楽器録音など、オーディオ的に評価できない録音もなんのその、聴けるだけでもアリガタイ音質から、実用以上の品質に1ランクも2ランクも高く聞かせる能力があって、ようやくプロ仕様といえるのだ。 |

|

スウィンギング・ウィズ・ビング!

ラジオ・ディズの看板番組ビング・クロスビー・ショウの1944-54年に録り溜めた名場面を散りばめたオムニバス3枚組。1/3はアセテート盤、2/3はテープ収録であるが、レンジ感を合わせるために高域はカットしてある。このCDは多彩なゲストと歌芸を競い合うようにまとめられているのが特徴で、アンドリュース・シスターズ、ナット・キング・コール、サッチモ、エラ・フィッツジェラルドなど、肌の色に関わらずフランクに接するクロスビーのパーソネルも板に付いており、文字通り「音楽に人種も国境もなし」という言葉通りのハートフルな番組進行が聴かれる。まだ歌手としては売り出してまもないナット・キング・コールにいち早く目を付けて呼んでみたり(ナット自身は遠慮している様子が判る)、壮年期はやや力で押し切る傾向のあったサッチモのおどけたキャラクターを最大限に引き出したシーンもある。この手の歌手が、何でも「オレさまの歌」という仰々しい態度を取り勝ちなところを、全米視聴率No.1番組でさえ、謙虚に新しい才能を発掘する態度は全く敬服する。利益主導型でプロモートするショウビズの世界を、彼なりの柔らかな身のこなしで泳ぎまわった勇姿の記録でもある。

ジェンセン爺とご対面では、ラジオ帯域での録音に残った果汁をしっかり搾り取った極上のワインのようであり、加工編集なしのストリングスの音の豊潤さひとつとっても、今では全く失われた色合いである。 |

|

ガット・ライヴ・イフ・ユー・ウェイト・イット/ザ・ローリングストーンズ

ビートルズがライブ活動停止宣言をしたら、遅かれ早かれ解散するだろうと噂になり、様々な海賊盤が出回ったらしい。これはその余波ともいうべきもので、実際のロックのライブはこんなもんだぜっ!という感じのものを造り上げてしまったという迷盤。スタジオ録音にグルーピーの歓声をオーバーダブしたり、あの手この手で盛り上げてやった結果、日本でこの自称ライヴ盤が出たときは、「音悪っ」という拒絶反応と共に、真のロックとはこれだっ!というような過剰な反応があり、ザ・タイガースのデビューアルバムにまで影響が及んだ。ちょうどサティスファクションがアメリカでヒットした後の凱旋講演に当たるが、当のストーンズのメンバーは自分たちの伺い知れないところで編集された当盤を公式には認めておらず、レコード会社の意向で造られた正式の海賊盤ということができるかもしれない。サウンドのほうは、1960年代のブリティッシュ・ロック自体がどこか実験的に音調をいじりまわす傾向があって、どれがバンドの本当のサウンドなのか判らないところがある。

これがジェンセン爺とご対面すると、何とも美しい音で鳴りひびくではないか!実に甘酸っぱく、そしてオヤジ臭くない青春の汗そのものである。叩けば10倍くらいのリアクションでかえってくる、勢いのある若気のロック魂に触れてみよ。 |

|

放射能/クラフトワーク

舞台で四角いシンセサイザーの前にロボットとなって立つネクタイ姿の男たち、という特異なパフォーマンスで一世を風靡した電子音楽のパイオニアのような存在だが、日本では必ずしも熱狂的に迎えられたわけではなかったように思う。というのも、ユリゲラーやブルースリーに熱狂していた当時の日本において、感情を殺したテクノポップスは夢物語では片づけられない、四角い満員電車で追体験するただの正夢だったのだと思う。標題のRadio-Activityというのは、古いドイツ製真空管ラジオを模したジャケデザインにもあるように、レトロなテクノロジーと化したラジオ放送を活性化する物質とも解せるが、原子力が一種の錬金術として機能した時代が過ぎ去りつつある現在において、二重の意味でレトロフューチャー化している状況をどう読み取るか、その表裏の意味の薄い境目にディスクが埋まっているようにみえる。例えば、放射能と電子を掛け合わせたものは原子力発電による核の平和利用なのだが、そのエレクトリック技術に全面的に依存した音楽を進行させたのち、終曲のOHM Sweet OHM(埴生の宿のパロディ)に辿り着いたとき、電子データ化された人間の魂の浄化を語っているようにも見えるが、楽観的なテーマ設定が何とも不気味でもあるのだ。おそらくナチスが政治的利用のためにドイツ国民の全世帯に配った国民ラジオのデザインと符合するだろう。

改めてジェンセン爺とご対面すると、アナログシンセの音ってこんなに美しくビビッドな響きだったんだと、喰いつくように聴いてしまった。ピコピコシンセとちゃいまっせ!と今さらながら感動した次第である。 |

|

バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ/クイケン

意外な落とし穴に古楽器の録音がある。まず第一に生の楽器を聴く機会がほとんどない。理由は博物館にしかないような、世界にひとつしかないような楽器の音など、誰も知らないというしかないだろう。もうひとつは、古楽器の録音で旧来のモニタースピーカーでの試聴を放棄している点である。つまり交響曲を演奏するのに最適なコンサートホール風のサウンドはスッパリ斬り捨てている。

ここで紹介するのは、ジ“ギスギス”バルト・クイケンによる旧録音である。過去のシゲティ、シェリンクなど孤高の演奏が多いなかで、この録音も例に漏れず近接マイクで収録。バロック奏法の奥義を聞かせたかったのだろうが、メディチ家邸宅での録音にも関わらず、どうも音が乾きすぎてギスギスして耳障りな音の連続である。

これがジェンセン爺とご対面すると、俺も負けてはいないぜ、とばかりボウイングの圧力がしっかり伝わる、筋肉隆々のイイ男ぶりを魅せつけてくれるのだから、不思議なものである。もしかするとこの録音、デジタル化の被害者だったのではないかと、今さらながら後悔の念ひとしおで、ほろっと涙したのだった。 |

|

ガイガーカウンターカルチャー/ アーバンギャルド(2012)

時代は世紀末である。ノストラダムスの大予言も何もないまま10年経っちゃったし、その後どうしろということもなく前世紀的な価値観が市場を独占。夢を売るエンタメ商売も楽ではない。

この手のアーチストでライバルはアイドルと正直に言える人も希少なのだが、別のアングラな部分は東京事変のような巨大な重圧に負けないアイデンティティの形成が大きな課題として残っている。その板挟みのなかで吐き出された言葉はほぼ全てがテンプレート。それで前世紀にお別れを告げようと言うのだから実にアッパレである。2人のボーカルに注目しがちだが、楽曲アレンジの手堅さがテンプレ感を一層磨きを上げている。

それと相反する言葉の並び替えで、敵対するステークホルダー(利害関係者)を同じ部屋のなかに閉じ込めて、一緒に食事でもするように仕向けるイタズラな仕掛けがほぼ全編を覆ってることも特徴でもある。それがネット社会という狭隘な噂話で作り出された世界観と向き合って、嘘も本当もあなた次第という責任を正しく主張するように筋を通している。個人的には情報設計の鏡というべき内容だと思っている。

それからさらに10年後、2020東京オリンピックで空中分解した1990年代のサブカル・ヒーローとヒロインの宴を肴にして聴くと、役所もテンプレという壮大なフィクション国造りの構造が見えてくる。キスマークのキノコ雲で街を満たせたら、という願いは決して古びることはないと思う。

さて、かようなすし詰め状態のJ-POPサウンドも、ジェンセン爺とご対面するとアラ不思議、ドラムの粒立ちもしっかり補完されて、細い声の女性ボーカルも距離が遠のかない、全てがあるべきスケールの音像で再現される。ある意味ジェンセン爺こそデジタル世代のニューカマーである。 |

【モノラルを彩るモノ】

モノラル1本のスピーカーで音楽鑑賞するためには、その前提条件から色々と積み上げないと、思ったとおりのサウンドでは鳴ってくれない。つまり自分の好みに部屋のサウンドを調整する余裕しろをもたせておかないと、何かしら無理が祟って、次第にモノラルの楽園から離れていってしまう。そしてステレオの煉獄へと舞い戻っていくのがオチなのだ。こうした不幸から回避するために、幾つかのトピックスを挙げることとする。

【音場感】:自分の試聴環境に合わせた残響成分

CD時代になって、トーンコントロールやラウドネスを省略して、できるだけストレートなサウンドで聴こうとする趣向が流行したが、デジタルだって全て正確で万能な道具なのではない、実際にはそこに含まれている音源のアナログ的な癖を取り切れないでいる。高域がツンツンしてる、ボーカルが奥に引っ込む、ベースラインがモヤモヤしてる、こうした症状とは常に闘いを挑むハメになるのだ。新しいリマスター盤が出るたびに賛否両論が出るのは、良い音の基準に関して試聴環境の統計を取っているだけで、ユーザーのオーディオ環境の根本的な改善には蓋をしてしまっているツケを支払っているだけに過ぎない。かといってアビーロードで使ってる最新のモニタースピーカーで聴くとか、逆に1960年代の真空管ミキサーを復活させてリマスターしたとか、広告のチラシにしかならないような内容を、あたかも本物志向と言わんばかりにやってみせるのもどうだろうか。聴くほうのスタンスで考えれば、イヤホンでの試聴が中心となった21世紀ではなおのこと、耳に響きやすい中高域のドライ&ウェットの調整は欠かせないように思う。

元の課題はモノラル再生での音場感の補正にあったのだが、実際には1970年代以降のポップスにおける人工的なサウンドステージは、作品観に大きな影響を与えていて、クラシカルな音楽ホールでのライブ感を出したいがために、ロックのドラムが遠鳴りして迫力が出なかったり、ボーカルとその他大勢という不自然なバランスになったり、作品の根幹にある演奏者のパフォーマンスがミキシング過程で冷めた目で達観的にバランスを取らされ失われている感じがしていた。逆に音数が多すぎてスシ詰め状態になり、テヌートとアクセントの差も整理できないままサウンドが濁って流れてしまう。この両極端な情況から、自分のオーディオ装置に合わせて音場感をタイトに引き締めたり、逆にライブにして流れを作るというのは、ニュートラルに音楽を聴く意味では重要なのだ。20年ほど前にはサウンドを調整する手段として、マスタリング用の6バンド・パラメトリック・イコライザーとか、デジタル・リバーブだとか、真空管式マイクプリだとか、1台10~20万円する単体エフェクターを色々買い込んでいたが、最近はヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

24種類もあるエフェクターのうち、よく使用しているのは最初の6種類のリバーブで、1,2番のホール系は高域に潤いを与える、逆に3,4番のルーム系は響きをタイトに引き締める、5,6番のステージ系は高域を艶を与える、という感じで、奇数がアメリカン、偶数がヨーロピアンと勝手に思い込んでいる。

今回のJensen+Visatonの場合は、キレがあまりに良すぎて中域がスカスカになる。それとコーンツイーターは1970年代風のリバーブをあまり受け付けないのだ。これを少しダブらせる意味で、11番目のシングル・ディレイを掛けると肉厚さが増し、丁度いい塩梅に収まった。感覚的には、レコードを掛けたときのニードルの鳴きが、少し付帯音として加わる感じでもある。ちなみに後付けで盛ったエフェクトは、テープ録音のように音質劣化しないでいつでも自分で加減できるのも特徴だ。

【モノラル・ミックス】:ステレオ録音でもモノラルで聴く方便

ミキサー付属の3バンド・イコライザーは音響補正というよりは、ステレオ録音をモノラルにミックスするために使っている。ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているビンテージ・オーディオ愛好家に人気があるのが、プッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いにレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。逆疑似ステレオ合成方式とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

【ミッドセンチュリー・スタイル】:人間同様にパーソナリティをもった意匠

モノラル録音の最盛期だったミッドセンチュリーは、人間工学の成果が花開いた時代でもあった。つまり人間にとって心地よいものとは何か? という課題が、日用品のなかに様々なかたちで流入してきたのである。一方で、オーディオ機器のデザインはアールデコ以降ほとんど進展はなく、1970年代にスペースエイジの思想が少しあったくらいで、無骨な必要最小限の意匠しかもたなかった。これは、他の室内インテリアと比べても特異な状況であるといえ、ともかくステレオが部屋にあるという存在感だけが悪目立ちするのが一般的だ。さらにメーカーで製造してないモノラルスピーカーを自作ともなれば・・・案外、こんなところで躓いてしまうのである。

並み居るミッドセンチュリー家具のなかで、オーデイオ機器がささっていけないのは、正統なモダンデザインの潮流を汲んだ(つまり名のあるデザイナーの関与した)オーディオ装置が思ったほどなく、さらには欧米でさえも1950年代のオーディオ機器のほとんどがDIYだったことを考えると、こうした見た目にお金を掛けること自体ナンセンスだった。単純にはHi-Fi対応のカートリッジ、フォノEQさえなく、交換パーツを買い足すことで凌いでいたのだ。それよりもレコードを買う資金を工面するほうが優先順位としてずっと高かった。こうしたHi-Fiメディアの渇望は、1970年代にFMステレオ放送が開始されることで金銭的な余裕ができるようになったが、時すでに遅しであった。結局こうした貧乏性がアダとなって、音質重視というオーディオマニアの看板を背負うことになったのは不幸というべきだろう。

そこでスピーカーの意匠については色々と悩んだのだが、オーディオ機器の脱構築という意味も含め、オランダのデ・ステイル風にまとめてみようと思った。う~ん、モンドリアンのアトリエやイームズ夫妻のデザインしたスピーカーははなんてキュートなんだろう!

モンドリアンのアトリエ(1940年代)

イームズがデザインしたステファン・トゥルーソニックEシリーズ(1956)

というわけで、ぶっちゃけモンドリアン先生のパクリであるが、なんとなくチューリップ畑と風車の組合せに似てなくもない。スピーカーの胴体を、チューリップの唄のとおり赤・白・黄色と塗り分け、少しアクセントを持たせるため黄色の部分を狭めにした。こうしてやると、スピーカー特有のポッカリ空いた空間が目立たなくなるようにも感じる。全部にサランネットを被せるとのっぺら坊、剥き出しだとこっちをジロッとみているようで気にしないというほうが無理、ということでの対応策でもある。

チューリップ畑と風車:オランダの原風景 vs 胴体をモンドリアン風に塗装

足台にしているスツールは、ニトリがBEAMS DESIGNと共同でデザインして2021年度のGマークに選ばれたもので、いちよ商品紹介に「小さいテーブル代わりにも」と明記してあるし、というあまり理由にならない理由で、ニトリさまもまさかスピーカー台として使われるとは思っていまい。デザイン的にちょっとミッドセンチュリーっぽくて良い感じだ。

あと30cmのスピーカーだとすごく大きいと思う人が多いのだが、モノラル試聴にすることで、ディスクサイドに置いても人間ひとり分のスペースしかとらない、とても省スペースなオーディオにもなっている。机など含めても2畳くらいで十分なんじゃないだろうか? それでいて、しっかり実体感の強い音で鳴るのだから、なかなかのものである。

これがステレオだと壁一面を占拠し、なおかつ三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。

私の思うところのデザイン感覚が、万人受けするようなこととは思っていない。むしろオーディオ機器を自分好みにデザインすることを可能とすることが重要なのである。しかして今回のモンドリアン風のアプローチが、1950~60年代のポップスにふさわしいものになっていることには、自分としては全く疑っていない。

【骨の髄までモノラル】

【なぜモノラル?】:モノラルはLOVEでできている

なぜモノラルで聴く音楽がこれほどまでに愛しいのか。まずこのことについて話さなければなるまい。ひとつはモノラルは独りで寂しいという意味ではなく、個人と密接になる親しい間柄を意味していることだ。そしてモノラルであるということは、広いステージのなかに立つ個人ではなく、同じ部屋にいる個人としてそのパーソナリティが明瞭に立つことである。つまり大勢と居ると叶わない恋のチャンスは、いつもモノラル同士の出会いから始まる。考えてもみたまえ、世の中の歌の9割以上はラヴソングである。ここにトキメキのないオーディオなどほとんど意味がないのだ。つまりモノラルで流れるラヴソングは、1対1の関係で告白を聴いているのである。それはただ甘い言葉だけではない、怒りや悲しみ、様々な感情を聴くことになるのだが、相手が好きなら別にそれは気にならない。むしろ本音で話してくれたことに、より親近感というか許し合えることの大切さを知るのである。

モノラルで感じられる親近感というものは、実は室内で聴くという前提に立っている。そこで音場感がないとかモノラル音声へのパッシングに繋がるのだが、多くのステレオ技術は室内では感じられない広大な空間に連れ出すことが前提になっている。つまり異世界のファンタジーばかり演出しようとするのだが、そこで失うものもあるのではないだろうか。1980年代末にユーミンや中島みゆきの歌を事細かく話題にする女子大生が多かったが、ほとんどがラジカセでしか聴いていなかった。後で考えてみると、重たいウーハーでは800~1500Hzの中域が沈んでしまうのに対し、安いフルレンジのほうが喉音の反応がスムーズでメッセージが伝わっていたのである。彼女たちにとっては10kHz以上のSFスペクタルよりも、4kHz以下の現実味のある恋愛相談のほうがずっと大切だったのだ。

ラジカセが人間の言葉の再生に特化しているというのは確かだが、それだからと楽器という人間の発音機構を遥かに超える楽音が苦手ということだけで斬り捨てることはできず、音楽の言語的な構造を感じ取るためにもっと重視されていい事項なのだ。ルネサンス時代の音楽の指針に、ムジカ・フマーナ(Musica

Humana)つまり人間の魂の調律というものがあるが、その下位にあるムジカ・インストゥルメンターリスつまり現実の楽音の奴隷と化した世界を軽視したものがあった。これはオーディオ技術においては逆で、心の琴線に触れるには、徹底的に楽音を正確に再現しなければならないという考え方が主流だ。1980年代以降にツギハギだらけのデジタル・ゾンビが大量に湧いてきたのは、新しい録音方式のカタチに囚われすぎて、人間の精神の在りかを見失い血肉を求めて彷徨う人々のことを指すのだ。その意味でもオーディオ技術は、人間の言語感覚に似せたコミュニケーション・ツールとして見直されなければならないと思う。

こうしたオーディオ技術が何のために必要なのか、音楽とは人間にとって何なのか、様々な疑問を突き詰めていくと、人間の感性に最も訴えかけるものは人間の肉声であり、人間の耳は社会生活を営むにあたり、人の話を聴く機能をかなり発展させてきたのである。それは愛情表現という複雑な感情でさえも、セックスと同じくらい大切なこととして扱ってきたことと重なる。それゆえに肉声の表現はフィジカルなイメージをもって再現されないと人間の感情に入り込んでこない。この音声を肉体の実体感をもって繰り返し再生する機械こそ、オーデイオの本質なのだと思う。そして肉声から発する感情は周辺の雰囲気や音環境で変わるものではなく、究極的には独りのパーソナリティに帰依するのである。そこをブレずに聴き取ることがモノラル試聴の狙いどころでもある。

1980年代に音場感の増したミックスは、ウォール・オブ・サウンドへのリスペクトであるが、当の本人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、一般にウォール・オブ・サウンドがステレオ録音の一大流派と見なされている事に一矢報いたことになる。これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。これもただのノスタルジーというよりは、20世紀末のブリティッシュ・ロックの潮流とも重なっている。 1980年代に音場感の増したミックスは、ウォール・オブ・サウンドへのリスペクトであるが、当の本人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、一般にウォール・オブ・サウンドがステレオ録音の一大流派と見なされている事に一矢報いたことになる。これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。これもただのノスタルジーというよりは、20世紀末のブリティッシュ・ロックの潮流とも重なっている。

しかし、過去の録音に関してのオーディオにおける解決策はほとんど示されていない。あえていえばモノラルのほうがステレオよりもサウンドポリシーがはっきりしてるということだろうが、一般の人が口にする対応策は、真空管アンプを使うとか、アナログ盤にするとか、精々その程度である。あるいは貴重なオリジナル盤を買い漁って、さらにはEQカーブの話まで出てきて、それをサウンド研究と称して語ることで終始している。

これには音楽製作者の思いは今の音楽業界に対するサウンドポリシーの描き方についてのアドヴァイスを重視するため、経験の長い名エンジニアやプロデューサーほど、自分のサウンドポリシーのほうをスタジオに置かれた音響機器よりも上位に置く傾向があるため、録音品質のベースとなった基本的な情報が欠けていることと関連があるだろうと思う。というのも、どんなに貧しい機器で聴いても誰が録音したか判るぐらいサウンドが明瞭だったからだ。それだけ昔日の名盤を生み出したサウンドポリシーそのものには意味があるのだが、私のような録音と再生装置の両方を見渡したアーカイヴを目的にする者にとっては、そのサウンドポリシーにアプローチしやすいオーディオ装置を客観的に示してもらったほうが、より実りあるミュージックライフが描けるはずである。

ところが古いポップスの録音に最適な再生装置の構築を放置した結果、モノラルのほうが一体感があって迫力があるとかそういう感想だけで、その音楽によってラジオやジュークボックスから衝撃をもって体感したであろう、愛のかたちだとか社会的な連帯感だとか本質的なものを見逃しているように思える。この時代の愛の共同体は抽象的な妄想ではなく、音楽だからこそフィジカルに肌で感じられるものなのだ。時代的には、人種問題や保守的な男女関係などで虐げられた感情(気軽に好きだと言えない事柄)を共感をもって解放してあげることだったが、自尊心の強いティーンズなら偏見や恋愛はいつの時代にも共通する話題でもあるのだ。これは別に大人になっても変わらない(さらに修羅場と化すことだってある)ことでもあるのだが、それをストレートにやってしまうところが面白いのである。

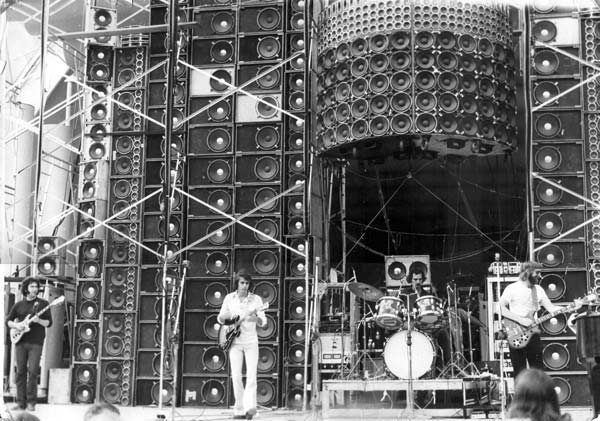

【ラジカセ】:日本のラジカセはサブカルの女王

ラジカセは日本の発明品である。ずいぶん昔からあるように思えるが、従来のホームラジオにカセットレコーダーを組み合わせた商品で、1970年頃からテープヘッドの加工技術をバネに世界市場をほぼ独占し、アングラ、サブカルというやや歪んだ社会の底辺に向かって情報発信していた。

深夜放送、少年マンガというのは、昭和一ケタのオヤジからは社会生活に役の立たない時間の浪費として怪訝な顔で観られながら、暗黙のまま押し付けられた学歴社会のプレッシャーに生きる高校生から大学生までの必須アイテムだったし、高度成長期に時間と場所を選ばずに消費される小ネタの多くを提供していた。驚くことに、欧米でのサブカルが反社会的(カウンターカルチャー)という少数派のもののだったのが、日本では階級闘争のない平民の嗜好として根付いていた点だ。それはテレビ番組がメインなら、そこでは話してはいけない、見せちゃいけないものが、深夜放送や少年マンガには詰まってたのだと思う。

生録を目的にしたオモチャのような外部マイク接続さえ、電池駆動できる簡易PA装置としてアメリカのラッパーに人気のものとなった。よくラジカセはモノラルからステレオに進化したと言われるが、むしろモノラルのなかでこそ音楽はクリエイティヴに生育した。理由は小さな箱からリアルに飛び出るサウンドこそが勝者となったからだ。ラジカセの小さな筐体は都会の地下で蠢くマグマのように流れるサブカルの噴火口となったのだ。日本のラジカセはクリエイティヴな活動に耐えられるという意味でも、最低限の機能=洗練された内容でもあったのだ。

1970年前後の深夜放送とラジカセの広告

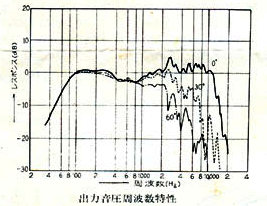

1970年代に少年マンガ紙に掲載されたラジカセの広告と周波数特性

1980年頃に始まったラップは日本製ラジカセをPA装置とした(ウーハーはフィックスドエッジ)

かつてのラジオ用古レンジについては、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。この直後に長岡教を開祖するのだが、当初バックロードホーンは素人には手に負えないので封印していたキライがある。しかしその嗜好はむしろハッキリしてると言っていい。

”ローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。” ”ローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。”

加えて、テレビの音声電波が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。

やや残念なのは、16cmスピーカーを内蔵した古いモノラル・ラジカセには、外部入力がないため、ラジオとカセット以外のリソースを扱えないこと、AM放送やノーマルテープに合わせた音調に対しCDのエネルギーバランスは中高域が張り出しすぎるなど、本来の性能が発揮できないでいる。それとステレオ化されたCDラジカセは10cmまでスピーカーが小さくなってしまったので、音調が大分異なるのである。電子回路に詳しい人なら、古いラジカセにBluetoothを組み込んで無線で鳴らすみたいなことをやっている人もいたが、本来の味わいというものを市販品で得るのは40年以上も前の昔話になってしまった。

ラジオ音声を語るとき、NHK御謹製のロクハンは、1960年代から25年に渡り製造され、70~10,000Hzでの整合共振を究めたバランスの良さと手軽さの点で、Hi-Fi再生の基本を押さえた良い手本であることは間違いない。1950年代から存在するこのユニットは、FMステレオ時代にも四畳半オーディオのフナ竿のようにビギナーからベテランまで重宝されていた。アンプの音、カートリッジの音、チューナーの音を直感的に評価できるモニタースピーカーとして広く浸透していたのだ。一方で、音響出力が破綻するボーダーラインが低く、緩やかな低音と少し芯のある高域とのキャラクターの使い分けは、予定調和のなかで音楽の表情を抑え込む傾向があり、やはり音の輪郭だけなぞっているという感覚は拭えない。このNHK特有のサウンドポリシーを追い抜け追い越せで、1970年代のオーディオ発展史は彩られていたといっても過言ではない。

NHK BTS規格のロクハンの周波数特性とステップ応答(微妙にドンシャリ、ステップ応答は全体で調和)

このボーカル域にアキュレートに反応するラジカセの音響バランスを凌ぐように、オーディオ機器を組み立てるのが意外に難しく、大概は重たいウーハーの鈍い反応で音が平坦になって勢いが無くなったり、中域の立ち上がりが弱く低音と高音が目立ちすぎるドンシャリだったりと、ボーカルの息遣いを自然に聴けるツールではなくなっている。コンセプトをあれこれ模索していくうちに、ジュークボックス+ラジカセ=Jensen+サンスイトランスという格安のキーデバイスで、ようやく私なりの夢が適った。ギターアンプ用スピーカーなのでギターの音色やエッジが美しいのは当たり前だが、大きくても息遣いの自然なボーカル、ドラムがバカスカ勢いよく鳴る、この2つだけでもポップスの基本形が成り立っている。

【ジュークボックス】:ミッドセンチュリーのアイコン

ミッドセンチュリーのオーディオ環境で最大のミッシングリンクはジュークボックスである。私自身はジュークボックスのサウンドを再現するため、Jensen製エクステンデッドレンジ・スピーカー、そしてサンスイ製ラジオ用段間トランスと、1950年代から現在に至るまで製造中のビンテージ・パーツを中心に、オールド・アメリカンの歌って踊れる底抜けに垢ぬけたサウンドを楽しめるモノラル・システムを組んでいる。

大物ミュージシャンがリスペクトしてやまない電蓄のゴッドファーザー

私なりに考えると、1950年代のアメリカ文化は、20世紀のヘソである。つまりそれまでの王侯主導の経済覇権の時代から、大衆文化が経済を先導する時代に移り変わる価値観の転換を劇的に示しているのだが、その典型的なものがロックンロールともいえるだろう。一方で、そのオーディオ的な価値は、どちらかというと大衆的=誰でも購入できるチープなもの、という評価しか得られなかった。¢10で1曲リクエストできたジュークボックスがその先兵だったが、当時としても自動販売機と一緒の設置費用だけのリース機械だったので、そのサウンドの秘訣も忘れられていったようにも思える。つまりここにも経済原理と流行の変化が横たわっているのだが、実は文化そのものは¢10で買えるようなものではないことは誰でも百も承知で、膨大なリクエストの積み重ねが文化を支えていたともいえる。

思い思いの姿でジュークボックスの周りで楽しむ人々(1950年代)

ところが最近のコンピCDは$10で75曲とかでも結構中身が詰まっていて、それこそ1曲当たりが当時のリクエスト代と同じになってきている。これは半世紀前の消費者物価指数が1/9だったことを考えると破格の値段なのだ。そこで以下の方針を立てて、家庭用オーディオとして所有できるケチケチ予算でシステムを構築するようにしたのだ。

◆1950年代の文化形態を音楽を通じフィジカルに体験すること

ただし現在のカジュアル・ライフとの融和性を保つこと

◆1950年代のアメリカン・ビンテージのサウンドを踏襲すること

ただし現在製造中の誰でも廉価で手に入れやすいオーディオ製品で構成すること

◆1950年代のシングル盤を集めたコンピCDからゴージャスなサウンドを引き出すこと

ただし録音品質のばらつきに対し耐性のある再生機器であること

ちなみにアメグラ映画に出てくる、キャデラックに積んであるカーラジオは基本的にAMラジオでモノラルである。またレコードはSP盤からドーナッツ盤への移行期で、エルヴィスのデビュー盤はSP盤で販売された。アレ? と思ったら、R&Bやブルースはレイスレコード、まだまだ人種差別が歴然とあった時代だったことを忘れてはいけないように思う。ジュークボックスの語源もクレオール語で「無法な振舞い、騒々しい、悪びれた」盛り場を指すJuke Jointから来ていて、白人たちが出入りできない場所で流れていた音楽が20世紀後半のアメリカン・ポップスを先導することになる。そこに漂うセクシャルでバイオレントな雰囲気は、公衆の前で大っぴらにするには猥褻すぎる欲情のようなものだが、黒人歌手のもだえるように歌う姿を前にして心の枷が外れていったのだろう。エルヴィスもはじめてテレビに出たときに、歌うときの腰つきが卑猥だと言われたことを思い出してほしい。20世紀のラヴ&ピースは、すでに1950年代から広がりをみていたとも言えよう。

しかし低俗な音楽にどういう音響機器が最高なのか? そういう議論の無益なことは誰もが弁えていた。実はそれらの偏見がこの時代の音楽再生を難しくし、正統な評価を阻んでいるように思うのだ。だがその中核的な都市となったシカゴでジェンセン社が構えており、低所得層でも手に入れやすい廉価でも十分な音響効果をもつユニットの供給をしていたことは、もっと知られてよいことだと思う。同じシカゴで創業したシュアー社と合わせて、アメリカン・ポップスのサウンドの骨格を形成していると考えて間違いないだろう。一方でショウビズの中心は放送業界と映画業界のほうにあり、日本でのオーディオ機器の話題はアルテックやJBLというハリウッド系列の音響メーカーに偏りがちな気がする。この手のアメリカン・サウンドの定義が、1950~60年代のポップスのサウンドを全く顧みないことは前述したとおりだ。

左:AMカーラジオ、中央:SP盤時代のレコード屋(ジャケットなし)、右:ジュークボックス

ブルースの故郷:Juke-Joint(黒人の盛り場)に集う人々

こうしたビンテージ・スタイルを築く場合、アナログ盤周りからはじめ真空管アンプなど、個人用に一品物でコツコツ蒐集することも不可能ではないのだが、ことポップスを相手にする場合、昔なら誰でも手軽に購入できたカジュアルな大衆性を顧みずに希少な機材を並べるのは、万死に値する大罪のように思えてならない。そこで現在でも製造して手軽に手に入る機材を集めて構成している。音楽ソフトもCDでの鑑賞に最適化しているので、これからこの世界に飛び込もうとしている人にとっても、地道にシングル盤を捜し求めるよりは、手軽に購入できるコンピCDを掻き集めても、かなりのレベルでアメリカン・ポップスの世界を堪能できること請け合いである。ただしこの手のコンピCDも、世界でも指折りのコレクターが状態の良い盤を大切に残しておいてくれたからでもあり、遺産の引き継ぎと思ってしっかり受け止めたいと思う。そういう意味では、私のモノラル・システムは最高ではないが、的確な費用で満足感の得られる内容にシェイプアップされていると自負している。

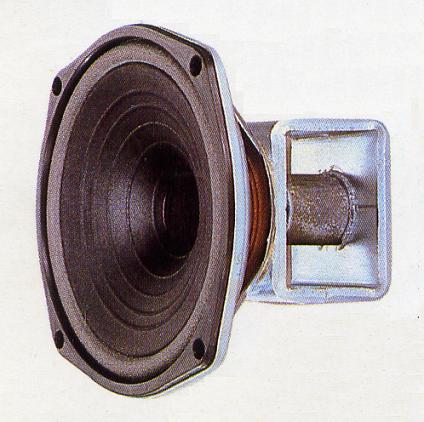

ジュークボックスの中身:Jensen P12N(30cm)、RP103(ツイーター)

左:Shure 93A(1946)、中:Collaro Studio 'P'(1957)、右:Sonotone 9T(1961ステレオ)

【Jensen】:全てのポップスはJensenから生まれた

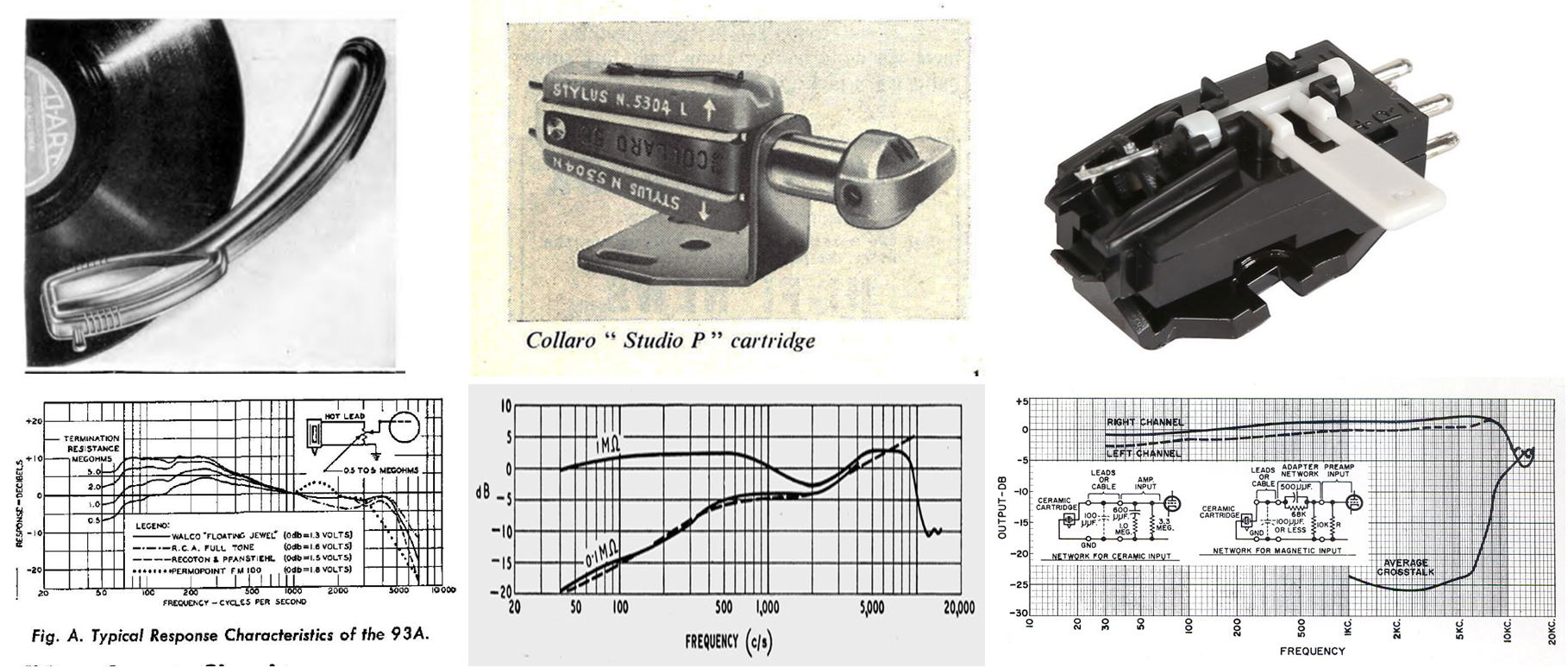

アメリカン・サウンドの基本的な骨格とは何だろうか? ひとつはライブステージでの実用性をもとにマイク、アンプ、スピーカーの設計が始まったことである。つまりパフォーマンス・アートを実物大で再現できないものをオーディオとは呼ばない。WE、ランシングはトーキー業界、ジェンセン、シュアー、エレクトロボイスはPA機器での市場開拓がその始まりである。そのなかで重視されたのは、まだ10W台の小出力アンプしかない時代で、いかに効率よく音声を明瞭に伝達できるかという課題を背負っていた。むしろその効率こそが多くの集客を可能にしたといっても過言ではないのだ。多くの場合、1940年代にベル研究所によって発表されたラウドネス曲線を参考に、言葉の明瞭さを確保するため中高域に強いアクセントを付けるようなサウンドを志向したことで、それはスウィング・ジャズのビッグバンドのなかでボーカル、ギターをリアルに拡声するための機能が盛り込まれた。JBL

D130、Jensen P12Rのような、ギターアンプに使われた大口径エクステンデッドレンジは、まさに1940年代のライブステージのために開発されたと言っていい。それがそのままアメリカのポピュラー音楽のサウンドを決定付けたのだ。

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

アラン・フリード主催のムーンドッグ・ショウ

レスポールとポール、グレイスフル・デッドのウォール・オブ・サウンドの実演(JBL山積み)

PA的と言われるサウンドは、本来は500~2,000Hzを+3dB/octで右肩上がりにすると「音が一歩前に出る」ように聞こえるというもので、かつては音響心理学とも言われたが、現在では外耳共振特性を元にダミーヘッドでのDiffuse

Field Equalization補正曲線によって標準化されるようになり、ラウドネス曲線は人間の聴覚を科学するうえで最初の成果だったことが判る。このラウドネスの掛け方はマイクが先かスピーカーで締めくくるかは、卵が先か鶏が先かの議論でゴチャゴチャになっていて、当時の録音エンジニアによってもかなり主観的だったため、現在のようなフラットな特性のスピーカーで聴くとかなり癖のある音調になる。RIAAかffrrかなんて議論よりももっとアグレッシヴに実際のサウンドは蠢いていたのだ。実は同じ混同がイギリスの1960年代のロックシーンにもあって、必要以上にドンシャリに録られているのは、ブルース録音のクリスタルマイクのラウドネス効果が相乗された結果だったのかもしれない。それがアメリカに逆輸入されてマージービートと呼ばれるロックシーンへと成長したのである。

フレッチャー&マンソンによる最初のラウドネス曲線、Jensen C12R、Shure SM58の正面特性

B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線

1950年代のブルース演奏(Shure 520クリスタルマイクがよく使われた)

このラウドネスの前提条件にあったと考えられるのが、最初にトーキーの音声規格を策定したときのアカデミー曲線と呼ばれるもので、こちらは劇場で使われる機材の音響特性を計測して実現できそうなものとして取り決められた、2kHzからかなり減衰するカマボコ型の特性である。これを元に考えると、普通のステージで生マイクの音をそのまま拡声するだけではモゴモゴした音になりやすく、中高域を持ち上げた方が自然に聞こえることとなる。ここら辺は理屈ではなく、実際のステージを踏んで百戦錬磨で売りさばいたJensen社やShure社のリサーチ力の勝利であり、これこそがアメリカ的なプラグマティズム(実利主義)の本質でもある。

J.B.ランシングの開発したVoice of the Theatreとトーキー劇場の音声規格(アカデミー・カーブ)

上記のトーキーの規格化に追随して、ウェスタン・エレクトリック社に低音用スピーカーのOEM製造を行っていたのがJensen社である。ただし、Jensen社の場合は以下の左の広告にもみられるように、ハモンドオルガン、フェンダーギターの楽器用スピーカー、Rock-ola社のジュークボックス用スピーカー、ケープハート社の高級電蓄用スピーカー、ウェスタン・エレクトリック社のトーキー用ウーハー、ベル&ハウエル社の映写機用スピーカー、プレスト社の放送用アセテート録音機の音声チェックモニターにいたるまで、あらゆる分野の音響機器メーカーにスピーカーを提供していたため、その実態を正確に言い当てることは難しいと思う。トーキーへの参画はランシングがVOTTの栄冠を手にしてからは撤退しており、その後のプロシュマー方面では、ギターアンプ、ジュークボックスなど、アメリカン・ポップスの中核的なサウンドをサポートすることで、Jensen社の歴史は、20世紀アメリカ音楽の歴史そのものとなった。これはけして大げさではない。

1960年代まであらゆる分野にスピーカーをOEM供給したJensen社

ページ最初へ

|