【AAD表示という怪しげなCD】

【パラノなアナログをデジタルでスエゾ化?】

まず、「世紀末のアナログ」とは、今席巻しているアナログレコードのうち、1980年前後のアナログテープ録音の爛熟期のことである。世紀末というには20年ほど早かったのだが、すでに次の世紀にどういうレガシーを残すべきかの方舟思想は準備をはじめていた。そのドタバタのなかでアナログ盤自体は、それまでの約40年間蓄えられた録音群に対し、その総仕上げとなるべき存在であったのだが、1990年に一端製造を終了した。そのオーディオテクニックの多くは蓄積されるには通り過ぎる時間が速すぎたという感じもする。まさに駆け足でデジタルに奔走したのである。

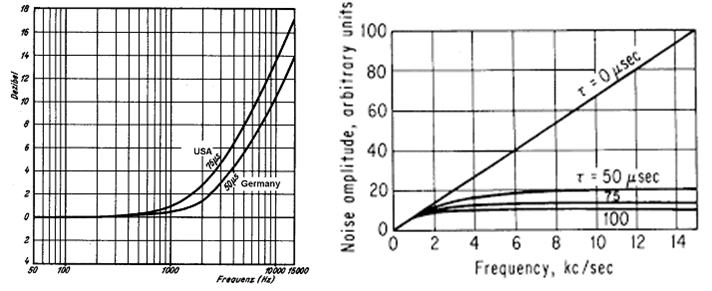

それはデジタルの代表的なフォーマットであるCDが、あまりにもアナログ時代の遺産を背負い過ぎていて、CDプレイヤー以外のところはほぼアナログのまま温存されたにも関わらず、規格上はレコードよりCDのほうが高音質ということで、デジタル対応というパラダイムシフトが喧伝され始め、従来のステレオ機材はどんなにお金を積んでも敵わないかのように言われたりもした。見様によっては、アナログの超精緻な職人技術は、ある意味デジタルよりも精緻であり、むしろデジタル化によって歩留りも少なくスペックの平均点が高くなるのは、工業製品としてのアナログ技術の悲願でもあったのだ。ようするにデジタルは高品質なコピーの作成に優れているのだが、CDが録音スタジオのマスターテープそのものの品質で直送できると言われたのも、この平均点の高さゆえだった。それまでのアナログ盤は、同じマスターテープでも、アメリカ、欧州、日本とで全く異なるサウンドポリシーでカッティングされており、アメリカ盤がカッティングレベルが高くノイズも大きい、欧州プレスが音場感豊かで高域が艶やか低域が深い、国内盤が全体にフラットできめ細かいなど、それぞれお国柄のようなものがあった。このようなご時世で、別れも惜しむ間もなくアナログからデジタルへの転換が大忙しで始まったのも1980年代である。そのせいか、オーディオ界の狭隘な話題性のなかでは、アナログ保守派とデジタル革新派というような二極対立的な構図がにわかに形成され、互いの上げ足を取るかたちで議論が進んでいた。

アナログ盤といえど33 1/3、45、78回転はそれぞれコレクターが分かれている

それが浅田彰「逃走論(1984)」に結びつく意味は、まさにアナログ的な職人技の砦という「パラノイア型(偏執症)」に立てこもろうとする昭和人間に対し、デジタル技術によるゲームチェンジャーを夢見て、あらゆる可能性に賭けて多様化した「スエゾフレニー型(分裂症)」の平成人間のことを指すように思える。それらも令和となった今から見ると、官僚型の昭和人間とそれに反旗を翻した新自由主義の平成人間との源平合戦のさなかに、「あの頃は…」という高度成長神話に浮かれてた人々が、戦いという構図を通じて同じ思いをもつ徒党を組んで、社会に自身のステータスを誇示しようとする行為にみえる。逃走というスキルそのものも、やはり自由自在というステータスに依存した「パラノ型」の指向であったというパラドックスに陥っている。つまり人間とは、トランプの札のように、生活の手段としてひとつのカテゴリーやキャラを演じる「パラノ型」が大多数であるにも関わらず、必ず1枚はワイルドカードとして何にでも変身できる「スエゾ型」のジョーカーが潜んでいる。ところが、ババ抜きだとジョーカーは負け組、大貧民だとジョーカーは最高位という、全く別の価値観に転ずる。「逃走論」のようにみんながジョーカーだと、ババ抜きは引いた順番の早い者勝ち、大貧民は持ち札の数の多いほうが一気勝ちで、ゲームの面白さは丸潰れである。よくもこんなことをニューアカデミズムとか新自由主義といったものだと私は思う。

逃げろ逃げろと行き着いた先は…

ところが1980年代の音楽業界は、アナログvsデジタルの新旧勢力の合戦とみるよりは、すでにスエゾ型の乱戦状態に入っており、J-POP党もあればシティポップ進化論者もいるわけで、そこに80年代アイドル同盟まで加われば、テクノ打ち込み推進派の存在など歴史のレガシーとして忘れられかねない。しかし、こうした分類は、竹の子族とかひょうきん族と同じように、生き様にまで発展することのない、動機としては極めて弱い音楽スタイルだけの話である。むしろアナログとデジタルを対比させるのには、別の意図があると疑ってみたほうがいい。

J-POP、シティポップ、テクノポップ…すべてが歴史の通過点

しかし、よくよく考えてみれば、私のモノラル&ローファイ主義というのも、デジタル&ステレオ再生の脱構築をしているわけで、それ自体が逃走論の一角を占めそうなものだが、次の項で述べるように自分好みの音について結構地道にリソース(頓智か屁理屈か)を蓄えている。つまり既成事実から逃走するには、それなりの準備がないと、いずれ堂々巡りで元の木阿弥になってしまうのだ。今のアナログ・ブームを見てると、どうも音楽を聴く道具としてなおざりになってしまい、LP盤というパッケージを売り抜けさえすればOKという、いつもの商売上手に終始してしまう感じがする。つまり文化として根付くような気配は毛頭ないのだ。アナログ最盛期には驚くほど手間のかかるオーディオ沼が存在したし、私はそれは茶道の小道具のようなものだと思っている。つまり茶道が狭い茶室を備え、そこに主人の趣向(おもてなし)を凝らすように、しっかりしたオーディオルームで自分だけのコンサートホールというような感じに収まるのが関の山である。一方で驚くことに、音楽鑑賞用に専門に造られたソファというものが世の中には存在せず、ステレオ装置は依然として人間の居場所を形成する家具から引き離されてデザインされている。茶道と違うのは、日用の用という基本がどこかで失われているともいえる。むしろコンサートホールを音楽の殿堂と呼ぶように、音楽を純粋に聴くため生活空間から切り離すことに全力を傾けていたのだ。逆に言えば、私のモノラル&ローファイ主義というものは、オーディオにおける民藝運動のようなものともいえるが、骨董趣味におもねないのは、むしろ日用品の枠を出ないためのセンスの問題だと思っている。この日用の美をオーディオ製品に喩えるのはすごく難しい。しかし、オーディオ製品も元の規格設立まで遡ると、実に人間臭い日用的な合理性に基づいている。その規格初期の原初的な地平まで掘り下げ、切り詰める作業が私の言うところのモノラル&ローファイ主義ともいえる。

今回のテーマは当時は高音質とされたデジタル録音よりも、ハイレゾ変換することで情報量がかえって豊かだと再評価されているアナログ末期の録音であるが、その評価に辿り着くまでの道のりにやはり40年費やしてきたのかと思うと、私自身のこのサイトでの主張も無駄ではないと判ってもらえると思う。単純にいえば、オーディオ機器は録音技術のために奉仕する下僕であって、さらには人間の聴覚という限界のなかにあるということを忘れて、機械が人間のスペックを上げることなど不可能なのだ。実は1980年代はまだ人間の未知なる可能性に賭けていたと言っていいだろう。そのためデジタル技術は、アナログではむしろ限界となっていた様々な事柄(SN比、高調波歪み、ダイナミックレンジetc)をさらに究めようとするパンドラの箱のように思われた。21世紀に入りCDも40周年を迎えた今、ふたたびアナログ=人間の機能そのものにクローズすることが必要なのだ。アナログ回帰は、人間の聴覚にとって心地よいものへの探求ともとれるだろう。

CD発売から40年、すでにレトロ感を醸し出してる?

【AAD、DDDはモラハラ論者の罠】

ところで、CD発売初期にあったAADとかDDDは、録音が純粋にデジタルかどうかを示す品質表示で、最初が録音方式、真ん中がミキシングプロセス、最後がパッケージソフトのフォーマットで、CDの場合は最後がDとなるので、DDD、ADD、AADの3種類となる。DADというのは可能性としてはあるのだが、YMOのようなテクノ系では収録デジタル、ミキシングと完パケはアナログというDADというのも存在した。ただ当時としてD印にA印が混ざるのはナンセンスな話で、アナログにまつわる様々なネガティブキャンペーン(ノイズ、歪み、ダイナミックレンジの狭さ)のせいで、一般には許されざる事態であった。

もちろんこれはCD開発陣が目論んだモラハラの動機付けであって、このAD変換モラハラの理由を考えると、デジタルとして生まれた子供はデジタル同士の親をもつべきだという、血筋や家柄にこだわる封建的な家庭観と一致している。この純潔を尊ぶ人からみれば、AADはもちろんのこと、DADなんてもっとけしからん、という、ごもっともな意見に相違いない。ところが昭和末期の不倫文化になぞらえると、所詮デジタルだってほとんどはラジオで流れてナンボのもんだし、その時点で靴が汚れた日に焼けたなんて気にするのもおかしなわけで、そのうえアナログ住民とお話するとバカが伝染りますなんてことはナンセンスなのだ。不倫文化の根本は、女だって男を選ぶ時代という下(しも)から目線でのキャリア志向であり、結局は何によって心身共に満たされるかが課題となっている。この手段であるはずのデジタルが、オーディオの進化という目的となってしまった時点で、音楽の至福観にブレが生じてしまっていた。AADだろうがDDAだろうが、いい音楽は多くの人に愛され、半世紀経っても聴かれ続けるのである。これがレコードのもつ本来の価値観であるが、ADモラハラ野郎はそのフォーマットの檻に囚われているのだ。

ところでCD初期の頃はピュアなはずのDDDが出てみるとAADより音がよくない。何というか、音は正確なんだろうが魅力がない、まるでロボットが計算した結果 1+1=2である、という当たり前の答えをひたすら聴いているような感じだった。いわゆるガリ勉君のルーチンワークをみて感心しているようなものである。これには理由があって、初期のデジタル・ミキサーは精々8chの本当に単純なボリューム・コントロールが付いただけのもので、それさえ量子化ノイズに埋もれてしまい十分なSN比を保てるものではなかったし、それを測る術もなかったのだ。それに比べてアナログミキサーは、124chは当たり前、様々なエフェクターを噛まして百花繚乱の状況だったのだから、突然テープ録音初期のマイクアレンジだけで聴かせるダイレクト・ミキシングの方法に戻れと言っても、マルチ録音にすっかり慣れたスタジオが追いついて行けないのも仕方ない感じだった。

デジタル・マルチトラックが本格的にスタジオに導入されたのは、1983年のソニーPCM-3324以降だが、SN比の良さには賛否両論で、山下達郎は音の隙間が多くなって埋めるのが難しかった、細野晴臣はリズムの切れが向上してタイトになった、とそれぞれの音楽観と交えて感想を述べている。それ以前は、YMOが米3M社のデジタルマルチ(DMS)で収録していたが、あまり音が好みでなかったのでアルバム「BGM」ではタスカム製オープンリールを通して音調を整えたという。ティアック製アナログレコーダーの低音がふくよかで豊かに鳴るサウンドが気に入っていたらしい。自分でアレンジから録音までこなすミュージシャンにとっては、デジタル=高性能というよりも、自分の音楽と合ったサウンドとして録音機を選んでいたというべきだ。私自身あまり知らなかったのだが、この頃はDADと表示すべき録音が結構あったことになるが、もちろんそんなことはCDケースには書いてない。

左:SSL SL4000コンソール、右:ソニーPCM-3324デジタル・レコーダー

結局、レコード業界のデジタル化プロセスは、デジタル化そのものだけでは完成せず、アナログ的なサウンド・テイストを追認するかたちで進んでいる。今ではアナログのコンプレッサーだとか、マイクプリに真空管を使ったり、かなりハイブリッドなアナログテイストが入り込んでいるともいえる。そもそもマイクとスピーカー(ヘッドホン)はアナログのままなので、空気の音響伝達はアナログという区分になるのか…と色々とデジタル化の本来の姿は意外に曖昧だと判る。この品質表示は21世紀にはなくなっていった。

往年の録音機材:Neumann U47真空管マイク、NEVE 1073マイクプリ、UREI 1176コンプレッサー

一方で、クラシック録音のほうは大手レーベルよりも、新興レーベルのほうが機材費も浮くダイレクト・ミキシングに買って出ることが多かった。ポップスのほうは、アナログミキサーの代替というよりは、1990年のPro

toolsなどコンピューターの磁気ディスク上で編集できるDAWの導入が進むことで、ようやく解決の糸口を見出せた。かつてのAADは、デジタル上で再編集されたリマスター音源として化粧なおしして、ADD音源が増えたのだ。

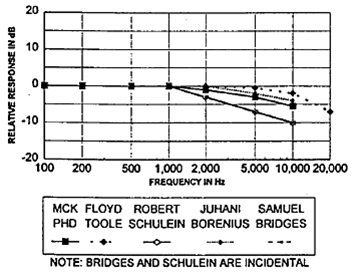

しかしこのリマスターの意味というのが難しく、元はアナログ盤のカッティング時に、カット屋のおじさんが経験上から導き出したイコライジングを適度に掛ける工程が、CD製作の際にはすっぽり無くなってしまったことにより、スタジオ直送の音が意外に味気ないのが問題になった。この件はオーデイオ批評家でも古株の五味康祐が、1970年頃に自主製作盤の原盤製作の現場にいったとき、カッティングするエンジニアが「15,000Hz以上はカットし、低い方も40Hz以下は、切捨てる。そのかわり7、8,000Hzあたりを3dBあげる、その方が耳あたりがよくなる」と進言したのをわざわざ断って、マスターテープの音をそのままいじらずにカッティングしたところ、フラットで正確な音のはずのテスト盤の音はわるいの一言だったという。これと同じことをスタジオ直送の音を標榜したCD製作ではやらかしてしまったのだ。1990年代に入ってMOBILE

FIDELITYやRIHNOといった先駆的なレコード店が、アナログ盤から魂の抜けた音のするCDに心を痛めて、独自に音をいじったCDを置いたところ、これが一気に噂になり一時的なライセンスで世界中で売られるようになった。その後は新譜のときにもマスタリング作業を置くことが通常となり、ADDリマスターは編集前のマスターテープまで遡ってサウンドバランスから見直すなどのことが行われるようになった。

私のこのサイトで展開している格闘は、1990年代からCD用にオーディオ製品を買い替えはじめたものの、そのミックスバランスの乱雑さから、本来の音楽の味わいが失われていると感じたことから、最適なトーンバランスがどういうものかを試行錯誤したことから始まっている。それからかれこれ30年近く立つのだが、なんとなく着地点が見えてきた感じだ。

話をAADマスターに戻すと、それはアナログ最期の黄昏の音とでも云おうか、完熟して今にも落ちてきそうな甘い果実のような音がする。1980年代のアナログ録音は、ひときわ艶やかで美しいのだ。大きな理由が、マスターテープの劣化がまだ進んでいなかったことで、録りたての状態でAD変換できた点が有利に働いたというべきだと思う。このためアナログミキサーの王座は1990年代まで持ちこたえることができたのだ。一方で、流行の移り変わりの早いポップスにとっては、1980年代の音楽という限定がどうしても付きまとう。おそらくその点が足枷となり、録音として評価されにくい原因のような気がする。

美音だらけのAAD録音たち

【アナログを取り巻く都市伝説】

アナログ再生機器の音質評価は、一般にレコード盤の品質と並行しているので、ノイマン製カッターヘッド SX-74(1974)によって拡張されつつある音場感への繊細な反応にみるような、いかにもアナログ的なフェチシズムと重なっていくであろう。例えば、ミシェル・コルボ指揮のフォーレ「レクイエム」、キース・ジャレット「ケルン・コンサート」などが代表的な録音という感じがする。

1978~84年というアナログ末期のビンテージ感の由来を調べてみると、マルチトラック・レコーダー Studer A800(1978)に行き着いた。このアナログ・マルチトラックは、デジタル化されたStuder

D820(1986)までの短命に終わっているが、それより前のSONY PCM-3324(1983)辺りから既にデジタルへの入替えがはじまっていた。ただしミキシング・コンソールのほうは、NEVEやAPIのような個性あふれるアナログ卓がまだ健在で、SSLのSL4000を導入したスタジオが最新だった。

左:Neumann VMS80カッターレース、右: Studer A800マルチトラックレコーダー

実際にはこの時期がオーディオバブル時代で、この頃のオーディオ機器はともかくハイエンドの名にふさわしい名器揃いであった。しかし1980年代になると、CDの登場によってデジタル録音への憧憬が激しくオーディオ業界を揺さぶるのである。このためクラシックにおける1980年代前後の録音評は、旧来のグラモフォンやデッカのようなアナログ的なバランスと、テラークやデンオンのような新しいデジタル録音の可能性へと飛躍する時代の間で揺れ動いていたともいえる。ともかくデジタル初期に最も優勢だったのはクラシックのオーケストラ作品で、これが鳴らせない高級ステレオは落第点を押された。やや脳筋でマッチョな演奏が多かったが、広大な周波数とダイナミックレンジをデモするには持って来いのものだった。この時期の日本の高級オーディオの多くはデジタルの仕組んだパワーゲーム(低音も高音も躊躇なく吐き出す)に巻き込まれて消えていったのだが、録音のほうは現在も依然として残っている。

1980年代にピークを迎えた国産オーディオの高級嗜好品と”超”優秀録音

1980年前後の日本のオーディオを振り返ると、いわゆる原音主義という言葉が独り歩きしていた。再生周波数は広ければ広いほど、ノイズと歪みは少なければ少ないほど、周波数特性はペッタンコでフラットであれば良いという風調だった。「モニタースピーカー」という名前が必ず付いていたし、アンプはOTL(トランスレス)からDCアンプに、カセットテープはTYPE-IV(メタル)まで進化、ノイズリダクションのドルビーはBからCへさらにdbxが参戦した。これらは全て最新の計測機器により理詰めで造られたが、音調は硬質でソリッド、無響室で開発されたモニター調スピーカーはB&K社製スピーカーと揶揄されていた。これにCDが加わって、コンピューター制御されたアナログ技術、日本的なテクノロジー中心のオーディオ観ができあがった。

1980年代の録音批評を手あたり次第行った長岡鉄男「外盤A級セレクション」などをみると、アナログ録音ってそんなにスゴイのか? と色々勘繰ってしまうのだが、一般には再生機器のコンディションが十分に整わずに、アナログ神話だけがどこか彷徨っている感じなのだ。特に長岡氏が問題視していたのは、過剰なマルチトラックで編集した録音で、モノラル音源を仮想配置した偽ステレオだとまで断言した。とはいえ1980年を前後にクラシック録音の半数以上がデジタルになっており、この時点でアナログ盤で聴くことでDAAというよく判らない状況での音質評価をしていたことになる。それでもワンポイントマイクで録音したダイレクトカット盤と、マルチトラックで重ね録りして編集したレコードとの違いが判った。実はフルレンジで試聴するとこれが簡単に判る。

長岡鉄男のメインシステムは、フォステクスFR203×2本+ヤマハJA-0506を自作バックロードホーン箱に収めたD-7に、サブウーハーとスーパーツイーターを追加したワイドレンジなシステムだった。1970年代初頭から週刊FMでステレオスピーカーのセッティングについて執筆しているが、その頃は4chステレオを含めた疑似サラウンドと並行していた。ワンポイントとマルチトラックの音場感の違いについて改めて話したのは1979年、本格的に取り組むようになったのは1986年のスワン開発以降で、方舟建設とともに時はすでにホームシアターへと移行しつつあった。1988年に録音方式により音場感が違うと7種類に区分けして、それぞれに対応した再生装置の必要性と組合せについて述べているが、方舟の建設に伴って可能性の広がりにやや手間取っている感じもする。この20年弱の間にステレオ再生のスタイルは多様化しており、むしろ現在のように3π空間を確保して正三角形に対峙する方法のほうがパラノ的なステレオ試聴だということになる。

オーディオビギナーに人気だった長岡鉄男(方舟は1987年から)

ところがFM fanというサブカル路線で人気ライターであった長岡鉄男でさえ、ポップスやロックの録音はほとんど評価しなかった(むしろ酷評した)し、ましてやラジカセなどは見向きもしなかった。むしろコスパの最低ラインをラジカセ以上か以下かで見積もっており、フォステクスのフルレンジで化ける自作スピーカーの醍醐味を武器にしていたので、同じ安いならコレという方法論を頑なに守っていたともいえる。なので、コスパ、キレの良さ、重量など、従来のオーディオにはない切り口で、紹介する優秀録音の9割はクラシック、たまに現代音楽や自衛隊、鬼太鼓などが紹介されて、後者のほうがオーディオマニアの話題にのぼっていた。

ここで一般的な音楽ファンが欲する音楽をよりよく聴く道具としてのオーディオから、オーディオ機器そのものの持つ魅力に憑りつかれたオーディオマニアへと変貌するのである。ここに1980年代のオーディオ・カオスが出現し、商品紹介からスーパー○○加工、ウルトラ△△回路とか怪しげな単語が飛び交うようになり、それらは音楽の良し悪しを語る用語と噛み合うはずもなく、レコードマニア=文系、オーディオマニア=理系というような、いかにも判りやすそうな分類で思想的な国境を設けて棲み分けすることで、互いのテリトリーを犯さないようにするのが精々だった。

さらに足元をみると、1970年代は単体コンポを組み合わせたステレオ・システムに関する音質批評はあっても、ラジカセに関する音質批評は存在しなかったので、ほとんど全てがメーカーの自慢話である。迫力の低音16cmウーハー、大出力6WのITL+OTLアンプ、厚くて精悍なエンプラ・ボディ、高級カセットデッキなみのソフトタッチメカ、音量が一目でわかるVUメーター、などなど、詰め込めるだけの機能を搭載したが、オーディオ雑誌では幕下扱いだった。ポップス系のリスナーは、ボーナス一括で購入できる5~20万円までが精々であり、それも10年壊れなければ御の字で、壊れた頃の音楽シーンに興味がなければ(例えばアイドルの顔の見分けがつかなくなったとか…)、それでオーディオとの関係も絶たれるのだ。実はサブカル志向そのものが、永久不滅の価値観(例えばブランドとか)を捨て去ったスエゾ的な展開を好むのであり、目の前にある商品だけが流行として売り抜く必勝パターンになっている。

一方で、今更ながら日本のポップカルチャーの断片を集めて再構築しようとしたとき、当時感じたフワッとした空気のようなものが何も感じられない。事実と事実を突き合わせても、コピーライターや映像作家が想像したような当時の群集心理(例えばテレビCMのような印象的なシチュエーション…)が再現できないのだ。このことはパラノ的に凝り固まった音楽批評にも言えて、音楽を言い表す言葉がどうも噛み合っていないのだと思う。オーディオ批評はさらに悲惨で、ポップカルチャーを評価の対象から避けてきた結果、半世紀以上もの空白を演出してしまった。もっとも当時の人は、そうした批評からすり抜けて楽しく聴いていたのだから、テレビCMを教材にしてライフスタイルの中に音楽を上手く取り入れていたというべきかもしれない。ただし、やはり箱物がないと1980年代の香りのようなものが留められない。日本のポップカルチャーに対するオーディオ機器の役目が、従来の正確無比では片づけられないということだけは認識しておこう。

1980年代のサブカル目線だとオーデイオ製品はこんな感じ

このように1980年代のデジタル移行に伴うオーディオ環境に伴う課題だけを列挙してみたが、今回はこのAAD録音を取り巻くオーディオ業界のギャップをネタに、色々と掘り下げてみようと思ったわけである。ちなみに私はアナログ盤は持ち合わせず、CDをモノラルでしか音楽を聴かない。ステレオ録音もモノラル・ミックスをして試聴している。

で結局、どこが逃走的かというと、CDというデジタルアイテムをこよなく愛するのに、1970年的ラジオ試聴スタイルにこだわる、一見してパラノ的なしぐさなのだが、モノラルゆえに時間のベクトルに縛られない多様性を勝ち取るという、スエゾ的なオーディオ・ライフを40年の時を経て実現した点である。おそらくCD発売時には、こういう突然変異種の生まれることなど想像もつかなったことであろう。

【デジタル最前線に取り残されたアナログ遺構】

ここでは1978~85年のアナログ→デジタル移行期の録音を再評価するにあたり、1980年代にデジタル対応の新技術で彩られた事績よりも、1970年代の技術体系のまま取り残されたレガシーシステム(時代に取り残されたポンコツ)に注目したいと思う。

私個人の立場でいうと、まず建前上「モノラル&ローファイ難民弁務官」という妄想上の職務があるわけだが、モノラルでもローファイでもない1980年代録音は、むしろ敵国のプロパガンダくらいにしか見てこなかった。といっても、既に私のオーディオの嗜好については、世の中の常識の範囲を遥かに超えて立つ現状では、敵国でのバブル崩壊直前の粉飾決算気味の歴史的名盤の評価基準を対岸の火のように見逃すと、他の時代の音楽評価にもいつ攻め込んでくるか判ったものではない。ここでは、1980年代のオーディオ業界について、おおよそ音楽評価とは関係ないスペック競争に終止符を打たせるべく、あえてモノラル&ローファイの聖剣を振るおうと相成ったわけである。早い話が、アーサー王伝説に凝り固まって風車小屋に突入するドンキホーテのようなものだと理解いただきたい。

たかが木馬にも夢をもって挑むドンキホーテ、夢のように輝く回転木馬

ところで最近ジェンセン爺に独Vistaton TW6NGというコーンツイーターを当てがったところ、1980年前後のアナログ録音が驚くほど妖艶に鳴り響くことに気付いた。それもメリカントのピアノ小品集という、フィンランドでローカルヒットした、しがないクラシック作品を聴いて、ピアノってこんなに美しかったっけ? と呆気にとられてしまった。音場感とかフワッとしたドレスで着飾ったというような次元ではなく、生まれ持った美貌をもった人のもつ魅惑という言葉がぴったりくるような音なのだ。同じような魅惑の音を調べていくと、1978年頃から始まっていて、1985年頃には硬く鮮明なデジタル的な音に代わる。さりとて1975年頃までは、奥行きもなくただボンヤリしているか、もう少し線が太いリアリズムに徹しているのだ。

私自身の記憶のなかでは、CDの音が純粋無垢だと信じたのも束の間、そのセールスポイントを強調するに従い、なにか歯車が狂っていったような気がする。音質の問題を取り沙汰するかわりに、無垢な心で音楽を聴くことが段々と少なくなったようにも思うのだ。というのも、デジタル対応で強調された100Hz以下の重低音、10kHz以上の超高域、これらから得られるものは自然の驚異と同じで、ハリウッド風アクション映画の地響きやピストルの音がリアルに聞こえても、音楽のコアな周波数域=人間のボーカル域が充実しないなら、感情は揺れ動かないのだ。むしろ緊張感のほうが際立っていると言っていいだろう。

私自身はこれに気付くまでに時間がかかり、何とも恥ずかしい話だが、少年時代にモノラル・ラジカセで聴いていた頃の感動を再現するために、もう30年以上も格闘しているのであるが、最近はその思いが成就しつつある。こうしてシステム構成を見直すと、家電としてデパートで普通に売ってたラジカセも、様々な創意工夫が集積された文化的な遺物であり、その理由をひとつひとつ紐解くことによって、音楽はかつてのように身近な存在として語り掛けてくるのである。

現在のシステム構成:ドイツ製コーンツイーターで最終回答となるか否か…

さてここから先は、デジタル時代の1980年代に滅亡したアナログ遺構のカケラをを発掘して、真にアナログ的といえる人間の聴覚に沿ってオーディオをリデザインしていこう。

土器の修復、恐竜の骨格標本、おそるべき執念でおこなわれる

【CD規格はFM放送を基準に決められた】

1980年代にはCDから流れ出る「マスターテープの音」を流した途端、リンギングなどで悲鳴を上げるツイーターが多かったことを考慮すると、小春日和に浮かぶ絹雲のように薄く霞んで伸びている高域がアナログ時代の目標とするスペックだったところに、デジタルでいきなりバリバリと鳴り響く雷が落ちてきたようなものだった。雷の原因は2つあって、ひとつはデジタル特有の量子化ノイズというもので、楽音と関係ないガサガサしたパルス性ノイズが、楽音とは関係なく20kHz付近に大量に吹き溜まることで、全体にささくれた音になりやすい。特にシャープロールオフのデジタルフィルターから生じるプリ&ポストエコーという共振音が色々な形で、エッジの尖ったナイフを振りかざすような危険な雰囲気をもたらす。もうひとつは、アナログテープでは限界のあったダイナミックレンジが低域から高域まで均質になったことで、特に高域についてはテープ録音で特徴的なヒスノイズや磁気ヒステリシスによる物腰の柔らかさが無くなり、直接音がズカズカと攻め入っていく状況を生んだ。まとめて云えば、ナイフをかざしたコワイ人がズカズカと攻め入ってきた、まるでハリウッドのホラー映画でも観るような状況がオーディオ部屋を占拠するにいたったのである。実際に初期の5.1chホームシアターのデモがそんな感じだったのだが、リアリティの強調がデジタル録音のあるべき姿をゆがめてしまったように思う。1980年代はまだデジタル音源の受け入れ準備ができていなかったのに、精密測定器を持ち出してCDのスペック通りの音をダイレクトに再生することが第一目標になってしまっていた。これが1980年代のオーディオ業界の最大の誤算だったように思う。

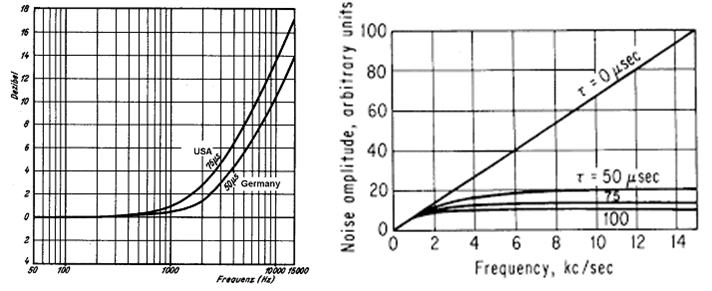

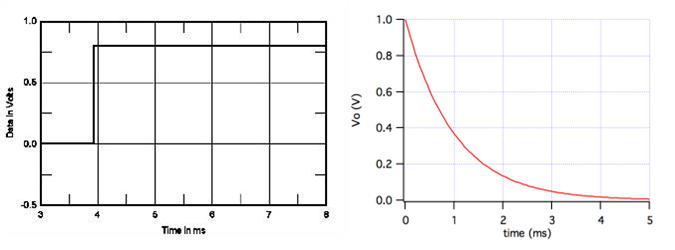

メタルテープのMOL特性(左)とデジタルフィルターのプリエコー(右)

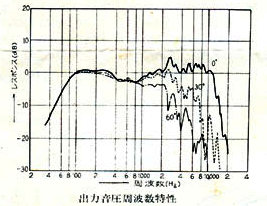

一方で、CD規格を策定した1970年代末の楽曲は、FM放送での認知度が売上を左右する規準であり、超高域のデジタル・ノイズなどはFM波特有の2~15kHzの三角ノイズの霧のはるか向こうの話で、ほとんど問題にはならなかった。FM電波の特徴として「砂嵐」と称されるホワイトノイズがあり、特に耳に付きやすい高域方向にエンファシスを掛けてノイズリダクションを施している。送信側でプリ・エンファシスを+6dB/oct掛ければ、受信側で逆のディ・エンファシスを掛けて元に戻すのだが、エンファシスを掛け始める周波数に差があり、欧州では50μs、米国では75μsとそれぞれ規格の違いがあり、日本ではラジオで50μs、テレビで75μsという棲み分けをしていた。ちなみにFMラジオのディ・エンファシス機構は簡単なCRフィルターだが、FMラジオでテレビ音声を受信すると高域が-4dB程度下がって聞こえるという仕組みになっていた。

上段:FM送信のプリエンファシス特性とノイズレベル

下段:輸出用ラジオのデエンファシスフィルター切り替えスイッチと欧米での規格違い

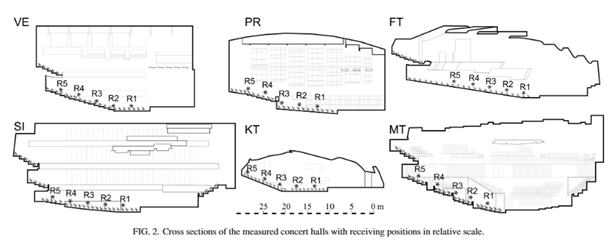

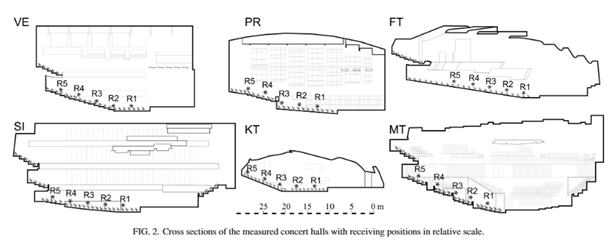

この1~2kHz付近からエンファシスを掛けるという仕様は、第二次世界大戦後の1948~51年に協議して規格化された古いもので、人間が耳障りに感じる中高域のノイズを抑えるという以外にも、コンサートホールでの音響特性を元に実用的に練られており、生演奏との擦り合わせを前提に音響特性を決めていた。そもそもプリエアンファシスの技術はレコードからテープまであらゆるところで使われていて、アナログ技術の基本的なトーンである。

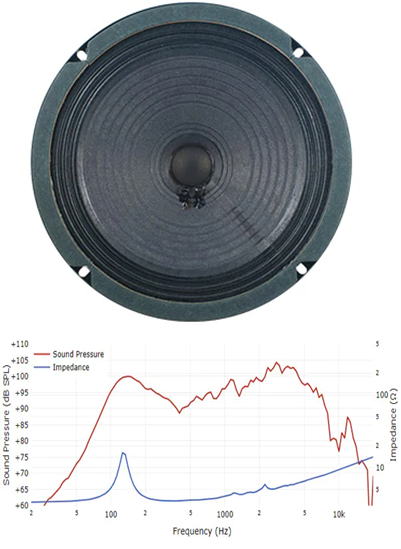

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

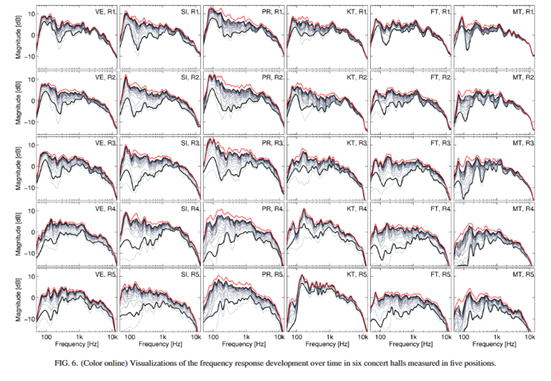

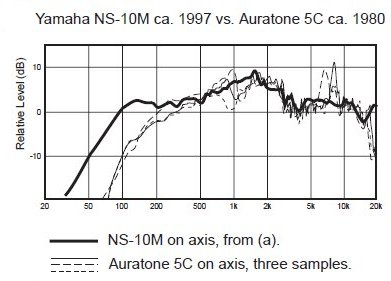

1970年代末のFM放送主体のプロダクションを反映してか、CD規格を策定する際に多くの録音エンジニアにヒアリングした結果も、16kHz以上は楽音として影響しないという結果だった。それどころかクインシー・ジョーンズのような怪物は、150~8,000Hzしか再生できないオーラトーン5Cという小型フルレンジでミキシングするように推奨していた。つまりこの状態で聞こえない帯域は、音楽のコアな部分としてあえて認めない作戦に出たのだ。1980年代のギガヒットであり誰もが憧れたマイケル・ジャクソン「スリラー」もこうして作られたのであるが、むしろ録音されたウェストレイク・スタジオの大型モニターを使用したからだと説明された。同じ時期の日本ではオーラトーンの役目は有線やラジオ向けのモノラル音声確認用としてしか使用されていなかった。バブル崩壊に向かってまっしぐらのイケイケ状態のなか、音楽性を保持する戦線をどこかで見失ってしまったとも言える。私なりの意見では、スピーカーの超高域を伸ばして楽音のパルス成分を研ぎ澄ますよりも、規格立案の原点に立ち戻って、デジタルノイズをアナログ的に曖昧にしたほうが、楽音への実害がなくて良いと思う。

1970年代のアビーロード(左:ポール・マッカートニー、右:アラン・パーソンズ)

JBL 4320とAuratone 5Cと周波数特性(AM放送とFM放送のクロスチェックをしてた)

デジタル録音のエネルギーバランスをアナログ的に最適化するアイテムとして、私は古い設計のライントランスを使用している。といっても大げさなビンテージ物ではなく、サンスイトランス ST-17Aは、トランジスターラジオの組込み用に1958年に開発されたパーツで、終段プッシュプルをB級動作させる際の分割トランスとして、現在も製造され1,000円弱で売っている。これも1980年代には、ICアンプの登場によりOTL回路が主流になったが、FM放送やカセットテープという媒体を通じて聴く分には少し鮮明さが増したという感じだろう。しかしCDのDACから直出しの信号はあからさまで品がないのだ。

昔、ヨーロッパ系のヴィンテージオーディオを扱うショップを訪問したとき、修理中だった古いドイツ製真空管を使ったアンプについて質問すると、「9割はトランスの音だ」と豪語していた。その頃はあまりピンとこなかったが、初期のNEVEコンソールに組み込まれていたマイクアンプも、トランジスター回路を用いながらトランス独特の艶やかな倍音を沢山含んでおり、往年のブリティッシュサウンドの太い粘り気なども含め真空管っぽいテイストをもっている。この倍音や粘り気の出る理由は、トランスの磁気飽和による歪みや磁気ヒステリシスによるコンプレッションが発生するからであるが、現在のオーディオ用トランスは性能が著しく向上して、重低音も高調波もキッチリ変換して同じような効果はほとんど出ない。サンスイトランスは、どういうわけかその辺を昔のスペックのまま出しており、まるでMMカートリッジでも聴くかのような野太さと艶やかな倍音を出してくれるのだ。かといってそれほど味付けを強調するほど癖のある音でもなく、かつおだしの味わいのような感じが気に入っている。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ピュアだからと生野菜や生魚をかじってばかりもいられまい。同じ素材でもトゲや骨を抜いて美味しくいただこう。

【人間の耳にはボーカル域だけで十分】

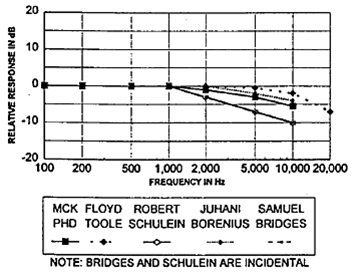

オーディオ装置の周波数特性については、一般にはフラットで広帯域であればあるほど高性能だと言われるが、そもそも人間の聴覚そのものがフラットではない。外耳の管共鳴によって中高域に強いピークをもつことで言葉の子音が聞こえやすいようにできていて、逆にいえば、人間の言語は、人間の耳に聞こえやすいようにできているのである。この外耳の共鳴の標準化が決まったのはラウドネス曲線から半世紀後の1990年代で、ヨーロッパでヘッドホンの音の計測方法をダミーヘッドで行うDiffuse

Field Equalization補正曲線として、1995年に国際規格IEC 60268-7とされた。この1995年というのが微妙な時期で、CDウォークマンをはじめとする携帯型パーソナルオーディオのデジタル化により、それまでカセットテープの薄い高音を強調する方向でチューニングしていたヘッドホンに対し、デジタル録音で拡張された高域のダイナミックレンジをそのまま出してしまうと、若年性の難聴になってしまう危険性も出てきたからだ。

|

|

| Diffuse Field Equalization補正曲線 |

|

ちなみに私は音楽鑑賞をヘッドホンではしないことに決めている。理由はヘッドホン試聴での中高域の強いプレッシャーに慣れてしまうと、高域の聴き取り能力が徐々に落ちるからである。これはスピーカーの周波数特性の調整でも、必要以上に高域を張り出させないように留意している。単純に耳ざわりという以上に、2kHz以下に集中する音楽の躍動感を聴き取りにくくなるからだ。その意味では、私のオーディオ装置は常に、音楽は自分の部屋でどう鳴り響くべきか? という問いのなかに存在している。実はその一般家屋の設計が人間のスケールに合わせて造られており、それは音響的にも人間の聴覚に適したようになっているのだ。その聴覚は、人間の話し声というコミュニケーションに適したかたちで成長していく。そこを人工的な超低音、超高音で晒すのは不自然なことであるが、実は現在のオーディオ機器の大半は、ボーカル域以外の帯域の性能にお金を注ぎ込むようにできている。もちろん音の違いは出るが、音楽によるコミュニケーションの本質とは掛け離れたところでの音響現象について語ったものだといえよう。

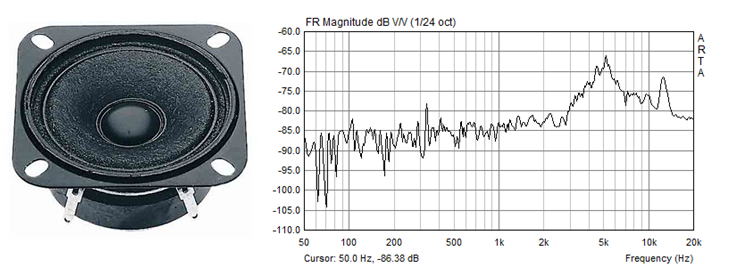

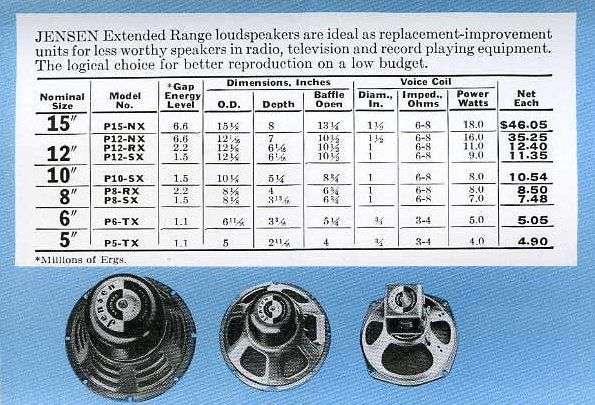

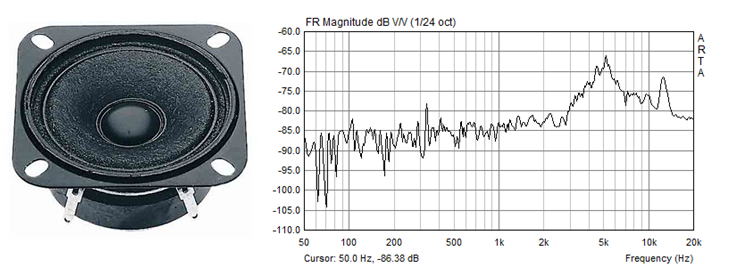

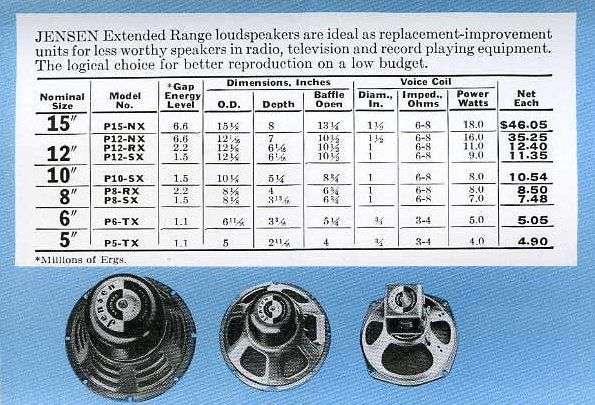

ここでボーカル域を生き生きと再生するエクステンデッドレンジ・スピーカーという規格を紹介したい。ワイドレンジとも言われるこの規格は50~8,000Hzを網羅するもので、それまでの蓄音機の規格から両袖に1オクターヴずつ広げたもので、1940年代にはAMラジオ、蓄音機、映画館と全ての音声フォーマットがこの規格のなかで横並びになっていた。1950年代にLP盤やFM放送によってHi-Fi規格が刷新され50~15,000Hzになって以降も、ロックやブルースはSP盤とAMラジオに居座っており、モノラルのドーナッツ盤もほぼ同じ傾向にあった。フルレンジでもウーハーでもない中途半端な規格は、AMラジオがメディアとして主流を占めていた1980年代前半まで生き残っていた。私は様々な可能性のあるオーディオシステムの構築の初動体制に、まずエクステンデッドレンジ・スピーカーを選択している。

安くてお値段以上の大迫力Jensen C12R

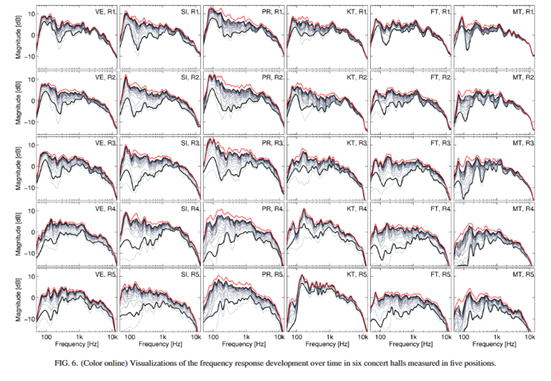

まずフルレンジとエクステンデッドレンジの違いについて述べる。同じ頃の1950年代には次世代のハイファイ仕様の20~30cmフルレンジが多く存在し、ビンテージ物として高額で取引されている。ところが同じJBLの20cmユニットで見た目も同じアルミセンターキャップなのに、1947年に開発されたエクステンデッドレンジD208と、1960年に開発されたフルレンジLE8Tとでは、両者の性格が全く違うことに驚くだろう。フルレンジがハイファイ規格に準じたフラットネスを基調としてどの帯域もニュートラルに再生するのに対し、エクステンデッドレンジは屋外でのPA使用も考慮されているため少ない電力でも能率よく拡声する必要性があり、周波数特性を多少犠牲にしても変換効率を優先して、どのユニットも反応が機敏で元気の良い鳴り方が特徴となる。ちょうど、ホースの先を絞ると水が勢いよく飛ぶような感じで、LE8Tだけでも結構元気に感じるのだが、D208はさらに輪をかけてパワフルに押しまくるのだ。

左:JBL 2110エクステンデッドレンジ、右:JBL 2115フルレンジ

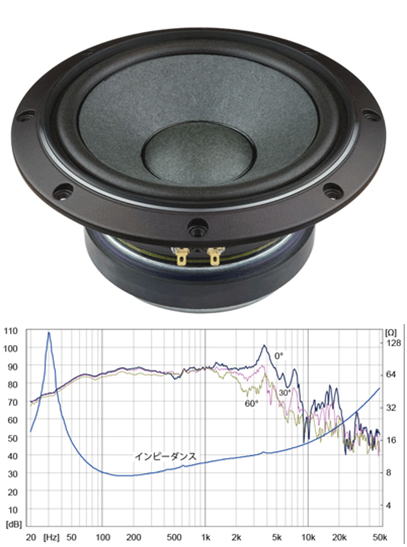

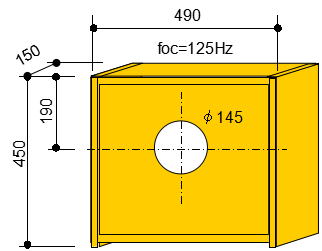

また同じように誤解しやすいのが、ウーハーとエクステンデッドレンジの違いで、周波数レンジだけみるとあまり違いが判らないが、ウーハーはfo(最低共振周波数)を下げて重低音を出すために振動板を重くしており、もちろん音の立ち上がりもゆっくりしている。逆にエクステンデッドレンジは軽いコーン紙を使うため、反応がすごく早い一方で、foは120Hz近傍と8cmフルレンジ並に高い。Qoも1.5~2.5もあって高めであり、普通のバスレフだと100Hzあたりがこんもり持ち上がるだけで低音は伸びない。見た目は同じようでも機能が全く違うのだが、低音も高音も出ない中途半端な規格であるエクステンデッドレンジの役割というのは、まさにボーカル域を効率よく生き生きと拡声するのに特化しているのが判る。

Fostex FW208HS

|

Jensen P8R

|

fo=32Hz, mo=37g, Qo=0.4

能率=87dB/W/m |

fo=129Hz, mo=9.3g, Qo=1.43

能率=94.1dB/W/m |

一見すごく古臭いエクステンデッドレンジの規格は、1970年代のラジカセに引き継がれており、理由はAM放送での明瞭度を保つ必須条件だったことが判る。それでもFM放送を聴くとHi-Fiだとすぐ判ったのだから、そもそも広いレンジというのはそれほど必要でもない。

私にとって、高域が40kHzまで伸びていようが、低音が30Hzくらいまで出ようが、100~8,000Hzをしっかり出せないオーディオはゴミに等しい。実際、私の高域の音圧レベルは1kHz以上を-3dB/octで落としていってるくらいで、それが通常の室内の自然な減衰だと思っている。これはトーキー初期に広い映画館での音響特性を規定したアカデミー曲線に近似しているが、生音をマイクでそのまま拡声したときに丁度いいバランスである。実際の大型スピーカーの音響も、正面はフラットに設計してあっても、斜めから段々と落ちていく傾向のものが多く、ステレオの定位感の発露だけのために高域が存在している。

カマボコだろうがなんだろうが私好み(点線はアカデミー曲線)

著名なレコーディング・スタジオのルーム・アコースティックでも、私ほどではないにしろ高域は減衰させている。1998年にはEBU tech 3276で標準化され、2kHz以上を-1dB/octとするように推奨している。現在ではDSPなどで見掛け上の周波数特性をいくらでもいじれるが、試聴位置でフラットというのはいかにもやり過ぎなのだ。あと音が聞こえることと、音楽的に整合性が取れているかは、次に述べるタイムコヒレント特性をみると、犠牲にしているものがあまりに大きいことは明白である。

著名なレコーディングスタジオのルーム・アコースティック

【デジタル化された分割振動】

コーンツイーターは、Hi-Fi初期の1940年代からアナログ末期の1970年代まで、家庭用オーディオでは良く見かけたのだが、デジタル対応の波に乗り切れず、1980年代を過ぎるとほとんど見かけなくなった。理由はデジタル録音が優位に立てる状況、高域のパワーレンジの広さと鋭いパルス成分に対し、コーンツイーターは分割振動の癖が目立ってしまい不適合だとされた点である。その後のウーハーとツイーターの音響的な分業化は推して知るべきで、ウーハーはブクブクに肥え太り、ツイーターはカミソリをチラチラさせるような、デジタル時代の現代的なオーディオが出来上がったのだ。

特に1980年代後半からデジタル対応製品として世に出た英国製の金属ドームツイーターがひどく、デジタルの高周波パルスノイズをマスキングするため、わざと20kHz付近に強いリンギングを起こして、それ以下の周波数領域を麻痺させるという大技を買って出て、ピタッと身じろぎもしないサウンドステージを出現させた。これには巨大な電力供給能力をもつアンプを必要とし、スピーカー本体よりもアンプ代に2倍以上掛けないと本領が出ないという大飯喰らいだった。

では、コーンツイーターは安かろう悪かろうだったのかというと、三菱電機のNHKモニター2S-305、JBL 4311などプロ用スピーカーにも採用されており、要はナントカとハサミは使いようだったのである。ところが現在こうした名器のコーンツイーターが手に入りにくいのは、湿気の多い日本では紙の劣化が早いとか、真ん中のポッチをツンツンされて凹んでたりとか、日焼けして表面が毛羽立ってるとか、金属ドームのホーンに比べ耐久性という点で劣るからである。

左:三菱 2S-305、右:JBL 4311

私が1970年代レガシーの一品としてお勧めするコーンツイーターのVisaton TW6NGは、もちろん新品で製造されたもので、1950年代のドイツ製真空管ラジオではお馴染みだった設計を踏襲して後面を鉄板で塞いであったりして、おそらく交換部品として製造されているのかもしれない。完全なペーパーコーンではなく、センターキャップが樹脂でできており、少し甘い艶がのる1970年代風の仕草もみせる。個人的には、昔のラジカセの音を思い浮かべているのだが、コーンツイーターに抱きがちな古臭さよりも、ずっとポップな雰囲気が漂っている。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

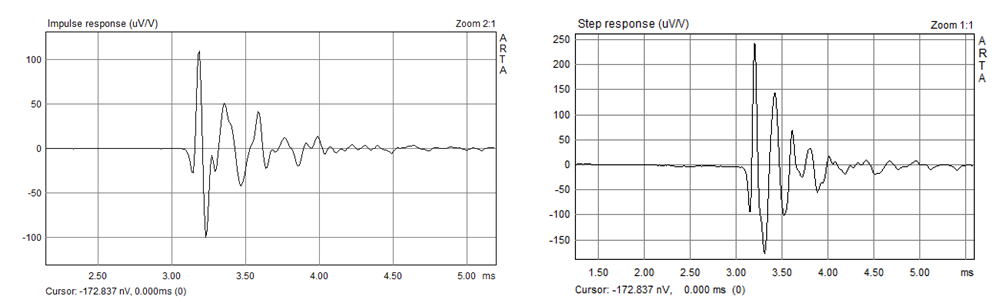

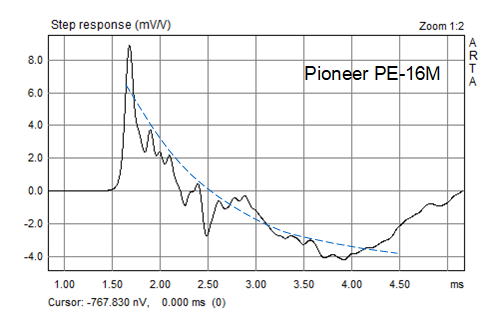

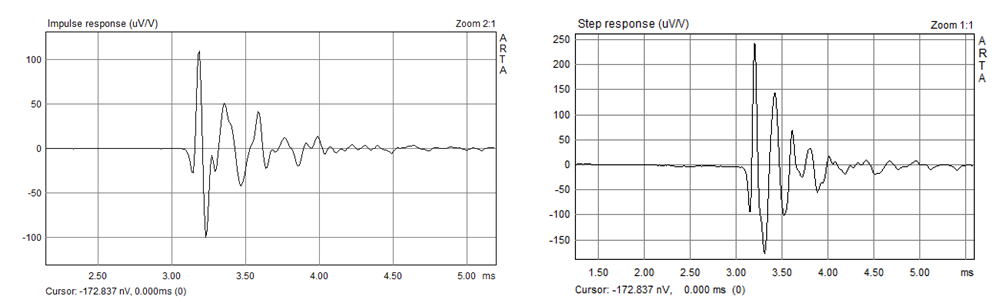

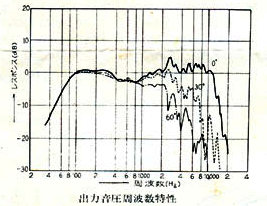

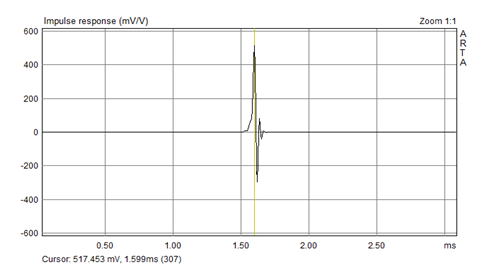

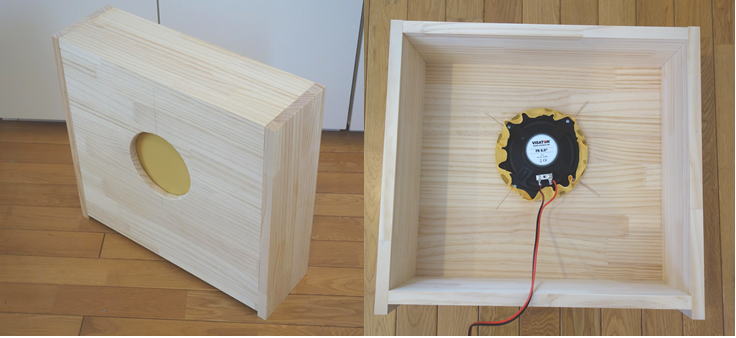

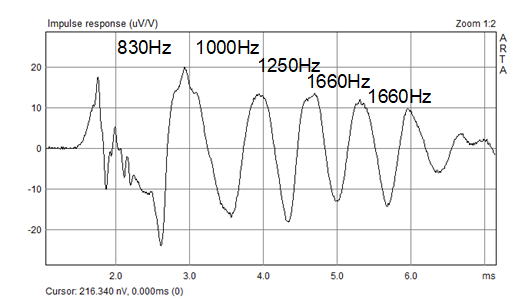

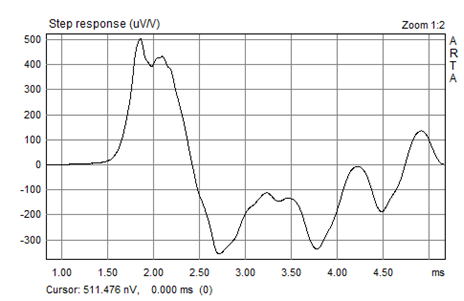

ちなみに、TW6NGのタムコヒレントは以下のとおりで、5kHzと13kHzの共振でザワついているだけの、極めていい加減な設計だと判る。三味線でいうサワリに近い機構であり、現代のステレオ技術のように定位感を明瞭に出すようなニーズには全く応えられない。一方で、高域の拡散という意味では十分な機能性を有していて、ジェンセン爺のタイムコヒレントを著しく侵すこともしない。ただし、CDの音に対し前述のラジオ用ライントランスで少し鈍すことでバランスが取れており、後述するように、ボーカルを含めアナログシンセなどはこれが一番相性がいい。私としては、ジェンセン、サンスイトランスに続くアナログ時代のミッシングリンクがさらに増えたことになる。

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

Visatonのコーンツイーターで思い出すのは、1970年代後半から1980年代初頭までに製造された2way仕様のラジカセの音で、電池駆動できるちょっとしたPA装置のような役割ももっていた。これの音響設計は、AM放送とのコンパチでボーカル域をウーハー(実際はエクステンデッドレンジ)でカバーし、FM放送での拡張分はツイーターで補完するという感じだった。それとウーハーは軽いコーン紙を使用し後面解放型の筐体に収めた結果、溌剌としたレスポンスが保持されていた。AM放送を聴く限り、チューナーを介した立派なステレオで聴くよりも、ずっと自然な音で聴けたのを覚えている。

こうしたボーカル域での過度特性の優れたラジカセの音響設計は、1980年代に入ってアメリカのヒップホップ文化に刺さり込んで、ストリートでのラップからダンスまで機能的なPA機器として重宝されることになる。

ヤングの憧れの的だったコーンツイーター付モノラル・ラジカセ(1970年代)

1980年頃に始まったラップは日本製ラジカセをPA装置とした(ウーハーはフィックスドエッジ)

ちなみに1980年前後のことだが、瀬川冬樹氏がデパートでオーディオ伝道師として自ら売り子になっていたが、そこで売り出されている大半のスピーカーがクラシックを再生するには歪みが多すぎるため、メーカーに改善を求めるべく事情を訊いたところ、大半のオーディオ初心者はテレビやラジカセで親しんでいる歌手の声を好んで選ぶ傾向があり、デパートではその音調をまねたスピーカーのほうが売れるし、他社さんに負けないように製造をやめられないとのことだった。私の場合は、こうした事情は肯定的に捉え、ギターアンプ用スピーカーの分割振動も含め、倍音成分(高次歪み)を大歓迎で混ぜこんでいる。ただ倍音の出やすいのはパルス性の波形に対してであって、普通のサイン波はクリーンな音である。もちろん歪みが増大するブレークポイントがあるので、それ以上の音量を出さないのも使用上の注意としてあるが、Jensenとて70年前のプロ用ユニットなので家庭用として全く不便はない。

【音楽とはリズムの芸術である】

現在の私のモノラル・システムの出発点になったジェンセンの30cmスピーカーC12Rについて、このユニットのもつ背景と効能について紹介しなければならない。Jensen社の歴史は、20世紀アメリカ音楽の歴史そのものである。これはけして大げさではない。多くの人はアメリカンサウンドのルーツをWE~アルテック~JBLという流れで説明しようとするが、これらはトーキーシステムを根城にしていた高給取りであり、ジェンセンはエレキギターの音色からジュークボックスまで、ポップスやロックの全てのサウンドのオリジネーターであった。

このJensen C12Rは、設計が1947年まで遡るビンテージ・スタイルのユニットで、現在はギターアンプ用スピーカーとして売られている。元はスウィグジャズのビッグバンドに混ざって、ギターやボーカルを拡声するために開発されたもので、生楽器に出遅れて音が沈み込まないために、ともかく出音のスピード重視で造られている。もうひとつは、Qts=2.0を遥かに超えるローコンプライアンス設計で、後面解放箱にに入れてもフラフラしないでタイトに音楽を奏でてくれる。箱に閉じ込めないスピーカーは音離れがよく、ともかく生ドラムのドカッと蹴り上げる迫力は、この時代のフィックスドエッジでなければ得られない味わいである。

1960年代まであらゆる分野にスピーカーをOEM供給したJensen社

1960年代初頭までのジュークボックスにも使われたJensen C12R

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

私の使っているJensenの場合は、JBLよりさらにパツンと切れ味のある音で、最初に鳴らしたときの印象は、スピーカーのなかに何か別のアンプが入っているのではないかと思うくらい、フレッシュな音が溢れ出る感じだ。これこそブルースからロックまで、一貫してジュークボックスからライブステージのサウンドを見守ってきた実績を物語る、特殊な背景をもっているサウンドだと実感した。それがクラシックでは荒々しく、ジャズでは腰が高い、そんなロックンロールの立ち位置とうまく符合するのだが、長い間ギターアンプにしか実装されなかったので、一般のオーディオ用途として使われたことを見逃していたとしか言いようがない。このJensenのエクステンデッドレンジ・ユニットは、現在はイタリアのSICA社によってギターアンプ用ユニットとしてライセンス製造されており、1万円以下で比較的安価に手に入る。

いちよ現在のギターアンプについてコメントすると、ギターアンプは入力側をハイゲインで歪ませたり、B級プッシュプル動作でパルス性のスイッチング歪みを増したりと、エレキギター用に特化した機構が備えてある。ところがギターアンプ用のスピーカー自体は、クリーントーンに代表されるような澄んだ音なので、ハイファイ用アンプにつなぐと普通の音がする。1950年代は電蓄やジュークボックスにも汎用的に使われていたのだ。

ハイファイ初期のジュークボックス:エクステンデッドレンジにツイーターが追加された(Rock-ola Comet, 1954)

この古レンジユニットの正体は、ラジカセでの溌剌したレスポンスのグレードアップ版であり、なおかつ実際のステージでも通用するパワーを秘めた本格的なPA機器の仕様を網羅できる点にある。そしてデジタル時代だからこそ、生音のタイミングに近い波形再生に富んだジェンセンのユニットの強みが発揮されるのだ。この波形の時系列での整合性のことをタイムコヒレントという。

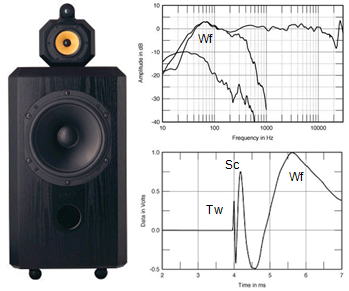

現在主流のウーハーやツイーターのように、重低音や超高域の再生に特化したキャラクターの違いが、両者の溝を深めていく一方で、タイムコヒレントのもつ波形再生の基本が無視された状況が続いている。重たいウーハーを動かすため遅れて出て存在感を演出する重低音、鋭いパルス波をどれだけピンと立った状態で再生できるかに特化されたツイーター、これらから導き出されるのは、人間の可聴領域のコアな部分を犠牲にしてでも、人間のほうにデジタル以上の効き耳の性能を要求する一種のハラスメントに近い言動が、オーディオ界一般に浸透しているのが実情である。

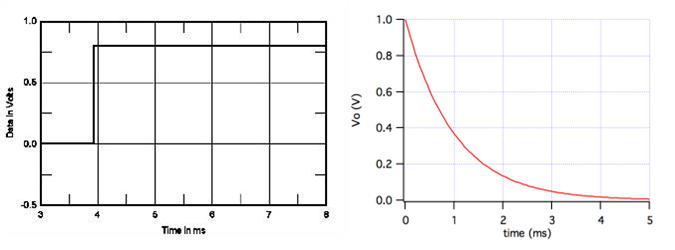

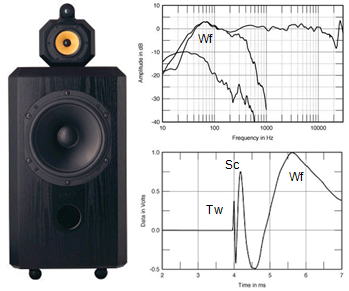

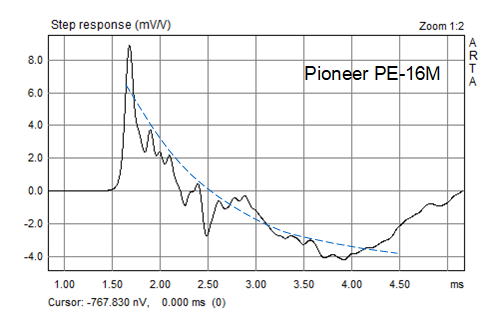

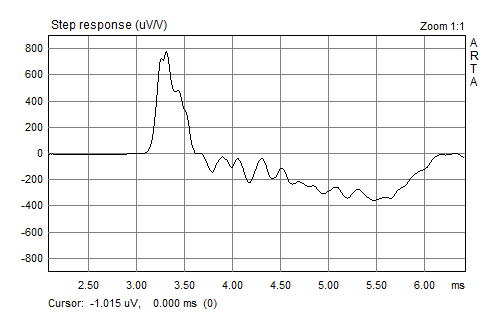

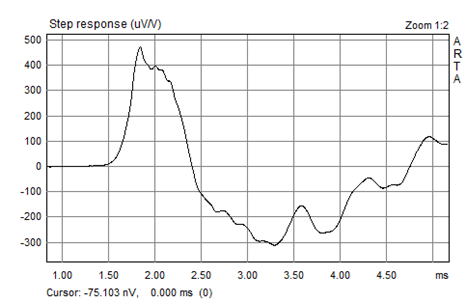

タイムコヒレントは日本語に訳すと「時間的整合性」ということになるのだが、ステップ応答という方法で調べ、矩形波の立ち上がりだけを入力した場合、応答は右下がりの三角形を画くのが理想である。

ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)

ところがHi-Fi初期に再生周波数を拡張するために、マルチウェイのスピーカーが開発された頃、各ユニットの受け持つ周波数帯域を分割するネットワーク回路が必要となった。このとき使用されるフィルターには減衰させると波形の位相が反転するという、電気でしか置き得ない人工的な癖が生じる。これは100万円を優に超える高級オーディオでも一般的な宿命で、例えスタジオモニターとして音の正確性が問われる製品でも、タイムコヒレント特性は、ねじれた波形しか再生できないのだが、録音技術の発展とともにこちらがデフォルトとなっていった。

一方のフルレンジは、こうした電気的な癖は出ない。たとえ分割振動でギザギザになろうとも、波形再生の一番基本的なところは押さえているのである。このフルレンジの波形の整合性は、むしろデジタル時代が本格化した1990年代になって知られるようになったもので、定位感の自然な調和として認識されることが多かった。最近ではDSPなどで信号処理を行うものも出てきたが、複雑な音楽の信号を全てコントロールするのは、実はスピーカーユニットの性能自体が追いついていないというジレンマもある。その意味ではフルレンジは天然素材の良さをもっているともいえるのだ。

NHK BTS規格のロクハンの周波数特性とステップ応答(微妙にドンシャリ、ステップ応答は全体で調和)

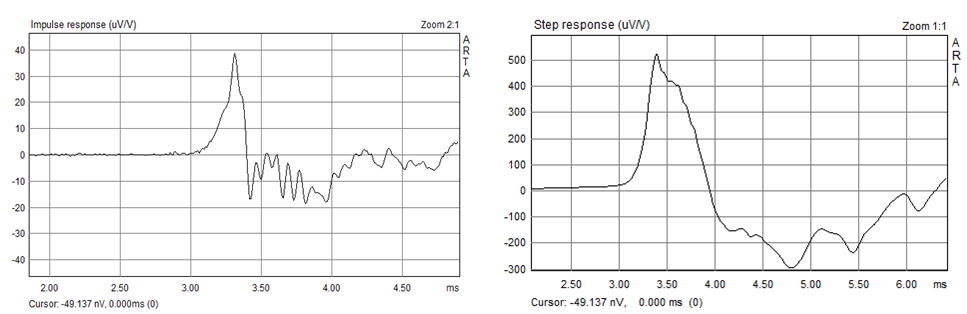

一方で、今回のJensenとVisatonの組合せは、デジタル特性に積極的に向き合うだけの正確なタイムコヒレント特性を有している。Jensen

C12Rはもともと波形の立ち上がりが速いユニットで、Visaton TW6NGはピーク値がガッシリ噛み合いスパッと切れ上がる特性が得られた。それでいてフルレンジのような雑味がない、極めてクリーンな音である。むしろキレが良すぎて中域が抜けているよう聞こえるので、軽くディレイを掛けてあげると全体に厚みのある音になるくらいである。ちなみに今までよく使っていたリバーブ系は利きが悪い。あきらかに1970年代にバリバリにリバーブを利かせた録音の多い理由はここにあったのだ。

Jensen C12R+Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

とはいえ、もともとJensenは1950年代のスピーカーにありがちな中高域の暴れは良くも悪くもアクセントになっていて、一般的にエクステンデッドレンジはハイカットせずに、そのままにして伸び伸び鳴らし、指向性の狭い高域だけツイーターで足せば良いという人が多い。私のシステムではJensenの高域を3.5kHzで切っているが、念のため測ってみると、中高域の暴れをスッポリ抜いていることが判った。3~6kHzの強い分割振動は強いパルス性の立ち上がりを示すが、そこをカットすると下の帯域までスムーズなステップ応答が画けるのだ。今までJensenのヴィンテージ・シリーズは癖があって使いにくいという評価は、鋼製の甲冑のトゲトゲをみて強そうだと誤解するのと同じで、それを身に纏ってなお剣を振り回せる筋力に気付かずにいるだけだ。

逆に2kHz以下までカットするとモッサリした普通の音になり、エクステンデッドレンジ特有の歯切れの良さが出ない。簡単に言えば、ユニット単体で40万の法則が保てないと、どこかアンバランスなところが生じる。今回の場合は200~2,000Hzでダイレクトなレスポンスを保ち、その両端は緩やかにロールオフする感じでバランスさせていくようになっている。

チャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

【人間にとって心地よい音の大きさ】

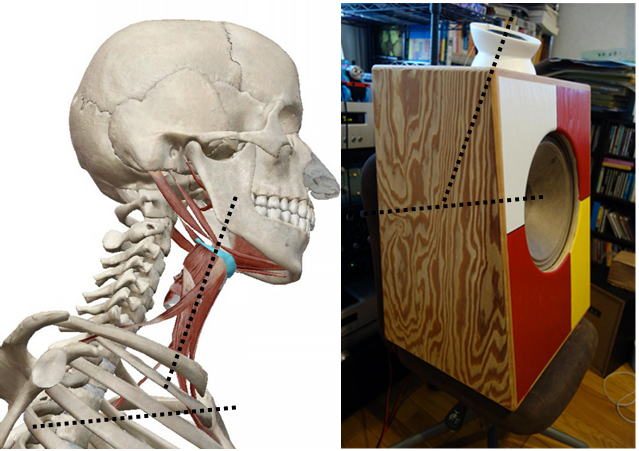

一般家屋のなかで、いかに最適な音響を得るかと言えば、それは人間そのものに還元していく。 私自身はオーディオ装置には大きさも重要だと考えていて、家庭用オーディオという一般家屋にフィットした大きさは、人間以上に最適なものはないという認識にいたった。それ以上大きくても、それ以下に小さくても、どこか不自然な音響をつくりだすのだ。以下の図表を見て、私のオーディオ装置のアプローチが、機械的なヒューマノイドとして始まっていて、一種のパーソナリティを獲得させようとしていることが理解できるだろうか。人間そのものの声を再生するためのアプローチとして、できるだけ近いカタチからスタートしている。これは電気的というより機械的な問題なのだ。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

スピーカーを30cmとした理由は、低音の増強のためではない。200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。ツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくってみた。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

裏蓋を取って後面解放! |

このようにスピーカーには電気的な性能よりも、ずっとフィジカルな条件が人間と同じく存在していると感じている。このレトロな拡声装置が組みあがるまでに、20世紀の様々な音楽を聴きまくってきたが、共通するのは人間の行為としての音楽の素晴らしさである。それは21世紀になっても変わらないだろうと思う。スピーカーとは文字通り、人間の声を再生する装置のことを指すが、実は人間の耳も、人間の言葉を聞き分けやすいようにできている。これとは反対に、オーデイオ機器の多くは、人間の可聴域の限界域でスペックの優位性として語っており、実に本質的ではないことが判る。

ちなみに、私はスピーカーを後面解放箱に収めるのを好むが、どんなスピーカーでも大丈夫なのではない。現在のほとんどのスピーカーはバスレフ箱に入れてちょうど良いように、フリーエッジでQts=0.3~0.5に抑えたハイコンプライアンス型の設計だが、この手のものは後面解放箱に入れるとフラフラして低音が全く出ない。ちなみにJBL

D130でも1950年代はフィックスドエッジ、1970年代はフリーエッジである。同じJBLでもLE8Tは1960年の初号機からフリーエッジである。からQtsはfo付近でインピーダンスがどれだけ高くなるかの比であり、Qtsが高いと低音の動きが鈍くなり下に伸びなくなるのだが、平面バッフルや後面解放箱では低音のダンピングとして作用して、高いほど低音の制動が良くなる。いちよ平面バッフルに向いたユニットはQts=1.0以上と言われているが、私はフィックスドエッジのQts=2.0以上のガチガチのローコンプライアンスのユニットを選んでいる。もちろん種類は少ないが、ちゃんと選ぶことで後面解放箱の良さ、低音まで反応がキビキビして音楽全体が弾むような実体感を得られる。

【CDはただの録音媒体】

CDの出現はコンピューター処理による正確無比なオーディオを予見したように思われたが、実は他の機材はアナログのまま残された。それ以前のレコード蒐集は、SP盤、LP盤、ドーナッツ盤にそれぞれコレクターが分かれており、オーディオ装置も蓄音機からステレオまで、各々の録音媒体を究めようとすると別途にそろえないといけない。CDはそれらを統合するように音声記録するようになった。このことにより、CDは再生機器を選ぶことなく時代を縦横無尽に行き来できるタイムカプセルのように感じられた。もちろん最初の1990年代くらいまではヒドイ復刻盤が出回ったが、21世紀に入るとリマスターの手法も板に付いてきて、かなり幅の広いジャンルをCDだけで十分に鑑賞できるようになった。半世紀の時を経て封印を解かれたラジオ音源などは、短波ラジオエアチェックのような海賊盤で出回っていた頃を思うと、よくぞ生テープが保管されていたものだと感涙の極みである。CDは録音媒体としては素直な音であり、むしろ後続のアナログ機器でデジタル風に色付けされていたということになる。CDの特性を活かすという言葉自体が話をこじらせていたのである。

アナログ盤といえど33 1/3、45、78回転はそれぞれコレクターが分かれている

私にとってCDで音楽を聴くということは、20世紀に残された録音を時代の区別なく聴くという、音楽アーカイヴの一手段であり、そのための最大公約数のサウンドを導き出した結果、ミッドセンチュリー=1950年代のPA技術に辿り着いた。1950年代はSP盤からLP盤、モノラルからステレオへ移行する過度期であり、両者の時代区分をうまく馴染ませつつ、生楽器に負けない迫力で再生できるように設計していた。1948年に発売されたJBL

D130などは、大入力用に改造されながら、1970年代のロックコンサートで中心的な役割をもっていたほどである。このようにミッドセンチュリーのビンテージ機器は手入れさえ行き届いていれば、音声を拡声する装置(リプロデューサー)としては最高のものだが、半世紀以上も昔のビンテージ品なので、個々の部品のコンディションによって音がコロコロ変わる。そこで誰もが手に入れることのできる新品で、CD再生用に再構成したのが、現在の私のモノラル・システムである。

こうして、デジタルらしさなんて表向きのスペックに拘らず、ラジオ用トランス、大口径エクステンデッドレンジ、コーンツイーターと揃えてみると、CDから肉汁がドワッと吹き出すような甘い音が出てくる。私の願ってたラジカセの音を、ステージPA装置のサウンドスケールにグレードアップして、時空を越えたデリシャスな音が味わえるようになったのだ。それもこれも、Jensen、Visaton、サンスイトランスの組合せが、これほどまでに薄命のアナログ録音の黄昏時を愛おしく奏でるからに他ならない。

【アナログ世紀末の黄昏】

AADマスターはアナログ最期の黄昏の音とでも云おうか、完熟して今にも落ちてきそうな甘い果実のような音がする。1980年代のアナログ録音は、ひときわ艶やかで美しいのだ。大きな理由が、マスターテープの劣化がまだ進んでいなかったことで、録りたての状態でAD変換できた点が有利に働いたというべきだと思う。このためアナログミキサーの王座は1990年代まで持ちこたえることができたのだ。一方で、流行の移り変わりの早いポップスにとっては、1980年代の音楽という限定がどうしても付きまとう。おそらくその点が足枷となり、録音として評価されにくい原因のような気がする。今回は主にクラシック録音を取り上げているが、棚から引っ張り出してきたCDは、デジタル・リマスターしたアナログ録音という縛りのなかでも、意外にがんばっているほうだと思う。

クラシック編

クラシックのほうはデジタルへの移行が早く、大手のレコード会社はほとんどデジタル録音であることをパッケージに記載することでセールスを伸ばしていた。なので、ここに集めた録音のほとんどはマイナーレーベルの録音で、マルチトラックでの編集をしないで、シンプルなマイク設定されで収録されたものが多いのも特徴である。その点では、アナログらしい飴色の質感が一番残っているともいえる。

|

|

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ全集/シェリング&ヘブラー(1978~79)

色々なバイオリニストが挑戦するなかで、可もなく不可もなしだが、噛めば噛むほど味が出るという全集が、このコンビのものだと思う。1980年のレコード・アカデミー賞録音部門にも選ばれた盤だが、クレーメル/アルゲリッチの録音以降は急速に忘れられていったのが何とも惜しい。グリュミオーやシュナダーハンがモノとステレオで2回入れているのに対し、シェリングはルービンシュタインと一部を録音したきりなかなか全集録音をしなかった。

この録音の特筆すべきは室内楽に求められる家庭的で内面的な調和である。ウィーンとパリで研鑽しながら国際様式を身に着けた二人の出自も似通っており、ベートーヴェンのヴァイオリン曲にみられる少し洒脱な雰囲気が熟成したワインのように豊潤に流れ込むのが判る。モーツァルトの演奏で名が売れてる反面、なかなかベートーヴェン録音にお声の掛からなかったヘブラーが、待ってましたとばかり初期から後期にかけての解釈の幅などなかなかの好演をしており、バッハの演奏でも知られるシェリングの几帳面な解釈を巧く盛り立てている。

|

|

バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ/クイケン(1980)

意外な落とし穴に古楽器の録音がある。まず第一に生の楽器を聴く機会がほとんどない。理由は博物館にしかないような、世界にひとつしかないような楽器の音など、誰も知らないというしかないだろう。もうひとつは、古楽器の録音で旧来のモニタースピーカーでの試聴を放棄している点である。つまり交響曲を演奏するのに最適なコンサートホール風のサウンドはスッパリ斬り捨てている。

ここで紹介するのは、ジ“ギスギス”バルト・クイケンによる旧録音である。過去のシゲティ、シェリンクなど孤高の演奏が多いなかで、この録音も例に漏れず近接マイクで収録。バロック奏法の奥義を聞かせたかったのだろうが、メディチ家邸宅での録音にも関わらず、どうも音が乾きすぎてギスギスして耳障りな音の連続である。

これがジェンセン爺とご対面すると、俺も負けてはいないぜ、とばかりボウイングの圧力がしっかり伝わる、筋肉隆々のイイ男ぶりを魅せつけてくれるのだから、不思議なものである。もしかするとこの録音、デジタル化の被害者だったのではないかと、今さらながら後悔の念ひとしおで、ほろっと涙したのだった。 |

|

ブラームス:ドイツ・レクイエム/ブレーメン大聖堂聖歌隊(1980)

もともとブラームスのレクイエムはコンサート用のオラトリオと同様の位置にあるもので、いわゆる典礼のためのものではない。なのでエコーの深いゴシック聖堂での演奏例はあまりないのだが、この録音は1868年初演団体である聖ペトリ大聖堂の聖歌隊とハノーヴァー放送響による演奏で、何かと優越を争うトップレベルの演奏団体とは異なる、よい景観を前に食べる郷土料理のようなリラックスした自然さがあって、聴いてて優しい気持ちにさせられる演奏だ。どうも録音としては団子状になりやすいところがあって不満に思う人も多いと思うが、最初の渋いヴィオラの音色から、柔らかいコーラスの入りまで、爽やかな空気が吹き抜けるような感覚は、アナログ録音でないと出にくい表情だ。 |

|

魅惑のキャロル(1981)

19世紀アンティークの自動演奏楽器(オルゴール、ストリート・オルガン等)によるクリスマス・キャロル集で、倍音が溶け合って響く感じがやはりアナログっぽい雰囲気を醸し出す。電子音だとこういうわけにいかないのは当たり前として、デジタルでも粒立ちが良すぎてひとつひとつの音が分解してしまうのではないかと思える。こうして聴くと、機械仕掛けとは言っても、ひとつひとつ手作りでチューニングされた楽器としての個性をもっており、マッチ売りの少女のような儚い命に心を寄せるような気分になる。 |

|

メリカント:ピアノ小品集/舘野泉(1981)

舘野泉がメリカントの小品集を録音しようと提案したところ、アマチュアの練習曲程度に思っていたレコード会社は、セールス上の課題が多くてかなり渋ったという。しかし実際に売り出すと、フィンランド国内でローカルヒットとなり、その後のメリカント作品の再評価にもつながった。私も最初は、少しドライで素朴な録音があまり好きになれなかったが、システムを1970年代風に見直すと、この家庭的な質感がめっぽう好きになった。 |

|

パレストリーナ:ミサ「ニグラ・スム」/タリス・スコラーズ(1983)

システィーナ礼拝堂での聖歌隊の歌唱方法を「アカペラ」と呼び、ルネサンス様式おポリフォニーを「パレストリーナ様式」というのは、まさに大量に書かれたパロディ・ミサの手法が完成の域に達したからだろうと思う。多くの作曲家がミサ曲を何かの慶事に合わせて委嘱~献上される機会音楽と捉えていたのに対し、パレストリーナだけは自身の作曲技法を表わすために作曲した。キリストと教会の婚礼や処女懐胎を象徴するような雅歌の一節を歌ったジャン・レリティエールのモテットをもとに、ミサ曲に編曲しなおしたこの作品も例に漏れず、ポリフォニーでありながら明確な旋律の綾、少しロマンテックな和声終止形を繰り返すなど、後の対位法の手本ともなったもので埋められている。これらは15世紀のポリフォニーがゴブラン織のような音のモザイクだとすると、テーマに沿った構図をもつタペストリーへの変化のようにも受け止められ、それがイタリア的な造形美へと理解されるようになったとも言える。

この録音はタリス・スコラーズの自主製作レーベルであるGimellの初期のもので、やや高域寄りだがどこまでも澄んでいる音の洪水が、まるでステンドグラスに射しこんだ朝日のように黄金色にたたずんでいる。 |

|

ジョン・アダムス:ハルモニウム/デ・ワールト&サンフランシスコ響(1984)

ポストモダン&ミニマル音楽の旗手だったジョン・アダムスによる合唱付きオーケストラ曲で、委嘱&初演を果たしたメンバーでの録音である。ここまでくるともはやミニマルとは呼べない規模で、むしろ巨大なポストモダン建築を思わせるバブリーな雰囲気も感じさせる。

再生の点で難しいのは、合唱との有機的なバランスを意識するあまり、この手の録音にしてはマルチマイクを立てずにワンポイントで録られているため、広大なサウンドスペースと引き換えに音の粒が潰れやすい点だ。モノラルで改めて聴くと、ECM特有の柔らかい質感のサウンドと共に、サンフランシスコ響のよくブレンドされた有機的なアンサンブルが、この作品のロマンチックな一面を際立たせている。作品をよく聴きこんだうえで、アナログのワンポイントを選んだというべきだ。 |

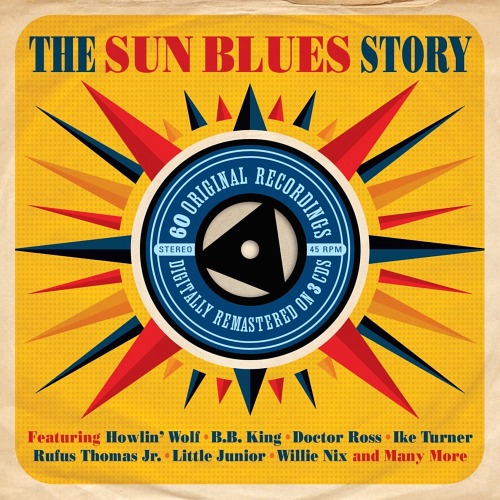

洋楽ポップス/ロック編

ポップス系のほうはDAW編集が定着する1990年以前までは、アナログ編集が色々と便利であり、AADでのCD販売は普通に行われていた。それよりもなによりも、ほとんどの人はFM放送で楽曲の存在を知り、貸レコード屋でカセットにダビングするというのが関の山だった。今になってCDを買って聴き直すというのも、かなり酔狂な趣味というべきかもしれないが、1970年代レガシーのサウンドを知っているといないとでは、出てくる答えは全く違う。 |

|

オジー・オズボーン/ブリザード・オブ・オズ(1979)

ブラック・サバスを脱退してソロ活動をはじめた時期で、ジャケ絵から想像するゴテゴテの黒魔術系ヘヴィメタかと思いきや、ギター小僧の憧れの的となったランディ・ローズのプレイと共に、恒星のように燦然と光り輝くような正統派メタルバンドに仕上がった。ADDリマスターで再販時にドラムを入れ直して裁判沙汰になったが、マルチトラック時代のなせるワザともいえよう。モノラルで聴いて改めて思うのは、各トラックの質感を丁寧に収録していることで、けしてパーツのように掻き集めて切り貼りしているわけではない。1960年代風ともいえるそのストレートな味わいを、いの一番に感じ取ったのはギター小僧たちだったのも、何となく理解できる感じがする。 |

|

魔物語/ケイト・ブッシュ(1980)

ブリテン島に残るゴシックホラー趣味をそのまま音にしたようなアルバムで、アナログ全盛期の音質とミキシングのマジックに満ちているにも関わらず、その質感を正しく認識されているとは思えない感じがいつもしていた。一番理解し難いのは、ケイト自身の細く可愛らしい声で、少女のようでありながら、どこか大人びた毒舌をサラッと口走ってしまう、小悪魔的なキャラ作りに対し、いかにほろ苦さを加味できるか、という無い物ねだりの要求度の高さである。それは実際の体格からくる胸声をサッと隠そうとする狡さを見逃さないことであるが、それが一端判ると、実に嘘の巧い女ぶりが逆に共感を呼ぶという、このアルバムの真相に至るのだ。同じ共感は、ダンテの神曲に出てくる数々の苦役を課せられた人々が、意外にも現実世界の人々に思い重なるのと似ている。「不思議の国のアリス」の続編とも思える、この世離れした夢想家の様相が深いのは、煉獄のような現代社会でモヤモヤしている人間への愛情の裏返しのようにも感じる。ウーマンリブとかフェミニズムとか、そういう生き様を笑い飛ばすような気概はジャケ絵をみれば一目瞭然である。 |

|

アヴァロン/ロキシー・ミュージック(1982)

一介の録音エンジニアだったボブ・クリアマウンテンをアーチストの身分にまで高め、ニアフィールド・リスニングでミキシング・バランスを整える手法を確立したアルバムである。アヴァロンとはアーサー王が死んで葬られた伝説の島のことで、いわばこのアルバム全体が「死者の踊り」を象っている。実際に霧の遥か向こうで鳴る音は、有り体な言い方をすれば彼岸の音とも解せる。しかしこのアルバムを録音した後バンドメンバーは解散、誰しもこのセッションに関してはムカつくだけで硬く口を閉ざしているので、そもそも何でアーサー王の死をモチーフにしなければならなかったのか?と疑問符だけが残った。私見を述べると、どうも恋人との別離をモチーフにしたほろ苦い思いを綴っている間に「愛の死」というイメージに引き摺られ、さらにはイギリスを象徴するアーサー王の死に引っ掛けて「ロックの彼岸」にまで連れ去ったというべきだろう。この後に流行するオルタナ系などのことを思うと、彼岸の地はそのまま流行から切り離され伝説と化したともいえ、この二重のメタファーがこのアルバムを唯一無二の存在へと押し上げている。 |

|

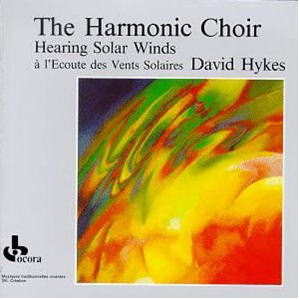

デイビッド・ハイクス/太陽風を聴きながら(1982)

ホーミーの発声法でのアカペラ・パフォーマンスで、倍音をたっぷり含んだアナログ録音の特質が目一杯活かされてた録音でもある。購入したときは六本木WAVEでヒーリング・ミュージックの一環として棚に並んでいたように思う。長岡鉄男の「レコードえんま帳」にも同名の和訳が載っているので、もしやWAVE常連かと思ったら1987年時点でアナログ盤のほうを所持していたらしい。私のは1989年のCDである。ところが長岡鉄男のコメントでは、ホーミーのオーバートーンが聞こえないというので、これもやはり不思議な感じがする。今だとデジタルエフェクトで何とでもできそうなサウンドだが、人間の声だけで出す虹色の音は、アナログ・シンセとも違うもっと複雑な幅広い倍音をもっている。後にデジタルでミサ曲を収録したが、このときのオーラが完全に消えてしまっていた。 |

|

キース・ジャレット・トリオ/スタンダーズVol.1(1983)

ヨーロピアンなジャズ録音で知られるECMだが、この1980年代の録音では心機一転、スタンダードなジャズ録音をやってしまった。時代はエレクトリックの導入からフュージョンまで軟化の方向にあったが、あえてストレートなアレンジ物を収録したという原点回帰で、古いジャズファンを湧きたたせて一気にスウィングジャーナル誌の殿堂入りを果たした。私にはどうも演奏そのものよりも、楽器の音を分解したように聞こえるのだが、この時代がポストモダンのミニマルミュージック(例:ブライアン・イーノの環境音楽)に聴かれるような、素材そのものの質感にこだわったことにもつながる。このこだわりは、アナログ末期の熟練した手法でフラットで癖のない音調に録った結果、味付けを許さないデジタル時代にも通用するスタンダードな収録になったように思う。 |

|

A Tribute to The Comedian Harmoists/キングズ・シンガーズ(1984)

コメディアン・ハーモニスツは戦前ドイツの男声アカペラグループで、当時のポピュラーソングのほかクラシックの名曲をスキャットで演奏するなどで有名だった。時代的にはマレーネ・ディートリッヒが活躍していた時代と重なる。この録音と同じ頃にビートルズのアカペラ版をレパートリーにしていたキングズ・シンガーズも、ちょっとレトロなポップスに注目して収録した経緯がある。しかしこの録音は、人間の声の質感にこだわった演奏メンバーの意向によりアナログ録音が選ばれた。結果はビロードのようなEMIの質感が巧く噛み合って、毛皮のモフモフに顔をうずめているような至福のときがまっている。 |

|

タンゴ・ゼロ・アワー/ピアソラ(1986)

晩年のアルバムであるにも関わらず最高傑作という、常に前進し続けるタンゴの革命児が残した渾身の一撃。それまで何の関りもなかったニューヨークのアングラレーベルでゲリラのように録られ、堂々のマイナー発進でのCDだった。その後のことは知っての通り。私にはピアソラの顔が「あしたのジョー」の丹下段平に見えるのは、ボクシングという魔物に魅せられ命を削って灰になっていく、その危うい雰囲気が重なっているからかもしれない。 |

【J-POP未満、歌謡曲以上の東京詣で】

ここで邦楽のニューミュージックに焦点を当ててみると、1978~84年までの日本の音楽シーンは黄昏という言葉とはおおよそ似ても似つかぬ、まさにライジングサンの上り調子だといえる。一番の原因は、高度成長期も終盤に近付き、テクノロジー大国としての自信が付いてきたというか、それまでプロダクション主導のテレビ劇場型のエンタメから、若者が自身の価値観をレコードアルバムにして主張できる素地ができたと思う。そして何か新しいことをしようと思ったミュージシャンは、1970年代前半のアングラ時代に創設された独立系録音スタジオの集中していた東京に上京してプロモーションに励んだのである。

この価値観の醸成は、まさにウォークマンのような携帯型パーソナルオーディオの誕生によって、大きく飛躍したともいえる。このウォークマンという武器をもって街に出た若者は、都会の街がテレビドラマのBGMのように展開していくように感じたというのだから、それまで「人ゴミに流され」「都会の絵具に染まる」というやや否定的なサラリーマン生活が、都会の経済力を肯定的に歌い上げるシティポップへと舵取りをはじめたともいえる。ただし、初代ウォークマンの価格は大学初任給10万円のところ3万円だったので、現在では8万円相当の高級品であった。しかも再生のみで録音機能はなく、ラジオ機能もなかったので、母艦となるカセットデッキを含むステレオ装置が必須だった。この価格感はこれより少し高い4万円台で売られていたラジカセの値段を比べると、どっちに転ぶかは何となく察しがつくだろうが、それでもウォークマンの衝撃は高級ステレオの価値を覆すのに十分だった。寺山修司の「書を捨てて町へ出よう」ではないが、「ステレオコンポを捨てて街に繰り出そう」という感じである。

高度成長期を懐かしむ人はいても抜け出したいのが関の山(逃走論の下地か?)

ところで1980年前後は、レコード売り上げはピークに達し、しかもLPのほうがシングル枚数を上回るという驚くべき現象がおきた。もちろんLP盤を聴くにはステレオ装置が必要なわけで、相対的に増えていったと思われるが、統計をみると1975年で既に頭打ち、1980年代以降はビデオデッキが台頭している。ただし統計は1世帯当たりなので、若者の人口増に従って売れ行きは右肩上がりとみていいだろう。この後LPはCDに置き換わり、2000年をピークに年間400万枚の大賑わいとなるのだが、実は高音質であるよりはコンパクトなことが全てを優先したので、その話は一端置いておこう。

1980年はLP盤生産ピーク、ギミック感バリバリのLP再生機能付きミニコン

【オーディオ沼の出現】

最近になって、海外で日本のシティポップがことさら注目されていると聴き及び、またしても黒船方式かと舌打ちをしつつも、アナログ盤ブームもまだまだ続きそうだし、1980年代のシティポップをいい音で聴きたいなぁとおぼろげに思ってる人もいるかもしれない。そこで概ね当時のカタログで膨大な情報量を誇るシスコン(妹愛ではないシステムコンポのこと)が思い浮かんで、なるほど当時の人々はこういう感じでアイドルの声に胸ときめかせていた(結局イモートか!)と激しく悶々と妄想するのであった。ちなみに、ぶりっ子もオタクも1980年代生まれである。ぶりっ子は一般に女性アイドルのかわいらしい仕草や言葉使いを言うが、元は少年漫画誌で萌えキャラを「かわいこぶりっこ」と呼んだのが最初で、それ専用の雑誌「漫画ブリッコ」でニューアカ文筆家が「おたく」批判をして追放されたことにより、オタク文化が自覚された。リアルでも二次元でも日本のサブカルは、ぶりっ子とオタクを中心に巡っていたのである。

「ハートの詩が聴こえるか」「明日はもう、大人になってしまうかもしれない…」「まぶしい音ね」「歌いながら、ききながら、生きてる」 ミニコン俳句というべきか、1980年代コピーライターとアイドルたち

左から287,600円、188,000円、238,000円、110,000円

だがしか~し。この時代のオーディオ環境を眺望すると、経済格差というか、地獄の沙汰も金次第という感じのオーディオ沼が存在して、多くのレコードマニアは怨念を晴らすかのように「オーディオマニア」を軽蔑と呪いの念を込めて呼んでた。オーディオ製品の親ガチャなんて当たり前、デパートのステレオ売り場でカタログを拾いあつめた人も多いだろう。その所為もあって、1978~84年のオーディオ環境の全てを網羅的に経験した人はほとんどいないといっていい。

どれを選ぶか悩む?ともかく日本のオーディオ広告は全てがワールドワイドだ

例えば、私の手持ちにある1977年のミュージックライフ増刊号をみても、コンポ・ステレオの価格は、10万円をわずかに切るものから、250万円のJBL L300(4333の民生機)中心のシステム、さらに380万円のウエストレイクTM-2を中心としたもの(ただしマルチアンプではない)まで、かなり幅広く存在した。ウェストレイク社はJBL製ユニットをアッセンブリーしたもので、むしろスタジオ全体の設計で知られており、ニューミュージックを録音した独立系スタジオのほとんどはウェストレイク社のモニターを導入していたため、金に飽かせた夢物語ではなく既に国内にあった事実に基づいていたこととなる。ちなみに同じJBLでも4343~4350のようなブルー系列は実際のスタジオに使われていない。ただしこのような高品質なモニター環境にあっても、ラジオでも聴けるロックやポップスを聴くのに300万掛けるようなオーディオ環境が想定されていなかったわけだが、そのポテンシャルをもった録音がアナログ時代には当たり前だったことも覚えておきたい。

1970年代の独立系録音スタジオ(一口坂スタジオ、音響ハウス、アルファスタジオ)

1972年頃からトム・ヒドレー(後のウェストレイク社)のスタジオ設計をいち早く導入した

アンプはマッキンからアムクロン、アキュフェーズへ世代交代

オーディオ雑誌に戻って1980年代オーディオへの評価をみると、2000年代に入ると高級な国産アナログ機材の生産が絶望的になったことから高級中古機器ガイド本が出て、2010年代からはサブカル路線で1980年代の家電音響機器を懐古するようになっている。つまり1980年代のサブカルを博物館に入れる音響アイテムについてようやく議論の発端に達したというべきだが、当時のファッションと連動していた空気感を再現するにはもうひと押しという感じか。シミ隠しのテーマソングくらい作る勇気がなければこの壁を乗り越えるのは無理だろう。

ミュージックライフ 新年臨時大増刊 ロックオーディオ&FM 1977年(1977/1/5)

オーディオ・クラシックモデル1970~1980年代(2001/8/1)

あの時代、オーディオへの憧れを今再び(2002/12/9)

昭和40年男 Vol.30 興奮のラジカセ(2015/3/11)

ステレオ時代 80's(2021/12/23)

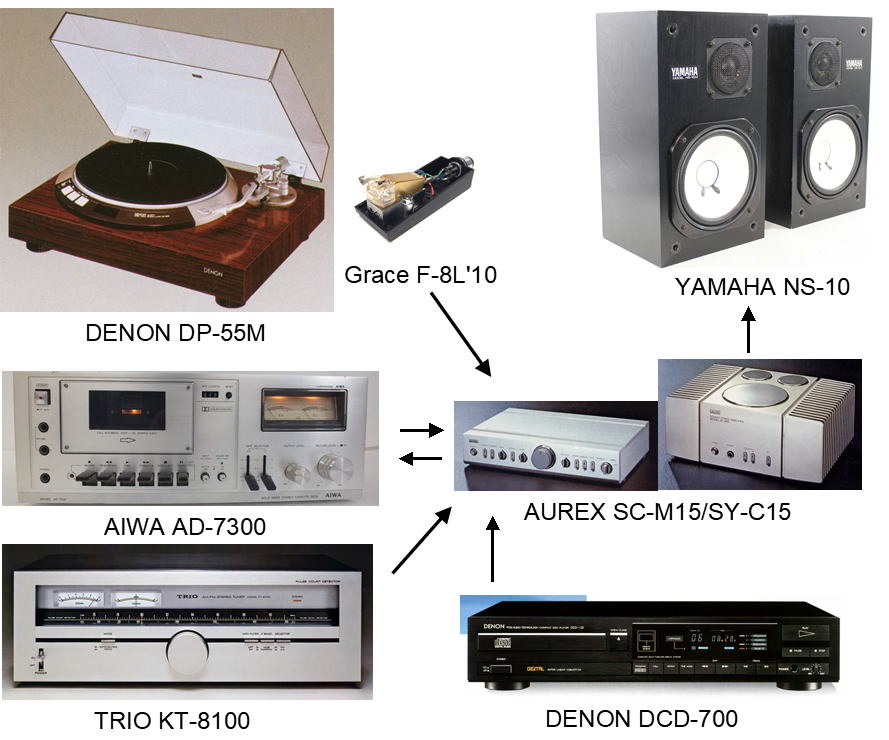

ちなみに1980年代の私のステレオ装置は、中学のときに買ってもらったソニー製レシーバーを手始めに、わらしべ長者のように買い足していったが、新品で買ったはヤマハのテンモニ、グレース(品川無線)のカートリッジ、デンオンのCDプレーヤーくらいで、あとは街角の中古屋で1~2万円で買い集めたものだった。宅配便もない時代、どうやって電車に乗って運んだのか覚えていないが、ともかく物が潤沢にあふれていたのだ。ちなみに当時の私が聴くレコード&CDの大半はクラシックであり、ポップス系統はラジオとテレビでほとんど用が足りた。

1980年代半ば頃の我がステレオ装置:中古も含め寄せ集めだった

これらを一望しても、その視点というか経済環境によって、音楽とオーディオ機材との関係が全く異なることが判る。そしてそのどれもがそれぞれの立場から事実として語られるのである。私個人の感想からいうと、音楽とオーディオは切っても切れない関係にあるが、オーディオ誌はメーカー側の技術力を誇示したがる男ぶりのほうが先に立って、どのようにしたら音楽を心地よく聴けるのかという視点が足らない。このため誰もが日常的に接していた家電製品の音響設計は、特別な価値を持たないものとしておざなりにされているのである。しかし、1980年代の正規のコンポ・ステレオからは、アナログ録音のふんわり漂う空気が感じられない。どこか仕様と契約に縛られた閉塞した感じに聞こえるのだ。ただし、これをオーディオマニアと一蹴するには、どこか論点がずれていて、解決すべき問題を直視していないともいえる。

【ジェットコースターのような時代感】

1980年前後のアナログ録音の評価が難しいのは、その楽曲を含めて発展途上のように思われている感じがある。シティポップのほうは事始めとなった1970年代のほうをオリジナルとみなし紙面の大半を費やし、進化の先の1990~2000年代のJ-POPへのステップを予見できないと生き残れない。逆にヒットチャートの面では歌謡曲の圧勝であり、そこに交じって10本の指に入ればまるで奇跡のように持ち上げられる。つまり1978~84年のアナログ録音されたアルバムは、そもそも薄命であり、確たる宿り木をもつわけでもなく、どこに価値観を置いていいやら判りにくいとも言える。例えば、田中康夫「たまらなく、アーベイン(1984)」に出てくるのは洋楽のAORたちであり、フォークから這い上がってきたニューミュージックは少し格下にみていた感じもする。

|

岩田由紀夫さんのStereo別冊「Rock & Popsオーディオ入門」は、ヘタにハイレゾ&アナログブームに傾かず、CDを中心に最新のオーディオ機器でロック&ポップスを堪能しようという地に足のついた企画で、まさかこの人!というゲストとのオーディオ対談も楽しく読ませてもらった。一方で、「週刊FM」などを愛読していた世代の音楽ファンのためと言いながら、オーディオへの興味は基本的に洋楽中心であり、多彩なゲストを引き入れながら日本のミュージックシーンにもう一歩刺さり切らない感じがする。オーディオにあるある相性の課題に向き合うため、日本のアーチストをガチで取り上げることで、何が良くて悪いのかということの判断=評論に結びつくのをどこか避けているようにも思えるのと、どんなミュージシャンでも日本国内の録音スタジオに行けば最高の機材で自分の音楽を聴いていたわけで、そこから予算も生活も限りある一般のユーザーに向けてどうメッセージを伝えていけばいいのか、ほとんどのミュージシャンが手荷物(パッケージ)の整理ができていないという事実も浮かび上がった。もちろんパッケージには音源だけではなくオーディオ装置も含まれるのだ。いわんやシティポップなるものなど、この分野はおそらくまだ煮え切っていない。巻末のアルバム50選もロック批評のなかでは評価の定まったものだが、実はそのレガシーも今の若い人にはほとんど知られていないので、そっちを先に外堀を埋めていこうという戦略とみた。

ただ岩田さん自身は、1990年代にクラリオンのカーステ アゼスト・シリーズの音決めにフィラデルフィア・サウンドの重鎮とタッグを組んだり、ケンウッドのミニコン

K'sシリーズをプロデュースして、FMレコパルでミュージシャンとの対談記事を組んでいたというので、同じ志向でのJ-POP編というのも組めるのだと思う。ただし、ご本人はJ-POPがホームグランドにしていたヘッドホン向けのミキシングを嫌っているので、こことの折り合いが得られず今回の企画になったものと思う。どストライクな時代にFM局と携わりながらJ-POPについてあえて語らなかったわけだが、それだったらニューミュージック括りでいけば色々と収穫もあるのにと思わなくもなかったが、おそらくその境界線がハッキリ引けないのを業界人として身に沁みている(すでに刀傷がいっぱい…)ようにも察せられる。40代の若手オーディオ批評家に委ねたいのは、そういうところなのかと思う。

さて1980年代のアナログ末期に別れを告げるピリオドには2つあって、ひとつは1984年からデジタルマルチトラックレコーダー SONY PCM-3324 が徐々に録音スタジオに導入されて、CD発売以降に悲願のデジタル録音がポップス業界でもできるようになり、レベッカやBOØWYなどの第2次バンドブームを生んだこと。次は1988年(つまり昭和最終年)にJ-POPの名付け親となったFM局

J-WAVEが開局したことだった。

この後のシングル売上は80年代とは全く桁違いで、1980年代はミリオンセラーが12曲だったのに対し、1990年代には100曲以上を連発する黄金時代を迎えた。この時代はバブル崩壊の時期と重なっていたが、それにも負けない「輝き」を、日本の音楽シーンにもたらしたというべきだ。一方で、2010年代に入るまで業界がこの成功体験に溺れて抜け出せず、2021年の東京オリンピック開幕式でも日本のポップカルチャーを代表するものとして、1990年代レガシーのアーチストが登壇するという感じになっている。

この1990年代サブカルチャーまでの発展史からみると、1980年前後のニューミュージックはどこか幼さが残る感じがあって、世界でも最高の機材で録音できたにも関わらず、歌謡曲の録音とムカデ競争になって自転車操業だった録音スタジオの詰めの甘さが残る点でも、どこか急行で飛ばされた駅の名前のような印象が残る。とくにヒットチャートで80年代レガシーを語ると、すぐにJ-POP進化論へと移っていくだろう。そこをグッと我慢してトコトコ電車で下車して、こじんまりした昭和のセレクトショップを散策しながらウィンドウ・ショッピングを楽しむのが良いのだ。

ところで、1980年代初頭のアルバムは、圧倒的にアメリカン・サウンドが中心で、あちらでチークタイムのようなスローロックが流行っていたのをよそに、肉食系の男女がいかに魅惑的に生きるかのフィジカルな雰囲気を醸し出している。トレンディドラマでも「男女7人」「金妻」とか恋愛&不倫文化も花咲いていたりして、そのはるか裾野でツッパリ兄ちゃんと競り合ってた中坊などからみれば、現実離れした都会生活を演出していた。大体、学ランの第一ボタンを外して歩いていただけで近寄ってきて因縁を付けられたのだから、私のような生来の草食系にはまことに生きづらい時代だったと言えよう。さんまさんのように大股開いて座ろうものなら、その場で足など蹴られかねない、そういう感覚である。金八先生のような長髪も、すぐに職員室に呼び出され硬い床に正座させられ説教を受けながら断髪式も辞さなければならなかった。フィクションって断らなくても、脊髄反射でドラマそのものが虚構だと感じていた。高校時代も東京に住んでいたにも関わらず、ポパイ(雑誌)はもとよりパルコ(百貨店)に立ち入るのもはばかられ、池袋のセゾン美術館だとか六本木WAVEだとかに足を運ぶことの多かったことしか覚えていない。ジョージ・シーガル展だとかバウハウス展だとか、世紀末のモダニズムの黄昏のほうに心傾ける内気な青年だった。単純にこうしたイケてる人たちは夜に集合していたので、六本木や池袋でも日中はすれ違うことが少なかったといえる。今になってみると、とても同じ時代の東京に住んでいたという感覚がないのだ。私の音楽的嗜好と時代感覚のズレは、この頃から始まっていたともいえる。

ちなみに姉のほうは今から思えば少しぶっ飛んでいて、中学生の頃からクイーンやチープトリックの洋楽アルバムを聴き、漫画「イブの息子たち」「エロイカより愛をこめて」の単行本を揃えるなど、とても少女とは思えない嗜好の持ち主だった。お陰様で「ベルばら」がアニメで火が付いた頃には、アンドレさまが押しの全く足らないモブキャラに見えてしまったのだから、少女漫画はすでにジェンダーレスな世界を模索しつつ腐女子たちを育んでいたのだと思う。そんな姉でさえ、甲斐バンドとオフコースの解散コンサートに行きたいと親に懇願していたのを覚えている。その意味では保守的な家庭に育ったのだといえる。

雑多な東京をリセットしてお洒落な埼玉県民を具現化した西武百貨店

現代アメリカンアートの静寂性(ジョージ・シーガル、アンドリュー・ワイエス)

ところがこの時期のシティポップや環境音楽が今になって海外からリスペクトされ、従来はテクノ系中心で見られていた東京のモダニズムが、少し見方が変わってきたともいえる。つまりバブルで吹き飛んだテクノロジー大国という企業中心の価値観から、都会生活という市井の人々の生き様のほうに文化的価値が移行しているともいえる。このリスペクトの原因をみてみると、大友克洋や押井守からはじまったジャパニメーションを伏線として、近未来の都会を舞台としたサイバーパンクにはじまっているように思える。つまり、ジャパニメーションの舞台となった1980年代の無秩序に増殖し続ける東京の姿に、ようやく価値観を見出せるようになったともいえる。とはいえ、1980年周辺で思い出深いアニメといえば、スペースアドベンチャーが中心であり、こども向けアニメという枠組みを遥かに超えた複雑なストーリー展開だったが、作品の世界観を設定することで奥行きのあるキャラクターの思いが理解できた。アニメが本格的なSF小説に匹敵する内容を展開するのは、こうしたところから熟成されていたのだと思う。

大人でも理解の難しい硬派な内容の和製スペースアドベンチャー

もはや増殖するのを誰も止められなくなった巨大都市 東京のディストピア像

こうした押し寄せてくるデジタル・テクノロジーに対する期待と不安の両極端な反応は、環境音楽とジャパノイズに表れているといって良いだろう。面白いことに、20世紀初頭のエリック・サティ「家具の音楽」、ルイージ・ルッソロ「騒音芸術」という二人の相反する芸術論が、1980年代の日本で対峙することになったのである。

環境音楽は日本人以上に禅=ミニマルの思想に捕らわれたブライアン・イーノによって1978年の「空港のための音楽」からはじまったが、実際に日本でかたちになるのは1983年からである。その特徴というのは、空気をデザインするという日本人ならではの美徳に現れるが、海外からはいみじくも「バブル期の音楽」と言われるように、大手企業がプロデュースしていたことが多く、作曲家も匿名性の高いインハウスデザイナーとして雇われていたことと相まって、その音響デザインは透明で楽観的な未来志向で綴られているといっていい。後にα波ミュージックとして増えていくものと似ていなくもないが、プログラミングにより音楽をキッチリ構造的に捉えている点で、テクノ音楽により近いとみるほうが正しい。

日本の環境音楽コンピ、ルリガシラセイキチョウの求愛パターン

一方のジャパノイズは、普通のパンクではもはや満足できない破壊衝動に駆られたグループであり、文字通り地下(アングラ)のライブハウスに潜っていき、人間が不快と感じるβ波の溢れ出る電気的な騒音をまき散らしていた。こちらはデジタルにより統制されたテクノロジーの希望観測的な未来よりも、電気というエネルギーがもつが圧倒的な暴力性を解放するほうに傾いている。このアナキストの論理は、むしろ日本発のノイズ音楽として現在でも影響力をもっているが、これはジャパニメーションにも通じる世界観といえる。

1980年代の非常階段、ハナタラシのライブパフォーマンス

ただ1980年代は双方とも発展途上で、その用語が誤解されて用いられており、YMO「BGM」では「YMOのノイズ化」という漠然としたコメントがあり、伊豆一彦「童夢」では環境音楽のことを「環境音の入った音楽」という言い方で紹介されていたり、現在のジャンルの固定概念とは違っていた。そういうユルさも含めて音楽シーンが揺らいでいたというべきだろう。

【箸にも棒にも掛からぬオーディオ批評】

これをオーディオ的に見直すとどうなるのだろうか? 例えば最近出版された、ステレオ時代別冊「80's」をみると、おしゃれなテレコ、ミニコンが挙げられ、ピュアで洗練された都会のイメージそのものを演出しているのだが、80年代アイドルのぶりっ子ブリブリとは少し距離を置いてみよう。よくみると、多くのニューミュージックの旗手は歌謡曲の分野でも楽曲を提供しているのだが、CMソング(まんまコマーシャルベース)での商業的成功とは裏腹に、結構ハングリーに自分の求める音楽像を追い求めた時代でもあったのだ。それはステレオが個人所有できるようになった青少年をターゲットにしたオーディオ広告との関係でみると、今でいう「推し」の音楽に没頭できる環境が整いつつあったとみていいだろう。

ちょっと背伸びしたい男子高校生の心をくすぐる1980年代のオーディオ広告

1980年代のオーディオ環境にはれっきとした経済格差が横たわっていたが、1980年代初頭にデパート売り場で棚積みしていた家電ステレオは、中高域にリンギングをわざと起こすような、当時の安物フルンレジの音響を真似たものが多かったという。このことにオーディオ批評家の瀬川冬樹はオーディオメーカーに抗議したが、メーカーのほうも引き下がらず「それじゃ売れない」の一点張り。ついにはたまりかねて先生自らデパートの電気売場に立ってステレオ購入の相談員として過ごしたという。これにはJBLやアルテック、タンノイで聴く艶歌やニューミュージックが、良い感じでしっかり鳴るという手ごたえあってのことだったが、はたして少ない予算でどこまで理想に迫れたかは難しい判断だっただろう。まさか録音スタジオでの本命がオーラトーン5Cやヤマハのテンモニだとかは、口が裂けても言えなかったのだと御推察する。

|

”いわゆる量販店(大型家庭電器店、大量販売店)の店頭に積み上げたスピーカーを聴きにくる人達の半数以上は、歌謡曲、艶歌、またはニューミュージックの、つまり日本の歌の愛好家が多いという。そして、スピーカーを聴きくらべるとき、その人たちが頭に浮かべるイメージは、日頃コンサートやテレビやラジオで聴き馴れた、ごひいきの歌い手の声である。そこで、店頭で鳴らされたとき、できるかぎり、テレビのスピーカーを通じて耳にしみこんだタレント歌手たちの声のイメージに近い音づくりをしたスピーカーが、よく売れる、というのである。スピーカーを作る側のある大手メーカーの責任者から直接聞いた話だから、作り話などではない。”(ステレオサウンド1980年9月号) |

こうしたスピーカーはCDを再生するとけたたましい音に豹変するので、次第に忘れ去られていったが、家電らしい小音量でもリーズナブルなサウンドはCDラジカセなどに引き継がれていった。カセットやFMチューナーでは問題なかったので、CDによってサウンド・デザインの根幹が1980年代を通じて変わっていったというのが正しいだろう。

一方で、このガッチリと録られたアナログ録音を、当時のハイエンド・オーディオで聴こうとしても、どこか意識のズレが目立つ。それもそのはず、購入層が年配の人をターゲットに、カラヤン/ベルリンフィルのようなオルガンのようなマッシブなサウンドに絞っており、躍動感のあるポップスを再生するように目指していなかったからだ。このため、1980年代のアナログ録音されたニューミュージックの実力を本当に出せたかと問えば、ほとほと疑問に思えるのだ。

1980年代にピークを迎えた国産オーディオの高級嗜好品

1980年代初頭の邦楽ニューミュージックのアルバムが圧倒的にアメリカンだと書いたが、何となく気に入らない人もいるかもしれない。ひとつはオーディオマニア垂涎のJBLを筆頭としたアメリカン・サウンドに対しアレルギーをもつ人がいて、スレンダーな和製美人を思わせる当時の国産オーディオとの間にギャップを感じる人も多いからだ。ニューミュージックといえば、ヤマハやテクニクスのクール・ビューティーな音のほうを思い起こす人もいるだろう。しかし音楽のほうは圧倒的にアメリカンなのだ。

いちよ1980年前後の日本のオーディオを振り返ると、いわゆる原音主義という言葉が独り歩きしていた。再生周波数は広ければ広いほど、ノイズと歪みは少なければ少ないほど、周波数特性はペッタンコでフラットであれば良いという風調だった。「モニタースピーカー」という名前が必ず付いていたし、アンプはOTL(トランスレス)からDCアンプに、カセットテープはTYPE-IV(メタル)まで進化、ノイズリダクションのドルビーはBからCへさらにdbxが参戦した。これらは全て最新の計測機器により理詰めで造られたが、音調は硬質でソリッド、無響室で開発されたモニター調スピーカーはB&K社製スピーカーと揶揄されていた。さらに「598戦争」と言われた中級機の市場競争も苛烈を究め、逆にいえば工業製品として水準の揃った時代だったため、ステレオ機器を購入するのにそれほど困ることはなかったと言える。これにCDが加わって、コンピューター制御されたアナログ技術、日本的なテクノロジー中心のオーディオ観ができあがった。ちなみに1980年代初頭のスパコンはPentiam II相当の演算能力(8bit、500MHz、256kBメモリ)で、頭で想像するほど情報量が多いわけでも正確なわけでもなかった。つまりリアルで実効力のあるスペックよりも、技術革新という言葉のもつ憧れに酔いしれていたのである。

百花繚乱状態の国産オーディオの中級機

この手のデジタル対応に浮かれた国産オーディオは、無響室ではフラットな特性で取れても、中域のスコーカーの設計が難しく、さらに逆相でつながれているため、低域がズーンと重く広がり、高域が直接音でキンキンに出張る、隠れドンシャリだった。本格的なドームスコーカーの開発は、大きなドームで高出力を稼ぎつつ高域のリンギングを抑えるという矛盾した特性が求められ、例えば英ATCがその開発によってプロ機器の世界に参入できるほどの金の笏(しゃく)であったし、製造にもお金が掛かるしろものだ。ちなみに1990年代初頭でATC

SCM-100はペア125万円。B&W 801Matrixが128万円だったことを考えると、そこまでのコダワリがミッドレンジにあるなど考えが及ばないだろう。

あと598戦争の影に隠れたミニコンポも台頭してきて、298のスピーカーにチューナーとカセットデッキ、アンプをお揃いで売り込む作戦に出た。298と言いながら598と変わらぬ3wayの立派な出で立ちで、ラジカセを卒業した次の購買意欲をそそるものを希求していた。このときにスピーカーの立派さとは引き換えアンプは中身がスカスカの20~40WクラスのICアンプという非力さが重なり、これも鈍重な低音とカン高い高音の原因だったように思える。現在ではデジタルアンプの波に押され、ケンブリッジ・オーディオなどはアナログ回路というだけで珍重されているが、1980年代にはよくあった仕様である。

現在だと80dB/W/m前半の低能率なスピーカーを相手に、ダンピングファクターや電力供給の優れたアンプがほとんどなので、1980年代の激オモなウーハーもそれなりにドライブしてくれそうな気がするが、ミッドレンジの弱さは覆せないので、低音の迫力が高音の解像度がという従来の批評の域を出ないと思う。ちなみに最近になってヤマハが満を持して出したゴセンモニ(NS-5000M)も、さすがに低音から高音のキャラクターはきっちり揃えていたが、歌謡曲ではミッドレンジが引っ込んでターゲットが絞れていない感じだった。

この手の新素材系3wayモニタースピーカーの先陣を切ったヤマハ NS-1000Mだが、国内の録音スタジオでは採用されなかったものの、1976年にスウェーデン国営放送局(1000台)、1978年にフィンランド国民放送協会(200台)に採用された。それらはマルチアンプを背負ったアクティブ・スピーカー(Triamp

S45 YA)としてであり、そのアッセブリーをしたのがジェネレック社だったのはあまり知られていない。結局のところ1990年代にソニー・ミュージックをはじめ次世代モニターとしてGenelec社のモニタースピーカーを使用し、J-POPサウンドを牽引し現在にいたっているが、その伏線はこの頃から備わっていたのだと思う。

ちなみに1990年代のJ-POPサウンドを牽引したのは、よく言われるようなヤマハのテンモニによるニアフィールドモニターと考えるよりは、日本の録音スタジオでマストアイテムだったソニーのヘッドホンMDR-CD900STである。これが少年少女がインナーイヤ型ヘッドホンを耳にかけて、電車の騒音に打ち勝つようシャカシャカ音で賑わす必勝パターンを編み出したといえる。コンプレッサーを極端に掛けて音圧をピークのまま保持しつつ、6~8kHzのプレゼンスが異常に高いサウンドである。

1980年代を通じたデジタル対応のオーディオ機器で私が不満に思うのは、CDの情報をストレートに再生するのが一番美しいと思う価値観である。現在のほとんどのオーディオ機器は、CDプレーヤーのDACからスピーカーまで直結するのを理想としているが、実際には当時のDACはプリ&ポストエコーによるデジタルノイズが累積していたし、DAC自体の伝送能力が低く微細な容量負荷でオーバーシュートが生じるため高価なケーブルを当てなければならない、さらに低音の振幅をドライブする電流供給が低く少しブーミーに膨らませるのが定石だった。微弱電流であることが大前提になっていたフォノアンプとは全く異なるのだ。

その意味では、1980年前後のニューミュージックの印象を、ヤマハ センモニに代表されるようなソリッドな音の国産3wayに求めるのは、近未来からの期待を先進的に背負わせているような気がするし、その楽観的な未来主義がバブルの崩壊と折り重なって、地に足のついた評価に結びつけにくくしているように思えるのだ。システムコンポは都会的で洗練された1980年初頭のニューミュージックやAORに抱く印象と重なっているのだが、最終的には私は否定的にみている。

【1976年以後のステレオ音場の広がり】

ところで、現在のスピーカーはマルチウェイ化(ウーハーとツイーターに分ける)を前提に、高音を強調するためピンの落ちるようなパルス音が鋭敏に出るようにできている。現在のステレオ理論での定位感は、単純な左右の音量差ではなく、高域のパルス音の到達時間の差で表現される。人間の両耳の距離は精々30cmにも満たないが、たった0.9msの差を12dB以上明瞭に聞き分ける。ただし周波数にすれば1100Hzの中音域までであり、それ以上の周波数では位相差のようなものでも認識する。このため現在のツイーターのほとんどは繊細なパルス信号を画き分けるように設計されている。一方でウーハーのほうは重低音を伸ばすために重たい振動板で作られているため、ツイーターよりも音の立ち上がりがずっと遅く、ツイーターだけがチッチッチッとリズムを先行して打つことになる。

左:A-Bステレオ・マイクアレンジ

右:スピーカー位置の角度とパルス波の到達時間差による音量差の指標

代表的なモニタースピーカーのステップ応答(左:小型2way、右:大型3way)

(各クロスオーバーで位相にねじれ→大口径ウーハーは200Hz以下が大幅に遅れて強調)

高域に隔たるパルス波の正確な再生によって、ステレオの定位感を再現することに真剣に取り組んだのは英BBCが最初で、1970年から「Acoustic

Scaling」という題材でいくつかの研究レポートを書いている。その理由は、始まったばかりのFMステレオ放送の家庭での試聴方法について最適化を図ろうとするもので、自社のオーケストラ録音用ホールのミニチュア模型を製作し、そこで音響特性の縮小化を模索したのである。

BBCで1969年に行われたミニホール音響実験(50年後の巣籠の研究?)

この実験の成果として得られたものは以下のような事柄である。

- この実験はFMステレオ放送を狭い部屋で正確に再生するために実施された。

- ヘッドホンでのバイノーラル録音用に開発されたブルムライン方式によるワンポイント・ステレオ録音を、小型スピーカーでのニアフィールド・リスニングで最適化できるようにした。このことにより箱庭的な試聴環境でも広々とした音場感を体験することが可能となった。

- ステレオの定位感に奥行き感を加えたサウンドステージを発見した。様々なホールによる残響音の違いが主に8kHz以上の帯域の差に現れること、定位感は左右のパルス成分のミリ秒単位の僅かなタイミングの違いによって決まることが判り、スピーカー測定にインパルス特性というパラメータが導入された。

- このとき開発されたスピーカーがLS3/5aであり、規格上はトーク用ではあるものの、デスクトップにも置ける小型モニターとしてその後のステレオ録音の標準的な試聴方法を決定した。

小さな巨人LS3/5aと使用例(1976年):地方局のDJブースは机ひとつしかないことも多い

以上の1970年代を通じて発展したステレオ技術においては、これまで部屋の壁一面にスクリーン状(平面的)に展開していたステレオの音場感を、奥行き感のあるサウンドステージへと変化させた。その一方で、それまでノイズに埋もれていた超高域のパルス波について、通常では聴き取れないくらいのレベルの音量を遥かに超えて強調するようになった。特に1980年代の国産のモニター調スピーカーは、20kHzまでフラットに伸びていることを重視するあまり、高域の直接音の鮮烈さを強調した設計がはやった。ところが、人間の聴覚にはマスキング効果といって、上記のように先行した音に耳が向いてしまい、その他の音が小さく聞こえるという現象がおきる。つまり、微細なパルス性信号にそれより低い周波数の音の存在感が吸い取られてしまうのである。

ちなみに2020年代にベルリンフィルが推進しているイマーシブオーディオは、このパルス性信号のマスキング効果をさらに進め、デジタル・コンサートホールでの実況では、あらかじめ録られた7.1.4chの録音に実演でのパルス波を被せて空間情報の臨場感を与えているという。言い分としては、これまでのステレオにおける限定的な空間情報でステージの広がりや奥行きを再構成して立体感を認識するよりも、聴き手の脳の負担を軽減し音楽をより直感的に楽しむことができるということらしい。ライブかセッションかの猜疑はともかく、通常のステレオとどっちが生音に近いかというのは、もうどうでもよくなっているのだ。

話はさておき、BBC LS3/5aをみて、ヤマハNS-10Mのほうを知っている人のほうが圧倒的に多いと思う。1978年に発売されて以来、世界中のポップス系のスタジオで使用されたこのスピーカーは、実際には1982年のロキシーミュージック「アヴァロン」の発売からボブ・クリアマウンテンというミキシング・エンジニアの名と共に、ニアフィールド・モニターの原器として急速に広まった。テンモニという愛称で知られるこのスピーカーは、それまでラジオ用の音声確認に使われたオーラトーン5cと周波数特性が瓜二つであり、高域の歪みも低く個体差のバラツキも少ないという点で、入替えもスムーズに進んだ。

ミキサー卓の上に並ぶオーラトーンとテンモニ(ともに信濃町スタジオ)

J-POPのアクの強いサウンドの原因は、ヤマハのテンモニ(NS-10M)というニアフィールド・モニターから始まったという説が多く聞かれる。しかし、それ以前に使われていた、オーラトーン

5Cという小型フルレンジの存在も忘れてはいけない。アメリカの録音スタジオで1970年代からJBL 4332やウェストレイクTM-2などと並んで使われ始め、小さいラジカセでもゴージャスなサウンドが味わえる、ヒットメーカーの方程式が浮かび上がった。1960年代までの生音中心の録音と、1970年代の室内再生に適したサウンドとの違いは、こうした些細なスタジオ環境の変化からも現れた。オーラトーンはまさに小さな巨人だったのだ。

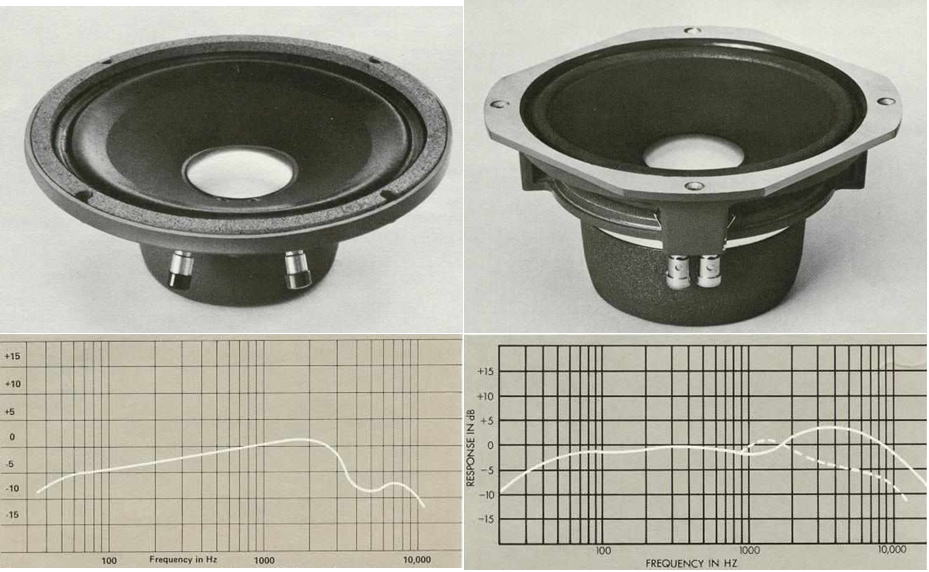

左:YAMAHA NS-10M 右:Auratone 5C

このふたつのモニタースピーカーには共通の特徴がある。それがバッフルステップ効果による1.5kHzに大きなピークをもつカマボコ型の特性だ。これはテンモニはオーラトーンのバージョンアップを狙った製品であることが明白だ。この師弟関係にある2つのモニタースピーカーで確認できるのは、高域と低域にキャッチーな音を増やせば、小さなラジカセでも心地よく聞こえるというもの。しかし、オーラトーンが全盛期だった70年代と、テンモニの80年代以降のJ-POPサウンドの変化をこれでは説明できない。原因はニアフィールド・モニターでミックスバランスを取るという方法が、ボブ・クリアマウンテンという天才ミキシング・エンジニアの出現によって標準化したからではないかと考えられる。ともかくツイーターにテッシュペーパーを貼ることまで真似てたのだから、おそらくこの都市伝説の元凶は、テンモニの高域をオーラトーンのそれに近づけることと、一般リスナーの試聴環境では楽器の空間配置に10kHz以上の超高域がジャマとなるためと思われる。これは広い大衆に向けた標準的な音とされたオーラトーンの本来の使い方に整合していた。

ボブクリの定番となったティッシュ貼りと高域特性の減衰(それほど変化は大きくない?)

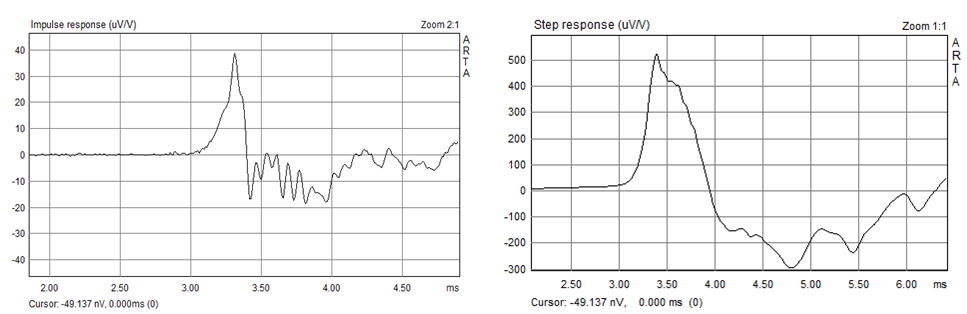

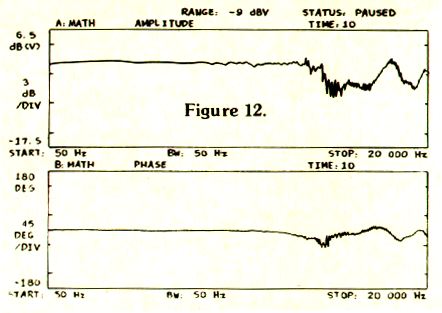

またNS-10Mのステップ応答特性は、フルレンジに近いトライアングル・シェイプをしており、最初のわずかなツイーターの出音をマスクすれば、良好な定位感を得られることが判る。インパルス応答でツイーターの支配力が強い普通の小型2wayではこのように巧くマスキングできない。やはりホワイト・コーンの威力は絶大だったのだ。これがティッシュの本来の目的だったのではないかと考えられる。あと、オーラトーンは個体差が大きいのと、パワーハンドリングが低いという欠点もあった。テンモニは高調波歪みが非常に低く、タイムコヒレントも良好という両者を克服することで、20世紀末の録音スタジオの定番モニターとして君臨したのだ。

左:テンモニとオーラトーンのステップ応答 右:一般的な2wayのステップ応答

これらからみると、1978~84年の日本のニューミュージックの録音は、まだテンモニを受け容れる以前のものであり、ロンバケやライドンタイムのようなウォール・オブ・サウンドの強い影響下にあった。それよりもなによりも、歌謡曲ではAMラジオや有線放送での耳の肥えた視聴者のために、オーラトーンでモノラル音声をチェックしていたという。ニューミュージックの覇者には、歌謡曲への楽曲提供も少なからずあったことを考えると、ビルから眺める夜景に浮かぶ市井の灯という傍観者ではなく、ご近所さんに住む親戚のようなものである。

【ラジオから流れるアメリカ】

日本のニューミュージックが本格的なアメリカ指向に浸る大きな転換点は、1981年から始まった小林克也さんの「ベストヒットUSA」だ。当時としてはまだ新しかったビデオ・ミュージック(後のMTV)をヒットチャートと一緒に紹介するという斬新なもので、来日アーチストと流暢にインタビューでやり取りする小林克也の姿は、それまで妄想的な憧れで埋め尽くされていた洋楽のキャッチフレーズから、リアルなニュース番組のようにアーチストの実像にせまるよく練られた構成だった。これと並行して、平日8時はFENのウルフマンジャックで新旧のアメリカ音楽を堪能し、金曜の深夜をまちわびる感じだった。しかしテレビはモノラル放送、FEMは東京ではAMラジオと、いずれも当時の最新オーディオとは隔絶したものだったが、不思議と音楽に没頭できたという思い出がある。この頃の記憶を辿って、現在の私のオーディオ・システムは練られてきたというべきかもしれない。

当時使っていたラジオは、東芝のBCLラジオ TRYX-2000。なんとなく短波放送にも興味をもっていたのである。本当はナショナルのクーガが欲しかったのであるが、東芝の機種が店頭で半額だったのを購入。でも鉄筋コンクリートのマンションで聴く短波は、あまり受信環境が良いわけでもなく、もっぱらFENを聴いていたというワケ。このラジオはちゃんとトーン・コントロールも付いていて、この手のラジオとしては音がしっかりしていた。本来、BCLはノイズの彼方の音を検聴するためヘッドホンを使うのが筋で、スピーカーはオマケのような機種が多いのだが、多分私のような落ちこぼれリスナーの多いことを配慮した、家電メーカーなりの読みがあったのだろう。ステレオではもっぱらFMだったが、ステレオで聴くAM放送はボンヤリして面白くないので、AMはこちらで聴いていた。ちょうど土曜の午後はFM東京の邦楽&洋楽のTOP10と、FENのTOP40が重なることもあって、FMの後にTOP40の上位20位を聴いて、最新チャートをチェックしていた具合である。やはり本場のヒットチャートだけあって、日本のそれより反応が早いと思っていたが、実はラジオ単独のものなので、ビルボード・チャートを紹介していた金曜のベストヒットUSAよりも早く紹介される曲も多かった。そんなこんなで、金曜から土曜は洋楽三昧だったのである。 当時使っていたラジオは、東芝のBCLラジオ TRYX-2000。なんとなく短波放送にも興味をもっていたのである。本当はナショナルのクーガが欲しかったのであるが、東芝の機種が店頭で半額だったのを購入。でも鉄筋コンクリートのマンションで聴く短波は、あまり受信環境が良いわけでもなく、もっぱらFENを聴いていたというワケ。このラジオはちゃんとトーン・コントロールも付いていて、この手のラジオとしては音がしっかりしていた。本来、BCLはノイズの彼方の音を検聴するためヘッドホンを使うのが筋で、スピーカーはオマケのような機種が多いのだが、多分私のような落ちこぼれリスナーの多いことを配慮した、家電メーカーなりの読みがあったのだろう。ステレオではもっぱらFMだったが、ステレオで聴くAM放送はボンヤリして面白くないので、AMはこちらで聴いていた。ちょうど土曜の午後はFM東京の邦楽&洋楽のTOP10と、FENのTOP40が重なることもあって、FMの後にTOP40の上位20位を聴いて、最新チャートをチェックしていた具合である。やはり本場のヒットチャートだけあって、日本のそれより反応が早いと思っていたが、実はラジオ単独のものなので、ビルボード・チャートを紹介していた金曜のベストヒットUSAよりも早く紹介される曲も多かった。そんなこんなで、金曜から土曜は洋楽三昧だったのである。

ちなみに1980年代にFEMの影響がいかに強かったかを知るのに、YMO「増殖」ではウルフマンジャックのモノマネでジェームズ・ブラウンのファンクショウをやはりモノマネする場面とか、EPO「JOEPO~1981kHz」でAmericanTop40のジングルをマネてる部分(しかしTop10全てEPOというオチ)とか様々にある。鈴木雅之のラジオデイズは、今はなかなか聴けないラジオ局をチューングする音だけがラジオの縁(よすが)を示すが、その後はAOR張りのメロウ&アーバンソウルの連続で、案外これがカーステで聴くシチュエーションに似ているのかもしれない。

本格的なアメリカンという意味で1978年時点でのレガシーシステムをみると、JBL L100(4312初号機の民生版)を中心に国産中級機を集めると結構なものとなる。1970年代のサンスイはJBLのスピーカーを力強く再生できるように設計されたし、アカイのカセットデッキはアメリカで出荷数の多かったオープンリールのヘッドを組み込んでいるし、テクニクスSL-1200はディスコDJの御用達である。この時代は音楽情報を集めるのにFM放送のリスニングは必須だったので、トリオのチューナーが信頼性と音質の上で最高峰だった。ここで輸入関税の掛からない国産品を集めても、当時の定価で88万円近く行くので十分に高級品扱いである。

ポップス中心ならこういう組合せ…のはず

とは言っても、現実は小説より奇なりという言葉通り、1980年代のサブカルチャーに照準を合わせると、こうしたステレオ・システムの方向性が全く違う様相にある。原宿のホコテンで社会現象ともなった竹の子族に必須のアイテム、巨大バブルラジカセをみると、AMラジオとコンパチの仕様そのままである。同じストリート文化繋がりで、海の向こうのアメリカさんだって日本製ラジカセは必須アイテムだった。

松下電器の凄いところは、日本ではCBSソニー扱いだったアース・ウィンド&ファイアーに堂々とバブルラジカセを担がせていることである。日本では石原真理子がかったるい顔で片手でぶら下げているが、サンヨーのおしゃれなテレコとは全く異なる営業戦略を引き摺っていた。これは松下電器らしからぬ戦略ミスであるが、米国内ではターンテーブルをはじめDJ関連機器で圧倒的信頼を勝ち得ていた自信の表れでもあったのだろう。サンスイの中の人も言っていたが、アメリカでは単品コンポはほとんど売れずレシーバー(チューナーとカセットデッキ、アンプが一体化したもの)が売れ線だったので、安くて高性能がウリの日本製コンポが入り込む余地はなかった。

その延長上に巨大ステレオ・ラジカセはあったのであるが、あらゆるオーディオデバイスが自前で生産できた当時の日本に敵うものではなかった。これを凌駕しようとすると、色んなパーツを集めて組み上げなければならず、サウンドのまとまりとかを含めると、再現するのが案外むずかしいものである。

竹の子族とステレオ・ラジカセの特性図(フルレンジ80~6,000Hz+ツイーター7~12kHz)

アメリカのストリート文化で中心的な役割を果たした日本製ラジカセ

1980年代のエアチェックに欠かせないのがFM情報誌で、2週間分の番組枠でどの歌手の曲が掛かるかを書いた番組表を中心に、最新アルバムの紹介、オリジナルデザインのカセットラベル、オーディオの高音質化テクニックなど、ラジオだけに囚われない幅広い音楽情報を発信していた。ただしオーディオの話題はシステムコンポを購入できた層以上で、ラジカセは話題に乗ることが稀だった。

ラジカセは中学進学したときに買ってもらえるような超初心者のアイテムで、少年マンガ誌などに広告が載るのが定番だった。1980年代のように水着のアイドルがラジカセを持ってるなんて、まだ刺激が強すぎて少年誌に載せるのはタブーだった。がきデカ(山上たつひこ:松下電器)、男おいどん(松本零士:ソニー)、水原勇気(水島新司:東芝電機)など結構コアな漫画キャラが、アレやコレやのモテテクニックを喋るという結構面白い内容のものだ。これと少女漫画を合わせると、1980年代の恋愛至上主義の下地は、1970年代後半の少年少女に既に植え付けられていたことが判る。自分の好きな曲を詰め込んだカセットテープを女の子に渡した甘酸っぱい思い出のある人もいるだろう(妄想)。

1970年代の売れっ子歌手がラジカセの広告に出なかった理由を考えてみると、単純にはレコードは高音質で聴いてもらいたいという思いもあっただろうが、一般にはどんなオーデイオ機器で聴いても良い歌は良い歌ですよ、という建前があったのでどこに肩入れするわけでもないように振舞ってたと思う。日本コロムビアのように、ヒット曲を最初に飛ばしたときはボーナスとして、レコード会社と紐付いているデンオンのステレオセットをもらえたということがあったが、宣伝にあまり使わなかったのは労使関係でグレーな部分があったからだと推察する。あと録音スタジオで使用しているモニタースピーカーを導入する人も居て、西城秀樹(ビクター)がJBL、石川さゆり(日本コロムビア)がタンノイというのは良く知られている。一方で、キャニオンのような放送メディア系列はラジカセと放送メディアとの友好関係をいち早く察知して、NAVレコード所属の岡田奈々が日立パディスコでアイドルとして初めてラジカセ広告に登場、ニアミスだったのが木之内みどりで、水原勇気が東芝アクタスで登場したが、中の人と実写版を演じた本人は雑誌で一度特集されただけだった。

ところが1970年代は単体コンポを組み合わせたステレオ・システムに関する音質批評はあっても、ラジカセに関する音質批評は存在しなかったので、ほとんど全てがメーカーの自慢話である。迫力の低音16cmウーハー、大出力6WのITL+OTLアンプ、厚くて精悍なエンプラ・ボディ、高級カセットデッキなみのソフトタッチメカ、音量が一目でわかるVUメーター、などなど、詰め込めるだけの機能を搭載したが、オーディオ雑誌では幕下扱いだった。このため、サンヨー「おしゃれなテレコ」からCDラジカセにいたるまで、スピーカーが10cmクラスまで小さくなって以降も、同じバブルラジカセと言われているが、がきデカが言ってたように「男は18cm」でなければならない。

FM fanというサブカル路線で人気ライターであった長岡鉄男でさえ、ポップスやロックの録音はほとんど評価しなかった(むしろ酷評した)し、ましてやラジカセなどは見向きもしなかった。むしろコスパの最低ラインをラジカセ以上か以下かで見積もっており、フォステクスのフルレンジで化ける自作スピーカーの醍醐味を武器にしていたので、同じ安いならコレという方法論を頑なに守っていたともいえる。なので、コスパ、キレの良さ、重量など、従来のオーディオにはない切り口で、紹介する優秀録音の9割はクラシック、たまに現代音楽や自衛隊、鬼太鼓などが紹介されて、後者のほうがオーディオマニアの話題にのぼっていた。同じ値段で売っている高音質なレコードこそが、最もコストパフォーマンスの優れたオーディオ製品なのだ。

もちろんラジカセにはこういう録音は一度カセットテープに落とさなければならず、そもそも100Hzより下は切って歯切れよくしている。より肉声に近いボーカル域を重視しているのだ。それとラジカセはステレオと言えども、いわゆる耳を覆って音場を支配するようなスピーカー配置はできないため、モノラルとそれほど変わりない音場感となる。当時も「ウーハー2本+ツイーター2本の4スピーカー」、「12W(6W+6W)の大出力アンプ」で迫力あるサウンドという書き方どおり、ステレオ効果を表立って言わないのが約束だったようだ。実は長岡鉄男の世代は、ステレオ初期にアンサンブル型ステレオ電蓄の販売されていたのを経験しており、今さらそこに戻ろうとは思ってもみなかったであろう。

アクセサリーとして分類されていたヘッドホンについてどれだけ音質の知識があったかはあまり判らない。Hi-Fi仕様のヘッドホンではパイオニアがいち早く発売し、1980年代初頭はソニーもオーディオテクニカもそれほどヘッドホンに力を入れてなかった。国内製品は価格も5,000円程度とそれほど高価でもなかったが、正規のステレオ定位をしないという理由で遠ざけられており、おそらくヘッドホンを使っていたのは深夜放送を聴くときくらいだと思う。

1970年代のスタジオ用ヘッドホンが堅い付け心地で中高域の強いもの(ノイズ検知が主な仕事)だったのに対し、1980年代はそのままリスニングで使えるようなソフトなものが徐々に導入されていった。今でも売られているロングセラーはAKG K240であるが、現在のモデルは1985年以降に発売されたDF対応(Diffuse-Field

equalization)と同等品になる。ちなみに日本国内の録音スタジオでデフォルトのソニーMDR-CD900STは、1990年代にスタジオを新調したときに開発されたもので、1980年代の録音にはエッジが強すぎると思う。これはヤマハ

NS-10Mをスピーカーとして勧めないのと同じ理屈で、デジタル録音のモニターで聴くべきポイントがパルス成分に隔たっているというと判りやすいと思う。いずれにせよ、これらの業務用品はインピーダンスが高かったり、ステレオプラグも3.5mmだったりと、まだステレオ録音を高音質な状態で外に持ち運べるような準備はされていなかったとみたほうが良いだろう。ちなみにソニーのカセットデンスケなどはセミプロ仕様で価格も158,000円と、半端なステレオセットより高価だった。生録を趣味とする人以外は購入しなかっただろう。

ハイファイセット(1981年、パイオニアSE-305)、クイーン(1985年、AKG K240)

【ニューミュージックはモノラル&サブカル路線で聴くべし】

こうして、①国内の独立系録音スタジオのゴージャスなモニターシステム、②1980年代のCD発売をめぐる国産オーディオのレガシー、③ボブクリ以後に本格化したニアフィールド・モニターの音場感、④ステレオラジカセなどサブカルチャーとしての家電音響機器を巡って、オーディオ小噺のコール&レスポンスをしてきたが、それぞれの立場で言うと、ウェストレイク社のモニタースピーカーを置けるほどの部屋はないし、80年代の国産オーディオは中域がプアなのに高域の直接音が強すぎる、ニアフィールドでウォール・オブ・サウンドを掘り返しても壁の向こうには何もない、そしてバブルラジカセはFM放送で流すが一度テープに落として聴かなければならない、などなど、どれも帯に短したすきに長しなのだ。つまり録音スタジオのゴージャスなアナログ王国で生まれた血族が、ラジカセに転生する状況を再現するのは、まさに霞を掴むように難しい。

ここで念のため、私が1980年前後のニューミュージックをモノラルで聴く必然性について述べておきたい。最初に自分の立場が「モノラル&ローファイ難民弁務官」といったが、もちろん1980年代はステレオ全盛期である。特に日本のニューミュージックの世界では、ロンバケやライドンタイムのように音場感豊かなウォール・オブ・サウンド風のミキシングが一世を風靡し、よもやモノラルで聴くなど冗談でしょと鼻で笑う人も多い。そのミキシングも芸術のうちに含まれると信じる人にとっては冒涜ともとれよう。

しか~し、よく考えてほしい。人間の耳は2つあるが、口はひとつである。ボーカル収録もマイクは1本だ。録音方式がいかに正確になったとはいえ、ボーカルがスゥ~と一息でスムーズに反応するという、普段から経験している当たり前のことを、これまでのオーディオの規格競争は正しく伝えていない。素人がカラオケで声色を真似ただけでは真に迫った歌とはならないのと同じで、本人の心がこもったフィジカルな実体感を感じ取れないなら、それは肉声ではなくただの音である。この肉声と音の境界線について正しく数値化できるかというと、現在のオーディオ技術で言う周波数レンジだとか高調波歪みが何%あるだとかではあまり説明できていない。ダイナミックレンジでさえSN比から逆算しただけの張りぼてである。

さらにもうひと押ししたいのが、ウォール・オブ・サウンドへのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していた携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。 さらにもうひと押ししたいのが、ウォール・オブ・サウンドへのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していた携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。

初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)

これがどう1980年代とつながるかというと、電波で流れる音楽上の骨格は1960年代のトランジスターラジオとほとんど変わっていないのだ。その証拠に1980年代のヒット曲はテレビCMで聴くのがまず最初であり、さらにヒットした後にFMラジオでフルコーラスを聴くという順序だった(多くのニューミュージック系のシンガーソングライターはテレビ出演を断っていた)。アメリカではMTVだったものが、日本ではテレビCMという立て付けになるのだが、これらは短いサビの部分だけだったにせよ、小さいブラウン管テレビに付属しているモノラルスピーカーからでも立派に聴こえていたのである。これが偽物だとか、古い規格だとか文句を言う人などいなかったのは、不思議といえば不思議だが、テレビという媒体は常に事実に基づいているという信心あってのものだといえる。逆に、この報道性という常にアップデートされる音楽シーンから切り離して音楽を評価しようとすると、途端にボキャブラリーが貧しくなっていく。この歴史評価の壁を突き抜けるのも、モノラル&ローファイ難民弁務官のお役目である。

いわゆる卓上型テレビ。スピーカーはチャンネル下に申し訳なさそうに収まっていた

録音スタジオでいかにテレビ音声にキャッチアップするのに心配りしていたかということは、当時定番のサブモニターだったオーラトーン5cの特性をみると判る。規格上は50~18,000Hzだったが、実効では150~8,000Hzであり、それでもキャッチーなサウンドを保持し、バランスの崩れないミックスが必須だった。現在でも1980年代のギガヒットとして歴史に名を残すマイケル・ジャクソン「スリラー」でさえ、オーラトーン5cでバランスを整えた結果MTVでの成功につながった。CD規格の前のヒアリングでも、15kHz以上の周波数は楽音として必要ないというのが、大半の録音エンジニアの意見だった。まさか20kHzに溜まるデジタルノイズがこれほど問題になるとは誰も心に留めていなかったのだ。

Auratone 5Cと周波数特性(AM放送とFM放送のクロスチェックをしてた)

こうした状況のなかで、ニューミュージックを元のマイクに向かって収録したときの音の質感やパッションを再現するには、タイムコヒレント特性を整えることはもちろんのこと、ステレオ音源における高調波成分の支配から逃れる必要があり、これらの課題を解決する方法がモノラル試聴となる。実際にモノラルで聴くニューミュージックは、爽やかさでやり過ごすイケてる男女ではなく、アメリカンなフィジカルを備えた実力派揃いである。こうした色の濃い印象はラジカセではちゃんと聞こえて、システムコンポからは聞こえない。

そこで私の出した結論は、1978~84年のアナログ録音は、70年代レガシーのなかでこそ未来志向に向かって輝くとの信念を持つにいたった。それはちょうど同じ太陽でも、東から射せば日の出、西に佇めば夕焼けというふうに、時系列のなかでビンテージ感を定めることによって判る事柄であり、1980年前後のアナログ録音は過去から未来に向かって見上げるほうが、ずっと自然にその輝きが理解できるのである。一方で、デジタル対応に奔走した国産オーディオのレガシーからみると、1990年代J-POPの圧倒的な商業的成功の下準備のように見られがちで、その系統図に乗らない音楽はシティポップのなかからも排除される傾向にある。単純にいえば、それは理解しやすいことを盾にした音楽批評としての思い上がりであり、1980年前後のニューミュージックの本質だけを絞り込むと、1950年代から延々と続けられたアメリカンな肉体派ポップスへと折り重なる。

ここで多くのオーディオ購入で大きな障壁となって立ちはだかるのが、ラジカセからステレオコンポへグレードアップする際に、ラジカセのトーンを正統に評価するよりは、ひたすら批判的に扱い、ラジカセとは違うモノであることを必死に主張している点である。それはラジカセのように、コスパの高い部品構成で、なおかつ一貫性のある音響設計が、システムコンポには難しかったことと反比例するかのように奇妙な方向へと進んでいくのだった。あきらかにほとんどのオーディオ製品が、ラジカセからのグレードアップに失敗しているのだ。おそらく1980年代のアメリカ人は、JBLやアルテックのスタジオモニターは知らなくても、パナソニックやJVCのラジカセのことはよく知っていたといえる。その辺のセンスの汲み取り方が、ニューミュージックに横溢する肉食系男女のニュアンスを、何でも爽やかの一言で済まそうとする呪文とリンクしている。これは日本製バブルラジカセを正しく評価していれば起きなかった感想といえる。あえていえば、中島みゆきの失恋ソングと同じくらいドロドロしているのだ。

ラジカセの音響設計のルーツを辿ると、1960年代のジュークボックスに行き着く。つまり最初は30cm径のエクステンデッドレンジとツイーターの組合せであり、そのダウンサイズ版がラジカセだったのだ。そしてRock-ola社のジュークボックスなどで使用されていたユニットこそ、Jensen

C12Rだった。現在はギターアンプ用に使われている30cmユニットは、発売が1947年まで遡るレガシー設計の古レンジだが、シカゴ・ブルースからロカビリーの黄金期までをカバーし、それは大瀧詠一を通じて日本語ポップスの語法のなかに取り込まれていった。この間、1950年代から四半世紀離れた時間の経過が生じて、オーディオ技術はSP盤からデジタルCDにまで激しく発展したようにみえる。しかし音楽の骨格はほとんど同じで、人間の聴覚そのものは何も変わっていないのである。つまり、1980年代のコンポ・ステレオから感じられない空気感は、ポップスの発展史を押さえた再生技術を否定したからであり、ジュークボックス~バブルラジカセの継承のほうが正当な嫡子ということになる。

大物ミュージシャンがリスペクトしてやまない電蓄のゴッドファーザー

ここで1960年前後のジュークボックスをもとに、1980年前後のサブカル~モノラルのコンセプトで充実したサウンドを目指してみた。このシステムの特徴は、2020年以後の現在も製造されているパーツを組み合わせて、100~8,000HzというAMラジオ規格での過度特性を重視して、音楽のエッセンスを絞りだすことである。ガチガチのローコンプライアンスなフィックスドエッジ・スピーカーを、ラジカセと同様の後面解放箱に収めた結果、30cm径の大型システムで小型フルレンジなみの軽い応答とクリアな波形再生を実現している。さらにデジタル特有の高周波ノイズをアナログ的な音調に整えるため、ラジオ用トランスを噛ましている。コーンツイーターは1970年代中頃までのステレオ装置では標準的なスタイルである。このように1950年代のレガシーが語る1980年代の音楽は、肉体派の武闘家ともいえる変わらぬミュージシャン魂である。

現在のシステム構成:ドイツ製コーンツイーターで最終回答となるか否か…

左:カマボコ周波数(点線はアカデミー曲線)、右:超スレンダーなステップ応答

ちなみに、上記のモノラル・システムを組むのに、どれくらいお金をつぎ込んでいるかというと、以下のようになる。CDプレーヤーだけやたらに値が張ってオーディオマニアの片鱗をみせているが、他はできるだけ多くの人にモノラル試聴を楽しんでもらえるよう予算を抑えている。

| 品番 |

価格 |

用途 |

| Jensen C12R |

\7,180 |

エクステンデッドレンジ・ウーハー |

| Visaton FR6.5 |

\2,214 |

コーンツイーター |

| サンスイトランス ST-17A |

\929 |

ライントランス |

| BEHRINGER CX2310 |

\15,800 |

チャンネルデバイダー |

| YAMAHA MG10XU |

\28,800 |

ステレオ→モノラル、リバーブ |

| DENON PMA-1500RE |

\69,800 |

パワーアンプ |

| Laxman D-03X |

\254,600 |

CDプレーヤー |

| ウーハー用後面解放箱 |

約\30,000 |

Altec 618型(ヤフオクで購入) |

| ニトリ スタッキングスツール |

\6,990 |

ウーハー用足台 |

| 猫用エサ入れ |

\1,499 |

ツイーター用置台 |

| 合計 |

\417,812 |

|

以上のうちどうしても必要な、Jensen、Visaton、サンスイトランス、ベリンガーのチャンデバ、ヤマハのミキサー、後面解放箱の合計は\84,923。後面解放箱は板材カットで自作すると10,000円もかからないし、CDプレーヤーとアンプは、リソースに合わせて選べば金額の調整は可能だ。

ここで改めて強調したいのは、ジュークボックス・スタイルのモノラル・オーディオ・システムは、1950年代のアメリカン・ポップスに対し、1980年代のニューミュージックのルーツであるとか、逆に当時よりもステレオで高音質に録音されいるとか、ではなく、両者を平等に並べて楽しめるリスニング環境を確立できている点である。通常のステレオ装置だと、ステレオ音場の違いで新旧録音を比較しがちだが、オールディーズ期のジュークボックスの音響理論に沿ってモノラルに整えると、同じステージでミュージシャンがガチンコ勝負できる。勝負というと語弊があるなら競演と言ったほうがいいだろう。1950年代から2020年代までのポップスを、知識とか勉強ではなく、そのままフィジカルに体感できるオーディオ装置でもある。

これだけアメリカンにこだわりながら、純粋にアメリカンなのはJensenだけで、それも現在はイタリア製、ツイーターとチャンデバはドイツ製、残りはすべて日本製である。しかし日本製ラジカセの音響設計について、JBLを通り越してジェンセンまで行き着くと、1980年代シティポップのサウンドのルーツはまさしくアメリカン。それも1970年代初頭のモータウンのポップスとかアトランティックのハードロックに行き着く。そして1980年代の国内ミュージシャンはかなり実力派の演奏でがっちり固めているのだ。そのことに気付かせてくれたのもJensenである。1980年代を通じて起きた形質のうえでの進化論に目を奪われずに、遺伝子としてのポップスの血筋を改めて再生し味わい尽くそう。

【1978~84年のアナログ・パラダイス】

さて、この時代の代表盤であるライディーン、ライドンタイム、ロンバケは、しつこく語りたい人にまかせておいて、私なりの興味本位で少しB面的なアルバムを選んでみた。この時代の音楽を語る言葉の幅は、テレビCMでの成功がヒットの条件だったこともあり、コピーライターの言葉をみて思うように、どこか舌足らずで想像を掻き立てることを美徳としたようなところがある。その一方で、サビのところだけカットされるCMの宿命とは裏腹に、歌全体を埋め合わせる言葉について、本当に言いたいところを切々と訴えなければならない、歌手の息苦しいほどのパフォーマンスにズレが出やすい感じもある。それは、恋愛至上主義(または不倫文化)の真っ只中で愛を叫ぶ、という当時の戦況のなかにもみてとれよう。普通に好きと言ってもナンパかなにかと勘違いされて通じないのだ。逆に、このクドさが間延びせずに保てるようにオーディオのポテンシャルを調整していくのが、評価のターニングポイントだと思う。私としては、この時代の肉食系男女について、洗練された精神論で語ることはもうやめたいのだ。

このアナログ黄金期の録音品質をオーディオファイルとして考えた場合、一部の人が言っているほど優秀録音というわけでもなく、うら若いメガロポリス東京とのアンバランスとが交錯して、どこかツボが外れているところをギュウギュウに押しているように思う。それは上空から見ると綺麗に並び立つ高層ビル群も、建設中だった時期の街中を歩くと、ツギハギだらけのアスファルトは日陰でジメジメしているし、ビル風のフェーン現象で何もかも干からびてしまうんじゃないかと思うくらいだった。何よりも誰があのビルに住むようになるのか、人間関係が現実感として失われていく感覚を覚えたものだ。そこで視点を見直すと、モデルとなったマンハッタンを生み出したアメリカドリームといわれたマッチョな上昇志向に行き着くようにも思う。ツボが違うのは、箱物を一生懸命積み上げるだけで満足する成金主義ではなく、むしろ都市を構成する人材の確からしさ=人格の存在感である。そこがまだ、うら若い背伸びしたい年頃を表現するのに、現在のような完成された箱物システムはむしろ窮屈なのだと感じた次第である。単純にいえば、まだ曖昧だったサウンドステージや定位感を出すだとか、FMラジオとカセットテープでは消失している超高域の存在だとか、そういうことに神経を注ぐのは無駄だといえよう。むしろ基礎体力として、ボーカルの喉音のスムーズさとか、ドラムのアグレッシブな反応に注目すべきなのだ。

ここでJ-POPとの違いについて述べておくと、1978~84年のアナログ末期のニューミュージックはJ-POP市場の萌芽期であり、花の蕾だけみてもそれがどういう果実になるかは分からない状況にあったといえる。とはいえ、1988年からJ-WAVEがプロモートした頃には機が熟すようになっていたともいえ、むしろひとつのベクトルに合わさる前の自由気ままな雰囲気があって、それがアルバム・コンセプトの不安定さにつながっている。その意味では1990年代のJ-POPはビジネスライクに洗練されており、きっちり市場戦略を練ったものに感じる。売れなかったには理由があるわけだが、1970年代末にLP売り上げ枚数が頂点に達したイケイケムードの時期に、そういうことは棚に上げて若い人にやりたいことをまかせていようという、少し緩い空気感も感じてもらえればと思う。

【A:アメリカを超えたアメリカンなサウンド】

男女4人組「サーカス1」は、テレビCMでヒットした「ミスターサマータイム」や、ボズ・スキャッグス「We are All Alone」のようなAOR名曲に、なんと吉田美奈子「フラッパー」に収録された和製ポップスのカバー曲で埋められるという、ユニークな采配でまとめられている。同じ方法でのプロデュースではEPOがよく知られるが、この時代、何かにつけ本格的=アメリカンというなかで、ニューミュージックが第二世代に入って、すでに古典的な手法を身に付けていったことが伺える。実はアメリカを超えた価値観の創生に少しずつ芽生えはじめていたとも言えるのだ。

渡辺貞夫「カルフォルニア・シャワー」は、都会風に垢ぬけたフュージョンの代表盤で、この時期のアメリカへの憧憬をそのまま音にしたような感じだ。この後にLA録音の和製ポップスが増えたのは言うまでもない。ジャズというジャンルに捕らわれずテレビCMをはじめFM局でよく流れたらしいが、私はFEMの洋楽に凝り固まっていた時期なので、あまりよく知らない。この手のポップスタイルは、クインシー・ジョーンズやハービー・ハンコックが最先端をいっていたが、むしろ尖ったところを感じさせない爽やかな風のような演奏スタイルは、東洋的な美徳と受け止められたかもしれない。

松原みき「ポケット・パーク」は、スマッシュヒットとなった「真夜中のドア」を受けてデビューアルバムとしてまとめられたものだが、ポニーキャニオンに限らず当時のレコード会社の量販方法が、市場調査を含めたシングルカットを先行発売し、結構目まぐるしく録音セッションを強いるスタイルだった。中島みゆきが御乱心になったのも、制作会議で売れ線の動向をあれこれダメ出しされながら、作詞作曲まで課せられていた心中は目も当てられない状況だったろう。一方で日本最大級のメディア企業であるフジサンケイグループの強力な経済的援助もあって、集められたミュージシャンの顔触れは豪華で、それに応えるだけのタフな実力がないと中々うまくいかない。1970年代半ばに米軍キャンプに出入りしてバンド演奏でアルバイトしていたというのが、異色のキャリアだったといえばそれまでだが、バリバリのダンスチューンにハマることなくAOR風のテイストを加味しながら、日本なりのアメリカンの憧れを体現したアルバムになった。

前野曜子「トゥワイライト」は、ルパンⅢ世(第二期)で知られる大野グループをバックにした最後のアルバムで、1980年代の肉食系キャリアウーマンの本音を集めるとこんな感じという、ややイケナイ歌詞で満載のアルバム。それを前野曜子さんの色っぽいボーカルで押しまくろうというのだから、同じ方向性にあったテレサ・テンと比べて、家庭の主婦の反応は推して知るべきである。やや天然の入った私の母に言わせると、当時のテレサ・テンでさえも「こういう言葉を吐いて似合う女の人っているのよね~」とバッサリ斬り捨てられていた。ちなみに父のほうは、会社のためカラオケを覚えるのに、五輪真弓「恋人よ」を夜な夜な口ずさむので、母に嫌な顔をされていたのを覚えている。本アルバムについて言うと、今だと「セックス&シティ」のような米国ドラマが見られるので、かえって新鮮味というものがないかもしれないが、時代が古かろうが新しかろうが、薹(とう)の立った女性の本音というのは、いつだって男を根元から縮み上がらせるものである。

【B:独自のサウンドを志向したアート系アルバム】

吉田美奈子「モノクローム」は山下達郎との共作「Rainy Day」を含むアルバムで、超有名盤「Ride on Time」の姉妹盤のようなものである。他のアルバムでもコーラスガールとして実力をもつ自身の多重録音を駆使しており、より深くブラック・コンテポラリーを消化したサウンドは、むしろこの時代の日本でしか生まれない洗練されたものとなっている。同じ山下達郎ファミリーではEPOのほうが数十倍も売れたが、シティポップという言葉が独り歩きしている現在こそ、か細い声でドス黒い情念を歌うソウルの本質を味わうべきである。ソウル歌手で孤高の存在であるオーティス・レディングの歌唱を引き継ぐ歌手はいないと嘆く人は多いが、彼女こそ

その後継者のひとりに挙げられてしかるべきである。

YMO「BGM」は一端 日本発のテクノポップのジャンルを決定付けた後に、元の電子音楽風の凝ったアレンジに挑んだ問題作。同じ頃にハービー・ハンコックがヒップホップをおいしく利用した迷作を送り出しているだけに、ラップを揶揄する楽曲もあったり、むしろ混沌とした都市像を再び見つめ直す点で、マイルス・デイヴィスのビッチに似た感触も感じられる。録音のほうは、一端は3Mデジタルマルチで収録した素材を、アマチュア用のアナログオープンリール(タスカム80-8)に通して音調を整えたという。結果は細野晴臣が言う深く柔らかい低音と、アナログシンセのような豊かなグラテーションで混ざりあった有機的なサウンドに仕上がった。コンピューター音を使用することで個性が失われがちと捉えられたテクノ音楽に対し、結局音楽を作り出すのは人間自身であるという解答ともいえる。

伊豆一彦「童夢」は、大友克洋の同名コミックのイメージを音楽にしたアルバムで、特にアニメ化の予定もなかったなかで、勝手に押しかけて大友本人に企画を持ち掛けレコード化の話が実現したという。当時としてはまだ新しかった打ち込みサウンドを多用しており、今となってはレトロ感のあるインストアルバムになっている。これを録音していたとき、レコーディングが長丁場となるのを覚悟した大友克洋は、休み時間に何やらスケッチをはじめたが、それが「AKIRA」の世界観を描き止めたデッサンだと、伊豆一彦は後になって知ったという。この時代のサブカルチャーが、異分野の影響を柔軟に受け合っていたことを伺わせるエピソードだ。

矢野顕子「ただいま」は、もともと即興的なピアノの名手で4人目のYMOのように参加していた頃、硬派なテクノを子供も楽しめるポップスの本流に読み直した点で今でも十分に新鮮な味わいをもつ。最初のアルバム「ジャパニーズ・ガール」から独自の世界観をもっていたが、前作がフルパワーでテクノポップにフィジカルにぶつかった力作だったのに対し、半年後に出したこのアルバムは何か置き忘れてきた記憶の断片を掻き集めた感じで、むしろアットホームな彼女の魅力が引き出されている。ともかく

にゃんにゃん わんわん で音楽ができてしまうのだから、もはや怖いものなしである。実験的な無調音楽も含まれており、CMヒット曲「春先小紅」を期待して買った人は、いつ聞けるのかとドギマギして聴いていたかもしれない。

【C:抗うことをやめない挑戦者たち】

「安全地帯Ⅰ」はその後の躍進に比べあまり人気がないが、このバンドがまさにロックバンドであることの証明書のようなもので、井上陽水のツアーバンドとしてプロデビューとなったその実力も、かなり日本人離れしていたことが判る。その後にスタイルを軟化させ、歌謡曲と同様の商業プロダクションを受け容れてなお潰れることのないタフさは、デビュー時から既に備わっていたと言える。この後にアルバムタイトルを唯の通し番号にしたのも、新しいアルバムコンセプトに左右されてスタイルを変えていくことで空中分解するバンドの多かったことを考えると、安全地帯は安全地帯のままだという自意識がしっかり働いていたからかと妄想する。妄想と思うのは、童謡作家の中田喜直から日本の歌の未来を担うとまで持ち上げられたとき、玉置浩二というタレントはもはや個人の所有ではなくなってしまったからで、美空ひばりや三波春夫のような国民的歌手になることなど夢にも思わなかっただろう。1985年からのバンドブームには一歩早すぎた筋肉質なパフォーマンスを味わおう。

オフコース「セレクション1978-81」は、シングルで出たがアルバムにない「さよなら」などを含むベスト盤のひとつで、この後のコンサートプログラムもこれに近いということもあり、あえてこっちを選んだ。アレンジ面ではアマチュアでも難なくこなせるほどシンプルな一方、コーラスワークにより力を傾けていくスタイルは、無理にアレンジで盛り上げる当時の歌謡曲の編曲スタイルとは一線を画していて、現在もエバーグリーンな印象のまま保っているように思う。私としては初めてMQA仕様のCDだが、レンジが広いとか解像度が云々というよりは、歌の端々に残る軽い押しがいかにもアナログっぽい柔らかいタッチだ。LPというよりカセットに近い印象で、これはレコードのスクラッチを抑えた元のテープ録音の印象なのだと思う。一方で、並み居るイケメンのアイドル男子が多かった当時の芸能界にあって、どうも小田和正の声はただ綺麗なだけではなく、女性の胸がキュンとなるツボにはまっているらしく、おそらく母性本能をくすぐる少年のままのウブな声によるのだと気が付いた。それは男性歌手には珍しい失恋ソングを歌っても、傷ついた心を守ってあげたいと思うほどの共感を呼ぶことで、少女漫画の主人公に近い立場にたつことができるのだ。この点はアイドル歌手が男性本位で「惚れさせてやるぜ」と言わんばかりの、ツンデレぶりとは対極にある戦略と言えよう。

中島みゆき「生きていてもいいですか」は、辛辣なユーモアで失恋を歌うニューミュージック界の「赤の女王」が、直球ど真ん中で恋愛至上主義へのプロテストソングを書き上げた呪術書である。この盤からシングルカットが出ないのはもちろんのこと、当時からネクラvsネアカの分類で黒判定を受けながら、ラジオパーソナリティでは打って変わったネアカを演じていて、どっちが本音だかサッパリ判らないのだが、これも世の中を混乱に陥れる黒魔術の一環だと思えば、個人的に腑に落ちる。同じ傾向の山崎ハコ「人間まがい」が禍根を成仏する昭和の墓標だとすれば、当盤は未来永劫に語り続ける昭和の三丁目に潜む地縛霊のようなものである。途中キツネに化かされそうになるが、四畳半フォークを脱したら裏路地の屋台で悪酔いしながら、全く見も知らない人の愚痴を頷きながら聞いていたようなデジャヴ感もある。しかし世の中なにが一番コワイかというと、人間を喰い物にする人間の修羅の道であり、そういう意味では被害者側の立ち位置に寄り添った歌たちは、どこか人肌の暖かさを感じるのである。

谷山浩子「もうひとりのアリス」は、昔話=ファンタジーの世界でキャラが勝手にあれこれ話し始めた結果こうなったという、何の変哲もないアルバムである。ところが同じ時期のキャニオン・レコードには中島みゆきが昇り龍のように失恋ビームをまき散らしており、そこでアリスはおろか白雪姫の継母まで迷惑そうな顔でひねくれている。曲想は「みんなのうた」にも出てきそうな童謡のスタンダードのようなものだが、当時の肉食系男女には全くウケなかった。メイド服もゴスロリもまだ存在しないこの時代、ドレスを着られるのはアイドルと魔女っ娘くらしかいなかったのだ。しかし石の上にも三年という言葉のとおり、ラブソングを少し書いたあとは、初心のままでファンタジーの世界を現在も画き続けている。このアルバムと前作の楽曲は、後のアルバムでもときどき再録音しており、楽曲がすでにクラシカルなフォルムをもっていたことを伺わせる。きっと彼女のなかの時間も絵本と同じように止まったままで、そして幼い頃の気持ちも同じように、変わらないまま絵本のなかで生き続けるのである。

【D:生まれてくる時代を間違った人たち】

当山ひとみ「セクシィ・ロボット?」は、何と言ってもそのファッションセンスが、20年ほど早かったゴスロリ&サイバーパンクであり、沖縄出身のバイリンガル女子の歌い口もツンデレ風だったり、今じゃアニメで全然フツウ(例えば「デート・ア・ライブ」の時崎狂三(くるみ)とか)なんだけど、どうも当時は他に類例がない。ガッツリしたダンスチューンから、メロウなソウル・バラードを聴くにつれ、アングラシーンを駆け巡ったパンクやデスメタという男性優位の世界観を撃ち抜くだけの力が周囲に足らなかった気がする。

山口美央子「月姫」は、演歌黄金期だった当時はなかなか日本情緒から抜け出せなかったオリエンタル・ポップの先駆けで、シンセをメインに据えた静謐な曲想は、今ではインディーズで当たり前の雰囲気なのだが、ネクラとかネアカとか言ってた1980年代には、まだこの陰りのあるディストピア観はとうてい理解不可能だった。このアルバムを期に業界を去った後、30年の沈黙を破って活動再開したが、この間に流れた時代が昭和から平成の終わりに近づいていたことを思うと、人間が抱く思いの強さというものに色々と考えさせられる。

【モノラルを彩るモノ】

ちなみにこれだけアナログ末期の録音について讃えておきながら、私はモノラルでしか音楽を聴かない。ステレオ録音もわざわざモノラル・ミックスをして試聴している。その理由は、ステレオ再生の多くは音場感の情報にリソースを割いており、楽曲の第一印象も音場感に支配されることが必須だと感じているからだ。そしてその音場感のコントロールはツイーターの8kHz以上のパルス音で行っており、それより下の帯域はマスキング効果で二の次の音として支配されている。このパルス音ハラスメントの支配から逃れて、マイクの前でプレイするミュージシャンのパッションに肉薄するには、モノラルにして聴くのが最良だからだ。

モノラル1本のスピーカーで音楽鑑賞するためには、その前提条件から色々と積み上げないと、思ったとおりのサウンドでは鳴ってくれない。つまり自分の好みに部屋のサウンドを調整する余裕しろをもたせておかないと、何かしら無理が祟って、次第にモノラルの楽園から離れていってしまう。そしてステレオの煉獄へと舞い戻っていくのがオチなのだ。こうした不幸から回避するために、幾つかのトピックスを挙げることとする。

【音場感】:自分の試聴環境に合わせた残響成分

CD時代になって、トーンコントロールやラウドネスを省略して、できるだけストレートなサウンドで聴こうとする趣向が流行したが、デジタルだって全て正確で万能な道具なのではない、実際にはそこに含まれている音源のアナログ的な癖を取り切れないでいる。高域がツンツンしてる、ボーカルが奥に引っ込む、ベースラインがモヤモヤしてる、こうした症状とは常に闘いを挑むハメになるのだ。新しいリマスター盤が出るたびに賛否両論が出るのは、良い音の基準に関して試聴環境の統計を取っているだけで、ユーザーのオーディオ環境の根本的な改善には蓋をしてしまっているツケを支払っているだけに過ぎない。かといってアビーロードで使ってる最新のモニタースピーカーで聴くとか、逆に1960年代の真空管ミキサーを復活させてリマスターしたとか、広告のチラシにしかならないような内容を、あたかも本物志向と言わんばかりにやってみせるのもどうだろうか。聴くほうのスタンスで考えれば、イヤホンでの試聴が中心となった21世紀ではなおのこと、耳に響きやすい中高域のドライ&ウェットの調整は欠かせないように思う。

元の課題はモノラル再生での音場感の補正にあったのだが、実際には1970年代以降のポップスにおける人工的なサウンドステージは、作品観に大きな影響を与えていて、クラシカルな音楽ホールでのライブ感を出したいがために、ロックのドラムが遠鳴りして迫力が出なかったり、ボーカルとその他大勢という不自然なバランスになったり、作品の根幹にある演奏者のパフォーマンスがミキシング過程で冷めた目で達観的にバランスを取らされ失われている感じがしていた。逆に音数が多すぎてスシ詰め状態になり、テヌートとアクセントの差も整理できないままサウンドが濁って流れてしまう。この両極端な情況から、自分のオーディオ装置に合わせて音場感をタイトに引き締めたり、逆にライブにして流れを作るというのは、ニュートラルに音楽を聴く意味では重要なのだ。20年ほど前にはサウンドを調整する手段として、マスタリング用の6バンド・パラメトリック・イコライザーとか、デジタル・リバーブだとか、真空管式マイクプリだとか、1台10~20万円する単体エフェクターを色々買い込んでいたが、最近はヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

24種類もあるエフェクターのうち、よく使用しているのは最初の6種類のリバーブで、1,2番のホール系は高域に潤いを与える、逆に3,4番のルーム系は響きをタイトに引き締める、5,6番のステージ系は高域を艶を与える、という感じで、奇数がアメリカン、偶数がヨーロピアンと勝手に思い込んでいる。

今回のJensen+Visatonの場合は、キレがあまりに良すぎて中域がスカスカになる。それとコーンツイーターは1970年代風のリバーブをあまり受け付けないのだ。これを少しダブらせる意味で、11番目のシングル・ディレイを掛けると肉厚さが増し、丁度いい塩梅に収まった。感覚的には、レコードを掛けたときのニードルの鳴きが、少し付帯音として加わる感じでもある。ちなみに後付けで盛ったエフェクトは、テープ録音のように音質劣化しないでいつでも自分で加減できるのも特徴だ。

【モノラル・ミックス】:ステレオ録音でもモノラルで聴く方便

ミキサー付属の3バンド・イコライザーは音響補正というよりは、ステレオ録音をモノラルにミックスするために使っている。ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているビンテージ・オーディオ愛好家に人気があるのが、プッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いにレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。逆疑似ステレオ合成方式とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

【CDプレイヤー】:中級品でも真面目な一品

これから1978~84年のアナログ録音を堪能しようと思う人は、AAD録音は元がアナログ盤なのだからと、せっせとLP盤の蒐集にこだわる必要はないと思う。私の思い出にある1980年代のLP盤は、利益率を上げるために薄っぺらくて片手で持てばシナるようなものばかりで、これにアナログプレーヤーでウン十万の資金を投じても結果はおのずと知れていて、LP盤はジャケ絵などの装丁に価値があると思ってたくらいだった。そもそもデジタル録音とて高忠実な録音形式のひとつで、もともとは特有の音などもたない無色透明なマテリアルだった。それが熟しきったアナログに対するアドバンテージとして鮮明さを強調した結果、デジタルっぽい音の印象が先走って話がこじれただけである。色々なレシピを書いてるように、デジタルをアナログっぽく鳴らす方法はいくらでもある。

さりとて、現在のサブスク音源はおそらくパソコンでのソフトウェアの問題だと思うのだが、非圧縮flacであっても音の輪郭が滲んでふわっと漂うような感じで、CDとの聞き比べであきらかにガッツリ聴くような気分にならない。サブスクは解像度というよりも彫りが浅いのである。これは同じCDプレイヤーのDACに繋いでも印象は変わらないので、一種の仕様なのだと思う。

なので自分としては、しつこくCDを購入して試聴しているのだが、その器となるCDプレイヤーの選択肢がどんどん狭まっているのが現状である。

私が現在使っているラックスマン D-03Xは、AAD録音の再生には全くのお勧めで、かつて購入したCDが実は結構緻密な情報をもっていたんだと感心するような出来で、中域から湧き出るクリアネスというか、音の見通しの良さは、とかくボンヤリと音場感が膨らみやすい1980年代録音には、かなりのアドバンテージになる。おそらくIV変換回路あたりからの丁寧なアナログ回路の造り込みが功を奏しているように思える。かつてNHK-FMで聞いたような肉厚で物腰の柔らかい躍動感(デンオンの業務用CDプレーヤーDN-960FAを思わせるような安定感)が再現できているので、FM放送で流れた当時の雰囲気に近い感じもするのだ。よく最新オーディオというと音の定位感や立体感ということに注目が行きがちだが、中域の音像がクリアで芯がしっかりしているとか、音楽表現の基本的なものを律儀に求めている機種というのはそれほど多くない。

このCDプレーヤーの開発者は、1990年にD-500X'sを開発した長妻雅一氏で、最近はネットワーク・オーディオのほうに専念していたが、フラッグシップのD-10Xの影でCD専用プレーヤーの開発を音質面・モデル面を一人で担当したというもの。D-500X'sとは違う意味でアナログ的なアプローチが徹底していながら、ラックス・トーンをやや封印した真面目な造り込みと、見た目にも業務用っぽい無粋な顔立ちでよろしい。

ちなみに1990年代のラックスマンは、アナログ的なサウンドを求道していた黄昏の音そのもので、真空管時代から養ってきたラックストーンへの回帰をデジタル時代に成し遂げたマイルストーン的な存在である。真空管時代のラックスマンは、タンノイのスピーカーでクラシックを聴くのに黄金の組合せとなる、中級機として人気のあったものだった。しかし1977年のミュージックライフ増刊「ロック、オーディオ&FM」をみると、録音スタジオでミキサーをしていた人たち(担当はフォーク、歌謡曲)の自宅システムのなかで12人中5人がラックスマンの真空管アンプを使用しているくらいで、リファレンスにする音楽もジャズからブラック・コンテポラリーへと移行する時期だったが、国産アンプのなかでは粘りと艶のある音として聴いていたようである。

ラックスマン:アナログからデジタルへの移行期の名機

D-03XのUSB接続はMQA規格に準じたショートロールオフで、パソコン内ソフトウェアDACのシャープロールオフを比べると、パソコンのアナログ出力に感じた中高域のテカリとかドラム音の滲みのようなものはスッキリなくなっており、デジタルフィルターのクリアネスと関連があるとみた。ただし、ラックスマンの開発者の話だとCD側のチューニングをシャープロールオフで行ったが、MQA規格のショートロールオフとの辻褄を合わせるのに苦慮したような言い方をしていたので、おそらくCDはシャープロールオフなのだろう。ただ以前に比べてポスト&プリ・エコーのレベルも低減されているだろうから、むしろ本来のCD音質(U-MATIC?)の性能に近づいているように感じる。

ライン出力でのインパルス特性の違い:D-03X-USB(左:ショート)、パソコンDAC(右:シャープ)

【ミッドセンチュリー・スタイル】:人間同様にパーソナリティをもった意匠

モノラル録音の最盛期だったミッドセンチュリーは、人間工学の成果が花開いた時代でもあった。つまり人間にとって心地よいものとは何か? という課題が、日用品のなかに様々なかたちで流入してきたのである。一方で、オーディオ機器のデザインはアールデコ以降ほとんど進展はなく、1970年代にスペースエイジの思想が少しあったくらいで、無骨な必要最小限の意匠しかもたなかった。これは、他の室内インテリアと比べても特異な状況であるといえ、ともかくステレオが部屋にあるという存在感だけが悪目立ちするのが一般的だ。さらにメーカーで製造してないモノラルスピーカーを自作ともなれば・・・案外、こんなところで躓いてしまうのである。

並み居るミッドセンチュリー家具のなかで、オーデイオ機器がささっていけないのは、正統なモダンデザインの潮流を汲んだ(つまり名のあるデザイナーの関与した)オーディオ装置が思ったほどなく、さらには欧米でさえも1950年代のオーディオ機器のほとんどがDIYだったことを考えると、こうした見た目にお金を掛けること自体ナンセンスだった。単純にはHi-Fi対応のカートリッジ、フォノEQさえなく、交換パーツを買い足すことで凌いでいたのだ。それよりもレコードを買う資金を工面するほうが優先順位としてずっと高かった。こうしたHi-Fiメディアの渇望は、1970年代にFMステレオ放送が開始されることで金銭的な余裕ができるようになったが、時すでに遅しであった。結局こうした貧乏性がアダとなって、音質重視というオーディオマニアの看板を背負うことになったのは不幸というべきだろう。

そこでスピーカーの意匠については色々と悩んだのだが、オーディオ機器の脱構築という意味も含め、オランダのデ・ステイル風にまとめてみようと思った。う~ん、モンドリアンのアトリエやイームズ夫妻のデザインしたスピーカーははなんてキュートなんだろう!

モンドリアンのアトリエ(1940年代)

イームズがデザインしたステファン・トゥルーソニックEシリーズ(1956)

というわけで、ぶっちゃけモンドリアン先生のパクリであるが、なんとなくチューリップ畑と風車の組合せに似てなくもない。スピーカーの胴体を、チューリップの唄のとおり赤・白・黄色と塗り分け、少しアクセントを持たせるため黄色の部分を狭めにした。こうしてやると、スピーカー特有のポッカリ空いた空間が目立たなくなるようにも感じる。全部にサランネットを被せるとのっぺら坊、剥き出しだとこっちをジロッとみているようで気にしないというほうが無理、ということでの対応策でもある。

チューリップ畑と風車:オランダの原風景 vs 胴体をモンドリアン風に塗装

足台にしているスツールは、ニトリがBEAMS DESIGNと共同でデザインして2021年度のGマークに選ばれたもので、いちよ商品紹介に「小さいテーブル代わりにも」と明記してあるし、というあまり理由にならない理由で、ニトリさまもまさかスピーカー台として使われるとは思っていまい。デザイン的にちょっとミッドセンチュリーっぽくて良い感じだ。

あと30cmのスピーカーだとすごく大きいと思う人が多いのだが、モノラル試聴にすることで、ディスクサイドに置いても人間ひとり分のスペースしかとらない、とても省スペースなオーディオにもなっている。机など含めても2畳くらいで十分なんじゃないだろうか? それでいて、しっかり実体感の強い音で鳴るのだから、なかなかのものである。

これがステレオだと壁一面を占拠し、なおかつ三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。

私の思うところのデザイン感覚が、万人受けするようなこととは思っていない。むしろオーディオ機器を自分好みにデザインすることを可能とすることが重要なのである。しかして今回のモンドリアン風のアプローチが、ポストモダン時代にふさわしいものになっていることには、自分としては全く疑っていない。

【逆に「なぜモノラルで聴かないか?」問うてみよう】

では現在のステレオ信者がモノラルを嫌う御尤もな理由を述べると…

・1980年にモノラル装置は、安いラジカセとテレビしかなく安物と思われていた

・1960年代以降ステレオは正確な音響だと固く信じられていた

・ステレオLPをモノラル・カートリッジで聴くと溝を痛めると教えられた

・ヘッドホンでモノラル音声を聴くと頭内定位で面白味が半減した

などなど

大型スピーカーでモノラルを聴かなくなったことだけで、これだけ弊害が生じる。

以下にステレオ再生の虚構について述べると…

・ウォール・オブ・サウンドはモノラルで聴くべきだと本家本元が証言

・1960年代のステレオはデュオモノラル(ピンポンステレオ)であった

・ステレオ音像で奥行き感が生まれたのは1970年代後半からである

・ニアフィールドモニターが標準化されたのは1980年代からである

・スピーカーを壁から離して3π空間に設置するのは1990年代からである

・2.1chステレオのようにステレオ効果は低音では無意味である

・ステレオスピーカーの高域の指向性は狭くスイートスポットは1点に限られる

・ケーブルの音響損失の多くは高域の延滞に依存している

・現在でもほとんどの楽音のマイク収録はモノラルで行われる

などなど

ステレオ=真実の音というのは、あまりにもお粗末な結果である。つまり、もともと人間が作り上げた疑似音響について、原音主義を押し付けただけの理由しかないのだ。この2chステレオではフォーマットが不十分だと、5.1chサラウンドにはじまり、現在では9.1.4ch(14スピーカー)まで拡張されて留まることを知らない。人間の耳が2つあるからということで始まったステレオの必然性は、14個まで増えても解決しないのだ。人間の認識できる音声信号の時間も脳みそもひとつだと、最初に戻る必然性のほうが高くなっていると言わざるを得ない。

ちなみに、ジェンセンの弟分として16cmフルレンジVisaton FR6.5による後面解放型スピーカーもデザインしており、こちらはどちらかというとラジカセで聴く音の原体験のようなものになる。

自作箱はパイン集積材の切り板400×450mmを150mm幅の板で囲った簡単なもので、これはFR6.5がQts=1.95というガチガチのローコンプライアンス設計だからできることでもある。

音の方は、周波数特性がカマボコ型なのに対しステップ応答が鋭く収まっており、炭酸飲料のような溌剌とした爽やかな感じだ。1980年代初頭のアメリカンな味わいは、箱を小さめに造って低音を絞ったことが効を奏して、ボーカルでのクドさの隈取り強いのに後に引かない絶妙なバランスとなっている。1980年代初頭の邦楽ポップシーンを「日本版AOR」だという人もいるが、これが耳触りの良い音楽と捉えるなら、まさにラジカセで聴いた印象がそれである。これさえも現在は量産されず嗜好品となっているのが実情である。

日曜大工というよりは、子供の工作(糊付けだけ)

小さくてもやっぱりモンドリアン風

小さくてもやっぱりカマボコ&メリハリ特性

一方では、1980年代初頭のインストから肉汁がジュワッと沁み出してくるような、ビフテキ(牛肉ステーキの略)のような味わいを求めるなら、ジェンセンへと舵取りをすべきだ。とはいっても、ユニット代が3,000円から9,000円に上がる程度で、清純派から肉体派へパラダイムシフトすることが叶うのだから、むしろ嗜好の問題だと思う。薄っぺらいLP盤とノーマル・カセットテープの印象から離れてみると、ウェストレイク社製の大型モニターでモニターしていた時代の片鱗に触れることができると思う。

1980年代のテレビ歌謡番組風の音として、さらにもうひと押ししたいのは、ヤマハのミキサーに付属しているデジタルエフェクターのうち「ラジオボイス」である。

1980年代の音楽シーンはテレビCMを中心に流れており、そのコピーライトのセンスと映像の華やかさで、一層きらめいて聞こえたものだ。海外でMTVのような役割を日本のテレビCMがもっていたわけで、売上に響いた商業的な成功のついでに留めず、もう少しちゃんと評価したほうが良いように思う。ところが当時のブラウン管テレビの音響性能は、驚くほどチープなものであり、ペラペラの紙でできた小さいモノラルスピーカーを数WのICアンプで鳴らす程度のものだった。一方で、どこかツボを押さえたような明瞭さをもっており、これに単純に高音や低音を足しただけでは、1980年代のフワッとしてきらびやかな雰囲気は出ない。ここでのグレードアップの方針を間違って、ほとんどの人はモノラル&ローファイ難民となっていくのだ。

いわゆる卓上型テレビ。スピーカーはチャンネル下に申し訳なさそうに収まっていた

「ラジオボイス」エフェクターの特徴は、ラジオ風の音という名のとおり1オクターブ半の狭帯域だけを切り抜くフィルターなのだが、そのままだと以下のような周波数特性となる。ちょうど良さげな帯域を選ぶと550~1650Hzだけをスッポリ切り抜くようなエフェクトになる。ここではJensen+Visatonの2wayスピーカーで聴いてみた。

|

⇒ |

|

元のスピーカー特性と「ラジオボイス」エフェクターの特性(フルウェット)の比較

これだけだとただの「電話声」なのだが、元音声と6割くらいで混ぜると、中域にピンと立った艶が加わる。この艶は単純にフィルタリングした帯域だけが5dB持ち上がるだけでなく、インパルス応答をみると800~1600Hzで3度系の倍音(リンギング)のサイン波を累加されている。10ms程のサステインが中域だけに乗る感じだが、この帯域は母音の喉音にあたり、日本語を含むアジア系の言語で最も感情表現が強く出る帯域である。

左:腹6分目で「ラジオボイス」を混ぜた比較特性、右:「ラジオボイス」だけのインパルス応答

エフェクター累加のビフォアー・アフターで、ステップ応答を比較すると、出音の波形は損なうことなく後発のサステインがはっきりしてくるのが判る。むしろ、元のJensenの波形にもこのリンギングは付いており、さらに強調した感じになっている。調味料で言えば旨味成分だけを足した味の素のような感じだ。

|

⇒ |

|