【モノラル好きは変人扱い?】

モノラル方丈記なんてブログのタイトルにもなりそうな感じだが、隠居生活そのものは世の中への関心を捨て去る「世捨て人」のイメージもある。ここでもステレオを捨て去ってモノラルだけで音楽を聴く人間が居る。そう。私である。

それでも何が不満かというと、オーディオの話題にモノラル音響機器の新製品のことがほとんど一行も書かれないことが、もうかれこれ半世紀近く続いていることだ。あってもせいぜいモノラルLPとカートリッジ、イコライザーアンプくらいで、その先はアビーロード謹製のB&Wモニターで違いをコメントしてるくらいで、モノラル再生のノウハウはほぼ絶滅状態だ。私のほうも意地になって、自分のモノラル・システムは全てCDで聴いて現在も製造中の新品で調達できるようにしているが、本格的な悟りを得てからは、時代はモノラル音響に対する風当りを強くする一方で、全て懐古的に逆走しているように思える。

そのくせモノラル録音のリマスターCDは話題の尽きることなく販売されている。まるで20世紀の音楽史が整理のつかないまま、亡霊のように肉体を失ってさまよっているようにもみえるのだ。面白いことにパガニーニやショパンの演奏は聴けないのに専門の演奏家までいても、モノラル時代のブルースや流行歌は音源として驚くほど最新技術で修復されているのに関わらず、それをリアリティをもって再生するオーディオ製品がもうこの世にないのだ。

この件に一種のピリオドを打つ衝撃的な事件が、ボブ・ディランのノーベル文学賞受賞だったように思うのだが、彼の愛憎ごちゃまぜの祖国愛を示したフォークソングを、パフォーマンスを含めてどう語り継ごうと思ったのか、この手のアーカイブの再生にこだわってきた私自身は未だに理解できないでいる。旧コロンビア陣営を率いるソニー・エンターテインメントの手厚い助力によって、過去に残された膨大なブートレグ・シリーズが掘り起こされているが、そこに記録された音声をどういう装置で聴くべきなのかの回答を、ノーベル財団はおろかソニー自身の音響製品からは何も出てこない。同じことは、ストーンズのギタリスト

キース・リチャーズがブルースの歴史を語るときに、マディ・ウォーターズのシカゴの自宅がボロボロになったまま放置されているのをみて「アメリカ人は自分達の文化をもっと大切にすべきだ…」と苦言したのと同じことなのである。実はイギリスにはナショナル・トラスト運動があって、文化的価値のあるものは、例えピーターラビットの作家の家だろうとちゃんと生前の状態で保存されている。もちろん、ギブソンのセミアコもシュアのクリスタルマイクも絶やさず製造されているが、それだけでは1950年代のブルースメンが歩んだ辛辣な世界とは、おおよそリンクしていない感じもする。彼らのその当時の生の声を聞いて、はじめてハッとさせられることも多いのだ。それはボブ・ディランのパフォーマンスでも同じことで、音声のアーカイブがはじめて文学として価値あるものと認められた事実と、それを今という時代で問い掛けるアイテムとにズレが生じているともいえる。このズレは、音声の歪みよりももっと手ごわくて聞こえの悪いものだ。

ドュメンタリーとして第一級の記録をそのままの姿で鳴らしきるモノラル・システムは?

ずいぶん本題から離れたことを書いているようだが、実はこうした過去の音を生々しく再生するフィデリティの在り方は、自分の生活する場に相応した現実感がないと成り立たない。私のモノラル・システムは、人間の音声学に基づいたレトロなデザインを踏襲しているが、それはHi-Fiという言葉が生まれた頃の驚きと折り重なっていながら、日本人の大半が住む狭い家屋に合わせて音響的に整えてもいる。このことは単に古いモノラル音声を再現するノウハウを遥かに通り越して、人間の肉声をいかにリアルに再現すべきかの普遍的な指標になっているように感じている。これは「ご主人様の声」を犬に聴かせようとした、レコードの本質的な欲求でもあるのだ。なので、これ以降の話は四畳半でのリアル・オーディオの話題に移ることとしよう。

【四畳半が抱擁する人間模様】

さてモノラル方丈記について語る前に「ステレオ方丈記」のあったことをご存知だろうか? むしろこの問題は今でも続いていて、部屋を占有しないステレオ装置というのは、ステレオ初期から幅広い需要がある。むしろスピーカーを2台置かなければならないので、オーディオ機器が矮小化したとさえ呟かれるくらいだ。今でもディスクトップでのオーディオ機器は人気のあるアイテムである。しかし日本の場合は圧倒的に住環境の課題が多く、ウサギ小屋といわれるリアルな四畳半生活が大半のオーディオマニアの舞台ともなった。

引越す前は広々と感じた部屋もすぐに手狭に・・・イヤさすがに手には乗らないって!

今の状況に照らし合わせると、方丈記に漂う無常観が現代に問い掛けるものとして、コロナ禍による巣籠事情に喩えられることもある。ところが現在の日本人はというと孤独というものに耐えられない。携帯の電波ひとつ止まると何をしていいか分からなくなるのだというので、四畳半に閉じこもって生きるなど一日とて耐えられないだろう。なので巣籠事情でオーディオが売れると考えるのは早計であり、別の美学なり哲学なりを持ち出さないとダメなような気がするのだ。

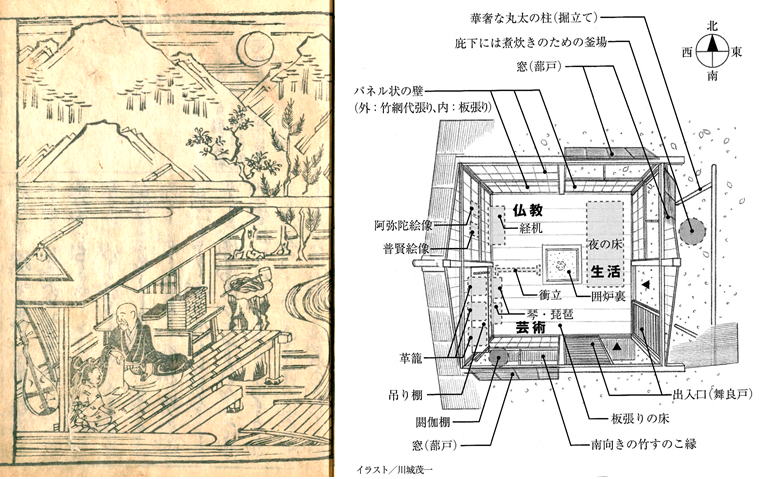

誰も観たことはないが、方丈記を元に再現した仮庵の見取り図

この四畳半生活がこれほどまでに日本人の精神活動に影響をあたえようとは…

この方丈記の理念を正しく継承したのが茶道の世界で、茶室には色々な広さがあるらしいが、そこに最小限のもてなしの心が宿るように整えていった。方丈記の無常の思念は、失われた平安貴族への憧憬と崩壊が一緒に混ざり込んで、心の籠城を決め込んだ隠居生活の事始めだが、そこから生じたワビサビの思想こそが茶道の精錬されたミニマリズムに継承されていく。私自身はこれを我欲を捨て去る断捨離というよりは、「納まり」と「取捨」の哲学とみている。というのも長明さん自身も衣食住に加え、掛け軸、琴と琵琶なども必要だと思っていたからだ。

残念ながら目利きがないので良さも違いも判らない…

長明さんの悟り生活が広く庶民に認められたのは、さらに500年後の江戸時代である。江戸の長屋も多くは四畳半に土間がついたもので、熊さん、八つぁんのような賑やかな日常もあった。意外に定職というものがあるようでない、副職だらけのニートっぽい暮らしがあって、「とんとん唐辛子、ひりりと辛いが山椒の粉」の売り口上で有名な唐辛子売りから、ひとり相撲、福袋と、現金化できるものなら何でも売った。こうした町人文化が織りなす大都市なりのお気軽な世間話も四畳半という生活空間が織りなすポテンシャルだったといえよう。億ションから眺める孤高の世界からは絶対に生まれないのだ。

江戸時代の長屋も四畳半だった~昭和末期まで残っていた「落語」長屋

以上のように四畳半には、ただ狭いという限界にとどまらない、人間の静と動のどちらも演出できる幅広い対応力というか包容力がある。人にもよるが、四畳半という生活空間は、必要最低限のものが身の回りに置けて、すぐに手に届くという点で、人間にとって実に心地よい居住フォーマットなのだ。その生活のなかにオーディオ装置を置くということになると、どこか歯車がかみ合わない。どうしてだろうか?

【四畳半というフィデリティ(現実)に目覚めよ】

この四畳半のなかで空回りしているHi-Fiオーディオの歴史を紐解くと、戦後日本のオーディオ批評のなかでモノラル装置について語っていた年月は極僅かで、1950年代でも後半の数年間のことであると判る。Hi-Fi機器が家庭に出回った1960年代にはステレオ一色に染まっていたのだが、あえて言うとテレビを購入して、さらに稼ぎに余裕のある人がステレオを家に置けたのだ。その謳い文句の大半は「コンサート会場を我が家へ」というリビング・ステレオに由来しており、何よりも音場感の有無が最初に問われた。一方でモノラル時代のフィデリティは「ご主人様の声」というHis

Master's Voiceで、つまりボーカル再生がリアリティの基本だった。どっちが四畳半向けかははっきりしているが、戦後日本のHi-Fi史はむしろ仮想現実のステレオ感にまっしぐらに進んだと言っていい。モノラル録音の再生技術そのもののは戦後の復興期の時代感に封印されて稚拙なままであり、むしろステレオ所有者から「録音がモノラルなのが残念」とモノラル録音およびモノラル再生機器を見下すような態度が多く見受けられた。

あらゆる妄想を駆り立てる昭和のステレオ広告

この違いの根本的な問題は、四畳半はあくまでも仮の住まいであって、そこを体感的に抜け出す音響的な演出として、広々としたホールの響きが好まれたという逆説が成り立つのである。そしてドライな響きの畳部屋で低音を響かせるために、国産スピーカーの多くは重たいウーハーでボンボン鳴るものが多かったし、ボーカルにエコーをたっぶり盛らなければ様にならない。ステレオ空間を四畳半に出現させるには、こうした異次元的な音響を模造し続けなければならない。

その一方で、四畳半を終の棲家として腰をすえたとき、方丈記で語られた本質が浮かび上がる。長明さんの庵にも琴と琵琶が置いてあったが、それは人に聞かせるというよりは自分で音を楽しむためのものであったという。長明さん自身は宮廷楽士に正式に弟子入りしていた名手でもあり、それなりの手腕をもっていても、あくまでもプライベートな目的で楽の音に耳を傾けていた。これと同様に四畳半でのリアリティは、アーチストを部屋に招くというプライベート・コンサートとなる。そこでは響きよりもプレゼンス(実体感)が優先され、すぐそばで歌っているように個人と個人が音楽で触れ合う場となる。モノラル再生はこのような手狭だが親密な空間をつくるのに最適なフォーマットなのだ。

あの手この手でモテようと藻掻く四畳半の現実

実際には、交響曲もボーカルもというように、どっちの再生能力も問われるのがフィデリティなのだが、どっちを優先するかというと、交響曲の再生能力がステレオの本陣、歌謡曲のほうは竹やりをもった農民兵のような扱いである。しかし、どちらが戦の最前線かといえば、兵士をどれだけ多く集められたかで勝算を決するようなものではなく、生死のなかを切り拓く兵士たちであるのは明らかだ。このリアリティが音楽として伝わる装置であるかが、四畳半というオーディオ決戦の分水嶺にあたるわけである。

一方で、モノラルという言葉はモノラル時代にはなく、ステレオ録音が出てからの造語である。それゆえモノラル装置の課題を考えると、ほとんどの場合あくまでもステレオ装置に対する何かを指すのであって、絶対的な価値観をもつものではなくなっている。例えばモノラルで大型ホーンを擁するスピーカーシステムが尊ばれるのは、小さなステレオ装置では絶対出せない優越性があるからであって、小さなステレオと同じような規模のモノラル装置が優れているという言い方はまずされない。逆に「モノラルなので残念」という言い方で、音場感がない、定位感が表現できないと、あたかもモノラル録音であることがフェイクであるかのようにコメントする人のほうが多いのだ。私個人は、ステレオ装置で聴くモノラル録音ほど醜いものはない、むしろモノラル録音を悪い音で鳴らすように造られているとさえ思っている。それだけステレオ装置は、チャンネル間に人工的な逆相成分がないと様にならないのだ。このためモノラル録音は、ステレオ愛好家から嫌悪され続けている。

海の向こうでも安くて質の良いDIYキットは大人気

これらを統合すると、大多数の人にとってモノラル録音を聴くのはステレオ再生のついでになっており、音響としてのモノラルはちゃんと議論されていない。後で説明するが、現在のステレオ装置は人工的なパルス音が多く含まれないと様にならず、良くも悪くもオーディオマニアは高域に集中するパルス性の音に敏感になって、音楽鑑賞のエネルギーの半分以上を費やしていると言って過言ではない。それも大半は四畳半という空間での仮想現実のステレオ感に金銭が費やされてるのだ。逆にモノラルは中域(200~2.000Hz)に躍動感と艶がないと面白くない。この両者のツボの違いをちゃんと解説してくれるオーディオ批評が絶滅状態で、誰でも判りやすくデフォルメされた大型ホーンシステムばかりが称賛されるが、これが日本人の大半を占めるウサギ小屋に収まらない。この堂々巡りをステレオ発祥から70年以上も繰り返しているのだ。

【モノラルCDはデフレされどモノラル装置は超インフレ】

このような数限りないモノラルへの迫害時代を潜り抜け、現在のようにどのジャンルでもモノラル録音が幅広く聴けるのは、1970年代から考えると奇跡に近いことなのだ。モノラル録音自体が時代の流行から距離を置いた、世捨て人の音楽だと思われてもしょうがない感じもするが、70年も前の人が演奏した音が現在も生き生きと鳴るのは、それ自体が驚くべき現象だといえよう。

しかし世に多くのモノラル録音は売っているものの、モノラル・オーディオ・システムなるものは売っていない。つまり、モノラル録音をモノラル・スピーカーで、しかもまじめにHi-Fiで聴く装置は造っても売ってもいないのだ。特にCDが発売されて以降、ヘッドホン・ステレオが主流になるにつれ、モノラル再生へのアプローチそのものが廃れていったといえよう。その一方で、20世紀のレガシーを懐かしむようにモノラル録音のリマスター盤は滞ることなく発売され、今まで手に入れることもできなかった全集物が驚くほどの低価格(1枚500円でも高いくらい)で製作されるようなった。このギャップの激しさは、CDデフレとでも呼びたくなるような状況である。

これらの録音のために本格的なモノラルシステムを夢見るときが来ようとは…

一方でモノラル・オーディオ・システムの所有は、オーディオの嗜好としてかなりマニアックな部類に入る。というのも、21世紀に入ってモノラル・オーディオに入信する人は、散々ステレオに散財した挙句、モノラル時代の良さに気付いたという人が多い。憑りつかれたと言ったほうがいいだろうか。それほど魔性の女のようなモノラルの魅惑の虜になるのだ。

昔からオーディオ趣味は煩悩だらけ?

録音自体がモノラルであるからモノラル装置で聴く、というのが当然の帰結となるのだが、それゆえにモノラル装置の多くは録音当時に製造されたビンテージ製品に帰着することが多い。かつて私もミイラ取りがミイラになるような感じにならなくもなかった。LP盤でモノラル録音の時期まで遡ると、製造年も70年前まで遡ることになるのだが、当然コンディションの良し悪しで音質もガラッと変わるため、良質な機材を得るとなると保守整備の得意な店で調達しなければならない。いわゆる骨董屋の目利きのようなところがビンテージ・オーディオには付き物で、電気技術という20世紀中盤の最新技術をもとに、特に骨董としての評価が定まらない実用品として売買されるのと、この時代の日本製の電子機器は耐久性が悪くほとんどが劣化のため使い物にならないので、海外でジャンク品を掻き集めて実用品として再構築するという考古学に近い所作も必要なため、骨董品のように持ってきて飾るだけというわけにもいかない。この辺がモノラルというシンプルな装置なのにビンテージなりの底なし沼となるのだ。

この沼にズブズブとはまる前に少し立ち止まって考えると、モノラルに愛着を抱く条件が、モノラルLP、さらにはSP盤の所有からスタートしており、残された希少盤を最大限の礼をもって再生するノウハウだけが一人歩きしているともいえる。しかし1950年代のモダンジャズの録音が現在のような普遍性のある評価を受けたのは、1970年代のJBL製スタジオモニターによってであり、さらに映画館用と思われたアルテックA7などが山中敬三氏をはじめ再評価されて以降である。つまりフリージャズに見切りをつけて新譜への興味が失せたともいえ、モノラル装置での再生技術はそもそも念頭になかった。同じことはクラシックにも言えて、五味康祐氏の愛聴したタンノイ

オートグラフもステレオ配置できる部屋をもつことが大前提だった。オーディオのために専用の部屋を設けることが、マニアの第一歩だと力説されたのだ。しかしそこまで入れ込まないと音楽鑑賞は不可能なのか? というとそうでもない。貧しくても音楽文化は育つのである。この道理を理解する鍵を失っているともいえる。

JBLとジャズ、タンノイとクラシック…黄金の組合せ?

以上のような、モノラル再生のノウハウの稚拙さ、ビンテージ・オーディオという特異な環境、ステレオ・ハラスメントというべき迫害など、様々な境遇を押しのけてモノラル装置は存在しており、それゆえ録音の何かよりも社会的に歪んだ状態で居続けている。この歪んだ精神状態を質すべく様々な切り口で主張をクドクドと述べるが、ポイントは以下のとおりである。

- 四畳半のリアリズムに徹しろ

- ボーカル域の質感にコダワれ

- 家電の音響設計を正統に評価すべし

- ミッドセンチュリーの人間工学に学べ

- 貧しくとも音楽文化が育つ状況を味わえ

- ステレオ録音もモノラルで聴いてヨシ

【昭和の身の丈にあったオーディオ】

清貧という言葉は聞こえがいいが、意外に意味が判りにくい。特に「地獄の沙汰も金次第」という感じのオーディオ趣味は、最も清貧という言葉から遠い感じもする。案の定、英語で訳をみると「Honest

Poverty(誠実な貧しさ)」という貧しくとも実直に生きる姿勢が評価されたり、「Honorable Poverty(名誉ある貧困)」という言い方が出てきて、これは「金」と「名誉」のどっちを選ぶかという選択肢になっていてどうもいただけない。むしろ「Blessed

Poverty(祝福された貧困)」というほうが、向こうなりの聖書の言葉に合っているともいえる。

昔、オーディオ評論家の菅野沖彦氏が、中級品でも優れたものをプアマンズ~と呼びならわして「プアマンズ・マッキン」「プアマンズ・ライカ」「プアマンズ・ポルシェ」など値段以上の良い物という意味で言ったが、一般人にはどうも判りづらく、「一生懸命ローンを組んで購入した人に失礼」という苦情が殺到した。つまり貧困と言われて、それが賢い選択だという誇りなど微塵もなかったわけで、考えてみれば菅野沖彦氏が土俵にしていた「ステレオサウンド」なんかは、むしろ頂点を目指す人の憧れを体現していたともいえよう。

では日本人なりのオーディオ観というものを、貧しいなりの賢さで巧く説明できないものかと、私なりにいろいろとアプローチしているものの、どうも道化以上のものにはなれそうにない。ここはできるだけ清貧の価値観をオーディオにおいて認めようと思うのだ。

【昭和40年代までの方丈の美徳】

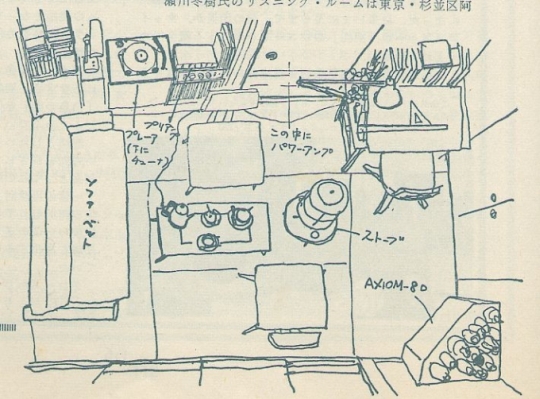

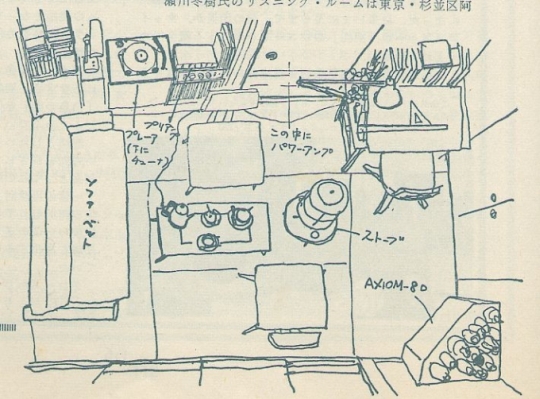

日本のオーディオ批評家で、最初に方丈の豊かさを問いた人は瀬川冬樹氏であろうかと思われる。Axiom 80フルレンジを45シングルで鳴らしたときの感動秘話は、まさかこんな小さな畳部屋で営まれたとは誰も想像できないだろう。しかもクラシックのモノラル試聴である。というのも、その思い出を書いていた頃の瀬川氏は、JBL

4343を如何に鳴らしきるか、まるでエベレスト山を登頂するかのようなオーディオ猛者だったのに、全くその反対の体験談のほうが一人歩きしてしまったからだ。しかしこの話に多くの人が喰い付いた理由は、実際そういう心からの満足感をオーディオに抱く人が少ない、むしろ飢えているというほうが正しいのだ。

AXIOM80とまったり過ごす若かりし瀬川冬樹

さらに挙げると岩崎千明氏の「私とJBLの物語」に出てくるD130との出会いで、1957~62年にD130×1本のモノラルで過ごしたという。こちらはさすがに8畳間でガンガンに鳴らしたそうだが、平板バッフルに取り付けたD130を6L6プッシュで鳴らすという構成は、クラシックからジャズへ、そしてSP復刻のビリー・ホリディの歌に心酔するようになったという。この思い出話も1974年、すでにマルチアンプでJBLのプロ機を鳴らすという武者修行に励んでいた頃だ。文章量からすればD130が半分、残りは現在進行形でのマルチシステムの構成を綴っているのだが、やはり多くの人の心に残っているのはD130との濃密な5年間だろう。ただバスレフに入れたJBLは好みではないとC40(ハークネス)をはじめバックロードホーンを好んだのも有名で、1970年代前半には長岡鉄男と並ぶBH教の伝道師のような存在でもあった。ただ長岡氏がフォステクス1本釣りだったのに対し、岩崎氏はJBL

D208をはじめ様々な20cmフルレンジを試していた。

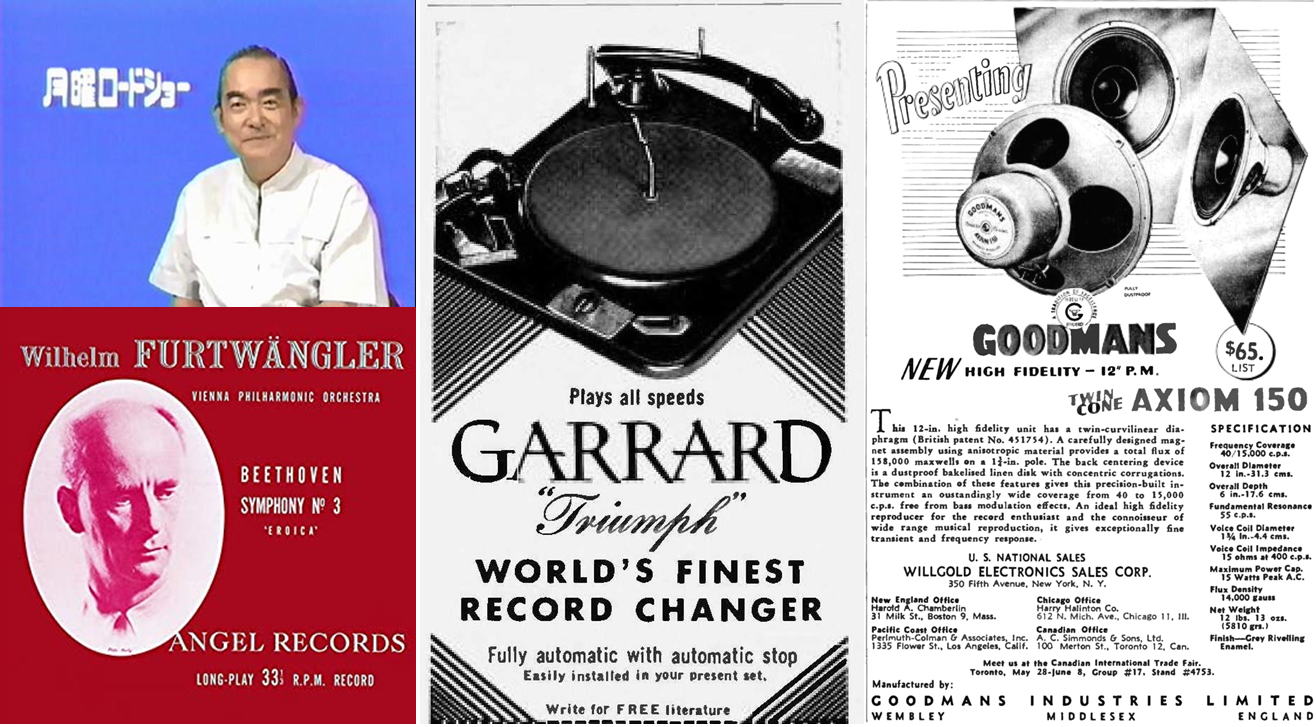

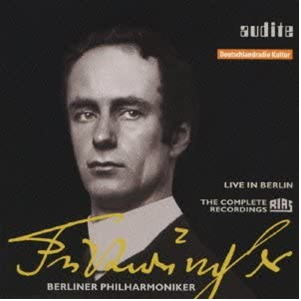

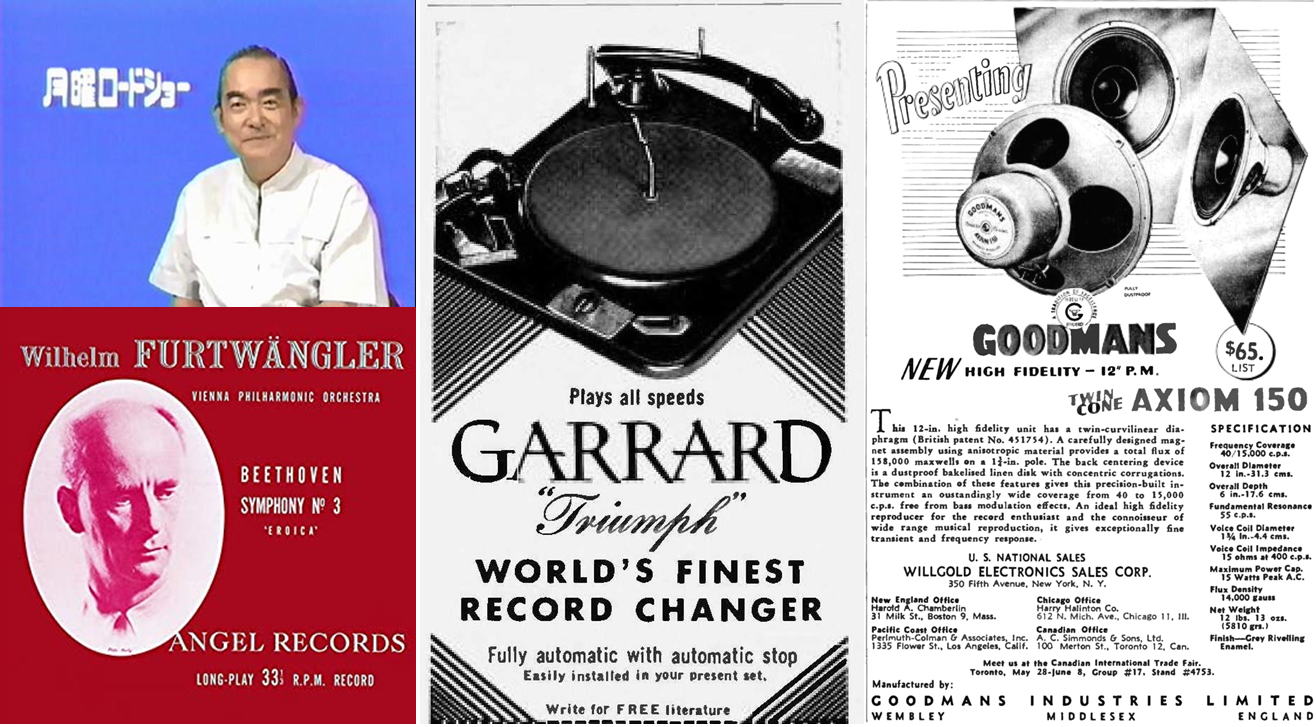

もうひとりご登場ねがうのは映画評論家の荻昌弘氏で、1968年に「ステレオ 聴く人の創意とよろこび」という本を執筆するほどのオーディオマニアでもあり、1952年に英雄のLPが発売された頃からの大のフルトヴェングラーファンとして知られ、一時期は「LP再生装置はフルトヴェングラーとレコードで会話する媒体だと思込むにいたった」とも記している。残念ながら上記の著書にはモノラル時代の装置のことはあまり詳しく書いておらず、輸入商社で(奥様と一緒に)手に入れた英国製グッドマン・スピーカー、英国製LPプレーヤー、そしてマニアの自作アンプとしか判らない。当時の英米のカタログを調べると、1952年当時のグッドマン社のフルレンジはAXIOM

150しか製造しておらず、英国製LPプレーヤーはガラードのオートチェンジャーというのが一般的だった。

1963年からは、岡田諄氏のコンサルタントによるYL音響の最高級3wayスピーカーにパイオニアの大出力アンプ、トーレンスのプレーヤーとSMEのアーム、オルトフォンSPUを愛用していたとあるので、執筆時に初期のLPプレーヤーについて紹介するなど取るに足らない話題という感じだろう。その後1976年のインタビューではスペンドール BC2とラックスマン SQ38Fに変えており、弦の艶やかさを激賞しているが、10年置きとはいえ常に新しい録音に合わせてシステムを更新する当時のオーディオライフの情況をよく反映している。

ところがこうした海外製品を身近に触れられた人はわずかで、1980年代にあってもオーディオ入門用としてロクハン(BTS規格の放送局モニター用フルレンジ)が大きなステータスを築いていたのは、やはり6畳間以下の部屋で一室一城の主として過ごす日本の住宅事情があったし、その音響出力の限界の低さがネックだったとしても、部屋に相応する周波数バランスとステレオ感について、ロクハンを引き合いに出すことが多かった。初期ステレオにおいて、ワルター/コロンビア響、クレンペラー/フィルハーニア管など、室内オケ並の録音が好まれたのも、日本のウサギ小屋での相性が良かったとも言える。このことを裏返すと、一間半(3.3m)はステレオ再生には壁の間隔が狭すぎて、音響的なアンバランスが起きやすいといえる。つまり必要以上の音量は、低音のダブ付き、縮退など様々な弊害が起こり、言葉通り木っ端みじんに音響バランスが崩壊するのである。逆にジャズではパワフルなレスポンスが命なので、国産3wayよりはずっと元気に鳴るJBL LE8T、Altec 409などのランシング系のフルレンジが重宝された。

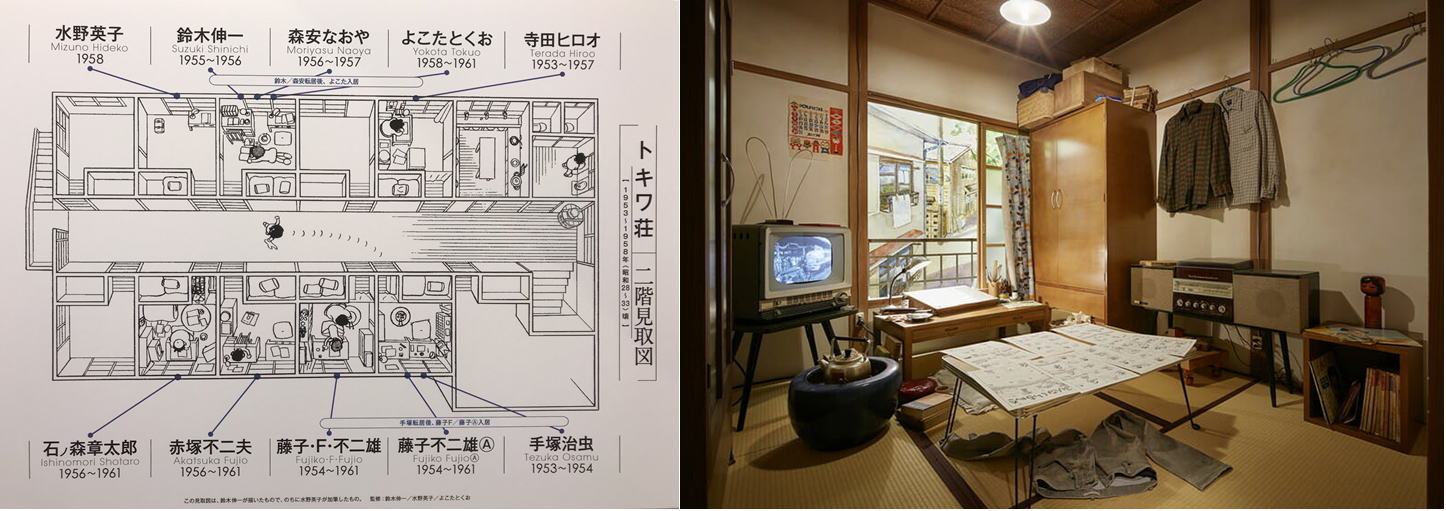

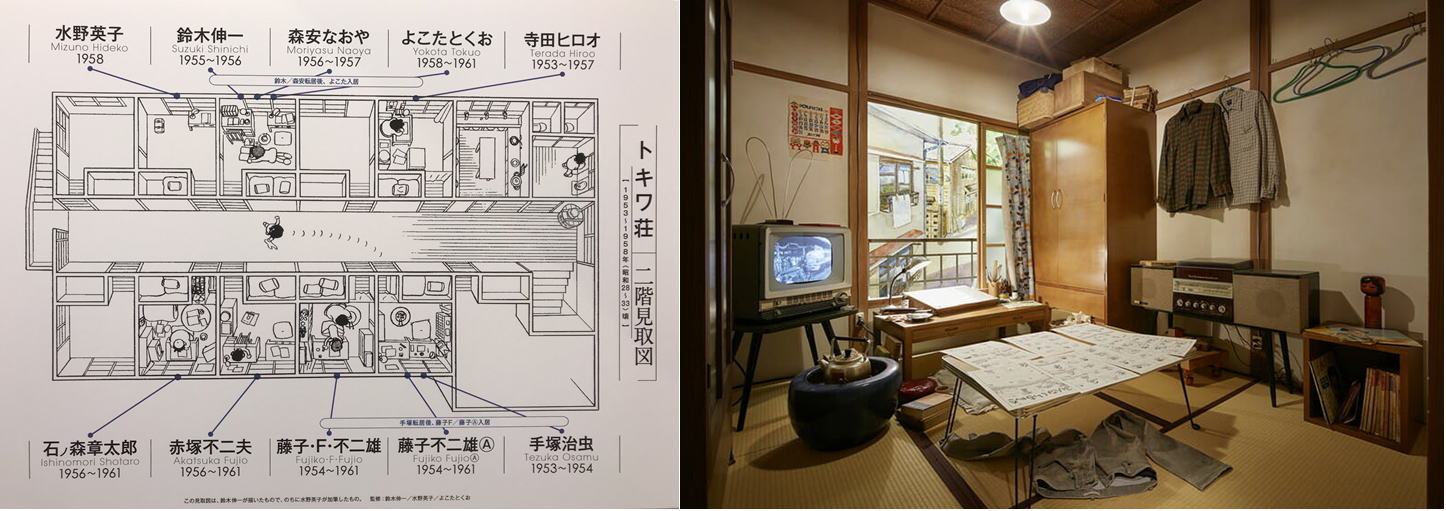

三菱P-610Aとトキワ荘のレイアウト(昭和30年代)

国産のオーディオシステムで、1960年代は低音を如何に伸ばすかがマストであり、これは響きがデッドな畳部屋に適応しようとした結果のように思われる。むしろ長岡鉄男が批判していたように、アナウンサーの声が不自然な胸声になるほどで、テレビのほうが生々しい声で聴けるとし、いっそテレビ用のフルレンジを使った1m四方の平面バッフルに戻ったほうが良いとさえ言った。まぁ下手な小細工をせずに素直に鳴らせということが基本にあったのだろう。その後にバックロードホーンに走るのも、フルレンジの直接音が150Hzで切れ上がることと関連している。しかしよく考えてみれば、ステレオ装置の多くはコンサートホールと同じように椅子に座って聴くのをデフォルトにしており、座布団に座って聴く和室に合う音響設計をしていたのはテレビのほうである。むしろ計測は無響室で行っている(NHK技研が所有していた)のに、実用では壁にくっつけて低音を膨らませるステレオ装置のほうが不自然になるのは当然であった。

こたつ+ミカン+テレビ=昭和のお茶の間風景

現在も使われるDIN規格の標準平面バッフル(本物は結構大きい)

青少年が個人で音楽を楽しむ場合、ラジカセは中学進学したときに買ってもらえるような超初心者のアイテムで、少年マンガ誌などに広告が載るのが定番だった。1980年代のように水着のアイドルがラジカセを持ってるなんて、まだ刺激が強すぎて少年誌に載せるのはタブーだった。がきデカ(山上たつひこ:松下電器)、男おいどん(松本零士:ソニー)、水原勇気(水島新司:東芝電機)など結構コアな漫画キャラが、アレやコレやのモテテクニックを喋るという結構面白い内容のものだ。自分の好きな曲を詰め込んだカセットテープを女の子に渡した甘酸っぱい思い出のある人もいるだろう(妄想)。改めてラジカセの音響設計をみると、AMラジオでの音声が明瞭にきこえることを第一条件として、さらにFM放送に対応するため8kHz以上の高域を足すというものであった。つまり、ロクハン開発時の音響設計とそれほど変わらないものであった。

これらをみると、日本の四畳半に合った音響設計は、家電製品であるテレビやラジカセのほうが一枚上手であり、ステレオ装置のほとんどがこれのグレードアップにことごとく失敗しているともいえる。単純にロクハンの次は25~30cmウーハーの2~3wayであり、多くは100Hz以下の低音、10kHz以上の高音が話題となり、ドンシャリ・オーディオから卒業できないままである。本来はマイクの生音をそのまま拡声しても大丈夫なように、ボーカル域の充実に力を注いだ設計であるべきだが、そのステップを正統に踏む製品を想像するのも難しい。現在はどうみても重低音と超高域の拡張が先行してバランスを崩している。

この正統なグレードアップの一環として、1950年代はポップスにはアメリカ製ジュークボックスがあったし、クラシックにはHi-Fi仕様のドイツ製真空管ラジオがあったが、それぞれ小店舗、リビングルームとその広さに応じた音響設計をしていた。しかしこれらの音響的な能力については正しい知識が乏しいままである。上述したように、日本のHi-Fiオーディオ史にはモノラル装置の項がスッポリ抜け落ちている。どっかの役所が隠蔽したのではないかと思えるほど「記憶にございません」の連発なのだ。

小店舗の賑わい、リビングでの憩い、それぞれに合った音響規模がある

ちなみに、私にモノラル録音に対する憧憬が芽生えたのは、まず経済的な理由が大きかった。ともかくモノラル盤の再販LPは、新譜2,800円に対し1.200円程で買えて、歴史的な評価の定まった名演奏のわりには、少ない小遣いで2~3枚まとめて買うことができたのだ。ところがレコードを持って会計に行くと、レジで店主と談笑してた常連さんに「おや、シブイのを買うね」と冷やかされたものだ。またビンテージショップに電話でJBL

D130をモノラルで欲しいと問い合わせると、「モノラル1本で聴こうなんて珍しいね」と年代の違う3本くらいもってきてくれて試聴させてくれた。かと思えば、フラッと店を訪れてモノラル部品で何か出物がないかと訊いても、身なりで判るお金のない一見さんお断りのように煙に巻く店主もいたり色々である。一番困ったのは、多くのビンテージショップはジャズに関する知識は豊富でも、クラシックに関することはほとんど知らない、さらにロックやポップスなど嫌悪さえしている状況である。おそらく「黄金の組合せ」のような先人の入れ知恵がジャマして、オーディオと録音の相性を縦割りに理解している傾向が強いのだ。逆に最新オーディオを揃えるハイエンド店は、さすがにロックへ三行半を叩きつけるようなことはしないが、古い録音に関する知識がからっきしで、精々聞かせてくれるのがカーペンターズあたりからで、もちろんモノラルなんて論外である。演奏内容を第一とするレコードマニアにとって、録音について知識の浅いオーディオマニアほど悲惨なものはない。

こうした経験から考えると、録音の良し悪しを色々言う前に、演奏の良いものこそ良い録音の第一条件であり、オーディオはそれを十全に再現するための道具だともいえよう。一方で、モノラル再生に関するスタンダードな仕様というものがなく、それこそ安物の卓上電蓄から青天井のトーキーシステムまでピンからキリまであり、そのどれもがモノラル時代の事実として山積しているのである。この録音と再生という繋がらない糸を、どのように撚り合わせるかがこのサイトでの葛藤となっているのだ。

こうして私にとってモノラル録音とは、入り口として安いレコードとして入ったのであるが、出口としてはそのバラエティを十全に表現できないもどかしさをいつも引き摺っていた。つまり方丈に収まる豊かさの秘訣を、世に言うオーディオ装置は持ち合わせていないことに、20年ほど掛けて気付いたわけだが、かつての昭和時代にその因果を求めても、実はどこか不満に感じていた実態も知るようになった。

【バブル以降の贅沢指向】

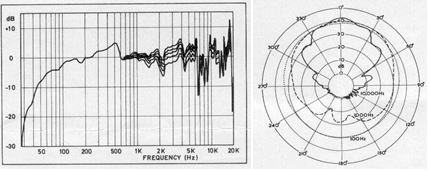

このような方丈生活の慎ましやかな状況にピリオドを打ったのが、現在、四畳半オーディオの主流となったニアフィールドモニターである。この1mに満たない距離にスピーカーを置いて、ステレオの定位感を再現することに真剣に取り組んだのは英BBCが最初で、1970年から「Acoustic Scaling」という題材でいくつかの研究レポートを書いている。その理由は、始まったばかりのFMステレオ放送の家庭での試聴方法について最適化を図ろうとするもので、自社のオーケストラ録音用ホールのミニチュア模型を製作し、そこで音響特性の縮小化を模索したのである。理想の環境として、キングズウェイホールに天吊りされたブルムライン方式のワンポイントマイクでのオーケストラ実況が、家庭でのFMチューナーを介してステレオ音場を満喫できるというものだが、それよりも急にステレオ放送に切り替えた地方局の放送ブースでの、ウサギ小屋問題のほうが切実な問題だったのかもしれない。

BBCで1969年に行われたミニホール音響実験(50年後の巣籠の研究?)

小さな巨人LS3/5aと使用例(1976年):地方局の放送ブースは狭い机ひとつしかないことも多い

このステレオ音響の縮小実験の成果として得られたものは以下のような事柄である。

- この実験はFMステレオ放送を狭い部屋で正確に再生するために実施された。

- ヘッドホンでのバイノーラル録音用に開発されたブルムライン方式によるワンポイント・ステレオ録音を、小型スピーカーでのニアフィールド・リスニングで最適化できるようにした。このことにより箱庭的な試聴環境でも広々とした音場感を体験することが可能となった。

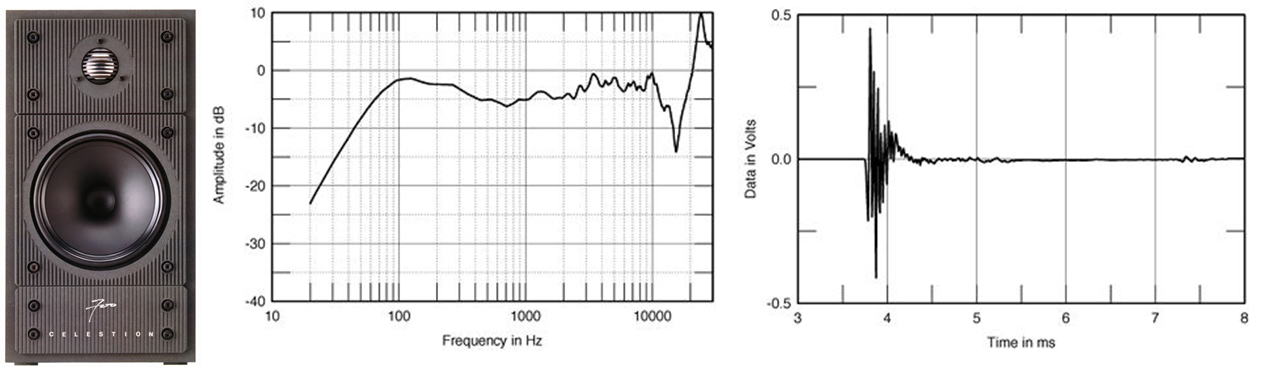

- ステレオの定位感に奥行き感を加えたサウンドステージを発見した。様々なホールによる残響音の違いが主に8kHz以上の帯域の差に現れること、定位感は左右のパルス成分のミリ秒単位の僅かなタイミングの違いによって決まることが判り、スピーカー測定にインパルス特性というパラメータが導入された。

- このとき開発されたスピーカーがLS3/5aであり、規格上はトーク用ではあるものの、デスクトップにも置ける小型モニターとしてその後のステレオ録音の標準的な試聴方法を決定した。

1970年代を通じて発展したステレオ技術においてニアフィールドモニターは、これまで部屋の壁一面にスクリーン状(平面的)に展開していたステレオの音場感を、奥行き感のあるサウンドステージへと変化させた。特に録音エンジニアのボブ・クリアマウンテンが、1980年代に入ってヤマハのテンモニを使用して、異次元のミックスをやってのけた後は、ニアフィールドモニターはプロの現場でお墨付きとなったと言っていい。

その一方で、それまでノイズに埋もれていた超高域のパルス波について、通常では聴き取れないくらいのレベルの音量を遥かに超えて強調することが必要になった。スピーカーを余計な反射からフリーにすべく壁から離して3π空間を広々と確保し、余計な共振を避けるため剛性の高いスタンドとインシュレーターを設け、高級ケーブルで高域の滲みを出来るだけ排除し、音源も192kHzまで分解能を高めるなど、実にこの手のスペック競争は留まるところを知らないと言って良く、もはや人間の聴力がコンピューターより精緻であることを強要しているようにも思えるほどである。

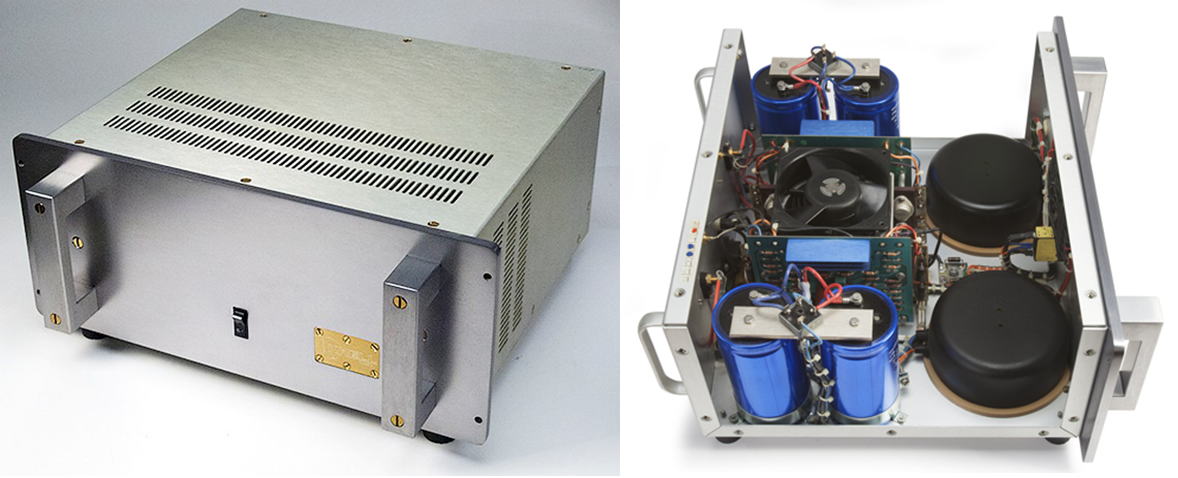

あるいは小型スピーカーで広帯域を狙うとなると、低域の音圧に合わせて全域を抑える必要があるので、能率は従来の6~10dB(1/2~1/3)低くなり、なおかつクロスオーバー付近のインピーダンスが定格の4倍以上にも膨れるため、電源部分の弱いアンプでは均質にドライブすることが難しい。1980年代のセレッションの小型スピーカーはカタログ上で120W以上のアンプを要求したが、電力供給が弱かった当時の高出力アンプはほとんどが敗退し、当初クレル社の大型セパレートアンプ(しかもBTL接合)しか対応できないとも言われた。価格にして2.5倍である。これが極端かというとそうではなく、私もAE-1(27万円ペア)という超辛目のスピーカーを検討したとき、それに合うプリメインアンプはパイオニアA-09(43万円)が最低限であり、やはりスピーカーに対し2倍近い投資を要求したのだった。逆にそれ以前の常識は、スピーカーに対しアンプは半額くらいが適当と言われていたので、都合4倍ものコスト負担を強いるようになった。究極を求めたつもりが、後に引けなくなり、逆に詰んでしまったのである。

セレッションSL-700(\588,000ペア)vs クレルKSA50m2(\1,640,000:BTL2台)

このように庶民的であるはずの四畳半オーディオを嗜もうとすれば、現在は法外なシステム構築を迫られることになり、いつのまにかオーディオでの音楽鑑賞という趣味まで食いつぶすようになっていった。ステレオ方丈記には、日本の住環境による悲喜こもごもがあり、それでも機材さえよければ音が良くなると信じてきた歴史が横たわっており、これらの課題とオーディオ発展史をリンクして、何が自分にとって最適なのかの熟慮がなされないままなのが、ステレオ業界の限界となっているのだと思う。オーディオという機械で音響のコントロールが何とかなる妄想よりも、まず四畳半のリアリズムから音響を見直さないと、発展もなにもないのである。

【モノラルは清貧になれない?】

【行き過ぎた禁欲主義は贅沢の温床】

まず言っておかなければならないのは、日本でのモノラル・オーディオの歴史は驚くほど浅い。1950年代を通じてほんの数年あるかないかである。1960年も初期の段階からモノラルLPの新譜は廃止したし、それ以上にテレビの購入のほうが優先順位が高かった。このため、モノラル装置を志向するのにはいくつか段階があるかと思うだろうが、歴史的にみてモノラルで贅を究めるという考えは日本には存在しなかった。ステレオは裕福な象徴、モノラルは貧しいことの裏返しだったのだ。これはモノラルで方丈の精神を説くには、実に致命的なことである。というのも、清貧とは要らないものを削って洗練させていく過程であって、そもそも貧しいということだけで済む問題ではない。むしろ最近では相対的貧困という用語のように、周囲との生活レベルを合わすことがことで経済的な問題が浮上してくる。つまり、日本人の生活レベルが豊かになったという認識と、置かれている経済環境のギャップに苦しむのである。つまり貧困そのものは恥ずかしいものと認識され、貧しいことに美徳を見出すことが困難な世の中に変わってしまった。これが実はオーディオ趣味の価値観のなかにも根強く残っていて、モノラル装置を清貧のレベルまで磨き上げるまでに至らないのだ。

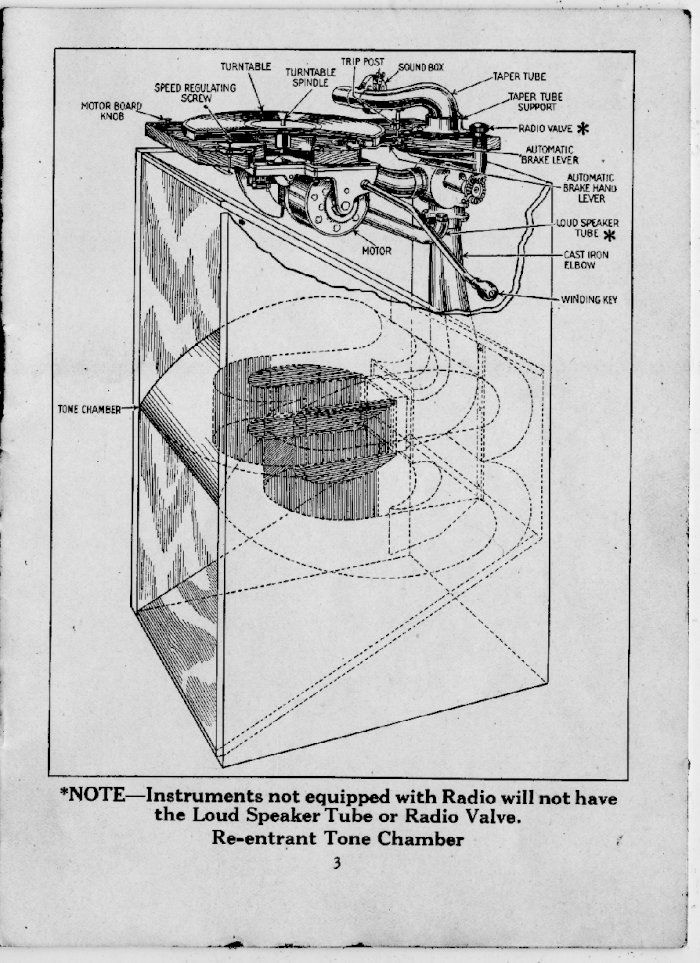

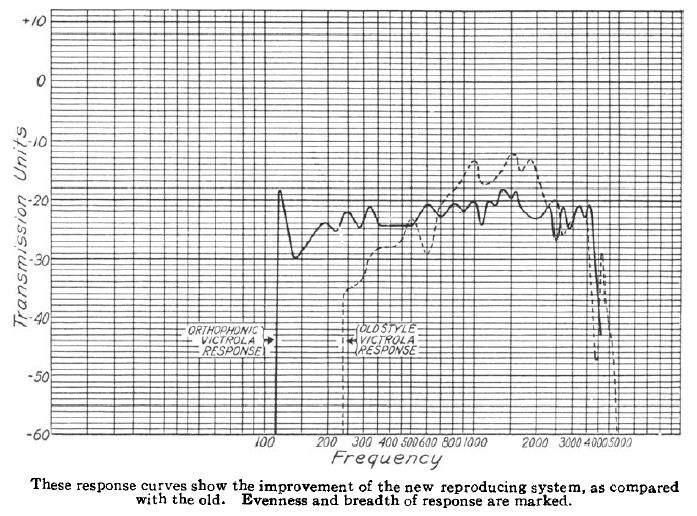

それは丁度、1930~50年代に至る昭和の激動期における「贅沢」の意味ともリンクしているのである。この贅沢を掘り起こすと、戦後のオーディオ議論で盛んになった、クレデンザの音はなぜ良いのか?

という「40万の法則」にまで遡ることができ、1925年の電気録音初期の蓄音機の女王まで、周知の事実となる良い音の基準がオーディオ史からスッポリ抜け落ちているのである。

WEホーン技術を使ったビクトローラ・クレデンザ:キッチリ100~4,000Hz

つまりモノラル装置については清貧云々を語る前に、そもそも議論に昇るネタさえなかったのだ。「贅沢は敵」「欲しがりません勝つまでは」というのが国民の標語になっていたという以上に、国家による情報統制が厳しく、敵国の音楽に詳しいというだけでスパイ容疑でこっぴどく叱られることさえ想定しえた。その太平洋戦争前後の20年間のオーディオ技術の進展は、ウェスタンエレクトリック社とクラングフィルム社を筆頭に、コンサートホールでのリアルな電気音響技術の追求が進んでおり、さらにはラジオでのHi-Fi実況放送用に2way仕様のスーパーヘテロダイン受信機が売られてた。概ねスウィングジャズの黄金時代ともいえるが、そこでの音響技術の移管を済ませる前に、家庭用ステレオに移行することになり、モノラルでの音質の探求は喪に伏されたのである。このアンバランスを克服することは、けして清貧という言葉では埋め尽くすことができないはずである。

池田圭WE15A、五味康祐タンノイ オートグラフ、いずれも天井の高い大部屋だ

その一方で、これらの音響技術を日本のウサギ小屋に持ち込むのは全くもって難しい。例えば、当時のコモンセンスから言えば、Altecが家庭用に勧めた大きさはA7ではなく、812箱に詰めたアイコニック型である。しかし812銀箱は604型同軸がデフォルトで、メーカー側がアイコニック型をVOTTと呼ぼうが誰も意に返さない。タンノイ

オートグラフはコーナー配置のモノラル設計だが、中のユニットを新しいレッドかゴールドに入れ替えてステレオで揃えることがほとんどである。一方のアンプのほうは、マッキンかマランツが双璧で、これは大音量でも頑丈で壊れないというのが第一条件となり、これについては異論など許されなかった。

Lancing ICONICスピーカー(1937、1939)

左の用途にはPA&家庭用、右はラジオ・テレビ局用のモニターとして広告

意外に家庭への導入が遅れたのがWEで、一部に池田圭氏のような好事家が居たものの、合間にゴトウ音響などが555ドライバーの両端を拡張していくオールホーンシステムを進めたため、本来のウェスタンのトーキーシステムはアルテックやJBLに置き換わる運命にあったといえよう。ただしアンプのほうはトーキー初期の三極管シングルが好まれ、この嗜好だけがモノラル愛好家のなかで継承されている。一般にはWEホーンのように、高能率のエネルギー変換効率をもっていて通じる道理であるが、五極管のもつジャリジャリした高次歪みを嫌う、日本人ならではの審美観もみて取れよう。

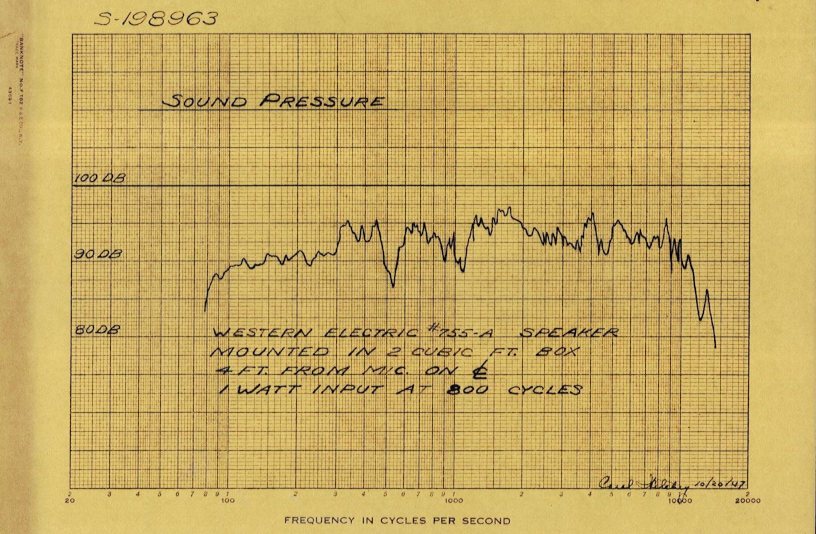

一時期、WE 755A型フルレンジが持て囃されて、オリジナルのビンテージ品は法外な価格で取引される一方で、中国製のレプリカまで登場した。これがFM放送用にWEが家庭用に開発した数少ない機種で、本来はこの音響規模が四畳半での本流である。同様の理由で、1950年代の米国製20cmフルレンジはレンジのまとまりも良く人気があるが、多くの人はステレオで聴いているため、パルス波の反応が分割振動で乱れるこの手のフルレンジは、その良さが半減していると思える。

もはや幻ともいえるほど高騰したWE 755A

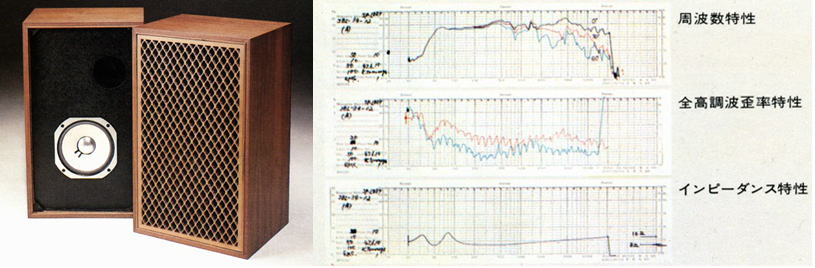

ステレオで日本の住環境に合ったものとして、古くからJBL LE8Tとサンスイのプリメイン、タンノイⅢLzとラックスマンの真空管アンプが黄金の組合せとして推奨されたのだが、これはステレオで聴くことが前提であり、モノラルLPそのものは扱いが相変わらず乱雑だったといえる。ロックやポップスでのモノラルの扱いはさらに悲惨で、そもそも本格的なモノラルシステムの構築自体がナンセンスだった。今になってⅢLzもLE8Tもビートルズ周辺のロック好きに重用されているが、20世紀を通じてオーディオマニアという言葉自体が嫌悪の対象だった。

日本でヒットしたサンスイSP-LE8TとタンノイⅢLz

(同じ価格で国産3wayシステムが購入可能だった)

以上のようにステレオ・スピーカーに松竹梅のランク付けを行うと、梅クラスは20~25cmのブックシェルフ、竹クラスは30~38cmのフロアスタンド、松クラスはモノラル用大型ホーンシステムをステレオで聴くという構図となっていることが判る。

このようにステレオでは存在した入門とベテランへのステップアップが、モノラルになると途端に断崖絶壁のように段違いなのがイタイところで、方丈生活に良い塩梅のモノラル装置を中途半端と退ける傾向も無きにしも非ずだ。ちなみにLE8TやⅢLzを同時代の(といっても1970年代前半まで製造していた)ユニットでモノラルにすると…以下のように、低音が、高音がという以上の豊潤でバランスの良いスピーカーが手に入ったのである。

| ユニット |

1960年代 (US$) |

1970年代 (JP\) |

| JBL LE8T (×2) |

$132 |

\74,400 |

| Tannoy Monitor 10 (×2) |

$123(£44) |

\91,600 |

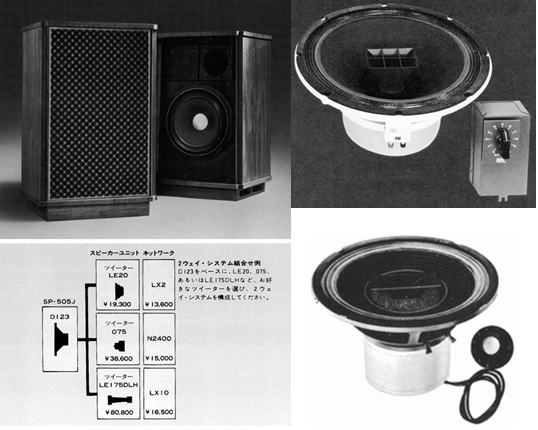

| JBL D123+LE20+LX2 |

$123 |

\66,500 |

| Altec 601C |

$108 |

\82,300 |

| ElectroVoice 12TRX |

$128 |

\69,900 |

1950年代に開発されたユニットも長く1970年代まで売られていた(モノラル認識の甘さ)

20cmと30cmで何が違うかというと、30cmは200Hzの中低域までリニアに反応するため小音量でもバランスが崩れない。20cmでは500Hz以下が箱鳴りを介した音で、ある程度音量を上げないとバランスが取れない。これはイコライザーで持ち上げても輪郭の甘い低音が広がるだけで、どんな音楽でもリズムは平坦でオーケストラを3階席から眺めたような音になる。かつての30cm径クラスは四畳半での小音量向きでもあったのだ。

しかし、1970年代以降には、オーディオはステレオで揃えないとイケナイという強迫観念とも言えるものが、大衆の頭の中を支配していたので、モノラル専用というのが引っ掛かり、誰もがその倍かかるものと認識していた。もはやステレオをモノラルにすることでコスパが良くなるなんてことは雑誌に載らなくなった。寿司でいえば松竹梅のランクで、一人前なら竹でも家族全員なら梅クラスに落とさなければならないのと同じことだが、そこの都合が付かない理由のほうが大事だともいえる。それは高音質であるよりもステレオであることのほうが優先度が高かったことに他ならない。

いわば1950~70年代まで存在したモノラル装置の中級機は、一番働き盛りの世代であるにも関わらず、名ばかり管理職のような扱いを受けているのだが、実際の英米ではどんなに有名人でも、身の丈に合ったオーディオライフを生きており、日本では何かと「究極の」とか「フラッグシップ」という勝負事に持ち込むことが大好きなような気がする。クリント・イーストウッドはこの装置でジャズを堪能し後年にチャーリー・パーカーの伝記映画「バード」を監督したし、伝説のロックギタリストのジミヘンもフルレンジのバックロードホーンでライバルのミュージシャンのアルバムを味わっていた。オーディオシステムはモノラルでもそこそこ良ければ十分に音楽文化は超一流に育つのである。

若かりし日のクリント・イーストウッド(1958年辺りにラファイエット商会で通販?)

ジミヘンはローサー アコースタ115(モノラル&逆さま?)をLEAKのアンプで(1969)

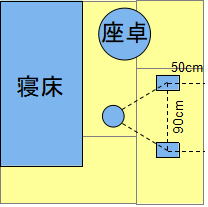

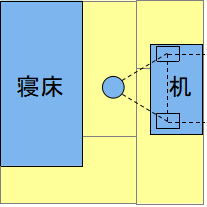

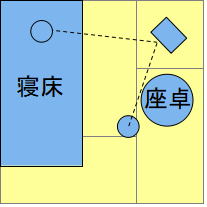

さらに四畳半でのニアフィールド・ステレオの配置をシミュレーションすると、ベッドなどの寝床を置いた場合は、スピーカー周辺の空間を空けるため、反対側の壁にスピーカーを置くしかなく、試聴位置もスピーカーに合わせて固定位置に座らないといけない。そして周囲に物が置けないし、もしくは机にスピーカーを置いてディスクトップトップまで落とし込むことになる。この他にタンス、冷蔵庫などが必要となるのだが、ステレオが全てを優先して置くことを覚悟しなければならない。座卓だってステレオの通り道には置けないので、部屋の端に置くしかない。彼女と卓を囲んでステレオなんてまず無理だ。

一方でモノラル配置にすると、スピーカーはフロアスタンドの恰幅の良いものが余裕で置けて、聴く位置はスピーカーが目に入る場所ならOK、寝転がって聴いてもいいくらいだ。スピーカーの周辺は多少空けてもまだ余裕できるし、反対側のスペースはもちろんフリーだ。これはテレビと一緒で、団欒を囲むかたちで試聴が可能になる。

モノラル試聴にすることで30cmスピーカーでも、ディスクサイドに置いて人間ひとり分のスペースしかとらない、とても省スペースなオーディオになる。机など含めても2畳くらいで十分なんじゃないだろうか? それでいて、しっかり実体感の強い音で鳴るのだから、なかなかのものである。これがステレオだと壁一面を占拠し、なおかつ三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。四畳半には人間の大きさが実にいい感じに納まるのだ。 モノラル試聴にすることで30cmスピーカーでも、ディスクサイドに置いて人間ひとり分のスペースしかとらない、とても省スペースなオーディオになる。机など含めても2畳くらいで十分なんじゃないだろうか? それでいて、しっかり実体感の強い音で鳴るのだから、なかなかのものである。これがステレオだと壁一面を占拠し、なおかつ三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。四畳半には人間の大きさが実にいい感じに納まるのだ。

以上のようにモノラルだったら…というタラレバの話を、松・竹・梅の順にたどっていったが、これらのモノラル黄金時代へのアンバランスな憧憬は、方丈の生活に見合わない間違った音響技術の標準を喧伝しているに過ぎないと個人的には思っている。普通の部屋に合った音響が、機械で何とでもできるという思い込みに過ぎない妄想のため、四畳半という現実に即した適材適所とか良い塩梅ということがコントロールできていないのだ。

【清貧=貧しくとも英知は育つ】

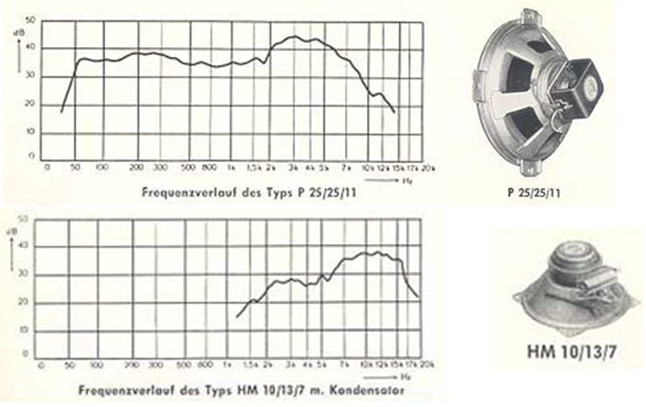

一方のドイツの場合は、AEG製テープレコーダー マグネトフォンが開発された1930年代は、まさに超インフレで国内情勢はどうしようもなかった。その一方で、経済環境=音響規模に合わせたスピーカーの選定と均質な音響特性の提供について一貫した考え方があり、適材適所の思想が明確であった。下記の表に従うと、家庭用音響機器は1~3Wの音響規模に入っており、それ以上の音響規模でのグループについて、これほど細やかに分類されていること自体が驚きであり、それが1930年代からドイツ国内で一貫して提供されていたのである。もちろんPAの本領は生マイクの音を拡声することであるが、マグネトフォンのHi-Fi録音もこれに準じており、音源に関してラジオ用だとかPA用だとかそういう区別は付けていなかった。

1934年のドイツ製スピーカー出力別の一覧

これは例えばアメリカのように、ラジオ業界(RCA)と映画業界(WE)にみる音響機器の製造が別会社でライバル関係にあったのとは異なる様相なのだ。同じことはイギリスにおけるレコード会社(HMV、デッカ)と放送局(BBC)にも言え、ラジオでのレコードの放送が法律で禁止されていたため、レコード専用のオーディオ再生装置が早くから発展した。つまり放送業界とレコード業界は敵対関係にあり、日本のオーディオマニアも一貫してそのルールを引き摺って評価している。

この分野の帝王ともいえるクラングフィルムは、日本ではバッフル面の補強のないオイロダインが重用されるが、家庭用のジーメンスの高級システムは、コーンツイーターを拡散配置したスピーカーで、これはラジオ用と共通のユニットが用いられている。異なるのはウーハーとして用いられているエクステンデッドレンジの音響出力の差で、ラジオ用のほうが低音を膨らませて造ってあり、ECL82プッシュのアンプで最適化されているため磁気飽和してコンプレッションを起こすタイミングも早い。しかし四畳半はおろか12畳の部屋でもこれで十分である。

|

|

Siemens Z59M(1955年)

オープンリール、LPプレイヤー、チューナーを装備

6 Ruf lsp. 23a (ウーハー4本、ツイーター6個)をEL34プッシュプルで鳴らす |

1960年前後のドイツ製FMラジオ(2wayでツイーターは音場拡散型で側面配置)

バブルラジカセ並みに大きいがアンプ部はECL82などのプッシュプルが主力だった

ところがドイツの場合は、現在のHi-Fi技術の基礎となっているノイマン製マイク、AEG製テープレコーダーでの音源製作について、その先の拡声装置まで早い段階で規格化されていて、それらが高度に連携することで一貫した録音品質を保っていた。実際に1942年に交流バイアス化でHi-Fiとなったマグネトフォンのデモでは、1,000人規模の映画館でフルトヴェングラーの録音(ブラームス1番4楽章:紛失)がクラングフィルムの音響機器で再生され、新聞でも大盛況だったと報道された。その後の放送録音をマグネトフォン・コンサートと呼んだのは、ラジオ用という制限なしにそのままの意味であり、「ウラニアのエロイカ」のように放送録音のほうが同時代のレコードよりもずっと安くて高音質だった。むしろこれらがドイツ国内限定の放送だったところに大きな落とし穴があって、1970年代からフルトヴェングラーを中心に英米から復刻されたLPはAMラジオのエアチェックだったのではないかと思えるくらい貧しい音だった。録音から半世紀経った現在では、放送局に大事に眠らされていたオリジナルテープの音が蘇り、全くこれまでの苦労が嘘のように覆った。

|

ブルックナー交響曲7番:クナッパーツブッシュ/ウィーンフィル(1949)

最初にこの演奏を聴いたのは、言わずと知れた米Music&Arts経由のセブンシーズ盤であるが、1983年にリリースされたLPを購入した頃は、すっかりAM放送用録音と思い込むような音質の遠く彼方から聴こえる、ムジークフェラインの幽玄な響きのなかを天空を舞うようなウィーンフィルの音に憧れていたものだった(実際はザルツブルク音楽祭劇場)。これが「聖なる恍惚」とも評されたクナ将軍の芸風に初めて触れたレコードでもあった。演奏は良いのに音が悪いという放送ライブの特徴をもつ代表例でもある。その後CD化されたときも購入したが、いかんせん高音の丸まった音は挽回できず、単に悠然としたドイツ的な演奏の代表とされ、ブルックナーの人懐っこい田舎臭さまで比喩に出す有様で、そういう箇所がスケルツォの間奏部分なだけに違和感が大きかった。その後2006年になって、独オルフェオが本家のオーストリア放送協会(ORF)のオリジナルテープをリマスターしたCDが出るやいなや、今度は英デッカもあわやと言わんばかりの艶やかなウィーンフィルの音色で迫ってくる。今までの苦労はいったい何だったのかと首を傾げたくなるような、まるで狐に包まれた状態になった。実は正式なライセンスを受けていたはずの墺プライザーの音質もキングレコードと似たり寄ったりで、1940年代の録音だからそういうもんだと誰もが信じて疑わなかったところに、まさに青天の霹靂ともいうべき出来事だった。こうなるとどれが本物か?

という疑問よりは、時代はマグネトフォンによる放送録音こそが、Hi-Fi録音の真打、本家本元であると語っているように思えたのである。 |

|

ベートーヴェン英雄ほか:フルトヴェングラー/ルツェルン祝祭so(1953)

フルトヴェングラーが戦後のナチス容疑で客演できなかった頃、いち早く登壇に迎えたのがルツェルン音楽祭だった。その信頼関係もあってか、ここでのフルトヴェングラーは晩年に近いとは言いながら、全くリラックスして往年のような彫りの深い展開をみせてくれる。当初はラジオのエアチェック盤が出回っていたが、2017年にようやくオリジナルテープからのリリースが叶った。そういう意味でも歴史的な価値が遅れているが、巨匠の一番安定したライヴ録音のひとつに数えられる。 |

|

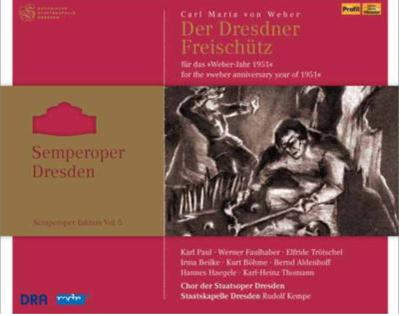

ウェーバー「魔弾の射手」:ケンペ/ドレスデン国立歌劇場(1951)

再建してまもないドレスデン歌劇場でのウェーバー没後125周年を記念してMDR(中部ドイツ放送)によるセッション録音で、遠巻きのオケを背景に近接マイクの歌手陣が演じるという、まさにラジオ的なバランスの録音なのだが、鮮明に録られた音はこの時代のオペラ録音でも1、2を争う出来である。1948年から若くして老舗オペラハウスの音楽監督に就任したケンペは、このオペラ・シリーズの放送用録音(海賊盤として流出)を通じて世界的に知られるようになり、その後のキャリアを築くことになる。

1970年代に同楽団と収録したR.シュトラウス作品集における知情のバランスに長けたスタイルは、既にこの時期に完成しており、同じドイツ語オペラでもベートーヴェン「フィデリオ」に比べ録音機会に恵まれない初期ロマン派オペラの傑作を、ワーグナー~R.シュトラウスへと続くドイツ・オペラ史の正統な位置に導くことに成功している。よく考えると、前任のライナー、F.ブッシュ、ベームなど、既に新即物主義の指揮者によって下地は十分にあったわけで、そのなかでR.シュトラウスの新作オペラを取り込んでいくアンサンブルを保持していたともいえよう。綴じ込みのブックレットが豪華で、ウェーバーの生前に起草された舞台演出の設定資料など、百聞は一見にしかずの豊富なカラー図版を惜しみなく盛り込んでいる。 |

|

バルトーク管弦楽・協奏曲集:フリッチャイ/RIAS響(1950-53)

退廃音楽家の烙印を自ら背負って亡命先のアメリカで逝去した20世紀を代表する作曲家バルトークだが、自身が精力的に録音に挑んだピアノ曲以外は、なかなかレコーディングの機会に恵まれなかった。ここではハンガリーで薫陶を受けた演奏家がベルリンに集結して演奏が残されている。一部はグラモフォンのLP盤でも知られるが、モノラル録音ゆえ再発される機会は少なく、訳知りの好事家が名演として挙げるに留まっていた。オリジナル音源に行き着いたリマスター盤は、驚くほどの躍動感に溢れた演奏で、ショルティやライナーの演奏とは異なる弾力性のある柔軟なアンサンブルは、かつてベルクのヴォツェックを初演した頃のベルリン国立歌劇場のモダニズムを彷彿とさせるものだ。 |

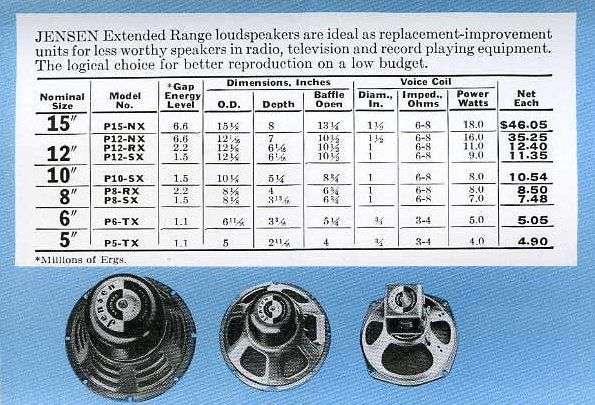

アメリカでのロックは、ラジオ放送以外に公共で音楽を提供するものとして、盛り場でのジュークボックスがあり、これでの再生数がレコードのランキングに大きく影響する時代もあった。ジュークボックスの構造はギミックなレコードチェンジャーが目立つものの、オーディオ部分はいたってシンプルで、30cm径のエクステンデッドレンジにツイーターを付けたものを6L6プッシュのアンプで鳴らすものだった。このエクステンデッドレンジという規格は、100~8,000HzというAMラジオやSP盤の再生に合わせたもので、30cm以上のものは広くPA機器に使われていた。ただし1950年近辺のPAの音響理論は、小出力でも明瞭に聞こえるように補聴器の分野で研究の進んでいたイコライジングを施した特性をもっていた。単純には子音の3~6kHzを強調するように設計されていたのであるが、それ以外の500~2,000Hzの吹き上がりの良さ、100~200Hzの反応の速さなど、基本的には30ft(約9m)先での能率を含めマイクを拡声したときの聴感で決めていたように思う。一般にこのPA的と言われるサウンドポリシーはテレビやラジオなどの家電製品に引き継がれたが、当初のHi-Fi規格はこの両袖を1オクターヴずつ伸ばした50~15,000Hzとなる。ちょうど1950年代がSP盤からドーナッツ盤への移行期にあたったのと関連があるが、AM放送とFM放送と共存した1970年代のラジカセの親分のようなもので、この辺はドイツ製の真空管ラジオとほぼ同じである。

ハイファイ初期のジュークボックス:エクステンデッドレンジにツイーターが追加された

(Rock-ola Comet, 1954)

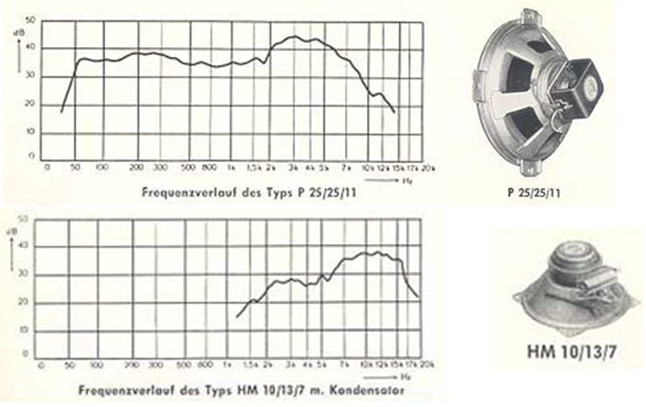

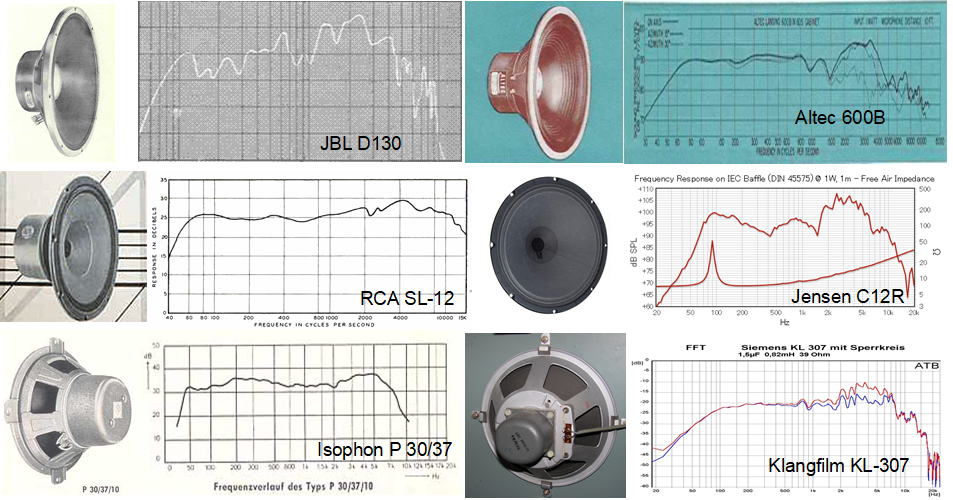

エクステンデッドレンジ・スピーカーのいろいろ

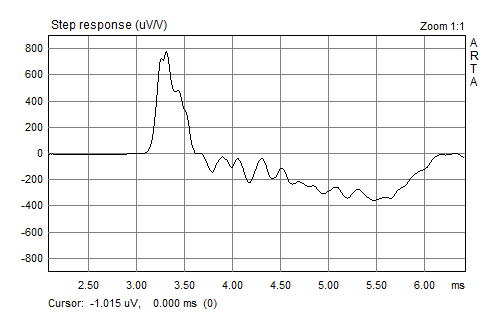

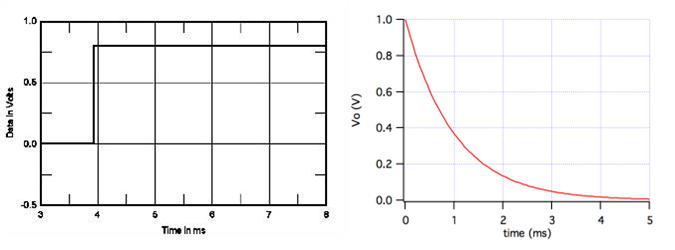

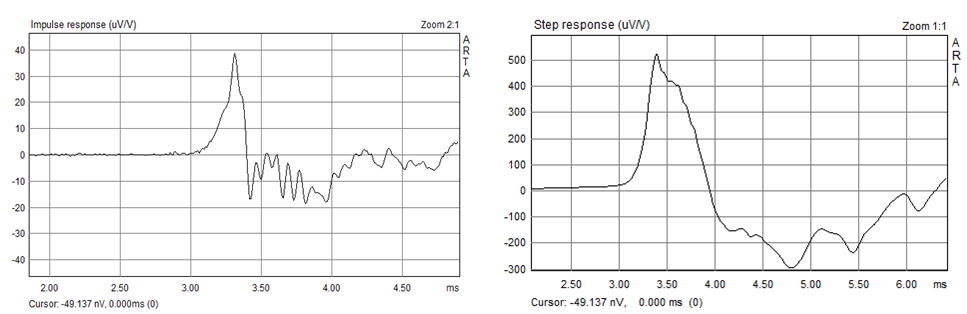

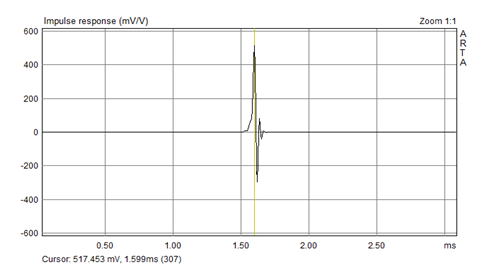

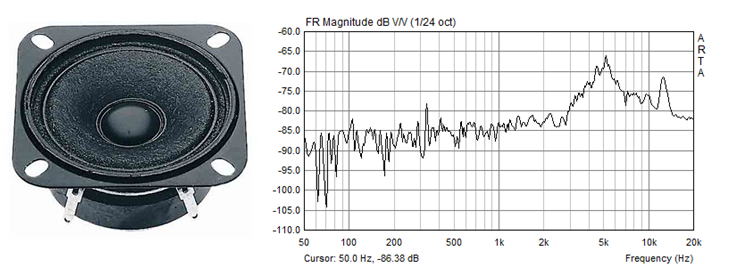

ちなみにエクステンデッドレンジのJensen C12Rのステップ応答をみると、この中高域の立ち上がりが異常に立っていることが判る。これはボイスコイル付近の共振によるもので、ただ周波数分布として大きいという以上に、動的にもピーキーに目立って聞こえる仕組みになっている。同じことはドイツ製フルレンジにも言えて、フラット志向の人には嫌われる特性でもある。一方で、その下の波形の立ち上がりはスレンダーに収まり、かつ素直に減衰するのである。これはフィックスドエッジによる機械的なバネが振動板を戻す力が働いているからで、逆相の信号を入れてもほぼ同じ応答が得られる。竹を割ったようなスパッとした反応はここで生まれている。フリーエッジは低音側の量感を優先しているので、この減衰の納まりがゆったりと伸びている。エクステンデッドレンジの音響設計は、広い空間での拡声機能を確保するために、子音の立ち上がりをかなり強調していて、ホールエコーでの音のダブつきを低減するために波形の収束をメカニカルなバネで早めているといえる。これらを四畳半に置き換えると、前者の子音の強調はうるさいが、狭い空間では響きの混濁が少なく済むということになる。

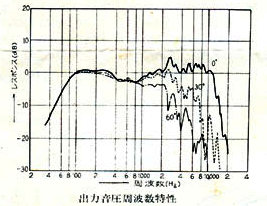

3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

しかしオールディーズ全盛期は携帯ラジオが最も人気があり、耳に充てて聴くことが多かった。400~4,000Hzという超ローファイだったが、ウォール・オブ・サウンドで有名なフィル・スペクターの言う「ポケット・シンフォニー」とは、携帯ラジオでも豊潤に鳴り響くサウンドのことを言うのだ。1990年には「Back

to MONO」というアルバムを出して、自分のサウンドの在り方を問いただした。1970年代は若者の主流だった、たかがラジカセひとつにしてもバカにしてはいけない証左でもある。 しかしオールディーズ全盛期は携帯ラジオが最も人気があり、耳に充てて聴くことが多かった。400~4,000Hzという超ローファイだったが、ウォール・オブ・サウンドで有名なフィル・スペクターの言う「ポケット・シンフォニー」とは、携帯ラジオでも豊潤に鳴り響くサウンドのことを言うのだ。1990年には「Back

to MONO」というアルバムを出して、自分のサウンドの在り方を問いただした。1970年代は若者の主流だった、たかがラジカセひとつにしてもバカにしてはいけない証左でもある。

初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)

KOSS SP/3ヘッドホンと現在も製造されてる音声用スピーカー

イギリスのロックは、若者の大半がPhonogramという卓上プレーヤーを愛用していた。大半がモノラル仕様で、セラミックカートリッジを直接ECL82などの複合管1本で増幅し楕円フルレンジを鳴らすという、極めて単純な装置だ。周波数レンジも公称15kHzだが、実際は8kHzから大幅に減衰しており、SP盤の時代とほとんど変わっていない。音楽批評家のピーター・バラカンも英国に居た頃はこの手のモノラルプレイヤーでグレイスフルデッドのLPを聴いたというし、ザ・フーのボーカルは自宅でシングル盤のチェックをしていたり、アラン・パーソンズはモノラルでのチェック用にオーラトーン5cをアビーロードに持ち込んでいた。これでも十分にブリティッシュロックは世界を席巻できたのであるが、現在のビートルズ周辺のモノラル関連情報は常識的な範囲を逸脱しているようにも感じる。

左:自宅でレコードのチェックをするロジャー・ダートリー

右:アビーロードでのアラン・パーソンズ(両脇JBL 4320、中央オーラトーン5c)

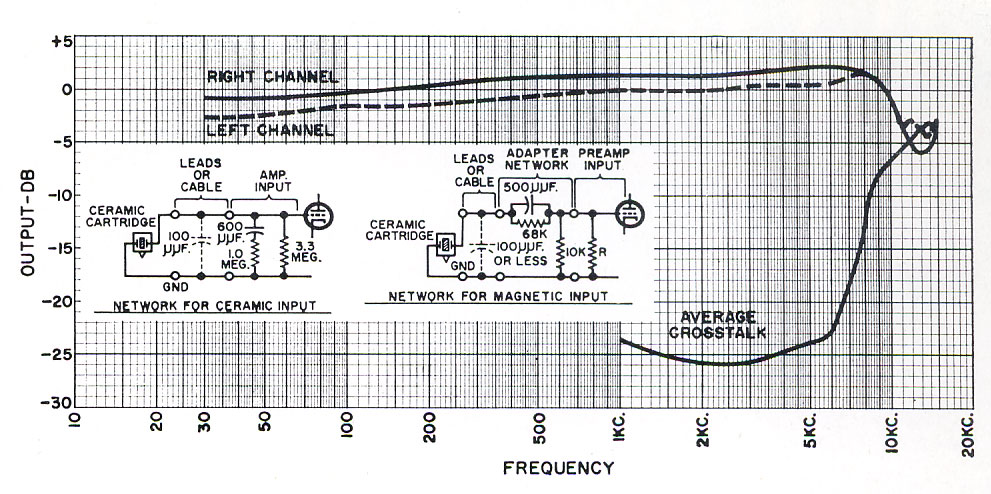

ソノトーン製カートリッジの特性と卓上プレーヤーのオーディオ部

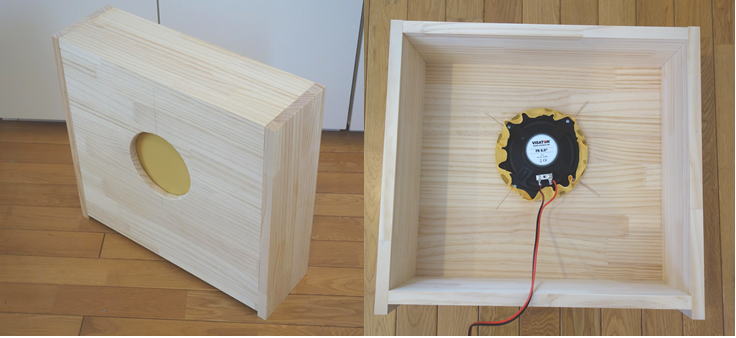

ちなみに、ボーカル再生を主軸にした16cmフルレンジ 独Visaton FR6.5による後面解放型スピーカーもデザインしており、こちらはどちらかというとラジカセで聴く音の原体験のようなものになる。自作箱はパイン集積材の切り板400×450mmを150mm幅の板で囲った簡単なもので、これはFR6.5がQts=1.95というガチガチのローコンプライアンス設計だからできることでもある。

音の方は、周波数特性がカマボコ型なのに対しステップ応答が鋭く収まっており、炭酸飲料のような溌剌とした爽やかな感じだ。箱を小さめに造って低音を絞ったことが効を奏して、ボーカルでのクドさの隈取りが強いのに後に引かない絶妙なバランスとなっている。あとリズムのステップが軽快でエッジが立っているので、古いロックでも迫力が出てくる。これさえも現在は完成した市販品として量産されず、マニアっぽい嗜好品となっているのが実情である。

日曜大工というよりは、子供の工作(糊付けだけ)

小さくてもやっぱりモンドリアン風

小さくてもやっぱりカマボコ&メリハリ特性

ロックのモノラル録音というと、ビートルズとウォール・オブ・サウンドに人気が集中するが、大元のブルースからプログレまでの流れを、ただのルーツ・ロックとしての進化論ではなく、同じ土俵でミュージシャンの魂の叫びを聴くのは、このうえない喜びでもある。そのためのモノラル装置の整備のノウハウはまだ発展途上でもあり、文化遺産の引き継ぎをデジタル化だけで済ますのが精一杯でもある。ただ当時の人が感じたフィジカルなうずきを再生する装置が必要なのだ。

|

Aristocratレコード/ブルース録音集(1947~50)

ブルース・ファンなら泣く子も黙るチェスレコードの前身のレーベルによる、シカゴブルースの誕生を告げる戦後の録音集で、エレクトリック化の途上にある演奏記録でもある。まさにJensenスピーカーの第二期を象徴する録音だが、当時はまだSP録音、それもライブ同様にクリスタルマイクでのダイレクトカットで録音された。この時期と並行してテキサスのサン・レコードのロカビリー、さらにニューヨークのアトランティック・レコードのR&Bなど、新しいジャンルが産声を上げていたが、そのどれもがJensenの拡声技術と深く関わっている。まさにアメリカン・ポップスの原点となるサウンドである。 |

|

Cruisin' Story 1955-1960

いわゆるロカビリーのコンピ3枚組で、この頃のアメリカン・ポップスの有名曲がひと揃え聴ける点で非常に重宝する。この時代のロカビリーは、ベンチャー企業のようにサテライト・レーベルが乱発されるなかでのヒット曲の量産体制に入っていたので、実はドーナッツ盤以外の元テープまで遡れるものはほとんどない。この企画盤の背後には強力なレコードコレクターが控えており、ジュークボックスで擦り切れた盤ではなく、ちゃんと保存された良質な盤を使用していることが効を奏している。 |

|

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962~65)

ビートルズが煩雑にライブ活動をしていた頃、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目はアメリカのR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このためアメリカ風のDJ番組をやるため、国境の不明確な海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみに写真のメンバーが全てスーツ姿なのは、衣装ではなく当時のBBCへの立ち入りがネクタイを締めてないと許可されなかったから。 |

|

ローリング・ストーンズ/got LIVE if you want it!(1966)

ビートルズがライブ活動停止宣言をしたら、遅かれ早かれ解散するだろうと噂になり、様々な海賊盤が出回ったらしい。これはその余波ともいうべきもので、実際のロックのライブはこんなもんだぜっ!という感じのものを造り上げてしまったという迷盤。スタジオ録音にグルーピーの歓声をオーバーダブしたり、あの手この手で盛り上げてやった結果、日本において真のロックとはこれだっ!というような過剰な反応があり、ザ・タイガースのデビューアルバムにまで影響が及んだ。ちょうどサティスファクションがアメリカでヒットした後の凱旋講演に当たるが、当のストーンズのメンバーは自分たちの伺い知れないところで編集された当盤を公式には認めておらず、レコード会社の意向で造られた正式の海賊盤ということができるかもしれない。 |

|

Cream BBC Sessions(1966-68)

新しいヘヴィ・メタルというジャンルの誕生秘話である。BBCでのセッション録音は、まだアイディア段階の未発表曲も含む、実験的な要素が多いもので、ギター、ベース、ドラムの3人がガッチリ組んで繰り出すサウンドは、エフェクターを噛ませずに乾いた生音をそのまま収録している。このため、普通のステレオで聴くと、収録毎の音質の違いなどが気になり、なかなか音楽に集中できない。正規録音のあるなかで、長らくお蔵入りしていた理由もうなずける。ともかく一発勝負の収録だったことの緊張感が先行しながらも、サウンドを手探りで紡ぎ上げていく感覚はBBCセッション独特のものだ。今の時代にこうした冒険的なセッション収録は許されないことを考え合わせると、オーディオも含めて音楽業界がビジネスにがっちり組み込まれたことの反省も感じる。

|

|

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド/Live at MAX's(1970)

ウォーホル・ファミリーとしてデビューした後、流れ流れてカンザスで開いた最後のパーティの様子。録音したのは、ウォーホル・ガールズの一人であるブリジッド・ベルリン女史で、ソニー製のカセットレコーダーで録ったというもので、この種のブートレグでは中の上という音質。当時のカセットレコーダーは、ポラロイドのインスタントカメラと同じく若者の三種の神器だったらしい。しかしこれが解散ライブとなったため、このカセットはとても貴重なものとなった。録音品質の枯れ具合がまたよく、場末のライブハウスという感じを上手く出しているし、なんだか1960年代そのものとのお別れパーティーみたいな甘酸っぱい切なさが流れていく。 |

日本の場合もNHKの音が大きな影響力をもっていたが、全てがBTS規格というわけにはいかなかった。特に同じ放送用モニターと言えどもP-610Aと2S-305の間には価格的にも雲泥の開きがあり、P-610Aがテープ編集の音声チェック用なら、2S-305は当時のステレオ指南書でいうところのレコードコンサート(要するに金を取れるレベル)に適してるとも言われた。その隙間を埋めていたのが国産オーディオの実態でもあるが、ステレオ電蓄が売れ始めた頃は音場感とエコーを同一視する傾向があった一方で、音楽のディテールを聴きこむなら和室のほうが合っているということも言われた。かわりに洋間は響きが強すぎるので、床にカーペットを敷くのはもちろんのこと、カーテンを壁一面に掛けることも行われた。逆に海外製スピーカーは2S-305を超えなければ高い物品税を払う意味がないので、基本的に高価な機種のみが選抜された。

AM放送でのHi-Fi放送をはじめたのは1954年のことで、「昭和二十九年三月十五日の放送終了後、東京第一放送の電波で我が国で初めての広帯域放送の試験放送が行われた。試験放送については、あまり告知しなかったが、それでも全国各地から数百名の聴取者の投書があった。高音や低音がよくのびており、すっきりしたきれいな音に聞こえるという報告があり、高価で中々手に入らないLPレコードの代わりに、早く本放送を始めるよう希望するものが圧倒的に多かった。」ということで、まだ高級電蓄はおろかレコードさえ買える余裕もなかったし、なんとかラジオで良い音を聞きたい一心で改造をするのが精一杯だった。そのうちステレオブームがやってきたのである。しかし1962年の岡田諄「ステレオFM時代」というノウハウ本をみると、「高い金を払って余り良くないセットを買い込んだり、改良したつもりで実は改悪になっているのを知らなかったり…こういう光景がしばしばあらわれております。」という前書きからして、今も変わらないオーディオ機器の判りにくさは最初から存在していた。

流行歌には一般にはこういう機種を思い浮かべるが…もはや動作する機種もない

しかし、これらは洋楽(クラシックとジャズ)のためのもので、一般の人が聴いていた流行歌に対しては、ほとんど手の打ちようがない。そこでほとんどの人が国営放送御謹製のロクハンに走るのだが、まず当時の録音がどういうものかを普通に知るには確かに便利なスピーカーではある。しかしこうした便利なフルレンジも製造を終えて四半世紀も経つし、いまどき安価な宅録用パワードスピーカーのほうがよっぽど広帯域なような気がする。しかし、それらのキャッチアップしているのは打ち込み系の音をいかに恰幅良く聴かせるかに注視しており、昭和歌謡なんて聞くといかにも慎ましくて単調にしか聞こえない。それはボーカルのニュアンスを押し殺してでもニュートラルに(浅く広く)帯域を広げようとする現代の闇だ。この闇の正体こそ広いサウンドステージであり、そこへにぎやかに物を詰め込もうとした結果が今の状況である。ニアフィールドモニターとしての性格も有しているが、これで録音の良し悪しを考えるのは無理で、素材の切り貼りができるくらいに思ったほうがいい。

JBLもタンノイもすべて出そろうDTMオーディオの世界

かつて80~13,000Hz、今は50~20,000Hz・・・ボーカル域の詰まってるのはどっち?

私自身は昭和歌謡のためにモノラル・システムを組む場合、スピーカーを30cmクラスにすることを勧めている。それもPA機器で使われたエクステンデッドレンジを主軸にした2wayである。単純には10~20cmのフルレンジでは、コーン紙で直接振動できる帯域が500~800Hz以上で、それより低い帯域は箱鳴りの鈍い反応で補っている。これは胸声(200Hz付近)と喉音(800~2,000Hz)を分離するのに有効とされている反面、唇から顔面の大きさで音響的リアリティを描写している。これを30cmまで広げると、直接振動できる帯域が200Hzくらいまで下がってくるので、ボーカルに胸声のボディ感が伴ってくるからである。逆に100Hz以下は伸びすぎると四畳半では声がこもってしまうし、上は3kHzまで伸びてないと母音の滑らかな一体感が削がれる。

この中途半端な音響設計をしているのが、ジュークボックスなどで使われたPA用エクステンデッドレンジで、マイクの生音を加工せずに収録&拡声していた1940~50年代には主流だったが、ステレオ用に音場感を累加した1960年代以降はオーディオ用途として衰えていった。このニッチなモノラルHi-Fiの手法は、日本のオーディオ発展史ではミッシングリンクで、進化の過程に加えられないままである。引き継がれたのはラジオやテレビといった家電製品であり、これらは小型化されたPA機器といっていい。これを正統な進化の過程に戻すため、本来のステージ用PA機器のレベルまでグレードアップさせる算段である。大口径エクステンデッドレンジで聴く歌謡曲は、アイドル歌手だって体当たりで歌っているボディ感が得られる、真実の拡声装置である。

1970年代のラジカセ進化論:この前にジュークボックス進化論のあったことなど誰も覚えていない

ジュークボックスはSP盤からドーナッツ盤に切り替える時にツイーターを拡張した

元設計はボーカルのステージパフォーマンスに絞って最適化されていた

以下の録音は昭和末期まで活躍していたベテラン歌手が含まれているため、40代・50代のように年老いて聞こえるかもしれないが、実はほとんどが20代までに吹き込んだもので、そこに残された活きの良さみたいなものをうまく捉えないと、流行歌の本質が判らないように思う。

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス

日本コロムビアとビクター音楽産業とが1960年代の昭和歌謡の名曲を持ち寄っての2枚組だが、ヒットした時期のモノラル音源も豊富に揃っているのが貴重でもある。これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くと、その溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。50年以上も昔の録音というと、何かとセピア色に色あせた印象をもつことが多いのだが、各歌手の個性やカラーが出せるかという以外に、リボンマイクを中心にして録られた歌声が、いかに自然な息遣いで再生できるかというのも重要である。

ジェンセン爺とご対面すると、この時代のエコーの癖が強調されず、折り目正しい舞台衣装のように音像にブレがない(声が膨れたり痩せたりしない)のに加え、冒頭の「いつでも夢を」の歌詞のように、まだ見ない未来にむかって声を投げかける、当時の人の心境まで伝わってくるようだ。果たして歌詞にあるように、世の中キレイに整っていくのか、そういう不安も少し混じりながら、衒いもなく恋愛カオスのなかに身を焦がす若者の初々しい姿でもある。何だかオジサンまで恥ずかしくなってきた。 |

|

美空ひばり 船村徹の世界を唄う1(1956~64)

初期のものはSP盤でのリリースだが、大事にテープを保存していたのだと感心するし、なによりも二十歳前後の美空ひばりの若い色香の漂う声が新鮮である。マドロス歌謡が中心なのだが、おそらく帰還兵との関係もあって、この主題が頻繁に取り上げられたのだろうが、なんとなくハワイ、ブラジル移民とも重なり、裏声を多用したハワイアンの影響ともとれるのだ。この裏声を自由に操る七色の声が、美空ひばりの真骨頂ともなった。これはその修行時代から「哀愁波止場」での完成にいたるまでの記録でもある。途中の1959年に東京タワーをあしらった歌が入るが、これが第10回コロムビア全国歌謡コンクールの課題曲。このコンクールは過去に、コロンビア・ローズ、島倉千代子などを輩出してる。 |

|

松尾和子 ザ・ベスト(1959~90)

メインは1960年代だが、晩年までバラエティ番組に出ていたせいか結構新しい録音も含まれる。もちろんジャケ絵の写真も1970年代の熟女ブームの頃のものだ。しかしデビュー当時の初っ端からブルーで淫靡な感じは、普通の再生機器だと枯れすぎていて、魅力がなかなか伝わらない。歌唱力というよりは、語り口で攻めるタイプなので、重低音よりも中低域の反応の機敏さのほうが効いてくる。 |

|

西田佐知子 ゴールデンベスト(1960~70)

美人の歌手は大成しない、若い歌手といえばカバーポップスという定番を覆し、安保闘争期のBGMともなった刹那な「アカシアの雨がやむとき」からキャリアが始まった異色の流行歌手。同時代に美空ひばりのような大物もいたが、味わい深い流行歌の王道を保っている。1960年代のシングル盤でも前半はモノラル、後半はステレオとなるが、一貫した艶やかな歌声が聴ける。戦後復興の混乱が一段落したことを告げる感じである。 |

|

渚ゆう子 ゴールデンベスト(1970~97)

ベンチャーズ歌謡というジャンルで名を馳せた歌手だが、録音にベンチャーズのメンバーも参加させるなど、話題に事欠かないが、演歌というよりムード歌謡といったほうがしっくりくる。それもそのはずで、元はハワイアンを得意とする実力派。このベスト盤にもハワイアンが収録されるが、垂涎はハワイアンの大御所 大橋節夫と共演した「七夕の恋」だろう。ハワイアンの柔らかい抒情と、七夕のロマンチックな雰囲気がマッチした佳曲だ。東芝EMIのシルキーな録音は、演歌にはやや異色なタッチだが、渚ゆう子なら許せるという微妙な感じ。 |

|

藤圭子劇場(1971~79)

藤圭子のライブ録音を収めた6枚組で、生前に企画されながら、なかなかCD化に至らなかった伝説の録音。特に歌手活動1周年を迎えた渋谷公会堂での収録は、全てに渡って万全の出来で、これ1枚だけでも十分に価値のある内容になっている。このとき既に「演歌一筋」という言葉が司会者から漏れるが、ロックやフォークとうつつを抜かす若者たちを余所目に、堂々と演じきっている。単なる歌手として考えた場合でも、昭和歌謡のベストの状態をもっていると思う。何年も待った人も多いはずだ。 |

|

恋人もいないのに/シモンズ(1971)

大阪出身の清潔さ1000%の女性フォーク・デュエット。有名な表題曲のほかに、瀬尾一三、谷村新司が曲を提供するなど、この時代にしか為しえない贅沢な布陣で2人をバックアップしている。録音はジャケ絵そのままの「お花畑」状態のソフトフォーカスで、マンシーニ風の甘いストリングス、ポール・モーリア風のチェンバロまで登場する。このエコー感タップリの音場は、今のステレオ機器で聴くと、ボーカルは奥に引っ込み、直径1mを超えるビックマウスになるという、とても初歩的なところで躓いてしまう。当たり前だがモノラルでは、この難所を軽々と乗り越えてしまう。そもそも喫茶店風の風合いが得意な組み合わせであるので、これはこれで耳が自然に受け入れてしまう。 |

|

山口百恵/花ざかり(1977)

ただの歌謡曲と思いきや、宇崎竜童をはじめ、さだまさし、谷村新司、松本隆、岸田 智史など、ニューミュージック系の楽曲を束ねたブーケのようなアルバム。この頃には、ニューミュージックもアングラの世界から這い出て、商業的にアカ抜けてきたことが判る。山口百恵が普通のアイドルと違うのは、女優として語り掛けが真に入っている点で、低めの声ながら味のある歌い口である。1970年代のアイドル歌謡全盛期の只中で、引退する前に大人の女性になることを許された、稀有な存在でもあった。それを支えるのがNEVE卓で録られたサウンドであることには、あまり気にする人はいないだろうが、オーディオマニアとしては要チェックである。 |

これらをどこか常識の範囲というか、四畳半の現実に戻すことが必要となるのだ。実はテレビやラジカセのほうが、四畳半の現実に沿って音響設計をしていたという逆説も成り立つわけで、貧しさからの脱却だけを目指す豊かさではなく、貧しくても育つ音楽文化そのものの生命力に着目すべきなのだ。この辺の見直しを昭和の家電製品の音響設計から学ばないことには、オーディオで方丈の精神を養うなど遠い遥か彼岸のこととなる。

【方丈の精神をモノラルで読み解く】

さて、モノラルと方丈記がどこで結びつくのかというと、どうも上記の「ステレオ方丈記」を考えれば考えるほど、日本の四畳半に合うのはモノラル・システムであると思う。これは最近ますます確信に近いものとなっているのだ。

【茶道のことわり】

まずモノラル装置というものは、茶道に似ているという感じがする。つまり、ひとつの器に入れた茶を嗜むため、茶室という専用の部屋を設け、茶道具という小道具の一品一品にこだわり、花や掛け軸などで催しのコンセプトを彩るなど、文人ならではの趣向がある。これを試聴室、機材、ジャケ絵に喩えると、ほぼ出そろうのである。方丈記の無常の思念は、失われた平安貴族への憧憬と崩壊が一緒に混ざり込んで、心の籠城を決め込んだ隠居生活の事始めだが、そこから生じたワビサビの思想こそが茶道の精錬されたミニマリズムに継承されていく。私自身はこれを我欲を捨て去る断捨離というよりは、「納まり」と「取捨」の哲学とみている。

残念ながら目利きがないので良さも違いも判らない…

ところで、茶道は時代的に禅寺との関係が深く、瞑想に赴く座禅と煩悩を焼き払う不動明王との激しいコントラストの間にある。つまりモノラルで悟りを開くにはステレオに潜む煩悩を焼き払わなければいけないのだ。一方で悟りの中身であるが、長明が琵琶を嗜んだと言えば平家物語を思い浮かべるかもしれないが、長明は宮廷楽士に師事した楽琵琶で個人的に音楽を楽しむためのささやかな道具だとも言っているので、両者にはかなりの距離がある。禅との関係でいう場合、西洋音楽で喩えるとジョン・ケージやブライアン・イーノのような作曲という行為そのものに疑念をもち実践した人を思い浮かびがちである。ところが龍安寺の枯山水がそうであるように、静寂とはかなり綿密に計算されて改めて作られるものでもある。この辺のギャップが、方丈における悟りの音楽を定めがたくしているようにも思える。まずは以下の音楽を聴いて、ステレオ音響の無駄について瞑想してみよう。

|

ジョン・ケージ(1974)

現代音楽のなかで最も有名な作曲家のひとりであるケージだが、実際の録音となるとどれを選ぶべきか難しい。禅の影響を受けたとも言われるが、他に組みする音楽家も少ないし、どちらかというと画家との交流のほうが広い。意外に思うだろうがこの録音はイタリア人によるもので、「マルセル・デュシャンのための音楽」からはじまり、「4'33"」、「ラジオ・ミュージック」、当時の新作だった「マース・カニンガムにまつわる62のメゾスティックス」などを含んでおり、表紙のキノコからしてケージの作風をよく捉えているように思う。 |

|

ブライアン・イーノ:空港音楽(1978)

題名の通り空港のロビーのBGMとして作られ、環境音楽というジャンルを確立した名作である。一方でこれを機にギトギトに化粧していたサイケな風貌から、スキンヘッドの坊さんのように生活スタイルを変化させたことのほうが話題になったくらいである。本人はサティの家具の音楽からの延長上にあると言っているのに、煩悩を斬り捨てたと日本人は固く信じて疑わない。そのことも何となく流して、親日家として応対してくれるのだから、やはり悟りの境地にいるのだろう。 |

|

フランス・バロック・リュート作品集/佐藤豊彦

17世紀パリのバロックといえば華やかな宮廷文化を思い浮かべるだろうが、このアルバムは驚くほど質素で、曲目も「Tombeau=墓碑」をもつものが多い。それを1613年から伝わる南ドイツ製リュートを使って演奏するという、とてもとても渋い企画である。実際の音なんて想像もつかないが、音のひとつひとつに何とも言えない陰りがあって、コアラのような優しい佐藤さんの面持ちとも不思議と重なり合ってくる。楽器がもつ特性を自然にうけとめ、音それ自身に語らせようとする手腕というのは、禅や風水にも似た東洋的な宗教感とも織り重なって、アラブから伝わったというリュートのもつ数奇な運命とも共鳴しているように感じる。 |

|

武満徹:水の風景

平家琵琶と尺八を用いた初期の作品ノヴェンバー・ステップが有名だが、こちらは水をテーマにした1980年周辺の地味な室内楽曲を集めている。ときおり自分の作品の日本的語法への曲解や練習不足で激怒することのある人でもあるが、このCDに関しては珍しく感謝の言葉でライナーノートにコメントしているので、演奏としても安心していいだろう。音が幽玄に流れていくそのままの状況が時間を満たしていく好演である。 |

|

フェルドマン:トライアディック・メモリーズ/高橋アキ

20世紀の作曲家うちで最も彼岸にある作曲家を挙げるとすると、モートン・フェルドマンに行き着く。ケージやポロックと同じく1950年代のニューヨーク・スクールに属する前衛芸術家の一人だが、晩年の作品となるこの「3和音の記憶」と題されたピアノ独奏のための楽曲は、60分余りを3和音の分散音のみで綴っていく、超が付くほどの静謐な音楽で、なかなか鑑賞する機会が少ない楽曲でもある。実際、この録音に聞き入る環境を手に入れるには、夜半の静かな時間をしっかり確保しないとならず、これが一番難解なことだと思うのである。高橋アキの解説だと、平均律の和音のずれから生じる微妙なゆらぎ(ワウ)に注目してほしいと言ってるが、確かにプルルと震えるものからグアーンと揺らぐ音まで、ピアノの残響には楽譜に書かれた音以外に様々な時間軸のゆらぎが重層的に流れていることが判る。このピアノという楽器のもつ音を純粋に聴き入ることが、作品の第一義的な目的である。

これだけ演奏者に緊張を強いる楽曲ということもあり、なぜ電子音楽ではないのかということについては、実はこの3和音には、3人のピアニストへのオマージュが隠されており、閃きと集中力で押し進むデビッド・チュードア、端正で構造的なロジャー・ウッドワード、そして絶対的に静止した高橋アキが居て、演奏家それぞれの個性が堪能できるらしい。そして最後の高橋アキにいたって、フェルドマンは自分の楽曲が祈りの儀式に招かれた幸福に浸れると表現している。ただし、生身の人間が演奏したものをCDで聴くのだから、それこそ電子音楽と変わらないようにも思うのだが、それはそれで鏡に映る鏡のように、記憶の記憶を辿るというひとつの帰着があるものと割り切ることとしよう。さらに言えば、CDという記憶媒体そのものが、作品名と重層的に響き合って共存しているとも言える。 |

これらの楽曲の大きな特徴は、音響の広がりというシンフォニックな条件よりも、時間の流れをいかに捉えているかというファクターが強く、水墨画になぞらえると、屏風絵のような空間的な奥行きよりも、掛け軸にみる省略の美学のほうが似ている。モノラル装置もまさにそういう感じで、毛筆のように音の強弱だけでなぞる音楽を奏でるということができよう。

【線画の表現手法】

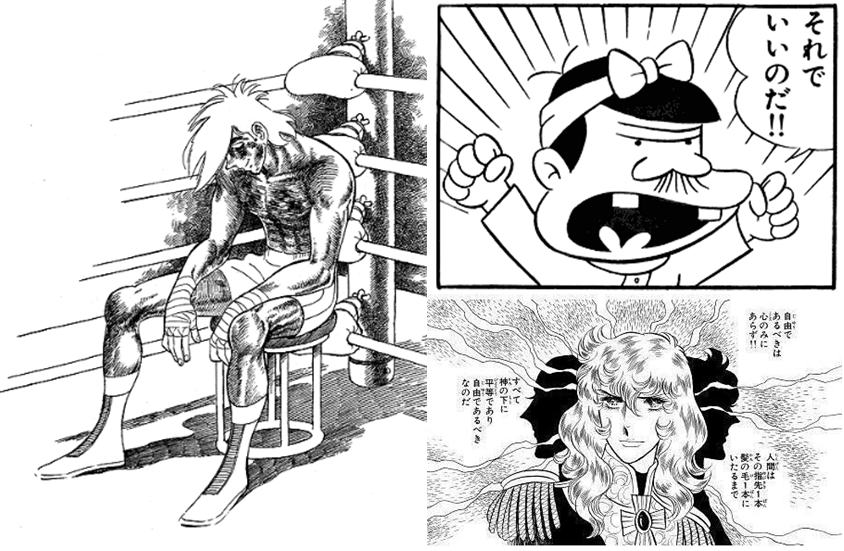

水墨画のミニマリズムは、よく鳥獣戯画で喩えられるが、サブカルの王様ともいえる現代日本の漫画にも引き継がれている。これはカラー刷りが基本のアメコミと比較すると明瞭で、白黒の線画だけで構成されるのが特徴ともなる。そこで展開される個性的なキャラクター設定とストーリーの多彩さは、白黒ということが制限ではなく、むしろバラエティーにつながる豊かさともなっていると思われる。同じことがモノラル装置でできないのだろうか? これが第二のチャレンジである。

ともかく日本人の線画表現は世界でも類を見ない

漫画と直接的に関わりの大きいのはアニソンだが、ここでは漫画家との交流を画いたものを挙げてみた。何というか音楽にしてみると、その時代に流れる空気が音楽スタイルとして明瞭になるのだが、その空気を今ここで語っているように新鮮に再現できるかは、意外に難しいテーマでもある。少なくとも笑いに関しては、音に切れ味がなければ腹筋に刺さってこない。立派なホールの音場感なんて現実味のないものはサッサと捨ててしまおう。

|

ジス・イズ・ミスター・トニー谷(1953~64)

問答無用の毒舌ボードビリアンの壮絶な記録である。シェーッとは言わなかったが、赤塚不二夫に出てくるイヤミのモデルにもなった人だ。同じおちゃらけぶりはエノケンにルーツをみることができるが、エノケンがいちよ放送作家のシナリオを立てて演じるのに対し、トニー谷は絶対に裏切る。この小悪魔的な振る舞いを、全くブレなくスタジオ収録してくるところ、実はすごく頭のいい人なのである。50年経っても古さを感じさせない芸風は、まさにソロバン勘定だ。こればかりは幼い頃の娘も喜んで聴いていた。 |

|

フォーク・クルセイダーズ:紀元二千年(1968)

深夜放送とアングラフォークを席巻した、今でいうインディーズ系のはじまりというか教祖のような存在でもある。裏表紙は寺山修司のアングラ劇団でポスターを担当していた横尾忠則の書下ろしイラストがあり、このアルバムにみせた気合いを感じる。大学生活の思い出に1年だけの活動という契約をそのまま実行し解散したが、実は「帰って来たヨッパライ」がダメなら「イムジン河」があるという真面目路線も検討していたというので、短い時間のゲリラ・デビューの慌ただしさは尋常ではなかっただろう。解散ライブ「破廉恥大宴会」ではアイドルと同じ黄色い歓声で包まれていたが、このアルバムの原盤収入でURC(アングラ・レコード・クラブ)が運営開始され、その後に無数の四畳半フォークを生み出したことはあまり大きく宣伝はされない。この辺は「秘すれば花」のように古式の美徳を抱いていたのだろう。 |

|

あがた森魚:乙女の儚夢(ろまん)(1972)

この珍盤がどういういきさつで作られたかは理解しがたい。林静一氏のマンガに影響を受けたというが、全然上品にならないエロチシズムは、どちらかというと、つげ義春氏のほうが近いのではないか。音楽的にはフォークというよりは、アングラ劇団のサントラのようでもあるし、かといって明確なシナリオがあるわけでもない。しかし、結果として1970年代の日本で孤高のコンセプトアルバムになっているのだから、全く恐れ入るばかりである。おおよそ、日本的なものと問うと、男っぷりを発揮する幕末維新だとか戦国時代とかに傾きがちであるが、この盤は大正ロマン、それも女学校の世界をオヤジが撫でるように歌う。オーディオ的に結構難しいと思うのは、生録のような素のままの音が多く、いわゆる高域や低域に癖のある機材だと、おかしなバランスで再生されること。もともとオカシイので気づかないかもしれないが…。 |

|

伊豆一彦:童夢(1984)

大友克洋の同名コミックのイメージを音楽にしたアルバムで、特にアニメ化の予定もなかったなかで、勝手に押しかけて大友本人に企画を持ち掛けレコード化の話が実現したという。当時としてはまだ新しかった打ち込みサウンドを多用しており、今となってはレトロ感のあるインストアルバムになっている。これを録音していたとき、レコーディングが長丁場となるのを覚悟した大友克洋は、休み時間に何やらスケッチをはじめたが、それが「AKIRA」の世界観を描き止めたデッサンだと、伊豆一彦は後になって知ったという。この時代のサブカルチャーが、異分野の影響を柔軟に受け合っていたことを伺わせるエピソードだ。 |

|

DJ後藤まりこ:ゲンズブールに愛されて(2019)

ゲンズブールというと、奥さんだったジェーン・バーキン が主演の自伝的な映画があって、若いころから躊躇なく露出の多かった割に、意外にも巨乳コンプレックスについて語っていたのが印象的だった。でも時代はやっと追いついたというか、女子力なんて不都合な単語がなくても、美しいものは美しい。そう言える時代になったのだ。で本題なのだが、完全独立を謳ってリスタートした本アルバムは、オーディエンスに「百均!」と叫ばしてみたい衝動で作られたと言って過言ではない。と同時に昭和の四畳半フォークは、泣きながらすすったインスタントラーメンもろともちゃぶ台をひっくり返され畳の滋養(シミ)となっていくのだ。しかし、ゲンズブール、四畳半などは、山本直樹のジャケ絵と同じく、昭和のサイケ&アングラ文化へのリスペクトとも取れるし、ややツンデレな嗜好がオヤジ心をくすぐってやまない。 |

【モダン家具に宿る禅の思想】

さらにひと押しするのが、家具のモダンデザインの多くは、日本の禅の思想と深く結びついている。それは19世紀のビクトリア朝の装飾を施したゴシック趣味と比べれば明瞭で、シンプルで合理的なラインで造形されていながら、人間工学に基づいた心地よさを追求した結果でもある。最終的には「Less is More(少ないほうが豊か)」という建築家ミース・ファン・デル・ローエの言葉に集約されるような価値観へと導かれる。多くの建築家は椅子の設計でかなり個性を発揮しているが、同様にモノラルであることは、一人の人間の存在を引き立てる基本単位でもあるのだ。つまり人間の声は、室内における音響の基本単位だと言っていい。

建築家が設計した個性的な椅子のかたち

だいたい家具のモダンデザインについて言うと、サティの「家具の音楽」が引き合いに出されてウンザリする。というのもサティのような幅広い楽曲を提供した作曲家の評価に何も寄与していないからだ。ここでは小粒だが構造的にガッチリ組まれた演奏を取り上げてみた。

|

メリカント:ピアノ小品集/舘野泉

舘野泉がメリカントの小品集を録音しようと提案したところ、アマチュアの練習曲程度に思っていたレコード会社は、セールス上の課題が多くてかなり渋ったという。しかし実際に売り出すと、フィンランド国内でローカルヒットとなり、その後のメリカント作品の再評価にもつながった。私も最初は、少しドライで素朴な録音があまり好きになれなかったが、システムを1970年代風に見直すと、この家庭的な質感がめっぽう好きになった。 |

|

E.S.T.:Seven Days of Falling

ジャズ・ピアノ・トリオのアルバムだが、ジャズというよりはポップ・チャートでも注目を浴びた。特にアコースティックのみということにこだわらず、ときおりエレクトリックの効果音を加えて雰囲気を盛り上げる。自分としては、トータスのようなエレクトリック・ミュージックのつもりで買ったのだけど、アコースティック然とした音を聞いて何となくガッカリしていたところ、クロスオーバー・ジャズだということで何となく合点がいった。本人達のやりたい音楽に何かとジャンルの完成度をアレコレ言うのは野暮だと反省した次第。 |

|

スウィングル・シンガーズ:ジャズ・セバスチャン・バッハ Vol.2

バッハの曲を8声のアカペラに編曲した超名演。Vol.1が初恋のような春を感じさせるとするなら、Vol.2は別れの秋という感じに仕上がっている。祈りという面では、バッハの曲はそれ自体に宗教的なメタファで覆い尽くされているように思われているが、原曲オリジナルの楽器構成よりも、他の楽器に編曲したときのほうが、バッハの魅力に対する概念的な抽出に優れているようにみえる。これはバッハの曲の音響構造が、楽器の音色によらず強固であることと合わせて、編曲時の演奏者の工夫次第でバッハの音楽語法そのものを、自分の内在的なものに引き寄せることに成功しているからである。この場合は、編曲を通じた思索の過程が、演奏者に静寂を与えていると言えよう。 |

四畳半、サブカル、シンプル・イズ・ベストというキーアイテムを、モノラル装置に流し込むとどうなるのか。それは昭和なオーディオ指向の本来の姿を取り戻す作業という感じになる。

【モノラル方丈生活の見立て】

こうしてやっと本題に行き着いたわけだが、モノラル装置の構築について、初級のフルンレジからベテランの大型ホーンシステムの間に位置する、中堅のシステムを四畳半に招き入れるための要件を整理してみたいと思う。このモノラル忍遁術の秘伝には「秘すれば花」との格言のとおり、「納まり」「取捨」「間」「喜怒哀楽」「造作」をテーマにかいつまんでみよう。結果として、方丈とはリアリズムに理(ことわり)ありということになる。つまり四畳半の響きを、在りのままに味わうことこそ、モノラル装置の奥儀となるのである。

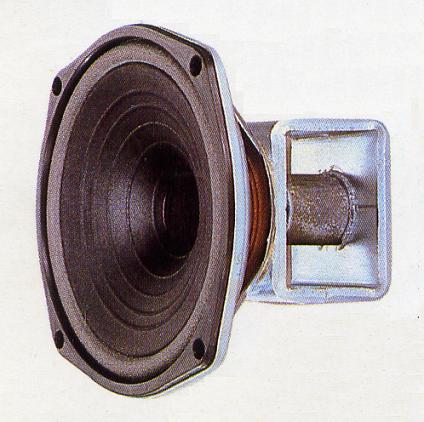

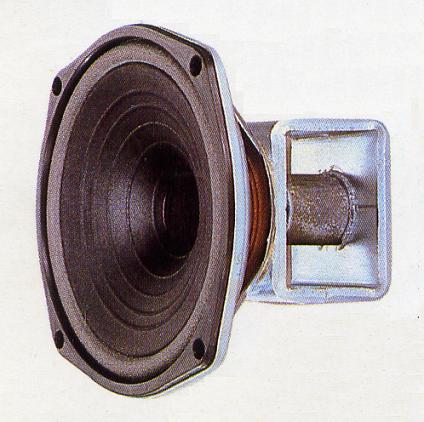

さて、四畳半モノラルをはじめるにあたり、誰でも最初は16~20cmフルレンジでこじんまり開始するのが常套手段である。この口径が低音と高音のバランスがいいという下馬評があるからだ。しかしあえて言うと、モノラルはレンジよりも勢いのほうを優先すべきである。特にボーカル域の懐の深さを実感するという意味では、周波数レンジを100~8,000Hzに絞り込んだ30cmエクステンデッドレンジが最適であると私は確信している。その理由は、このユニットの開発がマイクの生音をそのまま拡声するために設計されているからに他ならない。重低音のためでも超音波のためでもない、ボーカルのために開発されたスピーカー・ユニットを最初に選べば、他の事柄は自然と良くなる。

秘伝その一:【納まり】

まず「納まり」の部分から入るが、どんなに優れていてもともかく四畳半に入らないことには何も始まらない。適度な大きさであることは、当然のことではある。しかし適当とは何であろうか?

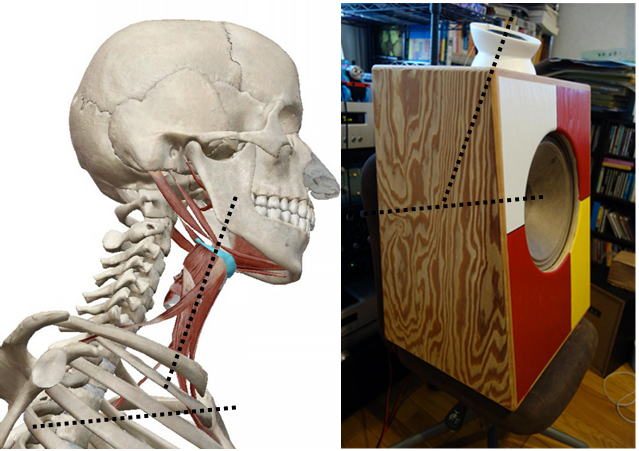

一般家屋のなかで、いかに最適な音響を得るかと言えば、それは人間そのものに還元していく。 フランスの現代建築家ル・コルビュジエは、自身の建築のスケールを人間そのもので測るモデュロールを提案したが、私自身はオーディオ装置には大きさも重要だと考えていて、家庭用オーディオという一般家屋にフィットした大きさは、人間以上に最適なものはないという認識にいたった。それも一人の話声がちょうどいいのだ。それ以上大きくても、それ以下に小さくても、どこか不自然な音響をつくりだす。実はオーディオにおける錯誤の原因が、電気的に音量を好きなようにコントロールできるという点にあるが、大きなコンサートホールからすぐ側で演奏するソロまで、再現しようとする音響的な幅は広いものの、所詮四畳半で聴く音はそのキャパシティから逃れることができない。以下の図表を見て、私のオーディオ装置のアプローチが、機械的なヒューマノイドとして始まっていて、一種のパーソナリティを獲得させようとしていることが理解できるだろうか。人間そのものの声を再生するためのアプローチとして、できるだけ近いカタチからスタートしている。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

ツイーターを置いているシュールな猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて、良い感じでスピーカーの軸に疑似的な消失点をつくっている。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がポッカリ浮いた感じになった。

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

裏蓋を取って後面解放! |

モノラル試聴にすることで30cmスピーカーでも、ディスクサイドに置いて人間ひとり分のスペースしかとらない、とても省スペースなオーディオになる。机など含めても2畳くらいで十分なんじゃないだろうか? それでいて、しっかり実体感の強い音で鳴るのだから、なかなかのものである。これがステレオだと壁一面を占拠し、なおかつ三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。四畳半には人間の大きさが実にいい感じに納まるのだ。 モノラル試聴にすることで30cmスピーカーでも、ディスクサイドに置いて人間ひとり分のスペースしかとらない、とても省スペースなオーディオになる。机など含めても2畳くらいで十分なんじゃないだろうか? それでいて、しっかり実体感の強い音で鳴るのだから、なかなかのものである。これがステレオだと壁一面を占拠し、なおかつ三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。四畳半には人間の大きさが実にいい感じに納まるのだ。

秘伝その二:【取捨】

さて日本におけるモノラル装置の歴史は浅いため、実に多くのバリエーションが想定される。現在ではハイレゾでマスタリングしたモノラル録音というものも存在し、96~192kHzまでデジタル品質でトレースすることが可能であるが、それだけの情報があるわけではない。むしろ高域のコントロールできていないパルス性の雑音が目立たないように化粧をほどこしているものがほとんどである。つまり広帯域を再生できるスピーカーやヘッドホンで、耳ざわりのないようにしているに過ぎない。

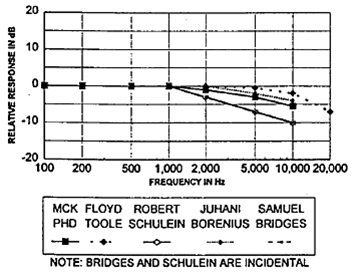

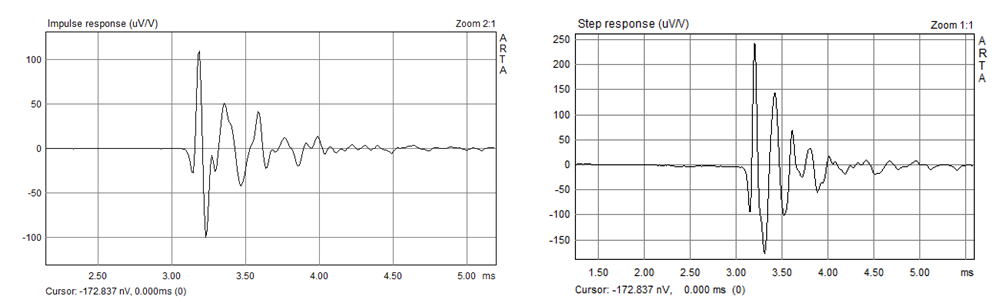

Hi-Fiの基準としてフラットで広帯域というのがあるが、そもそも人間の聴覚そのものがフラットではない。外耳の管共鳴によって中高域に強いピークをもつことで言葉の子音が聞こえやすいようにできていて、逆にいえば、人間の言語は、人間の耳に聞こえやすいようにできているのである。この外耳の共鳴の標準化が決まったのはラウドネス曲線から半世紀後の1990年代で、ヨーロッパでヘッドホンの音の計測方法をダミーヘッドで行うDiffuse Field Equalization補正曲線として、1995年に国際規格IEC 60268-7とされた。この1995年というのが微妙な時期で、CDウォークマンをはじめとする携帯型パーソナルオーディオのデジタル化により、それまでカセットテープの薄い高音を強調する方向でチューニングしていたヘッドホンに対し、デジタル録音で拡張された高域のダイナミックレンジをそのまま出してしまうと、若年性の難聴になってしまう危険性も出てきたからだ。

|

|

| Diffuse Field Equalization補正曲線 |

|

しかし、人間の感情表現に必要な帯域は、まさに人間の言葉による。つまり、100~8,000Hzという狭い帯域で十分に音楽表現が成り立っているのだ。異常な低音、過剰な高音は、人間にとってけして心地よいものではなく、近寄りがたい畏怖の念を呼び起こす。四畳半でもっとも避けるべきは、すぐ隣にいてコワイ人が日常的に居てほしくないという、ふつうの生活感覚である。まずこの平常心というものが保つことが肝要である。

モノラル入門にビンテージ品の8インチ(20cm)フルレンジを勧める人は多い。低域と高域のバランスが良いというのが一番の理由だ。一方で、私は当時の標準は12インチ(30cm)だと考えている。スピーカーを30cmとした理由は、低音の増強のためではない。200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。

それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠けるし、重たい振動板のウーハーも胸声が強調された不自然なイントネーションになる。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。私はJensen

C12Rという、1947年に開発され現在はギターアンプ用に製造されている30cmスピーカーを使っている。ビンテージな設計だが新品である。これだと喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

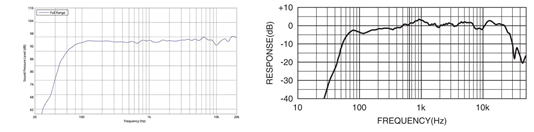

CDのエネルギーバランスをアナログ的に最適化するアイテムとして、私は古い設計のライントランスを使用している。といっても大げさなビンテージ物ではなく、サンスイトランス ST-17Aは、トランジスターラジオの組込み用に1958年に開発されたパーツで、終段プッシュプルをB級動作させる際の分割トランスとして、現在も製造され1,000円弱で売っている。これも1980年代には、ICアンプの登場によりOTL回路が主流になったが、FM放送やカセットテープという媒体を通じて聴く分には少し鮮明さが増したという感じだろう。しかしCDのDACから直出しの信号はあからさまで品がないのだ。

トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ピュアだからと生野菜や生魚をかじってばかりもいられまい。同じ素材でもトゲや骨を抜いて美味しくいただこう。

昔、ヨーロッパ系のヴィンテージオーディオを扱うショップを訪問したとき、修理中だった古いドイツ製真空管を使ったアンプについて質問すると、「9割はトランスの音だ」と豪語していた。その頃はあまりピンとこなかったが、初期のNEVEコンソールに組み込まれていたマイクアンプも、トランジスター回路を用いながらトランス独特の艶やかな倍音を沢山含んでおり、往年のブリティッシュサウンドの太い粘り気なども含め真空管っぽいテイストをもっている。この倍音や粘り気の出る理由は、トランスの磁気飽和による高次歪みや磁気ヒステリシスによるコンプレッションが発生するからであるが、現在のオーディオ用トランスは性能が著しく向上して、重低音も高調波もキッチリ変換して同じような効果はほとんど出ない。サンスイトランスは、どういうわけかその辺を昔のスペックのまま出しており、まるでMMカートリッジでも聴くかのような野太さと艶やかな倍音を出してくれるのだ。かといってそれほど味付けを強調するほど癖のある音でもなく、かつおだしの味わいのような感じが気に入っている。

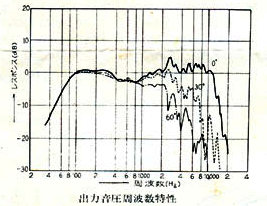

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

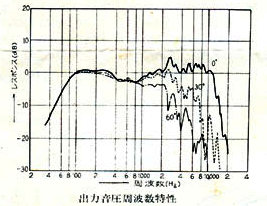

四畳半で近接からスピーカーを聴く場合、コンサートホールに比べ高域は思った以上に鮮明に聞こえるため、フラットだと強めに響くことになる。私のモノラル装置の高域の音圧レベルは1kHz以上を-3dB/octで落としていってるくらいで、それが通常の室内の自然な減衰だと思っている。これはトーキー初期に広い映画館での音響特性を規定したアカデミー曲線に近似しているが、生音をマイクでそのまま拡声したときに丁度いいバランスである。実際の大型スピーカーの音響も、正面はフラットに設計してあっても、斜めから段々と落ちていく傾向のものが多く、ステレオの定位感の発露だけのためだけに高域が存在している。これは定位感のないモノラル試聴では必要のない領域なのだ。モノラルだと直接音だけの直球勝負なので8,000Hzまで出ていてば十分にHi-Fiに聞こえる。

カマボコだろうがなんだろうが私好み(点線はアカデミー曲線)

実はこのバランスはかの「40万の法則」に沿っており、200~2,000を折りたたむと、100~4,000Hz、50~8,000Hzでおのおの-10dB/octで均等にバランスしている。「40万の法則」というと20~20,000Hzの約数がフラットと考えがちだが、カマボコ型にも幾何学的な黄金比が存在するのだと思った次第。低いほうは単発サイン波で確認すると50Hzは聞こえるが40Hzはだんまりと、意外に低いところまで伸びている。逆にローコンプライアンスのウーハーはバスレフにすると、100Hz付近がコンモリ持ち上がるだけでモゴモゴしてバランスを失う。この辺がサジ加減というかカマボコ黄金比の由縁である。

著名なレコーディング・スタジオのルーム・アコースティックでも、私ほどではないにしろ高域は減衰させている。1998年にはEBU tech 3276で標準化され、2kHz以上を-1dB/octとするように推奨している。現在ではDSPなどで見掛け上の周波数特性をいくらでもいじれるが、試聴位置でフラットというのはいかにもやり過ぎなのだ。あと音が聞こえることと、音楽的に整合性が取れているかは、次に述べるタイムコヒレント特性をみると、犠牲にしているものがあまりに大きいことは明白である。

著名なレコーディングスタジオのルーム・アコースティック

秘伝その三:【間】

オーディオにおいて「間」の表現ほど難しいものはない。というのも、西洋音楽で言うところの表現とは、あくまでも作為を指しており、無いというものには表現は存在しないのだ。これは日本の禅思想に影響を受けたジョン・ケージ「4'33"」でさえ、この世に無音というものは存在しないと断言し、ハプニングという手法へと展開したことと関連している。このため、オーディオにおける無の意味はSN比というかたちでしか言い表せていない。つまり無作為のノイズだけが、表現に関係ない無の存在なのである。

ところが、四畳半での試聴では「間」の定義は非常に重要である。というのも、普通の人が住む四畳半の周囲には生活音が意外に多く、スペック上のSN比はほとんど役に立たない。どこから音楽で、どこから騒音なのかの区別が重要となってくるのである。「鹿威し」に喩えると、絶えず流れるせせらぎと、カツンと竹筒が打ち叩かれる音の違いが明瞭である必要がある。よくオーディオの表現で解像度という言い方があるが、これは読んで字のとおり、元は写真におけるピントの区別からきている。これだと録音された音が隅々まで聞こえることを意味し、鳴っている音と音の差異についてであり、周囲の環境音とはやはり関係がない。私自身はこの「間」の分別は波形再生の時間的な分解能にあるとみていて、部屋の外の環境音は遠鳴りがして鈍く、スピーカーの音は近く鋭く聞こえるのである。

これはタイムコヒレント(時間的整合)特性と言い、計測方法としてはインパルス応答、ステップ応答で示される。ちなみにステップ応答は矩形波の立ち上がりだけを入力した場合、応答は右下がりの三角形を画くのが理想である。

ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)

実は私のモノラル装置は、Jensen C12Rというギターアンプ用30cmスピーカーを使いながら、このステップ応答がシャープで素直なのだ。スパッと竹を割ったようでもある。それはCDプレーヤーのラックスマンD-03XのMQA対応DACのショートロールオフのインパルス応答からそのまま引き継がれている。おそらくウーハーが後面解放箱で余計な反射音や空気抵抗がない、チャンデバを使ったマルチアンプであることなどの好条件が重なっているからだと思うが、ともかくスムーズに反応している。

後面解放箱に使えるユニット選びで注意する点は、フィックスドエッジでQts=1.5以上のローコンプライアンスのスピーカーを選ぶこと。通常売られているスピーカーはバスレフ箱で低音を伸ばすように設計された、Qts=0.3~0.5のハイコンプライアンスのもので、これだと後面解放箱では空気抵抗が少なすぎて低音が伸びずバタつくだけになる。バスレフ向けのハイコンプライアンス型のユニットは1950年代でも既に存在して、古いビンテージだからといって何でも後面解放というわけにはいかない。

Jensen C12R+Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性(システムトータル)

ライン出力でのインパルス特性の違い

D-03X-USB(左:ショート)、パソコンDAC(右:シャープ)

一般の2~3wayのスピーカーは、たとえモニタースピーカーであろうとそうではなく、ネットワーク回路でフィルタリングしたクロスオーバー帯域の位相が大きくくびれ、タイミング的にも別々に鳴っているのが判る。つまり周波数レベルではフラットに設計されていても、高域のパルス音が目立ち、低音はズドーンと後打ちで包み込むようなサウンドとなる。これはコンサートホールでそれらしく聞こえるためのデフォルメであり、壁間隔の狭い四畳半ではもちろんNGである。

代表的なモニタースピーカーのステップ応答(左:小型2way、右:大型3way)

各クロスオーバーで位相にねじれ→大口径ウーハーは200Hz以下が大幅に遅れて強調

秘伝その四:【喜怒哀楽】

日本画の線画表現には、多彩な感情表現があると言ったが、実はモノラルで聴く音楽にも表現の多彩さが明瞭に表れる。私の場合はステレオ録音もモノラルにミックスして聴いているが、それは一端はコンサートホールに仮想現実となって配置された演奏者を、ふたたびマイクの前に立った状態に戻す還元反応でもある。そのことによって、演奏者のパッションに再びアプローチできると信じている。それはちょうど、色のない線画に描き手の感情がより鮮明に感じるのと似ているのだ。その意味では、ステレオの音場感を取捨したうえで、喜怒哀楽を明瞭にしたと言ってもいい。

ステレオ音声をモノラルにミックスする方法は、ミキサー付属の3バンド・イコライザーを使っている。 ステレオ音声をモノラルにミックスする方法は、ミキサー付属の3バンド・イコライザーを使っている。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているビンテージ・オーディオ愛好家に人気があるのが、プッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いにレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。「逆疑似ステレオ合成方式」とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

もっとも、この単純化されながら鮮烈さを保つには、ウーハーとして使っているJensen C12Rが大きく寄与している。これは現在ギターアンプ用として売られているが、開発された1947年当時は、ボーカルやギターを拡声する汎用のPAスピーカーだった。この時代はスウィングジャズの全盛期で、ビッグバンドのホーンやドラムに混ざって出音が遅れると生楽器に埋もれてしまうため、出音が遅れないように拡声することが絶対条件であった。なので30cmのものでも特に反応が早いものとなっているのである。このユニットは1960年代初頭のRock-ola社などのジュークボックスに使われ、当時のロカビリーがどれだけ激しくリズムを刻んでいたかがつぶさに判るのだ。

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

方丈を通り越して青空で演奏するブルースマンだち

1960年代初頭までのジュークボックスにも使われたJensen C12R

この1950年代のポピュラー音楽の骨格をを支えたユニットだけに、現在のJ-POPに至るまでリプロデューサーとしての性能がいかんなく発揮される。戦後のアメリカから世界中に広がったポピュラー音楽のオーディオ再生で、一番不満に思うのが、クラシック向けのコンサートホール張りの音場感を出すことが立派、そうでないブルース弾き語りの乾いた音調は悪いというような歴史的な過誤に今も汚染されていることだ。むしろダミ声をぶつけて悲喜こもごもを叫ぶ姿こそが、生身の人間をヒューマニズムとして受け容れるポピュラー音楽の原点でもあるはずだ。その価値観を従来の歪み率とSN比で計ったオーディオはほとんど顧みなかったと言っていい。もちろん四畳半には乾いたリアリズムは似合うのである。無常観を受け容れながら琵琶をたしなんだ長明もまた、方丈の響きに思索を深めていったのだと思う。

大物ミュージシャンがリスペクトしてやまない電蓄のゴッドファーザー

現在使っているコーンツイーターのVisaton TW6NGは、1950年代のドイツ製真空管ラジオではお馴染みだった設計を踏襲して後面を鉄板で塞いであったりして、おそらく古いラジオの交換部品として製造されているのかもしれない。完全なペーパーコーンではなく、センターキャップが樹脂でできており、少し甘い艶がのる1970年代風の仕草もみせる。個人的には、昔のラジカセの音を思い浮かべているのだが、コーンツイーターに抱きがちな古臭さよりも、ずっとポップな雰囲気が漂っている。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

ちなみに、TW6NGのタムコヒレントは以下のとおりで、5kHzと13kHzの共振でザワついているだけの、三味線でいうサワリに近い機構であり、極めていい加減な設計だと判る。現代のステレオ技術のように定位感を明瞭に出すようなニーズには全く応えられない。一方で、高域の拡散という意味では十分な機能性を有していて、ジェンセン爺のタイムコヒレントを著しく侵すこともしない。ただし、CDの音に対し前述のラジオ用ライントランスで少し鈍すことでバランスが取れており、私としては、ジェンセン、サンスイトランスに続くアナログ時代のミッシングリンクがさらに増えたことになる。

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

あとJensenを使っているとアメリカンな印象が強いが、クラシックでもフルトヴェングラーなどが活躍した1950年代のドイツ放送録音と相性が強いことも指摘しておこう。最近になって当時のオリジナル録音テープを使用したリマスター盤が出ているが、1950年あたりから現在のものと全く遜色ない音質で驚かされた(ずっと騙されてた?)。

実はノイマン製マイクとテープレコーダーの組合せは、1940年代の開発に遡り、その技術はそのまま戦後のFM放送に流用されたが、そのときのHi-Fiラジオの音響設計が今回のスピーカーとほぼ同じなのだ。つまり本来のHi-Fiの音響設計はこちらのほうがオリジナルである。Jensenも元はデンマーク人、むしろドイツと近いといえばそれまでだが、当たらからず遠からずといったところか。上記の独Visatonのツイーターと合わせて立派なモノラル再生機の体裁を保っている。

左:テレフンケン Spitzensuper 7001WK(1937年)、右:同 Spitzensuper 8001WK(1938年)

スーパーヘテロダイン、2wayスピーカーを装備した高級ラジオのはしりとなった

シベリウスは海外を含め自作品のラジオ放送を聴くのを楽しみにしていた

1947年ベルリン復帰演奏会(ノイマンCMV3型1本)

左:1日目ティタニアパラスト、右: 3日目フンクハウス(旧RRG)

秘伝その五:【造作】

オーディオのデザインについては、概ね電子機器としての未来志向が優先されて四角四面のメタリックなものが大半を占める。それも戦前のビクトリア朝の装飾から突然切れ変わった。もうひとつは、ステレオの所有が経済的なステータスとして長く続いたせいか、他の家具に比べ存在感がやたら強い、つまりステレオだけが威張って見えるのである。そのうえさらに、最近のスピーカーのように定位感を売り物にすると、スピーカー周りを広く空けなければならず、ますます打つ手が無くなっている。

これをモノラルにすることで、スペースファクターや周囲の空間確保などの問題は片付いたのだが、最後にスピーカーのデザインをどうしようか? という疑問にぶち当たった。

モノラル録音の最盛期だったミッドセンチュリーは、人間工学の成果が花開いた時代でもあった。つまり人間にとって心地よいものとは何か? という課題が、日用品のなかに様々なかたちで流入してきたのである。一方で、オーディオ機器のデザインはアールデコ以降ほとんど進展はなく、1970年代にスペースエイジの思想が少しあったくらいで、無骨な必要最小限の意匠しかもたなかった。これは、他の室内インテリアと比べても特異な状況であるといえ、ともかくステレオが部屋にあるという存在感だけが悪目立ちするのが一般的だ。さらにメーカーで製造してないモノラルスピーカーを自作ともなれば・・・案外、こんなところで躓いてしまうのである。

並み居るミッドセンチュリー家具のなかで、オーデイオ機器がささっていけないのは、正統なモダンデザインの潮流を汲んだ(つまり名のあるデザイナーの関与した)オーディオ装置が思ったほどなく、さらには欧米でさえも1950年代のオーディオ機器のほとんどがDIYだったことを考えると、こうした見た目にお金を掛けること自体ナンセンスだった。単純にはHi-Fi対応のカートリッジ、フォノEQさえなく、交換パーツを買い足すことで凌いでいたのだ。それよりもレコードを買う資金を工面するほうが優先順位としてずっと高かった。こうしたHi-Fiメディアの渇望は、1970年代にFMステレオ放送が開始されることで金銭的な余裕ができるようになったが、時すでに遅しであった。結局こうした貧乏性がアダとなって、音質重視というオーディオマニアの看板を背負うことになったのは不幸というべきだろう。

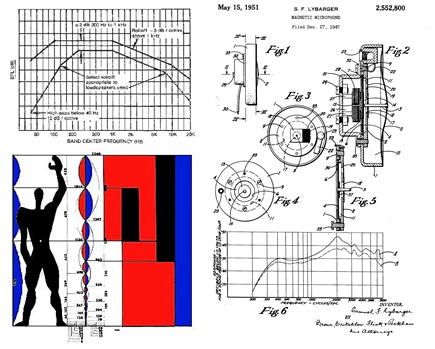

そこでスピーカーの意匠については色々と悩んだのだが、オーディオ機器の脱構築という意味も含め、オランダのデ・ステイル風にまとめてみようと思った。う~ん、モンドリアンのアトリエやイームズ夫妻のデザインしたスピーカーははなんてキュートなんだろう!

モンドリアンのアトリエ(1940年代)

イームズがデザインしたステファン・トゥルーソニックEシリーズ(1956)

というわけで、ぶっちゃけモンドリアン先生のパクリであるが、なんとなくチューリップ畑と風車の組合せに似てなくもない。スピーカーの胴体を、チューリップの唄のとおり赤・白・黄色と塗り分け、少しアクセントを持たせるため黄色の部分を狭めにした。こうしてやると、スピーカー特有のポッカリ空いた空間が目立たなくなるようにも感じる。全部にサランネットを被せるとのっぺら坊、剥き出しだとこっちをジロッとみているようで気にしないというほうが無理、ということでの対応策でもある。

チューリップ畑と風車:オランダの原風景 vs 胴体をモンドリアン風に塗装

四畳半と同様に日本のモダンデザインのなかで感じ取る簡潔な意匠

(マルニ:Hiroshimaチェア、レムノス:リキ・パブリック・クロック、無印良品:木製デスク)

ちなみにミッドセンチュリーの人間工学に沿ったものは以下のとおり。

- 40万の法則(1950,田口泖三郎)

- モデュロール(1948,ル・コルビュジエ)

- 補聴器のハーフゲイン・ルール(1944,Samuel F Lybarger)

- アカデミー曲線(1938,映画芸術科学アカデミー)

- ジュークボックス(1950s,Rock-ola社)

- 真空管FMラジオ(1950s,Telefunken社)

というわけで、四畳半オーディオをモノラルにして、「納まり」「取捨」「間」「喜怒哀楽」「造作」をテーマに色々いじり倒してみたが、肝心の音楽への対応力の広さは以下を見てもらいたい。

上記のモノラル・システムを組むのに、どれくらいお金をつぎ込んでいるかというと、以下のようになる。CDプレーヤーだけやたらに値が張ってオーディオマニアの片鱗をみせているが、他はできるだけ多くの人にモノラル試聴を楽しんでもらえるよう予算を抑えている。

| 品番 |

価格 |

用途 |

| Jensen C12R |

\7,180 |

エクステンデッドレンジ・ウーハー |

| Visaton FR6.5 |

\2,214 |

コーンツイーター |

| サンスイトランス ST-17A |

\929 |

ライントランス |

| BEHRINGER CX2310 |

\15,800 |

チャンネルデバイダー |

| YAMAHA MG10XU |

\28,800 |

ステレオ→モノラル、リバーブ |

| DENON PMA-1500RE |

\69,800 |

パワーアンプ |

| Laxman D-03X |

\254,600 |

CDプレーヤー |

| ウーハー用後面解放箱 |

約\30,000 |

Altec 618型(ヤフオクで購入) |

| ニトリ スタッキングスツール |

\6,990 |

ウーハー用足台 |

| 猫用エサ入れ |

\1,499 |

ツイーター用置台 |

| 合計 |

\417,812 |

|

以上のうちどうしても必要な、Jensen、Visaton、サンスイトランス、ベリンガーのチャンデバ、ヤマハのミキサー、後面解放箱の合計は\84,923。後面解放箱は板材カットで自作すると10,000円もかからないし、CDプレーヤーとアンプは、リソースに合わせて選べば金額の調整は可能だ。

いちよ、このシステムが本来得意とする録音について以下に挙げておく。いずれもラジオっぽい音としてオーディオ批評から嫌悪されていたジャンルなのだが、録音された当時の空気感まで鮮烈に伝わる再生ぶりとなる。このシステムの適応範囲の広さはまさしく無敵に近いのだ。

|

フルトヴェングラー&ベルリンフィル/RIAS放送録音集(1947-54)

レコード会社との利権の問題で、長らく海賊盤として出回っていたため、録音品質の本当の実力が判りにくかったものの集大成でもある。この頃のドイツは世界でもいち早くFM放送の全国ネットを推進しており、それまでAMラジオ用の品質と思われていたものが、実はFM放送用のHi-Fi録音であり、当時のドイツ国内ではレコードよりも手軽に高音質で聴ける音楽メディアだったことが判った。とはいえ、フルトヴェングラー自身がこだわった1本吊りマイクでの収録は、現在のステレオ録音の主流とは明らかに文法の異なるのは必須で、正しい再生方法が良く判らない実態がある。

この辺はジェンセン爺とご対面すると、よく言われるドッシリと構えたドイツ風のサウンドではなく、戦中にみせた流麗なフレーズの流れと必然性のある燃焼度とが蘇ってくる。さらに晩年様式ともいわれるバランス重視の演奏でも、黒い情念が立ち上ってくる巨匠のエキセントリックな面もしっかり表現できる。つまりこれまで年代別に評価していた巨匠の芸風は一貫しており、多くは録音品質に左右されていたような感じもするのだ。 |

|

Cruisin' Story 1955-1960

いわゆるロカビリーのコンピ3枚組で、この頃のアメリカン・ポップスの有名曲がひと揃え聴ける点で非常に重宝する。この時代のロカビリーは、ベンチャー企業のようにサテライト・レーベルが乱発されるなかでのヒット曲の量産体制に入っていたので、実はドーナッツ盤以外の元テープまで遡れるものはほとんどない。この企画盤の背後には強力なレコードコレクターが控えており、ジュークボックスで擦り切れた盤ではなく、ちゃんと保存された良質な盤を使用していることが効を奏している。

ジェンセン爺にとっては、むしろホームグラウンドのようなもので、もっとも安心して聴ける録音集である。とはいえ、どっしり構えたというものではなく、腰をフリフリ楽し気に踊る若き日を彷彿とさせるもの。古い録音でも吹き込んだ頃はこんなに若かったんだよ、と茶目っ気タップリのビッグダディぶりである。 |

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス

日本コロムビアとビクター音楽産業とが1960年代の昭和歌謡の名曲を持ち寄っての2枚組だが、ヒットした時期のモノラル音源も豊富に揃っているのが貴重でもある。これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くと、その溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。50年以上も昔の録音というと、何かとセピア色に色あせた印象をもつことが多いのだが、各歌手の個性やカラーが出せるかという以外に、リボンマイクを中心にして録られた歌声が、いかに自然な息遣いで再生できるかというのも重要である。

ジェンセン爺とご対面すると、この時代のエコーの癖が強調されず、折り目正しい舞台衣装のように音像にブレがない(声が膨れたり痩せたりしない)のに加え、冒頭の「いつでも夢を」の歌詞のように、まだ見ない未来にむかって声を投げかける、当時の人の心境まで伝わってくるようだ。果たして歌詞にあるように、世の中キレイに整っていくのか、そういう不安も少し混じりながら、衒いもなく恋愛カオスのなかに身を焦がす若者の初々しい姿でもある。何だかオジサンまで恥ずかしくなってきた。 |

【豊穣なり!四畳半ミュージック】

かつて1970年代のフォークブームのことを「四畳半フォーク」として決別した人たちもいるが、孤独も貧しさも別に恥ずかしくも怖くもない、そうした大らかさが昭和にはあった。テレビの妖怪だって「お化けにゃ学校も試験も何にもない」と言い切っていたのだ。ここではのんびり孤独を楽しむ音楽として「喜怒哀楽」に沿って選んでみた。

方丈の間(四畳半)で諸行無常を味わうのに、にぎにぎしい音楽とは何事か? と思うかもしれないが、実は江戸初期の歌舞伎踊りには、この世に未練のある死人の魂を鎮魂するのに、満足いくまで楽しんでもらおうという、全く逆転の発想があったらしい。これが歌舞伎と盆踊りにつながるらしいのだが、長明でさえ隠遁生活に琴と琵琶は必要だと思っていた。つつましい方丈の生活にも音楽は必要なのだ。

こうしてみると、西洋音楽の大多数は「喜怒哀」の部分で表現しており、四畳半に合った適度な音量で聴ける音楽が少ないことが判る。逆に「楽」の部分はどれだけ選んでも選びきれないのだが、名盤というような売れ行きは期待できない渋いチョイスになっている。オーディオとしても再生の良し悪しを判断するのが難しいだろうが、この音量で深みのある表現ができないオーディオは、音楽を聴く道具として何かと損することも理解できるだろう。四畳半ジャズのワルツ・フォー・デヴィやイパネマの娘、ケルンコンサートのことは他で聞いてくれ。

| ◇「喜」の段◇ |

|

ソロ・モンク(1965)

セロニアス・モンクは、ジャズ・ピアニストとしてはテクニックを誇示しない(むしろ下手?)異端の存在だったが、これは名声も確立してコロンビアに移籍しての録音である。これより前にリバーサイドで2枚のソロ・アルバムを出していて、特に引き締まったNY録音のほうが人気があるものの、私はトボけた風合いの本アルバムが大好きである。ジャズフェスティバルでは「4分音を操るピアノの魔術師」と紹介されていたが、ひとつとして調和音を出さずにピアノのカラーレーションを自在に操るアレンジは、確かに彼の指からしか生まれない。 |

|

Sweet Jazz Trio:Very Swedish(2001)

このトリオはコルネット、ギター、ベースという変わった構成をしているが、このCDではスウェーデン民謡を取り上げつつ、全編mpの静かなプレイが展開される。しかしラッセ・トゥーンクヴィストが奏でるコルネット、この蜂蜜パイのような甘さは反則ワザである。1935年生まれというから録音当時65歳でもう既に老人なのだが、この哀愁ただよう甘美な色気は尋常ではない。 |

|

金延幸子:み空(1972)

歌手の個性があまりにも強いため、この演奏のバックに上記のはっぴいえんどのメンツが参加していることには、あまり言及されない。URCならではのアングラな時間が流れるが、はすっぱな純情とでも言うような、野草のつぶやき声が集められている。時折聞こえるアコギにビブラフォン(木琴)という組合せは、アフリカン・ポップスの先取りでは?

と思われるくらいアッケラカンとしていて、自由っていいなとつくづく感じる。 |

|

御喜美江:アコーディオン・J.S.バッハ

フランス組曲をアコーディオン用に編曲した演奏で、御喜美江さんがこのジャンルでのパイオニアとなって、後に様々なアコーディオン弾きがバッハをレパートリーにするようになった。オルガンにはできないクレッシェンド~ディミヌエンドの繊細な息遣いが見事にコントロールできており、加えてミュゼット弾きのような18世紀農民風の啓蒙思想とも通じる洒脱な雰囲気まで出しているのだから、バッハの解釈としても最高のものである。 |

|

テレマン・6つの四重奏曲/有田・寺神戸・上村・ヒル(1995)

フランスの片田舎にある小さな聖堂でB&K社製の無指向性マイクでワンポイント収録した古楽器の四重奏。イタリア風コンチェルト、ドイツ風ソナタ、フランス風組曲と、国際色豊かなテレマンらしいアイディアを盛り込んだ楽曲だが、使用楽器も1755年イギリス製フラウト・トラベルソ、1691年イタリア製ヴァイオリン、ドイツ製ガンバ(レプリカ)、1751年フランス製クラヴサンと、国際色あふれるオリジナル楽器の競演ともなっており、作品に花を添えている。ともすると標題的な外見に囚われて楽曲構成でガッチリ固めがちなところを、日本人の古楽器奏者にみられる丁寧なタッチで音楽の流れを物語のように紡いでいくさまは、自由な飛翔をもって音を解放するスピリチャルな喜びに満ちている。 |

| ◆「怒」の段◆ |

|

ピアソラ:タンゴ・ゼロ・アワー(1985)

晩年のアルバムであるにも関わらず最高傑作という、常に前進し続けるタンゴの革命児が残した渾身の一撃。それまで何の関りもなかったニューヨークのアングラレーベルでゲリラのように録られ、堂々のマイナー発進でのCDだった。その後のことは知っての通り。私にはピアソラの顔が「あしたのジョー」の丹下段平に見えるのは、ボクシングという魔物に魅せられ命を削って灰になっていく、その危うい雰囲気が重なっているからかもしれない。 |

|

ヴィソーツキイ:大地の歌(1977)

酒の飲みすぎで潰したようなダミ声で機関銃のように言葉をがなりたてる旧ソ連の国民的シンガーソングライター。日本ではウィスキーのCMにも起用されたが、それ以前はほとんど知られることがなかった。共産主義国でのブルースということ自体がマイナーなうえ、政府批判とも取れる歌詞のゆえ当然のように発禁となったが、市民はこっそりカセットにコピーして聴いていたという。この録音はフランスでのセッションだが、実質的に残された最良の録音ということになろう。 |

|

YMO:BGM(1981)

一端 日本発のテクノポップのジャンルを決定付けた後に、元の電子音楽風の凝ったアレンジに挑んだ問題作。同じ頃にハービー・ハンコックがヒップホップをおいしく利用した迷作を送り出しているだけに、ラップを揶揄する楽曲もあったり、むしろ混沌とした都市像を再び見つめ直す点で、マイルス・デイヴィスのビッチに似た感触も感じられる。録音のほうは、一端は3Mデジタルマルチで収録した素材を、アマチュア用のアナログオープンリール(タスカム80-8)に通して音調を整えたという。結果は細野晴臣が言う深く柔らかい低音と、アナログシンセのような豊かなグラテーションで混ざりあった有機的なサウンドに仕上がった。コンピューター音を使用することで個性が失われがちと捉えられたテクノ音楽に対し、結局音楽を作り出すのは人間自身であるという解答ともいえる。 |

|

ビヨーク:ホモジェニック(1997)

行き過ぎたストーカー行為によってロンドンでの活動に終止符をうって、故郷のアイスランドに引きこもった時期に書かれたアルバム。ダンス・チューンをコアに据えているようにみえて、実はミニマル・ミュージックの系譜を踏んでいると勝手に思っている。日本のシャーマンを装ったジャケ絵も含めて、輪廻を含めた崩壊と再生というテーマを背負っているが、出だしの動機が執拗に繰り返され粘菌や樹木のフラクタル・パターンのように展開していくとき、歌そのものが豊かな伝染力をもってデジタル回路に広がっていくかのような錯覚に陥る。 |

|

谷山浩子:もうひとりのアリス(1978)

昔話=ファンタジーの世界でキャラが勝手にあれこれ話し始めた結果こうなったという、何の変哲もないアルバムである。ところが同じ時期のキャニオン・レコードには中島みゆきが昇り龍のように失恋ビームをまき散らしており、そこでアリスはおろか白雪姫の継母まで迷惑そうな顔でひねくれている。曲想は「みんなのうた」にも出てきそうな童謡のスタンダードのようなものだが、当時の肉食系男女には全くウケなかった。メイド服もゴスロリも(もちろんツンデレも)まだ存在しないこの時代、ドレスを着られるのはアイドルと魔女っ娘くらしかいなかったのだ。しかし石の上にも三年という言葉のとおり、ラブソングを少し書いたあとは、初心のままでファンタジーの世界を現在も画き続けている。このアルバムと前作の楽曲は、後のアルバムでもときどき再録音しており、楽曲がすでにクラシカルなフォルムをもっていたことを伺わせる。きっと彼女のなかの時間も絵本と同じように止まったままで、そして幼い頃の気持ちも同じように、変わらないまま絵本のなかで生き続けるのである。 |

| ◆「哀」の段◆ |

|

バッハ:無伴奏バイオリン・ソナタ&パルティータ/シゲティ

1950年代にこの演奏を聴いたとき、誰しも第二次世界大戦後のヨーロッパ文明のレクイエムと考えただろう。そして世界の終わりを直感したに違いない。ドイツ音楽の叡智の結晶ともいえるバッハの名曲で、ストラディバリウスの名器を殴りつけるように演奏したこの録音は、最初から何かが破綻していたのだと思う。

19世紀も終わりの頃、ヨアヒムの御前でこの曲を演奏して激賞された神童こそシゲティであり、イザイがそのインスピレーションと共に同曲の献呈者にも選び、それ以降このレパートリーを大切にしてきた第一人者の初の全曲録音である。

ところがギスギスした音色で作品の本質だけを炙りだそうとした演奏は、よく精神性の深い演奏のひとつとして挙げられる。おそらく輝かしいストラディバリウスではなく、陰湿なガルネリで演奏していれば、この解釈がもっと普通に受け容れられたかもしれないのだが、戦争中にアメリカでのドイツ人演奏家へのネガティブキャンペーンに怒った演奏活動の停止に始まる根っからのヒューマニズムと、崩壊したヨーロッパ文化へのレクイエムのような哀愁とが入れ混じった、複雑な味わいの録音になった。それをあえてHi-Fiで残そうとしたことの意図は、今となっては誰にも推し量れない。リアルに再生すればするほど崩壊の度が強まる奇演でもある。 |

|

フルトヴェングラー/BPO:ヴィースバーデン演奏会(1949)

冒頭でフェルマータを掛けたように長く引き延ばされる出だしで有名なブラームス4番と、同じ短調で陰鬱なモーツァルトの40番との組合せが、フルトヴェングラーのロマンティシズムを代表する演奏として広く知られるコンサートだ。しかし、この演奏旅行の最中にプフィッツナーの訃報が入り、急遽プフィッツナーの代表作「パレストリーナ」の前奏曲が組み込まれ、コンサート全体で追悼の意が示されたことはそれほど関心が持たれていない。一般に関心が向くのは戦中と前年のブラームス演奏との出来不出来の比較なのだが、しかしこうして演奏会全体を通して聞くと、その追悼の意味がフルトヴェングラーの芸術観とより深いところで共感していることが理解できるのである。第一次世界大戦以降に混乱を究めたドイツにおいて、もはや取り戻せない時間を慈しむことが赦された瞬間だったと感じる。 |

|

ペルト:アルボス

旧ソ連時代にエストニアに生まれた作曲家で、ラテン語の宗教曲を静謐な様式で書き上げていたが、ソ連国内では無名どころか作曲家としての活動も禁止されていたマイナーな存在だった。それが周回遅れのトップランナーと言おうか、1990年代にミニマルミュージックの先頭にいきなり立ったのである。ヒリアード・アンサンブル、ギドン・クレーメルなど良き理解者にも恵まれ、じっくり挑んだ録音は現代曲としては異例の売り上げとなった。もちろん本人は、活動拠点をベルリン郊外の森に移しただけで、その後も静かに暮らしている。 |

|

木住野佳子:Praha(2003)

ジャズ・ピアニストと言えば、アクロバットなアドリブを思い浮かべるかもしれないが、チェコの弦楽四重奏団とのコラボということもあって、どちらかというとムーディーなアレンジ力で聴かせるアルバムだ。ジャケットが茶色なのでチョコレートのように甘い感じを想像するかもしれないが、冷戦後の東欧の少し陰湿で苦いコーヒーを呑んでいる感じ。この時期の東欧ジャズの怪しい雰囲気のなかに女性ひとりで乗り込んだときの緊張感を知りたい人は、映画「カフェ・ブダペスト」などで予習しておくことをオススメする。音楽が人間同士の心の触れ合いから生まれることの意味を改めて味わうことになるだろうから。 |

|

グラシェラ・スサーナ:アドロ サバの女王(1973,75)

当時は外タレとも言っていた外国人歌手。アルゼンチン出身のグラシェラ・スサーナは、一年に数人しかいない選ばれた存在である。歌唱力が日本人離れしているのは当前として、力で押し負かすのではなく、「誰もいない海」で魅せる静謐な歌い口は、むしろ日本人以上に日本語の美質にあふれている。このアルバムは優秀録音の典型で、アコースティック系のバンドの心憎い好サポートも相まって、どのシステムで聴いても深く破綻のない音が聴ける。しかし、Jensenのようなビンテージ設計のフィックスドエッジの俊敏な反応は、過剰なほどの緊迫感をもって迫ってくる。 |

| ◇「楽」の段◇ |

|

ミシシッピー・ジョン・ハート/1928セッション

え~と完全にジャケ買いです。しかし絵をよく見ると、牧場の牛にパイプ椅子なんて、時代考証などいっさい抜きの1960年代の牧歌的風景。戦前のブルースといえば、悪魔のクロスロード伝説のあるロバート・ジョンソンや、綿花農園労働者だったチャーリー・パットン親父が挙げられるが、このブルース歌手はやさしい猫撫で声で歌い上げるため、どちらかというとフォーク歌手の間で話題になって1960年代に入って再デビューした。でも当時はフォークもブルースもそれらしいジャンル分けはしてなかったし、どこからプロでどこまでアマチュアなんて区分も曖昧だった。そういう自然体の歌が偶然吹き込まれたのが千載一遇の機会だったと判る。 |

|

モンポウ:ピアノ作品集

19世紀末から20世紀後半までに生きたスペインの作曲家だが、いわゆるアヴァンギャルドではなく、20世紀初頭から作曲スタイルを全く変えずに引きこもってしまった人である。その沈黙の深さは晩年に残した自作自演のピアノ曲に現れており、スペインのもつ神秘性を最もうまく表現している。孤独で瞑想的というと、音楽表現にはむしろ向かないように思うが、それを自然とやってのける偉大な精神の軌跡でもある。 |

|

ボブ・ディラン:The Witmark Demos(1962-64)

ディランがデビュー仕立ての頃、音楽出版社への著作権登録のために宅録したアセテート盤などを掻き集めたブートレグシリーズの一環で、一部テープ録音も含まれていると思うが丁寧に復刻されており、家庭で聴くディランという親近感の湧く距離感が心地いい。ローファイ仕様での録音は、かつてのSP盤時代のデルタブルースの黒人歌手たちのデジャヴとして重なり、おそらくダミ声もまねて効果を確かめているようにも思える。フォークの貴公子と言われ、多くのコンサートで引っ張りだこだったライヴと比べると、ルームガウンを着たままのディランがそっちにいて、無心にタイプライターに向かって自分の夢を画いているような感じだ。これがリリースされた当時はこれで公式ブートレグも打ち止めと思わせる捨て駒のような雰囲気が漂ったが、結局廉価版でのリイシューとなって長寿アルバムとなっているのがなんとも微笑ましい限り。 |

|

オーティス・レディング:シングス・ソウル・バラード(1965)

レディングの歌い口はとても独特で、言葉を噛みしめ呻くように声を出すのだが、その声になるかならないかの間に漂うオフビートが、なんともソウルらしい味わいを出している。スタックス・スタジオは場末の映画館を改造したスタジオで、そこに残されていた巨大なAltec

A5スピーカーで、これまた爆音でプレイバックしていた。このため拡販を受け持っていたアトランティック・レコードから「ボーカルの音が遠い」と再三苦情が出たが、今となっては繊細なボーカルをそのまま残した英断に感謝しよう。 |

|

サイモン&ガーファンクル:NYライブ1967

サウンド・オブ・サイレントがヒットした頃の、アコギ1本だけで行った弾き語りライブ。同時代にリリースされたライブ盤は、大観衆を前にした結構騒がしいもので、どんだけ売れているかを魅せつける感じだが、こっちのほうではMCで「ワオ。カミング・ホーム(ただいま)」と語り出すくらい、観客はしみじみと歌を味わっており、ありそうでなかったアットホームなステージとなっている。正規レコーディングだってオケをバックにした壮大なアレンジだったので、やはり一期一会の貴重なドキュメントだったのだ。 |

|

ヴェルヴェット・アンダーグランド:コンプリート・マトリックス・テープス(1969)

ニューヨークでウォーホル・ファミリーとしてスタートした「バナナ・ジャケ」の若者も、旅芸人よろしく西部への当てのないツアーを組んだ。1969年のシスコの場末のライブは、一番聴衆が少なく最も充実していた時期を記録している。綿密に作曲されたミニマル音楽のように、徐々にコードとリズムをずらしながら30分余を進行していく「シスターレイ」などは、モーリン・タッカーの繊細なドラムと相まって、前衛的で幻覚的な効果をもたらす。この頃から流行の兆しのあった特別なギターテクを誇示するわけでもなく、カリスマ的なボーカルがいたわけでもないが、他では真似のできない特別なものになっている。後世にオルタナ系の神とまで謳われたスタイルは、むしろ解散直前のダグ・ユールがドラムを務めた時期のように思うほどだ。こうしたパフォーマンスを実演で何回できたのか判らないが、ヘロインという題名の楽曲を忌み嫌われてメディアから締め出されていたなかで、何もかも自由にやれることの永遠に長い時の流れを感じる。 |

|

ジュディ・シル:BBC Recordings(1972-73)

コカイン中毒で亡くなったという異形のゴスペルシンガー、ジュディ・シルの弾き語りスタジオライブ。イギリスに移住した時期のもので、時折ダジャレを噛ますのだが聞きに来た観衆の反応がイマイチで、それだけに歌に込めた感情移入が半端でない。正規アルバムがオケをバックに厚化粧な造りなのに対し、こちらはシンプルな弾き語りで、むしろシルの繊細な声使いがクローズアップされ、それだけで完成された世界を感じさせる。当時のイギリスは、ハード・ロック、サイケ、プログレなど新しい楽曲が次々に出たが、そういうものに疲れた人々を癒す方向も模索されていた。21世紀に入って、その良さが再認識されたと言っていいだろう。 |

|

あがた森魚:乙女の儚夢(ろまん)(1972)

この珍盤がどういういきさつで作られたかは理解しがたい。林静一氏のマンガに影響を受けたというが、全然上品にならないエロチシズムは、どちらかというと、つげ義春氏のほうが近いのではないか。音楽的にはフォークというよりは、アングラ劇団のサントラのようでもあるし、かといって明確なシナリオがあるわけでもない。しかし、結果として1970年代の日本で孤高のコンセプトアルバムになっているのだから、全く恐れ入るばかりである。おおよそ、日本的なものと問うと、男っぷりを発揮する幕末維新だとか戦国時代とかに傾きがちであるが、この盤は大正ロマン、それも女学校の世界をオヤジが撫でるように歌う。オーディオ的に結構難しいと思うのは、生録のような素のままの音が多く、いわゆる高域や低域に癖のある機材だと、おかしなバランスで再生されること。もともとオカシイので気づかないかもしれないが…。 |

|

矢野顕子:ただいま(1981)

もともと即興的なピアノの名手で4人目のYMOのように参加していた頃、硬派なテクノを子供も楽しめるポップスの本流に読み直した点で今でも十分に新鮮な味わいをもつ。最初のアルバム「ジャパニーズ・ガール」から独自の世界観をもっていたが、前作がフルパワーでテクノポップにフィジカルにぶつかった力作だったのに対し、半年後に出したこのアルバムは何か置き忘れてきた記憶の断片を掻き集めた感じで、むしろアットホームな彼女の魅力が引き出されている。ともかく にゃんにゃん わんわん で音楽ができてしまうのだから、もはや怖いものなしである。実験的な無調音楽も含まれており、CMヒット曲「春先小紅」を期待して買った人は、いつ聞けるのかとドギマギして聴いていたかもしれない。 |

|

EPO/UVA(1995)

1980年代のコマーシャルソングで一世を風靡してシティポップを代表するシンガーだったEPOが、デビュー15周年を節目に、Choro Clubとのコラボで南米ツアーに出かけた際のライブ・アルバム。ライブというよりドキュメント。ツアーというよりは、自分探しの旅。ポップスというよりはスピリチャル・ミュージック。あるいは、そのどちらでもない。童謡を歌うときでさえ、何か先祖の霊に呼びかけるインディオの儀式のようでもある。他人の評価(特に商業的成功)など気にせずに、在りのままの自分で歌いたいという気負いだけで過ごしていたことが、ヒシヒシと伝わる。内面的なのにフィジカルな感性が大事にされてるのは、人間の歌という命の性質そのものに向き合った結果であり、女性的な持ち味だと思う。おそらくもっと天然な矢野顕子のシークレット・ライブだと言ってもそのまま通るだろう。時系列に沿って聴くなら、コンセプトをスケッチした2枚目から辿ってから、千秋楽の1枚目に行くと、冒険の道のりが判りやすい。 |

|

青葉市子:アダンの風(2020)

これも誰がなんと云おうとジャケ買いである。架空の南の島の物語がコンセプトらしいが、そこで話すウワ言のようなガイコク語は、どうやら日本とつながりがるらしい。それよりも言葉がイルカの鳴き声のようでもあり、おそらくこの少女はジャングルで育ったターザンのように、海の野生と陸の村落の区別もないまま過ごしているのだろう。リュック・ベッソン監督の映画「グラン・ブルー」の主人公のように、深海のイルカに誘われてどこかに逝ってしまう運命というよりは、300m先のイルカと話ができる能力を秘めているに違いない。静かなのに寂しくないのは、海に入れば様々な生き物と交信できるこの特殊な能力によるものだと思われる。 |

ページ最初へ

|