【ジェンセンよ、お前なしには生きられない】

これはロックとポップスが三度の飯よりも好きな男の物語である。まず現在の状況でいうと、Jensen C12Rという大口径エクステンデッドレンジ・スピーカーは、私にとってもはや離れられない存在となっている。1947年以来現在も製造されていて、為替レートにもよるが6,000~8,000円の間で売られている、オーディオマニアが使用するスピーカーとしては驚くほど低価格(というより同じジェンセンの12インチで一番低価格)なのだが、これをメインに使い始めて7年経って、それくらいで適当という以上に、Jensenでなければダメだと言えるまでに愛情がふくらんでいる。所詮エレキ用スピーカーで歪みだらけと悪口を浴びようが、ジェンセンなしでは音楽を聴くことがままならないという感じなのだ。

全てはこいつC12Rからはじまった

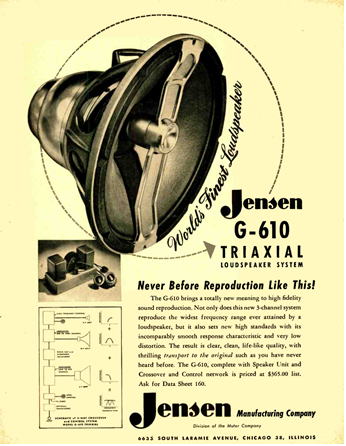

Jensen社の歴史は、20世紀アメリカ音楽の歴史である。これは大げさではない。デンマーク移民だったピーター・ジェンセンは、アメリカでラジオ技術者としてスタートしたが、ムービングコイル型のPAスピーカーの開発によって1917年のManavox社の創設者に名を連ねる。その後、1927年に独立してシカゴに移住して以降は、コーン型ダイナミック・スピーカーのOEM製造でラジオからトーキーまで幅広い音響機器に提供し、全米一のシェアを誇るにいたった。プロ用の機器だけでも、Western

Electoricのトーキーシステムから、Bell&Howellの小型映写機、Fenderのギターアンプ、Rock-olaのジュークボックス、Prestoの放送用アセテート録音機、MUZAKのエレベーターBGMにいたるまで、あらゆる分野にユニットを供給した。私の使っているJensen

C12RはFenderやSilvertoneのギターアンプ用で有名だが、1960年代までRock-olaやWurlitzerのジュークボックスに使われていた汎用のPAスピーカーだった。

エレキギター、ジュークボックス、エレベーターBGM・・・神出鬼没のJensenスピーカー

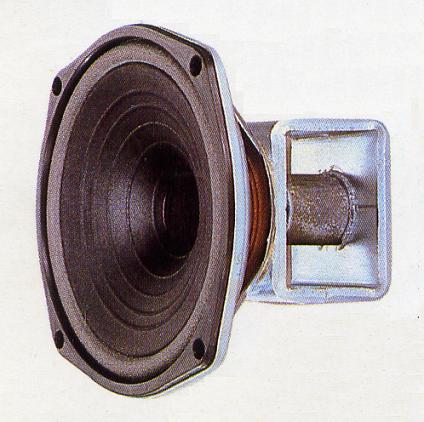

Jensen C12Rの良さは、リズムのキレのよさとクリーンな出音にある。30cmという大口径にも関わらず動きが俊敏で、それが中高域に留まらず中低域まで保たれる。ボーカル域を胸声、喉音、子音が別々にならず全く自然に拡声されるので、ライブ録音のMCでも声がこもらず明瞭だ。そして何よりもドラムをドカッと蹴り上げる音の迫力ときたら、中に本物が詰まってるのではないかと覗きたくなるほどである。肌の色とか髪型とかの表面ではなく、骨格や筋肉というフィジカルな体幹の部分から整っているのだ。

私なりにJensenの心の底から明るいトーンをみると、それはアメリカ人の特質であるよりも、生まれ故郷のデンマークにある一種の聡明さのように思える。というのも相棒だったMagnavoxのほうは、もっと低音が強くシックな東海岸特有のサウンドで、Jensenのほうはドイツ製スピーカーにもみられる、タイトで艶やかな音質が共通に宿っているからでもある。JBLやAltecが西海岸の陽気な気質をもっていたとすれば、それを最初にアメリカに持ち込んだのはJensenであり、大多数のアメリカ人はJensenがもたらす明るいポップスの世界に魅了されていったのである。

ポップスのもうひとつの意味はカジュアルだが、これを肯定的に捉えるのはラジオやテレビのような家電製品であり、いわゆる音質を追い求めるオーディオ製品にはややそぐわないように思われている。しかしジーンズを例にあげると、もともと労働者階級の野良仕事のために丈夫なデニム生地を考案したことにあるのだが、現在はカジュアル・ファッションの一角を占めるように定着して、こだわりの嗜好品として価値が認められている。この丈夫でラフに扱える価値観を上記のような音響機器に展開していたのもJensenの魅力のひとつである。

残念なことに、日本の洋楽はクラシックとジャズのLPレコードが中心で、Jensenの音は腰が軽く有難味がない。そこの性格の不一致が、Jensenのエクステンデッドレンジ・スピーカーを遠ざける理由のように思える。それは1950~60年代のポップスからロックまでを一括りにオールディーズと呼ぶような認知度の低さにもつながるのである。私がジェンセンを使い始めて改めて気付いたのは、古いアメリカン・ポップスや歌謡曲から聞こえる肢体のうずきである。胸キュンどころの騒ぎではない。恋心にのたうち回るほど狂おしい表現である。

ジェンセンの一番のストライクゾーンは1940~60年代のアメリカン・ポップス&ロックなのだが、それ以外にも、1960~70年代のブートレグ系のライブ録音、そして1950~70年代の日本の歌謡曲まで、その拡声装置としての能力はとどまることを知らない。逆に言えば、これらの録音は従来のオーディオマニアが一番苦手としているジャンルで、オーディオ批評のリファレンスに使いにくいものである。しかしJensen

C12Rは、マイクの音をそのまま拡声するという生まれ持っての能力により、この難関を軽く飛び越えて、新旧の録音を分け隔てなく、今という現実のものとして届けてくれる。それは70年前も今も変わらないミュージシャンのパッションそのものであり、人間が生きていることを一生懸命に表現している姿である。

こうしてジェンセンと共にポピュラー音楽を味わうことは、ジーンズやスニーカーを履くように、ハンバーガーやコカコーラを口にするように、ごく自然な行動として私の生活のなかにある。そしてそれは単なる偶然というわけではなく、それなりに確たる理由あってのものである。Jensen社の歴史は、20世紀アメリカ音楽の歴史である。これはけして大げさな話ではない。さてはそのレジェンド復活の物語を綴るとしよう。

【ジェンセンが画く20世紀音楽の歴史】

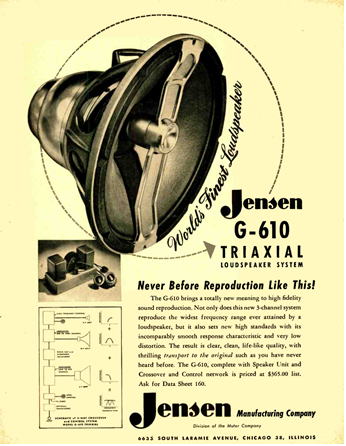

【オーディオメーカーとしてのJensen】

Jensen社がオーディオマニアのなかで評価を二分するのは、JBLやアルテックのような製品の一貫性がなく、あらゆる可能性を提供していたことによる。つまり、G610のように自他共に認める最高級ユニットから、オーディオ入門用の格安2way、そしてラジオ用スピーカーにいたる全てを網羅していた。特にステレオ化された1960年代以降は、$50近傍のものが最も売れたラインであった。オーディオブランドとしてのJensenは、残念ながら大衆的な2流の機器を販売していたメーカーという位置になる。

戦後の急速なHi-Fiの展開の波のなかで、盟友のMagnavox社は家電メーカーに方向転換。Jensen社は多角経営こそ手を伸ばさなかったが、複数の開発チームで似たようなユニットを競合させるなど、他の会社では絶対にやらないような変わった方法でカタログを埋めていった。1950年代は最高級のGシリーズから、その下にHシリーズ、Kシリーズと一応ヒエラルキーを形成していたが、1960年代にはSG300、SG222、H223F、DL220など、同じ価格帯でコアキシャル2wayが7種類も存在するなど、開発チームの乱立ぶりが目立つ。そこにOEMで他社に供給したユニットがあるので、さらに混迷を深めるのだ。おそらくOEM契約が一度に売り上げが確定できる最良の方法だったのだろうが、オーディオスピーカーとしてのJensenブランドは1960年代に終わっている。私自身はサウンドポリシーの定まらないこっちのジェンセンには興味がない。

【ジェンセンPシリーズの歴史】

一方で、エレキギターの楽器用スピーカーは紆余曲折ありながら、現在はイタリアSICA社に製造が委ねられている。ギターアンプ用だからと、エレキのようにさぞかし強い歪みを出すものと思うかもしれないが、1960年代までRock-olaやWurlitzerのジュークボックスに使われていた汎用スピーカーであり、むしろJBLやアルテックよりも広くアメリカ中で聴かれた、血筋としては純血種になるような存在でもある。私なりにこのギターアンプ用スピーカーのうちC12Rを買っているところは、1947年まで遡るオールドアメリカンの血筋を存分にたぎらせている点である。フィックスドエッジによる強い筋力とスピード感、浅いコーンによる中音域の豊かな倍音など、現代では失われた音楽を活き活きと拡声するノウハウが詰まっている。

ジュークボックスの内部:エクステンデッドレンジ+ツイーター(Rock-ola Tempo II, 1959)

1960年代からはセラミック磁石&コーンツイーターに変わる(Rock-ola Capri, 1963)

Rock-ola製ジュークボックスの仕様

| 年代 |

No. |

Ex-range |

tweeter |

Amp |

| ~1953 |

~1436 |

1x12"Jensen F12N |

- |

6L6pp |

| 1954-56 |

1438-1454 |

1x15"Jensen P15N |

1xHorn |

6L6pp |

| 1956-58 |

1455-1465 |

2x12"Jensen P12R |

1xHorn |

6L6GBpp |

| 1959 |

1468-1475 |

2x12"Jensen P12P Duax |

- |

EL84pp |

| 1960-62 |

1478-1497 |

2x12"Jensen P12R |

1xHorn |

6973pp |

| 1963-64 |

404-418 |

2x12"Jensen C12R |

4x2-1/4" |

6973pp |

| 1964-71 |

424-445 |

2x12"Utah |

2- 5x8"oval |

Solid |

| 1972-91 |

447-494 |

2x12"Utah |

2x6" |

Solid |

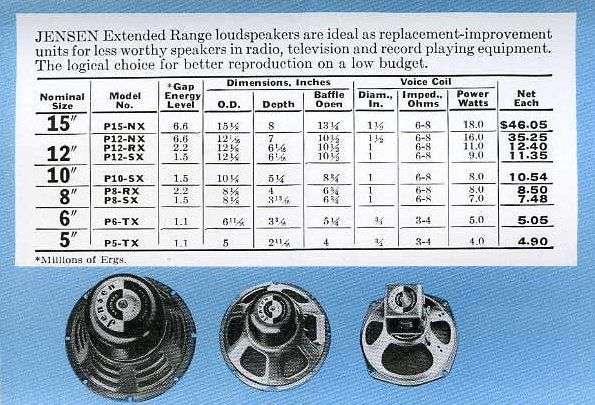

ここで、ギターアンプ用として知られるPシリーズについて調べると、元々は1930年代の汎用ユニットであるコンサート・シリーズ(Aシリーズ)に行き当たる。ジャズバンドの簡易PA、高級電蓄用スピーカー、ハモンドオルガンのスピーカーなど、様々な場面で利用された。ともかく1本で1000人の動員を満足させるスピーカーとして、ダンスホールから野球場、カーニバル会場まで、アメリカ文化の社交場には欠かせない存在となった。Aシリーズは励磁型だったが、これを永久磁石にしたものにPM(パーマネントの略)という型番を付けた。これがPシリーズの始まりで、1945年にアルニコ5という強力な磁石を手に入れて以降は、小さな磁石で駆動できることが最新の技術として宣伝された。つまり、Pシリーズは戦前から続く汎用PAスピーカーの規格をそのまま継承したものなのである。

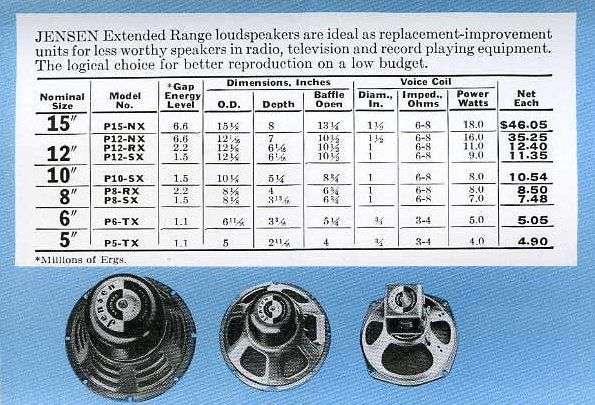

このPシリーズは、1947年にカタログを更新し、従来のコンサートシリーズであるPM12はP12Nへ、これの価格半分のスタンダードシリーズとしてP12R、P12S、それよりさらに安価なP12Tが新たに追加された。これは戦後に一時的なインフレになり、全ての物価が上昇するなかで、5年前の価格据え置きで対応する方策を打ち出したことになる。すなわち、1942年のコンサートシリーズはA12で$14、PM12が$16だったところ、1947年には戦後の物価上昇も嵩んで、同じクラスのP12Nでこそ$24だが、P12Rは半値の$12。理由は、磁石の大きさの違い、コーン紙の成型がP12Nは一体型プレス、P12Rは丸めて糊付けしただけのものだった。

1955年のカタログでは「Jensenのエクステンデッドレンジ・ダイナミック・スピーカーは、ラジオやテレビ、レコード再生機器にふさわしくないスピーカーに対し交換や改善に理想的なユニットです。より良い拡声装置として合理的で低価格な選択です」とあり、楽器用ということでは表に出していない。おそらくギターや電子オルガン本体に対し付属的な身分であることを正しく認識していたからだろう。この汎用PA用スピーカーが、アメリカ文化の奥深くまで入っていったのは、その価格もかなりの魅力だった。そしてRock-olaのジュークボックスに見るように、多くは安いP12Rで十分と判断したのである。

【エクステンデッドレンジというスピーカー規格】

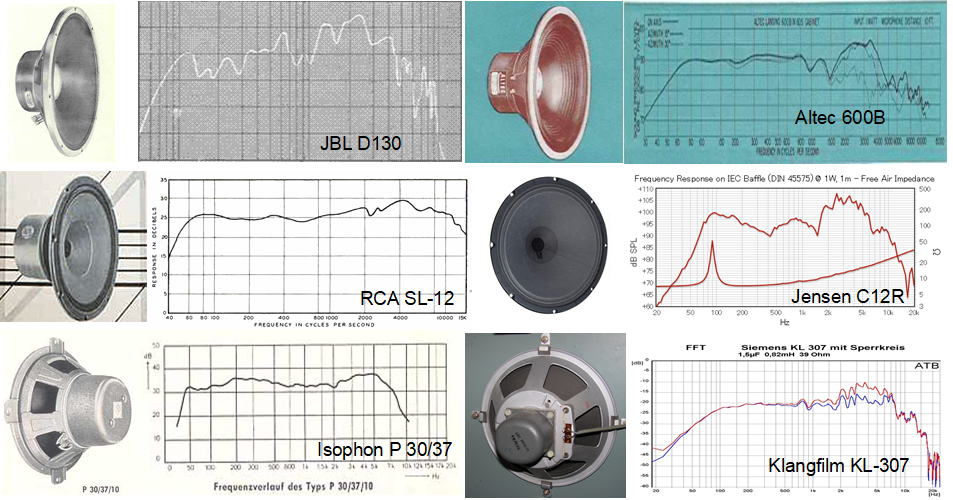

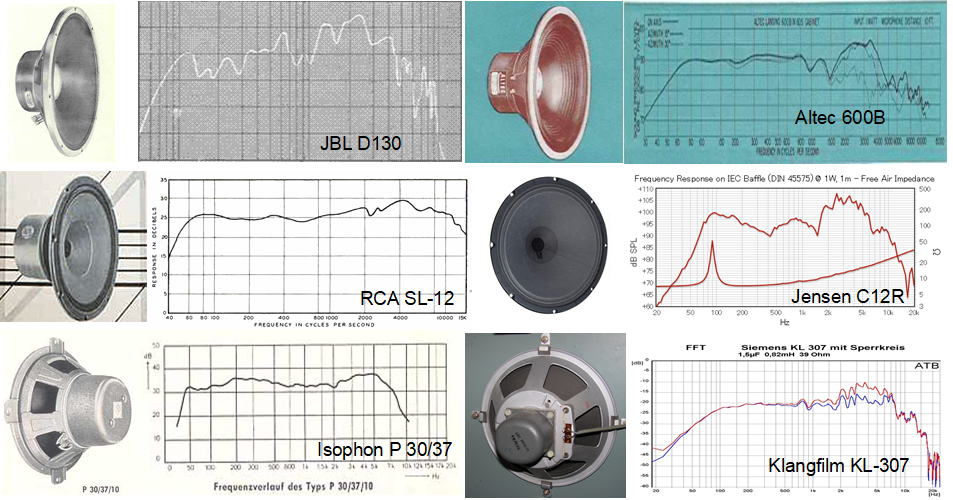

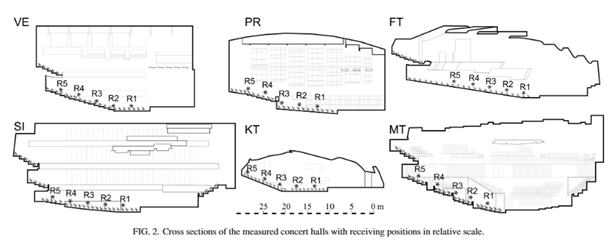

私が愛用するC12Rはエクステンデッドレンジという帯域を受け持つ汎用PAスピーカーのひとつだ。ウーハーでもフルレンジでもない、このエクステンデッドレンジという規格は、従来の蓄音機の200~4,000Hzをそれぞれ1オクターヴ広げた100~8,000Hzにしたもので、1940年代にAMラジオやSP盤、トーキーと横並びに扱われた頃の旧規格でもある。元の用途がPAつまり人間のスピーチをマイクで拡声するものだったので、子音にあたる3~6kHzが持ち上げられ言葉の明瞭度を保つように設計されている。同時代の大口径エクステンデッドレンジ・スピーカーにはJBL D130、Altec 600Bのほか、独IsophonやそのOEM先のKlangfilmまで、この規格は世界中で広くPA用として使用された。

エクステンデッドレンジ・スピーカーのいろいろ

この低音も高音も出ないエクステンデッドレンジという規格の本来の役割は、開発された1940年代に全盛期だったスウィングジャズのビッグバンドに混ざって、ボーカルやギターをホーンやドラムに負けないくらい拡声することにある。出音が遅れると、どんなに大音量で拡声してもジャズバンドに埋もれてしまうので、何よりも反応の速いことが求められた。この鮮度の良さがJensen社のスピーカー持ち味だったのである。

私の使っているJensenの場合は、JBLよりさらにパツンと切れ味のある音で、最初に鳴らしたときの印象は、スピーカーのなかに何か別のアンプが入っているのではないかと思うくらい、フレッシュな音が溢れ出る感じだ。これこそブルースからロックまで、一貫してジュークボックスからライブステージのサウンドを見守ってきた実績を物語る、特殊な背景をもっているサウンドだと実感した。それがクラシックでは荒々しく、ジャズでは腰が高い、そんなロックンロールの立ち位置とうまく符合するのだが、長い間ギターアンプにしか実装されなかったので、一般のオーディオ用途として使われたことを見逃していたとしか言いようがない。いちよ現在のギターアンプについてコメントすると、ギターアンプは入力側をハイゲインで歪ませたり、B級プッシュプル動作でパルス性のスイッチング歪みを増したりと、エレキギター用に特化した機構が備えてある。ところがギターアンプ用のスピーカー自体は、クリーントーンに代表されるような澄んだ音なので、ハイファイ用アンプにつなぐと普通の音がする。

思い思いの人生を奏でるブルースマンだち

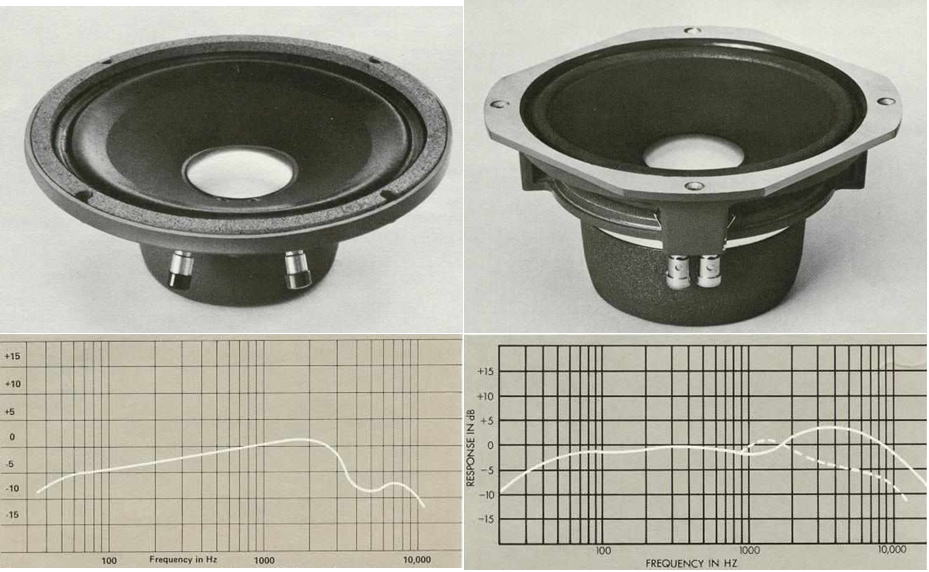

これをさらに1オクターヴ広げた50~15.000HzがFM放送やLP盤のHi-Fi規格で、フルレンジはこれを満足するものとなっている。例えばJBLでもD208とLE8Tのような違いがあり、同じアルミ・センターキャップでも、両者のサウンドには大きな違いがある。D208はホーズの口を潰したように勢いよく音が飛ぶ別名「ベビーD130」と言われるPA用に近い音なのに、LE8Tは他のフルレンジに比べれば勢いのあるものの、フラットネスを基調にしたHi-Fi仕様である。こちらは電気録音された音だけを聴くように整えられ、他の生楽器と直接対決することはない。

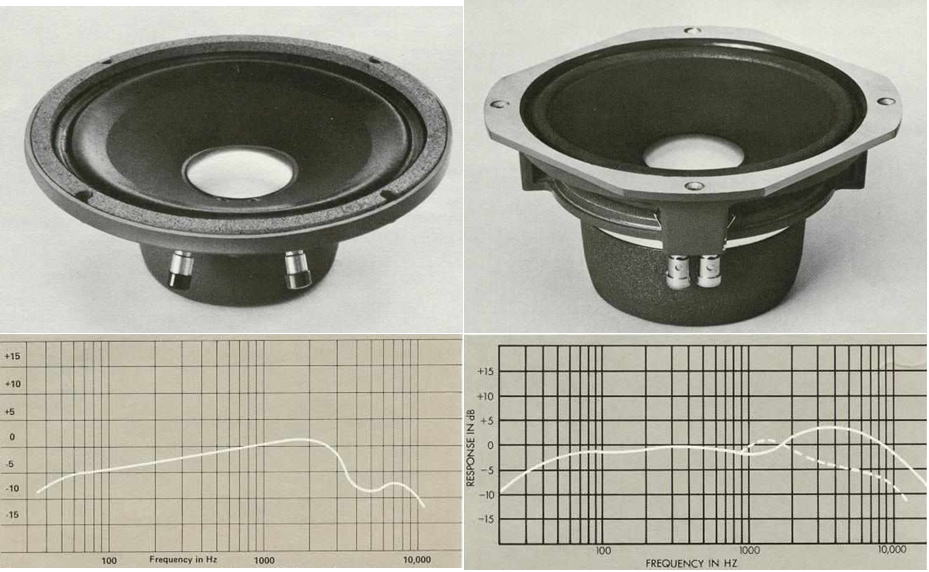

左:JBL 211(D208)エクステンデッドレンジ、右:JBL 2115(LE8T)フルレンジ

世の中がステレオ録音に移行するなか、フルレンジのほうは次第にホールトーンやサウンドステージという仮想空間に再生能力が特化されていったのも、電子制御によって音響が閉じて完結しているからである。その意味でも、マイクの生音をそのまま拡声しても大丈夫なタフなPA機器と、予めホールトーンなどを混ぜて下ごしらえしないと聴き映えしないオーディオ機器とでは、その生まれ育った環境が違うといえばその通りである。この生楽器との比較対象がステージ上で明確だったのが1950年代までで、Jensenのヴィンテージシリーズは楽器用スピーカーとして奇跡的に生き残って製造されているわけである。

【じゃじゃ馬ジェンセンの乗りこなし】

【元気だけが取り柄なんていわせない】

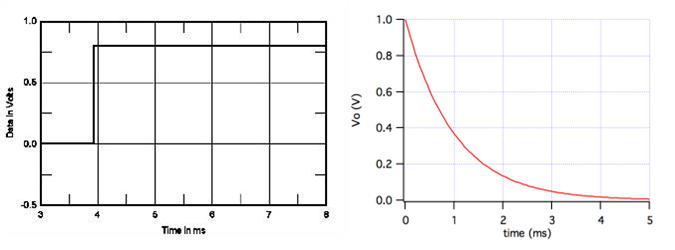

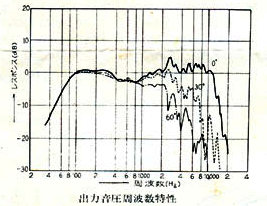

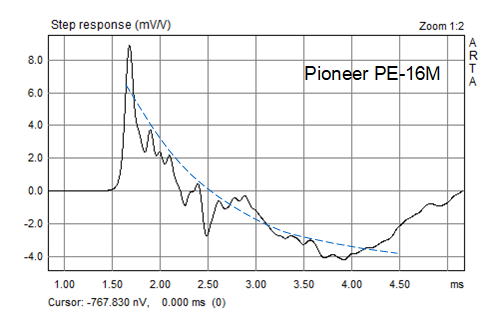

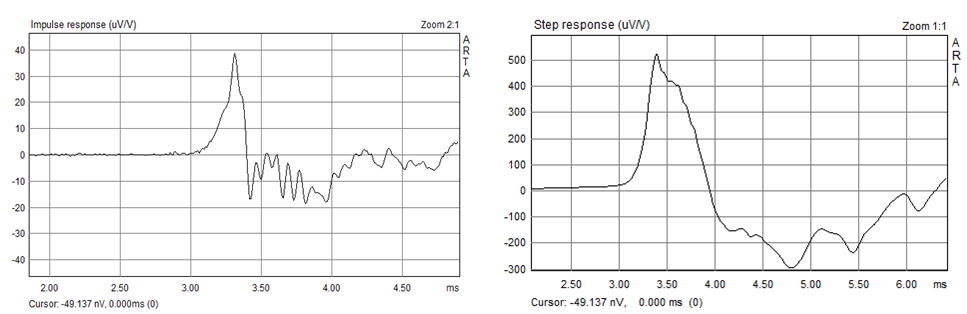

一般的にエクステンデッドレンジはハイカットせずに、そのままにして伸び伸び鳴らし、指向性の狭い高域だけツイーターで足せば良いという人が多い。もともとJensenは1950年代のスピーカーにありがちな中高域の暴れは良くも悪くもアクセントになっていて、私のシステムでは高域を3.5kHzで切っているが、念のため測ってみると、中高域の暴れをスッポリ抜いていることが判った。この3~6kHzの強い分割振動はボイスコイルの共振で、強いパルス性の立ち上がりを示すが、そこをカットすると下の帯域までスムーズなステップ応答が画けるのだ。今までJensenのヴィンテージ・シリーズは癖があって使いにくいという評価は、鋼製の甲冑のトゲトゲをみて強そうだと誤解するのと同じで、それを身に纏ってなお剣を振り回せる筋力に気付かずにいるだけだ。

逆に2kHz以下までカットするとモッサリした普通の音になり、エクステンデッドレンジ特有の歯切れの良さが出ない。JBL D130が2.5kHz、Altec

604Eが1.5kHzということから考えると、かなり高い周波数になるわけで、いわゆる大型ホーンとの組合せができない。ここがウーハーとして使い物にならないという評価につながるのだが、そもそもエクステンデッドレンジがボーカル域を分割せずに再生する規格だということにあまり留意していないことと重なっている。

チャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

このボイスコイル付近の暴れをなくす以外に、デジタル録音のエネルギーバランスをアナログ的に最適化するアイテムとして、私は古い設計のライントランスを使用している。といっても大げさなビンテージ物ではなく、サンスイトランス

ST-17Aは、トランジスターラジオの組込み用に1958年に開発されたパーツで、終段プッシュプルをB級動作させる際の分割トランスとして、現在も製造され1,000円弱で売っている。これも1980年代には、ICアンプの登場によりOTL回路が主流になったが、FM放送やカセットテープという媒体を通じて聴く分には少し鮮明さが増したという感じだろう。しかしCDのDACチップから直出しの信号はあからさまで品がないのだ。

昔、ヨーロッパ系のヴィンテージオーディオを扱うショップを訪問したとき、修理中だった古いドイツ製真空管を使ったアンプについて質問すると、「9割はトランスの音だ」と豪語していた。その頃はあまりピンとこなかったが、初期のNEVEコンソールに組み込まれていたマイクアンプも、トランジスター回路を用いながらトランス独特の艶やかな倍音を沢山含んでおり、往年のブリティッシュサウンドの太い粘り気なども含め真空管っぽいテイストをもっている。この倍音や粘り気の出る理由は、トランスの磁気飽和による歪みや磁気ヒステリシスによるコンプレッションが発生するからであるが、現在のオーディオ用トランスは性能が著しく向上して、重低音も高調波もキッチリ変換して同じような効果はほとんど出ない。サンスイトランスは、どういうわけかその辺を昔のスペックのまま出しており、まるでMMカートリッジでも聴くかのような野太さと艶やかな倍音を出してくれるのだ。かといってそれほど味付けを強調するほど癖のある音でもなく、かつおだしの味わいのような感じが気に入っている。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ピュアだからと生野菜や生魚をかじってばかりもいられまい。同じ素材でもトゲや骨を抜いて美味しくいただこう。

【ウサギ小屋で聴くのに良い塩梅】

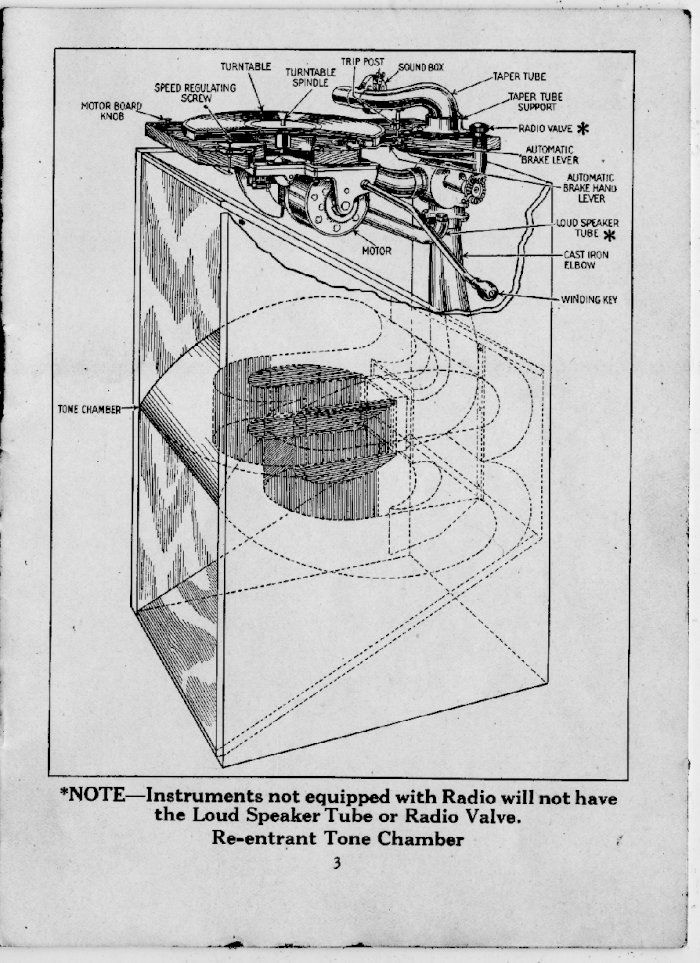

昔のスピーカー理論に「40万の法則」というものがあった。事の始まりはHi-Fi録音が騒がれ始めた1950年代の日本で、高域の伸びが顕著な新しいオーディオ機器に対し、100~4,000Hzしか出ないクレデンザという高級蓄音機のほうが良い音がするのはなぜか? という疑問が頭をもたげていた。結局、人間の聴覚は20~20,000Hzまであるが、高域と低域の端を掛け合わせて40万になるとバランスよく聞こえるという理屈に辿り着いた。都市伝説のように言う人もいるが、私はこのことはひとつの道理を得ていると思っている。

WEホーン技術を使ったビクトローラ・クレデンザ:キッチリ100~4,000Hz

オーディオ装置の周波数特性については、一般にはフラットで広帯域であればあるほど高性能だと言われるが、そもそも人間の聴覚そのものがフラットではない。外耳の管共鳴によって中高域に強いピークをもつことで言葉の子音が聞こえやすいようにできていて、逆にいえば、人間の言語は、人間の耳に聞こえやすいようにできているのである。この外耳の共鳴の標準化が決まったのはラウドネス曲線から半世紀後の1990年代で、ヨーロッパでヘッドホンの音の計測方法をダミーヘッドで行うDiffuse Field Equalization補正曲線として、1995年に国際規格IEC 60268-7とされた。この1995年というのが微妙な時期で、CDウォークマンをはじめとする携帯型パーソナルオーディオのデジタル化により、それまでカセットテープの薄い高音を強調する方向でチューニングしていたヘッドホンに対し、デジタル録音で拡張された高域のダイナミックレンジをそのまま出してしまうと、若年性の難聴になってしまう危険性も出てきたからだ。

|

|

| Diffuse Field Equalization補正曲線 |

|

ちなみに私は音楽鑑賞をヘッドホンではしないことに決めている。理由はヘッドホン試聴での中高域の強いプレッシャーに慣れてしまうと、高域の聴き取り能力が徐々に落ちるからである。これはスピーカーの周波数特性の調整でも、必要以上に高域を張り出させないように留意している。単純に耳ざわりという以上に、2kHz以下に集中する音楽の躍動感を聴き取りにくくなるからだ。その意味では、私のオーディオ装置は常に、音楽は自分の部屋でどう鳴り響くべきか? という問いのなかに存在している。実はその一般家屋の設計が人間のスケールに合わせて造られており、それは音響的にも人間の聴覚に適したようになっているのだ。その聴覚は、人間の話し声というコミュニケーションに適したかたちで成長していく。そこを人工的な超低音、超高音で晒すのは不自然なことであるが、実は現在のオーディオ機器の大半は、ボーカル域以外の帯域の性能にお金を注ぎ込むようにできている。もちろん音の違いは出るが、音楽によるコミュニケーションの本質とは掛け離れたところでの音響現象について語ったものだといえよう。

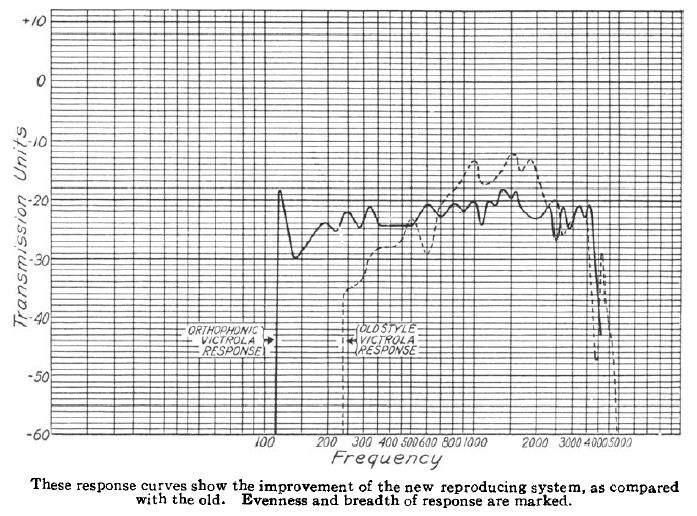

私はスピーカーを耳から1mくらいの距離で聴いているが、いわゆるニアフィールド試聴にあたる。通常はニアフィールドというと高域が減衰しないから正確に聴けると言われるが、私がちょうどいいバランスを探ると、1930年代に広い映画館での音響特性を決めたアカデミー曲線とほぼ一緒になった。アカデミー曲線はよく古い音響設備だからしょうがなくという話をきくが、一般のコンサートホールを測っても同じである。つまり近接距離にスピーカーを置いた場合は、高域を少し抑え気味にしたほうが自然なのだ。

結果、私のスピーカーは見事なカマボコ特性なのであるが、いちよ「40万の法則」に沿って200~2,000Hzを中心に両端へ減衰しながら2オクターヴ伸びる対称形になっている。このせいか、古いSP盤復刻も新しいデジタル録音も、ひとつの音響バランスのなかにまとまって、同じ人間の奏でる音楽として比較試聴しながら楽しめる。単純にいえばマイクの音をそのまま拡声する所作が、録音方式の新旧を問わず一律に達成できるバランスなのだ。

それでも次の項で述べるタイムコヒレント特性が、正確で音の立ち上がりの見通しがいいため、高域や低域が不足しているとは感じない。現在主流の設計だとウーハーのドロドロした反応を押し分けながら、高域のパルス成分の立ち上がりを際立たせるようにしているため、パルス成分をノイズとみなしていた古い時代の録音は高域不足に聞こえるのだ。逆にボーカルのリップノイズを盛大に拾うため、収録にかなり神経を使うことになる。むしろ再生バランスがカマボコ型でも帯域全体の波形再生が整っていたほうが、実際のアコースティックに近い自然な印象をうけるし、100~8,000Hzが一体感をもって一斉に鳴るド迫力の世界に没入することになる。

私のオーディオ装置の周波数特性(点線:アカデミー曲線)

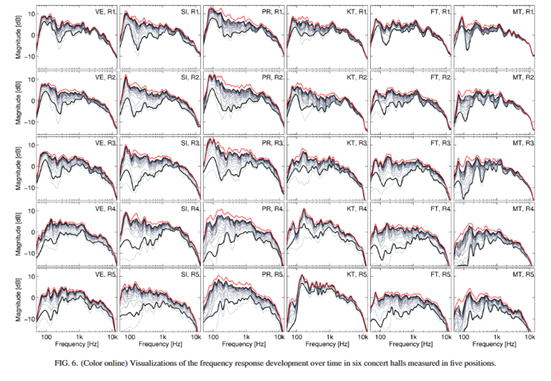

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

ちなみに、モノラルの正しい聞き方は、正面ではなく斜め45度からである。モノラルしかなかった時代の写真をみると、どの人もスピーカーを囲うか、机の脇に置いて聴いている。これじゃ片耳からしか聞こえないじゃないかと思うかもしれないが、人間とは不思議なもので、反対の耳は高域の丸まった音や部屋の響きを聴いているはずなのだが、頭の中でちゃんと補完して高域を聞き取っているように振舞う。もうひとつは、古いエクステンデッドレンジの中高域のピークは、斜めから聴いてフラットな周波数バランスとなるように設計されている。では中高域のピークの正体は何かというと、上記でふれたように広いステージでのPA機器でも使えるように、音の立ち上がりで鋭く子音を強調するようにしているのである。

高級電蓄を聴くビング・クロスビー

当時の典型的なリビング風景

|

パーティーでラジオを囲むモガ&モボ

前に立って独り占めしてはいけない

|

BBCでのLSU/10の配置状況 |

605Duplexでモニター中 |

【Jensen C12Rのステップが軽いわけ】

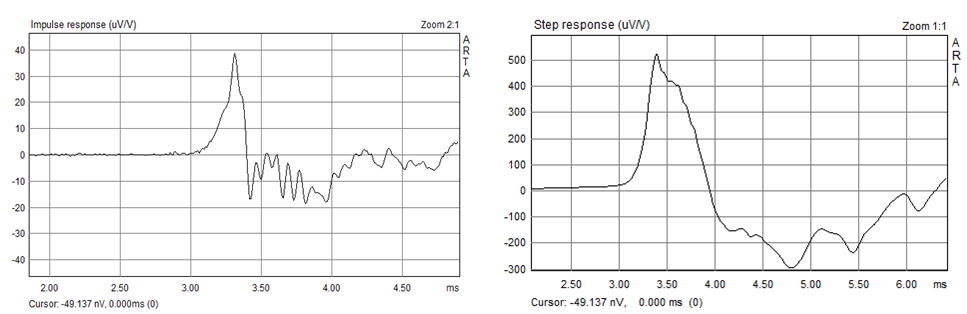

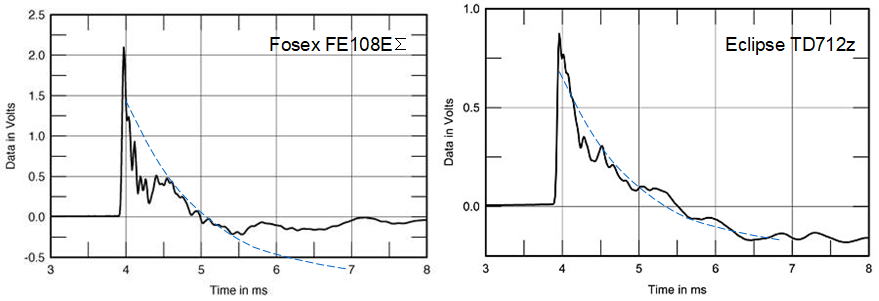

Jensen C12Rは大口径にしては最低共振周波数がFo=88Hzと高く、しかもQts>2.0以上のローコンプライアンス型のため、Fo以下の低音は出しにくい設計になってる。一方でQtsが高いことによるメリットは、後面解放箱に入れることで、入力信号に対する波形の立ち上がりがすこぶる速く、30cmという大口径であるにも関わらず、ヘタな密閉型ヘッドホンよりも低音のスピードが速いことである。そしてフィックスドエッジが機械的なバネとして働いて、音を出した後にスッと引いていき、それが200Hzくらいまでリニアに動く点である。これはタイムコヒレント特性をみても明らかで、ステップ応答が1ms以内に収まるくらいスレンダーに反応していて、しかも最初の出だしがクリーンであり、デジタル時代においてさえも正確な波形再生能力をもっている。これがDSP演算や複雑なネットワークでの補正なしで、素のままで実現されること自体、とても70年も前の技術とは思えないほどである。このことで、ボーカルが胸声までしっかりボディ感をもつことや、ドラムのさく裂音がものすごいリアルに刻まれる。1950年代のロカビリーやR&Bが驚くほど活き活きと鳴るのは、まさに腰を揺らすくらいにリズムの機敏さを保てることによる。

Jensen C12R+Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性(左:インパルス、右:ステップ)

現在製造されているJensenのヴィンテージシリーズのなかでも、Rタイプは一番安い機種にあたるが、ジュークボックスに使われたのは高級なP12NではなくP12Rのほうである。私の使っているC12R(セラミック磁石)は1960年に起きたコンゴ動乱により、アルニコ磁石で用いていたコバルトが高騰したのを契機に、いち早く採用されたものだ。この高級なNタイプと安いRタイプの一番の違いは、背負っている磁石の大きさと耐入力であるが、最低共振周波数Fo付近の動きにくさ(抵抗)を示すQtsが、P12NはQts=0.77、P12RはQts=2.1と段違いにRタイプのほうが高いことである。一般的にはQts=0.3~0.7はバスレフ向きのユニットで、バスレフポートの共振をFo以下に持って行ってもスピーカーの動きを阻害しない。ジェンセンは戦中からバスレフ箱を販売しており、さらには同軸2wayの導入にもいち早く取り組んだHi-Fiの老舗でもある。一方でRタイプのようにQts>1.0を超えると、インピーダンスの差が壁となって次第にFo付近だけがこんもり持ち上がるだけで重低音は出なくなる。それがRタイプはQts>2.0を超えており、バスレフ型のような低音増強は全く見込めない。ではこのガチガチのローコンプライアンス型ユニットが役に立つのは、昔ながらの平面バッフルや後面解放箱に入れてもFo付近のあばれがなく低音を出してくれることである。逆にQts=0.5以下のスピーカーを平面バッフルに取り付けようものなら、フラフラで使い物にならない。同じ古い設計のユニットでも適材適所があるのだ。

ちなみにタイムコヒレント特性とは、波形の時間的整合性のことを言うのだが、実はオーディオ機器のうちタイムコヒレント特性が一番いい加減なのがスピーカーである。このうち「ステップ応答」とは、ステップという名のとおり階段状に上がる波形の再生波を測るのだが、理論的には超高域からピンと立って滑らかな右肩下がりで低域まで行き着く。最近は低音から高音にずり上がるスイープ音から勝手に演算してくれるパソコンソフトがあるため、かつてよりは計測がしやすくなった。ところが1980年代末に始まったこの計測項目によると、世の中にある9割のマルチウェィスピーカーは、ネットワーク回路によりツイーターとウーハーの波形を完全に分けていて、それをさらにスムーズに繋げるため位相まで逆転しているものも多い。このネジレ現象を規準にステレオの音場感や臨場感を策定していたのだが、実音が出る前から殺気だけ振り撒く情況は、やはりオーディオ機器特有の不自然さが拭えないと思う。そして高域のパルス波は、それより低い帯域をマスキングして、音楽の躍動感を抑制するのだ。

ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)

現代のマルチウェイは、たとえスタジオモニターとして名を馳せていても、ネットワーク回路でフィルタリングしたクロスオーバー帯域の位相が大きくくびれ、タイミング的にも別々に鳴っているのが判る。つまり周波数レベルではフラットに設計されていても、高域のパルス音が目立ち、低音はズドーンと後打ちで包み込むようなサウンドとなる。これはコンサートホールでそれらしく聞こえるためのデフォルメでもある。

代表的なモニタースピーカーのステップ応答(左:小型2way、右:大型3way)

各クロスオーバーで位相にねじれ→大口径ウーハーは200Hz以下が大幅に遅れて強調

一方のフルレンジのほうは、ネットワーク回路による位相歪みがなく全体としてライトシェイプの均衡を保っているが、低音と高音の両翼に周波数を伸ばすため、高域の分割振動、エッジの共振、バスレフ箱の共鳴の遅れなどで、クビレやササクレがみられる。この違いが音質的なキャラクターとなっているのだ。

フルレンジのステップ応答

(0.5ms=1kHzでエッジの共振&くびれ→エンクロージャーの低音反射)

NHK BTS規格のロクハンの周波数特性とステップ応答(微妙にドンシャリ、ステップ応答は全体で調和)

ちなみに、私はスピーカーを後面解放箱に収めるのを好むが、やはり素直な反応が得られるからである。しかしどんなスピーカーでも後面解放箱に入れて大丈夫なのではない。いちよ平面バッフルに向いたユニットはQts>1.0以上と言われているが、Qtsはfo付近で電気的&機械的インピーダンスがどれだけ高くなるかの比であり、Qtsが高いと低音の動きが鈍くなり下に伸びなくなるのだが、平面バッフルや後面解放箱では低音のダンピングとして作用して、Qtsが高いほど低音の制動が良くなる。私はフィックスドエッジのQts=2.0以上のガチガチのローコンプライアンスのユニットを選んでいる。もちろんそういう種類は少ないが、ちゃんと選ぶことで後面解放箱の良さ、低音まで反応がキビキビして音楽全体が弾むような実体感を得られる。

現在のほとんどのスピーカーはバスレフ箱に入れてちょうど良いように、フリーエッジでQts=0.3~0.5に抑えたハイコンプライアンス型の設計だが、この手のものは後面解放箱に入れるとフラフラして低音が全く出ない。ちなみにJBL

D130でも1950年代はフィックスドエッジ、1970年代はフリーエッジである。同じJBLでもLE8Tは1960年の初号機からフリーエッジである。古いユニットだったら何でも後面解放箱に入れて大丈夫というのは間違った都市伝説である。

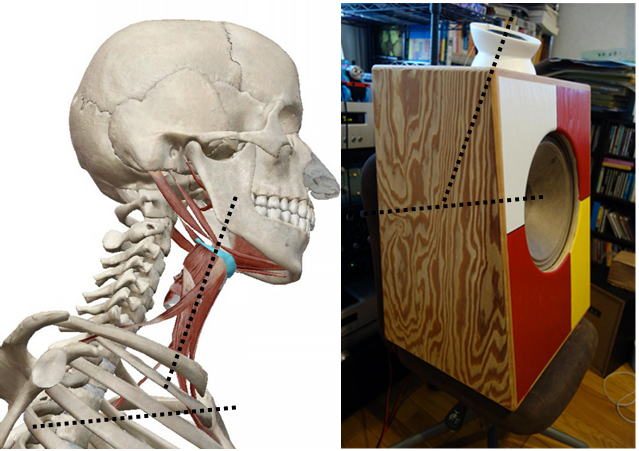

【なぜ30cmでなければならないか】

一般家屋のなかで、いかに最適な音響を得るかと言えば、それは人間そのものに還元していく。 私自身はオーディオ装置には大きさも重要だと考えていて、家庭用オーディオという一般家屋にフィットした大きさは、人間以上に最適なものはないという認識にいたった。それ以上大きくても、それ以下に小さくても、どこか不自然な音響をつくりだすのだ。以下のル・コルビュジエのモデュロールと比較しても、私のオーディオ装置のアプローチが、機械的なヒューマノイドとして始まっていて、一種のパーソナリティを獲得させようとしていることが理解できるだろうか。人間そのものの声を再生するためのアプローチとして、できるだけ近いカタチからスタートしている。これは電気的というより機械的な問題なのだ。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

スピーカーを30cmとした理由は、低音の増強のためではない。正直いうとJensen C12RはFo=88Hzと大口径の割に高めで、スペック上はバスレフ箱に入れた10cmフルレンジとそれほど変わりない。むしろ大きく違うのは中低域のリニアニティが高域と変わらず、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、女性ボーカルなどがクリアな反面、腹から声の出るような表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。ついでにツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくっている。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

裏蓋を取って後面解放! |

|

唇の動きに見とれるか、顔を眺めてうっとりするか…

やっぱり胸元まで見ないと実体感が湧かないでしょ!

カマボコ特性、美麗なステップ応答、人体モックアップは、全て表裏一体で機能するものだが、200~2.000Hzでの音の実体感というのは、聴いてみてはじめて分かるものでもある。大概のオーディオでプレゼンスといえば、4~8kHzの中高域の張り出し具合を指す場合が多く、さらに超高域のパルス成分のクリアネスでの定位感を保証しているかが議論される。しかしモノラルはそうした誤魔化しがきかない。実体的な人間の声が全てなのだ。

【ジェンセンと語らうモノラル至上主義】

【モノラルはLOVEでできている】

まず最初に断って置かなきゃいけないのが、私は音楽鑑賞をモノラルでしか聴かない。それもモノラル録音だけのためのシステムではなく、あらゆるステレオ録音もモノラルにミックスして聴いている。なので、モノラルLPを再生するノウハウはないし、ステレオで定位感などいう戯言も捨てている。なぜならステレオ録音の評価は、音場感や定位感のほうにほとんどのリソースが費やされており、ミュージシャンのパフォーマンスの質を正しく評価するものではないからだ。録音を介したミュージシャンのパフォーマンスとの接点は、マイクから拾った音をスピーカーで拡声する、ただそれだけである。

なぜモノラルで聴く音楽がこれほどまでに愛しいのか。このことについて話さなければなるまい。ひとつはモノラルは独りで寂しいという意味ではなく、個人と密接になる親しい間柄を意味していることだ。そしてモノラルであるということは、広いステージのなかに立つ個人ではなく、同じ部屋にいる個人としてそのパーソナリティが明瞭に立つことである。つまり大勢と居ると叶わない恋のチャンスは、いつもモノラル同士の出会いから始まる。考えてもみたまえ、世の中の歌の9割以上はラヴソングである。ここにトキメキのないオーディオなどほとんど意味がないのだ。つまりモノラルで流れるラヴソングは、1対1の関係で告白を聴いているのである。それはただ甘い言葉だけではない、怒りや悲しみ、様々な感情を聴くことになるのだが、相手が好きなら別にそれは気にならない。むしろ本音で話してくれたことに、より親近感というか許し合えることの大切さを知るのである。

モノラルで感じられる親近感というものは、実は室内で聴くという前提に立っている。そこで音場感がないとかモノラル音声へのパッシングに繋がるのだが、多くのステレオ技術は室内では感じられない広大な空間に連れ出すことが前提になっている。つまり異世界のファンタジーばかり演出しようとするのだが、そこで失うものもあるのではないだろうか。1980年代末にユーミンや中島みゆきの歌を事細かく話題にする女子大生が多かったが、ほとんどがラジカセでしか聴いていなかった。後で考えてみると、重たいウーハーでは800~1500Hzの中域が沈んでしまうのに対し、安いフルレンジのほうが喉音の反応がスムーズでメッセージが伝わっていたのである。彼女たちにとっては10kHz以上のSFスペクタルよりも、4kHz以下の現実味のある恋愛相談のほうがずっと大切だったのだ。

ラジカセが人間の言葉の再生に特化しているというのは確かだが、それだからと楽器という人間の発音機構を遥かに超える楽音が苦手ということだけで斬り捨てることはできず、音楽の言語的な構造を感じ取るためにもっと重視されていい事項なのだ。ルネサンス時代の音楽の指針に、ムジカ・フマーナ(Musica

Humana)つまり人間の魂の調律というものがあるが、その下位にあるムジカ・インストゥルメンターリスつまり現実の楽音の奴隷と化した世界を軽視したものがあった。これはオーディオ技術においては逆で、心の琴線に触れるには、徹底的に楽音を正確に再現しなければならないという考え方が主流だ。1980年代以降にツギハギだらけのデジタル・ゾンビが大量に湧いてきたのは、新しい録音方式のカタチに囚われすぎて、人間の精神の在りかを見失い血肉を求めて彷徨う人々のことを指すのだ。その意味でもオーディオ技術は、人間の言語感覚に似せたコミュニケーション・ツールとして見直されなければならないと思う。

こうしたオーディオ技術が何のために必要なのか、音楽とは人間にとって何なのか、様々な疑問を突き詰めていくと、人間の感性に最も訴えかけるものは人間の肉声であり、人間の耳は社会生活を営むにあたり、人の話を聴く機能をかなり発展させてきたのである。それは愛情表現という複雑な感情でさえも、セックスと同じくらい大切なこととして扱ってきたことと重なる。それゆえに肉声の表現はフィジカルなイメージをもって再現されないと人間の感情に入り込んでこない。この音声を肉体の実体感をもって繰り返し再生する機械こそ、オーデイオの本質なのだと思う。そして肉声から発する感情は周辺の雰囲気や音環境で変わるものではなく、究極的には独りのパーソナリティに帰依するのである。そこをブレずに聴き取ることがモノラル試聴の狙いどころでもある。

【ラジカセで感じた至福の時間を取り戻せ!】

ここではポップスやロックを聴くにあたって、レコードマニアがオーディオマニアを排除した悲しい歴史について述べなければならない。これを整理すると、1960年代末に起こったGSブーム以降に洋楽ロックの新しい波が押し寄せてくるようになった頃を起点として、60年代の延長上にあったなまくらな国産コンソールステレオで聴くよりも、ラジカセの機敏な音で聴くほうが歌謡曲やロックは楽しかったこととも関連している。その頃のオーディオマニアと言われた人たちの言動といえば、シンバルの音がどうとか、コントラバスの低音が良く聞こえるとか、ボーカル中心のロックや歌謡曲にはほとんど関係のないものだったので、それに数十万円もかけるくらいならレコード何枚買えるのかという本音があった。しかし現実はもっと草の根のところにあったのだ。

ロックやポップスが20世紀音楽の中心として広がる頃は、アメリカだってイギリスだって、ほとんどの音楽情報はラジオから得ていた。AM放送のほうが情報のアンテナ感度がよかったということもあり、モノラルで音楽を聴きかじるラジオ少年少女が多く存在したのだ。60年代モータウンの有名エンジニアでさえ、当時のアメリカ人の9割はモノラルで音楽を試聴していたと確言しているくらいで、スタジオを見学に来た社長の目の前でモノラルでしかミックスできないのでクビになりかけたと回想している。ロスアンゼルスでドアーズの録音を担当していたエンジニアは、セッションを終えた後にアセテート盤にカットした試聴盤を、知り合いのラジオDJに頼んでコッソリ深夜放送で流してもらい、車のAMラジオで他の曲と混ざりながら再度リクエストの掛かるリスナーの反応を楽しんでいたという。プログレ最前線にいたアラン・パーソンズもラジオや卓上プレイヤーで聴く英国のティーンズのことを想定して、オーラトーン5Cでモノラル音声チェックをしていた。逆に言えば、それだけラジオのリスナーを大切にした音づくりをしていたともいえる。

左:モータウンのミキシングルーム(1960年代):両脇にAR-3a(逆さ置き)、中央にアルテック604Eモノラル

右:「狂気」ミキシング中のアラン・パーソンズ(1972年):両脇にJBL 4320、中央にオーラトーン5Cが1台

私のモノラル体験は、これより10年ほど遅れて、昭和も後半戦に行った頃、FEN東京から流れてきたアメリカ音楽による。当然AM放送だったが、ウィークディの夜8時から始まるウルフマンジャック・ショウを何とも面白く聴いた。それは長いキャリアをもつ名物DJならではの味のある選曲で、古い音楽も最新のヒット曲も混ぜこぜで流す番組だった。英語なんて分からなかったが、音質のことなど気にせず無心に聴いていたように思う。私はこの体験をいつも心に留めてオーディオ環境の整備を続けている。 私のモノラル体験は、これより10年ほど遅れて、昭和も後半戦に行った頃、FEN東京から流れてきたアメリカ音楽による。当然AM放送だったが、ウィークディの夜8時から始まるウルフマンジャック・ショウを何とも面白く聴いた。それは長いキャリアをもつ名物DJならではの味のある選曲で、古い音楽も最新のヒット曲も混ぜこぜで流す番組だった。英語なんて分からなかったが、音質のことなど気にせず無心に聴いていたように思う。私はこの体験をいつも心に留めてオーディオ環境の整備を続けている。

そしてAM放送に限っては、ステレオのチューナーで聴くよりは、ラジカセで聴いたほうが遥かに音がよかった。ステレオだとAM放送は胸声に傾いてモゴモゴ言うのに、ラジカセだとすっきりとバランスが取れる。それでいてFM放送との音質の違いも明瞭に判る。これがいつも不思議に思っていたものだ。

この理由について、長岡鉄男が1967年のコラムで書いており、なるほどそういうことかと、膝をたたいたものだ。

|

ではローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声電波が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。

この体験をもうひと押ししたいのが、ウォール・オブ・サウンドへのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していた携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。 この体験をもうひと押ししたいのが、ウォール・オブ・サウンドへのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していた携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。

さらに1980年代のヒップホップは、電池でも大音量を出せる日本製ラジカセが人気だった。日本ではオモチャのように思われていたマイク入力端子は、そのままラップの拡声器として使用できるタフな音響機器として重宝された。日本製ラジカセのどこが良かったかというと、実はAM放送とのコンパチでFM放送を楽しめるように、1950年代のエクステンデッドレンジの音響設計を長く引き継いでおり、それがマイクの生音の拡声でもボヤけない明瞭度を保っていられる理由でもあった。ストリート文化とは、従来の企業のプロモーションを受けられない人たちの、セルフプロデュースの手段である。レコードはおろかラジオでも流れない音楽を、自分たちの文化として育むのに適したサウンドでもある。

ジェンセンはこうした庶民的な音楽体験の最初の頃に開発された、いわば祖父母のような存在で、しかもステージとリビングとを横断しながらポップスの文化を作りあげたレジェンドそのものでもある。ただし、それを自分の生活環境に取り込むまでには、それなりに時間もかかったが、終わることのない音楽への興味を引き立てる道具としては、Jensen

C12Rはもっとも頼りになる存在である。

このようにレコードマニア未満でオーディオマニアでもなかったラジオ少年が、オーディオの正統な継承権について考えたとき、ジェンセンに行き着いた。そしてモノラル音響に踏みとどまるべき大義についても目覚めたのである。

【CDに合わせたモノラル・システムを構築】

最初に断ったとおり、私は音楽鑑賞をモノラルでしか聴かないし、しかもCDでしか聴かない。通常はモノラルシステムを組む人は、モノラルLPのコレクターであることが多く、1950年代のビンテージ機器を大切に使っている人がほとんどだ。しかし、この沼にはまると大変で、もともと「溝の擦り切れるまで聴き倒す」消耗品として造られたアナログ盤に対し、中古盤を捜し求めても世界中のコレクター相手にオークションを勝ち取ったものだけが日本に輸入される。これを今更聴こうとしても、どれだけ金を注ぎ込めばいいか想像もつかないほどの事態となる。経済的に健全な状態で音楽鑑賞を続けたいならCD購入は妥当な選択なのだ。

さらに厄介なのが、昔はSP盤とLP盤のコレクターは分かれていて、SP盤だと蓄音機、LPだと電子オーディオ機器が必要だった。同じ流行歌の仲間うちでも、前者だと懐メロ、後者だと歌謡曲と呼んでいる。演奏のメソッドが違うが、スウィングジャズとビーバップ、戦前ブルースとR&Bも同じように分かれている。しかし、SP盤もLP盤も製造中止になった以外に、アセテート盤や磁気テープの劣化が顕著になっていくと、次の世紀に向けてデジタル化というアーカイヴの波が現れてきた。私のこのサイトのテーマは、まさしくこの録音方式の違いを乗り越えて音楽遺産をアーカイブするために、21世紀においても実用的なリプロデューサーを組み上げることだった。

もうひとつのミッションは、これらを貴重なビンテージ機器ではなく、現在も製造中の新品で揃えるということだ。これは自分でも意地になってやってることで、現在どのメーカーでも本格的に音楽鑑賞できるモノラル・オーディオは製造しておらず、そもそもまともなモノラル機器を製造していた時代は1950年代までである。このため様々な機材(主に50年以上前のビンテージ機器)を掻き集めて構築しなければならなかった。ところがこのビンテージ品をモノラルで購入しようとすると、粒の揃ったものはステレオペアでしか売らないと凄まれ、結局安物買いの銭失いでコンディションに泣かされることになる。そこで、これから私同様にモノラル・システムを組もうと一心発起する人のことも考え、自分なりに見聞を広げて21世紀に製造されているオーディオ機器で組んでいる。

現状のモノラル・システム(メイン)

私のモノラル・システムの要件は以下のとおりである。

- 30cmクラスのフィックスドエッジ・スピーカーで瞬発力の高いる再生能力を確保する

- CDで聴けるようにシステム全体の音調を整える

- ステレオ録音もモノラルで聴けるようにミックスできるようにする

- 後面解放箱&マルチアンプで素直な電気特性を保持する

- 幅広い録音の音場感やサウンドポリシーを微調整できる機能を担保する

モノラルにしたもうひとつの理由は、結婚して子供も大きくなると、居間にステレオを置いて自分だけ音楽を聴くなんてことは不可能になったので、机と椅子の脇に置けるモノラル試聴が一番しっくりきたからだ。

モノラル試聴にすることで30cmスピーカーでも、ディスクサイドに置いて人間ひとり分のスペースしかとらない、とても省スペースなオーディオになる。机など含めても2畳くらいで十分なんじゃないだろうか? それでいて、しっかり実体感の強い音で鳴るのだから、なかなかのものである。これがステレオだと壁一面を占拠し、なおかつ三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。四畳半には人間の大きさが実にいい感じに納まるのだ。 モノラル試聴にすることで30cmスピーカーでも、ディスクサイドに置いて人間ひとり分のスペースしかとらない、とても省スペースなオーディオになる。机など含めても2畳くらいで十分なんじゃないだろうか? それでいて、しっかり実体感の強い音で鳴るのだから、なかなかのものである。これがステレオだと壁一面を占拠し、なおかつ三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。四畳半には人間の大きさが実にいい感じに納まるのだ。

私が現在使っているラックスマン D-03Xは、古い録音の再生には全くのお勧めで、かつて購入したCDが実は結構緻密な情報をもっていたんだと感心するような出来で、中域から湧き出るクリアネスというか、音の見通しの良さは、とかくボンヤリと音場感が膨らみやすい1980年代録音には、かなりのアドバンテージになる。おそらくIV変換回路あたりからの丁寧なアナログ回路の造り込みが功を奏しているように思える。かつてNHK-FMで聞いたような肉厚で物腰の柔らかい躍動感(デンオンの業務用CDプレーヤーDN-960FAを思わせるような安定感)が再現できているので、FM放送で流れた当時の雰囲気に近い感じもするのだ。よく最新オーディオというと音の定位感や立体感ということに注目が行きがちだが、中域の音像がクリアで芯がしっかりしているとか、音楽表現の基本的なものを律儀に求めている機種というのはそれほど多くない。

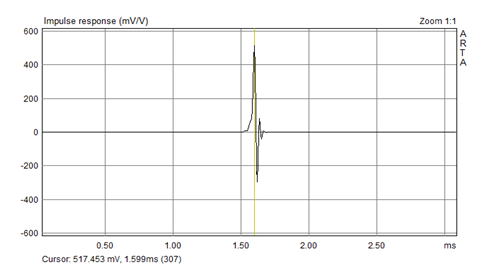

ちなみにD-03XのUSB接続はMQA規格に準じたショートロールオフで、パソコン内ソフトウェアDACのシャープロールオフを比べると、パソコンのアナログ出力に感じた中高域のテカリとかドラム音の滲みのようなものはスッキリなくなっており、デジタルフィルターのクリアネスと関連があるとみた。ただし、ラックスマンの開発者の話だとCD側のチューニングをシャープロールオフで行ったが、MQA規格のショートロールオフとの辻褄を合わせるのに苦慮したような言い方をしていたので、おそらくCDはシャープロールオフなのだろう。ただ以前に比べてポスト&プリ・エコーのレベルも低減されているだろうから、むしろ本来目指したCD音質(U-MATIC?)の性能に近づいているように感じる。ちなみにジェンセンを中心に組んだシステム全体でのタイムコヒレント特性は、このMQA基板からのショートロールオフの波形を正確に反映しており、とても70年前に開発されたユニットとは思えない波形再生能力である。

ライン出力でのインパルス特性の違い:D-03X-USB(左:ショート)、パソコンDAC(右:シャープ)

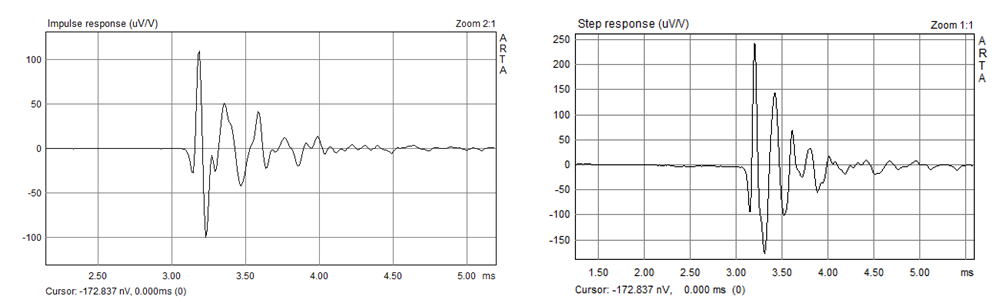

Jensen C12R+Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性(MQA出力→左:インパルス、右:ステップ)

【全世界モノラル化計画】

ステレオ録音もモノラル・ミックスして聴くというと、どういうやり方で処理しているか疑問におもうかもしれない。実はこの件は難問中の難問で、多くのベテランユーザー(特にビンテージ機器を所有している人たち)でも、なかなか満足のいく結果が得られないと嘆いているものだ。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているオーディオ愛好家に人気があるのが、ビンテージのプッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。ひどいときには600Ωの電話用トランスをハイインピーダンスの機器につなげ、高域を持ち上げて音がよくなると勧める店もあったりと、イワシの頭も信心からと言わんばかりで、何事も自分の耳で確かめなければならない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いに3~6dBのレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。「逆疑似ステレオ合成方式」とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

よくモノラル・システムを組む際に、モノラル・アンプがなかなか見つからず難儀すると聞くのだが、私の場合はチャンデバを噛まして、ステレオ・プリメインをマルチアンプとして便利に使わせてもらっている。最初の発想は、クロスオーバー周波数とレベル合わせのために、ネットワーク回路用の部品を買って試行錯誤するのが面倒くさかったので、安いベリンガー製のチャンデバでテストしようと思ったのだが、使ってみるとドンピシャだったのでそのままにしてる。

※チャンデバのLRとウーハー、ツイーターは繋ぐ線を間違えないように!

一番のおいしいところは、アンプとスピーカーの間にネットワーク回路の負荷がないので、非常にストレートに音が出ることである。チャンデバでも位相歪みはあるので、後でも先でも一緒のはずなのだが、いざ音を出してみるとアンプ側からみたスピーカーの負荷は理屈通りのシンプルなものとなるらしく、出音に引っ掛かりがまったくない。これは先に示したタイムコヒレント特性にも現れていて、波形再生の時間的整合性はデジタル並みに正確なのだ。

【セラミック磁石とコーンツイーター】

これだけJensenの歴史について書いたのだから、アルニコ磁石を使ったP12Rのほうがオリジナルに近いと思うかもしれないが、私が選んでいるのはセラミック磁石のC12Rである。これは単にセラミックのほうが半額で購入できるという理由もあったが、アンプをMOS-FETのプリメインにしていることとも関連している。アルニコの輝かしい高域は真空管アンプに合っていて、石のアンプだとカチンコチンになってしまう。もうひとつは、ターゲットにする録音の焦点を1970年代にも向けて置きたかったということもある。これは私にとって原点であるモノラル・ラジカセとの関連も含めて外せない要件だ。

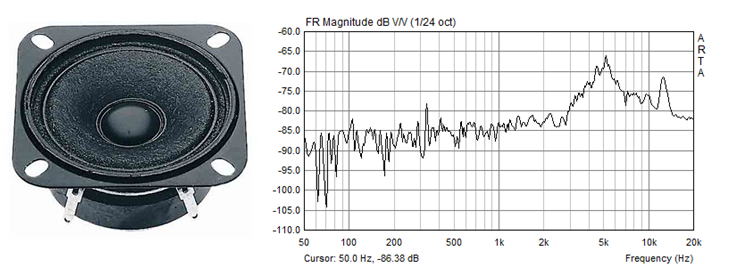

切れ味の鋭いジェンセンと組み合わせるツイーターの選択であるが、ホーン型にはじまり、ソフトドーム、リボン型と色々と試したが、一番しっくりしたのが独Visatonのコーンツイーターだった。なんというかギアがしっかり噛み込んだという印象で、それ以外のものは少しスピードが速くピンと立った新しい設計なので空振りが目立っていた。その点Visatonのコーンツイーターは、古いドイツ製真空管ラジオの交換部品として作られたと思われた。一方で、中央のキャップが樹脂でできていて、70年代風の艶が少し乗った音になっている。Jensen

C12Rとの取り合わせでは、1960年代のジュークボックスに相当することになる。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

1960年代からセラミック磁石&コーンツイーターになったジュークボックス(Rock-ola Capri, 1963)

ちなみに、TW6NGのタムコヒレントは以下のとおりで、5kHzと13kHzの共振でザワついているだけの、三味線でいうサワリに近い機構であり、極めていい加減な設計だと判る。現代のステレオ技術のように定位感を明瞭に出すようなニーズには全く応えられない。一方で、高域の拡散という意味では十分な機能性を有していて、これがジェンセンの切れ味スパッといくタイミングと、じわっと馴染んでくれるのだ。ただし、CDの音に対し前述のラジオ用ライントランスで少し鈍すことでバランスが取れており、私としては、ジェンセン、サンスイトランスに続くアナログ時代のミッシングリンクがさらに増えたことになる。

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

【モノラルからみたステレオの偽音場感】

CD時代になって、トーンコントロールやラウドネスを省略して、できるだけストレートなサウンドで聴こうとする趣向が流行したが、デジタルだって全て正確で万能な道具なのではない、実際にはそこに含まれている音源のアナログ的な癖を取り切れないでいる。高域がツンツンしてる、ボーカルが奥に引っ込む、ベースラインがモヤモヤしてる、こうした症状とは常に闘いを挑むハメになるのだ。新しいリマスター盤が出るたびに賛否両論が出るのは、良い音の基準に関して試聴環境の統計を取っているだけで、ユーザーのオーディオ環境の根本的な改善には蓋をしてしまっているツケを支払っているだけに過ぎない。かといってアビーロードで使ってる最新のモニタースピーカーで聴くとか、逆に1960年代の真空管ミキサーを復活させてリマスターしたとか、広告のチラシにしかならないような内容を、あたかも本物志向と言わんばかりにやってみせるのもどうだろうか。聴くほうのスタンスで考えれば、イヤホンでの試聴が中心となった21世紀ではなおのこと、耳に響きやすい中高域のドライ&ウェットの調整は欠かせないように思う。

実際には1970年代以降のポップスにおける人工的なサウンドステージは、作品観に大きな影響を与えていて、クラシカルな音楽ホールでのライブ感を出したいがために、ロックのドラムが遠鳴りして迫力が出なかったり、ボーカルとその他大勢という不自然なバランスになったり、作品の根幹にある演奏者のパフォーマンスがミキシング過程で冷めた目で達観的にバランスを取らされ失われている感じがしていた。逆に音数が多すぎてスシ詰め状態になり、テヌートとアクセントの差も整理できないままサウンドが濁って流れてしまう。この両極端な情況から、自分のオーディオ装置に合わせて音場感をタイトに引き締めたり、逆にライブにして流れを作るというのは、ニュートラルに音楽を聴く意味では重要なのだ。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。24種類もあるエフェクターのうち、よく使用しているのは最初の6種類のリバーブで、1,2番のホール系は高域に潤いを与える、逆に3,4番のルーム系は響きをタイトに引き締める、5,6番のステージ系は高域を艶を与える、という感じで、奇数がアメリカン、偶数がヨーロピアンと勝手に思い込んでいる。いずれも元音に4割程度加えるくらいでちょうどいい隠し味になる。

【コスパのいいモノラル装置】

日本で1960年代から本格的なモノラルシステムは販売されなかったわけで、私の記憶にあるモノラル製品はテレビ、ラジカセ、卓上レコードプレーヤーくらいで、すべて小型の家電製品が中心だった。このため、モノラルはステレオに比べ安かろう悪かろうの代名詞のようなもので、もちろんオーディオ批評の土俵に乗るものでもなかった。しかしテレビCMやヒットチャートのような放送音源のほうが先行して、レコード売り上げを牽引していく状況は長く続いており、録音スタジオにはオーラトーン5Cという小型フルレンジが、この手のプロモーション音源チェック用に置かれていた。

私自身も20世紀末になって一心発起して、少しグレードの高いモノラルシステムを追い求めていたが、ともかく金の使い方が青天井で、とてもソフトの購入まで追いつかない。右をみても左をみても、ステレオを確実に凌駕できるように大型ホーンとコーナーバックロードホーンを目指す傾向が根強く残っていたし、もちろん大型スピーカーの低音と大音量を活かすべく、部屋も四畳半なんてウサギ小屋ではダメで、一戸建てで専用のリスニングルームをもつことが、まずその資格に値する最低ラインだ。こうした傾向はステレオでも同じであり、とにかくモノラル道を究めようと必死だったのだと言えよう。

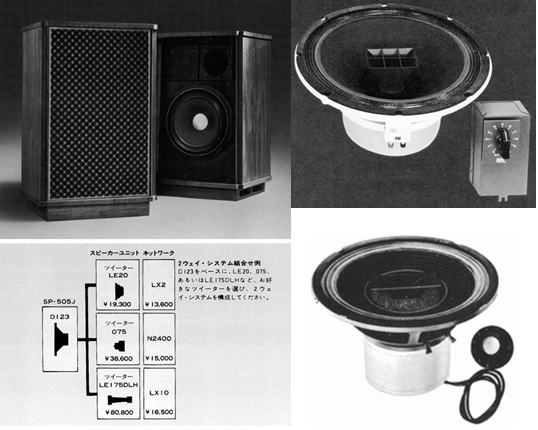

このため、庶民感覚でモノラル・システムを組んで、コスパの良さを正しく見積もることが難しくなっている。少なくとも1960年代中頃までは、モノラルのほうが同じ価格のステレオに対しワングレード上の機材が手に入ると大っぴらに言っていた。それが1970年代に入ると、理由の大半がFMステレオ放送の全国ネットが始まったせいだが、新しいオーディオ機器はステレオでないと恥ずかしくなって、モノラルについてコスパがいいなんて誰も言わなくなった。ちなみに四畳半オーディオでハイエンドクラスだったJBL LE8TやタンノイⅢLzを、同時代の(といっても1970年代前半まで製造していた)ユニットでモノラルにすると…以下のように、低音が、高音がという以上の豊潤でバランスの良いスピーカーが手に入ったのである。しかしステレオでなければという強迫観念に圧されて、高級スピーカーと認識されていた。逆にLE8T、ⅢLzのモノラル試聴は高域の指向性がスレンダーでバランスを欠く。この辺を真正面の無響室スペックでは想像することができない。

| ユニット |

1960年代 (US$) |

1970年代 (JP\) |

| JBL LE8T (×2) |

$132 |

\74,400 |

| Tannoy Monitor 10 (×2) |

$123(£44) |

\91,600 |

| JBL D123+LE20+LX2 |

$123 |

\66,500 |

| Altec 601C |

$108 |

\82,300 |

| ElectroVoice 12TRX |

$128 |

\69,900 |

1950年代に開発されたユニットも長く1970年代まで売られていた(モノラル認識の甘さ)

ということで、私なりの経済感覚でモノラル・システムを組む、それもコンディションの良否に泣かされないように、全て現在製造中の新品で揃えようと、バラバラの状態のものを取捨選択したのが現在のシステムである。

| 品番 |

価格 |

用途 |

| Jensen C12R |

\7,180 |

エクステンデッドレンジ・ウーハー |

| Visaton FR6.5 |

\2,214 |

コーンツイーター |

| サンスイトランス ST-17A |

\929 |

ライントランス |

| YAMAHA MG10XU |

\28,800 |

ステレオ→モノラル、リバーブ |

| 小計 |

\39,123 |

|

| ※以下は他機種で代替可能 |

| DENON PMA-1500RE |

\69,800 |

ステレオアンプ(店頭価格) |

| BEHRINGER CX2310 |

\15,800 |

チャンネルデバイダー |

| Laxman D-03X |

\254,600 |

CDプレーヤー |

| ウーハー用後面解放箱 |

約\30,000 |

Altec 618型(ヤフオクで購入) |

| ニトリ スタッキングスツール |

\6,990 |

ウーハー用足台 |

| 猫用エサ入れ |

\1,499 |

ツイーター用置台 |

| 総計 |

\417,812 |

|

やはりスピーカーユニットだけで1万円という選定と、それがモノラル音響の醍醐味を持ち合わせているというだけで、残りの機材の煮詰め方が楽になる。これが10cmクラスの小型スピーカーでスタートした場合は、相当に遠回りを強いられることになるし、大概の人はモノラルである理由が分からなくなり次第にリタイアするだろう。広帯域とかに騙されず、30cmエクステンデッドレンジのもつ実体感を味わってほしい。

チャンデバはクロスオーバー固定ならコイルとコンデーサー、アッテネーターで済むし、箱も自作すれば合板+カット代で1万円もいかないだろう。アンプやCDプレイヤーはもっと安いものでもそれなりに音楽は楽しめるが、モノラル・ミックスするミキサーとバイアンプ接続は外さずにいてもらいたい。

これで頑張れば総額で10万円をどうにか切るわけだが、それなりにアンプやCDプレイヤーに投資すれば、それに応えてくれるポテンシャルをもっている。つまりモノラルなりにグレードアップが楽しめる良いスタートが切れるのだ。

【全てをモノラルに統一した後の桃源郷】

さて、私なりにモノラルvsステレオ、アナログvsデジタル、レコードマニアvsオーディオマニアの数知れぬ戦火をくぐり抜け、得られた教訓は以下のとおりである。

- ステレオ音場の再現のため多くのリソースを高域のパルス音に費やすことを排除し、モノラル音響をもって元のマイク音の地点まで還元して鑑賞することにした。

- アナログ録音に存在したSP、LP、カセットテープなどの録音媒体を別途に揃えることはやめて、CDによるデジタル音源に統一することで音楽アーカイブが経済的になった。

- ロックやポップスの愛好家に根強いオーディオマニアへの偏見の根を掘り返し、ラジカセからジュークボックスというモノラル再生装置の正統な血統を継承するに至った。

- オーディオ機器は人間の言語感覚に沿って設計されるべきで、100~8,000Hzを充足して鳴らしきれれば十分であり、特にタイムコヒレント特性の直線性が高域から低域まで保証されるべきである。

- Jensen C12Rは私のモノラル・システムを構築するにあたり大きな存在であるが、それを支える周辺機器を吟味し、自分に適した音響特性にまで能動的に調整しなければならない。

これらの教訓から得られたものは、20世紀を通じて言い慣らしてきたオーディオ・テクノロジーの発展とか進化とかは単なる変化であり、ミュージシャンのもつ本質的なパフォーマンスの質については何も語っていない。その証拠に改良点の多くは、従来技術の否定からスタートした相対的なものがほとんどで、録音媒体を通じてそれを再現するための技術体系もほとんどあさっての方向に向けて照準をあわせていたと言える。

ミュージシャンのパフォーマンスを拡声する技術の原点に立ち返り、ここにジェンセンによるモノラル統治を宣言するものである。

【ジェンセンとならいつの時代も爽やか】

Jensen C12Rを中心としたモノラル・システムは、1950年代の録音に最大の相性があるものの、好きなCDをリストアップしていくと、意外に録音年代によらず幅広く聴いている。こうした開かれた音楽体験をソツなくこなすのもジェンセンの魅力といっていいだろう。

■ノーマル・サウンド

ジェンセンからみるとノーマルの基準は自ずと変わってくる。モノラル録音ではあるが、オーディオ的には三文の値打ちもないと言われ続けた録音である。しかしこれらは、その後の演奏史に新しいページをめくったものばかり。それを今演奏されているように新鮮に聴けるとは、少し前までは想像もつかなかった。何事も諦めないことが大事である。 |

|

Cruisin' Story 1955-1960

いわゆるロカビリーのコンピ3枚組で、この頃のアメリカン・ポップスの有名曲がひと揃え聴ける点で非常に重宝する。この時代のロカビリーは、ベンチャー企業のようにサテライト・レーベルが乱発されるなかでのヒット曲の量産体制に入っていたので、実はドーナッツ盤以外の元テープまで遡れるものはほとんどない。この企画盤の背後には強力なレコードコレクターが控えており、ジュークボックスで擦り切れた盤ではなく、ちゃんと保存された良質な盤を使用していることが効を奏している。

ジェンセンにとっては、むしろホームグラウンドのようなもので、もっとも安心して聴ける録音集である。とはいえ、どっしり構えたというものではなく、腰をフリフリ楽し気に踊る若き日を彷彿とさせるもの。古い録音でも吹き込んだ頃はこんなに若かったんだよ、と茶目っ気タップリのビッグダディぶりである。 |

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス(1962-69)

日本コロムビアとビクター音楽産業とが1960年代の昭和歌謡の名曲を持ち寄っての2枚組だが、ヒットした時期のモノラル音源も豊富に揃っているのが貴重でもある。これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くと、その溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。50年以上も昔の録音というと、何かとセピア色に色あせた印象をもつことが多いのだが、各歌手の個性やカラーが出せるかという以外に、リボンマイクを中心にして録られた歌声が、いかに自然な息遣いで再生できるかというのも重要である。

ジェンセンとご対面すると、この時代のエコーの癖が強調されず、折り目正しい舞台衣装のように音像にブレがない(声が膨れたり痩せたりしない)のに加え、冒頭の「いつでも夢を」の歌詞のように、まだ見ない未来にむかって声を投げかける、当時の人の心境まで伝わってくるようだ。果たして歌詞にあるように、世の中キレイに整っていくのか、そういう不安も少し混じりながら、衒いもなく恋愛カオスのなかに身を焦がす若者の初々しい姿でもある。何だかオジサンまで恥ずかしくなってきた。 |

|

ザ・ビートルズ:Live at the BBC(1962-65)

ビートルズが煩雑にライブ活動をしていた頃、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目はアメリカのR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このためアメリカ風のDJ番組をやるため、国境の不明確な海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみに写真のメンバーが全てスーツ姿なのは、衣装ではなく当時のBBCへの立ち入りがネクタイを締めてないと許可されなかったから。 |

★ヒーリング・サウンド

癒しというのは人それぞれである。しかしオーディオマニアの求める音の多くは高圧的で緊張感の高いものが多い。この日常の延長線にあるような、愛おしい時間の流れをどうやって再現しようかと、勘所を見失ってしまわないように、じっくり聴くのである。

|

|

山口百恵:花ざかり(1977)

ただの歌謡曲と思いきや、宇崎竜童をはじめ、さだまさし、谷村新司、松本隆、岸田 智史など、ニューミュージック系の楽曲を束ねたブーケのようなアルバム。この頃には、ニューミュージックもアングラの世界から這い出て、商業的にアカ抜けてきたことが判る。山口百恵が普通のアイドルと違うのは、女優として語り掛けが真に入っている点で、低めの声ながら味のある歌い口である。1970年代のアイドル歌謡全盛期の只中で、引退する前に大人の女性になることを許された、稀有な存在でもあった。それを支えるのがNEVE卓で録られたサウンドであることには、あまり気にする人はいないだろうが、オーディオマニアとしては要チェックである。

ジェンセンとご対面すると、あの頃ラジオから流れてきた自然な声であると同時に、百恵ちゃんに特有の陰りのある情念とが折り重なり、誰がこの子にこれだけの思いをさせたのか? と要らぬ心配までしてしまう始末である。この後にツッパリ路線で大ヒットする前の心境と思えば何となく納得するのだが、昭和らしいひねくれた設定にも負けず、どこまでもひた向きに事柄に対処する仕事人としての一面をみる。 |

|

キャンディーズ:ゴールデンベスト(1973~78)

1970年代のアイドルブームを大人になることなく綺麗に終わらせることができた見事な解散劇をみせたという点で、「普通の女の子に戻りたい!」という名言はどんな政治家の言葉よりも深く誰の心にも刺さった。その体当たりで疾走する姿をロックテイストでまとめたのが実は平凡なアイドルを凌駕できた隠し味である。このベスト盤の再生が難しいところは、歌手の軽い表情の変化をしっかり出す一方で、バックバンドの切れ味や録音毎に移ろうステレオ感など、レンズでいえば小さいピンナップ写真から大判の風景を取り込んだブロマイドまで、乱雑に壁にベタベタ並べたような結果になりやすい。ここが絶妙なバランスで破綻なく再生できるのが実に得難い資質なのだと思う。 |

|

ジュディ・シル:BBC Recordings(1972-73)

コカイン中毒で亡くなったという異形のゴスペルシンガー、ジュディ・シルの弾き語りスタジオライブ。イギリスに移住した時期のもので、時折ダジャレを噛ますのだが聞きに来た観衆の反応がイマイチで、それだけに歌に込めた感情移入が半端でない。正規アルバムがオケをバックに厚化粧な造りなのに対し、こちらはシンプルな弾き語りで、むしろシルの繊細な声使いがクローズアップされ、それだけで完成された世界を感じさせる。当時のイギリスは、ハード・ロック、サイケ、プログレなど新しい楽曲が次々に出たが、そういうものに疲れた人々を癒す方向も模索されていた。21世紀に入って、その良さが再認識されたと言っていいだろう。 |

●グラマー・サウンド

ジェンセンと出会って全く感服したのは、生ドラムのキレの良さとドカッと蹴りだしてくる野生の咆哮である。それでいてボーカルの押し出しも負けずに張り出してくる。これだけでもポップスの王道を歩めるのだと思うが、さらにもうひと押し上まで盛り上げてくれるところがジェンセンのすごさである。ただの大音量ではない、フォルテッシモのもつ意味を味わえるのは、ステージで鍛え上げられた素性ゆえである。

|

|

ジェームズ・ブラウン:SAY IT LIVE & LOUD(1968)

録音されて半世紀後になってリリースされたダラスでのライブで、まだケネディ大統領とキング牧師の暗殺の記憶も生々しいなかで、観衆に「黒いのを誇れ」と叫ばせるのは凄い力だと思う。ともかく1960年代で最大のエンターテイナーと言われたのがジェームズ・ブラウン当人である。そのステージの凄さは全く敬服するほかない。単なるボーカリストというよりは、バンドを盛り上げる仕切り方ひとつからして恐ろしい統率力で、あまりに厳しかったので賃金面での不満を切っ掛けにメンバーがストライキをおこし、逆ギレしたJBが全員クビにして振り出しに戻したという伝説のバンドでもある。長らくリリースされなかった理由は、おそらくこの時期のパフォーマンスが頂点だったということを、周囲からアレコレ詮索されたくなかったからかもしれない。ステージ中頃でのダブル・ドラムとベースのファンキーな殴打はまさしくベストパフォーマンスに数えられるだろう。 |

|

吉田美奈子:FLAPPER(1976)

ティンパンアレイ系のミュージシャンが一同に会したセッションアルバム。ともかくファンシーなアイディアの音像化は、ケイト・ブッシュの先取りなのでは? と思うほどの多彩さ。ファンシーさの根元は、吉田美奈子の移り気で儚い少女のような振舞いに現れているが、それをプログレのスタイルを一端呑み込んだうえでアレンジしている点がすごいのである。特に演奏テクニックを誇示するような箇所はないが、スマートに洗練された演奏の手堅さが、このアルバムを永遠の耀きで満たしている。 |

|

当山ひとみ:セクシィ・ロボット?(1983)

何と言ってもそのファッションセンスが、20年ほど早かったゴスロリ&サイバーパンクであり、沖縄出身のバイリンガル女子の歌い口もツンデレ風だったり、今じゃアニメで全然フツウ(例えば「デート・ア・ライブ」の時崎狂三(くるみ)とか)なんだけど、どうも当時は他に類例がない。ガッツリしたダンスチューンから、メロウなソウル・バラードを聴くにつれ、アングラシーンを駆け巡ったパンクやデスメタという男性優位の世界観を撃ち抜くだけの力が周囲に足らなかった気がする。

そこをジェンセンで鳴らしまくると、まさに胸をドキュンと一発くらったような、古い傷がうごめきだす。そう、これこそ1970年代から徐々に姿を消していったソウルテイストであり、ぶ厚いステーキをかきこむような肉汁たっぷりのアナログサウンドでもある。 |

|

ECHOSYSTEM:Madaga(2007)

フィンランド産のラテン・ジャズ・アルバムなんだけど、ダンス・エレクトロニカやクラブミュージックのカテゴリーに属する、というとかなりいい加減な感じに思えるかもしれない。しかしKimmo

SalminenとJenne Auvinenの正確無比なパーカッションの切れ味を一度味わうと、ほとんどのオーディオ・システムが打ち込みの電子音との違いを描き分けられないで、良質なBGMのように流しているのに気付かされる。ドラムの打音からさらに深みを目指して、ベースの唸りとリズムのキレまで出るようにオーディオのコンディションを調整できると申し分ない。 |

|

ドレスコーズ:平凡(2017)

時代はファンクである。それが日常であってほしい。そういう願いの結集したアルバムである。本人いわくデヴィッド・ボウイの追悼盤ということらしいが、真似したのは髪型くらいで、発想は常に斜め上を向いている。というのもボウイを突き抜けてファンクの帝王JBに匹敵するサウンドを叩きだしてしまったのだ。大概、この手のテンションの高い曲はアルバムに2曲くらいあってテキトーなのだが、かつてのJB'sを思わせる不屈のリズム隊は、打ち込み主流のプロダクションのなかにあって、いまや天然記念物なみの存在である。JB'sのリズム隊はラテンとジャズのツーマンセルだったが、一人で演じるのはなかなかの曲者でござる。忍者ドラムとでも呼んでおこう。

ジャケ絵は「オーディション」のほうが良いのだが、内容的にはこちらのほうが煮詰まっている。この後の数年間でスタンダード指向へと回帰していくのだが、志摩殿がリーマンの恰好して音楽の引き立て役に扮したいというのだから、アジテーションとも取れる素敵な詩もろとも立派に仕事したといえるだろう。この後ちょっと挑んでみた映画人としては、田口トモロヲと共演できるくらいに、リアリストを発奮してほしい。 |

▲ツンデレ・サウンド

演奏はいいんだけど録音がよくないと、極端にマニアの領域に押し込められる演奏が、この世にいかに多いことか。しかしジェンセンはそうした録音をけして見捨てず、しっかりサポートしてくれる頼もしいヤツだ。 |

|

Aristocratレコード/ブルース録音集(1947-50)

ブルース・ファンなら泣く子も黙るチェスレコードの前身のレーベルによる、シカゴブルースの誕生を告げる戦後の録音集で、エレクトリック化の途上にある演奏記録でもある。まさにJensenスピーカーの第二期を象徴する録音だが、当時はまだSP録音、それもライブ同様にクリスタルマイクでのダイレクトカットで録音された。この時期と並行してテキサスのサン・レコードのロカビリー、さらにニューヨークのアトランティック・レコードのR&Bなど、新しいジャンルが産声を上げていたが、そのどれもがジェンセンの拡声技術と深く関わっている。まさにアメリカン・ポップスの原点となるサウンドである。 |

|

ボブ・ディラン/ベースメント・テープス完全版(1967)

本来なら1966年の英国ツアーを選ぶべきだろうが、ひねくれたチョイスをしてみた。1966年夏のオートバイ事故以降、表舞台から姿を消していたディランが、ザ・バンドの面々を集めて楽曲の構想を練っていた、というもの。ディラン自身は、自分の詩と楽曲に対する独自性をデビュー当初から認識していて、著作権登録用の宅録を欠かさない人でもあったから、そうした作家業としての営みが専任となった時期にあたる。もしかすると自らをパフォーマーとしての活動は停止し、作家として余生を過ごそうとしていたのかもしれない。

しかし、このスケッチブックの断片は、楽曲のアウトラインを知らせるためのテスト盤がブートレグ盤として大量に出回り、それを先を競ってレコーディングした多くのミュージシャンたちと共に、ウッドストックという片田舎をロックの自由を信託する人々の巡業地と化した。今どきだとYouTubeで音楽配信するようなことを、情報統制されていた半世紀前にやってのけたという自負と、ぶっきらぼうな彼なりの伝言のように思える。 |

|

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド/Live at MAX's(1970)

ウォーホル・ファミリーとしてデビューした後、流れ流れてカンザスで開いた最後のパーティの様子。録音したのは、ウォーホル・ガールズの一人であるブリジッド・ベルリン女史で、ソニー製のカセットレコーダーで録ったというもので、この種のブートレグでは中の上という音質。当時のカセットレコーダーは、ポラロイドのインスタントカメラと同じく若者の三種の神器だったらしい。しかしこれが解散ライブとなったため、このカセットはとても貴重なものとなった。録音品質の枯れ具合がまたよく、場末のライブハウスという感じを上手く出しているし、なんだか1960年代そのものとのお別れパーティーみたいな甘酸っぱい切なさが流れていく。 |

|

シュガーベイブ:シングズ(1975)

短命に終わったこのバンドの最初で最後のアルバムだが、この後にこの業界に入った人は全員聴いていたといういわくつきのアルバムである。大きな原因は「人ごみ」「都会の絵具」というような、都会生活についての否定的な言葉ではなく、楽観的な未来志向を画いた点にあり、そこがニューミュージックあるいはシティポップスというジャンルの発端となっている点である。

もうひとつは、当時流行だったリバーブをかましてオーバーダブを重ねたマルチ録音ではなく、ドライな一発どりで終始している点で、いわゆるガレージバンド的なテイストをもった録音となっている。録音を担当した大瀧詠一も、どのレコード会社からもデモテープのようだと悪口を叩かれながら、結果的には、バンドメンバーの山下達郎も証言しているように、時代が経っても古びない演奏として残るようになった。

ジェンセンとのご対面では、このアルバムがもっている当時の斬新さがストレートに伝わる清涼飲料水のような味わいである。おっさんがドンとテーブルにコップを置いたので、さぞかしきついバーボンでも出されたかと思えば、炭酸の効いたレモネードだったというオチである。こうしたユーモアのある仕草こそアメリカンの真骨頂なのだと確信した。 |

|

クラフトワーク:放射能(1975)

舞台で四角いシンセサイザーの前にロボットとなって立つネクタイ姿の男たち、という特異なパフォーマンスで一世を風靡した電子音楽のパイオニアのような存在だが、日本では必ずしも熱狂的に迎えられたわけではなかったように思う。というのも、ユリゲラーやブルースリーに熱狂していた当時の日本において、感情を殺したテクノポップスは夢物語では片づけられない、四角い満員電車で追体験するただの正夢だったのだ。

標題のRadio-Activityというのは、古いドイツ製真空管ラジオを模したジャケデザインにもあるように、レトロなテクノロジーと化したラジオ放送を活性化する物質とも解せるが、原子力が一種の錬金術として機能した時代が過ぎ去りつつある現在において、二重の意味でレトロフューチャー化している状況をどう読み取るか、その表裏の意味の薄い境目にディスクが埋まっているようにみえる。例えば、放射能と電子を掛け合わせたものは原子力発電による核の平和利用なのだが、そのエレクトリック技術に全面的に依存した音楽を進行させたのち、終曲のOHM

Sweet OHM(埴生の宿のパロディ)に辿り着いたとき、電子データ化された人間の魂の浄化を語っているようにも見えるが、その楽観的なテーマ設定が何とも不気味でもあるのだ。おそらくナチスが政治的利用のためにドイツ国民の全世帯に配った国民ラジオのデザインと符合するだろう。

改めてジェンセンとご対面すると、アナログシンセの音ってこんなに美しくビビッドな響きだったんだと、喰いつくように聴いてしまった。ピコピコシンセとちゃいまっせ!と今さらながら感動した次第である。 |

▼ヤンデレ・サウンド

もはやこの演奏が存在すること自体が、何かの終わりを告げているような、そういう音楽がある。しかし聴いているうちにクセになるのは、やはりその人の崖っぷちに立った生き様が、どこか羨ましいと思うからだと思う。 |

|

ヴィソーツキイ:大地の歌(1977)

酒の飲みすぎで潰したようなダミ声で機関銃のように言葉をがなりたてる旧ソ連の国民的シンガーソングライター。日本ではウィスキーのCMにも起用されたが、それ以前はほとんど知られることがなかった。共産主義国でのブルースということ自体がマイナーなうえ、政府批判とも取れる歌詞のゆえ当然のように発禁となったが、市民はこっそりカセットにコピーして聴いていたという。この録音はフランスでのセッションだが、実質的に残された最良の録音ということになろう。

シカゴ・ブルースと地元を共にするジェンセンにとって、この不良中年の歌はまさにうってつけで、ヤケ酒の意味がストレートに伝わってくるのである。そしてどこか寂しい宿命を背負ったかのような影も同じくらい鮮明になる。 |

|

アーバンギャルド:ガイガーカウンターカルチャー (2012)

時代は世紀末である。ノストラダムスの大予言も何もないまま10年経っちゃったし、その後どうしろということもなく前世紀的な価値観が市場を独占。夢を売るエンタメ商売も楽ではない。

この手のアーチストでライバルはアイドルと正直に言える人も希少なのだが、別のアングラな部分は東京事変のような巨大な重圧に負けないアイデンティティの形成が大きな課題として残っている。その板挟みのなかで吐き出された言葉はほぼ全てがテンプレート。それで前世紀にお別れを告げようと言うのだから実にアッパレである。2人のボーカルに注目しがちだが、楽曲アレンジの手堅さがテンプレ感を一層磨きを上げている。

それと相反する言葉の並び替えで、敵対するステークホルダー(利害関係者)を同じ部屋のなかに閉じ込めて、一緒に食事でもするように仕向けるイタズラな仕掛けがほぼ全編を覆ってることも特徴でもある。それがネット社会という狭隘な噂話で作り出された世界観と向き合って、嘘も本当もあなた次第という責任を正しく主張するように筋を通している。個人的には情報設計の鏡というべき内容だと思っている。

それからさらに10年後、2020東京オリンピックで空中分解した1990年代のサブカル・ヒーローとヒロインの宴を肴にして聴くと、役所もテンプレという壮大なフィクション国造りの構造が見えてくる。キスマークのキノコ雲で街を満たせたら、という願いは決して古びることはないと思う。

さて、かようなすし詰め状態のJ-POPサウンドも、ジェンセンとご対面するとアラ不思議、ドラムの粒立ちもしっかり補完されて、細い声の女性ボーカルも距離が遠のかない、全てがあるべきスケールの音像で再現される。ある意味ジェンセンこそデジタル世代のニューカマーである。 |

|

あがた森魚:乙女の儚夢(ろまん)(1972)

この珍盤がどういういきさつで作られたかは理解しがたい。林静一氏のマンガに影響を受けたというが、全然上品にならないエロチシズムは、どちらかというと、つげ義春氏のほうが近いのではないか。音楽的にはフォークというよりは、アングラ劇団のサントラのようでもあるし、かといって明確なシナリオがあるわけでもない。しかし、結果として1970年代の日本で孤高のコンセプトアルバムになっているのだから、全く恐れ入るばかりである。おおよそ、日本的なものと問うと、男っぷりを発揮する幕末維新だとか戦国時代とかに傾きがちであるが、この盤は大正ロマン、それも女学校の世界をオヤジが撫でるように歌う。オーディオ的に結構難しいと思うのは、生録のような素のままの音が多く、いわゆる高域や低域に癖のある機材だと、おかしなバランスで再生されること。もともとオカシイので気づかないかもしれないが…。 |

|

中島みゆき:生きていてもいいですか(1980)

辛辣なユーモアで失恋を歌うニューミュージック界の「赤の女王」が、直球ど真ん中で恋愛至上主義へのプロテストソングを書き上げた呪術書である。この盤からシングルカットが出ないのはもちろんのこと、当時からネクラvsネアカの分類で黒判定を受けながら、ラジオパーソナリティでは打って変わったネアカを演じていて、どっちが本音だかサッパリ判らないのだが、これも世の中を混乱に陥れる黒魔術の一環だと思えば、個人的に腑に落ちる。同じ傾向の山崎ハコ「人間まがい」が禍根を成仏する昭和の墓標だとすれば、当盤は未来永劫に語り続ける昭和の三丁目に潜む地縛霊のようなものである。途中キツネに化かされそうになるが、四畳半フォークを脱したら裏路地の屋台で悪酔いしながら、全く見も知らない人の愚痴を頷きながら聞いていたようなデジャヴ感もある。しかし世の中なにが一番コワイかというと、人間を喰い物にする人間の修羅の道であり、そういう意味では被害者側の立ち位置に寄り添った歌たちは、どこか人肌の暖かさを感じるのである。 |

【CDにみるアナログ技術の黄昏】

昔日の音楽のコレクションについて言うと、私自身アナログ盤の蒐集をやめてCD再生のみに特化しているが、その理由は1980年代のアナログ末期のペナペナのビニール盤を見てうんざりしたからである。それと1980年代のほうが、今よりSP盤やモノラル録音に対する偏見が強く、針音を避けるために中高域からフィルターを掛ける、疑似ステレオ化やエコーを掛けて音場感を増すなど、ステレオ装置のために何でもやっていたが、元々あったはずのグラマーな感覚など微塵もなくなっていた。かといって自分も味付けのないCDの音に我慢しているわけでもなく、色々な録音を聞いてようやくその塩梅が判ってきたという感じだ。個人的にはハイレゾ、SACDは必要ないし、ハイレゾでリリースされる音楽のタイトルの少なさは覆いようもないからである。このため、これまでの工夫の大半はCD音源との格闘のためにあったと言っても過言ではない。

しかし、一見無駄な闘いのようにみえるこの作業の過程で、アナログ的な見聞を深めていくに従い、CDというフォーマットを過不足なく再生するということの意味がようやく判った感じがしている。多くの誤解は明らかに、デジタル導入前後の録音スタジオのサウンドデザインの保守性と、家庭向けに「デジタル対応」に設計されたオーディオ製品の未来志向のズレがもたらしていると考えられる。1980年代にCDが登場した頃は、人間の耳が20kHzそのものの実効性を必要としているわけではなく、実際のスタジオでもサンプリング時のエリアシング歪みが聞こえない環境にあったことが伺える。

一方で、初期のDAコンバーターは、デジタルフィルターに特有な癖としてポスト&プリエコーによるパルス性高周波ノイズが乗っかり、これは楽音と関係なく累積して鳴り続けていた。このため1980年代にはCDから流れ出る「マスターテープの音」を流した途端、リンギングなどで悲鳴を上げるツイーターが多かったことを考慮すると、秋の小春日和に浮かぶ絹雲のように薄く霞んで伸びている高域がアナログ時代の目標とするスペックだったところに、デジタルでいきなりバリバリと鳴り響く雷が落ちてきたようなものだった。1980年代はまだデジタル音源の受け入れ準備ができていなかったのに、精密測定器を持ち出してCDの音をダイレクトに再生することが第一目標になってしまっていた。これが1980年代以降のオーディオ業界の最大の誤算だったように思う。 一方で、初期のDAコンバーターは、デジタルフィルターに特有な癖としてポスト&プリエコーによるパルス性高周波ノイズが乗っかり、これは楽音と関係なく累積して鳴り続けていた。このため1980年代にはCDから流れ出る「マスターテープの音」を流した途端、リンギングなどで悲鳴を上げるツイーターが多かったことを考慮すると、秋の小春日和に浮かぶ絹雲のように薄く霞んで伸びている高域がアナログ時代の目標とするスペックだったところに、デジタルでいきなりバリバリと鳴り響く雷が落ちてきたようなものだった。1980年代はまだデジタル音源の受け入れ準備ができていなかったのに、精密測定器を持ち出してCDの音をダイレクトに再生することが第一目標になってしまっていた。これが1980年代以降のオーディオ業界の最大の誤算だったように思う。

そうした議論がナンセンスと思えるような感じがするのは、おそらくMTVでのプロモーションに成功した1980年代のスーパーヒット曲が、1960年代はおろか1970年代とは桁違いのアルバム1000万枚台のマーケット規模になったからだと思う。マイケル・ジャクソンのスリラーでも魔導師ぶりを発揮したクインシー・ジョーンズの耳に従えば、15kHz以下、さらには8kHz以下のスペックで音楽をしっかり押さえなければ、そもそも音質以前の問題だということができるだろう。そういう意味でCDの音質を捉え直すと、16bit/44.1kHzというフォーマットは50~15,000HzというFM放送のスペックに準じて制定されたものだったと思うのが自然で、本来は超高域を15kHzでフィルタリングして、さらに三角ノイズでやさしく包み込んであげるのが妥当だったのだ。

B&W実装前後のアビーロードスタジオ(1980年)

前面のコンソールはビートルズ解散直後に新調したもの

マイケル・ジャクソン/スリラーの録音されたWestlake Studio(1982年):

ほとんどの編集はオーラトーンで行い、メインモニターのカタログ上のスペックは16kHzまでだった

FM放送=Hi-Fiという印象は、50~15.000Hzという控えめな帯域をちゃんと使いこなしていたからだということができる。FM放送に向けて開発されたモニタースピーカーに注目すると、JBL

4320(1972年)は、ロックのライブステージで培ったパワーハンドリングのタフな面をコンパクトに絞り込んで、ガッチリした重低音とどこまでも音圧の上がる中高域の強健さが巧くバランスしていた。このように放送規格という枠組みを規定されたなかでも、それぞれのメーカーがエンドユーザーに向けたサウンドデザインをしっかり主張できたし、その結果は今もなお生き続けているともいえる。

JBL 4320とオーラトーン5C:ラジオ用にFM放送とAM放送のコンパチ仕様のスペックを死守

現在のスピーカーは、もともとハイ落ちなステージ音響で臨場感を出すために、ピンの落ちるようなパルス音が鋭敏に出るようにできている。現在のステレオ理論での定位感は、単純な左右の音量差ではなく、高域のパルス音の到達時間の差で表現される。人間の両耳の距離は精々30cmにも満たないが、その差0.9msの差を12dB以上明瞭に聞き分ける。ただし周波数にすれば1100Hzの中音域であり、それ以上の周波数では位相差のようなものでも認識する。このため現在のツイーターのほとんどは繊細なパルス信号を画き分けるように設計されている。一方でウーハーのほうは重低音を伸ばすために重たい振動板で作られているため、ツイーターよりも音の立ち上がりがずっと遅く、ツイーターだけがチッチッチッとリズムを先行して打つことになる。

左:A-Bステレオ・マイクアレンジ

右:スピーカー位置の角度とパルス波の到達時間差による音量差の指標

代表的なモニタースピーカーのステップ応答(左:小型2way、右:大型3way)

各クロスオーバーで位相にねじれ→大口径ウーハーは200Hz以下が大幅に遅れて強調

この高域に隔たるパルス波の正確な再生によって、ステレオの定位感を再現することに真剣に取り組んだのは英BBCが最初であった。1970年から「Acoustic

Scaling」という題材でいくつかの研究レポートを書いている。その理由は、始まったばかりのFMステレオ放送の家庭での試聴方法について最適化を図ろうとするもので、自社のオーケストラ録音用ホールのミニチュア模型を製作し、そこで音響特性の縮小化を模索したのである。

BBCで1969年に行われたミニホール音響実験(50年後の巣籠の研究?)

この実験の成果として得られたものは以下のような事柄である。

- この実験はFMステレオ放送を狭い部屋で正確に再生するために実施された。

- ヘッドホンでのバイノーラル録音用に開発されたブルムライン方式によるワンポイント・ステレオ録音を、小型スピーカーでのニアフィールド・リスニングで最適化できるようにした。このことにより箱庭的な試聴環境でも広々とした音場感を体験することが可能となった。

- ステレオの定位感に奥行き感を加えたサウンドステージを発見した。様々なホールによる残響音の違いが主に8kHz以上の帯域の差に現れること、定位感は左右のパルス成分のミリ秒単位の僅かなタイミングの違いによって決まることが判り、スピーカー測定にインパルス特性というパラメータが導入された。

- このとき開発されたスピーカーがLS3/5aであり、規格上はトーク用ではあるものの、デスクトップにも置ける小型モニターとしてその後のステレオ録音の標準的な試聴方法を決定した。

小さな巨人LS3/5aと使用例(1976年):地方局のDJブースは机ひとつしかないことも多い

以上の1970年代を通じて発展したステレオ技術においては、これまで平面的に展開していたステレオの音場感を、奥行き感のあるサウンドステージへと変化させた。その一方で、それまでノイズに埋もれていた超高域のパルス波について、通常では聴き取れないくらいのレベルの音量を遥かに超えて強調するようになった。自然なパルス音では、音楽で息の合っているというとき、ある種の気配を感じてリズムを自然に合わせているのだが、最近の録音では定位感を出すためにその帯域だけ特別にデフォルメして収録している。

これをスピーカーで表現しようとなると、ツイーターの小さな音響エネルギーを邪魔しないように、パルス音だけ分離するため先行して出すように対処することが有効であった。ところが、人間の聴覚にはマスキング効果といって、上記のように先行した音に耳が向いてしまい、その他の音が小さく聞こえるという現象がおきる。つまり、微細なパルス性信号にそれより低い周波数の音の存在感が吸い取られてしまうのである。

特に1980年代後半からデジタル対応製品として世に出た英国製の金属ドームツイーターがひどく、デジタルの高周波パルスノイズをマスキングするため、わざと20kHz付近に強いリンギングを起こして、それ以下の周波数領域を麻痺させるという大技を買って出て、ピタッと身じろぎもしないサウンドステージを出現させてみせた。これには巨大な電力供給能力をもつアンプを必要とし、スピーカー本体よりもアンプ代に2倍以上掛けないと本領が出ないという大飯喰らいだった。それでも多くのオーディオマニアはこれに喰いついたのだ。

これをみてオーディオの進化というのは、とてもおかしいことが判るだろう。おかげでこれまで積み上げたアナログ録音の遺産が間違った評価を下されるようになったが、1990年以降の音楽しか聴けないというのは寂しすぎる。この負の遺産を清算するのに四半世紀が必要だったのだが、それはデジタル技術というにはあまりに愚かな周辺技術のキャッチアップが原因となっていたのだ。おかげで人間がコンピューター以上の正確な周波数特性をもっていると誤解し、逆にごく最近までコンピューターには理解不能だった人間の言語的感性について、評価をおろそかにするようになった。100~8,000Hzを肉厚タップリに再生できないオーディオ機器はゴミ当然と思って差し支えない。

ページ最初へ

|