【人類みな兄弟というけれど・・・】

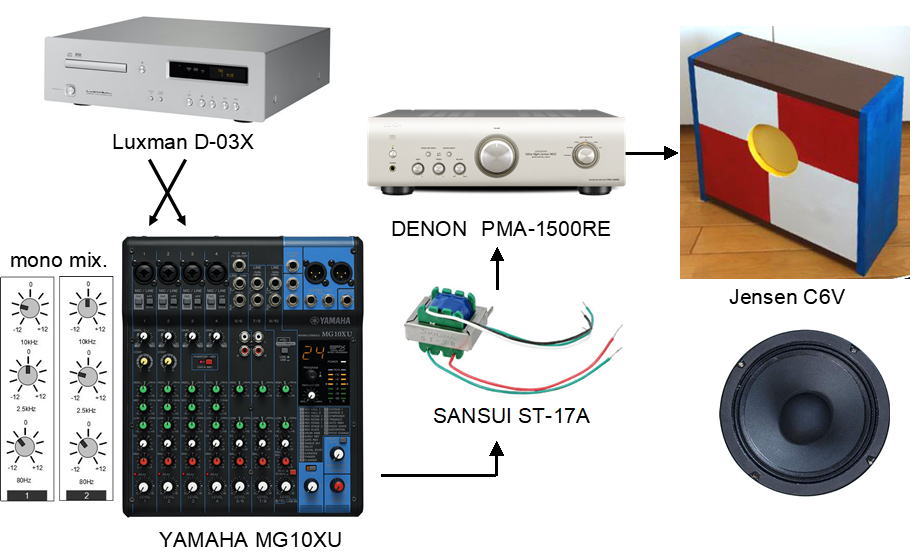

いや、そもそも草食系ステルス機能満載の私(例えば長蛇の列に並んでいても、横切る人が必ず私の前を通るとか・・・)がそんな気軽に他人をブラザーなんて呼べるわけがない。今まであれだけジュークボックスの話題を振っていながら、やや自信のないことがあった。Jensenのエクステンデッドレンジは、メンフィスやシカゴから派生したブルースやロックの血筋にはめっぽう強いのだが、R&Bやソウルのツボがいまいち分からずにいた。具体的にはAtlanticやMotownというヒットメイカーのサウンドが、ブルースやロックに比べて思ったようなコクが出ないのだ。とはいえ、普通のドゥーワップとかロカビリーとはめちゃくちゃ相性が良い。とても70年近く前の演奏とは思えない新鮮な音で聴ける。しかしR&Bやソウルはどこか音が遠いのである。

ひとつの大きな原因が私のサウンドポリシーが低音のスピード感重視で、100Hz以下は浅めに絞っているからで、サウンドに重さが出ない。もうひとつは高域に使用しているツイーターがデジタル対応に即した新しいタイプ(ソフトドーム、ホーンドライバー、リボンなど)しか手に入らず、反応がスレンダーすぎて箸にも棒にも掛からぬ。ようやく独Visaton製のコーンツイーターに代えることで、中高域に粘りが出てきたという感じなのだ。

私のオーディオ装置の周波数特性(点線:アカデミー曲線)

ところがあらぬところから、会社の創立記念日(つまり家に自分ひとりだけ)に、レッドツェッペリンのBBCセッションでドス黒いブルースロックを久々に大音量で鳴らしきったところで、思い切ってデノンのプリメインのイコライザースイッチをソースダイレクトにすると、リズムの切れが別のところで出てきた。それは出音のエッジではなく、リズムを切り上げるときの裏拍がハッキリと出てきたのであった。冒頭のYou Shook Meなどは、まさにドッカドッカと歩く恐竜のような畏怖を感じるサウンドである。これはCDの音が原音そのものという表現を遥かに超えた迫力である。

それまでイコライザースイッチをオンのままのほうが少しだけ音に厚みがあるため、アンプの本来のサウンドチューニングはこちらでやっていたんだと思っていたのと、そもそも私自身がデジタル的な何でも白日の下にさらすストレートな音がことさら良いとは思っておらず、ましてやソースダイレクトの意味は定位感や解像度が上がるということなので、モノラル専用に使ってる自分には縁のないものと思い込んでいたのだ。しかし結果は、低音の合間をキッチリ出してくれるスイッチだったのだ。

さて、プリメインアンプをソースダイレクトにしても、私のシステム構成は、卓上ミキサーのイコライザーでモノラルミックスして音調を整えたうえに、サンスイのラジオ用トランスを噛まして中域にフォーカスを絞り込んでいるため、普通に考えられる高域の解像度は見込めない。このため、ソウルの本質は他の音楽と同様にボーカルの表情の濃さにあると思い込んでいたのだ。にもかかわらず、再生音のアウトビートが明瞭になることで、低音に潜んでいた躍動感がみるみる膨らんできたのだ。このとき私は思ったのだ。全ての人類は骨盤のもだえから産まれてきたのだと。その痛みや喜びの全ては腰でリズムを取ることから始まる。まさに低音のアウトビートの切れ上がりは「2001年宇宙の旅」に出てくるモノリスなみの発見だったのだ。

【音楽を快楽に変える魔法のビート】

そもそもブラック・ミュージックのR&Bやソウルがここまで世界を席巻するなんて、19世紀はおろか20世紀前半だって誰も予想してなかった。何よりも音楽がここまで男女関係の話題を開放的に取り扱うことになろうとは想像できなかったのだ。

事の起こりは、黒人たちが労働を終えた夜に集まるジューク・ジョイントと呼ばれた掘っ立て小屋に始まる。これは黒人が飲食店への出入りが許されてなかった時代に、田舎のプランテーションや工場で働く若者たちが週末に出会いを求めて集まり、ダンスなどを興じる場所として広がったもので、ブルース、ラグタイム、ブギウギなどはアメリカ特有の音楽として知られていった。実はこの抑圧的な社会秩序での自由の謳歌が、戦後アメリカのタカ派風土に霹靂していた若者たちの価値観として広がるようになった。この快楽を讃える音楽を収めた有料レコードプレーヤーのことをジュークボックスと呼ぶようになった。

さて第二次世界大戦前はこうした音楽はジャズも含めてレイス・レコード、つまり民族的な癖のあるものとみなされ、アメリカ文化の本流ではなく好奇の目でみられていた。例えばコロンビアでもレイス専門のOkehレーベルとしてサテライト化されていた。そのうえで黒人の奏でる音楽はジャズもブルースもゴスペルもジャンル分けをされないまま一括りにされていたのだ。

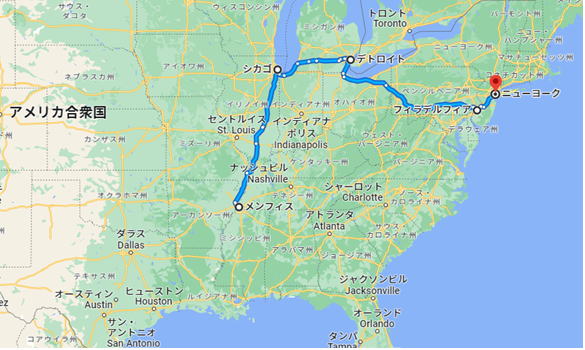

第二次世界大戦後のブラック・ミュージックの波は、南部メンフィスと東部ニューヨークから並行して起こることとなる。これはブルース と ミンストレルショー(ミュージカル)という2つの潮流が交錯することに始まるのだ。

メンフィスでラジオDJ を本業としていたサム・フィリップスは、白人も黒人の音楽も差別なく流す番組をもつようになった。その折に、古くから南部の穀倉地帯と北部の工業地帯とを結ぶ中継地にあったため、アメリカ中の色んな音楽が織り交わる地元のミュージシャンに注目し、アセテート盤に格安でレコード製作するサービスを始め、気に入った録音は自分のラジオ番組で紹介するなどしていた。それこそフラッと現れて吹き込んでいったミュージシャンには、B,B,キング、ハウリン・ウルフなどのブルース歌手や、エルヴィス・プレスリーなどロカビリー歌手の最初期の録音を手掛けるようになったが、後に有名になったミュージシャンの多くは、サムの録音を名刺代わりにシカゴやニューヨークのメジャーレーベルと契約し、メンフィスで興したサン・レコードにはそれほどお金が残らなかったときく。

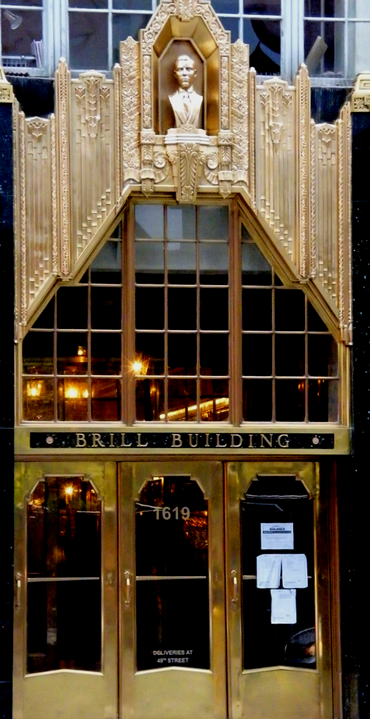

アメリカに渡航してくる移民が必ず通ったニューヨークでは、古くはブロードウェイなど黒人音楽をアレンジしたミュージカルが盛んなうえ、ユダヤ人の資本家が黒人ミュージシャンを起用したダンサブルな音楽を提供した。例えば当時売れっ子で多数の楽曲を提供したキャロル・キング、Geeレコードなどドゥーワップ系のサテライトレーベルを多数起こしたジョージ・ゴールドナーなどが有名だが、これらはブリス・ビルディングというマンハッタンの中心街にある高層ビルにオフィスを構えていた。そのなかでトルコ出身のアーメット・アーティガンはアトランティック・レコードを立ち上げたと同時に、新しいダンサブルな黒人音楽をR&B(リズム&ブルース)と命名したことで異色の存在であった。ビートニク詩人のアレン・ギンズバーグが「吠える」の冒頭で、夜中にレイ・チャールズのブルースを聴きながら、自分の母の死に複雑な思いをぶつけるのも、やはりニューヨークという街並みにしか現れないシチュエーションであった。 アメリカに渡航してくる移民が必ず通ったニューヨークでは、古くはブロードウェイなど黒人音楽をアレンジしたミュージカルが盛んなうえ、ユダヤ人の資本家が黒人ミュージシャンを起用したダンサブルな音楽を提供した。例えば当時売れっ子で多数の楽曲を提供したキャロル・キング、Geeレコードなどドゥーワップ系のサテライトレーベルを多数起こしたジョージ・ゴールドナーなどが有名だが、これらはブリス・ビルディングというマンハッタンの中心街にある高層ビルにオフィスを構えていた。そのなかでトルコ出身のアーメット・アーティガンはアトランティック・レコードを立ち上げたと同時に、新しいダンサブルな黒人音楽をR&B(リズム&ブルース)と命名したことで異色の存在であった。ビートニク詩人のアレン・ギンズバーグが「吠える」の冒頭で、夜中にレイ・チャールズのブルースを聴きながら、自分の母の死に複雑な思いをぶつけるのも、やはりニューヨークという街並みにしか現れないシチュエーションであった。

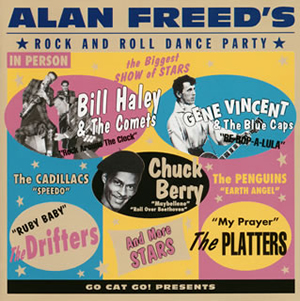

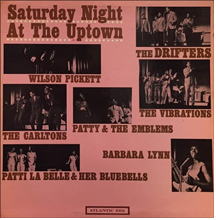

当時のR&BやR&Rのステージは、歌謡番組と同じように1ダースほどのミュージシャンが得意の曲を入れ替わりで演奏するレビュー・ショウで、ラジオ番組やジュークボックスと同じ趣向でできていた。このためジャズやブルースのように単独のパーソナルがステージをまるまま占める演奏会というものではなかった。そのほうが勢いのある状態を保っていられるということもあっただろうが、黒人ミュージシャンの多くは気合いが空回りしている感じもあって、レコードとは全く違う一面がみれる。それよりも観客の大はしゃぎのほうがずっと上回っていたといえ、それに負けないパワフルなステージを一発噛まさないとダメだと思ったのかもしれない。

アメリカン・ポップスの立役者:

サム・フィリップス、アラン・フリード、アーメット・アーティガン

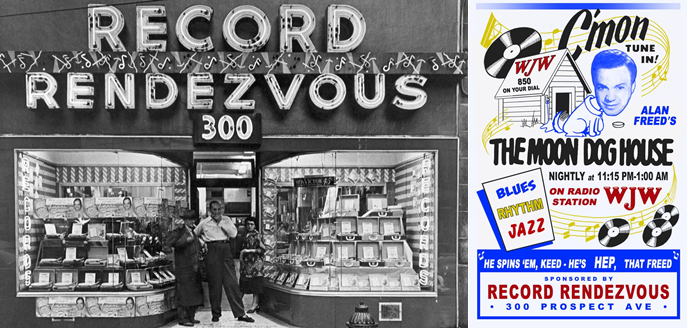

クリーブランドのレコード店「レコード・ランデブー」の店主Leo Mintzが仕掛けたロックンロールのブームに乗って、アラン・フリードがナイトパーティーを盛大に開き、ペイ・オーラ事件を引き起こしたのもニューヨークだった。当時のレコード売り上げの75%はジュークボックスで消費していたというので、有名DJ が賄賂をもらってラジオで情報操作をするというのは、さもありなんという感じだったが、¢10で自分たちの推しのミュージシャンに投票していると信じてた草の根の音楽ファンは、プライドを大いに傷つけられたとみていいだろう。とはいっても、ジュークボックスを囲む人の表情は実にリラックスしている。それほどアメリカ市民の日常のなかに溶け込んでいたのだ。

アラン・フリード主催のムーンドッグ・ショウ&ロックンロール・パーティー

「¢10で1曲、¢25だと4曲」とワンコインでワイワイみんなで共有した

各々のスタイルでジュークボックスを囲んで楽しむ人々

これらを統合すると、1950年代のR&Bのレコードはロックンロールと同じくジュークボックスでの再生がメインだったわけで、それはJensen製エクステンデッドレンジ・スピーカーを中心とした自分のモノラル再生装置でも十分に感じ取れる。しかし、1960年代のソウルとなると少し毛色が違うのである。このナゾのミッシングリンクというか、抜け落ちたパズルのピースが、骨盤を揺り動かすリズムのタメと切れの正確な表現だったのだ。

【R&Bを生んだ東海岸サウンド】

さて、この低音の切れ味で思い出したのが、モータウンの黄金期に録音エンジニアを務めていたBob Olhsson氏の証言によると、当時の東海岸のレコーディング・エンジニアは、スタジオ内でアルテックのA7や604でプレイバックした音でミュージシャンの了解を得た後に、テープを自宅に持ち帰り、当時よく売れていたAR社、KLH社などのブックシェルフ・スピーカーで試聴して「本当の音決め」をしていたという。つまり、あのゴージャスさで知られるモータウン・サウンドは、比較的おとなしい音のするイースト・コースト・サウンドを基準に練られていたということになる。JBLで慣れ親しんできた人にとってはやや肩透かしかもしれないがこれが事実だ。

JBLは1970年代のロックステージやディスコで急激に市場を伸ばしてきたため、ソウルに絡む機会はまだなかったといえ、いわば後出しジャンケンのようなサウンドポリシーだったといえよう。このため1950年代のジムランと、1960年代のLEシリーズまではジャズファンに重宝がられるが、1970年代のスタジオモニターはロックやダンスミュージックの金の卵だったといえる。

では1965年頃のモータウンのミキシング・ルームの写真を見てみよう。このミキシングルームは、スタジオと直結したコントロールルームとは別室にあり、録ったテープを再編集するために設けられていた。

8chミキサーの両脇にStuder C37オープンリール、モニタースピーカーはAltec 604Eモノラル、それを囲むようにAcoustic

Research AR-3ステレオという配置(背後にはPultec EQP-1イコライザー、Fairchild 660リミッターなど定番物も)。普通に考えると、メインのミキシングは604Eで行い、ステレオに振り分ける際にAR-3を使う感じだろうか。上の写真はAR-3を正式なスタジオモニターとして迎え入れた最初期のものとなる。このAR-3も当時のメーカー製スピーカー(つまりオーディオ専門ショップの統計)で32%のシェアを占めていたというので、当世風のオーディオマニアを意識した音づくりを目指していたことになる。面白いことに写真のAR-3の置き方が逆さまなことで、ミキサー卓に座ったときにツイーターが耳の高さになるようにしている。これは後にJBL

4310モニターで標準となったレイアウトであることが判る。またこの頃から、ポップスのサウンドがひと皮剥けて、Hi-Fi志向になっていることも伺える。多くの人がこの頃のモータウンをエヴァーグリーンなサウンドとして賞賛する所以である。

一方で、ブラック・ミュージックのレコードセールスが順調なのとは反比例して、黒人が安心して品選びのできるレコード店は依然として少なく(万引きでもするかのようにジロジロ見られた)、黒人オーナーによるレコード店が黒人の若い音楽ファンの情報交換や憩いの場になったといわれる。多くの若者はジャケットの解説文をじっと30分も熟読しながら店主から情報を仕入れるという感じで、例えば5人姉妹(つまり年齢層がバラバラ)で小遣いを出し合ってシングル盤1枚を購入し、自宅に1台あるレコードプレーヤーで一緒に聴くのがやっとだった。逆に言えば、かつてはジューク・ジョイントのような場所で始まった黒人音楽の盛り場に対し、まだ男女交際には早い年頃のティーンズが音楽に触れる機会というものが限られており、黒人オーナーのレコード店は駄菓子屋のように子供も集える音楽集会所の役割を担っていた。

黒人オーナーのレコード店は1960年代に徐々に増えていった

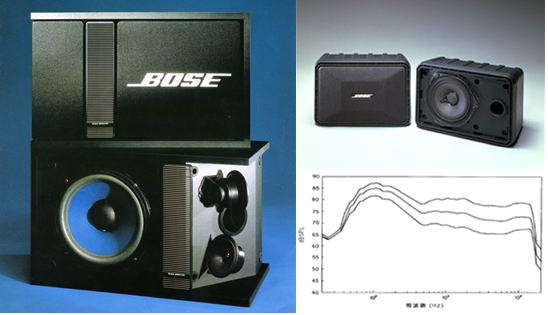

あらためてモータウンのスタジオ風景に戻ると、モニターに使用したボストンのAcoustic Research社のサウンドポリシーが曲者で、フリーエッジのウーハーをエアサスペンション型の密閉箱に詰め込んで、当時のブックシェルフとしてはローエンドを極限まで伸ばしたことで知られる一方で、高域がボストン特有の暗いトーンで知られ、背面のツイーターの音圧設定にFLATの下の高域を抑えたNORMALが存在していた。ARとKLHでスピーカーの設計を手掛けたのはヘンリー・クロスだが、これより先輩格にあたるボザーク社はフラット再生を旨にしていたが、フォッギーサウンドと呼ばれるくらいの霞かかった音で、Altec

604Eがリリースされるまでは、一般家庭に向けたHi-Fi録音の音決めに迷走していたと訊く。あるいは同じ東海岸のBOSEも、1990年代のシティ・ソウルに合うという点でやはり同じ系統だったのだが、独特のイコライザー処理で部屋一面に展開するホールトーンを意識した音づくりは、どの音楽でも強制的にBOSEの音場感に引き込む点で、好みが分かれるものだ。アメリカンサウンドと一括りにするには、少し系統が違うというべきだろう。

いわゆる東海岸サウンドのスピーカー(1960年代AR、1980年代BOSE)

とはいえ、ARのスピーカーで探っていた音決めの要素は、ステレオ録音にあったといっても過言ではない。これもモータウンのBob Olhsson氏の言葉を借りると、「1960年代のアメリカ人の90%はモノラルで音楽を聴いていた」という衝撃の事実があるのだ。そしてOlhsson氏もまずモノラルでミックスバランスを取って、その作業が終わってからステレオに分解した(本人の弁を借りると「ステレオなんて右と左に楽器を分けるだけ」)という。ある日に録音現場を見に来た社長の前で、ステレオミックスの操作をしてみせろと言われて、それまでモノラルでしかミックスしたことがないのでモタモタしていると、社長がキレて危うくクビになりかけたくらいである。

たしかに、「シュープリームス・ア・ゴーゴー(1966)」のモノラルとステレオのミックスを聴き比べると、モノラルはパーカッションが攻撃的なほどキレ上がっているのに対し、ステレオはスクリーン状に広がる落ち着いたサウンドに仕上がっている。シュープリームスはポップなガールズグループという括りなので、従来から聴かれてきたステレオバージョンのほうが定着しているが、よりインストに重みを置いたダンサブルなのはモノラルバージョンである。

一方で、Atlanticのアレサ・フランクリン「I never loved A Man~(1967)」のモノラルバージョンは、このレーベルが1960年代初頭にいち早くに8トラックレコーダーを導入したパイオニアだけあって、ステレオバージョンと特段変わったところがない。つまりモノラルはステレオのトラックダウン仕様なのだ。あるいは当初の8トラックの使い方が、ステレオとモノラルの同時収録ということだともいうので、両者が別の音にならないように慎重に調整されたというべきかもしれない。

ちなみにアトランティック・レコードが8トラックレコーダーを導入したのは、世界中のどのレーベルよりも早く、1960年代前半にステレオ録音の需要が増えたのに対し、大手以外のレーベルでステレオ録音の機材を持っていたスタジオがなかったため、この隙を突いて大いにセールスを伸ばしたらしい。とはいえこの頃はそんな大勢がステレオを家庭に置いてあったわけではなく、ステレオ仕様のジュークボックスでの試聴がメインであった。ステレオ仕様とは言っても、裾のボックスに2ch分のスピーカーを押し込めた機構なので、ちゃんとしたステレオで聴こえるわけでもなく、ピンポン・ステレオと揶揄された仕様にでもしなければ2chに分かれていることに気付かなかったとも思える。

このため、アトランティックとモータウンのサウンドの違いは、LP盤の販売戦略に現れているともいえ、モータウンは中流以上の家庭向けを意識してステレオ録音を別の仕様(今でいうマスタリング作業をした最初の事例)とし、アトランティックは元々ステレオ録音のパイオニアという自負のもと甲乙つけずに販売したといえる。アトランティックのサウンドをあえてクラシック録音の事例であげると、マーキューリーやエベレストのような当時としては最高品質のものと肩を並べ、着色なしの硬質で寒色系のサウンドということがいえる。

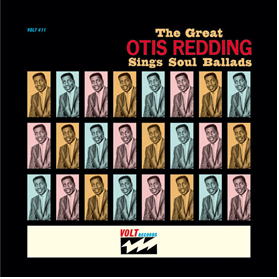

これとやや異質なのは、STAXレーベルのオーティス・レディングの録音で、南部に位置するメンフィスで廃業した映画館のお古で使っていた巨大なAltec

A5スピーカーを爆音で鳴らしてモニターしていたこともあり、販促をしていたアトランティックから「ボーカルが遠い」と苦情が出るくらいだったが、意に介さずレディングのボーカルを素のままで記録した。結果としては、噛みしめるように言葉を詰まらせる独特の語り口を、現在までナチュラルな音で残すことになった。

とはいえ、Atlanticのパーシィ・スレッジ「男が女を愛するとき」のステレオバージョンはボーカルがともかく遠い。そこが切ない犬の遠吠えのようで良いところでもあるのだが、アレサ・フランクリンのように声量が入りきらないのでオフマイクというわけでもないのだ。これもモノラルバージョンだとエコーの掛かってない引き締まった声が聴けるが、テレビCMでよく聴くバージョンはおそらくモノラルのほうである。

もうひとつ注意すべきは、アトランティック・レコードがそうであったように、当時のブラック・ミュージックのレーベルは最新の録音機材で対応しており、けして貧しい音というわけではない。むしろアビーロードのほうがずっと遅れていたくらいである。つまり最先端で売れ筋も良かったのはアトランティックやモータウンのほうであり、むしろイギリスのハードロック世代のバンドはその資本を受けてリリースされていたくらいだ。それと1970年代初頭のハードロックシーンで、アトランティックが台風の中心に立てたのも、それ以前のソウル・ミュージシャンのネームバリューがあってこそ、クリームやツェッペリンのような自己主張の強いバンドが、大手レーベルでスタートを目指さずに一つ返事で契約したとも言えよう。この点も少し見直す必要があるだろう。

スピーカー(モノラル)の周りで歓談するクリームの面々

こうしてみると、同じソウルやR&Bといっても、スタジオの建ってた地域的なサウンドポリシーに違いがあって、さらにステレオ、モノラルで様々な演出があり、一筋縄ではいかないことが分かる。それでもビートルズのように意識してアレンジまで変えているというものではなく、もっと天然なヒラメキのようなもので製作していた感じもする。さらにアトランティックのSTAXやfameへの出張録音まで勘定に入れると、サザンソウルとかいうジャンルの切り分けも、それ以前から南部デルタからシカゴまで昇ってきたブルースマンの流動まで考えると、それっぽいものという受け取り方も可能なほど、東西南北の交流もずっと豊かだったといえる。そういう意味でも、ブラックミュージックはアメリカの津々浦々の音楽を包み込んでいるのだ。

【入門用に便利なセット】

さて1960年代のR&Bやソウルはコアなファン層がいて、「ブラックミュージック名盤入門」なるムック本を読んでも、ミュージシャンの名前だけ聞いても何だかピンと来ない人が多く、どこから聴いていいか迷うというのが本音である。例えば、アレサ・フランクリンとオーティス・レディングを聴いて、これがソウルだと言われると、どうもレビューショウの看板の電球がどのメーカーかという意味しかないように思える。このムック本では忌野清志郎と村上てつやのソウル対談があるのだが、そこでサム&デイヴのサム・ムーアに会ったとき、1960年代に人気のピークに達したミュージシャンの扱いが、1970年代の人に比べてあまりに差があり過ぎると嘆いていたという。アメリカでもマーヴィン・ゲイ、スティービー・ワンダーなどの名は知っていても、60年代のソウル・ミュージシャンはほとんど知らないというので、私のザックリした感想も多かれ少なかれそれに近かったらしい。このムック本も2004年に発行されて以来、ほとんど20年近く放置していたのだから、なんとも親不孝のような感じですまない気がしている。

それほどにブラック・ミュージックと一括りにするにも、各ミュージシャンの色合いに微妙なグラデーションがあり、メンフィス、シカゴ、ニューヨーク、デトロイトなど、その生息分布を頭に叩き込まない限り、演奏のツボが判りにくいのである。それは「レコーディングスタジオの伝説」という本を読んで分かったのだが、これまでミュージシャン個人の才能だとか、演奏スタイルの発展史として紹介されてきた事柄は、むしろミュージシャンを輩出した土地に沁みついた音楽的ルーツのほうがよっぽど強く、その土地の特徴は録音スタジオに張り付いていたスタジオ・ミュージシャンの持ち味にかなりの部分を依存していたといえる。なのでアトランティックは、スタックスやフェイムのスタジオに自分の専属歌手を送り込んで名盤を残しているし、そのときのサウンドポリシーは録音スタジオにかなりの権限が委ねられたのである。

これとは逆のニューヨークでのビジネスライクなスタイルもブラック・ミュージックの一面であり、そこではアトランティックはひとつのレコード会社に過ぎず、白人も黒人も区別なく色のない札束によって存在が浮き沈みする。そういう雰囲気を作詞・作曲の面からみた「魔法の音楽」は、まだレコードになって売れるということがアメリカン・ドリーム足り得た、つまりはカバー曲で競争させ誰がヒットするかの山を当てるのを見定めるのがレコード会社であり、その意味で黒人ミュージシャンは有能なタレントをもっていた人が多かったというべきだろう。同じ曲を演奏しても競争に勝ち得たことが成功の道だったのだ。ここでは逆説的に、ショウビズに勝ち残ったものがブラックミュージックの発展史となるように感じるかもしれないし、実際にヒットチャートを辿ればそうなるのだが、実はタレントの育成ということに真剣に取り組んだアトランティックやモータウンのほうが、長スパンでの成功につながっていったのは皮肉な結果でもある。

やや堂々巡りのようにブラック・ミュージックとは何かを考えてみたが、逆にいえば、上記の4都市にフィラデルフィア、ロス・アンゼルスなどが加わることで、アメリカ音楽の業界地図が完成するという感じで、ブラック・ミュージックから見た音楽史というのが、白人たちのそれに比べてまだ十分に練られていないことの裏返しでもある。これは日本の洋楽シーンがビートルズを中心に巡っていたこととも関連があり、おおよそロックの歴史がビートルズからの発展史で語られていたためでもある。実際にはビートルズをはじめブリティッシュ・ロックのバンドは、アメリカのブラック・ミュージックのカバーをライブでも多く取り上げており、むしろ真似しようと必死だったといえる。

もうひとつの課題が、多くのミュージシャンの活動記録がビルボードやキャッシュボックスでのR&Bチャートに依存しており、たとえドサ周りでも活動を継続していた(生存していた)ことが歴史的にちゃんと秩序付けられていないことである。これは黒人ミュージシャンが引退した後にプロデューサーのような役職に立つことが稀だったこととも関連していて、レコード以外に残る資料が非常に限られるという実情もある。この黒い密林に分け入るための地図として、ヒットした&しないに関わらずレーベルの音源を網羅したCD-BOXは入門用として実に便利なものだと思っている。

下記のCD-BOXは、いずれも10~30年前に限定盤で発売されたものだが、良心的な価格で中古で手に入ることもあるのと、こうしたコンピ物をインデックスに辿って「ソウルわらしべ長者」になるのもよし、このセットを思い付いて丁寧にマスタリングした人の気持ちが伝わってくる感じでもある。それはただカタログのように知っているだけではなく、実際に聴いて味わうことが入り口になるブラックミュージックにとって、正しい態度のような気がする。そして有名だから聴くのではなく、良い音楽だから聴くという価値観の熟成にも繋がると思っている。

ちなみにこの手のブラックミュージックのファン層はアナログ盤の信託者が多いが、私はCDでしか音楽を聴かない。それもモノラルスピーカー1本でしか聴かない。デジタルならネットのサブスクでも同じような感じがするだろうが、なぜかフォーカスが甘くCDで聴いたほうがキレもパンチもある。同じDACを通しての話なので、ヘッドホン用にソフトフォーカスに仕上げてあるように感じる。なので自宅での鑑賞用にはCDを購入するようにしている。それゆえにアナログ盤の蒐集およびその取扱いは省略しているのでアシカラズ。逆にCDでもコクのある音が出るオーディオ・システムの構築は次項で述べる。

①Atlantic Soul Legends

ライノが総力を挙げてリマスターした1959~75年のアルバムを、紙ジャケ仕様で20枚ゴッソリ封入したBOXセットで、かつて1枚2,000円くらいで地道に集めてきた人にとっては、脱力どころかひっくり返るくらいのお買い得盤でもある。レイ・チャールズやベン・E・キング、ドリフターズ、パーシィ・スレッジ、アレサ・フランクリン、オーティス・レディングの有名どころだけでなく、3枚のインストアルバムを含むなど、痒い所に手が届くセットでもある。自分などはこう言ってなんだが、20枚の半分も知らなかったし、実際どれから聴いてよいやら分からずにR&Bは食わず嫌いなままだった。録音品質は、新しくスタジオを購入して8トラックテープレコーダーで録音を開始した辺りからのアルバムが集められているので、一番古いレイ・チャールズでもかなり良い音質に収まっているが、やや若手に圧されてレイ・チャールズもうんざりしていることも分かる構成である。同じ気持ちは「ロックなんてならず者の音楽」と啖呵を切ったマイウェイおじさんと共通する部分だったかもしれない。 ライノが総力を挙げてリマスターした1959~75年のアルバムを、紙ジャケ仕様で20枚ゴッソリ封入したBOXセットで、かつて1枚2,000円くらいで地道に集めてきた人にとっては、脱力どころかひっくり返るくらいのお買い得盤でもある。レイ・チャールズやベン・E・キング、ドリフターズ、パーシィ・スレッジ、アレサ・フランクリン、オーティス・レディングの有名どころだけでなく、3枚のインストアルバムを含むなど、痒い所に手が届くセットでもある。自分などはこう言ってなんだが、20枚の半分も知らなかったし、実際どれから聴いてよいやら分からずにR&Bは食わず嫌いなままだった。録音品質は、新しくスタジオを購入して8トラックテープレコーダーで録音を開始した辺りからのアルバムが集められているので、一番古いレイ・チャールズでもかなり良い音質に収まっているが、やや若手に圧されてレイ・チャールズもうんざりしていることも分かる構成である。同じ気持ちは「ロックなんてならず者の音楽」と啖呵を切ったマイウェイおじさんと共通する部分だったかもしれない。

こうしてまとめて聴いてみると気づくのが、アトランティック・レコードのサウンドポリシーが常に冷静な目で録音に挑んでいる点である。ともかくこれだけ個性あふれるミュージシャンを抱えながら、電子機器をいじくってサウンドで遊ぶということをしない。常にあるべき姿で録ることに専念した律儀な仕事ぶりである。それは後述のモータウンと比べると顕著で、楽曲に合わせて効果的な演出などせずに、必要ならばミュージシャンその人に注文を出すという感じもする。

それだけにオーディオ的な要求は、ともかく再生音が正確であることだけのモニター的なものとなる。これはエコーが多いとか、ベースが太すぎるとか、そういう癖のある鳴り方がある場合は、自分の装置にどこかアンバランスなデフォルメがあると猛省を促すかのようなクールな仕事人である。

②Hitsville USA 1

Hitsville USAとはモータウンの旧スタジオのあった一軒家のことで、デトロイトという音楽市場としては未開拓だった自動車工場の城下町で、黒人ミュージシャンによるポップスを発信するという思いはどこから出てきたのか、今となってはもはや知る由もないが、見た目も中身も普通の家屋だったことが、このレーベルの家族的な雰囲気につながっているのは偶然ではないような気がする。 Hitsville USAとはモータウンの旧スタジオのあった一軒家のことで、デトロイトという音楽市場としては未開拓だった自動車工場の城下町で、黒人ミュージシャンによるポップスを発信するという思いはどこから出てきたのか、今となってはもはや知る由もないが、見た目も中身も普通の家屋だったことが、このレーベルの家族的な雰囲気につながっているのは偶然ではないような気がする。

モータウンはともかくヒット曲が無数にあるので、選ぶのに困るし集めるのも大変という、意外にファン泣かせな一面がある。かといって、たまにリリースされる全集物も、レアな音源ともなると擦り切れたシングル盤をそのままリストアップしたりすることを考えると、1959~71年のヒット曲を4枚組にまとめたこのコンピCDは、リマスターをライノが手掛けたという点でも粒が揃っていて良いし、特定ミュージシャンのベスト盤に比べても、ミキシングで冒険の多いこのレーベルで戸惑うことなく、同時代の様々なミュージシャンとの聞き比べができて便利である。

よくこの手のコンピアルバムは、ミュージシャン単独の個性というか芸術性を鑑賞する阻害となるようなことを言われるが、例えばバックバンドの「ファンク・ブラザーズ」のお仕事を考えれば、みんな仲の良い親戚同士のように折り重なるその緩めの取り扱いが、なんとも心地よい感じもする。むしろモータウン専門のジュークボックスと考えると、これはこれで当時はなかった贅沢なジュークボックスなのだ。

なかなか趣のあるのが、このコンピのほとんどがシングル盤のテイクで埋められてることで、どこかよそ行きの感じで収まっているアルバムで聴くよりも、いい意味でリラックスした感じで聴くことができる。これはモータウンのプロモート方法でもあったのだろうが、「シュープリームス・ア・ゴーゴー」のアウトテイクを含めたCDを聴いて判ったのだが、その時々のミュージシャンの活動全般をアルバムにまとめるべく、あらゆるアイディアを盛り込んで散発的に多めのテイクを録りまくる傾向があり、逆に何気なく始まるテイクに寸分の狂いなく歌い出すシュープリームスの百戦錬磨ぶりも収録され、ほとんどのテイクが一発録りで流れていく様子も残されている。このような贅沢なタレントが入れ替わりスタジオに居た状況は、自分たちの充てられた時間枠でできるだけ多くのテイクを収録しておこうという性急な雰囲気もあり、緩急を織り交ぜたアルバム製作にはあまり適していなかったのだとも言える。その甲乙を付ける鑑賞眼というか冷めた視線が、このコンピでは見事に解消されている点である。

③Complete Stax-Volt Singles 1959-1968

AtlanticとMotownの華やかな競演は何かと話題が尽きないが、ブラック・ミュージックで孤高の存在のレーベルこそSTAXとChessである。このうちシカゴのChessはブルースとロックのコアなレパートリーをもつが、メンフィスのSTAXはソウル専門と言っていいほど内容がシフトしている。メンフィスと言えばサム・フィリップスのSUNレコードが有名だが、ちょうどサムがラジオDJ

のほうに専念する時期と入れ替わるように出現し、この南部の街に特有の味のある演奏を記録している。とはいってもSTAXのオーナーだった2人はこの業界に全く詳しいわけではなく、廃業した古い映画館を買い取って録音スタジオにリフォームして、少し気まぐれにも近いかたちで創業した。逆に言えばその素人風のやり方が、メンフィスという街に流れる独特の空気を生のままで残し得たようにも思うのだ。 AtlanticとMotownの華やかな競演は何かと話題が尽きないが、ブラック・ミュージックで孤高の存在のレーベルこそSTAXとChessである。このうちシカゴのChessはブルースとロックのコアなレパートリーをもつが、メンフィスのSTAXはソウル専門と言っていいほど内容がシフトしている。メンフィスと言えばサム・フィリップスのSUNレコードが有名だが、ちょうどサムがラジオDJ

のほうに専念する時期と入れ替わるように出現し、この南部の街に特有の味のある演奏を記録している。とはいってもSTAXのオーナーだった2人はこの業界に全く詳しいわけではなく、廃業した古い映画館を買い取って録音スタジオにリフォームして、少し気まぐれにも近いかたちで創業した。逆に言えばその素人風のやり方が、メンフィスという街に流れる独特の空気を生のままで残し得たようにも思うのだ。

このCDセットはそのシングル盤をほぼ年代順に並べたものだが、偶然だろうが流して聴くと地元のラジオでも聴いているような気分に襲われる。おそらくリリースの順序を気分で決めていたら、前回はアレをやったので次はコレ、という感じに積み重なっていったのだろう。大手スタジオのようなスケジュールが過密なところでは、ミュージシャンの個性がぶつかり合い競合する熱気のほうが勝っているが、STAXの少しクールに決めている感覚は、こうした時間の流れの違いにも現れているように感じる。

有名なのはオーティス・レディングだが、実はAtlantic名義で出たアルバムにも、サム&デイヴ、ウィルソン・ピケットなどSTAXで録られたものが少なからずあり、ひとえに伴奏を務めたブッカー・T

&ザ・MG'sの奏でる深いタメの効いたプレイによる。音数で勝負しようとするミュージシャンは多いが、これほどシンプルで何もいらないと主張を通すソウル・バンドはほかに皆無である。

このため、この演奏の後ろに流れる空気のようなものを再生するのが意外と難しく、それはリリースされた当時においても同じだった。このローカルレーベルを全世界に販促する役割を担ったAtlanticでさえ、オーティス・レディングのボーカルが遠いと苦言を言うほどで、いわゆる癖のある録音といえばそうである。個人的にはこの音調はラジオやステージPAのように、マイクの生音をそのままスピーカーに流したときに感じるものと一緒のテイストで、逆に多くのHi-Fi録音がむしろ人工的な味付けをすることで立派なコンサートホールで聴いてるような感じにしているといえる。これは1970年代の巨大なPA機器を山積みしたロックコンサートとは明らかに違うのだ。場末のミュージックバーでしか聴けない産地直送の音であり、背後に流れる独特の空気は、録音テクニックの味付けでは出てこない。このことがSTAXでの録音を孤高のものとしているように思えるのだ。

【Rhinoライノのリマスター方針に対する私感】

上記のコンピレーションのリマスターを手掛けたライノは、1980年代半ばまでただのレコード店だったのだが、次々とCD化される昔のロックやR&Bの音が悲しいまでにチープな音がするため、独自に音調を整えた音源を売っていたところ、これが好評となりキャピトルやワーナーと契約して店舗以外でも量販するようになった。1980年代には、まだマスタリングという言葉自体がなく、従来はアナログ盤のメタルマスターをカッティングする際に、カッターレースを操作する職人が曲に合わせて少しイコライザーをいじったり、コンプレッサーでダイナミックレンジを最適に収めていた作業で、そこで決定された些細な音調の変化がレコードのサウンドに効いていたことが、CD製作のうえでも重要な工程として認められたのである。 上記のコンピレーションのリマスターを手掛けたライノは、1980年代半ばまでただのレコード店だったのだが、次々とCD化される昔のロックやR&Bの音が悲しいまでにチープな音がするため、独自に音調を整えた音源を売っていたところ、これが好評となりキャピトルやワーナーと契約して店舗以外でも量販するようになった。1980年代には、まだマスタリングという言葉自体がなく、従来はアナログ盤のメタルマスターをカッティングする際に、カッターレースを操作する職人が曲に合わせて少しイコライザーをいじったり、コンプレッサーでダイナミックレンジを最適に収めていた作業で、そこで決定された些細な音調の変化がレコードのサウンドに効いていたことが、CD製作のうえでも重要な工程として認められたのである。

それまでは、こうしたアナログ盤での職人による操作は、同じマスターテープを使っても国ごとにレコードの音が違う(アメリカは音圧が高くノイズが多め、イギリスは高域に艶があってエコーが繊細、日本は解像度が高く丁寧な音だが迫力に欠ける、等々)ようなことが起きていたが、CDでは原音のまま着色しないというポリシーが先立ち、どちらかというと日本盤に近いサウンドポリシーでリリースされる傾向にあった。ここでR&Bやソウルはおろか、ロックまで味気ない蒸留水のような音しか、CDからは流れなくなったのだ。これに反しライノのリマスター音源は、スタジオの音をそのまま伝えるという意味のものではないし、レコードでリリースされた当時の音を真似るだけでもない。あくまでも音楽を心地よく聴くためのバランスをもった判断を提供しているとも言える。そしてそれは、流行とセールスに追われサウンドポリシーがコロコロ変わる、マスターテープを所有する本家のエンジニアよりも、客観的なポリシーで一貫しているように思える。

ライノの手掛けるリマスター盤の音調は、最近流行りのハイレゾとは異なるもので、低域がやや厚ぼったく、中域にシックな艶のある典型的なイーストコーストのサウンドである。これはアメリカ中のスタジオ機器を手掛けたUREI社に引き継がれた、ビル・パットナムの設計によるサウンドであり、1960年代を通じてカスタムの真空管コンソールを、アメリカの東西に渡って納品したそのサウンドの傾向を引き継いでいる。トランジスターになっても、ディスコでは定番だったBozak

CMA-10ロータリーミキサーや、ロックの録音でのUREI 1176コンプレッサーなど、くすんでいるものの底力のあるサウンドは、むしろスタンダードといっていい音質になっている。このため、リリースがCDとは言え、きらびやかなデジタルっぽい音ではなく、少しスモーキーな高域で覆われたなかを、ブリリアントな中域が底光りするようなサウンドで、高域に重点を置いてカラーを作るオーディオ機器では、ヘタなモノクロームな音に聞こえるかもしれない。

Univarsal Studio、RPM Studio、United Western Studio

もうひとつは、やや厚ぼったい低域は、その躍動感を炙りだすのに、単なる周波数特性でバランスを取っただけの反応の鈍いウーハーでは、黒塗りで埋め尽くされたどこかの役所の報告書のように、誰が何をした音楽なのだか分からないようなものになりやすい。低音の解像度という最も分かりにくい帯域での再生能力が問われるが、単に音が太いとかで片づけられ、その点を評価できるオーディオ機器で聴かれる機会が少ないのが惜しまれる。それは過度応答で破綻することを畏れるあまり、中域での艶(歪み)を抑え込んだスピーカーにもいえ、これらの原因を作り出す現在のウーハーの設計のほとんどは、アナログ期のアメリカン・サウンドの本質を見失うように、ワザと造られているのではないかと疑うようなものになっている。

もしライノが示したサウンドポリシーが不自然に聞こえるなら、どこからその道を踏み外したかをよくよく考えておかなければならない。つまりクラシックやジャズで音調を整えてきた従来のオーディオ装置でも、ライノマスターのCDが不自然に聞こえるようなら、オーディオ装置のほうが間違っているのだ。これをただの後悔に終わらせないのが、自分のオーディオ装置をソウルフルにブラッシュアップする最初の一歩なのだ。

【1960年代の音の迷宮を巡る旅】

【モノラルかステレオかで悩む必要はない】

ここで何を言いたいかというと、21世紀に入って盛んになったモノラル盤かステレオ盤かの議論の多くは、1960年代にプレスされたアナログ盤におけるものであって、アナログだと試聴環境も含めてかなりの違いが出てくるため、一概にどっちがどうという比較が難しい。これがCDでの再生となると、録音方式の違いと再生方式との関係が客観的になってくる。21世紀に入ってモノラル録音は市民権を得てきたというべきであろう。しかしそれも古い録音に限定した話である。じゃあ新しい録音はダメだとか、逆に進化したというのだろうか? けしてそうではないのだ。むしろ変わらないことのほうが多い。それは人間の声を中心に巡るR&Bやソウルにおいて顕著に現れてくる。

ポップスにおけるステレオ音源の歴史は、ただ楽器を左右に分けただけのデュオ・モノラル(別名ピンポン・ステレオ)に始まり、宇宙空間をさまようような逆相エコー、小人の踊るサウンドステージなど、年を追うごとに流行があり、ステレオ=正確な音響というのはほとんど嘘である。逆にステレオであることが不自然な相性に悩まされることになる。これはステレオ音場を電子的に好きなように加工できる、という前提のもとに行われたわけだが、四畳半がいきなりコンサートホールに化けるなんて、少し考えれば分かるはずなのだが、疑うどころか益々重症化しているように思う。

これらのソウルを失ったステレオ装置の元凶は、FMステレオ放送が世界的に広がった1970年代以降の安物ステレオにもあった。安くて壊れない日本製のレシーバーはアメリカでも人気で、全ての音楽を破綻のない平均点で鳴らす点では便利な道具だったため、1970年代後半には日本製ステレオで雑誌が一冊できるほど賑わっていた。この時点でソウルもロックも野性味を失ったのだが、実際にはそう聞こえたと言ったほうがいいだろう。ミキシングでミュージシャンのステージ上のヒエラルキーが強制され、互いの会話もままならないままマルチトラックで別々の部屋で録られる音楽に、通い合うソウルなどあるはずもなかった。それを空中分解させずに漫然とブレンドできる能力こそが日本製品の真骨頂だったのだ。輪を乱さない船団方式はサラリーマン社会の縮図だが、個人のエモーションを大っぴらに示すことは慎む方向へと流れていったのだ。逆に言えば、どんなに熱演してもコンソールで徹底的に管理されているというのが正しい。60年代初頭のポップス録音は、ボーカルでも入力オーバーで歪んでいる録音が少なくないが、それだけテープのギリギリまで入れてダイナミックな演奏を収めようとしていた。そうした歪みを許容できない世の中にもなっていったのだと思う。

ここでもうひと押ししたいのが、ウォール・オブ・サウンドにおけるモノラル録音へのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表し「モノラル録音へのカミングアウト」を果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。少しづつであるが、アメリカの1960年代のポピュラー音楽でもモノラルミックスの意義が認められつつあるのは喜ばしいことだ。 ここでもうひと押ししたいのが、ウォール・オブ・サウンドにおけるモノラル録音へのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表し「モノラル録音へのカミングアウト」を果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。少しづつであるが、アメリカの1960年代のポピュラー音楽でもモノラルミックスの意義が認められつつあるのは喜ばしいことだ。

一方で、ウォール・オブ・サウンドの実体とは、当時のティーンズなら誰もが持っていた携帯ラジオでの試聴がターゲットで、「ティーンズのためのワーグナー風のポケット・シンフォニー」という定義は、多くの人が思うようなワーグナー風のオペラハウスの再現ではなく、ポケットのほうに重心があったと言えよう。先見の明があったといえばそれまでだが、フィル・スペクターのサウンドは1980年代になっても神のように崇められるのである。

初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)

モノラルミックスについての評価が落ち着いた後に、どうしても越えられない壁が、モノラル装置で音楽を聴くことへの抵抗感というか、嫌悪感ともいえるハラスメントの蔓延である。おそらく1960年代の90%の人がモノラルで音楽を聴いていたというのは反対に、現在は99%の人がステレオで音楽を聴いているといえ、それがたとえモノラル録音だろうが、ステレオ装置で聴いている。管球王国のようなレトロな雑誌でさえも、モノラル録音をステレオ装置で聴いて中央定位するなんて話を平気でしているくらいで、まるで音楽鑑賞するためにはスピーカーが2台以上ないと恰好がつかない感じなのだ。

そもそもパルス波の再生に特化した高域の痩せ細ったステレオ装置で聴いて、モノラル録音のバランスを正確に判断できるとは私は思っていない。聴いているのは、釣り針を鼻に引っ掻けた牛のように、時折突発的に苦しくのたうち回る状態である。中央定位で音が張り付いているというが、もちろんこの仮想定位も幻覚に近いものだ。これとは反対に良いモノラル装置で聴く音楽は、広々とした草原で走り回る馬のような疾走感を得るのと似て、スピーカーから躍り出るように鳴り響く。それはモノラル盤だからとか関係なく、そうなるようにオーディオ装置を調整した結果である。

このように現在におけるモノラル神話は、どちらかというと後の時代のステレオ装置との相性で決められており、その分岐点に戻ったときに、はたしてコレで良かったのか? という疑問が止めどもなく溢れ出るのである。それは名もないソウルシンガーの星々が、ステレオという光害によって見えにくくなっているのに喩えられよう。これでは結局のところ、オーディオ道楽につきものの「相性の問題」に全てが伏してしまうのだ。この楽曲と機材の相性の問題は、オーディオ装置の不完全さからくるのだが、ステレオかモノラルかは、実は演奏内容にはほとんど関係ないことなのだ。

私の答えはハッキリしていて、ステレオ録音でもモノラル装置で聴くべきである。それはステレオ録音がモノラル装置に対し下位互換を保証しているのに対し、ステレオ装置はモノラル録音の上位互換を阻んでいるからに他ならない。それほどにステレオ装置で聴くモノラル録音は全く精彩がなく、モノラル録音が悪く聴こえるように設計されているのではないかと疑うほどである。よくモノラル録音に対し「ステレオだったら良かった」とか、「演奏は良いのにモノラルなのが残念」なんて感想を述べる人は、ステレオ2ch間で逆相になるエコー成分がなければ聴くに堪えない音で鳴っている事実に気付くべきで、元のマイクの音をデフォルメしないと再生機器として成り立たないことを喧伝しているに過ぎない。それで自分の耳とステレオ装置は正直で間違いないのだと思っているのだから全く不幸である。この負のスパイラルを断ち切るには、どうすればいいのだろうか?

【みんなモノラルにしてみんなハッピー】

結局のところ、私はステレオ音源も全てモノラルにミックスして、モノラルスピーカー1本で聴いている。モノラルで音楽を再生するとき、特に気を遣うのは、中低域まで肉厚でボディ感がしっかりしているのと同様に、そのエッジがキッチリ立っていることである。それはリズム感が活き活きしていることにもつながり、ボーカルが体いっぱいでリズムを取っている姿が実体感をもって再現されることでもある。現在のように重低音を響かせるためだけのウーハーで、鈍重な体でどっかりソファに構えて、何を聴いても同じような表情ではだめだ。

先に1950年代のジュークボックスと、1960年代の東海岸サウンドとの間に生じた、モノラルからステレオへのサウンドポリシーの変化について述べたが、実はそのときに迷ったマスタリング用のモニタースピーカーの選択と同じ迷いが、現在も繰り返されていることに気付く。そのときAR-3が選ばれた理由をさらに掘り進めると、元来ステレオ録音の基準となったのはクラシック用のコンサートホールでの鑑賞であり、クラブやディスコでの音響とは異なることが挙げられる。壁の間隔が狭いクラブでは音は壁一面に広がり直線的に向かってくるし、天井の低いディスコは無次元的な感じである。逆にいえばR&Bやソウルはクラシック・ホールに比べれば音響的に欠陥のある穴倉から生まれたのであって、それをいきなりホールにもっていったときに、大勢の観衆とのコミュニケーションの質が変わったと考えるべきである。

このため、この分岐点に立つ1960年代初頭の試聴スタイルに戻す、具体的にはジュークボックスの音響設計に沿うことで、この1960年代のカオスを読み解こうというのが、ソウルやR&Bと親密に触れ合うための私の見立てである。それは、冒頭でも言ったように、腰でリズムを取るような、等身大でソウルを生のままに再生できる装置の再構築である。結果としては、AR-3を買えるようなアッパーミドル層の嗜好とは少し距離を置いて、もっと貧しさと悦楽を共有していた1950年代との連続性をもった理解をもったシステム構成になっていると自負している。つまり日本でのオーディオ観でどうしても越えられなかった壁は、まさにステレオを買えるかどうかの経済的な壁であり、ステレオを買える中流家庭以上のサラリーマン世帯は、それにふさわしい文化的向上心をクラシック鑑賞やジャズに向けていったのだ。一方では、R&BもR&Rも方向性は経済的には草の根から盛り上げようとする姿勢であり、裾野に広く根付く方向に向いている。¢10で好きな曲を掛けて自分の推しを主張する時間は、誰でも持てる市民権のようなものだといえよう。以下の1940年代生まれのミュージシャンたちのデレた表情をみれば、ジュークボックスがもつ魔性の響きがどういう意味をもったかを理解することができよう。そしてゆくゆくは、このリストのなかに自分のレコードが載ることを夢見ていたのだ。

グラムロックの教祖もRock-olaのジュークボックスの前でてポーズ

ニューヨークに移り住んで念願のジュークボックスを買ったジョン・レノン

キース・リチャーズと組んでた頃のノナ・ヘンドリックス

実は1960年代にモノラルで再生できるオーディオ機器は、当時ラジオと遜色ない卓上プレーヤー以上のものが家庭には置いておらず、ステレオになった時点で薄味に変わっていったが、その失われたミッシングリンクとなる等身大のモノラル再生装置がジュークボックスだったのだ。オーディオマニアが一生懸命カタログで探しても、ソウルのもつサウンドの本質が見つからないのはこのためだ。

この項を書きながら調べて判ったのが、1970年前後に日本にもR&Bブームがあり、ちょうどベトナム戦争で日本に立ち寄った米軍兵士(黒人も多くいた)の賑わいもあって、その頃にジュークボックスを置いたソウルバー「Georges」なるものが、現在も場所をかえつつ残っていることが判った。それと連動してソウルバーなるものを検索していくと、いわゆるジャズ喫茶のようなAltecなどのオーディオ装置は置かず、ジュークボックスを置いているソウルバーが増えているというのだ。ちなみにGeorgesに置いてあるジュークボックスは1973年製造のRock-ola

450で、12インチ+6インチのコーンスピーカー(Utah製)をトランジスタアンプ、シュアーM44で鳴らすタイプなので、レコードチェンジャーを抜けば、それほど高価なパーツを使っているわけではない。ちょうど日本ではFMステレオ放送がはじまり、家庭用ステレオの普及が進んだ時代で、これと入れ替わるようにジュークボックスも次第に数を減らしていった。より高級なスペックと引き換えに、失われていったものが何かを考える必要があるのではないかと思うのだ。

1970年代はセガがRock-olaのジュークボックスを国内販売していた

以下に私の現状のオーディオ装置を示すが、CDでの音楽鑑賞を基準に、ジュークボックス用の30cmエクステンデッドレンジ・スピーカー Jensen

C12Rをはじめ、ラジオ用の独Visaton TW6NGコーンツイーターとサンスイトランス ST-17Aを混ぜ合わせて、全体のサウンドの要としている。これらは1950年代の音響設計を留めていながら、現在も製造を続けている超ロングセラー製品であり、しかも安価で手に入る点でも頼りになるものだ。Jensen

C12Rが7,000円前後、Visaton TW6NGが2,000円前後、サンスイトランス ST-17Aが1,000円前後と、いずれも安すぎてバカにされるくらいだ。他は質実剛健な音のする機材を集めているが、どれが良いからどうなるというレベルのものではなく、普通に仕事をソツなくこなしてくれる信頼度が選んだ理由の全てだ。

全て現在製造中の製品で構成したモノラル装置

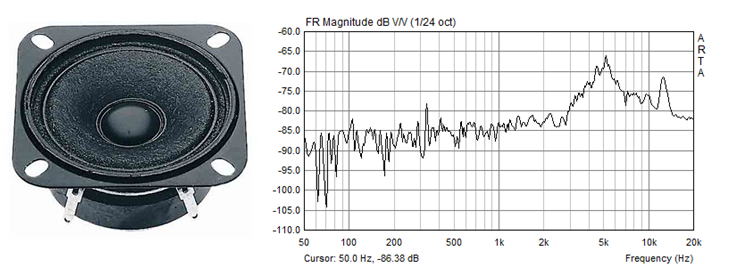

ウーハーとして使っているJensen C12Rは、現在はギターアンプ用のスピーカーとして売られているが、元はRock-olaのジュークボックスにも使われた汎用のPAスピーカーだった。ちなみにC12Rはエクステンデッドレンジと言われる規格のスピーカーで、100~8,000Hzというボーカル域を明瞭に拡声できるように設計されている。ウーハーでもフルレンジでもないこの規格は、1940~50年代にスウィングジャズ全盛期の頃、ジャズバンドのホーンやドラムに負けないように、ボーカルやギターの音を拡声できるように開発されたもので、JBL

D130やAltec 600Bなども同じ目的でPAスピーカーとしても使えるように設計されている。この時代のスピーカーの能率の表記に、10フィートや30フィートのものがあるのは、PAスピーカーとしての能力が求められた結果でもある。

しかしJensen C12Rは、これらの名立たる12インチスピーカーのなかでも一番安い(オマケに同じJensenのなかでも一番安い)ため、コスト重視の安かろう悪かろうで選ばれたように思われがちだが、Rock-olaへの実装時期が1956~64年という時期をみれば、それが何を意味するかは明らかである。C12Rこそアメリカンポップス黄金期のジュークボックスを支えた台風の中心にあったアイテムだったのだ。そしていろんなビンテージのハイファイ機器は数多あるが、ジュークボックスこそがアメリカンポップスの王たりえる本物であるといえる。

Jensen P12Rはジュークボックスで使用された(Rock-ola Tempo II,, 1959)

Jensen C12RはQts>2.0以上とガチガチなローコンプライアンス型で、低音が伸びないかわりに、後面解放箱に入れることで、入力信号に対する波形の立ち上がりがすこぶる速い。30cmという大口径であるにも関わらず、ヘタな密閉型ヘッドホンよりも低音のスピードが速い。そしてフィックスドエッジが機械的なバネとして働いて、音を出した後にスッと引いていき、それが200Hzくらいまでリニアに動く点である。実にこの「引きの部分」がブルース特有のリズムのタメにしっかり喰い込んでくれるのだ。

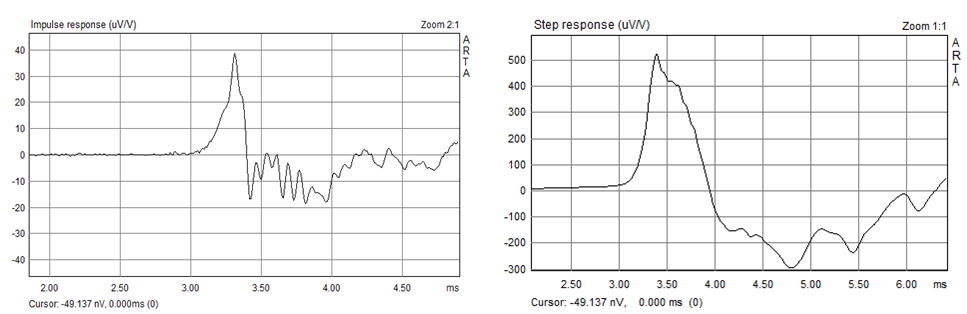

これはタイムコヒレント特性(再生波形の時間的な整合性)をみても明らかで、ステップ応答が1ms以内に収まるくらいスレンダーに反応していて、しかも最初の出だしがクリーンであり、デジタル時代においてさえも正確な波形再生能力をもっている。1波形が1波形のまま再生される1対1の関係は、マイクの音を癖なくそのまま拡声できる基本性能となる。これがDSP演算や複雑なネットワークでの補正なしで、素のままで実現されること自体、とても70年も前の技術とは思えないほどだ。このことで、ボーカルが胸声までしっかりボディ感をもつことや、ドラムのさく裂音がものすごいリアルに刻まれる。1950年代のロカビリーやR&Bが驚くほど活き活きと鳴るのは、まさに腰を揺らすくらいにリズムの機敏さを保てることによる。

私のオーディオ装置の周波数特性(Jensen C12R+Visaton TW6NG、斜め45度から計測)

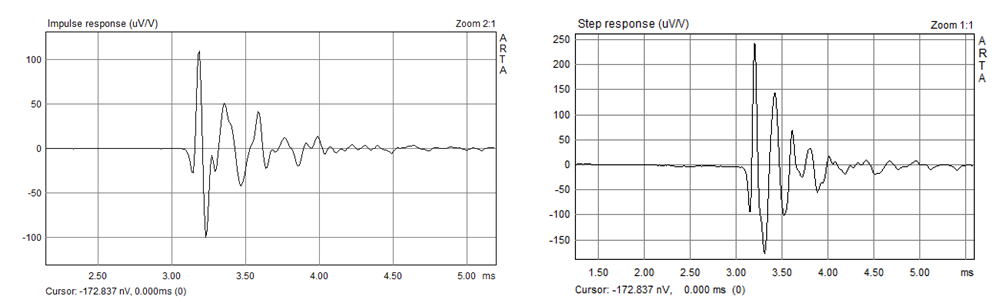

Jensen C12R+Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性(左:インパルス、右:ステップ)

私がステレオ録音もモノラル・ミックスして聴くというと、どういうやり方で処理しているか疑問におもうかもしれない。実はこの件は難問中の難問で、多くのベテランユーザー(特にビンテージ機器を所有している人たち)でも、なかなか満足のいく結果が得られないと嘆いているものだ。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているオーディオ愛好家に人気があるのが、ビンテージのプッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。ひどいときには600Ωの電話用トランスをハイインピーダンスの機器につなげ、高域を持ち上げて音がよくなると勧める店もあったりと、イワシの頭も信心からと言わんばかりで、何事も自分の耳で確かめなければならない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いに3~6dBのレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。「逆疑似ステレオ合成方式」とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

デジタル録音のエネルギーバランスをアナログ的に最適化するアイテムとして、私は古い設計のライントランスを使用している。といっても大げさなビンテージ物ではなく、サンスイトランス ST-17Aは、トランジスターラジオの組込み用に1958年に開発されたパーツで、終段プッシュプルをB級動作させる際の分割トランスとして、現在も製造され1,000円弱で売っている。これも1980年代には、ICアンプの登場によりOTL回路が主流になったが、FM放送やカセットテープという媒体を通じて聴く分には少し鮮明さが増したという感じだろう。しかしCDのDACチップから直出しの信号はあからさまで品がないのだ。

昔、ヨーロッパ系のヴィンテージオーディオを扱うショップを訪問したとき、修理中だった古いドイツ製真空管を使ったアンプについて質問すると、「9割はトランスの音だ」と豪語していた。その頃はあまりピンとこなかったが、初期のNEVEコンソールに組み込まれていたマイクアンプも、トランジスター回路を用いながらトランス独特の艶やかな倍音を沢山含んでおり、往年のブリティッシュサウンドの太い粘り気なども含め真空管っぽいテイストをもっている。この倍音や粘り気の出る理由は、トランスの磁気飽和による歪みや磁気ヒステリシスによるコンプレッションが発生するからであるが、現在のオーディオ用トランスは性能が著しく向上して、重低音も高調波もキッチリ変換して同じような効果はほとんど出ない。サンスイトランスは、どういうわけかその辺を昔のスペックのまま出しており、まるでMMカートリッジでも聴くかのような野太さと艶やかな倍音を出してくれるのだ。LPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みの排除が関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。かといってそれほど味付けを強調するほど癖のある音でもなく、かつおだしの味わいのような感じが気に入っている。ピュアだからと生野菜や生魚をかじってばかりもいられまい。同じ素材でもトゲや骨を抜いて美味しくいただこう。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

切れ味の鋭いジェンセンと組み合わせるツイーターの選択であるが、ホーン型にはじまり、ソフトドーム、リボン型と色々と試したが、一番しっくりしたのが独Visatonのコーンツイーターだった。なんというかギアがしっかり噛み込んだという印象で、それ以外のものは少しスピードが速くピンと立った新しい設計なので空振りが目立っていた。その点Visatonのコーンツイーターは、古いドイツ製真空管ラジオの交換部品として作られたと思われた。一方で、中央のキャップが樹脂でできていて、70年代風の艶が少し乗った音になっている。Jensen C12Rとの取り合わせでは、1960年代中盤のジュークボックスに相当することになる。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

1960年代からセラミック磁石&コーンツイーターになったジュークボックス(Rock-ola Capri, 1963)

ちなみに、TW6NGのタムコヒレントは以下のとおりで、5kHzと13kHzの共振でザワついているだけの、三味線でいうサワリに近い機構であり、現在のHi-Fiの基準からすれば極めていい加減な設計だと判る。現代のステレオ技術のように定位感を明瞭に出すようなニーズには全く応えられない。一方で、高域の拡散という意味では十分な機能性を有していて、これがジェンセンの切れ味スパッといくタイミングと、じわっと馴染んでくれるのだ。つまり、高域にほんの1ms

粘りとタメが加わるだけで、表情の濃さが加わってくる。ただし、CDの音に対し前述のラジオ用ライントランスで少し鈍すことでバランスが取れており、私としては、ジェンセン、サンスイトランスに続くアナログ時代のミッシングリンクがさらに増えたことになる。

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

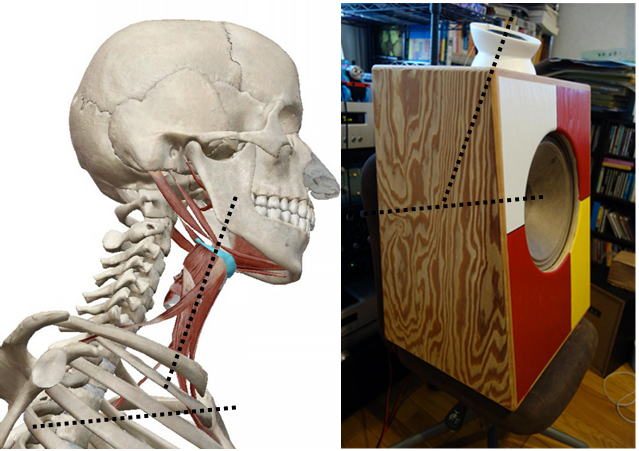

一般家屋のなかで、いかに最適な音響を得るかと言えば、それは人間の体の大きさそのものに還元していく。 私自身はオーディオ装置には大きさも重要だと考えていて、家庭用オーディオという一般家屋にフィットした大きさは、人間以上に最適なものはないという認識にいたった。それ以上大きくても、それ以下に小さくても、どこか不自然な音響をつくりだすのだ。以下のル・コルビュジエのモデュロールと比較しても、私のオーディオ装置のアプローチが、機械的なヒューマノイドとして始まっていて、一種のパーソナリティを獲得させようとしていることが理解できるだろうか。人間そのものの声を再生するためのアプローチとして、できるだけ近いカタチからスタートしている。これは電気的というより機械的な問題なのだ。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

スピーカーを30cmとした理由は、低音の増強のためではない。正直いうとJensen C12Rは最低周波数Fo=88Hzと大口径の割に高めで、スペック上はバスレフ箱に入れた10cmフルレンジとそれほど変わりない。むしろ大きく違うのは中低域のリニアニティが高域と変わらず、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。

ソウルの独特の歌い回しは、少し下アゴに絡みつくような南部訛りの母音の言い回しにあり、これがないと肉汁の沁みでないスパイスだけの味付けになる。オーティス・レディングの奥さんが、彼の独特の歌い回しは普段しゃべっている言葉と一緒だと言っていたが、よくソウルフルというと声を張り上げて歌うことを言う人は多いが、実際にはもっと繊細に言葉を操る芸術なのだ。それは胸につかえて言葉にならない思いまで含めて、からだ全体から絞り込む焦がされた胸のうちの声である。女性なら大胆に、男性ならみっともないほどに身をよじらせて、愛について言葉を重ねるのだ。

このようにソウルフルをフルボディの実在感に定義しなおすと、小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、女性ボーカルなどがクリアな反面、腹から声の出るような表現のダイナミックさに欠けることが分かる。多くのオーディオ機器は実在感をプレゼンス、つまり中高域の鮮明度に注力するが、それではソウルの宿るボディが表現できない。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。ついでにツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくっている。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がそこで歌っているように立体的になった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

裏蓋を取って後面解放! |

|

唇の動きに見とれるか、顔を眺めてうっとりするか…

やっぱり胸元まで見ないと実体感が湧かないでしょ!

以上のように、モノラル装置のリアリティとは、スピーカーが人間の声をそのまま再生する装置のことを指しており、PA装置に求められる機能もそのままの意味であった。1960年代のPAの役割は、膨張し続けるライブステージの集客力を競うパワーゲームにもなっていったので、小さな部屋でコンサートホールの響きを目指した家庭用のオーディオ装置と役割を分離していったが、今一度モノラルだけで成り立つ筋肉質なオーディオの機能性に注目したい。

ここでの話題が古い音楽について語っているからといって、昔を懐古して成功事例だけを並べ立てるだけではなく、もっと人間が音楽を奏でることの根幹的なことを言いたいのだと自分では思っている。それこそ立派なコンサートホールのサウンドステージよりもっと大切なもの、ミュージシャンの実体感こそが音楽の命でもあるのだ。

【ゲラップ!60年代ソウル!】

1950年代は色んな意味で黒人も白人もゴチャマゼで、それが楽しいという感じがするのは、おそらく音楽を通じてのみ人種差別の壁を通り越して、快楽と自由を誰もが享受できると信じていたからに他ならない。この幸せな時間をぶち壊したのが、保守派の陰謀というべきか、アラン・フリードのペイ・オーラ事件やチャック・ベリーのマン法違反など、黒人との融和を目指す人たちが相次いでスキャンダルや事故死に見舞われ、1960年代にはやや疑心暗鬼な状態が続くことになる。

その得体の知れない圧力を押し返すようにしてソウルやファンクは燃えたぎるのであるが、それは白人たちのロックがカウンターカルチャーと見なされた若者の反抗のしるしだったのに対し、黒人の場合は自らの生を肯定的に捉えるための戦いでもあったように感じる。だからロックは脳天に、ソウルやファンクは骨盤に響くのである。

その一部始終をヒットチャートで追うだけで済ますのはもったいないし、教科書に載った昔話のようにクドクド説明するのもあまり気が載らない。しかし今の時代だって政治的なパワーバランスが突然崩れて、多くの人の生活が困難になることだってあるわけで、その困難をどのように生き抜くかの知恵と考えると、ソウルはただのラブソングではなく、まさに今の人の心に響くのである。自分が今どこに立っているのか、頭でなく骨盤から見据えるのは、意外に大切なことかもしれない。

| 緩やかな交配の時代 |

|

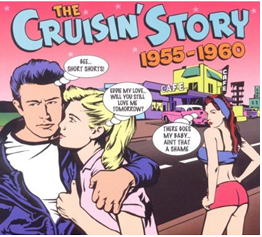

Cruisin' Story 1955-1960

いわゆるロカビリーのコンピ3枚組で、この頃のアメリカン・ポップスの有名曲がひと揃え聴ける点で非常に重宝する。白人は黒人の真似をして踊りふけった時代で、エルビス・プレスリーもラジオ局で最初に掛かったときは黒人歌手だと思われ、そのうち腰つきが卑わいだとかテレビで批判されるなど、数々の圧力を受けてなお抑えることのできなかった人々の情熱の記録がここにある。

この時代のロカビリーは、ベンチャー企業のようにサテライト・レーベルが乱発されるなかでのヒット曲の量産体制に入っていたので、実はドーナッツ盤以外の元テープまで遡れるものはほとんどない。この企画盤の背後には強力なレコードコレクターが控えており、ジュークボックスで擦り切れた盤ではなく、ちゃんと保存された良質な盤を使用していることが効を奏している。 |

|

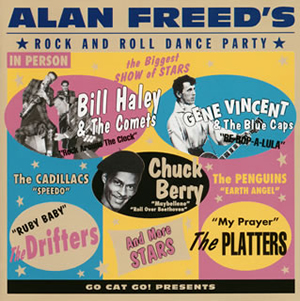

アラン・フリードのロックン・ロール・ダンス・パーティー

アラン・フリードはロカビリー世代を駆け抜けた名物DJで、Rock 'n' rollという言葉の生みの親でもある。これは当時NYで行われたロックン・ロール・ダンス・パーティーと称した公開ライブを収録したもの。音質はラジオのエアチェックなのでは?と思えるほどチープだが、それを補って余りあるのが、観衆と一体となった当時のロカビリーの破壊力である。同じ時期に彼のバンド名義で吹き込まれた同名の2in1オムニバスもあるが、そっちのほうが音質も良いのに誰も評価しない。レコード化した途端、所属レーベルの利権関係で形骸化するという例として聞き比べてみるのも一興だろう。そういう意味ではダンス・パーティ自体が、アラン・フリードの顔で集めた全員がゲスト出演でこなした、奇跡に近いバランスで成り立っていたと言える。 |

|

キャロル・キング ソングブック(1958-63)

1958年にデビュー以来、単なる白人のポップス作曲家という枠では収まらない、レーベルの枠組みを超えて活躍した売れっ子で、こうして集めてみると、アトランティックのようなR&B専門のようなレーベルもしかり、コロンビアのような大手から、リバティのようなサテライト・レーベルまで、所かまわず楽曲を提供して、ヒット曲を飛ばしていた。単に運が良かったという以上の才能の持ち主であるが、やはり誰でも口ずさめる自然な言葉のメロディーラインでありながら、それでいて誰の耳にも残る絶妙なバランスで成り立っている。まだあまり注目されていないが、彼女の楽曲をアレンジするミュージシャンも多岐に渡り、フィル・スペクターもその一人に数えられている。 |

|

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962-65)

ちょっと毛色を変えて、ビートルズが煩雑にライブ活動をしていた頃、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目はアメリカのR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このためアメリカ風のDJ番組をやるため、国境の不明確な海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみに写真のメンバーが全てスーツ姿なのは、衣装ではなく当時のBBCへの立ち入りがネクタイを締めてないと許可されなかったから。 |

| もはや真似のできないコクの強さ |

|

コブラ・レコード・ストーリー 1956-59

コブラはシカゴのモダンブルース・レーベルで、短い期間の活動だったが、同じようなチェスが1960年代にアコースティック路線でフォークファンにも幅広く聴かれたのと違い、まさにこの時期にしか聴けない味の濃いブルースが揃っている。イタリア系の2人のオーナーで始まった小さなレーベルだったが、オーティス・ラッシュ、マジック・サム、バディ・ガイなど、その後も長く活躍したブルースマンが在籍し、そっちのほうはヒットチャートも順調だったにも関わらず、ロックンロールからマンボまで手広く手を出しては気前よくギャラを配ったため、資金が途絶えて解散した不幸なレーベルでもある。そういう意味ではケチなチェスのほうが経営的には健全だったといえる逆説でもある。 |

|

GEE レコード・ストーリー(1956~62)

1950年代末からニューヨークで流行したドゥーワップを中心に扱ったコンピレーション・アルバムからひとつ選んでみた。とは言っても、レコード会社のオーナーであるGeorge

Goldnerは、似たようなレーベルをRama、Tico、End、Goneなど乱立させて、ラジオ局に新譜を大量に供給することでビジネスを成功させたとも言えるので、アトランティックやモータウンほどアーチストを育てるような気合いは感じられない。とはいえ、あまり細かいことを詮索するのはヤボというもので、この時代にしか出せなかったシンプルなアレンジで聴くボーカル物は、これだけのタレントが揃ったことと合わせて素直に喜ぶべきだ。ちなみにニューヨークは大都会だけあってアメリカ全土から色んな人が集まってきたが、地元の人がドゥーワップを得意としたのは、19世紀初頭からセイクレッド・ハープのような合唱曲が盛んに教育されていたからで、これも19世紀松にはバーバーショップ・クワルテットのように世俗化しながら、現代に引き継がれている。 |

|

アビシニアン・バプティスト・ゴスペル・ク ワイア/ゴスペル・ライブ(1960)

ニューヨークのアレックス・ブラッドフォード牧師が組織した教会での礼拝の模様を記録したもので、いわゆるコンテンポラリーなゴスペル・クワイアのスタイルを築いた初期のものである。同じ時期のゴスペルというと、マヘリア・ジャクソンやゴールデン・ゲイト・クアルテットのほうが知名度は高かったと思うが、あくまでも作品としての芸術性についての評価でしかない。一方で、高度に組織化されたゴスペル・クワイアの存在は、戦前には録音の盛んだったフォーク・ゴスペルの存在を全く忘れさせるほどの影響力があり、そのリバイバルは1990年代まで待たなければならなかった。 |

|

Suturday Night at the UPTOWN(1964)

アトランティック在籍のソウルスター8組が一堂に会したレビューショウの一幕で、フィラデルフィアのアップタウン劇場に金曜の昼だけティーンズ限定で50セントで聴けたというもの。プログラムも雑だし音も悪いのだが、このときの観衆がコーラス隊となってバンドと一緒になって気持ちよく歌っているのが何とも微笑ましいライブとなっている。良く知られるドリフターズなどは、スタジオ・セッションでは楽譜通り、そこから聴き手によって広がる世界が別にあることが判る。パッテイ&エンブレムズなどは、最初のドリフターズの反応をみて、出だしのワンコーラスまるまま観衆に預けてしまう余裕ぶり。こうしたコール&レスポンスは黒人教会のゴスペル歌唱でも同じようにやっているもので、日常的な情景であることも伺える。 |

| 自己主張を強めたレジェンドたち |

|

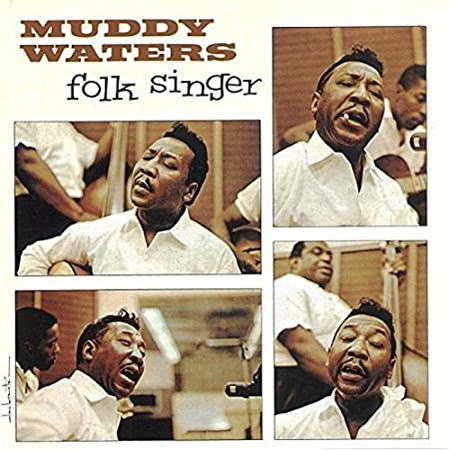

マディ・ウォーターズ/フォーク・シンガー(1964)

個人的には好きではないが、やはり問題作ということで取り上げた。1950年代にエレクリック化したシカゴ・ブルースの代表的ミュージシャンとして登場して、ほとんどのロックギタリストからリスペクトを受けたブルースマンだが、実は1940年代にはまだミシシッピ・デルタに住んでいて、民族音楽研究家で知られるアラン・ローマックスのフィールド録音に残されている。その後、メンフィスのサンレコードを経由してシカゴに移り住んだわけだが、このアルバムでは功成り名遂げた後に、キャリアの原点に戻ったようなアコースティック楽器でのブルースを披露している。しかしミシシッピデルタのような乾いた音ではなく、思慮深く言葉を選んで歌う仕草は、深いエコーを伴った録音もあって、むしろクラシックに近い扱いであり、実際にそういう聞き方を想定したもののように思える。ヒットチャートでは閑古鳥、フォーク批評家からは絶賛という温度差が、このセッションがいかに冒険的なものであったかを物語っている。並走を務めたバディ・ガイのほうが株が上がったということも含め、やはり今も謎の多いアルバムだ。 |

|

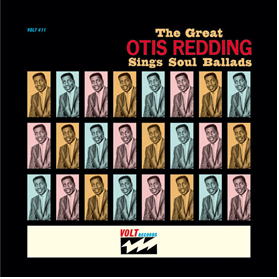

オーティス・レディング/シングス・ソウル・バラード(1965)

レディングの歌い口はとても独特で、言葉を噛みしめ呻くように声を出すのだが、その声になるかならないかの間に漂うオフビートが、なんともソウルらしい味わいを出している。スタックス・スタジオは場末の映画館を改造したスタジオで、そこに残されていた巨大なAltec

A5スピーカーで、これまた爆音でプレイバックしていた。このため拡販を受け持っていたアトランティック・レコードから「ボーカルの音が遠い」と再三苦情が出たが、今となっては繊細なボーカルをそのまま残した英断に感謝しよう。 |

|

シュープリームス/ア・ゴーゴー(1966)

まさに破竹の勢いでR&Bとポップスのチャートを総なめしたシュープリームスだが、このアウトテイクを含めた2枚組の拡張版は、色々な情報を補強してくれる。ひとつはモノラルLPバージョンで、演奏はステレオ盤と一緒なのだが、音のパンチは攻撃的とも言えるようにキレキレである。これはBob

Olhsson氏の証言のように、モノラルでミックスした後にステレオに分解したというものと符合する。もうひとつは、ボツになったカバーソング集で、おそらくどれか当たるか分からないので、とりあえず時間の許す限り色々録り溜めとこう、という気の抜けたセッションのように見えながら、実は高度に訓練された鉄壁な状態で一発録りをこなしている様子も残されている。可愛いだけのガールズグループという思い込みはこれで卒業して、甲冑を着たジャンヌダルクのような強健さを讃えよう。 |

|

ニーナ・シモン/フィリップス・イヤーズ(1964-67)

公民権運動の真っ只中にヨーロッパ資本のレーベルに移籍したのは、発言の自由を確保したというべきだろうか。インテリな黒人女性のはしりのような人で、ヒューマン・ライツとウーマン・リブを一度に体現していた象徴的な存在である。オリジナル、カバーも関係なく音楽のジャンルの垣根をやすやすと越えてなお、彫像のような出で立ちと共に個性の強さを全く失わないのは、実はジュリアード音楽院で鍛えた知的な分析力で各ジャンルを研究し尽くした結果だろう。その根底には、黒人音楽といわれる全ての音楽ジャンルを通じて、自身の願う世界を発言させようとする強い意志の表れのような気がする。 |

|

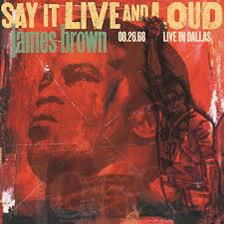

ジェームズ・ブラウン/SAY IT LIVE & LOUD(1968)

録音されて半世紀後になってリリースされたダラスでのライブで、まだケネディ大統領とキング牧師の暗殺の記憶も生々しいなかで、観衆に「黒いのを誇れ」と叫ばせるのは凄い力だと思う。ともかく1960年代で最大のエンターテイナーと言われたのがジェームズ・ブラウン当人である。そのステージの凄さは全く敬服するほかない。単なるボーカリストというよりは、バンドを盛り上げる仕切り方ひとつからして恐ろしい統率力で、あまりに厳しかったので賃金面での不満を切っ掛けにメンバーがストライキをおこし、逆ギレしたJBが全員クビにして振り出しに戻したという伝説のバンドでもある。長らくリリースされなかった理由は、おそらくこの時期のパフォーマンスが頂点だったということを、周囲からアレコレ詮索されたくなかったからかもしれない。ステージ中頃でのダブル・ドラムとベースのファンキーな殴打はまさしくベストパフォーマンスに数えられるだろう。 |

|

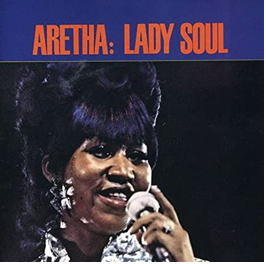

アレサ・フランクリン/レディ・ソウル(1968)

もはやこの興奮状態を何に喩えることができるか分からないくらい、男も女も、ロックもソウルも、全て飛び越えてしまった感じがする。参加ミュージシャンもいつものメンバー以外に、ジョー・サウス、スプーナー・オールダム、エリック・クリプトンなど、この頃アトランティックが開拓していたロック系の人も交えることで、新たな領域に踏み込んだというべきだろう。この混沌としていながら、ひとつの情熱へとまとめ挙げる力こそが、他の人にはない彼女のカリスマである。当時のロックバンドによくあったスポットライトの取り合いのようなチマチマした競り合いではなく、ある高みに向かって全員が昇りつめようと必死にもがいている状態でも、彼女の声のお導きによってなぜか全員がスッと空中召喚されたかのような、不思議な感覚に襲われる。 |

|

レッドツェッペリン/BBCセッション(1969,71)

バンドとしてデビューしたての頃の血の噴き出るような壮絶なセッションである。BBCはポップスのFMステレオ放送解禁にあたり、それまで海賊ラジオで活躍していた名物DJを集めて、その人脈を辿ってはレコードになる前の新曲をリークするという手法をとっていた。これはその一環であるが、当時は世界配信するために非売品のラッカー盤として出回ったといういきさつがあり、単なるスタジオライブというより、きっちりしたセッション録音の体裁をとっている。

演奏のほうは、真剣で居合を切るような、アウトビートでの引き算の美学が極まっており、まるで大地を揺るがすダイナソーのような畏怖を感じる。それは本来ブルースマンが持っていた精神的な緊張感だったのだが、それを電気的に拡声して恐竜のように巨大化してしまうには、細心の注意と瞬発的な筋力とが共存していなければ難しい。それだけ、叩き出す音のラウドさと無音のときの緊張感が等価で扱われているのである。 |

| 日本語にも黒い情念がやどる |

|

ベスト・オブ・カルメン・マキ&OZ(1975-77)

ともかくどんな日本人男性ボーカルよりもロックっぽい歌い方をキメてくれるのが、このカルメン・マキ様。そしてジャニス・ジョプリンを聴いて、それまでのキャリアを見直し挑戦したのがこのバンド。確かにブルースの歌い口を一端消化したうえで、ドロドロに濃い歌詞を叩き込んでくる。

しかし、バンドとしての実力は、日本では珍しくプログレの楽曲をしっかりと提供してくれた点にあり、ワーグナーばりのシンフォニックなコード進行、オカルト風の荒廃した詩の世界もあって、ともかく他と全くツルムということのない孤高の存在でもある。デビュー時は寺山修司の秘蔵っ子として登場したが、自分なりの納得できるかたちでこうして表舞台に出てきたのは、自分を信じるということの大切さを教えてくれる。そうこうしているうちに、音速突破とともに空中分解したように解散した。存在自体がロックという感じもある。 |

|

吉田美奈子/モノクローム(1980)

山下達郎との共作「Rainy Day」を含むアルバムで、超有名盤「Ride on Time」の姉妹盤のようなものである。他のアルバムでもコーラスガールとして実力をもつ自身の多重録音を駆使しており、より深くブラック・コンテポラリーを消化したサウンドは、むしろこの時代の日本でしか生まれない洗練されたものとなっている。同じ山下達郎ファミリーではEPOのほうが数十倍も売れたが、シティポップという言葉が独り歩きしている現在こそ、か細い声でドス黒い情念を歌うソウルの本質を味わうべきである。ソウル歌手で孤高の存在であるオーティス・レディングの歌唱を引き継ぐ歌手はいないと嘆く人は多いが、彼女こそ

その後継者のひとりに挙げられてしかるべきである。 |

|

当山ひとみ/セクシィ・ロボット?(1983)

何と言ってもそのファッションセンスが、20年ほど早かったゴスロリ&サイバーパンクであり、沖縄出身のバイリンガル女子の歌い口もツンデレ風だったり、今じゃアニメで全然フツウ(例えば「デート・ア・ライブ」の時崎狂三(くるみ)とか)なんだけど、どうも当時は他に類例がない。ガッツリしたダンスチューンから、メロウなソウル・バラードを聴くにつれ、アングラシーンを駆け巡ったパンクやデスメタという男性優位の世界観を撃ち抜くだけの力が周囲に足らなかった気がする。

そこをジェンセンで鳴らしまくると、まさに胸をドキュンと一発くらったような、古い傷がうごめきだす。そう、これこそ1970年代から徐々に姿を消していったソウルテイストであり、ぶ厚いステーキをかきこむような肉汁たっぷりのアナログサウンドでもある。 |

|

鈴木雅之/マザー・オブ・パール(1986)

もはや日本のアーバン・ソウルを語るうえでアイコンとなっている感もあるが、これはソロ活動の出だしで何をブチ噛ますかを相当悩んで出した答えである。大沢誉志幸プロデュースによりシーケンサー&リズムボックスを主役にしたエレクトリック・オーケストラをバックに、ロボ化したマーシーがシュワちゃん同様に暴れまわるという設定のはずだが、はるか遠くの惑星からガラスケースに首だけ異次元転送された通信メッセージのように聞こえるのは、まさに電子音楽のビンテージな要素をこのアルバムが沢山もっているからだと思う。恋の破局が感情の押し留めがたい不可逆的な記憶だとすれば、20世紀末の人類滅亡の記憶と惑星探査の失敗とをどのように記録し伝えるべきかのトラウマと重なっていることは確かだ。恋の破局とノストラダムスの大予言を掛けて何と解くかと言えば、どちらも無かったことと諦めるしかない。 |

|

ドレスコーズ/平凡(2017)

時代はファンクである。それが日常であってほしい。そういう願いの結集したアルバムである。本人いわくデヴィッド・ボウイの追悼盤ということらしいが、真似したのは髪型くらいで、発想は常に斜め上を向いている。というのもボウイを突き抜けてファンクの帝王JBに匹敵するサウンドを叩きだしてしまったのだ。大概、この手のテンションの高い曲はアルバムに2曲くらいあってテキトーなのだが、かつてのJB'sを思わせる不屈のリズム隊は、打ち込み主流のプロダクションのなかにあって、いまや天然記念物なみの存在である。JB'sのリズム隊はラテンとジャズのツーマンセルだったが、一人で演じるのはなかなかの曲者でござる。忍者ドラムとでも呼んでおこう。

ジャケ絵は「オーディション」のほうが良いのだが、内容的にはこちらのほうが煮詰まっている。この後の数年間でスタンダード指向へと回帰していくのだが、志摩殿がリーマンの恰好して音楽の引き立て役に扮したいというのだから、アジテーションとも取れる素敵な詩もろとも立派に仕事したといえるだろう。この後ちょっと挑んでみた映画人としては、田口トモロヲと共演できるくらいに、リアリストを発奮してほしい。 |

【おまけ:スピーカーのデザインについて】

私の場合、スピーカーだけは自作になっているのだが、いろいろと試行錯誤したあげく、モンドリアン風のカラフルなものになった。気分はミッドセンチュリーのつもりだったが、年代的には同じ「デ・スティル誌」で活躍したアイリーン・グレイにみるように、アール・デコのさらに先をいくようなものだったらしい。とはいえ、こうした大胆な色使いは自作だからできると言えるだろう。

シュレーダー邸(リートフェルト1924)

モンドリアンのアトリエ(1940年代) |

こっちは自作モノラルスピーカー |

モンドリアンといえば、作品名にも「ブロードウェイ~」とか「ヴィクトリー~」という風にブギウギの名を冠したものを残したように、晩年にアメリカへ移住したときにブギウギにひどく傾倒していた。いわゆるジャズではなく、なぜブギに特定したのか? よく明快なビートとリズムに触発されたと言われているが、モンドリアンがハーレム街の安酒場でリズムを取っているとはあまり想像できないし、ジュークボックスにコインを入れてじっと曲を選んでいるなんてのも愉快な絵柄だ。でも、もう少し長生きすればR&Bにもハマってたかもしれない。それほど時代が近いし、彼の画風が戦争の影をそれほど落とさずに、常に前向きだったことも功を奏したように思えるのだ。

|

|

これらの晩年の作品群は製作方法も特異で、色紙やカラーテープをキャンバスに貼り付けただけ、という誰でもマネできるものにまで昇華されていた。自身の美学に絶対的な自信があってのことだろうが、最近になって、紙テープでの試作品「ニューヨーク

1」が75年もの間、「逆さま」に展示されていたことが発覚して話題になった。そもそもアトリエから運び出し、裏側のサインを根拠に「逆さま」に展示した後、競売に掛けられて以降そのままだったと言われるが、それまでピッチの狭いほうが地平線で、そこから立ち上がるビル群を現わしたというような評論まで出ていたというのだから、難解な現代美術にさもありなんという事件に発展した。しかし美術館としては、元に戻すとテープが重力で垂れ下がりレイアウトが狂うので、もはやそのままにしておこうということだ。

モンドリアンの作品は、その単純なレイアウトのため模倣も多いのだが、現物をみるとそのキャンバスの厚みまでが作品と思わせる重量感がある。それはキャンバスの脇まで下地が均質に塗られているということもあるかもしれないが、ブロードウェイ・ブギウギにしても、近くで観ると色紙が捲れたり皺になっていたりと散々だが、たとえ小学生の切り絵のようなものであっても、その大きさという実在感がモノを言っているように思う。それはどんなにチープな造りでも「これが俺の芸術だ」という叫びが聴こえてくるのだ。

別の面では、モンドリアン自身は最先端のアーティストであったと同時に、バウハウスで教鞭を取るなどの教育者としての一面もあり、あるいはファインアートという唯一無二の存在から、より普遍的な美の追求をストイックに続けていた可能性もある。それが色紙やカラーテープのような誰でも手に入れることのできる素材での作品構成に向かわせたのかもしれない。ある意味では、ポップアートからミニマリズムまで網羅できるほどの幅広い可能性があったともいえるし、現在のコンピューター・グラフィックスのデジタルっぽいカクカク画はモンドリアン抜きには考えられない。

一方で、黒人の間ではアートシーンというものが、バスキアの登場以前にはほとんど存在しなかった。そもそも金持ちの道楽のようなアートに興味がなかっただろうし、ハイソな美術批評の壁も相当に大きかったように感じる。黒人系のミュージシャンは1960年代初頭までは地味なスーツ姿(おそらくちゃんと仕事してますモード)だったが、次第に色使いもツートンカラーをスタイリッシュに着こなす姿が増えてきた。男も女もファッションを楽しんでいるようで、こうした大胆な色使いをしても、個性が消えないところがスゴイ。こうしてみると肌の色なんて本当に些細なこと。それだけしっかり生きてるということの証だろう。

1960年代のソウルスターと現在のサプール・ファッション

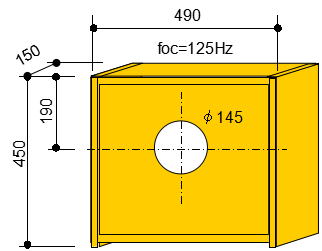

【もうひとつの刺客~ベビー・ジェンセンC6V】

さて色々と蘊蓄を述べたあとで、初心に戻って16cmユニットについてご紹介したい。16cmといってもNHK謹製の和製Hi-Fiフルレンジのことではなく、昔のラジオに実装されていたであろう古レンジ=エクステンデッドレンジ・スピーカーのJensen

C6Vである。このC6VはJensenのギターアンプ用スピーカーとしては一番小さく、そしてデビューも1970年代と比較的遅い時期のユニットである。ところが用途が他のギターアンプ用と同じなため、結果的に古いラジオ電蓄の仕様のまま設計されている。もちろんこれは現在も製造し続けている新品である。中央のメッシュは埃よけで、ボイスコイルのリンギングがダイレクトに耳ざわりする機構をもっている。エッジはビスコロイドを塗布したフリーエッジの一種で(この辺がモダンな設計で20Wの耐入力がある)、最初はバスレフ箱に入れたが、Qts=0.91と比較的高いため、どうにもモゴモゴと暗い音でバランスが悪かった。そこでしばらくお蔵入りにしていたのだが、心機一転して後面解放箱に入れたところ、ドス黒い血潮が噴き出すようなサウンドに仕上がった。

後面解放箱は、近所のDIY店で切り売りしていた40×45cm、15mm厚のパイン集積材を基本に、周囲を15cm幅×45cm長、19mm厚の板で囲うようにしている。一般的なエンクロージャーと違い密閉性は要求されないので、木工ボンドでくっつけてしばらく手で押さえておけば完成である。仕上げはアサヒペンの水性ペンキで、モンドリアンルックの原色ツートンカラーでまとめている。

以下、試聴位置からの周波数特性をみると、500Hz辺りに大きなクビレがあるのは、ユニットからのダイレクトな振動から、バッフル面の反響音でのリカバリーへの移行するポイントである。これはステップ応答にも現れており、初発の波形から1ms遅れた山がそれに相当する。実はこの500~1,200Hzへと持ち上がる特性と、クリアに減衰するステップ応答とが、南部訛りのソウルシンガーにベストマッチで、鋭い声の立ち上がりと少しアゴに引っ掛けた独特の歌い回しを濃厚に再現してくれる。これはオーティス・レディングやアレサ・フランクリンのような濃い口のシンガーから、シュプリームスやロネッツのようなポップ色の強いガールズグループでも、安定した結果が得られる。この特性は1970年代のラジカセまで引き継がれた家電音響製品の黄金比であり、かつそのオリジナルのバランスである。逆にクラシックやジャズのHi-Fiモノラルの優秀録音では高域が粗雑で歪みが目立つ傾向にある。こうした点が一般にオーディオマニアに好まれる音質とは異なる点である。

Jensen C6Vの周波数特性とステップ応答

Auratone 5Cと周波数特性 |

1970年代初頭のラジカセの特性 |

瓢箪から駒のようだが、正統なラジオ電蓄の音は、戦後1940年代に電子楽器へ移行したシカゴブルースなどは、クリスタルマイクに怒りをぶつけるような歌い方でもタフにこなす面もある。また1960年代初頭ジャマイカのスカなどは、古い機材のお下がりで録られたローファイ規格だが、まさに輝かしくリズムを刻んで迫ってくる。これと並行して、同じく戦前にアセテート録音されたナット・キング・コール・トリオ(ジャズ・ピアニストとして脂の乗っていた時期)、キャブ・キャロウェイのような曲者エンターテイナーなど、ちょうど録音方式がSP盤とAMラジオというHi-Fi以前の媒体でも、つい昨日に録音されたように本当に生き生きと再生してくれる。あらためて血筋の違いを感じさせるものとなった。

|

キング・コール・トリオ/放送用録音集(1939-40年)

ナット・キング・コールがジャズピアニストとして活躍していた時期のアセテート録音で、スウィングジャズ全盛の時代に、シンプルなピアノトリオに自分たちのボーカルも織り交ぜての洒脱なアレンジを聴かせる。録音にも次世代規格を織り込んでウッドベースのソロパートを収録するなど、結構野心的なオーデイオ心も垣間見せる。パワープレーが得意とされがちな黒人ジャズメンの印象とは真逆の、非常に洗練された知的な佇まいが持ち味であり、ビバップに移行する時代の狭間にあって評価のうえでとても損をしている。ともあれ極上の軽音楽をご堪能あれ。

|

|

ジャイヴをもっとシリたいか?/キャブ・キャロウェイ(1940~47)

(Are you HEP to the JIVE?)

映画「ブルース・ブラザーズ」で健在ぶりをみせたキャブ・キャロウェイをどういうジャンルに含めればいいかを正確に言い当てることは難しいだろう。ジャズだというとエリントン楽団をコットン・クラブから追い出したと疎まれるし、R&Bというにはビッグバンド中心で大げさすぎる、Hip-Hopのルーツといえば内容が軽すぎる、いわゆるジャンピング・ブルースというジャンルも他に例が少ないので、そういう言い回しがあったんだと思うくらい。でもそんな検証は実に無駄だし、ラジオから流れる陽気な調べは、放送禁止用語を軽々と飛び越えキャロウェイが連発する黒人スラング辞典まで生まれるような現象まで生み出した。そういう俗っぽさからブルースが心を鷲掴みにするまでそれほど時間はかからなかっただろう。 |

|

Aristocratレコード/ブルース録音集(1947~50)

泣く子も黙るチェスレコードの前身のレーベルによる、シカゴブルースの誕生を告げる戦後の録音集で、エレクトリック化の途上にある演奏記録でもある。まさにJensenスピーカーの第二期を象徴する録音だが、当時はまだSP録音、それもライブ同様にクリスタルマイクでのダイレクトカットで録音された。この時期と並行してテキサスのサン・レコードのロカビリー、さらにニューヨークのアトランティック・レコードのR&Bなど、新しいジャンルが産声を上げていたが、そのどれもがJensenの拡声技術と深く関わっている。まさにアメリカン・ポップスの原点となるサウンドである。 |

|

メンフィス・レコーディングスVol.1/サン・レコード(1952~57)

戦後のロックンロールの発展史を語るうえで、ニューヨークやロスのような大都会に加え、メンフィスという南部の町が外せないのは、まさにサム・フィリップスが個人営業していたアマチュア向けのレコード製作サービスがあったからである。地元のラジオDJをしながら黒人音楽を正統に認めてもらうべく追力した人で、このコンピにあるようにエルヴィス・プレスリー、ロイ・オービソン、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ジョニー・キャッシュというスターたちのデビュー盤のほか、正式に会社として運営する以前に発掘したミュージシャンに、B.B.キング、ハウリン・ウルフなどブルース界の大物も控えていて、多くはサン・スタジオで録音したレコードを名刺代わりにキャリアを積んでいった。このシリーズはサン・レコードのシングル盤全てを復刻するものの1巻目にあたり、10枚組180曲という膨大な記録でありながら、そのどれもがジャンルの垣根を跳ね飛ばす個性あふれるタレント揃いであり、上記の大物スターはまさに玉石混交の状態で見出されたことが判る。元のリリースがSP盤なので、ハイファイ録音と勘違いすると少し面喰らうが、逆によくここまで状態よくコレクションしたものと感心する。 |

|

ブルービート/スカの誕生(1959-60)

大英帝国から独立直前のジャマイカで流行ったスカの専門レーベル、ブルービート・レコードの初期シングルの復刻盤である。実はモッズ達の間では、このスカのレコードが一番ナウいもので、ピーター・バラカン氏が隣のきれいなお姉さんがスカのレコードをよく聞いていたことを懐述している。ノッティングヒルに多かったジャマイカ移民は、このレーベルと同時期からカーニバルを始めたのだが、ジャマイカ人をねらった人種暴動があったりして、1968年に至るまで公式の行事としては認可されない状態が続いていた。それまでのイギリスにおけるラヴ&ピースの思想は、個人的にはジャマイカ人から学んだのではないかと思える。ともかくリズムのノリが全てだが、それが単調に聞こえたときは、自分のオーディオ装置がどこか間違っていると考えなければならない。 |

ページ最初へ

|