【我が家のオーディオ自慢】

オーディオマニアにとって、自分のオーディオ装置が「平凡」と言われるほど不快なものはないかもしれない。それは人格否定されたと同じくらいショックな言葉なのだ。まずオーディオ雑誌に出るようなマニアのお宅は、だれがどう考えても普通ではない、ひたすら特別な何かを持っている人のオーディオルームが紹介される。平均的なサラリーマン家庭をイメージさせるものはほとんどないのだ。ここで「普通」を英語で表現すると「normal「general」「usual」「ordinary」「common」「average」となり、「標準の」「普遍的な」「ふだんの」「平凡な」「共通の」「平均的な」という語彙が並ぶ。このうち「普遍的で」「いつものように」というのがレコードの本質を語っていて、普段は聴けることのない超名演が何度も繰り返し聴けるということが、レコードの放つオーラとして語り継がれてきた。実はこのアリガタイ恩恵も、誰でも体験できるようになると、次第に慣れて飽きられる存在となり、「平凡な」「共通の」「平均的な」と紙一重ともなるのだ。それゆえに平凡という言葉は、オーディオマニアの間では禁句になっている。なにせ普通じゃない特別なお金と労力を掛けた、我が家のオーディオ装置が平凡極まりないなんて、失礼にもほどがあるじゃ~ありませんか!

昔、オーディオ批評家の菅野沖彦氏が、一般には二流三流に見なされているメーカーのコストパフォーマンスに優れた製品に対し「プアマンズ~」というあだ名を付けて批評文を寄せていた。プアマンズ・マッキントッシュ、プアマンズ・ノーチラス、プアマンズ・ポルシェ、アマンズ・ライカなど糸目がないが、当のユーザーからは「貧乏人なんてバカにするな」とお叱りの投稿が相次いだ。しかし、私は思うのだが、長岡鉄男のコストパフォーマンスという言葉も、ラジカセのような庶民の家電には適用されなかったのと同じように、けして安いだけでは済まさなかった。プアマンズもコスパも普通とは言えない、何らかのポリシーがなければ存在感すら危ぶまれるのだ。オーディオ愛好家にとって一番危惧することは、実は我が家にオーディオ装置の存在したこと自体ががなかったことになる、まさに存亡の危機にさらされることである。

日本の高級オーディオ界を牽引した菅野沖彦氏:プアマンズの真意はいかに・・・

ではオーディオ機材に大金を投じてまで得たい「日常」とは何か? 私の感想では、自宅で起こる普段の事柄を音楽で豊かにしたいということになる。自宅で鳴る音楽は、普段ある日常を一段アップグレードしてくれるのだ。本格的なマニアを自負する人には、その一段が百八の煩悩を取り払うように長い修羅の階段に喩える人も多いが、私の場合はオーディオから煩悩を抜き去ること、つまり音楽の本質的な事象をシンプルに感じ取れるように環境を整える方向に進んでいる。いわば演奏家のもつ得心の境地への悟りを開きたいだけで、そこにアプローチするためにコダワリがあるのだ。

ただ、この煩悩を抜き去る作業には、現在のオーディオがもつ誘惑の言葉の数々に否を唱えることもしている。ハイレゾ=正確、Hi-Fi=フラットでワイドレンジ、リアル=サウンド・ステージ、という実際に収録された音から乖離した再生芸術のロジックはことごとく馬鹿にしている。なぜならこれらのスペックを強化することで失うもの、すなわち音楽文化の取捨選択が行われることが見え隠れするからである。これはオーディオの進化を標榜する過程で、常に付きまとった古い物へのネガティブキャンペーンであり、これに耳を貸すくらいなら、もっと聴くべき音楽が沢山あるというのが持論である。大概の場合、どうせ立派なステレオ装置を買うなら、それに見合ったいい録音を選ぼうとするのであるが、世の中の8割方の録音は「ハイレゾで精緻なサウンドステージ」ではなく、何を主張したいのか音場感からはおおよそ察しのつかない録音&演奏ばかりである。つまり2割以下の録音のために聴く音楽の数を絞れというのは、何のためのオーディオ装置なのか、全く分からなくなるのだ。ちなみに私のオーディオ装置は、100~8,000Hzのローファイでカマボコ特性のモノラル装置である。しかし、これで古い録音はもちろんのこと、最新録音も十分楽しめてる。これだけは胸を張って言えるのだ。

私なりの平凡を目指したオーディオ装置と周波数特性(点線&右側:1930年代アカデミー曲線)

では、この平凡なることを究めた結果、実は超自己流のオーディオ装置に至った経緯についてご説明しよう。

【オーディオは嗜好品か?】

今現在、高級オーディオ市場が目を付けているのは富裕層であり、一般の庶民にはとても手が届かない1台=百万円オーバーのものが立ち並ぶ。40年前に比べると10倍の価格なのだが、悲しいかな自分の給料はここ20年以上はほぼ横ばいである。庶民にやさしかったデノンでさえ、中級機だった1000番台アンプが20万円超えの価格に設定されている。これに中級スピーカーとCDプレーヤーを付ければすぐに80万円を軽く超えて、ケーブルだの電源だのとアクセサリーに凝るとすぐに100万円の大台に載ってしまう。1980年代に全セット10万円台のシスコンからスタートした世代にとってみれば、現在の中級機セットは高級機を指すわけで、とても庶民がオーディオを楽しめるなんてレベルに追いつかないのだ。しかも長いデフレのせいで給料そのものは横ばいのまま。多くの人がスピーカー再生を断崖絶壁をよじ登るロッククライミングのようだとあきらめ、ヘッドホンステレオに傾倒するのもムベなるかなと思わざるをえない。

一方で、昔の輸入オーディオ製品には、過剰な関税が課せられていた。物品税は戦時中の「贅沢は敵」の時代に遡り、娯楽的な嗜好品である電蓄に120%の税金を掛けたことに端を発するらしく、1950年で60%、1960年代で30%という感じだった。物品税の高かった1950年代は、パーツをかき集めて自作することが多かったため、完成品のオーディオ機器はほとんどない。ちなみにラジオは嗜好品ではないので戦後まもない頃でも10%。テレビの物品税が解かれるのは1960年代だったと言われ、普及にはずみが付いていた。逆にLPレコードは10%から15%に上がるなど、この時代の人は本当にレコードを大切に聴いていたのだと思うし、ほとんどの人はラジオで聞いたのだ。面白いのは、ステレオ装置に掛かる物品税に食って掛かった1968年4月の国会議事録などもあって、質問者は共産党議員なので、業界の後押しはなく、よっぽどのオーディオ好きだったようだ。一方の関税は、国内産業を守ろうというのが建前だが、逆に日本のオーディオメーカーは輸出でかなり潤っていたのだから、高度成長期の国内オーディオ製品は薄利多売の荒波をかいくぐって成長したともいえよう。それゆえに国産オーディオのコスパが高かったは、関税が掛からない+国際競争に打ち勝つ無駄の排除の二重の意味で、製品供給としてはインフレ状態で前のめりで進んでいたことになる。それが今やオーディオ製品の嗜好性が高まるにつれ、完膚なきまでにデフレ気運が板に付いて、オーディオ店にも儲けしろの保険をかけておかないと共倒れになりかねない感じでもある。

これと同じことが、カタログや広告に並ぶ「オーディオ・ポエム」にある。つまりこのオーディオ製品を買ったあなたが、どれだけの趣味性をもっているかを褒めたたえる、いわば自画自賛のロマン小説でもある。回路説明にならぶ「スーパー〇〇」「ウルトラ△□」という文字の羅列は、それ自体に意味のあるものではない。スーパーヒーローが敵をやっつけるときに、ただ勝っただけではつまらないので、ナントカキックとかナントカビームと叫んでいるのと同じである。実戦ではブルースリーのように、振り出した後に呼吸を整えるように「アチョ~アチョアチョ」と叫ぶのが普通で、必殺技を出す前に声を出すなんてやったら、誰でも避けようとするに決まっているのだ。それくらい、オーディオ製品は実際に聴かないと判らない、非常に抽象的なものなのだが、何か優れたものを持っていないと特別な金銭に見合った価値を見出せない。平凡とかプアマンズなんて書こうものなら企画会議で簡単に跳ねられてしまうだろう。この点においては菅野沖彦氏は批評家としての職務を正しく認識していたと思われるのだ。

高度成長期の前も後も進化しなければならない赤の女王の所業

では、私が自宅のオーディオ装置の整備にコダワルのかというと、そこが音楽だけに集中して聴ける環境を構築しているからに他ならない。携帯プレーヤーを持って外で聴いても、何だか街のリスムのようなものがあって、それとの相性で楽曲が限定されてしまうように感じる。しかし自宅で音楽を聴くというのは、自分が何もしないでいられる時間をつくることも重要なファクターになる。もっとも自宅といってもベニヤ板1枚で隔てただけのボロアパート暮らしではオーディオもご近所迷惑となるだろうから、一軒家に住んでいても家族を含め周囲の理解、聴くべき音楽の選択にも色々と気を使うかもしれない。私がモノラル試聴をはじめたのは、子供の成長とともにリビングでステレオが聴けなくなったからだ。つまり自宅で音楽を集中して聴くというシチュエーションを日常的につくることは、経済的な壁以外の生活環境や時間の捻出など、普通のサラリーマン生活をしている人にとって意外に難しいことなのだ。

このように自宅でオーディオをたしなむためには、金銭的にも時間的にも、あるいは周囲の理解という心理的にも、実に数多くの障壁がある。この障壁を乗り越えて音楽を聴きたいという情熱がなければ、自宅オーディオは成立しないのだと思う。そういえば、1980年代まではステレオは中流家庭のステイタスであり、音楽鑑賞という趣味そのものにも寛容だった感じもする。それが今となると、オーディオ機器の買い替えにも、家族全員に同等の撒き餌を与えないと納得してもらえない。その2倍、3倍の出費を覚悟しなければならないのかと思うと、狸の皮算用もかな~り怪しくなるのだ。その意味で、オーディオ趣味はオーディオだけの話題では収まらない。自宅に音楽を持ち込むには、それなりの覚悟が必要なのだが、多くのオーディオメーカーやレコード会社は、音楽ファンにそのことをちゃんと伝えていないように思えるのだ。つまりオーディオ装置とレコードを購入した後のライフプランについて、そのストーリーを画けていないように感じている。それはブランドストーリーでもカタログポエムではない、あなた自身の物語なのだ。

1970年代のウィットに富んだオーディオ広告(今はこれほど盛り上がらない)

【道具としての愛着】

さて、私目がこのようなコダワリの品に平凡の大切さを説きたくなった理由は、それがただの飾り物ではなく、実用品として使う道具であるからに他ならない。つまりオーディオ装置には、自宅で聴く音楽が日用品として溶け込むための、確かな機能性が必要だということである。最近テレビをみて、海外から観光に来た人たちが日本のみやげに何を買うか? ということをやっていたが、アニメやゲームのグッズを買い集める人ももちろんネタにしやすいが、意外なことに「包丁」が売れているという。理由は、料理番組に出るような有名シェフが日本の包丁でタタタタタと具材を切り刻むのをみて、いつか使ってみたいと眺めているというのだ。しかし、日本での包丁の音といえば、朝起きると母親が台所でガス台の湯気にまみれて、味噌汁の具を小気味よく切る、あの昭和の風景である。私は、私自身のオーディオに対する思いというものが、こうした当たり前の日常のなかで生まれ出る、労働する者の美しさに他ならないと思っている。

左:今や無形文化遺産になりそうな「日本の主婦業」

右:オーディオマニアはマグロの解体ショウのような話題になりがち・・・

ここでじっくり考えてもらいたいのが、オーディオ装置はモノであって、それを操る人は何をする人なのか? という単純な問いである。多くの人は、自分の働いたお金に対するご褒美のように思っているかもしれないが、それはオーディオ装置を所有することとは全く異質なものだ。私が見たい(聴きたい)憧憬は、まさに音楽を奏でるという労働を美しく彩る人の姿である。台所でトトトンと包丁を鳴らす親の姿のように、このうえない愛情をもって音楽を奏でる人の様相を繰り返し聴きたいのだ。そしてこの音楽への愛情は、本来お金で買えない尊いものなのだ。

さてもさても、我が家にある平凡なオーディオ装置の大切さは、それが育ててきた人間だから判る子煩悩のようなものでもある。そういう意味でオーディオ趣味というものは、すでに完成された物を買うのではなく、自分と一緒に成長していくものでもある。それは様々な経験と一緒に育つのであるから、音楽に対する造詣もオーディオ装置には宿るものと私自身は思っている。買ったあとに手間を掛けないオーディオは、研がない包丁と一緒で、やがて切れ味も悪くなり道具としての価値が薄れていく。オーディオ装置にも同じようなことが言えるのだと思う。

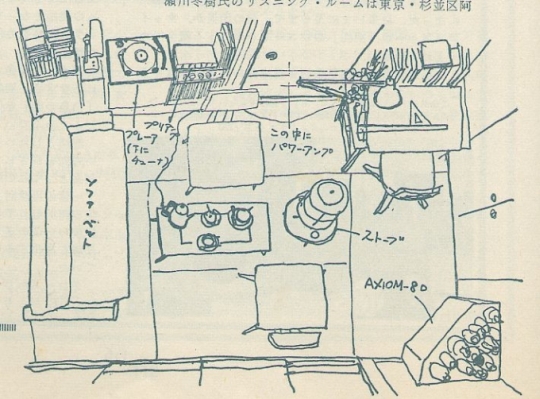

ちなみに日本のオーディオ批評家で、最初に清貧のオーディオ観を問いた人は瀬川冬樹氏であろうかと思われる。Axiom 80フルレンジを45シングルで鳴らしたときの感動秘話は、まさかこんな小さな畳部屋で営まれたとは誰も想像できないだろう。しかもクラシックのモノラル試聴である。というのも、その思い出を書いていた頃の瀬川氏は、JBL

4343を如何に鳴らしきるか、まるでエベレスト山を登頂するかのようなオーディオ猛者だったのに、全くその反対の体験談のほうが一人歩きしてしまったからだ。しかしこの話に多くの人が喰い付いた理由は、実際そういう心からの満足感をオーディオに抱く人が少ない、むしろ飢えているというほうが正しいのだ。

AXIOM80とまったり過ごす若かりし瀬川冬樹

またしもオーディオ批評家の菅野沖彦氏の「レコード演奏家」という言葉を借りると、今時ならディスコDJのようなものか?と思うかもしれないが、1996年に提唱した頃の意味は録音製作に対する個人のオーディオ装置のサウンドポリシーのようなものを言う。つまり同じオーディオ製品を使ったとしても、その人と成りのようなものが反映されていて、それゆえに、同じレコードを聴いても、オーディオ装置のもつ個性が投影されて、違う趣きの音楽になっているのだと思う。これは不思議と言えば不思議だが、オーディオ製品は録音方式をはじめまだまだ未完成なところがあって、そこをそれらしく見繕うことでコーディネートしているのだ。考えれば人間だって裸のままではなく、それなりに衣装をまとって生活しているのである。その意味では、オーディオ装置のサウンドポリシーの違いも、人間特有の性(さが)のようなものかもしれない。

【平凡こそが最も尊い平和な姿】

さて、何の変哲もないことを長々と前置きにして何を言いたいかというと、絶え間ない進化を求めてきたオーディオ業界にとって、100年もの歴史を誇る録音技術に普通という言葉が全く見当たらないという驚くべき事実である。これは私がこのホームページをはじめた切っ掛けともいえるが、世の中にある数多の名演奏の数々は、それらを一緒に聴いて自然に思わせる真のフィデリティに根差したオーディオ装置というものが、ほとんど存在しないのである。それはオーディオ製品が各自の美点を強調すれば強調するほど、音楽の録音された時代背景や文化形態から乖離していくというトラウマに包まれて行く歴史だったと言えよう。

菅野氏は「レコード演奏家」として悟りを開く前から、当代一流の製品を集めて自宅のオーディオ環境でのサウンドポリシーを築き上げていた。JBLでも1960年代前半のスタイルを好み、さらに1970年代アメリカのアブソリュート・サウンドを代表するマッキントッシュ

XRTシステムで新しい録音を模索していた。つまりアメリカン・サウンドの両巨峰を抱え込んでいたオーディオの猛者だったわけである。同様に瀬川冬樹氏は、ロジャース

PM510とJBL 4345でヨーロピアンとアメリカンのステレオ・サウンドを味わっていた。このように録音技術が成熟していた1970年代末でさえも、少なくとも2種類の方向性にでも振って置かなければステレオ再生のトレースは叶わなかったわけで、さらにこの構成でロックやポップスは想定外だったと想像に難くない。

一方で、1970年代以降の録音技術の進展においては、BBCもJBLもクラシックとジャズに限定した開発目標をもっていたわけではなく、新しい時代のロックや電子音楽を貪欲に取り入れていた。私自身はポップスの再生を軸に、もっと安価で基本的なパーツ構成で自己流のサウンドポリシーを組み上げている。むしろ個性的なのは、それがどの時代の録音であってもニュートラルな音で聴けるという点である。

【使用機材のプロフィール】

では、並み居る歴史的録音たちにニュートラルに接するための私のアプローチはというと、CDというデジタル音源をもとに、1950年代ミッドセンチュリーの音響スタイルを再現するというものだ。しかもモノラルで聴く、たとえステレオ音源であってもモノラルにミックスして聴くということで着地点を見出してる。

残念ながら現在、モノラル再生用のオーディオ装置なるものはどこにも売っていない。そこで私なりの経済感覚でモノラル・システムを組む、それも全て現在製造中の新品で揃えようと、バラバラの状態のものを取捨選択したのが現在のシステムである。CDプレーヤーだけ値が張るものを選んでいるが、キモとなるスピーカーはユニット代が1万円を切るし、アンプなどもっと安いものを購入してから、ゆっくり揃えていっても良いと思う。まさにプアマンズ・オーディオそのものであるが、むしろ広い時代の録音にフランクに付き合えることもあり、音楽ソフトの購入代金の捻出に励むべきだと思う。

| 品番 |

価格 |

用途 |

| Jensen C12R |

\7,180 |

エクステンデッドレンジ・ウーハー |

| Visaton TW6NG |

\2,214 |

コーンツイーター |

| ウーハー用後面解放箱 |

約\30,000 |

Altec 618型(ヤフオクで購入) |

| サンスイトランス ST-17A |

\929 |

ライントランス |

| YAMAHA MG10XU |

\28,800 |

ステレオ→モノラル、リバーブ |

| BEHRINGER CX2310 |

\15,800 |

チャンネルデバイダー |

| DENON PMA-1500RE |

\69,800 |

ステレオアンプ(店頭価格) |

| Laxman D-03X |

\254,600 |

CDプレーヤー |

| ニトリ スタッキングスツール |

\6,990 |

ウーハー用足台 |

| 猫用エサ入れ |

\1,499 |

ツイーター用置台 |

| 総計 |

\417,812 |

|

音源をCDに絞っている理由は、再生方法を統一するためである。1980年代までのアナログ機器は、レコード盤だけでも10インチ78rpm、12インチ33rpm、7インチ45rpmと様々な規格があり、それぞれ蓄音機、電蓄、ステレオと、時代によって姿形が変わっている。放送音源だってラジオはAMモノラル、FMステレオ、テレビはFMモノラルと、家電の種類で違う。さらにはカセットテープ、オープリール、8トラ等々の録音機材による規格もあったり、これらを別々の再生装置を購入して聴いていたのだ。時代を経てこれらの再生機器も製造中止になった後、これらを同質の音楽ソースとして一元的に取り扱うのに、CDというフォーマットは実に便利な媒体だと思っている。このため私のこのサイトの話題は、CDでのアーカイヴ形成が根本にあり、そこから派生してオーディオ装置をどうしようか?

ということで終始している。2020年代になってアナログ盤はブームとなり、新録音でも積極的にレコードでリリースするミュージシャンも増えているなか、私は未だにCD再生に固執していると言っていい。

CD音源を取り巻く骨格となるオーディオ機器は、生真面目な日本製品で固めている。

CDプレーヤーはラックスマン D-03Xを使っているが、かつてNHK-FMで聞いたような肉厚で物腰の柔らかい躍動感(デンオンの業務用CDプレーヤーDN-960FAを思わせるような安定感)が備わっており、古い録音でもニュートラルに再生できる点で重宝している。

プリメインアンプのデノン PMA-1500REは、モノラル2wayスピーカーをマルチアンプにして使っている。新しいサウンドシェフが入る直前のモデルで、ミッドロー帯域に腰の強さをもつ少しアメリカンな気質が気に入っている。

卓上ミキサーのヤマハ MG10XUは、ステレオ音源をモノラルミックスに使う用途と、簡易なデジタルリバーブで音場感をコントロールするのに使っている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてる。

次に1950年代ミッドセンチュリーという時代区分だが、この時期こそSP盤、モノラル、ステレオと、全ての録音フォーマットが混在したカオス状態にありながら、それらを全部包み込む骨格があるものと感じているからだ。私が当時の庶民的なオーディオ装置として注目したのは、アメリカのジュークボックス、ドイツの真空管ラジオ、日本のトランジスターラジオで、それぞれオールディーズ・ポップス、クラシック放送録音、懐メロ&歌謡曲と、一見してバラバラのジャンルの異種格闘技を、自分のオーディオ装置一台で再生しようと試みている。このため、ジュークボックスからJensen

C12R 30cmエクステンデッドレンジ・スピーカー、ドイツ製真空管ラジオからはVisaton TW6NG コーンツイーター、日本製トランジスターラジオからはサンスイトランス

ST-17Aと、当時のスペックのまま現在も製造を続けている音響パーツを選別している。

Jensen C12Rは、フィックスドエッジの機械バネが利いた強力なミッドローが特徴で、なおかつQts=2.0以上というガチガチのローコンプライアンス型のため、後面解放箱にそのまま収めてもビクともしない。一般的なウーハーに比べ少し腰が高いが、ドラムをドカッと蹴り上げる迫力など、音楽の躍動感を支える重要な役割を担っている。

Jensen P12Rはジュークボックスで使用された(Rock-ola Tempo II,, 1959)

ツイーターのVisaton TW6NGは、中央のキャップが樹脂製で少し70年代風の艶が載っているが、基本的にはドイツ製のラジオに標準装備されていた規格に準拠している。このコーンツイーターのお陰で、ジェンセンのキレキレの音にしっかり噛み込んだ粘りが出て、相性はバツグンである。

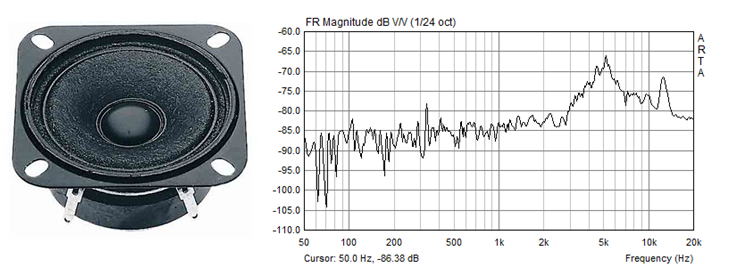

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

1950年代のドイツ製真空管ラジオ:FM放送対応で2wayスピーカーが標準的

ライントランスとして使用しているサンスイトランス ST-17Aは、昭和30年代から製造されているもので、機能としてはB級アンプの分割トランスなのだが、そのサウンドテイストがボーカル域にしっかりフォーカスされ、なおかつ中域に渋い艶が載るMMカートリッジのような味わいがある。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

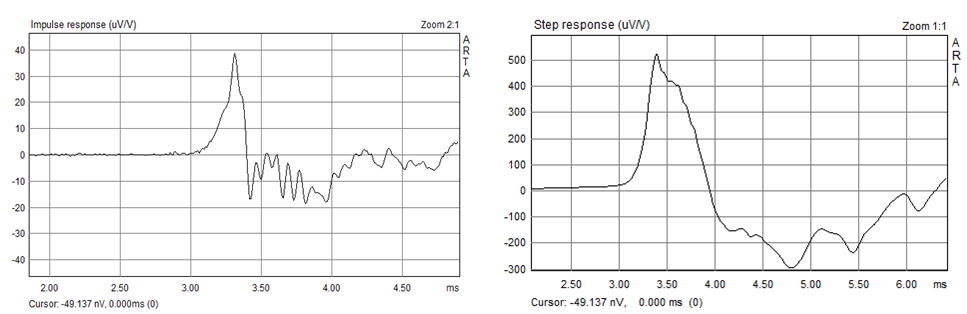

Jensen C12R+Visaton TW6NGの1kHzパルス応答特性(ライントランスで倍音補完)

【私のサウンドポリシーの具現化】

以上はオーディオ機器の個々の特徴であるが、本当の課題は、これらをどのようなサウンドに仕立てるかという、私なりのサウンドポリシーの具現化である。

私はステレオ音源だろうとモノラルにミックスして聴く、モノラル原理主義に根差しているが、理由は部屋のスペースファクターがモノラル試聴にピッタリ納まるからである。以下の写真をみて欲しいが、30cm規模のモノラルスピーカーでもディスクサイドに置けば、このとおりコンパクトに収まる。この距離はちょうど人と人とが談話するのにちょうど良い距離であるが、実は洋の東西を問わず人間の住む家屋の多くは、人間の体格や声量に最適なようにできている。これは近代建築に大きな足跡を残したル・コルビュジエのモデュロールをみても明らかであるが、人間の大きさは部屋のレイアウトがスムーズに収まる。

もうひとつは、録音の歴史が始まった頃から、マイクと楽音の距離はほとんど1m以内に収まっており、音場感とか定位感というのは録音した後から取って付けたようなものである。つまり録音での音響的なスペースファクターの原位置はマイクと楽音との距離であり、そこに含まれた空気感で演奏のパフォーマンスのダイナミックレンジも決まるのである。モノラル試聴はステレオ感で分散されたマイク同士の距離を一度リセットして均等に聴く行為でもある。このように私にとってモノラル試聴とは、音楽家のパーソナリティと密接することであり、あたかも一流のミュージシャンが我が家に訪問しているかのような、近接感のある関係を音楽で築くことである。

モノラル試聴の奥儀は密接した対話関係にある

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

次に周波数特性であるが、私のオーディオ装置はフラットな特性ではなく、200~2,000Hzを中心にカマボコ型のカーブを画いている。これは大きなホールでの音響特性と近似しており、近接距離で聴くのに良い塩梅の特性である。多くのスピーカーでのフラット信仰は、定位感を出すためのパルス性信号を強調するためのもので、定位感のないモノラル試聴ではジャマなだけである。というのも、ほとんどの最新スピーカーで聴く古い録音はパルス成分が少ないため高域の冴えないくぐもった音になりがちだし、逆にパルス成分を強調した最新録音は1980年以前の古い設計のスピーカーでは共振した歪みとなるため聞き苦しい。私は古い設計のスピーカーでも最新録音が聴けるような周波数特性を自分の耳で確かめて決めているだけだ。

カマボコだろうがなんだろうが私好み(点線&右側は1930年代のアカデミー曲線)

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

実際のホールトーンと我が家のスピーカーの比較

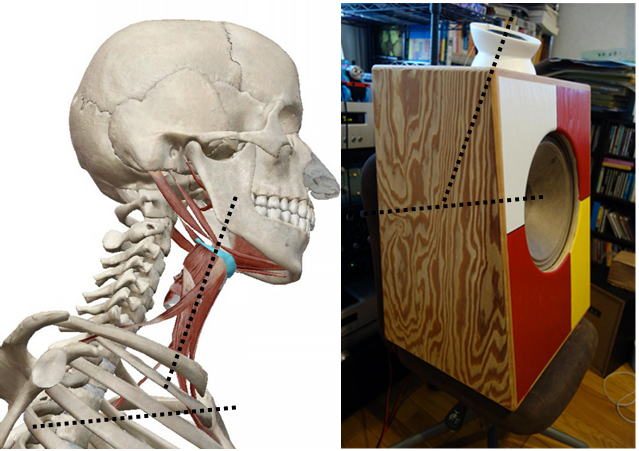

点線は1930年代のトーキーの音響規格

カマボコ特性のもうひとつの意味は、それが人間の声をリアルに表現する特性でもあることだ。スピーカーを30cmとした理由は、低音の増強のためではない。200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたJensen C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。ツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくってみた。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

裏蓋を取って後面解放! |

ちなみにステレオでの定位感は、先行音効果といって人間の認知機能としてパルス波の速く到達した方向により敏感に反応する性質がある。人間の両耳の距離は精々30cmにも満たないが、たった0.9msの差を12dB以上明瞭に聞き分ける。このため現在のツイーターのほとんどは繊細なパルス信号を画き分けるように設計されている。一方でウーハーのほうは重低音を伸ばすために重たい振動板で作られているため、ツイーターよりも音の立ち上がりがずっと遅く、ツイーターだけがチッチッチッとリズムを先行して打つことになる。つまりステレオでの試聴は、音場感や定位感のほうに耳が先にいってしまい、楽曲の印象も結構左右されていることに気付く。そして人工的な音場感の多くは録音側の品質管理でサジ加減を決められるため、標準的な尺度が未だにないのが実情である。

BBCでのステレオ音場のスケールダウン実験(1970年前半)

左:A-Bステレオ・マイクアレンジ

右:スピーカー位置の角度とパルス波の到達時間差による音量差の指標

代表的なモニタースピーカーのステップ応答(左:小型2way、右:大型3way)

(各クロスオーバーで位相にねじれ→大口径ウーハーは200Hz以下が大幅に遅れて強調)

こうした仮想のサウンドステージでの定位感と、マイクで拾っている実体音とのねじれ現象を元に戻すために、私のスピーカーはタイムコヒレント特性をシンプルな1波長に収まるように整えている。インパルス応答とステップ応答を比較して並べてみても、きっちり1ms以内に収まっていることが判るだろう。これが100~8,000Hzの帯域でピタッと保障されているのだ。一般にタイムコヒレント特性は、ステレオ音場や定位感の正確さと関連性があると言われているが、上記のように一般の2way、3wayスピーカーはツイーターのパルス波の鋭敏さ&正確さでも、定位感や音場感はコントロール可能である。では、モノラルでタイムコヒレント特性が正確だと何が起こるかというと、音楽表現の一体感というか実体感が一本筋の通ったようなものとなり、ボーカルは腹から出す躍動感にあふれる表現になるし、ドラムはドカッと蹴り上げる迫力あるサウンドを叩き出す。これがジャズのビッグバンドに混ざって生楽器と対峙していた1950年代のPA音響技術の実力でもある。

Jensen C12R+Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

私はチャンネルデバイダーを使って2wayのマルチシステムを組んでいるが、これはチャンデバを使ったほうがクロスオーバーやレベルの調整が楽なのと、ステレオアンプの2chを有効に使えるという、二重の「ついで」が重なってできたものである。一方で、アンプからみたスピーカーのインピーダンス負荷は素直なものに留まるため、反応がキビキビして見通しが良いのも利点である。「ついで」のはずが一石二鳥となったわけだ。

ちなみにJensen C12Rは3.5kHzで切っているが、これはボイスコイルで中高域に強い分割振動をもっていて制御が難しくピーキー鳴りやすいためで、なおかつ生きの良さを引き出すため帯域ギリギリまで引き延ばしたいというラインである。これとコーンツイーターVisaton

TW6NGの鈍めの立ち上がりがピッタリのタイミングで、インパルス応答が見事な1波形のまま保持されている。実はツイーターを追加した効果というのはほんの少しで、これも耳で確かめながら良い塩梅を探った結果である。ステレオだと定位感を出すために、パルス音の先行音効果をデフォルメしないといけない場面でも、モノラルだと自然な音響バンランスでそのまま鳴らせばいい。

チャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

私がステレオ録音もモノラル・ミックスして聴くというと、どういうやり方で処理しているか疑問におもうかもしれない。実はこの件は難問中の難問で、多くのベテランユーザー(特にビンテージ機器を所有している人たち)でも、なかなか満足のいく結果が得られないと嘆いている類のものだ。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているオーディオ愛好家に人気があるのが、ビンテージのプッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。ひどいときには600Ωの電話用トランスをハイインピーダンスの機器につなげ、高域を持ち上げて音がよくなると勧める店もあったりと、イワシの頭も信心からと言わんばかりで、何事も自分の耳で確かめなければならない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いに3~6dBのレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。「逆疑似ステレオ合成方式」とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

【家電の担った音楽文化】

実は私は自分のオーディオマニアとしての天命を、モノラル&ローファイ難民弁務官と称している。その成り行きとは、1970~80年代で庶民が嗜むオーディオと音楽の関係の猥雑さにあるともいえよう。むしろ昔の商店街のように軒並みを寄せ合って、生活必需品をひと揃えできる状態を正しく認識したうえで、音楽の醸し出す日常のあり方をオーディオ装置というカタチにするのが、私の天命と勝手に思い込んでいるのだ。それゆえ、私は昭和時代の家電オーディオが担った音楽文化と、その在りし日の生き生きした姿の再生に心血を注ぐのだ。それはけして古い懐かしいだけのものではなく、現在の音楽にも通じる地続きのものだと認識している。

さて、その家電サウンドへの愛について、やや複雑な成り立ちについて話すとしよう。

私は3つ年上の姉の影響もあり、中学までは洋楽にすっぽりハマっていた。年頃で言えばぶりっ子アイドルが選り取り見取りだったわけだが、どうもそれが子供っぽく思えて恥ずかしいように感じており、いわゆる中二病真っ盛りの年頃でもあった。そんな私にアメリカンな空気をお茶の間まで届けてくれた大きな転換点は、1981年から始まった小林克也さんの「ベストヒットUSA」だった。当時としてはまだ新しかったミュージックビデオ(後のMTV)をヒットチャートと一緒に紹介するという斬新なもので、来日アーチストと流暢にインタビューでやり取りする小林克也の姿は、それまで妄想的な憧れで埋め尽くされていた洋楽のキャッチフレーズから、リアルなニュース番組のようにアーチストの実像にせまるよく練られた構成だった。

これと並行して、平日8時はFENのウルフマンジャックで新旧のアメリカ音楽を堪能し、金曜の深夜をまちわびる感じだった。ちょうど土曜の午後はFM東京の邦楽&洋楽のTOP10と、FENのTOP40が重なることもあって、FMの後にTOP40の上位20位を聴いて、最新チャートをチェックしていた具合である。やはり本場のヒットチャートだけあって、日本のそれより反応が早いと思っていたが、実はラジオ局単独のものなので、ビルボード・チャートを紹介していた金曜のベストヒットUSAよりも早く紹介される曲も多かった。そんなこんなで、金曜から土曜は洋楽三昧だったのであるが、この頃は過去も未来もまだ一直線でつながっているように感じられた。その気運に包まれていたせいか、テレビはモノラル放送、FEM東京はAMラジオと、いずれも当時の最新オーディオとは隔絶したものだったが、不思議と音楽に没頭できたという思い出がある。この頃の記憶を辿って、現在の私のオーディオ・システムは練られてきたというべきかもしれない。

ラジカセは中学進学したときに買ってもらえるような超初心者のアイテムで、少年マンガ誌などに広告が載るのが定番だった。1980年代のように水着のアイドルがラジカセを持ってるなんて、まだ刺激が強すぎて少年誌に載せるのはタブーで、がきデカ(山上たつひこ:松下電器)、男おいどん(松本零士:ソニー)、水原勇気(水島新司:東芝電機)など結構コアな漫画キャラが、アレやコレやのモテテクニックを喋るという結構面白い内容のものだ。これと少女漫画を合わせると、1980年代の恋愛至上主義の下地は、1970年代後半の少年少女に既に植え付けられていたことが判る。自分の好きな曲を詰め込んだカセットテープを女の子に渡した甘酸っぱい思い出のある人もいるだろう(妄想)。

現実は小説より奇なりという言葉通り、ラジカセを通じた音楽文化の広がりは、オーディオ技術の進化とは方向性が全く違う様相にある。原宿のホコテンで社会現象ともなった竹の子族に必須のアイテム、巨大バブルラジカセをみると、AMラジオとコンパチの仕様そのままである。同じストリート文化繋がりで、海の向こうのアメリカさんだって日本製ラジカセは必須アイテムだった。松下電器の凄いところは、日本ではCBSソニー扱いだったアース・ウィンド&ファイアーに堂々とバブルラジカセを担がせていることである。日本では石原真理子がかったるい顔で片手でぶら下げているが、サンヨーのおしゃれなテレコとは全く異なる営業戦略を引き摺っていた。これは松下電器らしからぬ戦略ミスであるが、米国内ではターンテーブルをはじめDJ関連機器で圧倒的信頼を勝ち得ていた自信の表れでもあったのだろう。サンスイの中の人も言っていたが、アメリカでは単品コンポはほとんど売れずレシーバー(チューナーとカセットデッキ、アンプが一体化したもの)が売れ線だったので、安くて高性能がウリの日本製コンポが入り込む余地はなかった。その延長上に巨大ステレオ・ラジカセはあったのであるが、あらゆるオーディオデバイスが自前で生産できた当時の日本に敵うものではなかった。これを凌駕しようとすると、色んなパーツを集めて組み上げなければならず、サウンドのまとまりとかを含めると、再現するのが案外むずかしいものである。

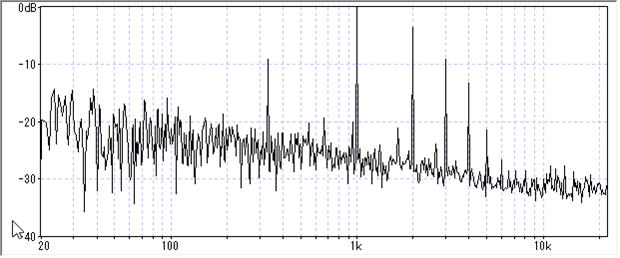

ストリート文化の起点となったステレオ・ラジカセの特性図

(フルレンジ80~6,000Hz+ツイーター7~12kHz)

ところで、このラジカセの音響設計であるが、たとえそれが2wayスピーカーであっても、ウーハーはAM放送をカバーする100~6,000Hzのエクステンデッドレンジを中核として、これにFM放送に充てた1オクターヴ分の高域を足すだけの仕様が一般的であった。じつはこれが1950年代にFM放送の全国放送網を展開した頃の、ドイツ製真空管ラジオの仕様と何ら変わっていないのである。クラシックの話になるが、フルトヴェングラーの放送ライヴなどは、海賊盤の横行で長らくAM放送のための録音と思われていたが、オリジナルテープまで遡った実体は1949年頃からFM放送用のHi-Fi品質で録音されていた。こうした誤解は巨匠の死後50年の歳月に渡るレコード会社との専属契約が災いしていたのだが、よくよく当時のドイツ製真空管ラジオの音質の良さが、日本はおろか英米のラジオ音声から画くイメージとは隔絶していたと再認識すべきである。逆にいえば、1950年代のラジオの音響設計は、1980年代初頭まで有効だった普遍的な要素をもっているということになる。

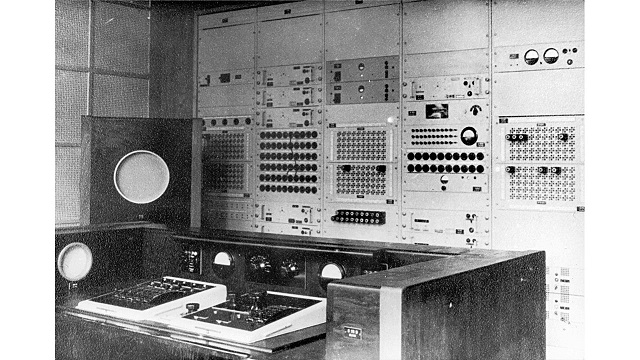

1947年のベルリン放送協会大ホール(Funkhaus)の復帰演奏会ライブ収録

Neumann CMV3を天吊りマイク1本で収録

左:ドレスデン歌劇場でのマグネトフォン録音風景(1948)

右:戦後に新調されたドレスデン放送センター(1948、モノラル試聴)

ドイツ製真空管ラジオに実装された楕円スピーカー+コーンツイーター(1950年代)

突然フルトヴェングラーのような1950年代のクラシック放送録音の話が出てきたかというと、ウルフマンジャック&ベストヒットUSAの中二病の嵐が吹き止む頃、それまで姉が独占していたステレオコンポが自分の部屋に入ってきたこともあって、レコードの購入という大きな壁が現実のものとなった。当時は週1500円というお小遣いをどう工面してレコードを購入しようかと思案するネタに、オーディオ専門誌の優秀録音欄に目を通して購入していたわけだが、そこで出会ったのがクラシック音楽である。それまで我が家には父親がサラリーマンの教養として購入した、日本コロムビア編纂のクラシック名曲集くらいしかなく、逆にポップスやロックのほうはラジオを通じてでも普段から聴けたので、ステレオならではの音楽鑑賞(というのは本来ないのだが)を究めるため、自費で購入するのはクラシックと決め込んだ(当時のジャズはフュージョンへの傾斜があり、あまり注目度がなかった)。ところが最新のデジタル録音で新譜2800円は月に2枚買えるかの瀬戸際だが、25年以上経ったリイシュー盤ならば1000~1500円で購入できる。こうして出会ったのが、メンゲルベルクやフルトヴェングラーのような超クセのある巨匠の演奏である。ちょうど時悪く「レコード芸術」誌で「歴史的名盤100選」という企画があり、それこそ雑誌から切り抜いてムック本のように読み漁って、あることないこと妄想していた。ようするに青春時代のほんの数年間の間に、中二病から耳年寄りまで一気に変貌してしまったのである。実はこの後に、私の音楽的興味とオーディオ業界の流れとに大きな隔絶が生じてしまい、私の音楽鑑賞のステータスが漂流するという事態に見舞われる。この内相的な難民状態が、モノラル&ローファイ難民弁務官への決意へと結びついていく。

さて私の中二病の経緯はさておいて、モノラル愛好家としてさらにもうひと推ししたいのが、ポップスで王道と言われるウォール・オブ・サウンドへのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していた携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。 さて私の中二病の経緯はさておいて、モノラル愛好家としてさらにもうひと推ししたいのが、ポップスで王道と言われるウォール・オブ・サウンドへのリスペクトである。一般にウォール・オブ・サウンドはステレオ録音の一大流派と見なされているが、エコーをたっぷり利かせて広がりのある音場感を出すとか、サウンドが壁一面にマッシブにそそり立つとか、色々と言葉のイメージだけが先走っているが、実は当人のフィル・スペクターは、1990年代に入って自身のサウンドを総括して「Back

to MONO」という4枚組アルバムを発表しモノラル録音へのカミングアウトを果たした。実はウォール・オブ・サウンドの創生期だった1960年代は、モノラルミックスが主流で、これに続いて、ビートルズのモノアルバムが発売されるようになり、その後のブリティッシュ・ロックのリイシューの方向性も定まるようになる。さらに言えば「少年少女のためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」という表現も、当時の若者で流行していた携帯ラジオでも立派に鳴る録音ということであり、1960年代の少年少女たちは電池駆動できるトランジスターラジオを、トランシーバーのように耳に充てて聴いていた。立派なステレオでこそ真価が発揮できるなんて言うひとは大きな勘違いである。

初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)

この1960年代初頭からのローファイ志向は1980年代まで続いており、電波で流れる音楽上の骨格は1960年代のトランジスターラジオとほとんど変わっていないのだ。その証拠に1980年代のヒット曲はテレビCMで聴くのがまず最初であり、さらにヒットした後にFMラジオでフルコーラスを聴くという順序だった(多くのニューミュージック系のシンガーソングライターはテレビ出演を断っていた)。アメリカではMTVだったものが、日本ではテレビCMという立て付けになるのだが、これらは短いサビの部分だけだったにせよ、小さいブラウン管テレビに付属しているモノラルスピーカーからでも立派に聴こえていたのである。これが偽物だとか、古い規格だとか文句を言う人などいなかったのは、不思議といえば不思議だが、テレビという媒体は常に事実に基づいているという信心あってのものだといえる。逆に、この報道性という常にアップデートされる音楽シーンから切り離して音楽を評価しようとすると、途端にボキャブラリーが貧しくなっていく。この歴史評価の壁を突き抜けるのも、モノラル&ローファイ難民弁務官のお役目である。

いわゆる卓上型テレビ。スピーカーはチャンネル下に申し訳なさそうに収まっていた

録音スタジオでいかにテレビ音声にキャッチアップするのに心配りしていたかということは、当時定番のサブモニターだったオーラトーン5cの特性をみると判る。規格上は50~18,000Hzだったが、実効では150~8,000Hzであり、それでもキャッチーなサウンドを保持し、バランスの崩れないミックスが必須だった。現在でも1980年代のギガヒットとして歴史に名を残すマイケル・ジャクソン「スリラー」でさえ、オーラトーン5cでバランスを整えた結果MTVでの成功につながった。CD規格の前のヒアリングでも、15kHz以上の周波数は楽音として必要ないというのが、大半の録音エンジニアの意見だった。まさか20kHzに溜まるデジタルノイズがこれほど問題になるとは誰も心に留めていなかったのだ。

Auratone 5Cと周波数特性(AM放送とFM放送のクロスチェックをしてた)

マイケル・ジャクソン/スリラーの録音されたWestlake Studio(1982年):

ほとんどの編集はオーラトーンで行い、メインモニターのカタログ上のスペックは16kHzまでだった

さて、問題はここから先なのだが、ラジカセから一足飛びにステレオ・コンポに向かった途端、それまで楽しんでいたテレビやラジカセの音が、けんもほろろにひと昔まえのセピア色に霞んでしまう現象に巻き込まれる。いわば初心者に多い、重低音・超高音聞こえないとイヤイヤ症候群だ。超高音はパルス性のピンと立った音で、楽音に先行してピシピシ気配を振りまく。重低音は床に響くようなズンズンという音で、高音より遥か長く尾を引きながら鳴り響く。実は上記のオーラトーンに出ない音を引き算すると、重低音とパルス音が残り、それがステレオ装置の高性能を計る基準ともなっている。私はこの問題が、実は音楽のコアな周波数域をネグレクトする結果になっていると感じており、多くのオーディオマニアがはまる罠であると認識している。同じことはヘッドホン試聴にもいえ、空気を挟まず耳にダイレクトに音を押し込むと、個々人の外耳の共振の癖もダイレクトに出るため、外音の客観的比較が段々と難しくなる。普段以上に刺激的にしないと、音響として満足できない身体になってしまうのだ。

ではこのオーディオマニアが避けて通れないイヤイヤ期は、ごく最近はじまったのかというと、さにあらず、1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ではローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声電波が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。

このことは何を指すかというと、テレビやラジオでは溌剌と鳴っていたあの歌謡曲たちは、すでに1960年代の頃から、ステレオ装置で聴くと死んだ魚のような目で歌っていたことになる。では何が足らなかったのか? という疑問だけが残され、現在に至るのだ。私の感想では、イヤイヤ期になった時点で、ちゃんと叱ってくれる大人がいなかったため、自己主張の方向がハズレていったのだと思う。一方で、ラジオやジュークボックスというのは、家電や飲食店という複数の人の耳に見守られているので、常識的な音声バランスを保持しえたといえよう。オーディオ・イヤイヤ期がこじれたのは、高級=平凡じゃない

という思い込みによるものだと思う。

ちなみにここまでラジオ音声にこだわれば、私は普通にフルレンジ信託者になっても良いはずなのだが、結局のところアメリカン・ジュークボックスと同じ規模の30cmクラスの2wayスピーカーとなった。これは1970年代のラジカセの仕様と同じで、違いはウーハーに相当するエクステンデッドレンジ・スピーカーを16cmクラスから30cmにスケールアップしただけであるが、これはHi-Fi初期の1950年代に電蓄からグレードアップする方法として、AMラジオやSP盤の帯域に高域をプラスしたのと同じ手法がとられている。一般的には、ウーハーの分割振動がうるさく嫌われる方法なのだが、私なりの推測では、ジュークボックスこそがラジカセのサウンドポリシーの生みの親であり、家電の音響設計に脈々と受け継がれてきたテイストなのだ。

ヤングの憧れの的だったコーンツイーター付モノラル・ラジカセ(1970年代)

1960年代からセラミック磁石&コーンツイーターになったジュークボックス(Rock-ola Capri, 1963)

一方でJensen C12Rから出てくるアップテンポなリズム感は、他ではなかなか味わえないものがある。名目がギターアンプ用スピーカーとして売られているので、さぞかし歪みだらけの音と想像しがちだが、クリーントーンのエレキギターを思い浮かべると判るように、常識的な入力信号ではいたって艶やかで美しい音である。おそらくこのスピーカーに出会っていなかったら、ロカビリーやブルース、歌謡曲などは、まじめに聴こうとは思わなかっただろう。それだけ、かつて夢中になって聴いた昭和の頃の思い出が、そのまま再現されたのだ。

各々のスタイルでジュークボックスを囲んで楽しむ人々

このようにCDを中心としたデジタル音源を基本にしながら、聴感に即した音響設計はミッドセンチュリーまで戻すという作業は、一見すると懐古的な骨董趣味のように思われるかもしれない。しかし、現実的にみれば1950年代から21世紀を跨いだ現在に至るまで、人間の聴覚も音楽形式もほとんど進化していないという事実に突き当たる。つまり、フラットでワイドレンジな録音のアドヴァンテージを強調するため、本来の波形をパルス波と重低音に分けるような新しい要素を加えることは、けして進化といえるものではなく、元のマイクの波形を変化もしくは変容させていることに他ならない。私は20世紀後半から続くステレオ文化の発展なかで繰り広げられた音場感の変容の歴史は、むしろ音楽再生にとって無益だと思っている。むしろフラットでワイドレンジであることが、音楽文化とのブロードな付き合いに障壁を作ってしまっているのだ。その意味で、クインシー・ジョーンズが名立たる録音スタジオを渡り歩きながら、あえてローファイなオーラトーン5cをスタジオモニターとして勧めた理由のうちに、どのような再生環境でも楽曲のメッセージが届くことを第一目標としながら、本来あるべき音響設計のスタンダードを経験的に見抜いていたというべきだろう。逆に言えば、1970年代以降のアレンジャー兼作曲家で、オーディオ環境について提言した人は、クインシー・ジョーンズ以外にそれほど多くは存在しないことになる。その意味を掘り下げてみれば、私のオーディオ装置の見立てもそれほど間違っていないと思えるのだ。

縮めて言えば、大多数のオーディオマニアは、ラジカセから本格的なステレオにグレードアップする手順に失敗していて、あえて修羅の道に突き進んでいるようにみえる。どうしてそうなったかというと、常に新しい音響設計を提供する使命を帯びた「赤の女王」=オーディオメーカーの販売戦略に伸るか反るかの攻防戦に、ほとんどの時間を費やしているからだ。そしてそのこと自体が、音楽を堪能する時間を浪費しているとも思えるのだ。私の言うところのモノラル&ローファイが、ただの現実逃避や懐古的な思い出話に終始せず、今という現実のなかで歴史的演奏をフィジカルに体験するための手法であることが判るだろうか? それは人間が人生のうちで、耳で経験的に学習する言語体系という個性にどう向き合うか、という意外に複雑で多元的な課題にひとつの筋道をつけることでもある。そんなことをオーディオメーカーの責任として考えるのは間違っているし、それこそ自己責任で考えるべきことなのだが、私も含めオーディオマニアのほとんどは他人事のように話をするし、それが客観的評価だと思っている節もある。もちろんそれは妄想の域でしかない。

【質の高い平凡の積み重ね】

音楽で平凡というと、おおむね美点が判りにくいためプロデュースしにくい(レコードになりにくい)、ということになりそうだが、それはショウビズでのヒットを飛ばそうとすることに限ったことである。実はミュージシャンの多くは日頃たゆまぬ鍛錬によって、その音楽人生の大半を過ごしており、本当にすごい人はその日常の質そのものが違うというべきだ。

ここでは、クラシック、ポップス、歌謡曲を、モノラル、アナログ・ステレオ、デジタルと、ジャンルも録音方式も異なるCDを紹介するが、私のオーディオ装置では、どれも甲乙つけがたく躍動感と輝きをもって聞こえる。それが私なりの平凡なオーディオ観の結果でもあるのだが、実は世の中にある多くのオーディオ装置ではそうはならない。それゆえに特別に平凡なオーディオ装置と呼べるのだ。

|

ハイドン四重奏曲集/ウィーン・コンチェルトハウスSQ(1957~59)

ORF(オーストリア放送協会)が企画した全集録音だが、残念ながら途中で頓挫してCD12枚に収まっている。この生粋のウィーン育ちの四重奏団の味わいは、なにせその後にこのように熟成したワインのような手慣れた演奏が生まれなかったことの一言に尽きる。同じハイドンをいれた米ウェストミンスター盤の超Hi-Fiで覇気のある演奏を評価する人は多いが、私はこのプライザー盤のラジオ風のおっとりした田舎風のハイドンのほうが好きだ。もともとウィーンの甘いショコラのようなポルタメントが魅力の演奏だが、同郷のよしみの息の合った機能性も兼ね備えた点がなければ、ハイドンらしい襟を正したユーモアは伝わりにくかっただろう。 |

|

メリカント:ピアノ小品集/舘野泉(1981)

舘野泉がメリカントの小品集を録音しようと提案したところ、アマチュアの練習曲程度に思っていたレコード会社は、セールス上の課題が多くてかなり渋ったという。しかし実際に売り出すと、フィンランド国内でローカルヒットとなり、その後のメリカント作品の再評価にもつながった。私も最初は、少しドライで素朴な録音があまり好きになれなかったが、システムを1970年代風に見直すと、この家庭的な質感がめっぽう好きになった。 |

|

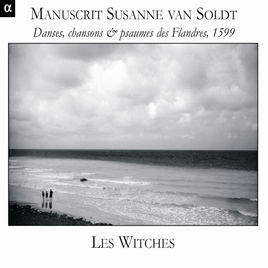

スザンヌ・ファン・ソルド写本/レ・ウィッチェズ(2007)

オランダ商人の娘が花嫁道具のひとつとして所有していた16世紀の器楽曲集。古楽器を使いながらアイリッシュ・トラッド風のレ・ウィッチェズの演奏は、元がヴァージナル曲なのを様々な楽器に移し替えて見事にアレンジして、異世界物のアニメでも見ているかのような色彩感を与えることに成功している。ブリューゲルの風俗画が好きな人にとっては、中世と地続きだった時代の名残を感じることだろう。 |

|

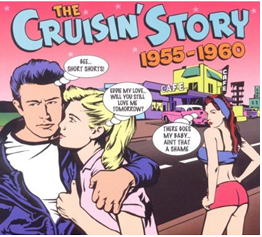

Cruisin' Story 1955-1960

いわゆるロカビリーのコンピ3枚組で、この頃のアメリカン・ポップスの有名曲がひと揃え聴ける点で非常に重宝する。少し時代を懐古的に扱ったアメグラ映画の背景で流れる曲のように思えるが、実際にジュークボックスやカーラジオでお馴染みの曲でもある。白人は黒人の真似をして踊りふけった時代で、エルビス・プレスリーもラジオ局で最初に掛かったときは黒人歌手だと思われ、そのうち腰つきが卑わいだとかテレビで批判されるなど、数々の圧力を受けてなお抑えることのできなかった人々の情熱の記録がここにある。

この時代のロカビリーは、ベンチャー企業のようにサテライト・レーベルが乱発されるなかでのヒット曲の量産体制に入っていたので、実はドーナッツ盤以外の元テープまで遡れるものはほとんどない。この企画盤の背後には強力なレコードコレクターが控えており、ジュークボックスで擦り切れた盤ではなく、ちゃんと保存された良質な盤を使用していることが効を奏している。 |

|

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962-65)

ビートルズが煩雑にライブ活動をしていた頃、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目はアメリカのR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このためアメリカ風のDJ番組をやるため、国境の不明確な海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみに写真のメンバーが全てスーツ姿なのは、衣装ではなく当時のBBCへの立ち入りがネクタイを締めてないと許可されなかったから。 |

|

アル・クーパー&マイク・ブルームフィールド

フィルモア・イーストの奇蹟(1968)

ブルース・ギターの名手マイク・ブルームフィールドとキーボディストのアル・クーパーは、ボブ・ディランのハイウェイ61で共演して以来の仲良しで、結局ディランがザ・バンドに切り替えた後に、「スーパー・セッション」と題したインスト中心の即興演奏ステージを展開していた。基本的にブルース・ロックの古典ともいえるような構成なので、オリジナル曲を掲げたクリームや派手なパフォーマンスのジミヘンのような脚光は浴びなかったし、同じメンツでも当時は西部での公演がリリースされたので、こちらは2009年になって発売された発掘音源である。この録音で何をチェックしているかというと、冒頭のマイク・ブルームフィールドの南部訛りのMC部分で、胸声が被らずにクリアにしゃべれているか、それでいてインスト部分がスカキンにならず、ブルースロックのこってりしたタメが出きっているか、など色々とある。 |

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス(昭和37~44年)

日本コロムビアとビクター音楽産業とが1960年代の昭和歌謡の名曲を持ち寄っての2枚組だが、ヒットした時期のモノラル音源も豊富に揃っているのが貴重でもある。この時代のヒット曲は、家族そろってお茶の間で、テレビの歌謡ショウや掛け流しのラジオ番組でお馴染みの歌がほとんどである。しかし、これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くと、その溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。50年以上も昔の録音というと、何かとセピア色に色あせた印象をもつことが多いのだが、各歌手の個性やカラーが出せるかという以外に、リボンマイクを中心にして録られた歌声が、いかに自然な息遣いで再生できるかというのも重要である。

ジェンセン爺とご対面すると、この時代のエコーの癖が強調されず、折り目正しい舞台衣装のように音像にブレがない(声が膨れたり痩せたりしない)のに加え、冒頭の「いつでも夢を」の歌詞のように、まだ見ない未来にむかって声を投げかける、当時の人の心境まで伝わってくるようだ。果たして歌詞にあるように、世の中キレイに整っていくのか、そういう不安も少し混じりながら、衒いもなく恋愛カオスのなかに身を焦がす若者の初々しい姿でもある。何だかオジサンまで恥ずかしくなってきた。 |

|

キャンディーズ/ゴールデンベスト(1973~78)

1970年代のアイドルブームを大人になることなく綺麗に終わらせることができた見事な解散劇をみせたという点で、「普通の女の子に戻りたい!」という名言はどんな政治家の言葉よりも深く誰の心にも刺さった。その体当たりで疾走する姿をロックテイストでまとめたのが実は平凡なアイドルを凌駕できた隠し味である。このベスト盤の再生が難しいところは、歌手の軽い表情の変化をしっかり出す一方で、バックバンドの切れ味や録音毎に移ろうステレオ感など、レンズでいえば小さいピンナップ写真から大判の風景を取り込んだブロマイドまで、乱雑に壁にベタベタ並べたような結果になりやすい。ここが絶妙なバランスで破綻なく再生できるのが実に得難い資質なのだと思う。 |

|

ドレスコーズ/平凡(2017)

このアルバムタイトルの平凡は、21世紀という時代の肉体の疼きについて正面突破しようとする試みが前提にある。そのうえで、時代はファンクである。それが日常であってほしい。そういう願いの結集したアルバムとなっている。本人いわくデヴィッド・ボウイの追悼盤ということらしいが、真似したのは髪型くらいで、発想は常に斜め上を向いている。というのもボウイを突き抜けてファンクの帝王JBに匹敵するサウンドを叩きだしてしまったのだ。大概、この手のテンションの高い曲はアルバムに2曲くらいあってテキトーなのだが、かつてのJB'sを思わせる不屈のリズム隊は、打ち込み主流のプロダクションのなかにあって、いまや天然記念物なみの存在である。JB'sのリズム隊はラテンとジャズのツーマンセルだったが、一人で演じるのはなかなかの曲者でござる。忍者ドラムとでも呼んでおこう。

ジャケ絵は「オーディション」のほうが良いのだが、内容的にはこちらのほうが煮詰まっている。この後の数年間でスタンダード指向へと回帰していくのだが、志摩殿がリーマンの恰好して音楽の引き立て役に扮したいというのだから、アジテーションとも取れる素敵な詩もろとも立派に仕事したといえるだろう。この後ちょっと挑んでみた映画人としては、田口トモロヲと共演できるくらいに、リアリストを発奮してほしい。 |

ページ最初へ

|