【地下鉄といふものに乗らんとて】

大正から昭和初期の日本について語るとき、それ以降の時代に比べると急激にメディアの量が減ってくる。正直言えば明治時代と同じくらいだ。そもそも映画はまだまだ無声映画で製作されていたし、レコードもラッパ吹き込みで盤質も悪い、ラジオ放送だって始まったばかりで鉱石ラヂオが買えるかどうかの瀬戸際である。一番の痛手は大正末期に起こった関東大震災で、浅草や銀座が焼野原になったことで多くの近代遺産が失われたと推察する。それゆえか、大正ロマンというと太平洋戦争と対極的に配置され、全てがお花畑のように見られがちであるが、それは木を見て森を見ずの諺と同じで、男臭い商業都市としての発展を顧みないことには、帝都の本質がみえてこない。その男臭さは逆に戦時体制のほうに引き寄せられ、非常にアンバランスだといえるだろう。

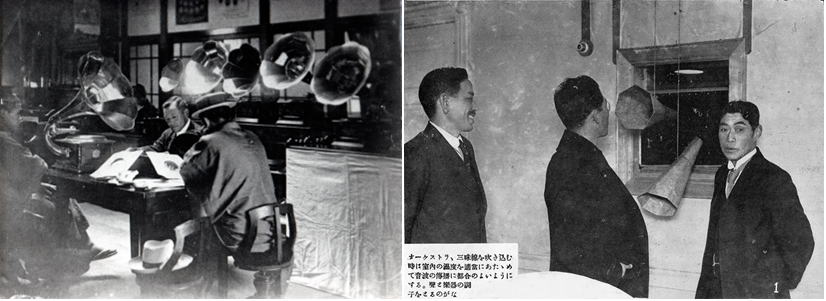

ニッポノホン蓄音機、東京ラヂオ放送局、ローヤル映写機

いずれ菖蒲か杜若:市丸(芸者・歌手)、山田順子(小説家)、薩摩千代子(伯爵令嬢)

昭和初期のダンディな背広姿:高田稔(俳優)、北原白秋(詩人)、後藤新平(東京市長)

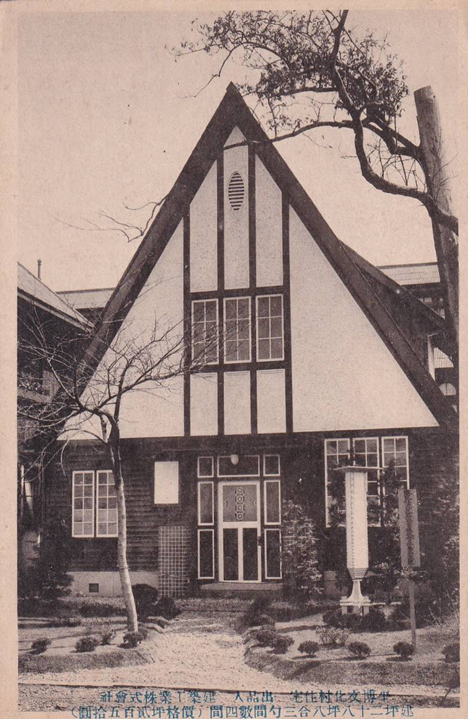

大正末期から、都心への電車通勤を前提とする田園都市構想が浮かび上がり、包丁から建築まで全ての事柄に「文化」という頭文字が付与された。それまで店舗に住み込みで衣食を共にする丁稚奉公の姿から、自宅から職場へと背広姿にカンカン帽子を被った現在のサラリーマンの基本的な趣味嗜好は、この大正~昭和にかけての10年程の年月で達成された。 大正末期から、都心への電車通勤を前提とする田園都市構想が浮かび上がり、包丁から建築まで全ての事柄に「文化」という頭文字が付与された。それまで店舗に住み込みで衣食を共にする丁稚奉公の姿から、自宅から職場へと背広姿にカンカン帽子を被った現在のサラリーマンの基本的な趣味嗜好は、この大正~昭和にかけての10年程の年月で達成された。

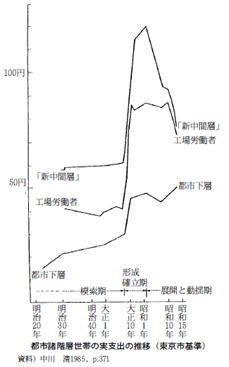

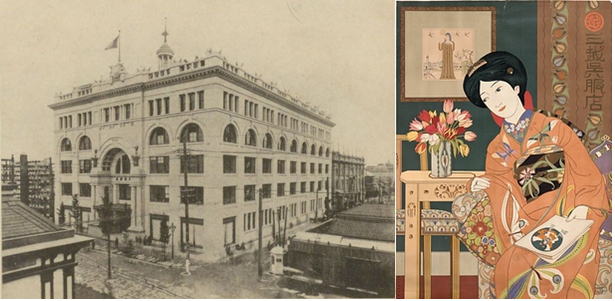

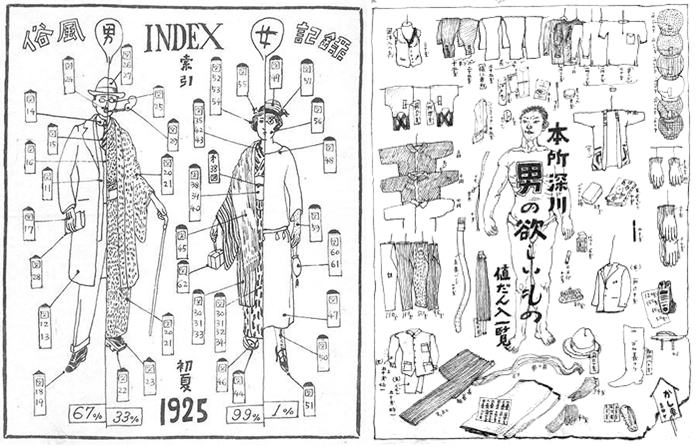

大正時代というと、銀ブラ、浅草レビューとモガ、モボが闊歩していた感覚を持っているかもしれないが、今和次郎の考現学によると、大正末期でさえ背広を着る男性は67%なのに対し、スカートを着る女性はたったの1%。モガは当世風で珍しかったので写真に多く残っていたのだ。映画では小津安二郎監督「朗らかに歩め」(昭和5年)、清水宏監督「港の日本娘」(昭和8年)などでモガ・モボの生き様が画かれるが、谷崎潤一郎「痴人の愛」は、物欲にまみれた女性像(今日は帝劇、明日は三越)のステレオタイプともいえ、その終焉が昭和8年から11年に設定されているのも、世界大恐慌が昭和5年に襲いかかり、サラリーマンの月給がほぼ半減したことと重なっていて、それまでの羽振りの良い新興中間層の生活がエロ・グロ・ナンセンスの時代とされた。おそらく同じ光景は、1960年代末の所得倍増計画、1980年代末のバブル景気にもみられ、やはりナイトクラブを舞台にしたムード歌謡、不倫で囲われた女心を画いた演歌などに描かれている。余剰の現金収入が必ずしも円満な家庭形成につながらないのは、もはや民族性ともいえる特性かもしれない。

一方で、こうした艶やかな都会の側面はほんの一部で、小津安二郎の映画のように、郊外の一軒家に住んで家庭を守るのに精いっぱいのサラリーマン生活もみられる。映画は1930年代なのに、1960年代のサラリーマンでも同じような話が湧いて出るのは、少し不思議な感じもする。背広を着て会社に行き、家に帰ると和装の部屋着に着替えるというのは、サザエさんの波平さん世代の定番でもある。

田園調布の街並みと開業したばかりの電鉄

大正時代に始まった文化住宅、文化人形、文化(三徳)包丁、文化家具:洋式なのだがどこか和風

小津安二郎作品「生まれてはみたけれど(昭和7年サイレント)」、「一人息子(昭和11年トーキー)」

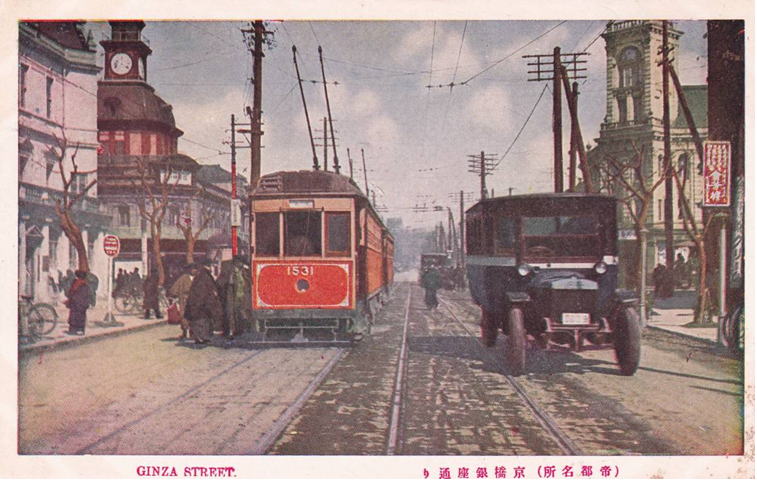

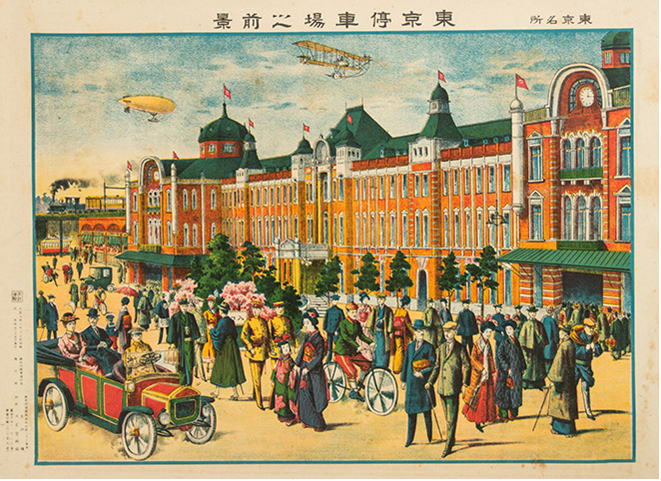

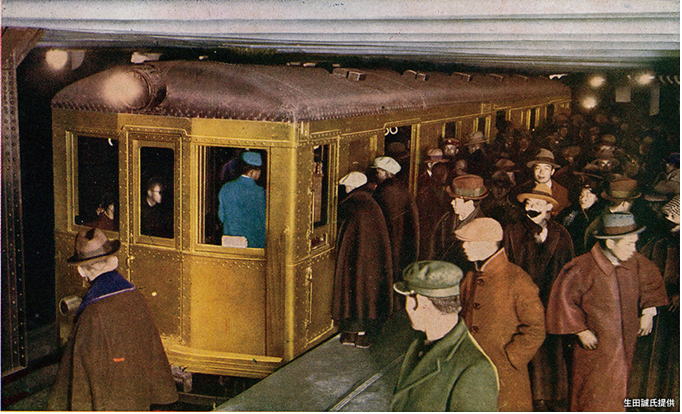

その後の近代化の急先鋒が地下鉄の開業で、さらにはビル型の百貨店の建設である。実はそれまでの東京は、大阪や京都に比べると官公庁こそ立派な出で立ちで並ぶものの、商業的な意味合いではまだまだといったところだった。銀座の目抜き通りさえ、西欧列強にナメられてはいかんと、帝都に隣接するように誘致した。ところが現在の赤レンガの東京駅ができ、日本橋に三越呉服店と丸善書店が立ち並ぶにいたって、サラリーマンのメッカと称されるまで商業都市へと変貌していった。ちなみに丸善は洋書販売からお堅い理工書が有名だが、万年筆や傘、帽子などの小物も販売しており、紳士のたしなみに応えるあらゆる物を取り揃えていた。広告で特に目に付くのは「東洋一」という目標達成で、当時からアジアで一番の文化的都市像を追い求めていたと判る。世界一というとはばかりがあるが、これは今なお現在も有効な指標である。

「殿方の丸善、御婦人方の三越」と並び称された日本橋の様相

こうしてみると、洋服でのおしゃれの中心は新しい中産階級の男性サラリーマンであり、それも職場での背広が文化的ということになる。小津安二郎監督の映画「生まれてはみたけれど」(昭和7年)にみられるように、のんびりした田園都市にも通勤電車と背広姿のサラリーマンのスタイルが定着しており、そのまま現在まで引き継がれているのである。

大正時代の銀座の路面電車、東京駅、地下鉄浅草線:背広姿のサラリーマンが散見される

購買意欲満々の昭和初期のサラリーマンに向けた作法の一覧:女性は圧倒的に和装

昭和に入ると、このダンディズムを単刀直入に物欲へ変える最先端を走ったのが雑誌「新青年」で、それまで書籍販売を中心とした丸善のように、紳士たるものの精神修養としてのダンディズムから、肉欲に満ちた男のファッションそのものへの興味を指南する雑誌が現れた。江戸川乱歩や横溝正史の大都会を舞台にした探偵小説もまた、猟奇的殺人という都会ならではの都市伝説を育みながら、そのトリックを持ち前の知的好奇心で理路整然と解き明かすことが、先行きの判らぬ未知なる時代への道しるべのように作用した。この男性ファッション誌は、サラリーマンの盛況ぶりと連動しており、1950年代の男子専科や1980年代のポパイなど、アイビールック、アメトラへと引き継がれていくが、現在ではアメリカに逆輸入されているというので、日本の誇るべき文化の一端を示しているのかもしれない。しかし写真に出てくるようなイケメンになれない多くのサラリーマンにとって、背広姿とは身だしなみの第一歩だったと言えよう。その意味では、大正~昭和初期の紳士の出で立ちはノスタルジック以上のものでもあるのだ。

トラディショナルな背広は古びないというが…みんながイケメンに成れるわけがない

大正時代といえば、浪漫とかデモクラシーとか、大戦中には無かった事柄に話が向きがちだが、関東大震災後の復興事業で鉄橋や地下鉄が整備され都内の移動が飛躍的に良くなったとか、それに伴いサラリーマン人口が急増し百貨店や喫茶店などサービス業の基礎が確立されたとか、意外に現在の東京の骨格が形成された時期でもある。これらの東京の都市計画は渋沢栄一や後藤新平など役人主導で行われたが、それを実現する日本企業の実力については、あくまでも時価で受け取ったサラリーマンの仕事としてあまり大げさに語られることが少ない。

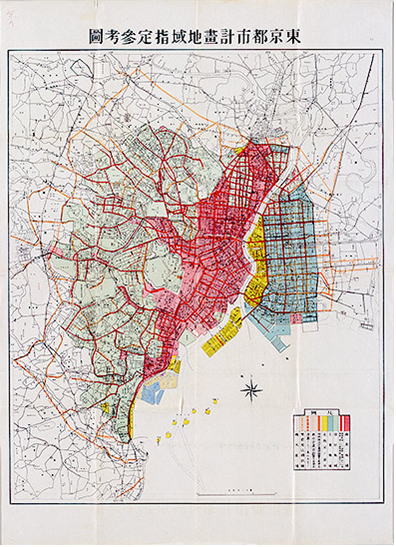

まず、震災復興の基本プランは、大正14年に閣議決定された案だと、墨田川を境に東を工業地域、墨田川から皇居まで間を商業地域、さらに西側を住居地域に定めた。これだと品川から池袋にかけてはまだ住宅地で、大正~昭和初期のモダニズムは、この商業地域を中心に展開されることとなる。一方で考現学の今和二郎の見立てでは、墨田川の東側は復興から少し取り残された感じで、寅さんの柴又や深川などは江戸下町の雰囲気がまだまだ残る状況となる。これは新興住宅地となる西の新宿や目黒の文化村に比べると、戦後の同じ時期を画いたサザエさん一家との対比が大きく出てくる。

左:東京都市計画地域指定参考図(大正14年)、右:大東京鳥瞰図(大正10年)

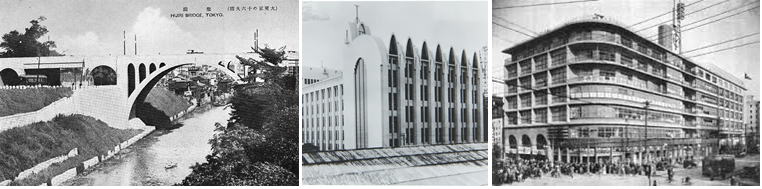

では、時間を震災後の復興期に戻すと、震災復興期のモダニズム建築の雄は1920年発足の「分離派建築会」で、東京駅近くの「東京中央電信局」、お茶の水駅の「聖橋」、日本橋の「白木屋百貨店」など、モダニズム建築の成果をいち早く実践へと移した点で注目される。個人的には同時代のバウハウスというよりは、イタリア未来派のアントニオ・サンテリアのほうが近いという感じもするが、あちらのほうはアンビルドのスケッチなので、けしてモノマネではない日本モダニズム建築といえる。

左から「聖橋」「東京中央電信局」「白木屋百貨店」

同じことは墨田川にかかる「永代橋」「清州橋」などのデザインにも言え、これらは工業地帯と商業地帯を結ぶ連絡路として活用された。100年近く経った現在も幹線道路として機能している頑強な鉄骨造という以上に、その構造デザインの奇抜さが目を引くが、。これらの建造物は、21世紀に入って土木・建築遺産として保存活動にランクインするものも増えたが、耐震設計の不備など難問にぶつかることもしばしばで、商業レベルでは採算のとれない事態になりがちだ。

墨田川に掛かる震災復興橋 左:清洲橋、右:永代橋

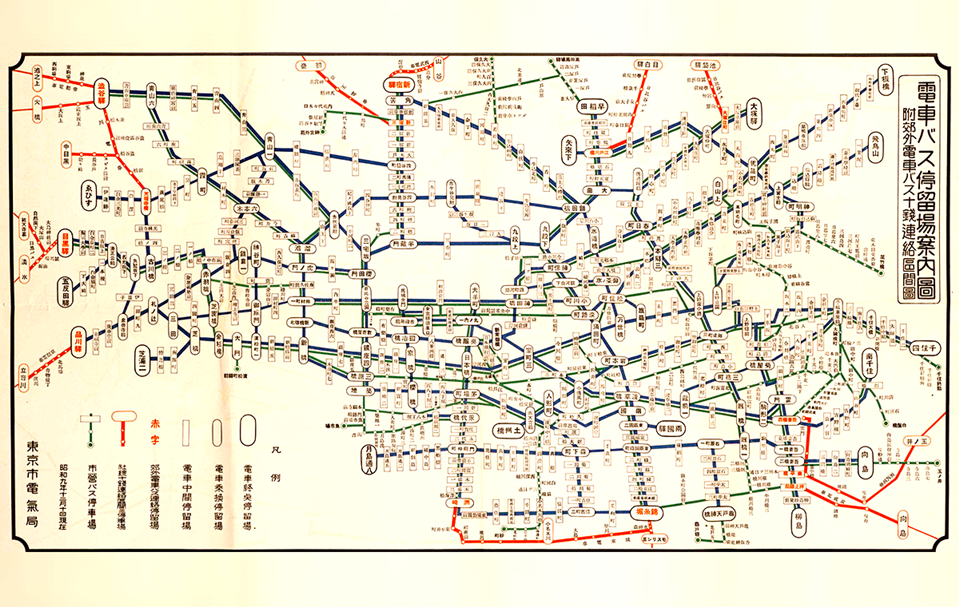

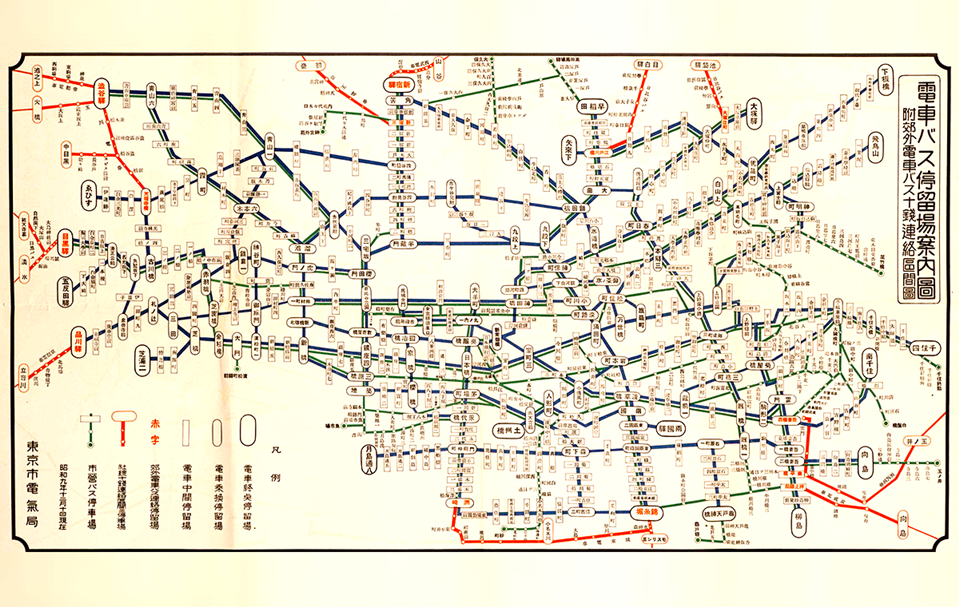

実際の震災復興の複雑な経路は、昭和9年に東京市電気局が市営バスなどを含めた総合的な路線図に現れており、既に都内を網の目のように交通網が敷き詰められていることが判る。ここで、なぜ市営バスが電車と一緒に載っているかというと、関東大震災で壊滅的な打撃を受けた路面電車各社は、乗り換え用に「円太郎バス」を運転して凌いだという経緯があり、そのまま「東京市営乗合バス」として再編成された。昭和8年にはじまった「東京遊覧乗合自動車(はとバス)」は、再開発された商業地域を中心に巡っており、震災復興もかなり落ち着いていることを伺わせる。

東京市電気局の電車バス停留場案内図(1934)

震災復興時に活躍した「円太郎バス」(1924)

帝都観光の華「東京遊覧乗合自動車(はとバス)」(1935)

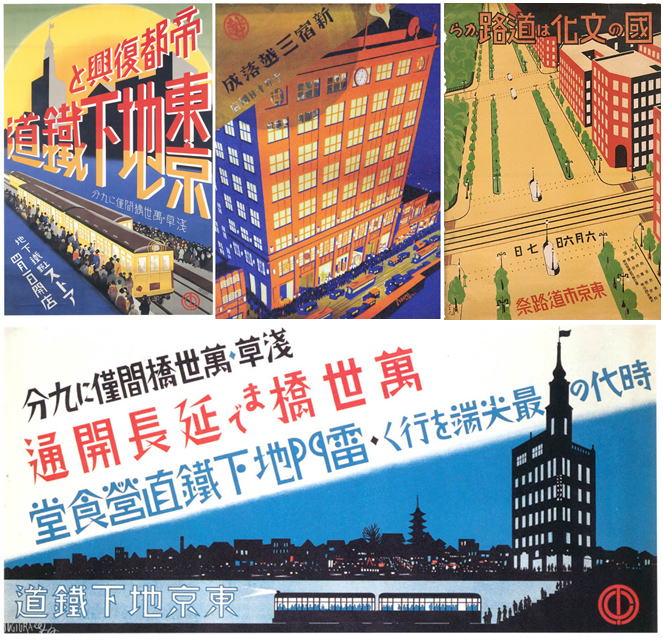

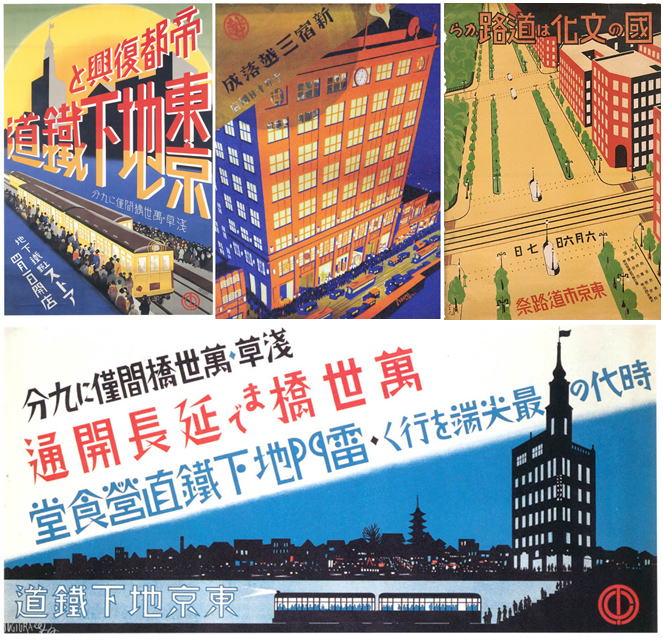

これに先立ち昭和2年に開通した地下鉄銀座線のポスター製作を手掛けた杉山非水も、昭和5年に震災復興と商業施設(百貨店、地下街)を絡めたポスターを大量に作っており、明快な色彩とラインで画いたモダン都市の姿は、東京大空襲で壊滅的になった後でも再起されるほどのエネルギーをもっていたように思える。高層ビルに詰まった商業施設、分刻みで時間通りに運行される地下鉄、整然と整備された幹線道路は、今でも大都会の象徴として存在しているが、こうしたイメージが関東大震災後のたった10年間程の期間に達成されていることは、実は驚くべきことでもあるのだ。

杉浦非水の東京震災復興に関するポスター(1929-30)

これらの無意識のうちに増殖したかのような複雑な震災復興事業の経過は、東京が商業都市として人工的に開発された時代の流れとしてみると少しずつ理解が深まっていく。ここで小さな影の群集として描かれるサラリーマンの姿は、サラリーマンが大都会という商業都市の恩恵に預かっていながら、むしろビジネス環境として都市整備に尽力しているという実感が湧かないように、意思決定の場を失っていることによる。帝都の復興を市民社会が支えるという狭間に、財閥が蓄えた巨万の富があり、その資金は日本中、さらには世界中からの売り上げを積み上げて形成されているのだ。この帝都だけが享受してきた恩恵を、サラリーマンは時価で支えるように集められていたというべきだろう。これが多くの人は、都会だから得られる娯楽と情報の豊潤さに置き換えているようであり、多くの若者を惹きつける一方で、整然とした都市の発展も歪められているという感触は、当時の文筆家にも共有されていたようでもある。大正ロマンから昭和リアリズムへの転換は、モニュメント的に形成されていく都市空間の建造にあるのではないことは、当時なら世界大恐慌で経験済みのように思えるのだが、それを押し返して成功させた震災復興によって、アングラな都市文化はやがて悪い夢でもみていたかのように忘れ去られるようになったのだ。

【大正サラリーマンの皮算用】

では、エロ・グロ・ナンセンスというアングラな状態を享受したサラリーマンの娯楽について、以下に述べてみよう。

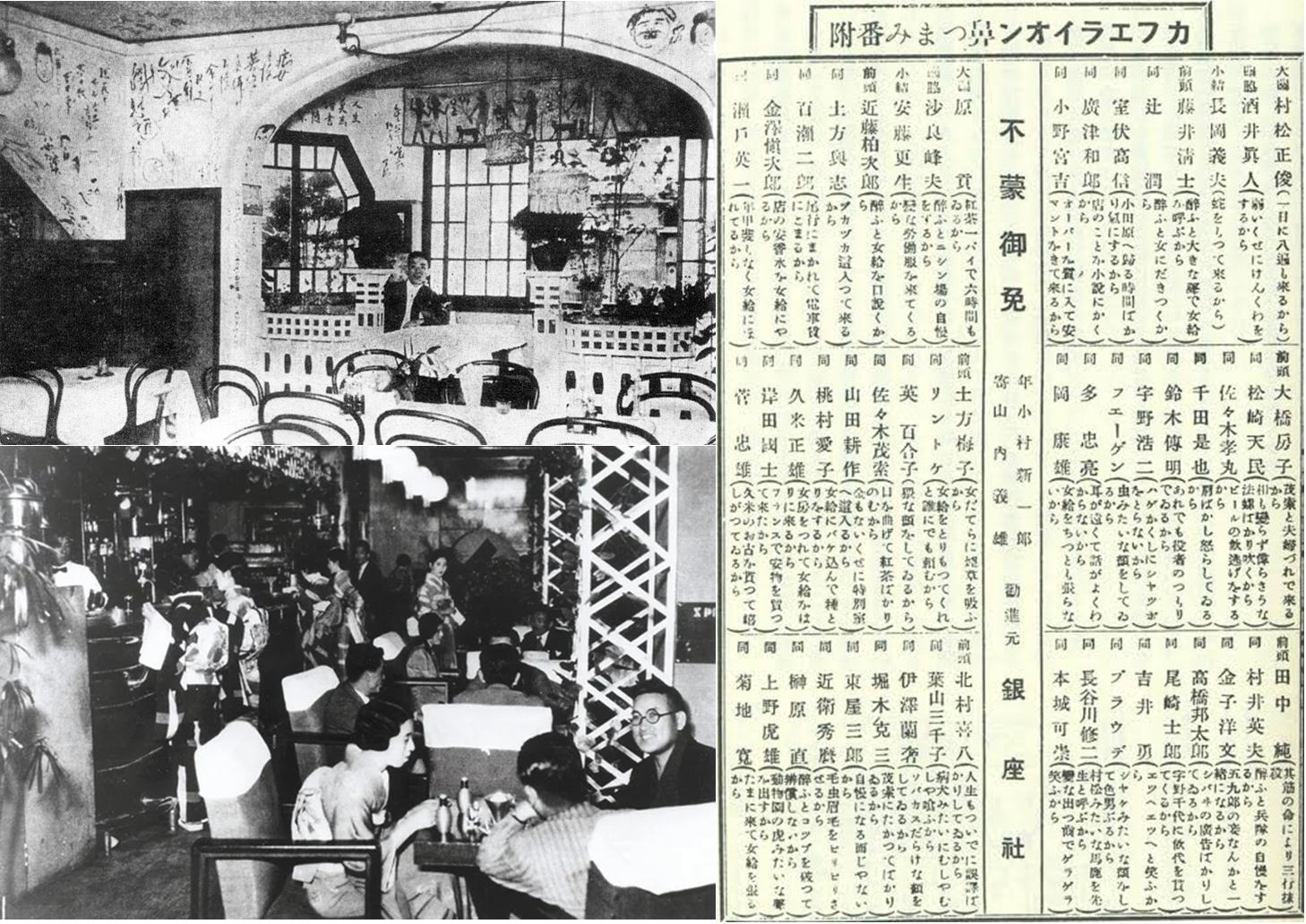

まずエロ部門だが、大正末期のサラリーマンを夢中にさせたのがカフェー文化で、純喫茶という名前があるくらいなので不純なものもあるわけで、そこで働く女給目当てに青年から壮年まで幅広い年齢層が足しげく通った。そこでの痴話喧嘩や身を持ち崩す男どもを画いた風俗小説は、谷崎潤一郎「痴人の愛」が有名だが、その谷崎自身もカフェーの虜になった一人で、菊地寛、山田耕筰などは銀座のカフェライオンの女給投票で「鼻つまみ番附」に堂々の幕入りを果たしており、よく来る客へのご愛敬といったところだろう。これらはけして江戸の落語に出てくる若旦那のようなボンボンの酔狂とは違う、それなりに学もあり身分もあった人々の現実でもあったのだ。その女給も羽振りの良いもので、普通のサラリーマンが月給70円だった時代に200円以上を稼ぎ出す女給も多く居たと言う。世界恐慌後の冗談で、エロな女給さんの撒き散らすチラシより効力のない履歴書をもって、見習いでも小間使いでも便所掃除でもと就活する大卒者の姿もチラホラあったという。「今日は帝劇、明日は三越」という広告は、女給をデートに誘う口実にもなったかも知れず、戦後まもなく冗談音楽「東京ランデブー」に「渋谷ハチ公駅の前…女房とメカケがハチ合わせ」という言葉が普通に出てくるところをみると、よくある修羅場だったことが想像に難くない。うちの父は青森県出身だが、父親を亡くした後でやや大きめの商店の切り盛りで忙しい母親のためか、幼い時に妾さんに面倒をみてもらったというくらいなので、なんとも大らかな時代だったといえよう。

昭和初期のありし日のカフェーのご様子

ナンセンスの殿堂として昭和2年に開店した銀座のカフェー「クロネコ」が挙げられるが、店内の奥にあるイナイイナイバーでは「家の中に寺の本堂を型取った装飾を施し、お経の蓄音機をかけ女給さんを清蓮さん、妙蓮さん等と呼ばせているのは聊か悪趣味だ」(昭和5年

時事新報家庭部編「東京名物食べある記」)と紹介されている。いわゆる男性客の煩悩をもてあそぶ趣向で、女給は飲食を運ぶことなく接待専門に従事、別の写真の注記にも「お寺の真似をした猟奇趣味に御注意」(昭和5年「大東京写真帳」)とある。これが銀座で一二を争うカフェーの新嗜好だったが、この妙清さんは翌年にはパトロンを見つけて自分の店を出していたという。女給にも出世街道というものがあるらしい。

昭和初期に開業したカフェー「クロネコ」:巨大な電蓄が備えてあったが…小坊主コスプレで接待

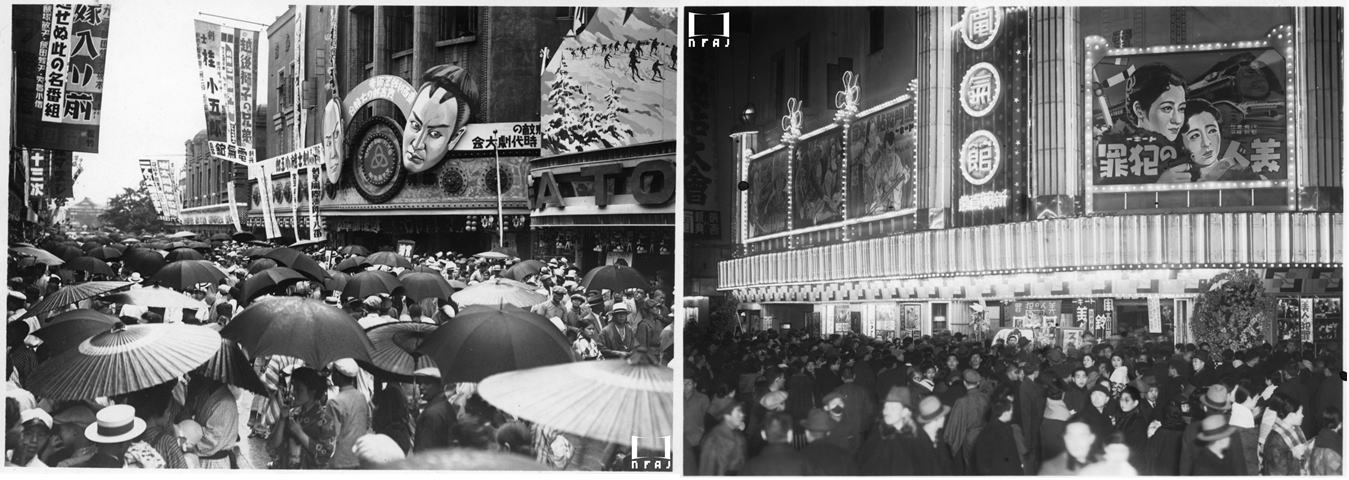

エロを通り抜けて表舞台に出てきたのが浅草に代表されるレビューで、まじめな洋楽オペラをお茶らけた日本語にした浅草オペラにはじまり、エノケン率いる「カジノ・フォーリー」、少女だけで演じる宝塚歌劇まで、様々なミュージカル仕立ての演目が催された。川端康成のルポルタージュ風小説「浅草紅団」などは、震災後の少し不安定な浅草の少年少女の生き様を、煌びやかな芸能界と対比させながら画いている。日増しに猟奇的になる殺人事件となって露見する都会の闇の部分は、江戸川乱歩や横溝正史の探偵小説により鮮明に描き出される。

昭和初期の華麗なレビュー:エノケン「カジノ・フォーリー」、宝塚少女歌劇

現実が空想を飛び越えていた時代の広告と通俗小説のリアリティは混迷に拍車をかけていた

こうしたエロ・グロ・ナンセンスの多層的な様相を、大正ロマンとか昭和モダンとか一言で片づけるには、やや片手落ちのようにみえるのだ。つまり現在の業界ごとに再利用できる部分だけを切り取ったステレオタイプとなり、エロのカフェー、グロの探偵小説、そしてナンセンスのレビューと、これらが混然一体となった時代を正視できずにいるのだと思う。

例えばカフェーは高度な職業訓練が必要な花柳界に比べ敷居がはるかに低くなったし、探偵小説は立派な装丁の本となる前に新聞や男性ファッション誌と一緒に売られ、レビューは格式あるオペラ鑑賞から洋楽のポピュラー音楽を取り入れた歌謡ショウだった。これらに共通するのは、格式を重んじる芸術活動からは一段落とした大衆芸能であり、その主な消費者こそがサラリーマンであった。カフェーのライスカレーとビールで25銭、雑誌「新青年」30銭、レビューの観劇30銭、大正末期の物価は1円が現在の500円くらいに相当するが、月給70円のサラリーマンが週末の楽しみに現金で支払えるギリギリのラインを狙っていたといえる。1品1品に掛けるこだわりよりも、大量消費で利ザヤを得るという考え方が定着してきていたのだ。

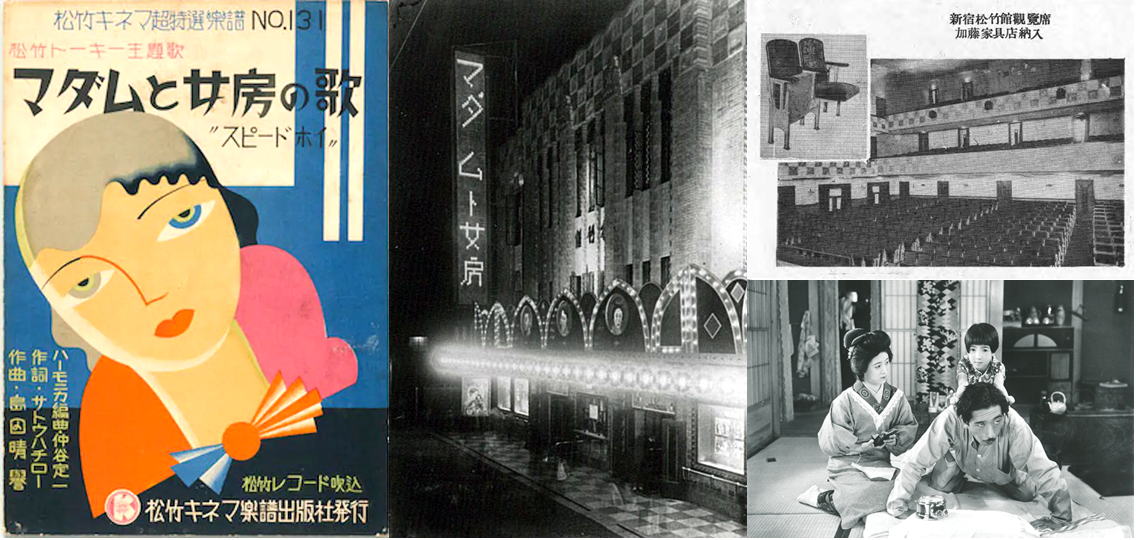

ちなみにこの頃のレコード(SP盤両面)は75銭だったが、肝心の蓄音機は国産のポータブル型でも50円するので、観劇するほうがずっと合理的だったといえよう。そのうえでレコードは非常に貴重な物だったのだ。また当時の映画はサイレントだったが、映画主題歌のなかに小唄映画というジャンルが残されており、これはトーキー以前として弁士自ら歌い出したり(「籠の鳥」の初吹き込みは作者の鳥取春陽)、小唄うたいという職業歌手が弁士の脇に登壇したり、レコードを蓄音機で再生されていた頃のことである。ところがこの小唄映画の代表作「籠の鳥」は、製作日数4日半、製作費用350円だったのだが、レコード2万枚、ロングランの再上映を重ねて400万円の売上げを記録したというので、内容が通俗的といっても誰もが無視できない存在であった。ただし内容が退廃的だということで、警察からは館内での合唱は禁止、学校で鼻歌まじりに歌おうものなら、まだ子供なのにケシカランと先生からゲンコツを喰らったと言うことだ。ちなみにこの時代の映画のフィルムは国内で失われたものも多く、有名な作品でもフランスやロシアに断片が残されているのをコピーしたものが現在観られるという状況である。

昭和初期のレコード屋さん 商店街の一角に店を構え蓄音機も一緒に売っていた

雨の日も夜間も大賑わいの浅草六区(昭和ひとケタ代) まだまだ無声映画が優勢だった

電気録音が本格化した1930年代になると電蓄が増えてくるが、もちろん野村あらゑびすのように、レコード鑑賞はアコースティックの蓄音機にトドメを刺すという愛好家も少なからずいたが、流行歌のラジオの影響は日増しに大きくなる一方であった。昭和2年の松崎天民著「銀座」では、レコード屋の蓄音機がラジオなどどこ吹く風というふうに大音響で鳴らしていたが、一方では資生堂パーラーの脇に備えてあった拡声器を用いた浪花節の演奏に人だかりができたというので、すでに新旧の入れ替わりが微妙に交じり合った時代が感じられる。蓄音機の最高級のものはビクター、コロンビア、ブランズウィックの米国輸入品で、RCAビクターの電蓄はラジオなしでも2300円(国内ライセンス生産でも1275円)だったので、さぞかし大金持ちの邸宅に置いてあるのだと思いがちだが、一番のお得意様はカフェーのような歓楽街の店舗であった。そもそも銀座で蓄音機の輸入を手掛けていた十字屋(松本楽器)、山野楽器は、米国ビクターの特約店であった。昭和5年の「東京名物食べある記」には、神田に喫茶店街なるものが蓄音機でホワイトマン楽団のジャズ、フォックストロット、ブルースのほか、二村定一の神田小唄、早慶明の応援歌、剣戟伴奏曲、マンドリン合奏曲などを鳴らして、主に学生さん相手に客寄せしていた(値段も十銭で格安)というので、アメリカ風でいえばジュークボックスのような用途のほうが一般的だったというべきだろう。

神田学生街の喫茶店イラスト(昭和5年)、RCA 106フラワーボックスのあるカフェー(昭和8年)

カフェー風の綺麗どころで固めた銀座のコロムビア蓄音機宣伝陳列室(昭和9年)

こうしたサラリーマン社会の生活向上の欲求は「大人の世界」だけではなく、市松人形からキューピーちゃんまで、こどもの調度品にも現れるようになる。こども向けのアニメ映画はまだ知られていなかったが、歌本の世界では「赤い鳥」や「コドモノクニ」をはじめとして童謡の名作が多く残された。少し前には尋常小学校唱歌が編纂され、公式にはこちらのほうがあったのだが、モダニズムへの啓蒙はさらに尖端的に進んでいたといえよう。童謡は昭和に入り商用レコードにも数多く残されており、子供の童謡歌手というのも大勢いた。大人の歌手が「持ち歌」で勝負するのに対し、童謡歌手は同じ曲を使い回すことも普通で、生演奏が主体だったラジオ番組への出演も盛んだった。声変わりする短い期間で入れ替わるため需要も絶えなかったようだ。

こどもにも良き趣味を提供:市松人形、キューピーちゃん、文化人形

児童書、童謡といえども綿密にデザインされた装丁

一方で、こうした子供のための世界に、母親や友達(ペットも含む)の姿は頻繁に出てくるが、サラリーマンの父親の姿が驚くほど少ない。ひとつは作家の多くが脱サラした芸術肌の人々であることも関連していそうだが、最も大きな理由は、サラリーマンが郊外に住むことで核家族化が進んだことと、通勤という手段によって家族関係から一端切り離された状態で仕事をするようになったことによると考えられる。父親は、子供の遊んでいる昼間に自宅に居ることもなければ、肩たたきしようにも酔っぱらって帰ってきてはそれどころではない、などなど、今も同じことは繰り返されているのである。これは新中間層と呼ばれたサラリーマン家族の課題ともいえる社会構造でもある。その裏腹に、エロ・グロ・ナンセンスの都会的なユーモアを体験しながら楽しむ趣向が発展したとも言っていいだろう。そのためサラリーマンの多くは、家族を養うことの表向きの理由と、羽振りの良いときの娯楽にまつわる裏の事情とが、微妙にねじれている状態であったともいえる。それはイギリス紳士が社会的エチケットとして背広を着るのに対し、イタリア人が女にモテたいいからスーツできちんとした身なりをする、という本音が、実は日本のサラリーマンには不足しがちだということも考えられるのだ。(私なりのサラリーマンの身なりに関することは後ほど述べることとする。)

●銀盤のご紹介(洋楽は避けております)

以上のように、様々な世相を反映した大正モダンの歌たちは、いざ録音を聴こうとすれば、前掲したようにレコード産業そのものが未熟であったことから、そのリソースを定めるのが非常に難しい。例えば洋楽のジャンルとも、流行歌のカテゴリーとも、それぞれ異なる切り口のアルバムになっているからである。しかし自分でも少し驚いているのだが、所有のCDを捜してみると意外に気になっていたようで、事あるごとに購入していた。それぞれが戦前のモダニズムとは関係なしに別々の動機で買ったようなのだが、今回の企画で見直してみると、当時の尖端的のもつ意味がそれなりにはっきりしてきたと思っている。

ちなみに私目はSP盤およびその再生装置を持ち合わせていない。あくまでも復刻CDで観賞しておりますゆえご容赦を。(再生装置は後ほど述べる)

|

街角のうた 書生節の世界

明治末期に始まったニッポノホンやヒコーキなど国産レコードの一端で、バイオリンを伴奏につけて歌本を売り歩いた芸人たちの記録である。「ほ~い、ほ~い、デモクラシー」と囃し立てる「デモクラシー節」、「はっは、のんきダネ」とオチをつくる「のんき節」など、世相を皮肉る歌い回しは、文士に弟子入りした書生と云うにはかなり怪しいが、明らかに「オッペケペー節」の流れをもつ文明開花の言論の自由を謳歌するものでもあった。さらにトーキー以前の小唄映画「籠の鳥」の作者

鳥取春陽の初吹き込みも収められており、昭和モダン以前の大正時代を語るうえで欠かせない存在感を示している。 |

|

想い出の戦前・戦中歌謡大全集(12枚組)

ともかく戦前の流行歌について全く知識のなかった時期に購入した。日本コロムビア、日本ビクター、テイチク、ポリドール、キングと揃いも揃って協賛して、20世紀末の1998年に出した総集編だ。芸術座の松井須磨子、小唄映画「船頭小唄」の鳥取春陽(籠の鳥は歌川八重子)、カジノ・フォーリーの二村定一、菊池寛の通俗小説=映画「東京行進曲」の佐藤千夜子など、最初の1、2巻目が大正から昭和初期のダイジェストとなる。残りの10巻はむしろよく知られる懐メロの代表曲で、録音品質も含めて安定期に入るので、ラジオ等を通じてこちらのほうを良く聞き知る人も多いだろう。昭和初頭の松崎天民 著「銀座」で、シネマと絡めてヴァイオリン片手に流しにやってくる演歌士の曲調がセンチメンタル過ぎると述べているが、そのまま昭和の演歌に流れ込んでくる状況が理解できるだろう。 |

|

浅草オペラ 夢ひらく大正浪漫

録音こそ昭和に入ってのものだが、難解と思われた西洋クラシック音楽を軽快な日本語で訳したもの。当時の並み居る文豪作品に比べると稚拙極まりない訳詞といえるが、「コロッケーの歌」「ベアトリ姉ちゃん」「恋はやさし」など、ポピュラー音楽の系譜に入れてみると、昭和後半のドリフの全員集合まで続くコミックソングの王道につながることが判る。合間に「茶目子の一日」などラジオドラマ仕立ての楽曲も含まれているが、それでもアルバムとして尺が持たないため、藤原歌劇団の録音も同じ分量を投入している。江戸っ子にありがちな見栄を張った男前の定義について考えてみるのも一興であろう。 |

|

日本映画主題歌集1 戦前編

伝説の小唄映画「籠の鳥」からスタートして、昭和初期の映画主題歌を集めたものだが、1923~32年という年代に区切っているのは、これらがサイレント映画の時代であることを示している。ただし録音は昭和に入って以降の専属歌手によるもので、「籠の鳥」などはオリジナル盤が男性の演歌士の吹き込みだと聞くと違和感があるかもしれないが、初期の小唄映画は活動弁士が歌ったということとも照合される。平成に入って「蒲田行進曲」で業界裏話を映画化しているが、悲恋もの、無双ものなどに混ざって、モダンな世相を反映した「OK、OK、ザッツOK」「尖端的だわね」「チャッカリしてるわね」など、キャッチーな歌詞がそこかしこに振り撒かれている。 |

|

歌うエノケン大全集(1936~41)

浅草でジャズを取り入れた喜歌劇を専門とする劇団「ピエル・ブリヤント」の記録である。この頃はカジノ・フォーリーを脱退後、松竹座に場所を移して、舞台に映画にと一番油の乗っていた時期となる。映画出演の多かったエノケンなので、SP盤への録音集はほとんど顧みられなかったが、こうして聴くとちゃんと筋立てのしっかりしたミュージカルになっていることが判る。「またカフェーか喫茶店の女のところで粘ってやがんな…近頃の若けぇもんときた日にゃ浮ついてばかりいやがって…」とか、電話でデレデレする恋人たちの会話を演じた「恋は電話で」など、時事の話題も事欠かないのがモダンたる由縁である。録音が1936年以降なので、「ダイナ」や「ミュージック・ゴーズ・ラウンド」の最新のジャズナンバーのダジャレを交えた替え歌(サトウハチロー作詞)が収録されているのもご愛敬。 |

|

宝塚歌劇 戦前編(1929~41)

女性の社会進出を印象付けたもののひとつとして、男だけで演じる歌舞伎に対し、少女だけで演じるレビューの登場は、温泉保養地も兼ねた宝塚劇場の存在とともに、お伽話の世界のように大衆を魅惑したといえる。最新流行だった断髪と、ちょっとしたそこらの男より断然男前の男役など、初期の頃から方針のぶれないところが面白い。もちろん明け透けなく恋だの愛だの叫ぶセリフも、オジサンまで赤面してしまいそうな感じである。さて、これを蓄音機で聴いた人はどういう人たちなのか少し興味が湧いてくる。 |

|

自作朗読の世界

明治末から昭和初期にかけて活躍した歌人、詩人の朗読を吹き込んだもの。先輩から順番に収めているので、与謝野晶子から始まるが、オーケストラの伴奏まで付いた録音は晩年のもの。モダン詩の最尖端を行っていた萩原朔太郎や室生犀星は、格式を重んじた楷書風の読み方で、言い方によっては棒読み。一番聴いてて楽しいのは、一番後輩格にあたる北原白秋で、風情豊かに演技も織り交ぜて朗読しているが、おそらくラジオでの朗読劇の影響が大きいと思われる。実際は、白秋も新しい児童教育の必要性を訴えていた張本人なので、こうした詩の朗読の方法を自分なりに模索していたのかもしれない。 |

|

日本洋楽史 声楽・女声篇

題名に洋楽と書いてあるが、外国の歌曲を邦訳したものから、今では抒情歌に分類される日本人の作詞・作曲のものが大量に含まれており、むしろアカデミックな面からみた洋楽受容史という編集になっている。一方で、竹久夢二などのメルヘンチックな挿絵で知られるセノオ楽譜の歌本が、どう歌われたかを知るという意味では少しは参考になるもの。この微妙な言い回しは、それが教育的に見本となるような歌唱ということになり、ジャケ絵にみるように小曲の割に威圧的で、膝を叩きながらリズムを取るような庶民性がなんとなく薄れるからである。それは続く童謡の扱いとの違いにみてとれるが、実は子供には貴賤の違いなどもとからないのだ。ちなみにこのCDセットは山野楽器が独自に企画したものだが、なぜか女声篇は出たが男声篇は出なかった。 |

|

山田耕筰の遺産7 童謡編

ドイツ留学から帰ってきた山田耕筰は既に音楽界の重鎮だったが、昭和に入って「待ちぼうけ」「赤とんぼ」など、「赤い鳥」の常連だった北原白秋や三木露風の尖端的な童謡に曲を付けた。このアルバムの半数は、ボーイソプラノ金子一雄の録音で占められており、「赤とんぼ」の創唱などかなり可愛がられた思い出が綴られている。概ね藤原義江の盤が優先されがちだが、甘いポルタメントをかけた子供離れした表現力は、むしろクラシカルな様相をもつ山田耕筰の作風に合っているように思える。 |

|

中山晋平の童謡

「てるてる坊主」「證誠寺の狸囃子」など、大正時代の新しい童謡をリードした北原白秋、野口雨情などの歌詞に中山晋平が曲をつけたもの。録音は昭和初期のものが収められているが、これは何といっても童謡歌手の平山英子の個性ゆえのチョイスである。この時代の童謡の歌本は、色刷り版画の挿絵に彩られた装飾も魅力的で、同じ嗜好で書かれた竹久夢二の詩画集と比べても、こどものためというには大変凝ったものとなっている。むしろ夢二の詩画が少女の趣きをそのまま、大人向けにした感触さえ抱くのも無理がない感じである。 |

|

中山晋平の新民謡

戦前の昭和史に残る珍現象として、東京音頭にはじまる音頭ブームで、世界恐慌の煽りをうけて霹靂していた昭和7年に、日比谷公園で5日間にわたり大盆踊り大会をするというので、口コミで宣伝が広がり浴衣姿の大衆が一気に押し寄せたという。この主な仕掛け人が西條八十の作詞による「~音頭」の作品群である。中山晋平の楽曲では、童謡、流行歌に続く3番目の曲数を誇るが、一番売れたのが音頭物であった。それ以前から野口雨情による「須崎小唄」から新民謡運動というのが始まっていたが、それこそ電蓄をかついで地方販促に走ったというので、ビクターとしてもドル箱だったといえよう。 |

ラッパ吹き込みのポピュラー音楽(明治編)

ラッパ吹き込み初期のレコードは、立派なクラシック音楽も多々あったが、世の中にある珍しいもの、面白いものへの探求心を満たすものでもあった。その意味ではポピュラー音楽も、民族音楽としての性格を多分に残しており、ラジオを通じて世界中の情報が画一化される以前のフロンティア(未開拓地)の要素をもっていた。大正時代との小唄と大きく違うのは、演奏が荒々しく整っていない点であり、その分勢いのある野性味の強い演奏となっている点である。 |

|

蘇るオッペケペー/1900年 パリ万博の川上一座

パリ万博で日本館の横でレビューを開催したが、日本国政府は本陣の展覧会の品位を落とすと万博運営委員会に抗議したがあえなく却下、おかげさまで日本三大名物、フジヤマ・芸者・腹切りの元となったのが、川上音二郎一座の貞奴の迫真の演技によるものとなった。もちろんそれ以前より、川上音二郎一座の演技は各国で盛況であり、このガイズバーグ音盤も大英帝国のエキゾチックな博物主義の一品として蒐集されることになった。 |

|

幻の庶民芸 豊年斎梅坊主

まだ江戸の香りが残る明治前半に活躍した「かっぽれ」で有名な大道芸の記録である。楽器を換えればチンドン屋になることからも、和風と思える音曲のルーツはここにあることが判る。オッペケペー節もこの部類に入る。あるいは掛合は漫才のルーツ、阿呆陀羅経は浪花節のルーツというわけで、現在の大衆娯楽を独り占めしていた芸風がしのばれる。この梅坊主の大道上がりの真っすぐ伸びた発声方法は、浅草のエノケンにも引き継がれていることを知っておいて良いだろう。 |

|

朝日が出るまで踊っちゃうぞ(I'll Dance till de Sun breaks though)/1898-1923のラグタイム、ケークウォークス集

エジソンがレコードを開発した後、ベル研究所と組んでダイヤモンド・ディスクという円盤蓄音機レンタル業を始めたのはあまり知られていないが、現在のジュークボックスの前身のようなものだ。エジソンの合理的な嗜好は、たとえそれが差別されていた黒人音楽であっても面白ければ何でも録音していったもので、それはまだ無名の亡命ロシア人ピアニストのラフマニノフにまで及んだ。ここでは20世紀を挟んでニューヨークやロンドンを中心に演奏されていたダンス・ミュージックを蒐集したもので、いわゆるラグタイム、いわゆるケークウォークス、というような無名の奉仕者によって提供されたおもちゃ箱のようなレコードである。 |

|

Music form the New York Stage Vol.3/アル・ジョルソン、アーヴィング・バーリン他(1913-1917)

20世紀初頭のブロードウェイミュージカルの記録で、この頃から黒墨を塗ったアル・ジョルソン、ソングライターとして活躍しはじめのアーヴィング・バーリンなど、いわゆるポピュラーソングがビジネスとして価値を見出した時期のものである。もちろん電気拡声器などなしで演じていたので、半分以上はオペラ風の歌唱で、ちょうど第一次世界大戦終結までの移民社会のアイデンティティがゴチャゴチャにせめぎ合っていた時期のものでもあり、その意味では差別的なものもそのまま題材になっている。 |

◆参考図書(小説と絵画の批評は避けております)

大正~昭和初期のメディアは圧倒的に文章によるものが多く占めていて、そこに「痴人の愛」とか「陰獣」のような隠喩と事実の境目が曖昧な小説が加わることで、帝都の都市伝説が膨らみがちな感じもする。それゆえに、事物を元に都市像を説き起こすのが意外に難しいのである。多くの人は戦前のモダニズムは第二次世界大戦で瓦解したと思いがちだが、実際には新しい帝都のモダニズムをどう捉えていいか分からない当時の人の実態もある。

消えたモダン東京

内田青蔵 著

大正末期に現れた「文化住宅」に関する本で、当時の住宅博覧会の資料を中心に、建築学の立場で当時のモガ・モボが目指した文化的生活の何たるかを説き起こそうとしたもの。地方都市に残るモダン建築はあえて避けている印象があるし、主婦の友での製品批評につながる実用主義を和洋折衷として一括りにしている可能性も否めない。 |

考現学入門

今和二郎 著(藤森照信 編)

考古学とは反対のことを学問しようとした、統計学と形態学を駆使した社会実態調査の最も初期のもの。とはいえ、興味の範囲が銀ブラの服装から自殺の名所、お茶碗の欠け方など、およそ役に立ちそうにない事柄が多く、事実は小説より奇なりという諺通りの中身に仕上がっている。編集は路上観察学会を立ち上げた建築家の藤森照信。 |

日本の近代をデザインした先駆者

生誕150周年記念 後藤新平展図録

関東大震災の復興時に内務大臣 兼 帝都復興院総裁として活躍した人だが、満鉄、台湾と海外の近代化事業を終え、東京市長を辞した後からの抜擢だった。復興院を指揮した数年間はそれまでの業績に溺れることなく、新興のモダンデザインを後押しする好老人にみえる。 |

帝都の誕生を覗く

江戸東京博物館

明治維新から関東大震災までの東京にまつわるトピックスを見開き2ページでざっくり解説したもの。遺物としては残っていないが、都市の骨格としては記憶されているという微妙な事案を、都市伝説にしないための事物検証を怠らない姿勢は大切だと実感。 |

東京駅誕生

島秀雄 編

旧鉄道省の生き字引となる人が、新東京駅舎の建設を計画したドイツ人お雇い技師バルツァーの仕事と、当時のレンガ鉄骨造の図面から、宮内庁の調度品の選定まで、大正帝都のターミナル駅の幅広い表情を掘り起こしたもの。 |

隅田川 橋の紳士録

白井裕 著

こちらは関東大震災の復興で多く建設された鉄橋に関する写真集。東京観光といえども交通的には通過点であり、一度に巡るには骨の折れる広さに分布しているので、じっくり見るのがなかなか叶わないものでもある。構造デザインとしても奇抜なものが多いのがモダニズムの時代性を感じる。 |

大正ロマン手帖

石川桂子 編

編者は竹久夢二美術館の学芸員を務める傍ら、大正~昭和初期の女性のファッションに関する本を立て続けに著している。職業婦人として経済的自立を発展させる最中に戦時体制となったのが、多々憧憬を生む隙間を生んでいるような気がする。巻末に大正ロマンとは、女性主体の消費社会の初動期だと位置づけているが、私のようなオジサンに乙女趣味は縁のないことだと思っていたが、「痴人の愛」の健全な姿がここにある。 |

新青年読本

「新青年」研究会

大正から昭和にかけてモボを標榜する人々から最も読まれた雑誌のトピックスを拾い読みしたもの。編集された時期がバブル期でもあり、やや保守的な層が渋谷~原宿文化を過去から照射しようとした感じがある。個人的には伊達男の書いた「ヴォガンヴォグ」に関する記事が見れるものと期待したが、リベラルアーツの影響がまだ色濃い1980年代だけにモダンの定義にかなり頭を使っている。 |

杉浦非水 時代をひらくデザイン

愛媛県美術館

明快な色彩で画く三越呉服店や地下鉄営団線のポスター製作で知られる画家の初の回顧展カタログ。本の装丁からはじめたデザイナーの仕事は、肝心の本の中身のほうで語られがちだが、どの作家にも手を抜くことなく洒脱な理解を示した意味で、文化の只中にあったと感じる。本来は竹久夢二と並べても良い人である。 |

浅草紅団

川端康成 著

川端康成の小説のなかでは、作者本人も含め評価が最も低い部類に入るが、カジノ・フォーリーの話題が出てくるし、モダニズム演劇の舞台美術家 吉田謙吉の装丁が気に入ったので復刻版を購入した。ちなみに吉田謙吉は、今和二郎と組んで考現学を創始した人としても知られる。中身のほうは、ルポルタージュ風にトピックスを並べるだけで、昭和初期の風来坊たちのアングラな生活を画いている。ゴダールの映画のようだと言えば、少し褒めすぎかもしれない。 |

大正から昭和初期のメディアを探訪するとき、それが事実なのかそれとも理想論を言っているのか、夢か、真か、よく分からないまま放ったらかしになっている場合がままある。ともかくカフェー、レビュー、探偵小説そのどれもが、実際の帝都を舞台にしていたとしても、さもありなんと虚実の入れ混じったままであるのが、かえってリアルに感じて良いと思っていたフシさえある。例えば鈴木重吉の傾向映画「何が彼女をさうさせたか」をみても、貧しさゆえに身売りされる若い娘という設定はよくありがちな話ではあっても、それがなぜサーカス団に売られなければならなかったのか、かなりの飛躍があるのだ。昔、子供のいたずらが過ぎたときに「警察に連れていく」「押入れに閉じ込める」というのと同じ理由で「サーカス団に売られる」という脅し文句があったが、おぼろげに「やばいところ」という印象が浮かんだものだった。実際はどれも怖いような要素は小指ほどもないのだが、普段の日常から隔絶された異世界の領域として認識されていた。20世紀初頭のモダニズムの影には、そういう異界のものと離れているようで、実はどこかでパックリと口を開いて「お待ち遠様…」と声を掛けられるのを期待しているような感じでもある。

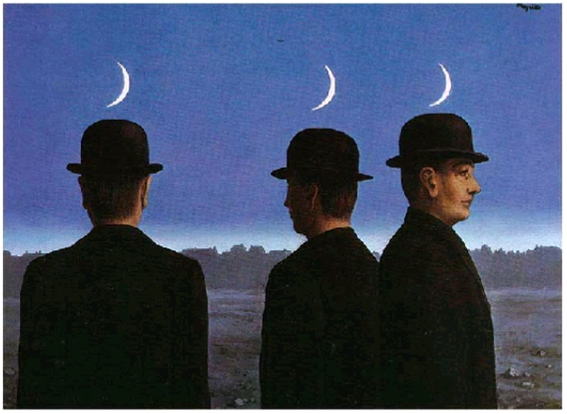

その意味を少し考えてみると、当時のモダニズムの立ち位置は空想科学(SF)の一分野であり、それが帝都に立ち並ぶ様は、それ自体がモダニズムというユートピアそのものだったと考えると比較的すんなりする。つまりドイツ映画「メトロポリス」のマリアのような存在が、大正から昭和初期に掛けての理想主義の語り部として君臨していたと言えばどうだろうか。同じく、ブリュッセルのサラリーマンを題材にしたルネ・マグリットもまた、サラリーマンのもつ独特の雰囲気を最もシュールだと感じた一人だった。山高帽にスーツ姿で個性を抑えて自我を隠す行為そのものが、精神性を重んじるシュルレアリストの目からみて最も奇妙な存在だったとも言え、マグリット自身も大好きなコスチュームだった。それと比べて、大正末期から昭和初期に帝都に集められたサラリーマンの精神性について、当時の日本人の口からは、どうもエロ・グロ・ナンセンスの遊興のような夢うつつに近いほうに向けられる。

【モダンとレトロの彼岸で鳴る音】

【雲の上の音でもないのだが】

実はこれだけ色々と聞き知ったふうに並びたてておきながら、大正~昭和初期のサウンドについてコレだ、と歴とした確信の持てるものがほとんどない。例えば、アメリカのジャズについて調べても同じ感想を抱くもので、デキシーランド・ジャズとスウィング・ジャズの間に横たわる時代感覚の溝は、エジソン方式のシリンダー録音機とほんの20年も差がないことなど想像がつかないのだ。もちろん大正時代のジャズは、デキシーランドとブルースしかなかった。

そのうち1925年に電気録音が始まって以降に、それまでのラッパ吹き込みのレコードが大量に破棄された可能性のあることに段々と気付いてきた。つまり人知れず割れて捨てられたラッパ吹き込みのSP盤が数多く存在するかもしれないのだ。さらに歌唱法についても、大道芸や歌劇場のようにマイクを通さない言葉通りのアコースティックな歌唱から、ラジオ向けにマイクに向かって親密に語りかけるクルーン唱法への転換期にあたり、旧来の歌唱法はビクトリア朝のミュージックホールで聴いているような音響設定があるのだが、実は大正~昭和初期に洋式の劇場は国内でも一握りであり、標準的な音響として該当するようなものがない。さらにはラジオ放送がはじまり電気録音になってからも、マイクは声の明瞭度を上げるため甲高い音調のものが多く使われ、それと再生機器の関係をHi-Fi理論で横車を引く訳にはいかない。確信どころか、空を見上げるお手上げ状態にほかないのだ。

大正初期の蓄音機売り場(銀座 十字屋)と録音スタジオ(ニッポノホン?)

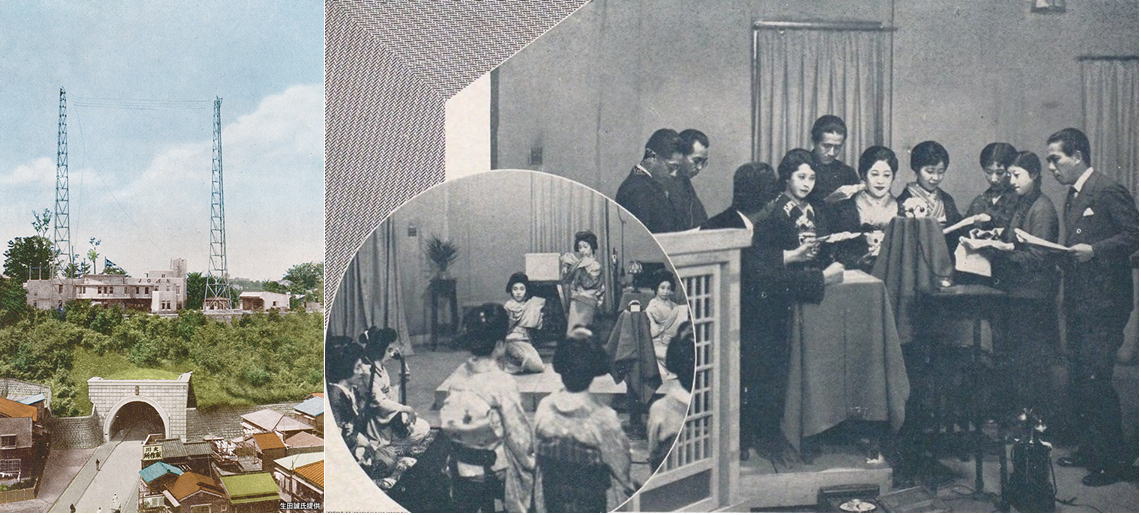

大正14年にはじまったラジオ放送とスタジオでの収録風景

小幡重一 著 「音」 (岩波書店 昭和10年) のマイク特性とライツ型カーボンマイクとWE8Aボタンマイク

私はかつて、1920年代に製造されたパテ・マルコーニ社製のウェストミンスターという名の40cmマグネチックスピーカーを持っていて、これはラジオが始まったばかりの時代に、仏パテ社の縦振動蓄音機でも採用された、鉄針をサウンドボックスを介さずにコーン紙を直接振動させる方式と同じものだ。これを12や71Aといった戦前のラジオ球で鳴らすようなことを試していた。ところが元のリソースが針音をカットされたCD本流だと、それほど魅力的に鳴るという感じもしない。赤い顔料を染み込ませたコーン紙も湿気を吸ってやや重たくなっており、本来のコンディションではないのかもしれない。そういう意味では挫折の連続だったのだ。

パテ・マルコーニ社Westminster、71Aシングルアンプ

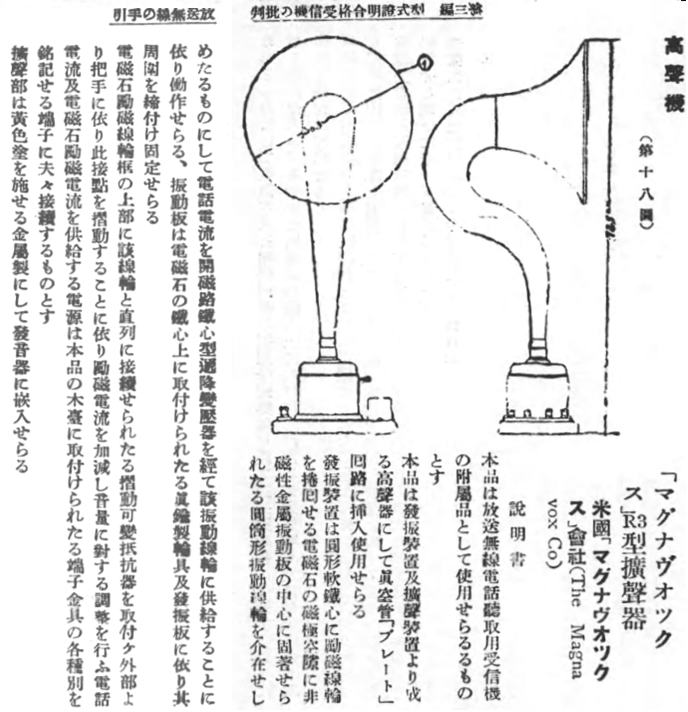

ちなみにアシダ音響の社史をみると、大正13年からマグナボックスのラッパ型スピーカー(当時まだ珍しかったダイナミックスピーカー)を輸入しており、NHKの放送博物館にも保管されている。大正14年の中上豊吉

著「放送無線電話」には、マグナボックスが高声機そのものの名前として紹介されており、まだまだ斬新なものであったことが伺える。また、大正15年の西田順一

著「自分で出来る変圧器と感応コイル (通俗科学電気講座)」にもマグナボックスに一項目があてられ、「身は市役所の褄上にありながら、日比谷公園に集まる数万の公衆をして名輪卓説に酔はしむる高声電話は此のマグナボックスであります。」とあり、これは大正デモクラシーで政治集会が行われた松本楼のことを市役所と勘違いして書かれたと思われる。さらに「『大崎

渋谷 新宿 山の手線行は乗換』と人も居らぬに大声の聞ゆる品川線には此のマグナボックスが備えてあるのです。」とあるが、一方では大正13年の石川源三郎

著「無線電話の栞」では「この大先生の御厄介になって拡声器を受話器の代りに用ひると、『ヒナガハ…シナガワ…山手線乗換へ』なんてヒだかシだか薩張り分からぬが、兎に角、図太い声を張り揚げてくれる。」とあり、この印象はラッパ録音時代の印象と大きく変わらない。

ラジオ用高声機として製造されたマグナボックス(もっぱらPA用途に使われた)

松崎天民 著「銀座」では、昭和初頭には資生堂の脇に拡声器が置かれていて、東家一家の「浪花節の夕」という催し物に黒山の人だかりができたと書いている。自身も浪曲の名手だった天民にとってセンチメンタルな浪花節は、モダンな銀座の街にはおよそ似つかわしくないという印象をもったようだ。震災後間もなくしてできた銀座で最初の映画館

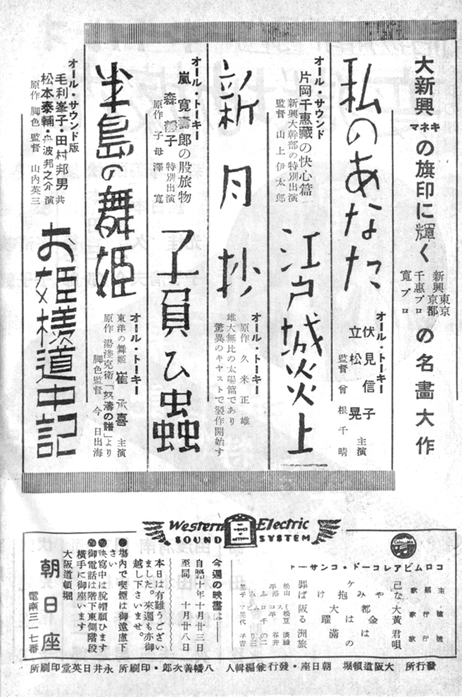

シネマ銀座では、欧米映画に交じって、剣侠物(江戸末期から維新を舞台にした時代劇)も不動の人気をもっており、「ほんとの都会描写や、ほんとの人生表現が、映画化されても宜い時代ではあるまいか。」とやや不満そうでもある。そうしたなかで大流行した小唄映画については何もコメントを残していないのはやや不思議であるが、大恐慌後に浅草から流しにやってくるヴァイオリンを弾く書生さんが、渋谷白涙などのセンチメンタルな演歌士の小冊子を銀座まで売りにくるとあるので、映画でみるよりもリアルな世界に身を置いていたとみるべきだろう。小唄映画の「籠の鳥」が大正12年上映なので、さしずめ蓄音機で鳴らしていたのかなと思ったが、小唄うたいという劇場歌手が脇で歌ったり、さらに曲調が退廃的だからと会場で合唱するのをお上から禁じられたりと、様々だったらしい。

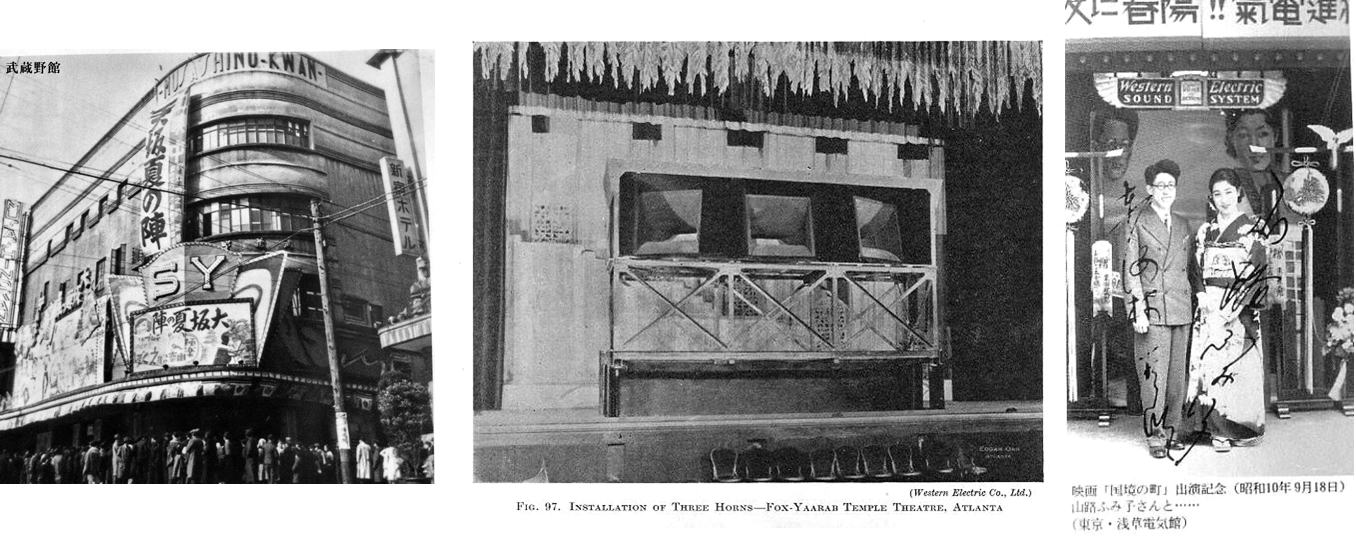

昭和ひとケタ代の映画館には、千人規模の大劇場でも無声映画用のオーケストラピットの備えてあるものが少なくなかった。最近の映画史の研究では、そもそも映画の常設館として鳴り物入りだった電気館というものが、封切りの終わったフィルムを使い回ししていたため「二番煎じのアメフリ映画」という土砂降りの筋だらけという状態だったので、封切りで上映していた「仮設上映館」の大型劇場のほうは、見世物小屋の発展した多目的ホールであり、レビューと並行しての上映だったという。(上田学:「映画常設館の出現と変容―1900

年代の電気館とその観客から―」 立命館大学アート・リサーチVol.9、2009)このため、トーキーが出てきた当初は、楽士が蓄音機に置き換えられ7500人の失業者が出ると新聞に書かれたり、活動弁士のストライキ騒ぎがあったりと、色々と世間を賑わしていたが、初期のトーキーは全て海外物で字幕スーパーもなかったので、期待して見に行ってみると聞こえてくるのはチンプンカンプンの外国語、観客も弁士の必要性を感じてすぐに盛り返したとのことで、洋画封切館で有名だった新宿

武蔵野館では、徳川夢声がトーキーシステムのボリュームを握って合間に説明を加えるということもあったという。

松崎天民 著「銀座」に出てくる「シネマ銀座」と弁士 井口静波(鶯芸者と慰問中)

昭和2年に建て替えられた頃の新宿 武蔵野館の広告

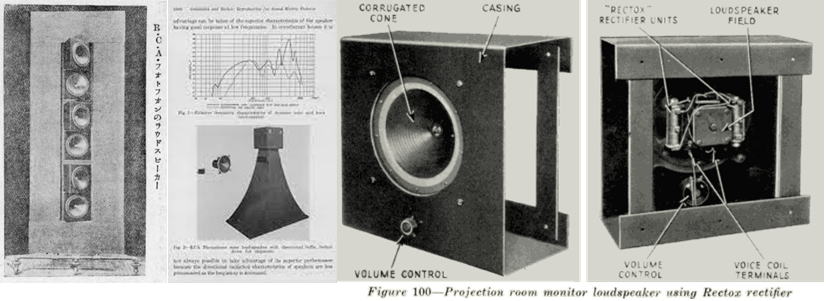

当時の拡声器は、もともとPA用途に開発されたマグナボックスはもちろんのこと、WEの548CWは東京駅の構内放送に使われ、品川駅では6Aホーンを使ったPAシステムがあったというので、映画館でも使用された可能性が十分にある。光学録音方式が開発されてまもない昭和5年には帰山教正

著「シネ・ハンドブック」に、WEがホーン方式(図は6Aホーン)、RCAがコーン方式(12インチのトーンゾイレ型)と、それぞれの拡声器の特徴を紹介している。昭和4年に新宿

武蔵野館が国内最初にトーキー「進軍」「ハワイの唄と踊り(南海の唄)」をWE方式で上映した。この時はスクリーン上側に高さ15フィート(4.5m)のホーンが4本と紹介されているので、WE

555+13Aホーンが早くも設置されたと考えられる。この武蔵野館は徳川夢声、松井翠声、山野一郎らを活動弁士に抱えてまさにトーキー争議の台風の目となったが、鉄筋コンクリート造で4階席、冷暖房完備というモダン建築であった。昭和5年の国際映画通信社

編「日本映画事業総覧」では、トーキーのフィルム自体が外国映画だけだったので、ウェスターンとRCAフォトフォンのほかレコード再生によるシネフォンもまだ健在であった。国産のトーキー映画は、松竹の土橋式松竹フォーンから茂原式スーパー・モハラ・サウンド・システム、日活の東条式イーストフォンが知られるが、キネマ旬報社の昭和11年の一覧では、米国のWEとRCA、英ローラー、独トービスのほか、日本製でも石橋式、松田式、野村式、山本式、新田式、ミクニ、コーノトーンとかなりのバリエーションのあったことが判る。この頃にはWEもワイドレンジシステム(3wayマルチ)に移行しており、現在最も高値で取引されるビンテージ機器となってる。

RCAフォトフォン・システム:開発されてすぐに日本にも導入された(昭和5年)

昭和2年に建て替えた新宿 武蔵野館とアメリカでのWEトーキーの設置状況

日本初のトーキー映画「マダムと女房」と新宿 松竹館のイルミネーション

昭和10年の映画チラシとWEトーキーシステム導入映画館

国産で高級スピーカーが全くなかったわけではなく、七欧(ナナオ)無線電気商会では、昭和2年からフラワーボックスというブランドで高声器用のコーンスピーカーを製造しており、例えば昭和8年のカタログにある30cmフィールドコイル型ダイナミックスピーカーは6Wの入力が可能で、単発で245や247真空管シングルに適しており、さらに250真空管プッシュプルで3発以上使用すると非常に良い成績が得られると説明され、高級電蓄からPA機器まで幅広く使用されていたと考えられる。例えば戦後に製造された日本フェランティ、日本ハーク、リストなどのプロ用スピーカーは、日本でトーキーが始まった昭和6年以降、10数年の間に既にトーキー市場がしっかりしていたことを示しており、ナナオ商会のカタログはその最初期のものとなる。

七欧(ナナオ)無線電機商会のフラワーボックス・ダイナミックコーンスピーカー(昭和8年)

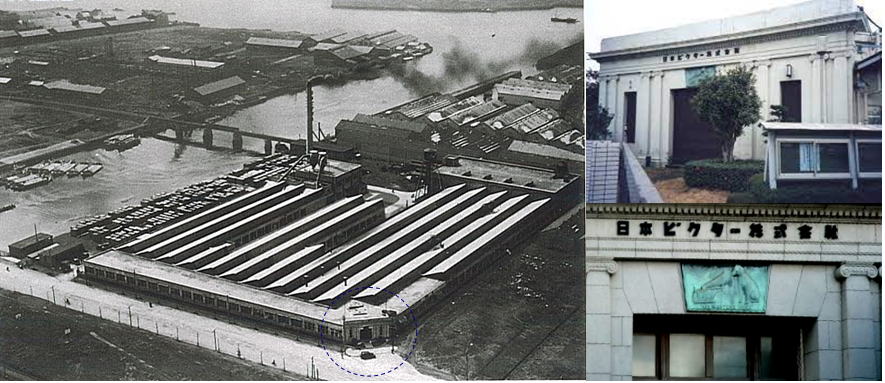

アメリカ製のメーカーでもRCAビクターは、日本国内の合弁会社でライセンス製造を行うことが合理的と考え、昭和5年には工場ラインを整備して翌年には5球スーパー高級ラジオ電蓄を生産開始している。2011年まで残っていた正面玄関は、有名なニッパー犬のレリーフが下から見上げると真っすぐに見えるように末広がりにしたりと、色々とこだわりのある門構えだった。

日本ビクター 横浜工場(昭和5年)と国産ラジオ・エレクトロラJRE-31(5球スーパー)

日本の蓄音機製造の草分け的な日本蓄音器商会(ニッポノホン)から事業継承した日本コロムビアは、これと全く逆の方向の市場戦略で、あくまでもアコースティックな蓄音機にこだわり、電気がいらずどこでも聴けるポータブルで攻めた。いかにも安っぽい感じを受けるだろうが、モボ・モガのライフスタイルにはむしろこっちのほうが尖端的であり、戦前の日本のサウンドスケープはこちらの印象のほうが強くなっている。

明治42年創業の川崎工場(ネオンサインは昭和6年設置)、時代は移り変わりポータブル蓄音機の時代へ

少しニアミスなのが、カフェー「クロネコ」に設置された大型電蓄で、どうみても特注品なのだが、元となったモデルがよく判らない。少なくとも当時のRCAビクター、コロンビア、ブランズウィックはおろか、Capehart、Scott、Zenithなどの最高級Hi-Fiラジオともデザインが異なる。似た形の格子にジェンセン社のImperial

Dというスピーカーシステムがあって、幅82cm×高138cm×奥行62.5cmというものなので、トップにレコードプレーヤーを付ければ写真と同じような感じになる。このImperial

Dの中身がまた豪勢で、WEのトーキーに使われたユニットのベースモデル、M20ウーハーとQ3ツイーターが奢られていた。この年代判定が難しく、写真の小坊主コスプレが1930年に話題になったもの、WEのワイドレンジシステムは1933年からスタートしているが、それをジェンセン社に発注する時点でベースモデルとしてM70、Q3ユニットは1930年から既に存在していた。はたして、まだ名の知れないメーカーの最高級ユニットを馬の目を抜くように採用したのかが焦点となる。ジェンセン社は1930年にWEへ596型ツイーターを供給していたが、日本ではまだ存在がほとんど知られていない。そのほんの1,2年の差なのだが、すごく大きな違いがそこには存在するのだ。もちろん電気録音が標準化された1930年以降の録音は、藤山一郎、東海林太郎など懐メロの黄金時代となる。

Jensen Imperial D型スピーカーシステム(1935):トーキー用のユニットが潤沢に使用された

ここで私目が再度チャレンジしたのが、ダイナミックスピーカーの老舗中の老舗である米ジェンセン社のPA用スピーカーでの再生である。ジェンセン社の歴史は、20世紀アメリカ音楽の歴史である。これは大げさではない。そもそも、デンマーク移民だったピーター・ジェンセンは、アメリカでラジオ技術者としてスタートしたが、ムービングコイル型のPAホーンの開発によって1917年のマグナボックス社の創設者に名を連ねる。その後、1927年に独立してシカゴに移住して以降は、コーン型ダイナミック・スピーカーの製造で全米一のシェアを誇るにいたった。ジェンセンに商才があったのは、自社ブランドに拘らず、アッセンブリーを手掛ける電機メーカーのニーズに沿ってOEM生産したことで、WE社のトーキーシステムから、ベル&ハウエル社の映写機用スピーカー、ケープハート社の高級電蓄用スピーカー、プレスト社の放送用アセテート録音機の音声チェックモニター、ハモンドオルガン、フェンダーギターの楽器用スピーカーにいたるまで、あらゆる分野にユニットを供給した。いわゆるオーディオの世界では、ほんの一部の製品しか知られないものの、Jensen製スピーカーはアメリカの電気音響技術の中核を占めており、メーカー毎の個性のほうがより大きかったと言える。

1917年の街頭PA装置のデモ(左)、1941年のカタログ(右)

私の使用している1947年開発のジェンセン C12Rは、ちょうどSP盤やAM放送の拡声に特化したエクステンデッドレンジという仕様で、100~8,000Hzをプロポーションのくびれを艶やかに強調して再生するようにしている。これより後の時代だと15kHzまで伸ばしたフルレンジが優勢になり、レンジの狭いラッパ吹き込みはモゴモゴして話にならない。大正の音響機器といえば、卓上の蓄音機や鉱石ラジオとなっており、その存在自体が珍しいものであった。そのためか戦前の日本のオーディオ史は、並四ラジオとラッパ型蓄音機と相場が決まっており、ペナペナのマグネチックスピーカーの貧しい音で聴くことが味わいと思う向きもあるにはあるのだが、そこを一歩抜け出すことで、本来のエンターテインメントの醍醐味が伝わってくるのだ。ここはバタ臭く大見得を切って再生してみよう。

【私の現況の電気音響装置】

私はビギナー的スタンスで音楽を楽しむことを旨としているので、どの時代の録音もCDで試聴している。ところがSP録音の復刻盤は、LP、CDを問わず復刻技術者のポリシーそのものが音調を支配しており、ある復刻は相性が良くても、ある復刻は相性が悪いという風に、ニュートラルな音調というのが得にくい。例えば英EMIやパール盤、米デッカは針音を完全にフィルターでカットしてモゴモゴしがちだし、これに合わせて音調を合わせると、RCAやテレフンケンはカスカスの乾いた音になる、という具合である。もっとややこしいのが、電気録音を契機に開発された蓄音機の女王ビクトローラ・クレデンザは、実はラッパ吹き込み時代は不得手で、英EMGがアコースティック録音で最高の音質が得られるように大型ホーンの蓄音機を開発したくらいである。つまり、1920年代でも高音質の基準が定め難かったと言えて、さらに1930年代から現れたHi-Fiという概念以前の録音に関しては、聴けるだけでも有り難いという意味以上のものがなかったといえる。そこで貴重なSP盤の復刻をニュートラルに聴ける状態にすることが、音楽鑑賞の第一歩となるのだ。

私のオーディオ・システムは、この課題に取り組むべく、1947年に開発されたJensen C12Rという12インチ径のエクステンデッドレンジ・スピーカーを中心に、これにコーンツイーターを取り付けて2wayにしたモノラル・システムを組んでいる。これは1930年代欧米の高級ラジオと同様の仕様で、実は1970年代の日本製ラジカセまで続いた由緒ある仕様である。せっかくCD復刻盤の再生をメインにしているので、貴重かつ希少なビンテージ品はあえて取り入れず、どれも現在製造している現役ユニットで構成している。

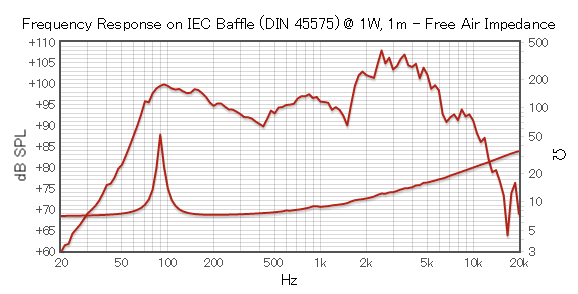

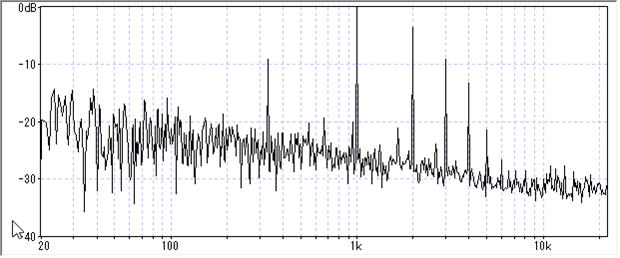

このシステムの周波数特性であるが、私のオーディオ装置はフラットな特性ではなく、200~2,000Hzを中心にカマボコ型のカーブを画いている。これは大きなホールでの音響特性と近似しており、1930年代に米国映画芸術科学アカデミー協会が、当時の映画館の音響を計った平均値を示したもので、この後に8,000Hzまで拡張したワイドレンジシステムに移行する前のものである。2wayとは言いながら、Jensen特有の中高域のピーキー鳴る音をカットして補完する程度のもので、かなり控えめな使い方である。

カマボコだろうがなんだろうが私好み(点線&右側は1930年代のアカデミー曲線)

このアコースティックな高域ロールオフ特性について言及すれば、その最もたるのは英EMG社 Mark X型蓄音機で、これは電気録音が登場した後に、旧来のアコースティック録音を最高の音質で再生するように設計されたもので、これは電気録音用にフラット再生にしたクレデンザに比べても違いがよく分かる。大正時代の録音は、針音のほうが激しい盤も少なくないので、旧来からイコライザーでハイカットする手法が取られてきたが、高域をただ切るのではなく、ロールオフさせるのが良いのだと判る。

巨大なホーンをもつEMG X型蓄音機

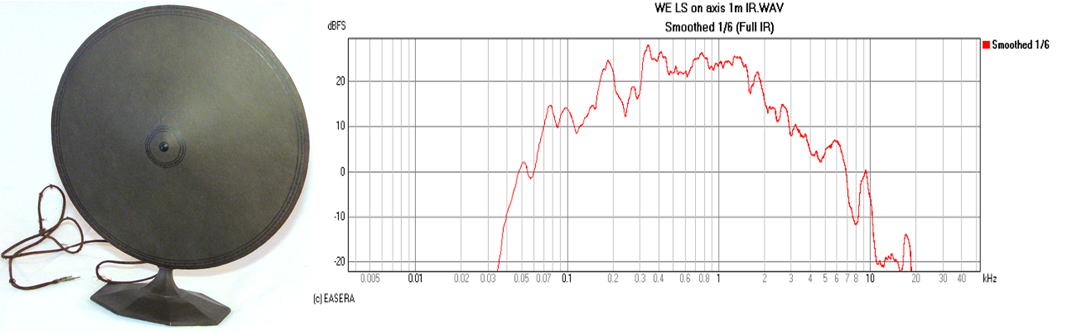

また、ほぼ新品のまま箱に入って見つかった1926年製造のWE 560型 陣笠スピーカーと、私のスピーカーシステムとは、ほぼ瓜二つの特性であった。これはちょうど1919年に米国での英マルコーニ社の通信設備独占状態を回避するため、国策会社RCAが設立され、それまでWE社が自由に販売していた無線通信システムが排除されたことと、その技術の延長線に1925年の円盤再生型トーキー事始めの頃のモニターシステムとして再構築したのと、ほぼ同じ音響特性を言い当てたことになる。一般にヴァイタフォン方式は、555ドライバーと15Aホーン、あるいは同時期に開発されたビクタートーキングマシーン社の高級蓄音機クレデンザがその筆頭に挙げられるが、そこの繋ぎのところで陣笠スピーカーが存在していたのだ。ちなみにこれより一回り大きい548CWは東京駅の構内放送で使われていた。

RCA編成前のWE社製ラジオ局、初期トーキーVaitaphoneのデモシステム

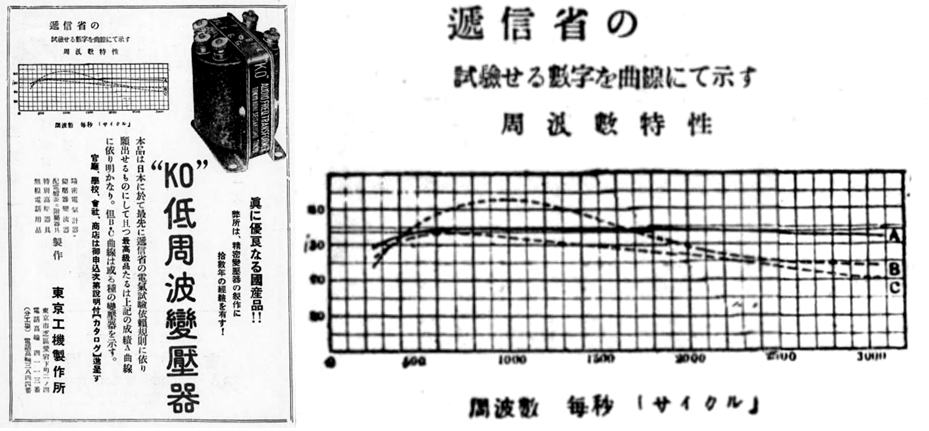

さらに、大正15年の「全国ラヂオ商取引便覧」掲載の東京工機製作所の広告には、古いタイプの低周波トランスの特性が載っており、これもなだらかなカマボコ型特性を示している。

使いこなしの点では、私はチャンネルデバイダーを使って2wayのマルチシステムを組んでいるが、これはチャンデバを使ったほうがクロスオーバーやレベルの調整が楽なのと、モノラルスピーカーにステレオアンプの2chを有効に使えるという、二重の「ついで」が重なってできたものである。一方で、アンプからみたスピーカーのインピーダンス負荷は素直なものに留まるため、反応がキビキビして見通しが良いのも利点である。フィルターがパッシブとアクティブで鶏か卵かの違いはないはずなのだが、アクティブ側のチャンデバでコントロールしたほうが、ビートのイン-アウトの見通しが遥かによくなる。「ついで」のはずが一石二鳥となったわけだ。ちなみにベリンガーのチャンデバの音色は、組込みICチップの音をいじらずに使っているため、全体に薄っぺらい音調になりがちであるが、私はビンテージ設計のサンスイトランスST-17Aを挿むことで中域の太い音調に整えている。

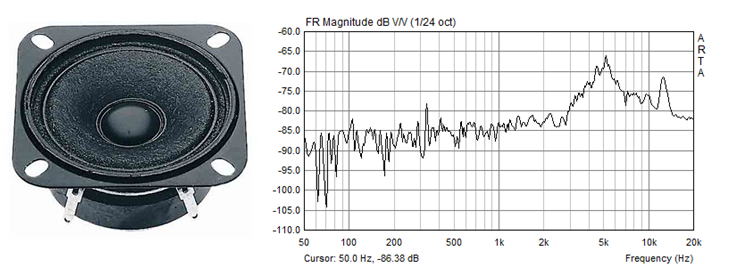

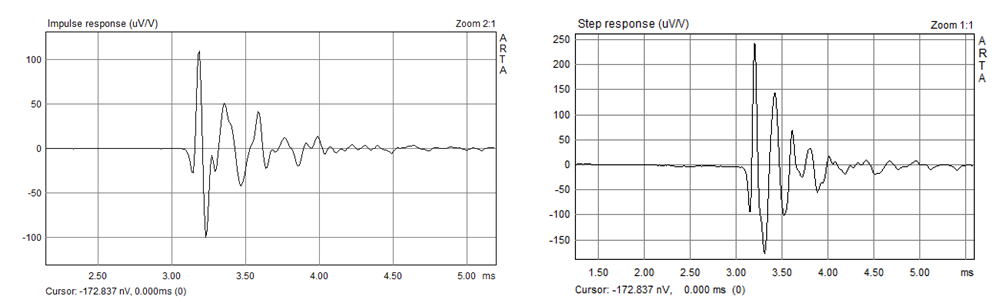

Jensen C12Rは3.5kHzで切っているが、これはボイスコイルで中高域に強い分割振動をもっていて制御が難しくピーキー鳴りやすいためで、なおかつ生きの良さを引き出すため帯域ギリギリまで引き延ばしたいというラインである。これとコーンツイーターVisaton

TW6NGの鈍めの立ち上がりがピッタリのタイミングで、インパルス応答が見事な1波形のまま保持されている。実はツイーターを追加した効果というのはほんの少しで、これも耳で確かめながら良い塩梅を探った結果である。ステレオだと定位感を出すために、パルス音の先行音効果をデフォルメしないといけない場面でも、モノラルだと自然な音響バンランスでそのまま鳴らせばいい。

C12Rをチャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

【レトロスペック 三種の神器】

私のオーディオ・システムはレトロスペックだが、現在も製造されているオーディオ・パーツを使用している。そのうち外せない3品を以下に挙げる。

Jensen C12Rは、1947年に開発された仕様をそのまま引き継いだ汎用のPAスピーカーである。従来の拡声器と異なるのは、ステージから離れて聞いても耳につくラウドネスの効果を持たしていることで、100Hzと4kHzの山は1940年代に研究が進んだ補聴器の理論を応用したものだ。現在はギターアンプ用として売られているが、1960年代前半まではジュークボックスにも搭載されるなど、ロックやソウルにあってレジェンド中のレジェンドである。それはライブステージでも商用レコードでも、このユニットで共通の地平線を画きながらサウンドキャラクターが確立していったことを示す。つまりブルースもロックも、このジェンセンのサウンドを見本にして育っていったのだ。この少しあざといくらいの表現が、大正~昭和初期のエロ・グロ・ナンセンスの危ない匂いを嗅ぎ取ってくれることだろう。このC12Rは、フィックスドエッジの機械バネが利いた強力なミッドローが特徴で、なおかつQts=2.0以上というガチガチのローコンプライアンス型のため、後面解放箱にそのまま収めてもビクともしない。

Jensen C12Rと正面の周波数特性(斜め45度でフラットになる仕様)

ツイーターのVisaton TW6NGは、オーディオ用に使える数少ないコーンツイーターで、中央のキャップが樹脂製で少し70年代風の艶が載っているが、基本的にはドイツ製のラジオに標準装備されていた規格に準拠している。ちなみに、TW6NGの特性は以下のとおりで、5kHzと13kHzの共振でザワついているだけの、三味線でいうサワリに近い機構であり、現在のHi-Fiの基準からすれば極めていい加減な設計だと判る。現代のステレオ技術のように定位感を明瞭に出すようなニーズには全く応えられない。一方で、モノラルでの高域の拡散という意味では十分な機能性を有していて、これがジェンセンの切れ味スパッといくタイミングと、じわっと馴染んでくれるのだ。このコーンツイーターのお陰で、ジェンセンのキレキレの音にしっかり噛み込んだ粘りが出て、相性はバツグンである。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

ライントランスとして使用しているサンスイトランス ST-17Aは、昭和30年代から製造されているもので、機能としてはB級アンプの分割トランスなのだが、そのサウンドテイストがボーカル域にしっかりフォーカスされ、なおかつ中域に渋い艶が載るMMカートリッジのような味わいがある。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

Jensen C12R+Visaton TW6NGの1kHzパルス応答特性(ライントランスで倍音補完)

ヤマハの卓上ミキサーに付属するデジタルエフェクターのうち、これまで超古い録音に関しては、再生レンジを2オクターヴに絞り込む「ラジオボイス」というエフェクトに限ると思っていた。ところが、これが戦前の日本の流行歌にはあまり合わない。何が合わないかと言うと、大道芸の甲高い声を吹き込んだ録音の場合、もともと

か細い声質がさらに乾いて、カスカスの音にしかならないからだ。ところが心機一転して「カラオケ」エフェクトに切り替えると、これまで欧米音楽では相性の良かった他のリバーブに比べ、途端にレビューの賑わいを彷彿させるような潤いのある状態になったのだ。ここでカラオケなるものに焦点を当てると、スナックやバーという狭い店舗で、ホールで歌うような効果をもたらすものであり、それがそのまま録音スタジオでの収録をレビュー劇場の音響に還していくようなのだ。しかも当時歌っていたのは、ほとんどがマイクを使わずにアコースティックな状態で歌っていた歌手ばかりで、ヘタなカラオケと違って歌声に芯がある。

【人間に心地よい物の大きさ】

これらの特性は、イコライザーなどの電気的な造作で、どうにでもなると思うだろうが、実際にオーディオ体験という肉体的な快楽を満足させるには、その言葉のままにフィジカルで機械的な解釈が必要となる。いわゆる等身大の再生ということになるが、欧米ではFull-Bodyと言っているものである。そうでなければいけない理由は、録音の歴史が始まった頃から、マイクと楽音の距離はほとんど1m以内に収まっているからだ。ステレオ録音での音場感とか定位感というのは、録音した後から取って付けたようなものである。つまり録音での音響的なスペースファクターの原位置は、マイクと楽音との距離であり、そこに含まれた空気感で、演奏のパフォーマンスのダイナミックレンジも決まるのである。モノラル試聴はステレオ感で分散されたマイク同士の距離を一度リセットして均等に聴く行為でもある。このように私にとってモノラル試聴とは、音楽家のパーソナリティと密接することであり、あたかも一流のミュージシャンが我が家に訪問しているかのような、近接感のある関係を音楽で築くことである。

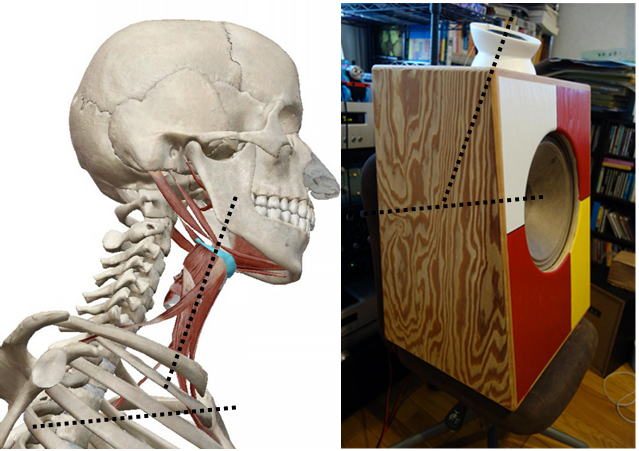

以下の写真をみて欲しいが、30cm規模のモノラルスピーカーでもディスクサイドに置けば、このとおりコンパクトに収まる。この距離はちょうど人と人とが談話するのにちょうど良い距離であるが、実は洋の東西を問わず人間の住む家屋の多くは、人間の体格や声量に最適なようにできている。これは近代建築に大きな足跡を残したル・コルビュジエのモデュロールをみても明らかであるが、人間の大きさは部屋のレイアウトがスムーズに収まる。

モノラル試聴の奥儀は密接した対話関係にある

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

カマボコ特性のもうひとつの意味は、それが人間の声をリアルに表現する特性でもあることだ。スピーカーを30cmとした理由は、低音の増強のためではない。200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたJensen

C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。ツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくってみた。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

|

【白髪頭のサラリーマン1年生】

◆そろそろ潮時◆

ところで大正ロマンの流行歌を、なぜにサラリーマンの生活趣向から考えようと思い付いたのかというと、個人的な話で恐縮だが、当方50代半ばになりライン担当から外されて、いわゆる当世風のDX要員への配置転換が気に入らず転職したことに起因する。まぁDXとは言っても昔のスパイ映画に出てきそうな情報分析とやってることは一緒で、過去のデータ傾向から業務課題とその損益効果についてシミュレーションするということになるのだが、リスキリング(教師なしのただの独学)を兼ねてビジュアル分析に関するNVACアジェンダの翻訳と、派遣された部署の3万件/年に関する100ページの業態分析レポートを半年で書いたところで、その部署の課長が読み切れなければタダの紙屑。これでは残りの10年間のサラリーマン人生を乗り切るのは無理と判断した。

ところが新しい職場は東京のド真ん中の高層ビル。これまで工場務めだったので服装など気にしなかったが、白髪のほうが多くなったこの歳になって、はじめてスーツ姿で電車通いをはじめるにあたり、嬉し恥ずかしの通勤電車デビューである。

田舎から上京するのに片道100分のプチ旅行となるので、水分補給のための水筒と、急な雨に対処できるように折り畳み傘(12本骨)を入れるなど、それなりの装備が入るリュックでスタートした。

ところがこれが地下鉄をまたぐときに厄介で、なで肩+猫背のわたくしが前向き背負いにすると、バランスが悪く胸に密着せずリュックが腕に吊り下がるようになるので、吊り革の下に座る人もビクビクしながら眺める次第。これはマズイと思って肩掛けカバンにしようと考え探したものの、今どき大量に荷物を入れる用途のあるのは大学生のカジュアルなものしかなく、白髪のおじさんがスーツ姿でヨレヨレのカバンを肩に下げてウロウロするのは、なんとも居たたまれない。急遽、これまで一度も足を踏み入れたことのない表参道に出向き、「Herz」という革鞄を専門に製作する工房が直販している、2wayでシッカリした肩掛けベルトの付いたダレスバッグなるものを購入することとなった。通勤姿に合わせようとスーツを着て参上したものの、店が12時からしか開かないということで、休日のこじゃれた街並みでの時間潰しに難儀したが、オヤジが背負ってもそれなりに整うデザインで、工房での直販ということもあり5万円弱で収まりまずは一安心。 ところがこれが地下鉄をまたぐときに厄介で、なで肩+猫背のわたくしが前向き背負いにすると、バランスが悪く胸に密着せずリュックが腕に吊り下がるようになるので、吊り革の下に座る人もビクビクしながら眺める次第。これはマズイと思って肩掛けカバンにしようと考え探したものの、今どき大量に荷物を入れる用途のあるのは大学生のカジュアルなものしかなく、白髪のおじさんがスーツ姿でヨレヨレのカバンを肩に下げてウロウロするのは、なんとも居たたまれない。急遽、これまで一度も足を踏み入れたことのない表参道に出向き、「Herz」という革鞄を専門に製作する工房が直販している、2wayでシッカリした肩掛けベルトの付いたダレスバッグなるものを購入することとなった。通勤姿に合わせようとスーツを着て参上したものの、店が12時からしか開かないということで、休日のこじゃれた街並みでの時間潰しに難儀したが、オヤジが背負ってもそれなりに整うデザインで、工房での直販ということもあり5万円弱で収まりまずは一安心。

最初はスーツだけ揃えれば良いだろうとタカを括っていたが、家を出るのが朝早いこともあり、寝坊して髪の毛が立ったままでは恥ずかしいので、創業大正11年(1922年)の栗原帽子の茶色い中折れ帽(実は婦人も使えるユニセックス型だった)をかぶっていこう、とか、革靴もアシックスの履きやすいものを選んだが小指の爪が割れたので、ユニチカの幅広の4Eに買い替えたとか、色々と細かい出費が積み重なる。既に白髪も濃くなってるし、青系のスーツでビシッと決めたデキるサラリーマンを演出するのは無理なのだが、どうも私の中のサラリーマンのイメージは、ルネ・マグリットの絵画に出てくる山高帽のおじさんのようなのだ。しかしチャップリンじゃないが、アールデコのファッションに身を包むのが妥当なのだろうか? 私の好みとしては、オフィス・カジュアル全盛の今だからこそ、あえてクラシックな装いが年端に合った通勤電車デビューだと勝手に理解した次第である。

栗原帽子の中折れ帽、マグリットのサラリーマン、大正時代の地下鉄銀座線

一番難儀だったのは、これまで作業で汚れるからと軽視していた腕時計と名刺入れで、1000円の時計と百均の名刺入れはNGらしい。名刺入れは会社の顔といえるものを大切に持ち運ぶお品物のようだと理解したのだが、、同じ牛革でも本当にいろいろあって、極端に華美なものは身なりに気をつかっていないのにブランド被れと思われそうだし、かといってフレッシュマンと同じようなセミカジュアルなものでも、有り合わせのモノを取って付けただけのようで難しい。カバンと同じように革職人が自分なりに考え抜いて作ったものが良いと思ったが、意外なことに名刺入れは日本の革職人にとってはドル箱らしく、実はどの工房でも必ず名刺入れだけは品揃えがある。色々と調べてみたら、西欧スーツに会うデザインだからと横文字の仕様説明に流されず、日本に特有の風琴マチという外向きに織り込むタイプが名刺を傷めずにいいということ、そして良い意味でクタッとしたエージングされた風合いが自分の好みだと判った。最終的に決まったのは、明治43年から創業する服部という店が出している「風琴マチ

名刺入」という品で、これは鉄染めという少し聞きなれない手法で黒く染め上げた牛革を使用している。聞けば革を鞣す油に含まれるタンニンと鉄が反応して、革の内側から発色していくという。上から染料で染めた色にある表面だけのテカリが少なく、内側までしっかり染まった深いマットな色合いになる。使い古した感じが初めからあるわけで、しかも色落ちしにくいという仕様になる。

服部「風琴マチ 名刺入」

時計はタイパ命といえるサラリーマンにとって大事らしく、どれだけ時間を大切にしているかの御もてなしのようなものといえよう。とはいえウン十万もする腕時計なんて、オーディオ趣味を愛する私には投資の方向性が違うので、総額5万円以下で色々と探そうと一緒賢明ネット検索してみたが、メンズウォッチのほとんどがステンレスベルトのいかついもの。実はわたくしの腕は身長の割にか細く、このステンレスベルトなるものがマッチョに悪目立ちしすぎていただけない。30代、40代の働き盛りから、一歩身を引いた形に収めたいと思ったのだ。そこで革バンドのものを物色していたのだが、3針どころか5つも6つも針のあるものは、使いこなせないどころか、訊かれた相手に説明できそうもないし、金色のフレームはどうもドレッシーすぎる感じがして、それほど高給取りでもないのに見得を張っているようでいただけない。ようやく理解できたのは、腕時計は時間を秒単位で計る道具とはいえ、それを外から眺める人たちにとっては、その人と成りが時間を重ねてきたストーリーが存在するということだった。つまり50代半ばには、その熟成にふさわしい時間の経過を正しく告げる時計が必要なのだ。

最初に思い付いたのは、中折れハットの相性もあり、アールデコ時代のデザインを保ったもの、例えばFHBの四角のものとか、さらに踏み込んでLipのチャーチルとかを考えてみた。しかし、この時代の腕時計は実用品というよりはファッションそのものであり、指輪やネックレスに負けない装飾品なのだ。とてもサラリーマンの身なりとはいえない。もう少し方向性を変えて、ドイツのバウハウス・デザインのものを考えてみたが、デザインとしてやや尖っているのと、私のリスペクトするモンドリアン先生には申し訳ないが、自分が仕事でそれほど鋭利な知性の持ち主とも思えないので、この主張は却下。

|

|

新旧のオリエントスター

|

最終的に行き着いたのは、日本製腕時計ではもはや老舗になるオリエント時計(1951年創業)で、そのうちヘリテイジ・ゴシックという、初代オリエントスターをリスペクトしたデザインのものだった。個人的にはアラビア数字のものが視認性も良いので好みだが、ダイバーズウォッチは年甲斐もないので却下、ビジネス用途となるとドレッシーなものが多くなかなか難しい。もちろんセイコーやシチズンにも似たようなレトロなデザインがあるのだが、創業何十周年記念で発売されるようなもので、実用品としての使用感は感じられない。オリエント時計もターミネーターのようなセミスケルトンタイプが主流で、他に普通の時計を持っている人のセカンドチョイスのようなこだわりがあったが、親会社も同じようなものを出し始めたこともあり、このことろ正面から勝負を掛けて普通の出で立ちのものが出てきた。オリエントスターのヘリテイジ・ゴシックは、この辺のバランスがギリギリ切り詰められていて、ちょうど良い塩梅に収まるものだったのだ。

もうひとつ肝心なのは、オリエント時計が提供するメンテナンス・プログラムで、直販サイトで定価で買うかわりに、機械式時計には必須の3年に一度は分解・洗浄(2万円/回)を、最初は無料、以後は半値で行うというものだ。考えてみれば、自動車だって定期点検をしないとダメなわけで、しろくい中動いている時計だってメンテナンスしないと正確に動かないだろう。昔なら時計計屋=時計職人が街中にいたのだろうが、現在は売る専門の店がほとんどでそちらで買ったほうが25%ほど値引きしてくれるのだが、機械式の腕時計で定期メンテナンスの必要性を正面から主張しているメーカーはおそらくないだろう。予算は大幅に超えたが、これで残り10年のサラリーマン生活を刻むにあたり、同じ日本のなかでものづくりに携わる人間として、ひとつのストーリーができあがったわけだ。

◆夏に向けて◆

すっかり気に入ったフェルト製の中折れ帽だが、冬はあったかで良いのだが、八重洲の地下街を10分も歩いていると、意外と汗をかく。そこで夏用の帽子として、創業明治13年の田中帽子店「鬼麦カンカン帽」を所望した。どうも銀座のカンカン娘ではないが、戦前のモボからカンカン帽子は袴にも似合うと人気だったようで、これを被れるのはむしろ白髪おやじの特権のようなものである。しかしまあ黒ぶち眼鏡をかけると、どうみても道頓堀の食い倒れ太郎。妻からも恥ずかしいと罵られる始末だが、これも日本人に生まれ付いたさがと思い直し、そのまま受け容れることとした。

田中帽子店「鬼麦カンカン帽」、キートン、在りし日の帽子売り場

春夏用のチョッキ |

今度は、カンカン帽に合わせた(?)夏向けの通勤服。どうも順序が逆のようだが、涼しげであることと、カジュアル過ぎないことのバランスが意外に難しい。さらに私は、中年太りでお腹が出てるにも関わらず、お尻が小さいので通常のベルトでは段々とずれ落ちてくるため、サスペンダー(ズボン吊り)が大好きなのだが、麦わら帽子にサスペンダーというのが、お坊ちゃまのようでいただけない。そこをなんとかねじ込もうとしたところ、チョッキ(ジレとかベストと言うもの)を単体で使うケースのあることを知り、試してみたところピッタリとハマった。大体、チョッキは3ピースでお揃いのスーツのものだとばかり思っていたが、海外の例をみるとバーテンダーやカフェ店員などのほか、ハイジのじいさん(おんじ)までチョッキを単体で着ている。ようするに、英国紳士のルールブックが広く浸透した日本ならではの常識が、チョッキをちゃんと独立した衣装だとはみなさない傾向を生み出したようにも思える。その意味では大正時代に流行ったカンカン帽をかぶること自体が掟破りだったわけだが、そのおかげで逆のおしゃれの方法もみつかったわけである。ちなみにアウトレット価格で購入したPaul

Smith(タータンチェック)もTakeo Kikuchi(絞りストライプ)もどちらも日本製だったが、実は密かにこうしたチョッキ単体での着こなしパターンができる状態にあったといえよう。

あと老年になると尿の切れが悪くなって、モノをパンツに収めたあとにズボンまで若干濡らしてしまうこともある。冬は股引でなんとかなるのだが、夏用となるとどうも上手くいかなかった。ところが最近は発汗性の良い生地で半ズボンの股引(ロングボクサー)が売られており、これがなかなか履いたときにヒヤッとした履き心地で気持ちいい。よくみると、お腹周りを締め上げるゴム付きのものもあるなど、中年男性の様々な悩みに応えるべく企業努力も弛みなく続いているようだ。

【スピーカーをデコった件】

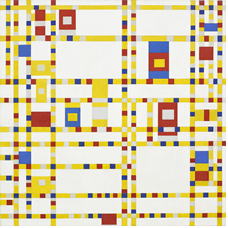

私の場合、スピーカーだけは自作になっているのだが、デザインはいろいろと試行錯誤したあげく、モンドリアン風のカラフルなものになった。気分はミッドセンチュリーのつもりだったが、年代的には同じ「デ・スティル誌」で活躍したアイリーン・グレイにみるように、1920年代のアール・デコのさらに先をいくようなものだったらしい。とはいえ、こうした大胆な色使いは自作だからできると言えるだろう。

シュレーダー邸(リートフェルト1924)

モンドリアンのNYアトリエ(1940年代) |

こっちは自作モノラルスピーカー |

アイリーン・グレイのE.1027邸の内装(1934)

モンドリアンといえば、作品名にも「ブロードウェイ~」とか「ヴィクトリー~」という風にブギウギの名を冠したものを残したように、晩年にアメリカへ移住したときにブギウギにひどく傾倒していた。いわゆるジャズではなく、なぜブギに特定したのか? よく明快なビートとリズムに触発されたと言われているが、モンドリアンがハーレム街の安酒場でリズムを取っているとはあまり想像できないし、ジュークボックスにコインを入れてじっと曲を選んでいるなんてのも愉快な絵柄だ。でも、もう少し長生きすればR&Bにもハマってたかもしれない。それほど時代が近いし、彼の画風が戦争の影をそれほど落とさずに、常に前向きだったことも功を奏したように思えるのだ。

|

|

これらの晩年の作品群は製作方法も特異で、色紙やカラーテープをキャンバスに貼り付けただけ、という誰でもマネできるものにまで昇華されていた。自身の美学に絶対的な自信があってのことだろうが、最近になって、紙テープでの試作品「ニューヨーク

1」が75年もの間、「逆さま」に展示されていたことが発覚して話題になった。そもそもアトリエから運び出し、裏側のサインを根拠に「逆さま」に展示した後、競売に掛けられて以降そのままだったと言われるが、それまでピッチの狭いほうが地平線で、そこから立ち上がるビル群を現わしたというような評論まで出ていたというのだから、難解な現代美術にさもありなんという事件に発展した。しかし美術館としては、元に戻すとテープが重力で垂れ下がりレイアウトが狂うので、もはやそのままにしておこうということだ。

モンドリアンの作品は、その単純なレイアウトのため模倣も多いのだが、現物をみるとそのキャンバスの厚みまでが作品と思わせる重量感がある。それはキャンバスの脇まで下地が均質に塗られているということもあるかもしれないが、ブロードウェイ・ブギウギにしても、近くで観ると色紙が捲れたり皺になっていたりと散々だが、たとえ小学生の切り絵のようなものであっても、その大きさという実在感がモノを言っているように思う。それはどんなにチープな造りでも「これが俺の芸術だ」という叫びが聴こえてくるのだ。

別の面では、モンドリアン自身は最先端のアーティストであったと同時に、バウハウスで教鞭を取るなどの教育者としての一面もあり、あるいはファインアートという唯一無二の存在から、より普遍的な美の追求をストイックに続けていた可能性もある。それが色紙やカラーテープのような誰でも手に入れることのできる素材での作品構成に向かわせたのかもしれない。ある意味では、ポップアートからミニマリズムまで網羅できるほどの幅広い可能性があったともいえるし、現在のコンピューター・グラフィックスのデジタルっぽいカクカク画はモンドリアン抜きには考えられない。

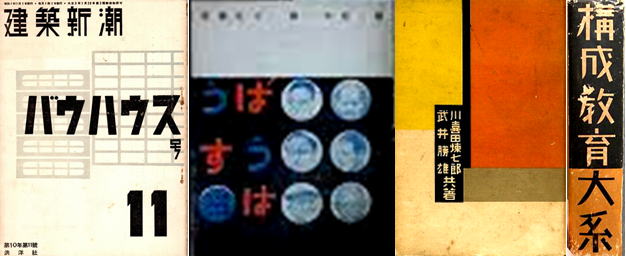

日本でのバウハウス受容は、1929年に「建築新潮」と「建築紀元」の2つの建築雑誌でバウハウス特集号が発行され、1932年にはバウハウス教育を目指した新建築工芸学院(川喜田煉七郎主催)が銀座で発足し、「構成教育大系」なる分厚い教育書まで著している。この川喜田も建築家としては不思議な経歴を辿っており、同校が1939年に廃止される頃には店舗のファザードデザインの仕事に注力し、最終的には百貨店での商品の陳列やレイアウトという、今で言えば店舗デザイナーのパイオニア的な存在となった。この経歴ゆえに1930年代の尖端的な試みはほとんど評価されていないということになる。

モンドリアンと同時代のモダンデザインとして有名なのが、ロンドン地下鉄の路線図で、インフォメーション・デザインの教科書には必ず出てくる名作である。同じ頃のシリル・パワー作の地下鉄に関連する版画は、イタリア未来派の流れを汲みながら、当時の衝撃をつたえている。

ロンドン地下鉄路線図(Harry Beck, 1933)

Tube Train(Cyril Edward Power,1930頃)

同様の抽象化された路線図のレイアウトは、翌年の昭和9年に東京市電気局が市営バスなどを含めた総合的な路線図を作成。かつての田園都市線の閑散とした郊外の状況から一変して、既に都内を網の目のように交通網が敷き詰められていることが判る。昭和2年に開通した地下鉄銀座線のポスター製作を手掛けた杉山非水も、昭和5年に震災復興と商業施設(百貨店、地下街)を絡めたポスターを大量に作っており、明快な色彩とラインで画いたモダン都市の姿は、東京大空襲で壊滅的になった後でも再起されるほどのエネルギーをもっていたように思える。高層ビルに詰まった商業施設、分刻みで時間通りに運行される地下鉄、整然と整備された幹線道路は、今でも大都会の象徴として存在しているが、こうしたイメージが関東大震災後のたった10年間程の期間に達成されていることは、実は驚くべきことでもあるのだ。

東京市電気局の電車バス停留場案内図(1934)

杉浦非水の東京震災復興に関するポスター(1929-30)

当時のカフェーはとかくエロの方面が取り沙汰されるが、室内デザインとしても最新かつ最高のものが取り入れられており、フランス直輸入のアールデコの流行がみてとれる。

カフェーの内装を集成した写真集より(昭和8年):アールデコでも最新のものが取り入れられた

【大正パラレル・ワールド】

やや書き残した事柄を述べると、昭和初期の震災復興からもれた墨田川の東岸のことだ。いわゆる寅さんのように「生まれも育ちも葛飾 柴又」という人は少数派で、むしろ世界恐慌で霹靂とした農村を出てきた労働者が多く流れ込んだと思われる。童謡「赤とんぼ」のように、故郷に残してきた日本的な田園風景を良しとする嗜好もまた、大正~昭和初期のモダニズムの一面なのである。武者小路実篤らの白樺派、柳宗悦の民藝運動、柳田國男の民俗学など、和風と一括りにされがちな事物の本質を探求する人たちも少なからず存在した。

【新民謡と民俗学】

大正12年に野口雨情と中山晋平コンビが作った労働歌「須坂小唄」にはじまる新民謡運動だが、日本全国の俗信や民謡の採集にいそしんでいた柳田國男の民俗学の理念からすれば、文字文化の流入する以前の原初の口承文化を改悪するものとしてまこと恨めしい存在でもあった。一方で新民謡の作者は、野口雨情、西條八十、北原白秋など、童謡の作家として不動の人気を得ており、むしろ柳田國男の危惧は、本来の民謡が新民謡の流行の波に呑まれて、従来の口承文化が廃れてしまうことに他ならなかった。これは職業歌手といえる鶯芸者の広まりとも相まって、メディアの力で爆発的に変化を遂げたと言っていい。同様な意見は大正9年「江戸時代音楽通解」でも、江戸時代の古曲をレコードに残して保存しておこうという動きのあったことから、既に庶民芸能が流行の波に呑まれていく状況を写し取ることができる。

もはや国民的大ヒットとなった「東京音頭」と小唄勝太郎

その危惧の理由について読み解くと、童謡作家の多くは民衆的というデモクラシーあるいは人道主義という理念の上に立っており、それは農村への文明開化を伴う経済の進出も伴っていた。例えば、須坂小唄は信州の織物工場のために作られたが、それは養蚕という農家の副業を工業化したものであった。これは小津安二郎の映画「一人息子」にも描かれるが、母親の働く生糸工場の労働シーンは、昭和初期に既に田園風景の一部として描かれている。それと反比例して描かれるのは、少し勉強のできる子なら都会で一旗揚げるというのが、何かの憧憬のように共通の立身出世のステレオタイプとして織り込まれている。その息子が上京した母に見せた都会の素晴らしさは、実は自分のことではない誰かのものとして存在していることに、母親はすぐに見抜いてしまうのである。

この経済的な構図を崩さない限り、柳田國男の理想とした田園風景が自給自足で立っていくには、かなり厳しい状況であったと言える。一方で童謡や新民謡の作家たちは、おそらく著作権料を正しく勘定すると膨大な金銭を得ていたであろうが、時価で済ましていたことはまさに太っ腹な度量でもあったのだ。それは新民謡の担い手となる労働という基準から考えれば当然のことであったが、それが経済面でみたヒューマニズムというべきだろう。そこに歌本の出版、レコード会社の地方巡業などが少し噛んでいたことに、自給自足の口承文化という理念を踏みにじるものを見て取ったのであるが、それは少し表面的なことと思うのだ。

このことは日本の民衆文化というものに深くかかわった、民藝運動の柳宗悦の日本民藝館は目黒区、白樺派の武者小路実篤の記念館は調布市など、今ではとても田園とは言えない大都会に建っているが、その理念を表現する場も帝都に隣接する郊外地域であったことは、けして偶然ではないと思われる。彼らは急激に西欧化していく日本の状況に、何らかの不安や問題意識を持っていたことは確かであろうが、それに歯止めを掛けることは、実は本人たちの経済的な活動の場からして、ほぼ無理であったとも考えられる。

大正モダン建築の一翼を担う日本民藝館玄関、志賀直哉邸

違う面でみると、戦後アメリカで活躍したイサム・ノグチなどは、ニューヨークに点在するモダンな日本庭園をデザインしたが、そこに求められたビル街のオアシスのような嗜好は、むしろ都会というモダニズムと調和した日本的なものとして、ベクトルを向けてみることも可能だ。ただ現在の東京にあるミニ公園の試みは、多くが喫煙者の溜まり場として解放してあるようにもみえ、万人のための憩いの場としての機能性は正しく理解されていないように思われる。このことは、大都会のモダニズムを動かす当人たちの民俗的な習慣を理解することが肝要であると思われるのだ。その意味で考現学をはじめた今和二郎は非常にユニークな存在であったと言わざるを得ない。

イサム・ノグチ:チェイス・マンハッタン銀行プラザのための沈床園》(ニューヨーク 1961-64)

【宮沢賢治と北欧モダニズム】

日本で北欧のメルヘンチックな風情に憧れた人のひとりとして宮沢賢治がいる。童話作家としての憧れもあって、アンデルセンには傾倒していたようだ。「銀河鉄道の夜」に出てくる「人魚の都」にある豆電球による街路樹の装飾は、アンデルセンも足しげく通ったチボリ公園の賑わいをイメージしたものと思われる。

空気は澄みきつて、まるで水のやうに通りや店の中を流れてゐましたし、街灯はみなまつ青なもみや楢の枝で包まれ、電気会社の前の六本のプラタナスの木などは、中に沢山の豆電球がついて、ほんたうにそこらは人魚の都のやうに見えるのでした。

(宮沢賢治「銀河鉄道の夜」より) |

一般には自然児のような雰囲気のある賢治だが、意外にハイカラなものが好きな一面もあって、銀河鉄道のモデルとなったのは花巻から2箇所の温泉地を繋げる花巻温泉電鉄(大正2年(1913年)開通)だとされる。(「それにこの汽車石炭をたいていないねえ。」ジョバンニが左手をつき出して窓から前の方を見ながら云いました。「アルコールか電気だろう。」カムパネルラが云いました。(「銀河鉄道の夜」より))。当初、運営していた花巻電気会社では、社長に次ぐ取締役に母方の祖父宮沢善治、監査役には父・政次郎が加わっており、いわば賢治にとって電気は家族のように身近な存在だったようだ。そこを大正10年(1921年)から合併した盛岡電気工業(株)を中心に、関西の宝塚に似せた温泉リゾート計画が持ち上がっており、おそらくは銀河鉄道の書き出しは、そうしたモダンな気運に包まれた花巻の状況を反映していると思われる。

電気製品としてラジオが気になるが、盛岡のラジオ局開設は賢治の死後の1938年(昭和13年)なので、東京や仙台などでの放送開始は耳にしていたと思うが、電波の話までは持ち上がらない(弟の清六はラジオ、モーター販売などで実家を立て直した)。自然の事物との交感や鉱石の特殊な性質などを書いた賢治のことなので、電波というアイテムは結構相性が良いように思われるが、そこまで時代に追いつかずに留まっている。そのせいか、特別な道具をもたない、心の通信のようなニュアンスが端々に感じられるのだ。

同じデンマークを書いた書物に内村鑑三「デンマルク国の話」があり、植林による地域経済の復興を画いている。この背景にはデンマークに発足したフォルケホイスコーレ(国民高等学校)があり、国民の大多数を占める初等教育しか受けていない農民出の青年が、農閑期(1~3月)に寄宿し一般教養を学習する場として設立され、農産物輸出の成功をもたらした協同組合システムの下地となった。1926年1~3月(大正15年)には花巻農学校でフォルケホイスコーレに倣った3か月の合宿講座「岩手国民高等学校」が開催され賢治も農民芸術の講師として参加した。これを切っ掛けにしたかは定かではないが同年3月に農学校を辞職、農民芸術の講義を要約したものとして6月に「農民芸術概論綱要」を執筆、8月から私塾「羅須地人協会」を開き、地元の岩手日報に「農村文化の創造に努む 花巻の青年有志が地人協会を組織し自然生活に立ち返る」という紹介記事が掲載された。このような花巻での実践を通じて、賢治自身の物語をつむいでいくのだが、それは方言を交えた誰もが語り継げる平易な言葉、誰もが見て触れる事物によって構築されていく。こうした行動のベクトルは、同じ年に柳宗悦を中心に開始された民藝運動と並んで、20世紀初頭の北欧における手工業を中心としたモダニズムと同じ方向を向いているようにも思えるのだ。

フィンランドとの関係では、1919年から独立国として歩み出したフィンランドに対し、日本政府が(日露戦争の関係もあり)いち早く承認をしたため、日本大使として赴任したグスターフ・ラムステット氏の講演を1926年8月(大正15年)に上京したおりに宮沢賢治が聴きにいき、その場で意気投合して自分の本を送ったとされる(「春と修羅」「注文の多い料理店」の初版本)。

そのうちフヰンランド公使が日本語で講演しました。それが尽く物質文明を排して新しい農民の文化を建てるといふ風の話で耳の痛くないのは私一人、講演が済んでしまふと公使はひとりあきらめたやうに椅子に掛けてしまひみんなはしばらく水をさされたといふ風でしたが、この人は名高い博言博士で十箇国の言語を自由に話す人なので私は実に天の助けを得たつもり、早速出掛けて行って農村の問題特にも方言を如何にするかの問題など尋ねましたら、向ふも椅子から立っていろいろ話して呉れました。やっぱり著述はエスペラントによるのが一番だとも云ひました。私はこの日本語をわかる外人に本を贈りもう一度公使館に訪ねて行かうと思ひます。

(宮沢賢治「父への書簡」より) |

どうもこのとき大使は講演の最後に「農業技術の近代化によって伝統的日本の栽培方法は時代遅れのものとなる」と不用意な発言をしてしまい、これを快く思わなかった聴衆は、講演者に話し掛けることなく会場を去り、唯一人居残って話しかけたのが賢治だったとのこと。どうも講演の内容を聴き飛ばして、自分の興味本位で大使に話しかけたらしいのだ。ただこういうポエムな勘違いは、賢治のラッキーアイテムのような気がするのは自分だけだろうか? どうもフィンランドという国の別の面、北国の自然と共存していく国家形成を見いだしていたようにも思うのだ。

またオーディオ絡みでいうと、賢治は大のレコードコレクターであると共に、洋楽通(ベートーヴェンからドビュッシー、ストラヴィンスキーまで!)で知られている。大正11年(1920年)に花巻駅にある精養軒で学生を集めてレコードコンサートを開いたというので、まだラッパ吹き込みという名の通りのアコースティック録音の頃からの洋楽愛好家ということになる。英ポリドールから地方でのレコード販売に貢献したと感謝状を送られたとあるが、当時のリストのほとんどが米ビクターの録音だったことや、竹針について米ビクターに問い合わせていることから、おそらく卓上型のVictrola

VIII型あたりのゼンマイ式蓄音機を所有していたと思われる。レコードに対する蒙昧振りを示すエピソードとして、あるときレコードを買った後に帰途に乗った船が難破して命からがら救助されたが、丘に上がった後に警官に自分のレコードは無事かと訊ねて逆に叱られたという。北欧音楽はグリーグのペールギュント辺りまでで、ドボルザークの新世界などが交響曲としては最新のものとなる。ベートーヴェンの交響曲が大好きだったというから、当時のドイツ楽壇の傾向(シェーンベルクの初期作品は認めてもシベリウスは酷評した)からも、1928年(昭和3年)から録音が開始された英コロンビアのシベリウス作品は耳にしなかっただろう。シベリウスも作曲稼業の最後のあたりはアメリカからの委嘱が多かったが、ちゃんとした評価の確立したのはオーマンディ/ミネアポリス菅~フィラデルフィア管の時代からであり、アメリカ経由での音盤は届かなかったとみられる。残念ながら賢治が集めたレコードのほとんどは1945年の花巻の空襲で焼失したというが、あるいはそのせいで花巻の風土に根付いた文学のみがノスタルジックに切り取られているように思える。

ページ最初へ

|