【レコード=演奏批評の時代】

「レコード芸術」という雑誌をご存知だろうか。クラシック専門にレコード批評し、「特選」「推薦」「準推薦」のランク付けを行い、購買層にクラシック音楽の良識を提供しようとした月刊誌で、昭和27年の創刊以来、日本国内で半世紀以上もの間ほぼその地位を独占してきた。その批評家の先生方も非常に学識の高い専門家ばかりで、「交響曲」「管弦楽曲」「協奏曲」「室内楽曲」「独奏曲」「オペラ」「声楽曲」「音楽史」「現代曲」の各分野において、国内で右に出る者なしの強者揃いだった。そういう人の演奏批評は、現在横柄している口コミの単なる感想文というに留まらず、理に適った的確な作品=演奏論を短い文章でしたためており、音楽が貴族階級のリベラル・アーツの一翼を担っていた伝統を色濃く残すものであった。

【戦後のクラシック・レコード批評のパラダイム】

と、ここまでは一般論である。その演奏批評も時代の洗礼を常に受けてきた。つまり20世紀ならではの演奏史の展開について話題性を提供しつつ歩んできたのだ。

検証A.新即物主義

まずは創刊当初から物議を醸していた新即物主義(ノイエ・ザハリヒカイト)への対応であった。この新即物主義の日本への流入は戦前からあり、ドイツ文学者の武田忠哉の主催したノイエ・ザハリヒカイト学会なるものを通じて、文学、建築、音楽のあらゆる面で紹介されていたが、1941年の著書「新音楽論」のなかでは、作品としてはヴァイル「三文オペラ」を例にあげ(逆にヒンデミットは賞賛の限りをつくして表現派と紹介)、チェリストのフォイアーマンの演奏がザハリッヒで、ストコフスキーのバッハ編曲はその逆と評しており、同じような論調は戦後も継続されたと思われる。

戦後の新即物主義的な演奏への評価は、当の発祥の地がクラシックの本拠地ドイツであったために、フルトヴェングラーかカラヤンかという巷の喧騒を余所に、論評の方針をカラヤンかベームかという矛先に見事すげかえてみせた。もうひとつは、ナチスドイツを逃れてきた新即物主義の新天地アメリカでの演奏で、シカゴ響、クリーブランド管、ニューヨークフィル、フィラデルフィア管など、機能性において欧州のオケを遥かに上回る実力ももってしても、ニューヨーク以外は全てハンガリー系の指揮者で占められたこともあり、指揮者のバラエティで凌駕するベルリンフィルかウィーンフィルかの比較で何とか乗り越えた。

一方で、弦楽器の主流は、鋼鉄のように完璧に鍛えられたガラミアン門下の独り勝ちで、戦前から活躍していたハイフェッツはもとより、ジュリアード音楽院で結成されたジュリアード弦楽四重奏団など、「楽譜に忠実」という言葉がやや一人歩きしているようでもあった。ピアノに至っては、ホロヴィッツのような化け物ヴィルトゥオーゾはさておき、バックハウス、ルービンスタイン、ケンプなど戦前から新即物主義の洗礼を受けたドイツ系のピアニストが、お手本のような味わい深い演奏を全集規模で残してくれたが、戦後にデビューしたグルダ、ポリーニ、アルゲリッチなど、新しい演奏形態を開拓していったおかげで、クラシック音楽の多様性を担保できたのだ。

| ★磨き抜かれた鋼の美学 |

|

ベートーヴェン3番&モーツァルト40番

トスカニーニ/NBC響(1953, 50)

トスカニーニにとっては共に再録にあたり、かつての激しさばかり目立つ表情から、全てが流麗にニュートラルにまとまったファイナルアンサーのような演奏に仕上がっている。英雄はずっと単売されていたが、40番のほうはジュピターとのカップリングで旧盤のほうに人気があり、CD化に合わせてようやく日の目を見た感じ。その意味では、トスカニーニという個性よりは、作品の普遍的造形について語っている面があり、もはや論争ではなく講釈にいたっているような余裕も感じられるのだ。もうひとつはNBC響が全く安定したアンサンブルで応えているともいえ、モダンオーケストラのあるべき姿としてお手本のように存在している。 |

|

ハイフェッツ/ツィゴイネルワイゼン名曲集(1946-53)

戦前にツィゴイネルワイゼンといえばハイフェッツの名が出てくるほど有名だったが、これは1950年代の再録音で、なかなか再発されることなく埋もれていた。ところがこの頃のハイフェッツは芸風に一番磨きのかかっていた時期で、最初の一音からビシッと決めてきて、なおかつ、なまめかしい節回しを一挙手一投足全く外さずに弾き続ける、孤高の精神性も感じられる。氏がストラディバリウスよりガルネリを愛奏した理由は、こうした陰りのある表情を一歩踏み込んで出せるからだと思われる。 |

|

モーツァルト/ホルン協奏曲:デニス・ブレイン(1953-54)

昔からよく知られた名盤のひとつで、バルブ式ホルンでの問題点を一気にクリアし、天衣無為に天上の音楽に仕上げた点がすばらしい。おそらくプロデューサーのレッグの演出も含まれているのだろうと思うが、カラヤンも出しゃばらずに室内楽風にまとめ上げており、むしろブレインが一団員としても活躍していたフィルハーモニア管との完璧なアンサンブルが功を奏している。結果として牧神とヴィーナスの戯れるバロック絵画のような趣があり、そこを上品にかわすキューピットの茶目っ気まで感じられる演奏となった。 |

|

ジュリアード弦楽四重奏団/初期録音集(1949-56)

演奏論としての新即物主義は大いに議論されたが、楽曲としての新即物主義というのはかなりナゾめいている。現代曲の演奏のためにジュリアード音楽院の同士で設立された四重奏団だが、実は第二次世界大戦を契機にアメリカに亡命してきた、ストラヴィンスキー、シェーンベルク、バルトーク、ヒンデミットなど、戦前のモダニズム作曲家に触発された、アメリカ人の新古典主義の作曲家たちをターゲットにしていた。後にこの四重奏団は、18世紀の古典作品も同列で扱うことで、レコードの世界では新即物主義の先陣を切るようになったのだが、活動範囲の拡充とは反比例して、ここに紹介された作品のほとんどは再録音されることなく済ましており、モノラル録音であることも災いしてレコードとしてほとんど顧みられることがなかった。活動75周年を記念してのアンソロジーの発売となったが、ジャズLP風のオリジナル・ジャケットといい、クラシック作品のなかではマイナーリーグ扱いのアメリカ楽壇の目指したものを懐古するのもいいだろう。 |

検証B.古楽器奏法

もうひとつの洗礼の波は、古楽器にまつわる演奏理論の洗い直しで、上記の新即物主義がリスト、ヨアヒムなど19世紀の革新的な演奏者から出発しているのに対し、それ以前の古典派の時代に遡って、バロック音楽と地続きの演奏スタイルを模索しはじめたことによる。このため1970年代はアーノンクールやレオンハルト、クイケン兄弟などに代表される「音楽史」の分野での探求に留まっていたのに対し、1980年代にはホグウッド、ガーディナーなどが古典派音楽を演奏する古楽器オーケストラを結成するにいたって、「交響曲」「協奏曲」「独奏曲」「オペラ」における演奏批評の大系が、大きく揺れ動いたといえよう。一方でその行き着くところは、例えばビーチャムのハイドンとラ・プティット・バンドの演奏がどっちもロンドン風のドカッとしたものだったり、アーノンクールがヨーロッパ室内管でモダンと古楽器の折衷的なベートーヴェン全集を出したりと、けしてバロック風とは呼べない見識も明らかになってきた。この古楽器による修正主義の評価には、ほぼ30年間を費やしてきたわけで、批評家の執筆生命を考えると、作品=演奏批評のパフォーマンス至上主義が仇になったというべきかもしれない。

| ★音楽史の演奏にも歴史あり |

|

モンデヴェルディ「オルフェオ」:ヒンデミット/ウィーン響(1954)

アーノンクール80歳のお祝いに公開されたORF音源で、ヒンデミットがアメリカ亡命中に当時まだ断片的だった楽譜を校訂して、必要なところはアレンジするなどして完成させた版を使用している。この公演のウィーン交響楽団のメンバーにはアーノンクールが参加しており、結果的にその後の古楽復興運動の分岐点といえる記念碑的なコンサートともなった。全般的にはリュートやリコーダーを織り交ぜた室内楽的な構成での雅(みやび)な演奏で、無闇にドラマチックに盛り立てることなく、音楽史上でも最も初期の古典オペラを、全曲演奏することの意義を初めて示したものとも言える。

現在ではアーノンクール自身が優れたレコーディングを残しており、この演奏はまさに歴史的な記録と位置付けられるが、実はこの実況録音のリリースを切に願ったのはアーノンクール自身であることも付記しておこう。限定盤だった欧州プレス盤に対し、米M&A盤には前座のガブリエル兄弟の宗教曲も収められており、その意図するところは、古代ギリシア劇にみられる死人に対する宗教性との関連を想起させるための、ヒンデミットなりの工夫でもあった。こうした文学的なアプローチもまた、20世紀末の古楽復興のもうひとつの側面であったと指摘されよう。 |

|

イギリスのマドリガル集/キングズシンガーズ(1974-81)

この手のマドリガルは16世紀末の音楽というだけに留まらず、18世紀前半のエイシェント・ムジクスという古典音楽を鑑賞するための貴族のサークルのなかでも重要なレパートリーとして生き残っていた。これは不思議な感じもするが、シェイクスピアと同時代の音楽ということで選ばれたフシがあるものの、そもそもシェイクスピアと同列になんか語れるような奥行きのある歌詞ではないし、リュートソングなど様々な情報が気軽にアクセスできる現在において、ファラランラン~♪と何でも軽くいなしてしまうのは、おそらくマドリガルというジャンルについて一種のステレオタイプがあったことも判るが、それを結局受け容れてしまう自分がいるのにも気付くので、謎はさらに深まるばかりである。

この録音は、日本にも何度か来日して世代交代しながらも活動を続けるアカペラ男声コーラスグループの代表盤で、1970年代でこれだけ安定したハーモニーを各パート1名でこなしたのは珍しかったし、今も古びることのないスタンダードな歌唱である。 |

|

バッハ:無伴奏バイオリン・ソナタ&パルティータ/クイケン(1981)

古楽器で演奏された無伴奏バイオリンのマイルストーンであり、かつ乾いた録音へのケチもひとしお多いのがこの盤である。使用楽器は1700年頃にミラノで製作されたオリジナル楽器で、メディチ家の別荘という特別な場所で録音された。この録音でキイキイ鳴る原因の多くは、パルス波を過敏に拾うオーディオシステムの欠陥であると思っている。良く聴けば、中音域に渋く暗い胴鳴りの支えがあり、そちらの響きが乗る前に弓のタッチがマスキングしていまい、弦を引っ掻きまわすように聞こえてしまうのだ。おそらく当時の録音方式および録音会場のロケーションからすると、ヘッドホンでのモニターで録られており、ヘッドホンに匹敵するタイムコヒレンスを保証したスピーカーが今も昔もそれほどないことも災いしている。

|

検証C.ポストモダニズム

この1980年代以降に現れた「モダンの先」という言葉には語弊がありそうだが、その誤解の原因は概ねレコード批評における現代曲シーンへの無関心による。クラシック音楽におけるモダンとは、無調音楽やセリー理論にはじまる実験音楽といわれた前衛芸術にあり、それは音楽の存在可能性について問い掛ける尖端的なものであった。一方で、そのなかからミニマル・アート、ネオロマンチシズムなどの作風も生まれたが、現代に生きる現代的でない音楽作品というよく分からないものとなっている。このため実験音楽の擁護に回っていた批評家が、ポストモダンの作品を語る際の歯切れの悪さといったら、地上を這うオオワシのようなヨタヨタぶりである。

この歯切れの悪さは、ストラヴィンスキーの新古典主義作品への冷遇からはじまり、同じくフランス六人組、ドイツの新古典主義、アメリカのネオロマンチシズムなど、現代作品として評価する機会を逃してきたことも重なり、このジャンル分けそのものがクラシック音楽の歴史のなかで無意味だったことを露呈するようになった。

| ★由緒正しいポストモダン音楽 |

|

ブライアン・イーノ 空港の音楽(1978)

おそらくミニマル音楽がもっとも認知された作品として、この「環境音楽」と題されるシリーズが挙げられよう。これがポップミュージシャンのブライアン・イーノによって書かれたBGM音楽とされ、現代音楽シーンのなかに即座に迎え入れることに失敗したことは、クラシック音楽にとって悲劇のはじまりであった。しかしその作風にいたるまでの思索は、サティの家具の音楽に言及するなど、実はクラシックの新しい扉を開き、20世紀末のサティ・ブームにもつながる点を考えると、クラシック音楽界がイーノに何度礼を述べても足りないのではないだろうか? |

|

ジョン・アダムス:ハルモニウム/デ・ワールト&サンフランシスコ響(1984)

ポストモダン&ミニマル音楽の旗手だったジョン・アダムスによる合唱付きオーケストラ曲で、委嘱&初演を果たしたメンバーでの録音である。ここまでくるともはやミニマルとは呼べない規模で、むしろ巨大なポストモダン建築を思わせるバブリーな雰囲気も感じさせる。

再生の点で難しいのは、合唱との有機的なバランスを意識するあまり、この手の録音にしてはマルチマイクを立てずにワンポイントで録られているため、広大なサウンドスペースと引き換えに音の粒が潰れやすい点だ。ECM特有の柔らかい質感のサウンドと共に、サンフランシスコ響のよくブレンドされた有機的なアンサンブルが、この作品のロマンチックな一面を際立たせている。作品をよく聴きこんだうえで、アナログのワンポイントを選んだというべきだ。 |

|

ペルト:アルヴォス ヒリアードアンサンブル、クレーメルほか(1986-87)

漆黒のエンボス加工した厚紙のなかから「ARVOS」の朱文字がうっすら浮かぶ印象的なジャケットで、CDなのに存在感のあるデザインに何かを嗅ぎ取って店頭で購入した覚えがある。つまり現代のデザイナー家具に似た嗜好品としてのコダワリを感じた最初のCDでもあった。

旧ソ連時代のエストニア出身のアルヴォ・ペルトは、ロシアのイコニズムと結びつきあいながら、ティンティナブル様式と称して、鐘の音の余韻を追い続けるような書法で、音が鳴ってるほうが静かになるような絶対的な静寂を生み出している。ルネサンス・ポリフォニーを得意とするヒリアード・アンサンブルの中世的な佇まいと、A.デイヴィス、クレーメルなどの気鋭の現代音楽の推進者を得て、遅ればせながらのデビューCDとなった。 |

|

吉松隆:メモフローラ 田部京子&藤岡幸夫(1998)

こちらは極上の新ロマン主義風の作品で、基本的にピアノ協奏曲の体裁をとっているが、そういうジャンル分けなどどうでもいいほど、音楽としての美しさが際立っている。まずは吉松作品の紹介に務めてきた田部京子のリリシズム溢れるピアノで、この澄んだクリスタルのような響きがないと作品が生きてこないような感じがする。それだけ精神的な結び付きの強い演奏で、単なるアルペッジオの連続する箇所でも、作品のリリシズムを外れることがない名演奏を繰り広げる。もうひとつは音楽監督に就任以来マンチェスター管に吉松作品を一推した藤岡幸夫の目利きのよさで、フランス印象派風のパステルカラーのような管楽器の扱いといい、とても品の良いオーケストレーションを提示している。 |

【レコード=演奏史となる時間の蓄積】

クラシック音楽には音楽史というものがある。つまり作曲家を主軸に置いた音楽作品のコレクションであり、18世紀末のイギリスでバロック音楽を愛する貴族の間ではじまったものである。ちなみに商業コンサート(公開演奏会)もイギリスではじまったもので、それまで王侯貴族がお抱えの楽士に演奏させ、お館でしか聴けない音楽を、市民階級がお金を出し合って維持するフィルハーモニー協会はヨーロッパ各地で発足された。その先鞭を切ったバッハ・アーベル・コンサート、ザロモン楽団など、ウィーン古典派はロンドンを中心に発展していった。幼いモーツァルトがJ.C.バッハと出合ったのも、ハイドンが博士号を授与され晩年の交響曲を献呈したのも、ベートーヴェンが第九を委嘱されたのも、全てロンドンでの出来事である。

つまり、クラシック音楽という概念は、古い時代の音楽の保存を目的としたものであり、そこに新しい音楽の価値観を知らしめるには、アカデミックな作品批評というものが付いて回った。つまり将来も繰り返し演奏されるに値する作品であるかの審美的価値観が、クラシック音楽の中心となっていったのである。やがてその審美眼は作品をより良い状態で紹介するヴィルトゥオーゾ(名演奏家)の存在へと興味が移っていく。リストがベートーヴェン作品をコンサートで披露し、ハンス・フォン・ビューローがブラームスの作品をベートーヴェン第10番交響曲と呼んでみたり、こうした伝統回帰主義はクラシック音楽の保守性を生まれさせるには十分であった。

さて20世紀に入って、レコード(蓄音機)にクラシックの概念が投入されるにいたり、名曲=名演奏という価値観も同時に生まれ出たと言っていい。つまりレコード批評とは、19世紀に登場したヴィルトゥオーゾの芸能を引き継ぐかたちで生まれ、音楽作品の本質をより良いかたちで紹介する名盤というものもコレクションされるようになった。私の手元にある「クラシック不滅の名盤1000」(レコード芸術編)というのも、新旧の歴史に残る演奏解釈のカタログとして機能しているといっていい。こうした同じ音楽作品を歴史的に重層した演奏の比較・評価というものは、他の音楽ジャンルにはないものであり、クラシック音楽の特徴ともなっている。以下にみるベートーヴェンの演奏にしても、音楽作品の価値を深めるとともに、非常に個性的であることがわかる。

不滅の名盤でかならずランクインする名匠たち(あえて紹介は不要?)

そこで「誰が殺したククロビン?」ではないが、何が「レコ芸」を不憫な結果に導いたのか? かなり勝手な憶測をもって書き出してみた。

仮説A:レコード市場がクラシック音楽をゾンビ化させたのか?

一方で、この「不滅の名盤」では、個々のマエストロの芸風や、その演奏によってもたらされた楽曲の評価の変化点などについては解説しているが、それぞれの時代の演奏スタイルの変化や比較についてはあまり語らない。もちろん少ない文字数で語れる事柄の制限もあるが、精々、古楽器使用かどうかで停滞しており、それ以外の1960年代以前の独墺オケの奏法の変化や、フランスの管楽器の音色が変わったことなど、あまりコメントされない。その傾向の変化は、例えばカラヤンの芸風に集約され、欧州のオケのもつ優雅な音色に機能美が追加され無敵になったという類のものである。しかし、その足らないところと失ったものとの差は何だろうか? 問題の緒元は、指揮者の統率力と言われるものにあり、それに対する楽員の職人芸ともいえる楽器特有の合理的な奏法へのこだわりにある。この土地柄の出やすい楽器奏法のこだわりを捨てるか捨てないかで、楽員のクビが決まったとしたらどう思うだろうか? 楽員採用のコンテストによって、より優れた演奏技術をもった人材を選ぶ権限、つまり音楽監督のもつ人事権は、オケの国際標準化への道にストレートにつながっていたのだと言えよう。一方では、このような強権的な人事権を音楽監督に委ねたのは、もともとしがらみの薄い移民社会での実力主義に根差したアメリカのオーケストラにおいて成果を出した(セルやライナーなどはつとに有名だった)ものであり、カラヤンは鉄の意志で伝統的なオーケストラでそれをやってのけたというべきかもしれない。

もうひとつの視点は、各都市のオーケストラは19世紀の市民社会から生まれたものであり、それは必ずしも盤石な財政基盤のうえに立ったものではなかった。特に第二次世界大戦後の霹靂としたなかで、都市の財政規模に限界をもつオーケストラにとって、海外資本を容易に得られるレコード製作は喜ばしいものだった。音楽監督はレコード製作にふさわしい品質基準をコンサルタントする立場でもあったのだ。この時点で気づくことがあったと思うが、レコードで聴くオーケストラ音楽は、1960年代を境にサラリーマン化したといっても過言ではない。それは市民の税金や寄付という限界をこえて国際企業として運営するための、20世紀のオーケストラが歩むべき道筋となったのだ。

これに追従して、ソリスト全般にもミスタッチのない完璧主義が横柄し、ホロヴィッツのライブ録音修正などは序の口、マルチトラックで継ぎ接ぎされたテープ収録も辞さない商業主義に沈んでいった。そもそもレコードなるものが複製芸術なので、こうした現象は起きてしかるべきことだったのだが、問題は堂々とそれをやるか、罪悪感に敗けて萎縮した演奏をするかの違いであった。より完璧なレコードの製作は、国際コンクールでの欠点のない演奏スタイルと連動して、1970年代以降には新即物主義という呼び方自体が古いと思わせるほど、演奏家にとってデフォルトの事項となり、クラシック演奏の9割はレコード演奏の影響を受けて水準を上げてきたといえよう。

おそらくアメリカ向けのマーケットを意識した広告出演(1970年代初頭)

| ★味わい深いサロン風マナー |

|

グリーグ:抒情小曲集 エミール・ギレリス(1974)

スウェーデンのカール・ラーションの家族画をあしらったジャケ絵が、この演奏の全てを物語っている。淡い水彩画に浮かぶ画家の妻の姿は、浮世絵を彷彿とさせる大胆な構図で大輪の花に囲まれ、ふと振り向いたときの幸せそうな表情を見事に捉えている。これがハンマースホイの絵だったら、全く別な印象をもったことだろう。

ギレリスの師匠のネイガウスは、第一次大戦前にウィーンやベルリンでゴドフスキーに入門して研鑽したピアニストで、シマノフスキー、スクリャービンと同じ時代に生きた人でもあった。ギレリスは1950年代に西側デビューしたとき、鉄のカーテンの向こうからきた鋼鉄のピアニストという異名をもったが、1970年代に入るとそのレッテルを返上するかのように、師匠譲りのリリシズムと構成力のバランスのとれた演奏を録音するようになった。ドビュッシーが「子供向けの甘ったるいペロペロキャンディー」と言ったかどうか定かではないが、このグリーグの小品集は、そういう意味ではコンサート・プログラムには乗りにくいものの、19世紀末の穏やかな時間の流れを伝えるレコードならではの素晴らしい体験を残す名盤である。

|

|

リスト:超絶技巧練習曲 アラウ(1974)

1911年からベルリンでリストの弟子であるマルティン・クラウゼに師事し、1925年にはシュテルン音楽院の教授に就任したという、超早熟のピアニストであったアラウ。第二次世界大戦を契機にアメリカに拠点を移したが、ロシア系のピアニストがガンガンやっているなかで、アラウの正攻法で生真面目な演奏はあまりウケなかったようだ。このリストも70歳を迎えたときに奮起して録音に挑んだものだが、当時「リストの再来」と騒がれたシフラのような芸風に対する、リスト門下からのクレームのような憤りがあったと思われる。しかしそこは紳士たるアラウのこと、リストのやや散漫な標題のついた楽曲を、しっかり古典派の枠組みで構築した音の建造物を提示している。タッチがあやふやとか色々と言う人がいるが、サーカスや手品ではごまかせない、ベートーヴェン弾きの確信のようなものが感じられる名盤となった。 |

|

プーランク自作自演集(1957-59)

プーランク自身がピアノ伴奏をした室内楽曲集で、オーボエとファゴットのための三重奏曲(1926)から晩年の傑作フルートソナタ(1957)まで、フランス勢の演奏家に囲まれて和気あいあいと演奏している。この時代のプーランクは、作曲人生の集大成とばかりオペラの作曲を手掛け、そちらの録音のほうも結構いい感じで残っているのだが、個人的にはパリの街中にあるアパルトマンをふと訪れたようなこのアルバムの親密な雰囲気が好きである。プーランクのピアノは、米コロンビアでのストイックなピアノ独奏とは違い、ペダルを多用した緩い感じのタッチで、少し哀愁を帯びた表情が何とも言えず愛くるしい。ちなみにさり気なく飾ってあるジャケ絵は、ホアン・ミロがカンタータ「仮面舞踏会」(1932)のこの録音のために描いてくれたオリジナルデザインである。 |

|

ケンプ:シュヴェツィンゲン音楽祭ライヴ(1962)

有名なベートーヴェン・ソナタ全集(ステレオ)の少し前に収録されたステージで、ラモーなどフランスバロックからはじまり、ベートーヴェンでも一番地味な22番ソナタ、そして締めがシューベルトの中期作品16番ソナタという、個々に見ると何とも冴えない演目なのだが、ケンプの手に掛かれば全てが名匠の陶磁器のように「いい仕事してますねぇ~」という見立てに変わるのだから不思議だ。骨董屋の親父のように無理に高いお金を吹っ掛けないところが、まさに霞みを喰って生きる仙人たる余裕とも言うべきか。 |

|

コルトー/音楽院での公開レッスン(1954-60)

アルフレッド・コルトーというと、戦前のパリ楽壇の指導的立場にあり、19世紀サロン風の詩情あふれる演奏スタイルで知られる。ここでは、1919年から自らも設立に加わっていたエコール・ノルマル音楽院での公開レッスンの断片が収録されている。全体では30時間に渡るテープが残されているらしく、これはその10分の1に相当するが、コルトーのレパートリーの全般をほぼ網羅している。この録音がソニーから発売された経緯は、この記録テープに心酔していたマレイ・ペライアの熱心な説得にEMIが耳を貸さなかったからでもあり、端正なピアニズムで知られるペライアの芸風とともに、その文脈を読み解くのもまた粋なものである。

本人のしゃべるフランス語のコメントのように、自然にあふれ出るピアノの音が、まさしくコルトーの真骨頂である。20世紀初頭に活躍したパハマンというピアニストの録音と類似した趣である。まるで詩を朗読するかのような具合になのだが、特にベートーヴェンの後期作品の解釈が独特で、他には聴けないものである。リスト派の荘厳な音響的建築物というより、ベートーヴェンの弟子たちがしきりに言っていた、他の作曲家にはファンタジーが足りないという言葉を思い出す。さらに古楽器ではよく知られるイネガル奏法をごく自然にこなしている点も意外な注目点でもあるが、当時のザハリッヒ全盛の時代にはテンポ・ルバート共々前時代的なものとみなされていた。一周遅れのトップランナーとして瞠目してもいいだろう。 |

仮説B:現代作曲家の反社会性がクラシック音楽をダメにしたのか?

しかし、この200年以上も続いたクラシック音楽の批評体系が、21世紀になって急速に衰えていった理由とは何であろうか? よく言われたことは、1960年代以降のロックの台頭によって、クラシックという保守性の砦が崩れてきた点である。例えばEMIで大金を注ぎ込むオーケストラ録音よりも、大金を稼ぎだすビートルズのほうがよっぽど有難かった。そのメンバーも”サー”の称号をもつにいたり、もはや保守層から煙たがれるのは御法度となったのだ。もっと深刻なのは、クラシック音楽が新しい音楽シーンを取り入れることを辞めたことである。モーツァルトやベートーヴェンがトルコ民族音楽を取り入れたり、リストやブラームスがジプシー音楽を取り入れたり、ストラヴィンスキーやラヴェルがジャズを取り入れたりと、1930年代までは盛んだったクラシック音楽のレパートリーの柔軟性は、1940年代以降にめっきり硬直化してしまった。

多くはアヴァンギャルド作品(現代音楽)がセリー理論やクラスター奏法など理屈をこねて大衆性を失ったという意見もあるにはある。しかし、たまにIRCAMが奇才ギタリストのフランク・ザッパを招待して作品を残しているが、その存在を知る人はどれだけいるだろうか? あるいはテリー・ライリーのミニマル作品について、ロック・ミュージシャンたちの間での評価よりもクラシック作品として著しく評価が低いのはどうしてだろうか? 巨大なアナログシンセの山を操るタンジェリン・ドリームはシンフォニー作品とどう違うのか? 1970年代の状況でもこれだけ話題は提供されていたのに、レコード会社がジャンル分けにこだわった結果、本来あるべきクラシック音楽の公共性もしくは市民性がなし崩しになったといえよう。その意味で、クラシック音楽のレコード批評は、自らの発展の可能性を閉ざしてしまったのだ。

現代曲に対するもうひとつの大きな誤解の根深さは、20世紀の作曲家でもストラヴィンスキーやシェーンベルクは普通に管弦楽などのクラシック作品として扱われるのに対し、武満徹やメシアンなど多くの作曲家は現代曲というジャンルに十把一絡げに扱っていたことである。これはポストモダンのミニマル音楽やネオロマンティシズムの作曲家でさえそういう扱いだった。この差別はどこにあったかというと、「レコード芸術」創刊時より以前からレコードで知られていた作曲家はそれまで通りの演奏スタイル別にジャンル分け、それ以降の新進作曲家による新しい概念を持ち込む作品は現代曲でまとめて批評ということにしたらしいことが判る。この辺の保守性の点検を自ら行ってこなかったことも、命運が尽きた理由に挙げられるだろうと思う。

| ★アヴァンギャルドが粋だった時代の記憶 |

|

ストラヴィンスキー自作自演集(1954-55)

晩年の隠居先にしたヴェネチアとほど近い、スイス・イタリア語放送局に招かれての自作自演プログラム。戦後に世界中を駆け巡り、老年になっても録音機会の多かった作曲家だが、3大バレエばかり選ばれる大舞台とは違い、ここでは中期の新古典主義の作品をまとめて演奏している。リハーサルではフランス語を使いながら、アクセントを丁寧に指示しつつ、自らの音楽言語を組み上げていく様が聴かれる。結果は、イタリアらしい晴れ晴れとした色彩感のあるアンサンブルで、ブラックの静物画のように、デフォルメを巧く使ったキュビズムにも通底する、明瞭なフォルムが提示される。これはアメリカでの緑青色の冷たい雰囲気とは全く異なるものだ。招待演奏のときのような燕尾服ではなく、ベレー帽を被る老匠の写真は、どことなくピカソに似ていて微笑ましい。 |

|

アイネム「審判」:ベーム/ウィーン国立歌劇場(1953)

カフカの長編小説「審判」を元にした新作オペラで、これが初演である。もとの小説は1915年に書かれたものだが、1938年にアイネム自身がゲシュタポに一時的にせよ拘束された経験もあってか、ややサスペンスタッチの緊張感のある音楽となっている。そのなかにジャズや12音技法など、戦時中の退廃音楽の要素を盛り込み、グレーゾーンの折衷主義という自身の作曲家としての立場も混ぜこぜになった、人間誰もが叩けば埃がたつような実存の危うさを表現している。ベルク「ヴォツェック」でも実証済のベームのキビキビした指揮ぶりに加え、実は演技派だったローレンツの主役ヨーゼフ・K、仕事熱心なゆえに冷徹にならざるを得ない警察官フランツを演じるワルター・ベリー、裁判官の妻の立場ながら被告人への慈愛を人間のなすべき務めとして精一杯歌うデラ・カーザなど、自分の社会的立場に一生懸命になればなるほど悲劇へと空回りする人間関係のブラックな一面を巧く炙りだしている。 |

|

ジョン・ケージ:25周年記念公演(1958)

ジョン・ケージ45歳のときにニューヨークの公会堂で開かれた、作曲活動25周年記念コンサートのライブ録音。友人で画家のジャスパー・ジョーンズ、ロバート・ラウシェンバーグらが企画したという、筋金入りのケージ作品だけのコンサートだった。さすがに4'33"は収録されいないが、ファースト・コンストラクションIII(メタル)、プリペアード・ピアノのためのソナタとインターリュード、イマージナリー・ランドスケープのような電子音楽など、楽器構成に隔たりなく前期の作品がバランスよく配置されたプログラムである。公会堂でのコンサートは夜8:40から開始されたにも関わらず、聴衆のものすごい熱気に包まれた様相が伝わり、当時の前衛芸術に対するアグレッシブな一面が伺えて興味深い。 |

|

タンジェリン・ドリーム/ブートレグ・ボックス2(1976-83)

当時はプログレの一翼と考えられたように、電子音楽で言われがちなプログラム・ミュージックというよりは、アナログシンセの可能性を実験的に探求するライブパフォーマンスが際立っていた。実際に世界各地で行ったライブ録音を聴くと、商業アルバムと連動したコンサートと、即興演奏を30分区切りで行うコンサートとを切り分けていたようである。共通するのは、マッシヴに積み上げられたアナログシンセのタワーに向かって黙々と演奏する姿で、そこから出てくる音楽の雄大さとの乖離が大きく、電子楽器という仮想サウンドを創造するという行為の魔術的な側面を強調する。ここでの1976~83年のパフォーマンスは「ストラトスフィア(浪漫)」以降の若干ポップス寄りのアレンジをしていた時期で、サスペンス・SF・ホラーなど映画のサントラなども多く手掛けていたこともあり、どこかで聴いたことがあるという断片的な記憶が流れていく。 |

仮説C:コンサート出演よりレコード売上のほうが高額だったか?

こうしてレコード市場を取り巻く、オーケストラ興行の国際市場化と、レパートリーの停滞感が、クラシック音楽の倦怠期につながっていたように思う一方で、記録として蓄積された演奏そのものの価値が下がったわけではない。そこがクラシックのクラシックたる由縁なのである。例えば、戦前までハイドン、モーツァルトは真剣に取り組むレパートリーとしては認識されていなかったが、戦後のレコード市場のなかでは不動の地位を得て、モーツァルトなど全集録音も選びたい放題である。さらにマーラーやリストの作品も、その私小説風の難解さが鑑賞の対象になっているのではないかと思えるほど演奏のバラエティがある。また20世紀の作曲家として、シベリウス、ラヴェル、ストラヴィンスキー、ショスタコーヴィチなどは、もはや古典的な地位を得ているともいえよう。もちろん、これらはベートーヴェンやショパンのような数にはならないものの、SP盤時代の名曲一本釣りではなく、作曲家の生涯や全体像に及ぶ多様性へのアプローチは、むしろ楽譜としてよりは音のライブラリーとしての機能をもっている。その意味するところは、クラシック作曲家が自ら課した音楽作品の公共性によるものと考えられ、その開かれたパーソナリティの在り方と市民社会の関係性が高度に結びついているからである。ゆえに作曲家は、自身の音楽的パーソナリティを演奏者という他人に委ねても、なお自由に存在し続けることができるのだ。

そこで、クラシック音楽の公共性とレコードのライブラリーについて考えると、意外に面白い事実が浮かんでくる。それは1950年代の怪物指揮者:フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュのライブ録音である。宇野功芳氏が絶賛していた大見得を切った怪演として知られるが、実はこれらのほとんどはドイツ国内でのFM放送用に限定していた、田舎の地ビールのような録音であった。もちろんアーチスト契約に基づく正規録音もあるにはあるのだが、スタジオでの冷めたスープのような演奏に比べ、ライブでの自由闊達な音の運びは、もはやオーケストラという大所帯をドライブする巨人のような振舞いである。同じ指揮者で同じ曲目が複数カタログに並ぶのは、録音のコンディションの違いだけでなく、その日の気分によって様変わりするライブ演奏の面白さにあるといっても過言ではない。その意味では、コンサート活動こそがマエストロの価値を示す本来の姿であるといえよう。

| ★何かに憑りつかれたようなライブ録音 |

|

マーラー交響曲4番:メンゲルベルク/アムステルダム・コンセルトヘボウ管(1939)

むせかえるロマン主義的な演奏で知られるメンゲルベルクの演奏でも、特に個性的なのがこのライブ録音で、フィリップスから1962年にオランダとアメリカでLP盤が出たものの、1960年代のマーラー・ブーム以降は急速に忘れられていった。私が初めて聴いたのは1978年から再販された国内盤のメンゲルベルクの芸術シリーズで、時はアバドやバーンスタイン(再録)が業界を賑わしてた時代に、戦前の珍しいマーラー演奏に聴き入っていた。

メンゲルベルクはマーラーが生前最も信頼していた指揮者で、4~7番は総譜の校正を共同で行っていたり、同じ曲を2人で午前と午後で分けて演奏して互いの解釈を聴き比べたという逸話も残っている。「大地の歌」のウィーン客演にいたっては、マーラー監督時代からのコンマスのロゼーをして「今日この曲の真髄にはじめて触れた」と言わしめ、演奏後にはマーラーの自筆譜をアルマ夫人から献呈されるというセレモニーまで用意された。おそらくマーラーの死後に全曲演奏会を遂行した最初の指揮者だったかもしれず、1904~40年までに約500回もマーラー作品を演奏したという記録が残っている。

この録音に残されたコンセルトヘボウの木質の響きは年季の入ったニスのような艶やかさがあり、アールヌーボーのガラス細工を見るようなモチーフをデフォルメした造形性もあり、総じて世紀末の象徴派絵画のような表現様式を色濃く残しているように感じる。その作り物めいた雰囲気は、ブリューゲルの「怠け者のの天国」に見るような、この世で思い描く楽園の虚構性も突いていて、中々に辛辣な一面も持っていると思うのだ。 |

|

フルトヴェングラー/BPO:ヴィースバーデン演奏会(1949)

冒頭でフェルマータを掛けたように長く引き延ばされる出だしで有名なブラームス4番と、同じ短調で陰鬱なモーツァルトの40番との組合せが、フルトヴェングラーのロマンティシズムを代表する演奏として広く知られるコンサートだ。しかし、この演奏旅行の最中にプフィッツナーの訃報が入り、急遽プフィッツナーの代表作「パレストリーナ」の前奏曲が組み込まれ、コンサート全体で追悼の意が示されたことはそれほど関心が持たれていない。一般に関心が向くのは戦中と前年のブラームス演奏との出来不出来の比較なのだが、しかしこうして演奏会全体を通して聞くと、その追悼の意味がフルトヴェングラーの芸術観とより深いところで共感していることが理解できるのである。第一次世界大戦以降に混乱を究めたドイツにおいて、もはや取り戻せない時間を慈しむことが赦された瞬間だったと感じる。 |

|

パーシー・グレインジャー:グリーグ没後50周年演奏会(1957)

ドイツと隣国のデンマークでもほぼ同じ時期にFM放送が導入されたが、録音技術も一緒にドイツから導入したと考えるのが妥当である。オーストラリアの国民楽派、と言ってもイギリス民謡を愛した牛糞派に属するパーシー・グレインジャーだが、ピアノのヴィルトゥオーゾとしても一角の名を残す人で、戦前においてグリーグのピアノ協奏曲を押しも押されぬ名曲として広めた張本人でもあった。最晩年のグリーグと面会し、以後の作曲活動について方向性を決めたほどの影響を受け、実はグレインジャーにとってもグリーグとの出会いの50周年記念なのである。グリーグの協奏曲では、初っ端から壮大なミスタッチで始まるが、そんなことは些細なことと何食わぬ顔で豪快に弾き切り、どのフレーズを切り取っても絶妙なテンポルバートで激情をもって高揚感を作るところは、19世紀のサロン文化をそのまま時間を止めたかのように、自身の内に大切に取って置いた生き様と関連があるように思える。後半の茶目っ気たっぷりの自作自演は、カントリーマンとしての誇りというべき余裕のあるステージマナーの一環を観る感じだ。 |

|

ベーム/BPO:ザルツブルク音楽祭ライヴ(1962)

ベームはこの公演を前後して、モーツァルト40番(1961)、マーラー「亡き子をしのぶ歌」(1963)、R.シュトラウス「ツァラトゥストラ」(1958)をいずれもBPOとステレオ録音しており、モノラル実況録音は職人気質のベームにとって実演での力量を推し量るリトマス試験紙のように見られがちである。それもカラヤン統治下のBPO&ザルツブルクとなれば外様大名の参勤交代のようなものである。

ところがこの頃のベームは、レコード史上初のモーツァルト交響曲全集を上り詰める途上であったし、フィッシャー=ディースカウとのマーラーも、R.シュトラウスをはじめとする20世紀オペラの経験深い名解釈と共に初めての披露(ディースカウもこの歌曲の難解な部分が解けて涙したとか)、ツァラトゥストラに至ってはそれまでマイナーだったこの楽曲を管弦楽の王道にまで登り詰めさせた張本人となる。これら全てが演奏史のなかに確実な足跡(音楽作品を演奏するうえでのオーソドックスな評価基準を創生するオリジナリティ)を構築していく現在進行形のベームの芸風を知るのに恰好の機会となっている。単純には、音楽祭のライブという打ち上げ花火のような情況においても、レコーディングと同じくらいの周到な準備を怠らない企画力と実行力を兼ね備えていたといえる。

しかしよくもまぁこれだけの内容を1時間半のなかに押し込んだものだと関心するが、最も緊張していたのはBPOの団員だったのではないかと、最初のモーツァルトから伝わってくる。その後の楽曲での流麗な音楽の流れは、楽曲の歴史的な評価を築き上げるために従事する強靭な精神の賜物である。 |

これらのレコード=演奏芸術と言わしめた理由について考えると、レコード芸術の創刊当時は、まだ海外でのクラシック音楽事情は誰も知らないお伽話の域を出ておらず、野村あらえびすの情緒あふれるSP盤案内が精々のところだった。そのときはSP盤1枚1枚が名曲を聴ける唯一無二の存在であり、その演奏家の権威も神のごとく独善的なものだった。それがLP盤という新しいメディアと共に、名演奏を鮮烈な音で比較して聴けるようになり、同じ名曲でも演奏の違いでかくも印象の変わるものだと理解できるようになった。これがレコード批評(比較しながら評価する)の始まりともなっている。もちろん、それ以前にも演奏批評はシューマンやドビュッシーもアルバイトでやっていたとおり、19世紀の初頭から存在していた。ところが日本においては、国内でのコンサート会場と演奏者がそれほど育ってはおらず、作品批評のウェイトの9割方をレコードによって占められていたと言っていい。このレコード=名演の偏重主義が、半世紀以上も続けてこれたことは、実は非常にユニークな存在でもあり、日本のクラシック市場の大きな課題ともなっている。つまりリアルな状態でのコンサート批評が一向に育たない状況が続いているともいえよう。

この海外の名演奏を中心に紹介し続けてきたレコード会社のクラシック部門も、輸入盤の関税=価格低下にともない興行があやしくなり、さらにはネット配信でCD売上が落ち込んでいくとなると、パッケージメディアの批評とその広告収入そのものも成り立たなくなってきた。それ以前にレコード会社が演奏家を専属契約でガンジガラメにすることが、もはや演奏家の活動にとって諸刃の剣になり、その場限りのセッション契約が主流になったことも挙げられよう。例えば新進気鋭の作曲家を取り上げ幅広い活動で知られるヴァイオリニストのクレーメルは、亡命以前のメロディアは別としても、オイロディスク、フィリップス、グラモフォン、さらにECMへと、様々なレーベルを渡り歩いているため、おそらくディスコグラフィが混乱することは必須といえるが、演奏の自由を求めての内的亡命のようなルーツは、それだけで一冊の本になりそうな気がする。オーケストラの自主レーベルなども、大手レーベルの牛歩に近いプロモーションに業を煮やした結果でもある。これがレコード芸術の終焉の中身であり、純粋にコンサート活動を中心に紹介を続けてきた「音楽の友」が生き残っていく理由でもある。

【レコード≠オーディオ批評の時代】

では、レコードやCDのようなパッケージメディアを中心とした音楽鑑賞は意味のないものなのか? という疑問に関しては、実はレコード芸術誌自身も的確に答えてこなかったともいえる。つまりレコード鑑賞とはコンサートとどう違うのかを的確に答えることができていないのだ。コンサートが生の音だから最高というのは語弊があり、小さな市民会館のような多目的ホールの音響は、クラシック専用のホールに比べると、音が痩せるのは仕方がないといったところだ。またピアノや室内楽の演奏に適した常設ホールというのも国内では数が少ない。録音会場のように整ったシチュエーションを選ぶことができない。一方で、レコード鑑賞は自腹を切って備えるステレオ機器の性能、さらには部屋の音響に大部分を支配される。ところがレコード批評の大半は、オーディオの性能を十分に発揮しなければ成り立たない事象にかんしては目をつぶり、レコードから聞こえる音は十全に演奏の本質を表現しているという大前提を崩すことなく歩んできたといえよう。

その意味では、もう一方の切り口であるオーディオ批評にも、半分の責任はあったのである。しかし、オーディオは電子機器であるため、それ自体は理詰めで造られたものである。これを芸術と同格に置くわけにはいかない。ここが、日本のオーディオメーカーの越えられない一線でもあった。これを超えようとすれば、一寸先は崖の底となるほど、深い溝が横たわっている。では、その媒体となるレコードの音質はどうだったのだろうか? 実は同じ演奏家の新録音に関してでも、音楽批評で決して口にしてはならない、呪詛のような扱いであったことは確かだ。以前に比べ高音質だから推薦といったら、ロバの耳と罵られたであろう。それだけ地獄の沙汰も金次第の様相を呈するオーディオ道楽は、一般のレコード愛好家にとって疎ましい存在でもあった。これとパワハラ気味の発言を繰り返すオーディオ専門店の主(あるじ)など、レコードのもつ文化的な価値とは反比例した世界観も溝を深めるばかりだった。

それでも、日本のクラシック市場とオーディオの発展は、切っても切れない関係にある。そもそもレコード芸術の創刊された1952年は、日本におけるLP元年にあたり、Hi-Fiオーディオのはじまりとともに話題性に事欠かない事態であった。その後もステレオLP、CD、ハイレゾ音源と、高音質メディアの先陣をきって進んでいったのは、クラシック音楽の分野であった。それだけ日本のクラシック愛好家は、生の音に飢えており、そのためなら結構な散財もいとわないような感じもある。ともかくバブル期までの国内オーディオの最高機種は、押し並べてクラシック音楽のためにチューニングされていたのだ。では、そのパラダイムの変化点を以下に一瞥してみよう。

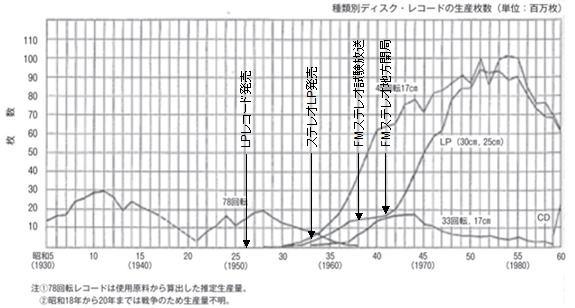

①FM放送のゴールデンタイムはクラシック番組だった

実は1950年代にLP盤はほとんど売れなかった。広告だけの閑古鳥といってもいいだろう。このテコ入れに成功したのは、1963年のSP盤製造終了、そして1966年からのFMステレオ放送の全国ネット化である。特にLP盤の売れ行きはステレオ録音への憧れとともに鰻登りで、とうとうオーディオ機器の通称まで「ステレオ」と呼ばれるようになったくらいだ。

日本国内でのアナログレコードの年間生産数量の推移(日本レコ―ド協会資料による)

1962年の岡田諄著「ステレオFM時代」には、すでにサントリパイ(山水、トリオ、パイオニア)の御三家が出そろっており、ステレオ時代になって台頭してきた、グレースのカートリッジ、コーラルのスピーカーユニット、ラックスのアンプなども紹介されている。この時代は6BM8(ECL82)から6BQ5(EL84)をはじめとするラジオ用真空管が多く、これは欧米の中型ラジオでも同様である。量販のステレオ電蓄で失敗しないで、より高音質を狙うにはカートリッジやFMチューナーはもとより、アンプ、スピーカーも吟味すべきと、今では当たり前のことを言っているが、セパレート・コンポが流行るのはさらに10年後のことである。このとき三菱2S-305モニタースピーカーは、小会場でのレコード・コンサート用として紹介され、その理由も高音質で信頼性の高いものという、業務機ならではの特徴が挙げられていた。

サントリパイのHi-Fi御三家の広告(全てFMチューナー付)

ステレオ初期の新興メーカー(ラックス、コーラル、グレース)

まだ米コロムビアとの繋がってた頃の日本コロムビア(1964年、バースタイン/NYPの英雄の触れ込み付)

|

巻末に近いところで「優秀録音ステレオ・レコード 120選」があり、それまで試聴した1600枚から厳選して録音の優越をABCにランク付けして紹介している。ここではロンドン・デッカの株が著しく高いのに対し、コロムビア、EMI(この頃は米キャピタル経由)が押し並べてBCランク扱いになっており、どうやらその理由が当時のアメrカではじまっていたバジェットプライス盤の叩き売りにあったらしいことが判る。このことは岡田氏がコロムビア録音について、輸入原盤をプレスしたものより国内でノイマン製カッティングマシーンでプレスしたほうが幾分ましという感想にも表れているが、アメリカ・プレス盤はカッティングレベル ギリギリまでノイズも盛大にカットする傾向があったので、好みの問題もあっただろう。ステレオ=高音質というわけにはいかなかったのだ。 |

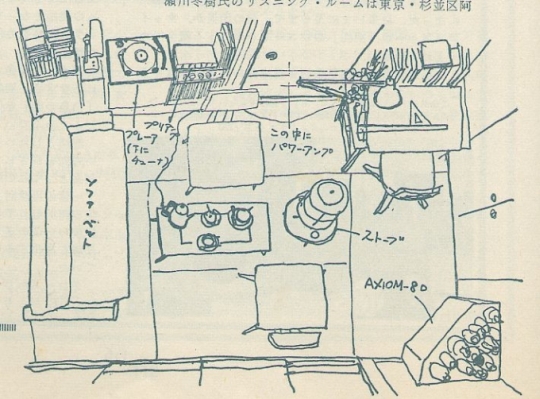

このような迷える日本のステレオ事情のなかで、高音質=高級品という思い込みを質すべく、清貧の思想を問いた批評家は、瀬川冬樹氏が最も有名かと思われる。Axiom

80フルレンジを45シングルで鳴らしたときの感動秘話は、まさかこんな小さな畳部屋で営まれたとは誰も想像できないだろう。しかもクラシックのモノラル試聴である。というのも、その思い出を書いていた頃の瀬川氏は、JBL

4343を如何に鳴らしきるか、まるでエベレスト山を登頂するかのようなオーディオ猛者だったのに、全くその反対の体験談のほうが一人歩きしてしまったからだ。しかしこの話に多くの人が喰い付いた理由は、実際そういう心からの満足感をオーディオに抱く人が少ない、むしろ飢えているというほうが正しいのだ。

AXIOM80とまったり過ごす若かりし瀬川冬樹

| ★モノラル時代の名録音 |

|

ベルリオーズ:幻想交響曲/モントゥー サンフランシスコ響(1950)

モントゥーといえば、20世紀初頭のエコール・ド・パリの優雅な雰囲気をもってフランス物を演奏するように思うだろうが、ベルリオーズ作品の解釈に関しては、コロンヌ楽団でヴィオラ奏者をやっていた時代から、驚くほどのコダワリを持っていたことはあまり知られていない。あまり話題に上らないのは、ウィーンフィルとのステレオ録音で判断されているためで、手兵を従えたモノラルでは3度目となるこの演奏では、激しいテンポ・ルバート、起伏の激しいダイナミックなテーマの切り分けなど、これがあの温厚なモントゥーかと疑うほどの激情の限りを尽くしている。 |

|

カラス コロラトゥーラ・オペラ・アリア集(1954)

並み居るカラスのEMI録音のうち何を選ぼうかと悩むのだが、個人的にはガラ・コンサート的なものが、純粋に歌唱を楽しむ意味で好きだ。それもやや大味な本場イタリアの歌劇場での収録よりは、フィルハーモニアのように小粒でも伴奏オケに徹したほうが聞きやすい。ここでは戦前の録音を良く知るレッグ氏の良識がうまく機能した感じだ。本盤の収録曲は、リリコとコロラトゥーラのアリアを、カラスのドラマティックな個性で貫いた非常に燃焼度の高いもの。これが全曲盤の中だと役どころのバランスを失いひとり浮いてしまうところだが、単独のアリアなので全力投球しても問題ない。老練なセラフィンのオケ判が華を添える。 |

|

ブラームス:P協奏曲1番/バックハウス&ベーム VPO(1953)

同時期に録音されたワルターやC.クラウスと比べてみると、指揮者の要求に応えるウィーンフィルの柔軟性がよく判る好例である。ベームのブラームスは1970年代のグラモフォンでの録音が有名だが、ここでの筋肉質で柔軟な音楽運びは、働き盛りのベームの姿が刻印されている。同様のインテンポながらきっちり楷書で決めた交響曲3番も結構好きだが、負けず劣らずシンフォニックなのにピアノとのバランスが難しいピアノ協奏曲1番での中身のぎっしり詰まったボリューム感がたまらない。

バックハウスもステレオ収録の協奏曲2番が唯一無二の演奏のように崇められるが、賢明にもルービンシュタイン&メータ盤の枯山水のようになることは避けたと思われる。この楽曲自体がブレンデルをして、リストの弟子たちが広めたと断言するほど真のヴィルトゥオーゾを要求するし、バックハウスもまたその位牌を引き継ぐ思い入れの深い演奏と感じられる。

蛇足ながら、このCDも鳴らしにくい録音のひとつで、SACDにもならず千円ポッキリのバジェットプライスゆえの低い評価がずっとつきまとっている。一方で、こうした録音を地に足のついた音で響かせ、なおかつ躍動的に再生するのが、モノラル機器の本来の目標でもある。ただドイツ的という以上のバランス感覚で調整してみることを勧める。 |

|

シューベルト:弦楽四重奏曲全集/ウィーン・コンチェルトハウスSQ(1950-53)

ウィーン情緒あふれる演奏として親しまれてきた録音だが、シューベルトの弦楽四重奏曲では初の全集録音であると同時に、初期の作品でも丁寧に弾き込んだ演奏が華を添えている。ウィーン情緒と一言で言い表せるなかには、緊密で息の合ったアンサンブルがあり、それがウィーンフィルにあるものと同じ質の高いものである点が挙げられる。実際はカンパーはじめとするメンバーは、ウィーン交響楽団の団員であり、そのためコンチェルトハウスでの定期演奏を任された経緯がある。その手慣れた所作のひとつひとつが、実に職人的な鍛錬によって培われたものであると知れば、古くからある民芸品のような味わいのある理由が判るであろう。

戦後の新進レーベル、ウェストミンスター・レコードでのセッション録音はデッカなみの鮮烈な音質で知られるが、私の持っているCDは地元プライザー・レーベルによるマスタリングである。一聴するとカマボコ型の冴えない音質に思うかもしれないが、中域にたっぷり艶の乗った音質は、この四重奏団の別の側面、律儀な匠の技が聴けるものとなっている。 |

さて、時代を1970年代に戻すと、アンプはトランジスターに移行し、OTL(アウトプット・トランス・レス)回路が標準となり、ターンテーブルもサーボモーターによるダイレクト駆動、カートリッジもシェアー社のいうトラッカビリティなど、Hi-Fiにも計測器なみの正確さが求められるようになった。ここは工業立国の日本ならではのオーディオ技術の展開がはじまったのだ。そこに花を添えるように登場したのが、FMステレオ放送の全国ネット化とHi-Fiカセットテープレコーダーである。

その親分にあたるNHK-FMが最も推していたのがクラシック番組で、普段は食指の届きにくい音楽史のレコードを放送する「朝のバロック」から、国営放送局間での国際ネットワークを駆使して最新のコンサートライブを放送する「FMクラシック・アワー」まで、その一番ホットな時間をクラシック音楽に充てていたのは、まさにクラシック・ファンにとって神対応というべき存在だった。 その親分にあたるNHK-FMが最も推していたのがクラシック番組で、普段は食指の届きにくい音楽史のレコードを放送する「朝のバロック」から、国営放送局間での国際ネットワークを駆使して最新のコンサートライブを放送する「FMクラシック・アワー」まで、その一番ホットな時間をクラシック音楽に充てていたのは、まさにクラシック・ファンにとって神対応というべき存在だった。

そこでステレオ購入の新しい顔となったのが、FMチューナーとカセットデッキである。FMチューナーのほうは、1960年代からトリオなどが世界戦略に出ていて品質も最高級だったが、カセットデッキのほうは1970年を前後して現れた新規格でもあり、高音質テープの磁性体、テープヘッドの加工技術など、日本が品質・シェアともにトップレベルのものを提供していた。もうひとつの話題は、NHK技研と共同開発したステレオ・カートリッジ デンオン

DL-103が、NHK-FM放送の標準的な品質として提供された点である。これらの要因がFMステレオ放送と重なったたため、安価で高品質な国産オーディオ製品の要として、FMチューナーとカセットデッキが活躍したのである。

1970年代:リーズナブルな価格でも安定した性能を引き出せた国産ステレオ機器

カセットをHi-Fi用途として使おうと最初に目論んだのは、1968年に発売された日本のTEAC A-20ステレオカセットデッキだった。当時は酸化鉄テープ(TYPE-I)を使用し高域は10kHzが限界だったが、後の日本製カセットデッキの先鞭を付けた。カセットテープの品質は1966年から製造していたTDKが、1968年に戸田工業の針状粒子材料を使った「SD(スーパーダイナミック)カセット」を発売し、翌年のアポロ11号に使われるなど、世界でトップの信頼を勝ち得た。この頃になると、アメリカでの日本製品のステイタスは確立しはじめ、日立のバッテリー駆動式のステレオ・ラジカセなど、製品開発でも先進的な発想を形にしていったことが、LIFE誌、PLAYBOY誌のような一般誌でも評価された。

TEAC A-20ステレオカセットデッキ(1968年) |

日立mini-stereo TRQ-222(1968年) |

TDK SDカセットの広告(1969年) |

こうして日本国内において、クラシック音楽の標準品質となる下地が出来上がったところで、次のステージに立ったのが輸入オーディオへの憧れである。

②コンサートホールのS席という幻想が生んだオーケストラ至上主義

日本ではクラシックはヨーロッパの文化という間違った先入観があり、ウィーンのムジークフェライン、アムステルダムのコンセルトヘボウ、ボストンのシンフォニーホールなど、木質の響きのするコンサートホールの響きが大好きである。アナログ期のヨーロッパのレコード会社は、それぞれに独特なトーンをもっており、それが魅力でもあった。 よくグラモフォンとデッカのウィーンフィルの音が異なることが指摘されていたが、あまりそういうことに事細かく目くじらを立てるのは野暮なことだと、皆さん大らかに演奏を楽しんでいた。グラモフォン、デッカ、EMIのような大手に対し、フィリップス、テルデック、エラート、スプラフォンなどローカリティ溢れる演奏が華を添えていた。

これに対し、ヨーロッパ系のオーディオメーカーはクラシックファンにとって垂涎の的であり、オルトフォン、トーレンス、SME、QUAD、タンノイと続けば、フルコースのディナーのようなものだと認識できる。いずれもBBCからEMIやデッカのスタジオで重用されたものだからだ。一方で、海外製の普及品は関税の壁に阻まれて性能に比べ高価という印象があり、フィリップス、ジーメンスなどのステレオセットはほとんど目にすることがないが、KEF、ロジャース、ハーベスなどのBBCモニター系列、エラックやADCのドイツ製カートリッジなどは、ヨーロッパトーンをもちつつ比較的入手しやすい製品として知られていた。

これらの代替として、ラックスの真空管アンプとタンノイ IIILzの黄金の組合せなどが生まれたのであるが、1970年前後をみても現在からみれば結構味わい深い製品が出そろっていたことがわかる。ただ自分の父もそうだったが、廉価なシスコンを買って居間に置く(ついでにレコード棚内に高級ウィスキー)というのが一般的なもので、単品コンポを吟味して買うなんてマニアはほとんど周囲に見なかった。そういうなかでレコードの品質として、名演奏&名録音を共通認識としていたのだから、レコード批評というのは恐ろしいものだと思う。

GY氏の筆舌によって鉄板メニューとなった黄金の組合せ

日本の家屋に収まりやすいタンノイIIILzと現在みると結構味わい深い国産オーディオ製品

| ★20世紀歌曲の名録音 |

|

カントループ:オーヴェルニュの歌/ダヴラツ&ド・ラ・ローシュ(1961-63)

これを編纂した当時のカントループはほとんど無名の音楽学者といったところで、南フランスに暮らす少数言語のオック語の話者として、パリを中心とするフランス楽壇とは距離を置く関係にあった。オーヴェルニュ出身の音楽家は、ポピュラー音楽の分野でのミュゼット弾きとしてパリに入り込んでおり、むしろシャンソンの伴奏として馴染んでいる風でもあった。この2つの条件を跳ね飛ばすのは至難の業であったが、この録音はダヴラツの純朴な田舎娘を思わせる歌い口と、ド・ラ・ローシュの色彩感あふれるオーケストラ伴奏によって、この歌曲集を一気にスタンダードなレパートリーに押し上げてしまった。現代人が忘れた自然にまかせるままに生きる人間の美しさを味合わせてくれる。 |

|

ブリテン:セレナードほか/作曲家&ピアーズ(1963)

20世紀のイギリス音楽を代表する作曲家のひとりブリテンのテノール独唱曲だが、いずれも盟友ピーター・ビアーズのために書かれたといっても過言ではないほど、精神的な結び付きが強い演奏である。英文学の学者が多い日本において、こと歌曲となるとドイツ語に大差を付けられるのだが、このような400年に渡る詞華集ともいえる立派な作品があるのだから、大いに宣伝してしかるべきだが、なかなか巧くいかないものだと思う。

保守的な書法ゆえ、ケンブリッジ大の現代曲の講義で「牛糞派」と揶揄されたが、作曲家本人はことのほかこのニックネームが気に入ったらしく、他の同僚とよくこの話で盛り上がっていたという。このジャケ絵でも、オールドバラ音楽祭の合間に、草原を二人で仲睦まじく歩く姿など、なんとも優雅で絵になる光景である。 |

|

デュリュフレ:レクイエム/作曲家&ラムルー管(1959)

エラートはパイヤールやコルボのようなロココ・バロックの典雅な録音で知られるが、これは20世紀のフランス音楽を取り扱った初期の事例である。

フォーレの影に隠れて二番煎じのように言われる当作品も、時代性に照らし合わせると、ル・コルビュジエやマティスの礼拝堂に代表されるような、戦後フランスのモダニズム宗教芸術に結びつくことがわかる。同様のものにプーランクのモテット、ラングレーのオルガン曲などがあるが、第二次世界大戦を通じて知り尽くした人間の残虐性と終末的な世界観は、この演奏で色濃く表出されているように思える。 |

一方で、ステレオ録音の音場感というものの定義は、時代によってかなりバラバラである。もともと、マイクのセッティングについても、ステレオ発明期のブルムライン方式から、アメリカ流のマルチマイク収録まで様々で、それらの録音方式を十把一絡げで2chステレオで集約するのは無理がある。ともかくコンサートホールのS席という表現には、国内のホール事情をよく知らないでつくられた迷信だといえよう。この都市伝説に挑んだのが英BBCによるステレオ再生の縮小スケール実験で、1970年代から続けられた研究の結果、キングズウェイ・ホールで天吊りのブルムライン方式マイク2本で収録された録音を、ニアフィールド試聴で聴く方法が標準化された。実はイギリスの家庭においても個人の部屋の狭いのは当たり前で、そこでステレオを置く場所とその音響効果の是非は悩ましいものだったが、BBCはステレオ放送を開始するにあたり、この問題にちゃんと応えることができたのだった。

BBCでのミニホール音響実験(LS3/5a開発時) |

BBC LS3/5a |

BBCの大きな貢献は、放送技術のなかに家庭でも使えるステレオ試聴方法を理論付けたことによる。つまりLS3/5aに代表されるコンパクトモニターで試聴することで、スピーカーの前にポッカリ浮かぶサウンドステージの定義を明らかにした点である。

- ホールの響き違いの再生で、その周波数分布をみると6kHz以上がほんの2~3dB違うだけの違いであったことを突き止め、超高域のフラットな再生が不可欠であるとした。

- 最新のコンピューター解析によって、単に高域がフラットに伸びているだけでなく、インパルス応答の鋭いことが定位感を正しく再生できることを突き止めた。

- 狭い放送用モニター室でのステレオ効果の確認方法として、ツイーターの位置を耳と同じ高さに合わせ、スピーカーを3~5フィート(約90~150cm)正三角形の頂点に置く、ニアフィールド・リスニングの方法もこの頃に確立した。

LS3/5aは型番ではスピーチ確認用だが、実際の実験レポートは全て、LS3/4から連なる小型スピーカーで行われた。このステレオ音場を「サウンドステージ」と呼び、1970年代後半からのステレオ収録の規範となった。ただしBBC音源に残る正調のブルムライン方式のワンポイント録音は、マルチトラック録音に合わせたマルチウェイスピーカーだと残響が過剰に聞こえる傾向があり、この辺が録音方式として普及しにくかった原因だと思う。

| ★ステレオ録音の原器 |

|

ベルリオーズ:幻想交響曲 ストコフスキー/ニューフィルハーモニア(1968)

同じ組み合わせでのデッカ録音があるため見逃しやすいが、こちらはBBC放送で実況されたライブ録音である。BBCモニターのことは知っているが、その開発の規範とした録音についてあまり知られていないのが実情であるが、この録音はその一例である。ブルムライン方式の天吊りマイクでシンプルに録られた演奏は、奥行き感があると同時に、ダイナミックレンジが広く、凛と素直に音が立ち上がる造形的な演奏が聴ける。音質がややくすんで聞こえるのは、STC社のリボンマイクを使っているからで、やや辛口のロジャース社のスピーカーとのトーンとの相性も感じられる。 |

|

マーラー:交響曲8番「千人の交響曲」 ホーレンシュタイン/ロンドン交響楽団(1959)

マーラー生誕100周年を目前にして、BBCがステレオ放送のテスト用に企画したという演奏会。年末までに予算消化しなければならないという無茶な企画ゆえ、準備期間も少なく各パートの練習だけで済ませ、通しのリハーサルもないまま総勢756名が顔合わせしたのは本番当日だったという。結果は未だマーラー・ブームに火の付いていなかったロンドンに、巨大な花火が上がったというべきか。その後の第10番のクック補筆版への資金調達など、自国の作曲家にも見せないような厚遇ぶりは、そのショックがあまりにも大きかったことを物語っている。収録はEMIが特許をもっていたブルムライン方式によるステレオ録音だが、広大な空間のなかの楽音のパースフェクティブを自然に収録している。この演奏を意識してか、バーンスタインが全集録音のためにこの地を選んだというのも分かるような気がする。 |

もうひとつの潮流は1970年代のアメリカで台頭したアブソリュート・サウンドというもので、絶対的に正確な音の再生といった、日本で言う原音主義のようなものである。メーカーで言えば、マークレビンソンやアンプジラ、オーディオリサーチのアンプ、マッキントッシュやマグネパンのスピーカー、リンやマイクロ精機のレコードプレイヤー、ダイナベクターや光悦のカートリッジ(アナログ周りは日本製がかなり評価されていた)など、従来の大量生産を前提としたオーディオ製品の枠組みを一気に吹き飛ばすような、手間とお金を掛けた高性能機器で最高のものをコレクションするもので、オーディオ・ファイルという言葉もこの頃生まれるようになった。

こうした未来形のオーディオ製品について語るとき、意外なことに日本のオーディオ批評家はアブソリュート・サウンドという志向に最初は反発していたのである。つまり生の音を基準とするとき、オーディオ機器の音は何らかのデフォルメをしており、歴代のオーディオ・ブランドのサウンドポリシーの違いでも明らかだと、開き直ったような態度をとったのだ。ちょうど日本ではJBL

4343がジャズ愛好家にバカ売れした時代で、そこで1950年代のモダンジャズ(モノラル)に改めて瞠目したのであるが、それとデロスやテラーク、シェフィールドなどがオーディオ・ファイル向けの高音質盤を制作するにあたり、その意図するところに付いて行けなかったのである。もちろん、一般のクラシック愛好家も、アメリカン・プレスの輸入盤でほとんど無名の演奏家の録音など、進んで買う人は少数派だっただろう。

ちなみに1970年代以前にも、オーディオファイル向けの高音質レコードというのは存在した。1960年代初頭までのRCAやデッカはその部類に入るだろうし、マーキュリー、エベレストなども音質のほうを売りにしていた。しかし、1970年代ほどアレルギーを起こさなかった原因は、それに付いて行けるオーディオ装置をほとんどの人が所有していなかったためだ。このため、新しい録音方式だと必然的に音が良くなるという漠然とした評価が乱立していたというべきなのだ。実はアブソリュート・サウンド系の優秀録音は、ワンポイント・マイク、ダイレクトカッテング、リバーブやリミッターなし、オーバーダビングや継ぎ接ぎの編集なし、などなど、録音技術の発展とは逆方向のものを志向しており、このことがオーディオの進化という張り子のトラに冷や水をかけたのだ。このアレルギーの原因は、鮮度の高い録音を再生すると自分のもつステレオ装置のもつ癖が目立ってしまい、逆に優秀録音に合わせると大半の録音が霞んで聞こえる、というジレンマに陥り、結果として旧来のオーディオ批評家からそっぽを向かれたのだ。鮮度の高い録音に食あたりしたというのが妥当である。

一方ではデジタル録音が行き渡る1980~90年を経過すると、新たなデジタル・オーディオ機器へ対応したレパートリーの仕切り直しと並行して、これらの優秀録音盤という枠組みが定着していった。それゆえ、新しいクラシック録音は高音質であり名演奏でなければならない重い脚枷を嵌められるようになった。それは1970年代までのバジェット盤と比較すれば歴然としており、カセットとそれほど変わりないペナペナのビニール盤の音と相場が決まっていたバジェット盤に比べ、高音質なのに演奏がイマイチというCDが相対的に増えたということができる。その始まりは、1970年代のアブソリュート・サウンドを背景にもつオーディオファイル向けの優秀録音において既に萌芽のみとめられることである。

| ★アナログ初期の高音質マイナーレーベル |

|

バルトーク:ヴィオラ協奏曲/プリムローズ&シェルイ(1950s)

晩年のバルトークに名ヴィオラ奏者プリムローズが委嘱したが、残念ながらオーケストレーションもままならない状況でスケッチだけ残してバルトークが逝去。それを弟子のティボール・シェルイが補筆して完成させたのが、この楽曲である。この録音は、バルトークの息子ピーター・バルトークが起こしたバルトーク・レコードのもので、LP末期の1980年代でも分厚いモノラル盤で高音質録音を提供していた。CD時代になってなかなか復刻されないので心配したが、カタログ落ちせずにちゃんと復活した。 |

|

ミヨー:屋根の上の牛、世界の創造/作曲家&シャンゼリゼ管(1956)

ワンポイントマイクでの鮮明なステレオ録音で知られたフランスのアンドレ・シャルランの自主レーベルの録音である。いずれも20世紀初頭のモダンバレエのための楽曲でありながら、独立した管弦楽曲として聴かれる機会が多い、膨大な作曲数で知られるミヨーの代表作でもある。これもLP時代にはよく知られるレーベルだったにも関わらず、CD時代には日本国内で使い古したテープが復刻される程度で有難味はほとんどなかったが、このCDはちゃんとマスターテープまで辿り着けた少ない事例のようだ。 |

|

メシアン:アーメンの幻想 作曲家&ロリオ夫妻(1958)

仏Adesはフランス近代物を作曲家ゆかりの演奏家による歴史的な録音を積極的にリリースしているが、日本では輸入盤でしか手に入らないうえ、今も昔もドイツ物に比べ楽曲そのものが知らないものが多いせいか、私も高田馬場の小さいレコード屋でみつけては、LP盤を宝物のように持って帰った記憶がある。難曲でも知られるメシアンのピアノ曲で、さらに連弾ともなると、なかなか演奏会どころか録音の前の弾き込みだけでも相当な労力が強いられるが、そこは作曲家夫妻のこと、色彩感あふれるロリオ夫人の第1ピアノと、力強い確信に満ちた打鍵で地盤を固めるメシアンの第2ピアノとが、まさに阿吽の呼吸でコラボしている。オルガンの名手としてのメシアンは良く知られるが、ピアノにおいても結構な腕前で、ダイナミックかつニュートラルな録音と合わせて貴重な記録でもある。 |

|

シュトゥックハウゼン:コンタクテ(1960)

Wergoはドイツ系の実験音楽を専門に扱うレーベルで、楽譜出版のスコット社と共同して音声での現代音楽の出版というスタンスをもっている。それ以前からケルン電子音楽スタジオでは、出来たてホヤホヤの作品をまだ熱いうちに収録したアヴァンギャルド作品を多く収蔵しており、この作品はちょうど全く新しい音響効果をもつ電子音楽に取り組みはじめたシュトゥックハウゼンの初期の作品であり、ヴァレーズなどがコンサートで言葉通りの格闘をしてた時期に、電子音と生楽器とのコラボで新しい効果を模索していた記録である。1960年という時期の他の録音に比べてもかなり鮮明な音で収録されており、言葉通りの優秀録音である。 |

③最高のアナログ機器がデジタルだったというジレンマ

日本のクラシック・レコード市場で一番特徴的なのは、99%が海外レーベルの録音を国内プレスして売ることであり、日本人の演奏家の録音が多岐に渡るようになったのは21世紀以降のことである。このため、クラシック向けのオーディオ機器の評価は、本場のヨーロッパ物が筆頭に挙げられ、国産オーディオ機器が国際的なトップブランドにまで成長するのは1970年代以降であり、

アキュフェーズ、ゴトウ、スタックス、パイオニア(エクスクルーシブ~TAD)、ナカミチ、マイクロ等々は、現在でも最高の水準をもつオーディオ機器だ。こうした国産高級オーディオ機器で奏でるクラシックは、正確無比ではあるが味わいが無いと言われ続け、むしろデジタル化に向かうようなベクトルがあったように思う。例えば、三菱電機

2S-305などはNHKモニターとして四半世紀君臨し続けたが、さらに無機質なヤマハ NS-10Mのほうは既に半世紀近くもの歴史を背負っている。ダイヤトーンにしても1983年のDS-1000以降において新素材振動板を駆使して、デジタル時代の大入力に耐えられる家庭用スピーカーとして重宝されたし、アンプも重たい新素材系ウーハーを駆動するために大出力(実際にはダンピングファクターを稼ぐため)が持て囃されるようになった。

1980年代にピークを迎えた国産オーディオの高級嗜好品

こうしたマッシブでフラットな特性は交響曲には良い傾向を示すが、室内楽や歌曲といった繊細なタッチの機敏を要するものはごまかしが効き辛くなるし、レコードの売れ行きからしてもベートーヴェンの交響曲、ピアノ協奏曲の全集は現在でも花形だといっていい。ベートーヴェンの録音だけでも、カラヤン/BPOの3回目のベト全、R.ゼルキン/小澤BSOのP協、アルバンベルクSQの四重奏、アシュケナージのソナタ全集などをガッツリ聴くのに全く根負けしないスペックをもつが、逆に言えばこの時代以外の録音では、古いマルチトラック録音の切り貼りしたデフォルメが目立ったり、21世紀の録音だと定位の立体感が出にくいなど、当時追い抜け追い越せでランドマークとしていたJBL4340シリーズと同様の課題をもつ。同じ時期に開発されたB&W

801などは、400Hz以上での応答特性を揃えることを早くから対処していたため、その後のデジタル録音の方向性を示すことができた。一方で能率の低いウーハーへの電流供給を瞬時に行わなければいけないのは同様で、マークレビンソンが一強の時代は過ぎ、クレルやFMアコースティックなど、箱の中身が電源装置という感じになった。

では録音現場のモニターシステムはどうかというと、もともとドイツのトーンマイスターなどは録音ブースのない古いホールでのセッションに対応するため、ヘッドホンで音質チェックをする習慣があり、ノイズ検知が厳しくなったデジタル録音の現場ではほとんどがヘッドホンでのモニターとなっている。世界初のHi-Fiヘッドホンとして戦前からあったベイヤー・ダイナミックはともかく、ゼンハイザーやAKGなどは高級ヘッドホンとしておなじみのものだ。とくにコンサート・ホール以外での修道院や貴族の邸宅でのセッションを好んだ古楽器の録音は、従来のモニタースピーカーではどれも同じサウンドステージに乗っかってしまうのと、古楽器特有の繊細な音質の差が判りにくいため、初期の録音ではスタックス社のコンデンサー型ヘッドホンが重宝された。それでも従来のパルス波をデフォルメして再生するアナログ機材では、バロック・バイオリンを猫が引っ掻くような音だとか、オーケストラの音に深みがないとか、古楽器アレルギーを口にする人も少なくなかったが、こちらのほうが野心的なレパートリーを次々に録音するため、次第に演奏解釈のメインストリームへと代わっていった。環境ノイズの事例では、古都ヴェネチアの大聖堂で録音されたモンテヴェルディ「晩祷」のセッションでは、交通ノイズの排除のため市政の協力で聖堂周辺の自動車の立ち入りを封鎖する戒厳令が敷かれたが、楽音の合間に犬の鳴き声が聴こえて大騒ぎになったが、原因は周辺住民が犬の散歩で通ることまでは封鎖が徹底されなかったためだった。

1990年代に向かうデジタル世代の名機たち(実際の録音現場はヘッドホンが主流)

1980年代の録音批評を手あたり次第行った長岡鉄男「外盤A級セレクション」などをみると、アナログ録音ってそんなにスゴイのか? と色々勘繰ってしまうのだが、一般には再生機器のコンディションが十分に整わずに、アナログ神話だけがどこか彷徨っている感じなのだ。特に長岡氏が問題視していたのは、過剰なマルチトラックで編集した録音で、モノラル音源を仮想配置した偽ステレオだとまで断言した。とはいえ1980年を前後にクラシック録音の半数以上がデジタルになっており、この時点でアナログ盤で聴くことでDAAというよく判らない状況での音質評価をしていたことになる。それでもワンポイントマイクで録音したダイレクトカット盤と、マルチトラックで重ね録りして編集したレコードとの違いが判った。実はフルレンジで試聴するとこれが簡単に判る。

長岡鉄男のメインシステムは、フォステクスFR203×2本+ヤマハJA-0506を自作バックロードホーン箱に収めたD-7に、サブウーハーとスーパーツイーターを追加したワイドレンジなシステムだった。1970年代初頭から週刊FMでステレオスピーカーのセッティングについて執筆しているが、その頃は4chステレオを含めた疑似サラウンドと並行していた。ワンポイントとマルチトラックの音場感の違いについて改めて話したのは1979年、本格的に取り組むようになったのは1986年のスワン開発以降で、方舟建設とともに時はすでにホームシアターへと移行しつつあった。1988年に録音方式により音場感が違うと7種類に区分けして、それぞれに対応した再生装置の必要性と組合せについて述べているが、方舟の建設に伴って可能性の広がりにやや手間取っている感じもする。この20年弱の間にステレオ再生のスタイルは多様化しており、むしろ現在のように3π空間を確保して正三角形に対峙する方法のほうが正統派のステレオ試聴だということになる。

オーディオビギナーに人気だった長岡鉄男(方舟は1987年から)

ところがFM fanというサブカル路線で人気ライターであった長岡鉄男でさえ、ポップスやロックの録音はほとんど評価しなかった(むしろ酷評した)し、ましてやラジカセなどは見向きもしなかった。むしろコスパの最低ラインをラジカセ以上か以下かで見積もっており、フォステクスのフルレンジで化ける自作スピーカーの醍醐味を武器にしていたので、同じ安いならコレという方法論を頑なに守っていたともいえる。なので、コスパ、キレの良さ、重量など、従来のオーディオにはない切り口で、それだけ読むとロックの再生について言っているだと思いがちだが、紹介している優秀録音の9割はクラシック、たまに現代音楽や自衛隊、鬼太鼓など変わり種のレコードが紹介されて、後者のほうがオーディオマニアの話題にのぼっていた。

ちなみに古楽器や現代曲の録音チームが、演奏者と一丸となって生の音に近づけようと必死で努力しているのを嗅ぎ取ってか、演奏論で話題になって国内プレスされるより遥か以前から積極的に紹介していたのだが、この件に関する長岡鉄男のレガシーはあまり知られていない。スウェーデンのBISレコードの社長ロベルト・フォン・バールが1995年に来日した際に、長岡鉄男の方舟を訪れていて、現代作曲家のグバイドゥリーナをはじめ、ポストモダンの現代音楽を肴に鼎談している。バール社長は方舟のオーディオ機器をたいそう気に入っており、スーパースワンなどこのまま持って帰りたいと言い出したほどだった。ということは…キレキレのハイスピードな音を好んでいたわけで、日本では少し異端児のように扱われていた長岡鉄男の感性と共鳴していたとも言える。ちなみにBIS社のモニターはゼンハイザーHD600(ヘッドホン)であり、意外にノーマルな志向である。

| ★アナログ末期のクラシック名録音 |

|

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ全集 シェリング/ヘブラー(1979)

色々なバイオリニストが挑戦するなかで、可もなく不可もなしだが、噛めば噛むほど味が出るという全集が、このコンビのものだと思う。1980年のレコード・アカデミー賞録音部門にも選ばれた盤だが、クレーメル/アルゲリッチの録音以降は急速に忘れられていったのが何とも惜しい。グリュミオーやシュナダーハンがモノとステレオで2回入れているのに対し、シェリングはルービンシュタインと一部を録音したきりなかなか全集録音をしなかった。

この録音の特筆すべきは室内楽に求められる家庭的で内面的な調和である。ウィーンとパリで研鑽しながら国際様式を身に着けた二人の出自も似通っており、ベートーヴェンのヴァイオリン曲にみられる少し洒脱な雰囲気が熟成したワインのように豊潤に流れ込むのが判る。モーツァルトの演奏で名が売れてる反面、なかなかベートーヴェン録音にお声の掛からなかったヘブラーが、待ってましたとばかり初期から後期にかけての解釈の幅などなかなかの好演をしており、バッハの演奏でも知られるシェリングの几帳面な解釈を巧く盛り立てている。 |

|

ブラームス:ドイツ・レクイエム/ブレーメン大聖堂聖歌隊(1980)

もともとブラームスのレクイエムはコンサート用のオラトリオと同様の位置にあるもので、いわゆる典礼のためのものではない。なのでエコーの深いゴシック聖堂での演奏例はあまりないのだが、この録音は1868年初演団体である聖ペトリ大聖堂の聖歌隊とハノーヴァー放送響による演奏で、何かと優越を争うトップレベルの演奏団体とは異なる、よい景観を前に食べる郷土料理のようなリラックスした自然さがあって、聴いてて優しい気持ちにさせられる演奏だ。どうも録音としては団子状になりやすいところがあって不満に思う人も多いと思うが、最初の渋いヴィオラの音色から、柔らかいコーラスの入りまで、爽やかな空気が吹き抜けるような感覚は、アナログ録音でないと出にくい表情だ。 |

|

パレストリーナ:ミサ「ニグラ・スム」/タリス・スコラーズ(1983)

システィーナ礼拝堂での聖歌隊の歌唱方法を「アカペラ」と呼び、ルネサンス様式おポリフォニーを「パレストリーナ様式」というのは、まさに大量に書かれたパロディ・ミサの手法が完成の域に達したからだろうと思う。多くの作曲家がミサ曲を何かの慶事に合わせて委嘱~献上される機会音楽と捉えていたのに対し、パレストリーナだけは自身の作曲技法を表わすために作曲した。キリストと教会の婚礼や処女懐胎を象徴するような雅歌の一節を歌ったジャン・レリティエールのモテットをもとに、ミサ曲に編曲しなおしたこの作品も例に漏れず、ポリフォニーでありながら明確な旋律の綾、少しロマンテックな和声終止形を繰り返すなど、後の対位法の手本ともなったもので埋められている。これらは15世紀のポリフォニーがゴブラン織のような音のモザイクだとすると、テーマに沿った構図をもつタペストリーへの変化のようにも受け止められ、それがイタリア的な造形美へと理解されるようになったとも言える。

この録音はタリス・スコラーズの自主製作レーベルであるGimellの初期のもので、やや高域寄りだがどこまでも澄んでいる音の洪水が、まるでステンドグラスに射しこんだ朝日のように黄金色にたたずんでいる。 |

|

武満徹:リヴァラン 管弦楽曲集 ナッセン/ロンドン・シンフォニエッタ(1991)

ポストモダンの作曲家に属するオリヴァー・ナッセンが手掛けた初の武満作品集で、武満自身が「これを演奏してくれた音楽家たちは、つまらない先入観にとらわれず、純粋に、音楽作品として私が書き表わした世界を音に響かせてくれています。それは私にとってほんとうにうれしいこです。」と、是非ひとりでも多くの方に聴いてもらいたい旨を綴っている。最初のリヴァランだけがアナログ録音で、その繊細な色彩感の移ろいが見事に収録されている。その後に続く作品はデジタル録音だが、両者の間に大きな隔たりが無いのは、同じ機材を使っての録音であると同時にデジタル収録の技術が成熟してきた証拠でもある。 |

④モノラル録音との決別が招いた災禍

さて、レコード芸術の歴史の最初の10年弱はモノラルだったわけだが、折角Hi-Fi規格のLPレコードという新しいメディアの登場にも関わらず、肝心のレコードは全く売れなかった。そもそも1枚の価格が高いうえに、新しいHi-Fi機器を揃えるにも先立つ銭が無い。この停滞感に火を付けたのがステレオLPの登場であり、レコードと言えばステレオ再生というのが、少し裕福になったサラリーマンのステイタスになっていった。そこでクラシック音楽というのは、文部省の学校教育でもお墨付きの教養の塊のようなものでもあった。レコード芸術の歴史の9割方はステレオ録音を扱っており、新しいサラリーマン世帯に受け入れられるクラシック・レコードの鑑賞スタイルを確立していったといっていい。

ステレオがクラシック録音について有難かったのは、オーケストラ再生での音場感であり、米RCAが命名したリビング・ステレオの一番の売りは、ボストン響、フィラデルフィア管のゴージャスなサウンドであり、英デッカが高品質録音を普遍的なRIAA規格に移し再スタートを切ったのも、ドイツ・グラモフォンがクラシックメジャーに大躍進したのもステレオ時代である。それ以前のモノラル時代の勢力地図はどうだったかというと、英EMIと米コロンビア、RCAが高音質の筆頭に上がるわけだが、これはSP盤の時代から続く資本規模からくる必然でもあった。しかし、この時代のモノラル録音について、どれだけ知識があるだろうか? 実はステレオの更盛の影に、モノラル録音であったゆえに再販のままならないレコードが多数あったのだ。これと並行してSP盤への嫌悪感も増長されていった。これは同じ楽曲を繰り返しレコーディングするクラシック録音の負の遺産であり、同じ曲なら新しい良い音質で聴くべきだとの暗黙の了解ができあがった。

一方で、1970年代にアメリカで台頭したアブソリュート・サウンド誌の推奨するオーディオ機器と優秀録音のコレクションを魅せつけられて、改めてレコード観賞とは何かを考えさせられたのである。つまり、我々が興味を抱いて聴いているのは、レコードの音質ではなく演奏の良し悪しであると。その旗印として復刻の激しかったのがフルトヴェングラーをはじめとする放送音源の発掘である。これにはギミックな仕掛けがあって、録音当時の英米はAMラジオがメインだったので、復刻盤もAMラジオをエアチェックしたような音質で販売された。それもアーチスト契約を正式に結んでいたEMIが、自身の正規録音との甲乙を付けるために、ユニコーン社という別の海賊盤専門の会社を取り込んで販売していたのである。

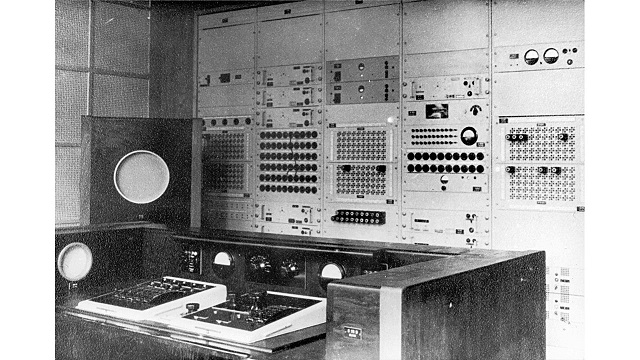

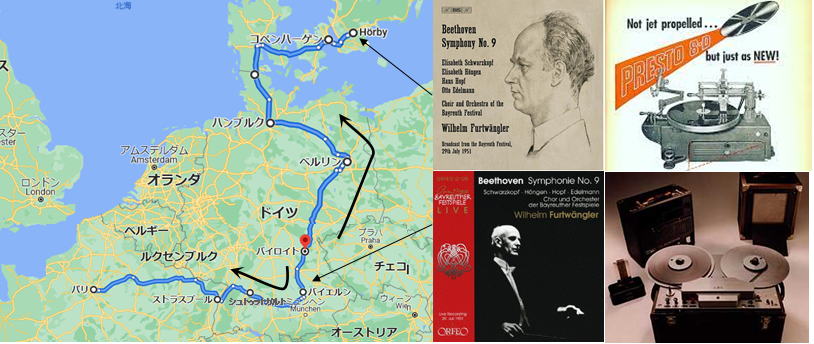

この偽装工作がバレたのは、アーチスト契約の切れた21世紀に入ってのことで、オーストリア放送協会やバイエルン放送協会、ベルリンRIASなどが録り溜めて大事に倉庫にしまわれていたオリジナル・テープのリマスター盤がリリースされると、ドイツでは1950年代初頭からHi-Fi規格でFM放送をしており、正規録音にも負けない鮮度で録音されていたことが判明した。考えてみれば、テープ録音の技術は戦中のドイツで開発されたものであり、それと同じ録音方式(しかもノイマン製のコンデンサーマイクを使用)なのに、ライブとスタジオという違いだけで音質に大きな差が出ること自体あり得ないことであった。これこそ自分にとっては目の覚めるような驚愕の事件でもあったのだ。ちなみにEMIは1950年代のバイロイト音楽祭の録音権を独占的に買い取っておきながら、そのリリースを反故にした経歴もある。そのこけら落とし公演となった「バイロイトの第九」の全貌が改めて明らかとなったのも21世紀のことである。

1947年のベルリン放送協会大ホール(Funkhaus)の復帰演奏会ライブ収録

Neumann CMV3を天吊りマイク1本で収録 |

左:ドレスデン歌劇場でのマグネトフォン録音風景(1948)

右:戦後に新調されたドレスデン放送センター(1948、モノラル試聴) |

これを試聴していた真空管ラジオも2wayスピーカーを内蔵したHi-Fi仕様で、中央にAMラジオ帯域を再生するエクステンデッドレンジ・スピーカーを、その両脇にFM放送用にツイーターを配置し、モノラルでも音場感を出せるように工夫してあった。最初にFM放送を開始したバイエルン放送局の城下町のラジオメーカーGrundig社は、3D-Klang方式というマトリックス方式を考案し、音場感をコントロールできるようにしていた。これならバイロイトの中継ライブもタップリ聴けたはずである。

左上:ドイツ製ラジオの3D-klang方式(中央のメインに対し両横に小型スピーカー)

右上:音場をコントロールするリモコン 3D-Dirigent(1955)

下:中央のメインスピーカーはAM用、高域はエコー成分を担当

ちなみにドイツでは2wayスピーカーを内蔵したHi-Fiラジオはすでに1930年代末に製品として売り出されており、シベリウスがアイノラ邸で愛聴していたのも1937年製のテレフンケン製スーパーヘテロダイン方式のHi-Fiラジオだった。ちなみにこのAM放送がどれぐらいの音質だったかというと、最近見つかったスウェーデン放送所蔵の第3のバイロイトの第九を聴くと、戦中に敷かれた北回りルートの有線中継回線の音質が確認できる。さすがに現地録音したEMI、さらにFM放送回線を使用したバイエルン放送より劣るものの、中域の目が詰まった良質なモノラル録音であることが判る。つまり、英米において戦後にLPレコードにより発展したHi-Fi技術史の区分は、ドイツにおいてはラジオ中継において10年先行しており、それは戦後も区切れなく連続していたことになる。

左:テレフンケン Spitzensuper 7001WK(1937年)、右:同 Spitzensuper 8001WK(1938年)

スーパーヘテロダイン、2wayスピーカーを装備した高級ラジオのはしりとなった

シベリウスは海外を含め自作品のラジオ放送を聴くのを楽しみにしていた

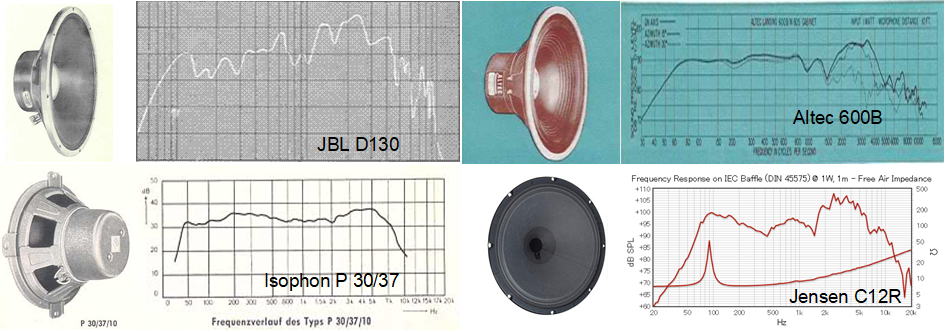

さらに真空管FMラジオ用Hi-Fi仕様は、AM音域のエクステンデッドレンジを業務用PAユニットに拡張することで、一気にグレードの上がったサウンドに変わる。放送用モニターの定番だった独イゾフォン

オーケストラや、テレフンケンのO85型レコーディング用モニターもこの仕様である。アメリカでこの仕様の延長上にあるJBL D130+075は、同じジムランのなかでも一番攻撃的な音であることはよく知られることである。逆にEMIのDLSシリーズやデッカのデコラ・ステレオ電蓄なども同じ仕様のもので、こちらはニュートラルで柔らかい音調として知られる。つまりAM-FMのコンパチ仕様にも様々なバリエーションがあり、各国でのサウンドにも既にヨーロピアンやアメリカンという色分けさえあった。テレフンケンのO85型モニターやデッカのデコラ・ステレオは、一般のヴィンテージ製品よりひとケタ高い地位にあり、エクステンデッドレンジ+コーンツイーターという組合せは、H-Fiの基本的な仕様であると同時に最高級のものでもあるのだ。しかし日本ではラジオやテレビで既に実装された仕様であったため、Hi-Fi技術の歩みは3way、4wayのほうが高価でワイドレンジという方向に誘導されてしまった。

テレフンケン O85aモニタースピーカー(1959?)、Isophonのスピーカー特性

デッカ Decolaステレオ蓄音機とスピーカー部分(1959)、EMI DLSシステムのスピーカー特性

| ★AMラジオ音質からの復活劇 |

|

フルトヴェングラー/ベルリンフィル;RIAS音源集(1947-54)

戦後の復帰演奏会から最晩年までの定期演奏会の録音を、ほぼ1年ごとに紹介していくBOXセットで、2008年にリリースされたときには78cmオリジナルテープの音質のクリアさも注目された。1980年代のAMラジオ以下の短波放送の受信だと思ってた海賊盤と比べれば、これまでの苦労は何だったのだろうかと脱力した人も多いだろう。

ベートーヴェン第九、ブラームス1番などの得意曲が収録されていないが、英雄、運命、田園、未完成、ブラ3など重複する曲目も幾つかあり、それが巨匠の戦後の演奏スタイルの変換を知るうえでも的を得ている。実際の出演回数でいえばウィーンフィルのほうが多かったのだが、そっちの演奏がウィーン風ののんびりした風情に呑み込まれやすいのに対し、ベルリンフィルでの演奏はフルヴェンの志向した演奏スタイルがダイレクトに反映されているというべきだろう。

個人的に面白いと思うのが、ヒンデミット、ブラッハー、フォルトナーなどの新古典主義のドイツ現代作曲家を取り上げていることで、それも意外にフォルムをいじらず忠実に演奏していることだ。フルトヴェングラーが自身の芸風と人気に溺れることなく、ドイツ音楽の全貌に気を配っていたことの一面が伺える。

|

|

マーラー「復活」 クレンペラー/ACO(1951)

この復活はクレンペラー自身がマーラーの助手として働いていた頃に何度か副指揮者として立った経験のある思い出深い曲。大変彫りの深い演奏で、オタケンのアセテート盤録音からのテストプレス盤の復刻もしっかりしたものになっている。この演奏のレコード化が見送られたのは、クレンペラーがEMI、フェリアーがデッカと、各々の所属レコード会社の違いも障壁となり、後に出たデッカの復刻盤はカセットテープ並みの薄っぺらい音質、さらにアムステルダムの放送局に入り浸って8cm/secのテープレコーダーにダビングした熱狂的なクレンペラー・ファンのリソースしか存在しなかった。

アムステルダム・コンセルトヘボウ管は、初演こそケルンやミュンヘンが多かったが、長く首席指揮者に君臨したメンゲルベルクの下、マーラー演奏に作曲家も認める手腕を発揮してきたことで知られる。アメリカでの就職活動が上手く行かず、ややムラっ気の多いこの時期のクレンペラーに対し、全てが整えられて準備されたうえでクレンペラーの統率が揃ったというべきかもしれない。

テレビのインタビューでクレンペラーは、同じマーラー作品の偉大な指揮者だったワルターとの演奏の違いについて問われたところ、「ワルターは道徳主義者で、私は不道徳主義者だ」と答えたというが、実はお気に入りの言葉らしく、同じことをバレンボイムにもベートーヴェンのP協奏曲のセッションの合間に何度も言ってたらしい。こうした奇行の数々が功を奏してか、デモーニッシュな闇から徐々に光を放つこの作品のコントラストをよりハッキリと表現しているようにも感じる。ジャケ絵は聖母フェリアー様ではなく、クレンペラーが大腕を振り上げている姿にしてほしかった。 |

|

マーラー:交響曲6番「悲劇的」 ミトロプーロス/ニューヨークフィル(1955)

1959年のケルンでの陰影のあるライブも捨てがたいが、ニューヨークでのより重量感のあるショスタコーヴィチもあわやと思わせるスペクタクルなアプローチは、現在の自己欺瞞の塊のようなマーラー解釈とは大きく異なる。正規のスタジオ録音が収録時間の関係上カットが散見されるのに対し、制限のないステージでの堂々とした演奏は、ともかく曲の鳴っている間、マーラーの音を浴び続けるという言葉が適当だと思う。

当時のニューヨークにはアルマ・マーラーのサロンがあり、マーラー作品の普及に務めていたが、ミトロプーロスも厳しいアルマ夫人のお眼鏡にかなったひとりで、ニューヨークでの活動は後のバーンスタインの全集録音へと実っていくことになる。ミトロプーロスにとってこの曲は1947年にアメリカ初演をして以来、満を持しての2度目の挑戦ということになるが、ギリシア彫刻のようなしっかりした造形とともに、苦難の嵐のなかでも揺らぐことのないヒーローの登場を待望しているように思える。実際にはマーラーだってアメリカで音楽活動をしていたのだが、あのトスカニーニに押し切られて去っていった。ワルターが持前の人情味でマーラーに癒しと和解を進言したとすれば、ミトロプーロスはかつての禍根を吹き飛ばすような正面突破でマーラーに凱旋門をくぐらせたといえよう。 |

フルトヴェングラーに代表されるモノラル放送録音は、所有するオーディオ機器との相性が付き物で、LP時代から誰もが目にした音楽批評家 宇野功芳氏のオーディオ・システムはと言うと、アンプはマランツModel.7プリとQUAD

IIパワー、アナログはトーレンスとSME、カートリッジはシュアーM44-7が古い録音にちょうどいいとした。スピーカーはAXIOM 80を中心に両脇をワーフェデールのツイーター(Super3)とウーハー(W15/RS)で補強した自作スピーカー(ネットワークはリチャードアレンCN1284?1.1kHz、5kHzクロス、箱はワーフェデール

EG15?)で、完成品での輸入関税が高かった昔は、部品で購入して組み立てるのが通常だったし、エンクロージャーは自作で組み立てるのが一番効率が良かった。ネットワークは同じユニット構成のために出していたリチャードアレン製を当てがったが、元の構成が12インチ+8インチ+3インチのところを、ワーフェデール

Super8が中高域がきついからとグッドマンズ Axiom80(1970年代復刻版)に換えて、さらに低音を増強するためウーハーを15インチに換えた。ただしW15/RSは800Hzからロールオフする特性なので1kHz付近が少し凹んでいたかもしれない。

かようにして、今でいうヴィンテージ機器を新品で購入した当時から愛用しており、これにラックスマンのD500X's(後に同じラックスマンD7、スチューダーD730に買い替え)が加わるわけだが、例えばポリーニのような新しいピアニズムをちゃんと聴けていなかったように言われる。ことフルトヴェングラーやクナッパーツブッシュ、ワルター、メンゲルベルクのライブ録音への偏愛ぶりは、むしろオーディオの発展史から一歩身を引いた試聴環境にあったように思う。そういう意味では、宇野功芳氏の音楽批評は、一見すると失われた個性的クラシック演奏への懐古のように聞こえるが、実は1960年代のレコード文化の価値観を背負って論陣を張っていた数少ない人でもあったといえる。これでないと音楽の批評ができないとも言っているので、相当のお気に入りなのだと思う一方で、クラシックのレコード批評家のなかではオーディオと録音の相性に関するヴィンテージな課題を早くから認識していた最初の人でもあった。ときおり自宅のオーディオの音質改善の話題を振られても「これ以上音が良くなってもらうと困るから」という断りの言葉が多かったところをみると、案外、繊細なバランスの上に立っていたのかもしれない。

先に述べたAMラジオ音声に偽装されたモノラル放送ライブ録音も、21世紀になってドイツ放送局所蔵のオリジナル・テープがリリースされるようなり、晴れてFM放送グレードで観賞できるようになった。しかしそれでHi-Fi技術史の謎は解けたかというと、問題はここからさらに複雑化していると言わざるを得ない。実は半世紀の年月が過ぎ去った頃には、時代はステレオからデジタルに移行しており、モノラル音源の再生方法などほとんどの人は判らなくなっていた。知っていたとしても、私のようにモノラル・ラジカセで音楽を聴いていたという程度で、あとは並四ラジオとラッパ蓄音機という戦前のイメージである。そもそもモノラルスピーカーなるものが販売されておらず、売られているスピーカーは新しいステレオ録音に最適化された結果、高域のチャンネルセパレーションを意識した狭い指向性でパルス波を再生することに特化した仕様のものばかりで、デジタル対応ということで尖端はさらに鋭く研ぎ澄まされていたのである。これと同じ理屈で、モノラル録音のリマスター盤の批評の多くは、演奏論に行き着く前に、自分の所有するオーディオ装置との相性を語っているだけの、オーディオ批評の足元にも及ばない幼稚な感想文がネットを埋め尽くすようになった。これではさすがのフルヴェン様でも太刀打ちできない。というより無礼極まりないこの状況をどうにかしないといけないと確信するにいたった。

行く末を見失ったオーディオとレコードの技術革新

以上のように、クラシック・レコードを鑑賞するにあたり、①②③の各時代区分でステレオ録音の質が変容する状況と、やや異質なモノラル懐古の④を体験するわけだが、常に新しい録音と機材を買ってもらいたいメーカー側の思惑と、長い時間をかけてレコード鑑賞に値する演奏と向き合うリスナーとの齟齬が生まれる状況も浮き彫りにされてくることだろう。そのココロとは、ステレオ録音は常に本物の音という理想を掲げて、その時代において最高という宣伝を繰り返してきたわけだが、どうも10年と持たない技術革新の嘘臭さも露呈してきたのだ。しかしクラシック音楽の演奏は、10年程度の流行り廃りでは片づけられない価値観をもっている。「本物」の意味がHi-Fiであることと結びつかない状況が、ステレオ録音の25年の歴史(1955~80年)のなかで早くも生じたのである。しかも、それはレコード史の半分を占めるモノラル録音を斬り捨てての結果であり、オーディオ史にはフィデリティ(忠実)の精神が虚構となっているのだ。

改めていうと、上記の時代性を考慮した音場感に合わせてステレオ録音を万全に再生するには、①②③の各時代のビンテージ観に合わせた3種類のステレオ装置が必要で、実際には10年置きに何らかの買い替えをしながらレコード鑑賞をしてきた人も少なからずいるだろう。しかしよく考えてみれば、ステレオ技術の発展は、音質評価のリソースの大半を音場感とか定位感というステレオ特有の聞こえ方に費やしてきたといっても過言ではない。けして演奏内容の発展ということではないのだ。では、ステレオというメッキを剥がした状態で聴く音楽とはどういうものだろうか? これが私なりのレコード鑑賞の課題となっていつも頭をもたげ続けたのであった。こうして、レコード芸術が並走してきたクラシック・レコードとオーディオ技術の発展史とは逆走するかたちで、私の脱Hi-Fi論というラビリンスの構築がはじまったのである。けしてステレオで円満な家庭を築いていながら、昔の恋人に未練を残してコソコソとサブシステムを繕うなどではない。あらゆる時代の録音に対処できる正真正銘のフィデリティに根差したモノラル・システム構築への旅立ちである。

【全ての時代をニューラルに再現するオーディオ装置】

さて、レコード芸術の70年に渡る長い歴史のなかで扱われてきたクラシック音楽を堪能するための、我が家のオーディオシステムについて記述する。

まず私はどの時代の録音でも、CDでアーカイブし、しかもモノラルで試聴している。これは1950年代から現れたHi-Fiという高音質規格が、常に進化することを前提にしているため、その基準が定め難かいのに対し、その時代において一流のマエストロが残した貴重な演奏の数々ををニュートラルに聴ける状態にすることが、クラシック音楽のレコード鑑賞の第一歩となるからだ。

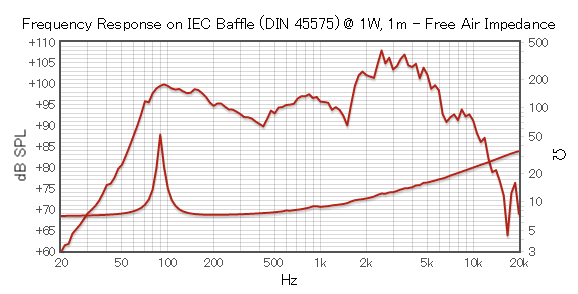

私のオーディオ・システムは、この課題に取り組むべく、時代感覚の中心をモノラルからステレオに移行する1950年代に見据え、ミッドセンチュリーのHi-Fiオーディオの音響技術を再構築するように考えた。1947年に開発されたJensen

C12Rという12インチ径のエクステンデッドレンジ・スピーカーを中心に、これにドイツ製コーンツイーターを取り付けて2wayにしたモノラル・システムを組んでいる。これは1940年代欧米の高級ラジオと同様の仕様で、実は1970年代の日本製ラジカセまで続いた由緒ある仕様である。またCD再生を基本にしていることもあり、貴重かつ希少なビンテージ品はあえて取り入れず、どれも現在製造している現役パーツで構成している。

システムの流れを観ると、普通ならCDプレーヤー→プリメインアンプと直結するところを、モノラルミックスとリバーブ補正のために卓上ミキサー、サチュレーションと音調補正のためのライントランス、マルチチャンネル&バイアンプ用のチャンネルデバイダーを介して、モノラル試聴システムにしている。

私が何に反旗を翻してオーディオ環境を整備しているかについては、以下のように要約できる。

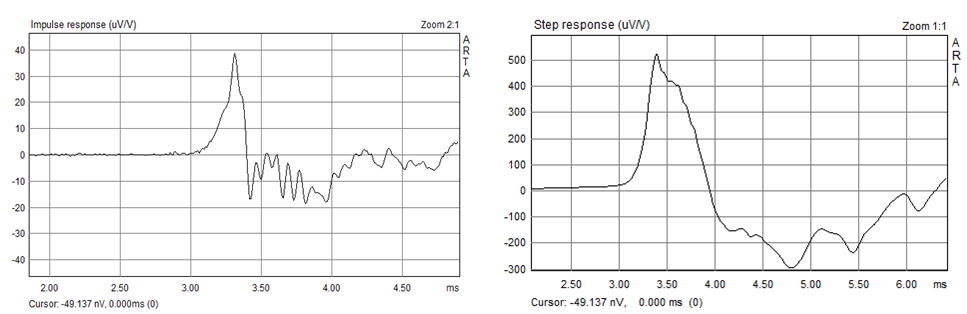

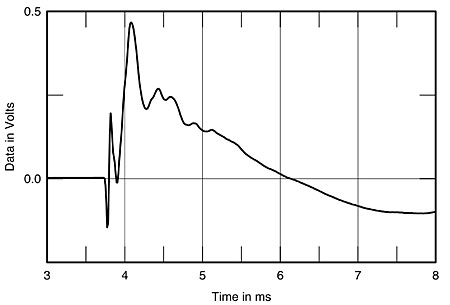

- コンサートホールの音響に照らし合わせれば、周波数特性はフラットでなくていいが、100~8,000Hzの波形再生で時間軸が正確に揃わなければならない。

- オーディオの性能は1950年代に策定されたFM放送規格より高いものは必要ない。逆にCDだからこそFM放送規格に揃えるべきだ。

- 一般家屋のオーディオ機器の大きさは、人間のスケールに合わせると丁度いい。それより小さいデスクトップも、部屋一面を覆うような巨大システムも、家屋に不釣り合いな音響を生み出す。

- ステレオ録音も全てモノラルで試聴し、最新録音もどんな古い録音もCD規格でアーカイヴする。ステレオはモノラルに、デジタルはアナログに、それぞれ下位互換性を担保した規格だから。

ということで、周波数特性はカマボコ型に丸まっているのに、波形再生はスレンダーで正確。1950年代の真空管FMラジオを手本にしているのに、機材は全て最新のものを使用。30cmの大口径スピーカーを使用しているに、デスクサイドにコンパクトに収まる。ステレオ録音はモノラルにして聴き、デジタル録音もアナログ録音もCDで聴く。この全て矛盾だらけのような取捨選択の過程については以下に述べる。

キーワード:ホールトーン、タイムコヒレント、FM変調の三角ノイズ、パルス波抑制、エクステンデッドレンジ・スピーカー、サチュレーション、ステレオ音場感排除、モノラル・リスニング、デジタル・アーカイヴ

【ホールトーンを自然に出す】

このシステムの周波数特性であるが、私のオーディオ装置はフラットな特性ではなく、200~2,000Hzを中心にカマボコ型のカーブを画いている。これは大きなホールでの音響特性と近似しており、1930年代に米国映画芸術科学アカデミー協会が、当時の映画館の音響を計った平均値を示したもので、この後に8,000Hzまで拡張したワイドレンジシステムに移行する前のものである。2wayとは言いながら、Jensen特有の中高域のピーキー鳴る音をカットして補完する程度のもので、かなり控えめな使い方である。

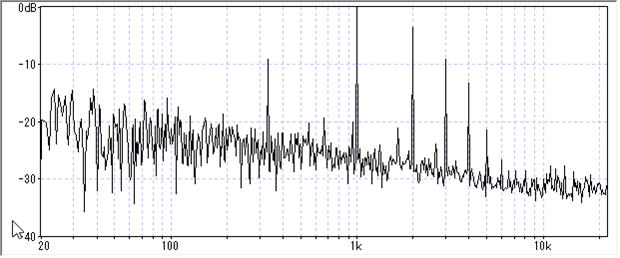

カマボコだろうがなんだろうが私好み(点線&右側は1930年代のアカデミー曲線)

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

以下の実際のコンサートホールでの音響特性を参考にすると、一般に知られる周波数特性はホールのエコーをかなり拾った後の音響で、低音はエネルギーが大きいため200msまで残響として累積し残るが、高域は2kHz以降は分散してエネルギーが小さく、初期のパルス音を発した後はほとんど残らない。私のスピーカー出力を計ったシステム総合の周波数特性(スイープ波形応答)はカマボコ型のナローレンジのようにみえるが、実際のホールでの出音と酷似しており、その帯域でのタイムコヒレンス特性が素直な1波形のまま整っている。楽音から1~2mの距離にあるマイクで拾った音がホールに放出されていく状況を想定すると、これが周波数バランスと時系列の一致した黄金比となるのだ。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

実際のホールトーンと我が家のスピーカーの比較

点線は1930年代のトーキーの音響規格

このホールトーンの仕上げには、ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタル・リバーブを活用している。リバーブというとエコーと勘違いして「原音と違う」と過剰反応する人が多いが、EMT社のプレートリバーブなどは70年代のマルチトラック録音には必ず使用されていたもので、元音に少しだけスパイスを効かせると思ってほしい。これは古い設計のラジオ用ランスを後に控えているのと、スピーカー自体が高域のエコーにあまり過敏に反応しないコーンツイーターを使用していることを勘定に入れたうえで使っている。同じことは、真空管のリンギング、カートリッジのクロストークや磁気ヒステリシスなどでも起きており、そういうアナログ特有の味を出す機構のないデジタル音源では、自分なりに味付けを加減する必要があると思っている。それと欧米とは違い日本はウサギ小屋なので残響成分を足すべきなんて思わないでほしい。ヨーロッパだって庶民は狭い部屋に住んでいるし、ほとんどの邸宅でもコンサートホールなみの音響は実現不可能だ。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40%で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

24種類もあるエフェクターのうち、よく使用しているのは最初の6種類のリバーブで、1,2番のホール系は高域に潤いを与える、逆に3,4番のルーム系は響きをタイトに引き締める、5,6番のステージ系は高域を艶を与える、という感じで、奇数がアメリカン、偶数がヨーロピアンと勝手に思い込んでいる。原音主義とは違うスタンスで録音を見つめ直すと、レコード会社のサウンドポリシーの違いと自分のオーディオ装置との相性を知る切っ掛けにもなるだろう。

| ★デジタル時代のクラシック名録音 |

|

マガロフ、ワルツを弾く(1990)

20世紀末にソ連が崩壊した後、19世紀末のロマノフ王朝時代を懐かしむように、ロマン派ヴィルトゥオーゾのピアノ演奏が続々と現れた。それも80~90歳のおじいちゃんを捕まえて小品集をおねだりする嗜好である。冷戦時代は唯一無二のロマン派ヴィルトゥオーゾだったホロヴィッツ爺は、初来日時に「ひび割れた骨董」とまで揶揄されたが、このマガロフ爺は78歳にして堅牢そのものの色彩感豊かなピアノを披露してくれる。タウジッヒ編曲「舞台への勧誘」など、ドルチェとスタッカートの音色の繊細な使い分け、青空のように澄んだフォルテの響きなど、デジタル録音のダイナミックレンジの広さを往々に示した名演奏のひとつだと思う。仏Adesのエンジニアも自分の代表作だと太鼓判を押していたアルバムだ。 |

|

テレマン・6つの四重奏曲/有田・寺神戸・上村・ヒル(1995)

フランスの片田舎にある小さな聖堂でB&K社製の無指向性マイクでワンポイント収録した古楽器の四重奏。イタリア風コンチェルト、ドイツ風ソナタ、フランス風組曲と、国際色豊かなテレマンらしいアイディアを盛り込んだ楽曲だが、ともすると標題的な外見に囚われて楽曲構成でガッチリ固めがちなところを、日本人の古楽器奏者にみられる丁寧なタッチで音楽の流れを物語のように紡いでいくさまは、自由な飛翔をもって音を解放するスピリチャルな喜びに満ちている。

録音の観点でいうと、残響豊かな聖堂での録音なので、まず楽器の適切な距離を保ちながらエコーに埋もれず再生できているか、バロック・バイオリンの線の細さと、フラウト・トラヴェルソのフワフワした毛ざわりとが、対等の立場で対話できているか、など様々なことでチェックしている。 |

|

交響曲全集 Ph.ジョルダン/ウィーン響(2017)

久々にスカッとするベト全の登場だ。ウィーン響初のベト全で、しかもオケの自主製作レーベルによる2017年のライブ録音だ。昔からパウムガルトナーやザッヒャーなどの指揮でモーツァルトをスタイリッシュに演奏していた団体なので、ベートーヴェンだとどうかと思ったら、いわゆるピリオド楽器風の演奏で挑むことになった。ドイツ風といわれるワーグナーやマーラーの重力圏からどうやって脱するかが、この演奏のお題である。しかし何よりも、楽員全員がベートーヴェンをこれほど楽しく演奏している例は今どきすごく珍しい。

全部アレグロ・アッサイに聞こえるようなインテンポで進め方ながら、短いフレージングでもきっちり納めて性格描写も的確。キレのあるスタッカートから爆発的なアッチェルランドは、ハンガリーのジプシー楽団を思い起こさせるし。単純な2ビートまでがウキウキして沸き立つのも、ブッファを血肉としてしっかり身に着けた証拠である。かつてのイタリアやボヘミアの音楽家の影響を再現していると考えれば、19世紀初頭のオーストリアの置かれた状況との整合性が改めて判る。

本来なら本拠地コンチェルトハウスでのセッションなのだろうが、あえてムジークフェラインの空間を伸び伸びと埋め尽くす愉悦に溢れた演奏になった。個人的には、空間の鳴らし方がフルヴェン時代のティタニアパレストとベルリンフィルと似たような感じがして、癖のあるホールでも特徴に合わせてオケを鳴らし切る感性をもっていることが判る。連打音のなかのビートの浮き沈み、キレのあるスタッカートをオケが全力で弾き切っているかどうかの差が判るシステムでないと、なかなか良さの判らない演奏かもしれない。 |

|

サーリアホ/クラリネット協奏曲「真実の五感」ほか(2011)

デジタル時代になって急速に勢力を伸ばしていったのがBISをはじめとする北欧レーベルで、しかも音楽史と現代曲というマイナーな分野で良質な演奏を紹介し続けている。音質のほうもナチュラルかつ鮮明で、静謐さと衝撃との二律背反的な要素を余すことなく表現していると言っていい。

北欧の現代作曲家では珍しくアヴァンギャルドな作風を貫いているサーリアホ女史は、ポストミニマル、ニューロマンティジズムなどの潮流をものともせず、複雑怪奇な新作を次々と生み出す最後のともしびのようにみえる。このアルバムは、陰鬱な森に迷い込んだようなジャケ絵が印象的で、五感を研ぎ澄ませて歩まないと、どこから魔物が襲ってくるか分からないぞ、とでも言わんばかりでワクワクする。このまま彼女が魔女になってしまうのか?という要らぬ心配までしてしまうのは、現代社会で失われた感性が疼いているからかもしれない。 |

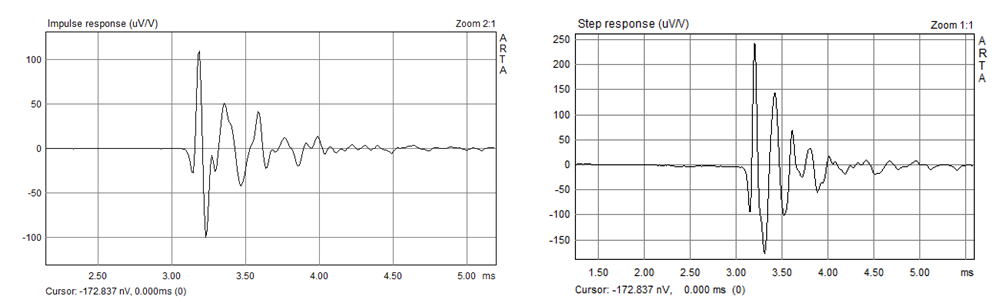

私のスピーカーシステムは、このカマボコ・ホールトーンの代わりに、タイムコヒレント特性はピンと立った1波形に綺麗に整っている。タイムコヒレントとは再生された音波の時間軸での整合性であり、低音から高域まで同じタイミングで鳴るという当たり前のことを言う。Jensen

C12Rは30cmという大口径であるにも関わらず、フィックスドエッジ・スピーカーに特有の、タイムコヒレント特性が中低域の足元から優れているため、古い録音でも見通しの良い、鮮度の高い音で観賞できる。さりとて最新のデジタル録音も同じように自然に聴けるのだ。全てはアコースティックな音響として自然の理に基づいているからである。

Jensen C12R+Visaton TW6NGの美麗なタイムコヒレント特性(左:インパルス、右:ステップ)

なぜスピーカーのタイムコヒレントが重要かというと、現在のステレオでの定位感の表出は、先行音効果という、先に耳に届いた音のほうをより大きく感じる、人間の聴覚の癖を最大限に利用している。以下はDPA社(旧B&K)のA-Bステレオ・マイクアレンジで、無指向性マイクを間隔40~60cmで並列配置するだけというもの。デノン(日本コロムビア)がワンポイントマイクとして、PCM録音の優位性を示すためにいち早く採用した方法で、今までのステレオの位相差などという考え方ではなく、左右の立ち上がり音の延滞のみで楽器の位置情報を感知することとなる。初期のデノンの録音は、それまでマルチマイクでゴテゴテに塗り重ねた油絵のようなメジャー系列の録音に対し、かなり痩せこけた印象があったが、時流に乗ってオーディオ環境の整った現在では、ステレオ録音のリファレンスとして考えても良いようなものになっている。

DPA社(旧B&K)のA-Bステレオ・マイクアレンジと定位感を示す時間差の相関図

この方式によるステレオ理論だと、楽器の定位は左右の音量差だけではなく、到達時間の違いで定位を表現するのだが、その到達時間の差はわずか1ms以下。これに対し一般のマルチウェイがツイーターのパルス応答を位相分離して引き立たせる手法で対抗しているため、高域偏重の状態からどうにも引き返せない状態になっている。

そもそもパルス波の信号はそれほど大きくないため、定位感以外の情報にはそれほど干渉しないようにも考えられるが、音楽のエモーショナルな部分がツイーターの比較的弱い音響エネルギーに支配されるため、特に小音量での表現の幅が狭く感じることが多い。よくデジタルは量子化ノイズで小音量に弱いと言われるが、その一因にはスピーカーの音響設計がパルス成分に引きずられているようにも思える。さらに問題なのは、この手のパルス成分は古い録音ではノイズとみなされカットしていることが多い点である。このため高域偏重の新しいオーディオシステムで聴くと、モゴモゴした音になりやすい。これはパルス成分を抜いた帯域での波形再生能力が著しく低下しているためでもある。これでは演奏の評価には適さないのは当然の帰結である。

モニタースピーカーのステップ応答の例

(最初の立ち上がりがツイーターで残りがミッドレンジ~ウーハー) |

【FMレトロスペック 三種の神器】

私のオーディオ・システムの骨格は1950年代ミッドセンチュリーのレトロスペックだが、その源流を遡るとフルトヴェングラーなどが活躍した初期のFM放送規格にまで辿り着く。CDを聴くのだからデジタル対応の鮮明な音と思いがちだが、これによる視野狭窄はご存知のとおり。そもそもCD規格が策定された1970年代末期は、FM放送でのプロモーションが必須であり、50~15.000Hzという帯域以上のものは必要とされなかった。ハイレゾ規格の際に問題視されたデジタルノイズも、FM変調に特有の三角ノイズ(砂嵐)のはるか向こうの雲の上の話であった。つまり、FM放送のスペックは1950~1980年まで有効なHi-Fi規格であり、私の目標としてる新旧の巨匠をニュートラルに試聴するために最もふさわしいスペックである。それをワザワザ20kHzまで聞こえますよと、デジタル対応で色目気付いたオーディオメーカーの差し金にまんまと嵌って現在に至るのだ。紫外線は目に悪いとカットするのに、超高音が耳に良くないと言わないのが不思議なくらいである。ちなみに私は、耳の状態を平常に保つためヘッドホンでの長時間の試聴を避けている。

この古えのFM仕様でシステムを組む際に、私は特別なビンテージ機器は使わず、1950年代から変わらない仕様で現在も製造されている超ロングセラーのオーディオ・パーツを使用している。そのうち外せない3品を以下に挙げる。

Jensen C12Rは、1947年に開発された仕様をそのまま引き継いだ汎用のPAスピーカーである。従来の拡声器と異なるのは、ステージから離れて聞いても耳につくラウドネスの効果を持たしていることで、100Hzと4kHzの山は1940年代に研究が進んだ補聴器の理論を応用したものだ。このC12Rは、現在はギターアンプ用として売られているが、紛うことなき業務用PAユニットの端くれでもあり、フィックスドエッジの機械バネが利いた強靭なミッドローが特徴で、なおかつQts=2.0以上というガチガチのローコンプライアンス型のため、後面解放箱にそのまま収めてもビクともしない。

Jensen C12Rと正面の周波数特性(斜め45度でフラットになる仕様)

1940~50年代に簡易PA用に開発されたエクステンデッドレンジは、最初の電蓄の周波数を1オクターブずつ50~8.000Hzまで広げた規格で、JBL

D130を筆頭にWE 728B、Altec 600B、RCA SL-12、Klangfilm KL-307、Isophon P30/37など様々なメーカーで製造され、今でも高値で取引される。これに対し、私のようにJensen

C12Rなんて使ってるとバカにする人が多いが、私はこれが一番スタンダードな仕様のように感じている。それとギターアンプ用だからと歪みだらけというのは全くの嘘で、B級アンプに過入力でもしない限り極めてクリーンなトーンである。それよりも時間的整合性(タイムコヒレント)が優れていて、現在のウーハーの設計では絶対にできない正確なタイミングで波形を再生する。

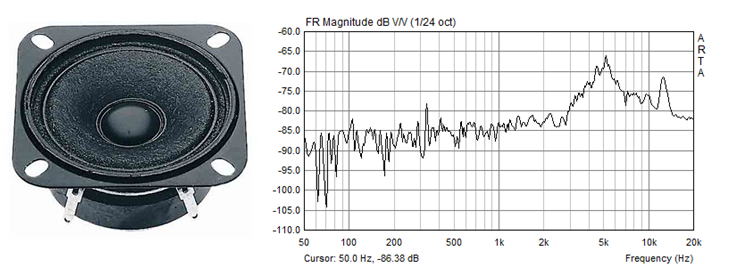

ツイーターのVisaton TW6NGは、オーディオ用に使える数少ないコーンツイーターで、中央のキャップが樹脂製で少し70年代風の艶が載っているが、基本的にはドイツ製のラジオに標準装備されていた規格に準拠している。ちなみに、TW6NGの斜め横からの特性は以下のとおりで、5kHzと13kHzの共振でザワついているだけの、三味線でいうサワリに近い機構であり、現在のHi-Fiの基準からすれば極めていい加減な設計だと判る。現代のステレオ技術のように定位感を明瞭に出すようなニーズには全く応えられない。一方で、モノラルでの高域の拡散という意味では十分な機能性を有していて、これがジェンセンの切れ味スパッといくタイミングと、じわっと馴染んでくれるのだ。このコーンツイーターのお陰で、ジェンセンのキレキレの音にしっかり噛み込んだ粘りが出て、相性はバツグンである。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

ライントランスとして使用しているサンスイトランス ST-17Aは、昭和30年代から製造されているもので、機能としてはB級アンプの分割トランスなのだが、そのサウンドテイストがボーカル域にしっかりフォーカスされ、なおかつ中域に渋い艶が載るMMカートリッジのような味わいがある。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

Jensen C12R+Visaton TW6NGの1kHzパルス応答特性(ライントランスで倍音補完)

使いこなしの点では、私はチャンネルデバイダーを使って2wayのマルチシステムを組んでいるが、これはチャンデバを使ったほうがクロスオーバーやレベルの調整が楽なのと、モノラルスピーカーにステレオアンプの2chを有効に使えるという、二重の「ついで」が重なってできたものである。一方で、アンプからみたスピーカーのインピーダンス負荷は素直なものに留まるため、反応がキビキビして見通しが良いのも利点である。フィルターがパッシブとアクティブで鶏か卵かの違いはないはずなのだが、アクティブ側のチャンデバでコントロールしたほうが、ビートのイン-アウトの見通しが遥かによくなる。「ついで」のはずが一石二鳥となったわけだ。ちなみにベリンガーのチャンデバの音色は、組込みICチップの音をいじらずに使っているため、全体に薄っぺらい音調になりがちであるが、私はビンテージ設計のサンスイトランスST-17Aを挿むことで中域の太い音調に整えている。

Jensen C12Rは3.5kHzで切っているが、これはボイスコイルで中高域に強い分割振動をもっていて制御が難しくピーキー鳴りやすいためで、なおかつ生きの良さを引き出すため帯域ギリギリまで引き延ばしたいというラインである。これとコーンツイーターVisaton

TW6NGの鈍めの立ち上がりがピッタリのタイミングで、インパルス応答が見事な1波形のまま保持されている。実はツイーターを追加した効果というのはほんの少しで、これも耳で確かめながら良い塩梅を探った結果である。ステレオだと定位感を出すために、パルス音の先行音効果をデフォルメしないといけない場面でも、モノラルだと自然な音響バンランスでそのまま鳴らせばいい。

C12Rをチャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

【人間にとって心地よい物の大きさ】

これらの特性は、イコライザーなどの電気的な造作で、どうにでもなると思うだろうが、実際にオーディオ体験という肉体的な快楽を満足させるには、その言葉のままにフィジカルで機械的な解釈が必要となる。いわゆる等身大の再生ということになるが、欧米ではFull-Bodyと言っているものである。そうでなければいけない理由は、録音の歴史が始まった頃から、マイクと楽音の距離はほとんど1m以内に収まっているからだ。ステレオ録音での音場感とか定位感というのは、録音した後から取って付けたようなものである。つまり録音での音響的なスペースファクターの原位置は、マイクと楽音との距離であり、そこに含まれた空気感で、演奏のパフォーマンスのダイナミックレンジも決まるのである。モノラル試聴はステレオ感で分散されたマイク同士の距離を一度リセットして均等に聴く行為でもある。このように私にとってモノラル試聴とは、音楽家のパーソナリティと密接することであり、あたかも一流のミュージシャンが我が家に訪問しているかのような、近接感のある関係を音楽で築くことである。

以下の写真をみて欲しいが、30cm規模のモノラルスピーカーでもディスクサイドに置けば、このとおりコンパクトに収まる。この距離はちょうど人と人とが談話するのにちょうど良い距離であるが、実は洋の東西を問わず人間の住む家屋の多くは、人間の体格や声量に最適なようにできている。これは近代建築に大きな足跡を残したル・コルビュジエのモデュロールをみても明らかであるが、人間の大きさは部屋のレイアウトがスムーズに収まる。

モノラル試聴の奥儀は密接した対話関係にある

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

カマボコ特性のもうひとつの意味は、それが人間の声をリアルに表現する特性でもあることだ。スピーカーを30cmとした理由は、低音の増強のためではない。200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたJensen

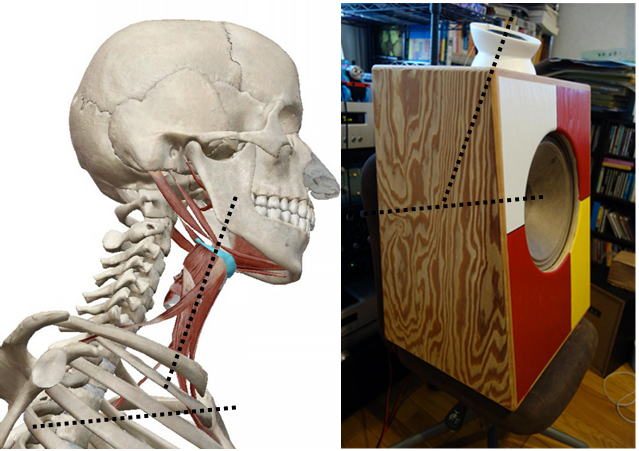

C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。ツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくってみた。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

|

【なぜモノラルで試聴するのか】

最後に、なぜステレオ録音をわざわざモノラルにミックスしてまで、モノラルでの音楽鑑賞にこだわるのか? という問いに答えたい。実は私は最新のクラシックの録音でも、全てモノラル・スピーカーで試聴している。

この理由のひとつは、タイムコヒレント特性について述べたように、ステレオの音場というものがオーディオ発展期で10年ごとに大きく変化している点で、70年の歴史があるなら7台のビンテージな再生装置を揃える必要がある。最低でも1950年代までのモノラル、1955~75年までの初期ステレオ、1975~1990年までのステレオマルチ収録、1990年代以降のデジタル録音と、4世代の装置が必要となる。これの欠点は、4台もステレオを置く部屋など一般人には用意できないこと、さらに各世代間の演奏を同じ土俵に乗せて比較できないことだ。特にモノラル録音の取り扱いがあまりにひどく、ステレオ装置で聴くモノラル録音はパルス攻撃に合い聴くに堪えないといっていい。特にモノラル録音の良いところを、迫力だとかガッツある音だとか評している人は、そもそも自分のオーディオシステムをニュートラルに整えていないことの現われで、クラシック録音の9割は食わず嫌いでロストしていることになる。同じノイマン製のマイクで録られていれば、同じ音で鳴らないのはオーディ装置として欠陥があると思い知るべきである。

それでは、モノラル装置で聴くデジタル録音はどうかというと、別に問題なく聴けるのだ。不思議に思うかもしれないが、ステレオ録音は規格段階からそもそもモノラル装置への下位互換を保証しており、モノラルスピーカーで音場感を出せるようにトーンを整えてあげると、録音年代の差など気にせずに音楽鑑賞できる。これで気づいたのは、今までステレオ技術の進化と色々言ってたことのうち、音場感に関する項目にかなりの費用と労力を注いでおり、基本的にステレオ=音場感として聴いていることのほうが多く、演奏の質は二の次となりやすいことだ。私はステレオでの試聴をやめ、どの時代の録音であろうとモノラル試聴に絞って聴くようになってから、何も考えることなく演奏そのものにクローズできるようになった。

例えば、ブレンデルはケンプのデッカ録音でのリスト「小鳥に説教するアッシジの聖フランシス」について「ほとんどミスなしで弾き切った初めてのピアニスト」と評しているが、同じ頃の1950年前後のベートーヴェン・ピアノソナタ全集の端正で無駄のないフォルムを、1970年代のポリーニの後期ソナタ集と比較して聴くような人はどれくらいいるだろうか? おそらく同じケンプの1960年代のステレオ録音で比較するのが精々だろうが、コルトーもあわやと思うようなファンタスティックな演奏は、バックハウスとの比較はされても、まさかポリーニと同じステージで論じるべきではないのは自明だ。ここではっきりするのは、戦中のベルリンで教鞭をとっていたケンプの立ち位置は、ザハリッヒな演奏を正しい伝統のうえに立たせる先陣を切っていた理論派であり、ポリーニはブゾーニから続くその方向性に決着を付けたというべきかもしれない。その間に流れる25年間は、クラシック音楽の歴史からすればそれほど長く隔たってはいないのだが、これを聞き逃すのはもったいないと自分は思う。逆に最近になってポリーニが再録した後期ソナタ集については、例えばテーマの有機的な回帰という点であらゆるフレーズが伏線をもって頂点に達する、フルトヴェングラーの演奏にも似たエモーショナルな様相を見出しているのは、それまでの芸風があまりにかけ離れているため気付きにくいことだと思う。これも老境に入ったポリーニの心のなかで何百回も鳴り続けていたベートーヴェンの作品像であり、考える先から指が動いてしまう感興のほうがまさっているという感じがするし、けして誰でも真似できる芸当ではないのだ。しかしこれも、フルトヴェングラーを干からびた音でしか聴けない、逆にポリーニの音色がキンキンするから長く聴けない、そういう類いの感想で済ませていいはずがない。クラシック音楽をレコードで鑑賞するために、ニュートラルに聴くオーディオ環境が必要だという意味が、いかに大切かが理解できるだろう。

ただ残念なことに、モノラル機器の所有者は、なかなか復刻されないモノラル録音に業を煮やし、モノラルLPの蒐集に走っている人が多く、もはや再販されない貴重なモノラルLPの再生に特化して機器選びをしている点である。これと完全に逆ザヤなのが、21世紀に入ってアーチスト別に膨大なモノラル録音のアンソロジーがCDで復刻されていることで、オリジナル・テープを丁寧にリマスターしているため品質が安定しているし、何よりも500円/枚を切る安価で手に入るということが魅力でもある。一方では、CDプレイヤーをはじめとするデジタル機器を、従来のビンテージ機器に馴染ませるテクニックが未熟で、CDの音をデジタル臭いとか安っぽいと斬り捨てることが多い。これでは折角のリソースも台無しであるし、これまでLPでも聴くことの難しかった巨匠の希少なレパートリーをじっくり鑑賞する機会を自ら捨ててしまっていることになる。実はこれはレコードマニアが嫌うオーディオマニアの所作と一緒なのである。

もうひとつのベクトルは、こうしたモノラル期の巨匠のユニークな演奏スタイルと並行して、新しいステレオ録音での芸風の変化や作品解釈の違いについて論じるのに、どちらも平等に試聴できるオーディオ環境を整える術について本気で考える人が少ない点である。さらに発展して、時代を超えた新旧の演奏家による同一ステージでの競演など、思いもよらないことだろうと思う。これはステレオ録音の聞き方については雑誌等で事細かくノウハウが伝授されているのに対し、モノラル録音の聞き方については素人並みを通り越してリソースそのものが存在しないことによるが、これは先に述べたようにモノラルLPが全盛だった時期に国民全体が戦後復興に霹靂とするなか、オーディオ趣味を公に話せるほどの経済力がなかったことが大きな原因で、モノラルといえば蓄音機や並四ラジオのことを言っているのかと疑いたくなるような発言の多いのも確かだ。このため、ステレオ録音をモノラル装置で聴くことは御法度と考えられ、それを言おうものなら言語道断として獄門のうえ島流しに処されそうな勢いである。しかし改めて言うと、ステレオ録音はモノラル試聴への下位互換性を担保した規格なのである。このため欧米では1960年代半ばまではステレオ盤と並行してモノラル盤が売られていたが、そこに演奏の違いがあるなんてことは誰も考えないだろう。つまりステレオかモノラルかというのは、それくらい些細なことなのだ。

では、どのようにステレオ音源をモノラルにしているか? ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているビンテージ・オーディオ愛好家に人気があるのが、プッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、普通の人にはお勧めできない。

私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いにレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。逆疑似ステレオ合成方式とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

もうひとつは、モノラル試聴におけるスピーカーの位置であるが、真正面に置いては絶対にいけない。斜め45度から聴くのがモノラル試聴の流儀だ。まずはエレキギターの開発者にして、マルチトラック録音の先駆者でもあったレスポール氏の自宅スタジオ風景をご覧あれ。どうやらカッティングレースでラッカー盤を製作中のようですが、奥にみえるのはランシングのIconicシステム。今では常識的な正面配置ではなく、横に置いて聴いている。

レスポールの自宅スタジオ |

同じような聴き方は、1963年版のAltec社カタログ、BBCスタジオにも見られる。またステレオ期のシュアー社のカタログにもステレオの聞き方と併記してモノラルを斜め横から聞くように勧めている。つまりモノラル試聴は斜め横からが正しい方向なのだ。

Altec 605Duplexでモニター中 |

BBCでのLSU/10の配置状況 |

|

Shure社1960年カタログでのスピーカー配置の模範例(モノラルは斜め横から)

ただ不思議なことに、モノラルを両耳で聴くと、反対側のほうは高域の特性がガタ落ちなはずのだが、効き耳のほうで聴いた情報を脳内で補完しており、特に周波数の違いによる違和感を感じない。むしろ、反対側で響きのディレイを聴き取りながら、マイクからの楽器の遠近、収録場所の広さなど、様々な収録条件を聞き分けているのである。つまり、音の広がりという平面分布ではなく、マイクから眺めて直線状に配列された時間の波のゆらぎを聴いていることになる。経験的には、ステージ上での音の捉え方、タイミングの取り方など、音楽の躍動的な部分を聴いていることになる。

真正面より斜め横から見たほうが広がりも立体感も増す(多分、モノラルもいっしょ)

【なぜCDで試聴するのか】

私がなぜCDという音楽メディアでの試聴にほぼ限定しているかというと、これは単純にアナログ時代のLP、ラジオ、カセットと多種多様なメディア毎に再生装置を揃えるよりも、CDに絞ってアーカイブしたほうが同じ再生装置でニュートラルに比較できるのと、このほうが経済的な負担が楽になったからでもある。これにはCDというデジタル媒体を過去のアナログ技術で見直すことにより、デジタルとアナログの間にあった齟齬が解消されたことにもよる。実はCDの音というものはニュートラルで無色透明なもので、それ自体を新しい技術として買い替え需要のために、あえてデジタルっぽい音を志向しただけだったのだ。逆にアナログのマスターテープも、レコードプレス時にカッティングで色付けする前は、デジタル以上に鮮明な音であることにも気付かされた。つまりはアナログ、デジタルと白黒区切りをを付けたい人はそうすれば良いわけで、私のように区別を付けたくないならそれも可能なだけである。私はこのオーディオ技術の世代ギャップについて、1950年代のモノラル→ステレオ、1980年代のアナログ→デジタル、という国境を定める必要はなく、どの時代の録音だろうと同じ人間の行為として鑑賞するに値するものとして、ありがたく頂戴いたしまする次第である。

ちなみに私の使っているCDプレイヤーのラックスマン D-03Xは、日本のサラリーマンが作り上げたマジメ一方の音で、モノラルスピーカーやらライントランスやらで遊び惚けているところを、きっちりと引き締めてくれる。意外にも、日本製品の品質の安定度が、古い録音に功を奏しているように感じるが、EMTやノイマンのような業務用機器を聴く限り、おそらくこの意見にはドイツ人も同意してくれるだろうと思う。日本に足らないのはトーンマイスターのような国家資格と仕事場の確保くらいのものだ。このCDプレーヤーの開発者は、1990年にD-500X'sを開発した長妻雅一氏で、最近はネットワーク・オーディオのほうに専念していたが、フラッグシップのD-10Xの影でCD専用プレーヤーの開発を音質面・モデル面を一人で担当したというもの。D-500X'sとは違う意味でアナログ的なアプローチが徹底していながら、ラックス・トーンをやや封印した真面目な造り込みと、見た目にも業務用っぽい無粋な顔立ちでよろしい。

古いクラシック音源について、CDならどんなプレーヤーでも同じように鳴っているだろうと思うひとは不幸だと思う。ラックスマンのD-03Xは、ドイツ放送録音の再生には全くのお勧めで、かつて購入したCDが実は結構緻密な情報をもっていたんだと感心するような出来で、中域から湧き出るクリアネスというか、音の見通しの良さは、とかく団子状になりやすい放送用録音のように帯域の狭いコンテンツには、かなりのアドバンテージになる。おそらくIV変換回路あたりからの丁寧なアナログ回路の造り込みが功を奏しているように思える。トスカニーニ/NBC響も放送録音の規格品なのだが、かつてNHK-FMで聞いたような肉厚で物腰の柔らかい躍動感(デンオンの業務用CDプレーヤーDN-960FAを思わせるような安定感)が再現できているので、ラジオ規格との相性が良いのだと思う。よく最新オーディオというと音の定位感や立体感ということに注目が行きがちだが、中域の音像がクリアで芯がしっかりしているとか、音楽表現の基本的なものを律儀に求めている機種というのはそれほど多くない。

かようにして、フルトヴェングラーから古楽器、電子音楽まで、20世紀のクラシック音楽の記憶をCDで観賞する体制が整ったのであるが、モノラル試聴といった時点で異端児扱いされるのはまことに心外である。

【『レコード芸術』をクラシック天国にできないわけ】

これはあくまでも個人的な意見だが、私が物故したマエストロの演奏を色々と聴くのは、それがもう生演奏では聴けないメモリアルなものであり、それを万全の状態で再生するのは、故人への成仏に似たものだと思っている。よく追悼文で、天国で敬愛している大作曲家と仲良く語らっているかのように言うアレである。これを読むと不謹慎だといぶかしがる人の多いことも承知のうえだが、この時間と場所を超越した音楽観賞こそがレコード鑑賞の本来の立ち位置であると私は思っている。これは録音と同時にリリースされた最中には、マエストロ本人も生きていることがほとんどであり、その演奏の記録をマエストロの人格の一部として受け取るということも大切である。一方で、その演奏がただ新しいだけでなく、その後も聴く人を感動し続けるものであるかということは、クラシック音楽にとっては一番気になるところでもある。それは100年以上も前に作曲された楽曲を演奏することの意義とも重なるからである。逆に電子機器の発展した現在であっても、変わりない人間の魂の営みは存続しているのだ。

その意味で、レコードとはメモリアルな追憶に似た、人間特有の精神的な所産でもある。このレコードを媒体としたアップデートな話題を批評という形で提供した「レコード芸術」誌は、必然的に過去の歴史的な演奏とも向き合うことになる。実は同様なレコードガイドブックとして、英ペンギンなどもあるのだが、そちらは並行して過去の同曲演奏について紹介している。私などは驚くのだが、ブラームスのVnソナタ集で常に引き合いに出されるのが、日本ではほぼ無名のスーク&カッツェンのデッカ録音である。紙面の話題をレコード内の演奏家の個性について絶対的な地位を授ける日本の批評スタイルからすれば、そんなことすれば新しいレコードが売れないのではないかと心配するくらいなのだが、こうした伝統に凝り固まった批評もイギリスならではのことである。

話は少し逸れてしまったようだが、問題は「レコード芸術」の資産というものを、いかにして「クラシック天国」に昇華させるかである。私はレコード鑑賞を成仏だと言ったが、レコード鑑賞という行為自体に生死を超えたマエストロの競演という概念が、レコード芸術のなかには未だ存在しないのは不思議といえば不思議といえよう。とはいえ「不滅の名盤」という言葉自体にはそのニュアンスが込められているのだが、それはあくまでも今現在生きている人たちを中心に見たクラシック・レコードコレクションの歴史の継続性を言っているだけなのが残念でもある。それでは全く話が逆だと言いたいのだ。稀代のマエストロが生涯を掛けて磨き上げた演奏スタイルを、購買者中心に語るなんて全くのナンセンスである。

一方では、レコード会社はというと、アナログで記録されたテープ媒体がもはや保存に限界がきたと知ったのか、それともレコード会社自身がもはや存続不可能なレガシー部署であると悟ったのか、リマスターという名目で過去のマエストロの録音全集をこれでもかというほど連射し続けている。デジタル化してリソ-スの劣化を防ごうという行為自体は、20世紀末にも起こっていたのだが、2020年代には益々加速しているように感じる。言いようによっては、500円/枚を切る低価格でのバラマキ状態になっているが、それをさも御馳走のように屠っている私自身もどうかと思っている。そうなっているのは、古い干からびたような素材でも、ちゃんと調理方法を心得ているからでもある。

とはいえ、最初に変態チックなコレクションと書いたように、自分の大切に思うクラシック録音の多くは、かなりマニアックなものに隔たっている。どうだ、お前らこんな演奏があったなんて知らないだろう、という自慢話がほとんどである。その一方で、クラシック音楽の公共性というものがどれだけ広く、そして録音のリリース後に名誉を奪還するまでに、とても時間の掛かるものであるかも痛感するのである。それゆえ、このページで紹介したCDの価値は、むしろ私自身が感じたクラシック録音のマーケットへの批判も込めて紹介しているのだ。それが私の考えるクラシック音楽の公共性でもあり、その評価の平等性を確保するためにオーディオ機器の整備を怠らないようにしている。それは感性が豊かな若いうちであればともかく、年齢を重ね滅多なことでは驚かない老人にとってなおのことだと自戒している。

さて、あなたのクラシック音楽のアーカイブは、ちゃんと録音した当時の活き活きした状態で再生できているだろうか? そのためにオーディオ装置の整備を怠らないことが肝要である。

※結局のところ「さよならステレオ録音」と書いたほうが分かりやすかったというオチはなし。

ページ最初へ

|