【Hi-Fi録音の歴史はステレオより30年長い】

-場所も時代も超越した良い演奏との出合い-

Hi-Fi録音の歴史は長い。1925年にベル研究所が発明した電気録音以降、まさに100年にもなろうとしている。しかしその音質に関しては、時代に従って高音質化して発展するというベクトルをもっていると信じられている。つまり過去のHi-Fi録音は、次の時代には古くて音の悪いもの、そういうネガティブな理由を携えて発展してきたともいえるのだ。では昔日に録音された演奏が悪いのかというと全然そうではない。実に味わい深いミュージシャンが大勢居て、その人たちが奏でた音楽を聴かないなんて、人生の何かを失ったと思うくらい損な気分になる。それをオーディオ機器の性能という壁で世代を区切ることをもうやめにしたいのだ。ここでは、人生を豊かにするオーディオ機器の在り方を問う前に、時代ごとの録音形式の違いと共に、今も昔も弛まず演奏し続けられてきた音楽遺産の豊かさについてレビューしてみることとしよう。というか、こんな幅広いジャンルと録音方式をせっせか集めて、一堂に会してボーダレスに鑑賞していると自慢したいのだ。

◆意外に長かった78rpm盤時代

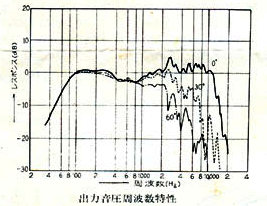

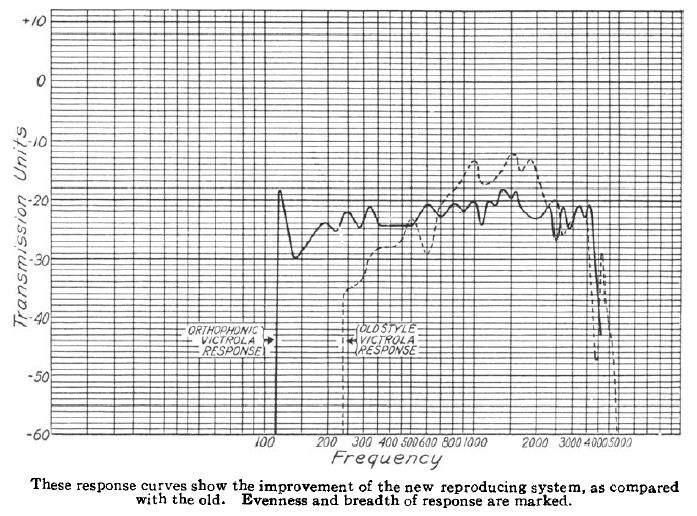

いわゆるSP盤といわれる収録時間5分程度の78rpm回転のシェラック盤のことを言うが、大抵の人は戦前の遺物だと思うだろう。1900年初頭から1925年頃までのラッパ吹き込みの時代を過ぎ、ベル研究所の開発した電気録音になると、蓄音機はただのレコード再生機ではなく、より本物の演奏に近いHi-Fi(高忠実度)録音とそれに対応したリプロデューサーという言葉が出現した。なぜ78rpm盤をHi-Fiに加えるかというと、1925年の初期は100~4,000Hzだったものが、1933年には50~8,000Hzのワイドレンジ規格に代わり、この時期にHi-Fiという言葉が使われるようになったからだ。この規格に沿ってトーキーでは高域を拡充するツイーターと低音を拡充するウーハーとが開発されたが、家庭用でもツイーターを追加したHi-Fiラジオが発売されていた。実際に私のオーディオシステムは2,000Hzから徐々にロールオフして8,000Hz以上はストンと落ちるが、直接音の多いモノラル試聴では楽音自体に高域不足ということは感じない。これは人間の聴覚において変わらない原則であり、それ以上の周波数での情報はアンビエント成分、すなわち音場感に関するものであり、それもかなり微弱なパルス成分に支配された音である。ミュージシャンの奏でるフィジカルな躍動感に対し二次的な要素で、何が何でも聴かなければならないものではない。

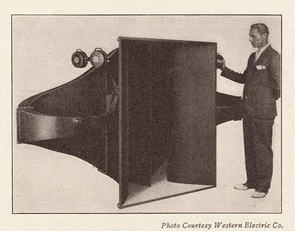

Western Electric社のミラフォニック・システムと遠距離有線電送実験(1933)

左:テレフンケン Spitzensuper 7001WK(1937年)、右:同 Spitzensuper 8001WK(1938年)

スーパーヘテロダイン、2wayスピーカーを装備した高級ラジオのはしりとなった

シベリウスは海外を含め自作品のラジオ放送を聴くのを楽しみにしていた

この頃からオーディオの技術史は、四半世紀=25年を目途に録音規格の変更をして、1950年のLP盤、1980年のCDと続くのであるが、その規格移行の猶予期間というものが存在し、その曖昧な時期の音質に関しては難しい判断に迫られる。同様に33

1/3rpmもしくは45rpmのビニール盤が販売された後も、78rpmのSP盤の販売は1950年代中頃まで続いていて、例えばエルヴィス・プレスリーのデビューシングルはまだ78rpm盤だったし、その頃のジュークボックスの仕様も同様であった。逆にジャズやクラシックのほうはSP盤時代の記憶がすっかり抜けてしまい、特にジャズのほうはビバップ以前のジャズアレンジのスタンダード曲などはほとんど顧みられない。日本でも歌謡曲と懐メロのジャンル分けは、懐メロがSP録音で発売されたため再生機器に特別な配慮が必要な点が分水嶺になっている。逆にデルタ・ブルースなどは、アコースティック演奏の味わいもあり、ジャズとは立場が逆転するなど、SP盤の復刻盤を改めて鑑賞しようとする際には、様々な障壁があるのも確かである。

こうしてSP盤復刻の多くは、後の音楽シーンでは顧みられなかったが、ステレオでの再録が叶わなかったという点で、珍品扱いという色眼鏡で見がちだが、キャリアの長い歌手でも若い頃の声に独特の色気があったりと、これでなければ歴史は動かなかったと思える瞬間に出会えるものである。同じ歌手で同じ楽曲というと作品論でいうと同じなのだが、そのときに未来にむけた眼差しは、功成り名遂げた後年の再録音とは全く違うのだ。その時代に流れた空気を新鮮なまま感じ取れるかが、この手の録音を鑑賞するオーディオ環境の整備に欠かせない。

78rpm盤のジュークボックスを囲んで戯れる若者と当時のレコードショップ(1950年代)

|

ジェリー・ロール・モートン/全録音集1926~30

モートンはジャズ史上はじめてアレンジャーと呼べる仕事のできたピアニストだ。そのように知られるようになったのは、1940年代にアメリカ民族音楽の膨大なライブラリーを築き上げたアラン・ローマックスによる8時間に渡るインタビュー録音によってだが、ニューオリンズの娼館で育ったというクレオール系のミュージシャンについて細かく知る者はほとんどいない。このRCAに残したデキシーランド・ジャズのコレクションも、1900年代に流行っていたラグタイムやケークウォークを再現したものだが、録音品質としてはこの時期に最新だった高級蓄音機ビクトローラ・クレデンザのために録音されたものと推察されるほどキレキレの良い感じに仕上がっている。スウィング・ジャズが流行して以後の、田舎風のワンステップのリズムを懐かしむ感じではなく、大道芸で道行く人を呼び込むようなシャキッとした風情がたまらなく快感を呼ぶ。 |

|

ジャンゴ・ラインハルト/初期録音集(1934~39)

ジャズ・ギターの分野では知らぬ人のいないミュージシャンだが、初期にホーンやドラムを使わないストリングだけのフランス・ホット・ファイヴを組んで、欧米各地を旅して演奏していた。フランス系ロマ人という民族的背景をもつ理由からか、神出鬼没のようなところがあり、録音場所もフランス、イギリス、アメリカと多岐に渡り、なかなかディスコグラフィの整理が難しいミュージシャンの一人ともいえる。これまでも最晩年にローマでアセテート盤に吹き込まれたRCA盤「ジャンゴロジー」でわずかに知られるのみでなかなか復刻が進まなかったが、この英JSPの復刻CDは、音質も曲数もとても充実しており、スウィングジャズ全盛の時代にギターセッションを浸透させた天才ギタリストの魅力を十二分に伝えている。 |

|

ハリウッド玉手箱(1927~55)

元を辿れば1974年に公開された映画「ザッツ・エンタテインメント」に触発されて、この手のSP盤蒐集では世界でも有数のコレクターである野口久光氏が厳選して、米デッカの映画主題歌を解説も含めて復刻したアンソロジーである。実はSP盤だけでこれだけ集まったものは、フィルムライブラリーを所有する当のアメリカにもなく、サウンドトラックの保存状態と比較しても意外に貴重だということに最近になって気付いた。渡米した浮世絵のコレクションと交換してあげても良いくらいの価値は十分にあると思う。復刻時期が古いので「針音なし」の高域の丸まった音声だが、再生機器のほうを整えるとアメリカンなサウンドが詰まっていることに気付く。玉手箱とは言い得て妙なネーミングであり、懐かしいだけで留めずに、出来立てホヤホヤの料理のように味わいたいものだ。 |

|

歌うエノケン大全集(1936~41)

浅草でジャズを取り入れた喜歌劇を専門とする劇団「ピエル・ブリヤント」の記録である。この頃はカジノ・フォーリーを脱退後、松竹座に場所を移して、舞台に映画にと一番油の乗っていた時期となる。映画出演の多かったエノケンなので、SP盤への録音集はほとんど顧みられなかったが、こうして聴くとちゃんと筋立てのしっかりしたミュージカルになっていることが判る。「またカフェーか喫茶店の女のところで粘ってやがんな…近頃の若けぇもんときた日にゃ浮ついてばかりいやがって…」とか、電話でデレデレする恋人たちの会話を演じた「恋は電話で」など、時事の話題も事欠かないのがモダンたる由縁である。録音が1936年以降なので、「ダイナ」や「ミュージック・ゴーズ・ラウンド」の最新のジャズナンバーのダジャレを交えた替え歌(サトウハチロー作詞)が収録されているのもご愛敬。 |

|

ジャイヴをもっとシリたいか?/キャブ・キャロウェイ(1940~47)

(Are you HEP to the JIVE?)

映画「ブルース・ブラザーズ」で健在ぶりをみせたキャブ・キャロウェイをどういうジャンルに含めればいいかを正確に言い当てることは難しいだろう。ジャズだというとエリントン楽団をコットン・クラブから追い出したと疎まれるし、R&Bというにはビッグバンド中心で大げさすぎる、Hip-Hopのルーツといえば内容が軽すぎる、いわゆるジャンピング・ブルースというジャンルも他に例が少ないので、そういう言い回しがあったんだと思うくらい。でもそんな検証は実に無駄だし、ラジオから流れる陽気な調べは、放送禁止用語を軽々と飛び越えキャロウェイが連発する黒人スラング辞典まで生まれるような現象まで生み出した。そういう俗っぽさからブルースが心を鷲掴みにするまでそれほど時間はかからなかっただろう。 |

|

Good time Blues(1930~41)

戦前のジャグ・バンドを中心に、大恐慌を境に南部からシカゴへと移動をはじめた時期のジューク・ジョイント(黒人の盛り場)での陽気な楽曲を集めたもの。バケツに弦を張ったベース、洗濯板を打楽器に、水差しをカズーにしたりと、そこら辺にあるものを何でも楽器にしては、大恐慌を乗り越えようとたくましく生きた時代の記録だ。よくブルースがロックの生みの親のような言い方がされるが、ロカビリーの陽気さはジャグ・バンドから引き継いでいるように思える。ソニーが1988年に米コロムビアを吸収合併した後に、文化事業も兼ねてOkeh、Vocalionレコードを中心にアメリカ音楽のアーカイヴを良質な復刻でCD化したシリーズの一枚。 |

|

メンフィス・レコーディングスVol.1/サン・レコード(1952~57)

戦後のロックンロールの発展史を語るうえで、ニューヨークやロスのような大都会に加え、メンフィスという南部の町が外せないのは、まさにサム・フィリップスが個人営業していたアマチュア向けのレコード製作サービスがあったからである。地元のラジオDJをしながら黒人音楽を正統に認めてもらうべく追力した人で、このコンピにあるようにエルヴィス・プレスリー、ロイ・オービソン、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ジョニー・キャッシュというスターたちのデビュー盤のほか、正式に会社として運営する以前に発掘したミュージシャンに、B.B.キング、ハウリン・ウルフなどブルース界の大物も控えていて、多くはサン・スタジオで録音したレコードを名刺代わりにキャリアを積んでいった。このシリーズはサン・レコードのシングル盤全てを復刻するものの1巻目にあたり、10枚組180曲という膨大な記録でありながら、そのどれもがジャンルの垣根を跳ね飛ばす個性あふれるタレント揃いであり、上記の大物スターはまさに玉石混交の状態で見出されたことが判る。元のリリースがSP盤なので、ハイファイ録音と勘違いすると少し面喰らうが、逆によくここまで状態よくコレクションしたものと感心する。 |

|

シナトラ・ウィズ・ドーシー/初期ヒットソング集(1940~42)

「マイウェイおじさん」として壮年期にポップス・スタンダードの代名詞となったフランク・シナトラが、若かりし頃にトミー・ドーシー楽団と共演した戦中かのSP盤を集成したもので、RCAがソニー(旧コロンビア)と同じ釜の飯を喰うようになってシナジー効果のでた復刻品質を誇る。娘のナンシー・シナトラが序文を寄せているように、特別なエフェクトやオーバーダブを施さず「まるでライブ演奏を聴くように」当時鳴っていた音そのままに復活したと大絶賛である。有名な歌手だけに状態の良いオリジナルSP盤を集めるなど個人ではほぼ不可能だが、こうして満を持して世に出たのは食わず嫌いも良いところだろう。しかしシナトラの何でもない歌い出しでも放つ色気のすごさは、女学生のアイドルという異名をもった若いこの時期だけのものである。個人的には1980年代のデヴィッド・ボウイに似ていなくもないと思うが、時代の差があっても変わらぬ男の色香を存分に放つ。 |

|

美空ひばり 船村徹の世界を唄う1(1956~64)

芸歴が長いので気付きにくいが、再録のステレオ盤ではなく、まだ二十歳前後の美空ひばりが歌う船山作品のモノラル録音集で、前半の楽曲はSP盤でリリースされた時期でもある。マドロス歌謡が中心なのだが、おそらく帰還兵との関係もあって、この主題が頻繁に取り上げられたのだろうが、なんとなくハワイ、ブラジル移民とも重なり、裏声を多用したハワイアンの影響ともとれるのだ。この裏声を自由に操る七色の声が、美空ひばりの真骨頂ともなった。これはその修行時代から「哀愁波止場」での完成にいたるまでの記録でもある。途中の1959年に東京タワーをあしらった歌が入るが、これが第10回コロムビア全国歌謡コンクールの課題曲。このコンクールは過去に、コロンビア・ローズ、島倉千代子などを輩出してる。 |

◆枚数もレパートリーも豊潤に揃ってたモノラルLP時代

この時期に一番勢力を誇っているのはモダンジャズの方面で、モノラルLPで良い録音といえばジャズの録音を差すことが多い。一方で、1950年代のクラシックではHi-Fi技術の萌芽により、かなり体系的に全集録音などが実施されたものの、ステレオになってやり直しということがあると、モノラルのアーカイヴはその後ほとんど聴かれなくなる、いわゆる「お蔵入り」となった録音も多数ある。またポップスの方面では、1960年代を通じてモノラル盤が優勢であり、ステレオLPがデフォルトになったのはFMステレオ放送が標準化された1970年代からである。一方で、ステレオ録音の音場感の雛形となったウォール・オブ・サウンドについては、その開祖フィル・スペクターによる「バック・トゥ・モノラル」の発表以来、ロックやソウルにおけるモノラル音源に関する評価は、21世紀に逆転したと言って過言ではない。こうしてポップスにおいてもジャズと同様にモノラル試聴が真剣に始まったのであるが、デジタル時代の性ゆえかトンチンカンな試聴環境に置かれている。この時代のポップス分野でのオーディオ機器のチャンピオンはジュークボックスであり、JBLやアルテック、あるいはタンノイなどではない。これは個人所有を前提とした家庭用オーディオのもつ落とし穴のひとつで、楽曲の鑑賞に入る前に、スタジオモニターにこだわって録音品質を批評する方面に落ち込んでいくのが常である。Hi-Fiを最高の品質と勘違いせず、スタンダード(規格)の意味を正しく理解することがモノラル再生の鍵であるが、多くの人はレコード盤の前にオリジナルのテープがあり、それをリマスターしたときにLPとは少し違う音質になっていることに文句を言い過ぎてるように感じる。それは自分の使ってるオーディオ装置がCDプレーヤーの音に馴染んでいない(逆にCDプレーヤーを直繋ぎして馴染ませていない)か、そもそも装置のグレードが生音に耐えられないものかのどちらかである。

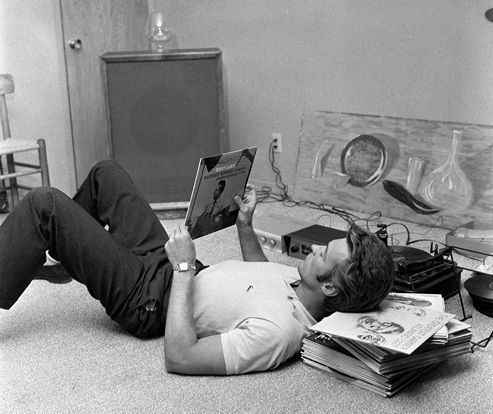

各々のスタイルでジュークボックスを囲んで楽しむ人々

1950~60年代のRCAとSTAXスタジオ(プレイバック・モニターはモノラル)

モノラル時代の大らかな聞き方

|

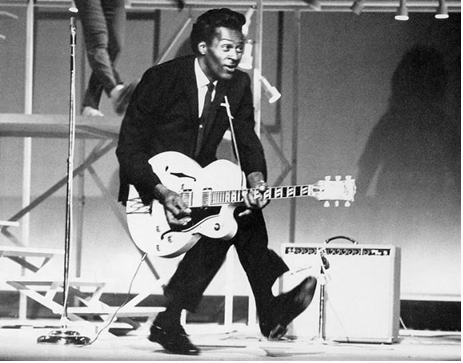

Cruisin' Story 1955~1960

いわゆるロカビリーのコンピ3枚組で、この頃のアメリカン・ポップスの有名曲がひと揃え聴ける点で非常に重宝する。白人は黒人の真似をして踊りふけった時代で、エルビス・プレスリーもラジオ局で最初に掛かったときは黒人歌手だと思われ、そのうち腰つきが卑わいだとかテレビで批判されるなど、数々の圧力を受けてなお抑えることのできなかった人々の情熱の記録がここにある。

この時代のロカビリーは、ベンチャー企業のようにサテライト・レーベルが乱発されるなかでのヒット曲の量産体制に入っていたので、実はドーナッツ盤以外の元テープまで遡れるものはほとんどない。この企画盤の背後には強力なレコードコレクターが控えており、ジュークボックスで擦り切れた盤ではなく、ちゃんと保存された良質な盤を使用していることが効を奏している。 |

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス(昭和37~42年)

日本コロムビアと日本ビクターが共同で編纂したオムニバスで、レコード大賞ものなども外さず入っていながら、モノラルがオリジナルのものは、ちゃんとモノラル音源を収録している点がポイント。青春歌謡にはじまり、演歌、GSまで網羅して、個性的な歌い口の歌手が揃っており、ボーカル域での装置の弱点を知る上でも、この手の録音を再生するためのリファンレンスとして持っていても良い感じだ。 |

|

ジョージ・マーチン初期録音集(1951~62)

ビートルズのプロデューサーとして有名な人だが、スタンダードからコミックソングまで器用にこなす才人でもあった。おそらくビートルズを充てられたのも、日本の外盤営業部の人がデビュー盤を聴いて「宇宙人」と評したのと同じ感想だったのかもしれない。後の放送録音でも判るが、ともかくあることないこと4人でペチャクチャ話し出す状況は、今でいうタレントの鏡のようなものだが、当時としては声が被るという意味で完全にマナー違反。それが音楽性にも現れると予想した時点で「マーチン氏なら」と白羽の矢が立てられたのかもしれない。何はともあれ、肉汁たっぷりのEMIサウンドを堪能できる1枚となっている。 |

|

Complete Stax-Volt Singles 1959-1968

AtlanticとMotownの華やかな競演は何かと話題が尽きないが、ブラック・ミュージックで孤高の存在のレーベルこそSTAXとChessである。このうちシカゴのChessはブルースとロックのコアなレパートリーをもつが、メンフィスのSTAXはソウル専門と言っていいほど内容がシフトしている。メンフィスと言えばサム・フィリップスのSUNレコードが有名だが、ちょうどサムがラジオDJ のほうに専念する時期と入れ替わるように出現し、この南部の街に特有の味のある演奏を記録している。とはいってもSTAXのオーナーだった2人はこの業界に全く詳しいわけではなく、廃業した古い映画館を買い取って録音スタジオにリフォームして、少し気まぐれにも近いかたちで創業した。逆に言えばその素人風のやり方が、メンフィスという街に流れる独特の空気を生のままで残し得たようにも思うのだ。

このCDセットはそのシングル盤をほぼ年代順に並べたものだが、偶然だろうが流して聴くと地元のラジオでも聴いているような気分に襲われる。おそらくリリースの順序を気分で決めていたら、前回はアレをやったので次はコレ、という感じに積み重なっていったのだろう。大手スタジオのようなスケジュールが過密なところでは、ミュージシャンの個性がぶつかり合い競合する熱気のほうが勝っているが、STAXの少しクールに決めている感覚は、こうした時間の流れの違いにも現れているように感じる。

有名なのはオーティス・レディングだが、実はAtlantic名義で出たアルバムにも、サム&デイヴ、ウィルソン・ピケットなどSTAXで録られたものが少なからずあり、ひとえに伴奏を務めたブッカー・T

&ザ・MG'sの奏でる深いタメの効いたプレイによる。音数で勝負しようとするミュージシャンは多いが、これほどシンプルで何もいらないと主張を通すソウル・バンドはほかに皆無である。

このため、この演奏の後ろに流れる空気のようなものを再生するのが意外と難しく、それはリリースされた当時においても同じだった。このローカルレーベルを全世界に販促する役割を担ったAtlanticでさえ、オーティス・レディングのボーカルが遠いと苦言を言うほどで、いわゆる癖のある録音といえばそうである。個人的にはこの音調はラジオやステージPAのように、マイクの生音をそのままスピーカーに流したときに感じるものと一緒のテイストで、逆に多くのHi-Fi録音がむしろ人工的な味付けをすることで立派なコンサートホールで聴いてるような感じにしているといえる。これは1970年代の巨大なPA機器を山積みしたロックコンサートとは明らかに違うのだ。場末のミュージックバーでしか聴けない産地直送の音であり、背後に流れる独特の空気は、録音テクニックの味付けでは出てこない。このことがSTAXでの録音を孤高のものとしているように思えるのだ。 |

Goffin & King Song Collection(1961-70)

キャロル・キング夫妻の初期のポップ・ソング集をカバーも含めてあちこち集めた英エースによるオムニバス4枚。一般に楽曲紹介は最初にヒットしたシングルで勘定されることが多く、「ビートルズがオールディーズ・ポップスを駆逐した」なんてくだらないことを言う人が多いので、その後の歌の行方についてあまり関心が向かないが、最初の時期のR&B、ロカビリーに加え、時代の流れに沿ってロック風、ソウル風、サイケ風など、歌い手の自由に任せて料理しても、素材の良さが生きているのはさすがだ。この時点で、コール・ポーターやアーヴィング・バーリンなどのソングライターと同じような境遇に預かっているのだから本当におそれいる。それも従来から言われるビジネスモデル主導の芸能界ポップスなんていう気配は微塵もなく、リスペクトしているミュージシャンたちが本当に気持ちよく演奏している様子が伝わってくる。

英エースの仕事ぶりも徹底していて、企画段階から正規音源を掘り当てリマスターも丁寧に施され、ジャケットと演奏者の写真も解説と共にしっかり収められている。ブリル・ビルディングの音楽業界を画いたケン・エマーソン

著「魔法の音楽」の巻末に載せても良いくらいの資料性の高さをもっている。ただの寄せ集めコンピのように盤質の良否による玉石混交のような音質の変化も気にならないし、こなれたベテランのラジオDJのように、自然な流れのなかでミュージシャンの個性が際立つように1枚1枚が編集されている。新旧世代の入れ替わりを象徴するように、モノラル、ステレオが半々で混在しているが、これをいちいち頭を切り替えて聴くなんてバカの骨董のようなものだ。全部モノラルにミックスして聴け。 |

|

バッハ/オルガン曲全集:ヴァルヒャ(1947-52)

新古典主義の作曲家ディストラーなどによるバロック様式のオルガン研究と並行して行われた録音で、それまで膨大なストップ数を誇るロマン様式のオルガンこそがバッハの精神をより良く反映すると言われていたが、バッハ時代のパイプの残ったオルガンを入念に探し出して演奏している、いわゆる古楽器演奏の最初期のものでもある。録音には当時すでに実用段階にあったマグネトフォンを使用しており、最初期の1947年からかなり良好な音質でバロック・オルガンの音色が聴ける。一方で演奏は、ロマンチックな傾向に戻ったステレオ再録に比べ、小オルガンを中心としたずっと引き締まった新即物主義の傾向を示す。現在の考え方からすれば、アーティキュレーションも直線的であるが、一時期のドイツ的なバッハ演奏の典型として記憶されていいと思う。 |

|

ジュリアード弦楽四重奏団/初期録音集(1949-56)

演奏論としての新即物主義は大いに議論されたが、楽曲としての新即物主義というのはかなりナゾめいている。現代曲の演奏のためにジュリアード音楽院の同士で設立された四重奏団だが、実は第二次世界大戦を契機にアメリカに亡命してきた、ストラヴィンスキー、シェーンベルク、バルトーク、ヒンデミットなど、戦前のモダニズム作曲家に触発された、アメリカ人の新古典主義の作曲家たちをターゲットにしていた。後にこの四重奏団は、18世紀の古典作品も同列で扱うことで、レコードの世界では新即物主義の先陣を切るようになったのだが、活動範囲の拡充とは反比例して、ここに紹介された作品のほとんどは再録音されることなく済ましており、モノラル録音であることも災いしてレコードとしてほとんど顧みられることがなかった。活動75周年を記念してのアンソロジーの発売となったが、ジャズLP風のオリジナル・ジャケットといい、クラシック作品のなかではマイナーリーグ扱いのアメリカ楽壇の目指したものを懐古するのもいいだろう。 |

|

デッカ・モノラルCD-BOX

実はこのBOXセット発売当時の私は、デッカの音質にトラウマを抱えたままだったので、気にはなったが18,000円と高価(とはいえ1枚400円を切る破格値)だったこともあり購入をパスしていた。ようやくそのトラウマも晴れて遅まきながら手に入れた次第だ。LP初期はEP盤(25cm)のものも多く、CD53枚とはいえ実質100枚近いボリュームとなる。箱を開いてみると、モダンな多色刷りの艶やかなオリジナルジャケで埋め尽くされており、我ながらおもちゃ箱をひっくり返した子供のような気分だ。

デッカのffrr時代というのは、ロンドンの地場産業という以上に広範な活動範囲を誇る。戦後になってヨーロッパ各地に録音に出かけ、クラシックのレパートリーが急激に膨らんだのも、高音質録音での収録を武器に交渉がスムーズに進んだからと思われる。

一方で、あまりに急いで録音するあまり、一人のマエストロに収斂して全集になるまでじっくり待つことができず、つまみ食いでLPを製造していた傾向がある。例えばベト全やブラ全という交響曲の必須レパートリーは、指揮者毎でみると見事な虫食い状態で一貫性がないので集めるのに苦労する。こうした悪癖はステレオ時代に収まるが、モノラル時代のレーベルがもつポリシーを判りにくくしているように感じる。とはいえ、行き当たりばったりで掴んだ幸運の数々は、デッカを一流のクラシック・レーベルへと育て上げるのであった。

しかし8割方は、録音の存在も知らなかったばかりか、初めて聴く楽曲もあったりで、単独じゃ絶対買わないだろうと思うものがほとんどだ。そういう意味では、並み居るアーティストBOXを購入しても、なお喰い足りない超マニア向けの商品とみた。このためロマン派以降の管弦楽曲が結構な量を占め、交響曲は10本の指にとどまるのも、一般のクラシックファンには触手が伸びにくい。ただし音質を聴く限りちゃんとリマスターされたものばかりで、ただの詰め込み商品でもないところが凄いというか恐れ入ったというべきか。 |

◆そこは秘境かパンドラの箱か:ラジオ放送録音

このカテゴリーをあえて選んだのは、アセテート盤による長尺のコンサート収録からはじまり、さらには放送用録音テープによるブートレグ盤など、1960年代までの間に幅広いジャンルの収録があったためである。それは本来、レコード契約に基づかないという意味でブートレグ(海賊)盤と呼ばれたのであるが、最近はミュージシャンやその遺族の了解を得た正規盤として認知されているものも多く、当時のライブな感覚が生きた録音が多数ある。20世紀を通じて多くはAMラジオでエアチェックしたような音質でリリースされたが、21世紀になってオリジナルテープによるリマスター音源が出ると、全く別の音源かと思うくらい鮮明な音で聴けるようになった。それもただ音がきれいになったという程度ではなく、部屋いっぱいに大音量で鳴らしても気持ち良く聴けるような迫力あるサウンドに生まれ変わった。

これも考えてみれが当然のことで、同じノイマン製コンデンサーマイクと磁気テープで記録された音声に、わざわざ音質を悪くするような要因など微塵もないのだ。問題はアーチスト契約を前提にしたレコード販売だけに特化したオーディオ技術が、21世紀になってそういう事態が起こることを想定していなかった点で、音声記録を当時の状態のまま再生するという地道な努力を怠ってきた、音声アーカイブを賞味期限付きの消費物としかみない無責任な態度に起因する混乱がみられる。逆に言えば、放送規格という約束事にうるさかったラジオ放送音源のほうが、改善の名のもとで時代ごとにサウンドテイストを変更するセッション録音よりも、音質的に安定していてアーチストの演奏スタイルの転換が判りやすいという逆説的な事態まで生じている。

以下はラジオを通じて歴史のターニングポイントに立った時代の証言のようなものであるが、一部CD時代になって世に知られるようになったブートレグ盤も紹介する。

|

グレン・ミラー楽団&アンドリュース・シスターズ

チェスターフィールド・ブロードキャスト(1939~40)

戦中に慰問団を組んでノルマンデー上陸作戦のときには、勝利の旗印としてラジオからグレン・ミラー楽団が音楽を流したと言われるが、それはジャズがナチス・ドイツから有色人種による退廃音楽として排除されていたからでもある。白人のジャズ・バンドというのは、二重の意味で血統主義を否定するプロパガンダとなった。

これは1942年に楽団を解散する前のライブ音源で、タバコ会社のチェスターフィールドが提供した無料コンサートで、当時はラジオで放送されるコンサートでは観客からお金を取ってはならないという法律があり、これは抽選で入場券の当たった人が観衆となっているが、スウィングジャズの盛況ぶりも伝える記録となっている。 |

|

スウィンギング・ウィズ・ビング!(1944-54年)

ラジオ・ディズの看板番組ビング・クロスビー・ショウの名場面を散りばめたオムニバス3枚組。1/3はアセテート盤、2/3はテープ収録であるが、レンジ感を合わせるために高域はカットしてある。このCDは多彩なゲストと歌芸を競い合うようにまとめられているのが特徴で、アンドリュース・シスターズ、ナット・キング・コール、サッチモ、エラ・フィッツジェラルドなど、肌の色に関わらずフランクに接するクロスビーのパーソネルも板に付いており、文字通り「音楽に人種も国境もなし」という言葉通りのハートフルな番組進行が聴かれる。まだ歌手としては売り出してまもないナット・キング・コールにいち早く目を付けて呼んでみたり(ナット自身は遠慮している様子が判る)、壮年期はやや力で押し切る傾向のあったサッチモのおどけたキャラクターを最大限に引き出した収録もある。この手の歌手が、何でも「オレさまの歌」という仰々しい態度を取り勝ちなところを、全米視聴率No.1番組でさえ、謙虚に新しい才能を発掘する態度は全く敬服する。利益主導型でプロモートするショウビズの世界を、彼なりの柔らかな身のこなしで泳ぎまわった勇姿の記録でもある。 |

|

日曜娯楽版大全(1951~54)

戦後のラジオ放送の最初の大ヒットは昭和27年の物悲しい調べの「君の名は」だとされるが、実は昭和24年からスタートしたこっちの番組のほうが視聴率70~90%の大盛況だった。「私は貴方を釣りたいの」「東京チカチカ」「アイスキャンディー」など、今でも通用するモダンな風情は時代を飛び越えて新鮮に響く。なぜ忘れられたかというと、番組末期に取り組んだ政権批判の数々が国営放送に似つかわしくないと国会でやり玉に挙げられ、三木鶏郎もキャリアを干され、NHKの正史からも消えていったからである。それ以降の鶏郎のキャリアはCMソングのパイオニアだが、放送局の利権が切れてようやく日の目をみたのが本CDとなる。録音は音楽責任者だった三木鶏郎が、自ら大金をはたいて購入したソニーのG型テープレコーダーで記録したものだが、局内で生放送すると台本をチェックされ中止される可能性もあったことから、事前にテープに録音して誰にも悟られずに流したという噂もある。一方では、当時は録音テープの保管に膨大な税金が課せられていたため、テープを局内に置かずに個人で持ち込み・回収を繰り返していたとも。ところどころテープが伸びて聞き辛いものも散在するが、当時の番組の雰囲気を再現できているといえよう。背景に流れる重厚なブラス・セッションとは裏腹に、それをあえて笑い飛ばすような冗談の数々に加え、後半戦は、安保、水爆、賄賂といった政治ネタを披露するが、やってるほうも結構命がけである。 |

|

フルトヴェングラー/バイロイト祝祭o:ベートーヴェン第九(1951)

戦後バイロイトのこけら落とし公演となった世紀の名盤「バイロイトの第九」の別バージョン録音で、こっちのほうが当日本番だった。長らく表舞台に出てこなかったのは、EMIがフルトヴェングラーとアーチスト契約を結んでいたためで、さらに向こう10年間のバイロイト音楽祭の録音権を買い占めていたため、2重のロックが掛けられていたのだ。一方で映画評論家

荻昌弘の1968年の著書に、EMIのバイロイト録音は「総練習の実況録音といわれるもので聴衆の咳なども入っている」と書いてあり、知ってる人は知ってる事実だったのだが、もはや神がかりしたフルヴェンのライブ演奏の旗印として後に引けなくなったのだろう。

全般にオルフェオのリマスターは高域のしゃくれあがった独特なもので、EMIのものとは全く違う様相に賛否両論のものだ。よくバイロイトだから音がくぐもってるハズと言われるが、さすがに舞台演出のいらない第九は全員が舞台に上がっての上演であることはワーグナーの時代でも明らかである。一方で、合唱は普段の舞台よりも大分奥まっていくので、出足が遅れ気味なところをフルヴェンも脚をドンと踏み鳴らしてオケとのタイミングを合わせようとするくらいだ。そうした空間的な距離も考慮したうえでの大所帯を鳴らし切るテクニックというのが、ライブの面白いところかもしれない。 |

|

マーラー:交響曲8番「千人の交響曲」 ホーレンシュタイン/ロンドン交響楽団(1959)

マーラー生誕100周年を目前にして、BBCがステレオ放送のテスト用に企画したという演奏会。年末までに予算消化しなければならないという無茶な企画ゆえ、準備期間も少なく各パートの練習だけで済ませ、通しのリハーサルもないまま総勢756名が顔合わせしたのは本番当日だったという。結果は未だマーラー・ブームに火の付いていなかったロンドンに、巨大な花火が上がったというべきか。その後の第10番のクック補筆版への資金調達など、自国の作曲家にも見せないような厚遇ぶりは、そのショックがあまりにも大きかったことを物語っている。収録はEMIが特許をもっていたブルムライン方式によるステレオ録音だが、広大な空間のなかの楽音のパースフェクティブを自然に収録している。この演奏を意識してか、バーンスタインが全集録音のためにこの地を選んだというのも分かるような気がする(同じような理由で「大地の歌」はレーベルの垣根を越えてウィーンフィルで収録)。 |

|

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962~65)

ビートルズが煩雑にライブ活動をしていた頃、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目はアメリカのR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このためアメリカ風のDJ番組をやるため、国境の不明確な海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみに写真のメンバーが全てスーツ姿なのは、衣装ではなく当時のBBCへの立ち入りがネクタイを締めてないと許可されなかったから。 |

|

ローリング・ストーンズ/got LIVE if you want it!(1966)

ビートルズがライブ活動停止宣言をしたら、遅かれ早かれ解散するだろうと噂になり、様々な海賊盤が出回ったらしい。これはその余波ともいうべきもので、実際のロックのライブはこんなもんだぜっ!という感じのものを造り上げてしまったという迷盤。スタジオ録音にグルーピーの歓声をオーバーダブしたり、あの手この手で盛り上げてやった結果、日本において本物のロックとはこれだっ!というような過剰な反応があり、ザ・タイガースのデビューアルバムにまで影響が及んだ。ちょうどサティスファクションがアメリカでヒットした後の凱旋講演に当たるが、当のストーンズのメンバーは自分たちの伺い知れないところで編集された当盤を公式には認めておらず、レコード会社の意向で造られた正式の海賊盤ということができるかもしれない。 |

|

ピーター、ポール&マリー・ライヴ・イン・ジャパン 1967

来日した海外ミュージシャンでは、ビートルズがダントツの人気だろうが、このフォークグループの日本公演のほうがダントツに面白い。というのも、この公演全体がアメリカという国に抱く日本国民のカオスぶりを総括しているかのように思えるからだ。ひとつは、演奏中の観衆の驚くほどの行儀良さで、それでいてギター1本の弾き語りだけで思う存分歌うことのできる環境が整っていることである。それが素直に3本のマイクで脚色なく収められている。同グループのアメリカ公演の騒々しさに比べると、そのアットホームぶりに驚くのである。そして極めつけは、日本語でのMCを務めた中村哲の渋い声で、ギター前奏で語るポエムがすでにカオス状態に入っている。そしてポール氏の声帯模写に入るとバラエティー満載。オマケは舞台写真でのマリー嬢の毛糸のワンピース。どれもが別々のアイディアから生まれた断片であるが、アメリカンなひとつの現象として観衆が受け容れている。礼儀正しく知性のある国民性、という外面だけを見つめるには、このカオス状態を理解するには程遠い。自然であること、自由であること、何かを脱ぎ捨てる瞬間が、アメリカンなひと時として詰まっているのだ。 |

|

テレムジーク/シュトゥックハウゼン(1966)

「テレムジーク」は、NHK電子音楽スタジオでラジオ放送50周年の事業に絡み委嘱・製作され、もちろん初演もNHK東京スタジオからの放送で行われた(AMかFMかは不明)。ちょうど電子音楽がテープ編集を織り交ぜたコラージュ作品から、純粋な電子音による音響世界へと踏み入れた時期で、楽譜としても図系譜による抽象的パターン(電気的な配線図?)に彩られている。個人的には1980年代に生放送をラジカセで聴いた「テレムジーク」が印象的で、まさにラジオがそれ自身の声を発して話すオブジェのようになったのを覚えている。つまりオーディオにおけるロボット三原則を免脱した暴走が起きていたのであり、トランジスター自体がもつノコギリ波、ラジオの混変調、テープの転写&逆回転など、電気製品としてあってはならない故障のほうが、エントロピーの崩壊法則に則った電子機器の本音ということが判る。これと同じ時代に円谷プロがウルトラQで、超音波が人間の生理活動を破壊するシーンが多くみられたが、おそらくそれを開発したマッドサイエンティストこそシュトゥックハウゼン博士に他ならないと思う。 |

|

紀元貳阡年/ザ・フォーク・クルセダーズ(1968)

たった一年という期限付き活動のなかで生まれた、この時代のエロ・グロ・ナンセンスを代表する名盤で、このアルバムの原盤収入でアングラとフォークを牽引したURCレコードの資金源になったという意味でも、やはりエポックメーキングなアルバムだった。いわゆるインディーズ・バンドのパイオニア的な存在でもあり、この時代に置いてほぼ唯一ともいえるコンセプト・アルバムとしての一面を持っている点でも企画力が高かったが、解散後もメンバーがニューミュージックの分野でプロデューサーとして手腕を発揮したのも頷ける内容である。深夜放送でヒットとなった「帰って来たヨッパライ」ばかりが有名なので、音質にこだわるとバラバラに空中分解しそうだが、中立的な立場でオーディオを調整することの意味が良く判る見本市のようなものだ。 |

|

デビッド・ボウイ BBCセッションズ(1968~72)

デビッド・ボウイの第一期の最後を飾るジギー・スターダストのプロジェクトに至る軌跡をドキュメンタリー的に捉えたBBC放送ライブの断片。この頃のBBCは、レコードを放送で流せない法律を逆手にとって、有能な若手にまだ未発表の楽曲をテスト的に演奏させるという奇策を演じていた。その数多ある若いミュージシャンのなかにボウイがいたわけだが、アレンジもほとんど練られていないままのスケッチの段階で、若者がギター片手に語りだしたのは、宇宙から降り立った仮想のロックスター、ジギー・スターダストのおぼろげなイメージである。それが段々と実体化して、やがて自分自身が夢のなかに取り込まれて行く状況が、時系列で示されて行く。当時のラジオがもっていた報道性をフルに動員した第一級のエンターテインメントである。 |

|

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド/Live at MAX's(1970)

ウォーホル・ファミリーとしてデビューした後、流れ流れてカンザスで開いた最後のパーティの様子。録音したのは、ウォーホル・ガールズの一人であるブリジッド・ベルリン女史で、ソニー製のカセットレコーダーで録ったというもので、この種のブートレグでは中の上という音質。当時のカセットレコーダーは、ポラロイドのインスタントカメラと同じく若者の三種の神器だったらしい。しかしこれが解散ライブとなったため、このカセットはとても貴重なものとなった。録音品質の枯れ具合がまたよく、場末のライブハウスという感じを上手く出しているし、なんだか1960年代そのものとのお別れパーティーみたいな甘酸っぱい切なさが流れていく。 |

|

ぶっつぶせ! ! 1971北区公会堂Live/村八分(1971)

恐るべきロックバンドである。今だとガレージパンクっぽい雰囲気と理解されるだろうが、この1971年には凡そそういうジャンルそのものがなかった時代を駆け抜けたバンドの壮絶な記録。本人たちはストーンズの進化形と思っていたかもしれないが、いきなり充実したロックンロール・サウンドを叩きだすポテンシャルは、全く凄いの一言につきる。海の向こう側ではギタープレイヤー専制主義のブルース・ロックが全盛期だったから、ちょっと見逃してしまったという感じである。あえていえばヴェルヴェットのそれと近いが、あっちがアート指向なのに対し、こっちは徹底した破壊主義。同時代の映画「薔薇の葬列」や「新宿泥棒日記」などと並べても、全く色あせないカウンターカルチャーの色彩を放っている。そういう意味でも、後に定式化されたパンクやヘヴィメタに近いのである。録音は典型的なブートレグだが、聞きやすい音質である。 |

|

エリック・クラプトン/Unplugged(1992)

かなり時代は飛ぶが、MTVでのビデオ収録音源ということで放送規格の範疇に入れた。デジタル録音がようやく完成形に近づいた時期に、同時にシーケンサーによる打ち込み&コピーでの音楽製作も可能になり、そうした流行に抗うかたちで挑戦したシリーズ物のひとつで、クラプトンの溺愛するブルースを静々と歌い上げている。とはいえMTVのスタジオライブという仮想現実的なかたちでの提供となり、使用マイクもシュアー58、AKG

C1000Sとアマチュアでも購入できるもので済ますなど、むしろ現在のYoutubeに近い方法で挑んだパフォーマンスだったことが判る。もちろん音質はテレビと同じで、カメラワークに合わせて的を絞ってクローズした音像で、それほどレンジを広げずに少し薄っぺらい音に仕上がっているが、自分のオーディオ装置がテレビ以下なんてことを暴露するようなことにならないことを祈る。 |

◆猫も杓子もステレオLP時代

レコードが一番売れていた時期は?と言われると1970年代だと言える。これは統計的にみてもそうだし、ステレオ装置の売れ行きが一番華やかだったのもこの時期である。何と言ってもデパートの家電売り場にステレオコーナーがあり、大きなシステム・コンポが棚一杯に並べられていた。ともかくステレオと名の付くものなら、何でも作れば売れたという信じられない時代だった。一番の原因はFMステレオ放送の世界的な流布で、それと並行してカセットレコーダーもHi-Fiの名に恥じない性能と、エアチェックの楽しさを提供してくれた。

特にLP盤のミリオンセラーは膨大な利益をレコード会社にもたらし、この時代のポップスターは今でも大きな影響力をもつ。それは60年代のソウルシンガーやロックミュージシャンが存在を忘れられるほどである。一方ではジャズは気の抜けたビールのようになり、モノラル時代のビバップを頂点とする懐古趣味になっていき、ジャズっぽいスピーカーとしてアルテックやJBLがその頂点に立っていた。国産メーカーのステレオ装置は、クラシック向けの高級志向と、歌謡曲向けのシステムコンポとで両極化していき、ステレオ装置が持っていた富裕層のステータスのような嗜好性はかなり薄らいでいったが、それが売れたおかげで高級オーディオの開発費用も潤沢に捻出できたので、誰も気にしなかったといえよう。

色とりどりにステレオを喧伝するジャケと購買層が若者へと移っていったステレオ

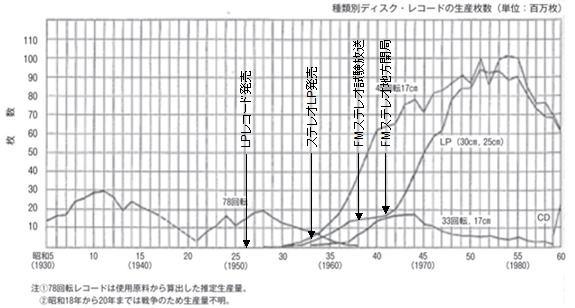

日本国内でのアナログレコードの年間生産量の推移(日本レコ―ド協会資料による)

ステレオLPの売上げは1963年FM試験放送開始から横ばい、本放送開始の1966年以降はウナギ登り

以下はそれぞれ結構な名録音でもあるが、年代もジャンルも様々でこれらを十把一絡げに「ステレオ」と呼ぶのは乱暴すぎるほど音場感が異なる。CDになって試聴環境が画一化されて、そういう傾向にますます拍車がかかっている、と言われればその通りかもしれないが、各レーベルの目指した味わい深いサウンドにもう少し注目しても良いように思う。

|

シベリウス:「ペレアスとメリザンド」、交響曲7番ほか

ビーチャム/ロイヤルフィル(1955)

シベリウスの演奏にかけてはまさに伝道師というべき働きをしたビーチャムだが、これはシベリウス90歳のアニバーサリーとして録音されたもので、EMIが特許をもっていたブルムライン方式でステレオ収録された事例としても貴重なものとなった。実はビーチャムは1936年にドイツ演奏旅行の途上で、独BASF社の招きで磁気テープでのステレオ録音を行っており、その芸歴の長さと共に楽曲を新しいメディアで配信する努力も欠かさなかった人であった。

このシベリウスに関してもそうだが、誰もが演奏する有名曲は他人にまかせ、あまり知られない楽曲に光を当てることをモットーとするようなところがあり、この誕生日記念のセッションでも地味な選曲ながら、劇音楽という伝統的なロマンチシズムに沿った作品から、シンフォニックな語法を宇宙的な広がりに解放していく過程に至るまで、シベリウスの芸術観をあますところなく紹介する務めを果たしている。

一方で、この録音に関しては、規模の大きいフルオーケストラをワンポイントマイクに収めるという実験的な要素があり、靄の掛かったEMI特有のサウンドポリシーも相まって、なかなか評価の難しい感じもする。個人的にはHMV製の電蓄でラジオ的なバランスで鳴らすことを前提にして、低音をファットに膨らましているように感じるが、それがシベリウスの交響作品の本来のバランスかもしれない。現在ではもっとエスニックな奇音を特徴的に捉えた録音が増えているように思うが、演奏史と録音史の両面からもしっかりリマスターしてほしい1枚でもある。 |

|

メシアン:アーメンの幻想 作曲家&ロリオ夫妻(1958)

仏Adesはフランス近代物を作曲家ゆかりの演奏家による歴史的な録音を積極的にリリースしているが、日本では輸入盤でしか手に入らないうえ、今も昔もドイツ物に比べ楽曲そのものが知らないものが多いせいか、私も高田馬場の小さいレコード屋でみつけては、LP盤を宝物のように持って帰った記憶がある。難曲でも知られるメシアンのピアノ曲で、さらに連弾ともなると、なかなか演奏会どころか録音の前の弾き込みだけでも相当な労力が強いられるが、そこは作曲家夫妻のこと、色彩感あふれるロリオ夫人の第1ピアノと、力強い確信に満ちた打鍵で地盤を固めるメシアンの第2ピアノとが、まさに阿吽の呼吸でコラボしている。オルガンの名手としてのメシアンは良く知られるが、ピアノにおいても結構な腕前で、ダイナミックかつニュートラルな録音と合わせて貴重な記録でもある。 |

|

カントループ:オーヴェルニュの歌/ダヴラツ&ド・ラ・ローシュ(1961-63)

これを編纂した当時のカントループはほとんど無名の音楽学者といったところで、南フランスに暮らす少数言語のオック語の話者として、パリを中心とするフランス楽壇とは距離を置く関係にあった。オーヴェルニュ出身の音楽家は、ポピュラー音楽の分野でのミュゼット弾きとしてパリに入り込んでおり、むしろシャンソンの伴奏として馴染んでいる風でもあった。この2つの条件を跳ね飛ばすのは至難の業であったが、この録音はダヴラツの純朴な田舎娘を思わせる歌い口と、ド・ラ・ローシュの色彩感あふれるオーケストラ伴奏によって、この歌曲集を一気にスタンダードなレパートリーに押し上げてしまった。現代人が忘れた自然にまかせるままに生きる人間の美しさを味合わせてくれる。 |

|

シルヴィー・ヴァルタン/パリの妖精(1968)

フレンチポップスのイェイェ系レナウン娘として有名な歌手&モデルだが、これは交通事故の後に再起をかけた第二期のアルバムでもある。有名なディスコナンバー「あなたのとりこ」のほか、キャバレー風のレビューショウをひとりで演じるような仕組みになっている。イタリアRCAが手掛けた見開き神ジャケがまた素晴らしくて、裏面のスラッと伸びた素足がこのアルバムの魅力の全てを物語っている。このアルバムであまり取り上げられないのが、イギリスのインスト系ロックバンドNero

& the Gladiatorsのメンバーだった、トミー・ブラウンとミック・ジョーンズ(後のフォリナーのメンバー)を引き抜いてツアーに参加していたことで、この後にポップス路線から外れたヴァルタン自身も、その理由にこの時期のメンバーに匹敵するような人材を得られなかったことを挙げているほどである。このCDの難しいのは、1960年代に在りがちなあざといほどのキラキラサウンドで、ステレオ録音といっても全ての音がはっきり聞こえるように同じ距離でミックスされ、バランスとしてはピンポンステレオに近い仕上がりになっている点だ。おそらくほとんどのステレオ装置は音場感のないストリグスに手を焼くことが多いだろうが、ここは思い切ってモノラルで聴こう。 |

|

サッチモ・シングス・ディズニー(1968)

サッチモことルイ・アームストロングが晩年に吹き込んだノベルティ物で、唯一無二の個性がディズニーの世界観にすっかり溶け込んで面白キャラを演じた名盤である。実はこの録音、ロスでもコアなロックバンドだったドアーズと同じ録音スタジオで録られていると言われれば驚くかもしれない。「レコーディング・スタジオの伝説」のサンセットサウンド・スタジオの項で詳しく書かれているが、この時期にボーカル用のアイソレートブースをはじめ、マルチトラック録音を最初に手掛けたことでも知られ、セッションでは一同に会するのがスケジュール上難しいところを巧く組んで、スタジオの稼働率を画期的に上げる方法で知られた。これを聞くとさぞかしキツキツに詰め込みセッションに思うかもしれないが、聴いてのとおり老齢のサッチモに無理なタイムテーブルを強いることなく、かなりリラックスした良好な関係を築いていることが判る。ビバップからフリージャズへと解体し続けるジャズのアート志向に対し、むしろ大衆の娯楽として浸透させることの大切さを、サッチモなりに深く洞察した揺るぎない信念がひとフレーズひとフレーズに刻まれている。 |

|

グリーグ:抒情小曲集 エミール・ギレリス(1974)

スウェーデンのカール・ラーションの家族画をあしらったジャケ絵が、この演奏の全てを物語っている。淡い水彩画に浮かぶ画家の妻の姿は、浮世絵を彷彿とさせる大胆な構図で大輪の花に囲まれ、ふと振り向いたときの幸せそうな表情を見事に捉えている。これがハンマースホイの絵だったら、全く別な印象をもったことだろう。

ギレリスの師匠のネイガウスは、第一次大戦前にウィーンやベルリンでゴドフスキーに入門して研鑽したピアニストで、シマノフスキー、スクリャービンと同じ時代に生きた人でもあった。ギレリスは1950年代に西側デビューしたとき、鉄のカーテンの向こうからきた鋼鉄のピアニストという異名をもったが、1970年代に入るとそのレッテルを返上するかのように、師匠譲りのリリシズムと構成力のバランスのとれた演奏を録音するようになった。ドビュッシーが「子供向けの甘ったるいペロペロキャンディー」と言ったかどうか定かではないが、このグリーグの小品集は、そういう意味ではコンサート・プログラムには乗りにくいものの、19世紀末の穏やかな時間の流れを伝えるレコードならではの素晴らしい体験を残す名盤である。

|

|

キース・ジャレット/ケルン・コンサート(1975)

この演奏の特異性には2面あって、ひとつはクラシックのオペラハウスで大観衆の見守るなか、ジャズ・ピアニストによるピアノ即興のみで1時間以上の対決をしたこと。もうひとつは、ジャズの録音=アグレッシブな近接マイクという常識を覆して、自然なアコースティックによる収録を行ったこと。これがECMレーベルのマンフレッド・アイヒャーという個性から、ヨーロピアン・ジャズのスタイルにまで昇華したのだから見事という他ない。ステレオで収録されたのだから、ステレオで豊潤な響きに包まれてという感じがするだろうが、実は室内での音像の主従が逆なのではないかという気がしている。ステレオだと自分がピアノに囲まれているという印象になるのだ。モノラルで聴くと、後光が差すような神秘性は薄れるのだが、照明を落としたオペラハウスで独りピアノを前に座る男という状況が素直に伝わる。 |

|

FLAPPER/吉田美奈子(1976)

ティンパンアレイ系のミュージシャンが一同に会したセッションアルバムで、ドラムを担当したポンタ村上さんも自慢の一品である。ともかくファンシーなアイディアの音像化は、ケイト・ブッシュの先取りなのでは? と思うほどの多彩さ。ファンシーさの根元は、美奈子さまの移り気で儚い少女のような振舞いに現れているが、それをプログレのスタイルを一端呑み込んだうえでアレンジしている点がすごいのである。特に演奏テクニックを誇示するような箇所はないが、スマートに洗練された演奏の手堅さが、このアルバムを永遠の耀きで満たしている。 |

|

花ざかり/山口百恵(1977)

ただの歌謡曲と思いきや、宇崎竜童をはじめ、さだまさし、谷村新司、松本隆、岸田 智史など、ニューミュージック系の楽曲を束ねたブーケのようなアルバム。この頃には、ニューミュージックもアングラの世界から這い出て、商業的にアカ抜けてきたことが判る。山口百恵が普通のアイドルと違うのは、女優として語り掛けが真に入っている点で、低めの声ながら味のある歌い口である。1970年代のアイドル歌謡全盛期の只中で、引退する前に大人の女性になることを許された、稀有な存在でもあった。それを支えるのがNEVE卓で録られたサウンドであることには、あまり気にする人はいないだろうが、オーディオマニアとしては要チェックである。 |

|

魔物語/ケイト・ブッシュ(1980)

ブリテン島に残るゴシックホラー趣味をそのまま音にしたようなアルバムで、アナログ全盛期の音質とミキシングのマジックに満ちているにも関わらず、その質感を正しく認識されているとは思えない感じがいつもしていた。一番理解し難いのは、ケイト自身の細く可愛らしい声で、少女のようでありながら、どこか大人びた毒舌をサラッと口走ってしまう、小悪魔的なキャラ作りに対し、いかにほろ苦さを加味できるか、という無い物ねだりの要求度の高さである。それは実際の体格からくる胸声をサッと隠そうとする狡さを見逃さないことであるが、それが一端判ると、実に嘘の巧い女ぶりが逆に共感を呼ぶという、このアルバムの真相に至るのだ。同じ共感は、ダンテの神曲に出てくる数々の苦役を課せられた人々が、意外にも現実世界の人々に思い重なるのと似ている。「不思議の国のアリス」の続編とも思える、この世離れした夢想家の様相が深いのは、煉獄のような現代社会でモヤモヤしている人間への愛情の裏返しのようにも感じる。ウーマンリブとかフェミニズムとか、そういう生き様を笑い飛ばすような気概はジャケ絵をみれば一目瞭然である。 |

|

アヴァロン/ロキシー・ミュージック(1982)

一介の録音エンジニアだったボブ・クリアマウンテンをアーチストの身分にまで高め、ニアフィールド・リスニングでミキシング・バランスを整える手法を確立したアルバムである。アヴァロンとはアーサー王が死んで葬られた伝説の島のことで、いわばこのアルバム全体が「死者の踊り」を象っている。実際に霧の遥か向こうで鳴る音は、有り体な言い方をすれば彼岸の音とも解せる。しかしこのアルバムを録音した後バンドメンバーは解散、誰しもこのセッションに関してはムカつくだけで硬く口を閉ざしているので、そもそも何でアーサー王の死をモチーフにしなければならなかったのか?と疑問符だけが残った。私見を述べると、どうも恋人との別離をモチーフにしたほろ苦い思いを綴っている間に「愛の死」というイメージに引き摺られ、さらにはイギリスを象徴するアーサー王の死に引っ掛けて「ロックの彼岸」にまで連れ去ったというべきだろう。この後に流行するオルタナ系などのことを思うと、彼岸の地はそのまま流行から切り離され伝説と化したともいえ、この二重のメタファーがこのアルバムを唯一無二の存在へと押し上げている。

で、問題はこれをモノラルで聴く意義だが、まず霧のようなモヤモヤがすっきり晴れた状態でミュージシャンのフィジカルなパフォーマンスを鑑賞できるようになる。加えて、ボブクリの録音は個々の音を色艶を抑えてとてもベーシックに録られていること、そしてダンスチューンとしての骨格を非常に繊細かつ精巧に組み上げていること、音数を増やしてサウンドをリッチにするのではなくむしろ間を持たせることで次に進む楽想の移り変わりを引き出していること、などなど音場感以外のところで演出上手なところが分かる。 |

|

当山ひとみ/セクシィ・ロボット?(1983)

アナログ末期のゴージャスで脂の乗ったサウンドも魅力的だが、何と言ってもそのファッションセンスが、20年ほど早かったゴスロリ&サイバーパンクであり、沖縄出身のバイリンガル女子の歌い口もツンデレ風だったり、今じゃアニメで全然フツウ(例えば「デート・ア・ライブ」の時崎狂三(くるみ)とか)なんだけど、どうも当時は他に類例がない。ガッツリしたダンスチューンから、メロウなソウル・バラードを聴くにつれ、アングラシーンを駆け巡ったパンクやデスメタという男性優位の世界観を撃ち抜くだけの力が周囲に足らなかった気がする。 |

|

パレストリーナ:ミサ「ニグラ・スム」/タリス・スコラーズ(1983)

システィーナ礼拝堂での聖歌隊の歌唱方法を「アカペラ」と呼び、ルネサンス様式おポリフォニーを「パレストリーナ様式」というのは、まさに大量に書かれたパロディ・ミサの手法が完成の域に達したからだろうと思う。多くの作曲家がミサ曲を何かの慶事に合わせて委嘱~献上される機会音楽と捉えていたのに対し、パレストリーナだけは自身の作曲技法を表わすために作曲した。キリストと教会の婚礼や処女懐胎を象徴するような雅歌の一節を歌ったジャン・レリティエールのモテットをもとに、ミサ曲に編曲しなおしたこの作品も例に漏れず、ポリフォニーでありながら明確な旋律の綾、少しロマンテックな和声終止形を繰り返すなど、後の対位法の手本ともなったもので埋められている。これらは15世紀のポリフォニーがゴブラン織のような音のモザイクだとすると、テーマに沿った構図をもつタペストリーへの変化のようにも受け止められ、それがイタリア的な造形美へと理解されるようになったとも言える。

この録音はタリス・スコラーズの自主製作レーベルであるGimellの初期のもので、やや高域寄りだがどこまでも澄んでいる音の洪水が、まるでステンドグラスに射しこんだ朝日のように黄金色にたたずんでいる。 |

◆高音質も手軽になったデジタルCD時代

1970年代のオーディオ技術の高級志向は、やがてデジタル録音という次のステージへと進展していく。そのココロとは、再生周波数20~20,000Hz、ダイナミックレンジ90dB(クロストーク-90dB)という、アナログ録音の最大スペックを誰でも手軽に堪能できる夢の録音方式、となるはずであった。

CD発売から40年、すでにレトロ感を醸し出してる?

そんなはずじゃなかったのは、初期のCDプレーヤーのD/Aコンバーターとプリアンプ部を兼用するICチップが大したものを準備できなかったこと、音楽ソフトのプロモーションそのものが規格としては古いFM放送に依存していたこと、まだCDプレーヤー以外のオーディオ機器は依然としてアナログ技術のままであり、広帯域でダイナミックという言葉だけが独り歩きした癖の強い「デジタル対応機器」を捻出するのが精々だったことなど、いわゆる後工程の詰めの甘いまま規格を制定したことによる。また1980年代を通じてデジタル信号のままミキシングできるコンソールが存在せず、やっとできるようになったのはパソコン上で編集可能となったプロツールなどのソフトウェアが登場してからであった。それでもマイクからミキサーまでの伝送系は未だにアナログであり、真空管プリの付いたコンデンサーマイクが重宝されるなど、時代と逆行するようなことも起こっている。

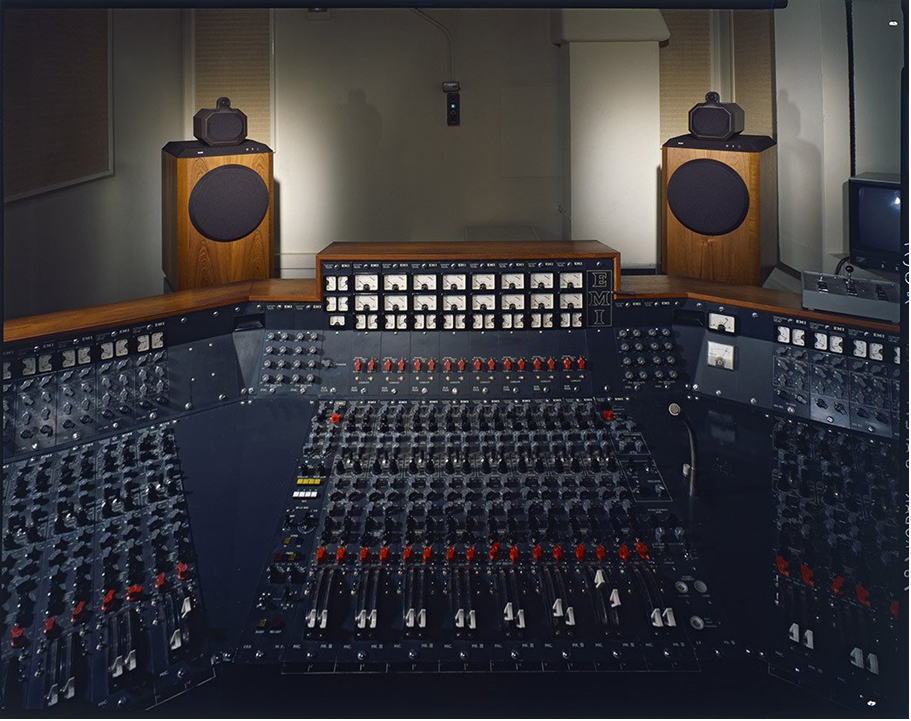

1980年代初頭のアナログ色の濃いスタジオ風景

左:アビーロード・スタジオ(コンソールはビートルズ解散前の1967年からのもの)

右ウェストレイク・スタジオ(スリラーを取録った頃のセットを復元)

なぜCD規格の高域が20kHzに留まったかというと、規格制定の際に有名な録音エンジニアにヒアリングを繰り返した結果、ほとんどの人は16kHz以上の音域は楽音として必要ないという答えだったという。考えてみれば、当時の音楽プロモーションの大部分はFMラジオが占めており、15kHzの上限はおろか、2kHzから次第に増え続ける三角ノイズに阻まれて、20kHz付近に累積するデジタルノイズなど、はるか雲の上の存在であった。そういう意味ではCDだからこそ、FM音域でのスペックで十分だったのだ。

そのような事態なので、何がデジタルっぽいかというと、PCMプロセスで合成したピコピコ鳴るデジタルシンセだとか、32ビートを叩き出すドラムマシンだとか、そういうことで誤魔化すしかなかったのだ。結果的にCDが一番勢力を誇ったのは、手軽に持ち運べるCDウォークマンのような携帯型パーソナル・オーディオ機器が解禁されてからで、1990年代のJ-POPはこの恩恵をうけて最高潮に達したが、その見返りとして電車通学での騒音に負けないようヘッドホン試聴に特化した独特なサウンドがデフォルトとなった。この時期にはステレオ装置はもはや家電の華とはならず、多くのオーディオ機器メーカーは開発はおろか製造からも撤退することになったのである。結果的にはCDの出現によってオーディオ技術は後退したので、その恨み節は現在でも続くデジタル嫌悪にもつながるのだ。

しかし以下のデジタル録音を聴いて欲しい。デジタルだからとこういう音という思い込みが、あまりに勘違いであることが判るし、そう思い込ませるオーディオ装置がいかに音楽の評価をダメにしているかが分かるだろう。デジタルでも繊細に柔らかい音は録れるし、肉厚でガッツのある音にもできるのだ。

|

ブルックナー:モテット集/コリドン・シンガーズ(1982)

アカペラの合唱をデジタル録音したものとしては比較的初期のもので、アンソニー・ハウエルの録音は実験的な要素をかなり含んでいる。まず大聖堂のゴゴゴゥと響く暗騒音を切らずに収録し、石造りのドーム特有のピンと張りつめた音響を演出している。そして深いエコーのまま響きの移ろいを録るためppからffまでのダイナミックレンジが広い(ほぼ無修正)、アナログだと歪みの出やすい合唱の倍音をかなり積極的に拾っているなど、雰囲気に呑まれやすい宗教曲とは全く異なるデジタル録音ならではのチャレンジングな要素を多分に含んでいる。これは2ch再生だと無指向性の混沌とした響きの渦に巻き込まれるが、モノラルで聴くとむしろ時間軸での聖堂の響きの遠近感が明瞭になる傾向がある。

それでもこの演奏がオーストリアや南ドイツのカトリック寺院と結びついたブルックナー本来のものかというと、むしろ英国風のロマンチックなゴシック・リバイバルの世界観を打ち出した新しい解釈であるように思う。というのもブルックナーのモテットが作曲された時代は、すでに典礼回復のためグレゴリオ聖歌への回帰が進んでおり、コールユーブンゲン第3巻のようなルネサンス期のラテン語モテットのアンソロジー出版も充実しており、より質素で本質的なものへと向かっていた。むしろゴシック・リバイバル的な要素はワーグナーにおいて顕著であり、ブルックナーが(いささか迷惑なことに)ワーグナー主義者のように担がれたのは、モテットの作曲された時代背景から遠のくのだ。私たちが憧れる大聖堂の響きというものが、32フィート級の巨大オルガン建設とともにイギリス経由のものであることも、この録音を通じてはっきりする。録音と演奏がガッツリ噛み合っているのに、ある種の誤解を助長するという点で、色々と考えさせられるものとなっている。 |

|

フォーレ宗教曲集/La Chapelle du Quebec(1989)

レクイエムのほかになかなか聴く機会のないラテン語モテットを、カナダの団体が小構成の合唱で歌いあげている。作風としては独唱を含む女子修道会寄宿学校などのアマチュア向けの小品であり、生活の安定のため引き受けていたとされる聖マドレーヌ寺院のオルガニストの肩書に相応する質素なものである。そこには教会関係者への音楽のレッスンという副業もさらに呼応していたかもしれない。本職がパリ音楽院楽長に移って以降はこのジャンルでの作曲は途絶えていくからである。そういう意味ではこのモテットたちは礼拝という実用の目的から離れて存在していたと思われ、リスト晩年の宗教曲とほぼ同じような感じに秘め置かれていたといえる。

ここではカナダで広範に広がった聖ウルスラ会との関連で、パリのような大都会とは異なるかたちでフォーレの姿が伝わっていた可能性が伺える。それは単純に大作曲家が身寄りのない兄弟姉妹に向けた平等な眼差しであり、作品そのものの価値とは全く異なるコミュニケーションの豊かさである。「赤毛のアン」の舞台は英語圏のプロテスタント地域だが、ケベック州と隣り合った地域での女子高等教育についての偏見のなさは共通しているのだ。伴奏に用いられているのが、ジャケ絵にある足踏みオルガン「ハルモニウム」で、澄んだハーモニーでさり気なく歌を支えており、家庭的で親しみ深い雰囲気で満たしてくれる。 |

|

ヴィジョン/リチャード・ソーサー(1994)

12世紀ドイツで活躍したヒルデガルト・フォン・ビンゲンの聖歌を依り代にして、アメリカ人ゴスペル・ミュージシャンのリチャード・ソーサーがシンセ打ち込みでアレンジした名盤。ヒルデガルト・フォン・ビンゲンというと、幻視と預言のできた修道女として知られるが、ここではシンセ音を天空からの未知のお告げよろしく巧く表現して、それを呪文のように言葉にすることで現実化するプロセスが提示されている。幻想的というと遥か遠くでボヤっとした印象に捉えやすいが、ここでは特徴の捉えにくい中世聖歌に調整とリズムを与えることで、明確な幻視(ヴィジョン)として認識した世界が展開される。

ジャンル分けで言うと、中世聖歌、ヒーリング・ミュージック、ダンス・エレクトロニカ、何でもアリ。歌い手を務めるエミリー・ヴァン・エヴェラは古楽を専門にする歌手、そしてベネディクト会修道女のジャーメイン・フリッツはアメリカの聖ワルプルガ修道院の院長である。この企画がどういう経緯で持ち上がったかは解説をみても手掛かりがないし、修道女ジャーメインもこの録音が修道院で認可されるか不安に思っていたという。やや思い当たるのはこの1年前にヒリアード・アンサンブルとジャズ・サックス奏者ヤン・ガルバレクがセッションした「オフィチウム」のヒットがあり、ヒリアードEnsとの共演歴があるヴァン・エヴェラを投入して打ち込み音楽とのクロスオーバーな音楽を構想したのかもしれない。

「オフィチウム」と「ヴィジョン」との差は、前者が冷戦後の混沌とした時期に汎ヨーロッパ的な血脈を意識させるものであるのに対し、後者はニューエイジの神秘主義を中世から続く歴史の文脈の中に見出そうとする新しい試みであることが判る。あえてオフィチウムが男性社会、ヴィジョンがフェミニズムという言い方はやめておこう。一方でフォン・ビンゲンの業績を歴史的にどう位置付けていいかなど、なかなかに難しい題材であり、キャリアとしてはかなり堅物な修道院長に参加を願ったというべきか。ここに結びつくのはアメリカに散在する聖ワルプルガの名を関する観想修道会の存在で、自給自足の共同生活を通じてフォン・ビンゲンの時代の開拓精神旺盛な修道精神を明らかにしたかったのかもしれない。そこにも同じヴィジョンという言葉で、観想会の設立意義や参加する人の目標が掲げられている。この修道会の現実主義とニューエイジ思想の間の溝は、30年経った今でも埋まらないまま時間が流れているように感じるのは、この企画を契機にしてなお、両方の特性を具有するアーチストを生み出すための努力が行われなかったことにあると思われる。 |

|

テレマン・6つの四重奏曲/有田・寺神戸・上村・ヒル(1995)

フランスの片田舎にある小さな聖堂でB&K社製の無指向性マイクでワンポイント収録した古楽器の四重奏。イタリア風コンチェルト、ドイツ風ソナタ、フランス風組曲と、国際色豊かなテレマンらしいアイディアを盛り込んだ楽曲だが、ともすると標題的な外見に囚われて楽曲構成でガッチリ固めがちなところを、日本人の古楽器奏者にみられる丁寧なタッチで音楽の流れを物語のように紡いでいくさまは、自由な飛翔をもって音を解放するスピリチャルな喜びに満ちている。

録音の観点でいうと、残響豊かな聖堂での録音なので、まず楽器の適切な距離を保ちながらエコーに埋もれず再生できているか、バロック・バイオリンの線の細さと、フラウト・トラヴェルソのフワフワした毛ざわりとが、対等の立場で対話できているか、など様々なことでチェックしている。 |

|

吉松隆:メモフローラ 田部京子&藤岡幸夫(1998)

こちらは極上の新ロマン主義風の作品で、基本的にピアノ協奏曲の体裁をとっているが、そういうジャンル分けなどどうでもいいほど、音楽としての美しさが際立っている。まずは吉松作品の紹介に務めてきた田部京子のリリシズム溢れるピアノで、この澄んだクリスタルのような響きがないと作品が生きてこないような感じがする。それだけ精神的な結び付きの強い演奏で、単なるアルペッジオの連続する箇所でも、作品のリリシズムを外れることがない名演奏を繰り広げる。もうひとつは音楽監督に就任以来マンチェスター管に吉松作品を一推しした藤岡幸夫の目利きのよさで、フランス印象派風のパステルカラーのような管楽器の扱いといい、とても品の良いオーケストレーションを提示している。 |

|

イブライム・フェレール(1999)

ライ・クーガーのドキュメント映画「ブエナ・ヴィスタ・ソシアル・クラブ」の続編で、キューバ歌謡の重鎮の御年72歳の録音である。日本語アルバム名が「ブエナ~プレゼンツ」となっているのはご愛敬で、アルバム名はそのままフェレール爺さんで、バックバンドがソシアル・クラブというのが正解だ。前作のライ・クーガーの仕事の影響は非常に広範で、デジタル編集と共にエレクトリカが主流となる1990年代のミュージックシーンに対し、単なる作品ではなく、ライフスタイルとして生きている音楽をしみじみ味あわせてくれる。収録方法も打ち込みやオーバーダブなしのセッション収録で、ルームエコーもほったらかしなので低音が被るなど、実際のライブハウスの雰囲気を大切にした録音でもある。一見すると手持ちカメラでのラフに揺れた画像のように感じ、粒子の粗いフィルムで撮ったストリート写真のようでもある。しかし、こうした周囲の音被りでノイズレベルが雑然とした生録風の音質でも、ちゃんと音の輪郭を失わずに、揺れ揺れのラテン・リズムを満喫できるかが、この録音を評価する分水嶺である。 |

|

Praha/木住野佳子(2003)

ジャズ・ピアニストと言えば、アクロバットなアドリブを思い浮かべるかもしれないが、チェコの弦楽四重奏団とのコラボということもあって、どちらかというとムーディーなアレンジ力で聴かせるアルバムだ。ジャケットが茶色なのでチョコレートのように甘い感じを想像するかもしれないが、冷戦後の東欧の少し陰湿で苦いコーヒーを呑んでいる感じ。この時期の東欧ジャズの怪しい雰囲気のなかに女性ひとりで乗り込んだときの緊張感を知りたい人は、映画「カフェ・ブダペスト」などで予習しておくことをオススメする。音楽が人間同士の心の触れ合いから生まれることの意味を改めて味わうことになるだろうから。 |

|

ECHOSYSTEM/Madaga(2007)

私としては珍しくオーディオチェック用としてもお勧めの一枚で、フィンランド産のラテン・ジャズ・アルバムなんだけど、ダンス・エレクトロニカやクラブミュージックのカテゴリーに属する、というとかなりいい加減な感じに思えるかもしれない。しかしKimmo

SalminenとJenne Auvinenの正確無比なパーカッションの切れ味を一度味わうと、ほとんどのオーディオ・システムが打ち込みの電子音との違いを描き分けられないで、良質なBGMのように流しているのに気付かされる。ベースの唸りとリズムのキレまで出ると申し分ない。 |

|

平凡/ドレスコーズ(2017)

時代はファンクである。それが日常であってほしい。そういう願いの結集したアルバムである。本人いわくデヴィッド・ボウイの追悼盤ということらしいが、真似したのは髪型くらいで、発想は常に斜め上を向いている。というのもボウイを突き抜けてファンクの帝王JBに匹敵するサウンドを叩きだしてしまったのだ。大概、この手のテンションの高い曲はアルバムに2曲くらいあってテキトーなのだが、かつてのJB'sを思わせる不屈のリズム隊は、打ち込み主流のプロダクションのなかにあって、いまや天然記念物なみの存在である。JB'sのリズム隊はラテンとジャズのツーマンセルだったが、一人で演じるのはなかなかの曲者でござる。忍者ドラムとでも呼んでおこう。ジャケ絵は「オーディション」のほうが良いのだが、内容的にはこちらのほうが煮詰まっている。この後の数年間でスタンダード指向へと回帰していくのだが、志摩殿がリーマンの恰好して音楽の引き立て役に扮したいというのだから、アジテーションとも取れる素敵な詩もろとも立派に仕事したといえるだろう。映画人としては、田口トモロヲと共演できるくらいに、リアリストを発奮してほしい。 |

以上、録音方式だけでも5種類の時代を眺望したのだが、同じHi-Fi録音でも幅の広いことが判るし、そのどれもがその時代を象徴する名演奏&名録音である。ところが、これらをニュートラルに再生できるオーディオ・システムは? と言われれば、かなり困るのではないだろうか。かつては録音のフォーマットが代われば、メディアから再生機器まで総入れ替えだったのだが、CDで復刻&リマスターされた録音に対しては、あっちが出張ればこっちが引っ込むというような、モグラ叩きゲームのような状況になる。私はどの録音にも均等な距離をもって、しかも楽音に肉薄するために、ミッドセンチュリー・スタイルのモノラルでの試聴を勧めるのである。

【ステレオの音場感はなぜ進化し続けるのか?】

-ステレオ再生の真っ赤な嘘-

ジャンル分けに拘ったステレオ・タイプのオーディオ論

最初に断っておきたいのは、録音品質の良否は1930年代からそれほど大きく進化してはいない。Hi-Fiの本来の意味は「高忠実度」ということであり、実はこの用語は1930年代から存在し今に至っている。その90年近くの年月の間に、20世紀の録音技術の発展が横たわっているわけだが、録音された演奏そのものに何か進展があったかというと、実はそれほど大きな変化はないのである。逆に古い録音を同時代に製造されたビンテージなオーディオ機器で再生すると、驚くほど生々しい音で聴けるというトリビアが存在する。SP録音であればビクトローラ・クレデンザという蓄音機、モダンジャスであればジムランのスピーカー、1960年代までのクラシックであればタンノイのスピーカーという風に、その時代の音響技術を反映したサウンドポリシーが存在する。そうした当代一流のオーディオ機器に接すると、「高忠実度」は新しくなればその価値が増してくるという進化論ではなく、季節を彩る果物があるように録音年代による旬な味わいというものがあり、その熟れた状態で食べるのが一番おいしいのだと理解できる。

当代一流のスピーカーたちを見て思い浮かべる音楽は?

この1枚のためならどのくらいお金を費やせる?

例えば古いポップスの録音を聴いて、さぞかしおじいちゃんおばあちゃんが演奏していると思いがちだが、どの時代においても20代までのピチピチでガッツのある若者が演奏しているのだ。そう聞こえないでズンドコと2ビートを繰り返してるようなら、今聴いている自分のオーディオ装置が悪い。逆にクラシックでも大巨匠の若かりし頃の録音を聴いて解釈が未熟とかいう人もいるが、才能ある演奏家の多くは20代でも音楽大学の教授として後進の指導にあたるなどメソッドとしてしっかりした土台をもっており、そこに残された演奏はまごうことなき成熟したものとして扱われるべきものなのだ。このようにレコードに残された録音は、けして干物にして保存することだけが優先されたものではなく、まさに生き生きと再生されて初めて真価を発揮するのだ。

…この録音を最高にご機嫌に鳴らせるステレオ・システムは?

ではオーディオ機器のもつべき「真の高忠実度再生」とは何だろうか? これが私自身がステレオを手にした頃から40年以上も様々な音楽を愛聴しながら悩んで出した結論が、いわゆるそれまでのHi-Fi規格の定義となるフラットで広帯域という拡張主義からの脱却であった。さらには、ポップスとクラシックの間に存在する音場感に関わる齟齬、レコードマニアから嫌悪されるオーディオマニアとの深い溝、アナログかデジタルかで堂々巡りの議論を繰り返すサウンドテイストの問題、さらにリマスター盤に対する両極端な評価の対立など、これらの多くが録音された演奏そのものの問題よりも、買い手が責任を担うべきオーディオ環境の整備に多くの課題があるという事実に行き着いた。とはいえ、多くのオーディオ誌をみれば理解できるものだが、地獄の沙汰も金次第と言わんばかりのオーディオ修羅の道に走ることなく、その点でも脱Hi-Fiな方向に舵取りをしたのだ。それと私自身は100万円を超えるような資金をオーディオに投入するような余裕はないので、その分は音楽ソフトの購入に充実できるようなバランスを保てるようなものを目指している。つまり、音楽ソフトをより楽しく蒐集し活用する装置がオーディオであり、音楽ソフトのライブラリーの充実を我慢してまでオーディオ機器を揃えるのは間違っていると思うし、ましてや音楽ソフトの性能を度返しした高性能な機器は宝の持ち腐れだと思っている。

ステレオの音場感に費やされた苦労の数々

現在もステレオ技術の進化は留まることはない。そう言いたい人には言わせておけばいいと思う。その心は、オーディオ機器の買い替え需要に応えることがオーディオ誌の第一の使命であり、その良き案内人がオーディオ批評家ということになる。しかし、そこには肝心のオーディオの進化を科学的に証明するオーディオ理論を生み出す土壌はない。不思議なことだが、音質を改善された回路や機構について紹介こそすれど、客観的なデータはメーカーの示すスペック表示だけである。その意図は、日本ではかなり古くから音響機器の計測方法がJIS規格化されていて、その方法に厳格に従わなければ正規のものとは見なされなかったからで、その規格に沿った計測設備を備えていたのがNHK技研にほぼ限定されていた。そのお陰でオーディオ雑誌が、いちいち外注費を注ぎ込んでまでスペック表示の裏を取るなんてことはしなかったのだ。その反対にオーディオ批評の多くは「オーディオ・ポエム」とも言える感性的な表現が主流となって現在に至る。この姿勢が変わらないかぎり、原理的に進化するなんてことはあり得ないと思っていい。

規格化の弊害について、スピーカーに限って言うと、無響室での計測は隔たった事象しか表しておらず、1960年代末のメーカー製マルチウェイスピーカーの多くは、ドロ~ンとまどろんだ胸声が主流となっていた。理由は、無響室で低音の量をフラットに確保するため、ウーハーの立ち上がりの波形の遅れを度返ししてでも重たい振動板で量感を増やしたことで、ボーカルのバランスを崩してしまったためだ。次に1970年代の後半になると、日本のオーディオ機器全般に攻撃的な高域再生を伴ったフラット再生が流行し、周波数特性だけが優秀で横並びとなった無表情な「B&K社製スピーカー」が大量に出回るようになった。海外のメーカーが来日して日本のオーディオ業界と交流の場を設けても、口を揃えてコンサートホールの音をもっとよく聴いた方がいいと勧めていたのは、極端なスペック至上主義が支配した結果について、警告ともとれる内容のものだった。

ここで、ステレオ再生の進化について考えると、時代の進展につれてユーザーの要求が厳しく高度なものになったという、もっとも当てにならない理由が常識のように語られていることに気付くであろう。実際は全く逆なのである。高度になったテクノロジーが安く一般庶民に行き渡ることで、むしろオーディオ技術の平均点は低くなる一方なのだ。低音再生がマルチウェイで簡単に引き出されるようになると、ウーハーの性能がガタ落ちとなる。超高域まで再生できるフォーマットが手に入ると、それが聞こえるようなパルス音を強調した打ち込み音楽が増える。これらは規格外のことだと正しく指摘する人が、メーカーにも批評家にも居なかったことはまことに心苦しいばかりだ。

前置きはさておいて、ここではステレオ再生に注ぎ込まれたノウハウや資金の大半は、音場感の再生にあるのだということを説明しよう。ステレオの音場感に関する研究ではボーズ博士の理論は有名だが、コンサートホールの音響を調べると、直接音:反響音=1.1:8.9であったというもので、有名な901型スピーカーはその理論に沿って、正面に1個のユニット、背面に8個のユニットを配置して、部屋の音響をコントロールするようにしている。これをみて私自身はどう思うかというと、これは逆説的にステレオ効果の90%はある種の残響音のキャラクターを聴いているという理解に達した。つまりステレオで聴く音の質感は、第一印象としてその音場感が豊かなのかデッドなのかなどで判断しがちであり、ステレオで重視される残響成分に遮られて印象として希薄になっているのである。けして音楽の躍動感では判断しておらず、あらゆるロックよりも過激な「春の祭典」をクラシックの名曲として紹介し、あらゆるクラシックよりもやさしくアダージョを奏でる「環境音楽」をポップスの革命児とするなど、そのジャンル分けと再生能力のちぐはぐな取り合わせは、今後100年も繰り返すつもりなのかと問いたいくらいだ。

部屋の壁一面に音場感を張り巡らせるボーズ博士の理論

その意味では、バッハをジャズ以上に躍動的な音楽と捉えたグレン・グールドや、環境音楽の提案に当たってサティの「家具の音楽」について述べたブライアン・イーノは、音楽の本質について語り得る数少ない理論家でもあったのだ。本質とは、どのような環境に置かれても変わることのない価値のことである。もちろんステレオの音場感などで印象操作されるようなものではない。

ボーズ博士の言うところのホールトーンの理論は、一見正しいように見えて、実は本質を欠いている。アコースティックとミュージックは同意ではないのだ。一方で、1990年代におけるボーズ社のスピーカーが果たした役割は、まだヨチヨチ歩きだったデジタル・ミキシング技術に、平等にホールトーンを提供できたことにあった。それこそ狭いカラオケボックスでも、指向性の広い商業店舗のBGMにおいてでも、同じタフさで音場感を提供できたのだ。しかしそれはやはり音楽の本質ではない。どの音楽でも破綻なくホールトーンを提供するボーズ社のサウンドには、どこか達観したようで面白くない印象が付きまとっていた。理由は豆電球を使ったリミッター兼イコライザーにあることは、21世紀に入ってしばらく経ってのことである。

考えてみれば、1990年代に流行したデジタル録音での定位感を正確に出すためには、ツイーターを耳の高さに合わせ、スピーカーの周辺の物を片付けて3π空間を確保すること、スピーカーの振動による癖を無くすため重量のあるスタンドに置くこと、ケーブルはできるだけ伝送効率の良い純度の高い銅線を用いること、そして録音の鮮度を落とさないためにイコライザーや余分な増幅装置などの介在物を除外して、文字通りのピュアな音を目指すように推奨していた。確かに定位感や奥行き感は増したものの、音楽のもつ躍動感は遠のくばかりで、やはりデジタル時代の高音質の本懐はアンビエント成分のほうに吸い寄せられて、それだけのために金銭もリソースも費やしているのだと感じるようになった。

ティッシュで先行音効果を抑えた初期のニアフィールドモニター方法

ちなみにステレオの音場感を大別すると、①初期のピンポン・ステレオ、②壁一面に広がるウォール・オブ・サウンド、③先行音効果を利用したサウンドステージ、と3種類のものになる。ピンポン・ステレオは、初期のポップスに多かったもので、モノラル収録の音源を楽器ごとに左右に分けただけの音場感のないステレオでなる。ウォール・オブ・サウンドは訳して音の壁といえるもので、ステレオを置いた壁一面に音場感が広がるようなミキシングをいう。そしてサウンドステージは、左右のスピーカーの間にポッカリと音像が定位する奥行き感のある音場感で、現在のステレオ技術はここでせめぎ合っている。ようするにステレオの音場感と一言で言っても、1次元、2次元、3次元と時代が進むにつれ進化したという筋立てが成り立つ。

一方では、これらを十把一絡げに21世紀の最新オーディオで聴くとどうなるかというと、ピンポン・ステレオはスピーカーに張り付いたような高域寄りの干からびた音になりやすいし、ウォール・オブ・サウンドはエコーばりばりで楽器の大きさや距離感がデタラメなつぎはぎだらけのサウンドになるなど、とても同じステレオとは思えない音となる。どうしてこうなったかというと、3つの音場感をステップアップするにあたり、過去の録音方式を蹴落とすようなネガティブキャンペーンも同時に展開し、歴史の連続性を否定した結果でもある。ステレオの進化とはまさに弱肉強食の世界なのだ。

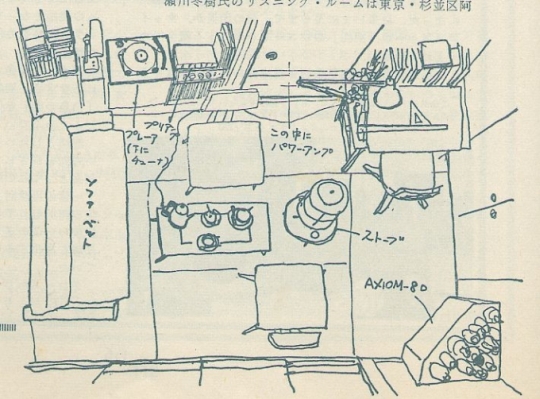

かようにして、本当ならその音場感の性格によってビンテージな3種類のステレオ装置を持つべきなのだ。例えばボーズ博士の理論はウォール・オブ・サウンドを拡張したものだし、JBL

4343などはそのまま音の壁、後の述べるBBCモニターに始まるニアフィールド・リスニングはデジタル時代の先駆けという位置づけになる。瀬川冬樹氏はJBLとBBCのモニターでステレオを鑑賞すべきと言ったし、菅野沖彦氏は古いジムランと最新のマッキントッシュで対応など、それぞれ両刀使いであった。そこまでして昔の音楽を聴きたいかというと、ステレオを何台も置く部屋などないし、完全にその筋のマニアの領域となる。では、過去の演奏記録を賞味期限切れの食品のように使い捨てていいのだろうか? そんなことはないのである。

1970年代後半から増えたパルス攻撃型オーディオ

よく最新のオーディオ機器で古い録音を聴くと、相性が悪いというか、カスカスかモコモコのどうにもならない音質で、とても音楽鑑賞どころではない、そういう風に云われる。こういうとき、最新のオーディオ機器のほうがスペックとして優れているため、録音が悪いのだと相場が決まっていた。ところが最近になってこの原因が、1970年代以降のオーディオ機器がパルス波に対し、より鋭敏な反応を示すように発展することで開発競争を凌いできたという事実に辿り着いた。

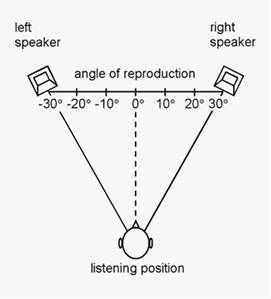

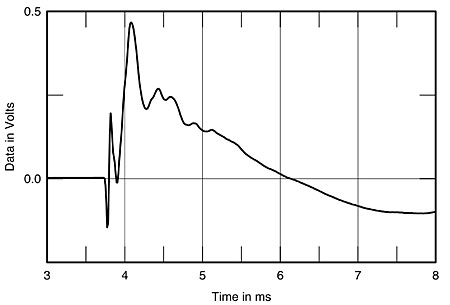

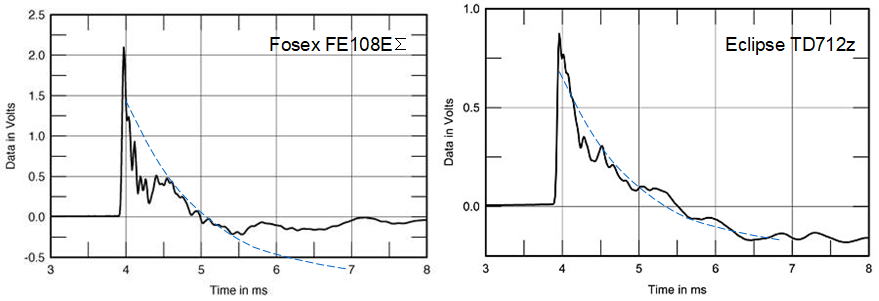

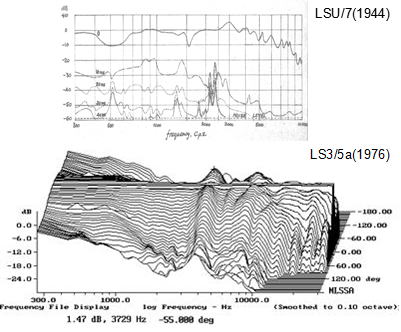

ここでパルス音による先行音効果について説明すると、これによる奥行きがありながら定位感の優れたステレオ効果の発見は、1970年代のBBCによるコンサートホールの中継放送を、家庭のステレオ装置にスケールダウンする実験、今でいうニアフィールド・リスニングの原形となる仕様に由来する。それまでのステレオ効果は、両耳に届く位相の違いにより生じるとし、例えばモノラル音源にエコーとして逆相成分を加える疑似ステレオ盤などに代表されるようなものにだった。しかし、BBCの研究では、ホールの響きの違いは8~20kHzにあるアンビエント成分のわずか2~3dBの違いであり、超高域のフラットな再生能力がこの違いを聞き分ける鍵となることを突き止めた。加えてスピーカー自身の共鳴音やバッフル面の反射音によって影響があることが判り、当時としては最新のインパルス応答を測定する技術を確立した。このことで、シンプルな天吊りワンポントマイクで収録したクラシックのコンサート中継でも、音場感と定位感を両立したステレオ空間(後にサウンドステージと呼ばれるもの)を均質に再現できるようになった。現在のステレオ録音の基本は、精々30cm程度離した無指向性マイクで収録され、左右の信号が1.1ms遅れると同じ音量でも30度逸れて聞こえるという、人間の聴覚の錯覚を利用した先行音効果によって制御されている。

BBCでのミニホール音響実験(LS3/5a開発時) |

BBC LS3/5a |

DPA社(旧B&K)のA-Bステレオ・マイクアレンジと先行音効果

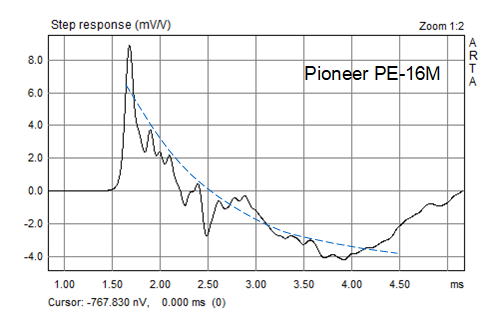

一方では、その頃の測定技術の課題として、インパルス信号のスレンダーな応答に研ぎ澄ませる要因の多くは、ツイーターのスパイク音のような反応に依存しており、インパルス信号の位相を調べたステップ応答をみると、軽やかなツイーターの先行音と重く鈍いウーハーの反応とは、位相もタイミングも別々に乖離していることが判った。それでもBBCモニターは男性アナウンサーの声が明瞭に聞こえるという、放送事業独特のサウンドポリシーがあったため、ウーハーの中域での明瞭度は担保できていたものの、そのフォロワーとなる小型スピーカーの大多数は、ツイーターの質感だけで定位感も音質も改善できると勘違いし進化の道を突進し始めたのである。長岡鉄男が指摘した「ロースピードの音場型スピーカー」の量産はこうしてはじまったのである。これに50Hz以下の重低音を重視した設計のウーハーとなると、立ち上がりの鈍さは輪を掛けてひどくなり、オルガンの持続的な重低音くらいしか効果の判りにくいものになっていった。

|

モニタースピーカーのステップ応答の例

(最初の立ち上がりがツイーター(+ミッドレンジ)で残りがウーハー) |

ちなみに最新のイマーシブ・オーディオは、「熟練したオーディオ愛好家はパルス成分を敏感に聴き取るよう訓練されている」と開き直って、既に収録した音源にパルス信号だけを増し増し盛りにして7.1ch仕様で配信するようにしている。牛丼屋さんが「熟練した牛丼愛好家はつゆの味にこだわりがある」として3倍つゆだくを提供するのと同じである。どこかしら突破口を見いだそうとして苦労している感じだが、つゆだくと違って製作者側もユーザー側も相当な出費を伴うことになる。

ナチュラルな音への回帰

これに対する反対意見は、実はクラシックの古楽器録音において顕著で、1980年代以降ではマルチマイクやリバーブでの編集行為を避けて、シンプルなマイクアレンジで編集作業を抜いてそのままデジタル収録するスタイルが定着した。特に古い教会や邸宅を録音会場に選んだ場合は、録音中のモニタールームを準備できないため、ヘッドホンでのモニターが標準であり、録音機器のなかに使用ヘッドホンの機種名を挙げているレーベルさえある。この手の録音では、一般的に知られるマルチウェイスピーカーはある種の癖が強調されるため、ボーカル域での渋い艶の集中する古楽器本来の音色が正確に伝わらない。例えばピアノで言えばスタンウェイ、ヴァイオリンで言えばストラディバリなど、20世紀前半に千人規模のコンサートホールで活躍した名器と言われる楽器の特徴的な音色に吸い寄せられて、フォルテピアノの軟質な響き、ガット弦の複雑な倍音の変化など、何を聴いても同じ感じになってしまう。これらの古楽器の独特な音色を記録するのに、色付けの少ないデジタル録音が注目されたのは、現在のアナログブームでのデジタル嫌いとは全く異なる理由である点に、大いに耳を傾けるべきである。私からみると、オーディオマニアがいうデジタル臭さとは、残念ながらパルス波に過剰に反応するオーディオ機器の設計に問題があると思う。アナログ的な色艶の演出が通り一遍の音しか出さないのと同じように、デジタルでの尖端的なエッジの鋭い音もまた演出された音調なのだ。逆に低音は大ホールの反響音を模擬して遅れて発せられる。バロック・オーケストラのトゥッティはガツンと来ないのだ。

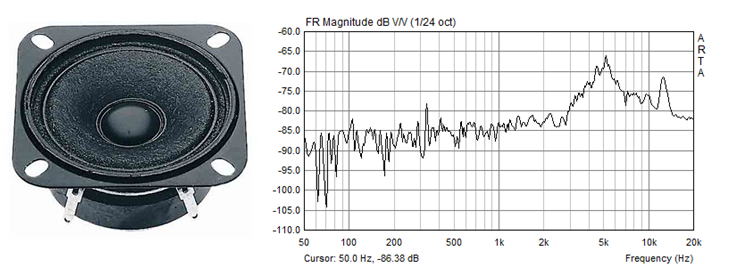

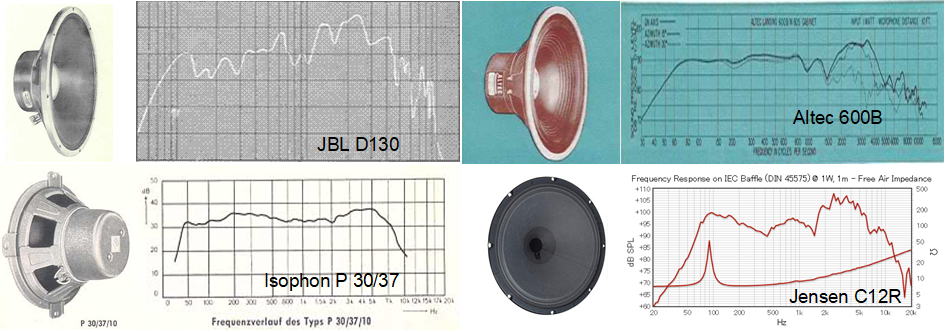

私の自宅のミッドセンチュリー仕様のスピーカーが、むしろこうした最新録音のほうに強みを発揮するのは、一周遅れのトップランナーのようなもので、マイクアレンジについていえば原点回帰となっていることを示している。Jensen

C12Rなんてギターアンプ用スピーカーで聴くとエレキギターのように歪んだ音で鳴ると思うだろうが、同じエレキギターでもいわゆるクリーントーンのように非常に澄んだ音である。それと高域寄りに聞こえやすいアナログ期の古楽器録音でも、ボトムまでしっかり鳴り響くバランスのいい音で鳴る。リュートの低弦をつま弾くタイミング、バロックバイオリンのボウイングの強い抑揚、ブロックフレーテの息を吹き込むスピード感など、当たり前のことがバランスよく再現される。1980年代に古楽器の録音一般に言われていた「深みのないカチャカチャした音」の正体は、楽器そのものではなくスピーカーの発音が不正確なため起きていた。一方で、こうしたモニター方法に早々に見切りを付けてヘッドホンでの試聴に切り替えたのが古楽器の録音エンジニアだといえる。古楽だからアンダンテ以下のリズムは、モータリゼーション以前の時代を感じさせる緩やかな感じと思うだろうが、逆に歯車のギッチリ詰まった機械時計のように精緻にテンポを刻んでいる。これも現在のスピーカー設計では判りにくい事柄のひとつだ。ちなみに私の後面解放箱に入れたフィックスドエッジスピーカーは、下手な密閉型ヘッドホンよりは低音の回り込みもなく、速いスピードで反応する。

以下の古楽CDはデジタル録音によるものだが、いずれも貴重なオリジナル楽器を使用したものである。逆にこれらがアナログで録られていたら、近代楽器で培った色艶に呑まれたり、金切り声を挙げて深みがないなどとと言われただろう。まったく真っ白なカンバスのようなデジタル収録だからこそ記録できたように思う。逆にオリジナル楽器とレプリカ楽器と大きく異なるのは、古楽器らしい音色とか奏法の違いというよりも、楽器の音色そのものが唯一無二といえるほど個性的で、その個性に演奏が引き込まれていくような感じさえある。そういう意味で、一般的な古楽器演奏は、理屈っぽく決まったポーズを取るマンネリズムに近い印象さえある。それもバロック芸術の特徴でもあると言われればその通りかもしれない。

|

フランス・バロック・リュート作品集/佐藤豊彦(1995)

17世紀パリのバロックといえば華やかな宮廷文化を思い浮かべるだろうが、このアルバムの楽曲は驚くほど質素で、曲目も「Tombeau=墓碑」をもつものが多い。それを1613年から伝わる南ドイツ製リュートを使って演奏するという、とてもとても渋い企画である。実際の音なんて想像もつかないが、音のひとつひとつに何とも言えない陰りがあって、コアラのような優しい佐藤さんの面持ちとも不思議と重なり合ってくる。楽器がもつ特性を自然にうけとめ、音それ自身に語らせようとする手腕というのは、禅や風水にも似た東洋的な宗教感とも織り重なって、アラブから伝わったというリュートのもつ数奇な運命とも共鳴しているように感じる。 |

|

サント=コロンブ2世:無伴奏バス・ヴィオール組曲/ジョルディ・サバール(2003)

有名なガンバ奏者の息子であり、17世紀末から18世紀初頭に活躍したフランスのガンバ奏者が、イギリスに渡ってからの無伴奏組曲という極めてマイナーな作品。20世紀末にダラム聖堂の書庫で自筆譜が見つかったというので、イギリスでのガンバ曲の少なさからみて、音楽史からも取り残されたプライベートな作品かもしれない。これを1697年ロンドンで製作されたガンバを用いて演奏するというもの。楽器としては低音弦の深く力強い響きが優先され、ソロ楽器というよりはオケの通奏低音により効果を発揮するようなものである。その意味ではチェロよりもコントラバスの音色に似てなくもない。それがこの組曲が流れた途端、人生の酸いも甘いも噛み分けた中年男性のモノローグのように朴訥と話し始めるのだから、この楽曲のためにこの楽器があったのではないか?と思えるくらいの説得力をもつ。ヴィオール族だからと豊かな虹色の倍音と思い込んでいると、この演奏の面白さはただのマイナー作品のままだったろう。 |

|

ヘンデル:オルガン協奏曲Op.7/エガー&AAM(2009)

ヘンデルのオラトリオと共に人気を博したのが、オルガン協奏曲の「独奏版」でチェンバロおよび室内オルガンでの定番曲だった。18世紀末の音楽評論家チャールズ・バーニーの回想だと「相変わらずアマチュア演奏家に人気のあるのはドメニコ・スカルラッティのソナタとヘンデルのコンチェルト」という通り、チェンバロや室内オルガンをたしなむことが、リッチな紳士淑女になるためのレッスンのようなものだった。そうした人気を妬んでか、ヘンデルをお金のためにオルガンを弾く強欲なブタになぞらえた戯画も存在するが、それだけ人気は不動のものでもあった。

このオルガン協奏曲が盛んに演奏されたコヴェント・ガーデンのヘンデル愛用のパイプオルガンは焼け落ちてしまったが、この録音は同じトーマス・パーカーが製作した室内オルガン(1740年頃)の、歴史的オルガンの修復を多く手掛けてきた職人による精巧なレプリカ楽器を使用した演奏。これまでパイプオルガンのほうがオケよりも大きく教会風の荘厳な演奏が多かったり、逆に通奏低音用のポジティブオルガンで地味な感じだったのだが、ここでは即興も交えた軽快な指運びと、フレーズ毎に音色を変えてくる幅の広いカラーレーションで、舞台映えするキーボードプレイヤーとしてのスリリングな状況がよく再現できている。ちなみにこの時期のイギリスのオルガンは、足鍵盤なしのものが主流で、代わりにシフトペダルという、足ペダルでフルストップの音栓を一気にシングルに切り替える仕組みがあり、1段鍵盤でたった6つのストップであるにも関わらず、軽くて素早い反応の鍵盤でフレーズごとの華やかな音色の変化にも活かされている。

ちなみに現在このレプリカ楽器が置かれている場所は、ヘンデルがかつて住んでいたアパートとして記念館となっていると同時に、隣のアパートがかのロックギタリストのジミ・ヘンドリックスも住んでいた部屋が当時のまま保存されており、200年を隔てたロンドンの音楽シーンを一望できる場所となっている。 |

|

クレメンティ:晩年のピアノ曲集/エドアルド・トルビアネッティ(2012)

クレメンティというと有名なソネチネがあるおかげで、アマチュア向けの楽曲ばかり書いてた印象があるうえ、モーツァルトとのピアノ弾きバトルで影口を叩かれたりと、ウィーン古典派の王道路線からはみ出し者扱いされているが、80歳の長寿に恵まれたなかでほとんどを英国で過ごし、ヴィルトゥオーゾ的なコンサートピアニストまたはプロの演奏家を育てるピアノ教師としての名声のほうが圧倒的に高かった。モーツァルトが魔笛の序曲に自作を引用しても自身の作品で「魔笛のテーマによる変奏曲」を残したり、困窮していたベートーヴェンにもロイヤルフィルハーモニック協会を通じて破格の条件で第九の委嘱で支援し、まだ12歳の少年だったリストのロンドン・デビューも、ライバル業者だったエラール製ピアノもろともクレメンティ一門のピアニストが参列しての見聞役を務めたなど、とかくエゴの強い疾風怒濤の作曲家のなかにあって、随分いい爺さんだったと判る。

ここでは晩年の1820年代にプロの演奏家のために書き下ろされたカプリッショやソナタなどを、オーストリアのKremsegg城にあるクレメンティ社製1812年のフォルテピアノで演奏したものを収録しているが、この時期のレプリカ楽器に多いブロードウッドの機能性重視のタッチとは違う、甘く豊潤な響きに包まれながら、シューマンもあわやと思うような幻想的な曲想に加え、かなりルバートを掛けながらピアノを鳴らし切る音響効果はピアニズムの何たるかを示す面目躍如そのもの。 |

|

ショパニアーナ/福田進一(1999)

ショパンといえば近代ピアノ奏法にとって歴史的転換点となるような存在であり、母国のポーランドはもとより、リスト派、フランス楽派など、ヨーロッパ全般にその影響が及んでいる。そのため、エラール、プレイエル、ベーゼンドルファーなど、現在の鋼鉄製フレームの楽器の音色とショパンのピアニズムとが巧く符合するのである。ここではこうした見方を少し変えて、ショパンのピアノ曲を近代ギター奏法の父タレガが編曲したアルバムを選んでみた。これがなぜ古楽かというと、編曲者のタレガが所有していた1864年製作のギターで演奏しているからで、立派なオリジナル楽器での演奏である。これがまた見事にはまっていて、トレース製ギターの暗く甘い音色が功を奏し、夜想曲などは恋人の部屋の窓の下で結婚を申し込むメキシコのセレナータそのもの。実に静かでエロティックである。 |

ヘッドホン試聴は諸刃の剣

ちなみに私はヘッドホンで音楽鑑賞はしないように心掛けている。単純にいうと外部の音との比較ができなくなることで、音への感性が段々と鈍ってくるのが自分でも分かるからだ。古楽器などクラシックの録音現場で使っているのになぜ? というのは、録音現場では生の音と比較しやすいメリットがあるのに、末端のリスナーはそれが叶わないからでもある。逆にポップスのマルチトラック録音で音被りを避けるためにヘッドホンを使用するのは、クリック音を含め演奏のタイミングを合わせるためで、音質のチェックをしているわけではない。と言いたいところだが、実際にはヘッドホンでのモニター環境に大きな影響を受けて、J-POP風と揶揄されるサウンドも生まれている。これは1980年代後半から末端のリスナーの大半が、ウォークマンなどで電車の騒音に揉まれながら音楽を聴くようになったからだ。

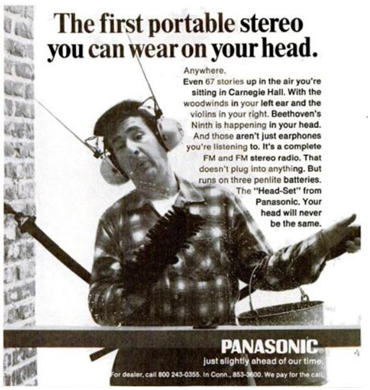

日本で音楽鑑賞用にヘッドホンが発売されたのは1970年代半ばで、ステレオアンプ、カセットデッキなどに大きめのφ6.3mmジャックが付くようになった。折しも深夜放送ブームで親に聞かれないようにコッソリ聞くのにうってつけだったし、ステレオを持っているなら近所迷惑を顧みずに大音量で聴ける。それも普通のコンポ・ステレオに付属するスピーカーよりもずっと鮮明に低音も高音も聞こえる。1974年にはテレビドラマに出るくらいヘッドホン・ブームが到来したのだ。しかしこの頃から、日本のオーディオ・システムがフラット指向の名の下に高音過剰になっていったのも確かで、中高域にハードドームを使用した「モニター」と名前のついた3wayスピーカーが、デパートのステレオコーナーに立ち並んでいた。欧米のオーディオ・メーカーがこぞって「攻撃的」といったサウンド嗜好は既に素地があったのだ。

左:1970年代にヘッドホン・ブームをもたらしたパイオニア製ヘッドホン

中:J-POPを牽引したソニーのモニター・ヘッドホン(金属ダイヤフラム使用)

右:庶民のニーズをいち早く察知する松下商法

ヘッドホン試聴の問題性は、人間の聴覚の機能性からみても明らかで、ヘッドホンでの試聴は外耳の共鳴で3~6kHzの中高域が半端なく大きく膨れ上がる。これは2~3dBではなく10~20dBのレベルである。もともと外耳の共鳴の研究は、1940年代に補聴器の分野で進んでた。(米国特許 US 2552800 A) 外耳の長さは25mm~30mmとされ、開管とした場合の共振周波数は、3kHzと9kHzにピークを生じさせ、この周波数を敏感に聞き取るようになっている。これはオープン型ヘッドホンをフラットに再生したときのもので、1995年にはDiffuse Field Equalizationという名称で、国際規格IEC 60268-7とされた。つまりISOではダミーヘッドで測定したヘッドホンの特性を、一般の音響と比較する際の聴覚補正カーブを規定したのだ。しかし、人間の主観とも関連した聴覚の研究は、サラウンドやヴァーチャル・リアリティ(VR)の効果が人によってまちまちという結果に留まっているのと同じく、意外に複雑で、外耳の長短、耳たぶの形にいたるまで、結構な個性があるといえよう。結果としてヘッドホンはそれ自身が独特なサウンドテイストをもっており、その理由が人間一人一人が生まれ持った遺伝的な形質によって大きく左右されやすいのだ。これはどれだけ優れた性能の機材を投入しようと、多勢に無勢で勝負が最初から決まっているのである。スピーカーを介して聴くことは、耳の癖を緩和する働きもある。

B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線

1970年代のウィットに富んだオーディオ広告(今はこれほど盛り上がらない)

こうした聴覚に関わる齟齬は、最初に2chステレオ音声の理論を研究していたブルムライン博士が、ヘッドホンでのバイノーラルステレオを基準としていたことに端を発している。ちょうどベル研究所でラウドネスの研究が始まった頃と並走しており、人間の聴覚とステレオ効果についての意見が、後のアメリカンvsヨーロピアンのサウンドポリシーの違いともなって延々と続いているようにも思うのである。よく言うヨーロッパ=クラシック・ホール、アメリカ=ジャズ・クラブというステレオタイプの文化論ではなく、ヨーロッパでもロックはタイトなリズムでラウドなサウンドを志向するし、アメリカでも立派なシンフォニー・ホールは欧州に負けず劣らず存在することに照らし合わせれば、そのどちらも同じく大切な音楽であることと、その評価がオーディオの性格に左右されている事態は、まさに不公平極まりないといえよう。アメリカのオーケストラがウィーンやベルリンに比べ一段低い評価だったり、ヨーロピアン・ジャズが少しマニアックなチョイスだと思うのは、それを比較試聴する定規(オーディオ装置)が間違っているため聴くべき基準を見失っているのだ。

ちなみに、私のオーディオ装置はメインとなるJensen製スピーカーによって、アメリカンな「一歩前に出る」サウンドを基調としているが、他は日本製とドイツ製の生真面目な音で固めている。フィックスドエッジの機械バネで反動を抑え、Qoの高いダンピングの効いたユニットを後面解放箱に取り付けて、スレンダーに収めている波形は、低音でのダブつきをタイトに抑えてくれて、下手な密閉型ヘッドホンよりもリズムの分解能がずっと素早くインテンポに進む。実はピーター・ジェンセン自身もデンマーク移民であり、よく聴くとドイツ製フルレンジに似たカチッとした音に筋肉質なパフォーマンスが加わったような感じでもある。

ステレオ進化論の終末論

ステレオ再生は正確な音響を提供すると70年間ずっと言い続けてきた。しかし実際にはステレオが立体感をもって聞こえるようになるには、ステレオ装置を置く部屋をステレオ中心にするためのレイアウトの整理からはじめ、電源やケーブルでのチューニング、そして何よりも信頼できる優秀録音での試聴を繰り返してある種の訓練が必要だ。それにステレオ録音の方法も前述したように3世代くらいの開きがあり、音楽ジャンルによっても継承されているものが異なる。日本国内のオーディオ批評も、2010年代まではクラシック、ジャズだけを優秀録音としていたが、ここ最近になってポップスを優先して取り上げるようになった。しかしB&Wとアキュフェーズを中心に巡るリファレンスは、何を優秀録音と考えるかが自ずと知れてくる。全く反対の方向性をもつ1980年代のスタジオモニターシステム、BBC

LS5/9とマンレイの真空管アンプなど想像も及ばないだろうし、ましてやウェストレイクオーディオの4wayスピーカーをオーディオリサーチのアンプで鳴らすなんてことも現実から乖離しているだろう。極端に思えるだろうが、LS5/9とオルタナ系ロック、ウェストレイクと80年代ソウルなど、これらのテイストにドップリハマるポップスもまた存在するのであるが、これらの機材の評価は依然としてヨーロピアンとアメリカンの東西横綱対決よろしくクラシックとジャズのまま凍結されている。ましてや1960年前後のモノラル録音のロカビリーやR&Bなど優秀録音には絶対に上がらないだろうが、ボーカルとドラムの生々しさはこの時代を凌ぐようなものが見当たらない。面白いのは、21世紀に入ってポップスに関するライブラリーは、世代的な違いを超えてますますボーダレスになっている点である。オーディオの進化論は、歴史の流れのなかで確実に終末に向かっているのだ。それは1970年代にアブソリュート・サウンド誌が提唱したオーディオ・ファイルの影響からはじまり、最高の音質とは何かを追い求めてきたのであるが、実はそれ自体がエンタメ業界にとってはバラエティーの一部でしかないという事実に、50年掛けてようやく気付き始めたというべきだろう。

私自身はついこの前知ったのであるが、例のアブソリュート・サウンド誌に参画していたオーディオライターのアート・ダドリーは、同誌を辞めた後にアルテックのヴァレンシア(後にフラメンコ)をリファレンスにして批評活動を再開したということだった。そこでは、オーディオに必要な要件について「タイミング」という言葉をしきりに使っており、生涯の敵は「性能に問題ないと繰り返す専門家」と「周波数特性の専制主義者」である。このことを深く悟ったのは、歴史的なソングライター アーヴィング・バーリンの自宅を訪問したときのことで、そこで聴いた長年使いこまれたポータブルの蓄音機と電蓄の音が、78rpm盤とLP盤のどちらにおいても、あまりに家のインテリアと合っていて感服したという。こうした歴史と向き合う姿勢というのは、オーディオ進化論が既に緩やかな漸近線を画いてピークに達していた20世紀末から21世紀において、一風変わっているけど趣味性の高いコラムとして読まれていた。これを見て思い出すのは、日本のオーディオ批評家

菅野沖彦氏もJBL 375を中心とするマルチシステムだが、超高域を含む広帯域再生への拡張主義を捨てていたわけではなかった。この点ではアート・ダドリーはずっとストイックに事柄を絞ってアナログ大好きなままデジタル時代を歩んでいたといえる。アメリカのライターらしくフォークやロックへの愛情をたっぷり注いでいた点も、チャーミングな語り口と共に時代を切り拓いていたのだ。

左:アート・ダドリーのリスニング・ルーム(アルテック フラメンコが目印)

右:備忘録代わりにポータブル録音機に向かって歌うアーヴィング・バーリン

日本のオーディオ批評家で、最初に清貧の豊かさを問いた人は瀬川冬樹氏であろうかと思われる。グッドマンAxiom 80フルレンジを45シングルで鳴らしたときの感動秘話は、まさかこんな小さな畳部屋で営まれたとは誰も想像できないだろう。しかもクラシックのモノラル試聴である。というのも、その思い出を書いていた頃の瀬川氏は、JBL

4343を如何に鳴らしきるか、まるでエベレスト山を登頂するかのようなオーディオ猛者だったのに、全くその反対の体験談のほうが一人歩きしてしまったからだ。しかしこの話に多くの人が喰い付いた理由は、実際そういう心からの満足感をオーディオに抱く人が少ない、むしろ飢えているというほうが正しいのだ。

その瀬川氏本人がこの話題を持ち出した背景には、オーディオの性能が益々上がっていく一方で、部屋に入れて後に全く無調整で聴き続けて「高級オーディオなんてこんなもんか」と悪態をつくユーザーが後を絶たないことへの苦言でもあった。いわゆるベテランのユーザーというのは、最初にフルレンジ(BTS規格のロクハン)と真空管アンプの自作、レコード盤の取り扱いから出発し、電気音響機器のアナログ的な調整方法をある程度マスターしてから、徐々にマルチウェイ・スピーカーやそれに見合った高出力アンプへグレードアップしていくものだが、高度成長期の真っ最中には成金オーディオマニアが増えたことで、高名な批評家もあっちこっちに引っ張り回されたらしい。その最中に「自分だって苦労してオーディオ修行していた時期があった」というネタを披露したくなったのだろう。

AXIOM80とまったり過ごす若かりし瀬川冬樹

こういう懐古的なことを言いながらも、私自身は古ければ良いという考えはもう捨てた。音楽はCDで聴くし、システムに使用している機材も現在製造しているもので構成し、貴重なLP盤、ビンテージ機器はあえて避けている。それでも古い録音を聞き返しているのは、音楽を奏でる人々の強い生命力のようなものが、100年経っても色あせることのないものだと信じているからである。そういう音楽のもつ力というものは、ステレオだからどうなるというものではない。1本のマイクに音波が入った時点で全ては始まっているのである。録音スタジオのミキサー卓のさらに向こうの先にあるものへクローズする手法としてモノラル試聴を勧めるのだ。

【ステレオを捨てて初めて分かった音の実像】

-音楽のタイミングの話-

マイクで収録した音を忠実に拡声せよ

以上のようにステレオ再生における進化の過程と称している嘘八百を並び立てたが、これらを全てモノラル・ミックスして試聴(もちろんモノラルはモノラルのまま試聴)すると、これまで9割方を音場感で遮られていた情報が逆転し、直接音7割、残響音3割ぐらいまで挽回できる。つまりマイクで拾った音質そのものを聴くことになり、音楽のコアな躍動感を主体に聴くことができるようになったのだ。この面白さといったらまさに目から鱗が落ちたようなもので、それまで演奏している録音場所のシチュエーション(たとえそれが人工的にミキシングされたものだとしても)に傾聴していたものが、演奏者そのものに身を寄せてクローズしているような、親密感あふれる表情が浮かび上がってくるのだ。これは古い録音でも同様で、むしろマイクの距離感(ほとんどの場合1m以内に収まっている)に忠実に収録されていたにも関わらず、多くのステレオ装置が自分の目指すサウンドステージに無理矢理押し込めているようにさえ思えるほどになった。

つまり、ステレオの音場感とか定位感といった情報は、先行音効果に伴う過剰なパルス音に支配されていて、それより後発の中域の躍動感が沈んでしまうことに気付いたのである。デジタル時代以降における過剰なまでの超高域再生へのこだわりは、このパルス音をどれだけ鮮明に混じり気なく出せるかに注力しており、普通に楽音が含まれる100~8,000Hzというラジオ音域(ボーカル域)のアキュレートな再生は二の次になっているため、パルス音の少ない(スクラッチノイズと混同されるため除外していた)古い録音に対しては、どんより曇った表情しか見せないことも判ってきた。つまりウーハーの反応が悪いシステムは、古い録音ではことごとくフィジカルの弱さが露見してしまう、もしくは大音量でないと表情が聴き取れないというジレンマに陥ってしまうのだ。

ここにきて私は、はステレオ録音はステレオスピーカーで聴くのが正確だ、という一般論は排除して、ステレオ音声でもモノラルにミックスして聴く方が、マイクの音をより忠実に再現している、という結論に達した。モノラルとは、ステレオミックスで演出した人工的な音場感を排除して、マイクで拾った生音により忠実に再生する方法として再認識したのだ。

全ての時代の録音をニュートラルに再生するオーディオ環境

私の現状のシステムを紹介すると以下のようなもので、CDで音楽をアーカイヴし、全ての録音をモノラルで試聴している。ある意味すごく特殊なオーディオ・システムではあるが、このページで紹介している100年に及ぶ膨大なリソースを隔たりなくニュートラルに鑑賞できる点では、すごく平凡なシステムと言えよう。この「どんな時代の音楽でも普通の音で聴けるオーディオ・スペック」を言い当てるのに、とても時間が掛かったのだ。しかも、これらの製品は全て新品で揃えることができるように整えた。

そこで私自身のオーディオ装置の立ち位置を確認すると、モノラルとステレオの境界線、アナログとデジタルの境界線、さらに音楽ジャンルとの相性という境界線と、様々な障害を越えていく必要がある。最初のモノラルとステレオの境界線は、スピーカーユニット選定でミッドセンチュリーのオーディオ技術を踏襲することでカバーできた。次にアナログとデジタルの境界線は、1950年代に設計されたラジオ用のライントランスを噛ませることでサチュレーション(倍音)を適度に加えることで取り払うことができた。最後の音楽ジャンルの壁だが、これはシステム全体の特性をコンサートホールのトーンに合わせ、かつタイムコヒレント特性を低域から高域まで1波長でスレンダーに収まるように整えることで、全てのジャンルでニュートラルな再生になるように解消した。

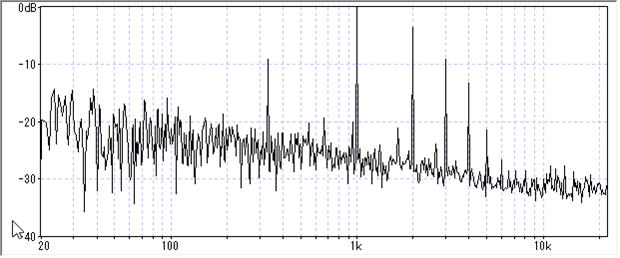

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

Jensen C12R+Visaton TW6NGの1kHzパルス応答特性(ライントランスで倍音補完)

最近判ってきたのは、この3つの要件:モノラルとステレオの境界線、アナログとデジタルの境界線、音楽ジャンルとの相性という境界線を満たすオーディオ機器は、実はこれまでほとんど無かったのである。驚くことに私も含め日本のオーディオマニアは、1930~50年代までのモノラルHi-Fi期の貧乏体験と、1980年代以降のデジタル対応期のバブル崩壊の、両方のトラウマに挟まれて思考停止しているのだ。だからリマスター盤についてコメントするとき、まず録音が古いことをワザワザ断ったうえで、そのコンディションについて語るのであるが、どのリマスター盤についても、各々の所有するオーディオ機器の癖に基づいた録音評価の言い争いが絶えなかったといえよう(本当にこのことは過去に葬りたい)。それもかなり両極端な意見に分かれ演奏の感想にまで辿り着けていない人も多いのだ。大概は「お客様は神様です」目線でのクレーマーに近いもので、もう少し音楽を楽しく聴けないものかと残念に思う。確かに現在のオーディオ機器のほとんどはスペック上はフラットで広帯域でHi-Fiの要件は満たしているのだが、それでもある種の録音を再生すると正確でニュートラルとはいかないので、録音のほうが悪いと逆ギレする人が続出しているのは、進化して益々充実しているはずの現状のオーディオ技術の未熟さとも連動しているのだ。感性が鋭い=過剰に神経質で潔癖症のピュアオーディオなんて、一緒に手を繋いで歩いているだけでも小言を聞かされているようで疲れるだけである。その意味では私のオーディオ環境は、けして最高の品質ではないが、長い録音の歴史と共に成熟しているといえる。

このように自分のモノラル・システムは、オーディオ技術の主流派からことごとく外れているようでも、驚くほど融通の利く音響特性をもってると思う。それはマイクの動作原理が100年近くも変わらないのと同じように、その拡声装置もまたそれほど進化していないし、むしろミッドセンチュリー時代のPA技術のほうが、マイクで収録された音を効率よく再生するノウハウに長けているといえよう。そういう意味では、進化したはずのオーディオ技術のほうが、別のものに心を奪われているような気がする。何に心奪われ、見失ったものは何か、そういう議論をオーディオ技術の点から正しく見据えることが肝要だと思うのだが、私みたいに全部モノラルにしろなんてのは論外なのだろう。しかし実際そのほうが音楽は楽しく鑑賞できるのだ。

フルボディでタイミングの正確な本来のオーディオ技術

パルス攻撃で耳を奪うように発展する高級オーディオ界にあって、私が気付いたタイムコヒレント特性の重要性は、これより四半世紀も古いミッドセンチュリー時代のPA技術に由来している。初期の電気拡声器は、マイクでのスピーチを明瞭に伝えるためのものだったが、1940年代においてはスウィングジャズの流行において、ビッグバンドのホーンやドラムに負けないようにボーカルやギターを拡声することが第一条件になっていた。それはトーキーのように全面的に電気音声を取り扱う装置とは違い、生楽器と一緒に音を出しても出音が遅れないという機能が優先された。出音が遅れるとどんなに大きな音で拡声しても、ステージで音が埋もれてしまうからでもある。その意味で1950年代のPA技術は、ただ音が大きいだけでなく、瞬発力の速い音が普通に存在していた。

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

単純なリズムでもインテンポで疾走感が出せるかがPAの使命だった

逆に言えば、モノラル録音の多くは帯域そのものは狭くとも、瞬発力の速いスピーカーでなければ、本来の音響バランスでは鳴らないということができる。現在の録音はかなり繊細にパルス成分を録っていて、ボーカルで唇をなめようものなら「ペチャペチャ」とリップノイズがくっきり収録されてしまうくらいだ。対して古い録音はパルス音をそれほど厳密に管理せず楽音とはバラバラに収録されているため、反応の鈍いウーハーはほとんどがモゴモゴ言うようになる。モノラル再生では音の出だしで響きが高域からボトムまできっちり揃っていることが必要なのだ。

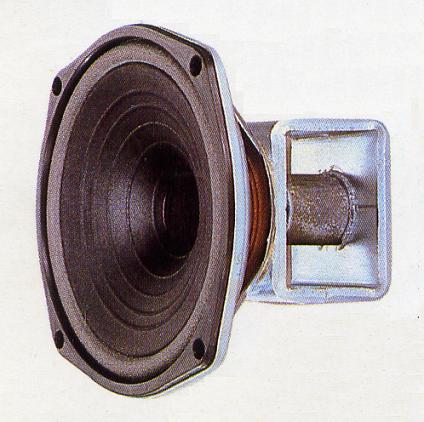

これに対し、1950年代前半までのエクステンデッドレンジ・スピーカーは、軽くて薄いコーン紙に加え、フィックスドエッジの機械バネを利用して、遊びのないスマートな反応を示している。これは新しいデジタルでの計測技術が進んだ結果判ってきたことで、ステージ上で生楽器と常に比較されていた初期のPA技術の成果でもあった。それと引き換えに分割振動が多く、重低音の出ない特徴となって現れていた。これがHi-Fi技術の広帯域化に伴い、重低音が出るようにフリーエッジで機械的インピーダンスを下げ、中高域での分割振動を抑え込んだ質量の重い振動板をもつウーハーへと代わっていった。これは重低音再生では進化したが、波形再生のタイミングという点では退化したといえる。一方でこのオーディオの進化の過程を留めたスピーカーとして、ギターアンプ用スピーカーがあり、現在でも製造を続けているのだ。

自宅のJensen C12R+Visaton TW6NGの美麗なタイムコヒレント特性

(上:インパルス、下:ステップ、どちらも手足がピンと伸びた10.0)

このタイムコヒレント特性というのはデジタル時代にはじめて導入された測定項目だが、新しいだけに議論の余地も多いもので、この計測方法を提唱した人たちも「正確なステレオ音像」の再現のために必要だと言い続けているが、現在のほとんどのHi-Fiスピーカーのメーカーは、1970年代に発展したマルチトラック録音に適した周波数分割型の現状維持の方針をとっている。一方ではマイク本数の少ない古いセッションやライブ録音では、タイムコヒレントのズタズタに乱れたマルチウェイスピーカーは、高域のパルス波に耳が行ってバランスそのものも崩れるため、音楽鑑賞どころではなくなる。ネットワーク回路による位相の乱れのないという理由で、高級オーディオは古い録音には合わないとか、遥かに安いフルレンジのほうが幾分ましというのは、昔からよく言われてきたことである。

一方では、現在製造されているフルレンジ・ユニットの大半は、1960年代のステレオ期に開発された広帯域再生に対応したもので、シングルコーンでレンジを広げるために分割振動を多くもち、バスレフ箱の共振を使って低音を伸ばすことで、音量を増すとブレークアウトして音が濁ると言われてきた。これもステップ応答で可視化すると、確かにライトシェイプの自然なつながりがあるものの、分割振動によって波形が乱れていることが判る。

NHK BTS規格のロクハンの周波数特性とステップ応答(微妙にドンシャリ、ステップ応答は全体で調和)

フルレンジのステップ応答(0.5ms=1kHzでエッジの共振&くびれ)

実はギターアンプ用で壮大な歪みを出すと思われていたJensen社のエクステンデッドレンジ・ユニットのほうが第一波の波形が素直で乱れがないのである。さらにフィックスドエッジの機械バネで反動を抑え、Qoの高いダンピングの効いたユニットを後面解放箱に取り付けて、スレンダーに収めている波形は、低音でのダブつきをタイトに抑えてくれて、下手な密閉型ヘッドホンよりもリズムの分解能がずっと素早くインテンポに進む。これは計測器などまともに無かった時代において、生楽器と直接比較して音響効果を切磋琢磨していた時代のPA機器の本当の実力でもある。実際にはモノラルだからこそ、タイムコヒレンス特性が素直に整ったスピーカーが必要であり、当時の人は自分の耳で熟知していたのである。これはジュークボックスのように草の根に広がり、オーディオに関してはズブの素人だった人々でも判るアキュレートな反応でもあった。

このように、生楽器と競合するライブステージで足腰を鍛えられたエクステンデッドレンジ・スピーカーは、マイクで拾った音をアンプに直接つないで拡声しても、自然な音響を提供できるポテンシャルをもっていた。このため、通常のマルチウェイスピーカーのようにユニット間の位相が分解することもなければ、Hi-Fi用にレンジを拡張したフルレンジスピーカーのように分割振動でキャラクターをつくることもない。ミッドセンチュリー時代のエクステンデッドレンジ・スピーカーは、戦前からのAMラジオやSP盤電蓄の音声規格を踏襲したかたちではあったが、波形を時間軸で整合性をもって正しく再生する基本がしっかり叩き込まれていたのである。これはデジタル時代において改めて明らかになったことであり、1msでの位相の乱れというアナログ計測では誤差といえる範疇で、人間が耳で経験的に感じていた事柄にようやく追いついたというべきだろう。

何が何でもモノラルで聴きたい

ではステレオ音声をモノラルで聴くためにどのような方法があるかというと、私は小型ミキサーに付属している3バンド・イコライザーを使っている。ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。 ではステレオ音声をモノラルで聴くためにどのような方法があるかというと、私は小型ミキサーに付属している3バンド・イコライザーを使っている。ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているビンテージ・オーディオ愛好家に人気があるのが、プッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いにレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。逆疑似ステレオ合成方式とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

モノラルだと音場感が出ないという意見はよく聞く。しかし全く無いのかというと、そうでもない。以下の図は、点音源の現実的な伝達のイメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。実はモノラル試聴では、録音のなかに含まれている反響音の違いが、部屋のアコースティックと異なる成分を含んでいる、という認識で音場感を感じ取っている。また波形の出元がシンプルなので、音の遠近感がはっきり分かる。ステレオのような特定のサウンドステージに納めることなく、音の反響するルートで遠近感を察知しているのだ。

左;無響音室でのモノラル音源 右:部屋の響きを伴うモノラル音源 |

ただし現在売られているステレオスピーカーの大半は、パルス波のチャンネルセパレーションを稼ぐため、ツイーターの指向性を±15°くらいに絞っている。スピーカーを内振りに正面を向くように配置するのは、周波数特性をフラットに整えるという以上に、パルス波の見通しを良くするためである。このためステレオスピーカーを1本にして聴いても、上図の左のように弾丸ライナーを顔で受け止めているような印象しか出ないのである。試しにウーハーとツイーターを別々に聴いてみると判るが、ツイーターがチッチッチと音楽にもならない信号(言葉通りの鳥のさえずり)だけを発しているのに対し、ウーハーは布団を被っているように眠たい声で唸っていることが判るだろう。縦割りの業務分担を推し進めた結果、顔を少し背けただけで音場感の変わるようなシステムになっているのだ。これではモノラル再生がアンバランスになるのは当然である。ステレオはモノラル録音を聴くと音が悪くなるようにできているのだ。

ちなみに1970年代前半までは±30°、モノラル時代は±60°と、時代を遡るに従って高域のサービスエリアは広く取られていた。例えばピンポンステレオの流行った時代は、スピーカーの配置からセラミック・カートリッジの性能も含めセパレーションのほとんどないアンサンブル型ステレオで、使用されていたツイーターもモノラル時代のものだった。現在のステレオスピーカーで、しかもCDで聴くなんて正確でも何でもないのだ。古くからのオーディオマニアはLP盤再生のカートリッジの交換にはコダワルが、ツイーターの交換には拘らないというのは、交換するのが非常に面倒(相性やバランスがガラッと変わる)ということもあるが、そもそも録音の原理を知らないまま十把一絡げに、Hi-Fiステレオなら概ね正確で問題ないはずと思い込んでいる点にあるといえる。私から見ればこれは勘違いというより自惚れに近いものだと思う。だって自分の耳で聞いたことだけが正確で、その前提条件(試聴環境)を問わないなんてルールは、どのオーディオ雑誌にも存在しないのだから。これを叱りつける勇気のない編集方針ゆえに、オーディオ誌は夢を売る商売のようになっていると思える。

さて、人工的に付与された音場感をモノラル・ミックスでスッピンにしたあとに、様々な時代の音楽を縦横無尽に行きかいつつニュートラルに鑑賞するには、自分のオーディオ装置に合わせて音場感をタイトに引き締めたり、逆にライブにして流れを作るというのが重要だ。20年ほど前にはサウンドを調整する手段として、マスタリング用の6バンド・パラメトリック・イコライザーとか、デジタル・リバーブだとか、真空管式マイクプリだとか、1台10~20万円する単体エフェクターを色々買い込んでいたが、最近はヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。実際にこれらの機能は、マイクの生音を様々な音源に馴染ませるための方便を積み重ねて設計されていると考えていい。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べてきめの細かさに雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

24種類もあるエフェクターのうち、よく使用しているのは最初の6種類のリバーブで、1,2番のホール系は高域に潤いを与える、逆に3,4番のルーム系は響きをタイトに引き締める、5,6番のステージ系は高域を艶を与える、という感じで、奇数がアメリカン、偶数がヨーロピアンと勝手に思い込んでいる。

あと最近気に入っているのが、14番のカラオケ・エフェクトで、カラオケボックスのフラッターエコー(竜鳴り)を模擬したものだが、古い録音に掛けると蓄音機のホーンロードに掛かる反射音に似ていて雰囲気が良くなる。普通のリバーブだと低音まで引きずって明瞭度が落ちるし、高域をイコライザーで調整すると位相が歪んで違和感が出る。そこを中高域にパリッとしたフラッターエコーを混ぜることで、本来のアコースティックな状況に戻るのだ。これには続きがあって、家電製品のラジオやテレビのような狭い筐体に入れられたスピーカーと真空管の共鳴も同様なもので、1970年代初頭までのポップスをキラキラの新品のように鳴らす効果がある。これもエフェクターの後に最初期のトランジスターラジオで使っていたライントランスを噛ましてレンジ感のバランスを取って、これまた真空管ラジオで使っていたようなエコー成分に鈍感なコーンツイーターで聴いてのことなので、参考で注意深く聴いてみてほしい。

こうした録音状況に合わせたエフェクター処理を自宅に備えるのは、自分の所有しているオーディオ機器に融通を利かせるためで、あらかじめスタジオで処理してCDにパッケージしても、数多あるオーディオ機器のサウンドキャラクターに合わせるのは到底無理である。これがリマスター音源にクレームを付ける人の理屈で、ようは自分のステレオに合った録音を提供しろということを延々と言い続けているのだが、自分の装置と耳に疑いは掛けない主義である。その意味では、100年に渡る音楽アーカイヴをニュートラルに試聴することを前提にすると、デジタル時代になってブラックボックス化しやすいオーディオ技術に対しては、モノラル・ミックスやエフェクター処理、サチュレーションの加減など、最低限のマスタリングの知識は必要だと言えるだろう。

モノラル録音はあってもモノラル試聴システムは売ってない

ところで、私がモノラル・システムを何が何でも新品で手に入る製品で組もうと思ったのは、実はオーディオ店でモノラル試聴のためのオーディオシステムが売られていないという実情による。驚くことに、これだけ多くのモノラル録音のCD(最近はLPも)が売られているにも関わらず、モノラルで聴くためのオーディオ装置が売られていないという矛盾に突き当たるのだ。

まず、私が推奨するミッドセンチュリー・スタイルのHi-Fiオーディオは、期間が1955~60年くらいの短い期間のことで、さらにDIYでパーツを買い集めて対応していた人もまだまだ多かった時代のこともあり、ステレオに買い替えた時点で廃棄された機材も多くあるだろう。そのルールに沿っていけば、完成されたモノラル・システムは実は架空の絵空事のような感じもある。一方で、モノラル時代のビンテージ・パーツの枯渇はかなり進んでいて、ビンテージ・オーディオの専門店だって「ステレオ・ペア」で製造ロットの揃ってたほうが価値が高く、2倍のところが3倍、4倍と跳ねあがるため、モノラルで切り売りするのは嫌がる始末である。つまりモノラルで売っているパーツはペアで揃える価値がそれほどない、押し並べてコンディションがいまいちのもの多いので、安かろう悪かろうでハズレくじを引く確率のほうが極めて高い。いわゆるモノラル全盛期のビンテージ機材でモノラル試聴する環境を整えるのはハードルがすごく高いのだ。

ジャズ愛好家が好む筋立て

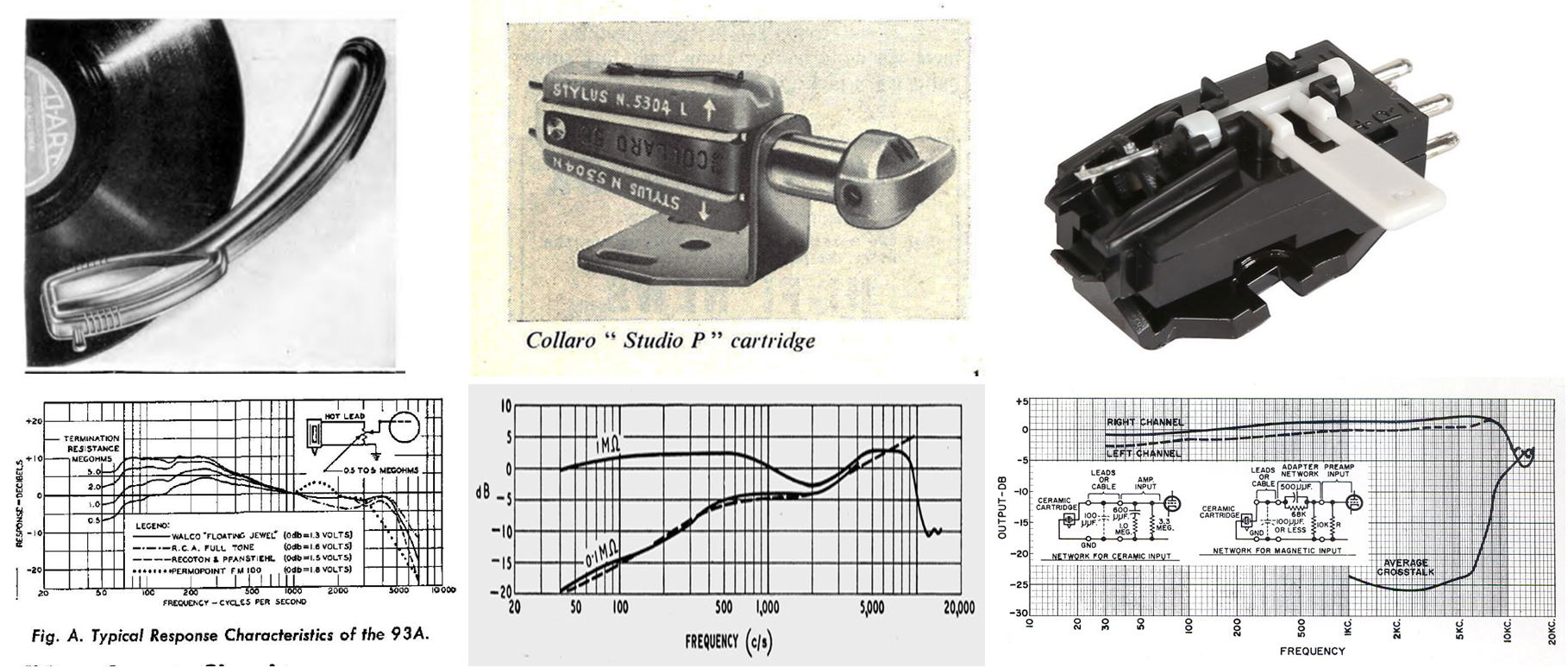

1950年代にアメリカの家庭で普及したHi-Fiカートリッジ

左:Shure 93A(1946)、中:Collaro Studio 'P'(1957)、右:Sonotone 9T(1961ステレオ)

キット製品も本格的なものが売られていた1950年代(ほとんどは廃棄されていった)

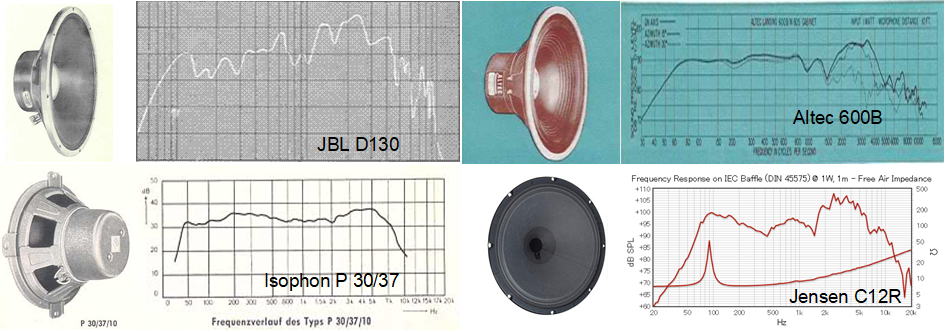

別の面では、1960年代後半以降のロックのようにキックドラムやエレキベースなどの低音がバカスカ入っている録音を鳴らすと、そういうリソースを想定していない薄いコーン紙のウーハーは、ただでさえ経年劣化の進んでるのに加え、エッジの周辺からひび割れやすくなる。JBL

D130だって後期型はフリーエッジの高耐入力型となっている。アンプだってLP再生のために最適化してあるが、CDプレーヤーを繋げるためのバッファーアンプやライントランスなど、ちゃんとした方法論はまるで関心がないので、デジタルは音がきついと一点張りで進展がない。CDのICチップの隅っこに付属しているV/A変換が正確なドライブ出力ができないことぐらい常識にしてほしい。むしろこの点ではマイクの音を直に扱って、真空管リミッターやNEVE製のコンソールユニットを使いこなしているポップス系の録音エンジニアのほうが知識があるくらいだ。つまり、マイクで直に入ってくる生音の迫力を知る者と、整えられた規格内の音を最大限に抽出しようとする人とでは、それぞれ立場が異なるというべきだろう。しかし両者がビンテージ機器の獲得戦で対峙することのないのは、ロック系が1970年前後をビンテージとしているのに対し、ジャズ系が1960年前後をモダンジャズの最期としている点で、お互いの狩猟場が重なっていないだけだといえる。

ブライアン・ウィルソン、ビートルズ、フィル・スペクターは1960年代ビンテージでスタート

※この頃のスピーカーは演奏の出来不出来を判断するプレイバックモニターとして使用

かようにして私の目指す汎用的なオーディオ観と、ビンテージ・オーディオ界隈でのピントのずれの大きさは、すでにマーケットを確立しているジャズLP愛好家のほうに軍配があるわけで、ジャンク系のラジオ音源をこよなく愛するチョイ悪オヤジの私などは門前払いである。まぁ小言を並べ立てても何も生まれないので、こうして草の根のオーディオ製品を組み合わせて巨大な電蓄に匹敵するモノラル・システムを組み上げたのである。しかし、60年代ロックやフルトヴェングラーの蒐集家からはほとんどお声が掛からないのはやはり心外ではある。その理由は、LP蒐集をしないでCDオンリーでアーカイヴしている点、それと私があげつらう音楽が得てして彼らの嫌う歌謡曲やロカビリーにも平等な愛を注いでいるかかもしれない。最終的にどのようなビンテージ感に落ち着いたかというと、1960年前半のアメリカ製ジュークボックスと同じような仕様となっていた。実はこの時期は全ての音楽ジャンルでステレオ録音が参入開始して混戦模様で、それに対応するオーディオ機器の小型化=チープ化が進んだ時期でもあった。これを否定することが高級ビンテージ・オーディオの務めともなっていたともいえよう。しかし多くはステレオで揃えることに執心しているのは、どこかアイディア不足という感じが否めない。

やはりモノラル再生の一番大きな壁は、モノラルの電蓄、AMラジオ、ラジカセは、押し並べてピュアオーディオのステレオより劣るという一般世論である。ステレオが出た当時は、2倍コストの掛かるステレオよりも、モノラル1台にしたほうが高性能だと言う人もそれなりに居たのだが、国内のレコード会社、家電メーカーがこぞって論陣を張って、ステレオ音響が正確で、モノラルは虚偽という言葉が優勢に立った。実はステレオLPで排除できたのは78rpm盤で、昭和37年(1962年)を最後に製造中止となった。一方で、シングル盤はモノラル、ステレオを聴きたいならLP盤、という風な嫌がらせまでして、ようやくステレオLPが家庭に行き渡るようになったのは1968年のFMステレオ放送の本放送がはじまって以後である。

しかし、私が少年時代だった1970年代にに聞きかじっていたモノラル・ラジカセは、AM放送だったFENの洋楽も、FMで流れる歌謡曲も、AN/FMの音質の差は分かるがステレオでないと困ると思ったことはなかった。むしろステレオ・チューナーで聴くAM放送がどうにも音質がモゴモゴして、ラジカセの方が落ち着いて聴けるというトリビアも存在した。ステレオで良かったのはクラシックのシンフォニーくらいなもので、ロックもポップスも最新情報を知るのはAMラジオからであり、そのほうが聴いていて楽しかった。この経験が生きていたために、私はモノラル試聴に戻るのにそれほど大きな抵抗はなかったが、もう半世紀近くも前のことでもあり、もはやスピーカーで鳴る音をマジマジと聞く機会なんてなかった人も大勢いることだろう。しかし好きな音楽を体ごと浴びるという経験は、改めて快感といってもいいのだが、モノラル・ラジカセの次はステレオ・コンポという時代の流れから外れて、大型のモノラル・オーディオ・システムを組むというのは、もう70年近くも行われていないのである。

名物DJウルフマンジャックの勇姿とダイナーのジュークボックスで踊る若者たち

このような遍歴を経て、私はモノラル・システムを何が何でも新品で手に入る製品で組もうと思ったのだ。

ちなみにモノラル・システムを組もうとしたとき、まず最初に誰もがやってみるのがフルレンジ1発からのスタートだが、個人的にはあまりお勧めしない。ひとつは、現在売られているHi-Fiオーディオ用フルレンジの9割以上はステレオ用に高域の指向性が狭く設計され、モノラルだとスピーカーに音が張り付いたように窮屈に聞こえやすい。帯域は狭くともラジオやカーステのスピーカーのほうが幾分ましという感じだ。もうひとつは20cm以下はボーカルでも喉声のニュアンスに優れているが、中低音の腰が弱く、音量が小さくても大きすぎてもバランスが悪くなることが挙げられる。これは、コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、それ以下は箱の反射を利用した二次的な響きとなる。一般にフルレンジは低域と高域のバランスがよく、聴いていてまとまりが良いといわれるが、残響成分でバランスを補えるステレオとは違い、モノラルだと音楽的に平板ですぐに飽きるのだ。

モノラルの場合、1950年代以前の主流は30cmであり、理由はダイレクトに空気を震わせることのできる周波数が200Hzくらいまで下ろせるからで、フルボディでの再生にスピーカーの口径がモロに効いてくる。必然的に高域が足りなくなるので2wayで組むことになるのだが、現在製造している大口径ウーハーの多くは重低音再生に特化していて反応が鈍く、単体ではボーカルの再生もおぼつかないものばかりだ。私は大口径でもPA用のエクステンデッドレンジ・スピーカーを使用しており、クロスオーバー周波数を3.5kHzにしてツイーターにつなげている。この方法に最初触れたのはJBL

D130でも1950年代のフィックスドエッジのビンテージ物を手にしたときだったが、さすがに最新デジタル録音の重低音バリバリ入力するのは気が引けるので、新品で安く手に入るJensen

C12Rというギターアンプ用ユニットを愛用している。これがまたご機嫌なユニットで、実は1960年前後に実際に米Rock-ola社などのジュークボックスに使用されていたレジェンド中のレジェンドである。

このJBL D130をはじめとするエクステンデッドレンジというスピーカーの規格は、電蓄の製造がはじまった最初の100~4,000Hzをカバーするもので、WE

555ドライバーを使用したトーキー用の大型ホーンから、Jensen のような汎用のコンサートPA、さらにはRCAの真空管ラジオのダイナミック型スピーカーまで、大小様々な音響規模に合わせて製造されていたが、1950年代を最後に開発・製造ともに終了したものである。一方でラジオやテレビのような家電製品には1970年代までこの規格は生き残っており、むしろそちらのほうがAM放送とセットになって「ラジオっぽい音」として記憶に残っているといえる。WE製の大型ホーンは家庭に入れるのは金銭的にもかなり困難だし、ラジオ用フルレンジの音響規模ではすぐに限界がみえる。正直言うと、モノラルだからといって、ステレオの付属(サブ)に留める必要もないし、ステレオを凌駕するために遥かに立派なものである必要もない。一般的な家屋でちょうどいいサイズは12インチのコーンスピーカーということになる。

1920年代に始まった100~4,000Hzで描かれるサウンドはかなり多彩なエンタメに変化する

かつては多数あったPA用大口径エクステンデッドレンジ・スピーカー

もうひとつなかなか手に入らないのがモノラル・アンプで、あっても大型スピーカーを駆動する300Wクラスの超弩級アンプなど、モノラル1台だけ買うなんてなかなかできないものばかり。私はチャンネルデバイダーを使って国産プリメインアンプをマルチアンプとして使用している。こっちのほうがコストが掛からない上、マルチアンプで一番苦労するネットワーク周波数とレベル調整をフレキシブルに調整できるうえ、音の反応もキビキビして都合がいい。チャンネルデバイダーのほうは、昔からのオーディオファンには、超弩級の4~5wayホーンシステムなどのためのこれまた超高額な機材が頭にあるため、マルチチャンネルと訊いた途端に腰を抜かす人も見かけるが、今時のアクティブスピーカー(アンプ付きスタジオモニター)はマルチアンプが当たり前である。私は独ベリンガーの一番安い機種を使っているが、スピーカーユニットとのコストバランスも妥当で、ユニットごとのレベル調整、on/offスイッチ、正相/逆相切り替えなど、必要十分な機能を備えていて特に不便を感じないのでそのまま使っている。

チャンネルデバイダーの使用方法としては、私は基本的に様々な時代の録音を聞きながら、自分の耳で心地よいと思ったところでバランスを取っている。計測しているのは結果の確認のためであって、多くの人のように何が何でもフラットでなければならないという理屈はない。ちなみに試聴位置(スピーカーから70cmで斜め45°方向)で計った周波数特性は完全なカマボコ形だが、これは後述するようにコンサートホールの特性とほぼそっくりなものとなっている。

計測した結果分かったのは、私の愛用しているJensen C12Rは当時のPA機器によくある4.5kHzを中心に強いリンギングがあり、ステップ応答でも強いピーク波形となってメカニカル2wayのようになっている。これは広いステージでの音響効果を考えた古いPA機器に特有の設計である。これを3.5kHzまでギリギリに伸ばしてカットすることで中低域から中高域のボーカル域で素直な波形に整え、これにコーンツイーターを追加して200~8,000Hzまで同じタイミングで1波形になるように、タイムコヒレント特性を整えている。

これは従来のように周波数特性だけに注目してみれば、6kHzまでフラットになるのでツイーターのクロスオーバーは8kHz付近に持っていくことになるが、タイムコヒレンス特性はかなり乱れたものとなる。逆に安全側に逃げて2kHz以下まで下げると、普通の2wayスピーカーより質の悪い低音の出ないウーハーとなる。この辺のじゃじゃ馬ならしのノウハウの積み重ねが足らないまま、Jensen

C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーはHi-Fi用途では役に立たないものと判定されたのだ。

しかし使い方を間違わなければ、ボーカル域をフルボディでリズムの強弱のタイミングがキチっと揃った、極めて音楽的な再生が可能となる。これを聞くと通常の広帯域でフラットなスピーカーが、ステージにただ楽器を並べて立ち止まった感じに聞こえる。Jensen

C12Rはロカビリー時代のジュークボックスで活躍したユニットだけあって、音楽の一番大切な躍動感を実物大まで拡声してくれるポテンシャルをもったユニットだといえるが、そのポテシャルを最大限に引き出す方法として、チャンネルデバイダーとマルチアンプでの駆動が非常に有効な手段だといえる。そしてそのこと自体には、それほどお金を掛けずに実行できるのだ。これが新品で揃えられることの本来の強みである。

C12Rをチャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

なぜモノラル再生装置は無くなったか?

ではそもそもモノラル試聴に適した機材が日本国内に圧倒的に少ない、むしろ消滅していると言える状況はどこから生まれたのだろうか? この問題に答える前に、モノラルHi-Fi録音の発展期における日本の社会状況から入らなければならない。最初に電気録音のはじまった1925年より数年後には世界大恐慌が襲い、その後は第二次世界大戦にまっしぐら、戦後の焼け跡から所得倍増計画の発表に至るまでが、モノラルHi-Fiの時代なのだ。つまり経済的にかなり混迷を深めていた時代はモノラル、戦後復興も一段落し高度経済成長期にあたるのがステレオ、という構図は今も変わらず脳裏に焼き付いている。逆にいえば、昭和の庶民性を語るとき、ラジオやテレビで誰もが触れた情報の大半はモノラルであり、芸術性の高いクラシックやジャズを聴くのにふさわしいのは高級なHi-Fiステレオになると思うのだが、その狭間にある豊潤な音楽文化は斬り捨てられる傾向にある。芸能評論において音声記録を抜きに年代記だけを追っかけているのは限界があると言えよう。これはテレビ以後の映像記録のある芸能人との情報格差となって現れてもいるのである。

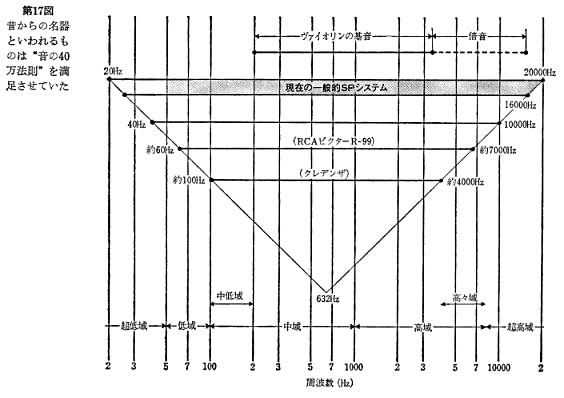

驚くかもしれないが、日本において78rpm盤時代の最高級の再生装置は、1925年に開発された米ビクトローラ・クレデンザというアコースティック蓄音機で話題が凍結されている。日本には「40万の法則」というのがかつて存在しており、内容としては高音と低音のバランスは、その再生機器の周波数レンジの両端のHzを掛け合わせて40万になると良くなるというものだ。しかしその元の話を辿ると、レンジの広いHi-Fiスピーカーよりもクレデンザのような蓄音機のほうが心地よい音を出すのはなぜか?

という疑問から思索をはじめているのである。英HMVや米ケープハートの高級電蓄はほとんど知られなかったし、ましてや米ゼニス社の巨大Hi-Fiラジオなど想像もつかなかっただろう。1930年代のスウィングジャズの生中継はHi-Fi規格であり、Hi-FiラジオにはSP盤のスクラッチ音をカットするノッチフィルターまで装備されていたが、日本国内ではHi-Fi技術は凍結されたのだ。

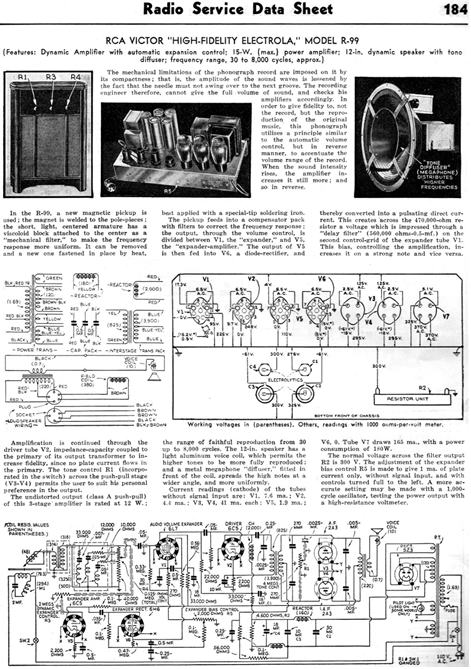

ウェスタン・エレクトリックの大型ホーンを愛用していた池田圭氏の「盤塵集」には、1936年製造のRCAビクターのラジオ電蓄R-99が名器として掲載されているが、日本ビクターは早くからJRE型番の高級電蓄を国内でライセンス生産しており、それも1938年で米RCAは資本提携を切り上げて新製品の開発は途絶えた。「盤塵集」の連載は1973年からなので、おそらくこれが戦前のワイドレンジ規格に沿ったHi-Fi電蓄の本邦初の紹介かもしれない。実に40年もの年月が流れているのだが、この後にHi-Fiラジオ電蓄の話題はほとんど途絶えたままで、そろそろ90年もの時間が過ぎようとしている。未だに昭和初期のジャズ&カフェ文化の実体験を語れるだけのものが少ないまま放置されているが、これは戦後の演歌やムード歌謡との繋がりを考えるうえで欠かせないものである。池田圭氏は、愛聴する美空ひびりとの関連で、戦前の芸能史とその再生に興味を抱いていた可能性も高い。

戦前の英米の高級オーディオ機器(もちろん欧米の大半の人も見たことない高嶺の花)

「40万の法則」を画いた池田圭「盤塵集」の早見表とクレデンザ蓄音機の周波数特性

米RCAが満を持して出したHi-Fi電蓄R-99(1936)

ちょうどその頃の日本は「贅沢は敵」「欲しがりません勝つまでは」という国家総動員の戦時体制に向かっており、ラジオは海外放送の聴けない並四の国民型に、銅線がもったいないからとケチをつけて電蓄は製造禁止、娯楽に必要なSP盤も1941年に廃止され洋楽レコードの回収まで行われた。つまり鬼畜英米の退廃的な文化などになびくのは非国民の思想として徹底的に弾圧されたのだ。そして終戦後となれば強烈なインフレが襲い掛かり、食うものにも困るなかモノラルHi-Fiの存在など誰も見向きもできなかった。私自身は国難ともいえる当時の状況を非難するつもりは毛頭ないが、平和な今の時代に同じ思想を背負っているのはおかしいと思うのである。つまり、日本においてモノラルHi-Fi技術は忘れられた存在というよりは、故意に封印されて記憶から追い出されてしまったものといえる。例えば1930年代の浅草や宝塚のレビュウの吹き込みは、高級電蓄で聴いてもまったく聞き劣りがしない音質を誇っている。戦前の日本だから何もかもが粗悪だとけなすのもどうかと思うのだ。

このようにモノラルHi-Fi時代に抱えた文化的なトラウマが現代社会に生き続けているのは、日本で20世紀の音楽文化を語るうえで大変なリスクとなっている。何となく理解できるのは、SP盤コレクターというのはレコードそのものの蒐集と保管、再生機器の維持管理も含め、特別な知識が必要であり、その時期を過ごしたことの特別な思いもあって、客観的な音楽ライブラリーに発展するまでの公助など期待できないことへの責任感の強さもあったりする。しかし、最終的に20世紀前半の音楽遺産がどうあるべきかという議論は、もう少し開かれた討論が必要な気がする。そこにはモノラル録音をより良く再生するオーディオ技術のノウハウの再構築も含まれるのである。

さらに話を深めると、1950年代のモノラルHi-Fi技術は、その後の録音を聴いても何ら聞き劣りするようなものではない。つまり、Hi-Fi技術の根幹の部分はそれほど進化してはいないのである。例えばフルトヴェングラーが1944年にウィーンフィルと録音した「ウラニアのエロイカ」は、仏ターラなどの復刻盤で正常なピッチになって聴けるようになった(従来は収録時間を縮めるため再生スピードを上げ切羽詰まった感じを演出していた)が、それは1952年のEMI盤と比べて大きな違いが見出されない造形の整った演奏であるばかりか、音質としても立派なHi-Fiであることに驚いた。実はドイツでは1940年代初頭から磁気テープによるHi-Fi録音が実施されており、生演奏の実況放送と遜色ない音質をラジオで聞けたのだ。マグネトフォン録音機は1940年に交流バイアスで改良されたが、このときフルトヴェングラーは録音したての自身の演奏をプレイバックした音をヘッドホンで試聴し、大変興奮した様子で何度も聞き返していたという。その半年後には帝国放送とクラングフィルムと協賛で、このときの録音テープをクラングフィルムのトーキー機器(Europa

Klarton)を使用したコンサート形式でデモ試聴する催しが開催され、大変好評のうちに新聞発表までされた。つまりマグネトフォンによるテープ録音はその開発過程において、オーケストラを実物大で再生する音響規模に耐えられる性能を目指していたのだが、その技術成果は戦勝国の論理でマグネトフォンのパテントごと無視して封印されていたのだ。それは戦後のFMラジオ向けに録音されたライブ演奏までもAMラジオでエアチェックしたように偽装されたほど徹底したものだった。これも録音から半世紀経った21世紀に入り封印が解け、アーカイヴの見直しが進んでいる。

私自身はこうした歴史解釈の歪みと正しく向き合うために、オーディオ技術の発展史とは逆行するかたちで進んでいるが、実は常に古ぼけた規格として捨て置かれる演奏史のサルベージに奮闘しているともいえる。つまり流行という少し気まぐれな品質に対し、演奏史において変わらず営みを続けている普遍的な価値を見出していこうとする行動でもある。モノラル=貧しい、敗戦国=技術的後進国というレッテルを外すと、これまで聞こえてこなかった情報がどっと押し寄せてきた感じだ。この種のネガティブな思想を生む流行に気兼ねすると、実際に起きた演奏史の2/3は聞き逃すことになっただろう。

こうして私は、全ての録音が平等かつ幸せに共存できる、真のフィディティ(忠実度)をもつオーディオシステムについて、日頃から考えているのだ。オーディオ進化論の嘘八百に飽きた人たちのために、今後の買い替え需要に応えられるモノラル・システムを提案しているとも言えるのだが、それはHi-Fiオーディオの原点回帰するための手法ともいえ、音場感を豊かにしたり広帯域化する以前に、テンポの縦線がきっちり揃うことは音楽の基礎であると思うのだ。

【人間の聴覚にもっと素直になりたまえ】

-自然な周波数特性とは-

私はオーディオ技術の進化における「人の耳を奪う」行為をあまり良いものとして考えていない。それは相撲でいえば「猫騙し」のようなもので、最終的には足腰の強さがなければ勝てない。ハリウッド映画のように、ピストルの弾がビュンビュン飛んだり、刀剣がぶつかり合い軋んだり、爆弾の轟音が地響きを上げたり、巨大恐竜がのっしのっし近づいてきたり、そういうのを音楽的と言わない。むしろ200~4,000Hzというボーカル域での出音のタイミングの一致のほうがずっと重要だと思っている。それこそ古いラッパ録音時代のスペックであるが、裏を返せば音楽はそこをコアとして組みあがっているのだ。そうでなければ超高域や重低音を中心に録っていたはずであるが、そうならないのは、あらゆる音楽が人間の言語的な特徴を踏襲しているからに他ならない。人間は子供から大人に成長する過程で、言語によるコミュニケーションを発達させることで社会性を形成していくが、人間が聴く音楽にも同じような特徴が備わっている。そのコアとなるべき音域において、パルス性の高調波によって注意を引いたり、重低音で場の存在感を増すというのは、実はガミガミ怒鳴ったり、重たい気持ちで誹謗を繰り返すのと同じことを、オーディオ装置において強調しようとしているのだ。そこまでして自分の音に注意を向けて欲しいと願うミュージシャンは、おそらく数として希少だというべきだろう。逆に言えば、ステレオ録音の発展過程において強調された事柄は、音楽によって人間のコミュニケーションが豊かになる、ということは逆方向に向かってきたといえよう。

ポップス界の魔導師たちの現実主義

1970~80年代の録音スタジオでは、ますます大型化するモニターシステムと並行して、オーラトーン5cという10cmフルレンジがコンソールの上にちょこんと置いてあった。当初はラジオでの試聴者向けに音声バランスをチェックするという名目、例えば大型モニターだとしっかり入っているはずの低音がスカスカになっていないか、大型モニターでミックスしたステレオでの定位感に齟齬が無いかなど、当時の広帯域化するマルチウェイスピーカーで録音の骨格が崩れやすい事項を回避する役割をもっていた。ところがクインシー・ジョーンズが小さなオーラトーン5cを録音用モニターに推奨したのは、150~8,000Hzでまともに聞こえないアレンジなんて音楽ではないと思っている裏返しだと取っていいだろう。これが1960年代(あのジャズ・ボサノバを録音した!)でなく、マイケル・ジャクソン「スリラー」の収録でのことなのだ。ウェストレイク・スタジオといえば、JBL製ユニットを使った超巨大な4wayモニターで知られるが、リッチなアメリカンサウンドの代表作として知られるこのアルバムのほとんどはオーラトーン5cでモニターしてミックスされたという。弘法筆を選ばずとはよく言ったものだが、ここでクインシー大魔導師の率いる録音スタッフは、聴くべき音が何であるかを正しく判断できたのである。

オーラトーン5cの周波数特性とステップ応答

このラジオ風の帯域でスパッと切れ味よく鳴るかがカギ

しかし「スリラー」がヒットする10年前には、アラン・パーソンズがピンク・フロイド「狂気」のミキシングでオーラトーン5cを使用していた。それもモノラルで! もちろん当時のアビーロード・スタジオのメインモニターはJBL 4320だったが、ミキサーの上に1台だけ置いてモノラルでもチェックしていた。これはラジオでの視聴者に向けてと言いたいところだが、当時のイギリスの若者が愛用していたモノラル卓上プレーヤーでの試聴を想定してのことだった。しかし、この時期のブリティッシュ・ロックの先進性と人気のほどは知ってのとおり。立派なオーディオ環境でなくとも音楽は立派に育っていったのだ。

左:「狂気」編集中のアラン・パーソンズ(卓上にオーラトーン1本)

右:Dansette製卓上プレーヤーでチェックする若い頃のロジャー・ダルトリー

以上のような状況のなかで製作されたアルバムの結果は見ての通り、あまり共通点もないようにみえる。おそらくそれぞれを最高の状態で再生しようとすると、全く別のオーディオ・システムが組まれることだろう。スピーカーならタンノイIIILz、ヤマハNS-1000M、JBL4343などで、アンプはクォード、テクニクス、マッキントッシュ、カートリッジはシュアーV15III、オーディオテクニカAT33、シュアーV15Vなどである。以下のオーディオ技術の進化の過程を見て欲しいが、新しい機材で過去の録音を聴いて良い音だと感じるような要素が、あまりに希薄ななことに驚くかもしれない。つまり、過去のスペックでの録音品質に対し下位互換性を蹴落としてまで進化しようとした結果、その主張するところが目立ってサウンドバランスが変質していく過程でもあったのだ。

時代もテイストも異なる3つのアルバムはひとつの共通点をもっていた

さらにこれらのアルバムをCDで改めて聴こうとするとき、アナログ時代なら思い浮かんだオーディオ機器のサウンドキャラクターが、ほとんど思い浮かばなくなったのは、デジタル時代のオーディオが悪いというよりも、時代を追って進化していると信じてきたオーディオ技術が、実体のないまま宙に浮いたまま忘れられるほどの存在感の薄いものだった事実である。では音楽そのものがもつ存在感とは、オーディオ機器のどういうスペックに備わっているのか? 実はこういう素朴な疑問に答えてくれるものがオーディオメーカーやマニアの口からほとんど出てこなかったのが、現在の混迷を深める原因のように思える。

しかし考え直してほしいのは、誰もが認識をひとつにするこれらのアルバムへの評価は、その大衆性と歴史の中での立ち位置の大きな存在感である。それはけして高級オーディオでないと聞こえないという類いのものではないのだ。録音現場にいたエンジニアたちは、日々進化するオーディオスペックとは別の部分で、自分たちの伝えたいサウンドの普遍的なメッセージについて試行錯誤を重ねていたというべきだろう。実はオーディオ進化論を語るオーディオマニアにはこの点が絶対的に抜け落ちているのだ。

全てはボーカル域を生き生きと再生することにはじまる

私は人間が音楽に感動する要素は、人間の聴覚における社会性を育んできた言語的ニュアンスにあると思っている。つまり音楽の大方の情報は200~6,000Hzぐらいの範囲に納まっているのだ。そいういう意味もあって、私はスピーカーの機能性として、まず第一に人間の声をリアルに表現することを大事にしている。そこをさらに踏み込んで、スピーカー径を大きめの30cmとしている。その理由は低音の増強のためではなく、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたJensen

C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。よくスピーカーの再生能力としてフルボディという言葉が使われるが、モノラルの場合はスピーカーそのものの大きさが等身大であるべきだと思っている。

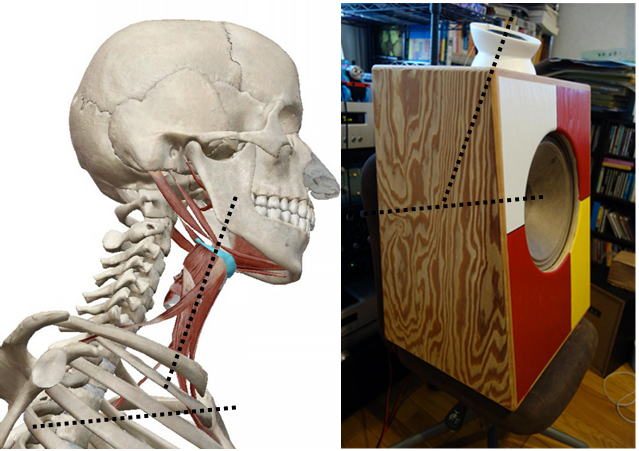

さらにツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくってみた。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がスピーカーからポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

ツイーターの置台? |

自然な響きはホールトーンにあり

私の自宅のオーディオ・システムにおいて、自分の耳で決めた周波数バランスは、200~2,000Hzを中心としたカマボコ型になったが、これはコンサートホールの響きとほぼ同様のものであることが、最近になってようやく理解できた。古い録音をよく聞くので、高域にフィルターを掛けることが昔から行われていたが、そうではなく徐々にロールオフするのが正解だったのだ。それと共に、最新のデジタル録音も同じように自然なアコースティックで聴けるようになった。両者の間にある音質の違いは、1950年代から大きく変化しておらず、むしろ発展したのはコンピューターによる解析技術のほうであると私は思っている。人間の耳も音楽ジャンルも、それほど変化していないのだ。

それと共にコンサートホールでは200Hz以下のバランスが100~200ms遅れた反響音として滞留しており、これは現在のウーハーの設計の主流となっていることも判る。録音がスピーカー固有のサウンドステージに押し込められる原因は、従来から静的なホールトーンの周波数特性を重視したため、ウーハーの受け持つ帯域のタイミングが全部遅れるというアンビバレントな状況によるのだ。これもステージ上で生楽器と競り合ったミッドセンチュリー期のPA技術のほうが正しい結果を出している。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

実際のホールトーンと我が家のスピーカーの比較

点線は1930年代のトーキーの音響規格

一般家屋の音響に沿った現実的なサイズ

あと大口径のスピーカーだと置き場に困ると思うだろうが、実は人間と同じ大きさだと椅子ひとつ分のスペースに収まる。私は30cmクラスのスピーカーをディスクサイドに置いて音楽鑑賞しているが、実はこれこそが人間と親密に会話している距離と音量となる。そして一般家屋において物の大きさの心地よさは、ル・コルビュジエのモデュロールに見る通り、胴体が椅子の上に座る程度の大きさにデザインすることで、くつろいだ空間のなかで語らう姿勢に落ち着く。これはブックシェルフで3π空間を空けてステレオ配置するよりも狭いスペースなのだ。そしてモノラル音声の聞き方は、斜め横45度から聴くのが正調である。これはモノラル時代のスピーカーの設計には、正面から聴くと高域がしゃくれ上がった特性が多いが、これが斜め横ではフラットになるようになっていることと整合性がとれる。1950年代までの拡声技術はこのこととステージ用のPAとが地続きで存在していたのだが、それは1930年代におけるドイツでのスピーカー開発ロードマップを確認すれば明らかで、試聴する人数と会場の大きさでスピーカーの大きさ・出力を規定していた。これを度返しにして音場感を拡張してきたのが現在のステレオ機器の開発方針として根強く定着しているといえよう。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

モノラルなら大口径でもディスクサイドでOK |

BBCでのLSU/10の配置状況 |

Shure社1960年カタログでのスピーカー配置の模範例(モノラルは斜め横から)

1934年のドイツ製スピーカー出力別の一覧 |

弛まず進化し続ける立体音響 |

以上のように、音源のアーカイヴはデジタルCDで、再生はモノラルのディスクサイド・システム、そして試聴位置での周波数特性はホールトーンに合わせ、波形再生のタイムコヒレント特性は素直な1波形に整える、といった手順について述べた。こうした、録音を蒐集する、試聴環境を整える、という行為はユーザーの自由と責任に任されているのだが、多くの人は規格上の理屈で考えがちなところが、今のオーディオ技術のもつ最大の課題となっているように思われる。とくに「誰もが知る」「どれだけヒットした」という他人任せの音楽案内から卒業して、自分の好きな音楽を好きなだけ聴くというオーディオ本来のスタンスに戻す努力のほうがもっと大切かもしれない。

【21世紀に蘇った20世紀ラジオ音源の実像】

-オーディオマニアに向けた報道の真実-

ラジオの音もろくに再生できないステレオの悲哀

ここでオーディオマニアが一番傷つく言葉「それってラジカセとの価格差に見合う性能なの?」ということについて考えてみよう。このことは、ラジカセは誰もが買える家電製品であり、ステレオは音楽愛好家のために特別にしつらえた高級なもの、という印象が付きまとっている。実際に広告のキャッチコピーを見ても、その製品がいかに優れているかを持ち上げている。しかし、どっちも量産品の電気製品であることには変わりなく、音質も言葉通りのピンからキリまでである。このことはステレオが製品として出回った1960年代から言われており、近所の電気屋の勧められるままに月賦払いで買ったものの、少しオーディオに詳しい人に聞くと、中身ははラジオで使われているのと同じ真空管とスピーカーで、「ほとんど箱の代金だ」と言われガッカリしたという笑い話は多かったと聞く。実際にデンオンのDL-103がFM放送で使われるようになると、同じレコードのはずがFMで聞く方がずっと音が良いということで、放送局に問い合わせが殺到し、原因は元のステレオに付属していたカートリッジが粗悪なことだと気付かされたという。そういう時代が昭和40年代(1975年より前)まで穏やかに続いていたのだ。

では、ラジカセで聴けるFM放送の音質が、その10倍もするステレオのほうが優れているかと問われれば、その違いはあまりないと言えよう。というのも、高価なほうが音が良いはずと誰もが思ってるし、両者を同じ電波の同じタイミングで聴き比べるなんてそれほどないだろう。単体のラジカセのほうがノイズに強いなんてこともあると、もっと分かりにくくなる。だから、シンバルの音が、ベースの音が、というドンシャリ好みがオーディオ初心者の常で、それはラジカセとの違いがその程度しかないことの裏返しである。これはかなりのマニアであっても、自分のオーディオ装置が高分解能で優れている例として、超有名なギタリストのギターソロの部分をオーバーダブで録ってるのが分かる、と豪語していたが、実は録音の狙いは両者が一体感をもってファットに響くことにあることは、そっちのけで話していたらしい。

これらのことを勘定すると、ラジオの音というのはピンからキリまであるオーディオ品質の中庸を歩んでいながら、意外に安定した音質を提供するノウハウに長けていたといえよう。それは規格という品質管理の優れた面でもあるのだ。同じDL-103でも定期的に針交換がなされ、ダイレクトドライブプレーヤーも専用フレームにきっちり固定されて外部振動の影響を受けにくいようにしてあり、伝送系のノイズ管理もしてあるとなると、普通の家庭で鳴らす音とは次元が異なることぐらい想像がつくだろう。逆にCDベースでの音源提供が主流となった1980年代に、OPTIMOD社製のリミッターを使用してラウドに鳴らすJ-WAVEのような民生局が出現して、CDを掛けるよりも音が明瞭だったオチもあった。家庭で楽しめる音量に制限があるかぎり、ダイナミックレンジだけ無闇に増やしてもパンチのない音になりがちなのだ。

一方で、ラジオは時事のニュースをアップデートに配信することを特徴とするが、その中にはラジオ局での生演奏や、コンサートの実況中継が含まれていた。多くは放送に関する取り決めとして、その場限りの1回のみのものとして了承されたものだが、そのなかにはレコードでは聴けないミュージシャンの実像も多く収録されており、歴史的な価値は計り知れないものがある。その意味では、生モノである以上、その保存状態もマチマチだし、やや気まぐれな部分も含み評価の定まらない演奏に関しては、食あたりも覚悟で自分なりの評価を下すこととなる。一方で、変なエコーやステレオ効果など加えない、生のままのミュージシャンの演奏がマイク越しに収録されており、むしろそれだけでも等身大のミュージシャンの演奏が聴ける側面をもってるといえよう。

しかしラジオという音響機器は、それが庶民の津々浦々まで浸透していただけに、高品質という概念があまりなかったのが実情である。多くの人にとってラジオで聴く音楽は、今放送しているという事実(ファクト)が先行して、それがどれだけ実際の演奏に近いかなんて吟味はしてこなかったといえる。それゆえ、オーディオで「ラジオっぽい音」といえば、レンジが狭く音場感の乏しい音と相場が決まっているらしい。そうらしいと他人事のように言えるのは、私自身はラジオ音源をアキュレートに再生できる術をもっているという一言に尽きる。それは、クラシックだろうが、ロックであろうが、どちらでも尽きることのない音楽の愉悦でもある。

21世紀に入って驚いたのは、それまでAMラジオでのエアチェック並と思っていたフルトヴェングラーをはじめとするクラシックの放送用ライブ録音の大半が、実はFM放送のためのHi-Fi規格で残されていた点で、これはビンテージなどと古臭い言葉では全く通用しない出来事であった。というのも当時はドイツ国内だけで聴けたラジオ放送であり、該当するビンテージ機器は真空管ラジオとなるからである。これと並行して、モノラル録音の再生をCDベースで見直してみると、どうも他のモノラル録音の多くが再販LPを介したレーベル毎のサウンドポリシーに振り回されており、オリジナルテープまで遡ってCDとなったリマスター盤は押し並べて普通に鮮明なHi-Fiであると判った。鮮明なモノラル録音というと、これまでモダンジャズ(特に近接マイクによる録音)だけの特権のように思っていたが、実は当時の録音は全て同様の水準で録られており、1970年代以降に開発されたスピーカーと相性が合うように、疑似ステレオやトーンキャラクターの変更など歪んだ解釈が入り込んでいたと気づいたのである。さらに日本のポップスなどは、初期盤の盤質が驚くほど悪質で、CDにリマスターされてようやく当時の水準に肉薄したものもある。ブートレグ盤として知られていたロックのライブ録音の多くも、デジタルプロセスでの入念なゴミ取りなどで聴きやすい音質になったものも少なくない。つまり、20世紀の大半の録音は時代に関係なく、ノイマン製コンデンサーマイクと磁気テープで収録されており、そこにオーディオ技術の発展という網掛けをした結果、モノラルだと音場感が出ず聞き辛い、ステレオでも古いと高域が足りないなど、演奏とは関係ないところで躓いて、いつまで経っても音楽鑑賞の席に付けないままにしていたのだ。

かつてはラジオからフルトヴェングラー(1947)とビートルズ(1963)のライブ演奏が聴けた

放送用音源がもたらすもうひとつの側面は、従来はレコード(LP、CD)のセールスで評価していた名曲名盤のコレクションから、ミュージシャンの演奏史という形で時系列に沿って整理できる点である。これはミュージシャンの活動からみれば当たり前のように思えるが、レコード・セールスを中心にした場合、楽曲のもつ歴史的な立ち位置やアナリシスを通じて解説される、つまり録音したときから時間が静的に凍り付きいた評価をコレクションしている傾向がみられる。レコード鑑賞というのもステレオでのスイートスポットの設定からして、基本的にはじっとして聴いていることのほうが多いだろう。つまり作品鑑賞というスタイルが堅持されているのだ。

ところがラジオ音源から聞こえる情報は、その日その時でしか得られないパフォーマンスそのものなのだ。これは不思議に思えるのだが、ミュージシャンによってはスタジオ録音で完成した楽曲のアレンジをそのままなぞるように公演するひとも居るには居るのだが、私が好むミュージシャンの大半はアレンジという小手先の技術ではなく、体当たりで自分の目指す音楽を観衆にぶつけてくるような類の演奏である。この点に関してはロックであろうとクラシックであろうと関係ない。

こうした荒ぶるライブ・パフォーマンスは、余計なノイズやミスも多いので、楽音と関係ないパルス音や響きの混濁が目立ち、落ち着いて鑑賞なんてできないと思うだろうが(実際そういう感想が多い)、おそらくそれは自宅で使用しているオーディオ機器の再生能力が、ライブ録音のもつ情報のエネルギーに耐えられないからだと思っていい。録音スタジオでは、各楽器の音量に合わせマイク位置やミキシング・ボリュームを調整し、さらに録音テープに程よく納まるようにピーク音量を抑えるコンプレッサーやノイズゲートを設けている。問題があれば録り直したテープを繋ぎ合わせることさえしているのだ。

ところが、ライブ録音の多くはそうした修正作業を施す暇もなく音楽が流れ込んでくる。ピーク音量を越えたからと途中で演奏をやり直しなんて誰もやらないのだ。実は録音スタジオでは万全の音質で管理して避けている事柄には、パフォーマンスを活き活きと感じさせるノイズとも歪みともいえる要素が多く含まれており、このことは楽曲の分析や評価による作品論にも属さないのだといえる。もっと言えば、そうしたライブ・パフォーマンスの豊かな情報は、古いラジオ音源のような音声規格として制約を受けた状態でも十分伝わり、逆に遥かに広帯域でダイナミックレンジの広いハイレゾ規格であっても、上記のようなマルチトラック録音での制約を受ければパフォーマンスの鮮度は下がるのだ。

素直な音のまま凍結保存されていた放送局の蔵出し音源は、どうせラジオ放送向けだからと、小さいスピーカーでこじんまり聴いても本当の凄さは分からない。いや、実際にスゴイのだが、むしろ大音量で鳴らしきることで、生演奏に近い躍動感が味わえる。当時の人があれだけ興奮して聴いてたのは、けして娯楽が少なかったからではなく、その迫力いっぱいのパフォーマンスを生中継していたからだ。

逆に少ない本数のマイクにつっこんだ録音を大音量で鳴らしても、バランスの崩れないようなシステムでないとダメだ。逆に、音がこもって胸声が強くボーボー鳴る(=ウーハーの反応鈍い)、ピークオーバーしたときの歪みがガサゴソ苦言を呟く(=近接音と誤認)、楽音より観衆のゴホンという咳払いがリアルに目立つ(=パルス音が強い)などは、歪んだHi-Fiの進化がもたらした結果である。単純に言えば、マイクを直繋ぎしても自然に聞こえる、タフな性能が求められる。これらは全てPA機器において日常的にケアされてきたことなのだが、同じ時期に設計されたラジカセやテレビのような小音量向けの放送機器だけが残り、その雛形となったステージPAのノウハウがオーディオ機器からすっかり抜け落ちたのだ。

1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ではローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声電波が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。

一方で、1970年以降には大口径エクステンデッドレンジ・スピーカーが家庭用に販売されることは稀で、唯一JBL D130が手に入るぐらいだった。そのD130も耐入力を3~5倍に上げるためフリーエッジにしてQoを下げた結果、昔のバロンのような小さい箱に入れてもオーバーダンピングで低音が出ないうえ、家庭での小音量再生のバランスがアルミドームに引き寄せられる感じだ。これは1950年代のビンテージ物と聞き比べて判るくらいなもので、押し並べてD130の個性だと勘違いされているものだ。しかも21世紀に入ってビンテージのD130は保存状態のいい中古品がほとんど見つからない。