【ECMレーベルの謎とき】

アーバンライフから社会的辺境へ越境するECM

私はマンフレート・アイヒャーが詩人だなと思う。どうやったらこういう「変な音楽をやる人」と巡り合えるのかと思うのだが、毎月毎月飽きることなくリリースし続けるところからみると、ECMから見た世界は不思議な音楽のほうが実際には多いのでは? と首をかしげたくなるくらいである。それもヨーロッパ大陸に多く生息するらしいのだ。ECMだって最初の頃は、キース・ジャレットやパット・メセニー、チック・コリアなど、結構まともなジャズ=フュージョンの方向性をもっていたのだが、1990年の共産圏崩壊を切っ掛けに、ド~ッと変な音楽が増えたように思う。で、私はニホンザルやカピバラが一緒に浸かってる温泉秘境めぐりのようなECMの雰囲気が大好きである。

ECMの録音については、誰しも高音質であるということを疑わない。どんなオーディオ装置でも、その音楽がもつ特徴がハッキリと分かるのである。それゆえ、異星人とも呼べるようなかなり変わった音楽嗜好の演奏家を集めても、平常心を保っていられるスタンダードなサウンドをもっていると言えよう。マンフレート・アイヒャーがいわゆる「ECMサウンド」という呼称を嫌う理由は、演奏家の癖や作品の特徴という複雑なパズルを生のままに録音する手法について、本来は膨大な知識とノウハウの結集であるのに、ステレオタイプのサウンドポリシーに押し込んでいると誤解されるのがとても悔しいからだと思う。それでもなお、ECMが常に新しいコンテンポラリーな音楽を提供しようとする際に、オーディオ環境の癖をそれほど問わないと皆に思わせるのは凄いことだと改めて感じる。

アイヒャーのオフィス(ミュンヘン)とレインボウ・スタジオ(オスロ)

アイヒャーはラジオかライブで聴いた演奏でしか判断しないと噂されている(持ち込みもNG?)

一方で、ECMのジャズなんて、ひんやりとしたアーバンな雰囲気は、最新モードに身を包むモデルさんやイケメンのような感じで、私のようなふにゃけたオジさんには全くかすりもしない世界の住人であるように思っていた。いわばインテリ・ジャズとでも云おうか。ツンと澄ました鼻持ちならない若者が音楽通を気取るのに持って来いのアイテムだとも思っていたのだ。

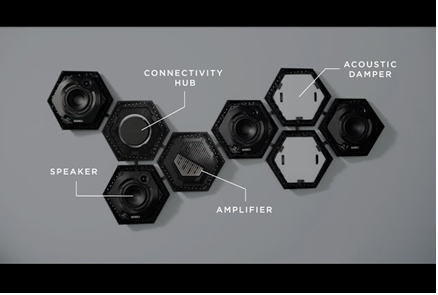

これに呼応してか、最近になってECMのオシャレなジャズを餌に、タワマンに住んでそうなアッパーミドル層に高級オーディオを買わせようという動きが目立つようになった。スピーカーでいうとエラック、ピエガ、ソナスファベール、アンプでいうとヘーゲル、ブルメスター、オクターヴなど、スッキリした面立ちとスレンダーな体付きのモノが挙がる。おそらくAKGやゼンハイザーをはじめとする高級ヘッドホンもこうした嗜好に合うだろう。デジタルプレーヤーとアナログ関連は、日本製品のほうが優れており、エソテリック、ラックスマン、アキュフェーズ、オーディオテクニカ、フェーズメーションなど選り取り見取りだ。何せ日本のジャズ・アルバム人気投票で常に最高位にあるビル・エヴァンスのようなリリシズム溢れる音楽が、ドッと1ダースくらいは直ぐに揃えられる(Mal Waldron、Keith Jarrett、Chick Corea、Bobo Stenson、John Taylor、Julia Hulsmann、Marcin Wasilewski、Arild Andersen、Vijay Iyer、Tord Gustavsen、Thomas Stroenen、Kit Downes、…)のだから、一度味をしめたら抜けられないだろう。

これらは、往年のジャズファンを熱狂させたJBL、アルテック、マッキントッシュ、オルトフォンといった、パワープレイを得意とする脂っこい(バタ臭い)表現のジャズ・オーディオとは全く正反対のものである。確かにECMが指し示した1970年代後半からのヨーロピアン・ジャズの新しい潮流は、ツンと澄ました感じでジャズとしては亜流のように感じられたが、どうも21世紀ともなると主流はECMというように見える。寺島靖国さんや岡崎正通さんなど筋金入りのジャズ通&オーディオファイルも、まるで韓流ドラマに胸を射貫かれたように、純情派のピアノトリオに男泣きして耽溺するぐらいだ。これは何か地殻変動が起きたくらいに思っていいだろう。ジャズ界のペレストロイカというべき地政学的革命は確かに起こっていて、ECMはその台風の目となっていたのである。

ECMのコンテンポラリーはアーバンライフを志向するのか?

これはそもそもECMがその名も「エディション・オブ・コンテンポラリー・ミュージック」というように、現在進行形の音楽を取り扱うレーベルなので、彼らの考えるコンテンポラリーなものを選んでリリースしている。問題はコンテンポラリーが即座に大都会のアーバンライフを意味するか?という問い掛けとなる。

ここでジャズの歴史を掘り起こすと、シカゴやニューヨークなどに現れた野性味溢れる黒人プレーヤーによるパフォーマンス・ミュージックの総称であり、昔よく「都会の喧騒が生んだ音楽」とか言われもしたが、戦前の日本でジャズといえば都会的で怪しげなアングラな臭いがしたもの(例えば猟奇的殺人を題材にした探偵小説とか)を指していた。その愛好者も、例えばエルビス・プレスリー主演「監獄ロック」に現れるような、LPレコードを名十枚も買える地位も名誉もあるハイソな人々(ハイソサエティ=高所得層の略)が好むものであった。つまり、ジャズを含むコンテンポラリー・ミュージックは、大都会という巨大資本を動かす人々をスポンサーとして活動する音楽ともいえる。

ただ、最近のセレブ志向は1970~80年代と比べれば、環境問題、人権侵害という社会課題にナーバスになっており、ジェット飛行機に乗らずに長距離列車で移動するとか、食べ物は自然由来のものを厳選するとか、それ自体に価値があるとは思えないような行為が、この手のコミュニティーの話題になるらしい。サザエさんや寅さんでも出てきそうな、ケチ臭い昭和30年代の暮らしのほうが、遥かにセレブの見本のようになりえるのだ。しかし我々は、どこまで戻ればいいのか? その目標も定まらないまま行き先の分からない列車に乗っているようなところもある。

逆にECMの抱えるミュージシャンは、ヨーロッパ社会においても辺境のアウトローに属する変人ばかりのように映る。なんというか、沈黙とは疎外感と紙一重であり、同じ社会空間に居ながら、まるで異星人からみたかのように、ヨーロッパ社会がかなり歪(いびつ)な状態であることを告発しているようにみえる。つまり清貧の素質をもつアーチストは、ハングリーな精神にしか宿らないと戒めているようにも思える。実はモダンジャズを牽引した黒人ジャズメンの多くが人種差別の現実と向き合っていたのと同じように、共産圏崩壊の跡に残ったのが、資本主義社会の鉄則となる「持つ者と持たざる者」の大きな壁である。その差別に巣食う怨念のようなものを敏感に嗅ぎ取ったのが、現在のECMの力強さの源とも言える。そのECMが現在のジャズ・シーンを牽引する力を得たということ自体、大都会でのアーバンライフというガラス細工の幻想は粉々に崩れていくのだ。その破壊エネルギーは、楽壇のヒエラルキーを形成しているジャンルの壁を乗り越えてしまうのは当然として、現代の社会が抱える矛盾や課題を見つめ直す機会として考えることも可能だろう。私は大都会という経済共同体そのものが、もはや時代遅れのように感じている。

改めてECMの提供する音楽をみると、沈黙とは究極のエコノミーのことを指しているのでは? と思える。つまり、大都会のもつ喧騒を離れないと静寂は得られない。静寂とは宝石よりも価値の高いものとなりつつあるのだ。何となく理解できるのは、アーバンライフはアートではない、という単純な事実である。むしろECMが提供する辺境ジャズのほうが、もっと人間らしい生き方を照射しているような気がするのだ。それは沈黙という非生産的な行為を大切にするマンフレート・アイヒャーの美学でもあるように思う。

|

Magazine B - ECM(2014)

Magazine Bは、各号ごとにワンブランドを特集する韓国のビジュアルマガジンで、これはECMレコードを特集した英語版である。この雑誌の特徴として、ブランドの成り立ちとビジネスへの展開という、今時のデザイナー指向のコンセプトで編集されている。どちらかというと、おしゃれにECMの音楽と過ごそうというコンセプトが表に出ており、紙面をパラパラめくっていくと、本来ECMの音楽は、しかめっ面を並べて聴くようなものではなく、そのメッセージをもっと普段の生活に溶け込ませるように努力すべきもの、ということに気付かされる。それがアートを平易な大衆的な素材で表現しようとした、ポストモダン芸術の本懐でもあるのだ。日本にもポップカルチャーはあるが、なぜかジャズはポップスと袂を分かつスタンスを取りがちだ。この点に関しては、映像作品に強い韓国のアートシーンは、草の根まで平等に浸透した良いアンテナをもっていると思う。

しかし、私自身はユーロ圏が抱える多民族共栄の理想とジレンマを抜きして、ECMブランドの価値を高めようとすることには限界があるとみている。おそらく韓国映画「パラサイト 半地下の家族」で画いた悲喜こもごもより、遥かに厳しい民族的対立や貧困問題が現実にあり、そこを音楽にしてプロモートする気概がECMの力の源なのだと思うからだ。コンテンポラリーが今ある生活より先にあるものを目指す一方で、より良き未来を築くにはどうするべきかの立ち位置の確認を怠るべきではない、というECMのもつ現実主義の一面を見つめ直す必要があるように感じた。この点に関しては、ECMに吹き込むミュージシャンは非常にセンシティブに、社会の動向に反応する感性を有していると私は思っている。 |

ヨーロピアン・サウンドはECM向きなのか?

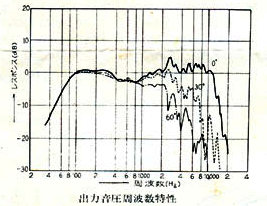

オーディオ機器においてヨーロッピアン・サウンドが明確に認識されるようになったのは、1970年代中頃からKEFやロジャースのような新進のイギリス製オーディオメーカーが現れてからで、それまでウォール・オブ・サウンドのようなハリウッド型のエンターテインメントだったステレオから、奥行きのあるサウンドステージ型の音場を提唱した点がターニングポイントとなる。つまり音楽の表現とはポジティブで前のめりであるべきというエンターテインメントの鉄則から、奥に引くことで相手を引き寄せる魅惑のほうに美意識を移行したといえる。このことは、ECMに合うと思えるオーディオ製品の多くが、中高域に艶やかさをもつ美音系のものが多いことと相通じるところがある。音そのものが魅惑的であることは、芸術におけるひとつの良識であるのだ。

BBCでのミニホール音響実験(LS3/5a開発時) |

BBC LS3/5a |

ちなみにヨーロピアン・ジャズというサウンドを提唱したのは、キース・ジャレットのソロ・コンサートの収録からで、クラシック・ホールでの長尺の即興ピアノは、そのエコーたっぷりな録音と共にアコースティック音楽としてのジャズの姿を浮かび上がらせた。サウンドステージをもった最初のジャズ録音といっても過言ではない。ところが私自身は、国内販売でのジャンル分けとしてジャズというのが失敗したと思っている。というのも、その後のブライアン・イーノ、ジョージ・ウィンストンのような環境音楽、ヒーリング・ミュージックなどの、ニューエイジ系と同列のものであり、即興性でいえば電子音楽のタンジェリン・ドリームなどが相当する。ロックの殿堂入りを主導するローリングストーン誌で、このケルンコンサートはいつもトップ100のなかに入っているのは、キーボード・プレーヤーとしての腕の確かさを買われているのだ。別の側面でみると、ECMが積極的に取り入れたミニマル・ミュージックとも相関性をもっていて、ポストモダン時代のジャズの在り方をいち早く察知したともいえる。

何やら神秘的な響きのECMのもつ美徳は、何があっても高音質であるということが条件となっているのだが、実はECMの録音そのものは、人をアッと驚かすようなものではなく、マットでナチュラルな音質である。つまり美術館の展示カタログのように色味やコントラストが正確というほうが正しく、それ以上のものを求めるのは少し間違っているように思う。写実的といったほうがいいだろうか。それに比べると日本のポップスのほうが遥かにファンタスティックな録音だと思う。

その理由もあってか、よく無味乾燥なことを言われる1980年前後の日本のオーディオ製品が、ECMの求める品質と相性がいいと思えるのはそのためである。ヤマハ

NS-1000Mやアキュフェーズのアンプ、オーディオテクニカのカートリッジ、STAXのイヤースピーカーなどは、ECMの求めるものと合致した最初のオーディオ製品かもしれないのだ。あるいは、繊細な音というキーワードで、QUAD

ESL、マグネパンなどプレーナー型のスピーカーを思い浮かべるかもしれない。ECMは新しい音楽と共に、新しいオーディオの在り方も模索しているはずなのだが、残念ながらそうした思索をしたオーディオ装置で展開した例をあまり聞かない。

月刊Stereo誌が「ECMとオーディオ」という題目で特集を組んだ際に、音楽専門誌もあわやと思える当事者へのインタビューなど、かなり力の入った部分もあったにも関わらず、「…とオーディオ」の部分に何か違和感を感じた。その理由は? と自分でも考えてみると、ECMがコンテポラリーと定義する1800枚を超える膨大なリソースを前にして、オーディオマニアにはまずレーベルの全貌とその存在価値をもっと知ってもらおうという忖度(そんたく)が先行して、録音品質については「ECMサウンドは優秀録音」という前提に立って説明を省略していることだった。これではどう転んでも良いことしか書けないのである。なんだか結婚披露宴の祝辞に似ているといえば分かるだろうか。それはまずもって笑顔でオーディオライフを過ごす第一歩としてECMのジャズを選ぶ、ということを考えると至極当然な意見である。

私自身も、ECMの録音がオーディオ製品の質をそれほど選ばない優秀録音だという点では、録音のロケーションとして良く利用されるオスロのスタジオなどの関係もあり、ニュートラルで品質の安定している北欧のオーディオメーカー、ディナウディオ、ダリ、アンフィオンなどのスピーカーを手始めにオーディオシステムを組むと、ノーマルな状態のECMサウンドについて素直な心で入っていけると思う。これに対し、デジタル機器、アンプ、アナログにかけて、マランツ、デノン、オーディオテクニカ、ティアックなどなど、ニュートラルで過不足のないオーディオ機器が国産品で手軽に揃う点でも、日本のオーディオ環境は恵まれていると思う。古参のジャズファンが言うような、ベースがシンバルがなんて聞き方よりも、サウンド全体のバランスのほうをみたほうがいいだろう。

もうステレオを真正面で聴くなんて古臭い?

|

特集「ECMとオーディオ」/月刊Stereo 2022年2月号

この号は気になっていたが、当時の自分の興味の対象が逸れていて買い逃してしまった。ところがこの号はこの手のオーディオ雑誌としては珍しく、あれよあれよと売れて、翌月には売り切れ御礼となってしまったところをみると、皆さんとても気になる話題だったようだ。一年半後にようやく古本で読むことができた次第である。

内容のほうは、演奏者~録音テクニックからみたECMのことが半分程度占められていて、オーディオ雑誌の取材としては珍しく、音楽専門誌やレコーディング機材の雑誌にも十分に比肩する内容であると感心した。一方では、肝心の「…とオーディオ」の部分で、ECMの提供するコンテンポラリーな音を、現在のオーディオ技術が辿った「進化論」まで掘り下げられていない感じがした。おそらく、ECMの提供する音楽を通じて提案できる、ライフスタイルと巧く融合したオーディオライフとのバランスを模索している間に、尻切れトンボのようになってしまったようだ。特にアンプ、カートリッジ、CDプレーヤーなど、何をチョイスすれば効果的なのか、そもそもECMサウンドとは何か? という本題に切り込む前に紙面が尽きたという気がする。続きは田中伊佐資さんがムック本にまとめてくれると思うので期待しよう。 |

最近Stereophile誌のコラムを読んで面白いと思ったのは、クラシック音楽の批評言語の陳腐化で、演奏もしくは音楽が「魅惑的」という言葉を連発するとき、どうもそれを聴いている中高年のおじさん&おばさんがエクスタシーに耽っているような、他人からあまり見られたくない情景を連想するというのだ。これは誰もがECMサウンドに抱く「豊かなアンビエント」という言葉と似ていないだろうか? それは残響のキレイなコンサートホール(ムジークフェライン、アムステルダム・コンセルトヘボウ、ボストン・シンフォニーホールなど)で演奏すれば、何でも素晴らしい音になるという嘘のような話にも似ている。私はECMがコンテンポラリーの名の下に提供する多彩なサウンドスケープを、アンビエント(環境音)という言い方で押しとどめるのには強い抵抗がある。ECMの音は、まさに一般の良識を飛び越えたところでコンテンポラリー足り得るものを目指しているからだ。コンサートホールのような残響は、生楽器の音量のパースペクティブを測る定規のような役割に過ぎないと思う。

レコードやCDが音の芸術なだけに、それを再生するオーディオ装置にも気を使うべきだと思うのだが、高級であればそれで良いのかというと、そうでもないところが難しいところだ。例えば従来のクラシックやジャズ、あるいはロックに最高の性能を発揮すると言われるオーディオシステムは、必ずしもECMが提供する音楽とベストマッチという訳でもない。そういうジャンル分けとその特徴的なサウンドに絞ったオーディオが、ECMの掲げる沈黙の意味を黒塗りにして解読不能にしてしまう恐れもあるからだ。オーディオ技術の進化はECMの提供する音楽の先進性にどこまでキャッチアップできているか、不思議な響きのするECMの音楽を聴くたびに、そういう課題をいつも投げかけられているような気がする。

ハイレゾはECMにとってキラーアイテムとなるか?

高音質をうたうECMなだけに、ハイレゾ音源はどうか?と気になるところだが、サブスクでハイレゾ相当の表示のあるものも見受けられるが、実のところECMはSACDなどで音源を提供しておらず、CDもしくはLPでの提供に留まっている。一部、日本国内の独自企画で、アナログ時代の録音をSACDで販売しているものもあるが、星の数ほどあるECMの録音群にはとても及ばない。

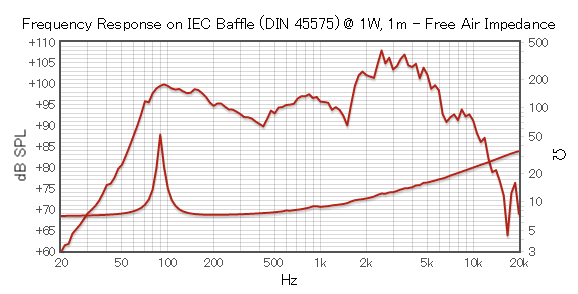

私なりに気になる点を挙げると、アイヒャーがこよなく愛するLexicon社のデジタルリバーブは、24bit/96kHzが最大スペックで、どちらかというと16bit/48kHzのDAT規格を保証するかたちでスペックを定めているように見える。32bit/192kHzなど現実的に必要ないと思っている節があるのだ。特にECMの場合、初期のアナログ時代から「クリスタル・サウンド」と呼ばれることがあったように、そもそもクールなサウンドを目指しており、デジタルになったから温度が下がったとか、超高域や超低音のレンジ感が変わったという印象もない。むしろ無音の方向へのダイナミックレンジが伸びたという印象のほうが強いのだ。もっとも、ECMはヨーロッパ・レーベルに多い潤いのある音色をもっており、デジタルになったから音が硬くなったとか、高域がギラギラして疲れるとか、そういうことがない。1985年頃から遅ればせに、自分のサウンドポリシーに馴染ませた状態でデジタルに移行したのだ。

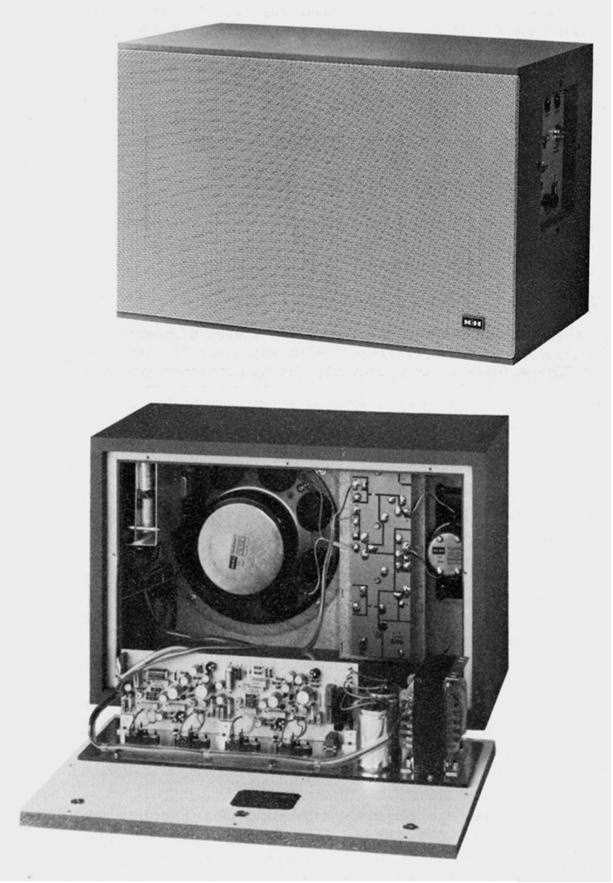

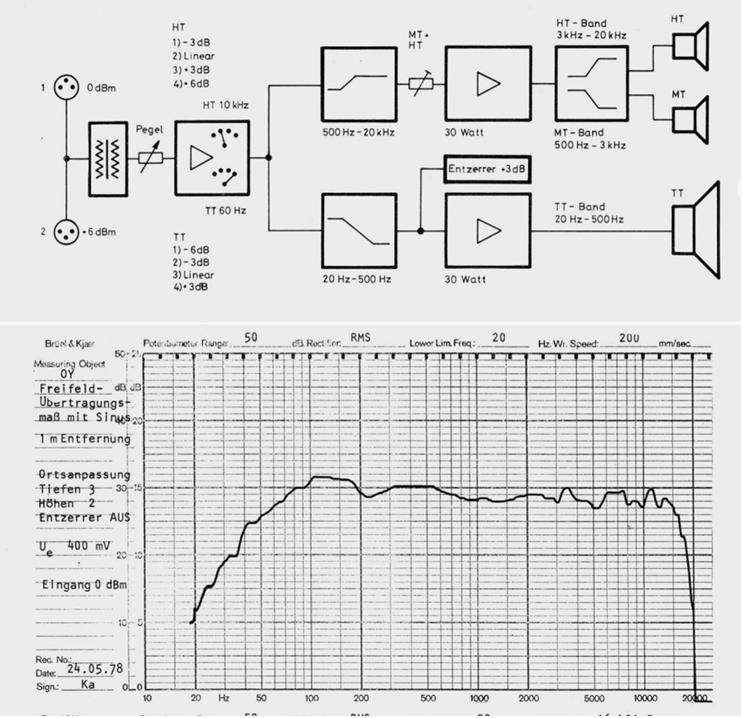

もうひとつの気がかりな点は、アイヒャーの社長室にあるオーディオセットで、ユニバーサル・レコードのプロデューサー斉藤嘉久さんの話では「アイヒャーの社長室で音楽を聴かせてもらうのですが、この部屋でECM作品は魔法がかかったみたいに良い音がします。この部屋で聴くECM作品が最高であると、他に行かれた方々も口を揃えて言っています。」というので、どんだけのものかと見てみると、スピーカーがレーベル立ち上げ当時から使用しているKlein

+ Hummel社 SL30である。これは1967~87年まで製造されたModel OYというFM放送用モニターの民生版で、ドイツからスカンジナビアの放送局で広く使われていたらしい。このModel

OYはエレクトロボイス製T35ツイーターに、Scan-Dyna製のスコーカーとウーハーを配したアクティブ・スピーカーで、低域は100Hzからダラ下がり、高域は15kHzまでである。あとは日本マランツのプリメインアンプ、ティアックのカセットデッキ、ソニーやパイオニアのDATデッキが積みあがっている。かろうじてパイオニアのDATが96kHzに対応しているだけで、そもそもスピーカーからはFM放送以上のスペックは望めないのだ。ちなみにKlein

+ Hummel社は現在ノイマン社に合併吸収され、ノイマン製KH型番のモニタースピーカーに引き継がれている。

私自身は、ECMのサウンドはマットで正確な音質という印象をもっており、それはアナログでもデジタルでも同じテイストである。それは美術展のカタログのように、偽りのない色調で再現されるべきもの、と言えば判りやすいだろう。写真が芸術的な出来栄えというのは、少し虚実が入れ混じっていると判断されるのだ。

逆にいえば、ハイレゾの印象として良く語られる、高域の抜けが良い晴れやかな音は、爽快感を売りにするアルバムについてはそう言えるが、ECMに多い陰鬱な部分を強調したアルバムには、むしろ中音域の陰影に満ちた表情のほうが大切である。これはオーディオの発展史とは矛盾するのだが、Hi-Fi=広帯域化の方針に逆らうかのように、中低域に粘着質のイライラした雰囲気を漂わせるメランコリックな演奏が、ECMの語ろうとしてるコンテンポラリーの中核に渦を巻いている。その点では、クリスタルな響きだけを強調したサウンド・テイストは、ホワイトアウト気味のオーバースペックという言い方ができる。

もうひとつは、32bitというダイナミックレンジのほうだが、多くの人は大音量での圧迫感のない歪みのなさに注目する。デジタルの過入力時の歪みはジャリジャリ異音を立てるひどいもので、それゆえにダイナミックレンジを圧し潰した録音が日常的になっている。実際にはデジタルよりアナログのほうが過入力にはタフで、さらにトランジスターよりも真空管のほうが歪みが綺麗である。一方ではECMが目指すような、微生物的に蠢く静謐な音がより繊細にフォーマットされたとして、それが現実のオーディオ環境で再現可能だとは、完全に勘違いであると断言できよう。むしろECMの提供する静謐な音は、数値的な小音量ではなく、音のパースフェクティブが小さい、つまり余韻が長く引き伸ばされても、その響きがポツンと孤独に感じられる、いわば相対的な静けさなのである。それはアイヒャー自身が、ヘッドホンでの試聴はどの音もmp(メソピアノ)以上に聞こえる、つまり部屋の響きや周囲の暗騒音との比較で分かる静けさが、ヘッドホンでは探ることができないということになる。そこに無音と静けさの隙間を探るようなECM独自のアンビエントの世界が存在するのだ。

さらにハイレゾに期待されるのは、サウンドステージの奥行きや定位感といったステレオならではの表現だ。これは最近ではイマーシブ・オーディオとして、超高域のパルス波を分離して収録することで、サラウンドでの臨場感を増すようなことをしている。一方で、ECMはマルチトラックでの多重録音はせずに、生演奏でのライブと近い状態で収録する。それと会場の残響音を収録するアンビエント・マイクはほとんど使わずに、デジタルリバーブを付け録りでそのままミックスする。このためECMの音場感は、エコーによる奥行き感こそあれ無指向性に近いもので、どちらかというとポップスの録音に似た近接的な質感である。ECMの音場感は、楽器の近接的な質感とエコーによる遠近感が主体のものであり、楽器間のバランスは実演でのサジ加減で調整されているのだ。ポップスと違うのは、使用楽器のほとんどがアコースティックな楽器であり、電子的な加工は最低限にして、そこで演奏された自然な音の収録を心掛けているという点だ。マルチトラックで収録した音源を後からミックスして再編集することもないし、そこで楽器の定位を再構成することもしない。これはダイレクトカットと同じ手法で、楽器の実体感と鮮度を保つ方法でもある。このためパルス成分の定義も超高域に隔たらず、低い音域からのビートから全帯域でのアタック音で構成される。

このようにハイレゾが提供する周波数の広帯域化やダイナミックレンジの拡大は、Hi-Fi録音の方向性を拓くという点で様々な可能性が考えられるものの、それがECMの提供するコンテポラリーな音楽とどう結びつくかについては、必ずしも合致しない部分もあることに気が付く。逆に言えば、オーディオにおける高音質の定義は、一種のジャンル化された音楽スタイルで固められる傾向があるのに対し、ジャンルの壁を打ち破る方向性をもつECMのコンテポラリー具合は、一歩先を行くサウンドであることを指し示している。

現代アート・シーンに正面から拮抗できる内容

ECMが提供する音楽は、20世紀を通底する抽象絵画の歴史に匹敵するような音楽の在り方を、ジャンルを問わず紹介し続けてきた年月の蓄積に頭が下がるばかりである。以下のジャクソン・ポロック、イサム・ノグチ、ブルジット・ライリーなど、現代アートの達人と比しても、ようやくそれに見合う音楽が現れたことを祝福すべきである。彼らは美術館という枠を超えて、パフォーマンスアート、パブリックアート、ファッションという他の分野に伝搬してもなお、個性を失わないアートを造り得たのだ。

ECMの提供する音楽と、いわゆるアバンギャルドの音楽と何が違うのかというと、音響の造形的理論よりも、パフォーマンスする人間の実存に光を当てている点で、ジャズが本来もっている自由なコミュニケーションを体現しているのだと言っていい。アバンギャルドの作品は同じ現代的な様相をもっていても、依然としてクラシックなホールでの大衆に囲まれた演奏会をもって評価する枠組みを維持している点で、他の芸術から隔離され独占的な地位を保証されることを、本人の思いとは別に温存しているのだ。一般にアヴァンギャルド作品が、作曲家の個人的な嗜好を強く出し過ぎて、公共性を欠いていると批判されるのは、むしろコンサートという場の設定と相性が悪いのだともいえよう。ECMの提供する音楽が、その社会的な枠組みから一端離れて、演奏会にはない沈黙の意味を問うた点が、ポストモダンの新しい地平を拓いたというべきだろう。その意味で、20世紀の芸術がもたらす個人の思いと向き合う場の設定が、沈黙というキーワードを経て、ようやく同じ状況に立つ音楽の在り方を定義することに成功したのだ。そしてその哲学を50年間貫き通してきたのがECMのもつレーベルの強みでもある。

ECMのもつ高度にポリティーク(政治的)な結び付きについて述べると、それは従来の楽壇のような組織の保持のために出資を募る経済機構ではなく、ジャンルにこだわらず演奏者の活動を平等に取り扱うリリースの方針に現れているように思われる。それは従来なら、クラシック、ジャズ、ロックなど、聴き手の嗜好に合わせたジャンル分けを行い、それに連なる専門家の演奏批評を通じてコマーシャル(商業ルート)に載せるということをしていたが、ECMはもともと音楽家がもっているクロスオーバーな連なりのほうを重視し、その融通の仕方については自由な判断を演奏者自身に委ねた点である。このため、ECMで演奏する人は自発的に自分の嗜好に沿った独自の音楽を奏でるのだ。そこにアイヒャーの審美眼が働いているのは確かだが、アルバムのひとつひとつは、むしろ演奏者の裁量の大きさのほうが際立っている。最初はただ珍しいだけのもので終わっていたレコードは、執拗に続けることで演奏者同士のECMレーベルへの共感となって、ひとつのポリティークな繋がりに発展しているとも言える。この覇権のない平等な世界の実現は、まさに現代社会の課題ともいえるのだ。ECMにおいてベスト盤というのが、あまりに陳腐にきこえるのは、むしろ穴場を知らないのに通を気取っている人と似ている。

|

20XX年の革命家になるには-スペキュラティヴ・デザインの授業/長谷川愛

題名からして中二病のアニヲタが書いたのか? と思えるのだが、ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アート(RCA)での交流のなかで2010年代の最新アートの動向を記したマジメな本である。アート=社会実験=革命というシナリオをどう描くかの事例集といったほうが良いだろう。私はNHKスペシャルで長谷川さんの作品、同性愛カップルのためのVRチルドレンというのをたまたま観たのだが、日本人のほうがパートナーと自分の遺伝子を受け継いだVRキャラへの感情移入が激しいのに対し、フランス人のほうは今の生活に満足しているので子供はいらないというドライな反応だったのを印象深く見ていた。

つまりアイディア(理想)としてのアートと、人間の実存に根差すアイデンティティとは、実はそう簡単に馴染むものではない、むしろディストピアとして描かれる題材のほうに真実があるという逆説的な証明となり得ることが伺える。その逆転の発想を社会革命に繋げようというのが本来の意図なのであろうが、実際の人間のコミュニケーションの規模で生じるのは、会社内や町内会で起きるステークホルダー間の利害調整であったり、その優先順位を決めるためにDX(情報デザイン)の手法を使ってセンスメーキング(納得)させたりと、革命と呼ぶには程遠い小市民の生活が横たわっているのだ。ちなみに私は長谷川さんの発行したチケットを1枚も使わずにそのまま取ってある。

より良い未来を20XX年に観たいという願望は、むしろSDGsのような包括的なプランのほうに移行しているようにみえるが、環境と人権がバランスを保てない国際会議にみるように、広範囲すぎて焦点が定まらないというジレンマを残して地球が回っている。この善意ある国際会議こそディストピアだと描けるようになるほど、SDGsのプランが練られていないことも事実であろう。 |

ECMは環境音楽とどう違うのか?

1980年代のポストモダニズムのキーワードに、ミニマルアートと環境音楽が挙げられよう。ECMサウンドについて、クラシック音楽をコンサートホールで聴くようなアコースティックな残響音(アンビエント)を豊潤に取り入れた録音と思う人は多いが、このセッションでの音響環境を支配するアンビエントこそが、独特の雰囲気づくりに欠かせないと思うらしい。らしい、なんて他人事のように云うのは、ECMの提供する音楽は、健康的で豊かな環境のためではないと思うからである。何よりも人間の孤独について共感を示すことが、ECMの審美観だと私は信じているからだ。

ミニマルアートについていえば、狭義のミニマルアートは1950年代末から1960年代に現れた純粋な形状や色彩というフォルムを重視した芸術運動である。ECMが音楽におけるミニマリズムに注目したのは、1976年にスティーヴ・ライヒの音楽を録音して以来で、これはライヒの録音でも比較的早い時期のものであったが、18人の演奏家という室内オーケストラなみに拡張期にあるもので、後の「砂漠の音楽」のような大構成作品へと続く途上のものである。とはいえ、当時はライブで演奏可能なアンサンブルがライヒを含む数人しかいなかったことを考えると、人間が単純なリズムパターンを繰り返すなかで生まれる微細な質感の変化は、キース・ジャレット「ケルン・コンサート」にもみられるものである。こうしたECMのミニマリズムへの接近は、アルヴォ・ペルトを見出すまでに漠然とした方向性をもっていたというべきものだ。

スティーヴ・ライヒの楽器構成、左:18人の音楽家のための音楽(1974-76)、右:砂漠の音楽(1983)

そこで決定的な意味をもつのは、楽器の質感がモノとして写実的に捉えられていることだ。これはミニマルアートの絵画や造形作品についても言えるのだが、ともかく色彩の明瞭さと物体の大きさが重要な意味を持つ。ECMの場合は、楽器の質感もさることながら音響的なパースフェクティブも重要な意味をもつ。一般にアンビエント(環境音)と言われるものだが、アイヒャーがヘッドホンでの試聴についてmp(メゾピアノ)くらいからしか聞こえないと言及しているのは、自分を取り巻く環境音との相対的な距離感が保てないことを言っているように思える。つまりECMの提供する音楽のアンビエントとは、楽器を取り巻く音響空間の相対的な広さを測る定規なのであって、それはそのまま楽器の奏でる音の大小となっているのだ。

Jo Baer "Primary Light Group: Red, Green, Blue", 1964-65

Anish Kapoor "Descent into Limbo", 1992

Donald Judd "Stack", 1972

環境音楽は、例えばミサワホームが独自に研究していたように、サティの言う「家具の音楽」の拡大解釈によって援用されたものでもある。誰にも気の障らない音楽としてエレベーター・ミュージックもしくはBGMというのがあったが、環境音楽はさらに場の雰囲気を整えるためにデザインされたものとして考えられていた。例えば、環境音楽の名付け親ともいえるブライアン・イーノ「空港の音楽」は、実際にはジェット機の騒音でけたたましく人の往来する空港という場に対し、空の向こうに広がる無限のイメージを抽象画で言い表したようになっている。そういう意味では環境音楽とは、屋内に居ながら外の世界との繋がりを意識して、空間的な広がりをデザインしていると言える。狭い四畳半でも広いラウンジでくつろいているような感覚である。これはバウハウスや北欧家具にみられる機能性と比べてみると、非常にシンプルな形をしていながら、その心地よさの意味がすぐさま理解できるのである。

上段:ヴァルター・グロピウス、ヘドヴィヒ・ボルハーゲン

下段:アルヴァ・アアルト、アイノ・アアルト

一方でECMの音楽は、見た目は同じようでも方向性は全く逆である。その音は人間の心の奥底に向かって沈鬱に響くように聞こえる。つまり、自分でも気づかなかった心の中の空間、それこそ沈黙のなかに閉ざされたモノに気付かされるのである。普通の人は「心の闇」というと、猟奇的で得体の知れない人間の負の情念のように思いがちだが、ECMはそこに豊かな自由のあることを発見してくれる。人間の自由とは、もはや心の中にだけしか存在しないかのように、ECMの音は五臓六腑に染み渡るのである。面白いことに、ECMの音が胸に響くときは、最初の数分は不安で苦しいのだが、次第にその音が自分の負の感情を解き放って自由にしてくれるのを感じることがある。つまりECMが提供する音楽に共感しているのだ。大げさにいえば、魂の浄化ともいえるのだが、この解脱したような感覚は、むしろ禅の世界に通じるものである。そういう意味では、ECMが提唱する「沈黙の美」とは、無我の境地(悟り)をヨーロッパ的に表現したものといえるだろう。

|

ルート・ブリュック/はじめまして

この「はじめまして」という皮肉な題名は、実はこれが彼女の最初の作品カタログであることと関連している。多くの人は蝶を画いた小さな陶板を通じて、その作品を知っているという感じだ。

北欧デザインがこれほど人気のある原因のひとつが、一流アーチストの作品が一般市民にも普通に買えることで、むしろ生活嗜好のアートということが言えるかもしれない。それは一品物のファインアートがそれほど多くないということとの裏返しでもあり、ムンク、ハンマースホイの他に主だった人が見当たらないようにも思える。近代絵画の結構なコレクションを誇るオスロ美術館にしても、ほとんどが海外の画家、それもまだ値段の低い生前の頃の目利きで買い付けたもので占めている。

一方で、キャンバス&油彩という枠から外れると、陶器や刺繍などで幅広い展開がみられ、現代生活におけるフォーク・アート(民芸品)という切り分けのほうがむしろ正確なんじゃないかと思う。この辺は日本の伝統工芸作家にも同じことが言えるようにも思え、ただ過去の伝統にあぐらをかいているのではなく、工業製品になる前の段階で自分のイメージを形にする手仕事の巧さが際立っているように思う。ルート・ブリュックはそうした業界でも、かなりアート寄りに理解されている人の一人だが、その評価が明らかになったのは死後のことのように思うのは、芸術家にありがちな社交界との関係を避けて生きていたように思える。 |

ECMはポストモダンの寵児なのか?

ちょうどECMのジャズが1970年代からのニューエイジ思想と被って、さらにはミニマルアートやポップカルチャーといったポストモダン時代と同調していると考えるのは、それほど難しくない。一方で、押し並べてニューエイジ、ミニマル、ポップという言葉から連想されるイメージとは、ECMのジャズが異なる雰囲気をもっていることも確かである。ECMのジャズが上述したファインアート寄りの抽象画に似ていると思うのは、アイヒャーが画廊のコレクションのように沈黙というキ-ワードを真正面から据えているからに他ならない。つまり音符の並びがミニマルであったり、美メロのポップ路線であったり、さらには宗教的題材を扱ったニューエイジ的なものであっても、そこにはそれぞれが感じ取っている孤独と沈黙の美的価値観が歴然として刻印されているのである。

ポストモダン期のバロック趣味のリデザイン

左上:Philippe Starck. Louis Ghost(2002)、右上: Alessandro Mendini. Magis Proust(2011)

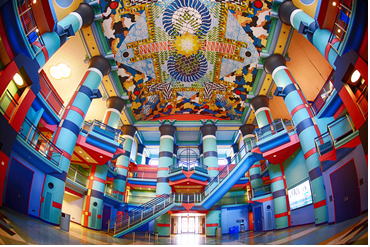

左下:Frank Gehry. Dancing House(1996)、右下:John Outram. Duncan Hall(1996)

例を挙げると、ポストモダン建築の写真集に「Less is Bore(少ないって退屈)」というのがあって、これはミース・ファン・デル・ローエが言う「Less

is More」を皮肉った題名であることは明らかだが、ネオバロックに近い過剰に装飾された、あるいは単純なモチーフを圧倒的な巨大化する、というポストモダンならではの価値観を集めたものがある。実はECMが「沈黙の美」を表に出した場合、中世聖歌やアラブのウードなど、従来のジャズの常識を覆すような非常に変わった構成の演奏であっても、装飾過剰だったり、対象を拡大解釈するようなことはあまりない。むしろ簡素で単純な真理を語っているように思えるのだ。

そうしてみると、ポストモダン芸術の多くが占める大衆的でポップな感覚は、そのモノ自体がもつ開かれた交流の場が前提としてあって、さらには使い古されたモチーフの再利用という経済性も考慮されている。その裏には、それまでモノ自身がもっていた権威とか社会秩序のヒエラルキーが、脱構築という手法をもって解体されていくカタルシスに似たズッコケ感があるのだが、そこから生まれるフレンドリーな関係がポストモダンの醍醐味なのだと思う。

しかし、ECMの提供する音楽には、この手のズッコケ感がほとんどない。その代わりと言っては何だが、カタストロフィに巻き込まれたモブキャラの目線で、社会秩序の崩壊について音楽の軋み合う姿が、極めて写実的に記録されるのである。実はECMの提供する音楽は、ポストモダンと同じ脱構築の路線を歩んでいても、実際に起きている社会現象を題材にしていることが判る。それはハーメルンの笛吹き男のように、放浪の旅芸人が騙されたことへの怨念として、街の子供たちを連れ去ってしまったのと同じような、将来に渡る不安を残す事件のように描かれるのだ。逆に言えば、ECMにはラヴソングがない。それがレーベル全体を覆うストイックな印象につながっているかのようだ。

|

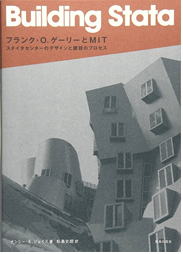

フランク・ゲーリーとMIT

2004年に完工した米マサチューセッツ工科大学(MIT)にある、レイ&マリア・ステイタ・センターの建設過程を網羅したドキュメント。この時点でフランク・ゲーリー自身は「踊るプラハ(1994)」以来、空き缶を捻ったように崩壊したビルの外観をもって、既に世界的に知られるポストモダン建築の旗手だったが、その変わった趣味を容認したオーナーの気概のほうがより大きな存在感を示すような気がしていた。つまり、バブリーな臭いをプンプンさせる感じがしていたのだ。

ところが、やや後出しジャンケンのようなこのプロジェクトには、ただ面白そうだから造らせてみようなんてシャレは一切なく、ひたすら真面目にその後100年以上続くであろう歴史的建造物たるべく努力してデザインしている建築家の姿が浮かび上がる。それはこれまで集合住宅での街並みとの非調和を狙ったアクシデント的なデザインから、学術研究のための合理的な施設レイアウト、平等化された研究室のモジュール化など、外観とは打って変わっての冷静な計画性をもって、この崩壊ビルの妥当性と普遍性を導き出そうとしている。

もうひとつの注目点は、各エリアの鉄骨やファザードの製作において、通常の建築よりもずっと手の掛かるアート作品のような出来栄えを要求しており、それを貫徹するまで現場に張り付いて熱心にコミュニケーションを取るアーチストの姿である。それと同じように、この奇々怪々な建築様式は、見た目とは打って変わって、現場での作業順序が施設レイアウトの動線と素直に一致するかたちで達成され、けして困難な作業工程、例えば後から搬入不可能なため無理な分割で内部構築しなければならない手戻りの発生が回避されていた点が挙げられる。こうした造る側の気持ちに応える細かい工夫が、アンビルドを生まない秘訣であるように感じられる。 |

ECMのピアノトリオはなぜかくも乙女チックなのか?

日本のモダン建築を紹介するドラマ仕立てのテレビ番組のなかで、田中トモロヲさん演じる建築模型士が「乙女建築」なるものをブログで紹介していた。つまりモダンなのにキュートで胸がキュンキュンするようなデザインを乙女チックだと命名したのだ。ん?これってECMの「美メロ」ジャズと一緒じゃね? ということで、男もすなる乙女ジャズと往ってみよう。

実はECMの乙女ジャズにはルーツがあって、誰もがECMの代表盤に挙げるキース・ジャレット「ケルン・コンサート」の純情路線にその端を発するといえよう。あの演奏はピアノ・ソロでぶっ続け1時間の偉業であり、その緊張感に演奏者本人も圧し潰されそうになった経緯もあり、やや重たい内容ではある。そこに息抜きにとピアノ・トリオでもと始めたのが大ヒット。それ以降、ECMはその看板メニューとして、リリシズム×ジャズという分野を切り拓いたピアノ・トリオ作品として大量に出すにいたった。

特にその傾向が強くなったのは、21世紀に入ってからで、ボボ・ステンソン、トルド・グスタフセン、マルチン・ボシレフスキなど、「ピアノの貴公子」リチャード・クレイダーマンもあわやと思うくらいの、美しいメロディーを基調としたジャズを提示している。これには、寺島靖国さんや岡崎正通さんなど筋金入りのジャズ通&オーディオファイルも、まるで韓流ドラマに胸を射貫かれたように、純情派のピアノトリオに男泣きして耽溺するぐらいだ。これは何か地殻変動が起きたくらいに思っていいだろう。ジャズ界のペレストロイカというべき地政学的革命は確かに起こっていて、ECMはその台風の目となっているのである。

この耽美派のピアノトリオはどこかで見覚えがあると思ったら、20世紀初頭のミュシャやガレなどのアール・ヌーボーの色刷りポスターやガラス細工のように、ドレスのように着飾った可憐なアート作品である。ところが、演奏者を観て判るように、女性よりも繊細な乙女チックな音色を、見た目もいかつい男が奏でる意味について考えてみると、どうも時代はジェンダーレスな美に心を開きはじめているとも言える。欧米の女性が日本のカワイイ文化を羨ましく観るのと似ていて、少女漫画のように胸をときめかせることに遠慮が要らなくなったと言うべきだろう。なので、ECMの乙女ジャズに目覚めた男どもは、心の中で乙女にカミングアウトしたと考えていい。

問題は、今の日本のジャズ界やオーディオ業界に、この胸のトキメキを正しく受け容れる準備がないことだ。マッチョな肉体美からいかに脱するか、ヨーロピアン・ジャズが頭の先から脚の先まで指南して差し上げましょう。

意味不明なジャケ絵は誰の趣味なのか?

ECMのジャケ絵をみて「これは只者ではない」という雰囲気を感じるのは、私だけではないだろう。しかもクレジットをみても無名のミュージシャンが多く、どんな音楽かも分からない。私なりに思うのは「これは何だか分からない新しい音楽ですよ」と謎かけをおこなっているのだと思う。普通ならメンバーがニンマリとこっちにむかって笑顔で写ってるとか、楽器そのものの絵柄をデザインしたりするんだろうけど、ECMでそういう従来のコマーシャリズムに沿ったジャケ絵があったら、意外なことに誰も買わないかもしれない。新譜コーナーに行けば、ECMのジャケ絵は風格があり物凄く目立つのだ。

そのジャケ絵なのだが、モノクロの抽象的なパターンの写真が多く、枚数を多く持っている人には、どれがどれだか、だんだんと判らなくなってしまうかもしれない。もしかすると、知らずに同じCDを買って帰った人もいるんじゃないかと心配するほどである。ただし、このジャケット・デザインが気になる人も多いらしく、定期的にジャケット写真だけの本も出版していて、これをみて、買い忘れたCDを思い出す人もいるらしい。というのも、クラシック、ジャズと多岐に渡るアルバムを制作している一方で、新譜情報はどちらかの専門誌に掲載され、見落とすことも多いのと、そのときはお金がなくて後回しにしたら最後、どのジャケットだったかの記憶が飛んでしまって、結局諦めてしまうこともあるのだ。最近はスマホで名刺管理アプリなどあるらしいので、ECMジャケット管理アプリなどで確認できるようになっても良いくらいだ。

結局のところECMの場合、ジャケット・デザインがユニークである点と、それが内容の識別に実用的な点とは、必ずしも一致していないということができる。そもそもリリースする音楽の内容がユニークであることが売りのレーベルなので、ジャケットをみてECMの音楽だと分かるだけで十分という程度に思っているのかもしれない。

|

ECM catalog 増補改訂版/50th Anniversary/稲岡邦彌

ECMのジャケット・デザイン写真集といえば、海外では既に絶版状態で、古本でも元値の10倍以上の高値で取引される。そのことを考えると日本はとても恵まれているというべきだろう。ECM 1001から2762まで順番に並べたジャケット・コレクション、その後に本編となる各音盤の曲目、パーソネル、録音場所、エンジニアのクレジットなどを網羅したもの、そしてアーチストの索引と、実質「ECM大辞典」と呼べるようなものになっている。日本で初めてECMと独占販売契約を結んだマネージャーさんの労作で、40周年からコツコツと更新を続けている。2019年にして今世紀最後のカタログ集と銘打っている理由は、長い年月をマンフレート・アイヒャーと友人関係を結んできた稲村氏の感慨として、アイヒャーあってのECMという印象が非常に強いからだと思う。その半世紀の長い年月のなかで、コンテポラリー音楽の最前線を歩んできたアイヒャーとミュージシャンの共同作業は、もはや誰にも破ることのできない記録のような気がする。アイヒャーの生涯とECMのロングランの両方を掛けて、今後80年以上は現れないだろうという自信もあってのものだと理解されよう。ちなみにこの本にはページ番号がない。あるのは延々と続くレコード番号だけである。 |

【沈黙の次に美しい音】

現代の生活には宝石より高価な静寂

ECMの目指した沈黙の音とは、自分だけの時間を過ごすとき、思索のためにインスピレーションをもたらす間というべきで、現代人が情報化社会のなかで見失っているものでもある。四六時中スマホの情報に目をやって繋がりを大切にする人に、ECMの音楽はやや不気味な異世界のものに映るであろう。あの世の彼岸の音楽と言ってもいい。しかしそれがモダニズムの目指すべき到達点だと、はっきり言う人はそれほど多くはないのだ。

一方で、沈黙という行為は別に新しいことではなく、むしろ古代から瞑想や祈りという行為として知られたものである。読書の好きな人にとっても、図書館がそうであるように、沈黙はエチケットとして定着している。これらは心の中で画く想像力のようなものを大切にする人にとって、外部の音がいかに邪魔な存在であるかを示している。ECMの提供する音楽が喫茶店で鳴るようなBGMと大きく違う点は、別のテーブルでの会話をかき消すような環境音として存在するのではなく、音楽を演奏するという行為のなかに、沈黙の価値を導き出すところにあるといえよう。実は、瞑想という行為は何もしない時間を、かなり積極的に選び取らないとならず、意外とアクティブに行動しないと得難いのが、現代社会の悩みであるといえる。

私は文化的背景を考えないでテクノロジーが何でも解決するかのように話す人は、何か大事なことを考える機会を失っていないか? と不思議に思う。ECMの提供する音楽は、確かに進歩的なのだが、それが人類の進化を促すようなものを目指してはいない。むしろ話は逆で、明るい未来の展望などの可能性を封じられた、どん詰まりの人生に喘ぐ人間の声を丁寧に拾い上げているように思える。それは無言で失われて行く時間に対する鎮魂のようなものである。聴いていくうちに、失われた時間を取り戻していく、そういう音楽の在り方をテクノロジーで解決できるのなら教えてもらいたい。その扉を開く鍵を、ECMはリリースし続けているように思うのだ。

ゼロの発見ならぬ、沈黙という行為の発見

ECMが大切にする「沈黙」と呼ぶものについてもう少し考えると、ヨーロッパ文化のなかに「静謐」という美意識がなかったことによると思う。清貧というものは、中世ヨーロッパにおいて存在したのだが、「秘すれば花」という価値観まではなかった。そういう意味で、ECMは本来、日本においてもっと人気があっていいレーベルでもあるはずなのだが、それはミニマルアートがそれほど有難がられないのと似ている。あえていえば、あんなモノを高値で売りつけるアート業界の気が知れないのだ。それは2,000~3,000円のレコードやCDでも同じこと。せっかく買ったレコードが音のすき間のほうが多いのは音楽としてどうか? という声が聞こえてきそうだ。行間を読めという日本的美徳も、行間そのものを読めとなると誰もが眉をひそめるのだ。私がマンフレート・アイヒャーを詩人であると同時に変態だと思う理由は、静謐に対するフェチなほどの好奇心ゆえである。

マーク・ロスコ:シーグラム壁画(1959):レストラン「フォー・シーズンズ」のために企画

この「秘すれば花」という金言は、そもそも禅に通じるのだが、実はモダン・インテリアの世界では広く受け入れられている価値観でもある。例えば、ミース・ファン・デル・ローエが言う「Less

is More」もしかり、デンマークにおけるHygge(ヒュッゲ)という感覚は、この点と相通じるところが多く、部屋に物を多く置き過ぎない、過剰さを抑えることで心地よい空間を生むということを美徳としている。

ミース・ファン・デル・ローエ:ファンズワース邸(1949-51):床と天井とガラスだけの家

インテリア好きな人にオーディオ製品のキンピカできらびやかな雰囲気を嫌う人は多い。「俺はステレオを持ってるんだぜ!」というような傲慢な態度が、オーディオ・デザインには多く、それがシンプルな木や布、革を使ったインテリアの調和を搔き乱すのだ。ECMの提供する音楽は、こうした嗜好と深く結びつく数少ないデザイン性をもってるといえる。あえていえば、ヤコブ・イェンセンのデザインしたB&Oのような洗練されたオーディオシステムに匹敵するセンスをもっているともいえるのだが、ECMのほうが音の感性は遥かに高度だと思う。ステレオ装置中央集権型レイアウトにみるように、ステレオスピーカーを中心としたオーディオライフの在り方は、1960年代の独善的なしきたりに縛られたまま時計を止めており、まだまだ未熟なのだと自分を戒めよう。

B&Oが提案する新機軸のミニマルアート風ウォールスピーカー(この広告は失敗?)

|

ル・コルビュジエ最後の風景/范 毅舜

ル・コルビュジエの最後の大作「ラ・トゥーレット修道院」について、台湾人のカトリック教徒が写真とエッセイを載せた本で、いわゆる建築ファンの所望する本ではない。むしろ修道院に流れる寂寥とした時間について語っている部分が多く退屈するだろうが、私にとってはそのほうが面白い。ここで私が紹介するのはこの建築が、ただの祈りの空間というよりは、核戦争後の避難所として想定されたように見えるからである。

もちろん筆者が力説しているように、この先の何世紀も語り継がれる20世紀を代表する建造物であることは判るのだが、どうもそうしたアカデミックな興味を削ぐように、この修道院はデザインされている。膝まづいて祈る場所のないウナギの寝床のような寝室、過去の叡智を蓄蔵することを諦めたと思えるほど小さな蔵書室、そして建物内をどこまでも周回するようにできている廊下など、礼拝所と祈祷室以外の場所が収容所という形容詞以外の言葉が見つからないほど殺伐としている。その礼拝所と祈祷室でさえ、大砲と機関銃の窓が天井にあるくらいなので、コルビュジエが最後に挑んだ建築論の戦闘の場なのだとも理解できるが、その遺恨の大きさがもはや誰も追いついていけないようなのだ。このため、この修道院を包むものが世間の無関心という闇となっていることも判る。

その見えない重圧に圧し潰されないように修道院の維持管理に努める数人の修道僧、それをあざ笑うかのように季節をめぐりながら周囲に息づく自然など、フランス人特有の鼻で笑うようなユーモアで、ようやくこの修道院は形を保っているのだと思うくらいだ。こうしてみると、コルビュジエの思い描いた核戦争後の収容所は、同じ時代に生きた人を収容することなく、空虚な時代に放り出されたままなのだ。これが実は空虚な時代に囚われている私たちの写し絵と見るならば、もうひとつの闇の存在を判りやすく説明してくれることだろう。少なくともこの修道院は、聖と悪の二元論の砦として建っているのではなく、建物のコンクリート壁面のように灰色の状態で保たれ、その境界を取り払おうとする努力だけは続けているのだから。 |

エコーが生んだ音の余白と沈黙の深み

いわゆる「ECMサウンド」と呼ばれる、ヨーロッパに多いクラシック用コンサートホールの響きを多分に含んだ、音場感溢れるサウンドが存在する。それは人工的なリバーブ(最初はEMTのプレートリバーブ、その後にLexicon社のデジタルリバーブ)を多用して、その独特のサウンドを生み出していた。例えば有名なケルンコンサートは、クラシックと同じようなオフマイクで録られたように聞こえるが、実際はピアノのフレームに突っ込んだような超近接マイクで収録され、むしろピアノの弦と響板の反射の差まで利用しているような感じである。そもそもケルンの会場は響きがデッドなのだが、むしろそのお陰で音がくぐもることなく録られているともいえる。逆に、マルチトラックによる多重録音は避け、イコライザーやコンプレッサーによる加工もせずに、ほぼダイレクトカットに近いかたちでテープに収められているらしい。逆にリバーブはECMが録音で使った唯一のエフェクターなのだが、それゆえにジャズレーベルとしては異色の存在でもあったのだ。

しかし、ECMのサウンドは、単に音場感を豊かにしたサウンドを志向していたわけではなく、むしろ響きを豊かにすることで、音楽に余白を感じさせるものとなっている。エコーを余韻とも言うが、ジャズに有りがちな出音の存在感よりも、そこに残る余韻のほうに美を感じ取ったのだ。それゆえ、ECMの提供する音楽はメランコリー(追憶的)なものとなり、響きの奥に隠された空間は、やがて沈黙のもつ重要性に関心が向くようになったのだと思う。そこで鳴り響く音は時間的に二重構造をもつ、創造と追憶の連弾のような感覚が付きまとう。アンビエントが光なら、沈黙は闇である。もしECMの提供する音楽に何か哲学的なものを感じるとするなら、それは独特の間がもつ沈鬱な表情ゆえである。ミュージシャンが少し押し黙って考え込む姿がECMのセッションに多くみられるのは、マンフレート・アイヒャーの要求に対し思慮深く応えざるを得ない、直感を重視するジャズの演奏ではなかなかない状況のせいだといえるだろう。私がECMに聴き取るものは、余韻といえば少し爽やかに聞こえるかもしれないが、それよりも後ろ髪を引かれるような苦い後悔の念のほうが遥かに強い。今も地球の人口は1秒間に4.2人が生まれ、1.8人がこの世を去っているというが、そういう感覚を呼び起こすほど1秒のもつ重みが、刹那で重たく感じるのだ。

私がECMの音楽に注目したのはかなり遅く、1987年にクラシック分野のアルヴォ・ペルト「アルヴォス」というアルバムからであった。そこではティンティナブル様式といわれる、鐘のチーンとなる余韻の折り重なりをハーモニーとして展開する音楽が奏でられていた。形式的には音型の繰り返しが多いミニマル音楽のようでありながら、その効果は全く逆の静謐なもので、それが中世ルネサンスの音楽を得意とするヒリアード・アンサンブルによって、東方教会のイコニズムのようなアルカイックな雰囲気と共に見事にはまっていたのだ。深いエコーのなかで展開する音模様は、音が鳴りだすと共に静寂が増すという、音楽の原則からみて反比例な情況を生んでおり、それが沈黙のレコードレーベル:ECMを知る最初の体験となった。

その後にも21世紀に入ってすぐにスピーカーを富士通テン TD512にしたときに、シャープな感覚の現代ジャズを聴こうとECMのジャズを少し買い足して、さらに結婚後にPIEGA

TC50に変えたときに新世紀のヨーロピアン・ジャズに何となく心傾けたが、やはり準備不足だったと思う。それから20年近く経った今頃になってようやくECMのジャズに開眼したという感じだ。なのでこれらの体験は、自分の半生の無駄遣いもあって、自嘲的に綴ってもいる。

2020年代に入って改めて聞いたECMは、とんでもなくエライことになっている。もはや50周年を迎え語り尽くされているようなECMジャズだが、評論の多くは意外にも1970年代で時計が止まっているように見えるし、1800枚のリリースの途中で時折おこる「脱落組」と自嘲するファンなど、その関わった時期でECMの印象は微妙に異なっている。後ほど私の手持ちのCDを紹介するが、その摘まみ食いの買い方でも、年代的にはツボを抑えていたというのが不思議である。それだけ心の奥底ではカッコイイと思っていながら、なぜか遠ざけていた自分が居たのだが、ようやくECMの提供する音楽の陰鬱な側面を客観的に聴ける年頃になったのだと思う。

|

ルイス・バラカンの家/ワタリウム美術館 編

メキシコの建築家ルイス・バラカンの自宅について紹介した本。そこに散りばめられた静寂のためのミッションは、ただ小洒落たデザインだけで終始する建築とは到底乖離している。ただ静かに生きることが、これだけ豊かな感情を生むのだと思うと、色々と感慨深いものである。第二次大戦後に大勢のシュルレアリストが亡命し、モダニズムの聖地とも言われたメキシコだが、そうしたお祭り騒ぎのような喧騒とは打って変わって、シンプルながら光と静寂の豊かに広がる空間は、スペイン文化に色濃く残るカトリック神秘主義と密接に結びついて迷路のように広がる。静かに流れる噴水の音、鬱蒼と茂る庭の草木、それだけがこの建築に許された音なのだ。「静寂をつくることは建築家の義務です」と語るバラカンの美意識は、これをみれば判るような気がする。 |

|

日陰でよかった! ポール・スミザーのシェード・ガーデン

上記のバラカンが、熱帯林のような鬱蒼とした庭を好んでいるのと、合わせて読むと理解しやすいのがこの本。といっても、ほとんどが日陰を好む草木の写真で、それに小さなコメントを添えてあるだけである。よく一軒家の庭というと、日当たりの良い開放的な雰囲気を好む傾向にあるが、実際は夏は日照りが強く、冬は寒々しいという、逆説的なものとなる。ビルの日陰が日照権を争う都会からみれば、優先順位としてそうなるのは仕方ないというこだろう。その意味で、このような日陰をうまくコーディネートすることは、外部から見えない物置と化しやすいデッドスペースを心地よくするための秘策と言って良く、実はこのようなガーデニングは日本庭園に範を取っていることも多い。こんなことを言って、私自身は15年経って立派に育ったドングリの樹を、2階の眺望から邪魔だからと妻に切られ、日陰をまた失ってしまう憂き目をみている。まだまだ日陰が市民権をもつには時間の掛かる話である。 |

アナログか、デジタルか、それが問題か?

ECMのコアなファン(主に古参の殿方)には、1970年代のアナログ盤に対する尋常ならぬ愛着があるらしい。ECMで高音質というのは、アナログ末期の繊細なジャズのことを指すものと考えていい。一方で、アイヒャーが言っているように、この時代のアナログ盤は大手レーベルの傘下にある工場でプレス~流通する掟のようなものがあり、ジャケットの紙とどっちが薄いか競争でもしているような利益率重視のペナペナのビニール盤が横行していた。これには、さすがのECMも参っていたようで、CDが出始めたときに、録音品質のバラツキから解放されるとホッとしたらしい。またECMが早くから沈黙の美に憑りつかれていたこともあって、アナログテープに付き物のヒスノイズから解放されることもCDの利点として考えられた。

21世紀も落ち着いたところで、SACDには見向きもせず新譜で180g重量盤のアナログ盤が出すようになったのは、時代の趨勢というべきか、その真の実力を発揮できる下地が整ったというべきか(また元テープがデジタルリマスターだと文句をいう人も多いだろうが)。私はCD時代になってECMの絶対的な静寂を知ったくちなので、未だにCDオンリーで聴き通している。まぁアナログが-5℃くらいまでの寒空なら、CDは-30℃ぐらいの超低温の表現が可能という感じだ。

困ったことにECMのCDソフトは、アルミ蒸着の素地にゴシック体のロゴが並んでいるだけの最も単純なもので、ジャケ絵のシンプルさにさらに輪を掛けて区別がつかない。LPレコードは押し並べて中央のラベルをみて内容を確かめる癖が誰しもついているだろうが、CDはまるで宇宙人のためにメタルカットしたレコードを送ったNASAのような雰囲気である。しかしNASAが想定した宇宙人が、空気振動の聞こえる耳をもつとか、電磁波を色彩として認識する目をもつとか、全く未知の知性をもつことは考えなかったのかが不思議だが、地球人とコンタクトの取れる生命体を捜していると考えればそれも一理ある。

レコードなら許せるミニマルデザインもCDは凍り付いたように無表情?

一方で、ECMが単なるデジタル追従派かというと、相変わらずマイクはショップス、ノイマン、AKGとアナログ時代の名機を好んで使って、セッションも同時進行で一発勝負でミックスした状態でテープに残し、マルチトラックでの再編集や入念なミックスダウン、オーバーダブを行わないなど、レコーダーが変わっただけで1960年代初頭の録音方式をそのまま継承している。あるのはマスタリングの段階で、リバーブを多用していることだ。そういう意味では、ECMは新しい物好きのように見えて、実は保守的な一面をもっている。そのサウンドの管理にあたっては特定の信頼できるレコーディング・エンジニアを各国拠点(オスロ、ニューヨーク、ルガーノ、ペルヌ・レ・フォンテーヌ)に備えることで、欧米諸国の変わった連中が居合わせるスケジュールに柔軟性をもたせている。毎月数枚の新譜を弛まずリリースするエネルギーの源は、セッション内で起こった事件について、在りのままで録音に残し、後の編集作業を抜きにしてスピーディーに出せる効率性に拠っている。

しかしもっと重要なのは、沈黙を演出するS/N比で、ECMの本領はデジタル時代に入って際立ってきたように感じる。私が1990年代の共産圏崩壊というクライシスと重ね合わせたのは、東欧圏で沈黙を保ってきた音楽家の発掘もさることながら、1990年に入りLP盤の生産が一端終了し、デジタル録音によって無音との微かな差異を表現できるパレットを獲得したことが大きいように思っている。彼らが「沈黙」と呼ぶものは、デジタル録音が0101…0101で羅列される16ケタのゼロが示すノーノイズがもたらす深淵である。デジタルというと人間味の薄い無機的な世界観のように言う人がいるが、実はシンプルな「ある」と「ない」を表現できるフォーマットということができる。それに気付かせてくれたのはECMが提供する音楽なのだ。ECMの「ゼロ」はポッカリ空いた奥の見えない空間である。タルコフスキーの映画「ストーカー」に出てくるゾーンように人の記憶をまさぐる空間である。または「2001年宇宙の旅」に出てくる漆黒の宇宙に浮かぶモノリスのように意志をもった物体である。ECMの音楽は、そういうSF小説のもつ幻想的な臭いのする音楽が多いように思う。まさに人間の心の奥に蠢く闇の複雑で豊かな幻影ともいえるだろう。

|

映画「鏡」/タルコフスキー監督

タルコフスキー作品なら「惑星ソラリス」をまず選ぶべきだろうが、どういうわけかこの作品だけを何べんも見てしまう。そして見るたびに違う印象が残る。おそらく自分のドン詰まっている部分が、その都度違うからだろう。タルコフスキーの自伝的な内容なのだが、出演者全員が宿命的に記憶の中でしか生きられない人間として苦悩しながら、それが折り重なって夢のように脈絡もなく展開していく。無神論のソビエト政権下で、バッハのコラール前奏曲がこれほど重たく響くのは、人生の悲惨を極限まで自己責任として捉えた結果なのだろうか。自分の人生の重みに潰されて行く人間の悲哀を、映像美だとか簡単に言わないでほしい。もともとモノローグのような語りが中心なだけに、モノラル音声であることに違和感がないばかりか、求心性さえ与えている。 |

録音品質でのデジタルの恩恵について述べる一方で、2010年頃のアイヒャーの意見では、行き過ぎたデジタル社会の在り方の一面として、ipodのようなインターネットでの試聴について懐疑的な意見がきかれた。例えば、ヘッドホンでの試聴は常にメゾピアノ(mp)以上の音量になること、MPEG3に付随する独特のノイズや音の潰れがあること、アルバムの楽曲がバラ売りされシャッフル機能は、アルバムのコンセプト(まるで一編の映画を観るような流れ)を寸断してしまうなど、レーベルの方針とそぐわない機能面での問題性を指摘していた。特に音量の小さい表現に関しては、演奏するミュージシャンの小さな音にも反応する耳の働きについても語っており、セッション中にヘッドホンを付けないことでより多くの情報を聴き取り演奏にリフレクトさせていくミュージシャンに敬意さえ払っているとも語っている。

そんなECMも、2018年からは高音質化したサブスクリプト配信サービスに積極的に協力しており、もはや廃盤になって聴くことが難しい音源、国内販売にならなかった珍盤を知るうえで結構役立つ面もみられる。私もサブスクはCDを購入する参考にするが、自宅のオーディオ環境がネットワーク・オーディオにまだ十分に対応しきれていないため(ハイレゾで聴いても高音寄りの薄い音)、真剣に聴きたいときにはまよわずCDを買っている。今はラックスマン DX-03を使用しているが、同じDAコンバーターで聴いても、CDのほうが揺らぎもなく、肉厚の音が聴けるので、無駄なようでもCDを購入している。

ECMは静かに死を待つ音楽なのか?

私がECMについて気になる闇は「死」に関する観想である。つまり物事の終わりに必ず存在する無の世界。それは絶対零度のように、原子の動きまで全てが静止した世界でもある。しかし理論的な絶対零度のなかでは、その後に何も変わらない永遠なるもの、コールドスリープで保存可能と思われる何かを感じさせる。私はそれが人間特有のメモリー(記憶)なのだと思っている。ECMの音楽は追憶的なエレジーとして聴くと、その不確かな記憶の連環が胸に刺さってくるのだ。つまり録音されたその時をもって静寂という死を迎える音楽。しかも、その音を奏でた人の記憶を深く刻み込む音楽。ヴァルター・ベニヤミン「複製技術時代の芸術」のなかに記述されるアウラのようなものであるが、実はベニヤミン自身も芸術作品の実存的な意味を添えるアウラの概念について明確に述べないまま死にいたってしまった。その「何か」を追い求めているのがECMの音楽観のように思えるのだ。

それゆえ、死を背景にもつ音楽は、人間のヴィータ(生)も同様に表現することとなる。中世ヨーロッパに流行した言葉に「Memento Mori(死を思い起こせ)」というものがあるが、ペストや天然痘など数多くの疫病に都市が侵された時代、その恐怖を共有する言葉として存在した。ECMのもつ輝きは、起死回生という言葉のとおり、死によって無に帰すべきものが、どうやって生きようとするのか、時間の不可逆なレトリックをあえて解きほぐそうとする働きがあるように思える。それは音楽という時間を刻む芸術にとって、禁句ともいえる表現なのだ。あらゆる身分の人も触れることのできないアジール(聖域)であるのだが、それは人間の誰もが心の奥に眠らせている闇の部分でもある。自分でも触れられない心の奥底に、ECMの音楽はまっすぐ光を投げかけてくるのが分かる。自らも死を感じ取りながら、音を紡ぐ行為をもって、人々の記憶のなかに飛び込むこと。それがECMに録音するアーチストに求められる役目のように思える。

【ECMのVision(幻想)とは明瞭な覚醒である】

ECMが提供する音楽は、時代的な流れでいくとヒーリングやスピリチャル、覚醒(トランス)といったニューエイジ思想に似通った感じがするかもしれない。一方でマンフレート・アイヒャーのもつ雰囲気は、あくまでも現実主義者の冷徹な意志である。それがニューエイジ思想のように夢物語に終わらずに、ECMが根強く現代に生き残っていけた理由でもあるのだ。ただし、私が惹かれた演奏は冒頭に書いたように、ECMしか録らないであろう変態音楽であるので、いわゆるECMサウンドに憧れている人にとっては「アレを抜きにしてECMを語らないでほしい」という声もきこえてきそうだが、ECMらしいと巷で人気の高いピアノ・トリオなど甘茶でクリスタルな音楽は実はどこでも録れるが、ECMがやらねば誰がやる、という気概は変態音楽にあり、といっておこう。 ECMが提供する音楽は、時代的な流れでいくとヒーリングやスピリチャル、覚醒(トランス)といったニューエイジ思想に似通った感じがするかもしれない。一方でマンフレート・アイヒャーのもつ雰囲気は、あくまでも現実主義者の冷徹な意志である。それがニューエイジ思想のように夢物語に終わらずに、ECMが根強く現代に生き残っていけた理由でもあるのだ。ただし、私が惹かれた演奏は冒頭に書いたように、ECMしか録らないであろう変態音楽であるので、いわゆるECMサウンドに憧れている人にとっては「アレを抜きにしてECMを語らないでほしい」という声もきこえてきそうだが、ECMらしいと巷で人気の高いピアノ・トリオなど甘茶でクリスタルな音楽は実はどこでも録れるが、ECMがやらねば誰がやる、という気概は変態音楽にあり、といっておこう。

ECMの志向する音楽が追憶的というのは以前からあったが、それは世紀末という時間に向かって邁進し、結果的に21世紀を切り拓くようになったと思う。一方でその方向性が明るい未来に向かっているかというと、むしろ一層の内省化に突き進んでいるようにみえる。それはアルブレヒト・デューラーの描いた不思議な版画「メランコリアI」のように、全ての事象を推しはかろうと道具を散らかしたまま、沈鬱に物思いに耽る人物のようなものであるが、この悩める天使こそは現代に連なるヒューマニズムの象徴であると、逆手に取ったような感じである。鬱積した気分こそが沈黙を生むエネルギーともいえるのだ。

ECMの内省化の傾向がさらに顕著になったと感じたのは、2020年に世界的に広まった新型コロナ感染症の影響で、人々の交流の輪が寸断されてからである。この脅威に対し、ECMのスタッフは全く留まることのない方向性を見出したようにも思えるのだ。単純に言えば、それ以前の50年間の録音がアイヒャーの美意識(自意識?)過剰ともいえるリリシズムに溢れるものだったのが、2020年以降の録音はそれまでがあたかも助走であったかのように、鉄の意志で固められた確信に至っているようにも思える。昨今のレコード誌やオーディオ誌でのECM特集でみた、ハイブロウな音楽愛好家に勧めるようなものとは、形相が全く違うと肌で感じるようになった。以下のCDで2002年までは手持ちのもの、あとは今回買い足したものである。

この音楽に寄せる暗い情念のようなものを受け容れるオーディオというものが、本当にこの世にあるのだろうかと疑いたくなるのだが、しばらく情況をみながらの判断となるだろう。意外に難しいのは、パッションが表現としてアクティヴに出る場合は判りやすいのだが、ECMのように引き算で表現されると非常に分かりにくい。これを奥行き感とか適当な言葉で濁すと、アイヒャーの言う沈黙の重さもまた、アンビエントという空気のように気まぐれなものとして解釈されかねない。是非それだけは避けて、真摯に深いため息をついて聴いて欲しいものである。

※以下の感想は「CDをモノラルにミックスして聴く」という前提で話しております。私の特殊なリスニング環境については次章をご覧あれ。

|

ケルン・コンサート/キース・ジャレット(1975)

この録音をはじめて聴いたときは、なんて孤独は美しいことかと感嘆していたのだが、今聴き返してみると、むしろ暖かい観衆との幸福な結び付きのほうの印象が強い。というのも、クラシックの大ホールをピアノ即興だけで観客を埋めるというビジネス的な敷居の高さが宣伝される一方で、むしろポップス寄りのキーボード奏者にカミングアウトしたジャズピアニストの姿が見えてしまうからだ。それは同じ時代のプログレや電子音楽家が既にやっていたことなのだが、音量規模と聴いている視聴者層の違いから話題として上らないだけに過ぎない。それはエレキギターを演奏するのでフォーク・フェスに出られなかった黒人ブルース歌手にも似た古い慣習である。一方で、この録音がヨーロピアン・ジャズの方向性を決定付けたのも確かで、リリシズムという女性的な繊細さをもってしても、ジャズはジャズで在り続けるという別の信念も感じられる。そのピアノを弾く以外に何でもない無垢な自分を模索している姿こそが、このパフォーマンスの立ち位置なのだが、傑出した個性だけを崇める周囲のざわめきが災いしていると思う。このざわめきに向かって自己を解放したこと自体が、あざといサクセスストーリーを決定してしまってして、もともとあったはずの「ハーメルンの笛吹き男」や「さまよえるオランダ人」のような放浪者の悲劇を作り出すまでには至ってないように感じるのは、冷戦終了後のヨーロッパの魑魅魍魎とした状況を知っているからだろう。ちなみにステレオで聴くと、部屋全体がピアノに呑み込まれたような独特の音場になるが、モノラルに仕立て直すと、ピアノの前に独り座る孤独な男の姿が浮かび上がる。暖かい拍手に包まれるコンサートではなく、「ピアノと私」だけが存在する世界に入り込むのだ。 |

|

ジョン・アダムス:ハルモニウム/デ・ワールト&サンフランシスコ響(1984)

ポストモダン&ミニマル音楽の旗手だったジョン・アダムスによる合唱付きオーケストラ曲で、委嘱&初演を果たしたメンバーでの録音である。ここまでくるともはやミニマルとは呼べない規模で、むしろ巨大なポストモダン建築を思わせるバブリーな雰囲気も感じさせる。

再生の点で難しいのは、合唱とオケの有機的なバランスを意識するあまり、この手の録音にしてはマルチマイクを立てずにワンポイントで録られているため、広大なサウンドスペースと引き換えに音の粒が潰れやすい点だ。モノラルで改めて聴くと、ECM特有の柔らかい質感のサウンドと共に、サンフランシスコ響のよくブレンドされた有機的なアンサンブルが、この作品のロマンチックな一面を際立たせている。作品をよく聴きこんだうえで、アナログのワンポイントを選んだというべきだ。 |

|

ペルト:アルヴォス ヒリアードアンサンブル、クレーメルほか(1986-87)

漆黒のエンボス加工した厚紙のなかから「ARVOS」の朱文字がうっすら浮かぶ印象的なジャケットで、CDなのに存在感のあるデザインに何かを嗅ぎ取って店頭で購入した覚えがある。つまり現代のデザイナー家具に似た嗜好品としてのコダワリを感じた最初のCDでもあった。

旧ソ連時代のエストニア出身のアルヴォ・ペルトは、ロシアのイコニズムと結びつきあいながら、ティンティナブル様式と称して、鐘の音の余韻を追い続けるような書法で、音が鳴ってるほうが静かになるような絶対的な静寂を生み出している。ルネサンス・ポリフォニーを得意とするヒリアード・アンサンブルの中世的な佇まいと、A.デイヴィス、クレーメルなどの気鋭の現代音楽の推進者を得て、遅ればせながらのデビューCDとなった。 |

|

ペルト:ヨハネ受難曲/ヒリアードアンサンブル(1988)

アルヴォスのヒットをうけて、これまで発表に躊躇していた楽曲をヒリアード・アンサンブルを中核にして書き起こしたのが、このヨハネ受難曲である。もちろん世界初演・初録音である。ウルガタ訳ラテン語福音書をそのまま、アカペラ・アンサンブルと通奏低音に似たオルガン伴奏で語るという簡素な曲だが、その単純な事柄から多様な感情を引き出すことに成功している。ポンティオ・ピラトが「真実とは何なのですか?」と幼子のように問うあたりなど、従来の悪代官のような立ち回りとは打って変わって、迷える現代人の姿そのものである。この悲惨を傍観者として聴いている自分にハッと気付かされる瞬間でもあり、このちっぽけな一言だけが自分の役回りだと悟り、その後の暗黒の流れに滝のように引き込まれていくのだ。

バッハの受難曲のように、様々なモテットやアリアで捕捉するメロドラマのような筋立ては全くない。しかしその編纂方法は1トラック70分素通しのままで、まさにその世界にドップリ浸かるように構成されている。最後の合唱に至るときに一種のカタルシスを感じるのは、やはりこの題材が重たく神妙なものであることを示している。この数年後に起きたボスニア・ヘルツェゴビナ紛争の残虐性を含め、暗黒に向かいひたすら貶められる神の子とは、迫害や殺戮に合った全ての人間に共通する悲惨である。 |

|

ペロタン:オルガヌム集/ヒリアードアンサンブル(1989)

アルヴォ・ペルトの作品でECMデビューを飾ったヒリアード・アンサンブルは、元々得意としていた中世ルネサンス物に舞い戻ることとなった。ペロタンは12世紀のパリで活躍したノートルダム楽派の作曲家で、実は作品以外の生涯の詳しいことはほとんど判っていない。オルガヌムと呼ぶ複雑なイソリズム、対位法を駆使した万華鏡のような作品を残したが、ここでは深い残響を伴う聖堂のなかで、まるで宇宙空間をただようように歌っている。実はポストモダンの作曲家たちにとって、この西欧初のポリフォニー作品は、ミニマル・ミュージックの発案に至ったという歴史の循環を示している。 |

|

雷鳴への連祷/ヴェリヨ・トルミス(1999)

フィンランドとお向いさんのエストニアは、ドイツ系住民の多いことでも知られるが、エストニア語自体はフィン語と同じアジア系の言語である。ただ19世紀には大多数を占めていたルター派信徒も、ソヴィエト共産主義の傘下で無宗教に属している人も人口の半分は居て、フィンランドの合唱曲が穏健な讃美歌が多いのに対し、この連作合唱曲は古来のシャーマニズムに由来する詩を大胆にあしらっている。上記のペルトとの比較で、ユーロ圏で推進していた民族的アイデンティティーの多様性を音楽として受容する過程で、時代の移り変わりを感じるものとなってる。 |

|

永遠と一日/エレニ・カラインドルー(1999)

ECMのジャケットらしからぬ具象的な構図は、これがテオ・アンゲロプロス監督の映画サントラ盤で、その作曲がエレニ・カラインドルーだといえば分かるだろう。写真は映画の一場面であり、味のあるおじさんはブルーノ・ガンツという名優である。ECMはアンゲロプロス監督の映画に惚れ込み、エレニ・カラインドルーの映画音楽全集を企画し、これで4巻目にあたる。映画は総合芸術なので、サントラはどちらかというと映像やシナリオの引き立て役になるが、アンゲロプロス作品のロードムービーのように多角的にトピックスを積み重ねて、登場人物の生き様を掘り下げていく手法では、繰り返し流されるテーマが、その主人公の過ごした時間の経過を告げる重要な鍵となる。こうした一編の映画を観たような構成は、ECMのアルバム全般に通底するものだと理解されよう。 |

|

緑の丘より/トーマス・スタンコ(1999)

無国籍ジャズ。ポーランド、イングランド、アルゼンチン、アメリカ、スウェーデン、ノルウェーと全員が異なる国籍で組まれたセッションだが、その意図の説明は全くない。当時は世紀末ジャズと呼ばれていたようだが、東欧から流れ込んで来た無秩序なジャズの総称のように扱われていた。スタンコはその最前線に居たミュージシャンである。スタンコはこれより前にポーランドの隠れジャズメン&映画音楽家クシシュトフ・コメダ(「ローズマリーの赤ちゃん」など)の音楽をアレンジしたアルバムを制作し、人権問題にナーバスなヨーロッパ音楽界でそれなりに評価も高かったのだが、今回も同じコメダ作曲のリタニーを回想的に織り交ぜながら全く異なるアルバムを吹き込んだ。

冒頭のアンセムからして息が合ってないところをみると、どうも「違うアイディアもあるんだけど…どう?」「じゃあ…録音してみよっか」という感じのノリでやったようにも思える。題名の「Green

Hill」をもじったジャケ絵も「あれ?燃えてるじゃん!」という感で、誰もその炎を消すような気配はみられない。くすぶった煙であるよりも、小さくても燃え続ける炎でありたい、というメッセージのような気もするが、元は雑草のようにたくましく丘陵を覆う名もない草花のような音楽という意味なのかも。日本語で言えば「一寸の虫にも五分の魂」という言葉が思い浮かぶが、実は解体された国境の先にあるコミューンの存在を、ひとりの外国人として放浪し生き続ける姿そのものを、ロードムービー風にスケッチしたのかもしれない。約20年後に吹き込まれた同じポーランド人ジャズメンのマチェイ・オバラ/Frozen

Silenceを聴くと、混沌とした1990年代と状況はあまり好転しているとも思えず、かえって悪くなっている感じもする。それゆえに、この情念のようなものが燃え上がるのだと感じた。 |

|

黒猫の歩み/アヌアル・ブラヒム(2002)

黒猫が目の前を歩くと不吉の兆候なんて誰が言ったのだろう? この音楽もチラッとこちらを見て過ぎ去る猫のように、どこまでも静かでブラックな雰囲気を醸し出している。しかし、どうしてこのCDを買ったのか全く憶えてない。多分ジャケ買いして後悔したので記憶からわざと抹消してしまったのかもしれない。内容はチェニジアのウード奏者と、フランス人のピアノ+ミュゼットという風変わりなコラボレーションである。4分音を含むウード特有の音調を頼りに、静謐な音楽がただひたすら流れていく。ECMの迷プロデューサー マンフレート・アイヒャー好みの音楽の最前線にあり、商業主義が全く付け入る隙の無い世界が収められる瞬間に感じる、この人のニヤリとしたユーモアはいつもながらブラックだ。ジャズがモードによる対話を楽しむ音楽だとすると、この演奏は崩壊ギリギリのモードが内省的に展開される彼岸の音楽だといえる。その生命が途絶える瞬間を録ろうと必死にマイクを構えているようなのがブラックと思える最大の要因である。やがてピアノの和音のうねりにまで耳を寄せると、深海に漂う夜光虫のような生命の営みに気付かされる。 |

|

Elixir/マリリン・マズール&ヤン・ガルバレク(2008)

パーカッショニストのマリリン・マズールが阿修羅のように世界各地の打楽器を打ちまくるというアルバム。何かと異種格闘技に挑むガルバレクも、今回ばかりは絡む要素が少なく、ともかく打楽器のワールドワイドかつジャンルの垣根のない世界に呑み込まれていく。Elixirとは、錬金薬

(卑金属を黄金に変えると信じられた霊液)で、ここでは打楽器の素材(金属片、木材、革など)そのものの音色を千変万化させるマズールのテクニックを指していると思われる。今時なら電子音楽打ち込みで終わりそうなところを、生身の人間が体現するときに放つセクシャルな感覚は、スポーツでの熱狂に似た興奮となって蘇る。

ところで中二病の私が聴くと、最初のドラがジャ~ンと鳴ると共に冥界の入り口となり、ガルバレクが番犬ケルベロスのようにのらりくらりと案内をはじめる。その後は、絶対0度の氷穴、おどけた猿たちの踊り、筋肉隆々のベルセルクの舞い、炎を吐くドラゴンなど、様々な神話の世界の生き物が間近に迫るパラレルワールドが展開する。終わりはやはりドラがジャ~ンとなって冥界の入り口に戻ってくる。 |

|

Holon/ニック・ベルチュ”浪人”(2008)

ホロンとは哲学者アーサー・ケストラーの著書「機械の中の幽霊(1967)」に出てくる概念で、それ自体は部分でありながら全体としての性質も保ち、全体と個という上下のヒエラルキーと調和しながら機能する単位を意味するらしい。遺作となった「ホロン革命(1983)」にいたるまでの過程で、「ホロン」の思想はニューサイエンス・ムーブメントにも影響を与えたというが、このCDを聴いて1970年代のカンフー映画で一世を風靡したブルース・リーのような鋼鉄のように鍛え上げられた肉体を想起するのは私だけだろうか? 私自身は、ケストラーがネガティブに語った、ホロンの貧弱で不十分な接続の結果として、ヨーロッパで度々繰り返される非人道的な紛争など、人間の自己破壊衝動が社会全体の現実となる、という可能性の説明のほうが気になるが、「ホロン」の本来の意味はECMが目論むジャズの越境的なスタンスの本質でもあると思う。

ここでのベルチュ率いる浪人たちは、むしろ細胞のひとつひとつからリズムが湧き上がり身体全体を支配し、やがてライブ会場を覆い尽くすような、幸福な結び付きのほうを体現したかったらしい。この前作にギリシャ哲学のストア派(内容はスパルタ?)を題材にしたベルチュだが、ここでも鉄人たちの集いと呼べる鉄壁のアンサンブルでストイックにリズムを刻み続ける。

「浪人」の活動初期には商業的なコピーで禅ファンクなんて命名していたが、そもそも全ての楽曲名をモジュール(Modul)とその番号で呼んでいることからして、全ての概念的なものは偽装とみて良いだろう。ミニマル・ミュージックの影響をうけた構成主義的ジャズなんて説明もされるが、人間が生み出す機械的な美は、イタリア未来派からはじまり、1970~80年代のクラフトワークやYMOなどのテクノバンドにもみられたが、その血統を正統に引き継ぐバンドとみたほうが正しいだろう。彼らがライブバンドだと自称するには、その大きな自信とポリシーがあるのだ。この迫力を再現するにはECMの音場感なんて生ぬるいことを言っていてはダメだ。 |

|

Ad lucem(光のなかへ)/アンデルス・ヨルミン(2012)

ボボ・ステンソン・トリオのベーシストとして知られるヨルミンだが、リーダー作となると変わった実験音楽的な形相を露わにする。マルチン・ボシレフスキがトマシュ・スタンコの配下から這い出て「美メロ」派に転身したのとは、全く逆の反作用である。かといってこのアルバムでアイヒャーのお達しがあったのかというと、2010年のスウェーデン・ジャズ音楽祭のために組まれたユニットをそのまま解体せず温存したというもの。

このアルバムでは、ヨルミン作詞のラテン語で書いた歌詞を、ブルガリア民謡風にアレンジした女声デュエット、クラリネット&サックス、ドラムといったとても変わった構成。

まず、なぜラテン語かというと、ヨルミンはインタビューで、「この古代言語のもつ、精神的な考えと真の信念を人類が分かち合うために、時代を超越した音節と単語の永遠性と神秘の感覚が、真の即興演奏家の瞬間的な存在感と創造性と結びついた独特の構成をもたらした」という感想を述べている。中二病の私としては呪術的といえば腹落ちするのだが、題名のAd lucemは、セネカの「人生の短さについて」の一節「暗闇から光へと掘り出された最も美しいもの」というふうに、単に魔法の術式を唱えられるという程度のものでは済まなさそうだ。

もうひとつは、なぜブルガリア民謡かというと、おそらく民族音楽の先進的な教育期間として知られるシベリウス・アカデミーで教鞭を取っている関わり合いもあって、生徒たち(といっても超一流の民族楽器演奏者が音楽大学で学び直すというもの)に負けないようなものを自分も作ってみようという創作意欲だろう。これが気に入ったらシベリウス・アカデミーの卒業制作作品との聞き比べをお勧めする。 |

|

Travel Guide/ラルフ・タウナー、ウォルフガング・ムースピール、スラヴァ・グリゴリアン(2013)

う~ん、これは何て贅沢な取り合わせなのだろう。アコースティック・ギター3人によるトリオなのだが、その一人だけでもリーダー作を造れる実力派なのに、それが3人がっぷり組んで得も知れぬハーモニーを奏でてる。まるでマグロにヒレステーキにキャビアという感じで、とれもあり得ない取り合わせなのだが、観光旅行に行ったときについついやってしまう、高額なコース料理の大盤振る舞いに似ていて、思い出に残る一品でもある。でもこのアコギだけ担いで旅に出たような気軽な雰囲気は、そよ風のように爽やかに部屋のなかを駆け抜ける。 |

|

Bayou/トーマス・ストローネン、田中鮎美、マルテ・レーア(2021)

Bayouはアメリカ ルイジアナ州の湿地に流れる細くゆっくりした小川で、多様な文脈をもつ音が混ぜ合わされ有機的に流れる様を画いているらしい。いちよドラマーであるトーマス・ストローネンのリーダー作ではあるが、全編に漂う田中鮎美の静謐なピアニズムが支配するアルバムである。ジャズというよりはクラシック現代曲のウェーベルン、武満、フェルドマンのような構成のしっかりした楽曲で、全ての音楽がゆっくりしたラルゴでメロディーはない。そこにクラリネット&ボーカルのマルテ・レーアが北欧民謡にのせて静かに忍び寄る。全くの暗闇の音であり、彼らはそれを開放感と呼んでいるが、不思議と冬の夜空を眺めているような安心感がある。 |

|

Theory of Becoming/エフゲニー・ガルペリン(2022)

「なるべくしてなる理屈」というややアイロニーに満ちた題名は、フランス風にいえば「セラヴィ」の一言で済むようなことでも、狐が人間に化けようとしているジャケ絵と重なり、人を食ったようなところがある。エフゲニー・ガルペリンは1974年ロシア生まれでパリで活躍する映画音楽家であるが、ECMには珍しい電子音楽に属する作品である。どうも自分の心象風景を画いたものらしいが、最後のLoplopはシュルレアリスト

マックス・エルンストのコラージュ小説の架空の主人公を指しており、エルンスト自身の挿絵も「それらしきもの」として鳥、少女、花などを画いているが、その意味もその所在の無さを拠り所として締めくくっている。 |

|

Short Diary/セバスチャン・ロックフォード(2023)

2019年に没した詩人であった父親への思い出をこめて、年少期を過ごしたスコットランドの実家にあった祖父のピアノに向かって、ドラムセットを置いてセッションに挑んだというもの。相方を務めたキット・ダウンズのピアノは、ある音量を超えると破綻するため、ドラムの音量を抑えながら録音したというが、そこでの語り口の朴訥とした雰囲気は、その家を取り囲んでいた暖かいものに満たされている。彼が慰めと呼んだものは、劇的で流暢なメロディーとしては出てこないが、それゆえに家族のもつ絆を強く感じるものとなった。 |

|

El ultimo aliento(最後の息)/ジョフィア・ボロス(2023)

ハンガリー出身のギタリスト ジョフィア・ボロスのソロアルバムだが、フランス人作曲家 マティアス・デュプレッシーの作品を中心としたクラシック作品に近いアルバムである。デュプレッシー自身は1972年生まれの現役ミュージシャンなので、当然ながらオリジナル・アルバムもあるのだが、ここではあえてギターソロ作品に光を当てている。ヒナステラなど南米のギター作品もいくつか取り上げているが、デュプレッシーの印象派的な作風が、より際立つような構成となっている。一見して内省的であるが、スペインのマンションに多い内庭のように開かれたコミュニティーを感じる。しかし実際にはボロス自身の記憶の中にある庭なのだ。過去をみつめ、未来を願うことは、記憶の連鎖として引き継がれるものだと思い知った。 |

|

Glimmer/ニルス・オクランド(2023)

ノルウェーのフィドル奏者ニルス・オクランドに、シグビョルン・アープランドがハルモニウム(足踏みオルガン)で伴奏を付けたアルバム。ノルウェーの民俗音楽をベースにしているが、ノルウェーの風景画家ラース・ヘルテヴィグの伝記映画のために書かれた曲など、今という時代のために生き続けるフォークロアを体現するアルバムとなっている。

民族楽器と19世紀のリード楽器を組み合わせた響きは、倍音の変化が非常に複雑で、アープランドのアレンジもその特性をよく吟味したものとなっている。ここら辺の実験的なオーダーはECMならではのものだが、それゆえに伝統音楽の強い血筋のようなものが溢れ出てくるのは、このセッションが粘り強く時間を掛けたものであることを想起させる。 |

|

Frozen Silence/マチェイ・オバラ・クインテット(2023)

ポーランドのサックス奏者マチェイ・オバラのリーダー作だが、マチェイ自身は新型コロナのパンデミックでポーランドでの活動が完全に停止し、さらに海外ツアーの道も閉ざされたとき、ワルシャワを離れて一人森のなかを放浪しながら楽曲の素案を練っていたという。ようやく2022年夏にノルウェーのオスロで吹き込むことができたのだが、その溜まっていた情念を吐き出すかのように、無調のように半音階で彷徨う音楽は、行く当てのない道を2回の冬を越しながら過ごすことの恐怖と背中合わせだったことが判る。ジャズというよりは、ロードムービーの即興のエピソードを観ているような、別の意味での臨場感が漂うアルバムになっている。 |

【わが漆黒のモノラル・リスニング】

ECMを真面目に聴くと、とんでもないことに

これ以降は、私のオーディオ環境の紹介である。実は私は「全てのCDをモノラル・ミックスしてスピーカー1本で聴く」というスタイルを、ここ10年以上続けている。通常はモノラル・システムというと、モノラル録音、特に1950年代のHi-Fi創成期の頃のLPレコードをより良く鑑賞するための道具と考えられている。つまり、モノラル・システムを持つ人は、かなりマニアックなレコード・コレクターのように思われているフシがある。ノーマルな考えでは、ステレオ録音はステレオ装置で聴くのが正統であり、モノラルで聴くというのは言葉通りの片手落ちと思われている。ましてや、アンビエントが魅惑的なECMともなれば、これはステレオで聴くのが大前提と考えるだろう。ECMが設立された1969年というのも、それ以降の録音品質が空間表現に長けたサウンドステージを基礎にしたものが多くなったことも、新しい時代のジャズの在り方をリードしてきた一面がある。そこをわざわざモノラルに戻して聴こうというのだ。その意味でアングラな雰囲気を漂わせる「漆黒」という形容詞をつけてみたのであるが、ECMの提供する音楽のなかでも、かなり怪しい雰囲気の演奏に惹かれるのもその所為かもしれぬ。

さて、私目は従来からモノラル&ローファイ難民弁務官と自称してきたのであるが、逆にモノラル・ハイファイ装置のビンテージ市場を牛耳る(ようするに価格を吊り上げまくっている)ジャズ・ファンの方々に対するやっかみというか、ジェラシーに近い感情(ようするにポップスをやロックをバカにしたような態度への怒れる世代のアレ)に憑りつかれていて、モダンジャズを褒めそやす人は敵だ、くらいに思っていた。実際に、Jensenを中心とする我がシステムは、キレキレにリズムを刻むので、1950年代のジャズ録音には深みがない薄っぺらな音で鳴る。逆にブルース、ロカビリー、ポップスの類は驚くほど活き活きと鳴る。

ではECMの録音はどうかというと、モダンジャズに抱いていたジェラシーを全く感じさせない立派な音で鳴るのである。むしろ、20年程前に聴いていた頃の印象より、少し肉厚でほどよく脂ののったジューシーなサウンドである。それに何よりも当時は気付かなかった、ECMのもたらす世紀末ジャズと新世紀ジャズの得体の知れない闇の世界にどっぷり浸かるようになった。訳の分からない音楽という意味では、フリージャズや現代作曲家と同等なのだが、それ以上にミュージシャンの置かれている社会的抑圧への不安がヒシヒシと伝わってくるのだ。それと共に、かつてはジャズの世界でスタンダードだった価値観が、ECMの提供する音楽のなかで文字通りに音をたてて崩壊していくさまが手に取るように判るのだ。

ECMの提供する音楽をモノラル・ミックスして聴くという行為は、カラー写真をモノクロにしてみるのと似て、音楽の構造やアルバム全体の仕組みが明らかになる。ECMの録音は、楽器の質感がしっかり分かるほど写実的な優秀録音である。にも関わらず、ミステリー小説のように奇怪さが浮き彫りになる様相は、その組み立てのオカシなシュルレアリストのコラージュ作品にも似ている。つまりはモダンジャズが嫌いな私が、敵の敵は味方という論理のもと、ECMのジャズをたしなむようになったのだ。ECM=アンビエントなんて言う人には、モノラルで聴くと印象が全く異なるぞ!と強調しておきたい。

ECMの録音が全て予定調和的な円満な事柄に収まるのかというと、かなりコアな聴き手を唸らせるフリージャズやエスニック音楽をジャムったものは、優秀録音だから聴くというより、その価値観や存在意義について、オーディオマニアが苦手とする歴史や地理のお勉強から始めなければならないので、少し手に負えない感じかもしれない。そのうえでECMの提供する音楽をどう聴くかの議論がはじめて成り立つのだが、ジャズという音楽ジャンルの専門知識が無くとも、今生きている自分の境遇や世界との結び付きなどを、他の現代アートや小説、映画と一緒に味わうのも、また一興なのである。ECMの日本でのプロモーターとして最初に奔走した人も、初期の宣伝は現代詩の評論を書く「ユリイカ」で4ページの紙面を1年間買い取り、白石かずこ(詩人、翻訳家)、村上龍(小説家)、村上春樹(小説家)、桃井かおり(女優)など時代をときめく業界人のエッセイを連載したという感じだった。

私はその戦略は正解だと思うのだが、常人を相手にしたステレオ誌は当然のことながらECMのアングラな部分の話題は慎重に避けている(中二病は変人扱いとキモイの言葉に敏感だから?)。しかしECMの本質はそっちの世界にあるのも確かで、ジャズの手法を音を通じた異世界の住人間の対話(ダイアログ)として、あらゆる音楽ジャンルの解体を宣言し続けていることを考えると、その破壊エネルギーの凄まじさと、その後のカタルシスを同時に感じることができるかどうか、意外に心配なところもあるのだ。未知との遭遇をテーマにしていながら、肝心のUFOとの第三種接近遭遇の場面を省略したような、どこか腰砕けなECM体験が多いこともこのことを物語っている。

|

映画「カフェ・ブダペスト」(1996)

フェテケ・イボヤ(監督)・ユ-リ・フォミチェフ、イーゴリ・チェルニヴィケ、他

1990年代の共産圏崩壊後のヨーロッパ・ジャズシーンの原風景をロードムービー風に画いたのがこれ。原題の「Bolse Vita」はボリシェヴィキ(共産主義者)の生き様という意味だろうが、私にとってヨーロピアン・ジャズの哀愁の入り口となった映像作品である。けして美しくない現実をそのまま生きようとするリアルな表情が全編を支配している。この映画に出てくるロシア人サックス吹きのやるせない感じがたまらない。テクニシャンではないが朴訥(ぼくとつ)とした男の哀愁がただよう。アルトサックスが虚無僧の吹く尺八のように無常を訴える。そう、時代が羅生門や平家物語に出てくる平安末期の混乱と似ているのだ。ソヴィエトという荘園制が崩壊した跡の風のすさびは、仄かな色気をともなって肌に伝わってくる。映画が辛辣なだけに、にわかサックス吹きとぎこちない西欧被れがオーバーラップして独特のテイストが感じられる。その先に新天地となるオスロのレインボウ・スタジオがあったのだが、彼らが掴み取った幸せはむしろ自虐的な問いとなって、混沌のフリージャズとして表現されているような気がする。 |

一方で、オーディオ技術が、アナログからデジタルへ、16bit/44.1kHzからハイレゾへと、進化し続けると言われ続けるなかで、それと反比例するように趣味のオーディオがどんどん衰退していくのは、どうしてだろうか? それは高音質と引き換えに、音楽で大事なものを失っているからではないか? そういう逆の仮説というか疑惑を抱くようになった。そのことを示す理由についてECMのセッションで説明すると、リリースするたびに斬新なサウンド体験を提供し続ける一方で、あくまでもマルチトラックやオーバーダブを使わない、デジタルだからとDTM打ち込みを含まず、全て生身の人間の手による生演奏の一発録りにこだわる姿勢を貫いている。それがジャズだからというより、むしろジャンルの垣根を打ち壊すために行われているのだ。つまりECMの音楽の斬新さは、テクノロジー偏重によるパラダイムシフトを指し示すことは、まず無いと言っていい。むしろオーディオの進化を標榜するときには、さらなる高規格化がもたらす音の違いを何とか表現しようと、聴くべきポイントをデフォルメし、全体のフォルムを崩してしまうことのほうが多いのだ。そして古い規格で録られた録音と音楽のネガティブキャンペーンを開始するのだ。これはデジタル対応を謳った1980年代のハイエンド・オーディオの失態をみれば明らかである。

実はそういう私も以前は、富士通テン TD512、PIEGA TC50など最新オーディオをメインスピーカーとして使用していた時期があり(これでも音響的なバランスはかなりニュートラルな感じ)、ECMの提供する音楽に興味を抱いたこともあったが、どうしても分からない+近寄りがたい人たちの演奏があって、ここ20年余りはECMの録音を聴くのは避けていた。しかし、そのECMから離れていた20年余りの間に、私はモノラル・スピーカーのみで全ての音楽を聴くという荒行に挑み、オーディオのなんたるかについての禅問答を繰り返した結果、ようやくECMの語る沈黙の意味を悟るにいたった。

では、オーディオ技術にとって本質的なものとは何か? それが私にとってはモノラルでの試聴に帰ることになったのだが、それがECMの提供する音楽とどう関りを持つかについて、色々な切り口で述べていきたいと思う。キーワードは、波形タイミングの正確さ、自然なホールトーンの再現、パーソナル・スペースでの観賞、ボーカル域のフルボディな質感、Hi-Fi初期のPA技術の導入、などである。

究極のシンプルとしてのモノラル

|

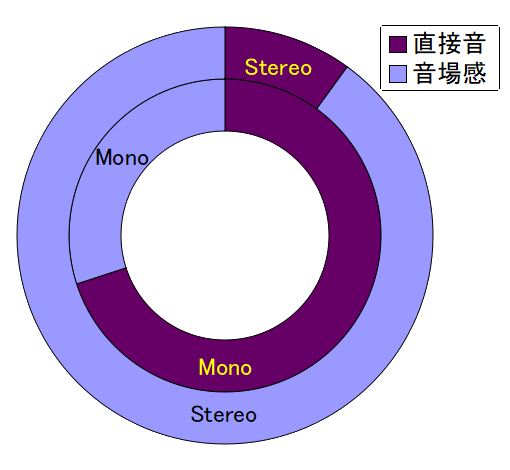

ECMの録音の特徴として、豊かな残響音と、そこに散りばめられた星座のような音の連なりということができよう。それゆえにステレオによる空間表現が大切と言われてきた。Bose博士の提唱した直接音:間接音=1.1:8.9という黄金比は、おそらく地元のボストン・シンフォニーホールの音響を指していると思われるが、同様にECMの録音でも部屋を覆うような音場感が特徴であるという意見を聞く。それがヨーロピアン・ジャズの特徴であるとさえ言われてきたのだ。

一方で、ECMが21世紀のアーバンライフにふさわしい環境音楽足り得るかと考えたが、結論としてはノーである。つまり残響の豊かさではなく、消えゆく余韻の正確な表現を必要としているのだ。このため、単に残響音をきれいに聴かせるだけのオーディオ装置で聴くECMの音楽は、実につまらない退屈な世界に映る。功成り名遂げて安楽な死を待つ老人のケアハウスのための音楽などではない。自分の今生きる時間をもっと大切にするための音楽と静寂の在り方を、ECMは提供し続けているといえよう。

ECMの提供する音楽は、音の実存のほうに深く立ち入ったオーディオでなければ、その本来の意味を見失うものともいえよう。星空を闇と光にしっかり見分ける境界のコントラストがないと、繊細な音の沈み込みが分かりにくい。その意味でECMをヨーロピアン・サウンドの典型と見なす意見には、雰囲気に流されやすい落とし穴があると言わざるを得ない。それゆえに、ECMのサウンドを従来の音場感というステレオタイプの表現では不十分なのだ。

そこで私は、部屋のアコースティックと乖離した複雑な音場感の再現から一端離れることで、ECMの音楽の本来の構図を再構成して聴くこととした。つまりモノラルにミックスして、できるだけ音場感(アンビエント)を削いだ実音だけを聴こうと思ったのだ。

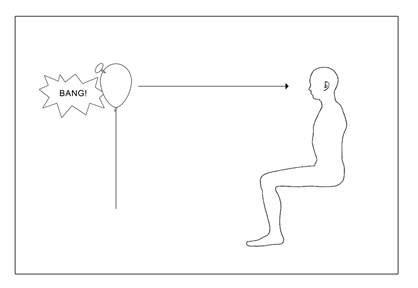

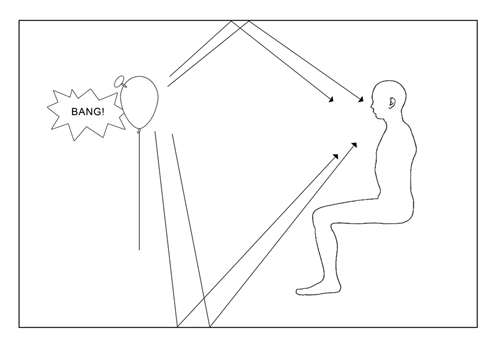

モノラルだと音場感が出ないという意見はよく聞く。しかし全く無いのかというと、そうでもない。以下の図は、点音源の現実的な伝達のイメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。実はモノラル試聴では、録音のなかに含まれている反響音の違いが、部屋のアコースティックと異なる成分を含んでいる、という認識で音場感を感じ取っている。また波形の出元がシンプルなので、音の遠近感がはっきり分かる。ステレオのような特定のサウンドステージに納めることなく、音の反響するルートで遠近感を察知しているのだ。

左;無響音室でのモノラル音源 右:部屋の響きを伴うモノラル音源 |

一方で、モノラル試聴で整理整頓した結果、ECMのセッションには遠近感の演出は無く、どの楽器も同じ距離で平等に収録されていることが判る。これはドイツの放送録音に多い、記録映画もしくは標本採取のような手法である。ここまでだとステレオ空間を失ったつまらない音に聞こえるだろうが、逆に同じ空間で沈黙の間を同じタイミングで感じ取っているミュージシャンたちの息遣いも、深いブレスと共に聴き取りやすくなった。ECMサウンドと言われる仮想のサウンドステージを消し去った後に残るのは、生身のミュージシャンが感じ取った沈鬱なメランコリーである。それは深い悲しみに似たものでありながら、生身の人間が耐えられない悲惨ではない。生きることを諦めない慰めに満ちた確信でもある。ECMの志向する沈黙の音の根幹となる、音の隙間をタイトに引き締める方法として、モノラルでの試聴は有効だと感じた。

ここにきて私は、ステレオ録音はステレオスピーカーで聴くのが正確だ、という一般論は排除して、ステレオ音声でもモノラルにミックスして聴く方が、マイクの音をより忠実に再現している、という結論に達した。モノラルとは、ステレオミックスで演出した人工的な音場感を排除して、マイクで拾った生音により忠実に再生する方法として再認識した。実はモノラル試聴は自分の部屋の音響に制限を受ける一方で、安定したマットな素材のキャンバスに思い描く豊かなイマジネーションを提供してくれるのだ。

沈黙の音までニュートラルに再生するには

私の現状のシステムを紹介すると以下のようなもので、CDで音楽をアーカイヴし、全ての録音をモノラルで試聴している。入り口はデジタル、出口はミッドセンチュリー期のアコースティックなスピーカーと、ある意味すごく特殊なオーディオ環境ではあるが、隠遁の美徳を醸し出しているECMの音楽には、実はかなりシックリきている。

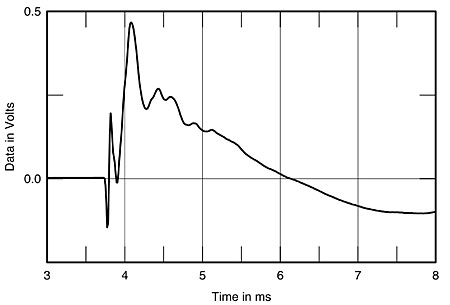

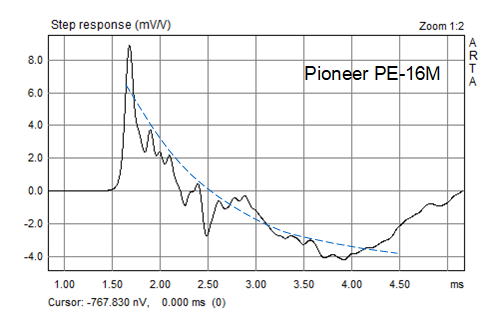

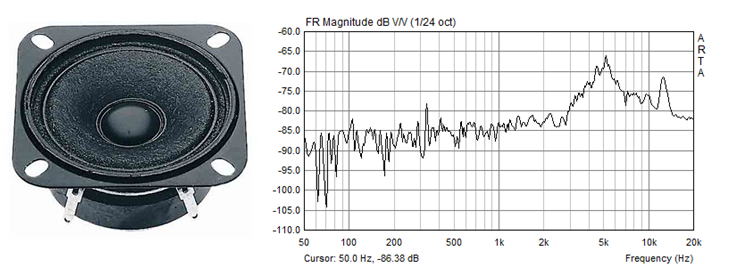

A)タイムコヒレンス特性

沈黙の音を表現するのに有効なのは、シャープで正確な時間領域の表現である。タイムコヒレンス特性とも呼んでいるが、私のモノラル・システムはこの特性が極めて素直にできている。インパルス、ステップと過度な応答において、200~8,000Hzまでピシッと1波形で揃っているのだ。ECMの録音で余韻の奥底まで見通せる能力は、このタイムコヒレンス特性の素直さにある。1940年代まで遡る古い設計のスピーカーを使用しているが、今どきのDSPや複雑なネットワーク回路で補正などせずに、素のままでアキュレートな性能を実現している。このスッと音が出てスッと引く反応の軽さは、30cmクラスのスピーカーを後面解放箱に入れていることとも関連しているが、それができるダンピングの固いフィックスドエッジ・スピーカーを選択していることも結果を導いている。

自宅のJensen C12R+Visaton TW6NGの美麗なタイムコヒレント特性

(上:インパルス、下:ステップ、どちらも手足がピンと伸びた10.0)

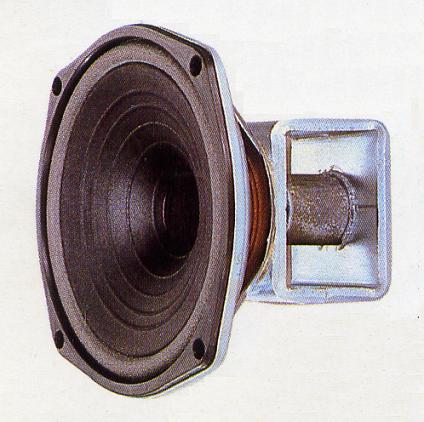

このタイムコヒレント特性というのはデジタル時代にはじめて導入された測定項目だが、新しいだけに議論の余地も多いもので、この計測方法を提唱した人たちも「正確なステレオ音像」の再現のために必要だと言い続けているが、現在のほとんどのHi-Fiスピーカーのメーカーは、1970年代に発展したマルチトラック録音に適した周波数分割型の現状維持の方針をとっている。音の原器となるモニタースピーカーといえども、ツイーターのパルス音を優先する設計を継承しているのだ。

|

モニタースピーカーのステップ応答の例

(最初の立ち上がりがツイーター(+ミッドレンジ)で残りがウーハー) |

ちなみにネットワーク回路による位相の乱れがないという理由で、安いフルレンジのほうが定位感に関して幾分ましというのは、昔からよく言われてきたことであるが、実際には広帯域化を狙ったシングルコーンは分割振動が目立ち、それがトーンキャラクターとして載ってくる。私の使用しているエクステンデッドレンジ・スピーカーは、その点がひときわ素直にできている。私のシステムのスピーカーは、周波数特性に囚われたマルチウェイとシングルコーンの諸問題を解決しているのだ。

NHK BTS規格のロクハンの周波数特性とステップ応答(微妙にドンシャリ、ステップ応答は全体で調和)

一方ではECMのように過剰なマルチトラック編集をせず、マイク本数の少ないシンプルな録音では、タイムコヒレント特性のズタズタに乱れたマルチウェイスピーカーは、高域のパルス波に耳が行って、一緒の空間で共有している沈黙の間が別の緊張感にとって代わる。案外、最新オーディオでECMの音楽を聴いている人は、背後に漂う独特の気配を凄いと感じているのではないだろうか? 確かに超高域のパルスノイズ、重低音のグランドノイズは、そうした気配に関する情報を持っている。これらはヘッドホンだと手軽に聴きとれるので、そちらのほうでECMの音質について評価している人も多いことだろう。では逆に気配だけの音楽は、それが言語的なニュアンスに還元されないまま、一種のモノトーンに陥っていないだろうか? これはECMのジャケ絵にも言えるのだが、ミュージシャンの実存性というものに肉薄しない音楽は、どんなに変わったことをやっていたつぃても、それが何であったのか記憶も曖昧なまま過ぎ去っていくのである。記憶に残らない音楽は、人生にとって意味のないことと同じである。

ECMの提供する音楽で、沈黙と静寂の間にあるものについて考える時、とある場所の様々な音場感の再現に心傾けるのではなく、自分の今いる現実として受け止めることが大切なように思う。つまり自分の暮らしている場所、過去を取り戻せない人生の結果である今の生活そのものに、ECMの音をぶつけて存在させることが必要なのだ。それゆえに、オーディオ機器の再生周波数においてフルボディで時間領域の一貫性を保ち続けることは、沈黙と静寂の間にあるリズムを的確に再現してくれる方法である。それが、音楽を奏でる人の鼓動、呼吸という演奏行為そのものに肉薄し、生きていることを実感させてくれる方法でもあるのだ。その鼓動とは別のシチュエーションやロケーションという仮想空間の前提条件は、音楽を聴くうえでは二次的な問題だといえよう。

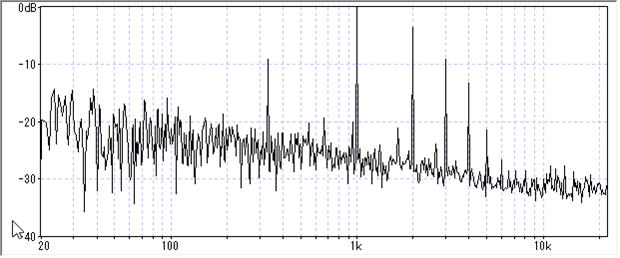

B)コンサートホールの響き

一方で、タイムコヒレンス特性を高めた結果、周波数特性のほうはカマボコ型のナロウレンジである。電蓄時代のローファイと言ってもいいだろう。しかし、そこから聞こえる音は、まごうことなきHi-Fiである。何が忠実かというと、近代的なコンサートホールの響きと全く同じという結論を得ている。それと共に、最新のデジタル録音も古い録音も同じように自然なアコースティックで聴けるようになった。両者の間にある音質の違いは、1950年代から大きく変化しておらず、むしろ発展したのはコンピューターによる解析技術のほうであると私は思っている。人間の耳も音楽ジャンルも、それほど変化していないのだ。

それと共にコンサートホールでは200Hz以下のバランスが100~200ms遅れた反響音として滞留しており、これは現在のウーハーの設計の主流となっていることも判る。ECMの録音がスピーカー固有のサウンドステージに押し込められて、漠然とした音場感に印象が左右されやすい原因は、従来からの静的なホールトーンの周波数特性を重視したため、ウーハーの受け持つ帯域のタイミングが全部遅れるというアンビバレントな状況によるのだ。その分、ツイーターでのパルス音を研ぎ澄ませることで、楽音の定位感を浮き上がらせているが、それは肉体のない亡霊のようなもので、ECMの音楽が本来もっている肉の呻きのようなフィジカルな感覚が減退しているのである。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

実際のホールトーンと我が家のスピーカーの比較

点線は1930年代のトーキーの音響規格

以上のように、ただモノラルで聴くというだけでなく、シャープで正確な時間領域の再現と、自然なホールトーンに仕上げることで、ECMのナチュラルな録音を適切なコントラストをもって再現できる下地となった。これはヨーロピアン・サウンド一般に言われる広帯域でフラットというものとは全く違うものだが、ECMからリリースされる新譜が毎度のことながら新たな音楽体験を提供するなかで、実際の現場に居ないためよく分からない音場感で定位感について憶測を立てるよりも、本来的に自然なトーンを予め整えておいたほうが得策ということとなる。直接音:残響音=1:9というボーズ博士の音場感の分析から一転して、モノラルにミックスして直接音:残響音=7:3と、アンビエントを1/3ぐらいに削ぎ落した結果、そのサウンドを生み出す演奏者の一挙手一投足にピントが合ってきたといってもいい。それはモノクロ写真が構図やフォルムをより抽象化して浮きだたせるのと同じで、印画の際に描写の解像度とコントラストが適切でないと、モノクロ写真は生きてこない。私にとって解像度とは波形のタイミングであり、コントラストとはコンサートホールでの音響特性である。ECMが斬新な音楽ジャンルを切り拓いていく一方で、音の大小を推し量るパースペクティブをアンビエントとして提示することで、それがリアルな演奏であることを実感させることに成功しているのだと、私は理解した。これをモノラルで試聴することで私は、ECMが提供する音楽について、その斬新なサウンドの印象(Impression)ではなく、演奏を通じたミュージシャンの実存(Existence)について、より多くのことを語ることができるのだ。

スピーカーは一人称のヒューマノイド(対話者)であるべきで

次に、ECMがもっている人間の心の奥底に問い掛ける感覚は、音響規模を適切に保たないと、どこか不自然な感覚に陥る。私は30cmクラスのスピーカーをディスクサイドに置いて音楽鑑賞しているが、実はこれこそが人間と親密に会話している距離と音量となる。そして一般家屋において物の大きさの心地よさは、ル・コルビュジエのモデュロールに見る通り、胴体が椅子の上に座る程度の大きさにデザインすることで、くつろいだ空間のなかで語らう姿勢に落ち着く。

大口径のスピーカーだと置き場に困ると思うだろうが、実は人間と同じ大きさだと椅子ひとつ分のスペースに収まる。これはブックシェルフで3π空間を空けてステレオ配置するよりも狭いスペースなのだ。

実は録音の歴史が始まった頃から、マイクと楽音の距離はほとんど1mぐらいに収まっており、音場感とか定位感というのは録音した後から取って付けたようなものである。つまり録音での音響的なスペースファクターの原位置はマイクと楽音との距離であり、そこに含まれた空気感で演奏のパフォーマンスのダイナミックレンジも決まるのである。モノラル試聴はステレオ感で分散されたマイク同士の距離を一度リセットして均等に聴く行為でもある。このように私にとってモノラル試聴とは、音楽家のパーソナリティと密接することであり、あたかも一流のミュージシャンが我が家に訪問しているかのような、近接感のある関係を音楽で築くことである。

ル・コルビュジエのモデュロールと

自作スピーカーの寸法関係 |

モノラルなら大口径でもディスクサイドでOK |

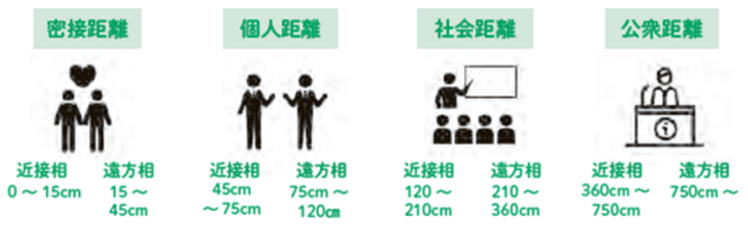

コロナ禍でソーシャル・ディスタンスという言葉が流行ったが、以下の図のように複数人が会議するのに適切な距離ということになる。実はステレオで必要とするスペースはこの社会距離に相当するものを、疑似的に公衆(パブリック)距離に置き換えることをしてきた。それはニアフィールド・リスニングでも大きく変わらず、社会距離を公衆距離に広げることがステレオの音場感ということになる。一方で、実際の録音は密接(インティメイト)距離からパーソナル・ディスタンスつまり個人距離でマイクを設置しており、そうしないと録音の鮮度は著しく低下する。こうなると、マイクは密接~パーソナルな距離、ステレオ・スピーカーはソーシャルな配置、その目指す音場感はパブリックなスペースと、段々と広い空間へと誘っていることが判る。ECMサウンドに特有なアンビエントは、そういうものなのだろうか?

この仮想ステレオ空間で鳴りひびくECMのアンビエントは、インティメイトな声が孤独な空間で鳴りひびく、という演出なのだと言えよう。音場感があることで、むしろ周囲に誰も居ない寂しさに気付くのだ。では聴いて欲しいのは空虚な空間なのかというと、そうではない。むしろ他でもない、演奏者のパーソナリティーを聴いてもらいたいのだ。このことを裏返すと、従来のステレオ技術が、パーソナル・ディスタンスで録音した音響をパブリック・スペースまで拡張しようとしていたのに対し、ECMはこれを逆手に取り、響きに余白を多くつくることで、パブリック・スペースにおける寂寥感をクローズアップさせる方向にシフトしていったと言えよう。

一方で、私はECMが築いてきたミュージシャンとのパーソナルな関係性により興味がある。つまり、響きの寂寥感を捉える前に、彼らは打ち解けた会話でアルバムのコンセプトについて、これから突入する未知の領域(これから起こるコンテンポラリーの再定義)を互いに認識し合っているのだ。この会話は、録音という物理的なものでは存在しないが、セッションに入る前提条件として既にセッティングされている。このミュージシャンの心の奥に秘められた、インティメイトで誰もまだ知らない音楽に対するプロモーションの力がECMの強みだと言っていい。

改めて、そのインティメイトな空間に飛び込む方法として、パーソナル・ディスタンスでのモノラル試聴がもたらす親密感は、ECMの提供する音楽を特徴づける、演奏者の孤独な呟きというか、ソノリティと深く密接に関わってくる。人間の胸に耳を当て、その鼓動が聴こえるか、そういうインティメイトで些細な触感を、響きの無の状態から感じ取る方法だと思っている。

人と人の語らうのに適切な距離は1m以内とその音量

プレイヤーの配置は様々でも楽器とマイクの距離は全て1m以内の距離で保たれる

さらに、私は人間が音楽に感動する要素は、人間の聴覚における社会性を育んできた言語的ニュアンスにあると思っている。つまり音楽の大方の情報は200~6,000Hzぐらいの範囲に納まっているのだ。そいういう意味もあって、私はスピーカーの機能性として、まず第一に人間の声をリアルに表現することを大事にしている。そこをさらに踏み込んで、スピーカー径を大きめの30cmとしている。その理由は低音の増強のためではなく、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたJensen

C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。よくスピーカーの再生能力としてフルボディという言葉が使われるが、モノラルの場合はスピーカーそのものの大きさが等身大であるべきだと思っている。

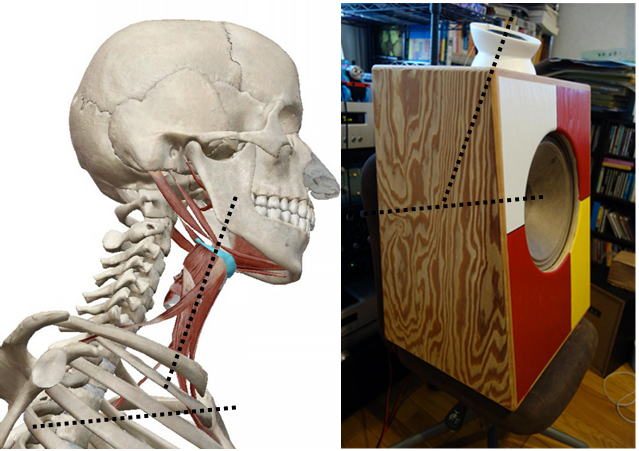

さらにツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくってみた。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がスピーカーからポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

ツイーターの置台? |

古いアコースティックの骨太な設計方針を踏襲し

ECMが提供する音楽の斬新なアイディアを再生するには、それに見合ったオーディオシステムが必要だと誰しも考えるだろう。デジタル録音のフォーマットも、20世紀末に最新だった24bit&96kHzなんて序の口、今は32bit&362kHzなんてものも出始めている。それに相対するように、オーディオ技術もハイレゾ対応ということで、40kHz再生に挑むのが当たり前になっている。多くの人がECMサウンドに抱く感想は、アンビエント(残響音)の綺麗なサウンドというインプレッションにあり、ハイレゾ音源はサウンドスペースの頭打ち(その大きな原因はステレオを置く部屋の音響特性にある)を解消してくれると期待しているからである。

では、それでECMが提供する音楽の斬新性がより明らかになったかというと、実はそうではない。32bit&362kHzのサンプリングデータが示す精緻な印象と、ECMに音楽を吹き込むミュージシャンの豊かな息遣いとは、少し違う感じがするのだ。それはアダージョのようにゆっくり流れる音楽を、できるだけ精緻に測ってそのわずかな変化を知ろうとすることの意味の無さに似ている。私はスピーカーのタイムコヒレンス特性について語る時、超高域の繊細な分解能よりも、中低域のタイミングの正確さのほうが遥かに重要だと指摘するのはこのためである。

逆にECMは、期待されるハイレゾ仕様に興味がないのか、CDかLPでしかリリースしておらず、最近はサブスクでハイレゾ表示のものも見かけるが、それが本当なのかは実際のところよく分からない。私のオーディオ環境では、サブスクよりもCD再生のほうがリズムの沈み込みが深く明瞭なので、気に入った音楽は迷わずCDを購入する。そのCD再生も30年以上も悩み続けた挙句、アナログ的なニュアンスを織り交ぜることで、ようやくデジタル臭くない自然体の音に辿り着いた感じだ。ここではそのアナログパーツの選定基準のようなことを述べたいと思う。

そもそもマイクの電流を真空管で増幅しスピーカーで拡声する技術というのは、1915年にデンマーク移民のピーター・ジェンセンが共同開発したマグナヴォックス社からはじまる。そのジェンセン氏が独立して自身のブランドで立ち上げたのがジェンセン社である。よくジェンセン社のスピーカーは中高域に癖がありオーディオにはやや不向きと言われるが、実はマイクの生音を拡声してステージPAとして映えるサウンドを根幹にもっており、生音に近いスピード感で再生できるポテンシャルをもっている。

私が主張したいのは、ECMの提供する音楽がただのインテリ志向と呼ばれないためには、リアルタイムで実存性を発揮できるボディ(肉体)が必要だと感じている。実はECMがプロデュースする音楽の沈黙に隠れた、辺境者たちの暗鬱な呻きに気付いたのは、このジェンセンの拡声器としてのフィジカルな能力に拠っている。それはかつて黒人ブルースの赤裸々な生き様を、アメリカン・ポップスのステージに押し上げた力でもある。時代は1940年代と1990年代と異なるが、東欧に潜んでいた抑圧的な社会構造が生んだ闇の部分を、そのままストレートにぶつけても誤魔化さないで拡声するポテンシャルが、古い流儀のジェンセン製スピーカーにはまだ残っているのだと思う。高域が低域がなんて甘っちょろいことでは済まさない、身体ごとドカッとぶつかってくる度胸のようなものが本質的に備わっているのだ。

私の使用しているスピーカー Jensen C12Rは、1947年に設計され、現在も製造を続けているフィックスドエッジ&エクステンデッドレンジ・スピーカーで、100~8,000Hzのワイドレンジ規格、いわばAMラジオや78rpm電蓄の時代のスペックで造られている。現在ではエレキギターのギターアンプ用スピーカーとして売られているが、その実態は当時のスウィングジャズのビッグバンドに負けない瞬発力で、ボーカルやギターを拡声するステージ用PAスピーカーとして開発され、移動映画館からジュークボックスまで非常に広範囲の音響機器に使用された。Jensenの12インチスピーカーでも一番安い機種ではあるが、1940~60年代のステージパフォーマンスで鍛え上げられた足腰の強いサウンドを保持しており、業務用機器でも一番汎用性の高いスピーカーでもあったのだ。

Jensen C12Rと正面の周波数特性(斜め45度でフラットになる仕様)

1940年代の簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

単純なリズムでもインテンポで疾走感が出せるかがPAの使命だった

Jensen C12Rは多くのジュークボックスで使用された(Rock-ola Capri, 1963)

しかし、この時代のアコースティックの考え方は現在のスピーカーの理論とは異なる面をもっている。例えば、フィックスドエッジは機械バネの働きで中低音まで音の引き際を鋭く保つ機能をもっているが、その逆に最低共振周波数fo=70Hzとやや高めで、共振の強さもQts=2.5と高いので、大口径の割には重低音がほとんど伸びない。軽いコーン紙は瞬発力を高める一方で、30cmもの大口径を動かすには磁石は最小で、コーン紙はリバーブが掛かったように若干の色付けがされている。

現在のウーハーは重たい振動板と大きなボイスコイルで鳴きを抑えて設計され、フリーエッジでfoもQtsも低く抑えられているし、C12Rと同じ大きさの磁石を背負った10cmフルレンジでさえ、いかに高性能なのかは時代を感じる。しかし両者にない中低域から中高域までの瞬発力の一体感とスレンダーな波形再生能力は、他ではなかなか得られないものとなっている。

それと一番特徴的なのは、ボイスコイルの中高域の共振をキャップで抑えることなく、埃よけのフェルト布を貼っただけにしていることで、エレキギター特有のきつい中高域はここから発せられている。これはステップ応答をみても一目瞭然で、メカニカル2wayのように全く分離したエッジの強い音を発する。私はこの帯域をチャンネルデバイダーでトリミングして、タイムコヒレンス特性を整えている。3.5kHzが暴れを抑えられるギリギリのところで、2kHz以下では立ち上がりが鈍るうえ低音も出ないというゴミ扱いになる。周波数特性だけみれば、高域をカットしないほうがフラットに伸びて良さそうにみえるが、時間領域の波形の正確性を優先させている。

C12Rをチャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

私のシステムでのツイーターの役割は、3.5kHzのクロスオーバーを越えた帯域での僅かなもので、音の立ち上がりを補佐しつつ、ホールトーンのなかに溶け込んでいくようなものに留まっている。これによって音響エネルギーの少ないツイーターの鋭い反応にぶら下がり頼ることなく、ボーカル域の実体感を残したまま音楽を再生することができるのだ。もっと簡単にいえば、ボディの伴った躍動感に支配されていると言えよう。これと反対なのは、気配や殺気のようなもので音場感を支配された現代的なステレオである。マイク位置のように近くで聴く生演奏のもつパルス波は、スレンダーだが柔らかい肉感のある音だ。人間の話し声と同じようにスッと立ち上がりスッと引く。それを鋭く研ぎ澄まされた刃物で切り刻んで調理しましょう、というのが現代の進化したオーディオというべきか。それがオーディオの進化ではなく、誇張であることは明白である。

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性

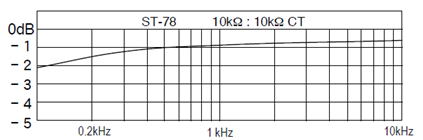

デジタル録音になってECMの沈黙の美が強調されたと述べたが、一方ではかつてのアナログ機器に存在したサチュレーション(高次倍音)が全く失われてしまう。逆にCDの44.1kHzだと20kHz近傍に楽音とは関係ないパルス性ノイズが累積して、音のザラツキ感が増していく。このチグハグな状況を改善すべく、私はライントランスを噛ましている。同じサウンドのチューニングの例として、録音ミキサーが真空管からトランジスターに変わった1970年前後に、真空管のミキサーにあった天井の高さやパンチが失われる「ソリッドステートの洗礼」という悲劇が、そこかしこの録音スタジオでおきた。このときNEVEのコンソールは、ヘッドアンプなどにライントランスを入れることで、独特の艶のあるサウンドで味付けしており、今でも重用されている。

私がライントランスとして使用しているサンスイトランス ST-17Aは、昭和30年代から製造されているもので、機能としてはラジカセなどのB級アンプの分割トランスだ。何でこんな安っぽいトランスを使ってるかというと、家庭用オーディオのラインレベルのように既に整えられている信号では、業務用のようにヘッドルームに余裕を持たせてしまうとほとんどクリーンなままでサチュレーションなど起きない。なので歪みやすい小型トランスを選んでいるが、これも楽音のパルス成分と連動したもので、しかも真空管より上品で癖の少ないものだ。ST-17Aのサウンドテイストは、真空管ラジオのようにボーカル域にしっかりフォーカスされ、なおかつ中域に甘い艶が載るMMカートリッジのような味わいがある。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

Jensen C12R+Visaton TW6NGの1kHzパルス応答特性(ライントランスで倍音補完)

ただECMの録音は、切れ味のいいドラムやベースのように中低域に馬力があることで潜在能力を発揮するものと、従来の下馬評のように高域に繊細さが必要なものとがあり、感覚的にはアコースティック・ギターの録音でこの傾向がみられる。この際には野武士のようなST-17Aよりも、同じサンスイトランスでも少し時代感覚の新しいST-78のほうが相性がいい。このトランスは1970年代にはラジカセの基盤組込み用に多く使われたもので、小さい筐体はラインレベルの信号でも磁気飽和が起きやすく、その際に出す高次歪み成分がとても美しい。薄っすらと霧のかかったシルキーな高域はFMチューナーのようでもあり、アナログ末期の頃の上品な艶を与えてくれる。

サンスイトランス ST-78の特性

ステレオ録音をモノラル・ミックスして聴くのだ

わたしはステレオ録音でもモノラルにミックスして、モノラル・スピーカーで試聴する。それがあらゆる音響条件で録音された音楽をニュートラルに聴ける方法だと悟ったからだ。それは残響音が多めだと言われるECMにおいても、音の本質=沈黙の境界線を見極める方法となっていると感じている。ただ繊細なだけではない、中低域から骨太に立ち上がるリズムを正確に聴き取る方法でもあるのだ。といっても、元に入ったエコーが切り分けられるわけではなく、ステレオだと直接音:間接音=1:9のところを、モノラルにして直接音:間接音=7:3に押し戻すぐらいである。

ではステレオ音声をモノラルで聴くためにどのような方法があるかというと、私は小型ミキサーに付属している3バンド・イコライザーを使っている。ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。 ではステレオ音声をモノラルで聴くためにどのような方法があるかというと、私は小型ミキサーに付属している3バンド・イコライザーを使っている。ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているビンテージ・オーディオ愛好家に人気があるのが、プッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いにレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。逆疑似ステレオ合成方式とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

さて、人工的に付与された音場感をモノラル・ミックスでスッピンにしたあとに、様々な時代の音楽を縦横無尽に行きかいつつニュートラルに鑑賞するには、自分のオーディオ装置に合わせて音場感をタイトに引き締めたり、逆にライブにして流れを作るというのが重要だ。20年ほど前にはサウンドを調整する手段として、マスタリング用の6バンド・パラメトリック・イコライザーとか、デジタル・リバーブだとか、真空管式マイクプリだとか、1台10~20万円する単体エフェクターを色々買い込んでいたが、最近はヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。実際にこれらの機能は、マイクの生音を様々な音源に馴染ませるための方便を積み重ねて設計されていると考えていい。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べてきめの細かさに雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

24種類もあるエフェクターのうち、よく使用しているのは最初の6種類のリバーブで、1,2番のホール系は高域に潤いを与える、逆に3,4番のルーム系は響きをタイトに引き締める、5,6番のステージ系は高域を艶を与える、という感じで、奇数がアメリカン、偶数がヨーロピアンと勝手に思い込んでいる。これもエフェクターの後に最初期のトランジスターラジオで使っていたライントランスを噛ましてレンジ感のバランスを取って、これまた真空管ラジオで使っていたようなエコー成分に鈍感なコーンツイーターで聴いてのことなので、参考で注意深く聴いてみてほしい。

こうした録音状況に合わせたエフェクター処理を自宅に備えるのは、自分の所有しているオーディオ機器に融通を利かせるためで、あらかじめスタジオで処理してCDにパッケージしても、数多あるオーディオ機器のサウンドキャラクターに合わせるのは到底無理である。これが録音にクレームを付ける人の理屈で、ようは自分のステレオに合った録音を提供しろということを延々と言い続けているのだが、自分の装置と耳に疑いは掛けない主義である。その意味では、デジタル時代になってブラックボックス化しやすいオーディオ技術に対しては、モノラル・ミックスやエフェクター処理、サチュレーションの加減など、最低限のマスタリングの知識は必要だと言えるだろう。

【ECMのアンビバレント】

以下はECMに対する思いとして書き残したものを連ねる。

ジャズ喫茶に向かない音楽

ECMのコンテポラリーの意味は、まずもってジャズの新局面の提示にあると言っていいが、その看板を掲げるジャズ喫茶から大歓迎を受けているとは、あまり考えられない。ECM好きのオーナーが居る音楽喫茶でさえ、月例のECMナイトとなると、聴く人全員が首を垂れている様子が分かるという。これは例えば1960年代のヴィンテージJBLやアルテックからさく裂するサウンドとは真逆な嗜好であり、それが小口径のスピーカーで小音量で流すのに向いている今風のカフェ化やバー化の容認という方向性にあり、その手の店主はジャズ喫茶と名乗るのは失礼だと躊躇するらしい。寺島靖国さんがかつて攻撃的に語っていた「もやしっ子のような白人の奏でる音楽」への偏見は、現在でも時折囁かれるタームのような気がする。

特に「沈黙」を愛するECMの嗜好は、その特殊性ゆえにレコードとして珍重されている側面もあり、エレクトロニカやプログレッシブ・ロックと同様にアバンギャルド系と位置付けられるときさえある。確かにECMのもつコンテンポラリー性は、そういう新しい音楽という側面をもっている。しかし私が感じるのは、人類の進歩を画いた近未来のSF小説のような設定ではなく、「事実は小説より奇なり」という言葉通り、今まさに起きている事件としてのジャズを紹介し続けている感じである。事実から目をそらさないで汲み取るということは、けして美しいだけのものではない。普通の人なら嫌う汚いもの、醜いもの、ディストピア的な世界観など、負の感情に支配されたものも、全て一緒に共存するのが現実である。沈黙の意味でさえ、見えない社会的抑圧に苦しむ人々の声でさえあるのだ。

そういう人の痛みの判る人にこそ、ECMの音楽を聴いてもらいたいと私自身は強く思うのだが、どうもそういう話がECMを流すオシャレなカフェ&バーから聞こえてこない。実は少し前に中二病の代表のように描かれた、眼帯と包帯をコスに取り入れるゴスロリ少女のほうが、ECMの語りたいジャズを代弁しているような気もするのだ。あんな小娘が人生の何かを語れるはずがない、なんて思わないでほしい。自分だって今を必死に生きているのが精々なのだ。そこに沈黙を挟み込むだけで、大人ぶっているのがカッコ悪いおやじであることの自覚から始めると、ECMのジャズが快く心に染み入るのだと思う。

デジタル・リバーブとオーディオマニアの蛙化現象

ECMがアンビエント(残響音)成分を豊かに含むヨーロピアン・ジャズを代表するサウンドえあると言われるが、その正体はというと、マンフレート・アイヒャーがレコーディングの際に、デジタル・リバーブをいじりながら掛け録りをすることはつとに有名である。Lexicon社のデジタルリバーブを「無二の友人」とまで紹介するアイヒャーの録音は、その土俵とするジャズやクラシックのような生楽器の音楽にとっては禁じ手のひとつであり、異端視される理由も判る気がする。その一方で、マルチトラック編集での重ね録りや、ミックスで楽器配置の遠近感を操作するなどは行わず、ECMの録音はミックス仕立ての状態が完パケのマスターテープとして、新鮮な状態で世に出されることとなるのだ。まるで夢をみているようなリバーブサウンドなのだが、実は多くのマルチトラック編集された録音に比べると、ECMの録音はずっと鮮度がいいのだ。それは1980年前後に少しだけ流行した、シェフィールドやデンオンのダイレクトカットのLPレコードと同じような手法で、録音したテープを二次加工するために行うコピーの繰り返しを避けている点にある。

一方では、このリバーブにより合成された音場感については、ピュア・オーディオの世界ではちゃんとした評価がされてこなかった。つまりHi-Fiの原意である忠実度を比較できる原音の定義に当てはまらないのだ。正確に言えば、ECMの録音は、それが人工的なデジタル・リバーブの音だと判別できなければ、その装置は忠実ではないということになるのだが、そういうことをいちいち指摘するオーディオ批評家が居たら、おそらく即刻クビになっていることだろう。そしてECMの録音はデジタルリバーブを使用しているので音が悪いという人も同罪である。このように原音主義からみたECMの録音は、やや眉唾のオーディオマニアを試すようなことを平気で行っているのだが、急速に蛙化現象(王子様が蛙にみえて恋が冷める状況)が起きなかったのは、むしろ新しい音楽ジャンルを開拓するにあたって、しかるべき自然なアコースティックを見極めることで、作品の本質を提示できているからに他ならない。そこは誰もが理解していると思う。

一方では、ECMの美質はアンビエントにあり、と安直に考えるあまり、超高域まで伸びきったオーディオでないと、その良さは分からないと言う人は多い。例えば、ヴィンテージのJBLやアルテックは高域は15kHzより下回っており、金属ダイヤフラムのホーン特有の高調波歪みで音が濁って聞こえる。逆にそれがないと1950年代のジャズは死んだ魚の目のようにシャキッとしない。同じことは、繊細な表現の得意な小型スピーカーでモダンジャズを聴いても、3階席から傍観しているような感じで、ちっとも面白くないだろう。では、モダンジャズとECMのジャズは全く違うのかというと、実はアコースティック楽器を基調にした点では、音楽の骨格が似ているのである。何が違うのかというと、オーディオ装置の癖のある音響に支配されて、両者のバランスがうまく取れないのだ。

1980年を前後して執筆していたオーディオ批評家は、この両極端な状況を、アメリカンとヨーロピアンの2種類のサウンド系統に大別し、例えば菅野沖彦氏はJBL

375を中心に据えたジムラン系と、音場型のマッキントッシュXRTシステムを選び、瀬川冬樹氏はJBL 4345とBBC LS5/1Aをリファレンスにしていた。その後はどうなったかというと、デジタル対応の嵐のあとには、どちらでもない中庸なものが占めた。例えば、KEFとDynaudio、B&WとGenelecなど、そのサウンドポリシーの違いを正しく指摘できるだろうか? 実は日本におけるECMの録音についての評価は、1980年から40年も経ってなお、1950年代の保守的なオーディオ観に支配されたまま進展していないという事実に行き当たる。逆にエレクトロニカやプログレッシブ・ロック、あるいは環境音楽やニューエイジなどのアバンギャルド系と同列に評価されるECMのインスト音楽は、その評価すべき土俵を失ったまま1800枚も積み重なっていると言えよう。オーディオ製品の進化は多く語れても、年々更新されるミュージック・シーンに乗り遅れたオーディオは、ほとんどの人が興味を示さないのは当たり前である。この遅れを取り戻すのは容易ではない。

昨今のリマスター音源の更盛に従い、1970年代のEMTのプレートリバーブの時代は、マスターテープがアナログだったこともあり、テープの磁気劣化にしたがいアンビエント成分が徐々に曇って聞こえることが避けられなかったため、リミックスする際に化粧直しのリバーブを使うことについて賛否両論が交わされた。逆に、デジタルになって以降は劣化の程度が分かりにくくなり、リバーブ機器のメンテナンスが楽になった分だけ、どんなスタジオでも常備するようになった。しかし、それは主に電子楽器やDTMを併用するロックやポップスでのことであり、こちらの方面の音楽を高級オーディオ機器のリファレンスとして紹介するようになったのは、2010年代後半からの新しい出来事である。このため、ポップスと同じ目線で録音されたECMのジャズについて、21世紀初頭までは「ECMサウンド」と呼ぶくらいにしか評価できなかったというべきだろう。

逆に言えば、人工的なリバーブは少なからずデフォルメした音響を持っているので、オーディオ装置の癖が出やすく、アンビエント成分が過剰に感じるなら、楽音の芯が捉えられていないことの裏返しだし、逆に高域が伸びてなくて曇った音と感じるなら、スピーカーの中域のアクティビティが不足(伝統的な3wayはスコーカーが逆相)しているのだ。ECMのデジタルリバーブがどうのと批判する前に、そもそも自分のオーディオ環境がニュートラルであるかの基準を設けることのほうが大切であるが、そういう聴き方でECMの録音をリファレンスにしている例を私自身あまり知らない。それも新しい変わった音楽という認識が先行して、客観的な基準が失われている可能性が高いというべきだろう。

改めていうと、ECMについて漠然としたサウンドポリシーの話はもうやめて、その指し示す新しい音楽の在り方とこれからのオーディオ技術の関係性について議論すべきなのだ。

旅のお供にECMは無理

ECMがサブスクを解禁したのは2018年で、それまでCDを新譜価格で購入しなければならないことで、結構な散財を強いられてきた人たちにとっては、まさに福音tも言って良いだろう。一方で、CDを手に取ったときに感じる、何が入っているか分からない闇鍋のようなゾクゾクした感触をもう味わえないかと思うと、少し残念な気がするかもしれない。私は自宅でネットワークプレーヤーの環境を整えていないため、サブスクよりもCDのほうが自分に好ましい音質で鳴るため、サブスクはあくまでもカタログ的な扱いで試聴し、気に入った音楽は迷わずCDを購入するようにしてる。

一方で、これは昔日のオーディオマニアの宿命というべきか、自宅を離れたときのオーディオ環境はほとんど持ち合わせていない。今時ならスマホにだって携帯プレーヤー機能があるので、それで音楽を聴けば良いだろうと思うのだが、私は基本的に通勤中も休憩中も音楽を聴くことは無い。それでも、長い出張のときは少し潤滑油が切れてくるので、このほど特急列車のなかでECMの音楽のヘッドホン試聴を試みた。結果は全くのNGで、一見静かそうに感じる列車内でも、密閉型のヘッドホンを装着していたにも関わらず、低音の連続音は防げず、緩いベース音は完全に騒音に埋もれ、高音がかすかに聞こえるだけのカスカスの音楽が流れるだけだった。どうもECMの音楽はそういうふうにはデザインされていないのだ。

ところが、ホテルに着いてもう一度チャレンジすると、しっかり聞こえる。しかし狭いシングルの殺風景な部屋で、じっと聞いているというのも結構辛いもので、これも現代的な病の一種だと自覚するようになった。土地勘のない孤独の状態で聴くECMの音楽は、とても内容の重たいもので、その重圧で身体がベッドに沈み落ちていくように感じる。家族があって、生活があって、そのうえでECMの音楽が客観的に聴けるのだと実感した次第である。

20世紀の静寂の巨匠への片思い

20世紀の現代作曲家のうちで、沈黙の意味についてもっとも真摯で極端な例を挙げると、それはジョン・ケージ「4'33"」であろう。ピアノの前に座った演奏者は、3つのセクションに分かれた時間の指定にしたがい、ピアノの鍵盤の蓋を開けて、じっと何もしないで座る。4分33秒の時間が過ぎると挨拶してそのまま舞台を去る。ケージは、そのときの環境音をハプニングの手法と捉え、その後に様々なパフォーマンスやイベントを組んでサウンドを拡張していった。同じアメリカの作曲家モートン・フェルドマンも、1時間以上にわたり常にpp~pの音で綴る大作をいくつも発表し、タペストリーに喩えられる織り目正しいパターンの変化により静謐そのものの世界を構築している。アプローチは全く異なるが、スペインの作曲家フェデリコ・モンポウもまた、静かな小品のみを書き続けた作曲家であった。あるいは日本人が愛する静謐を音楽として昇華させた武満徹の作品も、より多くの人に知ってもらいたいものである。

こうした作曲家の作品をポストモダンの文脈で先進的に捉えることも可能で、実際にECMも少なからずアルバムをリリースしている。ただ私が感じるのは、ペルトやシルヴェストロフのように新鮮な驚きをもって録っているのではなく、例えばジョン・ケージは初期の作品に限定するなど、何か過去のレガシーに囚われているようにも思うし、実際のコンサート・プログラムによくある観客を飽きさせないために、趣向の違う楽曲をコラージュのように入れ子状態で配列するなど、どこか散漫に思える感じがする。これもポストモダン的なオブジェクト指向だと言えばそれまでだが、作曲に長い時間を要するクラシック作品は、ECMの即興型のビジネスモデルにはそぐわないのかもしれない。以下は、静寂の作曲家ともいえる4人の作風をよく伝えるCDを列挙しておこう。

|

ジョン・ケージ

おそらく1970年代の録音で、イタリアはミラノ発のジョン・ケージというかなり変わった嗜好のレコードである。ミラノといえばオペラのメッカ、そう思うのは良しとして、ヨーロッパ楽壇全般で異端児扱いされていたケージ作品を、ここまで愛情をもって収録したアルバムはそれほど多くない。

ジャケットのひょうきんなキノコが素晴らしく、ケージが愛した菌糸の不思議な生命力を象徴している。内容は「マルセル・デュシャンへの音楽」「拡声器付きトイピアノのための音楽」「ラジオ・ミュージック」「4'33"」「マース・カニングハムの62のメゾスティックス」など、ケージの半生を年代的に網羅している点も見逃せない。それでいて、どこを切ってもジョン・ケージ、どっぷりその世界を満喫できる。

この録音にはオマケがあって、現代アーチスト集団フルクサスに属していたジャンニ・エミリオ・シモネッティが呼びかけ人となり、実験音楽/パフォーマンスグループ

ZAJのホアン・イダルゴ、ワルター・マルチェッリ、そして最後のボーカルをイタリアン・ジャズ・ロック・バンド「アレア」の デメトリオ・ストラトスが務めているなど、錚々たるメンバーが誠意をもってケージ作品をリスペクトしている点だ。Crampsレコードも、こうしたプログレ&実験音楽のリリースを目指して設立されたらしいが、その1番手に選ばれたのがジョン・ケージであったことからも、並々ならぬ思い入れがあったと推察される。 |

|

フェルドマン:トライアディック・メモリーズ/高橋アキ

20世紀の作曲家うちで最も彼岸にある作曲家を挙げるとすると、モートン・フェルドマンに行き着く。ケージやポロックと同じく1950年代のニューヨーク・スクールに属する前衛芸術家の一人だが、晩年の作品となるこの「3和音の記憶」と題されたピアノ独奏のための楽曲は、60分余りを3和音の分散音のみで綴っていく、超が付くほどの静謐な音楽で、なかなか鑑賞する機会が少ない楽曲でもある。実際、この録音に聞き入る環境を手に入れるには、夜半の静かな時間をしっかり確保しないとならず、これが一番難解なことだと思うのである。高橋アキの解説だと、平均律の和音のずれから生じる微妙なゆらぎ(ワウ)に注目してほしいと言ってるが、確かにプルルと震えるものからグアーンと揺らぐ音まで、ピアノの残響には楽譜に書かれた音以外に様々な時間軸のゆらぎが重層的に流れていることが判る。このピアノという楽器のもつ音を純粋に聴き入ることが、作品の第一義的な目的である。

これだけ演奏者に緊張を強いる楽曲ということもあり、なぜ電子音楽ではないのかということについては、実はこの3和音には、3人のピアニストへのオマージュが隠されており、閃きと集中力で押し進むデビッド・チュードア、端正で構造的なロジャー・ウッドワード、そして絶対的に静止した高橋アキが居て、演奏家それぞれの個性が堪能できるらしい。そして最後の高橋アキにいたって、フェルドマンは自分の楽曲が祈りの儀式に招かれた幸福に浸れると表現している。ただし、生身の人間が演奏したものをCDで聴くのだから、それこそ電子音楽と変わらないようにも思うのだが、それはそれで鏡に映る鏡のように、記憶の記憶を辿るというひとつの帰着があるものと割り切ることとしよう。さらに言えば、CDという記憶媒体そのものが、作品名と重層的に響き合って共存しているとも言える。 |

|

モンポウ:ピアノ作品集

19世紀末から20世紀後半までに生きたスペインの作曲家だが、フォーレのピアノ作品に魅了されて以後、いわゆるアヴァンギャルドの道は歩まず、20世紀初頭から作曲スタイルを全く変えずに引きこもってしまった人である。その沈黙の深さは晩年に残した自作自演のピアノ曲に現れており、スペインのもつ神秘性を最もうまく表現している。孤独で瞑想的というと、音楽表現にはむしろ向かないように思うが、それを自然とやってのける偉大な精神の軌跡でもある。

|

|

武満徹/水の風景

米RCAは1960年代末に早くから小澤征爾やタッシなどを通じ武満作品を海外で発信したレーベルだが、ここでは日本人の演奏家により1980年代の弦楽四重奏、パーカッション、フルートなど楽器構成の異なる比較的地味な室内楽曲を4曲収録している。自身の作品の初演や録音となると必ず臨席し、ときには激高して厳しい言葉を浴びせることでも知られるが、ここでは若手の演奏家が誠心誠意を尽くして作品に向き合っていると高評価である。武満徹は映画音楽にも多く携わったことでも知られ、短い時間で映像の印象を高める効果に長けていることもあり、一音一音の響きと有機的で繊細な移ろいの変化が特徴でもある。これらの作品は、楽器構成が異なることで、他の作曲家の弦楽四重奏や打楽器作品、フルート作品集に織り交ぜられ、静謐の美が主張の少なさに結び付きやすいところを、プロデューサーの英断というか、作曲家の希望が適ったというべきか、少ない楽器構成でも豊かであり続ける独特のサウンドを余すところなく収めている。 |

ECMがドイツ三大Bに挑む理由

三大Bとは、ドイツ音楽の気難しさ、哲学的な要素を代表する、バッハ、ベートーヴェン、ブラームスの三人の作曲家のことで、これは1980年代にクラシック現代曲を取り扱う「ECM

New Series」を立ち上げた際に、所属していたキース・ジャレットやクレーメルにバッハの演奏をお願いしたことから始まる。それは異彩を放つアーチストが古典を弾くと、これだけ現代的な意味のあるものになるということを示したかったのだろうが、保守的なクラシック・ファンからは少し奇をてらった感じが否めなかった。それが21世紀に入ってアンドラーシュ・シフが参入したことで、ベートーヴェンのソナタ全集、ブラームスのピアノ協奏曲など、古楽器となるピアノフォルテを使用した録音としては、かなり評価の高い演奏がラインナップされるようになった。

ECMとしても古楽器演奏に関してはかなり奥手というか、自身の標榜するモダニズムと古楽復興の波とがあまり合致しない感じで、例外的にヒリアード・アンサンブルの中世ルネサンス音楽が取り上げられていたが、それさえハルモニア・ムンディやアルカナなど、ラジオ局と連動した効率の良いプロデュースに比べ、大分遅れを取っていたといえる。結局売れたのがアルヴォ・ペルトとオフィチウムという現代性溢れる内容のものだったことは、そもそも苦手だったのだと言うべきだろう。つまり古楽復興という考古学的なカテゴリーは、ECMの求めるベクトルが逸れているのだ。

ではシフの三大Bの演奏は何がECMの方針とマッチしたのだろう? ひとつはデッカ時代は、独往系の作曲家を得意とするピアニストとして、アシュケナージなどと並んでデジタル録音のレパートリー埋めにかなり労を尽くしたといえる。ところが一たび一連の収録が終わると、次のキャリアへの進展がよく分からなくなって、一番働き盛りの頃に過去の人のような扱いをうけていた感じもする。それは技巧的に安定感があり、スコアの読みも破綻なく行う、全集収録にふさわしいタイプの演奏家が抱えるトラウマのようなものである。ところがシフというピアニストは、昔で言えばエドウィン・フィッシャーやルドルフ・ゼルキンのように、フルトヴェングラーやアドルフ・ブッシュ、カザルスと共演できる本当の技巧はあるのに、それを表に出さない、むしろ室内楽でも本領を発揮できる柔軟な技巧の持ち主で、それが三大Bのようなしかめっ面の作曲家の本来の生活嗜好、それこそアンナ・マグダレーナと静かに家庭を築くバッハとか、毎日ウィーンの街での散歩を欠かさないベートーヴェンや、生活のためにワルツやハンガリー舞曲を弾きまくるブラームスなど、市民社会の日常のなかにしっくり馴染んで暮らす三大Bの在り方を素直に見つめることができたのだと思う。実はECMがシフを通じて得られた三大Bのコンテンポラリーとは、今そこに生活している等身大の作曲家の姿を、ピアノ作品を通じて描き出すことだったのではないか。それはアヴァンギャルドで斬新な三大Bではなく、コンテンポラリーで実存的な三大Bの発見でもある。

しかし、ここにきてマンフレート・アイヒャーが執拗に三大Bの音楽を自身のカタログに取り入れようとする理由については、毎週のように連続するセッションへの立ち合いなど過密スケジュールを考えると、何か別のこだわりがあるからだと思うのだが、誰かご存知だろうか? もしかすると大手のクラシック・レーベルに何か大きな不満でもあるのではないかとも思うのだが、そこはBISのロベルト・フォン・バール社長のように何とか穏便に済ましたいところである。

ヘッドホン試聴は諸刃の剣

都会の喧騒を忘れECMの音楽を聴きたいと思うとき、多くの人はヘッドホンでの試聴を考えるだろう。ヘッドホンのほうが外部の音を遮られるし、低音から高音まできっちり聞こえる。何よりも高級ヘッドホンのエントリーモデルは約5万円から取り揃えてあり、本格的なHi-Fiスピーカー+アンプに比べ1/4~1/10と遥かにコスパがいい。最近では、オーディオ機器の主流はヘッドホンであり、スピーカー・デビューという言葉もあるくらいに、スピーカーでの試聴は希少な存在になりつつある。

ちなみに私はヘッドホンで音楽鑑賞はしないように心掛けている。単純にいうと外部の音との比較ができなくなることで、音への感性が段々と鈍ってくるのが自分でも分かるからだ。古楽器などクラシックの録音現場で使っているのになぜ? というのは、録音現場では生の音と比較しやすいメリットがあるのに、末端のリスナーはそれが叶わないからでもある。逆にポップスのマルチトラック録音で音被りを避けるためにヘッドホンを使用するのは、クリック音を含め演奏のタイミングを合わせるためで、音質のチェックをしているわけではない。と言いたいところだが、実際にはヘッドホンでのモニター環境に大きな影響を受けて、J-POP風と揶揄されるサウンドも生まれている。これは1980年代後半から末端のリスナーの大半が、ウォークマンなどで電車の騒音に揉まれながら音楽を聴くようになったからだ。

日本で音楽鑑賞用にヘッドホンが発売されたのは1970年代半ばで、ステレオアンプ、カセットデッキなどに大きめのφ6.3mmジャックが付くようになった。折しも深夜放送ブームで親に聞かれないようにコッソリ聞くのにうってつけだったし、ステレオを持っているなら近所迷惑を顧みずに大音量で聴ける。それも普通のコンポ・ステレオに付属するスピーカーよりもずっと鮮明に低音も高音も聞こえる。1974年にはテレビドラマに出るくらいヘッドホン・ブームが到来したのだ。しかしこの頃から、日本のオーディオ・システムがフラット指向の名の下に高音過剰になっていったのも確かで、中高域にハードドームを使用した「モニター」と名前のついた3wayスピーカーが、デパートのステレオコーナーに立ち並んでいた。欧米のオーディオ・メーカーがこぞって「攻撃的」といったサウンド嗜好は既に素地があったのだ。

左:1970年代にヘッドホン・ブームをもたらしたパイオニア製ヘッドホン

中:J-POPを牽引したソニーのモニター・ヘッドホン(金属ダイヤフラム使用)

右:庶民のニーズをいち早く察知する松下商法

ヘッドホン試聴の問題性は、人間の聴覚の機能性からみても明らかで、ヘッドホンでの試聴は外耳の共鳴で3~6kHzの中高域が半端なく大きく膨れ上がる。これは2~3dBではなく10~20dBのレベルである。もともと外耳の共鳴の研究は、1940年代に補聴器の分野で進んでた。(米国特許 US 2552800 A) 外耳の長さは25mm~30mmとされ、開管とした場合の共振周波数は、3kHzと9kHzにピークを生じさせ、この周波数を敏感に聞き取るようになっている。これはオープン型ヘッドホンをフラットに再生したときのもので、1995年にはDiffuse

Field Equalizationという名称で、国際規格IEC 60268-7とされた。つまりISOではダミーヘッドで測定したヘッドホンの特性を、一般の音響と比較する際の聴覚補正カーブを規定したのだ。これに早くから対応したAKG

K240(1985)やゼンハイザー HD600(1995)などのヘッドホンは、今でもスタンダードな地位を確立している。

B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線

実はこのヘッドホンのDF対応とデジタル録音とは時期が並行しており、共にデジタル技術を応用した解析方法がもたらしたものである。これはECMサウンドとの関連をみると明らかで、1979年発売のデジタルリバーブLexicon

224の導入よりも少し遅い1980年代中頃から、ECMサウンドの体感温度が急に下がっていることに気が付くだろう。もうひとつのピリオドは、CD製作の入稿に欠かせなかったU-MATICデジタルレコーダーが、2004~2010年にサポート終焉を告げた後、繊細なピアノ・トリオによる美メロ旋風が吹き込まれた頃となる。大きな流れでいうと、1975~1985~2010年のピリオドで、ECMサウンドは質感を変えてきており、その時に応じて柔軟に新しい音楽の基軸を打ち出してきたといえる。

話をヘッドホンに戻すと、外音を遮蔽したヘッドホンによる人間の主観とも関連した聴覚の研究は、サラウンドやヴァーチャル・リアリティ(VR)の効果が人によってまちまちという結果に留まっているのと同じく、意外に複雑で、外耳の長短、耳たぶの形にいたるまで、結構な個性がある。結果としてヘッドホンはそれ自身が独特なサウンドテイストをもっており、その理由が人間一人一人が生まれ持った遺伝的な形質によって大きく左右されやすいのだ。これはどれだけ優れた性能の機材を投入しようと、多勢に無勢で勝負が最初から決まっているのである。スピーカーを介して聴くことは、耳の癖を緩和する働きもある。

1970年代のウィットに富んだオーディオ広告(今はこれほど盛り上がらない)

こうした聴覚に関わる齟齬は、最初に2chステレオ音声の理論を研究していたブルムライン博士が、ヘッドホンでのバイノーラルステレオを基準としていたことに端を発している。ちょうどベル研究所でラウドネスの研究が始まった頃と並走しており、人間の聴覚とステレオ効果についての意見が、後の時代のアメリカンvsヨーロピアンのサウンドポリシーの違いともなって延々と続いているようにも思うのである。よく言うヨーロッパ=クラシック・ホール、アメリカ=ジャズ・クラブというステレオタイプの文化論ではなく、ヨーロッパでもロックはタイトなリズムでラウドなサウンドを志向するし、アメリカでも立派なシンフォニー・ホールは欧州に負けず劣らず存在することに照らし合わせれば、そのどちらも同じく大切な音楽であることと、その評価がオーディオの性格に左右されている事態は、まさに不公平極まりないといえよう。実はECMサウンドと呼ばれるものも、ステレオタイプのオーディオ技術史の渦中にあると言わなければならない。

ちなみに、私のオーディオ装置はメインとなるJensen製スピーカーによって、アメリカンな「一歩前に出る」サウンドを基調としているが、他は日本製とドイツ製の生真面目な音で固めている。フィックスドエッジの機械バネで反動を抑え、Qoの高いダンピングの効いたユニットを後面解放箱に取り付けて、スレンダーに収めている波形は、低音でのダブつきをタイトに抑えてくれて、下手な密閉型ヘッドホンよりもリズムの分解能がずっと素早くインテンポに進む。実はピーター・ジェンセン自身もデンマーク移民であり、よく聴くとドイツ製フルレンジに似たカチッとした音に筋肉質なパフォーマンスが加わったような感じでもある。

ページ最初へ

|