◆立志編

為せば成る。為せねば成らぬ。何事も。

【モノラル再生とは悟りにほかならない】

【足らざるを知る精神的な音楽鑑賞法】

音楽を聴いて、手に汗握ったり、思わず涙したことがあるだろうか? 私にはある。ようするに感動したというのだろうが、心が動く前に何かに突き動かされたように、感情が身体を一気に突き抜けるような体験である。これは音質が良いからとか、使っているオーディオ装置が優秀だからとか、そういう機械的・電気的な性能を遥かに越えたものである。そして私自身は、モノラル時代の演奏に、より多くの感動を得られる機会の増えていることに気が付いた。周波数レンジやノイズ、楽音の分解能など、音質が明らかに劣っているにも関わらず、心に突き刺さってくるのである。これはステレオ録音をモノラルにミックスして聴いても同じ答えが出たのだが、その理由については別のところでにクドクド述べることとする。ともかく音楽をモノラルで聴くという行為のなかに、人間の感情を束ねる魔力があるように思えるのだ。

そんな愛しいモノラル録音でどうしても避けて通れないのが、古い録音規格とのご対面である。正直いえば「世紀の名盤」だとの口コミで買ってはみたが、いざ聴いてみると録音が悪すぎて良さが分からないという類いのものだ。それが1枚や2枚であれば運が悪かったと諦めることもできようが、購入したCDの半数がそうだとなると、購入した自分の選択肢を呪うしかない。私自身は昭和の最後らへんでこの手の「悪音名演」の演奏に多く巡り合っており、結構著名なレコード批評家が勧める名盤の存在が、どうにも失恋にも似た甘酸っぱい思い出で満たされていた。

そこで思い至ったのは、これらの名盤と褒めちぎった批評家には、悟りのような閃きが天から降りてきたのだ。ようするに天啓ともいえるものがレコードに封印されているのだ。何やらオカルトめいた感じもしないではないが、そう思うしかなかった。昭和の終わり頃といえばバブル真っ只中で、日本のオーディオ界も世界一を目指してまっしぐらだったのだが、そのなかで「心頭滅却すれば火もまた涼し」という根性論もまだまだ健在だったので、古い録音=悪音を好む輩は、耳でなく心で聴く精神的な音楽鑑賞と自ら公言してはばからなかった。録音を物としてではなく、演奏家の血と汗の結晶であるかのように、ありがたく拝聴しているという気運があったのだ。

熱心なフルトヴェングラーのコレクターだった映画評論家 荻昌弘さんは、最初に揃えたグッドマンのフルレンジスピーカーを中心とするモノラル・システムについて、コンサートの音の正確な表現とは程遠いと断りながら、「フルトヴェングラーと対話する道具」として何ら不便は感じなかったと言っている。フルトヴェングラーやクナッパーツブッシュなど超個性的なクラシック界の巨匠のライブ演奏(ついでに音質もそうとうに悪かった)を、これまた個性的な批評で推していた宇野功芳さんも、1970年代初頭に購入したマランツのアンプやワーフェデールのスピーカーを頑なに変えようとせず、下世話な人がグレードアップをするように勧めても「これ以上音が良くなる(変わる)と(これまでの演奏評が崩壊し)困るから」と断わっていた。またJBL

D130とレディ・デイことビリー・ホリデイの歌に癒された切なくも甘酸っぱいジャズ評論を重ねた岩崎千明さんも、当時出たてのステレオよりもD130

1本のほうが輝かしい音で聴けたため、ステレオへの移行が遅れたという。これらの録音については、現在でも「この手の古い録音で音質の良し悪しを話題にするのは非常識」とか「音質は多少犠牲しても歴史的な意義を考えると」などと色々な意見が聞かれるが、前提として「まずい音」ということがモノラル録音大半の客観的な世評として定着している。

ところで、自分自身はどうかというと、20世紀末から色々と自分のオーディオ環境を見直していくにしたがい、その録音が世に出た当時の人はけして悪音に耐え難きを耐え忍んでいたのではなく、それなりに良い音楽=良い音として受け止めていたという確信にいたった。ようするに、悪音と長い間付き合っていくうちに、滝に打たれた修行僧のように、それが日常のように親しく感じられるようになったというべきだろう。つまり悪音と思っていた世界も、「石の上にも三年」のことわざをはるか越えて、「住めば都」のように受け止められるようになった。哲学者ヴァルター・ベニヤミン「複製技術時代の芸術」いわく、レコードの向こうにある演奏者のオーラを聴き取っているのである。

※まじめに滝行している方々すみません

とはいえ、今さら1950年代ビンテージのD130やアキシオムをコンディションも整った状態で探すのは、普通の人には難しいと思うのと、何よりもカートリッジからアンプ類までビンテージで揃えるのは、既にLPを千枚単位で所有している人の特権のような気もする。今回は「悪音」を現代の技術で成仏できるオーディオ装置について、誰もがアプローチできる方法についてまとめてみたい。

【戦後の欲しがり屋さんも笑顔にしたロクハン】

ところで、日本人には修行と並行してワビサビの世界がある。つまり身の程に徹して、枯淡の世界でも事足れりを学ぶ姿勢である。戦前から戦後の日本人にとって国営放送はかなりの重要な位置を占めており、そのNHK技研が開発に関わったロクハン(6.5インチ=16cm)のフルレンジ・スピーカーとは、20世紀後半のHi-Fiオーディオの歴史そのものと言ってもいいだろう。三菱電機がNHK技研と共に開発した放送用モニターP-610は1958年の発売以来、オーディオ入門用でありつつ、モニタースピーカーとしての信頼性も加味され、四半世紀にわたりミスター・フルレンジとして君臨してきた。

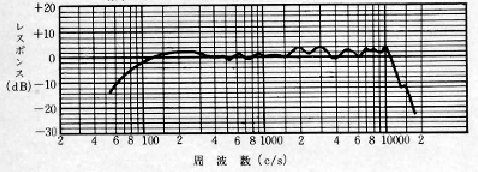

そのP-610も3~4世代の改良があったが、エッジに柔らかいスポンジを使用したフリーエッジを採用し、やや緩めのバスレフ箱を使用することも含め、整合振動という独特の設計思想により、80~13,000Hzという程よい周波数バランスが、戦後のHi-Fi技術の骨格を作っていた。

また当時の三菱電機製ラジオの宣伝では、NHK放送モニターとしての実績をうたっていたが、実際に搭載されたユニットは、小さい筐体でも低音が出やすいフィックスドエッジの汎用品だった。逆にこうした宣伝が、P-610の本来の実力を見誤る傾向があったともいえる。1950年代末というと、AMラジオのことを想像しがちだが、この頃の最先端はFM放送。ロクハンはすでに次世代の音声規格を網羅できるように設計され、1970年代のFMステレオ放送

全国ネット化の頃にも、ビギナーからベテランまで根強い支持を受けていた。

P-610も最初は10kHzまで。1960年代半ばから13kHzまで拡張した。

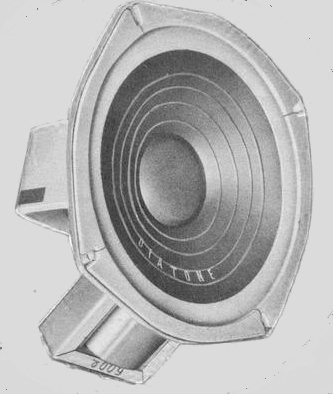

型番の末尾にF(フリーエッジ)のないダイヤトーンラジオのスピーカー

ちなみにこのNHKモニターは針音の激しいSP録音に適しているかと言うと、意外にそうでもなく、昭和時代のSP復刻盤を聴くと、そのほとんどが針音の除去のために高域を大幅にカットしていることが判るだろう。またライブ録音など聴くと、エヘン虫のほうが楽曲よりもリアルに聞こえるような逆転現象も起きる。この時代に有名なレコードといえば、クラシックで言えばワルター/コロンビア響のステレオ録音、ジャズでいえばビル・エヴァンスなど、古株のモノラルファンからすれば軟質な音だが、今でもこれらのレコードは日本でも一番人気のある演奏である。それもそのはず、ロクハンはFMステレオ放送の開発と並行して設計されたHi-Fi仕様なのだ。こうした音楽を聴いて誰もが心の調和に導かれることだろう。

ステレオで大賑わいの昭和30年代末のレコードと家電業界

では昭和40年代にNHKモニターが確固たる地位を造り上げるまでの日本のHi-Fi技術はどうかといえば、太平洋戦争の影響を深く受けていた。戦時体制に移行するに従い英米企業の撤退、昭和15年(1940年)をもって電蓄の製造禁止、昭和18年に英米楽曲の禁止とレコードの自主回収が行われ、ラジオも国民型として並四のような受信性能の低いものに制限することで、八方塞がりとなっていた。なので、家庭用のダイナミックスピーカーやスーパーヘテロダインなどは戦後の技術として認識されている。言いようによっては、戦後になって並四ラジオからステレオへ一気に買い替えが進んだと言っていいだろう。そのはざまにあったモノラル録音は、押し並べて並四世代の性能に押し付けられているのだ。ちなみに懐メロと歌謡曲の違いは何かというと、78回転のSP盤でリリースされたのが懐メロ、45回転のドーナッツ盤が歌謡曲であり、いわば録音規格と連動した再生機械の違いが大きく作用していることが判る。当然ながら戦前にも箪笥並みに大きなラジオや高級電蓄は存在しており、それで聴く懐メロはド迫力で鳴り渡る。ようするに録音されたものを十全には再生せずにポンコツ扱いしている現状が続いているのだ。これは由々しき問題である。

戦前の状況とシンクロしている戦後復興期の懐メロたち

【庶民は上手におこぼれを頂戴】

さてロクハンを通じて「もののあはれ」と言うべき昭和のHi-Fi基礎知識を披露しようとしたものの、現実には庶民の誰もがAMラジオの音を聴くのに、わざわざ専用のスピーカーを買おうなんて思わない。なんと言っても電波状況によって音質がコロコロ変わるラジオは、音質の安定度のほうがずっと重要なのだ。1970年代のラジカセをみると、同じ16cmフルレンジでもメーカーによってサウンドポリシーの違いがあって、松下電器はアナウンス重視型、ソニーはフラット感重視、ビクターはドンシャリ味付け型となっており、これらは押し並べてNHK-FMの音調に対するメーカーなりのレスポンスと考えたほうが妥当だ。ソニーとビクターはそれぞれが抱えるレコード・レーベルのサウンド傾向と似ていて興味深い。パナソニックのものはAM放送のほうが主流だった時代のものだが、現在もアナウンスが聞き取りやすい音調設計の伝統は続いている。

この精神的というか根性論で貫かれたオーディオというのは、デジタル時代の現在では否定的な風潮なのだが、21世紀に入ってネタが尽きたというべきか、レコードのようなパッケージメディアをしつこく購買し続けてくれるのが年配のご老人と見切りをつけたのか、かつてはブートレグ盤として厳しく制限してたラジオ音源を次から次へとCDでリリースするようになった。これには年季明けでアーチスト契約から自由になったアーチストたちが、自分の分身ともいえる演奏記録をファンと一緒にアーカイブするようになったともいえ、スタジオ・アルバムに比べると実体に近づいた感じでもある。しかし、これはレコードを近代音楽史として捉えると、天動説が地動説に変わったくらいの衝撃なのである。スタジオ録音のそれが肖像画だとすれば、ライブ演奏のそれは生身の人間のドキュメンタリーである。実際には当時の人たちは、ラジオを通じてアーチストの実体をリアルに感じ取っていたのである。これは精神論でも根性でもない、日常のなかでの生きた実体験である。

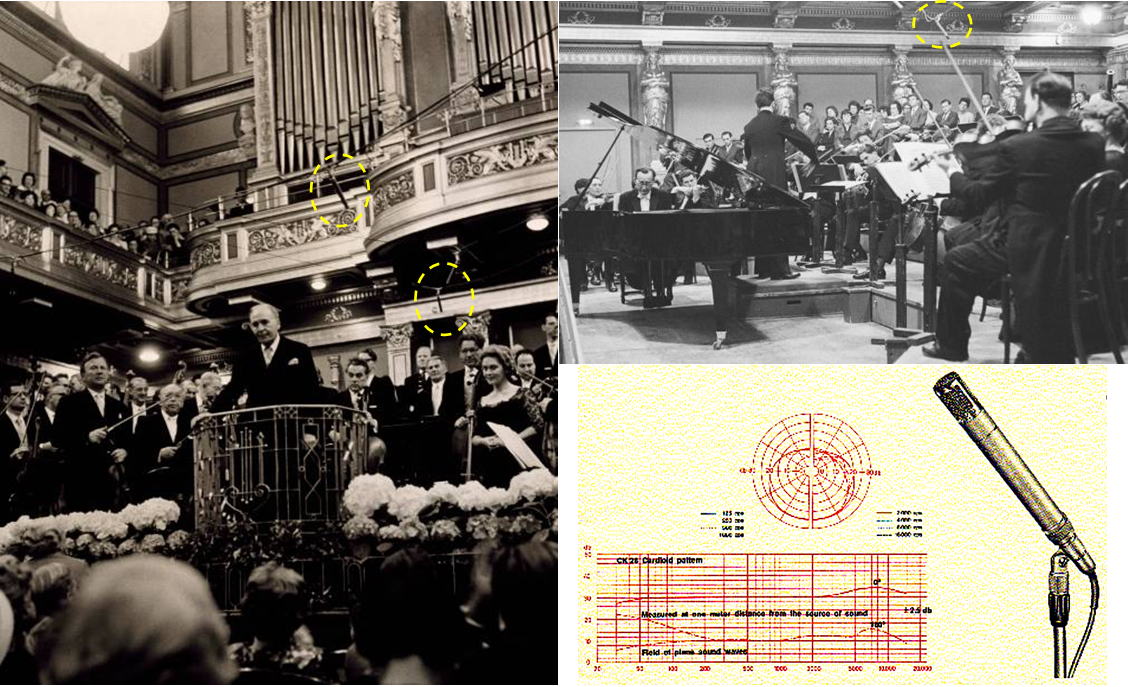

左:フルトヴェングラーと真空管FMラジオ(1950年代)

中央:アンドリュース・シスターズ&グレン・ミラー楽団とジュークボックス(1940年代)

右:ビートルズとトランジスター・ラジオ(1960年代)

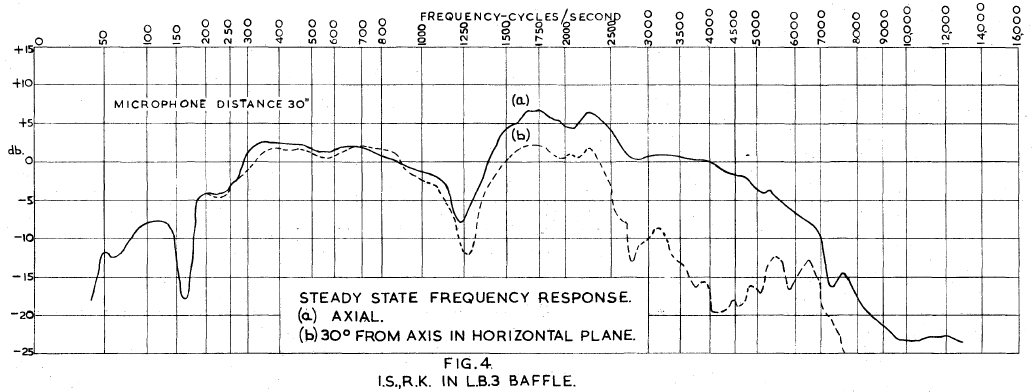

ではAMラジオが主流だった時代のスピーカーの特性はどうだったかというと、1940年代からワイドレンジ化され高域は6kHsから8kHzまで低域は200Hzから100Hz以下へと広げられた。ところが当時のフルレンジ・スピーカーをみると、放送局内で使用されたモニタースピーカーをはじめ、れっきとしたプロ用機器でも、どれも完全にカマボコ型の周波数特性なのだ。

まずはBBCが1936年から使用していたライス&ケロッグ(RK)ラウドスピーカーについて述べよう。これは英BTHが製造していた25cm径のユニットで、堅牢なエンクロージャーに入れられ、放送局での共通仕様として流布された。1940年代に次世代高規格放送に向けてモニタースピーカーを選定しようとした際に計測された周波数特性をみると、見事にカマボコ形の特性で、低域は300Hzからロールオフ、高域は7kHまである。そのモニタースピーカーの選定における絶対条件が、男性アナウンサーの声が明瞭に発音されることであり、ニュースの報道を中核に据える放送局ならではのものである。このため、オーケストラが立派に鳴ろうが、中域が奥まって母音がぼやけるもの、金属的な響きのするものはすぐにクレームを付けて落第点を付けられた。そういう意味ではスピーチの拡声器としての機能性が、何よりも最上位に置かれたユニークな仕様だと言えよう。

BTH製フルレンジスピーカーの特性( 1930~40年代)

このユニットについて1946年のBBC研究レポートでは以下のように述べている。

|

「最も一般的に使用されている 2 つの B.T.H ユニットは、どちらもコルゲートコーンを備えたライス&ケロッグ タイプですが、センタリング スパイダーの形状が異なります。 前期モデルではスパイダーがコーンの内側に入っており、磁石のセンターポールにタップされた1本のネジで所定の位置に保持されていますが、後のバージョンでは、スパイダーはコーンの外側にあり、3本のネジでスピーカーシャーシに取り付けられています。これは明らかに重要ではないにもかかわらず、実際には、その 2 つのタイプのパフォーマンスにはかなりの相違があります。ISRK の再生は「快活な」または「前のめり」で甲高い傾向があり、ESRK の再生は比較的低いトーンですが、わずかに伸びた高音域を備えています。

どちらのスピーカーも、1939 年までの平均的な商用受信機に実際に取り付けられているスピーカーよりもはるかに優れていると言えますが、どちらも「ワイドレンジ」のカテゴリーには入りませんでした。

1936 年に B.T.H.社は、顕著に明るい音色を備えた成形されていないコルゲートコーンを備えた新しいモデルを導入しました。 このユニットは、「拡張された高周波帯域」の印象を与え、「ワイドレンジ」のカテゴリーに近づいていると表現されるかもしれません。

しかし、このラウドスピーカーの性能は、非常に残念なことに、「トンネル状」の中低域の色付けと「ギラギラした」高域の周波数応答が判明していながら、このコルゲートコーンが適切であるということはすでに一般的に同意されています。

可能な限りライス&ケロッグスピーカーを優先して使用する必要がありますが、コルゲートコーンのユニットの製造は少し前に中止されており、現在のスピーカーの不足を考慮すると、できるだけ早く生産を再開することが望まれます。

したがって、必要な大量注文ができるように、ISRK スピーカーと ESRK スピーカーのどちらを選択するかは緊急の問題であります。」 |

つまり戦前のBBCモニターは、電気録音もしくは拡声器の初期のものに比べ、高域の拡張されたワイドレンジ(エクステンデッドレンジ)スピーカーを使用していたという認識のあったことが判る。一方で、翌1947年の研究レポートでは、旧来のBTHモニターを継続することを断念し、新しいHi-Fi規格のモニタースピーカーとしてパルメコ社製の同軸2wayを選抜するようになった。折しもウィリアムソン回路のアンプなど周辺の技術も出そろったことが幸いしたといえよう。

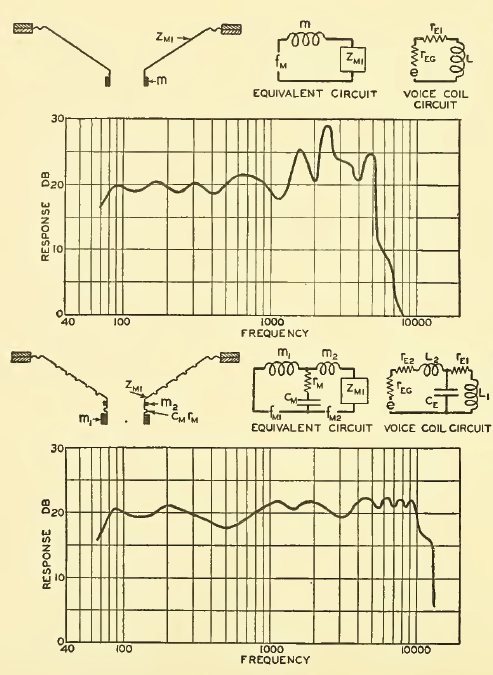

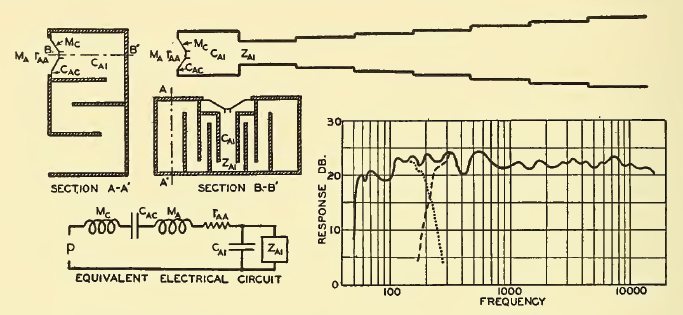

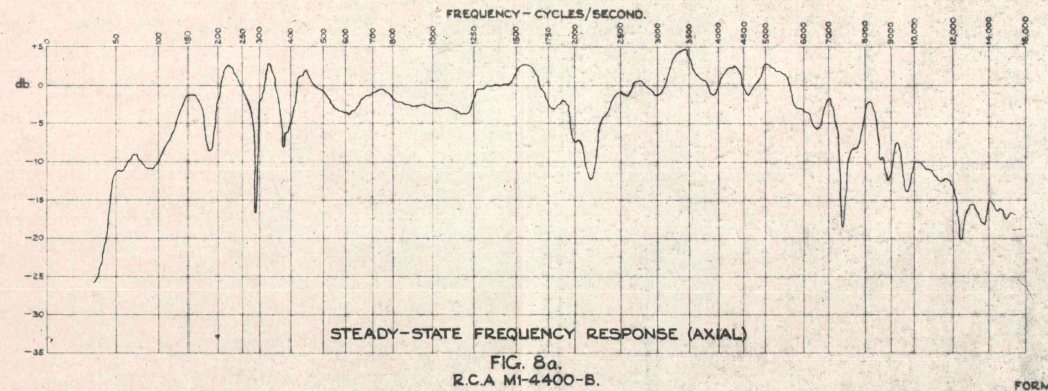

次にRCAが1939年に放送局用モニターに開発した20cmフルレンジMI-4400を見てみよう。これは有名なリボンマイク44Bを開発したオルソン博士の作で、高域はダブルボイスコイルで共振を抑え10kHzまで広帯域化、さらにラビリンスシステムというバックロードホーンで低域を50Hzまで確保した。実際にはBBCで計測した結果、200~3,500Hzの両袖はロールオフしていた。これはおそらくオルソン博士が近接マイクで計測、BBCがオフマイクで計測した結果であろうと思われるが、BBCのほうが実際の試聴位置での計測に近いと考えられる。それよりも実際のNBCスタジオ風景をみると、プレスト社のアセテート録音機の上に設置されているスピーカーのほうがメインで使われていることが判る。こちらはジェンセン製のスピーカーが付属しており、オルソン博士が批判した旧式のものである。

1939年 RCA MI-4400(64-A) |

1934年 Double Voice coil

上の一般的なフルレンジと高域の伸びが違う |

1936年 Combination Horn(150Hzでホーンの共振を制御) |

RCA MI-4400B(1947年にBBCが計測)

低域:200Hzから-10dB/octで減衰

高域:3.5kHzを頂点に-10dB/octで減衰

50Hz~12kHzというスペックは満たしている

|

NBC サンフランシスコ局のレコーディングルーム

アセテート録音機の上部に音声チェックモニター、奥にMI-4400 |

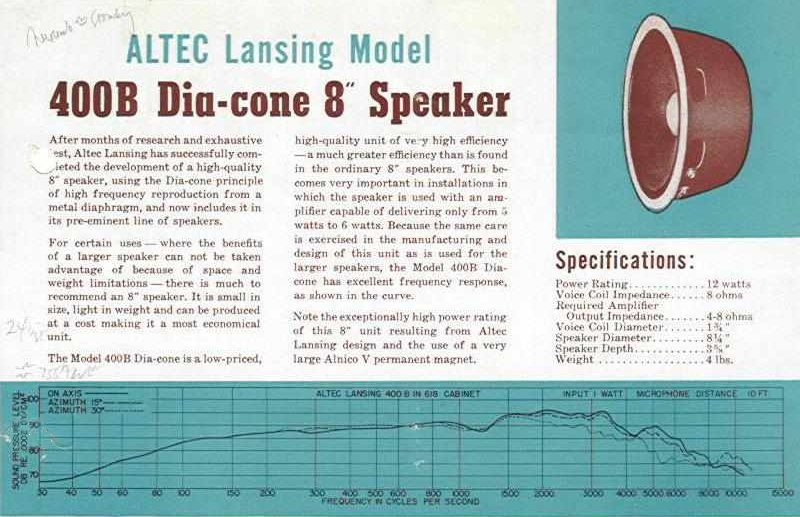

アルテックがFM放送を意識してランシング氏に開発させ、1949年に発売した400Bフルレンジは、アルミ製センターキャップ、ビスコロイドを塗布したコーン紙のエッジなど、後の名器LE-8Tの雛形となった外観からは得て非なるカマボコ型のオールドスタイルである。こちらは30フィートでの音響特性で、PA機器としての性能が優先されたものだと理解できる。

以上の英米で第一線の放送局用モニターがカマボコ型の周波数特性だったことは、ラジオ程度ならこれで十分という妥協の産物などではなく、当時でも最先端の技術を盛り込んだ高級品であった。1939年に発売されたときのMI-4400はスピーカーシステム単体で$155.5、ほぼ同じ価格でRCA

Victor製の最高級ラジオ電蓄が買えた。1953年の通販カタログでは汎用品のJensen P6Tが$6.09だったのに対しAltec 400Bは$22.5だった。つまりコストも資材も投入してフルスイングした結果だったのである。

こうしたHi-Fi用とうたわれていたフルレンジユニットでもカマボコ型の音響特性が一般的だった背景には、当時の拡声器の役割がジャズオーケストラとボーカルを共存させるPA機器としての役割が第一条件になっていたことがある。マイクに載せて軽くスウィングするクルーン唱法が流行したのは、この可搬式のPA機器が手軽に手に入るようになったからである。

Alied Radio商会のPAシステムの広告(1941年)

家庭用とはいってもボリュームの違う英米の高級ラジオと高級電蓄(1930~40年代)

以上のように、1950年代のHi-Fiモノラルより以前のローファイ録音の時代は、プロ用機器から安物ラジオまで、周波数のスペック上では横並び状態だったことが判る。しかもHi-Fi機器の登場した後も、庶民の大多数はAM放送の主流だった時期が1960年代まで続いたのである。では、庶民はド根性でローファイ録音と格闘していたのかというと、そうでもない。むしろ気楽に、どの音楽にも心通わせて楽しんでいたのである。それは唯我独尊の悟りなんて高尚なものではなく、まさに闊達自在にローファイ・ツールを使いこなしていたともいえる。

では、ローファイ録音を心から楽しむツールとはどういうものなのだろうか? これが意外に難問であり、誰もがド根性で聴くものと思っているのだ。しかし、話はもっと単純である。ローファイ録音をローファイと感じないようにオーディオ・システムを整備することである。

【精神修養に適したオーディオ装置】

では、この古い記録を実体験として把握するオーディオ環境の整備とは何だろうか? ここで、録音のアーカイブ整備と、それを活かすオーディオ環境の整備とは、互いに表裏一体であることが理解できるであろう。悪音に苛まれている諸君は、それが騒音としてしか鳴らないオーディオ環境に居る不幸を背負っている。この不幸を取り払うためには、音楽鑑賞を通じた精神修養に導くための魔道具が必要なのである。しかしけして毒を以て毒を制すようなものではない。正式に召喚の儀式を経たパラレルワールドのアーチストの出現である。

ちなみに私はCDで音源を蒐集している。現在では1950年代までのLP盤、SP盤は貴重な文化遺産だし、それにふさわしいビンテージ機器類もコンディションに当たり外れがあり結局あきらめて、全て現在も製造を続けている新品で揃えられるように整理している。

CDなどのデジタル音源をもとに構築したド根性モノラル・システムは以下のとおりである。これから古色蒼然とした録音に興味のある人は、おそらくサブスクなどで始めるだろうと思うが、ヘッドホンで聴くよりもデジタル音源全般に馴染みやすい仕様になっていると思う。

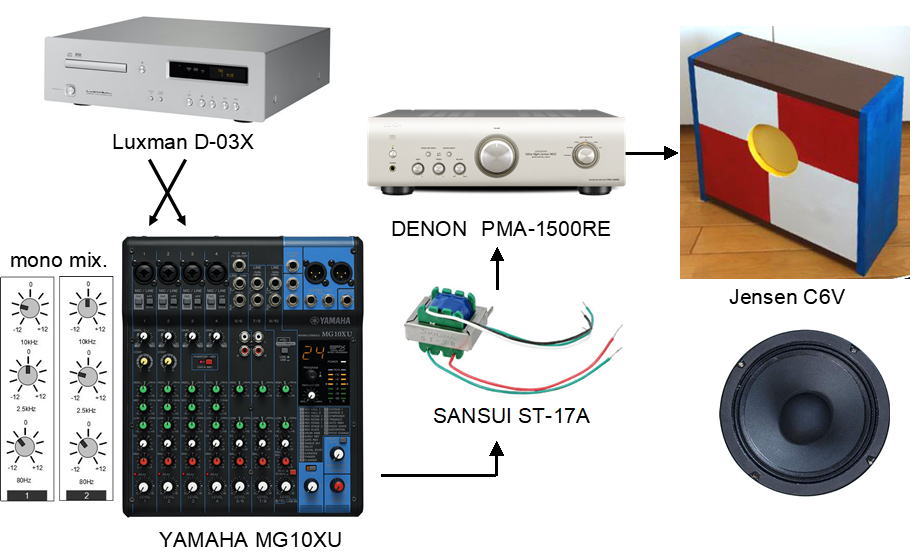

ビンテージ仕様のパーツは、Jensen C6V、サンスイトランスST-17Aの2つで、合わせて8千円ぐらいで購入できる。CDプレーヤーは、ラックスマンのものでこれだけが20万円する準高級品である。DACにショートロールオフの前のめりのものが使われており、古色蒼然とした録音でも音の見通しが良い。ヤマハの簡易ミキサーは、ステレオ音源でも違和感なくモノラル・ミックスするためのもので、デジタル・リバーブも良質なものが付属している。プリメインアンプは質実剛健なデンオンのもので、パワーアンプとして使用し、2wayに切り替えたときにはマルチアンプとしても機能している。

【ベビー・ジェンセン C6V】

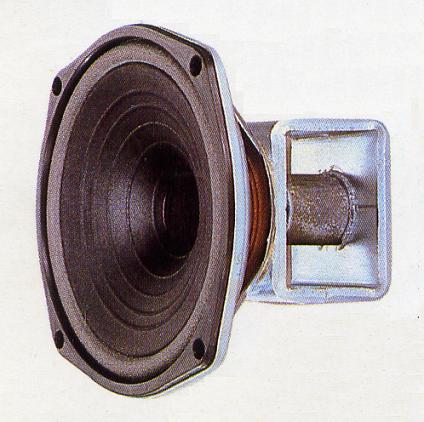

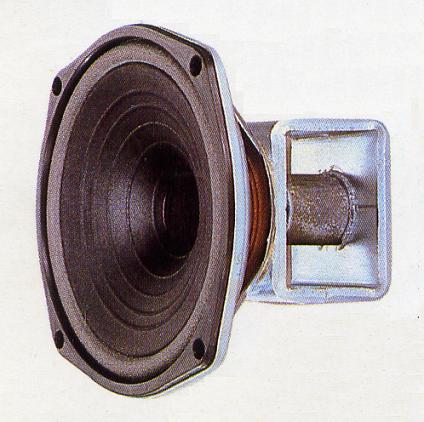

さて昔日の放送局用モニタースピーカーの蘊蓄を述べたあとで、初心に戻って16cmユニットについてご紹介したい。16cmといってもNHK謹製の和製Hi-Fiフルレンジのことではなく、昔の電蓄やラジオに実装されていたものと同じ系統の古レンジ=エクステンデッドレンジ・スピーカーのJensen

C6Vである。このC6VはJensenのギターアンプ用スピーカーとしては一番小さく、そしてデビューも1970年代と比較的遅い時期のユニットである。ギターアンプと言っても部屋での練習用のもので、前身のP6Tに比べフレームもコンサートシリーズなみにガッチリしている。ところが他のギターアンプ用スピーカーの用途がそもそもPA拡声器用であったこともあり、結果的に古いラジオ電蓄の仕様のまま設計されている。もちろんC6Vは現在も製造し続けている新品である。

中央のメッシュは埃よけで、ボイスコイルのリンギングがダイレクトに耳ざわりする機構をもっている。エッジはビスコロイドを塗布したフリーエッジの一種で(この辺がモダンな設計で20Wの耐入力がある)、最初はバスレフ箱に入れたが、Qts=0.91と比較的高いため、どうにもモゴモゴと暗い音でバランスが悪かった。そこでしばらくお蔵入りにしていたのだが、心機一転して後面解放箱に入れたところ、これまで抑え込んでいたモノが一気に噴き出すようなサウンドに仕上がった。

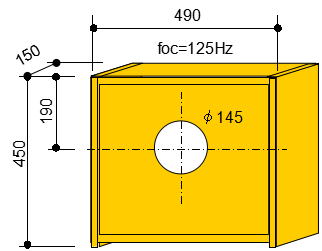

後面解放箱は、近所のDIY店で切り売りしていた40×45cm、15mm厚のパイン集積材を基本に、周囲を15cm幅×45cm長、19mm厚の板で囲うようにしている。一般的なエンクロージャーと違い密閉性は要求されないので、木工ボンドでくっつけてしばらく手で押さえておけば完成である。仕上げはアサヒペンの水性ペンキで、モンドリアンルックの原色ツートンカラーでまとめている。

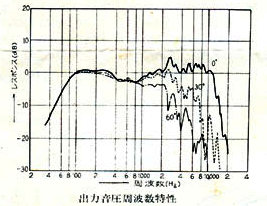

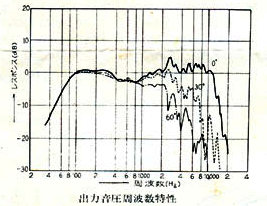

以下、試聴位置からの周波数特性をみると、500Hz辺りに大きなクビレがあるのは、ユニットからのダイレクトな振動から、バッフル面の反響音でのリカバリーへの移行するポイントである。これはステップ応答にも現れており、初発の波形から1ms遅れた山がそれに相当する。実はこの500~1,200Hzへと持ち上がる特性と、クリアに減衰するステップ応答とが、電気録音とラジオ放送が開始された1920年代から、アナログ末期の1970年代のラジカセまで引き継がれた家電音響製品の黄金比であり、かつそのオリジナルのバランスである。逆にクラシックやジャズのHi-Fiモノラルの優秀録音では高域が粗雑で歪みが目立つ傾向にある。こうした点が一般にオーディオマニアに好まれる音質とは異なる点である。

Jensen C6Vの周波数特性とステップ応答

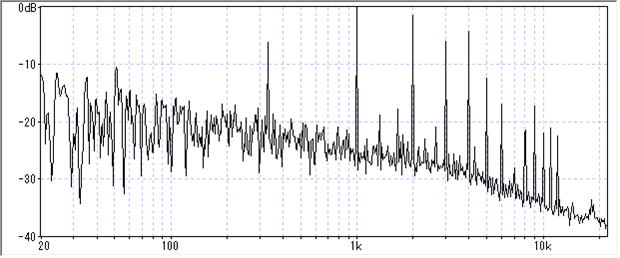

このサウンドの隠し味は、サンスイトランスST-17Aという、昭和30年代のトランジスターラジオに実装されたライントランスである。 トランスには磁気飽和による高調波歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。私の場合は、ギターアンプ用スピーカーの分割振動も含め、倍音成分(高調波歪み)を大歓迎で混ぜこんでいる。

よく古い録音で高域不足に感じる原因のひとつに、そのまま8kHz以上の周波数が無いからだと理解され、イコライザーで高域を持ち上げることが行われていた。しかし、ツイーターから出る音の大半は楽音とは程遠い小さなシャカシャカ音、つまりパルス成分であり、持続的に高音がピーピー聞こえるなんてことはない。これを正しく理解すれば、高音不足に感じる原因はパルス成分の不足であり、古いオーディオ機器には盛大に発生していた高調波歪みが、1970年代以降の機器には不足しがちなのだと判る。イコライザーではパルス成分と一緒にノイズも増してしまい、雑然とした悪音の原因となってしまうのだ。この点で古いトランスはクリーンで均質な高次倍音を出すようにできており、古い録音に不足しているシャカシャカ音を補ってくれるのだ。

ただ倍音の出やすいのは出音のパルス性の波形に対してであって、普通のサイン波はクリーンな音である。もちろん歪みが増大するブレークポイントがあるので、それ以上の音量を出さないのも使用上の注意としてあるが、小さなC6Vでさえ20Wの耐入力のあるプロ用ユニットなので家庭用として全く不便はない。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

1kHzパルス波を再生したときの倍音(高調波歪み)

では、世の中の流れとして、なぜここまでに高調波歪みが嫌われるようになったのかと言うと、ステレオの音場感とか定位感の多くは、ツイーターの先行音効果に期待したパルス成分で成り立っている。つまり、オーディオ機器から発生する高次倍音は、ステレオ録音がステレオらしく聞こえるのに邪魔な存在なのだ。

これと同じ現象は、1960年代末に「ソリッドステートの洗礼」と言われた。

【オフマイク収録がモノラルの基本】

モノラル録音の大半は100~8,000Hzという、現在のハイレゾの1/5の周波数レンジだったのに、それ自体をいかにしてリアルな音として把握できるのだろうか? これは人間の精神的営みの中核にある、言語的感覚にあると言っていい。つまり人間が感動するとは、基本的に言語的理解とそれに伴って身に付けた社会性を土台にして、感情の大きさを推し量っているのである。つまり精神的な音楽鑑賞とは、音楽がもつ幅広い周波数帯域やダイナミックレンジに対し、人間の発する言語の周波数域と音量とに要約したものと言えよう。

人間の言語の発音周波数(母音0.2~3kHz、子音は1~6kHzと複雑に組み合わされる)

自然なアコーステックとは、フラットで満遍なく音を出すことではない。これは音楽ホールの音響を調べれば分かることだが、出だしの音はかなり中域に集中して、ホールの残響は200Hz以下の低音を中心にドロ~ンと定在して、高域は逆にカマボコ型にロールオフしている。つまり、かなり周波数帯域の広さを要求されるコンサートホールの音響でさえ、基本的にはボーカル域と大差ないのである。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

ちなみに電蓄時代と同じ設計でつくられているJensen C6Vを後面解放箱に入れた特性は以下のとおりである。一見すると極度にカマボコ型の特性にみえるが、コンサートホールのアコースティックに比べてフィットしている。このことからみても、古い電蓄のカマボコ特性は、普段から耳にしていたコンサートホールの響きを模倣したものだと判る。

ホール3階席から聴くとこんな感じ:Jesnen C6Vの特性

現在モノラル録音というと、ヴァン・ゲルダー風の近接マイクでの鮮烈なジャズ録音を真っ先に思い浮かべるかもしれないが、これは当時としては異例のものだった。実際の古いモノラル録音の大半は、マイクの本数が少なく、押し並べてオフマイク、つまり楽器とマイクの距離は1m以上が当たり前、2~3m離れることも稀ではない。これに対し、テープ録音でのマルチトラックが主流になった1960年代後半以降は、距離30cmでも遠いとされる近接マイクでの収録が中心であり、フラットに近い特性で整えられたモニターシステムでバランス調整している。このため、何も調整していない古いモノラル録音は押し並べて高域不足として聞こえることとなる。これは現在の最新の録音機材を投入しても、空気層で拡散される高域の減衰は避けられない。

左:電気録音初期のビクター・サロン・オーケストラ(1920年代)

右:復帰演奏会でのフルトヴェングラー&ベルリンフィル(1947年)

ではモノラル時代の電気音響機器はどうだったかというと、蓄音機の時代からのトーンキャラクターを引きずって、真空管のガラスのリンギング、トランスの高次歪み、スピーカーの分割振動など、あらゆる歪みを総動員して、オフマイクでは不足しがちな音の艶やかさを演出していた。このことはヴィンテージの電気音響機器に特有のサウンドキャラクターとして乗ってくるが、そのサウンドポリシーがオーディオメーカーごとに異なる、アナログ技術ならではのいい加減さが存在していた。これもデジタル時代になって、機材から発生する歪みをできるだけ抑え、入力信号をできるだけカタチを換えずに伝送するという方針がすう勢を究め、モノラル録音をさらにツマラナイ音に貶めている。そういう意味では、モノラル録音は手垢で汚してナンボのところがあって、化学的な漂白剤で洗うとかえってボロが目立ってしまう感じがある。実は現在の大多数の人がHi-Fi以前のモノラル録音をデジタル時代の論法で貶しているのである。

【生楽器と同様に正確な音のタイミング】

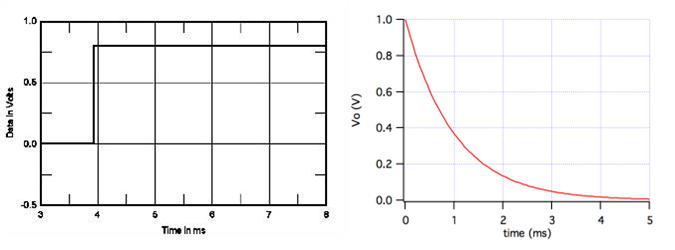

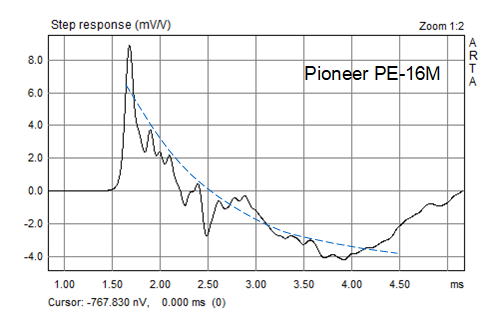

オフマイクでの収録で肝心なのは、波形の時間軸での整合性である。これはタイムコヒレントと言われるもので、これがスピーカーから発せされるとき、素直な1波形で整えられていないと、低音が高音がという初心者のようなところで躓くこととなる。タイムコヒレントはステップ応答という方法で調べ、矩形波の立ち上がりだけを入力した場合、応答は右下がりの三角形(ライトシェイプ)を画くのが理想である。

ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)

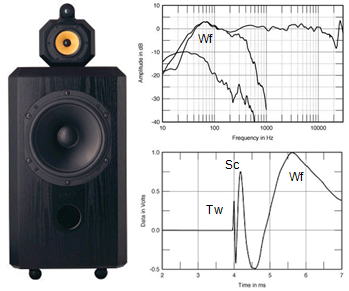

Hi-Fi初期に再生周波数を拡張するためにマルチウェイのスピーカーが開発された頃、各ユニットの受け持つ周波数帯域を分割するネットワーク回路が必要となった。このとき使用されるフィルターには減衰させると波形の位相が反転するという、電気でしか置き得ない人工的な癖が生じる。これは100万円を優に超える高級オーディオでも一般的な宿命で、例えスタジオモニターとして音の正確性が問われる製品でも、タイムコヒレントのうえでは、ねじれた波形しか再生できないのだが、録音技術の発展とともにこちらがデフォルトとなっていった。

実際に現在のマルチウェイスピーカーのタイムコヒレント特性がどうなっているかというと、ユニットの数だけ位相もろともくびれて切り貼りしていることが判る。ツイーターは鋭敏にパルス波に対応し、ウーハーはドーンと構えて2~3ms遅れて波形を出すようにできており、これはツイーターの先行音効果でステレオの定位感をまず宣言し、低音はコンサートホールの残響と同じように遅れて長引くようにシミュレーションされている。これで困るのは、ボーカルのように200Hz付近の胸声から3~6kHzの子音まで、多種多様な組み合わせで発音される音響に対し、トンチンカンな時間軸にシフトしていることが判る。 実際に現在のマルチウェイスピーカーのタイムコヒレント特性がどうなっているかというと、ユニットの数だけ位相もろともくびれて切り貼りしていることが判る。ツイーターは鋭敏にパルス波に対応し、ウーハーはドーンと構えて2~3ms遅れて波形を出すようにできており、これはツイーターの先行音効果でステレオの定位感をまず宣言し、低音はコンサートホールの残響と同じように遅れて長引くようにシミュレーションされている。これで困るのは、ボーカルのように200Hz付近の胸声から3~6kHzの子音まで、多種多様な組み合わせで発音される音響に対し、トンチンカンな時間軸にシフトしていることが判る。

加えて、ウーハーやツイーターというように、重低音や超高域の再生に特化したキャラクターの違いが、両者の溝を深めていく一方で、タイムコヒレントのもつ波形再生の基本が無視された状況が続いている。重たいウーハーを動かすため遅れて出て存在感を演出する重低音、鋭いパルス波をどれだけピンと立った状態で再生できるかに特化されたツイーター、これらから導き出されるのは、人間の可聴領域のコアな部分を犠牲にしてでも、人間のほうにデジタル以上の効き耳の性能を要求する一種のハラスメントに近い言動が、オーディオ界一般に浸透しているのが実情である。

一方のフルレンジは、こうした電気的な癖は出ない。たとえ分割振動でギザギザになろうとも、波形再生の一番基本的なところは押さえているのである。このフルレンジの波形の整合性は、むしろデジタル時代になって知られるようになったと言って良く、定位感の自然な調和として認識されることが多かった。最近ではDSPなどで信号処理を行うものも出てきたが、複雑な音楽の信号を全てコントロールするのは、実はスピーカーユニットの性能自体が追いついていないというジレンマもある。その意味ではフルレンジは天然素材の良さをもっているともいえるのだ。

NHK BTS規格のロクハンの周波数特性とステップ応答(微妙にドンシャリ、ステップ応答は全体で調和)

ところがモノラル録音の大半にとっては、これでもタイミングの切れが足らず、フィックスドエッジの機械バネでコーン紙の動きを強制的に戻す機能が付いており、かなりスレンダーなステップ応答になる。以下、試聴位置からの周波数特性をみると、500Hz辺りに大きなクビレがあるのは、ユニットからのダイレクトな振動から、バッフル面の反響音でのリカバリーへの移行するポイントである。これはステップ応答にも現れており、初発の波形から1ms遅れた山がそれに相当する。実はこの500~1,200Hzへと持ち上がる特性と、クリアに減衰するステップ応答とが、古い電蓄の特徴でもあるのだ。もちろんこんなことワザワザ計測するなんて人は私しかいないが、昔の人は耳で聴いて自然なアコースティックを感じ取って設計していたのだ。

後面解放箱に入れたJensen C6Vの周波数特性とステップ応答

では古いスピーカーであれば何でも大丈夫かというと、もっとデタラメなタイミングで音を出しているものもある。いわゆる物理的なタイムアラインメント(各ユニットの振動板から試聴位置までの距離を揃えること)を無視した設計のためで、元の音響設計がミッドレンジの大型ホーンにウェイトがあるため、その両脇のユニットはは各々±3ms早まったり遅れたりしており、元の波形が何であったか分からない状態になっている。もちろん映画館のような大きなホールで鳴らす場合には、その時間差も緩和されるのだが、一般家屋ではお手上げだろう。1960~80年代までは、シングルコーンのフルレンジ・スピーカーのほうがステレオ音場の見通しが良いことは言われていた。現在ではほどほどに収まってきたのだ。

以上、精神的な音楽鑑賞が、実は自然なアコースティックに基づいており、人間の言語的な感受性とマッチしていることを説明したが、実際にはSP盤の針音がうるさいからと周波数特性を丸めたり、レスポンスの速いほうが良いからと大型ホーンを屠ったり、基本から外れていくことが多いことも確かである。基本を押さえればCD復刻盤でもちゃんと鳴ってくれるのだ。

【悪食モノラル道】

以下に述べるこれらの録音は、ヴィンテージ系のオーディオショップに持って行っても、犬も喰わない悪食の類として嫌われるものである。少なくとも本気で相手にしてくれない。何とも罪深い録音であり、耳でなく「心で聴く」という言葉どおりのものである。

Jensen導師が示す正統なラジオ電蓄の音は、瓢箪から駒のようだが、あらためて血筋の違いを感じさせるものとなった。ボーカル域に特化した周波数レンジながら、PA機器なみに音圧を稼げるタフさが売り物で、まさにド根性の名のとおりのサウンドである。現在のラジオ用スピーカーは音圧を挙げると、分割振動が急激に増えてブレークアウトしたり、磁気ヒテリシスが飽和状態になりコンプレッションが掛かって音が潰れたりと、音楽鑑賞にはやや不向きなものだが、そこは一皮むけてパワーで押し切るだけのものをJensen

C6Vは持っているのだ。

戦後1940年代に電子楽器へ移行したシカゴブルースなどは、クリスタルマイクに怒りをぶつけるような歌い方でもタフにこなす面もある。また1960年代初頭ジャマイカのスカなどは、古い機材のお下がりで録られたローファイ規格だが、まさに輝かしくリズムを刻んで迫ってくる。これと並行して、同じく戦前にアセテート録音されたナット・キング・コール・トリオ(ジャズ・ピアニストとして脂の乗っていた時期)、キャブ・キャロウェイのような曲者エンターテイナーなど、ちょうど録音方式がSP盤とAMラジオというHi-Fi以前の媒体でも、つい昨日に録音されたように本当に生き生きと再生してくれる。

| 超有名な演奏なのに悪音の代表盤 |

|

チャーリー・パーカー・ストーリー・オン・ダイアル(1946~47)

戦前のスウィング・ジャズと戦後のモダン・ジャズをどこから区分すれば良いかと言う問いについては、バードことチャーリー・パーカーに訊けというのが常識らしい。ベテランのジャズ愛好家がことさら筆頭に挙げる名盤であるにも関わらず、なにせ録音が1946年といえばまだSP盤の時代で粗悪なアセテート録音機からのコピーで、よほどの通でなければ後のヴァーヴ期のものを選んでしまうだろう。ようするにジャズ通を語りたければバードを取り上げるのが通例となっているとさえ思える。

ここでは、カルフォルニアからニューヨークまで、二都市を渡り歩いて同志を集めていくパーカーの物語が様々な角度から切り取られており、アルバムとしてまとまったものはほとんどない。ただそれだけにリアルなドキュメンタリーになっているという側面もあり、唯一無二だったパーソナリティを見出すことになる。ジャケ絵のポップな画家風の姿は、既にアーチストとしての身分を言い表しているようで興味深い。 |

|

Aristocratレコード/ブルース録音集(1947~50)

泣く子も黙るチェスレコードの前身のレーベルによる、シカゴブルースの誕生を告げる戦後の録音集で、エレクトリック化の途上にある演奏記録でもある。まさにJensenスピーカーの第二期を象徴する録音だが、当時はまだSP録音、それもライブ同様にクリスタルマイクでのダイレクトカットで録音された。この時期と並行してテキサスのサン・レコードのロカビリー、さらにニューヨークのアトランティック・レコードのR&Bなど、新しいジャンルが産声を上げていたが、そのどれもがJensenの拡声技術と深く関わっている。まさにアメリカン・ポップスの原点となるサウンドである。 |

|

バッハ・ゴルドベルク変奏曲/グレン・グールド(1955)

別名「グールドベルク」とも言われる奇演で知られる本盤だが、やや精彩に欠く録音は、グールドの鼻歌を回避するために頭上はるか高くにマイクを置いたからとも考えられなくもない。1950年代のモノラルなら他に名録音は沢山あるだろうし、同じ演奏家なら最後のデジタル再録盤もあるのに…と思いつつも、私の朝の目覚めは大概この曲でスタートする。つまり日頃の愛聴盤なのだ。

作曲の云われはカイザーリンク伯爵の不眠症のためにとの逸話もあるが、クラヴィーア練習曲の総仕上げであることからも、やはりこの曲は鍵盤奏者にとっても(オーディオマニアにとっても)腕試しの楽曲、つまり骨肉にエンジンをかける夜明けの音楽なのだと思う。最近になってこの最終リリースにまとめられるまでの膨大なテイクをまとめてリリースされたが、何だか興味を持てなかったのは、グールドの頭のなかには既に一貫した完成図があって、そのスケッチをずっとなぞっているようにしか想像できなかったからだ。

この録音のチェックッポイントは、帯域の丸まったピアノ音が、腰のピンと立った音に聞こえているかどうか、低音域と高音域の掛け合いが平等に聞こえるかなど、様々な課題を一度にぶちまけてくる。もちろんそんなことなど気にせずに聴いてるときが、オーディオ的に最も調子のいい状態だと思う。 |

|

ローリング・ストーンズ/got LIVE if you want it!(1966)

ビートルズがライブ活動停止宣言をしたら、遅かれ早かれ解散するだろうと噂になり、様々な海賊盤が出回ったらしい。これはその余波ともいうべきもので、実際のロックのライブはこんなもんだぜっ!という感じのものを造り上げてしまったという迷盤。スタジオ録音にグルーピーの歓声をオーバーダブしたり、あの手この手で盛り上げてやった結果、日本において真のロックとはこれだっ!というような過剰な反応があり、ザ・タイガースのデビューアルバムにまで影響が及んだ。ちょうどサティスファクションがアメリカでヒットした後の凱旋講演に当たるが、当のストーンズのメンバーは自分たちの伺い知れないところで編集された当盤を公式には認めておらず、レコード会社の意向で造られた正式の海賊盤ということができるかもしれない。 |

| ジャンル形成に大きな一歩を残した名演奏 |

|

Good time Blues(1930~41)

戦前のジャグ・バンドを中心に、大恐慌を境に南部からシカゴへと移動をはじめた時期のジューク・ジョイント(黒人の盛り場)での陽気な楽曲を集めたもの。バケツに弦を張ったベース、洗濯板を打楽器に、水差しをカズーにしたりと、そこら辺にあるものを何でも楽器にしては、大恐慌を乗り越えようとたくましく生きた時代の記録だ。よくブルースがロックの生みの親のような言い方がされるが、ロカビリーの陽気さはジャグ・バンドから引き継いでいるように思える。ソニーが1988年に米コロムビアを吸収合併した後に、文化事業も兼ねてOkeh、Vocalionレコードを中心にアメリカ音楽のアーカイヴを良質な復刻でCD化したシリーズの一枚。 |

|

歌うエノケン大全集(1936~41)

浅草でジャズを取り入れた喜歌劇を専門とする劇団「ピエル・ブリヤント」の記録である。この頃はカジノ・フォーリーを脱退後、松竹座に場所を移して、舞台に映画にと一番油の乗っていた時期となる。映画出演の多かったエノケンなので、SP盤への録音集はほとんど顧みられなかったが、こうして聴くとちゃんと筋立てのしっかりしたミュージカルになっていることが判る。「またカフェーか喫茶店の女のところで粘ってやがんな…近頃の若けぇもんときた日にゃ浮ついてばかりいやがって…」とか、電話でデレデレする恋人たちの会話を演じた「恋は電話で」など、時事の話題も事欠かないのがモダンたる由縁である。録音が1936年以降なので、「ダイナ」や「ミュージック・ゴーズ・ラウンド」の最新のジャズナンバーのダジャレを交えた替え歌(サトウハチロー作詞)が収録されているのもご愛敬。 |

|

ジャイヴをもっとシリたいか?/キャブ・キャロウェイ(1940~47)

(Are you HEP to the JIVE?)

映画「ブルース・ブラザーズ」で健在ぶりをみせたキャブ・キャロウェイをどういうジャンルに含めればいいかを正確に言い当てることは難しいだろう。ジャズだというとエリントン楽団をコットン・クラブから追い出したと疎まれるし、R&Bというにはビッグバンド中心で大げさすぎる、Hip-Hopのルーツといえば内容が軽すぎる、いわゆるジャンピング・ブルースというジャンルも他に例が少ないので、そういう言い回しがあったんだと思うくらい。でもそんな検証は実に無駄だし、ラジオから流れる陽気な調べは、放送禁止用語を軽々と飛び越えキャロウェイが連発する黒人スラング辞典まで生まれるような現象まで生み出した。そういう俗っぽさからブルースが心を鷲掴みにするまでそれほど時間はかからなかっただろう。 |

|

White Country Blues 1926-38

副題に「A ligther shade of Blue(青く染まった明るい日陰)」という言葉が添えてあるが、いわゆる戦前のカントリー音楽のルーツを辿る規格オムニバスCDで、2枚に48曲収録されている。スチールギターとフィドルの伴奏、ヨーデル節といわれる歌唱など、特徴となる要素がなんとなく集まっていく状況が判る。ところが楽曲の大半は黒人ブルース歌手から引き継いだもので、戦後の文学的なフォークや溌剌としたウェスタンカントリーに比べると、素朴さと稚拙さが紙一重のところがある。大恐慌からニューディール政策までの時代を放浪した鉱山労働者たちの僻み節を、干し肉を噛みほぐすように味わおう。 |

|

メンフィス・レコーディングスVol.1/サン・レコード(1952~57)

戦後のロックンロールの発展史を語るうえで、ニューヨークやロスのような大都会に加え、メンフィスという南部の町が外せないのは、まさにサム・フィリップスが個人営業していたアマチュア向けのレコード製作サービスがあったからである。地元のラジオDJをしながら黒人音楽を正統に認めてもらうべく追力した人で、このコンピにあるようにエルヴィス・プレスリー、ロイ・オービソン、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ジョニー・キャッシュというスターたちのデビュー盤のほか、正式に会社として運営する以前に発掘したミュージシャンに、B.B.キング、ハウリン・ウルフなどブルース界の大物も控えていて、多くはサン・スタジオで録音したレコードを名刺代わりにキャリアを積んでいった。このシリーズはサン・レコードのシングル盤全てを復刻するものの1巻目にあたり、10枚組180曲という膨大な記録でありながら、そのどれもがジャンルの垣根を跳ね飛ばす個性あふれるタレント揃いであり、上記の大物スターはまさに玉石混交の状態で見出されたことが判る。元のリリースがSP盤なので、ハイファイ録音と勘違いすると少し面喰らうが、逆によくここまで状態よくコレクションしたものと感心する。 |

|

美空ひばり 青春アワー(1958)

美空ひばりがTBSラジオで持ってた「美空ひばりアワー」という番組で、芸能生活10周年という節目の年の記録でもある。歌舞伎座での歌謡ショーの実況では、裏声、こぶしと入れ替わる七色の声は、ライブでも健在である。そしてなりよりも二十歳のほのかな色気のある声はこの時期にしか聴けなかったものである。録音の帯域は狭いが、良質なモノラル音声に特有の中域に十分な倍音を含んでおり、これが抽出できるかが、この手の録音と長く付き合う試金石である。リスナーのお便りコーナーでは、女学生が映画館への立ち入りを校則で禁止されてるなど、生活感のあるラジオらしい話題もあって面白い。あと、当時のSP盤を放送する際の音質も、トークとの違いで気になる点でもある。 |

|

ブルービート/スカの誕生(1959-60)

大英帝国から独立直前のジャマイカで流行ったスカの専門レーベル、ブルービート・レコードの初期シングルの復刻盤である。実はモッズ達の間では、このスカのレコードが一番ナウいもので、ピーター・バラカン氏が隣のきれいなお姉さんがスカのレコードをよく聞いていたことを懐述している。ノッティングヒルに多かったジャマイカ移民は、このレーベルと同時期からカーニバルを始めたのだが、ジャマイカ人をねらった人種暴動があったりして、1968年に至るまで公式の行事としては認可されない状態が続いていた。それまでのイギリスにおけるラヴ&ピースの思想は、個人的にはジャマイカ人から学んだのではないかと思える。ともかくリズムのノリが全てだが、それが単調に聞こえたときは、自分のオーディオ装置がどこか間違っていると考えなければならない。 |

| 録音規格の変遷の波間に消えた演奏 |

|

グレン・ミラー楽団&アンドリュース・シスターズ:チェスターフィールド・ブロードキャスト(1939~40)

戦中に慰問団を組んでノルマンデー上陸作戦のときには、勝利の旗印としてラジオからグレン・ミラー楽団が音楽を流したと言われるが、それはジャズがナチス・ドイツから有色人種による退廃音楽として排除されていたからでもある。白人のジャズ・バンドというのは、二重の意味で血統主義を否定するプロパガンダとなった。

カラーフィルムで撮られた映画「グレンミラー物語」があるために、ベニー・グッドマンやサッチモのように戦後も長い芸歴のように思いがちだが、これは1942年に楽団を解散する前のライブ音源である。タバコ会社のチェスターフィールドが提供した無料コンサートで、当時はラジオで放送されるコンサートでは観客からお金を取ってはならないという法律があり、これは抽選で入場券の当たった人が観衆となっているが、スウィングジャズの盛況ぶりも伝える記録となっている。

元がアセテート盤の復刻なので、ザラッとした感じがデジタルとの相性が悪いように感じるだろうが、そこをしっかり鳴らせるバランスを見つけるまで辛抱してほしい音源である。 |

|

シナトラ・ウィズ・ドーシー/初期ヒットソング集(1940~42)

「マイウェイおじさん」として壮年期にポップス・スタンダードの代名詞となったフランク・シナトラが、若かりし頃にトミー・ドーシー楽団と共演した戦中のSP盤を集成したもので、RCAがソニー(旧コロンビア)と同じ釜の飯を喰うようになってシナジー効果のでた復刻品質を誇る。娘のナンシー・シナトラが序文を寄せているように、特別なエフェクトやオーバーダブを施さず「まるでライブ演奏を聴くように」当時鳴っていた音そのままに復活したと大絶賛である。有名な歌手だけに状態の良いオリジナルSP盤を集めるなど個人ではほぼ不可能だが、こうして満を持して世に出たのは食わず嫌いも良いところだろう。しかしシナトラの何でもない歌い出しでも放つ色気のすごさは、女学生のアイドルという異名をもった若いこの時期だけのものである。個人的には1980年代のデヴィッド・ボウイに似ていなくもないと思うが、時代の差があっても変わらぬ男の色香を存分に放つ。 |

|

キング・コール・トリオ/放送用録音集(1939-40年)

旧来から米デッカの抜粋版で知られた録音だが、高域をバッサリ切ってモッサリした悪音の代表盤だった。ここでは元のトランスファー盤まで遡ってデジタル・アーカイブしたNAXOS盤を推す。ナット・キング・コールがジャズピアニストとして活躍していた時期のアセテート録音で、スウィングジャズ全盛の時代に、シンプルなピアノトリオに自分たちのボーカルも織り交ぜての洒脱なアレンジを聴かせた。録音にも次世代規格を織り込んでウッドベースのソロパートを収録するなど、結構野心的なオーデイオ心も垣間見せる。パワープレーが得意とされがちな黒人ジャズメンの印象とは真逆の、非常に洗練された知的な佇まいが持ち味であり、ビバップに移行する時代の狭間にあって評価のうえでとても損をしている。ともあれ極上の軽音楽をご堪能あれ。

|

|

マーラー交響曲4番:メンゲルベルク/アムステルダム・コンセルトヘボウ管(1939)

むせかえるロマン主義的な演奏で知られるメンゲルベルクの演奏でも、特に個性的なのがこのライブ録音で、フィリップスから1962年にオランダとアメリカでLP盤が出たものの、1960年代のマーラー・ブーム以降は急速に忘れられていった。私が初めて聴いたのは1978年から再販された国内盤のメンゲルベルクの芸術シリーズで、時はアバドやバースタイン(再録)が業界を賑わしてた時代に、戦前の珍しいマーラー演奏に聴き入っていた。このCDは1989年に初CD化されたもので、この頃流行ったNO-NOISEシステムによって音が弱冠なめらかになってる。とはいうものの、アセテート原盤の傷などのゴミ取りまではしておらず、それほど音質に違いはない。

一方でメンゲルベルクはマーラーが生前最も信頼していた指揮者で、4~7番は総譜の校正を共同で行っていたり、同じ曲を2人で午前と午後で分けて演奏して互いの解釈を聴き比べたという逸話も残っている。おそらくマーラーの死後に全曲演奏会を遂行した最初の指揮者だったかもしれず、1904~40年までに約500回もマーラー作品を演奏したという記録が残っている。このライブもドイツ軍に占領される前年に、ブロッホをはじめユダヤ人作曲家の作品を集めた演奏会の一幕だった。同じ頃に「千人の交響曲」も取り上げていたので、ドイツ・レクイエムや第九のように放送録音が残っていないのか勘繰りたくなる。

この演奏の国内盤に解説していた宇野功芳氏の評では「表現が固定されてて硬い(ぎこちない)」「オーケストラの色彩感が足らない」ということが書いてあったが、おそらく氏の大好きなワルター/ウィーンフィルの芸風とは正反対の解釈に、あえて批判的な意見を述べたものと思う。別の視点では、宇野宅のステレオ装置について山之内正氏との共著「目指せ!耳の達人」では、オーボエなどの木管の音がくすんで音像が大きく膨らむという指摘を受けているので、弦を中心に表情を掴むとこういう意見になるのかと思う。個人的にはこの手の録音でもFM放送並の音質で鳴らせるようになったため、むしろコンセルトヘボウの木質の響きに年季の入ったニスのような艶やかさがあり、アールヌーボーのガラス細工を見るようなモチーフをデフォルメした造形性もあり、総じて世紀末の象徴派絵画のような表現様式を色濃く残しているように感じる。その作り物めいた雰囲気は、ブリューゲルの「怠け者のの天国」に見るような、この世で思い描く楽園の虚構性も突いていて、中々に辛辣な一面も持っていると思うのだ。 |

|

バッハ/マタイ受難曲:ラミン/聖トーマス聖歌隊、ライプチヒ・ゲヴァントハウス管(1941)

第二次世界大戦中の独エレクトローラによるセッション録音で、福音史家にカール・エルプ、イエス役にゲルハルト・ヒュッシュなど、錚々たるメンバーを揃えての演奏。エルプの福音史家はメンゲルベルクのライブ録音でも聴かれるが、こちらでは折り目正しい楷書体で、歌唱の安定性ゆえにメンゲルベルク盤でのロマンチックなアプローチに対応できたものと思われる。おそらくマタイ受難曲の全曲録音としては初のもので、SP盤31枚でドイツ国内では1942~43年まで、イギリスでは1947~54年まで販売されていたが、1960年に復刻盤LPで発売されて以降は全く忘れられた録音となった。1994年に初CD化となったときはドイツレコード批評家賞をもらっているが、その間に世界大戦の終戦、東西冷戦があり、さらに東西ドイツ統一など、歴史が大きく変わったことを思うと、このレコードは様々な運命に翻弄されていたと思う。

セッションの様子を示す写真では、マイクが英EMI製のHB1型ダイナミックマイクを使用。ということは録音はラッカー盤で行われていたことになる。つまり敵国の外資系企業にはマグネトフォンをはじめドイツ製の最新機材は使わせてもらえなかったと考えられる一方で、交流バイアスによる高音質化がされていなかったテープ収録はあまり好まれなかったと言うべきだろう。というのも独AEG社のテスト録音にいち早く参加したのがEMIとビーチャム/ロンドン響だったからだ。BBCの戦後のマグネトフォンの評価レポートでもバッサリ斬り捨てるように批判意見を書いているくらいなので、おそらく同じ理由による不採用だったと思われる。

で、何が因縁かというと、戦中のナチスがどうのということは全く関係なくて、このCDを購入した1990年代は自分もまだヴィンテージ・オーディオについて全く知識がなく、この音のこもった貧相な録音をいかに良い音で聴けるものかと、欧州系のヴィンテージ機器を扱う店を訪れて、オイロダインから流れる威風堂々とした音に驚いた後、その値段を聞いてガックリ失望してしまった。どうみてもベンツやポルシェを乗り回す王侯貴族の持ち物なのだ。どうもこの気持ちが顔に出てしまったようで、哀れに思った店主が「これなら特別に安く」と言って売ってくれたのが、1930年代の英ステントリアン・ジュニアという20cmフルレンジで、袴付きのユニットの平面バッフルへの取り付け方など、色々と教えてもらったのだが、どうにも使いこなせなくてさらに心の傷を広げていたということもあり、苦い青春の思い出としていつも心の奥に突き刺さっている。

あれから四半世紀過ぎた今はどうかというと、安いジェンセンのユニットで幸せにやってますと言っておこう。 |

|

コルトー 戦後ロンドン録音集(1947-54)

ショパン、シューマン、ドビュッシーなど昔から得意にしていた作品を録音したもの。ほとんどはLP以前の1940年代末の録音だが、奇跡に近い復刻状態で、19世紀のサロンに迷い込んだかのような堂々とした弾きっぷりに脱帽。この当時、ロシア系やリスト系の技巧的なピアニストがほとんどを占めるなかで、コルトーの演奏は弱めの打鍵でサラッと弾く奏法であり、この状態で録音として残っていたのが不思議な感じである。ちょうどコルトーは戦時中のナチスとの関係で演奏活動が途絶えていた時期で、世評でいう技巧の衰えがどうのという以上に、ピアノを弾く喜びに満ちた表情が印象的である。 |

|

ハイドン四重奏曲集/ウィーン・コンチェルトハウスSQ(1957~59)

1930年代にウィーン交響楽団の団員で結成された四重奏団で、ことにウィーン情緒いっぱいの演奏で知られる。全集ではないがCD12枚におよぶ結構なボリュームである。録音年月日の詳細は不明だが、ランドン博士が寄稿している内容から、四重奏曲の作曲を開始した1757年から数えて200年、没後150周年の1959年に関連した企画だったと思われる。よく知られるウェストミンスター盤が覇気に富んだ演奏なのに対し、オーストリア放送協会に録音した当盤は、プライザー音源であることも相まって、おっとりした田舎風の仕上がりになっている。それがハイドンの楽曲にある喜遊曲の性格を強めており、いっそう味わい深い。

墺プライザーはORF(オーストリア放送協会)のアルヒーフをほぼ独占的に販売してきた実績がある一方で、モニターにアルテック604をはじめ今でもヴィンテージ機材を用いており、結果的には高域の丸いカマボコ型のサウンドをずっと続けている。今回はベコベコの輸入LPをせっせこ集めていた時代を思い起こさせる艶やかな音が再現できた。もともとウィーンの甘いショコラのようなポルタメントが魅力の演奏だが、同郷のよしみのような息の合った機能性も兼ね備えた点がなければ、ハイドンらしい襟を正したユーモアは伝わりにくかっただろう。 |

|

フルトヴェングラー/バイロイト祝祭o:ベートーヴェン第九(1951)

戦後バイロイトのこけら落とし公演となった世紀の名盤「バイロイトの第九」と同じ演奏のスウェーデン放送版で、ミュンヘンの放送設備からデンマーク経由でヘルビー(スウェーデン南部)の放送局まで、有線回線を通じて実況されたものを、アセテート録音機で収録したものになる(発見時はテープにダビング済)。これが意外に音質が明瞭かつエネルギッシュなもので、ダイレクトカットされた音の勢いの強さも手伝って、当時の実況放送の実力に完全にノックダウンされた感じだ。残念ながら4楽章のクライマックスで放送事故があり、録音としての完成度を落としているが、ここがバイエルン放送テープの配信用アセテート盤コピー(トランスクリプション・ディスク)ではないことの証拠のようなものになっている。

日本のフルヴェン・ファンが発売時に注目したのは「本物の拍手」が収録されているかだったが、おもに宇野功芳の「虚無の中から聞こえて来るように」という名解説の真偽への興味であって、フルヴェンの演奏内容がそれで変わるものでもない。むしろ問題なのは、発売元のBISでは発見したテープの音量を元のままいじっていないとのことだが、聞こえにくいmpの音量とffに達したときの爆音との間で模索する不安定な音量の振れが、録音時のレベル操作なのか、そもそもフルヴェンの演奏の特徴によるものなのかの区別が付きにくく、本来はこっちのほうに注目したい内容だ。その鮮度といいエキセントリックな風情は印象としては1942年のベルリンの第九に近いのだ。

個人的に感動したのは、バイエルン放送のリミッターを深く掛けた録音姿勢とは逆に、中継点にあったベルリン、ハングルクが巨匠のダイナミズムを生のままでスウェーデンまで届けようとした心意気である。長らく音楽監督を務めていた地元ベルリンはともかく、ハンブルクには戦中から巨匠の録音を担当したシュナップ博士がいて、それぞれ巨匠の演奏を熟知した人たちがバトンを繋いだ。それがこの録音を単なる記録ではなく、フルトヴェングラーが行ったバイロイト再開の記念碑的な意義を十全に伝えている感じがする。 |

|

ワーグナー ニーベルングの指輪(1953)

フルトヴェングラー/RAIローマo

フルトヴェングラーのバイロイトと言えば「第九」という言葉が突いて出て、なおかつフルトヴェングラーのワーグナーと言えば「トリスタン」となってしまう。しかし、この指輪のドラマ性は、ゲルマンの森の奥から精霊の声を聞くようなものではなく、古代ギリシアの彫刻のようなリアルな神々の群像で構成された、新しいワーグナー像である。それでいて、同時代のメトロポリタン歌劇場でのマッチョな自尊心に溢れるわけでもない、どことなく指輪のもつ魔力に憑かれた人間の悲劇も浮き彫りにされ、権力へのあくなき欲望に翻弄された世界大戦のことも見え透いてくる。同じ年のバイロイトの指輪は、C.クラウス(ウィーン宮廷風)とカイベルト(新即物主義)で、どちらも伝統的なワーグナー像とはやや異なる方向性を示しているが、そういう新しい解釈の熱病に捕らえられた年だったのかもしれない。今は2~3千円で安価にこのような多様性を聞き比べられるのだから、なんとも贅沢な時代である。モノラル録音用にオーディオ装置を整えておくことが肝要だとつくづく思う。 |

【デジタル時代のアナログ風味】

デジタル時代になって「アナログの味」が恋しいと思う人は多いようである。これは、コンピューター技術が発展し誰もがスマホを手にする21世紀においてさえ、人間自身がアナログのまま何も進化していない証拠でもある。

【CD=デジタル音源にまつわる誤解】

まずデジタル録音のトップバッターとなったCDについて述べよう。1980年代に登場した音楽フォーマットだが、実は周辺のオーディオ環境が整う前に規格だけが先走ってしまったため、デジタル対応機器という迷走状態が20世紀末のオーディオ業界で続くこととなった。デジタル臭さの原因のひとつは、デジタル特有の量子化ノイズというもので、楽音と関係ないガサガサしたパルス性ノイズが、楽音とは関係なく20kHz付近に大量に吹き溜まることで、全体にささくれた音になりやすい。特に初期のシャープロールオフのデジタルフィルターから生じるプリ&ポストエコーという共振音が色々な形で、エッジの尖ったナイフを振りかざすような危険な雰囲気をもたらした。

さらに酷いことに、このデジタルノイズを麻痺させようと20kHz付近に急峻なリンギングの生じるハードドーム・ツイーターを装備したスピーカーが高級Hi-Fi機器を席巻し、20kHz再生可能なスペックとは裏腹の毒を以て毒を制すようなことも行われた。

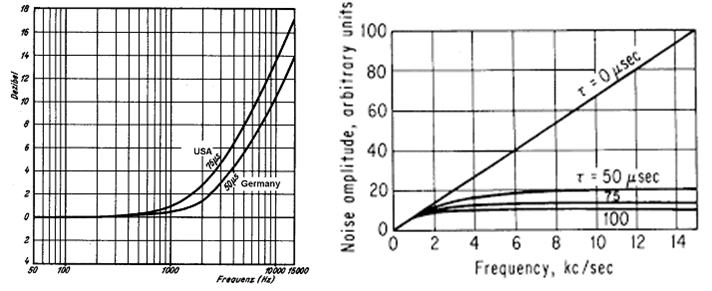

デジタルフィルターのプリ&ポストエコー(左)とデジタル対応スピーカーの例(右)

ところが、CD規格を策定した1970年代末の楽曲はFM放送での認知度が規準であり、超高域のデジタル・ノイズなどはFM波特有の2~15kHzの三角ノイズの霧のはるか向こうの話で、ほとんど問題にはならなかった。FM電波の特徴として「砂嵐」と称されるホワイトノイズがあり、特に耳に付きやすい高域方向にエンファシスを掛けてノイズリダクションを施している。送信側でプリ・エンファシスを+6dB/oct掛ければ、受信側で逆のディ・エンファシスを掛けて元に戻すのだが、そのフィルターは1950年代の頃ろ変わらない簡単なCR回路で済ませるのが普通であった。CD規格を策定する際に多くの録音エンジニアにヒアリングした結果も16kHz以上は楽音として影響しないという結果だった。

FM送信のプリエンファシス特性とノイズレベル、受信機のディエンファシス回路の例

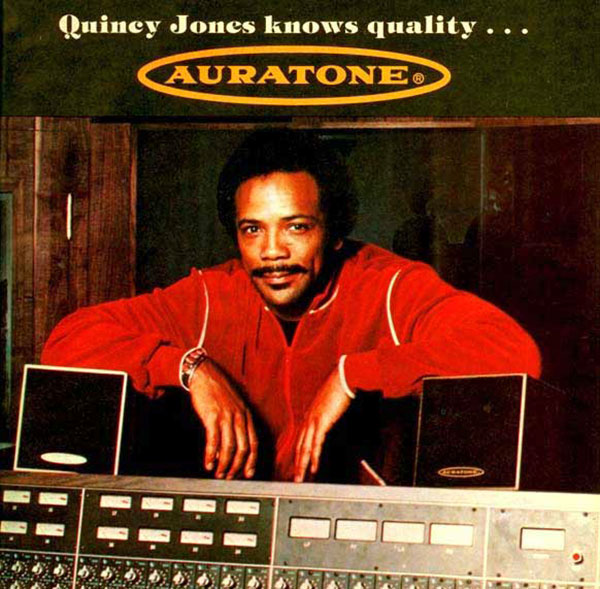

それどころかクインシー・ジョーンズのような怪物は、150~8,000Hzしか再生できないオーラトーン5Cという小型フルレンジでミキシングするように推奨していた。つまりこの状態で聞こえない帯域は、音楽のコアな部分としてあえて認めない作戦に出たのだ。1980年代のギガヒットであり誰もが憧れたマイケル・ジャクソン「スリラー」もこうして作られたのであるが、むしろ録音されたウェストレイク・スタジオの大型モニターを使用したからだと説明された。同じ時期の日本ではオーラトーンの役目は有線やラジオ向けのモノラル音声確認用としてしか使用されていなかった。バブル崩壊に向かってまっしぐらのイケイケ状態のなか、音楽性を保持する戦線をどこかで見失ってしまったとも言える。

私なりの意見では、スピーカーの超高域を伸ばして楽音のパルス成分を研ぎ澄ますよりも、規格立案の原点に立ち戻って、デジタルノイズをアナログ的に曖昧にしたほうが、楽音への実害がなくて良いと思う。

1970年代のアビーロード(左:ポール・マッカートニー、右:アラン・パーソンズ)

JBL 4320とAuratone 5Cと周波数特性(AM放送とFM放送のクロスチェックをしてた)

デジタル録音に付きまとう高調波のパルス性ノイズについては、上記の理由である程度シェルピングしたほうが良いのだが、20kHzまで再生しないといけないという強迫観念が働いて、ほとんどの人が取り掛からない。私が使っているのは、まさにラジカセで実装されていたトランス(B級プッシュプル分割用)で、これがまたいい塩梅でフィルタリングして、なおかつ豊潤な倍音(高調波歪み)を発してくれる。雰囲気的にはMMカートリッジのような中域に力強さのある音調とだ。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

【バカとリバーブは使いよう】

CD時代になって、トーンコントロールやラウドネスを省略して、できるだけストレートなサウンドで聴こうとする趣向が流行したが、デジタルだって全て正確で万能な道具なのではない、実際にはそこに含まれている音源のアナログ的な癖を取り切れないでいる。高域がツンツンしてる、ボーカルが奥に引っ込む、ベースラインがモヤモヤしてる、こうした症状とは常に闘いを挑むハメになるのだ。新しいリマスター盤が出るたびに賛否両論が出るのは、良い音の基準に関して試聴環境の統計を取っているだけで、ユーザーのオーディオ環境の根本的な改善には蓋をしてしまっているツケを支払っているだけに過ぎない。かといってアビーロードで使ってる最新のモニタースピーカーで聴くとか、逆に1960年代の真空管ミキサーを復活させてリマスターしたとか、広告のチラシにしかならないような内容を、あたかも本物志向と言わんばかりにやってみせるのもどうだろうか。聴くほうのスタンスで考えれば、イヤホンでの試聴が中心となった21世紀ではなおのこと、耳に響きやすい中高域のドライ&ウェットの調整は欠かせないように思う。

個人的にはモノラル再生での音場感の補正はあったほうが良いと思ってる。よくモノラルはタイトで引き締まった音調が良いと言われるが、もちろん音場感豊かな録音もある。ようするにステレオと比べてどうかという意見であり、録音と演奏のマッチングについては正確には語っていないのだ。その比較対象になるステレオ録音の音場感だって、1970年代以降のポップスにおける人工的なサウンドステージは作品観に大きな影響を与えていて、クラシカルな音楽ホールでのライブ感を出したいがために、ロックのドラムが遠鳴りして迫力が出なかったり、ボーカルとその他大勢という不自然なバランスになったり、作品の根幹にある演奏者のパフォーマンスがミキシング過程で冷めた目で達観的にバランスを取らされ失われている感じがしていた。逆に音数が多すぎてスシ詰め状態になり、テヌートとアクセントの差も整理できないままサウンドが濁って流れてしまう。この両極端な情況から、自分のオーディオ装置に合わせて音場感をタイトに引き締めたり、逆にライブにして流れを作るというのは、ニュートラルに音楽を聴く意味では重要なのだ。

20年ほど前にはサウンドを調整する手段として、マスタリング用の6バンド・パラメトリック・イコライザーとか、デジタル・リバーブだとか、真空管式マイクプリだとか、1台10~20万円する単体エフェクターを色々買い込んでいたが、最近はヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

24種類もあるエフェクターのうち、よく使用しているのは最初の6種類のリバーブで、1,2番のホール系は高域に潤いを与える、逆に3,4番のルーム系は響きをタイトに引き締める、5,6番のステージ系は高域を艶を与える、という感じで、奇数がアメリカン、偶数がヨーロピアンと勝手に思い込んでいる。

【エクステンデッドレンジ・スピーカーとは?】

ここで豆知識として、今回使用したエクステンデッドレンジという仕様について述べよう。この「拡張された」周波数規格は、電気録音の始まった1920年代がラッパ型のアコースティック蓄音機を前提に100~6,000Hzだったところが、ラジオやトーキーの発展に伴い1930年代後半から周波数が50~8,000Hzに拡張された仕様を示す。1950年代のHi-Fi規格が50~15,000Hzに一気に伸びたのと、エクステンデッドレンジは第二次世界大戦の間のことでもあり、ラッパ蓄音機の時代と間違えやすい。ちなみにHi-Fi規格に対応したスピーカーはフルレンジである。

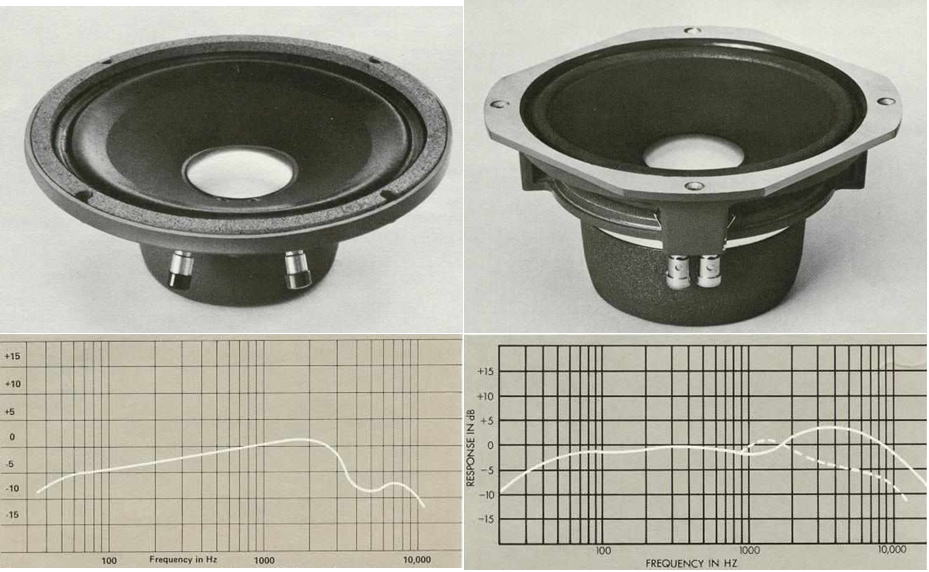

戦後のエクステンデッドレンジ・スピーカーの役割は、Hi-Fiオーディオが登場したときに直ちに立ち消えとなったわけではなく、AMラジオ、PA機器、ギターアンプなど、幅広く使用されていた。例えば1970年代のJBLでは、20cmのフルレンジLE-8Tと並行して、エクステンデッドレンジのD208が製造されていた。D208は1950年代にD130の小型版として、LE-8Tは1960年代のステレオ録音に向けて開発されたものである。両者のプロ仕様の周波数特性をみると、見た目はアルミドーム・センターキャップが付いているのに高音の伸びが全く違うのが判る。またエッジもLE-8Tは低音を伸ばすためにウレタンスポンジのフリーエッジを使用、D208はビスコロイドを塗ったフィックスドエッジのため緩やかにロールオフしている。

左:JBL 2110エクステンデッドレンジ、右:JBL 2115フルレンジ

この用途の違いは、フルレンジが予め周波数バランスやダイナミックレンジの整えられた録音物を再生するのに対し、エクステンデッドレンジはステージでマイクの生音を拡声することにある。ステージ上のマイクと言えば、ハムノイズ、ハウリングなどに加え、突発的な過入力もあるため、楽音に周波数を絞ると同時に、ボイスコイルのストロークも機械的に制御する必要がある。結果的にエクステンデッドレンジは、水道ホースの口を絞ったように勢い良く音が飛ぶような鳴り方をすることとなる。

ついでにエクステンデッドレンジとウーハーの違いは、エクステンデッドレンジが2~6kHzの子音を含むボーカル域を網羅するように設計されているのに対し、ウーハーはツイーターの追加を前提として2kHz以上の中高域を抑えて、さらに100Hz以下の重低音を稼ぐためコーン紙を重くしている。ウーハーを使用したHi-Fiスピーカーで古い録音を聴いて、高音が足らないと感じるのは、ステレオ録音では音場感を出すためキャッチーに拾っているパルス性の高音が、モノラル時代にはただのノイズとしてコントロールされていなかったため、ツイーターのカスッと鳴る音が生きてこず、ウーハーのモゴモゴした音だけが残ってしまうためである。このため、AM放送でニュースを聞くニーズの高いラジオには、FM放送用に2way化されてもエクステンデッドレンジ・スピーカーが使用され続けた。1950年代ドイツの真空管FMラジオ、1960年代イギリスのラジオ電蓄、1970年代の日本製のラジカセなどがそれに相当する。世にいうHi-FiスピーカーはLPレコード専用と言って過言ではなかった。

この低音も高音も出ないエクステンデッドレンジという規格は、現在ではほとんど顧みられないが、唯一ギターアンプにだけ使われているため、エレキギター特有の歪みだらけの音と誤解されていることが多い。実際には、ラジオ、電蓄、ステージPAなどあらゆる音響機器に使用されていた汎用のスピーカーだったのだ。

では、1950年代の録音はどうだったかというと、演奏はミキシングのみ編集なしのダイレクトカット、ポップスではAMラジオと78rpm盤もまだまだ現役だったこともあり、精緻で高価なフルレンジで聴くことの必然性の低い状態が続いた。この理想と現実の差が、Hi-Fi機器からみれば時代遅れのローファイ文化を生むもととなったのだ。

ジュークボックスのアイコン的存在のWuriltzer1015は78rpm盤専用(1947)

ビル・ヘイリー、エルヴィス・プレスリー、レイチャールズの78rpm盤(いずれも1954)

ロスアンゼルスのレコード店(1952)、ロンドンHMV本店(1955)

このローファイ村の住人は押し並べてラジオや78rpm盤だけに限った貧乏人ばかりだったかというと、そうではなく、エクステンデッドレンジ・スピーカーは、1960年代まではジュークボックスなど一般人には買えない商用機器に使用され、1970年代に入ってロックコンサートのステージPA機器に使われたなど、20世紀アメリカ音楽の根幹を形作っていたのだ。

実はJensen社は、1910年代に世界で最初にPA用ダイナミックスピーカーを製造したメーカーでもあり、ラジオからトーキーまで、あらゆる音響製品にOEM生産していたということから、電気拡声技術において数々のノウハウを投入している。今回選んだエクステンデッドレンジ・スピーカーC6Vも、このシリーズでは一番小さくて安いながら、ラジオ用の5Wスピーカーよりもずっとタフでビリツキなどなく音圧を稼げるし、ローファイ録音でも艶やかで勢いのある音色を保持できるなど、実はトップレベルの仕様でもあるのだ。

Rock-olaのジュークボックスに実装されたJensenスピーカー(1960年代)

◆迷走編

我…六十にして耳順う、七十にして心の欲する所に従えども…

【デッカffrr=ローファイ降臨説】

さて最後に爆弾を落とすとしよう。それはクラシック・レコードで高音質の代名詞だった英デッカの録音である。このうち初期のffrr時代での録音群が、今回のようなローファイ仕様で聴くと、ことのほか魅力的に鳴るのだ。このffrrというのは「全可聴帯域をカバーした録音」という意味だが、このためにデッカは独自規格のイコライザーカーブを策定してLPを発売していた。結果はRIAA陣営に完敗で、結局ffrr規格のレコードは再プレスされなくなったのだが、それでも高域のしゃくれ上がって、太目の低音がふっくら広がる、ffrrサウンドの特徴は引き継がれた。いわば異端のサウンドでもあるのだ。

ところで、このデッカ・サウンドを正しく再生するオーディオ機器については、様々な都市伝説が存在する。例えば、スタジオモニターとして使用されたタンノイのレッド辺りが黄金の組合せであるとかは序の口、ケリー氏の開発したリボンツイーターだとか、縦横振動VL方式ステレオ・カートリッジだとか、ともかく自分たちだけのオンリーワンの製品を立て続けに世に出しては消えていった。かようにしてオーディオメーカーとしてのデッカは無冠の帝王という感じなのだ。

一方では、デッカのレコードが高音質というフレコミは、かなり初期の頃から存在していて、例えばマントヴァーニ楽団は、初来日時にレコードと同じ音が生演奏で聴けるかどうかで大混乱となり、ウィーンフィルの録音は実際の音よりも艶やかで美しいと言われる。それは当時の日本の状況から言って、けして高級&高性能なオーディオ機器を持ち合わせていない人々まで、口をそろえて高音質だと言うのである。例えば、1960年代末にデンオンDL-103が世に出た頃、同じレコードを掛けてもFMチューナーで聴く音のほうが良いということで話題になったくらいで、それまではステレオ・コンポに付属しているカートリッジが押し並べて粗悪だったことを示している。それでもデッカ・レコードが高音質だと言わしめたのは、相当なカラクリがあるに違いないのだ。

これら2つの事象のずれ、すなわち崇高で高級なオーディオ機器をもって挑まなければ本音が聴き取れないと思わせる面と、どのような場所でも人々に平等に接してなお麗しい気品を漂わせる庶民性について、あまりに両極端すぎて対応に困ってしまうのだ。デッカとはまさにこの高貴な身分にまつわる憶測から生じる誤解の森に包まれていると言えよう。

我儘な女王と可憐なお姫様は高貴な身分の定番キャラ設定

ここで、私なりに高音質なレコードについて考えた結果、それはどんなオーディオ機器で聴いても魅了する音質だということになる。それゆえに誰もが納得するものとなり得るのだ。そう考えるなかで突如ひらめいたのが、ローファイなオーディオ環境こそが、モノラル期のデッカ・レコードの高貴さをより引き立たせることになるという逆説である。それは野に咲く一輪の花のように、粗野な風景のなかでひときわ照り輝く存在となる。今回の悪食オーディオで悟ったもうひとつの原理は、デッカffrrとは貧しい人々にも高貴さを失わないように、その装いを正すことにあるように思ったのだ。まさに貧民街に降り立った女王のようなシチュエーションこそが、デッカらしい振舞いだといえよう。

しかし、これには裏があって、例えばステレオ初期に出したデッカ純正の高級電蓄デコラは、EMI製の楕円エクステンデッドレンジにコーンツイーターを多連装備したものだった。これはHMV製の電蓄にも装備されていた汎用品である。しかし、そこから奏でられる音は、まさに貴族の風格をもったものであった。同様のユニットは日本でも輸入販売されたが、似たような仕様のスピーカーがテレビや電蓄に付属しているとなると、ほとんど見向きもされなかった。逆に言えば、タンノイのように高級な仕様でなくともデッカレコードは輝かしい音を奏でるのである。

デッカ Decolaステレオ蓄音機とスピーカー部分(1959)、EMI DLSシステムのスピーカー特性

さてそのデッカ・レコードだが、その魔性の音に魅せられて、中古LPの値段はうなぎのぼりなのだが、私はCDで聴いてもほどほどに楽しめるようにオーディオ環境を整えている。そのコアとなるのが、Jensenのエクステンデッドレンジ・スピーカーで、これは現在ではギターアンプ用として売られているものである。それとナローレンジのラジオ用トランスであるサンスイトランスST-17Aである。Jensenの輝かしい音色とサンスイトランスのシックな質感とがブレンドされ、飴色のニスの木肌が美しい音に仕上がっている。

| モノラルffrr時代のオケ物を満喫する |

|

ストラヴィンスキー:ペトルーシュカ/アンセルメ&スイスロマンドo

映えあるデッカLP第一号となった録音だが、何度がステレオで再録音しているので全く忘れられてしまった録音でもある。しかし、ステレオでのシンフォニックな風格にくらべ、木管の色彩感が鮮明で、よりバレエ・ルシュ時代のモダニズムが浮き出ているように感じる。これはデゾルミエールがパリ音楽院oを振ったプーランク「牝鹿」にも言えることだが、少し毒の効いた言葉を小気味よくまくしたてるパリ風のユーモアなのだろう。この時期にしか得られないパリのエスプリである。 |

|

プーランク:牝鹿/デゾルミエール&パリ音楽院o

デッカのフランス物といえば、アンセルメが一手に引き受けていた印象があるが、ffrr時代にはパリ音楽院oを中心に幅広い指揮者を記録していた。こちらもEMIでのクリュイタンスやプレートルの録音で忘れられた存在となってる。デゾルミエールは、ディアギレフのロシアバレエ団での演奏経験のある人で、同バレエ団と関係のあるモントゥー、アンセルメ、マルケヴィッチのいずれも、シンフォニックで恰幅の良い演奏を志向するのに対し、お尻の切れあがった見事なステップを披露してくれる。それはプレートル盤と比べても同様の感想を抱く。LP時代に購入したときはイベールの喜遊曲のカップリングだったが、これもサティのパレードと並んで面白い曲だった。 |

|

ベートーヴェン:田園/E.クライバー&LPO

デッカが本来の拠点にしていたロンドンフィルでの録音は、当時としては国際的な名声のなかったこのオケの多彩な活動を記録している。クライバー親父の田園は再録したACOではないというのがマニアックだが、ここでしか聴けないということでの選択だったとみた。演奏はロンドン風の平坦なオルガンのような響きから一皮むけたキビキビしたもので、トスカニーニやワルターとは味わいの異なる、すこぶるスタンダードな演奏に仕上がっている。そもそもロンドンフィルはベートーヴェンに第九を委嘱した経歴をもつ欧州でも長い伝統をもつオケだが、その名に恥じない演奏だと思う。

|

|

エルガー:Vn協奏曲/カンポーリ&ボールト LPO

カンポーリはロンドン育ちのイタリア系移民として育った。ヨアヒム~アウアー派だのフランコ=ベルギー派だのと、血筋に厳しいバイオリニストの世界にあっては異色のキャリアに見えるが、安定した艶やかな音色はイタリア系のそれである。ここでのエルガーは、伴奏にボールトを控えた万全な備えで、このシンフォニックで長尺な作品に対し、入念に音を紡いで飽きさせることがない。一世代若いリッチやフェラスに比べ華やかさはないが、年少の頃にネリー・メルバやクララ・バットと演奏旅行に随行したというサロン風のマナーは、もっと古いエルマンなどに通じるものでもある。これを録音したデッカに感謝せねばなるまい。 |

|

J.シュトラウス:こうもり/C.クラウス&VPO

ウィーン歌劇場のキャストが総出演したオペレッタだが、ベテラン歌手といえども誰もが一度は演じる歌舞伎の大一番のようなもので、出演者もお手本となるよう手抜きなく挑んでいる。この盤に負けまいとカラヤン、C.クライバーが柄にも合わずレパートリーに加えているのは、錦を飾る何かがこの作品にはあるのだろう。その分この演奏が、立派な大額縁に収めた油絵のように、恰幅良く仕上がっていることにもなるのだが、オペレッタにはもっとリラックスした雰囲気のほうを好む向きもあるだろう。よくウィーンフィルの音を絹のようなストリングに魅惑を感じる人も多いのだが、この録音ではうら寂しいが艶やかな木管の響きに明らかな特徴がある。 |

|

ブラームス:P協奏曲1番/バックハウス&ベーム VPO

ウィーン情緒たっぷりのワルターやC.クラウスとを比べてみると、指揮者に要求に応えるウィーンフィルの柔軟性がよく判ると思う。ベームのブラームスはグラモフォンでの録音が有名だが、ここでの筋肉質で柔軟な音楽運びは、働き盛りのベームの姿が刻印されている。同様のインテンポながらきっちり楷書で決めた交響曲3番も結構好きだが、負けず劣らずシンフォニックなのにピアノとのバランスが難しいピアノ協奏曲1番での中身のぎっしり詰まったボリューム感がたまらない。

バックハウスもステレオ収録の協奏曲2番が唯一無二の演奏のように崇められるが、賢明にもルービンシュタイン&メータ盤の枯山水のようになることは避けたと思われる。この楽曲自体がブレンデルをして、リストの弟子たちが広めたと断言するほど真のヴィルトゥオーゾを要求するし、バックハウスもまたその位牌を引き継ぐ思い入れの深い演奏と感じられる。

蛇足ながら、このCDも鳴らしにくい録音のひとつで、SACDにもならず千円ポッキリのバジェットプライスゆえの低い評価がずっとつきまとっている。一方で、こうした録音を地に足のついた音で響かせ、なおかつ躍動的に再生するのが、モノラル機器の本来の目標でもある。ただドイツ的という以上のバランス感覚で調整してみることを勧める。 |

| 華麗なるポピュラー音楽の世界を巡る |

|

タンゴ&ワルツ名曲集/マントヴァーニ・オーケストラ(1952-53)

デッカの高音質録音が最も知れ渡ったのは、クラシックの録音というよりは、本盤のような軽音楽の分野である。カスケード奏法そのものがムードミュージックの代名詞となった以上に、初来日公演ではそれが本当に実演可能なのかで、新聞も賑わす大騒ぎとなった。それだけ世間の興味を引いていたわけだが、その顛末を知ってか、10年後に来日したポール・モーリアはPA音響を入念にチェックしKYを実行したことで不動の地位を得た。英VocallionのCDは、必要以上に明瞭な音で収録されており、少し議論の余地がありそうだ。 |

|

Best of Billy Cotton(1940-57)

ビリー・コットンおじさんは、ビートルズ以前のラジオ・バラエティー・ショウの一番人気だった名バンド・マスターである。イギリス人の冗談音楽に掛ける情熱は、プロムスでも証明済みだが、年がら年中やってるとなると事情は大いに異なる。聞き物は、バンド全員を従えた大仕掛けなお茶らけっぷり。音楽の腕もそこそこあるのに、必ず一癖つくってくる。ちょうどこれが全てDecca

ffrr録音である点が、もうひとつのミソである。マントヴァーニの甘いお菓子に飽きた方は、口直しにフィッシュ&フライでもどうぞ。そんな軽妙な語り口で押し切るアルバムは、何と言うか暖かい下町人情にでも触れたような、ホロリとさせるものがある。この伝統は、ビートルズにも確実に引き継がれていくのである。 |

|

The Original Hits of the Skiffle Generation(1954-62)

スキッフルは、アメリカ南部のジャグ・バンドを模したフォーク音楽の総称で、イギリスではバンジョー奏者のロニー・ドネガンが、ディキシーランド・ジャズ・ショウの幕間に演奏してから人気が徐々に出たといわれる。この3枚組CDは、立役者だったロニー・ドネガンを中心に、前身のケン・コリアのバンド、ライバルだったヴァイパーズ、その後のブルーグラス・バンド、クリフ・リチャードのロカビリーなどを織り交ぜている。音質は非常に鮮明で、英デッカの底力を感じるものとなっている。

スキッフルの楽器構成は、メインのフォークギターの他は、ウォッシュボードのドラム、紅茶箱を胴体にしたベースなど、誰でも手軽に楽器を持てたため、労働階級を中心にアマチュアバンドの人口も3~5万人ともいわれ、1956年のロニー・ドネガンのデッカ録音以来、スキッフルはUKチャートでも毎年上位を占めるほどの人気だった。その人気を打破したのがビートルズをはじめとするマージー・ビートだった。しかしこれをカントリー・ウェスタンの派生種だと片づけるには、あまりにロック魂が宿りすぎている。ロニー・ドネガンのボーカルのアクセントは、インテンポの喰い付きが強くてアウトビートの浅いもので、これはマージー・ビートのバンドが「プラスチック・ソウル」と揶揄された同類のものである。ビートルズのBBCライブと聴き比べれば、R&Bナンバーでも歌い口がほぼ同じテイストだと判るだろう。 |

|

ロンドン・イヤーズ/ローリングストーンズ(1963-68)

とかくビートルズと比べられがちなストーンズだが、これはありそうでなかったモノラル・シングル盤のアンソロジーである。1960年代は黒人ブルースのリスペクトが目立ったが、当の黒人ミュージシャンからはプラスチック・ソウルなどと揶揄されるなど、なかなかその良さが判りにくい。実際、アニマルズのように本場も顔負けのソウルフルなボーカルもあったし、自分自身もこうしてシングル集を購入してみても、CDリイシュー盤は英デッカ特有のカチカチの音質に翻弄されて、チェス・レコードのブルースが臭いのきついバーボンなら、ストーンズはシェリー酒くらいに思ってた。ここに至ってようやくストレートなスコッチウイスキーのような切れ味が出せるようになった。シンプルなビートで奏でるブギは弾き語りに限る、エレクトリックバンドでやるならロック、という既成概念を振り払えば、この時代のストーンズの抗う気持ちが判る感じがする。 |

|

スモール・フェイセス(1966)

リアル・モッズで結成したバンドのデビュー盤だが、ザ・フーのほうが尖っている。アレ?と思う人もいるかと思うが、理由はスモール・フェイセスのほうが、よりハードなロックンロールとしてツボにはまっているからで、ザ・フーは自分たちの感情のほうが前に出て、楽曲としては十分に熟しきっていないからだ。ようするに枠に収まらないド根性の出方が尖って聞こえるというロック的な価値観かもしれない。一方で、こっちのほうが60sブリティッシュ・ビートの魅力をストレートにまとめていることも確かで、個人的にはこれを先に聴いていれば、ブリティッシュ・ロックの扱いようでこれほど悩むこともなかったと少し後悔している。 |

【愛と混沌のソウル】

私なりにソウル・ミュージックとの出会いについて述べると、実はちゃんとレコードを買った記憶がない。なのにソウルなるものに聞き覚えがあるのは、1980年代のFEN東京から聴こえてきたウルフマンジャックを通じてであった。1960年代初頭のオールディーズをネタにした映画「アメリカン・グラフィティ」にも本人役で登場した名物DJだが、平日夜8時から新旧のアメリカン・ポップスをミックスした独特の番組を流していた。しかしAMラジオから流れる音は、立派なステレオ・チューナーで聴くよりも、モノラル・ラジカセで聴いたほうがはるかに音が良かった。そして貧しい音の向こうに広がる本場のロックとソウルを心に刻んでいたのである。

青春時代を駆け抜けた東芝 TRYX-2000(1976)、ソニー CFM-32(1981)、ウルフマン・ジャック

ところで、この手のソウル・ミュージックというと、JBLをはじめとするアメリカン・サウンドの独断場のような気もするのだが、私が1980年代に聴いたJBLサウンドはダンス・ミュージックにはバッチリハマるのだが、アトランティック・レコードのR&Bなどを聴くと、少しバランスがおかしい感じがする。何が違うかと言われると説明が難しいのだが、確かに音質はAMラジオで聴いたころに比べるまでもなく良いのだが、低音は低音、高音は高音と別々に聞こえてくる感じで、ボーカルが声を絞り出すときのタイミングが空振っているように感じるのだ。心で感じるよりも、下半身から湧き上がってくるような恋煩いが、まるで説教でも垂れているようになるのは、どうしたことか? CD時代になってさらに輪をかけて冷めきっているように感じる。

ここで、コンピアルバムを紹介しよう。コンピというとごった煮の安売りと思いがちだが、時間も手間もかけた物も存在し、こうしてBOXを眺めてみると宝の山というより、マッターホルンのようにそびえたつ山脈のように、1960年代より以前の時代感覚との隔たりを感じる。

左のCD-BOXは、アトランティック・レコードの1959~75年のアルバムを、2012年になって紙ジャケ仕様で20枚ゴッソリ封入したセットで、音質は米ライノが総力を挙げてリマスターした折り紙つきだ。かつて1枚2,000円くらいで地道に集めてきた人にとっては、脱力どころかひっくり返るくらいのお買い得盤でもあった。ちょうどR&Bからソウルに移行する時期を網羅しており、レイ・チャールズやベン・E・キング、ドリフターズ、パーシィ・スレッジ、アレサ・フランクリン、オーティス・レディングの有名どころだけでなく、3枚のインストアルバムを含むなど、痒い所に手が届くセットでもある。 左のCD-BOXは、アトランティック・レコードの1959~75年のアルバムを、2012年になって紙ジャケ仕様で20枚ゴッソリ封入したセットで、音質は米ライノが総力を挙げてリマスターした折り紙つきだ。かつて1枚2,000円くらいで地道に集めてきた人にとっては、脱力どころかひっくり返るくらいのお買い得盤でもあった。ちょうどR&Bからソウルに移行する時期を網羅しており、レイ・チャールズやベン・E・キング、ドリフターズ、パーシィ・スレッジ、アレサ・フランクリン、オーティス・レディングの有名どころだけでなく、3枚のインストアルバムを含むなど、痒い所に手が届くセットでもある。

この時代のアトランティック・レコードは、ポップス系のレーベルではいち早く8トラック・レコーダーを導入し、ステレオ録音にもすぐに対応した最先端を突き進んでいた。それゆえに知名度の高い割には、録音方式としては試行錯誤で未到達地を開拓する感じで、それは1950年代のブラック・コンテンポラリーをR&B(リズム&ブルース)と命名して以来のパイオニア精神が生きていたというべきだろう。それはこのCD-BOXにも現れており、世の中が後追いでジャンル形成とサウンド傾向を形成していたことが判る。この生焼けの状態をどうやったら美味しくいただけるかが鍵となるのだ。

音楽と共に思い思いの喜怒哀楽をストレートに表現する人たち

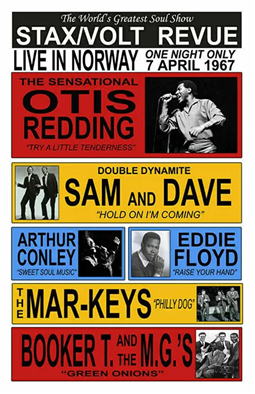

AtlanticとMotownの華やかな競演は何かと話題が尽きないが、ブラック・ミュージックで孤高の存在のレーベルこそSTAXとChessである。このうちシカゴのChessはブルースとロックのコアなレパートリーをもつが、メンフィスのSTAXはソウル専門と言っていいほど内容がシフトしている。メンフィスと言えばサム・フィリップスのSUNレコードが有名だが、STAXはちょうどサムがラジオDJ

のほうに専念する時期と入れ替わるように出現し、この南部の街に特有の味のある演奏を記録している。とはいってもSTAXのオーナーだった2人はこの業界に全く詳しいわけではなく、廃業した古い映画館を買い取って録音スタジオにリフォームして、少し気まぐれにも近いかたちで創業した。逆に言えばその素人風のやり方が、メンフィスという街に流れる独特の空気を生のままで残し得たようにも思うのだ。 AtlanticとMotownの華やかな競演は何かと話題が尽きないが、ブラック・ミュージックで孤高の存在のレーベルこそSTAXとChessである。このうちシカゴのChessはブルースとロックのコアなレパートリーをもつが、メンフィスのSTAXはソウル専門と言っていいほど内容がシフトしている。メンフィスと言えばサム・フィリップスのSUNレコードが有名だが、STAXはちょうどサムがラジオDJ

のほうに専念する時期と入れ替わるように出現し、この南部の街に特有の味のある演奏を記録している。とはいってもSTAXのオーナーだった2人はこの業界に全く詳しいわけではなく、廃業した古い映画館を買い取って録音スタジオにリフォームして、少し気まぐれにも近いかたちで創業した。逆に言えばその素人風のやり方が、メンフィスという街に流れる独特の空気を生のままで残し得たようにも思うのだ。

このCDセットはそのシングル盤をほぼ年代順に並べたものだが、偶然だろうが流して聴くと地元のラジオでも聴いているような気分に襲われる。おそらくリリースの順序を気分で決めていたら、前回はアレをやったので次はコレ、という感じに積み重なっていったのだろう。大手スタジオのようなスケジュールが過密なところでは、ミュージシャンの個性がぶつかり合い競合する熱気のほうが勝っているが、STAXの少しクールに決めている感覚は、こうした時間の流れの違いにも現れているように感じる。

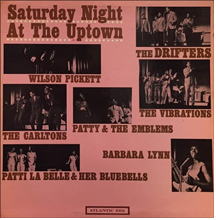

きら星のように輝くソウル・スターたちだが、実際のコンサートはレビューショウといった5~6組のグループが得意曲を順番に披露する歌番組と同じ構成で、単独のワンマンステージなどは希少な存在だった。R&Bの生まれた1950年代は白人のロックンロールと同じステージに立っていたが、1960年代は黒人ミュージシャンだけのステージが成り立った。その会場の雰囲気の変化も以下の2つのコンピアルバムを聴くと判りやすいだろう。前者が叫び声を上げることで興奮状態を盛り立てているに対し、後者が観客も一緒に合唱しながら会場全体がコンサートの主役となっているのが判る。10年の時を経て聴き手のレベルも成熟しているのだ。

|

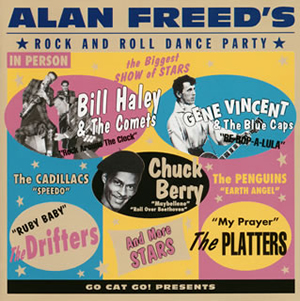

アラン・フリードのロックン・ロール・ダンス・パーティー

アラン・フリードはロカビリー世代を駆け抜けた名物DJで、Rock 'n' rollという言葉の生みの親でもある。これは当時NYで行われたロックン・ロール・ダンス・パーティーと称した公開ライブを収録したもの。音質はラジオのエアチェックなのでは?と思えるほどチープだが、それを補って余りあるのが、観衆と一体となった当時のロカビリーの破壊力である。同じ時期に彼のバンド名義で吹き込まれた同名の2in1オムニバスもあるが、そっちのほうが音質も良いのに誰も評価しない。レコード化した途端、所属レーベルの利権関係で形骸化するという例として聞き比べてみるのも一興だろう。そういう意味ではダンス・パーティ自体が、アラン・フリードの顔で集めた全員がゲスト出演でこなした、奇跡に近いバランスで成り立っていたと言える。 |

|

Suturday Night at the UPTOWN(1964)

アトランティック在籍のソウルスター8組が一堂に会したレビューショウの一幕で、フィラデルフィアのアップタウン劇場に金曜の昼だけティーンズ限定で50セントで聴けたというもの。プログラムも雑だし音も悪いのだが、このときの観衆がコーラス隊となってバンドと一緒になって気持ちよく歌っているのが何とも微笑ましいライブとなっている。良く知られるドリフターズなどは、スタジオ・セッションでは楽譜通り、そこから聴き手によって広がる世界が別にあることが判る。パッテイ&エンブレムズなどは、最初のドリフターズの反応をみて、出だしのワンコーラスまるまま観衆に預けてしまう余裕ぶり。こうしたコール&レスポンスは黒人教会のゴスペル歌唱でも同じようにやっているもので、日常的な情景であることも伺える。 |

1950年代にR&Bが登場したころは、黒人音楽を専門に扱うレコード店というのは希少で、クリーブランドのいくつかのレコード店が、まさに爆心地としてはじまった。この時代のレコード店は新しいR&B音楽の情報発信やコミュニティーの育成を兼ねており、ラジオDJやコンサートの主催など多彩な活動をしていた。そのなかにロックンロールの名付け親とも言われるラジオDJ アラン・フリードが居た。後にアラン・フリードはニューヨークに移ってムーンドッグショウのライブ放送を手掛け、これが全国ネットに乗ってオールディーズ全般のジャンル形成に向かったのである。一方でこの時代はまだ78rpm盤が主流で、ラジオで流れる音と電蓄で聴く音とは大きな隔たりはなかった。ジュークボックスもエルビス・プレスリーのデビュー盤も78rpm盤専用だった。

アラン・フリードのムーンドッグショウ(クリーヴランド時代、1952~54)

ビル・ホーキンス・レコード店の78rpmレコード即売会:Billy Ward and his Dominoes(1954)

では1960年代ソウルを巡る社会環境はどうだったかというと、まさに公民権運動の真っ只中で、ブラック・ミュージックのレコードセールスが順調なのとは反比例して、黒人が安心して品選びのできるレコード店は依然として少なく(万引きでもするかのようにジロジロ見られた)、黒人オーナーによるレコード店が黒人の若い音楽ファンの情報交換や憩いの場になったといわれる。多くの若者はジャケットの解説文をじっと30分も熟読しながら店主から情報を仕入れるという感じで、例えば5人姉妹(つまり年齢層がバラバラ)で小遣いを出し合ってシングル盤1枚を購入し、自宅に1台あるレコードプレーヤーで一緒に聴くのがやっとだった。逆に言えば、1940年代はジューク・ジョイントのような場所で始まった黒人音楽の盛り場に対し、まだ男女交際には早い年頃のティーンズが音楽に触れる機会というものが限られており、黒人オーナーのレコード店は駄菓子屋のように子供も集える音楽集会所の役割を担っていた。

黒人オーナーのレコード店は1960年代に徐々に増えていった

1960年代のアメリカ人はさぞかし立派なステレオ装置で聴いていたのだと思いがちだが、これもモータウンで録音エンジニアを務めていたBob Olhsson氏の言葉を借りると、「1960年代のアメリカ人の90%はモノラルで音楽を聴いていた」という衝撃の事実がある。そして当時のOlhsson氏もまずモノラルでミックスバランスを取って、その作業が終わってからステレオに分解した(本人の弁を借りると「ステレオなんて右と左に楽器を分けるだけ」)という。ある日、録音現場を見に来た社長の前で、ステレオミックスの操作をしてみせろと言われて、それまでモノラルでしかミックスしたことがないのでモタモタしていると、社長がキレて危うくクビになりかけたくらいである。

シュプリームスやアレサ・フランクリンのような売れっ子でも、ドーナッツ盤は1970年までモノラルだったが、ほとんどはAMラジオでの試聴で情報を仕入れ、ドーナッツ盤を聴くのはポータブル型のレコードプレーヤーだった。この時代の英米のポータブルプレーヤーは、セラミック・カートリッジをラジオ用の複合管に直結し、5~6インチのフルレンジ一発で鳴らすという簡易なもので、これは白人、黒人も問わずどの若者でも同じだった。メーカーをみれば判るが、モトローラ社はカーラジオ、ゼニス社はホームラジオの老舗、といった具合で、いわゆる家電で知られるレベルに留まっていた。実はここが落とし穴で、録音スタジオで使用していたアルテックやJBLなんて誰も知らなかったのである。

今回のJensen C6Vによるド根性モノラルを通じて新たな境地に達したのは、1960年代のポップス世代を取り囲んでいたローファイな音質を、少しグレードアップしたかたちで提供できた点だ。というのも、当時のラジオやポータブルプレーヤーのスピーカーは、ジェンセンならC6Vより1~2グレード低いP6TかP6Sがあてがわれており、GEやユニヴァーサル・オーディオ社のOEM製品も同様であった。2~3Wの耐入力だったラジオ用ユニットを20WのPA用に上げただけなのだが、この少しの違いは意外に大きく、かつてFEN東京で聴いたような感動が、何の苦も無く蘇った。自分自身もAMラジオの音に胸ときめかせていたのは、若い頃の感受性の強さゆえのことだと、半ばあきらめていたのであるが、いやいや、けして年を取っただけの理由とは違うのだと改めて気が付いた。

その大きな違いは、黒人ボーカルに特有のネットリと絡みつく母音のニュアンスで、これは800~1200Hzの中域に集中するものだ。ところが多くのHi-Fiスピーカーは、100Hz以下の重低音や10kHz以上のパルス成分に重きを置くため、中域がへっこむようにできている。ベースがボン付くためリズムの切れが悪くなったり、パルス成分の出音だけスマートに出てしまって、母音の絡みに重みが出ないなど、実はボーカルのために良くないことだらけなのだ。

人間の言語の発音周波数(母音0.2~3kHz、子音は1~6kHzと複雑に組み合わされる)

改めてJensen C6Vの特性をみると、全体にみればカマボコ形の古レンジそのものだが、その腰つきというかプロポーションをみると、中域の500~1200Hzが右肩上がりにライズしており、これはボーカルが一歩前にでる効果を生む。もうひとつ重要なのは、この中域の波形の立ち上がりが、非常に素直な波形で鋭く反応して、引き際も締まっていることである。これはギターアンプをはじめとする簡易PA装置で鍛え上げられた、ボーカルを中心に楽音が空中分解せずに一貫したリズムを刻む設計である。

後面解放箱に入れたJensen C6Vの周波数特性とステップ応答

ちなみに1970年代の日本製ラジカセをみると、ソニー ICF-1980のように2wayに拡張されたものでも、AMラジオでの試聴を阻害しないように、200~6000Hzのボーカル域は単一のユニットで受け持つバランスで設計されている。これは1950年代の真空管ラジオの時代から続くもので、パナソニックのものはAM放送のほうが主流だった時代のものだが、現在もアナウンスが聞き取りやすい音調設計の伝統は続いている。私が触れたFEN東京から流れるソウルのときめきは、こんなところに理由があったのだ。

1970年代のラジカセ:AM放送を核にFMへと拡張

1980年代にはヒップホップでモテモテだった日本製ラジカセ

アトランティックのCD-BOXに味をしめたら、その周辺の録音も気になるもの。しかしまぁ、これだけ個性的なタレントを生んだ時代だったのだから、一筋縄でいかなかったのも合点がいく。しかしそこに筋を通してくれるのが、当時の場末のライブステージで活躍したジェンセンのエクステンデッドレンジの持ち味でもある。

|

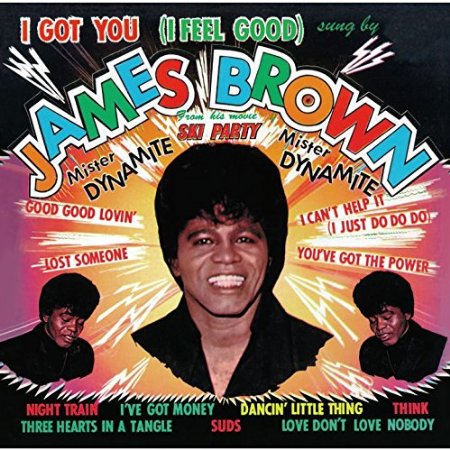

アイ・ガット・ユー /ジェームス・ブラウン(1966)

発売は1966年だが、表題曲が1965年にヒットしたのを期に過去の音源を集めて急遽LP化したもの。最も古いもので1960年のものが含まれていて、ファンクというジャンルを形成するまでのベスト盤という趣がある。寄せ集めだけに音質もバラツキがあり、絶叫でマイクアンプを歪ませるのはお手の物。ともかくデジタルが一番嫌う音質であるが、ジェンセンの手にかかると、まるで昔からの友達だったように、普通に笑顔で握手している感じがするので不思議である。 |

|

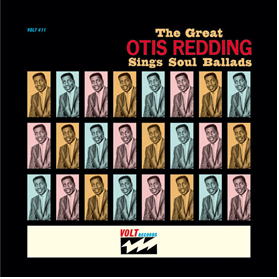

オーティス・レディング/シングス・ソウル・バラード(1965)

レディングの歌い口はとても独特で、言葉を噛みしめ呻くように声を出すのだが、その声になるかならないかの間に漂うオフビートが、なんともソウルらしい味わいを出している。南部メンフィスに構えていたスタックス・スタジオは、場末の映画館を改造したスタジオで、そこに残されていた巨大なAltec

A5スピーカーで、これまた爆音でプレイバックしていた。このため拡販を受け持っていたアトランティック・レコードから「ボーカルの音が遠い」と再三苦情が出たが、今となっては繊細なボーカルをそのまま残した英断に感謝しよう。 |

|

ニーナ・シモン/フィリップス・イヤーズ(1964-67)

公民権運動の真っ只中にヨーロッパ資本のレーベルに移籍したのは、発言の自由を確保したというべきだろうか。インテリな黒人女性のはしりのような人で、ヒューマン・ライツとウーマン・リブを一度に体現していた象徴的な存在である。オリジナル、カバーも関係なく音楽のジャンルの垣根をやすやすと越えてなお、彫像のような出で立ちと共に個性の強さを全く失わないのは、実はジュリアード音楽院で鍛えた知的な分析力で各ジャンルを研究し尽くした結果だろう。その根底には、黒人音楽といわれる全ての音楽ジャンルを通じて、自身の願う世界を発言させようとする強い意志の表れのような気がする。 |

|

アレサ・フランクリン/シングルコレクション(1967-70)

アトランティック時代のシングル盤でリリースされたモノラル・ミックスの音源を集めたもので、そもそも何が彼女をスターダムに登り詰めさせたかの足跡をたどるような構成である。それはアルバム内ではやや地味に感じる、スローバラードから攻めてくるあたり、コアな聴き手に向けてじっくり取り組んでいく姿勢が、アトランティックからのデビュー時点から貫かれている点に驚きを感じざるを得ない。そしてそれがアメリカで歴代1位のソウルシンガーの地位を不動のものとしているのである。 |

アメリカでステレオが定着するのは1970年代、それも日本製のアンプ・チューナーが一体型のレシーバーが主流だったというのだから、少し時代がずれているのかもしれない。現在の日本マランツも米マランツ本社からステレオレシーバーのOEM製造を委託されたことから転機を迎えたし、逆にJBL輸入総代理店をしていたサンスイは、JBLの4300番台のモニタースピーカーを朗々と鳴らす能力がありながら、アンプ単体ではアメリカ市場では売れないと断念した。

1970年代アメリカでバカ売れした日本製ステレオのオチャメな広告(ハメを外しすぎ?)

ソウルがお茶の間で聴かれるようになったのは、1970年代に全米で放送がはじまったTV番組「ソウル・トレイン」からで、バンドの演奏に合わせダンスパーティーの形式で収録したもので、その後のディスコ・ブームを牽引することになる。こうして歌モノとしてのソウルはピリオドを打つようになったのだ。

1971年以降にシカゴからロスに移り全米TVで流れた「ソウル・トレイン」

こうしてみると、1960年代に躍進したソウルは、1970年代に比べてかなり録音品質にムラがあるし、知名度のほうも低いということがある。それはステレオ録音への移行にともなう音質の違いというよりも、耳当たりの良さ、ダンサブルで判りやすい、という中身の変化にも通じるのである。もちろんこっちのほうが、今のステレオには相性がいいし人気も高い。では、それ以前のR&Bやソウルを近寄りがたいと思わせる理由はなにかと言えば、それはひとえに今のステレオには根性が足りないとしか言い得ないのだ。

【嬉し恥ずかし歌謡曲】

日本のオーディオマニアを悩ましてきたのがシングル盤の歌謡曲である。テレビやラジオ、果ては飲み屋の有線放送まで、いたるところで聴けたのだが、いざ立派なステレオで聴いてみると、暗い顔してボソ~とした歌手が悪夢のようにおとずれる。これには理由があって、1968年にオーディオ漫才師の長岡鉄男が以下のように述べていた。

|

ではローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

|

つまり、オーケストラ曲を聴いて恰幅のいい音で鳴るのに、歌謡曲では全くダメなステレオ装置が多かったのだ。だから歌謡曲はラジカセやテレビで聞くのに最適化したミキシングだと言われてきた。しかし、2020年を過ぎて半世紀も時計の回った現在において、ビンテージのラジカセを買っても、カセットテープはおろか、ラジオでも懐かしの歌謡曲など流れていない。サブスクで聴き放題となったとしても、やはり亡霊のように彷徨っているのである。

そもそも1970年代の日本の録音スタジオは、そんなに貧しい音しか出せない装備しかなかったのか? 実は全く反対で、NEVEの128chミキサーとStuderのマルチトラックレコーダー、タンノイ(日本コロムビア)やJBL(日本ビクター)、さらにWestlakeスタジオ特注のモニタースピーカー(CBSソニー)を擁し、世界でも最高級の資材が投入されていたのだ。一方で、バランスチェック用として、10cmフルレンジのサブモニター

オーラトーン5cがこっそり置かれていた。1970年代初頭のFMラジカセと比べてみても、150Hzからダラ下がりの低音、8kHz付近までの高域など、本当にこれがスタジオ用の機材かと疑うのだが、この保険ともいえるバランスチェックが、ラジオ風の音の台風の目となったのだ。ちなみに当時のラジカセは、AM放送での明瞭度を保つため、2wayスピーカーを実装したものでも、100~6,000Hzの帯域は電蓄時代と同じ古レンジを使っていた。

ソニー信濃町スタジオ:NEVEミキサー、Westlakeモニタースピーカー、オーラトーン5cサブモニター

世界中の録音スタジオにもあったオーラトーン5C

Auratone 5Cと周波数特性 |

1970年代初頭のラジカセの特性 |

1970年代のラジカセ:AM放送を核にFMへと拡張

では、ポップスの本場アメリカはどうだったかというと、さらに底辺を行く携帯トランジスターラジオを主な主戦場にしており、ウォール・オブ・サウンドの教祖と崇められるフィル・スペクターの言う「ティーンズのためのワーグナー風ポケット・シンフォニー」とは、ティーンズとポケットが主語で、ワーグナーとシンフォニーは形容詞というべきである。大人には分からない恋の秘密は、トランジスターラジオから流れてきたのだ。

トランシーバーのように携帯ラジオを聴く1960年代アメリカの若人

このヒット曲連発の方程式は、1980年代の日本のCMソングに引き継がれ、卓上テレビの貧相なスピーカーで流しても、キャッチーなサビが印象強く目と耳にに焼き付くようにできていた。この頃のオーラトーンはモノラル試聴用に限定されており、よくAMラジオや有線放送のためと言われるが、CMソングこそがヒット曲の王道だったのである。

1980年代の卓上型テレビ。スピーカーはチャンネル下に申し訳なさそうに収まっていた

この1960~80年代の昭和サウンドを今さら再現しようというのが、ド根性モノラルの腕のみせどころである。そこでジェンセン導師のご登場となる。今回選んだC6Vは、練習用ギターアンプのために現在も製造されているものだが、元の設計は電蓄やPAにも使われる汎用のエクステンデッドレンジ・スピーカーである。今どき珍しいビスコロイドを塗ったフィックスドエッジで、16cmなのに実に元気よく鳴るスピーカーである。

20Wの許容入力をもちながら、見事なカマボコ特性であるが、ステップ応答をみるとすごく素直な波形をもっている。500~6,000Hzのミッドレンジが時間軸で一貫した整合性をもっており、なおかつ500~1,200Hzのアグレッシヴな持ち上がりで母音のニュアンスを明瞭にし、200Hz付近の胸声がそれを包み込むようなバランスになっている。まさにボーカル域のプロポーションをしっかり見据えた設計なのである。

後面解放箱に入れたJensen C6Vの周波数特性とステップ応答

この隠し味として入れてあるのが、1960年代のトランジスターラジオに実装されていたサンスイトランスST-17Aである。これはB級プッシュプル回路の分割用トランスだが、地味な特性ながら、中域に蜜のように甘い倍音を含む音色で、今でも製造されている超ロングセラー品である。1970年代後半には、さすがにトランスレスのICアンプが使われたが、むしろMMカートリッジのようなマットで太い音がアレンジできる。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

歌謡曲といってもキャラクターは様々である。実はこれを全部呑み込む懐の深さがジェンセンのすばらしいところだ。ポップスのイロハを知り尽くしているというべきか、仄暗いブルースの溜息の深さもさることながら、声の浅いアイドルの歌も腰の据わったリズムでグイグイ押しまくる。ラジオっぽい音を正しくグレードアップするには、そのコアなボーカル域をダイナミックにする地道な努力が必要なのだ。それがド根性モノラルの醍醐味である。

| 可憐な少女のままでいてほしい人々 |

|

やまがたすみこ:風・空・そして愛

テレビドラマではギターをつま弾くフォーク少女という設定で出ていたが、アルバムは童謡歌手として確かな研鑽を積んだ歌唱力を披露する。最後の辺りの曲は、ほんわかした彼女のキャラクターをうまく表現しており、ハウス世界名作劇場にもそのまま出てきそうな感じである。時が時ならアニソンの姫君になったのであろうが、アイドル路線にも演歌歌手にもなれなかった時代の流れも感じられる。それゆえ、どこまでも澄み切ったピュアハートな世界がそのまま残されているのだ。 |

|

キャンディーズ:コンプリート・シングル・コレクション

「普通の女の子に戻りたい」というアイドル史上最もキャッチーな言葉でピリオドを打ったガールズグループだが、たった4年間という短い時間を走り抜けていた。専属バンドを引き連れて全国を回るという手法も当時は珍しく、それも和製EW&Fと言われるほどの名手を揃えたものだったこともあり、オーディオ的にも力の入った録音のはずなのだが、周波数レンジを伸ばしただけだと意外にダンスチューンのリズム感をスパッと出すのが難しい。それとステレオ感の強弱もシングルカットごとで変わるので、改めてモノラルで聴くと、彼女たちの歌に込めた一貫した思いに集中できる。そんな「普通じゃない」アイドル・グループ三銃士の華麗な闘争に酔いしれよう。 |

|

NAVレコード ヒストリー1(1974~76)

1970年代のラジカセからどういう音楽が流れてきたかというサンプルとして、アイドル歌謡のシングル盤コレクションを挙げてみた。NAVレコードはアイドル発掘のためにキャニオンから派出したサテライト・レーベルで、岡田奈々、木之内みどり、荒川務など、結構コアなファンのいる歌手を輩出している。録音バランスはステレオと言いながら、ピンナップ写真のような歌声中心のもので、ティーンズ特有の浅い発声をクローズアップするようにできている。もっと売れた百恵、淳子、昌子の三人組、キャンディーズやピンクレディーなどがあるが、同じ曲でもシングル、アルバムのアレンジが入り乱れるものが多いため、まずはスタンダードなバランスを知っておくべきだと思う。 |

| 恋に破れて大人になった人々 |

|

藤圭子:新宿の女

藤圭子さんをただ演歌歌手と括るのは、やや抵抗があるだろう。というのも、当時は生のオケ伴付きのスナックやバーでのナイトショウなどが全盛期で、ちょっとお色気を漂わせた艶歌が、銀座や赤坂で大盛り上がりだったからである。藤圭子さんを女だてらに流しで売り出した点が、下手なフォーク歌手も寄せ付けない肝の太さがある。そしてその反対に、ライブショーでみせる誰にも平等に接する気さくな性格も魅力のひとつだったのだと思う。元は日本ビクターの艶やかな音色のはずなのだが、ソニーのスタジオでリマスタリングしたCDは賛否両論があるだろうが、漆黒の闇に包まれた本来の藤圭子の声を再現しているように感じる。 |

|

りりィ:ダルシマ

女性シンガーソングライターの草分け的な存在であり、ブルースロックのスタイルに馴染むハスキーボイスの持ち主、りりィ21歳のアルバム。題名、ジャケ絵ともに当時流行ったお花畑フォークのような感じだが、ダルシマが出てくるのは最初と最後だけ。どうみても安酒場のシティ・ブルースである。バックバンドを務めるバイバイセッションバンドがまた、ヤニ臭いというかバーボンのような強烈なブルース風のセッションを繰り広げる。演歌のブルースと違う感覚は、零落れていくか、這い上がっていくかの違いである。その意味では、野生のままの花のようでもあり、女であることを自然に受け流している。不惑の40歳と20代の青春とが混ざりあった不思議なカクテルである。 |

|

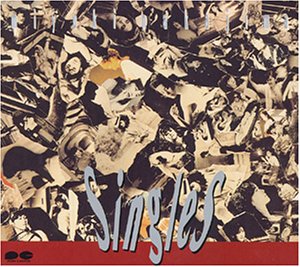

中島みゆき:Singles

「失恋歌の女王」と言われたポニー・キャニオン時代のシングルをまとめた3枚組。多くの人は「時代」だけカラオケでリクエストするのだろうが、聴きどころは未来志向に萌えたった昭和ではない。末期的な売れ線を演じた最後の負けっぷりといい、そこまで追いつめられる過程を辿るにしたがい、アイドル全盛時代に破滅する役どころ(白雪姫の悪の女王?)を降りることなく演じきっていたのだと思うと、アーチストたる人には売れないことにも意味があるという不思議な感慨に包まれる。

この時期にオールナイトニッポンのパーソナリティを務め、そちらの人気と入れ替わるようにレコードのセールスが落ちていくことも、何かのギャップを感じていただろう。つまり素のままで十分に人の心を掴むものを持っていたのに、何かが見逃されていたのだ。

ほとんどの録音が昭和風のいわゆるラジオっぽい音で終止するのも特徴的で、しかも声も歌詞も暗い影が尾を引いているとなると、ナウいCDでのリリースに移行する時期の戦略とは徹底抗戦して「赤の女王」に扮すことも可能だったかもしれない。しかし、そうはならないシナリオで良かったと思えるほど、そのポッカリあいたブラックホールを1980年代に聴けるというのは実に希少である。 |

| 日本のアングラシーンを彩った人々 |

|

ザ・フォーク・クルセダーズ:紀元貳阡年

この時代のエロ・グロ・ナンセンスを代表する名盤で、アングラとフォークを牽引したURCレコードの資金源になったという意味でも、やはりエポックメーキングなアルバムだった。「帰って来たヨッパライ」ばかりが有名なので、音質にこだわるとバラバラに空中分解しそうだが、ここはド根性モノラルの得意分野で、わざと歪ませたり、イコライザー、エコーなどの手順も、ギリギリに加減を押さえた状態で調和をもって聴ける。深夜放送の密やかで淫靡な気分を味わうには、ちょっとローファイなほうが似合う。 |

|

村八分:ぶっつぶせ! ! 1971北区公会堂Live

恐るべきロックバンドである。今だとガレージパンクっぽい雰囲気と理解されるだろうが、この1971年には凡そそういうジャンルそのものがなかった時代を駆け抜けたバンドの壮絶な記録。本人たちはストーンズの進化形と思っていたかもしれないが、いきなり充実したロックンロール・サウンドを叩きだすポテンシャルは、全く凄いの一言につきる。海の向こう側ではギタープレイヤー専制主義のブルース・ロックが全盛期だったから、ちょっと見逃してしまったという感じである。あえていえばヴェルヴェットのそれと近いが、あっちがアート指向なのに対し、こっちは徹底した破壊主義。同時代の映画「薔薇の葬列」や「新宿泥棒日記」などと並べても、全く色あせないカウンターカルチャーの色彩を放っている。そういう意味でも、後に定式化されたパンクやヘヴィメタに近いのである。録音は典型的なブートレグだが、聞きやすい音質である。ちなみにJensenは、こうしたブートレグの再生に最も強みを発揮する。 |

|

ベスト・オブ・カルメン・マキ&OZ

ともかくどんな日本人男性ボーカルよりもロックっぽい歌い方をキメてくれるのが、このカルメン・マキ様。しかし、バンドとしての実力は、日本では珍しくプログレの楽曲をしっかりと提供してくれた点にあり、ワーグナーばりのシンフォニックなコード進行、オカルト風の荒廃した詩の世界もあって、ともかく他と全くツルムということのない孤高の存在でもある。デビュー時は寺山修司の秘蔵っ子として登場したが、自分なりの納得できるかたちでこうして表舞台に出てきたのは、自分を信じるということの大切さを教えてくれる。そうこうしているうちに、音速突破とともに空中分解したように解散した。存在自体がロックという感じもある。 |

【断末魔のクラシック放送ライブ】

オマケと言っては何だが、私にも少し苦手で攻略に手をこまねいている録音群があって、それは1960年代のドイツ&オーストリアでのラジオ放送用クラシック・ライブ音源である。この仕様がやっかいで、特に1990年代からオルフェオを通じてリリースされたORF(オーストリア放送協会)音源がそうなのだが、高音が強すぎて何とも御しがたいジャジャ馬ぶりをみせるのだ。

独往のラジオ局は、1950年代に世界でもいち早くFMモノラル放送の全国ネットが実行されており基本的にHi-Fiなのだが、おおむねノイマン社製の大型ダイヤフラム・コンデンサーマイクが使われていて、ふくよかというか、むしろ野太い音で収録されていて、むしろ高域不足と揶揄されるような感じもあった。

一方で10年も月日が進んでいくと、音の明瞭度を上げるためか、会場ノイズの抑制のためか、AKGやゼンハイザーといった細いペンシル形で指向性の強い小型コンデンサーマイクを使用するようになった。それとテープレコーダーのほうもステレオ録音に相性の良い広帯域でフラットな音調に変化している。ようするに、ソリッドステート化されたときほどの衝撃はないものの、段々とそれに近づいているのが判るのだ。そして困ったことに音質が放送録音特有のカッチリとした高域寄りで潤いのないヤセギス。ちょうどクリムトの豊潤な油絵から、エゴン・シーレのガリガリの裸体を見せられているようで、やや困惑していた。それは、たとえウィーンフィルがムジークフェラインで演奏しようとも、ソリッドな硬い音で収録される結果となっている。同じような収録でもステレオだと音場感が一気に増すので、最近の「録音がモノラルなので残念」という陰口は、ここから生まれたのではないかと思うくらいだ。

ワルター/ウィーンフィル(1960)、グルダ/ウィーンフィル(1959):共にAKG C28マイクを使用

ところが、今回は「デッカffrr=ローファイ降臨説」にしたがって、小口径エクステンデッドレンジ・スピーカーでORFの放送録音を鳴らすと、なんと艶やかで華麗な姿で再生されるではないですか!まるで若いころに出会ったばかりの妻のよう…なんていうと急所を蹴り上げられそうだが、オケ物にはスレンダーすぎると思われる音も、まだ胸が小さくて腰もくびれているカワイイ盛りの可憐な娘の姿にみえてくるのだからこれは参ったものだ。

この幻覚とも思える症状については、どうもこのヤセギスの音質が、1960年代にFM放送が配備されていない国々に忖度して、短波やAMで試聴する海外配信向けにチューニングしたと思われるフシが浮かび上がった。そういえば1980年代までの英米の海賊盤は、まるでボロ雑巾のように使い古され色褪せた、AMラジオのエアチェックのような音質でリリースされたが、実際どの程度の音質でリスニングしていたかはよく分からない。英ユニコーン、米ミュージック&アーツ、墺プライザー、伊チェトラ、いずれもコモった帯域の狭い音質で横並びだった。

それが21世紀になって、放送局の奥深くに眠らされていたオリジナルテープが解禁されてみると、今まで寝ぼけまなこだったのが突然たたき起こされて、時代の流れが一気に逆流したように記憶障害におちいった感じになる。そしてそれに似つかわしいオーディオセットも、スタジオモニターで使っているような本格的なHi-Fiシステムではなく、当時のAMラジオに実装されていたのと同じようなエクステンデッドレンジだったのだ。

この矛盾について今一度考えると、最初は独往の国内のみでしか試聴できないFM放送仕様だったものが、ザルツブルク音楽祭やバイロイト音楽祭など国際的な注目の集まるコンサートに関しては、徐々に海外向けに配信する方向でコンテンツを整備していったと推測される。指向性の強いマイクの使用は当時の独往の観客に多い咳払いを遠ざけるためだろうし、現地収録した時点ではテープの劣化が起こりやすい高域の明瞭度の高い状態で録音されたとも解される。その先で試聴する英米のラジオはモノラルのAM放送、さらに巡り巡ってAMラジオのエアチェックという音質となって1980年代に戻ってきた。しかし、現地でFM放送を受信したらどうなるか? この事態への想定がなされていなかったのだ。経験した人には分かるが、性能のそれほど良くないラジカセでも、AM放送とFM放送の違いは簡単に判断がつく。つまりライブ録音という性質は、AMラジオのような帯域でも十分に保たれるのである。

ちなみに21世紀のリマスター音源に対する評価は、やや冷静さを欠いたというべきか、何が何でも最高の音質でなければならないという気概が張り巡らされており、最新のオーディオ・システムで聴いても遜色ないようにレンジの広さを強調しすぎる感じもする。そしてオルフォオのORF音源がそうであるように、演奏のディテールばかりが浮き彫りになって、本来のアコースティックな響きを見失っているようにも感じられるのだ。その理由を考えてみると、ステージ上での直接音を主体に収録している音源を、現在のフラットで広帯域のオーディオ装置で再生すると、結果は潤いのないギスギスした音。そうなるのが当たり前である。

ここで古い真空管ラジオ時代と同じ設計でつくられているJensen C6Vを後面解放箱に入れた特性は以下のとおりである。一見すると極度にカマボコ型の特性にみえるが、コンサートホールのアコースティックに比べてフィットしている。このことからみても、古いラジオのカマボコ特性は、普段から耳にしていたコンサートホールの響きを模倣したものだと判る。つまりステージ上でのオケの生音をホールの響きで放出するという筋書きがあったのだ。このメディア全体でのトータルなトーンキャラクターの設定は、独往の国内ローカル局での規格と考えていいかもしれない。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

ホール3階席から聴くとこんな感じ:Jesnen C6Vの特性

ところで1960年代のライブ録音というと、レコード会社からリリースされたステレオ録音と比べられることが多く、しかも演奏形態としては新即物主義が主流だった時代ということも重なって、レコードの焼き直しのように思われる一面がある。そしてヤセギスのモノラル録音よりも、ステレオ録音のほうが一般家屋で聴くオーディオシステムとの相性も当然良いので、同じ曲目があれば第一にステレオ正規録音のほうを推すのである。一方で、ライヴでは演奏の出来不出来を論じるよりも、当時のライブステージで尊ばれたドイツ的な職人気質のほうがもっと聴くべきところだと思っている。つまり言葉通りの生きた人間のドキュメンタリーとして聴くべきところが多いのだ。このような演奏を鑑賞するために専用のモノラル・システムを所有することは、意外に重要なことだと思う次第である。

|

ベーム/BPO:ザルツブルク音楽祭ライヴ(1962)

ベームはこの公演を前後して、モーツァルト40番(1961)、マーラー「亡き子をしのぶ歌」(1963)、R.シュトラウス「ツァラトゥストラ」(1958)をいずれもBPOとステレオ録音しており、モノラル実況録音は職人気質のベームにとって実演での力量を推し量るリトマス試験紙のように見られがちである。それもカラヤン統治下のBPO&ザルツブルクとなれば外様大名の参勤交代のようなものである。

ところがこの頃のベームは、レコード史上初のモーツァルト交響曲全集を上り詰める途上であったし、フィッシャー=ディースカウとのマーラーも、R.シュトラウスをはじめとする20世紀オペラの経験深い名解釈と共に初めての披露(ディースカウもこの歌曲の難解な部分が解けて涙したとか)、ツァラトゥストラに至ってはそれまでマイナーだったこの楽曲を管弦楽の王道にまで登り詰めさせた張本人となる。これら全てが演奏史のなかに確実な足跡(音楽作品を演奏するうえでのオーソドックスな評価基準を創生するオリジナリティ)を構築していく現在進行形のベームの芸風を知るのに恰好の機会となっている。単純には、音楽祭のライブという打ち上げ花火のような情況においても、レコーディングと同じくらいの周到な準備を怠らない企画力と実行力を兼ね備えていたといえる。

しかしよくもまぁこれだけの内容を1時間半のなかに押し込んだものだと関心するが、最も緊張していたのはBPOの団員だったのではないかと、最初のモーツァルトから伝わってくる。その後の楽曲での流麗な音楽の流れは、楽曲の歴史的な評価を築き上げるために従事する強靭な精神の賜物である。 |

|

コンヴィチュニー/SKB:ザルツブルク音楽祭ライブ(1961)

この頃のザルツブルク音楽祭は客演オーケストラを招いてウィーンフィルと分担するようにしていいたが、この年はシュターツカペレ・ドレスデンが担当していた。ベートーヴェン4番、モーツァルトP協23番、R.シュトラウス「家庭交響曲」と上記のプログラムとほとんど変わらない構成なのに、緊張感と格式の重い雰囲気とは大違いのリラックスした風情で、ザルツブルク音楽祭の観光的な側面が満喫できる。コンヴィチュニー、ドレスデンと共に重量級の作品を得意とするようにみえるが、グルダとのモーツァルトでは構成を縮めるなど、歴史の長い宮廷楽団として作品観を弁えて対応している。もちろん大取の家庭交響曲も、この作品を献呈された楽団だけあって、横綱相撲のような安定した曲運びで、20世紀初頭にはまだ残っていた家長の威厳と家族の平和なるものの存在を、ユーモアをもって演出している。ちなみにこの録音は大型システムで聴いても恰幅のいい音質である。 |

|

ミトロプーロス/VPO:マーラー「千人の交響曲」(1960)

この年はマーラーの生誕100周年の記念年で、ワルターの告別演奏会が有名だが、ここにきてウィーンフィルが意地をみせて行った演奏会でもある。というのも戦前は、こうした冒険的なプログラムはもっぱらウィーン響が受け持っており、ウィーンフィルとしてもおそらく最初に挑んだ大スペキュタルだからでもある。モノラルながらマルチマイクで収録されており、8重唱が前列のピックアップ、オケは標準的な3点分散、合唱が遠巻きに背後を固めるという設定で行われている。ところがこのマルチマイクの時系列の整理が難しく、通常のマルチウェイスピーカーで聴くと、マイクとの距離が近い8重唱からスタートして、最後に合唱がエコーのように追いかけるという、不思議なバランスになる。ところが1本のスピーカーで聴くと、この時系列の縦線が矛盾なく揃って、オールキャストが一丸となって広大な響きの大伽藍の建造に挑んでいる様子が判る。さしずめド根性モノラルとでも言っておこう。もちろんモノラル録音としては臨界点にある一品である。 |

|

クナッパーツブッシュ/VPO:ORF戦後ライブ録音集(1957~62)

これらは放送局アルヒーフから音源提供をうけた正規盤で、昔のセブンシーズ盤や最近のオルフェオ盤で疑問に思っていたことが氷解した感じのリマスターになっている。ターラやアウディーテでさえ若干のリバーブを入れてくるところを、「何も足さない、何も引かない」というウィスキーのCMのような良い音、良い演奏の見本のようなものである。ラジオぽいスレンダーな収録は1960年のブルックナー3番、1962年の「死と変容」、シューマン4番であるが、いずれもムジークフェラインの収録とは思えないほどタイトな響きである。自分の芸風が収まらないと録音嫌いだったのは、こうしたところから来ていたのかもしれないが、雲の彼方の存在ではなく、人情味あるクナ将軍のもうひとつの側面を知る手掛かりとなる貴重な記録である。 |

|

ヨハンナ・マルツィ:メンデルスゾーン&ブラームスVn協奏曲(1959,65)

ヨハンナ・マルツィはハンガリー出身の女性バイオリニスト。ブラームス作品の初演者として名を連ねるイェネー・フバイの晩年の愛弟子で、10歳の少女の頃から薫陶を受けて育ったサラブレッド中のサラブレッドである。一方で主に教師としての道を選んだことから、コンサートになかなか顔を出さない幻の演奏者ともなっている。このメンコン&ブラコンの2曲ともEMIにスタジオ録音を残しているが、シュトゥットガルトでの放送ライブもなかなか良い味を出している。音色こそ細いが、無駄のない磨き抜かれたフレージングは、これらの楽曲が大オーケストラを相手に競争するのではなく、じっくりアンサンブルを構築しながら調和の世界に導いていく姿が、意外に芯の強さを感じるものとなっている。 |

|

ジュリアードSQ;ザルツブルク音楽祭ライヴ(1965)

戦後まもなくして新進気鋭の現代的クアルテットとして出発したジュリアードSQだが、ここではザルツブルク音楽祭に招待されてのライヴ録音である。第2Vnにカザルス祝祭管やコロンビアのストラヴィンスキー全集でコンマスを務めていたイシドール・コーエンを向かえての2期目のメンバーだが、ここではウィーン風というものの解体新書ともいうべき渋いプログラムを展開している。モーツァルトのホフマイスター四重奏曲は「ハイドン・セット」と「プロシャ王セット」の合間に敬愛する出版社へのお礼として作曲されたもの、バルトークの3番はフィラデルフィアの作曲家コンクールへの提出曲、ドボルザークの11番にいたっては約束もしていないのに新聞広告にヘルメスベルガー四重奏団演奏会での新作発表が載ったため、職業音楽家としての意地をみせて急遽しつらえたもの、等々と作曲家が十全な情況で挑めなかった端曲ばかり集めているが、これがどの曲でも作曲家の個性を余すところなく示すものとして構造的に示されている点に注目される。ジュリアードSQの珍しいヨーロッパ公演で、しかも筆のすさびともいうべきウィットに富んだ演奏会として記憶されるべきである。 |

|

ケンプ:シュヴェツィンゲン音楽祭ライヴ(1962)

有名なベートーヴェン・ソナタ全集(ステレオ)の少し前に収録されたステージで、ラモーなどフランスバロックからはじまり、ベートーヴェンでも一番地味な22番ソナタ、そして締めがシューベルトの中期作品16番ソナタという、個々に見ると何とも冴えない演目なのだが、ケンプの手に掛かれば全てが名匠の陶磁器のように「いい仕事してますねぇ~」という見立てに変わるのだから不思議だ。骨董屋の親父のように無理に高いお金を吹っ掛けないところが、まさに霞みを喰って生きる仙人たる余裕とも言うべきか。 |

|

クリュイタンス/バイロイト祝祭劇場:ワーグナー「ローエングリン」(1958)

パリ音楽院管でのフランス物を得意としたクリュイタンスだが、ベルギー出身という地域性もあってドイツ語で音楽教育を受けて育ったらしい。バイロイトには1955年から出演しており、ロマン派オペラの枠組みを守った前期作品に強みをみせた。クリュイタンスの故郷アントウェルペンでの中世奇譚を扱ったこのオペラでは、これまでバイロイトに抱いていた陰鬱な森を分け入る印象とは異なり、柔らかく漂いながら変化する色彩感でフランドル絵画のような明確な具象性をもって各シーンを画いてみせる。この上演での聴きどころは、これがバイロイト・デビューだったコーンヤのタイトルロールで、卵肌のようにツルンとして初々しい声が「汚れなき愚者」の印象を深めている。多くの人はヴィントガッセンの神々しい声を望むだろうが、終幕の「わが愛しき白鳥よ」を歌いだすあたり、オケの団員も固唾をのんで静かに見守っている様子も伺え、新たなヒーローを生み出す瞬間の祝福を味わうこともできる。この頃から当たり役になっていたヴァルナイの魔女オルトルートなど、ドラマとしての配役を弁えたオペラ全体のまとまりも上々だ。ちなみにこのときエルザ役を歌っていたリザネクは、後のレヴァイン盤(映像付)ではオルトルート役を担っていて、ワーグナーを巡る世代間の太い繋がりをも実感することだろう。 |

|

カイルベルト/バイエルン国立歌劇場:R.シュトラウス「ばらの騎士」(1965)

ウィーンでの上演ばかりカタログで浮かぶ「ばらの騎士」だが、元帥夫人の座を巡るシュヴァルツコップとデラ・カーザの鞘当てなど、たとえ帝王カラヤンであっても手に余るような政治的な思惑を気にしなければならないのがウィーンでもある。この点、バイエルンでの演奏は各歌手が自分の役どころに思う存分集中して舞台そのものを盛り立てているように感じる。貴族社会特有のややこじれた人間関係が主役のこのオペラにおいては、誰が主役というわけでもなく配役のバランスが重要だと思わせるに十分な内容で、クレア・ワトソンの元帥夫人は盛りを過ぎてなお美貌を誇る花として自信に満ち溢れているし、ヴンダーリッヒもやや羽目を外しながら美声を轟かせている。ベテラン陣としては、オックス男爵のクルト・ベーメ、ウィーンから移籍したばかりのゾフィー役のエリカ・ケート、バイエルン以外ではあまり観ないヘルタ・テッパーのオクタヴィアンと、脇を固めるうえでも抜かりない。まだ駆け出しのファスベンダーがアンニーナ役で出演している(後にC.クライバー盤でオクタヴィアン役を演じる)など、この時期から安定した演目として次世代に引き継がれていたことが判る。たとえライブでもステレオ録音の多かったカイルベルトだが、モノラルで見通しのいい演奏は、いかに完成度が高かったかを物語っている。この後の1972年からのC.クライバーの名演の数々はこの遺産をゴッソリいただいた結果だと判る。 |

ページ最初へ

|