【ピュア・モノラルとは】

◆レガシーに満ちたモノラルの世紀

ピュア・モノラルとは、モノラル録音を何も足さず何も引かずに一貫してモノラルのままで聴くことである。

”「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」と言えり。されば天より人を生ずるには、万人は万人みな同じ位にして、生まれながら貴賤上下の差別なく、万物の霊たる身と心との働きをもって天地の間にあるよろずの物を資とり、もって衣食住の用を達し、自由自在、互いに人の妨げをなさずしておのおの安楽にこの世を渡らしめ給うの趣意なり。”

これは福沢諭吉の書いた「学問のすゝめ」の一節である。これをレコードに吹き込んだミュージシャンに喩えてほしい。「生まれながら貴賤上下の区別なく」というが、活躍した時代におけるオーディオ規格において、モノラル時代のミュージシャンはあきらかに損をしている。つまり、「自由自在、互いに人の妨げをなさず」など、どこ吹く風とばかり、モノラルなら貧しく性能も劣るという刷り込みがステレオ時代に徹底して行われ、未だにそのプロパガンダに洗脳され支配されているのである。そしてモノラル録音として残されたミュージシャンの演奏記録は、「おのおの安楽にこの世を渡らしめ給う」などとは程遠い、モノラル録音をじっくり鑑賞できる状況にはない。モノラル録音には当時の人々を魅了した、ステレオ録音とは異なる利点があったのだが、その幸せを市場原理で食い尽くしたのが現在の状況である。

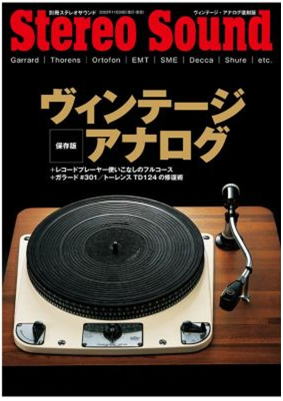

ところが21世紀に入り、20世紀の音楽遺産を記憶に残すべく、デジタルリマスターされたモノラル録音は天文学的数字のように無数にリリースされている。最初は熱心な信者の多いビートルズとフルトヴェングラーぐらいに留まっていたのが、おそらく倉庫に眠っていたアナログテープの山を整理する目的もあるのか、今では中古市場で幻の希少盤と呼ばれるものまで、有象無象のデジタルリマスター音源がBOXセットの山で埋め尽くされている。しかもそれが「完全限定盤」とかいって焦らせるものだから、もはやこちらの財布もスッカラカンの状態に追いやられ、この先全部聴けるのかしら? と自分の人生まで勘定にいれなければならない状況だ。これも考えてみれば当たり前で、こうしたBOX物はアーチストが人生を掛けて録音したアンソロジーであって、10年、20年とファンと共に歩んできたものであり、数か月やそこらで聴いたところで、味わい尽くしたなどと本来無理な話なのだが、なんだかウキウキしてモノラル沼に頭から突っ込んでいくような感じである。

天文学的に増殖するモノラルBOX…溺れる前にそれが人生の何を占めるか考える今日この頃

しかし、デジタルリマスターされたモノラル録音を購入した99%の試聴者は、ステレオ装置で「ついでに」聴いている。これは実に由々しき問題なのだ。何が問題かというと、ステレオ装置で聴くモノラル録音は、中央定位した仮想音像で前に倣えとばかり真っすぐ整列してしゃちほこばっている、楽曲の雰囲気に影響するトーンキャラクター(=イコライザー・カーブ?)が雑多に存在する、高域が足りないor過剰にキラキラして不自然に響く、などなど、様々な難問にぶつかり、最後には「古い録音だから文句は言えない」「モノラルなのが残念」という愚痴をこぼすのが精々だ。ようするにモノラル録音は誰しも正確に再生できないまま放置され、世の中にあるモノラル録音の扱いは、特別な地位にいるのはモダンジャズだけで、ポップスはオールディーズ、懐メロというジャンル分けがなされ、オーケストラ作品の多いクラシックなど、ステレオ装置ではまともに聴けたものではないという人は多い。これでは古い時代の音楽をじっくり鑑賞するなんて到底できないままだ。

こうしてモノラル録音を聴くほとんどの人は、演奏におけるレガシーとは全く関係ないところで躓いているのである。それでも既に歴史的評価の定まった演奏に関しては、録音品質とはほとんど関係ないというのだが、そのココロは、そんなこと言ったら、言った本人がそのジャンル全般に関する見識まで疑われるからである。まぁ、あたかも常識を踏まえているように振舞っていても、所詮は自分のオーディオ装置の不備を棚に上げた、カスタマー・ハラスメントの一種とみていい。オーディオ装置とミュージシャンの演奏のどちらが価値があるかなんて、文化的価値観で捉えれば当然の答えが出てくる。ミュージシャンの演奏のほうがずっと上位なのだが、どうも再販した1000円の価値があるかないかで判断しているようにみえる。そして行き当たりばったりに聴いているモノラル録音のために、自分のオーディオ装置を反省し見直そうなどとは考えない人々である。まさか1枚1000円にも満たないような古ぼけた録音のCDのために、音質にこだわったオーディオ装置を買い求めるなんて想像も及ばないのだ。そんな価値の判らない人間が育ってしまった(生き残った)21世紀は、モノラルで吹き込んだミュージシャンにとっては思いも因らない悪徳の世界に映るだろう。少なくとも私は、いや私だけでもモノラルで録音したミュージシャンを生き生きと再生し続けたいのだ。

老いも若きもそれぞれのスタイルでモノラルで満喫していた

ではオーディオ技術からではなく、音楽史の観点からモノラル録音をみてみると、実は現在ある音楽ジャンルの90%以上はモノラル時代に創成され、今にいたっていると言える。そこには20世紀に生まれたジャズ、ブルース、R&B、ロックというアメリカのポピュラー音楽はもとより、ラフマニノフからストラヴィンスキーにいたる近代クラシック音楽、懐メロから歌謡曲にいたる日本歌謡史など、レコードやラジオを通じて広まった音楽が含まれている。ラップでさえ1930年代アメリカの辻説法師(Street Preacher)を聴けばそのルーツが判るだろう。それに加え古いモノラル録音が、功成り名遂げた年老いたミュージシャンの演奏だけかというと、話は逆で、クラシックを除いてほとんどが20代のバリバリに若い時期の録音である。このことは何を示しているかというと、音楽を安定した高音質で聴きたいならステレオで聴くべきだし、ジャンル形成にいたるバイタリティを肌で感じたいならモノラル時代にさかのぼって聴くべきだという、全く異なる音楽鑑賞の方法が浮かび上がるのである。レコードで聴くモノラル録音は、生きた音楽史の宝庫なのだ。

20世紀に残されたモノラル録音は生きた音楽資産でもある

ただし、もうひとつ気になる点は、オーディオ批評家なり音楽評論家なりが、モノラル録音の適切な再生方法について、ほとんど知識を備えていないことである。LPやSPなどアナログ盤の取り扱いのことではない。せっかく貴重なモノラルLP盤をモノラル・カートリッジで再生しても、その先をモノラル・スピーカーまで貫徹せずに、ステレオ録音とごちゃ混ぜにして比べるようなことをしている。その結果としてCDなどのモノラル・デジタル音源を音楽鑑賞の対象とみなさずぞんざいに扱っている、もしくはその存在そのものに沈黙を守っているともいえるだろう。新しいオーディオ機器の販売促進=オーディオ文化の更盛を願う気持ちは判るが、20世紀の音楽史を万全なかたちで保存するという役目もまた、レコードを通じたオーディオ文化の正しい在り方だと思うのだ。それはただ音源が存在すればいいというだけでなく、音楽として生き生きと聞こえなければ意味がない。しかし、その大量に山積みされたリマスター音源を、どういうオーディオ機器で聴けば良いのか、ちゃんとした指針なり方法論がないと言っていい。モノラル録音を正常なバランスで再生できなくても、古い録音だから音場感に乏しい、高域不足なんだとか適当に評価を下せばいい。そんなことが平然と行われているのが現状である。

このモノラル録音に対する風当たりの強さというか、諸々の難問への答えが、モノラル録音はモノラルのまま、専用システムで純粋に耳を傾けるべし、という「ピュア・モノラルのすすめ」なのである。さぁ モノラル録音に純粋に耳を傾ける至福の時を共に過ごそうではありませんか!

◆ピュア・モノラルを満喫するためのアーカイヴ構築

自宅のオーディオ環境をモノラル録音に合わせ熟成させるには、モノラル録音のアーカイヴを構築する必要がある。簡単に言えば、そもそもモノラルで録音されたミュージシャンとのハッピーな出会いがなければ、何も始まらないのだ。このホームページ全体ではビンテージ機器の様々な計測データをアレコレ提示しているが、私個人はまず色んなモノラル録音を楽しめることを第一に、どのジャンルのどの録音でも不自然な音響にならないようオーディオ機器に少しずつ手を入れている。つまり音楽を聴かずしてオーディオ装置は存在しないのだが、その基礎となるのがモノラル録音のアーカイヴ構築なのだ。

ところが現在量販されいるモノラル録音に関する情報は、おそらく10%にも満たないだろう。しかもどのジャンルでも、歴史的名盤というものは強烈な個性のある演奏が選ばれやすいため、録音のほうも個性的と言わざるをえないものが多い。代表的なのはビートルズとフルトヴェングラーの周辺であるが、本当の音はどうなのかがいつも議論されている。例えば、ビートルズは「今ここでガラス窓の向こうで演奏しているようにリアル」という言葉も聴くが、実際の第2スタジオのモニタールームは長い階段の上にあり、窓から覗くと演奏はかなり離れて見えるし、4人もそれぞれ4~5mほど距離をとって演奏している。またフルトヴェングラーのライブ録音の多くは1本マイクを指揮者の頭上に天吊りしただけの収録で、ホールで聴く周波数バランスよりもダイナミックなうねりのほうを優先した録音であるし、ピアニッシモで必ず咳払いが出るのはベルリンの観衆が風邪ひきが多いのではなく「聴こえないぞ」という苦情のサインである。こうしたセッションの状況からして個性的な録音が選ばれる理由の多くは、似たような演奏なら新しい録音のほうが音質が良いという言い訳が定着し、レコード会社もカタログの入れ替えで、モノラル録音をお蔵入りにしていたものが多かったのだ。この選択肢のなかではモノラル録音を正常な状態で判断するのは非常に困難になる。

ここでは、ピュア・モノラルを満喫するために、演奏も録音も優れたモノラル録音を選んでみた。いずれも癖の少ないニュートラルな録音なので、これらがジャンルごとにアベコベに聞こえるようなら、どこか癖があると判断できるため、モノラル・システムの調整にも利用できる点でも優れものなのだ。

モノラル最盛期の名録音

|

Cruisin' Story 1955-60

1950年代のアメリカン・ポップスのヒット曲を75曲も集めたコンピで、復刻音源もしっかりしており万人にお勧めできる内容のもの。ともかくボーカルの質感がよくて、これでオーディオを調整するとまず間違いない。それとシンプルなツービートを主体にした生ドラムの生き生きしたリズムさばきもすばらしい。単純にリトル・リチャードのキレキレのボーカルセンスだけでも必聴だし、様々なドゥーワップ・グループのしなやかな色気を出し切れるかも評価基準になる。 |

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス(昭和37~42年)

日本コロムビアと日本ビクターが共同で編纂したオムニバスで、レコード大賞ものなども外さず入っていながら、モノラルがオリジナルのものは、ちゃんとモノラル音源を収録している点がポイント。青春歌謡にはじまり、演歌、GSまで網羅して、個性的な歌い口の歌手が揃っており、ボーカル域での装置の弱点を知る上でも、この手の録音を再生するためのリファンレンスとして持っていても良い感じだ。これらの名曲の多くは、1970年代以降にステレオで再録音されており、各歌手のベスト盤にはステレオ再録音が収録されていることが多いのだが、あらためてモノラル初盤を聴くと、当時の苦境に生きる人への優しいまなざしと、まだ見ぬ新しい時代への希望が折り重なり、その溌剌とした表情に驚きを禁じ得ない。 |

|

Complete Stax-Volt Singles 1959-1968

AtlanticとMotownの華やかな競演は何かと話題が尽きないが、ブラック・ミュージックで孤高の存在のレーベルこそSTAXとChessである。このうちシカゴのChessはブルースとロックのコアなレパートリーをもつが、メンフィスのSTAXはソウル専門と言っていいほど内容がシフトしている。メンフィスと言えばサム・フィリップスのSUNレコードが有名だが、ちょうどサムがラジオDJ

のほうに専念する時期と入れ替わるように出現し、この南部の街に特有の味のある演奏を記録している。とはいってもSTAXのオーナーだった2人はこの業界に全く詳しいわけではなく、廃業した古い映画館を買い取って録音スタジオにリフォームして、少し気まぐれにも近いかたちで創業した。逆に言えばその素人風のやり方が、メンフィスという街に流れる独特の空気を生のままで残し得たようにも思うのだ。

このCDセットはそのシングル盤をほぼ年代順に並べたものだが、偶然だろうが流して聴くと地元のラジオでも聴いているような気分に襲われる。おそらくリリースの順序を気分で決めていたら、前回はアレをやったので次はコレ、という感じに積み重なっていったのだろう。大手スタジオのようなスケジュールが過密なところでは、ミュージシャンの個性がぶつかり合い競合する熱気のほうが勝っているが、STAXの少しクールに決めている感覚は、こうした時間の流れの違いにも現れているように感じる。

有名なのはオーティス・レディングだが、実はAtlantic名義で出たアルバムにも、サム&デイヴ、ウィルソン・ピケットなどSTAXで録られたものが少なからずあり、ひとえに伴奏を務めたブッカー・T

&ザ・MG'sの奏でる深いタメの効いたプレイによる。音数で勝負しようとするミュージシャンは多いが、これほどシンプルで何もいらないと主張を通すソウル・バンドはほかに皆無である。これは1970年代の巨大なPA機器を山積みしたロックコンサートとは明らかに違うのだ。場末のミュージックバーでしか聴けない産地直送の音であり、背後に流れる独特の空気は、録音テクニックの味付けでは出てこない。このことがSTAXでの録音を孤高のものとしているように思えるのだ。 |

|

エラ&ルイ(1956)

言わずと知れたジャズシンガーの鏡のような存在で、スタンダード中のスタンダードである。これで変な音が鳴るなんてことはまずない。しかし、サッチモおじさんのダミ声とトランペットが意外に引っ掛かるときがあって、そこでつぶさにチェックしてたりするし、エラおばさんの声の包容力のあるスケール感というのも出そうで出ないときもある。そういう機器は、低音が過剰でないか、中域のレスポンスが沈んでいないか、高域のタイミングが速すぎないかなど、どこに問題があるのかじっくり考えてみよう。 |

|

Presenting the Fabulous Ronettes(1964)

ウォール・オブ・サウンドの開祖フィル・スペクターの代名詞となったガールズ・グループの初アルバムである。当然ながらモノラルでのリリースであるが、これを部屋いっぱいを揺るがすだけの音響パワーを出せるかは、あなたのピュア・モノラルが成功したかを示す試金石でもある。難しいのは、A面のナンバーの録音で音が混み入って縮退(残響音の干渉で音圧が下がる現象)を起こすタイミングで、ちゃんとリズムがダイナミックに刻めているかである。成功した暁には、ベロニカの声がかわいいだけの歌姫ではなく、コール&レスポンスでバンド全体を鼓舞するリーダーとなって君臨していることが判るだろう。こんなことは、アレサ・フランクリンのような本格的なゴスペル歌唱を極めた人にしか許されない奇跡なのだ。多分、後世で起こった「音の壁」に関する誤解は、厚塗りで漠然としたワーグナー風の迫力だけを真似した結果だと思う。音離れよくフルボディでタイミングをきっちり刻めるピュア・モノラルを目指そう。 |

|

美空ひばり 船村徹の世界を唄う1(1956~64)

二十歳前後の美空ひばりのマドロス歌謡が中心なのだが、おそらく帰還兵との関係もあって、この主題が頻繁に取り上げられたのだろうが、なんとなくハワイ、ブラジル移民とも重なり、裏声を多用したハワイアンの影響ともとれるのだ。この裏声を自由に操る七色の声が、美空ひばりの真骨頂ともなったが、これはその修行時代から「哀愁波止場」での完成にいたるまでの記録でもある。途中の1959年に東京タワーをあしらった歌が入るが、これが第10回コロムビア全国歌謡コンクールの課題曲。このコンクールは過去に、コロンビア・ローズ、島倉千代子などを輩出しており、負けず嫌いのお嬢のこと、全力で歌いきってしまって、全く手本になっていない。

美空ひばりの声の難しさは、アジア系の言語に特徴的な喉音の扱いが繊細で、ドスの効いた胸声から、抜けるような裏声まで、その声の変化がひとつのフレーズのなかで絶えずスムーズに変化することで、なおかつこの時期に独特な色香まで加わるとなると、中域における反応が鈍いウーハーがあると途端に表情がくぐもってしまう。以前にWEで組んだ中規模ホーンシステムで聴いたが、胸声と子音の役割がはっきりしている欧米のボーカルでは問題ないが、美空ひばりでは胸声から抜けていくところで音色が沈み込む感じで分離していた。ヘテロフォニー的に音を重ねていく、歌謡曲の伴奏についても同じで、なかなか難しいものだと思った。 |

|

ジス・イズ・ミスター・トニー谷(1953~64)

問答無用の毒舌ボードビリアンの壮絶な記録である。同じおちゃらけぶりはエノケンにルーツをみることができるが、エノケンがいちよ放送作家のシナリオを立てて演じるのに対し、トニー谷は絶対に裏切る。この小悪魔的な振る舞いを、全くブレなくスタジオ収録してくるところ、実はすごく頭のいい人なのである。ズッコケのタイミングは外すと笑いを押し殺してしまうが、この笑いのツボをはずさないタイミングの良さは、ピュア・モノラルでもしっかり押さえておきたい表現のひとつである。50年経っても古さを感じさせない芸風は、まさにソロバン勘定だ。こればかりは幼い娘も喜んで聴く。 |

|

ハーマンズ・ハーミッツ登場!(1965)

コメディタッチの「ヘンリー8世君」など、少し斜めに物を見る感覚が、ロックというシリアスな雰囲気に馴染まないと思うだろうが、数あるパーロフォンの録音のなかでも、おそらく1、2位をあらそう優秀録音である。ビートルズの録音で本来あるべきサウンドの立ち位置が判らないときは、まずこのCDを聴くことをお勧めする。甘い中域がほとばしり出るEMIトーンが堪能できる。 |

|

スモール・フェイセス(1966)

リアル・モッズで結成したバンドのデビュー盤だが、ザ・フーのほうが尖っている。アレ?と思う人もいるかと思うが、理由はスモール・フェイセスのほうが、よりハードなロックンロールとしてツボにはまっているからで、ザ・フーは自分たちの感情のほうが前に出て、楽曲としては十分に熟しきっていないからだ。ようするに枠に収まらないド根性の出方が尖って聞こえるというロック的な価値観かもしれない。一方で、こっちのほうが60sブリティッシュ・ビートの魅力をストレートにまとめていることも確かで、個人的にはこれを先に聴いていれば、ブリティッシュ・ロックの扱いようでこれほど悩むこともなかったと少し後悔している。 |

|

オーティス・レディング:シングス・ソウル・バラード(1965)

力業で押し切るレディングの歌い口はとても独特で、言葉を噛みしめ呻くように声を出すのだが、その声になるかならないかの間に漂うオフビートが、なんともソウルらしい味わいを出している。スタックス・スタジオは場末の映画館を改造したスタジオで、そこに残されていた巨大なAltec

A5スピーカーで、これまた爆音でプレイバックしていた。このため拡販を受け持っていたアトランティック・レコードから「ボーカルの音が遠い」と再三苦情が出たが、今となっては繊細なボーカルをそのまま残した英断に感謝しよう。 |

|

シュープリームス:ア・ゴーゴー(1966)

まさに破竹の勢いでR&Bとポップスのチャートを総なめしたシュープリームスだが、このアウトテイクを含めた2枚組の拡張版は、色々な情報を補強してくれる。ひとつはモノラルLPバージョンで、演奏はステレオ盤と一緒なのだが、音のパンチは攻撃的とも言えるようにキレキレである。これはBob Olhsson氏の証言のように、モノラルでミックスした後にステレオに分解したというものと符合する。もうひとつは、ボツになったカバーソング集で、おそらくどれか当たるか分からないので、とりあえず時間の許す限り色々録り溜めとこう、という気の抜けたセッションのように見えながら、実は高度に訓練された鉄壁な状態で一発録りをこなしている様子も残されている。可愛いだけのガールズグループという思い込みはこれで卒業して、甲冑を着たジャンヌダルクのような強健さを讃えよう。 |

|

アレサ・フランクリン/シングルコレクション(1967-70)

アトランティック時代のシングル盤でリリースされたモノラル・ミックスの音源を集めたもので、そもそも何が彼女をスターダムに登り詰めさせたかの足跡をたどるような構成である。それはアルバム内ではやや地味に感じる、スローバラードから攻めてくるあたり、コアな聴き手に向けてじっくり取り組んでいく姿勢が、アトランティックからのデビュー時点から貫かれている点に驚きを感じざるを得ない。そしてそれがアメリカで歴代1位のソウルシンガーの地位を不動のものとしているのである。 |

|

ベートーヴェン「田園」/フルトヴェングラーVPO(1952)

戦前は運命と悲愴のみで知られた指揮者だったフルトヴェングラーも、戦後に行われたこのVPOとの全集チクルス(2,8番が未収録)によって、一気にベートーヴェン解釈のランドマークへと評価が変わった。英雄と第七、第九は言わずと知れたロマン派解釈の到達点で、フルトヴェングラーの代表盤でもある。

その一方であまり人気のない田園を選んだのは、まさしくこれこそ「ウィーン・フィルの田園」と呼べる特質を備えている美演だと信じて疑わないからだ。おそらくシャルクやクリップスのような生粋のウィーンっ子が振っても同じような結果になったであろうと思われるが、フルトヴェングラーが無作為の作為でそれを良しとしたことが重要なような気がする。一般的には、ワルターやベーム、あるいはE.クライバーのほうに、より能動的な造形の方向性が見出せるだろうが、そうではない純粋な血筋のみがもつ自然な情感がこの録音には横溢しているのだ。フルトヴェングラーが戦時中も必死になって護りたかったものが何かということの答えのひとつかもしれない。 |

|

ラフマニノフ:交響曲2番/オーマンディ フィラデルフィア管(1951)

作曲家から絶大な信頼を得ていたオーマンディならではの王道をゆく演奏で、まだマイナーだった楽曲を真正面から突破しようとする気概に溢れた演奏である。作曲当時はシベリウスよりもずっと評価の高かった楽曲だが、重度のトラウマを乗り越えてゆく自叙伝的な趣もあり、それが世紀末を越えた観衆の心に響いたのかもしれない。やはりマーラーと同じ時代の産物なのだ。一方で、1950年代のアメリカは世界中の経済を一手に収めた黄金期にあり、こうしたノスタルジックな楽曲がそのまま受け入れられるわけもなく、オーマンディ盤もいちよ作曲家に直談判したうえで、カットした改訂版を収録している。しかしこの演奏の奥深さは、着の身着のままで亡命してきた移民たちを援助し続けてきた、ラフマニノフの深い愛情を知る人たちによる、作曲から半世紀後に描いた新たなポートレイトのように思える。人生の成功ばかりを讃えるのではない、この楽曲の面白さを伝える点で、ターニングポイントとなっているように思える。 |

|

ブラームス:P協奏曲1番/バックハウス&ベーム VPO

同じウィーンフィルのデッカ録音でも、ワルターやC.クラウスなどと比べてみると、指揮者に要求に応えるウィーンフィルの柔軟性がよく判ると思う。ベームとのブラームスはグラモフォンでの協奏曲2番の録音が有名だが、ここでの筋肉質で柔軟な音楽運びは、働き盛りのベームの姿が刻印されている。同様のインテンポながらきっちり楷書で決めた交響曲3番も結構好きだが、負けず劣らずシンフォニックなのにピアノとのバランスが難しいピアノ協奏曲1番での中身のぎっしり詰まったボリューム感がたまらない。

バックハウスもステレオ収録の協奏曲2番が唯一無二の演奏のように崇められるが、賢明にもルービンシュタイン&メータ盤の枯山水のようになることは避けたと思われる。この楽曲自体がブレンデルをして、リストの弟子たちが広めたと断言するほど真のヴィルトゥオーゾを要求するし、バックハウスもまたその位牌を引き継ぐ思い入れの深い演奏と感じられる。

蛇足ながら、このCDも鳴らしにくい録音のひとつで、SACDにもならず千円ポッキリのバジェットプライスゆえの低い評価がずっとつきまとっている。一方で、こうした録音を地に足のついた音で響かせ、なおかつ躍動的に再生するのが、モノラル機器の本来の目標でもある。ただドイツ的という以上のバランス感覚で調整してみることを勧める。 |

|

ハイフェッツ超絶技巧名演集

題目だけでは判りにくいが、戦後のHi-Fi初期にオーケストラ伴奏つきバイオリン独奏曲を集めたもので、ツィゴイネルワイゼン、詩曲、序奏とロンドカプリチオーソなど、かつてはコンサートの花形だったレパートリーを弾きまくるというもの。結局、ハイフェッツとてこの時期の自分を越えることのできないという思いの込められたセッションとなっているが、その後も10年以上に渡り多くの名演奏を残したこと自体脅威でもある。20世紀バイオリン演奏の一種のランドマークともいえるべき録音と考えていいだろう。 |

|

モーツァルト&ブラームス「クラリネット五重奏曲」

ウラッハ&ウィーン・コンチェルトハウスSQ

天真爛漫なモーツァルトで巧さを発揮するウラッハだが、やはり白眉はブラームスでの陰りのある表現だろう。どちらかというと、他のクラリネット奏者は艶やかな紅一点の存在を示すのだが、影の深さで存在感を示せたのはウラッハのみだと思う。録音技術の進展にも関わらず、味わい深さだけは奏者の持ち味が生きてくる好例である。 |

|

カラス コロラトゥーラ・オペラ・アリア集(1954)

並み居るカラスのEMI録音のうち何を選ぼうかと悩むのだが、個人的にはガラ・コンサート的なものが、純粋に歌唱を楽しむ意味で好きだ。それもやや大味な本場イタリアの歌劇場での収録よりは、フィルハーモニアのように小粒でも伴奏オケに徹したほうが聞きやすい。ここでは戦前の録音を良く知るレッグ氏の良識がうまく機能した感じだ。本盤の収録曲は、リリコとコロラトゥーラのアリアを、カラスのドラマティックな個性で貫いた非常に燃焼度の高いもの。これが全曲盤の中だと役どころのバランスを失いひとり浮いてしまうところだが、単独のアリアなので全力投球しても問題ない。老練なセラフィンのオケ判が華を添える。 |

【ピュア・モノラル基本セット】

モノラル録音は20世紀前半に活躍したミュージシャンの記憶の宝庫である。これをHi-Fi(高忠実)の文字通りに生き生きと再生できるのが、真のモノラルHi-Fiオーディオ機器である。このモノラル再生装置のことを「ピュア・モノラル・リプロデューサー」と呼ぶことにしよう。冒頭にピュアモノラルとは、モノラル録音をモノラル・スピーカーまで一貫してモノラルのまま聴くことだと言ったが、そこに音楽を聴いて感動するということが起こらなければ、それはただの机上の空論である。

そこで、素晴らしいHi-Fiモノラル録音を満喫できるように、以下のようなモノラル基本セットを提案している。いずれも安すぎるほど安いのでバカにされやすいのだが、どの音楽ジャンルや録音方式の違いがあっても平均点以上を叩き出す優等生であり、常識的に考えればここでの基本を押さえてさえいれば、デジタルリマスターされたモノラル録音をアーカイヴの中核に添えても、モノラル道を踏み外していくことは決してないといえよう。

◆ピュアモノラル基本セット

ピュア・モノラル・リプロデューサーにとって一番の鬼門はモノラル・スピーカーの購入である。モノラルスピーカーってステレオを1本にしただけでしょ? そう思うのは勝手である。しかし1本だけでバランスよく鳴り響くスピーカーとなると、そうは問屋が卸さない。現在売られているステレオスピーカーの多くは、両耳から聞こえる高域のパルス成分の分解性能を重視するので、ツイーターの指向性が極端に狭く敏感である。逆にウーハーはほぼ全方面に広がるように設計される。つまり高域と低域の性格分けがキッチリ整理されたマルチトラック録音でないとバランスが取れない。モノラル録音の多くはシンプルなマイク設置で入った音をそのまま収録しているので、高域のパルス成分は楽音と関係ないノイズであったり、低音も楽器から出る直接音をコンパクトなままで収録している。低域がズドーン+高域がチカチカのステレオスピーカーで聴くモノラル録音は、大概は単調で芯の硬い痩せぎすの音で再生される。つまりモノラル録音を再生するスピーカーは、低音と高音の躍動感が同じタイミングで鳴りつつ、それ自体がコンサートホールの響きと同じバランスが取れていないと具合が悪いのだ。

そうとなれば、兎にも角にもモノラルスピーカーがないことには始まらない。しかし肝心のモノラル・スピーカーは、どのオーディオ店に行っても売ってないと言ったが、これは本当である。ビンテージショップに行っても、状態の良いものはステレオペアでしか売らない。モノラルであったとしても程度の悪い余り物である。なので私は現在も製造を続けており、新品で揃えることのできるユニットで自作できるように見繕った。エンクロージャーは後面開放箱なので難しい設計も製作精度もいらない。ただしユニットは新品なのでエージングには数か月かかるが、保存状態の悪いユニットのご機嫌を伺って音楽鑑賞を続けるよりかはずっとましである。

フルレンジ・モノラル・システム

家庭で誰もが聴いた必要にして十分なサウンド。

卓上ラジオやラジカセなる便利な音響機器に接したことが無く、お試しでモノラル・スピーカーで試聴してみたい人には、ラジオ用に設計されたフルレンジをお勧めする。それも後面開放箱に入れたスピーカーの、歯切れがよく躍動感のある音で、モノラル録音をぜひ堪能してもらいたいのだ。そこでフルレンジ・スピーカーならなんでもいいかというとそうでもなく、後面開放箱に入れてもフラフラしないで耐えられるQts≧1.0の高いユニットを選択することになる。

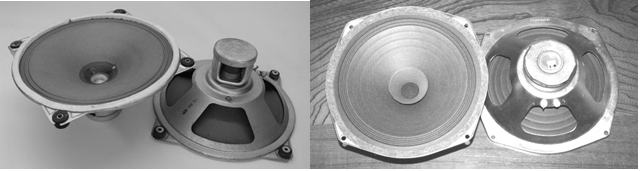

後面開放箱に入れても大丈夫なフルレンジとしては、1980年代までは手軽に手に入ったジーメンス14gやSABAグリーンコーンなどのドイツ製フルレンジがあって、平面バッフルや後面解放箱に取り付けるだけで、モノラル録音をハキハキとした音調で聴かせてくれる定番アイテムだった。ところが20世紀を跨ぐ頃から、ラジオ保守部品としてデッドストックしていたユニットも枯渇し、中古市場で1本3~4万円で取引され、ヘタな小型2wayよりも高価になってしまって、初心者用というよりはベテラン向けの嗜好品になってしまった。これでは手段が目的になるオーディオマニアの悪しき習慣に陥る可能性が大きいのだ。

左:ジーメンス14g、右:SABAグリーンコーン

とはいえ、現在製造されているほとんどのフルレンジは、バスレフ箱に入れることを前提にQts=0.3~0.5に設定されており、これだと後面開放箱に入れてもフラフラするだけで低音がからっきし出ない。そのうえ高域をステレオ用にチャンネルセパレーションを稼ぐため指向性を狭くしており、モノラル1本で使うとレーベル毎でトーンキャラクターがブレやすい。かといってバスレフ箱に入れてバランスとると、柔らかい低音と指向性の狭い高音とがアンバランスに鳴って、モノラル録音を盆栽のように狭い音場感に閉じ込めてしまう。この辺でピュア・モノラルも絵に描いた餅のようになって早々に飽きてしまうのだ。

そこで現在製造されているものでお勧めなのは、独Visaton FR6.5という16cmフルレンジで、Qts=1.96というローコンプライアンス設計は後面解放箱に付けても大丈夫な固さであり、5kHz付近に強いリンギングがあるため斜めから聴いてもブリリアンスが落ちることがない。またメーカーの説明に「高音域が良好であるため、SRシステムに非常に適しています。代表的なアプリケーション:天井スピーカー、PA装置、電子楽器用」とあるように、基本は商業施設の天井スピーカーとして設計されているのだが、通常10Wが精々のところ、40Wの耐入力があることから、PA装置やシンセサイザーなどの電子楽器のアプリケーションとしても有用であるとされる。少々無理して大音量を入れてもブレークアウトしないタフさも備えている。同じ天井スピーカーにはアルテック409Bなどがあるが、日本の家屋に適した大きさでアルテック・サウンドが味わえることで知られている。Visaton FR6.5はそこまでコクは無いが、むしろ50年代クラシックや60年代ロックでも楽しめる、ドイツ製らしいマジメな造りである。

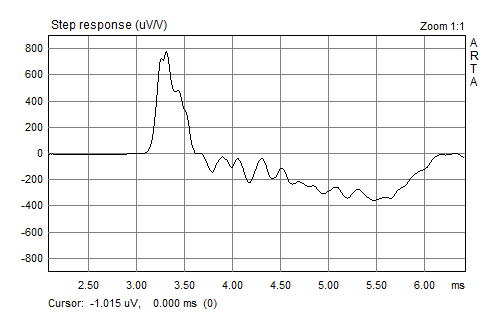

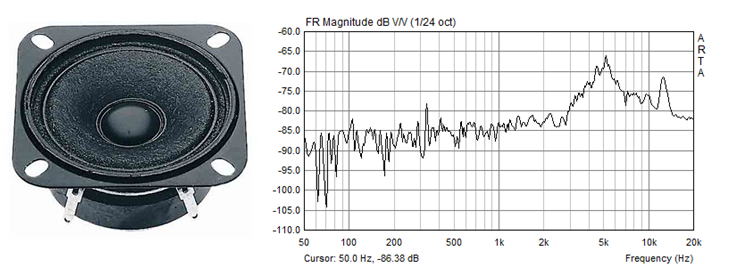

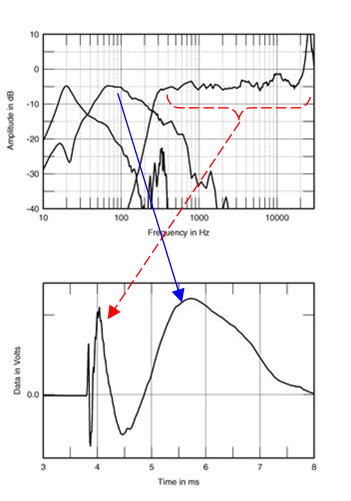

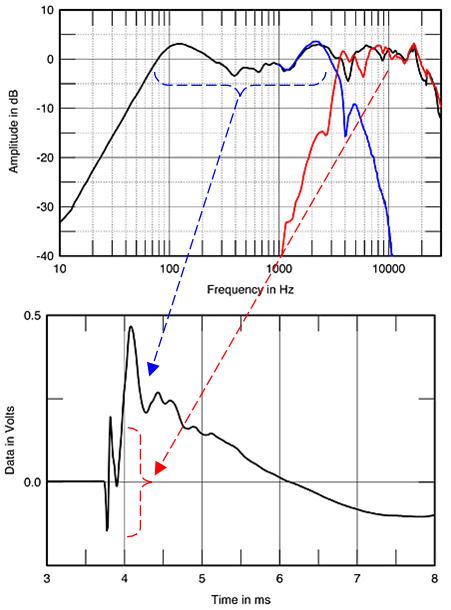

Visaton FR6.5を後面解放箱に付けた周波数特性(斜め30度から試聴)をみると、300~5,000Hzを中心としたカマボコ型だが、ステップ応答はクリーンかつスレンダーに収まっており、入力信号に対しフルボディで機敏に反応していることが判る。ツイーターだけでなく中低域から支えられたアタック音は、録音の質で一喜一憂することなく、破綻のないバランスで聴き通せる。6kHz以上の高音はレベルはガクッと落ちるが、ステップ応答でみるように先行音として役割を果たしており、思ったほど高域が減衰しているような印象はない。ただしライントランスは高域の伸びたST-78にし、これ以上高域のレベルを落とさないようにしている。一方では低域不足のようにみえるが、このほうがドラムの切れがよくインテンポで進むし、未完成交響曲の冒頭のコントラバスなど音程も明確に判る程度に再生できる。

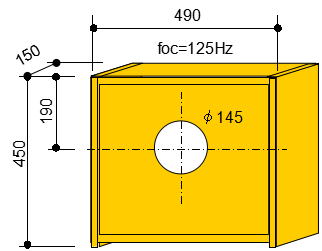

Visaton FR6.5の斜め30°から計測した周波数特性とステップ応答

自作した後面解放箱は、板割りを近所のDIY店で切り売りしている40×45cm、15mm厚のパイン集積材を基本に、周囲を15cm幅×45cm長、19mm厚の板で囲うようにしている。この大きさはエンクロージャーの最低共振周波数を100Hzより少し高めに設定し、ボーカル域での胸声の被りを軽減するようにした。これも経験上のことで、薄いコーン紙のフルレンジでむやみに重低音を伸ばしても、ボヤっとした低音は音楽の躍動感を殺す結果を招きやすい。ここは省スペースも考えて大きさを抑えるようにした。ちなみにこのスピーカーの設置は、QUAD

ESL57がそうだったように、基本的に床置きである。机やカラーボックスの上に置いたりして、スピーカーの中心が耳に向くようなことはせず、部屋全体に響きが充満する位置を捜すことである。やれSACDだのハイレゾだとかうつつを抜かす前に、ボーカル域でのバランスと機敏なレスポンスで、モノラル録音を心ゆくまで堪能してほしい。

後面開放箱は密閉性が必要ないのでバラけない程度に木工用ボンドで接着でOK

マルチアンプ・モノラル・システム

ラジオからグレードアップするための大口径エクステンデッドレンジのすすめ。

上記のフルレンジでも大半のモノラル録音は十分に満足いくサウンドが得られるのだが、爆発的に増殖するモノラル録音のデジタル・アーカイヴの大海原を制するため、もうワンランク上の迫力あるサウンドを目指すのが、このモノラル専用システムの当初の目的である。大概の人はラジカセやテレビなどの家電製品でお馴染みのフルレンジスピーカーからグレードアップする際に、ステレオ用の2way、3wayのブックシェルフ・スピーカーを買い求め、重低音が超高音がと右往左往するのだが、そんなことではモノラル録音はごまかせない。試しにライブ録音のMCを聴けば分かるが、大概のステレオ用スピーカーは胸声が強いモゴモゴいった不自然な音を出す。そしてモノラル録音に対する苦言の数々も、ボーカル域から切り離されてデフォルメされた重低音や超高音のキャラクターが目立つためである。単純に言って、ほとんどの人はラジカセからグレードアップする手順や方向性を間違ったままオーディオ歴を重ね、モノラル録音の再生に失敗しているのである。そこでシステム構築の目的として、モノラル再生に失敗しているステレオ装置の機材を流用しながら、賢くピュアモノラル・システムに改造していこうという方針も加えてみた。

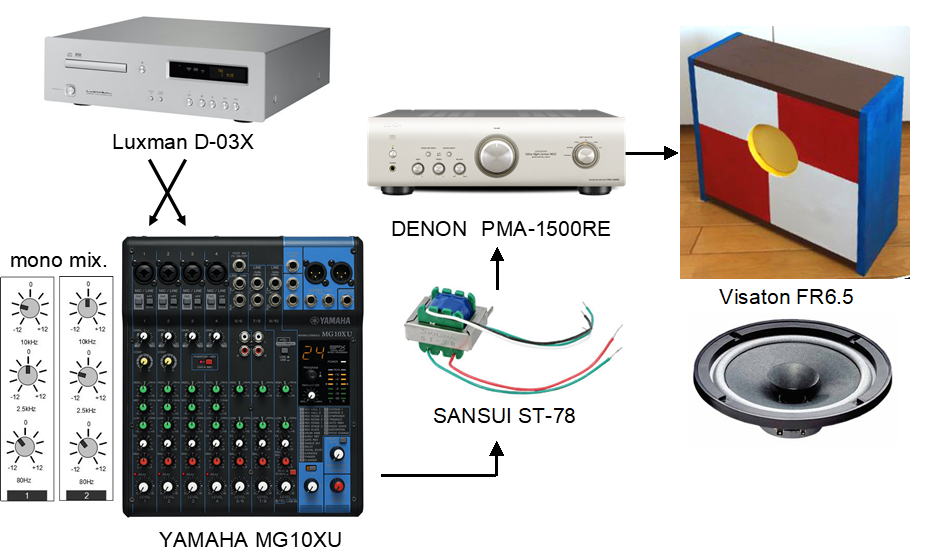

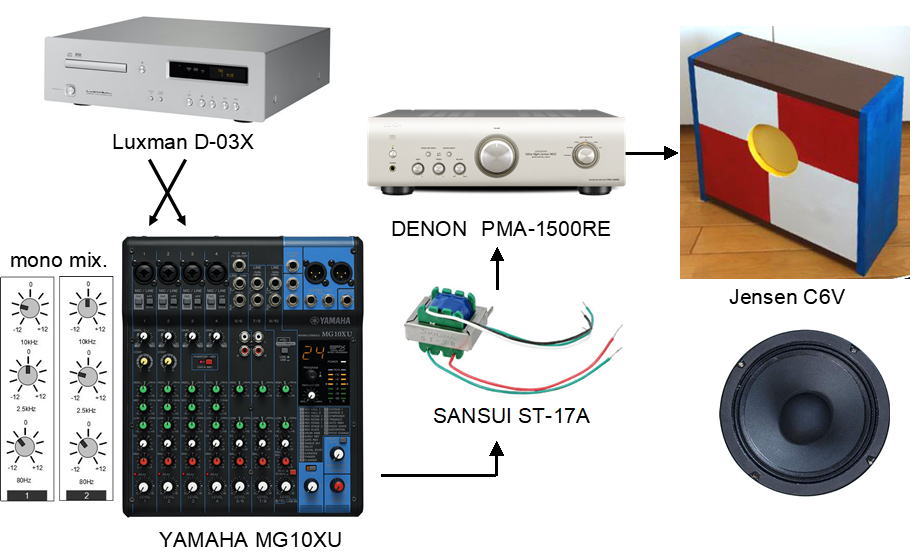

通常のステレオ・システムをピュア・モノラル化するために必要な機材をリストにすると以下のとおりである。CDプレーヤーやアンプなど基本的な機材を差し引けばおおよそ6万円でモノラル化は間に合う。価格的にみてビギナー向けとは言え、曲がりなりにも30cmクラスのチャンデバ付マルチアンプ・システムで、レコードコンサートを開けるPA機器の基準を満たしており、ロックもオーケストラもフルボディでガツンと鳴らせる底力を持ち合わせる。それでいて、ピアニッシモでもサウンドバランスの崩れない腰の据わったサウンドであり、とても1万円ほどのスピーカーユニットから出る音だとは信じないだろう。

| 機材 |

メーカー・機種名 |

価格 |

| デジタル再生機器 |

ラックスマン製CDプレーヤー |

- |

| イコライザー&リバーブ |

ヤマハ MG10XU |

\27,000 |

| ライントランス |

サンスイトランス ST-17A |

\1,100 |

| チャンネルデバイダー |

ベリンガー CX2310 |

\18,500 |

| ステレオアンプ |

デノン製プリメインアンプ |

- |

| ウーハー |

Jensen C12R |

\8,300 |

| ツイーター |

Visaton TW6NG |

\2.300 |

| スピーカー箱 |

後面解放箱 |

- |

| |

モノラル化費用 |

\57.200 |

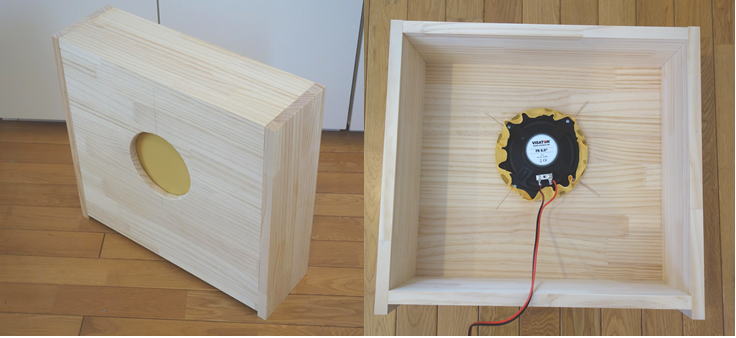

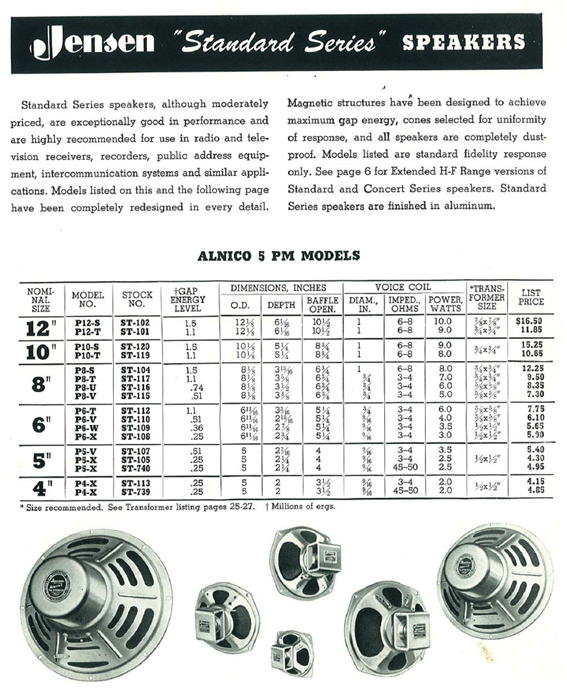

ここでは、モノラル時代のビンテージ感を残しつつ、現在も製造を続けて新品かつ安価に購入できるスピーカーユニットとして、コーン紙がパンパンに張ったフィックスドエッジのJensen C12Rと、艶やかな倍音を奏でるコーンツイーターVisaton TW6NGを選んだ。これを後面開放箱に入れるだけのシンプルなスピーカーを推奨する。 ここでは、モノラル時代のビンテージ感を残しつつ、現在も製造を続けて新品かつ安価に購入できるスピーカーユニットとして、コーン紙がパンパンに張ったフィックスドエッジのJensen C12Rと、艶やかな倍音を奏でるコーンツイーターVisaton TW6NGを選んだ。これを後面開放箱に入れるだけのシンプルなスピーカーを推奨する。

結論からいうと、スピーカーユニットをアメリカ製Jensenとドイツ製Visatonにした組合せは、アメリカンな力強さとヨーロピアンな艶やかさがブレンドしたサウンドである。創業者のPeter Jensen氏はドイツの隣国デンマークからの移民で、独SABAと同じような辛口のトーンをもっている。それがソリッドなシカゴ・サウンドとして全米に広がるようになったのだ。対してVisatonは先に述べたように、1950~60年代の真空管ラジオで使用していた規格に沿いながら、センターキャップが樹脂製で、1970年代風のヨーロピアンな甘い艶が乗っている。このふたつが折り重なることで、アメリカンな筋力とヨーロピアンな気品が一緒になった、両者の良いとこ取りのサウンドになった。

そして何よりもこの二人の息がぴったり合っていることが重要である。ツイーターはホーン型、リボン型、ソフトドーム型と色々試してきたが、結局はコーンツイーターが一番相性がよかった。よく考えてほしいのは、1950年代の高級電蓄はコスト重視でしょうがなくコーンツイーターを使っていたのではなく、それが家庭で使うのに一番最適だと確信していたからに他ならないことだ。

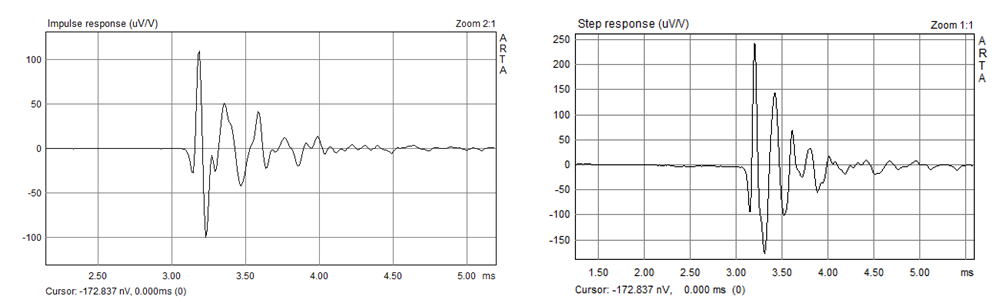

試聴位置で耳で合わせた特性は、コンサートホールの響きに近似したロールオフなのに対し、インパルス応答はきれいな1波形に整っている。200~6,000Hzまでフルボディでタイミングのぴったり合ったサウンドが展開されるのだ。

左:システム全体の周波数特性(試聴位置でコンサートホールの響きに近似)

右:インパルス応答(出音が綺麗な1波形に整っている)

スピーカーユニットの特徴について述べよう。

Jensen C12Rはギターアンプ用として売られているが、製造開始した1947年時点では、コンサートシリーズという汎用のPAスピーカーであり、フィックスドエッジの大口径エクステンデッドレンジという仕様のもつ、中低域から中高域にかけての(つまりボーカル域での)出音の波形がストレートで綺麗に出揃う快感は、どの音楽ジャンルにおいても大きなアドバンテージとなる。このユニットは1940年代にはScott社の高級ラジオ電蓄にも搭載されていたし、1960年代初頭ではRock-olaのジュークボックスとFenderのギターアンプに同じC12Rが搭載されていた。つまりオーディオ用としてもパフォーマンスは折り紙付きなのだ。JBLやアルテックでも1950年代のフィックスドエッジともなれば、なかなかお目に掛かれないレア物であることを考えれば、これは大変なお買い得品ということになる。

1960年代からセラミック磁石&コーンツイーターになったジュークボックス(Rock-ola Capri, 1963)

一方でビンテージ品で出回るのは、家庭用の電蓄に使われた格下のスタンダード・シリーズのP12SやP12Tか、WE向けに設計されたずっと格上のAuditoriumなどの両極端に分かれており、その中間にあたるコンサート・シリーズがオーディオ用として出回ることはない。P12RとP12Sは見た目もそっくりなので、性能も変わりないようにみえるが、RのほうがS,Tより磁束密度が1.5~2倍あり、この辺から反応の速さでじわじわと違いをみせてくるのである。この中級機というのが安いコストでパフォーマンスを妥協しない狙い目なのだ。

このC12Rを後面開放箱に入れることで、中低域の200Hzから中高域の4kHzにかけて出音がスパッと揃い、モノラル期のキビキビした演奏の機知が味わえる。Jensen

C12RはQts=2を超えるガチガチのフィックスドエッジで、なおかつ機械バネのように瞬時にコーン紙を戻してしまうため、中低音がまごつかず瞬発力の高いまま音楽を保持する。そしてC12Rの機敏な中低域は、モノラルのライブ録音のようなシンプルなマイクアレンジで本領を発揮する。これはラジカセでAM放送を聴いた世代なら、発音のイントネーションが正確なまま、スピーカー径を大きくすることの難しさが判るかと思う。大体は胸声でモゴモゴした得体の知れない不自然な声に変容するのだが、これはパルス成分を抜いたときウーハーだけの実力が伴ってない証拠である。モノラル録音では重低音だけの誤魔化しでは役に立たない。

さらにJensen C12Rはコーン紙自体がリバーブのよう役割をもっていて中域から深い艶を出す。これを3.5kHzで斬る理由は、C12Rのセンターキャップはボイスコイルにフェルトを貼り付けただけのもので、ボスコイルの共振を派手に出すことで中高域の輪郭を強める、メカニカル2wayのような役割をもたしている。これが非常に耳につくピーキーした音なのだが、チャンデバで斬るとスッキリした波形に整うのだ。

Jensen C12Rをチャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

対するVisaton TW6NGは1950年代ドイツの真空管ラジオに実装されたコーンツイーターと同等のものであり、中央のセンターキャップが樹脂製で甘い艶のある音を出す。ところが周波数特性を調べると、5kHzと13kHzでザワつくだけのもので、現在のツイーターとは役割そのものが違うようである。どちらかというと、高域のトゲトゲをぼかして解きほぐすような雰囲気である。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

この2つのユニットはあくまでも部品であって、トータルなサウンドとして整えるにはもうひと工夫いる。よくマルチシステムを組むとき、大口径ウーハー、ミッドバス、大型ホーン、スーパーツイーターを駆使しながら、周波数特性を広帯域かつフラットに合わせないと気が済まない人が多い(そうでないとマルチにした意味がないと思い込んでいる)のだが、モノラル録音にはそういう気張った嗜好は無用である。自分の耳でバランスを整えた2wayスピーカーの特性をみると、ツイーターの役割はかなり控えめで200~1,200Hzを中心に両端はロールオフするカマボコ特性である。だが、インパルス特性は200~6,000Hzがスマートな1波長に整っている。これだとドラムのドカッとした迫力がボーカルとしっかり噛み合っているのと、オケのアインザッツががっちり決まり弦楽器のボウイングのふくよかな躍動感が出るなど、腰の据わった表現が聴ける。これがモノラル時代の人たちが日常的に触れていたサウンドの本領である。

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

音調を整えた後のJensen C12R+Visaton TW6NGの周波数特性とインパルス特性

ちなみに我が家ではモノラルスピーカーをディスクサイドに置いている。30cmクラスのスピーカーはステレオだと仰々しい大きさに思えるのだが、ちょうど人間が一人分、椅子に座っているようなスペースに収まる。これはル・コルビジュエのモデュロールをみても明らかなのであるが、一般家屋のスペースファクターは押し並べて人間の身体の大きさに最適にできている。モノラルスピーカーでの試聴は、人間中心にレイアウトして心地よさが増すのだと思った。 ちなみに我が家ではモノラルスピーカーをディスクサイドに置いている。30cmクラスのスピーカーはステレオだと仰々しい大きさに思えるのだが、ちょうど人間が一人分、椅子に座っているようなスペースに収まる。これはル・コルビジュエのモデュロールをみても明らかなのであるが、一般家屋のスペースファクターは押し並べて人間の身体の大きさに最適にできている。モノラルスピーカーでの試聴は、人間中心にレイアウトして心地よさが増すのだと思った。

これを無理にコンサートホールのように錯覚させるのがステレオということになるのだが、ステレオだと壁一面を占拠し、なおかつ三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

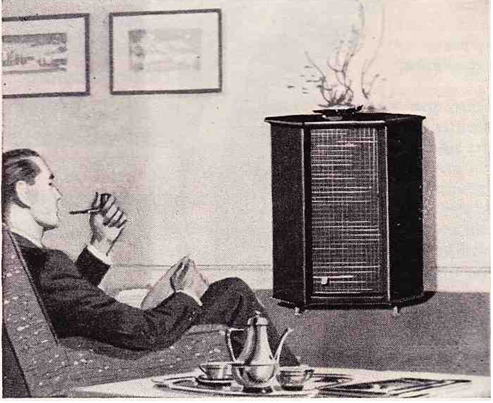

◆モノラル時代の標準的なオーディオ

以下はピュア・モノラル基本セットを策定するにあたっての参考資料である。標準的というか平均的と言ったほうがいいのだが、実はモノラル録音を扱う際に難しいのは、どの録音でも平均点以上を取ることだ。EMIは良くてもデッカはダメとかはまだ序の口、SP盤とLP盤の大きな谷を乗り越え、さらにスタジオ録音とライブ録音のアスファルト舗装も泥道も走破しなければならない。これはアナログ時代には、蓄音機、レコード会社の販売促進するHi-Fi電蓄、真空管ラジオなど、音楽メディアの頒布ルート毎にそれぞれ専用機器が存在したのだが、デジタル時代にリセットされたことで、ちょっとした混乱が生じているとも言える。私の提案するモノラル基本セットは、こうした混乱を1980年代から飽きもせず体験し続けた悟りのようなものである。

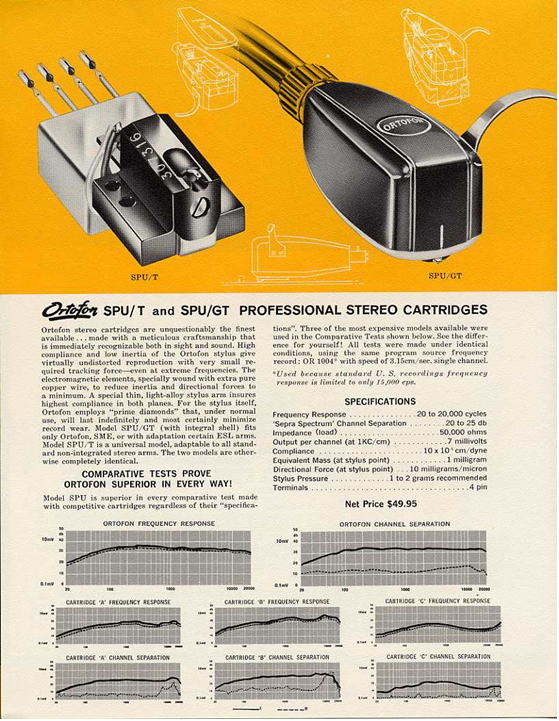

しかし巷でモノラルシステムと言えば、十中八九モノラルLPの再生装置のことを指す。しかし、現在のオーディオマニアが賞賛するオルトフォンのHi-Fiカートリッジや、アルテックA7やタンノイ オートグラフのような大型スピーカーシステムは、当時のほとんどの人の家庭では見たことも聞いたこともなかった。実は局用に開発されたデンオンのDL-102でさえ手に入らなかったのだ。最初の頃のLPはSP原盤をテープにダビングして再編集したものが多かったし、レコード売上の中心になるポップスは1950年代半ばまで78回転盤が主流(そのためSP盤という呼称となった)で、エルヴィス・プレスリーのデビュー盤も78回転盤である。なので家庭用の電蓄の多くは78回転盤と33回転盤の両方が聴けるコンパチ仕様で、カートリッジの針先を回転して取り付けるセラミック型が使用された。もちろんイコライザーアンプなるものは存在せず、ターンオーバーなど適当な状態で聴いていたのである。ただしトーンコントロールは付いており、それで高音寄りか低音寄りかの好みを反映できた。

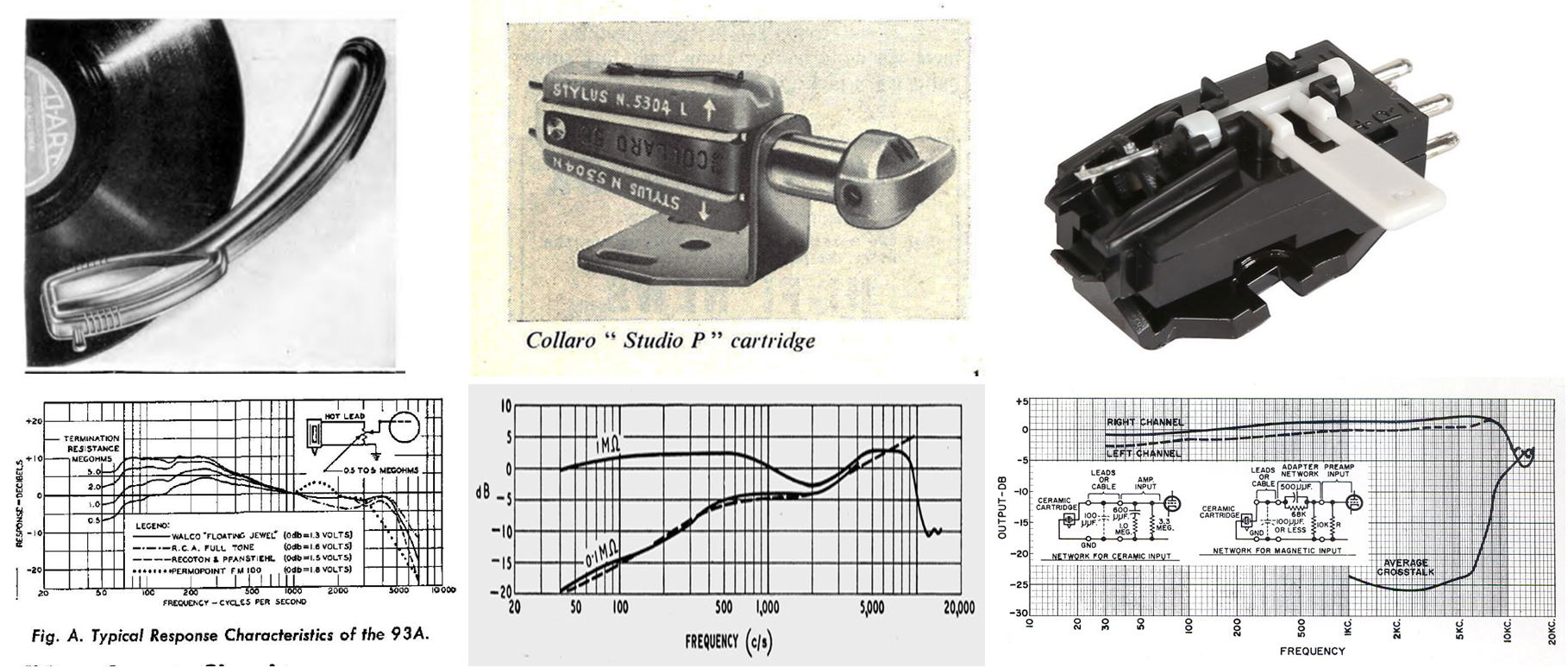

Hi-Fi初期のカートリッジの特性:トーンキャラクターが目立つのが当たり前

左:Shure 93A(1946)、中:Collaro Studio 'P'(1957)、右:Sonotone 9T(1961ステレオ)

レバーを切り替えると裏表でLPとSPの針が入れ替わる機構

同様にFM放送に対応したHi-Fiラジオのスピーカーは、まずもってAM放送がまともに聴けることが大前提にあったため、中核に100~6,000Hzを受け持つエクステンデッドレンジがあり、それを拡張するコーンツイーターが加わることでHi-Fi対応としていた。つまりモノラル時代のHi-Fiは旧規格とのコンパチ仕様が主流であり、入り口も出口も現在のHi-Fi理論とは異なっていたのである。

FM放送開始時のドイツ製Hi-FiラジオTelefunken Cocertino 7(1956-57)

中央のメインスピーカーはAM用、高域はエコー成分を担当

では旧態依然のコンパチ仕様が安かろう悪かろうの底辺だったかというと、スピーカーに関しては、最高級の電蓄だったデッカのステレオ・デコラ、テレフンケンのo85モニタースピーカーも同様であった。これらはオートグラフよりずっと高価な代物だ。ラジオと違うのはコアとなるエクステンデッドレンジにPA用の大口径のものがほふられているだけで、コーンツイーターはラジオと同じものが使われた。ところがこの大口径エクステンデッドレンジというのが強力な再生能力をもっており、それだけでちょっとしたレコードコンサートが開けるぐらいのグレードをもっていた。ラジオ用と大型電蓄用のユニットでの大きな違いは音響出力で、ラジオ用が2~3Wで天張ってしまうのに対し、大型電蓄やPA用は20~30Wクラスとなり、通常の家庭用ならおこるスピーカー側でビリついたり磁気飽和してコンプレッションが掛かることはない。入ってくる波形電流を間髪なくスカッと空気振動に代えてくれる。これがツイーターではなく、ウーハーから吐き出してくるのだから、ドラムのドカッとした迫力からからオケのトゥッティの一体感までグッと盛り上がるのだ。つまり1950年代のHi-Fiオーディオは、ボーカル域を中心に設計されていたのであるが、重低音や超高域の再生では競っていなかったのだ。高音質=広帯域でフラットなんて言葉は、ただの紙の上に書いてあるだけの子供だましのようなものである。

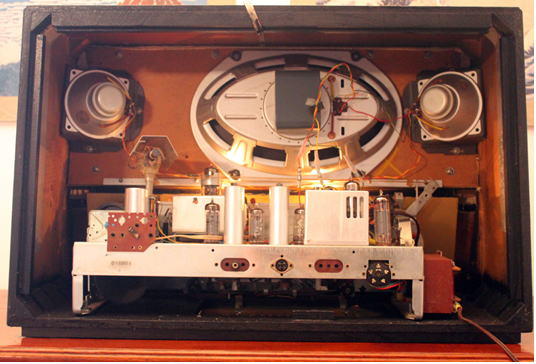

Siemens Z59M(1955年)

オープンリール、LPプレイヤー、チューナーを装備 |

6 Ruf lsp. 23a (ウーハー4本、ツイーター6個)を

EL34プッシュプルで鳴らす |

テレフンケン O85aモニタースピーカー(1959?)、Isophonのスピーカーユニットの周波数特性

デッカ Decolaステレオ蓄音機とスピーカー部分(1959)、EMI DLSシステムのスピーカー特性

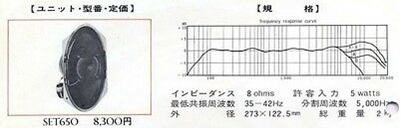

EMIの同軸2way楕円スピーカーの特性(日本でも販売されていた)

アメリカでは高級電蓄はそれほどポピュラーではないが、その代わりとなったのがジュークボックスである。アメリカ国内のどこのダイナーやドライブインにもあったため、オーディオ機器に大した投資をせずとも、誰もが¢10でHi-Fi録音を楽しめたのだ。実はこの仕様も高級電蓄と大差なく、12インチのエクステンデッドレンジにツイーターを足しただけのものだった。カートリッジと共にスピーカーユニットも消耗品のひとつだったので、それほど高級なものは投じてないが、シングル盤の再生能力はバツグンで、ジュークボックス抜きではアメリカンポップスは語れないほど影響力があった。それは次世代のロック・ミュージシャンまで子供のようにはしゃいで、そのリスペクトを包み隠さない王道でもある。

| Rock-ola TempoII |

Seeburg KD |

Wurlitzer 2500 |

mid:2x12inch Jensen

high:1xHorn Jensen |

low:2x12inch Utah Jensen

high:2x8inch Utah Jensen |

mid:1x12inch Jensen

low:1x12inch Magnavox

high:1x7inch Magnavox |

|

|

|

|

|

|

大物ミュージシャンがリスペクトしてやまないモノラル界のゴッドファーザー

ちなみに、モノラルスピーカーは立派でなければならない。とは、昔からよく言われてきたことだ。なぜかというと、ステレオなら小さいサイズでもスピーカーの間隔距離を広げると、スクリーンのように音場が広がるが、モノラルだとスピーカーの音自体の恰幅が良くないと迫力が出ないからだ。ボーズ博士がコンサートホールの響きを測定したところ、直接音:残響音=11%:89%ということで、有名なBOSE

901スピーカーシステムが誕生したぐらいだ。ところがマイクの生音を中心に収録し、音場感の定義が曖昧なモノラル録音は、直接音:間接音=7:3ぐらいに逆転する。ステレオスピーカーでモノラル録音がスレンダーで痩せぎすに聞こえやすい原因はまずここにある。

部屋の壁一面に音場感を張り巡らせるボーズ博士の理論

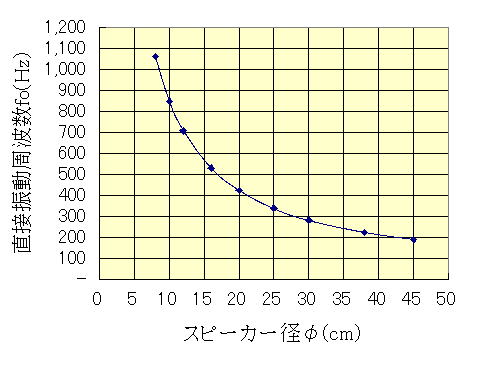

ではどれだけ大きければいいか?というと、それはウーハーの大きさが12インチ以上である。これには理由があって、スピーカーを平面バッフルに喩えると、最低共振周波数はfo=4250/L (L:半径cm)となる。つまり、アクティブに直接振動させている領域はスピーカー径に依存し、それ以下はバッフル面なりバスレフポートなりの柔らかい二次反射波で構成される。人間の聴覚は言語体系によって社会性を身に付けていくので、男声の胸音のフォルマントをカバーする30cm径が妥当ということになり、それ以下は緩やかな感覚で聴き取っている。よく小型フルレンジで女性ボーカルが綺麗に聞こえるのは、猫撫で声のような喉音の繊細な変化がクリアに反応するからである。

左:スピーカー径とアクティブな周波数領域、右:人間の母音のフォルマント

これはコンサートホールの音響においても同じで、出音からホールのエコーで200Hz以下の低音が返ってくるまで100msぐらいは遅れていることが判る。モノラル時代にコーナー型のバックロードホーンが流行したのはこの理由がある。逆に高音のほうは比較的低いレベルで残響音が累積しており、BBCが1970年代に研究した結果でも、高域での繊細な反応がホールの響きの特徴を左右していることが判る。この結果、現在の「進化した」スピーカーの99%は、ド~ンと緩やかに広がる低音と、ピンの落ちる音も漏らさない鋭敏な高域とを特徴とするものへと進化した。これに合わせて低音と高音の役割やタイミングを仮想のサウンドステージ上で整理し終えたステレオ録音に比べ、モノラル録音はマイクで直接拾った楽音のみで迫ってくる。モノラル録音で高音や低音のキャラクターが目立ちやすいのは、実はスピーカーの癖そのものを聴いているのだ。

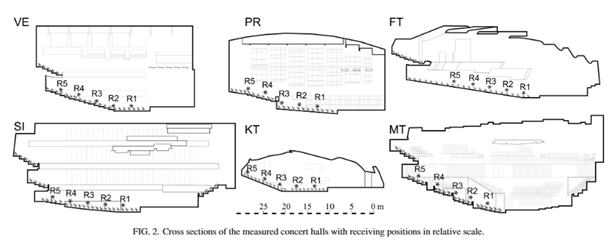

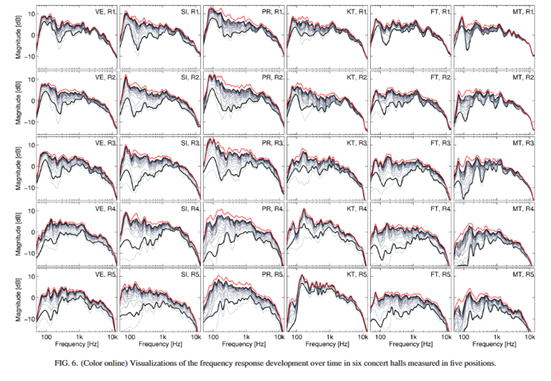

1970年代のBBCでのミニホール音響実験 |

BBC LS3/5a |

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

【モノラル録音を復活させる魔法】

魔法なんて大げさに思うかもしれないが、ビンテージ機器にあって最新オーディオに無いものを説明すると、どうしても「おまじない」のように感じてしまう。ここではピュア・モノラルを目指す人のためにの基本原則を述べておきたい。書き連ねてみると、現在の進化したオーディオ理論とは全く異なることに気付くだろう。そういう意味でも魔法にかかったかのようにモノラル録音が生き生きと蘇るのだ。

多くの人がモノラルHi-Fi録音というと、1948年のLPレコード発売以降のことだと思うだろう。そして本格的なモノラル・システムというと、十中八九はモノラルLPを聴くためのビンテージ・オーディオを指す。実際には1968年以降に再販されたモノラルLPは魂の抜けたようなペラペラの盤か、ガッツはあるがノイズだらけのアメリカ・プレスという感じで、多くの人は録音時期にできるだけ近い時期にプレスされた初期プレス盤を最高位に置く。ビンテージの意味とは、初期プレス盤と同じ時代に製造されたオーディオ機器ということなのだ。つまり希少なモノラルLPをプレミア価格で手に入れた人のみが辿り着く桃源郷のようなものである。

ワインのように年月が経つにつれ熟成されるという伝説の機械たち

しかし、デジタルリマスター音源ともなると少し勝手が違ってくる。つまり大前提となるLP盤というボディが失われると、LP独特のRIAAカーブに合わせたトーンキャラクターが、デジタル再生では逆ザヤになって襲い掛かってくるからだ。リマスターした音がLP盤と音が違うという苦情は、カッティング名人のレベル調整やイコライザーの手加減、さらにカートリッジやイコライザーアンプのキャラクターが加わった状態と、オリジナルテープやSP原盤から直送した音では、シェフが料理したグルメと、生鮮市場で売られている具材と同じぐらいの違いがある。つまり再生側で料理の心得のないと、折角の採れたて新鮮な素材も生かされないのだ。そして多くの人はデジタル音源を料理せずにストレートに丸かじりする。味がまずい、食あたりするのは当たり前といえよう。このため、料理の基本である、火にくべる器具、焼き加減、調味料の準備、皿への盛り付け方など、料理にまつわる心得がないままだと、トンデモ料理を喰わされることになる。ここでは、ピュア・モノラルのオーディオ機器を揃えたあと、チョイとひとさじ手間を加えるだけで味が格段に良くなる秘訣を紹介しよう。

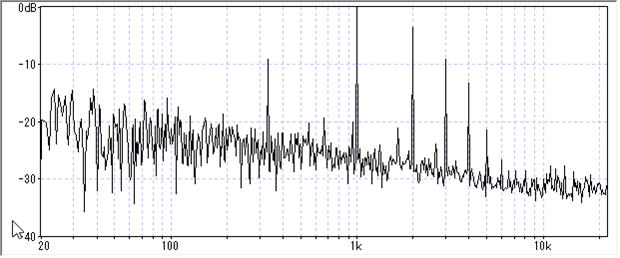

◆モノラル録音を聴くうえでの周波数特性の黄金比

最初にHi-Fiというと広帯域でフラットな周波数特性と言いがちであるが、はなっから方角を間違ってモノラルの森林で迷い込むはめになる。モノラル録音のトーンキャラクターが百花繚乱にブレるのは、よくRIAAやDecca ffrrのようなイコライザー・カーブの規格の違いのせいだと言われるが、どうもレコード・レーベルのサウンドポリシーでも違う感じがして何がニュートラルなのか分かりづらい。ところが、これは周波数特性がフラットなスピーカーで聴くとそうなのであって、2kHz以上の高域が-3dB/octでロールオフする特性で聴くと、レーベル毎のサウンドポリシーの違いはそれほど顕著ではなくなる。え?!と思うだろうが、実はコンサートホールの響きがそうなのである。

ここでトリビアが発生するのであるが、モノラル録音の基準はフラットで万遍なく楽音を収録する(つまりマイクの音をストレートに収める)ことにあり、再生側ではコンサートホールと同じく高域がロールオフするように設定しなければ、正しいバランスで鳴らないことになるのだ。このことは当時よく行われたレコードコンサートを思い浮かべると判るのだが、レコードの音がフラットに調整されていても全体の響きはロールオフしていることとなる。なので狭い部屋でも試聴位置では高域がロールオフしてないと具合が悪いのだ。これはクラシックだからジャズだからとか関係ない、全てのモノラル録音の約束事のようなものである。

これと逆なのがステレオ録音で、全体のバランスがホールのエコーを中心に巡っているため、フラットな特性で聴かなければ高域の繊細な違いを聴き取れなくなる。そこでモノラル録音を聴く多くの人が専用のモノラル・システムを持たず、ステレオ装置でついでに聴いているため、スピーカーをフラットな特性で整えることが正しい試聴方法だと思い込んでいる。モノラル録音を聴くにあたって最初の段階から躓いているというのが真実なのだ。モノラル録音のトーンキャラクターを決める物差しとして黄金比が存在し、それはコンサートホールの音響を模擬している。モノラル録音はフラットで聴いてはダメ。ここ大事な所なのでちゃんと憶えてくださ~い。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

では、これがあながち嘘ではない証拠として、タンノイのモニターゴールドのカタログを参照すると、基本特性としては20kHzまで伸びきったフラット志向であるが、裏技としてトレブル・ロールオフという機能がネットワーク回路に仕込んであって、旧来では2kHzから最大-6dB/octまで減衰させることができた(現在は5kHzから)。これは実際のコンサートホールでの音響と近似しており、部屋の残響などに合わせて調整するべき機構である。このロールオフ特性は、EMIがSP盤からLP盤に切れ変わる時期に、最高級の電蓄として開発したたElectrogram

De Luxe 3000型電蓄(グッドマンズ製ウーハー2発+デッカ=ケリー製リボンツイーター)も同様で、EMIではこれのスピーカー部分をプレイバックモニターとして使用していた写真が残っている。リボンツイーターで高域特性はスペック上は伸びているが、それはかなりやさしい音であり、BBCの研究レポートでもラジオ音声の試聴には向かないとコメントされている。

1960年代末のタンノイ モニターゴールドのトレブルロールオフ機能

左:幻の電蓄 HMV 3000型 Electrogram De Luxe(1946)

右:ピアノ録音でのプレイバックに使われた Electrogram De Luxeのスピーカー(1947頃)

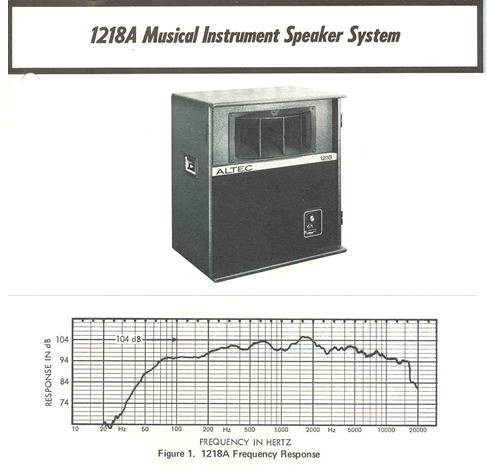

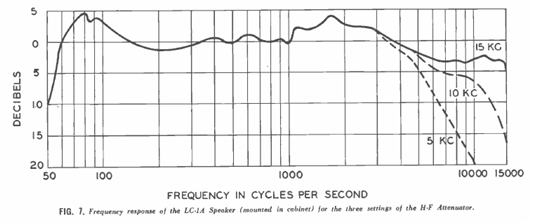

また、アメリカの多くのスタジオでプレイバックモニターとして使用されていたアルテックA7は、そもそもの特性が高域をロールオフさせるようになっている。これは初期の同軸型604Bでも同様である。ただしアルテックのプレイバックシステムは、実音の音響レベルに近いかたちで再生して演奏の良し悪しを判断するものなので、これでも高音は強すぎるぐらいである。アルテックのロールオフ特性は、ビートルズの「ヘイ・ジュード」のセッションでも温存され、新しくできたトライデント・スタジオでミキシングしたテープをアビーロード・スタジオで試聴したところ、ひどく高域不足に聞こえたため、ミキシングしたエンジニアとセッションそのものが亡き者になりかけたという逸話がある。これを機にEMIのスタジオはトライデント・スタジオで使っていたモニターをロックウッド社OEMのタンノイに総入れ替えするようになった。それまではアメリカ市場を意識してか、ポップス系のスタジオは米キャピトル社と同じモニター環境に整えていたのだが、キャピトル社のスタジオも一蓮托生で同様のロールオフ特性だったと推測されるのである。ビートルズのレコードはデッカ・カーブという都市伝説も、実際のモニター環境がロールオフしていたから、という単純な答えが返ってくるのだ。これはRCA

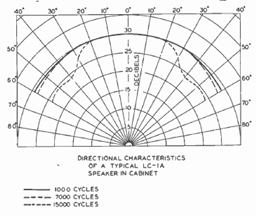

LC-1Aスタジオモニターでも同様であったし、アメリカ東海岸のARやボザークなどのスピーカーメーカーが、高域のレベルを下げる特異なキャラクターと相通じるものである。当時のスピーカーのカタログには、30フィート離れた位置での音圧特性が記載されるが、これはPA装置としての拡声を前提とした性能表示で、マイクで収録した生音を編集なしで再生するのに適した特性として練られたものである。ステレオ用の残響音の収録にシフトした1968年にはそれが時代遅れになっていたというだけで、けしてオーディオ機器の性能が悪かったわけではない。

左:1970年代にVOTTを壁掛け用に設計した1218Aモニター

右:1949年にLP盤発売とFMi放送をにらんで展開した604B同軸2way

RCA LC-1Aのスタジ使用例(1952年)と周波数特性(1947年時点はSP盤用フィルター装備)

いわゆる東海岸サウンドのスピーカー(1960年代AR、フラットより高域の落ちたノーマルがある)

ちなみにVOTTの元となった映画館の音響特性を計測した結果では、高域が1kHzから-3dB/octで落ちるようになっていて、この特性に合わせた光学式サウンドトラック(古いとはいっても1980年代末まで使用された)については、家庭用のフラットな状態で聴くとバランスが悪くなるので、1990年代のTHX規格ではロールオフさせるモードを特別に備えていた。同じ意見は、戦後の1954年に独占禁止法で解散させられたWEの技術員も言っており、規格統一された光学再生装置は高域がうるさいので、最適なトーンキャラクターに調整したところ、やはり高域を-6dB/octロールオフしたものとなった。このことは何を指しているかというと、WEの技術員は録音方式の限界で減衰しやすい高域を再生側で持ち上げることを推奨していたのに対し、その後の規格変更でリソース側をフラットに整える方針に変更されたため、アルテックの時代になって再生側でロールオフさせるように軌道修正したということになる。

1930年代の映画館のアカデミー・カーブと現在のXカーブ

Altec AQ-2958イコライザーのマニュアルより(1954年)

パースペクタ立体音響でリリースされた「風と共に去りぬ」を例にとって、ある劇場でとても心地よいサウンドが得られたカーブは以下のようなものだった。

|

40

|

70

|

130

|

300

|

500

|

2000

|

3000

|

5000

|

7000

|

8000

|

|

-

|

2.0

|

2.3

|

0.6

|

0.1

|

-0.2

|

-1.4

|

-5.6

|

-12.1

|

-15.3

|

我々の情報だけでは他の劇場でも同じように巧くいくかどうか判らないが、ほとんどの場合には高域特性が改善されると確信してる。もし君が7400再生装置と7381プリアンプで高域フィルターを使うのでイコライザーをつなげる必要がないと思うなら、従来の光学システムの自然なロール・オフがぴったりなのだろう。 |

このように様々な観点からモノラル時代にスタンダードだった音響特性とは、高域がロールオフする状態を自然なものと捉えられており、それはコンサートホールの響きそのものを模したからであった。それに対し現在のスピーカーのスペック表示は無響室で距離1mで計測したものであり、実際の試聴位置や部屋の響きを勘定していない。これをスタンダードだとして、試聴位置でフラットに調整するのはやりすぎなのである。

◆外してはならないタイミング(タイムコヒレント特性)

周波数特性はトータルな響きを示す一方で、音楽にはリズムに応じた変化のタイミングが重要である。これを計る方法としてはスピーカーのタイムコヒレント(時間的整合性)がある。実は現在販売されているスピーカーの90%以上は、高音と低音とが別のタイミングで鳴っているのだ。最初はマルチウェイ化に必要なネットワーク回路によるユニット間の位相のくびれからはじまったが、次第にステレオ音場感を出すために、人間の耳が敏感に反応する高域のパスル成分を鋭く発して先行音効果(先に聞こえる音が後発の音をマスキングする音響心理的効果)を狙い、エコーや定位感を作り出している。これとは逆に重低音はタイミングを遅らせて、どの音もテヌートを掛けたように存在感を残すようにしている。つまりステレオらしい音場感は、楽音のボディとは前後して離れているアンビエント成分にかなりの労力を注いでいるのである。

ボーカル域でのタイムコヒレント特性のバランスが悪い設計

これはマルチトラック収録が定着した1970年代からのもので、ミュージシャンのスケジュール調整の容易さとスタジオの稼働率を上げるため、楽器ごとに収録を別々に進行させることを可能とした結果、後付けで各楽器の遠近感や配置を仮想のサウンドステージで展開したからである。つまり仮想ステージの空間で距離感を予め想定しているため、別々に鳴って当たり前なのだ。現在ではボーカル収録でさえ、超高域のパルス成分を繊細に録っていて、ポップガード装着は当たり前、リップノイズは厳禁である。逆にマルチトラックを新しいパレットにした、クィーンやケイト・ブッシュのような創造的な人は、スタジオに立てこもる大飯喰らいだが、これはモノラルにして聴いても楽曲のストーリーが明確に画かれる、ただゴージャスに音を重ねるだけのマルチトラックとは全く別の視点で造られたサウンドである。

マルチトラック多重録音を駆使して新たな音響空間を求めたザ・クィーン

しかし、限られた数本のマイクで一斉に吹き込んでいたモノラル録音では、このタイミングのずれは致命的になる。ベースやドラムは迫力のないドロ~ンとした低音しか鳴らないし、パルス成分の有無でトーンキャラクターがコロコロ変わるし、そのパルス成分も制御されていなので、突発的にいやらしく歪んだり、楽曲とは関係のないザワザワしたノイズの連発だったりする。つまり狭い周波数帯域のなかでも、出音が低音から高音まで揃っていないと、演奏に一体感が出なくて漫然と演奏しているように聞こえ、さらにはトーンバランスまで不自然に崩れてしまうのである。

左:ウォール・オブ・サウンドのセッション、右:STAXスタジオのセッション(衝立はドラムのみ)

私がピュア・モノラル基本セットで上げた2つのスピーカーは、フルレンジだろうとマルチシステムであろうと、いずれもタイムコヒレント特性がスレンダーな1波長で納まるようにしている。お陰でコンサートホールのように高域がロールオフした特性でも、高域から低域まで見通しよくバランスの崩れないサウンドが展開される。

ピュア・モノラル基本セットのタイムコヒレント特性(左:フルレンジ、右:2wayマルチ)

◆アナログ機器の歪み成分(サチュレーションとリバーブ)

アナログ盤について「古酒のような味わい」という表現を良く聞く。しかしウィスキーやビールの独特の風味は、麦の味ではなく、ホイップの実やオーク材の樽によるもので、わずかな雑味が口のなかでアルコールと一緒に発散されるからである。それはアルコール度が高ければいいとか、オーク材の欠片をアルコール水に混ぜればいいとか、そういう無粋な話ではない。人間が飲むものであるから、人間が確かめてはじめて分かるような些細な差である。同じように、アナログ盤の味わいというのも、僅かな歪みを加えることで、豊かな風味が部屋中に広がるようになる。

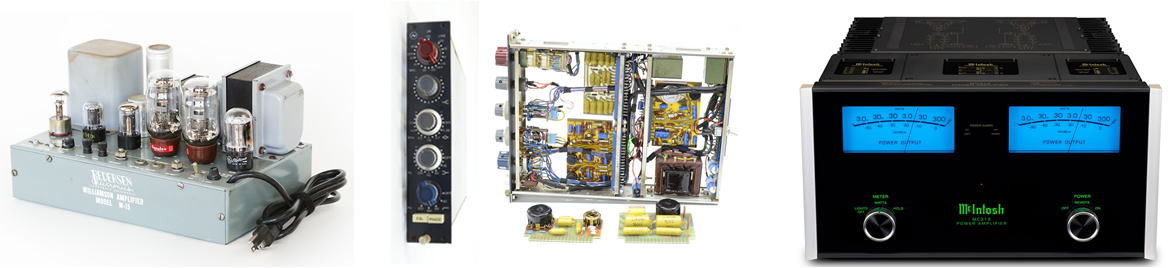

モノラル時代の伝送系は全て真空管を使用していたが、それに伴い2つのサウンドキャラクターが加わる。ひとつは真空管のガラスが共振するリンギングであり、ふたつめはトランスによる磁気ヒステリシスおよび高次倍音である。真空管のリンギングは、方形波を再生した際に生じるオーバーシュートとして聞こえ、音に艶を与えたり、全体に隈取りを強くするものとなる。トランスのほうは、磁性体の飽和によって微妙なコンプレッションが加わり音に粘りが出るほか、パルス成分に対し高次倍音を出す癖がある。このため計測技術が進むにつれ、これらは原音を損なう悪者とみなされ、トランジスター&トランスレスに向かっていった。

このとき起きたのが「ソリッドステードの洗礼」と呼ばれた現象で、これまで知らず知らずのうちに付きまとっていた艶と倍音が、ミキサーをトランジスターに取り換えた途端、パンチのない天井の低い音にしぼんでいったというのである。そもそもトランジスターに変わった理由は、マルチトラック録音が標準になったためで、真空管のサーモノイズがトラック数の限界をもたらしていたのに対し、消費電力の少ないトランジスターはS/N比を稼げるからだった。事前に相談もなくミキサーを取り換えられたエンジニアが、それまで溜め込んでいたテープが無駄になったと嘆く結果となったのである。

この事態の緩和策として、NEVEの初期のコンソールには倍音が豊かに出るトランスが噛ませてあったし、艶やかさを出すためにEMT社のプレートリバーブがよく使われた。トランスのほうは全てのチャンネルに入るとミキシング時点で混濁する原因となるので、やがて排除されるようになったが、鉄板をシンバルのように鳴らして艶を与えるリバーブは、収録条件の異なるマルチトラックの音を馴染ませるのに有効なため、音場感を演出するため必須のものになった。

初期のWilliamsonアンプ、NEVE 1073、マッキントッシュのパワーアンプ…トランスの味わい

エコー・チェンバーの内部 |

EMT #140ST プレート・リバーブ |

実は同じことが、デジタル・リマスター音源についても言えて、LP再生するカートリッジやカセットテープにはまだ残っていた磁気ヒステリシスが全く生じなくなり、艶もハリも失われ、暖かみも重みもないスカスカの音に成り下がるのが常である。確かにオリジナルテープに何も加えているわけではないのだが、モノラル時代には前提条件となっていた真空管とトランスの味付けがない状態では、気の抜けたソーダのようなものだと思っても仕方ない。ジャズでもECMのようなレーベルは、デジタルリバーブを深く掛けることで有名で、それ自体がヨーロピアン・サウンドの特徴のようになっている。最近ではモノラル録音でもリマスターの段階でリバーブを付加することが当たり前になっているが、ヘッドホンで試聴する人が多くなったこともあり、かつての疑似ステレオまではいかなくとも、同じモノラルでも賛否両論は常にある。

21世紀に入ってモノラル録音のリマスター盤が出回り、これまでゴミクズ当然だった録音が聴きやすくなったと思う人も多いだろう。ひとつはSP盤のスクラッチノイズをイコライザーでカットするのではなく、デジタル編集で細かくゴミ掃除できる点もあるが、リバーブを掛けて音に潤いを与えているものが多い。単純に言えば、マルチトラック録音でミキシングされた音場感とか定位感のようなものは、全てリバーブやイコライザーで作り込まれた仮想のサウンドステージなのである。モノラル録音を薬漬けのない状態で聴く生音は、実は汚い音に聞こえるのが現在のオーディオ技術である。ところがこれに対する賛否両論も激しく、新しいリマスターが出る度に我先に万歳三唱をする人が居るかと思えば、糞味噌にけなして金を返せと言わんばかりに悪評の限りを尽くす人も居る。これもモノラル再生にちゃんと整えたオーディオ装置を持たずに、ステレオ装置でつまみ食いしているからで、俺様の癖の強いステレオ装置に合わせて音質を調整しろと言っているに過ぎない。

私の場合は、このデジタル・リマスターの方法論が固まる以前のCDも多く持っているので、リバーブで音調を整えて帳尻を合わせることにしている。といっても録音スタジオで使うような立派なものでなく、ヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が30~40%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。

実はこれらのリバーブの後段にローファイなサンスイトランスを噛ましているのがミソで、ちょうどリバーブと磁気飽和したときの高次歪みがうまいことミックスされることで、楽音とタイミングのあった倍音が綺麗に出てくる。正確な再生というよりは、楽器のような鳴らし方が特徴的だ。

サンスイトランスは1960年代初頭にトランジスター・ラジオに組み込むために設計されたもので、わずかにラウンドしたカマボコ特性は、録音年代によってサウンドポリシーの激変するモノラル録音のコアな周波数領域を炙りだしてくれるし、さらに電圧の低いライン出力でもMMカートリッジのような良い塩梅のサチュレーション(高次倍音)が加わってくれる。

Jensen C12R+Visaton TW6NGの1kHzパルス応答特性(ライントランスで倍音補完)

◆モノラルスピーカーの配置とリスニングポイント

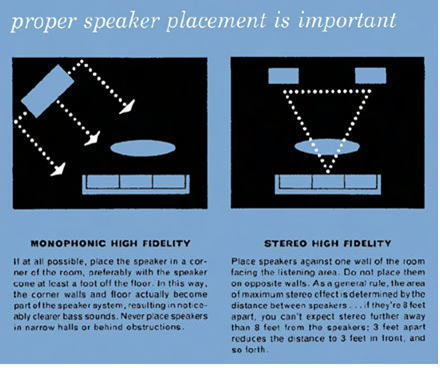

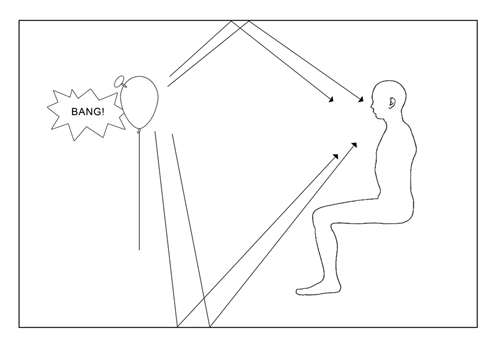

モノラル録音の試聴方法で一番気になるのはスピーカーの置き方である。実はステレオ装置で聴く多くの人はスピーカーの真正面で聴く習慣があり、これは人間には耳が2つあってステレオ音声こそは真実な音であるという屁理屈による。ところがこの聴き方だと、モノラルなので真ん中に定位しなければ嘘とか、モノラル録音には広がりがないという、とんでもない意見に達する。しかしモノラル時代にはスピーカーを斜め横に配置するのが正統派で、シュアー社のガイドブックにも載っているし、BBCスタジオだって机の脇にスピーカーを置いている。もともとこの習慣はラジオを操作しながら聴くことに始まっているが、部屋のなかでのモノラル録音の再生は斜め聴きが一番適切であり、そもそもモノラル時代に多かったコーナー型エンクロージャーは部屋の隅っこに置くようにできている。

Shure社1960年カタログでのスピーカー配置の模範例(モノラルは斜め横から)とモノラル期のBBCスタジオ

リビングルームのラジオは操作の関係上、ソファの斜め横に置くのが標準だった

ではモノラル録音を斜め横から聴くとどうなるのかというと、ひとつは部屋のアコースティックをブレンドした音で聴くことになる。当たり前のことだが、スピーカーはスピーカーの音だけではなく、部屋の響きと連動してトータルなサウンドになる。ところがステレオスピーカーでは、録音側で人工的に響きを作っているため、純粋にステレオの音場感を満喫することがピュア・オーディオだと思っているが、モノラルの場合は逆に部屋の響きをたくさん取り込むことが有益なのだ。

モノラル時代はスピーカーの斜め横から聴くのが標準(左:RCA、右:タンノイ)

そしてリスニングポイントは、モノラルスピーカーを置いた部屋全体である。ステレオのようにスピーカーの中心に鎮座するなんてことは、モノラル時代にはなかったが、この習慣ができたのはテレビが家庭に入って以降である。テレビ画面を見るという制約が無ければ、好きな場所でくつろいで聴くことが可能なのが、ピュア・モノラルの流儀である。

モノラル時代の大らかな聞き方

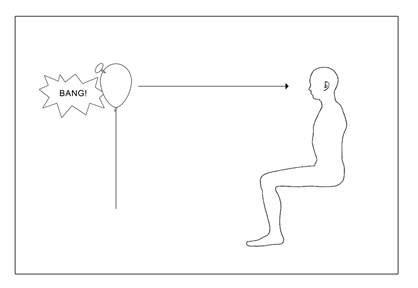

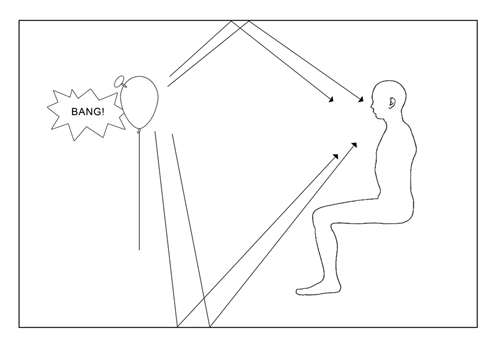

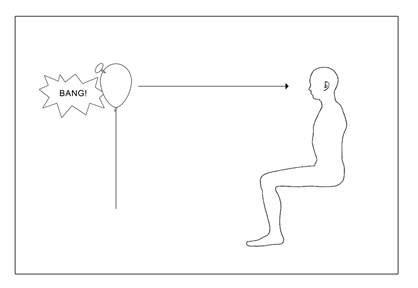

以下の図は、点音源の現実的な伝達イメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く感じ、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。 こうした無意識に感じ取る音響の違いは、左右の音の位相差だけではないことは明白である。つまり、壁や天井の反響を勘定に入れた音響こそが自然な音であり、部屋の響きを基準にして録音会場の音響を聞き分けることで、元の音響の違いに明瞭な線引きが可能となる。このため、ヘッドホンで部屋の響きを無くして直接音だけを聴くことは、モノラル録音では想定されていないと考えていい。

左;無響音室でのモノラル音源 右:部屋の響きを伴うモノラル音源 |

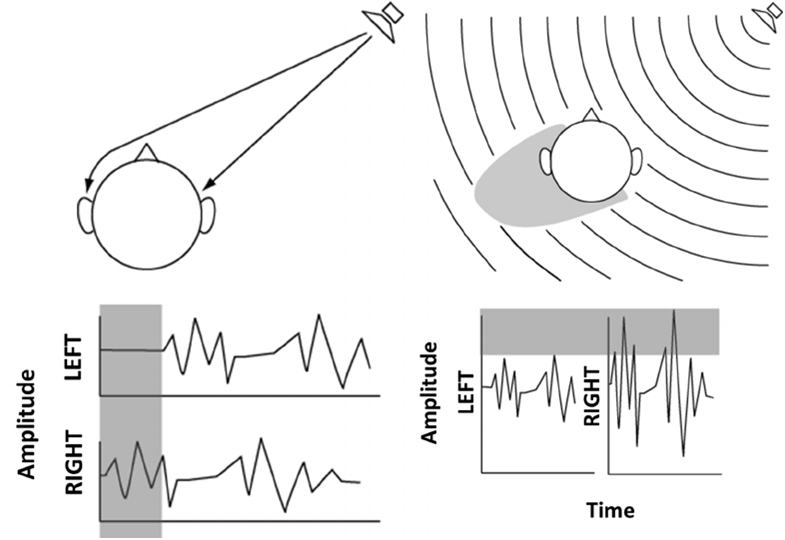

もうひとつは斜め横から聴くと片耳だけで聴いていることにならないか?という疑問である。しかし実際には、パルス波のような鋭敏な音はスピーカーのほうに向いている耳にしか届かないが、もう片方の耳はエコーを聴いているようになる。人間の脳とは便利なもので、音が直接届かない反対側の耳でも同じ音として聞こえるように感じ取っている。さらに両耳に生じる頭の大きさのわずかな時間のずれを感じ取って、勝手に音場感なるものを脳内で生成してしまう。

両耳間時間差(ITD)と両耳間レベル差(ILD)の模式図(Xuan Zhong (2015)

ちなみに上記のZhongの論文には、ステレオフォニックに関する歴史が叙述されているが、1962年のWoodworthの研究で言及された両耳時間差の分析は平面波を想定して行われたが、1977年にKuhnは球面波について1/4空間で解析した。つまり前者はステレオを両耳の位相差として解釈し、後者は音の方向と遠近を球面波の回析の違いで表現したのである。この1962年と1977年以降のステレオ音場の違いは、レコードを長く聴いている人ならピンとくるだろうが、ちゃんとした定位感がステレオ録音に定着する年代とほぼ合致している。現在、私たちがステレオと呼んでいるものの音場感は、時代によって解釈が異なるのである。

この僅かな時間のずれと部屋のエコーの関係を瞬時に感じ取れるのが、モノラル音声を聴くときの人間の聴覚のはたらきである。最初は違和感があるかもしれないが、数か月でモノラル耳は熟成されるので、しばらく辛抱して待ってほしい。

◆CDに関する誤解

アナログ盤の好きな人にとって、CDをはじめデジタル音源なんて、薄っぺらくてチャラチャラした印象を持っている人も少なくないと思うが、それはCDが生まれた1980年代以降のオーディオ機器の音がそうなのであって、別にデジタルの音がそうなのではない。むしろデジタルの元音は無響室に置いたマットなキャンパス地のようなもので、アナログテープのほうが高域の輝きや低音の深さは出やすい感じだ。そこをアナログとの差別化を図るために話題を盛ったのが、「デジタル対応」というレッテルを貼ったオーディオ機器の数々である。つまり人間の自然な聴感よりも、数字上のスペックを重視した完璧な広帯域でフラットな特性が、アナログでは出せないサウンドとして不自然なまま席巻するようになったのである。

例えば当時流行したセレッションやB&Wが搭載していた金属ドーム・ツイーターは、20kHz近傍に累積するパルス状のデジタルノイズ(=プリ・ポスト・エコー)に対し、その領域をワザと激しく共振させて、人間の聴覚を麻痺させるというとんでもない作戦に出た。結果は、スピーカーの間でピタリと静止したサウンドステージの出現だったが、ツイーターの音響出力の及ぶスピーカー周り1mだけがスイートスポットであり、そこから離れると全て遠鳴りするエコーのように聞こえる不思議な空間を作っていた。これを追って、タンノイやJBLのような老舗ブランドまで、トレンドに乗っかろうと必死になっていたのである。

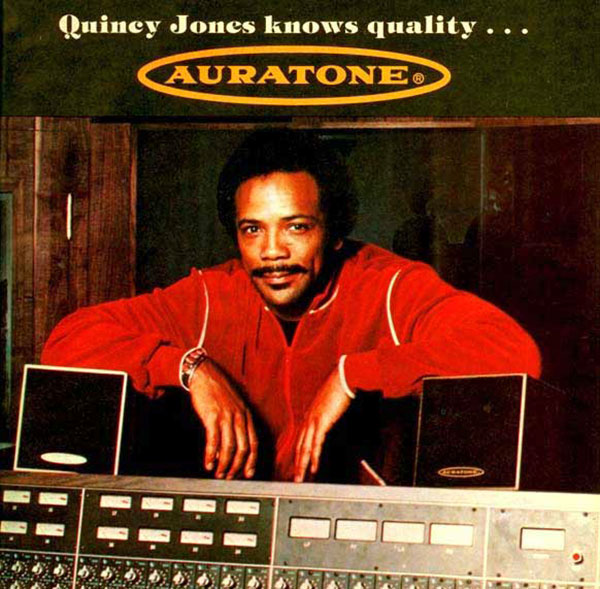

1980年代末頃から席巻した英国流デジタルノイズ撃退方法

一方で、CD規格を策定した1970年代末の楽曲は、FM放送での認知度が売上を左右する規準であり、超高域のデジタル・ノイズなどはFM波特有の2~15kHzの三角ノイズの霧のはるか向こうの話で、ほとんど問題にはならなかった。FM電波の特徴として「砂嵐」と称されるホワイトノイズがあり、特に耳に付きやすい高域方向にエンファシスを掛けてノイズリダクションを施している。CD規格策定時に多くの録音エンジニアにヒアリングした結果も、16kHz以上は楽音として影響しないという結果だった。それどころかクインシー・ジョーンズのような怪物は、150~8,000Hzしか再生できないオーラトーン5Cという小型フルレンジでミキシングするように推奨していた。つまりこの状態で聞こえない帯域は、音楽のコアな部分としてあえて認めない作戦に出ていたのだ。

1970年代のアビーロード(左:ポール・マッカートニー、右:アラン・パーソンズ)

JBL 4320とAuratone 5Cと周波数特性(AM放送とFM放送のクロスチェックをしてた)

最初にこの疑問に答えたのは、24bit/88kHzでマスター制作をはじめたEMIのスタッフで、デジタル録音と真空管の相性が良いことをつぶやきはじめた。今では当たり前の真空管マイクプリだが、ノイズや歪みを増やすことへの後ろめたさというか劣等感から避けていた事柄も、可聴限界20kHzの呪縛から解かれたとき、あらためて聞こえたニュートラルな音への回帰である。この時期と並行して、アナログ録音をダイレクトにデジタル変換するだけではなく、少し色付けしたリマスターを施すことで聴きやすくなるということも判ってきた。一時期は初出LPと全く同じ音ということが流行したが、著作権の切れた盤起こしのサードパーティーが増えてくると、オリジナルテープもしくはメタル原盤まで遡った音質を誇示するようになっている。実際に初期LPと言っても、良質なのはジャズと大手クラシック・レーベル(EMI、コロンビア、RCA)だけで、ポップスや歌謡曲などは盤質も粗悪で海千山千のものがひしめいている。モノラル録音でデジタルリマスター音源を制覇するべき理由は、次世代へ音楽遺産を引き継がせるための方法として有効なのだと思っている。

【ド根性モノラル】

モノラル沼にハマった人なら誰もが経験することだが、モノラル録音は時代ごとの録音規格の変化がはげしく、1910年代までのラッパ吹き込みは200~4,000Hz、1920年代からマイクを使った電気録音になって100~6,000Hz、1930年代にラジオ放送開始後にワイドレンジ化して50~10,000Hz、1950年代にFM放送とHi-Fi規格の登場で50~15,000Hzという変遷をたどっている。ステレオはその最後に現れたため、比較的安定した音質で聴けるのである。

1900~1940年代まで同じ78rpm盤でも3つ以上の録音規格の変遷があった(上記は全てHMVの蓄音機)

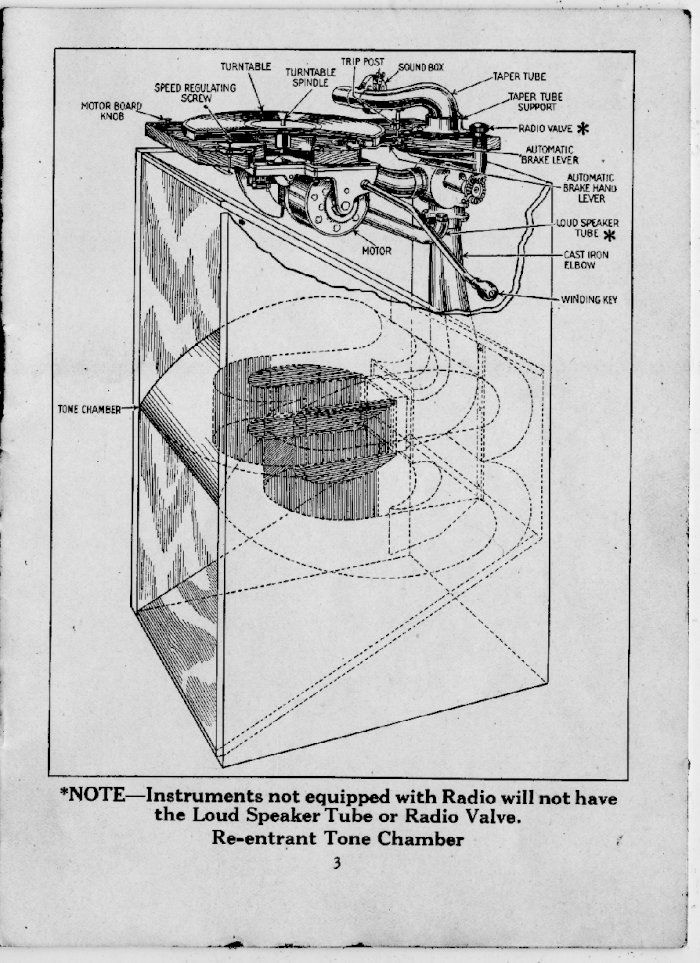

「40万の法則」というのをご存知だろうか? オーディオの再生周波数の上下を掛け合わせて40万となるのが、低音と高音のバランスがよく心地よい響きとなるというものである。例えば、人間の可聴領域は20~20,000Hz、これを掛け合わせると40万になる。Hi-Fi規格は50~16,000Hz、電気録音のはじまった頃の蓄音機は100~4,000Hzである。しかし、この話の発端は、日本で戦後にHi-Fi規格が持ち上がり比較検討するなかで、蓄音機の女王と呼ばれるビクトローラ・クレデンザの音が、通常のHi-Fi機器よりずっと良い音が鳴るという事実に突き当たったことによる。再生周波数も広帯域になり音質も良くなったはずなのに、それよりもずっと狭い周波数しか出ないクレデンザの音が優れているのはなぜか? その疑問への答えのひとつが「40万の法則」なのである。

驚くことに、日本において高級蓄音機クレデンザがこれほど持ち上げられるのは、78回転盤を再生する装置として、これ以上のものを知らなかったからである。クレデンザの登場以降に、日本は第二次世界大戦に突入し、英米の外資系企業を締め出し、さらに贅沢品として蓄音機販売も停止、そのまま戦後の混乱期をくぐってきたため、1930~50年代の英米はおろかドイツのHi-Fi録音の発展期を知らないまま、Hi-Fiステレオに突入した経緯がある。そして日本国民の90%は、FMステレオ放送が全国ネットになった1970年代にステレオの購入に走ったのである。これは別に恥ずかしがることではなく、かのHi-Fi王国ともいえる欧米でも、1960年代までは90%の人々がモノラルで音楽を聴いていた。さすがにクレデンザ蓄音機を話題に載せることがなかっただけである。しかしステレオの購入と共に、ほとんどの家庭では古ぼけた電蓄は廃棄してしまった。同時にモノラル録音と共に過ごした記憶の大半も、1970年代を境に失われていったのである。

しかしよく見て欲しい。モノラル時代に拡張を続けた周波数バランスをみると、1940年代まではラッパ吹き込み以来の200~4,000Hzの周辺をウロウロしていることが判る。つまりボーカルの再生を無視したスピーカーは、スピーカー足り得なかったのだ。

1926年に登場した電気録音(100~6,000Hz)とラッパ吹込み(250~4,000Hz)の比較

1949年にLP盤発売とFMi放送をにらんで展開したモニタースピーカー

(100Hz以下は-10dB/oct、5kHz以上は-6dB/octでラウンド)

ここではHi-Fiと呼ばれる録音の彼岸について考えてみよう。

◆戦前から存在したHi-Fi録音

ちなみにHi-Fiという単語は1930年代から存在した。一番知られるのは、JBLことランシング氏の開発したアイコニック・システムだが、他にもZenith社やScott社の高級ラジオにJensen製トーキー用ユニットをあしらった2wayスピーカーの実装された例も存在した。まだレコードは78rpmのシェラック盤(いわゆるSP盤)の時代であるが、ビックバンドジャズのHi-Fi実況中継も盛んだったこともあり、一気にHi-Fiへの情熱が盛り上がった状況だった。この他に英Lowtherの創始者Voigt氏、独

Konski & KruegerのEckmillerモニターシステムなど、欧米各地でHi-Fiの気運が盛り上がっていた。残念ながら第二次世界大戦の物資不足の影響で高規格レコードの話は一端頓挫し、戦後の米コロンビア主導のLP盤の登場まで時期を待つことになる。しかし個別にみると、1940年代ドイツではマグネトフォンによる磁気テープ録音(これが戦後のHi-Fi録音の基礎になった)が存在したし、米コロンビアやRCAビクターのメタル原盤から起こしたSP録音も驚くほど鮮度が高い。つまりは古い録音にまつわる様々な思い込みが、過度的発展期のモノラル録音の評価を阻んでいるのだ。

Lancing ICONIC リプロデューサー(1937年)

Zenith Stratosphere 1000z ラジオ電蓄(1935年)

Wurlitzer 1015 ジュークボックス(1946年)

SP盤時代のHi-Fi録音の実力

|

ジェリー・ロール・モートン/全録音集1926~30

モートンはジャズ史上はじめてアレンジャーと呼べる仕事のできたピアニストだ。そのように知られるようになったのは、1940年代にアメリカ民族音楽の膨大なライブラリーを築き上げたアラン・ローマックスによる8時間に渡るインタビュー録音によってだが、ニューオリンズの娼館で育ったというクレオール系のミュージシャンについて細かく知る者はほとんどいない。このRCAに残したデキシーランド・ジャズのコレクションも、1900年代に流行っていたラグタイムやケークウォークを再現したものだが、録音品質としてはこの時期に最新だった高級蓄音機ビクトローラ・クレデンザのために録音されたものと推察されるほどキレキレの良い感じに仕上がっている。スウィング・ジャズが流行して以後の、田舎風のワンステップのリズムを懐かしむ感じではなく、大道芸で道行く人を呼び込むようなシャキッとした風情がたまらなく快感を呼ぶ。 |

|

シナトラ・ウィズ・ドーシー/初期ヒットソング集(1940~42)

「マイウェイおじさん」として壮年期にポップス・スタンダードの代名詞となったフランク・シナトラが、若かりし頃にトミー・ドーシー楽団と共演した戦中かのSP盤を集成したもので、RCAがソニー(旧コロンビア)と同じ釜の飯を喰うようになってシナジー効果のでた復刻品質を誇る。娘のナンシー・シナトラが序文を寄せているように、特別なエフェクトやオーバーダブを施さず「まるでライブ演奏を聴くように」当時鳴っていた音そのままに復活したと大絶賛である。有名な歌手だけに状態の良いオリジナルSP盤を集めるなど個人ではほぼ不可能だが、こうして満を持して世に出たのは食わず嫌いも良いところだろう。しかしシナトラの何でもない歌い出しでも放つ色気のすごさは、女学生のアイドルという異名をもった若いこの時期だけのものである。個人的には1980年代のデヴィッド・ボウイに似ていなくもないと思うが、時代の差があっても変わらぬ男の色香を存分に放つ。 |

|

ジャンゴ・ラインハルト/初期録音集(1934~39)

ジャズ・ギターの分野では知らぬ人のいないミュージシャンだが、初期にホーンやドラムを使わないストリングだけのフランス・ホット・ファイヴを組んで、欧米各地を旅して演奏していた。フランス系ロマ人という民族的背景をもつ理由からか、神出鬼没のようなところがあり、録音場所もフランス、イギリス、アメリカと多岐に渡り、なかなかディスコグラフィの整理が難しいミュージシャンの一人ともいえる。これまでも最晩年にローマでアセテート盤に吹き込まれたRCA盤「ジャンゴロジー」でわずかに知られるのみでなかなか復刻が進まなかったが、この英JSPの復刻CDは、音質も曲数もとても充実しており、スウィングジャズ全盛の時代にギターセッションを浸透させた天才ギタリストの魅力を十二分に伝えている。 |

|

歌うエノケン大全集(1936~41)

浅草でジャズを取り入れた喜歌劇を専門とする劇団「ピエル・ブリヤント」の記録である。この頃はカジノ・フォーリーを脱退後、松竹座に場所を移して、舞台に映画にと一番油の乗っていた時期となる。映画出演の多かったエノケンなので、SP盤への録音集はほとんど顧みられなかったが、こうして聴くとちゃんと筋立てのしっかりしたミュージカルになっていることが判る。「またカフェーか喫茶店の女のところで粘ってやがんな…近頃の若けぇもんときた日にゃ浮ついてばかりいやがって…」とか、電話でデレデレする恋人たちの会話を演じた「恋は電話で」など、時事の話題も事欠かないのがモダンたる由縁である。録音が1936年以降なので、「ダイナ」や「ミュージック・ゴーズ・ラウンド」の最新のジャズナンバーのダジャレを交えた替え歌(サトウハチロー作詞)が収録されているのもご愛敬。 |

|

Aristocratレコード/ブルース録音集(1947~50)

ブルース・ファンなら泣く子も黙るチェスレコードの前身のレーベルによる、シカゴブルースの誕生を告げる戦後の録音集で、エレクトリック化の途上にある演奏記録でもある。まさにJensenスピーカーの第二期を象徴する録音だが、当時はまだSP録音、それもライブ同様にクリスタルマイクでのダイレクトカットで録音された。この時期と並行してテキサスのサン・レコードのロカビリー、さらにニューヨークのアトランティック・レコードのR&Bなど、新しいジャンルが産声を上げていたが、そのどれもがJensenの拡声技術と深く関わっている。まさにアメリカン・ポップスの原点となるサウンドである。 |

|

ロジンスキ/クリーヴランド管 コロンビア録音集(1939~42)

コロンビアレコードがソニー傘下にはいって、一番幸福だと思えるのが古い録音のデジタル・アーカイヴである。詳細は分からないが金属原盤から復刻したと思わしき鮮明な音で、本当に1940年代初頭の録音なのかと思うほどである。しかしLPでもあまり出回らなかったマイナーなアーチストを丁寧に掘り起こし、文字だけなら数行で終わるようなクリーヴランド管の原点ともいうべき事件に出会ったかのような驚きがある。個人的に目当てだったのは初演者クラスナーとのベルクVn協奏曲で、英BBCでのウェーベルンとの共演では判りづらかったディテールが、最良のかたちで蘇ったというべきだ。 |

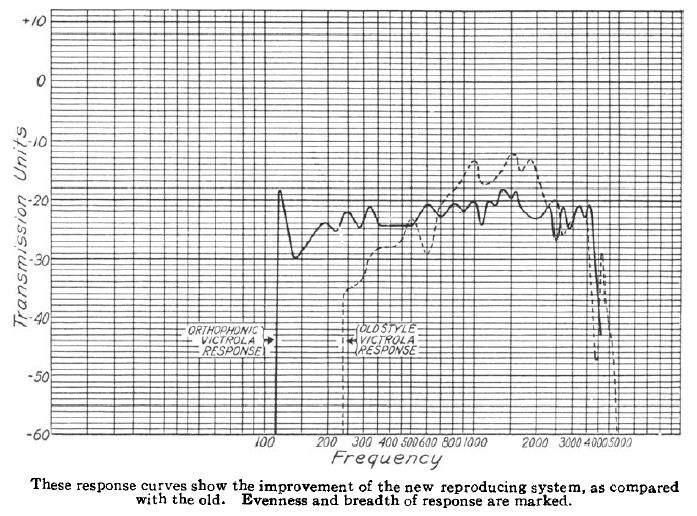

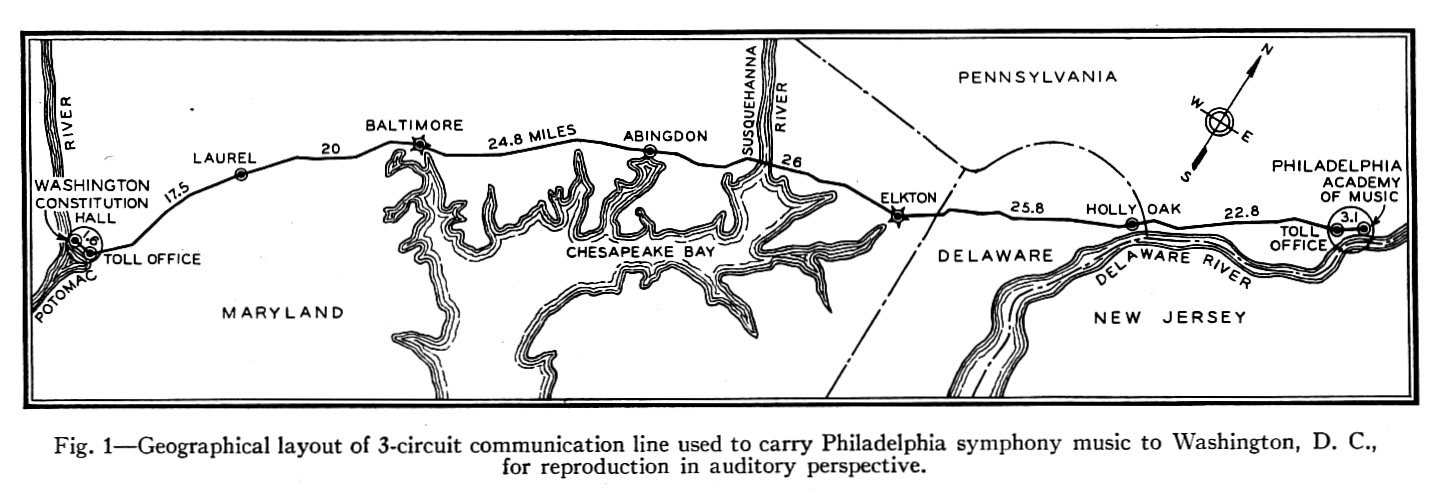

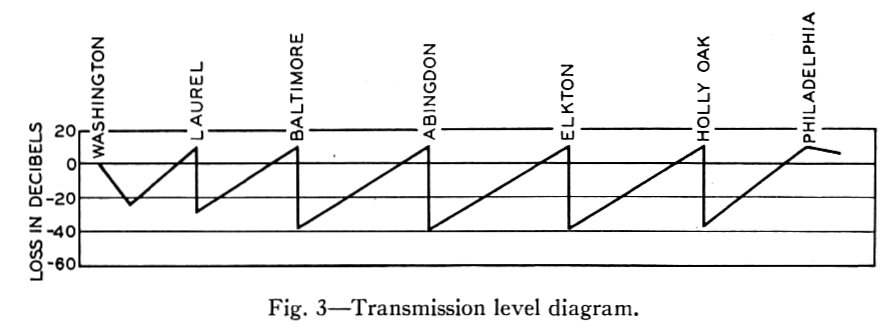

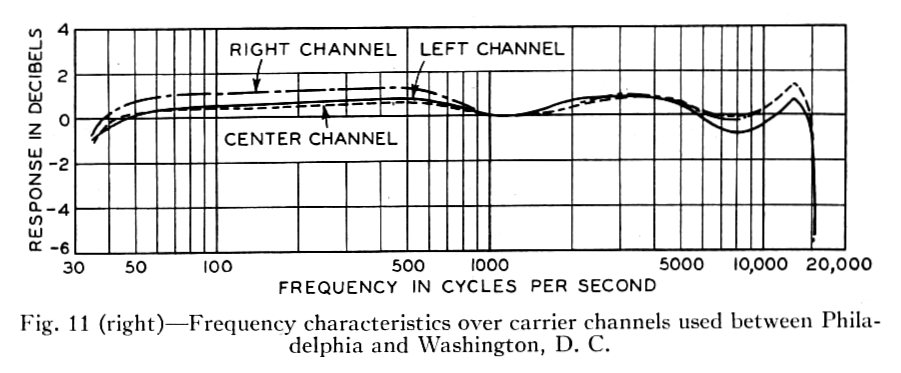

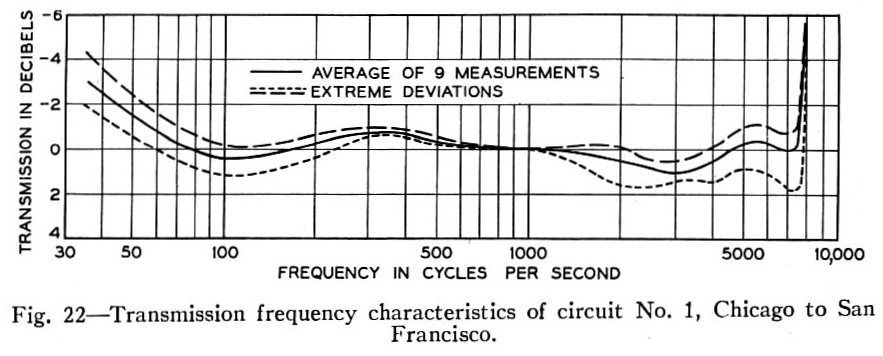

最初の1925年の電気式録音は100Hz~5kHz、S/N比30dBというスペックだったが、RCAによる1929年のビクター買収劇の後に、ベル研究所は1931年に394型コンデンサーマイクを使用して30Hz~10kHz、60dBの収録を可能とし巻き返しを図る(これに対抗して造られたのがRCAの44型ベロシティ・マイクである)。1930年代初頭のラジオは4kHzまでが標準だったため、こうした録音技術の進展はトーキーのみで再生可能な夢の世界のように思える。しかし、ここでもベル研究所の不屈のエンジニア魂が燃え上がり、1933年には有線での高品質伝送実験を行い実用化にこぎつけ、フィラデルフィア~ワシントン間では20kHzのHi-Fi規格、シカゴ~サンフランシスコ間では8kHzのラジオ規格をクリアしていた。この有線ネットワークをラジオ業界に売り込み、生中継による音楽プログラムの実用化と相成ったのである。ベニー・グッドマンやグレン・ミラーのビッグバンド、クルーン唱法のビング・クロスビーやフランク・シナトラで大いに盛り上がった、戦前のラジオディズの陰の牽引役とも言える。

フィラデルフィア~ワシントンまで5つの中継所を使って音声を伝送(図は東西が反対)

1933年のベル研究所による有線伝送実験(東海岸:Hi-Fi伝送、西海岸:ラジオ品質を保持) |

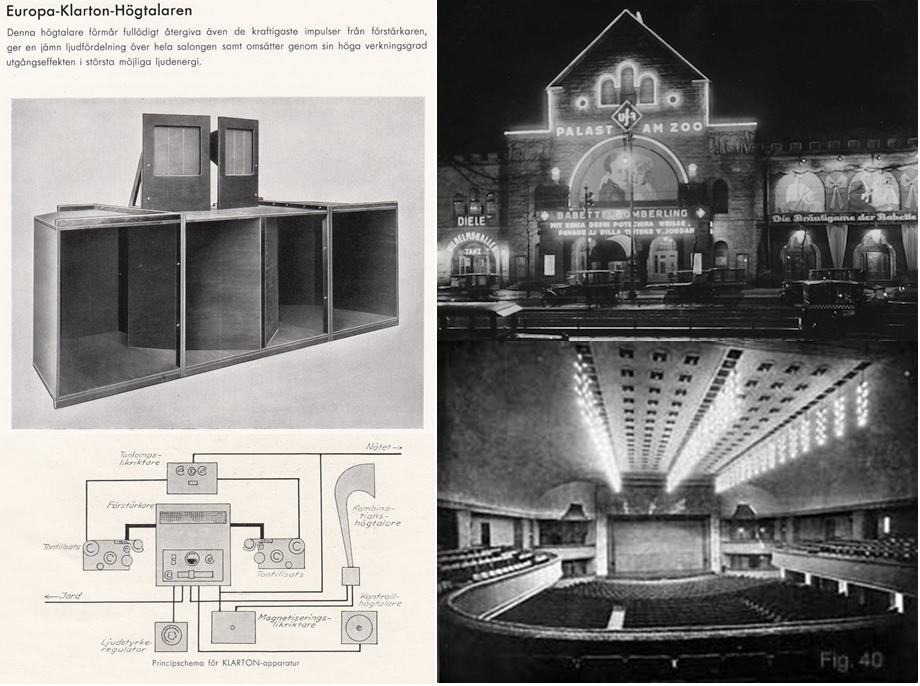

また1940年末のドイツでは、フルトヴェングラーは出来立てほやほやの交流バイアス方式のマグネトフォンに出会っており、AEG社のマグネトフォン開発担当だったハンス・シーサーの証言では、「フルトヴェングラーはその録音品質に興奮し、何度も何度も録音を聴き返しました。録音中や録音直後にそのような品質で聞くことができることを、彼は経験したことがなかったのです」とある。当時のワックス盤への録音では聞き返せるのが2回までで、それを越えると溝が擦り切れてしまいレコードの製作に支障をきたす。そのうえ録音した演奏に問題があれば、その箇所を含む4分間のセッションを繰り返さなければならない。ライブでの即興的な楽想の繋がりを大切にする巨匠にとっては、これが全くの苦痛だったらしく(1927年の最初の録音では音盤を破棄してほしいと希望)、マグネトフォンはこうした課題を一気に解決する手段だったのだ。このとき録音されたブラームス交響曲1番の第4楽章は、翌年にクラングフィルムのトーキーシステムでデモコンサートが行われ、実物大のオーケストラの再生能力を誇示した。この成果もあってフルトヴェングラーはラジオでのマグネトフォン・コンサート(無観客での放送用録音)を多くこなし、1954年に逝去するまで膨大なライブ録音を残すことになるのである。

1947年のベルリン放送協会大ホール(Funkhaus)の復帰演奏会ライブ収録

Neumann CMV3を天吊りマイク1本で収録 |

AEG マグネトフォン録音機とBeyer DT48ヘッドホン(1937) |

上:マグネトフォン・コンサートのチラシ(表紙と演目、1941年6月)

左下:オリンピック映画上映の頃開発されたKlangifilm社 Europa Klarton(1938年以降)

右下:UFA Palast am Zooの外観と内装(1936年以前)

豊潤なラジオ放送用モノラル録音

|

グレン・ミラー楽団&アンドリュース・シスターズ:チェスターフィールド・ブロードキャスト(1939~40)

戦中に慰問団を組んでノルマンデー上陸作戦のときには、勝利の旗印としてラジオからグレン・ミラー楽団が音楽を流したと言われるが、それはジャズがナチス・ドイツから有色人種による退廃音楽として排除されていたからでもある。白人のジャズ・バンドというのは、二重の意味で血統主義を否定するプロパガンダとなった。

カラーフィルムで撮られた映画「グレンミラー物語」があるために、ベニー・グッドマンやサッチモのように戦後も長い芸歴のように思いがちだが、これは1942年に楽団を解散する前のライブ音源である。タバコ会社のチェスターフィールドが提供した無料コンサートで、当時はラジオで放送されるコンサートでは観客からお金を取ってはならないという法律があり、これは抽選で入場券の当たった人が観衆となっているが、スウィングジャズの盛況ぶりも伝える記録となっている。

元がアセテート盤の復刻なので、ザラッとした感じがデジタルとの相性が悪いように感じるだろうが、そこをしっかり鳴らせるバランスを見つけるまで辛抱してほしい音源である。 |

|

美空ひばり 青春アワー(1958)

美空ひばりがTBSラジオで持ってた「美空ひばりアワー」という番組で、芸能生活10周年という節目の年の記録でもある。リスナーのお便りコーナーでは、女学生が映画館への立ち入りを校則で禁止されてるなど、生活感のあるラジオらしい話題もあって面白い。あと、当時のSP盤を放送する際の音質も、トークとの違いで気になる点でもある。歌舞伎座での歌謡ショーの実況では、裏声、こぶしと入れ替わる七色の声は、ライブでも健在である。録音の帯域は狭いが、良質なモノラル音声に特有の中域に十分な倍音を含んでおり、これが抽出できるかが、この手の録音と長く付き合う試金石である。 |

|

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962~65)

ビートルズが煩雑にライブ活動をしていた頃、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目はアメリカのR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このためアメリカ風のDJ番組をやるため、国境の不明確な海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。

それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみにこちらは当時はAMラジオでの提供だったが、残されたテープは普通にHi-Fi品質で録られている。1960年代のモノラル放送用のモニターはパルメコ製で、それにも聴き劣りしない音質だった。つまり、当時の人たちよりも高音質で聴けるお宝なのだ。 |

|

フルトヴェングラー/ベルリンフィル;RIAS音源集(1947~54)

戦後の復帰演奏会から最晩年までの定期演奏会の録音を、ほぼ1年ごとに紹介していくBOXセットで、2008年にリリースされたときには78cmオリジナルテープの音質のクリアさも注目された。ベートーヴェン第九、ブラームス1番などの得意曲が収録されていないのと、英雄、運命、田園、未完成、ブラ3など重複する曲目も幾つかあるが、それが戦後の演奏スタイルの変換を知るうえでも的を得ている。個人的に面白いと思うのが、ヒンデミット、ブラッハー、フォルトナーなどの新古典主義のドイツ現代作曲家を取り上げていることで、それも意外にフォルムをいじらず忠実に演奏していることだ。フルトヴェングラーが自身の芸風と人気に溺れることなく、ドイツ音楽の全貌に気を配っていることの一面を伺える。 |

ド根性モノラル・システム

さらにモノラル沼を満喫するためのシステム提案。

長くモノラル録音を蒐集していると、明らかに音の悪い盤に当たることがある。それも歴史的名盤として非常に有名なものでも、録音については劣悪なものが生き残っていることが多い。私自身は昭和の最後らへんでこの手の「悪音名演」の演奏に多く巡り合っており、結構著名なレコード批評家が勧める名盤の存在が、どうにも失恋にも似た甘酸っぱい思い出で満たされていた。これが10枚に1枚ぐらいなら事故で済むのだが、半数を超えるとなると我慢も限界といえよう。100枚あれば50枚が音質に難ありとなると、いくら何でもピュア・モノラルではなく、ただのプア・モノラルである。

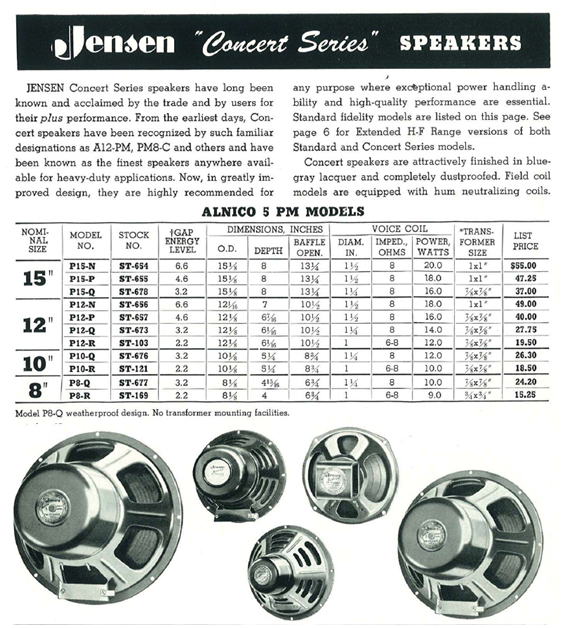

そこで考え付いたのが「ド根性モノラル」である。つまり、昭和にはまだ健在だった「心頭滅却すれば火もまた涼し」の理に即して、ヤケクソでも何でもいいので根性で聴いてやろうという腹積もりである。ここで古い真空管ラジオ時代と同じ設計でつくられているJensen

C6Vを後面解放箱に入れたものを用意した。

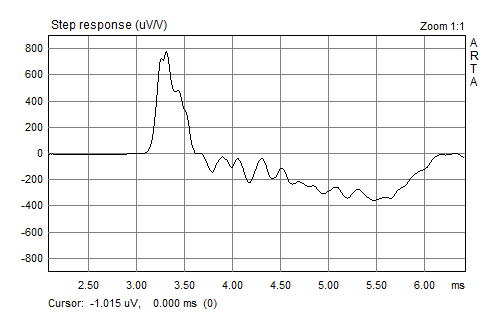

ド根性モノラルの特性は以下のとおりである。一見すると極度にカマボコ型の特性にみえるが、コンサートホールのアコースティックに比べてフィットしている。このことからみても、古いラジオのカマボコ特性は、普段から耳にしていたコンサートホールの響きを模倣したものだと判る。つまりステージ上での生音をホールの響きで放出するという筋書きがあったのだ。もうひとつの特徴は、周波数特性がカマボコ型なのに、ステップ応答は500~6,000Hzが綺麗な1波形に整っていることだ。このため高域の丸まった復刻盤でも、テンポがきっちり揃い声の通りが明瞭で、うねりも躍動感もある音が聴ける。

Jensen C6Vの周波数特性:コンサートホールのトーンを同じように設計

ステップ応答は500~6,000Hzが綺麗に1波形に整って中低域のバッフル板の反射波が後を追う

ド根性で制した新しい境地

|

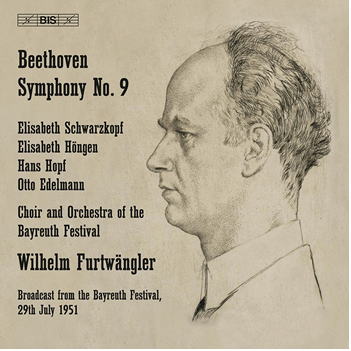

フルトヴェングラー/バイロイト祝祭o:ベートーヴェン第九(1951)

戦後バイロイトのこけら落とし公演となった世紀の名盤「バイロイトの第九」と同じ演奏のスウェーデン放送版で、ミュンヘンの放送設備からデンマーク経由でヘルビー(スウェーデン南部)の放送局まで、有線回線を通じて実況されたものを、アセテート録音機で収録したものになる(発見時はテープにダビング済)。これが意外に音質が明瞭かつエネルギッシュなもので、ダイレクトカットされた音の勢いの強さも手伝って、当時の実況放送の実力に完全にノックダウンされた感じだ。残念ながら4楽章のクライマックスで放送事故があり、録音としての完成度を落としているが、ここがバイエルン放送テープの配信用アセテート盤コピー(トランスクリプション・ディスク)ではないことの証拠のようなものになっている。

日本のフルヴェン・ファンが発売時に注目したのは「本物の拍手」が収録されているかだったが、おもに宇野功芳の「虚無の中から聞こえて来るように」という名解説の真偽への興味であって、フルヴェンの演奏内容がそれで変わるものでもない。むしろ問題なのは、発売元のBISでは発見したテープの音量を元のままいじっていないとのことだが、聞こえにくいmpの音量とffに達したときの爆音との間で模索する不安定な音量の振れが、録音時のレベル操作なのか、そもそもフルヴェンの演奏の特徴によるものなのかの区別が付きにくく、本来はこっちのほうに注目したい内容だ。その鮮度といいエキセントリックな風情は印象としては1942年のベルリンの第九に近いのだ。

個人的に感動したのは、バイエルン放送のリミッターを深く掛けた録音姿勢とは逆に、中継点にあったベルリン、ハングルクが巨匠のダイナミズムを生のままでスウェーデンまで届けようとした心意気である。長らく音楽監督を務めていた地元ベルリンはともかく、ハンブルクには戦中から巨匠の録音を担当したシュナップ博士がいて、それぞれ巨匠の演奏を熟知した人たちがバトンを繋いだ。それがこの録音を単なる記録ではなく、フルトヴェングラーが行ったバイロイト再開の記念碑的な意義を十全に伝えている感じがする。 |

|

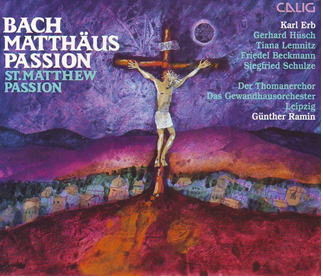

バッハ/マタイ受難曲:ラミン/聖トーマス聖歌隊、ライプチヒ・ゲヴァントハウス管(1941)

第二次世界大戦中の独エレクトローラによるセッション録音で、福音史家にカール・エルプ、イエス役にゲルハルト・ヒュッシュなど、錚々たるメンバーを揃えての演奏。エルプの福音史家はメンゲルベルクのライブ録音でも聴かれるが、こちらでは折り目正しい楷書体で、歌唱の安定性ゆえにメンゲルベルク盤でのロマンチックなアプローチに対応できたものと思われる。おそらくマタイ受難曲の全曲録音としては初のもので、SP盤31枚でドイツ国内では1942~43年まで、イギリスでは1947~54年まで販売されていたが、1960年に復刻盤LPで発売されて以降は全く忘れられた録音となった。1994年に初CD化となったときはドイツレコード批評家賞をもらっているが、その間に世界大戦の終戦、東西冷戦があり、さらに東西ドイツ統一など、歴史が大きく変わったことを思うと、このレコードは様々な運命に翻弄されていたと思う。

セッションの様子を示す写真では、マイクが英EMI製のHB1型ダイナミックマイクを使用。ということは録音はラッカー盤で行われていたことになる。つまり敵国の外資系企業にはマグネトフォンをはじめドイツ製の最新機材は使わせてもらえなかったと考えられる一方で、交流バイアスによる高音質化がされていなかったテープ収録はあまり好まれなかったと言うべきだろう。というのも独AEG社のテスト録音にいち早く参加したのがEMIとビーチャム/ロンドン響だったからだ。BBCの戦後のマグネトフォンの評価レポートでもバッサリ斬り捨てるように批判意見を書いているくらいなので、おそらく同じ理由による不採用だったと思われる。

で、何が因縁かというと、戦中のナチスがどうのということは全く関係なくて、このCDを購入した1990年代は自分もまだヴィンテージ・オーディオについて全く知識がなく、この音のこもった貧相な録音をいかに良い音で聴けるものかと、欧州系のヴィンテージ機器を扱う店を訪れて、オイロダインから流れる威風堂々とした音に驚いた後、その値段を聞いてガックリ失望してしまった。どうみてもベンツやポルシェを乗り回す王侯貴族の持ち物なのだ。どうもこの気持ちが顔に出てしまったようで、哀れに思った店主が「これなら特別に安く」と言って売ってくれたのが、1930年代の英ステントリアン・ジュニアという20cmフルレンジで、袴付きのユニットの平面バッフルへの取り付け方など、色々と教えてもらったのだが、どうにも使いこなせなくてさらに心の傷を広げていたということもあり、苦い青春の思い出としていつも心の奥に突き刺さっている。

あれから四半世紀過ぎた今はどうかというと、安いジェンセンのユニットで幸せにやってますと言っておこう。 |

|

バッハ・ゴルドベルク変奏曲/グレン・グールド(1955)

別名「グールドベルク」とも言われる奇演で知られる本盤だが、やや精彩に欠く録音は、グールドの鼻歌を回避するために頭上はるか高くにマイクを置いたからとも考えられなくもない。1950年代のモノラルなら他に名録音は沢山あるだろうし、同じ演奏家なら最後のデジタル再録盤もあるのに…と思いつつも、私の朝の目覚めは大概この曲でスタートする。つまり日頃の愛聴盤なのだ。

作曲の云われはカイザーリンク伯爵の不眠症のためにとの逸話もあるが、クラヴィーア練習曲の総仕上げであることからも、やはりこの曲は鍵盤奏者にとっても(オーディオマニアにとっても)腕試しの楽曲、つまり骨肉にエンジンをかける夜明けの音楽なのだと思う。最近になってこの最終リリースにまとめられるまでの膨大なテイクをまとめてリリースされたが、何だか興味を持てなかったのは、グールドの頭のなかには既に一貫した完成図があって、そのスケッチをずっとなぞっているようにしか想像できなかったからだ。

この録音のチェックッポイントは、帯域の丸まったピアノ音が、腰のピンと立った音に聞こえているかどうか、低音域と高音域の掛け合いが平等に聞こえるかなど、様々な課題を一度にぶちまけてくる。もちろんそんなことなど気にせずに聴いてるときが、オーディオ的に最も調子のいい状態だと思う。 |

|

ハイドン四重奏曲集/ウィーン・コンチェルトハウスSQ(1957~59)

1930年代にウィーン交響楽団の団員で結成された四重奏団で、ことにウィーン情緒いっぱいの演奏で知られる。全集ではないがCD12枚におよぶ結構なボリュームである。録音年月日の詳細は不明だが、ランドン博士が寄稿している内容から、四重奏曲の作曲を開始した1757年から数えて200年、没後150周年の1959年に関連した企画だったと思われる。よく知られるウェストミンスター盤が覇気に富んだ演奏なのに対し、オーストリア放送協会に録音した当盤は、プライザー音源であることも相まって、おっとりした田舎風の仕上がりになっている。それがハイドンの楽曲にある喜遊曲の性格を強めており、いっそう味わい深い。

墺プライザーはORF(オーストリア放送協会)のアルヒーフをほぼ独占的に販売してきた実績がある一方で、モニターにアルテック604をはじめ今でもヴィンテージ機材を用いており、結果的には高域の丸いカマボコ型のサウンドをずっと続けている。今回はベコベコの輸入LPをせっせこ集めていた時代を思い起こさせる艶やかな音が再現できた。もともとウィーンの甘いショコラのようなポルタメントが魅力の演奏だが、同郷のよしみのような息の合った機能性も兼ね備えた点がなければ、ハイドンらしい襟を正したユーモアは伝わりにくかっただろう。 |

|

Mississippi Juke Joint Blues (9th September 1941)

ニューディール政策の舞台のひとつであった、1941年のミシシッピ州コアホマ群クラークスデール市の黒人たちが集う5つのジューク・ジョイントにあったジュークボックスに詰まってたレコードのリストに載っていたSP盤を集めたコンピレーション・アルバム。場所が場所だけに素朴なデルタブルースを集めたものかと思いきや、はるかシカゴやニューヨークのジャズバンドを従えたブルースがどっさり詰まっていた。なので聞き流すと当時のラジオ番組を聴いているような錯覚に陥る。この手の復刻盤は音質の悪いことが多いが、これは愛情をいっぱい注いだ良質な復刻である。

これと、10年後のメンフィスのサン・レコードの録音群と比べてみると、エレキギターが入った程度で、ロカビリーが突然変異ではなく、1940年代と地続きの関係にあるこという当たり前の事が判る。シカゴやニューヨークでやがてロックンロールが更盛を極めるのとは異なり、アコースティック楽器で展開されるブルースの幅広いアレンジが聴けるのは、単純なメロディーから生まれるポピュラー音楽のもつ生命力についても思いをはせるだろう。 |

|

スウィンギング・ウィズ・ビング!(1944-54年)

ラジオ・ディズの看板番組ビング・クロスビー・ショウの名場面を散りばめたオムニバス3枚組。1/3はアセテート盤、2/3はテープ収録であるが、レンジ感を合わせるために高域はカットしてある。このCDは多彩なゲストと歌芸を競い合うようにまとめられているのが特徴で、アンドリュース・シスターズ、ナット・キング・コール、サッチモ、エラ・フィッツジェラルドなど、肌の色に関わらずフランクに接するクロスビーのパーソネルも板に付いており、文字通り「音楽に人種も国境もなし」という言葉通りのハートフルな番組進行が聴かれる。まだ歌手としては売り出してまもないナット・キング・コールにいち早く目を付けて呼んでみたり(ナット自身は遠慮している様子が判る)、壮年期はやや力で押し切る傾向のあったサッチモのおどけたキャラクターを最大限に引き出した収録もある。この手の歌手が、何でも「オレさまの歌」という仰々しい態度を取り勝ちなところを、全米視聴率No.1番組でさえ、謙虚に新しい才能を発掘する態度は全く敬服する。利益主導型でプロモートするショウビズの世界を、彼なりの柔らかな身のこなしで泳ぎまわった勇姿の記録でもある。 |

|

メンフィス・レコーディングスVol.1/サン・レコード(1952~57)

戦後のロックンロールの発展史を語るうえで、ニューヨークやロスのような大都会に加え、メンフィスという南部の町が外せないのは、まさにサム・フィリップスが個人営業していたアマチュア向けのレコード製作サービスがあったからである。地元のラジオDJをしながら黒人音楽を正統に認めてもらうべく追力した人で、このコンピにあるようにエルヴィス・プレスリー、ロイ・オービソン、カール・パーキンス、ジェリー・リー・ルイス、ジョニー・キャッシュというスターたちのデビュー盤のほか、正式に会社として運営する以前に発掘したミュージシャンに、B.B.キング、ハウリン・ウルフなどブルース界の大物も控えていて、多くはサン・スタジオで録音したレコードを名刺代わりにキャリアを積んでいった。このシリーズはサン・レコードのシングル盤全てを復刻するものの1巻目にあたり、10枚組180曲という膨大な記録でありながら、そのどれもがジャンルの垣根を跳ね飛ばす個性あふれるタレント揃いであり、上記の大物スターはまさに玉石混交の状態で見出されたことが判る。元のリリースがSP盤なので、ハイファイ録音と勘違いすると少し面喰らうが、逆によくここまで状態よくコレクションしたものと感心する。 |

|

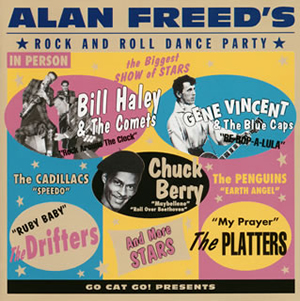

アラン・フリードのロックン・ロール・ダンス・パーティー

アラン・フリードはロカビリー世代を駆け抜けた名物DJで、Rock 'n' rollという言葉の生みの親でもある。これは当時NYで行われたロックン・ロール・ダンス・パーティーと称した公開ライブを収録したもの。音質はラジオのエアチェックなのでは?と思えるほどチープだが、それを補って余りあるのが、観衆と一体となった当時のロカビリーの破壊力である。同じ時期に彼のバンド名義で吹き込まれた同名の2in1オムニバスもあるが、そっちのほうが音質も良いのに誰も評価しない。レコード化した途端、所属レーベルの利権関係で形骸化するという例として聞き比べてみるのも一興だろう。そういう意味ではダンス・パーティ自体が、アラン・フリードの顔で集めた全員がゲスト出演でこなした、奇跡に近いバランスで成り立っていたと言える。 |

|

ブルービート/スカの誕生(1959-60)

大英帝国から独立直前のジャマイカで流行ったスカの専門レーベル、ブルービート・レコードの初期シングルの復刻盤である。実はモッズ達の間では、このスカのレコードが一番ナウいもので、ピーター・バラカン氏が隣のきれいなお姉さんがスカのレコードをよく聞いていたことを懐述している。ノッティングヒルに多かったジャマイカ移民は、このレーベルと同時期からカーニバルを始めたのだが、ジャマイカ人をねらった人種暴動があったりして、1968年に至るまで公式の行事としては認可されない状態が続いていた。それまでのイギリスにおけるラヴ&ピースの思想は、個人的にはジャマイカ人から学んだのではないかと思える。ともかくリズムのノリが全てだが、それが単調に聞こえたときは、自分のオーディオ装置がどこか間違っていると考えなければならない。 |

|

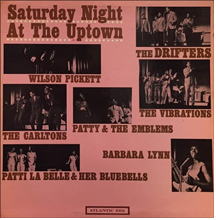

Suturday Night at the UPTOWN(1964)

アトランティック在籍のソウルスター8組が一堂に会したレビューショウの一幕で、フィラデルフィアのアップタウン劇場に金曜の昼だけティーンズ限定で50セントで聴けたというもの。プログラムも雑だし音も悪いのだが、このときの観衆がコーラス隊となってバンドと一緒になって気持ちよく歌っているのが何とも微笑ましいライブとなっている。良く知られるドリフターズなどは、スタジオ・セッションでは楽譜通り、そこから聴き手によって広がる世界が別にあることが判る。パッテイ&エンブレムズなどは、最初のドリフターズの反応をみて、出だしのワンコーラスまるまま観衆に預けてしまう余裕ぶり。こうしたコール&レスポンスは黒人教会のゴスペル歌唱でも同じようにやっているもので、日常的な情景であることも伺える。 |

|

ローリング・ストーンズ/got LIVE if you want it!(1966)

ビートルズがライブ活動停止宣言をしたら、遅かれ早かれ解散するだろうと噂になり、様々な海賊盤が出回ったらしい。これはその余波ともいうべきもので、実際のロックのライブはこんなもんだぜっ!という感じのものを造り上げてしまったという迷盤。スタジオ録音にグルーピーの歓声をオーバーダブしたり、あの手この手で盛り上げてやった結果、日本において真のロックとはこれだっ!というような過剰な反応があり、ザ・タイガースのデビューアルバムにまで影響が及んだ。ちょうどサティスファクションがアメリカでヒットした後の凱旋講演に当たるが、当のストーンズのメンバーは自分たちの伺い知れないところで編集された当盤を公式には認めておらず、レコード会社の意向で造られた正式の海賊盤ということができるかもしれない。 |

|

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド/Live at MAX's(1970)

ウォーホル・ファミリーとしてデビューした後、流れ流れてカンザスで開いた最後のパーティの様子。録音したのは、ウォーホル・ガールズの一人であるブリジッド・ベルリン女史で、ソニー製のカセットレコーダーで録ったというもので、この種のブートレグでは中の上という音質。当時のカセットレコーダーは、ポラロイドのインスタントカメラと同じく若者の三種の神器だったらしい。しかしこれが解散ライブとなったため、このカセットはとても貴重なものとなった。録音品質の枯れ具合がまたよく、場末のライブハウスという感じを上手く出しているし、なんだか1960年代そのものとのお別れパーティーみたいな甘酸っぱい切なさが流れていく。 |

このJensen C6Vは、同じシリーズに入るC8Rと比べると、音色がマットでつまらない。同じJensen製なのだが、C8RからC12Rのような暴れがほとんどなく、じっと押し黙っているようなのだ。しかしこれも小音量で聴いているからそうなのであって、比較的大きな音量で聴くと、相撲取りのようにガップリと組んだ音運びになる。これは通常のフルレンジだと、ここ一番のフォルテに達したときに高音がブレークアウトしてかしがましく鳴る音量で、ようやく本領を発揮するような感じである。例えば、1950年以前の米コロンビアの録音がそうなのだが、少しザラザラした音質なのに天井の低い詰まった感覚があるところ、そこをグワッと背負い投げするような大技に転じる感じである。

◆意外に息の長かった放送用モノラル録音

モノラル録音というと、AMラジオの音と勘違いする人は多いが、20世紀ポップスの歴史を紐解くと、1960~80年代という実に30年間に渡ってヒット曲の最前線を走っていた。このローファイでデコボコの悪路をド根性で走破できるようになると、20世紀のポップスはほぼニュートラルで平坦な道のりに感じるであろう。まさにラブ&ピースの世界を満喫できるのだ。

ステレオミックスの世界で最も尊敬されているウォール・オブ・サウンドの創始者フィル・スペクターは、1990年代に入ってすぐに自分のサウンドのオリジナルはモノラルだと宣言し、「Back to MONO」というレコード・ボックスを発売した。それまで映画館のスクリーン全面を覆うようなマッシブな音場感こそが本命だと思っていた擁護派の意見を全て否定するような行動に、最初は誰もが戸惑ったが、これを機に1960年代ロックのモノラル・ミックスが注目され、それまではゴミ当然に扱われていたイギリス製EP盤などは、ただでさえ高価で売買されていたステレオ盤の数倍もするプレミアがつくようになった。 ステレオミックスの世界で最も尊敬されているウォール・オブ・サウンドの創始者フィル・スペクターは、1990年代に入ってすぐに自分のサウンドのオリジナルはモノラルだと宣言し、「Back to MONO」というレコード・ボックスを発売した。それまで映画館のスクリーン全面を覆うようなマッシブな音場感こそが本命だと思っていた擁護派の意見を全て否定するような行動に、最初は誰もが戸惑ったが、これを機に1960年代ロックのモノラル・ミックスが注目され、それまではゴミ当然に扱われていたイギリス製EP盤などは、ただでさえ高価で売買されていたステレオ盤の数倍もするプレミアがつくようになった。

スペクター自身が語った「ティーンズのためのワーグナー風のポケット・シンフォニー」というウォール・オブ・サウンドの実体とは、当時のティーンズなら誰もが持っていた携帯ラジオでの試聴がターゲットで、多くの人が思うようなワーグナー風のオペラハウスの再現ではなく、ポケットのほうに重心があったと言えよう。先見の明があったといえばそれまでだが、小さな音響スケールでもラウドに鳴るフィル・スペクターのサウンドは、1980年代になっても神のように崇められるのである。

初期のトランジスターラジオの聞き方はトランシーバーのように耳にあててた(ヘッドホンへと発展?)

こうした大御所の暴露によって肩の荷が降りたのか、今までステレオ盤が完成形だと思われていた録音も、実はモノミックスのほうが本番さながらで行われたと証言する人も現れてきた。1960年代のモータウン黄金期に録音エンジニアを務めたBob

Olhsson氏もそのひとりで、「1960年代のアメリカ人の90%はモノラルで音楽を聴いていた」という衝撃の発言をしている。そして当時のOlhsson氏もまずモノラルでミックスバランスを取って、その作業が終わってからステレオに分解した(本人の弁を借りると「ステレオなんて右と左に楽器を分けるだけ」)という。ある日、録音現場を見に来た社長の前で、ステレオミックスの操作をしてみせろと言われて、それまでモノラルでしかミックスしたことがないのでモタモタしていると、社長がキレて危うくクビになりかけたくらいである。またモニター室でOKをもらったテープをこっそり自宅に持って帰って、当時オーディオマニアに売れていたARやKLHのスピーカーを使って「ミックスの最後の仕上げ」をしていたとも言っている。よく知られるようにARなど東海岸サウンドは、高域をロールオフした独特の周波数特性で知られる。

またピンク・フロイド「狂気」のミックス現場には、新しく導入したJBL 4320が壁面にインストールされているが、ミキサーの上に何とオーラトーン5cがモノラルで鎮座している。他のセッションでは見かけないため、当時でも珍しいのだが、まだモノラル卓上プレーヤーしか持っていなかった英国の若者向けに誠意をもってアプローチしようとした結果だった。

アビーロード・スタジオでミキシングするアラン・パーソンズ(1972)

中央に小型モノラルスピーカー、両脇の壁にメインのステレオスピーカーを配置

アメリカンポップスで長命かつ存在感を表しているアレンジャー クインシー・ジョーンズで、レコード史上最も売れたアルバムとなったマイケル・ジャクソン「スリラー」のミキシングで、ボーカルマイクはラジオDJ用のシュアーSM7Bを使用、モニタースピーカーはオーラトーン5cというAMラジオ検証用の10cmフルレンジでほとんど済ました、ということを暴露した。半分はジョークだと思うが、録音スタジオが4wayの豪華なラージモニターを開発した大本山ウェストレイク・スタジオだっただけに。ゴージャスな録音の代名詞のように扱われてきたし、サブモニターとしてJBL

4311がカタログにも写っているため、てっきりJBL系一色でのコテコテのアメリカン・サウンドだとばかり思っていたが、実際にはオーラトーン5cでミックスされ、それがビデオクリップでの音響効果にも生かされることになったのだ。何を言おう、スリラーのセッションでの本命(そして最も費用を投じたもの)は、MTV用の長尺なバーションであり、ほとんどの人がテレビ放送のモノラル音声で視聴して見知っていたのである。 アメリカンポップスで長命かつ存在感を表しているアレンジャー クインシー・ジョーンズで、レコード史上最も売れたアルバムとなったマイケル・ジャクソン「スリラー」のミキシングで、ボーカルマイクはラジオDJ用のシュアーSM7Bを使用、モニタースピーカーはオーラトーン5cというAMラジオ検証用の10cmフルレンジでほとんど済ました、ということを暴露した。半分はジョークだと思うが、録音スタジオが4wayの豪華なラージモニターを開発した大本山ウェストレイク・スタジオだっただけに。ゴージャスな録音の代名詞のように扱われてきたし、サブモニターとしてJBL

4311がカタログにも写っているため、てっきりJBL系一色でのコテコテのアメリカン・サウンドだとばかり思っていたが、実際にはオーラトーン5cでミックスされ、それがビデオクリップでの音響効果にも生かされることになったのだ。何を言おう、スリラーのセッションでの本命(そして最も費用を投じたもの)は、MTV用の長尺なバーションであり、ほとんどの人がテレビ放送のモノラル音声で視聴して見知っていたのである。

「スリラー」ビデオクリップとAuratone 5Cと周波数特性

テレビを通じたポップスのメディア戦略が日本の音楽業界を席巻するようになったのは1980年代で、それまでテレビの歌謡番組への出演を拒否していたニューミュージック系のシンガーソングライターたちが、キャッチーなコピーライトと印象的なメロディーに乗せたCMソングを書き出したことで、楽曲の知名度が従来と比べ物にならないほど上がった。CMソング=ヒット曲といえるような現象が起こったのだ。しかしこのCMソングを視聴していたテレビの多くはモノラル音声の小さいフルレンジが多勢を占めた。1980年代の国内スタジオでは、オーラトーン5cがモノラル検聴用に使われていたが、AMラジオや有線放送でのヒットを意識したものと説明されるものの、本命はテレビCMでの聴き映えのほうである。そっちのほうをしっかりミックスしたほうが売れ行きが良くなるのは必然的でもあった。

いわゆる卓上型テレビ。スピーカーはチャンネル下に申し訳なさそうに収まっていた

こんなものもモノラルで聴いてます編

|

ソウル・ボサノヴァ/クインシー・ジョーンズ(1962)

なぜか1960年代をパロディにしたスパイ映画でオープニング曲に選ばれたため、リバイバルした感じだが、オリジナルのほうはれっきとした高音質録音の代名詞だった。アレンジャーとしてのクインシーの出世作でもあり、ブラスアレンジの目標に常に上がるマイルストーンでもある。あまりに売れたため、アルテックの家庭用システムにラテン系の名が付く商品が増えたのは後の祭り。 |

|

コカ・コーラCMソング集(1965~69)

若手ミュージシャンを月替わりに登用してラジオ用のコマーシャルソングを作らせたという企画物で、有名無名に関わらず65曲のユニークなタレントが揃っていて、プロデューサーも楽しんで製作している様子が伝わってくる。1960年代のポピュラー音楽の総覧ともなっている感じもあって、時折思い出したように聴くと爽やかな気分になる。 |

|

シルヴィー・ヴァルタン/パリの妖精(1968)

フレンチポップスのイェイェ系レナウン娘として有名な歌手&モデルだが、これは交通事故の後に再起をかけた第二期のアルバムでもある。有名なディスコナンバー「あなたのとりこ」のほか、キャバレー風のレビューショウをひとりで演じるような仕組みになっている。イタリアRCAが手掛けた見開き神ジャケがまた素晴らしくて、裏面のスラッと伸びた素足がこのアルバムの魅力の全てを物語っている。このアルバムであまり取り上げられないのが、イギリスのインスト系ロックバンドNero

& the Gladiatorsのメンバーだった、トミー・ブラウンとミック・ジョーンズ(後のフォリナーのメンバー)を引き抜いてツアーに参加していたことで、この後にポップス路線から外れたヴァルタン自身も、その理由にこの時期のメンバーに匹敵するような人材を得られなかったことを挙げているほどである。このCDの難しいのは、1960年代に在りがちなあざといほどのキラキラサウンドで、ステレオ録音といっても全ての音がはっきり聞こえるように同じ距離でミックスされ、バランスとしてはピンポンステレオに近い仕上がりになっている点だ。おそらくほとんどのステレオ装置は音場感のないストリグスに手を焼くことが多いだろうが、ここは思い切ってモノラルで聴こう。 |

|

エリック・クラプトン/Unplugged(1992)

かなり時代は飛ぶが、MTVでのビデオ収録音源ということで放送規格の範疇に入れた。デジタル録音がようやく完成形に近づいた時期に、同時にシーケンサーによる打ち込み&コピーでの音楽製作も可能になり、そうした流行に抗うかたちで挑戦したシリーズ物のひとつで、クラプトンの溺愛するブルースを静々と歌い上げている。とはいえMTVのスタジオライブという仮想現実的なかたちでの提供となり、使用マイクもシュアー58、AKG

C1000Sとアマチュアでも購入できるもので済ますなど、むしろ現在のYoutubeに近い方法で挑んだパフォーマンスだったことが判る。もちろん音質はテレビと同じで、カメラワークに合わせて的を絞ってクローズした音像で、それほどレンジを広げずに少し薄っぺらい音に仕上がっているが、自分のオーディオ装置がテレビ以下なんてことを暴露するようなことにならないことを祈る。 |

|

ザ・フォーク・クルセダーズ:紀元貳阡年

この時代のエロ・グロ・ナンセンスを代表する名盤で、アングラとフォークを牽引したURCレコードの資金源になったという意味でも、やはりエポックメーキングなアルバムだった。「帰って来たヨッパライ」ばかりが有名なので、音質にこだわるとバラバラに空中分解しそうだが、ここはド根性モノラルの得意分野で、わざと歪ませたり、イコライザー、エコーなどの手順も、ギリギリに加減を押さえた状態で調和をもって聴ける。深夜放送の密やかで淫靡な気分を味わうには、ちょっとローファイなほうが似合う。 |

|

キャンディーズ:コンプリート・シングル・コレクション

「普通の女の子に戻りたい」というアイドル史上最もキャッチーな言葉でピリオドを打ったガールズグループだが、たった4年間という短い時間を走り抜けていた。専属バンドを引き連れて全国を回るという手法も当時は珍しく、それも和製EW&Fと言われるほどの名手を揃えたものだったこともあり、オーディオ的にも力の入った録音のはずなのだが、周波数レンジを伸ばしただけだと意外にダンスチューンのリズム感をスパッと出すのが難しい。それとステレオ感の強弱もシングルカットごとで変わるので、改めてモノラルで聴くと、彼女たちの歌に込めた一貫した思いに集中できる。そんな「普通じゃない」アイドル・グループ三銃士の華麗な闘争に酔いしれよう。 |

|

矢野顕子:ただいま(1981)

もともと即興的なピアノの名手で4人目のYMOのように参加していた頃、硬派なテクノを子供も楽しめるポップスの本流に読み直した点で今でも十分に新鮮な味わいをもつ。最初のアルバム「ジャパニーズ・ガール」から独自の世界観をもっていたが、前作がフルパワーでテクノポップにフィジカルにぶつかった力作だったのに対し、半年後に出したこのアルバムは何か置き忘れてきた記憶の断片を掻き集めた感じで、むしろアットホームな彼女の魅力が引き出されている。ともかく

にゃんにゃん わんわん で音楽ができてしまうのだから、もはや怖いものなしである。実験的な無調音楽も含まれており、CMヒット曲「春先小紅」を期待して買った人は、いつ聞けるのかとドギマギして聴いていたかもしれない。 |

|

渡辺貞夫:カルフォルニア・シャワー(1978)

都会風に垢ぬけたフュージョンの代表盤で、この時期のアメリカへの憧憬をそのまま音にしたような感じだ。この後にLA録音の和製ポップスが増えたのは言うまでもない。ジャズというジャンルに捕らわれずテレビCMをはじめFM局でよく流れたらしいが、私はFEMの洋楽に凝り固まっていた時期なので、あまりよく知らない。この手のポップスタイルは、クインシー・ジョーンズやハービー・ハンコックが最先端をいっていたが、むしろ尖ったところを感じさせない爽やかな風のような演奏スタイルは、東洋的な美徳と受け止められたかもしれない。 |

ところでステレオ録音のモノラル化をどういうやり方で処理しているか疑問におもうかもしれない。実はこの件は難問中の難問で、多くのベテランユーザー(特にビンテージ機器を所有している人たち)でも、なかなか満足のいく結果が得られないと嘆いている類のものだ。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、よく「ステレオ⇔モノラル変換ケーブル」として売られている良く行われている方法である。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。 ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、よく「ステレオ⇔モノラル変換ケーブル」として売られている良く行われている方法である。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているオーディオ愛好家に人気があるのが、ビンテージのプッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。ひどいときには600Ωの電話用トランスをハイインピーダンスの機器につなげ、高域を持ち上げて音がよくなると勧める店もあったりと、イワシの頭も信心からと言わんばかりで、何事も自分の耳で確かめなければならない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いに3~6dBのレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。「逆疑似ステレオ合成方式」とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

【さらばステレオ】

さて、ここまでピュア・モノラルにドップリはまったら、最後にある決断をせまられる。つまり、ステレオとモノラルという録音方式で観賞方法を分離するのではなく、どっちで聴く方が自分のライフスタイルに合っているかを考えるべきなのだ。ステレオ録音をモノラルで聴くという選択肢について、真剣に考えるときがきていると悟ることになる。

「ステレオ」という言葉が、オーディオ・システム自体を指し示すようになって半世紀以上経つが、「ピュア・モノラル」という選択肢を持ったとき、その概念は一度洗い直して、20世紀以降におけるレコード全般を再生する音響機器という意味に変容していることに気付くだろう。つまり「ステレオ」が常に新しい技術革新で進化(いわゆる自然淘汰を含む)を遂げているとすれば、「ピュア・モノラル」は世代を越えた音楽遺産についてパフォーマンス・アートの実存を保持する装置であると言える。これは短い時期でヒットチャートが移り変わるショウビズの価値観とはかけ離れた、ミュージシャンが人生を掛けた活動記録をレコード再生というかたちでトリビュートする行為である。

私個人は、ステレオの音場感というのは霞を掴むようなもので、実体のない=楽音とは関係のない付随品だと思う。元々、ステレオで演出される前の収録音は楽器1つに対しマイク1本でセットされることが多い。ステレオはそれを残響音の付加やブリリアンスを加減することで、ステージ上での配置を調整しているに過ぎないのだ。このため1980年代以降にバランス・エンジニアの権限がかなり大きく膨れ上がるようになったが、逆にミュージシャンの個性が薄れていった感じもする。つまり、ミュージシャンのパフォーマンスをじかに感じ取りたいならば、一度そのモヤモヤを排除したモノラルのほうが断然有利だと言えよう。しかしモノラルが干からびて潤いがないのではない。楽音自体がもつ深い艶やかさがより一層クローズアップされるのだ。

もうひとつは、モノラルはけして孤独で寂しいことを指すものではない。よくモノラルはボーカル物や独奏曲のようなシンプルな演奏が合っているという人が多いが、大概は16cm以下の小さいフルレンジで聴いているからそうなのであって、スピーカーが25cm以上に大きくなるだけでオーケストラもロックバンドも充実した音で部屋を満たす。そしてミュージシャンの実体感を増したモノラルで聴くということは、むしろミュージシャンのもつパーソナリティとしっかり向き合うことになる。それが大勢に膨れ上がると、メンバー全員による一体感のあるサウンドを叩き出す感じになる。つまりステレオのように音響が分散して広がるのではなく、大勢がひとつにまとまって共存するのがモノラル・サウンドの特徴となるのだ。

◆ステレオ音場は人工的な造成物

ステレオ装置でモノラル録音を再生すると評価が下がる。というかステレオ装置で聴くモノラル録音の9割方は音が悪いと言っていい。そしてモノラル録音を古くて性能が悪い偽物だと判断するのである。しかし比較対象とする立体音響は、本当に事実のみを再現する音なのだろうか? 何よりも我が家の部屋の音響特性を考えてみてほしい。現実のコンサートホールといかに遠い存在であることか。そしてそれをホールらしく響かせるのに、どれだけ人工的な音響特性(ようするに薬漬け)で覆い尽くさなければならないか。はっきり言おう。ステレオ音場なんて真実から程遠い嘘っぱちだらけである。

初期のステレオ音場は、壁面をスクリーン状に見立てたウォール・オブ・サウンドで、これはステレオ録音の商業使用が映画館からはじまったことと関連している。ところがステレオ特有の音場感を家庭において出そうとすると、直接音よりもエコー成分のほうが優位にあるということが分かり、録音スタジオには必ずエコーチェンバーという、残響音を発生させミックスするための特別なコンクリート部屋が準備されていた。ボーズ博士がコンサートホールの響きを測定したところ、直接音:残響音=11%:89%ということで、有名なBOSE 901スピーカーシステムが誕生したぐらいだ。ところが音場感の定義が曖昧なモノラルは、直接音:間接音=7:3ぐらいに逆転する。ステレオスピーカーでモノラル録音がスレンダーで痩せぎすに聞こえやすい原因はまずここにある。

1940年公開のステレオ映画「ファンタジア」とアルテックのステレオフォニック広告

部屋の壁一面に音場感を張り巡らせるボーズ博士の理論

1970年代のBBCでは、FMステレオ放送が本格化したのを契機に、一般家庭の小さい空間でステレオ感を再現するニアフィールド・リスニングの手法が研究され、そこで開発されたのがLS3/5aモニタースピーカーである。その研究の遡上で判ったことは、コンサートホールの響きの違いは8kHz以上の残響音の僅か2~3dBのレベル差で生じること、またサウンドステージ上で楽器の定位感を出すためにインパルス応答をコンパクトに収めることが重要だと考え、コンピューター解析技術を応用したスピーカーユニットの開発まで幅広く見直すこととなった。ステレオ録音で奥行き方向の定位まで表現として加わるのはこの時期からであるが、この定位感を決める信号はパルス波がほとんどで、マイクでの収録も超高域までピンと伸びたB&K社やショップス社のものが重用され、さらにはツイーターのパルス応答を偏重したスピーカー設計が増えるようになった。重低音再生に特化した鈍重なウーハーだけでは、胸声の強いボーカル域の再生さえも満足にできず、超高域の手助け抜きには楽器の音色さえおぼつかない音響設計に変容してしまったのだ。

1970年代のBBCでのミニホール音響実験 |

BBC LS3/5a |

もうひとつのステレオ録音技術の進展はマルチトラック収録で、1960年代までは8~16chのミキサーで一斉にセッション収録していたのに対し、NEVE社やトライデント社がソリッドステートで32~128chにも及ぶミキサーを開発すると、セッションで全員が集まらずとも、各セッション(ボーカル、パーカッション、ギター、ホーン、ストリングなど)のスケジュールに合わせ別々に録って、それを素材にミックスして完成させる手法が主流となった。この別々に録った楽器ごとの原音のダイナミックレンジや音場感の違いを馴染ませるために、コンプレッサー、イコライザー、リバーブでの音質の調整は不可欠となり、そこで創り出される仮想のサウンドステージをそれらしく再生することになっている。ここでミックス手前で各楽器の特徴的な音を整理していく過程で、高音と低音の役割分担は明確になり、他の楽器の干渉を受けることなくパルス波を混濁することなく収録できるようになった。これはデジタル時代に入り、ProToolsなどコンピューター上で無制限に編集できるようになると、細かい波形レベルまで編集可能になり、デジタルで本物そっくりにシミュレーションされたDTM音源まで録音に混ざり込むようになる。

もはやレガシーとなった1970年代アナログミキサーと1990年代DTMセット

モノラル録音は、こうしたステレオの進化する過程を踏まず、マイクで収録した音をそのまま提供する。つまり生音の信号をそのまま売りに出す、生鮮食品売り場のようなものであり、家庭で調理することを前提に、鮮度の良いまま届けるのがモノラル録音の役目だったのだ。調理しないで味が悪い、さらには食あたりするのは、むしろユーザーの使用方法が悪いのだが、ステレオ録音が調理済みのレトルト食品になって以降、それを質す機会が失われている。

◆ヘッドホンでモノラル録音を評価してはダメ

ステレオ装置でモノラル録音を聴くことを散々ダメだと言ってきたが、もっとダメなのはヘッドホンでの試聴である。ヘッドホンでモノラル録音を聴くことに関して言うと、ヘッドホンはマイクで拾った直接音のみを試聴することになる。それこそ原音だと思うかもしれない。しかし、モノラル録音は部屋のエコーをブレンドしてサウンドを醸成することでニュートラルになることを想定しているので、当時の規格からは想定外の音で聴いていると考えた方が良い。さらに人間の聴覚が過敏な3~6kHzの中高域は、その人固有の外耳の形状による共振現象で大きく変化するため、録音のトーンキャラクターに対する印象の個人差がもっと顕著に現れる。これはフラットなスピーカーで聴くよりもさらに過激な悪影響を与える。最近増えたリマスター音源に対する両極端な賛否両論は、ヘッドホンでの試聴を基準にした外耳の形状の個人差からきているのではないかと睨んでいる。普通にモノラルスピーカーで聴いている限り、そんな極端な感想は出てこないからだ。

9割方が電車の騒音というなかでの直接音の必然性

外耳の共振の研究は、1940年代に補聴器の研究分野で進んでおり(米国特許 US 2552800 A)、人間の 外耳の長さは25mm~30mmとされ、開管とした場合の共振周波数は、3kHzと9kHzにピークを生じさせ、この周波数を敏感に聞き取るようになっている。これはオープン型ヘッドホンをフラットに再生したときのもので、1995年にはDiffuse

Field Equalizationという名称で、国際規格IEC 60268-7とされた。つまり、ダミーヘッドで測定したヘッドホンの特性を、一般の音響と比較する際に、聴覚補正のカーブを規定したのだが、これをみると判る通り、ヘッドホンで聞いた際の中高域の持ち上がりは20dBにも達する差となって現れる。通常3dBも違えばかなりの差が判るのに、その50倍もの音響出力の差となるのだ。ヘッドホンは録音のトーンキャラクターを豹変させると言っても過言ではない。

B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線(参照サイト)

以下の図は、点音源の現実的な伝達イメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く感じ、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。 こうした無意識に感じ取る音響の違いは、左右の音の位相差だけではないことは明白である。つまり、壁や天井の反響を勘定に入れた音響こそが自然な音であり、部屋の響きを基準にして録音会場の音響を聞き分けることで、元の音響の違いに明瞭な線引きが可能となる。このため、ヘッドホンで部屋の響きを無くして直接音だけを聴くことは、モノラル録音では想定されていないと考えていい。

左;無響音室でのモノラル音源 右:部屋の響きを伴うモノラル音源 |

これに加え、ヘッドホンでの試聴はパルス波を耳に直接届けることになるので、これに慣れると聴覚そのものの基準が変わってしまう。通常のフラットな音響より、もっと過激なパルス波の刺激がないと、ヘッドホンと同じようには聞こえなくなるのだ。個人的に言うと、ヘッドホンでの試聴は耳を延命させるために避けたほうがいいと思っている。

※モノラルを愛する人にはこのロゴの使用を許可?しまする

ページ最初へ

|