【ベルエポック真っ只中の小市民】

フォーレの音楽を聴いていると、いつも時間を忘れたように過ぎていく。どこからが始まりで、どこが終わりなのか、記憶がすっかり抜けたまま演奏が終わっていることが多いのだ。この白昼夢のような音楽こそが、フォーレの真骨頂だと理解するようになったのは、恥ずかしながらごく最近の話である。

サティは自分の音楽のあり方を「家具の音楽」、つまり家庭におけるインテリアのようなものだと言ったが、これはベルエポックのフランス音楽全般に言えるように思う。つまり仰々しいシンフォニーではなく、小市民の嗜好に合った調度品のようなものだ。そう言うと安っぽいものに思えるかもしれないが、例えばエミール・ガレのガラス細工だとか、体の曲線を出すドレスだとか、今でもエレガントの最前線をいくようなファッションへの貪欲さが垣間見える。

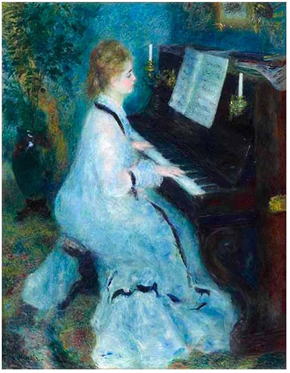

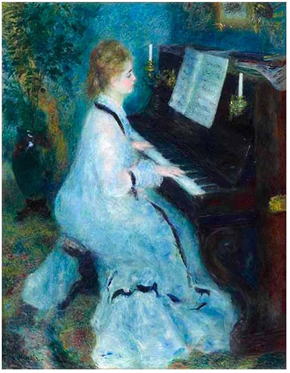

なぜフォーレが良いのか? と問われれば、それはドビュッシーのように暗がりを好むわけでもなく、ラヴェルのように技巧を駆使したものでもない、ましてやサティのように毒のあるものでもない。つまり、シンプルにエレガントを装うアイディアが、フォーレの楽曲には詰まっているのだ。その研ぎ澄まされたエレガンスは、大衆が賑わうコンサートホールにおけるものではなく、教区教会やピアノ教師といった小市民たちの生活から湧き出たものであり、当時のパリに住む人なら日常的に接することのできたエスプリに満ちていると言えよう。

フォーレは交響曲もオペラも書かなかった。いやオペラは書いたが全くはやらなかった。血生臭い色恋沙汰を避けた、隠喩だけの言葉で埋め尽くされたオペラなど誰も見向きもしなかっただろう。このことでフォーレが作曲家として二流なのだとは言えない。それどころか、パリ音楽院の楽長に就任したことから察しがつくことだが、それは印象派のドビュッシーやラヴェル、あるいは新古典派のデュカスやフランス六人組といった、20世紀の潮流を導き擁護したことでも知られる点を見逃してはならない。つまりフォーレの音楽を知るということは、彼が生きたベルエポックの時代を幅広く知ることにつながるのだ。

フランスとりわけパリの装飾芸術について

私がこういう価値観に出会ったのは、直接的にパリ仕込みのものではなく、ドイツ人哲学者ヴァルター・ベンヤミン著のボードレールに関するパサージュ論によってであった。つまりパサージュ(アーケード商店街)のもつ家庭的な室内空間の魅力について最初に語ったのが詩人ボードレールという仕立てなのだが、そこに近代的な商業主義の発展を見出し、さらには商品にやどるオーラのようなものまで、そこから生まれたブランド志向に通じるものを、哲学的に紡いだ不思議な文章である。古本屋でみつけたときの扱いは、ベンヤミンの著作としては異国で同時代性のない不確かな文脈だったこともあり、一番末端のテーマだったのだが、今ではパサージュ論だけで5巻にも拡張されている。おそらく断片的な考察にツッコミどころが多くて、それだけでも研究対象になりやすいからだろうと推察される。

現在のパリは名立たるブランド・ファッションに飾られたものだが、例えば「プラダを着た悪魔」という映画に出てくるような高飛車で鼻持ちならない人々が、エレガンスについてアレコレ歓談している姿を想像するのでは、今回のフォーレの音楽とは全く異なるだろう。あれはニューヨークからみたミラノの風景である。

ここで重要なのは、19世紀に台頭してきたプチブルジョワたちのファッション指向であり、その背中を追いかけていた労働者階層の都市集中である。社交界のエレガンスは直ぐに身に付く物ではないが、馬子にも衣裳という諺通り、シンデレラのような衣装で人の見栄えが変わることは、王侯貴族が一度廃止され身分制度が少し緩まった19世紀フランスにおいて、顕著なものであったようにみえる。このコスチュームのように、この身一つさえあれば着飾ることのできる自由と、それを金銭的な価値観に置き換えることのできることが、パサージュのショウウィンドウの魅力となって映るのである。

昼下がりから夜までドレスで着飾って街に繰り出るパリの御婦人方

この着飾るという行為としてピアノ音楽をみるとき、フォーレが生活の糧を得るために仕方なくやっていたピアノ教師と、それに向けて作曲されたピュアで洗練されたピアノ曲の数々は、まさに小市民的な価値観のなかで熟成されたものとみていいだろう。つまりどんなアマチュアが弾いてもエレガントに響く楽曲の数々は、むしろプロの演奏家から避けられてきたかのように思える。それは小さなガトー菓子を三つ星レストランと街中のカフェが競うのと似ていて、どちらが優れているとは言い切れないのと同じだ。しかしそれゆえにフォーレの楽曲のもつ小粋で家庭的な魅力は揺るぎないものとなるのだ。

印象派絵画に現れる家庭でピアノを弾く女性たち

ベルエポック時代のフランス絵画の潮流のひとつにアンティミスム(Intimisme:親密派)というのがあって、1905年の第一回親密派展(Peintres

d'Intérieurs:インテリア画家)で公になったもので、画家自身と日常的に親密(アンティーム)に関連付けられた人や物が絵の主題となり、さらにその奥に潜む精神的に引き寄せ合うものが表現された絵画を指している。主にナビ派のボナールやヴュイヤールの絵画を指すが、印象派のドガや野獣派のマチス、キュビズムのブラックも同じ精神的な土壌にあると云えるだろう。そしてその奥に潜むものとは、神話や伝説に出てくるような架空のものではない、何気ない日常生活を肯定的に捉える小市民の価値観そのものである。同じベルエポックでも少し前の時代ならゴシックロマン、少し後ならシュルレアリスムに辿り着いているのだが、どうもその過度期のような扱いを受けているのも確かだ。しかし私はこの空気がたまらなく好きだ。

エドワール・ヴュイヤール:室内の人物(1896)

”自信に満ちるとき彼は、この絵のような興味深い効果によって、つぶやくように話すのです(アンドレ・ジッド)”

ここでサティが提言した「家具の音楽」と室内空間のインテリアについて、もう一度考えてみると、それは大音響で人を驚かし、部屋の音場を支配的に取り扱うオーディオではなく、どのような身分の人々にも生活を共にし対等に話し合える音楽のあり方を模索することでもある。部屋でくつろぐこと、ただそれだけで幸せなことを、音楽で表現するなんて誰が考え付いたであろうか? この音楽を通じた精神的な対話に収斂した一人称の音響空間が、作曲家のパーソナルな趣向を音として提示する方法となり得るのだ。このことを一言で言うと「家具の音楽」ということになり、私はサティよりもフォーレのほうがより相応しい音楽のように思えるのだ。

印象派、ナビ派、フォービズム…部屋でのやすらぎを求める心は変わらない

室内のインテリアに馴染んだ音楽

ところでフォーレの室内楽やピアノ小品は本来、サロンを含め家庭で楽しむような小品ばかりで、集客量を競うコンサートではなかなか聴くことはできない。しかしレコードとなれば話は別である。いやむしろ、フォーレの音楽こそが家庭で聴くべき第一の選択肢であるべきなのだ。ところがクラシック音楽の中心は未だに交響曲や協奏曲といったオーケストラ作品が中心であり、室内楽やピアノ小品はなかなか表舞台に立たない。つまりコンサート・レパートリーのヒエラルキーをそのまま引き摺っているといえる。そしてオーディオ機器の選択肢も、城壁の上にあるお城を眺めるような広大な音響空間の再現をメジャーに据えるだけで、本来の室内に合った音響規模のほうはむしろオプションのように扱われる始末だ。これでは本末転倒で、もう少し現実に合った音楽とオーディオの関係について考える必要があるように思う。フォーレの音楽は、そこに大きな布石を投じるように思えるのだ。

ここでフォーレに学ぶべき、クラシック音楽とオーディオの関係について考え直すと、それは家庭で聴くのにふさわしい室内音楽を選び出すことからはじまる。つまり室内で聴かれるべき音楽とは、そもそもどうあるべきかについて現実的に考えるべきなのだ。それはオーディオ装置に無限の可能性を託すのではなく、むしろ自分の住まう家庭を愛するための音楽である。

以下はフォーレの楽曲のほかに、同時代の音楽を集めたオムニバスや、関連する作曲家の室内音楽を集めてみた。多くはサロン向けの小品ばかりであるが、同じ室内楽でもドイツのように抽象化した楽曲構成で作曲の腕を競うというものではなく、楽器の組合せの多様さからも伺えるように、機会音楽としての性格が強いことも判る。それに対応するレコード出版各社の対応力も、痒い所に手が届くというより、ジャケットを見るだけで背中がムズムズしてくるのは、絵画表現に優れるフランスならではの事象である。

|

フォーレ ピアノ独奏曲集/ジャン・ユボー

どちらかというと室内楽での伴奏に優れた手腕を持つ学者タイプのユボーだが、初のフォーレ室内楽曲全集を吹き込んだ頃は、ドワイヤンのほうがソロピアノ全集を担当した。この録音は晩年に、何か遺言のように吹き込んだ、フォーレ愛に満ちた内容になっている。ともかくレコーディングだから他人とは違う特別なものに、という気負いがなく、秋の終わりに木漏れ日のなかでゆっくりと流れる時間を慈しむかのように、いい意味で枯れたアンテークのような風合いがすてきな演奏である。 |

|

フォーレ歌曲全集/シリル・デュボワ&トリスタン・ラエ

フランス語の歌曲というと、バリトンでの名演が多く残されているが、これはテノールによる歌唱。フォーレは歌曲を一生涯作曲し続けたこともあり、初期の可憐なサロン風のシャンソンから、高踏派詩人との邂逅、そして晩年の渋く暗い趣きまで、一度に制覇しようとすると、年齢の不釣り合いがどうしても出てしまう。ところがこのデュボワの歌唱は、フォーレ自身のもつ感傷的な優男(やさおとこ)のイメージを、最初から最後まで徹頭徹尾貫いた結果、フランス語の詩のもつ優雅な響きを無垢なままに提示できているように思う。もうひとつは、かつて男気を示すことがダンディズムの掟だった時代から肩の荷を下ろし、ややユニセクシャルなニュアンスをもつロマンスへの方向転換は、21世紀になってようやく認められたもののように思える。 |

|

フォーレ:弦楽とピアノのための室内楽曲全集

カプソン兄弟、ダルベルト他

フォーレの室内楽曲は、ドイツ系の楽曲に比べるとなかなか録音に恵まれないが、おそらくソナタ形式としての構成に欠け、ワーグナーとドビュッシーの中間をいく感じの様式感の曖昧さからくるように思う。しかもフランス人ならではのエスプリが必要とあれば、なおのこと演奏会のレパートリーから遠のきがちになる。

この全集は、1970年代にEMIのコラール、エラートのユボーの両陣営の録音に挟まれながら硬直していたレパートリーに対し、若手が結集しフォーレ愛を語り合った名盤だと思う。やや細身の弦と、柔らかいピアノの取り合わせは、弦の響きがヒステリックになりやすく、なかなか甘い汁を出すまでに苦労する。それよりも、機転の利いたデュナーミクの変化をしっかり捉えることが重要なのだが、中域がしっかりと表情をもたないと、そうはならない。今は仏Patheもエラートも同じワーナーグループの傘下に入って、赤いエラートと緑のエラートとして仲良く並ぶようになった。

|

|

フォーレ宗教曲集/La Chapelle du Quebec(1989)

レクイエムのほかになかなか聴く機会のないラテン語モテットを、カナダの団体が小構成の合唱で歌いあげている。作風としては独唱を含む女子修道会寄宿学校などのアマチュア向けの小品であり、生活の安定のため引き受けていたとされる聖マドレーヌ寺院のオルガニストの肩書に相応する質素なものである。そこには教会関係者への音楽のレッスンという副業もさらに呼応していたかもしれない。本職がパリ音楽院楽長に移って以降はこのジャンルでの作曲は途絶えていくからである。そういう意味ではこのモテットたちは礼拝という実用の目的から離れて存在していたと思われ、リスト晩年の宗教曲とほぼ同じような感じに秘め置かれていたといえる。

ここではカナダで広範に広がった聖ウルスラ会との関連で、パリのような大都会とは異なるかたちでフォーレの姿が伝わっていた可能性が伺える。それは単純に大作曲家が身寄りのない兄弟姉妹に向けた平等な眼差しであり、作品そのものの価値とは全く異なるコミュニケーションの豊かさである。「赤毛のアン」の舞台は英語圏のプロテスタント地域だが、ケベック州と隣り合った地域での女子高等教育についての偏見のなさは共通しているのだ。伴奏に用いられているのが、ジャケ絵にある足踏みオルガン「ハルモニウム」で、澄んだハーモニーでさり気なく歌を支えており、家庭的で親しみ深い雰囲気で満たしてくれる。 |

|

四手のためのフランス音楽/ギャビー&ロベール・カサドシュ

フォーレの他、ドビュッシー、サティ、シャブリエの連弾曲を集めた小粋なアルバムで、意外にこの手のアルバムがないのが不思議な感じでもある。ジャケ絵のようなヴァカンスで泊まった田舎の家屋で、余興に繰り広げられたホームコンサートという感じだろうが、こうした企画に軽く応じてくれるカサドシュ夫妻の懐の深さを思い知るアルバムでもある。レコードだからと気張る感じもなく、さりげなく出されるガトー菓子とカフェのような味わいある時間を過ごせる。 |

|

NUITS/ヴェロニク・ジャンス&イ・ジャルディーニ

「夜」と題した19世紀末のフランス語歌曲をサロン・オーケストラ風にアレンジしたアルバムで、室内アンサンブルの粋な演奏が華を添える。編曲を手掛けたアレクサンドル・ドラトヴィッキは音楽学者という肩書だが、綿密な時代考証を経たうえで、ベルエポックの爛漫たる雰囲気を醸し出している。少し片言風にフランス語を発音するジャンスの歌声が、場末に紛れ込んだ移民たちの異国情緒を一層高めてくれる。 |

|

ショパニアーナ/福田進一

フランスのサロン音楽を先導したショパンのピアノ曲を、近代ギター奏法の父タレガが編曲したアルバム。これがなぜ古楽かというと、編曲者のタレガが所有していた1864年製作のギターで演奏しているからで、立派なオリジナル楽器での演奏である。これがまた見事にはまっていて、トレース製ギターの暗く甘い音色が功を奏し、夜想曲などは恋人の部屋の窓の下で結婚を申し込むメキシコのセレナータそのもの。実に静かでエロティックである。 |

|

フルート、ヴィオラ、ハープのためのフランス室内音楽

Talitman, Fregnani-Martins, Xuereb

この構成はドビュッシーのものが超有名で、それが初めてだったようなことを言っている人が多いが、ここはハープ専門レーベルだけあって、デスヴィーニュ、デュポア、ロホジンスキ、ティリエと幅広い世代の楽曲を発掘している。しかし、ラヴェルとの論争の渦中にあったデュポワでさえ、あっちの世界のアンニュイな時間の流れを作り出しているところをみると、そもそも印象派というものさえも不確かな定義なのだと思ってしまう。ともかくフランス風の牧歌的な魅力に満ちたアルバムである。 |

|

ギルマン&レメンス ハルモニム作品集/ジョリス・ヴェルダン

19世紀に開発された足踏みオルガンだが、日本では明治時代から尋常小学校やプロテスタント教会で幅広く使われたため、家庭にあるというよりは公共の場での伴奏楽器として捉えがちである。しかし、本来はピアノと並んで家庭音楽のために作られており、アマチュア向けの世俗曲も多く作曲された。リード楽器であることから、アコーディオンのようであり、ストリートオルガンのようでもあり、ガラス窓の開けた裏通りで昼下がりに聞こえてくるような趣向が面白い。 |

|

ゴーベール室内楽曲集/Nolwenn Bargin&Maki Wiederkehrほか

フィリップ・ゴーベールは戦前のパリ音楽院oの立役者で、数少ない録音でフランス近代音楽のやや伝説じみた存在となっている。ここではフルートを中心とした室内楽曲を収めており、本人も名手だっただけに小品ながらそつなくまとまった曲を残している。スイスのクラーヴェス・レコードは、地の利を生かしてフランスの地味な音楽も時折リリースしており、気になったら即購入しておくことをお勧めする。 |

|

ジャン・クラ室内楽集/ミリエール弦楽三重奏団

ジャン・クラは本職が海軍士官で、趣味が音楽である。しかし何事も一流でなければというこだわりの結果、多くの作曲をした才人でもある。実は少年期より、既に作曲を断念していたデュパルクの一番弟子で、「精神的な息子」とまで呼ばれ生涯交流を続けた。国内で売り出されたときは「プロヴァンスの海辺より」という、思わせぶりな邦題が掲げられていたが、中身は純粋な器楽曲である。ここでの楽曲は1920年代に書かれたものだが、いずれも印象派風の雅な趣きのある銘品であり、パリでの騒々しい流行の波を逃れた緩やかな時間が流れる。こうした日曜作曲家で溢れかえっているのがベルエポック期フランスの不思議なところで、音楽サロンの影響が強かったことを伺わせる。 |

|

レイナルド・アーン室内楽曲集/ジェームズ・ベイリューほか

イギリスのカントリーハウスで営まれるチャンプス・ヒル音楽堂で見出された若手演奏家を集めた室内楽シリーズの一環で、アーンの室内楽と歌曲編曲版を収録している。室内楽専用ホールとしては、ウィグモアホールのほうが有名だが、トップスラスを競うウィグモアに対し、このリラックスした雰囲気はチャンプス・ヒルの豊かな自然にかこまれた環境によるものだと思う。最後のピアノ五重奏曲だけはロマン派の伝統を汲んだ本格的なコンサートピースだが、サティと同様にシャンソンを得意としていたアーンだけに、冒頭にある晩年に書かれたピアノ四重奏曲からアーンの屈託のない世界観が展開する。人生を楽しむために音楽を書くという姿勢が貫かれたダンディズムの賜物でもある。 |

|

プーランク自作自演集

プーランク自身がピアノ伴奏をした室内楽曲集で、オーボエとファゴットのための三重奏曲(1926)から晩年の傑作フルートソナタ(1957)まで、フランス勢の演奏家に囲まれて和気あいあいと演奏している。この時代のプーランクは、作曲人生の集大成とばかりオペラの作曲を手掛け、そちらの録音のほうも結構いい感じで残っているのだが、個人的にはパリの街中にあるアパルトマンをふと訪れたようなこのアルバムの親密な雰囲気が好きである。プーランクのピアノは、米コロンビアでのストイックなピアノ独奏とは違い、ペダルを多用した緩い感じのタッチで、少し哀愁を帯びた表情が何とも言えず愛くるしい。ちなみにさり気なく飾ってあるジャケ絵は、ホアン・ミロがカンタータ「仮面舞踏会」(1932)のこの録音のために描いてくれたオリジナルデザインである。 |

|

モンポウ:ピアノ作品集

19世紀末から20世紀後半までに生きたスペインの作曲家だが、いわゆるアヴァンギャルドではなく、20世紀初頭から作曲スタイルを全く変えずに引きこもってしまった人である。特にフォーレの音楽に心酔していたことでも知られ、その沈黙の深さは晩年に残した自作自演のピアノ曲に現れており、スペインのもつ神秘性を最もうまく表現している。孤独で瞑想的というと、音楽表現にはむしろ向かないように思うが、それを自然とやってのける偉大な精神の軌跡でもある。

|

|

ラ・リュー レクィエム/ラヴィエ&パリ・ポリフォニーク・アンサンブル

こちらは盛期ルネサンスのピエール・ド・ラ・リューによるミサ曲だが、マクシミリアンⅠ世の宮廷聖歌隊を参考にした、現代楽器によるコラ・パルテ(器楽並奏)の編曲版と考えるのが妥当だろう。まだバッハ以前の音楽が「音楽史」と呼ばれていた時代の演奏であるが、この典雅な響きはなかなか心地よい。おそらくフォーレのなかで響いていたのは、ブルゴーニュ派から続く音楽的伝統によるのだと思うのも至極当然のことだろう。 |

ではここでフレンチに魅せられたオヤジがアムールを捧げましょう。

【家具の音楽を愛でる】

ここでは、小市民の部屋に合ったオーディオ環境について色々とアプローチしてみたい。といっても結論はいつも同じモノラル愛に行き着くのでご容赦を。

従来から金額の張るオーディオ装置を購入する動機として、価格に見合う立派な物でなければならないという強迫観念が少なからず働いていた。このため、海外製品なら2wayスピーカーしか買えない価格で国産3wayスピーカーが増えたり、オーケストラをコンサートホールで聴くようなとか、アリーナでやるような数万人規模のロックコンサートだったりと、それ自体がグレートな催し物を目指してオーディオの素晴らしさを宣伝するようなことをしてきた。

しかし、フォーレをはじめとするフランスの室内音楽はどうだろうか? 広大なダイナミックレンジとか、幅広い音域だとか、ほとんどないことに気が付くだろう。むしろオーディオ的なデモンストレーションを無意味なことだと卑下しているようにみえるほど、素朴で美しいものを探求しているのである。このフランス的な小粋な美の追求というのは、19世紀末にはじまったものではなく、バロック時代にコンセール・スピリチュアル(霊的な音楽会)といっていたのと同様に、エスプリという趣味の問題としてまじめに取り組んできた批評体系にも通じるものでもある。そんなフランス音楽の粋を担った室内音楽は、大音響や音数を競うよりも、洗練されたメソッドに着目したものとなる。

ロココ時代における家庭音楽の伝統

このため、ステレオの絶えず進化をとげてきた、広大な音場感、音色の分解能というものは、フランス音楽にとってかえって邪魔になる。単純な音列に凝縮した必然的な音の流れに身を任せるようでなければ、有機的に連なる美の世界に浸ることなど不可能なのだ。楽器がステージ上のどこにあるとか、一音一音の質感を細切れに分析することなど、フランス音楽にとって無意味である。それこそオーディオマニアの好む題材だということに気付くだろう。例えば、フランスのクラシック音楽の代表としては、ベルリオーズの幻想交響曲、サンサーンスのオルガン付き交響曲、ドビュッシーとラヴェルの管弦楽曲などが挙げられるが、どこか本質的なことが抜け落ちているように感じるのは、楽曲にフランス特有の生活感が抜け落ちている点である。これはフランスの音楽サロンが持っていた文化的価値をかなり低く見積もったものとなっている。音楽としてはどちらも対等に扱われたのである。

広大なオペラハウスから小さな音楽サロンまで芸術鑑賞の審美観は変わらない

ではサロン風のマナーを知り尽くした達人の演奏を聴いてみよう。まるで美術館のコレクションを散策しているような、ひとつひとつが味わい深い銘品となって紹介されることが判る。

|

ケンプ:シュヴェツィンゲン音楽祭ライヴ(1962)

有名なベートーヴェン・ソナタ全集(ステレオ)の少し前に収録されたステージで、ラモーなどフランスバロックからはじまり、ベートーヴェンでも一番地味な22番ソナタ、そして締めがシューベルトの中期作品16番ソナタという、個々に見ると何とも冴えない演目なのだが、ケンプの手に掛かれば全てが名匠の陶磁器のように「いい仕事してますねぇ~」という見立てに変わるのだから不思議だ。骨董屋の親父のように無理に高いお金を吹っ掛けないところが、まさに霞みを喰って生きる仙人たる余裕とも言うべきか。 |

|

コルトー/音楽院での公開レッスン(1954-60)

アルフレッド・コルトーというと、戦前のパリ楽壇の指導的立場にあり、19世紀サロン風の詩情あふれる演奏スタイルで知られる。ここでは、1919年から自らも設立に加わっていたエコール・ノルマル音楽院での公開レッスンの断片が収録されている。全体では30時間に渡るテープが残されているらしく、これはその10分の1に相当するが、コルトーのレパートリーの全般をほぼ網羅している。この録音がソニーから発売された経緯は、この記録テープに心酔していたマレイ・ペライアの熱心な説得にEMIが耳を貸さなかったからでもあり、端正なピアニズムで知られるペライアの芸風とともに、その文脈を読み解くのもまた粋なものである。

本人のしゃべるフランス語のコメントのように、自然にあふれ出るピアノの音が、まさしくコルトーの真骨頂である。20世紀初頭に活躍したパハマンというピアニストの録音と類似した趣である。まるで詩を朗読するかのような具合になのだが、特にベートーヴェンの後期作品の解釈が独特で、他には聴けないものである。リスト派の荘厳な音響的建築物というより、ベートーヴェンの弟子たちがしきりに言っていた、他の作曲家にはファンタジーが足りないという言葉を思い出す。さらに古楽器ではよく知られるイネガル奏法をごく自然にこなしている点も意外な注目点でもあるが、当時のザハリッヒ全盛の時代にはテンポ・ルバート共々前時代的なものとみなされていた。一周遅れのトップランナーとして瞠目してもいいだろう。 |

|

ジョージ・コープランド/米ビクター録音集(1933-64)

冒頭の「牧神の午後」ピアノ編曲版から、あちらの世界に心が飛んでいく感覚を覚えるピアニズム。かく言う彼こそは1909年にアメリカでオール・ドビュッシー・プログラムの演奏会を成功させ、作曲家の知古のもと1916年に「練習曲」の世界初演を託された本人である。独特の深いペダリングは、濁りのない明瞭なトーンで彩られ、パリ仕込みのマグリット・ロンやコルトーとは異なる方法で、ドビュッシーの幻想的な世界観を炙りだす。戦前では珍しくサティやモンポウの作品を吹き込んでいるのはご愛敬。 |

あらゆる楽器の原点にある人間の声

ここで古くはギリシア時代に遡るリベラルアーツ(7自由学科)における音楽の意味について問うと、ムジカ・インストゥルメンタリス(器楽演奏や歌) 、ムジカ・フマーナ(肉体と魂の音楽)、ムジカ・ムンダーナ(宇宙の音楽)の3種類に分けられ、宇宙を調和に導く聴こえざる秩序から、人間の肉体と魂を調和に導く音楽、そして技巧的な快楽に走る音楽へと、音楽の品格が下がっていくのである。バロック時代のブフォン論争でフランス勢がしきりに言っていたのは、ソルボンヌ仕込みのスコラ哲学から派生した中世的な価値観の継承なのである。19世紀におけるゴシック・リバイバルのフランス的な応答は、グレゴリオ聖歌を規範とするようなロマネスク時代の洗練された様式であり、フランス室内音楽における単純なメロディーの重視は、まさにリベラルアーツの伝統に沿ったものだといえよう。

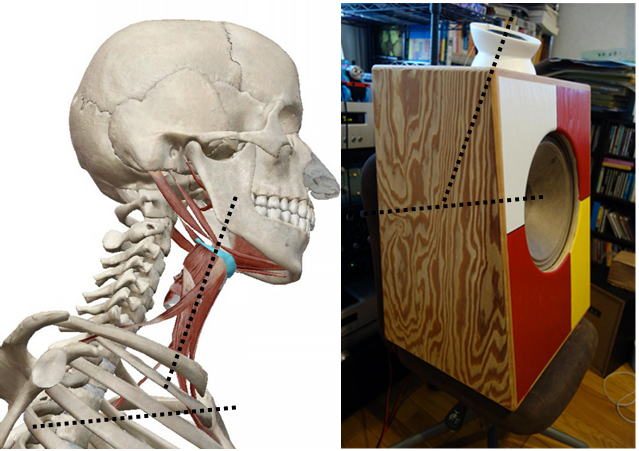

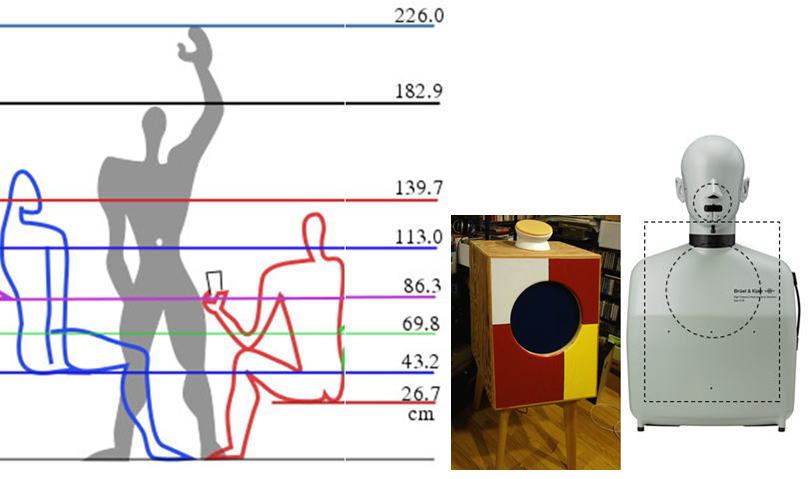

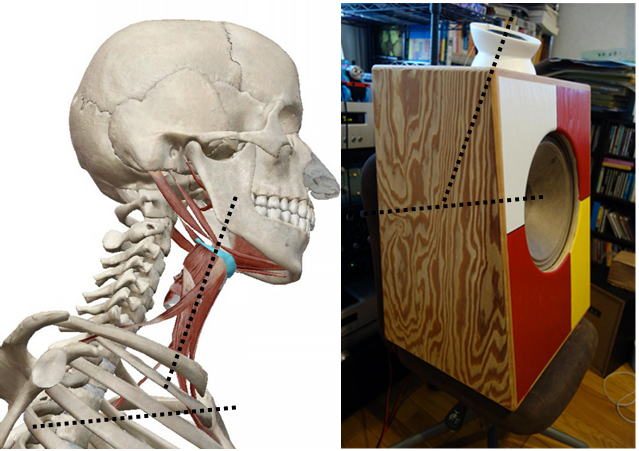

私は人間が音楽に感動する要素は、人間の聴覚における社会性を育んできた言語的ニュアンスにあると思っている。つまり音楽の大方の情報は200~6,000Hzぐらいの範囲に納まっているのだ。そいういう意味もあって、私はスピーカーの機能性として、まず第一に人間の声をリアルに表現することを大事にしている。そこをさらに踏み込んで、スピーカー径を大きめの30cmとしている。その理由は低音の増強のためではなく、200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、1940年代の古いPA装置に使われていたJensen

C12Rのようなエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。よくスピーカーの再生能力としてフルボディという言葉が使われるが、私はスピーカーそのものの大きさが等身大であるべきだと思っている。さらにツイーターを置いている猫の餌皿が15°と絶妙に傾いて良い感じだったので、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくってみた。胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がスピーカーからポッカリ浮いた感じになった。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

ツイーターの置台? |

フォーレがパリ音楽院の楽長に就任した時代には、フランス革命の血生臭い記憶が少し遠のいたこともあり、ブルボン朝時代のバロック音楽も復興の兆しをみた。実際のフランス・バロックは気難しく難解であるが、例えばラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」とか、ケクランの「ジーン・ハーローの墓碑」などは、そうした影響をうけて作曲されたものだとみることができよう。そして淡い色彩の中音域のニュアンスが非常に大切な意味をもっていることも了解できるだろう。

|

フランス・バロック・リュート作品集/佐藤豊彦

17世紀パリのバロックといえば華やかな宮廷文化を思い浮かべるだろうが、このアルバムの楽曲は驚くほど質素で、曲目も「Tombeau=墓碑」をもつものが多い。それを1613年から伝わる南ドイツ製リュートを使って演奏するという、とてもとても渋い企画である。実際の音なんて想像もつかないが、音のひとつひとつに何とも言えない陰りがあって、コアラのような優しい佐藤さんの面持ちとも不思議と重なり合ってくる。楽器がもつ特性を自然にうけとめ、音それ自身に語らせようとする手腕というのは、禅や風水にも似た東洋的な宗教感とも織り重なって、アラブから伝わったというリュートのもつ数奇な運命とも共鳴しているように感じる。 |

|

サント=コロンブ2世:無伴奏バス・ヴィオール組曲/ジョルディ・サバール

有名なガンバ奏者の息子であり、17世紀末から18世紀初頭に活躍したフランスのガンバ奏者が、イギリスに渡ってからの無伴奏組曲という極めてマイナーな作品。20世紀末にダラム聖堂の書庫で自筆譜が見つかったというので、イギリスでのガンバ曲の少なさからみて、音楽史からも取り残されたプライベートな作品かもしれない。これを1697年ロンドンで製作されたガンバを用いて演奏するというもの。楽器としては低音弦の深く力強い響きが優先され、ソロ楽器というよりはオケの通奏低音により効果を発揮するようなものである。その意味ではチェロよりもコントラバスの音色に似てなくもない。それがこの組曲が流れた途端、人生の酸いも甘いも噛み分けた中年男性のモノローグのように朴訥と話し始めるのだから、この楽曲のためにこの楽器があったのではないか?と思えるくらいの説得力をもつ。ヴィオール族だからと豊かな虹色の倍音と思い込んでいると、この演奏の面白さはただのマイナー作品のままだったろう。 |

|

クープラン:ル・ソン・ド・テネブレ/レーヌ(1996)

CDケースごと焼き付け塗装した美麗なデザインゆえ「黒真珠」とも喩えられた古楽界の秘宝である。もちろんレーヌのマグダラのマリアのように全てを投げだして悔恨するような美しい表情も忘れられないものとなっており、闇に閉ざされた人間の魂の悲痛さと自由への願いが見事に溶け合っている。 |

|

テレマン・6つの四重奏曲/有田・寺神戸・上村・ヒル

フランスの片田舎にある小さな聖堂でB&K社製の無指向性マイクでワンポイント収録した古楽器の四重奏。イタリア風コンチェルト、ドイツ風ソナタ、フランス風組曲と、国際色豊かなテレマンらしいアイディアを盛り込んだ楽曲だが、ともすると標題的な外見に囚われて楽曲構成でガッチリ固めがちなところを、日本人の古楽器奏者にみられる丁寧なタッチで音楽の流れを物語のように紡いでいくさまは、自由な飛翔をもって音を解放するスピリチャルな喜びに満ちている。

録音の観点でいうと、残響豊かな聖堂での録音なので、まず楽器の適切な距離を保ちながらエコーに埋もれず再生できているか、バロック・バイオリンの線の細さと、フラウト・トラヴェルソのフワフワした毛ざわりとが、対等の立場で対話できているか、など様々なことでチェックしている。 |

ではここで子守唄でも。どうか健やかに。

フランスのレコード会社にみるサウンドポリシー

フランスのクラシック音楽を扱うレーベルといえば、フランスEMI(パテ)、エラート、ハルモニア・ムンディ、デッカ、フィリップスなどが挙げられるが、最近は古楽系レーベルまで19世紀ピリオドの演奏スタイルを扱ったアルバムを出しているので、フランス音楽も痒い所に手が届くようになった。しかし、これらの録音は、フランス風と言われるサウンドの多様性と癖の強さを表している。音の明るさから言えば、デッカ、エラート、ハルモニア・ムンディ、フィリップス、フランスEMIへとなるが、一番の問題は、全集録音の多いエラートと仏EMIの違いだろう。特にフランス語圏でのアーチスト発掘に大いに力を振るったエラートは、独特の艶やかなトーンでロココ調から派生したベルエポックの趣味性を巧く突いた録音だが、同じ曲を仏EMIで聴くとトーンが沈んで色彩感が失われてしまう。逆に仏EMIのビロードのような艶やかに合わせると、エラートはフランス人形を拡大して見た写真のように造り物のように見えてしまう。

どちらも天使に違いないのだが…

ところが、こうしたサウンドキャラクターの違いはフラットに整えられたスピーカーから聴こえる音の感想であって、コンサートホールではそれほど大きな違いに感じることは稀である。なぜか? それは部屋にあるオーディオがコンサートホールで聴くような音響に整えられていないからだ。例えばコンサートホールの音響は以下にみるように1kHz以上はなだらかに減衰していく。低音だって200Hz以下は反射したエコーの累積である。つまり、マイクで直接拾った音と、それを響かせるときの音調は異なるのだ。概ねフランスの録音は、マイクの音をいじらずに鮮度の高いままリリースする傾向があり、最終的な音調については、ユーザー側でフォローしてあげる必要があるように思う。

コンサートホールの周波数特性の調査結果(Patynen, Tervo, Lokki, 2013)

こうしたレーベル毎の音調の違いは、ピアノで言うとプレイエルとエラールの違いのような感じで、リストの打鍵にも負けないどっしりと重厚なエラールに対し、木漏れ日のようにゆらめくプレイエルのように、音量のダイナミックさよりも響きの変化を楽しむ楽器もある。同じように、室内音楽の表現に合わせたオーディオもまた、こうした些細な気心の変化に向き合うことのできる環境を整える必要があるのだ。そういう意味では、フランスの室内音楽では、やや照度を落とした淡い色彩感のほうが合っているのではないだろうか。こんなことをいうと、旧パテ陣営の幽玄な音調を想像しがちだが、実はキャラクターの差は10kHz以上の高音の伸びにあるのではなく、2kHz付近の艶やかさと抜けの良さにあるのではないかと思った。

やや理解に苦しむのは、日本でフランス製オーディオメーカーが売れないことである。実はフランス近代音楽について、あれほど「パリのエスプリ」とか紹介しておきながら、長続きしたフランスのオーディオ製品というのはほぼ皆無である。一番の原因はフランス人の嗜好として低音のまとわりつきを嫌う傾向があり、少し腰の高い音調のほうを好む。これが日本のオーディオマニアからみると、低音が出ない三流の製品として扱われる要因になっているように思う。もうひとつはフランスのホールが全般的にドライな響きのところが多く、それとオーディオ機器は相関性をもっている感じがする。

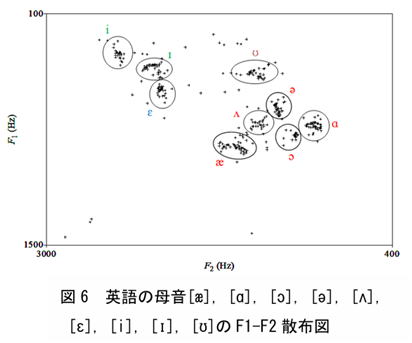

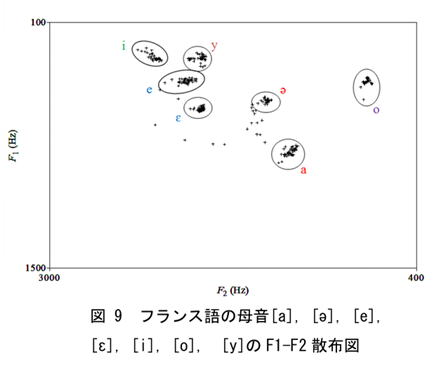

しかし、焦点を室内楽曲に当ててみると、この弱点はむしろ有利に働くことが判るだろう。印象派に抱きがちなぼんやりした音響は、1小節ごとにうつろいゆく響きのタペストリーのように映るし、単調に聴こえるメロディーにも、繊細な抑揚が彫り込まれていることに気付くのだ。こうした特徴は、基本的に母音のニュアンスに重きを置いたフランス語特有のものであると感じられる。

これは英語圏の母音の取り扱いが子音との分離をハッキリさせるために第2フォルマントが1kHz付近に固まっているのに対し、フランス語は2kHz付近にニュアンスが密集していることが判る。これはフランス人の発音する英語が鼻についたような感じに聴こえるのと同じである。つまり英米に多いスピーカー設計は1.5kHz付近のクロスオーバーを選ぶことが多いが、フランス語の発音では母音の第1~第2のフォルマントが分離(順序が逆転)してしまうことになる。これはフランスの管楽器における色彩感の豊かさにもつながっており、ひいてはフランコ=ベルギー派のヴァイオリニストの独特な艶のある音色にもつながっているのである。

森崇人「音響・調音音声学でのフォルマントによる多言語の母音比較分析」より

パーソナリティを重視した音響空間

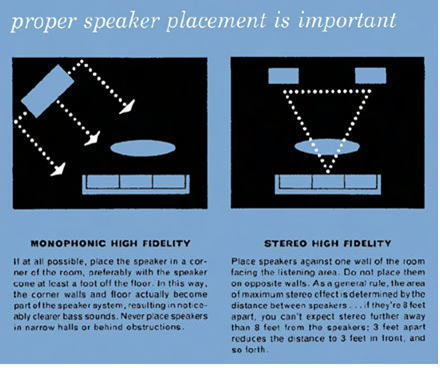

オーディオ装置がステレオになってから、コンサートホールを独り占めできるような宣伝が多くみられたが、それと引き換えに室内空間がステレオ装置に占拠される事態が生じている。単純に部屋の壁一面がステレオに当てがわれ、それに対面するように椅子が置かれ、ステレオ音場感を保つためにそこから身動きすることを禁止するのである。つまりステレオを部屋に入れると、単純に音響的な支配に留まらず、ステレオが主人の部屋に成り代わるのである。

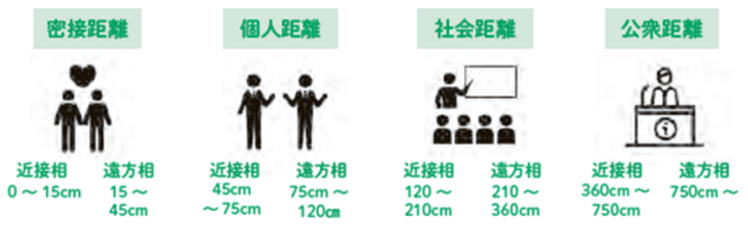

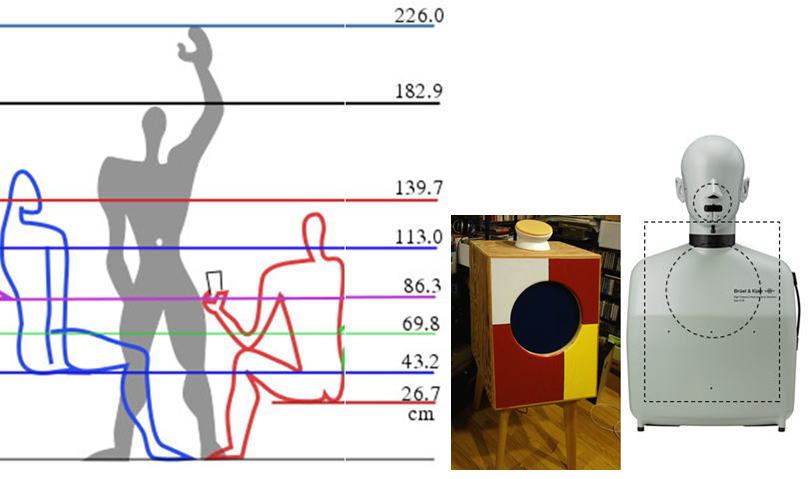

コロナ禍でソーシャル・ディスタンス(社会距離)という言葉が流行ったが、以下の図のように複数人に向かって説明するのに適切な距離ということになる。実はステレオで必要とするスペースはこの社会距離に相当するものを、疑似的に公衆(パブリック)距離に錯覚させ置き換えることをしてきた。それはディスクトップにも納まるニアフィールド・リスニングでも大きく変わらず、演奏者と観衆の距離を公衆距離に広げることがステレオの音場感ということになる。一方で、実際の録音は密接(インティメイト)距離からパーソナル・ディスタンスつまり個人距離でマイクを設置しており、そうしないと録音の鮮度は著しく低下する。こうなると、マイクは密接~パーソナルな距離、ステレオ・スピーカーはソーシャルな配置、その目指す音場感はパブリックなスペースと、段々と広い空間へと誘っていることが判る。

フォーレのある部屋で提言したいのは、ステレオのまやかしの公共性から、音楽の存在感を部屋のもつパーソナリティに還元することである。それはけして孤独ではなく、すぐそばに人の存在が感じられる親しい関係の距離である。つまりオーディオ装置は、一人のパーソナルをもつ存在として、部屋に馴染んでいるべきなのだ。

そこで思い立ったのは、モノラルでの音楽鑑賞である。モノラルスピーカーで聴く室内音楽は、一人称のパーソナリティと対等な立場で歓談するような感じになる。

|

つまり、音楽は「あなた」と「わたし」の親密な関係が築かれるのだ。我が家ではモノラルスピーカーをディスクサイドに置いている。30cmクラスのスピーカーはステレオだと仰々しい大きさに思えるのだが、モノラルだとちょうど人間が一人分、椅子に座っているようなスペースに収まる。これはル・コルビジュエのモデュロールをみても明らかなのであるが、一般家屋のスペースファクターは押し並べて人間の身体の大きさに最適にできており、モノラルスピーカーでの試聴は、人間中心にレイアウトして心地よさが増すのだ。 |

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

喩えていえば、ステレオが聴く人を広いコンサートホールにいざなうとすれば、モノラルは部屋にパーソナルを招き入れるようなスタンスとなる。どちらが贅沢かって? コンサートホールは金で買えるが、パーソナリティはお金に替えられない価値のあるものだ、そういう認識の欠如がステレオにはムンムン漂っているのではないか?

部屋の空間を無理にコンサートホールのように錯覚させるのがステレオなののだが、そのためにステレオは壁一面を占拠し、なおかつ試聴位置と三角形となるように空間を空けなければいけない。6畳間でも狭いのだが、スピーカーの背面を含めて3π空間を空けるとなるとさらに難しくなる。実はこうしたステレオ再生のルールブックのようなものが室内空間をかえって狭めてしまうのである。

そしてパーソナリティの関係も「あなたがた」と「わたし」という、焦点の定まらない大まかな関係性に陥ってしまう。それが大観衆を招集するコンサートホールをイメージさせるので、音楽そのものも公的なオーソライズを受けているように勘違いするのだ。しかしサロンという場所では個人の面識が全てであり、そこで互いが意気投合することで、はじめて芸術的な価値が明らかになる。つまり多数決ではなく、個人の趣味や嗜好に最適にされた特注品のようなものだ。そのためには自分自身の価値観というものをしっかり持っていることが第一条件になる。

|

世界遺産 ル・コルビュジエの小屋ができるまで/藤原成暁・八代克彦(2023)

日本の”ものつくり大学”の建築学科の実践プログラムとして企画された、カップ・マルタンの海辺に作られたル・コルビュジエの終の棲家、休暇小屋(1952)の実測とレプリカの製作記録である。既に1924年に「小さな家・母の家」を完成し、1929年の近代建築国際会議(CIAM)では「生活最小限住居」についてプレハブ住宅を発表していたが、晩年になって「ユニテ・ダビタシオン」の建設と並行して企画されたのが、この木造の休息小屋である。人間の身体によって測定されるモジュロールの実践もあってか、あらためてそのディテールを再現してみると、全く無駄のない構造をもっていることが判る。「森の生活」を著したソローの言う通り、人間は他人と同じ生活をしようとあくせく働く生き物であるのに、本当に必要なものはそれほど多くはない。小屋とは第一に身体と生活を委ねられる場所であるべきなのだ。 |

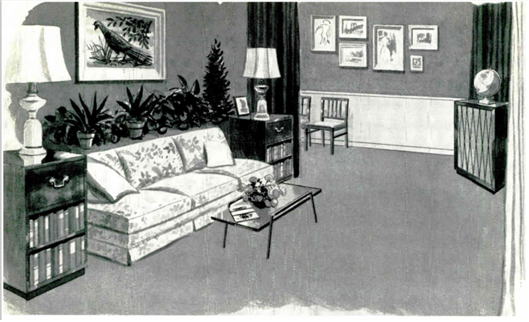

モノラルスピーカーの置き方について説明しよう。ステレオ装置で聴く多くの人はスピーカーの真正面で聴く習慣があり、これは人間には耳が2つあってステレオ音声こそは真実な音であるという屁理屈による。ところがこの聴き方だと、モノラルなので真ん中に定位しなければ嘘とか、モノラル音声には広がりがないという、とんでもない意見に達する。しかしモノラル時代にはスピーカーを斜め横に配置するのが正統派で、シュアー社のガイドブックにも載っているし、BBCスタジオだって机の脇にスピーカーを置いている。もともとこの習慣はラジオを操作しながら聴くことに始まっているが、部屋のなかでのモノラル音声の再生は斜め聴きが一番適切であり、そもそもモノラル時代に多かったコーナー型エンクロージャーは部屋の隅っこに置くようにできている。

Shure社1960年カタログでのスピーカー配置の模範例(モノラルは斜め横から)とモノラル期のBBCスタジオ

リビングルームのラジオは操作の関係上、ソファの斜め横に置くのが標準だった

ではモノラル音声を斜め横から聴くとどうなるのかというと、ひとつは部屋のアコースティックをブレンドした音で聴くことになる。当たり前のことだが、スピーカーはスピーカーの音だけではなく、部屋の響きと連動してトータルなサウンドになる。このことが生活の場と溶け込んだオーディオ装置の派生する要因となっている。

モノラル時代はスピーカーの斜め横から聴くのが標準(左:RCA、右:タンノイ)

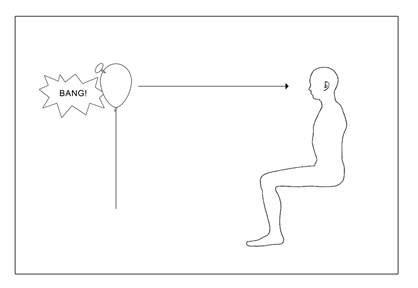

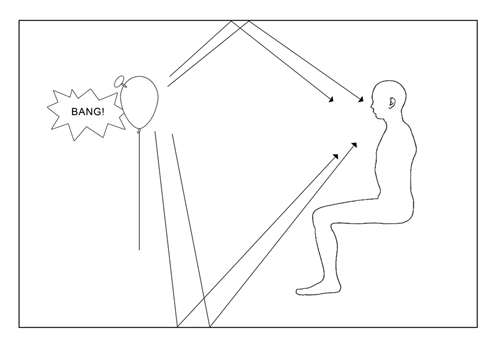

以下の図は、点音源の現実的な伝達イメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く感じ、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。 こうした無意識に感じ取る音響の違いは、左右の音の位相差だけではないことは明白である。つまり、壁や天井の反響を勘定に入れた音響こそが自然な音であり、部屋の響きを基準にして録音会場の音響を聞き分けることで、元の音響の違いに明瞭な線引きが可能となる。このため、ヘッドホンで部屋の響きを無くして直接音だけを聴くことは、モノラル録音では想定されていないと考えていい。

左;無響音室でのモノラル音源 右:部屋の響きを伴うモノラル音源 |

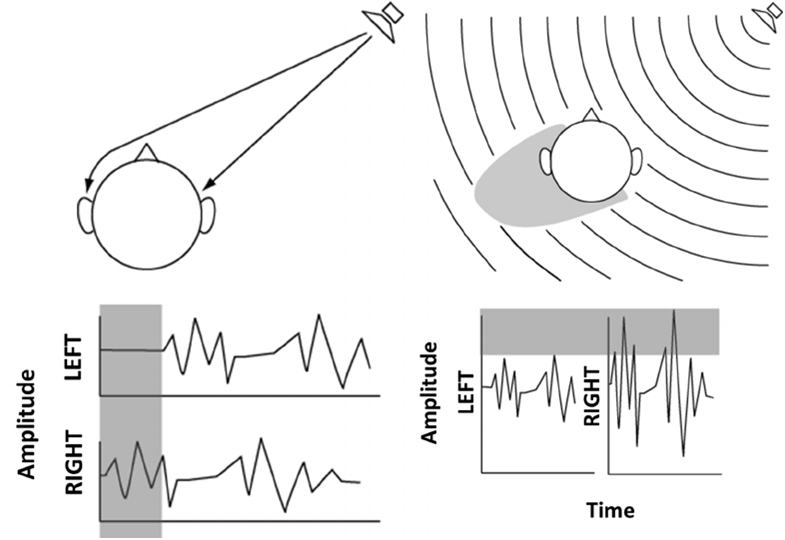

もうひとつは斜め横から聴くと片耳だけで聴いていることにならないか?という疑問である。しかし実際には、パルス波のような鋭敏な音はスピーカーのほうに向いている耳にしか届かないが、もう片方の耳はエコーを聴いているようになる。人間の脳とは便利なもので、音が直接届かない反対側の耳でも同じ音として聞こえるように感じ取っている。さらに両耳に生じる頭の大きさのわずかな時間のずれを感じ取って、勝手に音場感なるものを脳内で生成してしまう。

両耳間時間差(ITD)と両耳間レベル差(ILD)の模式図(Xuan Zhong (2015)

ちなみに上記のZhongの論文には、ステレオフォニックに関する歴史が叙述されているが、1962年のWoodworthの研究で言及された両耳時間差の分析は平面波を想定して行われたが、1977年にKuhnは球面波について1/4空間で解析した。つまり前者はステレオを両耳の位相差として解釈し、後者は音の方向と遠近を球面波の回析の違いで表現したのである。この1962年と1977年以降のステレオ音場の違いは、レコードを長く聴いている人ならピンとくるだろうが、ちゃんとした定位感がステレオ録音に定着する年代とほぼ合致している。現在、私たちがステレオと呼んでいるものの音場感は、時代によって解釈が異なるのである。

この僅かな時間のずれと部屋のエコーの関係を瞬時に感じ取れるのが、モノラル音声を聴くときの人間の聴覚のはたらきである。そしてリスニングポイントは、モノラルスピーカーを置いた部屋全体である。ステレオのようにスピーカーの中心に鎮座するなんてことは、モノラル時代にはなかったが、この習慣ができたのはテレビが家庭に入って以降である。好きな場所でくつろいで聴くことが可能なのが、モノラル試聴の流儀である。

モノラル時代の大らかな聞き方

孤独を愛する人のためのジャズ…こんなフレーズを聞くとただのイージーリスニングじゃないかと思うだろうが、インプロビゼーションする側からしてみると、意外にも緊張感の高い状況を保つことが必要になる。キース・ジャレットなどはソロコンサートの要望が殺到してノイローゼになったくらいである。ここではキッチュな現代ジャズをリリースし続けるECMから、フランスに関係するアルバムをピックアップしてみた。

|

黒猫の歩み/アヌアル・ブラヒム(2002)

黒猫が目の前を歩くと不吉の兆候なんて誰が言ったのだろう? この音楽もチラッとこちらを見て過ぎ去る猫のように、どこまでも静かでブラックな雰囲気を醸し出している。しかし、どうしてこのCDを買ったのか全く憶えてない。多分ジャケ買いして後悔したので記憶からわざと抹消してしまったのかもしれない。内容はチェニジアのウード奏者と、フランス人のピアノ+ミュゼットという風変わりなコラボレーションである。4分音を含むウード特有の音調を頼りに、静謐な音楽がただひたすら流れていく。ECMの迷プロデューサー マンフレート・アイヒャー好みの音楽の最前線にあり、商業主義が全く付け入る隙の無い世界が収められる瞬間に感じる、この人のニヤリとしたユーモアはいつもながらブラックだ。ジャズがモードによる対話を楽しむ音楽だとすると、この演奏は崩壊ギリギリのモードが内省的に展開される彼岸の音楽だといえる。その生命が途絶える瞬間を録ろうと必死にマイクを構えているようなのがブラックと思える最大の要因である。やがてピアノの和音のうねりにまで耳を寄せると、深海に漂う夜光虫のような生命の営みに気付かされる。 |

|

El ultimo aliento(最後の息)/ジョフィア・ボロス(2023)

ハンガリー出身のギタリスト ジョフィア・ボロスのソロアルバムだが、フランス人作曲家 マティアス・デュプレッシーの作品を中心としたクラシック作品に近いアルバムである。デュプレッシー自身は1972年生まれの現役ミュージシャンなので、当然ながらオリジナル・アルバムもあるのだが、ここではあえてギターソロ作品に光を当てている。ヒナステラなど南米のギター作品もいくつか取り上げているが、デュプレッシーの印象派的な作風が、より際立つような構成となっている。一見して内省的であるが、スペインのマンションに多い内庭のように開かれたコミュニティーを感じる。しかし実際にはボロス自身の記憶の中にある庭なのだ。過去をみつめ、未来を願うことは、記憶の連鎖として引き継がれるものだと思い知った。 |

一人称の音楽的対話=モノラルオーディオの構築

室内空間におけるパーソナリティを重視した結果、モノラル試聴に集約することが有益であることを述べた。しかし、ここにきて、一番の鬼門はモノラル・スピーカーの購入である。モノラルスピーカーってステレオを1本にしただけでしょ? そう思うのは勝手である。しかし1本だけでバランスよく鳴り響くスピーカーとなると、そうは問屋が卸さない。現在売られているステレオスピーカーの多くは、両耳から聞こえる高域のパルス成分の分解性能を重視するので、ツイーターの指向性が極端に狭く敏感である。逆にウーハーはほぼ全方面に広がるように設計される。つまり高域と低域の性格分けがキッチリ整理されたマルチトラック録音でないとバランスが取れない。モノラル音声の多くはシンプルなマイク設置で入った音をそのまま収録しているので、高域のパルス成分は楽音と関係ないノイズであったり、低音も楽器から出る直接音をコンパクトなままで収録している。低域がズドーン+高域がチカチカのステレオスピーカーで聴くモノラル音声は、大概は単調で芯の硬い痩せぎすの音で再生される。つまりモノラル音声を再生するスピーカーは、低音と高音の躍動感が同じタイミングで鳴りつつ、それ自体がコンサートホールの響きと同じバランスが取れていないと具合が悪いのだ。

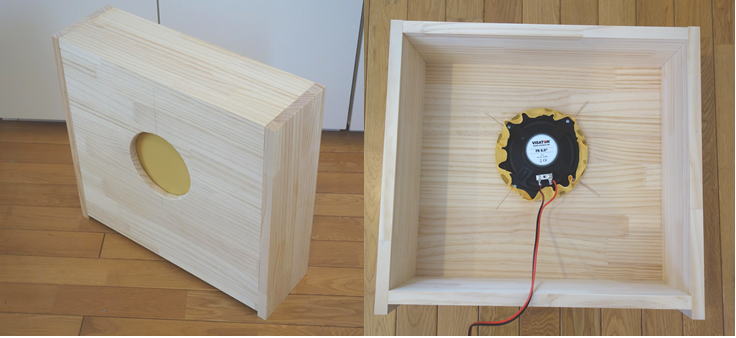

そうとなれば、兎にも角にもモノラルスピーカーがないことには始まらない。しかし肝心のモノラル・スピーカーは、どのオーディオ店に行っても売ってないと言ったが、これは本当である。モノラルLPを取り扱っているビンテージショップに行っても、状態の良いものはステレオペアでしか売らない。モノラルであったとしても程度の悪い余り物である。なので私は現在も製造を続けており、新品で揃えることのできるユニットで自作できるように見繕った。エンクロージャーは後面開放箱なので難しい設計も製作精度もいらない。ただしユニットは新品なのでエージングには数か月かかるが、保存状態の悪いユニットのご機嫌を伺って音楽鑑賞を続けるよりかはずっとましである。

モノラル音声の場合、大概の人はラジカセやテレビなどの家電製品でお馴染みのフルレンジスピーカーからグレードアップする際に、ステレオ用の2way、3wayのブックシェルフ・スピーカーを買い求め、重低音が超高音がと右往左往するのだが、そんなことではモノラル音声はごまかせない。試しにライブ録音のMCを聴けば分かるが、大概のステレオ用スピーカーは胸声が強いモゴモゴいった不自然な音を出す。そしてモノラル音声に対する苦言の数々も、ボーカル域から切り離されてデフォルメされた重低音や超高音のキャラクターが目立つためである。単純に言って、ほとんどの人はラジカセからグレードアップする手順や方向性を間違ったままオーディオ歴を重ね、簡単で当たり前に思っていたモノラル音声の再生に失敗しているのである。

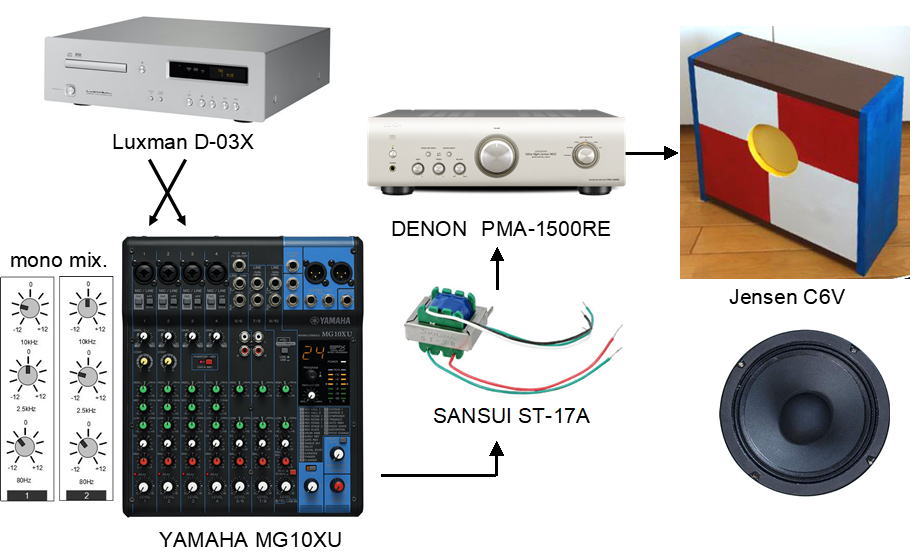

通常のステレオ・システムをモノラル化するために必要な機材をリストにすると以下のとおりである。CDプレーヤーやアンプなど基本的な機材を差し引けばおおよそ6万円でモノラル化は間に合う。価格的にみてビギナー向けとは言え、曲がりなりにも30cmクラスのチャンデバ付マルチアンプ・システムで、ピアニッシモでもサウンドバランスの崩れない腰の据わったサウンドは、とても1万円ほどのスピーカーユニットから出る音だとは信じないだろう。

| 機材 |

メーカー・機種名 |

価格 |

| デジタル再生機器 |

ラックスマン製CDプレーヤー |

- |

| イコライザー&リバーブ |

ヤマハ MG10XU |

\27,000 |

| ライントランス |

サンスイトランス ST-17A |

\1,100 |

| チャンネルデバイダー |

ベリンガー CX2310 |

\18,500 |

| ステレオアンプ |

デノン製プリメインアンプ |

- |

| ウーハー |

Jensen C12R |

\8,300 |

| ツイーター |

Visaton TW6NG |

\2.300 |

| スピーカー箱 |

後面解放箱 |

- |

| |

モノラル化費用 |

\57.200 |

ここでは、モノラル時代のビンテージ感を残しつつ、現在も製造を続けて新品かつ安価に購入できるスピーカーユニットとして、コーン紙がパンパンに張ったフィックスドエッジのJensen C12Rと、艶やかな倍音を奏でるコーンツイーターVisaton TW6NGを選んだ。これを後面開放箱に入れるだけのシンプルなスピーカーを推奨する。 ここでは、モノラル時代のビンテージ感を残しつつ、現在も製造を続けて新品かつ安価に購入できるスピーカーユニットとして、コーン紙がパンパンに張ったフィックスドエッジのJensen C12Rと、艶やかな倍音を奏でるコーンツイーターVisaton TW6NGを選んだ。これを後面開放箱に入れるだけのシンプルなスピーカーを推奨する。

結論からいうと、スピーカーユニットをアメリカ製Jensenとドイツ製Visatonにした組合せは、アメリカンな力強さとヨーロピアンな艶やかさがブレンドしたサウンドである。創業者のPeter Jensen氏はドイツの隣国デンマークからの移民で、独SABAと同じような辛口のトーンをもっている。それがソリッドなシカゴ・サウンドとして全米に広がるようになったのだ。対してVisatonは先に述べたように、1950~60年代の真空管ラジオで使用していた規格に沿いながら、センターキャップが樹脂製で、1970年代風のヨーロピアンな甘い艶が乗っている。このふたつが折り重なることで、アメリカンな筋力とヨーロピアンな気品が一緒になった、両者の良いとこ取りのサウンドになった。

そして何よりもこの二人の息がぴったり合っていることが重要である。ツイーターはホーン型、リボン型、ソフトドーム型と色々試してきたが、結局はコーンツイーターが一番相性がよかった。よく考えてほしいのは、1950年代の高級電蓄はコスト重視でしょうがなくコーンツイーターを使っていたのではなく、それが家庭で使うのに一番最適だと確信していたからに他ならないことだ。

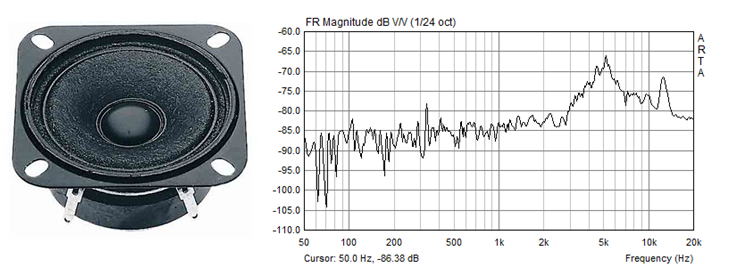

試聴位置で耳で合わせた特性は、コンサートホールの響きに近似したロールオフなのに対し、インパルス応答はきれいな1波形に整っている。200~6,000Hzまでフルボディでタイミングのぴったり合ったサウンドが展開されるのだ。

左:システム全体の周波数特性(試聴位置でコンサートホールの響きに近似)

右:インパルス応答(出音が綺麗な1波形に整っている)

スピーカーユニットの特徴について述べよう。

Jensen C12Rはギターアンプ用として売られているが、製造開始した1947年時点では、コンサートシリーズという汎用のPAスピーカーであり、フィックスドエッジの大口径エクステンデッドレンジという仕様のもつ、中低域から中高域にかけての(つまりボーカル域での)出音の波形がストレートで綺麗に出揃う快感は、どの音楽ジャンルにおいても大きなアドバンテージとなる。このC12Rを後面開放箱に入れることで、中低域の200Hzから中高域の4kHzにかけて出音がスパッと揃い、フランス音楽のやや気まぐれだがキビキビした演奏の機知が味わえる。Jensen

C12RはQts=2を超えるガチガチのフィックスドエッジで、なおかつ機械バネのように瞬時にコーン紙を戻してしまうため、中低音がまごつかず瞬発力の高いまま音楽を保持する。そしてC12Rの機敏な中低域は、室内楽やピアノ小品のシンプルなマイクアレンジで本領を発揮する。これはラジカセでAM放送を聴いた世代なら、発音のイントネーションが正確なまま、スピーカー径を大きくすることの難しさが判るかと思う。大体は胸声でモゴモゴした得体の知れない不自然な声に変容するのだが、これはパルス成分を抜いたときウーハーだけの実力が伴ってない証拠である。フランス音楽は重低音だけの誤魔化しではダメだ。

さらにJensen C12Rはコーン紙自体がリバーブのよう役割をもっていて中域から深い艶を出す。これを3.5kHzで斬る理由は、C12Rのセンターキャップはボイスコイルにフェルトを貼り付けただけのもので、ボスコイルの共振を派手に出すことで中高域の輪郭を強める、メカニカル2wayのような役割をもたしている。これが非常に耳につくピーキーした音なのだが、チャンデバで斬るとスッキリした波形に整うのだ。

Jensen C12Rをチャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

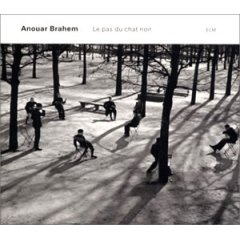

対するVisaton TW6NGは1950年代ドイツの真空管ラジオに実装されたコーンツイーターと同等のものであり、中央のセンターキャップが樹脂製で甘い艶のある音を出す。ところが周波数特性を調べると、5kHzと13kHzでザワつくだけのもので、現在のツイーターとは役割そのものが違うようである。どちらかというと、高域のトゲトゲをぼかして解きほぐすような雰囲気である。

ドイツ製で格安のVisaton TW6NGコーンツイーター(試聴位置:仰角75°からの特性)

Visaton TW6NGのタイムコヒレント特性

この2つのユニットはあくまでも部品であって、トータルなサウンドとして整えるにはもうひと工夫いる。よくマルチシステムを組むとき、大口径ウーハー、ミッドバス、大型ホーン、スーパーツイーターを駆使しながら、周波数特性を広帯域かつフラットに合わせないと気が済まない人が多い(そうでないとマルチにした意味がないと思い込んでいる)のだが、モノラル音声にはそういう気張った嗜好は無用である。自分の耳でバランスを整えた2wayスピーカーの特性をみると、ツイーターの役割はかなり控えめで200~1,200Hzを中心に両端はロールオフするカマボコ特性である。だが、インパルス特性は200~6,000Hzがスマートな1波長に整っている。これだと母音と子音のタイミングがしっかり噛み合っているのと、弦楽器のボウイングのふくよかな躍動感が出るなど、小音量でも腰の据わった表現が聴ける。

周波数特性(斜め45度計測) |

インパルス特性 |

音調を整えた後のJensen C12R+Visaton TW6NGの周波数特性とインパルス特性

ところでステレオ録音のモノラル化をどういうやり方で処理しているか疑問におもうかもしれない。実はこの件は難問中の難問で、多くのベテランユーザー(特にビンテージ機器を所有している人たち)でも、なかなか満足のいく結果が得られないと嘆いている類のものだ。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、よく「ステレオ⇔モノラル変換ケーブル」として売られている良く行われている方法である。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。 ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、よく「ステレオ⇔モノラル変換ケーブル」として売られている良く行われている方法である。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているオーディオ愛好家に人気があるのが、ビンテージのプッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、一般の人にはお勧めできない。ひどいときには600Ωの電話用トランスをハイインピーダンスの機器につなげ、高域を持ち上げて音がよくなると勧める店もあったりと、イワシの頭も信心からと言わんばかりで、何事も自分の耳で確かめなければならない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いに3~6dBのレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。「逆疑似ステレオ合成方式」とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

20世紀のフランスのポップスは、シャンソンに流れるのが通例だが、少し嗜好を変えてクラシカルな雰囲気のアルバムを選んでみた。深煎りのコーヒーに、たっぷり砂糖とミルクを入れたようなカフェ・オ・レのように、香しく部屋を満たすことだろう。

|

「想いのままに…」(1962年)/ステファン・グラッペリ

ジャンゴ・ラインハルトのスタイルをパリのジャズメンと共に吹き込んだ録音。この人は大変長生きで、1990年にも日本に来日して美音を響かしてくれた。ジャンゴは当の昔に死んでいて、10年置きにこのような企画で呼ばれて録音するが、あまり嫌な顔をせず楽しんでいる感じがする。メロウなジャズ・ヴァイオリンの第一人者による、壮年期の円熟した演奏が聴ける点でも貴重な盤だ。アトランティック盤だが、音はフィリップスのような暖色系。 |

|

「ジャズ・セバスチャン・バッハ」(1963、1968年)

スイングルシンガーズ

正確無比でクールな感触のアカペラ・スキャット。そこからパリの男女の群像が浮き上がる。1963年のレモンスカッシュのように爽やかな初録音から、1968年の枯葉を踏みしめるような冷めた表情の対比も面白い。人によっては前者の希望に溢れた歌唱が好きだろうが、私は断然後者のほうが好きである。スキのない男女がクールな仮面を被りながら恋の鞘当てをするのはスリリングでさえある。モンドリアン風の抽象絵画のジャケも美麗。 |

|

「さよならを教えて」(1968年)/フランソワーズ・アルディ

ゴダール映画の女優としても活躍しながら、時代に流されない独特な語り口でモノローグ的にまとめたアルバム。ややアンニュイな雰囲気で流れる楽曲は、ちょっと聴きだとオサレ系のフレンチ・ポップスと同じ文脈で考えがちだが、五月危機の只中にあったフランスの混沌ぶりを思うと、単なるゲンズナブール男爵のマネキンではないことはすぐに判る。やや深めのエコーに隠れた素顔は、単に美しい思い出のようにピンボケのお花畑ではなく、まるで別れ際に雨の中のガラス越しにみる恋人のような、おぼろげでいて印象深い切なさに満ちている。それは理解してあげられなかった心の傷への後悔が一気に押し寄せるような瞬間でもある。 |

ということで、枯れ果てたオヤジが歌うシャンソンなるものをご披露いたしましょう。

オーディオのデザインについて

フランス室内音楽を「家具の音楽」というふうに言ってはみたが、それに見合うデザインというものも考えてみたい。例えば蓄音機にしてもサロン風というと、猫脚のキャビネットを思い浮かべるだろうが、仏パテが縦振動板という独自性をもっていたため、他の蓄音機とは一味違う様相をもっている。例えば金箔のコーン紙だとか、セラミックコートされたラッパだとか、それだけでも色めく意匠が施されている。これがアールヌーボーからアールデコに移行するときの柔軟なデザインセンスなのだ。

HMV460”ルミエール”、パテ”サローン”

一方では、世界大恐慌以降は、チャップリンのような出で立ちのプチブル趣味は一気に興冷めし、次の世界大戦へとひたむきに向かっていった。いわば、機能美を尊しとするマッチョなデザインである。一般にはファシズムの所産が有名だが、アメリカのニューディール政策のコンクリート建造物から、戦後のガラス張りの高層ビルまで、国家集団体制の記念碑として今も残されている。

万博イタリア文明館(1942ローマ)、ボンネビル・ダム(1936アメリカ)

シーグラム・ビル(1958アメリカ)

実はステレオ・レコードの発売以降のオーディオのデザインは、こうした一連の機能主義を尊しとした時代に特化されており、自宅の小部屋に置くにはやや異質なデザインになっているように思う。猫脚のソファに四角いスピーカーは、明らかにミスマッチだと誰でも気づくだろう。こうしたミスマッチの異形の組合せは、ポストモダンのデザインにはあったのだが、ひどく悪趣味に写るだろう。ベルエポック時代の名残を留めるようなものは何もないのである。

整然としたモダンデザインの部屋で聞くフォーレはどこか寂しい

さて、私はと言うと、となりのオランダのデ・スティル(新造形主義)のスタイルを借りて、モンドリアン風にスピーカーを彩色してみた。もともと自作スピーカーだったし、素のままだとバラックの小屋のようで殺風景なので、表の顔だけ彩ってみたのである。とはいっても、モンドリアン自身は1919~38年にパリにアトリエを構えており、現在よく知られる四角い構成はパリ時代に完成されたものである。

1965年にリバイバルしたモンドリアン・ルック、モンドリアン晩年のアトリエ(1940年代)

もともと私のスピーカーのデザインは、人間の発声形態を真似た音響的トルソーのような形状をしている。つまり胴体となるエンクロージャーに対し、ツイーターが首をと口を突き出しているように付いている。ツイーターを置いている猫の餌皿は15°と絶妙に傾いており、スピーカーの軸に疑似的な消失点をつくっている。いわゆるエルゴノミック・デザインでもあり、胴体と頭部の骨格的な結び付きが明確になったことで、結果としてボーカルの発声がより立体的になって、音がスピーカーからポッカリ浮いた感じになった。これは蓄音機時代のラッパの付いたスタイルよりも、より人間らしいカタチになっていると思う。

吟遊詩人(デ・キリコ1915) |

|

音響的トルソーに見立てたスピーカーデザイン

人体の骨格とスピーカーユニットの軸線 |

さらに重要なのは、スピーカーの大きさで、ル・コルビュジエのモデュロールと比べても判るように、人体と同じ大きさというのが、室内でのスケール感に一番的確な大きさなのだと判る。なによりも、一般の家屋は人間が住まうためにスケールが整えられている。それは人間が建築するにしても合理的な大きさだかである。室内音楽のスケール感も必然的に、この音響的なスケールに寄り添っているのである。

ル・コルビュジエのモデュロールとスピーカーの大きさと高さ

チューリッヒに建てられたル・コルビュジエのモデルハウス(1967)

【フレンチという思わせぶりな仕草】

フランス風という間違った選択

ところでフランスというと、ベルサイユ宮殿、ルーブル美術館、エッフェル塔のように、有名な観光名所につられてそれらしい感じに思うだろうが、猫脚の家具やふんわりドレスなどはブルボン朝、モナリザや自由の女神はナポレオン以降、エッフェル塔はパリ万博、というふうに、政治的には敵対した者同士のレガシーがパリという街に集結していることが判るだろう。ここでフランス印象派と呼ばれる人々は、芸術をめぐる政治的な利権争いから外に飛び出て、自分の芸術観を見つめ直した人々である。造形ではなく光、構成ではなく響き、その美しさに再び魅入ることで、誰もが素のままに感じる美の世界の扉を開いたのである。つまり、それは生まれの素性によらない感性によって作り上げるアートとなった。

さて、この生まれながらの人間のもつ感性というものは、かなり曖昧な判断力によるものである。つまり人間の感性というものはいつも同じ答えを出すものではなく、十人十色の嗜好があり、それを互いに認め合うことなしには存在しえない。W.ベンヤミンのパサージュ論が面白いのは、その嗜好をウィンドウで区切った室内をレイアウトすることで、その人だけの感性に合った美意識を提供することが可能になった点にある。つまり、区切られた室内こそが、店主の趣味や嗜好を主張することのできる王宮のようなものである。ランボーは詩集「イルミナシオン」のなかで、小市民の結婚式を、その日だけの王子とお姫様に喩えたが、それは民主主義の自由奔放さを揶揄する一方で、その心に秘められた王宮の価値については語り尽くせなかった。しかしパサージュが室内を曝け出すことで指し示すものは、印象派が閉鎖的なアカデミーの外へと繰り出していったのと、まさに同じ行動を取っているのである。

ここでパリにひしめくカリスマ的なブランド店は、ベルエポック時代にもっていた開放感とは異なるシンボルとなっていることに気付くであろう。ブランドとして成長していくなかで、人間本来が持ち得る個人の嗜好について、購買者自身が自分をみつめる機会を失してしまっているように感じるのだ。私は妻と近所のアウトレットなどウィンドウショッピングに付き添うときは、ブランド名のロゴを全面に出したデザインは、既にブランドとしてレガシーに縋り付いているだけだから、そんなものを身に付けるのはやめとけとハッキリ言う。それよりも、自分を自分らしく綺麗に魅せたほうが数倍良い買い物ができるからだ。

モードには付き物のきわどい曲面

全然フランス風でないフレンチカントリー

フランス風の家具として有名なのは、ベルサイユ宮殿にありそうな猫脚の家具、それよりもやや安価なフレンチカントリーとなる。いわゆる「姫系」のインテリアなのだが、このテイストが難しいのは、中年を越えてスタイルが枯れてくると全く似合わない、ましてやオヤジが踏み入るなんてできない、禁断の領域なのである。だからこそ、うら若い少女が自分だけのお城のように守ることができるのだろうが、それがフランス流儀なのかというと、どこかお伽話の世界に迷い込んでしまう。実際にフランスの家具メーカーは、アールデコの洗礼を受けて以降のデザインが主流なので、姫系家具など造ってはいない。

とはいえ、自分の家にも少しずつフレンチな香りのする家具があって、例えばキッチンに置いてある無垢のカップボードだとか、マルニ木工のソファなどである。しかしこれらは造りが頑丈で、むしろガタが来たから捨てようなんて思わせないようなところがある。マルニのソファなどは、横になるのに丁度いい大きさなので、時期を問わず妻も娘も腕の部分を枕にしてリラックスしている。フランスのお姫様なら気絶でもしない限り、ソファで横になるなんて、はしたない真似はしないだろうに。

嬉し恥ずかし新婚時代のダイニングと寝っ転がることのできる猫脚ソファ

この手のフレンチな家具の出所は、どうもアメリカのコロニアル家具にあって、つまり移民社会のなかでフレンチな装いが流行した時期にあたる。同じカントリースタイルでも質素なシェイカーの家具に対し、曲がりくねった意匠を施した家具は、イギリスはチッペンデール工房の家具に由来する。これはフランス・ロココ風のデザインを踏襲したものだとされるが、さらにその大元は中国のシノワズリをフランス風に解釈しなおしたもので、日本にもある草文様と同じ起源をもつ。つまり、大航海時代を通じて中国~フランス~イギリスという風に継承されたデザインを、各地の銘品として名乗っているだけなのである。

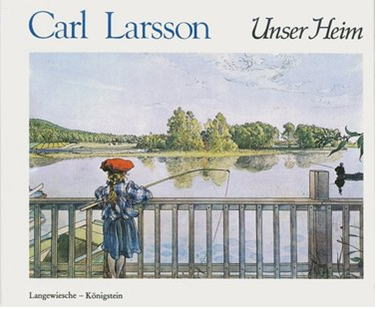

カール・ラーション/わたしの家(1899)

スウェーデンの国民的画家として知られるラーションだが、パリに在住していた頃、アール・ヌーボーと時期的に並行して、日本の浮世絵の影響を受けた作風で知られ、スウェーデンの田舎の風景に溶け込んだ画集「わたしの家」は、ドイツで瞬く間にベストセラーになり、いわゆるユーゲント・シュティール(ドイツ版アール・ヌーボー)の代表作となる。ただし、そこに描かれる家具やタペストリーは、パリで出合った妻カリンによるデザインであり、いわばフランス帰りの芸術家夫婦による競作ともいえ、普段の家庭のなかで実践された北欧デザイン家具の起源を知るうえでも重要である。私なりに解釈すると、この自然と溶け合ったモダン様式こそが、ベルエポックの理想を描いているような気もするのだ。ラーションの画集自体は様々なかたちで(そしてもっと多くの絵を含んで)販売されているが、表紙を含む24葉からなるこの画集がもつ静かな時間の流れが、今も四季のおとずれと共に繰り返されているように感じる。 |

フレンチになったオヤジの話

大正ロマンでサラリーマン一年生を演じた私は、ジェンセンを通じて19世紀末オールド・アメリカンな服飾を物色していた訳だが、自分ではアメリカンと思っていた服装の多くはフレンチ・ワーカーズというカテゴリーに入っていることが段々と明らかになってきた。トドメを刺したのが、アメカジショップに入って「いいキャスケットない?」と訊いたところ、「お客さんのようなヨーロピアン・スタイルは今全然入ってこないんだよね~」と速攻で答えが返ってきたときだった。「ここんところ、ずっとアメリカン流行りが変わらず続いてて、一時期あったブリティッシュ寄りのものも全く入ってこなくなったんだよね~スンマセン」ということらしい。さらなる一撃が、普段まったく話すことのなかった新社長が「まるで映画監督か絵描きさんみたいだね」と話しかけてきたことである。どうも黒いスウェードのキャスケットがベレー帽みたいに見えたらしい。こちらも臆することなく「30年ぶりにスーツ姿で通勤しようと思ったら、まわりがビジカジ&ノーネクタイばかりなので、自分はベストとネクタイは必ずするようにしてます」と答えると、苦笑いして去っていった。とはいえ、掻き集めたという言葉どおり、三つ揃えなんて微塵もないブロークンな組合せであるので、そこが20世紀初頭の絵描きさんに見えたのかもしれない。彼らは当時の小市民では当たり前だったモードの盛りを過ぎた古着を集めてお洒落をしていたのだ。

アオキ:ノルマンディーリネンジャケット、オルゲイユ:デニムジレ、ユニクロ:プレミアムリネンシャツ、ライトオン:フレンチミリタリーベーカーパンツ

ここで私はふと我に返り悟ったのだ。私が気に入って身の回りにある服飾は、おおむねフランス移民の平民服をあしらっていて、それは小市民が自分の嗜好を自由に表現できた、当時のフランスの気風を受けたものであったのだ。自分でも少し気付いていたのだが、年を取り50代半ばを過ぎて白髪も増えてくると、体形も顔立ちもしぼんでいくので、40代の頃までのようにイカついサラリーマンを演じていられなくなる。かといって何でもかんでも地味なものを選ぶと、益々年を取ったように見える。どちらかというと、少し派手気味で可愛らしい服装のほうが、肉体を衰えをカバーできるようなのだ。それこそ個人の嗜好そのものなのだが、このことが19世紀的な小市民ファッションのオリジナルな状態なのだ。

ちなみに今のスーツ姿のサラリーマンは、1920年代以降にニューヨークやロンドンといった金融街で、商社に務める人々が着始めたもので、同じ時期に東京でも多くみられたファッションである。お客さんに失礼のないようにというドレスコードは、銀行や役人からナメられないようにするための防衛策のように思えるのだ。私がどうも馴染めないのは、近年のビジカジ解禁でネクタイをしないことでスーツ姿がだらけてきたのと、そのカジュアルの起源がむしろ19世紀の平民服にあったこととが、時代的に錯綜しているように見えたからでもある。例えばユニクロが出しているようなビジカジルックは、お腹の出た中年男には明らかにNGである。だからカジュアルとして扱われている服を再構築してフォーマルなものへ格上げしようと思っているのだが、どうも先客としてアメトラ世代がいるらしく、1970年代のアイビールックをレガシーとして復活させようと粘っているらしい。しかしあれは若者だったからフレッシュに見えるのであって、筋力の衰えた年寄りが着るとヨレヨレのものになりやすい。なので私は、まだ筋トレなんて健康志向のない19世紀の労働者たちが、古着を掻き集めたスーツ姿にトキめいているのだ。

ベルエポックの髭男爵

髭の伸び方がハンパでない。2週間で10mm。普通の人の倍近い速さである。ちなみに私の親父は青森県弘前出身で、額の彫りは深く、繋がり眉毛、髭も太くフィリップスの電気カミソリ機でないと刃先が噛まない(それでもよく頬に血を流していた)など、本人も自覚があったのか、ねぷた祭りの武者絵に出てくる髭もじゃ族のほうの血筋が濃いようだ。で、私も例に漏れず髭もじゃ族に加わるべく、盆休みを境に髭を伸ばすことに決めた。

フランスの作曲家はみんな髭もじゃ

髭グッズだが、欧米の人が髭を伸ばす習慣が多いため、かつては毛唐などと呼ばれていたせいか、日本国内に髭専用のものというのが無く、ちょっとしたヒゲオイル、ヒゲブラシだけでも、ドイツ製だのイタリア製だのと高価なものが多い。逆に国内で髭用というと、髭剃り用のシェービングクリーム&ふわふわブラシ、アフターシェーブローションは髭が伸びるのを抑制するとか、目的が全く逆のものがほとんどである。そこで私は、日本製のリンス・イン・シャンプー、女性用ヘアオイル、馬毛歯ブラシなど、安価なもので代用するようにしている。今は髭カミソリと眉毛ハサミで整えているが、そのうち立派に髭が伸びてきたら髭トリマーなるものも試してみようかと思う。

まずは昭和男の憧れ、チャールズ・ブロンソンさまのように「う~んマンダム」とやってみたかったのだが、ドラッグストアにマンダムは売ってない。同じ会社からlucidoとかGatsbyなど若見栄風の名前で出ているじゃないか。とりあえず髭の毛穴周辺のフケが結構たまるので、べたつき予防のlucidoヘアトニックを購入。それと普通の石鹸だと油分が多いのでフケの原因になりやすいため、Sucsess「リンスのいらない薬用シャンプー」も購入。これがまたミントが利いてスッキリ感がこのうえなく、ヘアトニックと合わせてWスッキリである。ところがヘアトニックはアルコール成分が多く、毛穴から分泌する油分まで奪ってしまう。そこで目を付けたのが女性向けに売られているヘアオイルで、マツキヨで売ってるアルジェラン モイストグロー ヘアオイル(「つやプル」になるんだそうな)が、ほんのり儚いジャスミンの香りで、イヤミもない感じなので購入した。一般に髭オイルはアルガンやホホバ油を合成したものが多いようだが、こちらは榧(カヤ)、ウチワサボテン、アプリコットなど、がさつきやすいダメージヘアに向いたものらしい。どうも私の白髪まじりの干からびた髭には、こちらのほうが合っていたらしく、週に2回ぐらいワンプッシュ染み込ませてあげると、十分に腰の強さとしなやかさが共存した毛質が保たれる。

4週間も経つとこのありさま…髭ケアは毎日欠かさずが基本

髭を生やしたところで、少し影のある老人を気取ってみた。

深緑のコーデュロイパンツとチロリアンシューズ、かわいいウィンドウペン柄のシャツと三色縞のニットタイ。

引き締め役に黒杢デニムジレに緑亀模様のキャスケット、市松模様のジャケットとボーラーハット。

何を着ても年齢が全てを覆い尽くして枯れた味わいに変わるから不思議。

聞くところによれば、髭のブラッシング(グルーミング)は、髭で埋もれた皮膚の角質(ようするにフケ)を適度に取り除いてくれるのと、毛穴から分泌される脂を髭に行き渡らせ艶を保つとのことだ。そこでネットで勧められていた猪毛のヘアブラシを購入したが、硬すぎて皮膚がヒリヒリする。これでは炎症で余計にフケが増えると思い、国産エビスの馬毛と豚毛の歯ブラシを購入。どうも馬毛でやさしく撫でる程度のブラッシングが良いらしい。これは指で撫でるよりも効果的で、確かに髭もしなやかになってタワシのように毛羽立たなくなる。これも長くなってモツレるようになるなら、豚毛→猪毛に徐々に移行すると良いように思える。ちなみに猪毛ヘアブラシは普通に髪の毛に使うと、乾いたグレーヘアもしなやかになってくる。もともと家系が剛毛で、子供のときに散髪にいったら、床屋のかみさんから爪の間に刺さって取れないと苦情を受けたくらいだが、その頃からさらに脂の抜けた白髪&剛毛が何となく自然にまとまるようになった。これはこれで怪我の功名である。

既に髭もゴマ塩のまだら模様なので、髭といってもそれほど目立つものでもないが、食べるときに唇に刺さるのは嫌なので、唇の上下はンマンマしながらハサミでチョコチョコ裁断。尖端が丸い鼻毛用のものが便利で、伸びすぎてアサッテの方向にいったアホ毛もこれでチョキンと切り落とす。

頬の髭はカミソリで剃ったほうがむさ苦しさが低減できるのと、アゴの輪郭を浮き立たせるよう(いわゆるアンカー形)にすると「う~んマンダム」感が増してくるらしい。アゴ骨のエラの辺りは一番伸びるのが早いが、こめかみまで届くかどうか見定めてから剃るようにしよう。ところが切った&剃ったすぐ後は「無精髭ではないぞ」という主張が通りそうなのだが、1日も経たないうちに無精髭ゾーンが密林状態に戻ろうとしてくる。最初は「どうせ伸びるのだから楽していこう」とタカを括って始めた髭男爵も、驚くことに毎日シャンプー&カットに勤しまないとなかなかダンディさを保てないことが判った。サラリーマンが髭を伸ばさない理由が少しだけ理解できた気がした。

戦前モダン・パリの日本人

戦前にフランスへ留学した日本人画家は結構いるが、本格的な画力をもっていながら、フランス文化の枠組みで語られることのないのは残念である。このうち、対照的な画業をたどった藤田嗣治と杉浦非水について紹介しよう。

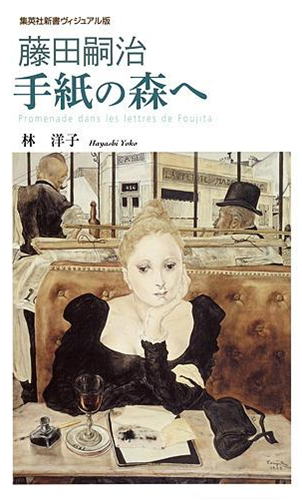

藤田嗣治は第一次大戦前夜の1913年に渡仏、1933年に帰国するまでにサロン・ドートンヌ入選、レジオン・ドヌール勲5等(シュバリエ)をいただくなど、日本人画家では初となる数々の成果を上げたが、帰国後に大東亜戦争の戦線記録画家として従事したのがアダとなり、戦後の戦犯疑惑を逃れるため再びパリに住まいを移したが、日本の画壇からは忘却されたまま晩年を過ごした。画風はベルエポック・パリの残り香を漂わせる淡い色使いの繊細な人物画が特徴だ。

一方の杉田非水は、若いときよりアールヌーボーの図案に魅入られ、三越呉服店のポスター制作で図案家への道に乗り出した。藤田より10歳年上だが、パリに留学したのは藤田より10年後の1923年、現地で案内役を務めたのは藤田だった。おそらく師匠でフランス留学の先駆的な存在だった黒田清輝のすすめもあったのだろう。二人は兄弟弟子の関係でもあったのだ。画風のほうはポスター中心だったこともあり、明確な線と構図をもつアールデコ風のもので、むしろ藤田よりもモダンな色合いをもつ。

藤田嗣治 手紙の森へ

林洋子 著

藤田嗣治が生涯書いた絵手紙や日記をもとに、画家の人物像に迫ろうとした、伝記的ノンフィクション。新書版だがカラー挿絵や写真など多く掲載しており、手紙というトピックスを辿ることで、通常の伝記物よりはずっと読みやすく仕立てられている。通常は語るのを避けられる戦中から戦後の事情まで、等身大の藤田画伯を包み隠さずスケッチしており、晩年の万年筆で書かれた軽妙な絵手紙は、洒落っ気を忘れないパリジャンの心意気を伝えてやまない。 |

杉浦非水 時代をひらくデザイン

愛媛県美術館

明快な色彩で画く三越呉服店や地下鉄営団線のポスター製作で知られる画家の初の回顧展カタログ。本の装丁からはじめたデザイナーの仕事は、肝心の本の中身のほうで語られがちだが、どの作家にも手を抜くことなく洒脱な理解を示した意味で、大正~昭和モダンの文化の只中にあったと感じる。本来は竹久夢二と並べても良い人である。 |

藤田、杉田ともに黒田清輝の弟子だったが、この対照的な画風の2人の個性をありのままに育て上げる度量の広さに驚くばかりだ。しかし、1895年には黒田自身もフランスのマネと同じような裸婦論争に巻き込まれ、西洋画とはかくあるべしというアカデミズムと対峙する立場にあったので、画風そのものを真似るよりも、そこに宿る絵心のほうをきっちり方向づけることを善しとしたのであろう。

これより少し後の1910年には、詩人や小説家を中心とした白樺派が結成され、ロダンやトルストイなど19世紀的なヒューマニズムに基づいた人間描写を好んだが、こちらはより新しいモードとして、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンからルオーにいたる、後期印象派からナビ派、フォービズムの画家をいち早く紹介した。

建築のほうでは、これは貴族階級の洋館となるが、フランス滞在の長かった爵位をもつ人は、社交界のもつエレガンスを建物ごと再現するという豪勢な振舞いに出た。これは一般の庶民が立ち入ることのできなかった領域であるが、今は公共の施設として見学することが可能である。

戦前に建てられたフランス風洋館

上:萬翠荘(大正11年:アールヌーボー)、下:旧朝香宮邸(昭和8年:アールデコ)

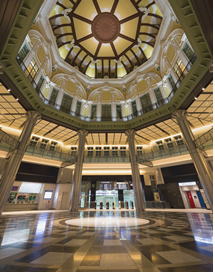

やや勘違いしやすいのが、イギリスのクイーン・アン様式で、チッペンデール工房の猫脚や花模様の家具は確かにフランス譲りだが、赤レンガ剥き出しの建物は、気象が厳しい吹き曝しの丘の上に建てられるイギリスの洋館ならではの合理性に基づいている。しかし内装はしっかりしつらえており、大正3年に竣工した東京駅などはその代表的な建築としてみて良いだろう。

これらを考慮しても、20世紀以降のフランス風ファッションの最先端も当然のことながら流入しており、モボ・モガとして知られるようになる。銀ブラだけではない。ドライブに海水浴に最新のモードで身を包んで進出していったのである。浅草や宝塚で流行ったレビューもまた、フランスの香り漂う娯楽の園だったことを思い浮かべよう。

ファッション雑誌やレコード販促の一場面だろうが先進的女性たち

昭和初期の華麗なレビュー:エノケン「カジノ・フォーリー」、宝塚少女歌劇

当時のカフェーはとかくエロの方面が取り沙汰されるが、室内デザインとしても最新かつ最高のものが取り入れられており、フランス直輸入のアールデコの流行がみてとれる。下の写真のフランス・バアは、何とバウハウスの賛同を受けて1927年に設立された「日本インターナショナル建築会」によるもので、ル・コルビュジエの設計とされるが接点がなさすぎて真偽は確かではない。というのもル・コルビュジエはお金になる商業施設では落選し続けており、個人宅やアパートなど実用的な住宅の理念を追い続けてきたからだ。それでも日本国内においてフランス風というのがモダンの最先端だという認識は相変わらず生きており、ドイツでもアメリカでもダメだった。そこが10年置きに全く新しい画派を生み出していったパリへの憧れでもあったのだ。

もうひとつはモガならずとも女性の大好きな甘味処であるが、大正時代は洋菓子屋が軒並み増えた時代でもあった。カフェはともかく、パーラー、パフェ、エクレア、キャラメルなど、フランス読みでの呼び名が定着しているのは、フランスが甘いお菓子の国という印象と重なって広まっている。

カフェーの内装を集成した写真集より(昭和8年):アールデコでも最新のものが取り入れられた

大正時代の洋菓子:資生堂パーラー、不二家ショートケーキ、森永ミルクキャラメル

以上のように、日本は20世紀に入ってからというもの、フランスのアートシーンをほぼ新聞記事でも読むかのようにアップデートしており、商業的にみても馴染みのあるものであった。しかめっ面をして、バッハやベートーヴェンに首を垂れるよりも、フォーレやドビュッシーの音楽にもっと親しみをもって然るべきである。

さらに耽美なモノラル趣味を満喫するセット

先にフランス語の母音の性格から言って、高音の伸びよりも中音域の反応のアキュレートなほうが好ましいと述べたが、もしやと思い、私が「ド根性モノラル」と呼んでいるジェンセンC6Vを用いたモノラルセットで聴いてみると、なんと淫靡で美しい音色が響くことか!!蜜のような甘い中音域がどこまでも溢れ出してくる。かつて仏パテのアコースティック録音でのティボーのヴィオロンの音、フォーレと同じ時代を生きたバリトン歌手のパンゼラのビロードの声など、やや伝説じみた幽玄なるパリのエスプリが、まさに現代の演奏から奏でられることに気が付いた。やはりフランス室内音楽は、薄暗いガス燈で照らし出された陰影深いシルエットが似合うのである。

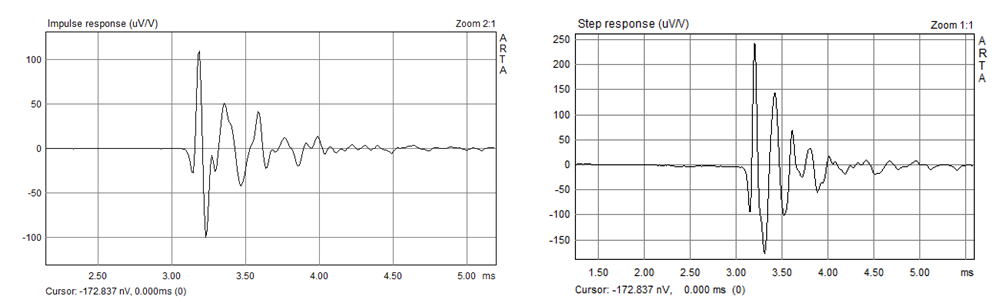

斜め30°から計測した結果は以下のとおりである。周波数特性はカマボコ型だがコンサートホールの柔らかい音調をなぞっており、ステップ応答は非常にスレンダーで素直な1波形に整っている。ほんわか柔らかい音色なのに、機知にとんだ音離れの良いサウンドである。実はこれを両立させることは非常に難しいのだ。

Jensen C6Vの周波数特性:コンサートホールのトーンと同じように設計

ステップ応答は500~6,000Hzが綺麗に1波形に整って中低域のバッフル板の反射波が後を追う

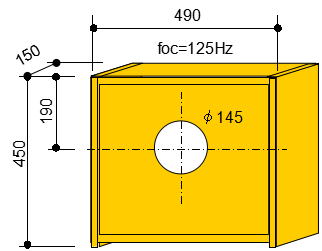

自作の後面解放箱は、近所のDIY店で切り売りしている40×45cm、15mm厚のパイン集積材を基本に、周囲を15cm幅×45cm長、19mm厚の板で囲うようにしている。大きさはエンクロージャーの最低共振周波数を100Hzより少し高めに設定し、ボーカルでの胸声の被りを軽減するようにした。これも経験上のことで、薄いコーン紙のフルレンジでむやみに重低音を伸ばしても、ボヤっとした低音は音楽の躍動感を殺す結果を招きやすい。ここは省スペースも考えて大きさを抑えるようにした。見てのとおりエンクロージャーといっても、もぬけの殻の簡易なものである。ペンキで塗ったデザインは、最近マイブームとなったモンドリアン先生のツートンカラーを手本にしている。

※モノラルを愛する人にはこのロゴの使用を許可?しまする

ページ最初へ

|