���Q�O���I�I�EHi-Fi�����_�i�����P�R�j

| �@�䂪�I�[�f�B�I���u�̓I�[�f�C�I�E�}�j�A����������D�G�^���̂��߂ł͂���܂���i�ʂɈ����^���̃}�j�A�ł͂Ȃ����B�B�B�j�B�I�[�f�B�I���̂��̎���̋L�����Đ����邽�߂̑��u�Ƃ������Ƃ������܂��B�uEMI vs Decca��p�j�v�́A���ăA�����J���Ɠ��{���̃t�������W�Ń��m�����̃T�u�V�X�e�����\�z���Ă���A13�̂��I���Ƃ��ʂĂȂ��D�����̂Ȃ����]���|���Ȃ���A�pEMI��Decca�̃T�E���h�ɓ����Ɋo������I�[�f�B�I����Ȃ�z�[��������ł������A�S���E�̃N���V�b�N���D�ƂƋ��Ɂu���[���E�u���^�j�A�v���������ĉ䂪�ƂɋA��I�[�f�B�I���������Ԃ��Ă��܂��B �����̃y�[�W�́u�m�`�Ȃ��E�F�X�^���v�u�j�ă��N�n���v����蔲�����M�������̂ł��B���Ȃ݂ɔw�i�̓J�i�_�E�p�e�Ђ̃}�O�l�`�b�N�E�X�s�[�J�[Westminster�ł��B �B�B�B�̑O�ɒf���Ēu�������̂� 1)���́u�����}�j�A�v�ł���i�\�[�X�ۗL���̓��m�����F�X�e���I���P�F�P�ł��j 2)�Ɩ��p�@�ނɖڂ��Ȃ��i����^����������炩���܂��j 3)���C���̃X�s�[�J�[�̓V���O���R�[������{�łS����g�������Ă܂� 4)�Ȃ���JBL+Altec��PA�p�X�s�[�J�[�����m�����őg��ʼnx�ɂ͓����Ă܂��B 5)�f��A�A�j������D���ł���i70�N��̃e���r�܂ɓ��u��R�₵�Ă܂��j �Ƃ������قȖʂ������Ă܂��̂ŁA���̕ӂ͊�������ĉ{�����Ă��������B |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

EMI vs Decca��p�j

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@�܂��ŏ��Ɏӂ��Ă��������̂́A�����g�����m���������EMI��Decca���̂ǂ������������T�E���h�Ȃ̂��̃g���E�}�Ɏ����Ă��āA���m�����^���̃N���V�b�N��S�䂭�܂Ŋy����ł����킯�ł͂Ȃ������B�����̓��[���s�A���E�T�E���h�̑n�����ł������ɂ��ւ�炸�A���҂�Hi-Fi�ɑ���A�v���[�`��P�Ȃ鏬���荇���̂悤�ɂ������Ă��Ȃ��������A�ǂ���ɗ^�i���݁j���邩�̔��f�����ۂ��Ă����B�܂�A�^���ʂ��炱���̘^���Z�p�ɃA�v���[�`���āA���m����Hi-Fi�̉����Ƃ͉�����Nj������Y�������邱�Ƃ�����Ă����̂��B�������ŐV�̃X�e���I�X�s�[�J�[�Œ����āA���m�����^�������Ȃ��Ƃ����p���ׂ����Ƃ͐T��ł������A����ƂĂ����ƕ]���ł���悤�ȃI�[�f�B�I���ɂ͂Ȃ������B �@�Ƃ͂��������g�́A�̓��̏����v���XLP���N�W����̂͂��납�A�^���m�C��N�����O�t�B�����Ƃ������M���K���̎������Ɏ���o���Ȃǖѓ����Ȃ��A�������n�ރ��R�[�h�ӏ܂Ȃ���̂ɖ��������I�[�f�B�I���u���Ă����̂��m���ł���B�Ƃ����̂��A��l�����j�I���ՂƂ����]�������������X�̉��t�́A�����ė��h�ȃX�e���I���u�Ŕ��f�����킯�ł͂Ȃ��������炾�B���������Ӗ��ł́A�������N�܂Ń��m�����^���̃N���V�b�N�́A���N���̂܂ܒm���ŃJ�o�[���Ă����ƌ����Ă������낤�B���̂��Ƃɂ�镾�Q�́A�Ϗ܂���Ώۂ��L���ȉ��t�Ɋu���邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B���m����Hi-Fi�^���Ƃ����A1948�N����ق��10�N��̃s���I�h�Ń��R�[�h�������`�������p�b�V�������A�������]�����Ă��Ȃ����Ƃɂ��Ȃ�B�m���Ă���l�͒m���Ă��邪�A���m��������ɂ����ȉƂ̑S�W�^���͂������̂��ƁA�ߌ���Ȃ̒��������p�[�g���[�܂ő�ʂɘ^������Ă���B�ނ��뎄���܂ߑ����̐l�ɂƂ��āA���m�����^���S�ɍĐ�����I�[�f�B�I���������Ă��炸�A�R���N�V�����Ƃ��ďN�W����ɂ͓�̑��ނ��Ƃ����������Ƃ����悤�B����͑���A�ܖ��N�S���̂悤�ɋ��Ɏ��ڂ�t���ʃI�[�f�B�I��a���\�z���Ă������܂��A1960�N��ɓǂݕ�������ꂽ���c��ł�����B����ɔ���Y�̓d�~�͂��납�A�C�O���̃A���T���u���^�X�e���I�͗��j�̊C�̑����Ə��������Ă��܂����̂��B

�@���̕��Q�ɋC�t�����Ă��ꂽ�̂́A1950�N��̃h�C�c�����^���ŁA21���I�ɂȂ��ă��W�I�ǂ��厖�ɃA�[�J�C�����Ă����I���W�i���e�[�v�𑠏o�����n�߂��i���R�[�h��Ђ̐ꑮ�A�[�`�X�g�_�����I�Őꂽ�j���ƂŁA�����̃N���V�b�N�E�R���T�[�g�������L�����y�������AFM�������݂̍������ōČ��ł���悤�ɂȂ������Ƃ��B����ɂ͂����ЂƂI�}�P�������āA�����̉����ɂ��Đ̓���LP�̑����͊C���ՂƂ��ă����[�X���ꂽ���߁AAM�����ȉ��̉����ʼn��t�̃f�B�e�[��������ɂ����������A�I���W�i���e�[�v�܂ők�������}�X�^�[�����͌��Ⴆ��悤�ȉ����Ŋӏ܂ł���悤�ɂȂ������Ƃ��B�܂�A����܂�LP�ɔ�׃f�W�^���E�g�����X�t�@�[�����܂��������U�X�ɔᔻ�𗁂тĂ���CD�ł̍Đ������A�����I�ɂ���g�b�v�����i�[�ɖ��o���̂��B�����������̃h�C�c�ł́A2way�Ɋg������Ȃ�����ɏ�钆�^�̐^���FM���W�I���ʔ̂���Ă���A���̉������܂��ǂ����~�ɖ苿���Ă��ꂽ�̂��B���̍����������������ق����Ė�������������ɂ́A����ꂽ50�N�̎���T�d�ɓǂݕԂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̌��Ԃ�́A���킸�����ȃ��m��������̉��y�����ɍL���G��邱�Ƃ��������Ƃł���B         �h�C�c��1940�N�ォ��}�O�l�g�t�H���Ř^�����Ă�����FM�S���l�b�g�Ƌ��ɐ���Hi-Fi�K�i�̊�ƂȂ��� �@������@�Ƀ��m���������݂̍����R�����Ă݂�ƁA�]����SP�p�̓d�~�ŕW��������16�`20cm�Ã����W�̐��E����A��C��30cm��2way��Hi-Fi�d�l�ւƓ˂��i�ނ��ƂɂȂ����B�����1950�N��̑�^�d�~��12�C���`��W���Ƃ��Ă������ƂƘA�Ȃ�B�Ƃ͂����A���̃O���[�h�A�b�v�͒P�ɍL�ш扻�Ƃ������̂ł͂Ȃ��A�ނ���~�b�h���[����̔g�`�Đ�����������݂ɃX�g���[�g�ɍĐ�����邱�ƂŁA��̊��̂��鎩�R�ȃo�����X������悤�ɂȂ�A���g�������Ƃ��Ă͂ނ��냍�[�t�@�C�ƌĂׂ���̂ւƗ��������Ă������B����̃��m�����E�V�X�e�����A����1950�N���Hi-Fi�����O���[�h�ɍ��킹�Č��������Ƃɂ���āAEMI��Decca�Ƃ�����ʂ����邱�ƂȂ��A���m����LP������Hi-Fi�^�����ꂽ�e�[�v�̃��}�X�^�[�����ɁA�����ɐڂ��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����Ƃ�����B�܂肸���Ɩ����Ă������m�����Đ��̉�����A���Ⓧ���������o�����̂��B   �䂪�Ƃ̃f�B�X�N�T�C�h�̃��m�����E�X�s�[�J�[�Ǝ��g�������i��45�x�v���j �@���́A���̐^��ǃ��W�I�̖ڐ��ł݂�Hi-Fi�K�i�̗ǂ����~���A����܂ł̃��m�����Đ��ł͒��炭�����Ƃ���Ă����Ƃ����̂��A���̃y�[�W�̍ő�̓ǂ݂ǂ���ł���B�܂�̂̐l�́AHi-Fi���m�������R�[�h�𐴕n�̐S�������ĉ䖝���Ē����Ă����̂ł͂Ȃ��A�������������@�ނł����������y���߂�ɂ������B���͂��̃��m��������̕����I�ȖL��������Ƃ�CD�ōĐ��������Ǝv���Ă���̂��B �y�j�āA���̗ϓցi�����h���j�z  �@�p�������Ȃ���A���m��������̉pEMI�Ƃ����Ζ��ɕ�܂ꂽ�悤�ȉ��A����������ۂ��������B�悭�����Ώ�i�Ȃ̂����A���������ɕ������܂����悤�ȁA�X�m�b�u�ȕ��̌��������@�ɂ��A�Ƃ������Ō�܂ł͂����茾��Ȃ��̂ł���B�����C�M���X�ł�Decca�͑S���t�ŁA�Ќ�I�Ńy�`���N�`������ׂ鉻�ϔ��l�B���̗��҂̋ɒ[�ȃT�E���h�̈Ⴂ�䂦�ɁA�u���e�B�b�V���E�T�E���h�͌���Ɍ�����d�˂Ă���悤�Ɏv���B �@�p�������Ȃ���A���m��������̉pEMI�Ƃ����Ζ��ɕ�܂ꂽ�悤�ȉ��A����������ۂ��������B�悭�����Ώ�i�Ȃ̂����A���������ɕ������܂����悤�ȁA�X�m�b�u�ȕ��̌��������@�ɂ��A�Ƃ������Ō�܂ł͂����茾��Ȃ��̂ł���B�����C�M���X�ł�Decca�͑S���t�ŁA�Ќ�I�Ńy�`���N�`������ׂ鉻�ϔ��l�B���̗��҂̋ɒ[�ȃT�E���h�̈Ⴂ�䂦�ɁA�u���e�B�b�V���E�T�E���h�͌���Ɍ�����d�˂Ă���悤�Ɏv���B�@�����ЂƂ̌���́A�C�M���X�̉��y�E���̂��̂ɑ�����̂ŁA�����ɔ�����̉��y��������̉����Ă���悤�ɂ݂���_�ł���B�����������h���Ƃ����A���[�c�@���g�̎��ォ��̈�古�Ɠs�s�ŁA���E���̉��y�Ƃ��W�܂��Ă������y�̓s�ł���B�ӔN�̃n�C�h���͎����̗����ōł��h�_������̂Ƃ��āA�I�b�N�X�t�H�[�h��w����̉��y���m����ɋ����邭�炢�ł������B���������N���V�b�N���y�Ƃ����T�O���̂�18���I�̉p���M�����l���o�����iAncient Musiks�j���̂ŁA�����ł����R���b���⃔�B���@���f�B�A�w���f��������ɑ������A���オ����ɏ]���ČÓT�h�A���}���h�ƃ��p�[�g���[�𑝂₵�Ă������B���̕�����Y���L�^�Ɏc�����Ƃ����̂��A�pHMV�`EMI�̖{���̋��݂ł���B �@���̂��߁A�pHMV�ƌ������R�[�h�ƊE�ł͘V�ܒ��̘V�܂ŁA����Ȍ�����������A�A�����J�̖{��Victor�����ɕ������킹�đ啨�A�[�`�X�g�����^�����̂ɔ�ׁA�pHMV�͂ǂ��炩�Ƃ����Ɖ��y�Ƃ�����]���邽�߂ɘ^������A����������̂��郌�[�x���ł���B�Ƃ������A�����J�ŐԐF�ƍ��ŃA�[�`�X�g����ʂ��Ă������A�pHMV�ɂ͂����������̂������B�����Ă����ΑS�Ă��т̑т���߂��ꋉ�i�ł���B  �@�����������R�[�h�}�j�A�̐S�ɂ���ɖ��𒍂����̂��A�啨�v���f���[�T�[�̃E�H���^�[�E���b�O�����N����������Ճ��R�[�h�ŁA���i�����Ȃ����p�[�g���[���s�\�Ő��������Ƃ���Ń����[�X����Ƃ������́B1932�N�̃��H���t�̋ȏW����ɁA�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^�S�W�A�����ȑS�W�ȂǁA����܂ł̃��R�[�f�B���O�ł͍l�����Ȃ��c��ȃA�[�J�C����z�����ƂƂȂ����B �@�����������R�[�h�}�j�A�̐S�ɂ���ɖ��𒍂����̂��A�啨�v���f���[�T�[�̃E�H���^�[�E���b�O�����N����������Ճ��R�[�h�ŁA���i�����Ȃ����p�[�g���[���s�\�Ő��������Ƃ���Ń����[�X����Ƃ������́B1932�N�̃��H���t�̋ȏW����ɁA�x�[�g�[���F���̃s�A�m�E�\�i�^�S�W�A�����ȑS�W�ȂǁA����܂ł̃��R�[�f�B���O�ł͍l�����Ȃ��c��ȃA�[�J�C����z�����ƂƂȂ����B�@���ɂȂ��Ă��A�t�B���n�[���j�A�nj��y�c�̐ݗ��A�J�������A���p�b�e�B�A�J���X�A�����čȂƂȂ����V�����@���c�R�b�v�ȂǑ啨�A�[�`�X�g�����X�Ƀ}�l�[�W�����g���A�㐢�Ɏc�郌�R�[�h���c�����̂����狰�����B�}�[�P�e�B���O�ɒ����Ă��Ĉӌ����Y�o�Y�o�������r�ȂƂ��납��A�Ǎ�ƂŌ|�p���̐l�i�~�P�����W�F���A�|���[�j�Ȃǁj����a���Ē����_��Ɏ��s������A�t�ɐ��̃x�[�g�[���F���@�s�A�m�E�\�i�^�S�W�̎��^�ɂQ�x���s�i�\�������A�M�[�[�L���O�j�������ƂȂǁA���̐l�炵���Ȃ�����k������B�Ƃ������A��O����̑�Ŕ�w�����đ啨�A�[�`�X�g�ƑΓ��ɓn�荇�����̂́A��ɂ���ɂ����̐l���炢�Ȃ��̂ł��낤�B����Ƌ��ɁA1963�N��EMI�𗣂��܂ł�30�N�ȏ�ɓn��L�����A��ʂ��āA�]���̎U���I�ȃp�t�H�[�}���X�ɓO���Ă������R�[�h�Ƃ����}�̂ɁA�|�p���Ɠa������̖��_��^���邱�Ƃ̂ł������т͌v��m��Ȃ��B

�@�����EMI�ɂ����Ċy���݂Ȃ̂��A�e���ɒ��菄�炳�ꂽ�x�ЖԂł̌��n�^���ł���B�����ł͎��R�ȍٗʂŃ��R�[�f�B���O���ł������߁A�ʏ�̖��Ȗ��Ղɂ͊Y�����Ȃ����p�[�g���[���������݂���B����EMI�O���[�v�̋����́A�č����V�̗��v�U���^�Ƃ͈قȂ郍�[�J�����[���d�����Ƃ��낾�낤�B�ƃG���N�g���[���A���p�e�A���C�X�p���H�b�N�X�ȂǁA�Ǝ����ŗD�G�Ș^�����������݂���B �@���m�������̘^����������ƁA�E�B�[���𒆐S�Ƃ��ăt���g���F���O���[�����^�����N���[�́A���炩�ɐ�O����̃}�O�l�g�t�H�����g���Ă���A������킴�킴78rpm�̃��b�J�[�ՂɃ_�r���O�����Ƃ������́B��⍂��̌��������́ADecca�^���ɂ������Ȃ����������Ă���B���p�e�͖��^���Z�t�ł���A���h���E�V���������������A�t�����X���𒆐S�ɟ��E�ȉ����c���Ă���B�X�y�C���̃C�X�p���H�b�N�X�́A�Z�p�������h������Ă����炵���A��₭�����F�Ȃ����捂ȉ��y��t�ł�B�t�ɕ�Vox�Ȃǂɂ́A���炩��EMI�n�̃N���[���g���Ę^���������̂����݂���B�e�n�̘^���N���[�͐V���ł����Γ��h���̂悤�Ȃ��̂ŁA�^���̊�悳������@�ށA�l�ނɗZ�ʂ𗘂����Ă����\��������B

�@�͂����ă��m��������EMI�̃r���[�h�̂悤�Ȕ��G��́A�ǂ����痈��̂ł��낤���B���ɖ؊ǂ̒���̉��₩���́A���̃��[�x���ł͓���A�I�[�P�X�g���ł̑Θb��L���ɂ��Ă���B���y�ł̏_�炩�����R�ȃC���g�l�[�V�����A�s�A�m�̉��ʂ̂Ȃ��ώ��ȋ����A���F�̃o�C�I�����̉��F�ȂǁA���_��������ƐF�X����B�����炱���A���̂ǂ��肵���u���̗ϓւ̋����v�ɂ͈�a�����o����̂ł���B�Ƃ���p���̘V�G���W�j�A�́ALP�̉��𗿗��ɗႦ�āuEMI�������ŁADecca�͒��ΏĂ��v�ƌ������Ƃ��B���ƂȂ��Ă͉��ɂ܂���Ĉꏏ�������ɂȂ�Ȃ��悤�ɗp�S���Ȃ���Ȃ�܂��B �y�N���f���U�̉B���q�H�z �@�~���@�̏����Ƃ��]������N���f���U�B���̗D��ȉ��䂦�ɁA�N�����pHMV�̈�ۂƌ��т��邪�A���͂��ꂪ�傫�Ȋ��Ⴂ�ł���B���ꂱ�����A�����J���E�T�E���h�ɌN�Ղ���WE�Ђ��A1925�N�ɓd�C�^�������Ƌ��ɐ��E�ɑ���o�����h�q�ł���A�f�U�C���A�l�[�~���O���Ƀ��B�N�g���A��ɍʂ��Ă��邪�A���h�ȃA�����J���̒~���@�ł���B����ȑO�̒~���@�̎��g��������������̂��Ⴍ��オ�����J���������Ȃ̂ɑ��A�N���f���U�̂���͒�悩�璆����܂Ńt���b�g�ɍĐ��ł��鉹�������������Ă����B����͈�ʓI�ɍl�����Ă��郈�[���s�A���E�T�E���h�Ɠ����u���ł����āA�ނ���Â��p�O�����t�H���̉����J���������Œ�������Ă������Ƃɂ��C�t�������̂ł���B�ł�HMV�����̒~���@�͂Ƃ����ƁA�����J���������c���Ȃ���ቹ�̑�����}�����o�����X������Ă���A���҂̒�����������ܒ��I�ȃX�^�C���ł��������Ƃ�����B

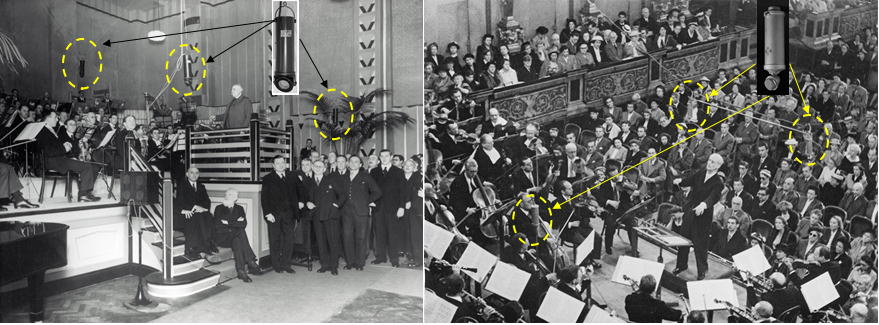

�@����ŁA���������Ƀg�[�L�[�p�̃}�C�N�Ƃ��Ă悭�g��ꂽ�̂��A�h�C�c��Reisz�Ђ��J�������J�[�{���}�C�N�ŁA1930�N���BBC��Pathe�X�^�W�I�Ŏg�p���ꂽ�B�����͍���̎q�������Ăɘ^���悤�ɂł��Ă���A�ȉ��̌��w�^���ł����̗ǂ��͏\���ɏo�Ă���BHMV�̘^�����i�ł悭������WE���{�^���}�C�N�́A����Ƃ͂��Ȃ�Ⴄ�t���b�g�l�X�ł��邱�Ƃɒ��ӂ������B

�@�����Ńu���e�B�b�V���E�T�E���h�ɂ݂�Q�̒����������Ă���B�܂�1900�N���瑱������̋����������D�ރO���[�v�ƁA1925�N�ȍ~�̊����̗ǂ��������D�ރO���[�v�ł���B���̃X�s�[�J�[�E���[�J�[�Ō����A�J���������̑�\��Lowther�ł���A�_�炩�����̑�\��Goodmann�ł���BTANNOY��QUAD�͂��̂ӂ��̒��ԂƂ������Ƃ��낾�낤�B�悭�C�M���X�̃I�[�f�B�I�͓T��ȃ��[���s�A���E�T�E���h�ƕ]����邱�Ƃ������̂����A���͂ƂĂ��o���G�e�B�[�ɕx��ł���̂ł���B������TANNOY���p�̃G���N���[�W���[���̂܂܂Ŏg�p���Ă����̂�Decca�̂ق��ŁAEMI�͋������^�C�g��Lockwwod�Ђ̃o�X���t�����g���Ă����B �@�d�C�^�������̉pHMV���A�N���f���U�𒆐S�Ƃ���WE�T�E���h�Əd�Ȃ�̂����A����̕�Victor�̂ق��͂ǂ����Ƃ����ƁA�Ⴆ�J�U���X�̃`�F��������ł͓����悤�ȃg�[���������Ă���B�傫���Ⴄ�̂̓I�[�P�X�g����i�̘^���ŁA��Victor�͒��ډ��𑽂��܂݃_�C�i�~�b�N�ȉ����u������̂ɑ��A�pHMV�̓z�[���̋������������_�炩�����Ŏ��^���Ă���B���̂悤�ȌX���́A1931�N��EMI�n�݂ɂ����āA�A�r�[���[�h�E�X�^�W�I�𗧂��グ��ۂɂ́A�����J�������Ă�WE47�^�R���f���T�[�}�C�N�Ƌ��ɁA�����炩��WE�X�^�C���̃_�C�i�~�b�N�Ș^���ɕϖe�𐋂���̂ł���B

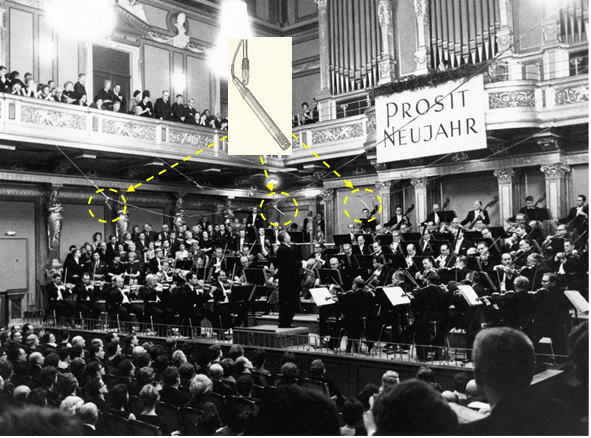

�@���Ȃ݂Ƀ��m���������EMI�̃I�[�P�X�g���̃}�C�L���O�����A�V�݂�̖��w�����}�C�N�i����Ɏw��������j���I�[�P�X�g���O�ʂ̗�����2�{�A���Ɩ؊ǂ̒�����1�{�̌v3�{���g�p�������̂ƂȂ�B�f�b�J�c���[�Ɣ�ׂ�ƁA�}�C�N�Ԃ̋������傫�����߁A�I�[�P�X�g���̉��ꊴ���p�[�X�t�F�N�e�B���ɑ��������ŁA�������ɂ��Ă͂��ׂꂽ�����ɂȂ�₷���B1931�N�ɃA�r�[���[�h���V������A��WE�Ђ̓d�C�^���������������ꂽ������̂��̂ŁA����������ƕ�WE�����ƌ������ق����ǂ��̂�������Ȃ��B������͐�O�̃G���N�g���[���̎��ォ�烀�W�[�N�t�F���C���ł̉��t�͂قڂ��̕��@�Ř^���Ă���B    ����F1931�N�G���K�[�������h�����i�A�r�[���[�h�AWE47A�^3�{�j �E��F1951�N�t���g���F���O���[���E�B�[���t�B���i���W�[�N�t�F���C���A�m�C�}��CMV3�^3�{�j �����F1940�N�㖖�t���g���F���O���[���E�B�[���t�B���i���W�[�N�t�F���C���AEMI HB1�^3�{�j �E���F1960�N��{�X�R�t�X�L�[���E�B�[���t�B���i���W�[�N�t�F���C���AAKG C28�^�H3�{+���j �@���̈���ŁAWE���̃J�b�^�[�w�b�h�Ńv���X�������R�[�h�́A����v���X250�����܂�1���ɂ���1�̓������𐿋����ꂽ���߁A���ۓI�Ƀ��R�[�h�̔����Ă���EMI�ɂƂ��Ă͏d�������̂ƂȂ��Ă����B����ɉ����\�����@�ׂŌ̏����������WE47�^�}�C�N�́A��������Blumlein���m�ɂ��J�����ꂽ���[�r���O�R�C��������HB1�^�}�C�N�i�J���҂�Holman��Blumlein�̓��������Ƃ����Ƃ�����j�ւƏ��X�ɕς��A�����炭WE�Ƃ̌_��X�V��ł���1935�N�����肩��AHB1B�^�}�C�N�̐c�̋������ւƕς���Ă����B�����Blumlein���m�����Ƃ��ƉpColumbia�o�g�̃G���W�j�A�ł���A���Ƃ��ƃ^�C�g�ȉ����D�݂ł��������Ƃ��������Ǝv�����A�����ł�5kHz���{4dB�����グ�����ƂłƂĂ��D�܂����T�E���h�ƂȂ����Ƃ���A�s�A�m�̎��^�ɗD��Ă����炵���B�pHMV�╧Pathe�̗H���ȉ����D���Ȑl�ɂ́A���N�̃}�G�X�g���̍Ę^����������o�߂��悤�Ɋ����C�ɓ���Ȃ��l�������̂ł͂Ȃ����낤���B�����ڂ̎��g���������A�p�����̓����̂����郁�f�B�A�̐��\�𗽉킵��Hi-Fi�d�l�ł���A���������̓ƃm�C�}���Ђւ̑R�ӎ��������B�ꂷ��B �@������1936�N����J�n���ꂽBBC�̃e���r���^�iAlexandra Palace�j�ł͂悭�g��ꂽ�Ƃ�����݂�ƁA�o�͂̍������Ƃ���R�[�h�̈����������Ă��m�C�Y�ɋ����Ƃ������ʂƁA������̎����グ��Shure�Ђ̃{�[�J���}�C�N�Ɠ��l��Low-Fi�@��ł����ēx�̍������Ɗ����邩������Ȃ��B���ł͐M�����������A���̃��[�r���O�R�C�����}�C�N�͔��ɍ����ŁABBC�̃��{�����}�C�N����9�������̂ɑ���40�������Ƃ����B�l���Ă݂���{�����̓f���P�[�g�Ȃ���ޗ���͂��܂�|���炸�A���[�r���O�R�C���͐U���ƃR�C���A�G�b�W�T�X�y���V�����Ȃnj��\�ȑg�ݕt�����x���v�������B1930�N�̏����^HB1A�̓T�X�y���V�����̒��������܂��������ɃR�C�����C���Ă��܂��A�o�C�m�[�������^�̎����Ŏv�����悤�Ȑ��ʂ������Ȃ������Ɖ]����B���̃}�C�N��HB1E�܂Ńo�[�W�������d�ˁA1955�N���܂Ŏg��ꂽ�B

�@�������āAEMI�̃T�E���h�ɂ́A�@�pHMV-Pathe�̏_�炩���g�[���A�A��WE�̃L���̂���_�C�i�~�b�N�ȉ��A�BBlumlein���̘^���Z�p�̉��v�A�C���̃h�C�c�̃}�O�l�g�t�H���̋Z�p�A���X���������Ă���A���E��̃��R�[�h��ЂȂ�ł͂̕��G�ȍj�������������ƌ�����B������EMI�Ƃ�������ȃW�O�\�[�p�Y���̋���I���g�ݏグ���Ƃ��������܂�̂ł���B

�@���̂��Ƃ͉��������Ă��邩�ƌ����A�S��㇗��ɂ݂���p���I�[�f�B�I�@��̂قƂ�ǂ́A�ꕔ�̏㗬�K�����C�O�����̓��Y���ł���A�C�M���X�����̂����̊Ԃɓ͂����Ƃ͋H�ł������Ƃ������ƁB�����đ����̐l���d�~�iRadiogram�j�������ARIAA�ɂȂ������78rpm�Ղ��ɒ����Ă����̂ł���BQUAD�ł����A1967�N������33�^�v���A���v�i�g�����W�X�^�[���j��5kHz�̃n�C�J�b�g�t�B���^�[�����Ă������炢�ł���B�����������Ƃ�EMI�̃T�E���h�ɂ��āu���̌������̂悤�ȉ��v�ƌ���ތ����ƂȂ��Ă���Ǝv���B�C�M���X���̃I�[�f�B�I������p���v���X�̃��R�[�h���ō��̉��Ŗ炵�Ă���邾�낤�ƒN�����l���邪�A�����̃C�M���X�������������T�E���h�́ASP�^���̉������Ƃ��Ƃ��������D�܂ꂽ�Ƃ����悤�B����ł��p���v���X�����d�����̂́A����EMI�̖��̎�ɒĂ��Ă���̂ł���B �@���{�ł��̌���ɔ��Ԃ��|�����̂��ASP�����ՁiGR�V���[�Y�j�ł��낤�B���{�ł�1957�N���甭�����ꂽ��A�̕����V���[�Y�́ASP�Ղ̃X�N���b�`��������邽�߁A���͂ȍ���t�B���^�[���|���Ă���A���ꂪ�J�}�{�R�^�Ŗ������̂Ȃ����̌����Ƃ��Ȃ��Ă���B���ꂪ���炭SP�^���Ɖ]���Αш�̋����l�܂�Ȃ����Ƃ��������[�߂Ă����B�ŋ߂ɂȂ��āA�匳�̔Ō�����ăA�[�J�C�����J�����ꂽ���Ƃɂ��A�R���N�^�[�ɂ��ǎ��ȔՂ̕�����A�q�ɂɖ����Ă��������}�X�^�[�������肷�邱�Ƃ��\�ɂȂ������߁A78rpm�Ղւ̕]�����啪�ς���Ă����Ǝv���̂��BCD����ɂȂ��Č��Ղɂ���X�N���b�`�m�C�Y�ɑ����e�ɂȂ������Ƃ��K�����Ă��邩������Ȃ��B

�@���m�������̃��}�X�^�[���A21���I�ɓ����Ă��Ȃ萮������Ă��Ă���A�����̃}�X�^�[�e�[�v���邱�Ƃ�A�����v���X�̔ՋN�����ȂǁA�l�X�Ȏ�@���g���ĕ�����ׂ���悤�ɂȂ����B���̂��Ƃ�EMI�̃T�E���h�݂̍���Ɍ��āA��l���o�ɏI�n���Ă����{�Ƃ̐��K�Ղ��q�ϓI�Ɍ��ł���@��^����ꂽ�Ǝv���B����EMI���}�X�^�[�e�[�v�̍Ē�����A�@�ނ̐����A���}�X�^�[�̕��@�Ȃǂɍ��͂𒍂��悤�ɂȂ����B�����������Ƃ��A�ႦCD�ł��N�I���e�B�̌��オ�}���A�݂肵����EMI�T�E���h���Ĕ�������@��ɂȂ����Ǝv���Ă���B �@��������EMI�̃T�E���h�ʂł̐����l�X�Ȋp�x���猟���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ������߁A����܂ŋc�_�̗]�n�̂Ȃ����̂Ǝv���Ă������t�ւ̕]�����܂߂āA���Ȃ�V�N�ȕ��͋C�Ŏ~�߂邱�Ƃ��ł������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B���߂āuEMI�̎���v�Ƃ������̂ɃN���[�Y���Ă����̂��ʔ������낤�B �yBBC�Ƃ̍���������z �@�Ƃ���łǂ����Ă��ꌾ�t�������ċN�������̂��ABBC��EMI�̊W�ł���B�����̐l��BBC���j�^�[��EMI�̘^������S���̂��ƐM���Ă���B�����������u�������C�������̃����|�C���g�}�C�N�ł̎��^�������̂́A���X1950�N��܂ŁB�X�e���ILP������O�ɁAEMI�͂Ƃ��Ƀm�C�}�����}�C�N���g�����}���`�^���Ɉڍs���Ă����B����ȑO�͂ǂ����Ƃ����ƁA�A�r�[���[�h�E�X�^�W�I��1931�N�ɗ����グ���ۂɂ́A�^���ɂ�WE���J����������� 47�^�R���f���T�[�}�C�N���g��ꂽ�B����ŁA��������BBC��GE�Ђ̃��j�^�[�X�s�[�J�[�A�pMarconi�Ђ̃��{���}�C�N�A��Presto�Ђ̃A�Z�e�[�g�^���@���g�p���Ă����B�܂�BBC��RCA�n����̋Z�p��g���Ă���AWE�n��EMI�Ƃ̓T�E���h�X�����S���قȂ�B���҂��߂Â����̂́A���m������������X�e���I�����Ɏ���킸��5�A6�N�Ƃ����̂����ۂł���B�����炭BBC��EMI����u�������C�������̃X�e���I�Z�p�̒��邽�߁A�o���̋Z�p�𗬂��s��ꂽ�Ǝv����B �@���m���������烂�j�^�[�ɍ̗p����TANNOY�ɂ��Ă��ABBC�͐��܂��Ȃ����Ɍ������������ŁAEMI��Decca�̌��ǂ���1951�N�ɓ��������Ƃ��Ƃ͏d�Ȃ��Ă��Ȃ��B���ɊJ�����ꂽ���^�X�s�[�J�[��Lorenz�Ђ̃c�C�[�^�[���g�����o�܂��ABBC��Parmeko��7kHz�܂ł̑ш悵���Ȃ����߁ALorenz���c�C�[�^�[��ܒ��I�ɑ������̂ɑ��AEMI�̓z�[���^�c�C�[�^�[�͍̗p����Lorenz�Ђ̌��̎d�l�P���Ă���B���Decca��Decola�X�e���I��EMI�̑ȉ~�t�������W���j�b�g���̗p�����B���̂悤�ɑǓI�Ɍ����Decca�Ƃ́A����TANNOY���X�s�[�J�[�����j�^�[�Ɏg���ȂǁA�n�[�h�E�F�A�̖ʂł͂��ٖ��ȊW�ɂ���B �@�܂�BBC�����܂��Ȃ��̃h�C�c���i���g�����e�[�v���^�ɔᔻ�I���������Ƃ������̋Z�p�������画���Ă���B�i�����Eckmiller�X�s�[�J�[�ɑ��Ă����l�ł���j�@����ɑ��AEMI�͓ƃG���N�g���[���̃X�^�b�t����}�O�l�g�t�H���̘^���Z�p�����������������A1949�N����C�M���X�����ł��e�[�v�^�����s�����B �@���̂悤�ɔ��R�ƋZ�p�W����v���Ă��Ă��A���Ԏ�����@�_�����ݍ����Ă��Ȃ��̂ł���B�A�����J�ɂ�DJ�Ƃ����E�Ƃ����邪�A�C�M���X�ł̓��R�[�h�ƊE�̌���������ǂ��N���Ȃ����߁A1960�N��܂Ń��R�[�h�Ŕ̔����Ă���y�Ȃ̕����ɐ������|�����Ă����B�����Č����AEMI��BBC�̋Z�p�w�́A���R�[�h�ƊE�ƕ����ƊE�A���c�ƍ��c�Ƃ����Ⴂ������A�����ɋ�����u���Ă����悤�v���B

�@�悭�u���e�B�b�V���E�T�E���h�̓����Ƃ��ăt���b�g�l�X���������邪�A�f���ȓ����ł���Α������ǂ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B���{���ɑ����t���b�g�ȓ����̃X�s�[�J�[�i�Ⴆ��BTS�K�i�̃��N�n���j�ł͂��܂�ǂ����ʂ������Ȃ��B���Ă̓��ŔՂɑ�������ӌ��Ǝ��Ă��āA�v���X���ɃC�R���C�W���O���Ȃ��f���ȓ������A�_�ɂȂ��āA������̉��C���p�N�g�̂Ȃ����Ɏd�オ���Ă��܂��̂��B����NHK�̘^���͍��̊�ł݂�Ɖ��ɕȂ̂Ȃ��ǎ��Ȃ��̂ŁA�I�[�f�B�I�I�ɂ͖ʔ����Ȃ����̂́A�ނ�������̏��I�������Ă��邩������Ȃ��B�������Ƃ�BBC�ɂ�������̂����AEMI�̃T�E���h�Ƃ͎�Ⴄ�悤�Ɏv���B �@�C�R���C�W���O���قƂ�ǂ����ɕ�������BBC���j�^�[�̓������݂�ƁA�E�[�n�[��800�`2,000Hz�̒������5dB���x�̃A�N�Z���g��^���Ă��邱�Ƃ�����B�t���b�g�l�X���|�Ƃ��Ȃ�����A�����Ƃ��Ă͂��h�߂Ɏd�グ�Ă���̂��B����ɍ��悪��l�����\�ꂪ���Ȃ��̂ł���B����͌Â��͉p�O�����t�H���̒~���@���瑱���`���I�Ȏ��g���o�����X���g���������ʂł���A����ɓƓ��̎�������������錍�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���BBBC���j�^�[�̓����̗��j��R�����ƁA1930�N����N�_�Ƃ����A�����J�̃I�[�f�B�I�Z�p�Ɍ��т��Ă����̂ł���B

�@�ȉ���BBC��Parmeko���̗p����ۂɔ�r��������TANNOY��EMI�̓��������A��L��BBC���j�^�[�̌n���Ƃ͈قȂ�A�����悪��l���������ł���B�Ⴂ��TANNOY�iDecca�j����������������グ��̂ɑ��AEMI�̍����d�~�͍��悪�Ȃ��炩�ɉ��~��������iBBC�̊��z�ł͈Â����j�ƂȂ��Ă���B���̂Ƃ�EMI��Kelly�����{���c�C�[�^�[���̗p���Ă����炵���A�p���[�����W�̕K�v�Ȃ��ƒ�p�V�X�e���ɍœK�����Ă������Ƃ�����BEMI��1931�N�̃A�r�[���[�h�E�X�^�W�I���ݎ��������E����ʂ��āA�Z�p�̕ێ琫�������ɂȂ�A�����˂������悤�Ƃ���Decca�Ƃ̃T�E���h�ʂ̘������������̂ł͂Ȃ����낤���B�C�M���X�l�̍����I�ȕ��̌��������炷��ƁA��蒉���x�������Ƃ������ƂɂȂ邪�A���̂Ƃ���ŏ��̊�ƂȂ����Z�p����̐ςݏグ�ɍۂ��A�����I�Ȃ��̂����傫�������Ă���Ƃ�������B

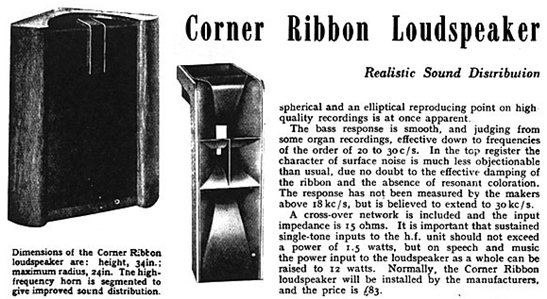

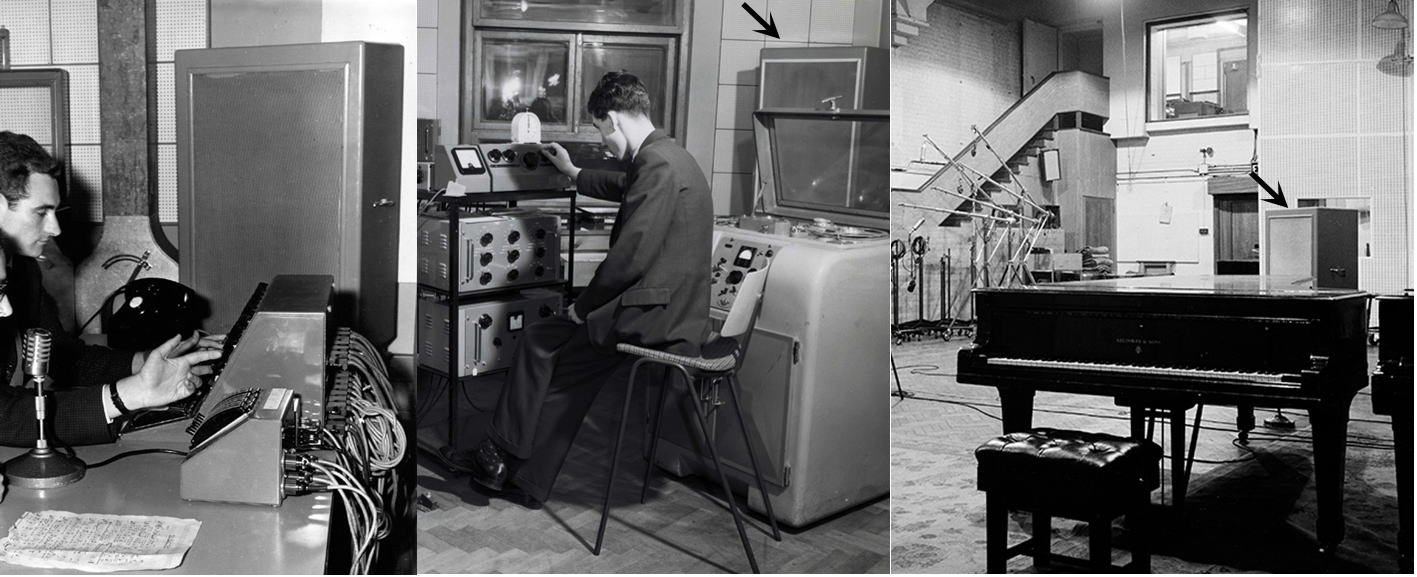

�@���Ȃ݂�1948�N��BBC���|�[�gM008�ɏo�Ă���EMI���̃X�s�[�J�[�Ƃ́A�ȉ~���j�b�g2�{�ƃz�[���t���{���c�C�[�^�[�i�����炭Kelly���j���g�p���Ă���ƋL�ڂ���A1946�N��HMV���J������3000�^�d�~Electrogram De Luxe�ƌĂꂽ�@��ŁA�ŏ���Abbey Road�ł̂���I�ڎ��ɂ��Ă�Gramophone��1946�N9�����ɋL�����ڂ��Ă���BQUAD���ŏ��ɊJ�������R�[�i�[���{���Ƃ����X�s�[�J�[�ƍ\�������Ă���A30Hz�`15kHz�܂ł̍Đ������W���ւ����B1948�N�����̉��i�Ł�395�Ƃ���A���b�O�����ō��̍Đ��@��̊J�����w�������Ƃ�����̂́A�����炭���̋@��ł������Ǝv����BEMI�ŏ��̃e�[�v�^���@ BTR1�������ۂɁA�v���C�o�b�N���j�^�[�Ƃ��Ďg�p����Ă���l�q���c���Ă���B����3000�^��EMI�̋Z�p�͂��֎����邽�߂ɁA�R�X�g�x�O���Őv���ꂽ�������A���ɑ䐔�����Ȃ������Ǝv���A����I�ڎ��̌��1948�N��Ernest Fisk���ɂ�蔃������A�I�[�X�g�����A�Ń��R�[�h�R���T�[�g�ȂǂɎg��ꂽ�B�ŏ��̃L�����x���ł̃R���T�[�g�́A�V���i�[�x���ƃt�B���n�[���j�A�ǂɂ��x�[�g�[���F���̃s�A�m���t�ȑ�S�Ԃ��Đ����ꂽ�Ɖ]���A���̎����̘^���A���p�b�e�B��k���[�Ȃ�1940�N��ɚ�܂������y�Ƃ��D�ސl�����ɂ́A�ЂƂ̕��������������ƂɂȂ邾�낤�B����3000�^Electrogram De Luxe��1952�N��Sydney Morning Herald���Œ��Ô̔��̍L���i��60�j���o���ꂽ�̂��Ō�ɁA���j�ォ��p�������Ă��茶�̍����d�~�Ƃ�����B   ���F���̓d�~ HMV 3000�^ Electrogram De Luxe�i1946�j �E�F�s�A�m�^���ł̃v���C�o�b�N�Ɏg��ꂽ Electrogram De Luxe�̃X�s�[�J�[�i1947���j  �p�t�`�c�@�R�[�i�[�E���{���E�X�s�[�J�[�i1951�N�j �@����ɕs���Ȃ̂́A1950�N���EMI�X�^�W�I�ɒu���Ă��������僂�j�^�[�X�s�[�J�[�ŁA�E�[�n�[12�C���`�~3�{�A�~�b�h�����W6�C���`�~2�{�A����Ƀ��{���c�C�[�^�[�܂ŕt�������ȍ\���ŁAHi-Fi�̌��E�������悤�Ȃ��Ƃ����Ă����̂�������Ȃ��B   Abbey Road �X�^�W�I2�Ŏg���Ă������僂�j�^�[�X�s�[�J�[HMV 3052�i1950�N��j �@�ȉ��ɂ��ꂼ��̔N��̎ʐ^����ׂĔ�r����ƁA�����[�����Ƃ��F�X�Ɣ����Ă���B�����炭�V�^�e�[�v�^���@�̃f���̂��߂ɎB�e���ꂽ���̂Ƃ݂���B1947�N���Ȃ烊�p�b�e�B�A1953�N�����ƃf�j�X�E�u���C���̊��Ă��������ɂ�����B��Ԃ̕s�v�c��1947�N���Ƀs�A�m��e���Ă���l�ŁAEMI�̃f�B�X�R�O���t�B���݂Ă��Ȃ��Ȃ�������Ȃ��̂œ�V���Ă����Ƃ���A�Ȃ��EMI�̃G���W�j�A�̈�l�������B1953�N���ɂ̓t���X�R�A���߂����Ďw������`�[�t�G���W�j�A������͂ŁA���̃��R�[�h��Ђ��������āAEMI�ɂ͂����������y�̚n�݂̂���l�ނ��G���W�j�A�Ƃ��Čق��Ă����Ƃ݂��B

�@�����1950�N��㔼�ɂȂ�ƁA�܂�SP�Ղ��嗬�������|�b�v�X���ʂɂ�BTR1�Ȃǃ��m���������Hi-Fi�@�ނ�����Ă��āA���Lockwood��f�i�������̃��j�^�[�X�s�[�J�[���o�ꂷ��BEMI�Ȃ�^���m�C�Ǝv�����������A1955�N�ȍ~�ɉpEMI�͕ăL���s�g�������S�q��Љ����Ă���AEMI�͉p�����ŃL���s�g���u�����h�̉ƒ�p�X�e���I���u�������Ă����i�X�^�W�I2�̊K�i�e�ɂ��Ԃ牺�����Ă���j�̂ŁA��̃X�s�[�J�[��EMI�d�l��Altec 614�^�C�v����������Ȃ��B�ʂ̃A�����J���@�ނł́A���̒����̎ʐ^�ł̃��~�b�^�[RS114�̓L���s�g���E���R�[�h�̃X�^�W�I�Ŏg�p����Ă����t�F�A�`���C���h�Ѓ��~�b�^�[�̉����i��1957�N����������ꂽ�B���Ȃ݂ɑ��}�C�N��Reslo RV�^���{���}�C�N�A�^���}�C�N�̓m�C�}��U47��Coles 4038�^���{���}�C�N��2�{���ꏏ�ɉf���Ă�B����̃v���C�o�b�N���j�^�[��1�{�݂̂ŁA�����̓O�����E�O�[���h���������������A���t�̎d�オ��̊m�F�Ȃ烂�m�����ŏ\�����������A���\�剹�ʂœ��g��̉��ʂŒ����Ă����B  1957�`59�N���Ǝv�킵���A�r�[���[�h �X�^�W�I2�̗l�q�i����Altec���j�^�[�������H�j   �L���s�g�����`�Ŕ���ꂽEMI���X�e���I�Z�b�g��HMV�{�X�̃I�[�f�B�I�R�[�i�[ �@EMI�ł�Lorenz���c�C�[�^�[�̎g�p�́AKelly�����{���c�C�[�^�[�̃R�X�g��ێ�̊W����Ë������̂ł͂Ȃ����Ǝv���A1949�N��HMV Radiogram 1609�i���i�F��103�j���瓋�ڂ��ꂽ�B���̎����ɂȂ��EMI�̓h�C�c�E�G���N�g���[������e�[�v�^���Z�p���z�����A���ЂɃe�[�v�^���@�i�pBTH�А��j��u���悤�ɂȂ��Ă����B�J�������͐풆����}�O�l�g�t�H���ƃm�C�}�����}�C�N�AEckmiller���j�^�[�X�s�[�J�[�Ƃ����g�ݍ��킹�ŁA�o�C�m�[�����^���̎����ɎQ�����Ă������߁A���������Z�p�ɏK�n���Ă������A���b�O�����D�ꂽ�^���Z�p�ɑ������璍�ڂ��Ă����Ǝv����B �@EMI��92390�^�ȉ~�t�������W�X�s�[�J�[�́A1960�N��̃X�e���I�p�X�s�[�J�[�Ƃ��ėL�������A1940�N��̃X�^�W�I�ʐ^����݂Ă����Ƒ��������ɊJ������Ă���A1937�N�̍����d�~Autoradiogram 801�łقړ��l�̃��j�b�g�i���̎��_�ł͗㎥�^�j�����ڂ���Ă����B�������������d�~�̓M�j�[���݂ł̉��i�\���ł��邱�Ƃ���A�M��������ɏ�����x�T�w�̎������Ƃ����l���̋������Ƃ�����BEMI���u�������C�����m��擪�ɋZ�p�v�V��簐i���Ă��������̏��Y�ł��苻���[�����A����ȑO�ɂ�1934�N��Marconi�Ђ������d�~Marconiphone 292�œ��l�̃��j�b�g�����ڂ���Ă������߁A�{����Marconi�Ђ������d�~�ł̎g�p��ړI�ɊJ�����ꂽ���j�b�g���AEMI�����j�^�[�Ɏg�p�����Ƃ����̂����ۂ��낤�B���̌��HMV�u�����h�̓d�~�ɂ͂��̃X�s�[�J�[���悭�g���Ă���A�v���t�F�b�V���i���Ȍ���ł���Ȃ���z�[�����[�X�̂��߂̋Z�p�J���Ƃ������ʂ��������Ƃ�����B1944�N��BBC��M004���|�[�g�ł��̑ȉ~�X�s�[�J�[��P�̂ő��肵�����ʂł́A4.5kHz�Ƀs�[�N�������������C�h�����W�E�X�s�[�J�[�ł��������Ƃ�����B���̂Ƃ���BBC�̕]���́AEMI�̃��j�b�g�͍����Ƀs�[�N������ƈ�R���Ă���AGEC�����j�b�g��2.5kHz�Ƀs�[�N���������Əs�ʂ��Ă���B����ŁA�ȉ~�X�s�[�J�[�Ƀ��{���c�C�[�^�[��t���������d�~Electrogram�ɂ́u�Â����v�Ƃ����]���Ȃ̂ŁA���邢��BBC�̋Z�p�҂�EMI��ь������Ă������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B �@����������Decca�̍����d�~Decola�́A�ŏ���Goodmann�Ђ̃t�������W�{�_�u���E�[�n�[�A1949�N�ɂ�TANNOY�Ђ�12"����2way�{�_�u���E�[�n�[�ɂȂ��Ă���B�����炭�����́A�A�����J�ł�LP�����ɍ��킹�Đ��삳��Ă���A�C�M���X�̉ƒ�ɂ͂قƂ�Ǔ͂��Ȃ��������낤�Ǝv����B

�@BBC�̑傫�Ȍ��т́A�N���V�b�N���y��ǎ��ȃX�e���I�����ő��葱�������ƂŁA�u�������C�������̃����|�C���g�E�}�C�N�ɂ��^���́A�X�e���I�V�X�e���̒�ʊ���T�E���h�X�e�[�W�̕W�����Ɍq�������B��Ƀu���e�B�b�V���E���b�N�̗D�ꂽ�~�L�V���O���A�������������I�w�i���琶�܂ꂽ�Ƃ����悤�B�܂�C�M���X�ŃX�e���I�^���̃m�E�n�E���n������܂łɂ́A�����ŕ����鍑�c�����̏��͂��K�v�������Ƃ�����B���Ȃ݂ɂ��̃u�������C��������1930�N���EMI�ŊJ�����ꂽ���̂ŁA�����̊W���܂ߎ��R�Ɏg����悤�ɂȂ�܂ł̊Ԃ��ABBC��EMI�̖����ł������Ǝv����B �@���̈Ӗ��ł́ABBC��EMI�̗ǂ��p���҂̂悤�Ɏv���邪�A�ŋ߂ɂȂ���BBC���^���������ւ���A�s��ɏo�Ă���悤�ɂȂ��ĉ��߂Ĕ������̂́AEMI�̘^����BBC�̂���Ƃ́A�g�F�n�ł͋��ʂ��Ă��邪�A�T�E���h�X�e�[�W�̑��肪�傫���قȂ�BBBC���j�^�[�Ƃ���LS5/1�������[�X���ꂽ1960�N���ɂ́ABBC�̓X�e���I���^�̕��@���܂ߊ������[�J�[���痣��ēƎ��K�i����ݎn�߂Ă���A�]�����獂��͍L���g�U���ꂽ�ق����ǂ��X�s�[�J�[�Ƃ����펯���痣��āA�`�����l���Z�p���[�V�������d�������v�ւƈڍs���Ă���B���������r���Č�����̂́ABBC�����c���������Ȃ��玩�R�ȉ�������̂܂��^���Ă���̂ɑ��AEMI��1960�N��̃X�e���I���ɃA�����J�s����ӎ������������A�}���`�}�C�N�ɂ��l�H�I�ȃo�����X���ڗ��B

�@1960�N���ʂ��ABBC���C�M���X�̉ƒ�ɑf���ȃX�e���I�𑗂葱�������ʁALP�̉�������l�������̂ɕω����Ă������\�����ے�ł��Ȃ��B1950�N��̃v���X��1970�N��̂���Ƃ̈Ⴂ�́A�J�b�e�B���O�}�V�[���̈Ⴂ�����邱�ƂȂ���A�D�܂����Ǝv����T�E���h�̕ω����傫���悤�Ɏv���B �@�����܂ł���ƁA���m�������A�X�e���I���̗����ɂ����āAEMI��BBC���قȂ�X�^�C���������Ă������Ƃ�����B�������Ȃ���A1970�N��ȍ~�͂��̕��s���͉������ꂽ�̂͌����܂ł��Ȃ��B���{�̃I�[�f�B�I����ʉƒ�ɍ��t�����̂�1970�N��ł��邩��A���҂����т��邱�Ƃɑ傫�Ȗ����͂Ȃ����A1930�N�ォ��1960�N��ɂ����Ă͖��炩�Ɍ��т��Ȃ��BEMI��BBC�͂��̊Ԃ̈����S�V�b�v�L���ɂ��ꂽ�ɉ߂��Ȃ��̂�������Ȃ��B

�y�����₢�����z �@�����ʼnpEMI�̑��Ղ�H��ƁA����̓�肪�̂�������B1925�N�̓d�C�^������1952�N��LP�����܂łɁA���Ȃ��Ƃ���O�łR�A���łQ�̃W�F�l���[�V�����E�M���b�v�����݂��A���̂ǂ�����X�e���I���ɓ܂��̂悤�ȃT�E���h�|���V�[�ňꊇ��ɂ��ꂽ�Ƃ����ߋ�������B

�@����������肩�牽�����܂�邩�Ƃ����ƁA���E��̃��R�[�h��ЂƂ��đ��ʂȃA�[�`�X�g��i���Ă���ɂ��ւ�炸�A���t�̂��{���̃T�E���h���A���������N�������œh��ׂ���Ă���悤�Ȉ�ۂ��@���Ȃ��̂ł���B���B�N�g���A���̉�ƃ^�[�i�[�̂悤�ȉ敗�Ƃ��������̂��낤���B��������Decca�ɂ������āA�{���������������E�B�[���t�B���Ȃǂ͂��̑�\��ł��邵�A�ǂ̘^�����X�^�C���E�F�C�݂����ɕ�������Ƃ����͈̂Öق̗����ł��낤�B������̓t�����X�̐V�ÓT�h��ƃ_�r�b�h�̂悤�Ȋ����B�t�ɃR���g�[���^���Ŏg�����s�A�m�̂قƂ�ǂ��X�^�C���E�F�C�ł���ɂ��ւ�炸�A�v���C�G���̂悤�ɕ�������Ƃ����̂�EMI�B��͂肱�̉ۑ�����z����T���V���O�G���X���K�v�Ȃ̂��B���������Ђ̍����d�~�́A�X�s�[�J�[���j�b�g�������ʂ��Ă��邱�Ƃ���������A��������T�E���h�̈Ⴂ��������邱�Ƃ͓���B

�@����A�pEMI�ɂ��ăA���R���������|���ɂȂ����̂́A�A�����J���E�T�E���h�̈ꗃ��S���G���{�C�Œ�����EMI�̘^�������Ƃ̂ق��Y�킾�����A�Ƃ����P���ȗ��R�������B���ƌ�������ڍ���Ȃ̂ł���B�ڂ̋l�I�[�N�ނ�����ăr���[�h�̂悤�Ȍ���ɕ�܂ꂽ�֎q�ɍ��炳�ꂽ�悤�ȃ��b�`�ȋC���B�����������͋C�͑��̃��[�x���ł͖��킦�Ȃ����A���̉��𒆐S�Ƀg�[�������Ă����ƁA���̂قƂ�ǂ̃\�[�X�����������������ɂȂ�B��������O����X�^���_�[�h�Ƃ��ČN�Ղ��Ă������Ƃ����͂���B  �@�l�I�Ȋ��z�����A���m�������̉pEMI�̍Đ��ɂ��ẮA�A�����J���i�ł̍Đ��Ƃ����̂��ЂƂ̗ǎ����Ǝv���B�Ƃ����̂́A�@1950�N��̉p�����̃r���e�[�W�@��ŗǎ��Ȃ��̂����Ȃ��A�������i�����c�����Ȃ��C��������Ȃ��ƁB�A�A�r�[���[�h�Ƀ��j�^�[�Ƃ��ē������ꂽTANNOY�ɂ��Ă��ADecca�̂悤�ɖ����p�����̂܂܃X�^�W�I�ɓ��������̂Ƃ͎���قȂ邵�A���҂̃T�E���h�̈Ⴂ��������������B�B�ŏI�I�ɂ͐���EMI�̍ł��傫�Ȃ����ӗl�̓A�����J�s��ł���A�A�����J�̃I�[�f�B�I�@��ɃL���b�`�A�b�v����悤�ɋZ�p���ǂ��d�˂Ă��邱�ƁA�Ȃǂ��������悤�B �@�������W�����u���̐S�ӋC�������L�[�ɗ����ł���̂��H�@���������^��͏�X�������B�������{�S�͗����ł��Ȃ��Ƃ��A���₩�ɃR�~���j�P�[�V�������炢�͂ł��邾�낤�B���̌��ʂ�����ł���B

�@EMI�ɂ��Ă������ƓK���ȃC�M���X�̃X�s�[�J�[���[�J�[�����������낤���A�������̉p���I�[�f�B�I�@��̗A�����Ђ́A�@TANNOY���X�s�[�J�[�{QUAD���A���v�{��Weathers���s�b�N�A�b�v�A�AGarrard���I�[�g�`�F���W���[�{LEAK���A���v�{Wharfedale���X�s�[�J�[�A���X�̑g�ݍ��킹��W�����Ă����Ƃ����ƂȂ̂ŁA���ݒm���鉩���̑g�ݍ��킹���������炠�������Ƃ�����B�������G���{�C�̃u�[�X�́A�P�Ȃ�w���Ҍ�����Hi-Fi�Z�p�̒�ł͂Ȃ��AWQXR�ǂ̃X�e���I�����iAM�AFM�g�̓��������j�̃X�s�[�J�[�����f���Ƌ��ɁA�ߖ����Z�p�Ƃ���EMI�̃~���[�W�b�N�e�[�v�̔��̏Љ�����Ă������ƂɂȂ�B���̌�EMI��1955�N�ɃX�e���I�e�[�v�̔̔��ɓ��ݐ邱�ƂɂȂ�̂ŁA�����̕ăI�[�f�B�I�������ڂ������̃I�[�f�B�I�E�t�F�A���A��背�R�[�h��Ђ����ׂ����Ɏ艞����^�����\�����ے�ł��Ȃ��B �@EMI�̘^���̒��j�́A��͂�LP������1952����X�e���I���^�̎n�܂�1955�N���ɏW�����邪�A���}�X�^�[�Ղ���������t�����F���̂��Ƃ͂��Ă����āA�Ӌ��̃��p�[�g���[�ɂ������킢�[�����̂�����B�Ƃ������傫�Ȗ{�I�̒�ԃu���^�j�J�S�Ȏ��T�����I�ɔ��s���邨�����A����ł����Ƃ�����y�Ȃ��N���o�Ă��āA���ꂪEMI�̂����[���Ƃ���Ȃ̂��B��O�̓d�C�^���ł́A�{�^���}�C�N��HMV����A1931�N�����EMI�iWE47�^�}�C�N�g�p�j�ł͂�͂艹�͈قȂ�A1935�N���玩�А�HB1B�^�}�C�N���g���T�E���h������ɕς��B���̐�O�̂R�����ꏏ�ɘ_����ƁAEMI�T�E���h�ւ̃A�v���[�`�͍����Ɋׂ�B

�y�j�āI�����̃f�b�Jffrr�z  �@���m�����^���������ۂɕK���b��ɂȂ���́B�����LP�n�����̋K�i�̗�����Ԃł���B���Ƃ���Hi-Fi�Z�p�͏����ɉ��y�̂��߂Ɍ������ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�R���Y�ƓI�ȑ��ʂ��������̂ŁA�قƂ�ǂ̓h�C�c�̐����͂t�{�[�g���x�����邽�߂̃\�i�[���̎����̂��߂ɊJ�����ꂽ�B���̂��߁A�e���̋��̓��[�J�[���R���@���̃��F�[���̂��ƂɓƎ��K�i�ɑ������Ǝv����B�����Đ���Hi-Fi���}���ɍL�������̂́A�R���Y�Ƃ̕��a���p�Ƃ������ƂɂȂ�B�������Ƃ͐��̃A���~�j�E���̗��ʂ�x�j���̕��y�ɂ�������B �@���m�����^���������ۂɕK���b��ɂȂ���́B�����LP�n�����̋K�i�̗�����Ԃł���B���Ƃ���Hi-Fi�Z�p�͏����ɉ��y�̂��߂Ɍ������ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�R���Y�ƓI�ȑ��ʂ��������̂ŁA�قƂ�ǂ̓h�C�c�̐����͂t�{�[�g���x�����邽�߂̃\�i�[���̎����̂��߂ɊJ�����ꂽ�B���̂��߁A�e���̋��̓��[�J�[���R���@���̃��F�[���̂��ƂɓƎ��K�i�ɑ������Ǝv����B�����Đ���Hi-Fi���}���ɍL�������̂́A�R���Y�Ƃ̕��a���p�Ƃ������ƂɂȂ�B�������Ƃ͐��̃A���~�j�E���̗��ʂ�x�j���̕��y�ɂ�������B�@�Ƃ����O����͒u���Ƃ��āA���̋K�i�������ے�����̂��pDECCA�Ђ�ffrr�iFull Frequency Range Recordings�̗��́j�ł���BSP�Վ����1945�N�ɂ�������ffrr�̋K�i��ł��o�����f�b�J�Ђ́A���g������80�`15,000Hz�AS/N��60dB�Ƃ����̂�����ŁA���̌�ɑ��Ђ�Hi-Fi�K�i��ł��o���ƃ��S��"True High Fidelity"�Ɩ��łȂǁA�����̎��M�������Ă����B���̃T�E���h���₢�����̂ŁA�E�B�[���E�t�B����^�������Ƃ��̑��ЂƂ̉��̈Ⴂ�ɂ��Ă��c�_���s���Ȃ��B�f�b�J�Ђ̂������́A�X�e���I�����̏c���U���ՁiV-L�����j�ɂ�����A��p�̃J�[�g���b�W�܂Ő����̔��������A���̌��45-45�����ɓ��ꂳ�ꂽ����}�g���b�N�X�����ō������Đ������������B���������f�b�J�ɂ�钧��́A�W�����E�J���V���E�ɂ��u�j�[�x�����Q���̎w�ցv�̘^���ɂ���Č���I�ƂȂ�A�Ȍ�f�b�J�̉h���͑����̂ł���B����������ȑO�͂ǂ��ł��������H�@���͗l�X�Ȑ�i�I�Ȋ����́A���̂قƂ�ǂ��{�c�K�i�ɂȂ��Ă���̂ł���Bffrr�̃C�R���C�U�[�E�J�[�u�AV-L�����A���{���c�C�[�^�[�c�����̈Ӗ�����Ƃ���́A�p�[�c�����W�߂Ă݂Ă����݂ƂȂ��Ă͂قƂ�Ǘ���s�\�ł���B �@�����ł悭���ɂ����ffrr�̎��g�������ł��邪�A�ȉ��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă����B1960�N���̃��R�[�h�ɋL���ꂽ�f�菑���ł́Affrr��RIAA�̎��g�������̈Ⴂ�����ƂɁA������t���b�g�ɂȂ�悤�ɒ������Ă���Ƃ̒��ӊ��N���Ȃ���Ă����B�����A�Â�ffrr�K�i�̃��R�[�h���w�������l�̃N���[�������������ւ̂悤�ɂ��݂���B  �Q�ƌ��Fhttp://www7a.biglobe.ne.jp/~yosh/oldeq.htm �@����͗���Ԃ��A�f�b�J�Ђ������Ă������R�[�h�͂����郆�[�U�[�ɑ��Ăł����āA�K���������А��i�ł��������Ȃ��悤�ȗނ̂��̂ł͂Ȃ������B�܂�f�b�J�Ђ́A�pHMV���RCA�̂悤�ȋ����Ƃł͂Ȃ��������Affrr�K�i�̃��R�[�h���̔����ꂽ�̂́A�r�o�Ղ�1946�`50�N��5�N�ALP�Ղ�1951�`58�N��8�N�ɉ߂��Ȃ��B������Association for Recorded Sound Collections (ARSC�A1966�N�ݗ�)���W���[�i��Vol.20�i1988�N�j�ɂ��ƁA�f�b�J�E�J�[�u��LP�ȍ~���R�`�S��͕ύX���Ȃ��ꂽ�Ƃ����B�����̂��Ƃ����肷��ƁAffrr�͓Ǝ��K�i�ɂ�郆�[�U�[�̈͂����݂Ƃ������́A�f�b�J�̖ڎw���T�E���h���̂��̂Ƃ�������������B�Ƃ����̂��Affrr���R�[�h������o���ꂽ�����ɁA�����̈Ⴂ���������ɍČ��ł����V�X�e���́A����ȋƖ��p�������ĊF���ɋ߂��A�Ⴆ�C�R���C�U�[�E�J�[�u�Ƃ͖����̃N���X�^���E�s�b�N�A�b�v����ʓI����������ɂ����āA�J�[�u�̐蕪���̓}�j�A���̃}�j�A�̘b��ł������B���ʂȂ�u���~�Ђ̃��R�[�h�͍������Y��v�Ƃ������x�̂��̂ŁA�����������̃I�[�f�B�I�E�V�X�e���̉����̂ق����������₵�������Ƃ݂�ׂ����낤�B �@�����N����i1980�N��j�ɒ������L���O���R�[�h�Ղ́A���̐̂�RIAA�ɂȂ��Ă���ɂ��ւ�炸�A�����^�[�w���́u��n�̉́v�AC.�N�������X�w���́u�V���g���E�X�E�t�@�~���[�E�R���T�[�g�v�Ȃǂ́A�Ɠ��̍���ɕȂ̂��銴���������i���v���A�v���X����ffrr�J�[�u���ӎ����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���j�B����ɘb����₱�������Ă���̂��A�ߔN�ɂȂ��ĉp�f�b�J�Ђ�����Ɏ��グ�n�߂��f�W�^���E���}�X�^�[�̑��݂ł���B���ɓ��{�ł́A�����I��ʂ��ăL���O���R�[�h����z�����ꂽ�����h���E���[�x���̒g�F�n�̉��Ɣ�ׁA�T�E���h�u����180�x�]�������Ƃ������A�{�ƃf�b�J�̉s�������ɕς���Ă���B�����LP���D�Ƃ���݂Ă���a���������炵���A���̂悤�Ȃb�c�����������킹�Ȃ���ʈ��D�Ƃ��炷��A�N����̃g���E�}���X�ɑ���������ꂽ�����ł���A���̎����̃f�b�J�����̍w�����T���Ă����Ƃ����̂��{���ł���B���̂��Ƃɂ����͌�����t�������c�������̕Ћ��Ŏv���Ȃ�����A�����I�Ɏt���Ȃ��������������B�����A�f�b�J�E�T�E���h�ɑ��铲��ƁA�����̃V�X�e���̕s�������傫���������炾�Ǝv���Ă���B�u��n�̉́v�͓��e���s�𗝂ł�����肩�A���̃T�E���h�̕s�����䂦�ɁA�t����̃g���E�}�Ƃ��ĐS�̉��[���ɍ��܂�Ă���̂ł���B �@���̎����LP���W�Ƃɂ͉����p�^�[���������āA�v���[���[�F�K���[�h�ЁA�g�[���A�[���FSME�ЁA�J�[�g���b�W�F�f�b�J�Ёi�܂��̓I���g�t�H���Ёj�A�A���v�F�N�H�[�h�ЁA�X�s�[�J�[�F�^���m�C�ЂƂ������̂ŁA�ܖ��N�S���̒����Ƌ��ɍ����L���Ɏc����Ă���B �@ffrr���l���������߂ɁA1947�N�ɔ������ꂽ�����^�R���\�[���E�V�X�e��Decola���ςĂ݂悤�B���W�I�ƃ��R�[�h���ꏏ�ɂȂ��������鍂���d�~�̈��ŁA�f�b�J�Ђ��F��ȃ��[�J�[���畔�i�B���ăA�b�Z���u���[�����B1947�N����̃f�b�J�̍������m�����d�~�ɂ�3�킠��A�ʏ탂�m�����E�f�R���Ə̂������̂͒����t�������W1��{���e�E�[�n�[2��̂��́A����ƍō�����Decola Knightsbridge�Ə̂���6�X�s�[�J�[�̂��̂ƁA������菬�^��8�C���`�E�t�������W3���Beau Decca�ƂȂ�B

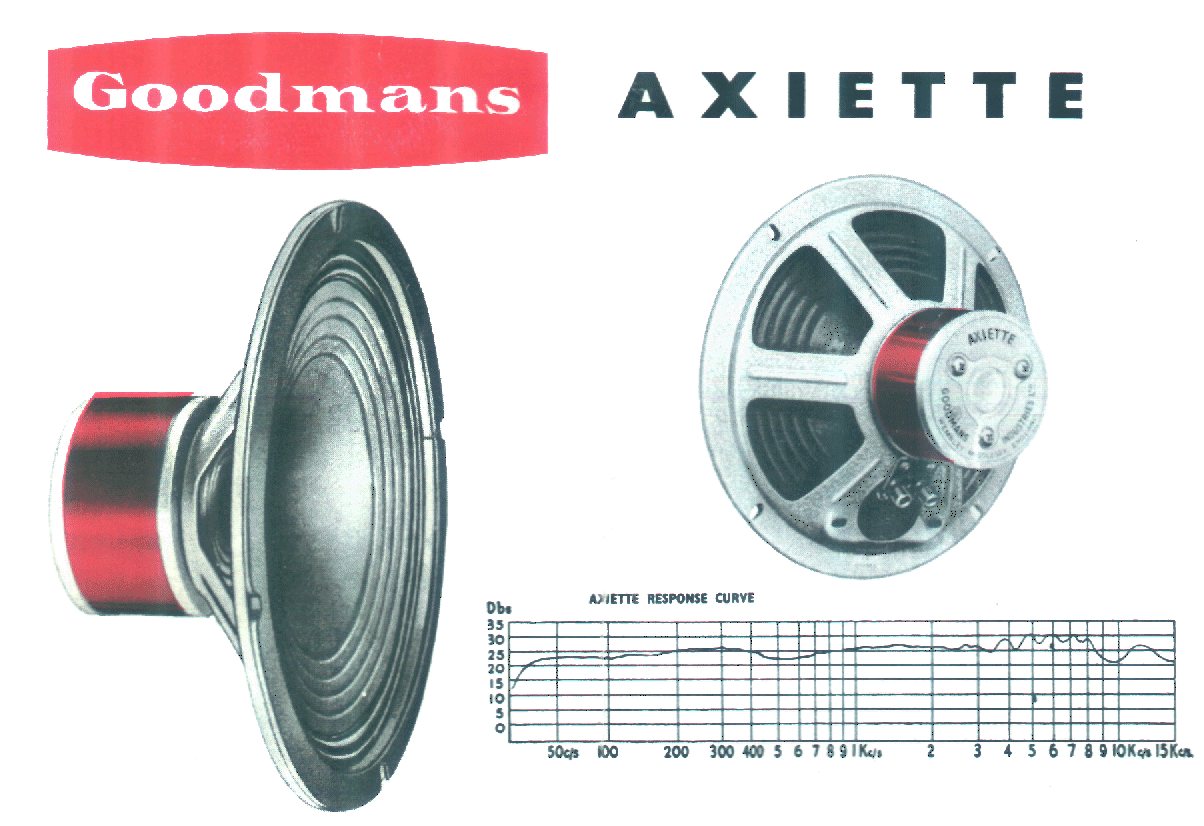

�@������̋@��������̃X�s�[�J�[�́A�c�C�[�^�[�͂Ȃ��̃t�������W�݂̂ł���B�L����Axiom80�͂܂��̔������ȑO�ŁA30�`15,000Hz�̃t���b�g�ȓ����������Ă���B����̓C�M���X�ł�Hi-Fi�̔��W�ɂ����ē����I�Ȃ��ƂŁA�A�����J�ł͉����S���w�����p�������E�h�l�X���ʂ̕t�����i������������グ���j�X�s�[�J�[���D�܂ꂽ�̂ɑ��A���ɕȂ̂Ȃ�������ƂȂ��Ă����B����̓t���b�g�l�X�ւ̐M�Ƃ���������̂����A�ʏ�̉ƒ�Ŗ炷���ʂł͉��Ɉ��������ɂȂ邱�Ƃ͕K�{�ŁA��������r�I���ƂȂ��������ɂȂ�B1949�N����^���m�C�Ђ�12�C���`�g���j�^�[�E�V���o�[�h���̗p���ꂽ���A���̌�̃��j�b�g�ɔ�ׂق̈Â������ł���ƌ�����BDecola�̓I�[�g�O���t�͂��납����TANNOY�Ђ̔��Ɣ�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��قǗe�ς��������A�A�b�Z���u���[�ł͗��e��12�C���`�̃E�[�n�[�Q�{����ׂāA����Ƃ̃o�����X�͒ቹ�F�������R�F�P�Ƃ��Ȃ�i���Ă����B1959�N�ɃX�e���I�����ꂽDecola�ł́AEMI���X�e���I�^���̓X���f���p�ɊJ�������ȉ~�`�t�������W�X�s�[�J�[�ɁA6�̃R�[���E�c�C�[�^�[�U�z�u�������̂ɂȂ����B������ɂ��Ă��A�A�����J��Hi-Fi�V�[���Ƃ͐����̃t���b�g�u���ł���Affrr�̓C�M���X�̉ƒ�ɂ悭���邨�ƂȂ����������ӎ����č\�z���ꂽ�悤�Ɏv����B  �@�@ �@�@ �@�Ƃ���ŁAGoodmans�Ђ�Axiette 101�́A�ꎞ��BBC�̔ėp�������j�^�[(LS1/1)�Ƃ��Ďg���Ă����B���̓����}���݂Ďv���o���̂́A�����B�������{��BTS�K�i�ł���B�t���b�g���s�ʼn������C���̍����A80�`15,000Hz�Ƃ���ffrr�̋K�i�ɂ��X�b�|�����Ă͂܂�BPE-16M���������Ă݂��Ƃ���A�f�̐��ʓ�����1�`4kHz�ɎR�����h�߂̉��ł���̂ɑ��A���̍D�݂̎����ʒu�ƃC�R���C�W���O�ł�500Hz�s�[�N�Ɋɂ₩�Ƀ��[���I�t��������������B�v����ɁA�P�Ɏ�45�����ƒ�����̒��肪�c��Ƃ�����A������i�邱�ƂŁA����Ƃ̌q��������炩�ɂ����������B

�@�p�C�I�j�A�̃t�������WPE-16M�Œ���ffrr����̃��m�����^���́A�����[�x���̘^����ꡂ��ɔ����o�Ă���B���Ƃ����āA�L���O�E���R�[�h�̔z���̂悤�Ɉ��F�̖؎��n�T�E���h������A���{�̃��R�[�h�e�Ђ��f�b�J�E�T�E���h��ڎw�����Ƃ�������B����ɓ�����Decca�̃��t�@�����X�Ƃ�����TANNOY�Ƃ����v���������B�������ӓ_�������̂ł���B���̓f�b�Jffrr�̑傫�Ȍ��т́A���[�t�@�C�d�l�̓d�~��ʂ��Ă���Hi-Fi��g�߂ɂ����A�Ƃ����t���I�ȗ��������藧�̂ł͂Ȃ����낤���B���̂��Ƃ��l����ƁA�K�i�Ƃ��Ă͔߉^����������ffrr�́uHi-Fi�����̖����̒鉤�v�Ƃ����悤�B �y��Hi-Fi���z�ȁz �@�������^���Œm����Decca�Ђ�ffrr�����`����O�A1930�N����C�M���X�̃I�[�f�B�I�E�͂���Ӗ��ُ�Ȕ��W�𐋂���B����̓A�����J�ł�Hi-Fi���W�I�Ƃ����̂���������A�h�C�c�Ń}�O�l�g�t�H���^���𒆐S�Ƃ��������Z�p�̍X�����������킯�����A�����͒ʐM�Z�p��S���Ă����ق�1�Ђ̊v�V�I�ȋZ�p�������炵�����̂������B�Ƃ��낪�C�M���X�̂���́A�x���`���[��Ƃ̂悤�Ȋv�V�Z�p���|�̎q�̂悤�ɐ����o�Ă���̂������ł�����B�Ƃ�������O�ɂ�����100�`8,000Hz�̕ǂ������Ȃ�˂������A�X�e���I�^�������s�����ȂǁA20�N��̋Z�p���R���V���}�[�s��ŗ��N���Ă���̂ł���B �@Lowther�̑O�g�ł���Paul Voigt�̃X�s�[�J�[�Ȃǂ͂��̍ł�����̂ŁA1933�N�ɊJ���������j�b�g�́A�T�u�R�[���A���݂�_���p�[�Ȃǐ�i�I�ȋ@�\�ڂ����t�������W�ŁADomestic Corner Horn�Ƃ����L�ш�z�[���ɑ��������B�ŏ��͓����������Ƃ��ăX�^�[�g����Voigt���̃X�s�[�J�[�́A���炩�Ƀn���h���C�h�̎���i�ŁA�܂��}���`�E�F�C�̎�����10kHz�Đ����c�_����Ă�������ɁA12kHz�܂ł̍L�ш�Đ����������Ă����i�����V���O��Iconic�ł���1937�N�ł���j�B����ɒǂ����K�i��1945�N��Decca ffrr�ł���A�܂��ɂԂ�������̔��z�ł������B

�@���������ɂ̓e�[�v�^���̑n�����ł�����A����1924�N�Ƀh�C�c�Ńe�[�v�^���@���J������Kurt Stille���m��Marconi�Ђƒ�g���A1932�N��BBC�Ɍ����X�`�[���e�[�v�^���@��[�i�����B���̓����̃X�y�b�N�͍Đ����g��100Hz�`6kHz�AS/N��35dB�Ƃ������̂ŁA32���̔ԑg���^��25�p�E���h�i��11kg�j�̃��[���������B1937�N�ɂ͎��C�w�b�h�����ǂ��A�ш��8kHz�ƐL��������SP�Ղ̃��x���܂Œǂ��������A��Presto�Ђ�1934�N�Ƀ����[�X�����A�Z�e�[�g�^���@�i���g��50Hz�`8kHz�AS/N��50dB�j�ɔ�ׁA�R�X�g�A���\�A�_�r���O�̎�y���Ȃǖ��炩�ɕ��������A1941�N�ɓ���������A20�N�ȏ���A�Z�e�[�g�^�����g���邱�ƂɂȂ�B���Ȃ݂Ɏ����e�[�v�̊J�����̓�BASF�Ђ�AEG�Ђ�Magnetphon���g���čŏ��Ƀe�[�v���^�����̂́A1936�N�̃h�C�c�ɉ��t���s���̃r�[�`�����^LPO�ł���B�s���ɂ������h�C�c�ɂ����āA�����̃C�M���X���s��̃^�[�Q�b�g�ł��������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ����A���̌�1938�N�ɃI�����_�o�R��Philips-Miller���̎����e�[�v�^���@���[�i����邪�A1939�N����̃h�C�c�Ƃ̐푈�ŊW���r�₦�Ă��܂����B

�@����ŁAEMI�̘^���Z�t�ł���Alan Blumlein��1931�N�̓�������Ƀo�C�m�[�����^���\�����B����i�K�ł͌��w�t�B�����Ɂu�b���Ȃ��獶����E�ɕ����v�Ƃ������̂��������A�X�e���I�p�̃J�b�^�[�w�b�h���J������1934�N�ɂ́A�A�r�[���[�h�X�^�W�I�Ńr�[�`�����^LPO�i���[�c�@���g�̃W���s�^�[�����ȁj�̃e�X�g�^�������s���Ă���B���̂Ƃ��̃X�e���I�^�������͑o�w�����}�C�N��45�x�Ō�������������ŁA����������WE�w�c������p��3ch�����������̂ɑ��A�ƒ�p�ɓ���݂₷���V�X�e�����l�Ă������ƂɂȂ�A���2ch�X�e���I���_������t���邱�ƂƂȂ�BBlumlein��UL��H�̊J���҂ł�����A1942�N�܂ł̒Z�����U�̊Ԃɗ��j�Ɏc�鑽���̔����������B������EMI�ɂ��X�e���I�E���R�[�h�̔̔��͉�������A1950�N��܂œ�������邱�ƂƂȂ�B���Ȃ݂Ƀr�[�`�������́A1936�N��LPO�Ƃ̃h�C�c���t���s�̍ۂ�BASF�Ёi�����x�[�X�̎��C�e�[�v�̊J�����j�ɗ��������AEG�Ђ̃}�O�l�g�t�H���ł̃e�X�g�^���ɋ��͂�����A1937�N�Ƀ����h����HMV�V���b�v���Ď�������̊J�����ŃX�s�[�`��S��������ƁA���̎���̐�i�I�ȃI�[�f�B�I�ɂ��Ȃ�̋���������Ă����悤���B

�@���������l�X�Ȑ�i�Z�p��1930�N��̃C�M���X�̃I�[�f�B�I��Ȋ��������̂́A���p�܂ł͂قlj������̂���ł������B�ڂ̑O�̐푈�̊�@���A�������������u�����R���Z�p�֓]���𔗂����Ǝv����B �@�Ăѐ��E���C�M���X�̃I�[�f�B�I�ɒ��ڂ���̂͐��̂��Ƃł���B�����ȃg�s�b�N�X���L���邾���ł��ȉ��̂悤�Ȃ��̂�����B���Ȃ݂�EMI��LP������̂�1952�N����ŁA����ȑO��78rpm�Ղł̃����[�X�ƂȂ�A�����̃C�M���X�l��1960�N��O���܂�78rpm�Ղ��������Ă����B

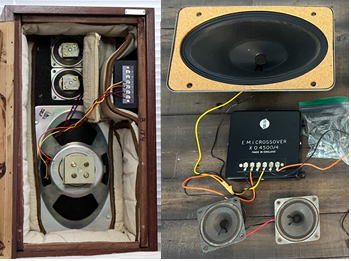

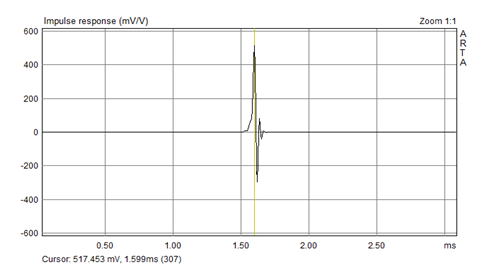

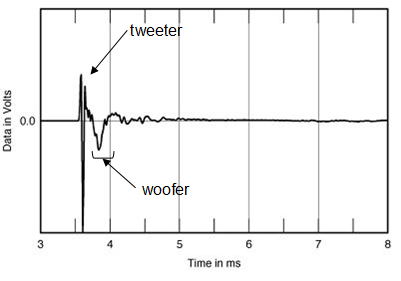

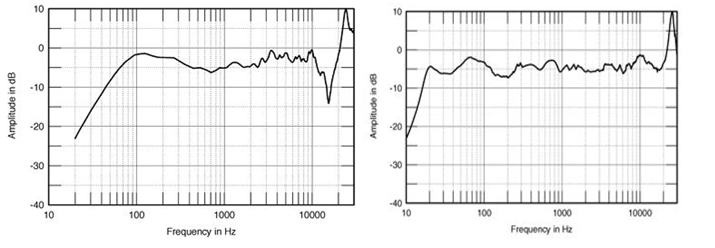

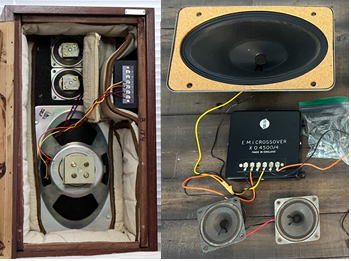

�@���ꂾ�����h�����̃I�[�f�B�I�@�킪�A�ЂƂ̍��ŁA���������N��ɏo�����Ƃ����̂́A�܂������đ��ɖ������낤�B���悻���s�Ƃ������̂��ڂ݂��˂������Ă邾���ŁA����ɉ����Ɠd���i�Ƃ��Ă̓d�~�������̂ł��邩��A���m�������̉pEMI���͂ފ��͍�����[�߂����ŁA��`�I�ȓ����ȂǂȂ��B�����̃o���G�[�V�����͉pEMI�̑t�ł�T�E���h�ɑ�����A�^�ۗ��_�������ēW�J���Ă���悤�Ɏv����B����ł͋q�ϓI�ɂ��ꂾ�ƌ�������̂�����̂��H�@�����A���̃C�M���X�l�ł����N���v���t���Ȃ��������Ƃ��낤�B �y�N�����߂̍������^���z �@���ɏq�ׂ��悤��HMV��f�b�J�̍������ȃ��m�����^���́A���ׂ��炸���[�t�@�C�ȓd�~�ł�������̂ł���A���ꂪ�A�����J���ƃj�b�|���̕����K�i��w�������G���{�C�ƃp�C�I�j�A�̃m�[�u���ȉ����̃t�������W�ł���A�\�ɂ��̗ǂ����`�����̂ł������B����䂦�ALP�Ղ̉����̗ǔۂL�����f����A���t���̂��̂̕]���ɂ��Ȃ����Ă���̂��B�t�Ɍ��݂̍������^���́A�ނ���n�C�G���h�@��ł̎����ŏs�ʂ���悤�ȕ]�_���ڗ��悤�ɂȂ��Ă����B���̂Ƃ����m�����^�����܂��U�藎�Ƃ����ΏۂƂȂ��Ă���Ƃ݂Ă������낤�B �@���ă��m��������EMI��Decca���ɂ�����t�������W���Љ���̂��A���ɂ��܂������ƂɁA�����̏G��ȃt�������W�͌��ݕ��ʂ̃��[�g�ł͎�ɓ���Ȃ��Ƃ����g���E�}���҂��\���Ă���B�܂�͓̂��p�i�Ƃ��ĒN�ł��ȒP�Ɏ�ɓ��������̂��A���ł͊i�A�n�D�i�Ƃ���Ă���̂��B����ɂ͖{���ɍ��������̂ŁA�����g���t�������W�ʼn��������𗝉�����C�s������o�āA���݂̃I�[�f�B�I����y����ł���̂ŁA�C�y�ɃX�s�[�J�[�Ŋg������I�[�f�B�I�E�Z�b�g���w�����悤�Ȃ�ėU���Ȃ��Ȃ��Ă����B �@����̓A�i���O�Ճu�[���̗��ł����Ă�����v���[���[�ɂ������āAEQ�A���v�����AUSB�o�́ABluetooth�Ή��Ȃ�čŐV�Z�p�������R�Ȋ��ɂ́A�v���[���[��ʂ�3cm���x�̃X�e���I�E�X�s�[�J�[����������Ă��邾���B����ł͐̂̏��w���̂������Ⴞ�����u�p���_�E�v���[���[�v�Ɠ����ł͂Ȃ����I�@�ƓV�����̂́A���a�̃I�[�f�B�I�}�j�A�̈����Ȃł���B��������m�̂����ŁA�����t�������W�Ȃ班�������������邾���Łc�Ƃ����R�����g������Ȃ��Ă���̂��B �@�Ȃɂ������̐l�́A�w�b�h�z�������邵�A�������̂ق��������ǂ��A�ƌ����Ɍ��܂��Ă���B���̗��̗��܂Ō���������Ă���悤�ŁA�n���J�`�����݂Ȃ��狃�������Ȃ��̂��B�ł͉��ɗ܂���̂��Ƃ����ƁA�f�b�Jffrr����̘^�����L�[�L�[���邳���Ĕ]���ɒ���t�����悤�ɂ悤�ɕ�������̂́A�܂��Ƃɕs�{�ӂ��Ƃ����悤�B���m�����^���̓A�i���O�̊�{�ł��郋�[���E�A�R�[�X�e�B�b�N�����Ē������Ƃ͊���Ȃ��̂ł���B �@�Ƃ���21���I�ɓ���A�Ĕ�CD�̉��i��500�~/���ȉ��̔������Ώۂ̒��C���t������ɂ����āA���|�I�ɍ����ȃI�[�f�B�I�@��̉��̂ق����������Ɍ��܂��Ă���Ǝv������ł���l�������B���̈���ł́A���m�����^���̃N���V�b�NCD�̃��r���[�ɂ́A�K���u���m�����Ȃ̂Ŏc�O�v�u�^���͌Â������t�͂����v�Ȃǂ̎������������ł���A���ɂ́u�Â��^���ʼn����̂��Ƃ������͎̂���v�Ƃ����ٌ�܂ł���B�������ƂɁA�ᔻ�I�ł���D�ӓI�ł���A�قƂ�ǂ̐l�����m�����^�������炩�䖝���Ē����Ă�����Ԃ������яオ��̂��B �@���������I�[�f�B�I���̊���傫���ς�����̂́A1980�N���CD���o�ꂵ�Ĉȍ~�����A���͂���ȑO����ffrr����̃f�b�J�̘^���̓I�[�f�B�I�I�ɂ͖炵�ɂ�����ۂ����������B����ނ��뉺�n�]�̍������^���ɑ��A��肭��Ȃ������̃I�[�f�B�I���u�ւ̎��]���̂ق������������悤�Ɏv���B����̓����h���E�X�e���I�̒N�ł��炵�₷�����Ղɔ�ׂĂ̗���������A�N�����^�������ւ̋^�O��ffrr�����炵�傤���Ȃ��A�Ƃ����v���ɋ���邱�Ƃ��낤�B������ffrr������������1949�`55�N���炢�̐��N�Ԃł���A55�N������̓I�y���ȂǂŃX�e���I�ł̘^���𑁁X�ɊJ�n���Ă���̂ł���B���i�I�ɂ̓X�e���I��ffss�������ň��z�̗ǂ��O���}�[���l���Ƃ���ƁA���m������ffrr�͑��������̃c���f�������ł���B�����ł��@���˂�ƃL�[�L�[��߂��A������Ɗ炪��������ƕ@�Ɋ|�����ʑ��L�����i���̂����Ȃ��̂��B�������f�����Ƃ��̊Â����t�ɗU���ăz�C�z�C�t���Ă����Ă��܂��̂��{�����낤�B�Ȃ�A�f���ʂȂ�f�������Ă݂��悤ffrr�A�ƏG�g���ł����̂����_�ł���B �@�������Affrr����̍Đ��̓���́A�����n�̃C�M���X���I�[�f�B�I���i�̂قƂ�ǂɂ��Ă������āA�����郈�[���s�A���E�T�E���h�Ƃ����Ăѕ����蒅����1970�N��̐��]���Ƃ�������Ă���B1960�N��Ɉْ[���Ƃ��Ċ��ɖ��ƂȂ��Ă������̂��A1970�N��ɂ͍����j�Ƃ��ĕ`�����悤�ɂȂ��������Ό����߂����낤���B�Ⴆ���W���[�Y��KEF��BBC���j�^�[�ł������Affrr����̃f�b�J�̘^���͑����������Ƃ����悤�B���R�͍���̃A�N�Z���g�̋Ⴂ�ŁA1970�N���BBC���j�^�[�̓p���X�������s���������s�����ʂɂ���Ē�ʊ��𖾗Ăɏo�����Ƃ��ŏ��ɐv�Ɏ����ꂽ�@��ł���A�����BBC���g������������j���A�i�E���T�[�̐��𖾗Ăɏo������800�`2,000Hz�ɃE�[�n�[�̋��U����������_�ŁA�����̓�������g�[���L�����N�^�[��EMI�Ƃ͗ǂ��Ă��A�f�b�Jffrr�̃L�����N�^�[�Ɣ���Ă��܂��Đ�͂��ȉ����ɂȂ��Ă��܂��B�^���m�C�ł����j�^�[�S�[���h�ȍ~�͍���̗͂������Ă��������Ȃ��B���Ƃ�����1960�N��̃��j�^�[���b�h�Ȃnj��t���悤�ɂ����������Ď���o�Ȃ��B�A�i���O����̃X�s�[�J�[�I�т����ł����ꂾ����J����̂��B�����CD�Œ������ƂȂ�ƁA���͂⊨�肷�ׂ��ۑ�͗y���ޗ��̒�ɒ���ł���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B   BBC��1969�N�ɍs��ꂽ�~�j�z�[�����������ABBC�@Ls3/9a�̃C���p���X���������i�c�C�[�^�[�̔������s�q�j   �^���m�C IIILz�F�S�[���h����͍��悪�͋��� �@���Ȃ݂Ƀf�W�^���^���ɍœK�����ꂽ����̃X�s�[�J�[�́A��ʊ����o�����߃p���X�����������Đ�s�����ʂ�_���悤�ɐv����Ă���B��s�����ʂƂ́A�l�Ԃ̔F�m�@�\�Ƃ��ăp���X�g�̑������B���������ɂ��q���ɔ������鐫��������B�l�Ԃ̗����̋����͐��X30cm�ɂ������Ȃ����A������0.9ms�̍���12dB�ȏ㖾�Ăɕ���������B���̂��ߌ��݂̃c�C�[�^�[����s�����ʂɃO���f�[�V������t���邽�߁A0.1ms�ȉ��̑@�ׂȃp���X�M�����悫������悤�ɐv����Ă���̂��B����ŃE�[�n�[�̂ق��͏d�ቹ��L�����߂ɏd�����U���ō���Ă��邽�߁A�c�C�[�^�[�������̗����オ�肪�����ƒx���A�c�C�[�^�[�������`�b�`�b�`�b�ƃ��Y�����s���đł��ƂɂȂ�B���̂��߃c�C�[�^�[�͒����ȉ��̓����Ƃ͑S���ʂɉs���p���X�g���o���悤�ɂł��Ă���A�^�C���R�q�����X�����̓N���X�I�[�o�[�E�l�b�g���[�N��H�̊W������A���j�b�g�Ԃł��Ȃ蝀���ꂽ�ʑ��������Ă���B   ���FA-B�X�e���I�E�}�C�N�A�����W �E�F�X�s�[�J�[�ʒu�̊p�x�ƃp���X�g�̓��B���ԍ��ɂ�鉹�ʍ��̎w�W  ��\�I�ȉp�������j�^�[�X�s�[�J�[�̃X�e�b�v�����i���F���^2way�A�E�F��^3way�j �i�e�N���X�I�[�o�[�ňʑ��ɂ˂��ꁨ����a�E�[�n�[��200Hz�ȉ����啝�ɒx��ċ����j �@���̂悤�ɃX�e���I�ł̎����́A�y�����o��y����ɁA���ꊴ���ʊ��̂ق��Ɏ�����ɂ����Ă��܂��A�y�Ȃ̈�ۂ����\���E����Ă��邱�ƂɋC�t���B�����Đl�H�I�ȉ��ꊴ�̑����͘^�����̕i���Ǘ��ŃT�W���������߂��邽�߁A�W���I�Ȏړx�������ɂȂ��̂�����ł���B�t��1960�N��܂ł͍����g�̃p���X���̓m�C�Y�Ɠ��l�Ɉ����Ă���A���̔��ɃJ�[�g���b�W�̃X�N���b�`���A�^��ǂ̃����M���O�A�g�����X�̎��C�O�a�ƍ����c�݁A�X�s�[�J�[�̕����U���܂ŁA������Ƃ���ɒ�����ɉ���^����g���b�v���d�|�����Ă����B���̂��Ƃ��画��悤�ɁA����̃X�s�[�J�[�Œ������m�����^���́A�Ӑ}���Ă����y�Ȃ̒��g��`������O�ʓI�Ȏ����ɐF�X�Ƒ�������������̂ł���B�V���v���ȃ}�C�N�A�����W�Ř^��ꂽ�����̈�̊����킪����g���o�����X�������ق��ɁA�펞�葱����p���X���ɔ]���ߏ�ɔ������Ē�����ꂪ������B��ʓI�ɁAEMI���z�[���g�[���𑽂��������T�E���h�ADecca���s�b�N�A�b�v�}�C�N�𑽗p�������ډ��𑽂��܂ނ��̂Ɨ�������邪�A���̈Ⴂ�͎��オ�i�ނقnj����ɕ������邱�ƂƂȂ�B�傰���Ɍ����ƁA�ǂ�����I�Ԃ��́A�Е��̘^���A�[�J�C���̕�̎R���A�܂��ɐ����邩���ʂ��̒f���̎v���Ō��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ۂɂ͂����Ȃ�O�ɁA�f�R��ǂ̂悤�Ɏ��㊴�o�̂��ꂽ���m�����^������A���R�ƐG����������Ă����̂��B �@�����ƍ��{�I�ȉۑ�́A���m�������̃f�b�J�����ƂȂ�ƁA���p�[�g���[�Ƃ��Ă��Ȃ�Ƃ��a���I���𔗂���B�����܂ł��Ē����������H�@�Ƃ����^�₪�ǂ��܂ł��t���܂Ƃ������ł�����BEMI�̃��m�������Ձi�t���g���F���O���[�A�}���A�E�J���X�A���p�b�e�B�A�f�j�X�E�u���C�����X�j�ɔ�ׂāADecca�̃��m�����Ղ͋Ȏ҈�����J.�V���g���E�X�E�t�@�~���[�E�R���T�[�g�Ƃ��}�[���[�u��n�̉́v�ȂǁA�N���V�b�N���y�̃��p�[�g���[�̌��߂�悤�Ȍ`�ő��݂���B�Ⴆ��2018�N�ɔ��s���ꂽ�u�N���V�b�N�s�ł̖���1000�i���R�[�h�|�p�ҁj�v�Ɏ��^���ꂽffrr����̘^���́A���̂�������5���ڂŁA�x�[�g�[���F���F�p�Y/E.�N���C�o�[��ACO�A�u���b�N�i�[�FSym.3,4��/�N�i�b�p�[�c�u�b�V�����E�B�[���t�B���A�}�[���[�F��n�̉�/�����^�[���E�B�[���t�B�����t�F���A�[�A�V���g���E�X�E�t�@�~���[�E�R���T�[�g/C.�N���E�X���E�B�[���t�B���AR.�V���g���E�X�F��̋R�m/E.�N���C�o�[���E�B�[���t�B���A�Ƃ������炢�ŁAE.�N���C�o�[�̊��������Əオ�����Ɗ����邭�炢�ł���B����������͍��Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ��A�����ƈȑO���瑱���Ă����ߌ��̈�[�ł����Ȃ��B �@����ł̓f�b�J�̏ꍇ�A�^���N���5�N�������ς��Ȃ��̂ɁA�X�e���I�ɂȂ��Ē�ԂɂȂ����������������Ԃ̂ł���B�M���̓o�b�N�n�E�X�̃x�[�g�[���F���S�W�ŁA�A���Z�������t�����X�����X�e���I�Ę^�����A�V���[���q�g/�E�B�[���t�B����EMI����ɉԍ炫�AE.�N���C�o�[�u��̋R�m�v�̓J�������Ղɂ������ȂǁA�s�^�����Ƃ��������悤���Ȃ��B�����C.�N���E�X��R.�V���g���E�X�nj��y�W�́AJ.�V���g���E�X�̃j���[�C���[�R���T�[�g�̂ق����L���Ȃ�āA�����̕]���Ƌt�]���Ă�����̂�����B �@���̂��߃f�b�J�̃��m�����Ĕ�LP�́A�o�W�F�b�g�Ղł�1,000�~�O��Ŕ�����Œቿ�i�̈����ł��������A�X�e���I�Ńf�b�J�ɍĘ^���Ȃ���A�f�b�J�E�A�[�`�X�g�Ƃ��Ă̔F�m�x���ɂ߂ĒႭ�Ȃ�B�Ⴆ�A�V���[���q�g�A�x�[���A�O���_�A�P���v�����A�A���Z�����A�V�����e�B�A�J�[�]���A�o�b�N�n�E�X�̂ق����A�f�b�J�̊Ŕ�w�����Ă���悤�Ɍ�����B���̈���ł́A�I���W�i����ffrr�J�b�gLP�Ղ́A�����Ȃ��Ƃ�����@�O�ȃv���C�X�Ŏ������Ă���B������ffrr���͍̂Đ��@����͂��ߓ`���Ɖ����Ă��āA�S�̃J�[�e���ǂ���ł͂Ȃ��p���h���̔��̂悤�Ɉ����Ă���B���̈����̎G�������m�������Ƀf�b�J�Ř^���������t�̕]����݂点�Ă���̂��Ǝv���B       ���{�ł��ǂ��m��ꂽ�������Ɠ��e�ɑ���ꂽ�s�N���̋L�� �@�ł́A�I�[�f�B�I�Z�p�̊�̕ω��_���ǂ��ɂ���̂���T���Ă݂悤�B���̎�̏a����̘^�����Đ����邽�߂̃I�[�f�B�I�Z�b�g�Ƃ��āA����{�ɂ��悤�ƍl�����̂́AHMV�ƃf�b�J�̓d�~�ɋ��ʂɎg��ꂽEMI���X�s�[�J�[���j�b�g�ł���BEMI�̑ȉ~�t�������W�ɂ��Ă͏�ŏq�ׂ����A���̃c�C�[�^�[�̂ق��͓�Lorenz���̂��Ȃ胁���n���̋������̂��ō����Ƃ̐��]������B����ŁA�f�b�J���X�e���I����ɓ����Ė��������ĊJ�������d�~�f�R���E�X�e���I�́A������i���Ǝv���Ă����R�[���c�C�[�^�[��6�����t���Ă���̂��B����͓���������EMI��DLS�X�s�[�J�[�V�X�e���Ɠ��l�̂��̂ł���B     EMI DLS�X�s�[�J�[�V�X�e���AHMV���R�[�h�X�̃I�[�f�B�I�R�[�i�[�A�f�b�J�E�X�e���I�E�f�R�� �@���̃R�[���c�C�[�^�[���g�U�z�u������@�́A�ƃW�[�����X��e���t���P���̍ō����X�s�[�J�[�Ŏg��ꂽ���@�����A���m�����ƃX�e���I�̍��Ԃ�D���悤�ɉ��ꊴ���o��������S���Ă���B����1960�N��܂ł́A���[���b�p���̉Ɠd�p�X�s�[�J�[���j�b�g�͎荠�ȉ��i�ŗA������Ă���A�W�[�����X�A�t�B���b�v�X�A�O�b�h�}���Ɍ�������EMI���̃��j�b�g���̔�����Ă����B���������{�ł͂����̃��j�b�g�̓e���r�Ɏg���Ă�����̂Ɠ����Ƃ݂Ȃ���A�I�[�f�B�I�p�r�Ƃ��Ă͂��܂�̗g����Ă��Ȃ������o�܂�����B���Ȃ݂�1950�N��܂ł̉��B��Hi-Fi�X�s�[�J�[�́AAM������SP�Ղ̋K�i�Ƃ̐��������Ƃ邽�߁A100�`8,000Hz��S���G�N�X�e���f�b�h�����W��1�I�N�^�[�u�����c�C�[�^�[��킹��̂��ʗ�ŁAEMI�ł��C�]�t�H���ł��N���X�I�[�o�[��5kHz�ƍ��߂ł���B���������Ɠd�p�X�s�[�J�[�͍ő����3�`5W�����X�ŁA�����U�������Ƃ��Ċ܂�ł��邽�߁A��ʊ����o�����߂Ƀp���X�g�̑���1970�N�㔼�Έȍ~�̃X�e���I�Đ��ł́A�������ł��Ȃ�����������肵�ĕs���ɂȂ�B���i�ʂł����Y�X�s�[�J�[�͓����i���ƁA�p�C�I�j�A�Ȃ�30cm�a�E�[�n�[�A�����d�킾�Ɠ���3way�ƌ����ڂ������������̂ŁA�킴�킴�����ŕn���ȉ��B�������Ƃ͂قƂ�ǂȂ������B �@�A���v�̂ق��͂���Ɏ��f�ŁA�ō����d�~�̃f�b�J�E�f�R���ł�PX25����EL34�ցAHMV��e���t���P���̂ق���ECL83��EL84���W���I�ŁA���ꂾ�����グ�Ă����ʂȂ��͉̂����Ȃ��B��͂�{�i�I�Ȃ��̂����߂�ƁA�����Ȃ�X�^�W�I���j�^�[���ӎ����āA�^���m�C�A�N�H�[�h�Ƃ��������Ŕ�т��͎̂d���Ȃ��Ƃ������Ȃ����Ȃ��B����ŁA���R�[�h���y���ނ��߂̓���Ƃ��čl����ƁA�ʂɃR�[���c�C�[�^�[��~�j�`���A�ǂł��\���ɖ��킢���鉹���������̂ł���B���̗ǂ���{���f�b�J�̃f�R���d�~�Ƃ������ƂɂȂ�̂��B �@�����̉Ɠd�p�p�[�c���A�b�Z���u���[����́A���{���̃A���T���u���E�X�e���I�ɂ����ʂ�����̂ŁA�����ł��R�[���c�C�[�^�[�ƕ����ǁiECL�V���[�Y�j��p�������[�Y�i�u���Ȏd�l����ʓI�������B����ł���y�ɃN���V�b�N���y��S�n�悢�����Œ����镶�����������B�L���O���R�[�h�̃����h���ՂⓌ��EMI�̃Z���t�B���ՂȂǂ̃o�W�F�b�g�Ղ̉����́A���S�҂ł��N���V�b�N���y�̔��������\���ɓ`������A�ǂ����~��ۂ��Ă����̂��B���̃X�e���I�Z�p�̐i�W�Ƃ͂����悻�|�����ꂽ���A���݂̃I�[�f�B�I�}�j�A�ɂ͗����ł��Ȃ��͎̂c�O�ł���A1960�N��ȑO�̘^�����ۂ̗\���m�����Ƃ�����B  EMI�̑ȉ~�X�s�[�J�[�̓���  1950�N��̃h�C�c���^��ǃ��W�I�FFM�����Ή���2way�X�s�[�J�[���W���I �@���̎�̌Â��^���ɂ͏��L����I�[�f�B�I�@��Ƃ̑������t�����ŁA�N�����ڂɂ������y��]�� �F����F���̃I�[�f�B�I�E�V�X�e���͂ƌ����ƁA�A���v�̓}�����cModel.7�v����QUAD II�p���[�A�A�i���O�̓g�[�����X�̃v���[���[��SME�̃g�[���A�[���A�J�[�g���b�W�̓V���A�[M44-7���Â��^���ɂ��傤�ǂ����Ƃ����B�X�s�[�J�[���O�b�h�}���YAXIOM 80�𒆐S�ɗ��e�����[�t�F�f�[���̃R�[���c�C�[�^�[�iSuper3�j�ƃE�[�n�[�iW15/RS�j�ŕ⋭��������X�s�[�J�[�i�l�b�g���[�N�̓��`���[�h�A����CN1284�H1.1kHz�A5kHz�N���X�A���̓��[�t�F�f�[�� EG15�H�j�ŁA�����i�ł̗A���ł����������̂́A���i�ōw�����đg�ݗ��Ă�̂��ʏ킾�������A�G���N���[�W���[�͎���őg�ݗ��Ă�̂���Ԍ������ǂ������B�l�b�g���[�N�͓������j�b�g�\���̂��߂ɏo���Ă������`���[�h�A�������Ă��������A���̍\����12�C���`+8�C���`+3�C���`�̂Ƃ�����A���[�t�F�f�[�� Super8�������悪���������Axiom 80�i1970�N�㕜���Łj�Ɋ����āA����ɒቹ�����邽�߃E�[�n�[��15�C���`�Ɋ������B������W15/RS��800Hz���烍�[���I�t��������Ȃ̂�1kHz�t�߂���������ł�����������Ȃ��B   �@���悤�ɉF�쎁�͍��ł������B���e�[�W�@���V�i�ōw�������������爤�p���Ă���A�����CD�v���[���[�Ƃ��ă��b�N�X�}����D500X's�i��ɓ������b�N�X�}��D7�A�X�`���[�_�[D730�ɔ����ւ��j�������킯�����A�Ⴆ�|���[�j�̂悤�ȐV�����s�A�j�Y���������ƒ����Ă��Ȃ������悤�Ɍ�����B���ƃt���g���F���O���[��N�i�b�p�[�c�u�b�V���A�����^�[�A�����Q���x���N�̃��C�u�^���ւ̕Έ��Ԃ�́A�ނ���I�[�f�B�I�̔��W�j�������g���������������ɂ������悤�Ɏv���B���������Ӗ��ł́A�F����F���̉��y��]�́A�ꌩ����Ǝ���ꂽ���I�N���V�b�N���t�ւ̉��Â̂悤�ɕ������邪�A����1960�N��̃��R�[�h�����̉��l�ς�w�����Ę_�w���Ă��������Ȃ��l�ł��������Ƃ�����B����łȂ��Ɖ��y�̔�]���ł��Ȃ��Ƃ������Ă���̂ŁA�����̂��C�ɓ���Ȃ̂��Ǝv������ŁA�N���V�b�N�̃��R�[�h��]�Ƃ̂Ȃ��ł̓I�[�f�B�I�Ƙ^���̑����Ɋւ��郔�B���e�[�W�ȉۑ�𑁂�����F�����Ă����ŏ��̐l�ł��������B�Ƃ����莩��̃I�[�f�B�I�̉������P�̘b���U���Ă��u����ȏ㉹���ǂ��Ȃ��Ă��炤�ƍ��邩��v�Ƃ����f��̌��t�����������B�ĊO�A�@�ׂȃo�����X�̏�ɗ����Ă����̂�������Ȃ��B �@���Ȃ݂ɖ{�ƃ��[�t�B�f�[���ɂ�SFB/3�Ƃ����A���ʃo�b�t��������������X�s�[�J�[�V�X�e�����������B�ǂ����F�쎁�̍ŏ��̃V�X�e���\���͂��̉������ɂ������Ǝv����BSFB/3�X�s�[�J�[�V�X�e���́A1954�N���狤���J�����Ă���QUAD�̃s�[�^�[�E�E�H�[�J�[�Ƃ̓r��̂��̂������炵���A�`���QUAD ESL�ɂ�������ł���B�g�p���j�b�g��12�C���`�E�E�[�n�[�A10�C���`�E�G�N�X�e���f�b�h�����W�A�����3�C���`�E�c�C�[�^�[�����������̂����A���̃c�C�[�^�[��������Ƃ����A���Ȃ�M�~�b�N�Ȏd�g�݂��B�����閳�w�����̉�����_�������̂ƍl�����A���̌�ɏo���ꂽ�ō����V�X�e��Airdale���A�X�R�[�J�[�ƃc�C�[�^�[���g�U�^�̔z�u�ƂȂ��Ă����B�����BOSE�̂��̂Ɣ��Ɏ����\���ł��邪�A�X�e���I�E�f�R����e���t���P��085a�ł����l�̊g�U�^�̔z�u�����Ă���B����������ꊴ�Ƃ�����`���B�������������̂��̂ŁA���̎�̂��̂̓��m�����^���ł��L����̂��鉹����������B����̃X�s�[�J�[�͂قƂ�ǂ��X�����_�[�Ȏw�����ŁA���m�����^���̍Đ��ɂ͓K���Ȃ��B  Wharfedale��SFB/3�X�s�[�J�[�V�X�e���i1956�j�F���ʃo�b�t���ɑ�������Ƀc�C�[�^�[��z�u �@�����ЂƂ̃q���g�́A1949�N��Ralph West�����f�b�Jffrr�̂��߂ɊJ�������P�i�̉ƒ�p�X�s�[�J�[�u�f�b�J�E�R�[�i�[�E�z�[���v�ł���B����̓t�������W�X�s�[�J�[���̋��Ɍ������ɐݒu����ς���ŁALowther�Ђ�Voigt���̃X�s�[�J�[���Q�l�ɂ��č��Ղ������������̂��B�ቹ�⋭�̍\���Ƃ��Ă�TQWT�Ɠ������ǂŁA�}�ɕ`���Ă���悤�ɁA�Ԑډ��ŋϓ��ȃo�����X��ڎw���Ă������Ƃ�����B���̎��_��ffrr�̍Đ��ɂ́A���݂̃X�s�[�J�[�̂悤�ɍ���̃s���Ɨ������p���X���͌��ւ������̂ł���B���g�������W���L�тĂ��邾���ł̓_���Ȃ̂��B �@�ቹ�̂ق��́A1950�N��ɑ�������12�C���`�̃G�N�X�e���f�b�h�����W�E�X�s�[�J�[�ɑ��A�V�����v�̃t���[�G�b�W��fo��Qo�����ɒႭ�}���Ă���8�C���`�̃t�������W�E�X�s�[�J�[�ɂ���悤���߂Ă���B�����TQWT�ɂ��邱�Ƃ�40�`50Hz�̋��U�������邱�ƂƁA�T�u�R�[���t�����J�j�J��2way�̃t�������W�E�X�s�[�J�[�𓋍ڂ��邱�ƂŃc�C�[�^�[���Ȃ��Ă��\���ȍ��悪������Ƃ����A��d�̈Ӗ�������B �@�����Ń^�[�Q�b�g�ɑI���j�b�g�́A�J�������̓��[�t�B�f�[�� Super8���������A1955�N�̃��r���[�ł�Lowther PM6���œK���Ƃ��ꂽ�B�����悭�m����悤�ɁA�T�u�R�[���t�t�������W�͍���ɋ������U������A���ډ��Ƃ��Ă̓L�c�C���ɂȂ�₷���B�����a�炰�邽�߂ɕǖʂɔ��˂����Ċg�U������@��I�B����̓T�����l�b�g�̗L���őN�������������݂̃I�[�f�B�I���_�Ƃ͑啝�ɈقȂ邱�Ƃ�����B �@�f�U�C���Ƃ��ẮA������Ƌ�X�s�[�J�[�̂Ȃ��ŕ��������Ă��A�w�̍�����104cm�ƈӊO�ɔw���m�b�|�Ȃ̂ŁA�\�ʂ�ؖڂɃJ���t���[�W�����Ă��ӊO�ɑ��݊����B���Ȃ��B����ɔ��QUAD ESL�̓s�[�^�[�E�E�H�[�J�[�̌������A�܂��傫���݂肫�Ŏn�܂��Ă��邱�Ƃ��f���m���B����̓f�R���d�~�ł͊T�ˍ���������݂����܂��Ă���B    1949�N�ɊJ�����ꂽ�f�b�J�E�R�[�i�[�E�z�[���i���ɒ��ډ����͂����Ƃ͔�����ꂽ�j   1955�N�̋Y��u�X����78��]���X�e���I�������Ȃ�āI�ǂ��Ώ�����Ⴂ���H�v �ǂɗ��Ċ|�����f�b�J�E�R�[�i�[�E�z�[���i�z���C�g�h��̂ق����E�@�u�t�B�̏p�v�ƂȂ������H�j �@��L�̃f�b�J�E�R�[�i�[�E�z�[�����Љ��R�����ŁA���m�Ȃ���肪����ōڂ��Ă���B����͌ܖ��N�S����1963�N�ɉp����K�₵���ۂɂ��l�^�ɂ������炢�ŁA���m����vs�X�e���I�̊����͊���1950�N�ォ��̐̔N�̔Y�݂��ς���ς����Č��݂Ɏ����Ă��邱�Ƃ�����B�܂胂�m�����ł��Njy�\�������t�B�f���e�B�i�����x�j���A�X�e���I�ɂȂ����r�[�Ɏ�̂Ђ��Ԃ����悤�ɔے肳���ΏۂɂȂ����̂����A���̑O���Hi-Fi�ɓ�����������҂���݂�Ђ����獢�邱�ƂȂ̂��B��������Ȃɂ����A���t�Ƃ��S�������Ŏc�����^���Ɍh�ӂ��Ē������ƂȂǓ��ꂩ�Ȃ�Ȃ��̂��H�@���̂��Ƃ̓I�[�f�B�I�Ƃ�����i���ړI�ɂ���ւ�����Ƃ��ɋN���閵���ł��邱�Ƃ͖����ł���B�Ȃ�ΖړI�������ăI�[�f�B�I���u�𐮂��悤�I �y�܂�̂�����̖@���z �@�ȏ�̌��������ƂɁACD�ł̎�����O��Ƀ��m�������̉p���N���V�b�N�^�����j���[�g�����Ɋӏ܂��邽�߂̎h�q�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B1960�N�O��̓����̃X�y�b�N�̂܂܌��݂������𑱂��Ă��鉹���p�[�c�Ƃ��āA�G�N�X�e���f�b�h�����W�E�X�s�[�J�[�A�R�[���c�C�[�^�[�A���W�I�p���C���g�����X���T�E���h�̍��i���Ă���A������������i3���킹��1���~�|�b�L���I�j�ŒN�ł��V�i����ɓ�����̂��B�����́A���X��1950�N��̃h�C�c�����^�������ǂ��炷���߂ɍ��肵�����̂ŁA�X�s�[�J�[�ƃ��C���g�����X�ȊO�́A���^�ʖڂȉ��̂�����{���i�𒆐S�Ɍł߂Ă���A����Ώ�����^�̃��W�I�t���d�~�iRadiogram�j�Ɠ����d�l�ł���B���͂��̂��炢�̃X�y�b�N�ɗ}�����ق����AEMI�ADecca�ADG�AColumbia�ARCA�ƁA�ǂ̃��[�x���̘^���ɂ��قǂ悢�������ŕt��������̂����A�u������O�̉��v����ԓ���̂����m�����^���ɂ��肪����㩂Ƃ����ׂ����B  �@�G�N�X�e���f�b�h�����W�E�X�s�[�J�[ �@���y�̃{�f�B�̕������߂�̂ɁAJensen C12R�Ƃ����G�N�X�e���f�b�h�����W�E�X�s�[�J�[���g�p���Ă���B�G�N�X�e���f�b�h�����W�Ƃ́A�E�[�n�[�ƃt�������W�̒��ԓI�ȃ��j�b�g�ŁA100�`8,000Hz�̃{�[�J������g�����邽�߁A���W�I����X�e�[�WPA�܂ŋ��ʂ̋K�i�̏�ɐv���ꂽ�B�G�N�X�e���f�b�h�����W�E�X�s�[�J�[�́AHMV��e���t���P���Ȃǂ̉��B���̓d�~�ɂ͂悭�g���Ă������A���݂ł͑S���p��Ă��܂��Ă���A�����Ő�������Ă���͉̂��ƃM�^�[�A���v�p���j�b�g�ł���B �@Jensen C12R�́A1947�N�̊J�������͔ėp��PA�X�s�[�J�[�Ƃ��Đv����A����ł�������v���p�@�ނ̈ꗃ��S���Ă��āA1960�N��܂ŃW���[�N�{�b�N�X�ł��g�p����Ă����B���������Ӗ��ł̓u���[�X��b�N�Ȃǂ̃A�����J���E�T�E���h�̒��j�ɂ������킯�����A�n�Ǝ҂̃s�[�^�[�E�W�F���Z���̓f���}�[�N�ږ��ŁA������̃A�N�Z���g�ȂǁA�ǂ��炩�Ƃ����ƃh�C�c�n�̉��ɋ߂��Ǝv���Ă���BC12R��������ɋ������U�����邽�߁A3.5kHz�ŃN���X�I�[�o�[���|���Ă��邪�A���̂��ƂŃ^�C���R�q�����g�������f���Ȃ��̂ɐ����Ă���B �@�G�N�X�e���f�b�h�����W�ł̌��a�̑召�́A�����ނˉ����o�͂ɂ���Ă��āA���a���傫���Ă�fo��80Hz���炢�ɗ��߂Ă��邽�߁A16cm�ł�30cm�ł����g�������͎�����������ŕς��Ȃ��B����ł�����a�ɂ��闝�R�́A�t�B�b�N�X�h�G�b�W�̋@�B�o�l�����������͂ȃ~�b�h���[�������ŁA�Ȃ�����Qts��2.0�ȏ�Ƃ����K�`�K�`�̃��[�R���v���C�A���X�^�̂��߁A��ʉ�����ɂ��̂܂��߂Ă��r�N�Ƃ����Ȃ��B��ʓI�ȃE�[�n�[�ɔ���������������A���m�����ł̉����I�Ȉ�̊��Ȃlj��y�̖��������x����d�v�Ȗ�����S���Ă���B  1960�N�ォ��Z���~�b�N�����R�[���c�C�[�^�[�ɂȂ����W���[�N�{�b�N�X�iRock-ola Capri, 1963�j  �`�����f�o��3.5kHz�J�b�g����O��̎��g�������ƃX�e�b�v�����̔�r�i45���߂���v���j �@����̒ቹ�̃o�����X�𐮂��邽�߂̔��̌�₾���AC12R���̂�Fo��88Hz�AQo=2.47�ƁA���̕t�����炢�̃��[�R���v���C�A���X�^�Ȃ̂ŁA�����̋��U�Œቹ���҂��o�X���t�͍���Ȃ��B�҂����Ƃ��Ă��AFo�t�߂̃C���s�[�_���X���傫�ȕǂƂȂ��āA100Hz�t�߂�������莝���オ�邾���Ȃ̂��B�v�������̂́A�@��ʊJ���^�A�A�X�[�c�P�[�X�^�����A�BJensen������Ultraflex�^�A�ȂǁB��ʊJ���^�͉��̐����������������̂ŁA�W���[�N�{�b�N�X�����͂��̕����ɂȂ�B�X�[�c�P�[�X�^�́A�M�^�[�A���v�Ȃ݂̏��^PA�ŁA���W�I�ǂ̃��j�^�[�ɂ��g��ꂽ�d�l���BUltraflex�̓V���[�g�E�o�b�N���[�h�z�[���̈��ŁA���{�ł̓I���P���^�Ƃ��Ēm������̂ŁA�����̃J�^���O�ɂ�P12RX�Ɏg����Ə����Ă���̂ŁA����Ȃ�ɂ܂Ƃ܂�悤�ȋC������B

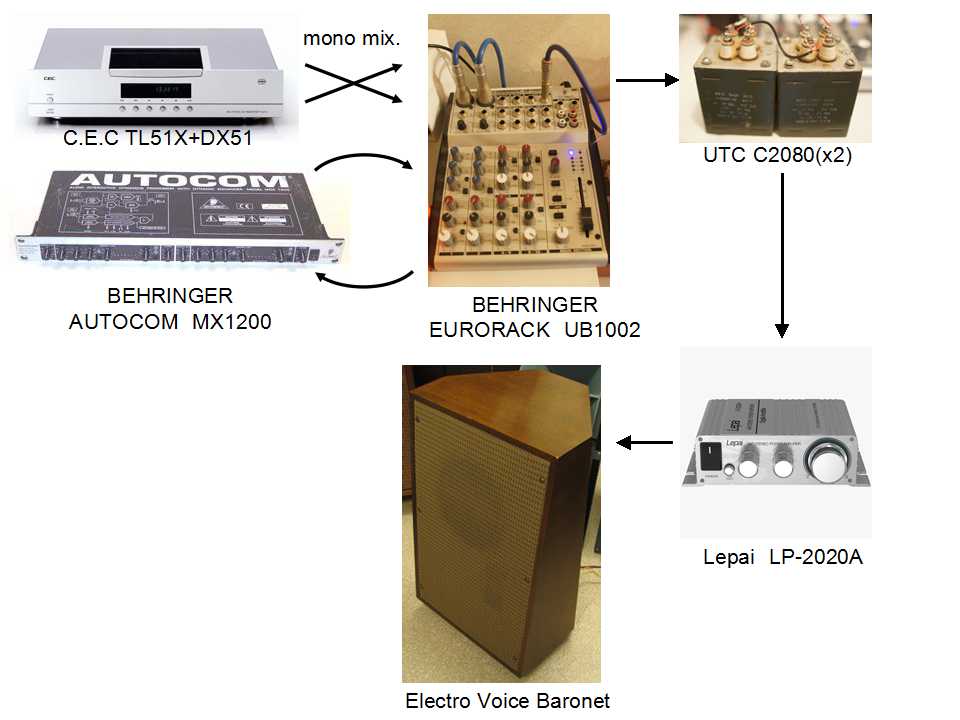

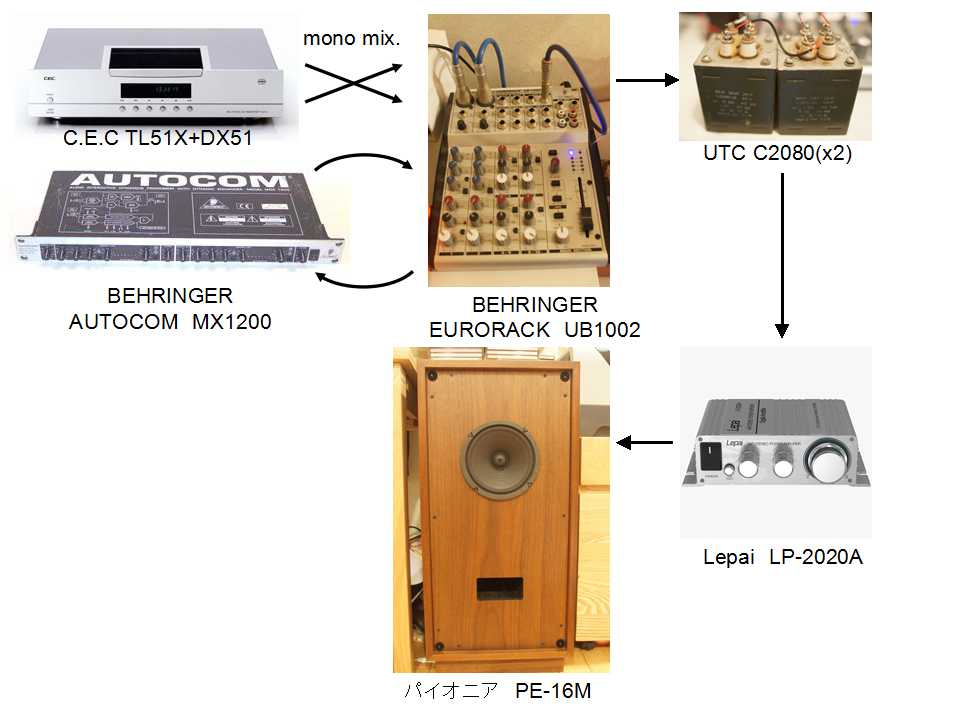

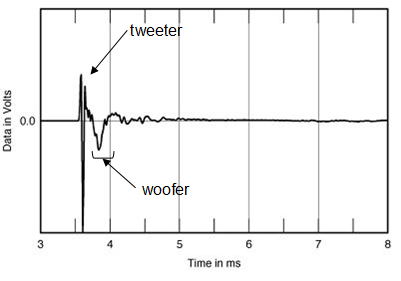

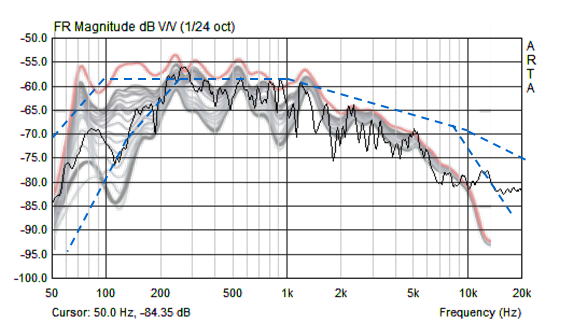

�@���ׂƂ������m��������Hi-Fi�K�i�ɑ��A���j�^�[���@�Ƃ��ăX�^�W�I�Ŗ��Ă����ł��낤���ɗ����Ԃ邽�߂ɁA������������t���b�g�ɂ���̂��A�^���]���ɕ����ȁi�j���[�g�����ȁj����ɗ�������Ƃ����b���悭�������A����͑�ςȊԈႢ�ł���B���m�����^���͕����̃A�R�[�X�e�B�b�N�ƈꏏ�ɒ����̂���{�ŁA�������Ńt���b�g�Ƃ����K���������������藧���Ă��Ȃ��B�����̓��R�[�h�R���T�[�g�Ƃ����L�������Ő��\�l���W�܂��ă��R�[�h�Ϗ܂���Ƃ����Â������������A�L�������Ƃ����̂͊T���č��悪���[���I�t����B����ł����ēx�������Ȃ��悤�ɁA����������ɃX�p�C�X��������̂��A���m��������̃o�����X�ł���B�܂胂�m�����^�������������Œ����Ƃ��ɂ́A�]�ނƖ]�܂���Ƃɂ�����炸�A�g�[���̃v���[���X�i���ډ��j�������Ȃ肪���Ȃ̂��B����͗ǂ������W���Y�����̉��Ȃ̂����A�f�b�Jffrr�Ȃǂ͂��̕��ނɑ����邵�AEMI�͋t�Ɉ�ʉƒ�Œ����₷���悤�Ƀz�[���g�[���𑽂߂ɓ���Ă���B�Ƃ��낪���������㕗�Ƀt���b�g�ɍĐ�����ƁA�f�b�J�͒��ډ����������AEMI�̓G�R�[�����߁A�Ƃ������ɗ��ɒ[�ɕ������B���̗��R��₢�������ƁA������t���b�g�ɂ��Ē������Ƃ��Ԉ���Ă���̂��Ƃ������Ƃ������Ɣ����Ă���B �@�ȉ��̎��ۂ̃R���T�[�g�z�[���ł̉����������Q�l�ɂ���ƁA��ʂɒm������g�������̓z�[���̃G�R�[�����Ȃ�E������̉����ŁA�ቹ�̓G�l���M�[���傫������200ms�܂Ŏc���Ƃ��ėݐς��c�邪�A�����2kHz�ȍ~�͕��U���ăG�l���M�[���������A�����̃p���X��������͂قƂ�ǎc��Ȃ��B���̃X�s�[�J�[�o�͂��v�����V�X�e�������̎��g�������i�X�C�[�v�g�`�����j�̓J�}�{�R�^�̃i���[�����W�̂悤�ɂ݂��邪�A���ۂ̃z�[���ł̏o���ƍ������Ă���A���̑ш�ł̃^�C���R�q�����X�������f����1�g�`�̂܂ܐ����Ă���B�y������1�`2m�̋����ɂ���}�C�N�ŏE���������z�[���ɕ��o����Ă�����z�肷��ƁA���ꂪ���g���o�����X�Ǝ��n��̈�v����������ƂȂ�̂��B   �R���T�[�g�z�[���̎��g�������̒������ʁiPatynen, Tervo, Lokki, 2013�j  ���ۂ̃z�[���g�[���Ɖ䂪�Ƃ̃X�s�[�J�[�̔�r �@���̃z�[���g�[���̎d�グ�ɂ́A���}�n�̊ȈՃ~�L�T�[�ɕt�����Ă���f�W�^���E���o�[�u�����p���Ă���B���o�[�u�Ƃ����ƃG�R�[�Ɗ��Ⴂ���āu�����ƈႤ�v�Ɖߏ蔽������l���������AEMT�Ђ̃v���[�g���o�[�u�Ȃǂ�70�N��̃}���`�g���b�N�^���ɂ͕K���g�p����Ă������̂ŁA�����ɏ��������X�p�C�X����������Ǝv���Ăق����B����͌Â��v�̃��W�I�p�����X����ɍT���Ă���̂ƁA�X�s�[�J�[���̂�����̃G�R�[�ɂ��܂�ߕq�ɔ������Ȃ��R�[���c�C�[�^�[���g�p���Ă��邱�Ƃ�����ɓ��ꂽ�����Ŏg���Ă���B�������Ƃ́A�^��ǂ̃����M���O�A�J�[�g���b�W�̃N���X�g�[�N�⎥�C�q�X�e���V�X�Ȃǂł��N���Ă���A���������A�i���O���L�̖����o���@�\�̂Ȃ��f�W�^�������ł́A�����Ȃ�ɖ��t������������K�v������Ǝv���Ă���B����Ɖ��ĂƂ͈Ⴂ���{�̓E�T�M�����Ȃ̂Ŏc�������𑫂��ׂ��Ȃ�Ďv��Ȃ��łق����B���[���b�p�����ď����͋��������ɏZ��ł��邵�A�قƂ�ǂ̓@��ł��R���T�[�g�z�[���Ȃ݂̉����͎����s�\���B  ���}�n�̊ȈՃ~�L�T�[�ɕt�����Ă���f�W�^�����o�[�u�i���߂͌l�I�Ȋ��z�j �@����̃f�W�^���E���o�[�u�͐��E���̉��y�z�[���̋��������������Ă������}�n�Ȃ�ł͂̌����ĂŁA�ȈՂƂ͌����Ȃ���24bit�����Ő̂�8bit�ɔ�ׂĉ_�D�̍������邵�A�v������荂�i�ʂŋC�ɓ����Ă���B���o�[�u�Ƃ����ƃG�R�[�Ɗ��Ⴂ����l�������̂����A���o�[�u�͍���ɉ��⏁����^����ƍl�����ق����Ó��ŁAEMT�Ђ̃v���[�g���o�[�u�i�S�G�R�[�j��1970�N��ȍ~�̘^���ɂ͕K���ƌ����Ă����قǎg���Ă����B�c�����Ԃƃh���C�E�E�F�b�g�̒����i��T��40���Ŏ��܂�j���ł���̂ŁA�^����Ԃɍ��킹�ă`��������Ƃ����邾���Œ����f�����ς��B �@24��ނ�����G�t�F�N�^�[�̂����A�悭�g�p���Ă���͍̂ŏ���6��ނ̃��o�[�u�ŁA1,2�Ԃ̃z�[���n�͍���ɏ�����^����A�t��3,4�Ԃ̃��[���n�͋������^�C�g�Ɉ������߂�A5,6�Ԃ̃X�e�[�W�n�͍��������^����A�Ƃ��������ŁA����A�����J���A���������[���s�A���Ə���Ɏv������ł���B�f�b�Jffrr���ƁA�nj��y��2�ԃz�[���E���o�[�u2�łӂ��悩���������A�s�A�m�⎺���y��4�ԃ��[���E���o�[�u2�ŗ������𑝂��A�Ƃ��������ɂȂ�BEMI�ł͊������o�[�u���|����������������グ�����}�X�^�[�������������߁A3�ԃ��[���E�G�R�[1�Ń^�C�g�ɒ��߂邱�ƂŒ���̉����t�肾���Ă���B���Ȃ݂�6�ԃX�e�[�W�E���o�[�u2�́A�f�b�Jffrr�ł�EMI���̉��ɂȂ�������������g�[�����B������`�Ƃ͈Ⴄ�X�^���X�Ń��m�����^�������ߒ����ƁA���R�[�h��Ђ̃T�E���h�|���V�[�̈Ⴂ�Ǝ����̃I�[�f�B�I���u�Ƃ̑�����m����|���ɂ��Ȃ邾�낤�B �D�S�Ă͗ǂ����~�Ɏ��߂�o�����X�̏�ɂ��� �@�ȏ�̂悤�ɁA���̃��m�����E�I�[�f�B�I�E�V�X�e���́A�ЂƂЂƂ͂���قǖ����ʂ閼�i�����Ƃ������̂ł͂Ȃ����A���m��������ɒN�����ڂ������ėp�I�ȃT�E���h���Ǝ������Ă���B���掩�^�̗��R�́A���m��������EMI��Decca�̂ǂ���ɂ��j���[�g�����ɖ点��Ƃ����̂́A��ʓI�ɂ͂��Ȃ薵�����Ă���Ǝv���Ă��邩�炾�B������EMI�����Ȃ�Decca�͖��i�ق��j�Ƃ����悤�ɁA�U�炠���Ă̕���ł���A�ǂ��炩�����Ȃ��͉̂����Ǝv��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���͌����ɁA�U�߂͉ߌ��ɁA���������|�e���V����������Ă����A�^�̃o�����X�Ȃ̂��B �@���̃V�X�e���\���̗ǂ��_�́A�ߓx���ł��������m����Hi-Fi�^���ɑ��A���̃e�[�v�����܂ők���ĉ��t�]�����j���[�g�����Ɉ�������_�ł���B�l���Ă݂�A�����̃N���V�b�N�^���̓m�C�}�����̃R���f���T�[�}�C�N���g�p���A�X�`���[�_�[���̃e�[�v���R�[�_�[�Ř^�����Ă����B���̎d�l�ɑ傫�ȈႢ�͖{�����݂��Ȃ��̂ł���B���͕�����T�E���h�|���V�[�̉Q�Ɋ������܂ꂽ���m����Hi-Fi�^���ɑ��A�j���[�g�����ȃT�E���h��B������̂Ƀt���b�g�Ń��C�h�����W�Ȃ�Ă̂́A�����Ƃ��Ă��s�������Ǝv���Ă���B�ނ���L���z�[���̉�������ɂ����g�[�L�[�K�i�̂悤�ɁA2kHz����-3dB/oct�ʼn��~����̂����R�ł���B���m��������̓}�C�N���ߐڋC���ɑN���ɘ^��X��������A�����Ƃ̔�r�̓��R�[�h�R���T�[�g�Ƃ������@�ōs���Ă������炢�A�}�C�N�Ř^����������[�z�[���̋����Ƀu�����h���ăo�����X�̎���悤�ɂȂ��Ă����B���������̃E�T�M�����Œ����̂�����A���g�������̓J�}�{�R�^������Ȃ̂��B���Ȃ݂ɖ{���̓f�b�Jffrr�ɂ��ď����Ă��邪�A���̃V�X�e����EMI�̃��m�����^�����Ă��ߕs���Ȃ��y���߂�B�܂�z�[���g�[���͑S�ẴN���V�b�N�^���̊�{�Ȃ̂ł���B �@�Ƃ��낪���R�[�h�����ł�������ȓ_�́A���R�[�h�ɃJ�b�g����i�K�Ń��[�x�����̃T�E���h�|���V�[�ɈႢ�������邱�ƂŁA���̃��R�[�h�ՂƂ����t�@�N�g�i�����j�����݂���ȏ�A��ʂ̐l���������̂�LP�Ղł���A�����ōō��̃p�t�H�[�}���X���ł���I�[�f�B�I�E�Z�b�g���A�e�ƒ��1��Ɣ��Ɍ��肳��Ă���_�ł���B�܂�S�l����ΕS�ʂ�̃T�E���h�L�����N�^�[�����݂��Ă���̂��B����͐��쉫�F����1990�N��Ɍ��y�����u���R�[�h���t�Ƙ_�v�̍��{�I�ȉۑ�ł���B�������A���쎁������\�������̓f�W�^���ł̋ώ��ȕi�������ꂽ����̂��ƁAHi-Fi�̒�`�Ɂu���t�Ɓv�Ƃ������t�̓��荞�ޗ]�n�͂��͂�1�~�����Ȃ������B�ł͗����ς��āA�Ȃ̂���T�E���h�|���V�[�Ŏ��^���ꂽ�ߋ��̉��t�Ƃ͂ǂ����������̂��H�@���ꂪ���͑���Ȃ̂��B �@����Ō��݂�LP�Ղ��N�W����l������l�ؓI�ɖ��S�ȏ�ԂŁA�܂�^���ɓK�ȉ��ꊴ�ƃ����W���i���m�������u�ɂ������批�ꊴ�͂���j�Œ����Ă��邩�Ƃ����ƁA�ĊO�V�����^���Ɠ����V�X�e���Œ����Ă��邱�Ƃ������B���ɓ��{�̏ꍇ�́A�X�e���I���R�[�h�̔����ȍ~����I�[�f�B�I���u��{�i�������l���قƂ�ǂŁA1950�N��̍����烂�m�����^���̍Đ����u�ɂ��ăR�����g���T���Ă���l�������A�W���Y���D�Ƃɔ�ׂ�ƃN���V�b�N�̃��m�����^���͂��Ȃ茨�g�̋������ƌ��킴��Ȃ��B����ɂ̓��m�����^�����[�����������Ŗ炷�m�E�n�E�̌��@�ƕ\����̂ƂȂ��Ă���B �@�����炭�C�R���C�U�[�J�[�u�̘b�Ɏn�܂�A�������t���b�g�ɐ��K�������Ƃ���ŁA�Ȃ���EMI��ffrr���̋c�_���s���Ȃ��̂́A�قƂ�ǂ̐l���Đ����u�̃o�����X���������Ă���悤�ɂ��v����B������Decca�Ђ��ō����d�~�f�R���ŏo�������_�́AEMI���̃X�s�[�J�[���j�b�g�őS�Ċۂ������܂�Ƃ������Ƃ������B���̃f�R���̗ǂ����~�ƁA�I�[�f�B�I�}�j�A�̃��R�[�h�̍a�̋�������܂łق��肾�����Ƃ���s�������Ƃ́A�����ƕ������̈قȂ邱�ƂɋC�t�����낤�B�����g�͂��̗ǂ����~�̑�\�Ⴊ�A�e���r��W�J�Z�̂悤�ȉƓd���i�̉����v�ƍl���Ă���A�����K�i�Ƃ����g�g�݂ł��Ȃ��g������Ƃ��������́A����1950�N���Hi-Fi���_����قƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��B�����21���I�ɓ����Ĕ����I�̖��肩��o�߂��h�C�c�����^���ŃT�E���h�o�����X�𐮂��Ă��������ʁA���m��������̑�^�d�~�Ƒ��F�Ȃ����̂ւƒH�蒅���Ă���B �@����ɂ̓I�[�f�B�I�����ƂȂ�ƌo�ϓI�ȏ����g���_�����X�ƌ����悤�ɁA���m�������̃I�[�f�B�I�ɂ͉��l����Ɨ��܂Ŗ��m�Ȑg������������A����ɍR����悤�ȗv�f�͔��o���Ȃ����A����͂قƂ�Ǐꍇ�A�����o�͂Ǝ�������l���ɔ�Ⴕ�Ă����B���{�ŏd�p����Ă���M���K���̃r���e�[�W�E�I�[�f�B�I���u�́A���S�l�K�͂�PA�ɑΉ�������̂��唼�ŁA���B�̂قƂ�ǂ̃��R�[�h���D�Ƃ�HMV��e���t���P���̓d�~�Œ����Ă������ƂɁA���������S���X���Ăق����B�^���m�C�g���̖Ҏ҂������ܖ��N�S���ł����A�i���̓d�q���i�ō\�����ꂽ�f�R���d�~�ɖ������c�������Ƃ��悭�ᖡ���ׂ������A�I�[�g�O���t�̎g�����Ȃ������ꂽ1968�N���_�ł��AFM���m���������Œ����e���t���P��S8�d�~�ȏ�̉��i�����ꂽ�@�ׂ��ƁA��ƁA�ӂ��肵���ቹ�j���o�����Ƃ�����Ȃ������Ƃ������Ă���B�����͓��{���ɂ����������A���T���u���^�̃X�e���I�d�~�����A�����ڂ͓����ł��S�̂̃`���[�j���O�őS���Ⴄ�i���������o���Ă����B�e���t���P��S8�ł����A�E�[�n�[1�{������PA�p30cm�̋��͂Ȃ��̂��g�p���ꂽ���A���̃T�e���C�g���܂�8�{�̓W�[�����X�̃��W�I�p�ɂ��g��ꂽ�召�̑ȉ~�X�s�[�J�[��EL84�~4�{�Ŗ炷�����ł���B�Ƃ��낪���m�����^�����قƂ�ǂ̐l�́A��͏������˂�ƍŐV�̃X�e���I���u�Ń��m�����^�����Ă���A���̍Đ��̊̂Ƃ̓��m�����Ȃ̂Œ�����ʂ���̂��������Ƃ������炢�ŁA���߂ĕLj�ʂɍL�����Ė邭�炢�ɗ��߂Ăق����ƐɊ肤�B   �ܖ��N�S���̃I�[�f�B�I�����F�����Ƀe���t���P��S8�X�e���I�d�~ ��L�d�~�Ɠ����ȉ~���j�b�g�̎g��ꂽ�W�[�����XH42���W�I�iFM�Ή��j �@���Ȃ݂Ƀ^���m�C�̎g�����Ƃ��āA�g���u���E���[���I�t�Ƃ����@�\���l�b�g���[�N��H�Ɏd����ł����āA�����ł�2kHz����ő�-6dB/oct�܂Ō��������邱�Ƃ��ł���i���݂�5kHz����j�B����͐�ɏq�ׂ����ۂ̃R���T�[�g�z�[���ł̉����Ƌߎ����Ă���A�����̎c���Ȃǂɍ��킹�Ē�������ׂ��@�\�ł���B����ɂ����A���m��������̕����̃��C�A�E�g�̓X�s�[�J�[��^���ʂɂ͐������A�߉����璮���悤�ɂ��Ă���B����̓��W�I���͂�Œc�R���������̖��c�ŁA���������R�[�i�[�^�G���N���[�W���[�͂����������C�A�E�g�ɂȂ邪�A�����ł�����͌�������i�D�ɂȂ�B�����͏�����Hi-Fi���R���T�[�g�z�[���Ő����t�ƃX�s�[�J�[�Ƃ̂���ւ������Ō����Ă����̂Ǝ��Ă���A�ߐڃ}�C�N�Ř^���������z�[���̋����ɓ���܂��邱�ƂŁA�{���̃o�����X�ɖ߂�Ƃ������W�b�N�ł���B���ׂĂ̋@�ނ̓������t���b�g�ɐ����������ŁA���R�[�h�ɍ��܂ꂽ�����ו��R�炳�������Ƃ����̂Ƃ͕��������Ⴄ�̂��B����̓��R�[�h�i���̌����ł����āA���y�̊ӏ܂ł͂Ȃ��B   �^���m�C�̃g���u���E���[���I�t�@�\�A���m��������̃C���e���A�z�u �@���Ǝ���CD�ł̎����𒆐S�ɃI�[�f�B�I���u�����Ă���B�f�W�^���^���Ƃ����t�H�[�}�b�g�����𖡋C�Ȃ����Ă���Ƃ����y���������A�����̊��o���炷��ƃf�W�^���^�����̂��̂̓A�i���O�e�[�v�Ɠ����������x�̃t�H�[�}�b�g�ŁA���ꎩ�̂ɉ��F�͂Ȃ��B�ނ���}�b�g�ʼn����Ȃ����Ƃ����ق����K�ł���B�Ƃ����̂��A�i���O�@��̂悤�ȍ����c�݂����݂����A���g���݂��Ɋ��������ɂ��Ȃ����炾�B�ł́A����CD�̉����������܂ŃM���M�������Ă��邩�Ƃ����ƁA�ЂƂ̌����́u�f�W�^���Ή��v��搂����\���b�h�ȉ����̃I�[�f�B�I�@��ɂ���A�����ЂƂ͏����̃f�W�^���t�B���^�[�ɑ��������������̃f�W�^���m�C�Y���B�����1980�`90�N��̉p���������X�s�[�J�[�Ɏg���Ă������^���h�[���E�c�C�[�^�[�����ɂЂǂ��A�f�W�^���m�C�Y��Ⴢ����邽�߂�20kHz�t�߂ŋ��������M���O���N�������鋭�d��i�ɑł��ďo���B���̂悤�Ƀf�W�^���Ή��Ə̂��A�ш����~�����ăh���h�R�A�M���M���Ɖ����o���I�[�f�B�I�@�킪�A�V��������̉��Ƃ��ď^���ꂽ�̂ł���B   �f�W�^���^���ɓ��L�̃|�X�g���v���E�G�R�[�A1980�N��̉p�����f�W�^���Ή��X�s�[�J�[ �@���̂悤�ȋɒ[�ȍs���ɂłȂ�����ACD��������ł���ŏq�ׂ��悤�ɁA�A�i���O�I�ȉ��̂���r���e�[�W�v�̃p�[�c��v���ɑg�ݍ��ނ��ƂŁi���̏ꍇ�̓X�s�[�J�[�ƃ��C���g�����X�j�A�f�W�^���ł͏o�Ȃ��A�i���O�I�Ȗ��킢�A�����{���i���j�⎥�C�q�X�e���V�X�i�S��j�����悭�o����̂ł���B����ŁA�I�������r���e�[�W�v�̃p�[�c�̐��\�́A���������W�������c��ł���Ƃ����̂ł͂Ȃ��A�{�[�J����ł̃^�C���R�q�����g�������N���A�����m�ɏo����悤�Ȑ��i��I��ł���B����͂ނ���f�W�^�����ゾ���炱���A�����̐l�̎��̗ǂ����ؖ����ꂽ�Ƃ����ׂ����낤�B�Ƃ����̂��~�b�h�Z���`�����[���̑����̃X�s�[�J�[�́A���̂܂ܐ��y��ƍ�������PA�@��Ƃ��Ďg�p�ł���悤�ɁA���Ԏ��ł̐��m�����Öق̗����ŋ��߂�ꂽ���炾�B�t�Ɍ����A�}�C�N�̐��������̂܂܊g�����Ă�����ۂ���������悤�ɐv����Ă���A����̓f�W�^���ł������Ń}�C�N�̉������R�ɍČ������B���݂̂قƂ�ǂ̃X�s�[�J�[�̂悤�ɁA�G�l���M�[�̏���������������s���ďo���Ă��J�X�b�Ƃ��������Ȃ����A�ቹ���ゾ���W�����P���ł����Ղ苿�����Ă������h�������������Ă��܂��B���������s������r�����āA���R�ȃA�R�[�X�e�B�b�N�Ƃ��čĐ�����\�͂��}�X�g�Ȑ��\�Ƃ��ċ��߂�ꂽ�̂��B �@�����CD�Ĕ̂̃��m�����^���ƂȂ�ƁA�قƂ�ǂ̐l�������̃I�[�f�B�I���u�̐��\�̂ق������|�I�ɐ������Ǝv������ł��邽�߁A�^���]���̎��_�ŏォ��ڐ��Ō������Ȃ��Ƃɒ��ӂ��ׂ����B�Ƃ��ɍĔ�CD�̉��i��500�~/���ȉ��̔������Ώۂ̒��C���t������ɂ����āA���|�I�ɍ����ȃI�[�f�B�I�@��̉��̂ق����������Ɍ��܂��Ă���Ǝv������ł���l�������B���̈���ł́A���m�����^���̃N���V�b�NCD�̃��r���[�ɂ́A�K���u���m�����Ȃ̂Ŏc�O�v�u�^���͌Â������t�͂����v�Ȃǂ̎������������ł���A���ɂ́u�Â��^���ʼn����̂��Ƃ������͎̂���v�Ƃ����ٌ�܂ł����āA�������ƂɂقƂ�ǂ̐l�����m�����^�������炩�䖝���Ē����Ă�����Ԃ������яオ��B���ꂭ�炢���݂̃X�e���I�@��Œ������m�����^���͂Ђǂ���������̂����A�����1960�`80�N��ɁA���m��������X�e���I�ցA�A�i���O����f�W�^���ւƁA�I�[�f�B�I�̋Z�p�v�V���N���邽�тɐV�����I�[�f�B�I���u�ɔ����ւ������邽�߂Ɏd�g�܂ꂽ�A�Â��K�i�ւ̃n���X�����g���̂��̂ł���A�I�[�f�B�I���i�ƃ��R�[�h�̉����̉��l���f�ɒm�炸�m�炸���肵�Ă�ƋC�Â��ė~�����B�P���Ɍ��݂̃I�[�f�B�I���i�́A���g�������ł̓t���b�g�ōL�ш悾���A���n��ł͒ቹ�ƍ������o���o���ɕ�������čĐ������悤�ɂł��Ă���A���m��������̃V���v���ȃ}�C�N�Ř^��ꂽ�����̈�̊����킪���X���ɂ���B����͘^���ɒ����t�Ƃ̉��l�Ƃ͑S���قȂ鎟���̘b�ł���A���y���j���[�g�����ɒ����I�[�f�B�I���́A���ꂾ����ȈӖ�������̂��B �@�ȉ��́A�䂪�Ƃ̃��m�����Đ��V�X�e���̊T�v�ł���B

�@����̎��̃A�v���[�`�́ACD�ł̎�����O��ɁA�ǂ����ܒ��I�Ȃ�ꂩ�猩�������Ƃ������̂ŁA���m��������̉����v����ɂ��Ȃ���A���݂ł��V�i�Ő�����������Ŏ�ɓ��鐻�i��I��ł���B������ffrr�����牽���Ƃ��Ƃ����c�_�́A��x�j���[�g�����ȏ�ԂɃ��Z�b�g���āA���t���̂��̂Ɍ��������悤�ɂ��Ă݂悤�B�����1950�N��̃����h���ɗ���Ă��鉸�₩�ȋ�C����������͂��ł���B

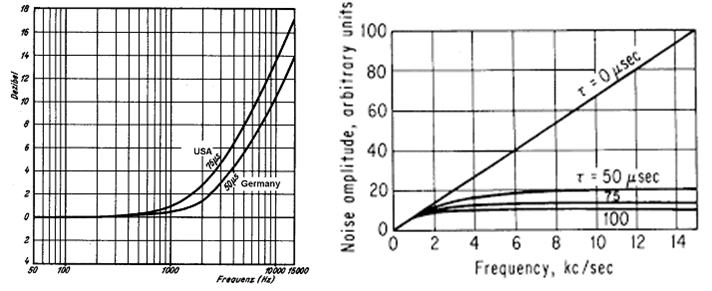

�yCD�K�i�F���Ǝ��̑O�t�ȁz �@�����]�k�ɂȂ邪�ACD�Ń��m�����^�����Ƃ��Ƃ킢�s�����Ƃ������ɍۂ��ACD�K�i�̂���������O��̃I�[�f�B�I����ɂ��Ă͖������Ǝv���B�Ƃ͂����A�����g�͋K�i����Ɋւ�����l�Ԃł͂Ȃ��̂ŁA�����܂ł����[�U�[�T�C�h����̉������x�ɍl���Ă��炢�����B �@CD�̋L�^�����ł���PCM44.1kHz/16bit�̋K�i�́A20kHz�܂ŐL�т����������ƁAS/N��90dB�ȏ�Ƃ������ٓI�Ȓ�m�C�Y�ɂ���āA�A�i���O�e�[�v�̃q�X�m�C�Y���������ꂽ�悤�Ȃ��Ƃ������Ă������E�\�ł���B�ŏ��̓A�i���O�ł͏o���Ȃ�����̃X�g���[�g�ȃG�i�W�[�����o�����ƁA���|���̃L���L�������悾���Ĕh��ȉ��łȂ��ƍ���悤�ȃC���[�W�����������A������쑤�̉��o�ł������Ă����̂��B1980�N���CD�����{�b�g�̔����鉹�̂悤�ɔ��Ă����̂͒N���Ƃ����A�ނ���R���V���}�[�s��̃f�W�^���Ή��A�i���O�@�킾�����Ƃ����悤�B���l��CD���̂��̂ւ̊��z�ł͂ǂ��炩�ƌ����ƁA�ǂ̎��g����ł��j���[�g�����Ƃ�����ۂŁA�ނ���y�b�^���R�����ĕ\�����ɂ������炢�͂���B�ނ���f�W�^���^���Ŗ��ɂȂ����̂́A���g�������W���J�^���O�ʂ�ɍL���邽�߂ɑI�V���[�v�E���[���I�t�̃f�W�^���E�t�B���^�[�̂�����`���ŁA�p���X�g�̑O��ɔ����Ȃ��璴����̃����M���O�i�|�X�g���v���E�G�R�[�j������Ă���B���ꂪ������g�`�ɗݐς��Ă���̂Ńf�W�^���^���ɃU���U��������ۂ�^���錋�ʂƂȂ��Ă����̂��B �@1980�`90�N��̃I�[�f�B�I�@��ŁA�u�f�W�^���Ή��v�Ƃ���20kHz�܂Ŋ����ɍĐ����܂���A�Ƃ�����`���J�Ɉ�ꂽ�B�����̂�20kHz�t�߂Ƀn���[�V�������N�������X�s�[�J�[���C�M���X�𒆐S�ɐ��E���ɗ��z�������ƂŁAB&W�ACelestion�AAcoustic Energy�Ȃǖ������郁�[�J�[���A���̎�̃n�[�h�h�[���c�C�[�^�[���̗p���A�f�W�^������̖��Ăȉ����Ƃ��Ďe���ꂽ���Ƃ������B���̃X�s�[�J�[�Ŏ������̖����悤�ɜu�x���ăp���X�������������܂����^���������A����̐����ȃR���g���[���ɃP�[�u���̓���1�{�̍ގ��܂Ō��������߂���悤�ɂȂ��Ă���B���ۂɈُ�ɋْ����̕Y���T�E���h�ŁA�X�s�[�J�[�̎��肾���ʂ̋�Ԃ��|�b�J������悤�Ȋ����ŁA������R�����e��i���d����N�ɓ����悤���g�\���Ă��镵�͋C���v���v�������Ă���B���������K�i�����́ACD�K�i�̍��莞�_�Ŏw�E����Ă����悤�ɁA���y�̖{���Ƃ͂��܂�W�̂Ȃ��i����ȑO��DAC�̃t�B���^�[�̔�������X�s�[�J�[�̈ʑ��˂���܂ŕs���R�ȉ����I�ۑ�����Ă���j���̂ŁA�ŏ������l�܂肾�����悤�ȋC������B   �f�W�^���^���ɓ��L�̃|�X�g���v���E�G�R�[�A1980�N��̃f�W�^���Ή��X�s�[�J�[ �@�Ƃ��낪�ACD�K�i�����肵��1970�N�㖖�̊y�Ȃ�FM�����ł̔F�m�x���K���ł���A������̃f�W�^���E�m�C�Y�Ȃǂ�FM�g���L��2�`15kHz�̎O�p�m�C�Y�̖��̂͂邩�������̘b�ŁA�قƂ�ǖ��ɂ͂Ȃ�Ȃ������BFM�d�g�̓����Ƃ��āu�����v�Ə̂����z���C�g�m�C�Y������A���Ɏ��ɕt���₷����������ɃG���t�@�V�X���|���ăm�C�Y���_�N�V�������{���Ă���B���M���Ńv���E�G���t�@�V�X���{6dB/oct�|����A��M���ŋt�̃f�B�E�G���t�@�V�X���|���Č��ɖ߂��̂����A�G���t�@�V�X���|���n�߂���g���ɍ�������A���B�ł�50��s�A�č��ł�75��s�Ƃ��ꂼ��K�i�̈Ⴂ������A���{�ł̓��W�I��50��s�A�e���r��75��s�Ƃ������ݕ��������Ă����B���R��75��s�̉�����50��s�̎�M�@�Œ����ƁA�����悩��{4dB�J�������������ōĐ�����邽�߂ŁA�G���t�@�V�X�̎��萔�͂���Ε����K�i�̍Ԃ������Ƃ�����B  �@���̂悤�ȃv�����[�V�������̗��R�������Ă��ACD�K�i�����肷��ۂɑ����̘^���G���W�j�A�Ƀq�A�����O�������ʂ�16kHz�ȏ�͊y���Ƃ��ĉe�����Ȃ��Ƃ������ʂ������B����ǂ��납�N�C���V�[�E�W���[���Y�̂悤�ȉ����́A150�`8,000Hz�����Đ��ł��Ȃ��I�[���g�[��5C�Ƃ������^�t�������W�Ń~�L�V���O����悤�ɐ������Ă����B�܂肱�̏�Ԃŕ������Ȃ��ш�́A���y�̃R�A�ȕ����Ƃ��Ă����ĔF�߂Ȃ����ɏo���̂��B1980�N��̃M�K�q�b�g�ł���N�������ꂽ�}�C�P���E�W���N�\���u�X�����[�v���������č��ꂽ�̂ł��邪�A�ނ���^�����ꂽ�E�F�X�g���C�N�E�X�^�W�I�̑�^���j�^�[���g�p�������炾�Ɛ������ꂽ�B���������̓��{�ł̓I�[���g�[���̖�ڂ͗L����W�I�����̃��m���������m�F�p�Ƃ��Ă����g�p����Ă��Ȃ������B���{���o�u������Ɍ������Ă܂�������̃C�P�C�P��Ԃ̂Ȃ��A���y����ێ����������ǂ����Ō������Ă��܂����Ƃ�������B���Ȃ�̈ӌ��ł́A�X�s�[�J�[�̒������L���Ċy���̃p���X�������������܂������A�K�i���Ă̌��_�ɗ����߂��āA�f�W�^���m�C�Y���A�i���O�I�ɞB���ɂ����ق����A�y���ւ̎��Q���Ȃ��ėǂ��Ǝv���B  B&W�����O��̃A�r�[���[�h�X�^�W�I�i1980�N�j �O�ʂ̃R���\�[���̓r�[�g���Y���U����ɐV����������  �}�C�P���E�W���N�\��/�X�����[�̘^�����ꂽWestlake Studio�i1982�N�j�F �قƂ�ǂ̕ҏW�̓I�[���g�[���ōs���A���C�����j�^�[�̃J�^���O��̃X�y�b�N��16kHz�܂ł����� �@������FM������Hi-Fi�Ƃ�����ۂ́A50�`15.000Hz�Ƃ����T���߂ȑш�������Ǝg�����Ȃ��Ă������炾�Ƃ������Ƃ��ł���BFM�����Ɍ����ĊJ�����ꂽ���j�^�[�X�s�[�J�[�ɒ��ڂ���ƁAJBL 4320�i1972�N�j�́A���b�N�̃��C�u�X�e�[�W�Ŕ|�����p���[�n���h�����O�̃^�t�Ȗʂ��R���p�N�g�ɍi�荞��ŁA�K�b�`�������d�ቹ�Ƃǂ��܂ł������̏オ�钆����̋��������I���o�����X���Ă����B���̂悤�ɕ����K�i�Ƃ����g�g�݂��K�肳�ꂽ�Ȃ��ł��A���ꂼ��̃��[�J�[���G���h���[�U�[�Ɍ������T�E���h�f�U�C������������咣�ł������A���̌��ʂ͍����Ȃ����������Ă���Ƃ�������B  �O�H 2S-305��JBL 4320�F����50�`15,000Hz�Ƃ���FM�����̃X�y�b�N�����炵�Ă��� �@BBC���j�^�[�Ƃ��Ă͍Ō�ɂȂ������W���[�X LS5/9�i1983�N�j�́ALS5/8���~�b�h�T�C�Y�Ɏ��߂����̂����A���쌻�ꂪ�T�e���C�g�����Ă����Ȃ��ł̗v�]�ɉ��������̂������Ǝv����B�����ł�BBC���L�̃I�[�_�[�ł���u�j���A�i�E���T�[�̐������Ăɕ������邱�Ɓv�Ƃ�����{�`�ƁA���y����ł̃t���b�g�l�X�Ƃ��ǂ��o�����X�����邩�̒m�b��ׂ��J��L�����Ă��āA�|���u���r���E�E�[�n�[�ɓƓ��̃c����^�������ɁA���Ȃ蕡�G�ȃl�b�g���[�N��H����Ē�������킹�Ă���B���̂��ߊJ�����ɂ̓o�C�A���v�Ŗ炷���Ƃ��v�悳��Ă����BLS3/5���d�����l�b�g���[�N��H�ŗL�������A���݂̂悤�ɒ�\���̃X�s�[�J�[�ł���Ȃ��点��A���v���������錻�݂ł́A���܂���ɂȂ�Ȃ���������Ȃ��B  BBC���j�^�[�̍Ō�̍�iLS5/9�F����̉ߓx�������d�����ăE�[�n�[��v���� �@���̂悤��CD�K�i�̃T�E���h�|���V�[�́AFM�������������A�i���O�Z�p�ɂ���A����FM�����K�i��1950�N�ォ�炻��قǕς��Ȃ��������Ă����̂ł���B�Ⴆ�t���g���F���O���[�̕������C�u���A1950�N�ȍ~��FM�����̂��߂�Hi-Fi�^���ł���A�₽��v���X���ꂽ�C���Ղɂ����AM�����Ȃ݂̉����Ɖ����𒅂����Ă����B�h�C�c�͐��ɂ�������FM�����̑S���l�b�g���������߁A���̍��ɔ��10�N�������̂ƂȂ�B��ŏq�ׂ��f�b�J�̃X�e���I�E�f�R���A�e���t���P��S8�Ƃ����������d�~���܂��AFM�����n������Hi-Fi���_�ɂ���Ă��邵�A������̍��̋K�i��1980�N������̂܂g���Ă����B���̎����W��T��ƁACD�K�i�̓��m�������ォ��ς��ʃA�i���O�K�i�̐\���q�Ȃ̂ł���B���̏؋��ɁACD�v���[���[�ȊO�̃I�[�f�B�I�@���20�N�Ԉȏ���A�i���O�@��ň͂܂�Ă����B�ނ���21���I�̃p�\�R����i-Pod�̕��y�ɂ��A�f�W�^���ł̉����`�����F�m���ꂽ�Ƃ����ׂ��ŁA�{�i�I�ȃf�W�^���A���v�Ȃǂ͂����ŋ߂̏o�����ł���B�t��CD�ȍ~���Â����W�I�p�̃A�i���O�f�o�C�X�Ŋ��܂��ƁA�ӂ��Ƀ��W�I���̒g������������BCD�K�i�̍��莞�̃X�^�W�I�����A�i���O�@�킾�炯�������B�����玄��CD�̃A�i���O�L���������܂�Ȃ��D���Ȃ̂��B �@���̈���ŁA1950�N��̃��m���������ɂ��āACD�Ȃ�ǂ�ȃv���[���[�ł������悤�ɖ��Ă��邾�낤�Ǝv���ЂƂ͕s�K���Ǝv���B���̎g���Ă��郉�b�N�X�}����D-03X�́A���m�����^���̍Đ��ɂ͑S���̂����߂ŁA���čw������CD�����͌��\�k���ȏ��������Ă����Ɗ��S����悤�ȏo���ŁA���悩��N���o��N���A�l�X�Ƃ������A���̌��ʂ��̗ǂ��́A�Ƃ����c�q��ɂȂ�₷�����^�ш�̋����R���e���c�ɂ́A���Ȃ�̃A�h�o���e�[�W�ɂȂ�B�����炭IV�ϊ���H�����肩��̒��J�ȃA�i���O��H�̑��荞�݂�����t���Ă���悤�Ɏv����B�g�X�J�j�[�j�^NBC���������^���̋K�i�i�Ȃ̂����A����NHK-FM�ŕ������悤�ȓ����ŕ����̏_�炩���������i�f���I���̋Ɩ��pCD�v���[���[DN-960FA���v�킹��悤�Ȉ��芴�j���Č��ł��Ă���̂ŁA���W�I�K�i�Ƃ̑������ǂ��̂��Ǝv���B�悭�ŐV�I�[�f�B�I�Ƃ����Ɖ��̒�ʊ��◧�̊��Ƃ������Ƃɒ��ڂ��s�����������A����̉������N���A�Őc���������肵�Ă���Ƃ��A���y�\���̊�{�I�Ȃ��̂𗥋V�ɋ��߂Ă���@��Ƃ����̂͂���قǑ����Ȃ��B����CD�v���[���[�̊J���҂́A1990�N��D-500X's���J���������ȉ�ꎁ�ŁA�ŋ߂̓l�b�g���[�N�E�I�[�f�B�I�̂ق��ɐ�O���Ă������A�t���b�O�V�b�v��D-10X�̉e��CD��p�v���[���[�̊J���������ʁE���f���ʂ���l�ŒS�������Ƃ������́BD-500X's�Ƃ͈Ⴄ�Ӗ��ŃA�i���O�I�ȃA�v���[�`���O�ꂵ�Ă��Ȃ���A���b�N�X�E�g�[������╕���^�ʖڂȑ��荞�݂ƁA�����ڂɂ��Ɩ��p���ۂ������Ȋ痧���ł�낵���B  �@���Ȃ݂�D-03X�̃f�W�^���t�B���^�[��MQA�K�i�ɏ������V���[�g���[���I�t�ŁA�p�\�R�����̃\�t�g�E�F�ADAC���甭���������V���[�v���[���I�t�Ɣ�r����ƁA�v���G�R�[�̃����M���O�����Ȃ��A�p�\�R���̃A�i���O�o�͂Ɋ�����������̃e�J���Ƃ��h�������̟��݂̂悤�Ȃ��̂́A�f�W�^���t�B���^�[�̃N���A�l�X�Ɗ֘A������Ƃ݂��B�������A���b�N�X�}���̊J���҂̘b����CD���̃`���[�j���O���V���[�v���[���I�t�ōs�������AMQA�K�i�̃V���[�g���[���I�t�Ƃ̒�������킹��̂ɋꗶ�����悤�Ȍ����������Ă����̂ŁA�����炭CD�̓V���[�v���[���I�t�Ȃ̂��낤�B�����ȑO�ɔ�ׂăG�R�[�̃��x�����ጸ����Ă��邾�낤����A�ނ���{����CD�����iU-MATIC�H�j�̐��\�ɋ߂Â��Ă���悤�Ɋ�����B   ���C���o�͂ł̃C���p���X�����̈Ⴂ�FD-03X-USB�i���F�V���[�g�j�A�p�\�R��DAC�i�E�F�V���[�v�j �y���m�����E�N���V�b�N�E���t�@�����X�E�A���o���z �@�Ȃɂ�牡����������Ŗ��Ȋ��������A�����������Ƃ́A���m�����^���̃N���V�b�N���y�̂����A���t�@�����X�ƌĂׂ�D�G�^���͉����A�Ƃ����Ӗ��ł���B���͂��̂悤�ɒ�`�ł���^���̃��X�g���A���̂悤�ȃ��m�����O���̐l�Ԃł����������Ƃ��Ȃ��B����܂Ń��[�t�@�C�����m������`�̗i������Ă������A���m�������u�𐳂����^�p���Ă��炤�ɂ́ACD�ł��S�䂭�܂Ŋӏ܂ł���\�t�g�ʂ̏[������O��ł���B�Ƃ������ƂŁA�莝����CD�ł���͂Ǝv����ނ����X�g�A�b�v���Ă݂悤�ƕ��N���Ă݂��B �@���������̑O�ɁA����̃��m�����Đ��ł̉ۑ�ƖڕW���X�P�b�`���Ă݂悤�B ���X�e���I���u�̎�_�ɋC�t���� �@CD�ʼn��y���l�́A�قƂ�ǂ̐l���X�e���I���u�Œ����Ă���Ǝv���B�������f�����Č����ƁA�X�e���I���u�Œ������m�����^���قǂЂǂ����̂͂Ȃ��B���ʌ݊��ł͂Ȃ��a��̂Ă̂��߂ɑ��݂��Ă���ƌ����Ă����B �@�ŋ߂ɂȂ��ċC�t�����̂����A���m�����^���ɑ��鐢�̒��̈ӌ��Ƃ������̂́A�܂��ɐV�����̂̂悤�ȋ������t���o�Ă��邱�Ƃ�����B�ЂƂ́A��ϑ����̐l���N���V�b�N���y�̃��m�����^�����ꍇ�A�Ȃɂ��s���������Ă邩�A�䖝���Ē����Ă���Ƃ��������ł���B�܂胂�m�����ł����c���ĂȂ����t�́A���傤���Ȃ��̂Ń��m�����Œ����Ƃ����X�^���X�ł���B������u���m�����Ȃ̂Ŏc�O�v�h�ƌĂڂ��B�ӂ��ڂ́A���m�����^���Ƃ��������ŃN���V�b�N�̗D�G�^���ɋ����邱�Ƃ͂��߂�킴������Ȃ��A�Ƃ����s�𗝂ȏł���B������u�^���͌Â������t�͂����v�h�ƌĂڂ��B��������l�b�g�̌��R�~�ŕK���łĂ���A���m�����^�����w���X�����O�̂悤�Ȃ��̂ł���B�����Ŕ��_���Č�����̂͂��������u�Â��^���ʼn����̂��Ƃ������͎̂���v�Ƃ�����������x�ł����Ȃ��B����ŒN�����悵�ă��m�����^�������Ǝv�����낤���H �@���̂悤�Ƀ��m�����䖝��ׂ��펯�̂悤�Ɏv���闝�R���@�艺����ƁA���͎����̉Ƃɂ���I�[�f�C�I���u�Ɍ���������ƌ�����ƁA�ǂ������邾�낤���H�@�܂����Ǝv�����낤���A70�N���O�̘^���Z�p�ɑ��A���݂̃I�[�f�B�I�Z�p���މ��������̂��ӂ�����B�ЂƂ́A�����̃X�e���I�^���ł͉��ꊴ���ʊ����o�����߁A�ߏ�ȃp���X���Ő�s�����ʂ������o���Ă��邪�A���̃p���X�����Ȃ��Ȃ�ƃE�[�n�[���������S���S���Ă܂�ʼn��y�ɂȂ�Ȃ��v�̃X�s�[�J�[���唼���߂邱�ƁB�����ЂƂ́A�g�[���o�����X������̑@�ׂȈႢ�Ɏ����X�����������ƂŁA�ቹ�܂ł̈�т����g�`�i�^�C���R�q�����X�����j��ێ��ł��Ȃ��A�܂�V���v���ȃ}�C�N�z�u�Ř^��ꂽ���m�������L�̈�̊��̂���T�E���h�������Ȃ��W�����}�ɏP����B���̉ߏ�ȃp���X���ƃ^�C���R�q�����X�����̌��ׂ��A���m��������̃I�[�f�B�I���u��茻��̋Z�p�����_�ł���B   BBC��1969�N�ɍs��ꂽ�~�j�z�[�����������ABBC�@Ls3/9a�̃C���p���X���������i�c�C�[�^�[�̔������s�q�j   �f�W�^���^���ɓ��L�̃|�X�g���v���E�G�R�[�A1980�N��̃f�W�^���Ή��X�s�[�J�[ ��Hi-Fi�^�����n�߂̊������ӂ����� �@����䂦�ɁA����E�����Hi-Fi�K�i�̗����������m�������̃N���V�b�N�^���́A�ǂ̘^�����D�G���Ƃ������́A�������������̋c�_�̂ق�����s�������ł���B����قǂɊe���[�x���̃T�E���h�|���V�[���قȂ��Ă���A����ɂ���ĉ��t�̈�ۂ��S���قȂ邩��ł���B���̓_��RIAA�K�i�ł̓��ꂪ���܂�����ɍL�܂����X�e���I�^���Ƃ͑傢�ɈقȂ�_���B �@����ł́A���̎���̐l������Hi-Fi�^�����̂��̂��V�N�ł���A���ꎩ�̂ɂ͂��܂��ȋ^�����܂������Ă����߂�����B�����LP���R�[�h�������Ŏ�ɓ����̂�����Ȑl�������A����ɓ��Ȉى�����ׂĂǂ��Ƃ��Ƃ����R���N�^�[������Ȃɑ����Ȃ������B����䂦�ɁA1��1���̃��R�[�h��������̐�ΓI�ȑ��݂ł���A���Ɣ�ׂă_�����Ȃ�đz�����邾���ł��������Ȃ��Ȃ������낤�B���ꂾ��1����LP���R�[�h�Ɋ|����v�������������̂ł���B���ꂪ������u���_��`�I�ȃ��R�[�h�ӏ܁v�Ƃ�������̂��B �@�������A�A�t�@�i�V�G�t�Ƃ����s�A�j�X�g�́A�x�[�g�[���F�������ȑS�W�́A�g�X�J�j�[�j�ƃ����Q���x���N�i�Ƃ��Ƀ��m�����^���j��������A���t���߂͑S�Ėԗ��ł���ƌ������B�܂��u�����f���́A���m�������̃P���v�ɂ��āu���̉��t�͕��i����j�̂悤�ɂǂ����痈�Ăǂ����s�����͒N������Ȃ��v�ƑO�u�����Ȃ���A�����Ƃ��Ă̓��X�g�u���ɐ�������A�b�V�W�̐��t�����`�F�X�R�v���~�X�^�b�`�Ȃ��ʼn��t�ł����B��̋Z�I�h���ƕ]���Ă���B�t���g���F���O���[�̐펞���̃}�O�l�g�t�H���^���́A�M�S�ȃR���N�^�[���T�����Ă�O����A�\�A�̉��y�A�J�f�~�[�̓��ʃN���X�Ō����������ɒ�����Ă����Ƃ����B���̂悤�Ȉꗬ�̉��t�Ƃ�������X�y�N�g���郂�m�����^�����A����̂܂܂ɕ]���ł���I�[�f�B�I�����{���̖ڎw���Ƃ���ł���B �����m�����ɂ��X�^���_�[�h�ȍĐ����u���K�v �@�����EMI vs Decca�̑Ό���ʂ��Ĕ��������Ƃ́A���͓����̈�ʓI��Hi-Fi�������u�ł���A�ǂ�������������������Ŏ��R�ȉ��ɕ�������Ƃ������Ƃ��B�悭�����r���e�[�W�E�I�[�f�B�I�̖��͂Ƃ������ׂ����̂��B�������T�E���h�̈Ⴂ�͂��邪�A���ꂪ���t���e�ɂ܂ʼne������悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ������ƌ�����B����ł́AAM��������FM�����ɉ����L����1950�N��̉����v�������Ɠ��܂��Ȃ��ƁA����܂ł̃`�O�n�O�������t�]���͂����Ƒ������낤�B���̂��ߐ����ȉ��t�]�����Ƃ��Ȃ��ĉ��y�ӏ܂��邽�߂ɂ́A���m�����^�����j���[�g�����ɒ������߂̍Đ����u�̍\�z�́A�ƂĂ��d�v���ƒf�����邱�Ƃ��ł���B �@�������A�j���[�g�����Ƃ͍ō��i���Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B������O�̂��Ƃ����A�ō����p�[�c���ӂ�Ɏg��������Ƃ����āA�ō��̃I�[�f�B�I�V�X�e���ɂȂ�Ƃ͌���Ȃ��B�j���[�g�����ȑ��u��g�ޏ����Ƃ��āA�ǂ�ȍō����d�~�ł�����قǍ����ȃp�[�c���g���Ă����킯�ł͂Ȃ������A�Ƃ����������d�v���B�܂胂�m��������ɂ́A����܂�SP�Ղ��Đ����Ă����~���@�`�d�~�̕��݂�����A���̉������Hi-Fi�Z�p�����藧���Ă���Ƃ��������v��̕��@������āA������ቹ���������Ă������čI�������Ȃ��B���m�����^�������Ƃ���Ȃ�A�܂�100�`8,000Hz�Ƃ���AM������SP�Ղ̋K�i���ł��������悤�ɁA�䂪�Ƃ̃I�[�f�B�I���u�����Ă������Ƃ������߂���B

EMI DLS�X�s�[�J�[�V�X�e���A�f�b�J�E�X�e���I�E�f�R���i1959�j ����EMI���ȉ~�X�s�[�J�[�ƃR�[���c�C�[�^�[���g�p �@�����CD�����ꂽ���m�����^���ł��������Ƃ������āA��������CD���͍̂������x�L�^�̃t�H�[�}�b�g�Ȃ̂ŁA���m�����^���̋����ш�ł������͈ꏏ�ł���B�f�W�^���ɖ����̂̓A�i���O���L�̃m�C�Y�Ƙc���ŁA�X�N���b�`�m�C�Y�A���C�q�X�e���V�X�A�����g�c�݁i�T�`�����[�V�����j�A�����U���A�O�p�m�C�Y�Ƀq�X�m�C�Y�ȂǁA���������肵�Č��̘^���̓T�E���h�L�����N�^�[�����߂Ă���B���m�����^���̃G�b�Z���X���f�W�^���Ɏ|����荞�ޕ��@�́A���̓��R�[�h�o�ł���\�t�g���ł͂Ȃ����[�U�[�̍Đ����u�̂ق��ɂ���Ƃ��������ɁA�����̐l�͖ڂ��Ă���B���m�����䖝��ׂ̌����́A�������ׂĉ����Ɋւ���ӔC�����[�J�[���ɉ����t�������ʂȂ̂��B�t�Ɍ������[�J�[���ŁA�I�[�f�B�I�}�j�A�Ɋ���悤�ȃ��m�����Đ����u�͌��ݐ�������Ă��Ȃ��B���X�A���m����LP�p�J�[�g���b�W�����ŁA���̐�̓X�e���I���u�ɐڑ����邵���d�����Ȃ��B�ˑR�Ƃ��ă��m�����^���̍Đ��́A���̌��Ԃ����܂��˂����Ƃ��ł��Ȃ��ł���̂��B �@���Ȃ�̌����ĂŁA�N���V�b�N�̃��m�����^���̑��ʂȃT�E���h�L�����N�^�[�ɑ��Ă��A���R�ɃA�v���[�`�ł���̂́A���낤���Ƃ���z�[���ł̉����Ɏ������J�}�{�R�^�̎��g�������ł������B����͏�����Hi-Fi���R���T�[�g�z�[���Ő����t�ƃX�s�[�J�[�Ƃ̂���ւ������Ō����Ă����̂Ǝ��Ă���A�ߐڃ}�C�N�Ř^���������z�[���̋����ɓ���܂��邱�ƂŖ{���̃o�����X�ɖ߂�Ƃ������W�b�N�ł���B�Ȃ��������Ԏ��̃^�C���R�q�����X���������ꂢ�Ȉ�g���Ő��������ƂŁA���R�ȃC���g�l�[�V�����ň�̊��̂��鉉�t�ɂȂ�B�c��A�i���O�I�ȉ��₩���́A�o����̓��}�X�^�[���Ŗ��t�����ăf�W�^���ϊ���������A����̋@��ō����{���ȂǃT�`�����[�V������^�����ق����y���ɍ��i���ł���B�^�C���R�q�����X�����ƃT�`�����[�V�����̃T�W�����́A�r���e�[�W�v�i�������݂��������j�̑���a�G�N�X�e���f�b�h�����W�E�X�s�[�J�[�A�R�[���c�C�[�^�[�A���W�I�p�i�ԃg�����X��3�_�ɍi���ăp�[�c�𑵂��Ă���B   �䂪�Ƃ̃V�X�e���S�̂̃X�s�[�J�[�����Ǝ��ۂ̃z�[���g�[���Ƃ̔�r�A���C���p���X�������� �@�Ƃ����킯�ŁA���m�����^���ŃN���V�b�N���y���ӏ܂���ɂ́A�����̃I�[�f�B�I���u�̕Ȃ̏o�₷��������c�����邽�߁A���t�@�����X�ƂȂ�^�����K�v�ł���B���t�@�����X�ƂȂ�^���́A���ꎩ�̂��D�G�^���ł��邱�Ƃ͂��Ƃ��A���̒����h���Ȃ�ӓ_��T��A�䂪�Ƃ̃��m�������u��I�m�ɒ�������p�����o���̂��ړI�ƂȂ�B���͗��j�I�����Ƃ�������őI�ԂƁA���t���̂��̂����I�ŁA���̃T�E���h�̗ǂ������̔��f���݂�A�]���Ɠ����悤�Ɉ�����ł̃��R�[�h�ӏ܂ɂȂ�A�I�[�f�B�I���u���j���[�g�����ɂ���p���������Ă��܂��B���̈Ӗ��ł́A�e���[�x���̓����𗝉����邽�߂ɁA������Âɒ�����Ƃ����_�ł��I��ł݂��B

�@�y�[�W�ŏ��� |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||