我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「仁義なきウェスタン」は、サブシステムをモノラルで再構築した後に、あろうことかHi-Fi再生の王道に切り込んでいく、無謀なオーディオ談義が綴られています。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||

仁義なきウェスタン

|

|||||||||||||||||||||||||||||

| 【ラジオへの執念】 別に西部劇をかっこよく再生したいのではない。アメリカン・サウンドを巡る抗争の裏舞台について書きたいのである。とかくアメリカ文化は同じ白人であるヨーロッパからみても異文化と捉えられやすい。食品だけ並べてみても、出がらしのようなアメリカン・コーヒー、臭いのきついバーボン酒、黒いソーダのコカ・コーラ、赤色のトマト・ケチャップ。。。どれも移民文化のなかではドギツイ味や色でないと勝ち残れないかのような独特なものがある。そしてアメリカン・サウンドと言えばトランペットのようなつんざく響き。多分この印象は1950年代のジャズ録音をJBLのスピーカーで再生したときの印象だと思う。ちなみに日本で持て囃されるビンテージのオーディオ機器(JBL、Altec、MacIntosh、Electro Voiceなど)は銀座のデパートのようなもので、人口の数%に満たない人たちの持ち物である。一方で日用の必需品を買う近所のスーパーみたいなもの、それがラジオである。 戦前のアメリカのオーディオというと、Western Electric社が電気録音方式やトーキー技術の先頭に立っていたことから、Altec Lancing、JBLに引き継がれるオーディオの先祖として神格化されているのだが、そのWE社がいち早く力を注いでいたのがラジオを中心とする無線技術である。結局は1919年にGE社の失態(英マルコニー社との通信設備の独占契約)が瓢箪から駒のようにRCAが誕生。RCAが無線通信、AT&T社は有線電話、という振り分けがなされて、WE社が築いてきたアマチュア無線のネットワークを寸断してしまった。1927年のベル研究所によるトーキーへの挑戦は、2回裏でノックアウトされた敗戦投手が、5回裏から4番打者として当番したようなもので、なんというか音声技術に関する意地とも取れるような振る舞いである。そして多くの人は、このトーキー映画の成功の陰に隠れている、WE社のラジオ技術へ抱き続けていた執着心をほとんど評価しない。実際には高域が1500Hzまでだったという当時のラジオで、現在のラジオ・プログラムを受信してもその良さが全く判らないのだ。オンリーワンの時代だったからこそ輝いた技術であった。その点、トーキーの機材はリサイクルが可能だったので、当時の技術水準を偲ぶことができるため、WEといえばトーキーの王様のように扱われる。

一方で1930年代までの家庭用のWEサウンドの代表格は、HMV(米ビクターの犬マーク)の音である。電気録音方式を特許出願する時期に合わせ、ベル研究所が1925年に開発したクレデンザ蓄音機はその代表格で、蓄音機の女王とさえ云われる。電気式録音をリリースする以前から開発されていたカーボン方式の1Bマイクは見かけによらず高性能で、10kHzまで伸びる特性を既に備えていた。トーキー用に開発された555Wドライバーは、クレデンザ蓄音機と同じ取付口が使われており、同じ時期に開発された双子みたいなものである。実際にはVitaphoneで使用された555Wはトーキーの業務用以外には門外不出であったし、Orthophonicのクレデンザの響きは女性的な柔らか音調で、両者が一緒に使われることはついぞなかった。ただWE社が1920年代まで民生用の音楽再生として好ましいとしたのはクレデンザの音調であり、アメリカはまだヨーロッパと同じようなサウンド嗜好を持っていたと考えられる。

RCAは1925年に、低周波出力用の真空管4本(UX-120、112、171、210)と、Rice&Kellogg開発の104型ダイナミック型スピーカーをリリースした。アンプ出力は今でこそミニワットと称される1W前後であるが、100Hz〜6kHzをカバーするダイナミック型スピーカーと合わせて、これまでにない明瞭な音で音楽が聴けるようになった。従来のRice&Kelloggの開発したこのスピーカーは、英BTH、独AEGなど他の国にもパテントの供与が行われ、1930年代にいたるまで欧米におけるラジオ技術の基盤ともなっている。

ややこしいのはRCAが1929年にビクターを買収したことにより、これらのパテントと製造の関係があやふやになっている点である。RCAは録音方式やトーキーで出遅れた分、放送で使えるソフトウェアの利権を押さえたかったのかもしれない。これ以後の録音はラジオと連動したスター発掘と巨大なショウビズの世界に突入するのである。逆に言えば古き良き時代のアメリカ音楽は、1929年以前の録音に残されているといって過言ではない。いずれにせよ、これはWEとGEという二大勢力のさや当ての始まりに過ぎないのだ。

こうして1930年代に拡大するトーキーとラジオの二大娯楽産業は、既存の芸能活動を呑み込みながらアメリカ文化の形成に大きく躍進するのであるが、1929年以降に膨張を続けるラジオ・デイズを理解するためには、ラジオがマス・メディアという形で足並みを揃えた第二次世界大戦前後の状況を知ることが肝要である。もともと国家による放送業界の完全掌握はファシズムの政治手法であり、公的な放送でプロパガンダを流し続けるのが主目的である。ところが民主主義で正義を唱えるアメリカでは、庶民文化を国家の高揚として考えたのが味噌醤油となる。そのクライマックスがノルマンディ上陸作戦後に放送されたグレン・ミラー・オーケストラであった。私たちがよく知る誰にでもゴージャスに振る舞うアメリカの誕生である。 ここで課題を整理すると、1940年代の放送録音と周辺技術を掘り下げることで、アメリカン・サウンドの源流をたどることができるのでは無いか? ということになる。以下にそのトピックスを綴ってみた。 【High Fidelity Radioの出現】 最初の電気式録音は、1925年の出発当初で100Hz〜5kHz、S/N比30dBというスペックだったが、RCAによる1929年のビクター買収劇の後に、ベル研究所は1931年に394型コンデンサーマイクを使用して30Hz〜10kHz、60dBの収録を可能とし巻き返しを図る(これに対抗して造られたのがRCAの44型ベロシティ・マイクである)。 1930年代初頭のラジオは4kHzまでが標準だったため、こうした録音技術の進展はトーキーのみで再生可能な夢の世界のように思える。しかし、ここでもベル研究所の不屈のエンジニア魂が燃え上がり、1933年には有線での高品質伝送実験を行い実用化にこぎつけ、フィラデルフィア〜ワシントン間では20kHzのHi-Fi規格、シカゴ〜サンフランシスコ間では8kHzのラジオ規格をクリアしていた。この有線ネットワークをラジオ業界に売り込み、生中継による音楽プログラムの実用化と相成ったのである。戦前のラジオディズの陰の牽引役とも言える。

ちなみに、ここで中継局に使われていたモニターシステムは、トーキーの機材を流用しており、高音質伝送の品質管理をする意味でも、高いグレードのものを使用していたことが判る。これが戦後になっても、いわゆる電話局用のモニターアンプがHI-Fi規格と遜色ない性能をもっている理由ともなっている。

これに対し、ラジオの音質はどうだったであろうか。そもそも放送局側の事情では、今でこそアメリカのAM放送局団体NRSCは、混信を避けるため周波数領域を10.2kHz(帯域幅20.4kHz)までと取り決めていて、この制限からFM放送に比べAM放送は音質が悪いことになっている。しかし法律上は現在も依然として15kHz(帯域幅30kHz)であり、戦前ともなれば電波の混み具合も大らかだったと考えられ、32kHzのIFフィルターが実装されていた。ノイズの問題を無視すれば、十分にHi-Fi規格をクリアできる実力を有していたことが判る。 このHi-Fi仕様の高級ラジオで最も有名だったのが、Zenith社が1935年から製造した Stratosphere 1000zで、Jensen製の12インチウーハー×2本、当時はまだ業務用だったQ型ツイーターを実装したもので、50Wのパワーアンプで再生周波数30Hz〜15kHzとトーキー並の実力をもつ、名実共に最高級ラジオだった。

他の例では、Scott社が1936年に特注扱いの"the Philharmonic"を発売し、40Wパワーアンプ(6L6のダブルプッシュプル)で15インチウーハーと5インチツイーター×2基を駆動し、実装部分の周波数特性は30Hz〜15kHz、SP盤の針音対策に10kHzのノッチフィルターを実装した。

最も売れていたPhilco社は、1936年の116X型ラジオにHigh-Fidelityの名を冠して発売した。先のZenith社が$750、Scott社が青天井なのに対し、Philco社はたったの$175。見た目に4つのスピーカーがあるように見えるが、1基のフルレンジをDiameterと呼ばれるドローンコーンで共振峰をダンピングするというものであるため、実際の再生周波数は8kHz。俗に"poor man's" high-fidelityとも言われた製品だったが、もともとレシーバーの優秀なのが売りのPhilco社のこと。実際には問題のないサウンドを奏でたと云われる。Philco社は家庭での支配権が主婦にあるという実態に即して、広告にはビング・クロスビーを前面に出し、女性の視点に立って細かく気を配ったマーケティングを展開している。

High Fidelity Receiverとも呼ばれたこのラジオは、民生用としてまさに最高級のもので、これだとビング・クロスビーやトスカニーニの実況ライブが存分に楽しめたはずである。ただし、肝心のS/N比は受信環境の制限もあり40dBが限界だったと思われるのと、1930年代初頭のラジオは4kHzまでが標準だったため、多くのラジオはこうした高級ラジオとは違う試聴環境にあったと考えるのが妥当であろう。当時ラジオ・ドラマが結構人気のあったのも、こうした事情と関連があったかもしれない。 【アセテート録音機】 ラジオ・デイズとの関わりでとりわけ注目したいのは、米Presto社が1934年に発売したアセテート盤録音機による録音機材のイノベーションである。1932年を前後して起こったスペック競争からすれば、実に控えめなスペックであるし、テープ録音が始まる以前の低規格品と思ってる人も少なくない。しかし今でいえばカセットテープやCDに匹敵するインパクトのある製品で、戦前のオーディオ史を語るうえで本来外せない代物だった。

Presto社のディスク・レコーダーは急速に広まり、発売後3年目の1937年には年間50万枚ものBlank Disc(録音用アセテート盤)が売れた。これはラジオ放送の普及とともに、アマチュアによるエアチェックの流行も寄与していたが、NBCという大御所でも十分使用に耐える完成度を当時からもっていたことを物語っている。Presto社のディスクレコーダーがマーケティングに長けていたのは以下の理由による。

第二次世界大戦での戦場実況レポートの多くは小型化されたディスクレコーダーが使われ、潜水艦のソナー音の記録用にHi-Fi技術が一気に躍進した。実は天皇陛下の玉音放送もアセテート盤で行われていた。 1950年代にAmpex社のテープレコーダーが発売された後も、Presto社のディスクレコーダーはポピュラー音楽の分野で主流であった。まだレコードが高価だった時代に、ラジオ用のデモの製作には欠かせなかったため、高音質なジャズ録音で先鞭をつけた録音スタジオにも必ずPresto社のディスク・レコーダーが常備されていたし、SUN Recordsによるエルビス・プレスリーの初期録音は最初からアセテート収録だった。風来坊だった晩年のジャンゴ・ラインハルトをローマで見つけてセッションを記録したのもアセテート盤。さらにはビートルズが1962〜65年に出演したBBC番組"Pop Goes to Beatles"もアセテート盤で配給された盤が多く残っている。   1950年代のレコーディング・ルーム左:Reeves Sound Studio、右:SUN Records Studio こうした流れを達観してみても、Presto社の投げ掛けた録音技術のダウンサイズが、非常に広い範囲で文化的に広がっていることが判る。何よりもラジオという媒体がもっっていた情報の密度が、現在のそれとは比べものにならないほど、庶民の生活に影響を与えていた時代のことである。アセテート盤の放送音源の再生技術を抜きにしては、1930〜60年代の音楽文化を語れないほど、奥の深いものであることを悟った次第である。 戦前の放送業界に関する勝利者はRCA陣営であり、複雑な電気技術の民間へのダウンサイズを含め、ラジオ・ディズという懐かしい響きのもつ印象のほとんどは、RCAが1930〜40年代に形造ったものである。RCAの録音再生技術は、基本的にフラット志向で高域を落としたもので、その後の東海岸のサウンド傾向(BOZAK、AR、BOSEなど)を引き継いでいる。その代わりに、録音側でピリッと辛めに仕上げるのが味付けの基本になる。トスカニーニの8Hスタジオの硬質な響きは、放送用の味付けをダイレクトに戦後のHi-Fi機器に持ち込んだことによる過誤と思われるし、1950年代のジャズ録音の多くも東海岸で収録されている。むしろアメリカ全土で聴かれるために、多少キャッチーな音造りをするのが放送業界の鉄則だし、リスナーに費用負担を掛けない点でも合理的である。これが戦後のアメリカン・サウンドの骨格ともなるのである。 考え方によっては、アセテート盤=安い低品質録音ではなく、アセテート盤こそが市場に流通したSP盤より実音に近いものである可能性もある。あとアセテート盤の功績を挙げるとすれば、33 1/3回転のLPレコードの普及に寄与したと思われる点である。当初使われた33 1/3回転はもともとトーキーのヴァイタフォンで使用していたものであったが、1928年以降に光学式録音方式が普及していたことから、Presto社が長時間録音用の規格として復帰させたとみてよい。つまり放送業界でデフォルト・スタンダードとなっていたこの方式が、次世代メディアの基盤となったと考えるのが妥当である。ちょうどFMステレオ放送とカセットデッキがステレオ機器の牽引役になったのと同じである。その意味でも、アセテート盤の正当な取扱いと再生技術こそが、SP盤とLP盤の深い峡谷を結ぶ架け橋なのである。 【オルソン博士の活躍】 この時期の最も成功を収めたオーディオ研究者はオルソン博士である。RCAでの仕事で最も有名なのはリボン型マイクの開発で、44型(1932年)、77型(1936年)のどちらも、今でも長く使い続けられている名器である。特に44型は実行周波数50Hz〜15kHzを誇り、非常に繊細な音まで拾う性能は、当時としては画期的なもので、1930年代のオーディオ技術のターニングポイントを示すものといえ、ラジオ収録において最も使われたマイクであった。当時一般のラジオの再生能力が100Hz〜5kHzというなかでは無用の長物とも思えるが、このマイクの音質を目指して放送技術が躍進していったのは事実である。

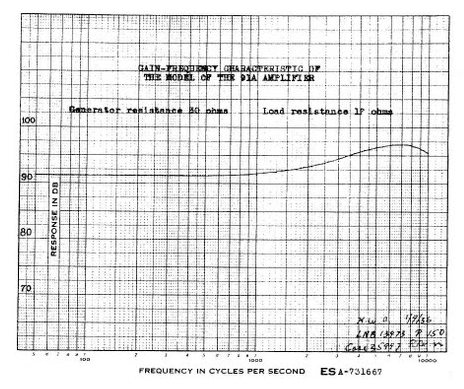

一方でオルソン氏の仕事のなかでユニークなのが、スピーカーに関する研究であろう。今となってはその影響をあまり感じないのだが、1930年代において音響学の仕組みを電気的模擬回路でシミュレーションする技術のパイオニアでもあった(例えば木下氏がTADを開発した頃に顧問を務めたLocanthi氏はよくメモでこの手のシミュレーションをしていたという)。戦後のリビング・ステレオ時代のLC-1Aモニタースピーカーが有名だが、それ以前に迷路型音響箱(ラビリンスと言われた)を使ったMI-4400モニタースピーカーをリリースして、これがラジオ局に広く導入された。1939年にリリースされたMI-4400は、高域の振動を制御するダブル・ボイスコイル(1934年発表)、低域の最低共振周波数を打ち消すバックロードホーン・キャビネット(1936年発表)、その他に高音用の拡散翼を設けるなど、多くの斬新なアイディアを投入した製品であった。このことにより8インチ径のシングルコーンで60Hz〜10kHz(実験レベルでは12kHz)という、Hi-Fiの幕開けを告げるスペックを叩き出した。このモニタースピーカーは構造に懲りすぎたせいか、AltecやRCAから同軸2wayのモニターが発売された後は、メンテナンスされることなく1950年代にはほとんど姿を見なくなる。 以下の図で特に注目したいのは、1934年の論文でシングルコーンスピーカーの一般的な特性が比較されていることである。これは明らかにRice&Keloggのスピーカーの延長線上にあり、2〜5kHzにピークをもたせたプレゼンス重視の特性である。これに対しMI-4400は完全にフラット再生を目指していることが判る。

以上のオルソン博士設計のシングルコーンのモニタースピーカーは、後のHi-Fi規格に比べ過度的で中途半端な存在に映るかもしれない。しかし私個人の思いとしては、この時代の音響技術の大衆化=ダウンサイズがなければ、その後のオーディオ規格も生まれなかったと考えている。 【ランシングの挑戦】 ラジオ局における再生モニターはよほど美味しい仕事だったらしく、他の会社も開発に乗り出している。とくにランシング氏が1937年に開発したICONICスピーカーシステムは、再生周波数30Hz〜15kHzのうち45Hz〜10kHzを±2dBで再生できるもので、UCLA大学やNBC、CBSなどラジオ局の研究用として使用された。上記のオルソン博士の論文でも、広帯域なフラット再生はまだ研究段階のものであった。開発当初は、小規模PAもしくは高級電蓄の延長線のようなものだったが、テレビやラジオの高音質化のための高性能モニターとして注目を浴びた格好となる。FM放送開始の4年も前に、こうしたモニターの必要性を勝手に考えたランシング氏は、いわゆる天才肌の人でもある。ラジオ局の場合、RCAの製品を率先して使いそうなところだが、Presto社の場合といい、とてもクールで合理的な側面がある。

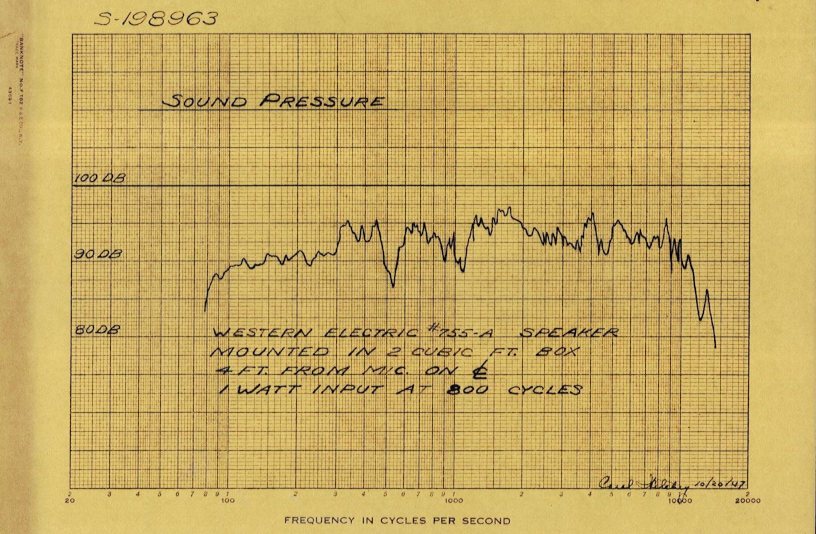

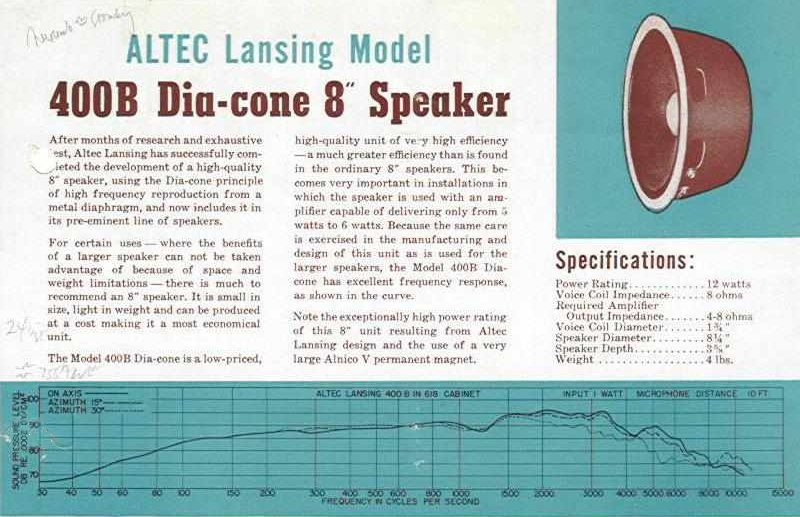

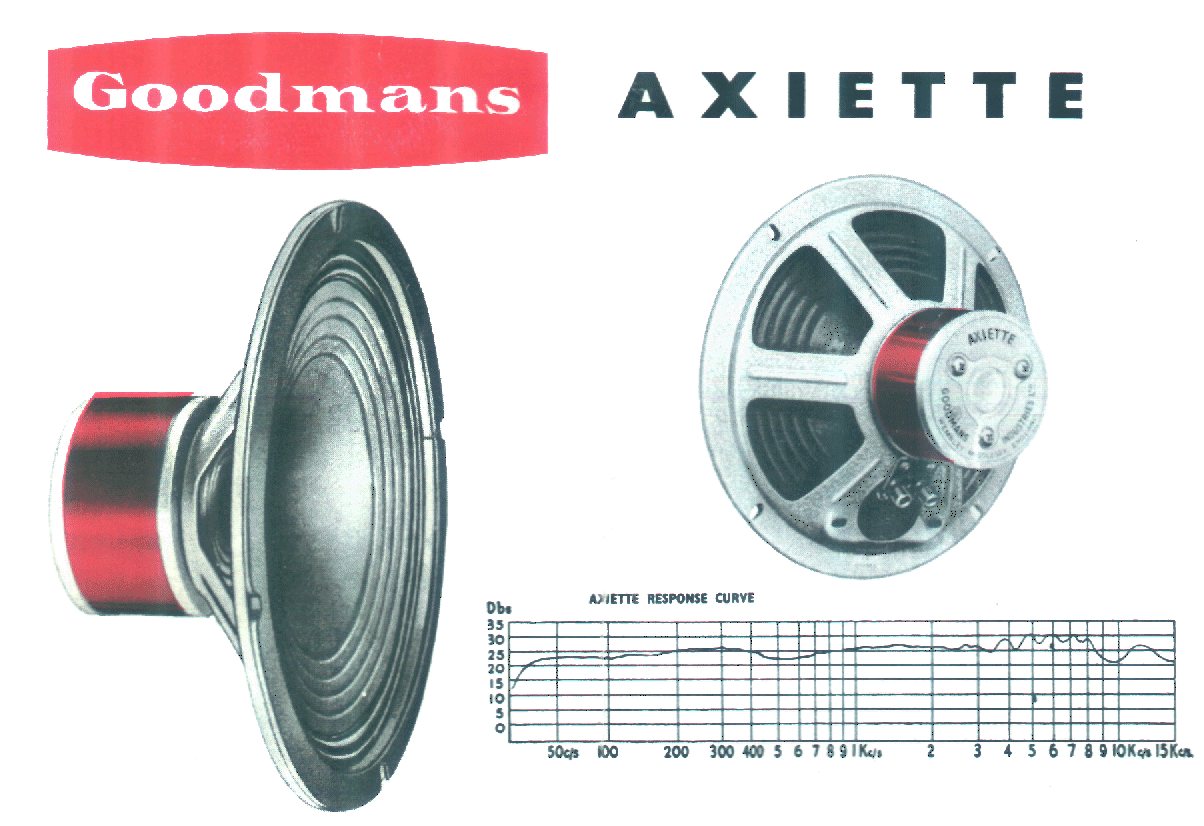

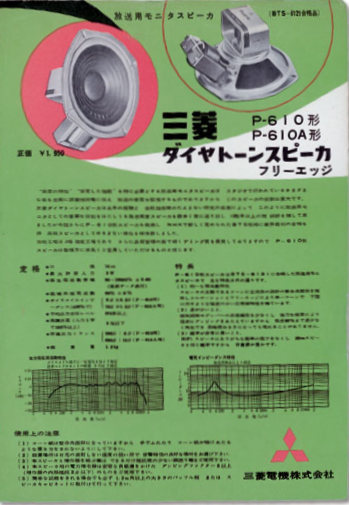

このICONICスピーカーは、その前年にランシング氏がMGM社のトーキーシステムのコンペで優勝した事件に続き、既往のスピーカー研究者によほどの衝撃を与えたらしく、上記のオルソン博士に続き、1941年にはベル研究所(すなわちWE社)からも753Aモニタースピーカーがリリースされる。ベル研究所のものは3wayで60Hz〜15kHzを誇っており、もはや意地で製作したものといえる。オルソン博士側も、これも意地で2wayのLS-1(MI-12424)を開発した。しかしこのスペック競争の多くは研究所向けのスペックであり、いずれのシステムもICONICに比べてさえ個体数が圧倒的に少ない。1947年にはWE社は2way化した753B/Cを発売し、翌年には757Aに席を譲っている。RCAも1947年に同軸2wayのLC-1A(MI-11411)を発売し、1940年代のスペック競争は終結する。 しかし最後の勝者はWEでもRCAでもなく、1943年に発売されたAltec Lansing社のDuplexモニターであった。トーキー用の延長線で開発された従来のモニターに対し、同軸とすることによりスペースファクターや試聴性が抜群によくなった。そもそも狭い潜水艦のなかでソナー音を正確に聞き分けるための工夫が、録音スタジオや放送ブースで活かされたのだ。こうしてみると本来ICONICスピーカーは、WE社に対し商売仇だったのにいつのまにかWE→Altec→JBLという伝統が既製事実化されているのは、いささかおかしな感じがする。さらにAltec Lansing社のDuplexモニターの圧倒的な普及率の陰で、1940年代の過激なスペック競争の存在はほとんど忘れられている。個人的にはAltec Lansing社のDuplexモニターは、アメリカ全土でのサービス網の整備に長けていたため普及したのではないかと思う。この時期にはアメリカン・サウンドはほぼ完成に近づいたと言えよう。 WE社が映画産業の遺産をAltec社に受け渡した後に、最後に目指したフロンティアは1941年に開始されるFM放送であった。卓上ミキサー、指向性可変型のハイブリッドマイク、そして狭いモニタールームに適した小型モニターなどを、1938年頃から立て続けにリリースした。ここでもWE社はトーキー時代のように独自規格で囲い込みを謀るが、例えWE社であっても新しい要素を加えることは難しかったらしく、メンテナンス・サービスを請け負っていたAltec社がこの業界に強い足場を築きはじめていた。755Aが発売される約10年前の1939年には、総アルミコーンの750Aが開発されていたが、1945年開発のAltec社400Bフルレンジに置き換えられることが多かったという。1947年の755Aの紙コーンでの製品化が時期的にやや遅かったといえる。 ちなみにWE社の製品の性能は過不足なしの一級品。ここで755Aの特性をみるとフラットそのもので、Altec社の400Bが3.5kHzから下降する(これは狭い部屋で映画館のアカデミー特性を模擬したものと考えられる)のに対し、755Aは10kHzまでピシッと伸びている。むしろ400Bは聞き疲れのしない音の代表で、この時代のフルレンジの標準的な特性を示している。広くはオルソン博士のMI-4400型スピーカーに準じており、AltecがRCA解体の隙を突いて放送業界に挑む様子が伺える。高性能な755型が不利だったのは、戦後に技術移管されたAltecには既に604型があり、Hi-Fi再生のコンパクトモニターでは業界随一の実力を持っていたし、400Bのような放送業界用にレトロフィットした機種も同時に備えていた。つまりAltec内での755型の立ち位置は、いまさら感が拭えないのである。結局、755C(パンケーキ)は映画用簡易PA装置(スーツケース・スピーカー)か映画館のサイドスピーカーとしてトーキー市場の古巣に戻っていた。そのAltecを抜け出したJBLが1948年に家庭用にD130をリリースしたことを考えると、戦後のWE社には業務、家庭用のいずれの方向でもマーケティングに関する先見の明が欠けていたとも思えるのである。悪貨が良貨を駆逐するとまで言わないが、つい最近になるまで、D130に比べ755Aは本数も知名度も極めて低かったし、いわんや728、754に至っては全くの希少品である。    他に755Aと同様のフラットな特性をもった放送局用の小型モニタースピーカーには、英GoodmansのAxiette 101、そして日本の三菱P610などがある。これらは録音ソースの編集作業用に開発されたもので、放送局には欠かせない簡易モニターである。これに上記のオルソン博士のMI-4400を加えてみると、アセテート録音された1940年代の放送規格の水準が判ると思う。端的にいうと、当時のマイクの特性と比べてみても、普段思っているほど悪くないのである。   ただし、アメリカの歴史的録音のアーカイブでは、意外に当時の機材に関する情報が錯綜しているときがあるので気になる。例えばベニー・グッドマンの1938年カーネギーホール・コンサートでは、収録マイクがRCAの44型と書いてあるが、写真ではノイズに強い50型が使われている。ビング・クロスビーの1940年代のラジオ収録音源では、解説で1947年からAmpex製テープレコーダーが使われたとされ、78回転盤の弊害(ワン・テイクのみの収録、プレスの数珠つなぎによる音質劣化)が長々と語られるが、リマスターの項では16インチ33回転のアセテート盤(30分収録、ダイレクトカット盤)の取扱いについて書かれている。この辺が、テープ以前の録音に対する偏見がまだまだ強いことを物語っている。 【戦前のHI-Fiアンプ】 ここでは1930年代のアンプについて考えてみたい。Hi-Fiという言葉が本格的になったのはLPが発売された1948年というのが常識のように思われるが、この規格が出る以前から放送業界での規格競争のあったことについて上に記した。つまり1941年のFM放送開始を挟んだ約10年間に、Hi-Fi規格の王座を狙う前哨戦があったのである。 まずは高性能トランスで有名なThordarson社の例をみると、1937年頃に"Tru Fiderity"と銘打った2A3PPアンプを販売していた。20kHzまで伸びていないが必要十分な帯域をもっていることが判る。一方でSP盤の針音除去のため、3kHzのノッチフィルターを装備していた。用途としては放送局、レコーディング、PAなどのプロの現場でのモニター用である。ちょうどランシング氏がICONICモニターを発表したのと同じ年である。   一方で、同じ頃に販売されていた2A3×4本の従来型アンプでは全く違う特性がみられ、基本的に7kHz以上は再生しない方針であることが判る。しかも高域は絞る機能だけで、持ち上げることはできない。上記のHi-Fi仕様との特性の違いは明らかで、これが1930年代の折衷的な考え方であった。   ところがWE社が1933年に"Wide Range"システムを発表した際に造られた91Aアンプは、レンジ感を出すために2〜8kHzを持ち上げている。もちろんこれは当時の映画館で標準だったアカデミー特性を反転させたものだが、後のDolbyシステムの考え方にも通じるものである。     左:1930年代のアカデミー特性、右:1960年代のWestrex社光学ヘッドの特性 以上、1930年代のHi-Fi再生技術には、旧規格(蓄音機、映画館の特性)との兼ね合いを横目で睨みながら、折衷的に特性を修正する柔軟性のあったことが判る。そのどちらの規格も聴衆を感動させるに足るものを秘めているのである。 以上、戦前〜戦中の放送音源再生に向けた時代背景をスケッチしたが、家庭用ラジオから局内モニター、音響研究用まで、電気音声技術が1930〜1940年までに急激に進展したことが判る。一方で、家庭用に活用できる録音ソースがレコード盤のみだった時代に比べ、今は放送局蔵出し音源が増えたおかげで、SPからLPへの橋渡しとなった録音技術の検証が同じ土俵(CD)でできるようになった。一時期のCD化は針音を抑えるために、無茶なフィルターを掛けてこもった音で平気で出していたが、最近はビンテージ機器の使用したりしてリマスターの技術も向上してきた。つまり入り口のプレーヤーに関しては、当時の最高の機器を使用することができるのである。これを迎え撃つための方策にテーマを移すことになる。 ページ最初へ |

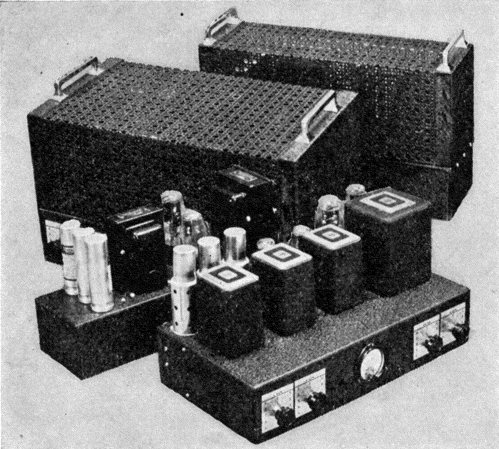

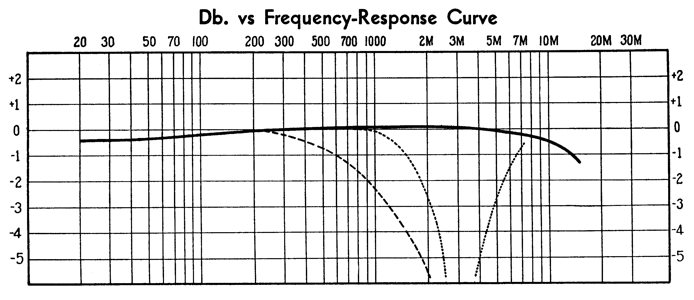

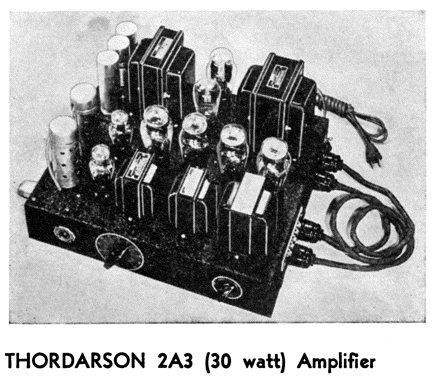

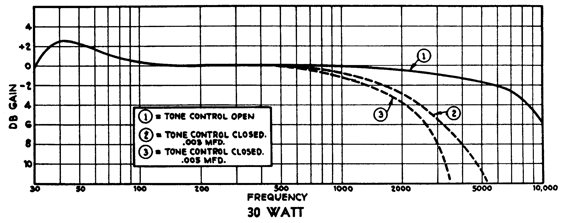

|||||||||||||||||||||||||||||