我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。ここでは、プチ・アメリカンなサブシステムをモノラルで再構築して藁しべ長者に成りすまし、ラジオ・デイズの謎に迫る探偵ごっこの一部始終が綴られています。(ここはElectro-Voice社の小型スピーカーBaronetに関する豆知識では世界随一のページと自負しております)。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

仁義なきウェスタン

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【北北東に進路を取れ】 実のところ私はかの有名なヒッチコック映画は名前こそ知っていても観たことがないのだが、RCAとWEという米国内の東西オーディオ派閥の闘いを横目に見ながら、ラジオ・デイズの謎に迫るためにアメリカ北東部のミシガン州へと辿り着いた。アメリカ合衆国の発祥を支えた巨大な湖水をたたえるこの地は、イースコースト・サウンドの大御所でありながら、最もユニークな位置を占める総合オーディオ・メーカー、Electro Voice社(エレボイ)の拠点である。そして時代は戦後の1950年代に差し掛かっていた。戦前にあれほど鞘当てをしていたWEとRCAも、独占禁止法でメタメタに疲れた様相を見せ、代わりに新参メーカーが竹の子のように生え出た時期である。 エレボイといえば業務用PAの総合メーカーという印象が強い。実際に通史をみてもドル箱はこちらだったようで、特に無線用と放送用のマイクの分野では、1940年代から今に至っても米国内のトップメーカーである。1985年にAltec Lancing社を合併吸収してからは、家庭用オーディオからも徐々に撤退していくようになる。この再編劇の最中にAltec社のブランドが息絶えたため、エレボイは日本のアメリカン・オーディオの愛好家から敵視されている。エレボイのスピーカーと言えば、小型PAのデフォルト・スタンダードとなるSXシリーズが有名で、音質やパワーの善し悪しの規準となっている。しかしそれ以前のエレボイの顔は、何と言っても76cmウーハーを備えた4wayスピーカーのPatricianを頂点とした家庭用オーディオの老舗メーカーであった。とは言っても、エレボイの家庭用スピーカー参入は1949年と比較的新しい。そしていかにもアメ車のような風貌があまり日本ではウケなかったし、1970年代にはJBLを筆頭にしたモニター調のマルチウェィの陰に隠れて、1950年代のモノラル時代の緩やかなピラミッド・バランスのエレボイの設計思想はやや商機を逃したようにも思う。タンノイのような熱狂的なファンも生み出さずに時代が過ぎてしまい、両者は不思議なことにキャデラック(=アメリカの成金)とロールスロイス(=英国紳士)の印象とも似ている。乗り心地はどちらも最高なのだが。これはビング・クロスビーが日本で「ホワイト・クリスマス」以外ほとんど知られていないのと同じ傾向ではないだろうか? モダン・ジャズやロックがアメリカ音楽の華だとしても、やはりリビングで聴く音楽の中心軸が異なっていると思われる。その背景に流れていた緩やかなアット・ホームなアメリカもまた魅力的なのである。実は業務用PAや無線マイクで業績をもつエレボイが、家庭用オーディオに託した夢が詰まっているともいえる。

【拝啓、Baronet男爵殿】 【PatricianとGeorgianの赤ちゃん?】 こうしたハイエンドを横目に見ながら、私がラジオ・デイズの謎に迫るために選んだスピーカーは、エレボイのBaronetである。この小粒な出で立ちに大げさな肩書き(准男爵)を与えられたスピーカーは、エレボイが家庭用オーディオに参入してまもない1953年に発売され、家庭用から撤退する1980年代末まで販売された長寿製品である。私が所有するのは1950年代中頃のモデルで、ユニットはSP8Bの2世代目(初代はセンターキャップがアルミ製)にあたり、箱は1956年から発売されたKD7というキット箱である。キット箱には、エレボイのロゴや製造年月日のサインなどが無いかわりに、造り手が板取りを間違えないよう内側に"INSIDE"の印字がある。この頃のエレボイは、4wayのPatricianをはじめ、Hi-Fi広帯域再生の最先端をいく内容を誇っており、丘の上のお城に住まうローマ貴族のPatricianや英国王族のGeorgianに対し、Hi-Fi ビギナー向けのキット商品KD7は、あえていえばサラリーマン家庭に育ったのに遠戚の関係で貴族の端くれになってしまったようなものである。エレボイのスピーカーの名称は基本的にキャビネットのことを指していて、同じ名前でもユニット構成の異なることも普通だ。ユーザーがコスト、デザイン、音響規模などで自由に選べるようになっている。比較的小型のショートコーナー型では、Regency(摂政:15インチ)やAristcrat(貴族:12インチ)が3wayまでのバージョンアップの余地を残しているのに対し、Baronet(准男爵:8インチ)は2wayまでしかない。この半端なスペックゆえにビンテージ箱は珍しいし、このポチはよくも捨てられずにいたものと関心する。

Baronetは、Klipsch Horn社からFolded Corner Hornのパテント(US Pat. 2310243、2373692)の供与を受けており、おそらくPaul Wilbur Klipsch自身が設計したコーナー型バックロードホーン箱である。Klipsch氏の特許は基本的にKホーンと呼ばれる低域キャビネットにあり、PatricianやGeorgianに搭載されている。本家のKllipschホーンにはエレボイのユニットを搭載したバージョンもあったことから、両社は良い協力関係にあったといえる。Baronet、Aristcrat、Regencyなどはそれより小さいシリーズはショート・バックロードホーンであり、エレボイからの要請をうけて設計しなおしたと思われる。ユニットのSP8Bは1950年から発売されていたが、Baronetはそれより遅れて1952年からオーディオフェアなどで展示され、1953年から本格的に量販された。1955年には金格子がなくなり、1956年からキット箱が発売された。

Klipsch氏は日本ではあまり有名ではないが、1940年にコーナーホーンを特許申請し、1935年にJ.B.Lansing氏が開発したシェラーホーンとは違い、家庭用で劇場並の迫力ある低音再生を可能にしたもの。この方式の面白さは、低音再生を強制的な電気増幅や共振ではなく、実物大のアコースティックな響きで解決した結果、大容量のホールの感覚に近い空気感が得られるところにある。(逆に言えば、クラブ・ジャズのようなタイトな低音とは異なる) 英米のスピーカー製造におけるKlipsch氏の影響力は非常に大きく、1940〜50年代においてどのメーカーもコーナー型バックロードホーンが最も高級機種として羽振りをきかせていた。ちなみにアメリカン・タンノイと呼ばれる機種は、米国でKlipsch氏の特許があるので販売できなかったため製造されたもの。コーナーホーンの多くが日本で有名ではない理由は、ひとつは家屋の規模の問題、もうひとつは物品税が高価なため、システムでのスピーカー輸入が阻まれた結果、バラ売りユニットの性能だけが幅を効かせて、エンクロージャーの性能まで思いが及ばなかったからであろう。

このようにコーナーホーンと言えばスピーカーの王様のごとく高額な大型システムを思い浮かべるかもしれないが、1950年代にエレボイのコーナーホーン箱が7種類あったなかで、Baronetは最も小さい末っ子。1956年のSaturday review誌の別冊"Home Book of Recorded Music and Sound Reproduction"には、Aristcratと共に「PatricianとGeorgianの二人の赤ちゃん」と紹介されていた。どうも最初に図面を引いたときにはBaronette(准男爵ちゃん)という名前だったらしく、幼児の背丈程の小型スピーカーに対し、やや皮肉めいた愛嬌のある名前で呼んでいた。 Baronetの高さ50cm×幅35cmはこの時代のコーナーホーンの中でも最も小さいもので、逆に言えば、RCA MI-4400(ラビリンス箱)やLowther TP1、あるいは広告だけだったJBL Hartsfieldなどの特別な存在を除くと、一般の人が手に入れられる8インチ用のエンクロージャーでは、もっとも複雑な構造をもつものともいえる。当時の8インチユニットなら、放送機器にみられる壁掛け用密閉箱(Wall Speaker)に収めるか、後の時代ならブックシェルフ型のバスレフ箱にしているところである。例えば壁掛け用のAltec 618箱と同じ大きさ、と言えば、その小振りな感じが判ると思う。実際にラジオ局でBronetを壁掛けした例もみられる。モノラルLP時代の箱は、今から見ればオールドファッションなデザインに見えるが、斜に構えた出で立ちは将棋でいえば「と金」のようなもので、この挑戦的な構造からみても、Klipsch氏の狙いが凝縮されたエンクロージャーということができるだろう。エレボイはこの機種を1980年代まで製造していたというから、民生用スピーカー事業の歴史を背負ったラインアップに大きなこだわりがあったと思われる。 【甘酸っぱいキット製品の思ひ出】

KD7キットの言葉を借りると「Baronetはその名のとおり、Hi-Fiスピーカー用のエンクロージャーとして、小さなアパート、子ども部屋、避暑地の別荘など、重たく嵩張るものが歓迎されないどの場所でも良質な音楽の要求に応えます。Baronetの造りは大きな容積のエンクロージャーではありませんが、再生音の高忠実性と周波数特性を犠牲にしません」とある。当時の量販店の広告にも「省スペース(Space Saver)システム」という文字が躍るほどで、ミニマムなオーディオ・システムとしてBaronetは注目を浴びていた。 Baronetの置き方はこのコンパクトな箱により、標準とされるコーナー&床置きはもとより、壁掛けやディスクトップの置き方も多くみられる。私もモノラルならディスクトップがお勧めである(壁掛けは昔の校内放送の思い出が悪くあまり気乗りしない)。エレボイ社のカタログには"for Close Lisning"と書いてあり、ややモニター的な聴き方に近いような気がするが、パーソナルに音楽を楽しむために、小音量でちょっとした読書コーナーを作るには最適である。モノラル時代のスピーカーは指向性が広いので、ステレオのように正面で聴くのではなく、部屋の響きを織り交ぜて斜め横から聴くのが本来の姿である。

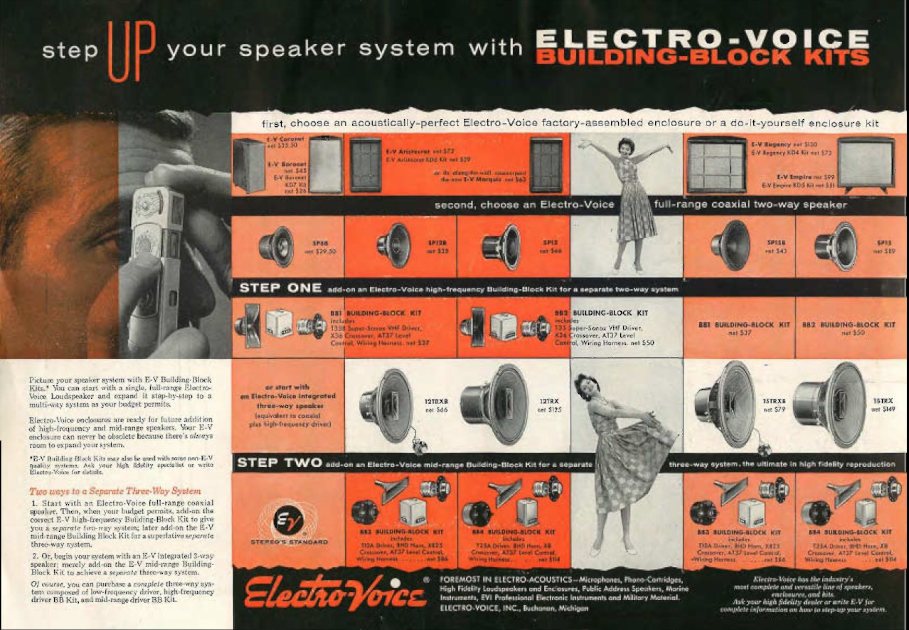

上の図版でも女性の姿が目立つが、Baronetは大げさではなく音楽を楽しみたいユーザーに希求していて、シンプル=人間の生活中心の思想が現れている。これはエレボイの看板「Temple

of Tone(音響の神殿)」とは趣向が大きく違うものの、Baronetのもつ可能性を巧く言い当てているように思える。 上の図版でも女性の姿が目立つが、Baronetは大げさではなく音楽を楽しみたいユーザーに希求していて、シンプル=人間の生活中心の思想が現れている。これはエレボイの看板「Temple

of Tone(音響の神殿)」とは趣向が大きく違うものの、Baronetのもつ可能性を巧く言い当てているように思える。かの銀幕の大女優マレーネ・ディートリッヒも、ニューヨークのアパートでBaronet(それもフルレンジのみの初期型)を使っていたらしく、1997年のサザビーズ・オークションに、GE社の"Stereo Classic 7700"ステレオアンプ、ガラード社のRC型オートチェジャーとセットで出品された。アパートの居間はグランドピアノを置くサロン風の部屋だが、よくヨーロッパの音楽家が比較的質素なステレオを自宅に置いていることの例に漏れず小粒なシステムながら、いずれも1950年代のビンテージである。映画用のAltecではなく、さりとてステレオ時代に躍進したJBLやARでもなく、初期型のBaronetであるあたりは、彼女の活躍した時期を考えると、これがちょうど良かったのかもしれない。ゴージャスなジャズ・バンドを従えるよりは、ピアノに寄り添って静かに歌う彼女の姿とも重なる。 Baronetの箱は、最近になってKlipsch社の1940年代の特許期限が切れて、複製されることが多くなった(日本だけでも3社ほどが販売)。このこと自体は良いことであるが、肝心のユニットのほうはまちまちで、相性など本当に大丈夫なのか心配なところもある。しかし、エレボイ自身もSP8Bのfo値が72Hzから55Hzに下がっても設計は変えてないのと、当時の音楽雑誌でも他社のユニット(独Lorenzや米GEの格安ユニット)を入れた例があったことを考慮すると、それほど厳密にホーンロードの共振周波数にこだわる必要もないようだし、CWホーンのように強い背圧を要求しないので、ユニットも自由に選んで問題ないのだろう。このとき同じKlipsch氏の設計したコーナーホーンRebel IVが紹介されており、エレボイの販売するKlipschホーンという位置付けである。当時のカタログには、この箱により8インチユニットながら35Hzまで低域まで出ると書いてあるが、ユニットのfoが72Hzなのできっちりと制動の効いた低音が出ておらず、聴感では100Hzからだら下がりである。インピーダンス特性をみても、ユニットのfoが120Hzまで上がっているのに対し、40Hzと60Hzにホーンの共振峰のあることが判るため、設計としてかなり緩い低音である。しかし、後面開放箱に通じるような明瞭さをもっており、バスレフ箱のようなレスポンスの重たい低音ではない。むしろ小さな筐体ながら、低コンプライアンスで低音の出にくいビンテージのフルレンジに適した箱のひとつに数えられると思う。

OEMがらみでは、英国Garrard社と並ぶレコードプレーヤーの雄、スイスのThorens社もBE8(またはDE8)という型番でBaronetを販売していた。おそらくTD124型ターンテーブルを売り出した1956年頃から製造され、れっきとしたスイス製である。こちらは箱正面のエッジが内側に切れ込んでいる。ツイーターは付かず、SP8Bフルンレンジ単発の仕様であり、残っている製品のほとんどはフリーエッジの3世代目のユニットを搭載していることから、ステレオ初期の1960年代初頭に製造されていたと思われる。隣国のドイツにはElacやEMTなどの競合相手が居て、しかもSiemens、Isophoneのスピーカーメーカーと共に、放送業界からレコード会社まで数珠つなぎで連合艦隊を形成していたため、おそらくOEMとして提携する相手が近隣に見いだされなかったことも理由に挙げられよう。アメリカンの極地ともいえるエレボイとThorens社の組合せは意外な感じに思うかもしれないが、白羽の矢がエレボイにたてられたのは、それなりに優れたものがあったからだと思われる。たとえ8インチのユニットとはいえ、SP8Bは当時の最高級フルレンジユニットのひとつで、単純にビギナー向けと割り切れないからだ。アメリカだから、イギリスだから、ドイツだからと無闇に峻別しない、クラシック、ジャズ、ロックの垣根を勝手に設けないことも大切だと教えられる。   【ダンス、ダンス&ダンス】 ところで、Baronetの最初のカタログには、4台使用した360度アレイの配置があり、あきらかにダンスホール(ballroom)のような場所での使用も想定されていた。数あるコーナーホーン箱のなかでも、こうしたどこでも使える自由なレイアウトが提示されているのはBaronetだけである。いや、Klipsch氏の特許には書き込んであるものの、他のいかなるコーナーホーン型のキャビネットもここまでは想定していなかった。PA業界出身のエレボイならではの提案であり、小型のBaronetだからこそ可能な発想だったといえよう。このサイズとレイアウトは現在のSXシリーズにも引き継がれている。

PA機器との境界線が曖昧な点では、この時代の音楽が圧倒的にダンスのために作られていたことも挙げられる。KD7キットのカタログに登場する紳士淑女のカップルも、一見するとクラシック・コンサートにお出かけのように見えるが、よくあるBallroomでの社交ダンスの会場を借りたコンサートだと判る。スウィング・ジャズが生まれた1930年代といえば世界大恐慌の真っ只中だったが、この時代に人々が熱狂したのがダンス・パーティーで、いわゆるアメリカンな悦楽主義の分岐点である。1938年のベニー・グッドマンによるカーネギー・ホールコンサートにも、指鳴らし足踏みする紳士淑女の姿が多く見られる。エレボイは事業が軌道に乗った1940年頃から、グレン・ミラーをはじめとするジャズ・バンドのためのPA用マイクで成功しており、ラジオ・ディズの黄金期を間近で見てきたのである。戦後のHi-Fi創生期においても、こうした古き良き時代の習慣を維持している層をターゲットとしていたことが判るのだ。Patricianの横で佇むドレス姿の女性などはダンスのお誘いを待つ姿であり、もうBallroomに行くほど若くはないがプライベートではいつでもダンスに夢中な心情がほとばしっている。

一方で、ドレスとタキシードの紳士淑女は、普段は縞模様のTシャツを着る若いカップルでもある。ジャズ・エイジに続く世代はロカビリーであり、あの複雑怪奇なダンスはまさにスウィング・ジャズの延長線にある。ジュークボックスに採用された例では、1954〜58年にはAMI社のウォールスピーカーEX-300として、SP-8Bとコーナーホーン型エンクロージャーが、1955年にはSP8BTタイプがSeeburg社の中高音用ユニットとして使われたことがあり、小型PAとしての音離れの良さも兼ね備えていた。1958年に開発されたアルミ製のコンパクトな全天候型スピーカー MusicasterにはSP8Bが搭載され、ハウリングやハムに強い同社のマイクと共に、黒人ミュージシャンに大変人気があった。MusicasterもFolded Hornの一種であり、Baronetの屋外仕様と考えてもいいだろう。1950年代を通じてHi-Fi機器を購入するユーザーが若年層に移っていくと共に、エレボイのスピーカーのもつ明瞭性がロカビリー世代にウケた格好である。

民生用オーディオに参入した1950年代に、スウィング・ジャズからロカビリーの世代を共に歩んできたエレボイは、当たり前のようだがライブ会場のPA機器との関連が強かったといえる。小さなBaronetでも、fo以下の低音の増強といい、中高域のあざとい強調といい、やや非Hi-Fiで乱暴な感じだが、音楽を大づかみにして提示する能力は実に長けている。簡単にいうと聞いていて楽しい音。これに尽きる。 【ユニットの蘊蓄(うんちく)】 【ユニットのバーションの変遷】 ここで、SP8Bのバージョンの変遷について記しておく。というのも、エレボイのフルレンジは非常に息が長く、30余年に渡る民生用の歴史のなかでずっと製造し続けられており、その間にオーディオ技術は、モノラルLP→ステレオ化→デジタル化と目まぐるしく変化しており、到底同じ土壌で語ることは難しいと思われる。それなのにWE-Altecの755A〜Eのように型番の変化もないため判別が難しいのだ。 エレボイのSP8シリーズの変遷

◆初代SP8Bは、エレボイが民生用でデビューした時期の機種のためか、かなり物量を投入した結果、アルミキャップとサブコーンを付けたコストの掛かる構造となっている。Radax Coaxialと呼んだエレボイのメカニカル2wayは、サブコーンのことを"Whizzer"(風切り音)と呼んでおり、Tweeter(小鳥のさえずり)と区別していた。開発当初はサブコーンのクロスオーバー周波数を設定していた点がユニークで、初代SP8Bはサブコーンの領域を3kHzからとしている。初代のユニットは、ラジオ局のDJブース、ジュークボックスなど様々なところに売り込まれた。当時のフルレンジとしては広帯域であるが、家庭用のみならず放送業界もSPからLPへの移行期にあり、放送業界向けでフラットな特性のSP8-BTと、SP盤再生も兼ねてラウドネス特性をもたせたSP8-Bの2タイプが製造された。ただしフラット特性のSP8-BTは初期型Patricianのミッドハイに使われた他はほとんど見ることがなく、Seeburg社のジュークボックスにOEM供給したものが存在する。 ◆2代目は量産のためのマイナーチェンジと考えられ、ボイスコイル径が大きくなり、センターキャップは紙製、サブコーンのクロスオーバーを6kHzと高くしている。エッジはフィックスドにみえるが、溝が3本に増えて、若干の軟化剤を浸透させていることから、フリーエッジへの移行期にあるものと考えられる。1953年から発売されたBaronetは、翌年にはユニットを変更して出直したことになり、1956年にはキット箱を売り出してビギナー向けのHi-Fiオーディオに本格参入することになる。初代の6kHzをピークに-30dB/octで落ちる特性(おそらくメインとサブコーンと再生周波数が重なっている)と比べると、9kHzまで帯域を伸ばすように改善している。ただし1〜3.5kHzに向けてプレゼンスを強める傾向を残しており、SP8-BTはまだ併売されていたことも含め、下記で述べるHi-Fi移行期のレトロフィット的な路線は変わっていない。45°オフセットしても高域が落ちないのはモノラル時代のユニットの特長でもあり、PAとしても十分通用する実力をもっている。さらに1955年にはT35型ツイーターを加えた2way化も模索しており、この時期のアップデートは非常に活発であったと言える。この3.5kHzからのツイーターの追加は、単にレンジを広げるだけではなく、高域のブリリアンス(光沢感)を自由に調整できる利点が挙げられる。この考え方は1980年代に至るまで変わっておらず、Hi-Fiの創生期から携わったメーカーの自信の表れでもある。

◆3代目からは布製のフリーエッジとして低域はfo=60Hzまで下げており、バスレフ箱に順応性をもたせている。1959年のステレオLP発売に向けて内容を一新し、特性も中高域にピークをもたないフラット志向のものとなり、SP8Bといえば3代目を指すことが多い。Baronetのほか、小型PAスピーカー Musicaster、大型コーナーホーンのGeorgian 400のミッドバスにも使われた。この時代には、ステレオ化に伴いコストダウンされたLS(Wolverine)シリーズ、MC(Michigan)シリーズなどのバリエーションがあり、若い世代に市場拡張を続けていた。この時期にBaronetはI〜IIIまであるが、1950年代のように1〜3wayという区分ではなく、使用ユニットがI:MC8、II:LS8、III:SP8Bで区分されていた。Leytonなどの廉価版ブックシェルフではLS8などが使われたため、Georgianにこうしたクラス分けはない。

◆4代目は高域を15kHzまで広帯域化、耐入力も40Wに増強して、おそらくPA機器との併用も考えた仕様と考えられるが、1962年発売の白塗装SP12B、12TRXBがダイキャストフレームでガッチリ固めているのに対し、新シリーズとして発売が遅れていたのは、やはり8インチの立ち位置の難しさだろうか。ビギナー向けとしてはMC8、LS8のほうを中心に売っていたため、製造期間が長い割に単体の出荷数は少ない。1965年にWolverineシリーズのLT8が、8インチ版の同軸3way(メカニカル2wayとツイーターの組合せ)としてほぼ同じ価格で発売されたことも不利に働いている。3代目までサブコーンの縁を曲げて強度をもたせたが、4代目から縁をストレートにしているため、サブコーンが捻れているものが多い。3代目の茶色のほうがビンテージ品として好まれる傾向にある。 ◆5代目にあたるSP8Cはフェライト磁石となり、こちらは帯域を狭めた代わりに、パンチのある中高域の張り出しの強い音調に変わっていて、システムの量販は2wayでしかしていない。この時代は有線放送大手のMUZAK社にトランジスターアンプをOEM供給していた時期と重なっているため、あるいはBGM用の天井埋め込みスピーカーと連動していたかもしれない。多くの人はブラック・コンテンポラリーとの相性を好印象に感じているが、白人のR&Bにも良いだろう。むしろそういう肌の色を越えたユートピア的な発想が高品質な状態で嗅ぎ取れるのは意外に貴重なのだ。 このようににエレボイの20cmフルレンジは、1940年代後半から1970年代前半まで、ターゲットとする音楽の時代に合わせて選ぶことができる。全般的に最低周波数が年代に従い上がってるのは、foが下がっているのだから下がるのが通常であるが、計測方法が規格化して厳密になったからと思われる。

1950年代の8インチ・スピーカーユニット価格

発売された1950年の時点では、メカニカル2wayはアメリカではまだ新しい技術であり、RCAやJensenの同軸型2wayとは違うことが、当時のオーディオ雑誌で紹介されている。他社の多くのユニットはワイドレンジ型で高域が6kHzを限界としていたことを考えると、ツイーターの追加なしでHi-Fi再生を実現できた数少ないユニットのひとつに数えられる。1950年当初では、SP8Bの他はWE 755A、Goodmans Axietteぐらいであり、いずれもテープ録音対応の業務用モニターとして開発されたため量販店ではほとんど手に入らなかった(これはSP8BTも同様である)。松下 8P-W1、Truesonic FR80、Wharfedale Super 8などは1955年前後の後発であり、JBLがD208に代わりLE8Tを製造したのが1960年代だったことを考えれば、民生用のSP8Bの狙いはかなり時代を先行していたことが判る。 一方でこの時代の中核は12インチであり、SP8Bが$27.93に対しSP12Bは$29.11と、わずか$1.18の差しかなかった。Aristcratとの箱代は$24の差があるので、システム全体としては価格差があるものの、やはりBaronetを選ぶことに躊躇するというのが本音だろう。その後1960年代に入ってステレオ化に伴い価格競争が激しくなりLSシリーズ(Wolverine)を投入したため、2世代目までのSP8Bは高級ブランド志向が強い貴重なユニットである。たかが8インチのフルレンジとはいえ、12インチ並にしっかり物量が投入された高級品だったのである。 【絶妙なイコライジング】 さらに1953年のBaronetカタログには興味深い記事が載っていた。スピーカーのトーンキャラクターについての方針であり、この時代ではメーカー毎のノウハウとしてあまり明確に記載されない事柄である。なお周波数特性のカーブは、無響室(あるいは屋外)で9フィート先からの測定なので、低域は見事にロールオフしている。普通の部屋のコーナーに置くことでバランスは通常のものになる。

つまり1950年代初頭のオーディオ界は、LPレコードが1948年に発売されたとはいえ、まだ78回転盤のコレクションを持っていた人も大勢いたと考えられ、ラジオから流れる音楽の多くは依然としてPresto社のアセテート盤録音機を使用していた。エレボイはこうした新旧規格で戸惑うユーザーを丸ごと取り込む戦略に出たのだ。SP15Bのカタログでは、3-6kHzを強調することはRTMA (Radio-Television Manufacturers Association:ラジオ・テレビ製造業者協会、現在のEIA)の推奨する方法とも記しており、意外に広く知られた手法かもしれない。またエレボイはジュークボックス用のクリスタル・カートリッジの供給メーカーとして、Shure社のMM型が発売される以前はかなりのシェアを占めていたことから、Hi-Fi移行期のレコード業界の実態を良く知っていたのだろう。クリスタル・カートリッジはイコライザーアンプを使わないので、周波数特性はもちろん自己完結型であり、1948年当初はコロンビア(LP:33 1/3rpm)とRCA(EP:45rpm)で区分されていた。1955年にKnight-kitで有名なALLIED RADIO商会の広告では、カートリッジにGE社のRPX050(バリレラ、SP&LP対応品)と組み合わせて売られており、この時期でも電蓄からHi-Fiに移行中で両者を併用するユーザーが多かったことを示している。

エレボイの家庭用オーディオへの参入は新しいHi-Fi市場を狙ったものだが、ビギナー向けのBaronetはSP盤から移行するユーザーを想定したマーケティングを展開したのである。これは家庭用に留まらず、アセテート盤を使用していた放送業界にも当てはまり、初期の金格子付のBaronetが置いてあるラジオ局がみられる。このことは取りも直さず、戦前からのラジオ・デイズと新しいHi-Fi時代とに生じた、世代的なギャップを埋め合わせる提案が、非常に明快に説明されていることを示している。初期のエレボイがたかが8インチのフルレンジに掛けた意気込みには、ビンテージ・ユニットだからその時代の録音に合うという漠然とした相性の問題ではない、このスピーカーならではの絶妙なさじ加減があるというわけだ。

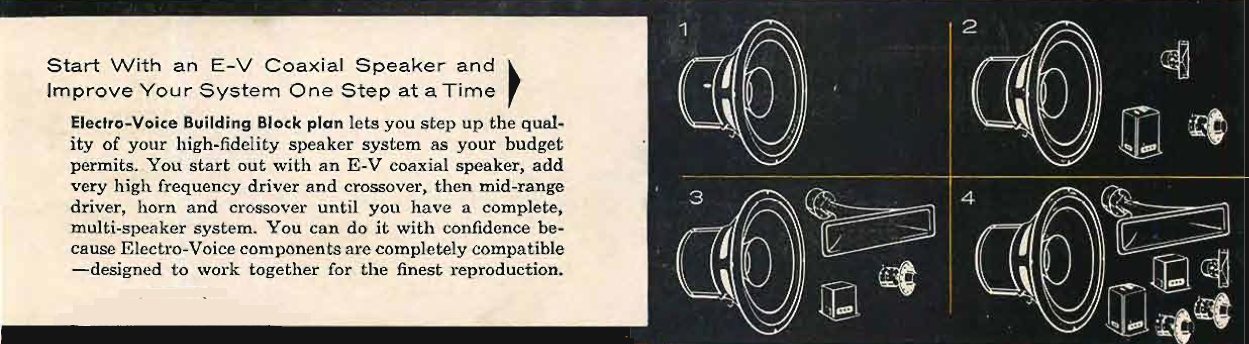

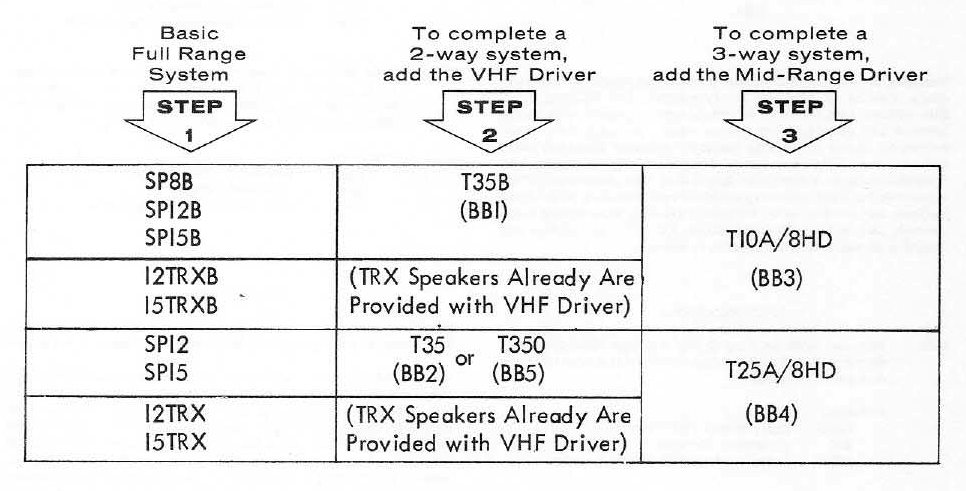

ちなみに1930年代のHi-Fi創生期において、ダブルコーンのパイオニアであったPaul Voigt博士のLowther社のユニットは、さらに凝ったCWホーン箱とともに超マニアの領域であった。同じことはオルソン博士のラビリンス箱に搭載されたダブルコイル式フルレンジについても言え、RCAの関係者以外にはほとんど知られなかったと言える。このことがSP8Bの微妙な立場、つまり技術的なパイオニアではないが、あくまでも民生用の工業製品としての完成度を高めながら、常に時代の一歩前を進む、という不思議な感覚が付きまとうのである。それでいて古い時代のサウンドと折衷的で安定感があるため、5年後には新しさが判り難くなっているのも特徴といえば特徴である。そういえば、エレボイにはJBLならマッキン、タンノイにクォードというような「黄金の組合せ」は存在しない。というより、建前上どんなアンプでも良い音で鳴りますというのが常識だった。世代間を埋めるという志向が巧くブレンドしていると言え、家庭のリビングに置くオーディオの立場を良く弁えていたのだ。 Baronetにしても1952年には小型スピーカーで35Hzまで再生できるという触れ込みは画期的であった。しかし、小型スピーカーの低音再生についてはEdgar Villchur博士が1954年に発売したAR-1のアコースティック・サスペンション方式を挙げる人が多いだろう。その後の20年のオーディオの流れは、レイアウトが自由なブックシェルフ型に傾くからである。歴史的な淘汰のなかでBaronetの先進性は忘れられ、むしろ1950年代のスタイルを色濃く残す結果となった。これは箱も含めたシステムとして明確なフォルムを残しているということでは、1950年代の小型スピーカーの分野ではとても珍しいことである。当時ライバルだったJensenやUniversityのオリジナル箱は特徴がないためほとんどが破棄され、ラビリンス箱やAR-1はユニットの保守がネックで博物館行き、WEのランドセルさえ非常に高価で取引されることと比べれば、1950年代という時代性を語るうえでビンテージの度合いが桁外れなことが判る。手に入りやすさも含めて比較できるのがJBLのBaronぐらいだが、これをカタログ通りD208単発を入れて鳴らしている人はまずいない。 1950年代に電蓄から抜け出たばかりのHi-Fi機器を評価することの難しさがここにあるし、8インチというのはそのボーダーラインにあるため見過ごされていきたとも言えよう。しかし当時も今もビギナーがいるのは同じで、ビンテージ市場でさえ入門というのがあってしかるべきである。ラジオという当時最強のデバイスは、肝心の放送番組が当時のものを全く聴けないため、この手の小型システムを通じて、1930年代から1950年代の音楽シーンを手軽に楽しみたいという人が居てもおかしくない。日本の多くの家屋の音響レベルでは、フルレンジ一発の規模が実は一番リーズナブルなのである。 【Hi-Fi初期の未来志向】 LPがRIAAカーブに統一された頃に発売された2代目SP8Bユニットのスタンスは微妙で、既に1955年のカタログにはT35Bツイーターを追加することを想定していた。私有のKD7キット箱にもツイーター用の四角穴とアッテネーターのつまみがある(当て板が在り合わせなので、実際にT35Bを取り付けていたのだろう)。かつて新しいLPやテープに完全に移行したユーザーには、SP8-BTのようなフラットで広帯域のシステム構築を勧める方向性をもっていたが、1955年のカタログからはSP8-BTは消え、2way化を勧めるようにしていた。このT35Bツイーターの再生帯域は3.5kHz以上なので、ちょうどサブコーンの共振範囲をそっくり入れ替えることになるが、サブコーンは中域のサブハーモニックス(2次〜3次高調波)を拾うので、単純な足し算にはならない。 エレボイのユニークな点は、ビギナー向けのフルレンジを率先してハイエンド機のマルチウェイに投入したことにある。たかが1本のフルレンジでも、上下に足していけば立派なシステムになるというサクセス・ストーリーがあった。初期のSP8-BTは、初代Patricianの中域ユニットにも使われていた。この初代Patricianは4wayと言いながらかなり複雑な構成で、18WK+12W1+T10(マルチセラーホーン付)+SP8-BT+T25(マルチセラーホーン付)となっていた。この頃はT25が高域ユニットとして使われており、Regency II(2way)に使われた。RgencyはAristcratと並んで最も売れ筋だったらしく、I型がSP15の単発、II型が2way、III型が3way、IA型が同軸2way、というふうにかなりのモデルが存在する。3代目のSP8Bも、1960年代にKlipschのKホーンを廃止した頃のGeorgian 400のミッドバス(ショートホーン付、300〜1000Hz)に再び使用された。このように、マルチウェイの権化のようなエレボイだが、ユニット単体でも広帯域で使用できるように基本設計がなされており、よりスムーズな響きを得るためのシステム提案となる。    ちなみに、1955年のBaronetのカタログでは、バイノーラル録音(つまりステレオ)への対応も言及しており、1959年のステレオLP発売前からマニア向けの技術動向に敏感に対応していた。ただし既に出ていたEmory Cook氏のバイノーラル・レコードではなく、英EMIがReel to Reelのステレオテープ量販を始めたことへの対処だろうと考えられる。まだステレオLPが発売される3年前の話であり、テープも非常に高額だったため販売実績としてはほとんどなかった。米コロンビアも、1960年のイタリア協奏曲のステレオセッションでは、プレイバックモニターはモノラル(それも1949年発売のAltec 800型システム)で行っていたし、1967年までモノラルLP(MLナンバー)をステレオ(MSナンバー)と並行して販売していたので、思ったよりモノラル再生のユーザー層は厚かったと思われる。1955年時点でのバイノーラルの記述はBaronetにしかなく、ステレオ再生に設置場所の問題があることを既に察知していたこと、あるいは音像定位のために小型スピーカーのほうが有効であるという考え方があったのかもしれない。レイアウトをみても日本の家屋のような狭い部屋を意識していることが判る。同じく1955年には同軸2wayのTRX Triaxal スピーカーも発売されたが、12インチと15インチはあっても、8インチの同軸は開発されなかった。この点でSP8Bを購入するユーザーは、いわゆるHi-Fi ビギナーであり、ステップ・バイ・ステップでシステムをバージョンアップする方法を勧めたことになる。

エレボイはステレオLP発売前の1957年からステレオ・カートリッジを発売する(当然LPの市販は無かったので試供品が配られた)など、ステレオ推進のリーダー的存在だった。しかし実際にステレオが普及する頃になると、コーナー箱は部屋のレイアウトに困るというのが本音だったようで、既に出回っていたAR-3などのブックシェルフ型が優勢なのは言うまでもなかった。当のエレボイでさえ、1964年にはアコースティック・サスペンション方式のE-V ONE〜THREEを発売し、ユーザー層の開拓に務めていた。おそらく日本では、1960年代のエレボイの先進的でありながら草の根にも配慮した企業活動を知らないし、あくまでも高級オーディオ機器としてしか知られていないのが残念である。

【時代の波にさらわれる】 1950年代からHi-Fi機器メーカーとして大きく発展したエレボイであったが、ビギナーからマニアまでを抱えるアマチュア風のスタンスは、1970年代になってJBL等がマルチウェイ化で各帯域の専用ユニットで低歪みを狙うようになって以降、あまり歓迎されなくなっていった。単純にいうと高調波歪みが大きいため、帯域を制限してもスピーカー固有の音が支配的になる(逆は個性の薄れた音)ということである。その後、Georgian、Patricianなどのフラッグシップ製品は、モニター調の岩肌のようなデザインに変貌し最期を迎えた。このようにフラッグシップ製品が、初期のKホーンから30Wウーハーへ鞍替えし、その後のモニター調へと時代と共に設計方針が移り変わるのに対し、Baronetは1980年代に至るまでもSP8B(C)+T35という組み合わせを変えることがなかった。1970年代末にBaronetを復刻生産を始めた頃のカタログでは、"Tradition"つまり「伝統」という文字が躍っていて、Hi-Fiに十分なスペック、アンプの駆動のしやすさなど、この価格帯での自信のほどを伺わせる。 このカタログでは、2way化について高域の不足を補うというよりは、光沢感(Briliance)のコントロールと考えており、部屋の状況やユーザーの好みによりレベルを調整することを勧めている。特にFMライプ中継での調整を勧めており、マイクを通じた自分の声でも自然な音調に追い込めるとしている。エレボイはこの時期に、マイクの近接効果(マイクを口元に寄せると低域が膨らむ現象)を低減するRE20型マイクを開発しており、アメリカのラジオ局では今もデフォルト・スタンダードとなっている。放送業界での着色の薄い録音品質を実感していたからこそ出てきたコメントといえ、実際にこれは1970年代のミキシングの多様性からいえば当然の判断である。一方で、シンセサイザーを多用した新しい音楽には帯域不足であり、1950年代に時代を牽引したエレボイのHi-Fi志向に限界のあったことが判る。ポップ・カルチャーの全盛時代に、仮想現実的な音響空間を散りばめることがステレオの新しい兆候となったが、エレボイのそれはあくまでも生楽器の再生を原点にしていたことも時流に取り残される一因にあったといえる。 しかしながら、1979年のステレオサウンド別冊「魅力のフルレンジスピーカーその選び方使い方」では、菅野沖彦、瀬川冬樹、岡俊雄の3者評価で、フルレンジ単体でみた場合のエレボイSP8Cは、JBLのLE8Tや2115と比べ、それと互角かそれ以上の評価であった。ひとつの要因はLE8Tがウレタンエッジで大人しい音に変化していたこと、2115がPA用のメリハリを強調した音であったことに対し、SP-8Cはその中間の良いとこ取りをしているということだった。当時の一般評価では、LE8TがミニJBLの代表格で、モニタースピーカーのブランド力ともに圧倒的だったはず。しかし、JBL 2115の評価の段で、LE8Tが大人しくクラシック向けになった理由を2115の登場にもとめ、翻ってエレボイのSP8Cの株が上がった格好だ。しかも菅野氏がこれほどまでにシングルコーンに執着する姿は、後にも先にもないのではないかと思えるほどで、SP8Cにツイーターを付けてはという瀬川氏に対し、ワイドレンジにすることでユニットが秘めている躍動感が殺がれると反対意見を述べている。よく見るとSP8Cは高域のレンジが狭まったものの、初代のアルミセンターキャップのSP8Bの尖った特性に戻っているようなので、ジャズ録音のツボをうまく押さえていたのではないかと思う。特にジャズでの試聴盤は、菅野氏自ら担当したものでもあり、自分としてはこう鳴ってもらいたいという思いが強まった感じがする。この辺がJBL 4343にいち早く噛り付いた瀬川氏と、375ドライバー+537-500蜂の巣ホーンにこだわり続けた菅野氏との、価値観の違いが見え隠れしていたともみて取れる。菅野氏は他の箇所でも、同軸型をフルレンジとは認めず、シングルコーンの優位性についてこだわり続ける場面があり、瀬川氏よりも原理主義的な態度をあえて取っている感じで面白い。 Baronetの最後の勇姿は、日本支社ができた頃のStereo Sound誌1982年冬号で「注目の新製品ピックアップ」に掲載された。小林貢氏の評では「今日の基準からすれば、Fレンジはお世辞にも広いとはいえない。しかし、だからといって音楽を台無しにすることはない。むしろ、音楽再生に大切なサムシングエルスの感じられる鳴りっぷりで、味わい深い音を試聴室に満たしてくれた。(中略) バロネットは、古き良き時代へのノスタルジーを差し引いたとしても、その個性は十分魅力的だ。今後こういったシステムが登場する可能性は少なくなる一方であるが故に、価値ある復活といえる。」と結んでいる(中略の部分はジャズ、クラシックの低音、スケール感の再現性の良好な点を評価)。同年代の高級機種がinfinity 4.5、Technics Monitor1など、新素材、広帯域のオンパレードだったことを考えると、こうした評価をした小林貢氏はユニークな存在だが、自らもレコード製作を手がける意味でも、デジタル録音と向き合う転換期であり、レコーディング業界全般に個性が失われていくことへの危惧をおぼろ気ながら感じていたのではないかと思える。それだけに最も安価なBaronetにさえ凝縮されたHi-Fi創生期のサウンド・ポリシーは、かつてのジャズやロックの世代と折り重なっているだけに、失われつつある世界への郷愁を越えて、説得力のある何かを未だに提示していたといえる。 ジャズ系の録音エンジニアとして活躍した菅野氏と小林氏の二人が、エレボイの8インチ・ユニットに寄せた思いは、今からみると(中古市場での流通価格も含めて)少し妙な感じだが、オーディオが正確無比でありさえすれば良い、という安易な原音再生主義に対する、一種のアジテートのように思える。それだけ、SP8Cはアンチ・デジタル的なサウンドのエッセンスを秘めていたのだろう。私としてもこのままシングルコーンのままで聴き続けていいのかな、と思えるようになってきた。 ちなみに、エレボイは1985年にAltec Lancing社を合併吸収した後に、209-8Aなど20cmフルレンジを出しているが、こちらは空港でのアナウンス用スピーカーで、2.5kHzを頂点にした後に高域をロールオフさせる特性をもっている。よくこのユニットは405や409と並んでAltec製と言われるが、伝統的にAltecにはサブコーン付のユニットは無いため、エレボイの設計陣が合流することで、同軸2wayの409の廉価版として企画されたものと思われる。ところが、これは音量測定に用いられるラウドネス・カーブのうち、通常のA、Bの他に、スペシャルなDカーブをトレースしたもので、Dカーブはジェットエンジンが主流となった1970年代に、空港での音量計測に用いられたもので、2〜4kHzに10dBにおよぶ大きな膨らみが特徴となっている。しかしこれは新しいものではなく、Jensenのギターアンプ用ユニットも同様で、1940年代の音響心理学に沿ったものとなっている。Altec 400Bなど放送局のモニターにも同様の特性をもったユニットが使われていた。これは戦前のスピーカーが聴感的にインパクトの強い音を選んでいたことが判り、小出力、ナローレンジの規格内で、精一杯のことをしようとした結果だと考えられ、構内アナウンスも騒音と闘うなかで確実に情報を届ける手段として生き残ったといえる。

以上をまとめるとBaronetおよびSP8B(SP8C)の特徴は以下のようになる。

【小さな助っ人たち】 ラジオ風の音と言いながら、スピーカーだけで完結するものではない。多くの人は、1930〜40年代のアセテート盤の乾いたザラザラした音を嫌うのだが、いわば当時のPA機器にも通じる業務用機器特有のサウンドポリシーであり、数百人を相手に聴かせるための勢いが強くアクの強い音である。これを2〜3人で聴く家庭用で聞き通す場合は、Hi-Fiとはほど遠いラジオのレベルにうまく収めてあげる必要があるように個人的には思う。ところがラジオ風だと何でも良いわけではなく、中域の躍動感をしっかり再生できるクオリティが必要になる。結局、帯域を150Hz〜5KHzまで狭めても音楽のクオリティが落ちないシステムの構築という、何とも説明の付きにくいバランス感覚が必要なのだ。 【ミニワット・アンプ】 まずアンプだが、Baronetくらいに元気が良いスピーカーだと、直熱三極管なら45のしっとりした質感が基本的に合っている。ただし、ラジオ・トランスを噛ませた場合には、71Aでも高域と低域のバランスが取れるため、この球ならではのスッキリした軽やかさも印象的である。ふたつの球は好対照で、45が一音一音味わうように聞き込むのに対し、71Aはリズミカルなアンサンブルを楽しむ感じ。最終的には45シングルの、ややノスタルジックだがほんのり甘みのある音が好みである。ただシングルアンプは音が綺麗なのだが、プッシュプルの躍動感があるともっと面白くなりそうな感じ。プッシュプルは1930年代の電蓄から既に使われていたもので、戦前の録音でも特に時代的な錯誤はないが、トランスだけは時代性がある。戦前のアンプがほとんど顧みられないのはこのためである。  この手のミニワット・アンプを使う際によくあるクリップだが、ここで登場するのがコンプレッサーである。もともとモノラル録音はダイナミックレンジが狭いので、ここで更に音を潰すことには賛否両論かもしれないが、現在のFM局の多くはコンプレッサーを使ってピーク成分を除去し、全体に音圧を上げる工夫をしている。使っているのはBehringer社のMDX1200という最も安い機種だが、しっかり仕事をしてくれるので全く問題ない。Attack 0.1sec、Release

0.5sec、Ratio 4:1と、ゆったりと深めに掛けるのが個人的な好みで、これで大型システムのような太く安定した音造りになる。交響曲などになるとRatio

8:1まで掛けるとホールの飽和感が出て聞き応えが出てくる。しかしあくまでもミニワット・アンプで小音量で楽しもうとするためのものであり、ちゃんとしたシステムでは勿体ないであろう。この辺は正統派で意地を張らずに亜流で楽しもう。 この手のミニワット・アンプを使う際によくあるクリップだが、ここで登場するのがコンプレッサーである。もともとモノラル録音はダイナミックレンジが狭いので、ここで更に音を潰すことには賛否両論かもしれないが、現在のFM局の多くはコンプレッサーを使ってピーク成分を除去し、全体に音圧を上げる工夫をしている。使っているのはBehringer社のMDX1200という最も安い機種だが、しっかり仕事をしてくれるので全く問題ない。Attack 0.1sec、Release

0.5sec、Ratio 4:1と、ゆったりと深めに掛けるのが個人的な好みで、これで大型システムのような太く安定した音造りになる。交響曲などになるとRatio

8:1まで掛けるとホールの飽和感が出て聞き応えが出てくる。しかしあくまでもミニワット・アンプで小音量で楽しもうとするためのものであり、ちゃんとしたシステムでは勿体ないであろう。この辺は正統派で意地を張らずに亜流で楽しもう。【ライントランスいろいろ】 さらにプリアンプ代わりに使ってる簡易ミキサーの音があまりにも味気ないので、色々なトランスを納戸から引っ張り出して繋げてみた。いずれも20世紀末のジャンク屋(秋葉原、新宿など)にフラッと寄って買っていったものである。「古い録音が好きなんだけど」と鞄からCDをゴソゴソ出すと、店主が怪訝な顔をして「これでも持ってきな」という感じで、こうした部品は5,000円弱で購入できた。 A.戦前のラジオ用インターステージ  戦前の録音を聞くとき、SP8Bの強力な4〜6kHzの山がじゃまに感じるときがある。なんといっても当時の録音の公称周波数は100Hz〜5kHzであり、それ以上は一般にはノイズとなる。しかしこれを電気的なフィルターでばっさり切り落とすと、全く生気が失われる。そこで、たまたま持っていた古いラジオ用のトランスがあったので試してみた。 戦前の録音を聞くとき、SP8Bの強力な4〜6kHzの山がじゃまに感じるときがある。なんといっても当時の録音の公称周波数は100Hz〜5kHzであり、それ以上は一般にはノイズとなる。しかしこれを電気的なフィルターでばっさり切り落とすと、全く生気が失われる。そこで、たまたま持っていた古いラジオ用のトランスがあったので試してみた。英Lissen社のHypernik Transformerで、真空管のインターステージ用トランスである。Hypernikとは50%ニッケル合金のことで、これを商標に使っているところをみると、まだパーマロイコアが珍しかった1920年代のものと思われる。当時"the little transformer with the big heart,"(大きなハートをもった小さなトランス)と言われたLessen社のトランスは、キット製品の多かった初期のラジオパーツとして広く使われたらしく、ハンダを必要としないネジ端子付である。 イコライザーで10kHzを絞ってみても変化のないところをみると、5kHzくらいから落ちているようで、Hi-Fi録音と同じように鳴らすためには、10kHzのツマミを+9dBまで上げなくてはならず、それより下の帯域を引きずりながら持ち上げてようやくバランスが取れる。ついでに2.5kHzを−3dB絞ると、フラットな感じになる。しかしこの一見して無駄とも思えるフィルタリングが好い味を出していて、普通にフィルターでいじるほど位相が崩れず、無駄な音が消えてデリカシーが増したように感じる。 エレボイのSP8Bのように、もともと音離れが良いスピーカーでは、スクラッチ・ノイズが尾を引かずあまり気にならないのだが、古いラジオトランスを噛ませると、天井の高い状態が保たれたまま必要帯域が抽出されているようだ。戦前ブルースの弾き語りは親密さが増すし、ラグタイムはリラックスした伸びやかさがでる。カザルスの米ビクター吹き込みは当事として万全を期した録音だと判るし、英HMVの録音は全般的に品位を失わずに、奥行きのある音を展開する。その他の難しいと思われる録音、ビロードの声と言われた仏Patheのパンゼラ(Br)によるフォーレ歌曲集、EMI編入前の英コロンビアで録られて必ずしも録音状態のよくないカヤヌス/ロンドン響のシベリウスも良い。これらは、1925年から1930年代前半まで、クレデンザに代表されるアコースティック再生を前提にした、電気吹き込み初期の録音に適合していることが判った。 とはいえ、一般にラジオ的な音調で聴くというスタンスであれば、モノラル時代の放送音源を広く楽しめる。単にナローレンジなのではなく、エッセンスをしっかり抽出してくれるので重宝する。1941年のトスカニーニ/ワーグナー演奏会などは異常な興奮に包まれた様子が判るし、1955年のバイロイト音楽祭でのクナッパーツブッシュのオランダ人を同じ土俵で聞き比べることができて、共に中域の渦を巻くような感覚が濃厚に漂う。最初はSP盤での発売となったケンペの1951年ベートーヴェンとコルトーの1949年ショパンも同じように比較試聴できて、共にファンタジー豊かな演奏であることを確認できた。おそらく両者共に予想に反しスタインウェイで吹き込んでいるはずだが、自宅で愛用しているベヒシュタインやプレイエルのタッチを彷彿とさせるほど、デリカシーに富んでいる。 あと、シュナイダーハンとゼーマンのモーツァルトVnソナタ集は、か細いヴァイオリンとカマボコ特性のピアノの音質の違いにどうしても納得がいかず、これがウィーンの音かとあまりの違いに閉口するのが普通である。ところがスペアナで測って判ったのは、録音は4kHzでバッサリ切られており、1955年の録音でもいわゆるVG(ヴァリアブル・グレード)規格で収録されたものらしいのだ。リマスタリングはこうしたペナルティーを回復するべく高域を持ち上げているのだが、かえって3kHzあたりがうるさく鳴り響く。これをラジオ・トランスでフィルタリングすると、高域の減衰がなだらかになり自然な音響になる。こうした発見は、その録音が無くてもどうということもないような事でも、文化的な不理解のそしりを免れる意味では重要である。特に日本と欧米で尊敬の度合いが全く異なる演奏家の場合は、特に慎重に扱わなければならない。 B.電話用トランス これが遠くからの電話音声が明瞭に聞こえるような工夫かどうかは判らないが、こうした手法はRCA系のトーキーシステムで使われていたもので(そういえばストコフスキーが1934年に吹き込んだシェヘラザードもとても良く響く)、実はエレボイのSP8Bもダブルコーンでこの効果を組み入れている。このため、600Ωライントランスの使用は高音を二重にエンハンスすることになるのだが、聴いていてそれほど嫌みのある音でもない。ただし中高域で音色を分析する極めて今風のオーディオ的な鳴り方なので、このことが個人的にやや疑問である。これはこれで戦前のラジオ・デイズに対し、古臭い音という印象とは全く異なるフレッシュな感覚を醸し出す意外性はあるので、その日のTPOに合わせて使い分けるという手はある。通常は10kHz、2.5kHz共に−3dB絞るとバランスが取れるようになる。 KS8614を通したとき、音をリフレッシュするという意味では、磁気劣化したテープを元にしたCDや、東芝EMIのGRシリーズのような丸い音を志向した復刻CDにも有効である。50年代のロカビリーはあざといばかりに輝きを増して最新録音と遜色なくなる。ビートルズのBBCセッションもAM放送からFM放送に変わったような感じ。戦前の古いピアノ録音には特に有効で、パンゼラを裏で支える御夫人の高貴なピアノ、ヨゼフ・ホフマンの伝説的な1937年メトロポリタン・ライブなど、録音年代的にハンデのあるピアニストの録音はこれが非常に良く効く。またこの帯域は、現代のステレオ録音をモノラル化したときに、逆相成分で失われる部分なので、そこを補って自然に鳴らしながら、ビンテージ・スピーカーのスピード感を保つというやり方に合っている。そういう意味では、モノラルから現代のステレオとの橋渡しをしながら音楽を理解するのに便利な道具である。 C.PAマイク用トランス これが良い意味で予想を裏切るシルキーな音で、スピーカーのSP8Bとの相性は非常に良い。全体としてノイズが減ったように中域がしっかり出てきて、それでいてリズムの押しも強くなることで、音楽的にもレベルが上がっているように思える。同じPA畑で鍛えられたUTC社とエレボイのサウンドポリシーが、遠く遙かな異郷の地で運命的に出会ったかのようだ。ただ、何を聴いてもEMI風のベルベット・サウンドになるのは好き嫌いが出やすいかもしれない。一方でこの音質は、1970年代のA&MやAtlanticレーベルのように、太くて落ち着いた音調にも連なる要素をもっている。つまりはイースト・コースト・サウンドの典型なのである。 UTC C2080はWE 618Bの代替品として造られた経緯から、人によってウェスタン・サウンドに近いという人もいるので、本家のKS8614はどうなっているのか?という気掛かりな感じもするが、少なくともクレデンザを開発した頃のWEとは同系統の音である。多分、終端のアウトプット・トランスもUTC 83204なので、サウンドポリシーが揃ったのも良い傾向なのかもしれない。結果として、このトランスとの組み合わせが最も標準的な感じがする。 ビング・クロスビーが1944〜53年にNBC放送に残したライブ・ショウは、こうしたシルキーな肌触りが見事に当たった感じで、アセテート盤からテープ録音に移行する時期の放送品質の特徴をよく捉えながら、両者の違いを同じ時代のサウンドポリシーで違和感なく鳴らしてくれる。アセテート盤は乾いた隈取りの強い音で、テープ録音は劣化もあってか音が丸くHi-Fiではない。しかしその違いを絶妙に中立性を保ちながら鳴らすしたたかさを持っている。コロンビア録音では、グールドのゴルドベルク変奏曲(1955年、テープ収録)とワルター/NYPのマーラーNo.5(1947年、ラッカー盤)なども、録音媒体の違いを超えてマイルドなサウンドを奏でてくれる。グールドがただの早弾きではなく、構成感をもったテンポの勢いが出てくるし、ワルターはドライな音響のなかでもアンサンブルが立体的にゆとりをもって展開するため、洗練されたテンポ・ルバートに引き寄せられていくオーケストラの状況がよく判る。これこそ戦前〜戦後の録音品質の違いを巧く取りまとめてくれる燻し銀のサウンドであると思う。ロカビリーはアコーステック楽器寄りの音調になるが、音量を合わせたギターアンプがイイ感じに絡んでくる。ロカビリーに対する隔たった感想として、楽音をパンパンに詰め込んだ感じから、全体に距離を置いたパースペクティブな鳴り方になり、バンド・セッションがより整理されてくるが、音楽の緩急が明瞭になったため、けして詰まらない音ではない。戦前のハリウッド映画の主題歌は、録音年代の差を気にせずに落ち着いて聴ける。この時代のハリウッド音源の多くは米Deccaが販売していたが、映画の内容と連動しているため、音楽のほうは付録として扱われるがもったいない。むしろ音楽の質はエンターテイメントの諸要素が凝縮された宝箱で、なかにはジャズのスタンダード・ナンバーにもなった「煙が目にしみる」「Easy to Love」などの名曲もあるのが見逃せない。これをHi-Fiではないという理由で敬遠せずに、同じ音楽として並べて聴くことができるのは便利このうえない。あと、1920年以前のアコースティック録音にも耐性が付いていて、オールマイティな感じがする。50〜10,000Hzを鳴らし切るということが、布ドリップのコーヒーのように味わいを深めている。

以上、3種類のライントランスを使って、再生レンジをコントロールすることを試してみた。リマスターCDを音源にした場合、ヴィンテージ風の復刻と、現在のモニタースピーカーで練り直したものとでは、サウンドの方向性が違うため、こうした古いトランスでの音調の切り替えは、リマスターの性格がどっちに転んでも楽しめる要素があると思う。

【男爵様と巡るビンテージ録音ツアー】 以下はBaronetで聴く、ビンテージ録音ツアーのあらましである。総合的にはポピュラー音楽のほうに適性があって、1940〜50年代のロカビリー、ライト・ミュージックを、時代の雰囲気に合わせて楽しめるスピーカーという位置づけで、こちらの方面のファンには是非おすすめしたい。実はポピュラー音楽に最適なビンテージのスピーカーというと、ジャズやクラシックに比べ軽くみられがちだが、当たりクジを引くと実に痛快である。質の良い復刻に超したことはないが、マーケットの状況に左右されることを考えると、悪い音でも積極的に取り込むための方便が必要。実際に能率が95dB/W/mあると、ダイナミックレンジが40dB前後だった古い録音でも活き活きとしてくる。それとエレボイの場合は、同じポピュラー向けと思えるAltecやJBLのように高騰していないことや、Jensenのように雑多なOEMもしていない点からも、比較的オススメなのでは?と思う。 まずストライク・ゾーンは、何と言っても1950年代のロカビリーである。SP8Bは当時のジュークボックスにも使われたくらいだから当前といえば当然。アセテート録音されることの多かったロカビリーは、レンジが狭いわりに小うるさい録音と思われがちだが、エレキが澄み渡った青空のようにスカッと鳴ってくれてとても気持ちよい。それに比べ、ビートルズのBBCセッションがHi-Fiのルールに沿った1960年代の録音であるという違いを明確に示してくれる。何だか当たり前のようにきこえるかもしれないが、一聴しただけでこの違いを正確に描写するのは結構難しい。これに加え、1960年代までのブラック・コンテンポラリーにも強い。ボーカルがスパッと抜けて通りが良く、シャウトした後もすぐに発散して、次のテンポの噛み付きが全く乱れない。ロカビリー、ビートルズ、黒人音楽がそれぞれの持ち味を残して楽しく聴けるのは、ほどよい周波数特性の設定のなせる妙技である。 もうひとつ、この時代で忘れられがちな重要なコンテンツは、ライト・ミュージック(イージー・リスニング)である。ともかく1950年代に普通の人がオーディイオで何を聞いていたか?と問えば、このジャンルの音楽である。ラジオで専門番組があったばかりか、当時のアルバム(LP)売り上げは断トツのトップ。マントヴァーニ・オーケストラはこの世界の王様だが、英米を問わず裾野は非常に広く、機知に富んだルロイ・アンダーソン、イギリスのお茶の間で有名だったビリー・コットンおじさん、ジャズ・ホーンの大御所チャーリー・パーカーのwith Stringsなど、数限りなくある。これは普通のスピーカーだと、カラオケで聞くマイ・ウェイように1曲聞けばお腹いっぱいという感じだが、押しの強い1950年代のシステムで再生するとモノクロがカラーに変わったくらい途端に生き生きしてくる。もっと押しの強いスピーカーはあるのだが、うるさく感じる一歩手前で踏みとどまる品の良さも備わっているのが良い。 他にノベルティ音楽として、アル・ジョルソン、カブ・キャロウェイ、スパイク・ジョーンズもツボにはまって面白い。20世紀初頭のヴォードヴィルの血を引くミュージシャンは、音楽スタイルが仮物でジャンル分けが難しく、ときに鼻につく大げさな表現が古い芝居を観ているようで、1950年代には飽きられた状態だったが、Baronetではこの時代もスコープに入っているのがうれしい。更に下層にはジャグ・バンド(洗濯板や空き缶を使った演奏が多い)などが居るのだが、戦前の録音ということで50年代のロックと並行して聴く機会はそれほどないと思う。ノベルティ音楽は、日本でいえば、エノケン、トニー谷あたりがこのジャンルに属するが、お笑い芸人との境界線がないため、ミュージシャンとしてちゃんと評価されているとは言い難いが、テレビ番組の主題歌などと比べると、その特色は判りやすい。 モノラル録音のクラシックでは、エレボイが看板にしていたクラシック向けの素地がどういうものだったか一応理解できる。1947年録音のワルター/NYPのマーラー5番。これがウィーン・フィルに負けない潤いのある几帳面な演奏であることが判り大収穫。この録音はマスターテープではなく78回転用のラッカー原盤で収録されたもので、翌年のLP発売には復刻したテープを使って発売されたもの。同様なものにトスカニーニのオテロなどがあり、同じように78回転ラッカー原盤に戻ってリマスターしたCDが出ている。いずれも鮮度の高いもので、十分に芸風を伝えてくれる。1930年代から40年代初頭のストコフスキー/フィラデルフィアoの録音では、ただの団子状態だったものが、後年のDecca録音で聴けるコントラバスを増強する独特のサウンドが満喫できた。1941年のホロヴィッツ/トスカニーニのチャイコフスキーP協ライブは、ピアノとオケの即興的で立体的な駆け引きが印象的。これも従来なら、トスカニーニのオケ伴が猛牛のように直進するのを、ホロヴィッツが華麗に翻すような印象だったが、見事に裏切られた。むしろオケのソロプレーヤーが、ホロヴィッツに突っ込みを入れるようなスリリングな場面も少なくなく、そのため全体の構成が崩れかかっている面も多々見受けられる。しかしこれがいつ聴いても飽きないのである。1950年以前のアメリカのオーケストラというと、トスカニーニ的なスタイルばかりのように思われている一面があるが、これら3種類の録音だけでも、実に多様なサウンドが存在したのを十二分に教えてくれるし、SP盤からLPに至る録音が同じクオリティで楽しめる。 もうひとつ付け加えなければならないのは、1950年代のクラシック録音とアメリカ市場の関係深さである。日本の多くの人は進駐軍の印象が強いため、アメリカ音楽といえばジャズとロカビリーと決め掛かっている。しかし当時のクラシック・レコードの牽引役はアメリカであり、EMI、Decca、Gramophoneなどの欧州レーベルにおいても、LPのプレスは質と量ともにアメリカ盤のほうが優っている。そしてAltecやJBL、Jensenやエレボイもまた、クラシック再生を中心軸に据えて開発されていたのである。当時のアンプの質も、トランス、真空管など、経年劣化に負けない安定度を保ったものが揃っている。そのうえで、1950年代のクラシック録音へのアプローチをアメリカ製品から行うのは理に叶っていると思えるのだ。 実際にEMIだって、Gramophoneだって、Baronetでチャーミングに鳴り渡る。EMIは1952年のReel to Reel(イコライザー処理されない生テープ)の販売時期にエレボイと戦略的パートナーだったし、スイスのThorens社は1950年代末頃にBaronetをOEM製造していた欧州ディストリビューターだった。こうした実績からもエレボイはクラシックの2大レーベルの謎めいた時代の証人ともなり得るのである。 ラジオ・デイズの花型、戦前・戦中のジャズ。これはモダン・ジャズと区別さるれるが、モダン・ジャズの反対語はあまり良く判らない。スウィング、ブギ・ウギ、ジャグなど色々なスタイルがあったのだが、まとめてジャズと呼んでいたことが問題だったのかもしれない。1938年のベニー・グッドマン主催のカーネギー・ホール・コンサートは、こうした状況を展覧会のように提示した意欲的なプログラムだった。舞台いっぱいに広げたマイク配置と、カーネギーホールの響きも十分に判る。ジャズ・トリオの先駆的なスタイルとして知られる、1940年代のナット・キング・コール・トリオは、こもった音になりやすいところを明瞭な音で十分楽しめる。1920年代〜1930年代のジャンゴ・ラインハルトは全く破綻のないクリアな音で、古さを全く感じさせない。ミシシッピ・ジョン・ハートの1928年セッションは、朴訥とした弾き語りを隣りの席に座って聴いているようで、古き良き時代の素朴な芸風を存分に味わえる。トーキー時代の映画主題歌を集めた「ハリウッド玉手箱」は、あの手この手で変化の多いアレンジが仇となって復刻の差が出やすいのだが、どれもそつなく再生され、演出の混んだ個性の強い歌手の表情を捉えていて、映画のワンシーンを切り取ってそのままテレビで観ているかのようだ。1940年代のポピュラー音楽は、ビング・クロスビー、グレン・ミラー・オーケストラ、アンドリュース・シスターズなど魅力的なコンテンツがあるので、これからのお楽しみだ。 試聴した録音の年代とジャンルの変遷

これらのジャンルと録音方式の広がりをみたとき、それぞれに最高の相性をもつスピーカーを探して、オーディオ・システムを揃えることの困難さが判ろうというもの。エレボイのSP8BとBaronetのコンビは、その難所を絶妙なルートで登頂することに成功できる数少ないスピーカーに挙げられると思う。その意味ではシェルパ(案内役)に似ている。Baronetは録音の最初の印象をつかむのに、最小限で便利なツール(形もリュックにも似ている)であることは間違いない。私のように何でもかんでも聴くタイプには、ちょうど良い。それでいて、1925年(電気録音開始)、1931年(リボンマイク、コンデンサーマイク使用)、1941年(FM放送開始)、1948年(LP発売)という録音方式のイノベーションも、肝心の音楽の楽しみを奪わずに的確に描き出してくれる。 モノラルで試聴する利点は様々だが、個人的に最も強く感じているのは、音楽を家庭用に合った小音量で聴き流すのに、必要十分な情報が程よくまとめられている点だ。もともとラジオ用にパッケージされたものなので、情報量の制限のなかで要点が的確になっている点と、それをミキシングを介せずに演奏テクニックでバランスをとっていたことである。実演にほど近い状態が記録されているためか、何がその演奏の要点なのかが、あまり考えなくても素直に耳に入ってくる。ステレオだとバランス、音場など、エンジニアの意見が強く、演奏の本質よりも録音の時代性のほうが際だって聞こえることのほうが多い。そうした音響の演出に慣れきったオーディオ文化から距離を置いて、ミュージシャンの生の声を聞くような感覚に囚われる瞬間がいくつもある。それも1920年代と1950年代のミュージシャンとが肩を並べて、同じ音響レベルで対話するように聴けるという、これまで想像しえなかった豊かな状況ができつつある。これがモノラルに再生にしたことの最大の成果である。 【古楽器をモノラルで】 モノラル録音で最も大きな穴は、J.S.バッハ以前の音楽である。昔は『音楽史』というジャンル分けがあり、『現代曲』と対峙していた。いずれにせよ、キワモノか学究的な内容という待遇しか受けなかった。逆にいえば、古楽器の演奏はステレオ録音でしか聴けないことになる。 しかし少し前まで、クラシック音楽で覇気があり面白かったのは、やはり古楽器での演奏である。楽器の演奏法そのものに食らい付いて格闘する姿は、まさにジャズと同じ様相であり、かつてのヴィルティオーゾの世界を垣間見せることで耳を楽しませてくれる。一方で、使用楽器のほかに、録音会場、収録方法など気になるようになったのも事実で、従来のクラシックの録音メソッドを一度リセットしなければならなかった。一時期はモニタースピーカーを使わずに、スタックス社のコンデンサー型イヤースピーカーを使用しているエンジニアも多かった。かつてバロック音楽といえば、お花畑音楽(フラワー・ミュージック)と思いがちだが、古楽器の演奏家はその常識を打ち破るかたちで挑んできた。そのパッションを受け止める器は、一体どういうオーディオ機器なのだろうか? 私が今のところ楽しんでいるのは、ステレオ音源をモノラル化して、1950年代のフルレンジ・スピーカーで試聴することである。面白いことに、いくら録音技術が進んだとはいえ、マイクとスピーカーの構造はほとんど変わっていないことで、とくに1950年代の拡声技術は、チープな録音技術で音声をいかにリアルに再現するかという情熱を感じられるものが多い。レコードだって初期盤が珍重されるのは、売り込み時にコストを掛けたパッションがあったからだと思う。ノウハウだけで再カッティングした盤の音がつまらないのはいたし方がない。これは今のCDにも言えることで、デジタルマスターを直接使える初盤と、数年後に出た廉価盤では残響などの些細な雰囲気が違うということもありうる。これはRCAのヴァント指揮ブルックナー第九のリンツ聖堂ライブで感じたが、初盤の暗騒音に包まれながら緊張感に満ちた暗鬱とした雰囲気が、再版では乾いた音に変わっていた。おそらく暗騒音をノイズと考えカットしたのだろう。不思議なもので、些細なことのように思えるようなことでも、こうした違いというものは全体の印象につながる。古楽器の演奏は特にそういう傾向に敏感なのだ。 宮廷、大聖堂、コンサートホールなど、多様なシチュエーションをスピーカーで再現するのは非常に難しい。バロック・ヴァイオリン、ヴィオラ・ダ・ガンバなどを挙げても、倍音の出方次第でかなりスピーカーのもつキャラクターに支配される。それと録音にお国柄というか、個性が非常に強いのも特徴だ。これはグラモフォン傘下のアルヒーフの時代からそうなのだが、古楽の世界は脚色不要という不文律があるのだが、それでもドイツ、フランス、イギリスとではかなり違う。ようするにレーベルに合わせて、システムを組むのが本来のベストなのだろう。しかし、日に日に増殖するベンチャー・レーベルに対抗するには金も時間も追いつかない。 話は戻って、ではどうして古楽器を古いスピーカ−で、しかもモノラルで聞かなければならないのか? 録音のコンセプトを全て出し切るなら、パッケージ通りのステレオで、しかも、もっと繊細な表現のできる現代のオーディオ機器なのでは? 普通ならそうで考えるし、私もかつてそうだった。しかしモノラルでの試聴は、録音会場やマイク設置の違いを表現するステレオ感を一度キャンセルして、マイクで収録された音のみを聞こうという、全く逆の発想になる。そもそもこの手のスピーカーは、生楽器の音をそのまま拡声する用途に開発されただけに、脚色のない録音ほど本領を発揮する。1970年代のエレボイのマニュアルには、マイク(もちろんエレボイ製)で自分の声を拡声してバランスを取れ、という指示さえあるくらいである。 しかも、古いスピーカーは小さい出力でも過敏に反応する。つまり出音のスピード感が一歩前に出るのである。しかもそれが高域偏重ではなく、ボーカル域(200〜1000Hz)が遅れずに出てくるので、音楽の骨格がしっかりしてくる。普通、繊細というと高域のキャラクターを言っていて、ウーハーの反応が繊細と言う話はないのではないだろうか? そのことによって、弾き始めと残響がちゃんと分離するので、演奏家の意図が判りやすい。このバランスは、演奏家の側から聞いたタイミング(音を弾き始めてコンマ何秒か遅れてから残響が届く)と似ていて、コンサートホールの再現を目指すステレオ効果と違うことを示す。そして、音の強弱のみならず、遠近感も直感的に判るので、楽器間の主従関係が明確になるのだ。 モノラルでの試聴は、人為的に加えられた録音のシチュエーションを削り取って、演奏家の肉声を聞こうという態度の表明である。以下の録音スタイルの違いがあまり気にならず、演奏に集中できるのは非常にありがたいことである。

演奏のディテールや音楽の構造を浮かび上がらせる特徴をもっていて助かるのは、バロックはともかく、ゴシック〜初期ルネサンス音楽のように自由な解釈で演奏する場合である。楽譜に楽器指定がないため、ともかく様々な解釈で挑んでくるうえ、録音のシチュエーションが異次元状態なのだ。まずどういう空間で録音され、どの程度の数の聴衆に向かって、という背後関係を聞き取ることが難しく、音楽に集中するのが難しい。しかしモノラルでは、自然に音楽の評価から入っていけて、演奏家の技術的背景も判りやすい。この辺が私なりの鑑賞方法とマッチングしているのである。

ページ最初へ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||