���Q�O���I�I�EHi-Fi�����_�i�����P�R��j

�@�䂪�I�[�f�B�I���u�̓I�[�f�C�I�E�}�j�A����������D�G�^���̂��߂ł͂���܂���i�ʂɈ����^���̃}�j�A�ł͂Ȃ����B�B�B�j�B�I�[�f�B�I���̂��̎���̋L�����Đ����邽�߂̑��u�Ƃ������Ƃ������܂��B�u�j�āA���N�n���I�I�v�́A��x������f�������N�n���ŁA���m�����̃T�u�V�X�e�����\�z���āA�I�[�f�B�I�E�̃��X�{�X��J-POP�ɗ����������A�h���L�z�[�e�̂悤�ȃI�[�f�B�I�̌����Y���Y���ƒԂ��Ă��܂��B�B�B�B�̑O�ɒf���Ēu�������̂� 1)���́u�����}�j�A�v�ł���i�\�[�X�ۗL���̓��m�����F�X�e���I���P�F�P�ł��j 2)�Ɩ��p�@�ނɖڂ��Ȃ��i����^����������炩���܂��j 3)���C���̃X�s�[�J�[�̓V���O���R�[������{�łS����g�������Ă܂� 4)�f��A�A�j������D���ł���i70�N��̃e���r�܂ɓ��u��R�₵�Ă܂��j �Ƃ������قȖʂ������Ă܂��̂ŁA���̕ӂ͊�������ĉ{�����Ă��������B |

||||||||||||||||||||||||||||||

�s�f��J-POP

|

||||||||||||||||||||||||||||||

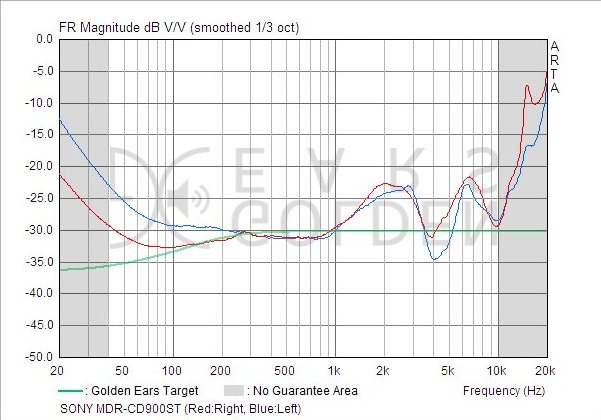

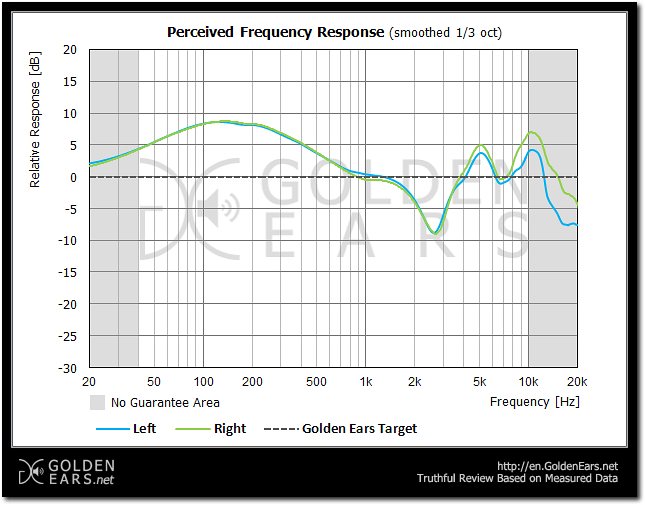

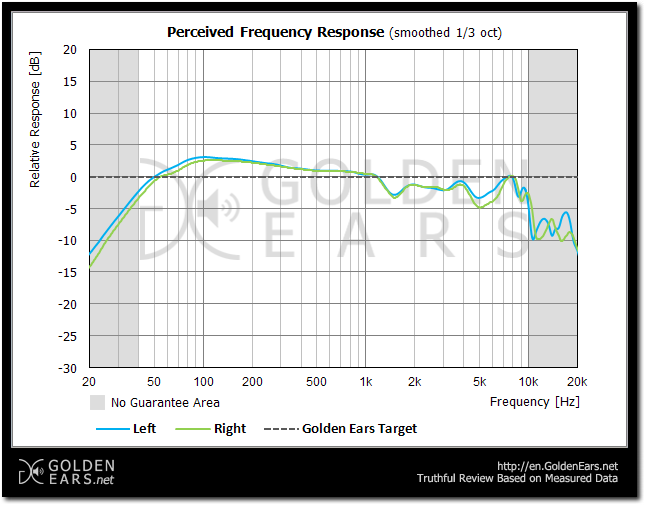

�y�s�f��J-POP�z �@���a�̍ŏI�͂Ɂu�s�f�́v�ȂǂƁA���Ƃ��s�v�c�Ȍ`�e����t�������Ǝv���邾�낤���A1980�N�ォ�����40�N�߂��o�B�o�u���ɔR�����C�P�C�P�M�������s�f�̔N�����߂������A80�N��A�C�h���z����J-POP�Ȃǃc�}�~�H�����Ă݂悤���Ǝv��������B �@�V���J�V���J���̒a�� �@�悭�����邱�Ƃł����AJ-POP�͉��������B�{���ɂ����Ȃ̂ł��傤���H�@����ł�1970�N��͂܂��}�V�ŁA�I�J�V�N�Ȃ����̂�1980�N��ȍ~�̂��Ƃ��ƌ����܂��B���������A���̎���ɉ����N�������̂ł��傤���H�@CD�̔����H�@���}�n�̃e�����j�H�@���₢��A�����́u�E�H�[�N�}���v�ł��B1979�N�ɔ�������A����܂ł̃I�[�f�B�I�̏펯��ς�����q�b�g���i�ƂȂ�܂����B  �@�@�@ �@�@�@ �@�����������̌��ۂ̖��_���@�艺���Ă݂܂��傤�B��̏���̎ʐ^�̓I�[�v���^�w�b�h�z���ł����A�悭�d�ԂŌ��|�����قƂ�ǂ̂��̂̓C���i�[�C���^�ł����B���̃I�[�v���^�����C���i�[�C���^�ւ̕ω��̍ۂɁA�P�ɉ������y���Ȃ��������ł͂Ȃ��A�O���̋��U���g���ɕω����N���āA���y�ƊE�̃T�E���h�J���[�܂ŕς��Ă��܂����A�Ƃ������������͂����Ă��܂��B �@���Ƃ��ƊO���̋��U�̌����́A1940�N��ɕ⒮��̕���Ői��ł��܂����B�i�č����� US 2552800 A�j �O���̒�����25mm�`30mm�Ƃ���A�J�ǂƂ����ꍇ�̋��U���g���́A3kHz��9kHz�Ƀs�[�N�������A���̎��g����q���ɕ������悤�ɂȂ��Ă��܂��B����̓I�[�v���^�w�b�h�z�����t���b�g�ɍĐ������Ƃ��̂��̂ŁA1995�N�ɂ�Diffuse Field Equalization�Ƃ������̂ŁA���ۋK�iIEC 60268-7�Ƃ���Ă��܂��B�܂�A�_�~�[�w�b�h�ő��肵���w�b�h�z���̓������A��ʂ̉����Ɣ�r����ۂɂ́A���o��̃J�[�u���K�肵���̂ł��B   �@�@B&K�Ђ̃_�~�[�w�b�h4128C HATS��Diffuse Field Equalization��Ȑ��i�Q�ƃT�C�g�j �@����ŁA������J�i���^�Ŏ���������ꍇ�A�O���̋��U�͕ǂƂȂ�A6kHz��12kHz�ɃV�t�g����Ƃ����̂ł��B�i�ڂ����́A���������N���Q�Ƃ��Ă��������j�@������C���i�[�C���^�ɒu��������ƁA���Ɍ�������������ƕǁA�ɂ��t����ƊJ�ǂƂ������ƂɂȂ�܂��B�܂�ɂ��t�����6kHz���キ�������A���������������2kHz�̉�������ŕ�������A�Ƃ����ςȌ��ۂ��N���Ă��܂��܂��B�܂�A�C���i�[�C���^�ł��ǂ����ŕ������邽�߂ɂ́A3kHz��6kHz���E�}���⊮����悤�ȃg�[�����ǂ����ƂɂȂ�܂��B �@���͂��̓������������w�b�h�z�����A1989�N�ɊJ������A���{�̃X�^�W�I�ŗǂ��g���Ă���SONY MDR-CD900ST�Ȃ̂ł��B���j�^�[�p�Ȃ̂ŁA�N�����t���b�g�Ő��m���Ƌ^��Ȃ������̂ł����AIEC 60268-7�ł̕��ł́A������3kHz��6kHz�Ƀf�B�b�v������A������{6dB�����グ�Ȃ��ƃt���b�g�ɕ������Ȃ��A�Ƃ����M�~�b�N�Ȏd�|���̂��邱�Ƃ�����܂��B�����SONY�̐ӔC�Ƃ������́A1995�N��Diffuse Field�����ɂȂ�ȑO�̊J���ł���A���o��Ȃ��̐��̑��茋�ʂ����Ƃ��A�����W�������ʂł���Ǝv���܂��B  �@�@�@SONY MDR-CD900ST�̓����iDF���j  �@�@�@SONY MDR-CD900ST�]�����������i�Q�l�j �@�������A�~�L�V���O���[���ł́A�L�m�V�^��B&W�̃��[�W���j�^�[����������Ă��܂����B�������A�f�W�^���ҏW�ɂȂ�ƃm�C�Y�Ǘ����������Ȃ�A�����̃~���[�W�V�����͂���900ST�����ɂ��ĂĘ^���u�[�X�ɕ�������A���y�́u�f�ށv�����^���Ă����Ԃł����B���̊����Ŏ��R�ƍb��������ǂ��Ƃ��Ȃ��ł��傤���H �@�ʔ������ƂɁA����900ST�ɂ͊C�O�o�[�W������MDR-7506������A������̓t���b�g�l�X�ʼn��Ăł͂�����̃��f�����I���Ƃ̂��ƁB�Ⴆ��THX�K�i�𗧂��グ�����[�J�X�E�t�B�����̃X�^�W�I�Ȃǂł��B7506�̂ق��������Đ܂肽���݂��\�Ȃ��Ƃ���ADJ�p�̃X�y�b�N�_�E�����f���ƌ������₷���̂ł����A900ST��Diffuse Field�Ή��@��Ƃ����ʒu�Â��ƌ����܂��B�܂�Diffuse Field�ɑΉ������@�킪����ɂ͂���̂ł����A���������̉��y�Y�Ƃ��^�[�Q�b�g�ɂ����Ƃ��A900ST�̂ق����u�����A���g�ȃT�E���h�Ɏd�オ��̂ŕ֗����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@����ŁA���������T�E���h�̕ω���J-POP�ɑ傫�Ȋv���������炵�A������~���I���Z���[�̃V���O���Ղ���C�ɑ������܂��B1980�N�オ12�Ȃ������̂ɑ��A1990�N��ɂ�100�Ȉȏ�̃~���I���Z���[��A�����鉩��������}�����̂ł��B���̎���̓o�u������̎����Əd�Ȃ��Ă��܂����A����ɂ������Ȃ��u�P���v���A���{�̉��y�V�[���ɂ����炵���Ƃ����ׂ��ł��傤�B�d�Ԃ̃V���J�V���J�������Ă鍂�Z�����������̂����̎����ł����B�����ăI�[�f�B�I�ƊE�̎��ł��A���y�ƊE�̐��ނ���ɖK�ꂽ�̂ł��B �@���Ȃ݂ɁA���Ђ̃w�b�h�z���͂ǂ��ł��傤���H�@�悭�t���b�g�l�X�̑�\�̂悤�ɂ�����Sennheiser HD580�A�J�i���^�̐V����������������SHURE SE425�́A���ɂ��������Ɠ��ȃf�B�b�v�������Ă��܂���BSennheiser�̓N���V�b�N�����ƌ����ASHURE�̓��C�u���t����~���[�W�V�����ɐM���̂�����̂ł��B�܂�A�ǂ�����z�[���ł̉����i���畷���Ȃ�Ă���l�ɂ́A��a���Ȃ��m�[�}���Ɏ������Ƃ������̂ł����BShure�Ђ̒ቹ�ߑ��ŁA��������l�����̂́A�C�[�X�g�R�[�X�g�n�̃T�E���h�ł����A�J�i���^�̓����ł����鏬�����U���̃��X�|���X�̑����ŕ���Ă���ƌ����܂��B

�@Sennheiser�Ђ�1995�N��IEC�K��O��Diffuse Field�ɉ������w�b�h�z�����J�����Ă����̂͋��R�ł͂Ȃ��A���̓{�[�J���}�C�N�J���̍ۂ̃m�E�n�E�Ƃ��Ċ��ɂ������ƍl�����܂��B�Ⴆ��SHURE�Ђ̒�ԃ{�[�J���}�C�NSM58�̍���̃s�[�N�́A�����悤�ȓ����������Ă���A�����ł����₭�悤�ȃE�B�X�p�[���H�C�X����A�����V���E�g�܂ŁAShure�Ђ̃{�[�J���}�C�N�͒��J�ɏE���Ă����̂ł��B�����1951�N�ɔ������ꂽSHURE 55�i�ʏ̃K�C�R�c�j�́A�ŏ��ɒ��o������Ƃɂ���PA�}�C�N�ŁA�����͎q���𖾗ĂɏE���Ƃ����R���Z�v�g�ł����B���������̃}�C�N�̓����́A�傫�ȃX�e�[�W�ł��g�߂ŕ����悤�ȉ����ɂ���܂��B���̒����̌����́A�O���̋��U�ɂ������̂ł��B  �@�@�@�@�@�@Shure�Ђ�BETA58�{�[�J���}�C�N�̓��� �@SHURE�Ђ̃J�i���^���u���[�N������́A�\�j�[�������悤�Ȑ��i���o�����̂ł����ASACD�Ή��������������i�ł����A������MDR-CD900ST���g���[�X�������̂ɂȂ��Ă��܂��B���̓��{�̃w�b�h�z�����[�J�[�����l�ŁAIEC 60268-7�̌������ʂȂNJW�Ȃ��B�E�H�[�N�}������̉���������D�c�����ŌŎ����Ă��邱�Ƃ�����̂ł��B�O������́A���{�l�Ɠ��̖����I�Ȏ���̂悤�Ɏv���Ă��邩������܂��A����ł͕ύX����\��͂Ȃ��A�ƍl���Ă悢�ł��傤�B �@�������\�j�[�̌����́A1995�N��IEC���A�����Ɛ�s���Ă������Ƃ͔F�߂ėǂ��ł��傤�B�O���̋��U�Ȃǂ̖������A�����Ɖ����S���w�I�ȃA�v���[�`�Ŏs�꒲�������Ă����ɈႢ����܂���B���ۂɉ��y�ƊE�ł͈��|�I�ȉe���͂������Ă��܂����B����ŁA��҂��������߂Ȃ��悤�ɁA�ʂ̔z���������Ă���̂�������܂���B���������ʂƂ��āA�s���R�ȉ����ݏo���Ă��܂����A�Ƃ������Ƃ��F�߂Ȃ���Ȃ�܂���B  �@�@�@�@�@�@SONY XBA-H3�̓����iDF���j �@����ŁA�\�j�[���w�b�h�z���̂Ȃ��ŁA��O�I�Ȃ̂��I�[�v���G�A�^��MDR-MA900�ł��B����͍ŋ߂ɂȂ��ĎႢ�J���҂�������̂ł����A�Â��Ȏ������̂Ȃ��ł̎g�p��z�肵�Ă��܂��B �@�u�i�]���́j�w�b�h�z���̑����̓A�E�g�h�A�ł̊��p��z�肵�ĊJ������Ă���B��������̃w�b�h�z�����C���h�A�ł��y���ނ��Ƃ͂ł��邪�A�C���h�A�̏ꍇ�A�d�Ԃ̒��ł̗��p�ȂǂƈقȂ�A���R��ɑ���S�z�����܂�Ȃ����A�O������̃m�C�Y���Ւf����K�v���قƂ�ǂȂ��B��������A�����ɉ��K�ɒ����Ԏg���邩�Ƃ��������������d�v�������ƂƂ��ɁA����Ȃ鍂���������߂鐺���傫���̂��������B�v �@�������đf�̊����ŊJ�����ꂽMDR-MA900�́A������Diffuse Field�ɏ����Ă��܂��B�������A�܂��s��̔������݂Ă����ԂŁA�Ȃ����t���I�[�v���Ƃ�������ȍ\���Ƃ������Ƃ������āA���ۂɎg����V�`���G�[�V�����͌���I�ƌ����Ă����ł��傤�B���̕ӂ��J�����O�����s���`���D�悳����ƕa�̌X�����݂���̂ł��B  �@�@�@�@�@SONY MDR-MA900�̓����iDF���j �A�N�����f�J�C�����o�� �@�E�H�[�N�}���������炵�������ЂƂ̕��Q�́A�_�C�i�~�b�N�E�����W�̈��k�ł��B1980�N��Ƀ��R�[�h�ƊE��Y�܂��Ă����̂́u�݂����R�[�h���v�ł����B�E�H�[�N�}���́u�l�Ŋy���ޔ͈́v�Ƃ������쌠�̕��������܂����߂��A�_�r���O�����e�[�v�����������Ƃ����X�^�C���ݏo���܂����B����ɑ�CD�̒蒅�ɂ���āACD-Walkman�����s����ƁACD����グ���O���ɂ̂�܂��B�q�b�g�̒S���肪�e�B�[�����ゾ�������Ƃ������I�ł����B����ŁA�����̑����d�ԓ��ł̃C���z�������@�ł́A�ł��邾�����������k���āA��ɑ傫�ȉ������ێ��ł���T�E���h���D�܂�܂����B���̂��Ƃ��AJ-POP��ׂꂽ���œh��Ԃ����ʂ̂ł��B���̌��ۂɂ��āA�悭�ł����n�̃f�W�^���E�V�[�P���T�[�̂����ɂ���l�������̂ł����A�悭�o�������y�̓f�W�^���E�V���Z�ł��낤�ƂȂ��낤�ƃ_�C�i�~�b�N�ɖ苿���܂��BiPod��Youtube�̐��܂��ȑO����A���{�̉��y�s��ł́A�����̈��k�s�ׂ�CD�}�̂���FM�����ɂ���܂ň�ʓI�ɂȂ���Ă����̂ł��B�Ⴆ�e���r�R�}�[�V�����̉����푈�͒N�ł�����Ǝv���܂����i�f��ԑg�̍��Ԃɉ��ʂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��A���j�A�����_�������y�ɂ����荞��ł���ƌ��킴��܂���B �B�܂Ƃ� �@J-POP�͍����������āA�ׂꂽ�����A�����鉹�y�B���������̗��j�I�ߒ��́A�E�H�[�N�}���ő��p���ꂽ�A�C���i�[�C���^�w�b�h�z���Ɠd�ԓ��ł̎����Ƃ����X�^�C�����琶�܂ꂽ�A�Ǝ��͍l���Ă��܂��B����ŁA��������̂܂ܑf���ɔF�߂āA�V�����T�E���h�u���ݏo�������ʁA1990�N��̃��R�[�h�ƊE�͖��\�L�̐����������߂��̂ł��BCD�̔��̌������́A���݂��e�B�[���G�C�W�ł���A����Ɏq���ƘV�l�������Ε|�����̂Ȃ��Ƃ��������ł��B����ŁA���̂˂��ꂽ�T�E���h�𐳊m�ɍĐ��ł���̂́ASONY MDR-CD900ST�Ƃ��̃V���p��������܂���B�g�[�����Ɠ��ŁA�����̐������������y�������Ȃ��̂ŁA���l�������������y�ƊE�����̃}���l���Y���Ɋׂ��Ă���̂ł��B �@����ŁAShure�Ђ̂悤�ɁAiPod�̃C�[�X�g�R�[�X�g�n�T�E���h�ɂ��܂��t�B�b�g�����w�b�h�z���������Ă��邱�Ƃ��m���ł��B�J�i���^�͎Չ����������̂ŁA�t���b�g�ōĐ����Ė��Ȃ��̂ł��B���y�̑��l�����A��葽�����e�ł���ł��傤�B�I�[�f�B�I�̖����́A�ǂ̉��y�����ɂ������ɐڂ��A�����ɗ����ĉ��y���琬����Ƃ����A�����ȖړI�ƘA�g���Ă��邱�Ƃ��A�����ƌ�������ėǂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�\�j�[�ɂ́A�w�b�h�z���̃g�[���E�L�����N�^�[�𐳏�ɖ߂����j�𑁂��ł��o���ė~�����Ǝv���̂ł��B�G�z�Ȃ���A���͎̒��̂悤�Ȃ��̂ł��B

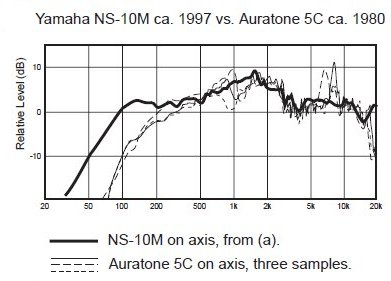

�y�e�����j�z �@J-POP�̃A�N�̋����T�E���h�̌����́A���R�Ȃ���MDR-CD900ST�̊J���ȑO���炠��܂����B���ꂪ���}�n�̃e�����j�iNS-10M�j�Ƃ����j�A�t�B�[���h�E���j�^�[����n�܂����Ƃ�����������������܂��B�������A����ȑO�Ɏg���Ă����A�I�[���g�[�� 5C�Ƃ������^�t�������W�̑��݂��Y��Ă͂����܂���B�A�����J�̘^���X�^�W�I��1970�N�ォ��i�a�k 4343�Ȃǂƕ���Ŏg���n�߁A���������W�J�Z�ł��S�[�W���X�ȃT�E���h�����킦��A�q�b�g���[�J�[�̕������������яオ�����̂ł��B1960�N��܂ł̐������S�̘^���ƁA1970�N��̎����Đ��ɓK�����T�E���h�Ƃ̈Ⴂ�́A�����������ׂȃX�^�W�I���̕ω����������܂��B�I�[���g�[���͏����ȋ��l�������̂ł��B  ���FYAMAHA NS-10M�@�E�FAuratone 5C   �~�L�T�[��̏�ɕ����I�[���g�[���ƃe�����j�i�M�Z���X�^�W�I�j �@���̂ӂ��̃��j�^�[�X�s�[�J�[�ɂ͋��ʂ̓���������܂��B���ꂪ1.5��Hz�ɑ傫�ȃs�[�N�����J�}�{�R�^�̓����ł��B����́@�e�����j�̓I�[���g�[���̃o�[�W�����A�b�v��_�������i�@�ł��邱�Ƃ������ł��B  �@���̎t��W�ɂ���Q�̃��j�^�[�X�s�[�J�[�Ŋm�F�ł���̂́A����ƒ��ɃL���b�`�[�ȉ��𑝂₹�A�����ȃ��W�J�Z�ł��S�n�悭��������Ƃ������̂ł��B�������A�I�[���g�[�����S����������70�N��ƁA�e�����j��80�N��ȍ~��J-POP�T�E���h�̕ω�������ł͐����ł��܂���B�����̓j�A�t�B�[���h�E���j�^�[�Ń~�b�N�X�o�����X�����Ƃ������@���A�{�u�E�N���A�}�E���e���Ƃ����V�˃~�L�V���O�E�G���W�j�A�̏o���ɂ���ĕW������������ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B�Ƃ������c�C�[�^�[�Ƀe�b�V���y�[�p�[��\�邱�Ƃ܂Ő^���Ă��̂ł�����B�����炭���̓s�s�`���̌����́A�e�����j�̍�����I�[���g�[���̂���ɋ߂Â��邱�ƂƁA��ʃ��X�i�[�̎������ł��y��̋�Ԕz�u��10kHz�ȏ�̒����悪�W���}�ƂȂ邽�߂Ǝv���܂��B����͍L����O�Ɍ������W���I�ȉ��Ƃ��ꂽ�I�[���g�[���̖{���̎g�����ɐ������Ă��܂��B   �{�u�N���̒�ԂƂȂ����e�B�b�V���\��ƍ�������̌����i����قǕω��͑傫���Ȃ��H�j �@�܂�NS-10M�̃X�e�b�v���������́A�t�������W�ɋ߂��g���C�A���O���E�V�F�C�v�����Ă���A�ŏ��̂킸���ȃc�C�[�^�[�̏o�����}�X�N����A�ǍD�Ȓ�ʊ����邱�Ƃ�����܂��B���ʂ̏��^2way�ł͂��̂悤�ɍI���}�X�L���O�ł��܂���B��͂�z���C�g�E�R�[���̈З͂͐�傾�����̂ł��B���ꂪ�e�B�b�V���̖{���̖ړI�������̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B���ƁA�I�[���g�[���͌̍����傫���̂ƁA�p���[�n���h�����O���Ⴂ�Ƃ������_������܂����B�e�����j�͂��̗��҂��������邱�ƂŁA�^���X�^�W�I�̒�ԃ��j�^�[�Ƃ��ČN�Ղ����̂ł��B   ���F�e�����j�ƃI�[���g�[���̃X�e�b�v�����@�E�F��ʓI��2way�̃X�e�b�v���� �@�������āA���[�W���j�^�[�ł͂Ȃ��A�ŏ������e�����j�Ń~�b�N�X�E�o�����X����邱�Ƃ��嗬�ɂȂ�܂��B���̎�@����~�L�V���O�ƃT�E���h�E�o�����X�̍������n�܂����悤�ł��B�܂�A�]���̓��[�W���j�^�[�Ń~�b�N�X���āA�Ō�Ɋm�F�p�ɃI�[���g�[���ŃT�E���h�E�`�F�b�N���Ă����̂��A�ŏ�����j�A�t�B�[���h�Ń~�b�N�X�����āA�Ō�Ƀ��[�W���j�^�[�ŃT�E���h�`�F�b�N�A�܂��̓}�X�^�����O�Ƃ����ʍH����~���Ƃ������@���嗬�ƂȂ����̂ł��B�{�u�N���ƈႤ�̂́A�{�u�N�����ŏ��̃T�E���h�o�����X��c�����������ŁA�e�����j�ŃX�e���I�o�����X�����Ă����̂ɑ��A�ǂ������̓e�����j�̉���M�������ăT�E���h�o�����X��������_�ɂ���܂��B �@���̏Ɏ~�߂��h�����̂́A��L�̃E�H�[�N�}���̃C���i�[�C���[�^�w�b�h�z���ł̎������ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�e�����j���I�[���g�[�������ɐ������~�ɂȂ������݁A80�`90�N���J-POP�T�E���h�͉��ƂȂ��Ă��܂��̂ł��傤���H�@�T�E���h�ł͂Ȃ��A���y�╶���Ƃ��Č������ĕ]�����鎞���ɂ��Ă���Ǝv���̂ł��B �y�g�[���R���g���[���z �@�������1990�N����30�N�O�̃g�[���̕ω��̘b�B �@BTS�K�i�Ƃ����A�V���̍��c���������m�ȉ������Ǘ����邽�߁A�t���b�g�Đ����|�Ƃ��Ă���悤�Ɏv���Ă���B���������v���Ă��܂����B������BTS�K�i�̃��N�n���̓������݂�ƁA�ǂ����t���b�g�ł͂Ȃ��B�܂萶�����Ǘ�����ۂɁ@NHK�͕W���Ń��E�h�l�X���������Ď������Ă����@�Ƃ����Ռ��̎����ɍs���������̂ł��B

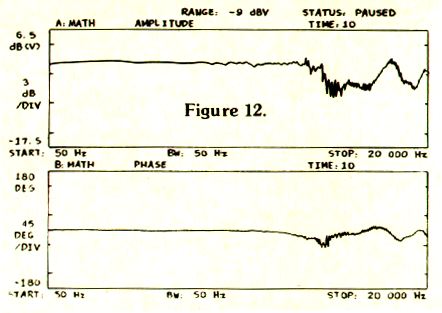

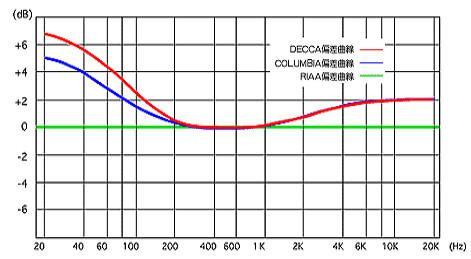

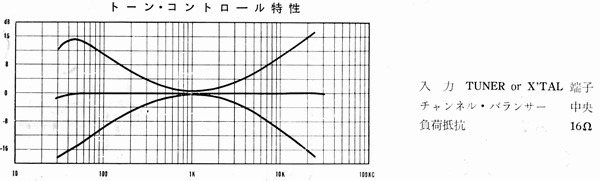

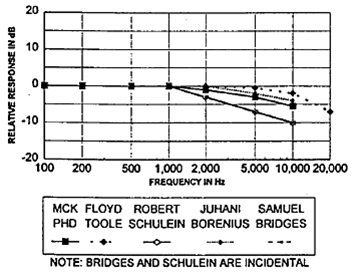

�@���̈ӌ��͎������ł͂Ȃ��A�Ⴆ��1979�N�̃X�e���I�T�E���h�ʍ��u���͂̃t�������W�X�s�[�J�[���̑I�ѕ��g�����v�̃e�X�g���|�[�g�ł������ӌ��ł����B���̂Ƃ��̎����͐��쉫�F�A����~���A���r�Y�̂R���ŁA2.1���~2.1���̕��o�b�t���ɖ��ߍ���ł̖{�i�I�Ȃ��̂ŁAP-610B�̍��ł͈ȉ��̂悤�ɏq�ׂ��܂����B �@�`���ɐ��쎁���u16cm�t�������W�Ƃ�������̂Ȃ��ʼn����[�������A���A���e�B�����������悤�Ƃ����������ӊO�ɂȂ���Ă���ȂƂ��������ł��B���܂łǂ��炩�Ƃ����ƁA���j�^�[�I�Ȑ��i�̃X�s�[�J�[�Ƃ�����ۂ������Ă����̂ł����A�ӊO�Ɍ��̋����X�s�[�J�[�Ƃ�����ۂł��B�v �@���쎁������ɑ����āu���삳���܂����ꂽ���j�b�g���Ƃ�����������_�́A����̈��Ɠ��ȉ��F�A�Ⴆ�s�A�m�̉E��Œe����鉹���ꌩ�������������悤�ɒ�������Ƃ���Ɋ������܂��B����ƒ���悪�ӂ����ł���悤�ɒ������܂����ˁB���ꂪ�A���Ƃ��T�b�N�X���ӂ���܂����ʁA�i���[�V�����������炩���Ԑ��I�ɒ�������X��������܂��B�v �@�������Ō�Ɂu������Ԉ�ۂɎc�����̂́A����悩����ɂ����Ă̏o���ł��ˁB�ӎ��I�ɂ��̕ӂɃE�F�C�g�������āA���y�̗ʊ����o�����Ƃ��Ă���Ƃ��낪����B����ƍ�����܂��Ƃ��ǂ��r�����r�����ƃs�[�N���ۂ��o�Ă��āA���ꂪ���̐F��������ʔ����ɂȂ��Ă���B���ǁA�����ӎ��I�ɃL�����N�^�[���o�����Ƃ����悤�ȂƂ��낪����悤�Ɏv����ł��ˁB���ꂩ��s�v�c�Ɏv�����̂̓i���[�V�����̐��Ȃ̂ł����A�g���������Ȃ̂ɖ��ɖ��ēx���o�Ă���Ƃ������Ɠ��Ȗ�������܂����ˁB�v �@�����̈ӌ�������ƁABTS�K�i�̃��N�n���́A�Đ����Ƀ��A���e�B�����������邽�߁A������ƒ��ቹ���ӂ�܂��Ă���A�Ƃ������Ƃł����B�������A�����NHK�����̂��Ƃł͂���܂���B �@�ʂ̊p�x�ł́A���̃��E�h�l�X���ʂ̌��́ARIAA�J�[�u�����肷��ۂ́A�K�i�_���̖��ɐ��܂ꂽ�A�Ƃ����ӌ�������܂��B�܂�ADecca��Columbia�̋��K�i�w���A�����̋K�i�����̂܂ܗ��p���Ă����Ƃ������̂ł��BCD�Ƃ̕�����ׂŁA���c���q��R���S�b��LP�Ղ̓R�����r�A�E�J�[�u�Ńv���X����Ă���A�Ƃ������܂ŏo�Ă��Ă��܂��B���̂��߃C�R���C�U�[�E�J�[�u�����낦��̂��A�{�i�I�Ȓ������Ƃ����ӌ��܂ŏo�Ă���̂ł��B�������A����͎��ɂ͕s�������Ǝv���܂��B  �@�@�@�e�C�R���C�U�[�K�i��RIAA�ōĐ������Ƃ��̗��_���� �@�ł́A�̂̐l�͂����������Ƃɂǂ��Ώ����Ă����̂ł��傤���H�@���ꂪ�g�[���R���g���[���Ȃ̂ł��B�`���I�ȃg�[���R���g���[���́A����ƒ��̂Q�̃c�}�~���W���ł����A���̒��g��1kHz�𒆐S�Ƃ����A���R�[�h�J�[�u�̕�ł��邱�Ƃ�����܂��B����ɂ����̂��u100Hz�F�}10dB�A10kHz�F�}10dB�v�Ƃ����J�^���O�\�L�ŁA�N����100Hz�ȉ���10kHz�ȏ�ƌ�����Ă��邱�Ƃł��B���ۂ͌��݂̃g�[���R���g���[���ł��A1kHz�𒆐S�Ƃ����������̂����ڂ���Ă��܂��B  �@�Â����b�N�X SQ63 �v�����C���A���v�̃g�[���R���g���[������ �@�Ƃ���ŁA1966�N�����ȗ��A��ԃ{�[�J���}�C�N�ƂȂ����V���A�[�Ђ�SM58�Ȃǂ����������������Ă��܂��B�܂�A��������������ł́A�����������E�h�l�X���������邱�Ƃ��A���������R�ɕ�������錍�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��BNHK�����m����ȃt���b�g�l�X��ۂ̂́A�e�[�v���^���������̂��̂ł����āA����𗿗�����ۂɂ́A�������~��ǂ����Ď������Ă������Ƃ�����̂ł��BNHK�̏ꍇ�́A�f��������MA��Ƃ̗p�r����ԑ����������Ƃ���A�����ʂł����m�ɔ��鉹�������߂��AShure�Ђ͌���ꂽ�o�͂ł��ǂ��ʂ鉹�Ƃ������Ƃł��傤���B  �@�@�@�@�@�@Shure�Ђ�BETA58�{�[�J���}�C�N�̓��� �@ ���̉������A1995�N��Diffuse Field������A�y���̂ɍl�����Ă����̂́A�����ɒl���܂��B�����ł����₭�悤�ȃE�B�X�p�[���H�C�X����A�����V���E�g�܂ŁAShure�Ђ̃{�[�J���}�C�N�͒��J�ɏE���Ă����̂ł��B1990�N���J-POP�̋����ȑO�ɁA1960�N��̃T�E���h�ɂ́A����������₩�Ɏ����グ���X���������Ă��܂��B1950�N��̃W���Y���D�Ƃ́A���𑵂��Ĕے�I�Ȍ������q�ׂ܂����A����|�p�̕��͍L�������ƍl���ĉߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B �@�ȏ���l����ƁABTS�K�i�̃��N�n���́A�����W���I���Ƃ����ƁA�u���E�h�l�X�̊|�������͔͓I�v�Ƃ������������ł���ł��傤�B �y���E�h�l�X�����z �@1980�N��̓A�i���O�����̍��؈�ࣂȃI�[�f�B�I�@�킪�����ԂȂ��ŁA�|�b�v�X�̃t�@���̓X�e���I�E���W�J�Z�Ɉڍs���鎞���ł��������B��̃E�H�[�N�}���̊W�ł����A�����I�ȉe���x�͒Ⴂ�悤�Ɏv���邪�A���ƂȂ��J�Z�b�g�e�[�v������͂Ƃ��Ă̖����́A�ނ��뎩��̃��W�J�Z�ɂ������ƌ�����B�܂��ł��L���ȉ��y�\�[�X�ł���FM���W�I�́A�E�H�[�N�}���ɂ͎�������Ȃ������������B �@�e���r�G����A�C�h���G���ƕ���ŁAFM�G���Ƃ����̂����������Ƃ��o���Ă��邾�낤���B���X�́A�G�A�`�F�b�N�i���W�I�ԑg���J�Z�b�g�e�[�v�ɘ^�����邱�Ɓj�̔ԑg�\��̂��߂ɏo�ł��ꂽ���̂ŁA���̔ԑg�\�Ƃ����̂������āA���������Ȃ����X�g���Ă����āA���������̂܂ܐ����ăJ�Z�b�g�̃C���f�b�N�X�ɂł���悤�Ȃ��̂܂ł������BFM���̖{���̖ړI�͔ԑg�\�ŃG�A�`�F�b�N�̌v������Ă邽�߂ɁA2�T�ԕ��̔ԑg�\���f�ڂ��A����ƕ��s���āA�~���[�W�V������I�[�f�B�I�@��̘b��Ȃǂ�F�X�ƐU��܂��Ă����B���W�J�Z����X�e���I�Ƀo�[�W�����A�b�v�����r�M�i�[�����̉������P�e�N�j�b�N�Ƃ�������́A�����S�j�A�]��O�Y�Ȃǂ̃R�������L���ǂ܂�Ă����B

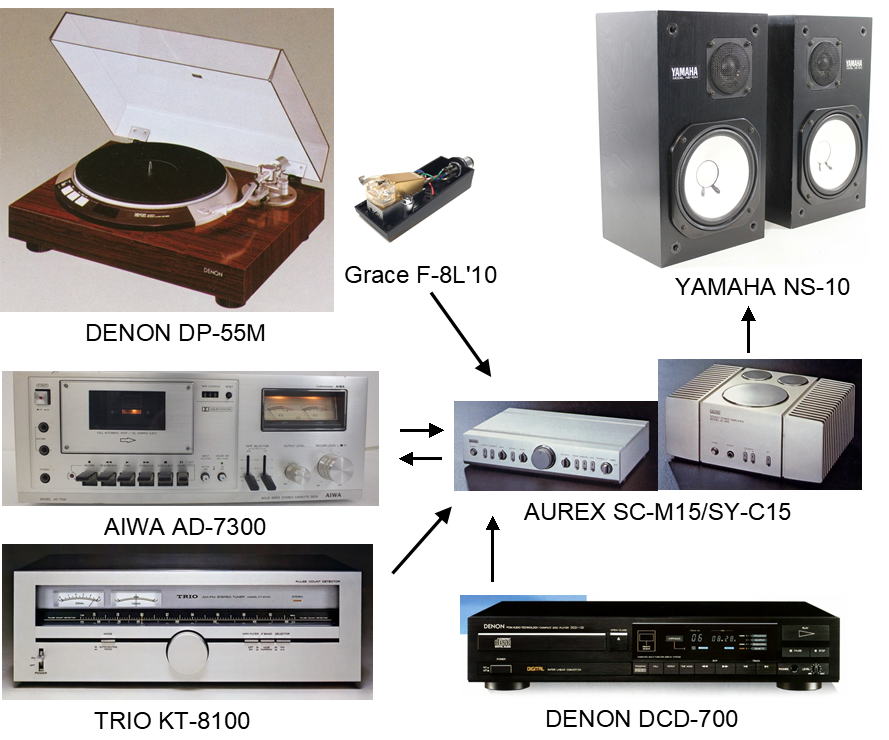

�y��߂��o�u���������`������z �@�Ƃ͂����A�o�u������ɐ��܂ꂽJ-POP���̂����Ă�\�[�X�����~�j�R���|�Ńj���[�g�����ɒ������Ƃ����̂́A�[��c�ƂŋA���Ɓu�`�����ĐH�ׂĂ��������v�Ə��u�����Ă����z�����Ă݂�Ƃ����B������o�ϓI�ȗ��R������ɂ��Ă��A��߂���������߂��̂̓`������ǂ��ɂ��Ȃ���̂ł��Ȃ��B�o�u������̉��y�́A���̕����ꂽ���㊴�o�Ƃ͗����̔q����`�Ƃ̔����ȊW�ɂ���B�����������̉��y�Y�Ƃ��܂����̏d�͌����ɂ��邽�߁A�ĕ]���Ƃ������Ǝ��̂ɕ]�����������Ǝv���B�S��ɂȂ�O�̏�ԂȂ̂ŁA�����҂������Ȃ����i�t�Ɏ������w������h����Ȃ����H�j�ȂǂƖϑz����ƁA���炩�ɋƊE�̊O���ɂ���l�ԂƂ��Ĉӌ�����̂��͂����̂��������B����Ƃ��̕���Ɋւ��Č����A�����g�͂Ȃ�ƌ����Ă��\�t�g�̍w�������R�����A���[�U�[�Ƃ��Ă����i�ƌ��킴��Ȃ��B �@�����ċ��ʓ_���������Ƃ���A�������g�͍��Z�����w����ɁA�e�����j�Ŏ������Ă������Ƃ���������B�艿25,000�~/��̃e�����j�͒l�������܂߂�y�A��3���~��邭�炢�������̂ŁA���Z�����������߂Ĕ�����悤�Ȃ��̂������B�ނ���FM�ł͕����Ȃ����y��LP��CD��������̂ɕK���ŁA�I�[�f�B�I�ɂ���قǂ������|�����Ȃ������̂����̂������B���������Ӗ��ł́A���̉��y�ւ̊����͗ǂ����������e�����j�ň�����Ƃ����邩������Ȃ��B���������𒆐S�ɕ������Ƃ������j�^�[�̊�{�Ƃ������̂��萶���Ă����B�����͈�ʂɔ�����X�^�W�I���w�b�h�z���́A�I�[�f�B�I�e�N�j�J���̂��̂����Ȃ��A���̒��̕t���قǐh������̂��߁A�X�s�[�J�[�ł̎����������Ȃ������̂��K����������������Ȃ��B  1980�N��̃X�e���I�@��i���Â��܂ߗl�X�A���y���\�[�X��4��ނ�����j �@�ȉ��ɉ�Ȃ��璿�ƌ����ׂ�2�̎�����Љ�悤�B�ǂ�������W�J�Z�̃T�E���h����h���������̂����A�ЂƂ̃q���g�ɂȂ�K���ł���B �yA�R�[�X�z���N�n���ŏ��a��U��Ԃ�

�@����ɑ��A���̍D�݂ł́A�~�L�T�[�̃C�R���C�U�[�ŁA100Hz�F-3dB�A2.5kHz�F-6dB�A10kHz�F-3��B�Ƃ��܂����B����Ɏ��ォ��45�����炵�Ē������Ƃɂ��Ă��܂��B���ʂ̃I�[�f�B�I�ł͍l�����Ȃ����Ƃł����A���̎����ʒu�ƃC�R���C�W���O�ł́A500Hz�s�[�N�Ɋɂ₩�Ƀ��[���I�t��������ł����B

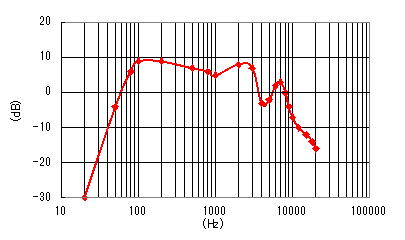

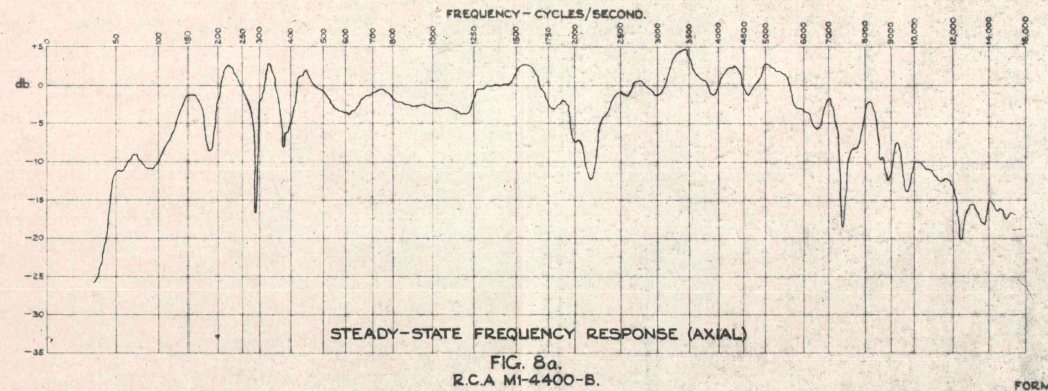

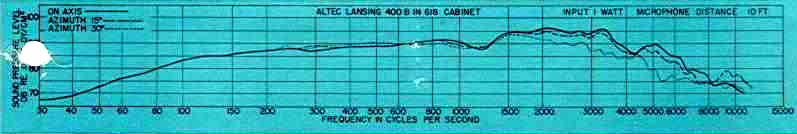

�@�����Ō��̃^�[�Q�b�g�ɂ��Ă��鉹�ɑ��A�o�X�u�[�X�g�����C���i�[�C���^�w�b�h�z����z�肵�āA100Hz��グ�����������������̂����t�@�����X�ɂ��܂��B����ɏ�̃��N�n���̓�������ׂ�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B  �@�@�@�@�@J-POP�C�R���C�[�[�V�����ƍĐ����̔�r �@�����E����ƁA�ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B100Hz�`3kHz�܂Ńt���b�g�A���̌�-4��B/oct�Ń��[���I�t����悤�ɂȂ��Ă��܂��B  �@�@�@�@�@�@�@�@�@�C�����J-POP������ �@�ꌩ����ƁA����̓J�}�{�R�^�Ɍ����܂����A����͒����ȃ��R�[�f�B���O�E�X�^�W�I�̃��[���E�A�R�[�X�e�B�b�N�ׂ������Ƌߎ����Ă��܂��B��ʂɂ͉f��ق�X-Curve�Ǝ��Ă���̂ł����AShure�Ђ̃J�i���^�͂��̓����Ƌߎ������Ă��܂��B�I�[�o�[�w�b�h�͒ʏ�̃t���b�g�����ł��B  �����ȃ��R�[�f�B���O�X�^�W�I�̃��[���E�A�R�[�X�e�B�b�N  �@�@�@�@�@SHURE SE425�i����DFE���j �@�������ł��傤���H�@������Ƃ�������Ⳃł����A�Ȃ�ƂȂ�J-POP�����R�ȉ��Œ����Ƃ����ړI�ɁA�߂Â��Ă���悤�Ɏv���̂ł��B �@�����ŁA���������b����������ƁA���̃J�}�{�R�^�̓����́A1940�N���FM�����K�i���̍��̃��j�^�[�p�t�������W�̓����Ǝ��Ă���̂ł��B�܂�A��ʉƒ�̎�������1940�N��̕����K�i���莞����ς��Ă��Ȃ��Ƃ��������Ă��A���̂܂܋^�����Ȃ������p����Ă���Ƃ����A����܂��Ռ��I�Ȏ����ɂ��s���������̂ł��B   ��FRCA MI-4400B�A���FAltec 400B�@����1940�N���FM�����Ɍ����� �@���܂ŁA�I�[�f�B�I�]�_�ł�J-POP�̑������́A���邢����J-POP�����@�Ƃ������莆���قƂ�ǂł����B���ǁA�����I�[�f�B�I�@��̍w���w�ł͂Ȃ��̂ŁA�]�_�̉��l���Ȃ��Ƃ������Ƃ̗��Ԃ��������̂ł��傤���B���������ۂɍs���ׂ����Ƃ́A�t�̂��Ƃł����B����̃g�[���ɖ߂��A�W���Y��N���V�b�N�Ɠ��l�̃I�[�f�B�I��]���ł����͂��ł��B���̂Ƃ�J-POP���ߋ��̉��y�Ɛ����������ɁA�����ƕ����I�ȉ��l���_����ꂽ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�@���͂�80�`90�N���J-POP���A����ȃg�[���Ń��}�X�^�[���鎞�オ����Ă��Ă���̂ł��B �yB�R�[�X�z�o�u�����W�J�Z�̊g��o�[�W����  �@�����ЂƂ̃V�X�e���́A�M�^�[�A���v�p�̂i�����������X�s�[�J�[���g���Ă̍r�Ƃł���B���̓��N�n���͕����ƊE�I�ɂ̓X�^���_�[�h�ȃG�b�Z���X���l�܂��Ă���̂����A�ቹ���h�J�X�J���������L���L���炷�̂ɂ͌����Ă��Ȃ��B�ނ���l�H�������̂悤�ȉߌ������t���Ȃ��i�`�������Ȑ����X�^�C��������x��̂悤�Ɍ����āA�����Ȃ��������~�ɒǂ����܂�Ă������̂��B�����Ŏ��Ȃ��1980�N��̉��y�V�[���ɑ���킸���ȋL����H����J-POP�̉��𗿗�����ƁA�ߏ�ɂ܂Ԃ������b�L�̂悤�ȍ����a�炰�邾���ł̓_���ŁA����ɕ����Ȃ��h�������������Ƃ��d�v���ƋC�Â����BJ-POP�̃h�����Ƃ́A300�`1,500Hz�̒���ɋ����������߂��Ă���l���̋��тł���B���̋��т̐��̂́A���̎���ɘ^���̂���{�Ƃ���Ă����}�C�P���E�W���N�\����}�h���i�̂悤�ȋ��s�J�̃A�����J���E�T�E���h�ł���A���̌��ɂ���̂̓\�E���E�~���[�W�b�N�̋��тł���B�{�u�N�����̃T�E���h�X�e�[�W�ł͂Ȃ��A�t�B���E�X�y�N�^�[�́u�E�H�[���E�I�u�E�T�E���h�v���B �@���̃V�X�e���̊�{���\�ɂ��ďq�ׂ�ƁA80�`10,000Hz�Ƃ������������W�̂Ȃ��Ń^�C���R�q�����X�i���Ԏ��̐������j�����Ȃ�D��Ă���_�ɂ���B����Ń{�[�J���̓����̂��߂�����A���Y���{�b�N�X�̉����c�ꂽ���܂ŃL���L���ɍĐ��ł���B

�����`���A�o���̃X�s�[�h�͍ō������N�i��F�C���p���X�����A���F�X�e�b�v�����j �@���āA����̃h�������߂邽�߂ɑI�A�C�e���́A���}�n�̑��~�L�T�[�ɕt�����Ă���f�W�^���E�G�t�F�N�^�[�ł���B���̂�����22�ԃ��W�I�{�C�X�Ƃ����̂�I��ł݂��B�ςł�����g���𒆐S�ɏ㉺1�I�N�^�[�u�Ɏ��g�����i��G�t�F�N�g�ŁA�ǂ��炩�Ƃ����Ɠd�b���Ƃ����ق����߂��Ƃ�������̂��B��������̂܂܂��ƈȉ��̂悤�ȓ����ɂȂ�B

�yJ-POP�����������H�z �@���������T�E���h�͂�͂�1980�N�ォ����Ɏn�܂��Ă������Ƃ�����܂��B�Ȃ�ƂȂ���҂��D�މ��Ƃ����̂͂����āA���悪�L���L���P���ƐS���Ƃ��߂��悤�Ȋ����ł��傤���B�U�E�x�X�g�e���̂悤�Ȓ��l�C�̔Ԃ��A�X�e���I�������ꂽ�̂�1989�N�B�e���r�����𗧔h�ȃX�e���I�X�s�[�J�[�Œ����͂����Ȃ��A��L�̌֒������T�E���h���D�܂��͔̂���C������̂ł��BJ-POP�ɑ��āA�悭�������W�J�Z�̂悤�ȉ��Œ����ăo�����X����������Ƃ����b���܂����A1980�N��Ȃ�Ƃ������A1990�N��ȍ~�͈��|�I�Ƀw�b�h�z���ł̎����ł��B���̃w�b�h�z���������AJ-POP�J���`���[�̌������Ƃ��Ȃ����̂ł��B �@�������ABTS�K�i�̃��N�n����J-POP�𗿗����āA���߂ăm�[�}���ȏ�ԂŒ����ƁA�T�E���h�̈Ⴂ�ŋ�ʂ���̂ł͂Ȃ��A���y�̒��g�ɐS��������悤�ɂȂ�܂��B�����ŕ��サ���̂́A������T�u�J���`���[�Ƃ��Ă�J-POP�Ƃ������ʂł��B�F��ȃV�`���G�[�V�����̉̎����o�Ă���̂ł����A���{��ʼn̂�ꂽ�̂ŊC�O�ł͂��܂蒍�ڂ���Ȃ������̂ł��傤�B����Ӗ��A���̐��オ�����Ɖ����Ǘ������Ă���邱�Ƃ��F�����ŁA���̂Ƃ��́uJ-POP��t�B���^�[�v�Ńm�[�}���ȉ����ɐF���������ė~�����悤�Ɏv���̂ł��B �@�����ЂƂ̓��́A70�N��ȑO�̉����̃��}�X�^�[���ɂ��Ăł��B���ǁA���̃X�^�W�I��J-POP�J���`���[�ɐG�ꂸ�ɂ���ꂽ�l�͂ǂꂾ������ł��傤���H�@�̘̂^����V�N�ɕ������鏈��ⳂƂ��āA���̎肱�̎���g���Ď�Ԃ点��B���ꂪ���ǁA�����̃T�E���h�ɋ߂Â��Ƃ����W�����}������܂��B�\�j�[��J-POP���AEMI�̓r�[�g���Y�֘A�Ńr���e�[�W�@��Ń��}�X�^�[����X�^���X�������ĈӊO�ɑf���A�r�N�^�[�̓O���}���X�ȃT�E���h�u���������Ă��܂��B�ӊO�Ȃ̂̓R�����r�A�ŁA���ՂɃC�R���C�U�[�ŏ��������������悤�Ȃ��Ƃ����܂��B�t�ɁA70�N���URC������������G�C�x�b�N�X�́A�����Ď����������CD�������Ƃ����̂̓��j�[�N�ł��B��͂背�[�x���̃C���[�W���������߂ɁA�A�[�J�C���̈����ɐT�d�ɂȂ����̂ł��傤�B���e���A�R�[�X�e�B�b�N�y�풆�S�̃t�H�[�N�Ȃ̂ŁA�������݂����Ƃ��]�v�Ȃ��Ƃ��l���Ȃ��ėǂ��̂�������܂���B �@�̐S�̎����ł����A���l���Ă���A���܂藬�s��ǂ��ĂȂ������������A�����Ă��鉹���ɂ�����J-POP�֘A�͂قƂ�ǂȂ��ł��B�C�s���܂��B�S�����i�T�C�B�l�I�Ɉ������Ă������̂́A�ӎ��I�ɃA���`J-POP�T�E���h�̖��H��f�r�����l����B���K�q�b�g�Ȃ�Č��t�ɕ�����Ȃ��ʼn��y�ƌ����������Ԃ����L�������B�������������������Ă݂܂����B

�@�y�[�W�ŏ��� |

||||||||||||||||||||||||||||||