我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「60年代ラビリンス」は、一度未練を断ったロクハンで、モノラルのサブシステムを構築して、哀愁の1960年代をつづる、青いオーディオ体験がズルズルと綴られています。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

60年代ラビリンス

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

【1960年代は燃えていたか?】 私事でいつも恐縮ですが、1960年代には大きなコンプレックスがある。なんというか、大事なことを言われたようだが、どうしても思い出せない。いつも、そんな感じなのです。このため、当時のアイコンをみても、なんだか追悼文だけを読んでいるようで、明るい気分になれない。しかし、戦後復興期のポピュラー音楽の変遷を知る上で、1960年代はどうしても外せないのも事実です。  アンディ・ウォーホル「ゴールド・マリリン」(1962年) ロイ・リキテンスタイン「絶望 Hopeless」(1963年) 東京オリンピックの聖火台(1964年) ビートルズとシルヴィ・バルタン(1964年) ピエール・カルダンのスペース・デザイン(1966年) 一発ギャグ「シェー」の流行(1966年) アポロ11号月面着陸(1969年)

この時代のポップシーン全体は本当に多彩なのですが、野蛮さとキュートさが入れ混じった不思議なカップルだったような感じです。毛むくじゃらのギタリストがシャウトするなかで、金魚のように泳ぎまわるミニスカのティーンズ。欧米でこれほど「カワイイ」がモテはやされた時代はそれほどないと思えるほど。オーディオもマッチョなものと、ポップなものの両極に分かれていくように思います。一方で、現在のビンテージ・オーディオの趨勢はマッチョな機器ばかり。音楽として残ったのはポップな曲ばかり。この重さの違いがミスマッチを生んでいるのだと思います。以下の写真が、当時のポップなオーディオ文化を示していますが、何が違うかが一目瞭然です。

ポップスといえば軽いイメージですが、ポップ・カルチャーそのものは、既成の価値観や批評体系を打破することからスタートしています。軽く華々しいのは表向きのことで、実際は社会の価値観をひっくり返そうとするラディカルな思いが込められているのです。1960年代のポップスを聴くときに、単にサウンド面や音楽作品として批評するのではなく、ライフ・スタイルとして受け入れるということが必要な気がしてならないのです。しかし、50年近くも経った今、あの頃のモンモンとした感情を受け入れることができるでしょうか? それとも現在は、あの頃の憧れた未来になっているでしょうか? そうした、あれやこれやを考えながら、聞き続けるのですから、トラウマになって当たり前なのです。   これも1960年代…ポップな絵柄は夢があって普遍性があるのです。 ここではっきり言わなければならないのは、1960年代のポップスを楽しむにあたって、これまでオーディオに関するちゃんとしたガイドブックは存在しないということです。1950年代のジャズ、1970年代のロックには、ちゃんとしたオーディオを指南できるものがあります。しかし、1960年代のポップスに関しては、1950年代からみれば生ぬるい音、1970年代からみればレンジの狭い古臭いサウンド、という感じです。明らかに、両脇の時代とはテイストが違うのです。なので大概は、ビートルズとストーンズ、ボブ・ディランまで聴けば、そのまま70年代に話題を移してしまうのが常です。いわゆるルーツ・ロックという文脈で聴かれることが多いのです。ファンの熱心さからみれば、60年代で解散したビートルズが断トツですが、その手の情報でさえも疑問符のたつ事例が多々あると言えましょう。この点に関しては、当時の若者文化のなかのオーディオについて資料を集めてみたつもりです。 では、60年代ポップスの迷宮にダイブしましょう。 【音のラビリンス】 ここでは、1960年代の主流派だった英米のロックやポップスに対し、広がりのある音楽世界の一端を見渡してみましょう。これだけの音楽、あなたならどう料理しますか? 食べ合わせが良くないとか文句を言わずに、好きなだけ召し上がれ。 ①黒人音楽 1960年代の黒人音楽は、キング牧師の護民権運動にも象徴されるように、ブル-ズやジャズに続く新しい黒人音楽の台頭が顕著でした。モッズはアメリカ黒人音楽の熱心な愛好者が、夜な夜なクラブに集まってレコードを聴くことから始まりましたし、その後のロック・シーンに与えた影響は計り知れないのです。ビートルズはBBCライブで、誰よりも早く最新の黒人音楽をカバーして紹介するかに、いかに腐心していたことが判ります。海賊ラジオとの競争から生まれた、彼らなりの秘策だったのです。 影響の幅は初期のR&Bだけでなく、モータウンのような新しいダンス音楽も並行して生みだされていたのですから、そのエネルギーたるや並大抵のものではありません。「ローリングストーン誌の選ぶオールタイムグレイテストソング500」では1960年代のシングルは194曲がランクインし、およそ半分は黒人系のミュージシャンです。人口の割合からすれば、圧倒的な強さを見せているといっていいでしょう。ビルボード・チャートでは、さながらオリンピック100m走が黒人系で占められているのと、ほぼ同じような状況だったのではないでしょうか。それもコロンビア、キャピタル、RCAなどのメジャーレーベルではなく、個人レーベルからでたスマッシュ・ヒットといえばカッコいいけど、ただの一発屋も多数控えており、日本では紹介されなかった曲も沢山あります。 初期のソングライターのなかには、キャロル・キングやフィル・スペクターなども加わり、歌手として黒人だっただけ、というプロデュースも多かったので、はっきり分けることもできないのかもしれません。モータウンと並んで一角を占めるアトランティック・レーベルも、レッド・ツェッペリンのリリースで陣容に厚みをもたせたわけで、この辺がロックのサウンドを辿る鍵なのかもしれません。 ともかくサウンドの幅広さと共に、ボーカルの収録方法が常に常識やぶりなのも難問です。以下に要点を述べると

左:ジェームズ・ブラウン、右:シュープリームズ ②フレンチ・ポップス なんと言っても、黒人音楽とは対極にあるのが、これである。フランス・ギャル、シルヴィ・バルタン、ジェーン・バーキンなど、ともかく可愛い女の子を集めてアイドル路線で攻めまくった。実際、映画でも見栄えのある美貌の持ち主が多く、まさにポップ・カルチャーのアイコンと言って良いのではないでしょうか。当初はイエイエというダンスミュージックが中心だったが、段々とおセンチな語り調の歌、無邪気に子供と一緒に歌うなど、後の日本のアイドル・ブームを先取りするような広がりをみせていました。シャルル・ゲンズナブールの変態趣味といってしまえばそれまでですが、これだけ大衆に支持されたのですから、やはりただの変態オヤジではなかったのです。本格的な歌唱力をもっていたバルタンは別として、これだけ歌唱力がなくてスターダムに駆り立てられたのは、まさに時代の風に他ならないでしょう。その吹けば飛ぶような儚さまで、60年代の雰囲気を伝えているように思えてならないのです。  若かりし日のシルヴィ・バルタン 一方で、1960年代末になると、モータウン風のダンス・チューンが導入されます。例えば、シルヴィ・バルタンの代表曲「あなたのとりこ」は、彼女の新機軸を打ち出したものです。メロウな歌として知られるフランソワーズ・アルディ「さよならを教えて」も、実はこの影響をうけています。これらはアメリカへの売り出しを目論んだとも思えるのですが、フランスのテレビでも、パンタロン姿で踊ってる姿が結構放送されていたことから、この時代の流行でもあったのでしょう。この辺が、フレンチ・ポップスの自由奔放さに輪を掛けているようです。 ③演歌と和製ポップス 1960年代のことを書くとき、演歌という歌謡ジャンルの誕生も書いておかなければならないと思います。1950年代の日本の歌謡曲は、戦後のGHQ検閲もあってか西洋音楽との折衷モノであって、結果的に日本的なものとなっても、特に日本的ということを意識して作ってはいなかったと思います。 ところが1955年以降になると、春日八郎「別れの一本杉」からはじめ、村田英雄「無法松の一生」「王将」、ペギー葉山「南国土佐を後にして」、島倉千代子「東京だョおっ母さん」、橋幸夫「潮来笠」、水前寺清子「涙を抱いた渡り鳥」、都はるみ「アンコ椿は恋の花」、北島三郎「なみだ船」「函館の女」、美空ひばり「柔」「悲しい酒」など、日本的な郷愁を誘う歌がヒットするようになります。最初は望郷歌謡とも言われましたが、集団就職という社会現象で、田舎から都会の工場に大量に就職した若者が多かったなか、望郷は人生の支えとして勇気を与えたのでした。個人的には、1952年の美空ひばり「りんご追分」が演歌の草分けのような気もするのですが、田舎のリンゴ農園でのびのびと育つ無垢な少女という設定が、望郷とはシンクロしなかったのではないかと思われます。苦労がにじみでなければ、演歌ではないのです。 この時代の日本レコード大賞の新人賞は、必ず演歌が占めたと言っても過言ではないかもしれません。もちろんレコード大賞にもしっかり選ばれ、演歌が売り上げ、名声ともに「歌の花道」という存在感を示したのでした。 かなりの音源がオリジナル歌手によりステレオ再録されているので、60年代の音は判りにくいのですが、残ったモノラル音源は意外にキッチリと録られています。ある意味、1950年代のHi-Fi録音のイロハが、お手本通りに生きており、ラジオでも良く通る声で響いたのではないかと思わます。多くの人はラジオから流れる歌に声をあわせたり、歌声喫茶に通って歌ったと言いますから、今のように鑑賞するためのものでは無かったようです。この点は、初期の演歌がなぜ売れたのか、という本来のいきおいを理解する手がかりとなるでしょう。

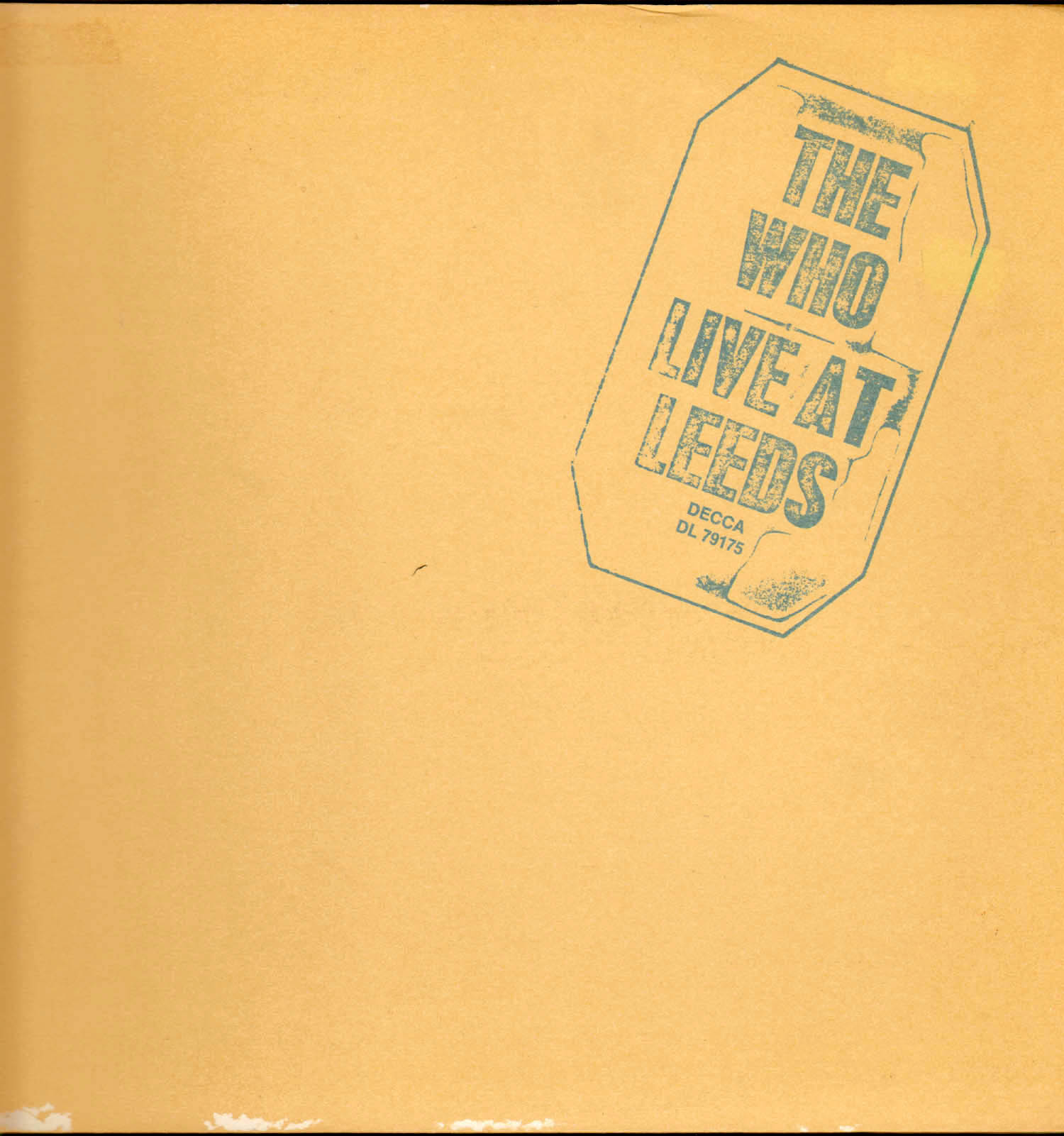

一方の和製ポップスは、外国曲のカバーではなく、日本国内向けの洋楽という位置づけです。先人として坂本九「上を向いてあるこう」などがありましたが、後にも先にも全米No.1というのはないので、むしろレアケースとして考えていいしょう。レコード会社の洋楽部門の担当者は海外から配信されるテープを聴いて、日本ならこうしたほうが売れる、というような感想をいつもいだいていたようで、そうした思いを歌にしようということでスタートしたそうです。面白いのはエミー・ジャクソン「涙の太陽」で、日本市場向けに作られた本格的な「洋楽」で、当初は輸入盤扱いで、記者会見も通訳つきというものでしたが、彼女が日本生まれのハーフで日本語もペラペラなことが、ひょんなところから判ってしまったという逸話もあります。そこにビートルズ、ベンチャーズ、シルヴィ・バルタンなどが立て続けに来日し、洋楽への興味が俄然として湧きます。ピーナッツ、ナベプロ三人娘、タイガースなどのGSグループは、コンサートやテレビの歌番などで、洋楽のカバーにまじって自分のオリジナル曲を歌うというのが定番で、日本語でのポップスが受容されたのでした。決定的だったのは、1967年にジャッキー吉川とブルー・コメッツ「ブルー・シャトウ」、1968年に黛ジュン「天使の誘惑」が第9~10回レコード大賞を受賞したことで、いち早くレコード業界が若者文化であるポップスを全面的に盛り上げようとしたことでした。美空ひばりまでミニスカ姿で「真赤な太陽」を歌ったというのですから恐れ入ります。この辺が昭和40年代という新しい息吹を感じさせるのです。 ④ブートレグ盤 いわゆる海賊盤と呼ばれてきた、所属レーベルを通さないで流布した音源の総称ですが、最近ではミュージシャン本人が了承して正規にリリースされる蔵出し音源も多くなっています。放送局の蔵出しも良いですが、やはり面白いのはロックのライヴ音源。しかしこれがなかなかのクセ者揃いで、長らく正規でなかった理由もごもっとも、という貧弱な音のものが多いのです。それでも、なおその魅力が絶えないのは、演奏の勢いがスタジオとは全然違うこと、特に60年代末のプログレ系のライブ・パフォーマンスは、通常のスタジオ録音では収まらないほど長い演奏で、当時の熱気が半端ではないということが、痛いほどわかります。 これらがお蔵入りになった理由としては、以下のようなことが上げられます。

左:再生紙にゴム印のデザインで戦略的にブートレグを模したザ・フーのライブ盤 右:ボブ・ディラン1966年ライブ(本当はマンチェスターだったが、海賊盤の誤表記がそのままに) ⑤映画サントラ こ1960年代のに誰もが高音質で楽しめたのは、映画館の音であろうと思います。アルテックのVOTTシステムが観客を包み込むように、最高の音でもてなしておりました。「ウェストサイド物語」「サウンド・オブ・ミュージック」などの定番から、「荒野の用心棒」(エンリコ・モリコーネ)、「ティファニーで朝食を」(ヘンリー・マンシーニ)など、映画音楽の巨匠と崇められる人まで現れ、サウンドトラックは大人も子供も楽しむステレオの必需品でした。良い子はハードロックや伊勢崎町ブルースなどを、隣近所に聞こえるような音で鳴らしてはいけません。しかし、このサウンドトラックは、当時としては最もお金の掛かった録音のひとつなのです。ゴージャスで、ときにホロリとさせるサウンド・テクニックは、大型のシアターシステムで鳴らしてもなお、隙のない密度を保っています。 しかし、このサウンドトラック、映画のオマケとみられ芸術性としては三流扱いだったこと、テレビの洋画劇場でもお馴染みだったゆえに、オーディオ的な興味をあまり注がれずにきたのでした。今どきオーディオマニアの誰が、アルテック A7システムで、サントラ最高と自慢するでしょうか? 映画チケットで聴けるものを、わざわざ100万円も掛けて、家庭で聴こうという人はいなかったのです。しかし時代は過ぎ、かつての名作は映画館では上映しなくなりました。ここが映画サントラをゴージャスに再生させるニーズが生じるのです。実にニッチな視点だと、我ながら思うのですが…。 これだけの豊富なタレントがありながら、どれも雨ごしのガラス窓のように印象がパッとしないのは、それがちゃんと再生しきれていないということの裏返しなんです。ラビリンスというと、何か不思議がいっぱいで、キラキラした宝物でも見つかりそうな感じですが、私の感想では、アマゾンの奥地に埋もれたまま放置された遺跡のようにみえるのです。では、遺跡発掘に出かける前に、都市伝説の検証をいたしましょう。 【甘い罠】 美しい花にはトゲがある。同じように、昔から憧れだったオーディオ製品にも、甘い蜜と共に、毒針が潜んでいます。ここでは、過ぎ去った時代に築かれた理解の壁を、オーディオという立場から見つめてみようと思います。 ①税金で底上げされた夢の舶来品 一般に20世紀の日本は、欧米並みの暮らしの豊かさを目指して邁進していた、と言えるでしょうが、オーディオの世界にも同じようなことが言えます。かつて海外製は高級品というイメージが大きかったのですが、蓋を開ければ、物品税と関税の垣根が高かっただけ。そうした労苦に報いるのに見合った、ご当地でも高級品だけが紹介されてきました。 物品税は戦時中の「贅沢は敵」の時代に遡り、娯楽的な嗜好品である電蓄に120%の税金を掛けたことに端を発するらしく、1950年で60%、1960年代で30%という感じでした。物品税の高かった1950年代は、パーツをかき集めて自作することが多かったため、完成品のオーディオ機器はほとんどありません。ちなみにラジオは嗜好品ではないので戦後まもない頃でも10%。テレビの物品税が解かれるのは1960年代だったと言われ、普及にはずみが付きます。逆にLPレコードは10%から15%に上がるなど、この時代の人は本当にレコードを大切に聴いていたのだと思います。ほとんどの人はラジオで聞いたことでしょう。面白いのは、ステレオ装置に掛かる物品税に食って掛かった1968年4月の国会議事録などもあります。質問者は共産党議員なので、業界の後押しはなく、よっぽどのオーディオ好きだったようです。 オーディオというのは、不要の用であって、購入する人に夢を抱かせるものでもありました。今でも伝説めいたブランド・ストーリーが幅を利かせているのは、オーディオの価値観というのが、音だけで勝負という以外に、所有する人に与える満足感が大切にされているからです。舶来モノの魅力は、まだ見ぬ世界への扉を開く呪文に満ちているとも思えるのです。JBLのエッジワイズ巻きを平坦銅線巻き、シュアーのバーティカル・トラッキング・アングルを最適針先角度、タンノイのデュアル・コンセットリックを位相整合型同軸などと紹介すれば、たちまち夢は崩れ去るのです。しかし、これらの名機のサウンドは、個性がはっきりしており、たまらなくクセになるような味わいがあったことも確かです。この辺が、音楽という抽象概念を電気技術で説明しようとするオーディオの難しいところで、伝説と呪文がなければオーディオの魔法はたちまち解けてしまうのです。 21世紀に入って、世界経済の中心が逆転して、かつての欧米の高級オーディオ製品が、日本をはじめアジアに流入するケースが増えています。かのWEは日本と韓国、台湾がほとんど買い占めていまっている状態とか。JBLの青いモニターシリーズが売れているのは、やはり日本が断トツでしょう。しかし、こうした高級品志向は、60年代ポップスの図式には登ってきません。どうしてでしょうか? いくつかの理由を考えてみましょう。 ②1970年代のオーディオ批評の壁 オーディオが趣味として最も盛んで、しかも質が伴っていたのは、1970年代だと個人的には思っています。つまり、現在のオーディオのイロハは、1970年代に醸成されたものだったのです。その意味で、私たちがよく知る1960年代の著名なオーディオ機器は、1970年代のオーディオ批評の影響を受けて、1960年代当時の人が体験したものとは、大きくかけ離れているのではないか、と思うようになりました。 例えば、以下のシステムを揃えたとしましょう。

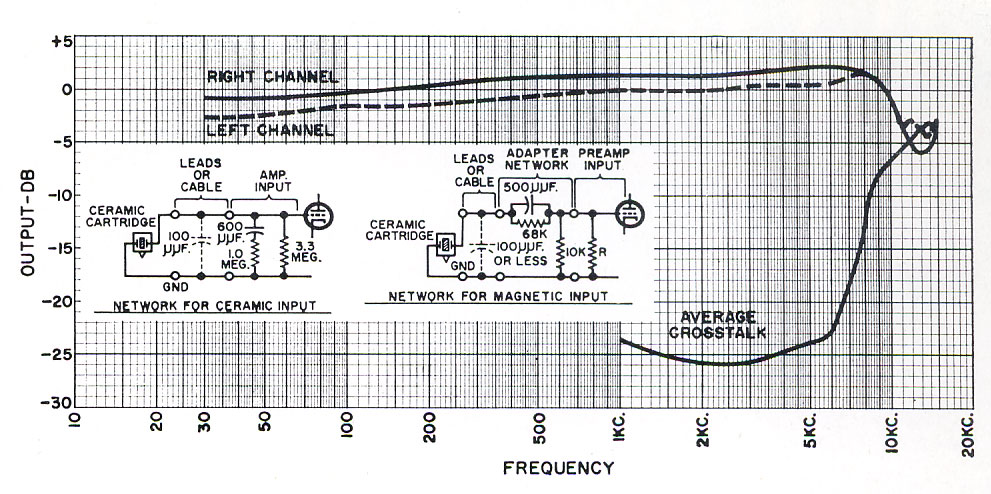

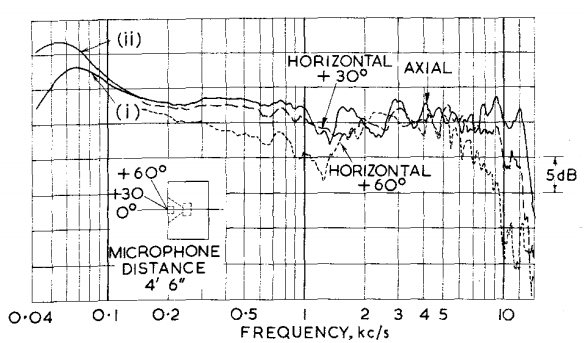

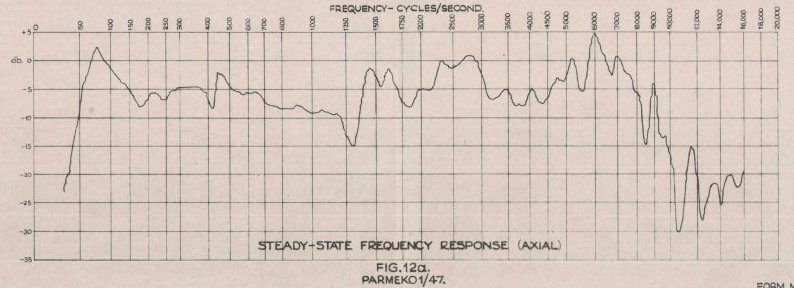

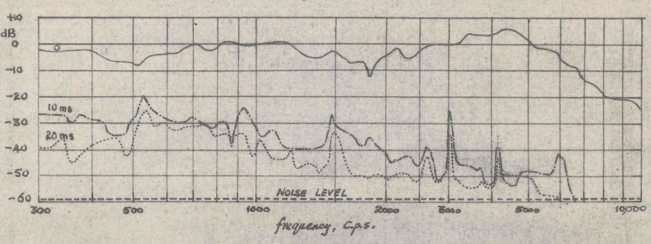

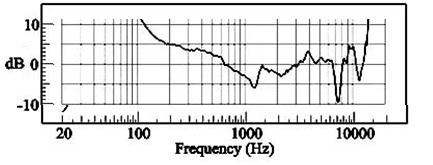

ブライアン・ウィルソンとアラン・パーソンズ(私もこういう写真には萌え萌えなわけで…) この組み合わせの元は、JBLがジャズ向き、タンノイがクラシック向き、というシステム構築から派生したもので、いわゆるアメリカン、ヨーロピアンのサウンド区分で、日本の家屋でも置き場所にそれほど困らないセットになります。この図式をそのまま、アメリカのロック、イギリスのロックに当てはめるのが常套手段だと言えるでしょう。場合によっては、両者を混ぜ合わせることで、ブリティッシュ・ロックを聞き込むということも、大いに行われています。歌謡曲や演歌でも、NHKのモニターシステムで聴くようなことが時折みられます。紅白歌合戦のファンにとっては、NHKの株は非常に高いと言っていいでしょう。でも実際はFM放送用のクラシックに使われたと思われる点が多いのです。その証拠に、NHKには紅白歌合戦以外に歌謡曲に関するアーカイヴが乏しく、逆にクラシックに関しては大量に残っているからです。 ところが、当時の最高レベルの機種で組んだシステムは、どちらかというと、70年代のスタジオモニターの品質でガッチリ鳴らしすぎる感じで、録音の善し悪しを選ぶような気がします。クラシックやジャズだと、同じような演奏でも録音の質も選べるので、あまり困らないのですが、音楽そのものの個性を競うポップスでは、ほとんどの録音が落第点になり、60年代ポップスは音が悪い!とサジを投げ出しかねません。聞き込めば聞き込むほど、帯域の狭さ、不自然なエコー、おかしなステレオ・バランスに悩まされるのです。1965年までのポップスの録音は、いわばオーディオ界のイグ・ノーベル賞とも言える様相です。ドラッグ文化を冷たい目線で眺める1970年代のオーディオ感で、いわば上から目線で大衆音楽を眺めることで、豊かさと引き換えに失ったもの、というべきトラウマに陥ってしまうのです。 こうした問題の根底には、今も昔もオーディオはクラシックやジャズの再生を中心に展開しており、ロック、ソウル、歌謡曲の類は、今も昔もオーディオ批評の対象にならず、主にヒットチャートの先行き、ミュージシャンの精神論や楽曲解説に留まったのです。そのため、この手の流行歌をより良く理解するための機材選びについて、あまりちゃんとした認識のないのが実際です。どんな音楽でも機材を換えれば、当然聞こえ方が変るのですが、このことを普通に比較したものがほとんどありません。高音にキャラクターの強いスピーカーをポップスや歌謡曲向け、という論評はよくあるパターンで、いわゆるオーディオの素人がドンシャリな音を好むような調子で、ポップスの音質を蔑む傾向が強かったのです。 よく「明るい音でポップス向け」という言葉を聞きますが、ドンシャリの音を好むオーディオ初心者を揶揄しているような言い回しで、ポップスに理解のない(良識のない)人の上から目線の言葉と思ったほうが良いです。むしろ話は逆で、ローファイな機材でも心地よく聞こえるように調整されたサウンドなのです。それを20kHzまでフラットなシステムで大音量で聴いて批評するのですから、「こういう音を若者は好んでいるんだな」と勝手に思っているだけ。後のラウドネスやトーンコントロールで述べますが、これにもちゃんとしたコツがあるのです。 例えば、少し肩の力を抜いて以下のようにすれば、ぐっとポップスの感覚に近づくと思うのです。

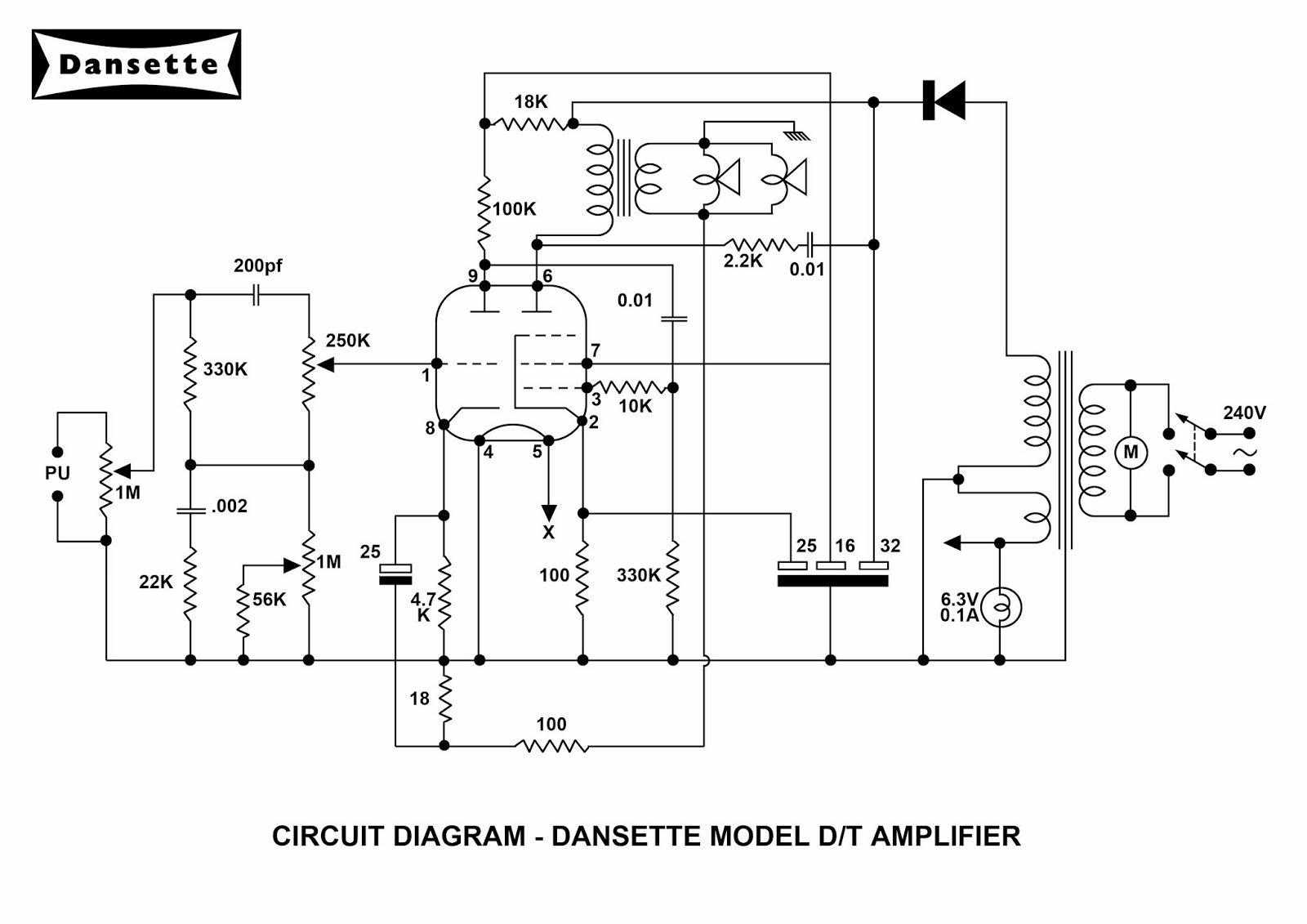

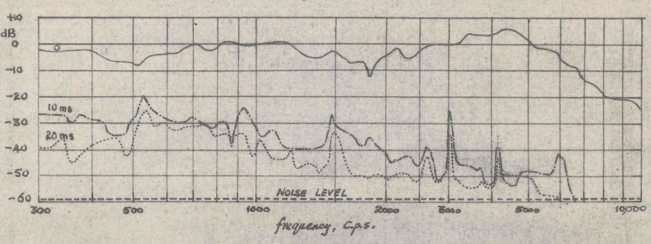

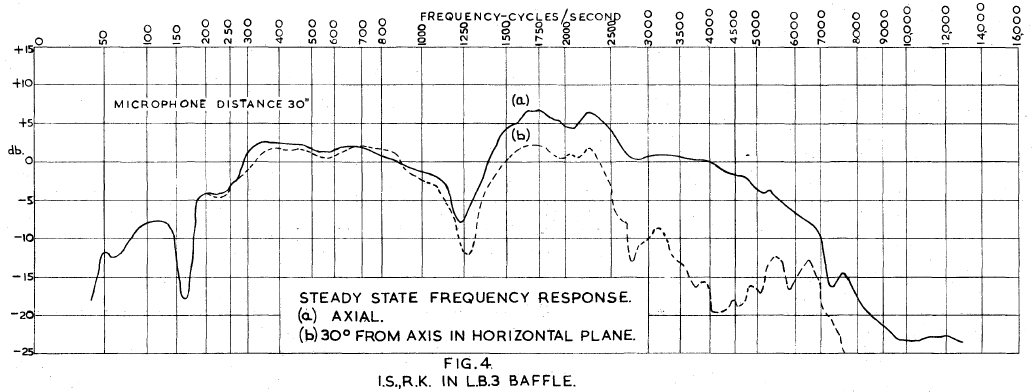

これでも当時としては、十分オーディオマニアの仲間入りできる内容です。何と言ったって、コンポーネント型で機器を選ぶこと自体が十分マニアの領域。こうした機器には、1970年代のオーディオ・テクニックから外れた、ある種のユルさ、いい加減さがあります。周波数帯域は狭いのに、低音はブカブカ、高音はビリビリ共振したりします。スピーカーの2次、3次高調波歪みも実信号の-30dBは当たり前で半端じゃありません。このため音圧を上げると、色々と問題も起きやすいため、ジャス愛好家からはソッポ向かれるものが多いのです。もちろん、クラシックでも弦の音にデリカシーが無いと言って一蹴されます。しかし、この味付けをしないと、60年代ポップスは途端にふて腐れてしまうのです。ポップスは何といっても若者の音楽。下手な化粧や、やんちゃなところも少し大目に見るような器量がないと。 また、古今のオーディオ誌の評判が良いからと、間違っても能率の低い小型2wayや、重たいウーハーの3wayは選ばないほうが良いです。理由は、ボーカルの抜けが悪いのと、ラウドネスを調整しても各ユニットのキャラクターが目だって不自然に響くからです。後のラウドネスの項目で述べるとおり、60年代ポップスには何らかのトーン制御が必要なのですが、これに適した中高域が過度的な反応をするスピーカーは、現在ほとんど製造されていません。むしろ引っ込んでいるほうが多いのです。両端の周波数レンジが広がると、はじめは新鮮に感じても、新しいリマスター音源と古いテープコピーCDとのギャップに戸惑い、すぐに飽きます。ビートルズの新しいリマスター盤が出るたびに、この種の特集が祭りのように出るのですが、Rogers LS3/5a(1972年発売)をビートルズ時代のモニタースピーカーというような人達には、あまり期待を膨らませないほうが賢明です。 あと、ビンテージスピーカーは能率が現在の+6~12dB(2~4倍)あるものがほとんどで、30cmを超えるユニットには実際に50~100人規模のレコードコンサートが開けるだけのエネルギーがあるので、部屋の規模に合わせた良識を持ち合わせていないと、小音量でウーハーが鳴らしきれず「高域をもてあます」ケースも生じます。高能率のスピーカーを1W程度の小音量でしか鳴らせない環境にいるなら、思い切ってシングルコーンを選んだほうが良い結果が出ると思うのです。その意味で、JBL、Altec、エレボイ、ジェンセンなどの20cmフルレンジ、ロクハンやゲンコツなどの日本製フルレンジは、難しい調整もなく60年代の音楽に溶け込んでくれる点で、永遠の友となってくれるでしょう。 ③初期盤~再販の葛藤 1970年代のステレオ・ブームからみた60年代のオーディオ機器が貧相なスペックなのと同じように、モノラル・ミックスや盤質など、三流の仕事とも取れるようなものも少なくありません。この辺はクラシックやジャズでは初盤が重量級で再販がペナペナというのとは正反対で、売れるか売れないかも判らない駆け出しのミュージシャンに対するレコード会社の一般的な態度だったかもしれません。場合によっては、ラジオ局向けにアセテート盤でDJに掛け合って売り出すことも多かった時代、最初に投資した経費を回収するのに、とりあえずプレスという処置も多かったのではないでしょうか。これを人気が定着した70年代に再販する際に音をいじって、さらに味気なくしてしまった例も少なくないようです(例えばビートルズの、赤盤以降に初めてリリースされた1st&2ndアルバムなど)。 もっとも打撃が大きかったのは、CD化するときにLPカッティング用のコピーテープをただコピーしただけの再販でした。初期の再販CDは、テープをただA/D変換したものがデフォルトだったのに加え、オープンリールも何世代か経たコピーテープから起こしていたので、総じてプレゼンスの低いカマボコ型で生硬い音が多かったのです。ときには、高域を安易に持ち上げたCDもあり、J-POP全盛期の音調と遜色ない化粧を施したものも。それが本来のスタジオの音というのですから、かなり無理があったのです。この品質のギャップをどう受け止めるかで、60年代のレコードの価値が変ってくると思います。 一方で、この時代の音盤マニアのなかには、ビートルズ、モータウン、フレンチ・ポップス、懐メロなどは、実際に蒐集すると底なし沼に入って一生出られなくなる人も多いのです。しかも、それが一般の人に理解しやすいものかというと、これから60年代の音楽を楽しもうとする人には、結構敷居が高いテーマを掲げます。例えば、この時代の音盤マニアは、まずアナログ盤のプレス違い、ジャケ違いにハマります。次にカートリッジの蒐集。EQカーブの違いの研究。ほぼこの辺りで、60年代ポップスのオーディオ批評は途絶えてしまいます。この場合、音源がオリジナル盤であれば本物の音、という迷いのない理屈がありながら、普通のオーディオ批評と重なる部分がないのと、ジャズやクラシックなら生音との比較で、スピーカーとアンプから入っていくのとは、順序が逆なのが判ると思います。実はこの論法で、希少な初期プレス盤が持ち上げられ、ポップスの大衆性が台無しになっているような気がしてなりません。もっとも、こういう圧力団体(?)の根強い活動が、今のリマスターの質の向上につながっているのも事実です。モノLPまで出すのですから、本家のほうも意地になっているのが現状かもしれません。 もうひとつはシングル盤かアルバムか、という問題もあります。1970年代以降はLPの売れ行きが定着したので、特定のミュージシャンのパーソナリティを聞き込むのにLPを選ぶ傾向があります。一方で、1965年以前ではLPは高級品であったため普及はあまり進まず、特に若者はシングル盤を中心に購入していました。何年か遅れてカバー曲で再リリースも多かったですし、同じ曲を別のミュージシャンで売り出して競うということもありました。つまり著作権が音楽出版社に属している場合、ミュージシャンは一定の著作量を払ってレコードとして売り出すことができましたし、作詞家・作曲家もそのほうがアリガタイ面もあったのです。例えば、1970年代に女性シンガーソングライターとして名を馳せたキャロル・キングは、1950年代末から楽曲を提供していたことで知られており、「ロコ・モーション」などの歴史に残る曲を出しています。こうしたレイス・ミュージックの垣根を越えた活動をみた場合、ミュージシャンの個性という切り口で発売されるLPではカバーできず、歌そのものを楽しんだ文化を取り逃す可能性が高くなります。 さらなる問題は、60年代の多くのシングル盤はモノラルで販売されました。その後の1970年代では、モノラルは前時代的なものとみなされ、ステレオ盤を正規のバージョンとされ、LPとして残ったものが評価の対象になりましたが、最近になってモノラル・ミックスの価値が見直されるようになったのです。LPとシングルで単純に違うテイクを使用しているものも時々ありますが、同じテイクでもモノラルのほうが音の密度が高いという評価もあります。個人的に衝撃的だったのは、フィル・スペクターのウォール・オヴ・サウンドがモノラルで組まれていたということです。今では、当時のオリジナル・ミックスはモノラルであったという考え方がかなり定着してきたように思われます。同じ理由で、LPバージョンか、シングル・バージョンかの議論も普通になされるようになりました。1曲の時間が短いポップスの場合は、これが成り立つのです。 今やネット配信の時代に入って、60年代ポップスの価値は変っているように思います。レコード、CDのパッケージの差は徐々に失われ、単なるデータへと並列的に聞かれるようになったからです。RihnoやEMI、SONYなど、録音当時のビンテージ機器で味を出すリマスターが増える今日の状況で、CDでの再販もアーカイヴとしての価値観が変わり始めています。しかし、音源だけいじれば良いというのではなく、失われたアナログ時代の音響的なノウハウのツボをちゃんと押さえておかないと、やはり味気ないものになるのです。これがオーディオを通じてポップスの文化を理解する手掛かりとなるのですが、道具としてのオーディオ機器の選定で、誰でも実践できる方法がちゃんと説明されないまま放置されているのではないでしょうか。このことが60年代ポップスの評価を曇らせているのではないか? というのが私の感想です。   もっと肩の力を抜いて…聴きましょうよ!(クリント・イーストウッドとマリアンヌ・フェイスフル) ④誰が殺したククロビン? 以上、60年代ポップスに掛ける思いが募る一方で、多くの障壁があることが判ります。オーディオマニアと音盤マニアの深い溝は埋まりそうにないですし、舶来品信仰もなかなか消えません。こうした業界のしがらみから、60年代ポップスを開放にするためには、どうすれば良いでしょうか? 当時のミュージシャンは、周囲の慣習と戦うことで新しい境地を見い出してきたのではないでしょうか? 決してヒットチャートの道ばかりではない、レジスタンスとしてのオーディオ機器という奇抜な発想が必要だと思うのです。このままでは、ベルリンの壁のような地雷と国境封鎖を敷いた首謀者を特定できないまま、60年代ポップスは迷宮入りしてしまうように思うのです。まさに1960年代がそういう差別や隔離に苦しんでいただけに、こうした事態をどうにかしたいというトラウマが余計に深刻になるのです。 こうして21世紀に入って、今や文化遺産ともなった50年前の音楽を、いざ楽しもうとしても、全ては忘却のかなたにあり、あの頃の感動など微塵も感じられない。今の高級オーディオ機器のように、ガラス張りで除菌整備されたクリーンルームでは、60年代の若者の汗臭さや化粧臭さを楽しむ余裕は生まれてきません。精々、加齢臭とか化粧ババアと言われるのが関の山です。こうした文化の壁を乗り越えて、一度は都会のネオンから逃れ山小屋に立てこもるような気概がないと、60年代ポップスの灯火は見えないのではないでしょうか。 では、真相はどこにあるのでしょうか? 当時の一般人が未来を切り開いた音響機器に、ふたたび耳を向けてみる必要があるのです。 【フィッシュ&ポテト】 ①電蓄の世界 ここでは、1960年代のイギリスのオーディオ事情について述べます。 私たちは、ビートルズの活動時期と1960年代を重ね合わせて、ブリティッシュ・サウンドの原点について想像を掻き立てられます。タンノイ、ガラード、クォード、並み居るHi-Fiオーディオのパイオニアを並びたて、最高の音で聴きたいと願うわけです。今でもビートルズ、ストーンズの人気は衰えることがありません。   左:"Swinging London"を特集した米TIME誌1966.4.15号、右:Carnaby Streetの若者たち(1969年)    1960年代のロンドンのHMVショップ(オーディオコーナーと試聴コーナー) ・オーディオ・コーナーの中心はEMI製のDLSスピーカー、左隅にQUAD ESLモノラル。 ・新盤の試聴コーナーでは、33/45回転は買った人だけ、78回転は無料で好きなだけ試聴できた。 しかし、実際のビートルズ人気を支えた若者は、けしてそういう高級機器を購入できた富裕層ではありませんでした。1960年代でも78回転盤はまだまだ売れていましたし、英国内向けのシングル盤がモノラルであったというのは常識となっています。この難解きわまる前提に立ちはだかるのは、イギリス人に特有のSP盤への愛着です。五味康祐「オーディオ巡礼」には、1963年にイギリスを訪れたときのこととして次のように述べています。 「英国というところは、電蓄に対しては大変保守的でケチンボな国である。アメリカや日本でステレオ全盛の今日でさえ、イギリスのレコード愛好家はまだ七十八回転のSP(LPのモノーラル盤ではない!)で聴いている。市販のカートリッジも、SP・LP両用でなければ売れないという。ロンドンにも現在シュアーのカートリッジは市販されているが、V15のⅡ型はおろか、V15すら部品カタログに載っていない。高価なV15など誰も買わないからだ。それほどケチンボな国だ。オルトフォンはさすがに出廻っている。しかし殆ど月賦販売用である。SPU/GTが二十三ポンド――邦貨にして二万四、五千円見当だろう――それを十ヵ月払いの月賦にしなければ誰も買ってくれない。そういう国民だ。」 この前置きのあとに、Decca社の高級ステレオ・コンソールDecolaが、ステレオのオーケストラ録音から78回転盤まで見事な音を奏でると賞賛しました。このことは何を示しているかと言えば、百花繚乱にみえる英国のHi-Fiオーディオ機器のほとんどは、一部の上流階級か海外向けの特産物であり、イギリス国民のお茶の間に届くことは稀であったということ。そして多くの人が電蓄(Radiogram)を愛し、RIAAになった後も78rpm盤を大切に聴いていたのです。Garrardのプレイヤーに78rpmがあるのは当り前、QUADの1967年発売の33型プリアンプ(トランジスター式)にさえ5kHzのハイカットフィルターを装備していたくらいでした。それがレコードをこよなく愛するイギリス人の常識だったのです。しかし、このポータブル・レコード・プレイヤー、結構いい味出していると思いませんか?  当時最も売れたDansette社 TempoとBermuda   自宅でレコードのチェックをするRoger Daltrey ポータブル・プレイヤーの多くは、BSR社のターンテーブル、セラミック・カートリッジ、ECL82のシングルアンプ、8x5インチの楕円フルレンジユニットの構成で、張り出している箱の部分からすると、卓上ラジオとターンテーブルが一体化したような構造です。 セラミック・カートリッジは、78回転盤と33/45回転盤の両用で、ノブを回転させると切り替えられるタイプが長い間使われました。セラミック・カートリッジは、自身がイコライザーと同じような特性をもっており、イコライザー・アンプを必要としないため、廉価で済ませることができました。公称の周波数特性は30~15,000Hzですが、実際は8kHz前後で急激に減衰します。78回転盤の時代と違いはそれほど大きくないというのが実情で、ステレオ時代のカートリッジは、クロストークは20dB程度、6kHzより上はほとんど分離しないというものです。これがピンポンステレオを再生していた初期ステレオ録音の限界でした。  ソノトーン社 9Tステレオ・カートリッジの特性 アンプはECL82もしくはECC85+EL84のシングルでした。1.5Wのとても簡素なアンプ。これで8x5インチの楕円フルレンジを鳴らしたのです。楕円ユニットは当時のラジオにもよく使われていたもので、EMIの高級ユニットでも、6kHzから減衰して8kHzまでというものです。一方で、2~4kHzにピークがあり、これが音の明瞭度を上げています。   Dansette社のポータブル・プレイヤーのアンプとスピーカー   EMI 92390型ワイドレンジユニット こうしたアナクロな時代の名残として、現在ではVoxやMarchallのギターアンプ用スピーカーとして有名なセレッションのユニットを取り上げましょう。Celestion Blueとして知られるワイドレンジ・ユニットは、1940年代にまで設計を遡るラジオ用スピーカーが前身でした。この頃、セレッション社はブリティッシュ・ローラ社に合併吸収されており、このローラはジェンセンから技術提供をうけてA12型スピーカーを製造していました。その後継機G12型がCelestion Blueにあたります。このスピーカーは100~5,000Hzという電蓄のスペックであることが判りますが、こうしたスペックは天下のBBCが1948年まで使用していたGEC社のモニタースピーカーLSU/7も同様でした。1950年に発売されたMurphy社の高級ラジオにはセレッション社のスピーカーが採用されました。これで多くのイギリスの家庭にあった電蓄の音の概要が判るのです。   Celestion Blueの特性  1940年代のGEC社製BBCモニタースピーカー   Murphy社 "Baffle"Radio A146C(英Rola社 G12が搭載された) もうひとつ、化石のように生き残っているのが、エレボイ 209-8Aで、いわば構内放送用のユニットです。このユニットの特性は、雑踏の中でも明瞭に音声が聞き取れるように、ラウドネス補正でも特別なDカーブに準拠しています。これはジェット機の離着陸する空港でのアナウンス用に1970年代に追加されたものですが、驚くことに1930年代のGEC社のスピーカーと似た特性であることが判ります。つまり、こうした特性は小さい出力でも、人間に知覚しやすいように調整されたトーンなのです。弱点は大音量では破綻することです。   EV 209-8Aの周波数特性と音圧測定カーブの数々 こうしたユニットは、エンジン音と格闘するカーステレオでも共通でしたが、ともかくローファイな世界でブリティッシュ・ロックは雑草のようにたくましく育っていったのです。その基礎はBBCのAM放送に培われた、と言っても過言ではないでしょう。しかし今でいうBBCモニターとは全く違う時代のものなのでご注意を。 ②海賊ラジオ BBCラジオでビートルズの生演奏が流れたのが1963年以降。この頃、BBCが軽音楽を流すのは一日のうち45分だけ。それにレコード会社からの圧力で、レコードをそのまま放送することは硬く禁じられていました。いわゆるDJなるものはBBCにはいなかったのです。これに飽き足らない若者たちはルクセンブルクのラジオを短波で試聴するのが流行でした。知っている人は判りますが、短波は電波が安定しないと音声が波打ち際のように大きくなったり途切れたりで、音楽の試聴にはあまり向きません。これに目を付け、アメリカ風に24時間体制でレコードをかけまくるラジオ局のアイディアを実現すべく、英国の法律が行き届かない公海上の船舶からゲリラ的に放送したのが、1964年から始まった海賊ラジオRADIO CAROLINEでした。   Radio London 1137kHz(266m) 機材のメインはデモテープも兼ねた8トラック・カセットだった またたく間に若者の心をつかんだ海賊ラジオは、当時20局以上も現れ、次第にレコード会社も売り出し前のバンドのデモテープを横流しするなどして、新しいポップシーンを牽引しました。テープはオープンリールではなく、カーステレオ用に開発された堅牢な8トラックカセット(初期の業務用カラオケにも使われていた)で供給されました。当時の船内スタジオには、山積みのカセットテープがみられます。   8トラックカセット エンドレスで再生できて便利だった しかし試聴環境はここでもAM放送で、しかも電池で動く携帯ラジオが結構人気だったのです。8kHzの攻防は若者文化のなかで依然として根強く、最新のミュージックシーンを牽引していたのです。  当時人気だった英Bush社 TR82 海賊ラジオは1967年に法改正で一掃され、変ってBBCでトップギアなどのロック専門番組が、海賊ラジオの元DJによって始まります。この頃からBBCセッションは、アルバム発表前のスクープという様相を帯びますが、これこそ海賊ラジオのスタイルだったのです。1960年代を通じてイギリスのポップシーンの牽引役はラジオだったのですが、おそらく、上記のポータブル・プレイヤーの立ち位置は、同じようなアンプ&スピーカーで聴いておりながら、AMラジオよりも鮮明な音という位置づけでしょうか。それより高級なシステムでの試聴は、造り手からしても想定外でした。イギリスの若者は、最新のトレンドはラジオで味見して、気に入ったらレコードを買うというパターンのようです。それでも健全に音楽が育っていったのですから、時代特有の情熱があってのことだったのでしょう。 ③BBCスタジオ 1960年代のBBCモニターは、FMステレオ放送の実験に際し、従来のLSU/10に変る新しいモニタースピーカーの開発に着手します。セレッション社はHF1300などの高性能なツイーターを開発し、自社製品のDittonシリーズのほか、BBCモニター三代目となるLS5/1に採用されました。このとき周波数は13kHzまで。1960年代前半の放送はモノラルなので、モニター、ダビングすべて1本で行っていました。このLS5/1は250台ほどしか製作されず、基本的にはFMでのクラシック収録のために使用されました。 これに1969年にスーパーツイーターを追加したのがLS3/6(BC1)です。この頃になると、レッド・ツェッペリンのライブ収録などが行われ、レコーディング技術も世の中と同じレベルに並びます。こうしたレコードは非売品ながら海外の放送局に配信され、世界中のFM放送で流れるようになります。つまりポップスでも、Hi-Fiなステレオ放送を前提にした録音がBBCで始まったのです。いわゆるオーディオのお手本のように言われているBBCモニタースピーカーは、1960年代にはあまり海外では知られず、1970年代のKEF、Rogersの新しいステレオ用スピーカーを指しているのです。  BBC LS5/1(1960年)ウーハーはGoodmans製、ツイーターはCelestion製HF1300  では、1960年代のBBCの軽音楽スタジオではどうかというと、ビートルズ時代のSaturday clubの収録では、依然としてLSU/10が使われていました。これは1949年に開発されたモニタースピーカーで、パルメコ社の同軸2wayを搭載したものでしたが、このユニットは単体では8kHzまでが周波数の限界であり、AM放送のためには十分な帯域でした。タンノイ、アルテック、RCAのHi-Fi向けの最新同軸2wayはことごとくテストで落とされたのです。FMの試験放送が始まった1955年頃からは、よりHi-Fiのニーズを満たすために独ローレンツ社のツイーターを追加しました。しかし、1960年代のBBCの軽音楽番組はAM放送が中心だったので、LSU/10は帯域内を濃密に再生する点で、ちょうど良かったのかもしれません。   BBCの人気番組"Saturday club"で駆け出しの頃のBernie Andrews氏 左:合間にビートルズと談笑 右:最初はテープの頭出し係だった  Parmeko 単体の特性:50~8,000Hzという特性だが音のキレは強い この1950年周辺のBBCのHi-Fiへの舵取りが、実はイギリスの1960年代に大きく圧し掛かっているように思えるのです。確かに、1947年開発のTANNOYのデュアル・コンセントリック型スピーカーの先進性が浮き彫りになり、Hi-Fi録音の創生期にDeccaやEMIに納入されたという伝説的な話とリンクしはじめます。しかし、このような近代的なスピーカーで聴くと、60年代初頭のポップスはどう考えても周波数バランスがおかしい。その理由が、庶民向けのラジオとその延長線上にある電蓄スピーカーのようなのです。 ④EMIのDLSスピーカー 同じく1960年代初頭に、レコード会社であるEMIからは、電蓄スピーカーとの折衷的な製品が発売されます。DLS(Dangerous Loud Speaker)と銘打ったシリーズで、ステレオ録音の普及が進まない状況に業を煮やして、1960年に店舗試聴用の小型で高性能なスピーカーを開発したのでした。よくアビーロード・スタジオで使われていたと言われますが、実際はオーケストラのエコー装置として壁に掛けられていました。ビートルズ初期の1963年のレコーディングでは、主にAltec 605A+612箱でモニターされました。アルテックのシステムは「プレイバック」という商標通りの、録音したてのテープを生のまま聴くという段階のもの。この頃は2トラック・レコーダーでの一発録りなので、録音直後にミックスバランスをいじることもできない。あくまでも演奏の善し悪しを判断するだけです。そしてスピーカーはステレオ用に2本ありましたが、メンバーの座っている居地から、ミキサーの右手にあるスピーカー1本で試聴していたことも判ってきます。このとき、EMIのDLSスピーカーがスタジオに持ち込まれた写真が1枚だけあります。おそらくイギリスの家庭用に、と気を利かせたようですが、ほとんど使わなかったようです。  ポールの後ろに置かれたEMI DLSスピーカー(目線は遠くのAltec) ジョージが片方のスピーカーに陣取っているのはモノラルミックスのため。  この頃のモニター方法「斜め聴き」:右側のスピーカーでモノラルミックス。 この時は初アルバムのヒットに続くシングル再録セッション(1963年) ところで、DLSスピーカーのベースとなる92390型 楕円フルレンジは、大きさは13×8インチ(40×20cm)、中央辺りは金属製となっておりメカニカル2wayの一種ですが、帯域は7kHzまでです。EMIの楕円フルレンジにはいくつかのバーションがあって、150はダブルコーンでツイーターなし、319は同軸2way、DLS529はツイーターを2個搭載した高級型でした。1946年からHMV銘柄の電蓄に搭載されたもので、かつて最高級電蓄 Electrogram De Luxeにはデッカのリボン型ツイーターが搭載され、これはウォルター・レッグが世界最高のスピーカーを開発しろとの鶴の一声で始まったもので、その技術がステレオ時代に流用されたことになります。後にこの楕円フルレンジは、デッカのステレオ電蓄 デコラに使用され、五味康祐先生の78回転盤でも良い音で鳴るという話に戻るわけです。しかし五味先生は根っからのクラシック党。同じ時代でも当時のポップスの話とゴチャマゼにすると、実は話が噛み合わないのですが、いわゆるSP盤との共存という意味では、イギリス人の一般的傾向と辻褄が合います。ラジオや78回転盤との相性を保持するため、低域はウーハー専用ユニットではなく、フルレンジ+ツイーターという折衷的な2wayが好まれたのです。   EMI 92390型ワイドレンジユニット HMV Stereogram 2330  ⑤ローファイでも育つ音楽文化 こうしてみると、イギリス国民が、LPの発売された1950年以降から1960年代の前半にかけて、立ちはだかる電蓄の巨大市場の壁を乗り越えるのに、かなりの時間を要したことが判ります。ビートルズのLPを買おうと殺到した人の多くは、電蓄の名残が強い8kHzまでの音響をさまよっていたと考えられます。しかし上に見るように、そういうスピーカーでも生き生きと鳴る工夫が、60年代前半のヘンテコな音に秘められていたようにも思うのです。こうした広いリスナーに聞かれた60年代の音楽は、オーディオ的な素養にピントを合わせるのが難しい。アラが見えないようにピンボケだと詰まらないし、何でもはっきり見えてもアバタだらけになる。今風の洗練されたステレオ機器で聴くことで、かえって評価を下げることも十分にありえるのです。 よく「明るい音でポップス向け」という言葉を聞きますが、ドンシャリの音を好むオーディオ初心者を揶揄しているような言い回しで、ポップスに理解のない(良識のない)人の上から目線の言葉と思ったほうが良いです。むしろ話は逆で、ローファイな機材でも心地よく聞こえるように調整されたサウンドなのです。それを20kHzまでフラットなシステムで大音量で聴いて批評するのですから、「こういう音を若者は好んでいるんだな」と勝手に思っているだけ。ポップスを聴くのに、1960年代のイギリスの若者は、ラジオやポータブル・プレイヤー以上の大げさな装置でレコードを聴かなかったし、それでもロックの変革を牽引できたのです。 1980年代との僅かな違いは、1960年代が古い戦前の音響学に沿っていて、まがりなりにPAのような開かれた音響と歩調が合わされていた点です。そこがインナー型ヘッドホンが音楽業界を牽引した1980年代とのサウンドの違いがあり、現在では周波数特性が全く逆の両翼が強調された録音が好まれています。こうして1960年代のサウンドは化石となっていったのです。どっちが正しいというよりも、現状を認識しておくことは必要だと思います。 【お茶漬けの味】 ここでは、昭和とロックという、何となく水と油に思える事象について、私なりのコンプレックスの源泉を見つめてみようと思います。 昭和と西暦の違いでしょうか。日本と西洋ではジェネレーションが5年ずれているような気がします。特に1964年の東京オリンピックの影響は顕著で、テレビの大幅な普及に合わせ動画での記録が急激に増えるようです。オーディオ的にはモノラルからステレオへの移行期にあたり、ポップスの多くはモノラル盤でプレスされることも多かった。とはいえ、1960年代が輝いていたのはアメリカだけで、日本もヨーロッパも戦後を引き摺っていました。ヌーベルバーグはほとんどがモノクロ映画だし、ビートルズを含め初期のステレオ録音の多くは外貨を稼ぐためのアメリカ向けだったのです。 ①アンサンブル型ステレオ 1960年代の日本でのステレオ事情は、どうでしょうか。1960年代は高度成長期の初めの頃で、3年で給料が倍に増えるという感じで、貧しさから徐々に脱していきました。日本は1964年にレコード売り上げが世界第二位(一位はアメリカ)に躍進します。1965年サラリーマン平均月給30,300円、シングル330円、LP 1,500~2,000円の時代。給料3ヶ月分のアンサンブル型、1ヶ月分の卓上型など、プレーヤーとチューナーの一体型のものが好まれました。いわゆるステレオ再生の基本を無視したスピーカー配置、響きの悪い和室に置かれるため、エコー装置で音の広がりを調整できる機種も多くありました。月給の半年から1年分に相当する本格的なセパレート型ステレオは、まだまだマニアの領域でした。メーカー製のステレオは「家具調ステレオ」とも呼ばれ、居間を飾る豊かさの象徴でもあったのです。   ビクターとコロンビアのアンサンブル型ステレオ(共に1964年)   サンスイの雰囲気いっぱいのステレオ広告 左:朝岡ルリ子、右:新珠 三千代 しかし、折角購入したステレオ・レコードさえ、1965年頃までのポップスについて言うと、当時から「ピンポンステレオ」と揶揄されたデュオ・モノラルであり、単純に左右に楽器を分けて収録してある程度のお粗末な録音が多かったのです。1965年にFMステレオの試験放送が開始されて、初めて自分のカートリッジの音の悪さに気付いた人も少なくなかったらしく、国産でもオーディオテクニカ AT-3、スタックス CPS-4、グレース F-8L、デンオン D-103などが優秀なカートリッジとして注目を浴びます。 F-8LはNHKと協同開発されたF-8Dの民生版ですが、フラットでチャンネル・セパレーション30dBという高性能にも関わらず、無味無臭の音は、当時の評論家から「お茶漬けの音」と揶揄されました。既にF-7カートリッジで、NHKのエンジニア達にブラインド・テストでFMステレオ試験放送のリファレンスに選ばれたという実績をもとに、F-8Lでも評論家にブラインド・テストをしてもらいます。結果はF-8Lの圧勝。その後、バーチカル・アングルなど先進的な技術が、シュアーのV-15で真似されても臆することなく、価格で圧勝だったこともあり、自社の宣伝に加えてしまう余裕もありました。  グレース F-8Lの広告(1967年) 一方で、いくら優秀でも給料の1/4~1/3をカートリッジに費やせる人は少数派、まだまだ付属のセラミック・カートリッジが主流でした。給料1ヶ月に達するオルトフォンやシュアーなどはまだまだ高嶺の花です。アンサンブル型ステレオでは、その良さを十分認識できなかった可能性もあります。圧電式はイコライザーアンプがいらないということもあって、カーブ設定もいい加減なものであったし、チャンネル・セパレーションも10dB前後のつたないもの。ピンポンステレオのように2chが明確に分かれていないと、買い手はステレオとモノラルの差が判らなくてクレームの対象になったのではないでしょうか。 唯一、スピーカーだけは1950年代から輸出用に開発された安価なユニットが豊富にあり、フルレンジまたは同軸ユニットに自作箱を付けることで、Hi-Fi規格を十分満足できました。放送局モニターではNHKお墨付きのP-610A、民生品でもナショナルのゲンコツ(1954年)からフォステクスFE-103(1964年)まで、日本のフルレンジスピーカーは安価で素直な音を出すということで、海外でも人気が衰えませんでした。アンプはEL82(6BM8)、EL84(6BQ5)か6V6が主流で、スピーカーも10W以下のアンプで十分に鳴らせたのです。こうしたユニットの価格は、上記のHi-Fi用カートリッジよりもはるかに安かったところをみると、逆に当時のカートリッジの重要性が判るのです。     日本の素直なフルレンジ:ゲンコツ(1954年) フォステクスFE-103(1964年) ②テレビ こうしたHi-Fi機器を尻目に、この時代を象徴するのは、やはりテレビの普及です。東京オリンピックを境にテレビがお茶の間を飾りましたが、テレビのゴールデンタイムを飾る歌謡番組「ザ・ヒットパレード」やバラエティー「シャボン玉ホリデー」では、カバー曲からオリジナル曲まで非常に広いレパートリーが提供されました。ピーナッツの洋楽カバーは、さしずめ日本のビートルズのような役割(BBCでR&Bのカバー曲をいっぱい紹介した)を負い、和製ポップスの発展に貢献したのです。テレビの音声はモノラルながらFM波で、スペック上は15kHzまで収録できますが、ブラウン管テレビの水平走査回数15,750Hzとの干渉を避けるため、実質10kHz程度で丸められ、テレビ据付の楕円スピーカーの実力からすれば8kHz程度が限界ではないでしょうか。それでもAMラジオが8kHzをカットするのですから、音は良いほうだったのです。多くのビデオテープの記録を頼りに判断すると、少し印象が違うように思います。当時のビデオ音声は、生放送に比べてずっと音質が悪いからです。FMラジオが本格的に普及するのは、ステレオ化された1970年代となります。モノラルのFM放送は不要の用のような存在だったといえます。 興味深いのは、長岡鉄男氏が「音楽の友」誌1967年4月号に寄稿した「オーディオ千一夜」で、原音再生についてテレビの音の合理性を述べている点です。いわく… 「家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずないでしょう。やけにボンボンした胴間声と相場がきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。」 ここで、テレビの音が良い理由として以下のことが挙げられています。

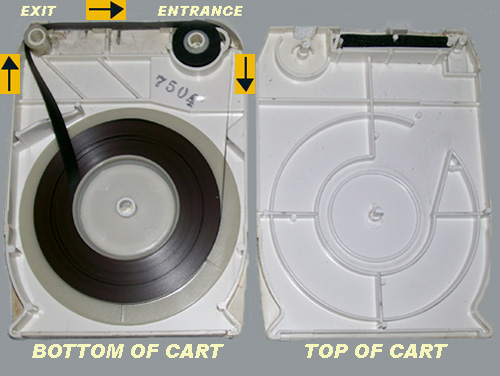

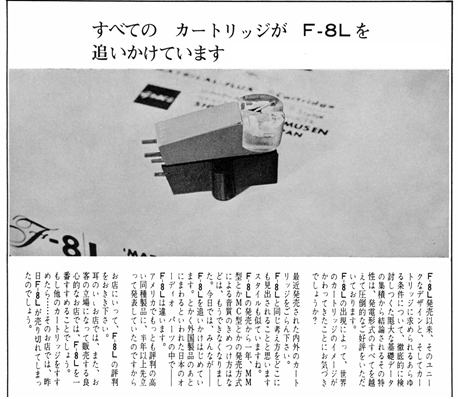

1960年代のテレビの広告 ③まとめ 1960年代の日本の家庭用オーディオの風景は次のようになります。

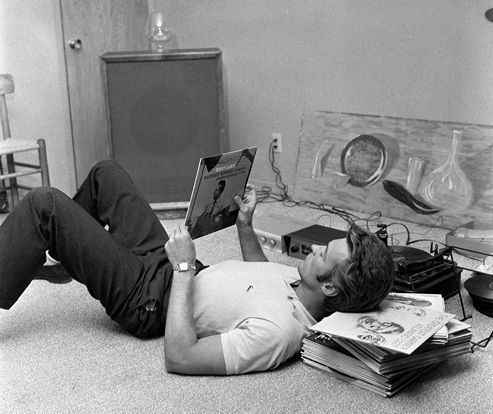

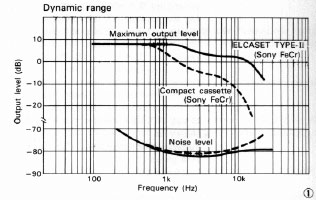

あらためてみると、日本のステレオ事情は、基本的にイギリスの事情と似てなくもないのですが、比較的フラット志向でおとなし目のシステムになりやすいことが判ります。それはいち早くステレオ録音に追従した点からも、合理的な音響機器が庶民のレベルに浸透していたことが判ります。こうしたシステムが生きてくるのは1970年代に入って、ラウドネスの効果的な使い方が録音側に備わって、さらに飛躍することになります。逆にオーディオ的に発展途上にあったイギリス発のポップス、特に60年代のハードロックやR&Bに対する日本での評価の低さは、1~4kHzにピントの合っていない国産スピーカーの特性に起因するものと思われます。 ④長岡鉄男氏から伺う1960年代 一方で、1960年代の長岡鉄男氏のコラムなどを読み返すと、多くのメーカーがRCA、コロンビアなどの東海岸風ピラミッド・バランスを目指していたのに対し、長岡氏の推奨する音がテレビをお手本にした、辛めの英国ラジオ風なのは面白い結果でした。それ以前にも、「ローファイを楽しもう」「モノラル再評価」など、私好みのコラムがあって、今になってその内容が少しずつ読み取れるようになりました。日本語で書かれた1960年代のオーディオ批評のアンソロジーは意外に少ないのが現状で、庶民派の目線で本音をチラホラ漏らす長岡氏のコラムはさらに貴重なのです。 長岡氏自身はクラシックを良く聴く人なのですが(音楽の友、レコード芸術の常連だった)、テレビではもっぱら歌謡曲だったのではないでしょうか。1971年に小三治師匠との対談で、FM放送の歌謡曲についても言及して、「歌謡曲っていうのはずんぶんくだらないと思ってたけどね」という前置きで、4chデコーダーを通して流しっぱなしで聞くと雰囲気があって案外おもしろい、という評。小三治師匠は、10枚中9枚はクラシックだけど、実際に聞く確率はポピュラー、ジャズ、歌謡曲が優遇されて、寝転がって聴くのが好き、という具合。こうした脱力系で楽しむ音楽もあるのだと改めて思った次第です。 こうしてFMを中心としたステレオ・ブームとは裏腹に、音楽鑑賞の質が一向に上がらないのを見て取ったのか、長岡氏は1970年代に「週間FM」誌でオーディオの使いこなしなどを指南する際に、レコードは何を聞いているか、具体的な楽器の音がどう聞こえるかの詳細をほとんど語らず、終始、低音が高音がという抽象的な言葉でオーディオ批評しているのです。おそらくFM視聴者が歌謡曲などを主体に聴いていることを配慮して、あえて言及しなかったように思えるのです。1980年代に「外盤A級セレクション」を発表するようになりますが、そうした批評に耐えられるだけの装置を一般読者が所有できる時代になったという別の意味も含まれています。長岡氏は庶民派の目線でCP(コストパフォーマンス)でオーディオの価値観を表現したユニークな存在でしたが、オーディオの目指すべきゴールを見据えたうえで、一般のユーザーに辛抱強く語ってきたように感じます。 長岡氏のコラムを振り返ると、1960年代から1980年代まで、オーディオ環境に大きな変化があったことを実感できるわけで、遠い眼差しで過去を振り返ることの難しさも実感するのです。60年代ポップスは明らかに「ずんぶんくだらない」B級、C級の録音セレクションとならざるを得ません。その回答が、下手なアンサンブル・ステレオより、テレビのほうがオーディオ装置として優れている、という逆説的な発言です。このことを実感できるようになるには、結構険しい道のりが待ち受けているように思うのです。 【カセットテープ】 1970年代以降に急速に普及したカセットテープですが、これがあるとないでは、オーディオの歴史が全く違うものに映ってしまうことが判りました。1960年代のカセットレコーダーは、まだオーディオ機器としては十分な性能をもっていなかった、つまりラジオやレコードがものすごく支配的だったのです。 カセットテープは1962年にフィリップスが開発して、1965年に特許を無償提供した結果、一気に広まったものです。特に1966年頃はアメリカでカセットレコーダーがブームとなり、日本のメーカーがOEM生産で本家のフィリップスを大きく引き離しました、1967年にパナソニック が米国でラジカセRQ-231を発売。1968年にはアイワが国内でラジカセTPR-101を発売し、ラジカセはオーディオ商品の定番となりました。ラジオはAM、FMともにモノラルでしたが、好きな番組を繰り返し聴くのに適していたのでしょう。現在も続くラジカセの元祖です。   国内初のラジカセ アイワTPR-101の広告(1968年) 最初のカセットレコーダーの性能は十分ではなく、会議記録・英会話レッスンには適しているとされ、音楽用としてはオープンリールが使われたのです。屋外に気軽に持ち運べる小型レコーダーといえばナグラやソニーの携帯型オープンリールが既にあり、十分にHi-Fi規格を満足するものでした。例えば、ディランの1966年ロイヤル・アルバート・ホールでのアコースティック・セットがそれに当たります。 当時はAM放送が主流だったのですが、カセットテープはそれ以下の音質、あえて言えば電話回線なみだったといえます。しかし、カセットテープの気軽に交換できる堅牢なパッケージ構造は、その安さも重なってアマチュアの間で人気が出ました。ブートレグ盤などでファンがライブを収録したものも存在し、多くは録音状態が極悪なので市場にほとんど出ませんでしたが、最近は公式盤としてリリースされるようになりました。例えば、ラジオにも出演拒否されていたヴェルヴェット・アンダーグラウンドの1969年ライブツアーを捉えたクワイン・テープなどは、スタジオでの制限では収まらない演奏形態が伺えます。まさにそこから音楽が生まれていたのでした。   初期カセットテープのダナミックレンジ(1976年):エルカセットとの比較でかなり分が悪い カセットをHi-Fi用途として使おうと最初に目論んだのは、1968年に発売された日本のTEAC A-20ステレオカセットデッキでした。当時は酸化鉄テープ(TYPE-I)を使用し高域は10kHzが限界でしたが、後の日本製カセットデッキの先鞭を付けたのです。カセットテープの品質は1966年から製造していたTDKが、1968年に戸田工業の針状粒子材料を使った「SD(スーパーダイナミック)カセット」を発売し、翌年のアポロ11号に使われるなど、世界でトップの信頼を勝ち得たのでした。この頃になると、アメリカでの日本製品のステイタスは確立しはじめ、日立のバッテリー駆動式のステレオ・ラジカセなど、製品開発でも先進的な発想を形にしていったことが、LIFE誌、PLAYBOY誌のような一般誌でも評価されました。

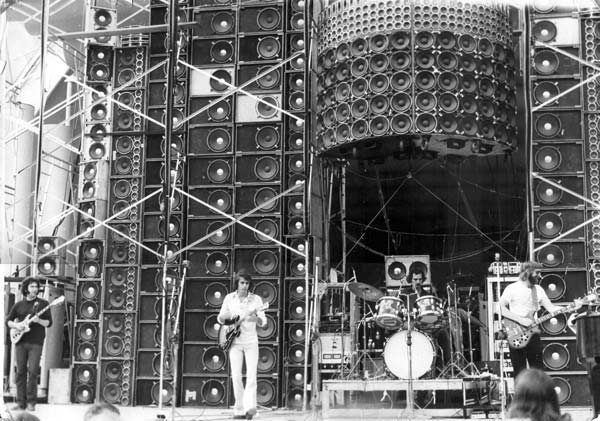

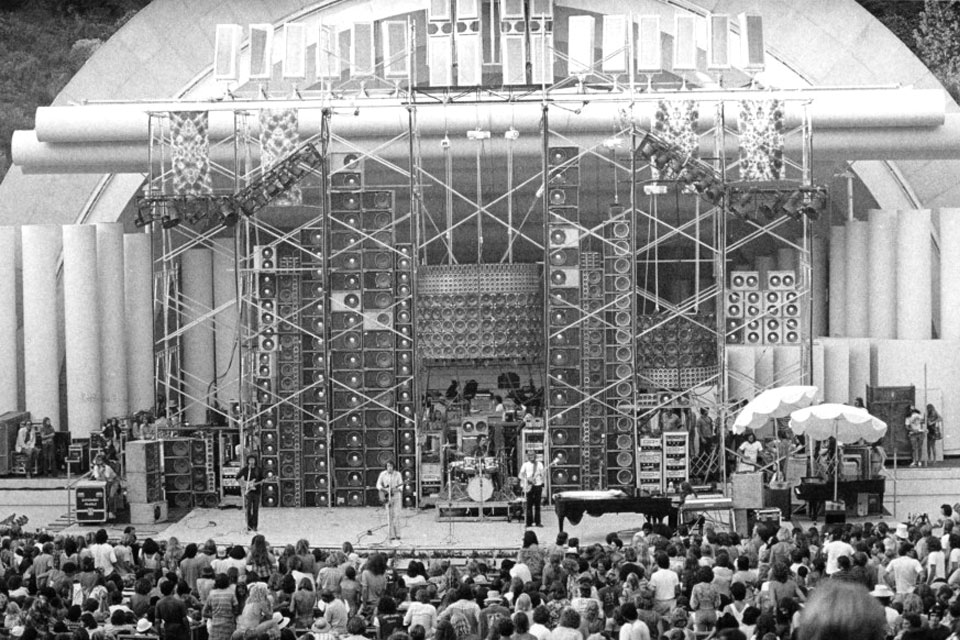

TDK SDカセットの広告(1969年) カセットテープが一般家庭のオーディオ用として広まるのは、1969年のNHK-FM本放送開始、1970年の民間FM局の開局などを経て、ステレオでのエアチェックが流行するようになってからでした。クロムテープの開発の後、1973年にはナカミチ 1000カセットデッキが発売され、本格的なHi-Fi用カセットデッキとして完成の域に達したのです。 ここでは、1970年代と1960年代の違いとして、カセットテープの有無が上げられます。オープンリールとは違い、音楽カセットはLPと同じ価格で売られたため、ラジカセで音楽を持ち歩く、カーステで音楽を聴く、という新しいライフスタイルが生まれたのです。上記のラウドネスを録音スタジオで付加するのも、音楽のアウトドア志向がラジカセ、カーステの限られた音響のなかで、ヒットチャートと連動していたことと関係があったと言えましょう。 【ラウドネス】 1960年代後半のアメリカというと、護民権運動が次の段階にシフトして、いわゆるヒッピー文化に突入するわけですが、そうしたなかで、黒人音楽にも新しい風が吹いてきます。いわゆるレイス・ミュージックと言われたゴスペルやブルースの色が濃い音楽から、白人向けの垢抜けた楽曲を提供するようになったのです。この前座には、1950年代末からキャロル・キング(「ロコ・モーション」作曲)、フィル・スペクター(「ビー・マイ・ベイビー」プロデュース)などの人々が、ポップな感覚のヒット曲を送り出していたのですが、これに続くモータウン・レコーズのホーランド=ドジャー=ホーランド(H-D-H)の作曲ユニットが、この路線を決定的なものとします。 フィル・スペクターは、綿密なテープ編集を重ねて「ウォール・オブ・サウンド(音の壁)」と呼ばれる、新しい傾向のサウンドを提供しました。いわく「ワグナーの音楽の持つ広大さをロックに取り入れ、 ティーンエイジャーの為のシンフォニーを作る」という感じで、ポップスの音に厚みと奥行きを与えたのです。奥行きというとステレオの世界のように思うかもしれませんが、スペクター氏はモノラル時代にこれを編み出し、最終的にはコンサートでのPA設備にも影響を与えたのでした。   左:フィル・スペクター(1960年代)、右:Grateful Deadのライブステージ(1970年代) ここで、モータウン・サウンドと呼ばれるものですが、フィル・スペクターのサウンドを継承しながら、レーベルに専属の作曲家(ホーランド=ドジャー=ホーランド)と専属バンド(ファンク・ブラザーズ)を有して、一連のヒット曲を送り出します。ダイアナ・ロス&シュープリームスだけでも12曲の全米No.1ヒットを出したわけで、そのサウンドはキャデラックのようなゴージャスさそのもの。アメリカン・ドリームを絵に描いたような音です。私などはJBL 4343などの大型モニターでガンガン鳴らす様子を思い浮かべるのですが、どうやら1970年代以降の妄想のようです。1965年頃のモータウンのミックス・ルームの写真を見てみましょう。   8chミキサーの両脇にStuder C37オープンリール、モニタースピーカーはAltec 604Eモノラル、Acoustic Research AR-3ステレオという配置です(背後にはPultec EQP-1イコライザー、Fairchild 660リミッターなど定番物も)。普通に考えると、メインのミキシングは604Eで行い、ステレオに振り分ける際にAR-3を使う感じでしょうか。2つのスピーカーのサウンドの違いは明白ですが、この頃のエンジニアBob Olhsson氏によると、当時の東海岸のレコーディング・エンジニアは、スタジオ内でアルテックのA-7や604でプレイバックした音でミュージシャンの了解を得た後に、テープを自宅に持ち帰り、当時一般に売れていたAR社、KLH社、JBL社などのブックシェルフ・スピーカーで試聴して「本当の音決め」をしていたということです。つまり、あのゴージャスさで知られるモータウン・サウンドは、比較的おとなしい音のするイースト・コースト・サウンドを基準に練られていたということになり、上の写真はAR-3を正式なスタジオモニターとして迎え入れた最初期のものとなります。面白いことに写真のAR-3の置き方が逆さまなことで、ミキサー卓に座ったときにツイーターが耳の高さになるようにしています。これは後にJBL 4310モニターで標準となったレイアウトであることが判ります。またこの頃から、ポップスのサウンドがひと皮剥けて、Hi-Fi志向になっていることも伺えます。多くの人がこの頃のモータウンをエヴァーグリーンなサウンドとして賞賛する所以です。 ここで、1970年代のサウンドの特徴をはっきりさせるために、録音スタジオで多用された小型モニタースピーカー、オーラトーン5Cに注目しましょう。1958年の創立時からありましたが、クインシー・ジョーンズなど大物プロデューサーを筆頭に、デラックスなダンス・ミュージックのサウンドを次々と生み出していきました。しかしこのオーラトーン、実質150~15,000Hzのカマボコ特性であり、しかも1.5kHzに大きなピークをもつ独特の周波数特性をしていたのです。

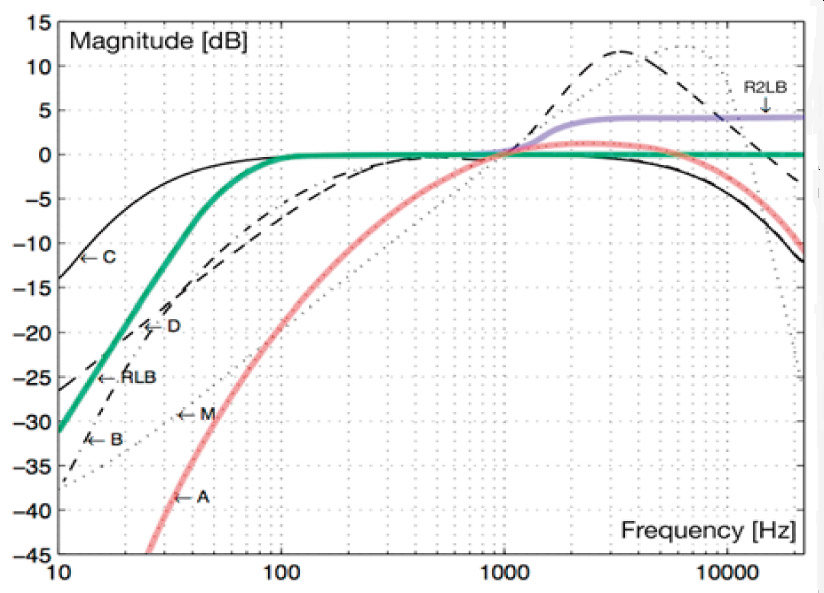

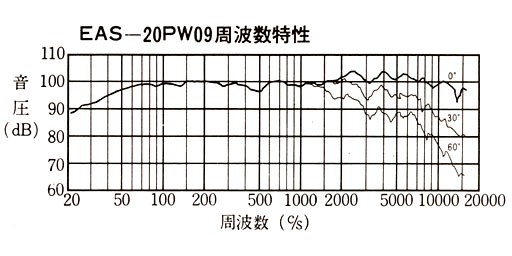

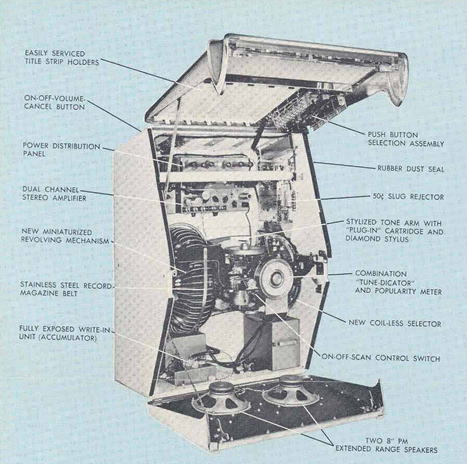

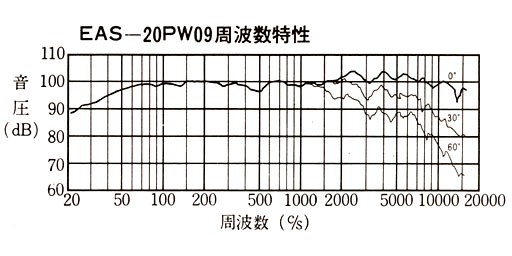

ところが、この周波数特性の裏返しは、シュアー社が定番ボーカルマイクSM58の特性そのものです。いわゆるライブステージのサウンドを家庭用オーディオで再現しようとする方向に向いたものと考えられるのです。これに弾みをつけたのは、ビートルズが仮想ライブステージを想定した「マジカル・ミステリー・ツアー」のような不思議な録音です。偶然とはいえ、ここでロックにもサウンドステージという概念が広がったのです。ノイマン社のコンデンサーマイクは1950年代から定番でしたが、シュアー社のボーカルマイクのような押しの強い音に仕上げるための方便が、オーラトーンでのバランスチェックの秘策だったと思われるのです。   上:オーラトーン 5Cの逆特性、下:Shure SM58マイクの特性 もうひとつ重要なのは、このピークの理由は、人間の外耳の共振から来ています。外耳の共振の研究は、1940年代に補聴器の分野で進んでいました。(米国特許 US 2552800 A) 外耳の長さは25mm~30mmとされ、開管とした場合の共振周波数は、3kHzと9kHzにピークを生じさせ、この周波数を敏感に聞き取るようになっています。これはオープン型ヘッドホンをフラットに再生したときのもので、1995年にはDiffuse Field Equalizationという名称で、国際規格IEC 60268-7とされています。つまり、ダミーヘッドで測定したヘッドホンの特性を、一般の音響と比較する際に、聴覚補正のカーブを規定したのです。ここでは、シュアー社のボーカルマイクには、ステージ上の歌手の声があたかも近くで話しているように聞こえるよう、ラウドネスを付加していることに注目したいと思います。   B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線(参照サイト) このように、ライブステージでのシュアー社のボーカルマイクの威力を知った1966年を境に、ポップスの録音にも心地よい艶が乗るようになっていきます。つまり手本とすべき生音が、ライブステージでのスピーカーを介した電気的音響に統一されたのです。この仕上げの時期に出現したのが、JBLの巨大PAシステムであり、現在のロック・サウンドがほぼ完成形になったことを示すモニュメントでもあります。ここでもマイクの生音を快適に拡声するため、D130のプロ仕様2135はラウドネスを付加しています。この頃から家庭用のLPは、録音スタジオでラウドネスを付加したのです。   Grateful deadのWall of Soundライブ(1974年) JBL業務用2115の周波数特性 逆に1965年までの録音は、脚色抜きのマイク音そのままのものが多いようです。当時の小型PAともいえるジュークボックスは、ジェンセンのワイドレンジユニットを使っていましたが、これまた強烈なラウドネスを付加しています。なんとなく日本のアンサンブル型ステレオと似てないでしょうか? でも出てくる音は、ずっとワイルドなんです。   Rock-ola社のModel 100 ステレオ・ジュークボックス(1962年)  Jensen P8Rの周波数特性:強力なラウドネス ここで日本のスピーカーのラウドネス付加について述べておかなければいけません。一般的には、日本のスピーカーは1950年代からフラット志向で、アメリカに輸出された多くのスピーカーは世界的にもフラット再生の見本のようなものです。パナソニックのゲンコツ(1954年)からフォステクスFE-103(1964年)まで、日本のフルレンジスピーカーは安価で素直な音を出すということで人気が衰えなかったのです。     日本の素直なフルレンジ:ゲンコツ(1954年) フォステクスFE-103(1964年) ところが、BTS規格のロクハンと呼ばれたフルレンジP-610やPE-16などは、ラウドネス効果が付加されています。誰もが放送局のモニターに使われるから一番素直で正確と信じていたのですが、これは生テープをそのまま編集する際に、音量を上げなくても明瞭に聞こえるために工夫されたものとみられます。実際にはソニーC-38(漫才マイク)のようなフラットな音声をモニターするのに適していたと考えられるのです。ちなみに1960年当初のP-610はフラットでしたが、1970年の再発時にはラウドネスが付加されています。この間に1966年のP-16はラウドネスが付加されているので、おそらく1965年前後にBTS規格の審査員がラウドネスを付加するよう指示したのか? という疑惑も浮かんでくるのです。BTS規格のロクハンは、何が標準的かというと、「ラウドネスの掛け方が模範的」という言い方ができるでしょう。

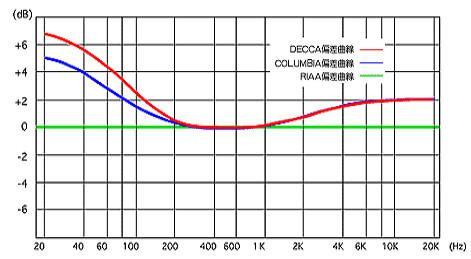

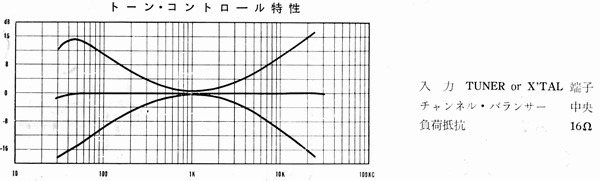

ロクハンにしてもシュアー社のマイクにしても、小音量再生に適した再生技術というのが、ひとつのキーワードとして浮かび上がってきます。一般のオーディオ用アンプにも、ラウドネス・スイッチというものがあって、小音量のときの処方箋として装備されていました。卵が先か、鶏が先か、という難問のように思えても、ラウドネスはポップスの録音に必要とされた技術なのです。 【トーンコントロール】 ついこの間まで、CDはスタジオでオープンリールをそのまま再生した音と言われてきました。つまり、オリジナルの音そのものなのだと。しかしアナログ盤の愛好家からは、総じて潤いがなく、音が表面的で浅いとよく言われます。どうしてでしょうか? 実はLPのプレス時に、若干EQカーブをいじってプレゼンスを上げていたようなのです。この裏技は、RIAAカーブを策定する際の、規格論争の末に生まれた、という意見もあります。つまり、DeccaやColumbiaの旧規格陣が、自分たちの規格をそのまま流用していたというものです。最初にこの問題を取り上げたのは、ビートルズの初期盤を蒐集する日本のマニアからでしたが、今では、松田聖子や山口百恵にまで波及し、LP盤とCDとの聞き比べでコロンビア・カーブでプレスされている、という説まであります。  各イコライザー規格をRIAAで再生したときの理論特性 このためイコライザー・カーブを複数そろえるのが、本格的な聴き方という意見まで出てくるのです。この場合、ビートルズはRIAAで聞くようにノーマルに戻すのに対し、山口百恵はプレゼンスを上げてLPと同じようなサウンドに戻すことが適当になります。しかし、これは私には不合理だと思われます。それは、そもそもアレンジに自由度の高いポップスを自分好みの音で聴くべきところに、プレス時のEQカーブの特定という泥沼に入って、アブソリュート(絶対的)な価値観を持ち込んでいるからです。これはポップスが商業主義にあえて身を預けて勝ち取ってきた民主主義に反する行為と言わなければなりません。 では、昔の人はこうしたことにどう対処していたのでしょうか? それがトーンコントロールなのです。伝統的なトーンコントロールは、高域と低域の2つのツマミが標準ですが、その中身は1kHzを中心とした、レコードカーブの補正であることが判ります。判りにくいのが「100Hz:±10dB、10kHz:±10dB」というカタログ表記で、誰もが100Hz以下と10kHz以上と誤解していることです。実際は現在のトーンコントロールでも、1kHzを中心とした同じものが搭載されています。  古いラックス SQ63 プリメインアンプのトーンコントロール特性 CD出現後には、「CDダイレクト」なるスイッチがアンプに搭載され、トーンコントロールは通常のアンプから消滅します。(ラウドネス・スイッチはもっと早くから消滅) 同じことはマルチウェイ・スピーカーのバランス調整にも言えて、高域の鮮度を生かすため、部屋の響きなど関係なしに設置方法で調整することがピュアだとされました。CDの音はフラットなので、この手の調整が無用だという論調が主流になったのです。初期のCDは、従来のアナログ盤プレス工程での慣習を無視して、ただA/D変換したものがデフォルトだったのに加え、オープンリールも何世代か経たコピーテープから起こしていたので、総じてプレゼンスの低いカマボコ型で生硬い音が多かったのも事実です。これを普通のフラットなスピーカーで試聴すると、1960年代の音は古く色あせた雑誌のスクラップのように聞こえます。間違ったオリジナル主義が、現実の家庭用オーディオを置き去りにして、アナログ時代のノウハウごと否定するようになりました。私が思うには、CD自体の音が悪いという以前に、それを道具として使用する人の責任がかなりあると感じています。 こうした事態に切り込んでいったのが、アメリカのRihno Recordsでした。もともと1973年からレコード店として出発したのですが、1984年頃から1950~1970年代のポピュラー音楽をリイシューしたCDを発売しはじめ、その音質の良さに皆が驚きました。1986年にはワ-ナ-による流通がはじまり、「リマスタリング」という作業の重要性が広く認識されたのです。 21世紀に入って、最近の新しいリマスター盤は、B&Wのモニタースピーカーなどを使いながら、この辺を今風にうまく料理しているので、トーンの違いを一概に録音年できっちり分けることができません。かといって、「96kHz/24ビットマスター」と謳っても、何の手立てもしていないものも少なくありません。この辺が、1960年代ポップスが迷宮になる理由と思われるのです。 私はロクハンを使うときもトーンの調整をします。新たにプレゼンスを加えたリマスター音源は、フラットに近い特性が合っているのですが、劣化したテープをA/D変換してイコライザーで高域を持ち上げただけの古いCDは、高域を少し絞ったほうが合っているように思います。これでも周波数特性からはみえない、反応しやすい帯域があって、それが正面で持ち上がっていた1~4kHzです。このようにして、ボーカル域の抜け出しが良好な素地は残したまま、ソースの性格に合わせて、トーン・キャラクターを調整してあげることができるのです。  45度斜め横でのPE-16Mの周波数特性(全般にフラットな感じ)  上記の高域を大人しく調整したもの(J-POP風の音にも合う特性) さらにマニアックな特性として、1920年代のラジオ用トランスを介したものがあります。トランスはSP盤時代の名残で4kHz以上はカットされる、今で言う電話回線なみのものです。トランスを噛ます前段の入力系で、イコライザーの10kHz以を+12dB、100Hz以下を-6dBとしたあと、コンプレッサーでダイナミックスを慣らすということをしています。このことで、高域で音圧のタップリした飽和感が得られながら、中低音の吹き上がりがスムーズになります。これはラジオ風の試聴方法を突き詰めたもので、1950年代のブルース、ロカビリー、R&Bなどにとても相性が良く、音圧感がタップリしているのにリズム感が明瞭な、パンチのある音になります。 良く考えてみると、これはレコードのカッティングと同じ理屈で、高域を強めに刻んだ音をEQアンプで落とすという作業をしていることになります。さらに溢れ出た高域をコンプレッサーで潰すことで、音の豊満さも演出しているわけです。

【基本はモノラル】 私個人は、60年代のポピュラー音楽はモノラルで聴くのが基本と考えています。理由は以下のとおり。

ちなみにモノラルの聞き方は、スピーカーの正面ではなく、斜め横から聞くのが正式な聞き方です。かつてのモノラル再生はどうだったのか? 録音現場を見てみましょう。

以上、モノラル化するメリットを挙げると

【ピントの合った音】 ①目指すはB級グルメ さて、ますます60年代ポップスの迷宮に迷い込んでいるようですが、私の60年代ポップスの再生に対する要求は以下のようなものです。

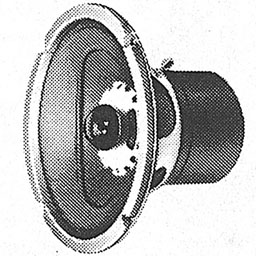

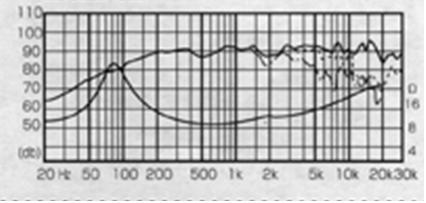

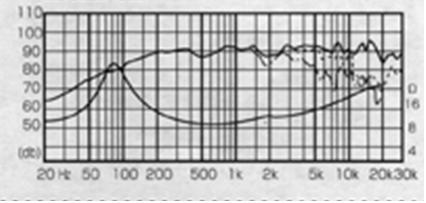

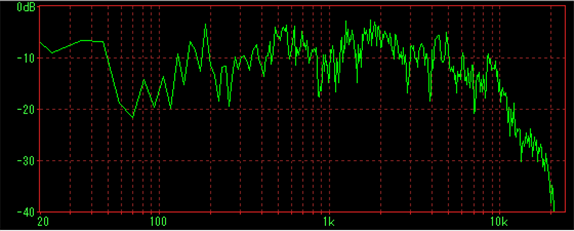

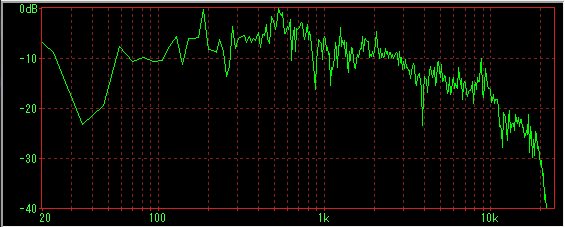

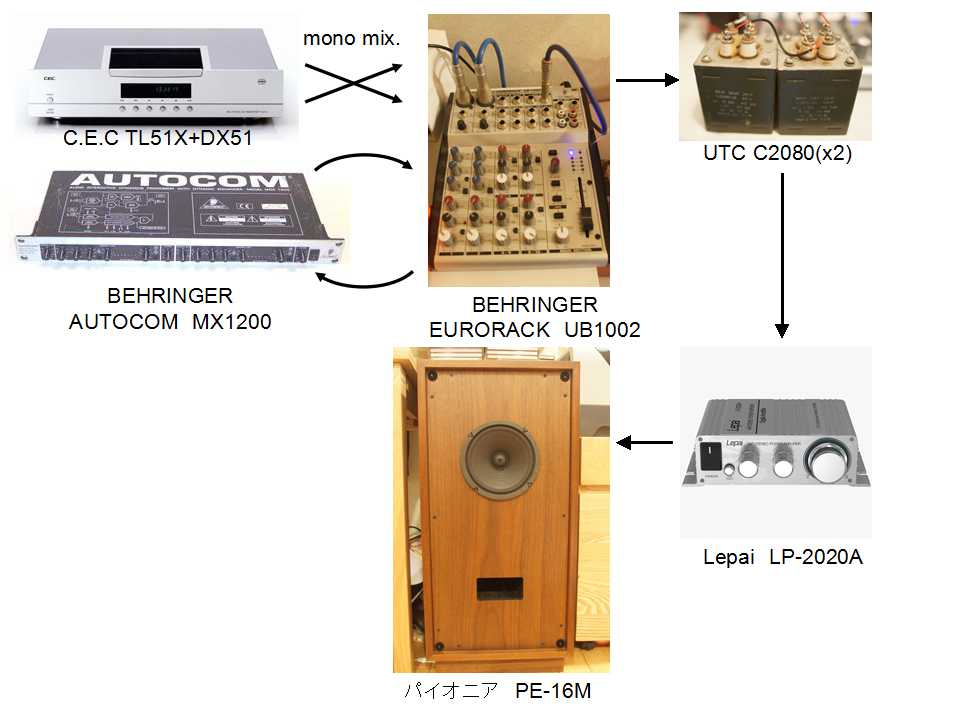

では、小音量派でCD派を自称する音源マニアの私は、60年代ポップスに何を使って聴いているか? ②ロクハンくん(1965年頃のFMラジオ風) まずは、1966年開発のロクハンPE-16Mを中心にした、実に他愛のない装置です。これのコンセプトは「1965年頃のFMラジオ」というもので、モノラルでの試聴に絞り込んでいるのも特徴です。これより何らかのジャンルに焦点を絞ったシステムも考えられないこともないのですが、決して「とりあえず」というものではなく、録音ソースの善し悪しに耐性があり、小音量で満遍なく聴くためのささやかなチョイスとなりました。 途中に古いUTCの軍事用マイクトランスを通していますが、このトランスは規格では10kHzまでしか保証していません。それ以上は緩やかにロールオフして伸びているようで、ピアレスのようなキレがない代わりに、布ドリップのコーヒーのように太く甘い中域を抽出します。実際にPE-16Mの周波数特性は10kHz以上は怪しいので、むしろ自然な鳴らし方になるのではないでしょうか。音作りの骨格は、ロクハンと古いライントンランスで成り立っています。  CDプレーヤーはCEC社のベルトドライブ型で、細かい音が聞こえるというよりは、音の流れや押し出しが良いので使っています。たまたま相性が良かったのかもしれません。これに、部屋の音量の制約からコンプレッサーを噛ませています。小さな音を拾うのに便利なんです。モノラル合成とトーンコントロールのために使っているベリンガーの小型ミキサーは、音の芯が細くソリッドな感じですが、全体でバランスが取れています。RODECのロータリーミキサーも試しに繋いでみましたが、音が太ければ良いというわけでもなさそうです。中国製デジタルアンプは、ロクハンを軽く鳴らしてくれます。中途半端な真空管アンプよりは、放送局のグレードに近い堅実な音だと思いますし、これには少し辛目のスパイスが効いているようです。 1965年頃に海賊ラジオを楽しんだ男女からみれば、まだ未来技術だったFM放送並で聴けるわけですから、これでもオーバースペック。小型電蓄(Radiogram)相当のプチHi-Fi機器となります。実は6.5インチというのは、イギリスのラジオで多用された8x5インチの楕円ユニットと同じ大きさ(√(8x5)=6.3)なんです。同じ時代のポップスの草の根を駆け巡ったんですね。 ロクハンというと高音と低音のバランスが最適という言葉をよく聞きます。確かに、これより帯域が狭いとモゴモゴしますし、これより広いと録音の善し悪しで相性が出そうです。私はむしろ「程好い軽さ」が魅力的に感じています。これより軽いとオモチャみたいになりますし、重いとラジオ音源のようなものへの融通が利きません。ロクハンPE-16Mで聞く60年代ポップスはどうでしょうか? スピーカー自身に適度なラウドネスを加えてあるため、荒れて歪んだ楽器の音に埋もれていたはずのボーカルが、スッと浮き出て自然な音で流れます。綺麗なピンナップ写真のように、ボーカルにピントがしっかり合って、背景の楽器は綺麗にボケていく。このように、BTS規格のロクハンがもつラウドネスは、本当によく練られたものなのです。BTS規格品と60年代ポップスが似合っているのは、シンセサイザーが未発達なことも含め、楽器構成やアレンジに制約があり、音楽の肝となる部分に共通の地盤があるからだと思われます。BTS規格のロクハンは、何が標準的かというと、「ラウドネスの掛け方が模範的」という言い方ができるでしょう。

少し注意しなければいけないのは、同じBTS規格品の三菱P-610で、旧来のラウドネスが付加されているのは、1970年代まで売られていたP-610A/Bのみで、1980年代のDA/DB、1990年代のMA/MBは、共に「デジタル対応」のフラットな特性である点です。パイオニアのP-16Mは、高域がきらびやかで低音がボヤけている等々、本家のP-610より劣る点はありながら、1966年開発時と変らずラウドネスが付加された忠実な復刻版です。この辺は、型番から連想される噂どおりにはいかないものと思います。普通ならフラットで、高域の伸びていたほうが良いはずなのですが、私が60年代ポップスに合っていると感じたのは、古い設計のままのロクハンです。その意味で、フルレンジなら何でも良いというのではないようです。

ロクハンは、音響出力の幅が狭いため、どの音源も一種の額縁にはめたような感じになります。アメリカ製のように音飛びが良いわけでもなく、英国製のように広がりのある音でもありません。あえて言えば箱庭的であり、どんな音源でも収まるところに収まる優等生的な鳴り方です。例えば、モータウンやそれに影響を受けたダンス・チューンなどは、エレボイやジェンセンのほうが何枚も上手です。念入りにミックスされたハードロック、プログレなども、JBLの迫力には適いません。オーケストラを駆使した映画サントラ、ジャズやラテン音楽は、アルテックやタンノイのゆったり感には適わないでしょう。ただこれらは、もともと録音が優秀な部類に入るので、ロクハンでは全くダメというよりは、面白みが半減するというほうが正しいでしょう。こうした音楽は従来のオーディオの方法論で間違いない王道があるんです。 ところで星の数ほどあるポップスの楽曲スタイルを、あまり好き嫌いもせず気軽に鳴らしてくれる点では、ラジオ風のロクハンの音はまんざら悪くないのです。そもそも当時はラジオで聴いていた人が大多数だったのですから、ロクハンだって立派なビンテージです。1965年以前のヘンテコな録音に抜群の相性をみせるのは、ターゲットにしていた若いリスナー層とロクハンが合致しているからです。一方で、LPの売り上げが本格化した1966年以降では、音の作りこみが凝ってきて、ロクハンは少し時代遅れになるようです。1965年を機軸とした新旧の時代感覚を、それとなく正直に出してくれるのも、ひとつの味になっています。これとは反対に、ラジオ音源やブートレグ盤のような、オーディオ的に不鮮明な録音も、報道での生録に鍛えられたロクハンの持ち味が発揮され、平等に音楽として破綻無く聞かせてくれます。ロクハンは、テストでどの科目でも60~70点を取る平凡な生徒ですが、ラジオという庶民目線で覗いた60年代の音楽シーンという面白い視点を与えてくれます。このような庶民的な日用品に潜む奥深さ、実用的な道具としての使い心地を、ロクハンは備えているのです。 ◎ロクハンと音楽の相性

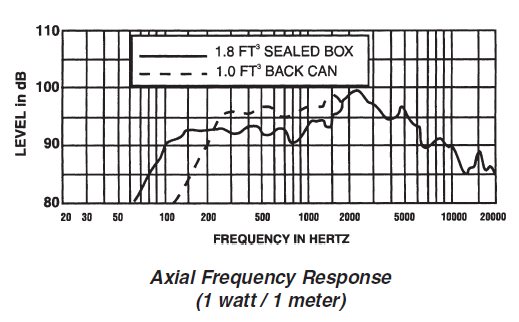

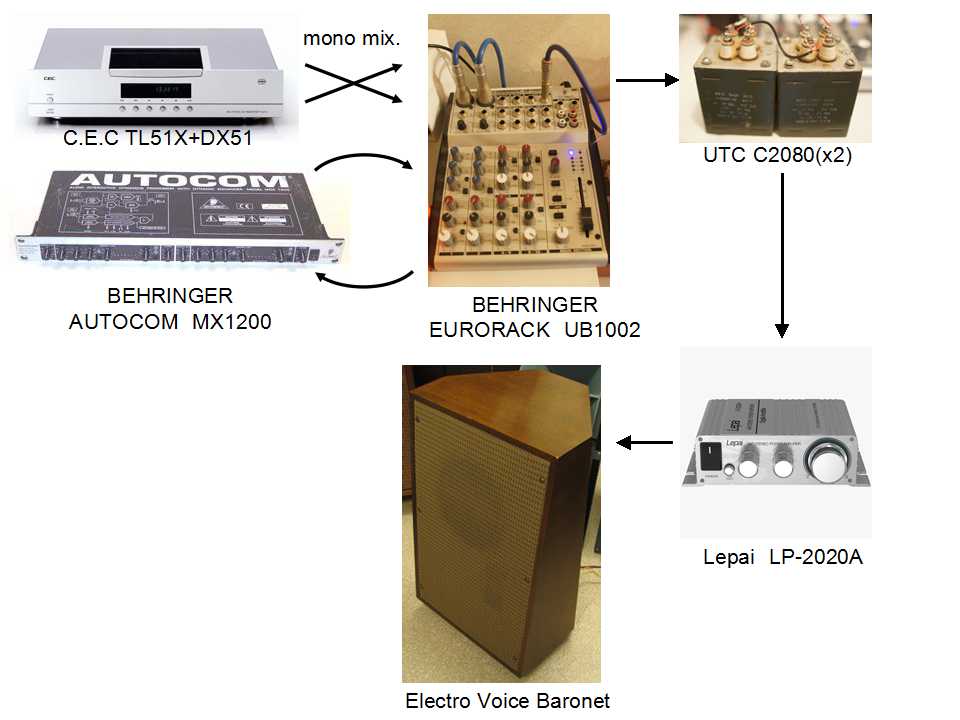

これで、ビートルズの赤盤、ボブ・ディランのロンドン・ライブ、フランス・ギャルのイエイエ、ジェームズ・ブラウンのファンク、美空ひばりの演歌など、奇問難問のオーディオ・ソースを、お茶の間でのんびりと聴かせてくれるのですから、何とも重宝しているのです。これでどこか憧れの異国に連れていってくれるのではありません。ミュージシャンが普段着で近くの寿司屋に寄ったところを、ハーフサイズのカメラでスナップショットした、そういう実感の湧く暖かみのある音です。ピントの合わせ方、色々ありますよね。   左:ホンダ モンキーに跨るモデルさん 右:オリンパス ペン(ハーフサイズカメラ) ”軽い”ということが活動的でカッコよかった時代でもあった ③バロネットさま(ロカビリー世代の電蓄風) ところで、上の苦手な部分をおさえるのに、便利なのがアメリカンでマッチョなスピーカー。手元にあったのは、エレボイのバロネットです。SP-8Bという、1950年代の8インチ・フルレンジで最も高価だったユニットを搭載しているのですが、さすがに1960年代に入るとレンジの狭さが気になります。普通ならツイーターを足して凌ぐのですが、しかしフルレンジで聴き続けると、この狭いレンジのなかに流れる黒い血筋。そう、このスピーカーには、アメリカン・ポップスの底辺に流れる、ほの暗いブラック・ミュージックのレジェンドたちの血筋が脈々と受け継がれているのです。  比較のため格安デジタルアンプ Lepai LP-2020a+ につないでみましたが、なんと出音の喰い付きの早いこと早いこと。全てが前のめりです。とはいえ、エレボイは暴れん坊将軍ではなく、スーツを着たロカビリーという感じで、胸ぐらをいきなり掴むような乱暴なことはいたしません。発売当時は放送局にもちゃっかり納入されていたほど、ボーカルに不自然なところはみせないので、スピーカーを変えたお陰でまるっきり雰囲気を変えてしまって、楽曲の評価が逆転するというようなこともなく、それなりに信頼性もあるのです。エレボイは放送業界では、アナウンス用マイクで絶対的な信頼のあるメーカーで、1970年代には自社のマイクでスピーカーの低音~高音のバランスを整えるように、カタログで書くぐらい自信をもっていました。SP-8Bの基本性能の良さは、このユニットがFM放送、テープレコーダーなどと同じ時期のHi-Fi創生期に開発され、ロカビリー・バンドの簡易PAとしても人気のあったことと折り重なります。

1950年代のバロネットで強みを発揮するのは、エレキ・ギターの音色の違いを明確に描く点です。特にギターアンプの生音を拾ったライブ録音では、サウンドとしてはドンヨリ雲ってモゴモゴしやすいところですが、リフの骨格やディストーションの違いをしっかり出してくれます。このことによって、R&Bからハードロックへ連綿と流れる本質的なヒューマン・パワーを感じさせるのです。つまり表向きのサウンドの違いではなく、よりプレイヤーの演奏の違いをクローズアップするような感じです。そしてロックの根っこの部分を外さずに、新旧世代を演奏比較できる耳が育ちます。逆にスタジオ録音で、イコライザーで持ち上げたり、コンプレッションで潰したり、エコーで音の広がりを出した音には、ムッツリしてあまり反応しません。レンジが狭いので、スタジオで造り込んだサウンドの違いはあまり出ないのです。この辺の音声学的な常識が、後の時代の感覚と違う点なのかと思います。 もうひとつは、60年代後半を席巻したモータウン系のダンスミュージックでしょう。これはフレンチ・ポップスでも現れるのですが、シルヴィ・バルタンの代表曲「あなたのとりこ」は、ダンス・チューンを取り入れることで彼女の新機軸を打ち出したものです。メロウな歌として知られるフランソワーズ・アルディ「さよならを教えて」も、実はこの影響をうけています。パンタロン姿で、颯爽と踊るテレビショウの勇姿は、この時代のウーマン・リブを象徴するものでした。そういう感覚を、音だけで感じさせてくれるのが、エレボイの黒い血筋なのです。これとアメリカのガールズ・ポップスを聴き比べれば、ふたつは肌の色や言語の違いで区別するものではなく、本質的に同じものであることが判る。幸せを望む気持ちのほうが、ずっと前面に出てくるのです。 演歌や懐メロはどうかというと、お茶の間で聴くにはちょっと生々しい内容が含まれているような、そういうアブナイ感じをもっています。単に歌の表情が濃いだけでなく、深い影が落とし込まれるのです。明るく振舞っているようで、実は世の中の悲惨さが背景にあったり、陰鬱でドロドロした人間の性(さが)まで一緒に出てくるので、改めて歌詞の意味を考えなおすことが多くなります。これは若いデビューしたての新人からは聞こえず、やはりベテランの歌手から聞こえるのですから、歌の深みを良く表現しているのでしょう。

こうしてみるとエレボイは、やはりアメリカ寄りのバタ臭いサウンドではありながら、表面的なきらびやかさやゴージャスさではなく、もっと深いところで結びついているようなのです。エレボイは1960年代末に黒人ミュージシャンの簡易PAでよく使われたということがありますが、1950年代のものはずっと落ち着いた音なのです。しかし、1950年代なりのR&Bの影響を受けながら熟成していったことが判ります。 と、まあ、スピーカーを1本変えるだけで、これだけ異なる感想が出てくるわけですから、いわば飽きない趣味のひとつなのです。堂々巡りというよりは、謎が謎を呼ぶ無限ループに入りつつあるのが、○○探検隊のようで面白くもあるのです。 ④中国製デジアン 中国製デジタルアンプ Lepai LP-2020a+ についても、少し書いておきたいと思います。2種類のフルレンジにつないでみましたが、なんと出音の喰い付きの早いこと早いこと。全てが前のめりです。もともとドリフトの調整もしていないので、無調整のまま高域のオーバーシュートも盛大に出ているものと思われます。ビーム管のEL84なども正弦波を通すとリンギングが乗り、それが音に艶をのせたり、エッジを引き立てたりするのですが、格安デジタルアンプはもはや正弦波の跡形もないほどのご乱心ぶり。ここまでくるとD級動作だからという言い訳はききません。少なくとも複雑なネットワークを介して40kHzまで伸びるような繊細なツイーターを搭載しているスピーカーには繋がないほうがいいです。一方で、フルレンジはネットワークがないのと、そもそも高域がいい加減で過剰反応しないので、それはそれで善しとしましょう。

しかして、このオーバーシュートが加わった音は、意外というか、偶然というか、60年代ポップスにとても相性が良いのです。ちょうどトラッキングの悪いセラミック・カートリッジを、5極管シングルでジャリジャリやってる感じです。いわゆる電流のスルーレイトの高いアンプやトラッカビリティの優秀なカートリッジは、大音量のマッシヴな再生で本領を発揮するように出来ていて、本来は欠陥のみえにくい大人しい音なのです。そういう超高層オフィスビルのような世界とは違い、下町の雑踏でワイワイやってるような雰囲気は、まさしく庶民の味。B級グルメの世界です。60年代ポップスに高性能アンプは、たこ焼きにキャビアとトリュフをまぶすようなもので、そうではなく、鰹節と紅生姜でしょう? 格安デジアンは高域がジャリジャリしてようと、音の立ち上がりのエッジが効いていて、エコーとの分離も上々、音楽としては楽しいのですから、良い事尽くめなのではないでしょうか。 もうひとつの偶然は、アンプの前段にUTC製の古トランスを入れていた点で、これの特性が10kHz以上を緩やかにロールオフさせるため、格安デジアンのアバタを隠すように作用しているようなのです。もともと拡声マイクのピックアップ用なのですが、ボーカル域をシルキーな肌合いに色直ししてくれます。 上と言っていることが反対のように思えますが… ・ トランス:10kHz以上の信号を落とす → デジアン:超高域の歪み、ノイズが低減される ・ トランス:ボーカル音を抽出する → デジアン:ボーカル域のエッジを引き立たせる という感じで、ちゃんと引き算と足し算が成り立っています。 試しに出力側にトランスを背負わした場合は、小音量のときは良いのですが、少し音量が大きくなった時点で保護回路のリレーが働いて、動作が停止しました。巻き数の多いコイルの付加には耐えられないようです。 ちなみに拡声器トランスを抜くとどうなるかというと、実に今風の緊張感をもった音に変わります。ちょっと前までのB&Wなどはそうなのですが、音が鳴り出すとピンと空気が張り詰めたようになるアレです。私個人の感覚では、「オレは一生懸命仕事やってていそがしいんだ!」的なオーラをプンプン放っているようで、言うことなすこと命令調、その場に近寄りがたいんです。2000年頃に秋葉のオーディオ店員が「高域は麻薬ですからね」なんて言っていましたが、今どきのお客のニーズを突いたユーモアなのでしょう。他の音響には20kHz近傍が連続的に強調される音環境は皆無なため、逆にそれしか聴かない耳が育ってしまうのかと思います。クリスタル・サウンドは、ケーブルひとつで音がかわる、ガラスの館のように脆いものなのです。そういうモノは、ジミヘンにギターで打ち壊してもらいましょう。 ⑤ドイツ製ラジオスピーカー 先にイギリスの家庭で愛されたポータブル・プレーヤーや真空管ラジオには、楕円形スピーカーが使われていたと紹介しましたが、手持ちに同様の規格をもつドイツ製楕円フルレンジがあったので、ものは試しと裸のまま鳴らしてみました。Isophon P1826/19/8という、1953年開発のラジオ用スピーカーで、18cm×26cmのコーン紙に小さなアルニコ磁石が付いている廉価版です。

元の特性は裸なので極悪そのもの。500Hz以下がバッフル効果を失って下降しています。しかし斜めからマイクを向けてこの特性。高域の拡散性が高く、巷にいわれる「カッチリした音」というものの正体が何となく判ります。

Isophon P1826/19/8に古いラジオ用トランスを噛ませた特性(100Hz以下は信じないで)

【1960年代の風に吹かれろ!】 というわけで、何となくまとめなければいけないと思うのですが、だんだんとまとまりが付かなくなっております。というのは、レコードという一面だけ掘り下げても、これだけジャンルや話題につきないわけです。これにオーディオ→電化製品→ファッション→時事問題と、どこまでも広がっていく可能性をもっているのです。その意味で、従来のオタク的な一極集中的なコレクション方法は、袋小路に陥るのではないかと思っております。ようするに、この時代の文化の全てがラブ&ピースの幻想でリンケージしているのです。そうした共同幻想に敗れ去る前の、豊かな妄想の余地が残されているような気がするのです。単なる「空き地」のような世界でもありますが、ロック・バンドが来ればコンサート会場になりますし、不用品を並べればフリーマーケットになる、そういう自由な空間が楽しめるかどうかで、60年代との相性が分かれるように思いました。  私の60年代タイムマシーンの案内人は、ロクハンというささやかなスピーカーでした。が、これが究極の選択というものではなく、むしろロクハンで聴くという気ままさ、軽々しさが、この時代のポップスと合ってたのかもしれません。「空き地」のようなスキマが、ロクハンにはあるように思います。薄っぺらいコーン紙が、風のように軽く鳴るのです。究極なんて自分の人生観に決定的な判断を下さず、前を向いて生きていけた時代。風に吹かれながら、というのは、風に圧倒されるというのではありません。見えない風に背中を押されながら、前向きに生きることを善しとする、楽観的な未来地図を描くことに他なりません。だからオーディオ機器のテクノロジーに溺れて、これが最高という再生方法を誇ることはやめたほうが良かったのです。むしろ草の根のような装置で、夢のサウンドの可能性を語るほうが、この時代の音楽には合っているといえましょう。問題は、誰の夢が面白いか? その答えは、野暮なのでやめましょう。誰もが夢を追って生きていた のですから。 ページ最初へ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||