【どうでにでもなっちまえ】

①面倒臭がりの生んだハプニング

ビートルズの超有名曲も日本語にすればこんなもん。 ここで、何を血迷った か、ドイツ製フルンレンジをツイーターに据えて、バロネットと一緒に鳴らしてみました。これが実に良い感じなのです。エレボイ16Ω、イゾフォン4.5Ω、これだけでも行き当たりバッタリで、しかもパルス±波で測ってみて判ったのですが、エレボイとイゾフォンの極性は逆相。おそらく、800Hzくらいまではバロネットの音、1~2kHzで混戦し、2kHz以上は互いの波を打ち消しあっているようです。しかし、耳のバランスとは恐ろしいもので、偏屈なシステム構成のようにみえて、実際の試聴位置(伝説の斜め45度)で計測しても、10kHzまでフラット。普通のステレオであれば、指向性やルームアコースティックなどを勘定すれば、かなり高域が強めです。でもモノラルだから成立するのです。

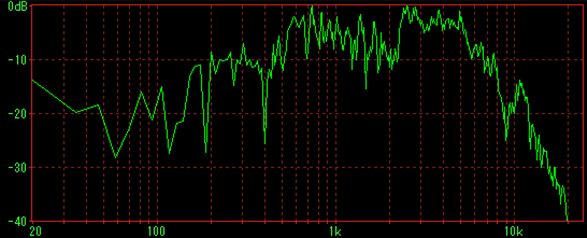

EV Baronet+Isophon P1826/19/8の特性(斜め45度からの測定)

あれほど中高域のラウドネス効果が良いと主張してきたものが、完全に骨抜きになってしまいました。一方で、過度の高調波歪みまでは一致していないので、中高域のキャラクターは残っていると思います。そのハーモニー感が良いらしいのです。まだまだ理屈では判らないことが多いものの、それもこれも怪我の功名と考えてそのままにしています。

さらにこれをバイアンプ、つまりモノラル信号をステレオアンプに突っ込んで、2chを各々のユニットに繋げるようにしました。どっちもフルレンジなので、チャンデバもなしというお気軽構成です。これで音に粘りと深みが加わり、ソウル、R&Bでも濃い味がでてきました。ドラムが地に着いた安定感をもちつつ、ボーカルの抜けが良いという不思議な組み合わせができたのです。

②激安スピーカーを作ろう!

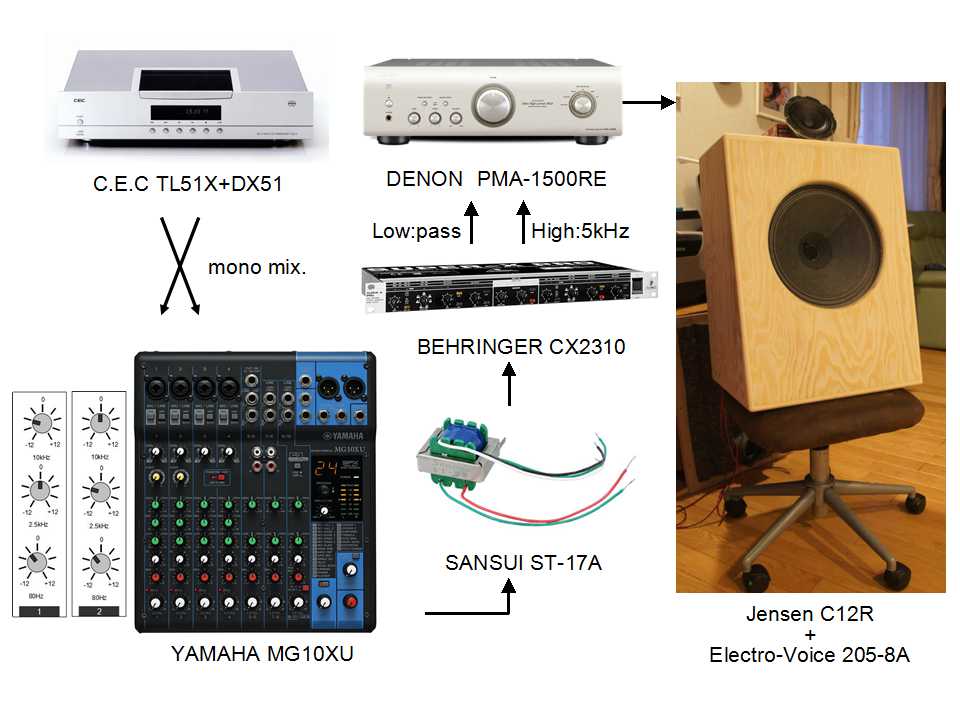

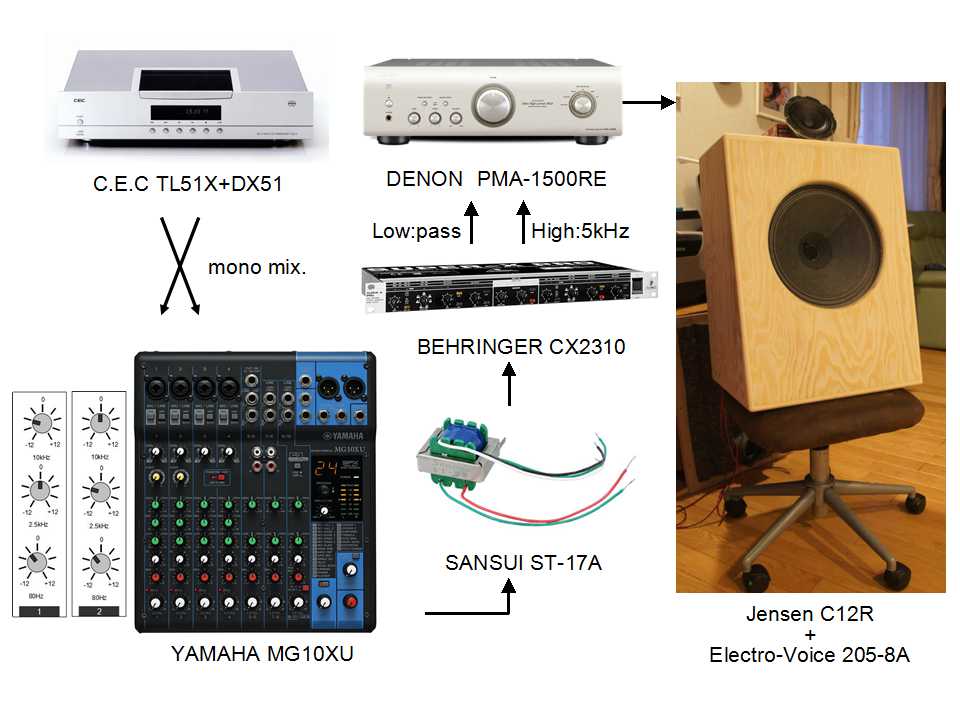

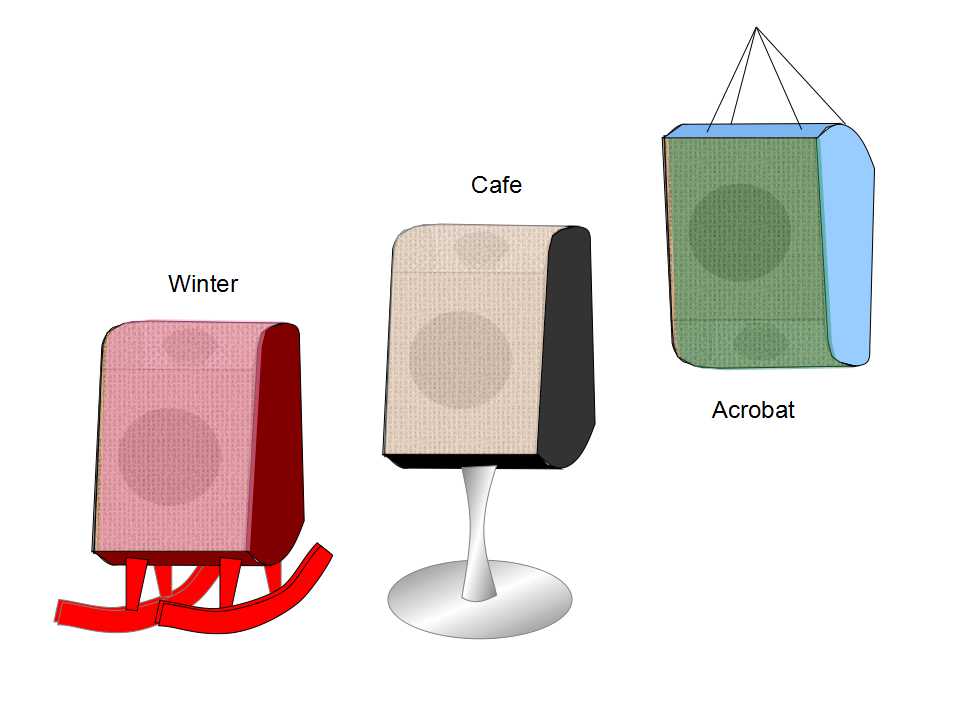

というわけで、ワイドレンジ+小口径フルレンジという組み合わせが良いという見立てで、できるだけ安くビンテージ風のカミソリ・サウンド を提供しようと、思いつくままに組んでみたのが、以下のスピーカーシステム。思い付きで購入したので、まだ箱はない。

Jensen C12Rという12インチで一番安いギターアンプ用スピーカーに、これまたElectro-Voice 205-8Aという構内放送用のフルレンジを逆相繋ぎで重ね、バイアンプで繋いだだけのお気軽システム。フルレンジ+フルレンジ=???、さて何になるんでしょう?

ユニット単独にみると、C12Rは箱に入れてないので低音は300Hzからロールオフするものの、カタログのような中高域の強いピークはなく、ワイドレンジ・ユニットによくあるふつうのカマボコ形特性でした。205-8Aが2kHz付近で強い分割振動を起こしているのは、エッジ周辺の暴れで、それ以上の特性はカタログ通り。単体で裸だと1kHz以上しか鳴りません。この2つをネットワークなしで足し算すると、いい加減に組み合わせたわりには12kHzまでフラット。300~12,000Hzを広い指向性で拡散するシステムになるんです。ツイーター役の205-8Aは逆相つなぎのほうが良く、正相だと中高域に耳に刺さるような音が出ます。

③箱の選定

低音のバランスを整えるための箱の候補ですが、C12R自体がFo=90Hz、Qo=1.88と、超の付くくらいのハイコンプライアンス型なので、今風の共振で低音を稼ぐバスレフは合わないでしょう。思いついたのは、①後面開放型、②スーツケース型密閉箱、③Jensen推奨のUltraflex型、などでしょうか。後面開放型は音の勢いを活かしたもので、ジュークボックスも実はこの方式になります。スーツケース型は、ギターアンプなみの小型PAで、ラジオ局のモニターにも使われた仕様です。Ultraflexはショート・バックロードホーンの一種で、日本ではオンケン型として知られるものです。当時のカタログにはP12RXに使えると書いてあるので、それなりにまとまるような気がします。

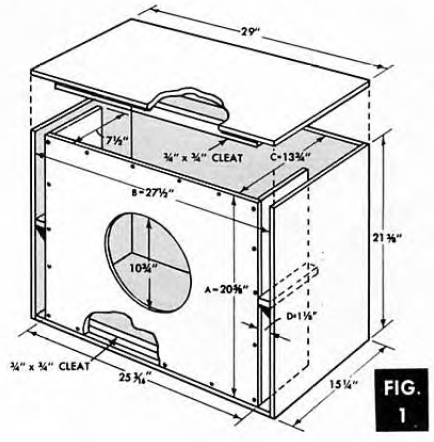

Jensenの箱プランにあるUltraflex型エンクロージャー(やはり30cm用で大振り)

ここで箱の低域特性を色々とシミュレーションをしてみると、このユニットの扱いの難しさが判ります。机上の計算では、指定箱のバスレフでは共振点が45Hzと低すぎてほとんどカスリもしないこと。密閉箱ではfocが120Hz程度であり、逆に後面開放にしたほうが、見掛けの周波数が下がるということになります。ちなみにBaronetの正面特性は、まさにfocが120Hz辺りにあることを示していますし、試しに計算してみたC12Rの裸のまんまの特性もほぼ間違いないことが確認されます。

| |

裸特性 |

後面開放 |

密閉

618B |

SBH

Ultraflex |

ユ

ニ

ッ

ト |

fo(Hz) |

90 |

90 |

90 |

90 |

| Qo |

- |

- |

1.88 |

1.88 |

| mo(g) |

- |

- |

24.6 |

24.6 |

| a(cm) |

- |

- |

12.5 |

12.5 |

| 箱 |

H(cm) |

30 |

56 |

56 |

74 |

| W(cm) |

30 |

43 |

43 |

54 |

| D(cm) |

0 |

29 |

29 |

39 |

| V(ℓ) |

- |

- |

55 |

150 |

| foc(Hz) |

283 |

84 |

120 |

102 |

バ

ス

レ

フ |

S(cm2) |

- |

- |

- |

367 |

| L(cm) |

- |

- |

- |

20 |

| fd(Hz) |

- |

- |

- |

45.3 |

さらにC12Rの場合、Qo1=1.88と極端に高いユニットであることを勘定すると、箱のfoc付近で大きく盛り上がることが予想されます。カタログではDIN規格に基づいた2m強の平面バッフルを使っていますが、これだけ大きくしてもユニットのfoが引っ掛かって90Hzで盛り上がり急降下しています。ちなみにUltraflexにした場合も100Hz近傍の持ち上がりが目立つだけで、箱の大きさに比べそれほど大きな効果が期待できないことになります。

以上を勘定すると、むやみに低音のスペックを追い求めるのではなく、618Bタイプくらいの適度な大きさの箱で、90~120Hzのどこで持ち上げるかを、裏蓋をいじって試行錯誤することが適当ということになります。選定というより剪定に近い盆栽オーディオです。

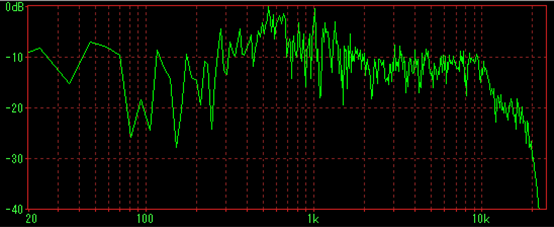

ということで、618B型ボックスを後面開放型でセットしてみました。周波数特性は、150~8,000Hzがフラットで、薄っすらと90Hzまで伸びている感じです。 測定では45度オフセットで測っており、一般的なステレオ用スピーカーに比べて、むしろ高域が出すぎです。しかし、出音のタイミングは正相繋ぎのC12Rが支配的で、逆相の250-8Aの高音は倍音成分として後追いでくるような感じなので、シンバルばかりシャカシャカ鳴るような音ではありません。

回転イスに乗せるとご機嫌な感じ

後面開放型にして、フレームとバッフルに割り箸で隙間をいれた

斜め45度から測定した周波数特性は中域モッコリのカマボコ形

正面から測定した周波数特性(アグレッシブな逆三角形)

C12Rはバッフルに直接付けると低域がボンつくので、スピーカーフレームに割り箸を挟んで音を逃がしています。昔の電蓄用スピーカーの取り付け方でも隙間を開ける方法がありました。ここでは箱の共振で出る低音の反応が鈍いため、シェイプアップするほうを選んだのですが、低音は反応が早いのに加え音程が良いので、足りないという感じはしません。見た目は5cm程度のフルレンジと同じくらいの特性で、カマボコ形と評される周波数特性ですが、一番違うのはダイナミックに鳴る中低音です。5cmだと1,500Hz以下は箱で増強した鈍い低音ですが、30cm径でリアルに押し出してくる中低音は開放的でドカンときます。200~1,000Hzで、中高域にマスキングされない弾むような中低音が聞けるのです。ポップスでは、ドラムとボーカルが主役なのではないかと思うほど、飛んだり跳ねたりする楽しいサウンドです。

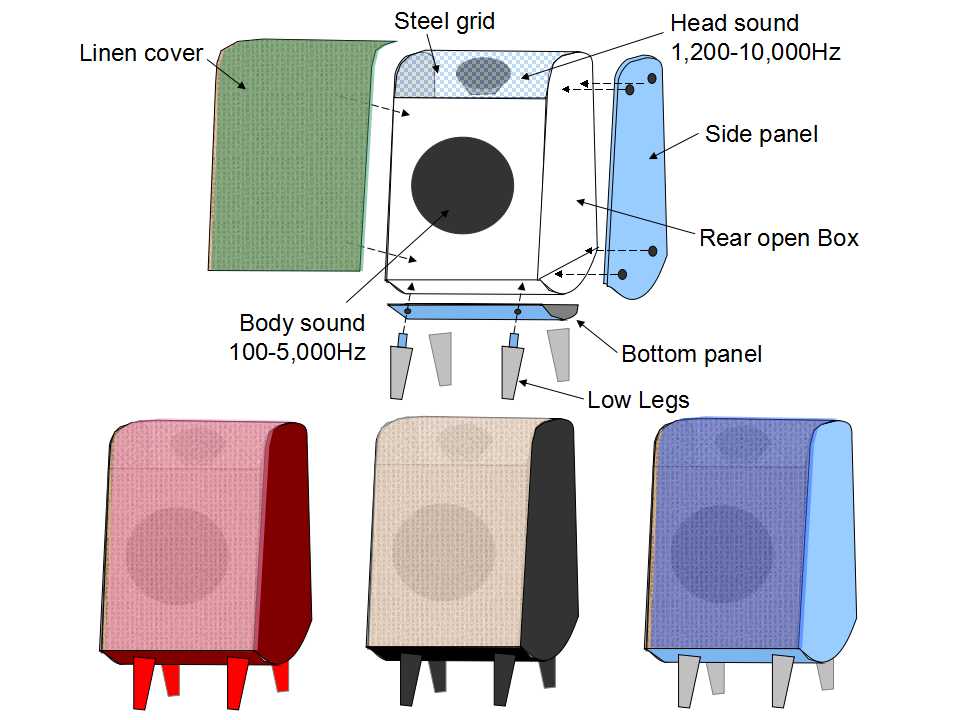

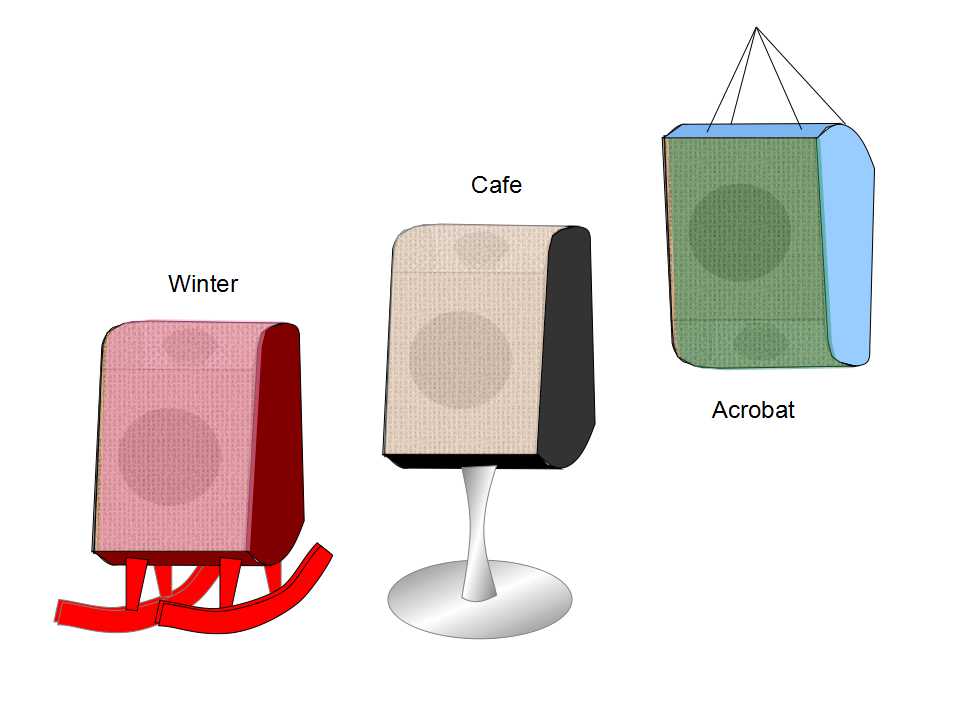

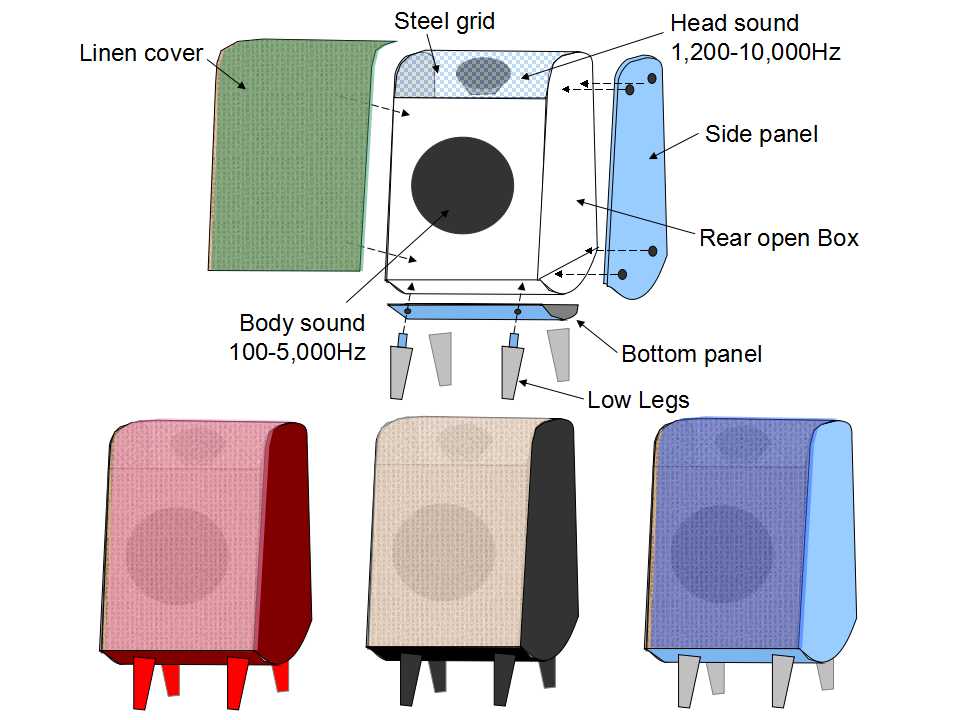

④人間の発音形態を模擬したスピーカー

2つのフルレンジですが、周波数の重心が異なり、C12Rは150~5,000Hz、205-8Aは1,200~8,000Hzを中心に再生して、それぞれが胴音、口音の役割をもっています。人間の発音形態の再現として、頭骸骨と胸腔の回折効果を模しており、この場合、舌や唇の発音は前面ですが、喉音、胴音などは全方向に拡散します。この中低域用と中高域用の2つのスピーカーが共にダイポール特性をもつこと、2つのユニットを同心円状(同軸上ではない)に配置することで、無指向性に近い状態で前面と背面の違いを緩やかに出します。この緩やかに変化する周波数分布が、人間らしい自然な発音を再現することになります。

この状態で部屋のなかで鳴らしてみると、スピーカー自身がもう一人のパーソナリティを持っているように自然に語りかけます。賑わいを盛りたてるゲストのようなもので、人間の胴体と同じ大きさのボックスをもち、唇と同じ大きさのサテライトスピーカーを備えることで、それ自体が語っているようにオブジェ化されたと言っていいでしょう。椅子や机が人間の身体に合わせて作られるのと同じように、スピーカーにもパーソナリティを持たせるためのサイズがあったのです。

胴体と唇をもったスピーカーの概念図 (ごめんなさい、フィッツジェラルド様)

⑤設備PAという世界

ところで、これらのユニットは設備PAという分野の汎用スピーカーでした。Jensen C12Rは公民館で使うような過般型PA、エレボイ205-8Aは天井埋め込み型の構内放送用のものです。どちらもボーカル域を中心に明瞭に再生するように設計されました。このため音被りを防ぐために低域はあまり出ず、子音の周波数である2~5kHzに独特なキャラクターがあるというふうに、現在のHi-Fiの理屈から離れたところにあります。通常の周波数特性ではフラットでも、高次歪みで高域に輝きを与えることで、音の輝かしさを演出する手法が取られています。1kHzのパルス波の計測では、実音よりも15dB高い3次高調波(デジタルアンプの性質上出てくるもの)が盛大に出ていて、かなりブライトな音調であることが、データからも判ります。こうした性質から、ギターアンプ用としての活路を見出したとみるべきでしょう。

C12R+205-8Aでのパルス波応答(1kHz波)

現在では、ギターアンプ用として知られるJensen C12Rは、もともと1940年代に開発されたPM12Cが前身で、コンサート・シリーズより格下のスタンダード・シリーズとして、移動映画館やダンスパーティーの過般型PAとして、簡便な箱に入れて使われていました。これが発展してギターアンプとなったのですが、当時としてはギターアンプ専用のスピーカーはなく、全て共通に使われていたのです。5kHzまでしか入力されない時代に、スピーカーの高次歪みはむしろ歓迎されるものでした。

簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた(1940年代)

1950年代に入り、PM12Cの後継はP12RXになりますが、コーン紙は一体整形から丸めて接着するタイプになり、マグネットもずっと小さくなります。実はC12Rのマグネットは205-8Aよりも小さいんです。それと中高域を強く出すためにボイスコイル径はたったの1インチ。センターキャップはフェルトを貼り付けただけの、徹底したコストダウンモデルです。ロカビリーのエレキギターで多用されますが、Rock-olaのジュークボックス、ベル&ハウエルの簡易映画館用にも使われました。こうしたことから、1940~50年代のPA機器の標準的な仕様といえるでしょう。

Rock-ola社のジュークボックス Tempo(1950年代末、P12RXを2個にホーンツイーター)

C12Rは、1960年代にコンゴ動乱によりコバルト鉱石が手に入りにくくなった煽りで、アルニコからフェライト磁石に変更したものです。今はイタリアのSICAというメーカーがレプリカを製造しており、本望のギターアンプの他に、ジュークボックスの補修用パーツにも使われています。いささかマカロニ・ウェスタンが西部劇の代表作とみなされるようなもんでしょう。フィックスドエッジに加え、高域寄りのバランスは、オーディオでいう忠実再生ではありませんが、低音と高音のスピードがピタッと一致する、カミソリのようにキレのある音が出ます。

一方で、エレボイ 205-8Aは、1970年代にAltecが開発した405Aが前身で、天井埋め込み型のスピーカーとして場内アナウンスが明瞭に伝達できるように設計され、フリーエッジですが低音はあまり出ないようにしています。前身の405Aは自然なボーカル域の再現能力によりアメリカの音響研究で標準とされていました。Jensenの乾いた中高域に比べると肉厚の傾向があり、高域を伸ばすというよりは厚みをもたせるという感じです。

Jensenでは、1942年頃からQ4型コーン・ツイーターを使ったJHP52という同軸2wayがあり、FM放送開始を狙ったHi-Fi仕様でした。時代はまさにスウィング・ジャズの全盛期。Jesnenの弾むような爽やか音に相応しい感じです。この後継機としてK210という同軸ユニットになりますが、この頃にはビギナー向けの廉価品としてエントリーされていました。やはり元気な音を叩きだす傾向があるようで、コーン型だから大人しいなんてことはないです。こうした少しチープでやんちゃな感覚が、ロカビリー世代のビンテージ感と一致するのです。

⑥音楽との相性

古いロックやR&Bを聴くのに、安くてイキの良いスピーカーという意味での評価です。

どちらも設備PAの出身ということもあり、ナレーションがとても明瞭です。ライブ録音では普通のスピーカーだと、トークはボソボソ、音楽だけでも良いのに…となりますが、そこが全く違います。音楽との相性でいうと、古いブルースやロカビリーなどは本当に生々しくて最高。むしろこっちのほうが最新録音ではないかと思うほどです。おそらく、マイク直出しの信号のほうが合っているのでしょう。Jensenがギターの音をきれいに歪ませ、ドラムは凄く乾いてバシバシ鳴る。Altecがボーカルとブラスを芯のある音にする。205-8Aを逆相で繋いだためか、長いシャウトのときには、コンプレッションが掛かったように、心地よく歪みを受け止めてくれます。

ロックのライブ録音やR&Bもアグレッシブに吹き上がります。アトランティック系のソウルは、まさにJensenのために録音されたのでは?と思うくらいで、何かと過剰なリアクションにワクワクさせます。元気だけが取り得というタイプだが、指向性が広いので部屋の隅で鳴っている感じにはならない。2階の音を1階で聴いても全く質が落ちない。低音はミニコンポなみでも、やはり大口径なりのメリットがあるようです。ちゃんと箱に入れてあげると、それなりのシステムになるという期待がもてます。

ブルースやR&Bなどのアメリカど根性音楽を聴くためのシステムというのは、日本ではこれまであまり注目されてきませんでした。まず何とっても、日本の歌謡曲がもっとも苦手としてきたジャンルであるし、どうも歪みだらけで聴いてて疲れるというのが普通です。しかし、現在のオーディオ理論には箸にも棒にも引っ掛からないジェンセンのユニットが吐き出す音は、さすがシカゴ出身のメーカーだけあるな、というほどザラつきと切れ味が巧く同居したサウンドになります。麻袋のようにザックリした味わいが、生豆を入れるのに適しているという感じですが、それほど、鮮度が抜群の音楽を詰めるのに、普通のオーディオは悲鳴を上げることが多いのです。ジェンセンはその生臭い鮮度をそのまま放ちます。こうしたユニットでは、音の化粧が効かないので、嫌われてきたような気がします。一方で、きれいごとでは済まされない、生臭さがないとダメな音楽があり、それもアメリカ文化の中心的な位置にあることを再確認したものです。人の叫びがそれらしく聞こえる、というとホラー映画を思い浮かべるかもしれませんが、現実はもっと辛いということを、端々で感じ取れるサウンドなのです。

では、歌謡曲はどうか? というと、これまたすばらしい出来です。昔の家具調テレビからでてきたアノ頃の音を思い出しました。シモンズ、ユーミン、百恵さん…総天然色の等身大ブロマイド を広げているような気分です。伴オケの生ドラムの巧さも光るのも意外な発見です。NAVレコードのアンソロジーでも、デビュー仕立てのアイドルが緊張で声を震わせてる状況だとか、どうでもいいことが手に取るように判るのも面白いですねぇ(完全にオヤジトーク)。ラジオのトークも自然と受け容れられ、そこで話しているようにリアルです。さすが百戦錬磨のアメリカンPAの底力といえましょう。

と言いつつも、いつも手当たり次第に試聴しなきゃ気がすまない性質なので、以下の音楽を聴いてみました。驚くことに、R&Bを制したものは全てに通じる とでも言いたいような、汎用的なシステムになる可能性があると自分では思っております。

| ブルース、ジャズ、ソウル) |

マディ・ウォーターズ/Rollin' and Tumblin'(1950, 米Chess)

エラ・フィッツジェラルド/ヴァーモントの月(1956, 米Verve)

アレサ・フランクリン/チェイン・オブ・フールズ(1968, 米Atlantic) |

| 黒人音楽を一括りにするとは無知なものだと重々承知したうえで、これらの音楽が世界に与えた影響度は計り知れない、ということで一致していると思う。つまりポピュラー音楽の王道たるものがここにある。しかし録音の質で捉えると、1950年のブルースはアセテート録音、ジャズはテープ録音だがアコースティック楽器、ソウルは電気楽器を使用している点で、それそれ異なる扱いを受けてきたし、ファン同士の交流は乏しいと言える。しかし、ここでは音楽のもつ覇気のようなものがダイナミックに表現され、そのことで、同じエンターテイメントとして大らかに受け止めることができる。 |

| ロック、ポップス) |

ビートルズ/プリーズ・プリーズ・ミー(1963, 英EMI)

フランス・ギャル/夢見るシャンソン人形(1965, 仏Philips)

ボブ・ディラン/ライク・ア・ローリング・ストーンズ(1965, 米Columbia) |

| 同じ1960年代の音楽とはいえ、マージー・ビート、フレンチ・ポップス、フォーク・ロックと、かなり毛色が異なる。録音のスタイルそのものも個性が強いものを並べてみた。ともかく後の時代に比べ、ボーカルもアレンジも稚拙と思われ勝ちな曲だが、しかしここでも、同じ時代の人々がラジオやポータブルプレイヤーで聞き取ったであろう若い力でみなぎっている。そして、時代のもっていた窮屈な制約を抜け出していこうとする勢いが聞き取れる。批評や理屈ではなく、体験として感じとれることが、とても味わい深い。 |

| 歌謡曲) |

シモンズ/恋人もいないのに(1971, 日本ビクター)

荒井由美/卒業写真(1975, 東芝EMI)

山口百恵/いい日旅立ち(1978, CBSソニー) |

| カレッジ・フォーク、ニューミュージック、アイドル歌謡と、売り込み路線は違っても、それぞれが本当に伝えたいことを熟知して、言葉を選ぶように歌っていることに驚かされる。ともすると、奥行きのない音楽と思われ勝ちだが、とても奥深いボーカルである。そして歌に寄り添うように鳴らす、ドラム、ベースの機敏が実にいい。ヒット曲の本当の隠し味だと思うが、重たいウーハーではマスキングされて聞こえない。 |

| ワールドミュージック) |

イブラヒム・フェレール/Bruca Manigua(1999)

ジョバンニ・ミラバッシ・トリオ/Tango(2005)

エコーシステム/SPL(2007)

|

| ワールドミュージックというと、民族音楽の延長線のように思われ勝ちだが、自分としては、通常のポップス路線を少し離れたところで、自分の音楽に正直に向き合った人たちだと思っている。キューバ、イタリア+ポーランド、フィンランドと、それぞれの音楽的なルーツはかなり異なるが、こうしたジャンル分けで切り分けられない未知の音楽への対応能力というのは、実はオーディオ的素養がとても試される部分でもある。 |

ユニット代だけなら価格も1万円を割るし、少なくともこれから古いロックやR&Bを聴こうと考えてるビギナーにはとても良いと思うのですが…試しにおひとついかが?

【おまけ】

ちゃんと作るならこんな感じかなぁ。。。

さらに遊んでみると。。。

【ポップスの味の素】

モノミックス用のミキサーをベリンガーからヤマハ MG10XUに置き換えたのですが、これにはPAの現場で使える最低限の空間系エフェクターが付属しています。実はヤマハは、プロ機器のあいだではいち早くデジタルベースのミキサーを開発した会社で、エフェクターもチップの段階から開発して磨き上げてきたのです。

エフェクターで一番知られるのはエコーですが、私が気に入ったのはプレートリバーブというものです。薄い鉄板に振動子とマイクを付けたエコーマシーンで、独EMT社が1950年末から製造しているものが有名ですが、当時はエコールーム全盛の時代で、それほど注目はされていませんでした。これが有名になったのは1968年頃から急速に8chから24chまで拡張されたマルチトラックの扱いで、高域に適度な拡散性ノイズが混ざることで、トラック音声毎の馴染みが取りやすいということが挙げられます。もっとも、マイクの生音ではギスギスした感じでも、プレートリバーブを通すと潤いのある太い音に変わるのですから、いわば何にでも使えるスパイスのようなものです。

EMT #140ST プレート・リバーブ

ところで、1970年代に録音の三種の神器となったプレートリバーブは、1960年代にはほとんど使われていません。逆にいえば、60年代の録音に抱くズングリムックリのサウンドは、プレートリバーブを使わずに録音された結果なのです。では当時の人はどうしていたかというと、真空管のリンギングや、スピーカーの分割振動で、高域の解放感を作り出していたのです。

ここで、1960年代以前の録音にデジタル製プレートリバーブをかけてみると、ギスギス感が薄れて、全体にクリアなサウンドになります。何というか、今までステージの上で一緒に汗の臭いを嗅ぎながら聞いていたのが、ステキな照明で演出されたステージを眺めているような感じです。明らかにステレオ時代のサウンドステージを意識した音造りに変わるのです。おそらく、今のオーディオ機器で聴きやすくするのには、良い方策なのだと思います。

もうひとつは、プレートリバーブはパルス性の音により強く反応するので、今まで聞こえにくかった音の粒立ちが増して聞こえるということが起きます。これに一番の恩恵を受けるのは、意外に思うかもしれませんが、ブートレグ系のライブ録音だと思います。テープの磁気劣化により失われた、出音のアタック音が全体に増して、豊かな倍音を伴ってくるからです。残響を増やすリバーブと言いながらも、こうした貢献もしているのです。

しかし、私自身は、このようなアンチエージングの秘薬のようなものが、60年代コンプレックスを解決するとは思えないのです。逆に、60年代のもっていたリアルな暴力性など、あんなこともあったよね、という懐かしい思い出話で済まそうとしているように感じるのです。

ページ最初へ

|