|

【私なりの解決手段】

①ラジカセの先にある深い闇

1970年代を通じて、日本のポップス・ファンの間でレコードマニアとオーディオマニアが乖離した。少なくとも、クラシックやジャズではオーディオマニア=レコードマニアであり、これだけマニア同士が牽制し合うのはポップスだけだと言える。今でもオーディオマニアという用語は、レコードマニアから軽蔑の意味を込めて使われることが多い。感性が正常であれば、ラジカセからでも楽曲の良さは理解できた、という最もな理由がある。これに対する個人的な見解として、以下のような事情で成り立っていると考えている。

- ポップスは、ラジオやテレビでの試聴機会が圧倒的に多いにも関わらず、ラジカセでの試聴はレコード購入までの暫定的なものであり、オーディオ的には正統に評価されなかった。このことにより、アメリカでのカーステ、イギリスでのポータブルプレーヤーのような、ウォークマン以前の文化的なツールを見失う結果を生んでいる。

- オーディオ広告が新製品のアドバンテージを語るときに、大出力、広帯域、低歪みを強調して展開した。このため、オーディオ初心者は高域と低域を強調した音で、ラジカセとの違いを確認した。高価なステレオになった途端、正常なバランスが保てない人が多かった。おそらく、ラジカセとステレオの間には、ヘッドホンでの試聴体験があり、それがドンシャリの傾向をさらに強めていった。

- オーディオメーカーはラウドネス効果を読み違いしていた。実際はラウドネス曲線の逆特性が小音量でも明瞭な音を聴かせるのだが、誤解により500~2,000Hzの沈み込んだステレオ機器が増えた。逆にラジカセやテレビでは、ラウドネスの意味は正確に理解されていたが、ある時期からフラットなシステムで聴くと高域が強すぎる録音が増えた。以後、「明るくてポップス向け」「元気が良くてロック向け」というオーディオ批評は後を絶たない。

- ラジカセ(フルレンジスピーカー)のタイムアラインメントの良さを説明できる計測パラメータがなかった。当時はインパルス応答で判断したので、ツイーターのパルス成分を鋭敏に出すことで、中低域の躍動感もツイーターにマスキングされるようになった。ステレオで聴くAMラジオの音がラジカセより悪いのは、ツイーター抜きでの音が悪いからである。

- オーディオ・メーカーの多くが音楽のダイナミックレンジをS/N比と混同していた。S/N比は小音量への対応能力であり、音楽の躍動感とは結び付かない。最大出力W数も同様である。アンプのスレッショルド、テープレコーダーの磁気ヒステリシスに相当する計測パラメータは、スピーカー、カートリッジ、CDプレーヤーでは未だに存在しない。

- アナログ機器の高次歪み、磁気ヒステリシスの、音楽への有用性を理解していたオーディオ開発者はいなかった。デジタルミキサーがポップスの録音スタジオに導入されてはじめて、録音エンジニアの間で理解された。

- レコード店とオーディオ売り場は別々になっていた。録音エンジニアとオーディオ開発者も別である。これはアメリカのUREI、イギリスのトライデントのような、ポップスの録音を文化的使命としたタレントの不在が原因している。

これらを統括すると、「オーディオと音楽が一体となって躍動感のある自然なバランスで再生する」という当たり前の結論に達する。たったこれだけのことが「大出力、広帯域、低歪み」では説明が難しいのである。逆に人間の感性に届く、ラウドネス、ダイナミックス、タイムアラインメント、ハーモニクスということが、オーディオ批評で定量化できていない。そもそも日本語で正確に訳されてさえいないのだ。

ラウドネス:一般には音量の大小で聞こえ方が違う聴覚補正を指しているが、オーデイオでは音の遠近で感じる。500~2,000Hzで+3dB/octで競りあがると、音が一歩前に出るように聞こえる。遠くのステージでも近く語り掛けるように親密な感じになる。小出力の家庭用でも必要な技術であるが、いつしか逆の意味になっていった。

ダイナミックス:S/N比でも最大出力でもなく、音の立ち上がりの鋭敏さ、躍動感を指すもの。最近はツイーターの鋭敏なパルス成分でごまかすことが多く、ハイレゾ対応製品のほとんどは10kHz付近に大きなピークを持っている。結果として、中低音の立ち上がりがマスキングされて、ドラムが遠鳴りしているように聞こえる。

タイムアラインメント:スピーカーの再生音の時間的整合性だが、ネットワークで分割したら、ほとんどは高域だけ出音が浮き上がってくる。これもマスキング効果で中低域が沈んでしまうので、質の悪いウーハーで済ましてしまう製品が後を絶たない。弊害は音の詰まったサウンドを大音量で聴くというもの。スピーカーの磁気飽和でアタック音にコンプレッションが掛かり、ダイナミックスが更に減退するという悪循環に陥る。

ハーモニクス:元来、どの楽音にも倍音は付き物で、楽器の音色を決める要因になっている。逆に電子楽器では出にくいうえに、トランジスターは奇数倍音しか出せない。デジタルは更にパルス成分がノイズとして載ってくるが、自然な倍音と違ってランダムにガサゴソ鳴るので、全体に騒がしく感じる。真空管(三極管)で偶数倍音を整える、ライントランスで過度なパルスを抑えつつ倍音を増やす、など様々な方法が取られている。

以上を合わせると、楽器の音量に左右されず粒立ちや抑揚がはっきりして、中低域のアタック音や躍動感がストレートに伝わり、心地よいハーモニーが自然に湧き出る、という表現になる。実に音楽的なのだが、オーディオ批評では音楽の感想文は書かないという不文律がある。多くの人がオーディオというものを信用しないのには、それなりの理由があるのだ。

②1970年代的なオーディオ・ライフの先輩たち

このようなレコードマニアvsオーディオマニアという構図に分け入って、1970年代のオーディオ・ライフをどう体現すればいいか? これには咀嚼吟味が必要であろう。ハイエンドのオーディオマニアなら、菅野沖彦、瀬川冬樹などを挙げるかもしれないが、ポップスの方面で挙げるならば、長岡鉄男、大瀧詠一であろうと思う。

長岡氏は、FM誌、音楽誌などでの自作スピーカーや国産オーディオ機器の批評において、ハイスピード、ダイナミックという価値観を、一般大衆にも判るかたちで提供したことで、ポップスの再生にも道が開かれたと言えよう。一方で、長岡氏は外盤A級セレクションでも判るように、基本的にクラシック派である。ところがポップス中心のFM誌での原稿を多くこなすなかで、実際に試聴している音源のことを話すよりは、高音のキレとか、低音のスピード感、というふうな抽象的な用語のほうが読者に伝わることを悟ったのだろう。フォステクスのフルレンジ&自作バックロードホーン、鉛で制振した国産FETプリメインアンプなど、自身の推奨するサウンドをコストパフォーマンスというバロメータで実践できる形にした点も、庶民的でポップス向けだった。大体、和室と洋間の音響的な違いについて、事細かくオーディオ・セッティングについて解説したのは長岡氏だけだった。むしろ方舟、A級録音は、専用のリスニングルームの建造、リファレンスとすべき音源について紹介する段階に読者が熟成したことで、後出しジャンケンで勝負に出た結果であると思う。

あと1960年代に面白いことを言っていて、2階で鳴らした音を1階で聴いて、アナウンサーが自然な声で聞こえるのが良いという意見で、これができるのがテレビ用の楕円フルレンジを5極管でジャリジャリ鳴らしたときだという。そして当時の国産ステレオはアナウンサーの声が胸声で不自然だとバッサリ切っているのである。こういう意見は当時としては極少数派だったが、長岡氏の自作バックロードホーンは誰もが注目した。メーカーではないので他人が批評してもお金がもらえない。これが独善的に見える原因ともなっていた。これはポップス向けのオーディオ論からみた、私なりの長岡氏の咀嚼吟味である。

大瀧氏の場合は、逆にナイアガラ・レーベルと共に自宅スタジオでの悶々としたオーディオへの関心である。こちらは自分の作品観の実践としてのオーディオであり、一般に公開するつもりもなかった内容のものである。最初の体験はジュークボックスとAMラジオからスタートして、最後までその価値感に拘りつつも、様々なオーディオ機器を使っては現在のオーディオとの折衷を図っていたというべきかもしれない。ナイアガラの最初の自宅写真では、ビクター

SX-3と真空管ラジオが載っている。CD化される頃にはJBL 4344を寝転んで聞いてる姿。最後は日本ビクターの小鉄さんの影響で、JBL 4331で過去の作品のリマスターに挑んでいたようだ。しかし死ぬまでずっと保持していたのは、1960年前後のアメリカ製ジュークボックスであり、これは1970年代初頭に在日米軍の払い下げ品を購入したもので、大瀧氏の音楽活動の原点になっていた。むしろ深夜放送のDJを通じて、古いシングル盤のコレクターとして一般には知られていたが、ジュークボックスの存在は大瀧氏の作品には影響が小さいと評価されていた。晩年の頃には、4331を購入した経緯と、ラジオのような音に回帰しようとも話していたが、ある意味、1970年代のミュージック・シーンの中心にいながら、少年時代の純粋な思いをずっと抱き続けていたように思う。

こうした2人の全く逆とも思えるオーディオ・ライフを考えると、ポップスのもつ庶民性の矛盾も突き付けられる。かたやハイスピード、かたやラジオ風である。この二面性を併せ持つシステムの構築が、和モノの迷宮となっているように思えてならない。

③モノラル・ラジカセからみたポップス録音

ここでは、私がモノラル試聴にいたる経緯というか、言い訳について書いてみた。実はこの辺に和モノの本当の複雑さがあると思っている。モノラル再生は事件の核心なのである。

1960年代のアメグラ世代の購買意欲にせまった広告? シティポップの実体は知ってのとおり

1970年代といえばオーディオの核はFMステレオ放送にあったし、ステレオでない録音は恥ずかしいことでもあった。この頃に芸能活動10周年を迎えた演歌歌手の現在の音源は、最初にヒットしてリリースされた頃のものではなく、ほとんどが「オリジナル歌手」によりステレオに再収録されたもので、最初にラジオでも堂々と鳴った歌声はほとんど聞けない。しかし、たとえFM放送でも、多くの人はモノラルのラジカセで聴いたはずである。AM放送が6kHzなのに対し、FMは10kHzは平気で再生でき、モノラル・ラジカセの小さなフルレンジでも音質の違いが明瞭に分かった。あと、電波状況が悪ければモノラルのほうが雑音が少ないということもあった。そして同じFM音声でもテレビはモノラル放送だった。ルパン三世やベルばらのテレビアニメの音声は、全てモノラルである。こうした様々な限界のなかで、モノラル音声はまだ生き残っていたのである。

ちなみに、ステレオ・ラジカセが本格的に売れはじめたのは、1977年にソニーが売り出したジルバップ CF-6500からで、それまでは普通のステレオに対する色物で見られていた。実際には1968年から日立などがアメリカで電池駆動のステレオ・カセットプレーヤーを発売しており、TIME誌やPLAYBOY誌で特集が組まれたりしてかなりの注目を集めていたが、日本でのステレオの大衆化は10年の歳月が必要であった。ジルバップは俗にバブルラジカセと言われる大型ステレオ・ラジカセのはじまりだが、おそらく竹の子族が流行した背景には、ディスコブームの後押しと同時に、屋外での簡易PA装置としてステレオ・ラジカセがあってのことだと思われる。1979年には、サンヨー「おしゃれなテレコ」、ソニーのウォークマンが、新しいステレオ時代を牽引していく。そこに至るまでの時間はFMステレオ放送開始から10年に満たないが、その時代こそが1970年代の特異な位置に相当する。この時期を境に、一気に高層ビル街に代表される大都会の価値観に誘導されていくのであるが、その結末となるバブル時代の印象が強いために、1980年代への進化論として1970年代にあったシグナルを嗅ぎ取ることが多くなってしまう。つまり、1980年代こそが1970年代の欲望の成就であると思われている。しかし1970年代は、もっと多様な欲望が渦巻いていた。その混沌さをまっすぐに見据えるのが、モノラル音声である。 ちなみに、ステレオ・ラジカセが本格的に売れはじめたのは、1977年にソニーが売り出したジルバップ CF-6500からで、それまでは普通のステレオに対する色物で見られていた。実際には1968年から日立などがアメリカで電池駆動のステレオ・カセットプレーヤーを発売しており、TIME誌やPLAYBOY誌で特集が組まれたりしてかなりの注目を集めていたが、日本でのステレオの大衆化は10年の歳月が必要であった。ジルバップは俗にバブルラジカセと言われる大型ステレオ・ラジカセのはじまりだが、おそらく竹の子族が流行した背景には、ディスコブームの後押しと同時に、屋外での簡易PA装置としてステレオ・ラジカセがあってのことだと思われる。1979年には、サンヨー「おしゃれなテレコ」、ソニーのウォークマンが、新しいステレオ時代を牽引していく。そこに至るまでの時間はFMステレオ放送開始から10年に満たないが、その時代こそが1970年代の特異な位置に相当する。この時期を境に、一気に高層ビル街に代表される大都会の価値観に誘導されていくのであるが、その結末となるバブル時代の印象が強いために、1980年代への進化論として1970年代にあったシグナルを嗅ぎ取ることが多くなってしまう。つまり、1980年代こそが1970年代の欲望の成就であると思われている。しかし1970年代は、もっと多様な欲望が渦巻いていた。その混沌さをまっすぐに見据えるのが、モノラル音声である。

SONY ICF-1980のカタログ(1975) |

これらを考え合わせると、1978年頃までは、ラジオはモノラル、レコードはステレオで、という棲み分けのあったことが判る。現在は、当時のポップスがラジオで流れることはないので、必然的にステレオで鑑賞することになるが、1970年代の流儀に従うと、モノラルでの試聴で初めて曲を知る、というシチュエーションのあったことが伺える。つまり、最初に耳に飛び込んでくるのはモノラル・ラジカセからであり、気に入ったらレコード屋さんで買う、という流れであった。その意味では、モノラル:ステレオ=10:1という割合以上で、楽曲の特徴を聞き流していた可能性も否定できないのである。スタジオモニターから想像する生音のさく裂するような世界とは対局にある、大衆文化の実像がラジカセに詰まっているといって過言ではない。

あのキラキラした雰囲気に騙されて、広帯域なオーディオセットを志向しがちだが、それがラジオ向けにキャッチーな音を出すデフォルメと考えたらどうだろう。週刊誌のワンカットに使う写真を、そのまま等身大ブロマイドに引き延ばしたくらいの違和感が出て当たり前である。ハイビジョンが出たとき、一番困ったのは時代劇で、ちょんまげのカツラの付け際が見えてしまうので、メークに数倍の時間が掛かるということらしい。同じことは、1970年代の録音にも言えないだろうか。

ナショナルの1972年カタログ |

ちなみにラジカセは日本の特産品で、日本では1968年にサンヨーが売り出したことで有名だが、アメリカでは1967年にパナソニックが先行して売り出していた。この時点でモノラル・ラジカセの仕様はほぼ決定しており、正面にカセットとスピーカーが並列され、上面にチューナー部が配置される。ラジカセの音声の特徴についていうと、フルレンジを基本にして150~8,000Hzを核に再生し、後面解放型に特有の軽い反応がある。自分の体験でいうと、出音の整合性(いわゆるタイムアラインメント)が正確で、AM放送はヘタなステレオだと音がこもって聞こえるが、ラジカセのほうがかえって音が自然で鳴ってくれた。かといってFM放送との音質の違いが判る程度の実力はあった。ステレオを購入した後も、FMはステレオで、AMはラジカセで、という棲み分けだった。FMがどちらかというと、既にヒットした曲に限定して流すのに対し、まだあまり知られない曲はAMのリスナーのほうが良いアンテナをもっていた。音楽の質を選べば、AMだったのである。

では、実際の録音スタジオではどうだっただろうか? 色んな人の証言で、1985年頃までは録音スタジオにオーラトーン5Cという小さなフルレンジスピーカーがあり、モノラル音声でのバランスをチェックする習慣があったと言われる。理由は、ラジオ視聴者にもバランス良く聞こえるミックスを目標にしていたというのだが、とどのつまり、音楽の核心的な部分はモノラルで伝わるように配慮されていたのだ。そのターゲットは1970年代の常識からいえば、ずばりラジカセのことである。ラジオや有線での視聴者が圧倒的に多かった時代で、リクエストという手段がヒットチャートに組み入れられていて、レコード売り上げと連動していたこともあった。ラジオで最初に耳に飛び込んできて、ちゃんと聴こうとしてレコードを買う、というマーケティング手法が大きな歯車として機能していた。ようするにモノラル再生はJ-POP以前のミックスバランスの基本形になっている。一方で、ニューミュージックの最先端を歩んでいた細野晴臣氏は、トロピカルダンディーの辺りから、録音エンジニアにモノミックスでの確認を要請して、少し薄くタイトなドラムとベースを好んでいた。根っからのラジオ派だった大瀧詠一氏も、晩年はAM放送でモノラル試聴するのが良いような意味のことを言っていた。ちょうどJBL

4330を揃えて、1970年代音源のリマスタリング環境を整えていた時期である。それとこれとラジカセはリンクしてたのであるが、1970年代にその間を取り持ってくれたのがミッシングリンクが、オーラトーン5Cというモニタースピーカーだったわけだ。

Auratone 5Cと周波数特性 |

|

最近ではパソコンやスマホで音声を聴く視聴者も増えたことから、このローファイ・ミックスが見直され、メインモニターとオーラトーンの間で試聴を繰り返すエンジニアも増えてきた。テレビもスピーカーがまちまちで、機種によっては聞き取りにくい音声もできてしまうのだが、オーラトーンでバランスを取っておくと、サウンドがブレずに聞こえるという。それだけコアな帯域だけを発するスピーカーなのだが、電気音響技術としての基本は1940年代まで遡ると考えていいだろう。いわゆるレコードかCDか、という以前の全ての音源に対する基本情報が詰め込まれている。

これは音楽をステレオの前で正座して聴くのではなく、生活の中に音楽がある状態である。テレビと違うのは、テレビは視野を常にテレビに向けないと内容が把握できないのに対し、ラジオは仕事、家事、勉強、昼寝と何でもながら作業がOKだった。モノラルの利点は、ラジオの見える位置にいれば一定の音響エリアに入れる点で、ステレオのようにスピーカーの前に座る必要がないこと。ラジカセのスピーカーは12cmのフルレンジ、しかもオープンバッフル式のものであったが、これをラジオという箱から取り出して、オーディオ的に拡大解釈して音響機器として整えるのは意外に難しいのだ。

私自身こうした事情も知らず、色々と回り道をしてきた。20世紀末にウォークマンとJ-POPを挟んだので、同じポップスのサウンドが頭内定位するだけで、イメージから外に出して実体化するための指標が見えなくなっていたのだ。ようやくドイツ製の楕円フルレンジで、古い時代のローファイ仕様の本当の実力が判り、その親玉のJensenのワイドレンジユニットに突き当たった。ロカビリーから始まるあらゆるポップスのサウンドを誘導した主犯はこれである。30cmもあるのに70~8,000Hzというローファイ仕様は、マイクの生音をいかに効率よく拡声するかを吟味した1940年代のPA技術であり、あらゆる電気音響の基礎を培っていた。高音が出るとか、低音が響くというのは、この音を基準に判断されており、プラスアルファのオーディオではなく、最低限必要な全てを備えるという部類のものだ。そこでは帯域の狭さを補う方法として、ミッドローの立ち上がりの俊敏さが高域と同様に保証されていて、後の時代に高域のパルス成分でプレゼンスを補うことを行う前の、生音の状態をそのまま明瞭に再生するようにできている。また1950年代までのスピーカーは倍音成分(分割振動)が旺盛で、それ自体にリバーブのような機能がある。元々は中域の塊であるマイクの生音に倍音成分を継ぎ足して、音のプレゼンスを上げるものだが、これはテープ音源にまつわる音質劣化に対するタフさも示しており、いわゆる原音再生と違う意味での、効果的な音響に必要な色付けが備わっている。Jensenの分割振動は楽音とのスピード感が揃っていて、いわゆるエコー成分のようにはならないところが良い。ハモンドオルガン、フェンダーギター、そうした電子楽器は、このユニットから生まれてきた。そしてジュークボックス、AM放送もこの規格内で精いっぱいのことをしていたのである。

1970年代のウィットに富んだオーディオ広告(今はこれほど盛り上がらない)

④モノラル・ラジカセを巨大化しろ!

ともかくも、スター誕生の該当なしという残念な結果を報告せなばならない。阿久悠さんが手を上げない、そういうミュージシャンが山積しているのが、和モノである。その当時のコンセプトを考え合わせると、ギターアンプをトランク代わりにライブハウスを放浪する、またはデパートをサイン会と称してドサ回りするアイドル歌手の姿である。

今回の格闘で分かったのは、和モノを取り巻くオーディオ環境が、当時市販された日本のB&K社製ステレオでは表面的にしか理解できず、かといって後のシティポップ進化論からは切り離されている楽曲があまりに多いことである。このため、日本のポップスがアナログ録音全盛期に残した足跡を、演奏テクニックの魅力と共に評価する機会が失われたと言っていいだろう。1975年頃の録音エンジニアは自宅で、JBLについてLE8TからL88、4311、L200と経済状況に合わせ幅広く使用していたが、当のJBLを扱う高級オーディオ誌は和製ポップスを全く評価していなかった。逆にオーディオマニアという用語は、今でもレコードマニアから軽蔑の意味を込めて使われることが多い。感性が正常であれば、ラジカセからでも楽曲の良さは理解できた、という最もな理由がある。このための楽曲解説を述べた著作も膨大に書かれるだろうが、音楽は実際に聴いてナンボのものである。周囲のメディアから切り離されて後、あらためて音楽だけを鑑賞するには、直感的に判るように再生するオーディオ機器は必要なのである。

そんなこんなの和モノへのアプローチについて、私なりに思い付く手法を色々と書き出してみたのだが、結局はラジカセをどうグレードアップするかのところで、ほとんどの人が躓いているという結論に達した。フルレンジでの試聴は、実にオーディオの基本である。FMラジオのレンジ感(70~15.000Hz、60dB)をちゃんと手中にしてからでないと、なかなか次のステップには進めないと思うのだ。最初から2way、3wayに進むと、自然な音のアタックやエコーのタイミングが判らないままで過ごすことになる。低域が、高域がと、蘊蓄を述べる、いわゆるオーディオマニアの耳が育ってしまうのだ。

和モノの再生の難しさについては、以下のようになる。

- ボーカルのつぶやき声が埋もれやすいうえビックマウスになりやすい

- ベースやドラムのリズムがボヤけて曖昧になりやすい

- リバーブ成分が磁気劣化してモッサリしやすい

- ラジオ音源、ブートレグ盤のようなカマボコ音が聴き辛い

これに対する解決法は以下のようになる。

- ギターアンプ用PAユニットで中低域とボーカル域のスピード感を整える

- 真空管バッファーアンプで倍音を豊かに加える

- モノラル再生でボーカルの音像を整える

以下は、試行錯誤で組み立てたモノラル再生機材。ようするに巨大なモノラル・ラジカセのようなシステムになったのだが、1960年代のジュークボックスの技術を基礎にしている。費用で言えばCDプレーヤーだけがバカ高いが、他は安いものを掻き集めて、スピーカー・ユニットなんか2つで9,000円である。非常にコスパが高い。アルテックやJBLのウーハー、ホーンには手が出ないという負け惜しみと思っていただいてかまわない。これ以上のものが必要無いのだ。

以上のシステムで、再生周波数は70~14,000Hz、45度方向から聴いて200~2,000Hzがフラットなだけで典型的なカマボコ型である。一方で、中低域のスピードが高域に勝っているため、基音に対する倍音の乗り方が自然に感じる。むしろ一般的な2~3wayのほうが、低音のスピードがずっと遅く、高音のパルス成分で音の立ち上がりを補っていて、低域が伸びているにも関わらずベースの音程が悪いのである。時代が進むに従い高域と低域のヒエラルキーというか、ハーモニーの構成が逆転して、頭でっかちなサウンドになってしまったというべきか。これは現在のPAスピーカーにも言えて、音に勢いがあるように思えても、不意の過入力に耐えられるように頑丈にできているだけで、普通のHi-Fiスピーカーよりもドンシャリである。私のこだわりは、荒くれ者のエクステンデッドレンジ+しをらしいコーンツイーターという組合せなのだ。

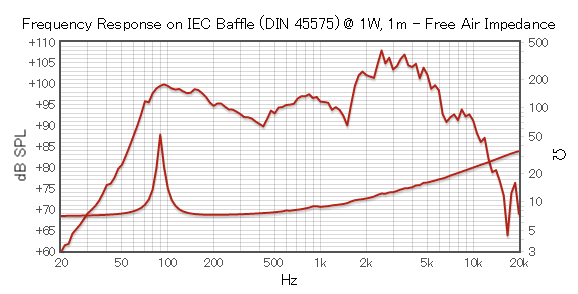

Jensen C12R+Visaton TW6NGの特性とアカデミー曲線(斜め45度からの測定)

Jensen C12Rのカタログ特性は70~1,500Hzまで+3dB/octで緩やかに上昇しているが、これは音が前のめりになる典型的なイコライジングであり、70年代のロックステージで活躍したJBL

D130も同じ特性をもっている。おおよそ500~1,000Hzの抜け出しの良さで、中域の実体感は勝負が決まる。私自身は、1950年代のJBL D130の特性を知ったうえで、家庭用のため安価な新品を購入できるJensen C12Rをあえて選ぶことにしている。よく見るとオーラトーンも同じような中低域の特性をもっており、いわばミニチュア化したライブPAということもできよう。しかしこの音響技術は1940年代から既にあるもので、ジャズバンドの生演奏と対抗するためにボーカルとギターの拡声用に開発されたものであった。

上:Jensen C12Rの特性

下左:JBL業務用2135の特性、下右:オーラトーン5Cの特性

このスピード感は、例えば私が長年使っているヘッドホン、ソニー MDR-Z700DJのほうが、低音が若干遅れて膨れるということで、どれだけのものか理解してほしい。それが30cm径のスピーカーからあふれ出すのである。こうした音響技術は、時代の変遷でラジオに実装されたのであるが、いわゆるHi-Fi理論ではネグレクトされてきた。ラジオだと12cmが標準なので、30cmで6倍、38cmで10倍、これだけのエネルギー感の違いが出てはじめてオーディオらしい迫力が出てくる。

一方で、Jensen C12Rは今ではギターアンプ用として販売されているが、1960年代までRock-ola社をはじめジュークボックスで使われた実績があった。コスト重視の安かろう悪かろうで選ばれたように思われがちだが、Rock-ola社への実装時期が1956~64年という時期をみれば、それが何を意味するかは明らかである。C12Rこそアメリカンポップス黄金期のジュークボックスを支えた台風の中心にあったアイテムだったのだ。

Jensen P12Rはジュークボックスで使用された(Rock-ola Tempo II,, 1959)

1960年代からセラミック磁石&コーンツイーターになったジュークボックス(Rock-ola Capri, 1963)

このコテコテにアメリカンなジェンセンが日本的な質感が保てるのは、戦前から戦後にかけての日本の放送技術は、アメリカから技術導入し自分たちの目指す安定した性能にリファインしたものであり、潜在的にビンテージ・アメリカンなものを隠し味として保っているからだと思う。それはアルテックのVOTTが日本で本格的に輸入されるようなった1960年代中頃に、オーディオ批評家の池田圭が自ら宣伝にまわって、デモのレコードコンサートで掛けた音楽が美空ひばりの艶歌だったというのも象徴的なもので、日頃ラジオやテレビで聴いている声を最高度に拡声できる装置として認識してもらいたかったのだろう。美空ひばり自身もアルテックのスピーカーが自分の歌声を一番良く再生してくれると評したが、実際には日本の映画館へのライセンス供給はウエスレックスからであり、それ以前にはアルテックのVOTTは聴けなかったとしても、ミュージカル映画からキャリアを積み上げた人の良識と受け取ってもいいだろう。1970年代初頭のサンスイのプリメインアンプが、当時輸入代行をしていたJBLのスピーカー(4320などのモニター系列)をリファレンスとして調整していたことはよく知られる話である。当時としてはアメリカ製の輸入オーディオ機器などは高級すぎて、ほとんどの人が耳にすることはなかったのだが、業務用機器の世界ではリファレンスとして身近にあったものといえる。そうしたサウンドポリシーは、ラジオの音を通じてもある程度は伝わってくるようなものだったのだ。

左上:シナトラ~ソニーC-37Aマイク~美空ひばり、右上:元祖三人娘~アイワVM-12マイク

左下:出張録音で活躍したアンペックス600、右下:美空ひばり~アルテック639型マイク

かつて真空管ヘッドホンアンプをバッファーアンプとして使っていたが、ミキサーから過入力することで偶数の倍音(いわゆる高調波歪)が増えるようになる。現在はサンスイトランスの小さなラジオ用トランスをラントランスとして挟むことで帳尻を得ている。デジタルアンプもトランジスターも基本的に奇数倍音なので、ソリッドな5度の響きが強調されるが、三極管の真空管が間に入ることで、綺麗にハーモニーがそろうことが判る。真空管のバッファーアンプに過入力した分は、最終段のデジアンのボリュームで絞ってあげれば帳尻が合う。これと分割振動の強く出るJensenのワイドレンジ・ユニットが相乗効果になって、失われた輝きが取り戻せるのである。こうした手法は、ギターアンプでは当たり前に使っているのだが、一般的なオーディオでは排除する方向にあった。ある時期からオーディオに透明感や奥行きを求めるようになり、こうした分割振動は邪魔だし、そもそも測定してフラットな音を求めるときには、単なる歪みにしか見えなかったらしい。しかし倍音こそが楽器の生命なのである。

ちなみに音を突っ込みすぎると、倍音は増えていくが、ドラムのアタックが潰れる。高次倍音を取るか、出音のアタックを取るかで、幾分のバランスがあるようだ。音が華やかでキレイでも、音楽の躍動感が死んでしまう。かといってアタックがスマート過ぎても、空振りしてつまらない。この辺は色々と聴き込んで、そのときの感覚で決めるしかない。

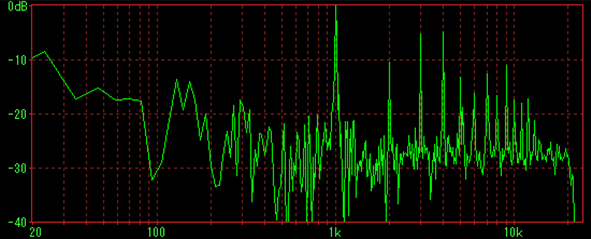

Jensen C12RをEL84シングルアンプで鳴らした1kHzパルス応答特性(奇数と偶数の倍音)

デジタルアンプのみでの1kHz波パルス波応答(奇数波のみ発生でソリッド)

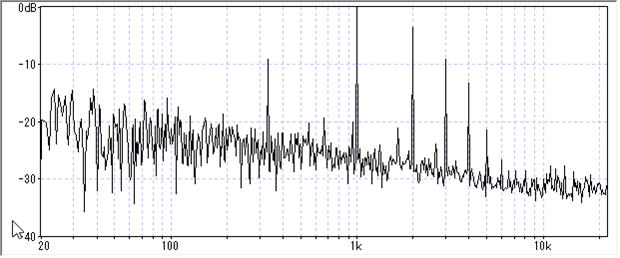

ラジカセ基板の段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

Jensen C12R+Visaton TW6NGの1kHzパルス応答特性(ライントランスで倍音補完)

ステレオ録音をモノラル再生することには批判が多いと思うが、テレビやラジオ向けの音声がごちゃ混ぜの和モノを、そのまま拡大解釈して立派に聴かせるのは、この方法が合っていると思う。当時はハイエンドであったモニタースピーカーに対し、オーラトーン5cのようなサブモニターが並行して使われ、1985年くらいまでは有線やAM放送での聴き映えを意識して、モノラルでの試聴用に使われていたという。要は1985年頃までのJ-POP以前では、楽曲のエッセンスはモノラルミックスに託しており、ステレオ音声をモノラルで聴くという行為はポップスに関するかぎりは正統性がある。例えば、吉田美奈子さんのFLAPPERでは、すごく緻密なミックスで聴かせてくれる一方で、有名な「夢でもし会えたら」で突然、歌謡曲風のバランスに変わるので、拍子抜けすることがある。おそらくラジオでのヒット曲として意識した部分と、古いアメリカン・ポップスに傾倒していた大瀧氏の影響もあるように思うのだ。こうした和モノらしい愛嬌も合わせると、ラジオで聴く視聴者が鼻歌でなぞるような感覚と、折衷していくことが自然に感じるのである。 オーラトーンはラジオ的なバランスの底辺(ボーダーライン)だとすれば、Jensenはその原器である。ラジオ的なサウンドを迫力ある音量で楽しみたいとき、これに勝る方法はそれほどないと言えよう。

あと、Jensen C12Rはギターアンプのみならずジュークボックスにも使われた汎用ユニットであるが、大瀧詠一氏のネタには1960年頃のアメリカン・ポップスが多く含まれていることは周知のとおりで、実際に1970年代に中古で購入した古いジュークボックスを大切に使い続けていた。大瀧氏自身のシングル盤をモノラルのジュークボックスで鳴らしたかは定かではないが、着想の段階からそのサウンドは体に浸み込んでいたと思われ、その意味でも私の今回の方法は、それほど間違ってはいないのではないかと思う。山下達郎氏も対談でFMをモノラルで聴いているといっており、理由はJBLの大型スピーカーだとFMは音が悪くて、モノラルラジオのほうが音が良いと言っていた。この理由は、AMラジオから発展したラジカセ用2wayスピーカーの特性をみれば一目瞭然である。両極端な意見ではあるが、ボーカル主義の2人がオーディオのもつ根本的な課題を感じての意見だと思う。

1977年のラジカセに実装された2wayスピーカーは、スペック上は50~18,000Hzでも、実際は80~12,000Hzという性能に収まっている。それもAMラジオ用のフルレンジに7kHzクロスのスーパーツイーターを被せた仕様だ。つまり、AMラジオとの下位互換を保持しながら、Hi-Fi対応になっている。これが1950年代のことではなく、1980年代に差し迫った時期のことなのだ。この辺が、FMステレオに合わせた現実的な聴覚にそった性能なのである。

1977年のステレオ・ラジカセの特性図(フルレンジ80~6,000Hz+ツイーター7~12kHz)

ジェンセン爺さんのスゴイところは、30cmという巨体に関わらずラジオのトークが全く自然なことである。スピーカーのトーンを整えるときに、まずやってほしいのが、rajiko、らじらる等のインターネットラジオでのAM放送の試聴である。もともとジェンセンのエレキ用スピーカーは、あらゆる電気音響のPA用に開発されたもので、ラジオ並みの小音量はともかく、オーディオ並みの大音量でも、低音が被ったり子音がキツクなったりせず、そのままの状態で増幅してくれる。AM放送の音声はFMのそれに比べて、明瞭な音声を保つため少し高域が強めに収録されているが、ここで、30cm単発でのトークの音を正常にしたところで、ツイーターを少し載せてあげるのが本来のHi-Fiのバランスだと思う。普段思っているほど低音は重量感がない代わりに、キックドラムとスネアのタイミングがばっちり決まるし、それでいてボーカルが沈むこともない。通常のオーディオがボーカル域の両端で調整するのに対し、ボーカル域だけの応答で自然なタッチを確保したうえで、両端の帯域に伸ばしていくのが良いのである。

あと、モノラル耳というのがあって、これが育つまでに2年以上は掛かる。要は斜め45度=片耳だけで聴いているのではなく、反対の耳で部屋の響きを聴いている、という頭内でのレスポンス処理の問題で、結局、中低域を中心に体で聴くようになる。もちろん高域も聞こえてはいるのだが、こちらはほぼ直接音なので、聞いているが片耳でも、反対側のほうも頭のなかで勝手にミックスしてしまう。これで頭の中でリズムを刻むようになるのだ。リズムとは言っても、アタック音だけの問題ではなく、ストリングスが流れればそのボウイングを頭のなかで追いかける。このリズムの左右の交感が実に気持ちいいのだ。最近になってモノミックスした音をヘッドホンで試聴したら、高域が頭のなかをグルグル巡って頭内定位が全く気にならない。逆にステレオだと強制的に音が別々に聞こえて気持ち悪い。ステレオが判らなくなっているのだが、これはこれで良いのだと思ってる今日この頃です。

結局、私がシカゴブルースの大御所ジェンセン爺さんから改めて聞いたのは、ロックの誕生から存在する肉体的な衝動である。心情風景ばかり描いていると思っていた和モノから、この衝動を聴いたときには、正直とまどったのである。心の奥底に秘められた思いが歌となってほとばしるとき、肉体的にも呻きもだえる、そういう瞬間に多く出会うようになった。1970年代の歌は、そういう肉体的なもだえを直接言葉にすることに恥じらいがあったので、見落としていたといっていいだろう。もはやミスマッチを苦笑いでは済まされない、人生の奥まで再生する奇異な音響システムだと自負している。

⑤ジェンセン爺の仮住まい

Jensen社のギターアンプ用ユニットについて言うと、開発されたのは1947年で、ちょうどハイファイ用のLPが登場する前に、汎用のPAスピーカーとして販売されていた。同級生にWE

755A、JBL D130、一年遅れてAltec 600Bなどがあり、この時代の音響技術の一翼を担っていた。Jensen P12Rは、結果的にギターアンプとしての用途のみが生き残ったが、ボーカル、電子オルガンなど何でも拡声したし、ジュークボックスなどのレコード再生でも使われた。中高域の分割振動が多く倍音に過敏に反応する特徴がある。一番安いのがC12Rだが、ボイスコイル径が一番小さい1インチで高域が伸びている点がメリット、デメリットは低音が出にくい点である。30cmで70Hzまでしか出ないなんて冗談のような特性だが、そのかわり低音はダイレクトに駆動するので、打音の反応の早いことが利点になる。中域の分解能が高いことも特筆すべきことだが、重要なのは低音とスピード感がそろっていることである。中域の解像度が高いスコーカーは多いが、それと低域のスピードがバランスしていることは稀である。Jensen

C12Rが開発された1940年代は、生音とガチンコ勝負していたため、高域と低域が別々に出るなんて不整合は許されなかった。これが最も安価なユニットにまで徹底されている点がすごいのである。

あと、JensenのPAスピーカーは、1940年代にクルーン唱法を生んだもうひとつの立役者である。入力側はRCA 44リボンマイクを挙げることができるが、その音を実体化したのはJensenのPA技術であった。その後の歴史観ではAltecのVOTTが代表になっているが、一般のコンサートに使われたのは圧倒的にJensenだった。中域のハイスピードな応答と豊かな倍音という特性は、ボーカルを輝かしく聴かせるためのノウハウが詰まっていて、エレキギター、ハモンドオルガンなどの音色を決定付けた意味でも、戦後のあらゆるポップスの基礎になっているのである。ポップスの場合、高忠実なオーディオは、Jensenの音を再生することを目的にしていると言っていい。

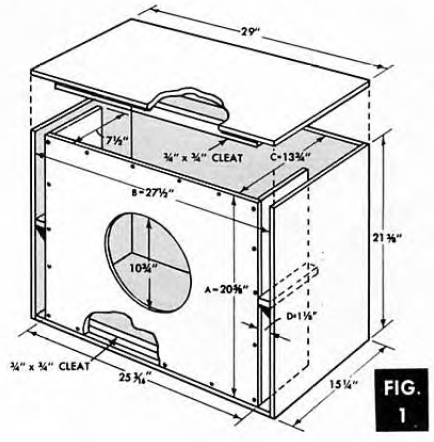

これの低音のバランスを整えるための箱の候補だが、C12R自体がFo=90Hz、Qo=1.88と、超の付くくらいのローコンプライアンス型なので、今風の共振で低音を稼ぐバスレフは合わない。思いついたのは、①後面開放型、②スーツケース型密閉箱、③Jensen推奨のUltraflex型、など。後面開放型は音の勢いを活かしたもので、ジュークボックスも実はこの方式になる。スーツケース型は、ギターアンプなみの小型PAで、ラジオ局のモニターにも使われた仕様だ。Ultraflexはショート・バックロードホーンの一種で、日本ではオンケン型として知られるもので、当時のカタログにはP12RXに使えると書いてあるので、それなりにまとまるような気がする。

Jensenの箱プランにあるUltraflex型エンクロージャー(やはり30cm用で大振り)

ここで箱の低域特性を色々とシミュレーションをしてみると、このユニットの扱いの難しさが判る。机上の計算では、指定箱のバスレフでは共振点が45Hzと低すぎてほとんどカスリもしない。密閉箱ではfocが120Hz程度であり、逆に後面開放にしたほうが、見掛けの周波数が下がるということになった。試しに計算してみたC12Rの裸のまんまの特性もほぼ間違いないことが確認された。

さらにC12Rの場合、Qo1=1.88と極端に高いユニットであることを勘定すると、箱のfoc付近で大きく盛り上がることが予想された。現在のカタログではDIN規格に基づいた2m強の平面バッフルを使っているが、これだけ大きくしてもユニットのfoが引っ掛かって90Hzで盛り上がり急降下しています。ちなみにUltraflexにした場合も100Hz近傍の持ち上がりが目立つだけで、箱の大きさに比べそれほど大きな効果が期待できないことになる。

| |

裸特性 |

後面開放 |

密閉

618B |

SBH

Ultraflex |

ユ

ニ

ッ

ト |

fo(Hz) |

90 |

90 |

90 |

90 |

| Qo |

- |

- |

1.88 |

1.88 |

| mo(g) |

- |

- |

24.6 |

24.6 |

| a(cm) |

- |

- |

12.5 |

12.5 |

| 箱 |

H(cm) |

30 |

56 |

56 |

74 |

| W(cm) |

30 |

43 |

43 |

54 |

| D(cm) |

0 |

29 |

29 |

39 |

| V(ℓ) |

- |

- |

55 |

150 |

| foc(Hz) |

283 |

84 |

120 |

102 |

バ

ス

レ

フ |

S(cm2) |

- |

- |

- |

367 |

| L(cm) |

- |

- |

- |

20 |

| fd(Hz) |

- |

- |

- |

45.3 |

以上を勘定すると、むやみに低音のスペックを追い求めるのではなく、618Bタイプくらいの適度な大きさの箱で、90~120Hzのどこで持ち上げるかを、裏蓋をいじって試行錯誤することが適当ということになる。選定というより剪定に近い盆栽オーディオとなった。ということで、618B型ボックスを後面開放型でセットしてみた。周波数特性は、200~2,000Hzを中心にしたカマボコ型。しかし、出音のタイミングは後で述べるようにC12Rが支配的で、Visatonのツイーターは三味線のサワリと同じように高域にスパイスを加えたような感じである。

後面開放型にして、フレームとバッフルに割り箸で隙間をいれた

斜め45度から測定した周波数特性は中域モッコリのカマボコ形

C12Rはバッフルに直接付けると低域がボンつくので、スピーカーフレームに割り箸を挟んで音を逃がしている。昔の電蓄用スピーカーの取り付け方でも隙間を開ける方法があったのを参考にしている。ここでは箱の共振で出る低音の反応が鈍いため、シェイプアップするほうを選んだのだが、低音は反応が早いのに加え音程が良いので、足りないという感じはしない。見た目は5cm程度のフルレンジと同じくらいの特性で、カマボコ形と評される周波数特性だが、一番違うのはダイナミックに鳴る中低音。5cmだと1,500Hz以下は箱で一度反射した鈍い低音だが、30cm径だと中低音はリアルに押し出してきて開放的にドカンとくる。200~1,000Hzで、中高域にマスキングされない弾むような中低音が聞けるのだ。ポップスでは、ドラムとボーカルが主役なのではないかと思うほど、飛んだり跳ねたりする楽しいサウンドになった。これがシカゴ・ブルースを生み、ロカビリーを牽引したサウンドである。

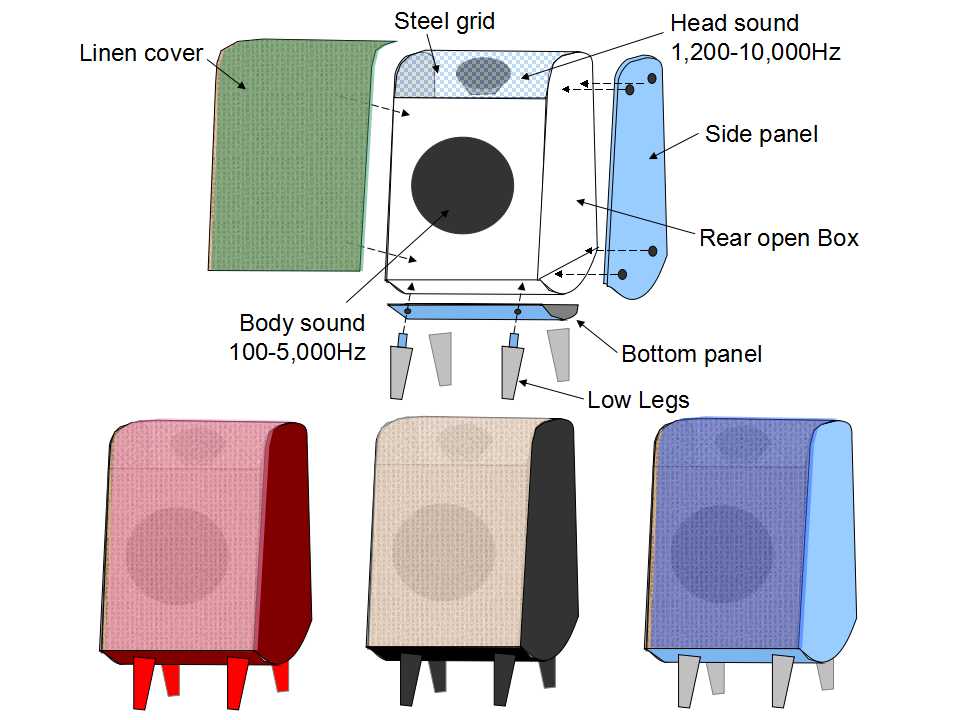

⑥人間の発音形態を模擬したスピーカー

2つのスピーカーユニットは3.5kHzクロスのマルチアンプで再生され、C12Rは70~3,000Hzの胴音~喉音を、TW6NGは4,000~8,000Hzの子音の役割をもっている。人間の発音形態の再現として、頭骸骨と胸腔の回折効果を模しており、この場合、舌や唇の発音は前面だが、喉音、胴音などは全方向に拡散する。この中低域用と中高域用の2つのスピーカーが共にダイポール特性をもつこと、2つのユニットを同心円状(同軸上ではない)に配置することで、無指向性に近い状態で前面と背面の違いを緩やかに出す。この緩やかに変化する周波数分布が、人間らしい自然な発音を再現することになるのだ。

もうひとつの特徴は、この2つのユニットを組合せたタイムコヒレント特性が、シングルコーンのように1波形で素直になっていることで、自然なボーカルのタイミング、つまり胸声から子音にかけて一息でスッと出るようになっていることで、男性演歌歌手がマイクにかぶり付いたような胸声になったり、女性アイドルの声がカエルの合唱のようになったり、そういう不自然さは全くない。あと30cmともなれば普通のステレオだとボーカルがビッグマウスになりやすいが、モノラル再生の効果もあって、歌手が部屋のなかで自然に語りかける。これは、胸声と子音を分離してタイミングがズレているのではなく、自然な発音で鳴っているからである。低域と高域のスピード感が揃っているので、ドラムがスタスタ決まり、ベースのテンポのインとアウトのタイミングが正確になり、歌のメロディーはほぐれたように流れる。ロックンロールとR&Bを生んだジェンセンならではの演出である。

この状態で部屋のなかで鳴らしてみると、スピーカー自身がもう一人のパーソナリティを持っているように自然に語りかける。賑わいを盛りたてるゲストのようなもので、人間の胴体と同じ大きさのボックスをもち、唇と同じ大きさのサテライトスピーカーを備えることで、それ自体が語っているようにオブジェ化されたと言っていい。椅子や机が人間の身体に合わせて作られるのと同じように、スピーカーにもパーソナリティを持たせるためのサイズがあったのである。

胴体と唇をもったスピーカーの概念図 (ごめんなさい、フィッツジェラルド様)

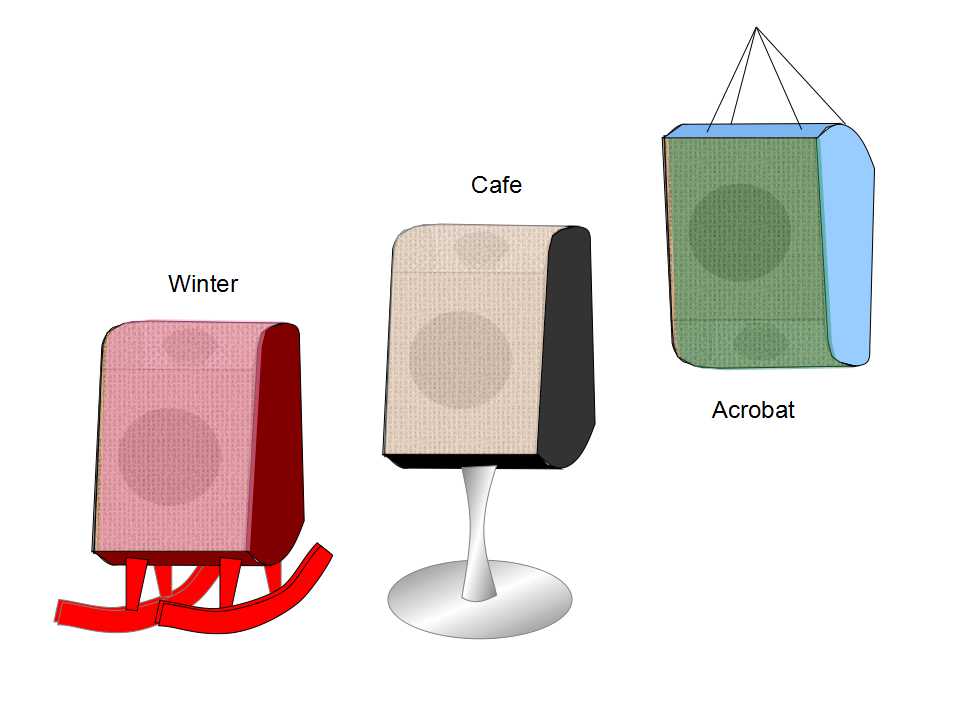

仮のお宿を解消するとこんな感じかなぁ…

さらに遊んでみると。。。

最終的にはモンドリアン風のキッチュなデザインになったが、狭い部屋で精一杯音楽を楽しむには、まぁこんなもんだろう。これでイイのだ。

【和モノなるもの】

和モノの専門家ではないので、な~んだ? とケチを付けられそうだが、私なりに聴きとれたものを、以下に記します。「神田川」「学生街の喫茶店」などの鉄板リクエストや、ナイアガラ、ホソノ名義の名盤はあえて外したうえで、色々と集めてみると、同じ時代の空気を吸っていながら、ジャンルを超えた全く個性的な面々が集まった。ちなみに私自身はアナログ盤は面倒なのでCDしか聴きません。あしからず。

|

トワ・エ・モア ベスト30(1969-73)

とかく歌謡フォークと揶揄されながらも、ボサ・ノヴァのテイストをいち早く取り入れた洒脱な雰囲気が魅力のデュオ。この60年代とも70年代ともとれない、時間が止まったような隙間感覚が、後に70年代風と呼ばれるアンニュイな場所を切り開いたのは、全くの偶然だったのだろうか? 流行に押し流されやすい音楽シーンで、立ち止まることの意味を教えてくれる稀有な存在でもあった。このベスト盤は、シングルAB面をリリース順に並べて収録しており、アルバムとは違ったアナログっぽい音質を伝えている。

|

|

喫茶ロック~ソニー・ミュージック編(1971-77)

各レコード会社のアーカイヴに埋もれていたソフトロックのコンピレーションで、渋谷系のルーツを辿るように、1971~75年を中心にそれらしい楽曲を集めている。特に有名なミュージシャンのヒット曲を集めたというより、アルバムのつなぎで収録されたようなC級の曲を選んでいる点が、何となくボ~としているときの喫茶店のBGMらしい趣向になっている。ただ、昔流行ったカセットテープに愛聴曲をまとめて、にわかDJのつもりで友人に聴かせるような感じもあって、アマチュア嗜好とない交ぜになっていて、そのインディーズ風の混沌さも愛嬌かもしれない。ソニー編が好きなのは、アルファ・レコードを含む肉厚のサウンドで、ウェストレイクでモニターしても根負けしないだろうな、と思うほど濃密な音である。ここはオーディオ・マニア的趣向で、所詮グラマーなのが良いのである。 |

|

ぶっつぶせ! ! 1971北区公会堂Live/村八分(1971)

恐るべきロックバンドである。今だとガレージパンクっぽい雰囲気と理解されるだろうが、この1971年には凡そそういうジャンルそのものがなかった時代を駆け抜けたバンドの壮絶な記録。本人たちはストーンズの進化形と思っていたかもしれないが、いきなり充実したロックンロール・サウンドを叩きだすポテンシャルは、全く凄いの一言につきる。海の向こう側ではギタープレイヤー専制主義のブルース・ロックが全盛期だったから、ちょっと見逃してしまったという感じである。あえていえばヴェルヴェットのそれと近いが、あっちがアート指向なのに対し、こっちは徹底した破壊主義。同時代の映画「薔薇の葬列」や「新宿泥棒日記」などと並べても、全く色あせないカウンターカルチャーの色彩を放っている。そういう意味でも、後に定式化されたパンクやヘヴィメタに近いのである。録音は典型的なブートレグだが、聞きやすい音質である。ちなみにJensenは、こうしたブートレグの再生に最も強みを発揮する。 |

|

風街ろまん/はっぴいえんど(1971)

録音はモウリスタジオ。導入したばかりのクワッドエイトというソリッドステートのコンソールで収録しており、基本的な音は倍音が少なく細い。しかし、その閑散とした感覚と、寂れた下町から着想された独特の世界観とが、不思議な化学作用をもよおして、日本語ロックの金字塔とまで讃えられている。最近までは歌詞だけを純粋に味わうという風情であったが、ようやくこの録音のサウンドとしてのロック魂に気付き、大いに愛着が沸くようになった。ドラム、ベースが異常なほど繊細で大胆。これだけで詩を語っているのではないかと思えるのだ。 |

|

み空/金延幸子(1972)

歌手の個性があまりにも強いため、この演奏のバックに上記のはっぴいえんどのメンツが参加していることには、あまり言及されない。URCならではのアングラな時間が流れるが、はすっぱな純情とでも言うような、野草のつぶやき声が集められている。時折聞こえるアコギにビブラフォン(木琴)という組合せは、アフリカン・ポップスの先取りでは?

と思われるくらいアッケラカンとしていて、自由っていいなとつくづく感じる。 |

|

乙女の儚夢(ろまん)/あがた森魚(1972)

この珍盤がどういういきさつで作られたかは理解しがたい。林静一氏のマンガに影響を受けたというが、全然上品にならないエロチシズムは、どちらかというと、つげ義春氏のほうが近いのではないか。音楽的にはフォークというよりは、アングラ劇団のサントラのようでもあるし、かといって明確なシナリオがあるわけでもない。しかし、結果として1970年代の日本で孤高のコンセプトアルバムになっているのだから、全く恐れ入るばかりである。おおよそ、日本的なものと問うと、男っぷりを発揮する幕末維新だとか戦国時代とかに傾きがちであるが、この盤は大正ロマン、それも女学校の世界をオヤジが撫でるように歌う。オーディオ的に結構難しいと思うのは、生録のような素のままの音が多く、いわゆる高域や低域に癖のある機材だと、おかしなバランスで再生されること。もともとオカシイので気づかないかもしれないが…。 |

|

氷の世界/井上陽水(1973)

ともかく良く売れた。その後、国内アルバム総売り上げでなかなか抜かれることのない記録を保持した名盤である。ロンドンのトラインデント・スタジオで収録されたが、あえてドライな感じを打ち出したのは、ちゃんとしたコンセプトあってのもの。刹那な敗走感の強い歌詞ながら、タイトなロックテイストで始まるアルバムは、この録音のポテンシャルを伝えてやまない。 |

|

ダルシマ/りりィ(1973)

女性シンガーソングライターの草分け的な存在であり、ブルースロックのスタイルに馴染むハスキーボイスの持ち主、りりィ21歳のアルバム。題名、ジャケ絵ともに当時流行ったお花畑フォークのような感じだが、ダルシマが出てくるのは最初と最後だけ。どうみても安酒場のシティ・ブルースである。バックバンドを務めるバイバイセッションバンドがまた、ヤニ臭いというかバーボンのような強烈なブルース風のセッションを繰り広げる。演歌のブルースと違う感覚は、零落れていくか、這い上がっていくかの違いである。その意味では、野生のままの花のようでもあり、女であることを自然に受け流している。不惑の40歳と20代の青春とが混ざりあった不思議なカクテルである。 |

|

黒船/サディスティック・ミカ・バンド(1974)

元フォークルの加藤和彦さんが、海外で名を挙げた後に凱旋録音した名盤。このときの録音はクリス・トーマスが仕切り、その機材集めにすごく苦労したとの逸話がある。当時はまだマルチトラックを駆使したポップスがなかっただけに、日本の国内スタジオでここまでできるのだぞ、という思いもあってのことだと思う。メンバーの写真は、どこか海賊のような雰囲気があり、黒船を乗っ取って日本までやって来たという感じもする。 |

|

23/沢チエ(1974)

題名通り23歳のポートレートのように振舞っているが、35歳の安井かずみさんが作詞を全面的に行った私小説のような趣のアルバム。半ばフランスの恋人のイメージまで飛び込んでくる。はっぴぃえんどを解散したばかりの頃のティンパンアレイ系ミュージシャンがバックに付いている点でも注目されるが、そもそもがフレンチポップを意識したようなコンセプトで始めたことは明らかで、当時の文化サロンとなっていた「キャンティ」にも通じるのだろうが、ライブハウスに入ったつもりが詩の朗読会に迷い込んだような感じ。これだけの豪華キャストに囲まれた歌手の立ち位置は、ファッションショーのモデルのような儚さが漂う。あくまでも主役は、キャンティというブランドのオートクチュールである。ある時期の表参道の雰囲気を知りたい向きにはなかなか面白いコンセプトだが、こういうプロデュースの仕方にそっぽ向かれるのが1970年代でもあった。 |

|

1975 LIVE /鈴木茂とハックルバック

いわゆる公認ブートレグ盤だが、日本にも結構埋もれているのだと感心した。それと業界では名が知られていても数年で解散(このバンドは1年未満)というものも多かったことで、レコード業界と離れたロックコンサートの実像が見えにくい。個人的には、こうした音源は公開することで拡散して、生き残る確率が高くなるので、地道に続けるべきだと思う。演奏は完璧に洗練された玄人向けのショウピースで、前半の大阪ライブとリハーサルはボーナストラック的である。ジ~というハムノイズの乗ったアンプに関係なくソロギターをやるところはご愛敬で、日常茶飯事だったのだろう。後半の京都のほうが録音が安定しているので、こちらを先にすれば良かったのにと思うが、録音距離が長く遠鳴りしているので、普通のステレオ装置だと音量を上げると音が不鮮明になりがちである。ちなみにJensenは、こうしたブートレグの再生に最も強みを発揮する。 |

|

荒井由美スーパーベスト(1972-76)

ニューミュージックの旗手となったユーミンだが、フォーク歌謡から脱皮していく過程を知るうえで、このシングルカット集はとても重宝する。本来の資質は歌詞の巧さにあるが、ちゃんと再生すると何よりも伴奏陣の巧さが光る。失礼な言い方だが、あの声でちゃんとセッションバンドと駆け引きしているのである。歌伴のテイクにボーカルブースでカラオケを吹き込むのとは全然違うのは明らかだ。時折、10歳若い妻に「昔、恋人と聞いてたでしょ?」と訊かれるが、オレはそれほど歳じゃない! と言い張ることにしている。多分、1990年代のヒット曲と勘違いしているのだろう。それくらいエバーグリーンな歌である。 |

|

ヒット・コレクション/ペドロ&カプリシャス(1973-78)

高橋真梨子がボーカルを務めた頃の録音を集めたものだが、ニューポップスと自ら名乗ったバンドのスタイルは、ラテンとロックを融合した本格的なものだったが、歌詞は堂々とした演歌である。この不思議な意識のズレが昭和の時代を臭わせる。1999年のリマスターはJVCスタジオで行ったもので、J-POP全盛期にあって本格的なアナログ・サウンドの醍醐味を復活させた立役者となっている。肉付きが良く、毛並みが艶やか、まるでサラブレッドのような美しさを誇る、ボンド・ガールのようなグラマーなサウンドともいえるが、清楚なシモンズで同じテイストでやってもけして嫌味にならない。個人的には好きである。 |

|

ベスト・オブ・カルメン・マキ&OZ(1975-77)

ともかくどんな日本人男性ボーカルよりもロックっぽい歌い方をキメてくれるのが、このカルメン・マキ様。しかし、バンドとしての実力は、日本では珍しくプログレの楽曲をしっかりと提供してくれた点にあり、ワーグナーばりのシンフォニックなコード進行、オカルト風の荒廃した詩の世界もあって、ともかく他と全くツルムということのない孤高の存在でもある。デビュー時は寺山修司の秘蔵っ子として登場したが、自分なりの納得できるかたちでこうして表舞台に出てきたのは、自分を信じるということの大切さを教えてくれる。そうこうしているうちに、音速突破とともに空中分解したように解散した。存在自体がロックという感じもある。 |

|

FLAPPER/吉田美奈子(1976)

やはりこれもティンパンアレイ系のミュージシャンが一同に会したセッションアルバム。ともかくファンシーなアイディアの音像化は、ケイト・ブッシュの先取りなのでは? と思うほどの多彩さ。ファンシーさの根元は、移り気で儚い少女のような振舞いに現れているが、それをプログレのスタイルを一端呑み込んだうえでアレンジしている点がすごいのである。特に演奏テクニックを誇示するような箇所はないが、スマートに洗練された演奏の手堅さが、このアルバムを永遠の耀きで満たしている。 |

|

花ざかり/山口百恵(1977)

ただの歌謡曲と思いきや、宇崎竜童をはじめ、さだまさし、谷村新司、松本隆、岸田 智史など、ニューミュージック系の楽曲を束ねたブーケのようなアルバム。この頃には、ニューミュージックもアングラの世界から這い出て、商業的にアカ抜けてきたことが判る。山口百恵が普通のアイドルと違うのは、女優として語り掛けが真に入っている点で、低めの声ながら味のある歌い口である。1970年代のアイドル歌謡全盛期の只中で、引退する前に大人の女性になることを許された、稀有な存在でもあった。それを支えるのがNEVE卓で録られたサウンドであることには、あまり気にする人はいないだろうが、オーディオマニアとしては要チェックである。 |

|

|

|

|

恋人もいないのに

シモンズ(71年) |

ゴールデン☆ベスト

チューインガム(72-76年) |

風・空・そして愛

やまがたすみこ(73年) |

高木麻早(73年) |

|

| 1970年代初頭のフォークブームに便乗して、清純なイメージで現れたフォーク・プリンセスたち。どこを切ってもお花畑ムード満載で、本当に同じ時代に学生運動なんてやってたのだろうか? と色々と勘繰りたくなるのだが、なんとも憎めないし、結局あれこれ枚数が増えていく。これにアグネスチャンや藤圭子まで加えると、あなたも白いギターの虜になっていくのだ。 |

個人的な参考書)

・新譜ジャーナルBest Selection '70s(自由国民社 2003/08)

・SWITCH 70's バイブレーション横浜(スイッチパブリッシング 2015/08)

・喫茶ロック(ソニーマガジンズ 2002/09)

・風都市伝説(音楽出版社 2004/05)

・細野晴臣 録音術(DU BOOKS 2015/12)

・ハンドブック・オブ・レコーディング・エンジニアリング ジョン・アーグル著(ステレオサウンド 1988)

・ミュージック・ライフ 新年臨時大増刊 ロック・オーディオ&FM (シンコー・ミュージック 1976/12)

・追悼 長岡鉄男 観音力アンソロジー(音楽之友社 2001/04)

・ステレオサウンド別冊 魅力のフルレンジスピーカーその選び方使い方(ステレオサウンド 1979/03)

・昭和40年男 特集 興奮のラジカセ(クレタパブリシング 2015/03)

・管球王国 43 30cm口径フルレンジユニット聴き比べ(ステレオサウンド 2007/02)

【モノラル指南】

2012年頃からか。勉強机の脇にモノラル専用フルレンジを置いて以来、オーディオはモノラルでしか聴いていません。最初は装置の可能性を探るべくモノラル音源を掻き集めていたのですが、病も終局に達してステレオ音源もモノラルにして聴くあり様。この病をどう説明すれば良いのか? 2012年頃からか。勉強机の脇にモノラル専用フルレンジを置いて以来、オーディオはモノラルでしか聴いていません。最初は装置の可能性を探るべくモノラル音源を掻き集めていたのですが、病も終局に達してステレオ音源もモノラルにして聴くあり様。この病をどう説明すれば良いのか?

そもそもモノラルという用語は、ステレオ(またはバイノーラル)に対するネガティブな言葉です。音に広がりや色彩がない、質素で堅いイメージが付きまといます。映画のサラウンドが当たり前になるなかで、2本のスピーカーだけで再生なんて修行のように感じるかもしれません。モノラル再生ともなれば仙人あつかい。しかし、巨大なSR装置が立ち並ぶコンサート会場もほとんどはモノラルが基調であり、モノラルという言葉には別の捉え方が必要になると思われます。

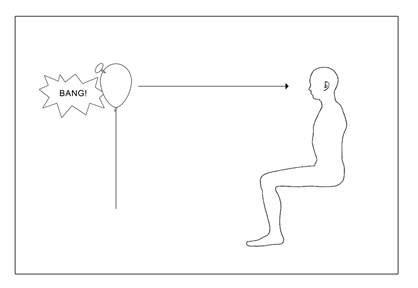

1本のスピーカ-でのモノラル再生を、私はあえて点音源拡散音響(One Point Spreading Sound)と呼んでみようと思います。以下の図は、点音源の現実的な伝達のイメージです。モノラルからイメージする音は左のような感じですが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っています。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識するのです。風船の割れる音でたとえると、狭い場所で近くで鳴ると怖く、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じるのです。

左;無響音室でのモノラル音源 右:部屋の響きを伴うモノラル音源 |

こうした無意識に感じ取る音響の質は、左右の音の位相差だけではないことは明白です。つまり、壁や天井の反響を勘定に入れた音響こそが自然な音であり、部屋の響きを基準にして録音会場の音響を聞き分けることで、音響の違いに明瞭な線引きが可能となるのです。この線引きが必要なのは、視覚的要素がない音の近さ広さというのが曖昧なためで、おそらく録音しているエンジニアも時代や国柄によって基準がそれぞれ違うと思われます。例えばデッカとフィリップスのウィーン・フィルの音の違いなど、求める物や表現の手段としてステレオ感が存在するようになるのです。

私として知りたいのは、演奏者のパフォーマンスそのものなのですが、ステレオ的な表現とは、空間表現というフィルターを通じた録音エンジニアの意見をまず聞かなければならない、というオチになるのです。天ぷらのコロモをはがして演奏家の本来のテイストを知ることが必要なのです。本当は天ぷらも中身の旨みを包み込む方法なのですが、コロモが大きくなって中身が小さいエビ天も少なくないのです。そこでステレオの化粧を洗い流して、素顔の演奏者と対峙する方法として、モノラルという選択肢はどうでしょうか?

では、ステレオ音源のモノラル化はどのようにすればいいのでしょうか? 最初からモノラルで収録された音源に関しては、そのままとして、ステレオのモノラル化はこれまで色々な人が悩んできたことです。以下にその方法を列挙すると

- 変換コネクターなどで並列接続して1本化する。

- プッシュプル分割のライントランスで結合する。

- ミキサーアンプで左右信号を合成する。

このうち1の変換コネクターは、一番安価で簡単な方法だが、誰もが失望するのは、高域が丸まって冴えない、音に潤いがない、詰まって聞こえるなど、ナイことずくめで良い事ないのが普通。この理由について考えてみますと

- ステレオの音の広がりを表す逆相成分をキャンセルしているため、響きが痩せてしまう。

- 人工的なエコーは高域に偏る(リバーブの特徴である)ため、高域成分が減退する。

- ステレオで分散された音像が弱く、ミックスすると各パートの弱さが露見する。

2のライントランスでの結合は、この辺の合成がコネクタよりはアバウトで、逆相の減退を若干抑えることができます。一方で、ムラード反転型回路が出回って以降は、ラインレベルで分割するトランスはほとんど生産されなかったため、かなり古いトランスに頼らなければいけないのです。つまり状態の良いパーツは高価だし、相性の良いものを見つけるまでに断念することが関の山なのです。

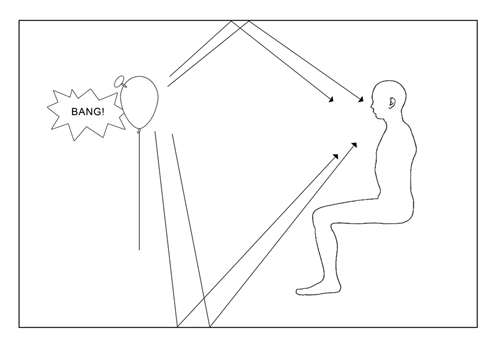

そこで、第3のミキサーアンプでの合成ですが、これも左右の信号を単純に足し合わせるだけでは、あまり意味がありません。左図のように、左右の信号の高域と中域のバランスを互い違いにして混ぜることで、上記の問題はほとんど解決されることが判りました。高域と中域のバランスを、±6dBで左右互い違いにする方法で、擬似ステレオの反対の操作である。仮にこれを、逆-疑似ステレオ方式と呼ぶ事にしましょう。 そこで、第3のミキサーアンプでの合成ですが、これも左右の信号を単純に足し合わせるだけでは、あまり意味がありません。左図のように、左右の信号の高域と中域のバランスを互い違いにして混ぜることで、上記の問題はほとんど解決されることが判りました。高域と中域のバランスを、±6dBで左右互い違いにする方法で、擬似ステレオの反対の操作である。仮にこれを、逆-疑似ステレオ方式と呼ぶ事にしましょう。

2.5kHz付近は音のプレゼンス(実体感)をコントロ-ルし、10kHz辺りはアンビエント(空間性)を支配する。1970年を前後して、この空間性が著しく発展し、かつEMTのプレートリバーブなどでブリリアンス(光沢感)も加えるようになったため、この帯域抜きでトーン・バランスをとることが難しくなっています。人工的なリバーブは逆相で打ち消しあうので、高域がカマボコに聞こえるのです。さすがにデジタル録音以降の古楽には人工的なリバーブはご法度ですが、アンビエントの補助マイクは暗騒音の多い低音はカットし、高音のブリリアンスを豊かに聴かせる方法を取ることでしょう。こういう要素を入れないとそれらしく聞こえないスピーカーが多い以上、付き合わなければならないのです。10kHz辺りのアンビエント(空間性)が全体のトーンがサウンド・バランスと密接に関わっているので、単純に左右バランスを崩すと、全体のトーンが少しおかしくなるようです。そこで左右の中高域のトーンをずらすことで、モノラルにしたときの交通整理をしてあげると、見通しの良い音に仕上がります。

もうひとつは単純なモノラル化は、中央定位させる中低域のバランスに隔たって、全体に下腹の膨らんだ中年太りのようなバランスになります。このため、低域を両chとも下げる必要があるのです。

ちなみにモノラルの聞き方は、スピーカーの正面ではなく、斜め横から聞くのが正式な聞き方。かつてのモノラル再生はどうだったのか? 録音現場を見てみましょう。

レスポールの自宅スタジオ |

まず左はエレキの開発者として有名なレスポール氏の自宅スタジオ風景。どうやら業務用ターンテーブルでLPを再生しているようですが、奥にみえるのはランシングのIconicシステム。正面配置ではなく、横に置いて聴いています。

同じような聴き方は、1963年版のAltec社カタログ、BBCスタジオにも見られます。

605Duplexでモニター中 |

BBCでのLSU/10の配置状況 |

|

以上、モノラル化するメリットを挙げると

- 試聴位置での音像の乱れがなく、好きな姿勢で聴ける。

- 音の骨格がしっかりして、楽器の主従関係が判りやすくなる。

- 楽器の出音とエコーがよく分離して、楽器のニュアンスが判りやすくなる。

これらの効果は、音楽の表現がより克明になる方向であり、ステレオ効果による雰囲気に流されないで、演奏家が格闘する姿も炙り出すようです。どの演奏も切れ込みがよくなるが、かと言って雰囲気ぶち壊しというわけでもない。優雅さも十分に表現できるが、それを保持するときの演奏者の緊張の入れ替えが脈実に伝わるのです。では、モノラルでいけないワケは、どこにあるのだろうか? 実は何もないのです。演奏家のパフォーマンスを表現するにあたって、モノラルで十分。いや、むしろモノラルであったほうが良いことも多いのだと、あえて言おうじゃないですか。

あと、モノラル耳というのがあって、これが育つまでに2年以上は掛かります。要は斜め45度=片耳だけで聴いているのではなく、反対の耳で部屋の響きを聴いている、という頭内でのレスポンス処理の問題で、結局、中低域を中心に体で聴くようになります。もちろん高域も聞こえてはいるのですが、こちらはほぼ直接音なので、聞いているが片耳でも、反対側のほうも頭のなかで勝手にミックスしてしまう。これで頭の中でリズムを刻むようになるのです。リズムとは言っても、アタック音だけの問題ではなく、ストリングスが流れればそのボウイングを頭のなかで追いかける。このリズムの左右の交感が実に気持ちいいのです。最近になってモノミックスした音をヘッドホンで試聴したら、高域が頭のなかをグルグル巡って頭内定位が全く気にならない。逆にステレオだと強制的に音が別々に聞こえて気持ち悪い。ステレオが判らなくなっているのですが、これはこれで良いのだと思ってる今日この頃です。

【補足事項】

最後に、現在製造している中級機で良いものを幾つか。自分のシステムが、かなり極端な嗜好の現れであることを認めながら、今もがんばっている国内メーカーの応援もかねて、あなたならど~する~?、という感じで選んでみた。いつだってラブ&ピースの精神が大事である。

やはり日本製の造りの良さは見逃せない。名機SX-3の現代版であるKX-3、日本製の真空管アンプでロックをちゃんとドライブできるエアータイト、アナログ風のしなやかで凛とした味の出せるCEC。どれも渋顔ぞろいだが、和モノのバラエティ溢れる顔ぶれに対し、職人的なバックアップがあると判断基準に困らないので安心できる。さらにアナログ的な質感を加えたい人は、NEVE

1073のレプリカであるGolden Age Project PRE-73 DLXを、CDとプリメインの間に挟むと、往年のウォームな倍音が加わり、あえてアナログ盤を選ぶ必要がなくなるだろう。

|

|

|

| クリプトン KX-3 II |

エアータイト ATM-4 |

CEC CD3N |

|

|

|

| Golden Age Project PRE-73 DLX |

|

|

1970年代のオーディオを語るとき、なぜかヤマハを選びがちなのはポプコンへの崇敬の念があるため。地道に続けているポップスへの深い造詣も見逃せない。かつてヤマハ・ビューティと呼ばれたアジア美人のスタイルは維持しながら、なにか普遍的なサウンドに昇華しつつあり、いつしかのJ-POPフィーバーを乗り越えて、しっかり大人の音になっている。NS-F901はフルレンジ並みの大きなミッドレンジを備えており、歌物のツボをちゃんと押さえてあるのが心憎い。

|

|

|

| ヤマハ NS-F901 |

ヤマハ A-S1100 |

ヤマハ CD-S3000 |

1970年代のオーディオで忘れられないのが、高値の花だったJBLだ。同じスペックでも国産の3倍はしたと思う。ところが現在のモニターシリーズはあちらでは売ってないアジア向け商品である。裏を返せば、日本人の心に響くサウンドであり、歌謡曲でも最高という声が高い。オススメなのが4312シリーズで、ハイを切らないウーハー、強力なスコーカーなど、歌物のエッセンスが詰まっている。ラックスマンのL-507uxはAB級の力感のあるタイプ。フォノイコも付いているのでアナログ盤にも対応できる。CECはアナログ風のしなやかで凛とした味の出せる希少なモデル。ネットワークプレーヤーとしても使えるので、あえて下位モデルとした。SACDも聞くなら艶のあるヤマハ CD-S3000もいいだろう。

|

|

|

| JBL 4312E |

ラックスマン L-507ux |

CEC CD5 |

JBLにもうひとつ注文があるとすれば、フランク・シナトラなどを濃密に再生できるL101のようなシステムを販売してもらうことだ。2213と2426の組合せで十分で、何でも40kHzは必要なく、50Hzがブンブン鳴る必要もない。あえて2wayで納めたい。同じ30cmでも2206と2213の違いはコーン紙の色ばかりではなく、2206が普通のウーハーなのに対し、2213がD123から続くワイドレンジの末裔である点。ボーカル域と中高域に少し癖があるが、実に音楽的な鳴り方をする。この点を残して、1.5kHz辺りから2426を被せたい。

あとオススメなのが、BBCモニターシリーズの復刻で、1970年代のアナログ技術に関心がある人なら気になるだろう。中域がくすんで、ややサ行が強いなどの癖があるが、それが1970年代のチャームポイントと一致しているのである。BBC

LS5/9の復刻版などは、まさしくこの時代の最も充実した時期のアナログ・サウンドを持ってる。当時としてもミキサーはほとんどがイギリス製だったことを考えると、入口はブリティッシュ、出口はアメリカンという、日本のいびつなサウンド・マップが見えてくるかもしれない。ブリティッシュ・サウンドというのは、意外にブリブリした中低域があるのだが、ここは和風のテイストを織り交ぜることで、スッキリ感を出してみた。だったら最初からヤマハにしろ、とは言わないように。

|

|

|

| GRAHAM LS5/9 BBC |

ラックスマン CL-38u+MQ-88u |

CEC CD3N |

|

|

|

Nottingham Products

Interspace Jr. |

フェーズメーション PP-300 |

|

個人的には、初めて70sポップスに接する若い人には、まずフルレンジから聴いてもらいたいと思っている。色々といじってる間に、オーディオのイロハが判ってくるからだ。できればイコライザーを一緒にいじると、周波数のキャラクターも判って良いだろう。少し回り道のようだが、結果的に耳が育って、後のバランス感覚に役立つ。70年代をリアルに過ごした年寄りは、横断歩道まで歩かずに車道を横断するようなせっかちばかりなので、こういうオーディオ修行は勧めない。

|

|

|

| フォステクス FF165WK |

トライオード RUBY |

デンオン DCD-50 |

|

|

|

| DBX 2215 |

デンオン DP-300FSP |

|

アナログ録音のリマスターで一番の技術力を誇る、JVCスタジオの思い切った提案も挙げておこう。現代版のオーラトーンのような感じだが、こちらのほうが遥かに音質は良い。逆に言えば個性は薄い。やさしくていい人なんだけど結婚にはいたらない。そんな感じだが、レコードマニアほど、こういうのが良いかもしれない。だってソフトのほうが恋人と呼べるのだから、ハコモノに愛情など必要ないのである。アナログ盤が気になる人は、フォノEQ付きのレコードプレーヤーで済まそう。

|

| 日本ビクター EX-HR11 |

最後にこう言っては元も子もないのだが、私の嗜好は巨大化したモノラル・ラジカセである。聴きたいのは「良い音」ではない。オーディオが生み出す「肉体的な衝動」を、歌物でも体験できるくらいフィジカルな反応を示す等身大システムである。これで、都会の喧騒は嫌いだが人恋しい気持ちでいっぱいだった人たちに、ふたたび出会えたことを素直に喜ぼう。長い文章にお付き合いありがとう。

ページ最初へ

|