【戦後日本の大衆娯楽】

戦後日本というと、焼野原、物資不足、闇市、進駐軍など、混乱の極みにあったため、その頃の印象は全てモノクロ、何もかも貧しく苦しい思いばかりで、できれば忘れてしまいたいような印象がある。これだから戦争なんてやらなきゃ良かったというネガティブな印象に彩られてる。だから、この時代に娯楽というと、陰惨な戦争について喪に服したように、面白おかしく語ることが伏せられているように思うのだ。まるで黒塗りの尋常小学校の教科書のように。ヒロポン、パンパン、カストリなど、闇市を取り巻くスラングの数々が、娯楽と危険が背中合わせのように言われてる。

もうひとつの問題は、戦中の「欲しがりません、勝つまでは」という号令のもと、娯楽のほとんどは贅沢品と思われてるフシがあった。ブリキのおもちゃ、ベーゴマなんて、それほど質の良い鉄ではなかったろうに、子どもにも戦意高揚を持ち出して、国家総動員の体制を固めていた。同じことはポピュラー音楽にも言えて、浮世を忘れるような軽薄な歌などけしからん、ということで、レコード産業そのものも軍歌、行進曲といった威勢のいいものが推奨された。

その雰囲気から抜け出せないため、戦後の混乱のさなかで娯楽どころではない、そういう思いを語る人も多い。一番影響の深刻だったのは、ラジオ、新聞というマスメディアで、国威高揚の最前線を買って出た感じだ。なので、この分野の戦後の歩みは、懺悔の思いとGHQの検閲の板挟みにあったというべきだろう。

その一方で、スウィングジャズはアメリカ文化の象徴として、ヨーロッパ戦線でもテーマソングに使われたので、日本人のジャズメンは進駐軍のクラブでメキメキ腕を上げていた。いわゆるアメリカン・スタンダード・ポップスの音楽語法を十分に吸収したブラス・オーケストラのアレンジは、昭和30年代の流行歌へと繋がっていく。ところが当時の進駐軍クラブはオフリミット、一般の日本人は入れない場所であった。このため、録音はおろか写真も個人蔵のものばかりで、これに関する歴史はまだ封印されたままだ。

映画界は、戦中のプロパガンダ映画にほとんどの人が手を染めたため、GHQの厳しい検閲のもと戦後すぐに再開することはできなかったとされるが、「東京キッド」「青い山脈」など有名な作品も残されているし、この時代にエノケンの娯楽映画は全盛期を迎えている。サンフランシスコ平和条約締結の1951年から、GHQの検閲は解除され、戦中のプロパガンダ映画からリアリズムを身に着けた戦後の映画界は、ヒューマニズムにあふれた人間描写で世界に冠たる名画のオンパレードとなる。

このような状態なので、ジャズと映画のほかは、娯楽はスッカラカンという雰囲気で、ましてや一億総懺悔の真っ只中で、公共の電波を使ってラジオで喜劇、お笑いなど・・・実はあるんです。昭和初期を彩ったエロ・グロ・ナンセンスの世界が、戦後の解放感を祝うように、マグマのように吹き出す瞬間があった。

個人的には、エノケンの浅草仕込みの落語ネタをあしらった喜劇映画、トニー谷のおべっちゃらな英語混じりのコミック・ソング、美空ひばりが歌って踊るミュージカル映画くらいは知ってた。しかし、三木鶏郎の「日曜娯楽版」「ユーモア劇場」を聴くにおよんで、1949~54年に天下の国民放送NHKラジオで視聴率70~90%をさらったというのだから、これは本格的なものだと確信した。今までの歴史は1952年からスタートしたラジオドラマ「君の名は」からで、女湯から客がいなくなる珍現象を取り上げるに留まっていた。主題歌は言わずとも知れた、暗く儚いブルースである。

「日曜娯楽版」は、GHQ時代の1949年から始まり、本格的なジャズバンドを従えた娯楽音楽として、日本政府を皮肉った内容を許容するなど、いわゆるガス抜きの要素もあったと思われる。ただし日本のデモクラシーの歴史では、政治風刺はオッペケペー節から始まる伝統芸で、川柳、落語と世相を皮肉るのは江戸っ子の粋として知られていた。ユーモアとは、絶望的な状態を笑い飛ばす人間の営みである。単なるお茶ら気で終わったのではなかったのは、サトウハチローをはじめ、中学生ながら素人投稿者として常連だった永六輔など、その後の流行歌に大きな足跡を残す人が関わっていたことからも伺える。

このことを時の政権も快く思わなかったのか、GHQ撤収の1952年に一端店じまいした後、「ユーモア劇場」とのれん替えをした後に1954年に最後を迎えた。その経緯は、再軍備、水爆の情勢を皮肉るなかで、政治家の献金疑惑まで歌い囃すに至り、「最近のNHKの放送は『国会と政府をからかっている』という意見が閣僚間の話でよく出る。」という郵政大臣が記者会見でこぼす始末。NHKの建前であった正確な報道とは別のところで、政治風刺が度を越して政権批判に結びついてしまい、しかも国民の視聴率も高いというオチまであった。

「日曜娯楽版」という、戦後まもない日本での超人気娯楽番組が、なぜ長い間、戦後日本のポピュラー音楽の歴史から消えていたかというと、当時も検閲の激しいなかで、証拠となる録音はNHKには保管されていない。代りに、三木鶏郎本人がテープレコーダーで録音したのを自宅に保管しておいたため、世間の目にふれることなく時が過ぎてしまった。かくして、第一次安保闘争のうやむやのなかで、「日曜娯楽版」はアングラの遺物として忘れられていったのである。現在、この時代の代表曲は「アカシアの雨がやむとき」である。

さて、戦後の暗黒時代のいとも愉快なレビューの世界へ飛び込んでいこう。

【戦後のラヂヲ技術史】

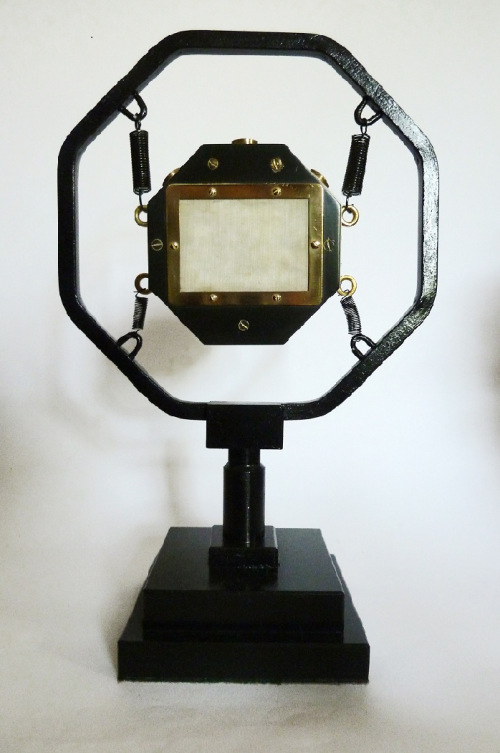

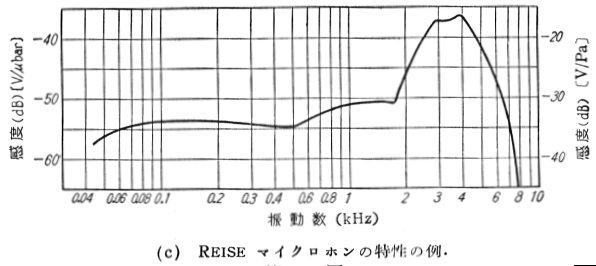

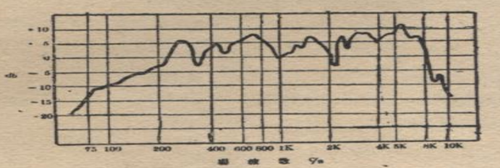

戦後のラジオ技術は、戦前からの日本放送協会(ようするにNHK)主導の規格認証制度を引き継ぎ、国民型受信機という並四ラジオからスタートする。実際には、多くの電気事業者がそうだったが、製品より税金の安い部品買いで自分でラジオを組み立てる人が多かった。欧米では戦前から普及していた五球スーパー(スーパーヘテロダイン方式)のラジオが流行した。出力管は42、12Z-P1などのトランスレス五極管だが、おそらくペナペナのマグネチック・スピーカーのほうの音色に強い印象をもっているだろう。42などの音は小出力ながら素直なもので、ラジオの収集家から言わせれば、オーディオマニアの使うEL**とか6*6の真空管は、低音が太すぎて声の通りが悪いとのこと。真空管の音も和製美人のようにスレンダーなほうが良いらしいが、もともと帯域の狭いマグネチックスピーカーの特性に合わせると、200Hz以下は無いほうがバランスがいい。送信側のカーボンマイクも子音が立つように、かなり癖のある特性をもっていたので、フラットな特性の音声ではモゴモゴして使い物にならない。

昭和4年の東京市愛宕山放送局とカーボンマイク

この時代の音声記録は、映画フィルムのサウンドトラック、SP盤で販売されたもの以外は非常に乏しく、例えばアセテート盤は紙ベースのもので、長期の保管には向いていなかった。1950年に東京通信工業(現ソニー)がテープレコーダーの国産化に成功したが、まだまだ高価なものであった。ちなみに、国産初となる東京通信工業(現ソニー)のG型テープレコーダーの第一号機の買い主こそ三木鶏郎である。

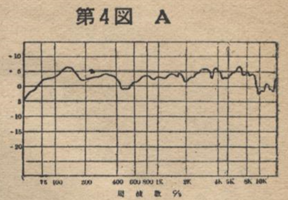

ラジオそのものについて考えると、別の方向性があった。それはSP盤かLP盤か、というオーディオ規格の転換ではなく、AMラジオをいかに良い音で聴くかという実務的な方向性である。これには1954年から開始された広帯域放送で、AM放送で実に15kHzまでを許容していた。おそらく1953年のテレビ放送への対抗策として、ラジオの高規格化が目論まれたと思われるが、1958年からの立体音響(ステレオ)の放送と符合する。この年に東京タワーが建てられ、関東圏にテレビ電波が行き渡るようになった。実際に1953年以降は、SP盤の売り上げは下降の一方で、かといって新しいLPや再生機器を購入するほど収入もない。そういう隙間に、この広帯域放送は参入してきたのだ。

当時のNHK技術部長 辻田嘉雄氏は、以下のように放送の意図を述べている。

- 昔はいわゆるラジオ声といって、ラジオでは原音とかけ離れた音を聞いても別に不思議とも思わなかった。ところが、マイクロホン、スピーカー或はピックアップなど、ラジオや電気蓄音機の部品の質の向上や、LPレコードの普及によって、広帯域のいわゆるハイファイの音に接する機会が多くなると、これでは満足されなくなったのは当然であろう。

(中略)

昭和二十九年三月十五日の放送終了後、東京第一放送の電波で我が国で初めての広帯域放送の試験放送が行われた。試験放送については、あまり告知しなかったが、それでも全国各地から数百名の聴取者の投書があった。高音や低音がよくのびており、すっきりしたきれいな音に聞こえるという報告があり、高価で中中手に入らないLPレコードの代わりに、早く本放送を始めるよう希望するものが圧倒的に多かった。

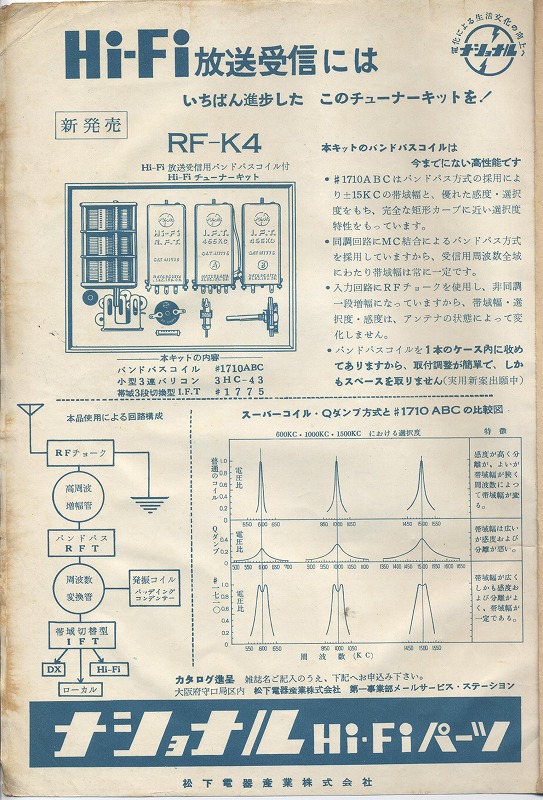

この新しい放送規格に合わせて話題となったのが、当時多かった自作派の間で交わされた「高一 対 スーパー論争」で、遠くの電波まで受信できるスーパーヘテロダイン方式と、高域のフィルターが緩やかな高一ストレート方式との音質の違いについて議論が絶えなかった。自作派は安くて音の良い高一方式を支持し、AM専用チューナーを製作した。高い物品税のこともあり、アンプもスピーカーも自作の多かった時代である。上記のHi-Fiスピーカーにいち早く飛び付いたのも自作派だった。面白いのは、上杉アンプで有名な上杉圭郎氏が、晩年に高二ストレート方式のAMチューナーの製作記事を書いていたことで、FM放送の定着した現在でも、この議論が依然として有効なことを臭わせる。

向かえ打つメーカー側は、ノイズの少ないスーパー方式を推して、1955年頃から「ハイファイラジオ」という名称の中波専用の高級ラジオが、各家電メーカーからこぞって売られた。20~25cmの高級電蓄なみのスピーカーを搭載し、なおかつツイーターまで付いた機種もあった。最初の仕掛け人は三洋電機で、後に1960年代末のラジカセでもオリジネーターとして名を馳せることになる。これに新しいLPプレーヤーを付けると、LPが聴けるという按配である。こうした方法は、ドイツのラジオについても行われ、クラシック音楽の膨大なアーカイブが残されている。達観してみると、論争というよりは、自作派とメーカーの棲み分けというほうが正しいかもしれない。

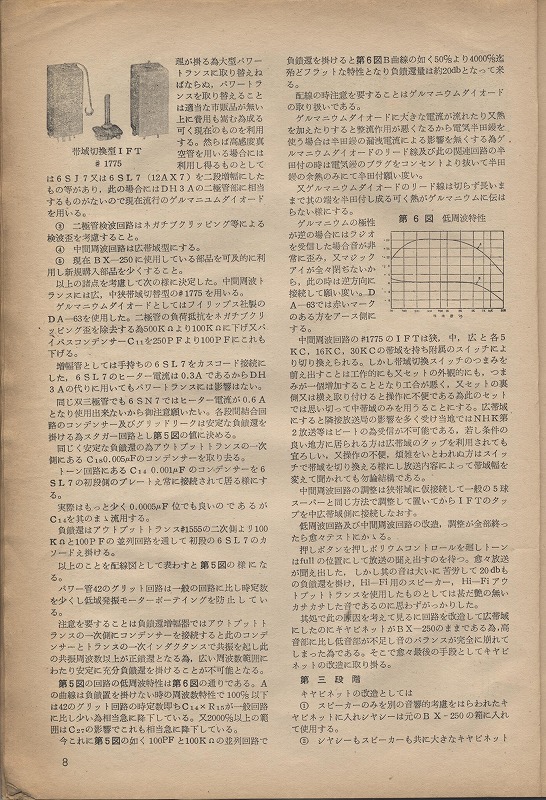

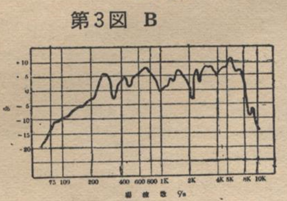

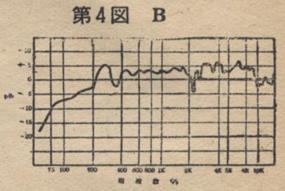

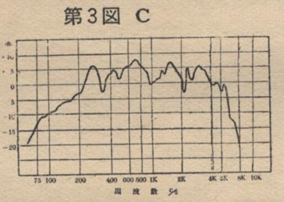

どのメーカーも既存のラジオをハイファイに改造するためのパーツを売っており、帯域可変IFT、出力トランス、高性能フルレンジが主要パーツだった。新品で買えば19,000円のところ、帯域可変IFT:1,900円、ハイファイ・出力トランス:1,150円、ハイファイ・スピーカー:1,850円という感じで、徐々にステップアップできるようになっていた。ちなみにLPが2,300円の時代。とても高価だったので、パーツを買って高音質を楽しむのが正しい判断だったのだ。

旧来のラジオをハイファイに改造する(松下電器、1956年)

| 6P-71(付属スピーカー) |

6P-W1(ハイファイ用) |

|

JIS標準箱

|

JIS標準箱

|

|

ラジオ筐体(広帯域IFT)

|

ラジオ筐体(広帯域IFT)

|

|

狭帯域IFT

|

専用箱AB-61(広帯域IFT)

|

ラジオ用スピーカーvsハイファイスピーカー

ダイナミック型スピーカーは、1947年に三菱電機がNHKと共同で、フルレンジユニットP-62Fを開発したが、あくまでも局用だったので、一般の人が手に入れられたのは1960年のP-610の発売まで待たねばならなかった。その後は1955年に開発した2S-660から、1957年の2S-305にはステレオ放送の実験を始めていた。同じBTS規格でモノラル音声用では、むしろ1954年発売のパイオニアPE-20のほうがオーディオマニアに知られていた。松下電器のゲンコツことEAS-8PW1も同じ1954年に発売されながら、アメリカでの高評価によって凱旋して売れ始めたという経緯がある。このゲンコツがPanasonicブランドの第一号である。古い並四ラジオのペナペナのマグネチックスピーカーを、ダイナミック型に交換するだけでもそれなりに効果が得られた。

左:三菱電機 P-62F、右:松下電器 EAS-8WP1

一方で、2S-305の開発に携わった佐伯多門氏の話によると、ダイヤトーン 49-K型ラジオにP-62Fが入っており、ラジオ少年が修理のアルバイトで目にすることがあったという。しかし、その実力を始めて知ったのは、1952年にラジオ局の見学で送信前の音声をモニターしていたのを聴いたときで、「

SP レコードの音や中継所を通じた AM ラジオの音を聴いていた私は、格段に違う音質に大きなショックを受けた」という。このときの感動がもとで、三菱電機の入社を決意したという。ただ裏を返せば、P-62Fはマイクで拾った生音を再生するときに最高の性能を発揮し、当時の一般の人が聴ける録音ソースは、再生機器の性能と噛みあっていなかったともいえる。あくまでも次世代のハイファイ規格との関係で有用なユニットである。三菱電機に入社した佐伯氏の最初の仕事は、ハイファイラジオの音響設計で、HF-73型

20cmフルレンジを拡張した2wayスピーカーを擁したラジオであった。常に未来を見据え、前へ前へ進んでいた技術者の姿が、今のハイファイ技術と折り重なる。

当時のピックアップについてあまり資料がないが、松下電器のクリスタルピックアップは以下のようなものであった。従来からハイファイに移行するときに、強調する周波数帯域がどこにあるかがとても分かりやすい。なお、周波数測定には、ロンドン試聴レコード「LAA10011」を使ったとある。

クリスタル・ピックアップの特性(松下電器、1956年)

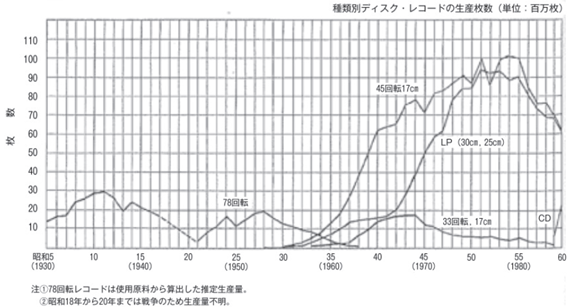

この時点で78rpmのSP盤に対応というのは、1954年にハイファイのドーナッツ盤が発売開始されたという年表とずれてるように思われるが、実際のレコードの売り上げをみると、SP盤が1953年の2.000万枚をピークに下り坂なのに対し、ドーナッツ盤の売り上げも伸びないという谷間がみられる。これはおそらく、テレビ、冷蔵庫、洗濯機の三種の神器の購入のため、ハイファイ機器の買い控えが生じた可能性も考えられ、ちょうどこの頃を境に流行歌の新旧も分けられるのである。問題は、1950年代のレコード売り上げの谷間が、懐メロと歌謡曲の境界線を形成していることで、芸能史の連続性を維持するためには、この時代の録音の再生ノウハウが重要な位置を占めている。そもそも、SP盤とドーナッツ盤とでは再生機器のノウハウが全く異なり、レコードマニアの棲み分けが激しいが、1954年発売のドーナッツ盤の売り上げがこれほど低迷していたことは、あまり話題に上らずにいる。逆に言えば、この頃はほとんどの人が、ラジオを聴いて流行歌を覚えたのであり、映画が高音質で聴ける唯一の機会だった。映画主題歌から歌謡映画への進展もまた、この時代の現象として挙げられよう。

左:日本国内でのアナログレコードの年間生産数量と年間生産金額の推移

(日本レコ―ド協会資料による)

右:昭和29年(1954年)の浅草のレコード屋(土地柄、流行歌のみで、まだSP盤しかない)

これらの総合的な特性をみると、旧来の200~6,000Hzだったのが80~10,000Hzまで両翼に伸びたことが判る。一方で、この中核の周波数はAMラジオの主役であり、1960年代まで歌謡曲のサウンドに引き継がれていくことになる。この1954年から1960年頃までが、ラジオでの流行歌試聴の全盛期で、SP盤からドーナッツ盤への移行期に起こったことであった。つまり、SP盤からドーナッツ盤にストレートに移行したのではなく、その間に広帯域放送とハイファイラジオの存在があった。

ラジオからテレビへの移行は、テレビの価格と電波状況とで緩やかに進展し、1953年の最初の頃は都会の大通りでの街頭テレビ、野球や相撲、プロレスの中継に群がり観戦に沸いた頃である。実際には、東京タワーができた1958年以降に、電波状況も安定して受信品質も大幅に向上したのではないだろうか。戦後復興期をどこで区切ればいいか、その定義は難しいが、メディアのほうから考えると、テープレコーダーの実用化や、LP発売、ステレオ録音よりも、テレビの送信体制の整った1958年というのが、ひとつの考え方である。このテレビ放送を拡充しようとする政治的な動きに対し、旧規格になる危険性を感じてか、ラジオは立体放送へ舵取りをし、映画は総天然カ色へと変わっていった。東京タワーの出現が、戦後処理の終わりを告げ、復興を未来につなぐシンボルになったのである。

かつての街頭テレビの情景と、建設中の東京タワー(周りにビルがない)

1958年には日劇ウェスタンカーニバルが始まり、これの人気に乗じて、ロカビリー、カバーポップスがテレビで流れ始める。夢で逢いましょう、シャボン玉ホリデーなどのテレビの歌謡番組に夢中になった人も多いはずである。ここまでを昭和の戦後復興期とピリオドを打つことにしよう。

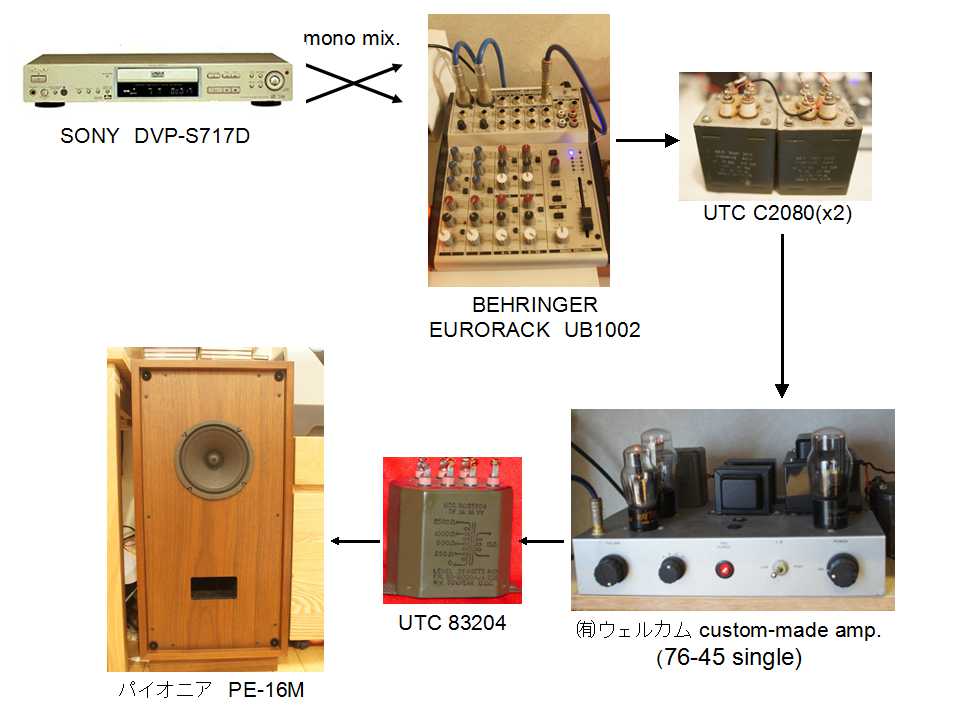

【私なりの解決手段】

このように、間に進駐軍の撤収を挟んでるにせよ、1945~58年をひとつのピリオドで区切ったとして、ラジオ、電蓄、映画館と、大衆娯楽といえども音響機器にかなり幅があることが判る。これに加えて、1955年から1960年の間には、SP盤~マグネチックスピーカーから、突然、LP盤~マルチウェィ・ステレオへ、音響技術が一気に飛んでる。つまり、その間に入るべき、上質なモノラル機器の喪失が、時代の新旧の厚い壁となって存在しているのだ。その隙間に現れたAMの広帯域放送、立体音響などは、5年くらいのスパンで消え去ったため、文化として定着するには至っていない。つまり、モノラル機器は戦前の規格のまま、ステレオ装置は1960年代以降というふうに分かれる。では、その間にある戦後日本の流行歌の実体はどこにあるのか? もちろん、国家総動員時代でも、所得倍増時代でもない。この極端な緊張関係の間に挟まれて、戦後の流行歌は存在そのものが圧し潰されそうである。

ラジオな音の文化の喪失は、ラジオの次にグレードアップするオーディオ機器にも原因があって、1960年代からモノラルラジオ→ステレオ・セットというパターンになってから、その前に存在したモノラルの高級電蓄が存在できなくなっている。ステレオ・ラジカセが登場した1970年代末からは、良質なモノラルの家電は消滅した。その頃から40年の歳月が過ぎていて、もはや人の記憶のなかからも消えつつある。では、良質なモノラル・システムで聴く、かつての放送音源はどうかというと、これが本当に味のある音である。スイング感、語り口、これらが全く自然で、アコースティックに機能している。架空の存在ではなく、存在感がありリアルなのだ。

自分の場合は、従来から洋の東西を問わずこの問題と格闘していて、最初はBTS規格のロクハンをラジオ球で鳴らすのが時代性に合ってると思ってた。しかし、どこかモヤモヤした漫然とした鳴り方でピンとこない。後で考えてみたら、ロクハンの整合共振形は、当時の最新のハイファイ録音に特化しており、SP盤の復刻のようなものでは音が明るく澄んでこない。思った以上に、録音の質を峻別する傾向があるのだ。高域が足りないのではなく、楽器やボーカルの倍音が足りないのである。

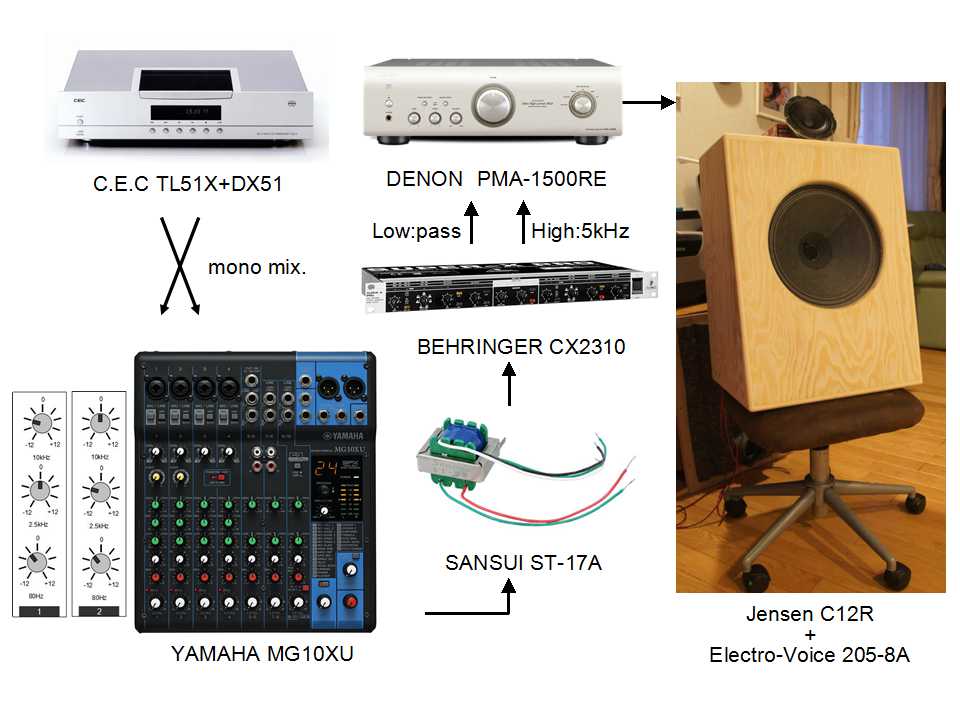

最初にもくろんだラジオ風システム

結局、ラジオそのものの再現ではなく、録音に刻まれたパフォーマンスの再現に方向転換すると、20世紀アメリカのボードビリアン御用達だったPA技術が生きてくる。この手の王道アイテムであるアルテックのA7、A8などのVOTTシステムも良いのだが、結果的には1950年代アメリカのジュークボックス級の音響レベルが、家庭用には一番使いやすい。主役は、1947年開発のジェンセン社の30cmエクステンデッドレンジ・スピーカー。現在はイタリアでライセンス生産してる復刻版なので、1万円前後でリーズナブルに購入できる。励磁型とまではいかないが、かつてのライブステージを盛り上げた簡易PAの端くれで、パリッとした反応、ジャリジャリとした分割振動など、今の時代のスピーカーとは異なる方向性のサウンドである。これをベースに小型フルレンジをツイーター代りに5kHzから足している。

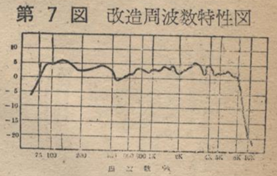

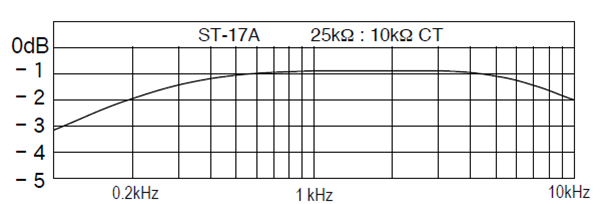

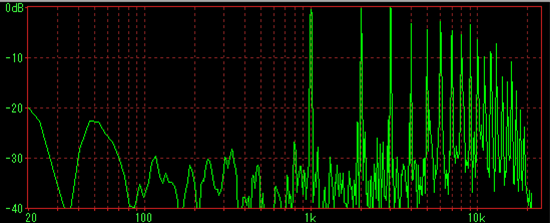

これに加え、今回は昭和32年から製造しているサンスイ・トランスを噛ませてみた。初期のトランジスター回路に組み込むために製造を始めた小型トランスで、現在は橋本トランスが製造している。ST-17Aは、終段プッシュプルの手前で位相反転・分割するドライバートランスで、カタログの特性をみると、低域は500Hz辺りからロールオフ、高域は4kHzから徐々jに減衰する。本当の意味でラジオ用素子なのである。オーディオというより設備用の交換部品なので、モノタロウなんかで売ってたりする。

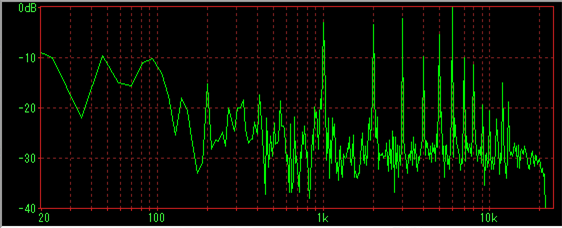

ところが、繋げてみてビックリ。どこまでも甘い音色にウットリ。キャラメル一粒大のトランスから、中域のジュワ~とした旨みが、どこまでも溢れ出てくる。周波数特性は中域がぽっこり盛り上がっているのが判るが、肝心なのはロールオフしてるはずの高域は、高次倍音で溢れかえっていたのである。甘美な音の理由は、この倍音にあった、昔、キング・レコードがプレスしていたロンドン・レーベルの音のように、飴色に包まれた黄昏の時間である。昭和の甘美なラジオの音の心臓部がこんなところにあったとは驚きである。これにはほんとに参った。

サンスイ・トランスを噛ました周波数特性とパルス波応答(斜め45度より計測)

メインアンプにデノンPMA-1500REを使っているが、これはシステム全体のなかでは平常心を保つ引き締め役である。というのも、このクラスのデノン製アンプは質実剛健で、私に言わせれば「NHKの音」。余計な低音の膨らみ、艶やかな高音、臨場感あふれる音の広がりなど、とかくミドルクラスの民生用アンプに抱きがちな期待を削ぎ落した、JIS規格品のような鳴り方である。喩えていえば、スーツ姿でそつなくニュースを読み上げるアナウンサーのようだが、歌謡番組では司会者として歌手に華をもたせる名脇役である。この進行役のお陰で、個性的なキャラクターを集めたあげくに御ふざけになりやすい、我がシステムの引き締め役になっている。

このステレオアンプを、チャンデバで分割したモノラル・マルチアンプに使っているのが、本当の贅沢である。このマルチ駆動による効果は、音の濁りがなく澄み渡ってくる、というよりも、出音のタイミングが崩れない安定感につながる。タイミングが合うというのは、ウーハーやツイーターのどちらかにエネルギーが流れ過ぎたりせず、出てくる音のキャラクターが安定するということで、それがアタック音にいたるまで歪まないということに繋がる。音が澄み渡るという表現が適切でないのは、モノラルで聴いているため臨場感とは無縁なため、全ての音像が前面に出てくるためである。

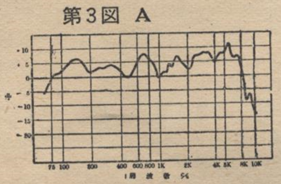

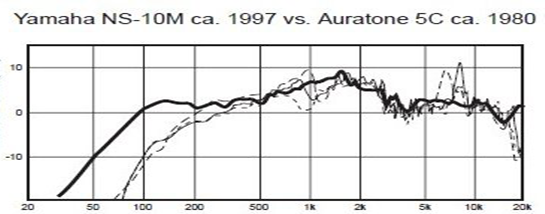

ただし、モノラルはステレオのように疑似的な音像がないので、ラジオ用だからと小さくしちゃダメだ。スピーカーという名の通り、人間の大きさと等価に考えるのが基本である。10cmだと唇、20cmだと顔面、30cmだと胴体、という風にリアルさが変わる。今回30cmを使っているのは、ボーカルの腰に伝わるスイング感まで再生するための必須条件である。それでいて、フィックスドエッジの中低域の反応がとても素早い。ボーカルの息遣いが弾み、ドラムはドカッと響く。この快感は10cmでは出てこない、とてもフィジカルな体験だ。200Hzロールオフ、10kHzリミットで、オーラトーン5cとも似た中域の盛り上がり。これが1950年代のラジオ用スピーカーとの温故知新である。これこそ、AMラジオのサウンドとの下位互換を目指した、ポップス全般の黄金比であると確信した。

伝統のローファイ特性(上:松下電器ラジオ 6P-71、下:Auratone 5c)

実はこの特性は、1940年代のラジオや拡声器のものに近く、少し中高域にスパイスを加えたようになってる。ウーハーとドライバーのクロスは5kHzなので、ドライバーの持ち分は5~10kHzの1オクターブしかない。それなら、別にシングルコーンでも十分じゃないかと思うだろうが、シングルコーンだけだと今度は柔らか過ぎるのである。この辺の取り合わせの妙は、まったくのまぐれなので、他だとどうとかコメントしようがない。

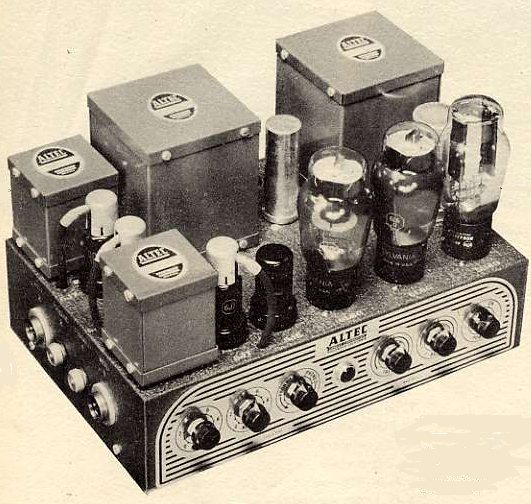

PA用アンプの例(Altec A324A:1949年)

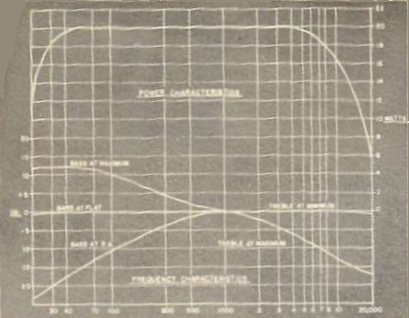

オルソン博士が開発したラビリンス・システムRCA MI-4400Bの特性(1939年)

ジェンセンのPA用エクステンデッドレンジ・スピーカーと、日本の戦後歌謡との関わりで言えば、まさにGHQの占領時代にそのサウンドが流入してきたのである。ジェンセン社が、戦後の大衆音楽のニーズを読んで、それまでプロ用だったコンサート・シリーズから、格安のスタンダード・シリーズを出したのが1947年。ジャズクラブのボーカルを引き立てるPA機器、ジュークボックスのスピーカーユニットとして、まさに押しも押されぬスタンダードであった。

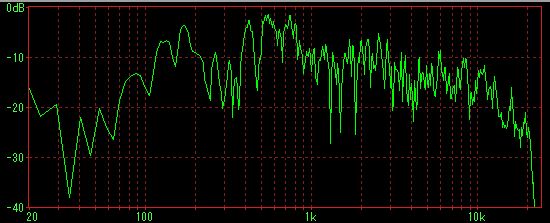

このジェンセン C12Rは、斜め45度からサインスイープ波で測ると平坦な特性だが、パルス波で計測した高次倍音は非常に大きい。ちょうどプレートリバーブのような機能が、スピーカー自身に備わっていた。

Jensen C12R単体の特性(上:サインスイープ、下:パルス波)

高次倍音こそが懐メロ時代の録音には必須な要素で、後のハイファイスピーカーから排除されたものである。よく古い録音が高域不足と感じてイコライザーで補正するが、イコライザーの補正は楽音と関係のないノイズも一緒に増強するが、高次倍音は中域の楽音と連動した音にのみ反応する。これで懐メロも現在の録音と遜色のない輝かしい音を出せるようになった。

以下は試聴盤。少し興味があってモノクロ映画のDVDも含めてみた。私自身はアナログ盤は面倒なのでCDしか聴きません。あしからず。

|

なつかしの昭和ラジオ・テレビ番組主題歌全集(1947~75)

ラジオといえば安っぽいイメージあるが、当時の日本の放送録音は、戦後になってアメリカ製の機材が大量に入ってきた時代のもので、音のほうはとても安定して保存状態も良い。1950年代の放送アーカイブで、ここまで品質の良いものは他の国でも珍しいと思う。同じ食堂の木製デスクでも、白い卸したての布で覆ったような、小奇麗で上品な音が聴ける。 |

|

歌うエノケン捕物帖(1948)

エノケンと藤木一郎の歌が聴ける、時代劇を装ったミュージカル映画。GHQから切った張ったの侍物が禁止されていた時代なので、お笑い中心で深刻な内容はないが、後の時代にお茶の間のテレビでよく見たクレイジーキャッツやドリフのコントの先駆けとなる存在である。シリアスなドラマを好む映画ファンには物足りないが、考えてみればテレビなんてまだない時代のこと。何でも映画に撮ってた幅の広さを大らかに受け容れたい。 |

|

日曜娯楽版大全(1951~54)

音楽責任者だった三木鶏郎が、自ら大金をはたいて購入したソニーのG型テープレコーダーで、番組の音楽を記録したもの。ところどころテープが伸びて聞き辛いものも散在するが、当時の番組の雰囲気を再現できているといえよう。背景に流れる重厚なブラス・セッションとは裏腹に、それをあえて笑い飛ばすような冗談の数々。後半戦は、安保、水爆、賄賂といった政治ネタを披露するが、やってるほうも結構命がけである。 |

|

戦後のポピュラー大全集(1950~57)

こちらは洋楽のカバーソング集で、翻訳した歌詞をあしらった他愛もないものだが、雪村いづみ、越路吹雪など歌手の実力も確かで、バックバンドの本場顔負けの勢いで吹き込んでいて、リスペクトの本気度が明らかに違う。ロカビリーのカバーで、日本での初名乗りをあげた小坂一也などは、ゆったりしたウェスタン調で、メンフィスのサン・レコードの影響が感じられて興味深い。音質はSP盤復刻も思ったより安定しており、映画サントラくらいの味わいがある。 |

|

ABCホームソング大全(1952~71)

大阪ABCラジオが毎月1曲づつ放送したオリジナル曲で、NHKのみんなのうたに近い趣向のものである。民放への許可が、報道と教育という大前提があるため、内容的には健全なものが多いが、歌ってる歌手が、淡谷のり子、フランク永井、中村メイコ、ザ・ピーナッツ、ボニージャックス、加山雄三など錚々たるメンバーである。放送用のオリジナル音源のため年代に関わらず全てモノラルだが、音質は安定しており、新旧の歌手の芸風を知るには興味深い。 |

|

ジス・イズ・ミスター・トニー谷(1953~64)

問答無用の毒舌ボードビリアンの壮絶な記録である。同じおちゃらけぶりはエノケンにルーツをみることができるが、エノケンがいちよ放送作家のシナリオを立てて演じるのに対し、トニー谷は絶対に裏切る。この小悪魔的な振る舞いを、全くブレなくスタジオ収録してくるところ、実はすごく頭のいい人なのである。50年経っても古さを感じさせない芸風は、まさにソロバン勘定だ。こればかりは幼い娘も喜んで聴く。 |

|

爆笑!漫才傑作選1~5(1955~77)

朝日放送の元プロデューサー 澤田隆治が、知人を頼って集めたコテコテの上方漫才の実況録音で、こちらが続編だそうだ。ラジオのエアチェックがほとんどで、放送局には残っていなかったというのも驚き。正月の初笑いでテレビに出る、あのおっちゃんたち誰やろ? 実は上方漫才の重鎮たちだったのだと、今さらながら思い出した。音質は1970年代のものでもAMラジオの音そのままで、2wayのスピーカーでは音が曇る。ちゃんとフルレンジで聴こう。 |

|

美空ひばり 青春アワー(1958)

美空ひばりがTBSラジオで持ってた「美空ひばりアワー」という番組で、芸能生活10周年という節目の年の記録でもある。リスナーのお便りコーナーでは、女学生が映画館への立ち入りを校則で禁止されてるなど、生活感のあるラジオらしい話題もあって面白い。あと、当時のSP盤を放送する際の音質も、トークとの違いで気になる点でもある。歌舞伎座での歌謡ショーの実況では、裏声、こぶしと入れ替わる七色の声は、ライブでも健在である。録音の帯域は狭いが、良質なモノラル音声に特有の中域に十分な倍音を含んでおり、これが抽出できるかが、この手の録音と長く付き合う試金石である。 |

|

美空ひばり 船村徹の世界を唄う1(1956~64)

二十歳前後の美空ひばりのマドロス歌謡が中心なのだが、おそらく帰還兵との関係もあって、この主題が頻繁に取り上げられたのだろうが、なんとなくハワイ、ブラジル移民とも重なり、裏声を多用したハワイアンの影響ともとれるのだ。この裏声を自由に操る七色の声が、美空ひばりの真骨頂ともなった。これはその修行時代から「哀愁波止場」での完成にいたるまでの記録でもある。途中の1959年に東京タワーをあしらった歌が入るが、これが第10回コロムビア全国歌謡コンクールの課題曲。このコンクールは過去に、コロンビア・ローズ、島倉千代子などを輩出してる。 |

|

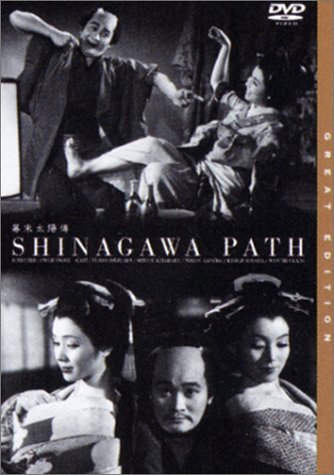

幕末太陽伝(1957)

幕末の黒船来航時代の品川を、戦後の日本に重ね合わせた時代劇風の喜劇。フランキー堺の演じるお調子者と、石原裕次郎の演じる志士とが、好対照でいい味を出している。特に音楽中心にやっているわけではないが、演技の流れのキレがすごくいい。このリズム感が出せないと、音楽だけの試聴はもっと良くない。 |

|

寺山修司 ラジオ・ドラマ/中村一郎、大人狩り(1959、60)

九州RKB毎日放送のアーカイブで、これが寺山修司の放送劇のデビュー作。いずれもSF的な味わいの意欲作で、「中村一郎」は第7回民放祭・文芸部門大賞を受けた。ちゃんとした放送局のアーカイブ音源で、ラジオ媒体を意識したドキュメンタリータッチでありながら、少しアナーキーな雰囲気が良く出ている。下の「アカシアの雨がやむとき」が事後の厭世感なら、こちらは事件中の混乱のなかの状況を示していて興味深い。 |

|

ゴールデンベスト 西田佐知子(1960~70)

美人の歌手は大成しない、若い歌手といえばカバーポップスという定番を覆し、安保闘争期のBGMともなった刹那な「アカシアの雨がやむとき」からキャリアが始まった異色の流行歌手。この後の活躍は推して知るべしだが、戦後復興の混乱が一段落したことを告げる感じである。

|

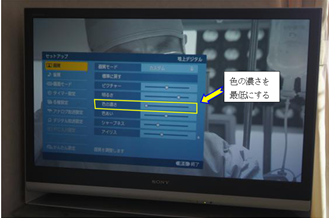

【付録1:白黒テレビの作り方】

昭和30年代を知る人にとって、懐かしいのは何と言っても白黒テレビである。かといって、もう白黒で放送なんてしてないし、記憶の奥底に眠っているだけかもしれない。私自身は、昭和40年代前半の生まれだけど、家がまだ貧しかったこともあって、小学生にあがるまでは白黒テレビだった。しかも親父の会社の社宅に専用アンテナを置いてなかったので、室内アンテナではカラーは電波状況があまり良くなくチラツキが多い。モノクロのほうが画質が良かったのである。NHKが全時間カラー放送にしたのが1971年というから、まだモノクロ映像が混在してた印象にそれほどブレがない。

そんな思い出をもっていながら、先日、船橋市にある博物館に行ってきて、昭和30年代の団地の家具や内装まで復元したモックアップを見学した。そのなかで、ひときわ輝くアイテムが白黒テレビであったのだ。しばし、うっとりと眺めること数分間。何かのスイッチが入った。

あの白黒テレビが欲しい~!

ということで、思い立ったら吉日、最初は中古の白黒テレビを探してみた。しかしアナログ電波の終わっている現在では、何だか利用価値に乏しい感じがするし、ブラウン管そのものがイカレテいくことも想定しなければならない。そこで、現役を引退した液晶テレビを持ち出して、やってみましたとも。最初はモノクロ・コンバーターみたいなものでも売ってないかと、ネットを探してみたんだけど、そんなものは世の中にない。答えは簡単で、テレビの画質調整で「色の濃さ」を最低にすると、白黒テレビの完成である。さらにシャープネスも少し落とすと、昔のおっとりした白黒画面がよみがえる。しかも45インチの大画面。今だからこそできる贅沢である。

白黒にして一番面白かったのは、サスペンスもの。役者の表情、照明の凝り方など、カラーだと分かりづらい構図の部分が、かなり明確に見えてくる。音なんか無くっても、筋立てが判るくらいで、何てことない2時間ドラマでも食い入るように見てしまった。

意外なのは幼児向けの番組で、これもキャラクターデザインが明確で、何気なく力の入れようが判る。ミッフィーのディック・ブルーナさんのデッサンをみても、何度も輪郭を削ぎ落す手間といったら、造形に対する気合いの入れ方は尋常でない。

さて、本陣の戦後モノクロ映画である。雑誌「明星」の表紙をみても判るように、映画スターが憧れの的であり、当時の映画の社会的な影響度は、今ではほとんど感じることなどできないであろう。当時の映画館は6本、8本立てというのが当たり前で、一度入れば一日時間を潰せる大娯楽施設だった。「豚と軍艦」で夜の終電まで映画館で時間を潰すという台詞、「美空ひばりアワー」で女学生が映画館への立ち入りを校則で禁止されるというお手紙、こうしたことは当時の映画館の興行をみれば納得できる。

昭和29年の松竹映画広告(何と8本立て)

昭和32年(1957年)正月の浅草六区(酉の張りぼてと賀正の文字)

上の浅草六区の写真は、右手に東京倶楽部「大アマゾンを征く」、電気館「白昼の脱走」「敵中突破せよ」、千代田館「君を愛す」「編笠権八」「妖雲里見快挙伝」、左手の松竹座のほうは上映映画ののぼりが他の看板がじゃまで見えない。手前右は森川信の常盤座(浅草松竹ミュージカルス)。映画、額縁ショウ、ミュージカル、コントなど、3棟続きで何でもやってたが、3月公演には「お家族揃って楽しくご覧になれる浅草唯一の実演劇場」とあるので、成人向けの額縁ショウはやめていたらしい。前年には美空ひばりも出演していたが、塩酸事件はこの年の浅草国際劇場でおきた。浅草松竹ミュージカルスは昭和31年2月に旗揚げ、昭和32年4月に解散とあるので、ギリギリのところで写真に入った。

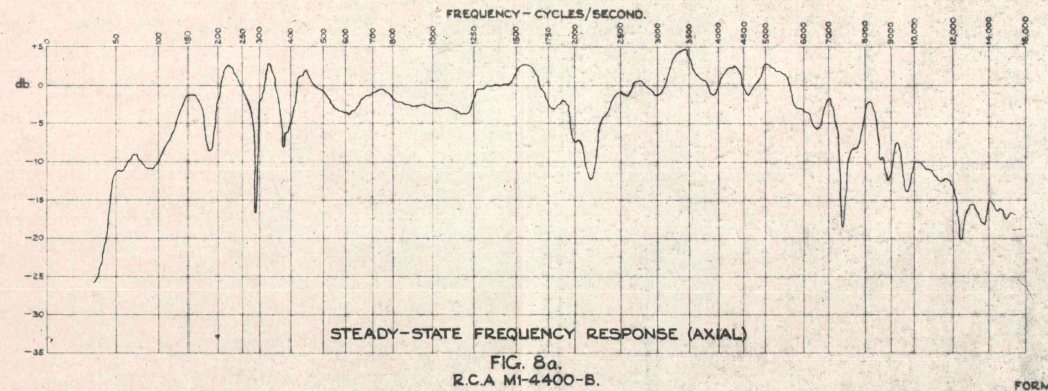

映画のサウンドトラックには二流派があり、茶道に表千家、裏千家があるように、Westrex系(大映、松竹、日活)、RCA系(東宝)がある。アメリカでは、独禁法の発動でWEが解体された後、共同規格が立ち上がり光学音声記録方式はRCA型に統一されたが、日本では古い映写機と相まってまだまだ二規格が並立していたようだ。帯域は100~8,000Hzで、さらに高域の減少を意識して音響が規格化されていた。サウンドトラックは一般的に子音の3~6kHzに強いアクセントのあるサウンドが多いが、こうした映画館の特性も関係している。

映画館の音響特性:1930年代のアカデミー曲線と現在のXカーブ(ISO2969)

1944年のトーキー用アンプの高域特性:WE、RCAの両陣営に対応した処置

当時のプロ用の映画館PAは、WEとかAltecを思い浮かべる人が多いが、日本でそういうのを置いてあるのは浅草か銀座のような大都市の映画館で、よくある商店街の映画館は、もっと簡便なフルレンジが主流だったらしい。日本フェランティ、日本ハーク、調所電器(LIST)の励磁型、鹿皮フリーエッジで、12インチ、20~30Wの仕様で、どの会社も製品型番がD-2、D-3と共通しているところをみると、一種の工業規格があったと思われるが、まだ調べきれていない。1931年に英フェランティがいち早くプッシュプル用トランスと共に、D-2型ダイナミック・スピーカーを製造していたが、高級電蓄には重用された以外に、トーキーとの繋がりがいまいち分からない。この手のスピーカーの箱は、日本ハークのカタログでは、12インチで推奨箱は500L密閉型という超大型で、自宅では電蓄用に8インチが130~200L箱として推奨された。

フェランティというと英国の会社だが、トーキーでは亜流のイギリスの技術を取り入れてた背景は、おそらく湿気の関係も考えられる。エアコンもない当時の映画館のこと、梅雨時の配線ショートによる故障は命取りである。日本の場合、励磁型からパーマネント型への移行は世界でも一番早いくらいだが、一方でトーキーのように音響出力がネックになるものは、励磁型でも防滴処理に長けたものである必要がある。この技術をもっていたのが、霧のロンドンのスピーカーということになるのだろう。ロンドンの場合は、さらに石炭による亜硫酸ガスの影響もあるので、二重に密閉しないとだめだ。

ここでまたもや、1947年開発のJensenのエクステンデッドレンジのお出ましで、ベル&ハウエルの小型映写機に拡声器として付属していたことからも判るように、実はこの分野でも草の根のように広がっていた。

Bell & Howell可搬型映写機の拡声器: 179(1945)、185(1949-51)

このJensenのスピーカーを横に置いて、往年の日本映画を堪能してみた。「幕末太陽傳」、「豚と軍艦」「薔薇の葬列」。。。普通は放送しないものを集めるとこんな感じ。当時の映画音声の帯域は100~8,000Hzで、AMラジオより少し甲高い音質で共通していた。エクステンデッドレンジ・スピーカー1本で十分だし、セリフの彫りも深く段々と映像のほうにのめり込んでしまう。

え?画面とスピーカーを一体化させなくていいの? これが全く問題なし。怒号も笑い声も、部屋いっぱいに響かせてみよう。30cmフルレンジで勢い良くフルスイングした台詞は、本当に心地良い。

ということで、モノラル&モノクロで、大満足である。皆さん、テレビもオーディオも本当に面白いですね。サヨナラ、サヨナラ。。。サヨナラ。

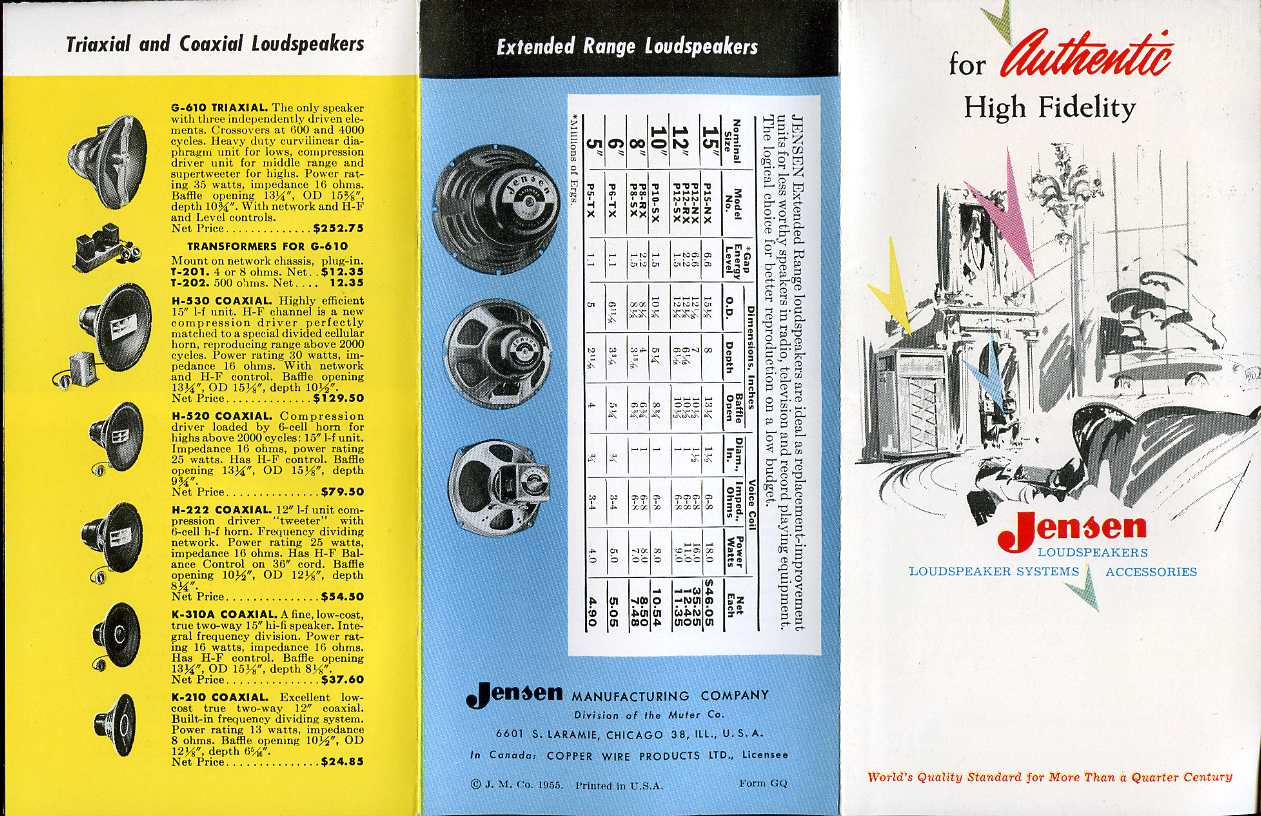

【付録2:Jensenの歴史】

Jensen社の歴史は、20世紀アメリカ音楽の歴史である。これは大げさではない。

そもそも、デンマーク移民だったピーター・ジェンセンは、アメリカでラジオ技術者としてスタートしたが、ムービングコイル型のPAホーンの開発によって1917年のMagnavox社の創設者に名を連ねる。その後、1927年に独立してシカゴに移住して以降は、コーン型ダイナミック・スピーカーの製造で全米一のシェアを誇るにいたった。

1917年の街頭PA装置のデモ(左)、1941年のカタログ(右)

ジェンセンに商才があったのは、自社ブランドに拘らず、アッセンブリーを手掛ける電機メーカーのニーズに沿ってOEM生産したことで、WE社のトーキーシステムから、ベル&ハウエル社の映写機用スピーカー、ハモンドオルガン、フェンダーギターの楽器用スピーカー、Rock-ola社のジュークボックス用スピーカー、ケープハート社の高級電蓄用スピーカー、プレスト社の放送用アセテート録音機の音声チェックモニターにいたるまで、あらゆる分野にユニットを供給した。いわゆるオーディオの世界では、ほんの一部の製品しか知られないものの、Jensen製スピーカーはアメリカの電気音響技術の中核を占めており、メーカー毎の個性のほうがより大きかったと言える。

ここで、ギターアンプ用として知られるPシリーズについて調べると、元々は1930年代の汎用ユニットであるコンサート・シリーズ(Aシリーズ)に行き当たる。ジャズバンドの簡易PA、高級電蓄用スピーカー、ハモンドオルガンのスピーカーなど、様々な場面で利用された。ともかく1本で1000人の動員を満足させるスピーカーとして、ダンスホールから野球場、カーニバル会場まで、アメリカ文化の社交場には欠かせない存在となった。Aシリーズは励磁型だったが、これを永久磁石にしたものにPM(パーマネントの略)という型番を付けた。これがPシリーズの始まりで、1945年にアルニコ5という強力な磁石を手に入れて以降は、小さな磁石で駆動できることが最新の技術として宣伝された。つまり、Pシリーズは戦前から続く汎用PAスピーカーの規格をそのまま継承したものなのである。

1942年のAlied商会の通信カタログ、極小でも強力なアルニコ5磁石(1945年)

このPシリーズは、1947年にカタログを更新し、従来のコンサートシリーズであるPM12はP12Nへ、これの価格半分のスタンダードシリーズとしてP12R、P12S、それよりさらに安価なP12Tが新たに追加された。これは戦後に一時的なインフレになり、全ての物価が上昇するなかで、5年前の価格据え置きで対応する方策を打ち出したことになる。すなわち、1942年のコンサートシリーズはA12で$14、PM12が$16だったところ、1947年には戦後の物価上昇も嵩んで、同じクラスのP12Nでこそ$24だが、P12Rは半値の$12。理由は、磁石の大きさの違い、コーン紙の成型がP12Nは一体型プレス、P12Rは丸めて糊付けしただけのものだった。利用方法は、ラジオ、テレビ、レコード再生とあらゆる方面に使えるとあり、楽器用ということでは表に出していない。おそらくギターや電子オルガン本体に対し付属的な身分であることを正しく認識していたからだろう。この汎用PA用スピーカーが、アメリカ文化の奥深くまで入っていったのは、その価格もかなりの魅力だった。そしてRock-olaのジュークボックスに見るように、多くは安いP12Rで十分と判断したのである。

1960年代のコンゴ動乱のあおりで、アルニコからセラミックに移行するときも、最も早く着手したのはJensen社だった。このときのPAスピーカーがCシリーズである。JBLやアルテックがアルニコを使用し続けたのは音質への影響もあったが、それをペイできるだけのマージンを得ていたことの裏返しである。Jensen社のような広範な販路を築いたメーカーは、アルニコの高騰は死活問題だった。この価格据え置き作戦のお陰で、若いミュージシャンがエレキギターを手にする機会が増えたことを考えると、けして安かろう悪かろうで終わるものではなかったことが判る。

Jensen社がオーディオマニアのなかで評価を二分するのは、JBLやアルテックのような製品の一貫性がなく、あらゆる可能性を提供していたことによる。つまり、G610のように自他共に認める最高級ユニットから、オーディオ入門用の格安2way、そしてラジオ用スピーカーにいたる全てを網羅していた。特にステレオ化された1960年代以降は、$50近傍のものが最も売れたラインであった。オーディオブランドとしてのJensenは、残念ながら大衆的な2流の機器を販売していたメーカーという位置になる。

Jensen社の1955年カタログ:$4~$252まであらゆる品揃えがあった

一方で、Jensenは戦前からHi-Fiに取り組んでいたことでも知られる。1940年代初頭からJHP-52などのコアキシャル2wayスピーカー、バスレフ型エンクロージャーなどを、現在のHi-Fiと遜色ないものを普通の人が買える商品として展開していた。この時代のHi-Fiの先駆者として、オルソン博士やランシング氏が挙げられるが、いずれの製品も一般市場には出ないカスタム生産品であった。ランシングのアイコニック・モニターも、放送局の研究用として売られたのである。このカスタム生産のレベルまで引き上げると、WE社の下請けでAuditoriumウーハーやQ型ツイーターを製造していたJensen社も、そこに加わってしかるべきであろう。おそらくジェンセン氏の控えめな性格や会社としてチームプレーを大事にしたことなどで、個人が前面に出るようなことがなかったからと思える。Jensne社のHi-Fi戦略は、当時の状況からすると、マイクの生音を扱う音楽ステージかラジオのライブ放送しか出番がなかったために、ほとんど流通しなかった。

戦後の急速なHi-Fiの展開の波のなかで、盟友のMagnavox社は家電メーカーに方向転換。Jensen社は多角経営こそ手を伸ばさなかったが、複数の開発チームで似たようなユニットを競合させるなど、他の会社では絶対にやらないような変わった方法でカタログを埋めていった。1950年代は最高級のGシリーズから、その下にHシリーズ、Kシリーズと一応ヒエラルキーを形成しているが、1960年代にはSG300、SG222、H223F、DL220など、同じ価格帯でコアキシャル2wayが4種類も存在するなど、開発チームの乱立ぶりが目立つ。そこにOEMで他社に供給したユニットがあるので、さらに混迷を深めるのだ。おそらくOEM契約が一度に売り上げが確定できる最良の方法だったのだろう。同じような方法は英国のGoodmans社やドイツのIsophon社もやっており、この辺の事情はどの国でも同じである。こうした事情も重なり合って、Jensen社のブランドはどこにでもある空気のような存在に拡散して、1960年代末に一端歴史を閉じるのである。

ここでJensen社のエクステンドレンジ・スピーカーの概要をまとめると、1930年代に汎用PAとしてダンスホールに使われて以降、ギターアンプ、ジュークボックスと、1960年代に至るまでのアメリカン・ポップスの屋台骨として、どこでも聞ける商用オーディオ設備のひとつだったことが判る。オーディオメーカーとしてのJensen社は、そのブランドの多角化のために焦点が絞れないが、創業以来のPA用エクステンドレンジ・スピーカーについては、一貫した明瞭なサウンドが培われてきたと言えよう。その規格は、依然として戦前の電蓄と同じもので、SP盤、AMラジオ、アセテート盤など、ローファイと揶揄されたもののグループに属している。しかし、アメリカン・ポップスの基本的な部分は、この限られたアイテムのなかで熟成されたのである。

で、ジェンセンのPA用エクステンデッドレンジ・スピーカーと、日本の戦後歌謡との関わりで言えば、まさにGHQの占領時代にそのサウンドが流入してきたのである。ジェンセン社が、戦後の大衆音楽のニーズを読んで、それまでプロ用だったコンサート・シリーズから、格安のスタンダード・シリーズを出したのが1947年。ジャズクラブのボーカルを引き立てるPA機器、ジュークボックスのスピーカーユニットとして、まさに押しも押されぬスタンダードであった。

ページ最初へ

|