【オーディオに進化はいらない】

初端からキナ臭い感じが漂うが、私自身はオーディオの進化についていけない。2012年からモノラル試聴というガラパゴス化を決め込んでいるので、さもありなんという気もしないでもないが、逆に自分の目指すサウンドの方向性が絞れてきたので、音響的な充実度は上がっているように感じている。

どんな方向性かというと、以下のようなHi-Fiの定義から逸れるものばかりだ。

・ステレオ音源でもモノラル化して聴くこと

・周波数レンジは200〜8,000Hzを主体に絞ること

・30cmフィックスドエッジユニットで中低域の瞬発度を高域と合わせること

・システム全体で高次歪み(倍音)を豊かにすること

この時代の流れに逆行した方法で獲得したものは以下のとおりである。

・録音の新旧に関わらず演奏家のテクニックの違いを聴き分けることができた

・超高域の擦音でのマスキング効果を排除し楽音そのものを聴くようになった

・リズムの粘り、溜めが明瞭になり演奏家のフィジカルな動作により注目するようになった

・ボーカル域での倍音構造の見通しが良くなり入り組んだアンサンブルを自然に感じられる

これらの事柄を総合すると、100Hz以下の重低音、8kHz以上の超高域という、Hi-Fiの進化に必須だったものが、実はそれほど質の良いものではなく、かえって鈍い反応の重低音で躍動感が沈み、楽音以外の擦音で気配を増長させるばかりで、演奏を聴くときのジャマをしていると判断するようになった。仮想音場を消し去って、周波数レンジを絞って、音の反応の粒を揃えるのは、こうした化粧を剥がしてスッピンの状態で音楽を聴く行為なのだ。

考えてみれば、ガラパゴス化という言葉も悪くない。それは裏を返せば、地球規模での種の交雑から環境不適合による絶滅まで、種の保存をできなかった多くの生物たちに対し、独自の進化の営みができたという一面がある。それこそ生命の営みそのものではないだろうか? 今はガラパゴス化=楽園という境地にまでなった。

自分にとってオーディオの再生とは、録音をスッピンの状態に戻すことであるが、それが空気のゆらぎというか、ライブ的なドライブ感を重視することと結びついている。それが50年以上前の録音だろうが、音の実体として浮かび上がるのが、楽しくてたまらないのだ。音響的ホログラム装置といっていいだろう。そうした技術の進展の相違を超えたモニター機材として、自分のモノラル試聴システムは存在している。なので「最高」というよりも「あたりまえ」「平均的」というのが自分のステータスであり、音楽ソースに忠実たらんとした結果でもあるのだ。

【モノラル試聴システムの命運】

なんでわざわざ、モノラル・システムの「・」に「試聴」を挟みこんだかというと、全ての音楽をモノラルで聴くという行為が常態化したことを説明するのに、色々と思うところがあるからだ。オーディオ機器=ステレオと呼ぶようになって以来の呪いから離脱して、音の楽園に辿り着いた今は、モノラル革命〜っ!とでも叫びたいくらいなのだが、どうも世間が許してくれないらしい。自分としては、歴史的経緯も含めて20世紀の音の記憶を留めんが為、時空を超えたオーディオ再生道を貫いているつもりなのだが、どうみてもドン・キホーテの脇役にもなれないでいる。この歯痒さをどういう言葉で斬りつけようか。。。最近になってこのホームページが、モノラル再生の様々なノウハウや歴史的経緯がカタログ的に並んでいるので、便利に感じている人が多い一方で、ガラパゴス化のツケというべきか、以下のような世間一般の話題とのずれも浮かび上がった。つまりは、モノラル・システムのステレオタイプ(先入観)というややこしい事態が立ちはだかっている。

第一は、モノラル専用システムというもので、モノラル音源を本格的に聴くためのシステム構築を目指す人たちとの相違である。この問題点は、一にも二にも良質なモノラル音源の蒐集が前提条件であり、最終的にはHi-Fi初期のプレミアが付くLPが大きくモノを言う。レコード1枚に掛けたオーディオ魂とも言おうか、一種の芸術的なオーラさえ漂う。モノラルLPの再生にはモノラル・カートリッジが必須で、必然的にオルトフォン、ノイマン、GEなどのビンテージ物に行き着く。私自身はこうした真髄のみを尊ぶ精神が希薄で、文化全体に身を置いて浅く広く付き合うのが好きなので、CDなどのデジタル音源は非常に便利で、それにアナログ的な味わいをプラスするシステム構築を進めている。この時点で、モノラルLPの愛好家からはドロップアウトだが、おそらく年間を通じてのモノラルでの試聴時間は私のほうが長い。つまりモノラルは音楽鑑賞に必要なシンプルなプランに根差しているだけで、モノラル音源そのものへの偏愛はない。半端な知識の人にオリジナル・プレスの競売に入られるよりかマシという程度に考えてもらいたい。そういう棲み分けが必要だと思うのだ。逆にいえば、CDフォーマットとちゃんと向き合って、誰でも同じ条件で構築できるモノラル・システムを考え続けている。

第二に、モノラルHi-Fiの黄金期であった1950年代のビンテージ機器への憧れである。オーディオマニアはクラフトマンシップに根差したブランド神話に弱い。ランシング、タンノイ、マッキントッシュ、マランツ、WE、クラングフィルムなど枚挙に暇がないが、パーツのコンディションの良否を見極め、神話の実体を知るまでにはそれなりの勉強代も掛かる。はっきり言えば、ビンテージ・ショップの親父さんとの信頼関係が全てであり、高飛車な店長のご意見を拝聴しながら、自分の音楽に対する熱意と投資するぞという意志を認めてもらえないと、良い物には絶対に巡り合えない。そのうえ、丁寧に使われてきたビンテージ機器のほとんどが、3世代の年月を経て全てステレオペアとして流通して、それもステレオペアで粒のそろっていることがプレミア度が高くなることもあって、モノラル用に売ることができるものはジャンクに近いものも少なくない。こうなるとビンテージ機材でのモノラルシステムの構築は、ますます敷居が高くなってくる。むしろ、幸せなモノラルシステムにたどり着けた人は、それに至るまでかなり勉強代が掛かっただろうし、それこそ手塩にかけて育ててきた自負ももっている。私などその意味では永遠のビギナーである。

第三に、スマホやパソコンで音源管理するデスクトップ・オーディオとの違いもある。アンプ付きスピーカーなので、買ったその日から気軽に聴けるし、モノラルのスペースファクターの優位性を活かして、机上にスピーカーを気軽に置けるということに注目が集まりやすい。しかし、個人的には30cm径以上の世界を知ってしまうと、とても同じ音楽が鳴っているとは思えない躍動感の違いがある。またメーカー製のデスクトップ・オーディオは、多かれ少なかれメーカーなりのサウンドポリシーが強く、全ての音楽ジャンルに柔軟に対応できない。つまり、デスクトップ・オーディオは、1970年代のラジカセを超えることができないでいると断言できよう。

この点で私のシステムは、サブシステムの延長上にあり、隣に椅子一個に人が座るスペースがあれば、机の脇(ディスクサイド)に置ける最大限の大きさで納められるシステムに留めている。つまり、30cm級のスピーカーでステレオだと部屋の壁一面を仮想音場で埋めるのに対し、モノラルであることで音響の充実感の割に省スペースにもできるのだ。この点に関する譲歩は、ほとんどないと言っていい。一方で、部品を掻き集めて構成したため、完成されたパッケージではないので、機材をあれこれ吟味してシステムを組むのが面倒くさい人も多いようだ。そもそも自前でシステムを思案するくらいなら、もっとプレミアムな機材を投入して自慢したいだろう。つまり他人に自慢するほどの金銭の投入もしたくないのに、デスクトップ派ほどにはお気軽に済ませることができずにいる。この辺の自分なりのこだわりをどう説明すればいいか未だに判らないでいるが、いざ自分のオーディオシステムから音楽が鳴りだすと、そういうことはさっさと忘れてしまう。

一方で、私の音楽鑑賞の原体験は、ラジカセで聴くAM放送で、FEM(極東米軍放送)から流れる洋楽のヒットチャートを聴くことだった。けして高音質ではなかったが、中学生の頃の多感だった時期もあり、16cmフルレンジのラジカセでも、あの手この手で攻めてくるアイディアの数々を堪能できた。40代後半に入り一種の退行現象も加わって、今でもああいう感じで聴きたいと思って、結局モノラル試聴にたどり着いた。実際には老年に差し掛かり感性も鈍っていることも勘定に入れて、多感だった頃の感性を補う必要があり、16cmとほぼ同様なレンジ感ながら、表現の隈取りの強いシステムになっている。本格的なモノラル・システムといえども、巨大なラジカセを志向しているのだ。

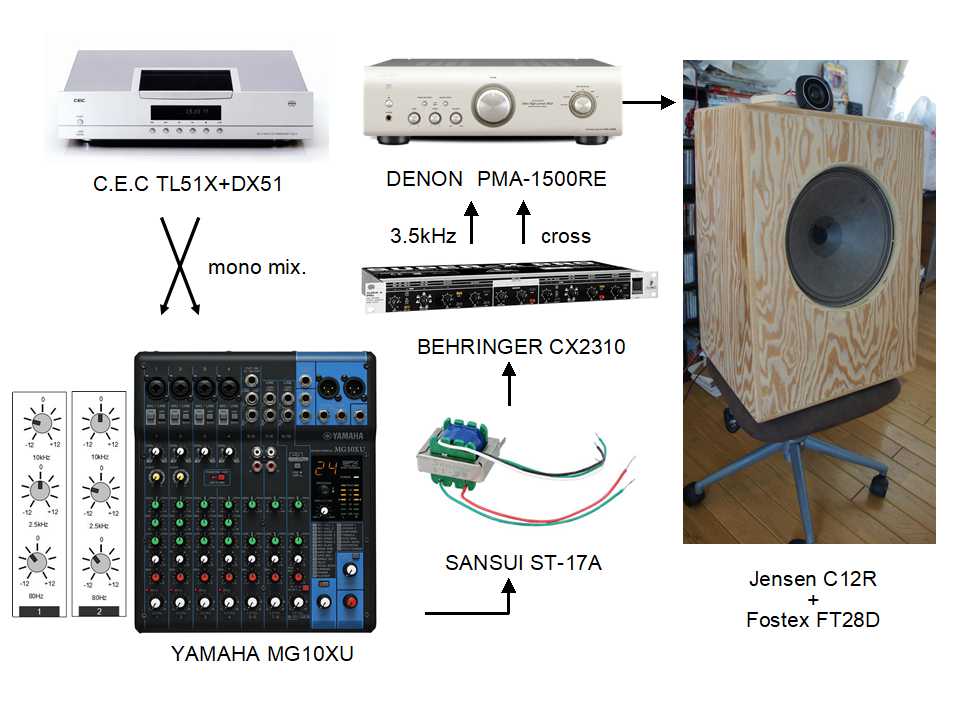

そもそも珍しい音源を探し求めた結果、昔のラジオ音源をリッチに聴きたいというニーズが高かったので、狭い音域での過度特性の良好なシステムを目指している。その意味ではオーディオマニアとしての嗜好はかなり特殊である。ただ誰でも検証できるように、現在も製造されている製品で何とか間に合わせた。この点はユニバーサルである。実はひっくり返すと、昔は誰もが聴いていたラジオをリッチな音で聴きたいという、ごく一般的な営みに他ならず、オーディオ文化の一端にちゃんと寄り添っていると自負している。現状のシステムはビンテージ・スタイルを模倣しているが、1950年代のJensenやエレボイのカタログ、それとAllied Radioの通販カタログを参照しながら、色々と想像を膨らませて構築したものだ。それなりの乗りこなしもあるが、それが楽しいのだから良しとしたい。これらを合わせた結果、20世紀のポピュラー音楽に抜群の相性をみせる、小さなジュークボックス並のオーディオシステムになった。

世にいうモノラルシステムを取り囲む環境は、初期Hi-Fi LPの高騰、ビンテージパーツの枯渇、デスクトップ・オーディオの台頭と、私のような半端物には生きづらい世の中になってきた。命運も尽きたというべきか。しかし、平民たるラジオ音源の平和を守るべく信念を崩してはいけない。自分なりのスタンダードな音楽鑑賞方法がモノラルであった…そのことが第一で、その次に機材の選定が続く。自分なりの目的が判るまでには、それなりの時間の熟成が必要だ。

現行システムは、まさに勝手に増殖する雑草のようなもの。あれこれジャンク品を寄せ集めて組み合わせたシステムは、脈略のないロードムービーのようなものである。以下に、その迷走ぶりを列記すると…。

- ステレオ録音もモノラル化して試聴したいのと、最低限のイコライザーが欲しかったので、小型ミキサーでCDの音を受けるようにした。

- 音調をビンテージ風にするため、1950年代のPAマイク用トランス、1920年代のラジオ用段間トランスを挿入した。

- ロクハンと真空管ヘッドホンアンプの組み合わせでは出力が足りないので、コンプレッサーを噛まして小音量でも聴きやすくできるようにした。

- スピーカーにエレボイ Baronetを導入し、ささやかなバージョンアップ。

- 聴いてる時間の長さを勘定にいれ、メインシステムからCDプレーヤーをサブシステムに移動。

- やはり出力が足らないので、アンプを中国製デジタルアンプに交換。

- ドイツ製ラジオスピーカーを裸で鳴らし、Baronetのツイーター替わりにした。

- 30cmワイドレンジ+10cmサテライトスピーカー(いずれも現在製造中の新品)という組み合わせでモックアップを試作。これが実質的にバージョンアップとなった。

- ミキサーをベリンガーからヤマハの製品に取り換えた。

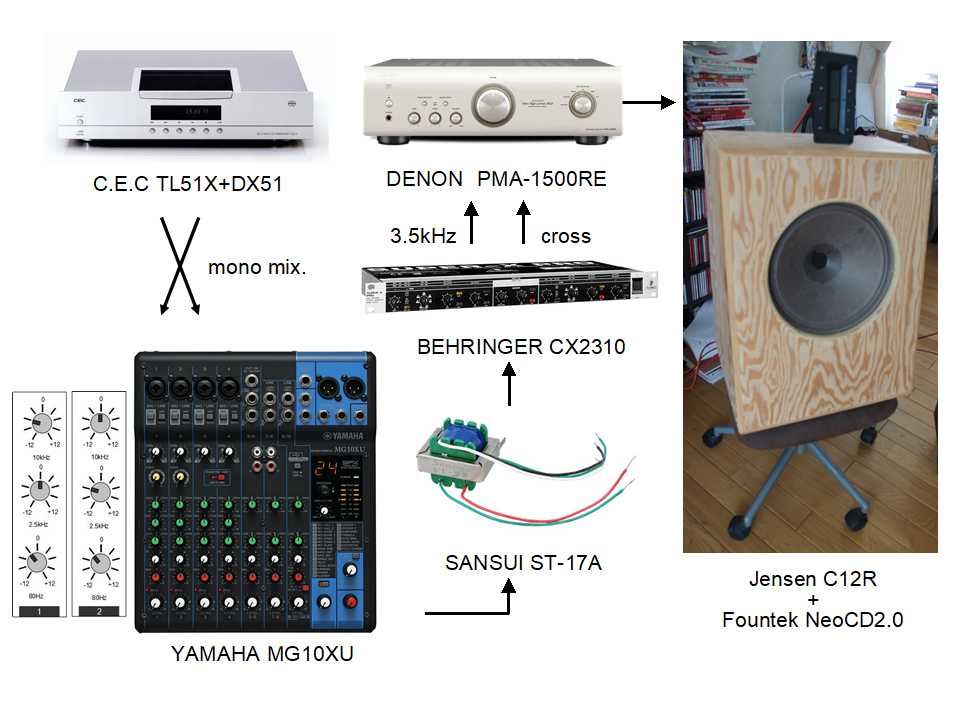

- チャンデバを使ってマルチ化。ツイーターをホーンドライバーに差し替え、アンプをデノンのプリメインにグレードアップした。

- UTC製トランスの代替品として、サンスイ・トランスのトランジスター回路用トランスを使用。昭和30年代からの隠れたロングセラー品。

- ツイーターをフォステクス FT28D(3.5kHzクロス)に変更。さらにFountek NeoCD2.0を買い足す。

各機材での軌跡をたどると、以下のようになる。

スピーカー: パイオニアPE-16M → エレボイ Baronet → Jensen C12R+ツイーター

アンプ: EL84三極シングル → 中華デジアン → デンオン PMA-1500RE

ミキサー: ベリンガー UB1002 → ヤマハ MG10XJ

ライントランス: UTC C2080 → サンスイ ST-17A

「永遠のビギナー」モノラル試聴システム。ポップス愛好家にはぜひ聴いてもらいたい。

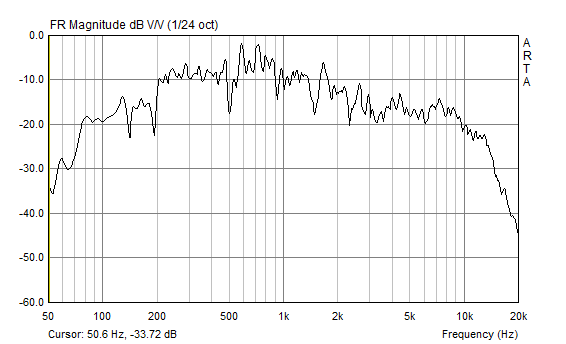

現状のシステムは80〜12,000Hzフラットのクールなモニター調(斜め45度試聴)

こうした現在製造されている部品を掻き集めてモノラル・システムを組むのは、モノラル試聴という方法に対し、死守すべきボーダーラインを設けたかったからである。逆に言えば、これ以上のグレードの部品なら、絶対に良いことあるよ、というメッセージでもある。それだけ、現状のモノラル・システムの組み方は、プアとリッチの両極端にあるのだ。その一番の原因は、モノラル・ハイファイ初期の1950年代が、ほとんどの人がキットを含む自作で組んでいたことで、オーディオ・システムについて、おおよそ標準というものを見定めがたい点である。その一方で、商業用システムである映画館や音楽喫茶では、ジムランやアルテック、タンノイやクラングフィルムという大型システムが君臨していた。集客してお金がもらえるシステムを、一般のサラリーマンがおいそれと購入してメンテナンスまでやりこなすには荷が重いというべきだろう。少なくとも、そういう境地にいたるまで、オーディオに関する勉強が必要なのだ。そして購入してから実物をいじり倒さなければ、使いこなしを究めることなどできない、そういう壁が歴然と存在する。その壁を払いのけるのに、ビギナー向けのノウハウを集結させ、音楽鑑賞の楽しみという結果を出し続けることが、私なりの目標でもある。

【更なる進化、というより、分家の様相】

ここでローファイ・フェチから抜け出す事件が起きたのだが、超広帯域のリボンツイーター Fountek NeoCD2.0を刺客として差し向けた結果、スーパーハイファイとなる驚くような結果となった。Fountek社のリボンツイーターは、PA用にも使えるタフな仕様で、2kHzからの使用が可能な大型ダイヤフラムが付いている。

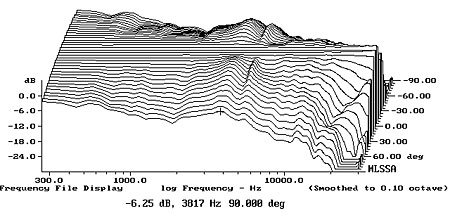

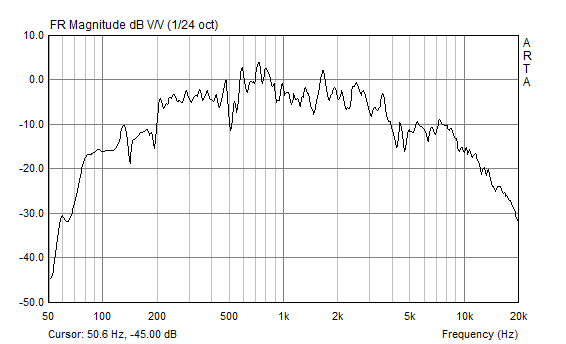

Jensen C12R+Fountek NeoCD2.0(斜め45度試聴位置)

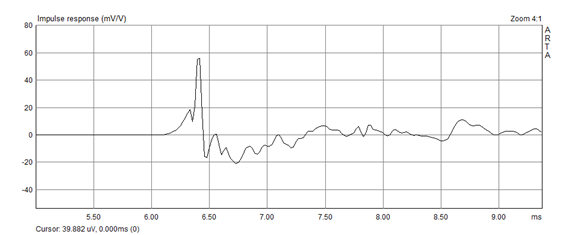

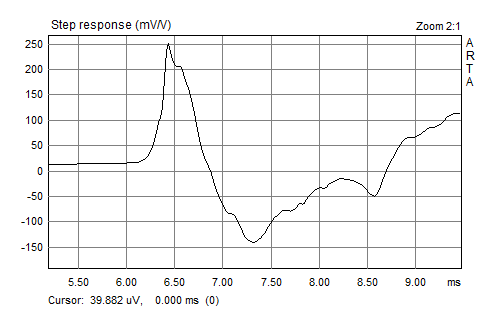

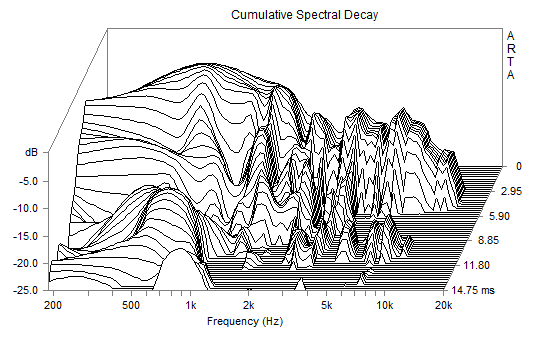

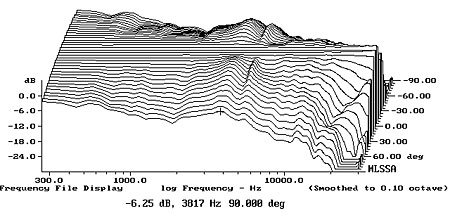

何がスーパーハイファイかというと、40kHzまで伸びたハイレゾ対応というわけではない。実際に8kHz以上は急激に落ちている。ステップ応答が綺麗な逆三角形をしており、出音がピタリと揃って一群で押し寄せてくることが判る。ステップ応答では、ウーハー側が逆相で繋がってるというのもよくあるので、確認のために3.5kHzで切った状態で測ってみると、Jensen

C12Rは非常にシャープなステップ応答をもっていて、リボンツイーターの応答が隠れてしまっていることが判った。Jensen C12Rには、エッジの共振である800Hzと1200Hzに8msほどの長い尾が伸びるが、逆にそれ以外の帯域は物凄くタイトに反応する。後面解放箱のため低音のリバウンドが少ないというのもあるが、30cm径のコーン紙からリボンツイーターとほぼ互角に出音を弾き出すという驚くべき結果になる。全体に荒っぽいところはあるが、80〜15,000Hzという帯域をドバっと吹き出すように音を出す勢いは、何にも代えがたい経験である。

3.5kHzクロスでのステップ応答(上段:Jensen C12R、下段:Fountek NeoCD2.0)

Jensen C12R フルレンジ単体でのステップ応答(ピークがリボンと同一)

大型電蓄の一種ともいえるジュークボックスで多用されたJensenのP12Rは、開発が1947年だが、当時はボーカルやギターがジャズのビッグバンドとガチンコ勝負を挑んでいた時代で、出音のスピードは生命線だったと思われる。1940年代の技術水準は、マイクを通じた生楽器の再生という点で、現在でも十分通用する。加えてJesnenは何よりもコストパフォーマンスが抜群にいい。

歴史的にリボンツイーターを使用したシステム例は意外に古く、1946年にデッカ=ケリー製のリボンツイーターを使用した、英HMV製の最高級電蓄Electrogram

De Luxeまで遡ることができる。これはEMIの名物プロデューサー、ウォルター・レッグが、世界最高の電蓄を造れとの命令の下、青天井のコストで製造されたもので、実際にデモ機以外に製造された形跡のない幻の電蓄である。この後1950年代にEMIはモニタースピーカーをタンノイに代えたため、最高の電蓄という理由は消えてしまった。次にQUAD社が1949年に、やはり同じくデッカ製のリボンツイーターを用いたCorner

Ribbon Loudspeakerを発売するが、同じコンセプトを拡張した1957年に静電型のESLを開発して一世を風靡した。

HMV社 Electrogram高級電蓄

で、残ったFostex FT28Dを有効利用しようと、C12Rの弟分であるJensen C6Vをダイトー製のバスレフ箱に入れてみた。C12Rのリブ付コーンのように分割振動があまり出ないタイプで、代りに中央のボイスコイルの共振をストレートに出すので、3.5kHzなんかで切ると大人しい普通のウーハーになってしまう。そこでJensen

C6Vにはフィルターを掛けず、FR28Dは7kHzカットで被せることにした。

Jensen兄弟の居並ぶ姿

Jensen C6V + Fostex FT28D

このシステムのコンセプトは、1970年代後半のラジカセの音であり、ラジオがAM放送からFM放送へ進化した時点のハイファイっぽさを再現している。

1977年のステレオ・ラジカセの特性図(フルレンジ80〜6,000Hz+ツイーター7〜12kHz)

16cmと30cmの違いは、コーン紙をバッフルに見立てたときにダイレクトに振動できる周波数の低限で、16cmが600Hzなのに対し、30cmは300Hzまで下がる。この違いは、ボーカルで言えば、30cmは胴間音の制御を直接揺るがすが、16cmが箱の共鳴で補うかの違いがあり、箱の共振のほうが余韻が長引くため中低域の量感が豊かになるが、表情は単調になる。逆に人声の第二フォルマントが明瞭に浮き出てくるため、歌謡曲のようにダイナミックレンジが穏やかで、日本語のニュアンスを大切した録音には非常に相性がいい。おそらく1970年代までの録音は、むしろ原体験としてのエッセンスが詰まっているように思う。メディアのなかでの実像を比較するのには、とても便利なアイテムである。

一方で、兄貴分のC12Rは、マイク生音をそのまま拡声してステージでぶちまける勢いがあり、ミュージシャンのパフォーマンスを最大限に出し切る傾向がある。それは、ソロの弾き語りでも、今も実在しているような緊張感とスピードをもって再現される。ユニット代が27,000円/chなのに、20万円/chのアンプに匹敵するくらいダイナミックな表現であり、私自身の目的である「誰でも手軽に楽しめるオーディオ」のひとつの形が出来上がったと自負する。

【アナログ的な味付け】

ここで私なりのアナログ的な味付けについて話してみたい。

CD発売当初のデジタル機器について言われたのが「スタジオの音」であったが、それは録音ソースをそのまま正確にコピーして劣化がないので、何も味付けしないで新鮮なまま味わえ!ということだった。アンプからトーンコントロールが、スピーカーからツイーターのレベル調整が消え、磁気歪み、高次歪みは諸悪の根源として排除されていった。その頃から、真空管アンプが失われたアナログテイストを取り戻す機材として認知されていき、最近ではアナログ盤への回帰現象もみられる。

アナログとデジタルの違いをちゃんと説明するのは難しい。あえていえば、デジタルは演算させて結果を出すので、計算させた以上の命令は結果として出ない。グランドノイズは演算する機能に含まれていないので聞こえない、信号レベルもが許容値を超えるとバリバリと異音をたてる。正確無比と言われるのは、インプットした条件をアウトプットするという記録・伝送機能のことであって、それ以前の音源に関しては人間の感性というアナログな部分がほとんどを占めている。1990年代にスタジオ機器がデジタル化された時点で何が問題だったかというと、従来からアナログ部品で組み立てたサウンドポリシーが、デジタル化に伴い継承されずに排除もしくは消去されたことにある。つまり作り手のマインドが空白の状態のまま、音響機器として提供された点にある。その時点で、デジタルはブラックボックスであると同時に、ただの空箱のようなものだった。それで性能が良いから、と押し通したのである。

アナログ部品には、制御できない固有の音というか癖がつきまとう。そのせいで、表現が部品固有の枠で制限されるのだが、音響機器の設計者はこの癖を知ったうえでサウンドポリシーに責任をもってパッケージしていたのだ。真空管は重低音と超高域の増幅が甘めだが、重低音はダンピングが鈍くて鈍重に、高域はリンギング(共振)を適度に発生するので聴いてて心地よい音が出る。つまり小さな音響出力でも、ボディのくびれが強調されたグラマラスな体形を維持しやすいのだ。アナログ盤は、スクラッチのパルス波とそれを和らげる機械インピーダンスや磁気変換の甘さが重なって、全体に粘り気の強いモチモチの音を出しやすい。場合によっては、盤の反りや偏心から生じる緩やかなワウ音も、音楽のグルーブ感に貢献さえしている。それと高域を過大に、低域を少なく収録するエンハンス機能も加わり、これも小出力でも倍音の多い心地よい響きを出す。アナログ盤の音が良いと感じるのは、再生装置も含めたパッケージに込められたサウンドポリシーが好ましいと感じるからであり、デジタルが好ましくないのは、サウンドポリシーを自分に好ましく組み立てられないからである。個人的には、デジタル機器のほとんどは、指示した事柄には正確に対処するが、それ以外には気の利かない、融通の利かない人に感じるそれであり、それならば、こちらから積極的に歩み寄らないと、心の通った会話などまず望めない。

このようにみると、一般の人が求めているのは、大音量で圧倒する電気的に正確な音響なのではなく、小音量でも心地よく聴けるノウハウなのだ。そして、その心地よさの基準は個々人で異なる。時代はラウドネス曲線を見出した1940年代にまた戻りつつあるのだと、私個人は思っている。

一方で、これらのアナログ的な味付けのほとんどは、磁気歪みであり、周波数毎のエネルギー変換の非直線性、それと高次歪みの累加であり、そういう癖のあるデバイスを選べばほとんどが解消できる。

古い設計のライントランス:サンスイ ST-17Aは、周波数帯域の絞り込みと一緒に、高次倍音を多く出す。特に私個人が、パルス性のノイズが多いと出音の命令形が錯綜して、音楽に集中できずイライラが募ってくるので、10kHz以上の帯域は音を出す以外の気配を感じないほうが安心する。

古い設計の大口径スピーカー:Jensen C12Rは、低域から高域までの過度応答性が揃っていて、しかも分割振動で倍音が沢山出る。フィックスドエッジは重低音を出すことはできないが、中低域の過度特性が優れており、リズム楽器の弾む感覚や、ボーカルのニュアンスを驚くほど忠実に再現する。むしろ楽音にテンポの合わない低音を聴くと、やはりイライラの原因になるので、ないほうがマシだと思っている。

新しい機能としては、ヤマハのミキサーに付属しているリバーブ系のデジタル・エフェクターで、響きを足すというよりは、倍音を足して音をリッチにしてあげるというのが正しい。それに追従してくれるのがJensenのギターアンプ用ユニットであり、変にリバーブの響きを強調せずに倍音が綺麗に乗る相乗効果がある。こうした高次歪みの多いスピーカーは、HI-Fi初期にはJBLをはじめ普通に造られていたのだが、1970年代から急激に無くなり、しまいには分割振動という諸悪の根源と見なされてしまっている。私個人は、倍音の消滅がオーディオをつまらなくしてしまった原因と思っている。

逆に真空管を取り入れないのは、出力トランスの質感で音質が左右されるので、細かなサウンドの調整が他人まかせになりやすいこと、デバイスの安定性が低く聴くたびにサウンドが変わっているように聞こえること、リンギングで倍音が尾を引くのを個人的に好まないこと、などからだ。実は真空管の魅力は十分に分かっているのだが、導入して3ヶ月くらいすると石のデバイスで代替品をみつけては戻すということを繰り返しているので、それに掛ける費用も倍になるのだと自負している。なので最近は慎重にならざるを得ないのだ。

一方で、アンプとツイーターには現代的な職人気質の機材を投入している。

デンオン PMA-1500REは、中堅機のなかでもとりわけ質実剛健で、低域と高域の反応にキャラクターの差があまりない。最近のアンプにしてはレンジ感がそれほど広く感じないのは、重低音のエネルギー感、超高域の強調などのキャラクターが、フラットよりやや沈み込んで設定されているからで、モニター的な性格をもっている。スーツをきっちり着込んだサラリーマンのような感じで、何でもそつなくテキパキこなすので、私自身はNHKの音だと勝手に思ってる。

フォステクス FT28Dは、プロ用モニターとして活躍しているNF1などに使われているツイーターのベースモデルで、プロ用は放送用途にも使えるように60°振りで10kHzまで落とさないようにできているが、コンシュマー用は5kHz付近から落としてチャンネルセパレーションを稼いでいる。基本的なキャラクターは暴れのないノーマルな音で、ともかく嫌な音を出さない。同じソフトドーム系のDynaudioのツイーターよりもさらにおとなしくした感じで、なで肩、柳腰といった日本的な和のテイストが勝っているといえる。しかし、パワー感はしっかり出せるというしたたかさもあり、最近のアスリートの強化選手ように鍛えた結果、涼しい顔してスゴイ技を連発するような感じになっている。フォステクスのNF1で採用された理由は、ウーハーのスピードが速いので、緩和する方向でツイーターを選んだということだが、私のジェンセンもスピードでは負けないので、同じような方向を目指していることが判った。できあがったサウンドは、絹のベールを羽織ったアスリートという感じで、鋼のような筋肉体質をあえて柔らかい素材で包み込むという、何かの戦闘少女キャラのような組合せである。実際に、ボーカルはふくよかな人肌の感触なのに、表情が深いという、すごく自然な感覚が呼び覚まされる。

もうひとつの刺客Fountek NeoCD2.0は、従来のリボンツイーターが8kHz以上のスーパーツイーターとして使用していたのに対し、大型ダイヤフラムで2kHzから使用可能にしたもので、繊細というよりはタイトな反応のツイーターである。実際にはフォステクス FT28Dのほうが出音がスマートで正確なのだが、Fountek NeoCD2.0のほうが引き際が逆相で強調されているように感じる。ステップ応答の引き際がかなり俊敏に押し下がって逆相側までいくのは、おそらくチャンネルデバイダーのフィルターの癖で、この癖に鋭敏に反応するせいで隈取が強調されているように感じる。逆にチャンネルデバイダーにした利点は、ツイーターとウーハーのタイムコヒレントの正確な一致に現れており、一度フルレンジでの俊敏な反応を体験すると、高域にぶら下がってマスキングしているスピーカーには二度と戻れなくなる魅力がある。

ふたつのツイーターの差は、出音ののシャープな反応に慣れないユーザーには、音調の穏やかさも含めてフォステクス FT28Dを薦める。よりスピード感を強調したい向きにはFountek

NeoCD2.0をおすすめする。いずれもJensen C12Rというフィックスドエッジの大口径ユニットが安価に手に入ることからスタートして、音楽を時間軸での関係で感じ取るという当たり前の行為を、低価格で手間も掛けず提供できるのが最大の強みである。

というわけで、私のオーディオシステムは、音のタイムマシーンともいうべきもので、その時代に生きた人のバイタリティを伝える機械である。その意味では、リアルタイムではないがゆえに制限の多い情報量について、どこまで焦点を絞って再生するのかもセンスのひとつで、その答えが過去の音響技術の洗い直しであり、半世紀以上前のレトロなテクノロジーが人間の感性に基づいた、確かな技術であることに確証を得ている。それは現在の情報社会という仮想現実のなかで、人間のフィジカルな側面にアプローチする由緒正しい方法なのだ。

【モノラルスピーカーの配置】

モノラルスピーカーには、由緒正しき聞き方がある。それは斜め45度 から聴くことである。それもたとえ38cmの大口径スピーカーであっても、半径1m以内に置くニアフィールド試聴が最有力だ。むしろ試聴位置の背後の空間のほうを大きく空けるべきだと思う。

レスポールの自宅スタジオ |

まず左はエレキの開発者として有名なレスポール氏の自宅スタジオ風景。どうやら業務用ターンテーブルでLPを再生しているようだが、奥にみえるのはランシングのIconicシステム。今では常識的な正面配置ではなく、横に置いて聴いている。

同じような聴き方は、1963年版のAltec社カタログ、BBCスタジオにも見られる。つまり斜め横が正しい方向なのだ。

605Duplexでモニター中 |

BBCでのLSU/10の配置状況 |

|

では、スタジオ以外の普通の人たちはどうかというと、やはり斜め横である。これは私が愛用していたエレボイのバロネットの場合。小さいながらコーナーホーンになっている理由が判るだろう。

このとき斜め横から聴くときは、スピーカーは左耳か右耳か、という疑問が生まれるだろう。しかし、人間とは不思議なもので、右耳と左耳であきらかに周波数分布は違うはずなのに、あたかも同じ音を聞いているかのように脳内で補完している。また、左耳は分析的であり、右耳は情感的なものが、それぞれ先行して感じ取れる。それを脳内で補完しながらグルグル情報が廻るのである。つまりモノラルといえども、けしてシングルな音ではない。むしろステレオ音響で耳を覆い尽くすよりも、はるかにステレオ的な音響情報が脳内をめぐるのである。私は右耳派であるが、音楽の情感が脳内を突き抜けて左耳まで達する頃には、その繰り返し寄せ来るリズムの波に一種のトランス状態に陥る。

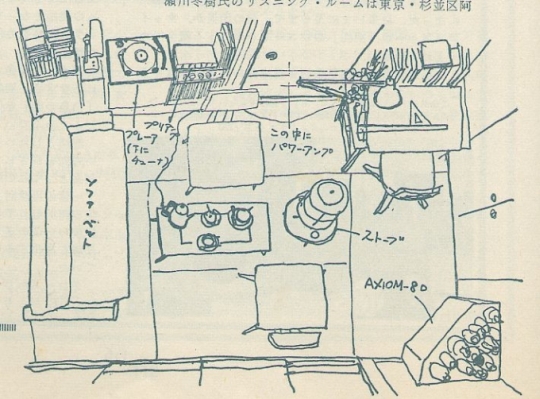

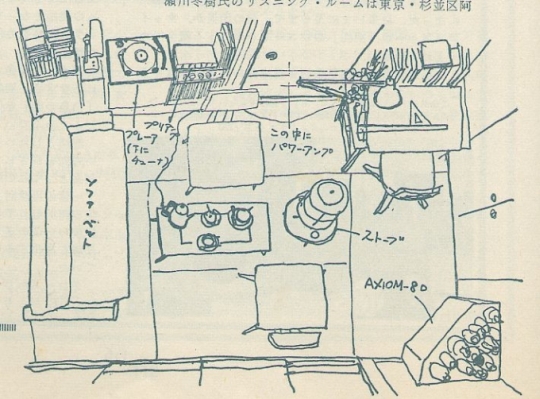

ちなみにオーディオ批評家で有名な瀬川冬樹氏の1961年のリスニングルームもまた、伝説の斜め45度試聴。Axiom 80くらい高域が強くなると、このくらいが適当だし、聴いている距離からすると、45シングルアンプという構成も含め、小音量派だったのかもしれない。そして右耳からの試聴は情感を優先しており、それは瀬川氏のオーディオ批評にも現れている。

伝説のAxiom 80を試聴する若かりし瀬川冬樹氏

この聴き方の元にあるのは、ラジオを囲んだ団欒にあることが判っている。誰も正面に陣取って音を独り占めしてはいけない。そしてラジオの脇にソファ置いてくつろぐのが、紳士のたしなみである。ビング・クロスビーだってそのように聴いているではないか。こちらは左耳試聴であり、分析的に聴いていることが判る。クロスビー氏の非常に洗練された歌唱は、精緻な計算のうえで成り立っている。そしてこの家具としての造りの良さと恰幅の大きさ。テレビが造られる前のラジオ電蓄のステータスを物語っている。

高級電蓄を聴くビング・クロスビー

当時の典型的なリビング風景

|

パーティーでラジオを囲む

前に立って独り占めしてはいけない

|

以上より、モノラルを聞くためのスピーカー配置は、正面になってはいけない。ということはHMVのニッパー犬の聴き方はあまり良くないと言えよう。このことで直接音と壁の反射音とのブレンドを簡単に調整できるのだ。それに加えて中高域のキツイ(プレゼンスの高い)ユニットでも、指向性で音を和らげることもできる。つまり反響音のブレンドと指向性の調整で、音響の調整が自在になる。

Jensen C12R+Fostex FT28Dの周波数特性(上段:正面、下段:斜め45度)

これらは、ステレオによる試聴方法によって忘れられたモノラル試聴の方法であり、人間の音響心理的な部分とも折り合いをつけて理解する必要がある。部屋のルームアコースティックとも関連するし、音響心理的な心地よさには個人差があるので、機器を揃えさえすればシステムが完成するわけではない。結局、その答えは自分にしかないのである。

【モノラル化の仕方】

モノラルに対してよくある意見に、「ステレオではないのが残念」という言葉を聞く。これはステレオだと良かった=ステレオ装置でモノラル録音を聴くということと同意語である。一方で、ステレオ用に開発されたスピーカーの多くは、4kHz以上の高域の指向性を絞ることで、ステレオ感を認識させる。一般にチャンネル・セパレーションと呼ばれるものだが、ステレオ感を保持させて両耳に音が届けるのに必要な手段だ。

最近のステレオ用スピーカーの指向特性

これを見て判るのは、Hi-Fiの要件を満たしながら、チャンネル・セパレーションを維持する、というステレオ録音の特異性が判るだろう。左右バランスの配分で高音にキャラクターをもたせた録音が良い録音になる。高音というとシンバルやバイオリンの音と誤解されそうだが、実際にはもっと高域の成分、シンバルを叩いたり弓が触れる瞬間のパルス音であり、あるいは楽器の音色を特徴付ける倍音の成分である。そこの情報を事細かに含むことを指していて、それ以外の音はモノラルと同様に収録されいる。これは逆相成分で広がりをもたせているため、単純にモノラルに混ぜて再生すると、逆相成分が減衰して高域も無くなる。これが残念な理由なのである。逆に、モノラル録音を最近のスピーカーで聞いても、音がどん詰まりで団子になって聞こえる。これは中央定位する位置での周波数特性が良くないからである。

では、どのようにしてステレオ録音をモノラル化すればいいのだろうか?

最初からモノラルで収録された音源に関しては、そのままとして、ステレオ音源をモノラル化する(ミックスする)にはどうしたら良いのか? これは色々な人が悩むことである。以下にその方法を列挙すると

1.変換コネクターなどで並列接続して1本化する。

2.プッシュプル分割のライントランスで結合する。

3.ミキサーアンプで左右信号を合成する。

このうち1の変換コネクターは、一番安価で簡単な方法なのだが、誰もが失望するのは、高域が丸まって冴えない、音に潤いがない、詰まって聞こえるなど、ナイことずくめで良い事ないのが普通である。この理由について考えてみると

1.ステレオの音の広がりを表す逆相成分をキャンセルしているため、響きが痩せてしまう。

2.人工的なエコーは高域に偏る(リバーブの特徴である)ため、高域成分が減退する。

3.ステレオで分散された音像が弱く、ミックスすると各パートの弱さが露見する。

4.逆に中央定位する音は音量が大きく太った音になる。

また、2のライントランスでの結合は、この辺の合成がコネクタよりはアバウトで、逆相の減退を若干抑えることができる。一方で、ムラード反転型回路が出回って以降は生産がほとんどされなかったため、かなり古いトランスに頼らなければならない。つまりコンディションの良いパーツは高価だし、相性の良いものを見つけるまでに断念することも多い。

そこで、第3のミキサーアンプでの合成だが、これも左右の信号を単純に足し合わせるだけでは、あまり意味がない。そこで逆相成分の取り込みと周波数のバランスを考えてみた。

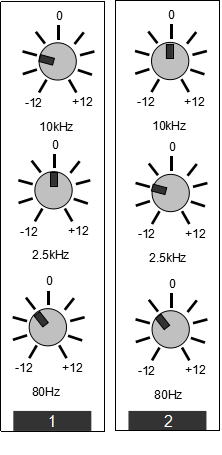

【逆-擬似ステレオ方式】

|

高域と中域のバランスを、±6dBで左右互い違いにする方法で、擬似ステレオの反対の操作である。1965年以降に4トラック・レコーダーが使われはじめた頃からの録音にも相性が良い。

2.5kHz付近は音のプレゼンス(実体感)をコントロ−ルし、10kHz辺りはアンビエント(空間性)を支配する。1970年を前後して、この空間性が著しく発展し、かつEMTのプレートリバーブなどでブリリアンス(光沢感)も加えるようになったため、この帯域抜きでトーン・バランスをとることが難しくなっている。人工的なリバーブは逆相で打ち消しあうので、高域がカマボコに聞こえるのである。もうひとつは単純なモノラル化は、中央定位させる中低域のバランスに隔たって、全体に下腹の膨らんだ中年太りのようなバランスになる。このため、低域を両chとも下げる必要があるのだ。

この時代になると、FM放送の恩恵で、段々とステレオ機材のグレードについて云々言われ始めたことで、録音のほうもそのグレードに見合ったものが要求されるようになった。ちょうどバンドの楽器を、オーケストラのように配置するようなことが始まった初期の段階になる。この場合は、全体のトーンがサウンド・バランスと密接に関わっているので、単純に左右バランスを崩すと、全体のトーンが少しおかしくなるようだ。そこで左右の中高域のトーンをずらすことで、モノラルにしたときの交通整理をしてあげると、見通しの良い音に仕上がる。

|

モノラル化するメリットを挙げると

1.試聴位置での音像の乱れがなく、好きな姿勢で聴ける。

2.音の骨格がしっかりして、楽器の主従関係が判りやすくなる。

3.楽器の出音とエコーがよく分離して、楽器のニュアンスが判りやすくなる。

これらの効果は、音楽の表現がより克明になる方向であり、ステレオ効果による雰囲気に流されないで、演奏家が格闘する姿も炙り出す。どの演奏もかなり切れ込みよくなるが、かと言って雰囲気ぶち壊しというわけでもない。優雅さも十分に表現できるのだが、それを保持するときの演奏者の緊張の入れ替えが脈実に伝わる では、モノラルでいけないワケは、どこにあるのだろうか? 実は何もないのである。演奏家のパフォーマンスを表現するにあたって、モノラルで十分である。いや、むしろモノラルであったほうが良いことも多いのだと、あえて言おう。今どき古い録音が「モノラルなので残念」なんて感想をいだいてる人は、装置を改めて欲しいと存じます。

【社会派モノラル事件簿】

右耳で聴く感性的なオーディオファイルとして、また、普通のレコードマニアにはできないことの例として、放送録音とプライベート録音に類するアーカイブを挙げてみた。どれも音質が悪く散々悩まされてきた録音で、かれこれ30年以上も悩まされてきたのものもある。モノラルのサブシステムができたお陰で、かなりのシコリが取れてきた。自分でも飽きれるのだが、もう少し音楽の嗜好を絞ればまだやりようがあるものの、ともかく悪い音の録音が気になってしょうがないので、結局聞き込むことになり、愛情を注いでしまうのが悪い癖である。

以下はその手ごわい相手のブラックリストであるが、誰もがハードルと考える以前に切り捨てていると思う。しかし演奏史の側面でみれば、歴史的な事件ともいえるもので占められていて、その時に感じた人々が紡いだ記憶を呼び覚ます力をもっている。これが一期一会の報道性をもつ音楽ソースの底力である。

|

マーラー第4交響曲/メンゲルベルクACO(1939年)

メンゲルベルクの超ロマンティックな演奏は、ベートーヴェンの交響曲全集やバッハのマタイ受難曲が殊に有名であるが、マーラーとは生前から友人のような関係にあったことでも知られる良き理解者でもあった。弟子のワルターやクレンペラーよりも一世代前の演奏理論に沿っている。私が青年期に最初にトラウマに取り付かれたのがこれ。戦前の放送用録音で、アセテート盤へのダイレクトカットだが、ともかくモノトーンで音が悪い。なのに演奏はアールヌーボーの版画に描かれるアイリスの花のようにどこまでも甘美。それもそのはず、中世からユダヤ人街を有していたアムステルダムで、ナチス侵攻前に行われたユダヤ系作曲家を取り上げたコンサートの一幕であり、その偽物めいた楽園の表出がこの時代の暗い部分を皮肉っているかのような、実に一世一代の名演技でもあったからだ。このギャップに悩まされたというかショックを受けた。何とか聴かねばならない。そう思い続けてきた録音である。

|

|

キング・コール・トリオ/放送用録音集(1939-40年)

ナット・キング・コールがジャズピアニストとして活躍していた時期のアセテート録音で、スウィングジャズ全盛の時代に、シンプルなピアノトリオに自分たちのボーカルも織り交ぜての洒脱なアレンジを聴かせる。録音にも次世代規格を織り込んでウッドベースのソロパートを収録するなど、結構野心的なオーデイオ心も垣間見せる。ところが米デッカの復刻盤の音の悪さは折り紙付きで、高域をバッサりとカットした古い手法に頼っている。ここはナクソスの復刻シリーズで聴いてみよう。パワープレーが得意とされがちな黒人ジャズメンの印象とは真逆の、非常に洗練された知的な佇まいが持ち味であり、ビバップに移行する時代の狭間にあって評価のうえでとても損をしている。ともあれ極上の軽音楽をご堪能あれ。

|

|

アルフレッド・コルトー/パリのマスタークラス (1954-1960)

アルフレッド・コルトーというと、戦前のパリ楽壇の指導的立場にあり、19世紀サロン風の詩情あふれる演奏スタイルで知られる。ところがナチス侵攻後の協力的な態度が裏目に出て、戦後はコンサート活動から遠のいていた。ここでは、1919年から自らも設立に加わっていたエコール・ノルマル音楽院での公開レッスンの断片が収録されている。全体では30時間に渡るテープが残されているらしく、これはその10分の1に相当するが、コルトーのレパートリーの全般をほぼ網羅している。本人のしゃべるフランス語のコメントのように、自然にあふれ出るピアノの音が、まさしくコルトーの真骨頂である。20世紀初頭に活躍したパハマンというピアニストの録音と類似した趣である。まるで詩を朗読するかのような具合になのだが、特にベートーヴェンの後期作品の解釈が独特で、他には聴けないものである。リスト派の荘厳な音響的建築物というより、ベートーヴェンの弟子たちがしきりに言っていた、他の作曲家にはファンタジーが足りないという言葉を思い出す。

|

|

美空ひばり/芸能生活10周年記念番組(1958年)

芸歴10年といっても、20才前後の生娘のひばりさんの声は実に若々しい。そして仄かに色っぽい。1950年代というと、おじいさん&おばあさんの灰色の記憶と思う人は大間違いである。ライブでの歌声は伸び伸びとしていて、ところどころで見栄をきって聴衆の反応をみるなど、根本的に舞台人なんだなと感心する。こうしたやり方が、後の演歌歌手に引き継がれていくようにも思うが、スタジオでの練りに練った歌唱とは違う、単純に美空ひばりという個性なのだと思わせる自然な息遣いがある。このときにしか得られない表情や瞬間を捉えた、まさにラジオ黄金時代の記録である。

|

|

ビートルズ/ライヴ・アット・BBC(1962-65)

ビートルズがパフォーマンス・バンドとして油に載っていた時期の、まさに青春の記録である。当時の著作権の制限で、レコードを放送で掛けることができなかったため、ほとんどが米国のR&Bのカバー曲で占められている。にもかかわらず、この番組が高い視聴率を得たのは、その演奏が一流のエンターテインメントとして優れていたからである。そのワクワク感が再生できるか? オーディオ心をくすぐることこのうえない。

|

|

ボブ・ディラン/ベースメント・テープス完全版(1967)

本来なら1966年の英国ツアーを選ぶべきだろうが、ひねくれたチョイスをしてみた。1966年夏のオートバイ事故以降、表舞台から姿を消していたディランが、ザ・バンドの面々を集めて楽曲の構想を練っていた、というもの。ディラン自身は、自分の詩と楽曲に対する独自性をデビュー当初から認識していて、著作権登録用の宅録を欠かさない人でもあったから、そうした作家業としての営みが専任となった時期にあたる。もしかすると自らをパフォーマーとしての活動は停止し、作家として余生を過ごそうとしていたのかもしれない。しかし、このスケッチブックの断片は、楽曲のアウトラインを知らせるためのテスト盤がブートレグ盤として大量に出回り、それを先を競ってレコーディングした多くのミュージシャンたちと共に、ウッドストックという片田舎をロックの自由を信託する人々の巡業地と化した。今どきだとYouTubeで音楽配信するようなことを、情報統制されていた半世紀前にやってのけたという自負と、ぶっきらぼうな彼なりの伝言のように思える。

|

|

ザ・タイガース 1967-1968 -レッド・ディスク-

GSブームを牽引したザ・タイガースの赤盤。ビートルズの後に続けと、ともかくチャラチャラしたサウンドで収録されたので、イミテーションの度合いも強く、フォークブームが来ると飽きられるのも早かったように思うが、メンバーたちのその後の芸能界での活躍をみると無視できない。マスメディアが求めた男子アイドルグループと、大人へと成長していくロックバンドとの葛藤が、切なくも甘辛い響きを帯びている。テレビ中継のアーカイヴなど、よくみつけたものと思うが、当時の熱狂的な状況はスタジオ録音では絶対に理解できない。ロックとは作品ではなくパフォーマンスなのだと思い知らされる。

|

|

高田渡/五つの赤い風船(1968)

フォーククルセダーズの原盤管理の利益を元手に立ち上げた会員制レコード配信レーベル「URC(アンダーグラウンド・レコード・クラブ)」のLP第一号である。高田渡の録音は、毎日放送スタジオでのファンを集めてのミニライブ風の収録で、当時の街頭でのフォークゲリラを彷彿とさせる雰囲気が残されている。社会派のフォーク歌手ウェス・ガスリーのことが浮かび上がるが、ガスリーがとてつもないおしゃべり(歌よりトークのほうが数倍長い)ということはまだ知られていなかったらしい。この頃のフォークは、ラジオの深夜放送で目覚めた若者文化の象徴ともいえるが、同じ時間のスナックで鳴りひびいていたムード歌謡のナンセンスさと比べれば、世界の全ての事象の資本化(グローバリゼーション)という流れに乗るのか反るのかという思考よりは、どちらも放送では流せない反社会的なものであり、この時代の変態趣味がセックスを境に分断されていたことが判るだろう。演歌=世に抗う滑稽なもの、という視点は、同じ酒場の表看板と裏路地のようなものである。その裏路地に住まうアパートの住人たちの声に耳を傾けてみよう。 |

|

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド/ライヴ・アット・マクシズ(1970)

個人的には、サンフランシスコのマトリックス・ライブが、このバンドのベスト・パフォーマンスだと思うが、録音機材がカセットレコーダーという点で選んでみた。この時期にカセットレコーダーが一般庶民の手に届くことになり、いわゆるブートレグ盤というのが現れる。同じ趣向では、ロバート・クワインの録り溜めたテープ群があるが、この録音のほうが音質は良好でお勧めできる。この録音は、同じウォーホル・ファミリーのブリジット・ベルリン女史が、ソニー製のカセットレコーダーで録音したもので、事前に告知されてはいなかったが解散ライブでもあった。モーリス・タッカーの変幻自在なドラムにかわり、17歳のビリー・ユールが叩いているが、その直線的でエッジの訊いたドラムは、むしろ後のパンクバンドへの影響を考えると、神のように崇められているのは、この末期のスタイルだったかもしれない。当時は挑発的な歌詞でラジオ局でも出入り禁止だったので、一部の熱狂的なファンのみが知るバンドだったが、やってた本人もここまで長く記憶されるとは思ってもみなかっただろう。非商業的な価値観をどうやって伝えるかの葛藤が、永遠のロックを奏でているように思える。

|

|

デビッド・ボウイ/ライブ・アット・BeeB(1968-72)

デビッド・ボウイの第一期の最後を飾るジギー・スターダストのプロジェクトに至る軌跡をドキュメンタリー的に捉えたBBC放送ライブの断片。この頃のBBCは、レコードを放送で流せない法律を逆手にとって、有能な若手にまだ未発表の楽曲をテスト的に演奏させるという奇策を演じていた。その数多ある若いミュージシャンのなかにボウイがいたわけだが、アレンジもほとんど練られていないままのスケッチの段階で、若者がギター片手に語りだしたのは、宇宙から降り立った仮想のロックスター、ジギー・スターダストのおぼろげなイメージである。それが段々と実体化して、やがて自分自身が夢のなかに取り込まれて行く状況が、時系列で示されて行く。当時のラジオがもっていた報道性をフルに動員した第一級のエンターテインメントである。 |

|

キース・ジャレット/ケルン・コンサート(1975)

この演奏の特異性には2面あって、ひとつはクラシックのオペラハウスで大観衆の見守るなか、ジャズ・ピアニストによるピアノ即興のみで1時間以上の対決をしたこと。もうひとつは、ジャズの録音=アグレッシブな近接マイクという常識を覆して、自然なアコースティックによる収録を行ったこと。これがECMレーベルのマンフレッド・アイヒャーという個性から、ヨーロピアン・ジャズのスタイルにまで昇華したのだから見事という他ない。ステレオで収録されたのだから、ステレオで豊潤な響きに包まれてという感じがするだろうが、実は室内での音像の主従が逆なのではないかという気がしている。ステレオだと自分がピアノに囲まれているという印象になるのだ。モノラルで聴くと、後光が差すような神秘性は薄れるのだが、照明を落としたオペラハウスで独りピアノを前に座る男という状況が素直に伝わる。 |

ページ最初へ

|