【霞みを喰うがごとく】

Jensen C12Rと付合いだして1年余り、Fountek NeoCD2.0というリボンツイーターをJensenのトサカに付け、恐るべきカミソリ・サウンドが登場した。もうやることないかな? と思いきや、お気軽なサブシステムを構築しようと買い込んだJensen

C6Vが寂しそうにしていたので、何気なく鳴らしてみた。何と!懐かしいラジカセの音そのものではないか!

そもそも、Jensen C6Vの目標は、小型ユニットでもC12Rの乾いた瞬発力の強い低音を出せると期待したのだが、思いのほか柔らかい低音で、これだったら普通の小口径ウーハーのほうがましだと断念していた。

Jensen兄弟の居並ぶ姿 Jensen C6V + Fostex FT28D

このシステムのコンセプトは、1970年代後半のラジカセの音であり、ラジオがAM放送からFM放送へ進化した時点のハイファイっぽさを再現している。

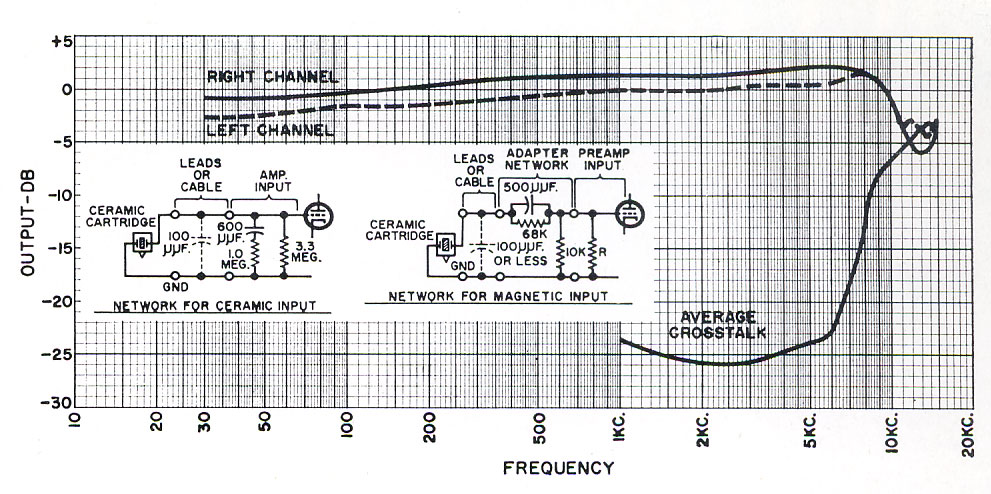

1977年のステレオ・ラジカセの特性図(フルレンジ80〜6,000Hz+ツイーター7〜12kHz)

ところが、そもそも2way化するときも7kHzクロスというほぼスーパーツイーター並の扱いだったこともあって、単体で聴くことにしたのが運の尽き。遥か昭和の10代の記憶がフラッシュバックしてきたのだ。この状況を説明するのは難しい。喩えていえば「RPGさながらに騎士と同行して地方を行脚していた商人が、道端に倒れていた老人を助けたことを切っ掛けに、これまでの人生を走馬燈のように見せられ『お前はどの人生が良かったのじゃ? そこへ再び連れてってやろう』と、まるで悪魔のささやきのように問い掛けられたような気分」である。よく分からないので、次に進むことにしよう。

【世界はローファイで繋がっていた】

今のようにネット社会のない時代、特にテレビがカラーになる以前は、ラジオのもつ情報メディアの力は絶大だった。そしてレコードもまたラジオを媒介して宣伝されていた。

これは欧米でも変わらず、アメリカでもモータウンのエンジニアでさえ、1960年代は90%の国民がモノラルで音楽を聴いていたと豪語するのだ。実際に黄金期の1960年代中盤に、社長がステレオ化にテコ入れしようとミキサー室に視察にきたとき、楽曲のバランスをモノラルでしか行っていなかったので、あえなくクビになりかけたと話している。

1960年代後半のモータウンのミキサー室

Studer C37 8chオープンリールでダビングしながらミックスダウン

両脇に逆さ置きのAR-3a、中央にAltec 604Eモノラル

もうひとつの逸話が、ドアーズなどの録音で知られるロスのエンジニアの話だが、録音したてのテープをラテ盤にカットして知り合いのラジオDJに渡し、深夜放送(AMラジオ)でこっそり流してリクエストの掛かるのを聴いていたという。この場合、最終的なミックスバランスはカーラジオで聴いて決め、仕事が建て込んだときは、トランミッターで流して会社の駐車場で聴いたという。

1960年代のイギリスでは、ポップスの放送をAMラジオでしか行われなかったため、視聴者は9割方をラジオで試聴して品定めをして、レコード屋に向かった。そこで聴くオーディオ機器は、モノラルの電蓄(Radiogram)であり、若者の必須アイテムだった。

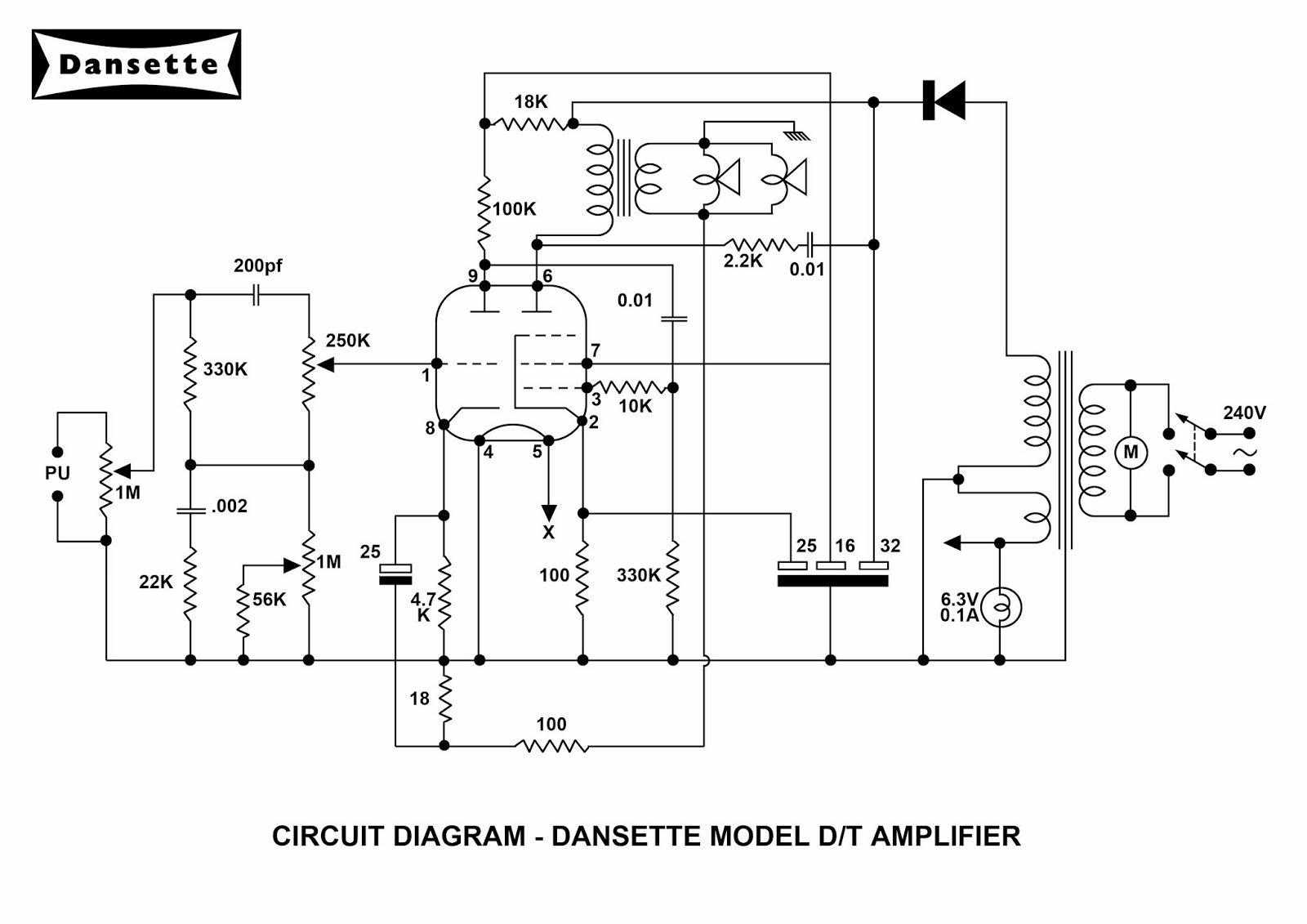

当時最も売れたDansette社 TempoとBermuda

自宅でレコードのチェックをするRoger Daltrey

ポータブル・プレイヤーの多くは、BSR社のターンテーブル、セラミック・カートリッジ、ECL82のシングルアンプ、8x5インチの楕円フルレンジユニットの構成で、張り出している箱の部分からすると、卓上ラジオとターンテーブルが一体化したような構造である。

セラミック・カートリッジは、78回転盤と33/45回転盤の両用で、ノブを回転させると切り替えられるタイプが長い間使われた。セラミック・カートリッジは、自身がイコライザーと同じような特性をもっており、イコライザー・アンプを必要としないため、廉価で済ませることができた。公称の周波数特性は30〜15,000Hzだが、実際は8kHz前後で急激に減衰する。78回転盤の時代と違いはそれほど大きくないというのが実情で、ステレオ時代のカートリッジは、クロストークは20dB程度、6kHzより上はほとんど分離しないというもの。これがピンポンステレオを再生していた初期ステレオ録音の限界だった。

ソノトーン社 9Tステレオ・カートリッジの特性

アンプはECL82もしくはECC85+EL84のシングルで、1.5Wのとても簡素なアンプ。これで8x5インチの楕円フルレンジを鳴らした。楕円ユニットは当時のラジオにもよく使われていたもので、EMIの高級ユニットでも、6kHzから減衰して8kHzまでというもの。一方で、2〜4kHzにピークがあり、これが音の明瞭度を上げてた。

Dansette社のポータブル・プレイヤーのアンプとスピーカー

EMI 92390型ワイドレンジユニット

BBCラジオでビートルズの生演奏が流れたのが1963年以降。この頃、BBCが軽音楽を流すのは一日のうち45分だけ。それにレコード会社からの圧力で、レコードをそのまま放送することは硬く禁じられていた。いわゆるDJなるものはBBCにはいなかった。これに飽き足らない若者たちはルクセンブルクのラジオを短波で試聴するのが流行だった。知っている人は判るが、短波は電波が安定しないと音声が波打ち際のように大きくなったり途切れたりで、音楽の試聴にはあまり向かない。これに目を付け、アメリカ風に24時間体制でレコードをかけまくるラジオ局のアイディアを実現すべく、英国の法律が行き届かない公海上の船舶からゲリラ的に放送したのが、1964年から始まった海賊ラジオRADIO

CAROLINEだった。

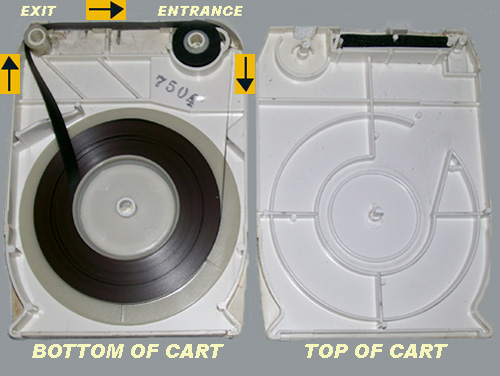

Radio London 1137kHz(266m) 機材のメインはデモテープも兼ねた8トラック・カセットだった

またたく間に若者の心をつかんだ海賊ラジオは、当時20局以上も現れ、次第にレコード会社も売り出し前のバンドのデモテープを横流しするなどして、新しいポップシーンを牽引しました。テープはオープンリールではなく、カーステレオ用に開発された堅牢な8トラックカセット(初期の業務用カラオケにも使われていた)で供給されました。当時の船内スタジオには、山積みのカセットテープがみられる。

8トラックカセット エンドレスで再生できて便利だった

しかし試聴環境はここでもAM放送で、しかも電池で動く携帯ラジオが結構人気だった。8kHzの攻防は若者文化のなかで依然として根強く、最新のミュージックシーンを牽引していた。

当時人気だった英Bush社 TR82

海賊ラジオは1967年に法改正で一掃され、変ってBBCでトップギアなどのロック専門番組が、海賊ラジオの元DJによって始まった。この頃からBBCセッションは、アルバム発表前のスクープという様相を帯びるが、これこそ海賊ラジオのスタイルだった。1960年代を通じてイギリスのポップシーンの牽引役はラジオだったが、おそらく、上記のポータブル・プレイヤーの立ち位置は、同じようなアンプ&スピーカーで聴いておりながら、AMラジオよりも鮮明な音という位置づけである。それより高級なシステムでの試聴は、造り手からしても想定外だった。イギリスの若者は、最新のトレンドはラジオで味見して、気に入ったらレコードを買うというパターンだった。それでも健全に音楽が育っていったのですから、時代特有の情熱があってのことだったのだ。

日本では昔、FM誌というのがあったが、本来の目的は番組表でエアチェックの計画をたてるために、2週間分の番組表を掲載し、それと並行して、ミュージシャンやオーディオ機器の話題などを色々と振りまいていた。ところで、その番組表というのが凄くて、放送した曲をリストしてあって、しかもそのまま切り取ってカセットのインデックスにできるようなものまであったという。そして誰もがエアチェックに最初に使ったのが、モノラル・ラジカセである。

1970年代といえばFMステレオ放送が核にあったし、ステレオでない録音は恥ずかしいことでもあった。この頃に芸能活動10周年を迎えた演歌歌手の現在の音源は、最初にヒットしてリリースされた頃のものではなく、ほとんどが「オリジナル歌手」によりステレオに再収録されたもので、最初に真空管ラジオでも堂々と鳴った歌声はほとんど聞けない。しかし、たとえFM放送でも、多くの人はモノラルのラジカセで聴いたはずである。AM放送が6kHzなのに対し、FMは10kHzは平気で再生でき、モノラル・ラジカセの小さなフルレンジでも音質の違いが明瞭に分かった。あと、電波状況が悪ければモノラルのほうが雑音が少ないということもあった。そして同じFM音声でもテレビはモノラル放送だった。ルパン三世やベルばらのテレビアニメの音声は、全てモノラルである。こうした様々な限界のなかで、モノラル音声はまだ生き残っていたのである。

ちなみに、ステレオ・ラジカセが本格的に売れはじめたのは、1977年にソニーが売り出したジルバップ CF-6500からで、それまでは普通のステレオに対する色物で見られていた。実際には1968年から日立などがアメリカで電池駆動のステレオ・カセットプレーヤーを発売しており、TIME誌やPLAYBOY誌で特集が組まれたりしてかなりの注目を集めていたが、日本でのステレオの大衆化は10年の歳月が必要であった。ジルバップは俗にバブルラジカセと言われる大型ステレオ・ラジカセのはじまりだが、おそらく竹の子族が流行した背景には、ディスコブームの後押しと同時に、屋外での簡易PA装置としてステレオ・ラジカセがあってのことだと思われる。 ちなみに、ステレオ・ラジカセが本格的に売れはじめたのは、1977年にソニーが売り出したジルバップ CF-6500からで、それまでは普通のステレオに対する色物で見られていた。実際には1968年から日立などがアメリカで電池駆動のステレオ・カセットプレーヤーを発売しており、TIME誌やPLAYBOY誌で特集が組まれたりしてかなりの注目を集めていたが、日本でのステレオの大衆化は10年の歳月が必要であった。ジルバップは俗にバブルラジカセと言われる大型ステレオ・ラジカセのはじまりだが、おそらく竹の子族が流行した背景には、ディスコブームの後押しと同時に、屋外での簡易PA装置としてステレオ・ラジカセがあってのことだと思われる。

1979年には、サンヨー「おしゃれなテレコ」、ソニーのウォークマンが、新しいステレオ時代を牽引していく。そこに至るまでの時間はFMステレオ放送開始から10年に満たないが、その時代こそが1970年代の特異な位置に相当する。この時期を境に、一気に高層ビル街に代表される大都会の価値観に誘導されていくのであるが、その結末となるバブル時代の印象が強いために、1980年代への進化論として1970年代にあったシグナルを嗅ぎ取ることが多くなってしまう。つまり、1980年代こそが1970年代の欲望の成就であると思われている。しかし1970年代は、もっと多様な欲望が渦巻いていた。その混沌さをまっすぐに見据えるのが、モノラル音声である。

SONY ICF-1980のカタログ(1975) |

これらを考え合わせると、1978年頃までは、ラジオはモノラル、レコードはステレオで、という棲み分けのあったことが判る。現在は、当時の歌謡曲がラジオで流れることはないので、必然的にステレオで鑑賞することになるが、1970年代の流儀に従うと、最初に耳に飛び込んでくるのはモノラル・ラジカセからであり、気に入ったらレコード屋さんで買う、という流れであった。その意味では、モノラル:ステレオ=10:1という割合以上で、楽曲の特徴を聞き流していた可能性も否定できないのである。スタジオモニターから想像する生音のさく裂するような世界とは対局にある、大衆文化の実像がラジカセに詰まっているといって過言ではない。

録音スタジオでも、色んな人の証言で、1985年頃までは録音スタジオにオーラトーン5Cという小さなフルレンジスピーカーがあり、モノラル音声でのバランスをチェックする習慣があったと言われる。理由は、有線放送やAMラジオの視聴者にもバランス良く聞こえるミックスを目標にしていたというのだが、とどのつまり、音楽の核心的な部分はモノラルで伝わるように配慮されていたのだ。そのターゲットは1970年代の常識からいえば、ずばりラジカセのことである。

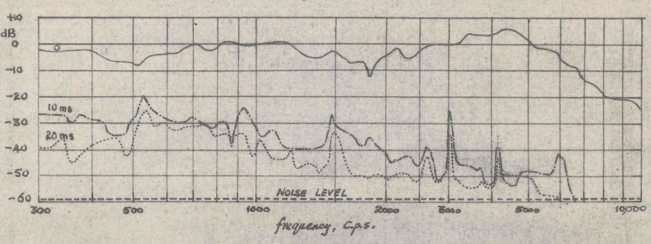

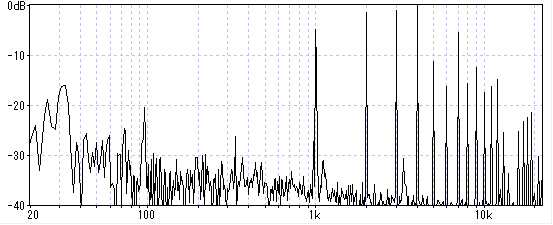

オーラトーンは完璧なカマボコ型特性で、適度なラウドネス効果を自然に与えることのできる特殊な特性をもっていた。以下のラジカセとの特性を比較するとデコボコの山が微妙に反転している。

Auratone 5Cと周波数特性 |

1970年代初頭のラジカセの特性 |

1970年代まではラジオや有線での視聴者が圧倒的に多かった時代で、リクエストという手段がヒットチャートに組み入れられていて、レコード売り上げと連動していたこともあった。ラジオで最初に耳に飛び込んできて、ちゃんと聴こうとしてレコードを買う、というマーケティング手法が大きな歯車として機能していた。ようするにモノラル再生はJ-POP以前のミックスバランスの基本形になっている。一方で、ニューミュージックの最先端を歩んでいた細野晴臣氏は、トロピカルダンディーの辺りから、録音エンジニアにモノミックスでの確認を要請して、少し薄くタイトなドラムとベースを好んでいた。根っからのラジオ派だった大瀧詠一氏も、晩年はAM放送でモノラル試聴するのが良いような意味のことを言っていた。ちょうどJBL

4330を揃えて、1970年代音源のリマスタリング環境を整えていた時期である。それとこれとラジカセはリンクしてたのであるが、1970年代にその間を取り持ってくれたのがミッシングリンクが、オーラトーン5Cというモニタースピーカーだったわけだ。

【ベビー・ジェンセンの立ち位置】

昔、蓄音機の女王と呼ばれるものがあった。ビクトローラ製のクレデンザで、その音は貴婦人に喩えられ、「子宮の音」とも言われるように内部のホーンで熟成された音は蜜のように甘い。ハイファイ機器の販売後にも、クレデンザの音調は語り継がれ、100〜4,000Hzの周波数バランスから「四十万の法則」というものまで生まれた。

ところがクレデンザを鳴らすのはSP盤でしかできないため、ハイファイ機器の音響バランスは、独り歩きして迷走しているようにも思える。このため、旧規格=ローファイと切り捨てることで、新しい商機を生み出すことに精進してきたのだが、このことによる弊害は、新しいだけでは何も良いものを生み出せない、という単純な事実が存在する。逆に言えば、過去の事物を文化遺産と考えずに消費対象としてしか見なさない、精神的な貧困を生んでいるともいえよう。こうしたトラウマと向き合いつつ、オーディオを通じて演奏史の現場に立ち会うことは大変有意義なことである。

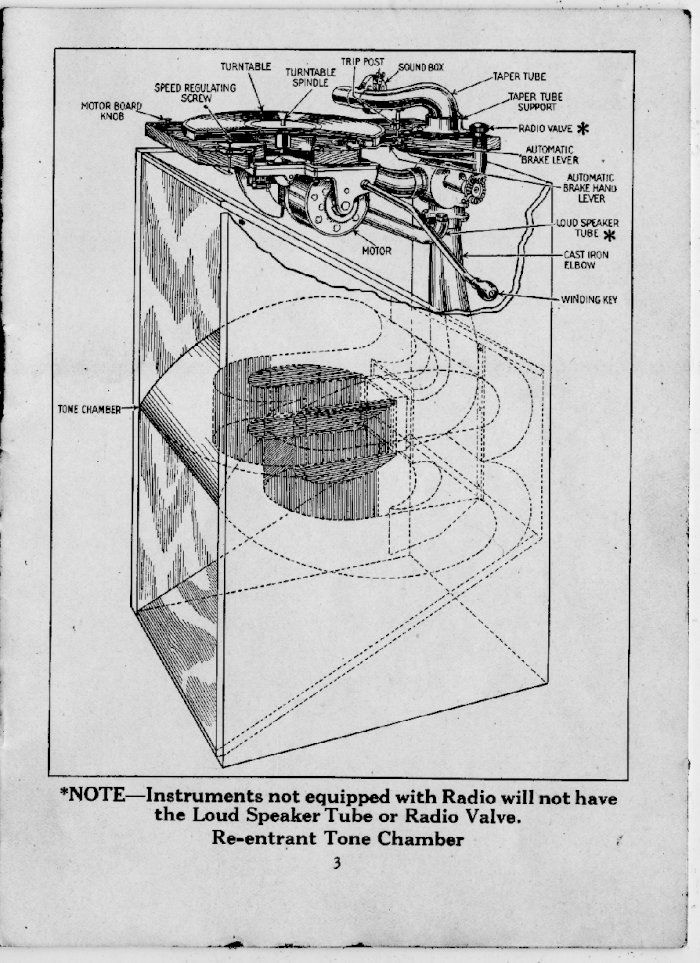

Orthophonic Victrolaの取扱説明書(1926)

この時代がヴィクトリア趣味の最期だったことが判る

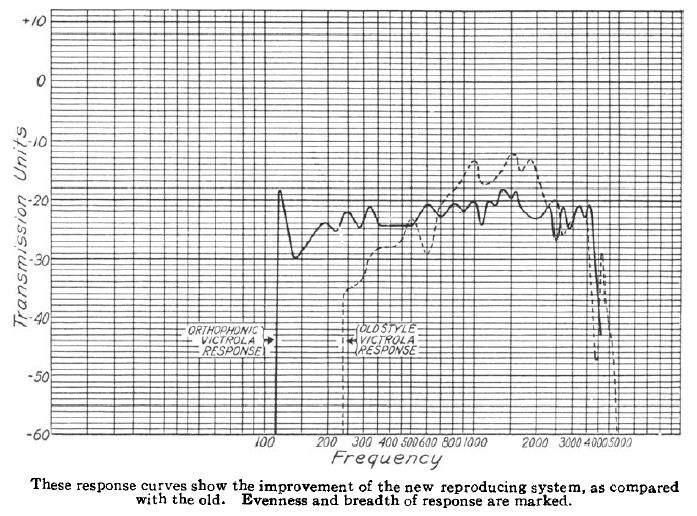

従来型(破線)と新しいOrthophonicシステムの再生特性の比較(1926年)

100〜4000Hzをフラットネスに拡張している

さて、肝心のJensen C6Vだが、これがまさにラジオ黄金時代のスペックそのままで、100〜8,000Hzというラジオ音域をアグレッシブに再生するのに適していることが判る。中央の大きいキャップはメッシュで、ボイスコイルの共振が直接出てくるようにできている。斜めから試聴すると、カタログ値ほどの中高域の派手さはなく、むしろウォームな低音と馴染んでシルキーな感じに聞こえる。どちらかというと、バラードはもとより、クラシックもいけるクチのような、少し大人テイストの音である。

Jensen C6Vの正面特性(カタログ)

小型バスレフ箱に入れたJensen C6V

(上:正面、中:斜め45度、下:パルス応答)

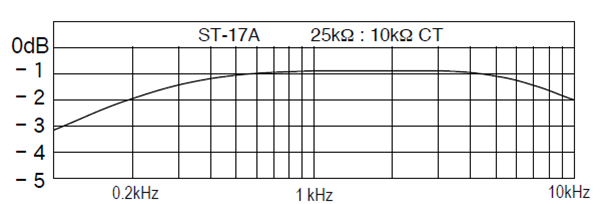

これにサンスイ・トランス ST-17Aをライントランスに絡めて、周波数帯域の絞り込みと一緒に、甘いキャラメルのような高次倍音を多く出す。トランスでの周波数変化は精々1〜2dBなのだが、位相のほうが遅れてぼやけてくるため、聴感上はもっとカマボコ型に聞こえる。設計が1950年代まで遡るラジオ用部品(出段トランジスターのプッシュプル分割トランス)で、現在でも製造している稀有の存在だ。

サンスイトランス ST-17Aの特性

【ローファイ村の高貴な隠遁者】

以下のCDは、買った瞬間にトラウマとして存在し続けた手ごわい相手のブラックリストであるが、音の悪さは折り紙付き。誰もが乗り越えるべきハードルと考える以前に切り捨てていると思う。しかし演奏史の側面でみれば、歴史的な事件ともいえるもので占められていて、その時に感じた人々が紡いだ記憶を呼び覚ます力をもっている。オーディオにおけるタイムコヒレントは、その時代に感じた時間的空間を正確に紡ぎ出す道具でもある。

|

キング・コール・トリオ/放送用録音集(1939-40年)

ナット・キング・コールがジャズピアニストとして活躍していた時期のアセテート録音で、スウィングジャズ全盛の時代に、シンプルなピアノトリオに自分たちのボーカルも織り交ぜての洒脱なアレンジを聴かせる。録音にも次世代規格を織り込んでウッドベースのソロパートを収録するなど、結構野心的なオーデイオ心も垣間見せる。パワープレーが得意とされがちな黒人ジャズメンの印象とは真逆の、非常に洗練された知的な佇まいが持ち味であり、ビバップに移行する時代の狭間にあって評価のうえでとても損をしている。ともあれ極上の軽音楽をご堪能あれ。

|

|

サン・レコード・シングル全集Vol.1(1952-57)

戦後のロカビリー・ブームを牽引したサム・クックのレーベル、サン・レコードのシングル盤アーカイヴである。エルヴィス・プレスリーの発掘だけが神話化されているが、その他大勢のキャラの濃さには全く舌を巻く。なぜこれをリリースしたのか?という謎解きもあろうが、メンフィスという片田舎で面白い音楽があれば、人種やジャンルに囚われず何でも紹介したかったのだろう。実はこの頃のアメリカのポップスはSP盤でリリースされたものが多く、エルヴィスのデビュー盤も御多分に漏れず、このコレクションの半分ほどはそうした希少盤の復刻で占められている。その意味では録音の質など問えない一期一会の体験でもある。ジェンセン導師の教えに従って聴くと、バーボンをストレートで流し込むような、強いブルースの血筋が感じられ、聴いているうちにクラクラする。 |

|

美空ひばり/芸能生活10周年記念番組(1958年)

芸歴10年といっても、20才前後の生娘のひばりさんの声は実に若々しい。そして仄かに色っぽい。1950年代というと、おじいさん&おばあさんの灰色の記憶と思う人は大間違いである。ライブでの歌声は伸び伸びとしていて、ところどころで見栄をきって聴衆の反応をみるなど、根本的に舞台人なんだなと感心する。こうしたやり方が、後の演歌歌手に引き継がれていくようにも思うが、スタジオでの練りに練った歌唱とは違う、単純に美空ひばりという個性なのだと思わせる自然な息遣いがある。それと歌舞伎座のバックバンドの力のこもった演奏も聴きごたえがある。このときにしか得られない表情や瞬間を捉えた、まさにラジオ黄金時代の記録である。

|

|

ビートルズ/ライヴ・アット・BBC(1962-65)

ビートルズがパフォーマンス・バンドとして油に載っていた時期の、まさに青春の記録である。当時の著作権の制限で、レコードを放送で掛けることができなかったため、ほとんどが米国のR&Bのカバー曲で占められている。にもかかわらず、この番組が高い視聴率を得たのは、その演奏が一流のエンターテインメントとして優れていたからである。リンゴのドラムがさく裂し、ポールとジョンがシャウトする。そのワクワク感が再生できるか? オーディオ心をくすぐることこのうえない。

|

|

ロイヤル・アルバート・ホール/ボブ・ディラン(1966)

昔からブートレグ盤として流布していたもので、会場でのテープレコーダーがトラブル続きで、米コロンビアでは当然のごとくボツ企画になった。特に後半のエレクトリック部門での、レンジの狭さ、音の潰れ方は、悲惨なもので、会場の異様なヤジとの応酬などがなければ、ほぼ忘れられてしかるべき運命にあったはずである。しかしコンサート自体の歴史的な意義はものすごいもので、ロックの野性的なボディに、フォークの難解な文学性を宿らせた、20世紀を代表するロックの潮流を造り出したといえる。ジェンセン導師の悟りによれば、このライブの熱気のほうがちゃんとクローズアップされて聴こえるから不思議だ。

|

|

ヴェルヴェット・アンダーグラウンド/ライヴ・アット・マクシズ(1970)

個人的には、サンフランシスコのマトリックス・ライブが、このバンドのベスト・パフォーマンスだと思うが、録音機材がソニー製のカセットレコーダーという点で選んでみた。この時期にカセットレコーダーが一般庶民の手に届くことになり、いわゆるブートレグ盤というのが現れる。同じ趣向では、ロバート・クワインの録り溜めたテープ群があるが、この録音のほうが音質は良好でお勧めできる。この録音は、同じウォーホル・ファミリーのブリジット・ベルリン女史が、ソニー製のカセットレコーダーで録音したもので、事前に告知されてはいなかったが解散ライブでもあった。モーリス・タッカーの変幻自在なドラムにかわり、17歳のビリー・ユールが叩いているが、その直線的でエッジの訊いたドラムは、むしろ後のパンクバンドへの影響を考えると、神のように崇められているのは、この末期のスタイルだったかもしれない。当時は挑発的な歌詞でラジオ局でも出入り禁止だったので、一部の熱狂的なファンのみが知るバンドだったが、やってた本人もここまで長く記憶されるとは思ってもみなかっただろう。非商業的な価値観をどうやって伝えるかの葛藤が、永遠のロックを奏でているように思える。

|

|

紀元貳阡年/ザ・フォーク・クルセダーズ(1968)

この時代のエロ・グロ・ナンセンスを代表する名盤で、アングラとフォークを牽引したURCレコードの資金源になったという意味でも、やはりエポックメーキングなアルバムだった。「帰って来たヨッパライ」ばかりが有名なので、音質にこだわるとバラバラに空中分解しそうだが、ここは仙人オーディオの得意分野で、わざと歪ませたり、イコライザー、エコーなどの手順も、ギリギリに加減を押さえた状態で調和をもって聴ける。深夜放送の密やかで淫靡な気分を味わうには、ちょっとローファイなほうが似合う。 |

ページ最初へ

|