我がオーディオ装置はオーデイオ・マニアが自慢する優秀録音のためではありません(別に悪い録音のマニアではないが。。。)。オーディオ自体その時代の記憶を再生するための装置ということが言えます。「モノラル滝壺物語」は、リボンの騎士が倒すべき敵(クラシック優秀録音)を目指し、「虎穴に入らずんば虎子を得ず」という諺のごとく優秀録音の森に入り込むうち、そこで出会った集落に住むイケメン揃いの桃源郷ぶりに翻弄される状況をモニターします。。。。の前に断って置きたいのは 1)自称「音源マニア」である(ソース保有数はモノラル:ステレオ=1:1です) 2)業務用機材に目がない(自主録音も多少やらかします) 3)メインのスピーカーはシングルコーンが基本で4台を使い分けてます 4)映画、アニメも大好きである(70年代のテレビまんがに闘志を燃やしてます) という特異な面を持ってますので、その辺は割り引いて閲覧してください。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

モノラル滝壺物語

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【結局は顔が良いだけの…】 私自身は異性にモテたことなどない。そのヒガミのせいか、昔からアイドルなどという存在に、ある種の憎しみさえもっている。そういう嫉妬深い自分も嫌なのだが、その対象として優秀録音の存在に一種の嫌悪さえ感じている。音が綺麗なだけでエラそうに。この言葉は年齢が若くてピチピチした肌のティーンズに向けられる目と同じものである。逆に50代にもなって美貌を保っていると美魔女とさえいわれ、れっきとしたコンテストさえある。その人の性格や成り立ちも知らないのに、ピンナップ写真ばかりニヤニヤ眺めているのが、どうも嫌なのだ。ちなみにウチの家内は、それなりにカワイイが、どちらかというと私みたいなズボラな人間にはもったいないほど、気配りのできる良い女房である。 さて与太話はほどほどにして、優秀録音というのはどうして存在するのだろう? 普通に良い演奏とその表現手段にふさわしい録音と考えて良いのではないか? 最近のアナログ・ブームを勘定に入れると、実はほとんどの人が超越的な録音品質を求めているわけではなく、むしろ普及型のステレオ装置のダイナミックレンジに最適化された録音のほうを選ぶ傾向にあると考えて良いように思う。ようするに、私の女房と同じように、絶世の美女ではないが、身の回りの色々な事に気を使ってくれるほうが、実はありがたいのである。(またノロケか…) さて、このページの目的は、まさに後期ロマン派のクラシック音楽をモノラルで鑑賞しようとすることであるが、実はほとんどの人はモノラル装置はモノラル録音を真摯に聴くためのものと解釈している。ところが、モノラル時代の作品レパートリーはかなり制限されており、例えばマーラーなどは弟子のワルターやクレンペラー、そして新ウィーン楽派の戦友シェルヘンの省略版くらいしか正規録音は存在しないに等しい。絶大な人気のあったR.シュトラウスなどは、むしろステレオ時代になって盛んにレコーディングされるようになったと言っていいかもしれない。モノラル期のベーム、クレメンス・クラウス、アドルフ・ブッシュなどの演奏を知る人はかなりのマニアである。いわんやフォーレ、スクリャービン、レーガーなど録音さえされていない作品も多い。唯一チャイコフスキー(交響曲、バレエ曲、協奏曲)だけがこの時代の作品で良く知られていて、あとはバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンの作品ばかりが幅を利かせて、それをグルグル回っているのが楽壇における演奏家の評価だと言って過言ではない。考えてみればフルトヴェングラーなど、存在そのものが後期ロマン派の化身だったりして、その定義も怪しくなるのだ。同じニキシュ門下のターリッヒなど清涼な抒情性を伝承した指揮者や、ソ連のネイガウスのように世紀末ウィーンの高貴な雰囲気を残したピアニストも存在することも考えると、私たちの考える世紀末の音楽というのは、想像しているほどドロドロしているのではない。そう考えるようにもなった。 以下はその捉えどころのない、後期ロマン派とも印象派ともつかない時代の作品群を、同じ時代の絵画と重ねて紹介してみたい。マーラーにクリムト、ドビュッシーにモネなんて序の口。

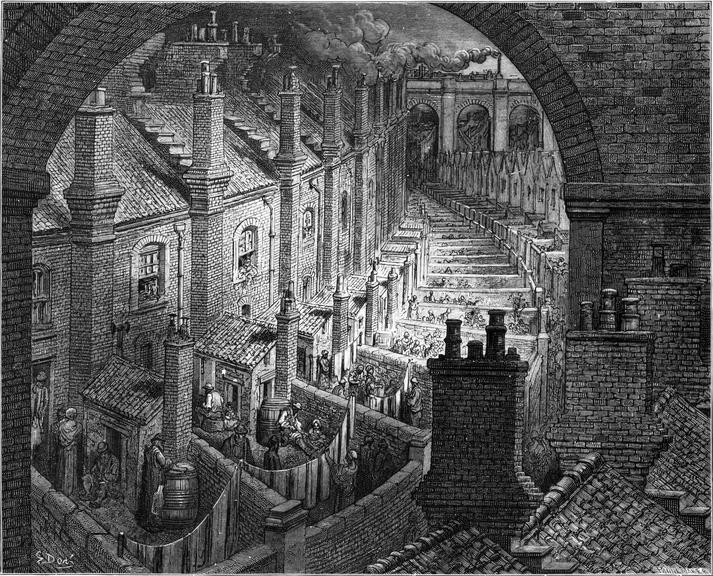

後期ロマン派というのは、その後の作品への展開も含む流動的な存在であり、様々な主張を貪欲に取り込んでいく状況にあった。いわば18世紀に贅を尽くした専制君主制の崩壊が本格的になり、工業資本を動かすことで商業的成功を勝ち取ることのほうが正しく映ったのだ。それまで田園風景に溶け込んでいた農業労働者の姿も、都市に流入することでその暗部も当然として目に映るようになってきた。後期ロマン派における民族主義、精神性の重視などは、そこに宿る人間性を正しく見つめるための方法と見ていいだろう。 このような多様性のある人間の生き様を、クラシック音楽の様式論のなかに収めるのは、どこかしら無理が生じる。一方で、この時代に生まれた架空の世界の物語、アリス、ドラキュラなどは、ゴシック・ロマンの風潮とも溶け合って、高度に造形的なキャラクターとして、今も生き続けているように思える。個人的には、ラファエロ前派にみられる、毒にも薬にもなるようなリアリズムに徹した造形美のなかに、商業的価値に翻弄されながらも生き残ってきた人間性の片鱗を感じている。  モーリス・ドレの描いたロンドンの労働者住宅(1872年)

【王様の耳はロバの耳】 クラシック音楽をオーディオで観賞する行為について、長らくステレオ音声での試聴が必須とされてきた。人間には耳が2つあり、それが目と同様に立体感を感じる元となっているから、オーディオの再生も2chであるべきだ。モノラルだとホールのような臨場感が得られない、楽器の定位が判らない、ステレオ装置で聴いたモノラル録音の評価は散々なものである。しかし本当にそれは正しかったのだろうか? まずはステレオ技術の歴史的なおさらいである。英EMIで研究員をしていたアラン・ブルムライン博士は、1931年の特許を皮切りにバイノーラル録音を発表した。試作段階では光学フィルムに「話しながら左から右に歩く」というものだったが、ステレオ用のカッターヘッドを開発した1934年には、アビーロードスタジオでビーチャム/LPO(モーツァルトのジュピター交響曲)のテスト録音を決行している。このときのステレオ録音方式は双指向性マイクを45度で交差させる方式で、同じ時期のWE陣営が映画用の3ch方式だったのに対し、家庭用に馴染みやすいシステムを考案したことになり、後の2chステレオ理論を決定付けることとなる。BlumleinはUL回路の開発者でもあり、1942年までの短い生涯の間に歴史に残る多くの発明をした。しかしEMIによるステレオ・レコードの販売は戦争の煽りをくらって延期され、1950年代まで凍結されることとなる(個人的にはHi-Fiステレオの技術が対潜水艦ソナーでの方向性・距離の正確な割り出しと絡んでいたと想像している)。ちなみにビーチャム卿は、1936年にLPOとのドイツ演奏旅行の際にBASF社(樹脂ベースの磁気テープの開発元)に立ち寄ってAEG社のマグネトフォンでのテスト録音に協力したり、1937年にロンドンのHMVショップが焼失した後の開幕式でスピーチを担当したりと、この時代の先進的なオーディオにかなりの興味を抱いていたようだ。大戦中の英独の関係悪化から、これらの会社の技術提携はご破算になったが、戦後のHi-Fi技術を語るときに抜き差しならぬ関係にあったことが判る。

A.ヘッドホンでのモニター クラシック録音の現場におけるモニター方法だが、防音設備を完備したモニター室をもたない19世紀以前のコンサート・ホールや大聖堂では、多くの録音はヘッドホンでチェックされている。これはドイツでのマグネトフォンの開発時点からの伝統で、8ch以上のマルチチャンネル録音のできる体制が整う1960年代中頃まで、モニタースピーカーでのミキシングバランスの調整はできなかったと言って過言ではない。タンノイやB&Wなどレコーディング・スタジオのモニタースピーカーは、現場でレコード用にあるていど最適な音調にまとめられた後に、最後の仕上げに使っているともいえる。ちなみに初期の業務用ヘッドホンはけしてフラットなものではなく、例えばNagra御用達のBeyer社DTシリーズの場合は、テープのノイズ検知に最適化され高域のヒリヒリするような音調だった。   左:ドレスデン歌劇場での録音風景(1948)、右:Beyerdynamics DT-48(1937) さすがに現在ではそこまでいかず、むしろ外耳で共振しやすい3kHzと8〜11kHzに聴感補正を施したDiffuse Field Equalization補正曲線によって、1995年には国際規格IEC 60268-7として評価基準が与えられている。AKG、Sehnheizerなどのメーカーは、こうした規格にいち早く対応したフラットネスを確保した結果、クラシック音楽の試聴に向いていると言われてきた。   B&K社のダミーヘッド4128C HATSとDiffuse Field Equalization補正曲線 実際には、この補正曲線は平均的なものであり、個人差はかなり大きく、特に音源と耳の間に邪魔する空間のないヘッドホン試聴においては、その聞こえ方の違いは、すぐに5〜10dBに達してしまう。もちろん、デジタル録音における細心のノイズ管理の必要性を無視するわけにはいかないが、一般に言われているステレオイメージ云々とは、全く別の次元の問題だということだ。時々指摘される放送用録音でのステレオイメージの狭さは、マイクセッティングの制限のほかに、ミキシング時のバランス設定が平面的になりやすいことも示しており、この点をうまく帳尻を合わせられるエンジニアが優秀録音の鍵を握っている。  現代でも続くクラシック録音でのヘッドホン・モニタリング B.ニアフィールドリスニングとサウンドステージ さて、時代はさらに進んで1970年代へ。この頃のオーディオ技術の一番の出来事は、FMステレオ放送の開始とそれを保存できるカセットテープの普及で、一気にステレオの認知度が上がった。BBCの大きな功績は、クラシック音楽を良質なステレオ放送で送り続けたことで、ブルムライン方式のワンポイント・マイクによる録音は、ステレオシステムの定位感やサウンドステージの標準化に繋がった。後にブリティッシュ・ロックの優れたミキシングも、こうした文化的背景から生まれたといえよう。つまりイギリスでステレオ録音のノウハウが熟成するまでには、無料で聞ける国営放送の助力が必要だったといえる。ちなみに、このブルムライン方式は1930年代にEMIで開発されたもので、特許の関係も含め自由に使えるようになるまでの間が、BBCとEMIの蜜月であったと思われる。 その意味では、BBCはEMIの良き継承者のように思われるが、最近になってBBC収録音源が解禁され、市場に出てくるようになって改めて判ったのは、EMIの録音とBBCのそれとは、暖色系では共通しているが、サウンドステージの造りが大きく異なる。BBCモニターとしてLS5/1がリリースされた1960年頃には、BBCはステレオ収録の方法も含め既製メーカーから離れて独自規格を歩み始めており、従来から高域は広く拡散されたほうが良いスピーカーという常識から離れて、チャンネルセパレーションを重視した設計へと移行している。今だから比較して言えるのは、BBCがやや残響が多いながら自然な音場をそのまま収録しているのに対し、EMIは1960年代のステレオ期にアメリカ市場を意識したせいか、マルチマイクによる人工的なバランスが目立つ。

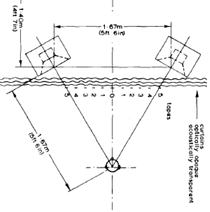

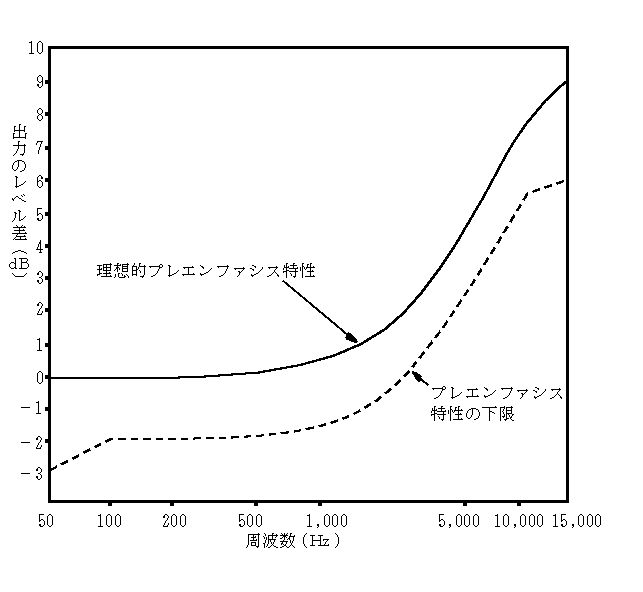

BBCの大きな貢献は、放送技術のなかに家庭でも使えるステレオ試聴方法を理論付けたことによる。つまりLS3/5aに代表されるコンパクトモニターで試聴することで、サウンドステージの定義を明らかにした点である。ひとつはホールの響き違いの再生で、その周波数分布をみると6kHz以上がほんの2〜3dB違うだけの違いであったことを突き止め、高域のフラットな再生が不可欠であるとした。ふたつ目は、最新のコンピューター解析によって、単に高域がフラットに伸びているだけでなく、インパルス応答の鋭いことが定位感を正しく再生できることを突き止めた。さらに狭い放送用モニター室でのステレオ効果の確認方法として、ツイーターの位置を耳と同じ高さに合わせ、スピーカーを3〜5フィート(約90〜150cm)正三角形の頂点に置く、ニアフィールド・リスニングの方法もこの頃に確立した。LS3/5aは型番ではスピーチ確認用だが、実際の実験レポートは全て、LS3/4から連なる小型スピーカーで行われた。   小さな巨人LS3/5a(1976年)とニアフィールド・リスニング実験(1967年)  BBCで1969年に行われたミニホール音響実験。 後にこの成果がステレオ音像の定義に大きく実を結ぶ。 C.アナログ時代のステレオ感 以上のようなステレオ理論が煮詰まってきた一方で、1970年代の家庭でのステレオの置き方は、それほどちゃんとしたものではなかった。ブックシェルフの語源どおりに、本棚に入れて低音の増強が見込めるようなことが、ビギナー向けのオーディオ雑誌に紹介されていたし、そもそもブックシェルフスピーカーに専用スタンドなど存在しなかった。響きのドライな畳部屋の多かった日本の家屋では、壁や床に近づけて低音を増やすというのは普通に行われており、奥行き感よりも臨場感という具合に、部屋いっぱいに音を満たすことのほうが課題だったとも言える。実際には1970年代はフラワームーブメントと連動しているので、ブックシェルフの購買層としてクラシック用というよりはロックやダンスミュージックのほうがセールスとして順調だったわけで、どうも富裕層向けのオーディオはジャズとクラシックで音質評価がなされていたこととあまり符合しないのである。この点も正確なステレオの聴き方というが、1980年代以降のCD世代になって改めて周知されたということと一致している。  1970年代のオシャレなステレオの置き方 もうひとつの問題は、BBCの提示した仮想のサウンドステージで展開する定位感というものは、FM放送という媒体を通じて展開されたことであり、高域のダイナミックレンジは三角ノイズに邪魔されて徐々に低下していく。このためFM放送はイコライザーのようなエンファシスが掛けられた状態で伝送され、FMチューナーで元に戻すということが行われている。同様のことはRIAAカーブやDolbyシステムでも行われており、中高域でのダイナミックレンジを圧縮したアナログでの録音・伝送システムは、デジタルに比べ高域がおとなしいという傾向がある。少し霞がかっているというほうが適切かもしれないが、意外にこのほうが聞きやすいという人もあって、最近では少しノイズを混ぜたほうが音声がハッキリ聞き取れるという実験結果もある。なかなか人間の耳というのは難しいものであるが、これらの規格が人間の聴覚の基本であるラウドネス曲線を参考にしながら、自分たちの耳で効果を確かめて決定されたことは実に重要なことだと思う。   左:FM放送のプリエンファシス特性、右:Dolby-Bのプリエンファシス特性 D.「デジタル対応」に踊った日々 アナログ時代のサウンドステージを展開するための音源が、高域のダイナミックレンジが浅く、再生側で繊細に拾うことを前提として組み立てられていた。このため、1970年代までのスピーカーの多くは高域に固有の癖をもっており、CDのように低域から高域まで同じダイナミックレンジで直送される音源に出くわすと、悲鳴をあげるものがほとんどであった。 これにはやや語弊があり、旧来のオーディオの設計には高調波歪みが一種の味わいとしてチューニングに加えられていて、録音でのダイナミックレンジの不足、レンジの狭さを補っていた。真空管、ライントランス、レコードプレーヤーのカートリッジ、テープデッキの磁気ヘッド、スピーカーの分割振動など、磁性体のもつ粘りや振動によるリンギングなど、様々な歪み成分に囲まれている状況を逆手にとっていたのだ。ところがデジタルは理論的に帯域間の干渉を断ち切られ、ダイナミックレンジは直線的に動く。この正確無比かつ冷酷非情な特性を前に、それまでのオーディオ的な味付けは斬り捨てられたのだ。それも何も調整の必要のできないCDプレーヤーから発せられるというのだから、アナログ的なチューニング方法のノウハウは全て水の泡と化した。 またチャンネルセパレーションも45-45方式のアナログ盤はともかく、テープデッキでさえ40dB以下というなかで、それ以上はノイズに埋もれているという認識だったところに、CDでの絶壁のような特性をを手に入れた後、正確なステレオイメージを把握できるような試聴方法も十分に周知されていなかった。 むしろBBCがブルムライン方式での収録とスピーカー再生というトータルシステムでFMステレオ放送の検証を重ねていたし、DolbyだってB型の規格化に先立って映画館での再生効果を検証している。多くの人は、周波数特性とSN比で特性を考えるが、それは規格上のスペック表示であって、当然ながら音楽はアクティブな特性で判断されるので、録音から再生まで条件を揃えないと正確に判断したとはいえない。 これに対し、CDは音声記録の規格として独自に進められた結果、録音機材から再生方法までの検証を後回しにしたようにも思える。オーディオ市場でのデジタル対応は混迷を極め、この検証に10年以上は費やしている。例えばクラシック業界でモニターシステムがB&W Matrix801にほぼ統一されるまで、アビーロードスタジオが1980年には導入していたにも関わらず、それはタンノイに代わる長期契約のためのテスト期間であり、正式のパートナーシップは1988年まで時間を要した。録音方式は、デンオンのワンポイントマイク方式からテラークのマルチマイクを駆使したものまで、デジタルの可能性をどのように扱うかの課題は残されたままだった。そもそもフルデジタルのミキサーさえ無かったので、録音は初期のステレオ録音と同様のダイレクト収録か、ノイズフロアなど気にせずにアナログミキサーで編集したものをデジタルテープに収めるかの方法しか選べなかったのだ。編集過程のなかにマスタリングという作業が増えたのは、アナログ盤のカッティング時に行っていた作業の代りとなるもので、オリジナルLPの音質とマスターテープをコピーしただけのCDとで味わいが異なることから波及したもので、実はクビにしたカッティング屋のおじさんが素晴らしい耳の持ち主だったことをレコード業界が忘れていたことを露呈してしまった。  B&W実装時のアビーロードスタジオ(1980年):前面のコンソールはビートルズ解散直後に新調したもの 「狂気」をミキシング中のアラン・パーソンズ(1972年):モニターはJBL 4320 むしろCDはコンパクトに持ち歩けるため、ヘッドホン・ステレオでの試聴にウェイトが移っていったという、別な側面が浮かび上がる。ウォークマンはソニーの大賀社長が飛行機内でのクラシックの試聴のために開発したと言われるし、国内の録音スタジオで好まれるモニターヘッドホンMDR-CD900STはポップス向けとはいえ、おそらくソニーの出したCD対応の再生機器の答えということができる。あるいは膨大なクラシック録音のアーカイブを誇るドイツの放送局で標準とされてきたAKG K240Studioなどは、Diffuse Field Equalizationをいち早く採用したヘッドホンという意味ではデジタル世代の産物である。DGの録音所長を務めたクラウス・ヒーマンまで、富士通テンのサイトでプロ用ヘッドホン(Sennheiser、STAX、AUDEZE、HiFiMANなど)に匹敵できる正確さをもったモニタースピーカーの選定に難儀していたと告白するくらいなので、CDの手軽で高音質というのが一般のオーディオ製品に与えたダメージは計り知れず、高級ヘッドホンなど高音質再生への潜在的な需要があるにも関わらず、ステレオセットの購入に二の足を踏む状況は現在でも尾を引いているように思える。   左:ソニーの信濃町スタジオモデル、右:AKGのドイツ放送局御用達モデル もうひとつのCDの開発元フィリップスは、スタジオモニターに静電型のQUAD ESLを長らく使用しており、もともとCDのような音調への追従性は高かったが、むしろ低音再生の欠点のほうに気付いてB&W 801 Matrixに移行したと言われる。それ以前にポップスの録音では、仮想のサウンドステージ構築のためにヤマハ NS-10Mでモニターしてミキシングすることが世界的に行われており、中域での定位を確保するためツイーターのパルス波を制限する「ティッシュ貼り」も流行した。これも長い目でみるとデジタル対応だったのだろうか? この時代はまだアナログミキサーでの編集だったが、ご存知のとおりアナログ機器でもアンプ系列はDCアンプのICモジュール化が進んでおり、デジタルに負けず劣らずのSN特性をもっていた。むしろ、ティッシュ貼りの本家ボブクリさんは、デジタル世代に必要なスピーカー再生の手法を導きだして成功したと考えて差し支えない。 クラシック録音においてB&W以外にデジタル移行期のスピーカー再生で影響を与えたのは、セレッションのSL6シリーズで、定位感を保持したまま広帯域再生のできる小型スピーカーとして登場し、デジタル録音のサウンドステージの緻密で広大なものであることを初めて立証したともいえる。ただし、通常のスピーカーに比べ10dBも低い極端な低能率のため、この時代のアンプで最も電力供給量の大きかったクレル製の大型アンプでないと鳴らし切れない、金属バッフルにガッチリ固定されたユニットを大振幅させるのを制動するのに、足元のスタンドもガッチリした金属製の物が必要、高域の伝送効率を上げるためケーブルの銅の純度を極端まで上げるなど、あらゆる点で周辺機器にお金の掛かるスピーカーのひとつとなった。従来までスピーカーの費用に対しアンプはその1/2程度で済んだものが、アンプに掛ける費用がスピーカーの2倍は必要という逆転現象もおきた。同時にステレオセットの価格も100万円クラスに跳ね上がり、小型スピーカーを購入するビギナーの敷居も高くなった。   左:セレッションSL6、右:NS10Mのティッシュ貼りの儀式 かわりにミニコンポという卓上型の小型ステレオが日本で流行するが、これは小音量でも心地よく聴けるように低音のブースト、高域の艶やかさなど様々な工夫がなされており、クラシックのダイナミックレンジをしっかり受け止めることはできないものの、従来のアナログ的なテイストを改めて見直した意味では、心地よい音量と周波数バランスをトータルシステムで提示したともいえる。ミニコンポは置き方にもよるだろうが、音が前面にはっきり出るようなイコライジングがなされており、サウンドステージの精緻な表現はほとんどしないことも付け加えておこう。  ケンウッドK'sミニコンポ 現在のサウンドステージを意識したステレオ試聴方法は、FMステレオ放送に対応するために1970年代中頃に確立したということができる。つまりCDの販売と5年くらいしか変わらない、比較的若い技術であるが、前提となる録音品質はアナログ特有の曖昧さの上に成り立っていた。一方で、CDの発売後に取られたオーディオ指南は、イコライザーの使用はデジタル録音の鮮度を落とすので無いほうがいい、サウンドステージのためにスピーカーの周辺3π空間の確保は欠かせない、立体的な音像のためにケーブル類の高域伝送の位相を見直す、等々のアナログ技術での計測限界を超えた課題を次々と突き付けてきた。それまで積み上げてきたアナログ的な味付けは一掃され、家電業界(デパート売り場)から決別を宣言してピュア・オーディオを標榜するようになったのだ。 ただし、現在の状況をみると、真空管アンプは継続的に製造され、アナログ・ブームなどの方向性をみる限り、案外FM放送くらいの規格のほうが、家庭用のステレオ装置としてパフォーマンスが最適化されていると言えるのかもしれない。これでさえもMP3よりは音のディティールの再現が良いのである。

【一途な気持ちのさじ加減】 ここでは、クラシック音楽のモノラル試聴という手段に訴えることの意義を考えてみたい。それはマイクとスピーカーの関係を、1対1の等価なものとして捉えることで、時間軸上の音響現象を1つのベクトルに整列し直視する手法である。 まずクラシック音楽のステレオ録音の歴史についてまとめると次のようになる。

以下の図は、点音源の現実的な伝達のイメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。

こうした無意識に感じ取る音響の質は、左右の音の位相差だけではないことは明白である。つまり、壁や天井の反響を勘定に入れた音響こそが自然な音であり、部屋の響きを基準にして録音会場の音響を聞き分けることで、音響の違いに明瞭な線引きが可能となるように思う。この線引きが必要なのは、視覚的要素がない音の近さ広さというのが曖昧なためで、おそらく録音しているエンジニアも時代や国柄によって基準がそれぞれ違うと思われる。例えばデッカとEMI、はたまたフィリップスのウィーン・フィルの音の違いなど、求める物や表現の手段としてステレオ感が存在するようになる。 私として知りたいのは、演奏者のパフォーマンスそのものなのであるが、空間表現というフィルターを通じた録音エンジニアの意見をまず聞かなければならない、というオチになる。このときムジークフェラインで演奏すれば何でも名演になるという別の方程式が浮かび上がる。今さら誰もそんなこと信じてはいないのだが、業界のマーケティングがそうなりやすかったのは事実で、天ぷらのコロモをはがして演奏家の本来のテイストを知ることが必要に思っている。本当は天ぷらも中身の旨みを包み込む方法なのだが、誠実さを失った商業録音には、コロモが大きくなって中身が小さいエビ天も少なくないのである。

ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

ただ不思議なことに、モノラルを両耳で聴くと、反対側のほうは高域の特性がガタ落ちなのだが、効き耳のほうで聴いた情報を脳内で補完しており、特に周波数の違いによる違和感を感じない。むしろ、反対側で響きのディレイを聴き取りながら、マイクからの楽器の遠近、収録場所の広さなど、様々な収録条件を聞き分けているのである。つまり、音の広がりという平面分布ではなく、マイクから眺めて直線状に配列された時間の波のゆらぎを聴いていることになる。経験的には、ステージ上での音の捉え方、タイミングの取り方など、音楽の躍動的な部分を聴いていることになる。

1970年代以降のHi-Fiオーディオの広帯域化(ワイドレンジ)の目標は、周波数特性上の低音の伸びであり、それは重戦車のように重たい装甲を動かすというド迫力を見せつけるようなものだ。反対にバレリーナのか細い脚は、優れて筋力で満ち溢れている。ともかく自分の体重の制限を越えて、クルクル回っては跳ね上がる、骨まで強健な弓のように鍛え上げた結果である。

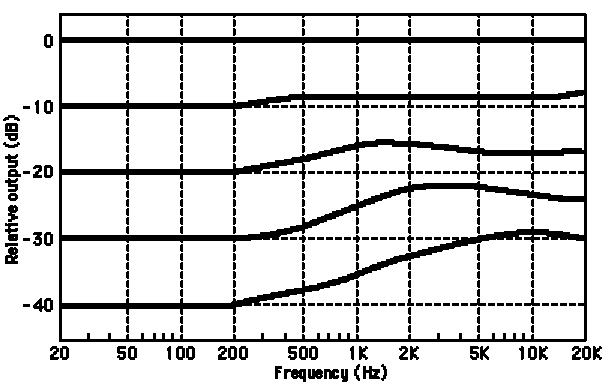

しか〜し、運動能力はバレリーナ並(上:インパルス応答、下:ステップ応答) 上記のインパルス応答は、パルス成分の立ち上がりを、スピーカーの固有音(歪み)がじゃましないで、クリアに再生できるかのテスト。ステップ応答は、パルス成分の瞬時の応答のなかで位相の繋がりがスムーズになっているかのテスト。このようなスピーカーの時間軸での整合性(タイムコヒレンス)は、一般的にはステレオ試聴での定位感の正確さと関連があるとされている。ただ定位感の多くは、パルス波のマスキング効果によるものがほとんどで、マスキング効果とは人間の耳が高周波のピンと鳴る音に敏感で、その音が鳴ると雑踏の中でも優先して聞き分けられるというもの。 ちなみにミキサーから流れている信号の特性は以下のとおり。ライントランスを通しているので、さすがに20Hz以下はロールオフしていくが、高域がパソコンとのインピーダンスマッチングのせいか少し迫り上がっている。インパルス応答はソフトウェアのデジタルフィルターのひずみの癖が出ているが、スピーカーではフィックスドエッジ・ウーハーの反応が勝っていてそこまで反映していない。これも良い塩梅だと思う。

【リボンは正義の証】

【滝に打たれ人肌の温もりを想う】

|