【逃げた女房にゃ未練はないが…】

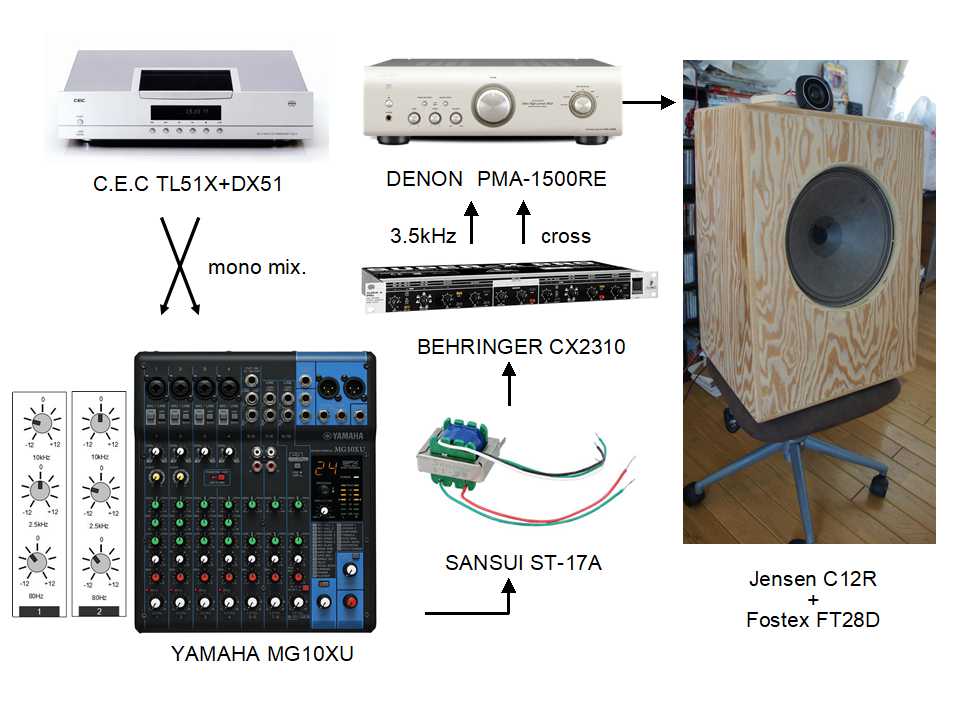

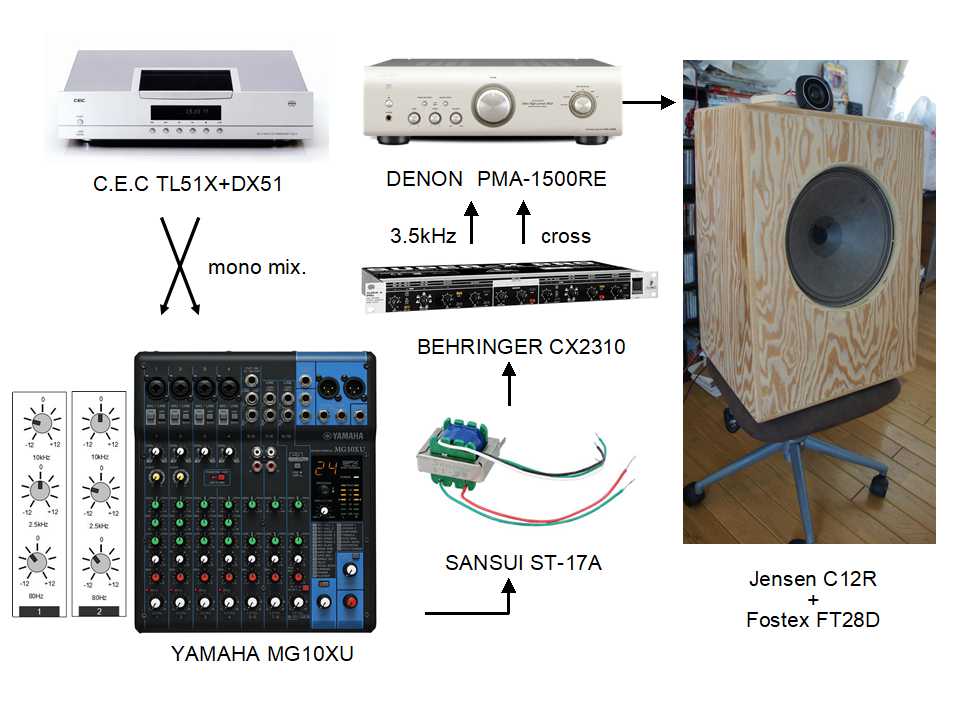

別れた恋人には未練タラタラ…こうしたことは何も色恋に限らず、オーデイオをはじめとする物欲にも言えるのではないか、と最近思いにふけっている。Jensen爺さんに取り付けるツイーターに、最新のリボンツイーターと保険用のFostex製ソフトドーム・ツイーターの2種類を同時購入し、それぞれを比べてキラびやかなリボンのほうを選んだわけだが、最近になってAKG製のボーカルマイクD5を購入して聴き込むうちに、中域のキラびやかさやスピード感に少し違和感を持つようになった。いわゆるヨーロッパ・トーンへの目覚めというべきかもしれないが、改めてFostex

FT28Dに代えてみると、なんとも物腰柔らかでシルキーな音色に虜になってしまった。例えが悪いような気もするが、Shureのガッツ溢れる表現から、AKGの少しデリケートな表現に移行したいという気持ちに傾いてきたのだ。

FT28Dは1990年代に開発されたソフトドーム型ツイーターで、1976年のFT30Dから続くFT-Dシリーズの中堅ユニット。途中、FT25D(1984年:超高域拡張)、FT27D(1992年:AV防磁対応)とバージョンを変えていき、メッシュガードを無くしUFLC振動板を採用し口径を20mmに絞ってさらに高域を伸ばしたのが現在のFT28Dだ。ところが、この何の変哲もないドームツイーターが、1999年にモニタースピーカーNF-1を開発する際に、HPダイヤフラムのフルレンジユニットの10kHz以上を受け持つのに選ばれた経緯がある。その理由というのは、HPダイヤフラムのハイスピードな音にさらにハイスピードな音を被せるとピーキーな音になるので、自然なつながりで高域を補充できるユニットという選択肢だったらしい。いわゆる脇役に徹した選択だったのだが、かつてコイズミ無線でHPダイヤフラムのフルレンジユニットが限定販売された際に、分割振動を許さないため高域が10kHzまでしか出ないので、スーパーツイーターを追加した試聴では、どうしてもツイーターに定位がつられてしまい、HPダイヤフラムの良さが判りにくい感じがした。そうしたことはモニタースピーカーには御法度なので、無難という以上に必然的な組合せでもあったのだと思う。Fostexの醤油テイストは、日本のポップス系アーチストには根強い人気のあるもので、RP振動板を使ったヘッドホンもロングセラーになっている。

ところで、このFT28D、出音がスレンダーなのに、返しの音がソフトドームの柔らかさに吸収されて沈黙する、つまり自身の内にダンピングする吸音材を仕込んだようなものとなっている。こうしたことはスペックシートには出てこないが、どうも音が鳴るたびにシッと口止めされてるように聞こえる。このため、音の余白の部分がより一層クッキリをするので、行間を読むという、とても日本的な美意識ともいえる現象が生まれる。これまでド派手に音を発散するJensen爺のサウンドとは合わないと、かつてはそう思った。そう思ったのは、自分の間違いだと気づいたのが、今回のテーマである。

行間を読むというのが少し哲学的に過ぎるとすれば、音楽の暗がりや陰影をより印象的に聴き込むことが可能になったというべきだろう。音楽の暗がりの部分とは、通常オーディオで評価する鳴ってる音の質感よりも、背景に漂う寂寥感のほうにより注意が向くということが言える。その寂しいところに、ふと暖かい声を掛けられたらどうだろうか? まぁチョロイもんである。

違う喩えでは、音を出した後に余韻に浸るのではなく、シッと口を抑える理由が何となく判ってきたということだ。つまり、ある言葉なりフレーズを発した裏には、次に控えている音に注意を向けるための準備があり、そのときのエネルギーの強さが思い入れの深さと重なっていることが、ようやく自分なりに理解できるようになったともいえる。そのポッカリと空いた隙間に、ミュージシャンの抱えているトラウマの数々について妄想を掻き立てられるのだ。

【春でも人肌の恋しい季節】

「春なのに〜♪」という切ない歌があったが、冬は寒いのが当たり前、春になってみると何かが足らなく感じることもあるそうな。よくモーツァルトの短調の楽曲で長調に転じたとき、晴れた青空に向かって「嗚呼、無情!」と叫びたくなるような空虚さに身をつまされるようになる。とてもピュアで単純な旋律の一音一音が心に響くのだ。21世紀の情報化社会でSNSなどでいかに騒がしく盛り上がろうとしても、人間が本来抱える侘しさを誰が代わりに抱えてくれるわけでもない。その物寂しさの表現に長じているオーディオ装置となると、聴き手の心情以外にも何か理由があるものだと思いたい。その心の隙間に吹く風の正体を知りたいと思ったのだ。

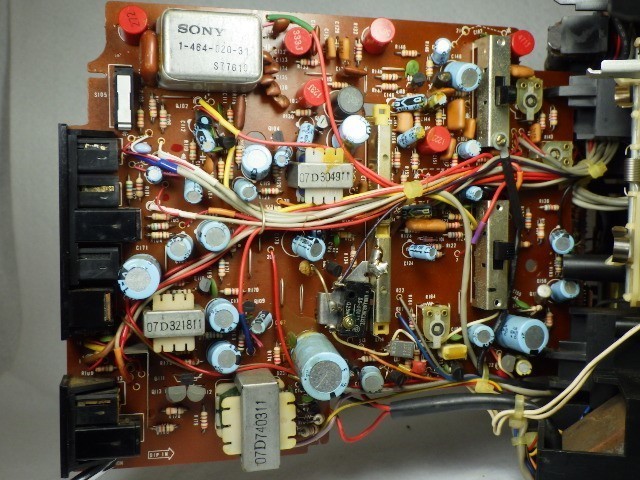

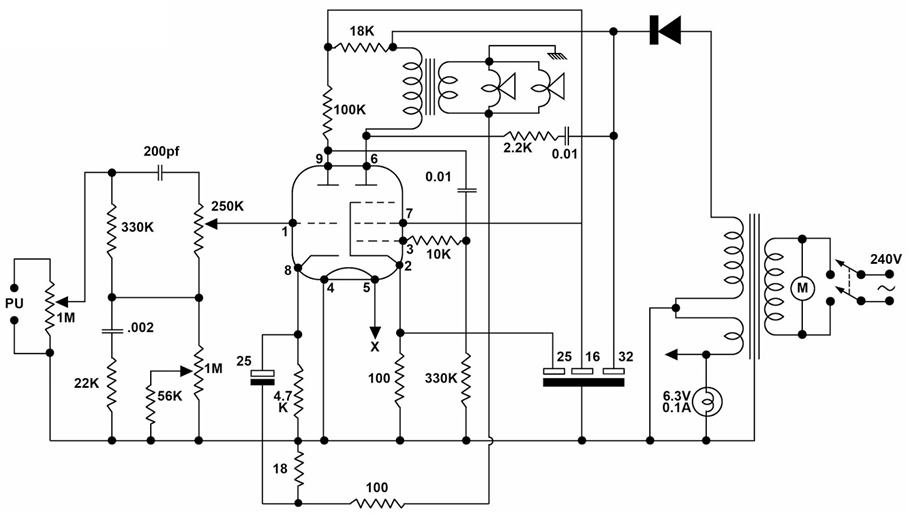

【スイッチ波形という代物に困惑】

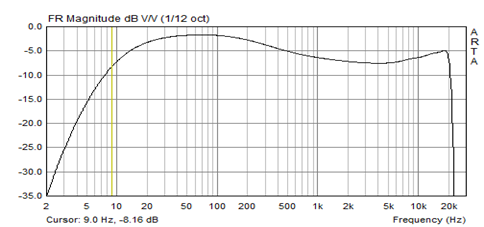

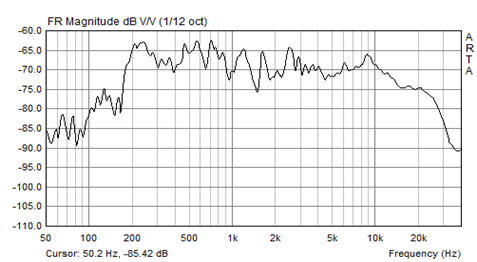

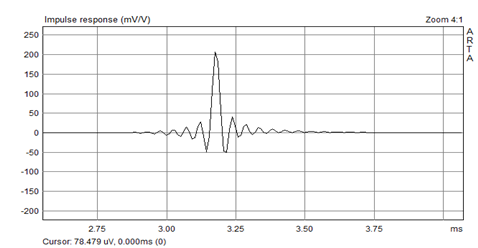

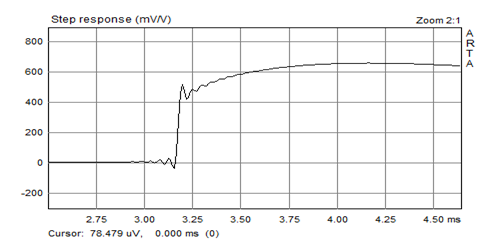

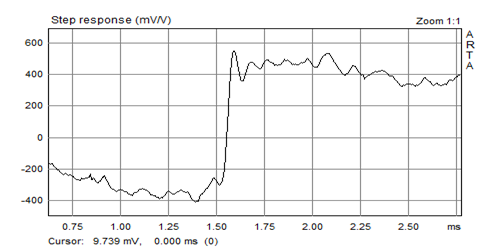

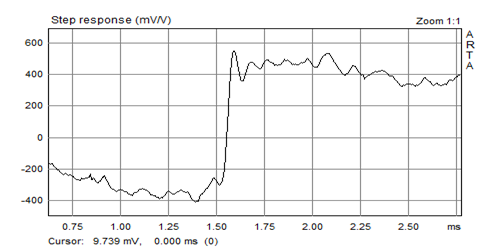

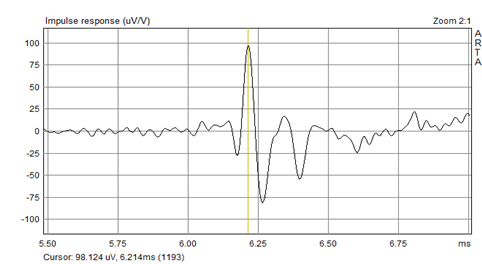

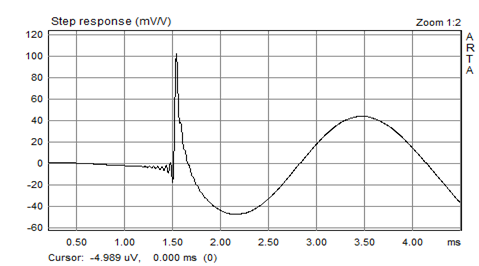

もうひとつの悔悛の理由は、今までの測定データの見方が間違っていたかも?、という結果に至ってしまったことだ。特にステップ応答に関してだが、Atra推奨のDual

channel modeで計測したライン出力を確かめてみると、方形の立ち上がり部分は教科書に載っているようなライトシェイプ(右肩下がり)ではなく、普通にスイッチ波形(Switch

Wave)であるべきなのだが、今回スピーカー出力ではじめてこうした波形に出会って正直戸惑っている。

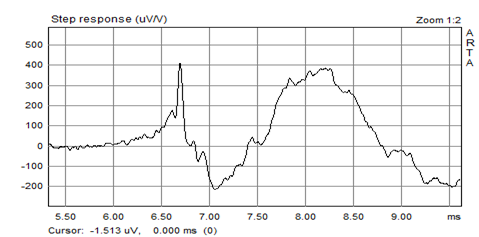

冬を越したばかりで空気が乾燥しているのでJensenの低音が全く出てないし、高域も斜めからの試聴なので10kHzからロールオフしていてハイレゾ対応をみすみす逃しているのだが、それにしてもタイムコヒレンスとしては全く驚くような再生波形であり、ともかくストレスなく音が飛んでくる。そして出音の間合いに余裕が出た分だけ、演歌歌手などを筆頭に、ミュージシャンが音の途切れるタイミングにどのように気を使っているかが、ヒシヒシと伝わってくる。

| ライン出力(トランス経由) |

スピーカー出力(斜め45度) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

以下は代表的なヘッドホンの方形波応答。自分の測定方法が純粋な方形波を送り出していないので、単純な比較はできないが、30cm径のスピーカーのそれとは思えない俊敏さで応答していることが判る。実際に低音の回り込みの多い密閉型ヘッドホンよりも、キックドラムなどの低音のキレは抜群にいい。ms以下の過度特性など人間の耳じゃ判らないと思うかもしれないが、300Hz(0.00166ms)という比較的低い周波数の方形波でこれだけのドラマがあるのだ。当然誰もが聞き分けている。

例1)Shure SE425:おそらく一番素直な特性のもの

例2)Sennheiser HD600:昔から素直な音と言われているもの

Jensen C12R+Fostex FT28D:今回の自作スピーカー

ちなみにMLS方式でのタイムコヒレンス特性は以下のとおりで、かなり元波形に近いことが判る。後面解放型&マルチアンプ駆動という構成が功を奏したのか、ともかくストレスフリーで引っ掛かりがない。

| ライン出力(トランス経由) |

スピーカー出力(斜め45度) |

|

|

|

|

|

|

【コンサートホールのモヤモヤを吹き払った結果で見失ったもの】

ステレオ装置の醍醐味となると「コンサートホールを我が家に」という謳い文句にたどり着く人は多いだろう。しかし実際に私のように様々な時代の音楽を聴く場合、録音の時代感覚によってステレオ音場の情報が錯綜するのが実情だ。チャンネルセパレーションだけで言っても、1960年代が精々10dB前後、1970年代で30dB、1980年代に急に90dBに上り詰める。現在にいたるサウンドステージの発展について、1970年代のFMステレオ放送の流布に伴い最も貢献したのは、BBCにおける「Acoustic scaling」という1970〜75年の一連の実験レポートと、1976年に開発されたLS3/5aという小型スピーカーの登場である。ここでは、密閉型エンクロージャーにより低音のダブつきを抑え、フェルトによるガードでバッフル板での高域の乱反射を抑え、インパルス応答という新しい測定方法を取り入れることで、チャンネルセパレーションを高めることで、小さいスペースでホール感を再現できる効果を見出している。特にそれまで曖昧だった音の広がりについて、ホールの響きの違いを分析した結果、8kHz以上で精々3dB程度の微弱な違いが決め手になることが判明し、この領域でのリニアニティを保証することでホールエコーを正しく再生できるとした点である。

BBCでのミニホール音響実験(LS3/5a開発時) |

BBC LS3/5a |

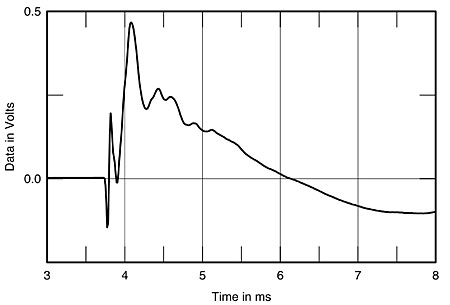

一方で、この時期の考えでは、スピーカーのインパルス応答をコンパクトに収めることを優先したため、ネットワーク回路を介して高域のパルス成分をピンと際立たせ、音の立ち上がりで2重にスイッチ波形をカウントする癖をもっている。逆に低音を遅れさせ、さらにバスレフ等の増強でテンポを長引かせることで、さらに足取りの重たい音楽表現になる。オーケストラのような広い空間に点在する楽器の定位感とか、各楽器の出音の質感などは、現実の音よりも光沢感を強め、かつ鋭敏に再現する。昔、舶来のスピーカーでサ行がきついスピーカーがあったが、今ではそれほどではなくとも、現代Hi-Fi技術の基本的な設計思想は、周囲に風切り音のような殺気を振りまきながら、演奏者の一挙手一投足に注目が行くように仕向けているのだと判る。逆に、人間の声でいうと、舌打ちが先行し、胸声がドーンと響く感じで、オペラハウスで遠巻きに聴くアリアには良くても、近接のしゃべり声は低音の被りが強くなる。特にAM放送のようにノイズ対策のため高域を丸めパルス成分の少ない音では、アナウンスの声がダブつくスピーカーは1970年代まで無数にあった。

従来のマルチウェイ・モニタースピーカーのステップ応答の例

(最初の立ち上がりがツイーターで残りがミッドレンジ〜ウーハー) |

サ行が強い、胸声が強いというのは、相反するようにみえるが、このアンバランスな再生の原因は、いわゆるA級アンプvsAB級アンプで取り上げられるスイッチング歪み以前の問題で、この手の「低音が〜高音が〜」というビギナー向けの営業戦略に、今もまじめに取り組んでいるのが現在のHi-Fi業界の実情とも受け取れる。20世紀後半からの音楽は、この2重3重に折り重なる位相歪みの応酬を音楽表現として取り入れてきているため、あまり不自然に感じなくなっているかもしれない。クラブDJがスクラッチ音で決め込むのも、こうしたパルス波に身体的に反応する文化が既にあってのことだった。これとは逆に、現在のボーカル録音でリバーブなどのエフェクターを使用しない録音はおそらくないだろう。中高域に潤いのない声はきれいに再生できないようにできているのだ。

いちよ、1970年代のBBCのサウンドステージに関する研究成果については、それが第一級品ということは述べておく必要がある。それはキングスウェイ・ホールという良質な音響空間で、ワンポイント収録の演奏を生放送をするのに、最良の答えを導き出した点にある。このことを通じて、家庭におけるステレオ再生のサウンドステージの雛形を定義したのだ。

一方で、BBCのモニタースピーカーには、男性アナウンサーの声を明瞭に再生するという、国営放送ならではの足枷があり、戦後のHi-Fi移行期から常に揺るぎない方針でもあった。このためLSシリーズで最後のバージョンになったLS5/9開発時でも、ウーハーの中高域にアクセントを付けて設計するということをオーダーしていた。これをネットワーク回路で抑え込んでフラットにするのがBBCの流儀だが、パルス波の応答などでは高調波歪み(倍音)までは抑えられないため、少し輪郭のある音調(いわゆるポリブレビン臭い音)になる。つまり、ボーカル再生の基本を押さえたうえで、ステレオ効果を増すにはどうしたら良いかというのが本意だったのだ。

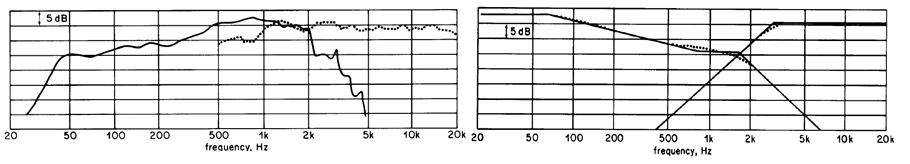

BBC LS5/9(1983)のユニット単体の周波数特性(左)とネットワークの特性(右)

BBC LS5/8(1979)のユニット単体の周波数特性(左)とネットワークの特性(右)

むしろ問題なのはフォロワー達であり、前提条件を無視して結果のみをみた結果、鋭敏なインパルス応答のみをツイーターで強調するだけで、ボーカル域の自然なイントネーションをバラバラに分解してしまった。CDの出現は、最初は単なる高音質媒体だったが、10年もしないうちにデジタル複製によるバーチャルな演奏&作曲技法へとシフトしていった。胸音が強調されたり、子音がシャリシャリしたり、チャラい高域で声を覆ってみせたり、初期のボコーダーのようなロボットのようなフォルマントでデジタル時代をやり過ごそうと考えたように思える。つまりBBCとて音楽コンテンツの行く先を全て予見できたわけではなく、むしろBBCモニターは1970年代のFM規格という限界に埋もれていったというべきかもしれない。消えたのは人間が共感するメッセージに込められた気迫とでも言おうか、その息遣いが浅く絶え絶えになったと言うべきだろう。

こうした間違いはBBCでも1958年開発のLS5/1Aでやっており、ウーハーの指向性を無視して設計した結果、12kHz付近に大きなディップが生じることになった。ビートルズなどが出入りしていたAM局で古いパルメコが使い続けられたのは、単に古いお下がりをあてがわれたというよりは、Hi-Fi初期の選定基準がボーカル域の再生を大切にしていたからだと思える。この点を反省したのが1967年のLS5/6(ミッドレンジ追加)につながり、その後のBBCモニターの躍進にもなったと思う。

ということで、今回のお題は「ボーカル再生」にまつわるエトセトラということになった。

【疑似人間発声装置】

ここではステレオ録音の進化と呼んでいる事柄が、過去の音楽遺産とどう向き合うのかという課題とともに、本来あるべき再生能力がボーカル域の忠実再生に戻るべきという持論を展開したい。ここからの話は、ボーカルの再生ということに限定しているように捉えてほしい。オーディオで普通に言う楽器の音色だとか、空間表現だとか、そういうものはまず他に置いといてもらいたい。

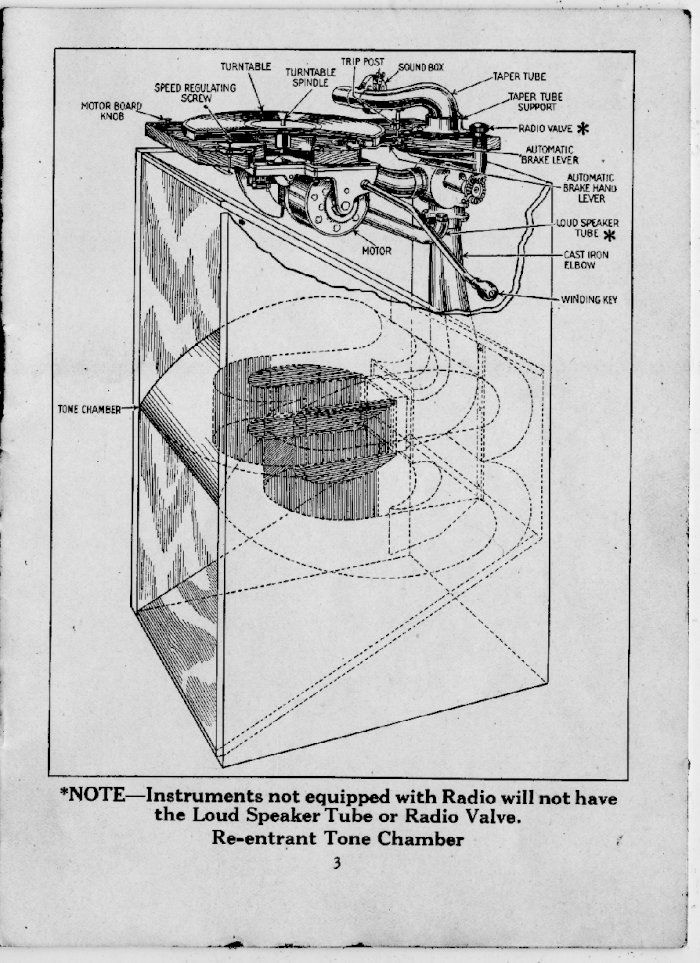

【オートマタあるいはトーキング・マシーン】

もともと私のモノラル装置の発想は、人声によるパーソナリティを部屋呼び込むというコンセプトだった。実はレコードの歴史を紐解くと、疑似人間的な発想はオートマタという機械からくり人形がもともとあって、エジソンによる蓄音機の発明によって製作機会がめっきり減ってしまったとも言われている。つまりレコード文化というもの自体が、「His

Master's Voice」の商標通りの疑似人間的なコミュニケーション手段としてスタートしていたのだ。今から考えると150年も前の音声を聴くことの時空の変化は、何とも不思議な感覚である。

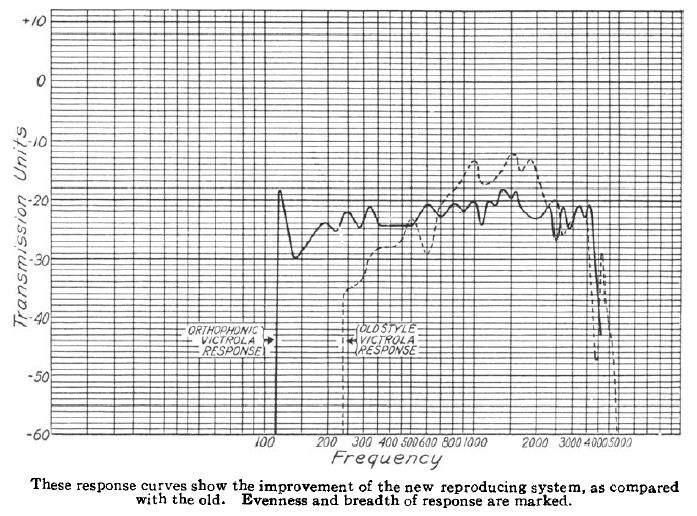

昔でいうなら100〜4,000Hzしか再生できないクレデンザ蓄音機が、なぜ優美な音に聞こえるのかという話題とも繋がっているかもしれない。それこそ「40万の法則」を生み出した張本人なのだが、このトーキングマシーンは映画館のトーキーシステムと並行して開発されたのだ。

蓄音機の女王ともうたわれた名機クレデンザの周波数特性

昔からボーカル再生には16〜20cmが良いと言われる。1950年代のHi-Fi創生期の名作フルレンジの多くが20cmだったのも、普段使いの情報ソースだったラジオ音声との相性が抜群だったからでもある。その意味ではどんなスピーカーでもボーカル域だけは再生できて当たり前と誰しも思うのだ。一方で、歌手の実在感はスピーカーの大きさに比例すると個人的には思っている。10cmだと唇、20cmだと顔、30cmだと胸像という感じだ。これには理由があって、アクティブな振動板を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。それ以下の周波数はエンクロージャーの反射音を利用したパッシブな2次的空気振動で、アンプからの正確なコントロールが効かない領域である。逆に8〜10cmのほうが女性ボーカルの透明感が上がると言われるのは、胸声をカットして喉音のニュアンスをクリアに聴けるからだと判る。じゃあ38cmだとどうかというと、胸声の200Hzくらいからのミッドローの瞬発力を保てるのは30cmが限界で、重低音再生を目指した38cmになるとコーン紙が激重になり100Hz以下を重たく引きずることになる。人間の声が息遣いを起点にして、胸腔、口蓋、舌、唇など様々な発音体を通じ、200〜3,000Hzを一気に吐き出す状況を再現しないと、不自然な声になるのだ。昔の国産3wayがどうしても三菱モニターのボーカル再生に追いつけなかったのは、各ユニットのキャラクターの統一性もさることながら、200〜800Hzのミッドローの過度特性を無視して、ウーハーの低音再生能力を伸ばすことに執心していたからだ。

人体の発声機能と共振周波数の関係 |

|

江川三郎氏のリアルタイムリスニング法 |

オーディオアクセサリー誌で入門者向けに盛んに執筆していた江川三郎氏は、1980年頃から「リアルタイムリスニング法」と称して、マイクをアンプに直繋ぎして自分の声でスピーカーをテストしてみることを推奨していた。それで不自然に鳴るなら、その装置には何かしら問題があるのだという。しかしほとんどの人はこういうテスト方法をゲテモノ扱いしてあまり実践してこなかった。同じ方法は米エレクトロボイス社も2wayスピーカーのトーンを整える方法として紹介していて、アナウンサー用マイクが放送業界で圧倒的なシェアを誇るEV社ならではの実践的な考えである。今回の私の装置の見直しも、ボーカルマイクのテストで生じた棚から牡丹餅のようなものだったが、エフェクターのないデッドな状態での人声の再生は、容赦なくスピーカーの癖を暴き出す。システムを見直してみると、この方法での修行が導く結果の凄さに驚いている。

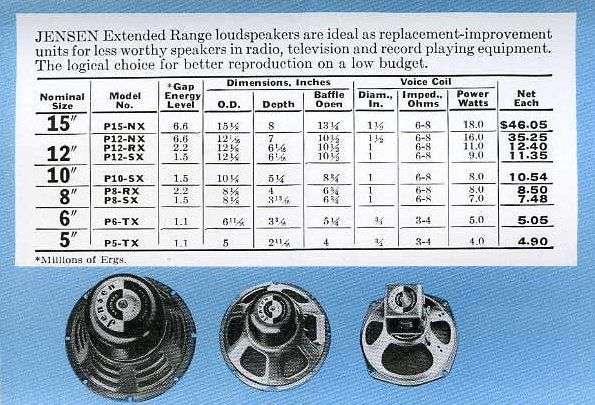

Jensenのギターアンプ用スピーカーとの出会いは、以前に所有して手放したJBL D130の代替品を物色していたことに始まる。モノラルでしか持っていなかったが、これの奏でるソウルバラードは絶品だった。所有していたD130は1950年代のアルニコ第二世代フィックスドエッジのもので、購入した20世紀末ならまだしも、今ではモノラルで良品を見つけるのがすごく難しくなっていた。色々と調べてみたところ、1950年代のJensenのP12Rは、主力のコンサートシリーズに比べ価格1/3というお手軽価格ながら、むしろポップスの分野ではギターアンプのみならずジュークボックスなど汎用PAスピーカーとして使われていた。それがイタリアのSICA社でライセンス生産され、価格も8,000円程度と非常に安価。物は試しとこれを飼い慣らしてみようと思い立ったが、結果としてこのスピーカーのもつ切れ良く明るい発声がとても気に入った。綺麗なドレスに身を飾ってお高く留まっているお姫様ではなく、はすっ葉だが愛想のよい下町娘が気に入ったのである。

個人的な感想では、一般に量販されているスピーカーに比べ、歪みも周波数特性も劣る1940年代設計の簡易PAスピーカーのほうが、遥かにボーカル域での波形再生に優れているのは皮肉ではあるが、当時のオーダーがジャズのビッグバンドと一緒にクルーン唱法で歌っても、ボーカルが埋もれないように拡声することにあった、と考えれば当然の結果である。

1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーの簡易PAセットはグレンミラー楽団でも使われた

【マットな生地での暗がりの表現】

このように明るいだけが取り柄のように思われる1947年生まれのJensen嬢に、人生の影まで語らせるのはどうも難しいというのが一般的な意見だ。確かにJBLには元気印のなかにも陰りというかシックな雰囲気があり、Jensenの底の浅さをあざ笑う輩は多い。それとビンテージの金属製ダイヤフラムをもったホーンツイーターとの相性が、ちょうど3〜5kHzに大きな共振点をもつJensenの設計では、ジャリジャリ感が増すだけでどうにも扱いづらい。この頃のJensenのツイーターは樹脂製ダイヤフラムを使用しており、バランス的には少し大人しめの高域のほうが本意なのだと思う。

ツイーターをFT28Dにして改めて気付いたのは、LEDでギラギラ光る液晶テレビではなく、マットな素地に映し出されるフィルム映画のように、自然な明度で見ることの大切さである。「Dogme95」という自然光だけで撮影する映画製作集団がいたが、そのための素地を整えないとただ暗部が潰れただけの映像が連続することになる。大画面の液晶テレビで困るのは、暗いシーンを明るい部屋でみると、突然ボーとした自分の顔が映って興ざめすることだ。マットな画面というのは、まさにこうした時のために必要なのだ。

音質のことなので、画像での喩えは判りにくいのだが、あえて言うと、バラエティ番組の演出された賑わいのなかで大げさなリアクションで話すのはなく、パーソナルに面着して話しているかのような、密接な関係になった感覚である。その背景が、例のごとく寂寥感に包まれているのだから、自分にだけ告白しているかのような錯覚に陥る。思い出すのは深夜放送のラジオパーソナリティの語り口だ。

深夜放送から聞こえたラジオ・パーソナリティの声がどうして印象深いのか考えてみると、実はラジカセやテレビに実装されていたフィックスドエッジ楕円フルレンジとB級アンプの歪み成分が結構効いているように思っている。長岡鉄男氏が「音楽の友」へ1960年代に書いたコラムで、高級Hi-Fiを謳っている国産ステレオでテレビのアナウンサーを声を聴くと、ひどい胸声で誰でもステレオの音だと判るが、テレビの音は2階の部屋から庭で聴いても、本物が話しているようにリアルだと言っていた。実際にAM放送の音は、ステレオ装置よりは、モノラルのラジカセのほうが音が良かった。普通のステレオ装置は、パルス性の信号がなければ途轍もなく味気なくモゴモゴするのだ。この家電レベルのB級アンプ実装は、日本に限らず英米の卓上プレーヤーでも当たり前のことで、ポップスやロックの名盤を聴いた若者の多くは、この手の低級オーディオでもしっかり聴きこんでいた。それで音楽の質が下がるなんてことはなかったのだから、基本性能は保てていたのだ。それはオーバーシュートや分割振動などの歪みが潜在的に多いのにも関わらず、スイッチ波形に余計な音を加えずに再生できていた点にあると思う。

SONY ICF-1980のカタログ(1975) |

自宅でレコードのチェックをするRoger Daltrey |

|

|

日本製ラジカセの全盛期というと、1980年を前後に原宿の竹の子族が愛用したバブル・ラジカセを思い浮かべる人が多いのだが、家電レベルでのラジカセのスペックが最高度に発揮されたのが、日本ビクターが世界に放ったRC-550(1979年)だ。25cmウーハーの3wayだが、スピーカーのネットワークは簡便なもので、75Hzからしか出ないウーハーは素通しで、スコーカーは2.5kHz、ツイーターは8kHzのローカット用コンデンサーを入れるのみで、高域の混濁具合は放置したままだ。このモノラルながら3wayという見た目重視っぽいつくりが、実はNYのストリート・ラッパーも御用達の立派な業務機でもあったのだ。個人的には、フィックスドエッジでパンパンに張ったコーン紙から出る音は、音質として多少粗くとも人声をストレスなく拡声するのに格好のスペックであったのだと思う。

【歌手が体当たりしてくる実感】

スピーカーの本来の意味はボーカルをそのまま再現することである。つまり、ミュージシャンに直接対面して音楽のメッセージを頂戴するという、とても恐れ多い事態に遭遇することだ。従来のタイムコヒレントに注目しないスピーカーでは、ボーカルのような言語的なメンタリティまで含まれると、子音と母音のタイミングがズレて聞こえてしまう。本来はその間にあるものはマイク1本、メディアでどうだとか、セールスがどうだとか、そういう話題は全く挟む余地などなく、その人の姿のまま拝聴することにある。

ボーカルは全て1本マイク |

上のオティス・レディングスのポートレート写真は、良くできていると思う。普通ならバックバンドの賑やかな雰囲気まで映り込んでいるのだが、彼独特のソノリティというか背負っている孤独の意味がしみじみ判る絵になっている。それでいて、けして折れることのないメンタルの強さやヒューマンな暖かみもクローズアップされている。私が求めるボーカル再生の暗がりの意味は、こうした孤独と叫びのコントラストにあるのだと思う。

こうしたパーソナルな聞き方は、むしろヘッドホンやイヤホンのほうがもっとクローズした音響空間になるように思うかもしれない。実際にアニメ声優のファン層に向けたヘッドホン選びということで、高性能イヤホンか大型ヘッドホンかのレビューなんて企画もあった。しかしそれは、私の感覚では隠しマイクで盗聴しているような音場だ。スピーカー出力でスイッチ波形がしっかり立った音響は、まさしくその場に居て語り掛けてくれてるような、実体感のある音響装置に仕上がったと自負している。

ちなみに1950〜60年代の録音スタジオでのモニター方法は、ミュージシャン側のプレイバックモニターのみというのが多かったのは忘れられているように思う。つまりスタジオで鳴っている音そのものを収録するのが自明のことだったし、録られた音を密室で再編集なんてせずに、誰もが認識できるようにオープンにしてあった。スタックス・レコードのAltec

A5(廃業した映画館のお下がり)は極端だが、エルヴィスが移籍したばかりのRCAスタジオさえLC-1Aをモノラルで鳴らしてバンドメンバー全員で聞いていた。バンドのアレンジが複雑になるに従い、互いの音被りでノイズや歪みが増えるという宿命にあったが、シンプルな収録方法でもそこから生まれた音楽に足らないものなどほとんどない。失ったのはむしろ昔日の録音の鮮度というべきだろうが、それだけが原因ではないと思う。

一般的なレコーディングの作法に寄らないプライベートな場での音楽の在り方を今一度考えさせられたのが、ボブ・ディランが1966年の交通事故後にニューヨーク州山奥のウッドストックに隠遁して、ザ・バンドを呼び寄せて行ったプライベート録音だ。一般的にはベースメント・テープスと呼ばれるもので、フォーク音楽のプロデューサーとして有名なAlbert Grossmanが、ピーター・ポール&マリーの録音機材を借し与えたというのだがら、その後の海賊盤とカバー曲の争奪戦は想定内といえよう。ディラン自身はデビューまもない頃から、自分の作詞・作曲の独自性をかなり意識していて、アセテート盤で宅録をして著作権登録していたというのだから、この時期はスターダムに乗ることを一端やめて、作家業に専念したという向きもあっただろう。想定外だったのは、1969年のウッドストックの屋外ライブで、ヒッピー文化の頂点を極めた伝説的なミュージックフェスティバルについて、まさにこの録音が引き金にとなったということはあまり話題にならない。それもそのはず、ディラン本人はショービズの世界から距離を置くことで、ベースメントのセッションをこなしていたわけで、むしろウッドストック・フェスティバルは外側の世界で起きていたことの総決算だったのだ。しかし、こうした屈託ないセッションを聴くと、今どきのYouTubeのような自由配信を志していたのか、かなり不思議な感じがする。

このときに使われた録音機材は、マイクこそノイマンU47、ミキシングアンプにAltec 1567Aなどちゃんとしたものを使っていたが、オープンリール・レコーダーはAmpex

602というポータブルタイプで、アマチュアでも購入できる汎用品であった。おそらく対になっている622アクティブスピーカー(JBL製8インチ・フルレンジ内蔵)でプレイバックしたのだろう。録音・再生帯域は10kHzまでというスペックだが、むしろ変なノイズを拾うことなく機能を絞っているともいえる。

こうした脚色のないドキュメンタリー音源への耐性の強さはJensenの独壇場で、普通の録音のほうがボーカルの線が細く聞こえるくらい、生音の臨場感が保てているのが判る。マイクの音をそのまま拡声するスピーカーとしてきちんと仕事をしてくれる、ただそれだけで頼もしい存在だ。

【時空を超えたトラウマの闇】

音のリアリティを影の濃さのほうに感じるというのは、表現としてなかなか難しいのだが、全帯域での反応が極端にスレンダーなシステムに出会うと、出音の隙間に潜むグッと堪えているパッションのようなものも、一緒に聴きこむようになる。それは後悔の末に流した涙のように、人間が歌うことの衝動的な思いとなって溢れ出る瞬間でもある。

三竦みの図 |

しかし、以下のように時代も文化背景も異なる音楽を、それぞれ味わい深く聴くというのは、それぞれのファンの方には申し訳ないほど、入れ食い状態であることを断っておかなければならない。普通なら三竦み状態(蛇と蛙と蛞蝓とそれぞれの天敵が同時に顔を見合わせて身動きの取れない状況)になって、どうにも方向性の定まらない。オーディオで言えば、クラシックとジャズとロック、SP盤とLPとCDなど、この手の話題は尽きないし、誰もが肩入れするジャンルと再生方法に隔たった意見を述べるので際限がない。

実はボーカル域だけでは、ポケットラジオも高級ステレオも、スペック上の違いが出にくいので、他より優れているとは言えずあまり論評したがらないのだが、ここはあえてスピーカーの原点としてボーカル域へこだわり続けたいのだ。ボーカル域に絞り込んだ割り切りが生んだ結果、歌謡芸術の桃源郷が待っていること請け合いである。

|

美空ひばり/船村徹の世界を唄うVol.1(1956-64)

マドロス歌謡と一括りにするかもしれないが、美空ひばりがデビューして8年目からの長い芸歴を共にしてきたため、昭和歌謡の成熟と共に一望できるのが、この組み物の聴きどころである。リリースがSP盤だった初期から当時珍しかったステレオ・シングル盤まで、オーディオ史を縦断するかたちで、一貫して日本コロムビアの安定した音質で聴ける点でも貴重である。もし縁があってこれのオリジナル盤を聴こうとすれば、3種類のカートリッジとそれに合わせたオーデイオセットを必要とするが、CDで走馬燈のように聴くことの難しさは、知れば知るほど奥が深いものである。多くの人は、こうした録音の再生装置には三菱のモニタースピーカー、はたまたアルテックのA-7あたりで決着を付けるだろうが、録音仕立ての生テープを前提に作られた装置でのCD再生となると、それなりの工夫が必要である。この点を現在も製造中の汎用品でブレークスルーしたのが、今回の大きな成果だった。

|

|

ロンドン・イヤーズ/ローリングストーンズ(1963-68)

とかくビートルズと比べられがちなストーンズだが、1960年代は黒人ブルースのリスペクトが目立ったが、当の黒人ミュージシャンからはプラスチック・ソウルなどと揶揄されるなど、なかなかその良さが判りにくい。実際、アニマルズのように本場も顔負けのソウルフルなボーカルもあったし、自分自身もこうしてシングル集を購入してみても、CDリイシュー盤は英デッカ特有のカチカチの音質に翻弄されて、チェス・レコードのブルースが臭いのきついバーボンなら、ストーンズはシェリー酒くらいに思ってた。ここに至ってようやくストレートなスコッチウイスキーのような切れ味が出せるようになった。シンプルなビートで奏でるブギは弾き語りに限る、エレクトリックバンドでやるならロック、という既成概念を振り払えば、この時代のストーンズの抗う気持ちが判る感じがする。

|

|

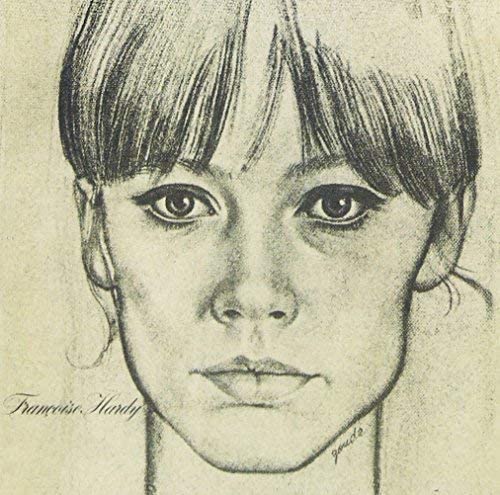

さよならを教えて/フランソワーズ・アルディ(1968)

ゴダール映画の女優としても活躍しながら、時代に流されない独特な語り口でモノローグ的にまとめたアルバム。ややアンニュイな雰囲気で流れる楽曲は、ちょっと聴きだとオサレ系のフレンチ・ポップスと同じ文脈で考えがちだが、五月危機の只中にあったフランスの混沌ぶりを思うと、単なるゲンズナブール男爵のマネキンではないことはすぐに判る。やや深めのエコーに隠れた素顔は、単に美しい思い出のようにピンボケのお花畑ではなく、まるで別れ際に雨の中のガラス越しにみる恋人のような、おぼろげでいて印象深い切なさに満ちている。それは理解してあげられなかった心の傷への後悔が一気に押し寄せるような瞬間でもある。 |

|

ボブ・ディラン/ベースメント・テープス完全版(1967-68)

本来なら1966年の英国ツアーを選ぶべきだろうが、ひねくれたチョイスをしてみた。1966年夏のオートバイ事故以降、表舞台から姿を消していたディランが、ザ・バンドの面々を集めて楽曲の構想を練っていた、というもの。ディラン自身は、自分の詩と楽曲に対する独自性をデビュー当初から認識していて、著作権登録用の宅録を欠かさない人でもあったから、そうした作家業としての営みが専任となった時期にあたる。もしかすると自らをパフォーマーとしての活動は停止し、作家として余生を過ごそうとしていたのかもしれない。しかし、このスケッチブックの断片は、楽曲のアウトラインを知らせるためのテスト盤がブートレグ盤として大量に出回り、それを先を競ってレコーディングした多くのミュージシャンたちと共に、ウッドストックという片田舎をロックと自由を信託する人々の巡礼地と化した。今どきだとYouTubeで音楽配信するようなことを、情報統制されていた半世紀前にやってのけたという自負と、これから生きるミュージシャンへのぶっきらぼうな彼なりの伝言のように思える。

|

|

アドロ・サバの女王/グラシェラ・スサーナ(1973)

アルゼンチンのファド歌手による歌謡曲という超マイナー路線ながら、深く陰影ある歌唱力で有無を言わせない結果を出した名盤である。「遠くへ行きたい」「誰もいない海」などの極限的な暗さは、シベリア級の極寒状態にあるが、凍死寸前のところで最後に聞いた天使の声という感じ。本当の孤独を知った人の優しさとでも言うべきかもしれないが、声量が抑えられれば抑えられるほど、言葉の彫りが深くなるのはさすがだ。録音品質としてもアナログ期最高度のもので、胸声のふくよかさから、しゃくり上げ・グリッサンドの滑らかさなど、何度聴いても飽きない。

|

|

ナイアガラ・ムーン/大瀧詠一(1975:30th記念盤)

今では当たり前の宅録も、1970年代はいわゆる業界の後押しから背を向けたと見なされ、相当に苦労が強いられた。それもアルバム全てがアメグラの要素をノベルティ風に切り貼りしたコラージュ作品となれば、相当にマニアックな仕掛けが満載である。ポップスの定義まで突き詰めたアレンジャーとしての腕前とは裏腹に、録音は「これデモテープ?」と言われたほどダンゴ状に凝り固まっていて、アイディアの詰め込み過ぎかと疑ってしまうほど。でもご心配はいりません。スイッチ歪みの少ないシステムの試聴では、ドラムのリズムも混濁せず、バンド全体が一丸となって元ネタのモータウン系バックバンドにも負けず劣らずの大健闘が聴けて、大瀧詠一が黒人レビューショウのパーソナリティに扮しているのが良く分かる。

|

|

GOLDEN J-POP/THE BEST 山口百惠(1973〜80)

ともかく、ただのアイドルではとどまらない役者ぶりが、百恵ちゃんのすごいところである。女子中学生からツッパリ女、シックな大人の色香まで歌い上げたのは、実にアッパレ。改めて聴くと、CBSソニーのNEVEコンソールのベルベットのような艶のある音質と、百恵ちゃんの低音寄りの陰りのある声とが微妙にマッチして、さらにバックバンドの奮闘ぶりがゴージャスな歌謡曲に花を添える。百恵ちゃんの声は、オーディオでは意外に再生の難しい声のひとつで、胸声を引き摺ってモゴモゴと奥に引っ込むときがある。嗚咽のように深い胸声とよく練られた語り口をタイミングよくバランスよく再生できると、他の歌手でも大抵うまくいくという試金石でもある。 |

|

魔物語/ケイト・ブッシュ(1980)

ブリテン島に残るゴシックホラー趣味をそのまま音にしたようなアルバムで、アナログ全盛期の音質とミキシングのマジックに満ちているにも関わらず、その質感を正しく認識されているとは思えない感じがいつもしていた。一番理解し難いのは、ケイト自身の細く可愛らしい声で、少女のようでありながら、どこか大人びた毒舌をサラッと口走ってしまう、小悪魔的なキャラ作りに対し、いかにほろ苦さを加味できるか、という無い物ねだりの要求度の高さである。それは実際の体格からくる胸声をサッと隠そうとする狡さを見逃さないことであるが、それが一端判ると、実に嘘の巧い女ぶりが逆に共感を呼ぶという、このアルバムの真相に至るのだ。同じ共感は、ダンテの神曲に出てくる数々の苦役を課せられた人々が、意外にも現実世界の人々に思い重なるのと似ている。「不思議の国のアリス」の続編とも思える、この世離れした夢想家の様相が深いのは、煉獄のような現代社会でモヤモヤしている人間への愛情の裏返しのようにも感じる。ウーマンリブとかフェミニズムとか、そういう生き様を笑い飛ばすような気概はジャケ絵をみれば一目瞭然である。

|

|

イブライム・フェレール(1999)

ライ・クーガーのドキュメント映画「ブエナ・ヴィスタ・ソシアル・クラブ」の続編で、キューバ歌謡の重鎮の御年72歳の録音である。日本語アルバム名が「ブエナ〜プレゼンツ」となっているのはご愛敬で、アルバム名はそのままフェレール爺さんで、バックバンドがソシアル・クラブというのが正解だ。前作のライ・クーガーの仕事の影響は非常に広範で、デジタル編集と共にエレクトリカが主流となる1990年代のミュージックシーンに対し、単なる作品ではなく、ライフスタイルとして生きている音楽をしみじみ味あわせてくれる。収録方法も打ち込みやオーバーダブなしのセッション収録で、ルームエコーもほったらかしなので低音が被るなど、実際のライブハウスの雰囲気を大切にした録音でもある。一見すると手持ちカメラでのラフに揺れた画像のように感じ、粒子の粗いフィルムで撮ったストリート写真のようでもある。しかし、こうした周囲の音被りでノイズレベルが雑然とした生録風の音質でも、ちゃんと音の輪郭を失わずに、揺れ揺れのラテン・リズムを満喫できるかが、この録音を評価する分水嶺である。 |

|

MAISON MARAVILHA/ジョー・バルビエリ(2008)

国内レコード会社のオーマガトキというレーベルのリリースするアルバムは、マニアックなものが多いように思うが、コアな音楽ファンを焚きつけてやまない。個人的には旧ソ連のダミ声シンガーのウラディミール・ヴィソツキーの1970年代フランス吹き込み盤で知ったのだが、イタリアの遅咲き男性シンガー・ソングライターの本アルバムも気付いてみればオーマガトキ。ボサノヴァとイタリア映画を組み合わせたような不思議な語り口は、上質なカフェ音楽でもある。どこかで聴き覚えあると思うと、あがた森魚「乙女の儚夢(ろまん)」と似ていなくもない。男のセンチメンタルといえば、行き場もない路地裏で犬も喰わぬ悶々とした感じだが、変態を略してエッチというなら、両者は人間の声のひとつの魅力というべきだろうか。あらためて聞き比べると、どちらも何でも鑑定団で本人評価額を大きく超えたプレミアムな判定と相成るわけだ。男のセンチメンタルはけして安くはないのだ。 |

ページ最初へ

|