【たとえ兎小屋とて邸宅気分】

【オリジナル楽器への憧憬?】

オリジナル楽器とレプリカの違いはというと、一聴して判るのは骨董品にみられるヤレのような萎びた感じがあって、色褪せたなかにも陰影のある表現が巧いように思う。一方のレプリカ楽器には演奏の機能性とともに、自然倍音を過度に含む溌剌とした印象があって、古楽器によるバロック・古典音楽の基本的なスタイルと思って聴いている部分がある。

こうした両者の違いを大雑把に鳥瞰して感じるのは、ちょうどストラディバリウスの輝かしい音と対照的なガルネリの陰鬱な響きがあるように、あるいはスタンウェイとベーゼンドルファーのように、レプリカ楽器には奏者のモチベーションに合わせた楽器のバリエーションが選べないことの課題があることに気付く。つまり20世紀末には既に歴史考察的な演奏スタイルが判を押したようなステレオタイプに陥っているともいえる。例えば19世紀末のピアノであっても、鍵盤毎で音色が均一ではないためそれに合わせた弾き方を考える必要があるとも言うので、古楽器というのはいわば工業製品としては不良品のかたまりのようなものである。その一方で、リヒテルやグールドがヤマハのピアノを好んだのは、その均質な音調によって自分の演奏解釈が楽器の色に染められないことを体験したからでもあった。もちろんその前提には演奏者の腕前や解釈の優劣があるのだが、最後のひと押しをしてくれるのが楽器のもつフィジカルな魅力であると思う。

昔のオーディオで言うと、アメリカンとヨーロピアンの二大流派があって、楽器と同じような個性でサウンド・デザインを競うようなところがあった。それゆえにアルテックでクラシックを聴くのは御法度だったり、タンノイでロックというのは到底考えられなかった。実際にはプロシュマーで両者はロックもクラシックもモニターしていたのであるが、こうした思い込みにも等しい嗜好の問題が壁のように立ちはだかるとき、古楽器のためのオーディオシステムという実に難儀な課題にも行き着くのである。

【ロケーション中心の録音現場】

そもそも古楽器の録音にどういうモニターシステムで音質をチェックしているかというと、基本的には放送録音にあるようなドキュメンタリー収録の伝統を引き継いでおり、ロケーションの情報をそのままマイクに収めるやり方である。少し前なら民族音楽というジャンルもあったが、パニアグアやクレマンシックなどの魔導師の録音などを聴くとそういう感覚も無きにしも非ずだ。しかしテープレコーダーが生まれたと同時にヘッドホンでのモニターは行われていた。

1948年のドレスデン歌劇場の録音状況(AEG K2レコーダー、Beyerdymamic DT48ヘッドホン)

音楽と所縁のあるロケーションとして選ばれる古い聖堂や王宮には、もちろん録音専用のモニタールームもないので、基本的にはヘッドホンで音質をチェックするようにしている。サラウンド音源のミックスでもしないかぎり、ポップスのように収録した後にミキシングで色付けすることは稀で、CDが出た頃のオーケストラのデジタル録音でも12chミキサーで十分に機能していたし、2chミックスを現場で作れるようにしたほうが音の鮮度の点からも良い結果が得られた。今ではADコンバーターとノートパソコンのみで完了してしまうことが多い。

ヘッドホン試聴で最も有利なのは、音の立ち上がりがスマートで、楽器のニュアンスを聴き取りやすい点にある。例えばパルス波の応答などをみると若干のリンギングがあるものの、これだけの特性をスピーカーで得ようとすればQUADの静電式など極限られた機種に依存するし、たとえ高級とはいえ5万円前後から購入できるヘッドホンはコストパフォーマンスの点でも有利である。

例1)Shure SE425:おそらく一番素直な特性のもの

例2)Sennheiser HD600:昔から素直な音と言われているもの

こうした様々なアドヴァンテージを勘定したうえで、STAX、Sennheiser、AKG、HiFiMANなどのヘッドホンを愛用している人も多いことだろう。フラットな特性をもつオープンタイプの高級ヘッドホンは、ドイツのトンマイスターなどもよく使用しており、ひとつの説得力をもつかもしれない。実際にソニーのウォークマンの開発目的は、無類のクラシック愛好家だった大賀社長が、出張旅行の移動中に高音質で聴ける小型テープ再生機に目を付けたというのだ。その後のポータブル・オーディオの発展は推して知るべしである。

そういうスタイルに沿うなら、そもそもデフォルトは高性能ヘッドホンでの試聴ということになりそうだが、私なりに問題点を挙げると以下のようになる。

- ヘッドホンでの試聴は、個々人の外耳の形状の違いによる中高域の共鳴の癖が、スピーカーでの試聴よりも±10dBも大きく出やすい。ヘッドホンこそイコライザー調整を必要としている。

- 中高域を敏感に拾いやすいヘッドホン試聴のため、聴感補正カーブが国際規格で定められているものの、実際にそれに準拠しているメーカーは多くないし、ユーザーからもそれほど必要と思われていないフシがある。

- ユーザーが必ずしもフラット志向のヘッドホンを好まないのは、電車など騒音の多い屋外での試聴が多いので、必然的にラウドネスの強い音を好む傾向があるからと考えられる。

- ヘッドホンの低音は、スピーカーで体感できるものよりずっとエネルギーが小さい。なかには低音の補強のためハウジングで低音を回り込ませるため長く尾を引くものもある。

- ヘッドホンで良く指摘されるバイノーラル音場については、私自身はモノラル試聴なのでコメントできない。ただしバーチャル音場のソフトが色々と出る中で言われるのは、その効果が100%の万人には適合しないということで、おそらく外耳の癖やステレオ音響への経験値などが複雑に絡んでいるように思える。

- あまり指摘されないが、自宅でヘッドホンをかけながらティータイムを楽しむなんてことは厳禁である。飲み物をすする音、菓子をバリバリ噛む音、これらが全てを台無しにする。

そんなこんなの言い訳で私自身はヘッドホン試聴を避けているのだが、ヘッドホンアンプのレビューとか、リケーブルの話、さてはハイレゾ録音のことなどは全く見向きもしないで、このサイトでは話を長引かせるための常套手段だと思っておいてほしい。(これでもイントロのつもり…)

【オーディオの脱構築作業】

私自身がそうなのだが、人間というのは思い込みの激しい存在だと思う。1970年代の社会学者に「共同幻想」ということを言いだした人がいたが、FMステレオ放送が同じ頃にスタートして、ステレオ音響についての知識の吸収に勤しんだことと思う。それ以前がレコード販売のついでに機材の購入ガイドで終始していたのに対し、レコードプレーヤーのハウリング対策から、正しいスピーカーの設置方法まで、いわゆるビギナー向けの音質改善という基礎の部分から掘り下げたものを見かけるようになった。デッドな響きの畳部屋で小音量再生というほとんどのビギナーにとって、フラットな周波数特性という基準は自分の耳への保険のようなもので、スピーカーに「モニター」の名を冠するものが横行して、挙句の果てに無響室での測定に明け暮れる開発者のつくった国産スピーカーを総称して「B&K社製スピーカー」とまで揶揄されるようになった。特徴として、反応が重たく長く引きずる低音、色艶のないミッドレンジ、針を突くように鋭敏な高域、など全く違うキャラクターを継ぎ接ぎした製品がデパートのステレオコーナーに陳列されていた。同じ考え方で作られたトランジスターやテープヘッド、サーボモーターなどのデバイスは世界のシェアをほぼ独占していたので、なおのこと最後のひと押しが足らないままオーディオ・ブームはフェードアウトしていったのだと思う。

そこでオーディオ・ブームがまだまだ元気だった1980年代から広がりをみせた古楽器ブームというものを考えると、それまでのクラシック音楽にまつわるオーディオ技術を転覆させるほどのインパクトがあったのではないかと回想している。というのも、それまで漠然と考えていた音楽ホールのS席で聴くという理想形が、古楽器という実際に見たことも聞いたこともない楽器の音がどういうものか、演奏のアーティキュレーションはどれくらいのダイナミックレンジで聴かれるべきか、録音会場のエコーさえ標準的なものが判らないシロモノまで、様々な状況の整理が付かないまま生音としてなだれ込んで来たからだ。ジャズでもクラシックでもない、古楽器のオーディオ再生という課題と向き合うことになったのである。

ところで、なぜそれがステレオ音響の脱構築化に繋がるかというと、結局のところ「敵は本能寺にあり」という格言通り、攻め入るべき方向が変わっていると言いたいのだが、以下「ステレオの変」というべき、1980年代以降のオーディオ戦国時代をプレイバックすることとしよう。

【ステレオ音響の問題点】

まずスピーカーでのステレオ再生について問題点を整理してみよう。1980年代に古楽器オケがセンセーショナルに広まった頃、その音が嫌いな人の多くが響きが浅いという感想をもっていて、結局のところマルチ録音で展開されるステレオ音場のルールに従わないことが発端であった感じがする。というのも、数千人規模の音楽ホールでの演奏をシミュレートしたサウンドステージそのものが、古楽器のもつニュアンスを伝えきれるものではないし、古楽器の使用がそういうステージを運営している楽壇への反発でもあったからだと思う。古楽演奏をめぐって多くのマイナーレーベルが輩出されたのも、デジタル録音によって品質保証がしやすくなったことと、シンプルな録音機材でのストレートなサウンドが好まれたからに他ならない。その意味でステレオ再生装置は、21世紀に向かってアナログ技術に起因する様々な歪み成分を排除してきたものの、基礎となるサウンドステージの考え方は昔から変わっていない。あくまでも大ホールで響かせて楽壇に載せてから評価しようとしているのである。一方で、この興行システムが完成したのは19世紀初頭のことであり、古楽の再生システムはまだその枠から出ていないとも言える。つまり、サウンドステージという額縁から音響を解放することがキーワードになる。

BBCでのミニホール音響実験(LS3/5a開発時) |

BBC LS3/5a |

ちなみに1970年代のBBCモニター(LS3/5aやLS5/8など)が開発されたときのステレオ録音方法は、戦前にEMIで開発されたブルムライン方式という8の字指向性のマイクを1点で交差させる方法で録られていた。会場のエコーも逆相で無作為に収録するため全体にボンヤリした録音になりやすく、BBCのライブ中継以外ではあまり使われなかったのだが、この方式で録られた放送音源がイギリスでのステレオ音場に関するスタンダードとなり、ニアフィールド試聴の方法やポップスの仮想サウンドステージの雛形にもなっている。最近になってインターネット配信をイヤホンで聞く機会の多くなったこともあり、もともとこの録音方式がバイノーラル録音として始まったいきさつなどを含め再び注目を集めてきているようだ。

Coles 4038のステレオ・セッティング

ブルムライン方式で収録 |

|

ここでステレオ音響の脱構築作業に入るわけだが、私自身の考え方からすると、そもそもスピーカーの本来の機能性とはどういうものだったのか? ということに遡る。というのもHi-Fi再生技術の基本は、空気の振動をマイクで電気信号に変換し、それをまた空気の振動に戻すことに他ならないのだ。ところが微弱な電気信号を再び増幅しスピーカーを駆動するまでの過程で、ある種の癖がどうしても付きまとうため、その癖に最適化された録音品質が好まれるようになった。例えば現在のスピーカーはウーハーとツイーターで帯域が分割されることが当たり前だが、そこではツイーターによってパルス成分が強調されて音色がコントロールされ、低音の補強には位相転換されたバスレフ管の共振がコントロールされにくい状態に置かれる。少なくとも現在のマルチウェイ・スピーカーの設計では、ひとつの音を出すたびに2~3回は舌打ちをして自分の存在感をアピールするようなことを、当たり前のようにやっているのだ。

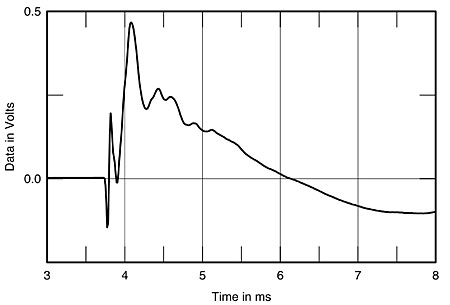

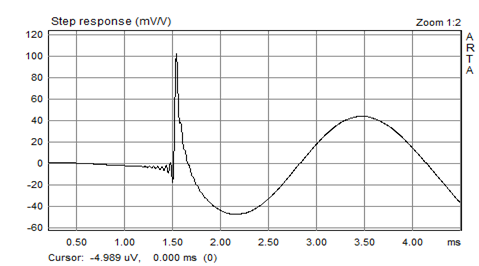

従来のマルチウェイ・モニタースピーカーのステップ応答の例

(最初の立ち上がりがツイーターで残りがミッドレンジ~ウーハー) |

これらの癖を勘定して最適化された結果、電気信号である録音品質は変質を遂げるのだが、はたしてマイクの音をそのまま再生するという目的はどこに行ってしまったのだろうか? これがロケーション中心の古楽演奏の録音での問題となって改めて浮上してくる。

以下はDPA社(旧B&K)のA-Bステレオ・マイクアレンジで、無指向性マイクを間隔40~60cmで並列配置するだけというもの。デノン(日本コロムビア)がワンポイントマイクとして、PCM録音の優位性を示すためにいち早く採用した方法で、今までのステレオの位相差などという考え方ではなく、左右の立ち上がり音の延滞のみで楽器の位置情報を感知することとなる。初期のデノンの録音は、それまでマルチマイクでゴテゴテに塗り重ねた油絵のようなメジャー系列の録音に対し、かなり痩せこけた印象があったが、時流に乗ってオーディオ環境の整った現在では、ステレオ録音のリファレンスとして考えても良いようなものになっている。

デノンで採用されているDPA社(旧B&K)のA-Bステレオ・マイクアレンジ

この方式によるステレオ理論だと、楽器の定位は左右の音量差だけではなく、到達時間の違いで定位を表現するのだが、その到達時間の差はわずか1ms以下。これに対し一般のマルチウェイがツイーターのパルス応答を位相分離して引き立たせる手法で対抗しているため、高域偏重の状態からどうにも引き返せない状態になっている。そもそもパルス波の信号はそれほど大きくないため、定位感以外の情報にはそれほど干渉しないようにも考えられるが、ボーカル域に集中する音楽のエモーショナルな部分がツイーターの比較的弱い音響エネルギーに支配されるため、特に小音量での表現の幅が狭く感じることが多い。よくデジタルは量子化ノイズで小音量に弱いと言われるが、その一因にはスピーカーの音響設計がパルス成分に引きずられているようにも思える。

左:定位感を示す時間差の相関図、右:実際のスピーカーのステップ応答(0.5msという瞬殺で勝負が決している)

逆説的に言うと、1960年代と1980年代のオーケストラ録音でステレオ感が全く違う。つまり1960年代は楽器が映画館のスクリーンのように平面的にマッシブに配置されるのに対し、1980年代だと楽器の定位感が奥行き方向に展開するように感じるのは、単なる録音技術の進展ではなく、左右に散らばるパルス成分を音響情報として取り入れたからに他ならない。

ただ個人的には、この手のステレオ技術は、演奏者が自分の居る位置を知らせるためにわざわざ指を鳴らしているようなもので、どうにも音楽に集中できなくなる。2chステレオという90年前の理論で定位感を出すという目的だけのために、超高域成分を過剰に割り当てるのはもはや限界にきているように思うのだ。ここではステレオ音場に吹き荒れるパルス波の嵐から身を潜めることを目指したい。そしてただ身を潜めるだけでなく、マイクで収録した電気信号を空気の振動に戻すという基本動作を、フランス・バロックの理想形である人間の声の模倣に求める、つまりボーカル域から立ち上るエモーショナルな表現を大切にすることに帰結することになる。

【遠近法からの脱却】

従来のステレオ装置に対するもうひとつ脱構築作業はモノラル再生である。云い方を変えれば単一音源再生ということになる。何を言いたいかというと、ステレオのサウンドステージのモデルとなった音楽ホールは、いわば大観衆を相手にしたロマン派音楽のために構築されたものであり、そもそも古楽器の音量でまかなえるキャパシティーを越えていることはよく指摘される。ベートーヴェンが皇帝協奏曲を大ホールで演奏したいと言い出したとき、弟子のツェルニーが大反対したものだった。それだけベートーヴェンに先見の明があったというべきかもしれないが、その願いを叶えたのはリストのような超人的ヴィルトゥオーゾの出現と、その演奏に耐えられる鋼鉄フレームをもった現代ピアノの製造技術ができてからのことである。それまでは、精々100名入れるかというくらいの大広間(元は舞踏会や宴会用の会場)を貴族から提供されていたに過ぎない。ツェルニーの言葉を借りると、ピアノ協奏曲は独唱者の真後ろに立って聴くのが理想ということになる。それだけ演奏者と観衆は間近に接する機会をもっていたのだ。

18世紀のサロンと19世紀のコンサートの違い

多くのベートーヴェンのオーケストラ曲が初演されたロプコヴィッツ侯爵邸

左:フリードリッヒ大王の宮廷音楽会、右:サンドウィッチ侯爵のサロンコンサート

話をもどすと、古楽器の本来の音場は、サロンのような場所で演奏者と身近に接しながら聴くことであり、楽器とマイクの距離以上に離れて聞くようなことを想定するべきではない。そのことを忠実にするなら、スピーカーから試聴位置までの距離は精々1m程度にとどまることになる。こうなると録音スタジオでよくみるニアフィールド再生のことを思い浮かべる人も多いかもしれないが、あれは視野角に入るステージ風景をスケールダウンした音像を再現するようにしているため、楽器のスケール感には合わない。

音楽専用ホールといえども楽器に合わせた適切な距離感が大切だと思うのだが…

つまり、サロンで語らうように聴く古楽器鑑賞には、その人柄とか存在感が間近に感じられる程度の距離感が最も自然に打ち解けられるのだ。演奏者の手に届くところに設置したマイクで記録したパーソナリティを等身大で再生する装置として、いわば肖像画に近い額縁を与えることになる。おそらく以下のようなパースフェクティヴが、古楽器の音量や繊細さに見合った本来の持ち味なのだ。

【節度ある明瞭度=暗がりのある音】

これは言い方が難しいのだが、古楽器のニュアンスを伝えるために、すごく繊細な音まで漏らさず聞こえるべきとして、何でも明瞭に聞こえれば良いというものでもないと思う。じつは先のマルチウェイ・スピーカーの癖として、高域のパルス成分に突出して敏感なところは述べたが、この超高域の再現性だけが浮きだってしまうと、何でも照明で照らして細部を覗くような行為に奔走してしまい、全体の構図を見失ってしまうのだ。何よりも、古楽に備わっている中世ヨーロッパ思想としてのMusica

Humana、つまり、音楽による魂との深い息吹きの交感によって、自身の肉体のうちに調和をもたらす効用が見失われるように思われるのだ。これは音楽の流れを遮ってまでディティールにこだわることに制限をあたえるべきだと思う。

これと同じことは、音の彩度というかカラーレーションにも言えて、油絵に似た少し落ち着いた色合いと同時に、影の部分、音の消え入る様子を正確に捉える必要を感じている。つまりホールの響きがきれいというだけに留まらず、楽音の適切なダイナミックレンジを示す暗騒音のレベルを一緒に提示できるようなことがあると良い。実は音のパースフェクティヴを知る手掛かりとなるのが、ステレオの広がりや奥行き感というものではなく、単純にマイクから音が近いか遠いかが音の滲み具合で判るということにある。ここが漠然としたステレオ装置だと、エコーがやたら強いとか、音がきしむとか、録音の癖を拾いやすい、つまり非忠実な再生音を出すことになる。

楽器のニスの艶や背景の緞帳のシワが判っても構図が破綻している…

大抵の場合、費用対効果で高価なほうのステレオ機器を悪く言うことはなく、誰でも購入できる値段で売られているCD製作者が悪者になっている場合が多いように思うが、いわばロケーションまかせで拾ったマイクの音に忠実な古楽器の録音の場合は、これが引っ掛かる場面が多いように思う。実際にはほとんどの人が正しい音の基準を、低音~高音まで万遍なくフラットに出ているくらいしかチェックしていないようにも思えるのだ。

音の立ち上がりに関するパルス成分の制御、逆に音の立ち消えを示す残響成分の制御、この2つの明暗のバランスがうまく噛み合わさって、マイクで捉えた音像を適切に再生できると思う。

こうしてみると、①ステレオ空間という仮想サウンドステージを排除して、②近接位置でのパースフェクティブを再現しつつ、③音の立ち消えを正確に捉えることが重要になる。

【疑似人間発声装置】

【脱構築化された音響装置】

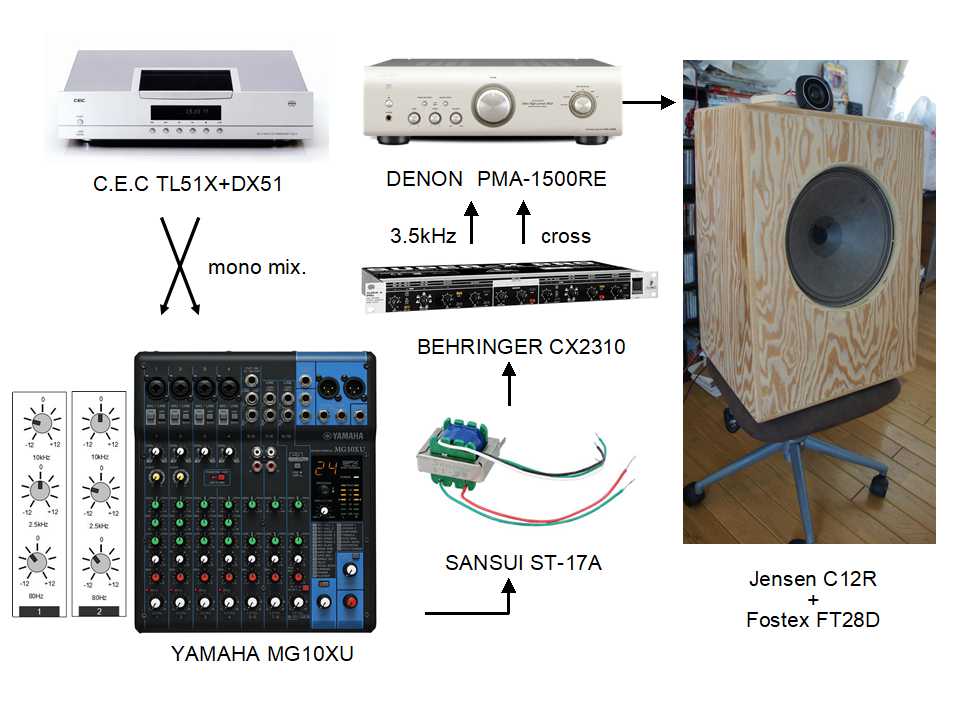

以上のステレオ文化ともいうべき正統派思想に対し、生音の高忠実再生を目指して組み上げたシステムが以下のようなものになる。

- 肖像画のパースフェクティヴを再現するため、スピーカーはモノラル1本、大きさは人間の等身大とした。

- スピーカーの要はJensen C12Rという1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーで、強力な瞬発力と艶やかな倍音が特徴的な音である。さらに音の瞬発力(タイムコヒレント)を磨くために、エンクロージャーは後面解放型とし、チャンデバを使ったバイアンプで駆動している。

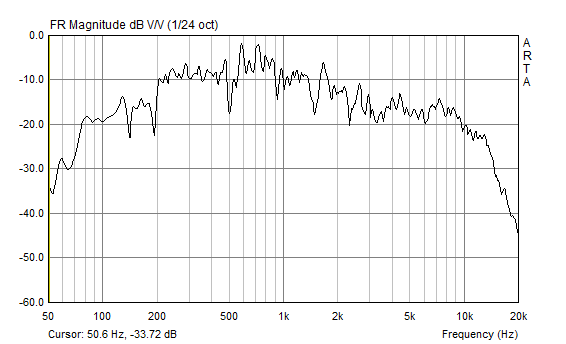

- スピーカーの周波数特性はボーカル域の200~4.000Hzを中核に同心円状に広がるようにバランスさせている。デジタル録音特有のパルス性ノイズを低弦するために、古いラジオ用のトランスを組み込んでいる。

ライントランスなどを含めたトータルな特性(斜め45度から計測)

| ライン出力(トランス経由) |

スピーカー出力(斜め45度) |

|

|

|

|

|

|

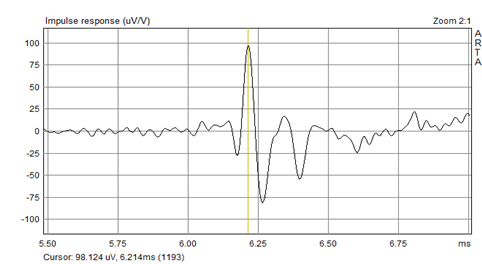

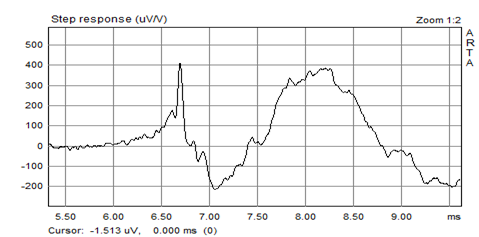

自作スピーカーのタイムコヒレント特性(MLS方式)

【オーディオのフィジカルな寸法】

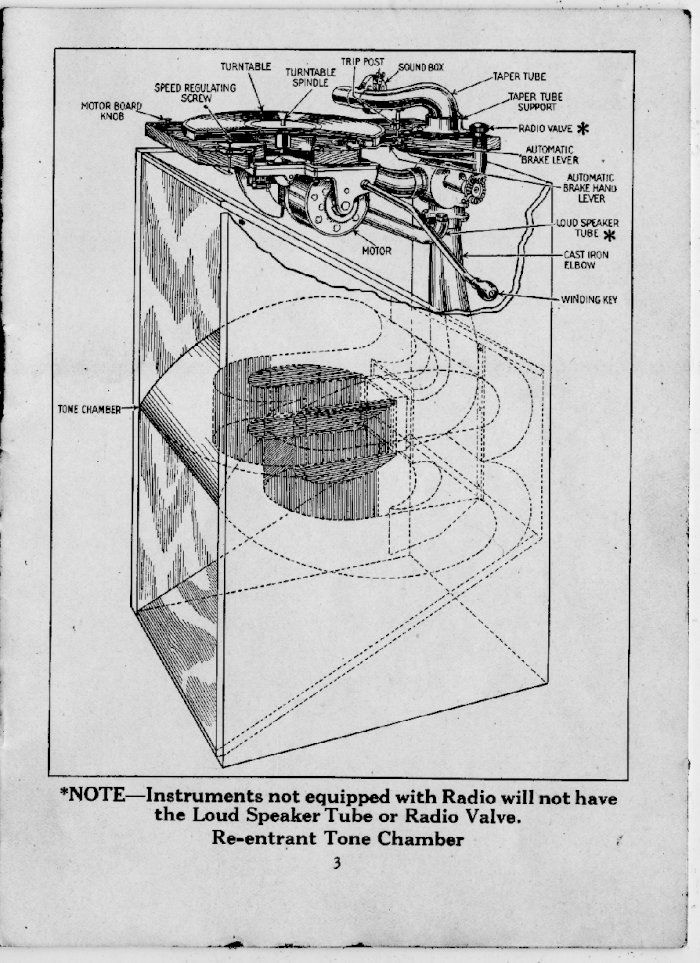

もともと私のモノラル装置の発想は、人声によるパーソナリティを部屋呼び込むというコンセプトだった。実はレコードの歴史を紐解くと、疑似人間的な発想はオートマタという機械からくり人形がもともとあって、エジソンによる蓄音機の発明によって製作機会がめっきり減ってしまったとも言われている。つまりレコード文化というもの自体が、「His

Master's Voice」の商標通りの疑似人間的なコミュニケーション手段としてスタートしていたのだ。

私なりに自宅のスピーカーの適度な大きさとは何だろうか、と色々と考えた結果、それは人間と等身大であることが最も心地よい大きさであるという結論にいたった。つまり、サロンで語らうように聴く古楽器鑑賞には、その人柄というか存在感が間近に感じられる程度の大きさが最も自然に打ち解けられるのだ。ここでモノラル再生は、演奏者の手に届くところに設置したマイクで記録したパーソナリティを等身大で再生する装置として、いわば肖像画に近い額縁を与えることになる。再生音に肖像画という額縁を与えるためのスピーカーのスケールは以下のようにしている。

人体と等身大のスピーカー |

|

こうして私のモノラル・スピーカーは、その大きさが実大の人間と同等であることや、それでいてボーカル域の発音がストレスなく一気に出るなど、電気的スペックというより音響のフィジカルな部分を選び取っていくと、道具としての人間工学的なモノのカタチがみえてくる。

人間工学的なスピーカーのデザイン(かな~り寄せ集め)

【PA技術の原点にもどる】

古楽器の録音から突き付けられた挑戦状に対し、そもそもマイクの生音を拡声していた頃のスピーカーの設計思想はどうなっていたのか? という疑問の数々が、1940年代のPA技術を牽引していたJensenのギターアンプ用スピーカーに眠っていたのだと思うようになった。これはもともと、クルーン唱法をラジオで聴くのと同じように、ジャズ・オーケストラの生音のなかでマイクで拡声するために開発されたスピーカーでもあったのだ。そこには以下の特徴がある。

- Qo=2.4にもなる硬いフィックスドエッジが機械バネの役割をして、非常にタイトに低音を押し出す。

- 中高域には分割振動による輪郭の補強があるものの、引き際も早いので波形を崩すまでには至らない。

- 中低域の200Hzから中高域の6kHzまでのボーカル域での出音のタイミングが均質で崩れないうえ、生楽器と同じようにマッシブな音響エネルギーを伴って再生される。

最初のPA装置はボーカルやギターの音響補佐だけに使われた

このエクステンデッドレンジ・スピーカーの特徴に対し、分割振動の激しい3kHz以上の帯域をツイーターに委譲して、出音のタイミングを合わせてタイムコヒレントを保証したのが私のスピーカーシステムということになる。周波数レンジこそ80~12.000Hzというナローレンジだが、全域でスパッと出音が揃うというのは、なかなか有りそうで無い体験である。

やや誤解を受けていると思われるのは、こうしたPA装置の発展によって電子楽器による不自然な音響が増えたという一面があり、アコースティックな音響に価値を置く古楽器とは相容れないと考えがちだが、実際のところPA機器の開発時の意図はあくまでも楽器のひとつとして考えていた。拡声の対象として、音量の小さいギターもあり、ブルース歌手がホールに進出するに従いエレキギターとして独立して扱われるようになったのだが、あくまでもドラムやホーンの生音に負けないマッシブな出音の立ち上がりが生命線である。この点が純粋に電気信号だけで成り立つHi-Fi技術とは異なり、単体では所詮PA的と言われる音調になっているものの、それがマイクの生音をステージ上で拡声するための基準となるサウンドだったのだ。

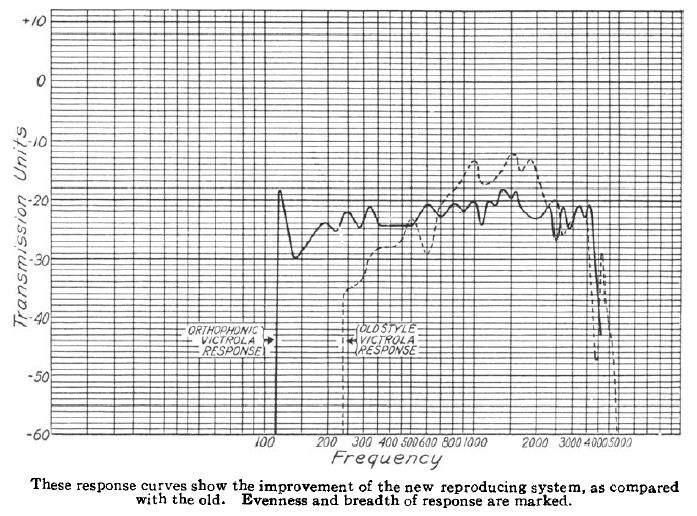

【レゾネーター付きの拡声技術】

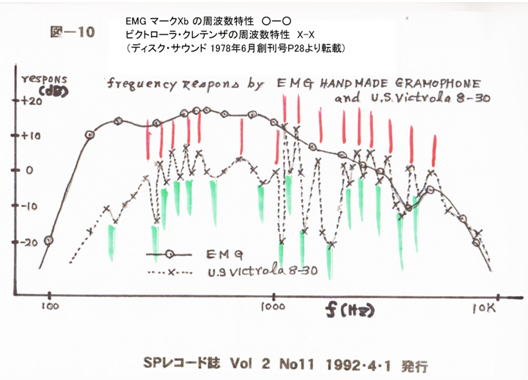

昔から100~4,000Hzしか再生できないクレデンザ蓄音機が、なぜ優美な音に聞こえるのかという話題があって、それこそ「40万の法則」を生み出した張本人ともなったが、電気録音の開発と同時に現れた名機のスペックは、この頃は楽器の基音をもとにして有効な周波数帯域を勘定していたにすぎない。ところがこのクレデンザのレゾネーターはホーンの折り曲げも含めて激しく共振する特徴をもっていて、それが音の艶やかさを演出していたのだ。逆に考えれば、電気録音技術には共振による音の輪郭のデフォルメが必要とされていたともいえる。

蓄音機の女王ともうたわれた名機クレデンザの周波数特性

こうしてみると、電気信号を拡声する技術の裏には、そこで足らないものを補完すべき秘策があり、これと同じ思想が1940年代のエクステンデッドレンジ・スピーカーを用いたPA装置にも脈々と流れており、Jensenの場合はリバーブ機能付きの振動板ともいうべき鳴り方でもある。さて、古楽器の音をJensenのギターアンプ用スピーカーで再生すると、さぞかしエレキギターのようにギュィ~ンと歪んだ音が鳴るもんだと思い込みがちだが、けしてそんなことはない。もともとオーディオのように規格内の信号であれば、クリーントーンのように澄んだ美しい音を出すように設計されているのである。もちろん、真空管やトランスにも同じような工夫があったのだが、1970年以降に歪み成分として徐々に排除されていくようになった。

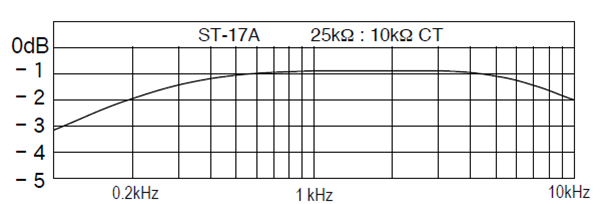

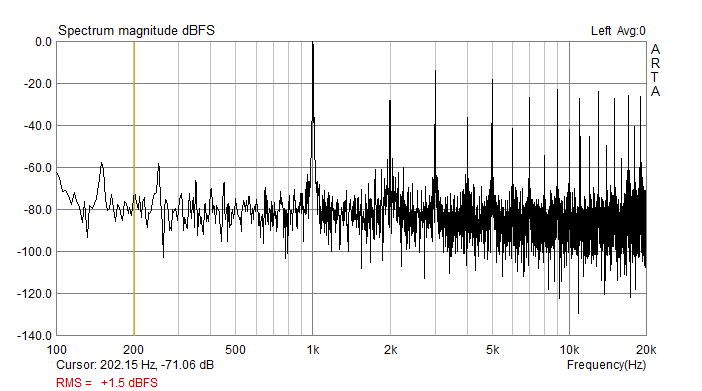

逆にCDなどデジタルデータに起因するパルスノイズは、雑踏のノイズにも似て、楽音とは無関係に気配だけをザワザワ出すため、なかなか音楽に集中することができなくなる。東京に行って田舎の自宅付近に帰ってくると、不思議に地に足がついたような感覚になるが、おそらく雑踏や車の暗騒音を知らず知らず鬱積していて、それを無視することがストレスになっているらしい。これはCDを聴くときも一緒で、自分としても高域が聞こえないわけではなく、不要な高域を出してほしくないということらしい。このパルスノイズの除去にはライントランスが有効であるが、私の使っているサンスイトランスは、昭和30年代から製造されているトランジスターラジオに組み込むための安くて小さなトランスである。選んだのはST-17Aという最もナローレンジのもので、高域と低域が-2dBと僅かに減少する程度だが、減少した領域は位相も遅れていくため、ボーカル域(200~4,000Hz)を中心に周辺が自然にボケていく感じがする。さらに下がった分は元の録音ソースから発生させた高次倍音で補ってくれるので、全体にワックスの効いた木目の肌合いに似たキャラメル色の甘い音に仕上がる。

トランスの出す倍音(高次歪み)はランダムなノイズではなく、楽音と同じタイミングで鳴るものなので、一種の音楽的な表現に喩えることができる。真空管アンプはもとより、初期のNEVEコンソールも、トランスの磁気歪みがうまくブレンドされている。MMカートリッジ、テープヘッドにも磁性体のもつ粘り気があったのだが、1970年代後半からそっちの味付けを否定してしまった。その足りない部分を、ラジオ用部品として作り続けていたサンスイトランスは持っていたのだから、これも不思議な縁である。

サンスイトランス ST-17Aと特性

ST-17Aを含むパルス応答(1kHz)

【モノラルは正確な遠近感を出す】

あとはステレオじゃないのに音の広がりや奥行きが判るはずがない、と決めつける人が多いのだが、実際にはモノラルは音の遠近や音像の大きさに関する情報を正確に再現する。むしろステレオのほうが左右の音のタイミングに滲みがあるため、音像の大きさや遠近に過誤が生じるケースが多いのだ。

音の遠近感というのは、球面波の位相差の重なり具合で何となく把握するのだが、一般にステレオ・スピーカーでこの折り重なりを表現できるチャンネルセパレーションを保てる帯域は、ツイーターが受け持つ4kHz以上であり、2kHz以下の帯域はほとんど無指向性で野放しに放出される。モノラルの状態だと、マイクで拾った基音と反射音のバランスで位相差を自然に把握できるので、帯域ごとの位相差の過誤は起きにくいのだが、ステレオ音響で売り文句となる定位感や奥行き感は、高域の成分でほとんどをまかなっているともいえる。このことがボーカル域に含まれる音楽のエモーショナルな部分をマスキングすることから入るように感じてしまうのだ。よく子供の遊びで頭を殴るフリをして「ウソ~」というふうに、一種の殺気のようなものをアナウンスしてから音出しを始めるようなものだ。

現在のステレオ理論だと、定位は左右の音量差ではなく、到達時間の違いで定位を表現するのだがその到達時間の差はわずか1ms以下。これに対し一般のマルチウェイがツイーターのパルス応答を位相分離して引き立たせる手法とも折り重なり、高域偏重の状態からどうにも引き返せない状態になっている。そもそもパルス波の信号はそれほど大きくないため、定位感以外の情報にはそれほど干渉しないようにも考えられるが、個人的にはステレオで観賞することはパルス波の渦に巻き込まれながら聴くことを意味して、何とも苦痛でもあるのだ。

左:定位感を示す時間差の相関図、右:実際のスピーカーのステップ応答(0.5msという瞬殺で勝負が決している)

逆説的に言うと、1960年代と1980年代のオーケストラ録音でステレオ感が全く違う。つまり1960年代は楽器が平面的にマッシブに配置されるのに対し、1980年代だと楽器の定位感が奥行き方向に展開するように感じるのは、単なるマイクの性能の進展ではなく、左右に散らばるパルス成分を音響情報として取り入れたからに他ならない。一方で、音楽のエモーショナルな部分がツイーターの比較的弱い音響エネルギーに支配されるため、特に小音量での表現の幅が狭く感じることが多い。よくデジタルは量子化ノイズで小音量に弱いと言われるが、その一因にはスピーカーの音響設計がパルス成分に引きずられているようにも思える。

このため、ただモノラルでありさえすれば正確かというとそうではなく、こうしたパルス成分の立ち上がりをタイムコヒレントの観点で中低域から整えてあげることで、モノラルでも正確な遠近感を把握できるものと感じている。もともとパルス成分が位相分離しているスピーカーだと、モノラルにすると遠近感がまったく消失してドライな音になる傾向があるので、その辺は注意が必要だろう。

【大切なひとの思い出のために】

エレガント(洗練)という言葉を聞くとき、きらびやかな貴族文化を思い浮かべることだろうと思うが、けして足し算だけで計算し尽くされるものではなく、むしろ無駄を省く引き算の思考がないと、物質のフォルムは凝縮されたものにならない。私が古楽で思い浮かべる言葉で重要だと思うのは、追憶(エレジー)というもので、それは未練というよりは、失った過去に対する思い出の要約である。つまり人間ひとりの人生さえ全てを再現し説明し尽くせるものではないのだが、そこを後の人間が語るに足りるものにまとめることが重要なのである。

今回紹介するCDは博物館行きのような希少なオリジナル楽器、しかも独奏作品を中心に集めてみた。その延長上にレプリカ楽器による広い海原があるのだが、まずは基本を攻めるという段階にあることを考慮してもらえれば幸いである。

古楽器でいうオリジナル楽器は、一度は時代の進歩に付いて行けず捨てられる寸前だったものだが、何らかの理由で数百年の時を越えて保管され引き継がれてきたものだと思う。それが年代物のワインのように緩やかに熟成するのを待っていたかのように、封を切ったときに漂う香りまで存在感を示すのは、まるで楽器が生き物のように感じる瞬間でもある。それを素材を生かしたレシピをしっかり受け継いだ名シェフのように、たかだか1時間のなかで一期一会のときを紡ぐことの愉悦を、この小さな銀の皿にまで分け与えてもらったのだと感謝しよう。

|

フランス・バロック・リュート作品集/佐藤豊彦(1995)

17世紀パリのバロックといえば華やかな宮廷文化を思い浮かべるだろうが、このアルバムは驚くほど質素で、曲目も「Tombeau=墓碑」をもつものが多い。それを1613年から伝わる南ドイツ製リュートを使って演奏するという、とてもとても渋い企画である。実際の音なんて想像もつかないが、音のひとつひとつに何とも言えない陰りがあって、コアラのような優しい佐藤さんの面持ちとも不思議と重なり合ってくる。楽器がもつ特性を自然にうけとめ、音それ自身に語らせようとする手腕というのは、禅や風水にも似た東洋的な宗教感とも織り重なって、アラブから伝わったというリュートのもつ数奇な運命とも共鳴しているように感じる。

|

|

サント=コロンブ2世:無伴奏バス・ヴィオール組曲/ジョルディ・サバール(2003)

有名なガンバ奏者の息子であり、17世紀末から18世紀初頭に活躍したフランスのガンバ奏者が、イギリスに渡ってからの無伴奏組曲という極めてマイナーな作品。20世紀末にダラム聖堂の書庫で自筆譜が見つかったというので、イギリスでのガンバ曲の少なさからみて、音楽史からも取り残されたプライベートな作品かもしれない。これを1697年ロンドンで製作されたガンバを用いて演奏するというもの。楽器としては低音弦の深く力強い響きが優先され、ソロ楽器というよりはオケの通奏低音により効果を発揮するようなものである。その意味ではチェロよりもコントラバスの音色に似てなくもない。それがこの組曲が流れた途端、人生の酸いも甘いも噛み分けた中年男性のモノローグのように朴訥と話し始めるのだから、この楽曲のためにこの楽器があったのではないか?と思えるくらいの説得力をもつ。

|

|

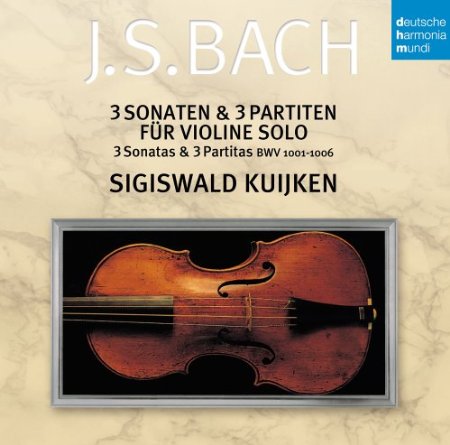

バッハ:無伴奏バイオリン・ソナタ&パルティータ/クイケン(1981)

古楽器で演奏された無伴奏バイオリンのマイルストーンであり、かつ乾いた録音へのケチもひとしお多いのがこの盤である。使用楽器は1700年頃にミラノで製作されたオリジナル楽器で、メディチ家の別荘という特別な場所で録音された。この録音でキイキイ鳴る原因の多くは、パルス波を過敏に拾うオーディオシステムの欠陥であると思っている。良く聴けば、中音域に渋く暗い胴鳴りの支えがあり、そちらの響きが乗る前に弓のタッチがマスキングしていまい、弦を引っ掻きまわすように聞こえてしまうのだ。おそらく当時の録音方式および録音会場のロケーションからすると、ヘッドホンでのモニターで録られており、ヘッドホンに匹敵するタイムコヒレンスを保証したスピーカーが今も昔もそれほどないことも災いしている。

|

|

テレマン・6つの四重奏曲/有田・寺神戸・上村・ヒル(1995)

フランスの片田舎にある小さな聖堂でB&K社製の無指向性マイクでワンポイント収録した古楽器の四重奏。イタリア風コンチェルト、ドイツ風ソナタ、フランス風組曲と、国際色豊かなテレマンらしいアイディアを盛り込んだ楽曲だが、使用楽器も1755年イギリス製フラウト・トラベルソ、1691年イタリア製ヴァイオリン、ドイツ製ガンバ(レプリカ)、1751年フランス製クラヴサンと、国際色あふれるオリジナル楽器の競演ともなっており、作品に花を添えている。ともすると標題的な外見に囚われて楽曲構成でガッチリ固めがちなところを、日本人の古楽器奏者にみられる丁寧なタッチで音楽の流れを物語のように紡いでいくさまは、自由な飛翔をもって音を解放するスピリチャルな喜びに満ちている。 |

|

キルンベルガー&ミューテル:フルート&クラヴィコード・ソナタ集/クサログ、シュパーニ(1997)

大バッハの最晩年の弟子にして前古典派に属するベルリン楽派の二人が、フルートとクラヴィコードのために書いたソナタを、ライプチヒ楽器博物館所蔵のオリジナル楽器で演奏しようという企画物。とはいえ、ソロ演奏用の象牙のフルートに対し、クラヴィコードでは音量の格差は否めず、国王と従者という身分の違いまで在りのままに映し出したのは、一般的には聴き辛いものだと思う。鍵盤奏者のシュパーニのほうはC.P.E.バッハ鍵盤曲全集でも知られるが、クラヴィコード自体の楽器の作り具合から適切な音量設定など、アルバムによってかなりまちまちで、オーディオでこの楽器の本領を伝えることの難しさを物語る。

|

|

ハイドン:鍵盤ソナタ全集/クリスティーネ・ショーンスハイム(2003~04)

明確な様式感が持ち味のハイドンにとって鍵盤ソナタは、モーツァルトの情感溢れる作品とは違いとかく無味乾燥なもののように思われがちだが、18世紀を通じた鍵盤楽器の発展というフィジカルな側面に光をあてて、時代区分毎にバロック・チェンバロからハンマーフリューゲルまで駆使してまとめあげるというかなりの力作である。個人的に気に入ってるのは、Dulcken製のフォルテピアノによる中期の作品で、晩年のブロードウッド製楽器が響きが硬質できっちりしすぎるところを、やや萎びた響きで撫でるように奏でるところだ。パルス性のピンと立つ音が少ないため、普通のスピーカーだと厚手のカーテンで覆ったようなモゴモゴした感じになりがちだが、中低域から素直に音が立ち上がることで、きめのしっかり詰まった毛糸のセーターのように見ただけで温かさを感じる質感が浮かび上がる。 |

|

イギリス古典派オルガン曲集/ジェニファー・ベイト(1989-90)

ポスト・ヘンデル時代のイギリスの古典派作品というと、モーツァルトやハイドンを招いたことでも知られる通り、どちらかというと金で何でも買ってやるような商業都市の一面もぬぐい切れない。ここでのイギリスの邸宅に多く残る18世紀の室内オルガンのアンソロジーは、ナショナル・トラストの管理のもと維持管理がなされているという点でも、時代と共に増強され続けた教会オルガンとは趣が異なるし、室内オルガンなので録音に収まりやすいという一面も見逃せない。当時のイギリスの室内オルガンの立ち位置は、カトリック圏と同じく足鍵盤のないことや、強弱を出すシフトペダルも含めて、チェンバロやピアノと同じ鍵盤楽器として使われたし作品上でも区別はなかった。例えば渡英した幼いモーツァルトが最初に弾いたのは遊技場のオルガンだったし、ジョージ国王の謁見の際にも室内オルガンを演奏している。とはいえ、このCDでのイギリス人の作品の多くはヴォランタリーという礼拝用の間奏曲で、ちょうどバッハで言う「前奏曲とフーガ」に相当する作品を演奏している。その後の時代でのバッハ作品への傾倒(メンデルスゾーンもオルガンの名手として招かれた)と巨大オルガンの建造ブームによって作品もオルガンも存在が忘れられていたが、それだけに18世紀の音楽サロンにおける鍵盤音楽の在り方を色濃く残していると言える。 |

本来ならここでバロックオケのロケーションについて考察したいところだが、ルネサンス期の音楽手帳について色々と紹介したいと思う。15世紀には当たり前だった手書き譜は、印刷譜が出回った16世紀にあって写譜の価値はなかなか評価が付きにくい。それが書き留めた当人の興味に沿った雑多な音楽の寄せ集めであればなおのこと、れっきとした作曲家の作品と比べて鑑賞の機会は著しく低くなる。ところが移ろいゆく音楽史の一場面として見直すと、その音楽が書き留められた地域性や文化的な影響を全てひっくるめた生活臭のするものになる。いわばルネサンス時代のご家庭にお邪魔しているような気分になるのだ。通常こうしたコンピレーション物は、演奏者が有名曲を集めることでコンサートの価値を高めていたのだが、どういうわけか国際様式に高まってしまってよそよそしい感じがする。なので写本の名前がついたCDは時折見つけたときには購入することにしておく。

|

ボニファチウス・アメルバッハ2世の音楽手帳(1513-32)

スイスはバーゼルの人文主義者として著名な人物でありながら無類の音楽愛好家で、宗教改革期に南ドイツで活躍した器楽奏者たちの作品を様々な形で手帳に書き残した。ホルバインやデューラーの絵画にみる一見して気難しい貴人たちが、どういう音楽を聴いていたか? という意味では興味深いところである。多くはクラヴィコードのタブラチュア譜だが、クレマンシック盤で使用された楽器は18世紀初頭のフレットなしのもので、チェンバロが貴族の楽器だとすれば、クラヴィコードは庶民にも愛されたため保存状態の良いものは希少で、オリジナル楽器を使う意味では良識的な範囲で選んでいるように思う。ラ・モッラは15世紀のルネサンス音楽を得意とするアンサンブルで、ここでは都市管楽隊(シュタット・ファイファー)を手本に管楽器を交えて手堅くアレンジしており、ルネサンス音楽への良き案内役を果たしている。

|

|

シュトラースズントの聖歌集(1585)

北海沿岸の小さな町に残されたラテン語によるモテット集は、保守的でありながら当時としては完成されたフォルムの音楽とみなされていた。そういう風になったのは、ハプスブルク王家が自身の出生地であるブルゴーニュ派のミサ曲やモテット集の豪華写本をオフィシャルなものとして臣下に寄贈してまわったからでもあるが、この写本は聖書の雅歌の引用が多いことから、カトリック信仰をもつ家柄の子女の嫁入り道具として編纂された可能性がある。古くは細密画を施した祈祷書が流行ったのだが、ここでは世俗の楽団のなかでは最も尊敬のまなざしで見られていた、ゼンフルやラッススの宮廷聖歌隊にみるような器楽を交えた演奏が試みられており、ヴェネチアともローマとも違う第三極の文化的広がりを感じる。 |

|

スザンヌ・ヴァン・ソルトの音楽帳(1599)

この写譜帳はオランダの商人が娘の結婚にさいして持たせたもので、フェルメールの絵にときおり出てくるヴァージナルがどういう音楽を奏でていたかを知るのに最も好例な作品集である。同様の作品は、イギリスのフリッツ・ウィリアムのヴァージナル・ブックなどが有名だが、もっと運指が簡単な庶民的な作品が収められている。ちなみにガイ・ペンソンの弾いているヴァージナルは、本体に子供(小さいヴァージナル)が収められている嗜好品で、嫁入り道具としての面白さを演出している。レ・ウィッチズの録音は、ブリューゲルの民衆画さながらのトラッド音楽風にアレンジしており、もともとこの手の音楽はチューンブックとして機能して展開されたのだろうと思わせるに足る内容になっている。

|

|

ルイジ・ロッシの写本(1615)

ロンドンの英国図書館に収められている写本だが、ナポリで活躍したフランコ・フランドル派の作曲家ジョバンニ・デ・マク(ロッシの師匠)の世俗曲を中心に、ラッスス、ジェズアルド、ヴェルトなど後期ルネサンスの作品を蒐集しており、しっとりしたヴィオール・コンソールで演奏している。おそらく編纂者は、師匠のマクをラッススやジェズアルドのような大作曲家と比肩する作曲手腕をもつ巨匠として誇示したかったに違いない。ほぼ同じ時期にカッチーニやモンテヴェルディなどのモノディー様式が出てくるのだが、イタリアとは言いながら長くスペインに統治されていたため、宮廷音楽の伝統はフランドル風ポリフォニーにあったようだ。この写本が17世紀イギリスで流行するヴィオール・コンソートの雛形としてコレクションされた可能性は否定できないが、イタリア人自体がバロック音楽に比べフランドル風ポリフォニーを自分たちの音楽として認識していないフシがあるなかで、マドリガーレと並行して発展した器楽作品というニッチなところを突いた企画になったように思う。改めてこの写本の作品群を聴くと、モンテヴェルディのマドリガーレにみるような16世紀後半のイタリア・マニエリスム芸術の進展がよく分かる内容になっている。

ちなみにこのCDの監修はアンソニー・ルーリーが行っており、1973年にすでに写本の存在は知っていたものの、フランス風カンツォンを引用したのみで、写本全体の演奏に取り組むことはしなかったが、ようやく縁あってバーゼル・スコラ・カントルムと共同でこの写本の録音に挑んだという。とはいえ、モンテヴェルディやダウランドの演奏で長らくキャリアを積んだルーリーのこと、ソロ歌手にメロディーを歌わせてモノディー様式とのアクセスも確保しようというのだから、なかなか一筋縄にはいかない。国際フランドル様式の爛熟=マニエリスム化という視点で考えれば、それ自体が歪んだ真珠=バロックの一部であるとみることも可能だと思うのだ。 |

【18世紀ロンドンのコンサート・ライフ】

上記のような思索的なバロック音楽への憧憬から、応用編に移行するうえで一例を挙げよう。

18世紀ロンドンの音楽需要は、世界随一の商業都市ならではのユニークなもので、今でいうコンサート(公開演奏会)やクラシック音楽という概念の発祥の地である。それまで宮廷内に留まっていた芸術音楽を、資本主義社会でジェントルマンという資産家たちが共同出費で音楽会を開くという新しい試みがはじまった。資産家といってもいわゆる商人ではなく、資産運用して商売をしていた貴族がほとんどで、音楽家は宮廷からの恩給によるお抱え楽士の集団から、多数意見ともいえるジャーナリズムによる価値観形成という冒険に出た。よく新聞広告で演奏会の告示が行われたし、現在のオックスフォード音楽辞典にもつながる音楽史なるものを始めて出版されるのもこの時代である。一方で、貴族のマナーとして演奏技術を身に着けていたため、数多のアマチュア演奏家がひしめくなかで、自国の作曲家を育てるよりは金で雇ったほうが楽な一面もあり、イタリア、ドイツ、フランスから多くの音楽家の渡英と共に流行を追うとともに、本当に良い音楽(クラシック)を選別し残そうとする愛好家たちの活動もみられた。

関連するCDを色々と集めてみると、パレストリーナからベートーヴェンまで古楽に関するほとんどのことが揃ってしまうという現象に出会う。ここでは時代の趨勢でコンサート・プログラムとして生き残れなかった楽曲を中心に、色々とアウトサイド的な録音を紹介した。山ほど録音のあるヘンデルのメサイア、D.スカルラッティのチェンバロ・ソナタ、パーセルの宗教曲、コレッリやヘンデルの合奏協奏曲、ハイドンの交響曲や弦楽四重奏曲などは、もうとっくに聴いていることと思うので省略した。

【市民に開かれた劇場】

そもそも公開演奏会というのが何かというと、チケット代さえ出せば誰でも聴くことができるということで、それまで貴族の宴会も兼ねて招待状なしには出入りできなかった宮廷音楽会とは全く違うものだった。このため演目の内容も開催主の王侯貴族がトップダウンで決めるものから、事前に広告を打って予約チケットを売り上げるものへと変化していった。興味のない演奏会へは行かなくていいし、それまで恩賞でしかなかった音楽家への給金も人気次第でいくらでも跳ね上がっていった。

とかくオラトリオのことが取り沙汰されるヘンデルだが、そもそもオペラ作曲家としての名声のほうが高く、オペラハウスそのものの経営が危うくなった1730年代に、宗教的題材の劇場音楽を思い付いたのが切っ掛けだった。では18世紀初頭を賑わしたイタリア・オペラとはどんなものかというと、超絶技巧を誇るカストラートとコロラトゥーラの歌合戦というべきだろう。何よりも歌手のほうが作曲家よりもギャラが高かったというのだから、超絶的な人気のほどがうかがえる。ヘンデル時代のイタリア・オペラは、1夜のステージ費用が平均で£240のうち、人気のあるナポリ出身のオペラ歌手をステージに立たせるのに£20~40支払ったという(同じようにダンサーの人気もすごいものだった)。ちなみに演劇では総額£50/ステージというのが相場だったので、まさに湯水のようにお金がつぎ込まれていく現象がおきたのだ。その頃の歌手の名声を争う確執は、2人の女性歌手が舞台で髪の引っ張り合いをしでかす騒動にまで発展し、後のブロードサイド・バラッドでも語り草になるほどであった。結局2人はコヴェント・ガーデンとキングズ・シアターの両勢力に分かれて後、10年ほどのイタリア・オペラ・ブームと共に華麗に散っていった。

左:Francesca Cuzzoni、右:Faustina Bordoni、中央:コヴェント・ガーデン歌劇場

|

Rival Queens/Vivica Genaux & Simone Kermes(2014)

1727年に実際に起きたという事件をもとに、現在のバロックオペラ歌手に歌合戦をしてもらおうという企画物。コロラトゥーラFrancesca Cuzzoniに扮するKermesはこのジャンルで早くからレパートリーをしっかり押さえているものの、女声アルトFaustina

Bordoniに扮しカストラートに負けない強靭な技巧をもつジノーのほうは、カウンターテナーとの役柄がバッティングしてしまいなかなか録音では聴けない。ということで、ジノーのリベンジ的な役割でスタートするが、アクロバティックな技巧曲ばかり集めた選曲は、オペラ全曲で聴くよりも遥かにエキサイティングなものに仕上がっている。しかし、血を流すような修羅場を演じるかと思えば、お涙ちょうだいとばかりに泣いてみせたり、こんな気性の激しい女性が身近にいたら面倒くさいと思うのだが、ステージの上で遠巻きに見るので他人事で済まされるのだろうと思うことひとしお。 |

オペラと一緒に人気があったのが仮面舞踏会で、いわば貴族や富豪の出会い系パーティーのようなもので、「乞食オペラ」の人気を示すカリカチュアには、破産した音楽アカデミーの演目と一緒に描かれている。風刺絵の左側(キングズ劇場)には「8000ポンドを祈願して!」と歌うイタリアオペラの暖簾が掛かっているが、後ろに画かれた王立音楽アカデミーはオペラ座もろとも実際に倒産の憂き目をみてしまった。こうした貴族たちの甲斐性なしを尻目に世渡り上手なヘンデルは、遊園でのイベント音楽を企画したり、敵方と目されるリッチ一座に楽曲の提供をしたりと、相も変わらずの創作活動を続けて次のオラトリオ時代までこぎつける。音楽家として生き残るために手段を選ばず、しかも大きな成功をも手にするヘンデルの姿勢は、名誉を重んじる貴族からみれば金の亡者のように映ったらしい。

左:キングズ劇場での仮面舞踏会、右:乞食オペラの盛況画いた風刺絵

あと遊園(Pleasure Garden)での演奏会というのも1730年代から増え、入場料だけで1ギニー(ポンドより1シリング大きい貴族の金貨)を取ることも手伝って、場内ではオーケストラが常設で活躍していた。Vauxhall Gardensではヘンデルの彫像を立てたギャラリーでオルガン協奏曲を毎晩演奏し、1749年の王宮の花火の音楽のリハーサル場所ともなったし、Ranelagh

Gardensに敷設されたパイプオルガンは少年モーツァルトが渡英して腕試しで演奏した場所でもあった。娯楽のためとはいえオケ団員の腕前も一流で、1790年代のプログラムではハノーヴァー・スクエアと同様の演目をこなしハイドンの交響曲さえ聞けたという。一方で、1737年に王立音楽アカデミーと貴族オペラの2大勢力が経営破綻した後は、さすがに全幕演奏という訳にはいかなかったが、オペラ・アリアはコンサートの花形で在り続け、純粋な器楽曲のみの演奏会などはありえなかった。

仮面舞踏会にかわって流行した遊園の様子(左:Vauxhall Gardens、右:Ranelagh Gardens)

共に左奥にオルガン付オーケスラ・ボックスが常設されている

|

ヘンデル:オルガン協奏曲Op.7/エガー&AAM(2009)

コヴェント・ガーデンのヘンデル愛用のパイプオルガンは焼け落ちてしまったが、この録音は同じトーマス・パーカーが製作した室内オルガン(1740年頃)のレプリカ楽器を使用した演奏。これまでパイプオルガンのほうがオケよりも大きく教会風の荘厳な演奏が多かったり、ポジティブオルガンで逆に地味な感じだったのだが、ここでは即興も交えた軽快な指運びと、フレーズ毎に音色を変えてくる幅の広いカラーレーションで、舞台映えするキーボードプレイヤーとしてのスリリングな状況がよく再現できている。 |

|

モールァルト・イン・ロンドン/ペイジ&モーツァリスツ(2018)

モーツァルトがロンドンに滞在した1764年を前後に書いた交響曲を中心に、当時のコンサート演目をそれらしく並べた企画モノ。J.C.バッハのチェンバロ協奏曲やアーベルの交響曲(かつてモーツァルト第3番とされた曲)などのほか、オペラ・アリア(こっちのほうが曲数も時間も多い)や序曲など、今でいうガラコンサートのスタイルで、しっかり2部構成を演奏している。イアン・ペイジはモーツァルトの初期オペラの演奏で実績を重ねてきた人で、このCDもライブ録音ながら、普段のオペラ・カンパニーの歌手と共に伸び伸びと演奏しており好感がもてる仕上がりになっている。遊園でも同じようなプログラムが組まれており、屈託のない時代感覚が巧く再現できていると思う。 |

【アマチュア演奏家の広がり】

18世紀ロンドンの音楽需要を支えていたのは、芸術音楽の愛好家が草の根のアマチュア層まで広がりをみせていた点である。それまでの芸術振興は、国王の趣味が音楽、美術、文学など時代ごとで分散しやすい傾向があり、例えばマンハイム楽派は王の交代で祝祭外交を打ち切られ解散したし、ハイドンのエステルハージ宮、C.P.E.バッハのベルリン楽派も、2世代以上続かなかった例に挙げられる。しかしロンドンではメサイヤ公演とか、コレッリの合奏協奏曲とか、アマチュアでも演奏に参加しやすい様々なオプションが整えられた結果、時代と共に消費され忘れられる作品の多いなか、演奏されることで作品が生きながらえる状況が生まれた。

ヘンデルのオラトリオ演奏の要となる壮麗な合唱は、教区で養っていた孤児達(チャリティ・チルドレン)で、学校教育の一環として聖歌訓練があり、プレイフォード編曲の詩篇歌とアンセム集(3声版)を歌うことが習わしだった。この慣習は19世紀初頭まで続いており、特にメソジスト派の讃美歌では、ウェストサイド・ギャラリー・バンド(ウェストサイド・ギャラリー:祭壇と反対側の2階席)という教区市民による器楽演奏と合唱隊が編成され、そこではハレルヤ・コーラスを模したフッギング・チューン(前半がホモフォニーのアダージョ、後半がフーガのアレグロの聖歌)が流行した。そのアマチュア合唱団の檜舞台もヘンデルのメサイヤの上演だった。オラトリオの最初はコヴェント・ガーデン劇場でのオペラに代わる演目だったが、1784年のヘンデル没後25周年記念行事のハイライトで、ウェストミンスター寺院で493名によるメサイア演奏会を成功させた後は、定期的にオラトリオを聖堂でも演奏するようになった。

左:オラトリオ「ユディト」を練習する合唱団

右:19世紀初頭には田舎の教会でしか見られなくなったウェストギャラリー・バンドの情景(左側の子女が孤児たち)

|

プロテスタント会衆讃美歌/Maddy Prior(1990)

いわゆる18世紀のメソジスト派の讃美歌集を、フォーク歌手のマディ・プライヤーがずっとくだけたトラッド風にアレンジして吹き込んだアルバムで、メソジスト宣教250周年を記念したBBCラジオ特番でも放送されたもの。伴奏をしているザ・カーニバル・バンドは、同じアレンジでプレイフォード編のダンシング・マスターを録音しているので参考にすると良いかもしれない。

「乞食オペラ」と一緒の時期に生まれた讃美歌というと少しピンとくるかもしれないが、バラッド・チューンの讃美歌は16世紀初頭にまでさかのぼるものの、問題はアメリカ南部デルタのゴスペル歌唱にも伝承されたメロディーの原型を崩す歌い方(Line

out)にあったらしく、素直に音符通り歌うことで元の庶民性が浮き彫りになったとのこと。ただし、当時の教区司教たちが一番ショックを受けたのが、この手の聖歌を酒場で歌う庶民が現れたことで、啓蒙思想の行き過ぎのように映り、一部の区域では会衆讃美の中止をとなえるほどだった。

史実とは異なり、実際にこうした讃美歌が一般的に流布するのは19世紀も中頃になってからで、新しいものがすぐさま受け入れられたわけではなかったが、ロンドンっ子で流行ったブルードサイド・バラッドと、その伝統を引き継ぐフォーク歌手とのコラボになって、当時の人が受けたインパクトが判りやすくなったと思う。 |

舞踏音楽といえば、クラシックの分類から少し外れるが、18世紀の前半はプレイフォードが17世紀末にまとめたカントリー・ダンス、後半はGiovanni Galliniなどによるコティヨンが好まれた。しかし、バロック音楽全般に言えることは、葬送音楽でもなければ、全ての音楽形式はダンスに通じるというべきで、線引き自体に意味はないように思える。ただ舞踏専門の曲には、フィドル1本(KitとかPochetteと呼ばれた小型フィドル)でも演奏できる単旋律のチューンを主体にできており、それをもとに即興的に展開すること自体が演奏者の腕前ともみなされていた。「乞食オペラ」が作曲行為というよりは、良く知られた大衆音楽バラッドのチューンを多用したのは、大衆音楽との接点を模して人間性(Human

Nature)が何たるかを問うことにあるが、どうも舞踏音楽にも人間のフィジカルな体質から捉える同じ傾向があるのだといえる。これはヘンデルの「時と悟りの勝利」などとは天と地ほどの価値観の違いがある。

左:舞踏教師が持ち歩いた”Kit” フィドル、右:コティヨンの練習風景(1792)

ヘンデルのオラトリオと共に人気を博したのが、オルガン協奏曲の「独奏版」でチェンバロおよび室内オルガンでの定番曲だった。18世紀末の音楽評論家チャールズ・バーニーの回想だと「相変わらずアマチュア演奏家に人気のあるのはドメニコ・スカルラッティのソナタとヘンデルのコンチェルト」という通り、チェンバロや室内オルガンをたしなむことが、リッチな紳士淑女になるためのレッスンのようなものだった。そうした人気を妬んでか、ヘンデルをお金のためにオルガンを弾く強欲なブタになぞらえた戯画も存在するが、それだけ人気は不動のものでもあった。18世紀というと、ピアノ作品のことが持ち出されるが、19世紀とは違いコンサート用の楽器としては楽器の安定度や音量がチェンバロやオルガンの比ではなく、小さなスクエアピアノがベントサイドスピネット(小型チェンバロ)と並んでアマチュア音楽家に愛用された。一方で、カークマン製チェンバロ、ブロードウッド製グランドピアノなどは、他の国にはまだ多くないコンサート向けのガッチリした音で作られており、こちらのほうはモダンピアノよりも楽曲の構成力が高まる感じがする。

左:強欲なヘンデルの戯画(1754)、右:音楽を通じてお見合いする貴族階級の人々(1775)

|

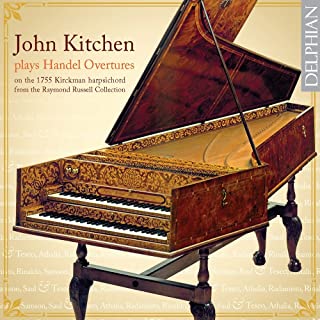

ヘンデル:オペラ序曲集/John Kitchen(2011)

ドイツとフランスの境にあるアルザス出身で、イギリスに帰化したチェンバロ製作者ヤコブ・カークマンの1755年製チェンバロを使ってのヘンデルのオペラ序曲集といった変わった指向の演奏。しかし当時の貴族のこと、一聴しただけで何のオペラか当てられるかで育ちなどが判りそうなもの。もしくは老紳士の若かりし日の思い出をあれこれ語らう切っ掛けになるか、ネタとしてこの上ない何かが秘められているような気がする。 |

|

アーベル:ペンブルック写本 ガンバ・ソナタ集/トーマス・フリッチェ(2014)

18世紀後半に活躍したガンバ奏者アーベルは、ロンドンではハノーヴァー・スクエアでの公開演奏会で音楽史に名を残すが、ガンバは貴族の家庭音楽ではギャラント趣味と相まってまだまだ人気のあった楽器であった。このジャンルでのアーベルの作品は、C.P.E.バッハと同様にアマチュア向けの「演奏の簡単なソナタ集」の出版で有名だが、ここではペンブルック伯爵家に嫁いだモントゴメリー公爵家ご令嬢のエリザベス・ハーバート伯爵夫人のガンバ教師として出入りしていたアーベルが、直筆で楽譜を献上したソナタ集が収められている。このご婦人は若い頃にはシャルロット妃の付き人となるなどセレブ中のセレブだった。そのシャルロット妃のチェンバロ教師がJ.C.バッハだったわけで、少年モーツァルトはいきなり貴族社会の中核に入っていたことが判る。 |

【シンフォニーホールとクラシック音楽】

18世紀というと啓蒙思想や産業革命への移行期でもあり、バッハやヴィヴァルディなどのバロック音楽からウィーン古典派を始めとするソナタ形式の器楽曲まで、音楽の流行の盛衰も早かった時代である。新しい音楽で有名なのはザロモン率いるハノーヴァー・スクエアのコンサート会場(1775年開館)で、初期はアーベルとJ.C.バッハによる前古典派から始まり、ハイドン晩年の傑作への委嘱は広く知られる。ハイドン自身も宮廷作曲家の称号よりも、オックスフォード大学での音楽博士の称号のほうを誇りとしていたくらいである。当時のコンサートプログラムはまず序曲(シンフォニア)で始まり、コンサート・アリアが主体で、合間に四重奏曲、協奏曲、最後のあたりで交響曲が演奏され、最後にもう一度序曲で締めくくるものだった。編曲物も多く1785年のハノーヴァー・スクエアではハイドンの弦楽四重奏曲の編曲版が交響曲として紹介されていた。

左:Hanover Square Roomの外観、右:Bath Assembly Roomsでのコンサートの様子(1798)

|

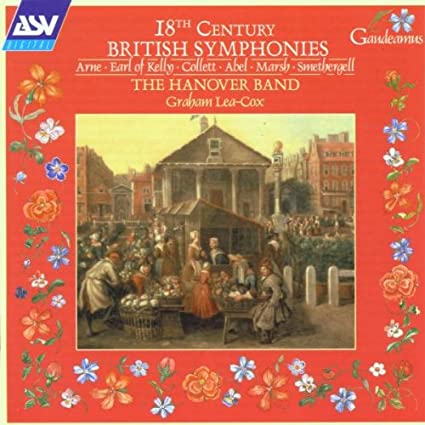

18世紀イギリスの交響曲/Lea-Cox&Hanover Band(2000)

ハノーヴァー・スクエアの公開演奏会は様々な新進気鋭の作曲家を紹介することでも知られたが、ここでは英国出身もしくは帰化した作曲家の交響曲にしぼって収録している。J.C.バッハの作品が無いのは、別途に全集企画をCPOでやっていて、ニッチな部分をここで押さえている。アーンのものは初期のオペラ序曲から発展したシンフォニアの形態をとっているが、ソナタ形式をもった他の作品もモーツァルトの初期作品のような感じに聞こえるのは、まさにこのスタイルの発祥が年少期のモーツァルトが過ごした時期のものそのままだからである。実際にアーベルの作品をモーツァルトが写譜したことにより、第3番として間違われたということもあったので、さもありなんという感じである。 |

|

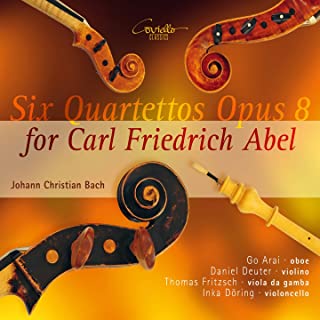

J.C.バッハ:オーボエ四重奏曲/荒井豪ほか(2017)

ハノーヴァー・スクエアでのバッハ・アーベル・コンサートで時折プログラムに乗るQuartetというのはこの作品のことで、ヨーロッパでも随一のオーボエ奏者だったJohann

Christian Fischerの出演を想定して書かれたと思われる。ソロ楽器はアマチュア奏者の多かったフルート、バイオリンでも代用できて、昔からランパルなど録音機会のあった作品だが、ここでの演奏譜はヴィオラをガンバに置き換えたバージョンで、そのせいか、少しテレマンの四重奏曲に近づいたようなギャラント様式の雰囲気が楽しめる。 |

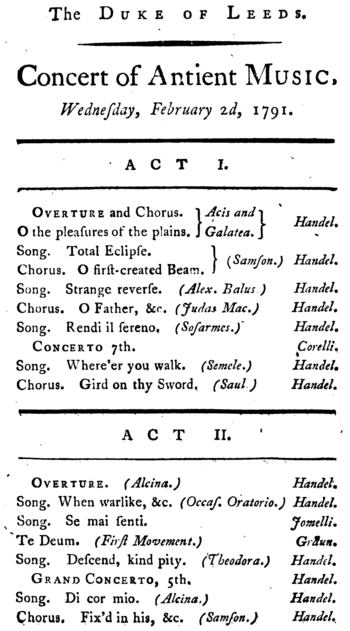

これに対抗していたのがクラーマー率いる1772年建造のTottenham Street Roomsで、いち早くプロ演奏家による商業的コンサートを開催したほか、プレイエルがもつ大陸の作曲家とのコネを利用してフランス革命から難を逃れてきた音楽家を招き入れていた。Tottenham Street Roomsは今でいう室内楽専用ホールの走りのようなもので、プレイエル自身が弦楽四重奏曲を多く作曲したほか、ハイドンの弦楽四重奏曲の全集譜をいち早く出版するなど、ジャーナリズムの斜め上をいくしっかりした思考の持ち主でもあった。後にこの会場は古典音楽演奏会(Concert of Ancient Music)の演奏会場として引き継がれていくが、これはクラーマーがヘンデルのオラトリオ演奏で手腕を発揮したからで、ライバルのハノーヴァー・スクエアでもオラトリオ演奏となればクラーマーが取り仕切ることもあった。

モンタギュー・サンドウィッチ伯爵が1776 年から開催したConcert of Ancient Musicは、コレッリやヘンデルといった半世紀前の名作を鑑賞する会として発足された。現在でいうクラシック音楽の枠組みを決めた最初のものであり、予約会員のうち貴族が4割占めるという新たな社交界としても機能した。コヴェント・ガーデン劇場やウェストミンスター寺院がもっぱらヘンデルのオラトリオ演奏の会場として選ばれていたのに対し、バロック時代の器楽曲やアリアを鑑賞するコンサートはTottenham Street Roomsで行われた。

左:Concert of Ancient Musicの演目(1791)、右:Tottenham Street Roomsの内観(1817)

とはいえ、そもそも1726年から存在した古典音楽協会(Academy of Ancient Music)は、16世紀のマドリガルやモテットを鑑賞することから始まっており、後のグリー・クラブ(男性合唱団)の演目にも度々現れている。1731年のコンサートでは、ベルナルド・ゲイツ指揮ウェストミンスター寺院の聖歌隊メンバーにより、アントニオ・ロッティのマドリガーレのほか、協会の名誉会長だったアボット・ステファーニ(ヘンデルの故郷ハノーヴァーの宮廷楽長)のマドリガーレ、ヨハン・ヨゼフ・フックス(ウィーンの宮廷作曲家でパレストリーナ時代の古典対位法研究で有名)のモテット、ヘンデルのデ・デウム&ユビラーテなど、比較的新しい作品が声楽曲の研鑽という名目で演奏された。ここでロッティのマドリガーレについて、ボノンチーニの盗作スキャンダルに発展し貴族オペラ側の敗退の引き金となったため、この事件をきっかけにゲイツ(ウェストミンスター寺院)とグリーン(聖ポール大聖堂)は脱退した。

その後の運営は「乞食オペラ」で成功したヨハン・クリストフ・ペープシュ(こちらはヘンデル陣営を転覆させた)が引き受けたが、この頃から現在の声楽作品の研鑽という枠から、ルネサンス期ポリフォニーや17世紀のアンセムを定期的に演奏するようになり、一種の保守性が顕著になっていった。1719年にペープッシュはコレッリのソナタ集を刊行して、イギリスでのコレッリ人気を不動のものとしたが、このときは単なるイタリア趣味として認識されたものを、古典音楽=クラシックという概念に揺り戻そうと考えたらしい。1761年のコンサートでは、ペープッシュのラテン語モテットにはじまり、ピッツォーニとラッススのマドリガル、ヴィクトリアのモテット、ヘンデルのアンセム、ロッティとペルゴレージのミサ曲など、200年間の作曲様式を並列して演奏していた。こうした演目のアンソロジーとして、ペープッシュの弟子のウィリアム・ボイスが1760年代にまとめた「カテドラル・ミュージック(3巻)」のうち、第1巻を占めるチューダー朝のラテン語ミサとモテット集は、実際のアングリカン教会の典礼では用いられなかったと思われるし、2巻目以降のパーセルをはじめとするスチュアート朝のイングリッシュ・アンセムは、ヘンデルのオラトリオと比べればこの時代の音楽とは関係ないと思われがちだ。しかし、こうした懐古趣味が良い作品を演奏し続けるクラシックという概念を芽生えさせ、ルネサンス期のモテットやマドリガルを芸術鑑賞の対象とすることで作品として生きながらえることができたとも言える。

|

イギリスのマドリガル集/キングズシンガーズ(1974~81)

この手のマドリガルが18世紀前半に鑑賞されたというのは不思議な感じもするが、シェイクスピアと同時代の音楽ということで選ばれたフシがある。そもそもシェイクスピアと同列になんか語れるような奥行きのある歌詞ではないし、リュートソングなど様々な情報が気軽にアクセスできる現在において、ファラランラン~♪と何でも軽くいなしてしまうのは、おそらくマドリガルというジャンルについて一種のステレオタイプがあったことも判るが、それを結局受け容れてしまう自分がいるのにも気付くので、謎はさらに深まるばかりである。

この録音は、日本にも何度か来日して世代交代しながらも活動を続けるアカペラ男声コーラスグループの代表盤で、1970年代でこれだけ安定したハーモニーを各パート1名でこなしたのは珍しかったし、今も古びることのないスタンダードな歌唱である。 |

その一方で、音楽評論で有名なチャールズ・バーニー卿などは、自宅にロンドン在住のプロミュージシャンを呼び寄せ私的コンサートを開いていた。ほとんど無料で演奏させられたにも関わらず、招待された音楽家は例外なく参加したという。既に多くの新聞などでコンサート評は載るようになっていたが、これが英国での近代的な音楽サロンの草分け的な存在だったらしく、ロンドンにフィルハーモニック協会が設立される1813年まで、いわゆる興行収入のみではない作品評価の方向付けをするにあたって、音楽家同士の同盟意識で彩られた楽壇の形成にも一役買った。

バーニー卿の日曜コンサートの様子(1782)

【根っからのロマンチストたち】

18世紀イギリスの音楽事情を話題にするとき、どうしても健康的な昼の部を思い浮かべて、陰気な夜の部をあまり話題にしたがらない傾向がある。どうしても文明開化の良いイメージを音楽で表すとこんな感じということに終始しやすいのだ。なので、この時期のウェッジウッドの陶器やチッペンデールの家具など、プチブルジョワの嗜好に合ったお洒落なモノと一緒になって妄想する。こうした風潮と同じくして、1970年代までクラシック音楽の基準が、ハイドン以降のシンフォニックな作品に集中してしまい、16~17世紀のバロック音楽をほとんど見逃していたことにもつながっていた。

左:ウェッジウッドの陶器、右:チッペンデールの箪笥(共にギリシア風装飾とシノワズリ:中国趣味との融合)

一方で、18世紀イギリスはゴシック・ロマンスの始動期で、人間の思考がもたらす無限の可能性への彼岸を模索していた。ルソーやモンテスキューのような社会改革を意識したり、ゲーテやシラーなどの疾風怒濤のような爽快感など微塵もない、自分の嗜好の牢獄に閉じこもることを決意した人たちでもある。例えば、イタリアのピラネージの正統な評価は古代ローマ建築の研究により新古典派建築へ影響を与えたことだが、そこから派生した悪しき例として描いた「監獄シリーズ」が、ウォルポールやベックフォードなどのゴシック・ロマンスの旗手の心をときめかし、いびつな自宅のゴシック装飾に奔走させたのだ。ところがこうしたドロドロした矛盾だらけの人間像は19世紀のロマン派にさっさと圧しつけて、18世紀の音楽には存在しないようにしている。ゴシック奇談を題材にした音楽は、ウェーバー「魔弾の射手」が1821年、ベルリオーズ「ファウストの8つの情景」が1826年、マイアベーア「悪魔のロベール」が1831年、M.G.ルイス「マンク」によるグノー「血まみれの修道女」が1854年と、言われてみればそういう気もしないではない。

左:ニュートンの寓意画(W.ブレイク 1793)、右:想像の監獄(J.B.ピラネージ 1745)

しかし、イギリスのゴシック小説の毒電波にのせられながら、E.T.A.ホフマンが「器楽は全芸術の中で最もロマン主義的なもの」と言ったのは、1810年にベートーヴェンの運命交響曲に関する批評のなかでのことだったらしいが、同時に運命交響曲を「聞き手を否応なく無限の冥界へと引きずり込む」と評した。これはゲーテの家でメンデルスゾーンが運命交響曲をピアノを弾いたときに、ゲーテが異様に動転した様子で2階から降りてきて「全くとんでもない!こんな音楽を沢山の人で一斉に演奏したらどうなるか!今にも家が崩れ落ちそうだ…」と述べたというのと重なり、音楽で現実的なパワーを見せつけられることへのフィジカルな反応を示している。もしくはゲーテがモーツァルトを「悪魔が人間を惑わすためにこの世に送り込んだ音楽」と評したとき、稀代のモーツァルティアンだったホフマンの幻想主義が重なってくるのだ。つまり、19世紀初頭のロマンチストのイマージネーションのなかでは、喩えモーツァルトのように天真爛漫であっても、音楽とは人の感性を狂わせるものという認識があり、ベートーヴェンのように英雄的なテーマも地震でも来たかのように自然の驚異として受け止めたのだ。とどのつまり根っからのロマンチストにとって音楽は、聴き手の感情を掻きむしるものとして存在していて、音楽様式がロマン主義でなくても、十分に妄想の只中に潜行していける代物だった。

もうひとつの問題は、イギリスでロマン主義文学というと、ゴシック小説の夢想家とは逆の、今でいうリア充の人々の行動原理のほうを指す。バイロンの「事実は小説より奇なり」、ワーズワースの自然詩、おそらく推理ミステリー物も、混沌とした世界をさらにカオスに貶めるようなことはしない。その意味では、いかにも実現しそうな目標をネタにして「男のロマン」と軽々しくいうのと似てなくもなく、デュマやワーグナーのように堂々巡りの人生に向き合って果てない思いを延々と綴るようなロマンとは全く違うのだと思う。上記のゲーテやホフマンのように自らの感受性を持て余すような人は、英米の文学ではあまり受け入れられない感じもするし、かえって空想にふける人々の作品は、フランスやドイツで評価されていたのだ。関西と関東で笑うツボが違うのと同じで、胸がキュンとくるツボが異なるとしか言いようがない。

このため18世紀末から19世紀初頭の時代分類で困るのは、大陸側とのロマンチックの定義そのものの理解から違うように思えるケースがある。例えばハイドンやモーツァルトと競演の経験をもつクレメンティは古典派の作風で知られるが、1802年から自社のピアノの売り出しも兼ねて、弟子のジョン・フィールドと一緒にヨーロッパ各地で公開演奏会やマスタークラスを開催したことを話題にするとき、まだまだベートーヴェンでさえ英雄を作曲する前だし、ロマンチックな曲なんて話題にもならない。しかしツアーの数年後、1810年代から出版されたフィールドの夜想曲や1820年代のクレメンティのカプリッチョOp.47など、後のショパンやリストを予見させる作品を発表しているのだ。これらはベートーヴェンのように意識的に自己表現を改革していった人は別として、19世紀に入っていきなり突然変異で生まれたように思うのはかなり疑問なのである。つまりそれ以前から非公式ながらロマン派的な作品は存在しており、1800年以降に出版譜として日の目をみるようになったと考えるほうが無難である。それも1830年代以降には音楽でのモヤモヤした感情表現はアカデミックな価値観のなかで立ち消えてしまう。

逆の視点だと、ベートーヴェンの作風への影響としては、1810年にクレメンティの出版社が新作のピアノ曲を委嘱した結果、2曲のソナタ24&25番はやや懐古的なソナチネ風になったり、クレメンティが初代常任指揮者を務めたロンドン・フィルハーモニック協会から第9交響曲の委嘱をした際は、壮大なオラトリオ風の交響曲に発展するなど、ロンドン楽壇の嗜好にある程度は応えようとしていたことが伺える(それでも人の予想の斜め上をいくのがベートーヴェンなのだが)。第九の委嘱に関しては、ベートーヴェンの弟子だったフェルディナンド・リーズが1815~22年にフィルハーモニック協会に在籍していた頃に音信をとっていた。自身の交響曲やピアノ協奏曲(特に3番は6歳のリストが夢中なった)の提供のほか、師匠のベートーヴェンの交響曲も第5と第7を公開演奏会の演目に載せるなど功績もあったが、1820年には協会顧問たちと運営方針で対立し、第九のイギリス初演前の1824年にはフランクフルトに移っていき、ライン川下流域音楽フェスティバルで第九のドイツ初演を果たした。この複雑な構成の交響曲を多少とも省略してでも演奏にこぎつけたのは、リーズ自身が優れた指揮者であったという以外にも、ロンドンでの委嘱段階から楽曲と関わっていたことと関連があったかもしれない。

ちなみに、クレメンティの教え子のひとりだったツェルニー門下のリストが、12~16歳の1924~27年に渡英したときは、フィルハーモニック協会の演奏会にクレメンティも聞きにきており、1824年にはエラール製ピアノでフンメルのピアノ協奏曲3番(ロマン派協奏曲の先駆的作品)を演奏し、1825年では自作のオペラDon

Sanche序曲が演奏されたという。1826年には作品1「すべての長短調のための48の練習曲」(超絶技巧練習曲の第1稿)をパリとライプチヒで出版、その合間を縫ってベートーヴェンの第九が1825年にイギリス初演されたという流れになる。

このように、一般には1824年のベートーヴェン第九から1830年のベルリオーズ幻想交響曲にかけて起こったスキャンダラスな出来事が、ロマン派への流れを決定付けたかのように言われるが、ロンドンも疑いなくそのメインストリームのなかにいたことが判る。しかし歴史に残るのは、ベートーヴェンやベルリオーズといった血の気の多い音楽家をとりまくウィーンやパリでの革命的な行動ばかりで、イギリスではそうした論争の記憶さえ消し去ったようにも見受けられる。ロンドンでは製作費用の面倒をみて作品を生み出し演奏したという事実だけで「男のロマン」は完結し、そこに悪代官が出てきて征伐されるというような、論争によって発展した後日談がない。ここが実にロマンに欠けていると言わざるを得ないのだが、実はヘンデルのオラトリオにはそれがあるので製作過程そのものが劇場型のストーリーを画いたのだ。やはり揉め事は記録したくないというアカデミー会員のスノッブな紳士ぶりが、作品に熱狂的な輝きを与えていないように思ったりする。

以下の画家もイギリスよりもフランスで評価され、半世紀後の印象派への道を開いたが、当時はアイディア止まりのスケッチのようにみなされていた。ともかくモヤモヤしたものは嫌いなのだが、フランスのようにアカデミーから追放することもなく、会員として登録され展示もされたが、評価もされなかった。

左:ターナー「雪・嵐-ハンニバル隊のアルプス越え」(1812)

右:コンスタブル「ハムステッド゙・ヒース池の小景」(1821)

ここでは少し身を引いて、19世紀初頭にイギリスで作曲・演奏されたピアノ曲を中心に、作曲家の時代区分を遥かに超える内容の楽曲を揃えてみた。ファンタジーに富んだロマン派音楽のはじまりは、ゴシック小説と同様にイギリスにあったのでは? と思わせるに足る内容だと思う。合わせて、この時代のコンサート用グランドピアノとして圧倒的な音量を誇ったブロードウッド製の直線的な音運びとは違う、19世紀初頭のイギリス製ピアノの多様性が楽しめるものともなっている。

|

クレメンティ:晩年のピアノ曲集/エドアルド・トルビアネッティ(2012)

クレメンティというと有名なソネチネがあるおかげで、アマチュア向けの楽曲ばかり書いてた印象があるうえ、モーツァルトとのピアノ弾きバトルで影口を叩かれたりと、ウィーン古典派の王道路線からはみ出し者扱いされているが、80歳の長寿に恵まれたなかでほとんどを英国で過ごし、ヴィルトゥオーゾ的なコンサートピアニストまたはピアノ教師としての名声のほうが圧倒的に高かった。ここでは晩年の1820年代に出版されたカプリッショやソナタなどを、オーストリアのKremsegg城にあるクレメンティ社製1812年のフォルテピアノで演奏したものを収録しているが、かなりルバートを掛けながらピアノを鳴らし切る音響効果はピアニズムの何たるかを示す面目躍如そのもの。 |

|

フィールド:夜想曲集/ジョアンナ・リーチ(1991)

アイルランド出身のジョン・フィールドは、師匠のクレメンティと共に演奏旅行に出かけた先のロシアに留まり、1812年から死ぬ前年の1836年までこの幻想的な小品集を出版した。ショパンの同名曲の先駆けとして知られているものだが、むしろロシア・ピアノ楽派への影響のほうがずっと大きいかもしれない。死後に夜想曲の全曲譜を編纂したリストが評した「静かな溜息が歌のように流れ、そっと泣きぬれて甘美な憂いのうちに消えていく」という絶妙なハーモニーの移り変わりは、それまで全く誰も想像だにしなかったピアニズムだったらしい。こうした近代ピアノの視点からみて立派なプレイエル製グランドピアノでの演奏を思い浮かべがちだが、ここでは19世紀初頭の3台のスクエア・ピアノを使って演奏されており、ちょっとした家庭の団欒に招かれたようなハートフルな雰囲気に包まれる。もともとノクターンの意味はカトリックの晩祷を意味するもので、その瞑想的な命名のセンスが光っている。 |

|

リーズ、リンマー:ピアノ五重奏曲/ネポムク・フォルテピアノ五重奏団(2003)

シューベルト「ます」と同じコントラバスを含む構成の楽曲を集めたもので、シューベルトの楽曲のヒントになったフンメルのミドルネームを冠したオランダの古楽器アンサンブルが録音している。福田理子が奏でるピアノの選択がマニアックで、リーズではロンドンのトムキンソン1815年製、リンマーがウィーンのシュトライヒャー1847年製と、それぞれの時代と国を合わせているが、弦楽伴奏付きのピアノ協奏曲ともいうべき体裁をもったこの2曲にはとてもいい選択になったと思う。この他にも、古典派寄りのフンメルやデュセックの作品も録音しており、1800年という境界線のあやふやさを巧く突いている。

フェルディナンド・リーズ(1784-1838)はベートーヴェンの弟子としてツェルニーと同期の作曲家で、フィルハーモニック協会在職中に師匠譲りのオーケスラを伴うシンフォニックな作品で知られる人だが、1817年に出版されたこの楽曲は、哀愁漂う出だしからしてロマンス病にドップリと浸かってしまうし、後のシューマンのピアノ協奏曲を想起させる幻想曲風の変貌自在な展開は、その登場が早すぎたきらいがある。実はリーズはロンドンに来る前の1810年代にロシアで職探しをしており、そこでフィールドの演奏を聴いていた可能性が高く、たゆたうような楽想はリンクしていたかもしれない。

ベートーヴェンの孫弟子にあたるフランツ・リンマ-(1808-1857)は、ほとんどのキャリアを現ルーマニアのティミショアラ(当時はハンガリー王国内)の教会音楽家として過ごしたが、これはウィーン時代の1832年の作品で、シューベルトの後期作品とつながる歌謡性とシンフォニックな構成力のバランスが魅力の佳作で、ウィーン楽派が安定したメソッドで作曲技法を保持していたことが判る。 |

さて、ここで最初に感じた疑問に立ち戻ってみると、古楽器の「スッキリ」から「ドロドロ」まで多様な表現を引き出したように思うのだが、あらためて考えるとオーディオで古楽器の音の「客観的な判断」というのは、ほとんどあり得ないということも判る。むしろ未知の音色を通して、これまで知られた楽譜の在り様を問い直す行為という感じもするし、演奏者の「主観的な思い入れ」をより一層濃く反映しているように感じる。このためピアノ四重奏にアレンジされた交響曲にも同じ効果があって、シンフォニー的な音響効果の意味が判りやすいように思うし、より演奏者ひとりひとりの所作が与える作品への影響度を感じやすくできていると思う。その意味では、音楽がもつPtoP(個人対個人)の共感を一層引き立てるのが古楽器の演奏のように思えるのだ。

ページ最初へ

|