【本格的なラジオの音を求めて】

とうとうと言うべきか、やっとと言うべきか。日本のAM放送が2028年をもって廃止し、FM波に移行されるらしい。とうのもアナログTVが廃止されてテレビ用の周波数帯が余ったため、ワイドFMで同時放送をはじめたのが切っ掛けで、これまで緊急放送などの用途でインフラを維持してきたAM局にアンケートを取ったところ、中波用のどでかいアンテナ塔をはじめ放送設備の維持費がバカにならず、そもそもテレビからインターネットへ視聴者数も低下しているところに印籠を渡した感じだ。安いラジオで聞いてた感じでは判らなかったが、放送業界というのはどのメディアでもお金の掛かる事業なのだと痛感した次第。以下のアンテナ塔を見てもらっても判るが、巨大な鯉のぼりのために作ったのではない。地域の情報インフラを守る立派な公共施設として維持管理されているのだ。

世にあるオーディオマニアは「ラジオのような音」とバカにしたような言い方をする。ひとつはラジオはタダで聴けるので「安物」というイメージがあり、もうひとつはAMラジオに付きまとうナローレンジな音(混線を避けるための荒療治)、そして「モノラルなので残念」という決まり文句。これを高級オーディオの価値観とはそぐわないと言われ続け100年になろうとする。実はこのような音質に関する言われのないハラスメントにより、その歴史のなかで積みあがった音楽資産がゴミのように扱われないか、そのことが心配なのだ。ということで、AMラジオがもたらした音楽資産を守るためにキャンペーンを張るべく緊急提言に至ったわけだ。

A.ビンテージ・オーディオの功罪

通常、本格的なモノラルシステムというと、Hi-Fi初期のジャズやクラシックのモノラルLPを堪能するために組む人が多いと思う。いわゆる正統派のオーディオ機器と名盤との組合せによる黄金タッグと相成るのだが、一種の頂点を目指す指向になる。実際に1950年代のモノラルLPは、1950年代のヴィンテージなオーディオ機器で聴くと、こんな音が入っていたのかと驚くことがある。次いでその販売価格の青天井なのにも驚く。スピーカー、LPプレーヤー、アンプにそれぞれ100万掛かるなんてザラなのだが、どれだけ巨額の費用を掛けたかが、音楽への愛情のバロメーターのようにも見えてくる。これでさらに高価な初期盤LPをひと揃えしなきゃならないとなると費用の問題は山積だ。フェラーリやポルシェを乗り回す人でないと、こうした買い物が安いなどとけして言えないと思う(この時点でかなり妄想の域に突入)。

まず問題なのが、世の中にモノラル再生機器の新製品はなく、その話題すらほとんどないことだ。オーディオ誌でも比較的ヴィンテージ物を多く扱う管球王国でさえモノラル・スピーカーで試聴しない。この前に読んだときは励磁型ウーハーに合わせるツイーター選びさえ、たまたまステレオペアで揃ってたものを持ってきたというくらいなので、もう鉄壁の常識として定着しているのだ。一方では、モノラルLPの再生方法は驚くほど豊富で、どのLP盤を所有しているかから始まり、モノラル・カートリッジに何を使用し、EQカーブはどうしているか、とまでは順調なのだが、その後にステレオ再生で評価するのが御決まりとなっている。私のようにCDでモノラル試聴ともなると孤軍奮闘もいいところでまず見掛けない。単純にいえば、庶民感覚でモノラルに親しめる装置について、今さら誰も手を動かそうとは考えていないのだ。

B.デジタル対応オーディオ機器の功罪

一方では、フルトヴェングラーをはじめとするクラシックのライヴ録音、エルヴィスをはじめとするロカビリー系の録音に対しては、それぞれ昔に比べリマスターの音質も向上したと思うのだが、オーディオ装置にこだわるのが悪のような感覚さえ覚えるくらい、驚くほど雑な聴き方がされている。ミニコンポで聴いてモノラル時代のリマスター音源の良し悪しを語ってしまう人もいるくらいで、録音の違いは判断できても絶対的な尺度が非常に狭い。というのも、ミニコンポで鳴ってる音が正義で、リマスターしたエンジニアは下僕同然の扱いになり、その正統性は買い手か売り手かの違いに依存しているからである。「お客様は神様です」という誠意を通り越して、いつからCD購買者がスタジオの雇用関係にまで発展したのかと思うくらいの社会の病そのものである。

こうして並べると幸せそうなリビングルームでも、モノラル録音へのイジメは執拗さを増すばかり。

もちろんメーカーにもレーベルにも罪はない。単純に教育が足らないのだ。

このようなCDやネットで聴くオーディオ機器は、全てパーソナル仕様として小型化していくことを宿命として販売数を稼ぐように仕立てていくが、それはデジタル録音の恩恵を受けているからともいえる。小さくても低音から高音までよく聞こえるように、マイクの切り分けなど録音方法を根底から改造しているからである。しかし、それより遥か半世紀も前の録音となれば、そのような録音側での工夫はほとんどせず、耳で聞こえるままに収録していた。その電気拡声装置には、レコード針のスクラッチ音、真空管のガラス共鳴、トランスの高調波歪み、スピーカーの分割振動など、あらゆる歪み成分が加わってバランスを取っていた。ところがそうした歪み成分を極限まで取り除いた結果、残ったのは味気の無い蒸留水のようになったのだ。この素材だけの録音をいかに料理するかが、オーディオ進化論に取り残されたモノラル録音の課題でもある。

C.モノラル録音を取り巻く症例や罪状

私は以上のような消費者万能の市場原理の蔓延に対し、「オリジナル原音症候群」と「モノラル試聴侮辱罪」を定義したいと思う。だが私からみれば、彼らとて自分では気付いていないだけで、憐れむべきモノラル・ローファイ難民の一員なのだ。症候群がヤンデレなら、侮辱罪はツンデレ。モノラル・ローファイに一方的に恋しただけなのに逆恨みになっていると言える。これに付ける薬は、簡単に言えばちゃんと音楽を聴けということだけだ。

オリジナル原音症候群

- オリジナルLPと呼ばれる初期プレス盤について盤質も関係なく優位性を説教したがる。しまいにはマトリクス番号を羅列して煙に撒く。(マトリクス後遺症)

- リマスター盤の編集方針が変わるたびに、したり顔をして前回との違いについて批判したがる。編集方針が変わったからリマスターしたのだということを誠実に受け止めない。(リマスター粘着症)

- イコライザーカーブの違いで天地がひっくり返ったかのように話したがる。それが規格の問題だとすり替え、録音の人工的な改変につながることを認識していない。(イコライザー整形症)

- 何でもSACDにすれば音が良くなると思い込んで、安くて便利なCDでのリリースをバカにしたがる。どちらもニュートラルな記録媒体であって基本は同じ内容ということに聞く耳を持たない。(SACD依存症)

モノラル試聴侮辱罪

- レビューに録音の歴史的意義を能弁垂れながら「モノラルなので残念」と決まり文句をいう。(モノラル・ハラスメント)

- 古い録音だからミニコンポで十分と信じて、機材の再生バランスが悪いことに気付かず「録音が古いので音が悪い」と悪態をつく。(ローファイ・ハラスメント)

- モノラル音源をヘッドホンで聞いて、歪みや雑音が目立ったり頭内定位となることさえ知らずに、「ノイズがひどい」「音がつまって聞こえる」など音質批評をあちこちで書き込む。(デジタル・モラル・ハラスメント)

- ビンテージ機器にCDプレーヤーを何の調整もしないで繋いで、「CDは薄っぺらくて音が悪い」と引導を渡す。(アナログ・パワー・ハラスメント)

もっと言えば、どうせAMラジオ向けの音声なんて、高級オーディオで聴いてももったいないだけで、安いミニコンポやラジカセくらいで聴くのが丁度いいと思ってる人は大多数いる。しかし、私に言わせれば、ローファイ規格のモノラル録音でもちゃんと再生機器を整備すると、昔聴いたあの感動が今という時間に華やかに蘇るのだ。つまり玉手箱とは逆に、時間を忘れて楽しめる竜宮城として、オーディオ機器は整備されるべきなのだ。それは音楽のコアな周波数帯域をグラマラスに鳴らすという、すごく単純なことに集中して愚直に聴き続けることに過ぎない。オーディオはそのように聴こうとする意志の手助けをするための道具であるが、低音が高音がと脚の先、指の先で相手の歳を当てようなど、動機が不純な人はヤンデレ、ツンデレな音しか鳴らない。素直にそう思う。

一方で、こういう尤もな屁理屈に乗っ取って苦情を書き立てるということは、それなりに興味を抱いて手を出したということなのだが、ここに至って誘った女が悪いなどと言う男は最低なもので、実はそのようなストーカーのような行動がリイシュー盤市場に絶えないのは残念なことである。いわんやモノラル録音に関しては爺様の代の過去の出来事だけに、もっと悪態を突く人が多い。これだけは文化遺産にはしたくないものだと自戒の念をもってお祓いしよう。

D.誰もが平等にモノラル&ローファイだった

それでは昔の人たちは、さぞかし立派なオーディオ機器で聴いていたかというと、実はそうでもない。クラシックのライヴ録音やロカビリーの類は、1950年代にはラジオ放送で聴くのがほとんどであった。しかし一般の人が昔の真空管ラジオというと、誰もが玉音放送を聞いた頃のイメージしかないようなのだ(並四のマグネチックスピーカー)。しかも昨今のハイレゾ対応のオーディオ機器で聴いても、これらの録音はいかにもショボイ音で鳴ってしまう。かつてのキラキラした青春を思い出そうにも、色あせたセピア色の写真ならまだ味わいがあるものの、まるで死んだ魚の目のような感じでこっちをジッと見ていることになる。これにタンス並みの巨大スピーカーを充てると音が良くなりますよ、なんてのは、エルヴィスは今も生きているというくらいの新興宗教と思われても仕方がない。

しかし、1950年代は確かにテレビとLPレコードが最先端だったが、その恩恵に与ったのはほんの一部の人々で、100~8,000Hzで統一されたAMラジオ、SPレコード、トーキーは横並びのまま、音楽シーンの大多数は1930年代の音響技術をそのまま踏襲していた。家に帰ればAMラジオを聞き、ショットバーに行けばジュークボックスで踊り、映画館ではミュージカル映画を堪能する。あらゆるシチュエーションにモノラル&ローファイは溢れかえっており、この古い音響規格は戦前と戦後の文化的な交差点に立って世界中の音楽を共有していたのだ。実はこの古い録音に込められた社会現象的なパッションを再生することが目標になるのだ。なぜ当時の人々はこの音に熱狂したのか? よく昔は娯楽が少なかったから、ちょっとでも刺激的なものに出会うと興奮して夢中になったとか、適当なことを言うもんだなと思うが、どうも歴史的な録音は知識の範囲だけで終わり、それが感動を生むなんてことは遠い過去の出来事のように語られるのが、どうにも歯がゆい。このたったひとつの単純な疑問が音盤のなかで繰り返されている。

フルヴェン、エルヴィス、ヒッチコック…どれも素晴らしいエンターテイナー

E.40万の法則は今でもミステリー

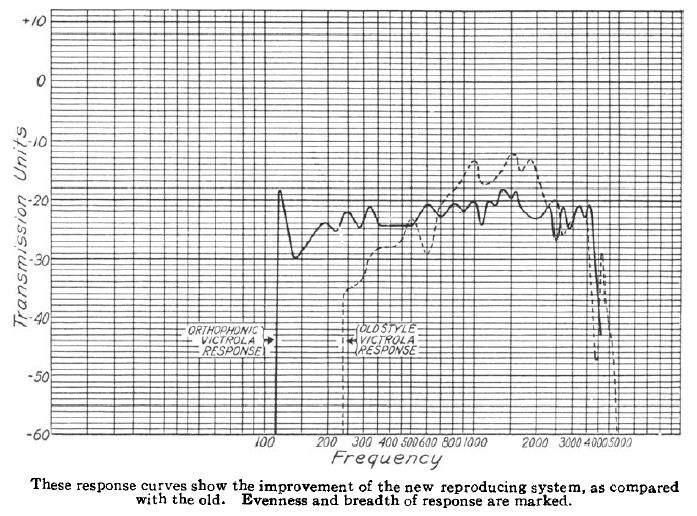

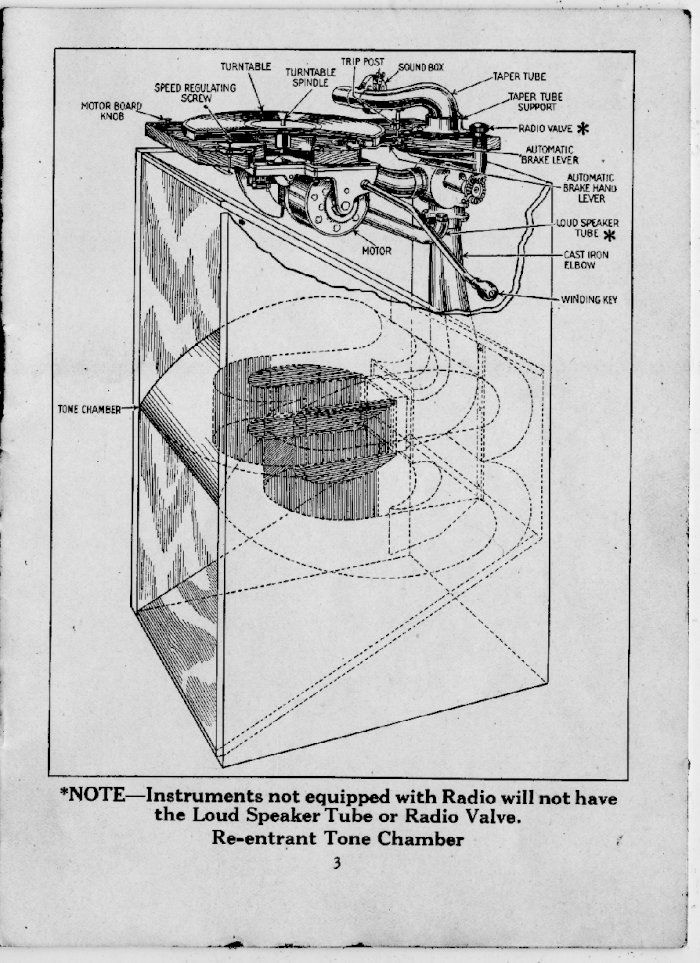

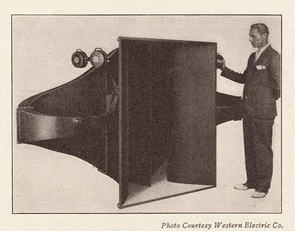

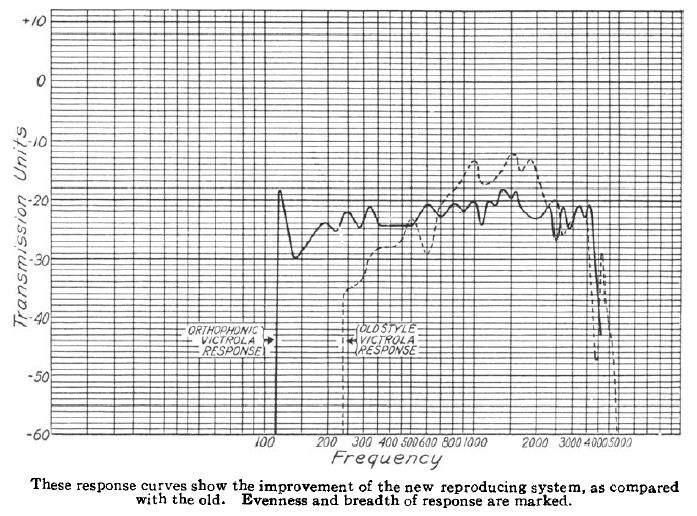

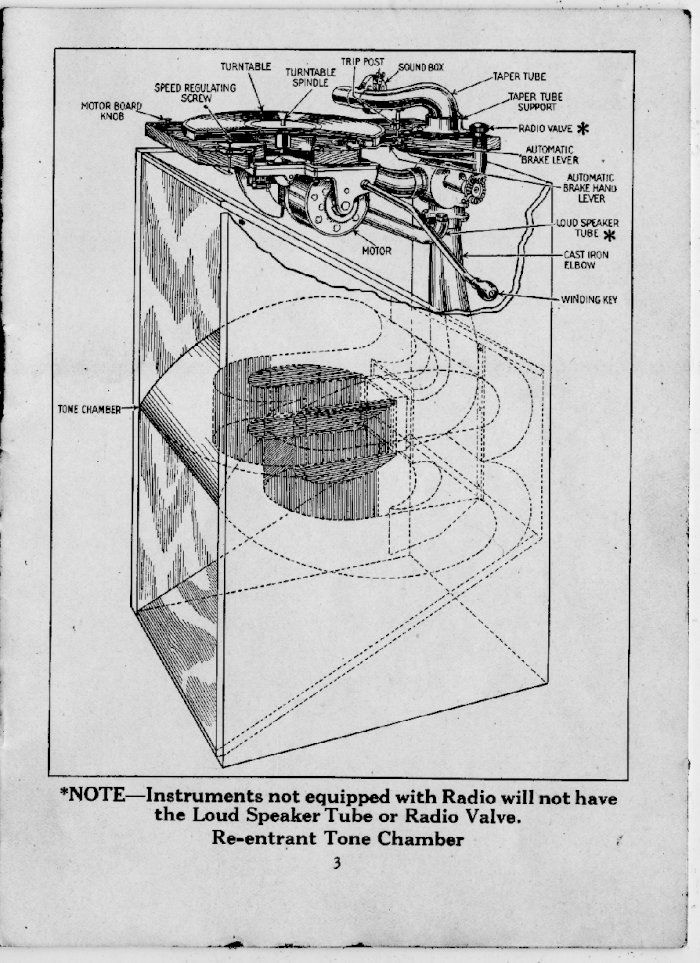

では、当時の人々はローファイ規格の音を「我慢して」聴いていたのだろうか? 戦後にHi-Fi規格がスタートした頃のオーディオ七不思議のひとつに「どうしてクレデンザ(蓄音機)の音は4kHzまでしか出ないのに、10kHz以上の高域が出るHi-Fi機器より音が良いのだろうか?」というものがあった。その秘訣は低音と高音のバランスにあるのだとして「40万の法則」が生まれたのだ。しかしよく考えてみれば、ヴィンテージ機器の多くはトーキー(映画館のPA装置)から転用されており、元々はローファイ音声をより際立たせるためのオーバースペックを保っていた。そしてクレデンザ蓄音機の開発元は、映画音響のパイオニアWestern

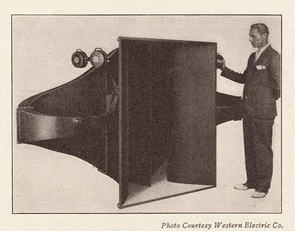

Electricの大元であるベル研究所が、このアコースティックな蓄音機を電気録音方式と一緒に開発したのだった。これを巨大化した16Aホーンと比較すると基本構造が似ていることに気付くだろう。そしてこれらの古い音響機器は、メンテナンスさえ行き届けば、現在でも第一級のリプロデューサーとして活躍できる実力をもつ。

クレデンザ蓄音機の特性:ベル研究所が電気録音と一緒に開発した(1926):100~4,000Hz

業務用ワイドレンジ規格に拡張されたWE 16Aホーン(1929):50~8,000Hz

しかしながら、卓上ラジオのオーディオ部分の周波数特性を計測しても、上記のトップクラスのリプロデューサーとそれほど変わるところがない。しかし聞こえる音は明らかに違う。つまり40万の法則の疑問の原点に戻らざるを得ないのだ。つまり同じローファイ規格のなかでも、音響機器の音質にはピンからキリまであって、それは古い時代だからしょうがなく我慢していたというよりは、その規格内でも最大限の成果が出せるポンテンシャルを持っていたということになる。

昭和30年代の真空管ラジオ(松下 6P-71フルレンジ、1956):80~5,000Hz

一方では、ドイツなどは1930年代からスーパーヘテロダインの2wayスピーカーを搭載したHi-Fi仕様のラジオが存在し、実況ライヴなどはかなり高音質で聴ける状況だったらしい。以下のシベリウスも田舎暮らしながら、海外から有線中継回線を伝って放送される自作の演奏を聴いては、小まめにお礼の手紙を送っていた。今どきのテレワークと同じようなことをやっていたのだと感心するが、これも20世紀に起きた新しい出来事のひとつだった。

左:テレフンケン Spitzensuper 7001WK(1937年)、右:同 Spitzensuper 8001WK(1938年)

このように同じローファイ機器でもピンからキリまであって、けして録音フォーマットの問題ではないことが判る。このローファイ規格で録音された音楽資産を、体験型のオーディオ装置として保存する方法はないのだろうか? さりとて仰天するほど高価なシステムも組まずに、現在製造されてる音響機器で最大限に引き出すことは不可能なのだろうか? この禅問答のような問い掛けに答えようというのが、このサイトの主題でもある。個人的にはラジオ音声のクオリティは思っているより高く、ここにきてポータブル・ラジオ相当の音響機器で十分などと、適当にお茶を濁さないでほしいのだ。今一度、本格的なラジオの音に真剣に耳を傾けてみたい。

【モノラル・ローファイ難民のリアリズム】

【難民認定から童貞意識のパラレルワールド】

「モノラル・ローファイ難民」などと聞きなれない言葉だと思うが、もちろん私の造語である。簡単に言えば「モノラル原理主義」と「ローファイ民主主義」の代理戦争に巻き込まれて彷徨う人々とのことである。私とて元は遠い過去に見失われた音楽のダイナミズムを再生するという、前向きなビンテージ・オーディオを志向していたのだが、20年以上経って段々と自分の立ち位置に誰も組みしないという結論にいたった。つまりモノラル・ローファイ難民とはまずもって自分のことだと悟ったのであるが、改めて周りを見回すと、内的なモノラル亡命者の多いことにも気づくようになった。これは、はっきりとモノラル・カミングアウトにまでいたっていないが、電源やケーブル、スピーカーの設置など、もはや細かい作法に縛られた表千家のピュア・オーディオでの試聴がしんどくなって、普通に茶屋でごゆるりとモノラル録音など聞きたいと心を引き寄せられている人たちであるが、モノラル録音に接して改めて、CDをはじめとした録音メディアと自分のオーディオ機器とのアンバランスに気付き始めたともいえる。

私から見れば、心と体のバランスに悶々と悩む思春期そのものであるが、仮にこの状態をちょっと恥ずかしいけど「モノラル童貞」と名付けてみよう。もともと精神的活動とされる音楽鑑賞において、いまさらオーディオ装置のうちに潜むエロチックでフィジカルな問題を投げかけられると、機械相手にどう接しようか全くその処理に困るのだ。私の妻などクラシックを聴いているときは何でもないように過ごしているが、J-POPで女の子の可愛い声など聞こえようものなら、夜なのにソワソワして周りで掃除機をかけ始める始末で、オーディオとは元来そうしたダイレクトな色気を放つ機械なのだ。モノラル童貞とは、原音主義の名の下にプラトニックなステレオ空間で公認された音楽鑑賞に対し、古来より音楽が持つもっと衝動的な疼きに応える入り口に立ってまごついている人々のことである。童貞といえば、まだあどけない顔つきの少年を思い浮かべるかもしれないが、モノラル録音をとりまく状況は1960年代から悪化を辿る一方なので、実は日本の人口の85%(75歳以下)はモノラル童貞のまま過ごしているという驚くべき実態が浮かび上がる。

どういうふうにまごついているかというと、以下のモノラル童貞のように、遠くから見守るだけのプラトニックな関係に収まったり、高級品だけを愛でる成金主義に陥ったり、有名人にグルグル付き纏ったり、シミやソバカスを隠せば綺麗になれると厚化粧したりと、滑稽なほど人間の生態に似ているのだ。一番の根本原因は、モノラル装置で聴くステレオ録音は下位互換を保証されているが、ステレオ装置で聴くモノラル録音は上位互換を保証されていないことであるが、この達成感のない自己嫌悪の裏返しが、モノラル録音の鑑賞について間違った知識を与え、歪んだ愛のかたちとなってモノラル童貞を輩出し続けているといえる。結局のところ録音品質という客観的事実以上に、音楽鑑賞する人間側の我欲が支配的要因となることに気付くのである。それは録音をモノとして扱い、その先にいる人間の尊厳に辿り着けないことへの苛立ちの表明であるが、そこを解決するのもオーディオの役割なのだ。モノラル童貞とはモノラル・ローファイ録音をちゃんと理解してくれるパートナー(モノラル再生装置)が傍にいなくて、寂しさを紛らわしている人々のことだと私は思っている。

モノラル童貞の生態

- モノラル時代のミュージシャンや楽曲の知識は豊富なのに、ステレオ機器で観賞し続けている結果、知らず知らずにモノラル録音をステレオの仮想音像として遠くから眺める関係に留まる。(プラトニック・モノラル愛好家)

- 同じモノラルでもLP用のHi-Fi録音は崇拝するが、SP復刻盤やラジオ音声は散々けなす。自分のステレオ装置がレンジの狭い録音では使い物にならないポンコツだと認めたくない。(モノラル成金主義者)

- 同じ録音のリマスター盤を多数持っていてステレオ機器で音質評価する。自分のステレオに合った音質を一生懸命探すことに生きがいを感じるが、そういう名盤の類はモノラル録音の1%にも満たないし、楽曲の歴史的評価の上にふんぞり返るだけのルーチンワークに成り下がっている。(モノラル優勢遺伝論者)

- 同じ録音でもSACD化されると音が良くなったと狂喜乱舞する。同じリマスターのCDを聞けば判るが、ノイズ除去やリバーブなどで化粧したのがSACD化の条件となっていることに気付かない。(モノラル人体改造論者)

この反対の意義が、モノラル録音にリアルなエロティシズムを感じ、それが貧富の差なく人間本来の性質であることを知りつくし、自然のままの人間の美しさに目ざめ、ありのままの人体を愛でる。まさにソウルフルなモノラル文化論に達するのである。さあ、モノラル童貞の皮を脱ぎ捨て次なる世界に突入しよう。

【進化しないオーディオの生態学】

①モノラルCDの氾濫

最近やたらに「オーディオの進化」について語るオーディオ批評家が増えていて、そもそも進化について語り出したのがポケモンの流行後なので、元の意味はほんの軽口のつもりだったのだが、今や本気でそう思っているらしい。結論としては新しいオーディオ規格に触発されて買い替え需要を狙っているのであるが、もうそういう時代は20世紀末に終わっているようにもみえる。20世紀の猛烈サラリーマンたちが他人と比べて優越を図る競争社会は消滅し、いかに多数のステークホルダーと共感できるかというマスコミュニケーションの時代に入っているからだ。だから特別なアイテムよりは、共通のプラットフォームのほうが重要視される。実は1950年までのローファイ規格は、ラジオ、レコード、映画館にいたる幅広いフォーマットに対応した音声規格だった。つまり現在スマホでやっているようなマスコミュニケーションの連携を、アナログ機器であらゆるシチュエーションに対応しながら共有できる方法をとっていたのである。それがレコードだけHi-Fiステレオという規格で先んじることで、他のフォーマットを凌駕しようとしたことが、現在のステレオ進化論の発端である。これは1970年代に入ると、再生機材に凝る人はオーディオマニアと呼ばれ、音楽の内容よりも音質を重視する数多の言動は、音楽愛好家(レコードマニア)から蔑みの目でみられることになる。

AMラジオはこうした変なにらみ合いをよそに、音の良し悪しという垣根を取り払った時代の産物ということが言えるのだが、それはただ草の根に適応した安物という意味ではなく、あらゆる音響規模にも対応できるポテンシャルをもった音声規格だといえる。ところがそのポテンシャルを活かす術が、今のオーディオの世界ではほとんど閉ざされているのだ。その一方で、フィル・スペクターがモノラル回帰を宣言して、ビートルズのモノ・ミックス・アルバムが飛ぶように売れ、グレン・グールドのゴールドベルク変奏曲の秘蔵トラックが全て公開され、フルトヴェングラーの放送局蔵出しテープがCDセットで出るなど、古いモノラル録音のリマスターCDは湯水のように湧いてくる始末で、音源のデジタル化で保存活動が盛んになる一方なのに、買い手の試聴環境の格差をどのように始末をつけようとしているか、ネチネチと問い続けなければならない。この格差の原因は、モノラル録音が飛ぶように売れているのに、モノラル録音をモノラルのまま聞く音響機器が売られていない、ということで大筋が描ける。

いまでもAMラジオのリアリティは、時事ネタと連動したウィットに富んだ会話にあるわけだが、そのようなリアルタイムであることを終えた録音物は、時間の消費物として捨て去られる運命にあるのだろうか? CDにまで記録された音は、時間の経過と共に賞味期限の切れた味気ない音の詰め物なのだろうか? もちろん、それが最新チャートを賑わせたり、マスメディアの様々な媒体で情報が拡散されたりすることはもうないだろう。しかし、それらは流行という波のなかで一儲けしようとする興行成績の問題であって、音楽のもつ力とは全く別のものともいえると私は思っている。

しかし多くの人にとっては、流れた時間を取り戻そうということに興味はない。帯域が狭くモノラル録音であると、こうした50年にも渡る時間の経過との闘いにも巻き込まれるのだが、それに抗う力は個人の嗜好に頼るまでもなく、記録された音楽自身に宿っていると宣言しなければならない。実は音楽を再生させるという行為には、過去の記憶を蘇生するという概念が付き纏うのだが、私自身はそれが人間自身の精神的な営みというよりは、もっと生理的な課題に行き着くものだと思っている。過去の電子信号レベルの記録を、フィジカルな実体感レベルまで盛り上げる装置がオーディオ機器の役割なのであるが、モノラル録音に関しては問題が実に山積みのまま放置されていると言っていい。それはステレオで聴くと立体的でリアルという思い込みにより、モノラルが実体的でリアルという価値観が全く理解できないままなのだ。

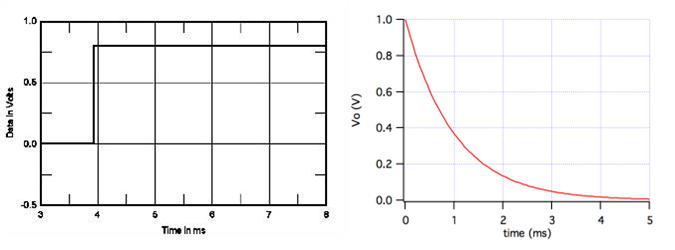

②卓上ラジオのリアリティ(ファースト・オピニオン)

いつからAMラジオの音からリアリティが失われたのだろうか? これには色々と理由があって、個人的には現在の格差社会と同じく、モノラル再生は常に相対的貧困の格差に悩まされていると感じている。なぜ同じ生身の人間の声の記録が、モノラルというだけでこれほどまでに差別されなければならないのか? 一種の思い込みなのではないかとも疑うが、旧式のモノラル電蓄ではステレオLPが聴けなかったというほか、逆にステレオ装置で聴くAMラジオの音が何よりもひどく悪いのである。ステレオ装置で聴くくらいならAM放送は卓上ラジオで聴いたほうが音が良いのが常識だった。この理由の大半は、FMチューナーのAM放送用フィルターの設定がノイズ除去のため狭すぎる(大半は4kHzからロールオフ)というものだが、これはラジカセだって一緒。そのラジカセよりも立派なステレオのほうがAM放送の音が悪くて、ラジオの会話がモゴモゴして何を言ってるんだか判らない。なのにFM放送だと明瞭な良い音で聴ける。この難問が私の少年時代にすごく頭をもたげていた。

これはどうやら最近の話ではなく、かつて1967年に長岡鉄男が音楽の友誌に「原音再生」というコラムで、どうせ中途半端なステレオを買うくらいなら、真空管テレビの音のほうがいいという趣旨のことを述べている。

|

ではローコストで原音によく似た感じの音を出すにはどうればよいか、実例としてテレビの音声を上げてみます。家庭用の安直なアンサンブル型電蓄から出てくる声を、ナマの人間の声と聞きちがえる人はまずいないでしょう。ボソボソとした胴間声と相場はきまっているからです。ところが、アンプ部分にしろ、スピーカーにしろ、電蓄より一段も二段も下のはずのテレビ(卓上型で、だ円スピーカー1本のもの)の音声は意外と肉声に近く、となりの部屋で聞いていると、ナマの声とまちがえることがよくあります。 |

加えて、テレビの音声電波が音をあまりいじくることなく素直だとコメントし、長径18~25cmのテレビ用楕円スピーカーのうちできるだけ能率の高いものを1m四方の平面バッフルに取り付け、5極管シングルでジャリジャリ鳴らすのが良いのだとした。ラジオ用、テレビ用のスピーカーで能率の高いものは、一般にストンと低域が落ちていて、中音域のダンピングがよく、特に音の立ち上がりは、20~30cmのハイファイ・スピーカーをしのぐものがあるとも記している。1970年前後の当時は英グッドマンや独イゾフォンの18~30cmフルレンジが比較的安く輸入されていて、新進のフォステクスFE103が1600円のところ、1900~2700円で売られていた。今は昔の物語である。

このようなドイツ製のSiemensやSABAなどのラジオ用フルレンジは1970年代まで製造され、交換部品としてのデッドストックも豊富で、この手の入門用としては1980年代までは5~6千円で手軽に手に入った(これでも元値の倍くらい)。しかし今はどうだろうか。1本3~4万円と驚くほど高騰しているのだ。同じ値段で買える小型ブックシェルフに比べ帯域も狭く、自作エンクロージャーの仕上がりも悪いとなれば、なかなか手の出せる代物ではない。同じことはRCAやMagnavoxなどの家電製品に搭載された楕円フルレンジにも言え、AltecやJBLのパワフルな押しの強い鳴り方とはまた違う、ポピュラー・ソングやムードミュージックに合ったくつろいだ雰囲気の音だが、なかなかお目に掛かれることはない。

最近になってダブルコーンで高能率なユニットが欧州から輸入されるようになったが、少し注意しなければいけないのがQts=0.4以下のバスレフ箱向けのものがほとんどで、意外にしっかりしたエンクロージャーが必要なことだ。ラジオのような小さな箱に入れてもブルブル震えるだけで低音はかえって出ないし、昔のドイツ製フルレンジのように後面解放箱に入れて大丈夫なのはQts=0.7以上、できればQts=1.5を超えてもらわないと、タイトな高音に見合ったエッジの効いた低音を聴くことが難しい。この点もモノラル再生を疎遠にしてしまう要因になっている。

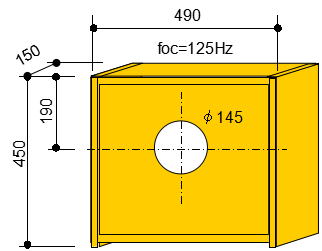

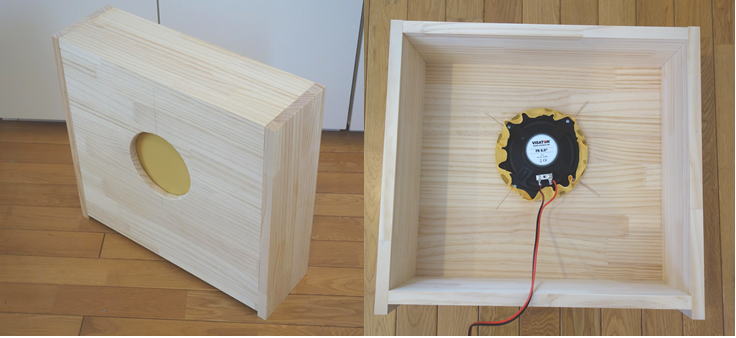

と、嘆いていたら、ようやく16cmでQo=1.96という適当なフルレンジ独Visaton FR6.5があるのを発見して、早速 後面解放箱に入れて試してみた。結果は溌剌とした反応で何とも気分もスカッとするようなサウンドで、しかも

お値段2,800円という頼もしい味方が登場した。まずこういう組合せで、自然な音声の聴き取りに慣れてもらいたいのだ。これが健全な音楽鑑賞のためのファースト・オピニオンである。

③コンソール型電蓄ラジオの家族構成

このようにモノラル再生のノウハウもパーツも枯渇するなか、何で現在のモノラル機器の話題が、ラジオからいきなりトーキーに巨大化してしまうのかというと、昔のオーディオがダイナソー(恐竜)のように行き着くとこまで巨大化し滅亡したというよりは、その間にあったコンソール型電蓄ラジオがミッシングリンクとしてすっぽり抜けているからだと今更ながら気付いた。電蓄というと壊れた古時計のようにポンコツと思う人が多いようだが、この電気蓄音機は同じスピーカーで聴ける点でラジオとは相性がよく、ほぼ一緒の1930年代に登場した。

コンソールとは腰の高さの家具のことをいうが、テーブル、キャビネットなど、ソファに座った人間の目線より少し低めのものを指す。コンソール型電蓄ラジオのある家庭のどのシチュエーションでも感じるのは、それはけしてモノで留まらない家族の一員のように団欒の中に鎮座している点である。伝統的にリビングにあった飾り棚のリプレースだったため、美しい木目で囲まれたデザインが主流で、天板に何かしらの置物が飾ってあったりする。Hi-Fiラジオが製造された時期は、いわゆるスウィングジャズの全盛期とぶつかり、当時のチラシに登場するドレス姿の御婦人たちは、少し前までボールルームで青春を謳歌した世代である。おそらく家庭に入った後はそんなにハメを外すわけにも行かず、じれったい気持ちを持て余しているようにみえる。1930年代中頃から1950年代末までがモノラル電蓄の時代なのだが、残念なことに戦後のLP登場で燃料投下しても洋の東西を問わず戦後インフレで買い替え需要は冷えたまま、テレビの登場と共に家庭の団欒の中心ではいられなくなった。

家庭を守る御婦人方の力強い味方?(欧米では家具の選択権は女性にあった)

コンソール型ラジオは家族写真の恰好のアイテム(子供たちは床で猫のように遊ぶ)

最近のオーディオ事情は、リビングルームに置くため大型テレビと並べた「家族と共生」派と、趣味のものを並べる「男の隠れ家」派とに分かれるかな?と思う。上の写真と比べてもステレオは壁一面を占有してはじめてそれらしく見えるが、同じ大きさのモノラル電蓄ラジオは一人分のスペースしか要らない。なので中流家庭の8畳程度のスペースでもソファを囲んだインテリアの配置ができるのである。

実はステレオが壁一面に配置されるのは、コンサート会場や映画館の仕様であり、同じことはテレビが電蓄と入れ替わった時期にも起こった。テレビは正面からしか映像のパースが正視できないため、まるで講演会のようにテレビに向かって並ばなければならない。実はテレビやステレオは家族の一員というよりは、全員がこっちをみるように強制して居住空間のヒエラルキーとして上位にいることを主張するのだ。ということは、穏健な態度にみえる家族共生派のステレオ愛好家でさえも、実はテレビと並ばせていただいていることでリビングでの上位階級だと主張しているのである。この件についてもモノラル音響機器を実際に使ってみないと、そのリラックスした雰囲気が判りにくいところだ。

④ローファイ時代の最新技術

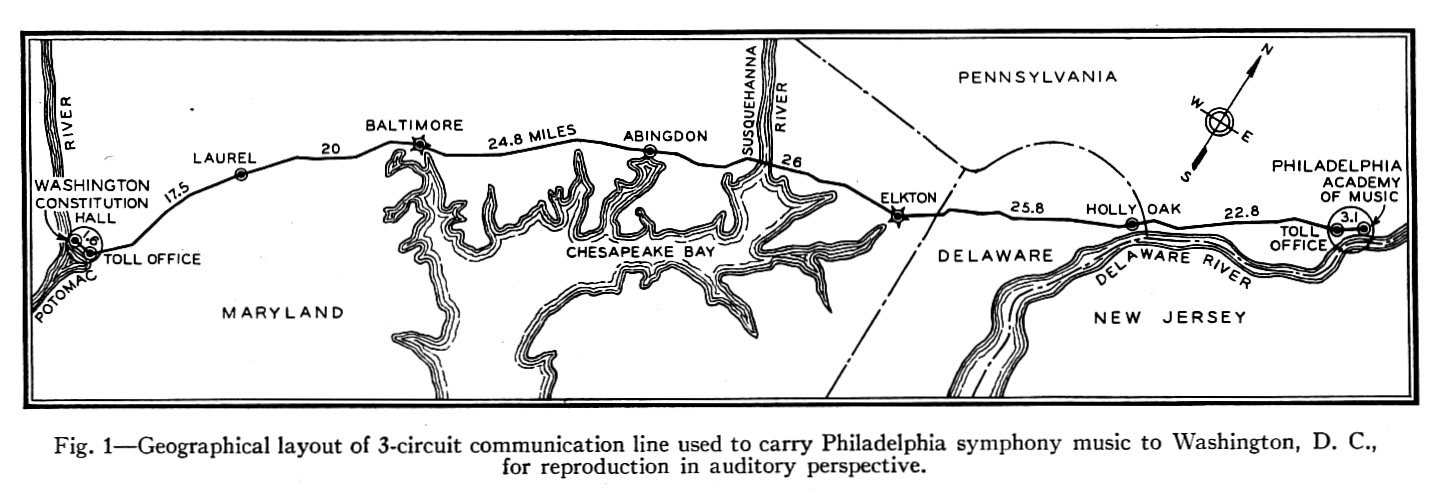

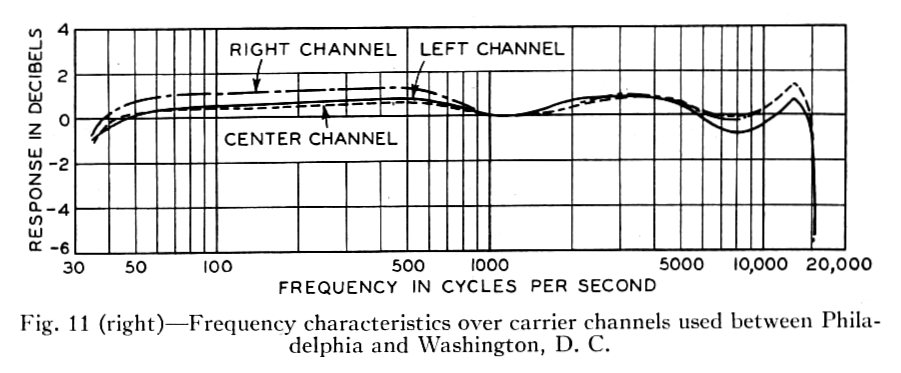

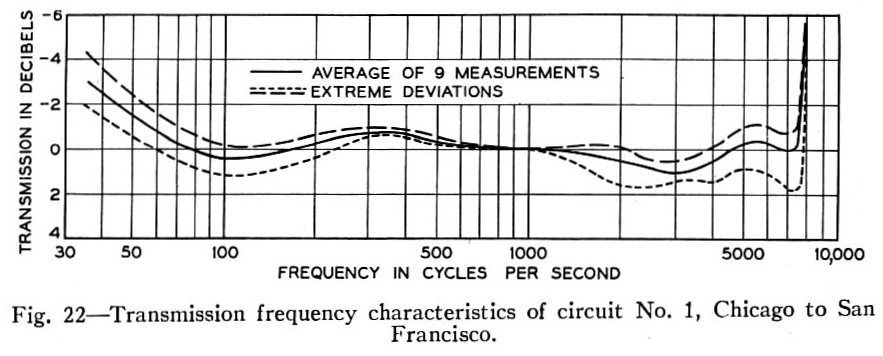

ちなみに1930~40年代はラジオ実況ライヴのほうがSP盤よりも音質が良く、ラジオのフィルターも15kHzまで伸びたものが実装されていた。大陸横断の有線伝送も、中継機でバトンリレーしながら東海岸ではHi-Fiネットワークが存在し、色んな意味でラジオがオンリーワンだった頃の時代のゆとりのようなものが感じられるのだ。今聴ける1950年以前のライヴ実況の記録方式がアセテート盤なので、現在ではかなり劣化しているが、実態はかなり高音質だったと考えていいだろう。

|

|

1933年のベル研究所による有線伝送実験

東海岸ではHi-Fi伝送、西海岸はラジオ品質を保持 |

ではこの見た目に高級なラジオの中身はと言えば、かなりスカスカで普通のラジオと同じものが詰まっている。受信機の部分は1930年代からスーパーヘテロダインが採用されて同じだし、低周波部分が50L6とか6V6がシングルからプッシュプルに拡張されたりするくらいで、それでも20cmスピーカーをゆったり鳴らすのに、これくらいの容積は必要だろう。私個人の感想では、多くのモノラル事始めでは、20cmクラスのラジオ用スピーカーの汎用性も幸いして、これでも十分な音質を得られることから、それ以上突っ込まずにサブシステムとして安住していることが多いように思う。

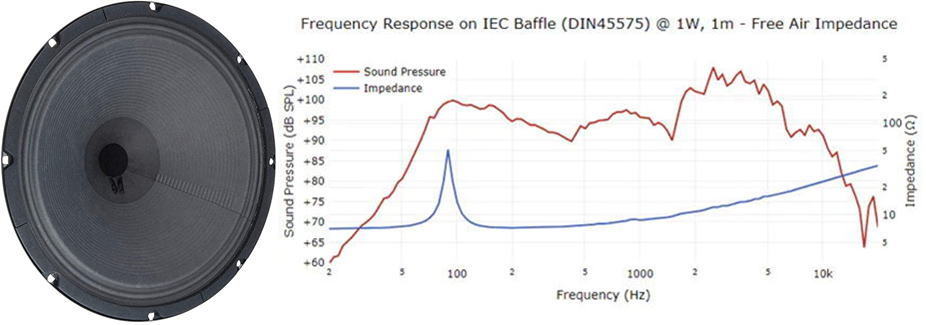

Philco社の真空管ラジオ:筐体は大きくても受信機としての性能はどれも一緒だった

ラジオ用スピーカーは、最初のダイナミック型スピーカーとなったライス&ケロッグの発明以来、ほとんどその姿を変えておらず、家庭用オーディオの基本性能はこの時代に形成されたと言っていい。コーン型スピーカーの欠点は、周囲のエッジの共振となる1kHz付近でピーク&ディップが生じやすく、さらにボイスコイルの周辺で4~6kHzの分割振動が生じる。今では楽音以外の音が累加される歪みとみなされるため、これを抑えようと必死になるのだが、実はこれが人間の声の母音と子音を明瞭にするための構造だった。つまりスピーカーとは、その言葉通り人間の肉声に合わせてデザインされている電子機器のことを指すのだ。一方で、楽器の音は人間の声とは違うかたちで存在するので、人間の声に合ったフォルムでは不都合が生じる。ウッドベースが聞こえないとか、ヴァイオリンの音が汚いとか、このことがオーディオ全般のジレンマとして今も残っている。

上:Rice&Kellogg開発のスピーカーとRCA 104(1925年)

下:戦前のBBC LSU/7型モニタースピーカー(1932年)

⑤ハイファイに隠れたローファイ文化(セカンド・オピニオン)

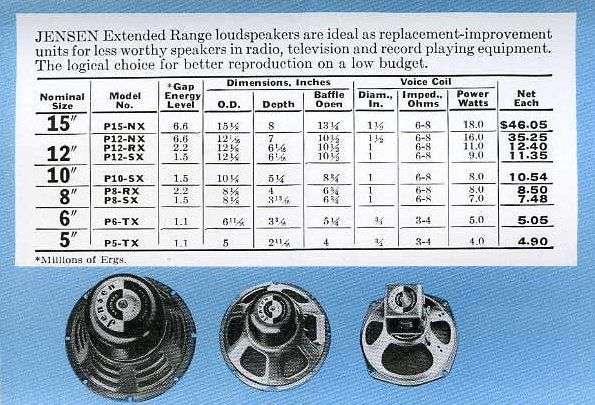

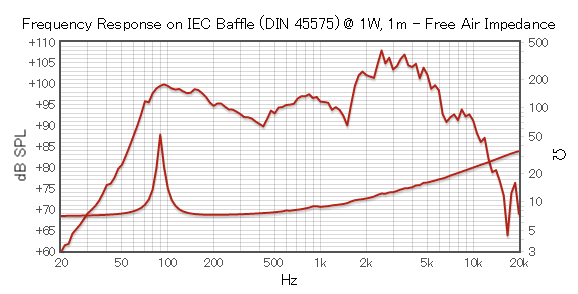

ただ誰もが慣れ親しんだラジオの音を、そのまま大きなスピーカーで鳴らし切るのは思っているよりも難しい。何よりも大口径ウーハーで10~16cmのスピーカーの切れ味のある軽い反応を保持するのがとても難しいのだ。大概のモノラル初心者は、16~20cmのフルレンジで始まった後、そこからグレードアップするときに大型ホーンの壁にぶつかり頓挫するのだが、その大きな原因がローファイ規格の大口径スピーカーについて知識がないことによる。おそらくフィックスドエッジとフリーエッジの違いすら判らないし、何でもfoの低いウーハーのほうが優れていると思っている。それもそのはず、1950年代以降のフルレンジはJBL

LE8Tのような50~15,000Hzの再生帯域をもつHi-Fi仕様のものしか大事にされておらず、フィックスドエッジのウーハーはほとんどがエッジにヒビが入って残されていないからである。1950年代のラジオ用スピーカーの多くは、ワイドレンジもしくはエクステンデッドレンジと呼ばれたが、実はクレデンザ時代の100~4,000Hzの両脇を1オクターヴ伸ばして50~8,000Hzにした、れっきとしたローファイ規格の一員である。この手の業務用PAスピーカーで有名なものにJBL

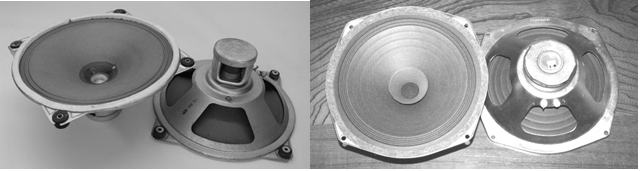

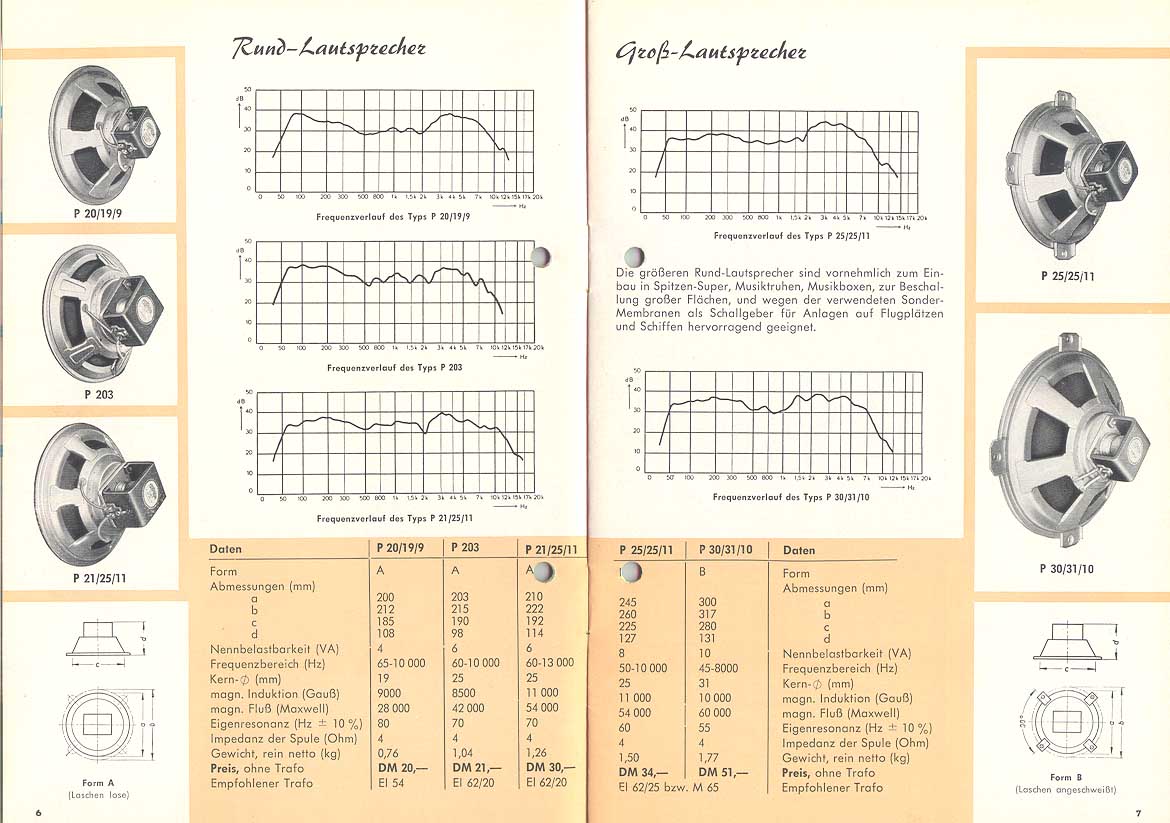

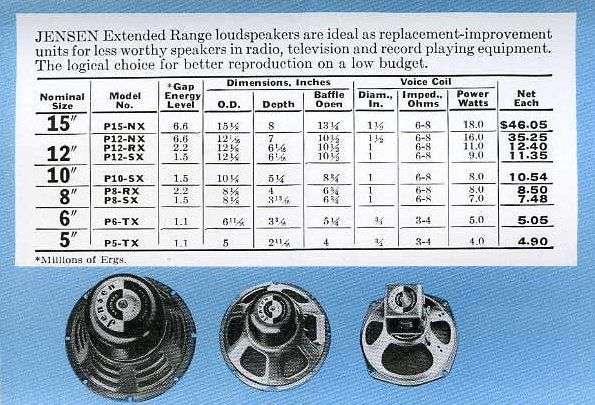

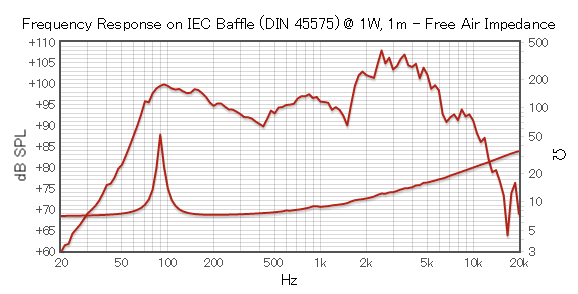

D130、WE 728B、754B、Altec 600B、RCA MI-12458などがあるが、これらのトップクラスのユニット以外にも、1950年代までのほとんど全ての汎用スピーカーがこの規格に当てはまる。サウンドキャラクターは、子音を明瞭に出すように3~6kHzの中高域に強い共振をもち、100~200Hzの中低域にボリューム感をもたせる、いわゆるラウドネスを掛けるのが特徴だ。ただし1970年代のラウドネスが100Hz以下の重低音、10kHz以上の超高音を補完するのとは違って、もっと狭い帯域でのラウドネスを聴感で探っていたともいえよう。この低音も高音も出ない古レンジのプロポーションが小音量でも人間の声を明瞭に発声するため、基本的にどこ国のラジオでもこの特性のスピーカーが使われた。以下のJensenやIsophonのエクステンデッドレンジ・スピーカーは12~38cmまで様々だが、家電のラジオ、電蓄からプロ用PA装置まで幅広く使われた。20cmが電蓄と簡易PAで共通に使用される境目だが、25~30cmは基本的に業務用となる。

米Jesnen社のエクステンデッドレンジ・スピーカーとその特性

独 Isophon社のエクステンデッドレンジとその特性

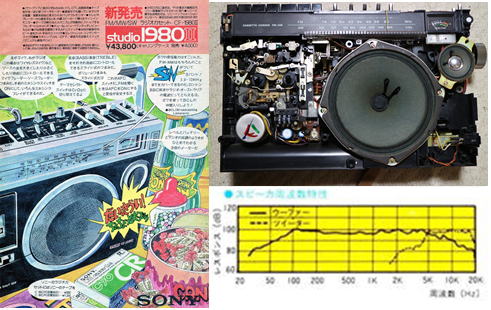

既に1930年代には、これにツイーターを足したHi-Fiラジオは存在したし、1949年のAltec 604Bはまだ5kHzから減衰する控えめな特性だったことが判る。この604型同軸フルレンジの前身がアイコニック・モニターだったわけで、音響規格としては1937年まで遡ることになる。実はこのローファイ8kHzに高域1オクターヴだけツイーターを足す方式は、1970年代のラジカセまで引き継がれ、実に半世紀近く家電オーディオのなかで生き続けた由緒ある音響設計である。最新オーディオがどれだけ進化しようとも、人間の耳は進化しない。これだけの当たり前の事実について誰も気付かない訳もないのだが、オーディオのスペック競争が話を歪めている。

左:Altec 604B(1949年 FM放送対応)、右:Sony CF-1980(1974年)

1950年代のエルヴィス・プレスリーの録音は、オーディオ史のなかではとっくにHi-Fi規格に足を踏み入れてるはずなのだが、実態はデビューしたサン・レコード時代はSP盤でのリリース、ビニール製のドーナッツ盤を推進したRCAビクターに移籍した後も、しばらくはローファイ規格と付き合わなければならなかった。何よりもエルヴィスの声はレイス・レコード(人種差別的な音楽区分)にジャンル分けされており、ラジオDJからレコード流通までの壁を越えるまでに時間が掛かったのだ。しかしこの頃のエルヴィスのことを神のごとく採り上げる人は少なくない。あきらかにオーディオ規格の新旧の入替えは音楽表現とは関係ないのである。だからといって小さいラジオ用スピーカーで聴いても、腰をセクシーに振って歌うエルヴィス節は聞こえてこないし、1970年代末にクイーンが胸声の被った声で入れた「愛という名の欲望」のような感じになるのだろう。ミッドセンチュリーに最もフィジカルな表現で衝撃を与えた歌声は、オーディオという器を失うと、表面のニュアンスだけを辿ったものとして伝わっていくのである。

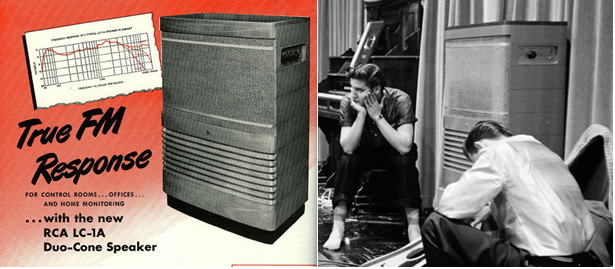

RCAスタジオでプレイバックに聴き入るエルヴィス(1956)

そして1950年代のロカビリー・ブームを最も沸き立たせたのがジュークボックスである。ここで投入されたセラミック・カートリッジ、30cm径のエクステンデッドレンジ+ツイーターの仕様は、現在のスペックからみれば、いずれもローファイ規格を踏襲したオモチャみたいなものだが、この時代の音楽にベストマッチであり、今も生々しく響き渡る。つまりローファイだって本気で鳴らせばここまで行けるというマイルストーンというか、最後のともしびがジュークボックスだったと思う。もともとジュークボックスの語源は、黒人たちが男女の出会いを求めて集うジューク・ポイントで流れる音楽にあり、そこでのブルースにみられる扇情的でストレートな愛の表現に、白人たちが徐々に影響を受けるようになった。そしてこの頃の音楽は現在のポップスの基本フォルム(=骨格)を決定的にしたのだ。狭いレンジのなかにコッテリと濃厚なリソースが含まれているのだが、ジュークボックスのない現在では、どうも素材の持ち味を上手く引き出せないでまごまごしている感じだ。

思い思いの姿でジュークボックスの周りで楽しむ人々(1950年代)

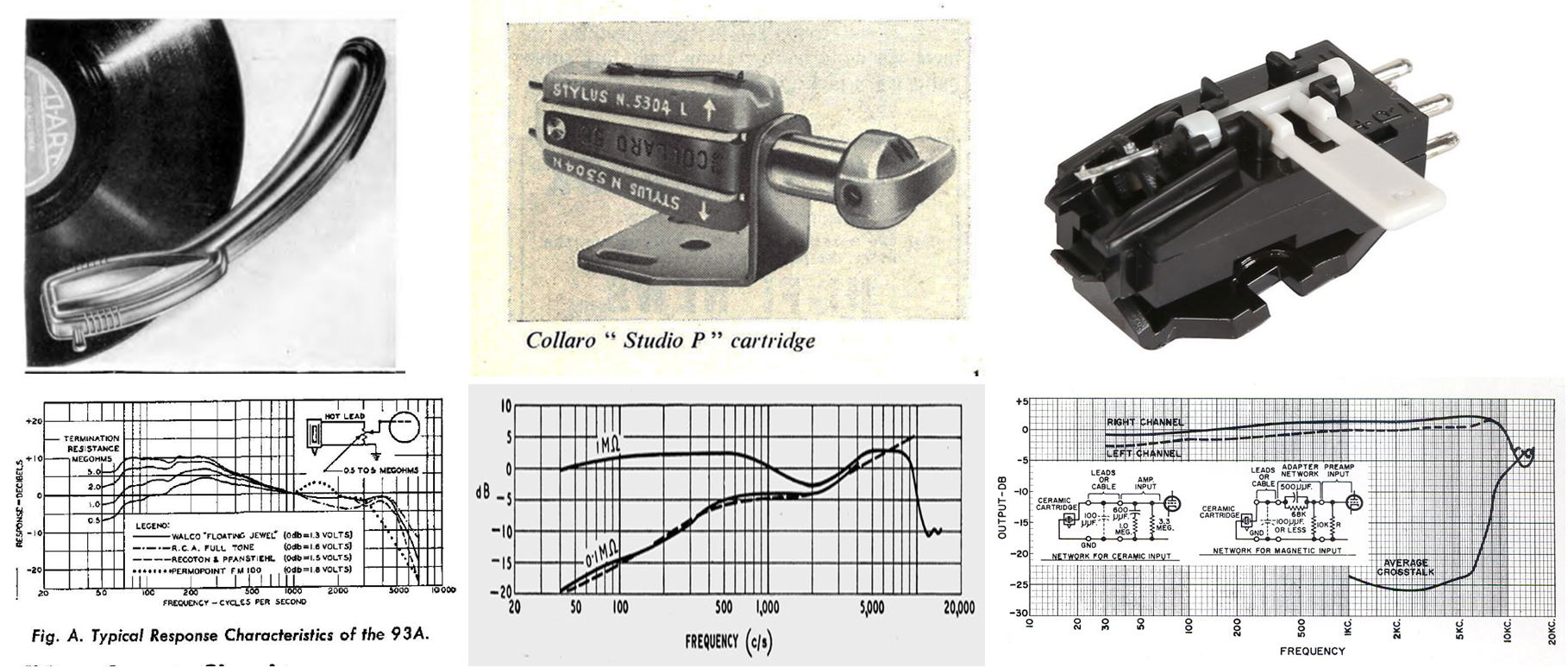

左:Shure 93A(1946)、中:Collaro Studio 'P'(1957)、右:Sonotone 9T(1961ステレオ)

ジュークボックスの中身:Jensen P12N(30cm)、RP103(ツイーター)

私自身は、フルレンジに続くセカンド・オピニオンとして、往年のジュークボックスを手本にしたJensen社の30cmエクステンデッドレンジを中心としたマルチウェイ・システムを提案している。これとて立派な中規模PAとしての性能をもっており、音の勢いは家庭用としては十二分に発揮できる。

⑥プチブル化したオーデイオの末路

以上のように、家庭用の身の丈にあったコンソール型のモノラル音響機器は、1960年代に入ると徐々に姿を消していったのであるが、それと同時にAM放送の再生も卓上ラジオに限定されるようになった。ここで今一度課題になったのは、ローファイ規格のモノラル録音を皆さん結構楽しんでいた、それも体いっぱい心から楽しんでいたという事実と、中流家庭でもステレオを買えるようになった豊かさとが、どうも歯車がかみ合っていないのだ。つまり、ステレオが買えた=古いローファイ規格を蔑む、という歪んだ成金主義が音楽鑑賞にまで入り込んでいるようにみえる。何よりも現在のモノラル・システムの多くが、ステレオ装置を基準にしてサブシステムの座に甘んじるか、逆に遥かに凌駕した大型ホーンでないと本気を出したとは見なされない、という感じの両極端な反応を導き出している。この無意味な格差社会から、AMラジオ時代の音楽を解放するのも、真っ当なオーディオ技術の役目となるのだ。

ただ自分が知ってるオーディオは、FMステレオがはじまってジュークボックスが消えた1970年代で、フラワー・ムーヴメントの真っ盛り。オーディオ専門誌で語られるまじめな原音再生のテーマは、押し並べて男女関係に還元されていくのだが、その滑稽なほど軽い状況に未だに付いて行けない。1950年代のラヴソングの夢を遥かに踏み越えて、現実の男女関係のほうが遥かに先を行っていたのだと思う。まさしくロケットが宇宙に飛ぶ勢いで。そのなかでもジュークボックスは多くの人の記憶のなかで生き続けていたのだが、その記憶を現実のものとして蘇られるには、やはり一から修行しなければならないと思っている。

Love&Peaceに彩られた1970年代のステレオ広告:原音再生のリアリズムは全て男女関係のためにアル

大物ミュージシャンがリスペクトしてやまない電蓄のゴッドファーザー

- 「モノラル・ローファイ難民」とは「モノラル原理主義」と「ローファイ民主主義」の代理戦争に巻き込まれて彷徨う人々とのことである。モノラル・ローファイ難民は初期段階でモノラル童貞として見出される。

- 1950年までのローファイ規格は、ラジオ、レコード、映画館にいたる幅広いフォーマットに対応した音声規格だった。ラジオの実況ライヴは、SP盤よりも安く高音質であったため、様々なジャンルでの放送音源が残されている。

- 現在のモノラル再生は常に相対的貧困の格差に悩まされている。格差の背景にはステレオ装置の進出とともに、コンソール型電蓄ラジオがミッシングリンクとしてすっぽり抜けていることが挙げられる。

- 電蓄ラジオは一人分のスペースしか要らないため、リビングで家族の一員のように団欒の中に鎮座していた。やがてテレビにその座を明け渡すと、リビングはテレビが講演会の主賓のように家族と対面するようにレイアウトが変更された。

【人間の声こそ普遍的な基準】

では音楽の骨格に忠実な再生装置とはどういうものなのかと言うと、現在にいたるまでオーディオ規格は倍々モードで進化したと宣伝するが、その性能はほとんど無駄な能力をもつエスパー集団のように思える。念力や透視ができても、スゴイだけで誰の役に立ったかを聞いたことがないのと同じで、犬やコウモリのように耳が敏感になったところで、それを進化と呼ぶのはもうやめたほうがいい。私の考える音楽再生の究極的な目的は、人の心に響く主な情報はボーカル域(100 ~ 8,000Hz)に詰まっていて、人間がコミュニケーションの手段として生来の感覚と共に培ってきたものだ。そしてオーディオの一番の醍醐味は、自分の家にエンターテイナーを招いて演奏してもらったようなリッチなプレゼンスにある。100Hz以下や10kHz以上は超自然現象の領域で、心を揺さぶる感動の源はボーカル域にあるのだ。

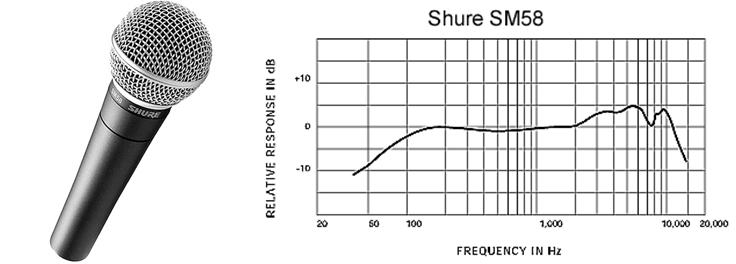

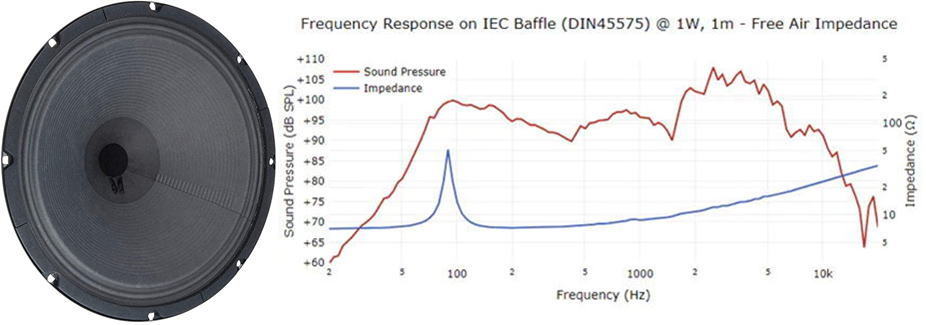

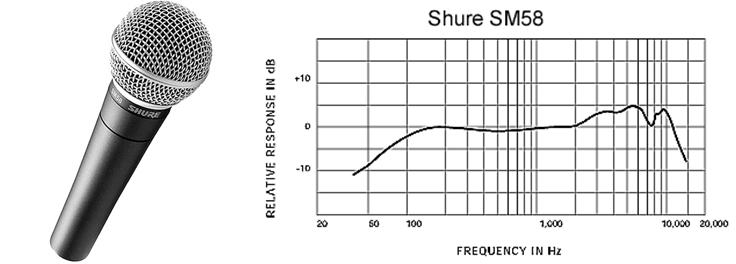

話を40万の法則に戻すと、その狭い周波数帯域のなかにあるドラマの表出が、オーディオ装置には必要だ。例えば有名なボーカルマイク Shure SM58は、1970年代のライヴステージで一世を風靡したが、けして広い帯域を誇っているわけではない。むしろステージから離れた観客の聴覚にも届きやすいように、中高域のクリアネスをデフォルメさえして、狭い帯域をドラマチックに演出している。これはかつてラジオ用スピーカーが持っていた特性とよく似ている。つまり1960年代から次第に録音のほうでラウドネスを加えて聴き映えのするものに加工していく方向性を取ったのであるが、それ以前の録音は記録であることを重視してフラットに録ることをしていた。つまり素のままの音をそれらしく再生するには、人間の聴覚に適したプロポーションを与えないと、電気録音はそれらしく聞こえないのだ。そこで、このボーカル域をしっかりドライヴできるオーディオ装置を、ローファイ・リアリズムと呼ぶことにしよう。

Shure SM58マイクの特性

米Jesnen社のエクステンデッドレンジ・スピーカーとその特性

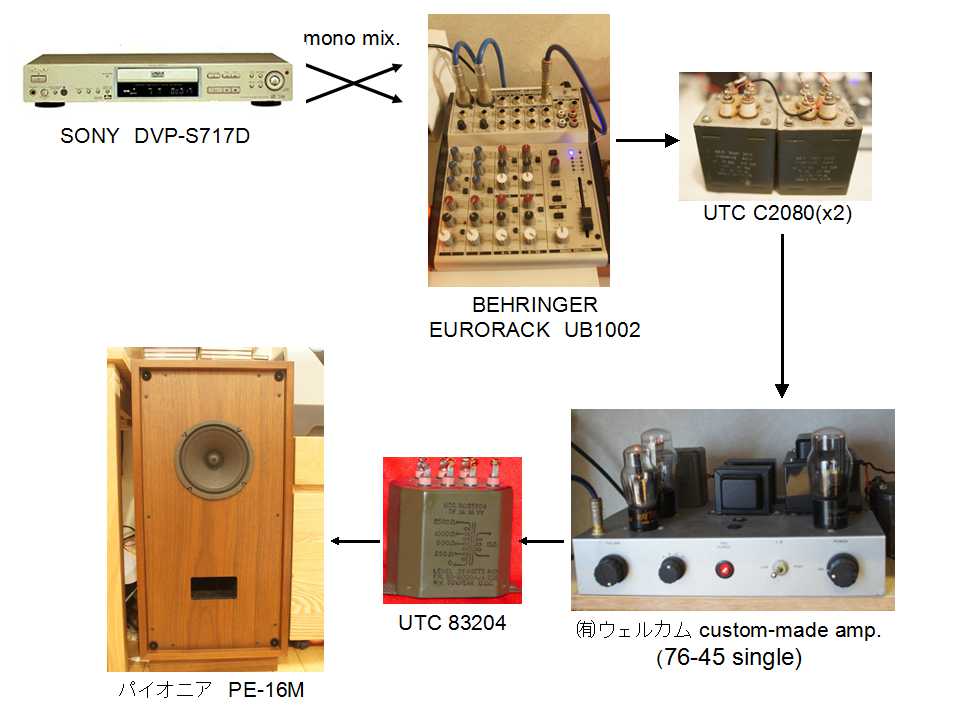

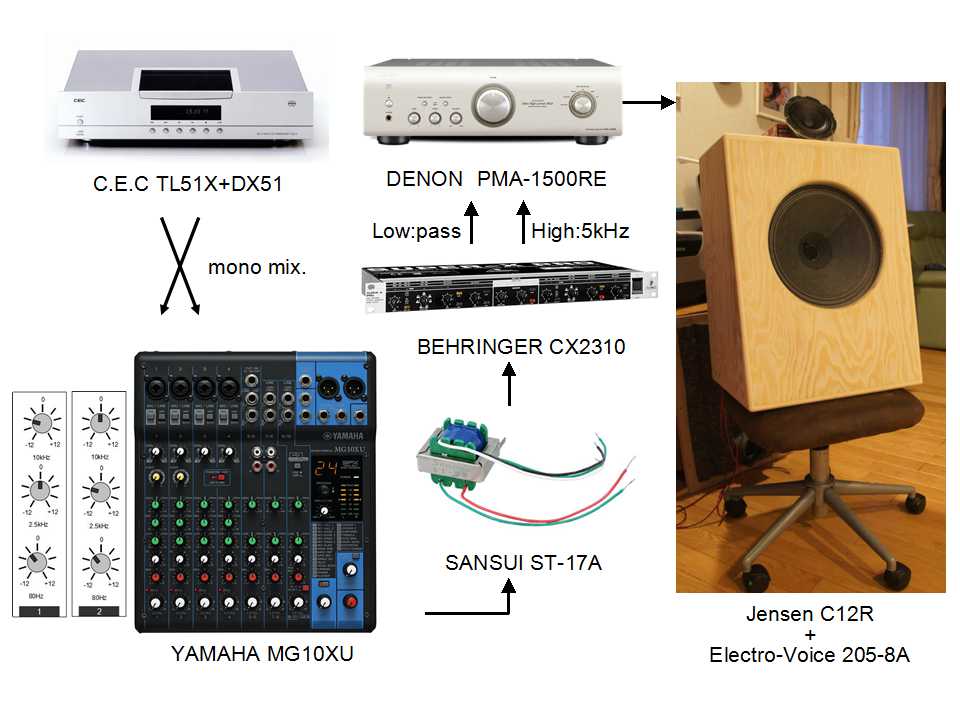

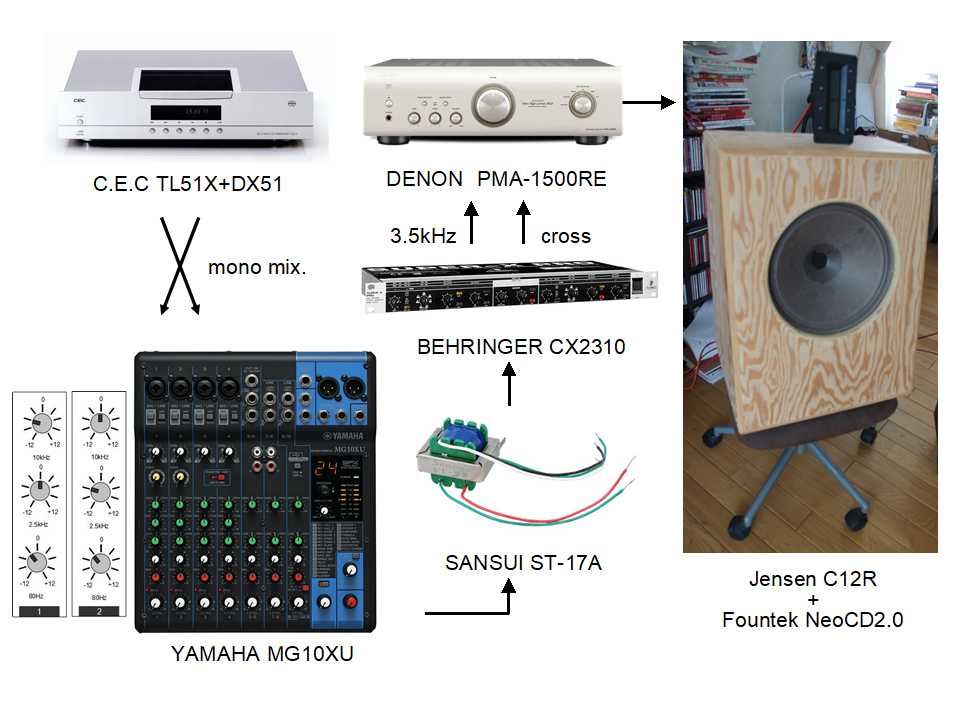

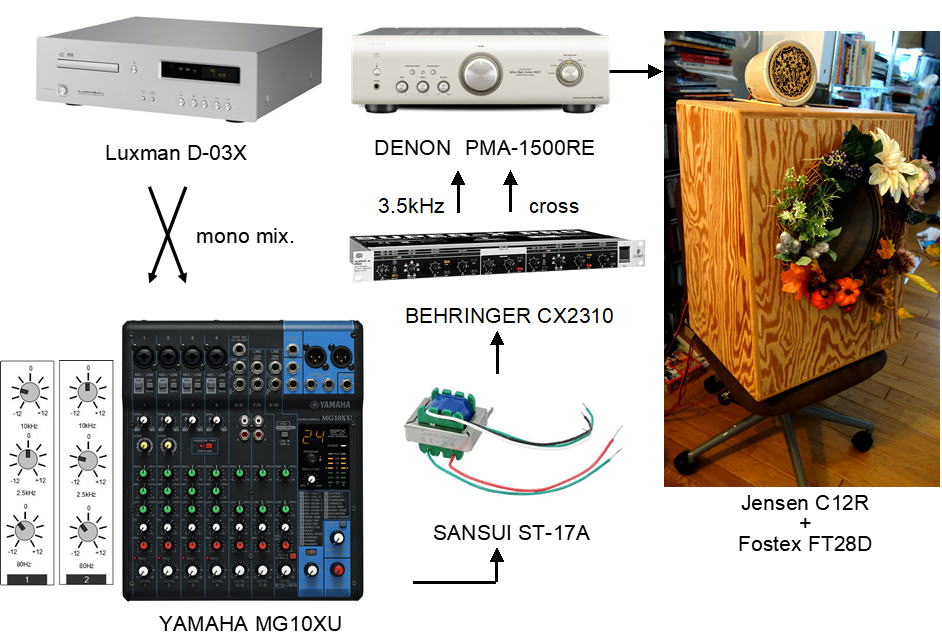

ここで私はかつてのモノラル録音と電蓄ラジオの蜜月を取り戻すべく、現在も製造され誰でも手軽に新品で購入できる機材を寄せ集め、モノラルCD試聴システムを組むことを使命とした。個々の機材はそれほど大したものではないが、システムとして組むために要所をおさえて選択している。と、ここまで目標は高く、敷居は低くと欲張りに考えたものの、既に半世紀以上も前に一端途絶えたモノラル再生技術をパーツから吟味するのは大変難しい。特にCDが出現して以降のオーディオのトレンドは、広帯域でフラットな再生の極致を走っており、モノラル時代の価値観とは真逆のものであると思われている。一方では、トップクラスのヴィンテージ機器は現在でも通用するクオリティを持っており、そこのギャップを正しく理解してから現在の技術に橋渡しするものが必要なのだ。大概の場合は随所にヴィンテージ機器を投入し時代考証的な正解を求めるのだが、これは非常に狭き門でマッターホルンのように高くそびえ立ち登頂ルートが限られている。一方では週末に気軽に出かけられる山歩きに適したルートも必要で、なおかつそこが熊や猪に遭遇しない獣道を避けたもの(ようするに故障や不良品に悩まされる必要のないもの)でなければならない。このクオリティと汎用性という両天秤のバランスがモノラル・システムの構築には必要なのだが、上記のピンからキリまでの両極端がネット上で話題になり、その中間のノーマルな水準のものがほとんどない。ましてや新品で揃えるという縛りまで加えるのだから、普通の人はお手上げである。しかし、ここは私なりのモノラル愛で何とか克服しようというのがこのサイト全体を貫いている。

私のオーディオ・システムでは、音楽のもつ主要な周波数レンジであるボーカル域をアキュレートに再生する要として、1950年代のJensenの30cmギターアンプ用ユニット(開発当時はエクステンデッドレンジと呼ばれたプロ用PAスピーカー)とサンスイのラジオ用トランスの2点に絞っている。共に半世紀以上にわたるロングセラー部品で、AM放送とPA機器が横並びの規格で展開していた時期の製品である。このエレキギターとラジオという非オーディオ的と言われるデバイスが、実は人間の言語感覚をアナログ的感性でカタチにしたものだと私は確信している。Jensenの30cmスピーカーは6,000~8,000円、サンスイトランスは800円程度と、驚くほど安価なので、それだけでポンコツと侮る人が多いのだが、しかしこれが、ジュークボックスとラジオの最強タッグで編み出される、ロ-ファイ・リアリズムのスタンダードな仕様なのである。元はJBL

D130、UTCのマイク用トランスなどだったのだが、保守の容易さも考えて、誰にでも手に入る製品に移行した。

費用を抑えたい場合でも、既にプリメインアンプを持っていれば、モノラル用に買い足す機材は4万円ポッキリで、以下のような30cmクラスのモノラル・スピーカーが構築できるのだ。しかも全てピチピチの新品で!ぜひとも大口径フィックスドエッジの中低域までパンと張った反応の凄さを堪能してほしい。

| 機材 |

メーカー・型番 |

参考価格 |

| CDプレーヤー |

普段使ってるやつ |

-円 |

| チャンネルデバイダー |

ベリンガー CX2310 |

13,800円 |

| プリメインアンプ |

普段使ってるやつ |

-円 |

| エクステンデッドレンジ |

Jensen C12R |

6,200円 |

| ツイーター |

Visaton TW6NG |

1,950円 |

| エンクロージャー |

後面解放箱(自作) |

約10,000円 |

| 追加費用= |

+31,950円 |

※チャンデバのLRとウーハー、ツイーターは繋ぐ線を間違えないように!

①人間と等身大の音響モックアップ

一般家屋のなかで、いかに最適な音響を得るかと言えば、それは人間そのものに還元していく。 私自身はオーディオ装置には大きさも重要だと考えていて、家庭用オーディオという一般家屋にフィットした大きさは、人間以上に最適なものはないという認識にいたった。それ以上大きくても、それ以下に小さくても、どこか不自然な音響をつくりだすのだ。以下の図表を見て、私のオーディオ装置のアプローチが、機械的なヒューマノイドとして始まっていて、一種のパーソナリティを獲得させようとしていることが理解できるだろうか。人間そのものの声を再生するためのアプローチとして、できるだけ近いカタチからスタートしている。これは電気的というより機械的な問題なのだ。

ル・コルビュジエのモデュロールと自作スピーカーの寸法関係

ジュークボックスのスピーカーが30cmである理由は、低音の増強のためではない。200Hz付近までコーン紙のダイレクトな振動で音が鳴る点だ。コーン紙を平面バッフルに見立てて最低周波数を計算すると、10cmで850Hz、20cmで425Hz、30cmで283Hzとなり、喉音、実声、胸声と次第に下がってくる。あえて言えば、唇、顔、胸像という風に声の描写の大きさも変わってくるのだ。それより下の周波数は、エンクロージャーの共振を利用した二次的な輻射音になる。小型フルレンジでは胸声が遅れて曖昧に出てくるため、表現のダイナミックさに欠ける。このボーカル域の要件を両方とも満たすのが、古いPA装置に使われていたエクステンデッドレンジ・スピーカーだ。喉声以上の帯域に対し遅れを出さずに胸声までタイミングが一致して鳴らせるようにするため、高域を多少犠牲にしても、スピーカー径を大きくすることで自然で実体感のある肉声が聴けるのだ。 このようにスピーカーには電気的な性能よりも、ずっとフィジカルな条件が人間と同じく存在している。

唇の動きに見とれるか、顔を眺めてうっとりするか…

やっぱり胸元まで見ないと実体感が湧かないでしょ!

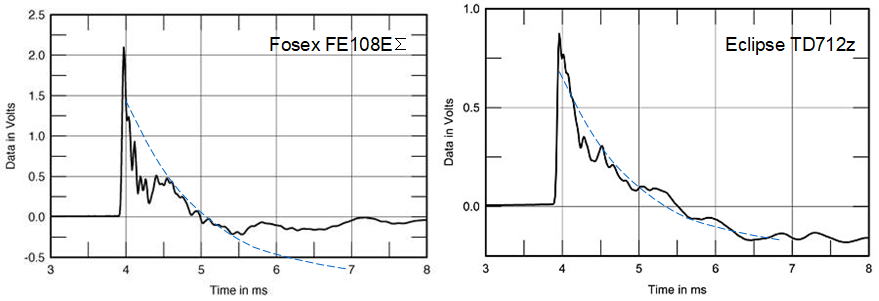

②ボーカル域(100~8,000Hz)が同じタイミングで発声される

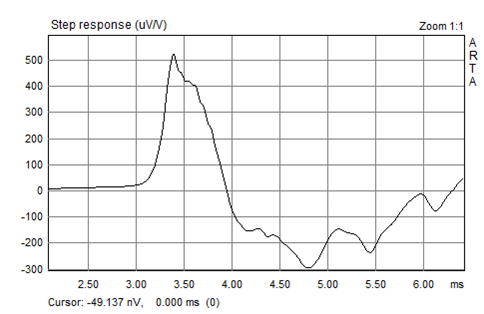

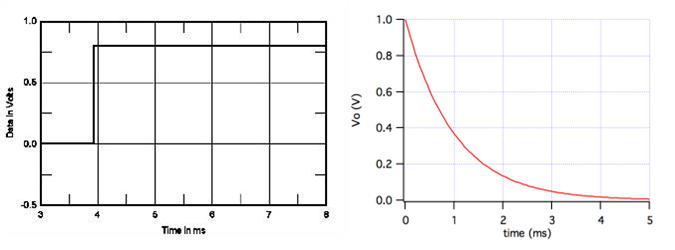

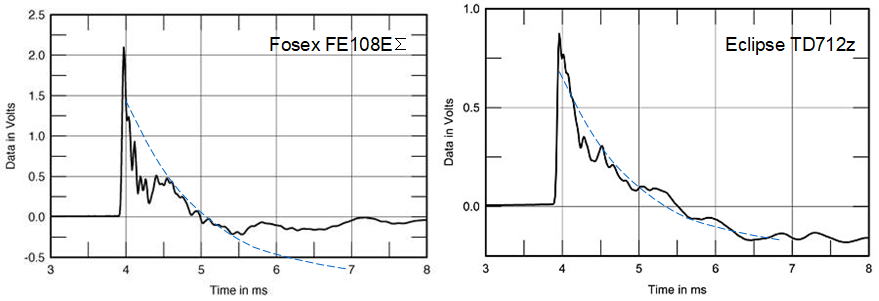

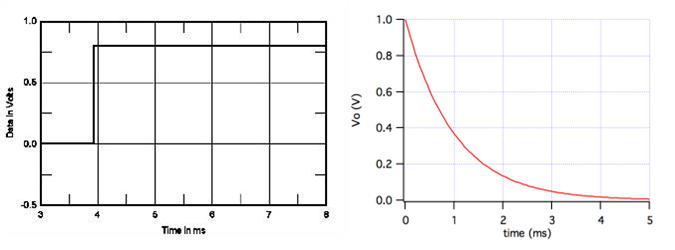

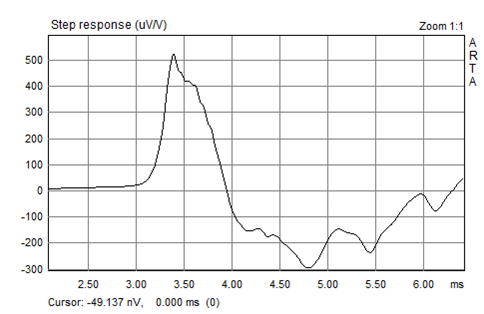

ボーカルが同じタイミングで鳴るとか、すごく当たり前のような感じがするかもしれないが、言葉の周波数は、200~800Hzの実声、800~2500Hzの喉音、2.5~6kHzの子音と複雑な組合せで出来ていて、それが一息で発せられる。現在のスピーカーの多くはステップ応答を見れば判るが、ツイーターのパルス音をクッキリ出させて、定位感、解像度などをデフォルメするように設計されている。実際の声が出る前に「フッ」と気配を感じさせるように身構えるような姿勢をとるのだ。それがリアルだと言う人も多いのだが、実は多くのオーディオ機器の高性能の規準は、100Hz以下の重低音、10kHz以上の超高域の再生能力ばかり謳っていて、人間の肉声を拡声するというオーディオの本来の機能について正しく語ってはいない。例えば、パルス音が少ないライヴ録音のMCがボワボワとなって何を言ってるのか判り難くかったり、逆に観衆の咳の音が楽音よりリアルに聞こえたり、普通にマイクで拾った音で不自然な現象になることが多い。このネジレ現象を正さないとローファイ録音はカマボコ型に聞こえてしまうのだ。

ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)

代表的なモニタースピーカーのステップ応答(左:小型2way、右:大型3way)

(各クロスオーバーで位相にねじれ→大口径ウーハーは200Hz以下が大幅に遅れて強調)

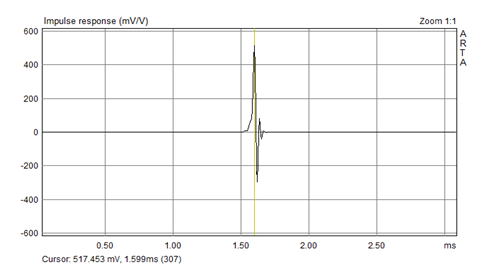

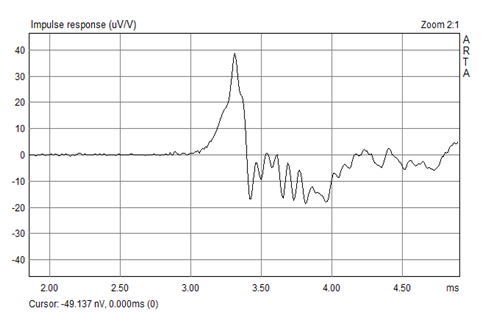

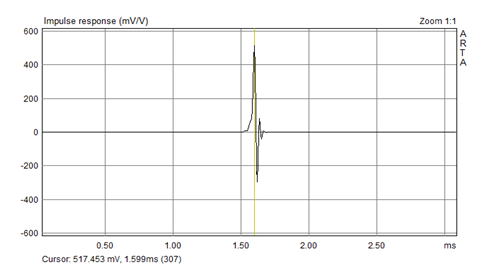

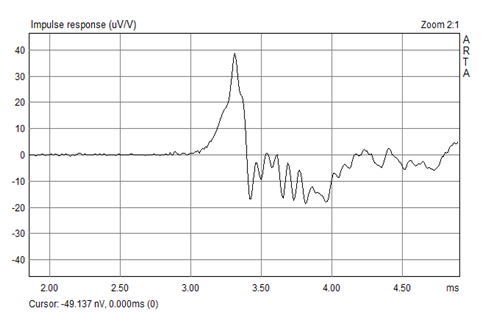

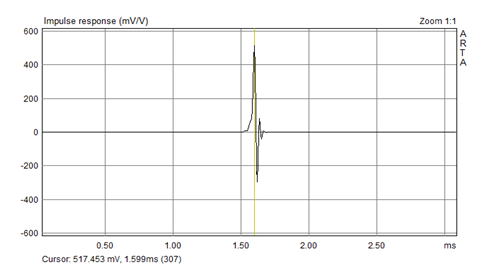

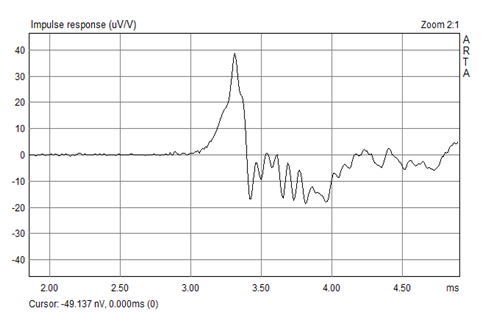

私のモノラル・システムのインパルス応答、ステップ応答という微小時間での波形の応答はかなり素直だ。デジタル的に観てもかなり正確な点でも、これが本当に75年前の音響技術なのかと驚くばかりであるが、高音で低音の出遅れをマスキングすることはないし、低音を必要以上にブーミーにする必要もないため、正確なタイミングでリズムを刻むようになる。ボーカル域の胸音(200~500Hz)、喉音(800~1500Hz)、子音(2.5~6kHz)が一息でスゥ~と自然に出てくるほか、ドラムを勢いよくドカッと蹴りだす音とか、普段聴くサウンドステージ中心のステレオ音場とは全く別の感触で、マイクで収録された時点での音の質感がそのまま再現された感触である。Jensenのエクステンデッドレンジが設計された1940年代は、スウィングジャズのビッグバンドのホーンやドラムの生音と対抗してボーカルやギターの音を拡声する必要性があったので、実は生楽器と同じ出音の俊敏さが必要だった。

ライン出力(左)とスピーカー出力(右)のインパルス特性の比較(MQA-DACの波形と相似)

私のオーディオ装置のステップ応答(理論的減衰カーブ)

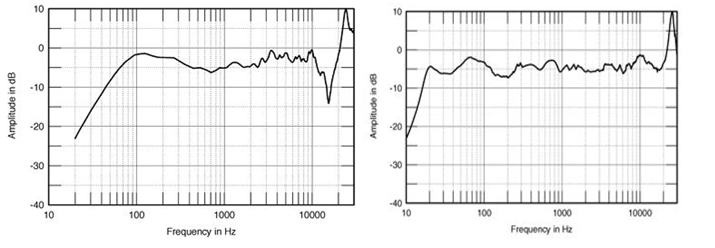

③スピーカーの音響デザイン

Jensen C12Rを収める箱は、後面解放箱といって背面に蓋のない状態で使っている。古い設計のスピーカーはフィックスドエッジと言ってコーン紙と同じ硬い素材が使われているので、無理に低音を増強しようとしてもスピーカーの最低共振周波数(fo)で引っ掛かって重低音は伸びない。そのかわり、音の消え際で機械的なバネが働いてスッと音が引くようになっているので、その空気抵抗をできるだけ減らす方向で調整している。ユニットとバッフルの間には割り箸を挟んで、少し隙間を空けるようにしていて、これはラジオ用のユニットの取り付け取り付けではよく行っていることで、隙間を空けることでバッフル特有の響きが減ってスッキリした応答になる。その代わり200Hz以下の80Hzまでのバッフルの反響音は、約8dB落ちるわけだが、けして聞こえないわけではなく、むしろ自然なレスポンスでエッジの効いた低音を叩きだしてくれる。それと高さ調整&方向調整に回転椅子を使っているが、これがまた良い塩梅で、足元のエアサスペンションが巧く効いているのと、背もたれのクッションが背面の音を適度に防いでくれている。

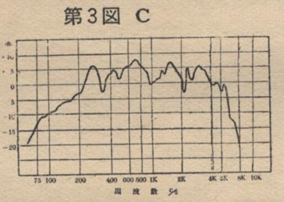

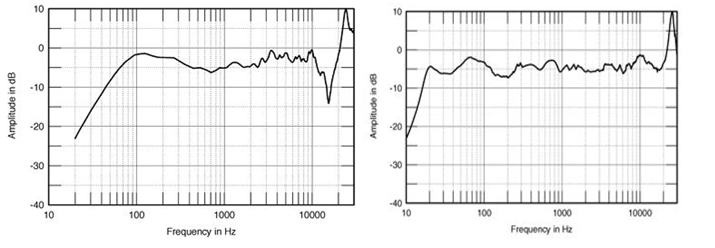

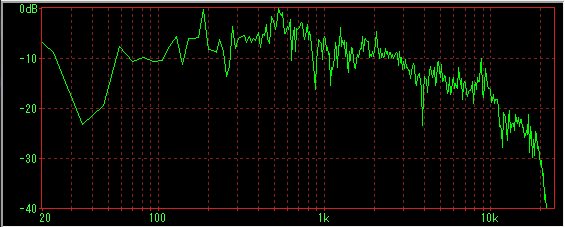

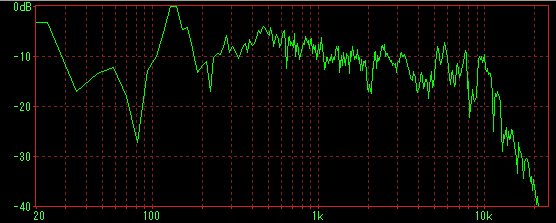

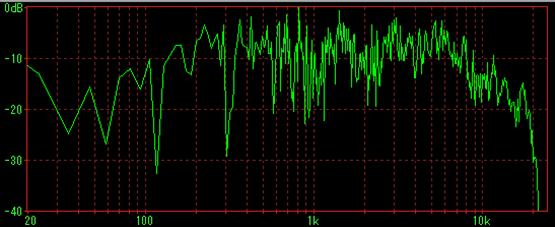

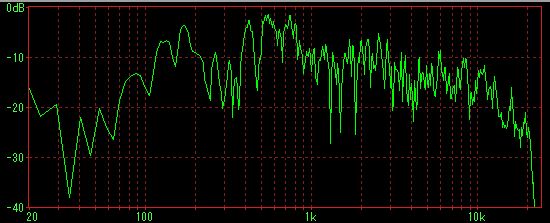

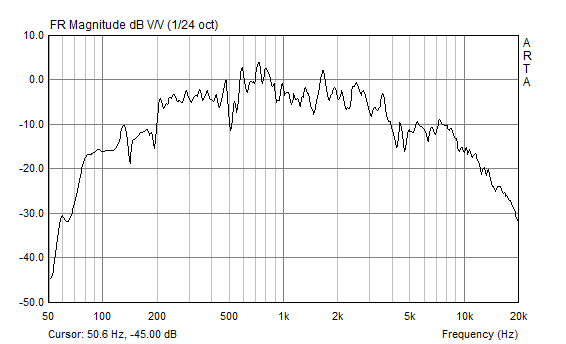

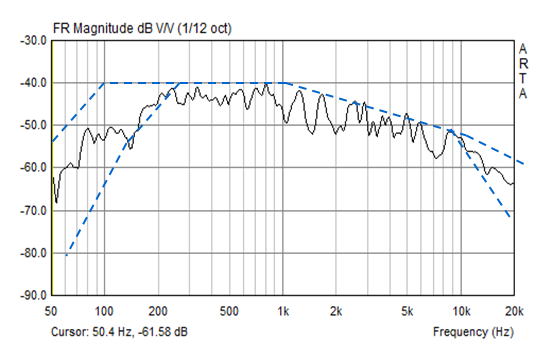

チャンネルデバイダーを使って自分の耳で聞いて合わせた音響バランスを、試聴位置(斜め45°)から計測した周波数特性は見事なカマボコ型で、偶然ではあるが映画館のような広いホールでの音響特性(アカデミー曲線)と似ている。そのかわりインパルス応答、ステップ応答という微小時間での波形の応答はかなり素直なので、高音や低音が引っ込んで聞こえないということはない。サンスイトランスはAMラジオでのハムノイズ、高周波ノイズを潜り抜けアナウンサーの明瞭さが確保されるように最適化されていた。これらが人間に耳に最適化してボーカル域で音楽をじっくり燻りだすお膳立てになってる。

私のオーディオ装置の周波数特性(点線:アカデミー曲線)

もともとJensenのユニットは、1950年代のスピーカーにありがちな中高域の暴れは良くも悪くもアクセントになっていて、一般的にエクステンデッドレンジはコイルでハイカットせずに、そのままにして伸び伸び鳴らし、指向性の狭い高域だけツイーターで足せば良いという人が多い。私のシステムではJensenの高域を3.5kHzで切っているが、念のため測ってみると、中高域の暴れをスッポリ抜いていることが判った。3~6kHzの強い分割振動は強いパルス性の立ち上がりを示すが、そこをカットすると下の帯域までスムーズなステップ応答が画けるのだ。

逆に2kHz以下にするとモッサリして普通の音になり、エクステンデッドレンジ特有の歯切れの良さが出ない。簡単に言えば、ユニット単体で40万の法則が保てないと、どこかアンバランスなところが生じる。今回の場合は200~2,000Hzでダイレクトなレスポンスを保ち、その両端は緩やかにロールオフする感じでバランスさせていくようになっている。

チャンデバで3.5kHzカットする前後の周波数特性とステップ応答の比較(45°斜めから計測)

④CDプレーヤーまわり

1950年代までのローファイ音源について、CDならどんなプレーヤーでも同じように鳴っているだろうと思うひとは不幸だと思う。もともとCDは単なる記録媒体であって、特有の音があるわけではない。デジタルっぽい音の現況は、初期のデジタルフィルターのプリ&ポストエコーからくる高調波のザラザラした音と、それをマスキングしようとデジタル対応と言われた当時の高性能スピーカーの発する20kHzの強烈なリンギングによる。SACDが出るようになって、デジタル機器、スピーカーともに設計手法が修正されたが、1990年代までまで20年近く続いたデジタル化の呪いは現在も続いている。重ねて言うがCDの音は非常にフラットで均質、逆に言うと無味乾燥な音質である。

デジタル録音に特有のポスト&プリ・エコー、1980年代のデジタル対応スピーカー

現在使用しているラックスマンのD-03Xは、この手のローファイ録音の再生には全くのお勧めで、かつて購入したCDが実は結構緻密な情報をもっていたんだと感心するような出来で、中域から湧き出るクリアネスというか、音の見通しの良さは、とかく団子状になりやすい帯域の狭いコンテンツには、かなりのアドバンテージになる。おそらくIV変換回路あたりからの丁寧なアナログ回路の造り込みが功を奏しているように思える。トスカニーニ/NBC響も放送録音の規格品なのだが、かつてNHK-FMで聞いたような肉厚で物腰の柔らかい躍動感(デンオンの業務用CDプレーヤーDN-960FAを思わせるような安定感)が再現できているので、ラジオ規格との相性が良いのだと思う。よく最新オーディオというと音の定位感や立体感ということに注目が行きがちだが、中域の音像がクリアで芯がしっかりしているとか、音楽表現の基本的なものを律儀に求めている機種というのはそれほど多くない。このCDプレーヤーの開発者は、1990年にD-500X'sを開発した長妻雅一氏で、最近はネットワーク・オーディオのほうに専念していたが、フラッグシップのD-10Xの影でCD専用プレーヤーの開発を音質面・モデル面を一人で担当したというもの。D-500X'sとは違う意味でアナログ的なアプローチが徹底していながら、ラックス・トーンをやや封印した真面目な造り込みと、見た目にも業務用っぽい無粋な顔立ちでよろしい。

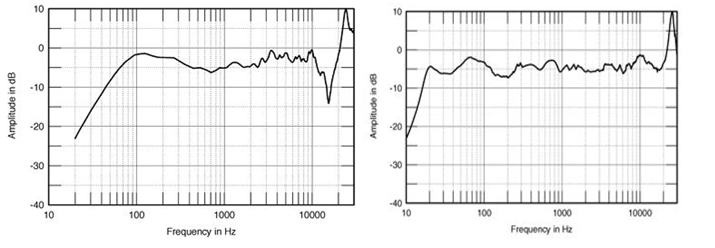

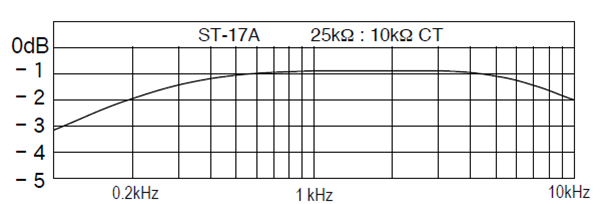

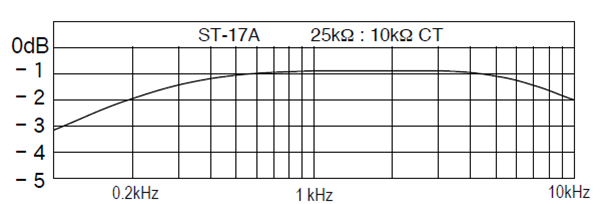

ライントランスとして使用しているサンスイトランス ST-17Aは、トランジスターラジオの組込み用に1958年に開発されたパーツで、終段プッシュプルをB級動作させる際の分割トランスとして現在も製造されている。昔、ヨーロッパ系のヴィンテージオーディオを扱うショップを訪問したとき、修理中だった古いドイツ製真空管を使ったアンプについて質問すると、「9割はトランスの音だ」と豪語していた。その頃はあまりピンとこなかったが、初期のNEVEコンソールに組み込まれていたマイクアンプも、トランジスター回路を用いながらトランス独特の艶やかな倍音を沢山含んでおり、往年のブリティッシュサウンドの太い粘り気なども含め真空管っぽいテイストをもっている。この倍音や粘り気の出る理由は、トランスの磁気飽和による歪みや磁気ヒステリシスによるコンプレッションが発生するからであるが、現在のオーディオ用トランスは性能が著しく向上して、重低音も高調波もキッチリ変換して同じような効果はほとんど出ない。サンスイトランスは、どういうわけかその辺を昔のスペックのまま出しており、まるでMMカートリッジでも聴くかのような野太さと艶やかな倍音を出してくれて、いい意味でラジオ的な親密なサウンドをもっているのだ。かといってそれほど味付けを強調するほど癖のある音でもなく、かつおだしの味わいのような感じが気に入っている。

ラジカセ基板のB級プッシュプル段間トランス、サンスイトランス ST-17Aと特性

トランスには磁気飽和による高次歪みと僅かなコンプレッションがあって、実はLPからCDに変わった後に音楽が味気なくなったのは、単にマスタリングの問題だけでなく、パッシブに動作する磁気歪みが関与している。同じような効果は、テープヘッド、カートリッジにもあり、唯一スピーカーだけが磁気回路をもつオーディオ部品となってしまった。ちなみに1980年前後のことだが、瀬川冬樹氏がデパートでオーディオ伝道師として自ら売り子になっていたが、そこで売り出されている大半のスピーカーがクラシックを再生するには歪みが多すぎるため、メーカーに改善を求めるべく事情を訊いたところ、大半のオーディオ初心者はテレビやラジカセで親しんでいる歌手の声を好んで選ぶ傾向があり、デパートではその音調をまねたスピーカーのほうが売れるし、他社さんに負けないように製造をやめられないとのことだった。私の場合は、こうした事情は肯定的に捉え、ギターアンプ用スピーカーの分割振動も含め、倍音成分(高次歪み)を大歓迎で混ぜこんでいる。ただ倍音の出やすいのはパルス性の波形に対してであって、普通のサイン波はクリーンな音である。もちろん歪みが増大するブレークポイントがあるので、それ以上の音量を出さないのも使用上の注意としてあるが、Jensenとて70年前のプロ用ユニットなので家庭用として全く不便はない。

Jensen C12R+Fostex FD28Dのパルス応答特性(ライントランス有)

以上のように、人間の聴覚の基本に忠実であるならば、周波数帯域は100 ~ 8,000Hzで十分だし、広いホールを基準に考えればフラットである必要性もない。一方で、波形の時間的整合性には耳が敏感で、高調波歪みの助けがないと音に潤いが出ない。これがローファイ・リアリズムの正体だが、あまりにHi-Fi理論の逆を行っていて、いぶかしがる人も多い。でも、この峠を越えたところに名立たる楽士たちが憩う桃源郷が広がっているのだ。

【身体が資本のミュージシャンたち】

AMラジオが一番元気だった1940~60年代の音楽のエッセンスを集めてみた。これだけの大物アーチストを集めて「体が資本」なんてプロレタリア労働者のように扱うのはどうかと思う人もいるかもしれないが、働き盛りで目がギラギラ光ってる年頃といえば納得していただけるだろうか。そしてその体当たりのパフォーマンスを目の前で起きているように再現するのがオーディオ装置の役割なのだ。奥行き感とか定位感とか言ってステージ上で点のようにみるのではなく、自分の家に訪れて演奏してくれたかのようなサプライズを味わえるのが魅力だといえよう。

今回はいたずらに再生の難しい録音は選ばずに、古いローファイ規格の録音を誰でも満喫できるものを選んでみた。自分のオーディオ装置の調整にもご利用いただければ幸いである。

なお、同じ時代背景をもつ録音やオーディオ機器のリンクを掲載するので、興味があればさらに見ていただければと思う。

|

ジャイヴをもっとシリたいか?/キャブ・キャロウェイ(1940~47)

(Are you HEP to the JIVE?)

映画「ブルース・ブラザーズ」で健在ぶりをみせたキャブ・キャロウェイをどういうジャンルに含めればいいかを正確に言い当てることは難しいだろう。ジャズだというとエリントン楽団をコットン・クラブから追い出したと疎まれるし、R&Bというにはビッグバンド中心で大げさすぎる、Hip-Hopのルーツといえば政治的に無関心、ジャンピング・ブルースというジャンルも他に例が少ないので、そういう言い回しがあったんだと思うくらい。でもそんな検証は実に無駄だし、ラジオから流れる陽気な調べは、放送禁止用語を軽々と飛び越えキャロウェイが連発する黒人スラング辞典まで生まれるような現象まで生み出した。そういう俗っぽさからブルースが心を鷲掴みにするまでそれほど時間はかからなかっただろう。

◆この時代の音楽をもっと知りたい

→ ラジオデイズ |

|

フルトヴェングラー/ベルリンフィル;RIAS音源集(1947~54)

戦後の復帰演奏会から最晩年までの定期演奏会の録音を、ほぼ1年ごとに紹介していくBOXセットで、2008年にリリースされたときには78cmオリジナルテープの音質のクリアさも注目された。それ以前のフルヴェンのライヴ録音といえば、AM放送をエアチェックしたような音質でも有難がっていたものだが、こうして聴くとFM放送で流れていたという本当の実力に完全にノックダウンされるだろう。オケそのものを部屋に入れるのは不可能だが、天吊り1本マイクでガチで録られた指揮者の位置で聴く音楽の躍動感が心を震わすのだ。得意曲のベートーヴェン第九、ブラームス1番などが収録されていないのと、英雄、運命、田園、未完成、ブラ3など重複する曲目も幾つかあるが、それが戦後の演奏スタイルの変換を知るうえでも的を得ている。個人的に面白いと思うのが、ヒンデミット、ブラッハー、フォルトナーなどの新古典主義のドイツ現代作曲家を取り上げていることで、それも意外にフォルムをいじらず忠実に演奏していることだ。フルトヴェングラーが自身の芸風と人気に溺れることなく、ドイツ音楽の全貌に気を配っていることの一面を伺える。

◆この時代の音楽をもっと知りたい

→ わが青春のマグネトフォン |

|

The Crusin' Story(1955~60)

ビートルズ以前のアメグラ世代のヒット曲の3枚組コンピレーションだが、この手の復刻CDとしては音質もよく、廉価ながらまずオススメしたいCDだ。これらが金太郎飴を切ったように同じ感じに聞こえるなら、オーディオ装置が故障していると思ったほうがいい。それだけボーカルの声色ひとつ取っても幅広いタレントに恵まれているし、ステージパフォーマンスで鍛えられた生ドラムも他の時代にはない粋なステップでスウィングする。元は年度毎のヒットチャートを網羅するようなシリーズ物だったが、資料を片手に研究なんてことは忘れて、オモチャ箱を広げた子供のように無心に聴くことをオススメしたい。

◆この時代の音楽をもっと知りたい

→

中二病だけどアメリカン |

|

美空ひばり 船村徹の世界を唄う1(1956~64)

二十歳前後の美空ひばりのマドロス歌謡が中心なのだが、おそらく帰還兵との関係もあって、この主題が頻繁に取り上げられたのだろうが、なんとなくハワイ、ブラジル移民とも重なり、裏声を多用したハワイアンの影響ともとれるのだ。この裏声を自由に操る七色の声が、美空ひばりの真骨頂ともなった。これはその修行時代から「哀愁波止場」での完成にいたるまでの記録でもある。1950年代の録音はテープ収録されたかもしれないが、リリースはSP盤だった時代で、焦点を絞った音づくりを古臭く感じさせないことが再生のキモである。途中の1959年に東京タワーをあしらった歌が入るが、これが第10回コロムビア全国歌謡コンクールの課題曲。このコンクールは過去に、コロンビア・ローズ、島倉千代子などを輩出してる。

◆この時代の音楽をもっと知りたい

→ 東京ラヂヲ・デイズ |

|

ザ・ビートルズ/Live at the BBC(1962~65)

ビートルズが煩雑にライブ活動をしていた頃、BBCの土曜枠で1時間与えられていたスタジオライブで、これを切っ掛けに国民的アイドルにのしあがった。曲目はアメリカのR&Bやロカビリーのカバーが中心で、理由がレコード協会との紳士協定で販売されいるレコードをラジオで流してはいけないという法律の縛りがあったため。このためアメリカ風のDJ番組をやるため、国境の不明確な海洋の船から電波を流す海賊ラジオが増えていったというのは良く知られる話だ。ここでのビートルズは、若々しさと共にパフォーマンス・バンドとしての気迫と流れるような熟練度があり、いつ聞いても楽しい気分にさせられる。それとリボンマイクで収録した録音は、パーロフォンのようなデフォルメがなく、自然なバランスでバンド全体のサウンドが見渡せるように収録されている。ちなみに写真のメンバーが全てスーツ姿なのは、舞台衣装ではなく、当時のBBCへの立ち入りがネクタイを締めてないと許可されなかったから。

◆この時代の音楽をもっと知りたい

→

60年代ラビリンス |

|

昭和ビッグ・ヒット・デラックス(昭和37~44年)

日本コロムビアと日本ビクターが共同で編纂したオムニバスで、レコード大賞ものなども外さず入っていながら、モノラルがオリジナルのものは、ちゃんとモノラル音源を収録している点がポイント。青春歌謡にはじまり、演歌、GSまで網羅して、個性的な歌い口の歌手が揃っており、ボーカル域での装置の弱点を知る上でも、この手の録音を再生するためのリファンレンスとして持っていても良い感じだ。

ジャケット絵で判るようにドーナッツ盤で残された1960年代のコンピなのに、流行歌の時代区分となる昭和30年代を含むため、新旧世代が良い感じで眺望できる。私自身は日本が西暦で時代区分のできるのは1975年以降だと思っていて、それまでは昭和10年間で区切ると便利なのだが、オーディオ史は西暦の10年単位で物事が進んでいる。この辺が少し事情をややこしくしているが、ボーカル域をしっかり出せる装置だと、時代の録音技術の進展を比較するよりも、それそれのタレントが実力を出し切ったバラエティーそのものだと実感できると思う。

◆この時代の音楽をもっと知りたい

→

昭和エレジー |

【退化するオーディオ・スペックの見方】

スペックとは性能のことなのだが、オーディオ機器は元が電子回路を基本とするため、音楽用語に置き換えるのに、色んな意味で不都合な点が多い。スーバー

( ゚д゚)”.とかウルトラ(,,>ω<,,)とか、普通の人が聞いてもロボットか魔法少女の最終兵器かと思うに違いない。以下にラウドネス、パルス波、デジタルノイズ、音場感など、オーディオの発展とともに退化していく人間の聴覚について個人的な意見を述べる。

【ラウドネス】:人間の耳の周波数はフラットではない

オーディオ装置の周波数特性については、一般にはフラットで広帯域であればあるほど高性能だと言われるが、そもそも人間の聴覚そのものがフラットではない。外耳の管共鳴によって中高域に強いピークをもつことで言葉の子音が聞こえやすいようにできていて、逆にいえば、人間の言語は、人間の耳に聞こえやすいようにできているのである。この外耳の共鳴の標準化が決まったのはラウドネス曲線から半世紀後の1990年代で、ヨーロッパでヘッドホンの音の計測方法をダミーヘッドで行うDiffuse Field Equalization補正曲線として規格化された。

|

|

| Diffuse Field Equalization補正曲線 |

|

さらには音量の違いも含め人間に聞こえやすい周波数のプロポーションがある。以下は1940年代の等ラウドネス曲線だが、通常は小さい音量だと低音と高音が聴き取りにくくなると説明される。しかし実際には話は逆で、同じ音量でもラウドネス曲線を逆さまにすることで、人間は近くで大きな音が鳴っていると錯覚するのだ。つまり聞こえにくい=聞こえないのではなく、そのバランスを瞬時に聴いて判断しているのである。

|

|

| フレッチャー・マンソンの等感度曲線 |

通常の等感度曲線の110dB→80dB差分補正カーブ |

こうした特性は小音量でも明瞭な音で聴けるように、1950年代のPA機器には経験的に投入されていた。次第にマイクやイコライザーで調整されるようになったため、スピーカーでは必要がないと排除されていった。ラジカセのような1~3Wという小さい出力の家電製品では、AMラジオとの相性もあって1970年代まで古いラウドネス補正が使われていた。今はどうかというと、この手のラウドネス競争が行き過ぎて、フラットから凹み気味の特性にシフトしているように感じる。つまりオーディオは周波数特性がフラットになる前に、人間の聴覚に合わせ録音をデフォルメした歴史を経ているのだ。もとのマイク音とスピーカーの関係を一度改める必要があるだろう。

ライブステージで活躍した名役者たち:JensenとShure~卵が先かニワトリが先か?

【パルス波】:デジタル録音が強調したいピンの落ちる音

録音方式がいかに正確になったとはいえ、ボーカル域がスゥ~と一息でスムーズに反応するという、普段から経験している当たり前のことを、これまでのオーディオの規格競争は正しく伝えていない。素人がカラオケで声色を真似ただけでは真に迫った歌とはならないのと同じで、本人の心がこもったフィジカルな実体感を感じ取れないなら、それは肉声ではなくただの音である。この肉声と音の境界線について正しく数値化できるかというと、現在のオーディオ技術で言う周波数レンジだとかダイナミックレンジだとかではあまり説明できていないのだ。

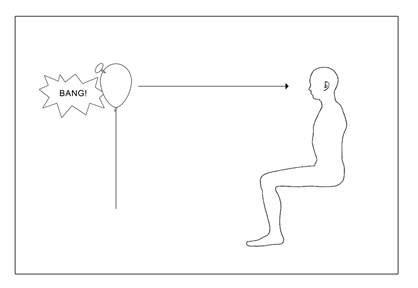

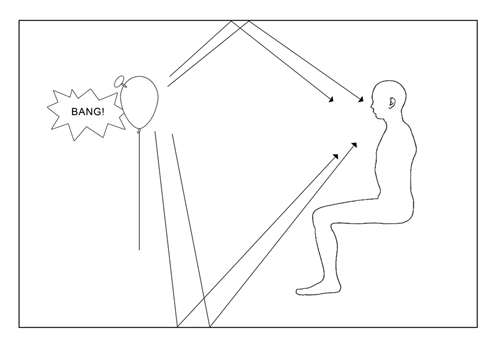

以下の図は、モノラル音の現実的な伝達のイメージである。モノラルからイメージする音は左のような感じだが、実際には右のような音の跳ね返りを伴っている。私たちはこの反響の音で、音源の遠近、場所の広さを無意識のうちに認識する。風船の割れる音で例えると、狭い場所で近くで鳴ると怖く、広い場所で遠くで鳴ると安全に感じる。こうした無意識に感じ取る音響の質は、左右の音の位相差だけではないことは明白である。

左;無響音室でのモノラル音源 右:部屋の響きを伴うモノラル音源 |

一方で、スピーカーのマルチウェイ化(ウーハーとツイーターに分ける)は高音を強調するため、ピンの落ちるようなパルス音が鋭敏に出るようにできている。現在のステレオ理論での定位感は、単純な左右の音量差ではなく、高域のパルス音の到達時間の差で表現される。人間の両耳の距離は精々30cmにも満たないが、その差0.9msの差を12dB以上明瞭に聞き分ける。ただし周波数にすれば1100Hzの中音域であり、それ以上の周波数では位相差のようなものでも認識する。このため現在のツイーターのほとんどは繊細なパルス信号を画き分けるように設計されている。一方でウーハーのほうは重低音を伸ばすために重たい振動板で作られているため、ツイーターよりも音の立ち上がりがずっと遅く、ツイーターだけがチッチッチッとリズムを先行して打つことになる。

左:A-Bステレオ・マイクアレンジ

右:スピーカー位置の角度とパルス波の到達時間差による音量差の指標

高域に隔たるパルス波の正確な再生によって、ステレオの定位感を再現することに真剣に取り組んだのは英BBCが最初で、1970年から「Acoustic

Scaling」という題材でいくつかの研究レポートを書いている。その理由は、始まったばかりのFMステレオ放送の家庭での試聴方法について最適化を図ろうとするもので、自社のオーケストラ録音用ホールのミニチュア模型を製作し、そこで音響特性の縮小化を模索したのである。

BBCで1969年に行われたミニホール音響実験(50年後の巣籠の研究?)

この実験の成果として得られたものは以下のような事柄である。

- この実験はFMステレオ放送を狭い部屋で正確に再生するために実施された。

- ヘッドホンでのバイノーラル録音用に開発されたブルムライン方式によるワンポイント・ステレオ録音を、小型スピーカーでのニアフィールド・リスニングで最適化できるようにした。このことにより箱庭的な試聴環境でも広々とした音場感を体験することが可能となった。

- ステレオの定位感に奥行き感を加えたサウンドステージを発見した。様々なホールによる残響音の違いが主に8kHz以上の帯域の差に現れること、定位感は左右のパルス成分のミリ秒単位の僅かなタイミングの違いによって決まることが判り、スピーカー測定にインパルス特性というパラメータが導入された。

- このとき開発されたスピーカーがLS3/5aであり、規格上はトーク用ではあるものの、デスクトップにも置ける小型モニターとしてその後のステレオ録音の標準的な試聴方法を決定した。

小さな巨人LS3/5aと使用例(1976年):地方局のDJブースは机ひとつしかないことも多い

以上の1970年代を通じて発展したステレオ技術においては、これまで平面的に展開していたステレオの音場感を、奥行き感のあるサウンドステージへと変化させた。その一方で、それまでノイズに埋もれていた超高域のパルス波について、通常では聴き取れないくらいのレベルの音量を遥かに超えて強調するようになった。自然なパルス音では、音楽で息の合っているというとき、ある種の気配を感じてリズムを自然に合わせているのだが、最近の録音では定位感を出すためにその帯域だけ特別にデフォルメして収録している。これをスピーカーで表現しようとなると、ツイーターの小さな音響エネルギーを邪魔しないように、パルス音だけ分離するため先行して出すように対処している。ところが、人間の聴覚にはマスキング効果といって、上記のように先行した音に耳が向いてしまい、その他の音が小さく聞こえるという現象がおきる。つまり、微細なパルス性信号にそれより低い周波数の音の存在感が吸い取られてしまうのである。

これは周波数特性では見破ることは出来ず、「ステップ応答」という特殊な波形計測で判断することになる。ステップという名のとおり階段状に上がる波形の再生波を測るのだが、理論的には超高域からピンと立って滑らかな右肩下がりで低域まで行き着く。最近は低音から高音にずり上がるスイープ音から勝手に演算してくれるパソコンソフトがあるため、かつてよりは計測がしやすくなった。ところが1980年代に始まったこの計測項目によると、世の中にある9割のマルチウェィスピーカーは、ネットワーク回路によりツイーターとウーハーの波形を完全に分けていて、それをさらにスムーズに繋げるため位相まで逆転しているものも多い。このネジレ現象を規準にステレオの音場感や臨場感を策定していたのだが、実音が出る前から殺気だけ振り撒く情況は、やはりオーディオ機器特有の不自然さが拭えないと思う。そして高域のパルス波は、それより低い帯域をマスキングして、音楽の躍動感を抑制するのだ。

ステップ波形と理論的な応答特性(超高域から直流まで滑らかな右肩下がり)

フルレンジのステップ応答

(0.5ms=1kHzでエッジの共振&くびれ→エンクロージャーの低音反射)

代表的なモニタースピーカーのステップ応答(左:小型2way、右:大型3way)

(各クロスオーバーで位相にねじれ→大口径ウーハーは200Hz以下が大幅に遅れて強調)

フルレンジ1本だけのステップ応答は高域と低域の流れは右肩下がりで調和しているが、ギザギザの分割振動が伴うというリスクがある。これを音の汚れ(歪み)として排除しようとしたのが、高級オーディオの発展史なのだが、1970年代の録音スタジオではオーラトーン5Cという小型フルレンジ(実行周波数150~10kHz)で音響の整合性を担保しようとしていた。大型モニターでバランスさせたトーンが、小さなラジオで再生してもバランスの取れた音なのかをチェックしていたのだが、低域と高域の連携を無視して、パルス音に頼り過ぎて本来の音楽がちゃんと収録されていなかったというミスを防ぐ役割も持っていた。このことは音楽を聴く装置として、個々の音の描写や空間定位を優先するのか、ミュージシャンが奏でる躍動感を優先するのか、本来分けるべきではないところで、音質評価の規準が錯綜していることを意味している。

【デジタルノイズ】:CD世代のノイズとの付き合い方

CDの記録方式であるPCM44.1kHz/16bitの規格は、S/N比90dB以上という驚異的な低ノイズによって、アナログテープのヒスノイズから解放されたようなことを言っていたがウソである。最初はアナログでは出せない高域のストレートなエナジー感を出そうと、見掛けのキラキラ感が先だって派手な音でないと困るようなイメージがあったが、もちろん制作側の演出でそうしていたのだ。私個人のCDそのものへの感想ではどちらかと言うと、どの周波数域でもニュートラルという印象で、むしろペッタンコすぎて表情が判りにくいきらいはある。むしろデジタル録音で問題になったのは、周波数レンジをカタログ通りに広げるために選んだシャープ・ロールオフのデジタル・フィルターのもつ非線形性で、パルス波の前後に微小ながら超高域のリンギング(ポスト&プリ・エコー)が乗ってくる。これがあらゆる波形に累積してくるのでデジタル録音にザラザラした印象を与える結果となっていたのだ。

だがしかし、1980~90年代のオーディオ機器で、「デジタル対応」として20kHzまで完璧に再生しますよ、という宣伝が巷に溢れた。酷いのは20kHz付近にハレーションを起こしたスピーカーがイギリスを中心に世界中に流布したことで、B&W、Celestion、Acoustic

Energyなど名立たるメーカーが、この手のハードドームツイーターを採用し、デジタル時代の明瞭な音調として受け容れられたことだった。このスピーカーで耳ざわりの無いように忖度してパルス成分を研ぎ澄ました録音が増え、高域の精密なコントロールにケーブルの銅線1本の材質まで厳しく求められるようになっている。実際に異常に緊張感の漂うサウンドで、スピーカーの周りだけ別の空間がポッカリあるような感じで、いわゆるコワモテ上司が仕事を誰に投げようか身構えている雰囲気をプンプンさせている。こうした規格競争は、CD規格の策定時点で指摘されていたように、音楽の本質とはあまり関係のない(それ以前にDACのフィルターの非直線性からスピーカーの位相ねじれまで不自然な音響的課題を無視している)もので、最初から手詰まりだったような気がする。

デジタル録音に特有のポスト&プリ・エコー、1980年代のデジタル対応スピーカー

ところが、これを策定した1970年代末の楽曲はFM放送での認知度が規準であり、超高域のデジタル・ノイズなどはFM波特有の2~15kHzの三角ノイズの霧のはるか向こうの話で、ほとんど問題にはならなかった。規格を策定する際に多くの録音エンジニアにヒアリングした結果も16kHz以上は楽音として影響しないという結果だった。それどころかクインシー・ジョーンズのような怪物は、150~8,000Hzしか再生できないオーラトーン5Cという小型フルレンジでミキシングするように推奨していた。つまりこの状態で聞こえない帯域は、音楽のコアな部分としてあえて認めない作戦に出たのだ。1980年代のギガヒットであり誰もが憧れたマイケル・ジャクソン「スリラー」もこうして作られたのであるが、むしろ録音されたウェストレイク・スタジオの大型モニターを使用したからだと説明された。同じ時期の日本ではオーラトーンの役目は有線やラジオ向けのモノラル音声確認用としてしか使用されていなかった。バブル崩壊に向かってまっしぐらのイケイケ状態のなか、音楽性を保持する戦線をどこかで見失ってしまったとも言える。私なりの意見では、スピーカーの超高域を伸ばして楽音のパルス成分を研ぎ澄ますよりも、規格立案の原点に立ち戻って、デジタルノイズをアナログ的に曖昧にしたほうが、楽音への実害がなくて良いと思う。

1970年代のアビーロード(左:ポール・マッカートニー、右:アラン・パーソンズ)

JBL 4320とAuratone 5Cと周波数特性(AM放送とFM放送のクロスチェックをしてた)

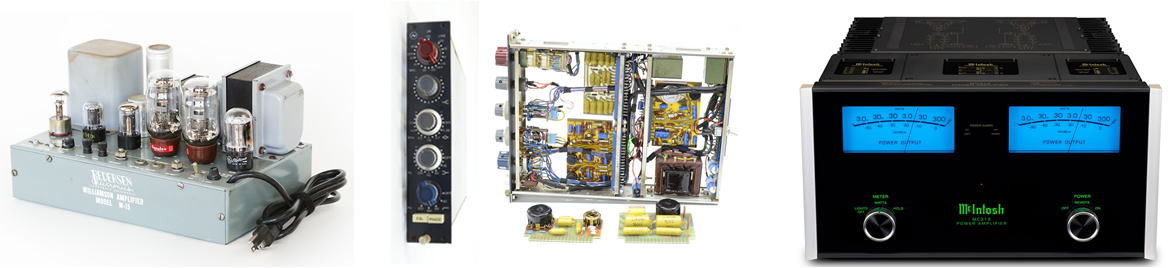

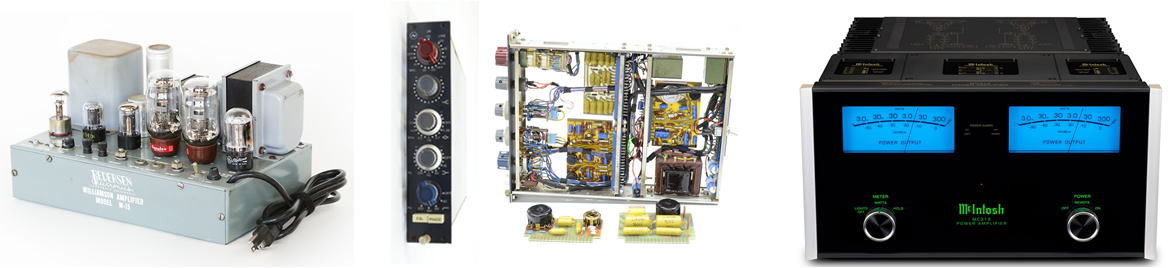

デジタルノイズへの対処として、高域特性の曖昧な真空管が良いという人が多い。最初に気付いたのはEMIが92kHz録音を始めた頃に、マイクアンプに真空管を入れた方が音の質感が自然だということだったが、アナログ的な質感をどのように継承しようかという想いは共通していたと思う。しかし真空管自体はトランジスターより素直な音で、むしろ後に背負ってるトランスの音色のほうが影響が大きく、真空管アンプの価格は半分がトランスと思っていい。トランスは磁性体なので、磁気テープと同じく微弱なヒステリシスでエネルギーの圧縮が生じるし、高次歪み(倍音)を生じさせて艶やかさが出る。同じような効果は、トランジスターを使用した古いNEVEのマイクアンプやマッキントッシュのパワーアンプなどの豊潤でコクのある音が聴ける。

初期のWilliamsonアンプ、NEVE 1073、マッキントッシュのパワーアンプ…トランスの味わい

そのトランスを背負ったオーディオ機器の音色だが、ジャズには良いが、ロックには…など、それぞれ癖があるし、数十万もするアンプをおいそれと買い替えるわけにはいかない(という失敗をいくつもしてきた)ので、ケチな私はライントランスで辻褄を合わしている。大概の人はCDのスペックを侵さないことに神経質になって10~20,000Hzまでキッチリ伸びたトランスを使うのだが、どうも付けたときの音の違いが判らないのと、それだったら音の鮮度を下げるものは排除しようという「デジタル病」に侵されるのがオチだ。こうしてステレオならではの人工的なサウンドステージの再現のために、元にある演奏者のパーソナリティにどれだけ犠牲を強いればよいのだろうか? ミュージシャンのパフォーマンスは楽曲の駒ではないのだ。良いトランスはそこをしっかり人間の耳に馴染ませてくれる。

私が隠し味に使ってるサンスイトランスは、初期のトランジスターラジオに組み込むために1957年に開発されたもので、AM放送とか構内放送のような商業施設向けにボーカル域に絞った味付けをしている。かつてのラジカセの終段アンプ(トランジスターB級動作)にはほとんど組み込まれていたが、ICアンプに入れ替わって一部の製品にしか使われなくなった。このトランスのサジ加減が秀抜で、低域や高域をわずかに減衰させることで位相を遅らせるため、ボーカル域にピントの合った音を聞かせてくれる。また入ってきた信号に倍音を加えて艶やハーモニーを彩ってくれるので、イコライザーで持ち上げるより楽音と連携した品の良い高音を出してくれる。調味料でいうと「さしすせそ」ではなく、かつお節や鶏がらスープのような旨味成分のように全体をまとめ上げてくれる。レンズで言えばボケの美しい写りのものと似ているが、何でもお花畑シーンというわけでもなく、ホースの先を摘まむと勢いよく水が飛び出すように、全体に押しの強い音になる。昔で言うMMカートリッジの音に似ている感じだ。

昭和の香りがするサンスイトランスST-17Aの特性

【音場感】:自分の試聴環境に合わせた残響成分

CD時代になって、トーンコントロールやラウドネスを省略して、できるだけストレートなサウンドで聴こうとする趣向が流行したが、デジタルだって全て正確で万能な道具なのではない、実際にはそこに含まれている音源のアナログ的な癖を取り切れないでいる。高域がツンツンしてる、ボーカルが奥に引っ込む、ベースラインがモヤモヤしてる、こうした症状とは常に闘いを挑むハメになるのだ。新しいリマスター盤が出るたびに賛否両論が出るのは、良い音の基準に関して試聴環境の統計を取っているだけで、ユーザーのオーディオ環境の根本的な改善には蓋をしてしまっているツケを支払っているだけに過ぎない。かといってアビーロードで使ってる最新のモニタースピーカーで聴くとか、逆に1960年代の真空管ミキサーを復活させてリマスターしたとか、広告のチラシにしかならないような内容を、あたかも本物志向と言わんばかりにやってみせるのもどうだろうか。聴くほうのスタンスで考えれば、イヤホンでの試聴が中心となった21世紀ではなおのこと、耳に響きやすい中高域のドライ&ウェットの調整は欠かせないように思う。

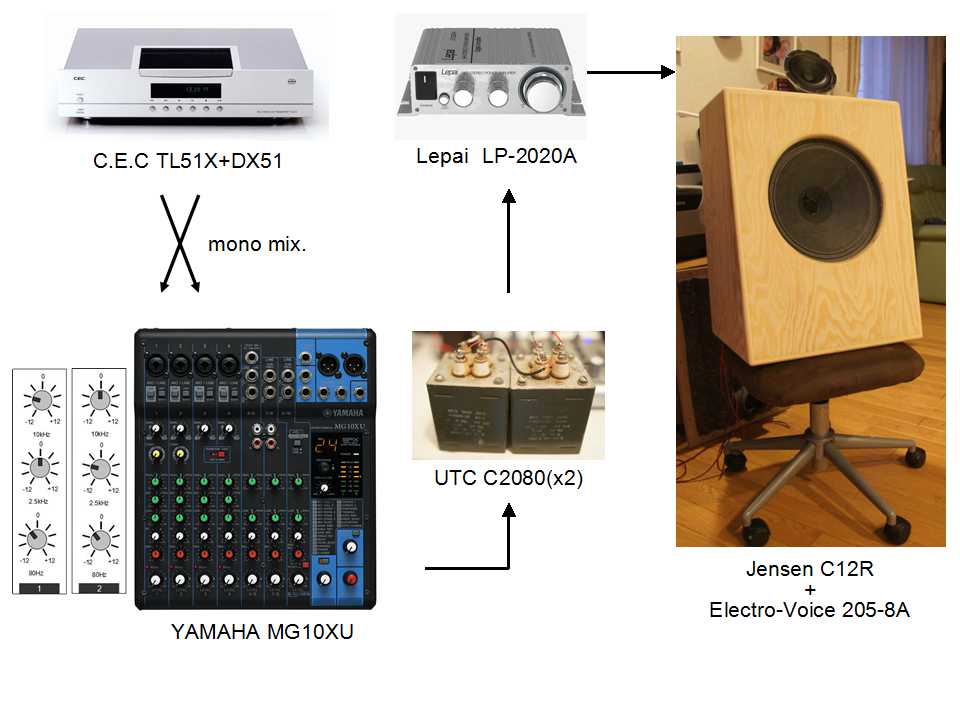

元の課題はモノラル再生での音場感の補正にあったのだが、実際には1970年代以降のポップスにおける人工的なサウンドステージは、作品観に大きな影響を与えていて、クラシカルな音楽ホールでのライブ感を出したいがために、ロックのドラムが遠鳴りして迫力が出なかったり、ボーカルとその他大勢という不自然なバランスになったり、作品の根幹にある演奏者のパフォーマンスがミキシング過程で冷めた目で達観的にバランスを取らされ失われている感じがしていた。逆に音数が多すぎてスシ詰め状態になり、テヌートとアクセントの差も整理できないままサウンドが濁って流れてしまう。この両極端な情況から、自分のオーディオ装置に合わせて音場感をタイトに引き締めたり、逆にライブにして流れを作るというのは、ニュートラルに音楽を聴く意味では重要なのだ。20年ほど前にはサウンドを調整する手段として、マスタリング用の6バンド・パラメトリック・イコライザーとか、デジタル・リバーブだとか、真空管式マイクプリだとか、1台10~20万円する単体エフェクターを色々買い込んでいたが、最近はヤマハの卓上ミキサーMG10XUでほぼ落ち着いている。もとはカラオケ大会でも使える簡易PA用なのだが、心臓部となるオペアンプは自家製チップを使いノイズレベルが低く音調がマットで落ち着いてるし、3バンド・イコライザー、デジタル・リバーブまで付いたオールインワンのサウンドコントローラーである。

ヤマハの簡易ミキサーに付属しているデジタルリバーブ(註釈は個人的な感想)

これのデジタル・リバーブは世界中の音楽ホールの響きをを長く研究してきたヤマハならではの見立てで、簡易とは言いながら24bit処理で昔の8bitに比べて雲泥の差があるし、思ったより高品位で気に入っている。リバーブというとエコーと勘違いする人が多いのだが、リバーブは高域に艶や潤いを与えると考えたほうが妥当で、EMT社のプレートリバーブ(鉄板エコー)は1970年代以降の録音には必ずと言っていいほど使われていた。残響時間とドライ・ウェットの調整(大概が40~60%の間で収まる)ができるので、録音状態に合わせてチョちょっといじるだけで聴き映えが変わる。ポップス用で気に入っているのが、4番目のルーム・リバーブNo.2で、中高域にエッジの効いた艶が加わり、なおかつイコライザーで持ち上げたような位相変化やザラツキもないので重宝している。あと5番目のステージ・リバーブNo.1は、リバーブのかかる周波数域を変化させられるので、高域の艶やかさが足りない録音でも低域のリズム感を犠牲にすることを抑えて聴くことができる。実はこのリバーブの後段にローファイなサンスイトランスを噛ましているのがミソで、ちょうどリバーブと磁気飽和したときの高次歪みがうまいことミックスされることで、楽音とタイミングのあった倍音が綺麗に出てくる。正確な再生というよりは、楽器のような鳴らし方が特徴的だ。

お遊びで2番目のホール・リバーブNo.2を掛けてみると、いわゆる大ホールでのライブのように奥行き感まで出る。1970年代風の厚化粧なサウンドが好きな人には、ある意味面白い嗜好だと思ってる。ちなみに後付けで盛ったリバーブ音は、テープ録音のように音質劣化しないでいつでも自分で加減できるのも特徴だ。

ミキサー付属のイコライザーは音響補正というよりは、ステレオ録音をモノラルにミックスするために使っている。ステレオ信号のモノラル合成の仕方は様々で、一番単純なのが2chを並行に結線して1chにまとめるもので、一般的には良く行われてきた。しかし、この方法の欠点は、ホールトーンの逆相成分がゴッソリ打ち消されることで、高域の不足した潤いのない音になる。多くのモノラル試聴への悪評は、むしろステレオ録音をモノラルで聴くときの、残響成分の劣化による。

次に大型モノラル・システムを構築しているビンテージ・オーディオ愛好家に人気があるのが、プッシュプル分割トランスを逆に接続して、2chをまとめる手法で、巻き線の誤差のあたりが良い塩梅におさまると、まろやかなモノラルにできあがる。しかし、これもプッシュプル分割用トランス自体が戦前に遡る古い物しかなく、そのコンディションもまちまちで、当たりクジを引くまで1台5~10万円もするトランスを取っ換え引っ換えしなければならず、普通の人にはお勧めできない。

最後に私が実践しているのは、ミキサーの2chの高域成分をイコライザーで互い違いにレベル差を出して合成することで、昔の疑似ステレオの逆をいくやり方である。逆疑似ステレオ合成方式とでも名付けておこう。これだと情報量が過不足なくまとまって、高域の潤いも失われない。

【モノラル試聴システムFAQ】

いつもこんなことでイジメられてると思ってください…

| Q: |

モノラル・スピーカーでは音場感が出ないのでは? |

| A: |

高域の指向性が狭いスピーカーを正面から聴くと音場感は出ません。指向性の広いスピーカーを部屋いっぱいに鳴らして斜め横から聴きましょう。 |

| Q: |

モノラル・スピーカーは大きいほうがいいのか? |

| A: |

大口径のエクステンデッドレンジが中低音から中高音まで反応がニュートラルで良いです。大口径ウーハーは重低音を出すためにコーン紙を重くしたものが多く、波形の立ち上がりが鈍いため、古い録音で素直に録られた低音はエッジが立たず不足気味になりやすいです。小口径ウーハーはもっと反応が鈍く、エンクロージャーの共鳴音を待たなければ低音が出ないので、遠鳴りした不自然な低音で、かつ大きな音量でないと反応しません。モノラル録音は高域に歪みを多く含むため、このバランスはイタチごっこになります。レンジの狭いモノラル録音に合ったウーハーを選ぶべきです。 |

| Q: |

20cmのフルレンジが一番バランスが良いのではないか? |

| A: |

Hi-Fi初期に製造されたJBL L8T、WE 755Aなど名作ユニットがあり、現在でも高額で取引されています。最近になってダブルコーンで高能率なユニットが欧州から輸入されるようになりましたが、注意すべきなのはQts=0.4以下のバスレフ箱向けのものがほとんどで、意外に大きくてしっかりしたエンクロージャーが必要なことです。昔のSiemensやSABAの20cmフルンレンジのように後面解放箱に入れてもブルブル震えるだけで低音は出ません。ユニットの特性に合った箱を選ぶことが良いバランスを生み出します。 |

| Q: |

小口径のフルレンジをモノラルで聴くとどうだろうか? |

| A: |

8~12cmのフルレンジは価格も手頃で、低音から高音までバランスよく鳴ります。一方で、現在のフルレンジはステレオ再生用に設計され、高域の指向性をスレンダーにして定位感を良く出すようにし、反対に低域はエンクロージャーの共鳴音で補完するので、包み込むように柔らかい感じで出てきます。この高域、低音の組合せは、ステレオでのサウンドステージの再現には良く作用するのですが、モノラルになると高域がタイトで近接的なのに、低音が緩くて遠鳴りするなど、音色の癖が出やすくなります。周波数特性だけでなく、音色やタイミングにも耳を向けてみましょう。 |

| Q: |

大型ホーンが一番よくないか? |

| A: |

モノラル時代に最も贅沢な仕様はトーキー用の大型ホーンで、もちろんその性能は折り紙付きです。よく広い部屋で大音量で聴くものと思いがちですが、リニアニティが高いので小音量でも明瞭に鳴ります。一方で、これに対応する軽いコーンで反応の良いウーハーは一部のレプリカ品を除いて現在では製造されておらず、ビンテージ物で状態の良いものを捜す以外に方法がありません。もっと難しいのが薄いコーンの大口径ウーハーは湿気で音が激変する(低音の伸びも中域の艶も無くなる)ので、日本のように高温多湿の気候はかなり気を付けないと本来の性能を発揮できません。これとは逆にホーンドライバーのほうは金属ダイヤフラムなので、湿気でも勢いは変わらずバランスが取れないのです。 |

| Q: |

リバーブを使うのは原音再生に背く行為ではないか? |

| A: |

モノラル・スピーカーの試聴では部屋の響きに合わせて積極的に使うべきです。音の潤いや艶をコントロールできるほか、イコライザーのような位相のねじれも起きません。現在のデジタル・リバーブは24bit/96kHzのハイレゾ仕様なのでとても滑らかな響きで、録音媒体に記録されるような劣化もないし、気に入らなければ消せばいいのです。ただし一般のステレオ試聴ではリバーブの音を過敏に拾うのでお勧めしません。 |

| Q: |

古い音楽は真空管アンプが合うのではないか? |

| A: |

真空管から出る倍音も素敵ですが、ガラス管のリンギングを拾うので特定の周波数に癖があり録音との相性が出やすいです。ライントランスの高調波歪みのほうがニュートラルに倍音を出し好都合です。 |

| Q: |

モノラルスピーカー用にモノラルアンプが良いのでは? |

| A: |

現在製造されてるモノラルアンプは大型スピーカー向けの高級品が主流です。チャンネルデバイダーを介して、普通のステレオプリメインをモノラルのマルチアンプとして使用すると一石二鳥です。 |

| Q: |

モノラルスピーカーをマルチアンプで鳴らすメリットは? |

| A: |

ネットワーク回路の負荷がないので、アンプからスピーカーへ素直に電流を送ることができます。またネットワーク・フィルターの効く範囲でのスピーカーの位相のねじれが起きにくいです。チャンネルデバイダーで周波数バランスを耳で聴き分けられない人は、まずフルレンジで高音と低音のバランスに慣れてください。 |

| Q: |

スピーカーのステップ応答は意味がないのでは? |

| A: |

スピーカーが出す波形の時間的な整合性(タイムコヒレント特性)を確認します。一般にシングルコーンのフルレンジはシンプルな右肩下がりですが、ネットワーク回路を介したマルチウェイは位相のくびれた波形になります。これは音響出力としてはフラットなスピーカーでも、時系列に高域が目立ったり低域が膨れたりする癖につながります。ステレオ音声では音場感を出すために逆相成分などでそもそも波形応答は乱れているのですが、モノラルでは位相のねじれはそのままマスキング効果などで周波数バランスを狂わせます。 |

| Q: |

ギターアンプ用スピーカーは歪みだらけではないか? |

| A: |

一般に聴くエレキギターの音はハードディストーションと言って、B級動作のアンプを過入力で歪ませることで出しています。普通のオーディオ用アンプではクリーントーンのままです。 |

| Q: |

モノラルLPは聴かないのか? |

| A: |

私が知ってる1980年代のモノラルLPは薄っぺらい国内盤や波打った輸入盤が多く、安心して聴けるのは米バルトーク協会、仏Adesくらいなものでした。かといって文化財に等しい初期盤は、博物館に寄贈するために集めるような使命感でもないと安易に手を出すべきではないと思っています。大変うれしいことに、現在ではオリジナルテープのリマスターが進み、昔に比べても音質が良くなったし、1枚500円を切るようなBOX物も容易に手に入るようになりました。モノラル録音に適したリマスターと企画物が準備されるようになっており、こちらに標準を合わせたモノラル・システムを構築したほうが得策です。 |

| Q: |

ライントランスは必要なのか? |

| A: |

最初は初期のCDプレーヤーで使われたデジタルフィルターから発生する、高調波のリンギング(ポスト&プリ・エコー)をカットするために用いられ、音色の変化も僅かなため、ほとんどの人は音を劣化させる要因として、トランスレスであるほうを選びます。一方で音色や表情の変化を求める嗜好品としての役割もあり、私は古い録音を良く聴くので、UTC、ピアレス(Altec)、AT&T(WE)など、色んな安物のビンテージ・トランスを試してみましたが、結果的には日本製のサンスイトランス

ST-17Aが一番良かったです。ラジオ用の最安値のトランスですが、信号はちゃんと20~20,000Hzを通していながら、400~4,000Hzより外側が少しラウンドして位相を遅らせ柔らかくするのと、飴色の倍音(高調波歪み)を適度に出すので、昔のMMカートリッジのような適度なレンジ感と押しの強さが得られて気に入っています。 |

【モノラル・ローファイ難民のための基本セット】

ともかく今の世の中には、モノラル専用のオーデイオ・システムというものが売っていない。そこで自分で組み立てることになるのだが、50年以上も前ならば貧乏なりに同志諸君も多かったのだが、ネットでモノラル・システムを色々と調べてみても、今となっては完全に情報そのものまで貧困だといっていい。まずお勧めするのは、ラジオ用の16~20cmフルレンジでモノラル筆おろしを済ませることである。幸い独VistatonでFR6.5というフルレンジが製造されていて、簡便な後面解放箱に入れても元気に鳴るPAとしても十分な性能をほこる。これで部屋の音響との関連や、適切な周波数で音楽を聴きとることに、まず慣れていってほしいのだ。高音も低音もなくても音楽がこれほど楽しく鳴ることを知ってほしい。

後面解放箱の大きさは、エンクロージャーの最低共振周波数を100Hzより少し高めに設定し、ボーカルでの胸声の被りを軽減するようにした。板割りは、近所のDIY店で切り売りしている40×45cm、15mm厚のパイン集積材を基本に、周囲を15cm幅×45cm長、19mm厚の板で囲うようにしている。これも経験上のことで、薄いコーン紙のフルレンジでむやみに重低音を伸ばしても、ボヤっとした低音は音楽の躍動感を殺す結果を招きやすい。ここは省スペースも考えて大きさを抑えるようにした。

さてラジオ用の16~20cmフルレンジでモノラル筆おろしを済ませたあとは、システムのバージョンアップの道を進みたいのだが、ネット情報の貧困さが災いして、一気に耳年寄りになってビンテージの大型ホーンや38cm径同軸フルレンジを真空管アンプで鳴らすことに心傾ける人が多い。これは中道を許さない原理主義者=ビンテージ教祖の策略にハマったわけで、いわゆる「ローファイ民主主義」と「モノラル原理主義」との紛争地域にいきなり足を踏み入れたと考えていい。ところがここからが修羅場で、ペアでしか売ってないユニットを20~30万円で揃えて、それを入れる100Lクラスのバスレフ・エンクロージャーを10万円ほどで作ってもらい、さらにKT88や6550などの恰幅のいい音のする真空管アンプに20万円という感じで、最低でも60万円くらい掛けてみたところで、買ってすぐに上手く鳴らせるような代物ではない。意外に素っ気ない音で鳴るので、プリアンプから音を造り込まなければならないと悟り、真空管をGE製やムラード製にしてみたり段々と泥沼化してくるのだ。本格的なモノラル・システムなんて言いながら、ここまで苦労して得られるものの少なさに、本来の音楽鑑賞とは何かを考えたくもなるだろう。完成したシステムとして現存せず、生半可な知識で寄せ集めのパーツだけでは、どうしても巧く鳴らないのだ。

しか~し、既にCDプレーヤーやネットワークプレイヤーと分離してプリメインアンプを持っていれば、モノラル用に買い足す機材は3万円ポッキリで、以下のような30cmクラスのマルチアンプ駆動の中型モノラル・スピーカーが構築できるのだ。しかも全てピチピチの新品で!

| 機材 |

メーカー・型番 |

参考価格 |

| CDプレーヤー |

普段使ってるやつ |

-円 |

| チャンネルデバイダー |

ベリンガー CX2310 |

13,800円 |

| プリメインアンプ |

普段使ってるやつ |

-円 |

| エクステンデッドレンジ |

Jensen C12R |

6,200円 |

| ツイーター |

Visaton TW6NG |

1,950円 |

| エンクロージャー |

後面解放箱(自作) |

約10,000円 |

| 追加費用= |

+31,950円 |

※チャンデバのLRとウーハー、ツイーターは繋ぐ線を間違えないように!

鍵となるジェンセン C12Rといえば、すごく安価なのでバカにする人が多いのだが、これとて1947年に開発されたプロ用PAユニットであり、1960年頃までジュークボックスにも使われていた隠れた銘品である。それがギターアンプ用ユニットとして当時の価格据え置きでイタリアで復刻生産されているのだ。古い設計のユニットなので、さぞかし柔らかくポッチャリした音で鳴ると思うだろうが、ジェンセンは全くその逆のメリハリの強いサウンドである。フィックスドエッジ特有の強力なスピードを誇る中低域の立ち上がりと、艶やかな中域とのバランスは、ボーカル域を自然な音のまま拡声する。まさにモノラル録音の起死回生のために存在し続けるレジェンドである。

以下のインパルス応答の波形をみても、ライン出力とスピーカー出力とは全くの相似形で、これがDSP回路や複雑なネットワーク回路で作ったものでなく、スウィングジャズのビックバンドに混ざっても埋もれることなく、マイクの音を拡声しなければならなかった、70年前のPA装置の素のままの実力でもある。

ライン出力(左)とスピーカー出力(右)のインパルス特性の比較(MQA-DACの波形と相似)

チャンデバにする優位なところは、ネットワーク回路の設計の難しさの解消と、マルチアンプにすることで音離れが良くなるなど、色んな面で良いとこ取りなところだ。モノラルだからステレオアンプはダメなんて頭の固い話は抜きにしてバンバン使い倒そう。

あと古い録音だから真空管アンプという人も多いのだが、個人的にはMOS-FETアンプは音の切れ味がニュートラルで好みである。逆に言えば真空管アンプは、甘くも辛くも好みに合わせて仕上げられる点で、音色の振れ幅が大きくとれると言える。私は本当に色んなジャンルの音楽を聴くので、クラシックは聴けても歌謡曲はダメとか、ジャズは聴けてもロカビリーはダメとか、そういうオーディオは音楽を聴く道具としてダメだと思う。私は根っからの「ローファイ民主主義者」なのである。

ではデジタルアンプはどうかというと、D級のスイッチングノイズのさじ加減で、暴れん坊になったり逆に静謐になったりで、デジタルだからどうという音はない。むしろ低域のエナジー感の強さと高域のパルス音とに癖が出やすく、いわゆるドンシャリに傾いて、中域の反応がマットを通り越してグローにまで落ち込んでいるように聞こえる。おそらく上記のように、スピーカーがDACの波形の癖まで出す状況のなか、個人的にはパワーアンプの部分であまり音色は造り込みたくないのだ。とはいえ、最低でも4万円するMOS-FETアンプと、数千円から買えるデジタルアンプとでは、後のグレードアップも考えたうえで、手の付けやすいものから試してみるのも良いだろう。

これとは全く違う理由で、LPは良くてもCDがダメというのも、CDからパワーアンプに至るアナログ部分のチューニングが上手くいってないからだと思ってる。逆RIAAコンバーターなんてあるくらいなので、CDプレーヤーの設計には含まれない仕様は自分の責任で考えるべきだと思う。たとえCDでも「モノラル原理主義」を貫くのはそれほど甘くない。逆に言えば、ほとんどのCDプレーヤーの設計者はアナログ部分の造り込みがあまり上手ではなく、間違った原音主義に抑え込まれて手を入れることを拒んで、ICチップを繋ぎ合わせただけで済ましている感じもする。私の場合はサウンド・チューニング用に、ヤマハの卓上ミキサー MG10XU (23,100円)を買い足して、CDプレーヤーとチャンデバの間に挟んでプリアンプ代わりにすれば、万全の備えとなる。ヤマハ MG10XUは、3バンド・イコライザーとリバーブが付いたオールインワンの優れもので、マイクの生音を扱うのに基本的なものが揃っており、モノラル時代の色んなコンディションの録音に柔軟に対処できる。スマホからの無線転送などは、無理してオールインワンに拘らず、別途に専用の入り口を整えたほうがいいだろう。

【モノラル修行の過程】

モノラル機材は1950年代を最後に燃え尽きたと言っていい。そしてその時代のヴィンテージ・オーディオは、その機材を買いさえすれば解決するようなものではない。まだDIYでパーツを集めることの多かった時代だったし、自分なりに使いこなしてサウンドをまとめることが肝要である。つまり時間的にも金銭的にも修行しなければモノにならない。しかしそれほど金銭的な余裕がない自分が、1950年代のオーディオ機器にダイビングするにはかなり敷居が高い。そこで最低限の費用で誰もが楽しめるモノラル・システムを組む決意をしたのだ。

以下は、サブシステムにみるオーディオ藁しべ長者の足跡。おそらく誰もが辿るステップアップだが、10年近くネチネチ修行していたことに自分でも驚く。グレードアップとは逆行しているので進歩はない。ひたすら自分の好みに忠実なだけだ。

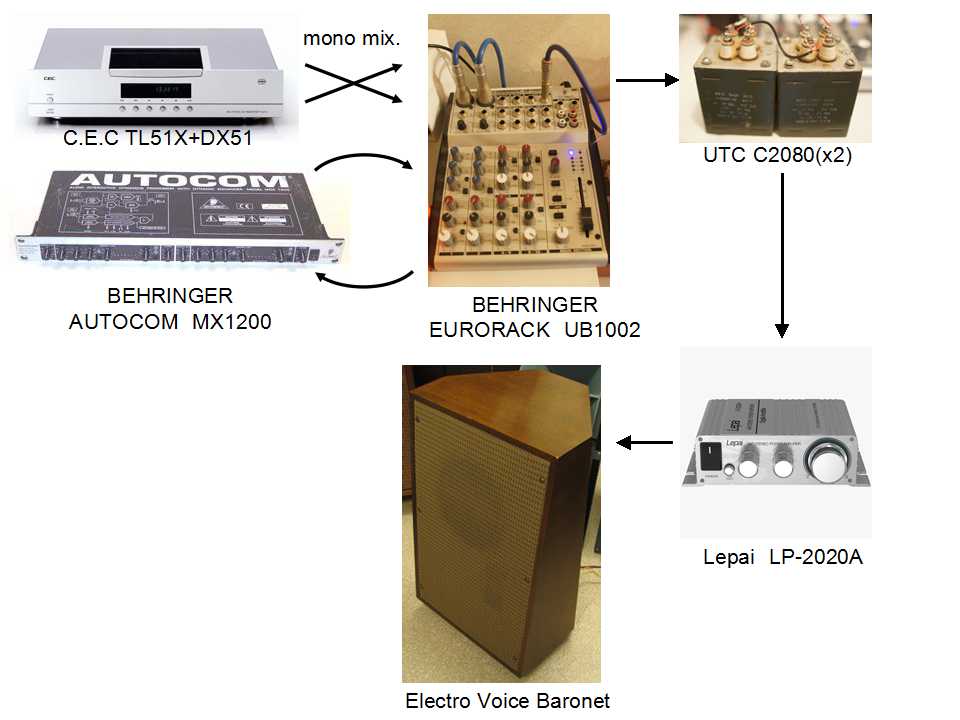

●2012年4月:最初はロクハンと三極管アンプでシミジミ行こうと…

●2013年7月:アメリカン・ビンテージの世界に片足をつっこみ…

●2014年10月:メインのCDPをサブシステムに移し、中華デジアンも参戦し…

●2015年7月:ジェンセンのワイドレンジ、ヤマハ・ミキサーに鞍替えし…

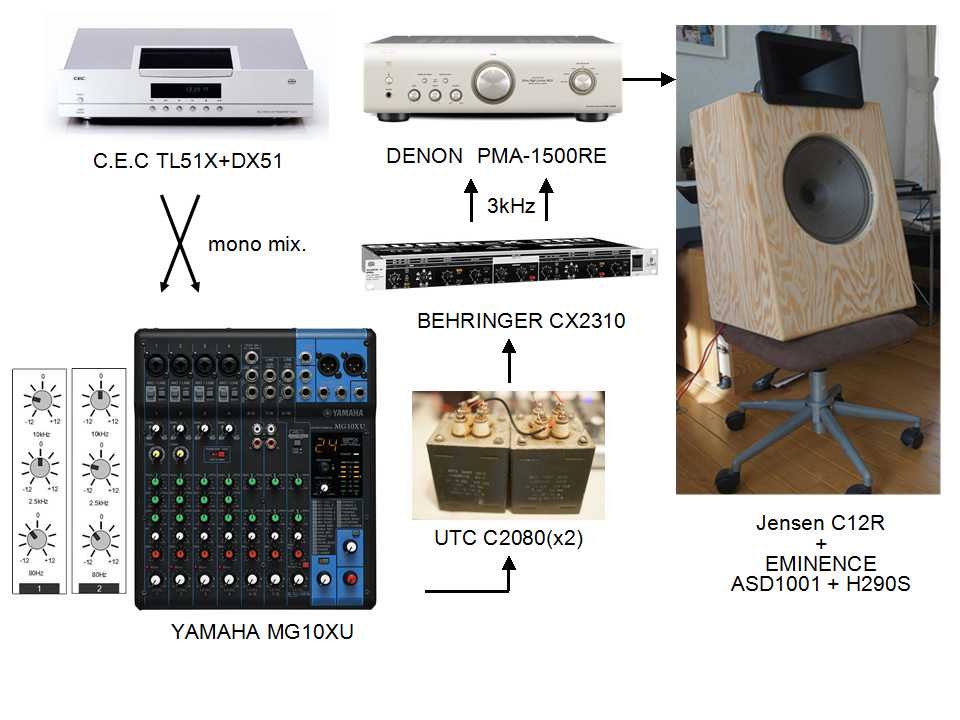

●2016年11月:デノンのアンプ、ホーンドライバーでマルチ化…

●2017年5月:ライントランスをサンスイ・トランスに交換して

全て新品でそろえられるようにした。

●2018年5月:ツイーターをFountek NeoCD2.0に交換して

晴れてリファレンス・システムに昇格。

●2021年3月:ツイーターをFostex FT28Dにして、CDプレーヤーを新調。

【アメリカンでもヨーロピアンでもない?】

オーディオ批評で、スピーカーをはじめサウンドポリシーにヨーロピアンとアメリカンのあることを書き出したのは、おそらく瀬川冬樹氏が筆頭にあたると思う。瀬川氏は1970年代に、JBL

4343のような巨大マルチウェイと格闘する傍ら、BBC系モニタースピーカーの奥行き感のあるサウンドにも造詣が深く、そのどちらも所有することでレコード鑑賞は万全だとおっしゃっていた。現状では、アメリカン・サウンドを正しく継承するメーカーはマッキントッシュ、ウェストレイク、クリプッシュという感じでややマイナー路線、JBLでさえ1970年代のアゲアゲの雰囲気は影を潜めている。逆にタンノイは箱の仕上げの上品さにも磨きをかけ、グラハム氏はBBCモニターの復刻盤を製作し、ハーベスはかつての輝きを取り戻しつつある。むしろヨーロピアンの国柄は、北欧のディナウディオ、ダリなどの洗練された音、精緻なドイツのエラック、豊潤なイタリアのソナスファベールなど、様々な方向で広がりをみせ、かつての大西洋を挟んだ鍔迫り合いは影を潜めていると言っていい。これと並行して、レコード会社のサウンドポリシーは逆に平準化して、クラシックだけでもEMIとデッカ、コロンビアとRCA、グラモフォンとテルデック、スプラフォンとエラートなど、百花繚乱の状態は全く影を潜めてしまった。デジタル化の波にさらわれたというべきなのだろうが、逆にオーディオ装置のほうで個性を出そうという感じがヨーロピアンには感じられるのだ。

ところがハイエンドのオーディオ批評のなかでは、国産のオーディオ製品の話はなかなか出てこない。アキュフェーズ、TAD、エソテリックなど精密な機械のようなサウンドは、むしろア~ンとかヨ~ンという味わいよりは、アスリートの世界のように禁欲的にひたすら競技成績を叩きだすような別次元のものを感じる。といっても、こうしたメーカーはアメリカのアブソリュート・サウンドの系譜から生まれた筋金入りの原音主義で、それに見合う録音品質というも、いわゆる優秀録音でないと釣り合わないのだ。

このようにオーディオ趣味というのは、録音媒体に対する受け身の状態なので、むしろその相性の問題というなかで、ヨーロピアンやアメリカンという性格分類が浮上してきたとも言える。

で、何でこんな話をクドクドと書き出したかというと、自分のサウンド傾向が何か?と言われると、とても困った状況にあることが判ったからだ。機器の90%は日本製で、チャンデバが独ベリンガー、一番個性を放っているのがジェンセンのエクステンデッドレンジである。このジェンセンさえも、シカゴ生まれのガチガチのヤンキー・サウンドと言われながら、元の出身はデンマーク、もっていえばドイツに近いサウンド傾向なのだ。ヤマハの卓上ミキサーは、個人的にはヨーロピアン寄りだと思うし、特にリバーブの品位は完全にクラシック・コンサート向けのテイストだ。ラックスマンのCDプレーヤーは、かつてのラックストーンの艶やかさは抑制したニュートラルな傾向で、北欧系ヨーロピアンのテイストに近づいている。ここにコテコテの関西漫才のようなサンスイトランスを投入しているわけで、この時点で皆「なんでやねん」とガクッとコケるらしい。

実はこの問題を考えるにあたり、高級料理だと日本料理とレストラン、中華料理とその伝統がちゃんと別れているところを、普通に定食屋とか洋食屋に分類される大衆食堂という存在が、ほとんどのオーディオマニアの心には響かないことが判る。実はこの大衆食堂を美味しく頂きましょ、というのが私のラジオ音源への愛着につながっているのだが、この辺の嗜好がなかなか判ってもらえない。なんで気軽さが一番の大衆食堂に変なコダワリを持ち込むのか? というと、それは作り手の掛けた手間と同じくらい努力しないと失礼だと思うからだ。それはラジオ出演した稀代のエンターテイナーたちへの私なりのトリビュートでもあり、いつまでも新鮮な感動を届けられるよう鑑賞に値する状態で残しておきたいという願いでもある。

ページ最初へ

|