| C)PA機器のレスポンス・カーブ |

|

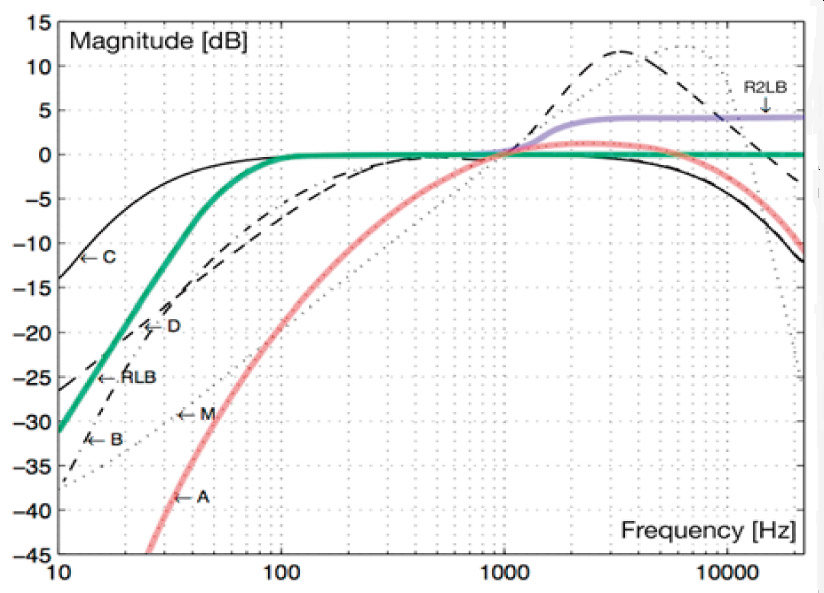

フレッチャー・マンソンの等感度曲線

等感度曲線の110dB→80dB差分特性

|

まずはアメリカのトーキー・システムの流れを汲むサウンド・システムの概略を辿ってみましょう。ホールでの巨大な電気音響機器は映画のみに留まらず、マイクに口寄せて唄うクルーン唱法やレス・ポールのエレキ・ギターなど、演奏方法の変化にも影響を与えながら発展していきます。もちろんレコードもそうしたニーズのもとにオンマイクで収録し、ミキシング、エコー処理など電気的な工夫がされていきます。ただこれらは再生帯域こそHi-Fiであっても、決してフラットな特性ではないという感想を個人的に持っています。

聴感補正についてはフレッチャー・マンソンの等感度曲線をもとに、大音量に比べ小さい音量では低域を膨らますというトーンコントロールの調整法が一般に流布しています。昔のアンプにラウドネス・スイッチがついていました。しかしAES研究部会のBruce Bartlett氏の論文に寄りますと、大音量(110dB SPL)の演奏を小音量(80dB SPL)で鳴らす場合の差分をフレッチャー・マンソンの等感度曲線に沿って補正すると少し違う特性になるのだと指摘しています。低域のブースト傾向は似ていますが、高域については3kHzを頂点に山成りになった特性で近似できるというのです。つまりステージ上でバランスの取れた音をそのまま拡声して遠くで聴く場合には、この特性で補完することでサウンド・バランスが保てるという仕組みのようです。

このことを家庭用オーディオに置き換えると、スタジオでのミキシング時にフラットなスピーカーを使用しながら高音圧でモニターしてバランスを取った場合、家庭用のシステムで比較的小さな音で聴く際には補完した特性で聴くと自然なサウンド・バランスになるということかと思います。家庭用オーディオが本物のダミーであるがゆえに、本物らしく聴かせるための工夫がスピーカー側でなされていたということがいえると思います。

フレッチャー・マンソン特性が発表されたのは1933年のことですが、実際には戦前のスピーカーは単純にレンジが狭いのではなく、ダウンサイズした音響が聴感的に自然になるように補正した特性をもたせることをしていたと言えます。

|

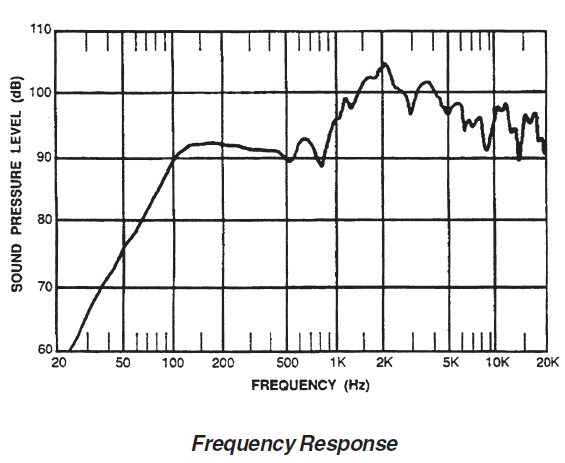

JBL業務用2135の特性

|

JBL D130の業務用仕様である2135の特性を示しますが、初期フェンダーのギターアンプやロック・コンサートのPA装置(Wall

of Sound)として活躍した経歴があり、その後もD130FやE130という具合に少しずつ改良されながらかなりの期間に渡って使われました。2kHzを頂点にした山成りの特性はフラットではありませんが、これをバックロード・ホーンの箱に入れて低域を増強した特性は、長い間に渡ってステージ上で実用的だと考えられてきたようです。D130のカタログでは1mWの入力でも30フィート先で52dBの音圧が得られるという謳い文句がありますが、そもそも遠くに音を飛ばすために高能率である以外に、音の明晰性を意識して中高域のブーストを施した工夫が経験的に施されていたと考えられます。50Hz〜6kHzの帯域もリード・ギターやボーカルを再生するスピーカーとして十分だと言えます。これだけで聴くジャズ・ボーカルは深い味わいのある再生音が得られます。

|

ギター・アンプで有名なJensen P12N

|

今なおギター・アンプの垂涎の的であるJensen社のユニットですが、最近復刻ユニットが発売されています。D130に比べて低域の膨らみがあるのは、ギターアンプの後面解放BOXに収めるためにそのままの特性で補完できるようにしてあるものです。エレキ・ギターの高域を太くクリアに鳴らしたい人は多く、10kHz以上の高音の特性を気にするのですが実際には2〜3kHzの中高域のキレが問題であることが多いです。この手のワイドレンジ・ユニットはジューク・ボックスにも良く使われ、ステレオ初期までツイーターなしの単発で用いられたということです。

|

|

同じことが1950年代のElectrovice社のカタログにも記載されていて抜粋すると以下のとおりです。

Listening differences between SP8-B and SP8-BT

Listening Character. Because the Radax principle allows considererable

flexibility in design, the frequency response curve shape can be influenced

to a high degree by changing the lenghth and weight of the high-frequency

cone. The short high frequency cone of the SP8-B allows for augmented response

and efficiency in the "presence" region 2-6KC, as shown in the

curve. The rool-off in response past 9KC subdues the effects of sibilant

distortion and backgraund noise in recorded souces of the usual commercial

type. The SP8-BT, with the longer high-frequency cone transfers to the

last half octurve, extending the high-frequency response to 17KC, actually

beyond the range of hearing, This means that the SP8-BT delivers superb

results on very fine tape recordings, and favor when used as a direct monitor

for live broadcast and TV. Because high level monitoring is the rule, the

usual "presence" rise is not incorporated in this model to equalize

the ear characteristic in this region for low levels of operation. For

average home use, the SP8-B model is usually selected by user.

訳)SP8-BとSP8-BTの聴覚の違い

聴覚上のキャラクター。Radaxではもっとも柔軟な設計を施すために、高域コーンの長さや重さを変えることにより周波数特性に高度なコントロールすることができます。短い高域コーンをもつSP8-Bでは特性グラフに観るように2-6kHzのプレゼンスを効果的に再生するようにしています。9kHzを過ぎてから減衰するのは一般の録音での歪みや残留ノイズを抑えるためです。SP8-BTでは、長い高域コーンによって更に半オクターブの高域まで伸ばし、聴覚の限界である17kHzまで再生します。これはSP8-BTがとても状態の良いテープ録音や、ラジオやテレビの音声を直接モニターする場合に使われるためです。高度なモニターでは、小さい音で試聴する際の聴覚の補正をかけたプレゼンスの盛り上がりは規定外のことだからです。家庭用に限っていえば、SP8-Bのほうをユーザーは常に選んでいます。 |

これはHi-Fi初期の段階では、ラウドネス補正をスピーカーに持たせるのが現実的だったと考えていたことを示しています。逆にスタジオでのモニターは比較的大音量で聴くように規定されていたため、モニター用の特性のものも用意した背景が判ります。一般には後述する放送用モニターが後年のステレオ再生のスタンダードになるわけですが、実用上でラウドネス補正を掛けたほうが有意義であり、録音側のほうでプレゼンスを含ませる方法に変わっていったという経緯があります。

|

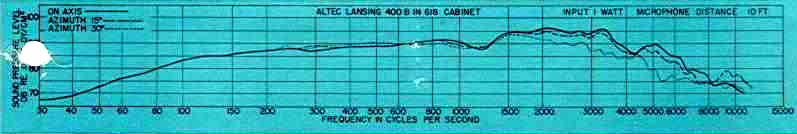

ラウドネス計測カーブ(点線がD-Weighting)

Altec 409-8Eの周波数特性

|

さらに音量測定に用いられるラウドネス・カーブには、通常のA、Bの他に、スペシャルなD-Weightingがあります。これはジェットエンジンが主流となった1970年代に、空港での音量計測に用いられるもので、2〜4kHzに10dBにおよぶ大きな膨らみのあります。実はこれが、張りがあって音像が前に出る音の正体で、古いギターアンプ用のスピーカーはもとより、空港でのアナウンス用に使われるAltec

409などは、この特異な周波数特性をそのままトレースしています。つまり、聴感でうるさく聞こえる音を逆手にとって設計がなされているのです。小音量でもしっかり聞こえるスピーカーの代表です。

上記のスピーカーがHi-Fi創生期の1950年代に考えられたものであるのに対し、D-Weightingは1970年代の規格です。この音調は一般に言われているラウドネス(低音と高音を補正する)とはかなり違っています。ラウドネス・スイッチは多分B-Weightingをもとに補正するように考えたのだと思いますが、これはフレッチャー&マンソン特性までさかのぼると、聴感では全く逆の効果になり、ミス・リードであることは明白です。 |

Shure社のボーカル・マイクの特性

|

Hi-Fi再生でこのようなプレゼンスを録音側に持たせる方向に一気に加速させたのが、ライブ・ステージでよく使われるShure社のボーカル・マイクです。Beta58Aはマイク側で中高域のプレゼンスをもたせるように設計されています(SM58のリリースは1966年)。これはSRシステムがフラットな再生機能を得たうえで、他のドラムやギターとバランスを持たせるための特性であると言えます。低域の膨らみは近接効果によるものですが、マイクが口に近寄るに従い低音が膨らむことになります。一般には200Hzの膨らみは、胸の共鳴を伴った暖かく厚手の音に感じるため、ボーカルを再生する際に有効です。

|

RCA 44BXと周波数特性

|

一般に思い浮かべるロカビリーの音は低音がブカブカでエコーがきついという印象です。では50年代の録音機材が癖のある音調であったかというとそうではなく、RCA

44BXやNeimann U47などいずれもフラットな特性のマイクで収録され、Altec 604などのフラットなレスポンスのモニター・スピーカーで試聴していました。しかしこれを家庭で聴く音量に合わせて山成りの特性のスピーカーで聴くと、ボーカルが張り出して見事にバランスが取れます。ジャズ・ボーカルも深い表現できれいに鳴ります。結局、ステージのうえで大音響で鳴らして丁度良いバランスに合わせて録音されていたように考えられるわけです。それが50年代の録音・再生のスタンダードだったように思います。実際にD130単発で再生したギター、ピアノ、ボーカルに関しては、空間性の再現を抜きにすれば最新の録音でも十分にリアルな音だと感じます。

ほとんどの場合、一度ミキシングされたマスターテープのバランスはほとんど変更されずに使い続けられるために、フラットな特性のスピーカーでは録音ソースの期待したサウンド・キャラクターが正常に機能しているかはかなり不明です。実際にはかなり大音量で鳴らさないとバランスのとれたようには聞こえない(多くはドンシャリに聞こえる)と思います。過去の録音のリマスターCDも減るどころか増える一方ですが、マスタリング時のサウンド・キャラクターのサジ加減はレコード会社との沈黙の駆け引きとなり、多くはただデジタル変換されて古いバランスのままリリースされるようなので、古い特性のユニットを持っていて損は無いように思います。

ちなみに日本では以下の放送規格品が戦後まもなくから低価格で量販されていた所為もあり、アメリカで50年代まで続いたPA機器の音響補正のノウハウが抜け落ちていたように思います。早すぎた技術といえるかも知れません。

|

D)放送規格のモニター・スピーカー |

|

往年の名器パイオニアPE-16Mと周波数特性

Altec 604B(15インチ同軸2way)の特性

Altec 400B(8インチ)の特性

BBC御用達のColes 4038と周波数特性

|

家庭用音響機器のもうひとつの流れはラジオにあります。こちらは純粋に家庭向けに造られた物で、比較的小音量での再生を前提として作られています。一般に戦争被害の多かった日本とヨーロッパでは家庭におけるラジオのステイタスが高かったように思います。特に国営放送がある国(NHKやBBCなど)では、放送規格が強く深く浸透しているというのが実状だと思います。LP以降はHi-Fi再生の後塵に拝した放送録音ですが、私は放送録音もオーディオのスタンダードとして正面から評価したいと思います。

日本でのオーディオ機器の開発について言えば、戦中から放送系のものが多かったことも注目されます。テレビの開発の他にも、アルニコ・マグネットに代表される高性能な永久磁石の開発も当時は日本が先行していました。戦中はそれを実現する物量がなかったのですが、戦後になって電化製品の飛躍的な向上はこうした素地のあったことも見逃せません。放送関連ではNHKのBTS規格(後にJISに吸収)が広く浸透していきますが、アメリカの技術を摘み食いしながらも、独自のものも造っていきます。そのひとつが放送局モニター用に開発された三菱のP610に代表される16cmフルレンジ・ユニットです。

私の手持ちにある同じBTS規格品のパイオニア PE-16Mの特性を示しますが、こちらのスピーカーの特性は100Hz〜10kHzに渡ってフラットであり、PA用のワイドレンジ・ユニットとは異なることが一目瞭然です。同じ頃に開発されたモニター・スピーカーにAltec

604がありますが、周波数特性だけなら同軸2wayに引けを取っていないことが判ります。ちなみに8インチのシングルコーンである400Bは精々5kHzまでフラットですから、分割振動の設計において如何に優れた意匠が施されていたかが判ります。PE-16MはP610に比べ精緻さは劣りますが、2〜4kHzの艶のある美音を奏でる感触があり、フラットに偏りすぎて味気ないというところまで落ちてないところが魅力です。

一方で日本の放送録音ソースのほうは、これまでまとめてレコードでは聴けなかったので品質にあまり感心が向かなかったのですが、テレビ放送50周年に出された放送局の蔵出し音源を聴くと驚くほど素直な音であることに驚きます。昭和30年代の東芝製Bベロ(RCA

44BXのレプリカ)に代表されるようなリボン・マイクで収録されたふくよかな声は、AM放送の帯域制限のなかではかえって素直すぎて貧弱に聞こえたのかもしれません。当時の欧米ではHi-Fiスピーカーが高級コンソールか家具調スピーカーにしか実装されなかった時分、日本ではかなりダウンサイズされて存在していたのは事実で、ステレオ化されてからもほとんどスペックを変えずに生産され続けました。これら放送音源も昭和30年代の放送作家の言葉遊びも自由闊達であったことと、十分なクオリティがあったことが判って結構楽しめます。もともと優等生タイプの録音ながら、これをPE-16Mで聴くと、折り目正しさと色香が丁度良い塩梅で聴けます。

同様にフラットな録音を目指していたEMIのスタジオでは、ビートルズがアメリカ盤のカッティングのようなボリューム感のある音質を求めて抗議していた旨がありますが、BBC流儀の品質管理に根差してることからくる矛盾であったと想像されます。しかし後で振り返って赤盤とアンソロジー収録音源とを聴き比べてみると、ライブではロカビリー・バンドを手本にしながらロックンロールを志向したビートルズが、如何にビートルズらしさを紡ぎだしたかが忍ばれます。結局あのエヴァーグリーンな感覚はEMIのスタジオ・カラーと二人三脚で造り出されたという感じがします。

ドイツの事情も、LP用と放送用では音質に格段の差があり、両者共に一種の別規格のもとに製作されていたと思われます。アメリカでは上記のようなPA機器での音響特性をスタンダードとした歴史が長く、ラジオ放送では今でも音質を加工して流すのが普通で、FM局で極端にコンプレッサーを掛けてブカブカの音で鳴らしている局もあるということです。日本でもNHK以外の民放局ではコンプレッサーを掛けて小音量でのダイナミックレンジを稼ぐ工夫がされています。

|

| 実際の再生例 |

|

中央下がJBL D130を入れたバスレフ箱

左下がパイオニアPE-16Mを入れたバスレフ箱

|

モノラルLPはオーディオ再生でも鬼門のひとつで、上記のような録音・再生の方法論の模索が続いた時期であることと相まって、直接音が主体のモノラル録音だからこそ一種のゴージャスさが必要かと思います。特にホールでのエコーが得られない家庭用システムには音の広がり感を演出するために、部屋の壁を利用したコーナー・ロード・ホーンや音響迷路を用いたラビリンス・システムなど、スピーカー自身に残響特性を持たせたものがモノラルLP時代には多く製作されました。そういう私は貧乏性なのでCD主体で単純なバスレフ箱で聴いてますが、モノラルのカートリッジから蒐集されてる人からみればヘタレの極みというわけです。

とりあえずPA機器と放送機器との性格の違いを踏まえたうえで録音の問題に踏み込むと、アメリカ系が前者、ヨーロッパ系が後者の仕様が多いように思います。私自身はPA機器の代表格であるJBL D130と、放送用モニターのパイオニアPE-16Mを使っています。実際には綺麗に割り切れる問題でもないので、ふたつを同時に鳴らしてバランスをとる場合もあります。D130とPE-16Mとでは能率が10dB違いますので、低域だけが膨らむということなくバランスが保てるようです。

D130で聴く日本のポップスはエコーがきついのでリズムが流れますが、PE-16Mだとすっきりと納まります。逆にジャズ・ボーカルはPE-16Mだと綺麗にまとまりすぎで、D130くらいグラマラスな鳴り方が好ましいです。中間的なのはクラシックのソプラノの声で、胸声のふくよかさと頭声の澄んだ倍音とのバランスがどうしても片方だけではとれず、両方で補完しあうというのが実状です。いずれD130にはホーンなどを付けてシアター向けのマルチウェイ・システムにチャレンジする機会があるかと思います。

|

Altec 802C+511B、JBL D130

802Cは1200Hzでカット、D130はスルー

(積み重ねただけなので美観は勘弁を) |

ようやくJBL D130にAltec 802C+511Bを加えて劇場用とコンサート用のPA装置の折衷的なシステムにしました。802の前身801ドライバーはランシング氏のアルテック在籍中に開発したユニットで、いわば二世代目のユニットになります。一方のD130はランシング氏がそれまでのMGM〜Altecのキャリアを一新した前向きに鳴るユニットです。D130はネットワークをスルー、802CはJBLのN1200ネットワークでローカットをし、D130と802Cはステレオ・アンプをそれぞれのユニットにバイアンプで繋いでます。

こういう組合せは同様のものにAltecが1970年代に売り出した楽器用スピーカー1204Bがあって、そのときは低域用には421AというD130と同じようなアルミ・センターキャップを配したギターアンプ用ワイドレンジ・ユニットが使われていました。ただユニットは1950年代のものなので、ちょっと緩めのビター・スウィートな鳴り方です。

古いポップスには相性がよく、Altecのホーンの甘い音がボーカルを中心に広がり、続いてD130の支えるインストがアップテンポに切れ上がっていくという感じです。一方でクラシックには相性があるようで、デッカ、コロンビアには合っていますが、グラモフォンやEMIは苦手でこの辺がクラシック向けでないという意見なのかもしれません。コーン型ツイーターのほうが合っているのかもしれません。

|